投稿 フードテック(FoodTech)とは?注目の理由から企業の最新事例まで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、食糧不足や環境負荷の増大といった課題を背景に、多くの企業でフードテックの導入が進んでおり、従来の食品産業に革命をもたらす可能性を秘めた技術として、世界中で注目を集めています。

本記事では、フードテックの基本概念やメリット・デメリットの解説に加えて、市場規模から代表的な企業事例まで、徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、フードテックの全体像をまるごと把握できるため、食品業界の変革や新技術の活用に悩んでいる担当者には必見の内容です!

フードテックとは?

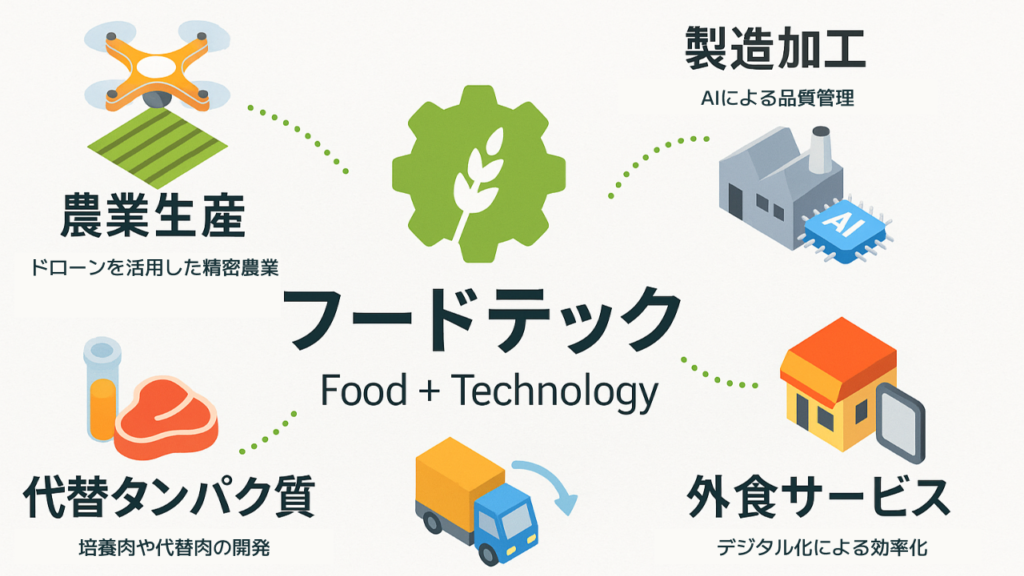

フードテック(FoodTech)とは、英語の「Food(フード)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた言葉で、食分野にAIやIoTなどの先端技術を導入することで、食料の生産から流通・消費までを最適化し、食に関する問題を解決していく取り組みのことです。

主に、農業生産から食品の製造加工、流通や外食サービスにいたるまでの食品サプライチェーン全体にテクノロジーを導入することで、効率化や品質の向上といった新たな価値創造を実現することができます。

具体的な事例としては、ドローンを活用した精密農業やAIによる品質管理システム、人口肉や培養肉などの代替タンパク質の開発などが挙げられ、食の安全性の向上と環境負荷の軽減を両立することが可能です。

フードテックの意味的な定義

農林水産省によると、フードテックは「生産から加工、流通、消費などへとつながる食分野の新しい技術およびその技術を活用したビジネスモデルのこと」と定義されています。

また、2020年には同省主導のもと「フードテック官民協議会」が立ち上げられました。この協議会は、国内の食に関する技術基盤を確保し、新興技術の活用による農林水産業・食関連産業の発展、および食糧安全保障の強化などを目的としています。

▶ 参考文献:フードテック推進ビジョン

フードテックと従来の食品技術との違い

フードテックと従来の食品技術との違いとしては「デジタル技術の活用度合いと統合性」という点が挙げられます。

従来の食品技術は主に個別の工程や製品に焦点を当てた改良が中心でしたが、フードテックでは食品サプライチェーン全体をデジタル化し、データドリブンなアプローチによる解決手法を採用しています。

例えば、従来の品質管理が人の目や経験に依存していたのに対して、フードテックでは、AIやセンサー技術による品質管理システムを構築し、より精密で一貫性のある自動化された品質保証を実現しています。

フードテックが注目される理由

フードテックが注目される理由としては、主に以下の3つの要因が挙げられます。

- 世界的な食糧不足問題の加速

- SDGsや環境負荷軽減の潮流

- 食品に対する安全意識の向上

世界的な食糧不足問題の加速

フードテックが注目される理由の1つ目としては「世界的な食糧不足問題の加速」というものが挙げられます。

国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、世界の飢餓人口は2022年の時点で7億3,500万人に到達しており、今後も悪化する可能性が指摘されています。

この深刻な状況を受けて、従来の農業技術では対応が困難な食糧生産課題に対してAIやIoT技術を活用した解決策が求められるようになり、フードテック分野への投資と注目が急速に高まっているというわけです。

SDGsや環境負荷軽減の潮流

フードテックが注目される理由の2つ目としては「SDGsや環境負荷軽減の潮流」というものが挙げられます。

現在の食品産業は、人類における温室効果ガス排出量の約30%を占めており、持続可能な食糧生産システムの構築が国際的な課題となっています。

フードテックを活用することにより、培養肉や垂直農業などの技術で温室効果ガス排出量や土地利用を大幅に削減できます。環境負荷を軽減しながら、持続可能な食料供給システムの構築が可能になるということで注目が集まっています。

食品に対する安全意識の向上

フードテックが注目される理由の3つ目としては「食品に対する安全意識の向上」というものが挙げられます。

近年の食品業界は、食品の安全に関する事件や健康志向の向上などを背景として、消費者の食品に対する安全意識が大幅な高まりを見せています。

フードテックを活用することにより、ブロックチェーンによる食品トレーサビリティの確立やAIを用いた品質管理が可能となります。生産から消費にいたる全工程の安全性と透明性の向上が実現できるということで注目が集まっています。

フードテックで活用される技術

フードテックで活用される技術としては、主に以下の5つの分野が挙げられます。

- スマート農業技術

- 代替タンパク質技術

- 食品製造や加工技術

- 流通配送システム

- フードサービス関連技術

スマート農業技術

フードテックで活用される技術の1つ目としては「スマート農業技術」というものが挙げられます。IoTセンサーやドローン、AI技術を組み合わせることで、土壌の状態や作物の生育状況をリアルタイムで監視し、最適な栽培条件を自動で調整することができます。

▶ スマート農業技術の活用事例

例えば、国内の精密農業システムの事例では、従来の方法と比較して農薬使用量を90%、水資源を30%削減した事例があり、食料自給率の向上と労働力不足の解決にも大きく貢献しています。

代替タンパク質技術

フードテックで活用される技術の2つ目としては「代替タンパク質技術」というものが挙げられます。植物由来の代替肉や培養肉、昆虫食などの新しいタンパク質源を開発することで、環境負荷を大幅に削減しながら必要な栄養素を提供することが可能になります。

▶ 代替タンパク質技術の活用事例

米国のBeyond Meatや日本のDAIZ株式会社などが開発した植物性代替肉製品の事例では、従来の畜産業と比較して、温室効果ガスを90%、水使用量を99%削減できることが証明されています。

食品製造や加工技術

フードテックで活用される技術の3つ目としては「食品製造や加工技術」というものが挙げられます。AIを活用した品質管理システムやロボット技術による自動化ラインの導入により、食品製造の効率化と安定性向上を同時に実現することができるようになります。

▶ 食品製造や加工技術の活用事例

例えば、画像認識AIを活用した食品検査システムの事例では、人の目では発見困難な微細な異物や品質不良を99.9%の精度で検出することが可能であり、安全性の大幅な向上を実現しています。

流通配送システム

フードテックで活用される技術の4つ目としては「流通配送システム」というものが挙げられます。ビッグデータ解析と生成AI技術を組み合わせることで、需要予測の精度を向上させ、食品ロスの削減と効率的な配送ルートの最適化を実現することができます。

▶ 流通配送システムの活用事例

例えば、ダイナミックプライシング技術の事例では、賞味期限が近い商品の価格を自動調整し、食品廃棄量を40%削減した事例があり、持続可能な食品流通システムの構築に貢献しています。

フードサービス関連技術

フードテックで活用される技術の5つ目としては「フードサービス関連技術」というものが挙げられます。調理ロボットや自動化されたキッチンシステム、AI注文システムなどを導入することで、人手不足の解決と食品の品質向上を同時に実現することができます。

▶ フードサービス関連技術の活用事例

例えば、AIを搭載した調理ロボットの事例では、オーダーされた料理の調理を完全自動化することで、調理時間の短縮と品質の均一化を実現しており、外食産業の生産性向上に貢献しています。

フードテックのメリット

フードテックのメリットとして、以下の3つの要素が挙げられます。

- 生産コストの削減と効率化の実現

- 食品安全性の向上と品質管理の強化

- 新たな市場創出とビジネス機会の拡大

生産コストの削減と効率化の実現

フードテックのメリットの1つ目としては「生産コストの削減と効率化の実現」というものが挙げられます。

AI技術やIoTシステムを活用することで、人的リソースの最適化と生産プロセスの自動化を実現し、大幅なコスト削減を達成することができます。

例えば、スマート農業システムを導入した農場では、労働時間を30%ほど削減しながら、収穫量を20%向上させた事例があり、農業従事者の負担軽減と収益性の向上を同時に実現しています。

食品安全性の向上と品質管理の強化

フードテックのメリットの2つ目としては「食品安全性の向上と品質管理の強化」というものが挙げられます。

センサー技術やAI解析システムを活用することで、食品の生産から流通まで全工程において、リアルタイムでの品質監視と異常検知を実現することができます。

具体的には、ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティシステムにより、食品の原材料から消費者までの完全な追跡が可能となり、食品事故の早期発見と迅速な対応を実現しています。

新たな市場創出とビジネス機会の拡大

フードテックのメリットの3つ目としては「新たな市場創出とビジネス機会の拡大」というものが挙げられます。

革新的な食品技術の開発により、従来存在しなかった新しい食品カテゴリーや販売チャネルを創出し、企業の成長機会を大幅に拡大することができます。

代替タンパク質市場を例に挙げると、2020年の市場規模は24億ドルでしたが、2030年には290億ドルまで成長すると予測されており、参入企業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。

フードテックのデメリット

フードテックのデメリットとして、以下の3つの課題が挙げられます。

- 高額な初期投資と導入コスト

- 法規制の不備と安全性への懸念

- 消費者の抵抗感と市場受容性の低さ

高額な初期投資と導入コスト

フードテックのデメリットの1つ目としては「高額な初期投資と導入コスト」というものが挙げられます。

最新のIoTシステムやAI技術、自動化設備の導入には多額の初期投資が必要となり、特に中小企業にとっては大きな負担となる場合があります。

解決策としては、クラウドのSaaSソリューションを活用することで初期コストを抑制する方法や、政府の補助金制度を活用した段階的な導入方法などがあります。また、リースやサブスクリプションを活用することで、初期投資を分散させるのも有効です。

法規制の不備と安全性への懸念

フードテックのデメリットの2つ目としては「法規制の不備と安全性への懸念」というものが挙げられます。

新しい食品技術や代替食品に対する規制フレームワークが整備されていない場合が多く、安全性の評価基準や承認プロセスが明確でない状況があります。

解決策としては、業界団体や規制当局との連携の強化により、適切な安全基準や評価プロセスの標準化を進めることが重要です。また、企業側では第三者機関による安全性評価の取得や透明性の高い情報開示を行うことで、消費者からの信頼を獲得できます。

消費者の抵抗感と市場受容性の低さ

フードテックのデメリットの3つ目としては「消費者の抵抗感と市場受容性の低さ」というものが挙げられます。

新しい食品技術や代替食品に対する消費者の理解不足や先入観により、市場での受け入れが進まない場合があります。

解決策としては、教育プログラムや体験型マーケティングを通じて消費者の理解を深める取り組みや、有名シェフやインフルエンサーとのコラボによる認知度の向上が効果的です。また、段階的な製品展開により、消費者の受容性を高めることができます。

フードテックの市場規模と将来性

フードテックの市場規模と将来性について、以下の3つの観点から解説します。

- 世界のフードテック市場の現状

- 日本のフードテック市場の現状

- 投資動向と注目される国や地域

世界のフードテック市場の現状

世界のフードテック市場の現状としては「急速な成長を続ける巨大な市場」という特徴が挙げられます。

農林水産省の推計によると、フードテックの世界市場規模は、2020年の時点で24兆円、2050年には279兆円まで拡大する見込みとなっており、これは約12倍の成長を意味する驚異的な数値です。

また、別の調査では、2024年に1,052.8億ドル(約15兆円)だった市場規模が、2032年には2,243.1億ドル(約33兆円)に達する予測されており、年平均成長率9.9%で拡大することが期待されています。

日本のフードテック市場の現状

日本のフードテック市場の現状としては「政府主導による産業成長の促進」という特徴が挙げられます。

矢野経済研究所の調査によると、2030年度における日本国内のフードテック市場規模は、2,112億7,700万円まで拡大する見込みとなっており、今後も着実な成長が予測されている成長分野です。

日本政府は「みどりの食料システム戦略」を通じてフードテック分野への支援を強化しており、スマート農業の促進や代替タンパク質など、研究開発に対する各種補助金制度を整備しています。

投資動向と注目される国や地域

フードテック分野の投資動向としては「グローバルな投資拡大」という特徴が挙げられます。

アメリカやヨーロッパでは、ベンチャーキャピタルによるフードテック企業への投資が急増しており、2023年には世界全体で約200億ドルの投資が実行されました。

特に注目される地域としては、シンガポールやイスラエルなどの国が挙げられ、これらの国では政府主導でフードテック産業の育成に取り組んでおり、多くのユニコーン企業が誕生しています。また、中国では大手テック企業による農業分野への投資が活発化し、AIを活用した次世代農業システムの開発が進んでいます。

フードテックの代表的な企業と成功事例

フードテックの代表的な企業と成功事例について、以下の3つのカテゴリーに分けて解説します。

- 海外のフードテック企業

- 日本のフードテック企業

- 大手食品メーカーの事例

海外のフードテック企業

海外のフードテック企業の代表例としては「Beyond Meat(アメリカ)」が挙げられます。

植物由来の代替肉を開発する同社は、豆類やイモ類から抽出したタンパク質を使用して、食感や味わいが本物の肉に近い製品を製造しています。2019年にNASDAQに上場した際には、初日に163%もの株価上昇を記録しており、代替食品への関心の高さを示しました。現在では世界80カ国以上で製品を販売し、マクドナルドやKFCなどの大手ファストフードとの提携も実現しています。

日本のフードテック企業

日本のフードテック企業の代表例としては「DAIZ株式会社」が挙げられます。

発芽大豆を原料とした植物性代替肉「ミラクルミート」を開発している同社は、独自の発芽技術により、2021年には15億円の資金調達を実施しました。従来の大豆ミートよりも、約30%高いタンパク質含有量を実現しています。また、大手食品メーカーとの共同開発プロジェクトも進行中で、日本の代替タンパク質市場をリードする企業として、近年では大きな注目が集まっています。

大手食品メーカーの取り組み事例

大手食品メーカーの事例としては「ネスレ日本株式会社」の包括的なフードテック戦略が挙げられます。

同社は2020年に「ネスレ・フードテック・アクセラレータ」を設立し、スタートアップ企業との連携を通じて革新的な食品技術の開発を推進しています。特に注目される取り組みとして、AIを活用した個人向け栄養最適化システムの開発があり、消費者の健康データを基に最適な食品を提案するサービスを展開しています。また、持続可能な包装材料の開発にも力を入れており、2025年までに全製品の包装を100%リサイクル可能にする目標を掲げています。

まとめ

本記事では、フードテックの基本概念やメリット・デメリットの解説に加えて、市場規模から代表的な企業事例まで、徹底的に解説していきました。

フードテックは、食品業界の課題解決を目的とした革新的な技術分野として、世界的な注目を集めています。人工知能やIoT、ビッグデータなどの先進技術を活用することで、食品の生産から消費まで全プロセスの効率化と最適化を実現する注目の新分野です。

今後もITreviewでは、日々進化を続けるSaaS市場の最新情報について、ユーザーの皆様へ真に価値あるコンテンツをお届けしていきます。ツールの選定にお悩みの方や最新トレンドに関心のある方などは、ぜひ次回の記事もご覧ください。

投稿 フードテック(FoodTech)とは?注目の理由から企業の最新事例まで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>