投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、カスタマーサポートの負担軽減や顧客満足度向上を目的に、多くの企業がFAQを導入しています。特に、AIやチャットボットと連携することで、24時間対応や迅速な問題解決が可能になりました。

しかし、FAQの内容が不十分で検索しにくいと、ユーザーの混乱を招き、問い合わせ増加や業務効率の低下を引き起こすリスクがあります。

本記事では、FAQの基本的な仕組みやメリット・デメリットに加えて、効果的なFAQの作成方法や最新のFAQシステムについて詳しく解説します。

FAQとは?

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略称で、特定のサービスや製品に関するよくある質問とその回答をまとめたものです。

顧客対応や社内の情報共有の効率を高めるため、多くの企業がWebサイトや社内システムに導入しています。

FAQの導入により問い合わせ対応の負担を軽減し、顧客の自己解決を促せます。さらに、社内向けFAQは、業務マニュアルや社内ルールの一元管理に役立ち、新入社員の疑問を解消し、業務習得をスムーズに進められる点もメリットです。

FAQとQ&Aの違い

FAQとQ&Aはどちらも質問と回答をまとめたコンテンツですが、それぞれの目的や運用方法に違いがあります。

FAQは、あらかじめ想定される質問とその回答を体系的に整理したものです。企業のWebサイトやサポートページに掲載され、顧客や従業員が自己解決しやすい形で提供されます。

一方、Q&Aはユーザーからのリアルタイムな質問に対して個別に回答する形式を指します。SNSやフォーラム、企業のチャットサポートなどでよく活用され、FAQではカバーしきれない細かな疑問に対応できます。

FAQの種類

- 顧客向けFAQ

- 社内向けFAQ

- コールセンター向けFAQ

顧客向けFAQ

顧客向けFAQは、商品やサービスに関するよくある質問をまとめたものです。主に企業のWebサイトやECサイト、サポートページに設置され、顧客が自己解決できるように情報を提供します。

例えば、「支払い方法の変更」「返品・交換ポリシー」「商品の使い方」など、顧客から頻繁に寄せられる質問をFAQにまとめることで、問い合わせ対応の負担を軽減できます。

さらに、FAQの情報を適切に整理し、検索性やユーザビリティを向上させることで、顧客満足度の向上にも貢献します。特に、ナビゲーションや検索機能を強化し、直感的に情報へアクセスできる設計が重要です。

社内向けFAQ

社内向けFAQは、社員が業務をスムーズに進めるために必要な情報を集約したものです。新入社員向けの研修資料や、社内システムの使い方、福利厚生に関する質問などをまとめ、業務の効率化を促進します。

例えば、「経費精算の手順」「社内ツールのログイン方法」「勤怠管理のルール」といった情報をFAQに整理することで、総務部やIT部門への問い合わせを削減し、業務の負担を軽減できます。

さらに、社内FAQをナレッジ共有ツールと連携させることで、より効率的な情報管理が可能です。従業員が質問を投稿し、管理者が随時更新できる仕組みを整えることで、常に最新の情報を維持できます。

コールセンター向けFAQ

コールセンター向けFAQとは、オペレーターが顧客対応を円滑に行うための情報を集約したものです。顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応するため、FAQが活用されます。

例えば、「トラブルシューティング手順」「製品の仕様」「契約プランの詳細」など、オペレーターが素早く回答できるように情報を整理し、応対品質の均一化や対応時間の短縮を実現します。

さらに、AIを活用したFAQシステムと連携することで、適切な回答を瞬時に検索できる環境を構築できます。これにより、新人オペレーターでもベテランと同等の対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。

FAQの導入メリット

- 問い合わせ件数を削減できる

- 顧客満足度の向上につながる

- SEO対策への効果が見込める

- 顧客のニーズを可視化できる

- サポートの品質を統一できる

問い合わせ件数を削減できる

FAQのメリットの1つ目としては「問い合わせ件数を削減できる」というものが挙げられます。

顧客がFAQを活用することで、カスタマーサポートへの問い合わせ回数が減り、オペレーターの負担が軽減されます。例えば、ECサイトでは「配送状況の確認方法」「返品手続き」などの情報をFAQに掲載することで、問い合わせの大幅な削減が可能です。

また、社内向けFAQを導入すれば、従業員が総務部やIT部門に問い合わせる手間を省き、業務の生産性を向上できます。特に、新入社員の疑問を解決する手段としても有効です。

顧客満足度の向上につながる

FAQのメリットの2つ目としては「顧客満足度の向上につながる」というものが挙げられます。

多くの顧客は、できるだけ早く回答を得たいと考えており、FAQを活用することで問い合わせの待ち時間を短縮できます。特に、チャットボットや検索機能と組み合わせることで、FAQの利便性をさらに高めることが可能です。

また、FAQを充実させることでサポート対応の品質を均一化し、顧客体験の向上につなげられます。

SEO対策への効果が見込める

FAQのメリットの3つ目としては「SEO対策への効果が見込める」というものが挙げられます。

FAQページは、特定の質問に対する明確な回答を提供するため、検索エンジンに評価されやすい特徴があります。特に、「〇〇の使い方」「〇〇の解決方法」といった検索クエリに対応したFAQを作成することで、自然検索からの流入を増やすことが可能です。

さらに、Googleの「強調スニペット」に表示される可能性も高くなり、検索結果の上位を獲得できるチャンスが広がります。

顧客のニーズを可視化できる

FAQのメリットの4つ目としては「顧客のニーズを可視化できる」というものが挙げられます。

FAQの閲覧データを分析することで、どの質問が多いのか、顧客がどこでつまずいているのかを把握できます。例えば、「特定の製品の操作方法に関する質問が多い」と判明した場合、UIの改善やマニュアルの見直しが必要だと判断できます。

さらに、FAQを継続的に改善することで、顧客体験の向上だけでなく、商品やサービスの改良にも活用できます。

サポートの品質を統一できる

FAQのメリットの5つ目としては「サポートの品質を統一できる」というものが挙げられます。

FAQを適切に整備することで、オペレーターごとの回答のバラつきをなくし、一貫したサポート対応が可能になります。特に、コールセンター向けFAQを導入すれば、オペレーターがFAQを活用し、迅速かつ的確な回答を提供できるようになります。

また、新人オペレーターでもFAQを参照することでベテランと同等の対応が可能となり、研修コストの削減にも貢献します。

FAQの導入デメリット

- 適切ではない運用が形骸化を招く

- FAQだけでは解決できない問題がある

- ユーザーが離脱してしまうリスクがある

- 顧客との直接的なコミュニケーションが減る

適切ではない運用が形骸化を招く

FAQのデメリットの1つ目としては「適切ではない運用が形骸化を招く」というものが挙げられます。

FAQは一度作成して終わりではなく、定期的な更新と改善が不可欠です。しかし、多くの企業ではFAQの更新が後回しになり、古い情報が放置されるケースが少なくありません。

これを防ぐためには、FAQの閲覧データや問い合わせ内容を定期的に分析し、必要に応じて内容を見直す仕組みを構築することが重要です。FAQ管理ツールを活用し、適切な運用体制を整えましょう。

FAQだけでは解決できない問題がある

FAQのデメリットの2つ目としては「FAQだけでは解決できない問題がある」というものが挙げられます。

FAQは一般的な質問への対応には有効ですが、個別の契約内容や技術的なトラブルなどの複雑な問題には対応しきれず、十分な回答を提供できない場合があります。

そのため、FAQに加えて、チャットサポートや問い合わせフォームなどの別のサポート手段を併用することが重要です。さらに、FAQを充実させるだけでなく、必要に応じて有人対応ができる体制を整えましょう。

ユーザーが離脱してしまうリスクがある

FAQのデメリットの3つ目としては「ユーザーが離脱してしまうリスクがある」というものが挙げられます。

FAQが整理されておらず検索性が低いと、ユーザーが求める情報にたどり着けず不満を感じてしまいます。特にスマートフォンでは、操作しにくいFAQページがストレスの原因になります。

この問題を防ぐためには、FAQのデザインを最適化し、カテゴリ分けや検索機能を強化することが重要です。UXを意識したFAQページの設計を行い、誰でも簡単に情報を見つけられるようにしましょう。

顧客との直接的なコミュニケーションが減る

FAQのデメリットの4つ目としては「顧客との直接的なコミュニケーションが減る」というものが挙げられます。

FAQが充実すると問い合わせが減り、企業と顧客の接点が少なくなります。その結果、直接的なフィードバックを得る機会が減り、サービス改善のヒントを見逃す可能性があります。

これを防ぐためには、FAQと併せてアンケートやフィードバックフォームを設置し、顧客の意見を収集する仕組みを導入することが重要です。さらに、FAQの利用データを分析し、顧客ニーズを的確に把握することも求められます。

FAQの効果的な作成手順

- ①:FAQを作成する目的を明確にする

- ②:質問内容を分かりやすく整理する

- ③:ユーザーが読みやすい回答にする

- ④:定期的に質問の改善や更新を行う

①:FAQを作成する目的を明確にする

FAQ作成の1つ目のステップは「FAQを作成する目的を明確にする」ことです。

FAQの目的は、問い合わせ件数の削減、顧客満足度の向上、社内業務の効率化など、企業によって異なります。例えば、ECサイトでは「購入や配送に関する問い合わせを減らす」、社内向けFAQでは「従業員が業務をスムーズに進められるようにする」など、具体的な目標を設定しましょう。

目的が明確であれば、掲載すべき質問や適切な提供形式を判断しやすくなります。まずは、FAQを導入することで何を解決したいのかを明確にしましょう。

②:質問内容を分かりやすく整理する

FAQ作成の2つ目のステップは「質問内容を分かりやすく整理する」ことです。

FAQに掲載する質問は、顧客や従業員から頻繁に寄せられるものを中心に選定しましょう。過去の問い合わせ履歴やサポートチームの意見を参考にすることで、実際に役立つ質問を抽出できます。

また、質問をカテゴリごとに整理することで、ユーザーが知りたい情報に素早くアクセスできるようになります。例えば、ECサイトのFAQなら「注文・支払い」「配送・返品」「アカウント管理」など、明確な分類を設けると利便性が向上します。

③:ユーザーが読みやすい回答にする

FAQ作成の3つ目のステップは「ユーザーが読みやすい回答にする」ことです。

専門用語や社内用語を多用すると、ユーザーが内容を理解できず、FAQが十分に機能しなくなります。例えば、「アカウントのリカバリー」ではなく「パスワードを忘れた場合の対処方法」と表現することで、より分かりやすくなります。

また、Q&A形式で簡潔にまとめ、視認性を高めることも重要です。例えば、「〇〇する方法を教えてください。」ではなく「〇〇の方法は以下の手順で行います。」といった形で、質問と回答の形式を統一すると、ユーザーが情報を探しやすくなります。

④:定期的に質問の改善や更新を行う

FAQ作成の4つ目のステップは「定期的に質問の改善や更新を行う」ことです。

FAQは一度作成して終わりではなく、ユーザーのニーズに応じて継続的に更新することが重要です。例えば、新しい商品やサービスを導入した際には、それに関連する質問を追加する必要があります。

また、FAQの閲覧データを分析し、よく閲覧される質問を強調したり、必要な情報を追加することで、より有用なFAQへと改善できます。

FAQページの設置と運用の注意点

- ①:UXを考慮したデザインにする

- ②:CVにつなげる導線を設計する

- ③:質問への検索性を向上させる

①:UXを考慮したデザインにする

FAQページ設置・運用時の1つ目の注意点は「UXを考慮したデザインにする」ことです。

FAQページが使いにくいと、ユーザーが求める情報にたどり着けず、結果的に離脱してしまいます。特に、スマートフォンやタブレットでの閲覧が増えているため、レスポンシブデザインを採用し、デバイスに適したレイアウトを構築することが重要です。

また、アコーディオンメニューの活用やカテゴリーごとの整理、検索機能の導入により、情報を探しやすくする工夫が効果的です。FAQページは、シンプルで直感的に使えるデザインを意識しましょう。

②:CVにつなげる導線を設計する

FAQページ設置・運用時の2つ目の注意点は「CVにつなげる導線を設計する」ことです。

FAQを利用するユーザーは、疑問を解決しようとしているため、問題が解決すれば購入や申し込みへ進む可能性が高くなります。しかし、FAQページの設計が不十分だと、解決後にサイトから離脱してしまうこともあります。

そのため、FAQの各ページに「関連する商品ページ」や「お問い合わせフォーム」へのリンクを設置し、スムーズに次のアクションへ誘導することが重要です。特にECサイトでは、「支払い方法のFAQ」から購入ページへ遷移できる導線を整えることで、CV率の向上が期待できます。

③:質問への検索性を向上させる

FAQページ設置・運用時の3つ目の注意点は「質問への検索性を向上させる」ことです。

FAQがどれだけ充実していても、ユーザーが簡単に検索できなければ意味がありません。特に、質問数が多くなるほど、適切な情報を見つけるのが難しくなります。

また、FAQの質問文をユーザーの検索行動に合わせた形にすることも重要です。例えば、「ログインできない場合の対処法」ではなく、「ログインできないときはどうすればいい?」と自然な質問形式にすることで、検索しやすくなります。

FAQの効果測定・分析・改善方法

- ➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う

- ➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する

- ③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する

➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う

FAQの成果測定・分析の1つ目のステップは「FAQの効果を数値化し、データ分析を行う」ことです。

特に、効果測定のためには、以下の指標をよくチェックするようにしましょう。

- FAQページのPV数・滞在時間(ユーザーがどの程度FAQを閲覧しているか)

- 検索回数や検索キーワード(よく検索される質問やニーズを把握)

- FAQからの離脱率(FAQを見た後にサイトを離れていないか)

- FAQページ経由の問い合わせ率(FAQで解決できなかった割合を分析)

これらのデータを活用し、どの質問がよく見られているか、どの情報が不足しているかを把握することで、適切な改善策を導き出せます。

➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する

FAQの成果測定・分析の2つ目のステップは「FAQのデータを活用し、インサイトを発見する」ことです。

FAQの検索ワードや閲覧ランキングを分析することで、顧客がどのような疑問を持っているのか、どの部分でつまずいているのかを把握できます。

また、FAQの閲覧データをもとに、カスタマーサポートの対応方針を見直したり、製品開発やサービス改善のためのヒントを得ることもできます。データを積極的に活用し、顧客満足度向上につなげましょう。

③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する

FAQの成果測定・分析の3つ目のステップは「分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する」ことです。

具体的な改善策としては、以下のようなアクションが考えられます。

- よく閲覧されるFAQを上位表示する(人気の質問を見つけやすくする)

- 検索キーワードに合わせて質問文を修正する(ユーザーが実際に使う言葉に最適化)

- FAQの回答を簡潔にする(長すぎる説明は、簡潔にわかりやすくまとめる)

- 関連するFAQを表示し、ナビゲーションを強化する(他のFAQへの誘導を工夫する)

こうした改善を繰り返すことで、FAQの利便性を高め、ユーザーの満足度向上につなげられます。

FAQシステムの選び方と比較のポイント

- ①:利用開始までのハードルで選ぶ

- ②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ

- ③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ

- ④:分析機能やレポート機能で選ぶ

- ⑤:導入コストと運用コストで選ぶ

①:利用開始までのハードルで選ぶ

FAQシステムの選び方の1つ目としては「利用開始までのハードルで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型のFAQシステムは、サーバー管理が不要で即時導入が可能なため、社内のITリソースが限られている企業に最適です。特に、ノーコードで設定できるシステムは、専門知識がなくても簡単に導入できるため、多くの企業で採用されています。

オンプレミス型のFAQシステムは、カスタマイズ性が高いものの、導入に時間とコストがかかるため、柔軟な設計を求める場合以外は慎重に選定することが重要です。

②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ

FAQシステムの選び方の2つ目としては「検索性や使い勝手の良さで選ぶ」という方法が挙げられます。

ユーザーが必要な情報をすぐに見つけられるよう、キーワード検索やカテゴリ分類の機能が充実したシステムを選びましょう。特に、カテゴリ別のナビゲーションやサジェスト機能を備えたFAQシステムは、直感的に操作でき、迷うことなく情報へアクセスできます。

FAQの閲覧データを分析し、利用者の行動をもとに検索結果を最適化する機能があるシステムを導入することで、問い合わせ削減とユーザー満足度の向上が期待できます。

③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ

FAQシステムの選び方の3つ目としては「AIや自動応答機能の有無で選ぶ」という方法が挙げられます。

AIを活用したFAQシステムは、ユーザーの質問の意図を理解し、最適な回答を提示できるため、カスタマーサポートの負担を大幅に軽減できます。特に、チャットボットと連携するFAQシステムは、リアルタイムでの対応が可能であり、ユーザー満足度を向上させます。

機械学習機能を備えたFAQシステムでは、ユーザーの利用データを学習し、FAQの精度を自動的に向上させることが可能なため、長期的に運用しやすいのが特徴です。

④:分析機能やレポート機能で選ぶ

FAQシステムの選び方の4つ目としては「分析機能やレポート機能で選ぶ」という方法が挙げられます。

FAQの閲覧状況を可視化することで、利用者のニーズを把握し、適切な改善を行えるシステムを導入することが重要です。特に、未解決の問い合わせ件数や検索ワードの分析機能が充実したシステムは、より効果的なFAQ運用が可能になります。

リアルタイムでデータを収集し、自動でレポートを生成する機能を持つシステムを導入すると、業務の効率化と戦略的な改善がしやすくなります。

⑤:導入コストと運用コストで選ぶ

FAQシステムの選び方の5つ目としては「導入コストと運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型FAQシステムは、初期費用が低く運用コストを抑えやすいのに対し、オンプレミス型は、導入費用が高いものの長期運用でコストを抑えられるのが特徴です。

無料トライアルを提供しているFAQシステムを活用し、導入後のコストパフォーマンスを事前に比較検討しましょう。

FAQシステムのおすすめ製品3選

- PKSHA FAQ

- sAI Search

- Helpfeel

PKSHA FAQ

PKSHA FAQは、株式会社PKSHA Communicationが提供する、AI技術を活用した高精度なFAQシステムです。

PKSHA FAQでは、自然言語処理技術を活用し、ユーザーの質問意図を的確に解析することで、最適な回答を提示できます。

sAI Search

sAI Searchは、株式会社サイシードが提供する、チャットボットと連携可能なFAQシステムです。

sAI Searchでは、質問文の入力途中でも適切な回答をリアルタイムでサジェストする機能を搭載し、ユーザーの自己解決をサポートします。

Helpfeel

Helpfeelは、株式会社Helpfeelが提供する、曖昧なキーワードでも高精度な検索が可能なFAQシステムです。

Helpfeelでは、独自の検索アルゴリズムを採用し、ユーザーの検索意図を推測して適切なFAQを表示します。

まとめ

本記事では、FAQの概要を解説するとともに、FAQの種類や導入によるメリット・デメリット、作成手順、運用のポイント、おすすめのFAQシステムまで詳しく紹介しました。

企業のカスタマーサポートや社内業務の効率化において、FAQの活用は欠かせないものとなっています。特に、AIや検索最適化技術の発展により、FAQの精度や利便性は今後さらに向上していくと考えられます。

今後もITreviewでは、FAQシステムのレビュー収集に加えて、新しいFAQシステムも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料で使えるFAQシステムは信頼できる?セキュリティ面や機能を調査 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>実は無料版のFAQシステムでも、現在は高性能なセキュリティ・機能が充実しています。本記事では、無料で使えるFAQシステムの機能やシステムの選び方について解説します。無料版と有料版の違いもご紹介しますので、参考にしてみてください。

FAQシステムとは

FAQシステムとは、顧客や従業員が抱える疑問・課題を解決するFAQを作成する製品のことです。従来、必要であった顧客への電話サポートやマニュアルの作成を一括管理できるほか、過去の事例の引き出しとして活用できます。

詳しくは以下の記事で紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

記事:FAQツールの特徴や導入メリット|問い合わせ対応を減らして業務効率を改善

FAQシステムが持つ2つの機能

結論から言えば、無料版のFAQシステムは問題なく利用可能です。FAQに利用できる機能をほとんど網羅しており、よくある質問に対する回答を並べるだけでなく、次の2機能を活用できます。

- 情報の一元管理

- 利用者の悩みを解決

疑問や課題を持つ顧客を対象とするだけではなく、社内の情報管理に活用できるのが特徴です。まずは、FAQシステムの具体的な機能について解説します。

情報の一元管理

FAQシステムには、情報を一元管理できる機能があります。例えば、次のような社内情報の整理に利用できるのが特徴です。

- 顧客情報

- 閲覧・購入履歴

- 問い合わせ対応マニュアル

- 業務マニュアル

今までの顧客対応は、あらかじめ用意されたマニュアルをベースに、各オペレーターが培ってきたノウハウや応用力を活かして動いていく必要がありました。一方、FAQシステムに情報を蓄積していけば、瞬時に過去の情報を参照できるため、オペレーターの経験年数によって変化する知識量・対応力といったギャップを埋められます。

オペレーター業務を効率化できれば、知識不足・対応力不足によるトラブルを回避可能です。また、顧客の悩みを効率よく解決できるため、各オペレーターの負担を減らすことにも効果を発揮します。

利用者の悩みを解決

FAQシステムに蓄積された情報をもとに、顧客が求める質問と答えを整理して公開すれば、顧客に疑問・課題を自己解決してもらえます。

サービスを提供する企業によっては、FAQを用意していても、それが顧客のニーズに合っておらず、問い合わせ数が多くなる場合があるでしょう。一方、FAQシステムに蓄積した情報があれば、根拠ある情報からFAQを再構成できます。

近年では、AIチャットボットを利用したFAQシステムも登場している状況です。顧客にメールや電話での問い合わせを行わせることなく、効率よく疑問・課題を解決できるため、顧客とオペレーター、双方の労力削減に効果を発揮します。

FAQシステムの無料版・有料版の違い

FAQシステムには、無料版・有料版のサービスが提供されています。このとき、無料版であっても安全かつ効率的にFAQシステムを反映可能です。しかし、値段の違いがあるように機能やセキュリティにも違いがあります。

ここでは、無料版と有料版の違いを解説します。まずは無料版を導入するのも1つの方法ですが、有料版も視野に入れて、どちらのFAQシステムを導入すべきか検討してみてください。

FAQの作成数

無料版では、FAQの作成数に制限が設けられていますが、有料版はほとんど無制限に利用できるのが特徴です。

例えば、小規模なFAQを用意するだけなら無料版で対応できます。しかし、莫大な数のFAQに対応する必要がある場合には、大量のデータを蓄積しなければなりません。よって、規模が大きければ大きいほど有料版のシステム導入が有利になります。

セキュリティ強度

無料版と有料版で、セキュリティ強度が変化する場合があります。例えば、無料版だとオンプレミスのFAQシステムが導入できなかったり、利用サポートに制限が設けられたりして、急なトラブルに対応してもらえないこともあるでしょう。

また、パスワード設定やIPアドレス制限に違いがあり、強固なセキュリティが必要な場合には有料版を利用する必要があります。

機能の充実度

無料版と有料版では、機能の充実度が変化するのをご存じでしょうか。有料版ではすべての機能を利用できますが、無料版では一部機能の利用が制限される場合もあります。

なかでも拡張、連携、分析といった便利な機能は制限されやすいので、あらかじめ無料版のサービス範囲をチェックしておくことが大切です。

FAQシステムはクラウド版・オンプレミス版どっちがいい?

FAQシステムは、セキュリティ対策として2つの運用環境を準備できます。

- クラウド版:インターネットで管理されたサーバーを利用する

- オンプレミス版:社内でサーバーを管理して利用する

2つの違いがよく分からず、導入時に悩んでしまう人もいるでしょう。そこで、目的に合わせてどちらの運用方法がおすすめなのか詳しく解説します。

コスト・利便性を求めるならクラウド版がおすすめ

FAQシステムにお得感や使いやすさを重視する人は、クラウド版の利用がおすすめです。

クラウド版は、ベースシステムに構築されたサービスをそのまま利用できるため、オンプレミス版に比べて安く利用できます。外部で管理されているサーバーを利用しており、インターネット環境とアカウントがあれば誰でも利用できるのが特徴です。

提供されているシステムに更新・変更が加わっても自動で反映されるのもメリットです。コスト縮減・使いやすさを重視しているなら、クラウド版を導入してみましょう。

セキュリティを高めたいならオンプレミス版がおすすめ

企業によっては、個人情報の外部流出を防止するため、万全のセキュリティ対策を求める企業も多いでしょう。自社でセキュリティ対策を実施している企業も多いのではないでしょうか。

外部のセキュリティに頼らず自社で完結させたいなら、オンプレミス版の導入がおすすめです。サーバーやOSといったすべての運用環境を自社で管理できるため、ウイルスによる情報の外部流出を防止できます。

無料のFAQシステムを選ぶ前にやるべきこと

FAQシステムは、無料版であっても充実した機能とセキュリティが利用できます。ただし、導入する前にルール決めをしておかなければ、効率的にFAQシステムを導入できません。そこで、最後に無料のFAQシステムを選ぶ前にやるべきことを2つご紹介します。

顧客・社内の目的・認識を調整する

FAQシステムを導入すると、今まで実施していたカスタマーサポートの内容が変化します。その結果、システムの導入が顧客やオペレーターを混乱させるきっかけとなるかもしれません。

顧客および社内のFAQに対する目的や認識を調整するために、あらかじめ変更・導入の告知をしながら段階的に導入するのがおすすめです。特に社内マニュアルの蓄積も含めてシステムを利用するなら、スムーズな機能活用のために丁寧な調整を心がけましょう。

CRMシステムとの連携を検討する

FAQシステムを導入するなら、CRMシステム(顧客管理システム)の導入も検討してみてください。FAQシステムの導入によって顧客と信頼を築くことができれば、そこから成約を生み出せるかもしれません。

CRMシステムの導入によって顧客情報を詳細に分析していけば、社内のコスト縮減にあわせて収益率UPを目指すことも可能です。FAQをただのアフターサポートのシステムと捉えるのではなく、成約の可能性を秘めたツールであることを認識しておきましょう。

無料FAQシステムを導入したいならITreviewで製品を比較しよう

FAQシステムは、無料版・有料版が提供されていますが、無料版であっても本格的なFAQの反映が可能です。ただし、事前に無料版と有料版の違いを理解しておくこと、導入前にやるべきことを把握しておく必要があるので、本記事の内容を参考に導入を検討してみてください。

まずは無料のFAQシステムから導入を検討したいと考えているなら、ITreviewの製品レビューを参考にしてみましょう。製品の基本情報や利用者の感想など、役立つ情報を簡単に確認できます。製品の比較も行えるので、導入前にチェックしてみてください。

投稿 無料で使えるFAQシステムは信頼できる?セキュリティ面や機能を調査 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 FAQ作成のポイント6つ|利便性をアップして効率的な運用を実現しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、FAQ作る際に大切なポイントとFAQシステムをご紹介します。効果的なFAQをサービスに展開するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

FAQを作成する目的とは

FAQはサイト利用者の疑問を解決するためにつくるものです。ECサイトだったら商品の在庫確認や決済の方法、ブランドサイトであれば取り扱い店舗の情報などが挙げられます。その際に、すべての問い合わせをメールや電話で受けていては大規模な受付センターが無ければ対応できなくなるでしょう。

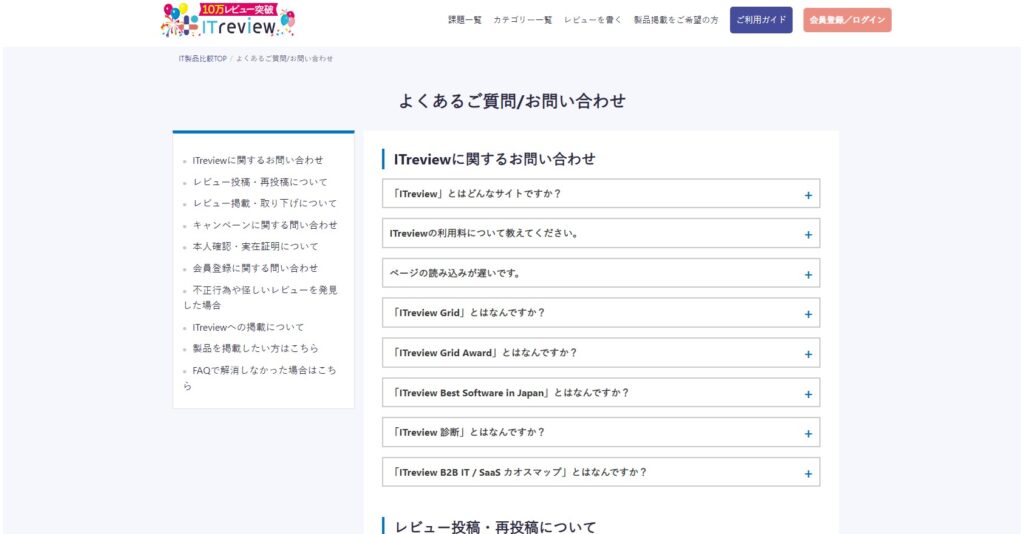

ITreviewでも日々皆様からいただく疑問や質問を傾向で分類し、FAQの拡充に役立てています

そこで、ユーザーのITリテラシーに関係なく、誰もが見やすいFAQを用意することで問い合わせ対応の工数とユーザーの利便性を一挙に向上することができるようになります。WebサイトやサービスにおいててはどれだけFAQの完成度を高められるかが、運用負荷の低減につながります。

FAQの作成時に抑えておきたい6つのポイント

ポイント1.FAQ作りの目的を明確にする

1つ目のポイントは「FAQ作りの目的を明確にすること」です。

「業務効率化に決まっているのでは?」と考えてしまいそうですが、一口にFAQといっても顧客目線のもの、従業員目線のもの、あるいはコールセンターで活用するものなど3つほど種類があります。

また、問い合わせ対応の「一部だけを効率化したいのか」または「可能な限り効率化したいのか」によっても目的が変わります。

「FAQ作りの目的を明確にすること」は多くの企業が見落としがちなポイントなので、目的の明確化によってしっかりとした土台を作ることが大切です。

ポイント2.FAQの最適な表示方法を選ぶ

FAQの表示方法は大きく分けて2つあります。「Webサイトに掲載する方法」と「チャットボットを使う方法」です。それぞれ次のような特徴を持ちます。

- Webサイトに掲載する方法:検索性が高く長期回答に向いている

- チャットボットを使う方法:対話型で気軽に質問できる、LINE等にも導入可能

製品やサービスの特徴、マーケティングの方法などによって最適な表示方法は変わるので、自社ビジネスを考慮してじっくり検討する必要があります。また、Webサイトに掲載する場合は「リッチリザルト」への対応可否も判断しておきましょう。

リッチリザルトとは?

Googleでキーワード検索をした際に結果画面で表示されるFAQです。コンテンツにリッチリザルト用の構造化データタグを設置することで表示されるようになります。以下のスクリーンショットは、「マーケティングとは」と検索した際に表示されるリッチリザルトです。赤枠で囲んだ部分が該当します。

ポイント3.FAQの運用体制を整える

FAQによるビジネス貢献を最大化するには、定期的な改善が欠かせません。そのためにFAQの運用体制を整える必要があります。

「顧客問い合わせ型のFAQ」の場合は、営業担当者などフロント業務の社員を巻き込むことでより正確なFAQを作成できます。

「社内問い合わせ型のFAQ」の場合は、社員にFAQがしっかりと利用されることが大切なので、影響力のある社内で発信力のある人材を運用チームに加えるといいでしょう。

ポイント4.必要な質問を洗い出す

運用体制が整ったら、いよいよFAQ作りに着手しましょう。「顧客や従業員が抱えているであろう疑問や問題」を整理して、必要な質問を洗い出します。

今はまだFAQの掲載可否を判断する段階ではないので、ブレインストーミングのように想定される疑問や問題を可能な限り挙げていきましょう。

ポイント5.質問に対して簡単な回答を作る

次に、洗い出した質問の優先順位を決めた上でFAQとしての掲載可否を判断し、質問に対するシンプルな回答を作ります。

例)

Q. クレジットカードは使えますか?

- はい、ご利用いただけます。

全ての質問に対してこの作業を行いながら、「質問同士の関連性」を整理することをおすすめします。顧客や従業員がFAQを閲覧した際に「この質問に関連するFAQ」などを表示させる際に、カテゴリ整理が欠かせないためです。

ポイント6.各回答をブラッシュアップする

続いてシンプルな回答をブラッシュアップして、FAQ作りを完了させましょう。

例)

Q. クレジットカードは使えますか?

はい、ご利用いただけます。クレジットカードの他、PayPayやモバイルSuicaなどの電子マネーにも対応しております。その他の決済手段、決済手数料など詳しくは「お支払い方法」をご確認ください。

このように回答をブラッシュアップすることにより、顧客や従業員の満足度を高めるFAQを作ることができます。その際は、以下のポイントを意識してみてください。

- 顧客や従業員が知りたい表面的な回答

- 顧客や従業員が知りたい潜在的な回答

- プラスアルファで提供できる情報

こうしたポイントを抑えることで、FAQをただ作るのではなく、運用していく絵が浮かぶのではないかと思います。

FAQは戦略的に。作り方次第でビジネスへの貢献度が上下する

一般顧客がCS(カスタマーサポート)を利用する際、約39%の人が「不満やストレスを感じる機会があった」ということが、検索型FAQ「Helpfeel」を提供するNota株式会社の調査から判明しています。 この回答者のうち、上位3つに挙げられたのが「電話がつながらない」「たらい回しにされた」「明確な回答がなかった」という声です。これらは、適切なFAQがあれば回避できたことも多分にあるでしょう。FAQは継続的に改善していくことでビジネス貢献を最大化させる可能性を持っています。もし今までなんとなく運用していたということであれば、この機会に見直してみてください。

出典:金融サービスのサポート利用者の9割が、「サポート時の不満がサービスへの不信感につながる」と回答|Helpfeel

投稿 FAQ作成のポイント6つ|利便性をアップして効率的な運用を実現しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 FAQシステムの特徴や導入メリット|問い合わせ対応を減らして業務効率を改善 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>FAQを作る際はWebサイトに直接掲載する方法もありますが、おすすめは「FAQシステムを使う方法」です。FAQシステムには業務効率化や満足度向上を達成するために、検索結果の分析を行う機能なども揃っているため戦略的なFAQが可能になるのです。この記事では、システムの選び方や機能などについて詳しくご紹介します。

FAQツールの特徴を確認

顧客や従業員が抱えている疑問・問題を素早く解決するFAQ(よくある質問とその回答)を作成するためのツールです。従来のIT運用におけるケースを研究し、特色を持った製品が揃います。大きく分類すると3つに分けることができます。

1.顧客問い合わせ型のFAQツール

顧客からの問い合わせ件数が多く、よくある質問に対する回答を効率化したい場合に使用するFAQツールです。カスタマーサポートの業務効率化だけでなく、顧客が抱えている疑問・問題を素早く解決し、顧客満足度の向上にも貢献できます。

2.社内問い合わせ型のFAQツール

経理や総務などのバックオフィス部門、あるいは社内IT部門で利用されることの多いFAQツールです。従業員からの問い合わせ対応により、業務効率の低下を感じている部門に導入することで生産性向上を目指すことができます。

3.ナレッジ蓄積型のFAQツール

主にコールセンターで利用されるFAQツールです。顧客からの問い合わせに回答する際に、知識が不十分な状態では満足度を損ねる可能性があります。そこで、「ナレッジ蓄積型」に製品やサービスに関するさまざまな知識・情報を蓄積し、オペレーターがいつでも参照できる状態を整えます。また、トークマニュアルや過去の対応事例といった情報も管理できます。

FAQツールの導入メリット

FAQツールを導入することで得られる大きなメリットとは、やはり「業務効率化」です。顧客あるいは従業員からの問い合わせにおいて、同じような質問ばかりに回答することに辟易している部門担当者は少なくありません。さらに、繰り返される同じような質問のせいで、本業のための時間を費やしていることが大問題だと言えます。

そのままでは当該部門の生産性だけでなく、問い合わせをする従業員の生産性も上がりません。また、本当に重要な問い合わせに時間をかけることができなくなるため、対応品質と顧客満足度も一向に上がらないことでしょう。

FAQツールの最たるメリットは「業務効率化」ですが、その副次効果は会社全体のビジネスや顧客満足度向上など、さまざまなところに波及するのです。

FAQツールの選び方

多くの企業に欠かせないFAQツールですが、選び方を間違えてしまうと業務効率化やその他の効果を引き出せなくなる可能性があります。ここではFAQツール選びにおける3つのポイントをご紹介するので、製品選定時の参考にしてみてください。

ポイント1.FAQのスタイルは自社運用に適しているか?

前述のように、FAQツールには大きく分けて3つのタイプがあります。まずは自社にとって必要なFAQツールがいずれか1つのタイプなのか、あるいは2つ以上のタイプなのかを検討しましょう。

さらに検討すべきは、「Webサイト型」と「チャットボット型」のどちらを導入するかです。Webサイト型は質問の検索性が高く、長文回答にも適しています。一方、チャットボット型はLINEやWebサイト上にチャットツールを導入でき、対話形式での回答が得意です。

ビジネスモデルや提供している製品・サービス、顧客の傾向などによってどちらを導入すべきか異なるため、じっくり検討する必要があります。

ポイント2.FAQのメンテナンスは手軽に行えるのか?

FAQは一度作って終わりではありません。顧客や従業員、オペレーターがFAQをどのように利用しているか、回答に対する満足度は高いかなどを知った上で、定期的に改善していく必要があります。

そのため、FAQのメンテナンスが手軽に行えるかどうかも、FAQツールを選ぶポイントの1つです。「インターフェース(操作画面)が分かりやすい」あるいは「サポート体制がしっかりしているか」を重視してみてください。

ポイント3.FAQ以外に効率化したい業務はあるのか?

FAQツールの中には、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)など、他のITツールと連携できる製品があります。FAQに加えてそれ以外の業務も効率化したい場合は、連携性の高いFAQツールを選ぶのがポイントです。

既存のITツールと連携したい場合は、そのFAQツールが連携に対応しているかどうかを事前に調査しておきましょう。

おすすめFAQツール3選

最後に、おすすめのFAQツールを3つご紹介します。いずれもユーザー企業が多く、定評のあるFAQツールです。3ツールを比較しながら、FAQツール選びの際の参考にしてみてください。

1. zendesk

zendeskはカスタマーサポートやサービスを管理するための総合的なツールです。FAQ作成機能も高く評価されており、FAQ作成が容易であることに加えてリッチなデザインにカスタマイズできます。また、FAQコンテンツを40以上の言語にローカライズできるため、グローバル企業にも適しています。

2. coorum

coorumは国内の大手クラウドサービスでの導入事例が多い、カスタマーサクセスによる顧客ロイヤルティの最大化を目的とした総合的なツールです。ウィザード形式、テンプレートの利用によってFAQを容易に作成でき、チャットボットの利用も可能です。また、CRMやSFAなどの外部ツールとも連携できます。

3.Intercom

Intercomは海外中心に導入されているカスタマーサポートの総合ツールです。容易にFAQを作成する機能はもちろんのこと、Webサイト上にリアルタイムのチャットサポート機能を実装したり、顧客ごとにパーソナライズされたサポートを提供したりできます。顧客満足度向上に集中したい企業におすすめのFAQツールです。

問い合わせ業務を効率化すれば、対応の質が上がる!

問い合わせ業務の効率化、対応品質と顧客満足度の向上、それらによるビジネスのステップアップはFAQツールによって達成できます。

「繰り返される同じ質問に辟易している部門担当者が多い」、あるいは「対応品質と顧客満足度の向上が急務である」と感じているのならば、FAQツールの導入を前向きに検討しましょう。

投稿 FAQシステムの特徴や導入メリット|問い合わせ対応を減らして業務効率を改善 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>