Webサイトやチャットボットを利用して提供するFAQ(よくある質問とその回答)は、担当部門の業務効率を上げるだけでなく、顧客満足度の向上にも貢献します。しかし、当然ながら「適切なFAQ」を作れなければその効果を最大限引き出すことはできません。

この記事では、FAQ作る際に大切なポイントとFAQシステムをご紹介します。効果的なFAQをサービスに展開するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

FAQを作成する目的とは

FAQはサイト利用者の疑問を解決するためにつくるものです。ECサイトだったら商品の在庫確認や決済の方法、ブランドサイトであれば取り扱い店舗の情報などが挙げられます。その際に、すべての問い合わせをメールや電話で受けていては大規模な受付センターが無ければ対応できなくなるでしょう。

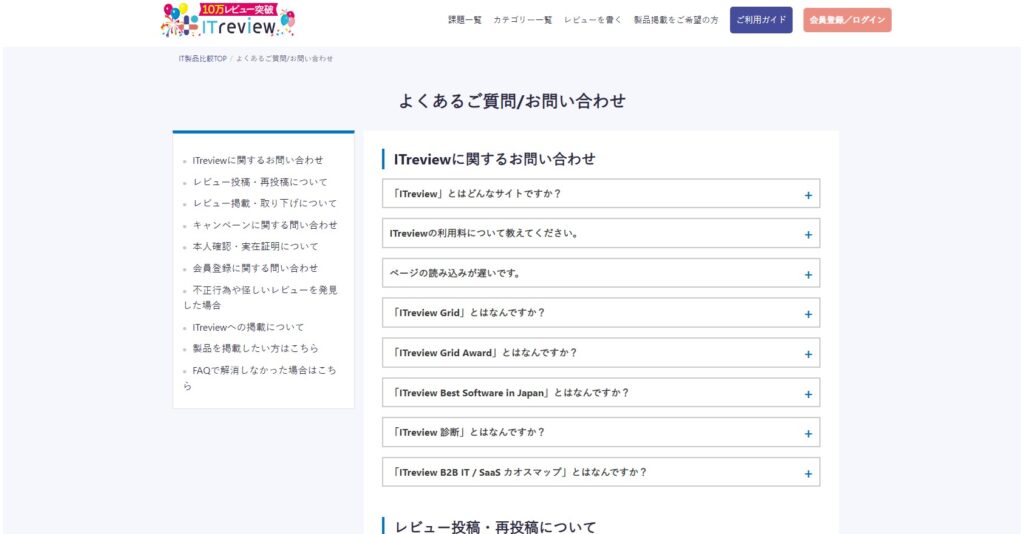

ITreviewでも日々皆様からいただく疑問や質問を傾向で分類し、FAQの拡充に役立てています

そこで、ユーザーのITリテラシーに関係なく、誰もが見やすいFAQを用意することで問い合わせ対応の工数とユーザーの利便性を一挙に向上することができるようになります。WebサイトやサービスにおいててはどれだけFAQの完成度を高められるかが、運用負荷の低減につながります。

FAQの作成時に抑えておきたい6つのポイント

ポイント1.FAQ作りの目的を明確にする

1つ目のポイントは「FAQ作りの目的を明確にすること」です。

「業務効率化に決まっているのでは?」と考えてしまいそうですが、一口にFAQといっても顧客目線のもの、従業員目線のもの、あるいはコールセンターで活用するものなど3つほど種類があります。

また、問い合わせ対応の「一部だけを効率化したいのか」または「可能な限り効率化したいのか」によっても目的が変わります。

「FAQ作りの目的を明確にすること」は多くの企業が見落としがちなポイントなので、目的の明確化によってしっかりとした土台を作ることが大切です。

ポイント2.FAQの最適な表示方法を選ぶ

FAQの表示方法は大きく分けて2つあります。「Webサイトに掲載する方法」と「チャットボットを使う方法」です。それぞれ次のような特徴を持ちます。

- Webサイトに掲載する方法:検索性が高く長期回答に向いている

- チャットボットを使う方法:対話型で気軽に質問できる、LINE等にも導入可能

製品やサービスの特徴、マーケティングの方法などによって最適な表示方法は変わるので、自社ビジネスを考慮してじっくり検討する必要があります。また、Webサイトに掲載する場合は「リッチリザルト」への対応可否も判断しておきましょう。

リッチリザルトとは?

Googleでキーワード検索をした際に結果画面で表示されるFAQです。コンテンツにリッチリザルト用の構造化データタグを設置することで表示されるようになります。以下のスクリーンショットは、「マーケティングとは」と検索した際に表示されるリッチリザルトです。赤枠で囲んだ部分が該当します。

ポイント3.FAQの運用体制を整える

FAQによるビジネス貢献を最大化するには、定期的な改善が欠かせません。そのためにFAQの運用体制を整える必要があります。

「顧客問い合わせ型のFAQ」の場合は、営業担当者などフロント業務の社員を巻き込むことでより正確なFAQを作成できます。

「社内問い合わせ型のFAQ」の場合は、社員にFAQがしっかりと利用されることが大切なので、影響力のある社内で発信力のある人材を運用チームに加えるといいでしょう。

ポイント4.必要な質問を洗い出す

運用体制が整ったら、いよいよFAQ作りに着手しましょう。「顧客や従業員が抱えているであろう疑問や問題」を整理して、必要な質問を洗い出します。

今はまだFAQの掲載可否を判断する段階ではないので、ブレインストーミングのように想定される疑問や問題を可能な限り挙げていきましょう。

ポイント5.質問に対して簡単な回答を作る

次に、洗い出した質問の優先順位を決めた上でFAQとしての掲載可否を判断し、質問に対するシンプルな回答を作ります。

例)

Q. クレジットカードは使えますか?

- はい、ご利用いただけます。

全ての質問に対してこの作業を行いながら、「質問同士の関連性」を整理することをおすすめします。顧客や従業員がFAQを閲覧した際に「この質問に関連するFAQ」などを表示させる際に、カテゴリ整理が欠かせないためです。

ポイント6.各回答をブラッシュアップする

続いてシンプルな回答をブラッシュアップして、FAQ作りを完了させましょう。

例)

Q. クレジットカードは使えますか?

はい、ご利用いただけます。クレジットカードの他、PayPayやモバイルSuicaなどの電子マネーにも対応しております。その他の決済手段、決済手数料など詳しくは「お支払い方法」をご確認ください。

このように回答をブラッシュアップすることにより、顧客や従業員の満足度を高めるFAQを作ることができます。その際は、以下のポイントを意識してみてください。

- 顧客や従業員が知りたい表面的な回答

- 顧客や従業員が知りたい潜在的な回答

- プラスアルファで提供できる情報

こうしたポイントを抑えることで、FAQをただ作るのではなく、運用していく絵が浮かぶのではないかと思います。

FAQは戦略的に。作り方次第でビジネスへの貢献度が上下する

一般顧客がCS(カスタマーサポート)を利用する際、約39%の人が「不満やストレスを感じる機会があった」ということが、検索型FAQ「Helpfeel」を提供するNota株式会社の調査から判明しています。 この回答者のうち、上位3つに挙げられたのが「電話がつながらない」「たらい回しにされた」「明確な回答がなかった」という声です。これらは、適切なFAQがあれば回避できたことも多分にあるでしょう。FAQは継続的に改善していくことでビジネス貢献を最大化させる可能性を持っています。もし今までなんとなく運用していたということであれば、この機会に見直してみてください。