「BPaaSの意味や導入メリットを知りたい」

「BPaaSとBPOやSaaSとの違いを知りたい」

BPaaSとは、業務プロセスをクラウドサービスとして提供するビジネスモデルのことで、企業が自社で業務システムを構築する従来までの方法とは異なり、外部のクラウドサービスを利用して業務効率化を実現できるのが特徴です。

BPaaSの導入によって、外部のクラウドサービスを経由して業務の委託を行うことができるため、生産性の向上とコストの削減を両立できることから、近ごろでは幅広い企業で導入が進んでいます。

しかし、BPaaSとは一口に言っても、IaaSやPaaSなどの似たような言葉が乱立しているうえ、そのビジネス領域は多岐に渡るため、いまいちピンと来ないという方も多いのではないでしょうか?

本記事では、BPaaSの概要解説に加えて、BPOやSaaSをはじめとする似た言葉との違いから、導入によるメリットやデメリットまで、まとめて徹底的に解説していきます!

AI記事要約*

- BPaaSとは?:BPOとSaaSを掛け合わせた業務プロセスを提供するクラウドサービス。

- 普及背景:労働力の不足やDXの推進、クラウド技術の進化により急速に拡大している。

- 市場規模:2032年には日本市場で約96億ドル、世界市場で約1,017億ドルに達する見込み。

- 活用事例:主に経理や人事、総務部門などのバックオフィス分野で幅広く活用されている。

※ ChatGPTを使用して記事の内容を要約しています。

目次

BPaaSとは?

BPaaSの意味と読み方

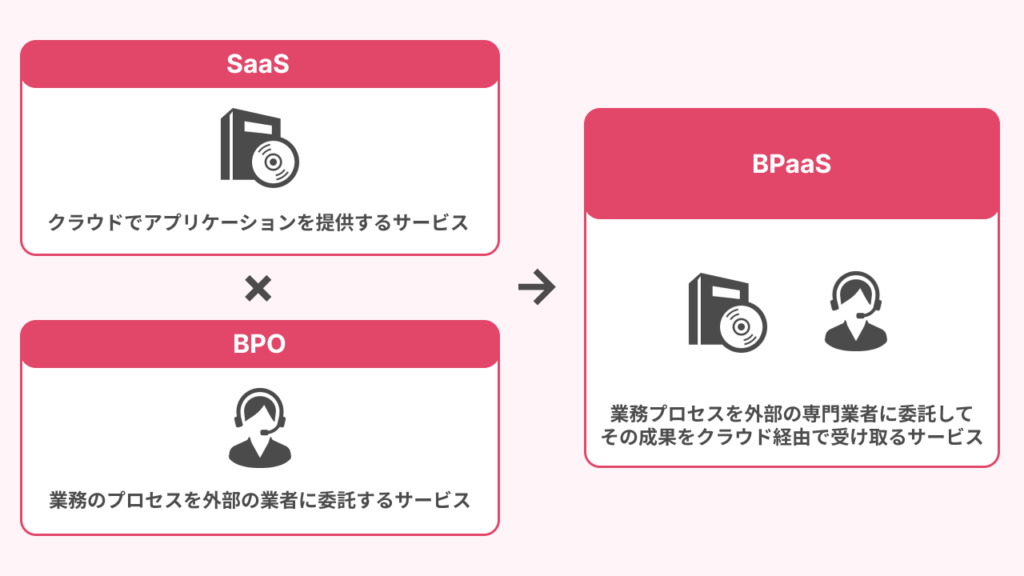

BPaaS(Business Process as a Service)とは、業務の一部もしくはプロセス全体を外部の会社へ委託するBPO(Business Process Outsourcing)と、クラウドサービスで成果を受け取るSaaS(Software as a Service)を掛け合せた新しいアウトソーシングサービスです。読み方は「ビーパース」と発音し、2009年に米コンサルティング企業のガートナー社によって提案されました。

BPaaSの具体的な活用事例としては、クラウド型の会計ソフトや、アウトソーシングによる給与計算サービスなどが挙げられ、主に会計や給与計算、人事や顧客管理などのバックオフィス部門で活用されています。これらのサービスを活用することで、コスト削減と業務効率化を同時に実現できるでしょう。

BPaaSが解決できる課題

BPaaSは、企業が抱える業務効率の低下や、コストの増大といった諸々の課題を解決することができます。クラウドサービスとして業務プロセスを提供するビジネスモデルであるため、自社でシステムを保有・管理する必要がなく、初期導入の費用や運用コストを削減できるのが大きな魅力の一つです。

また、スケーラビリティにも優れており、業務量の増減に対しても柔軟に対応することができます。例えば、繁忙期には処理業務を拡張し、閑散期にはリソースを縮小することで、コストの最適化を図ることが可能です。生産性向上とコスト削減の両立こそ、BPaaSの最大のメリットといえるでしょう。

BPaaSと他のサービスとの違い

BPaaSとBPOの違い

| 項目 | BPaaS | BPO |

|---|---|---|

| 導入目的 | 業務をプロセスごと外部委託したい | 業務をプロセスごと外部委託したい |

| 提供形態 | クラウドサービス×人的リソース | 人的リソースのみでの業務代行 |

| 運用代行 | 〇 | 〇 |

| コスト効率 | 〇 | △ |

| 柔軟な対応 | △ | 〇 |

| 対象の業務 | 定型業務の代行に最適 | 非定型業務の代行に最適 |

BPaaSとBPO(Business Process Outsourcing)の違いについて、こちらは業務プロセスを外部委託する点では共通していますが、提供方法に違いがあります。BPaaSはクラウドサービスを通じて自動化された業務プロセスを提供するのに対して、BPOは人的リソースを活用して業務を代行するビジネスモデルです。

BPaaSはクラウドサービスによるコスト効率の高さがメリットとなるのに対して、BPOは人的リソースの消費による柔軟な個別対応がメリットとなるため、両者の性質は異なります。

例えば、定型業務の効率化にはBPaaSが適していますが、個別対応やカスタマイズが必要な業務ではBPOが適しているため、こちらは業務の性質に応じて、両者のサービスを使い分けることが重要です。

BPaaSとIaaSの違い

| 項目 | BPaaS | IaaS |

|---|---|---|

| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | 開発環境のみを提供 |

| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | インフラの構築と運用を行いたい場合 |

| 運用代行 | 〇 | × |

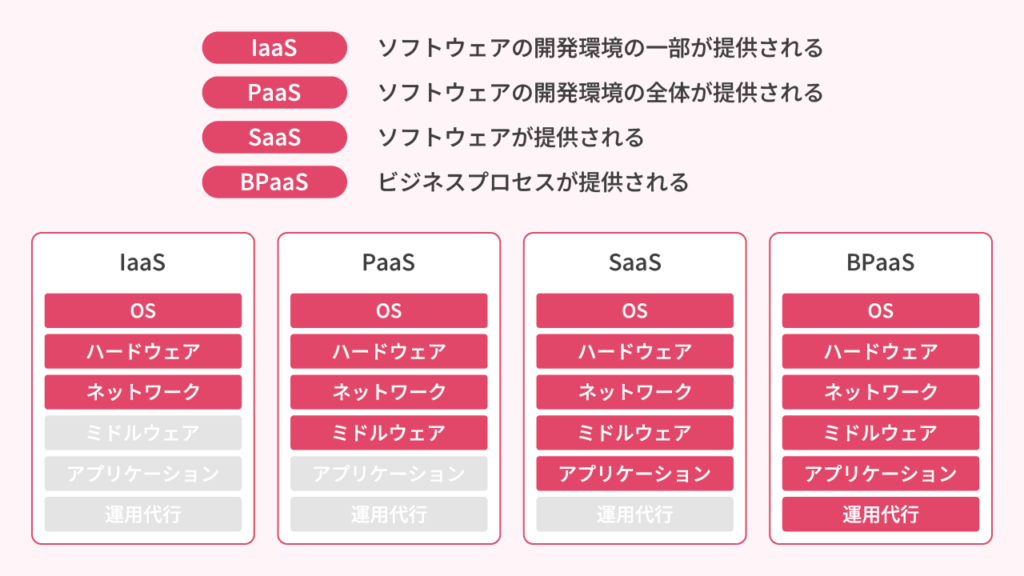

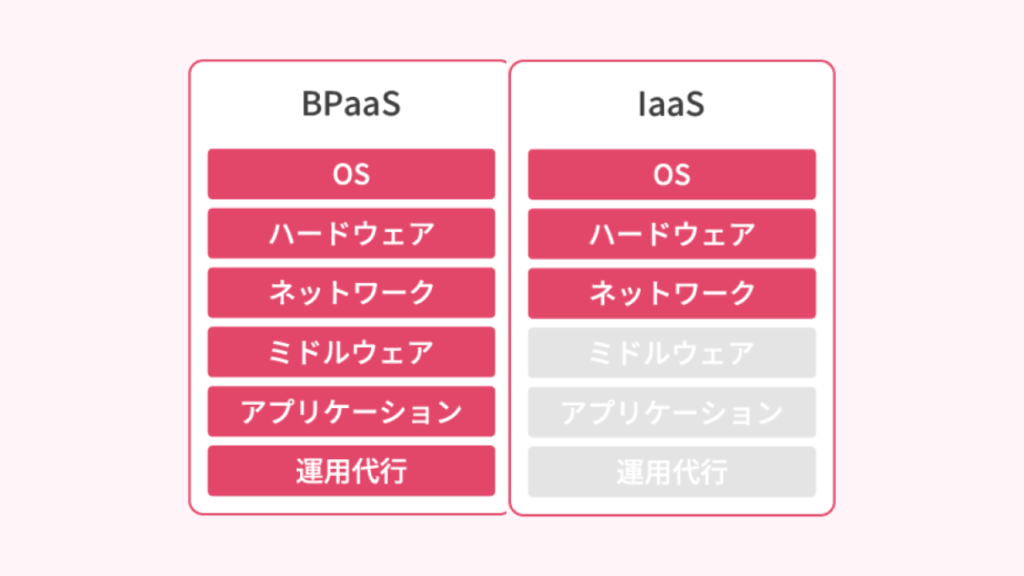

BPaaSとIaaS(Infrastructure as a Service)の違いについて、こちらはクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、IaaSはサーバーやストレージなどのITインフラや開発環境をクラウドで提供するビジネスモデルです。

業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、インフラ環境の構築や運用を柔軟に行いたい場合はIaaSが適しているため、こちらは目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

BPaaSとPaaSの違い

| 項目 | BPaaS | PaaS |

|---|---|---|

| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | 開発基盤のみを提供 |

| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | 業務の効率化と自動化を図りたい場合 |

| 運用代行 | 〇 | × |

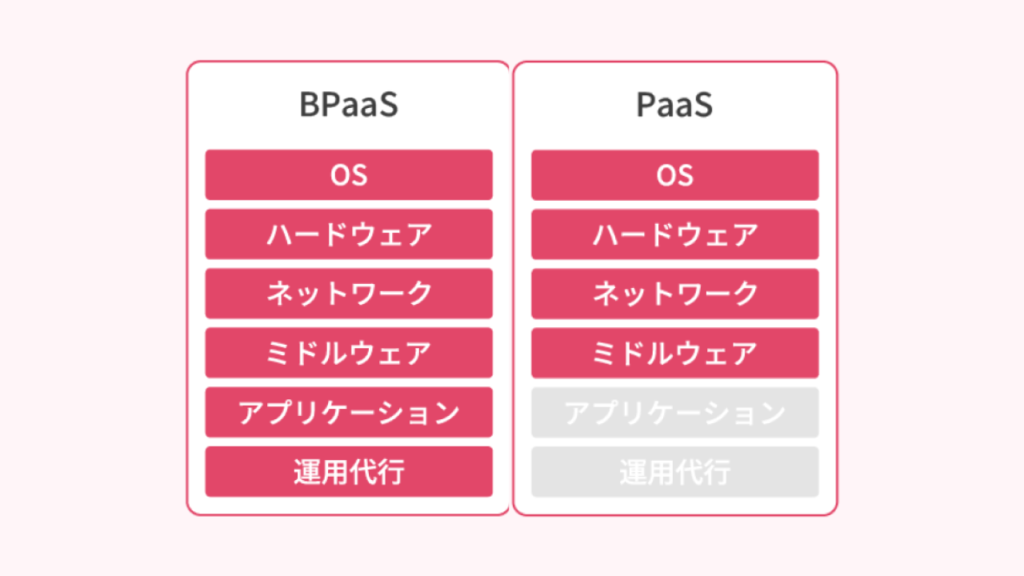

BPaaSとPaaS(Platform as a Service)の違いについて、こちらもクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、PaaSはアプリケーションを開発するためのプラットフォームをクラウド上で提供するビジネスモデルです。

業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、アプリケーションなどの開発環境を整えたい場合はPaaSが適しているため、こちらも目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

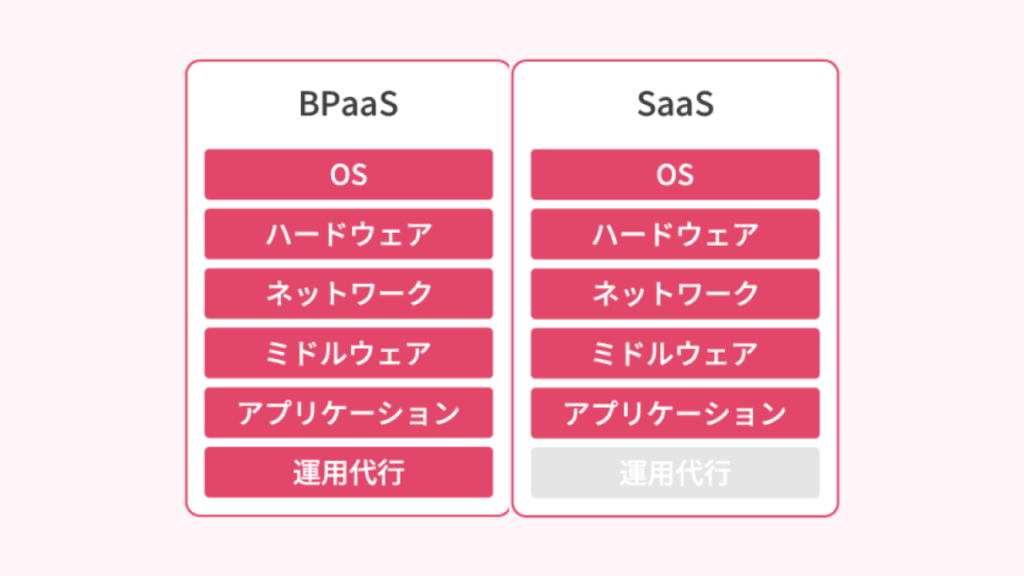

BPaaSとSaaSの違い

| 項目 | BPaaS | SaaS |

|---|---|---|

| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | アプリケーションのみを提供 |

| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | 特定の業務を安価に効率化したい場合 |

| 運用代行 | 〇 | × |

BPaaSとSaaS(Software as a Service)の違いについて、こちらもクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、SaaSは特定のソフトウェアやアプリケーションをクラウドサービスとして提供するビジネスモデルです。

業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、特定の業務アプリケーションを利用したい場合はSaaSが適しているため、こちらも目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

BPaaSが注目されている背景

- 労働力不足と業務効率化のニーズの高まり

- デジタルトランスフォーメーションの推進

- クラウド技術とAI進化による利便性の向上

労働力不足と業務効率化のニーズの高まり

BPaaSが注目されている背景の1つ目としては「労働力不足と業務効率化のニーズの高まり」というものが挙げられます。

日本をはじめとする先進国では、少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しており、企業は限られた人材で生産性を向上させることが求められています。

BPaaSは、業務プロセスをクラウド上で提供し、自動化や効率化を実現するため、人手不足の解消と業務効率の向上に大きく貢献するサービスとして期待されています。

デジタルトランスフォーメーションの推進

BPaaSが注目されている背景の2つ目としては「デジタルトランスフォーメーションの推進」というものが挙げられます。

昨今、政府主導のもと、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、クラウドベースのサービスへの移行が急速に進んでいます。

BPaaSは、業務プロセスそのものをデジタルで提供するため、これまでアナログだった経理部門や人事業務の自動化を実現し、企業のDX推進を強力にサポートしています。

クラウド技術とAI進化による利便性の向上

BPaaSが注目されている背景の3つ目としては「クラウド技術とAI進化による利便性の向上」というものが挙げられます。

近年、クラウド技術やAI(人工知能)の進化によって、より柔軟でスケーラブルなBPaaSサービスの提供が可能となり、コスト削減と業務の高度化が進んでいます。

例えば、AIを活用したBPaaSは、顧客データの分析や業務の最適化などといった時間のかかる作業を自動化するため、企業はより戦略的な意思決定を行えるようになります。

BPaaSの市場規模

- 日本のBPaaSの市場規模:2032年には95億9,000万米ドルに到達する見込み

- 世界のBPaaSの市場規模:2032年には1,016億5,000万米ドルに到達する見込み

日本のBPaaSの市場規模

日本におけるBPaaSの市場規模は、2024年に約31億9,000万米ドルで、年平均成長率(CAGR)は14.8%で成長し、2032年には95億9,000万米ドルに達すると予測されています。

▶ 参照:2030年までの日本のビジネスプロセスサービス(Bpaas)市場のサイズと成長

世界のBPaaSの市場規模

世界におけるBPaaSの市場規模は、2024年に約650億3,000万米ドルで、年平均成長率(CAGR)は7.64%で成長し、2032年には1,016億5,000万米ドルに達すると予測されています。

▶ 参照:BPaaS(Business Process-as-a-Service)市場規模 分析 予測 2025-2030年【市場調査レポート】

BPaaSの活用事例

- 金融業界における業務プロセスの自動化

- 小売業界における販売プロセスの効率化

- 製造業界におけるサプライチェーンの最適化

金融業界におけるBPaaSの活用事例

BPaaSの活用事例の1つ目としては「金融業界における業務プロセスの自動化」というものが挙げられます。

金融業界では、口座開設やローン審査など多くの定型業務が存在しており、BPaaSサービスを活用することで既存の定型業務の効率化が進んでいます。

例えば、AIを活用したBPaaSでは、顧客データの自動収集や審査プロセスの迅速な処理などが実現でき、サービスの提供スピードの向上とコスト削減が可能になります。

小売業界におけるBPaaSの活用事例

BPaaSの活用事例の2つ目としては「小売業界における販売プロセスの効率化」というものが挙げられます。

小売業界では、オンラインとオフラインの販売統合が進むなか、BPaaSサービスを活用することで顧客情報の管理や注文処理の自動化が進んでいます。

例えば、AIチャットボットによる問い合わせ対応や、オンライン注文と在庫管理の自動連携によって、顧客満足度の向上と従業員の業務負荷の軽減が実現されています。

製造業界におけるBPaaSの活用事例

BPaaSの活用事例の3つ目としては「製造業界におけるサプライチェーンの最適化」というものが挙げられます。

製造業界では、調達から出荷まで多くの業務が複雑に絡み合っていますが、BPaaSを活用することで在庫管理や発注プロセスの一元化が進んでいます。

例えば、リアルタイムな在庫把握やAIによる需要予測により、過剰在庫や欠品リスクを最小限に抑え、これまでよりも生産性の高い生産体制の構築が実現されています。

BPaaSサービスの提供企業一覧

| 企業名 | 製品名 | 対象領域 |

|---|---|---|

| フリー株式会社 | freee人事労務アウトソース | バックオフィス |

| 株式会社うるる | うるるBPO | バックオフィス |

| 株式会社kubellパートナー | Chatwork アシスタント | バックオフィス |

| 株式会社シャノン | マーケティング運用代行パッケージ | マーケティング |

| 株式会社Migakun | Migakun | バックオフィス |

| トヨクモクラウドコネクト株式会社 | トヨクモクラウドコネクト | バックオフィス |

| バレットグループ株式会社 | KURAGE | マーケティング |

| BizteX株式会社 | BizteX BPaaS | バックオフィス |

| 株式会社リアルテック・コンサルティング | リアルテック・コンサルティング | バーティカル |

| AnyMind Group株式会社 | AnyMind | マーケティング |

経理や人事、総務などのバックオフィス部門をはじめとして、幅広い領域で導入が進んでいるBPaaSサービスの数々ですが、では一体どのようなサービスが導入されているのでしょうか?ここからは、ITreviewで掲載しているBPaaSサービス提供企業を数社ピックアップして紹介していきます。

フリー株式会社 | freee人事労務アウトソース

フリー株式会社が提供する『freee人事労務アウトソース』は、給与計算や入退社の手続き、年末調整などの人事労務業務をクラウドから一括して代行するBPaaSサービスです。

データがクラウドに蓄積されるため、内製化へのスムーズな移行が可能であり、労務知識が豊富なスタッフによる迅速な対応で、人的ミスの削減と業務効率化を実現します。

株式会社うるる | うるるBPO

株式会社うるるが提供する『うるるBPO』は、データ入力やリサーチ、コールセンター業務など、多岐にわたるバックオフィス業務を一括して代行するBPaaSサービスです。

多様なバックオフィス業務を一括してアウトソーシングすることができ、各分野の専門スタッフが業務を担当するため、業務品質の向上と業務効率の改善を実現します。

株式会社kubellパートナー | Chatwork アシスタント

株式会社kubellパートナーが提供する『Chatwork アシスタント』は、ビジネスチャットツールの「Chatwork」を活用した、オンライン秘書BPaaSサービスです。

Chatworkを活用した迅速なコミュニケーションが魅力で、日常的な事務作業を代行することもできるため、業務のスピードアップやコア業務への集中を実現します。

株式会社シャノン | マーケティング運用代行パッケージ

株式会社シャノンが提供する『マーケティング運用代行パッケージ』は、専門のマーケティング人材が企業にとって最適な戦略や施策を提案するBPaaSサービスです。

マーケティングや営業DXに特化したプロが適切な戦略を提供することはもちろん、必要なコンテンツやメールの作成も代行できるため、より高度な施策を展開できます。

株式会社Migakun | Migakun

株式会社Migakunが提供する『Migakun』は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するための、コンサルティングに特化したBPaaSサービスです。

それぞれの企業の課題やニーズに合わせたカスタマイズ提案が可能で、最新のデジタル技術と戦略を駆使することによって、企業のDX移行を力強くサポートします。

BPaaSの導入メリット

- 業務の効率化が実現できる

- コストの削減が実現できる

- スケーラビリティが向上する

業務の効率化が実現できる

BPaaSの導入メリットの1つ目としては「業務の効率化が実現できる」というものが挙げられます。

BPaaSを導入することによって、標準化された業務プロセスをクラウド経由で簡単かつ素早く利用できるようになります。業務フローの自動化により、人為的なミスの削減や業務の迅速化が期待できます。

例えば、請求書の発行や給与計算などの定型業務をBPaaSに委託することで、従業員は重要なコア業務に専念できるようになります。業務の効率向上と生産性向上を実現できる手段として効果的です。

コストの削減が実現できる

BPaaSの導入メリットの2つ目としては「コストの削減が実現できる」というものが挙げられます。

BPaaSはクラウドサービスとして提供されるため、自社でシステム開発やサーバーの構築を行う必要がないのが特徴です。初期投資を抑えられるだけではなく、保守や運用コストの削減にもつながります。

例えば、オンプレミス型のシステムを維持する場合と比べて、BPaaSでは不要なハードウェアコストや人件費を削減することができます。コストの最適化とリソースの有効活用を両立できる選択肢です。

スケーラビリティが向上する

BPaaSの導入メリットの3つ目としては「スケーラビリティが向上する」というものが挙げられます。

BPaaSはクラウドベースのサービスであるため、企業の成長や業務規模の拡大に応じた柔軟なスケールアップが可能です。都度必要に応じてサービスの追加や削減をスピーディに実施することができます。

例えば、繁忙期には業務量の増加に合わせてリソースを拡張し、閑散期にはコストを抑えるような調整を都度柔軟に行うことができます。事業の変化に即応できる柔軟性を持つサービスとして有用です。

BPaaSの導入デメリット

- セキュリティのリスクが発生する

- 柔軟なカスタマイズには限界がある

- ベンダーロックインのリスクがある

セキュリティのリスクが発生する

BPaaSの導入デメリットの1つ目としては「セキュリティのリスクが発生する」というものが挙げられます。

BPaaSは、クラウド上で業務プロセスを管理するため、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクが懸念されます。特に、顧客情報や財務データなどの機密情報を扱う場合は慎重な対応が求められます。

この問題への対策としては、信頼性の高い堅牢なセキュリティ対策機能を提供しているBPaaSプロバイダーを選定することが重要です。また、アクセス制御やデータ暗号化の実施、定期的なセキュリティの監査を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。

柔軟なカスタマイズには限界がある

BPaaSの導入デメリットの2つ目としては「柔軟なカスタマイズには限界がある」というものが挙げられます。

BPaaSは、標準化された業務プロセスを提供するため、細かな業務フローや特殊要件に対応することは難しい場合があります。特に、非定型的な業務には適していないことも多いため、注意が必要です。

この問題への対策としては、導入以前に自社の業務要件とBPaaSの機能を綿密に比較し、必要なカスタマイズが可能か確認することが重要です。また、柔軟な設定変更が可能なBPaaSプロバイダーを選定することで、ある程度のカスタマイズにも対応することができます。

ベンダーロックインのリスクがある

BPaaSの導入デメリットの3つ目としては「ベンダーロックインのリスクがある」というものが挙げられます。

BPaaSは、特定のプロバイダーに依存してしまうと、将来的に他社のサービスへの乗り換えが困難になる場合があります。特に、独自のプロセスが採用されている場合には、移行のコストが高くなります。

この問題への対策としては、データのポータビリティが確保されているか確認し、移行可能なフォーマットでデータ管理を行うことが重要です。また、契約内容に解約時のデータ取り扱いについて明記されているかを事前に確認しておくことも、リスク回避に役立ちます。

BPaaSの選び方と比較の方法

- ①:自社が抱えている課題を整理する

- ②:必要な機能と選定基準を定義する

- ③:定義した機能から製品を絞り込む

- ④:レビューや事例を参考に製品を選ぶ

- ⑤:無料トライアルで使用感を確認する

①:自社が抱えている課題を整理する

BPaaSの選び方の1つ目のステップとしては「自社が抱えている課題を整理する」というものが挙げられます。

BPaaSは業務プロセスの効率化を目的としたサービスであり、自社のどの業務領域に課題があるのかを把握することが選定の第一歩です。例えば、経理業務の自動化、顧客対応の迅速化、または人事管理の効率化など、解決したい業務課題を明確にすることで、必要な機能や選定の基準が明確になります。

②:必要な機能と選定基準を定義する

BPaaSの選び方の2つ目のステップとしては「必要な機能と選定基準を定義する」というものが挙げられます。

自社の抱えている解決したい課題を整理した後は、それらの課題を解決するために必要な機能や具体的な要件を洗い出すことが重要です。例えば、データ分析機能やレポーティング機能の有無、API連携やユーザーインターフェースの使い勝手など、業務に直結する機能に注目してみると良いでしょう。

③:定義した機能から製品を絞り込む

BPaaSの選び方の3つ目のステップとしては「定義した機能から製品を絞り込む」というものが挙げられます。

サービスの選定基準と必要な機能を明確にした後は、それらの条件にマッチする製品をリストアップして比較検討することが重要です。各製品のホームページから機能を確認することはもちろん、ウェブ上に情報がないことも多いため、その場合は直接ベンダーへ問い合わせてみるのも良いでしょう。

④:レビューや事例を参考に製品を選ぶ

BPaaSの選び方の4つ目のステップとしては「レビューや事例を参考に製品を選ぶ」というものが挙げられます。

定義した機能から候補となる製品を絞り込んだ後は、それらのサービスのユーザーレビューや導入の事例を確認することが重要です。特に、自社と同業種・同規模の企業のレビューや事例は大きな判断材料となるため、どのような課題を解決できたのか、導入による効果などを把握することが大切です。

⑤:無料トライアルで使用感を確認する

BPaaSの選び方の5つ目のステップとしては「無料トライアルで使用感を確認する」というものが挙げられます。

BPaaS製品の多くは無料トライアルが提供されています。無料トライアルを活用することで操作性や機能性を事前に確認することが可能です。カタログスペックだけでは分からない各製品の特徴や使い勝手の違いなども、実際に使って試すことができるため、複数の製品を比較してみるのが良いでしょう。

【BPaaSサービス事業者様向け】自社のサービスを掲載しませんか?

本記事で紹介したような「BPaaSサービスを展開されている事業者」の皆さまへ、当サイトの『ITreview』に自社のサービスを掲載しませんか?

ITreviewには毎月多くのサービス検討者が来訪しており、製品レビューを閲覧することで、自社に適切な製品・サービスの比較検討に役立てています。

レビューや満足度を活用した自社サイトのPRも可能です。まずは下記リンクより無料掲載申請へお進みください。詳細はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

本記事では、BPaaSの概要解説に加えて、BPOやSaaSをはじめとする似た言葉との違いから、導入によるメリットやデメリットまで、徹底的に解説していきました。

世界的にも急速な拡大を続けているBPaaS市場ですが、昨今ではAIやクラウドをはじめとする技術革新の背景もあり、今後もさらなる市場の拡大と発展が予測されています。

今後もITreviewでは、BPaaSサービスのレビュー収集に加えて、新しいBPaaSサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。