リモートワークを促進するために、クラウドサービスの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。とはいえ「クラウドについていまいち理解できていない」「クラウドサービスにはどんな種類があるのか知りたい」という声もよく聞きます。

クラウドサービスはインターネット環境や対応するデバイスがあれば、外出先や自宅からでも社内の情報に安全にアクセスできます。また社内で運用するリソースやコストの削減につながったり、災害時にも事業継続性を確保できたりと多くのメリットを得られます。

この記事ではクラウドの種類やメリット・デメリット、クラウドサービスの選び方について詳しく解説します。

目次

クラウドとは?インターネット上でサービスを利用できる仕組み

クラウドとはユーザーがサーバやストレージなどのインフラやソフトウェアをもっていなくても、インターネット経由でサービスを利用したい分だけ利用できる仕組みのことです。パソコンやスマートフォン、Webブラウザ、インターネット環境など、最低限のデバイスとツールを用意するだけですぐに使えるのが特徴です。自社でサーバを構築している場合と異なり、ソフトウェアやデータがどこのサーバに保存されているかを意識せずに利用できます。クラウドという名称の由来は「Cloud(雲)=クラウド」で、インターネットの向こう側に存在するサービスを利用していることからきています。

従来はハードウェアを購入し、ソフトウェアをパソコンにインストールしなければサービスが使えませんでした。利用者自身でソフトウェアやデータを管理する必要があったのです。しかし、クラウドが誕生したことで機材の購入やソフトウェアのインストール、システム構築、運用保守などの管理をしなくても利用できるサービスが普及しました。これをクラウドサービスといいます。

たとえばメールソフトでいうと、Googleの「Gmail」やYahoo!JAPANの「Yahooメール」などが挙げられるでしょう。アカウントを作成すればすぐに利用開始できるサービスです。逆にクラウドではないメールソフトの例としては、インストールが必要なOutlookやWindows Liveメールなどがあります。

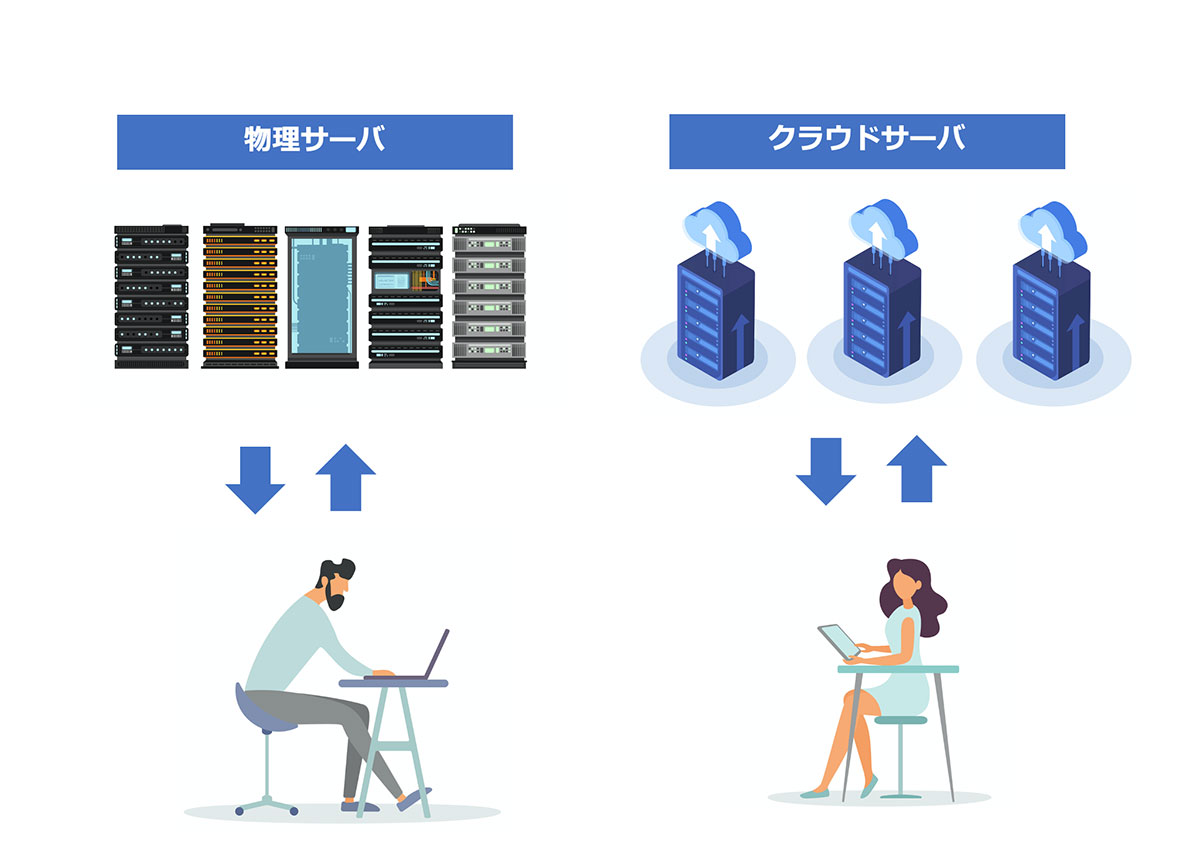

物理サーバとクラウドサーバとの違い

「物理サーバ」は物理的な実体があるサーバ、「クラウドサーバ(仮想サーバ)」は物理的な実体がないサーバのことです。

物理サーバはデータセンターなどにラックを借り、サーバを企業がセットアップして管理します。自社で管理できるため、ユーザー数やアクセス数が増えて負荷が高くなった場合は台数を増やすなどその都度強化できるのが特徴です。ほかのサーバから影響を受ける心配もありません。コストはかかりますが、障害が発生しても自社内の環境に限定されるので、影響を最小限に食い止められます。デメリットは、サーバ自体が5年ほどで劣化する点です。

一方、クラウドサーバは仮想サーバともいわれ、物理的な1台のサーバ上で仮想化技術を用いて稼働します。物理サーバに専用のソフトウェアをインストールし、その上で複数の仮想サーバが稼働するようにしているのです。仮想サーバごとに違うOSやソフトウェアをインストールして、まったく異なる環境として利用できます。たとえば一方にはWindowsOS、もう一方にはLinuxOSのように分けて使うことが可能です。

「クラウドサーバには物理的な実体がない」と記載しましたが、前述したとおりメインとなる物理サーバは存在しています。そのため物理サーバに障害が発生すると、複数のOS環境に被害がおよび、影響が大きくなりやすいです。あらかじめ物理サーバを複数台用意しておき、仮想サーバを安全な物理サーバ上へ移行して再起動できるように準備しておくことが重要になります。

クラウドが生まれた背景

「クラウド」すなわち「クラウドコンピューティング」という言葉は、2006年にGoogleのCEOであるエリック・シュミット氏が提唱した言葉といわれています。そもそもなぜクラウドコンピューティングが生まれたのか、コンピュータの歴史を交えて解説します。

コンピュータの歴史は次の4つの時代に分けられます。

・メインフレーム時代(1950~1990年頃)

・クライアント・サーバ時代(1990~2000年頃)

・Webコンピューティング時代(2000~2010年頃)

・クラウドコンピューティング時代(2010年頃~)

まず1950年頃に世界初の商用コンピュータであるUNIVACが登場し、メインフレーム時代が始まりました。メインフレームとは超大型コンピュータのことで、会社の一部屋を占めるほどの大きさでした。全機能をメインフレームが担っており、複数のユーザーが同時に利用するのが主流になっていたのです。またGUI上で直接操作することはできず、すべて文字ベースで行っていました。

1990年代にクライアント・サーバ時代に入り、大型コンピュータに代わって小型で安価なコンピュータが普及。低価格で購入できるようになったため、企業は大量のコンピュータを設置するようになりました。1台のクライアント上で複雑な処理やGUIでの操作が可能になったのです。

1990年代後半にはさらに低価格でコンピュータを購入できるようになり、ネットワークの速度も改善されました。しかし、コンピュータの利用台数が増えすぎたため、各コンピュータにアプリケーションやデータを配布するのが困難になったのです。そこでWebブラウザを通じてサーバへアクセスすることで、全コンピュータに配布する手間や管理を省けるようになりました。

ところが、利用するサービスが増えるほど多くのサーバが乱立し、サーバを管理する負荷が高まってしまいます。そこで2006年にクラウドコンピューティングが誕生し、1台の物理サーバに複数台のサーバを仮想的に構築することが可能になったのです。クラウドコンピューティングならサーバやネットワーク機器を管理するデータセンターを集約でき、サーバの統合に相応しいとされています。

リモートワーク普及によるクラウドサービスのニーズの高まり

近年は働き方改革の促進や新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークが急速に普及しています。

リモートワーク中はオフィスで対面しているときと違い、情報やファイルの共有、迅速なコミュニケーションなどが行いにくくなります。「メールにファイルを添付して送り、確実に目を通してもらえるように電話をかける」といった手間が繰り返し発生すると、業務に専念できず生産性が低下してしまうでしょう。

クラウドサービスを導入することで、リアルタイムでのコミュニケーションや、クラウドストレージの利用によるファイル共有・管理などが容易になります。さらにセキュリティの強化にもつながるので、管理者の負荷を削減することにもなります。そのためクラウドサービスはリモートワークには欠かせないツールとして、多くの企業でニーズが高まっています。

クラウド環境の種類

クラウド環境の実装モデルの種類と、それぞれのメリットについて解説します。

プライベートクラウド

プライベートクラウドとは、企業が自社専用に構築して運用するクラウド環境のことです。社内のさまざまな部署やグループ会社に環境を提供できます。従来の社内システムと同じように、企業内でシステムの設計や管理を行えるので、社内環境に合わせてサービス設計をしたい場合に最適です。

たとえば、特殊なシステムを利用しなければいけない業務がある企業に向いているでしょう。セキュリティ面でも独自のセキュリティポリシーを適用できるので、強固なセキュリティ対策を行えます。

さらにプライベートクラウドは以下の2種類に分けられます。

| オンプレミス型 | 自社でインフラの構築~運用までを実施する |

| ホステッド型 | クラウドサービスを利用して自社用のクラウド環境を構築する |

パブリッククラウド

「パブリッククラウド」とはリソースを共有するタイプのクラウドサービスのことです。ハードウェアを用意しなくても、利用者が必要なときに必要な分だけサーバやリソースを利用できます。さまざまな企業や個人に対してクラウド環境を提供しているので、ユーザー全体で共有して使うのが特徴です。オンラインで申し込めばすぐにサービスを使用でき、導入の手間もかかりません。

リソースを共有している分コストを抑えられるので、小規模から始めたい企業におすすめです。また従量課金制のため、ユーザー数などに合わせて柔軟に利用できるのもメリットでしょう。ベンダーがサーバの運用保守を行うので、システム担当者の負担を低減することも可能です。

ハイブリッドクラウド

「ハイブリッドクラウド」とは、プライベートクラウドとパブリッククラウドの混合型の環境のことです。社外のクラウドサービス(パブリッククラウド)・社内のクラウド環境(プライベートクラウド)・物理サーバなど、複数の環境を組み合わせて利用します。それぞれタイプの異なるサーバを組み合わせて使用するので、メリットを享受しつつデメリットをカバーできるのが特徴です。

たとえば、プライベートクラウドは強固なセキュリティを施したり、自社環境に合わせて柔軟にカスタマイズしたりすることが可能です。その分、単体ですべてをまかなおうとするとコストが増大してしまいます。そこでパブリッククラウドも導入することでコストや負担を抑えられるのです。また重要なデータをそれぞれに分散して物理的に違う場所で保管しておけば、万が一マルウェアの攻撃や自然災害に遭遇した際も素早く復旧できるでしょう。

マルチクラウド

「マルチクラウド」とは、複数のクラウドサービスを組み合わせ、自社に最適な環境を実現する運用形態のことです。たとえば次のような使い方が挙げられます。

・本番環境やバックアップ環境はパブリッククラウドを使って安価で構築する

・1つの業務を「情報収集」や「分析」など複数のフェーズに分け、フェーズごとに最適なクラウドサービスを利用する

マルチクラウドなら異なるベンダーのサービスを同時利用するので、自社に適した環境にカスタマイズしやすくなります。また1つのベンダーの機能や技術に依存しないため、他サービスや製品に柔軟に乗り換えることが可能です。ただし、ベンダー間のセキュリティレベルが大きく異なると、システム全体のセキュリティ強度が統一されず低下してしまう恐れもあります。

クラウドサービスの種類

クラウドサービスには「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

SaaS(Software as a Service)

パッケージとして提供していたアプリケーションを、インターネット上で利用できるサービスです。読み方は「サース」です。端末に直接インストールしなくてもインターネット経由で容易に利用できます。Microsoft365やGmail、iCloudなどがSaaSにあたります。

クライアントのアカウントごとにソフトウェアが提供されるので、自宅や外出先など場所を問わずサービスにアクセスできます。データはインターネット上に保存され、パソコンからスマートフォンなどデバイスを変えても同じアカウントを使えばそのままサービスを使い続けることが可能です。複数のユーザー間でドキュメントを同時に編集・管理できるのもメリット。リモートワークに欠かせないサービスといえるでしょう。

ベンダー側が随時ソフトウェアをアップデートするため、個人で実施する手間がかかりません。常に最新の状態が保たれるのでセキュリティ面でも安心です。

PaaS(Platform as a Service)

アプリケーション開発に必要なミドルウェアやプログラミング言語、サーバOSなどのソフトウェアを、インターネット経由で提供するサービスです。「パース」と読みます。

開発に必要な基盤やツールが揃っているため、自社で開発環境を整備する手間を大幅にカットできます。またサーバに負荷がかかった場合のリソースを増強したり、OSをアップデートしたりするメンテナンス要員やコストを削減できるのもメリットです。PaaSの例としてAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azureなどが挙げられます。

「PaaSとは」記事へのリンクを追加(URL未定)

IaaS(Infrastructure as a Service)

サーバ・ストレージ・ネットワークなどのハードウェアやインフラを、インターネット経由で提供するサービスです。読み方は「イアース」または「アイアース」。前述したAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft AzureはIaaSでもあります。

PaaSがアプリケーション開発に必要な機能を提供するのに対し、IaaSではサーバやネットワーク機器といったリソースが利用可能です。CPU・メモリ・ストレージなどのスペックを自由に選択でき、機能の拡張や縮小も柔軟に行えます。

従来はシステム構築をする際に、サーバやソフトウェアを購入してメンテナンスも行う必要がありました。しかし、IaaSならハードウェアがなくてもインターネット経由で必要なだけサーバ・ストレージ・ネットワークリソースなどを利用できます。

料金は安価で従量課金制のため、コストパフォーマンスが優れているのもメリットでしょう。一方で、自由度が高い分、インフラ設計やサーバ運用についての専門知識が求められます。

クラウドのメリット・デメリット

クラウドのメリットとデメリットについて、それぞれ解説します。

クラウドのメリット

クラウドのメリットには次のようなものがあります。

1.初期費用が安価

2.データセンターの運用保守が不要

3.サーバの拡張が容易

4.柔軟な働き方が可能

5.システムのバックアップ体制を強化

特別に機材を導入したりシステム開発を行ったりする必要がなく、サービスに申し込むとすぐに利用できるので導入コストを抑えられることがメリットです。自社でサーバを運用管理すると専門知識をもった担当者が必要ですが、クラウドを利用すればベンダー側に管理を一任できます。

またインターネット環境さえあれば場所やデバイスを問わずサービスを利用でき、オフィスと同様に作業することが可能です。災害時や感染症が拡大する中でも出社する必要がないなど、柔軟な働き方を実現できます。

社内でサーバを運用している場合、災害発生時に物理的な損傷を負ってデータが破損する可能性もあります。しかし、クラウドサービスならデータがクラウド上に保管されているため、事業を継続できます。マルチクラウド環境を構築して複数のサービスを利用しておけば、バックアップやリカバリーが速やかに行えるでしょう。

クラウドのデメリット

逆にクラウドのデメリットは以下が挙げられます。

1.カスタマイズが自由にできない

2.システム障害による社内業務の停止

3.サービスが停止されるリスク

4.セキュリティレベルをベンダーに依存

ベンダーが提供するサービスの機能を利用するので、細かくカスタマイズができない製品もあります。事前に柔軟に変更できるタイプどうか、確認しておくことが重要です。自社でサーバを運用しつつ一部でクラウド化するなど、ハイブリッド環境を検討してみるのもよいでしょう。

またベンダーに大規模なシステム障害が発生した場合、その影響で社内システムも停止せざるを得なくなるリスクがあります。実際に2021年にはAWSのサーバ冷却システムが電力喪失状態になり、数時間にわたりサービス停止するという障害も起きています。

さらにクラウド環境のセキュリティレベルはベンダーに依存するので、十分な対策がとられていない製品だと情報漏えいなどのリスクがあるでしょう。事前にしっかり確認しておくことに加えて、社内でアカウントやパスワード管理を徹底することも欠かせません。

クラウドサービスの活用事例

クラウドサービスを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

人的リソースや管理コストをカットできた

「各クライアントPCにソフトをいちど入れるだけであとはすべてのバックアップ管理を一か所でおこなえるので+ファイルサーバ不要ということで、人的面での管理コストが下がった。3Tierのバックアップという高度なことができるわりにダッシュボードもわかりやすいので、日常的に「なにか問題が起きていないか」とチェックする余裕が生まれたのもうれしかった」

https://www.itreview.jp/products/acronis-backup/reviews/69142

▼利用サービス:Acronis Cyber Backup

▼企業名:合同会社ネットスピン ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

直感的で使いやすく、管理者側の負担を軽減

「弊社では顧客向けの大容量ファイルの共有時に利用するサービスとして採用したが、利用者からの問い合わせが少なく直感的で使いやすいツールです。アカウント数無制限で定額であることも導入を検討する上でわかりやすい。顧客とのファイル共有のルートを統一することができました。メディアやUSBの書き出しのニーズが激減し、IT管理者側も統制が取りやすくなりました」

https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/57486

▼利用サービス:DirectCloud-BOX

▼企業名:山田コンサルティンググループ株式会社 ▼従業員規模:300~1000人未満▼業種:経営コンサルティング

機能豊富でコストパフォーマンスがよい

「ライセンス費用がそれほど高額でないにも関わらず、バックアップやリストアの機能が非常に豊富であり、幅広いハードウェアメーカーのストレージと連携することができることや、クラウドとの連携も兼ね備えている点を踏まえると非常にコストパフォーマンスがよい製品といえます。現在毎日フルバックアップを取得しているが、メンテナンス時間に終わらないといった問題を抱えている方にはぜひ導入し、バックアップ時間の改善を実感していただきたいです」

https://www.itreview.jp/products/veeam-backupandreplication/reviews/31969

▼利用サービス:Veeam Backup & Replication

▼企業名:ソフトバンクコマース&サービス株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI

拡張性が高く、運用の手間も削減可能

「必要なバックアップファイルやフォルダを指定できる点が良いです。また、拡張性が高くデータ容量も増やせるので良いと感じました。セキュリティ面に関しても安心して使用できるので良いと思います。安定したバックアップを取得出来ているので、安心です。また、運用も容易なので手間も軽減されていると感じます」

https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/53765

▼利用サービス:AOSBOX Business

▼企業名:株式会社ハイブリッチ ▼従業員規模:20~50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

クラウドサービスを選ぶときの5つのポイント

クラウドサービスを選ぶ際には、次の5つのポイントを押さえておきましょう。

自社に必要な機能があるか

クラウドサービスによって提供している機能が異なります。自社に必要な機能を洗い出したうえで選ぶことをおすすめします。

特にテレワークを促進したい場合は、パソコンやスマートフォンなどマルチデバイスに対応しているサービスがよいでしょう。さらにアクセス権限を細かく設定したり、さまざまなサービスと連携できたりと汎用性の高い機能があると業務効率化に役立ちます。自社で現在利用しているサービスやソフトウェアと互換性があるかもチェックしてください。

OSやデバイスが対応しているか

OSやデバイス、アプリケーションの種類が自社に適しているかどうかも重要なポイントです。ほとんどのクラウドサービスはWindowsOSやLinuxOSに対応しています。しかし、中にはどちらか片方にしか対応していない可能性もあるため、事前に利用できるOSを確認しておきましょう。特に働き方改革を促進したい場合は、さまざまなOSやデバイスに対応しているサービスを選ぶことをおすすめします。

セキュリティレベルが高いか

クラウドサービスを利用するときは、企業の重要情報をインターネット上に保存することになります。そのため暗号化通信やIPアドレス制限、端末認証などセキュリティ対策が厳重にされている製品を選びましょう。単純に料金の安さだけで決めてしまうと、セキュリティが不十分で不正アクセスや情報漏えいの被害を受ける可能性もあります。

そのため、次の点をチェックしましょう。

・国際基準に則っているか

・セキュリティポリシーが自社の求めているレベルに達しているか

・サポート体制が充実しているか

サポート体制が充実しているサービスなら、トラブルが発生した際も速やかに対応してもらえるので業務への影響を軽減できるでしょう。

バックアップ機能があるか

バックアップ機能は必須です。クラウドのバックアップ先はベンダーにより異なりますが、基本的に複数拠点にバックアップセンターを設置してあります。さらに冗長化(多重化)によって災害時にも速やかに復旧できるような体制になっていることがほとんどです。万が一自社が災害に遭ってもデータは保管されているため、早期に立て直せるでしょう。

またクラウドでバックアップすることで、オンプレミスのように自社で保守管理する負荷がなくなり、人的リソースやコストを削減することが可能です。もしデータ量が増大しても、容量を増やして拡張すればすぐに対応できます。

操作性がよいか

画面の見方や機能の使い方がわかりやすく、直観的に操作できるサービスを選びましょう。機能が豊富でも操作が複雑なサービスを導入してしまうと「社内で浸透せず、結局従来のやり方に戻してしまった」という事態にもなりかねません。導入コストが無駄になってしまわないよう、実際に利用する従業員の意見も取り入れるとよいでしょう。

クラウドサービスの中には無料の試用版を提供しているところもあります。まずは無料トライアルで画面構成や操作感を確認してから検討することをおすすめします。

まとめ

クラウドはインターネット経由でアプリケーションやインフラなどのサービスを利用できる仕組みのことです。オフィス外でも時間や場所を問わず業務を遂行でき、リモートワークには欠かせない環境といえます。

クラウドの実装モデルやサービス形態には複数の種類があるため、それぞれの特徴や違いを知ったうえで自社に適した環境を選定しましょう。実際に製品を選ぶ際は、機能やセキュリティレベルの高さ、操作性などに注目して比較検討することをおすすめします。製品の中には無料試用版を提供しているものもあります。導入前に使いやすさを確認しておくのがよいでしょう。