投稿 グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア、活用事例も紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>社内のデジタル改革(DX)を推進する役割も期待されるグループウェア。コロナ禍の影響でテレワークの普及が加速する昨今、グループウェアのニーズはますます高まっていくことは間違いありません

グループウェアとは?

グループウェアとは、複数人で作業をする際にスムーズなコミュニケーションを図り、やり取りができるツールやソフトウェアの総称です。テレワークなどで離れた場所にいる社員同士が円滑に連絡をとり合えるほか、お互いのスケジュールやタスク管理など、業務に欠かせない便利な機能を利用できます。

グループウェアは、業務にあたり複数人でのやり取りがスムーズにでき、かつ業務上必要な機能を兼ね備えたツールやソフトウェアです。どのようなグループウェアを導入するかは企業によって異なりますが、コミュニケーションの円滑化や業務効率化につながります。

グループで作業をする際、テレワークなどで1人ひとりが別の場所にいる場合、どのように作業を進めるのがよいでしょうか。電話やメールをはじめ、LINEなどのコミュニケーションアプリも存在しています。しかし、これらのツールでコミュニケーションはとれても、業務効率化にはつながりにくいでしょう。お互いが抱えるタスクやスケジュールを把握するのは難しいからです。

そこで活用したいのが、グループウェアです。グループウェアは、コロナ禍におけるテレワーク環境の整備にも対応でき、円滑な業務遂行を可能とします。

グループウェアの基本機能

グループウェアには利用者側の機能と管理者側の機能に分かれています。それぞれどのような機能が備わっているかを見ていきましょう。

利用者側の機能

グループウェアを利用する従業員は主に次のような機能が利用できます。

・スケジュール管理

スケジュール機能は全従業員の予定を共有したり追加したり、ユーザーごとの予定を確認してタスクを振り分けられます。

・施設の予約

施設の予約機能は、会議室や社用車などの空き情報をグループウェア上で確認し、予約ができます。グループウェアによっては施設だけでなく、社内の備品などモノに対する予約も可能です。

・社内ポータルの作成、表示

業務に関する情報をひとまとめにした社内ポータルは、グループウェア上で作成できます。グループウェアの各機能にアクセスするためのリンクもまとめられるため、業務効率化につながるでしょう。

・掲示板

従業員同士でメッセージのやり取りをする掲示板や、特定の部署やグループ単位で情報を伝えられる回覧板機能があります。相手が確実にメッセージに目を通したことがわかる閲覧確認機能など便利な機能も備わっています。

・ファイル管理機能

会議資料などの文書をプリントアウトして提出しなくても、グループウェア上で共有できるファイル管理機能も欠かせません。検索機能もあり、目的のファイルをスムーズに見つけられるのもメリットといえるでしょう。

・電子会議室(ビデオ)

グループウェア上ではテキストのやり取りだけでなく、ビデオ機能がついた電子会議室も利用できます。コロナ禍のテレワーク中でも、時間や場所に縛られずやり取りでき、安全な情報共有が可能です。

・ワークフロー

ワークフロー機能を利用すれば、経費処理や承認を受けなければならない書類もグループウェア上で申請できます。これまでのように紙の書類を用意して押印をする手間もかからず、ペーパーレスになりコストダウンにもつながるでしょう。

・アドレス帳、ユーザー名簿

ユーザーはもちろん、社内の部門や役職など任意のグループごとにアドレス帳を作成し、アクセス権や運用管理者を設定できます。

・電子メール

グループウェアの中には、メールソフトのようなユーザーインターフェースの製品もあります。パソコン版だけでなくモバイルデバイスにも対応したツールやモバイルアプリがあるツールなら、スマートフォンなどのモバイルデバイスでもスムーズに利用できます。これまで利用してきたシステムと比較しながら、使いやすいツールを選ぶとよいでしょう。

管理者側の機能

複数人で利用するグループウェアは、トラブルが発生しないよう管理する必要があります。

・ユーザー情報の管理

グループウェアを利用する従業員の情報を一括登録したり、組織情報を付加したりできる管理機能です。新たな従業員が入ってきた場合に追加したり、部署替えがあった際に情報を変更・付加したりします。

・アクセス権限の設定

グループウェア上にあるすべての情報を、すべての従業員に公開するわけにはいかないため、アクセス権限の設定も可能です。組織ごと、役職ごと、ユーザーごとにアクセス制限をかけられます。

・社外アクセス管理

社外からのアクセスにも制限をかけられます。登録していないデバイスからアクセスできないように設定したり、反対に社外のデバイスでもアクセスを許可したりすることも可能です。

・ユーザーアカウントの利用停止

従業員が退職したあとは、情報流出などのトラブルを防ぐためにも、そのユーザーのアカウントも利用停止しなければなりません。ユーザーアカウントを利用停止し、これまでに登録された情報はそのまま保持できるのも管理者側機能の1つです。

・ログ管理

グループウェアへのアクセスや操作ログなどを保管・管理できるため、万が一不正なアクセスなどがあった場合、その記録を確認できます。

こうしたさまざまな機能を使い、管理者側は従業員がスムーズに業務を進められるよう、環境を整えましょう。

グループウェア導入のメリットとデメリット

ここからは、グループウェア導入によって得られるメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

グループウェア導入のメリット

グループウェア導入には主に4つのメリットがあります。

1.情報共有による仕事の効率化

グループウェアの導入によって情報共有がしやすくなるため、仕事の効率化につながります。グループウェアなしで電話やメールなど別のツールを用いた情報共有をすると、タイムラグが発生したり、確認作業に時間がかかったりします。しかし、グループウェアであれば文章が残る、ファイル共有が同時にできるなど、情報共有がスムーズにできるメリットがあります。

2.タスクや予定の「抜け」「漏れ」を防止

従業員がそれぞれ抱えているタスクや予定の「抜け」「漏れ」を防止します。部署内にスケジュール表を設けている企業も多くありますが、変更があった場合も手書きで書き直す必要がなく、リアルタイムで更新されます。お互いの予定を確認し合えるため、ダブルブッキングの可能性も低く、“うっかりミス”を減らせるのがメリットです。

3.コミュニケーションの活性化

グループウェアでのやり取りにより、従業員同士のコミュニケーションが活性化します。グループウェアの掲示板はテキストのやり取りだけでなく、メッセージを読んだことを意味する「スタンプ」機能があります。メールではスタンプ機能は利用できず、電話では何度も尋ねるのは難しいでしょう。

しかし、グループウェアであればテキストですぐにメッセージが送れるため、小さな疑問もすぐに質問できます。すれ違いをなくし、円滑なコミュニケーションを可能にします。

4.ペーパーレス化によるコスト削減

グループウェアを利用するとペーパーレス化につながり、コスト削減にも貢献します。会議のたびに資料を印刷し、提出する書類に押印していた作業が、グループウェアであればすべて簡略化できます。資料はWordやPDFなどの電子ファイルで送付でき、押印する手間もかかりません。大人数に配布するために印刷する必要もなく、ファイル共有もクリック1つで完了します。

グループウェア導入のデメリット

グループウェア導入によって起こり得るデメリットを見てみましょう。

1. 導入には予算がかかる

グループウェア導入には費用がかかります。どのグループウェアを利用するか、また従業員の数や利用する機能によっても変動するため、大人数ですべての機能を使おうとすると費用がかさむといえるでしょう。

2.教育が必要

グループウェアを使いこなせるように教育が必要となります。すべての従業員がスムーズにグループウェアを使えるわけではなく、デジタルに疎い従業員へのフォローも欠かせません。操作に慣れるまではなかなか足並みが揃わず、時間がかかることも考慮しておきましょう。

3.適切なツールを選ぶのに迷う

従業員が本当に使いやすいグループウェアを選びたい、しかし会社としては予算との兼ね合いがある、従業員の規模や求める機能など、さまざまなことを考慮したツール選びが必要です。

グループウェアの選び方

グループウェアの種類は多いため、自社がどんな目的でどのような機能を求めているのかを明確にすることで、スムーズな選定につながります。

オンプレミス型とクラウド型

まず、オンプレミス型とクラウド型のどちらを使うか、導入形態を決めます。

・オンプレミス型

オンプレミス型は、サーバを自社内に設置するタイプを指します。カスタマイズ性に優れている特徴がありますが、クラウド型よりも費用や、導入までの手間がかかりやすい点に注意しましょう。

・クラウド型

クラウド型は、クラウドベンダーが提供するシステムを借りて利用するタイプを指します。すでにあるシステムを使うため導入までがスムーズな一方、カスタマイズの自由度はオンプレミス型と比べて劣ります。

つまり、自社運用のオンプレミス型を選ぶか、他社のシステムを借りるクラウド型を選ぶかということです。

使いやすさ

多くの機能があり、デザイン性の高いグループウェアであっても、使いにくければ意味がありません。実際にグループウェアを使う従業員が使いやすいと感じられるものを選びましょう。たとえば、パソコンだけでなくモバイルデバイスにも対応したグループウェアは外出先でも使いやすく、業務効率化につながります。

コストパフォーマンス

コストパフォーマンスの高さは重要なポイントです。機能性に優れるなど魅力的なグループウェアも、費用対効果が低いと導入するメリットが小さくなります。オンプレミス型とクラウド型で費用は異なりますが、どちらのほうがメリットが大きくなるかを検討しましょう。

運用にかかる手間

業務にグループウェアを利用する従業員だけでなく、それを取りまとめる管理者側の負担も考慮しましょう。トラブル発生時にすぐ対応しやすいグループウェアや、サポート体制が整っているものを選ぶのがおすすめです。

カスタマイズ性

会社ごとにグループウェアに求める機能は違うため、カスタマイズ性に優れたグループウェアがおすすめです。ただし、基本的な機能のみで問題ないという場合は、別の点を考慮して決めるとよいでしょう。

他製品との連携

グループウェアは日常の業務に用いるため、そこから派生して生まれる別の業務にも使えるよう、他製品との連携を図れるものがおすすめです。たとえば、給与計算システムと連携できれば、グループウェア上で給与明細を各自に送付することもできます。

ツールごとの違いを把握する

各グループウェアにメリット、デメリットがあるため、それぞれの違いを把握してもっとも自社に適したものを選びましょう。ツールごとの違いを把握し、従業員が求めている機能を備えたグループウェア選びが大切です。

導入する形態を把握する

グループウェアにはオンプレミス型とクラウド型があると上述しましたが、導入する形態それぞれの特徴を理解しておきましょう。カスタマイズ性、費用など双方にメリット、デメリットがありますが、オンプレミス型にするとトラブル発生時にすぐ対応できるのかどうか、利用後のことを考えて選んでください。

導入時に必要なものを確認する

導入時にどれくらいの費用がかかるのか、従業員にグループウェアの使い方マニュアルを配布するなど、何を準備すればよいのかを確認しておきましょう。いざ導入するというときに従業員が利用できないということがないよう、スムーズな導入のためにも必要なものをピックアップしておきます。

グループウェア活用事例

グループウェアを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

全社員のスケジュール管理、ペーパーレスに貢献

「コロナ禍以前より導入しておりますが、全社員のスケジュール管理、各種申請書、プロジェクト管理など仕事で使うべきツールがすべて入っており、外出が多い営業やエンジニアなどクラウド版を利用すれば外出先からも利用可能で業務効率が格段と上がります。こういうものはお金を生むツールではないので簡単に誰でも利用できる必要がありますが、サイボウズOfficeにおいては直感的に操作可能であり、他のツールよりも一歩抜き出た感じがします」

https://www.itreview.jp/products/cybozu-office/reviews/53177

▼利用サービス:サイボウズ Office

▼企業名:KMソリューションズ栃木株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

他人の「予定表示」が非常に便利

「仕事上どうしても自分だけでなく他人のスケジュール調整などもしなければならない場合に、サイボウズであれば「他人の予定表示」などが簡単なので非常に便利である。また客からの問い合わせ対応の時などにも、他人の予定が見れるというのは非常に便利」

https://www.itreview.jp/products/cybozu-office/reviews/40819

▼利用サービス:サイボウズOffice

▼企業名:三ツ輪技研 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

異なるネットワーク間でのファイルの交換や共有が容易に

「本県には2系統のネットワークがある。そのうち県庁wanはセキュリティレベルが非常に高く、インターネットは仮想空間上で行っている。もう一方のネットワークは教員用のそれであり、セキュリティレベルはやや低い。管理職は両系統のネットワークを使うことになるのだが、ガルーン導入以前はネットワーク間でのファイルの交換や共有が非常にやりにくかった。ガルーン導入によりこれが円滑になった。そればかりかスケジュール管理もできるようになった」

https://www.itreview.jp/products/garoon/reviews/59422

▼利用サービス:Garoon

▼企業名:兵庫県教育委員会 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:小学校・中学校・高校

社内のアサイン状況を外出先からもお手軽に確認

「スケジュール・施設予約機能を中心に普通に不便なく利用できています。モバイル用の無料アプリも色々なところからリリースされており、他人や場所を含めたアサイン状況を外出先からもお手軽に確認できます」

https://www.itreview.jp/products/garoon/reviews/38583

▼利用サービス:Garoon

▼企業名:ピー・シー・エー ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

文書の社内共有や同時アクセスが便利

「共有ドライブは簡単に閲覧・編集可能者の選別ができるので、チームや案件ごとにフォルダ作成したり、メールでは送れないような大きいファイルをアップロードできるので、対個人で一時的に使用したり。と、離れた拠点でもスムーズにやり取りができるようになりました。スプレッドシートやドキュメント系は、お客様や他拠点の社員との打ち合わせ時にリアルタイムで同じものが共有できるので、会話の理解度が上がりとても助かります」

https://www.itreview.jp/products/rakumo/reviews/64699

▼利用サービス:Garoon

▼企業名:株式会社BlueCORE ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:その他サービス

グループウェアの業界マップ

グループウェアのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

おすすめのグループウェア5選

実際に、グループウェアを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのグループウェアツールを紹介します。

(2021年11月30日時点のレビューが多い順に紹介しています)

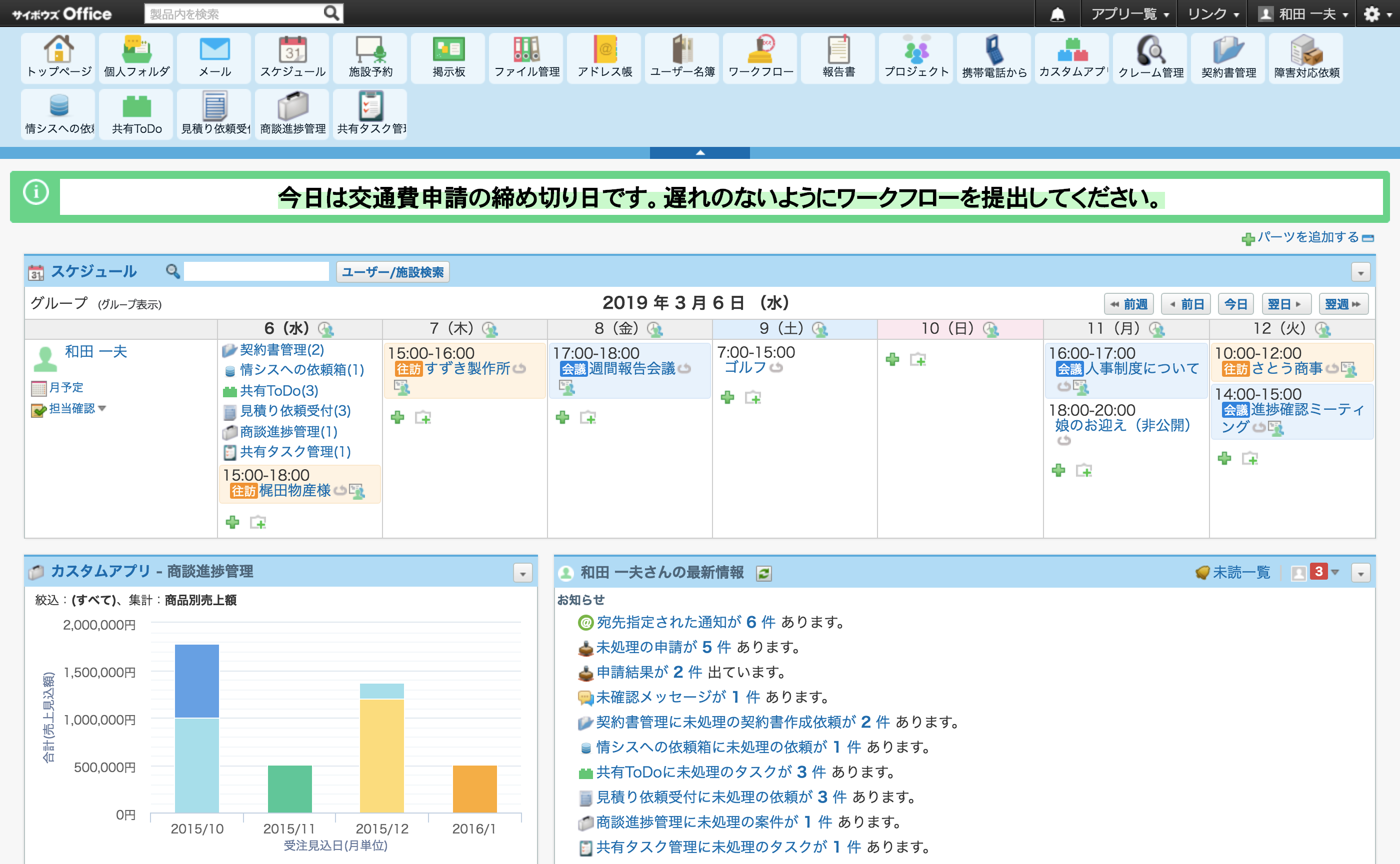

サイボウズOffice

「サイボウズOffice」は、これまで延べ6万7000社以上のユーザーが利用している中小企業向けのグループウェアです。クラウド型とオンプレミス型(パッケージ版)の両方があり、それぞれの企業に合わせた柔軟な導入が可能。クラウド版であれば1ユーザー月額500円から利用でき、サポート体制が充実しているのも魅力といえるでしょう。

Garoon

「Garoon」は、掲示板や社内メール、ファイル管理などの基本的なグループウェア機能に加え、タイムカードやメモ帳など便利な機能を備えたグループウェアです。コメントには「いいね」をつけられるため、従業員同士のコミュニケーションを図る場としても重宝されています。また、拡張性が高く、他製品と柔軟に連携するAPIが用意。仕様やガイドラインは開発支援サイトで公開されており、カスタマイズ性に優れているのが特徴です。

rakumo(Google Workspace版)

「rakumo」は、GoogleのグループウェアであるGoogle Workspaceの既存機能を拡張したクラウド型サービスです。rakumoシリーズは2000社以上に利用されており、Google Workspaceにはない、電子稟議や勤怠管理などの業務領域もサポートしています。

desknet’s NEO

「desknet’s NEO」は、27のアプリケーションを標準搭載したグループウェアで、累計4450万のユーザーに利用されています。社内業務をシステム化できるアプリ作成ツールは、特別なIT知識がなくても利用可能です。クラウド型、オンプレミス型(パッケージ版)の両方があり、中小企業から官公庁まで導入実績があります。

SharePoint

「SharePoint」は日本マイクロソフトによるグループウェアで、高いセキュリティやMicrosoft Officeとの連携がスムーズにできる点が特徴です。マルチプラットフォームに対応しているためどこからでも情報にアクセスでき、権限管理によって閲覧者や編集者の管理もスムーズにできます。

ITreviewではその他のグループウェアも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

まとめ

グループウェアは、コロナ禍によるテレワークをはじめ、あらゆる状況での業務遂行に役立つツールやソフトウェアです。

導入には費用や手間がかかる一方、導入後は従業員同士でコミュニケーションを図り、スムーズな情報共有ができるなどメリットも非常に多く、業務効率化につながります。導入にあたり、自社が何を優先しているのか、費用や導入形態などを検討しながらベストなグループウェアを選びましょう。

投稿 グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア、活用事例も紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ITreview活用を機に、営業、マーケ、開発、サポートの動きがスピーディーに は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]> 《背景・課題》

●顧客の要望を機能改善にうまく結び付けられていなかった

●顧客満足度調査やNPSでは、自発的に発信しない顧客の声が把握しきれなかった

●せっかくいただいた顧客の声が社内で閉じてしまい、活用の幅が限られていた

《ITreview利用の効果・メリット》

●ITreviewの活用をきっかけに、顧客の声にリアルタイムで向き合う体制づくりが本格化

●ITreviewというオープンな場に顧客の声があるがゆえに、各部門の次のアクションがよりスピーディーに

●投稿されたレビューや、ITreview Grid Awardの称号を二次利用し、マーケティング活動へ有効活用

●評価の高いレビューがサポートチームのモチベーション向上にも作用。顧客に対する提案の幅も広がった

顧客からいただく多種多様な声。それにどう向き合い対応していくかは、企業にとって生命線といえるもの。いただいた声に対し満足のいく対応を行えば、信頼の獲得につながり継続契約の可能性も高まるだろう。

「この顧客の声に対しては営業が対応すべきか、サポートが対応すべきか、それとも開発の観点からの対応をすべきか」そんな顧客の声に向き合うプロセスの再構築に取り組んでいるのが、ワークフローツールであるG Suite連携のクラウド型アプリケーション「G Suite版 rakumoシリーズ」やSalesforce連携のスケジューラー「Salesforce版 rakumoシリーズ」を提供するrakumo 株式会社だ。

今回同社は、ITreviewの利用をきっかけに社内体制を構築、顧客の声に向き合う組織へ変革したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leaderを受賞。同社は、どのような組織変革に取り組み、またその中でレビューをどう活用しているのか。取締役 COO 川元久海子氏、マーケティング部 部長 鈴木一弘氏、プロダクト部 カスタマーサービスグループ QAマネージャー 西原智仁氏に伺った。

顧客の声が、誰でも見えるように――良いレビューが導入検討中の企業の背中を後押し

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

西原氏: 私はサポート窓口が属しているカスタマーサービスグループのマネージャーを務めていますが、お客さまの声としては、「お問い合わせ」からいただくことが一番多いかと思います。過去に顧客満足度アンケートを実施したり、最近ではNPS(Net Promoter Score:顧客ロイヤリティー調査)を実施したりして、お客さまの声を収集しています。

鈴木氏: マーケティング部では、導入事例の作成を通じて、お客さまの声を直接お伺いする機会があります。導入前にはこういう課題があって、どういう経緯で導入して、今使っていてどうなのかというところをお伺いしています。

――サポートに声を上げていただける方や事例制作にご協力いただける方は、とてもありがたい存在。一方で全く声を上げないサイレントマジョリティーも存在しています。ITreviewをご利用いただくにあたって、そんな方々の声も広く集めたいというご要望はあったのでしょうか?

鈴木氏:私たちがいくら働きかけても、顧客満足度調査やNPSに応じてくれない方が少なからずいらっしゃいます。そのような方々は、レビューサイトのような第三者のオープンな場なら気軽に声を上げていただけるのではないかという期待は、ITreviewを利用する際にありました。

それに加えて、顧客満足度調査やNPSでは、せっかくいただいた声が全部社内に閉じてしまうという課題も感じていました。他のユーザーからはどんな声が寄せられているのか分からない。ITreviewが新しいと感じたのは、その方の声が他のユーザーも見ることができるということ。オープンな場に声があることで、いろいろな波及効果があると思いました。

良いレビューが投稿されれば、弊社の製品の導入を検討されている企業の背中を押す効果が期待できます。レビューによって信用や評判を獲得でき、ブランディングにも役立ちます。

サブスクビジネスでは、継続性が最も重要。顧客の声がオープンな場にあることで、社内の各部門を動かしやすい

――今回貴社は、ITreviewをきっかけに社内体制を構築、顧客の声に向き合う組織へ変革したとして、Customer Voice Leaderを受賞されました。どのような体制構築に取り組まれているのでしょうか?

川元氏: ITreviewの口コミを始め、たくさんいただくお客さまの声に対し、営業が対応すべきか、サポートが対応すべきか、開発の観点からの対応をすべきか、そのプロセスを整理して再構築しなければならないというのは、以前から顕在的に認識していました。実は半年前から、サポートの西原と私と営業部長と開発の取締役と4人で定期的にミーティングをしながら、顧客に向き合うプロセスの改善に取り組んでいるところなのです。

私たちはクラウドのサブスクリプションモデルのビジネスをやっていますので、継続性が最も重要なことの1つです。そう考えた時に、口コミと継続性は比較的近いところにあると感じています。自分だけじゃなくて、この人もそう思っているというのが、使い続ける意味だったり、逆に使い続けない意味だったりするのかなと思います。

そういう意味では、ITreviewでいただいた声に、リアルタイムで向き合っていくことがとても大事かなと思っていますし、今後まさに取り組もうとしています。

鈴木氏: お客さまの声がオープンな場に出るがゆえに、社内の各部門を動かしやすいと思いました。不満の声があがれば、社内でそれを無くすように動く。開発にちゃんと意見をあげていく。それがオープンな場に出てしまっているので、なおのこと動きます。ITreviewを利用することで、営業、マーケティング、開発、サポート、カスタマーサクセスが、これまでよりスピーディーに次のアクションを起こせる体制に自然となる。そのような効果も感じています。

――ITreviewに投稿されたレビューには、どのように対応されていますか?

西原氏: サポートのほうでは、機能がちゃんと備わっているのに「こういうことができないので困っています」と書かれてしまった場合、「いや、ありますよ」と誤解を解く返答をスピーディーに行っています。

川元氏:間違った認識を持っていらっしゃるだろうなという投稿に対しては、サポートのほうからすぐに返答してもらっています。どんどん機能アップしていくSaaS製品の宿命なのかもしれないですが、できるのにできないというお客さまのご認識違いも結構あるのです。そのご認識違いというのを早めに解消していくことでお客さまの満足度の低下を防止することができると思っています。

また、1人の方が勇気を持って書いてくれたことで、言わないけどそう思っていたという人の誤解も解くことができていると思います。一番怖いのは、不満をずっと蓄積していきなり解約になってしまうことです。そうなってしまわないために、ITreviewを活用することができると感じています。

――貴社は、PremiumプランにてITreviewを活用されています。Premiumプランにどんなメリットを感じていらっしゃいますか?

鈴木氏: 投稿されたレビューや、ITreview Grid Awardの「Leader」「High Performer」 の称号を二次利用できる点が非常にいいと思いました。実際、カタログにレビューを抜粋して掲載したり、ニュースリリースやメルマガなどで、ITreview Grid Awardのバッジを紹介したり、マーケティング活動に早速二次利用しています。

まだWebサイトに出していないので、早めにバナー掲示したいと思っています。営業の場面でも、ITreviewへ寄せられている声を紹介し、自分たちではなく第三者が言っていることだからと、相手方にリアルに受け止めてもらっています。二次利用ができるというのは有償プランの大きなメリットですね。

――サポートの方々は、ITreviewを利用することのメリットをどのように感じていらっしゃいますか?

西原氏: 基本的にサポートの窓口は、製品のマイナス面のお声を比較的多くいただく部署なので、ITreviewのレビューをチームのメンバーが見た時に、「あれ?すごくほめられている」みたいな驚きはありましたね(笑)。私たちが認識しているストロングポイント以外のお客さまが感じているストロングポイントに気付かされ、モチベーションが上がったということはあると思います。

業務的には、「こうすればできますよ」だけではなく「こういう使い方もできますよ」と提案の幅が広がりました。こうやって解決されている方もいますよと返せるようになったことが、ITreviewを利用するようになってサポートチームが感じているメリットかなと思います。

――レビューを増やすために工夫されていることは何かございますか?

鈴木氏: 既存のお客さまへメルマガで、今書いてくださるとITreview がこういうキャンペーンをやっていますよと告知したところ、レビューが増えました。ITreviewが定期的にキャンペーンを実施してくれるので、どこかのタイミングでまた告知しようかと思っています。

先日の「ITreview 2019」のイベントで、「レビューは古くなるとだんだん聞く耳を持たれなくなる」という講演がありました。個人的にも、最近のレビューほど信頼がおけると思いますので、継続してレビューを増やすための工夫をしていかなければと思っています。

今後、投稿されたレビューの分析レポートを作成予定。ITreviewのユーザーコミュニティー活用も視野に

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

鈴木氏: 今実際に取り組んでいるのは、ITreviewへ投稿されたレビューの分析レポートの作成です。現状のITreviewの中で、すごくいいなと思っている機能に、競合との比較がすぐに出るというのがあります。

それも分析の1つなのですが、レビューも多数寄せていただいているので、お客さまが全部を読むことはむずかしいのではないかと思います。そこで、レビューを整理して、製品の良い点、悪い点をすっきりまとめたものをお客さまへ提供していこうと考えています。いい形にまとめられたら、ダウンロードできるようにするとか、営業資料として活用してもらうとか、メルマガに載せるとか、そういうことは今考えていますね。

川元氏: 会社としては、レビューをきちんと製品に結び付けていくことですね。それは機能アップだったり、機能改善だったり、サポート側でどう対応していくのかというところに結び付けていきたいと考えています。グループウェアは社員全員が使うものなので、実際に使われている方の操作性などに対してのレビューが多ければ、もっとユーザビリティを上げていくという方針もあるでしょうし、カスタマー満足度を上げるような製品づくりにITreviewのレビューを活用していきたいと思っています。

西原氏: ITreviewを始めると聞いて、批判的な意見をたくさんいただくと予想していたのですが、始めてみると、意外に、ほめてくださるご意見も多くあり、お客さまに受け入れられていることが実感できました。今後はITreviewを、お客さま同士のコミュニケーションができる場、ユーザーコミュニティーのように活用できないかな、と考えています。

投稿 ITreview活用を機に、営業、マーケ、開発、サポートの動きがスピーディーに は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>