さまざまな業界に押し寄せている「DX」の波。それはBtoBにおけるマーケティング分野においても例外ではありません。その理由としては、企業が商品を開発・販売して大きな売上を目指すにあたり、綿密な調査や戦略のもと、適切な方策で営業・販売活動を展開する中、顧客の市場や情報収集の変化により従来のアナログ的なマーケティング手法が通用しなくなってきているからです

「変化し続けるビジネス環境に企業が適応するには、アナログから脱却しマーケティングDXを進めることが重要」と語るのは、MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入から活用において、顧客視点で支援しているワンマーケティング代表取締役社長の垣内良太氏。BtoBの領域において、今、企業はどのようにしてマーケティングDXを目指すべきなのか、同氏に伺いました。

顧客視点に立ち、1人1人に最適な体験を提供しなければならない

――そもそも「マーケティングDX」とはどういうものなのか、教えてください。

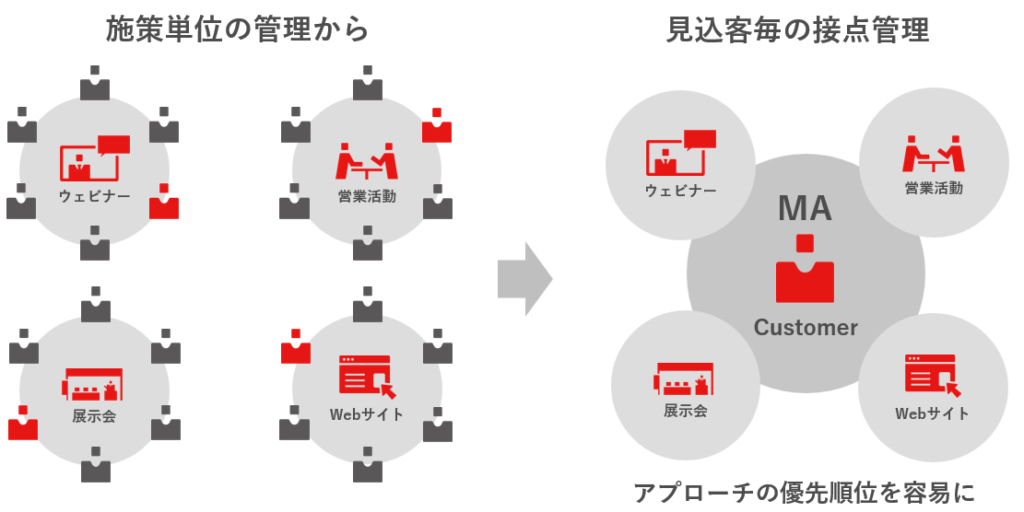

どの分野のDXにおいても「攻めのDX」と「守りのDX」の2つがあると思いますが、特にBtoBにおけるマーケティングDXは「守りの要素の強い攻めのDX」ということが言えます。従来のマーケティング活動はアナログ要素が強く、個々の施策に個々のデータがひもづくようなイメージでした。展示会に出展する、Webサイトを立ち上げる、Web広告に出稿するなど、それら1つ1つの施策ごとに顧客データがひもづいているだけで、サイロ化している(全体的なデータ連携ができていない)状態です。

そこからの脱却がマーケティングの「攻めのDX」になります。顧客が各施策、接点でどういった体験をしているか、という視点に立ち、1人1人の顧客にどういう体験を提供していくか、という考え方に置き換えないといけません。

一方で、顧客などのデータの管理についても、従来は個別の施策ごとに管理されていたり、アナログ的・属人的なものになっていて、マーケティング部門が専門職人集団になっていたりします。そこをデジタル化し、標準化することで、効率的なマーケティング施策を実施していくのが「守りのDX」ということになります。

――なぜマーケティングをDXしていく必要があるのでしょうか。

マーケティングDXも大事なのですが、その前にセールスDXも重要である、というのがまず前提にあります。セールス部隊はマーケティング部門よりも属人的になっていることが多く、ある顧客にどのような営業活動をしているか確認しようと思ってもそのデータがなく、顧客管理は紙の名刺のみ、なんてこともあります。営業活動で入手した多岐に渡る情報がアナログで、営業担当者の頭の中にしか入っていないことさえありますし、SFA(営業支援)ツールや名刺管理ツールなどを利用してデータ化できていたとしても、結局そこもサイロ化していたりします。

これでは顧客分析や営業力の底上げは不可能です。ましてやコロナ禍を背景に顧客体験の変化が必要とされているのに、そこをキャッチアップしていくこともできません。労働人口が減り、現状の売上を維持するための営業リソースの確保もままならないなかでは、さらに厳しいでしょう。顧客の体験・接点はデジタルを軸に多様化してきており、属人的な営業活動では顧客ニーズはキャッチアップできません。リソースが潤沢にあるわけではないので営業機能はどんどん低下していきます。

そこでマーケティングにおいてデジタルを活用し、顧客体験の提供、施策の効率化、顧客視点のデータ管理をすることが重要になってくるわけです。たとえば顧客の体験・接点をマーケティングが提供し、セールスはその体験・接点を知ることで、ニーズを正しくつかみ、効率よく販売につなげていけるようにする。そのためには個々の顧客に向けた体験の構築が必要になるのでマーケティングのDXが欠かせません。

デジタルマーケティングにおけるKPIの考え方

――デジタルマーケティングによって、マーケティング手法にはどのような変化があるのでしょうか。

1つ1つの施策を管理していくところから、お客様との接点を管理していく視点への置き換えが必要になる、というのが一番の大きな変化になります。たとえばBtoBにおいては、顧客が1つの接点で物事を決めることはほとんどありません。さまざまな情報を客観的に評価して、極めて合理的に購買を検討するのがBtoBの特性だと考えています。Web広告で1回見たからこれを買おう、ということにはならず、それ以外にもWebサイトを見たり、ウェビナーに参加したり、場合によっては展示会に出向いて情報収集したり、営業パーソンの提案を聞いたりもします。

これまでは顧客との接点となるタイミングを無視してとりあえず施策を当ててみる、みたいな感じで、マーケティング施策を実施すること自体が目的になっていました。しかし、今はデジタルマーケティングによって顧客との接点の見える化が可能になり、お客様の興味度合いに合わせて適切な施策を打つことができます。そこでは、顧客のデータベースマネージメントという要素が重要になってきますし、それにはMAやSFAといったツールが必要です。適切な方向に導くための顧客管理の思想が求められるうえ、思想に準じたオペレーションスキルも必要になってきます。

――そうすると、デジタルマーケティングにおいてはKPIの策定がより一層難しくなりそうです。

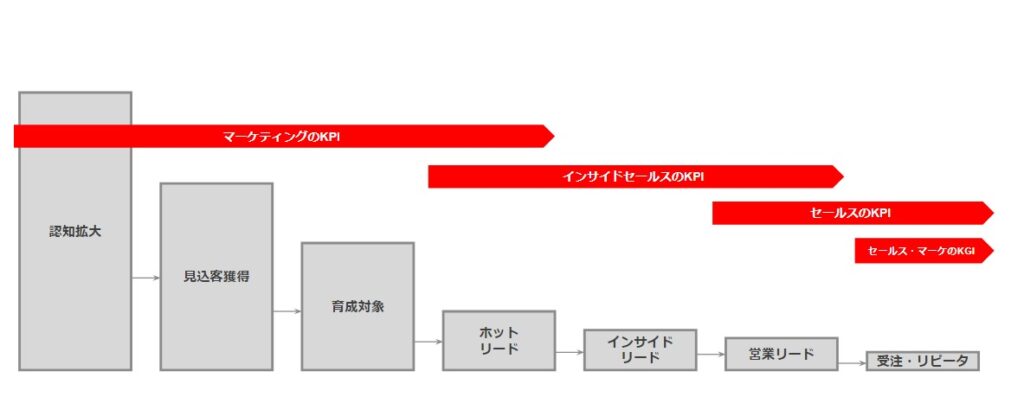

ここまでに説明したことを考えると、KPIは当然変わってきます。今まではWebサイトだとページビュー数やリードの獲得、Web広告だとコンバージョンの獲得数が重視されてきましたし、展示会はとにかく出展して人を集めようとしてきました。当然、売り上げにつながる顧客を獲得するという期待のもと、それらの施策を実行してきたわけですが、正しく顧客管理をしてこれなかったため、売り上げにつながっているかどうかは定かではありませんでした。

ところが今ではMAツールなどを活用することで1人1人の顧客との接点を管理でき、それによって顧客のエンゲージメントや新たな受注、売上拡大などを目標設定できるようになっています。

各施策からどれだけ最終的な売上につながっているのか、という視点で見ていくのが、これからのデジタルマーケティングにおけるKPIの考え方になると思います。

では、具体的にどのように策定していけばいいか。そのためにまずは、顧客の情報を獲得してからナーチャリング(育成)対象とし、そこからホットリードとなって、インサイドセールスへとバトンタッチする、というように、リードを通じて見込客から顧客になるまでの変遷を定義していくことから始めます。

顧客の検討状態、つまり変遷の各ステージがわかれば、それがKPIになります。KGIやKPIを策定するとき、売上から逆算していくと、その前にどれだけの商談が必要かも見えるようになりますし、商談をするためにはどれだけホットリードが必要なのかもわかってくるでしょう。結果として、新規のリードがどれだけ必要なのかも見えてきます。

結果として、新規のリードがどれだけ必要なのかも見えてきます。その数値こそがマーケティングの指標ともなりますよね。

マーケティングも選択と集中が必要

――成果が出やすいデジタルマーケティングの取り組み方のコツはありますか。

先ほども申し上げたように、これまではマーケティング施策をとにかく打って当てにいくイメージでしたが、実際のところはコンテンツもリードもリソースも有限です。したがって、マーケティングも顧客に対して選択と集中が必要になってきます。顧客に対してどのような価値が提供できるのかを考えて、フォーカスしなければいけない。そうしないと成果が出ません。どんな製品・サービスが価値提供につながり、それらのマーケットにおける伸び代がどれほどあるのかを把握したうえで、コンパクトに回し、改善して、適切に営業につなげて小さくても成果を得ることが重要だと思います。

――そうしたデジタルマーケティングを実践していくうえで適したツールはどういうものでしょうか。

顧客1人1人の活動を統合管理していくという意味では、リレーショナルデータベースマネージメントが必要です。それを得意としているのがMAツールやSFAツールとなります。すでにお話ししたとおり、マーケティングDXだけが進んでも成果は出ませんので、MAツールとSFAツールが連携できることはマストです。

たとえばAさんという人が、どのWebページを見て、どのセミナーに参加した、といったような接点が見えるかどうか。Aさんという人の軸で接点が更新されたらSFAを更新する、そうすればMA側も更新される、というのは当たり前として、顧客のマーケティング施策における接点ログがSFA側でしっかり見えないといけません。さらにはMA側でもSFA側の商談や活動の履歴が見えるなど、1対1でログが蓄積されていることが重要です。

そういうMAとSFAの基盤があったうえで、フルファネル(購買プロセス全体)を網羅していくことも大切です。MAとSFAは見込み顧客が対象になりますが、他にもWebのCookieなどで把握できている匿名ユーザーもいますので、それらに対するパーソナライズツールも必要になります。さらには企業データベースを提供しているようなベンダーとの連携も考えるべきです。顧客個人が所属する企業の詳しい情報を連携できるようにし、そういったデータをグラフィカルに可視化するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールも検討したいところです。

――それらのツールを管理できる人材が社内にいない場合はどうすればよいでしょうか。

近年、デジタルマーケティングを推し進める際にはさまざまなスキルセットが必要になってきています。マーケティングの戦略設計、リードジェネレーション、ナーチャリング、コンテンツマーケティングなどもありますし、マーケティング施策の実行やオペレーションに対して、それらを制御するためのMA基盤の構築や運用、セキュリティ管理、データ分析など、業務は多岐に渡ります。

ですので、会社としてはそうした高度なデジタル人材を育成・採用するのは難しいですし、社内に適した人材がいないのも仕方がないところがあります。かといって、それが可能な特定の1人にスキルやノウハウが集約しすぎて属人化するのも危険です。そういった意味では、外部ベンダーと契約しアウトソーシングするのは有効な手段です。一定のクオリティとリスクマネジメントを担保していけることにもなるでしょう。

経営者は強い意志を持ってデジタルの波に乗る決断を

――マーケティングDXを成功させるのに重要な考え方、取り組み方はありますか。

成功している会社は、中長期的な視点でデジタルマーケティングに対峙しているところが多いように感じます。販促的な一過性のものではなく、会社の未来につながる大事な資産形成である、という意識で臨んでいる会社は確実に成長していますね。デジタルマーケティングに取り組むということは人や組織の変革でもあり、大きな会社ほど困難です。想いをもって顧客に対峙している営業1人1人の動きを、デジタルでいわば根底から変えることになるので、かなり難しいことだと思います。それでもじっくり取り組んで少しずつ前進していくことが大事ですね。

たとえば5年の購買サイクルの製品だと、顧客との接点を5年間は見ていかなければなりません。そういった中長期の接点をしっかり捕捉しようとすればアナログ業務だと難しく、デジタルで管理していくことが欠かせません。とりわけ昨今はBtoBの購買においてデジタルの関与度が確実に加速しています。基本どのような購買プロセスや価格帯であっても、インターネットからの情報収集の関与度は非常に高いので、購買方法がデジタル化していくならば、当然売り手もデジタル武装しなければならないでしょう。

――最後に、マーケティングDXを目指している企業に向けて伝えたいメッセージなどありましたら。

一筋縄でいかないのがBtoBのマーケティングDXです。デジタルには人が大いに絡みますし、それでいてデジタルだけで完結することもまだ多くはありません。しかも部門をまたぐ活動が必要になったりするので、1人1人のマインドセット、特に経営者のマインドセットが重要です。それが全員整わない限り、デジタルマーケティングの成功はありません。

アナログのままではいけないと危機感をもつ人が増えてきてはいますが、「デジタルは若手にやらせればいい」と決めつけるのではなく、経営者にはしっかり本質を理解して行動、決断していくリーダーシップが問われています。セールスDXが進まない限りマーケティングDXも進まない。だから、そこは両輪で回していかなければなりませんが、今はまさにそのタイミングです。強い意志を持ってデジタルの波に乗れる体制に変革し、投資をする決断をしてほしいと思います。

◆お話を伺った方

ワンマーケティング株式会社 代表取締役社長 垣内 良太 氏