新型コロナウイルスの感染拡大がきっかけでテレワークが進んだことにより、今までのワークスタイルが変わりつつあります。

これからは、オフィスと自宅、ビジネスとプライベートを融合させた「ハイブリッド型ワークスタイル」がスタンダードになっていくと考えられます。

個人も組織も、この波に乗り遅れないようにすることが求められていくでしょう。

そこで、今回はハイブリッド型ワークスタイルを実践する2名による対談を企画しました。

ホストは、浜松/東京の多拠点生活をしながら、フリーランス/企業取締役/企業顧問というパラレルキャリアを実践する沢渡あまね氏。

ゲストのヤマハ株式会社・平野尚志氏も、本業では企業のテレワークを支えるソリューションを提供し、週末は家業の農業支援をしています。

これからの組織や個人は、どのようなスキルとマインドを持てば新たな働き方に順応できるのでしょうか?ハイブリッド型ワークスタイルがもたらす世の中の変化と適応方法について、2回にわたり語っていただきました。後編はこちら【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

目次

テレワーク下でも快適なビジネスコミュニケーションを実現するヤマハの音響技術

沢渡:今回、ヤマハの平野さんをお訪ねしたのは、2019年のテレワーク・デイズ浜松(※)でご一緒したあたりから、ヤマハさんとは目指す方向が同じだと感じており、意見交換したいと思ったからです。

※テレワーク・デイズ浜松│テレワーク・デイズは2017年から政府や東京都などが連携して展開している、柔軟な働き方を実現するテレワークを推進する全国的なプロジェクト。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会中の交通混雑の緩和を目的として展開された。浜松では、テレワーク・デイズ浜松をITベンチャーの株式会社NOKIOOが主催。

デジタルの力を使って、離れた場所にいる人と人がつながっていく。お互いの想いやスキル、知識が掛け算される。

そうして新しい価値の生み出される世界が、ヤマハさんも私たちワークフロー総研も目指しているところだと思います。

そのためには、場所や空間に捉われないコミュニケーションを可能にしなければいけません。

音声コミュニケーションやワークフローといった仕事の要件をデジタル化することは必須ですね。

そうした背景から、音響のプロであり、ネットワークのプロでもあるヤマハの平野さんをお訪ねしました。

平野:ヤマハは、音と音楽を原点とした感性と多彩な技術を融合し、皆様の心豊かな生活に貢献することを目指しております。その中で実は、1980年代より音・楽器・音響のデジタル化に取り組んできました。

コミュニケーションの分野では、デジタル楽器づくりで培った音に関する技術を、さまざまなビジネス向けデバイスに応用しています。

1987年には通信事業に参入し、1995年にリモートルーターといったネットワーク機器も発売してきました。

オフィスソリューションの領域では、リモート会議に使うマイクスピーカーデバイスを2006年から発売しています。

グローバル化が加速し、遠隔地とのコミュニケーションが重要になりつつある時代でした。

ヤマハには、DSP(※)という優れたオーディオ再生技術がありました。 この技術をマイク・スピーカーに応用すれば、いま話をしている人の声だけを高い精度で拾い、周囲の音声を拾わないことが可能になる。

これなら会議室内の会話をクリアに届けられるかもしれないと気付いたわけです。

※DSP│デジタル・サウンドフィールド・プロセシングの略。本物のコンサートホールやライブハウスさながらの「音場」を家庭の再生装置で忠実に再現するヤマハの独創技術。

ヤマハでは、このような製品開発を通じて、どうしたら快適なオフィス環境でのビジネス・コミュニケーションを実現できるかに挑戦してきました。

沢渡:なるほど。確かに読者の中には、遠隔会議において音声がコミュニケーションに重要だということに気付いていない人もいるかもしれませんね。

平野:働き方改革やテレワークが進んでいくと、カフェやコワーキングスペースといったオープンな場所で働く人が増えるでしょう。

すると、音の課題がみなさんのビジネス・コミュニケーションの障害となるかもしれません。それを解決できる良い製品を選んでほしいという想いがあります。

我々の音響技術は、さまざまなビジネスシーンで快適なコミュニケーションに役立ってもきました。

ですが、その重要性を理解していただく機会はあまりありません。オフィスの音声ソリューションをヤマハが提供していることへの認知を広げたいと思っていました。

そんなタイミングで、沢渡さんからお声掛けをいただいたのが、2019年のテレワーク・デイズ浜松だったのです。

地元や首都圏の企業が浜松に集まり新たな働き方について考えるイベントだと聞き、参加を決めました。

沢渡:嬉しいコラボレーションでしたよね。さらに、今のお話を聞き、なぜヤマハさんが、音声コミュニケーションデバイスに力を入れていらっしゃるか腹落ちしました。

「タイムカード型」という製造業に最適化された働き方の弊害

沢渡:コロナ禍でテレワークが急速に普及しましたが、同時にたくさんの課題も浮き彫りになりました。

日本の組織で顕著な課題には、大きく2つあると思います。1つ目は、何といってもコミュニケーション上の課題です。

私が全国350以上の企業や官公庁、自治体の支援をしている中でいただくのは、コミュニケーションに関する相談が圧倒的に多いです。

テレワークにしたら雑談が生まれにくくなったとか、報・連・相がやりにくいといった問題が噴出しています。

2つ目は、製造業に最適化された旧来日本の働き方から生じる課題です。この課題には、1つ目のコミュニケーション上の課題を生んでいる背景を説明する必要があります。

日本企業の働き方は過去50~60年間、ものづくりの現場に最適化されてきました。生産計画にもとづいて業務全体をコントロールするためトップに権限と責任をもたせる、いわば統制型の働き方です。

その働き方に合わせて、規程やコミュニケーション、マネジメントの仕方までが統制型になっていました。

ところが、昨今のコロナ禍に向き合う上で、全員が同じ時間と空間を共有する働き方が限界を迎えることになります。

従業員1人ひとりの自律的な判断が求められるようになりました。つまり、これまでのような統制型一辺倒の働き方やマネジメントスタイルは、もはや通用しなくなりつつあるということなんです。

平野:日本が産業発展を遂げるために最適化・効率化されてきたのが、統制型の働き方だったと思います。とはいえ、ワークライフバランスの視点では根深い課題ですよね。

沢渡:一方、テレワークをうまくやっている組織もあって、そうでない組織との二極化が急速に進んでいる印象を受けます。

危機対応や環境変化に対する柔軟性や適応力といった「ビジネス・レジリエンス」があるかどうかは重要な課題です。

少しでも、徐々にでも、オープンな仕事のやり方になじんでいかなければ、事業継続さえ危ぶまれる状況が今でしょう。

平野:大筋は確かにそうですね。少し表現が異なりますが、私は「タイムカード型」の弊害かなと思っています。

沢渡:タイムカード型ですか!

平野:仕事の質や成果ではなく、時間で管理する働き方ということです。このサラリーマン人生の中で私が最初に感じた違和感は、タイムカードをバチンと押して始業することでした。

タイムカードを押し、オフィスという「箱」の中に人が入ります。「箱」の中にいる時間は仕事にカウントしますが、「箱」の外に出たら仕事ではありません。

「従業員のがんばりは、残業時間の量で評価する」という時代もあったかもしれません。でも、自分が力を発揮したと感じるときは、いくら時間をかけたかではないんじゃないかなと、ずっと想っているんです。

沢渡:どんなに成果を出しても、週5日×8時間とにかく仕事場にいなければダメで、評価もされないのは違和感がありますね。これを私は「週5日×8時間の呪縛」と呼んでいます。

平野:タイムカード型において、クリエイティブな仕事を時間で管理しようとするのは難しいわけです。オフィスにいる時間だけクリエイティブなことを考えているのかというと、そんなことはありません。ずっと考えているはずですよね。

時間管理にもとづくマネジメントや働き方を見直す機会が、テレワークの普及によって到来したのかなと思います。

沢渡:私は日ごろ、生産性が高い状態とは、1人ひとりが働き方の「勝ちパターン(効率的で心地よい仕事のやり方)」を実践できている状態だと説明しています。

ITを使いこなして、個々人やチーム、職種ごとにそれぞれの勝ちパターンを追求していく。これこそが、もっとも生産性の高い状態を実現する方法です。

今の働き方は、自社や自業界あるいは自職種の勝ちパターンになっているでしょうか? 今回の記事を読んでいらっしゃるみなさんに、今一度考えてほしいと思います。

「ハイブリッド型ワークスタイル」への適応で、1人ひとりの生産性を最大化する働き方へ

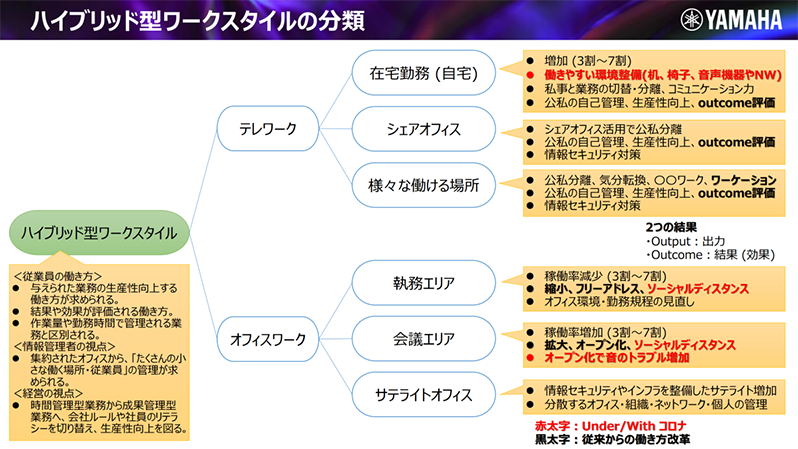

沢渡:勝ちパターンを実現するためにも、私たちは今日のテーマであるハイブリッド型ワークスタイルに向き合う必要があります。

さまざまな働き方の選択肢を組み合わせることによって、自分たちの勝ちパターンを実現していく考え方です。

私はハイブリッド型ワークスタイルには、「3つのハイブリッド」があると思っています。

1つ目は「場所のハイブリッド」です。オフィスでも働くし、自宅でも働くというような働き方が増えていますね。

あるいは、コミュニティスペースやカフェで働くこともあります。最近では、リゾート地で休暇を兼ねて仕事をする「ワーケーション」という言葉もあります。

私は、大好きなダム際で働く「ダム際ワーキング」を実践しています。

それぞれに生産性や集中力が高まる、あるいは、アイデアや雑談が生まれやすい環境があるはずです。

働く場所を主体的に組み合わせることで、たとえ同じ場所に集まれるとは限らない人たち同士で仕事をしたとしても、勝ちパターンを実現する働き方ができるのです。

場所のハイブリッド化は、これからどんどん進んでいくでしょう。

平野:働く場所を組み合わせ、生産性を高めていくということですね。

沢渡:そうですね。2つ目が「顔のハイブリッド」です。

例えば、「パラレルキャリア」という言葉があります。これは、ひとりの人間が複数の顔、つまり役割を持っている状態です。

例えば、本業と副業とで2社に勤める人は、「顔」がA社とB社のハイブリッドですね。

私の「顔」もハイブリッドです。フリーランスで執筆や講演の活動をしつつ、ある企業では顧問を務め、またある企業では取締役に就任しています。

就労人口の減少によって、1社では業務遂行に必要なリソース・知識・機能を内部で賄うことが確約できない時代に突入しました。

ハイブリッドに活躍できる人材を多方面で活用していかなければ、もはや組織は必要なリソースを得られないところに来てしまっているのかなと思います。

そして3つ目が、「業種・職種のハイブリッド」です。例えば最近、アグリテックという言葉がありますね。

これは、アグリカルチャー(農業)とテクノロジー(最新技術)をかけています。農業とITのように、まったく異なる職種や業種を掛け合わせることで、新たな価値を生む時代になっているわけです。

選択肢や環境を組み合わせて自分たちの勝ちパターンを実現していくことは、日本全体の生き残り戦略に直結すると思っています。

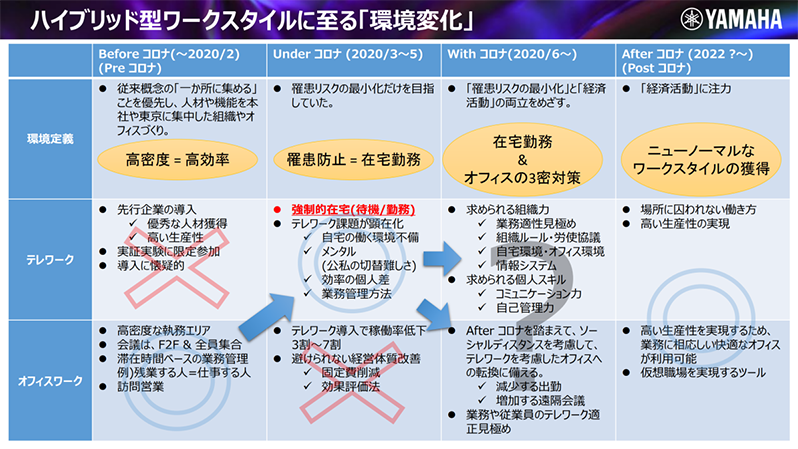

(出典:ヤマハ株式会社)

平野:Beforeコロナ、つまりコロナ禍が発生する以前も、誰もが「テレワークを進めなくてはいけない」と頭ではわかっていたと思います。

ですが、「本当にテレワークになるだろうか?」と、懐疑的な感覚があったのではないでしょうか。組織的な問題点も多く、できなかったのが日本国内の現状だったわけです。

それが、 新型コロナウイルスの流行で、現実的に出社できなくなりました。でも仕事はしなくてはいけない。仕事とプライベートの切り分けができない。

「今までやってきたことは、間違いだったのか」というくらいに、メンタル面のダメージが大きかったと思います。しばらくして緊急事態宣言が明け、再度、出勤して仕事をすることが求められました。

そうした流れにあって、我々はハイブリッド型ワークスタイルという言葉をメッセージとして発信することにしたのです。

オフィスワークとテレワークのどちらかに寄せるのではなく、どちらの働き方でも仕事はできるということを伝えたかった。

どちらも正しいし、自分たちの働きやすい環境を自発的に作る時代が来ています。

新たな働き方を支えるインフラは何か、どのような考え方が必要かとも考えてきました。このアイデアを、もっと研ぎ澄ませていきたいと思っています。

沢渡:テレワークの話題になると、必ずといって良いほど綱引きが起きます。

オフィス絶対派と自宅絶対派の「原理主義者」たちの綱引きです。ですが、この綱引きにはまったく意味がありません。

平野:そうですね。

沢渡:組み合わせて価値を生めばいいんですよ。そういう意味で、ヤマハさんが提唱するハイブリッド型ワークスタイルは、どちらの働き方も尊重しています。

とても現実的であり、そこになじんでいくのが我々に求められるニューノーマルな働き方だと思います。

(出典:ヤマハ株式会社)

平野:どちらが良い・ダメと決めてはいけませんね。新しい働き方もどんどん試して、生産性が上がるなら取り入れたら良いと思います。

そうしたメッセージを伝えたくて、ヤマハではハイブリッド型ワークスタイルを提唱することになりました。それぞれの人にとってベストな働き方が選べる時代が来ると良いなと思います。

前編では、テレワークの普及で見えてきた働き方の課題と、ハイブリッド型ワークスタイルがもたらす柔軟で生産性の高い働き方の可能性について考えました。

後編では、ハイブリッド型ワークスタイルによる効果について、また、場所に捉われない働き方を支える技術とエンジニアの存在についてお話しします。

この記事の後編はこちら!続けてお読みください

【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

元記事:【前編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

記事提供元:株式会社エイトレッド|ワークフロー総研

ワークフローシステムの一覧はこちら