新型コロナウイルスによって、テレワークやオンライン会議などが普及し、日本においても働き方が大きく変化しました。しかしそれでも、企業の多くがいまだ業務のデジタル化やDXを十分に進められていないのが実情です。

経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」では、企業がこのままDXに足踏みしていると国際競争力を失い、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとして、その問題を「2025年の崖」と表現しています。

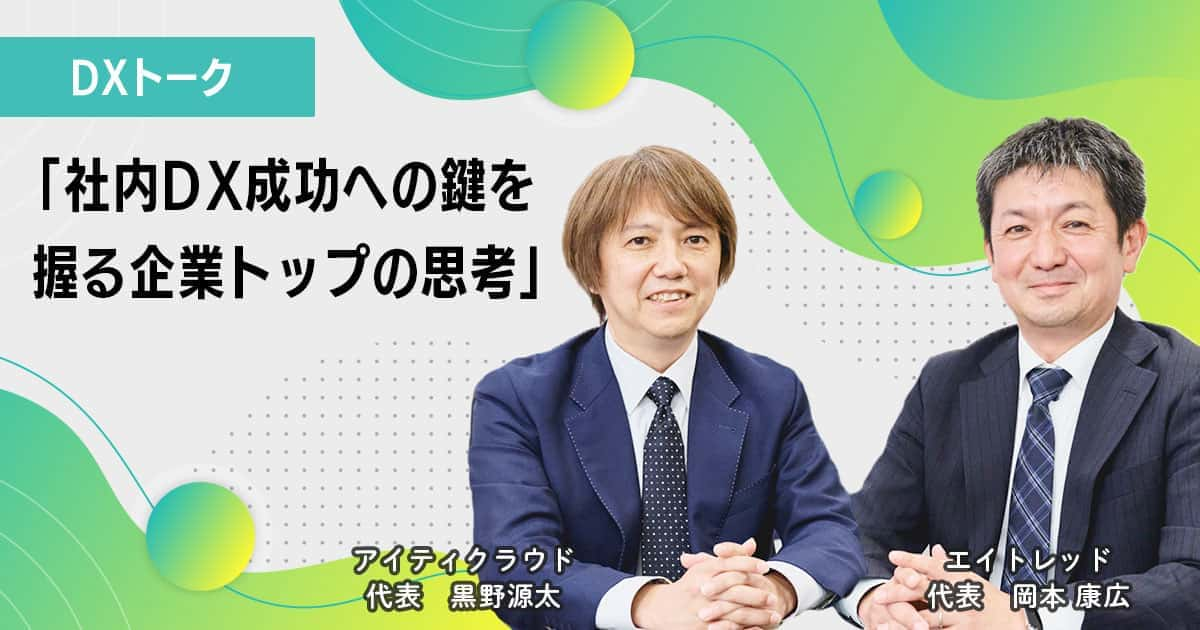

タイムリミットまであと2年、日本がさらにDXを進めていくための鍵は何なのでしょうか。ワークフローシステムで数多くの企業のDXを支援している株式会社エイトレッド 代表取締役社長兼ワークフロー総研所長の岡本康広氏と、アイティクラウド株式会社 代表取締役社長 兼 CEOの黒野源太が議論しました。

システムに業務を合わせるのではなく、システムを業務に合わせるべき

―エイトレッド社はワークフローシステムで企業のDXを支援してきました。事業を通じて、日本企業のDXについて感じてきたことをお聞かせください。

岡本氏:当社は創業した15年前からワークフローシステム一筋でやってきました。現在はオンプレミス環境で利用できる大企業向けの「 AgileWorks(アジャイルワークス) 」と、クラウド型の中堅・中小企業向けである「 X-point Cloud(エクスポイント クラウド) 」という製品が主軸です。数年前までは「ワークフロー」という言葉自体があまり浸透しておらず、お客様に受け入れてもらうのにも苦労しました。「社内申請を決裁し、意思決定を行う」という業務はどの企業でも必ず存在しているものの、それをシステム化するのにはピンと来ていなかった、という感覚でしたね。

今では大手企業やテクノロジー系の企業を中心にワークフローシステムの導入・活用が進み、認知も広がっていますが、業務のDXという意味では、システムへの投資やデジタル化、データ活用で経営判断していくところは、依然として本腰が入っていない印象です。DXで今のビジネスモデルを変えようと、多くの企業はマイナスからいきなりプラスに持っていこうとするのでうまくいかない。デジタル化とDXは別物で、まずは最初の一歩としてデジタル化を行い、ベースを整えてからDXを考えた方がいいと思っています。

黒野:DXが進んでいる米国では、営業も経理も財務も、さらにはマーケティングも、すべてがデジタル化されていますよね。それらをBIツールなどで統合し、新たなインサイトを得てさらに業務やビジネスを革新していくという流れができています。DXが本来あるべき姿に対し、日本はまだそうはなっていません。DXとデジタル化を混同しているなと感じています。

岡本氏:そうなんですよね。我々のワークフローシステムは、言ってしまえば社内の申請と承認の処理ができるもの。つまり、社内における「コミュニケーション」と「合意」をデジタル化するためのものです。この2つが円滑にできることによって、経営判断が早くなり、次のDXに向けた動きが考えられる、といったような効果が得られると思っています。

―経済産業省ではDXレポートで「2025年の崖」という課題提起をしました。日本で業務のデジタル化が進みにくい理由は、どんなことが考えられそうでしょうか。

岡本氏:システムの導入コストを考えると、一般的には「システムに業務を合わせていくべき」と言われます。それができないためにデジタル化が進まないとされていますが、最近それは本当なのだろうか、と思うんです。そもそもデジタル化に慣れていないわけですから、本来はトライ&エラーを繰り返しながら慣れていって、業務上の課題を見つけて改善しつつデジタル化を浸透させていくものです。しかし、そういった進め方ができず、とりあえずツールを導入してみたけれど、うまくいかなくて結局使わなくなる、というパターンが多いんですよね。

ですので私としては、反対に業務の方にシステムを合わせてあげて、とにかくスタートすることが大事ではないかと思うんです。ただ、その場合は開発に大きなコストがかかってしまう。汎用的なSaaSだと低コストだけれど、システムに業務を合わせる形になるので使いにくい。その矛盾でシステムを入れられない中小企業が多いのではないでしょうか。

黒野:その点米国では、1つのカテゴリーだけでも膨大な種類のツールがあります。選択肢が多いので、個々の会社も自分たちの業務に合わせて選びやすいところがある。ところが、日本ではツールの種類が圧倒的に少ないので、どうしてもシステム側が業務に合わせる、という形にならざるを得ないのかもしれません。

2020年時点で、米国の企業1社が使用しているSaaSは平均で100種類と言われています。それに対して日本企業は1社あたり8種類ほどなので、10分の1以下なんですね。2015年時点では米国でも約8種類でしたので、5年間で一気に増えたことになります。であれば、日本もそこまで伸びる余地はあるはず。日本のベンダーが個々の企業に合うツールをもっと作ってくれることに期待したいですよね。

それと、システムも大事だけれど、それを継続的に使えるようにする人材も大事。ツールのことがわかっていて、業務も理解しているリテラシーの高い人、そうした人材を企業のなかで育成しないと、優れたSaaSがあっても導入や活用が進まないとも思います。

―コロナ禍を経て、日本の働き方は大きく変わってきたと思います。お二人としては、それ以前と以降とで特にどのあたりにビジネス上の変化を感じますか。

黒野:テレワークが圧倒的に広がり、それに伴って経費精算、電子契約などの事務的な作業が会社にいなくてもリモートでできるようになりました。本格的なプログラミングをしなくてもシステムを作れるローコード・ノーコードツールも流行ってきています。これらの普及はコロナが日本のお尻を叩いてくれたようなところがありますよね。 ITreview も、この期間で5倍ほど訪問者が増えています。

岡本氏:以前の社内システムは、社内ネットワークからアクセスするのが前提だったことと、セキュリティへの不安から、オンプレミスで構築するニーズが高かった。ところがコロナ禍になってテレワークが当たり前になったことで、SaaSの方がいいという考え方に移ってきています。セキュリティ面でも安全性の高いところが増えてきました。コロナ禍で「SaaSは当たり前」というイメージになりましたね。

我々のワークフローシステムにおいては、ユーザーの考え方が変わってきたように思います。それまでは情報システム部門が主導する形で導入するケースが多かったのですが、近年は事業部門や管理部門が先頭に立つことも珍しくなくなりました。

人材獲得においてもDXは不可欠なものになっている

―アイティクラウド社の調査では、経営者の85.1%が「DXで優位性を確立できていない」と回答し、同67.4%が「SaaS導入に失敗した」と回答していました。経営者にとってDXはハードルの高いものなのでしょうか。

岡本氏:ここで考えるべきは「DXとは何か」ということだと思います。一般的にはいろいろな定義がありますが、シンプルに考えるとDXとは「紙をデータにして、そのデータを活かして経営判断すること」というものです。データをもとに会社としてのあり方を考え、変えていく。そのためにはまずはデジタル化してデータを活用できるようにしなければならない。

ということは、結局のところ、DXは経営者の問題なんですよね。経営者のITへの認識の低さが、デジタル化やDXを阻む要因になっていると考えられます。だから会社の人材育成は進まないし、ITへの投資もされないのかなと思うんです。

黒野:「デジタルツールは魔法の杖じゃない」と考えてます。デジタル化をすれば生産性は格段に上がりそうに思えるけれど、実際にはそんなことはない。ツールを使うなかで、ちょっとずつでも改善に向かって前進しているのを感じることが大切ですよね。たとえば既存業務をデータなどで単純に見える化しただけでも、生産性はわずかながら自然と上がっているはずですから。

―まずは一歩踏み出してみることが大事、ということですね。これからデジタルツールを導入する企業に対し、選定する際のポイントは何でしょうか。

黒野:SaaSというのは、同じ分野でも複数の異なる製品があるので、いつでも乗り換えられる、という点がメリットでもあります。だから、何かを起点にしなければならない、というのはないと思います。自分たちのできるところから始めて、それから適した組み合わせを見つけていくのがいいのではないでしょうか。

岡本氏:付け加えると、デジタルツールを使うかどうかは今や採用にも影響してくる時代になっています。たとえば社内コミュニケーションにビジネスチャットツールを使っていなかったり、いまだに社内手続きが紙だったりすると、それだけで入社したくないと思ってしまいますよね。特にデジタルネイティブの若い世代は敏感ですから、経営者としては確実にデジタル化を進めていかないとなりません。

一方で、デジタルツールでコミュニケーションするだけでなく、人と直接的にやりとりすることもやはり大事です。

黒野:本当にそうですよね。人材採用もそうですが、昨今は企業同士がオープンイノベーションによって共創することも増えていますから、そういうときにどちらかのバックオフィスがデジタル化されておらず、非効率的だったりすれば、共創のための連携自体がしにくくなる問題もあります。

顧客にとって本当に役立つサイト、ツールにしていくために

―今後ITreviewはどう進化させていくのか、あるいはどういったところに期待しているか、考えているところがありましたら。

黒野:現在ITreviewではおよそ6,000種類のサービスを掲載していて、その数はどんどん増えています。さらに膨大な数になっていったとき、どういう企業がどんなツールを使うのがベストなのか、といったことが容易に判断できるような仕組みを考えたいと思っているところです。

たとえば中小企業だと、特性の近い他の企業が何を使っているのかが気になったりするものなので、類似性の高い地域・業種の企業が使っているサービスは何か、というのが簡単にわかるようになるといいのかなと。ITreviewには「満足度」というスコアもすでにありますが、自分と同じような会社がどう感じているのかが一番受け入れやすい評価軸だと思いますので。

岡本氏:同じツールであっても、企業や部署、利用シーンによって細かい使い方は変わってくるものですよね。たとえばワークフローは基本的に稟議などの社内申請に使うものですが、企業によっては日報に使っていたりします。そのような使い方のバリエーションをレビューの形でわかりやすく伝えられるようになっていれば、導入を検討している方の本当に知りたいことがわかるのかな、という気もします。こういう業種・規模の企業なら、この組み合わせのSaaSを導入すると活用が進みやすいですよ、とか。比較サイトではどうしても個々の機能という「点」だけを参考にしてしまいがちですので。

たとえば我々のようなワークフロー製品だと、レビューとして書きにくいところに強みがあったりします。多様な業種の大勢のお客様に使ってもらえているからこその強みといったものがたくさんある。それがうまく他の人にも伝わるような仕組みになっていると、ベンダーとしてはうれしいですね。

―最後に、これからの両社のビジネスの目指すところ、展望などについて伺えますか。

岡本氏:大企業の考え方も最近はかなり変わってきていますが、それでもまだオンプレミス型のニーズは高いものがあります。大規模システム向けで、既存システムとの連携が可能など、柔軟性高く開発できるからです。しかし、今やクラウド型も大規模システムに対応し始めています。現在はオンプレミス型のAgileWorksでしか対応していない機能が存在しますが、将来的にはそういった制約をできればなくし、実現できることを同じにしたうえで、オンプレミス型かクラウド型かを選ぶだけ、というような形にできれば。

製品の機能や使い勝手などに関する部分は、お客様の声などから随時改善していく体制が整っています。でも、業務内容がお客様によって異なるため、機能を新たに追加して対応するという発想では単にシステムとして複雑になるだけです。お客様が求める利用シーンにぴったり当てはまる使い方に気付いていただくために、我々がどういう伝え方をしていくべきなのか、もっと試行錯誤して提案力を強化していかなければと思っています。

黒野:世の中にいろいろなツールが増えていくなかで、ITreviewを訪れたユーザーがベストなものを選びやすくすることが、我々の最大の使命であり、価値でもあると思っています。最大限に選びやすいUIにすること、同時にベンダーさんの利益にもなるようWebサイトとしての認知度を上げること、その両方を愚直に追求していこうと思っています。

プロフィール(敬称略)

アイティクラウド株式会社/黒野 源太(写真左)

略歴:旧ソフトバンクモバイル株式会社マーケティング本部のデジタル広告開発部門、SB C&S株式会社(旧ソフトバンクコマース&サービス)にてマーケティングソリューションやツールの流通事業の統括業務を経て、2018年4月にSB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として設立されたアイティクラウド株式会社の取締役副社長兼CEOに就任。2019年7月より代表取締役社長兼CEOに就任。

株式会社エイトレッド/岡本 康広(写真右)

略歴:1971年島根県生まれ。1990年に上京、システムエンジニアとして自身のキャリアをスタートさせた。その後営業に転身し、1994年株式会社ソフトクリエイトに入社。最初の入社から現職に至るまでの間に二度、ソフトクリエイトグループを離れ、富士ソフト株式会社ではソリューション営業、合同会社DMM.comでは3Dプリント企画営業、そしてロボット事業を立ち上げ、事業責任者を歴任。2017年にソフトクリエイトグループへ三度目の入社。2018年、株式会社ソフトクリエイトホールディングスがM&Aした株式会社エートゥジェイの代表取締役副社長に就任。2019年6月より現職。

写真:岩澤 修平