ワークフロー総研所長の岡本です。所長コラムということで、これからワークフローを始めとした様々なことをお伝えしていこうと思います。

第一回目では、そもそもワークフローとは何か?ということをお話します。

本題に入る前に、まずは社会全体に目を向けてみます。現在、新型コロナウイルスにより多くの企業でテレワーク化が進みました。

ある大企業では在宅勤務とオフィス勤務のハイブリッド型を進め、オフィスの面積を半分にするという衝撃的なニュースも飛び交っています。

このように大企業でのテレワーク活用の動きが進むと、日本全体にさらに波及していくと予想されます。

一方で、今回のコロナ禍でも出社せざるを得ない人たちも多く存在しました。契約書や社内稟議、請求書の対応では紙とハンコが前提であったために、出社での対応を余儀なくされたことが原因です。

このように、アナログな紙業務により働き方に制約を受けることがクローズアップされることとなり、急速にデジタル化が意識され今までよりは前に進みましたが、まだまだ道のりは遠い状況です。

デジタル化が進まない理由の一つに、デジタル化の手前である業務の整理を行わなければならない、ということが挙げられます。それが「ワークフロー」の可視化です。

誰が(どのような役割の人が)どのような業務を行い、それがどのように流れているのかを明らかにしなければ、デジタル化、すなわちシステム化ができません。デジタル化とは、まずは、自社の現状をきちんと捉えることから出発するのです。

それではワークフローとは何なのか?本コラムではこのテーマについて解説していきます。

ワークフローとは?

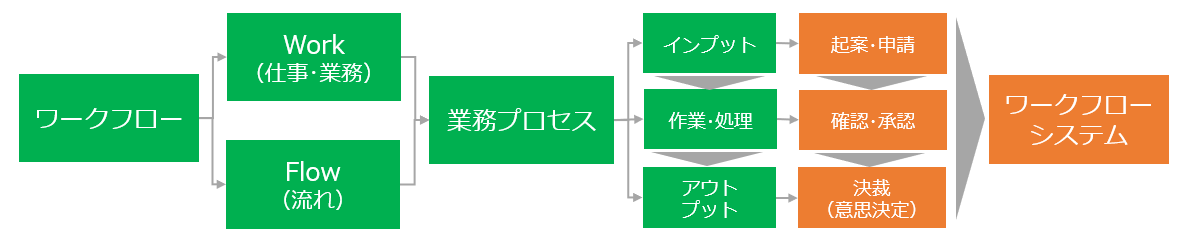

ワークフローとは様々な表現の仕方はありますが、概ね「ある業務そのものと、その業務の流れ」と定義しています(上図)。

業務プロセス、業務フローといった単語のほうが聞き慣れている方は多いかもしれません。これらは概念としては近いものですが、「ワークフロー」はより具体的な一つひとつの業務まで含めて表現できるというイメージをお持ちください。

例えば、ある申請をしたいAさんが申請書を作成し(書類作成作業)→課長に渡し(承認作業)→部長の決裁をもらう(決裁作業)といった「申請業務」の一連の流れがワークフローです。

このようなシンプルな業務もワークフローと呼ぶと、「Bさん、課長に確認してもらったあと、部長に決裁をもらってください」「Cさん、この書類を部長のハンコをもらって、総務に提出しておいてください」といった依頼もすべてワークフローと呼ぶことができます。

ワークフローとは仕事の細かいアクション一つ一つも含むのです。組織の規模によっては関係者も多くなり、部や課を超えて社内の様々な組織が関わるような、複雑で大規模なワークフローももちろん存在します。

実は、整理や分析といった「人 対 データや課題」といった部類のものを除けば、仕事のほとんどはワークフローが生じています。

共有、回覧、承認、決裁、依頼が発生する「人 対 人」の仕事はワークフローが発生していると言えます。つまり、仕事=ワークフローと言っても過言ではありません。協働する仕事をしていれば、毎日必ずワークフローの流れの中で仕事をしているのです。

ワークフローについて詳しく知る

ワークフローを知ると、何が変わる?

次は、ワークフローの概念を活用してみましょう。

ワークフローを知っていただくメリットは、次の3つがあると考えています。

- 「この書類をどうすればよいか」と考えるより、「このワークフローをどうすれば良いか」の方が現状を的確に捉えることができる

- 全員で共通認識を持つことができる

- 適切な言葉で適切な情報収集ができるようになる

分解して見ていきましょう。

1)「この書類をどうすればよいか」と考えるより、「このワークフローをどうすれば良いか」の方が現状を的確に捉えることができる

「この書類をどうすればよいか」をワークフローという言葉で置き換えてみると、「このワークフローをどうすればよいか」になります。

前段の定義を知っている皆さんは、「このワークフローでは、どこでどのような課題があるだろうか」という問いからスタートして、一連の業務の流れや一つひとつの作業、そのワークフローの中で使う書類の扱いなど、様々な観点から仕事の流れを捉えることが可能です。

その結果、より効果的な改善活動に着手することができます。「この書類」というように断片的な捉え方ではなく、全体を通して課題を見つけることができるのです。この視点は、次の項目にある、「全員で共通認識を持つことができる」ということにつながります。

2)全員で共通認識を持つことができる

ワークフローという言葉を知っていれば、「このワークフローをどうしようか」、「あのワークフローを改善してみましょう」という会話が生まれやすくなります。

また「この業務」から「このワークフロー」と言い方を変えることは、立場や役職、職種も異なる関係者全員が共通認識を持てるようになるだけでなく、業務の流れを定義することにもつながります。定義ができれば、業務の棚卸しができるようになるのです。

3)適切な言葉で適切な情報収集ができるようになる

適切な言葉を見つければ、現場でワークフローに関わる様々な課題を見つけることができます。そして課題を言語化し認識することができれば、情報収集ができるようになります。

現在はワークフローシステムはじめ、課題を解決するための様々なツールがあり、各ベンダーはノウハウなどを情報提供しています。ぜひ近しい課題を持つ事例を探してみてください。

言葉を変えると、捉え方が変わり、行動が変わる

前段で述べましたが、言葉が変わると捉え方が変わり、その結果、行動も変わります。

「この書類が〜」「あの業務は〜」という言葉にはどうしても断片的な認識を持ってしまいますが、「ワークフロー」という言葉は、業務の「最初から最後まで」という意味合いが含まれます。

この言葉を使えば、俯瞰した目線で会話が可能です。ぜひ一度皆さんの仕事の中で「ワークフロー」という言葉を使ってみてください。今まで見えていなかった業務の改善点が浮かび上がってくると思います。

◆関連記事(外部サイトに移動します)

元記事:「ワークフロー」という言葉の力が働き方改革を促進する

記事提供元:株式会社エイトレッド|ワークフロー総研