自社のブランドを浸透させブランドの価値を高めていくことは、商品を販売するうえでは至上の命題となってくるわけですが、そんなときに役立つのが「オンラインコミュニティツール」の存在です。

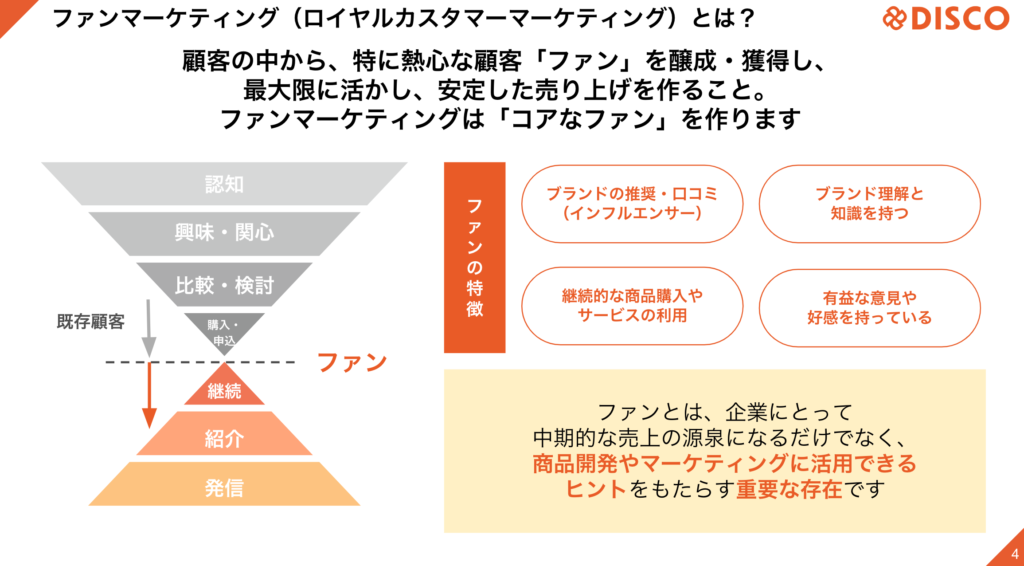

オンラインコミュニティツールを活用することにより、自社の商品やブランドに対して愛着を持ったファンを増やし、中長期的な売上の安定化を図ることができます。

今回は、独自のオンラインコミュニティツールである「DISCO(ディスコ)」を提供している株式会社kazeniwaの福永氏へ、オンラインコミュニティツールの重要性やサービス選びのポイント、長く続くファンコミュニティづくりのコツなどについて、お話を伺いました。

目次

◆お話を伺った方

株式会社kazeniwa

代表取締役 福永 充利 氏

DISCO(ディスコ)とは?

– 御社の提供するオンラインコミュニティツールの「DISCO(ディスコ)」について、簡単にサービスの概要説明をお願いします。

福永氏:はい。簡単に説明しますと、オンラインコミュニティを構築して、ファンマーケティングができるソリューションになります。会員登録や掲示板などでのコミュニケーション機能はもちろん、SNSへの投稿機能、通知機能、居場所としての定着化を図れるバッジ機能、ファンとしての貢献度合いを可視化する称号機能(ゲーミフィケーション)など様々な機能があり、それらを運用するCMSや会員管理、分析機能などを利用することができるので、誰でも簡単にファンマーケティングを行うことができるサービスです。

DISCO(ディスコ)の強み

ー 他社のオンラインコミュニティツールと比較して「DISCO(ディスコ)」の優位性というのは、どういった部分にあるのでしょうか。

福永氏:まず一つ目は価格ですね。簡単かつ安価に始められるということがメリットです。それから二つ目に、当社はSNSマーケティングを長年やってきたという背景があり、顧客のファンマーケティングのゴール設定から、達成するためのツールの使い方まで寄り添い、伴走します。ですので、オンボードだけではなく、ファンマーケティングを成功させるための企画や運用までお手伝いすることができるというのが他社との差別化ポイントですね。

あとは、DISCOは、最先端技術を活用することも念頭においています。例えば、ブロックチェーンを使ったNFTのロイヤリティプログラムなど、当社のツールでしかできないような先進的なファンマーケティングの施策ができるというところも他社との差別化に繋がっていると思います。

オンラインコミュニティツールの重要性

– サービスをローンチした経緯について、オンラインコミュニティツールの重要性や解決したかった社会的な課題などがあれば、お伺いしたいと思います。

福永氏:そうですね。大きく分けて3つの理由が挙げられると思います。

まず一つ目としては「ファンマーケティング領域での実績が豊富である」という点ですね。当社は創業して16年目ですが、Twitter(現、X)やFacebookなどのSNSマーケティングに黎明期からビジネスとして携わってきました。そういった意味では、ファンマーケティングとSNSマーケティングの良いところを連動させることで、CRMとして補完できると考えたのが経緯です。

次に二つ目としては「社会情勢の変化によってCRMの需要が高まった」という点です。最近だとコロナウイルスの流行やインフレ、人口減少など、大きな経済・社会課題が業界を問わず共通認識としてあるなかで、中長期の業績見通しを明確化するためにCRM(顧客関係管理)の需要が高まりました。CRMツールを導入すると、顧客資産や関係管理のなかでカスタマーサクセスまで視野が広がります。当社のファンマーケティングは、CRMの一翼を担う位置付けです。

そして三つ目としては「オンラインコミュニケーションのリテラシーが底上げされた」という点です。これもコロナによる影響が大きいのですが、ユーザーによるオンラインコミュニケーションのリテラシーや環境が整い、底上げされたことで、マーケティングの手段としてのオンラインコミュニティが活用しやすくなりました。弊社のDISCOを利用されている方のなかには、50〜60代のユーザーさんも多く、オンラインでコミュニケーションを取ることに対して抵抗が少なくなったということも、理由の一つとして挙げられるでしょう。

参考までに、以下の5つがファンマーケティングに取り組む企業の重要指標です。

- ファン数:顧客のファン数、クラスター別ファン数、エンゲージメント数の可視化

- マーケティング貢献:インフルエンスやアンバサダーによるUGCや認知拡大

- 商品企画やサービスへの貢献や共創:アイデアや改善意見、共創物

- 収益貢献:LTVやアップセル、指名購入

- 経営課題:ビジネスモデルの補完や改善

参考資料提供:株式会社kazeniwa

ー 企業がマーケティングを実施していくうえで、オンラインコミュニティとSNSでは一体どのような違いがあるのでしょうか?

福永氏:SNSとファンマーケティングの決定的な違いは何かと言うと、SNSはファンか顧客かを明確に区分できないんです。商品の購入経験があったり、ブランドが好みであるとか、すでに無関心になってしまった方でもフォローすることができます。いくらフォロワー数やエンゲージメント数を伸ばしたところで、そのフォロワーの貢献してくれている売上や人数は、正確に算出しにくいんですよね。一方、ファンマーケティングは、あくまでも企業にとっては既存顧客が主なターゲットになります(コミュニティの目的によっては見込顧客も含まれることがあります)。つまり顧客でない限り、ファンコミュニティの入り口には立てません。そこがファンマーケティングとSNSの大きな違いになります。

オンラインコミュニティツールの選定ポイント

ー オンラインコミュニティツールを比較する場合、実際のユーザー様はどういった決め手でサービスを選ぶのでしょうか。

福永氏:理想も含めて申しますと、主に下記の6つがサービス選びの指標になってきます。

- KGI・KPIの設計とそれを実現するために必要な機能が備わっているか

- ファンになる設計段階やファンを見つけられる機能があるか

- ツールの利用が固定費ではなく変動費として利用できるか

- ツールの進化やアップデートの頻度は十分か

- システムの脆弱性対応やセキュリティへの取り組みは十分か

- 販売管理との連携機能は備わっているか

ただし、当社のお客様でいえば、ファンマーケティングやファンコミュニティといったものをなんとなく理解しているけれども、実際どういったことをやっていけばいいのかわからないという方々が多くいらっしゃいます。

ですので、他社のサービスが良くなかったので乗り換えたいというニーズではなく、お問い合わせをいただく7割程度が「ファンマーケティングって何ですか?」という方々で、残りの3割は、ある程度SNSや顧客リストの活用で成功されていらっしゃって、そのなかでも顧客とファンの区分ができない、SNSのフォロワーが会社の資産となっているのかをはっきりさせたいという方々が多い印象です。

オンラインコミュニティを運営していくうえで重要なこと

ー 実際に自分たちでオンラインコミュニティを作ってはみたものの、いまいち盛り上がらず結局やめてしまったという話もよく聞きます。中長期的に続く「良いオンラインコミュニティ」を作るためには、どのような工夫や努力が必要なのでしょうか?

福永氏:まず前提にあるのはエンゲージメントです。熱量という言い方をする場合もありますが、コミュニティの運営側とユーザー側の間のコミュニケーションの価値と濃度は、指標としてはとても重要なものになります。ほかには「コミュニティの目的」が明確になっている必要もあります。これがはっきりしなければ、そもそもコミュニティに関わっていただけるユーザーが集まりません。

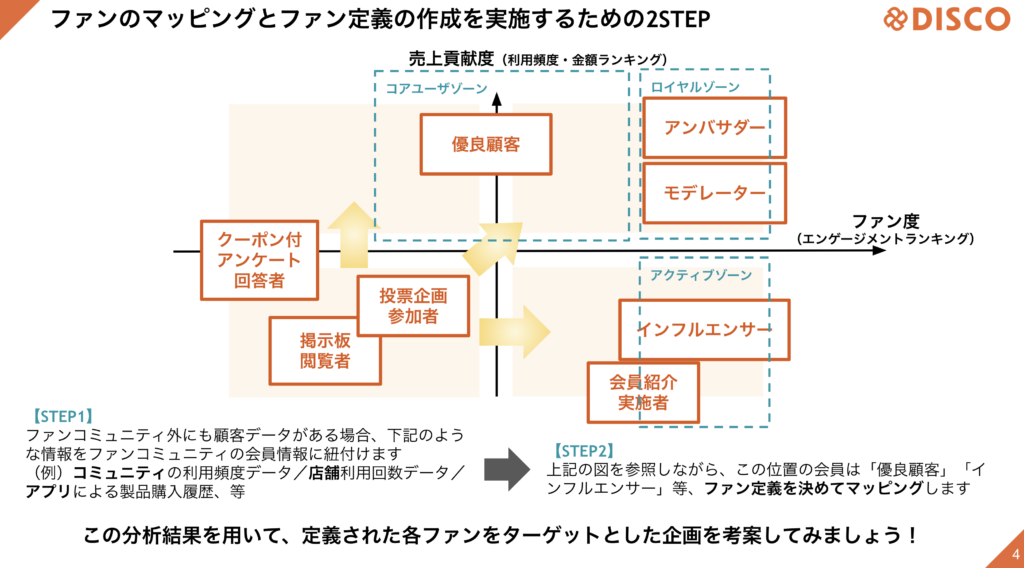

それから、ファンコミュニティで成功体験が伴わない、成果を感じないという方々に多いのは「ファンの行動を把握して、カテゴライズしていない」というケースです。コミュニティを運用すると、ファンの活動には、様々な傾向が生じることに気がつきます。その傾向を活用しないと、単純にコミュニティが盛り上がっていないと誤認することがあります。

例を挙げますと、積極的に活動するファンの活動傾向が生じた場合、それらのファンをグループ化して、別のクローズドコミュニティを作るなどもセグメントを分けることも有効です。逆に一定期間コミュニティでの活動がない場合は休会や退会を促すことも時には良策と考えます。これらはパレートの法則(ニッパチの法則)の観点で、全体を構成する要素のなかでも2割に着目して成果を生み出し、残り8割を含め、全体最適を目指しています。

オンラインコミュニティツールの導入を検討しているユーザー様へ

ー 最後に、これからオンラインコミュニティツールの導入を検討しているユーザー様へ向けて、一言メッセージをお願いします。

福永氏:そうですね。メッセージという意味で言いますと、SNSで1,000人でも100人でもいいんですが、フォロワーがいらっしゃったり、リピーターの存在を重要視し、顧客リストを大切に育てられている企業様には、ぜひファンマーケティングに取り組んでいただき、またDISCOというソリューションを使っていただきたいなと思います。