少子高齢化による労働人口減少、働き方やライフスタイルの多様化に対応するべく、働き方改革が進められています。新型コロナウイルス感染症拡大にも後押しされ、テレワークやリモートワークといった、特定の場所にとらわれない働き方が、社会的に受け入れられつつあります。

働く場所の選択肢を増やすことは、企業にとってはオフィスにかかる費用や通勤費が抑えられたり、従業員にとっては通勤にかける時間や労力を節約してプライベートな時間を確保できたり、仕事の生産性を高められたりと、多くのメリットが考えられます。ここでは、働く場所の選択肢として注目されるコワーキングスペースについて解説します。

目次

コワーキングスペースとは?

コワーキングスペースとは、独立して働く個人が、会議室や作業スペース、デスク、ネットワーク設備といったオフィスの実務環境を共有して仕事できる空間のことです。起業家やフリーランサー、テレワークで働く人、ノマドワーカーなど、働く場所の制約がない人たちが利用しています。

一般的に6カ月未満の短期契約で借りることが多く、単なる作業空間の提供にとどまらず、異なる属性の利用者同士の交流、コミュニティ形成を通じた相乗効果やイノベーションをめざす傾向が強い点が特徴です。

コワーキングスペースの概念は、1995年ドイツのベルリンで誕生したハッカースペースの「C-base」が原型といわれています。「コワーキング」という用語は1999年にアメリカのゲームデザイナー、Bernard De Koven 氏が使い始めた造語。彼はニューヨークで自宅やカフェ以外の仕事場を求める個人などに向けて、コワーキングスペースを提供しました。当時は利用者同士の交流を目的としたイベント開催や仕組みなどはなく、コミュニティ形成に重点は置かれていませんでした。

2005年にソフトウェアエンジニアの Brad Neuberg 氏が、サンフランシスコに、現在の形のコワーキングスペースを開設。在宅勤務で生産性を上げられない人たちを対象に、仕事環境とコミュニティをセットで提供したのが、今のコワーキングスペースの始まりとされています。

2006年以降、コワーキングスペースはアメリカを中心に急拡大しており、日本でも、2010年以降のコワーキングスペース開設数は増加傾向にあります。

なぜ今、コワーキングスペースなのか?

コワーキングスペースが注目されている背景には、働き方の多様化や、大都市一極集中の回避、地方創生などが挙げられます。

インターネットの普及と働き方改革が進むにつれ、従業員の生産性や利便性向上の観点から、働く場所や時間の自由を認める企業が増えてきました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、半強制的にテレワーク導入が進んだり、オンラインで仕事の受発注ができるサービスが発達したりと、オフィスに出社しない働き方が広がりつつあります。

近年は大都市一極集中で生産性を高めてきた日本の構造が、大きな転換期を迎えています。東京や大阪のような大都市に人口や産業が集中しているため、天災などで被害を受けた場合に日本全体に与える影響が甚大な点、生活コストの高さが享受できるメリットを超えている点などが課題となっていました。このような現状のもと、改めて重要視されているのが地方活性化です。

日本では全国的なテレワーク推進のため、政府と自治体主導で「テレワーク・デイズ」と銘打ったキャンペーンを実施してきました。テレワークによる企業進出、滞在、移住推進などを通じて、地方在住の人材を最大限に活用した地方創生を進めています。テレワークを支えるコワーキングスペースに、特に期待が寄せられています。オフィス拠点のある大都市でなくても、効率を落とさずに働ける仕事場としてコワーキングスペースが求められています。

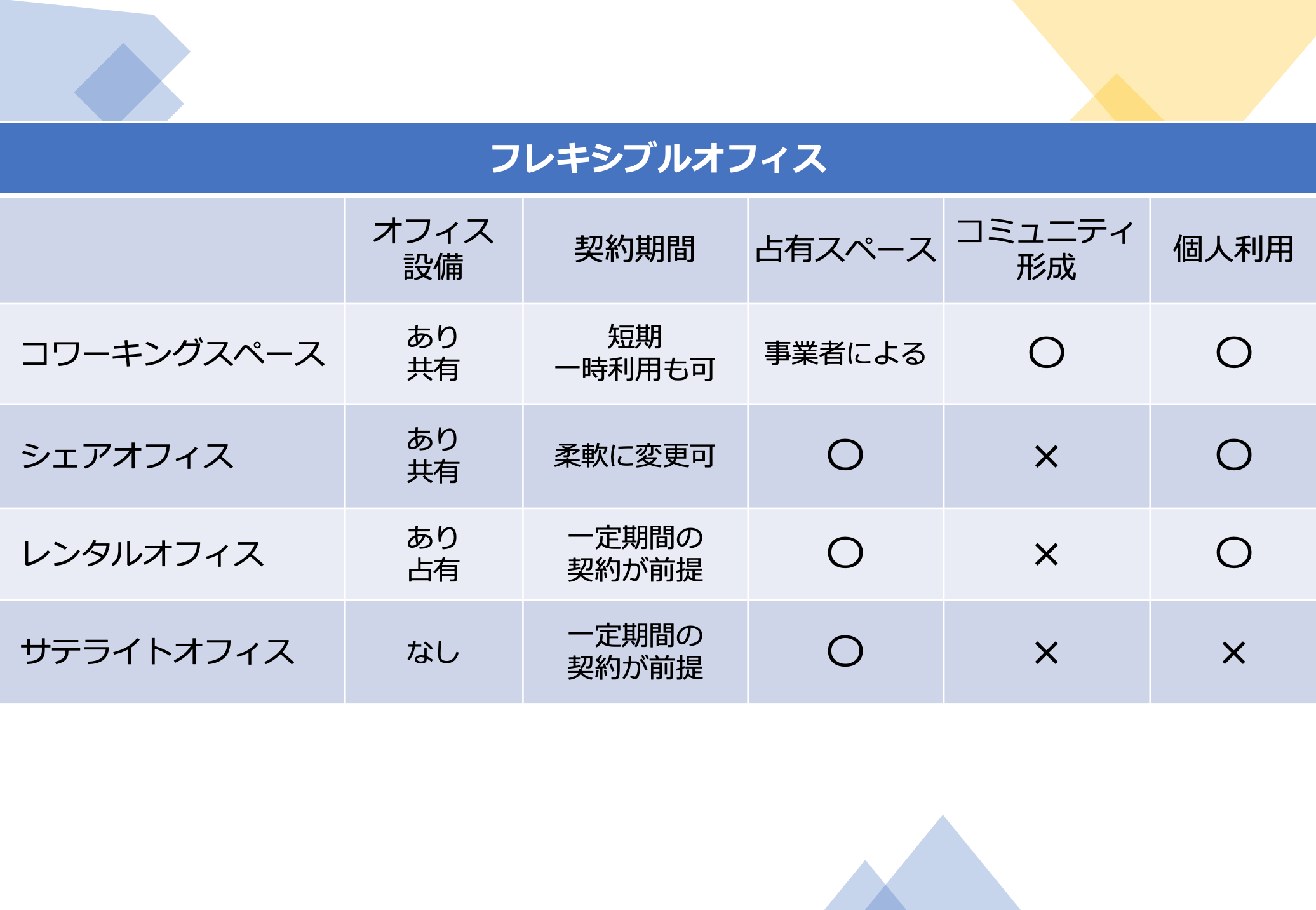

フレキシブルオフィス化するコワーキング、シェアオフィスなどとの違い

フレキシブルオフィスとは、従来の長期契約で1社ごとの占有スペースがあるオフィスとは異なり、コワーキングスペースやシェアオフィスのような、柔軟な利用形態で使用できるオフィスのことです。

コワーキングスペース

複数の個人や企業などが共用する、仕事に必要な設備がそろったオープンなワークスペースです。一般的にはフリーアドレス式で、個々に固定の席をもたずに働きます。シェアオフィスやレンタルオフィスとの大きな違いは、よりコミュニティ色が強い点。イベントやワークショップを開催し、異業種の利用者同士の出会いや、新しいアイデアとインスピレーションが生まれる機会を提供するコワーキングスペースもあります。

シェアオフィス

コワーキングスペースと同様、複数の個人や企業で共有するオフィス機能をもつスペースです。コワーキングスペースの違いは、占有スペースがある点。企業の成長度合いに応じて柔軟に契約変更ができるのが特徴です。

レンタルオフィス

レンタルオフィスは個人や企業が賃借するオフィスです。一般的には占有スペースがあり、仕事をするために必要な設備も整っています。1つのフロアを複数社が間借りしてオフィスを構えるイメージです。

サテライトオフィス

サテライトオフィスは、企業が本社とは離れた場所に設置するオフィスのことです。支店ほど規模は大きくないのが特徴で、数人が働けるだけのスペースと通信環境が用意された小規模なものが一般的。企業に属さないフリーランスや個人は利用できません。

コワーキングスペースのメリットとデメリット

さまざまな社会背景から、コワーキングスペースの需要はますます増えていくと考えられます。コワーキングスペースの特性を理解して上手に活用しましょう。

| コワーキングスペース | シェアオフィス | レンタルオフィス | サテライトオフィス | |

| 主な特徴 | ●フリーランスやテレワーカー、ノマドワーカーなどの個人の利用が多い。 ●別の会社や異業種の人たちとの交流が盛ん。 |

●都市型が中心 ●フリーランスの方や副業で、自宅に仕事をする場所がないテレワーカーの利用が多い。 |

●都市型が中心 ●ベンチャーや中小企業でも都心の一等地にオフィスを構えることができる。 |

●地方・郊外型が中心。 ●大企業の支店や事業所として利用されることが多い。 |

| メリット | ●初期費用が安い ●新たなコミュニティができる ●設備が整っている ●イベントやセミナーに参加できる |

●すぐに導入できる ●基本的に保守が不要●初期費用・月額料金を抑えながら、作業場所を確保できる ●移動時間の短縮できる |

●すぐに導入できる ●基本的に保守が不要 ●個室がある ●一般の貸事務所より低費用で、専有スペースを確保できる ●仕事に必要な設備が揃っている |

●低コストで各所に支社や事業所を展開しやすい ●すぐに導入できる ●基本的に保守が不要 |

| デメリット | ●機密性が低い ●作業スペースが狭い場合がある ●情報漏洩のリスクがある |

●機密性が低い ●作業スペースが狭い場合がある ●情報漏洩のリスクがある |

●シェアオフィスやサテライトオフィスと比べると高価格 ●内装変更ができない |

●コミュニケーションの機会が減る |

コワーキングスペースのメリット

・初期費用やオフィスにかかる費用を抑えられる

賃貸オフィスに比べて、オフィス費用を大幅に削減できます。賃貸オフィスにかかる費用は、オフィス賃料、コピー機などのリース料、通信費、光熱費、備品費や維持管理費などが含まれます。契約期間は長期契約が前提になることが多い傾向です。コワーキングスペースは必要に応じて契約期間を選べるため、固定費が減らせます。

・新たなビジネスチャンスが生まれる可能性がある

異業種や他社の利用者がいるため、所属の枠を超えた人との交流で、新しい情報が得られたり、インスピレーションにつながったりする可能性があるでしょう。コワーキングスペースによっては、事業者が積極的に利用者同士を紹介してくれたり、交流イベントを企画していたりします。

・仕事に必要な設備が揃っている

電源やWi-Fiなどの基本的な設備や機能が揃っているので、契約すればすぐにオフィスと変わらない環境で仕事ができます。

・仕事に集中して長時間の作業ができる

作業スペースとして設計されているため、デスクや椅子のつくりや、隣席との仕切りなど、集中しやすい環境が整っています。何より、周囲の人が集中している空気感が集中力も高めてくれるでしょう。共有エリアでの会話を禁止しているところもあるので、自分に合った環境を選ぶことが大切です。

・打ち合わせや会議の場所を確保できる

多くのコワーキングスペースには、簡単な打ち合わせ用スペース、個室の会議室が設置されています。スムーズに全員分のスペースを確保したり、機密を守りながら話し合ったりが可能です。

・周りの目を気にせずに作業できる

必要な時間だけ好きに作業できるのがコワーキングスペースのメリット。カフェやファミリーレストランなどのように、店の人やほかの客からの視線を気にするストレスがありません。集中力と作業効率が上がる可能性も高いでしょう。

コワーキングスペースのデメリット

・周囲の音や会話が聞こえる

基本的にオープンスペースなので、周囲の会話や環境音が気になってしまう人は仕事に集中できないかもしれません。耳栓やイヤホンの利用など、自分が集中しやすい環境をつくる工夫が必要です。

・コワーキングスペースによって設備に差がある

大抵のコワーキングスペースは、パソコンでの作業を行うための最低限の設備はそろっています。デスク、椅子、Wi-Fi、給水機などが代表的。会議室、ホワイトボード、プリンターのほか、受付や郵便受けなど実際のオフィスと同じようなサービスを提供していたりすることもあります。飲食スペースやドリンク、休憩用ソファ、仮眠室など長時間滞在をサポートするサービスに力を入れている事業者もあるので、自分の使い方に合ったコワーキングスペースを選びましょう。

・作業スペースの確保が難しいこともある

コワーキングスペースはいつでも必要なスペースが確保できるとは限りません。予約が取れても混雑していたり、会議室や個別スペースが埋まっていたりすることもあります。

・作業スペースが狭いコワーキングスペースもある

コワーキングスペースによっては作業スペースが狭く、作業効率が落ちてしまう場合があります。広い作業スペースを確保したい方は、個々の割り当てスペースが広いコワーキングスペースを探すようにしましょう。定額や追加料金で固定席を選べるサービスもあります。

・情報漏えいのリスクがある

不特定多数の利用者がいるため、仕事に関する重要項目や機密情報を聞かれたり、見られたりする可能性があります。個室を確保する、資料やデバイスの管理を入念にするなど、細心の注意が必要です。

・必ずしもビジネスが生まれるわけではない

異業種の利用者との出会いや交流があることと、新しいビジネスが生まれることは別の問題です。人脈やチャンスが得られる可能性があるという認識にとどめ、あくまでサードプレイスの仕事場として利用しましょう。

・ある程度の積極性やコミュニケーション力が必要になる

空間や設備を共有している以上、ある程度の社交性は必要です。また、異業種交流やビジネスの種を見つけるチャンスが比較的多い環境ではあるものの、期待していたほどチャンスや交流がない場合もあります。チャンスを自分から作っていく積極性、チャンスを次につなげる努力も必要になるでしょう。

都市型と郊外型に集約されるコワーキングスペース

コワーキングスペースの多くは都市部に集中。起業数の多さ、多数あるビルの空きフロア対策、リモートワークの必要性など、さまざまな社会背景でニーズが年々高まっています。

地方都市でもコワーキングスペースは増加傾向にあるものの、事業として採算がとれない、都市ほど賃貸料が問題にならないなど、課題も多いのが現状です。ここではジャパンメジャーレポート – コワーキングオフィスと大都市政策研究機構が調査したレポートを元に 特にニーズが高い東京各地区の市場動向を紹介します。

大都市政策研究機構によると、コワーキングスペースの施設数が最も多いのは港区、千代田区、渋谷区、中央区の順です。国内大手から外資系、スタートアップまで多様な規模の企業、ITやFintechのようなビジネスの成長分野を扱う企業を抱える地域にコワーキングスペースの浸透が進んでいるといえます。区単体では都心3区に及ばないものの、新宿区や豊島区、世田谷区などの城西地区も多くの施設が見られます。

一方、ジャパンメジャーレポートの報告では地域ごとの坪数で見ており、全体坪数が多い順に、千代田区、港区、渋谷区と順位が入れ替わります。地域特性として、千代田区は高水準のサービスが付加された大型コワーキングスペースが目立ち、渋谷区は幅広い規模のコワーキングスペースが集まっているとしています。特徴的なのは城西地区で、保育施設を併設する事業者が多く、子育て世代が多い地域性が反映されています。ほとんどが50坪未満の小規模なコワーキングスペースで、地域密着型の小さな企業や個人が利用しているケースが多いようです。

コワーキングスペースの賢い利用方法

コワーキングスペースを企業が活用する場合の賢い利用方法や、メリットについて紹介します。社員の仕事環境に選択肢を増やすことは、生産性や効率性を高めるだけでなく、企業ブランドの向上にも貢献する可能性があります。

隙間時間を有効活用

外勤の営業など、移動が多い社員はデスクワークの効率が落ちやすく、その都度で拠点のオフィスに戻るのは時間の無駄になりかねません。カフェやファミリーレストランの利用も、探す手間はもちろんのこと、必ずしも座席が確保できない点、セキュリティ面で仕事に向かない環境である点など、さまざまな問題があります。ドロップイン利用ができる訪問先最寄りのコワーキングスペースを利用すれば、隙間時間を有効に使えるでしょう。1つのコワーキングスペースを拠点に、そのエリアを重点的に回っていくという効率的な使い方も可能です。

在宅勤務時の生産性を維持

コワーキングスペースのほとんどが、Wi-Fiや電源、プリンターなど、パソコン作業に必要な基本設備が整っています。それぞれの事業者が作業に集中できる空間づくりをめざしているので、自宅やカフェなどでは集中できない人におすすめの使い方です。

たとえば家族やペットの存在、作業スペースの狭さや通信環境など、自宅が仕事環境として整っていない場合の在宅勤務は大きなストレスになります。なにより、仕事の成果が出にくい状況は看過できません。自宅近くのコワーキングスペースを利用すれば、オフィスにいなくても充実した仕事環境を確保でき、生産性や効率性を維持しながらテレワークが可能です。自宅から離れることで、オン・オフの切り替えもスムーズにできるメリットもあります。

会議室として使う

コワーキングスペースは会議室として使うこともできます。カフェやファミリーレストランなどの手軽な場所で会議や打ち合わせを行うデメリットは、話に集中しづらい点と機密情報の取り扱いができない点です。

デメリット解消のためにレンタル会議室を借りる場合、手間やコストがかかるという難点があります。コワーキングスペースであればフリースペースを利用して打ち合わせができ、個室や会議室を設けている場合は機密性の高い内容を話すことも可能です。クライアントからの信用も増すでしょう。

イベント会場として使う

コワーキングスペースにイベントスペースやレンタルスペースがある場合、セミナーや展示会、交流会などのイベント会場として使うことができます。デザインやレイアウトによって、フォーマルな雰囲気からカジュアルな雰囲気まで、いろいろなイメージでイベント開催が可能です。

ビジネスマッチングの場として使う

コワーキングスペースは異なる経歴の持ち主が集まります。利用者同士の交流から価値ある情報を得られたり、新しいビジネスのアイデアが生まれたりするかもしれません。ビジネスの人脈を広げる目的で利用する場合は、イベントや交流会の開催、利用者同士のマッチングサービスなどに注目してコワーキングスペースを選びましょう。

災害時に通勤できない社員がテレワーク場所として利用

コワーキングスペースを活用すれば、自然災害などの場合にオフィス出社を切り替えて、自宅近くの安全な場所で仕事をしてもらうことが可能です。地震や災害、疫病の流行などによる混乱は予期せず起こります。緊急事態を想定し、リスク管理の一環としてコワーキングスペースを活用することで、企業活動への影響を最小限に抑えられるでしょう。

企業イメージ向上、ブランド力強化

2021年7月にパーソル総合研究所が2万人を対象にテレワークに関する調査を行い、テレワークを実施している人の78.6%が「今後も継続希望」という結果が出ました。1週間に1日以上のテレワーク実施を希望する人は、テレワーク経験者が78.8%、テレワーク未実施の人が33.0%と、テレワーク需要が非常に高いことが読みとれます。より自由な働き方を求める人が増えており、企業のコワーキングスペース利用は、採用競争率を向上させる可能性も大きいです。

「五輪開催中のテレワークの実態について、2万人規模の調査結果を発表」

コワーキングスペースを選ぶポイント

コワーキングスペースは、予算や利用目的に応じて選ぶことが重要です。気分や雰囲気だけで選んでしまうと、作業に必要な設備がない、居心地が悪いなど、ミスマッチが起きてしまう可能性があります。コワーキングスペースの特徴や設備を事前によく調べたり、見学に行ったりして、未然に選択ミスを防ぎましょう。

料金

予算との兼ね合いは非常に重要なポイントです。どんなに設備や立地が良くても、安定して使い続けられなければ意味がありません。また、コワーキングスペースの料金体系は、月額制とドロップインが一般的。月額制は1カ月定額で利用でき、営業時間内であれば何日でも利用できます。利用回数が少ないと割高になるため、コワーキングスペースを頻繁に使わない人には向いていません。

一方のドロップインは時間単位で利用するプランです。いろいろなコワーキングスペースを気軽に試すことができるほか、必要なときだけ使えるメリットがあります。月額制に比べると時間当たりの単価は高くなるので、お気に入りのコワーキングスペースを利用する機会が多い人にはあまりおすすめできません。

利用できる設備

オープンスペースに電源つきの座席があり、最低限の設備だけを揃えているコワーキングスペースもあれば、モニターやキーボード付きの座席、個室や会議室を備えているところもあります。飲食や休憩時の設備もさまざまで、自販機やコーヒーマシンのほか、仮眠室やマッサージチェアなどユニークな設備があるコワーキングスペースも。有人受付や郵便受けなど、賃貸オフィスと変わらないサービスを行っている事業者も見られます。自分が利用するシチュエーションや滞在時間などを踏まえて選ぶとよいでしょう。

立地

コワーキングスペースの使い方に合わせた立地も重要なポイント。多くのフリーランサーや自営業者、在宅勤務者は、交通費削減を目的として、自宅の最寄り駅にあるコワーキングスペースを利用するケースが一般的です。

しかし、クライアント先に出向いての打ち合わせや移動が多い人は、活動拠点やアクセスの利便性を考慮した立地を選ぶことが大切になります。クライアントを招いて打ち合わせをすることが多いなら、クライアント目線でわかりやすい立地かどうかチェックが必要です。

雰囲気・快適さ

利用者ごとに快適な環境は異なります。ある程度、周囲の会話が聞こえてきたほうがいい人もいれば、静かな環境でないと集中しづらい人もいます。内装についても、ポップでカジュアルな雰囲気で気分が乗る人、シンプルでモダンなデザインが落ち着く人、重厚で高級感があるほうがやる気が出る人などさまざま。実際にコワーキングスペースを利用してみないとわからない部分もあるので、まずはドロップインでの一時利用で試してみるとよいでしょう。

おすすめのコワーキングスペース5選

世界中に広がるコワーキングスペースですが、ここでは日本で利用できるおすすめのコワーキングスペースを5つ紹介します。多くの事業者が1つの空間の中に複数の形態を採用しており、従来の画一的なオフィスでは実現できなかった、さまざまな働き方がかないます。ぜひ自分のワークスタイルや価値観に合ったコワーキングスペースを見つけて、生産性高く働きましょう。

STATION DESK〜駅を拠点にした半個室型スペース〜

JR東日本が運営するコワーキングスペースです。駅の改札内や連絡通路に設置されており、多くが半個室型。普通の椅子以外に、ソファ席やスタンディング席などを導入している場所もあり、さまざまなスタイルで働けます。電話をする場合には専用のフォンブースで行い、共有スペースでの会話は基本的いできません。静かな環境で集中したい人、移動の合間や電車待ちの時間を有効活用したい人におすすめです。

WeWork〜コワーキングスペースを世界に広げた先駆け〜

WeWork(ウィワーク)は、アメリカ発のコワーキングスペースです。基本のオフィス共有機能以外に、自分だけの固定デスクや、鍵付きの部屋を借りられるサービスもあります。駅前や一等地の有名ビルを拠点にできるので、起業家やフリーランスが社会的信用度を高めたい場合におすすめ。利用者同士の交流会やイベントも積極的に開催しているほか、利用者から人材を探したり、マッチングを手助けするサービスも行っています。作業のモチベーションを上げてくれるおしゃれな内装も、人気の理由の1つです。

パセラのコワーク〜カラオケで培った防音やサービスが売り〜

バリのリゾートをテーマにしたカラオケ運営で有名なパセラグループの新業態です。コワーキングスペースの内装もバリを意識しており、リゾート地で仕事をしている気分になれるでしょう。カラオケ業態で培った防音設備、きめ細かいサービスなど、居心地の良さを追求しながら生産性を高める工夫が行き届いています。一部の会員は追加費用なしで住所登記できる点も魅力。自宅の住所を公開するリスクがなく、ビル名が記載できることで信用も担保できます。

AOKI WORK SPACE〜ビジネスパーソンのニーズを知り尽くす使い勝手〜

衣料品や服飾品を手がけるAOKIが2021年2月末にスタートしたコワーキングスペースです。シンプルモダンがコンセプトの内装で、落ち着いて作業ができる空間に仕上がっています。オープンブースは机を広めにとったり、隣席との仕切りがあったり、入り口付近に商談コーナーを設け非会員との打ち合わせができるようにされていたりと、働く人の使い勝手を十分に配慮したつくりが特徴です。24時間オープンしており、時差のある海外とのビジネスにも対応できます。

Regus〜都市型コワーキングスペースの雄〜

Regus(リージャス)は外資系大手のコワーキングスペース事業者です。拠点は世界120カ国、3300拠点以上という圧倒的な数を誇っています。出張や営業移動が多い人は特に重宝するでしょう。数多くの事例から得られたノウハウを反映し、機能的なレイアウト、おしゃれな内装や家具など、生産性を高めるための工夫が凝らされています。

ITreviewではその他のコワーキングスペースも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。

まとめ

今後も働き方の多様化はどんどん広がることが予想されます。働き方を変え、新たなビジネスチャンスを生み出す、自由な形態のコワーキングスペースが増えています。移動時間や通勤コストの削減、作業の効率化、幅広い人材活用など、利用目的を明確にして選ぶことで、メリットを最大限に生かすことができるでしょう。

見学やドロップイン利用できるコワーキングスペースも多いので、目的に応じて比較検討し、まずは体験するところから始めてみてください。