ITreviewでは、2018年のオープン以来、IT製品の選定・導入をサポートするために5,000以上の製品のユーザーレビューを掲載しています。複数製品のレビューを多角的に比較・検討する機能など、レビューサイトとしての機能強化や改善も繰り返しておりますが、ITreview自体の評価はどのようなものなのか。実際にレビューを投稿していただいたアテネコーポレーションにお勤めの田村様に、ITreviewに対する声を聞きました。

目次

IT製品を導入する際は比較検討の上、必ず自分で使ってみる

―田村様の業務内容とポジションについて教えてください。

当社の事業内容は、いろいろなベンダーから受注した業務システムの設計・開発をメインとしています。私自身はシステムエンジニアでこの業界には30年以上携わっており、今は部門の責任者(部長職)をしています。私自身は設計開発業務を行うことに加えて、ここ5-6年は顧客のシステム部門の現場責任者という立場で参加し、新しいシステム導入のための外部業者との折衝や社内の要件定義などのコンサルティング業務も行っています。

―IT製品を選定する際の流れや重要視していることを教えてください。

システムを導入する際は、まずはネットで情報を検索、収集しています。ベンダーの販売サイトはもちろん見ますが、不足している機能などの記載は当たり障りのないことが多く、また製品のアピールポイントしか書かれていないことが多いので、実際に導入されている企業の評判や使い勝手という生の声を調べて比較検討しています。最近の製品は試用期間のあるものが多いので、必ず自分で使ってみて導入可否の判断をするようにしています。

社内のシステムを導入する際もお客様のシステムを導入する際も選定の過程は変わりません。コンサルティング業務でお客様先にシステムを導入する際も、システムの紹介業者や中間業者ではありませんので、基本的にはまず自分で使ってみてよければお勧めしています。

レビューの使い方は、企業規模別にユーザーの「生の声」を見る

―ITreviewを使い始めた経緯を教えてください。

確か2-3年前に勤怠管理関連のシステムを調べた時だったかなと思います。ITreviewを指名してアクセスしたのではなく、検索サイトで検索した結果から情報を深追いして行き着いた先の1つがITreviewでした。

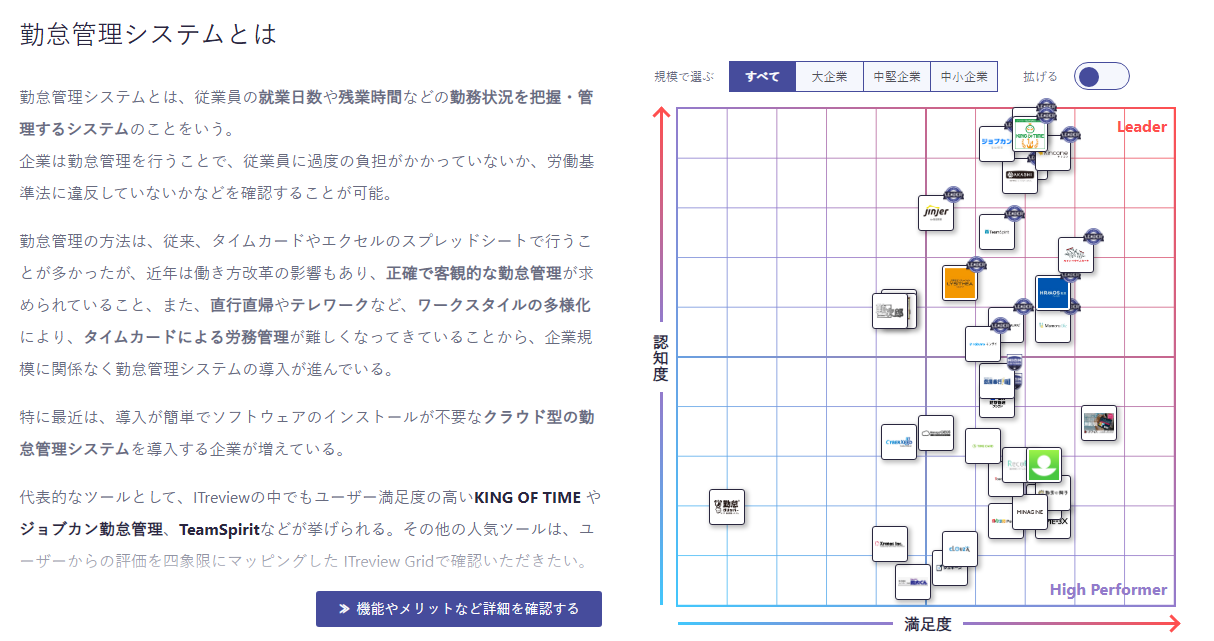

勤怠管理に関しては、以前は社内で独自に作っていたシステムがありましたが、制度改正が非常に多く社内システムでは対応が追いつかなくなってきたため、外部サービスの利用を検討することになりました。給与計算や勤怠管理のシステムは、機能が一体化されているもの、個別の機能がサービスとなっているものなど様々なので、どれがいいのかを調べるためにITreviewを見たのだと思います。

―具体的にITreviewをどのように使われていますか。

ITreviewは単に製品の情報が掲載されているだけではなく、複数の製品を検討する際に自分が見たい観点で横並びにして比較する際に使用しています。1つのサイトにまとめて載っていることは、ネットであちこち見る必要がないので大きなメリットですね。

会社で利用するシステムには勤怠管理やワークフローのようにサービスとしてパッケージングされた業務システムと、データベースや表計算、エディターのようにツールとして使うものがありますが、前者は企業規模によって導入する対象が変わってくるのでその点を把握するためにレビューを見ています。

たとえば、1万人規模の会社で評価されている製品の情報を見ても、数十人規模の会社にとってはあまり評価できないケースもありますので、実際に使っている会社の規模をベースにして評価を見られるのは実に有意義です。使っている方の「生の声」を見ると導入した際の実感が沸きますので、自分と状況が近いであろう投稿者のレビューはよく読んでいます。

引用:https://www.itreview.jp/categories/attendance-management?company_size=1

ITreviewは、IT製品の本格調査前の「入り口」

―レビューの信頼度についてはどう感じられていますか。

レビューはあくまで投稿者の意見であり、レビューだけで自分たちに合うかどうかはわかりませんので、正直なところ信頼度や正確性はあまり重要視していません。たとえば、求めている用途とは違うことがレビューに書かれていれば検討対象から外すといったように、取捨選択する判断材料としています。最終的には試用期間に自分で使ってみて導入可否を決定していますので、ITreviewはその製品をどこまで本格的に調べるかどうかの入り口として使用しています。

―ご自身でも2年間で30以上のレビューを投稿していただいています。レビューの内容も非常にわかりやすく書かれていますが、投稿のきっかけを教えてください。

レビューキャンペーンの案内メールがきた際に、これまでの経験をテキストに起こすことでインセンティブが貰えると知ったことがきかっけでした。職種柄、これまで多くの製品を利用してきていますし、実際に使った製品について書いているので、それほど時間もかからず投稿できています。

仕事の隙間時間を使って書いているので、あまり気にしていなかったのですが、結構な本数を書いていたんですね。

―「経営層に説明する際にも利用している」とレビューに記載していただきありがたい限りです。

経営層への説明資料に第三者の評価を添えると、私の意見の裏付けとなり客観性を持たせられます。複数の観点、他の会社での導入実績などがあることで説得力が増すことも多いと思います。製品によって機能や費用は当然異なるので、投稿者による評価点自体は気にしていませんが、経営層に説明するためにその製品を導入するメリットは何なのか、自分自身が納得して説明するための材料としてレビューを利用しています。

▽実際に投稿いただいたレビュー

システムと手作業の「境界線」を把握できることが理想

―改めてITreviewで良いと感じる点を教えてください。

製品に対する企業規模に応じた評価があり、それを並べて比較できる点がいいと感じています。用途、金額などのユーザーの要件や企業規模に応じて製品の評価は当然変わってきますが、それらの条件を絞って並べることで評価の傾向が見えてきますので、導入を検討する際の目安にすることができています。

―改善してほしいと感じる点はありますか。また、利用した際、掲載されている情報量は適当でしたでしょうか。

改善してほしい点をあえて言うなら、ページ内で別のタブを開くと毎回画面の先頭に戻ってしまう点です。Webサイトの問題なので改善が難しいことは理解していますが、元のタブに戻ったときに縦の位置も元に戻ればより使いやすいです。また、レビューを投稿する立場で言えば、投稿時に製品画像をアップするように促されますが、画像に利用者情報や設定情報など出しにくい情報が含まれていると、投稿を躊躇する場合もあるのではないかと思います。

情報量に関しては、元々ネットで情報を集める際は、一か所だけですべてを得られるとは考えていませんので不満はないです。ただ、見出しを斜め読みしながら必要な情報を取捨選択していくので、情報量は多い方が好みですね。

―田村様のようにITリテラシーが高いユーザーにとって、こういった機能や情報があればもっといいと考えられるものはありますか。

一般的な製品紹介ではできることしか書かれていませんが、システムを導入する場合、システム単独ではなく手作業を含めて業務が実現するので、たとえば「高額なある製品ではマクロを組めば手作業を減らせる」といったような、システム単独でどこまでできるのか明確にわかる情報があることが望ましいです。抽象的な言い方になりますが、「ここまではシステムでできるがここからは手作業になる」という境界線がどこにあるのか事前に知ることができれば、導入して失敗するケースを減らすことができるのではないでしょうか。