投稿 ノーコード開発をビジネスに活かす!アプリ開発ができるツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、ノーコード開発の概要やビジネスへの活かし方について解説します。開発事例や導入時の注意点も紹介しますので、業務改革の参考にしてください。

ノーコード開発とは?

ノーコード開発とは、従来必要とされるプログラミングのコーディングを行わず、すでに情報が構築された「ブロック」を組み合わせることで、アプリやシステムの開発を行う技術のことです。ノーコード開発の魅力はコーディングの知識がなくても開発できる点にあり、初心者でも簡単に開発を進められます。

また、ノーコード開発はプログラミングを理解しているユーザーにとっても業務効率化に役立ちます。コーディングという手作業を最小限に抑えられる機能が充実しており、プログラミング作業をスピーディーに進められるのが魅力です。

ノーコード開発のビジネスでの活用法

ノーコード開発は現在、多くの企業が導入に進んでいます。なかでも、次のようなシーンでビジネスに活用されている状況です。

- 作業効率化

- モック、MVP開発労力の削減

- 低価格での開発提供

- 業務開拓

ノーコード開発で利用するツールは、人間が手作業で行うコーディング内容がブロックとしてまとめてあります。つまり自動入力を活用することで、人間による書き間違いや知識不足による入力ミスを防止でき、作業効率化を実現できるのです。

また、スピーディーに開発が進むため、クライアントに提出するモックやMVPに対する労力を大幅に削減できるのも魅力です。初期段階からクライアントに複数案を提案できるようになるため、手戻りが少ない開発業務を進行できるでしょう。

上記2つをクリアできれば、サービスを低価格で提供して依頼数を増加させたり、新たな業務開拓のリソースを獲得したりできます。開発業務全体の改善につながっていくため、ノーコード開発技術に対する注目が集まっているのです。

なぜノーコード開発が人気なのか

ノーコード開発が人気な理由には、次に示す現在の社会状況とIT技術の発展が関わっています。

- IT人材が不足

- クラウドサービスの充実化

- プログラミングの複雑化

国内の少子高齢化が加速している影響を受け、IT開発に関わる人材が不足している状況です。その結果、プログラミング技術を担う技術者が不足しており、その課題解決としてノーコード開発の需要が高まっています。

また、近年の著しいIT技術の発達に伴い、ネット環境があれば場所を問わずサービスを利用できるクラウドサービスが充実しています。いつでも開発環境を整えられることも含め、リモートワークを行う企業で、クラウドサービスを通じたノーコード開発が注目されているのです。

また、世の中のサービス品質が高まったり、新たな技術が生まれたりすることによって、開発技術者はさまざまなことに脳のリソースを割かなければなりません。プログラミング技術も年々複雑化しているため、効率化できる部分は積極的に効率化する必要があるのです。

ノーコード開発導入の注意点

ノーコード開発の導入を検討しているなら、次のポイントに注意してください。

- 自由度や拡張性が低い

- 目的に合わないノーコードもある

- 海外製品が多いので英語理解力が必要である

ノーコード開発に利用できるツールの多くは、あらかじめプログラミング内容がフレームにまとめられたブロックを利用するため、自由度や拡張性に乏しいのが特徴です。統一性のあるアプリ・システム開発を行う場合であればノーコード開発が役立ちますが、自由度や拡張性を求めているなら、従来のコーディングもしくは一部を手描きする「ローコード開発」がおすすめです。

またノーコードのツールの中には、求める機能が搭載されていない製品もあります。事前に複数のツールを比較検討し、自社の目的に合ったツールを選ぶことが大切でしょう。

なかでも注意してほしいのが、ノーコード開発ツールの多くは海外製品が主流だということです。英語表記になっている製品が多く、英語を理解しなければ操作が難しいツールもあります。マニュアルなども英語となるので注意しておきましょう。

スマホアプリを作れるノーコード開発ツールをピックアップ

スマートフォン向けアプリをビジネスに取り入れるのは当たり前になりました。しかし、アプリケーションエンジニアは対応できる人材が少なく、各社で人材獲得競争が過熱しています。さらに、プラットフォーマーのアップデートやストア最適化などの運営コストも莫大にかかるため、敷居が高いと感じることもしばしば。そこで、役立つスマホアプリ開発ツールを3つご紹介します。

Yappli

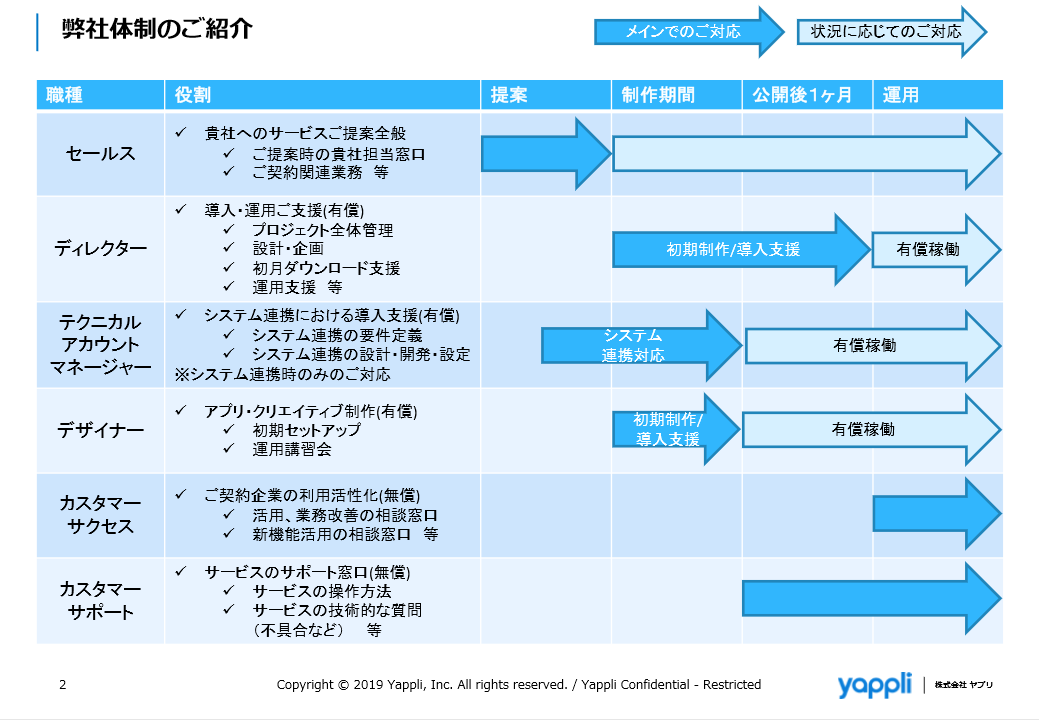

テレビCMでもおなじみのYappliは、店舗や教育機関、メディアなど、幅広い業種で採用されるアプリ開発者向けのノーコードツールです。静的コンテンツのフリーレイアウト、管理ツールの充実だけでなく、生体認証機能やプッシュ通知のセグメント分けなど、自社開発で導入するには難易度の高い機能が備わっています。

▼利用者レビュー

最大の売りはなんといってもノーコードでアプリが作れること。

引用:Yappliへのレビュー「SE以外の人でもアプリを作れる便利ツール」より

htmlでサイトは作れてもアプリとなると一気にハードルが高くなり、専門のSEに依頼してという流れが一般的だが、yappliがあればその常識を覆せる。

プッシュ通知機能やGPSでの機能などアプリでよく使われるような機能は、既に用意されている為、どのような形にするか決めたらあとはデザインをテンプレから選びマウスで機能を実装していくだけ。

明確な形ができてしまえば、あとは驚くほど簡単に作成が出来てしまうのは嬉しい。

ただ、当然本当の素人が作る場合は、どのような機能をどのようにして配置するのがいいのかなど、他のアプリの分析から入らないといけないので、作成以外の時間もかかってしまうのでそこは理解しておくべき。

Platio

Platioは現場作業のある業種における、社内の業務管理アプリとして活用できるノーコード開発ツールです。定型タスクの完了報告やアルコールチェック、営業日報など、豊富なテンプレートが用意されており、自社の導入要件に合わせてコンテンツをカスタマイズすることができます。

▼利用者レビュー

・木材市場という特殊な現場にも対応できる応用がきくシステム!!

引用:Platioへのレビュー「農林水産業や流通でも画期的に使えるアプリ」より

・Platio Studioでデータポケットを作成する際、スマホ画面でのイメージ表示があるので分かりやすい。

・アプリで落札した数量等を集計させることで、落札者がリアルタイムで落札合計を見られるようになったので良かった。

MGRe

MGReは店舗のマーケティング戦略のためのtoC向けアプリケーションの開発に特化したツールです。デサントやDEAN & DELUCAといったブランドの公式アプリにも採用されており、利用店舗のトピックスの送付や会員情報などを管理できるといった顧客接点の強化に対して特化した機能を展開しています。

▼利用者レビュー

優れている点・好きな機能

引用:MGReへのレビュー「MGReの使いやすさについて」より

・ダッシュボードの見やすさーMAUの推移やユーザー特性をいつでも追えるのは便利。

・投稿のしやすさーシステムに詳しくない人間でも投稿がしやすい。

ノーコード開発をビジネスに役立ててみよう

ノーコード開発は、コーディング作業を効率化し、IT人材の不足やプログラミングの複雑化を解消できるのがメリットです。すでに複数のツールが展開されていますが、導入時には目的に応じた製品を選ぶなどの注意点があることを踏まえておきましょう。

ノーコード開発、汎用性のあるローコード開発、そして2つのメリット・デメリットについてさらに知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみてください。

ノーコードとは?活用メリットや導入ポイント、おすすめ開発アプリ5選 | ITreview Labo

投稿 ノーコード開発をビジネスに活かす!アプリ開発ができるツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ヤプリのカスタマーサクセス事例―1年でカスタマーサクセス組織を再構築、要となる全社の合意形成をどう作り上げたのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

カスタマーサクセスへ本格的に取り組む企業が拡大するにつれ、カスタマーサクセスに取り組む予定である、もしくは必要性を感じているという企業も徐々に増え始めている。しかし、これらの企業が一様に抱えている課題が「何から手をつけたらいいのか分からない」ということであろう。カスタマーサクセス実践の有効性は知りつつも、具体的なスタートアップの方法が分からず、カスタマーサクセス実践への一歩を踏み出せないでいる企業は決して少なくない。

そこで今回ご紹介するのは、クラウド型のアプリ開発・運営プラットフォーム「Yappli」を国内約300社へ提供するヤプリのカスタマーサクセス スタートアップ事例だ。わずか1年で、「アプリ経由のEC売り上げが大幅増」「社内アプリで年間数1000万円の会議コストを削減」など顧客の成功を導き出せるチームを作り、またチャーンレートも1%前後という驚愕の実績を誇る同社取締役カスタマーサクセス本部 本部長の黒田 真澄氏とカスタマーサクセス部 部長の市川 昌志氏へ「カスタマーサクセスの始め方」をお伺いした。

がむしゃらに活動していたカスタマーサクセスチームを再構築。まずは、カスタマーサクセスの重要性を全社で合意形成

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

黒田氏: 2013年の起業当初からカスタマーサクセスに取り組んでいたというわけではありません。アプリ開発プラットフォームのYappliを活用してアプリを量産することに集中していたという時代があります。顧客数が200社を超えた頃、解約が少し目立ち始めたということもあって、やっぱりお客さまにちゃんと向き合わないとダメだよねという気付きがありました。そこで、導入後のお客さまへヒアリングに行くようにしました。お客さまが抱えている課題が少しずつ分かってきて、もっとこういうふうにツールを使いやすくしなきゃいけない、こんなことにお客さまは困っているから、こう支援していく必要があるなど、さまざまな課題が分かってきて、2017年の終わり頃に、私ともう1人でカスタマーサクセスチームを立ち上げました。

立ち上げたのはいいのですが、カスタマーサクセスが進んでいる企業のやり方を見よう見まねで、がむしゃらに活動している感じでした。たった2人で200社全顧客へとにかく訪問するというのを活動指針にし、しかもできるだけ「お客さまのニーズをかなえてあげるのがカスタマーサクセスだ」という思いから、アプリの見た目をカッコ良くしてあげたり、無料の機能を追加して少しバージョンアップして使いやすくしてあげたり、取引額の大きいお客さまも小さいお客さまも関係なく手厚くフォローしていましたね。そんな状況だと疲弊して、半年ぐらいしかもちませんでした(笑)。

――そこで、本格的にカスタマーサクセスを実践する組織体制を再構築するために、市川さんが入社されたということですね?

市川氏: はい。2018年5月に入社しました。前職でカスタマーサクセスという仕事の面白さに触れた私は、自分のキャリアアップを考えて、カスタマーサクセスの組織を作りたいという思いがベースにありました。私のニーズとヤプリのニーズがありがたいことに一致したので入社し、そこからカスタマーサクセスのチームを作るというのを自分なりにトライし始めました。

――市川さんが組織作りで1年間行われてきたことが、これからカスタマーサクセスを始めようとしている多くの企業にとって非常に参考になるかと思います。まず、何から手をつけられたのでしょうか?

市川氏: 私はまず、カスタマーサクセスは会社にとってどういうもの?というのを、主要なメンバーにお話させていただき、立ち位置の合意形成を取るということを行いました。カスタマーサクセスの役割や業務領域はここだというヤプリのカスタマーサクセス像を作成し、担当取締役の黒田や代表の庵原はもちろん、それ以外のセールス&マーケティング、開発の責任者とも話をして理解してもらいました。最初は3人でチームを立ち上げたのですが、実際にどのくらいのお客さまがいて、3人でできる範囲が今はここまで、ただし将来的にはここまでのクオリティーでお客さまをサポートしていきたいという計画を作った上で、共有させてもらいました。

それともう1つ。これはタイミングがとても良かったのですが、社内で「カスタマーサクセス DAY」というイベントをやろうとしていました。そこへ完全に便乗して、カスタマーサクセスのいわゆる“青本”を、社員全員で一部分ずつ読んでもらう輪読会みたいなことを企画して実行させてもらいました。

この2つの活動によって、役員の方たちも、現場の人たちもちゃんとカスタマーサクセスを理解する。現場と経営陣の両方に理解していただく活動をしたというのが、私が最初に手をつけたことです。

――カスタマーサクセスの重要性を、役員を始め営業や開発など現場の隅々まで浸透させるのは、なかなか難しいと思います。ちょうどいいタイミングで「カスタマーサクセス DAY」が開催されましたね。

市川氏: はい。本当にいいタイミングでした。「カスタマーサクセス DAY」という全社員参加型のイベントを実施するくらい、役員のメンバーはカスタマーサクセスに一定の理解を示していたというのが、私の組織作りにおいてとても大きかったと思います。ウチの「Yappli Way」というバリューに、カスタマーサクセスが盛り込まれているように、会社としてカスタマーサクセスというものが重要だと思う風土があったというのが、私としてはありがたかった。カスタマーサクセスは全社で取り組むべきことなので、やっぱり経営層の理解なくては絶対にできないものだと思います。

顧客を3つの階層に分類。やれることを絞って、それをしっかりと実行していく方針へ転換

――全社での合意形成を行った上で、市川さんが実行された次の一手は?

市川氏: それまでがむしゃらに全顧客へ対応していたやり方を変えました。大変恐縮なのですが、お客さまを3つのグループに分類し、あれもこれもと欲張って活動せずに、グループごとにやれることを絞って、しっかりと活動していく方針に変えました。

――カスタマーサクセスの実践には、多くの顧客の声を集めることが必要になりますが、活動を絞られた中で、顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

市川氏: もちろんコミュニケーション頻度の高いお客さまは訪問時に直接ご要望などの声をお伺いします。また、Yappliのサイトには、お客さまからの問い合わせを受け付ける窓口があり、簡易的な使い方などの問い合わせに対してはカスタマーサポートのほうで対応しますが、より踏み込んだ活用の仕方についての質問があった場合、カスタマーサクセスチームへリレーされてきます。そこで、お客さまがどんなことにお困りなのか、課題は何かをお伺いします。

メールマガジンやアナウンスメールなどを全顧客向けに配信しているのですが、そこから返信してもらう場合は、カスタマーサクセス専用のアドレスが用意されています。お客さまのほうから自発的に声を上げていただけるような仕組みを徐々に整え始めているという状況です。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

市川氏: お客さまからのご要望に対して、現存の機能で改善できる場合、打ち合わせの場でやり方をお伝えしています。現存の機能でなかなか実現できないというお客さまのご要望に関しては、私たちカスタマーサクセスマネジャーがお客さまの声を代弁する形で、ヤプリのプロダクト会議の中にある「アイデアボックス」へ機能開発の意見を投稿します。毎月、そのアイデアボックスに寄せられたアイデアをプロダクト開発側へプレゼンする機会があり、開発のロードマップに載ることも少なくありません。

また、ヤプリでは以前から2週間に1回「ヤップデート(ヤプリのアップデート)DAY」と呼んでいる改善の日が決められており、各社員から挙がってきた改善の要望をどんどん実現していくという取り組みをしています。どの改善を優先的に行うかをプロダクト開発部が判断する場にカスタマーサクセスが参加し、そこでもお客さまからの声を伝えます。こんなふうに、お客さまの声をプロダクト開発や機能改善に反映できる仕組みは、少しずつ整えられています。

担当者が変わった時には再度オンボーディングを、解約を防ぐための重要な取り組み

――お客さまの中には「使い方が分からない」と感じていても、声を上げない方もいらっしゃるかと思います。それをそのまま見過ごしてしまうことが解約の一因になるケースもあるかと。そのようなお客さまの“声なき声”を集めるために取り組んでいらっしゃることはございますか?

市川氏: アンケートにかなり力を入れていることが、“声なき声”を集めるための取り組みとして1つ挙げられると思います。アンケートは大枠3パターンあります。半年に1度の全顧客向けのアンケート、これはNPS(Net Promoter Score:顧客満足度調査)をメインに取っているものになります。それと、カスタマーサクセスが訪問後に送るアンケートがあります。そしてもう1つが、お客さまが作成されたアプリのリリース後に送るアンケート。リリース直後、1カ月後、3カ月後、6カ月後でそれぞれアンケートをお送りし、アプリのご利用状況をお伺いするようにしています。これらのアンケートで、ご満足いただけていないお客さまに対しては私たちのほうからアプローチするようにし、カスタマーサクセスの対応についても不満足だった場合に、自分たちの活動を振り返り今後の活動へ生かしていく仕組みになっています。

Yappliを使っていて、「使い方が分からない」とプロダクトのことを理解しきれずに解約されてしまうお客さまは、実はそんなに多くありません。解約の理由で多いのは、もっと自分たちのやりたいことが出てきたのでパッケージ開発ではなく自社開発への切り替えや、そもそも事業譲渡・終了というお客さま側の経営判断が理由です。

私たちカスタマーサクセスマネジャーが本当にしっかりと対応しないといけないのは、お客さま側で担当者変更などが発生してしまった時です。新しい担当者や責任者がちゃんとヤプリというプラットフォームのことが分かっていて使いこなせる状況にする。これが重要だということが、解約の理由を分析した結果見えてきました。お客さまから担当が変わるという連絡をいただいたら、再度オンボーディングということで、プロダクトの再説明とか、操作説明をさせていただきます。

黒田氏: 「使い方が分からないから」と解約するお客さまが少ない理由の1つに、お客さまがYappliで作ったアプリをリリース直後の1カ月間、当社のディレクターがオンボーディング期間としてさまざまな支援を行っていることが挙げられると思います。お客さまのアプリは、まずはダウンロードされないと成功しません。アプリがダウンロードされるよう、例えばレジの横にアプリできましたとPOPを置いたり、チラシなどもお客さまと一緒になって考えたり。ダウンロードしたらクーポンが付いてきて10%割引などの企画も一緒に考えます。1カ月で、Yappliの操作も覚えてもらって、運用も行えるようになっているので、カスタマーサクセスへ引き継がれた時はもうお客さまは自走できる状態になっていますね。

お客さまを「ヤプラ―」に。そのためには、お客さまのビジネスを成功させることが第一

――立ち位置の合意形成から再構築されたカスタマーサクセスチーム。1年たった現在はどのような体制でしょうか?

市川氏: おかげさまで増員されて、現在は9人のチームになりました。カスタマーサクセスマネジャーが私を含めて7人。アプリストアの最適化やアプリ向けの広告配信を支援するアプリマーケティングコンサルタントが2人という体制です。カスタマーサクセスマネジャーは、1人30~50社を担当し、よりよいアプリにしていくようご支援させていただいています。少しずつ活動の成果が出始めているとはいえ、まだまだ部隊としても作っていかなければいけないことがたくさんあります。各人がセミナーを作っていったり、ミートアップと呼ばれるようなユーザー会を一緒に作っていったり、メルマガを作ったり、アンケートを作ったりとか、人数が足りてはおりませんのでメンバー全員でいろいろなことにチャレンジをしている段階です。

――カスタマーサクセスチームのKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?

市川氏: 3つありまして、1つ目はチャーン(解約)レートを1%未満にすることです。現状でも1%前後で、カスタマーサクセスチームの活動によって、1%未満を維持し続けるということ。2つ目は、アンケートの満足度で、3つ目はカスタマーサクセス経由でどれだけアップセルに関与しているかという件数がKPIとして置いている数値です。

黒田氏: 「チャーンレートを1%未満に」というKPIがあるのですが、その先に、「ヤプリのファン“ヤプラ―”になっていただく」という目標があります。お客さまにはどんどん成功していただいて、担当の方にも社内でどんどん有名になっていただき、その都度インタビューなどをして事例として紹介させていただいて、その人をヒーローにしていく。「モバイルマーケティングアップデート」という当社のイベントにも、登壇していただける人をどんどん作っていきたい。そのように、お客さまを「ヤプラ―」になっていただくのが、カスタマーサクセスチームの最終ゴールかなと思っています。

――お客さまを「ヤプラ―」というファンにしていくためには、どういった活動がポイントになりますか?

市川氏: お客さまの成功を導き出すことが第一だと思います。文字通り、カスタマーサクセスとは、顧客の成功を導き出すことですが、私たちは、Yappliで作られたアプリのダウンロード数が増えただけではお客さまが成功しているとは全く考えておらず、アプリによってお客さまのビジネスがどれだけ成功しているかという観点から支援を行っています。例えば、アパレルなどのお客さまの場合、ECの中でどれだけアプリ経由で売り上げが上がっているか、アプリのポイントカードがどれだけ利用されているかなどをお聞きし、改善策や機能追加のご提案させていただきます。カスタマーサクセスマネジャーの活動によって、ビジネスを成功させることが、ファン化の一番の近道だと考えています。

――今後、カスタマーサクセスチームで取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

市川氏: たくさんあります。先ほど私たちが注力すべきは、担当者変更が発生したお客さまだとお話ししましたが、積極的にアプローチできていないお客さまにも、メールなどでコミュニケーションする中で、お客さまの状況を早期に把握できる仕組みが作れないかと検討をしています。

また、今のチームで実際に始めているのが、「ヤプリトレーニング」の作成。概念的にアプリを作成するにはどう考えていったらいいのか、KPI、KGIはどういうふうに置くべきかや、機能の有効的な活用方法というプロダクト周りのことを学べるようなトレーニングコースをどんどん作っていきたいとも考えています。結果的にそういった取り組みが、チャーンを下げていくことに早くつながるのではないかと思います。

また、お客さまの数が急速に増えていますので、カスタマーサクセスチームもやっぱり仕組み化を進めていかなければいけないと考えています。それがヘルススコアで、管理画面に直近でログインしているか、それとお客さまは通常アプリリリース後にプッシュ通知を配信しているで、そのプッシュ通知をどれくらいちゃんと配信しているかという指標でスコアリングを行う予定です。機能的には、管理画面でアプリを使っているか、プッシュを使っているかの2つを見て、それと契約終了日がどのタイミングかを照らし合わせながら、顧客対応を効率的に行っていく仕組みを今まさに構築しています。

取材にご対応いただいた 株式会社ヤプリ の製品レビューはこちら

・yappli (スマホアプリ開発ツール)

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 ヤプリのカスタマーサクセス事例―1年でカスタマーサクセス組織を再構築、要となる全社の合意形成をどう作り上げたのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>