投稿 人事評価にOKRを取り入れるメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、人事評価にOKRが必要とされる理由や導入するメリット・デメリットをご紹介します。目標設定や管理手法の検討に貢献する考え方なので、ぜひ参考にしてください。

OKRが人事評価に必要とされる2つの理由

米国のインテル社で誕生したOKRは、高頻度で設定・追跡・再評価を行う目標管理の手法です。GoogleやFacebookなどの有名企業が取り入れていることもあり、世界中で注目されています。

OKRは、中小企業といった一般企業の人事評価業務でも広く活用されています。まずは、OKRが人事評価に必要とされる理由を2つご紹介します。

急速な市場・消費者ニーズの変化

近年、急速な社会の変化に伴い、数多くの便利なサービスやシステムが登場しています。続々と新たな商品・製品が登場することも関係し、市場はめまぐるしく変化している状況です。

その影響を受けて、顧客となる消費者のニーズも変化しています。毎年のようにブームが発生したり、少し前まで「新しい」といわれていたものが、いつの間にか忘れ去られたりしていることもよくあるでしょう。

そういった急速な市場・消費者ニーズに企業が対応するためには、高頻度で目標設定・管理を行うOKRの考え方が欠かせません。人事評価を効率よく回し、企業全体で新たな取り組みにチャレンジすることが、現代において必要不可欠となっています。

従業員の働き方の変化

世の中の変化は、企業で働く従業員の働き方を変化させます。なかでも、新型コロナウイルスのまん延を皮切りに浸透していった「テレワーク」は、従業員の働き方を大きく変化させました。

働く場所を自由に選択できることはもちろん、顔を合わせずに仕事ができる状況は、一見働きやすいように感じます。しかし、企業の考え方を共有しづらかったり、チームを統率するのが難しかったりと、新たな課題が生まれている状況です。

激動する世の中に対応するためには、OKRを積極的に活用し、従業員全員の考え方や方向性を揃えていくことが必要だといえます。

人事評価にOKRを導入する3つのメリット

人事評価は、OKRを導入しなくても運用できます。しかし、OKRを導入することで得られるメリットが多いことをご存じでしょうか。続いて、OKRを導入する3つのメリットをご紹介します。

従業員のやりがいが生まれる

OKRでは、頻繁に設定・追跡・再評価を実施することから、次の項目を可視化できます。

- 従業員ごとの進捗状況

- 業務ごとの進捗状況

OKRを続けていけば、設定したゴールに向かって少しずつ評価値が高まっていくのが特徴です。またOKRを設定することにより、従業員全員のコミュニケーションが活性化します。目標に向かって一丸となり業務に励むことから、チームの団結力を作りやすいのがメリットです。

一定間隔で目標設定を行えば、状況の変化に対応するため、社内に協力関係が生まれていくでしょう。今まで関わりが薄かった社員間のコミュニケーションが活性化するのも、OKRの魅力だといえます。

人事評価の属人化を防止できる

人事評価は、人事担当者が中心となって実施するのが一般的です。そのため、従来の手法は担当者のバイアスによって、評価が属人化しやすい傾向にあります。

一方、OKRで目標設定や評価のルール決めを行っておけば、属人化の問題を解消できます。OKRを導入して目標設定と管理、ゴールを明確にしておけば、無駄のない効率的な人事評価を通して、正しい采配のもとで業務を実施できるでしょう。

会社で取り組む優先順位を「見える化」できる

OKRを導入すれば、人事評価の実施結果をグラフや表にまとめられます。会社全体の取り組みはもちろん、従業員の動き方まで詳しく分析できるため、世の中の動向に対して会社の「今」を知ることができるでしょう。

また、集計した情報を細かく分析していけば、目標に対して現状で「満足していること」「不足していること」を明確にできます。企業活動の中で改善の余地がある項目をあぶり出すことで、業務に優先順位をつけられます。改善を重ねつつ、品質を高めていけるのもOKRのメリットです。

人事評価にOKRを導入する3つのデメリット

OKRの使い方や導入の考え方を間違えてしまうと、デメリットを生み出してしまうため注意が必要です。最後に、人事評価OKRを導入する3つのデメリットをご紹介します。

導入に時間やコストがかかる

OKRの導入は、人事評価の手法を大きく変更することから、導入に時間やコストがかかってしまいます。しかし、計画・周知・教育などの段階を経ずに導入してしまうと、失敗しやすいため注意しましょう。

人事評価は、従業員と協力して実施することから、事前に導入の周知を行うことが大切です。人事評価のルール決めなどを行い、社内研修などで告知・教育することも必要でしょう。また、OKRの考え方に基づき効率よく運用するために、専用ツールの活用を検討する必要があります。

評価ミスが従業員の信頼に関わってくる

OKRでは、評価の指標を綿密にルール決めしておくことが大切です。もしOKRを導入して評価をミスした場合、従業員全員の評価にもミスが影響します。

その結果、従業員の業績に見合った評価が出ず、モチベーションが低下する要因になるかもしれません。また、従業員によって評価にばらつきがあり、軋轢を生み出してしまう可能性もあるでしょう。

綿密な準備を行わなければ、OKRの信用がなくなり人事評価に参加する従業員が減ってしまう点もデメリットです。

ボトムアップや主体性を育成したい企業には向いていない

OKRは、人事担当者を中心に経営者層と話し合いを行いながら、人事評価の目標設定やルール決めを行います。よって、現場からのボトムアップ(底上げ)や主体性を育成したいと考えている企業に不向きな管理手法です。

OKRは、企業全体が同じ考えを持って同じ方法性の中で動くことを主体とします。内勤と現場というように、働き方に大きな差のある企業だと、OKRの人事評価がうまく機能しません。

もし、ボトムアップや主体性の育成を行いたいのなら、社内全体で実施するOKRではなく、従業員と直属の上司で人事評価を行う「MBO」の導入が望ましいといえます。

メリット・デメリットを理解して効率よく人事評価を行おう

世界的大企業も利用している人事評価の手法であるOKRは、従業員のモチベーション向上やルールの属人化防止に役立つ考え方です。しかし、段階的に導入していかなければ、マイナスの要素を生み出す可能性があります。

今やOKRの考え方は、市場・消費者ニーズが激動する現代において、欠かせない人事評価の手法です。社内全体で一丸となり生産性を高めたいと考えているのなら、メリット・デメリットを理解したうえで導入を検討してみてください。

また上記を実践できる人事評価システム(OKRツール)をお探しの方は下記のページからツールの比較が可能です。ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

投稿 人事評価にOKRを取り入れるメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウド型人事評価システムを選ぶ時に押さえておきたい5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、導入前に押さえておきたいクラウド型人事評価システム(OKR)の魅力や、準備ポイントについてご紹介します。提供されている複数のシステムから1つを選ぶ比較ポイントも解説しますので、人事評価業務を効率化するヒントにしてみてください。

クラウド型人事評価システムを導入する3つの魅力

クラウド型人事評価システムは、人事評価業務の中で発生する目標設定や従業員・入社希望者の情報管理、業務状況評価といった作業をすべて電子化して管理効率を上げるサービスのことです。まず初めに、導入前に理解しておきたいシステムの魅力を3つご紹介します。

人事評価業務を効率化できる

クラウド型人事評価システムを導入すれば、従業員の働きを評価する「人事評価業務」を効率化できます。従来用いられてきた紙による評価手法からクラウドを通じて評価できるほか、登録した従業員のステータスを一元管理できるのが魅力です。

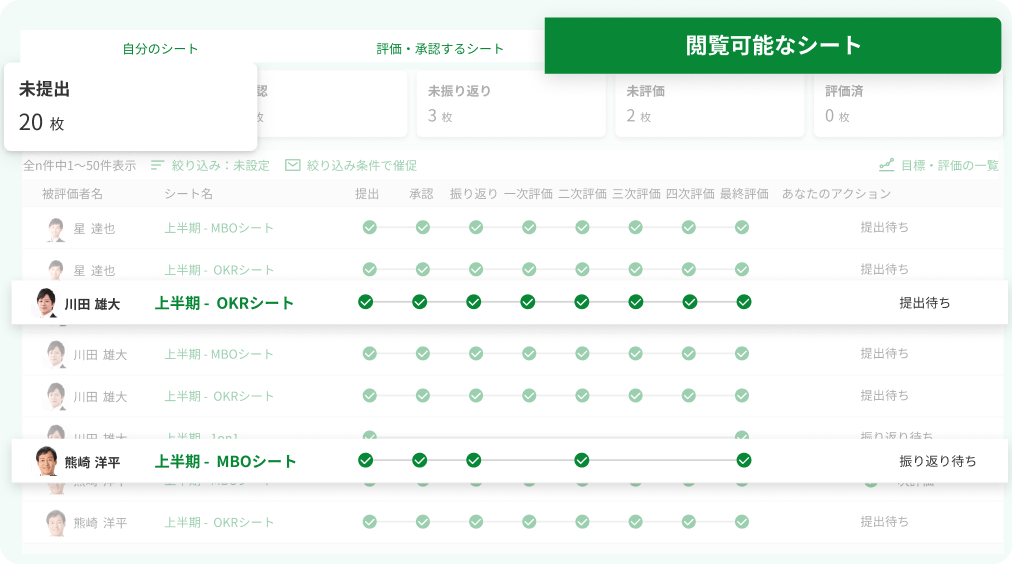

一元管理されている表では、フィルター検索を使うことによって特定の従業員を効率良く検索できます。業務状況や作業状況などをカテゴライズして対象者を抽出できるため、目的に合った検索を行えるのがメリットです。

また、クラウド型人事評価システムは自動集計機能も搭載しています。情報をグラフや表として可視化して、報告資料の作成をスピードアップできるのも魅力です。

最適な人材配置を検討できる

従業員の情報を一元管理すれば、次の項目を「ステータス」として1つのページに集計できます。

- スキル(資格)

- 経歴・実績

- 得意分野

例えば、業務状況とステータスを比較していけば、スキルに合った働きができているのかを確認できます。もしマイナスの働きをしている従業員がいる場合、集計されたデータを人材配置の検討に役立てられるでしょう。

適材適所を見抜くことで、従業員が働きやすい環境を整えられるのがメリットです。モチベーションを向上することによって、企業活動の活発化も期待できるでしょう。

人事評価をルール化できる

従来の人事評価では、人事担当者の経験と知識によって従業員の評価が決まっていました。なかには、バイアスのかかった評価が行われていたのも事実です。

一方、クラウド型人事評価システムを導入すれば、属人化しやすい人事評価にルールを設定できます。システム内で作成した評価シートを用いれば、誰が担当者になっても同じように評価を行えるのが魅力です。

クラウド型人事評価システムを導入する前に準備すべき3つのポイント

クラウド型人事評価システムの導入を検討しているなら、スムーズな移行のために事前準備が欠かせません。続いて、導入前に準備すべきポイントを3つご紹介します。

導入する目的を明確にする

システムを導入する前に、目的を明確にしておきましょう。例えば、次のように人事評価業務の中で発生する課題を抽出してください。自然と目的が見えてきます。

- 【課題】紙での管理に手間がかかっている

- 【目的】作業効率化のためにペーパーレス化を目指す

- 【課題】担当者によってルールがバラバラで困っている

- 【目的】一元管理やルール設定を行う

目的が定まっていれば、複数の中から自社の目的にぴったりのシステムを見つけやすくなります。また、使わない機能が多いのにも関わらず費用が高いシステムを避けるきっかけを生み出せるでしょう。

システムを適用する業務範囲を決める

人事担当者は、莫大な作業に忙殺されやすいため、事前にシステムを適用する業務範囲を決めておきましょう。なかでも人事評価は、作業量が多いのが特徴です。主に次に示す作業を実施します。

- 設定(ルール設定・目標設定)

- 面談(初回・中間・期末・フィードバック)

- 評価(自己評価・一次評価・二次評価)

- 評価結果の反映

- 実際の業務(雑務)

従業員を1人評価するだけでも、長い期間が必要です。また従業員数が増えるほど、人事担当者の負担も増大するでしょう。

システムによっては、対応業務数で利用料金が変化する製品もあります。人事担当者の負担を減らすことはもちろん、予算を考慮しながら適用業務範囲を検討してみてください。

既存システムで対応できないか確認する

なるべく予算をかけずにシステムを利用したいのなら、新規でシステムを導入する前に既存システムで対応できないかチェックしてみてください。企業によっては、データを一元管理したり、評価として利用したりできるシステムを運用している場合があります。

また、利用しているサービスの中に追加で人事評価のシステムを組み込める場合もあるでしょう。連携性のあるシステムなら、企業内の作業をより効率化できます。新しいシステムよりも慣れ親しんだシステムの方がユーザビリティに優れていることから、社内の浸透率を大幅にスピードアップできます。

クラウド型人事評価システムの導入時に抑えるべき5つのポイント

クラウド型人事評価システムは複数のサービスが提供されているため、比較検討を行いながら選びましょう。最後に、比較検討の中でチェックすべきポイントを5つご紹介します。

自社の課題を解決できるか

人事評価業務に課題を感じているのなら、課題解決に役立つシステムを探してみましょう。比較検討の条件に設定するため、抽出する課題は複数用意しておくことをおすすめします。

1つの条件では導入するシステムを絞り切れませんが、複数の条件があれば、システムごとにいくつ当てはまるのかが変わってきます。機能、料金、使いやすさなどいろんな視点から課題を抽出し、自社のニーズにぴったりのシステムを見つけてください。

自社の規模に対応できるシステムか

システムによっては、同時作業人数が決まっているものもあります。人事担当者の人数が多い場合には、システムを操作できない従業員が出てくるため、自社の規模に合ったシステムを探しましょう。

業務時間中に作業できない人員が出た場合、作業効率が下がってしまいます。まずは同時作業が必要な人事担当者数を抽出し、各サービスのプランに記載されている同時作業人数を比較してください。

費用対効果を期待できるか

クラウド型人事評価システムの比較では、費用対効果の検討が大切です。現状からどれくらいの効果を生み出せるのかを分析してみましょう。

費用対効果をチェックするときに役立つのが「作業時間」と「人件費」です。例えば、従来の1か月分の作業を表としてまとめ、トータル作業時間と対応担当者の人件費を集計します。これにより1か月分のランニングコストを抽出できます。次に、導入するシステムで削減・時間短縮できる作業を整理することによって、導入後のランニングコストを抽出可能です。

2つのランニングコストを比較し、システム導入後のコストが安くなっていれば費用対効果を期待できると判断できます。候補に挙げたシステムごとにチェックすれば、自然と導入すべきシステムを選定できるでしょう。

サポート・セキュリティが充実しているか

新規でシステムを導入するのなら、サポート・セキュリティが充実している製品を選びましょう。サポートが充実していれば、導入時に相談したり、ちょっとしたトラブルをすぐに質問したりできます。また、セキュリティが充実していれば、従業員の個人情報を安全に管理可能です。

導入後のトラブルを防止するためにも、自社で対応が難しいサポート・セキュリティはチェックしておくべき条件だといえるでしょう。

既存ツールなどと連携できるか

導入するシステムが、自社で利用している他のツールと連携できるかチェックしてみましょう。連携機能を持つ場合、入力したデータを自動反映できるため、横のつながりを持つシステムすべての効率化に役立ちます。連携機能を駆使することによって、人事評価業務をより楽にできる場合もあるため、サービスサイトの連携機能をチェックしてみてください。

自社のニーズや製品機能をチェックしつつより良いシステムを見つけよう

クラウド型人事評価システムを導入すると、人事評価業務の課題を解決して人事担当者の負担を軽減できます。また、従業員の情報を一元管理し、ルールに則った無駄のない評価を実施できるのがメリットです。

自社の目的や業務範囲、既存システムの状況をチェックすれば、効率良く目的のシステムを見つけられるでしょう。また比較検討のポイントを理解することで、より効果的なシステムを導入できます。クラウド型人事評価システムを探している方は、自社のニーズや製品情報を把握したうえで、より良いシステムを見つけていきましょう。

投稿 クラウド型人事評価システムを選ぶ時に押さえておきたい5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 人事評価システムとは?利用者に人気のツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんな人事評価の悩みを解決し、HR領域のDX化を加速するのが人事評価システム(OKR)です。

この記事では、人事評価システムの概要や特に人気の高い5つのツールの特徴について紹介します。

人事評価システムとは

人事評価システムとは、従業員の評価制度をサポートするツールです。目標達成の評価といった体系的なシステムを提供すると同時に、社員の顔写真や性格などのパーソナルな情報も一元的に管理できます。

かつては管理者の趣向が反映されていた人事評価に対して、客観的なデータ分析を基に評価することで公正な人事評価を実現します。例えば、人材データベースや組織ツリー図、レイアウトされた評価ワークフローなどの機能です。

人事評価システムは、社員数の多い大企業や公的機関、公正な評価を実現したいベンチャー企業などに導入されており、人事評価の工数削減、従業員満足度の向上を実現できます。

このように、正解のないタレントマネジメントに柔軟な課題解決を支援するのが人事評価システムです。今回はITreviewに掲載されている「人事評価・OKR」のカテゴリから、レビュー数の多い5製品をご紹介します。

代表的な人事評価システム5選

ITreviewに掲載されている製品の中からレビューを多く集めている製品TOP5をご紹介。製品選定の参考にしていただけたら幸いです。

社員の顔を一覧表示する人事評価システム『kaonavi(カオナビ)』

カオナビは、社員1人ひとりと向き合うために作られた人事評価システムです。TOYOTAやみずほフィナンシャルグループなど、大手企業を含む2,500社が導入しています。

カオナビの特徴は、まるでタレント図鑑のように社員の顔写真を一覧表示した社員データベース。顔写真と名前がパッと並ぶシンプルなインターフェースです。OKRやMBO、360度評価などの評価用テンプレートを用意しており、特別な知識がなくてもすぐに評価システムを導入できます。

・利用者レビュー

期首、期中、期末と年3回使用しますが、

引用:https://www.itreview.jp/products/kaonavi/reviews/141546

今までEXCELにて提出をしていたため、どの内容が最新かわからない時がありましたが、

非常にわかりやすくなりました。

過去の内容を参照したいときも便利になり、費やす時間が半分ぐらいになりました。

科学的人事戦略を実現する人事評価システム『Talent Palette(タレントパレット)』

タレントパレットは、科学的な根拠を武器にサポートする人事評価システムです。NISSINやSoft Bankなど大手企業の導入実績を持ち、継続率99.6%を誇ります。

タレントパレットの特徴は、マーケティング思想を人事に取り入れ、人事決定を高度化する科学的人事を実現できる点です。人材の最適配置、データ分析、見える化など、経営の意思決定をサポートする機能が揃っています。MBOやコンピテンシー評価など人事業務に必要な評価フローをワンストップで実現し、被評価者にも使いやすいインターフェ-スを搭載しています。

社員情報の見える化、ダッシュボードを利用して、タレントマネジメント視点で経営幹部と議論。つねにタレントパレット画面を横に置きながら、社員情報、分析などを議論する。その後、実際の人事組織異動案を議論する中でも、タレントパレット画面を開きながら、具体的な社員名とその人の個性や思いを軸に議論が進み、約2ヶ月の異動議論を完結。

引用:https://www.itreview.jp/products/talentpalette/reviews/72411

シンプルで洗練されたUI/UXの人事評価システム『HRBrain』

HRBrainは、OKR・MBO・1on1など、豊富なテンプレートを取り揃えており、スマートで利用者がストレスなく操作できる人事評価システムです。Yahoo! JAPANなどの大手企業が導入しています。

HRBrainの特徴は、人材・組織のあらゆる課題をシンプルに解決して人事評価の効率化や人事配置の最適化をサポートする点です。洗練されたシンプルなデザインとスマートな設計で、人材データを可視化することで手軽な分析を実現します。

・利用者レビュー

コロナ禍にあって当社内でもDX化を推し進めているところに良いタイミングで評価システムを導入した為、色々な面で効果を期待しています。現在導入して初めての評価運用をしていますが、リモート体制でも全く問題なく運用できて助かっています。これがエクセルを使ってやっていたかと思うと本当に導入して良かったと思います。

引用:https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/57515

課題解決をサポートする人事評価システム『あしたのクラウドHR』

あしたのクラウドHRは、人事評価の課題解決に強みのある人事評価システムです。KIRINやDeNAなどの大手企業を含む4,000社が導入しています。

あしたのクラウドHRの特徴は、「給与シミュレーション機能」「目標添削機能」「評価者モニタリング機能」などのAI機能を搭載し、人事評価における課題解決をサポートする点です。1on1や360度評価など評価業務フローを改善するさまざまな機能を提供します。利用時には専任のカスタマーサクセスチームが徹底サポートし、相談や質問を無制限に受け付けています。

ビズリーチの人事評価システム『HRMOSタレントマネジメント』

HRMOSタレントマネジメントは、東証マザーズ上場企業が提供する安定した人事評価システムです。NTTドコモやauなど大手企業の導入実績があるハイクラス転職サイト「ビズリーチ」が提供しています。

HRMOSタレントマネジメントの特徴は、ユーザーにとって使いやすいタレントマネジメントシステムを実現する点です。従業員情報の「見える化」や管理・活用により、評価業務を効率化して従業員体験を高められます。採用管理クラウド「HRMOS採用」と連携することで、採用から人事評価まで包括的にサポートします。

自社に最適な人事評価システムを選ぼう

人事評価システムには同じような機能が標準装備されているケースが多いものの、選ぶ製品によってシンプルな構造であったり、科学的根拠を重要視していたり、企業文化を反映したりとさまざまな工夫が加えられています。

導入したシステムを再構築するのも、データ移行や運用手順の見直しなどの多大な工数がかかるものです。基本機能はどのツールも確かな技術がありますので、この記事でまとめた各ツールの特徴を把握して、自社の理念に共通するシステムを見つけてください。

投稿 人事評価システムとは?利用者に人気のツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 HRテックとは?人事評価システムを導入する6つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんな企業の抱える人事マネジメントを改善し、業務の効率化に活用できるサービスや技術が、HRテックです。

この記事では、HRテックの概要とHRテックを導入するメリットについて紹介します。企業の意思決定スピードを早め、社員満足度向上につながるHRテックについて確認してみましょう。

HRテックとは?期待される6つのメリット

HRテックとは、人材資源を意味する「Human Resources」の略語と「technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語です。ビックデータやAIなどのITテクノロジーを利用して、タレントマネジメントや従業員サーベイなどの人事戦略に関わる課題点を洗い出します。

さらには、マイナンバー管理や給与計算などの事務処理作業を効率化することによって、組織改革とスピード感を持った組織経営をサポートします。テクノロジーを活用してヒューマンリソースを最適化する考え方や技術がHRテックです。

HRテックのメリット1:給与計算の時間を圧縮できる

HRテックの考えは1990年代に誕生したと言われており、主に従業員の勤怠管理や給与計算で使われていました。DX化により技術が進化したこともあり、給与計算に加えて、源泉徴収票や離職証明書の発行手続きなどの事務手続きもスマートに対応できるようになりました。

さらには、マイナンバーカードと連携することによって、税務処理の工数カットを実現するシステムもあります。SmartHRの試算によると、HRテックを導入したWeb給与明細なら作業時間の99%をカットできると算出しています。

HRテックのメリット2:タレントマネジメントとして使える

タレントマネジメントシステムとは、企業のイデオロギーやミッションを達成するために、タレント(人材)の能力やスキルを経営資源としてコントロールする人事戦略です。社員のキャリア希望や業務経験、性格特性、目標設定などの情報を収集し、システムへ一元管理で蓄積します。

社員の入社から退職までのプロセスを振り返り集約することによって、データの分散化を防ぎ、適切な人員配置を実現することで企業の生産性向上にもつながります。HRテックは、社員1人ひとりを会社の財産として、社員のモチベーション管理と正しい評価を行うタレントマネジメントシステムを実現します。

HRテックのメリット3:パフォーマンスを最適化できる人事評価

社員とマネジメント側が相互に納得できる人事評価システムを実現できるのもHRテックのメリットです。従業員ひとりひとりの業務内容と実績を入社から蓄積し、自社の評価軸に合わせた包括的な人事評価を実現します。

キャリア設計をHRテックで共有し、現在のポジションで身につけるべきスキルと将来的なポジションの見通しを立てることもできます。社員のパフォーマンスを最適化できるのもHRテックのメリットです。

HRテックのメリット4:従業員サーベイを活用できる

従業員サーベイとは、社員の満足度を把握するための調査です。職場環境や福利厚生の不満、ハラスメントの発見など、組織として解決すべき課題を従業員の視点から見なおすことができます。子育て世代のための特別なアンケート、ある部署に限定したアンケートなど、対象者を絞りながら調査をすることも可能です。

組織の抱える課題点を洗い出して、社員の意見が反映される風通しの良い職場の実現には従業員サーベイは欠かせません。

HRテックのメリット5:マイナンバーと紐付けられる

税金や社会保障などに利用できる社員のマイナンバーを管理する企業も増えてきました。HRテックの導入により、セキュリティの確保された安全なシステムで、マイナンバーを管理することができます。個人情報を社員が直接入力することもできるため、上司が部下のマイナンバーを把握する必要もなく、安全に管理することができます。

また、HRテック内のデータは暗号化されているため、仮に情報流出の事故が起きたとしても、データの中身までは第三者に解読されません。事務処理の負担を減らすだけでなく、安全なデータ保護にも利用できるのがHRテックのメリットです。

HRテックのメリット6:社員教育の管理に使える

入社後のオリエンテーションや研修などにもHRテックの管理機能が使えます。HRテックへ社員1人ひとりのキャリア希望を登録し、現在所持している資格やスキルから、今後のキャリアに向けて必要となる資格やスキルの助言にも利用できます。

HR領域のDX化を促進する人事評価システムを導入しよう

タレントマネジメントや人事評価にはHRテックを取り入れたツールが活用できます。「SmartHR」や「あしたのクラウドHR」など、HRテックの思考を取り入れた人事評価システム(OKR)も販売されています。

事業拡大に伴い社員数が増えたとしても、HRテックの思考を取り入れた人事評価システムなら、事務処理を効率化しながら確実なタレントマネジメントを実現できます。企業のミッション・ビジョン・バリューを社内へ浸透させながら、社員にとっても満足度の高い組織経営にはHRテックを取り入れた人事評価システムの導入がオススメです。

人事評価システムに興味をもたれたら、こちらの記事も合わせてチェックしてみてください。

投稿 HRテックとは?人事評価システムを導入する6つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>