システム管理の効率化には、構成管理の導入が欠かせません。効率化以外にも構成管理者の負担軽減や人件費の削減といった様々なメリットをもたらします。

いまや多くの企業で導入されている構成管理ですが、製品の種類が多く、これから導入しようと考えている方の中には、どれがよいか悩んでいる方もいるでしょう。

そこで本記事では、システム管理を効率化してくれる構成管理を3製品ご紹介します。構成管理を導入する際の注意点も記載しているため、これから導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

構成管理を導入するなら注意したいポイント3つ

構成管理を導入する前の注意点は下記の3点です。

ポイント1:あらかじめ導入目的を明確にしておく

導入する目的が明確になっていないと自社に適した構成管理を選べません。そのために、構成管理業務のどこを効率化させたいのか自社の中で優先順位をつけ、構成管理を導入する目的を明確にしましょう。また、明確にした目的を構成管理に携わる社員全員に共有しておくとよいでしょう。

ポイント2:導入目的を達成できるツールを選ぶ

注意点1で設定した目的を達成できるツールを選びましょう。現在、構成管理は、世界中の企業からリリースされています。構成管理と一言で言っても、性能や機能、使用方法など大きく異なります。そのため、安易に選ぶと目的を全く達成できない結果に終わってしまう可能性もあります。

そのような状況を防ぐために、どのような機能が欲しいのか、どのようなことを実現させたいのかを明確にしておきましょう。そして、要望をより叶えられるツールを導入しましょう。

製品のホームページからの情報だけでは、自社に適した構成管理なのか判断するのが難しい場合もあります。多くの構成管理では、本実装の前に無料トライアル期間を設けているため、無料期間を活用して自社に適したツールか見分けるのがおすすめです。また、実際に製品を利用しているユーザーの口コミも導入のための参考になるでしょう。

ポイント3:運用方法を決めておく

構成管理の運用方法は、事前に決めておきましょう。いくら高性能のツールを導入しても運営方法が定まっていないのであれば、期待した効果を得るのは難しいです。責任者は誰なのか、誰がどの管理を担当するのか最低限のルールだけでも導入前に決めておきましょう。

以上のように、自社に最適の構成管理を選ぶためには、導入前の準備が重要です。時間がかかるからと手を抜かず、しっかり考えましょう。

構成管理に関する3製品をピックアップ

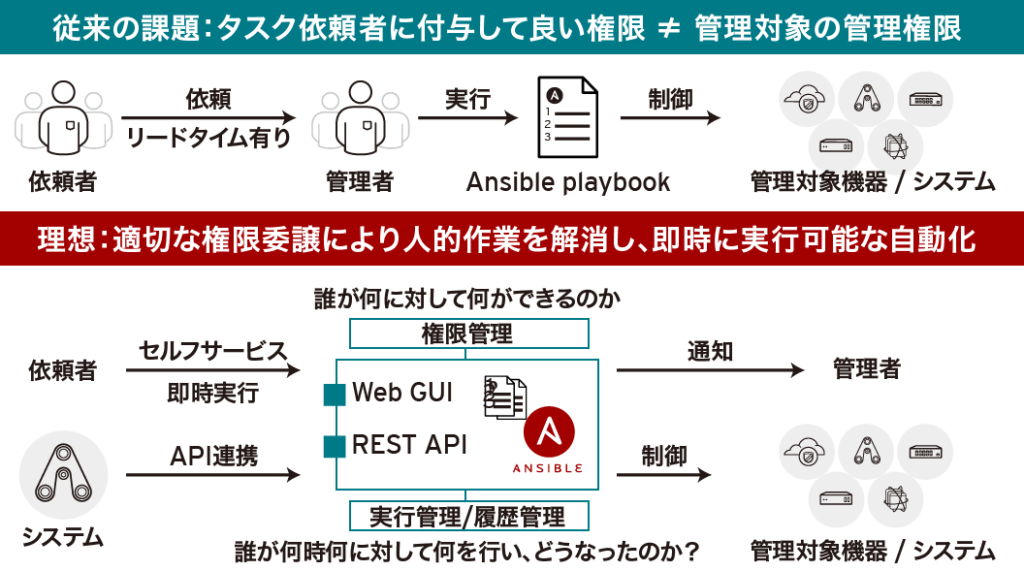

Ansible

アメリカに本社を構えるレッドハット株式会社が提供するAnsible(アンシブル)は、Python製のオープンソース構成管理で、世界中で利用されています。

Ansibleの特徴は、個人規模から大規模まで幅広く自動化できる点です。実際にAnsibleの利用者からは、「小規模でも比較的手軽に導入できる」「自動化対象の機能が多く、幅広く自動化できる」といった口コミが寄せられています。

また、簡単に自動化を行えそうな小規模領域から自動化し、徐々に組織全体の標準自動化として育てていくことも可能です。これにより、多くの企業が成功を納めています。

さらにAnsibleは、誰がいつ実行したかという実行履歴だけでなく、SNSやチャットツールへの通知機能も備えています。そのため、システムが異常を検知した場合、より早く問題に気づけます。

・Ansibleの参考価格

Red Hat Ansible Automation Platform (Standard):1,690,000円 / 管理対象100ノードまで

・Ansibleのユーザーレビュー

仮想、クラウドが普段使うプラットフォームとして多く接すると、テスト環境の構築の機会が年々増えてきます。

Ansibleへのレビュー「世界レベルの標準構成ツール」より

これまで手作業で、ひな型VMを構築・バックアップして利用(必要なときに複製してこちょこちょ変える)してきましたが、Ansibleを使うとより確実に欲しい環境を自動で作れます。

Chef

Chef社が提供するChef(シェフ)は、サーバー構築プログラミングをするためのオープンソースソフトウェアです。

Ruby製の構成管理であり、「Rubyが読めるアプリケーションエンジニアは動作を把握しやすく使用しやすい」といった口コミが見受けられます。しかし、反対に「Rubyを理解していないと使用するのが難しい」といった口コミも見受けられたため、Rubyを普段から使用しているエンジニアの方やRubyの知見がある方にとって、Chefの利用はおすすめだと言えるでしょう。

・Chefの参考価格

Effortless Infrastructure Essentials:16,500$/年

・Chefのユーザーレビュー

Ruby製のサーバー構成管理ツールとなっており、

Chefへのレビュー「サーバーの構成管理の代名詞」より

Rubyを読めるアプリケーションエンジニアとしては動作を把握しやすく使いやすいです。

Puppet

Puppet(パペット)は、Puppet社が提供する構成管理です。

Puppetの特徴は、インフラストラクチャを簡単に自動化できる点です。それにより、構成管理者の負担を下げることができます。実際にPuppetを利用するユーザーからは、「一度サーバーの定義を記述すると、繰り返し何度でも自動的にサーバー構築が行えるのがメリット」との口コミがあります。

・Puppetの参考価格

お問い合わせ

・Puppetのユーザーレビュー

構成管理ツール全般にいえますが、手作業などで属人化されがちなインフラ構築作業を、一度設定を記述したら何度でも同じ動作を保証できる状況に置き換えられることが一番のメリットだと思います。Puppetはまた今のクラウドに最適化されているツールとかに比べてもできることが多いため、そういう意味でも今でも多くの現場で問題解決の役に立ちます。

Puppetへのレビュー「OSSの構成管理ツールとしては老舗」より

複数の構成管理を比較してみよう

本記事では、システムの管理を効率化してくれる構成管理を3つご紹介しました。より自社に適した構成管理を選ぶためには、複数の製品を比較するのがよいでしょう。比較検討の際には、ITreviewのカテゴリーページをご活用ください。