アウトソーシングは、コスト削減やコア事業への専念を目的に、自社業務の一部を外部企業に委託することです。幅広い業界や分野で取り入れられ、さまざまな種類や形態が生まれています。この記事では、アウトソーシングの意味や需要背景、利用する際のメリットとデメリット、適した業務の選び方を解説します。

目次

アウトソーシングとは?

アウトソーシングは、業務に必要な人やサービスを外部(アウト)から調達(ソーシング)することを意味する和製英語です。自社の外から購入する経営資源すべてが対象で、自社の関連会社やグループ会社へ業務委託をする場合も含まれています。しかし一般的には、主に外部から「業務を担う人」あるいは「人に付随するサービス」を調達するときに、アウトソーシングという言葉が使われます。

土台となる考え方は1960年代、アメリカのIT分野で誕生したといわれています。特に当時のIT分野は設備投資や運営費がかさみ、問題となっていました。そして、1989年にイーストマン・コダック社が自社の情報システム運用をIBM社に委託 したことが話題となり、アウトソーシングの認知度が高まったのです。同年、セブン-イレブン・ジャパン社が野村総合研究所と情報システムに関するアウトソーシング契約を結び、日本で一番早くアウトソーシングを取り入れた事例として知られています。

もともとは情報システムの関連業務を外部委託する際に用いられていたアウトソーシングでしたが、近年では人事、経理、営業、物流など、あらゆる分野が対象。急速なビジネス環境の変化に社内人材の教育が追いつかない、自社の社員をコア業務以外に割く余裕がない、むやみに人件費を増やせないなど、さまざまな理由が複合的に絡んでいます。

アウトソーシングは、自社の特定業務を外部の専門企業に発注することで、コスト削減と業務クオリティ向上の両立をめざすものです。また、貴重な人的資源である自社社員をより重要なコア業務につけるため、それ以外の付加価値が低い業務をアウトソースすることが普通になってきています。戦略的なアウトソーシングの活用が、企業競争力を高めることにつながるのです。

なぜアウトソーシングの需要が高まっているのか?

株式会社矢野経済研究所が2021年に発表した調査結果によると 、2020年度の国内BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス市場規模は、事業者売上高ベースで4兆4307億8000万円円となっています。さらに同社の予測では、2021年度の国内BPOサービス市場規模は2.0%増の4兆5314億9000万円を見込んでいます。大きく分けて「ビジネスのグローバル化と多角化経営」「少子高齢化に伴う労働人口減少と人材不足」「働き方改革やDXの進展」の3点を背景に、アウトソーシング市場は今後も堅調な成長が続く予想です。

ビジネスのグローバル化・多角化経営の広がり

国内の市場規模縮小、海外市場への販路拡大、安価な人件費など、さまざまな背景からビジネスのグローバル化が進んでいます。自社のもつ技術や経験を活用し、リスク分散や複数の収入源を確保する目的で、多角化経営をめざす企業も増えてきました。技術進歩やグローバル化が急速に進む国際市場で競争力を高めるため、より一層のコア業務集中と差別化が求められています。事業規模を広げたり、新しい事業を展開したりするためには、既存の業務クオリティを維持しながら、効率化を図る必要があります。自社の社員が優先すべき業務に専念できるよう、アウトソーシングが注目されているのです。

慢性的な労働力不足

少子高齢化により労働人口は減少を続けており、業種や業態を問わず、あらゆる分野で労働力不足が問題となっています。人材獲得競争が激化する一方で、事業の多角化により業務量は増加傾向です。限られた社員数で幅広い業務を遂行することが求められ、利益に直結する、優先度の高い業務に集中しきれない現状が課題となっていました。マーケティングやリサーチなど専門性が高い業務や、サポート業務のようなノンコア業務をアウトソースして、自社にとって重要な業務に人的リソースを投下する戦略が主流になりつつあります。

働き方改革・DXの推進

働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるにあたり、業務効率化や業務変革をめざす企業が増えたことも、アウトソーシングの需要を高めています。また、2020年に発生した新型コロナウイルス感染拡大で、外出自粛によるテレワークが普及したことも、業務の外注化を加速させました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由

アウトソーシングと人材派遣、SESとの違い

アウトソーシングと人材派遣、SES(システム・エンジニアリング・サービス)は、外部リソースに業務委託するという点で共通しているため混同されがちです。ここではアウトソーシングと人材派遣、SESの違いを紹介します。

業務の遂行方法

アウトソーシングの場合、業務そのものをアウトソーシング企業が代行します。人材派遣とSESは人材を供給して、委託元企業で働いてもらいます。SESはソフトウェアやシステムの開発・保守・運用など、エンジニアが技術サービスを提供しますが、人材派遣との違いは、人材派遣がプロジェクトごとに複数の企業を移動することが多いのに対し、SESは1つの企業に常駐する点です。

対価の発生方式

アウトソーシングは、業務が行われたことや、出来上がった成果物に対して支払われます。人材派遣とSESは、人材自体を提供するサービスなので、その人材の労働に対して対価が発生するのです。

委託元との関係(スタッフへの指示命令系統)

アウトソーシングとSESは、委託先のアウトソーシング企業やSES企業に、指示命令権があることが特徴です。委託元がスタッフに直接指示や依頼が出せない点に注意が必要です。一方で人材派遣は、委託元である派遣先企業に指揮命令系統があるので、派遣スタッフに対して自社社員と同じように指揮監督できます。

| アウトソーシング | 人材派遣 | SES | |

| 業務の遂行方法 | アウトソーシング企業が、委託された業務を遂行する | 人材派遣会社が、委託元で業務を遂行する人材を派遣する。プロジェクト毎に他企業に移動する場合が多い | SES企業が、委託元で技術的サービスを提供するエンジニアを派遣する。ひとつの企業に常駐する |

| 対価の発生方式 | 業務の遂行、成果物の納入 | 人材の派遣、派遣先企業(委託元)での労働 | エンジニアの派遣、派遣先(委託元)での労働 |

| スタッフへの指揮命令系統 | アウトソーシング企業が指揮監督する | 派遣先(委託元)企業が指揮監督する | SES企業が指揮監督する |

さまざまなアウトソーシングの種類と形態

ひとくちにアウトソーシングといっても、さまざまな種類や形態があり、自社が抱える課題や経営スタイルによって、適切なアウトソーシングは異なります。

アウトソーシングの種類

・BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

BPO(Business Process Outsourcing)は業務プロセスのアウトソーシングを指し、企画や設計から実施まで、業務プロセスの上流に関わる委託が可能です。BPOの対象となる分野は、人事、総務、経理が多く、専門性が高い企業にアウトソースすることで、コストと自社リソース削減、業務クオリティ向上を両立させることが目的です。経営資源を適切に配置するため、戦略的に採用する企業が増えています。

→BPOの詳しい解説はこちらをご覧ください。

・ITO(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)

ITO(Information Technology Outsourcing)は、自社の情報システム関連業務をアウトソースすることです。ITOに適している業務は、システム運用や管理の中でも、定型的で汎用性の高い業務です。コスト面やクオリティ面と同時にセキュリティ面の観点から、専門企業に依頼したほうが、自社で対応するよりも効率が良いケースが多々あり、ITOの広がりを後押ししています。

・KPO(ナレッジ・プロセス・アウトソーシング)

KPO(Knowledge Process Outsourcing)とは知的業務に関するアウトソーシングです。医療品開発や航空機設計、データ分析など、専門性が高い知的生産活動を外部に委託します。多くのKPO企業が、インドや中国に拠点を構えており、高い教育を受けた多数の優秀な人材に、比較的低賃金で委託できる点が特徴です。

アウトソーシングの形態

・コソーシング

コソーシング(Co-sourcing)とは、アウトソーシングの委託企業と受託企業が対等の立場で、協働することです。従来型のアウトソーシング契約とは異なり、コソーシングでは自社の社員も一緒に業務を行います。受託企業側のスキルやノウハウを吸収して、自社の知識や知見を積み重ねることができます。事業成功により計画値を上回って利益が出た場合、受託企業は追加報酬を得られる仕組みになっており、これまでのアウトソーシング契約のデメリットを解消する形態として、コソーシングの認知度が高まりつつあります。

・マルチソーシング

マルチソーシング(Multi-Sourcing)とは、業務分野ごとに最適な受託企業を選んで、複数の企業とアウトソーシング契約を結ぶことです。特定の1社に幅広い業務領域を任せる従来の方法は、業務コントロールが困難になったり、コストが膨大になったり、多くの課題がありました。マルチソーシングは、課題ごとにアウトソーシング企業を選別し、判断を重ねていくため、目的意識の徹底と管理強化が期待されています。

・クラウドソーシング

クラウドソーシング(Crowdsourcing)とは、インターネット経由で、不特定多数の人的ネットワークから人材を探して業務を任せることです。通常のアウトソーシングとの違いは、人材レベルに大きく幅がある点です。そのためデータ入力業務など、簡易かつ定型の業務に向くとされてきました。近年は働き方改革や副業解禁の流れに伴い、クラウドソーシング市場は急速に拡大しており、対象となる分野や業務も多岐にわたってきています。

→クラウドソーシングの詳しい解説はこちらをご覧ください。

・オフショアアウトソーシング

オフショアアウトソーシング(Offshore outsourcing)とは、海外に拠点があるアウトソーシング企業に委託することです。特にIT分野でのプログラム開発で用いられます。人件費が安価かつ労働力が豊富であることから、コストをかけずに能力の高い人材を確保できる点が魅力です。

・シェアードサービス

シェアードサービス(Shared Service)とは、複数のグループ企業がある場合に、共通部門の業務を1か所に集約する方法です。経理や人事、総務、法務、情報システムなど、本来はグループ企業それぞれに存在する機能をグループ内の1社がまとめて担います。多角化経営が進み、グループ企業が増えた結果、共通部門で人件費やオフィス、システムなど、重複してコストがかさむ問題を解消すべく導入する企業が増えています。自社の関連会社でアウトソーシングを行う一例といえます。

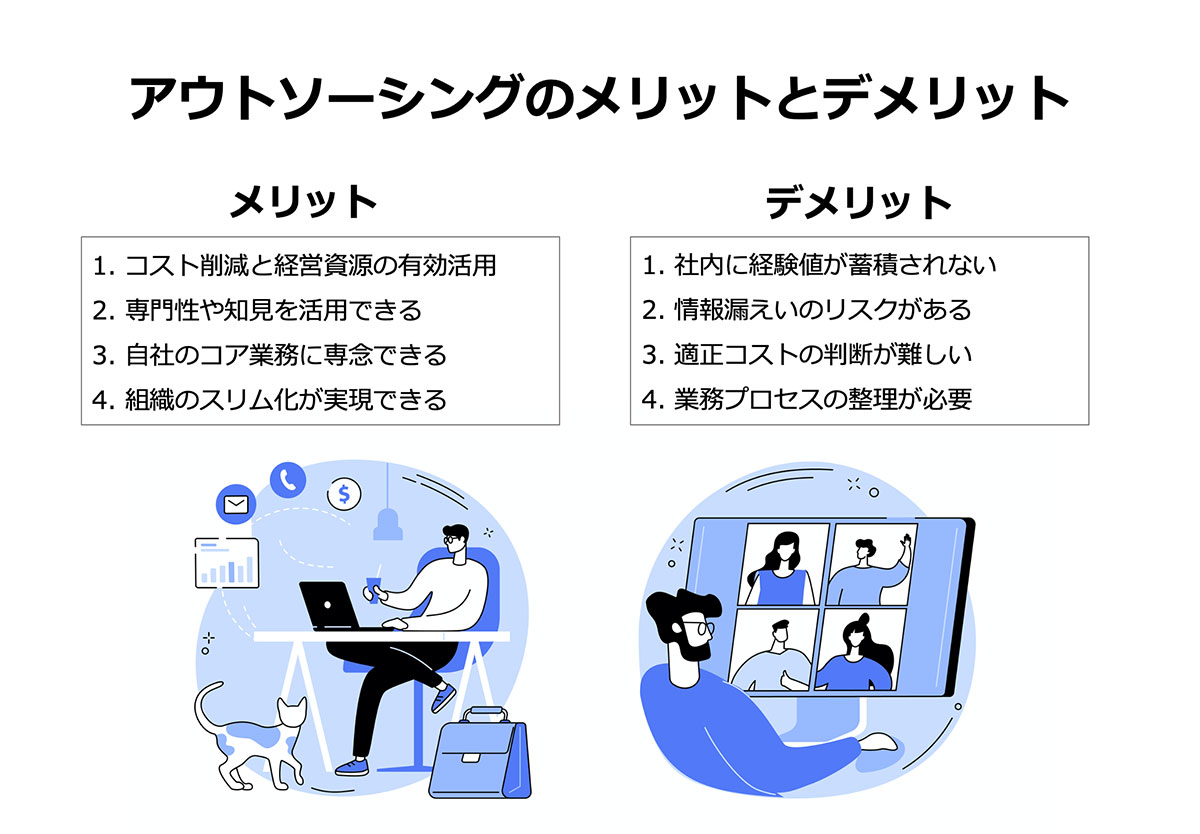

アウトソーシングのメリットとデメリット

アウトソーシングを活用することで期待できるメリットとデメリットを解説します。

アウトソーシングを活用するメリット

1.コスト削減と経営資源の有効活用が両立できる

| 人件費を抑えられる |

| 設備投資にかかる固定費用を抑えられる |

| 求人、採用、教育にかかる時間や費用を抑えられる |

| 業績の増減に応じて柔軟な費用変動ができる |

アウトソーシングでは、人材や設備投資にかかる固定費を削減し、そのうえ変動費に転換できます。業績や環境変化に応じて、必要なときに必要な分のリソースやサービスを外部に求められます。限られた労働力や資金、時間を優先順位の高いコア業務に集中投下し、企業競争力を強めることが可能です。

2.アウトソーサーの専門性や知見を活用できる

アウトソーサーとはアウトソーシングの委託先企業を指します。アウトソーサーは専門分野に関する知見が豊富で、最新の情報収集やツール導入にも積極的です。過去の実績から提案力に長けている場合も多く、経験やノウハウを即時活用できるメリットも。専門性と経験値の高いアウトソーサーほど、業務精度やスピード、効率に優れているため、自社の社員に任せるよりも費用対効果が高くなる可能性があります。

3.自社のコア業務に専念できる

企業が競争力を高めて優位に立つためには、コア・コンピタンスが重要です。コア・コンピタンスとは、価値提供の面で競合他社を圧倒する能力の核を指し、企業独自の技術やスキル、ノウハウなどがあたります。コア・コンピタンスを強化するためには、自社の本業に自社リソースを集中して投入しなければなりません。しかし、昨今の労働力不足が足かせとなり、既存業務を滞りなく進めながらの人材育成は困難を極めます。ノンコア業務はアウトソーシングを活用できれば、付加価値の高いコア業務の業務遂行と人材育成に専念できるでしょう。

4.組織のスリム化が実現できる

事業拡大の過程で発生しやすい問題として、組織の肥大化が挙げられます。組織をコンパクトに抑えて業績を上げていくために、コア業務以外をアウトソースする方法がとられます。大企業など、すでに組織が肥大化してしまっている場合によく見られるのは、間接部門を切り出して、アウトソーサーとして独立分社させる経営手法。親会社は人員最適化とコスト削減を実現できるでしょう。分社側は親会社をメインの顧客としながら、独立企業として外販強化、スキルとノウハウの蓄積を経て、高度な専門企業となっていきます。親会社がなくても収益を出せるようになり、グループ全体の業績に貢献できるようになるのが最終的な理想形です。アウトソーシングは、組織の再構築を図る際にも活用できることがわかります。

アウトソーシングのデメリット

アウトソーシングにおけるデメリットと、導入検討時の注意点について解説します。リスクを十分に知った上で活用することが重要です。

1.社内に経験値が蓄積されない

アウトソーシングでは、外部の技術やノウハウを活用することで、時間とコストを節約していきます。一方で、自社内にはスキルや経験が蓄積されません。優先度の低い業務とはいえ、自社内である程度は情報を把握しておくべきです。さまざまな事情により自社での業務対応に戻す場合や、アウトソーサーの倒産、サービス撤退など、あらゆるリスクに備えておきましょう。

2.情報漏えいのリスクがある

アウトソーシングの対象業務によっては、機密情報や個人情報をアウトソーサーと共有する必要が生じ、情報が漏えいするリスクも高まります。

・人事関連業務

・コールセンター業務

・情報システム構築

・カスタマーサポート

上記のように重要な情報を扱う業務を依頼する場合、アウトソーサーが使用するツールやシステム上に高度なセキュリティ対策が施されていても、所属スタッフの意識が甘ければ意味がありません。アウトソーシング導入検討の際は、情報漏えいリスクを十分に考慮し、アウトソーシングの実行是非、アウトソーサー選定を慎重に行いましょう。

3.適正コストの判断が難しい

アウトソーシングにより、コストが逆にかさむリスクも考えられます。業務進捗や状況把握など、委託元の管理が困難になるため、確認や手戻りに伴う余分な作業工数が発生する可能性があるからです。また、自社で効率化が進んでいた業務を依頼した場合、効率が落ちるケースもありえます。アウトソーシング活用で期待できる効果を合理的に見定める、業務内容や成果物に対する認識共有、報告頻度のすり合わせを入念に行うなど、事前準備が重要です。

4.要件定義のため、業務プロセスの整理が必要になる

アウトソーシング導入の適切な判断、効果的な活用ができるよう、対象業務の項目や流れを整理する必要があります。導入後も、うまく軌道に乗るまでは細かな管理や情報整理が必要となるでしょう。自社の業務方式が標準的なやり方から外れている場合は、アウトソーサーが慣れるまで時間とコストがかかります。ノンコア業務でも独自のものは自社で行うか、アウトソーシング導入を機に標準化することがおすすめです。

アウトソーシングを導入する際のポイント

業務量がオーバーしているという理由だけで短絡的にアウトソーシングに踏み切ると、メリットを生かしきれないばかりか、失敗のリスクが高まります。人材派遣やインソーシング(内製化)のほうが有効な場合も多々あります。さまざまな観点で比較検討して、ベストな判断を導きましょう。アウトソーシングを導入する際の判断ポイントと、人材派遣・インソーシングに適した業務例を紹介します。

判断ポイント①収益の柱となるコア業務か

まずはアウトソーシング検討対象の業務が、自社の収益構成でどのような位置にあるか確認します。収益の柱となるようなコア業務の場合、アウトソーシングは慎重に行うべきです。自社技術やノウハウを外部に漏らすことになるほか、品質低下の可能性もあるでしょう。自社の競争優位性の根幹に関わるものは除外し、構成タスクを細分化した際に定型業務に落とし込めるものがあれば、アウトソーシングの検討対象になり得ます。現状はコア業務といえなくても将来的に柱としたい事業や、自社に経験値を貯めていきたい業務は、インソーシングを進めるべきです。

判断ポイント②戦略面での意思決定を伴うか

戦略策定や意思決定など、企業の方向性を決める業務はアウトソースすべきではありません。自社の経営陣しかアクセスできないような機密情報を扱う業務も、企業戦略に大きく関わる可能性が高いため、自社で行うべきです。ただし非戦略的業務の中でも、自社の専門性や強みに直結する業務のアウトソーシング利用は、慎重に進める必要があります。

人材派遣に向いている業務

・自社社員の指示、管理のもとで遂行すべき業務

・頻繁にルール変更、イレギュラーが発生しやすい業務

・業務手順が煩雑、またはマニュアル化できない業務

・増員、人員確保が必要な業務

・少人数でこなせる業務

インソーシングを進めるべき業務

・社内に経験値やノウハウを蓄積するべき専門業務

・自社のコア業務

・戦略策定が必要となる経営判断業務

アウトソーシングを推奨する業務

・マニュアル対応ができる定型業務

・規則的に発生する業務

・マニュアル化され、かつ多くのリソースが必要な業務

・利益に直結しないノンコア業務

・戦略策定が不要な業務

・自社の非専門業務

・多くの設備投資が必要とされる業務

アウトソーシングできる業務例

アウトソーシングをする場合は、自社に置き換えたときにどのような意味をもつ業務なのか、客観的に分析して判断することが大切です。

IT関連

IT関連業務のアウトソーシングでは、サーバやOSなど、主にインフラの運用のみ委託するケースと、上流計画から運用までを依頼するケースがあります。パソコンやタブレットなどデジタルデバイスの調達や管理、システムに関する社内外のヘルプデスク対応をアウトソースすることも可能です。

人事・採用(RPO)

採用活動の成功に向けて、採用計画策定をはじめ、応募の管理などを代行します。面接官の教育や研修を行うアウトソーサーもあるので、自社の採用課題を棚卸しして、どこまで委託するか決めることが重要です。採用業務のアウトソーシングはRPO(Recruitment Process Outsoursing)と呼ばれ、企業が求める人材を効率よく採用する手法として近年注目されています。

主な採用業務としては以下のような業務があります。

・採用計画の立案

・母集団形成

・応募の管理

・応募者選定、面接日程調整

・レジュメ管理

・採用ページ、求人媒体の管理

・採用人事の教育、研修実施

RPOサービスを導入することで具体的には以下の2つのメリットがあります。

・煩雑なオペレーション負荷を軽減できる

煩雑なオペレーション業務を外部パートナーに任せることで、採用担当者が自社社員にしかできないコア業務に専念できる環境になります。

・採用成果を向上させるスキームを構築できる

慢性的な売り手市場の中、自社のやり方だけでは成果が出ないケースも少なくありません。外部の専門パートナーの知見を得ることができ、採用力強化を図ることができます。

経理・法務・総務などバックオフィス業務

定型業務の多いバックオフィスに関する業務もアウトソーシングに向いています。正確性や専門性が必要な分野であり、特に総務や法務は、法改正による影響が大きい業務。専門性が高いアウトソーサーに委託して、最新の法令に沿った業務遂行を図る企業が増えています。

コールセンター

アウトソーサー側でコールセンターを設けて、業務指示から実際の電話対応まで代行してもらいます。電話窓口対応や予約・問い合わせ対応などのインバウンド業務、顧客の新規開拓や既存顧客のフォローなど架電を伴うアウトバウンド業務に分けられます。

営業・営業代行

営業アウトソーシングは営業職の即戦力を自社リソースとして活用できます。単なる人員補充ではなく、アウトソーサーの知見やノウハウを生かして従来の営業活動でリーチできなかった新規顧客層を狙ったり、人件費や教育費の削減を図ったりできます。近年ではインサイドセールスに特化した営業代行サービスなども増えています。

商品の製造・販売

代表的なものにOEM(他社ブランド製品の製造代行)があります。D2Cのトレンドも高まり、商品企画や開発は自社で行い、製造のみアウトソースするといった柔軟な運用を行う企業が増えています。

オンライン秘書

アポイント管理やスケジュール調整、メール対応、資料作成などの秘書業務をオンラインでアウトソーシングできるサービスです。対応範囲には一般的な秘書業務以外に、経理や総務関連業務、簡易的なデザイン作成、マーケティング業務なども含まれており、幅広い分野のノンコア業務を任せられます。優先順位が低い業務をアウトソースすることで、クライアントが重要な業務に集中できるのです。

・秘書業務(予定管理、書類作成、メール・電話・顧客対応、出張手配、振込など)

・経理業務(請求書発行、記帳代行など)

・デザイン

・HP作成、更新

・SNS運用

・マーケティング業務

・営業代行

・翻訳業

まとめ

今後も少子高齢化による労働力不足やビジネス環境の変化は加速していくでしょう。アウトソーシングは、メリット・デメリットや導入ポイントをしっかり踏まえて活用できれば、コスト削減や生産性向上、企業競争力向上などを実現できる、強力な手段となります。短絡的にアウトソーシングを選ぶのではなく、なぜ自社に必要なのか、活用した先で何を実現したいのかを客観的に判断して、人材派遣やインソーシングなどと適切に使い分けることが重要です。