近年、従業員に過度な負担をかける雇用のあり方が問題として取り上げられる機会が増えました。また、個々のワーク・ライフ・バランスを求める働き方が求められるようにもなっています。

そこで政府が打ち出した施策が「働き方改革」です。しかし働き方改革は労働基準法や労働安全衛生法など複数の法律にまたがる改革であるため、具体的な取り組みがわかりにくい面があります。本記事では、働き方改革が提唱された背景から関連する法律、メリット・デメリットなどを解説し、取り組みに役立つツールを紹介します。

目次

働き方改革とは?

「働き方改革」とは、人々がそれぞれの事情に対応した柔軟な働き方や、理想とする暮らし方の実現に可能性を与える働き方を自分で選べることで、誰もが働き続けることができる社会をめざす考え方です。現在の日本は少子高齢化と人口の減少により、生産年齢人口が減少を続けています。そのため、働ける人を増やすことが急務とされ、これまでの働き方を抜本的に見直さなければならない段階にあります。

働き方改革が提唱された背景

2017年3月、内閣官房に「働き方改革推進会議」が設置され、労働制度の抜本改革を行い、働く人の1人ひとりがより良い将来の展望を持ち得ることをめざした「働き方改革実行計画」がまとめられ、ロードマップが示されました。翌年の2018年になると、「働き方改革関連法案」が可決・成立しました。そして2019年4月1日からは、「働き方改革関連法案」の一部が施行されています。

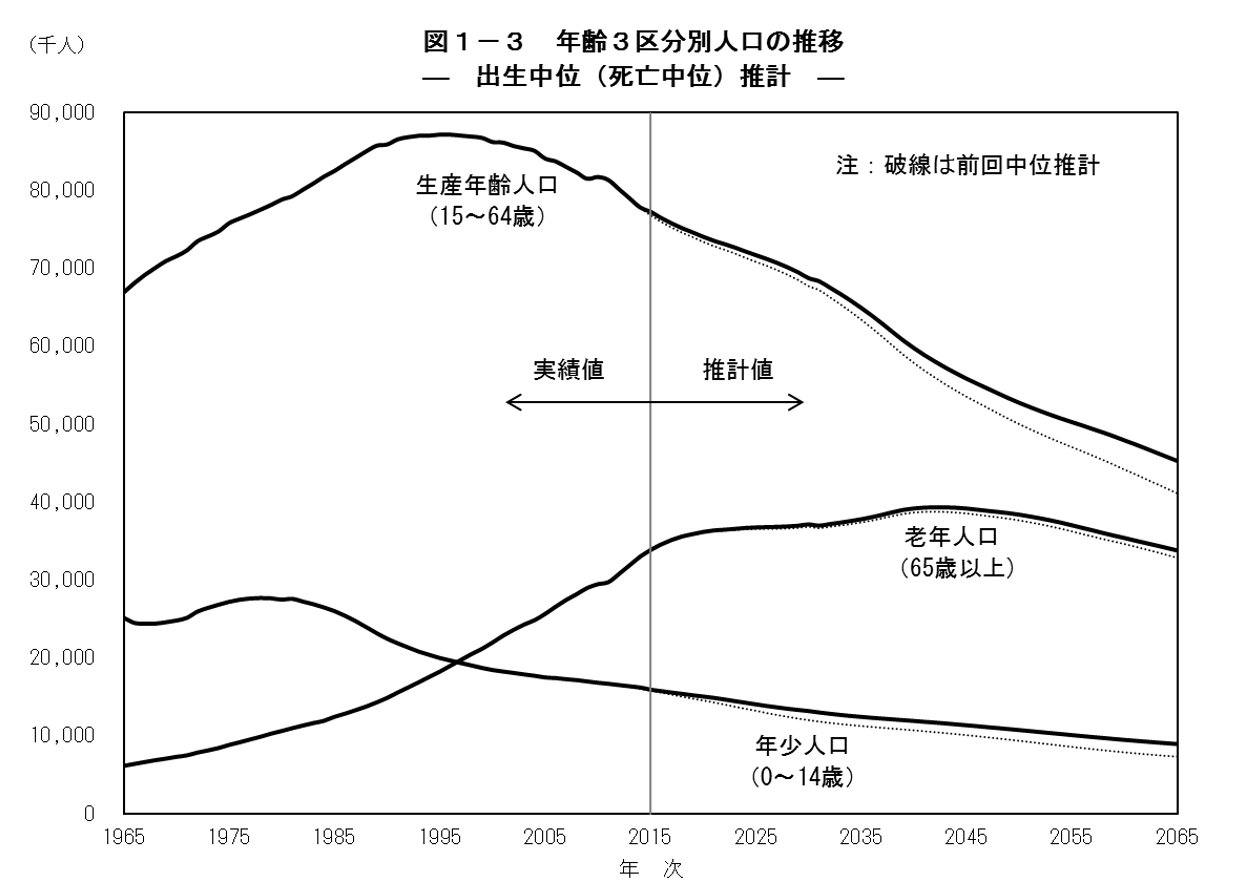

労働人口の減少

日本の人口は2008年をピークに減少し、少子高齢化が進み続けています。そのうち労働力として数えられる15~64歳の生産年齢人口のピークは1995年で、その後減少を続けています。そのため、現在では多くの業界で人手不足となっていますが、今後はさらに、育児や介護などによる離職や休職も深刻化するとみられています。

このことから、企業の生産性が下がり、GDPも低下することが予想されます。こういった状況を打開する対策として、働く意欲のある人が働ける環境を整え、1人当たりの生産性を高めるために、国と企業の連携として「働き方改革」を推進する必要が生じました。

<出典:国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成29年推計)』の図1-3 年齢3区分別人口の推移―出生中位(死亡中位)推計―>

生産性の低さ

労働者1人当たりが生み出す成果や1時間当たりに生み出す成果を「労働生産性」と呼びます。労働生産性は、国の経済成長に寄与するといわれます。ところが現在の日本の労働生産性は、主要先進国が加盟するOECD(経済協力開発機構)の中では特段に低く、公益財団法人日本生産性本部が発表した『労働生産性の国際比較 2020』によれば、日本の時間当たりの労働生産性は47.9ドルとOECD加盟国の37カ国中21位でした。

<出典:『労働生産性の国際比較 2020』p9「(図7)OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性(2019年/37カ国比較)」>

また、日本の1人当たりの労働生産性は8万1183ドルで、OECD加盟国中の26位でした。

<出典:『労働生産性の国際比較 2020』p4「(図3)OECD加盟諸国の労働生産性」>

このように先進国中ではかなり低くなっている労働生産性を高めるためにも、働き方改革が必要とされています。

長時間労働による健康状態の悪化

日本では高度成長期に、従業員がプライベートよりも仕事を優先して休日出勤や超過勤務を行うなど、長時間労働を拒みにくい、あるいは率先して行うことが評価されやすい土壌がつくられており、令和時代に入った現在もまだ、企業側や従業員側の双方に影響を与えています。

そのため、長時間労働に起因する心身への悪影響や家庭環境の悪化は現在でも生じており、過労死や自殺まで引き起こした可能性があることがメディアに取り上げられ、国民の感心を高めました。このような企業文化は長時間労働を常態化させやすく、生産性の低い日本では社会や経済にマイナスの影響をもたらしていると考えられます。このことを改善するためにも、働き方改革が必要とされています。

働き方改革の3つの柱

前項の背景となった諸問題を解決すべく、働き方改革は以下の3つの柱で成立しています。

1. 労働時間の是正

長時間労働を是正するために、罰則付きの労働時間規制や休暇取得の義務化、そして長時間労働に対する割増賃金率の引き上げについて法改正がなされています。

2.正規雇用と非正規雇用の格差の改正

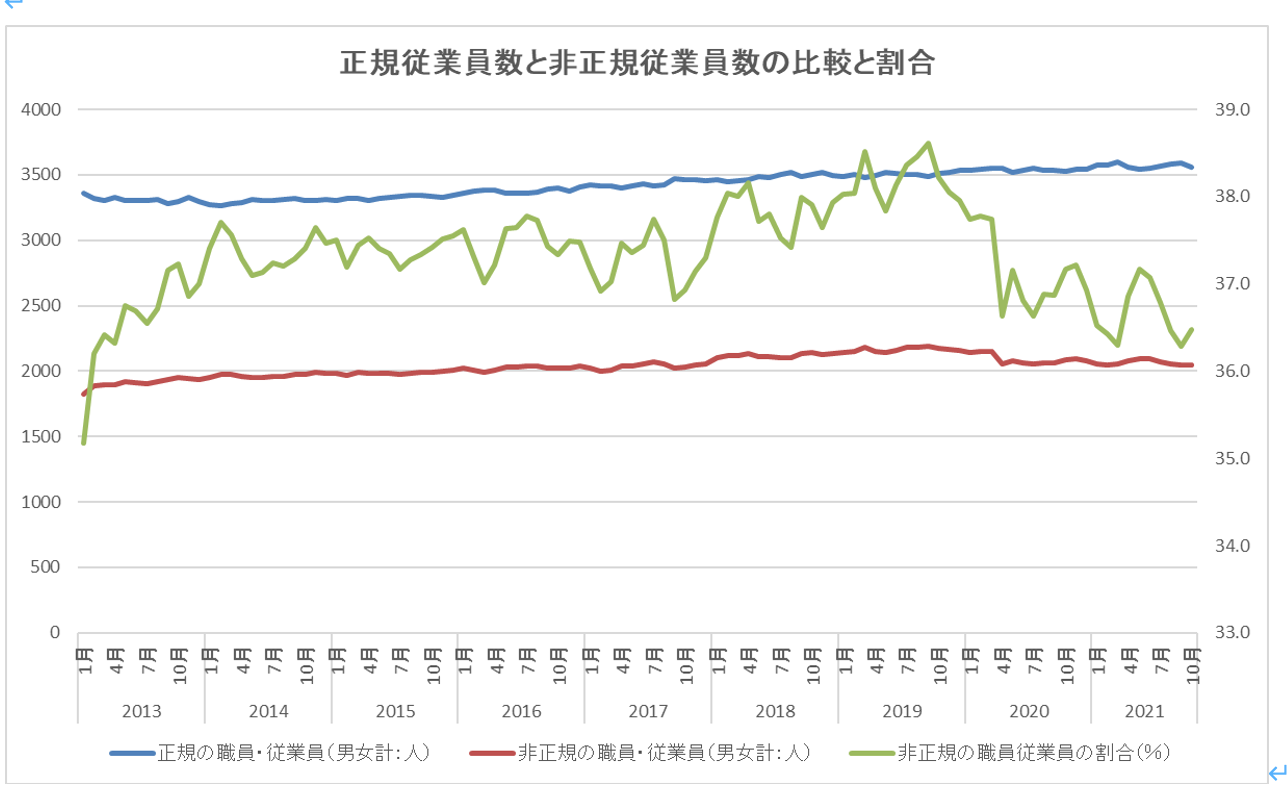

非正規労働者の割合は約4割を占めます(2021年3月時点)。労働改善を行うために、非正規労働者の不合理な待遇差を禁止する法改正がなされています。

3.柔軟な働き方の実現

従業員がワーク・ライフ・バランスを保つために、長時間労働の是正だけでなく、テレワークの推進など、働き方の多様性を実現する法改正がなされています。

それでは1つずつ見ていきましょう。

長時間労働の是正または解消

長時間労働を解消しなければ、働き方は変わりません。長く働くことを評価するのではなく、限られた時間の中でより生産性を高める働き方を評価する企業文化の醸成が必要です。そのためには休日出勤の禁止や残業の事前申請制、フレックスタイムの導入などの対策も必要になります。また、有給休暇の取得率を高めるためのルール作りも重要です。

非正規・正規の格差解消

多くの会社では正規雇用従業員と非正規雇用従業員が混在して業務に当たっています。その中で、同じ業務を行っているにもかかわらず、賃金や通勤手当の有無、派遣切りなど待遇の差があることで、非正規雇用にはマイナスのイメージが生じていました。

この不平等や格差を解消すべく、働き方改革による取り組みが進められています。具体的には非正規雇用の従業員の有給休暇に関して就業規則に盛り込まれることで休みがとりやすくなったり、正社員への登用が進んだりする取り組みが行われています。

※グラフは総務省統計局『労働力調査 長期時系列データ』(役員を除く雇用者【「正規の職員・従業員」,「非正規の職員・従業員」】(エクセル:43KB))のデータを基に作成

柔軟で多様な働き方の実現

新型コロナウイルスの感染拡大がテレワークの導入をはじめとする働き方の多様化を加速させました。従業員は1人ひとりがさまざまなライフスタイルをもち、それぞれに異なる事情を抱えています。また、少子高齢化が進む中で、出産や育児、介護等のライフイベントが働き方を左右します。このように多様な暮らし方が必要とされる中で労働参加率を高めるためには、働き方の多様性を実現する環境を整備しなければなりません。

たとえば、出産や育児、介護と仕事を両立できる環境の整備。テレワークや在宅勤務、あるいは短時間勤務制度の導入などです。さらに、職場にキッズスペースを併設して子ども連れ出勤を可能にしたり、副業や兼業を認めたりすることも柔軟で多様な働き方の実現に寄与します。

働き方改革関連法とは?

「働き方改革関連法」の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、働き方改革を実現するための法律を示します。ただし、働き方改革関連法は新たに成立した法律ではなく、従来の労働関連法規を改正したものです。

改正された内容と対象となった法律は以下の表の通りです。

| 内容 | 適用時期 | 改正された法律名称 |

| 時間外労働の上限規制 | 大企業:2019年4月 中小企業:2020年4月 |

労働基準法 |

| 年5日の年次有給休暇の取得義務 | 2019年4月 | 労働基準法 |

| 勤務間インターバル制度導入の促進 | 2019年4月 | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 |

| 割増賃金率の引き上げ | 中小企業:2023年4月 | 労働基準法 |

| 労働時間の客観的把握 | 2021年4月 | 労働安全衛生法 |

| 同一労働・同一賃金の原則 | 大企業:2020年4月 中小企業:2021年4月 |

パートタイム・有期雇用労働法 |

| フレックスタイム制の拡充 | 2019年4月 | 労働基準法 |

| 産業医・産業保健機能の強化 | 2019年4月 | 労働安全衛生法等 |

表中の各内容について見ていきます。

時間外労働の上限規制

時間外労働の規制が設けられました。平時の残業時間の上限が月に45時間、年360時間に制限されます。しかも、これまでは残業時間が上限を超えても行政指導が行われるだけでしたが、2019年4月からは30万円以下の罰金や半年以下の懲役が科せられるようになりました。

年5日の年次有給休暇の取得義務

年間で10日以上の有給休暇を与えられる労働者は、年に5日間の有給休暇を確実に取得しなければなりません。これは労働者の希望の有無にはかかわらず、違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。

勤務間インターバル制度導入の促進

労働者の健康を維持するため、終業から次の始業までの間に一定時間のインターバルを設けることが努力義務となりました。これは、始業時間が固定の場合に、残業した翌日に睡眠不足のままで仕事に臨まないようにという配慮です。退勤後から翌日の出社時刻までに、9~11時間程度の間隔を空けることが定められています。

割増賃金率の引き上げ

時間外労働が月に60時間を超えた場合は、超過時間分の割増賃金は50%以上に引き上げることが義務となります。以前は適用対象が大企業に限られましたが、2023年4月以降は中小企業も適用となります。違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

労働時間の客観的把握

2019年4月より、雇用するすべての従業員の労働時間を、客観的な記録に基づいて把握することが義務化されました。大企業と中小企業共に対象となります。

同一労働・同一賃金の原則

同じ企業や団体の中で、正規雇用者と非正規雇用者の間に賃金や福利厚生などにおいて不合理な待遇の差がある場合には、是正しなければなりません。適用時期は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からです。

フレックスタイム制の拡充

労働時間を柔軟に調整できるフレックスタイム制の精算期間が1カ月から3カ月に拡大されました。たとえば、これまでは6月中のフレックスタイムによる労働時間は6月中の合計が総労働時間に満たなければ欠勤扱いで、超えていれば割り増し賃金の対象でした。これが6月に働き過ぎた分は8月までに短時間勤務にすることで調整できるようになったのです。

高度プロフェッショナル制度の新設

アナリストや研究者など、高度な知識を有して一定水準以上の年収を得ている厚生労働省令指定の業務に従事する労働者を対象に、労使の合意がある場合は労働時間や休日、割増賃金などの規定を適用しない制度です。つまり、裁量労働を認めることになります。

産業医・産業保健機能の強化

従業員の健康リスクを回避するために、従業員がいつでも産業医による健康相談や指導を受けられるように、事業者が体制を強化する制度です。従業員が50名以上の企業への適用は2019年4月からでしたが、2021年4月からはすべての中小企業が対象となっています。

働き方改革によるメリットとデメリット

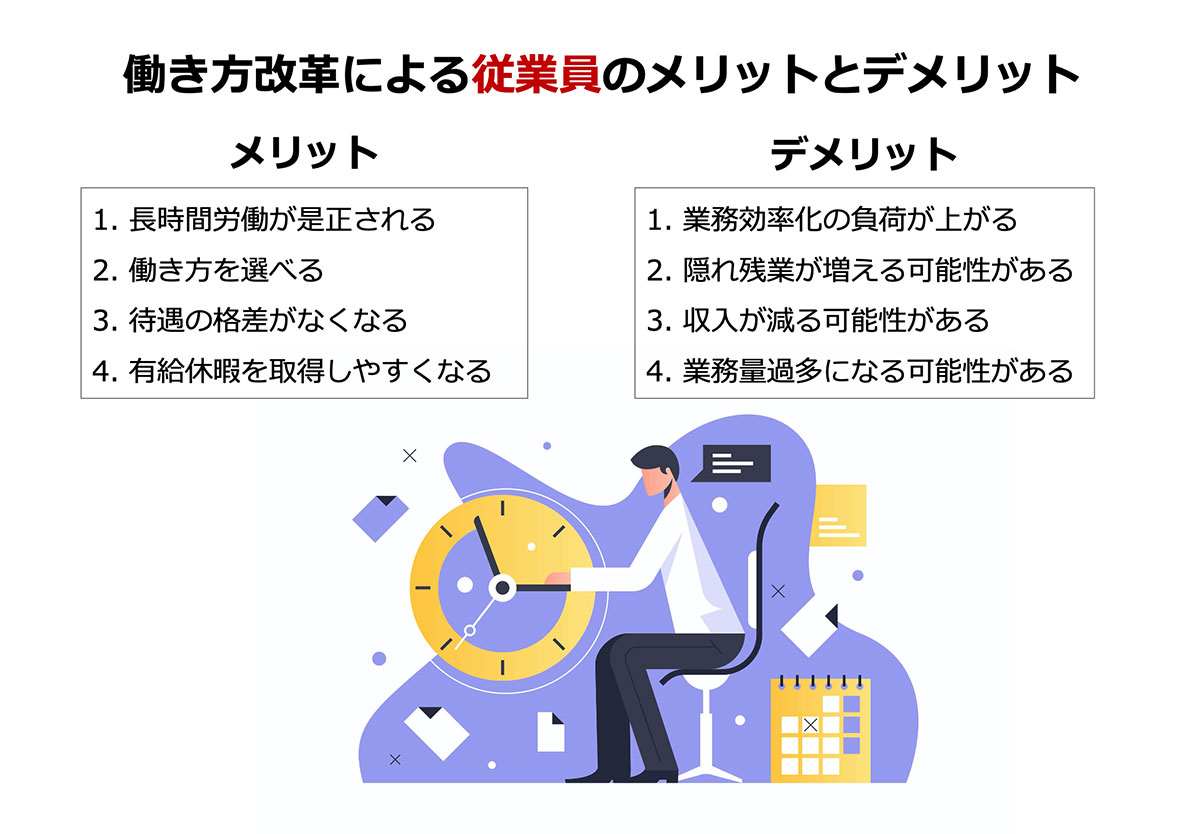

働き方改革が推進されることで、従業員や企業にとってどのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。

従業員にとってのメリット

・長時間労働が是正され、ワーク・ライフ・バランスが実現します。

・出産や育児、介護などのライフイベントに合わせた働き方を選べます。

・同一労働同一賃金が推進され、雇用形態の違いによる待遇の格差がなくなります。

・有給休暇を取得しやすくなります。

従業員にとってのデメリット

・長時間労働ができなくなるため、生産性の向上や業務効率化を行う負荷がかかります。

・業務効率化ができなかった場合に、隠れ残業が増える可能性があります。

・時間外労働が縮小されることで、収入が減る可能性があります。

・高度プロフェッショナル制度が乱用され、業務量過多になる可能性があります。

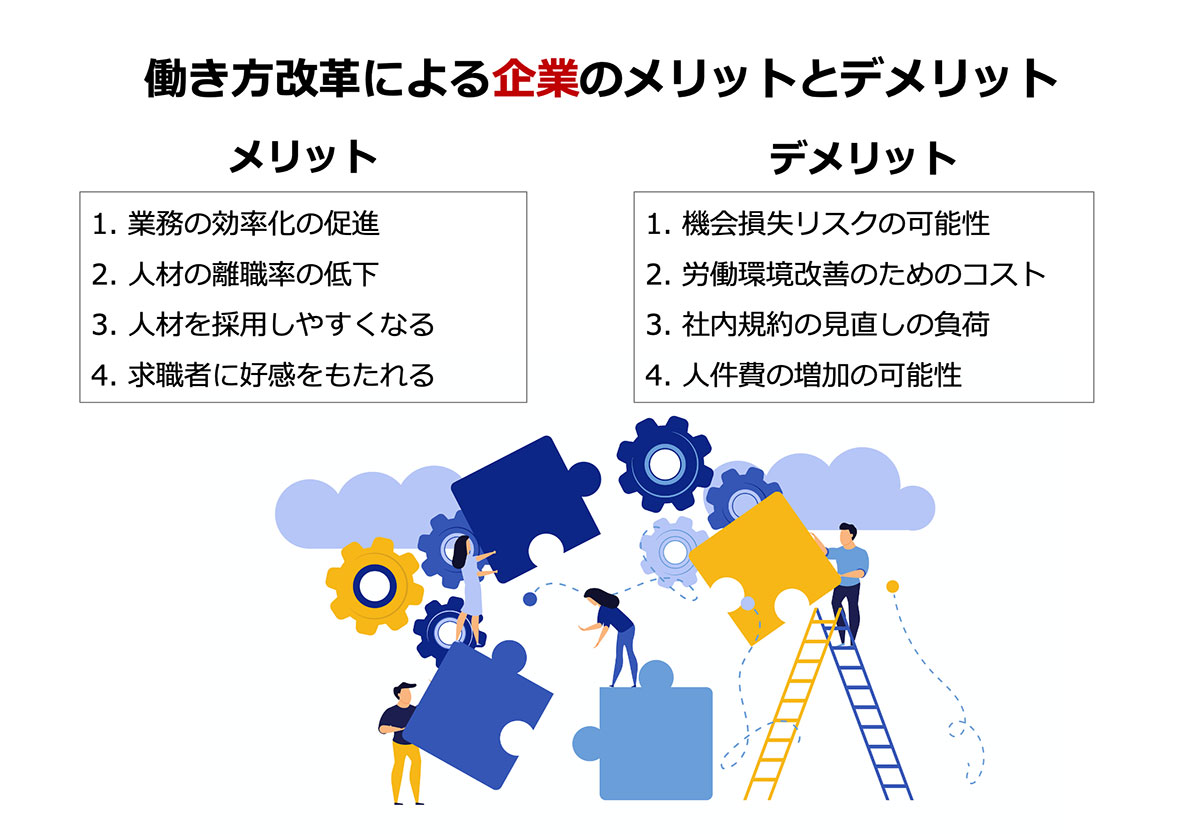

企業にとってのメリット

・業務の効率化が促進され、人件費が削減されます。

・労働環境が改善されることで、人材の離職率が低下します。

・柔軟な働き方に対応することで、人材を採用しやすくなります。

・有給休暇が取得しやすくなることで、求職者に好感をもたれます。

・働き方改革に取り組んでいることで、企業イメージが高まります。

企業にとってのデメリット

・規制が先行して業務改善が追いつかないと、作業が期日までに完了されないなど、機会損失リスクが生じる可能性があります。

・労働環境改善のために、ツールの導入費や人事育成費などのコストが増大します。

・社内規約の見直し負荷がかかります。怠ると行政指導が入る可能性があります。

・賃金格差を是正するために、人件費が増加する可能性があります。

働き方改革を推進するうえでの課題

働き方改革を推進するうえでの課題について解説します。

勤怠管理のコストが増加

時間外労働の上限規定を守るためには、出退勤時間の客観的な記録と、数カ月間の平均労働時間のモニタリングを行わなければなりません。また、有給休暇の消化状況と残りの日数をモニタリングしなければなりません。さらに、テレワークで在宅勤務をしている従業員の勤務時間もモニタリングが必要です。これらの課題に対処するためには、自社に適した勤怠管理システムの導入が必要です。

人材確保

残業の削減や有給休暇の消化率を高めること、出産や育児、介護などによる勤務時間短縮や休業で、従業員各人の労働時間が減少します。しかし、会社全体の業務量を減らすことができない場合は、新たに人材を確保する必要が生じます。

意識改革

残業の上限や有給休暇の取得率を高めることは、従来の仕事量を減らすことができない従業員にとっては迷惑に感じることがあります。また、これまで残業代も重要な収入であった従業員にとっては、事実上の減収となります。このようなことから従業員が不満をもち、仕事へのモチベーションを低下させてしまう可能性があります。このことに対処するためには、会社と従業員にとって、なぜ働き方改革が必要なのか合理的な説明を行うことと、残業時間を削減しても生産性を高めて成果を出せている従業員を正当に評価できるように評価制度を見直すことが必要になります。

デジタル化の整備

働き方改革を推進するためには、書類の電子化やテレワークの導入、勤怠管理システムの導入に伴い、さまざまなITツールを使いこなすスキルが従業員に求められます。その結果、ITリテラシーの格差が生じる可能性があります。このことに対処するためには、従業員1人1台のデジタル端末の整備、VPNやクラウドサービスの整備、ITスキル習得のための教育体制の整備が必要になります。

従業員間の不公平感

テレワークやフレックスタイム制の導入により働き方の多様性に対応することで、従業員の間に、業務負荷の偏りや働き方の自由度の差など、不公平感が生じる可能性があります。このことに対処するために、社内規定や評価制度の見直し、従業員間のコミュニケーションの円滑化を進める必要があります。

人件費の増加

同一労働同一賃金が義務化されることで、従来の賃金差を解消するために、人件費の負担が増加します。このことに対処するために、企業は従業員1人当たりの生産性を高めるための業務プロセスの見直しやデジタルツールの導入を推進するなど、業績を高めるためのより一層の努力が求められます。

働き方改革を進める際に検討すべきこと

何も準備をせずに働き方改革を見切り発進してしまうと、すぐに問題が発生してしまう可能性があります。このことを防ぐために、大きく3つの面から準備を行います。

現状の課題を分析する

働き方改革の推進を機に、自社の現状の課題を洗い出します。具体的には作業現場の事情調査を行うことで改善点を洗い出します。また、部門やチームごとの生産性を把握しておき、働き方改革の推進後に生産性の変化を確認できるようにしておきます。

ワークフローの見直し

テレワークの導入や残業時間の削減、有給休暇取得の義務などを実施しても会社全体の生産性が下がらないように、事前に現状の業務フローを見直し、無駄な工程や作業があれば改善しておきます。

ツールの導入

テレワークの導入や残業時間の削減、有給休暇取得の義務などを実施することで、在宅勤務でも生産性を高められるツールや勤怠管理が行えるツール、各従業員の作業時間が短縮されても生産性を下げないために業務効率を高めるツールなどの導入を行います。

企業の働き方改革とDX

働き方改革を推進するためには、業務のデジタル化を行わなければ生産性が下がってしまうリスクがあります。そこで、自社のDX(Digital Transformation)推進が必要になります。

DXとは

DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語です。ITを活用して社内の業務改革やビジネスモデルの変革を促し、企業の競争優位性を確立して収益を上げることをめざします。DX化は、働き方改革を推進するためにも必要不可欠です。

DXについての更なる詳細はこちらをご覧ください。

DX推進と働き方改革の関連性

DXと働き方改革の関係について例を挙げます。

・テレワークの導入

多様な働き方の1つとしてテレワークを導入するためには、在宅勤務を行う従業員がオフィス勤務時と遜色のない業務を行える環境の整備が必要です。具体的にはチームのコミュニケーションやプロジェクト管理、勤怠管理、情報共有などをオンライン化します。

・単純作業の自動化

残業時間の上限規定や有給休暇の取得義務、同一労働同一賃金を実現するためには、現在手作業で行っているデスクワークをRPA(Robotic Process Automation)により自動化して効率を高める必要があります。

働き方改革の実現をサポートするために必要なツール

働き方改革を推進するために欠かせないITツールについて紹介します。

Web会議ツール

在宅勤務中の従業員とのコミュニケーションだけでなく、取引先との打ち合わせや商談、支社・支店との会議など、さまざまな場でWeb会議ツールを活用する機会が増えています。

ビジネスチャット

Web会議ツールと同様、在宅勤務中の従業員とのコ間だけでなく、取引先との打ち合わせや商談、支社・支店との間など、さまざまな場でタイムリーなコミュニケーションや情報共有を行うためには、グループ単位やプロジェクト単位で簡潔なやりとりが行えるビジネスチャットの活用が有効です。

グループウェア

社内や在宅勤務中のメンバーで、連絡や情報交換、ファイル共有、タスク管理、ナレッジ共有などを行うためには、グループウェアの活用が必須になります。

ファイル共有

在宅勤務中や出張中、あるいは移動中でも常に最新のファイルをチームで共有するためには、クラウド上でファイルを共有できるツールの活用が必須です。

「オンラインストレージの比較・ランキング・おすすめ製品一覧」

リモートアクセスツール

在宅勤務中や出張中、あるいは移動中でも社内のサーバだけで管理している書類やファイルが必要になることがあります。このようなときに外部から社内サーバにアクセスできるリモートアクセスツールが必要になります。

バーチャルオフィス

在宅勤務中はほかのメンバーが何をしているのか、どのような状況にあるのか把握しにくくなります。また、自分もメンバーとともに働いている連帯感を得にくく、孤独感が生じることもあります。このような問題を解消するために、離れていてもお互いの状況を把握し合えるバーチャルオフィスが有効です。

勤怠管理ツール

在宅勤務中の従業員の勤怠管理や残業時間、有給休暇の取得状況などをリアルタイムで正確に把握するためには勤怠管理ツールの活用が必須です

情報共有ツール

働き方改革を推進するためには、在宅勤務中の従業員だけでなく、社内においても企業内に蓄積されたナレッジの共有を効率化する必要があります。このときに活躍するのが情報共有ツールです。

「マニュアル作成・編集の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」

RPA

働き方改革を推進するために、残業上限の規定や有給休暇の取得義務など、従業員の働く時間が短縮されても生産性を落とさないためには、デスクワークの自動化が必須です。このときに活躍するのがRPA(Robotic Process Automation)です。

まとめ

働き方改革を推進することは、少子高齢化が進む中で誰もが働き続けられる社会をつくるという、社会的な要請に企業が取り組むことです。しかし、働き方改革を安易に進めてしまうと、企業の生産性を下げてしまうリスクがあります。

一方、働き方改革への取り組みを、従来の業務プロセスやビジネスモデルの見直しの機会として捉え、課題の洗い出しや生産性を高めるためのITツールの導入、社内規定の改定やビジネスモデルの開発などを行うことで、企業としての競争優位を獲得することができます。

十分に準備を行えば、働き方改革への取り組みを自社の成長につなげることができるでしょう。