ビジネスにおいては、投資に対してどのくらい回収できたのかを注視しておくことが非常に大切です。この投資に対する回収の効果を表す指標がROI(投資対効果)です。

本記事ではROIとは何か、ROIが必要とされる背景から計算方法や活用事例、混同されやすいROASとの違い、そしてROIの改善方法などについて解説します。ROIを経営上、ビジネス上の判断における指標として参考にしてください。

目次

ROIとは?

ROIは「Return On Investment」の略で「アール・オー・アイ」と読みます。「投資収益率」や「投資利益率」と訳され、投資に対してどれくらいの利益を上げることができたという費用対効果を把握するための指標です。

そのためROIは株式投資や不動産投資の収益性を評価したり、企業買収の検討などに使われたりします。また、マーケティングにおいても広告の費用対効果を評価する際に活用されます。

なぜ、ROIが必要なのか?

マーケティングの効果については、従来計測することが難しいとされてきました。それは消費者の心理的な面での影響力を数値化しにくいためです。たとえばテレビコマーシャルの効果を視聴率で測ることには無理があります。視聴率はテレビ番組を観た人のサンプルによる割合であり、広告の効果を直接計測した指標ではないためです。

しかし、インターネット広告が普及すると、広告を見た消費者の反応を行動としてデータ化することが容易になり、費用対効果を計測しやすくなりました。

また、リーマンショック以降の不況により、企業は効果が見えにくい広告への投資に慎重になる傾向が強くなりました。このことが、より低予算で効果のあるマーケティングを行いたいというニーズを強め、広告を含めたマーケティング施策に対する費用対効果を把握するための指標としてROIが重視されるようになりました。

DX推進におけるROI

一方、マーケティングとは異なり、ROIで評価することが相応しくない投資もあります。その代表がDX化です。

DX(Digital Transformation)は、すでに投資して当然であるというレベルまでコモディティ化された取り組みになっているためです。「DXに投資したら儲かる」という状況ではなく、「DXに投資することは当然」「DXに投資しなければ衰退する」というレベルまでコモディティ化されているため、ROIで評価して短期的なリターンが望めないからと躊躇していては、経営判断を誤る可能性があります。

すでに日本のDXは先進各国に比較して後れているといわれており、DXへの取り組みの遅れは即競争力の低下につながる可能性が大きくなってきています。

DXは、部門ごとや部署ごとの業務効率化を行うための単なるデジタル化ではありません。企業全体の最適化や新しいビジネスモデルを創造する長期的なプロジェクトであるため、ROIで評価することが相応しくないことに注意する必要があります。

MAにおけるROI

DXのようなコモディティ化した長期的な取り組みはROIで評価することが相応しくないのですが、マーケティングにおけるDXともいえるMA(Marketing Automation:マーケティングオートメーション)においては、ROIによる評価が重要になります。MAにおいては短期的な投資効果が求められるためです。

たとえばMAツールを導入して自社の顧客リストを年齢や性別、地域、年収などの属性で区分し、各区分に適した商材をメールで提案するなどの施策を自動的に行います。この結果得られた利益をMAツールの導入費で割ってROIを算出すれば、MAへの投資効果を評価することができます。

ROIができること

ROIが特に注目されているマーケティングへの活用と事業投資への活用を紹介します。

マーケティング効果の比較

マーケティングの効果を評価するための指標としてROIを使うことには以下のメリットがあります。

投じる費用の大きさや効果の大きさが異なる多種多様なマーケティングの施策を評価するために、ROIという統一された指標で評価することが有効です。ROIで評価することで、どのマーケティングの施策が収益に貢献しているのかが可視化されます。

たとえばメール配信と展示会出展のどちらの施策が売上に貢献しているのかを比較するのであれば、以下のROIを算出して比較することができます。

メール配信のROI = メール配信で獲得した売上 ÷ メール配信に投じた費用 × 100

展示会出展ROI = 展示会出展で獲得した売上 ÷ 展示会出展に投じた費用 × 100

このようにROIという一律の指標を比較することで、異なるマーケティング施策の効果を比較することができます。

事業・投資の成果の比較

事業を継続することの判断を行う際に、ROIはよく活用される指標です。事業の成功・不成功については売上や利益でも判断できると思えますが、それだけでは投資規模に対しての成果が把握できません。ROIを使えば、投資規模に対してどの程度の成果が出ているのかを判断できます。

ただし、事業の性質によっては、実際に利益が生じるまでに長期間の取り組みが必要な場合があり、このような性質の事業については、ROIが低いことですぐに事業の失敗を決定づけることができません。

したがって、事業投資の評価にROIを使用する際には、利益が生じるまでの期間を考慮する必要があります。

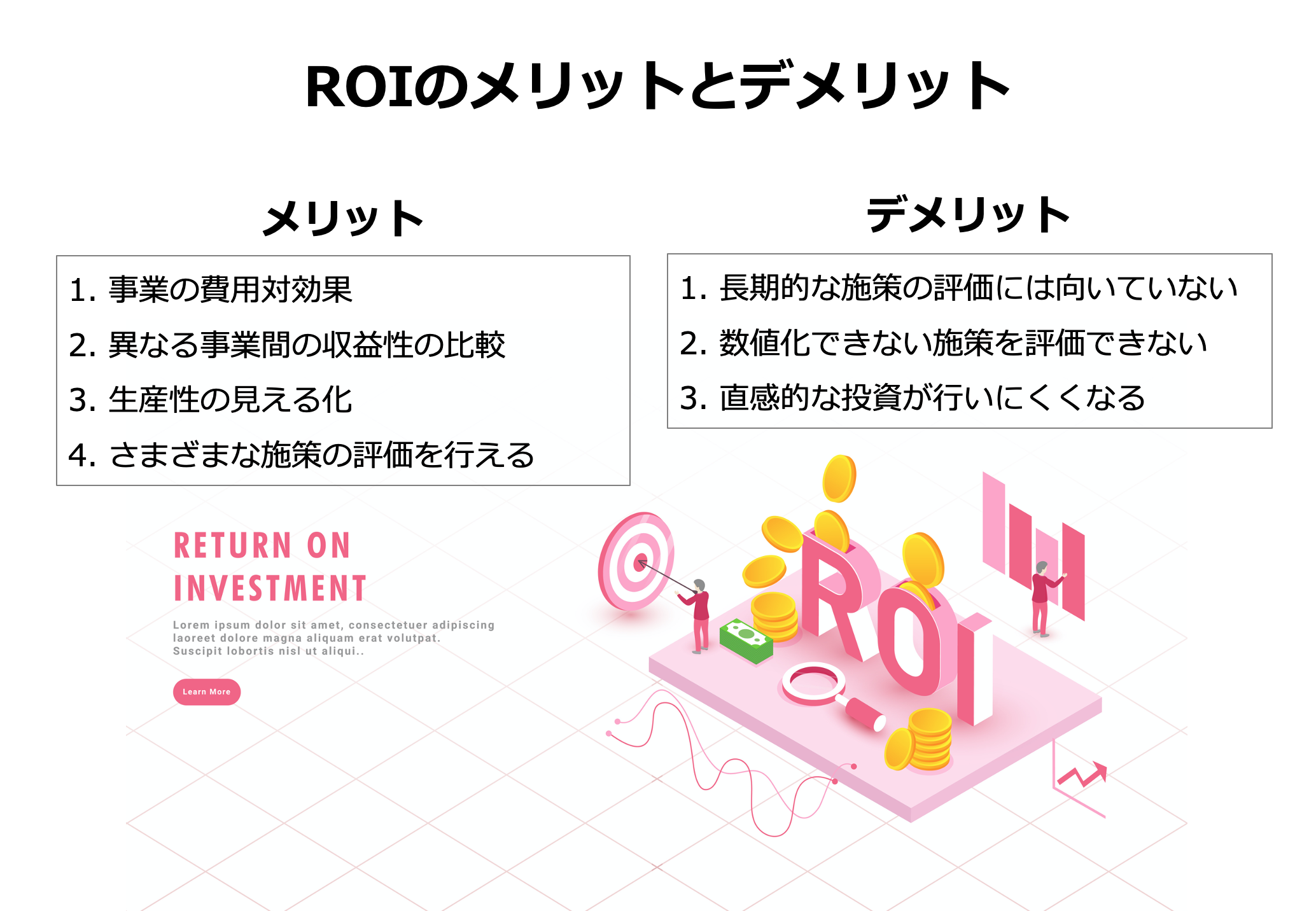

ROI導入のメリットとデメリット

ROI導入のメリットとデメリットについて紹介します。

ROI導入のメリット

ROIの導入には次のメリットがあります。

1.事業の費用対効果

事業の規模や売上だけではわからない費用対効果を評価することができます。投資に対してどの程度の収益性があるのかを数値で判断できます。

2.異なる事業間の収益性の比較

売上や利益だけでは、規模や内容の異なる事業の費用対効果を比較することは難しいでしょう。しかしROIを算出することにより、異なる事業の費用対効果を比較することができます。

3.生産性の見える化

ROIは事業や業務の生産性を数値で評価できるため、事業への追加投資を行うか、あるいは撤退するか、業務であれば改善の余地があるかどうかを判断しやすくなります。

4.さまざまな施策の評価を行える

媒体ごとの広告の費用対効果や展示会、キャンペーンなどのさまざまな施策の費用対効果を比較して、経営資源をどこに集中すべきかという判断がしやすくなります。

ROI導入のデメリット

ROIのデメリットについても確認しておきましょう。

1.長期的な施策の評価には向いていない

効果が出るまでに長期の期間が必要な施策の評価を行うことには向いていません。たとえばSNSを活用したブランディングなどをROIで評価しようとすると、費用対効果が出ていないとして効果が出る前に投資を打ち切るという経営判断をされてしまう可能性があります。

2.数値化できない施策を評価できない

店舗デザインの変更やバリアフリーの導入、環境保護活動などのようなブランド力や信頼性、認知度などのように、直接かつ短期的に具体的な利益額と結びつけられない施策に関してはROIで評価することが困難です。

3.直感的な投資が行いにくくなる

ROIは未体験の事業や施策に関してはデータがないため評価できません。そのためROIへの依存度を高めてしまうと、経営者の直感や現場の経験に基づく予想などによる投資を行えなくなり、新たな可能性を潰してしまう危険があります。

ROIの計算方法

基本的なROIの算出方法は、次のとおりです。

ROI = 利益額 ÷ 投資額 × 100

特に広告に対するROIを算出する場合には、「利益額」を「売上-原価-広告費」に分解して次のとおりになります。

ROI =(売上-原価-広告費)÷ 広告費 × 100

算出されたROIの数値が高いほど、投資効果や費用対効果が高いことを示します。

一方、ROIが100%を下回った場合は、投資や費用に見合ったリターンを得られていないことを示します。

たとえば、広告に50万円かけた結果、売上が180万円でこのときの原価が30万円だった場合は以下の計算になります。

ROI =(180万円 - 30万円 - 50万円)÷ 50万円 × 100 = 200%

この場合は、広告費に投じた金額に対して2倍の利益が出たことを示しています。ただし、この計算では売上に対して原価のみをマイナスしている粗利になりますので、より正確なROIを算出するのであれば、原価以外の経費もマイナスする必要があります。たとえば人件費に20万円かかっていたとすれば以下の計算になります。

ROI =(180万円-30万円-20万円-50万円)÷ 50万円 × 100=160%

ROIの指標

それではROIはどのくらいの数値を示せばよいのでしょうか。

マーケティングにおけるROIは案件ごとに効果を測る指標であるため、平均値や標準値を定めることにあまり意味がありません。たとえばリスティング広告のROIが110%だからといって低いわけではなく、同時に行ったバナー広告が50%であれば、比較してリスティング広告の方が効果的であったと判断できるということです。

また、短期的なリターンが必要な場合と、長期的なリターンを期待する場合でも、同じ期間でROIを比較しても意味がありません。

たとえば日本の企業の投資指標としてROIを評価する場合には、10~20%といった数値で評価することが一般的です。

10%は低すぎるのではないかと思われるかもしれませんが、たとえば2,000万円を投資した事業の年間の利益が200万円であればROIは10%です。しかし資金の回収に10年をかける計画であれば、2,000万円は回収できることになります。

ROIの活用事例

ROIがどのように活用されているのか、経営・投資の例と広告の例で紹介します。

経営・投資におけるROI

ROIの意味は経営・投資においてもマーケティングにおいても投資に対する利益率を評価するという点では同じですが、具体的な使い方は異なってきます。

たとえば異なる地域で複数店舗を展開している場合、店舗ごとに投資額も売上も異なります。これらの数字は単純に比較できませんが、投資に対する利益率であるROI同士で比較すれば、さらに投資して継続させる店舗と撤退を検討しなければならない店舗を決める経営判断に役立ちます。

同様に異なる内容の新規事業を複数展開した場合も、どの事業にさらなる投資を行い、どの事業を撤退もしくは改善すべきなのかは、投資規模や売上規模が異なっていてもROIで評価することが可能です。

広告におけるROI

マーケティングの施策を評価するためには、マーケティングに投じた費用に対する利益率をROIとして費用対効果の評価を行うことができます。その結果、ROIが高い施策を費用対効果が高いとして継続し、ROIが低い施策は改善するか中止することが考えられます。

たとえば雑誌広告とWeb広告、テレビ広告を行った場合、それぞれに投じた費用が異なるため単純に売上額で評価することはできません。

しかし、ROIを算出した結果、雑誌広告が70%、Web広告が190%、テレビ広告が110%であれば、限られた広告予算をWeb広告に集中させるほうが広告の費用対効果を高められると判断できます。

ROIとROAS(費用対効果)の違い

ROIと同じ費用対効果の指標としてROASがあります。ROASは「Return On Advertising Spend」の略で、広告に対する費用対効果を示します。

また、ROIが投資や費用に対する「利益率」であるのに対し、ROASは広告費に対する「売上率」を表します。算出方法は次のとおりです。

ROAS = 売上 ÷ 広告費 × 100

たとえば広告費に60万円を投じて売上が120万円だった場合は以下の計算になります。

ROAS = 120万円 ÷ 60万円 × 100 = 200%

ROIと同様に、ROASも数字が大きいほど広告効果が高いと評価できます。しかし、ROASは売上の効果を評価しているだけですから、利益率を評価しているROIで100%未満の数字が出た場合は、ROASが高い数字でも広告費は赤字になります。

したがって、ROASはROIと併用することで、広告施策の評価を行えます。たとえばROASが200%であってもROIが90%などの場合は、「広告の効果は高かったものの、原価や広告以外の費用がかかりすぎているのではないか」と課題を発見しやすくなります。

ROIの改善方法

ROIを高めるための、3つの改善方法を紹介します。

売上を伸ばす

ROIを改善するためには、広告費や原価を抑えたまま売上を伸ばすことが有効です。しかし、費用を抑えたまま売上を伸ばすことは簡単ではありません。広告の手法を変えたり、販売方法を変えたりするなど、新たな試みを検討する必要があります。

原価を抑える

次に、原価を抑えることでROIを改善する方法があります。原価を抑えるためには仕入れ先を変えたり、仕入ロットを見直したりする必要があります。また、原材料自体をほかのものに変えられないか検討したり、生産効率を向上させたりすることで人件費を削減する必要があるかもしれません。

投資を減らす

投資を減らすことでもROIを改善することができます。マーケティングにおける投資削減とは、たとえば複数の広告媒体のROIを算出して費用対効果が小さい媒体は中止し、費用対効果が高い媒体に予算を集中することが考えられます。

また、広告の目的を、認知を広めることから商品購入の可能性が高いユーザーに絞り込むことも考えられます。

ROIの注意点

ROIは費用対効果を評価するために便利な指標ですが、評価対象として適していない場合もあるため注意が必要です。

長期的な施策の評価には向いていない

ROIは長期的な施策の評価には適していない場合があります。

たとえば1カ月以内に売上を伸ばすための広告と、1年後のイベントでの売上を獲得するための長期的な施策としての広告では、ROIで比較することができません。

特にブランディングの確立のような長期的な戦略としての広告を短期的なROIの数字を見てしまうと、成果が出ていないと評価されてしまいます。したがって、ROIで評価する際には、その施策がどれくらいのスパンで効果を出そうとしているのかを明確にする必要があります。

異なる業種の比較には注意

異なる業種間でROIの比較を行う際には、業種ごとの特徴を考慮する必要があります。たとえば業種により市場の性質が異なることで単価の相場や原価率が異なってきます。この場合は、業種ごとの標準的なROIと比較して評価する必要があります。

数値化できない価値は評価できない

ROIは数値化できない効果を評価することが難しい指標です。たとえば企業や事業、商品などに対する知名度や信頼性、好感度などに対する費用対効果を測定することには適していません。

まとめ

ROIは投資や事業の継続判断、マーケティングの施策見直しなど、さまざまなレイヤーや部門で活用できる、費用対効果を評価する指標です。

しかし、利益に反映されるまでに時間がかかる事業や施策など、ROIだけで判断することが難しい場合もありますので、ほかの指標を併用することも大切です。

この点を注意すれば、特にマーケティングにおいてはROIを活用して各施策の継続や改善の見直しを検討するための指標となります。ぜひ、自社の経営判断やマーケティング判断にROIを役立ててください。