採用担当者と候補者の移動をなくし、スピード感のある採用活動を実現するオンライン面接では「Web面接ツール」の導入が欠かせません。こちらの記事でも説明しているように、オンライン面接では専用ツールを利用することが、オンライン面接の効率化や精度アップにつながります。

そこで、この記事ではオンライン面接の効率化に貢献する、人事担当者におすすめのツール7選をご紹介します。オンライン面接に期待する効果や目標などを念頭に置きながら、自社にマッチしたWeb面接ツールを選びましょう。

目次

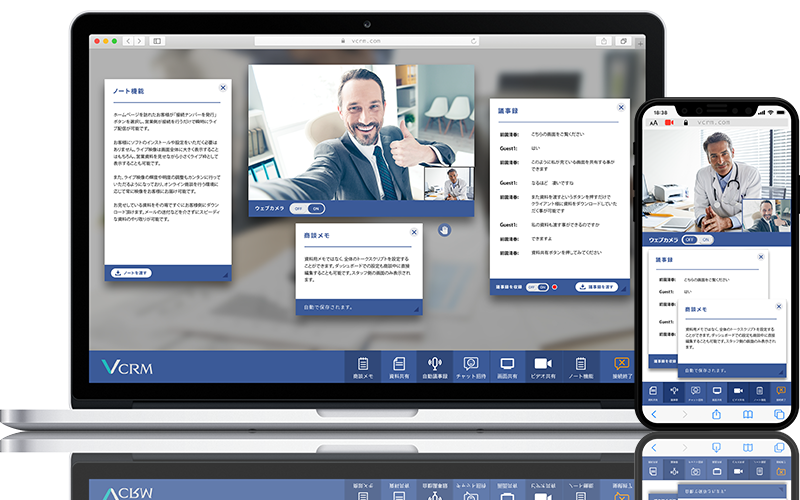

1.事前準備でオンライン面接効率化/VCRM

VCRMはもともとオンライン商談ツールですが、オンライン面接にも活用できるツールです。URLを発行するだけで、アプリインストール不要でオンライン面接を実施できるため候補者に負担をかけることはありません。

また、VCRMでは「資料の事前セットアップ」が行えます。オンライン面接によく使用する資料をVCRMにセットアップしておくと、必要なタイミングで資料をすぐに呼び出し、候補者に見せながらオンライン面接を進められます。

オンライン面接後は、必要な資料を候補者にダウンロードしてもらうことも可能です。

| 初期費用 | 98,000円 |

| 月額費用 | 1ルームあたり5,000円~ |

・VCRMのユーザーレビュー

ブラウザからアクセスできるので、相手側のみならずホスト側もソフトのインストールがいらないのはPCを選ばないので便利。1ルームから契約が可能で1アカウント1ルームではないので、無料発行できるアカウント複数人でルームを共有すれば、一人当たりの単価は下がり、頻繁に使わないユーザーはルームを共有することが出来るので費用面でもお得。

VCRMへのレビュー「オンライン商談専門サービスとして」より

2.大量のエントリーシートも一括分析/インタビューメーカー

インタビューメーカーは導入企業数2,700社を突破し、大手企業にも採用されているWeb面接ツールです。最大の特徴は「AIによる選考資料分析」です。

大量のエントリーシートをAIに分析させることで、採用担当者ごとの主観に依存することなく一定の基準で候補者の合格・不合格、優秀な人材か否かを判断できます。

また、オンライン面接だけでなくオンライン説明会や社内研修にも活用できるため、採用活動に関わらず人事担当者が幅広く利用可能です。

| 初期費用 | 39,800円 |

| 月額費用 | 29,800円(Web面接360回実施可能、年間契約のみ) |

・インタビューメーカーのユーザーレビュー

対面の面接に抵抗が持たれる現在。新卒中途問わず世の中的なニーズに応えられるツールであると確信しています。特徴的なのは企業側も求職者側も圧倒的に使いやすいUI。直観的に使えるので余計な手間をかけずに利用できます

インタビューメーカーへのレビュー「新卒中途問わず、地域に囚われず採用選考が出来る」より

3.選考動画のAI分析による新しい採用活動/HARUTAKA

HARUTAKAもAIを搭載したWeb面接ツールですが、インタビューメーカーとの違いは「録画選考のAIアシスト機能」があることです。

選考動画をAIが分析することで、候補者1人ひとりの特徴がレーダーチャートによって表現されます。また、評価指標ごとにソートが可能なので、特定の部分に特化した候補者を発見することも容易になります。

オンライン面談中に採用担当者に対してAIがアドバイスをくれるため、候補者に対する面接品質を一定に保つことが可能です。

| 初期費用 | 500,000円 |

| 月額費用 | 50,000円~(年間契約のみ) |

・HARUTAKAのユーザーレビュー

面接を行う上での人物評価が適切にできるようになったと感じている。それまではZOOMを利用していたため、評価項目などはメモアプリにとり、それをスラックやATSにメモを行うという流れであったが、時間のかかるプロセスであるので、選考が複数回あった場合は少し記憶が薄れたりしていたが、導入後は改善された。

harutakaへのレビュー「多数の選考管理を行うには最適なサービス」より

4.世界の名企業も利用する総合採用ツール/HireVue

HireVueは富士通ジャパンが提供するWeb面接ツールであり、日本よりも海外での導入実績が豊富です。Fortune100企業の33%以上がHireVueを採用しており、世界の著名企業800社以上の採用活動を支えています。

HireVueの特徴は、Web面接ツールの一般的な機能に加えて「ゲームベースアセスメント機能」が備わっていることです。候補者にゲームを数分間プレーしてもらうだけで、候補者の認知能力レベルを測定できます。

世界中の著名企業が利用しているだけあり、上記機能の他に選考動画のAIアシスト機能なども備わった総合的なWeb面接ツールとなっています。

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 要お問い合わせ |

・HireVueのユーザーレビュー

・募集企業の紹介ビデオを応募者に見てもらえる機能

・応募者の履歴書経歴書PDFの管理機能

・複数選考者の得点、コメント管理機能

・応募者、選考者への招待・依頼メール送信機能 etc

(他にも数多くの機能があります)オンライン面接「のみ」であればzoomやその他ツールでも可能ですが、HireVueは採用活動に特化されているだけあって、上記機能を活用することで採用活動が非常に効率的です。

特に良いと思うポイントは、複数の評価者がそれぞれ得点やコメントを簡単に加えられる機能です。

HireVueへのレビュー「複数担当者での採用管理に優れた採用特化型SaaS」より

また、どの評価者がどのポイントを何点をつけていて、どんなコメントを寄せているかが一目で分かるため、評価者同士で応募者に対する採用可否の議論が深まるきっかけになり、関係者の納得を得ながら選考を進められる点です。これまでは評価者同士の意識合わせをリアルな会議を開いていましたが、本システム導入後はそれらも全てオンラインで済ませられるようになりました。

5.機能スッキリ、ミニマリスト企業向け/FacePeer

FacePeerは総合型のコミュニケーションツールであり、その中でWeb面接ツールとしての機能を提供しています。厳密にはFacePeerから提供されている「VIEWHUB」が、オンライン面接を可能にしています。

VIEWHUBは他のWeb面接ツールと比較して、機能がスッキリとまとめられています。オンライン面接に必要な最低限の機能を搭載しており、その分「月額10,000円~」という低コストで導入できるのが魅力です。

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 10,000円~ |

・FacePeerのユーザーレビュー

機能がシンプルなのでWEB面接の担当者が誰であっても、使いやすいです。

FacePeerへのレビュー「機能はシンプルで使いやすい」より

URLの発行も、日付と担当者・応募者を入力するだけ。

面接中も、画面が相手と自分の顔がメインなので画面上がスッキリとしています

6.コスパを追求するならこのツール/SOKUMEN

SOKUMENはコンセプト通り、コスパの高いWeb面接ツールです。月額19,800円で同時接続可能なルームが3つ利用できます。あくまで「同時接続できるルームが3つまで」なので、時間をずらせば利用人数に関係なく使いまわすことが可能です。

「同時間に実施するオンライン面接は3つまで」とルールを設ければ、他のツールに比べてコストを大きく抑えられそうです。また、オプションで動画選考にも対応しています。

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 月額19,800円(最低契約期間6ヶ月、以降1ヶ月更新) |

・SOKUMENのユーザーレビュー

■純粋に使ってみての感想

一言で、コスパが良いです。

オンライン通話中のデータが低容量でストレスが少ない。■トラブル発生時のサポート体制が満足いくものであるか

SOKUMENへのレビュー「簡単ローコストWEB面談ツール」より

直販なので担当者のレスも早く、例えば急なオプション追加等も

即日対応していただけます。

7.業界最安の月額費用/面接予約オンライン

面接予約オンラインはシリコンバレーでの創業経験を持つ経営者が、2020年に立ち上げたTruffle Technologies株式会社提供のWeb面接ツールです。カレンダーで面接可能日時を管理しながら、Google Meetと連携してオンライン面接を実施することができます。

SMSによるリマインド自動送信機能が備わっているため、採用担当者と候補者の参加漏れを防げるのが特徴です。「月額1,000円~」と非常にリーズナブルな価格も、面接予約オンラインの魅力です。

| 初期費用 | 0円~ |

| 月額費用 | 1,000円~ |

オンライン面接ならWeb面接ツールの利用がおすすめ!

一口にWeb面接ツールといっても、それぞれに異なる特徴があり、オンライン面接の目的・目標によって選ぶべきツールが異なります。

ITreviewでは各ツールの製品情報や口コミ情報を掲載しているので、それらの情報と本記事でご紹介した内容を参考に、自社にマッチしたWeb面接ツールをピックアップしてみてください。