製造業などの現場でデジタル化やDXを目指すうえで大きな課題となっているのが、システムのことを熟知したエンジニアが不在であること。それを解決する一手が、プログラムの知識なしに最小限の工数でシステムを作り出せるノーコードツールです。

ただ、ノーコードツールは数多く存在し、どれが自分たちの業務に合っていて、どうすれば現場に無理なく導入できるのかわからないところもあります。

そこで、帳票作成・帳票管理ツールであるExcelファイルをベースに電子帳票を作れるノーコードツール「i-Reporter」を提供している株式会社シムトップスの前川泰宏氏に、ツールを導入・運用していくときに頭に入れておくべきポイントや、デジタル化を成功させるコツについて伺いました。

企業のDXに向けた意識が高まっている

――現在、企業におけるデジタル化、DXはどのような状況にあるのか教えてください。

大企業から中小企業まで企業規模を問わず、いまだに紙文化が残っているところは多くあります。デジタル化が必要と考えている会社が大半ではあっても、どういう人物がその推進者になるのか、あるいはそもそも推進者の役割を担う人が出てくるのか、などによってデジタル化の進み方が変わるからです。

それでも、近年はDXという言葉の認知が広がり、「DX推進部」などのように会社の部門名に反映されることも増えてきました。製造業に限らず、建築や農業など他の分野においても、これまで勘でこなしてきたアナログ業務をデジタル化していかなければならない、という意識は強くなってきています。

――デジタル化しなければいけない、と企業が考える背景にはどういった理由があるのでしょうか。

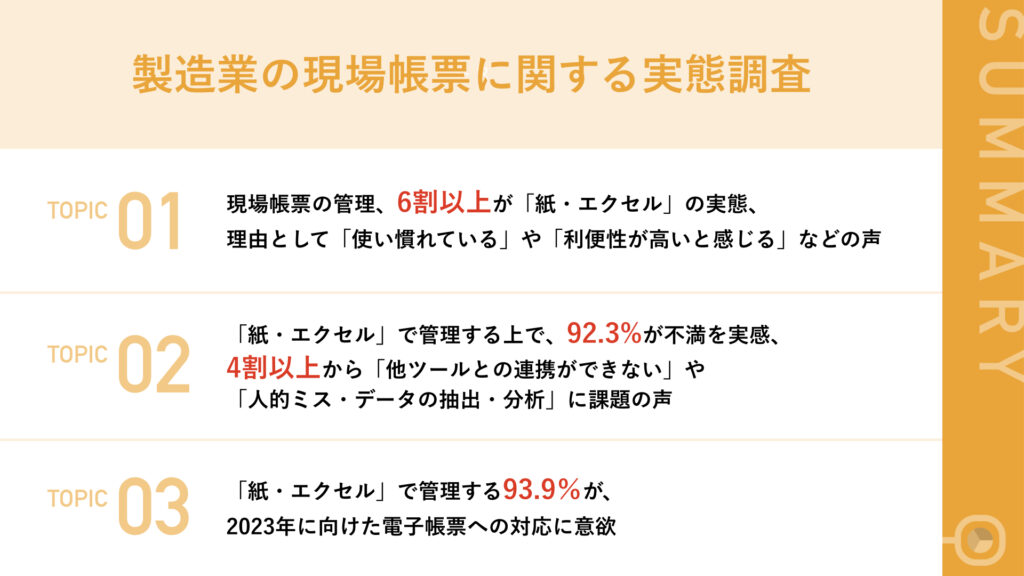

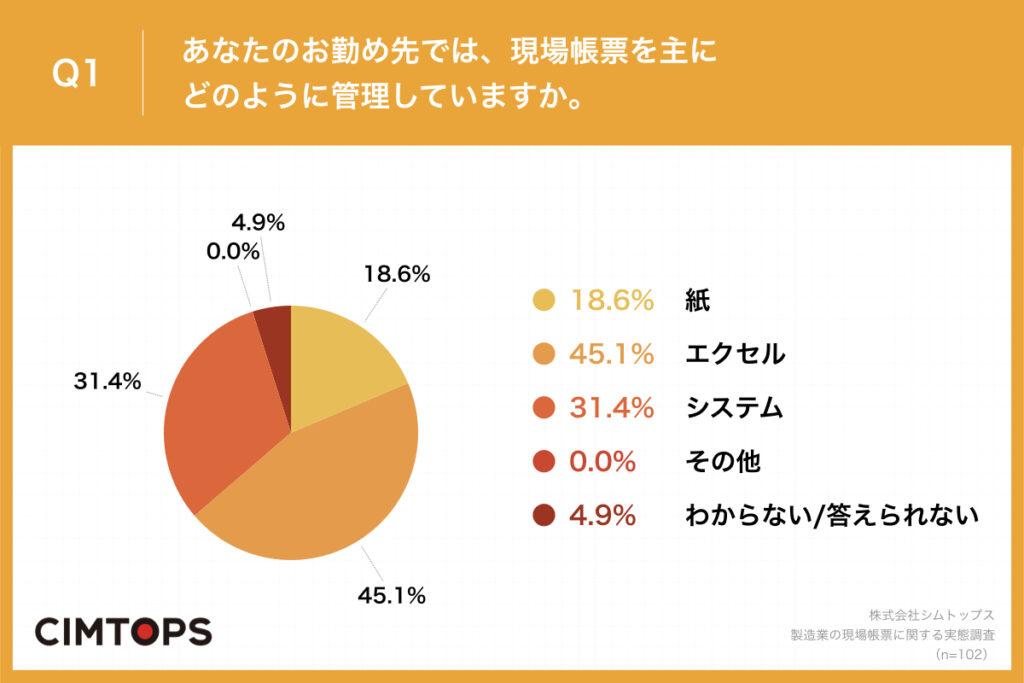

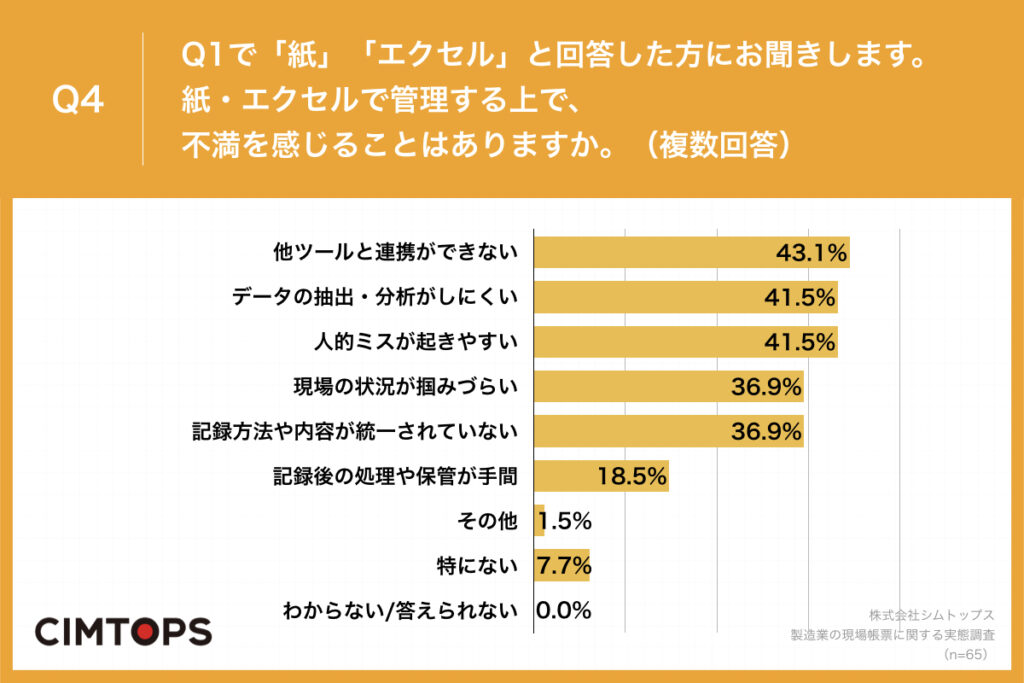

現場の業務に関わる情報を、紙帳票やExcelのようなスプレッドシートに残しただけで十分ということはありません。たとえば日報は1日の現場作業の進捗を記録し把握するためのもので、それを社内の生産管理システムなどに反映させないと管理者は確認できませんから、紙やスプレッドシートにある情報をキーボードで打ち直したりしてシステムに取り込む作業が追加で必要になります。転記時にミスが発生しやすいですし、紙は手書きの文字が読みにくいとか、水や油で汚れて読めなくなるとか、量が膨大で扱いが煩雑になり、紛失しやすいといった悩みを多くの会社が抱えています。

――スプレッドシートに記録するのもデジタル化の1つとは言えますが、何が問題になるのでしょう。

たしかにスプレッドシートもデジタルではありますが、そのデータを活用するという視点では、データベース化されているかどうかが重要になります。スプレッドシートはファイル1つ1つでデータが独立しているため、人や日付によってファイルが別のものになってしまうと、全体を通してのデータ分析をするためにさらにひと手間かかってしまいます。データベースであれば一元管理できるようにデータが格納されているため、分析や他のシステムとの連携がしやすくなるという利点が生まれます。

また、スプレッドシートや紙のような現場作業者の手元だけで記録されるものだと、管理者はすぐに最新の情報を見ることができません。それもデータベースであれば更新がすぐに反映され、常に最新の情報を全員が確認できるようになります。

ノーコードツールの利点と注意すべき点とは

――現場の情報をデータベース化していくところで、企業にはどんな課題があり、それに対してノーコードツールはどんな役割を果たしますか。

企業にとって一番大きな壁は、データベース化のためにプログラミングが必要になることです。プログラムの知識を現場の担当者や管理者がもつのはまれですし、プログラムの勉強をするにしても本業ではないので通常の業務時間内に時間が取れないケースがほとんどです。となると、あとは外注するということになります。しかし、システム構築の外注費は特に中小企業にとって高くつくものです。

そもそも企業がDXを進めるとき、「こうすれば成功する」と決め打ちで業務のシステム化や改善をしていけることはほとんどありません。特に現場作業者が利用するシステムの場合は、プロトタイプで試して、現場の意見を吸い上げながら、より良い形を模索していくことになります。外注だとその修正・改善のたびに時間も費用もかさみますし、社内ではシステムをずっと理解できないままなので、いつまでたっても自走ができません。

そうしたときにプログラミングをせず、ノーコードでシステムを作れるかどうか、つまりノーコードツールをいかに活用するかが重要になってきます。システムを継続的に改善し、現場が使いやすいものにしていくとき、ノーコードツールであれば担当者レベルで修正できるので、自走でDXをどんどん進めていけます。DXを実現する速度も費用も、成功の可否も変わってくるのではないでしょうか。

――ノーコードツールを導入する際に注意すべきことはあるでしょうか。

ノーコードツールはたくさん存在しますが、そのなかで最も大事なのは「どれくらい使いやすいか」です。「ノーコードだから簡単なはず」という先入観だけで選んでしまうと、実際に触れてみたときに、データベースやプログラミングの知識がそれなりに要求されて手詰まりになるケースもあります。実際にトライアルを行い、触ってみて使いやすいか、自分たちでシステムを作れそうか、といったところの確認が必要です。

そのノーコードツールが現場の要求に対応できるだけの機能をもっているかも重要なポイントです。ノーコードツールは画面内の簡単な操作だけで作れるようなとっつきやすさが利点ですが、言い換えれば、そのツールがもっている機能以外のことはできないということでもあります。現場ニーズに対応できる機能がツールになければ、システムは作れません。現場のさまざまな要求に応えられる豊富な機能を最初からもっているかどうかは1つの鍵になります。

そのためにも、まずは試してみる。手元にある何か1つの帳票をサンプルにノーコードツールでデジタル化してみることで、ツールが十分な機能を備えているかどうかがある程度見えてきます。複数のノーコードツールの機能を表で比較したくなるかもしれませんが、自分たちが普段使っている帳票をデジタル化するときに、各機能と現場ニーズとのマッチングまで確認することはまず不可能です。

また、ただ単に機能を保有していることの確認では不十分で、実際に利用してみて操作感を確かめることが必須です。 現場の業務によってはその「やりやすさ」が重要だったりするので、機能の有無だけでなく、自分たちにとって使いやすいかどうかを見極めるためにも、ツールを試してみるべきです。

推進者と現場が足並みを揃える協力体制が不可欠

――成果を出しやすいノーコードツールの導入・運用のコツはありますか。

デジタル化しようとしたとき、どうしても一番重要と思われる現場帳票から取り組もうと考えがちです。たとえば日報などですね。ところが、日報は従業員が毎日書く、会社が蓄積していくべきもののなかでもかなり重要度の高い情報です。そうした書類は現場の方が使い込んでいるものですし、かえってデジタル化の負荷が高く、移行に時間がかかってしまいます。

そうではなく、設備定期点検や、在庫管理表、不具合の報告書など、日報の周辺にある小さなものからデジタル化する方がうまくいきやすいと思います。ノーコードツールの基本的な使い方や機能を覚えられますし、週1回や月1回程度の頻度で利用する帳票だと、試していくときの現場の負荷も少なく済みます。

それと、最初からツールの選定者となる方が現場の方と一緒に、足並みを揃えて導入の検討を進めていくこと。実際に入力作業をするのは現場ですから、使いやすくなるようにテスト段階から改善要望を挙げてもらえるような関係性を構築しておくことも大事です。

反対に導入を推進する情報システム部や役職者が、管理側の思惑だけで電子帳票を作り込んでしまうと、現場からの抵抗は強くなってしまいます。紙には紙なりに記入しやすいレイアウトがあり、電子帳票には電子帳票なりの入力しやすいレイアウトもあります。電子帳票として最適化していくときには現場とすり合わせながらデジタル化していくことが肝心ですから、現場から意見や要望をもらえるように協力体制を築いていくことは、とても大切なことだと思います。

――あえてノーコードツールを選ばない方がいいケースはあったりするのでしょうか。

情報システム部門にエンジニア人材を豊富に抱えている企業は、ノーコードツールを使わず1からシステム構築していったほうが、自由度が高く、より自社にフィットするものを作れるとは思います。ただ、そうした企業でも開発に工数をできるだけ割きたくないと考える場合もあるでしょうし、小さな部署単位で必要なシステムを簡単に作ってしまいたいときもあるはずです。そういった場面でノーコードツールを活用して、要件を満たしたシステムを素早く実現するのもおすすめです。

これまでだと小さなツールはAccessやExcelマクロなどでまかなってきたところもあると思うのですが、これらは作った本人が異動や転職で部署を離れてしまうととたんにメンテナンスできなくなるという欠点がありました。ノーコードツールならその画面を見ればどんな構造や設定になっているのかが誰の目にもわかるので、後任の方が理解してその後も改善を継続できる、というのもメリットです。

――最後に、ノーコードツールの導入を検討している方に向けてメッセージをいただければ。

繰り返しになりますが、自分たちにマッチするDXの最適解が最初から見えていることはほとんどありません。DXを目指していくには、その業務に関わる全員が取り組んでいく必要があります。それには現場と議論しながら試行錯誤を繰り返し、自分たちで改善、自走していけるような仕組みを取り入れることがなによりも重要です。

その意味でノーコードツールは、プログラミング知識の前提なしに誰もが意見を交わしながら開発可能なプラットフォームとして、大変有用なものではないかと思います。ぜひノーコードツールを活用して、目指すべきDXの姿をみんなで作り上げていってほしいですね。

◆お話を伺った方

株式会社シムトップス マーケティング&カスタマーサクセス部門 専任担当 前川 泰宏 氏