投稿 36協定に違反するとどんな罰則がある?適切に管理する手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>36協定の違反でよくあるケース

実際に36協定の違反になるのはどのようなケースなのか見ていきましょう。

36協定を締結していない

36協定とは、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる際に締結することが義務付けられた労使協定です。単に取り決めを交わすだけでなく、内容を書面にして「36協定届」を労働基準監督署に提出する必要があります。最後の届け出がなされていなければ、締結したことになりません。

また、提出する際も受理される日付や有効期間は注意が必要です。36協定届は正式に受理された日からが有効となります。有効期間に過去日が含まれていても過去の日付には適用されません。受理される前もしくは有効期間以前に時間外労働をさせた場合は違反行為になります。

上限規制を超えた残業

労働基準法では、時間外労働について原則⽉45時間、年360時間の上限規制が設けられています。臨時的な特別の事情がない限り、上限を超えた時間外労働をさせることはできません。また、1年を通した際、時間外労働と休⽇労働の合計は常に月100時間未満、2~6か月平均は80時間以内に留めることが義務付けられています。このいずれかを超えた場合は違反とみなされます。

ただし、上限時間は36協定の内容によって異なるため注意が必要です。例えば36協定で「月30時間以内」と取り決めをした場合、月40時間の残業は違法になります。労働基準法の上限は45時間とされていますが、36協定に準ずるのが基本と理解しておきましょう。

特別条項が守られていない

特別条項とは、臨時的な特別の事情がある場合に⽉45時間、年360時間の上限を超えて労働をさせられる取り決めです。通常の36協定とは別に、労使間で合意を得た上で特別条項付き36協定届を提出しなければいけません。

さらに特別条項には以下のような条件も設けられています。これらのルールを1つでも破ると36協定違反とみなされます。

・時間外労働が年7200時間以内

・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

・ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

36協定を違反した際の罰則とリスク

意外と知られていないのが、36協定に違反した際の罰則範囲です。違反に伴うリスクも含めて見ていきましょう。

懲役及び罰金

36協定違反とは、締結された内容の範囲を超えて時間外労働や休日労働をさせることで、労働基準法第32条及び第36条に抵触することになります。そしてこれらの罰則について言及されているのが、以下の第119条です。

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

また、気を付けなければいけないのが罰則を受ける対象者です。第10条では以下のように示されています。

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

つまり、「使用者」とは会社の社長や取締役だけでなく、中間管理職や上司も含まれます。一般社員でも罰則対象となることを理解しておきましょう。

企業名公表

36協定は実際のところ、一度目の違反ですぐに罰則に処せられることはありません。まず労働基準監督署から是正勧告を受けます。そして是正勧告を受けたにもかかわらず改善が見られない場合は、司法処分の可能性があります。

処分によって書類送検された企業は、労働基準監督署が毎年公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に掲載されることがあります。ここに企業名が出た場合、企業側は経営にも関わる大きな影響を受ける可能性があります。場合によってはメディアにも取り上げられるため、十分な注意が必要です。

未払金の請求

36協定違反では時間外労働の超過に加え、未払金が問題になるケースがあります。いわゆるサービス残業のことで、実際の勤務よりも少ない時間で勤務表を提出させたり勤務中に早めに退勤打刻をさせたりなどです。

もちろんこれらは違反行為ですが、発覚した際は本来支払う賃金よりも過大な未払金請求を負うリスクがあります。残業未払いに対するペナルティには、主に以下のようなものがあります。

1.付加金:制裁金を含めて支払額は最大2倍になります。

2.遅延損害金:退職労働者の場合には、年14.6%まで高率化します。

36協定の違反が発覚するパターンは3つ

36協定違反が発覚するパターンは、主に以下の3つになります。

臨検監督

労働基準監督署では、法律が遵守されているかを定期的に確認する臨検監督が行われています。通常は、監督計画に基づいて抽出された企業が対象となり、実際の事業場に立ち寄って36協定に準じているかを細かくチェックします。

通報

36協定違反で発覚しやすいのが、従業員からの通報です。会社に在籍している当事者は、勤務表や実際に勤務した履歴を簡単に手に入れることができます。職場内で暗黙のルールとしてサービス残業が行われていたとしても、根拠となるデータを持って労働基準監督署に通報される可能性があります。

労働災害

事業所内での大規模な事故や従業員の死亡が発生した場合は、違反が発覚する可能性があります。原因を特定するため労働基準監督署による調査が行われ、36協定の内容や労働時間、管理上のミスがないかなどを細かくチェックされるためです。

36協定を適切に管理する手法とは?

36協定には細かなルールがあり、とくに特別条項に設けられた4つの条件には注意が必要です。適切に管理する方法について見ていきましょう。

36協定を締結する

36協定は、事業所ごとに毎年締結が義務付けられています。本社だけではなく、営業所や支店でも代表者を選出して協定内容の合意が必要です。受理されるまでのタイムラグを想定して、余裕を持った提出を心がけましょう。

勤怠管理システムを導入して正確な管理を行う

勤怠管理システムは単に打刻を記録するだけでなく、36協定に準じた設定が可能です。日々の労働時間はもちろん、1か月及び指定月数単位で時間外労働の合計や平均残業時間、休日労働時間などがリアルタイムで可視化されます。

万が一36協定の上限に近付いてしまった場合でも、アラート機能によって管理者や従業員本人がすぐに確認可能です。手書きやExcelのようなミスがないため、正確に時間管理が行なえます。

合わせて読みたい:勤怠管理の目的をおさらい|関連法や制度を正しく運用しよう

業務効率化で残業を減らす

36協定違反を発生させないためには、会社が主体となって職場の環境づくりに務めなければいけません。その中で効果が出やすいのが、業務効率化による時間外労働の削減です。

例えば業務フォーマットの統一やマニュアルの見直しなど、負担を減らす工夫をするのも1つの方法です。生産効率を上げるため、適材適所の配置換えを実施するのも良いでしょう。新たなシステムへの入れ替えやワークフローの見直しなども、業務効率化には非常に有効な手段だと言えます。

合わせて読みたい:2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは?

勤怠管理システムで36協定を遵守した運用へ!

36協定には細かなルールが設けられており、違反した際は罰則やリスクを伴います。それらを回避するには、適切な勤怠管理を行える仕組みが必要です。勤怠管理システムを使えば、正確な勤務時間だけでなく、36協定に遵守した運用が行なえます。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 36協定に違反するとどんな罰則がある?適切に管理する手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 管理職の勤怠管理は必要?システムで適切な管理をする理由を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この働き方改革においてポイントになるのが、勤怠管理システムです。また管理職と管理職者の違いも理解し、区別しなければなりません。本記事では、キーワードとなる「管理職」と「管理監督者」の違いに触れながら、勤怠をシステムで管理すべき理由について解説します。

管理職者の勤怠管理の必要性

働き方改革の一環として、労働基準法や労働安全衛生法などの関連法が改正されました。働き方改革における法改正で、ポイントとなるのが下記3点です。

- 時間外労働の上限規制

- 年次有給休暇の取得を義務化(管理監督者を含む)

- 労働時間の適正な把握を義務化(管理監督者を含む)

2019年4月に行われた労働基準法の改正では、時間外労働の上限が原則として「月45時間・年360時間」と定められました。年次有給休暇が年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)について、「年次有給休暇日数のうち5日」は、使用者が時季を指定して取得させることも義務付けられました。また、労働安全衛生法の改正では、すべての労働者(管理監督職を含む)について労働時間を把握することが義務化されました。

これらの法改正を遵守するには、客観的かつ適切な方法で勤怠管理する必要があります。また、年次有給休暇・労働時間の把握においては、管理監督者も対象となることが明記されています。そのため、管理監督者についても正確な勤怠管理を実施することが求められます。

管理職者の要件は?

企業内で管理職とされていても、労働基準法の管理監督者に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受けます。管理監督者と判断されるためには、以下4点の要件を満たす必要があります。

- 重要な職務内容を有している

- 重要な責任と権限を有している

- 勤務態様が労働時間等の規制になじまない

- 賃金などについて相応の待遇がなされている

ひとつでも満たさない要件があれば、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないと見なされ、一般労働者と同様に「時間外割増賃金」「休日割増賃金」の支払いが必要です。

管理監督者のポイントは、経営者と一体的な立場であることです。一部門や一店舗を管理している店長などは、経営者と同様の立場とはいえず、管理監督者ではないと考えられます。

また、賃金について相応の対応がなされているという要件は、管理職という立場であるにもかかわらず、一般社員よりも給与が低いという事態を防ぐために設けられています。管理監督者は、一般社員と比較して相応の待遇がなされていることが前提です。したがって、管理監督者以外の管理職には、残業代を支払う義務があります。

管理職者の勤怠管理に関する注意点

管理監督者は、労働基準法の下記規定が一般社員とは違うため、注意が必要です。

- 時間外割増賃金・休日割増賃金がない

- 深夜割増賃金を与える必要がある

- 年次有給休暇を与える必要がある

企業において重要な責任を負う管理監督者は、繁忙期ほど勤務時間外でも職務を果たす必要が出てきます。また休日や出勤時間を自由に管理する裁量を持つことから、勤務時間に制限が設けられていません。それらの観点から、時間外割増賃金・休日割増賃金などもありません。

一方で、管理監督者にも深夜手当はあります。深夜業(22時から翌日の5時まで)に勤務した場合は、割増賃金を支払わなければなりません。さらに、管理監督者であっても、1年に5日以上は有給を取得する必要があります。

管理職者の勤怠はシステムで管理すべき理由

管理職は「管理監督者」と「管理職」の2つに差別化されました。2つに区別されたことにより、時間外割増賃金・休日割増賃金が発生する管理職については、勤務時間を正確に把握する必要があります。労働安全衛生法の改正により、管理監督者であっても適切に勤怠管理することが求められます。

しかしここで問題となるのは、管理職の勤怠管理をいかに行うかという点です。スムーズかつ正確に勤怠管理するためには、システムを導入することをおすすめします。具体的に管理職者の勤怠管理にシステムを活用すべき理由について解説します。

労働時間をリアルタイムで適正に管理できる

1つ目は、労働時間をリアルタイムで把握しやすいことです。タイムカードによる労働時間の管理は、一目で残業時間を把握することが難しいため、上限を超えても従業員への通知が遅れてしまう可能性があります。従業員の健康に配慮する観点から残業時間の上限が設けられましたが、機能しなければ意味がありません。

超過を未然に防ぐためにも、リアルタイムで労働時間を把握しやすいシステムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムはクラウド上で労働時間を管理するため、リアルタイムで勤怠管理できます。また働き方改革によって、従業員は分単位で正確に労働時間を把握することが求められています。この状況下では、正確かつ確実に労働時間を記録できるシステムを導入するのが効率的でしょう。

管理すべき項目を正確に把握しやすい

2つ目は、休憩時間の確保や休日勤務の管理などが行いやすくなることです。勤務時間や有給取得を正確に把握するために、その他の項目も正確に管理する必要性が高まっています。この状況でタイムカードを使用した勤怠管理を行うと、管理項目が多すぎて正確性に欠けてしまうでしょう。

変形労働やフレックスタイム、裁量労働などによって勤務形態が変化しやすい現代ですが、システムを活用することで、把握・管理が行いやすくなります。勤務時間以外のさまざまな項目を適切に管理するうえでも、システムの導入をおすすめします。

不正防止になる

3つ目は、虚偽の打刻による労働時間の不正防止につながることです。アナログな勤怠管理では、他の従業員に打刻してもらったり、打刻時間を書き変えたりするなどの不正が起きる可能性があります。

一方、システムの多くは、生体認証で打刻したり、特定の端末のみで打刻したりできる機能を搭載しています。またシステム内に記録が残るため、勤怠を申請した人の名前や、修正履歴も閲覧可能です。システムを導入すれば、これらの機能を活用して不正を防止できるでしょう。

管理職者もシステムで適切に勤怠管理しよう

管理職と管理監督者が明確に差別化されたことで、残業代が支払われないわりに責任だけが増えるという事態が改善されました。システムで勤怠管理して簡単かつ正確に勤務時間を把握すれば、結果として働く環境の改善にもつながるでしょう。

健康を害さないかつ時代に合った働き方をするためにも、積極的にシステムを導入しましょう。勤怠管理システムの導入に悩まれている方は、本記事を参考にぜひご検討ください。

投稿 管理職の勤怠管理は必要?システムで適切な管理をする理由を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そして2023年4月には、36協定に関わる法律が一部改正されます。時間外労働に伴う割増賃金率の変更で、給与計算や経営に関わる人件費にも大きく影響を及ぼします。そこで今回は、2023年4月から変わる36協定のポイントと法改正までに取り組むべき備えについて、そして勤怠管理システムについて詳しく解説します。

36協定に関わる改正内容

2023年4月の施行内容は、以下の通りです。

・割増賃金率の割増

月60時間を超える時間外労働は、割増賃金率が引き上げられます。割増賃金率の引き上げについては、2010年4月の改正で施行されています。ただし、その時点で対象とされたのは、資本金の額や労働者数が「大企業」に該当する企業のみで、中小企業については当分猶予が設けられていました。

その猶予期間が2019年4月の「働き方改革関連法」で廃止され、2023年4月より中小企業にも適用されることになっています。具体的には以下のようになります。

・中小企業の定義

大企業・中小企業の区分けは、以下のように業種ごとに「資本金の額または出資の総額」「常時使用する労働者数」を満たすかどうかで企業単位に判断されます。

・割増賃金率引き上げ

今回の施行内容は「長時間労働を是正する」ことを目的としたもので、厚生労働省の資料にも「通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制すること」と明記されています。

これまで中小企業に猶予期間が設けられた理由は、企業の経営自体に及ぼす影響を考慮してのことです。しかし社会全体が働き方改革に向けて進み始め、中小企業でも引き上げが施行されることになったということです。

36協定に関わる改正のポイントは3つ

36協定に関わる改正のポイントは大きく分けて3つです。ここでは具体例を挙げて説明します。

割増賃金の計算方法

割増賃金の考え方としては月60時間を超えた部分を50%、60時間以下を25%として計算します。計算方法は、改正前後で以下のようになります。

◆例

基本給200,000円、一か月あたりの所定労働時間が160時間、残業が70時間発生した場合。(深夜残業の条件は外します)

200,000円÷160時間=1,250円←時間給に相当する金額が割増賃金基礎額となる

| 改正前 | 改正後 |

| 1,250円× 70時間 × 1.25(割増率25%)= 109,375円 | 1,250円×60時間 × 1.25(割増率25%)+1,250円×10時間 × 1.5(割増率50%)=112,500円 |

改正によって、時間外労働の条件がどのようにかわったのかお分かりいただけたかと思います。

深夜・休日労働の取り扱い

深夜時間と休日労働の取扱いにも注意が必要です。月60時間を超える時間外労働を深夜帯(22:00~5:00)に行わせた場合は、深夜割増賃金率の25%を加算する必要があります。したがって、以下のような計算になります。

◆例

基本給200,000円、一か月あたりの所定労働時間が160時間、残業が70時間、うち10時間が深夜帯だった場合

200,000円÷160時間=1,250円←時間給に相当する金額が割増賃金基礎額となる

| 改正前 | 改正後 |

| 1,250円× 60時間 × 1.25(割増率25%)+1250円× 10時間 × 1.5(割増率25%+深夜割増率25%)=112,500円 | 1,250円×60時間 × 1.25(割増率25%)+1,250円× 10時間 ×1.75 (割増率50%+深夜割増率25%)=115,625円 |

参考:2023年から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

休日労働は通常の時間外労働とは区別され、割増賃金率は35%が適用されます。ただし、労働基準法によって規定されている法定休日は「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日」(第35条)です。

つまり、土日の週休二日制の場合、日曜日は割増賃金率35%が適用され、土曜日は月60時間の時間外労働時間の算定に含まれます。以下の表を参考に、それぞれの割増率を確認しておきましょう。

代替休暇

増賃金率の引き上げにあわせて適用されたのが、代替休暇制度です。代替休暇制度とは、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与できるというものです(第37条第3項)。従業員の健康を確保することを目的としていますが、企業にとっても人件費の負担軽減になり長時間労働の是正にもつながる制度です。

代替休暇の計算には「換算率」が用いられ、算出方法は以下のようになります。

換算率 → 代替休暇を取得しない場合の割増賃金率(50%以上)

- 代替休暇を取得した場合の割増賃金率(25%以上)

代替休暇の時間数 =(1ヵ月の法定時間外労働の時間数-60時間)× 換算率

分かりやすく言うと、60時間を超える法定時間外労働を行った場合、企業はこれまでと同様に25%の割増賃金を支払います。そして割増率の増加した部分を代替休暇に代えて付与できるということです。

なお、この制度の導入にあたっては、算定方法(換算率)や取得単位(半日、1日)、取得期限などを労使協定で締結しなければいけません。また導入は代替休暇を可能とするものであり、個々の従業員に対して代替休暇の取得を義務付けるものではないため注意が必要です。

法改正までに企業がやるべきこと

2023年4月までに企業が行うべき対応は以下のようになります。

労働時間の把握・可視化

割増賃金率の引き上げによって労務管理はより複雑化することが予想されます。そのため、企業は正確な労働時間の把握と可視化が必要です。

労働時間の管理については厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも示されており、労働時間を記録する方法は原則として「使用者が、自ら現認により確認し、適正に記録」もしくは「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録」とあります。また、賃金台帳には「労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない」とされています。

引用:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

これらのことから、企業側では勤怠管理システムなどを利用して効率的な労務管理を進めるとよいでしょう。

業務効率化

割増賃金率が引き上げられる目的は、長時間労働を是正するためです。よって、企業は時間外労働の削減に向けて労働環境の改善に取り組まなければいけません。

まずは現在の労働状況を把握し、一部の従業員に過度な負荷がかかっているなら業務の再分配を検討しましょう。仕事が最適化されれば従業員のモチベーションも上がり、生産性向上につながります。

また、業務の効率化を行うために、新たなITツールを導入するのも一つの方法です。勤怠管理をはじめとしたバックオフィス関連、情報共有、営業支援、ワークフローなどを活用し、企業全体で働き方改革を進めてみるのもよいでしょう。

代替休暇の検討

企業は引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに、有給休暇(代替休暇)の付与についても検討が必要です。注意点として、代替休暇制度を導入する場合は事前に労使協定を締結しなければいけません。労使協定で定められる内容は以下の4つになるので、事前に確認を進めましょう。

- 代替休暇の時間数の具体的な算定方法

- 代替休暇の単位

- 代替休暇を与えることができる期間

- 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

就業規則の変更

割増賃金率だけではなく、休日・深夜残業、代替休暇などで就業規則の見直しが必要になるケースがあります。法務及び、労務担当者は就業規則の確認も進めておきましょう。

36協定に違反すると懲役や罰金、社名の公表など、さまざまなリスクがあります。

こちらの記事もチェックしてみてください。

勤怠管理システムを導入して法改正に備えよう!

割増賃金率の引き上げによって、時間外手当や代替休暇などの労務管理は以前にも増して複雑になります。さらに企業には、適正な勤怠管理を行い長時間の時間外労働を是正することが求められています。これらを解決する方法として利用できるのが勤怠管理システムです。

勤怠管理システムを導入すれば、労働時間の管理だけでなく給与システム・会計システムへの連携によってバックオフィス業務全体の効率化にもつながります。気になる方はぜひ検討してみてください。

投稿 2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 勤怠管理システムの導入前に覚えておきたいメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

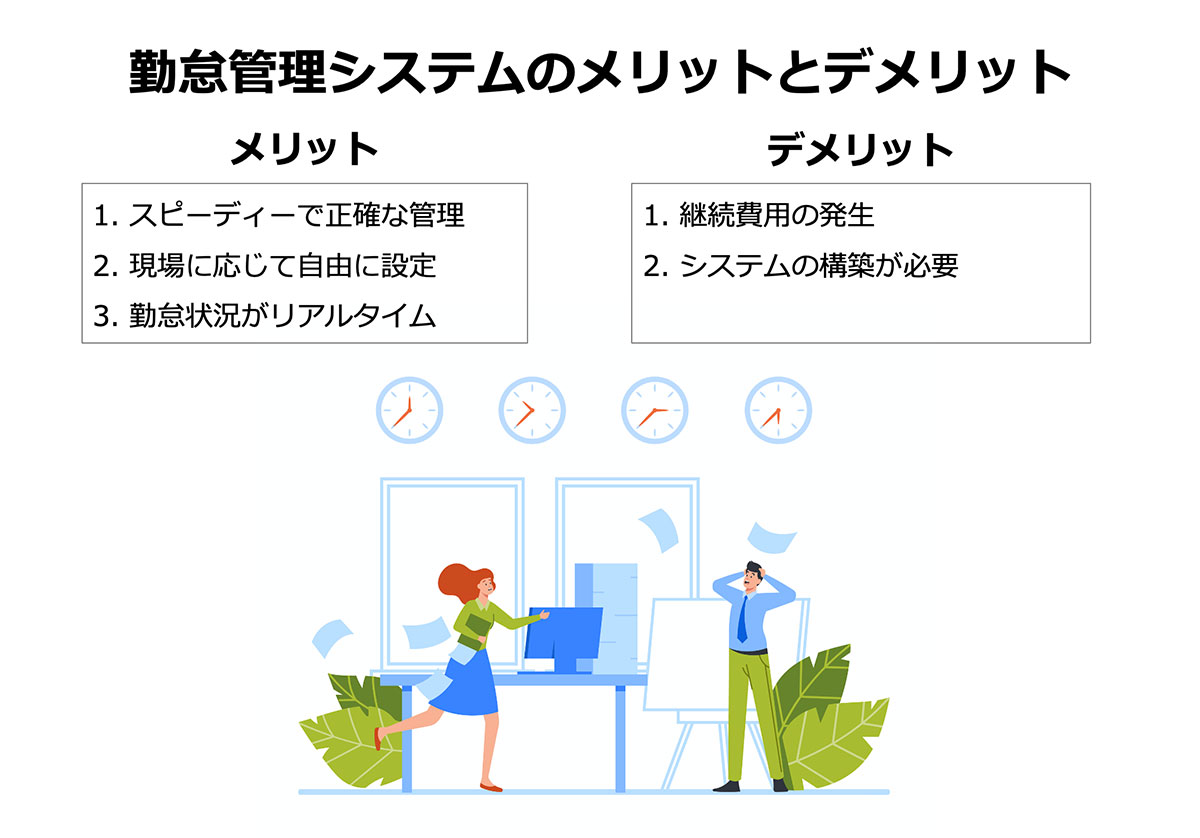

]]>本記事では、導入前に押さえておきたい勤怠管理システムのメリット・デメリットについてご紹介します。システム導入のために準備すべき項目も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

勤怠管理システムの導入で押さえておきたいポイント

勤怠管理システムを導入すると、既存の勤怠管理から次のポイントが変化します。

- コスト

- 管理体制

従来のタイムカードを利用した勤怠管理では、用紙代や勤務状況の手入力・チェックに大幅なコストがかかっていました。一方で、勤怠管理システムを導入してすべての作業を電子化すれば、各種コストを改善できるほかデータ入力の自動化を実現できます。

また、複数の支店・部署を持つ企業の場合には、各職場に勤怠管理の担当者が必要でしたが、システムを導入することによって本社で一括管理できるのが特徴です。

システムを導入すると、勤怠管理に大きな変化が生じます。導入後に対応を考えるとトラブルに発展する可能性があるので、導入前に環境を整えましょう。

勤怠管理システムを導入するメリット

勤怠管理システムは、従業員の勤務時間などの管理を効率化できる機能を搭載しています。システムの導入によって得られるメリットは主に3つ。企業にどのようなメリットがあるのか確認してみましょう。

メリット1:勤怠管理の手間を削減できる

勤怠管理システムを導入すれば、今までの勤怠管理にかかっていた手間を削減できます。勤怠管理といえば、各支店の担当者が情報を整理したあとに本社で給与管理などを行うのが一般的でした。しかし、支店や営業所ごとに勤怠管理の担当者がいると、その分だけ労力やコストがかかります。

勤怠管理システムを導入すれば、クラウドを通じて全従業員のデータを一括管理できます。従業員が入力した情報は、自動で整理されてグラフとして管理できるのがメリットです。近年ではテレワークを導入する企業が増えていることから、勤怠管理の手間を大幅に削減できるシステムが注目されています。

メリット2:実労働時間を把握しやすい

勤怠管理システムは、次のようなデータを管理できます。

- データ入力した位置

- 労働時間

従業員の中には、営業職といった外勤を行う人や、テレワークによって自宅で作業を行う人もいます。しかし、管理者の目がない場所で働く従業員の情報は把握しづらく、虚偽報告などの問題が慢性化しやすくなります。

勤怠管理システムを導入すれば、GPS機能によって位置情報を具体的に把握できます。PC起動時間や操作時間をベースにして、客観的に労働時間を把握できます。申告内容の確認にも役立つことから、システム導入の必要性が増しているのです。

メリット3:労働基準法則った勤務時間管理が容易になる

日本には労働条件の最低基準を定めた「労働基準法(以下、労基法)」があり、労働時間や最低休日数などが詳細に決められています。企業は労基法を守りつつ活動を行う必要がありますが、従業員数が多いと労基法に基づく管理が難しくなってしまいます。

勤怠管理システムに搭載された管理機能では、システムに入力された情報から労基法を守れているのか確認できます。従業員数が多い場合にも視覚的に情報を確認できるため、勤務時間を容易に管理できます。

勤怠管理システムを導入するデメリット

従業員の勤務状況を管理しやすくする勤怠管理システムですが、導入することにはデメリットもあります。運用する初期段階に発生する問題ですので、導入前に確認しておきましょう。

デメリット1:導入コストが高い

勤怠管理システムは、クラウド上で従業員を一括管理できます。ただし、初期費用およびサブスプリクションによる継続費用が発生することを覚えておきましょう。

今まで必要なかった勤怠管理システムの費用を、経費に上乗せしなければなりません。したがって、導入時のコストを入念に検討する必要があります。システムによって導入コストが大きく変化するため、削減できるコストと比較しながら勤怠管理システムを選びましょう。

デメリット2:既存システムや企業規則によってはシステムで対応できない

企業によっては、簡易的な勤怠管理システムが別のシステムに連携していたり、企業規則や特殊なルールがあってシステムを変更できなかったりする場合もあるでしょう。

特に労務システムなどは連携機能があり、同じメーカーでなければ対応できない場合もあります。したがって、勤怠管理システムを導入することによって、既存システムに影響を及ぼさないかチェックしておくことも重要です。

デメリット3:社内浸透に時間がかかる

従業員の中には、新規システム導入に抵抗を覚える人もいます。特にITツールの操作が苦手な従業員が多いと、勤怠管理システムを導入しても社内浸透に時間がかかってしまいます。効率よく浸透したい場合は、導入前に事前説明や定期講習などを実施して、誰もが個人で操作できる環境を整えておきましょう。

勤怠管理システム導入のために準備すべき項目

最後に、勤怠管理システムの導入を成功させるために準備すべき項目を2つご紹介します。システム導入のとん挫を回避できる重要なポイントなので、ぜひ参考にしてください。

自社の課題を洗い出す

勤怠管理システムの機能を最大限使いこなすために、まずは自社の勤怠管理に対する課題を洗い出してください。例えば、次のような課題を抱える企業も少なくないでしょう。

- 勤怠管理の担当者に入力の負担がかかっている

- 従業員の勤怠申請が正しいのか把握できない

- 労基法を守れているのか確認に時間がかかる

課題の洗い出しが完了すれば、課題解決に役立つシステムを探していくだけです。豊富な機能がある勤怠管理システムを導入したにも関わらず、機能を使いこなせずにいる企業も多いので、ぜひ事前に確認してみてください。

費用対効果を検討しておく

勤怠管理システムは導入コストがかかるため、一概に企業の課題を解決できるとはいえません。現在抱えている勤怠管理の課題を解決しつつ、コストの問題も解決したいなら、導入前に費用対効果を検討しておくとよいでしょう。

費用対効果は、短期的ではなく長期的な視点で検討することをおすすめします。5年、10年、20年というように長期的なコストを計算していけば、費用対効果が生まれるポイントを簡単にチェックできます。

「システム導入で削減できる費用」と「自社の課題を解決するシステムの費用」を比較すれば、自然と勤怠管理システムの必要性が見えてくるでしょう。

勤怠管理システムを導入するなら自社の課題を解決できる製品を選ぼう

自社が抱える勤怠管理の課題を解決したいなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。ただし、導入に向いていない企業もあるため、事前にメリット・デメリットを把握しましょう。

導入前に自社の課題を具体的に抽出したり、費用対効果を把握したりすることで、システムの必要性や有用性が見えてきます。製品選びに欠かせないポイントですので、この機会に確認してみてください。

投稿 勤怠管理システムの導入前に覚えておきたいメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 テレワークでも適切な勤怠管理を実施するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、テレワークで適切な勤怠管理を実施するポイントをご紹介します。勤怠管理システムの選び方、管理項目も解説しますので、労務管理ご担当者などは参考にしてください。

テレワークにおける勤怠管理のポイント3つ

テレワークを導入すると、出社する従業員と自宅で作業する従業員がいるため、勤怠管理が複雑化します。ただし、勤怠管理の根本的な考え方は変わりません。

まずは、作業内容が不明確になりがちなテレワーク中の従業員に焦点を当てて、勤怠管理の担当者が意識すべきポイントを3つご紹介します。従業員の見えない動きをどのように「見える化」するのか、ぜひ参考にしてください。

1.労基法を意識して労働時間を管理する

厚生労働省が公開する「労働時間・休日に関する主な制度」の内容を簡単に整理すると、次のとおりです。

- 1日8時間、1週間40時間を超えて労働してはならない

- 労働時間が6時間を超える場合は45分、動労時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与える

- 少なくとも毎週1日の休日、4週間を通じて4日以上の休日を与える

労基法における労働時間に関する定めは、テレワークにおいても同様です。テレワークだからといって長時間労働や短時間労働ができるわけではないため、勤怠管理の考え方を変更する必要はありません。

2.ビデオ通話で従業員の生の声を聞く

テレワークを含む行動がチェックできない従業員を管理するために、ビデオ通話を活用してみてはいかがでしょうか。テレワークを導入すると、見えないことから発生するサボりが慢性化しやすくなります。これらの問題が起きるとテレワークを継続できなくなるほか、企業利益を損ねたり従業員間のトラブルに発展したりするので注意が必要です。

ZoomやTeamsなどのビデオ通話サービスを利用して、従業員の声を定期的に聞けば、テレワーク中の状況を把握できます。コミュニケーションこそテレワークを安定して継続させるポイントのため、従業員ごとに作業状況などを確認してみましょう。

3.申請漏れをチェックする

毎日の作業状況を申請する社内システムを作っているなら、申請漏れをチェックしましょう。申請漏れがあると明確な作業時間が分からず、労働時間を満たしているのか判断できません。またテレワークは周りの目がなく、労働時間の申請を忘れやすい環境です。

継続して申請しなくなる従業員もいるため、定期的に申請状況をチェックしましょう。申請漏れがある従業員には、必ずメール・チャット・電話などで連絡してください。

テレワーク中の勤怠管理をサポートする管理システム3選

Excelといった簡単な管理ツールで、テレワーク中の勤怠管理を実施している企業も多いでしょう。しかし従業員の任意入力になるため、間違いや虚偽申請が発生する原因となります。また、管理する担当者の負担が大きいのも課題でしょう。

そこで活躍するのが、自動管理や作業状況チェックに役立つ「勤怠管理システム」です。

1.Dr.オフィスLookJOB2

Dr.オフィスLookJOB2は、オフィス、IT、ヒューマンといった企業環境のソリューションサービスを展開する株式会社庚伸の勤怠管理システムです。

従業員の勤怠に関わるあらゆるものを「見える化」できるので、労務人事部門の「働き方革命」を実現できます。GPS機能を搭載しており、テレワークといった離れた環境で働く従業員も管理できます。スマホひとつで、労働時間や有給を申請できる利便性も魅力です。集めた情報をビッグデータとして分析することで、テレワークの課題抽出や対策も実施できます。

・Dr.オフィスLookJOB2の参考価格

9,800 円 / 月額利用料

・Dr.オフィスLookJOB2の参考レビュー

元々タイムカードで勤怠管理を行っていたのですが、システム導入は主に費用がネックとなり見送っておりました。当社では短期契約のパートやアルバイトさんの増減が激しく、それらの処理に手間がかかってしまう、というのもその理由でした。こちらの製品は費用もリーズナブルで、ほったらかしにできるというのが決め手となりました。後、導入してから感じたのですが、サポートへの直通ダイヤルや、操作方法が分からないときにサポートの方が遠隔操作でやり方を教えてくれるサービスが無料でついてくるなど、非常にサポートが手厚いです。

Dr.オフィスLookJOB2へのレビュー「人数無制限なので、正社員もパートも一緒くたに使っています。」より

2.タブレット タイムレコーダー

タブレット タイムレコーダーは、企業ニーズに合わせた勤怠管理システムを開発する株式会社オネックスの勤怠管理システムです。

iPadを利用して、テレワーク時の出勤・退勤時刻を記録できるほか、毎日の顔写真機能を利用することによって作業環境を瞬時にチェックできます。また、入力した情報は自動集計されグラフとして管理できることから、勤怠管理の担当者の負担を大幅に削減できるのが魅力です。

・タブレット タイムレコーダーの参考価格

11,800円 / 10人分

・タブレット タイムレコーダーの参考レビュー

サテライトオフィスで作業する際のタイムレコーダーとしてテスト導入しました。

タブレットタイムレコーダーへのレビュー「iPadをタイムレコーダーに」より

使い方は画面にタッチするだけで簡単。UIが今っぽくおしゃれな印象です。

ビデオメッセージも送れ、ちょっとしたコミュニケーションをとることもできます。

月々の利用者数で利用料金が決まり、3人までなら無料なのでまずは試せるのも良いです。

3.バイバイ タイムカード

バイバイ タイムカードは、タブレット タイムレコーダーと同じく株式会社オネックスが提供する勤怠管理システムです。

スマホ・PC・タブレットなど多種多様な打刻方法を利用でき、企業の勤怠管理方法に合わせた柔軟なカスタマイズを実施できます。打刻漏れやデータ入力のミスを発見できる分析機能を搭載していることも含めて、勤怠管理を行う担当者の負担を削減する機能が充実しています。

・バイバイ タイムカードの参考価格

要問い合わせ

・バイバイ タイムカードの参考レビュー

自社の就業規則や給与制度に合わせて柔軟にカスタマイズできる点が良い。事業所毎や社員毎に休日が設定できたり、勤務時間の設定もシフトコードを使えば簡単にできる。給与計算ソフトに合わせたフォーマットで勤怠データを出力もでき、また手当も計算された状態のため、余計な編集も必要なく、そのままデータを取り組むことができる。法改正や就業規則の変更に合わせて、バイバイタイムカードをカスタマイズでき、常に便利な状態であるため、導入以来10年近く利用させていただいている。

バイバイ タイムカードへのレビュー「自社の給与制度に合わせて機能をカスタマイズ」より

勤怠管理システムの導入時にチェックしたい機能

勤怠管理システムといっても、利用するシステムによって特徴や機能が異なります。自社に合わないシステムを導入すると、かえって負担が増す結果になりかねません。そこで、自社のニーズに合った勤怠管理システムを選ぶポイントをご紹介します。テレワークでの課題を解決するために、ぜひ参考にしてください。

勤務時間を正確に記録できるか

テレワークといった従業員の動きが見えない環境では、勤務時間を正確に記録することが大切です。勤怠管理は、労基法を遵守したり給与を計算したりするために実施するので、勤怠状況を詳細に入力できるシステムを選びましょう。

また労務担当者の負担を軽減するためには、入力した情報が自動集計されるのかチェックすることも大切です。勤怠システムを選ぶ際は、入力機能と集計機能も意識しましょう。

作業状況(場所・時間)をデータ化できるか

なかには、虚偽申請する従業員がいる可能性もあります。その課題を回避するために、作業状況の証拠を残せシステムを選びましょう。

例えば、PCの起動時間をチェックできるシステムや、GPSで申請場所をチェックできるシステムがあれば、正しい入力がなされているのが判断できます。また、これらをデータ化して管理することによって、いつもと違う動きをしているのかチェックできるので、申請内容の根拠データとして活用できるでしょう。

連携機能を搭載しているか

勤怠管理は従業員の管理を行うだけではなく、給与計算といった作業にも利用します。例えば、給与計算システムと連携できれば、勤怠管理担当者だけでなく労務担当者などの負担を削減できるでしょう。

勤怠管理システムで管理すべき項目

テレワークの導入に伴って何を管理すべきなのか悩んでいる方は、以下に示す項目を管理しましょう。

- 始業・就業時刻

- 労働時間

- 休憩時間

- 時間外労働時間

- 深夜労働時間

- 休日労働時間

- 出勤日

- 欠勤日

- 休日出勤日

- 有給取得日数・残日数

上記の項目は、すべて勤怠管理に必要不可欠な要素です。各項目は給与計算にも影響してくるので、条件に合うシステムを探しましょう。

テレワークを導入するなら環境に合わせた勤怠管理システムを準備しよう

従来の出社勤務では、タイムカードといったシンプルなシステムで勤務状況を把握できました。一方でテレワークを導入すると、従業員の動きが見えなくなるため、今までの管理手法では対応できなくなってしまいます。

そこで、テレワークでも適切な勤怠管理を実施したいのであれば「勤怠管理システム」を導入してみてください。写真機能やGPS機能により勤務状況を「見える化」できるため、根拠がある勤怠管理を実現できます。

投稿 テレワークでも適切な勤怠管理を実施するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 勤怠管理の目的をおさらい|関連法や制度を正しく運用しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかしながら勤怠管理はただ出勤・退勤、休暇を記録すれば良いというものではなく、定められた法律に沿って行うことが重要です。そこで今回は、勤怠管理に関わる法律やルール及び、違反した場合のリスク、勤怠管理システムについて詳しく解説します。

勤怠管理を行う目的とは

勤怠管理を行う目的には以下のようなものが挙げられます。

法律による義務付け

労働基準法では、企業は従業員の労働時間を適正に把握する義務があると定められています。労働時間の上限を「1日8時間、週40時間まで」(第32条)として、それを超える場合は企業と従業員の間で書面による労使協定を締結し、協定書面を労働基準監督署に提出しなければいけません(第36条)。また労働基準法では、法定三帳簿と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成・保管も義務付けられており、5年間の保管が必要とされています(第107、108条、109条)。

労働者の過剰労働を阻止

自己申告制など適切な勤怠管理が行われていない環境では、実際の勤務時間と出勤簿の内容が乖離する可能性があります。過重労働には特定の従業員への業務集中やサービス残業、不要な残業の常態化などさまざまな要因があります。人件費という点においても、企業が正確な労働時間を把握することは重要です。

労使トラブルの回避

社会全体で働き方改革が進む一方で、メディアなどでは依然として長時間労働や残業代未払いの問題などが取り上げられています。とくに残業代については、企業側が正確な労働時間を把握できず未払いに気付かないこともあります。労使トラブルに発展すると、賠償責任問題や企業イメージ低下などにつながります。

従業員の健康維持

適正な労働時間や有給休暇の取得は、従業員の健康を維持する上で重要です。業務の一極集中を回避し適切な業務配分を行うことで、社員満足度が向上します。また一人ひとりのモチベーションが上がれば企業全体の生産性アップにもつながります。

健全な経営の証明

適切な勤怠管理は、企業が法律やルールを守っていることを意味します。労働時間や賃金における透明性が確保されることで、コンプライアンスを遵守した健全な経営ができていることの証にもなります。企業イメージが上がれば、従業員の定着率向上や将来の就職希望者へのアピールにつながります。

勤怠管理で定められている法律とルール

勤怠管理における法律やルールには以下のようなものがあります。

36協定の締結

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これを超えた時間外労働(残業)や休日出勤を行う場合は、36協定の締結が必要です(第36条)。36協定は労働組合などの労働者側と企業側で書面での取り交わしとなります。また所轄内の労働基準監督署に届出も必要となり、提出されて初めて有効となります。

合わせてチェック:2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは?

労働時間の客観的な把握の義務

2019年4月1日に施行された労働安全衛生法の改正で、労働時間において客観的な方法で把握することが義務付けられています。客観的な方法とは自己申告や手書きによる出勤簿ではなく、タイムカードやPCの起動時間など、第三者から見ても正しいとわかる記録を指します。フレックス制や変形労働時間制を採用する場合も同様に義務が課されます。

残業時間の上限規制

労働基準法によって残業時間は原則「月45時間」「年360時間」の上限規制が設けられています。働き方改革の一環として施行された法律で、2019年4月より大企業、2020年4月には中小企業にも適用されました。また臨時的な特別の事情がある際も、以下を遵守しなければいけません。

・ 時間外労働が年720時間以内(臨時かつ労使が合意した場合)

・ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満(臨時かつ労使が合意した場合)

・ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内

・ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

引用:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

年次有給休暇の取得義務

2019年4月1日の働き方改革関連法により、年間10日以上の有給休暇が与えられる労働者には年次有給休暇を5日以上取得させることがルール化されています。また有給休暇を正確に管理するため「年次有給休暇管理簿」を作成し、期間満了後3年間の保存が必要です。これは正社員に限らず、アルバイトやパートなど有給休暇が付与される全ての従業員が対象となります。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

勤怠管理のルール違反による企業側のリスク

適切な勤怠管理が行われていない場合、企業にはさまざまなリスクが伴います。

労働基準法などの違法に伴う罰則

労働基準法において、企業は労働者の労働日数、労働時間、休日労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間などを賃金台帳に適正に記入することが義務付けられています。これらの記入がされていない場合、もしくは虚偽の記入を行った場合、30万円以下の罰金刑が科されるおそれがあります。また法定通りの有給休暇を与えていない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

残業代未払いの遡及支払い命令

客観的な勤怠管理が行われていない場合、労働時間の実態と賃金台帳に記入された内容が必ずしも同じとは言えません。虚偽の報告があった際は、残業代の未払いとして訴訟問題に発展する可能性があります。厚生労働省の報告によると2019年には1,611社の企業に対して100万円を超える是正指導が行われており、1企業あたりの割増賃金額は平均611万とされています。

参考:監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)|厚生労働省

企業ブランドの低下

労働基準監督署からの是正勧告や残業代未払いによる訴訟問題が明るみになった場合、企業ブランドは大きく低下すると言えるでしょう。取引先だけでなく、従業員の定着率や新たな人材の採用などへの影響も避けられません。社会からの信頼が失われ、経営そのものにリスクを伴います。

適切な勤怠管理を行うには?

勤怠管理にはいくつかの方法があり、特徴は以下のようになります。

| 記録方法 | メリット | デメリット |

| 手書き | ・1枚の紙に出勤、退勤、休憩、残業、遅刻、早退、休日など全て記入可能・特定の機器が不要 | ・集計に手間がかかる・不正申告、紛失、サービス残業などのリスク |

| Excel管理 | ・出勤、退勤、休憩、残業、遅刻、早退、休日など全て入力可能・紙に比べて集計がしやすい | ・フォーマットの準備・不正申告、紛失、サービス残業などのリスク・PCの準備 |

| タイムカード | ・正確な労働時間の把握 | ・集計に手間がかかる・休日や打刻漏れで一部手書きが発生・打刻機の準備・(第三者による)不正打刻のリスク・紛失のリスク |

| PCの起動時間 | ・正確な労働時間の把握・集計しやすい | ・休日などは別で管理する必要がある・PCの準備・所属部署によっては管理できない |

| 勤怠管理ツール | ・正確な労働時間の把握・オンライン上で客観的な管理が可能・給与・会計システムへの連携が可能・改ざん、不正の防止・労務管理の効率化、コスト削減 | ・機器(ICカード、指紋認証機など)の準備・導入コスト |

それぞれにメリット・デメリットはありますが、手書き・Excel・タイムカードなどはいずれも不正や紛失などのリスクが残るため、正確な管理体制とは言えません。またPCの起動時間は正しい記録と言えますが、PCを日常的に利用しない職種には不向きです。

一方、勤怠管理ツールなら全社員が使え、勤怠状況を正しく客観的に把握できるようになります。給与システムへの連携も可能なため、労務管理の面から見てもおすすめです。

ツールの活用で適切な勤怠管理を!

適切な勤怠管理は、企業と従業員の両者を守るという点において重要な業務です。万が一ルール違反が発生した場合には、企業側に大きなリスクを伴います。そこでおすすめしたいのが勤怠管理ツールの導入です。

勤怠管理ツールを使えば適切な勤怠管理だけでなく、労務担当者の給与計算、法定三帳簿の作成などにかかる時間コストが削減され業務効率化の実現も可能です。気になる方はぜひ勤怠管理ツールの導入を検討してみてください。

投稿 勤怠管理の目的をおさらい|関連法や制度を正しく運用しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 勤怠管理システムを選ぶポイントを解説!基本的な機能や導入メリットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>勤怠管理システムとは何か?

勤怠管理システムとは、社員の出退勤時間や欠勤状況を確認するシステムです。一般的に以下のような業務に活用されます。

出勤管理 (打刻機能)

社員に出勤時、退勤時の打刻をしてもらうことで、出退勤の時間をシステム上で管理できます。パソコンやスマートフォンなどの端末や、ICカードの提示、指紋認証などが代表的な打刻方法です。

休暇管理

有給休暇、代休、振替休日などの申請をシステムから行うことができます。承認作業もシステム上で完結します。

スケジュール管理

システムによってはスケジュール管理にも対応しています。従業員のシフトや勤務形態に応じて、簡単にシフトを割り当てることが可能です。また、従業員側からシフト希望を申請することもできます。

シフト管理

煩雑になりがちなシフト管理の作業も、勤怠管理システムによって大幅に効率化されます。従業員からのシフト希望が集約され見やすく表示されるため、調整がしやすくなります。人員の過不足状況を知らせる機能が搭載されているシステムも一般的です。

勤怠管理システムの機能と導入効果

勤怠管理システムの導入を検討している方にとって気になるポイントは、機能と導入効果ではないでしょうか。具体的には以下のような機能と導入効果があります。導入の判断材料としてぜひ役立ててください。

勤怠管理システムの機能

従業員側が利用する代表的な機能といえるのが、システム上での打刻機能です。ブラウザのボタンクリックによる打刻のほか、ICカード、生体認証などさまざまな打刻方法があります。その他、ワークフローの申請・承認機能や、残業時間の超過・入力内容の不備を通知する機能などもあります。

管理者側が利用する機能としては、勤怠情報を集計する機能や見える化する機能、スケジュール管理機能・シフト管理機能などがあります。給与計算システムや経費精算システムなどの他システムと連携するのも便利です。管理されているデータはCSVやPDFで出力できるため、データ活用の幅が広がります。

勤怠管理システムの導入効果

勤怠管理システムを用いると、勤怠情報の入力・管理の時間が削減できます。つまり、従業員と管理者の双方に時間の余裕が生まれます。打刻漏れやその修正にかかる時間も減らせるでしょう。

また、働き方改革が進む今、従業員の過重労働を是正することにもつながります。残業時間や有給取得状況をリアルタイムで把握し、必要に応じてアラートを出す設定も可能です。これにより、労働時間に関するコンプライアンス強化が実現できます。

さらに、従業員の勤怠に関する不正を防止できる点も導入効果の1つです。タイムカードやExcelによる勤怠管理と比較して、別の従業員による打刻、情報の書き換えといった不正を防ぎやすくなります。また、テレワークで顔認証やGPS認証を導入し、遠隔でも勤怠情報の正確な管理を実現している企業もあります。

勤怠管理システムを導入するメリットとデメリット

勤怠管理システムの導入によってさまざまなメリットが期待できますが、同時にデメリットもあります。ほかの業務システムと同様に、メリット・デメリットの双方を理解したうえで導入を判断することが大切です。知っておいていただきたい勤怠管理システムのメリット・デメリットを紹介します。

勤怠管理システムを導入するメリット

・スピーディーで正確な打刻管理

勤怠管理システムの導入により出退勤の打刻がスピーディーになります。従来のように、タイムカードの列に並ぶ必要はありません。また、打刻の作業は簡単なため、管理の正確性も向上するでしょう。

また、多くのシステムでは給与計算システムに出退勤データがそのまま反映されます。紙のタイムカードやExcelのファイルから情報を転記している場合に起こりがちなヒューマンエラーも防止できるでしょう。

・申請は現場に応じて自由に設定

休暇の申請はパソコンやスマホなどの端末から行うため、管理者とのコミュニケーションは必要ありません。有給休暇・代休・振替休日・慶弔休暇など、休暇の形態も任意で選択できます。また、承認もシステム上で行うため効率的です。申請に対する承認者も、できます。

・人員や勤務時間、期限などをアラート設定

各種アラートの設定も適切な勤怠管理に役立ちます。例として、シフト上で人員が少なくなっている時間があればアラートを出すといった設定も可能です。残業時間の超過、取得期限が迫っている有給などがあれば通知する機能もあります。

・集計業務の低減し人為的ミスを防ぐ

経理・総務・人事などの担当部署にとって特に負担になりやすいのが給与計算の業務です。月次の総労働時間や残業時間から給与を計算する作業は手間がかかります。方法よっては計算ミスが起きやすい点も問題です。勤怠管理システムは給与システムと連携できるものも多く、給与計算の工数が大幅に削減されます。自動計算されるため、ヒューマンエラーが起きないのもメリットです。

・勤怠状況がリアルタイムに反映

クラウドで利用するシステムのため、従業員が入力した出退勤・休暇申請・シフト希望などのデータはシステム上にリアルタイムで反映されます。管理者は速やかにこうした情報を確認できます。また、インターネットに接続できる環境であれば、利用する場所や時間の制限はありません。

勤怠管理システムを導入するデメリット

・継続費用の発生

多くの勤怠管理システムが月額で利用するサービスであり、利用している限り継続的なコストが発生します。具体的な費用はシステムによって異なりますが、タイムカードやExcelで出退勤管理をしていた場合と比較してコストが大きくなるのは事実です。

また、勤怠管理システムは売上につながるわけではないため、経営層や決済者の理解が得られないケースがあります。業務効率化による費用対効果を試算し、明確なメリットを提示したうえで説得しなければなりません。

・業務体系に合わせたシステムの構築が必要

多くのクラウド型勤怠管理システムは、導入後すぐに活用できるように汎用性が高い設計になっています。しかし、自社の業務体系の独自性が強い場合は、システムのカスタマイズが必要です。この調整にコストや時間がかかってしまうケースもあります。

勤怠管理システムの活用事例

勤怠管理システムを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

人件費のリアルタイム把握も出来る勤怠管理システム

「時給や日給をマスタに登録でき、リアルタイムに人件費を把握できる勤怠管理システムを探していたところ、KING OF TIMEが最も費用対効果に優れており、導入を決めました。現場スタッフにも使いやすいシステムにしたいと考えており、ユーザーインターフェースの見やすさも導入の決めてとなりました」

https://www.itreview.jp/products/kintaikanrishisutemu-king-of-time/reviews/72418

▼利用サービス:勤怠管理システムKING OF TIME(キングオブタイム)

▼企業名:株式会社オーヴァル ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:不動産賃貸

分かりやすく使いやすい

「UIが非常に分かりやすいです。シンプルなUIなのですが直感的に操作ができ、それぞれの操作方法などに関しては紹介ページも用意されています。しかしながら操作性が非常に高いので、そのページを読む必要性も感じないほどです」

https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews/77213

▼利用サービス:マネーフォワード クラウド勤怠

▼企業名:株式会社ウェブプラン▼従業員規模:20人未満 ▼業種:広告・販促

コロナ禍でも勤怠管理がスムーズ!

「「コロナ禍にともない週3日は出社、残り2日は在宅勤務にしています。ただ特に在宅勤務時の勤怠管理がしづらく、また既存の勤怠管理ツールは出社時にしか打刻できないためとても不便でした。kinconeを導入しようと思った一番の理由は「チャットワークで打刻できる」ことです。社内外を問わずコミュニケーションはほぼチャットワークで済ませているので、その中で打刻もできるのはとても便利だと感じたからです。実際に導入し、チャットワークで打刻できるので出社・在宅を問わず勤怠管理がスムーズになっただけでなく、ICカードを読み取って交通費精算ができる点もとても便利です。今までは外出の交通費も一件ずつ経費精算していたので。これで1ユーザーあたり月額¥200はお得すぎます。社内で提案したときも、価格の安さが決裁の決め手でした」」

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/61049

▼利用サービス:kincone

▼企業名:株式会社ライブナビ ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:通信販売

勤怠管理システムを選ぶポイント

これから勤怠管理システムを導入する場合は、以下のようなポイントを意識して選ぶことをおすすめします。

必要なシステムの想定

業務に合わせてどんなシステムが必要なのかイメージしておきましょう。「日勤のみでデスクワークが中心」といった一般的な勤務形態であれば、多くのシステムが対応しています。一方で、「現場への直行直帰が中心」「交代制を採用している」「フレックスタイム制度を導入している」といった特殊な勤務形態の場合は、柔軟な設定ができるシステムが求められます。

導入形態の種類

勤怠管理システムの導入形態として、クラウド型・パッケージ型・オンプレミス型の3種が挙げられます。

クラウド型はインターネット経由で利用する形態であり、導入コストの低さや運用の簡便さに優れています。近年普及しているテレワークとも親和性が高い形態です。

パッケージ型は、ソフトウェアを購入し、パソコンなどの作業端末にインストールする形態です。「買い切り型」とも呼ばれ、通常、初期コスト以降の費用は発生しません。

オンプレミス型はサーバなどのハードウェアを設置し、自社専用のシステムを構築する形態です。細部まで自社に合ったシステムを開発できますが、その反面手間やコストがかかります。

価格体系、契約期間

クラウド型の場合は価格体系や契約期間にも注目しましょう。月額費用や提供しているプランはサービス提供事業者によって異なります。初期費用がかかるケースも少なくありません。また、最低契約期間が定められているかどうかの確認も必要です。期間中は解約できない場合があります。

操作性

導入するシステムの操作性が悪いと、社員が操作を覚えられず定着しないことがあります。とりわけ勤怠管理システムの場合は多くの従業員が利用することになるため、「誰にとっても使いやすい設計になっているか」に注目して選ばなければなりません。操作性がよいシステムであれば、教育コストの削減にもつながります。

サポート体制

初めて勤怠管理システムを導入する場合は、サポートを利用することも少なくないでしょう。提供事業者がどんなサポートを実施しているか、あらかじめ確認しておきましょう。運用方法の案内や緊急時フォローを行う体制が整っていると安心です。

まとめ

非効率な勤怠管理は、担当部署にとって大きな負担になります。しかし、そうした状況も勤怠管理ツールによって飛躍的に改善可能です。ツールの活用によって担当部署のリソースに余裕が生まれれば、福利厚生の充実など従業員のモチベーションアップにつながる業務に注力することもできます。労働状況管理や給与計算などの業務負担が大きいと感じている場合は、勤怠管理ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿 勤怠管理システムを選ぶポイントを解説!基本的な機能や導入メリットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>