投稿 タイムスタンプとは?電子文書での企業間契約に使えるのか は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では今後の契約のあり方を変えるであろう電子契約サービス、その中でもタイムスタンプの概要や法的効力について解説します。

タイムスタンプとは?

タイムスタンプとは、郵便局の消印のように、記録された日時より以前に電子文書が存在していたことを証明する技術です。タイムスタンプで認定された日時以降にデータが書き換えられていないことも証明します。

かつては、電子データで税務関連の書類を保管するには、「電子帳簿保存法」に定められたタイムスタンプでの証明は欠かせない要件でした。電子署名や電子証明書の技術が進化しても、電子ファイルでは改ざんや日時変更が簡単にできてしまうからです。

そのため、「電子帳簿保存法」では、第三者機関による正確な日時情報を付与するタイムスタンプで電子文書に法的な効力を持たせていたのです。

しかし、2022年に「電子帳簿保存法」が改正されたことにより、会計ソフトやPDFの取り込み履歴が残るなどの条件を満たせばタイムスタンプは不要となっており、今ではタイムスタンプで整合性を保つことは必須ではなくなっています。

電子契約の目的

デジタル改革が起きるまでは、企業間の取引時には書類を用いた契約書で締結するのが当然でした。しかし、電子署名法やIT書面一括法などの電子契約に関する法律が世界各国で整備されたことで、企業間の契約もデジタル化に移行する動きが進んでいます。

電子契約を採用すると、契約のために現地へ赴いたり、契約書を郵送したりすることによる費用や時間を削減できます。また、契約書類の整理や検索速度の向上など事務労力の軽減にも役立つことでしょう。

電子契約を導入することによって、企業はリモートワークの推進や契約締結までのリードタイムの短縮など様々なメリットを受けることができます。

電子契約の法的効力

紙の契約書に慣れていると、電子契約書に不安を感じる人も多くいます。ここでは実際の法律と照らし合わせて電子契約の法的効力について解説します。

電子署名

電子署名とは、紙の書類にサインしたときと同じように電子ファイルに執筆した自筆のサインです。2001年に制定された電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)と呼ばれる法律により、電子署名が行われているときは真正に成立したものと推定すると定められています。

店舗での支払いや宅配の受け取り時にサインを求められて、タブレットにタッチペンで自筆のサインを書いた経験のある人も多いのではないでしょうか。このように電子署名は、書面での契約を簡略化してデジタルデータで管理する機能を提供します。

電子証明書

電子証明書とは、インターネット上で効力を持つ「印鑑証明書」にあたるものです。マイナンバーカードに搭載されているように電子的な「身分証明書」としての側面もあり、官公庁の公的個人認証サービスにも利用可能です。

電子証明書は、「認証局」と呼ばれる官公庁や民間の発行機関から取得できます。マイナンバーカードであれば、所得税の確定申告やコンビニでの住民票の写しの取得などを電子証明書の機能を用いて実現します。

タイムスタンプ

タイムスタンプとは、記録した日時にその電子ファイルが存在していたことを証明する仕組みです。また、その日時以降にデータが改ざんされていないことも証明します。

電子帳簿保存法などの法律により法的効力が認められており、総務省による認定を受けた第三者機関「一般財団法人日本データ通信協会」で認証されます。電子署名の存在証明や電子データの改ざん防止などに、タイムスタンプの機能を利用することが可能です。

海外の企業との電子契約は有効か?

日本国内で海外企業と締結する際には、日本法が準拠法となるため電子契約は有効です。しかし海外で締結する場合には、必ずしも日本法が準拠法となるわけではありません。日本法が準拠法でない場合、電子契約の有効性は現地の法律に基づき判断されます。

アメリカやEU加盟国、アジアの多くの地域では、電子取引は活発になってきており、法的にも整備されていることがほとんどです。しかし、電子契約が有効となる要件は国ごとに異なるため、事前に細部まで確認しておきましょう。

また、契約締結時には訴訟や裁判はどちらの国で提起するのか定めておくことも重要です。将来的なリスクを回避するためにも、契約締結前に弁護士へ相談しておくと安心でしょう。

タイムスタンプの仕組み

タイムスタンプが法的効力を持つほど信頼されているのか、不思議に思う人も多いでしょう。パソコンで記録した日時とタイムスタンプの仕組みには、どんな違いがあるのでしょうか。

電子契約書類を作成したパソコンの日時は、驚くほど簡単にファイルの作成日や更新日時などを修正できるため、法的効力を持たせると改ざんにより不正が横行してしまいます。

一方で、タイムスタンプはハッシュ値と呼ばれるデジタルデータの刻印を残すことによって、第三者認証機関が登録日時の正しさを証明する仕組みです。そこで、タイムスタンプの正しさを証明する第三者機関は、総務大臣の認定を受けており、ファイルの記録した日時に間違いがないことを確実にしています。

タイムスタンプの名前から印影のようなデジタル図形を想像される方も多いでしょう。しかし、郵便局の消印のように人が見て分かるものではなく、暗号化されたデジタルデータを用いて記録した日時の正しさを証明しています。

国内の企業であれば電子契約にタイムスタンプは有効

タイムスタンプは、インターネットを通じた電子契約を円滑にして正しく管理するための技術です。日本国内では法整備が整っており、タイムスタンプは法律的に有効だと言えます。

一方で、海外では相手国の法律に準拠するものの、多くの国ではすでに法整備が整っており、電子契約による手軽さとスピード感の恩恵を受けています。

現在ではタイムスタンプが法的に求められる必要性は減りましたが、確実性を高めたいなら正確な契約の締結にはタイムスタンプを利用するのも1つの方法です。紙での契約書を習慣としている企業も、恐れずに電子契約の導入を検討してみてください。

投稿 タイムスタンプとは?電子文書での企業間契約に使えるのか は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 電子署名とは?仕組みやメリットを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>では、なぜ今、電子署名が強く求められているのでしょうか。この記事では電子署名についての制度や必要性について説明するとともに、おすすめの電子署名ツールも紹介します。

電子署名とは?

電子署名とは、紙に行う押印や記名のように、パソコン上で行う「本人証明のサイン」です。契約書などをデータ化した電子文書に対して付与される署名で、確かに本人が署名していること、内容が改ざんされていないことを証明する機能を持っています。電子署名は今までの紙媒体での業務をデジタル化できるツールとなっています。

電子署名法とは?

電子署名法は、「電磁的記録が公正に行われ電子商取引やネットワーク利用を円滑化することにより、国民のQOLも向上させるのが目的の法律」(一部省略)として2000年に公布されました。具体的には、電子署名の法的効力を定め、紙媒体での契約書や請求書と同じように扱えるようにするための基盤を固める法のことです。

昨今、契約・ワークフロー・決済処理・取引など、業務におけるさまざまな場面でのペーパーレス化が推奨される中、法整備によって電子署名が安心して使用できれば、電子商取引や一般生活においても活用しやすくなります。

電子署名法が生まれた背景

これまで電子署名は不正改ざんや悪用が弱点とされてきました。しかし、ペーパーレス化やテレワークの浸透に伴い、電子署名は今後ますます必要性が高まっていくと考えられます。

電子署名法が規定される前は電子署名には紙媒体ほどの法的効力がなく活用される機会は多くありませんでした。そのため、2001年に施行された電子署名法によって、紙媒体での契約書や請求書と同じ法的効力を持たせることで、多くの企業で活用されるようになったのです。

電子印鑑、電子サインとの違いは?

電子署名には、次のような電子印鑑・電子サインとの違いがあります。

電子印鑑との違い

電子印鑑は、印面を電子化した印鑑そのものを指します。一般的な印鑑に認印や実印など法的効力の異なる種類があるように、電子印鑑にも種類があり、認印のように比較的気軽に使用できるタイプの電子印鑑と、実印のようにより真正性の高いタイプの電子印鑑があります。

電子サインとの違い

電子サインは、電子契約で意思表示などをするためのプロセス全般をいいます。たとえば携帯電話の購入やスポーツジムへの入会に際し、契約の説明を一通り聞いたうえで、タブレット端末経由で申込書へ自分の名前を記入する際に使うのが電子サインです。

電子署名・認証の果たす役割

電子署名には2つの認証を果たす役割が存在します。

1.本人性の証明

本人性の証明は文書を本人が確認したことを証明します。本人性の証明を果たすため、「電子証明書」というものが指定認証局により発行されます。電子証明書は電子署名を行った人物の存在を証明し、電子署名の内容と電子証明書の一致により、電子署名を行った本人性の証明できます。

2.非改ざん性の証明

非改ざん性の証明は電子文書の改ざん防止やセキュリティを強化します。非改ざん性の証明を果たすため、電子署名にタイムスタンプというものが付与されます。タイムスタンプは電子署名を行った時刻が記載されており、タイムスタンプに記載されている時刻以降に電子署名の改ざんを行えば、その電子署名は改ざんされていることを証明します。したがって、タイムスタンプが付与されている電子署名は非改ざん性の証明を果たします。

電子署名の仕組み

電子署名とは電子化された文書に対して行われる電子的な署名で、次の2点を解決します。

1.同一性の証明:その文書が改ざんされていない

2.本人性の確認:本人がその文書に署名をしたことが確認できる

では、電子署名を使って電子契約を成立させるにはどうすればよいのでしょうか。その仕組みについて説明します。

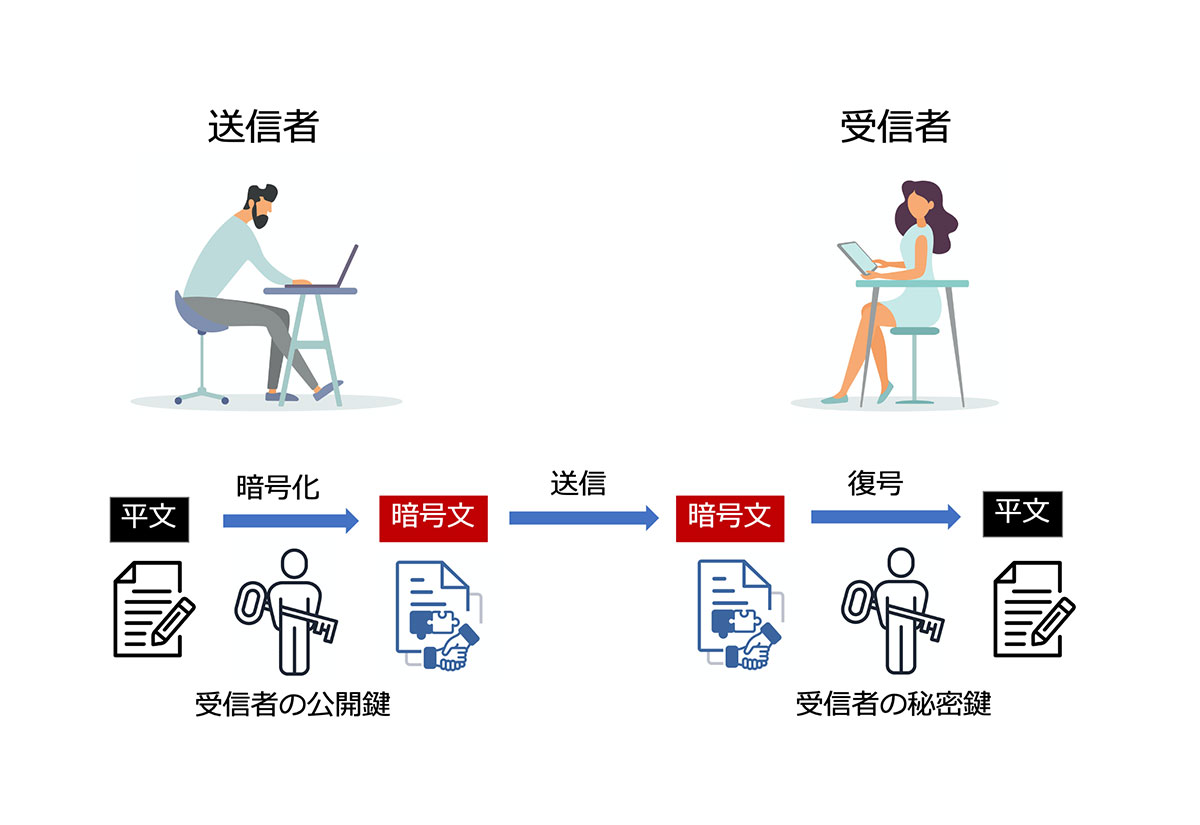

電子署名には「暗号化」の技術が用いられており、「公開鍵暗号方式」と呼ばれています。この公開鍵暗号基盤は一対の「暗号化および復号するための記号」で成り立っています。この一対の片方を秘密鍵(Private Key)、もう片方を公開鍵(Public Key)と呼びます。

デジタルでは、自筆で署名したり実印で押印したりできないので、本人の秘密鍵(印鑑に相当する)を用いて電子契約書などに対し「電子署名」を行います。そして、電子署名を確認するためは本人の公開鍵を必要とします。「電子署名」を行った人が「本人」であることを確認できるようにするため、本人の公開鍵が格納された電子証明書を添付し相手へ渡す仕組みです。

公開鍵暗号方式の仕組み

このように公開鍵と秘密鍵を使って暗号化するのが「公開鍵暗号方式」です。共通鍵暗号方式も取り上げて、暗号化の仕組みを詳しく説明します。

1.送信者が秘密鍵から公開鍵を作成し受信者に渡す

2.受信者が、その公開鍵を使って通信内容を暗号化する

3.暗号化された文書を送信者が受け取る

4.送信者が秘密鍵を用いて復号し中身を確認する

公開鍵暗号方式は送信者が秘密鍵から暗号文を作成したことがポイントになります。送信者は秘密鍵から公開鍵を作成し、受信者に送ります。送られてきた公開鍵を使い通信内容を暗号化(特定の人にしか読めない文に変化)し、暗号化された文書を送信者が受け取ります。暗号化された文書を秘密鍵で復号(読める状態に戻すこと)し、中身を確認するというのが公開鍵暗号方式の流れになります。

ここで重要なのは、送信者が公開鍵で暗号化できる暗号文(文書)を作成したことです。

受信者は公開鍵で文書を暗号化しますが、送信者が暗号文を作成した場合のみ、その文書の暗号化が可能です。つまり、送られてきた文書を暗号化できなければその文書は改ざんされた文書だということになります。

共通鍵暗号方式は、公開鍵暗号方式にあった秘密鍵と公開鍵を合わせた「共通鍵」による暗号方式です。共通鍵は暗号化と復号化ができる鍵となっています。これは家の鍵と同じ仕組みで、家の扉を開けることも閉めることもできる鍵が共通鍵になります。共通鍵暗号方式はシンプルな暗号化なので、共通鍵は厳重に保管する必要があります。

電子署名に不可欠な公開鍵暗号基盤

公開鍵暗号という技術によって次の2点を証明でき、安全に電子契約を取り交わせます。

1.電子文書が本人によって作成されたこと

2.電子文書が第三者によって改ざんされていないこと

公開鍵暗号は秘密鍵と公開鍵の2つで構成されていますが、秘密鍵の持ち主が公開鍵で暗号化できる文書を作成できるため、受信者は公開鍵で文書を暗号化できればその電子文書は本人によって作成されたことを証明できます。同時に本人以外による改ざんが行われていないことも証明できます。

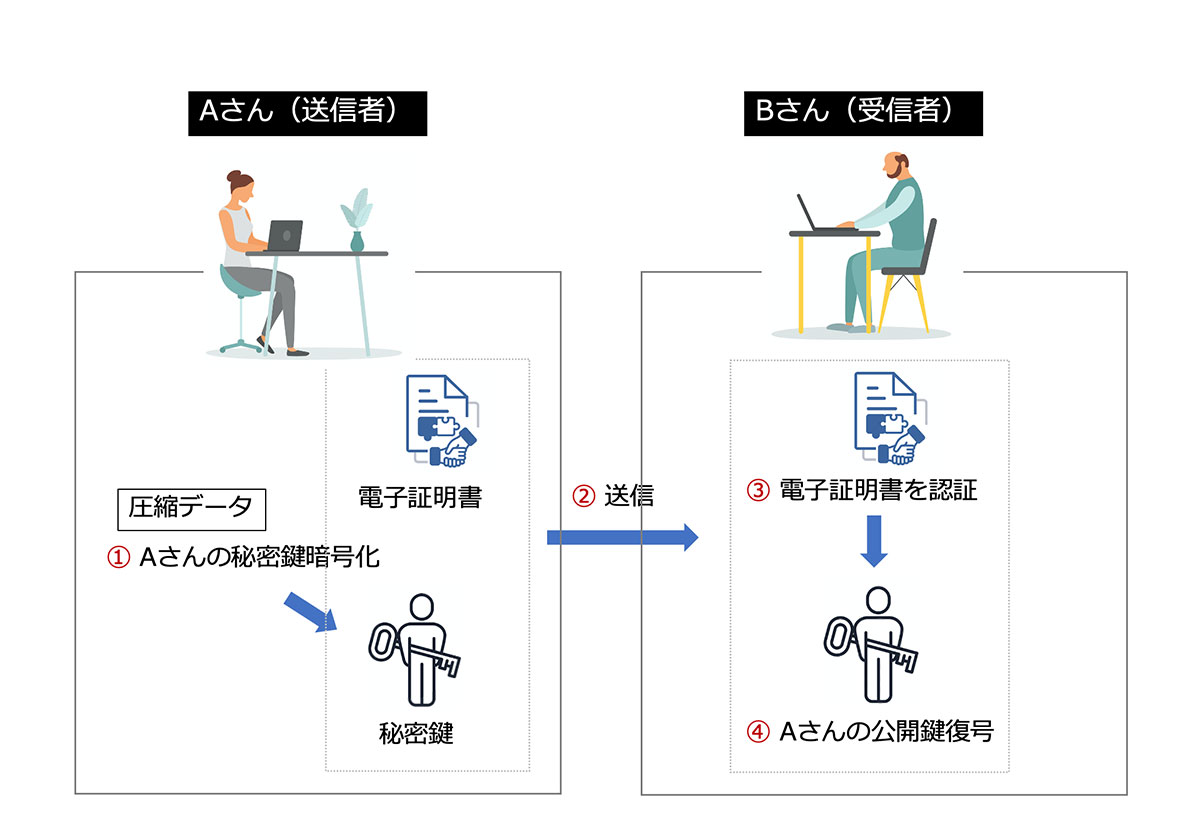

電子証明書を使った電子署名の流れ

たとえば、送信者側(Aさん)は相手(Bさん)に渡す情報を秘密鍵で暗号化し、公開鍵と電子証明書を添付して送信します。すると受信者側(Bさん)はまず電子証明書が有効なものかどうかを認証局に確認します。電子証明書の有効性が確認できたうえで、公開鍵を使って情報を解読できれば、電子署名の本人(Aさん)からの電子データであるということが確認できるのです。

・「認証局」と呼ばれる機関が電子証明書の申請・発行を行う

・「認証局」で電子証明書と共に、秘密鍵と公開鍵を発行する

・発行された電子証明書・秘密鍵・公開鍵を送信者のパソコンへインストールする

・電子文書を作成し、秘密鍵を使って電子署名を行い、受信者へ送付する

・受信者のほうで、公開鍵を使って電子署名の検証(正当性の確認)を行う

電子署名の基本機能

公開鍵暗号基盤(KPI)

・公開鍵の機能

・秘密鍵の機能

公開鍵暗号基盤(KPI)とは、公開鍵と秘密鍵の2つの鍵から成り立つ暗号方式になります。公開鍵の機能は誰にでも使用できる鍵となっており、公開鍵を使って電子文書の暗号化を行います。

秘密鍵の機能は、電子文書の暗号化ができる公開鍵を作成できます。また、公開鍵で暗号化された文書を復号化することもできます。暗号文を作成できるのは秘密鍵の持ち主だけなので、送られた電子文書を公開鍵で暗号化できた場合は秘密鍵の持ち主から送られた正規の電子文書という証明ができます。公開鍵暗号基盤(KPI)は電子文書でよく使われている基本機能になります。

電子署名の機能

・印鑑やサイン代わりの機能

・印鑑証明書代わりの機能

・契印、割印代わりの機能

電子署名は文書以外にも、電子印鑑や電子サインなど印鑑やサインの代わりを果たす機能があります。電子署名が印鑑の代わりの場合、電子証明書は印鑑証明書の代わりになります。

また、契印や割印の代わりにも電子署名を利用することが可能で、印鑑やサインと同様の効力をもちます。

電子署名導入のメリットとデメリット

電子署名のメリットやデメリットには次の要素が挙げられます。

電子署名導入のメリット

1. 承認業務の効率化

2. 用紙代、印刷代等のコスト削減

3. 契約締結等の時間短縮

4. リモートワークの対応が可能

5. 改ざん等の検知が容易

電子署名を導入することで紙媒体での契約書のやり取りが不要になるため、承認業務の効率化や用紙代、印刷代等のコスト削減にもつながるメリットがあります。また、ネット上で完結できるため、契約締結等の時間短縮やリモートワークでの対応も可能になります。電子署名は公開鍵暗号方式を取り入れているため、改ざんや不正などの検知が容易になり、セキュリティの向上にもつながります。

電子署名導入のデメリット

1. 取引先の協力が必要

2. すべての契約等に対応はしていない

3. サイバー攻撃のリスク

電子署名は双方が電子署名ツールを使用する必要があります。自社で電子署名を取り入れていても取引先が取り入れていない場合は、取引先の協力が必要不可欠になります。また、電子署名はすべての取引に対応しているわけではないため、書面での契約書作成を義務づけられている契約書などでは使用できないデメリットがあります。

電子署名はネット上で取引を完結できるメリットがある反面、サイバー攻撃に狙われやすい面もあります。電子署名法が規定されてからはセキュリティが向上してきていますが、必ずしも安心できるわけではないため、秘密鍵などの保管には常に注意を払う必要があります。

電子署名の活用事例

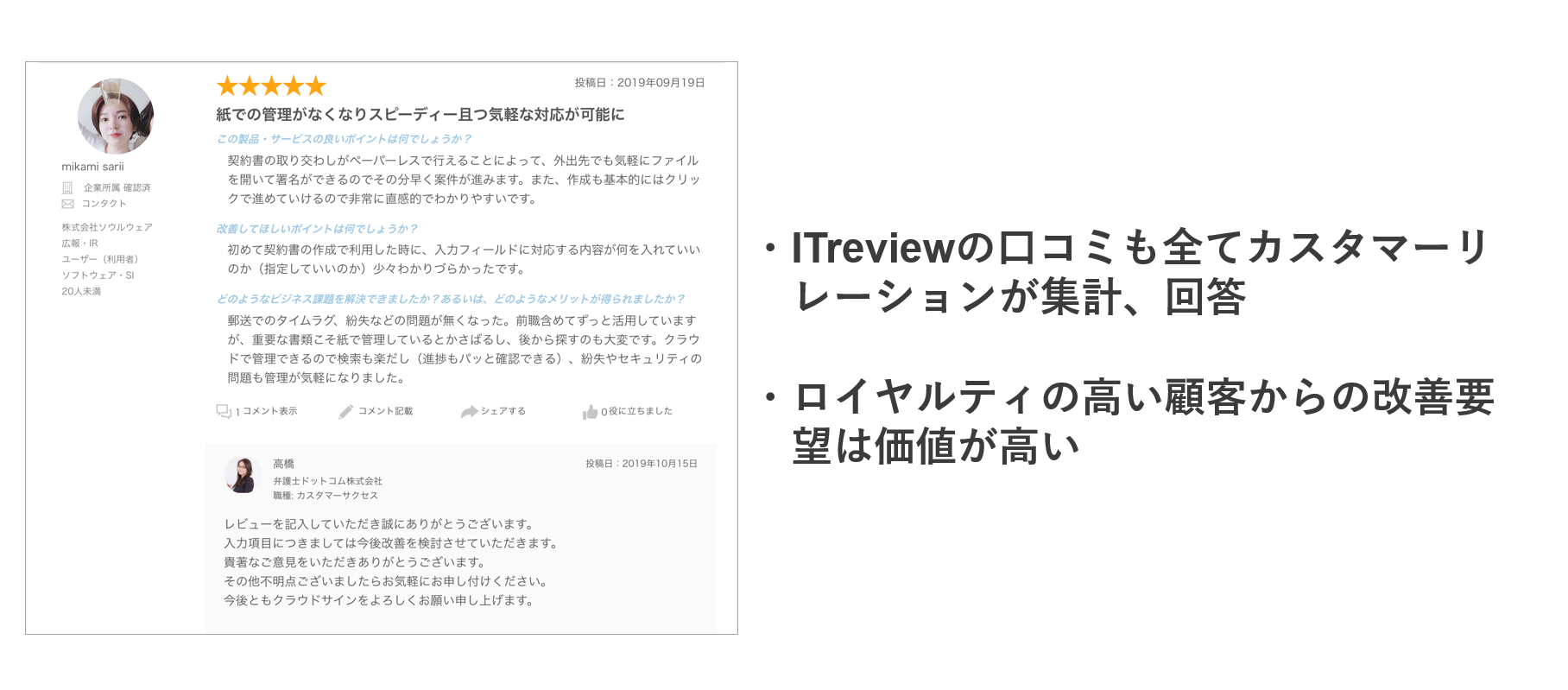

電子署名を導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

コスト・郵送にかかる時間を削減

「今までは、紙に印刷した契約書を郵送でやりとりするので最低でも1週間程度の期間が必要になり、時間とコストがかかりましたが、みんなの電子署名を使うことで、時間とコストの削減をすることができました」

https://www.itreview.jp/products/minnanodenshishomei/reviews/64289

▼利用サービス:みんなの電子署名

▼企業名:Harmony Desgin Marketing ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:経営コンサルティング

急な契約締結にも安心

「契約書管理担当者である私の契約書管理に割いていた時間を大きく削減できたこと。2日以内に契約書を締結せざるを得ない状況が発生し,従来なら直接遠方まで担当者が出張して持参する等の措置を講じていたところ,オンラインでわずか数時間で締結することができたこと」

https://www.itreview.jp/products/cloudsign/reviews/21271

▼利用サービス:クラウドサイン

▼企業名:ネスレ日本株式会社▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:法務・知財・渉外等の導入決定者

契約関係の手続きがかなり簡素化された

「当初、郵送や対面の実施で時間がかかっていた契約関係の手続きがかなり簡素化されました。郵送では、書類の印刷、郵送準備、記入例の作成等準備に相当な時間を有していましたが、当商品を使うことにより、契約書ひな形さえつくっておけば、宛名変更のみで完了するため、上記作業時間が短縮され、業務効率化に寄与して

https://www.itreview.jp/products/cloudsign/reviews/68176

▼利用サービス:クラウドサイン

▼企業名:中村太郎税理士事務所 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:会計、税務、法務、労務

リモートワークでも問題なく作業できる

「リモートワークでほとんど出社しない中、書類作成や押印のための出社は全く必要ありません。複数の契約手続きが同時進行であっても、驚くほどのスピードで処理することができています」

https://www.itreview.jp/products/gmo-sign/reviews/80601

▼利用サービス:電子印鑑GMOサイン

▼企業名:株式会社ソウルウェア ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:営業・販売・サービス職

電子署名ツールの選び方のポイント

自社リソースを考慮した操作性で選ぶ

電子署名ツールを導入することでどのような価値を生み出すことができるかは、各企業によってさまざまです。自社が電子署名ツールを導入することでどのようなメリットにつながるかを考慮し、電子署名ツールを選びましょう。また、中にはセキュリティの厳しさゆえに操作が非常に複雑になるものもありますので、自社で扱える程度の操作性をもった電子署名ツールを選びましょう。

価格(対応可能なコストで導入できるか)で選ぶ

電子署名ツールは有料のものもあれば、無料で使えるものもあります。自社が対応可能なコストで使える電子署名ツールを選びましょう。紙媒体でかかるコストと電子署名でかかるコストを比較してみるのも選び方のポイントになります。

自社が求める機能で選ぶ

電子署名ツールの中には、印鑑やサインなどの代わりとして電子印鑑や電子サインを専門的に取り扱っている電子署名があります。自社がどのような操作性を求めているかを考慮し、電子署名ツールを選びましょう。

契約先でも使用可能かで選ぶ

電子署名ツールは双方が使用することで取引が可能です。契約先が電子署名の使用を断ってきた場合は電子署名を使用できません。契約先でも電子署名ツールの使用が可能かどうかを確認してから電子署名を選びましょう。

電子署名ツールの業界マップ

電子署名ツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

おすすめの電子署名ツール5選

実際に、電子署名ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの電子署名ツールを紹介します。

(2021年12月15日時点のレビューが多い順に紹介しています)

みんなの電子署名

「みんなの電子署名」は、電子署名、ユーザー管理、ワークフロー認定など幅広い機能を基本無料で使用できます。月額固定費や文書作成などの費用も不要となっているため、電子署名選びで悩んでいる方は「みんなの電子署名」を選んでおくと無駄なコストを支払う必要がありません。

クラウドサイン

「クラウドサイン」は契約に特化した電子署名ツールです。契約締結や契約書管理などの機能が使いやすい特徴があります。官公庁や金融機関でも使用されているため、セキュリティ面は厳重に管理されています。Lightプランは月額1万1000円から電子署名を利用できます。

電子印鑑GMOサイン

「電子印鑑GMOサイン」は契約書作成以外にも押印を電子化できます。ほかにも契約締結を1回の送信でできたり、業務委託や雇用契約の手続きをまとめて行うこともできます。パソコンがない方でもスマホアプリで電子署名を行え、月額9680円から利用可能です。

ドキュサイン

「ドキュサイン」は世界で最も使用されている電子署名ツールになります。大企業から中小企業と幅広く使用されているため、取引先との電子署名を使った取引がしやすい特徴があります。国内に限らず海外でも利用されているのでグローバルに電子署名を利用できます。

IMAoS

「IMAoS」は不動産賃貸向け電子署名サービスとなっています。不動産賃貸契約や建設請負契約などに使用できるため、不動産関連の電子署名ツールを探している方におすすめです。プラン料金は月額2万5000円からとなっており、各オプションの追加も可能です。

ITreviewではその他の電子署名ツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

電子契約・電子サイン・電子署名ツールの比較・ランキング・おすすめ製品一覧はこちら

まとめ

電子署名は契約書作成や契約締結以外にも請求書や印鑑、サインの代わりなど幅広く使用できます。電子署名を紙媒体での業務と比較してみても印刷代、用紙代などのコスト削減や、業務時間の効率化など多くのメリットがあります。

電子署名ツール選びで悩んでいる方、電子署名ツールを比較したいという方はぜひ本記事を参考にしてみてください。

投稿 電子署名とは?仕組みやメリットを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客を組織の中心に置く“CCD”が全社員に浸透。意思決定の最優先事項は顧客の声 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>《 背景・課題 》

・チャットサポートに寄せられた声やセールス、カスタマーサクセスのヒアリングだけでは、サイレントマジョリティーとして埋もれてしまっている声もあると感じていた

・自社サービスに対する社会的な認知や信頼性をより強化したい。実際に使われていて、かつ評価されている点を、第三者に証明してもらいたかった

《 ITreview利用の効果・メリット》

・週次でレビュー全件にコメントを返信。特筆すべきレビューは社内のSlackで全社共有し、プロダクト改善に活用

・有償プランで、レビューを営業資料に掲載、展示会でITreview Grid Awardのバッジを掲示、パンフレットに掲載など二次活用。効果的なマーケティング施策を実践

・ITreview Grid Awardの受賞実績や第三者からの評価の声が、セールスのクロージングを後押し

・「こういう点が良い」というレビューコメントは、開発メンバーの日々の業務をエンパワーしてくれる。社内の活気や士気を高めることに貢献

2015年10月のリリース以来、電子契約サービスのパイオニアとして今や導入企業が5万社を超えている「クラウドサイン」。タブレットで簡単に対面の申込みや契約ができる「クラウドサインNOW」や、紙の契約書もまとめて管理できる「クラウドサインSCAN」などの新サービスも続々と登場し、電子契約利用企業の80%*がクラウドサインを利用するという、まさに市場の中心に位置するサービスだ。

その成長を支えているのは「間違いなく、お客さまからいただいた声」だと、同事業部Head of Customer Successの岩熊勇斗氏は言う。同社はレビュープラットフォーム「ITreview」もローンチ早々に利用を開始し、全てのレビューを顧客の声として全社に共有。また、レビューや評価実績を営業資料やWeb広告のバナーに活用し、 トライアルユーザーを獲得したという実績から、2019年「ITreview Customer Voice Leader」に選出された。

そんなクラウドサイン事業部では、顧客の声にどう向き合い、どのように事業へ生かしているのか。さらに、ITreviewをどのように活用して成果を創出しているのか。岩熊氏に詳しくお伺いした。

*電子契約サービス主要12社において、有償・無償を含む発注者側ベースでの利用登録社数 (株)矢野経済研究所調べ 2019年7月末現在

真摯に顧客の声と向き合う――その証として、顧客要望と機能開発状況のリストは全世界へ公開

――貴社はこれまで、顧客の声をどのように収集していたのでしょうか?

岩熊氏:お客さまの声が最も数多く集まるチャネルは、プロダクトサイトの右下に出しているチャットサポートの窓口です。そこには既存顧客のお客さまだけでなく、導入検討中のお客さまからも、さまざまな問い合わせや相談が来ます。それを全て社内のSlackで共有しており、クラウドサイン事業部内の全社員がそこを確認できるようになっています。いただいたお客さまからの声は、全員が読むという決まりごとにしています。

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン事業部 Head of Customer Success

プロダクトマーケティングマネージャー アナリティクス事業責任者

――顧客からの声を社員全員が読むというのは、なかなか他社ではない取り組みですね

岩熊氏: 私たちクラウドサイン事業部では、弁護士ドットコムとは別にミッション、ビジョン、バリューを設けているのですが、その中でとても大事にしているのが、「CCD(カスタマーセンタードデザイン)」というバリューで、私たちの組織の中心、意思決定をする中枢機関をお客さまにしましょうという考え方です。よくいろいろな会社が「お客さま第一」と抽象概念として唱えられていると思いますが、私たちは、何かを決める時や優先順位をつける時に、お客さまが欲しているかどうか、お客さまへメリットを提供できるのか、ということを最優先基準として意思決定をしましょうというもの。このCCDという考え方が社内に浸透しているので、お客さまからいただいた声を全員が読むというのは、強制ではなくそもそもの文化としてずっとやってきています。

――集めた顧客の声をどのように活用されていますか?

岩熊氏: マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、顧客と接点を持つそれぞれの部門が、顧客から受けた声や要望をプロダクトにどう反映させるのかというフィードバックを常に行います。どういうお客さまのどういったご要望で、例えば既存のお客さまであれば、そのお客さまのMMR(月間定額収益)がいくらで、この改善がないとチャーン(解約)をしてしまう可能性がどのくらいで、いくらぐらいのチャーンインパクトがあるのか、あるいはこれが実装されればエキスパーションアップセルが見込め、それがいくらぐらいのビジネスインパクトなのか、そういったところから優先順位をつけ、定性情報とあわせて、開発のプロダクトオーナーとディレクターチームに共有します。

――貴社では、顧客からの要望と機能開発状況のリストを公開されていますよね?

岩熊氏: はい。こういう要望をお客さまからいただいて、今この機能が開発検討段階になっていますという状況はスプレッドシートにまとめて、全世界に公開しています。競合のベンダーさんに見られるリスクもあるのですが、私たちにとって最上位であるお客さまにとって価値があるからやりましょうという判断で公開しています。

評価を受けた印であるバッジや、カテゴリー内の比較軸、レビューの二次利用などがITreviewのメリット

――貴社はどのような経緯で、ITreviewを利用されたのでしょうか?

岩熊氏: チャットサポートやセールス、カスタマーサクセスでのヒアリングだけでは、サイレントマジョリティーとして埋もれてしまっている声もあるだろうなということは、自社の課題として感じていました。私たちのサイトに向かって発言はしないけれど、客観性のあるレビューサイトであればそういった方々の声も集められるのではないかと。より多くのお客さまの声を収集する媒体として価値が高いと判断し、ITreviewを利用し始めました。

電子契約のどのサービスを選ぶか意思決定する際、やはり「他の誰かが使っている」「シェアが高い」という情報がかなり重要な決め手になります。聞いたこともないサービスを導入するのはかなり難しく、社会的な認知や信頼性がすごく大事だと考えています。実名でどの会社が使っています、こういうレビューを書いています、こういう評判ですというものを見て選ばれる可能性というのが、今後ますます高くなるだろうと考えています。実際クラウドサインが使われていて、かつ評価されていますとい事実を、レビューの形で第三者に証明してもらいたかったことも、ITreviewを導入した理由の1つですね。

――顧客の声を集めるだけならFreeプランでもできますが、貴社は有償のPremiumプランを導入されています。どんなメリットを感じてPremiumプランを選択されたのでしょうか?

岩熊氏: ITreviewから評価を受けた印であるバッジや、カテゴリー内の比較軸(ITreview Grid)、レビューの二次利用などがメリットを感じたポイントです。私たちのマーケティング施策において、お客さまのレビューを営業資料に掲載します、Web広告や展示会でバッジを掲示します、パンフレットに掲載しますということが確実に効果的だという判断で、有償のPremiumプランを契約しています。

Web広告バナーや営業資料で受賞歴を紹介

――ITreviewに寄せられたレビューはどのように活用されていますか?

岩熊氏: まず、チャットサポートを担当するカスタマーリレーションチームが、いただいたレビュー全件に週次で目を通し、全件返信させていただいています。その中で特筆すべきもの、ポジティブなものもネガティブなものも、彼らのチームの活動として社内のSlackに投稿しています。今はまだカスタマーリレーションチームが全社員に届けたいと思うレビューを届けているという状態です。

顧客の声を受け止めることと、プロダクトに反映することは、ある程度きちんと分けないといけないと思っています。一部のお客さまの強い声であったり、エキセントリックな表現をされるお客さまのネガティブレビューであったり、それに引っ張られてプロダクトを寄せていくことはすべきではないと思っています。あくまで1つの声ですよ、生の声ですよという範囲に意図的に止めています。

チャットサポートでの会話を全社員に見てもらっているのも、見てもらうだけでよく、それで判断してくれという話ではありません。この声をプロダクトに反映させてほしいのは、こういう理由でこういう順番です、おそらく今取れているデータに基づくと、これを実装するとこれだけのインパクトがあると、そこは定量データとしてきちんとカスタマーサクセス部門からフィードバックする。その分別は意識していますね。

――カスタマーリレーションチームの方々は仕事が増えて大変になりましたね、取り組むに当たり社内での反発などは起こりませんでしたか?

岩熊氏: ITreviewのレビューをどこで対応してもらうかと考えている時に、カスタマーリレーションチームのメンバーがウチでやりたいですと言ってくれました。だから私は、このチームでやるというジャッジはそもそもしていなくて、特段の苦労もなかったですね。自ら名乗り出てくれたことは、CCD(カスタマーセンタードデザイン)の考え方が、本当に社員へ浸透していると、うれしくなったエピソードでもあります。

セールスのクロージングをレビューが後押し。良いレビューは、開発チームのエンパワーにも

――ITreviewを活用することの具体的な成果はありましたか?

岩熊氏:日々営業活動を行なっていると、例えば営業が大型案件を受注しましたという時には、競合他社様とコンペになる機会がありますます。そういった時に、もちろんプロダクトが使いやすいとか、法的なロジックがきちんとしているとか、サポート体制が安心できるとか、いろいろな評価ポイントがあるのですが、やはり最後に決め手となるのは、圧倒的な実績があるということです。

もともと公開している導入企業数や契約締結件数のみでなく、実績の1つとして、受賞実績や第三者からの良かったという声が、セールスのクロージングを後押ししているとは聞いています。

――チャットサポートへの声と、レビューとして投稿された声の違いは、何かありましたか?

岩熊氏: チャットサポートへ寄せられる声は、「これはできないのですか?」「この機能はないのですか?」「作ってください」が大半を占めています。わざわざ「クラウドサインは良いですね」ということをサポートに電話やメールで伝えるということは、残念ながらまずないので。

それに対して、ITreviewに「こういう点が良いです」とい うレビューコメントがあるのは、開発メンバーの日々の業務をエンパワーしてくれるものになっているかなというのはあります。私も読んでいて、うれしいですし。なかなかそういう声に触れる機会というのは、多くはないですから。

日々手を動かしている開発のメンバーは、営業やカスタマーサクセスのバイアスがかかった情報よりも、あのレビューのほうが、本当に評価されているということを実感していると思います。社内の活気だったり、士気を高めたりすることには寄与していただいているなと感じます。

――特に印象に残ったレビューはありますか?

岩熊氏: 良かったというポジティブなレビューをいただけるのは感謝しかないのですが、ほとんどのお客さまが「もっと電子契約の文化を浸透させてくれ」と書かれていて、それがすごく印象的ですね。どれだけカスタマーサクセスが、活用方法や社内の浸透のさせ方、取引先への説明方法、法的な安全性を説明するロジックの伝授などいろんな施策を打っても、結局「知られていない」というのが全てを破壊しつくしてしまうというのは、あのレビューの並びを見て、まざまざと感じましたね。

プロダクトを引き続き磨きつつ、より知名度を上げて、契約手段のスタンダードとして認知されるよう、私たちが市場拡大をリードしていきたいと思います。

――レビューを多く集めるための活動はされていますか?

岩熊氏:レビューを書いてくださいという呼びかけは、メルマガなどで何度かお願いをしたというのはありました。あと、ユーザー会の場などでも、ぜひ書いてくださいと告知させていただいたことはあります。ただ、こちらがお願いしなくても、勝手にあちこちから書いていただく状態になるのが理想だと思っています。もちろんネガティブな声だったり、まだ足りていない部分を痛烈にご指摘いただき落ち込んだりすることはありながらも、他のサービスと比較検討するにあたって、やっぱりクラウドサインはいいねと思っていただける自信が一方であるので、そこについて、ほめてくださいという訴求は一切せずに、フラットに書いてくださいというスタンスでいたいなとは思っています。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

岩熊氏: 先日の「ITreview 2019」の講演で、米国ではレビューサイトで比較検討してから購買活動に移る、そこの評価が受注率に寄与する、というお話を伺いました。ぜひ日本もそういう状態にしてくださいとお願いしたいですね。それがたぶんお客さまにとってもかなりメリットがあると思っています。

マーケティングメッセージや、営業からのメッセージだけで意思決定するというのはとても情報非対称な状態だと思うので、レビューサイトにある顧客の声で比較できればいいなと思います。そうなれば、ベンダーは変に取り繕って受注するのではなくて、いいサービスを提供することだけにフォーカスできるので、すごく健全な未来だと思います。

あと、これはITreviewへの要望ではないですが、私たちのサービスを導入して、声を寄せてくださっている法務の方々が、もっと評価される世界をちゃんと作っていきたいです。

多くの法務の方は本当に大変な仕事をこなされているのに、失敗すると怒られ、失敗しないとギリギリ合格点みたいな環境にいらっしゃいます。クラウドサイン事業に取り組んでいると、法務の方々がどれだけ会社のために尽くし、考え抜いて、落とし所を検討して……とすごい仕事をされているか実感します。その方々が報われる場を私たちが作っていく。そういう思いがここ1~2年で、さらに強くなりました。

投稿 顧客を組織の中心に置く“CCD”が全社員に浸透。意思決定の最優先事項は顧客の声 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 カスタマーサクセスに全力舵切りで10倍の事業収益に成長、クラウドサインに見る顧客の声の生かし方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>電子契約サービスの「クラウドサイン」というITサービスをご存じだろうか。無料で契約締結ができるWeb完結型のクラウド契約サービスで、契約書だけでなく、発注書、請書、納品書、検収書、請求書、領収書など、さまざまな帳票の対外的なやりとりに利用できるサービスとして、弁護士ドットコムが2015年にスタート。いまや導入企業は3万社を突破しており、昨今の急成長サービスの1つに挙げられる。

その急成長の要となっているのが、同事業部のカスタマーサクセスチームだ。カスタマーサクセスへの取り組みを本格化する前と比較して、クラウドサイン事業部の月間売り上げは実に10倍以上にもなっているという。カスタマーサクセスチームはどのような施策を実践しているのか? 顧客の声をどう集めて、どのように生かし、どう事業収益の拡大へと結び付けているのか? ヘッドオブカスタマーサクセスの岩熊勇斗氏にお話を伺った。

カスタマーサクセスの最終的な目的は、自社の事業収益にいかに貢献できるか

――貴社のクラウドサイン事業部では、いつ頃からカスタマーサクセスに取り組まれているのでしょうか?

岩熊氏:クラウドサインというサービスを立ち上げた2015年当初から、事業部長と私の2人で、プロダクトマーケットフィットに向けてお客さまと対話するということを繰り返してきました。クラウドサインは「お客さま第一」に共感性のあるメンバーでスタートしており、そういう意味では、サービスを立ち上げたときから、カスタマーサクセスに取り組んでいます。2017年に、事業としてドライブをかけていこうというタイミングで、カスタマーサクセスチームが発足し、カスタマーサクセスへの取り組みを本格化しました。

――実際のカスタマーサクセスの活動について、貴社では顧客の声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?

岩熊氏:人数が少なかった頃は、事業部長や私が直接顧客から伺った声を社内へ積極的に発信して、機能開発や改善を進めていました。サービスを立ち上げて間もなく、クラウドサインにチャットサポートのサービスを導入しており、そこで広くお客さまからの要望を受け付けるようにしました。そこでいただいたお客さまからの声は、Slackのチャネルに自動連携させ、エンジニアもデザイナーもディレクターも事業部長も、カスタマーサクセス以外のメンバーも全員、お客さまからいただいた声はちゃんと見ましょうということにしています。

例えば、不具合かもしれないという声があったとき、カスタマーサクセスチームがエスカレーションする前に、エンジニアがそこを見て、先回りして「たぶんこうかもしれない」と対応してくれることもある。お客さまの声をちゃんと見ることは、徹底されていると思います。

また、カスタマーサクセスは顧客の成功を支援することですが、単なる慈善活動ではありません。私たちのチームでは、カスタマーサクセスの目的を最終的に自社の事業収益にいかに貢献するかだと捉えています。ですから、お客さまからいただいた要望は、MRR(月間定額収益)などの定量データと関連付け、優先順位を付けてプロダクトへフィードバックするようにしています。月1万円でご契約中のお客さまが3社上げている要望なのか、月100万円でご契約中のお客さまが3社上げている要望なのか、同じ3社でも事業に与えるインパクトは異なります。プロダクトチームが最終的な意思決定が行えるよう、客観的な収益インパクトにひも付けて優先順位をつけるまでをカスタマーサクセスチームの方で行っています。

弁護士ドットコム株式会社

クラウドサイン事業部 カスタマーサクセスチーム ヘッドオブカスタマーサクセス

「とにかく要望ためるシート」「顧客分類して考えるシート」…独自のスプレッドシートで、プロダクトへ顧客の声を渡す

――カスタマーサクセスチームが、改善の優先順位まで付けてプロダクト側へフィードバックしているとは、ちょっとした驚きなのですが、顧客の声の生かし方で、貴社なりに工夫されている点は?

岩熊氏:メールなどでお客さまからいただいた要望は、必要があればきちんと対話し、表面的な要望ではなく、本当の理由であるインサイトを突き詰めた上で、「CSフィードバックシート」というスプレッドシートへ蓄積するようにしています。そこには、どんな要望か、要望が発生した背景やインサイト、改善することで誰がどんなメリットを得るのかなどを記入して、MRRや従業員規模などで分類できるようにしています。

さらに、この改善が行われることによってエキスパンションMRRが発生するような要望なのか、チャーン(解約)を防止する改善なのか、直接売り上げにはつながらないがユーザビリティを向上させるものなのか、われわれの業務が改善され間接的にお客さまへメリットがあることなのかなど、カスタマーサクセスチームの中のプロダクトフィードバックを見直すチームで、このスプレッドシートをもとに週次ミーティングで定性情報を加味して優先順位を決定していきます。

寄せられた要望の件数だけで優先順位を付けないことが、私たちの工夫点。チームメンバーは結構、野心家ぞろいで、もっとカスタマーサクセスチームの存在感を出していきたいという思いが強い。どうフィードバックすればプロダクトに貢献できるのかを考えて、定量データと合わせて、きちんと優先順位づけをして、この改善を行うとどんなビジネスインパクトがあるのかまでをも伝えることが、これまでのレベルを大きく超えていけるのではないかと進めてきました。プロダクトフィードバックのレベルを上げるというのは、カスタマーサクセスチームの評価と連動する目標の1つになっています。

顧客の声を「取りに行く」活動も積極的に実践、KPIは、メンバーの行動指標に設定

――チャットやメールで声を寄せた顧客以外にも、クラウドサインに対する要望が潜在化している顧客群が存在していると思います

岩熊氏: もちろん、顧客の声を取りに行く活動も行っています。クラウドサインというサービスは契約という業務が発生する企業の全てがターゲットとなるのですが、特に、私たちの事業収益上、ここはインパクトが大きいだろうなというお客さまに対しては、関係構築のために、定期的にお会いするようにしています。

そこでは、「使ってみてどうですか?」「使っている人がどういうアクションを起こすようになっていますか?」「他のお客さまでこういう事例があって、こういう要望をいただいていたりするのですが、貴社の場合はどうですか?」などと投げかけて声を引き出します。事例はなるべく開示をするようにして、お客さまがなんとなく困っているということと、われわれが認識していることと合わせて、要望は何だということを引き出す活動を定期的に行っています。

――貴社の場合、カスタマーサクセスのKPIはどこに設定していますか?

岩熊氏:KPIに関しては、組織のフェーズに合わせて都度考えながら変更しています。例えば、チャーンレート(解約率)や、エキスパンションMRR(既存顧客からの拡大収益)はいくら積み上がったかなどは、いろんな複合要因のもとに表わされる指標なので、カスタマーサクセスチーム単体が追うべきKPIとはしていません。どちらかというとメンバーの行動をダイレクトにKPIに設定しています。サポート領域を見ているメンバーは、チャットサポートに対しての回答の時間であったり、そこで得られるフィードバックの満足度であったり、そういうところをKPIにしています。個別対応のお客さまでは、オンボーディング(「使い続けたい」と思ってもらえる体験の提供)のパーセンテージをKPIに設定しています。

顧客の担当者の給与が上がった――これこそ、最高のカスタマーサクセス

――カスタマーサクセスチームは、どのような体制で顧客の成功を支援していらっしゃるのでしょうか?

岩熊氏:兼任も多いのですが、チャットサポートを担当するメンバー、プロダクトフィードバックを推進するメンバー、 個別顧客対応やオンラインでのオンボード支援を主に担当するメンバーで構成されています。人数は事業部全体の構成人数のうち約20%ですので、かなりのリソースをカスタマーサクセスに割いているということになるかと思います。実際、カスタマーサクセスに本格的に取り組む前と比べて、事業部の月間売り上げは10倍以上にもなっていることから、カスタマーサクセスに舵を切った会社としての判断は間違っていなかったと思います。

人数が増えて、チームを分けるタイミングで、弁護士ドットコムが掲げるビジョンやミッションバリューとは別で、クラウドサインとしてのビジョン、ミッションバリューを掲げました。そのときに、みんなでワークショップを実施して、マネジャー陣で最後に言語化したのですが、そのバリューの1つに、「カスタマー センタード デザイン」というのがあります。この組織でいちばんなのは、事業部長でもなくカスタマーサクセスチームでもなく、お客さまだというのを明文化して大事にしています。そのバリューにきちんと賛同していただける方に入社していただくようにもしています。

ちなみに、クラウドサイン事業部は独自に採用をしているのですが、入社すると「クエスト」といって、所属チーム以外のメンバー全員と1on1で仕事するというのがあります。そこで既存メンバーは自己紹介と、事業部のビジョン、ミッションバリューの中で自分がいちばん大切にしているものを話すようにしています。何人かは「Customer Centered Design」を挙げていると聞いています。

――最後に、カスタマーサクセスという仕事のいちばんの面白さは何だと思いますか?

岩熊氏:1年半ほど前に、大きなプロジェクトでクラウドサイン導入のお手伝いをさせていただきました。すぐに全社導入というのは難しいので、トライアルから始めてみましょうとなり、トライアル対象の部署の担当の方が結構大変な思いをして、導入まで一緒にたどり着いたのです。

導入してしばらくして連絡が入りました、これまで収益を上げるような部署ではなかったのに、クラウドサインを使うことで初めて収益が上がるようになったと。それは、全社的にも注目されて、彼は社内で表彰されて、給与も上がったという、そんな連絡をいただいたときは、このカスタマーサクセスという職種は面白いと心から感じた瞬間でした。担当者の方の給与が上がるなんて、たぶん最高のカスタマーサクセス(笑)。これは、自分の中の大きな原体験で、これからもカスタマーサクセスチームで1人でもそういうお客さまを増やせたらいいなと思っています。目の前の人が喜ぶことが、自分たちの事業を拡大していくことに直結する。そこにとてもやりがいを感じています。

取材にご対応いただいた弁護士ドットコムの製品レビューはこちら

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 カスタマーサクセスに全力舵切りで10倍の事業収益に成長、クラウドサインに見る顧客の声の生かし方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>