コロナ禍でテレワークが一気に広がったものの、改めて浮き彫りとなった「印鑑問題」。まるでデジタル改革を阻む象徴のようにいわれてきた「印鑑」ですが、ビジネスにおけるペーパーレス化も叫ばれる昨今、電子契約ツールにおいても重要な役割を果たすなど電子署名の活用は「印鑑」に代わる「本人証明」として避けて通れなくなってきています。

では、なぜ今、電子署名が強く求められているのでしょうか。この記事では電子署名についての制度や必要性について説明するとともに、おすすめの電子署名ツールも紹介します。

目次

電子署名とは?

電子署名とは、紙に行う押印や記名のように、パソコン上で行う「本人証明のサイン」です。契約書などをデータ化した電子文書に対して付与される署名で、確かに本人が署名していること、内容が改ざんされていないことを証明する機能を持っています。電子署名は今までの紙媒体での業務をデジタル化できるツールとなっています。

電子署名法とは?

電子署名法は、「電磁的記録が公正に行われ電子商取引やネットワーク利用を円滑化することにより、国民のQOLも向上させるのが目的の法律」(一部省略)として2000年に公布されました。具体的には、電子署名の法的効力を定め、紙媒体での契約書や請求書と同じように扱えるようにするための基盤を固める法のことです。

昨今、契約・ワークフロー・決済処理・取引など、業務におけるさまざまな場面でのペーパーレス化が推奨される中、法整備によって電子署名が安心して使用できれば、電子商取引や一般生活においても活用しやすくなります。

電子署名法が生まれた背景

これまで電子署名は不正改ざんや悪用が弱点とされてきました。しかし、ペーパーレス化やテレワークの浸透に伴い、電子署名は今後ますます必要性が高まっていくと考えられます。

電子署名法が規定される前は電子署名には紙媒体ほどの法的効力がなく活用される機会は多くありませんでした。そのため、2001年に施行された電子署名法によって、紙媒体での契約書や請求書と同じ法的効力を持たせることで、多くの企業で活用されるようになったのです。

電子印鑑、電子サインとの違いは?

電子署名には、次のような電子印鑑・電子サインとの違いがあります。

電子印鑑との違い

電子印鑑は、印面を電子化した印鑑そのものを指します。一般的な印鑑に認印や実印など法的効力の異なる種類があるように、電子印鑑にも種類があり、認印のように比較的気軽に使用できるタイプの電子印鑑と、実印のようにより真正性の高いタイプの電子印鑑があります。

電子サインとの違い

電子サインは、電子契約で意思表示などをするためのプロセス全般をいいます。たとえば携帯電話の購入やスポーツジムへの入会に際し、契約の説明を一通り聞いたうえで、タブレット端末経由で申込書へ自分の名前を記入する際に使うのが電子サインです。

電子署名・認証の果たす役割

電子署名には2つの認証を果たす役割が存在します。

1.本人性の証明

本人性の証明は文書を本人が確認したことを証明します。本人性の証明を果たすため、「電子証明書」というものが指定認証局により発行されます。電子証明書は電子署名を行った人物の存在を証明し、電子署名の内容と電子証明書の一致により、電子署名を行った本人性の証明できます。

2.非改ざん性の証明

非改ざん性の証明は電子文書の改ざん防止やセキュリティを強化します。非改ざん性の証明を果たすため、電子署名にタイムスタンプというものが付与されます。タイムスタンプは電子署名を行った時刻が記載されており、タイムスタンプに記載されている時刻以降に電子署名の改ざんを行えば、その電子署名は改ざんされていることを証明します。したがって、タイムスタンプが付与されている電子署名は非改ざん性の証明を果たします。

電子署名の仕組み

電子署名とは電子化された文書に対して行われる電子的な署名で、次の2点を解決します。

1.同一性の証明:その文書が改ざんされていない

2.本人性の確認:本人がその文書に署名をしたことが確認できる

では、電子署名を使って電子契約を成立させるにはどうすればよいのでしょうか。その仕組みについて説明します。

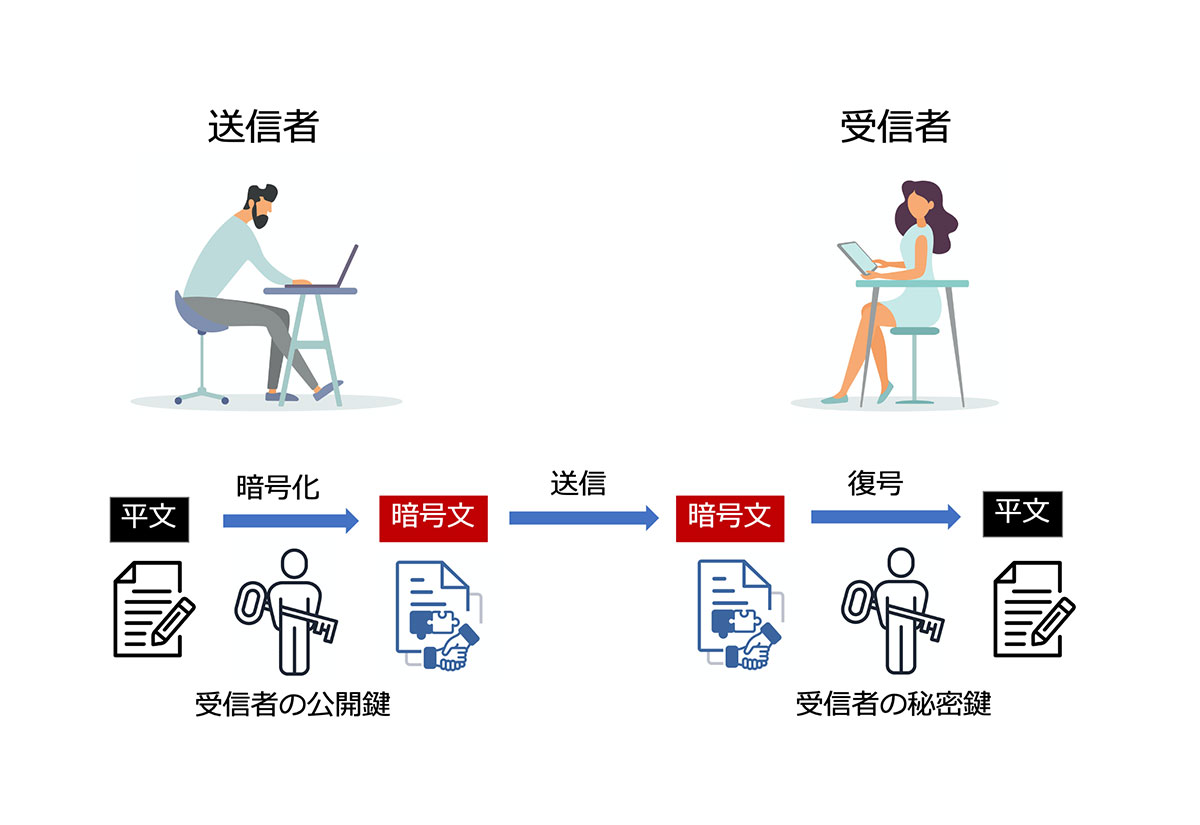

電子署名には「暗号化」の技術が用いられており、「公開鍵暗号方式」と呼ばれています。この公開鍵暗号基盤は一対の「暗号化および復号するための記号」で成り立っています。この一対の片方を秘密鍵(Private Key)、もう片方を公開鍵(Public Key)と呼びます。

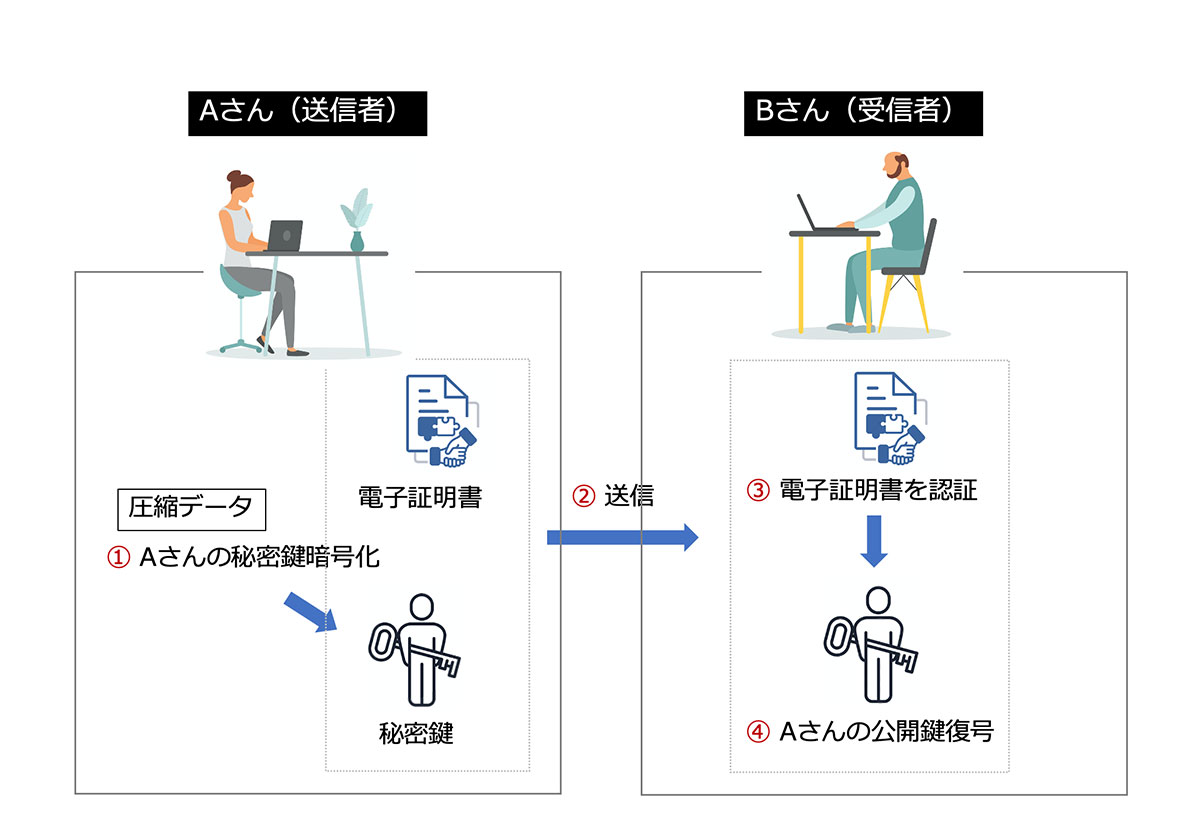

デジタルでは、自筆で署名したり実印で押印したりできないので、本人の秘密鍵(印鑑に相当する)を用いて電子契約書などに対し「電子署名」を行います。そして、電子署名を確認するためは本人の公開鍵を必要とします。「電子署名」を行った人が「本人」であることを確認できるようにするため、本人の公開鍵が格納された電子証明書を添付し相手へ渡す仕組みです。

公開鍵暗号方式の仕組み

このように公開鍵と秘密鍵を使って暗号化するのが「公開鍵暗号方式」です。共通鍵暗号方式も取り上げて、暗号化の仕組みを詳しく説明します。

1.送信者が秘密鍵から公開鍵を作成し受信者に渡す

2.受信者が、その公開鍵を使って通信内容を暗号化する

3.暗号化された文書を送信者が受け取る

4.送信者が秘密鍵を用いて復号し中身を確認する

公開鍵暗号方式は送信者が秘密鍵から暗号文を作成したことがポイントになります。送信者は秘密鍵から公開鍵を作成し、受信者に送ります。送られてきた公開鍵を使い通信内容を暗号化(特定の人にしか読めない文に変化)し、暗号化された文書を送信者が受け取ります。暗号化された文書を秘密鍵で復号(読める状態に戻すこと)し、中身を確認するというのが公開鍵暗号方式の流れになります。

ここで重要なのは、送信者が公開鍵で暗号化できる暗号文(文書)を作成したことです。

受信者は公開鍵で文書を暗号化しますが、送信者が暗号文を作成した場合のみ、その文書の暗号化が可能です。つまり、送られてきた文書を暗号化できなければその文書は改ざんされた文書だということになります。

共通鍵暗号方式は、公開鍵暗号方式にあった秘密鍵と公開鍵を合わせた「共通鍵」による暗号方式です。共通鍵は暗号化と復号化ができる鍵となっています。これは家の鍵と同じ仕組みで、家の扉を開けることも閉めることもできる鍵が共通鍵になります。共通鍵暗号方式はシンプルな暗号化なので、共通鍵は厳重に保管する必要があります。

電子署名に不可欠な公開鍵暗号基盤

公開鍵暗号という技術によって次の2点を証明でき、安全に電子契約を取り交わせます。

1.電子文書が本人によって作成されたこと

2.電子文書が第三者によって改ざんされていないこと

公開鍵暗号は秘密鍵と公開鍵の2つで構成されていますが、秘密鍵の持ち主が公開鍵で暗号化できる文書を作成できるため、受信者は公開鍵で文書を暗号化できればその電子文書は本人によって作成されたことを証明できます。同時に本人以外による改ざんが行われていないことも証明できます。

電子証明書を使った電子署名の流れ

たとえば、送信者側(Aさん)は相手(Bさん)に渡す情報を秘密鍵で暗号化し、公開鍵と電子証明書を添付して送信します。すると受信者側(Bさん)はまず電子証明書が有効なものかどうかを認証局に確認します。電子証明書の有効性が確認できたうえで、公開鍵を使って情報を解読できれば、電子署名の本人(Aさん)からの電子データであるということが確認できるのです。

・「認証局」と呼ばれる機関が電子証明書の申請・発行を行う

・「認証局」で電子証明書と共に、秘密鍵と公開鍵を発行する

・発行された電子証明書・秘密鍵・公開鍵を送信者のパソコンへインストールする

・電子文書を作成し、秘密鍵を使って電子署名を行い、受信者へ送付する

・受信者のほうで、公開鍵を使って電子署名の検証(正当性の確認)を行う

電子署名の基本機能

公開鍵暗号基盤(KPI)

・公開鍵の機能

・秘密鍵の機能

公開鍵暗号基盤(KPI)とは、公開鍵と秘密鍵の2つの鍵から成り立つ暗号方式になります。公開鍵の機能は誰にでも使用できる鍵となっており、公開鍵を使って電子文書の暗号化を行います。

秘密鍵の機能は、電子文書の暗号化ができる公開鍵を作成できます。また、公開鍵で暗号化された文書を復号化することもできます。暗号文を作成できるのは秘密鍵の持ち主だけなので、送られた電子文書を公開鍵で暗号化できた場合は秘密鍵の持ち主から送られた正規の電子文書という証明ができます。公開鍵暗号基盤(KPI)は電子文書でよく使われている基本機能になります。

電子署名の機能

・印鑑やサイン代わりの機能

・印鑑証明書代わりの機能

・契印、割印代わりの機能

電子署名は文書以外にも、電子印鑑や電子サインなど印鑑やサインの代わりを果たす機能があります。電子署名が印鑑の代わりの場合、電子証明書は印鑑証明書の代わりになります。

また、契印や割印の代わりにも電子署名を利用することが可能で、印鑑やサインと同様の効力をもちます。

電子署名導入のメリットとデメリット

電子署名のメリットやデメリットには次の要素が挙げられます。

電子署名導入のメリット

1. 承認業務の効率化

2. 用紙代、印刷代等のコスト削減

3. 契約締結等の時間短縮

4. リモートワークの対応が可能

5. 改ざん等の検知が容易

電子署名を導入することで紙媒体での契約書のやり取りが不要になるため、承認業務の効率化や用紙代、印刷代等のコスト削減にもつながるメリットがあります。また、ネット上で完結できるため、契約締結等の時間短縮やリモートワークでの対応も可能になります。電子署名は公開鍵暗号方式を取り入れているため、改ざんや不正などの検知が容易になり、セキュリティの向上にもつながります。

電子署名導入のデメリット

1. 取引先の協力が必要

2. すべての契約等に対応はしていない

3. サイバー攻撃のリスク

電子署名は双方が電子署名ツールを使用する必要があります。自社で電子署名を取り入れていても取引先が取り入れていない場合は、取引先の協力が必要不可欠になります。また、電子署名はすべての取引に対応しているわけではないため、書面での契約書作成を義務づけられている契約書などでは使用できないデメリットがあります。

電子署名はネット上で取引を完結できるメリットがある反面、サイバー攻撃に狙われやすい面もあります。電子署名法が規定されてからはセキュリティが向上してきていますが、必ずしも安心できるわけではないため、秘密鍵などの保管には常に注意を払う必要があります。

電子署名の活用事例

電子署名を導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

コスト・郵送にかかる時間を削減

「今までは、紙に印刷した契約書を郵送でやりとりするので最低でも1週間程度の期間が必要になり、時間とコストがかかりましたが、みんなの電子署名を使うことで、時間とコストの削減をすることができました」

https://www.itreview.jp/products/minnanodenshishomei/reviews/64289

▼利用サービス:みんなの電子署名

▼企業名:Harmony Desgin Marketing ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:経営コンサルティング

急な契約締結にも安心

「契約書管理担当者である私の契約書管理に割いていた時間を大きく削減できたこと。2日以内に契約書を締結せざるを得ない状況が発生し,従来なら直接遠方まで担当者が出張して持参する等の措置を講じていたところ,オンラインでわずか数時間で締結することができたこと」

https://www.itreview.jp/products/cloudsign/reviews/21271

▼利用サービス:クラウドサイン

▼企業名:ネスレ日本株式会社▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:法務・知財・渉外等の導入決定者

契約関係の手続きがかなり簡素化された

「当初、郵送や対面の実施で時間がかかっていた契約関係の手続きがかなり簡素化されました。郵送では、書類の印刷、郵送準備、記入例の作成等準備に相当な時間を有していましたが、当商品を使うことにより、契約書ひな形さえつくっておけば、宛名変更のみで完了するため、上記作業時間が短縮され、業務効率化に寄与して

https://www.itreview.jp/products/cloudsign/reviews/68176

▼利用サービス:クラウドサイン

▼企業名:中村太郎税理士事務所 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:会計、税務、法務、労務

リモートワークでも問題なく作業できる

「リモートワークでほとんど出社しない中、書類作成や押印のための出社は全く必要ありません。複数の契約手続きが同時進行であっても、驚くほどのスピードで処理することができています」

https://www.itreview.jp/products/gmo-sign/reviews/80601

▼利用サービス:電子印鑑GMOサイン

▼企業名:株式会社ソウルウェア ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:営業・販売・サービス職

電子署名ツールの選び方のポイント

自社リソースを考慮した操作性で選ぶ

電子署名ツールを導入することでどのような価値を生み出すことができるかは、各企業によってさまざまです。自社が電子署名ツールを導入することでどのようなメリットにつながるかを考慮し、電子署名ツールを選びましょう。また、中にはセキュリティの厳しさゆえに操作が非常に複雑になるものもありますので、自社で扱える程度の操作性をもった電子署名ツールを選びましょう。

価格(対応可能なコストで導入できるか)で選ぶ

電子署名ツールは有料のものもあれば、無料で使えるものもあります。自社が対応可能なコストで使える電子署名ツールを選びましょう。紙媒体でかかるコストと電子署名でかかるコストを比較してみるのも選び方のポイントになります。

自社が求める機能で選ぶ

電子署名ツールの中には、印鑑やサインなどの代わりとして電子印鑑や電子サインを専門的に取り扱っている電子署名があります。自社がどのような操作性を求めているかを考慮し、電子署名ツールを選びましょう。

契約先でも使用可能かで選ぶ

電子署名ツールは双方が使用することで取引が可能です。契約先が電子署名の使用を断ってきた場合は電子署名を使用できません。契約先でも電子署名ツールの使用が可能かどうかを確認してから電子署名を選びましょう。

電子署名ツールの業界マップ

電子署名ツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

おすすめの電子署名ツール5選

実際に、電子署名ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの電子署名ツールを紹介します。

(2021年12月15日時点のレビューが多い順に紹介しています)

みんなの電子署名

「みんなの電子署名」は、電子署名、ユーザー管理、ワークフロー認定など幅広い機能を基本無料で使用できます。月額固定費や文書作成などの費用も不要となっているため、電子署名選びで悩んでいる方は「みんなの電子署名」を選んでおくと無駄なコストを支払う必要がありません。

クラウドサイン

「クラウドサイン」は契約に特化した電子署名ツールです。契約締結や契約書管理などの機能が使いやすい特徴があります。官公庁や金融機関でも使用されているため、セキュリティ面は厳重に管理されています。Lightプランは月額1万1000円から電子署名を利用できます。

電子印鑑GMOサイン

「電子印鑑GMOサイン」は契約書作成以外にも押印を電子化できます。ほかにも契約締結を1回の送信でできたり、業務委託や雇用契約の手続きをまとめて行うこともできます。パソコンがない方でもスマホアプリで電子署名を行え、月額9680円から利用可能です。

ドキュサイン

「ドキュサイン」は世界で最も使用されている電子署名ツールになります。大企業から中小企業と幅広く使用されているため、取引先との電子署名を使った取引がしやすい特徴があります。国内に限らず海外でも利用されているのでグローバルに電子署名を利用できます。

IMAoS

「IMAoS」は不動産賃貸向け電子署名サービスとなっています。不動産賃貸契約や建設請負契約などに使用できるため、不動産関連の電子署名ツールを探している方におすすめです。プラン料金は月額2万5000円からとなっており、各オプションの追加も可能です。

ITreviewではその他の電子署名ツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

電子契約・電子サイン・電子署名ツールの比較・ランキング・おすすめ製品一覧はこちら

まとめ

電子署名は契約書作成や契約締結以外にも請求書や印鑑、サインの代わりなど幅広く使用できます。電子署名を紙媒体での業務と比較してみても印刷代、用紙代などのコスト削減や、業務時間の効率化など多くのメリットがあります。

電子署名ツール選びで悩んでいる方、電子署名ツールを比較したいという方はぜひ本記事を参考にしてみてください。