業務の効率化を考えた際、多くの企業で行われているのがITビジネスツールの活用です。メールやチャット、オンライン会議、スケジュール管理などさまざまな用途で利用されています。とくにリモートワークの普及が進んだこともあり、情報共有やコミュニケーションに関わるものは重要な役割を担います。

その中で注目を集めているのが、コラボレーションツールです。コラボレーションツールを利用すれば、従業員同士の意思疎通が円滑になるだけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。そこで今回は、コラボレーションツールに備わっている機能や選定ポイントについて詳しく解説します。

目次

コラボレーションツールとは?

コラボレーションツールとは、組織やチームでの共同作業(コラボレーション)を円滑に進めるためのものです。これまで同じオフィス内で行われていた会話やホワイトボードでの情報共有を1つのツール内で実現できるようになります。

コラボレーションツールの多くはクラウド型で提供されているため、リモートワークはもちろん遠隔地のスタッフともリアルタイムで情報共有が可能です。また、社内スタッフだけでなく、外部の協力者や委託先、顧客とも同じ情報を見ながらコミュニケーションが取れるため、プロジェクト全体を円滑に進めることができます。

コラボレーションツールの主な機能

ツールによって異なりますが、搭載される主な機能は以下の通りです。

コミュニケーション関連

・チャット

メールのように形式的な件名や挨拶文が不要となり、気軽にコミュニケーションできます。直接会話するのと変わらないテンポでやり取りが行え、内容のポップアップを利用しながら業務を進めることが可能です。

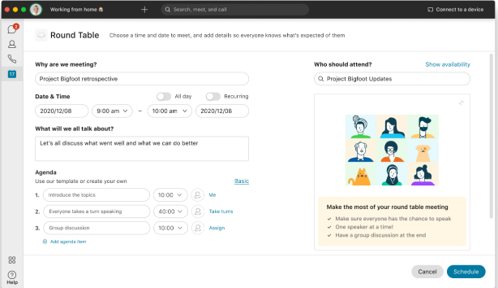

・Web会議

パソコンの画面上で対面しながらオンラインミーティングが行えます。複数人での会話はもちろんのこと、1つの画面を全員で共有しながら意見交換や共同編集も可能です。また録画機能を使えば、会議後の資料作成や議事録作成に活用できます。

・メール

チャットの使えない顧客先やフォーマルな場面ではメールが利用できます。

情報共有関連

・スケジュール共有

スケジュールの見える化によって、会議の予定が立てやすくなります。部門間でのメールや口頭連絡が不要となり、調整に関わる時間コストの削減につながります。また社内全体の動きが把握できるようになり、社員1人ひとりの意識が高まります。

・プロジェクト管理/タスク管理

ツール上でプロジェクトを管理することで、他部署・社外も含めた全体の進捗状況がリアルタイムで可視化されます。仕事の振り分けも明確化されるため、メンバーそれぞれが自分のタスクを整理し、効率良く業務を進められるようになります。また進捗に問題が見つかった場合はすみやかに問題を特定し、プロジェクトの再構成や配分のし直しが可能となります。

・社内Wiki

社内ルールやノウハウなどのナレッジを1つに集約することで、組織全体の業務レベルが向上します。新入社員の教育指導として活用できるほか、問い合わせの多い部署での業務効率化につながります。

・グループウェア

掲示板や回覧、施設の予約、ワークフローの運用などをツール上で行えるようになります。

・ストレージ

ツールの多くはクラウドで提供されているため、自社でサーバーを用意することなくファイル共有が可能になります。モバイル端末から社内・社外を問わず閲覧できるため、営業活動における機会損失の削減にもつながります。また、一般的にコラボレーションツールはビジネス向けに想定されているため、アクセス権などセキュリティ面でも強化されているのが特徴です。

チャットやストレージとの違いは?

コラボレーションツールには、さまざまな機能が搭載されています。従来のチャットやストレージなど単体の製品との大きな違いは、1つのツール内で複数の機能が使える点です。また、ツールを導入することで以下のようなメリットが得られます。

・コミュニケーションの円滑化

・生産性向上

・複数のデバイスで利用可能

・コスト削減

コラボレーションツールの選定ポイント

コラボレーションツールは、ベンダーによってさまざまな製品が提供されています。選定する際は、以下のポイントを確認しておきましょう。

・必要な機能を明確にする

複数の機能が使えるコラボレーションツールは一見便利に思われがちですが、目的もなく導入するのが賢明だとは言えません。まずは自社の業務に沿ってどのような形で使用するのか、どの機能があれば効率化につながるのか、などの目的を明確にしておきましょう。搭載機能の豊富さだけで選定すると、無駄なコストにつながる可能性があります。

・使いやすいツールを選ぶ

コラボレーションツールは組織全体で利用することで、より大きな効果を発揮できます。そのため、システム担当者だけで選定するのではなく、現場や管理部門まで全てのスタッフが「使いやすい」と思えることがポイントです。

・マルチデバイス対応か

スマートフォンやタブレットなど、自社で利用中の端末に対応できるのか確認が必要です。とくに、営業部門など社外での活動が多いスタッフの業務効率に大きく影響を及ぼします。また、個人端末を業務に利用するBYODやリモートワークを導入している企業などは、マルチデバイスに対応したツールがおすすめです。

・セキュリティ

コラボレーションツールの多くはクラウドサービスによって提供されており、そのリアルタイム性が業務の効率化や生産性向上につながっています。しかし一方、インターネット上で利用するためセキュリティには細心の注意が必要です。製品の詳細を確認し、より高いセキュリティ環境で利用できるツールを選定しましょう。

おすすめのコラボレーションツールをピックアップ!

ここではおすすめのコラボレーションツールを3つご紹介します。

Trello

アトラシアン株式会社が提供する「Trello」は、プロジェクトやタスクを共有できるツールです。タスクが整理された「ボード」、進捗状況がわかる「リスト」、業務の遂行に必要な情報を示せる「カード」を利用することで、誰が何を行っているか、完了すべきことが一目で把握できるようになります。少人数でのFreeプランからお試し利用が可能です。

・Trelloの参考価格

無料(機能制限あり)

・Trelloの参考レビュー

チームごとにボードを作ってタスク管理をしています。今までカレンダーで管理したりエクセルで管理していましたが、Trelloを知ってからタスク管理が非常に把握しやすくなりました。登録が簡単なのもそうですが、ちゃんと締切日も管理できるし担当者も設定できるし、タスクのカードを入れ替えるのもドラッグアンドドロップなので効率的です

Trelloへのレビュー「チームのタスク管理で利用しています」より

SharePoint

日本マイクロソフト株式会社が提供する「SharePoint」は、コンテンツやファイル、アプリケーションなどを共有できるツールです。WindowsだけでなくiOSやAndroidにも対応しており、モバイル端末での利用も可能です。一般的にはMicrosoft 365内に含まれるアプリとして利用され始めることが多く、その高いセキュリティから全世界の企業で採用されています。

・SharePointの参考価格

SharePoint Online (プラン 1):540円 / ユーザー/月

・SharePointの参考レビュー

企業におけるナレッジの共有に対して部署ごとにwikiやExcelで管理していたものを

SharePoint Onlineへのレビュー「社内で活用できるポータルサイトに」より

一元的に統合・必要な情報を可視化出来るようになった。

それにより「わからないことがあったときはとりあえずここを見る」ということができ

色々と探し回る手間が省けた。

Webex Teams

シスコシステムズ合同会社が提供する「Webex Teams」は、コミュニケーションを円滑に進められるツールです。クラウド電話や最大1,000人までのビデオ会議、ファイル共有、翻訳機能などが搭載され、さまざまなコミュニケーションシーンに対応しています。またマルチデバイスでの利用も可能で、Microsoft、Googleをはじめとした他社のアプリ100種類以上と連携できるのが特徴です。

・Webex Teamsの参考価格

お問い合わせ

・Webex Teamsの参考レビュー

メールとの比較で

Webex Teamsへのレビュー「フラットなメンバー間の利用に向くツール」より

・即時性(=スマホアプリによるプッシュ通知の精度)が高い。

・発言に対する既読状況をまとめて確認できる(メールでは不可)。

・絵文字だけでもメンバーの発言に反応できる。

・WebEX Meetingsとシームレスに連携する。

(メンバーがWebEX Meetingsを起動すると「ミーティング中」と自動で表示される)

・「ミーティング中」以外も自分の現況ステータス(任意の文字列)を設定できる。

・対顧客向けというよりは、組織内コミュニケーションに適している。

ITreviewでコラボレーションツールを探してみよう

円滑なコミュニケーションや情報共有は、プロジェクトを進める上で基盤となる部分です。自社に合ったツールを導入することで、社内・社外のメンバーとスムーズにやり取りできるようになり、生産性向上や業務効率化を実現できます。コラボレーションツールに興味がある方は、ぜひ「ITreview」で製品を比較検討してみてください。