投稿 社員や顧客の情報を社内でシェアできる「Web電話帳」サービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、顧客や社員の連絡先情報を簡単に管理・共有できる、Web電話帳のおすすめサービス5選をご紹介します。連絡先情報の管理・共有に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

「Web電話帳」サービスとは?

Web電話帳とは取引先の担当者や自社の社員など、日常的に連絡を取る必要のある人たちを中心に、その連絡先情報をクラウドで管理・共有するためのサービスです。「クラウド電話帳」とも呼ばれています。

ビジネス上で使用する電話帳をエクセル等のアプリケーションで管理している企業も多いでしょう。しかし、エクセルは1つのファイルを組織的に共有することが難しく、部署ごと、あるいは社員ごとに電話帳を管理しているケースが少なくありません。

これでは、必要なときに必要な連絡先情報を得ることが難しいでしょう。Web電話帳を使ってクラウドで管理すると、連絡先情報の管理・共有におけるさまざまな課題を解決できます。

「Web電話帳」サービスで解決できる課題

Web電話帳を使って組織全体の連絡先情報をクラウド上で保管することにより、情報の正確性を高めることができます。

例えば、取引先担当者の連絡先情報が変更になったケースを考えてみましょう。その方は連絡先が変更になったことを、自社の営業部担当者だけに伝えたとします。連絡先情報をエクセル等で管理している場合、取引先担当者の最新情報が更新されているのは営業部のみということになってしまいます。

他部署の社員が取引先担当者に連絡を取りたい場合、適切なコミュニケーションが取れず、情報伝達に時間がかかります。こうした状況は、自社にとっても取引先にとっても望ましくはありません。

一方、Web電話帳を使っていれば、自社の営業部担当者が取引先担当者の連絡先情報を更新することで、誰でも最新情報を確認できます。

おすすめの「Web電話帳」サービス5選

それでは、おすすめのWeb電話帳を5つご紹介します。それぞれの特徴を知り、自社に合ったWeb電話帳を選んでみてください。

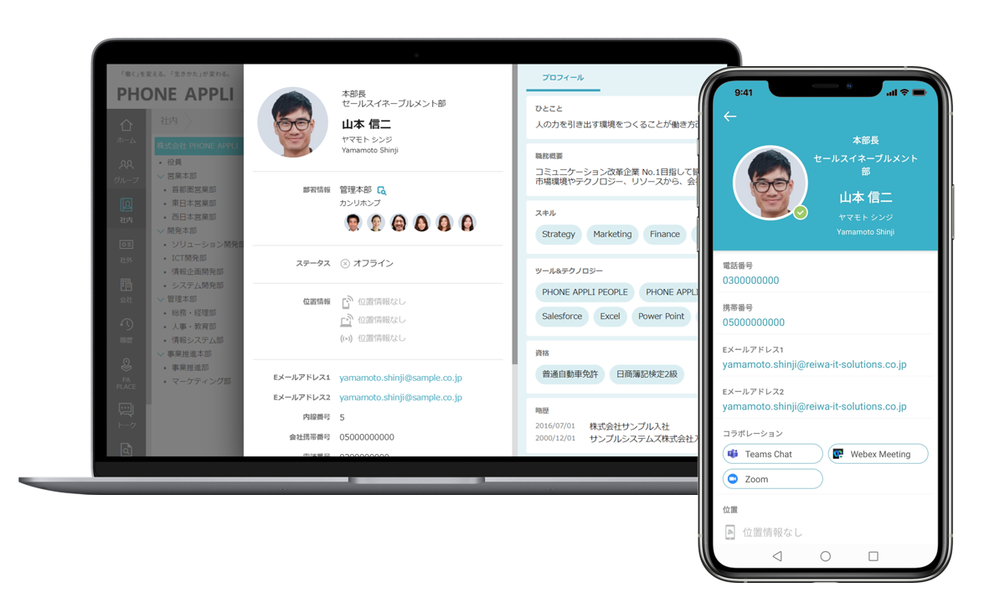

PHONE APPLI PEOPLE

PHONE APPLI PEOPLEは、スマホ・スキャナ・複合機を利用して名刺情報から連絡先を登録できるWeb電話帳です。連絡先情報を登録しておくことで、端末内に連絡先を登録しておかなくても、誰から電話がかかってきたかを判断できます。

・PHONE APPLI PEOPLEの参考価格

| 初期費用 | 50,000円 |

| 月額費用 | 300円~/1ユーザー |

・PHONE APPLI PEOPLEの参考レビュー

会社の社員数規模が大きくなればなるほど必要なツール。他事業所他部門の社員に急に連絡が取りたい時でも、常にPCやスマホで電話帳を保持している環境を実現しているので、出先から自部門に連絡して「どこどこの誰々の連絡先を教えて」というやり取りは一切発生しない。

PHONE APPLI PEOPLEへのレビュー「社内電話帳がどこからでも検索、利用可能」より

Gluegent Apps

Gluegent Appsは、総合コミュニケーションツールであるGoogle Workspaceの拡張アプリケーションです。そのうち、「共有アドレス帳」はWeb電話帳としての役割を果たし、Microsoft 365でも利用可能となっています。Google WorkspaceやMicrosoft 365にWeb電話帳を追加したいという企業におすすめです。

・Gluegent Appsの参考価格

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 100円/1ユーザー |

・Gluegent Appsの参考レビュー

WEB電話帳ってこんなに使いやすかったっけ?と思いました。

Gluegent Appsへのレビュー「面識ない社員も把握できる」より

必要最低限の機能でストレスもあまりありません。

rakumoコンタクト

rakumoコンタクトは1ユーザーあたり月額50円の格安で利用できるWeb電話帳です。また、Google Workspaceと連携可能となっています。Active Direcotryや社内データベースとの連携もでき、人事データベースの管理を効率化できます。

・rakumoコンタクトの参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 50円/1ユーザー |

・rakumoコンタクトの参考レビュー

こちらの製品は単独での導入ではなく、他のrakumo製品を導入したときにパッケージになっていたので導入しました。rakumoカレンダーやワークフローなどを検討する時に、コンタクトの利便性も考慮のうえで、他社の製品と比較すると良いのではないでしょうか。

rakumoコンタクトへのレビュー「GoogleWorkspaceの組織と連動した連絡先が便利」より

階層型アドレス帳 AddressLook

階層型アドレス帳 AddressLookは、OutlookまたはOutlook on the Webで利用可能なWeb電話帳です。連絡先情報を階層型で管理できるため、組織体系の把握にも役立ちます。お気に入り機能でよく利用する連絡先を登録すれば、素早くコミュニケーションが取れます。

・階層型アドレス帳 AddressLookの参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 月額35,000円~/500ユーザーまで501名からは1ユーザーごとに70円~を追加 |

・階層型アドレス帳 AddressLookの参考レビュー

部署の課長以上にメールを送りたいときに、詳細検索モードで部署名と役職を入れれば対象者が簡単に出てくるのでメール配信が非常に円滑に行える。

階層型アドレス帳 AddressLookへのレビュー「うろ覚えでもメールが送れる」より

また、異動者宛に誤って届いた郵便物なども、名前を入力すればどの部署に異動したか簡単に調べられるので、郵便物の転送にも用いている。

SMARTアドレス帳

SMARTアドレス帳は、IPアドレスごとにアクセス端末を制限できるため、細かいセキュリティ設定が行えるWeb電話帳です。また、4段階の権限設定によってアクセス権限を設定することも可能で、企業のやりやすい方法でセキュリティを強化できます。

・SMARTアドレス帳の参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 月額100円/1ユーザー |

・SMARTアドレス帳の参考レビュー

新規採用者、退職者等で社用携帯の貸与先は日々変わっていってしまう。

SMARTアドレス帳へのレビュー「企業一括アドレス帳として優秀」より

当商品を採用前までは、新規貸与時に最新のアドレス帳をインストールの上貸与していたが、

その後のメンテナンスは社員任せであったため、端末を転用した際等混乱を招くことがあった。

当商品を導入後は各社員は一切作業をすることなくなったうえに常に最新の情報を各端末に

配信できるため、効率は非常に良くなった。

「Web電話帳」サービスの正しい選び方

「Web電話帳は結局のところどれを選べばいいの?」と悩まれている方も多いでしょう。

Web電話帳を機能面で比較する際は、まず「Web電話帳で何がしたいか?」を固めるところから始めてみてください。連絡先情報をクラウド上で管理したいだけなのか、あるいはセキュリティ対策も強化したいのか。企業がWeb電話帳で実現したいことによって、選ぶべき機能が異なります。

また、Web電話帳によってはオプションでカレンダー共有機能や勤怠管理機能を追加することもできます。社内外のコミュニケーションを最適化する上で、Web電話帳以外に必要な機能についても整理しておくと良いでしょう。

コスト面で比較する際は、Web電話帳を利用する社員数を明らかにした上で、「Web電話帳にいくら予算を割けるか?」を考えてください。Web電話帳はどのサービスも月額料金が明確なので、「ユーザー数×月額料金」でコストを計算します。

最終的には機能面とコスト面のバランスを考慮しながら、導入すべきWeb電話帳を選びましょう。

投稿 社員や顧客の情報を社内でシェアできる「Web電話帳」サービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web電話帳で何ができる?代表的な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>クラウドサービスを用いて情報共有できるWeb電話帳には、営業活動を手助けする機能が充実しています。そこで、Web電話帳について4つの魅力的な機能、評価の高いWeb電話帳サービスの概要について紹介します。

Web電話帳とは?代表的な4つの機能を解説

Web電話帳とは、ユーザー情報を管理できるクラウドサービスです。社員・顧客・業務委託先など連絡が必要な人の情報(名前・電話番号・メールアドレス・名刺等)を一括管理し、クラウド上で共有することで営業活動を効率化できます。

Web電話帳を利用することで、個人でバラバラに管理していた顧客情報を一括にまとめられることから、必要な顧客情報をいつでも簡単にチェックできます。

また、Web電話帳にはチャットツールや位置情報機能が搭載されているため、ハイスピードな営業活動を期待できる新たなツールだと期待されています。

機能1:閲覧権限の付与や利用状況を監視することで私的利用を防げる

Web電話帳は、登録した顧客情報を社内で共有できることから、誰がどんな情報を登録したのか一目で分かります。また登録情報や内容の変更などWeb電話帳に触れた情報は履歴として残るため、仕事に関係ない私的利用を防ぐことにつながり、仕事に特化した利用が可能です。

顧客情報が私的利用されると、個人情報の流出や会社の信用ダウンにつながりますが、社員それぞれの動きを管理するのは困難です。そのため、社員が個別に持ち出せないクラウド管理のWeb電話帳は、会社内のセキュリティ対策として効果を発揮します。

またWeb電話帳は管理者が「閲覧制限の指定」「編集の可否」を設定できます。部署ごとの情報をグループごとに管理できるなど、会社全体で1つのWeb電話帳が管理できるのも魅力です。

機能2:スマホ・スキャナーで名刺登録が可能

Web電話帳は、名前・電話番号・メールアドレスといった文字情報だけでなく、画像データも一括管理できます。スマホやスキャナーで読み込んだ画像データにも対応しているため、紙で受け取った名刺を画像化してWeb電話帳に登録することも可能です。

また、デスクの引き出しに溜まった名刺を電子化することで、名刺管理が必要なくなるのもWeb電話帳の魅力です。読み込ませた名刺の画像データを自動で文書データ化してくれるWeb電話帳もあるため、今までに溜め込んでいた名刺を効率的にデータ登録できます。

スマホ・スキャナーで読み込んだ名刺画像は、Web電話帳で見やすいように角度調整できます。自動調整機能を持つWeb電話帳も多いため、初心者でも簡単に名刺登録が可能です。

機能3:登録者と専用プラットフォームでコミュニケーションが取れる

Web電話帳のなかには、チャットやビデオ会議の機能を持つサービスもあります。Web電話帳に登録した人とチャット・ビデオ機能を使って、個人・グループ間でコミュニケーションを取れます。チャットツールは、メールに比べて連絡が取りやすく、ちょっとした用事でも書き込めるのが魅力です。

社員の情報を登録しておけば、社内チャットツールとして活用できるので、仕事効率化や社内連絡手段としても利用できます。

Web電話帳は電話帳やチャットツールがまとまっており、複数のツールを使い分ける必要がないため、手間を感じることなく使用できます。外出時にも使用できるので、円滑なコミュニケーションを図れるでしょう。

機能4:登録情報を社内でクラウド共有できる

Web電話帳は、クラウドを通じて社内で情報共有できることから、1つの顧客情報を登録したら社員全体でその情報を閲覧・編集できます。

1人で顧客管理を行うよりも、チームで管理し効率的に営業活動を行うほうが会社の利益につながります。急にとある顧客情報が必要になったときにも、Web電話帳を利用すれば一瞬で情報を確認できるので便利です。

クラウドで管理するデータは常時バックアップが取られているため、誤って登録した情報や削除した情報があってもすぐに復旧できます。

以下の記事でピックアップツールを紹介しているのでぜひご一読ください。

記事:社員や顧客の情報を社内でシェアできる「Web電話帳」サービス5選

Web電話帳で解決できる4つの課題

1.リモートワークでもWeb電話帳にアクセスできる

Web電話帳は、インターネット環境にあれば誰でも簡単に接続できます。PC・スマホなど複数のデバイスに対応しているため、社内・社外を問わず、登録した情報にすぐアクセス可能です。

従来の連絡先管理方法の場合、社用携帯に登録した情報から個別の連絡先を探し出したり、情報が見つからない場合には会社の人に問い合わせて連絡先を教えてもらったりする手間が発生しました。一方で、Web電話帳ならネット環境にあれば顧客情報を一瞬で把握できます。指定したデバイスのみ閲覧・編集できるように設定を行えるため、セキュリティ面でも安心です。

2.リアルタイムで登録情報を社内共有できる

従来、顧客情報は社用携帯で個別に管理するのが一般的でした。携帯所有者が個別に電話帳を登録するため、なかには顧客情報を自分は知らないけれど他の営業社員は知っているなど、個人ごとに顧客情報量に差が出ていました。

Web電話帳は顧客情報をクラウド上に一括管理できることから、顧客情報の個人差をなくし安定した品質の営業活動が行えます。

また個人が登録した情報はクラウド上で社内全体に共有されるため、テレアポを行う際には「誰が誰に連絡した」など連絡ブッキングを防げるのも魅力です。

3.顧客連絡先の私的利用を防止できる

会社によっては、仕事のみで利用する社用携帯が配布されます。社用携帯には顧客情報や社内情報を登録して営業や仕事報告などで利用するのが一般的です。しかし、各個人が携帯を管理するため、なかには顧客情報を会社外で使用したり、競合企業に漏らしたりしてしまう人もいます。

一方で、Web電話帳は、顧客情報を会社で一括管理するため、外部流出といったトラブルを防止できます。管理者権限により閲覧・編集等を制御できるのもWeb電話帳の魅力です

4.ヒューマンエラーによる情報漏洩を防止できる

個人で顧客情報を管理した場合、使い方によっては登録した情報が外部に流出して大きな問題に発展する場合があります。情報漏洩は、社用携帯を娯楽や個人的趣味といった私的利用したときに起こりやすいため万全なセキュリティ対策が必要です。

このとき役立つのが、データをクラウド上に管理できるWeb電話帳です。各個人の電話帳で顧客情報を管理するのではなくクラウド上で管理するため、情報漏洩のリスクを最小限におさえられます。

Web電話帳のサービスによっては、追加プランとして堅牢なセキュリティ対策が実施できるため、便利に利用しましょう。

Web電話帳の魅力を理解したらサービスを比較しよう

顧客管理を一括化するWeb電話帳は、営業ツールとして画期的な機能を搭載しています。顧客管理以外に、連絡手段として利用できるのも大きなメリットです。

Web電話帳はサービスによって少しずつ機能が変わってきます。どれを選べばいいか分からないときには、業界でのシェア・操作性・連携機能といった項目など「営業活動で重要視するポイント」を抽出したうえで比較を行うのがおすすめです。

ぜひ、製品選定にITreviewをご活用ください。

投稿 Web電話帳で何ができる?代表的な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 バックアップはVeeamで決まり?目的に合わせて選べる製品を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>さまざまなクラウドバックの特徴の要点をおさえて、自社に適したクラウドバックを探してみましょう。

目的別「バックアップ」製品5選

有事の際にリカバリーを考えるならVeeam

米国オハイオ州を拠点に、クラウドのプラットフォームのリーダー企業であるVeeamが提供するサービスです。世界40万社以上の取引があり、CISCO・Microsoft・AWSなどのグローバルな企業とパートナー連携をしています。

Veeamの特徴は、VMwareやAWS、Microsoft Azureといったさまざまなワークロードと連携して、バックアップと復元を高速で実現できる点です。基幹データのバックアップのようにシステムの可用性を高めるだけでなく、データの復元といったディザスタリカバリーにも高い効果を発揮したいならVeeamがオススメです。

・Veeamの参考価格

お問い合わせ

・Veeamの参考レビュー

導入から運用まで自社で行っております。

Veeamへのレビュー「バックアップアプリケーションのデファクトスタンダード!」より

これまでのバックアップアプリケーションにない高機能と柔軟性を持っており、前職から使い続けております。

一度使うと他のバックアップアプリケーションには戻れないです。

インスタントリカバリやマルウェア対応の保護機能など、他のバックアップソリューションを圧倒しています。

また、Community Edtionなど広く一般に解放しているのも「こんなに高機能なバックアップソリューションが無料!」と驚くばかりです。

セキュリティの高さならDirectCloud

東京を拠点に日本のDXを支援する企業である(株)ダイレクトクラウドが提供するサービスです。1,500社以上との取引があり、(株)明治や大戸屋HDといった大企業だけでなく、ひたちなか市や新潟市といった行政にも導入されています。

DirectCloudの特徴は、データ暗号化やIPアドレス制限、3ヶ所の国内データセンターで分散管理しているなどの高いセキュリティと信頼性です。SLAを締結することでサービス品質を保証しているのも強みの1つ。セキュリティの高さを求めるならDirectCloudがオススメです。

・DirectCloudの参考価格

スタンダード:30,000 円 / ストレージ容量500GB

・DirectCloudの参考レビュー

解決できた課題・具体的な効果

DirectCloudへのレビュー「オンラインストレージ」より

・ローカルストレージからの移行

・PPAP問題

課題に貢献した機能・ポイント

・NASを利用しており、オンラインストレージへの移行作業をしている。機器故障によるデータ消失のリスクが軽減で来ていると思われる。

・URLを使用することにより、メール作業中のzipファイルを送る必要性がなくなった。ゲストユーザー等を設定でき、オンライン上で、同時編集等のやり取りができ効率化が上がった。

柔軟なシステム適合ならAcronis Cyber Protect

シンガポール・スイスを拠点にオールインワン型のサイバープロテクションを創造する企業、Acronisが提供するサービスです。150ヶ国75万社以上との取引があり、マンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードといったサッカーのビッグクラブのデータ保護にも取り組んでいます。

Acronis Cyber Protectの特徴は、仮想、物理、クラウド、モバイルなど21のプラットフォームに対応し、操作する機器を問わずシームレスに連携できる点です。ハードとソフトを含めたさまざまなシステムに適合するクラウドバックアップを求めているなら、Acronis Cyber Protectをオススメします。

・Acronis Cyber Protectの参考価格

Backup Advanced版 Google Workspace:15,500円 / 5シート

・Acronis Cyber Protectの参考レビュー

・OSベンダ(WindowsやLinuxなど)が異なっていてもAcronis Cyber Protectでバックアップのほか、残容量やアクセス履歴、マルウエアによる異常なアクセス監視など統括管理を行うことができ、また一つのWindowで俯瞰的にみられる点が良い。サーバに異常があるとすぐに監視することが可能である。

Acronis Cyber Protectへのレビュー「様々なプラットフォームに対応したストレージ管理ツール」より

サポート体制ならAOSBOX Business

東京を拠点に「データアセット マネジメント」を提供する企業、AOSデータ(株)が提供するサービスです。4,000社以上との取引があり、医療機関やリーガルテック向けのデータ保護にも取り組んでいます。

AOSBOX Businessの特徴は、NASAやアメリカ国立衛生研究所、各国政府機関も利用しているAWS(アマゾ・ウェブ・サービス)を採用したことです。Amazonは数兆円規模でデータセンターへの投資をしており、地震や洪水などの災害によって地域一体が壊滅的なダメージを受けたとしても、データまで破壊される可能性はほぼありません。

さらに、システム導入後のセットアップや保守メニューも充実しており、電話やメールでのサポートも受け付けています。システムの知識がない方でも安心してサービスを利用できるのはAOSBOXです。

・AOSBOXの参考価格

通常ストレージ100GB:20,000 円 / 年

・AOSBOXの参考レビュー

社員のパソコンバックアップを自動でするために導入しました。登録→設定→運用と問題なくスムーズに行なえます。一度フルバックアップを取ったあとは差分ファイルのみ朝に取得するようにしています。社員も気づかないうちにバックアップが取れているのでPC故障等があった場合に、代替機で直ぐに業務をすることができています。

AOSBOXへのレビュー「パソコンのバックアップで利用中」より

買い切り型の永久ライセンスならpCloud

スイスを拠点に安全で使いやすいストレージを提供する企業、pCloudが提供するサービスです。世界で1,000万人以上のユーザーを抱え、NIKEやTwitter、コカ・コーラといった大企業でも利用されています。

pCloudの特徴は、セキュリティ大国であるスイスにて誕生した買い切り型のクラウドバックアップストレージであることです。年額利用もできますが、永久ライセンスを購入すれば割安でサービスを利用できます。セキュリティの高さが評価されており、わずか4年で500%の成長を記録するほどの新進気鋭企業です。

・pCloudの参考価格

500GB:5,600円/1年

・pCloudの参考レビュー

・データ自体も納品物となるためデータの複数&履歴バックアップは欠かせませんが、そのオプションが増えて安心感があります。

pCloudへのレビュー「高機能で買い切りライセンスがあるオンラインストレージ」より

・リモートワークで複数の作業環境にまたがって仕事をすることも増えましたが、都度データを持ち歩いたりせずどのマシンでも最新のデータで作業できるのは、セキュリティ的にも時間の節約にもミスを防ぐ意味でもメリットが大きいです。

目的に合わせて最適なバックアップを選ぼう

日本だけでなく、世界各国のバックアップサービスを利用できます。世界的に知られている企業を利用することで、セキュリティの高さや信頼性も確保できますが、日本向けにサービスを提供しているDirectCloudやAOSBOX Businessといった存在もあなどれません。

契約面での信頼性を確保したり、日本の文化に根ざしたサービスを提供したりできるからです。自社に導入するバックアップは目的に合わせて選びましょう。

投稿 バックアップはVeeamで決まり?目的に合わせて選べる製品を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウドバックアップは安心なのか?オンプレミスとの4つの違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>すでにオンプレ型のバックアップサーバーを構築しているからクラウドバックアップに踏み出せないという経営者やシステム担当者向けに、クラウドバックアップとオンプレ型の違いについて説明します。

クラウドバックアップとは

クラウドバックアップとは、プロバイダーの用意したサーバー上の空間にデータの複製や保存を行う方法です。VeeamやDirectCloudといったクラウドバックアップ製品では、オンライン回線を利用してデータをクラウド上に転送するため、自社オフィスにはストレージサーバーの設置は必要としません。そのため、オフィス内の機器に限定することなく、テレワークや出張先などにも持ち運びのできる端末からでもセキュリティの高いバックアップを利用できるようになります。

さらに、毎月決まった金額の支払いだけで、物理的なストレージ容量の拡張や機械の故障といったシステム対応は必要なくなり、災害時のBCP(事業継続計画)対策にも強いといったメリットもあります。コストパフォーマンスでも信頼性でも高い評価を得ているのが、クラウドバックアップです。

オンプレとの違い1:転送速度が早い

バックアップの転送速度が早いのは、オフィス内にシステムを構築するオンプレ型です。クラウドバックアップの転送速度は、契約している通信回線の速度に依存して、100Mbpsの回線を契約しているならそれ以上の速度で転送されることはありません。

TCP/IPを利用するクラウドバックアップとは違い、オンプレ型では転送速度は内部の通信網に限定されます。そのため、ほとんどの場合でクラウドバックアップの転送速度がオンプレ型より早くなることはありません。ただし、重複排除という差分データのバックアップで完結する機能を利用した場合、バックアップにかかる所要時間はクラウドバックアップのほうが短くなります。

オンプレとの違い2:費用は高め

総合的なコストが安いのは、システムの刷新を必要としないクラウドバックアップです。クラウドバックアップはランニングコストこそかかりますが、サーバー機器を購入する費用やストレージ容量の拡張などのシステム保守を必要とするオンプレ型に比べると、初期導入費用を抑えて保守対応やサーバー監視機能といった人件費も節約できます。

サーバーの税務処理の減価償却資産でも6年程度が目安となるストレージサーバーは、耐久年数も同様に6年程度で限界を迎えます。24時間稼働し続けるサーバーに不具合があれば保守対応にも費用がかかることでしょう。

初期導入費用や更新費用、維持管理費用を効率よく捻出できるクラウドバックアップのコストパフォーマンスを超えるには、人件費の安い外国にシステムを設置して作業を丸投げするような方法しかないかもしれません。

オンプレとの違い3:災害時に強い

地震や洪水といった災害発生時のデータ保護で信頼性が高いのは、クラウドバックアップです。オンプレ型のほとんどは、自社のオフィス内にストレージサーバーを設置するケースが多いでしょう。24時間空調と警備員を完備して、災害に強い立地の調査、免震対策もされれているデータセンターを超えるオフィスは現実的ではありません。

さらにデータセンターでは、西日本と東日本といった広範囲に区切り、災害対策の施された建物を2つ以上持つことで、仮にどちらかが壊滅したとしても処理を止めることなく動き続ける恒久対策が取られています。バックアップのためにこれだけの予算を捻出できる企業はほとんど存在しないでしょう。

オンプレとの違い4:セキュリティは運用次第

セキュリティの高さの違いは、運用する状況によって異なりますが、ほとんどの場合でクラウドバックアップが優れています。例えば、外部からの侵入や不正アクセスに強いのは意外にもクラウドバックアップでしょう。

しかし、そもそも外部と接続せずにオフィス内だけでネットワークを組んでバックアップを取得しているオンプレ型こそ最強のセキュリティだと言えます。ただし、これを実現するには外部との通信を遮断してオフラインだけの利用に限定する必要があり、電話回線すらシステムにつなげることは許されません。

一方でクラウドバックアップは、外部と通信しなければデータの転送はできないため、ISMSやISO27017といった世界水準の高いセキュリティを要求されます。外部からの侵入者を許さずに、データの読み取りを防ぎ、高いセキュリティを保ちながら、利用者に不満を与えないユーザビリティのバランスを追求し続けています。

完全なセキュリティを確保するには社会から隔離したオンプレ型が有利ですが、利用者のユーザビリティも考えた現実的なシステムで考えるなら、強固な暗号化システムとブロック機能を備えたクラウドバックがセキュリティに優れていると言えます。

クラウドバックアップは安心できるツール

転送速度こそオンプレ型に劣る(重複排除機能を除く)ものの、ほとんどの機能でクラウドバックアップのメリットが高いことが分かります。トータルでのコストパフォーマンス、恒久性の高い信頼性、ネットワーク接続時のセキュリティ対策、いずれもクラウドバックアップが有利です。

クラウドバックアップは世界各国で開発されており、データの安全性とユーザビリティ、コストパフォーマンスのバランスを競い続けています。自社の基幹データのバックアップを取り続けるなら、オンプレ型からの移行も視野にいれましょう。

投稿 クラウドバックアップは安心なのか?オンプレミスとの4つの違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 バックアップは見直してる?クラウドストレージに移行するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、クラウドストレージの種類によっては、BCP(事業継続計画)対策が不十分であったり、通信速度の負荷がかかったりしてトラブルが起こる可能性もあります。

そこで、クラウドにストレージを持つ際のポイントについて解説します。契約しているプロバイダーのバックアップを見直して、安全性や汎用性の高いクラウドストレージを見つけましょう。

クラウドストレージはバックアップの面でも頼れる

企業の抱える顧客データや機密データといった重要データは、ハードウェアの故障やウイルス感染などのさまざまなリスクにさらされています。そこで各企業は、自前のサーバーやプロバイダーの提供するデータセンターなどに分散して重要データをバックアップしています。

その中でも、インターネット通信を介してファイルの保存領域をつくるのがクラウドストレージです。ファイル保存だけでなく、ユーザー情報やOSといったシステム情報の保存にも活用できます。クラウドストレージの利点は、初期費用の安さやシステム担当者がいなくても使える手軽さにあります。

特に効果が期待されるのは、BCPやDR(災害復旧)です。地震や紛争といった大規模な災害が起こったとしても、遠く離れた土地に退避した基幹データが生存するため、リカバリすることにより業務を円滑に進められます。

ただし、契約しているクラウドストレージによっては、BCP対策や対応デバイスへの懸念が残されている可能性があります。さまざまな種類のあるクラウドストレージについて、データ容量、費用、対応デバイス、転送速度の4つのポイントから確かめてみましょう。

見直すポイント1:データ容量の必要性

自社サーバーにバックアップを取るオンプレ型とは違い、クラウドバックアップでは無制限に容量を追加できます。ただし、容量が増えれば増えるほど毎月のコストも高くなるため、必要十分なプランを選択しなければなりません。

例えば、社員が1,000人を超える大規模な企業では、データ保存量が無制限のプランを選んでおけば、毎月の支出が安定して運用予算が立てやすくなります。

一方で、社員数10人程度の企業では、無制限のプランは必要ないでしょう。最低限のデータ容量から導入して、必要があればデータ容量を増やす選択もできます。

事業規模が拡大してもスムーズに容量を増やせるので、ムダな大容量の課金は必要ありません。

見直すポイント2:ランニングコストの必要性

コストには、初期費用とランニングコストがあります。初期費用の少ないクラウドストレージで重要なのは、毎月のランニングコストです。例えば、「ファイルバックアップ」か「イメージバックアップ」かによってもランニングコストは変わってきます。

「ファイルバックアップ」とは、ファイル転送ソフトを使って必要なファイルのみバックアップする手段です。イメージバックアップでは、システムの設定やユーザー情報、OSのバックアップなど、システムを再構築するために必要なすべてのデータをバックアップに残します。

「イメージバックアップ」によって完璧にバックアップするのが理想ですが、リカバリを急ぐ必要のない業種であれば、基幹データだけ残しておけばよいわけです。

また、BCP対策に優れたクラウドストレージであるか、複数のデータセンターを持っているかという点を確認しておいたほうがよいでしょう。コスト面で高くなることがマイナスに感じられるかもしれませんが、地震や津波のような地域全体への被害に対処できないプロバイダーとは契約するべきではありません。

コストが安ければよいわけではなく、サポート体制やBCP対策などの総合的なケアのできるプロバイダーを選びましょう。最近では無料のオンラインストレージもありますが、180日でデータを削除するといった事例もあるので、法人向けには適していません。

見直すポイント3:対応デバイスの必要性

対応デバイスは、多ければ多いほど円滑な業務遂行に役立ちます。例えば、オンプレ型では自社のオフィスでしかバックアップが取れないものの、クラウドストレージであればテレワーク先の自宅のパソコン・スマホ・タブレットからでもバックアップを取得できるようになります。

将来的にテレワークを導入したり、出張先からでもセキュアPCを使えたり、業務プロセスを改革したりしている企業であれば、対応デバイスが多いほどビジネスは加速します。企業の目指すビジョンに適したクラウドストレージを選択しましょう。

見直すポイント4:転送速度の必要性

オフィス内の社内ネットワークで転送するオンプレ型と違い、クラウドストレージではオンライン回線を利用してデータを転送します。オフィスや自宅で契約している通信回線によってファイルの転送速度が変わると思われがちですが、バックアップの方法によっても転送速度が変わります。

例えば、1GBの大容量のファイルがあったとして、文字列を1行変えただけの僅かな修正であっても、1GBのファイルをそのまま転送しなければなりません。もしこれを、100人の社員が同時に行ったら、回線速度を圧迫してクライアントからのアクセスにも影響を与えるかもしれません。

実はクラウドストレージには、ファイルに修正を加えたポイントだけを転送して、クラウドストレージ上で差分を上書きする「重複排除」という優れた機能があります。1GBのファイルを修正しようが、通信回線で転送されるのは差分データの文字列1行分のデータだけなのです。

動画ファイルや大規模データベースの修正の多い企業であれば、「重複排除」機能によってデータ転送速度は驚くほど改善されます。回線速度を見直す前にクラウドストレージの機能を見直すことで、転送速度が改善される可能性があります。

クラウドバックアップは定期的に見直そう

クラウドストレージは、プロバイダーによってさまざまなサービスを提供しています。世界各地にデータセンターを持っていて災害に強いプロバイダー、差分データで転送速度に有利なプロバイダーもあります。

クラウドストレージはどこでもよいわけでなく、自社の将来も見据えたビジョンを実現できるプロバイダーへと定期的に見直すことをおすすめします。

投稿 バックアップは見直してる?クラウドストレージに移行するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>