クラウド利用が進む現代の企業環境では、従来のウイルス対策だけでは十分なセキュリティを確保することが難しくなっています。特に中堅企業では、こうしたクラウド環境の普及にともない、新しいサイバー脅威への対応が急務となっています。

しかし、多くの中堅企業では、予算や人材の不足、セキュリティに関する知識の欠如などが原因で、十分な対策を講じることができていません。その結果、サイバー攻撃のリスクが高まり、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

本記事では、クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威を解説するとともに、中堅企業が抱えるセキュリティ課題や、クラウド環境で必須となるセキュリティ対策について詳しく解説していきます!

この記事を読むことで、クラウド利用におけるセキュリティの重要性を理解し、適切な対策を講じるための知識を得ることがでるため、セキュリティ対策を強化したい企業にとっては必見の内容です!

目次

クラウド利用が進む中堅企業の現状

昨今の中堅企業の現状として、業務効率化やコスト削減を目的に、クラウドサービスを導入する企業が増加しています。クラウドは、データの共有や保存、リモートワークの推進において非常に有効な手段であり、多くの企業がその利便性を活用しています。

しかし、クラウド利用が進む一方で、セキュリティ対策が不十分な企業も少なくありません。特に中堅企業では、予算やセキュリティ人材の制約から、クラウド環境のセキュリティを十分に評価せずに導入してしまうケースが多発しています。

クラウド環境下でのセキュリティ対策を軽視してしまうと、サイバー攻撃のリスクの高まりから企業の情報資産が脅かされる可能性があります。今一度、クラウド利用におけるセキュリティ対策の重要性を認識し、適切な対策を講じることが求められているのです。

▶ 関連記事:【2025年】いま企業が取るべきセキュリティ対策とは?最新の被害事例から企業規模別のおすすめツールまで徹底解説!

①:サイバー攻撃の件数は年々増加している

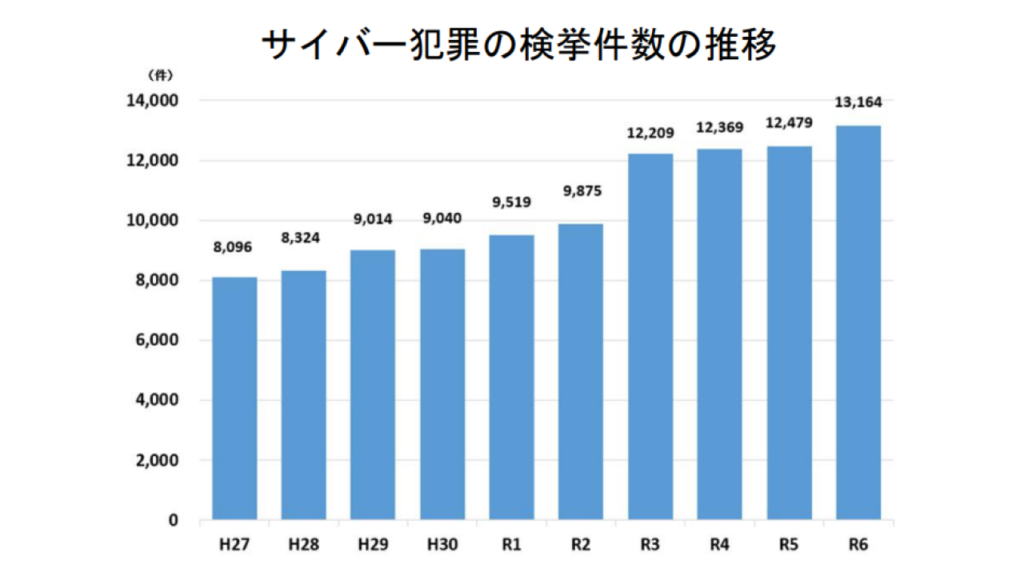

近年のサイバー攻撃は、生成AIに関わる技術革新の影響もあってか、年々その件数は右肩上がりで増加しているのが実情です。

警察庁が発表した「令和6年サイバー犯罪の情勢」によると、2023年のサイバー犯罪検挙件数は過去最多を更新しており、前年からさらに増加しています。なかでも、ランサムウェア攻撃やフィッシング詐欺が急増しており、企業規模を問わず標的となってしまうケースが多数報告されています。

さらに、総務省の調査によれば、企業1社あたりの年間に受ける不正アクセス件数は数万件規模に到達しており、こうした報告からも、サイバー攻撃がより身近な脅威として常態化していることがわかります。

②:億単位の甚大な経済損失が発生している

サイバー攻撃による被害は、単なるシステムの停止にとどまりません。実際には企業にとって甚大な経済損失を与えています。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「情報セキュリティ白書2025」によると、国内企業におけるサイバー攻撃の被害額は1件あたり数億円規模に達するケースも珍しくなく、ランサムウェアによる身代金の要求やシステム復旧費、そこに訴訟や賠償金が加わることで被害額はさらに膨れ上がります。

また、経済産業省の調査によれば、情報漏洩1件あたりの平均損害額は約6億円規模という試算が発表されており、セキュリティ対策を怠った場合、企業は巨額なコスト負担を強いられていることがわかります。

クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威

- ランサムウェア攻撃の増加

- ビジネスメール詐欺の増加

- サプライチェーン攻撃の増加

- VPNの脆弱性を狙った攻撃の増加

ランサムウェア攻撃の増加

クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威の1つ目としては「ランサムウェア攻撃の増加」が挙げられます。ランサムウェア攻撃とは、ハッキングなどによって企業のデータを暗号化し、復旧のために身代金を要求する攻撃手法です。

特にクラウド環境では、データが集中して保存されているため、攻撃者にとっては魅力的な標的となります。ランサムウェア攻撃の増加は、企業の事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早急な対策が必要です。

ビジネスメール詐欺の増加

クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威の2つ目としては「ビジネスメール詐欺の増加」が挙げられます。ビジネスメール詐欺とは、取引先や関連会社を装った偽のメールを利用して有害なURLをクリックさせ、企業の資金や情報を盗む手口です。

クラウドサービスを利用する企業では、メールを通じたコミュニケーションが増えるため、ビジネスメール詐欺のリスクが高まっています。企業の財務状況や信用に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

サプライチェーン攻撃の増加

クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威の3つ目としては「サプライチェーン攻撃の増加」が挙げられます。サプライチェーン攻撃とは、企業の取引先やパートナー会社を通じて攻撃を仕掛ける手法のことで、近年増加傾向にある攻撃手法です。

クラウド環境では、複数の企業が同じプラットフォームを利用することが多いため、サプライチェーン攻撃のリスクが高まります。企業間の信頼関係が損なわれる可能性があるため、こちらも対策の優先度が高いです。

VPNの脆弱性を狙った攻撃の増加

クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威の4つ目としては「VPNの脆弱性を狙った攻撃の増加」が挙げられます。VPNは、リモートワーク環境でのセキュリティを確保するために利用されるツールですが、脆弱性が存在する場合、攻撃者に悪用される可能性があります。

特にクラウド環境では、VPNを通じたアクセスが増えるため、VPNの脆弱性を狙った攻撃のリスクが高まります。実際に、リモートワークが増加したコロナ禍以降では、被害の報告件数が爆発的に増えています。

中堅企業が抱えるセキュリティ課題

- 予算不足によりセキュリティ対策を実施できていない

- 人材不足によりセキュリティ教育を実施できていない

- クラウド選定でセキュリティ項目をチェックしていない

予算不足によりセキュリティ対策を実施できていない

中堅企業が抱えるセキュリティ課題の1つ目としては「予算不足によりセキュリティ対策を実施できていない」という点が挙げられます。多くの中堅企業では、限られた予算の中で業務を運営しているため、セキュリティ対策に十分な資金を割くことが難しい状況です。

人材不足によりセキュリティ教育を実施できていない

中堅企業が抱えるセキュリティ課題の2つ目としては「人材不足によりセキュリティ教育を実施できていない」という点が挙げられます。セキュリティ教育は、従業員の意識を高めるために重要ですが、専門知識を持つ人材が不足している場合、教育を実施することが難しくなります。

クラウド選定でセキュリティ項目をチェックしていない

中堅企業が抱えるセキュリティ課題の3つ目としては「クラウド選定でセキュリティ項目をチェックしていない」という点が挙げられます。クラウドサービスを選定する際に、セキュリティ項目を十分に評価しない場合、脆弱性が存在するサービスを導入してしまう可能性があります。

クラウド環境下における必須のセキュリティ対策

- ①:アクセス権限を適切に管理する

- ②:クラウド環境の監視体制を強化する

- ③:サプライチェーンの管理を徹底する

- ④:社員のセキュリティ教育を強化する

- ⑤:クラウドのセキュリティを評価する

①:アクセス権限を適切に管理する

クラウド環境では、複数のユーザーが同時にアクセスするのが一般的であるため、アクセス権限の適切な設定と管理が最重要です。例えば、従業員ごとにアクセス権限を設定し、必要最低限の権限のみを付与することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。また、管理者権限を持つユーザーを限定することで、誤操作や不正アクセスを防ぐことも可能です。

▶ 解決できるサービス:ID管理システム

ID管理システムとは、従業員やシステムのアクセス権限を一元管理し、誰がどの情報にアクセスできるかを制御するためのツールです。製品によっては、シングルサインオン(SSO)機能や多要素認証の設定を一元管理できるものも存在しています。

②:クラウド環境の監視体制を強化する

クラウド環境では、常に動的なデータのやり取りが行われているため、リアルタイムでの監視も重要になります。例えば、クラウドサービスにおけるログデータを収集・分析することで、不審なアクセスや異常な動作を早期に検知することが可能です。これにより、攻撃の兆候を迅速に把握し、被害を最小限に抑えることができます。

▶ 解決できるサービス:CSPM(Cloud Security Posture Management)

CSPMとは、クラウド環境の設定ミスやセキュリティポリシーの不備を検出することで、そうした脆弱性を修正するためのツールです。クラウド環境では、設定ミスが原因で脆弱性が生じることが多く、これを放置すると重大なセキュリティリスクにつながります。

③:サプライチェーンの管理を徹底する

サプライチェーン攻撃とは、取引先や関連会社、パートナー企業などを通じて大企業の情報を狙う攻撃手法のことであり、クラウド環境では特に注意が必要です。例えば、取引先やパートナーが利用しているクラウドサービスのセキュリティ状況を定期的に確認し、脆弱性が存在する場合には、適宜適切な対策を講じることが重要になります。

▶ 解決できるサービス:SCMシステム(Supply Chain Management)

SCMシステムとは、サプライチェーン全体を管理し、取引先やパートナーのセキュリティ状況を監視するためのツールです。近年、サプライチェーン攻撃の増加にともない、取引先を通じたセキュリティリスクへの対応ニーズが急速に高まっています。

④:社員のセキュリティ教育を強化する

企業の従業員をピンポイントで狙い撃ちする標的型メール攻撃の増加により、最近では、従業員のセキュリティ意識の向上が大きな課題となっています。例えば、フィッシング詐欺やマルウェア感染を防ぐためには、従業員が攻撃手口を理解し、適切に対応できるスキルを身につける必要があり、人的ミスによるセキュリティ事故を防ぐことに繋がります。

▶ 解決できるサービス:セキュリティ意識向上トレーニング

セキュリティ意識向上トレーニングとは、従業員が最新の脅威に対応するスキルを身につけ、人的ミスによる情報漏洩を防ぐための教育プログラムです。従業員のセキュリティ意識が低いと、どれだけ優れたセキュリティツールを導入しても、リスクを完全に排除することは難しいです。

⑤:クラウドのセキュリティを評価する

クラウドサービスのセキュリティ項目を十分に評価することも重要なセキュリティ対策です。例えば、クラウドサービスが提供するセキュリティ機能(暗号化、アクセス制御、監視機能など)を確認し、自社の要件を満たしているかを評価する必要があります。また、第三者機関によるセキュリティ認証(ISO 27001など)を取得しているサービスを選ぶことで、より高いセキュリティを確保することが可能です。

▶ 解決できるサービス:SaaSセキュリティ評価サービス

SaaSセキュリティ評価サービスとは、クラウドベースのSaaSアプリケーションのセキュリティを評価し、リスクを軽減するためのツールです。SaaSアプリケーションは便利な代物ですが、セキュリティリスクをともなうことも多いため、定期的な評価と更新が不可欠です。

SaaSのセキュリティ評価ならITreviewの『SaaSセキュアチェック』がおすすめ!

例えば、ITcrowdの提供する『SaaSセキュアチェック Pro』では、SaaSの導入時および導入後のセキュリティ評価を効率化し、標準化された評価項目をもとに、対象のSaaSのセキュリティ対応状況を一元管理することが可能です。

これまで、SaaSベンダーとのセキュリティチェックシートのやり取りは担当者の負担が大きく、SaaS導入の足枷となっていました。こうしたセキュリティ評価ツールを導入することで、SaaSのセキュリティリスクを軽減できるだけでなく、業務の効率化や生産性の改善を図ることができるでしょう。

中堅企業のセキュリティ対策でよくある質問|Q&A

- Q:クラウドセキュリティの基本的な仕組みは?

- Q:ランサムウェア攻撃を効果的に防ぐには?

- Q:セキュリティサービスの適切な選び方は?

Q:クラウドセキュリティの基本的な仕組みは?

クラウドセキュリティの基本的な仕組みは、データの暗号化、アクセス制御、監視機能などを通じて、クラウド環境内の情報を保護することです。これにより、外部からの不正アクセスやデータ漏洩のリスクを軽減することができます。

Q:ランサムウェア攻撃を効果的に防ぐには?

ランサムウェア攻撃を防ぐためには、定期的なデータバックアップやセキュリティソフトの導入が効果的です。また、従業員に対してフィッシング詐欺の手口を教育し、怪しいメールを開かないようにすることも重要な対策と言えます。

Q:セキュリティサービスの適切な選び方は?

セキュリティサービスを選ぶ際には、企業の規模や業務内容に応じた機能を提供するサービスを選定することが重要です。例えば、クラウド環境に特化した機能を持つサービスや、導入後のサポートが充実したサービスを選ぶのが良いでしょう。

まとめ:クラウド環境下ではセキュリティの対策が必須!

本記事では、クラウド環境の普及による新しいサイバー脅威を解説するとともに、中堅企業が抱えるセキュリティ課題や、クラウド環境で必須となるセキュリティ対策について詳しく解説していきました。

クラウド環境では、従来のウイルス対策だけでは十分ではなく、ランサムウェアやビジネスメール詐欺など、新しい脅威に対応するための対策が求められていることが理解できたかと思います。

一方で、予算やセキュリティ人材の不足、クラウドサービスのセキュリティ評価などが課題となる中堅企業では、効率的かつ効果的なセキュリティ対策を講じることが何よりも重要です。

本記事を参考に、ぜひ自社に合ったセキュリティ対策を導入し、安心してクラウドを活用してみてください!