投稿 Slackと外部ツールを連携するメリットとは?業務効率化に便利なツール8選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、Slackの利便性を高める外部連携ツールについてご紹介します。連携ツールを導入するメリットも解説しますので、さらなる業務効率化の参考にしてください。

Slackと連携して業務効率化できるツール8選

まずは、Slackをさらに便利にする8つの外部連携ツールをご紹介します。すべて業務で利用できるツールなので、使いやすそうな連携機能を探してみてください。

Zoom|Slack上で招待できる

Slackは、メッセージ画面上でZoomを使ったビデオ会議の招待を行えます。Zoomをインストールすることなく利用できるのはもちろん、招待通知、録画共有といったすべての操作をSlack上で実施できるのが特徴です。

別の画面に移動してログインする必要がないため、急いでビデオ会議を開きたいときや、操作回数の手間を削減したいときに役立ちます。

Microsoft Teams Calls|ワークスペースで直接通話できる

Microsoft Teams CallsのアプリをSlackにインストールすると、ミーティング機能を付与してチャンネルやDMから直接通話できるようになります。ただし、事前にMicrosoftアカウントとSlackアカウントを連携する必要があるので注意しましょう。

Google Drive|ファイル更新の通知を受信できる

SlackにGoogle Driveをインストールすれば、Slack上でGoogle Driveファイルを作成できるほか、ファイルを共有してSlack上で通知を受け取ることが可能です。また、サイドバーのアプリアイコンからメッセージを送ることによって、共有したファイルにコメントを残せるのでデータ共有の効率化に役立ちます。

Dropbox|Slack上でファイルをクラウド共有できる

SlackとDropboxを連携することによって、保存したファイルを共有できるほか、Dropboxから直接Slackにメッセージを送信できます。また、Dropboxで操作した内容についてSlack上で通知を受け取れるので、共有ファイルの状況をいつでもチェック可能です。

Trello|Slackからタスク管理を反映できる

Trelloは詳細情報を整理できるタスク管理はもちろん、スケジュール設定も実施できるため、作業状況管理用として利用されています。Slackと連携すると、Slack上でTrelloの作業ボードにカード(作業内容)を追加できるので、Trelloのアプリ起動が不要になります。

また、Trelloへのリンクをチャンネルに貼り付けることによって、カードに記入した説明やコメントを自動で表示できます。

Googleカレンダー|Slackにスケジュールを反映できる

Slackにはスケジュール設定機能がないものの、連携機能を利用することによって、作業のスケジュール管理機能を付与できます。SlackとGoogleカレンダーを連携すると、Slack上でイベントを作成できるほか、スケジュールを表示してイベントにコメントできます。

また、Googleカレンダーのスケジュール設定を行うことによって、Slackのステータスを自動変更できるなど、作業状況把握にも効果を発揮します。

Polly|Slack上でアンケートを実施できる

Slackにはアンケート機能がありませんが、Pollyと連携するとSlackのメッセージ上でアンケートを作成できます。Pollyには複数のショートカットコマンドが用意されており、例えば投票機能を用いてチーム内の問題を解決することも可能です。SlackとPollyを連携すればチームの意見を効率よく調整できます。

Zendesk|問い合わせ管理を簡易化できる

Zendeskは一般的にアプリ上で問い合わせ管理を実施しますが、Slackと連携することによってSlack上で問い合わせを管理できます。Slack上で問い合わせチケットを作成したりコメントを追加したり、問い合わせチケットの更新情報をチャンネル上でチェックしたりできます。スピーディーに問い合わせ対応できるようになり、顧客満足度アップにもつながるでしょう。

Slackで利用できる外部ツール連携のメリット

Slackの連携機能を利用することによって、別々に管理されていたツールやサービスを一元管理できます。では、一元管理してSlack上で操作できるとどのようなメリットがあるのでしょうか。最後に外部ツール連携のメリットをご紹介しますので、まだ連携機能を使ったことがない人は参考にしてみてください。

Slackに不足する機能を補える

Slackは、コミュニケーションツールとしての機能を搭載しています。主にメッセージや簡易的なファイル送付がメイン機能で、各種外部ツールにある次の項目には対応していません。

- ビデオ会議

- タスク管理

- スケジュール管理

- アンケート作成

- 問い合わせ管理

したがって、外部連携を行う最大のメリットは、Slackにない機能を付与できる点です。機能を追加すればSlack上で各種作業をまとめて実施して、操作にかかる手間を大幅に削減できます。

組み合わせて活用することで業務を効率化できる

外部連携を行わずに各種サービスを利用した場合は、次のような手間が発生します。

- 各種サービスにログインする

- ウィンドウを閉じる・移動する

複数のウィンドウを開くと管理が面倒になることはもちろん、PC処理が遅くなります。外部連携を実施すれば、Slackを操作するだけでほかの機能をまとめて利用できます。つまり、上記の手間をなくして必要最小限の操作で作業を完了できるのです。

Appディレクトリから簡単に連携できる

連携機能を利用するときには、各種ツールで複雑な操作が必要だというイメージがあります。実は、SlackのAppディレクトリを利用すれば、簡単な操作だけで連携を完了できます。

Appディレクトリのページを開いたら、本記事で紹介した外部連携ツールだけでなく数多くのツールがヒットします。ものの数分で連携が完了するので、利用したことがない人はぜひ活用してみましょう。

Slackを導入するなら外部ツール連携も視野に入れておこう

Slackは単体で利用するだけでも、大幅に作業を効率化できます。しかし、Slackにはない機能を追加すれば、さらに作業を効率化することが可能です。Slack上で別ツール・サービスの操作を実施できるため、個別にアプリを立ち上げる必要もありません。

連携できるツールの中には、業務で頻繁に利用するものが数多くあります。簡単な操作で連携を完了できるため、まずはAppディレクトリから連携したいツール・サービスを選定してみましょう。

投稿 Slackと外部ツールを連携するメリットとは?業務効率化に便利なツール8選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Slackの基本的な機能と使い方。覚えておくと便利なショートカットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>Slackの基本機能や活用シーン、便利なショートカットキーなど、覚えておくとSlackの使い勝手があがるはず。ダウンロードを検討中の人に向けて導入するメリット・デメリットも解説しますので、参考にしてください。

Slackの基本機能と使い方

Slackはチームコミュニケーションツールとして提供されていることから、他ユーザーとのやり取りに特化した機能を搭載しています。まずはSlackの基本機能と使い方を3つご紹介しますので、ツールの特徴を把握してみてください。

コミュニケーションに利用できる「チャンネル機能」

Slackは、チームコミュニケーションに必要な次の項目をまとめる「チャンネル機能」を搭載しています。

- 会話(チャット、ビデオ通話)

- ファイル

- ツール

- メンバー

仕事をするうえでは、チーム内のコミュニケーションが欠かせません。しかし、テレワークなどの環境だと、メールやビデオ通話のコミュニケーションに限界があります。また、ダイレクトメールなどを利用してやり取りすると、連絡する内容が煩雑になり、業務効率を落としてしまうでしょう。

チャンネル機能を利用すれば、プロジェクトやトピックに分けて自由にグループをまとめられます。例えば、プロジェクトごとに参加メンバーを変更したり、作業スペースと質問スペースを分けたりできます。

企業全体でSlackを利用するなら、部署や管轄でチャンネルを分ける方法もあります。自社の作業環境に合わせて、コミュニケーションに集中できる環境を整えましょう。

社内外の連携に利用できる「コネクト機能」

コネクト機能は、社外でSlackを利用している企業にコンタクトを要請する機能のことです。申請をもらえば、外部の人たちともSlackで連携してチャンネル機能を利用できるようになります。

チャンネル機能・コネクト機能の使い分けを理解できずに活用しきれていないユーザーも少なくありません。上手に使い分けして、社内外のコミュニケーション効率化に役立てましょう。

簡単な音声ミーティングに利用できる「ハドルミーティング」

複数人でビデオ通話を行う場合、ルーム予約や予定調整といった準備が必要です。しかし、チームの動きを止めてしまう恐れがあります。

Slackに搭載されている「ハドルミーティング」を利用すれば、Slack内で簡易的にミーティングを実施できます。簡単にユーザーを招待できることはもちろん、書き込みやカーソル操作を共有しつつ、資料をやり取りすることも可能です。自分の作業を行いつつ会話できることから、ちょっとした質問や短時間の会議などで利用しやすい機能だといえます。

Slackを活用できるシーン

シーン1:社内の情報共有に利用する

職場内で離れた席にいる従業員と連絡したり、テレワークに対応したりと、移動不要のコミュニケーションを実現できます。また、メールなどでは手間がかかっていた資料送付や指摘項目の指示を気軽に実施可能です。まずは、チャンネル機能を利用してコミュニケーションが必要なユーザーを招待してみましょう。

プチ会議や資料説明、添削などをリアルタイムで実施したいなら、ハドルミーティングがおすすめです。画面共有しつつ内容を説明できるので、資料を持ち運ぶ必要がなくなります。

シーン2:業務委託先とのコミュニケーションに利用する

業務委託先と仕事をする場合、作業状況の確認や情報共有、受け取った資料・データの指摘などが必要です。しかし、毎回Web会議を利用すると、会議室の予約が必要になることから、お互いの作業を止めてしまいます。

業務委託先とのコミュニケーションが頻繁に必要なら、Slackのコネクト機能、チャンネル機能、ハドルミーティングを利用して、気軽に連絡できる環境を整えましょう。Slackをコミュニケーションのプラットフォームとすることで、連絡の管理が楽になります。

Slackで使えるショートカットキーを一覧で紹介

Slackの機能を活用すれば、チームコミュニケーションを大幅に効率化できます。しかし、チーム数、チャンネル数が増えてくると、管理が複雑化してSlackの操作数が増えてしまうでしょう。

そこで覚えると便利なのが、Slack内の操作が簡単になる「ショートカットキー」です。Slack公式ページに掲載されているショートカットキーのうち、業務で使えるキーを抜粋しましたので、業務効率化の参考にしてください。

基本操作

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 新しいメッセージを作成する | Command + N | Ctrl + N |

| メッセージ送信を取り消す | Command + Z | Ctrl + Z |

| ステータスを設定する | Command + Shift + Y | Ctrl + Shift + Y |

| ファイルをアップロードする | Command + U | Ctrl + U |

| ダウンロードしたファイルをすべて表示する | Command + Shift + J | Ctrl + Shift + J |

会話/メッセージの移動

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 別の会話へ移動する | Command + K | Ctrl + K |

| 会話の最新の未読メッセージに移動する | Command + J | Ctrl + J |

| 前後の未読チャンネルまたはダイレクトメッセージ(DM)に移動する | Option + Shift + ↑Option + Shift + ↓ | Alt + Shift + ↑Alt + Shift + ↓ |

| ブックマークを表示する | Command + Shift + S | Ctrl + Shift + S |

| 会話の詳細を開く | Command + Shift + I | Ctrl + Shift + I |

メッセージの既読・未読

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 現在の会話のメッセージすべてを既読にする | Esc | Esc |

| すべてのメッセージを既読にする | Shift + Esc | Shift + Esc |

| メッセージを未読にする | Option + Click | Alt + Click |

ワークスペースの切り替え

| アクション | Macの場合 | Windows,Linuxの場合 |

|---|---|---|

| 前後のワークスペースに切り替える | Command + Shift + [Command + Shift + ] | Ctrl + Shift + [Ctrl + + ] |

| ワークスペースを指定して切り替える | Command + 番号(上から昇順) | Ctrl + 番号(上から昇順) |

Slackを導入するメリット

Slackのダウンロードを検討しているなら、導入するメリットを把握しておきましょう。導入するメリットは、大きく分けて次の3つです。

- 高性能な無料版を使える

- メッセージを修正できる

- リアクションを自分で設定できる

特に魅力的なのが、ビジネスでも無料版の機能で問題なく利用できることです。履歴保管やインテグレーション数といった条件はありますが、なかには問題なく対応できるチーム・企業もあるので、まずは無料版から導入してみましょう。

また、一度送信したメッセージの修正が行えるほか、相手からのメッセージに対してリアクションボタンが設けられているなど、返信不要のコミュニケーションを実施できます。リアクションボタンは自分で好きな画像を設定できるなど、面白い設定機能を搭載していますので、独自のリアクションボタンを設定してみてはいかがでしょうか。

Slackを導入するデメリット

Slackの利用には、少なからずデメリットがあります。自社で利用する目的に対して問題ない項目なのか確認してみてください。

- インターネット環境が必要である

- タスク管理を行えない

- チャンネルを立ち上げすぎると管理が複雑化する

Slackは、インターネット環境でしか利用できません。外出時であればポケットWi-Fiなどを利用しましょう。また、Slackはチームコミュニケーションツールであるため、タスク管理などは実施できません。タスク管理を行う場合には、別ツールの導入が必要なので注意しましょう。

最後に、チームの目的別に設定できるチャンネル機能ですが、細かく立ち上げすぎると、何のやり取りを行うチャンネルなのか分からなくなってしまいます。事前に必要なチャンネルを検討し、必要最小限の立ち上げに留めましょう。

Slackの基本機能とショートカットを覚えて業務に活用しよう

Slackの基本機能を理解できれば、円滑にチームコミュニケーションを図れるようになります。また、ショートカットキーを覚えることによって、ワークスペースやチャンネル数が増えた場合に素早く対応できるでしょう。

Slackは、社内だけではなく社外コミュニケーションにも活用できる便利なツールです。今まで使いきれていなかった機能がある人は、実際に試してみてください。

投稿 Slackの基本的な機能と使い方。覚えておくと便利なショートカットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 社内チャットはうまく使えてる?チャットワークの便利な使い方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、チャットワークの導入メリットや具体的な活用事例についてご紹介します。チャットワークの利便性をさらに高めるポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

チャットワークのメリット

チャットワークのメリットはさまざまありますが、なかでも注目したいのが以下の3つです。

- 日本企業のニーズにフィットしている

- UIがシンプルで使いやすい

- タスク管理機能が便利

ここでは、それぞれの利点がどんな効果をもたらすのかについて解説します。

日本企業のニーズにフィットしている

チャットワークは日本企業が運営しているため、日本の企業と相性のよい点がメリットです。社内チャットツールには複数のサービスがありますが、多くのサービスはアメリカなどの海外で誕生したツールです。

そのため、基本的なユーザーインターフェース(UI)などは英語圏のユーザーを前提として構築されていることが多く、日本語や日本人にとって最適解ではないことから、使いづらさを覚えるケースも少なくありません。

一方、チャットワークは日本の企業や事業者を前提としたサービスであるため、こういった問題に直面することは多くありません。サポートも日本語で提供しているため、安心して利用できます。

UIがシンプルで使いやすい

チャットワークが高い評価を集めている2つ目の理由は、UIのわかりやすさです。チャットワークはIT導入が進んでいない中小企業などでの利用も想定しているので、複雑な機能はできる限り削ぎ落とし、わかりやすさを重視して設計されています。

多機能であることは便利な反面、ツール活用に慣れていない人にとっては混乱の原因となるため、必ずしもベストであるとは限りません。その点チャットワークは、多機能性よりも使いやすさを重視しています。チャットツールに多くの機能を求めない人には、非常に便利なサービスだといえるでしょう。

タスク管理機能が便利

チャットワークはただチャットをするだけのサービスではなく、タスク管理機能も提供することで、現場の業務効率化に貢献しています。タスク管理ツールは、従業員ごとのToDoを表にし、チェック機能などを使ってタスクの内容や、タスクの期限を設定できるサービスです。

タスク管理に特化したサービスも複数ありますが、タスク管理単体ではそのサービスをその都度展開する必要があり、タスク管理そのものの負担が発生してしまいます。チャットワークを使えば、普段使用しているチャットツールと合わせてタスク管理も並行して行えるため、アプリを切り替える必要がなく非常に便利です。

チャットワーク活用事例1:木村石鹸工業株式会社

石鹸メーカーの木村石鹸工業株式会社は、チャットワークを軸としたDXに成功し、自社ブランドの立ち上げも実現しています。

新規事業の立ち上げには多くの人が同時に携わり、扱う情報量も必然的に増加しますが、そこで活躍したのがチャットワークです。ITが苦手な社員でもすぐに使いこなせるチャットワークを導入することで、拠点間で迅速かつ容易にコミュニケーションを取れるようになり、スピーディな事業立ち上げを実現しました。

メンバー同士が離れていてもリアルタイムのコミュニケーションに強い組織に生まれ変わる上で、チャットワークは重要なインフラとして機能しています。

公式:ChatworkをはじめとするDX化でプライベートブランドの立上げにも成功

チャットワーク活用事例2:岡崎鋼材工具株式会社

鋼材・工具の販売や土木工事を請け負う岡崎鋼材工具株式会社は、コミュニケーションミスから発生する誤配送コスト削減にチャットワークを有効活用しています。

同社ではこれまで、電話による聞き間違い・言い間違いによるコミュニケーションミスが災いして、顧客からのクレームや営業担当者との連携ミス、部品の誤配送が相次いでいました。

これを解決する上で役に立ったのが、チャットワークです。受発注業務を同ツールに移行することにより、聞き間違いや言い間違いのリスクを大幅に削減しました。その結果、同社における誤配送のコストを1/10にまで抑えることに成功し、スムーズ・スピーディな対応や正確な業務遂行によって顧客満足度の向上にも貢献しています。

チャットワーク活用事例3:弁護士法人菰田総合法律事務所

弁護士法人菰田総合法律事務所は、チャットワークを活用してコミュニケーションコストの削減やデータ管理の効率化を実現しています。

士業という職業柄、担当者はオフィスにいる時間よりも外出している時間が長いというケースも珍しくなく、PCから情報を確認できないケースが頻発していました。チャットワークはPC以外のスマホやタブレットからの利用にも最適化されているため、外出先からでも円滑なコミュニケーションや情報共有を行うことができます。

情報共有の品質向上だけでなく、データそのものの管理にもチャットワークは活躍しています。実質データ保存期間が永久である点を利用し、何年も前の案件をすぐに検索して引き出すことで、事実確認や情報の収集に係るコストを削減しています。

公式:社内外の情報共有をChatworkに一本化し、弁護士の生産性が2倍に

チャットワークをフル活用するためのポイント

チャットワークを有効活用する上でポイントとなるのが、基本的な機能への理解です。シンプルで使いやすいことが高く評価されているチャットワークですが、タスク管理機能やデータ保存・検索機能の利便性の高さにも注目することで、従来の業務をより効率的に実現できる可能性もあります。

UIがシンプルなので、ITリテラシーが低くても導入しやすく、全社的なツール導入にも活躍するのがポイントです。自社の課題に合わせて、最適な導入アプローチを検討すると良いでしょう。

チャットワークへの理解を深めて有効活用を実現しよう

チャットワークは国内企業が運営するサービスということもあり、これまでツールを使ったことがない企業にも使いやすい設計となっているのが特徴です。

導入事例を参考にしてみると、チャットワークの採用をDXのきっかけにしている企業も見られ、デジタル活用に慣れていない企業の足がかりとしても優秀なサービスであることがわかります。導入費用も比較的リーズナブルであるため、全社的な運用体制を整備しやすいのが強みです。

ITツールの導入に尻込みしている企業も、既存の導入事例を参考にすることで、導入のきっかけを見出すことができます。導入事例や基本機能への理解を深めて、同ツールを有効活用しましょう。

投稿 社内チャットはうまく使えてる?チャットワークの便利な使い方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 社内チャットはSlackで決まり?メリットや導入事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では社内チャットツールの中でもSlackに注目して、活用事例とともに導入の効果をご紹介します。Slackをより効果的に運用するための活用ポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

Slackのメリット

Slackは社内コミュニケーションツールの中で最も普及しているサービスの一種ですが、主なメリットとして以下の点が挙げられます。

- リモートコミュニケーションが可能

- マルチデバイスに対応

- 豊富なツールと連携可能

それぞれの利点を解説します。

リモートでリアルタイムのコミュニケーションができる

Slack導入による最も大きなメリットは、リモートワーク環境でもリアルタイムのコミュニケーションができる点です。

遠隔で社内メンバーと情報共有や確認を取りたい場合、電話やメールを使うのがこれまでは一般的でした。しかしこれらの方法は相手のタイミングをうかがう必要があったり、形式上のルールが多く運用が億劫だったりというデメリットもあり、ついついコミュニケーションを疎かにしてしまう問題を抱えています。

そこで活躍するのがSlackです。チャット形式でのコミュニケーションを採用し、気軽に連絡を取り合ったり、ファイルを共有したりしやすい設計になっています。

また、エンジニアの利用を前提とした設計にもなっているので、コードの共有などが行いやすいといった独自の仕様も実装されています。通常のコミュニケーションはもちろん、IT領域での業務が多い組織にとっては非常に便利なサービスです。

複数のデバイスから利用できる

Slackは、基本的にPCからの利用を想定したユーザーインターフェースとなっています。しかし、スマホやタブレット向けのアプリもリリースされているので、これらのモバイルデバイスからも簡単に利用できます。

外出先や出張先からメンバーとコミュニケーションを取りたいが、毎回ラップトップを取り出すのは面倒という場合もスマホからSlackを利用できます。PCは本業用に使って、連絡用にスマホを使いたいというケースにも対応できるので、使いどころは多様です。

また、アプリだけでなくブラウザからの利用にも対応しているため、アプリをダウンロードしていない、あるいは何らかの理由でインストールできない場合にも便利です。

ツール連携ができる

Slackは単体での利用はもちろん、他のサービスとの連携にも対応しています。例えばタスク管理ツールのTrelloやクラウドストレージのGoogleドライブ、MAツールのAdobe Marketoなど、ビジネスで活躍するツール全般に対応しています。

すでにこれらのツールを導入している場合、あるいはこれから導入を検討している場合、Slackと併用することで、更なる作業効率化の効果が期待できます。

Slack活用事例1:BASE

ECサービスを提供しているBASEでは、全社的なSlackの導入により業務の効率化に取り組んでいます。同社がSlackを有効活用する方法として注目したのが、ツール連携機能です。部門ごとに異なるツールと連携し、Slackは社内全体でのコミュニケーションのハブとして有効活用しています。

GoogleドライブやGoogleカレンダーといった、汎用性の高いツールは社内全体で利用するために連携していますが、例えば総務・人事労務部門ではSmartHR、法務部門ではクラウドサインといったツールを導入・連携し、業務効率化に努めています。

また、エンジニアリングにおいてもSlackは有効活用されており、開発業務の効率化に貢献しています。ソフトウェア開発プラットフォームのGithubと連携してレビューを効率化したり、データモニタリングツールと連携して主要KPI実績をSlackチャンネルに流したりして、現場の負担軽減につなげています。

参考:BASEにおけるSlack活用術を大公開!〜Slackで始める業務改善〜

Slack活用事例2:GMOペパボ

IT企業のGMOペパボでは、Slackを通じてオープンな情報共有を進めることにより、全社的なコミュニケーションの活性化を促しています。同社がSlackを有効活用する上で重要視しているのが、グランドルールの徹底です。

情報共有の際には関心を持ってもらえるよう工夫する、共有があった際には何らかのフィードバックを行うなどのルールを徹底することで、メンバー同士の関係向上と生産性向上を両立しています。

また、プロフィール画像にはその人の人となりがわかる顔写真を使い、対面でのコミュニケーションに近い体験を再現することにも努めています。メール情報やカレンダー情報などもオープンにし、連絡手段を関係者に広く共有しています。

共有するコンテンツに合わせた、チャンネルの使い分けも徹底しています。コンテンツを混同してツール活用がかえって混乱を招かないよう、どのチャンネルで発信するか?ということもよく考える習慣が定着しています。

Slack活用事例3:NTTドコモ

大手通信会社のNTTドコモでは、導入の際の混乱を避けるべく、基本的な機能への理解と活用を社内で徹底し、導入に成功しました。

同社のような従業員規模の大きな会社の場合、新しいツールの導入があるたびに混乱をきたす場合があります。このような事態を回避するため、社内規定の見直しやセキュリティポリシーの設定によって、混乱をもたらすことのないよう導入前に徹底した取り組みが行われました。

社内の既存ツールとの互換性なども見直しを行い、社内に導入済みのツールと連携ができるかどうかを基準にSlackを選定し、更なる生産性向上に努めています。

参考:NTTドコモがSlackを導入した結果――その効果を表す「4つのキーワード」とは

Slackの覚えておきたい機能活用のポイント

Slackを活用する上でポイントとなるのが、基本的な機能への理解を深めることです。上記の事例ではいずれの会社でもSlackのベーシックな使い方の徹底、いわゆるワークスペースやチャンネル、メンション、DMといった機能を社内に広く浸透させ、有効活用が進むよう促しています。

また、外部ツールとの互換性の高さにも注目し、社内で利用しているツールと連携できるか、できない場合は代替ツールがあるかを確認し、そちらに乗り換えるといったことも効果的です。

Slackを活用して業務効率化を実現しよう

Slackは社内チャットツールとして便利なのはもちろん、社内の情報共有におけるプラットフォームとしても優秀なサービスです。Slackの基本機能への理解を深めて、メンバー間の意思疎通を強化し、生産性の高い環境を実現しましょう。

投稿 社内チャットはSlackで決まり?メリットや導入事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ビジネスチャットとメールは何が違う?ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ビジネスチャットとは?

ビジネスチャットとは、社内や社外の人と連絡をとることのできるコミュニケーションツールのことをいいます。メールであれば、挨拶文などを記載しますが、ビジネスチャッではそれらを省いて要件のみを端的に伝えるのが慣例です。また、あえて返信する必要のないと考えられる内容のメッセージに対し、絵文字だけで返信することも当たり前。このようにビジネスチャットは、メールよりもフランクかつストレートに伝えられるという特徴があります。

個人向けチャットとの違い

個人向けチャットとビジネスチャットが大きく異なるのは、個人向けチャットは完全にプライベートで利用するツールであるのに対し、ビジネスチャットはその名のとおり「ビジネス向け」であるという点です。また個人向けチャットは、セキュリティ面において脆弱であり、情報漏えいリスクは常につきまといます。ビジネスチャットはセキュリティ面においても本格的なビジネス利用に特化したツールといえるでしょう。

ビジネスチャットとメールの特徴

| ビジネスチャット | メール | |

| スピード | ・手軽・迅速 ・一度やり取りした相手にはすぐメッセージを送れる |

・形式的で時間を要する ・宛先メールアドレスの入力が必要 |

| コミュニケーションの確認 |

・同じグループでのコミュニケーションは1つの場(スレッド)に残るのでスクロールして確認できる | ・1通1通開いて確認する必要がある |

| 資料の共有 | ・リアルタイムにやり取りができる ・音声通話・ビデオ通話のあるツールやプランもある |

・メールに添付することができる ・後で確認する場合、添付したメールを探さなくてはいけない |

| コミュニケーション | ・フランクなやり取りがしやすい | ・リアルタイム性に乏しい |

| 心理的距離 | ・リアルでないことに距離感を感じる人と気楽に感じる人が二極化している | ・チャットに比べてフォーマルなやり取りに向いている |

アメリカのSlack Technology社が開発・運営するSaaS型のビジネスチャットツールです。「チャンネル」というグループチャット機能を軸としたメッセージプラットフォームで、ツールを1つにまとめて業務効率化の実現。日本でも法人・個人問わず、生産性の向上を目的とする多くの企業が導入しています。

Slackの製品情報・レビューを見る

Chatwork

日本国内での利用数が最大の中小企業向けビジネスチャットツール。スムーズな情報共有で意思決定でき、業務の効率化により費用の削減を実現します。IDがあれば社内外を問わずすぐにやり取りができるので、社外の人とのやり取りや営業ツールとして広く活用されています。

Microsoft Teams

Microsoft 365やOffice 365 Business Essential/Premiumプランに提供されているツール。チャット・通話機能の他、ビデオ会議機能、ファイル共有機能、Officeアプリとの連携機能があり、Microsoftアカウントがあれば無料での利用も可能です。

LINE WORKS

LINEと同じ使い勝手で、導入したその日から誰でもすぐに使えるビジネスツールとして開発。ユーザーインターフェースやスケジュール管理、ファイルやフォルダを共有・管理可能です。LINEおなじみのチャットやスタンプは、多くの現場で楽しい職場づくりをサポート。LINEや他社のLINE WORKSユーザーとのトーク機能で、さらに社外とのつながりも広がります。

Team Viewer

初めて使う人でも専門の知識がなくても使えるセキュリティの高いリモートデスクトップツール。ネットワーク設定などを極力排した簡単な操作で利用でき、セキュリティなどの安全面も意識する必要がありません。専門的な知識がなくても使いやすいのが、人気の最大の理由といえます。

Team Viewerの製品情報・レビューを見る

ITreviewではその他のビジネスチャットツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。

ビジネスチャットの比較・ランキング・おすすめ製品一覧

まとめ

ビジネスチャットツールは、社員同士がコミュニケーションを円滑に進めていくうえで欠かせないツールです。まずは自社がどんな目的でどのツールを選びたいのかを明確にし、それぞれのビジネスチャットの特徴を把握することが肝心です。目的に合った機能を備えたツールを選ぶことが、業務の効率化につなげる第一歩といえるでしょう。

投稿 ビジネスチャットとメールは何が違う?ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客の「声」が成長の起爆剤。既存顧客が新たな顧客を呼び込むSlackの新たなチャネルに【ITreview】 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

●アメリカで確立しているマーケティング手法として、レビューマーケティングを取り入れたかった

●顧客からの「リクエスト」だけではなく、顧客体験などの「フィードバック」を広く集めたかった

●顧客の声を、サポートやプロダクト開発だけでなく、営業やマーケティング活動へも生かしたかった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

●レビューに多くの利用用途が書き込まれることで、サービスの利用価値が向上した

●パワーユーザーがレビューを投稿し、さらにサービスを広める先導役となった

●レビューを営業資料に盛り込み、リアルタイムな評価を顧客へ提示できるようになった

メールに代わるコミュニケーションツールの出現――。今、あるツールが世界中のビジネスシーンで受け入れられている。そのツールの名は、ビジネスチャットのSlack。Slackを使う日間アクティブユーザーは、日本だけでも100万人を超え、グローバルでは実に1,200万人に達しているという。「私たちは、Empathy(共感)、Craftsmanship(匠の精神)、Courtesy(思いやり)、Playfulness(遊び心)、Thriving(向上心)、Solidarity(チームワーク)という6つのコアバリューを掲げ、それが“Slackぽさ”として社員に浸透しています。Slackがここまで多くの方々にご利用いただけている理由の1つに、この“Slackぽさ”のファンになっていただいているというのがあると思います」 Slack Japanの代表であるカントリー マネージャー 佐々木 聖治氏はそう語る。

今回同社は、レビューを営業、マーケティングに有効活用したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leadersを受賞。同社は、レビューをどのように営業やマーケティングに活用しているのか。また同社では、ITreviewへ寄せられた多数の声を今後どのように生かしていくのか。「私たちの成長の源泉は、お客さまからいただいた声」と言う佐々木氏に詳しくお伺いした。

創業当初から、お客さまの声を源泉にサービスを進化させてきた

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

佐々木氏: お客さまからいただく声は、私たちのサービスが成長できるかどうか、その鍵を握っていると思っています。私たちのCEO兼共同創業者は6年前にSlackを創業した頃、優れたサービスを作って、優れたサポートでお客さまを支援すれば、営業(売るという行為)が必要ないのではないか、という思想を持っていました。それで、最も力を入れてきたのが、プロダクト開発とサポートです。

サポートチームは多くの場合、サービス提供を開始した後に作られますが、Slackでは違います。日本法人も、サービスを日本展開する前からカスタマーエクスペリエンスというチームが成立しており、無料プランのユーザーさまも含めて「声」をお聞きする体制を取っておりました。開発の道筋は常に「顧客の声」から立てているのです。

Slack Japan株式会社 カントリー マネージャー

――すでに多くのお客さまの声が集まっている中で、貴社はITreviewをご利用なさっています。ITreviewご利用の目的は?

佐々木氏: サービスのアップデートということにおいては、カスタマーエクスペリエンスのメンバーが集めてきた声をもとに、スピーディーに反映できていると思っています。ITreviewを利用しているのは、マーケティング活動に、お客さまのレビューを活用していきたいという意図がありました。第三者の場所であるITreviewには、お客さまが自由にでSlackを評価した生の声がたくさんあります。現在、Slackの営業担当はお客さまの面会時に、ITreviewに投稿された前週までのレビューを資料に加えて持参しています。そうしてリアルタイムな顧客評価をお客さまに提示できるところが、とても有効です。

――レビューを営業やマーケティングで二次利用できることにメリットを感じて、有償のPremiumプランを選択されたのですか?

佐々木氏: そうです。第三者の場所に書かれているレビューなので、お客さまには、私たちから発信する情報より信ぴょう性が高いと受け止めていただけます。実際、既存顧客によるレビュー・評価を活用したマーケティングは、すでにアメリカでは実績があるモデルですので、日本でもすぐに有効な手法になると思いました。

お客さまの口コミという形の「フィードバック」がSlackを育てていく

――確かにSlackへ投稿されたレビュー数は、他の製品・サービスと比較しても群を抜いて多いと言えます。なぜ、こんなに多くレビューが集まるのでしょうか?

佐々木氏: お客様の声を源泉に成長していくSlackの文化がITreviewにも表れていると思います。 日本にSlackが登場した当初、Slackを使い始めたシステム開発やITテクノロジー系の方々が、Slackにチャットツール以上の価値を見出し、さまざまな形に発展させ、それを口コミで発信していました。すると、その口コミを参考にした人たちから感謝され、それがモチベーションになり、さらにユーザー間の情報共有が活性化する流れができました。 体験を口コミで発信する文化が生まれ、Slackを育てていく。それがITreviewでも起こっているのだと思います。

――サポートに集まってくる顧客の声と、ITreviewに投稿された声。違いはお感じになっていますか?

佐々木氏: カスタマーエクスペリエンスに来る声というのは、問い合わせが多いと思います。もっとこう使いたい、これが分からないので教えてほしいなど、私たちに対する「リクエスト」です。一方、ITreviewは、自分の感想や体感を分かち合うために書かれている「フィードバック」です。「フィードバック」は建設的で、そこにはSlackをもっと良いツールにしていこう、みんなで育てていこうという高い意識があると思います。もちろん「リクエスト」に応えていくことも大切ですが、ITreviewでいただいた「フィードバック」をサービスやカスタマーサポートにどう反映させていくか、そこもSlackには大事なエッセンスだと考えています。

――印象に残っているレビューはございますか?

佐々木氏: Slackには、Slackを成熟したレベルで使っていただいているパワーユーザーの方々を中心とした、ジャパンチャンピオンズネットワークというコミュニティーがあるのですが、そこに参加されている方々が、ITreviewにもレビューを積極的に投稿してくださっています。Slackを愛してくれている方々が、Slackをもっと広めようと声を挙げてくださっていることは、非常にうれしいです。

レビューそのものやレビューの分析がSlack拡大の大きな武器に

――今後、ITreviewのレビューをこう活用していきたいということがあれば、お聞かせください。

佐々木氏: ありがたいことに多数のレビューをいただいていますので、その中身を集計/分析して、統計や経年変化などの傾向を捉えることができれば、企業規模ごと、業界ごとなどさらに的確なマーケティング活動へ活用できると思っています。

あと、ITreviewの口コミはベンダーがコントロールできるものではなく、実際のユーザーの声が公開されています。ベンダーが、継続的にサービスの改善やサポートを提供していかないと、その声がダイレクトに反映されるという、厳しい現実があります。現段階で、私たちのサービスを評価していただいているというのは非常にありがたいですし、それに過信することなく高品質なサービスの提供をしていかないといけないと思います。少しでもお客さまの期待を裏切るようなことがあったりすると、すぐ評価に反映すると思うので、私たちの行動を律していく上でも、ITreviewを活用していきたいと思います。

――最後に、ITreviewにこんな機能があればといったご要望はございますか?

佐々木氏: Slackでは、コミュニケーションの内容を分析することによって、人の評価につながり得るのではないか、事業のリスクマネジメントにつながるのではないか、そういったご提案を始めようとしています。 具体的には、共有チャンネルに書かれたコミュニケーションの内容のデータの活用なども検討しています。例えば社長が発したアナウンスメントに対して、どんなリアクションがされているのか、社長としては気になりますよね。そういった社員の反応を分析して、リアルタイムに表示、共有する。コミュニケーションナレッジをうまく活用できるような形を考えています。ITreviewのほうでも、レビューの分析機能などが追加されると、より活用できるサービスになるかなと思います。

投稿 顧客の「声」が成長の起爆剤。既存顧客が新たな顧客を呼び込むSlackの新たなチャネルに【ITreview】 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Slackのカスタマーサクセス事例――世界1200万人ユーザーの利用状況の把握方法とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する

1日のアクティブユーザー数は、実に1200万人以上。世界150カ国以上で、ビジネスチームの生産性最大化を支援し、組織をまたいだオープンでスピーディーなコミュニケーションを可能にしているビジネスチャット、それが「Slack」だ。Slackなら、業務に必要となるさまざまなツールやサービスを統合できるだけでなく、コミュニケーションまで一元化できると、日本でも今、急速に利用者が増加の一途をたどっている注目のツールだ。

「Slackは、今までなかったような新しい働き方を提供するものであり、今後、企業内で使われているメールを置きかえるようなものになっていくと考えています」 Slack Technologies, Inc VP(ヴァイスプレジデント)兼グローバルカスタマーサクセス&サービス責任者 クリスティーナ コズマウスキー氏は、Slackの未来像を、そう語る。

その新しい働き方という、Slackユーザーが享受すべき「価値」を提供していくことこそが、まさにカスタマーサクセスチームの重要な役割であることは言うまでもない。来日したコズマウスキー氏へ直接インタビューし、グローバルで行われているSlackならではのカスタマーサクセスの活動内容や指針、日本市場への期待などを詳しくお伺いした。また、Slack Japanカスタマーサクセス リードエンゲージメントマネージャーの石動 裕康氏には、特に日本独自で実施されているカスタマーサクセス活動や成功事例などを中心にお話をお伺いした。

お客さまがどういったビジネスの価値を重要視しているのか。カスタマーサクセスの実践には「聞く力」と「理解する力」が必要不可欠

――Slackにおけるカスタマーサクセス担当の役割や主な活動をご紹介ください。

コズマウスキー氏:お客さまがSlackをお使いいただいて、ビジネスの価値を享受できるようにしていくということが、私たちカスタマーサクセス担当の役割になります。Slackを使うことによって、お客さまの業務が改善するかどうかということがとても重要なポイントです。

また、お客さまの成功事例を集約しており、イベントなどを開催してお客さまが他社の成功事例を共有できる機会を提供しています。例えば技術的なトレーニングを実施することによって、お客さまが正しくツールを使ってSlackの価値を享受できるような環境を提供するといったことも私たちの役割です。お客さまの満足度が高ければ、そこからさらに機能の追加、契約の更新といったところにもつながっていくと考えております。

VP兼グローバルカスタマーサクセス&サービス責任者

――グローバル共通の活動指針には、どのようなことを掲げていらっしゃるのでしょうか。

コズマウスキー氏: Slackでは、日本、そしてアジア・太平洋地域、オーストラリア、ヨーロッパ、北米といった地域ごとにカスタマーサクセスのチームが組織されていますが、どの国、どの地域であれ、それぞれのお客さまがどういったビジネスの価値を重要視していらっしゃるのかということを、私たちのほうで理解することがまず何よりも重要だと考えております。そのためには、私たちがきちんとした「聞く力」と「理解する力」を持っていることが大切です。

データ分析やAI活用通じてお客さまがどのようにSlackをご活用いただいているのか「成熟度」を測るマチュリティスコアといったものを導入しています。また、他のアプリケーションとの連携状況やメッセージの送信状況などについて、グローバルレベルと市場(地域)レベルでスコアを収集し、比較も行っています。その比較結果をもとに、それぞれの地域で必要となってくるカスタマーサクセス戦略を組み立てています。

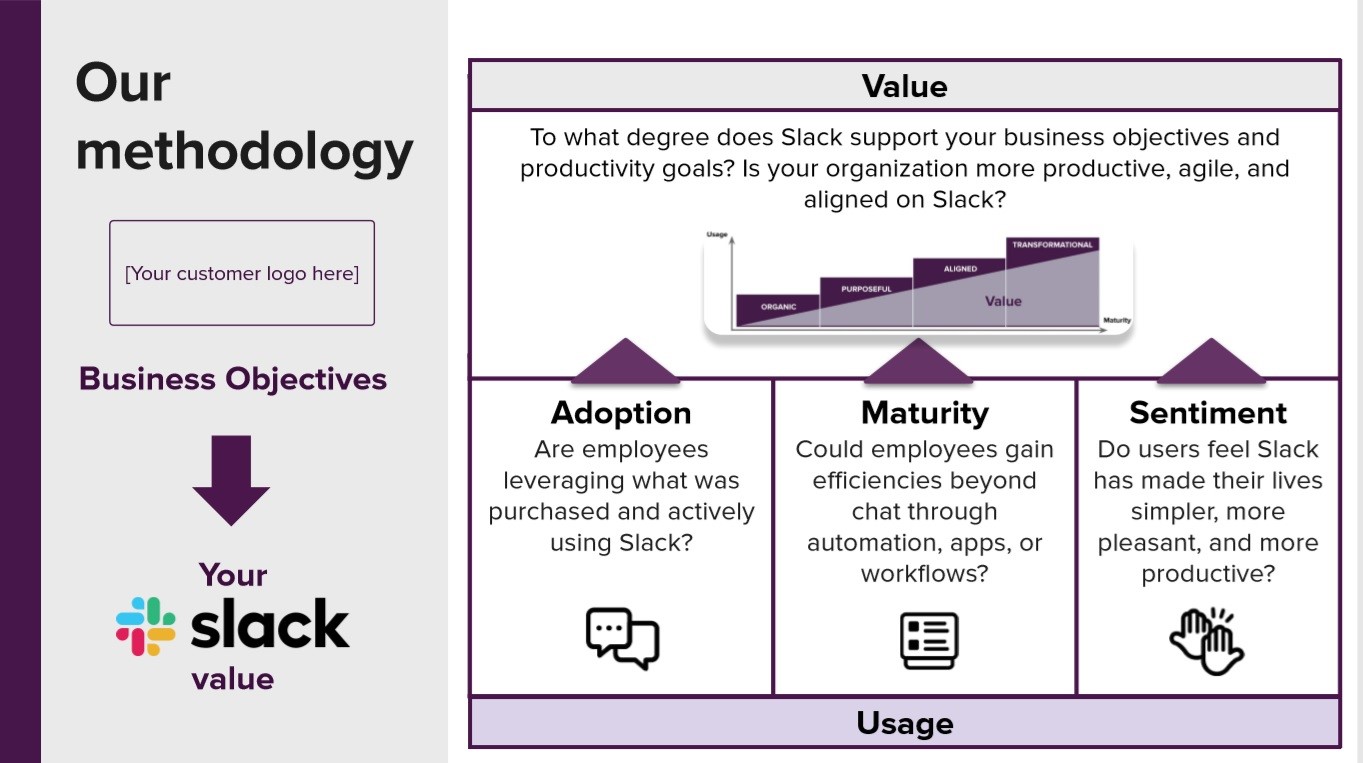

地域を問わず、お客さまが必要としている価値(Value)を提供できているかを測定するには、3つの評価軸を用いております。まず、お客さまがSlackへどれだけログインしているかを測る「導入(Adoption)」、そしてどれだけの機能をチャット以外でも使っているか、どれだけの業務を自動化できているのかといったことを測る「成熟度(Maturity)」、そしてお客さまがSlackのことをどのくらい気に入っていただけているのかという「感情(Sentiment)」。全世界のカスタマーサクセスチームが、この3つの軸でお客さまをスコアリングしています。

日本のお客さまは“Slack愛”が強い。その理由は、2つのチャンピオンズネットワーク

――グローバルの視点から、日本市場の特徴にはどんなことが挙げられますか?

コズマウスキー氏: 日本はSlackにとって2番目に大きなマーケットなのですが、特に日本の特徴として挙げられるのが、「成熟度(Maturity)」のスコアが高いお客さまが多いということです。非常にうまくSlackをお使いになっているお客さまが多くて、例えばSlackを使ってワークフローを構築し、既にお使いのアプリケーションにSlackを連携して、Slackの中でコミュニケーションも取りながら業務を回していく。そのような日本の成功事例は非常に目を見張るものがあると感じています。

また「感情(Sentiment)」の面においても、日本のお客さまの“Slack愛”というが非常に強いと感じています。組織の中で人とつながる、組織の透明性を高めるといった、いわゆる変革の勢いというのをユーザーの方々が感じていらっしゃって、それが“Slack愛”になって表れているのだなと思います。

――日本のユーザーの“Slack愛”が強いのは、日本で特別な活動を行っていらっしゃるからなのでしょうか?

コズマウスキー氏: 日本では“働き方改革”という大きな動きがあり、おそらく働いている方々の中で、業務を効率化したいという機運が高まっているのではないかと思っています。それに、Slackがぴったりと適合しているということはあると思います。

弊社のグローバルレベルでは、Slack愛を持つファン作りの施策として「チャンピオンズネットワーク」を運営しています。Slackを成熟したレベルで日々使っていただいているパワーユーザーの方、あるいはSlackに対して熱い気持ちを持っていただいているユーザーの方たちのネットワークで、実際に顔を合わせたミートアップの機会や、成功事例などを共有していただくフォーラムを開催しています。このチャンピオンズネットワークには、他のどの国よりも日本のパワーユーザーの参加が一番多いのです。

石動氏: チャンピオンズネットワークには、実は2段階あります。導入された企業の中でのチャンピオンズネットワークがまずあります。これを日本では「アンバサダーネットワーク」と呼んでいるのですが、各部門で先導役のリーダーを出していただいて、そのリーダーの方たちを中心にSlackを広げていきましょうという施策になります。

クリスティーナが説明したチャンピオンズネットワークは、各企業から代表の方を選んで、その方たちのネットワークを構築していきましょうというもの。私たち日本のカスタマーサクセスでは、特にお客さま向けのアンバサダーネットワークに力を入れています。私たちカスタマーサクセスマネージャーがユーザーの声を聞きながら、どう企業の中で価値を生み出していくのかを一緒に考えていくというプログラムを組んでいる点が、ユーザー愛が深まる理由の1つなのかと思っています。

例えば、ヤフーさま。アンバサダーネットワークを作ってSlackを社内に浸透させていきました。電通デジタルさまも最初「Slackって何?」というところから、一緒に新しい働き方を作っていきました。また、カクイチさまはアンバサダーネットワークのプログラムを使うことによって、100カ所ある事業所の90%の方が数カ月で使い始めるくらい、Slackの早期定着を実現しています。

お客さまからいただいた声は、カスタマーサクセスチームに向けられた声ではなく、Slack全社に向けられたメッセージ

――あるSaaSベンダーのカスタマーサクセス担当は、ユーザーの声を全部Slackに入れて、エンジニアチームへリレーする情報を仕分けしているという話を聞いたことがあります。カスタマーサクセスをうまく回していくためのエンジンにSlackがなる可能性もありますよね?

コズマウスキー氏: そうですね。私自身も社内でSlackを使うことによって、お客さまからいただいた声などを全社的に共有する時に、非常に効果的なツールであることを日々実感しております。お客さまからいただいたコメントや声は、カスタマーサクセスチームに向けられた声ではなくて、全社に向けられたメッセージであると捉えるべきです。Slackを使うことによって、社内で共有するべき情報を全社へつなげることができるようになり、その情報をもとにさまざまなアクションを起こすことができるようになるというのが非常に大きいと思っています。

――では貴社では、お客さまの声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

コズマウスキー氏: 弊社ではいくつかのアプローチがあります。まず1つ目としては、ユーザーリサーチ。パートナーと組んでお客さまの声を調査し分析を行っています。

また、弊社ではエグゼクティブビジネスレビューを開催しております。実際にSlackをお使いいただいているお客さまと対面式のミーティングを開催し、お客さまが求めている価値を私たちは提供できているのか、お客さまの期待と弊社の製品との間にギャップはないか、満足いただいているのか、といった声をお伺いしています。必要に応じて、製品の改修に関わる情報を開発チームなどへフィードバックしています。

さらに弊社では、レッドアカウントプログラムというものも構築しております。重大な問題を抱えていらっしゃるお客さまがいらっしゃる場合、そのお客さまをレッドアカウントとして認識し、そのお客さまが抱えている問題を解決する手当がないのかを検討する対策チームを構築します。

――レッドアカウントは、どのように判断されるのでしょうか。

コズマウスキー氏: レッドアカウントになるお客さまというのは、Slackから十分に価値を享受できていないと感じていらっしゃるお客さまです。必要な機能があるのに、それがSlackから提供されていない、あるいはきちんとアカウントのケアができていないなどが原因として考えられますが、アカウントマネジメント上の問題があるということであれば、お客さまに価値を理解していただくために必要となる適正な人材を配備します。お客さま側での経済的な課題があって、価値が十分に享受できていないという場合は、どのようにして問題を取り除くことができるのかということを検討します。

――多くのカスタマーサクセス実践企業がヘルススコアを用いて、顧客をカテゴライズする手法を採用していますが、貴社の場合はいかがでしょうか。

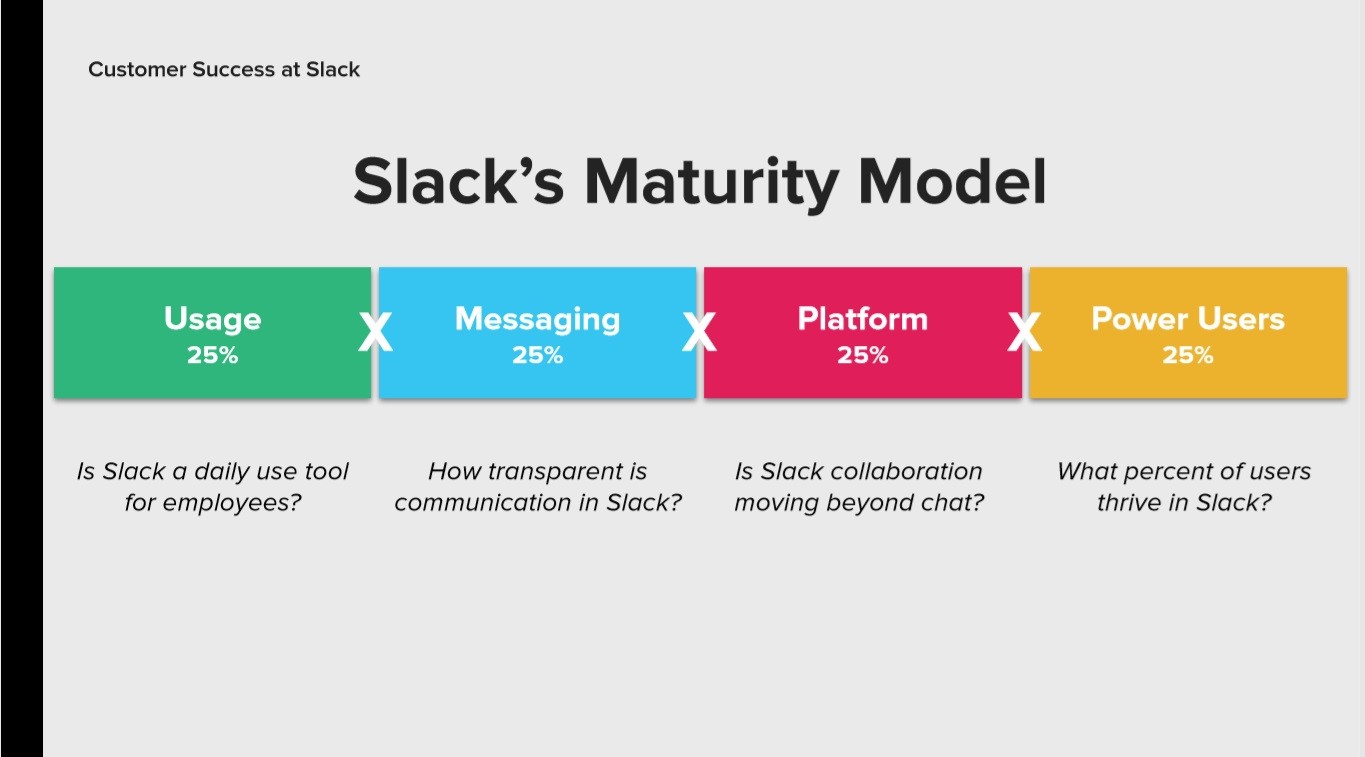

お客さまの状況は、4つの観点から把握します。まず「利用状況(Usage)」。お客さまがデーリーでSlackにログインしてくださったのかどうかというスコア。2つ目が「メッセージング機能(Messaging)」で、これはSlackの中のチャンネルを使ってメッセージのやりとりをしているかどうかを測定しています。そして3つ目が「プラットフォームの活用状況(Platform)」。ただのチャット機能としてだけではなくて、他のアプリケーションとどれだけ連携しているか、どれだけワークフローを使っているかというスコアになります。そして最後が「パワーユーザー(Power Users)」で、Slackを大いに活用しているユーザーがどれだけいるかというスコアです。これらを合的に評価し、課題のあるアカウントに対しては、必要なプログラムを実行する形になっています。

一緒に操作をしながらSlackを覚えていく。日本独自のインタラクティブなオンライントレーニングを開催

――カスタマーサクセスチームの評価軸には、どのような項目があるのでしょうか。

コズマウスキー氏: グローバルで、経常利益をもとに評価を行っておりまして、どれだけお客さまが増えているのかということと、増えたお客さまがどれだけSlackを使い続けていらっしゃるかということをもとに評価をしています。あわせて、お客さまがどれだけ気に入っていただいているかというNPS(ネットプロモータースコア・顧客満足度調査)やマチュリティスコアなども、評価軸として参考にさせていただいています。特にアクティブにお使いいただいているユーザー数がどれだけあるのか、ただ登録しているユーザーだけではなくて、積極的かつ定期的に使っていただいているユーザーがどれくらいいるのかというのは重要な数値ですね。

――日本独自の活動や取り組みはございますか?

石動氏: ユーザーに対して、オンライントレーニングを毎月1回開催しているのですが、日本独自のやり方で実施しています。ただ見て覚えるだけではなくて、実際私たちのSlackのインスタントに入っていただいて、一緒に操作をしながら覚えていくという、とてもインタラクティブなトレーニングを開催しています。終わった後にアンケートを取っているのですが、9割以上のお客さまが満足した、もしくは大変満足したという回答をいただき、かなり好評です。

――お話をお伺いしていると、Slackという会社の中で、カスタマーサクセスがとても重要なポジションにあるという印象がします。最後に、カスタマーサクセスに取り組んでいる企業へのメッセージをいただけますか。

コズマウスキー氏: Slackの全業務のまさに中心にカスタマーサクセスが位置していると言っても決して過言ではありません。お客さまがどういった価値を享受なさっているのかというところに重点を置いている、Slack全社でそこに集中して注力しているということは、私たちカスタマーサクセス担当のやりがいでもあります。

企業の中でカスタマーサクセスの文化を構築する、その手伝いができるチームを作っていくということがカスタマーサクセス実践の要であるというふうに私は感じています。こういったチームを構築していくところに投資を早急に行っていくことが成功の秘訣であるというメッセージをカスタマーサクセスに取り組む企業へ贈りたいと思います。

取材にご協力いただいたSlack Japan 株式会社の製品レビューはこちら

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 Slackのカスタマーサクセス事例――世界1200万人ユーザーの利用状況の把握方法とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>