投稿 CAD初心者におすすめな無料ソフト7選|2Dと3Dの練習に最適なソフトの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、無料で利用できるCADソフトの中から、未経験でも習得しやすい初心者におすすめのソフトを3つご紹介します。用途や操作性などを比較検討して選択しましょう。

CADとは、設計図面や製図作成に使用されるソフト

CAD(キャド)とは、「Computer Aided Design」の略で、建築・住宅・自動車・服飾・家電などの設計図面や製図作成に使用されるソフトを指します。主に設計担当者やデザイナーの作業支援ツールとして活用されています。

かつては「ドラフター」と呼ばれる製図台を使用して手書きで製図作成が行われていましたが、CADの登場により素早く業務が行えるようになり、緻密な設計を必要とする業界で幅広く利用されるようになりました。

CADには大きく分けて、2種類が存在します。

- 2D CAD:平面・立面体の図面を線分や円弧を使って作成

- 3D CAD:立体形状の図面を直方体や円を使って作成

設備設計や建築(間取り設計)においては「2D CAD」が多く用いられ、製品や機械の設計においては立体的に確認できる「3D CAD」が用いられます。どちらのCADソフトを選定するかは、自社のニーズを考慮して選ぶ必要があります。

こちらの記事もチェック:いまさら聞けないCADとは?基礎知識やCAM、CAEとの違いを解説

CAD初心者がまず揃えるべきもの

- パソコン(ノート型でもOK)

- マウス

- プリンター

- CADソフト

初心者がCADを学ぶ上で、必要なアイテムについて見ていきましょう。使用するCADソフトによって動作環境は異なりますが、必ずしも最新のパソコンが必要な訳ではありません。一つの目安としては、メモリが8GB以上のモデルを選ぶとストレスなく作業を進めることができます。

またCADソフトの操作は、マウスを使う作業がほとんどです。長時間使用しても腱鞘炎にならないよう手にフィットするものを選びましょう。

プリンターに関してはCADソフトで作図したものを、実際に出力してみたい方にのみ必要です。コンビニなどのプリントサービスを利用することもできますので、必ずしも必要ではありません。

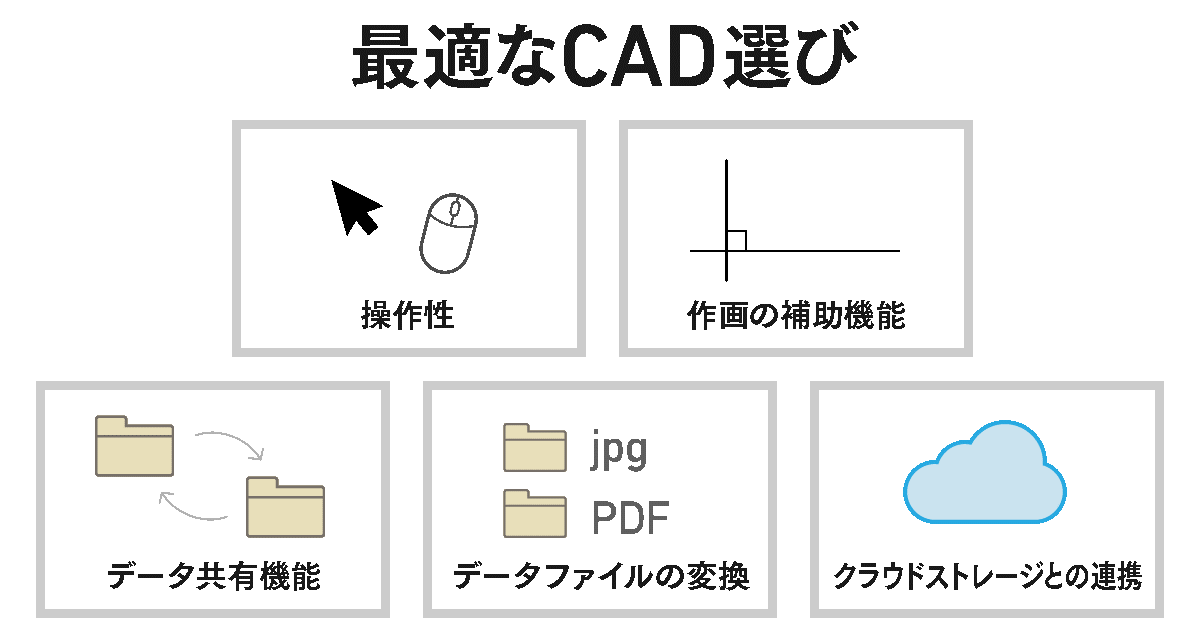

無料CADソフトの選び方とポイント

無料CADソフトといっても、さまざまな種類があります。自分に合ったソフトを手に入れるために、まずは選び方と押さえるべきポイントについて解説します。

2Dと3Dで目的に合わせた選択をする

CADソフトは大きく分けて2種類あり、使い方や用途が以下のように異なります。

- 2D CAD:平面・立面体の図面を線分や円弧を使って作成する

- 3D CAD:立体形状の図面を直方体や球体を使って作成する

2D CADとは、手書きの製図と同じように、立体を2D(二次元)で表現するソフトのことです。線分や円弧を使って、正面・平面・側面などの1視点から見た図面を平面上に描きます。手書きの製図作業をパソコン上で行うだけなので、初心者でも直感的に操作できるのがメリットです。

一方、3D CADとは、立体を3D(三次元)で表現するソフトのことです。直方体や球体を使って、全角度から立体的な造形物を描きます。立体形状のため360°いずれの角度からも形状や位置関係を確認でき、完成形をイメージしやすいのがメリットです。

設備設計や建築(間取り設計)においては平面的な図面を確認できる「2D CAD」が多く用いられ、製品や機械の設計においては立体的な形状を確認できる「3D CAD」が用いられます。2D CADと3D CADは描ける図面が異なるため、まずは自社でどちらが必要なのか判断してみてください。必要な図面を踏まえて、使用目的に合ったタイプのCADソフトを選びましょう。

資格取得が目的であれば試験に対応するソフトを選択する

CADの資格取得を目的に導入したいなら、受験する試験に対応した無料CADソフトを選びましょう。試験に対応するソフトを選択するためには、データ形式とインターフェースをチェックしておく必要があります。

たとえば、初級者向けの「オートデスク認定ユーザー」は、「AutoCAD」「Revit」「Fusion 360」のいずれかを使いこなせると証明する資格です。資格取得を目指したいなら、3つの中でも人気が高い「AutoCAD」「Fusion 360」のいずれかを選ぶとよいでしょう。「建築CAD検定試験」は「Jw_cad」「AutoCAD」などに対応しています。

次に、実技試験で作図の提出が求められる場合には、試験のデータ形式に対応しているソフトを選びましょう。CADソフトのデータ形式は、DXF・DWG・JWWなどさまざまです。CADソフトごとに扱えるデータ形式は異なりますが、たとえば「2次元CAD利用技術者試験1級」の実技試験では、DXFデータで保存した成果物の提出を求められます。DXFデータに対応しているのは「AR_CAD」「Jw_cad」などです。

日本語のマニュアルがあるソフト

CADソフト初心者は、日本語のマニュアルがあるソフトを選ぶのがおすすめです。無料CADソフトの中にはインターフェース自体が英語表記のソフトもあり、初心者が使いこなすには難易度が高いでしょう。日本語のマニュアルがあれば、使い方などを確認しながら操作できます。

利用するPC環境に対応しているかチェック

OSの確認

導入を検討している無料CADソフトが、自分が使用しているパソコンのOSに対応しているかチェックしましょう。無料でソフトをインストールしても、パソコンのOSに対応していなければ使用できません。

一般的に、パソコンのOSにはWindows・Macが使われています。無料CADソフトの多くはWindowsに対応しているものの、Macには対応していないケースも少なくありません。特にMacユーザーの方は、ソフトのOSを忘れずにチェックしてください。

PCスペックの確認

無料CADソフトをスムーズに操作できるように、自分のパソコンがソフト推奨のスペックをクリアしているか確認しましょう。

一般的に、2D CADソフトの要求スペックはそれほど高くありません。2D作図のみであれば、ノートパソコンでも操作が可能です。3D CADソフトを導入する予定がなければ、高スペックにこだわらず、ソフト推奨の動作環境を満たしているパソコンを選びましょう。メモリについては、8GB以上あると安心です。

3D CADソフトを使用する場合は、高スペックなデスクトップ型のパソコンを導入するとよいでしょう。特に3Dモデリングデータを扱う場合、グラフィックボードが重要です。CADの使用を前提に最適化されていることはもちろん、高スペックなボードを搭載したパソコンを選びましょう。メモリは、16GB以上が目安となります。

関連記事:CAD向けパソコンの選び方|2D/3D別・PCの推奨スペックとは

無料CADソフトのデメリットや注意点もチェック

無料CADソフトの導入にあたっては、デメリットや注意点もチェックしておきましょう。特にチェックすべきは以下の4点です。

商用利用できないことがある

ダウンロードと私的利用はOKであっても、商用利用を禁止している無料CADソフトもあります。営利目的で使用したい方は、のちのちトラブルにならないためにも、商用利用可能な無料CADソフトを選びましょう。

期限が設定されていることがある

無料CADソフトには、無料で提供しているフリーソフトと、利用期限を設定して無料体験版を提供しているソフトの2種類があります。後者を導入して引き続き利用したい場合、無料体験期間を終えると有料版に切り替えなくてはなりません。

機能が制限されていることがある

有料版もリリースしている無料CADソフトは、使用できる機能が一部制限されている場合もあります。ソフトごとに機能制限の範囲は異なるため、無料CADソフトでも必要な機能を網羅できているか確認しましょう。

有料アップグレード時の機能や価格を確認する

最初は無料CADソフトに搭載された機能で事足りていても、次第に満足できなくなる可能性があります。また、無料体験期間を利用する方は、終了すると有料版を購入するか決断しなければなりません。

有料版の価格はソフトごとに幅があるものの、1ヶ月1万円程度は費用が発生します。ライセンス取得となると、100万円を超えることも。無料CADソフトを導入するときは、仮に有料版を購入したりアップグレードしたりしても支払える金額なのかもチェックしておきましょう。

CAD初心者が上達する3つのポイント

これからCADを学んでいこうという初心者がいち早く上達するための、ポイントについてご紹介していきます。

1.無料ソフトをインストールしてとにかく触ろう!

初心者がCADを上達する方法として「教本」「セミナー」などがありますが、まずは実際にソフトを自分のPCにインストールして、触ってみるのがおすすめです。

初心者でも使いやすいソフトの多くは、直感的なインターフェースになっており、なんとなくでも作業を進めることができます。

こちらの記事もチェック:CAD向けパソコンの選び方|2D/3D別・PCの推奨スペックとは

その際に注意しておきたいのが、まずは無料のソフトを選ぶということです。「2D CAD」「3D CAD」ともにたくさんのソフトがあり、機能や使い勝手が異なります。初心者のうちに有料のソフトを購入してしまうと、ニーズと異なったものを選んでしまい再度別のソフトを購入する必要が出てくる可能性があります。

またできるだけ主要な無料ソフトを選ぶのも大切です。人気の高いソフトであれば、ちょっと使い方がわからない時に、「ツール名 使い方」などで検索をかければネット上でも有益な情報を手に入れることができます。

2.練習用の図面を使って作図してみよう!

CADソフトの基本的な触り方を学習したら、実際に作図をしてスキルアップをしましょう。練習用の図面は、様々なサイトで無料公開されているので、参考にしてみると良いでしょう。

また初心者向けのCAD教本を利用してみるのも良いでしょう。難易度別に練習問題が掲載されている本もあるので、自分のレベルごとに適切な問題を解くことができます。

大事なのは教本を読んで分かった気になるのではなく、実際にCADソフトで作図を繰り返すことです。

3.セミナーや講座を利用するのも一つの手

独学だと一度作業につまずくと、質問をする相手がいないのでなかなか次に進むことができません。その反面、セミナーや講習を利用すると講師にすぐに質問ができるので、短期間での上達に役立ちます。

CADセミナーや講座は、使用するCADソフトによって分かれていることがほとんどです。そのために事前にどのCADソフトを学びたいか決めておく必要があるでしょう。

形式も1〜2日で部分的に習得する「短期セミナー」や数ヶ月かけて体系的に習得する「長期セミナー」、オンラインで受講する「Web講座」など様々です。費用も形式によって異なりますが、3万円〜5万円(1ヶ月もしくは1回)が相場となっています。

【2D】初心者におすすめのCADソフト

初心者におすすめしたい無料で使える2D CADソフトをご紹介していきます。操作がシンプルながら実践でも使えるソフトもあり、上達するのに適している製品ばかりです。

AR_CAD(エーアールキャド)

AR_CAD(エーアールキャド)とは、株式会社SHFが提供する2D汎用CADのフリーソフトです。

CAD初心者でも扱いやすい直観的なインタフェースで、手書き感覚で簡単に作図できるのが特長。本格的な建築図面の作成をはじめ、パンフレット作成などのビジネスシーンで必要な書類作成にも対応しています。

最大の魅力は、マウスとドラッグを中心とした操作で、画面上の操作をできるだけ抑えたシンプルな設計であること。一般的な「DXF」「JWW」「SXF」といったファイル形式にも対応しているため、他社製CADとのスムーズなデータ移行も可能です。

無料で使える幅広い機能性と分かりやすい操作性、各ファイル形式の連携対応にも優れたCADといえます。

AR_CAD(エーアールキャド)の特長

- 2D建築図面からビジネス向け書類まで幅広く対応

- シンプルな操作性で習得しやすい

- マウス&ドラッグでの手書き感覚で作図可能

- さまざまなファイル形式に対応

AR_CAD(エーアールキャド)の対応OS

- Windows

AR_CAD(エーアールキャド)の参考レビュー、口コミ

直感操作ができるCADソフト

メニューやアイコンなど分かり安く、直感的に作図できます。図面のコメントを付けたり、印刷するツールとして利用しています。

参考:https://www.itreview.jp/products/ar-cad/reviews/107335

簡単な図面の作成には使いやすい

マウスホイールでの視野移動・拡大縮小が感覚的に操作しやすいので、簡単な図面を描くのに使っています。

無料のCADソフトとしてJW_CADが有名ですが、そちらはデフォルトのマウス操作に癖がありストレスがたまりました。本職としてCADを扱う立場ではないので操作に習熟する手間を掛けたくないこともあり、操作がわかり易いAR_CADの方を立ち上げることが多いです。

参考:https://www.itreview.jp/products/ar-cad/reviews/70008

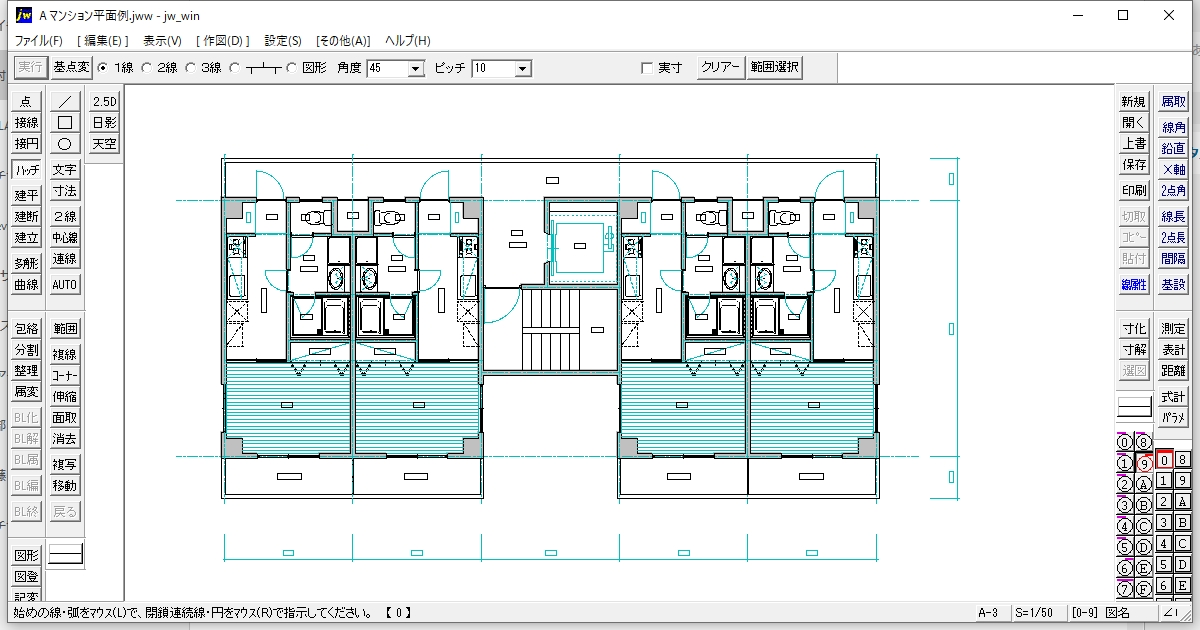

Jw_cad(ジェイダブリューキャド)

Jw_cad(ジェイダブリューキャド)とは、建築分野を対象とした無料の2D汎用CADです。Webサイト上で無料ダウンロードできる手軽さが魅力ですが、有料版にも引けを取らない充実した2D作図機能を備えているため、建築設計業務に携わる多くの方々に活用されています。

Windowsに対応し、マウスでの直感的な操作が可能なクロックメニューや、アイソメ図を作成できる2.5D機能、建具や設備のコマンドも豊富に搭載。建築図面の作成に便利な包括処理が一括でできるのもJw_cadの特長といえます。無料かつ高機能な2D CADを求める方に向いています。

Jw_cad(ジェイダブリューキャド)の特長

- 永久無料で商用利用も可能

- 建築分野に特化した機能が充実(天空図作成や日影図作成など)

- 直感的な操作で習得しやすい

- AutoCADと互換性のあるDXF形式に対応

Jw_cad(ジェイダブリューキャド)の対応OS

- Windows

Jw_cad(ジェイダブリューキャド)の参考レビュー、口コミ

無料でこの内容なら充分満足です。文句なし。

JWCADの優れた点は

①直感的なユーザーインターフェースと高度な機能の組み合わせで、様々な図面がかけます。

②操作性が高い・・・簡単なクリックとドラッグで効率的に図面を作成できます。

③設計プロセスが快適・・・豊富なカスタマイズオプションがあり、使用者は作業環境を自分好みに調整できます。

④これだけのパフォーマンスで無料は神。

参考:https://www.itreview.jp/products/jw-cad/reviews/177242

フリーで大満足

フリーなのにここまでできるのは凄いです。

長い間使用していますが、困ったことがほとんどないです。バージョンが上がっても画面回りに変化がないのも使いやすさではないでしょうか。

参考:https://www.itreview.jp/products/jw-cad/reviews/162765

RootPro CAD(ルートプロ キャド)

RootPro CAD(ルートプロ キャド)とは、株式会社ルートプロが提供する無料の2D汎用CADです。

設計者向けに開発されており有償版も展開されていますが、無料版では2D作図の基本的な機能を搭載しています。

特長は、CAD未経験者でも操作を行いやすい作図環境です。スナップ・グリッドなどの作図補助機能が充実しているほか、ビューコントローラー、ドッキングウィンドウなどにより、分かりやすくスピーディーに作図できます。また、AutoCADファイル形式のDWG、DXFや、Jw_cadのファイル形式からの読み込みもできて非常に便利です。

RootPro CAD(ルートプロ キャド)の特長

- 充実した補助機能でスピーディーな作図が可能

- DWGやSXFなどのさまざまなデータ読み込みが可能

- 分かりやすく快適な操作を追求したユーザーインタフェース

- 無料版が永久利用できる

RootPro CAD(ルートプロ キャド)の対応OS

- Windows

RootPro CAD(ルートプロ キャド)の参考レビュー、口コミ

有償版並みに使用できます

AUTO CAD経験者ですがLT並みに充実した機能は無償版で使用していますが、助かっています。互換性も高いので他のcadとの連携もとれています。

参考:https://www.itreview.jp/products/rootpro-cad/reviews/178605

直感的に使用出来るCAD

直感的に使用出来るCADだと思います。他のCADと比較しても必要な機能はひととおり揃っているので、使い勝手は良いです。価格も抑えられていて非常に使いやすいです。

参考:https://www.itreview.jp/products/rootpro-cad/reviews/10148

ZWCAD

ZWCADとは、ZWSOFT社が自社開発したハイコストパフォーマンス2D汎用CADです。200以上のサードパーティ製アプリケーションを提供しており、建築業・建設業・製造業など幅広い業界で利用されています。

高機能ながら、初心者でも操作しやすい作図環境が特長。AutoCADのダイナミックブロックと同等のフレキシブロックを導入しており、複雑なタスクも効率的に作業できます。独自機能であるスマートシリーズも搭載。一度に複数の画面をプロットでき、マウスジェスチャーにより頻繁に使うコマンドを簡単にトリガーできます。DWG・DXF・DWTといったさまざまなファイル形式に対応している互換性の高さも魅力です。

ZWCADの特長

- 直感的なインターフェースで習得しやすい

- DWG・DXF・DWTなどのファイル形式に対応

- 高機能のフレキシブロックにより作業の効率化を実現

- アクセス・管理・プロットを1つの画面で操作可能

ZWCADの対応OS

- Windows

ZWCADの参考レビュー、口コミ

機能性と価格に優れた2D・3D汎用CAD

・古いAutoCADからの乗り換えで導入しましたが、機能や操作性が遜色なく、ユーザーも抵抗感なく移行できました。

・APIが豊富で、メニューファイル、ショートカットやツールバーなどの互換性もあり、社内システムをスムーズに移植することができました。

参考:https://www.itreview.jp/products/zwcad/reviews/159965

低コストで導入することが可能である

直感的に使用出来るCADだと思います。他のCADと比較しても必要な機能はひととおり揃っ・オートCAD経験があれば操作に困ることはほぼ無いと思えるほど使用しやすいところが良いポイント。CADソフトではあるものの、そこまでPCのスペックが高くせずに導入できるのも良いポイントです。

参考:https://www.itreview.jp/products/zwcad/reviews/161638

【3D】初心者におすすめのCADソフト

AutoCAD

AutoCADとは、3D モデリングやビジュアライゼーション、データ書き出し、CAD 標準仕様や、API によるカスタマイズや、Express Tool が利用できる総合的なCADソフトです。建築・土木・機械分野など、さまざまな領域で利用されており、特に建築業界においてはトップシェアを誇る製品です。

AutoCADの対応OS

- Windows

- Mac

AutoCADの参考レビュー、口コミ

CADソフトはこれが王道

・使用している企業が多いため、ファイル形式で困ることは無いと言ってよい。

・あらゆるサイズの図面を描けるため、どの分野でも操作を知っていて困ることは無い。

参考:https://www.itreview.jp/products/autocad-lt/reviews/132809

Fusion 360

Fusion 360は、3DCADのモデリング、3DCAM、レンダリング、2次元図面などの機能が搭載されたCADソフトです。機械部品の設計やフィギュアなどの立体的な造形のモデリングなどに対応しており、プロダクトデザイン全般をひとつのソフトでまかなうことができます。

また、クラウド上にすべての機能が用意されているため、複数人での同時作業がしやすく、バックアップのモレなども防ぐことができる便利なCADソフトです。

Fusion 360の対応OS

- Windows

- Mac

Fusion 360の参考レビュー、口コミ

無料で使える3DCADをお探しならおすすめ

優れている点・好きな機能

・スケッチ機能が使いやすく、寸法拘束、幾何拘束でモデルを作ることが出来、後々の形状変更も数値の変更だけで済むため作業が少なくて良い。

・穴作成コマンドで普段使用するザグリ形状やタップを作成するとき、サイズを指定するだけで形状が作成出来るため簡単

参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/146939

初心者にもオススメ!

容易に3Dモデルの解析を行うことができる点はすごく良いと思います。また、材質も数多くあり途中で変更することもできるので都合が良い点で気に入っています。

参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/134032

ZW3D

ZW3Dは、ZWSOFT社が提供するall-in-one 3D CAD/CAE/CAM ソリューションです。製品開発の設計から製造までの全工程をサポートしており、低コストで市場までの投入時間を短縮できます。

CAD/CAE/CAMが統合されているため、データの受け渡し・管理の課題に悩まされることなく、シームレスな作業を実現可能です。

リーズナブルな「Lite」から高機能な「プレミアム」まで、7種類のバージョンを展開。直感的に操作できるUIを採用しており、日本語学習資料などによるサポート体制が充実しており、スムーズに導入・移行できます。

ZW3Dの特長

- 設計・シミュレーション・製造まで1つのプログラムで完結

- CAD/CAE/CAMを統合しておりシームレスな作業が可能

- 直感的で操作しやすいUIを採用

- 日本語学習資料、迅速的なサポートによりスムーズに導入可能

ZW3Dの対応OS

- Windows

ZW3Dの参考レビュー、口コミ

感覚的に扱いやすいソフト

出向先で過去につかっていたCATIAは、覚えることが多く習得までに時間がかなりかかったが、このソフトは、既にノウハウを持っていることを差し引いてもすぐに操作を覚えることができて、画面も見やすかった。

参考:https://www.itreview.jp/products/zw3d/reviews/153241

まとめ|操作性を考慮して初心者に最適なCADソフトを選ぶことが重要

CAD操作の習得を目的として無料CADソフトを選ぶ際は、コストだけでなく操作性や互換性を考慮して選ぶ必要があります。無料かつ操作が習得しやすい2D汎用CADには「Jw_cad」が挙げられますが、操作性が独自であるため、高機能な有料CADへ乗り換える場合には新たに操作を習得し直さなければならない場合があります。

また、互換性については、「JWW」「JWC」でのファイル形式はJw_cadのみで対応しているため、他製品のCADで開くにはファイル変換が必要となります。

一方、Jw_cadと並んでユーザー数の多い「AutoCAD」は、コマンド入力による高難易度の操作が必要となりますが、さまざまなファイル形式に対応しているため、他製品CADへのデータ移行がスムーズといえます。AutoCADと同じような操作性で作図できるCADも展開されているため、一度習得すれば他製品にも生かしやすいといえます。

習得後のCAD活用に向けて「取引先とのデータ移行がスムーズにできるか」「習得した操作を生かせるか」などを考慮して選ぶようにしましょう。

投稿 CAD初心者におすすめな無料ソフト7選|2Dと3Dの練習に最適なソフトの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料で使える3D CADフリーソフト7選|機能・特徴まとめ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、その機能性の高さがゆえに、購入には膨大なコストがかかってしまうことも事実。作業の進捗を左右するツールになり得るため、ソフト選びは慎重に進めたいところですが、まずは無料で使えるものを活用していきたいと考える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、無料で利用できる4つの3D CADソフトをご紹介し、その機能や特長について解説します。無料かつ高機能なソフトの活用で、さらなる作業の効率化を図りましょう。

3D CADソフトとは?

3D CADソフトとは、立体形状の図面を「長方形」や「円」を使って作成するソフトです。従来は平面上の図面を描く2D CADソフトが主流でしたが、3D CADソフトの登場により、立体的に図面を表現することが可能になりました。

より詳細な形状把握や、具体的な体積や重さも算出できるため、製造や建築といった業種で幅広く利用されています。

有料ソフトとフリーソフトの違い

有料ソフトとフリーソフトでは、使用できる機能に違いがあります。作図方法や他CADソフトとの互換性に制限がある場合があります。しかし、個人的な利用はもちろんのこと、業務で使用できる最低限のレベルではあるため、企業でもフリーソフトが導入されているケースが多々あります。

かつては高額だった3D CADソフトですが、最近では3Dプリンターの普及に伴い、個人でも3Dデータを扱う頻度が増えました。ベンダーからも、無料で使用できる3D CADソフトが多く提供されています。

3D CADソフトの導入を検討している場合は、まずはフリーソフトから使ってみると良いでしょう。

無料の3D CADソフトの選び方

まずは、自身のパソコンのOSに対応している無料3D CADソフトを選びましょう。無料でソフトをインストールしても、パソコンのOSに対応していなければ使用できません。無料3D CADソフトの多くはWindowsに対応しているものの、Macには対応していないケースも多々あります。また、営利目的で使用したい方は、商用利用可能な無料3D CADを選んでください。

OSなどを確認したら、自身に必要な機能を備えているかチェックしましょう。無料3D CADソフトは、機能やデータ形式が一部制限されていることがあります。使用したいソフトウェアと互換性のあるモデルを選ぶことも大切です。建築・機械設計などの用途も踏まえて、自社の業種に合致しており、必要な機能を搭載した無料3D CADソフトを選定してください。

ビギナーユーザーでも利用しやすいUIかどうか

3D CAD初心者は、ビギナーでも使いやすいUIを採用した製品を選びましょう。高機能なソフトを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。直感的に操作できるUIを採用したソフトなら、初心者でもスムーズに使用できます。

また、3D CAD初心者は、日本語に対応しているソフトを選ぶと安心です。未対応の場合は、日本語のマニュアルがあるソフトを選ぶとスムーズに操作できるでしょう。

無料で使える3D CADソフトのおすすめ7選

フリーで使用できる3D CADソフトの中でも、特に知名度や人気の高いものをご紹介します。気になったソフトは、実際にユーザーの口コミや評判をチェックしてみましょう。

Fusion 360

無料で使える3D CADソフトの中では、非常に人気度の高いソフトです。本来は有償ソフト(年間61,600円〜)ですが、使用期間を限定した無料体験版をダウンロードできます。

無料で使用できる期間は、非商用目的であれば1年間、商用目的であれば30日間です。なお教育目的であれば、3年間無料で使うことができるので、学生や教員の方におすすめです。

デザイン・設計といった基本的な機能に加えて、シミュレーション(CAE)や製造プログラミング(CAM)の機能も実装されており、製品開発プロセスをFusion360で一元管理が可能です。

Fusion 360の主な特長

- クラウド上での作動のため、インターネット環境にあればどこからでも接続可能

- CAD、CAM、CAEの統合ソフト

- 非営利目的の場合は無償で一定期間利用できる

- 高価なCADソフトに劣らない高機能性

- ファイルフォーマットが豊富で他CADソフトとの互換性が高い

Fusion 360の対応OS

- Windows、Mac

Fusion 360の参考レビュー、口コミ

無料で使える3DCADをお探しならおすすめ

優れている点・好きな機能

・スケッチ機能が使いやすく、寸法拘束、幾何拘束でモデルを作ることが出来、後々の形状変更も数値の変更だけで済むため作業が少なくて良い。

・穴作成コマンドで普段使用するザグリ形状やタップを作成するとき、サイズを指定するだけで形状が作成出来るため簡単

参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/146939

初心者にもオススメ!

容易に3Dモデルの解析を行うことができる点はすごく良いと思います。また、材質も数多くあり途中で変更することもできるので都合が良い点で気に入っています。

参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/134032

Creo Elements/Direct Modeling

PTC社が提供するCADソフト、<Creo Elements/Direct Modeling(クリオエレメンツ/ダイレクトモデリング)には、無料版としてCreo Elements/Direct Modeling Express(クリオエレメンツ/ダイレクトモデリングエクスプレス)がリリースされています。

スピーディーかつ柔軟に3Dモデルの作成を実現します。使用できる部品の数は60個と制限がありますが、高度な機能が豊富に搭載されておりユーザーから高い支持を得ています。

有料版では無制限の部品使用をはじめ、エクスポート機能やレンダリングの機能などを活用できます。

Creo Elements/Direct Modelingの主な特長

- 下書き線ツールが豊富で設計しやすい

- 設計データのリアルタイム修正

- 「カットアンドペースト」「プッシュアンドプル」「ドラッグアンドドロップ」といった編集機能で素早い設計が可能

- 最大60個の部品を持つ設計データが作成可能

- 有料版はプロ向けなので総合的に高度な機能が利用可能

Creo Elements/Direct Modelingの対応OS

- Windows

Creo Elements/Direct Modelingの参考レビュー、口コミ

操作性抜群

初めて3DCADを使用する方にもお勧めです。

私も初めての3DCADがCreoでしたが、操作も簡単で1週間程で覚えられます。

特に動作確認(CAD上で設計した物を自動で動かす)機能は簡単に行うことが出来

これにより設計ミスを減らすことが出来ます。

またこのCADの操作がわかれば仮に他のCADに変わったとしても直ぐに使用できると思います。

参考:https://www.itreview.jp/products/creo-elements-direct/reviews/95596

モデリングが非常に容易

タイトルの通りモデリングが非常に容易です。ワークプレーンと言われる下書きに実線を描き「プル」コマンドだけで3Dモデルが浮き上がります。そこから粘土細工で加工するように、形状を追加したり削ったりコマンドが用意されているので直感的な操作で機械設計が可能です。

参考:https://www.itreview.jp/products/creo-elements-direct/reviews/95976

Blender

Blender(ブレンダー)は、ブレンダーファウンデーションが提供する多機能なフリーソフトです。

3D CGソフトとしてリリースされていますが、モデリングやレンダリング、スカルプティングなどといった機能を備えているため3D CADとしての役割も果たします。さらに3Dモデリングにかかわる機能は、一般的な3D CADソフトに劣らない操作性を誇ります。

アニメーションやVFX、ゲーム開発まで対応している機能の高さから、3D CG・3D CAD双方のユーザーより支持を得ています。

Blenderの主な特長

- ・完全オープンソースでアップグレード頻度が高いため、常に最新版を利用できる

- ・特徴的な独自UIはカスタマイズが可能

- ・アニメーションやゲーム、動画の作成も可能

- ・リアルなシミュレーションが得意

- ・マルチプラットフォーム対応

Blenderの対応OS

- Windows、Mac、Linux

Blenderの参考レビュー、口コミ

無料なのにできることが多いCGソフト

優れている点・好きな機能

・無料で使えるCG作成ソフトとしてはかなりクオリティーが高く、様々なアニメーションを柔軟に作ることができる。

・テンプレートなどが多く公開されており、それらを使うことで簡単に質の高いCGを作ることができる。

参考:https://www.itreview.jp/products/blender/reviews/136223

無料とは思えない機能の多さ

無料とは思えないほど多機能かつ、起動や操作時の速度、データに対する処理などの反映の速度、操作しやすさなど申し分がない。これ一つで直感的に3Dデザインを行えるため、初心者ならこれを勉強しておけばハズレがない。日本語にも対応している。

参考:https://www.itreview.jp/products/blender/reviews/136148

DesignSpark Mechanical

DesignSpark Mechanical(デザインスパーク メカニカル)は、デザインスパークが提供するWindowsベースの3D CADソフトです。

直観的に操作できる分かりやすいインタフェースで、初心者でも手軽に設計を開始できます。PCでの動作が軽いため、推奨されるPCスペックもさほど高くないことが特徴です。

3Dモデルライブラリも豊富で簡単にインポートできるので、柔軟な設計が可能です。オフライン環境でも利用でき、データはローカル保存になるため流出の心配はありません。

DesignSpark Mechanicalの主な特長

- 自動バックアップ機能

- 複雑な曲面も作成可能なブレンド機能

- dxfファイル対応により、Jw_cad(ジェイダブルキャド)等の2D CADからの移行も簡単

- STEP, STL, SKP, OBJ, AutoCAD DXF等のインポート、エクスポートに対応

- 拡張モジュールの導入で活用方法が広がる

- マウスジェスチャーベースのUIで直感的な操作が可能

DesignSpark Mechanicalの対応OS

- Windows

DesignSpark Mechanicalの参考レビュー、口コミ

初心者でも簡単に使えて重宝しています。

優れている点・好きな機能

・ある程度のCAD知識を持っている人なら3D設計初心者でも感覚で使えます。

・何種類かのデータを出力できるので、3Dプリンターでの製作以外でも色々流用出来ます。

その理由

・アイコンの絵や並びがとっても分かりやすいです。

・STLデータが出力出来るのでそのまま3Dプリンターで製作できる他、DXTやPDFも出力出来ます。

参考:https://www.itreview.jp/products/designspark-mechanical/reviews/146214

超直感的に使えて初心者にはうってつけ

とてつもなく分かりやすいのに無償で使えるのが一番のメリットです。私は参考書付きでこのソフトで3D-CADを学びましたが、1度も詰まることなく丸一日で参考書を学びきることができました。ブロックを作図し、くりぬいたり面取りをしたり、複製したり断面図を見たりと、全ての操作が直感的に行えます。このソフトを入れたことで世の中に出回っている3Dデータも簡単に参照できるようになったため、はじめの一歩に選んで本当によかったと思える3D設計ソフトです。

参考:https://www.itreview.jp/products/designspark-mechanical/reviews/95766

FreeCAD

FreeCAD(フリーキャド)は、FreeCADチームが提供するオープンソースの3D CADソフトです。

マルチプラットフォーム対応であらゆる機種やOSで利用できるほか、ユーザーによる高度なカスタマイズや拡張も可能です。

初心者には少々複雑なインタフェースですが、CAD利用経験のあるユーザーにとってはなじみのある操作で作業できます。建築設計向けワークベンチやスプレッドシート、ロボットシミュレーションなど、搭載機能も豊富です。

FreeCADの主な特長

- ・2D作図から3Dモデルの作成が可能

- ・STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAEなど多数のフォーマットに対応

- ・完全なパラメトリックモデル

- ・作成した製品の動きを確認するロボットシミュレーション機能

- ・多種多様なワークベンチ搭載

FreeCADの対応OS

- Windows、Mac、Linux

BricsCAD Shape

BricsCAD Shapeは、Bricsysが提供する構想設計用モデリングツールです。高速のモデリングエンジンを搭載しており、業界標準のDWG形式で図面やモデルを保存できます。シンプルなインターフェースを採用し、ドロップダウンメニューでほとんどのツールを選択できるのが特長です。

建築プロトタイプを素早く作成することに特化しており、クイックドローで部屋や建物全体の3Dレイアウトを作れます。Adobe Illustratorや、CNC工作機械用プログラミング製品の多くとコラボレーションできるのも便利です。

BricsCAD Shapeの主な特長

- 業界標準のDWG形式で図面やモデルを保存可能

- ドロップダウンメニューでツールを選択できるシンプルなインターフェース

- Adobe Illustrator・CNC工作機械用プログラミング製品とコラボ可能

- 初心者に分かりやすい教材をYouTubeで公開

BricsCAD Shapeの対応OS

- Windows、Mac、Linux

BricsCAD Shapeの参考レビュー、口コミ

簡単な現場配置レイアウト図を作成できる

BricsCADのバンドルソフト。会社ではBricsCAD Proを有償利用しているため、おまけにこちらのソフトも含まれている。基本無料なので、どなたでも利用できる。複雑な編集はできないが、.dwg、.dxfのビューワーとしては問題なく使用できる。いろんなマテリアルをあらかじめ用意してくれたため、部屋のレイアウト図などを簡単に作成できる。

参考:https://www.itreview.jp/products/bricscad-shape/reviews/146208

Onshape

Onshapeは、PTC社が提供するフルクラウドの3D CADプラットフォームです。図面作成はもちろん、部品とアセンブリのモデリング、サーフェシングとシートメタルなどの機能を利用できます。モバイルフレンドリーで、どこからでもアクセスできるのが特長です。

学生・教員なら有償のスタンダードプランを無料で使用できるほか、非商用プロジェクトなら無料で使用できます。なお、オープンソースのパブリック ワークスペース上にアップロードされるため、制作物を公開したくない方は有償版を購入しましょう。

Onshapeの主な特長

- 学生・教員、非商用なら無料で利用可能

- 図面作成・部品とアセンブリのモデリング・サーフェシング・シートメタルなどの機能を搭載

- モバイルフレンドリーでどこからでもアクセス可能

Onshapeの対応OS

- Windows、Mac、Linux

Onshapeの参考レビュー、口コミ

WEB上で3DCADが操作できる

この製品の一番の魅力は、WEB上で扱えるという事です。

外勤中にノートパソコンを使って閲覧や、家で操作が出来るのでとても便利です。

SOLIDWORKSの元開発者によって開発されたようなので、SOLIDWORKSを扱った事のある方であれば、すんなり入れるのではないかと思います。

それと無償版があり、基本的なCAD機能は扱えるのでお試しが出来る所もいいですね。しかし、誰でも閲覧のできる環境でしか保存が出来ませんので、趣味で扱うなら問題ありませんが、業務使用を目的としている場合は有償版が必須となります。

参考:https://www.itreview.jp/products/onshape/reviews/70540

まとめ|フリーの3D CADソフトでも充実した機能が利用できる

有料版の3D CADソフトは高度な機能を多数搭載しているため、ハイスペックなPCが必要かつ、高い導入コストを要します。

継続的に使う予定のない場合や従業員の教育用のみに利用したい場合は、無料版CADソフトの利用が効率的です。また、有料CADソフト導入後のスムーズな運用開始のためのお試しとしても活用できます。

3D CADソフトの導入を考えている方は、まずは手軽に運用できる無料版から利用してみてはいかがでしょうか。

投稿 無料で使える3D CADフリーソフト7選|機能・特徴まとめ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【定番】建築CAD5選|2D・3D・フリーソフトの特徴や機能 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>一般的な汎用CADと比べて、建築分野に実用性の高いツールが備わっているため、設計業務の効率化に向けて導入を検討してみましょう。本記事では、建築分野で活用されているCADを5つご紹介します。

建築CADとは?

建築CADとは、建築設計に特化したCADのことです。ビルや住宅などの建築時に必要な基本設計図・実施設計図・施工図・構造図・設備図などの図面を設計できる機能を備えています。ドア・窓・壁などを簡単に作図したり、テンプレートを使用したりできるなど、建築設計する上で便利な機能を搭載しているのが特長です。

従来の手書きではなく建築CADを利用することで、図面の作成や修正の時間を短縮できます。データで管理できるため、Webで図面を共有しやすいのもメリットです。

CADの種類

CADといっても、さまざまな種類があります。それぞれ可能なことや特長が異なるので、CADの種類と建築業界における使われ方を解説します。

2D CADと3D CAD

2D CADとは、立体を2次元(2D)で表現するCADのことです。線分・円弧を用いて、平面図・立面図などを描きます。建築業界では、建築物の間取りなどを作図するときに使用されています。一方、3D CADとは、立体を3次元(3D)で表現するCADのことです。直方体や球体を用いて、立体的な造形物を描きます。建築業界では、建築物の完成図などを作成するときに使用されています。

3D CADのほうが2D CADより実現できることが多いものの、どちらかが優れているわけではありません。建築物の仕上がりをイメージしたいときや、体積・表面積を算出したいときは3D CAD、建築物の断面図を切り出したいときには2D CADというように、用途によって使い分けられています。

汎用CADと専用CAD

汎用CADとは、どの分野の設計・製図にも通用する機能を備えたCADのことです。対して専用CADは、特定分野の設計・製図に特化した機能を備えたCADを指します。専用CADに当たるのは「機械設計CAD」「電気CAD」などで、建築CADも専用CADの1つです。

たとえば、専用CADの1つである「機械設計CAD」には部品表を自動で作成する機能、「電気CAD」には電気配線専用コマンドなどが備わっています。同様に「建築CAD」には、壁・階段を自動で挿入する機能などが備わっています。汎用CADにも基本的機能は備わっているものの、業界に特化した設計・製図を行いたいのであれば、専用CADを使用したほうが効率的に作業を進められるでしょう。

建築系3D CADの種類

建築系3D CADには、ハイエンドCAD・ミッドレンジCAD・ローエンドCADの3種類があります。3つの主な違いは、備わっている機能です。

ハイエンドCAD

- 高い機能を備えた3D CADで、複雑な設計を高速で処理できる。

- 部品数が多い航空業界・自動車業界などで使用されている。

- 高額かつ独学での習得は難しい。

ミッドレンジCAD

- ハイエンドCADほどではないが、多くの機能が備わっている。

- 機械業界・家電業界などの幅広い業界で使用されている。

- ハイエンドCADより低価格で、直感的に操作しやすい。

ローエンドCAD

- 基本的な機能は備わっているが、実務で使うには不十分である。

- 個人ユーザーやCAD初心者に使用されている。

- 無料ソフトもあり、ビギナーでも操作しやすい。

建築設計の実務に使用したいなら、ミドルレンジCADが向いているでしょう。ただし、3D CADに不慣れな方や、これから習得したい方は、ローエンドCADを導入して操作に慣れるのもおすすめです。

建築CADソフトの選び方

まずは、自身が使うパソコンのOSに対応している建築CADを選びましょう。多くの建築CADはWindowsに対応しているものの、Macに対応していないケースも少なくありません。また、自分のパソコンがソフト推奨のスペックをクリアしているかも確認しましょう。

特に3Dモデリングデータを扱う場合は、グラフィックボードが重要です。CADの使用を前提に最適化されていることはもちろん、高スペックなボードを搭載したパソコンが推奨されます。

次は、自身に必要な機能が備わっているか確認しましょう。建築CADは高機能なほど高額な傾向にあり、不要な機能があると費用が無駄になります。資格取得が目的で建築CADを導入したい方は、試験内容や指定ソフトを確認してください。

たとえば「建築CAD検定試験」は建築専用CADでは受験できず、汎用CAD「AutoCAD」「Jw_cad」「AutoCADLT」「Vectorworks」が指定されています。

「オートデスク認定ユーザー」は「AutoCAD」「Revit」「Fusion 360」のいずれかを使いこなせると証明する資格なので、いずれかのソフトを選ぶとよいでしょう。資格取得する場合には、実技試験にも考慮することが重要です。

「2次元CAD利用技術者試験1級」の実技試験では、DXFデータで保存した成果物の提出を求められます。DXFデータに対応しているのは、「Jw_cad」「AR_CAD」などです。

最後に、建築CADの中には海外製もあります。特に初心者の場合、日本語に対応しているソフトや日本語マニュアルがあるソフトを選ぶと安心です。加えて、営利目的で使用したい方は、商用可能な建築CADを選びましょう。

業界で多く利用されているものもチェック

どのソフトを導入しようかと迷っている方は、建築業界で多く利用されているCADを選ぶのも1つの方法です。建築業界で普及しているということは、実務で利用する可能性が高いということ。建築業界のみならず幅広い業界で広く普及しているのが、AutoCADです。人材不足の現代においてはマッチング率を高めるため、AutoCADの使用経験を採用時の応募資格とするケースも少なくありません。

また、AutoCADは有名なので、操作方法に関する書籍が多く学びやすいのもメリットです。就職先で使用する可能性も高いため、ソフト選びに迷ったらAutoCADを導入するのも1つの方法でしょう。

AutoCAD

AutoCAD(オートキャド)とは、オートデスク株式会社が提供するCADです。世界基準のCADとして幅広い分野で導入されており、高度な2D作図から3Dモデリング、ビジュアライゼーションまで充実した機能が備わっています。その中で業種別に最適なツールセットが選べるようになっており、建築設計やドキュメント作成に特化した「AutoCAD Architecture(オートキャドアーキテクチャ)」があります。

単一図面において既設図面や解体図面などを用いた改築図面が表示できる「リノベーション機能」をはじめ、8,000以上にも及ぶドアや窓などの要素を、建築オブジェクトとして利用することも可能です。建築製図に便利なライブラリやキーノートツールを活用することで、規格に基づいた寸法設計や注釈付けが容易となり、よりスピーディかつ効率的に設計図面を作成できます。

AutoCADの特長

・AutoCADの標準機能に加え、建築設計に特化した機能を搭載

・豊富なオブジェクトを使用した、設計図面やドキュメントを作成可能

・既設、解体、新設を単一図面で調整できる「リノベーション機能」

・2D断面図や立面図を平面図から作成できる

・「Roombook機能」で同じ部屋の内装を複数管理できる

AutoCADの対応OS

Windows

AutoCADの参考レビュー、口コミ

ド定番CADソフト

利用者が多いので、問題があっても答えてくれる人が多い。同業に転職する人もAutoCADを使える人が多いので、使えるようになっておいた方が良いソフトです。

コマンド操作が優秀で、コマンド操作のみで簡単な図形が描けるし、さらに突き詰めていけばある程度の自動化も可能。

参考:https://www.itreview.jp/products/autocad/reviews/66742

業界標準あっての安定さ

これまでフリーソフトCADで図面を見る事が多くありましたが、ズレや未対応もあったりで困る事があったためAutoCADを導入しました。年々アップデートしてるのもあり、操作性もよいです。特に3D機能が年々強化されているためこれまでは、アレコレしていたのが、不要になっており、活躍度が高くなっています。

参考:https://www.itreview.jp/products/autocad/reviews/67055

Vectorworks Architect

Vectorworks Architect(ベクターワークスアーキテクト)とは、エーアンドエー株式会社が提供する建築設計向けのCADです。基本製品である「Vectorworks Fundamentals(ベクターワークスファンダメンタルズ)」が2D CADと3D CADが備わった汎用CADであるのに対し、本製品は建築設計、内装、設備、BIMなどに活用できる専門機能が加わっています。

ドアや窓の作成をはじめ、カーテンウォールや屋根の軸組作成などの機能を豊富に搭載。3Dデータを活用したインテリア設計、BIMに対応した空間計画も可能です。作成したモデルはワークシートに集計して活用できるため、設計工数の削減や施工ミスを防ぎ、建築設計プロセスを効率化します。BIM活用に向けた建築設計機能を必要とする現場に適しています。

Vectorworks Architectの特長

・スペース機能によりBIMに活用可能

・展開図を一括生成できるビューボード機能

・データのタグ付けによる作業の効率化

・3Dモデルの2D図面化がカスタマイズ設定により可能

Vectorworks Architectの対応OS

Windows、Mac

Vectorworks Architectの参考レビュー、口コミ

初心者にも扱いやすいCAD

JWWなどと違って、インターフィスがわかりやすく初心者からでも使い方をマスターし易いCADソフトだと思います。今まで使用していたCADソフトと違って、色付けや写真の貼り付けがめちゃくちゃ簡単です。DXFへのインポート・エクスポートも簡単にできます。

参考:https://www.itreview.jp/products/vectorworks-architect/reviews/179915

SketchUP

SketchUP(スケッチアップ)とは、米国Trimble社が開発・提供する建築向け3D CADです。3Dモデル作成がブラウザ上でできる無料版がありますが、有料版では建築や住宅設計に特化したプロ向けの「SketchUP Pro(スケッチアッププロ)」が提供されています。

SketchUP Proの魅力は、基本の2D作図から3Dモデリングだけでなく、CGやVR技術を活用したモデル表示機能が備わっていることです。作成したモデルをHMDでVR再生できるため、住宅販売やプレゼンテーションの現場で役立てられます。

また、CADデータはクラウド上で保存されるため、大容量データをデスクトップに抱える必要がなく、プロジェクトの共同作業を効率化します。豊富な3Dツールを直感的な操作で扱えるため、建築向けCADの入門用として適しているでしょう。

SketchUPの特長

・直感的操作で3Dモデルを簡単に作れる

・CGやVR技術によるVRモデル表示が可能

・プロジェクトを独自仕様にカスタマイズ可能

・クラウド上で保存、共有が可能

・豊富な拡張機能

SketchUPの対応OS

Windows

SketchUPの参考レビュー、口コミ

CADになれていない人が多い企業におすすめ

建物の数量を確認して積算する仕事をしています。私の部署はCADに触れたこともない人が多いですが、シンプルな操作方法の為、使いやすいです。数量の確認も簡単にできます。

参考:https://www.itreview.jp/products/sketchup/reviews/136033

ARCHITREND ZERO

ARCHITREND ZERO(アーキトレンドゼロ)とは、福井コンピュータアーキテクト株式会社が提供する建築・土木分野の3D CADです。部屋の間取りや屋根といった2D図面データからすばやく3Dモデルを作成し、設計業務に必要な図面作成や書類、建築CGパースなどを一貫して作成できます。

特に注力しているのは、CGパースを活用した多彩なプレゼンテーションです。内観や外観だけでなく、ウォークスルーしながら日当たりなどをシミュレーションできる「ARCHITREND リアルウォーカー」や、CAD作成したモデルをVRで体験できる「ARCHITREND VR」などがあります。

完成形を見ることができない注文住宅やリノベーションなどの提案・プレゼンに役立てられるでしょう。その他、建築にかかわる法改正に対応した書類作成や、省エネ計算なども可能となり、あらゆる設計スタイルにおいて建築プロセスを効率化できます。

ARCHITREND ZEROの特長

・建築CGパースを活用した多彩なプレゼン機能

・実施設計から確認申請まで、あらゆる業務にすばやく対応

・S造やRC造に対応した構造設計が可能

・プランデータの集計&積算による徹底した利益確保

ARCHITREND ZEROの対応OS

Windows

ARCHITREND ZEROの参考レビュー、口コミ

直感的でわかりやすい

営業担当の方に利用してもらっています。ドラッグアンドドロップだけである程度の間取りが表現できるため、プレゼン作成にかかる時間が大きく短縮できます。

パース出力もできるため、商談の多い営業担当の方から好評です。

参考:https://www.itreview.jp/products/architrendmodelio/reviews/180583

ArchiCAD

ArchiCAD(アーキキャド)とは、ハンガリー企業のグラフィソフトが開発・提供している建築向け3D CADです。3Dモデリング機能のほか、部材や各要素の情報をモデルにインプットして設計を行う「BIM」に対応しています。設計の流れに沿って自然にBIMデータを格納できるほか、設計段階で必要な情報をその都度追加できるため、効率を落とさず設計が可能です。

BIMデータで各要素に属性を持たせることで、さまざまな角度から図面を切り取れるほか、設計構造が視覚的に認識しやすくなる、各図面の整合性が保てるなどのメリットが得られます。設計図面の作成ミスや手戻りを減らせるため、設計プロセスの効率化が期待できるでしょう。

また、作成したモデルには複数人が同時にアクセスできるほか、タブレットを利用するなど、各チームや取引先とのコミュケーションも円滑化します。BIMを活用したCADソフトで設計フローの改善を目指す企業に適しています。

ArchiCADの特長

・BIM対応による正確かつ整合性のある設計

・3Dモデルや図面からあらゆる情報を抽出、活用可能

・意匠設計と構造設計のワークフローを効率化

・レイヤーの概念で操作できるため習得しやすい

・モバイル端末でも3Dモデルデータを扱える

ArchiCADの対応OS

Windows、Mac

ArchiCADの参考レビュー、口コミ

非常に優秀なCADソフト

既存オブジェクトの利用が非常に便利。

柱や梁等、自由な寸法で気軽にモデリングすることができる。レンダリングの質感も悪くない。

参考:https://www.itreview.jp/products/archicad/reviews#review-8496

建築業界の課題クリアに向けたCAD導入

設計フローの効率化に欠かせないCAD。しかし、これまで設計業務に使用されていた「2D CAD」だけでは課題点も多く存在しています。

2D CADでは、施工段階にならないと設計上のミスに気付きにくく、迅速に修正や変更ができないなどの課題があります。手戻りによって工数が増えることで工事が長期化し、利益確保ができないなどのリスクも考えられるでしょう。

複雑化する設計フローを効率化するためには、建築分野のニーズに対応したCADが必要です。特に必要性が高いとされるのは、図面やドキュメント作成の時間を短縮する自動作成機能をはじめ、3D CADによる視覚的な構造把握、関係者とのリアルタイムな情報共有を可能にするネットワーク連携などです。

こうしたニーズに向けて、近年では上記の機能を備えた「3D CAD」が主流化しつつあります。同時に、3D CADのさらなる活用に向けて「BIM 」活用の概念も新たに登場しています。今やCADは、建築図面の作成だけでなく、施工に至るまでの建築分野全体に欠かせないツールといえるかもしれません。

建築CADの選定において、現状の課題やニーズを把握することはもちろん、設計スピードや品質の向上、コスト管理による生産性向上なども視野に入れて選ぶべきといえるでしょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適な建築CAD製品を選ぼう!

投稿 【定番】建築CAD5選|2D・3D・フリーソフトの特徴や機能 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CADとは?CAE、CAM、BIMとの違いや導入のメリットと選び方のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、CADの種類から、導入によるメリット・デメリット、CADを選ぶポイントなどについて紹介します。

CADとは?

CADは「Computer Aided Design」の略語で、「キャド」と読みます。「コンピュータ支援設計」と訳されるとおり、設計図の作成を支援するソフトとして発展してきました。

最初のCADは1960年代にアメリカの計算機科学者であるアイバン・サザランド博士が開発した「Sketchpad(スケッチパッド)」をもとに、主に航空機の設計用に実用化された「CADAM(キャダム)」でした。しかし、CADAMを使うには、ほかの計算機システムとデータを共有できる自立型計算機のエンジニアリングワークステーションが必要でした。

その後、MS-DOS上で作動する廉価版のCADが登場し、機械系や建築系などの分野で普及し始めます。これらがWindowsなどに引き継がれ、現在では3次元処理が可能なシステムに発展しました。手描きで設計図を作成する際には、線の位置や太さに誤差が生じたり、間違った箇所を消そうとすると周辺も消してしまうことがありました。途中の段階まで戻ることができないので、初めから作成し直したりする手間が生じることもありました。しかも複製を重ねると質が劣化するため、流用が容易でないという欠点もありました。しかし、CADが普及するとそれらの欠点が補われ、設計や図面作成の効率と精度が格段に高まります。

2D CAD

CADは初めは2次元の図面の作成支援ツールとして誕生し、現在に至るまでに高機能化しました。通常、手描きの曲線や正確な角の接続、太さの使い分けなどは、経験を重ねなければ習得できない高いスキルでした。しかし、CADを使えばわずかなトレーニングにより簡単に描けるようになるため、短期間で人材を育成できるようになりました。同時に、作業者による品質の差も生じにくくなっています。ただし、2次元での表現にとどまるため、製品などの完成イメージを正確に認識するには、空間の把握力や想像力が必要になります。

3D CAD

3D CADは、立体の製図を行うツールです。3次元の情報を扱えるため、製品や建築物など、より実際の完成イメージを把握しやすくなります。さまざまな角度から形状や位置関係を確認することが可能なため、3D CADで製作された設計データは、プレゼンテーションやシミュレーションに活用することができます。ただし、3D CADを快適に動かすためには大量のメモリ領域や高い処理能力が必要なため、ハイスペックなコンピュータを用意しなければなりません。

汎用CADと専用CAD

CADには基本的な機能を備えてあらゆる分野で活用できる「汎用CAD」と、建築や機械など、使用する分野を特定した「専用CAD」があります。汎用CADにオプションをつけることで専用CADになる場合もあります。

汎用CADは専用CADに比べると安価でフリーソフトも多く流通しており、基本的な機能が一通り備わっています。しかし、特定のジャンルに特化した機能がついていないため、より専門的で高度な設計を行う場合には操作が複雑になってしまいます。

一方、専用CADは建築や機械など用途が専門的になるため、ジャンルごとに特化された便利な機能が搭載されています。たとえば建築専用CADであればドアや窓、壁などを簡単に追加できる機能があります。機械設計専用CADであれば、歯車やネジを簡単に作成できる機能が搭載されています。その反面、ほかのジャンルへの流用は難しくなります。

CADとCAE、CAMとの違い

CADとともに使われる似たシステムに「CAE」と「CAM」があります。両者とCADとの違いについて確認しておきましょう。

CAEとは?

CAE(シーエーイー)は「Computer Aided Engineering」の略で、「コンピュータ支援エンジニアリング」と訳されます。実際の製品を試作する代わりに、コンピュータ上で製品の性能や形状をシミュレーションします。これまで、実際に試作品を製作して動作テストを行ったり、形状の不具合を確認したりしていました。これがコンピュータ上でシミュレーションすることで、試作コストと時間を削減することができます。CADで本設計を行う前にCAEで不具合を見つけて改善しておくことで、設計の精度を高めることができます。

CAMとは

CAM(キャム)は「Computer Aided Manufacturing」の略で、「コンピュータ支援製造」と訳されます。実際の製品を製作するために使用する工作機械のプログラムを、CADのデータを基に作成するシステムです。CADのデータが利用されているため、製品の精度や製作の稼働率を高めることができます。

CADとCAE、CAMとの違い

それではCADとCAE、CAMの関係はどのようなものでしょうか。実際の使われ方や順序は設計の現場ごとに異なりますが、基本的には以下のように考えることができます。

まず、CAEでシミュレーションを行います。可動部分がぶつかるなど形状の不具合はないか。力の伝わり方に不具合はないか。熱の伝わり方に不具合はないかなどを確認し、問題があれば改善します。

その結果を反映して、実際に製品を製造するための設計をCADで行います。CADで正確な設計ができたら、そのデータを基にCAMで工作機械を制御するためのNCプログラムを作成します。

3DCADとBIMとの違い

BIMとは?

近年、CADの発展系としてBIMが活用されるようになりました。BIMは「ビム」と読み、「Building Information Modeling」の略で、建築に特化した設計ソフトです。BIMでは建築物を2次元の図面から設計するのではなく、初めから3次元でモデリングし、そのデータから2次元の図面を作成します。

その際、建築専用のBIMでは、形状だけでなく各部の材料や材質まで指定することができます。その際、材料には強度やコストの属性を与えることもできます。このことから、建築物の完成に必要な材料やコストを算出(積算)することもできます。

このように、BIMは単に3次元のパースを作成するのではなく、建築に必要な設計からコスト、施工、仕上げまでの情報を管理するソフトです。

3DCADとBIMの違い

従来、建築物の設計は、2次元で設計図を起こしてから3次元のデータを作成し、CGでシミュレーションしていました。そのため、CGのシミュレーションで問題が発覚すると、再び2次元の図面から修正、もしくは作り直しを行っており、工数が膨らみがちでした。しかしBIMを導入することで、先に3次元で設計してシミュレーションし、問題がなくなった段階で2次元の図面を作成するため、工数の削減による効率化が実現できます。

CADの基本機能

CADの基本的な機能について紹介します。

設計図面の描画と視覚化

CADには設計図を作成するための支援機能が搭載されています。「描画・編集機能」としては、線や円、ポリゴンなどの基本的な描画機能が搭載されており、設計図面を効率よく作成・編集できます。多くのCADには「3Dツール」もあります。パラメトリック編集ツールやフリーフォーム編集ツール、対称編集プロセスなどのツールです。また、「モデリングの作成機能」もあるので、平面図に高さの情報を入力することで、3Dモデルを作成できます。作成した3Dモデルにテクスチャなどのマテリアル要素を追加し、照明を設定してレンダリングすることで、ラスター画像を出力することもできます。

設計支援

CADには設計を支援する機能が搭載されています。たとえば「衝突検出機能」により、製品や建築物の内側の配線や配管の不具合を検出します。「3Dナビゲーション」は、作成した図面のオブジェクトをさまざまな距離や角度から確認できる機能です。また、3Dモデルの「2D図面変換機能」は、3Dモデルから平面図や立面図などを生成することができます。

ファイルの互換性、入出力

CADは、作成した設計データを出力したり外部のデータを取り込んだりすることができます。そのために、さまざまなCADのデータ形式との互換性をサポートしています。同様に以前のバージョンで保存されたファイル形式に対しても互換性をもっています。幅広い互換性をもってインポート・エクスポートを可能にするために、大容量のファイルサイズをサポートしています。

コラボレーション機能

CADには、チームによる作業を可能にするための機能も搭載されています。「マルチユーザー編集機能」では、複数のユーザーが同一ファイルの編集や保存を行うなど、作業を共有できます。また、直接設計データに手を加えることがないためCADソフトをインストールしていない関係者でも、図面内容をプレビューしてマーキングしたりコメントを入力することができたりする「コラボレーション機能」もあります。さらに、モバイル端末からも図面を確認でき、作成・編集・コメント入力ができる「モバイルデバイス対応機能」もあります。

CAD導入のメリットとデメリット

今や設計作業にCADは必須ツールとなっていますが、導入にあたってのメリットとデメリットについても確認しておきましょう。

CAD導入のメリット

CADの導入による代表的なメリットをご紹介します。

1.設計作業の大幅な効率化

CADは設計作業を格段に効率化します。直線や曲線、線のつなぎや角度の追加など、トレーニングや経験を積まなければ描けない形状を、CADの作図支援機能を使うことで誰でも迅速に作図できるようになります。また、ミスした箇所の削除や、一度描いた線の位置や角度、太さを変更するなど、手描きでは困難な修正処理を容易に行えます。

2.図面のデジタル管理・活用

紙に描かれた設計図は管理のために物理的な保管スペースが必要です。また、図面を共有することは難しく、複製を続けるたびに劣化します。一方、CADのデータは物理的な保管スペースは必要なく、検索性にも優れています。ネットワークによりデータの共有を行え、複製しても劣化しないため流用も容易です。

3.複数人でのデータ共有

紙の図面は遠隔地と共有することが困難です。共有する場合は複写機で複製した図面を物理的に運ばなければなりません。しかも、共有者のうちの誰かが編集を加えても、ほかの共有者の図面には反映させることができません。一方、CADのデータはネットワークを通じて遠隔地でも容易に共有でき、追加された編集やコメントはリアルタイムで共有されます。また、CADをインストールしていない端末でも、ビューアーがあれば確認やコメントの入力が可能です。

4.修正・改訂の効率化

手描きの図面だった時代、修正は簡単ではありませんでした。削除したい箇所を消しゴムで消そうとすると、周辺の線や交差している線も消えてしまったり、描き直す際もほかの線と正確に接続させたりすることに手間取ったりしました。また、一部の修正がほかの部分にも影響する際は、さらに修正作業が面倒になります。しかしCADのデータは、必要な箇所だけを選択して修正することが容易です。ほかの部分に影響する箇所の変更も簡単で、作業を遡ることもできます。

5.後工程への正確な情報伝達

紙の図面では、後工程で数値を描き写したり計算し直したりする際に、ミスが生じる可能性があります。また、図面上の計算ミスなどがあった場合には、再び設計部門に修正を依頼しなければならず、余分な工数と時間が発生してしまいます。しかしCADデータを引き渡すことができれば、設計の段階での計算ミスはなくなり、後工程でもデータから必要な情報を取得可能になるので、人的ミスの発生を防げます。

6.品質の安定(スキルの標準化)

手描きで設計図を起こす場合は、設計者の作図スキルの差により品質や速度に大きな差が生じてしまいます。しかしCADで設計図を起こす場合には、品質や速度を標準化することができます。このように設計スキルの属人性を下げることができるため、設計ノウハウを社内に蓄積することが容易になります。

CAD導入のデメリット

一方、CADを導入することで起こり得るデメリットは以下の通りです。

1.ハードの定期的な更新が必要

古いコンピュータを使い続けると、CADソフトのアップデートやデータサイズの肥大化に伴い、処理速度が落ちてきます。

2.手描きのほうが早い場合がある

クライアントや建築現場、あるいは製造現場で軽微な修正が必要になった際、紙の図面であればその場ですぐに手を入れることができますが、CADデータの場合は一旦端末上の操作画面に戻りデータを呼び出す手間がかかります。ただし、ここで手間をかけてデータに反映させておけば、その後の流用時に反映漏れを防ぐことができますので、長期的に見ればデメリットとはいえません。

3.習得にはある程度学習が必要

手描きほどではありませんが、CADの操作にも学習やトレーニングが必要です。ただし、その期間は手描きよりも短縮することができます。また、デジタル技術に対するリテラシーが低かったり、デジタル技術に対する抵抗感があったりする人に対しては、CAD化の合理性に納得してもらえるよう説明し、全員がCAD化に対応できるような教育プログラムを検討する必要があります。

CAD導入時の補助金の活用

IT導入補助金は経済産業省が実施している補助金制度で、CADソフトもIT導入補助金の対象となっています。中小企業のITツール導入を促し、業務効率化や生産性向上を目的とした制度で、さまざまなITツール導入時の費用を一部補助してくれます。

補助金の活用

CADはハイエンドになるほど価格も高くなるため、コスト面で導入に踏み切れずにいる企業もあります。このような場合は、経済産業省が毎年実施している「IT導入補助金」の制度を検討されることをおすすめします。CADソフトは補助金の対象となっています。具体的には「A類型」という分類で、購入費の1/2の補助率で150万円未満の補助を受けられます。新規購入だけでなく、CADソフトのグレードアップも対象となる可能性があります。2020年度も約2万8000社が採択されています。

なお、CADソフトはA類型で申請されることが一般的ですが、クラウド対応のCADソフトの場合は、目的が「テレワーク環境の整備に資するクラウド環境に対応し、複数プロセスの非対面化を可能とするもの」※と考えられることからD類型で申請できる可能性もあります。D類型は購入費の2/3の頬所率で30万~150万円と、A類型より補助率が高くなります。

IT導入補助金制度の対象者は、日本国内で事業を営んでいる個人もしくは法人で、上限資本金や従業員数は業種ごとに異なりますので、「事業概要 | IT導入補助金」などを確認してください。

※「IT導入補助金について | IT導入補助金」より引用。

CADの活用事例

CADを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

専門知識が無くても操作性が複雑ではなく使いやすい

「建築関係の仕事をしているためCADデータを閲覧する機会が多くあり、無料でCADデータを閲覧できるサービスとしてJWを導入しました。専門知識が無くても操作性が複雑ではなく使いやすい点が建築素人でも安心できる点です」

https://www.itreview.jp/products/jw-cad/reviews/15210

▼利用サービス:Jw_cad

▼企業名:株式会社西粟倉・森の学校 ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:その他製造業

説得感のあるプレゼンでリアリティが増す

「CADを使いたいならまずこのソフトから。というくらい王道なソフトです。全体的に使い勝手が良く、初心者でも問題なく使えます。設計には欠かせないソフトで、説得感のあるプレゼンをしようと思ったら、CADでデータを作ってあげると、リアリティが増します」

https://www.itreview.jp/products/autocad-lt/reviews/8523

▼利用サービス:AutoCAD

▼企業名:株式会社トヨタエンタプライズ ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:プログラミング・テスト

新人の教育において先生役になれる

「あたりまえかもしれませんが動作がたいへん軽いのでストレスがないです。汎用性が高いのでデータの受け渡しで困ることがありません。客先や仕入先のデータが問題なく閲覧できる。操作が簡単で、かつ社内では誰もが使っているので新人の教育において先生役になれる人が多い。操作は簡単です。できることに制限がありますが、2DCADのとっかかりには良いと思います」

https://www.itreview.jp/products/autocad-lt/reviews/8640

▼利用サービス:AutoCAD

▼企業名:株式会社コジマ ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:自動車・自転車

CAD化により、作図の作業効率化が出来た。

「建築業界の標準CADなので、このCADを導入していないと業務に支障がでるので、大変役立っています。またカスタマイズすることで、操作性もとても良くなります。ドラフターで図面を描いていた時代は、同じ様な図面も毎回作図していたが、CAD化により、作図の作業効率化が出来た。また、以前使用していたCADの時は、相手方とのデータやり取りはDXFファイルに変換必要で、文字化けや図形化け等が発せし、そのまま使用出来なかったが、建築業界標準のCAD導入により、その問題も無くなった」

https://www.itreview.jp/products/autocad/reviews/34030

▼利用サービス:AutoCAD Plus

▼企業名:株式会社ナガオカサッシ工業 ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:その他専門職

CADを選ぶ際のポイント

CADを選ぶ際のポイントを紹介します。

必要な機能が備わっているか

CADを価格の低さや操作の簡単さだけで選んでしまうと、実際に使い始めてから機能が足りず、オプションや別のソフトの追加購入で追加コストが発生してしまったり、思ったほど効率化できなかったりといった課題が残ります。CADを導入する際には、現在の業務の効率化に必要な機能が備わっていることを確認する必要があります。

CADのタイプは自社の業務に適しているか

高機能が謳われているCADを導入しても、企業の業務内容によっては汎用性が必要だったのに専門CADで使い勝手が悪かったり、専門CADではあっても特化された分野が異なっていたりなど、不要な機能に投資してしまうことになります。CADを導入する際には、自社の業務に適しているかどうかを見極めることが大切です。

OSに対応しているか

CADソフトを選ぶ際、自社で使用しているパソコンがWindowsかMacかを確認するだけでなく、OSのバージョンも確認する必要があります。最新のCADソフトを古いバージョンのOS上で作動させると、動作の不具合が生じたり、データの破損や消失が発生したりするリスクがあります。また、パソコンのハード面のスペックも確認しておきましょう。メモリサイズやCPUのグレードなどが、最新のCADソフトに対応できていない場合があります。

拡張性はあるか

今後業務で必要になることが予想される機能について、プラグインの購入やアップグレードで対応できるかどうかも確認が必要です。まだ必要性が流動的な機能については、あとから対応可能なCADソフトを導入しておけば、後日CADソフト自体を買い換えなければならないという追加費用を抑えることができます。

サポート体制はあるか

CADソフトを使用する際に、機能上や操作上で不明点が生じたときや、予期せぬ動作が起きてしまうなどの問題が発生したときに、すぐに電話によるサポートが受けられるかどうかは重要です。メールのみのサポート体制では、メールの返信が届くまで業務が停止してしまうので、すぐに解決策が講じられる電話サポートがあることを確認します。

保守費用は別途必要か

CADソフトを購入した後で、「メンテナンス費」や「追加データ費用」などの追加請求をされることがあります。この場合、初期費用以外の費用が発生し続けることになります。CADソフトを購入する際には、後から追加費用が発生しないことを確認する必要があります。

パソコンの移行に対応しているか

リース切れや減価償却処理の終了、あるいは不具合が生じ始めたなどでパソコンを買い替えたとき、CADソフトはそのまま使えるか、無料アップデートで対応できるかを確認しておく必要があります。パソコンの買い替えに伴い、CADソフトも買い替えなければならいと、CADソフトの購入代が二重に発生してしまいます。

CADツール業界マップ

CADツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

CADツール5選

実際に、 CADツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心におすすめの CADツールを紹介します。

(2021年12月11日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Jw_cad

設計現場で最も広く活用されている2次元汎用CADソフトです。特に間取り図などの作成で活用されています。無料でありながら建築分野に特化した高機能を備えていますが、名刺やチラシなどの印刷物の作成にも応用可能です。ほかのCADソフトよりも手描き感覚に近い使い勝手のため、初心者向けでもあります。

AutoCAD

「Jw_cad」と並ぶ知名度とシェアを獲得しており、建築や製造業界で最も広く導入されているCADです。同じAutodesk社の「AutoCAD Plus」に比べて、AutoCADは高品質な2D CADを低価格で利用できるコストパフォーマンスの高さが特徴です。2次元図面やドキュメント作成などの機能のみが必要であれば、AutoCADがおすすめです。

AutoCAD Plus

あらゆる設計に必要な機能を搭載したCADソフトウェアです。設計者から施工担当者、デザイナー、エンジニアなど幅広く活用できる汎用性と機能性の高さが特徴です。同社の「AutoCAD」が2D作図に特化しているのに対し、「AutoCAD Plus」は3Dモデリング機能やカスタマイズ、外部データベースとの連携など、高度な機能を搭載しています。

DraftSight

「Draftsight」は建築や土木、機械設計などの設計に利用されるプロフェッショナル向けの2次元&3次元CADで、2Dのドラフティングと3Dのモデリングを簡単に行き来できます。インターフェースと操作性は主要な2次元CADと共通なため乗り換えることも容易です。

SketchUP

「SketchUP」は汎用3D作成ツールです。3Dモデリングに特化した機能性が、建築設計士やインテリアデザイナー、ゲームクリエイターなどの幅広い支持を得ています。直感的なインターフェースとなっているため、習得が比較的容易です。

ITreviewではその他のCADも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。

まとめ

今や設計の現場では必須のツールともいえるCADは、基本的な機能である設計・作図支援だけでなく、デザインやシミュレーションのツールとして、今後もさらに高機能で多目的なツールに進化することでしょう。そのため、導入する際には、コストパフォーマンスや機能の多さだけを確認するのでなく、自社に必要な機能や適した専用性もしくは汎用性を備えているかどうかがの見極めが、ますます重要になってきます。

投稿 CADとは?CAE、CAM、BIMとの違いや導入のメリットと選び方のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Jw_cadとAutoCADの違いとは?機能や操作性、活用現場をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、汎用CADで多くのシェアを誇るJw_cadとAutoCADの違いについて、さまざまな観点から比較します。これからCAD導入を検討される方は、用途や目的に応じて適切なものを選びましょう。

入門用CADとして比較されるが、活用現場は異なる

建築や製造業界で多くの企業に活用されている汎用CADといえるのが、Jw_cadとAutoCADです。なかでも無料で利用できる「Jw_cad」は2D作図を目的とした入門用CADとして検討されることが多く、国内ユーザーの多いAutoCADとどちらを利用すればよいか悩む方も少なくありません。

しかし、これら2種類のCADは利用できる機能が異なるほか、活用される現場にも傾向があります。

幅広いユーザーに導入しやすい「Jw_cad」

Jw_cadの最大の特徴といえるのは、高度な2D作図機能を無料で利用できるという点です。一般的なCADソフトはライセンス購入が必要なため導入コストがかかりますが、フリーソフトであれば手軽に導入できるため、未経験の個人ユーザーや試験的にCAD導入を検討している企業が手に入れやすいといえます。また、手書き感覚を残した独自の操作方法を採用していて初心者にも易しいため、比較的幅広いユーザーに利用されています。主に中小企業や個人事業などの設計部門において多く導入されています。

業務用CADとして高いシェアを誇る「AutoCAD」

AutoCADの特徴は、世界の標準CADとして高いシェアを確立している点です。業務用CADとして1980年代にアメリカ・オートデスク社によって開発されてから、国内外を問わず、幅広い分野の企業に採用されています。有料ではあるものの、サブスクリプションで利用できる低価格帯のプランや、廉価版の「AutoCAD LT」が展開されているため、企業の用途やメンバーに合わせて柔軟に活用できます。製造から建築、電子制御設計に至るまで多様な業種に活用され、主に大企業に多く導入されています。

機能・操作性の特徴

無料のJw_cadと有料のAutoCADでは、基本的な2D作図機能が利用できるという点では同じですが、その他の機能性に違いがあります。また、操作性についても大きく異なるため、プロジェクトに必要な機能があるか、使いこなせる人材を確保できるかを考慮して選定しましょう。

Jw_cadは建築設計機能に特化

無料でありながら、建築設計に特化した2D作図機能が充実しています。建具や設備などのコマンドを利用した簡単作図設計や、透明図やアイソメ図が作図できる2.5D機能、柱や梁などの包絡処理、日影図作成機能などの高度な機能も備えています。建築設計の作業を効率化し、スピーディな作図が可能となります。

操作性については、Jw_cadならではの「クロックメニュー」により、マウス操作での手書きのような作図が可能です。独学でも習得しやすいという利点はありますが、他のCADにはない独自の操作方法のため、他のCADへ応用したい場合には不向きかもしれません。拡張性も低いため、建築設計以外の多様な業務には対応できない場合があります。

AutoCADは多種多様な業務に対応できる

建築設計が中心のJw_cadと比べ、AutoCADでは基本の2D作図機能に加えて3D作図にも対応しています。3Dモデリングによるシミュレーション機能などが利用できるほか、他のAutoCADシリーズやそれ以外の製品と連携できる拡張性を備えているため、必要な機能を柔軟に付加できる点が特徴といえます。業種によってコマンドや機能拡張がカスタマイズできるため、新たな業務が増えたときにも対応しやすいでしょう。

ただし、操作性については、キーボードへの打ち込みによるコマンド操作が必要となるほか、3Dを扱うツールのため、Jw_cadよりも難易度は高くなります。導入するにはAutoCADを使いこなせる人材や教育体制が必要といえます。

コストや今後の経営ビジョンも考慮する

CAD導入において、運用コストを考慮することは欠かせません。建築設計に特化したCADであればJw_cadでも支障はないと思われますが、他部署との連携業務や国内外のさまざまな企業とのプロジェクトに参加するとなれば、世界シェアの高いAutoCADが求められることも多いでしょう。

中小企業、個人事業の設計者などはコストの面からJw_cadを選ぶケースが多いと思われますが、今後の経営戦略において、事業拡大や業務フロー改善などを強化したい場合には、AutoCADを導入するのも1つの選択肢です。いずれにせよ、業種によって必要とされる機能や継続コスト、今後の経営ビジョンを踏まえて選定することが大切です。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 Jw_cadとAutoCADの違いとは?機能や操作性、活用現場をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CAD導入に失敗しないためのポイント|目的や種類、コストによる選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>手間や時間がかかる手書きと比べて設計作業を効率化できるため、製品開発や設計部門で多く導入されています。しかし、CADには種類があるほか製品によって機能性が異なるため、自社の業務に適したCAD選定が重要です。

導入したものの「一部の機能しか利用していない」「多くを導入したせいでコスト負担が大きくなった」とならないために、導入目的やコストなどを考慮して選定しましょう。

本記事では、CAD導入に失敗しないためのポイントを解説します。

まずは導入目的を明確にする

CADにはさまざま種類が存在するため、選定を誤ると機能をうまく活用できないなどの問題につながりやすくなります。

自社の設計業務を効率化できるCADを導入するためには、「どのような業務に活用したいのか」「設計業務における課題は何なのか」を明確にしておくことが重要です。

建築設計に活用したい場合であれば、窓や階段、配管などの設計に使用する機能の充実、建具や面積の測定、建築法に基づいた規制対応などが求められるでしょう。製品開発の分野では、機械設計や3Dモデルを活用したシミュレーション機能なども有効といえます。

現状の課題に応じた選定が必要

CADの導入目的を明確にする上で、自社の課題を把握することは欠かせません。業種や活用現場によって有効なCADは異なるため、現在の設計業務やワークフローに改善点がないか考えてみましょう。

例えば、設計作業に時間と労力がかかっている場合には、作図補助機能が充実したCADを導入することで、作業時間や作業人数が削減できるかもしれません。製品の品質を高めたい場合には、3Dモデルなどの高機能な3D CADも有効といえるでしょう。また、3Dモデルデータを他部署と共有することで、よりスピーディーな情報共有が可能となるため、作業工程を削減できる場合もあります。

設計担当者のニーズを捉えるとともに、現在のワークフローに改善点がないかをなどを確認し、社内全体でCADの活用方法を検討しましょう。

2D CADと3D CAD、どちらを選ぶべきか

ものづくりの現場に大きく貢献した2D CAD。しかし、近年ではPC上で立体図面を作成できる3D CADを導入する企業が増えてきました。平面の図面作成が可能な2D CADですが、3D CADでは3Dモデルを活用した設計や見積りが可能となるため、完成形をイメージしやすく、人的ミスや設計工数を大幅に削減できるという魅力があります。

機能性の違いとしては、2D CADは、建築設計図などの平面での図面作成に向いています。初期段階の設計図や検討図として表現しやすいという特長があります。ただし、構想設計などを行うには施策段階で多くの検証や修正が必要になるため、完成までの工数が増えやすくなります。また、2D図面だけでは部品同士の干渉や重心などを把握しづらいため、手戻りが発生する可能性も高いといえるでしょう。

一方3D CADでは、立体的な3Dモデルデータを作成するため、複雑な立体でも形状を把握しやすい特長があります。重心や質量などの算出が容易になるほか、実際に動きを確認できることで部品の干渉などを検証しやすくなるため、試作品の作成や修正にかかる作業が軽減され、手戻りが起きにくくなります。

このように、2D CADと3D CADでは機能性や特長が異なるため、有効活用できる現場にも違いがあります。建築設計や設備設計には2D CADが便利ですが、製造設計では製造プロセスを効率化できる3D CADを利用する価値が十分にあるでしょう。

どちらが自社の業務改善に必要であるかを考え、それぞれの機能を最大限に生かせるようにしましょう。

導入コストや導入現場も考慮する

CADの選定時には、導入コストも検討しましょう。機能性を強化した有償版CADでは永久ライセンスが一般的ですが、なかには月額制などのサブスクリプションもあります。永久ライセンスでは初期費用が高めに設定されていることが多く、サブスクリプションでは低価格で利用できるプランも見られます。

また、インストールするPCに対して1つのライセンスが必要になる場合もあれば、インターネット環境があればどのPCでも利用できるクラウド型CADもあります。それぞれ初期費用やライセンス更新時のコストが異なるため、現場のニーズを踏まえて検討しましょう。3D CADは2D CADよりも高額になりやすいため、利用人数やコストを考慮した計画的な導入が重要です。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 CAD導入に失敗しないためのポイント|目的や種類、コストによる選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 作業効率を上げる2D CAD機能|スピーディな図面作成を実現しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、一般的な2D CADに備わっている機能のなかから、快適かつスピーディな作図をサポートする便利な機能をご紹介します。操作性や機能についてはCADソフトによって異なる点もありますが、さらなる活用に向けて参考にしてみてください。

作図スピードが向上する補助機能

要素の選択や配置、計測などの操作を繰り返す作図作業では、ツールパネルやタブへのスムーズな移動をはじめ、要素選択によって配置や計測を自動化できる補助機能があります。使いこなすことで作業を快適に進められるため、設計にかかる時間を短縮できます。

マルチウィンドウ機能

要素の異なる図形で複写や移動を行う際、毎回画面をタブで切り替えて操作することは面倒といえます。マルチウィンドウ機能があれば、複数の図面を個別ウィンドウとして同時に表示できるため、ウィンドウ切替えが不要になります。

これにより、異なる図面を比較しながら作図できるほか、既存図面を流用したい場合のコピー&ペーストや、図面間の複写や移動が格段にスムーズとなります。効率的に作図を進める上で重要な機能といえるでしょう。

重複線の削除・オブジェクトの一括削除

図形に線や円などの要素が同一箇所に重なっている場合に、余分な要素を一括削除できる重複線の削除機能があります。重なった線を1つずつ探すのは困難ですが、コマンドによって重複範囲を選択して重複整理を実行することで、自動で重複線を一括整理できます。

また、作図中には図面に画層やブロック、寸法などが残るため、データ量が増加してPCに負荷がかかることがあります。オブジェクトの一括削除機能を使えば、不要な画像やブロックなどを自動で判別し、使っていないオブジェクトを一括削除できます。作業効率を落とさず作図をするために不可欠な機能といえるでしょう。

データ保存・移行が効率化する機能

作成した図面データは、社内ファイルへの保存をはじめ、チーム内でのデータ共有、取引先とのデータ受渡しが必要になります。情報共有やデータ移行がスムーズになる機能を活用することで、業務効率の向上や設計期間の短縮につながります。

自動保存機能

図面データの損失やPC不具合などのトラブルに備えるための機能として、自動保存機能があります。基本的なバックアップは手動保存によって作成されますが、自動保存機能を利用することにより、一定時間が経過するたびにデータが自動で保存されるようになります。自動保存した図面については、現在作図している図面に上書きされるものではなく、別の自動保存ファイルにデータが上書きされていく仕組みです。

最後に編集されたデータはこの自動保存ファイルに保存されるため、万が一編集中にフリーズや強制終了が起きた場合でも、ファイルからデータを普及できるようになります。

クラウドストレージとの接続機能

CADで作成した図面データは、PC内部のストレージやUSBなどの外部ストレージに保存するのが一般的です。しかし、CADデータは容量が大きいため、膨大なデータをメール送信する際には圧縮が必要になるなど、データ処理や移行に時間がかかることがあります。

そこで便利なのが、クラウドストレージへの接続機能です。Google DriveやDropboxなどのクラウドストレージとCADを連携することにより、遠隔地にいるチームと情報共有がスムーズとなるほか、大容量のデータをクラウド上で保存できるようになります。

PCのストレージ容量を消費せずデータ保存・共有が可能になるため、社内でのデータ保有や管理の負担を減らし、情報共有の円滑化にもつながります。ビジネスコミュケーションのデジタル化が進む現代において、今後さらにニーズが高まっていくと考えられます。

PDF出力機能

CADを利用していない取引先へ図面データを渡す方法として、PDFファイルが用いられることが一般的です。しかし、CADソフトのなかにはPDFファイルへの変換に対応していないものもあるため、別途PDF変換ソフトなどが必要になる場合があります。

その点、CADにPDF出力機能が備わっていれば、作成した図面データを直接PDF化できるため、図面データの出力から共有までがスムーズになります。さらには、PDFファイルに閲覧パスワードや印刷禁止といったセキュリティを設定できるものや、複数の図面を1つのPDFファイルとして書き出しできるものもあります。

操作方法や利便性を比較する

CADにはさまざまな種類があるため、使える機能だけでなく、操作性や作図補助機能、データ共有機能なども考慮することが重要です。自分にとって操作性が高いものであるとともに、作業時間が短縮できるCADを選ぶことで、作業効率の向上が期待できるでしょう。

また、設計業務では社内チームや取引先との情報共有も欠かせないため、あらゆるデータファイル変換に対応していることや、クラウドストレージとの連携機能も必要性が高いといえます。最適なCADを選ぶために、無料体験版CADを利用して利便性を比較してみるのも1つの方法です。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 作業効率を上げる2D CAD機能|スピーディな図面作成を実現しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CAD向けパソコンの選び方|2D/3D別・PCの推奨スペックとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、CADの利用に適したPCスペックの目的に合わせた選び方を解説いたします。

CADソフトの起動・操作に必要なスペックを把握し、効率の良いPC選びを進めましょう。

総合的に高いスペックのPCがおすすめ

この項目では、CAD用PC選びをする際のポイントを5つご紹介します。

なお、必要とされるPCスペックはCADソフトによって異なるので、下記でご紹介する内容はあくまで目安として、CAD用PC選びの参考にしてください。

■メモリ

PCのメモリは、なるべく8GB以上のものを選ぶようにしましょう。

CAD起動中はメモリの消費が大きくなります。操作開始時は操作に対する反応が速い状態でも、操作を進めるにつれて反応が遅くなりだんだんとPCが動かなくなってくることがあります。

メモリが不足しているとディスプレイの表示が粗くなり、CADが強制終了してしまうこともあるので、メモリは8GB以上を推奨します。特に3Dモデリングデータを扱う場合は、16GBなどの大きなメモリが必要です。

■CPU

データ処理の中核を担うCPU。メモリ同様、大きなデータを使用するのに適した高性能のものを選ぶのがベストです。

CAD用PCにおすすめのCPUは、Intel(インテル)のCore i5あるいはCore i7です。他にも、XeonはCADデータのバックアップができるため、企業でCADソフトを利用する場合におすすめです。

■グラフィックボード

解析度を上げて画像や映像を鮮やかに表示させるグラフィックボード。選ぶ際は、CADでの使用を前提に最適化されているシリーズの商品を選びましょう。

また、CADソフトにはグラフィックボードが推奨されているものもあります。特に3D CADではグラフィックボードが重要なので、導入予定のソフトが決まっている場合は確認してみてください。

■OS

リリースされているCADソフトの多くはほとんどのOSに対応していますが、現在でも主流はWindowsです。そのためCADソフトには、Windowsに対応していてもMacは非対応というケースがあります。対応していないOSのPCを購入してしまうと起動できないため、対応OSの確認は欠かせません。

Windows10の64bitであれば、多くのCADソフトが利用可能です。

■画面解像度

CADを操作するのに必要とされるPCモニター画面の解像度は、1920×1080のフルHDサイズが一般的とされています。より細かな点まできれいに表示させたい場合は、3840×2160の4Kモデルにすると良いでしょう。

推奨スペックは目的によって変わってくる

■2D CADを使用する場合

2D作図のみの目的でCADソフトを使用する場合は、扱うデータ量が少ないために要求スペックはそれほど高くありません。ソフトや使い方次第では、CAD用の新しいPCを買う必要がない場合もあります。

2D作図のみの作業であればノートPCでも起動が可能です。もちろん、デスクトップPCのほうがより快適に操作できますが、デスクトップPCの導入には高いコストがかかります。

今後3Dモデリングデータを扱う予定がない場合は、高スペックにこだわらず、CADソフト推奨の動作環境と最低限のスペックを満たしているPC選びをしましょう。

■3D CADを使用する場合

3D CADソフトで3Dモデリングデータを扱うときは、高いグラフィックボードのスペックが重要視されます。

CPUにグラフィック処理機能が搭載されている「オンチップ」と呼ばれるPCでは、グラフィックの精度が落ち、動作も遅くなることがあります。3D制作に最適なグラフィックボードが搭載されているPCを選びましょう。

また、作業効率を上げるためにはデスクトップPCがおすすめです。ノートPCでも起動はできますが、動作や操作性に限界があり、高いスペックを持つノートPCは割高です。

総合的に高スペックなデスクトップPCを導入するのが良いでしょう。

まずはCADソフトの推奨スペックを確認

CADソフトによって、推奨されるスペックや動作環境は異なります。

推奨スペックの以上のPCを購入すると良いですが、導入予定のCADソフトの推奨スペックに満たないスペックのため作業効率が悪い、反対にオーバースペックとなるPCを購入してしまったりするトラブルは未然に防ぎたいもの。

PCをはじめ推奨されるハードウェアはCADソフトのWebサイトで確認できることが多いので、予めチェックした上でPC選びを進めましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 CAD向けパソコンの選び方|2D/3D別・PCの推奨スペックとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【CADアプリ】iOS・Android対応のおすすめのアプリ3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、建築設計業務や営業活動などの効率を上げる、iPhoneやAndroidに対応可能なCADアプリをご紹介します。

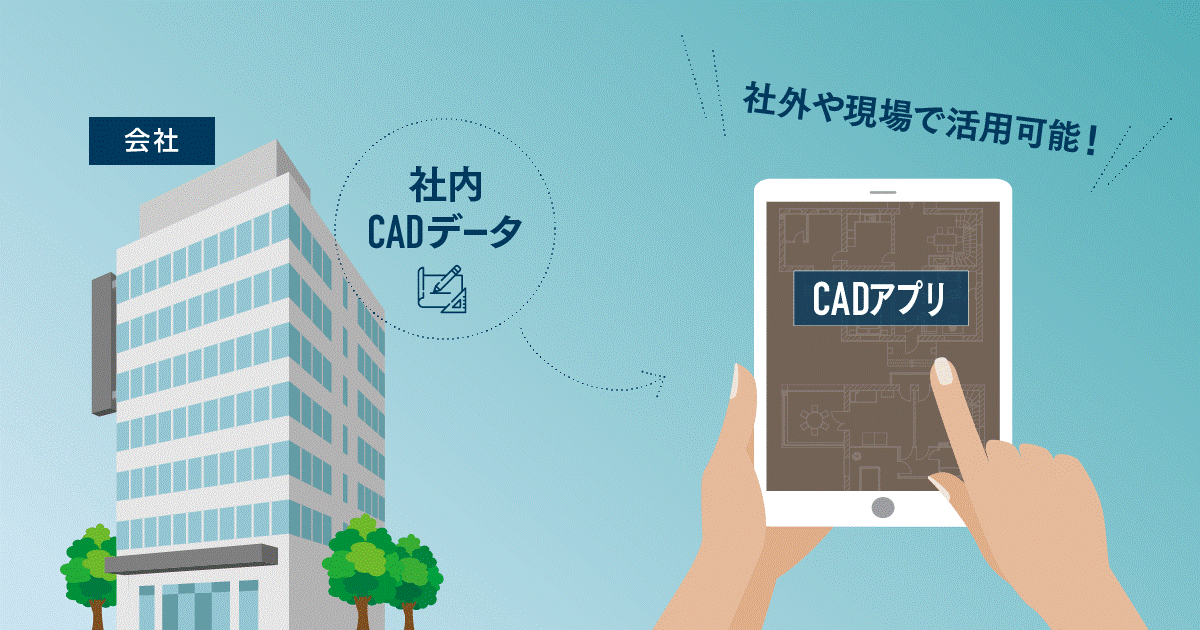

現場での図面修正・提示が可能になる

CADで作成した図面を外出先で提示したいとき、iPhoneやAndroidといったモバイルデバイスでデータ共有できるCADアプリが便利です。社内で作成したCADデータを紙ベースで持ち運ぶ必要がなく、モバイルデバイスでPCとデータ共有ができるため、外出先でも閲覧・編集ができるようになります。

また、CADアプリには3Dモデルの閲覧に対応したものもあります。現場でPC同様の3Dモデルを確認できるため、平面図では分かりづらい製品ビジュアルを視覚的に理解しやすくなります。この3Dモデルの閲覧機能は、住宅販売店でのシミュレーションをはじめ、製品企画発表などのプレゼンテーション、パートナーとの設計計画などのシーンで役立てられるでしょう。

場所を問わずデータ共有・編集作業が可能となることで、社内に帰ってからの修正作業が削減でき、作業効率の向上や情報共有の円滑化につながります。

基本の編集機能やクラウドによるデータ共有が可能

CADアプリは製品によってさまざまな機能があります。利用できる機能には、主に基本的な図面データの読み込みから編集作業、クラウド上でのデータ共有などが挙げられます。

一般的なCADアプリで利用できる主な機能は、次の通りです。

・図面のアップロードと閲覧、保存

・図面の編集(描画、注釈、レイヤー変更等)

・クラウド上でのデータ保存、共有

・図面表示の切替え、タッチ操作での拡大縮小

CADソフトと比べると利用できる機能範囲は狭くなりますが、中にはCADソフトに引けを取らない「PDF出力」「描画や編集機能」「コメント作成」などの充実した機能を持つアプリもあります。

iPhoneやAndroidに対応したおすすめCADアプリをご紹介

スマートフォンやタブレットで利用可能なCADアプリを3つご紹介します。

AutoCAD(DWGエディタ)

CADソフトとして国内外で多く活用されているAutoCADのアプリで、AndroidとiOSの両方に対応していますが無料版では図面の閲覧のみとなっています。有料版では、CAD図面作成や編集がタップ操作で簡単にできるほか、クラウド上でのデータ共有も可能です。外出先での閲覧のみであれば無料版、高機能を重視するなら有料版と、目的に応じて活用できます。

特長

・Android、iOSに対応

・タップ操作による直感的な作業

・アップグレード(有料)で編集や共有も可能

・Google DriveやDropboxなどの連携可能

DWG FastView

無料でCAD図面の作成、編集ができるユーザー登録不要のアプリです。2Dのみならず3Dにも対応しており、AutoCADなどのDWGファイルと互換性があります。標準的なファイル形式での出力が可能であるほか、図面データのPDF化にも対応しているため、データ移行がスムーズとなるでしょう。また、オフラインの作業でも端末内のストレージに保存できます。外出先で図面を提示、修正を加えたい場合に向いています。

特長

・Android、iOSに対応

・無料版のみ

・閲覧だけでなく作図、編集できる

・図面データをPDFへ変換可能

・2D、3Dに対応

CAD Touch

細かな修正作業ができるiOS対応アプリです。無料版と有料版がありますが、無料版でも2D図面の作成や編集、面積などの計測が可能です。高機能な描画ツールが充実しており、レイヤーや色の変更がタッチ操作で簡単に作成できます。3Dビューアーにも対応しているため、さまざまな分野での設計作業を効率化できるでしょう。作成した図面はPDF変換が可能で、DWGファイル形式での入出力にも対応しているため、外出先でCAD図面を編集したい場合に向いています。

特長

・iOSに対応

・豊富な描画ツールで精密な図面を作成できる

・タッチ操作で閲覧から新規作図まで可能

・3Dビューアーに対応

・無料版と有料版を選べる

用途やデバイスに応じたアプリ選定が必要

CADアプリでは、対応しているOSやできる作業、無料版か有料版などがアプリによって異なります。そのため、「利用するデバイスに対応しているのか」「閲覧と編集のどちらを利用したいのか」などを事前に確認しておくことが重要です。現在PCで利用しているCADソフトの互換性も重要となるため、対応のファイル形式についても確認が必要です。設計・修正業務の作業効率化に向けて、社外で利用可能なCADアプリの活用を検討してみましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 【CADアプリ】iOS・Android対応のおすすめのアプリ3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 いまさら聞けないCADとは?基礎知識やCAM、CAEとの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>CADを用いることによって、従来まで手作業だった製図・設計をコンピュータ上で操作することができ、より正確かつスピーディーな作業が実現します。

本記事では、CADの紹介や、汎用CADと専用CADという種類の特徴、「CAM」「CAE」との違いについて解説いたします。

CADは“製図・設計”を支援するツール

CAD(キャド)は「Computer Aided Design」の略で、日本語では「コンピュータ設計支援」と呼ばれます。

1960年代アメリカ、当時の軍用機主力メーカーであったロッキード社が航空機の設計を目的とした製図システム「CADAM(キャダム)」を開発。このことから2D 製図システムの普及が始まったとされています。

現在では、建築・電気・製造・土木・服飾など幅広い業界で導入されており、主に設計担当者やデザイナーが作業支援ツールとして利用しています。

平面・立面体の図面を線分や円弧を使って作成する「2D CAD」が先に広く普及されましたが、現在では、立体形状の図面を直方体や円を使って作成する「3D CAD」が台頭しています。

CADはさらに「汎用CAD」と「専用CAD」の2種類に分類されます。

■汎用CAD

分野を問わず、どのシーンでも通用する機能を備えたCADを「汎用CAD」といいます。

有名な2Dの汎用CADソフトとしては、AutoCAD(オートキャド)やJw_cad(ジェイダブルキャド)がこれにあたります。また、AutoCADは3D CADとしても活用できる万能性もあります。高機能さゆえに導入コストはかかりますが、どの分野にも通ずる性能で人気の汎用CADソフトです。

一方、Jw_cadはフリーソフトなので中小企業やスタートアップ企業などで広く導入されています。

■専用CAD

利用する分野を問わない汎用CADに対して、建築や機械、電気など、各分野に特化したCADを「専用CAD」といいます。

例えば、建築分野であれば窓やドアの記号、電気分野なら電線や配管の記号といった、それぞれの分野において専門性の高い機能が備え付けられています。

混同されやすい「CAM」「CAE」

CADと混同されやすいツールに「CAM」と「CAE」というものがあります。これらはCAD同様、コンピュータ上で製品の製造における作業を支援するツールですが、それぞれで異なった役割を担います。

■CAM

CAM(キャム)は「Computer Aided Manufacturing」の略で、日本語では「コンピュータ支援製造」と呼ばれます。

CADで製図・設計した製品を製造するための、プログラミングに用いられるツールです。

■CAE

CAE(シーエーイー)は「Computer Aided Engineering」の略で、日本語では「コンピュータ支援エンジニアリング」と呼ばれます。

CADで製品を製図・設計する前に、製品に対する耐圧や耐熱などの解析・シミュレーションのために用いられるツールです。

順番に並べると、

CAE(シミュレーション)→CAD<汎用・専用>(設計)→CAM(製造プログラミング)

という流れでこれらのツールが活用されます。

CADの性能は多種多様

身の回りのあらゆる製品が作られる過程で、必ず行われる製図・設計の作業。CADはこの作業を支援する欠かせないツールとして普及しています。

その需要の高さから現在では多様なCADソフトが発売されており、企業のニーズに応じたCADソフトを選択・導入できます。CADソフトごとに機能や特徴は異なるので、導入の際は性能の比較などで検証し慎重に進めましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 いまさら聞けないCADとは?基礎知識やCAM、CAEとの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 2D CADと3D CADの違い|メリット・デメリット、最適な選び方とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>普及され始めた当初は2D CADが主流でしたが、3D CADが開発されると、2D CADよりも3D CADを導入する企業が増加しました。

しかし、必ずしも2D CADを使う意味がなくなったということはありません。2D CADと3D CADでは機能や設計できる製品がそれぞれに異なるので、どちらを利用するのが最適であるか比較し導入することが重要です。

本記事では、2D CADと3D CADの違いについて解説します。

2D CADと3D CADの違いとは?

具体的にどのような部分が違うのか、項目ごとにご紹介します。

■視点

2D CADは、正面図・平面図・側面図といった1つの視点から見た構成を平面上で描きます。確認できる視点は固定的で、描かれた構成以外の視点から図を確認するには、別の図面を用意する必要があります。

3D CADは、コンピュータ上の仮想の3D 空間に立体形状を作成します。どの視点からも立体的に確認できるため、より詳細な形状把握が可能です。

■作成方法

2D CADは、x, y, zを使う「三角法」の視点から図面が作成されます。正面・平面・側面といった角度から見たイメージを、基本的に縦横2つの軸で表します。

3D CADの立体作成方法は3種類あります。「ワイヤーフレームモデル」は、ワイヤーで外枠を組み立てるように、頂点と頂点をつなぐ線で形状を作成する方法です。「サーフェスモデル」は表面のみで作成する、いわば面の集合体です。中身を持たないため体積の計算ができません。「ソリッドモデル」は表面だけでなく中身も詰まった立体を作成する方法で、体積や重さを計算できます。

■役割

2D CADは、平面上で図面を作成することが主な役割です。また、初期段階の設計図を試作するツールとして活用されることもあります。

3D CADは立体の作成だけでなく、体積・質量・表面積・重心などの算出も役割とします。完成形に近い立体形状を確認できるため、設計の検証としても活用できます。

■作成図面の管理方法

2D CADは視点ごとに図面を作成するため、視点が増えるほど管理ファイルが増えます。

3D CADは立体を作成すればそこから平面図への切り出しが可能です。立体を1つ管理するだけで、臨機応変に図面を複製できます。

メリット・デメリットを比較

2D CAD、3D CADを利用するメリット・デメリットについて解説します。

■2D CADのメリット・デメリット

2D CADを利用するメリットは、まず手書き作業と同じ感覚で、直感的に図面作成ができるという点です。手書きでもできる作業をコンピュータで作成することによって、より正確な図面の作成を実現します。また、導入コストが3D CADよりも安く、フリーソフトも多くリリースされているため、手軽に導入できます。

デメリットとしては、平面での作図しかできないため3D 視点への変換が困難という点です。多くの視点が必要な場合はその都度作図が必要で、ファイルもおのずと多くなり管理が複雑化していきます。

■3D CADのメリット・デメリット

3D CADを利用するメリットは、立体で作成するため多くの視点から確認ができ、完成形をイメージしやすいという点です。動作検証もできるため、作業の手戻りが減少する効果も期待できます。

デメリットとしては、まず導入コストがかかるという点が挙げられます。また、高度な機能を搭載しているため、メモリの大きいハイスペックなPCが必要です。周辺環境の構築など導入の初期費用がかさむ場合があります。

2D CADと3D CADは使い分けられる

近年では、総合的に作業効率の向上が見込める3D CADの導入を進める企業が増加していますが、2D CADと3D CADは用途に応じて使い分けることが大切です。

例えば、製品や機械の設計においては立体的に確認できる3D CADが有効ですが、設備設計や建築(間取り設計)においては2D CADが必要となる場合があります。2D CADは、設計初期段階の構想設計としても多く活用されています。 自社のニーズを考慮しながら必要なCADを選定し、円滑な導入・運用へつなげましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なCAD製品を選ぼう!

投稿 2D CADと3D CADの違い|メリット・デメリット、最適な選び方とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 おすすめの3D CAD5選|シミュレーション機能を備えたソフト5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ソフトの種類としては「ハイエンド」「ミッドレンジ」「ローエンド」の3種類。

ハイエンドは高機能なソフトを指し、航空機や自動車などの複雑かつ設計部品点数が多い設計を可能にします。

ミッドレンジは機能面でハイエンドに劣りますが、高度な設計が可能なソフトです。主に家電製品や電子通信機器の分野で利用されます。

ローエンドにはフリーソフトや安価なソフトまでさまざまなソフトがあり、業務用には不向きですが個人で使うには十分な機能を有しています。

本記事では、ハイエンド・ミッドレンジのソフトを中心に、高度な機能を備えた3D CADソフトを5つご紹介いたします。

1、AutoCAD

AutoCAD(オートキャド)は、オートデスク社が提供する汎用CADソフトです。世界的なシェアを誇り、3Dだけでなく2Dでの作図にも対応しています。

ソリッド・サーフェス・メッシュのモデリングツールが備わっており、柔軟な3Dモデリングが可能です。作成した3Dモデルは、ウォークスルー・フライスルー機能で多角度からシミュレートできます。他にもさまざまな3Dナビゲーションツールやレンダリング機能など、3Dモデルをより明確に把握する機能が多数携わっています。他CADソフトとの互換性も高く、幅広い分野で導入されています。

■AutoCADの主な特長

・国内でもトップシェアを占めており、互換性が高いためデータ共有がしやすい

・多岐にわたる作図方法で精密な設計も可能

・業種に特化したツールセットにより専門CADとしての一面もあり

・デスクトップやモバイルなど、多数のデバイスからアクセスできる

・柔軟なカスタマイズ性による、多様な作図設定が可能

■対応OS

Windows、Mac

2、Fusion 360

Fusion 360(フュージョン360)は、AutoCADと同じくオートデスク社が提供するクラウドベースのミッドレンジ3D CADソフトです。

3Dモデルの形状を制作するスカルプティング機能で、直感的かつ自由な形状の生成が可能です。モデリング機能も豊富なため、細かで正確な数値での設計を実現します。作成した3Dモデルは「線形静解析」「固有値解析」の2つのシミュレーション・テスト機能で動作確認できるだけでなく、ジョイント・モーションスタディ機能で部品同士の連動が把握できるなど、シミュレーションに関する機能も充実しています。

■Fusion 360の主な特長

・クラウド上での作動のため、インターネット環境にあればどこからでも接続可能

・CAD、CAM、CAEの統合ソフト

・非営利目的の場合は無償で一定期間利用できる

・高価なCADソフトに劣らない高機能性

・ファイルフォーマットが豊富で他CADソフトとの互換性が高い

■対応OS

Windows、Mac

3、NX

NX(エヌエックス)は、シーメンスPLMソフトウェアが提供する3D CADソフトです。ハイエンドCADソフトとして、自動車や精密機器など幅広い分野で活用されています。

自由な形状をデータ化し設計に採用できるジェネレーティブデザイン機能など、柔軟な3Dモデリングツールを用いて精密かつ自由度の高い設計を実現します。複数の3Dモデルを組み合わせる大規模アセンブリにも対応しており、検証ツールによって設計ミス等の問題発見もおこなえます。シミュレーション機能には構造・熱・振動などを解析する多彩なツールがあります。

■NXの主な特長

・CAD、CAM、CAEを統合し製品開発のプロセスをトータルサポート

・3D設計モジュールが多彩

・大規模アセンブリに対応

・多数の中間ファイル形式への変換が可能

・AutoCADやCATIA、SOLIDWORKSなどの固有データへの変換にも対応

■対応OS

Windows、Mac4、SOLIDWORKS 3D CAD

4、SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS 3D CAD(ソリッドワークススリーディーキャド)は、ダッソー・システムズ社が提供するミッドレンジ3D CADソフトです。

機械系の3Dモデリングを得意としており、特にサーフェスでのモデリングの柔軟性が高いことが特長です。一部を編集すると他の部分も連動して自動で修正するパラメトリック機能を搭載しているため、部品数の多い製品の設計に最適です。アニメーション機能はモデルの可動シミュレーションだけでなく、プレゼンテーション資料としての活用もできます。

■SOLIDWORKS 3D CADの主な特長

・高機能なのに導入コストが低い

・直感的に高度な機能を操作できる

・アセンブリ機能が充実しており、部品数の多い設計にも対応

・市場でのシェアが高いため、CADデータの変換不要で移行しやすい

・シリーズラインナップが3種類あり、ニーズに応じた導入が可能

■対応OS

Windows

5、CATIA V5

CATIA V5(キャティアブイファイブ)は、SOLIDWORKS 3D CADと同じくダッソー・システムズ社が提供する、ハイエンド3D CADです。CADソフトの中でもトップレベルの高機能を備え、高度な技術を要する航空宇宙業界において圧倒的なシェアを誇ります。

大規模なアセンブリに耐性があり、複雑な設計もストレスなしに操作できます。曲面の表現において柔軟さを発揮する高品質なサーフェスをはじめ、複数箇所のフィレット処理作業や薄肉化処理、シミュレーション機能といった高度な3Dモデリングツールを搭載しています。

■CATIA V5の主な特長

・業界トップレベルの高機能

・同じインタフェース上でさまざまな分野専門に切替え可能

・ナレッジ機能で自動修正も可能なため、作業工数が削減

・デザインから製造までの連携がシームレスに

・強度な解析が可能

■対応OS

Windows

大手企業はハイエンド、中小企業はミッドレンジの傾向

ハイエンド・ミッドレンジソフトは高度な機能を備えているため、初期導入費用や維持費用が高価となります。特にハイエンドソフトはデータ容量も大きくなることがあり、導入するPCもハイスペックなものが要求されるでしょう。そのため、大規模開発を進めることのある大手企業はハイエンド、中小企業はミッドレンジのソフトを導入することが多い傾向です。

高度な機能を有する3D CADソフトで、スムーズな製品開発を目指しましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適な3DCADを選ぼう!

投稿 おすすめの3D CAD5選|シミュレーション機能を備えたソフト5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>