投稿 RPAとは?導入メリットや活用事例をわかりやすく簡単に解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や労働力の不足を背景に、多くの企業がRPAの導入を推進しており、業務の効率化や生産性の向上を実現しています。

しかし、RPAは決して万能のツールというわけではなく、複雑な判断を要する業務や非定型的な業務には適していないため、適用範囲を正しく理解することが重要です。

本記事では、RPAの基本概念からAIとの違い、導入によるメリット・デメリットや活用事例まで詳しく徹底的に解説していきます。

また、ツールの選定ポイントや導入ステップについても紹介しているため、RPAの導入を検討している企業担当者には必見の内容です!

▶ 関連記事:RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介

▶ 関連記事:実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介

RPAとは?

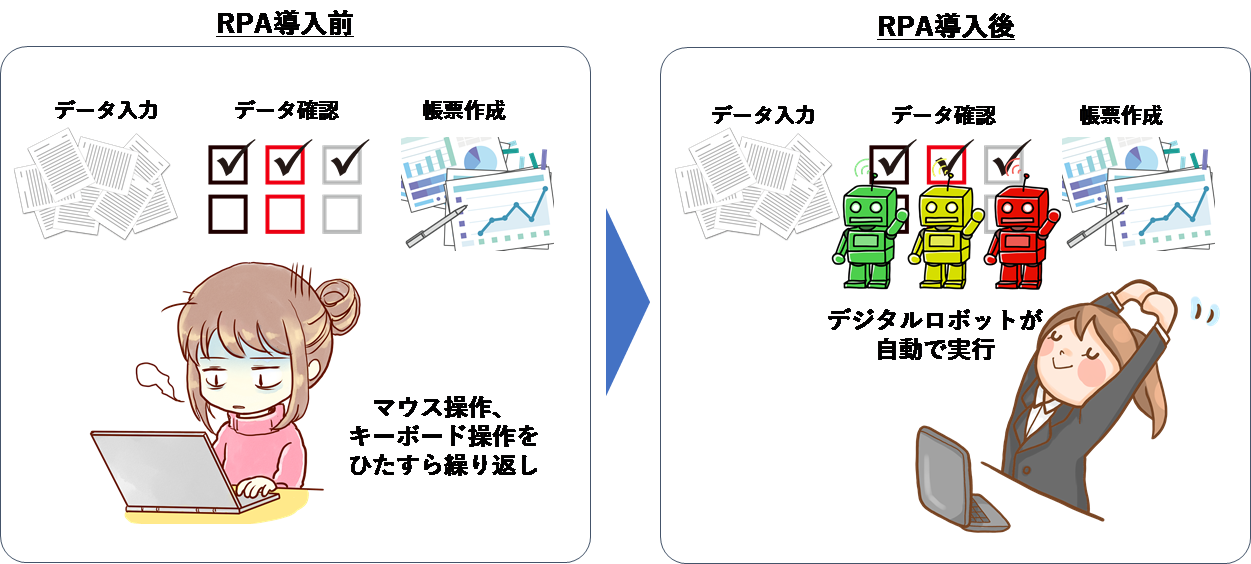

RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメーション)の略で、ロボットを活用して定型業務を自動化する技術のことです。

主に、繰り返し発生するデータの入力作業や計算の処理、管理業務などを自動化することができ、企業の業務効率や生産性の向上に大きく貢献します。

また、ルールベースのタスクを自動で実行できるため、バックオフィスやカスタマーサポートなど、分野を問わず幅広い企業や業種で活用されています。

具体的な活用事例としては、経理部門では請求書の処理、人事部門では勤怠データの集計などが挙げられ、様々な業務を自動化できるようになります。

RPAが注目されるようになった理由

- 労働人口の減少によるニーズの拡大

- 働き方改革による業務効率化の加速

- AIやクラウドなどの先端技術の進化

労働人口の減少によるニーズの拡大

RPAが注目されるようになった理由の1つ目としては「労働人口の減少によるニーズの拡大」というものが挙げられます。

特に、少子高齢化が進む日本をはじめとする多くの先進国では、企業は深刻な人手不足に直面しており、限られたリソースで効率的に業務を遂行する能力が求められています。

RPAは、定型業務を自動化することができるため、例えば、経理や人事部門では、RPAを活用したデータ入力や書類作成業務を自動化することで、社員がより価値の高い仕事に集中できるようになります。

働き方改革による業務効率化の加速

RPAが注目されるようになった理由の2つ目としては「働き方改革による業務効率化の加速」というものが挙げられます。

政府が進める働き方改革や企業が行う生産性向上が加速するなかでは、業務の効率化が重要な課題となっており、とりわけ反復的かつ単調な事務作業の効率化が求められています。

RPAは、定型業務の自動化を実現するツールとしてニーズに合致しており、例えば、経費精算や請求書の処理といった業務を自動化することで、従業員はより戦略的な業務に専念できるようになります。

AIやクラウドなどの先端技術の進化

RPAが注目されるようになった理由の3つ目としては「AIやクラウドなどの先端技術の進化」というものが挙げられます。

昨今のRPAは、AIやクラウドといった先端技術の発展により、ますます高度な自動化が可能となっており、スケーラビリティやコストカットの観点でもメリットが増しています。

AIとの組み合わせにより、RPAは単なる反復作業の自動化だけではなく、例えば、売上の予測分析や意思決定の支援などの自動化も可能となっており、より複雑な業務にも対応できるようになっています。

RPAとAIの違い

| RPA | AI | |

|---|---|---|

| 導入目的 | 反復的な定型業務の自動化 | 問題解決や意思決定の支援 |

| 動作範囲 | ルールベース | 自然言語処理 |

| 導入費用 | 安い | 高い |

| 運用費用 | 高い | 安い |

| 学習能力 | あり | なし |

| 実行速度 | 速い | 遅い |

| 柔軟性 | 低い | 高い |

| 難易度 | 低い | 高い |

RPAはあらかじめ設定されたルールに従って作業を遂行するのに対し、AIは自然言語処理を用いた問題解決や意思決定の支援を得意とするツールです。

例えば、RPAは請求書処理やデータ入力などの作業を自動化しますが、AIは文書の内容を理解してリスクを検出するなどの高度な判断を可能とします。

RPAで自動化できる業務事例

| RPAの得意分野 | AIの得意分野 | |

|---|---|---|

| データの入力 | ◯ | ✕ |

| メールの送信 | ◯ | ✕ |

| 請求書の処理 | ◯ | ✕ |

| データの予測 | ✕ | ◯ |

| クリエイティブ | ✕ | ◯ |

| 問い合わせ対応 | ✕ | ◯ |

RPAが得意な業務(できること)

RPAは、繰り返し発生する業務やルールベース処理に適しており、データの入力や請求書処理、メール送信など、人手を介さずに一定のルールに従って実行できる業務が該当します。

具体的な業務内容としては、経理業務における仕訳の作成や人事の勤怠管理業務、営業の顧客データ更新などが挙げられます。

RPAが不得意な業務(できないこと)

RPAは、非定型業務や高度な判断が求められる業務には適しておらず、クリエイティブな作業や曖昧なデータの処理が必要な業務においては、RPA単体では対応することができません。

具体的な業務内容としては、顧客対応における複雑な問い合わせ対応や戦略的な意思決定がともなう業務などが挙げられます。

RPAツールの導入メリット

- 定型的な業務を効率化できる

- コスト削減効果が期待できる

- ヒューマンエラーを削減できる

定型的な業務を効率化できる

RPAのメリットの1つ目としては「定型的な業務を効率化できる」というものが挙げられます。

これまで手作業で行っていた業務や定型作業を自動化することができるため、業務の処理速度が向上し、戦略的な業務に集中できるようになります。

例えば、経理の請求書処理や営業のデータ入力をRPAで自動化することで、人的リソースを削減しながら業務のスピードを向上できるようになります。

コスト削減効果が期待できる

RPAのメリットの2つ目としては「コスト削減効果が期待できる」というものが挙げられます。

24時間稼働が可能なRPAは、時間外労働を減らすことができるため、業務スピードが向上するのと同時に、リソースの無駄を削減できるようになります。

例えば、手作業で行っていたデータ整理やシステムへの登録を自動化することで、業務負担を軽減しながらトータルコストを削減できるようになります。

ヒューマンエラーを削減できる

RPAのメリットの3つ目としては「ヒューマンエラーを削減できる」というものが挙げられます。

RPAは決められたプロセスを確実に実行するため、入力や集計業務などのミスが発生しやすい領域においては、精度の向上を実現できるようになります。

例えば、データ管理や契約情報の処理などをRPAで自動化することによって、正確性を向上させながらミスの発生を最小限に抑えられるようになります。

RPAツールの導入デメリット

- 導入や運用にはコストが発生する

- 定型業務の自動化には限界がある

- 管理やメンテナンスが必要になる

導入や運用にはコストが発生する

RPAのデメリットの1つ目としては「導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。

RPAの導入には、ソフトの購入やインフラの整備、運用維持にかかるコストが必要となるため、短期的には相応の導入運用コストが発生することを理解しておく必要があります。

ツールを選定するときには、クラウド型のRPAツールを選択したり、無料トライアルやフリープランを活用したりなど、費用を最小限に抑えるための工夫が必要です。

定型業務の自動化には限界がある

RPAのデメリットの2つ目としては「定型業務の自動化には限界がある」というものが挙げられます。

RPAは、あらかじめ設定されたルールにもとづいて業務の自動化を遂行するツールであるため、複雑な判断や非定型業務には対応できないことを理解しておく必要があります。

ツールを選定するときには、あらかじめ対応できる業務の範囲を確認したり、AIを搭載したツールを検討したりなど、業務の種類を考慮したツールの選定が重要です。

管理やメンテナンスが必要になる

RPAのデメリットの3つ目としては「管理やメンテナンスが必要になる」というものが挙げられます。

RPAは、システムや業務フローを変更した場合、アップデートやエラー対応が求められるため、定期的な保守とメンテナンスが必要であることを理解しておく必要があります。

ツールを選定するときには、メンテナンスパックがあるサービスを検討したり、変更しやすいサービスを選んだりなど、更新の手間を考慮したツール選定が大切です。

RPAツールの選び方と比較のポイント

- ①:使いたい業務に対応しているか

- ②:必要な機能は網羅されているか

- ③:料金やコストは予算の範囲内か

- ④:外部システムとの連携は可能か

- ⑤:セキュリティ対策機能は十分か

- ⑥:サポート体制は充実しているか

①:使いたい業務に対応しているか

RPAツールの選び方の1つ目としては「使いたい業務に対応しているか」というものが挙げられます。

RPAツールは、業務内容に合わせてカスタマイズできるものが理想的です。特に、特定の業務プロセスを自動化したい場合には、そのプロセスに合った最適なツールを選ぶことを心がけましょう。

例えば、定型業務を自動化したい場合には操作を模倣できるツールを、複雑な業務を自動化したい場合には高度に操作できるツールを選びましょう。

②:必要な機能は網羅されているか

RPAツールの選び方の2つ目としては「必要な機能が網羅されているか」というものが挙げられます。

ツールを選定する場合、必要な機能がツールに含まれているかを確認することが大切です。特に、データ入力やエラーハンドリングといった基本的な機能が含まれているかは、事前にチェックしましょう。

例えば、ロギング機能や監視機能が充実したツールを選ぶことで、トラブルの発生時でも迅速に対応できるため、機能の確認は慎重に行うべきです。

③:料金やコストは予算の範囲内か

RPAツールの選び方の3つ目としては「料金やコストが予算の範囲内か」というものが挙げられます。

導入にあたっては、初期費用やライセンス料だけではなく、運用コストも考慮することが重要です。特に、ツール選定にあたっては、投資対効果(ROI)が見込めるかは事前に検証するようにしましょう。

例えば、クラウド型は初期費用が少ないため、スモールスタートには最適です。反対にオンプレミス型は運用コストが少ないため、長期運用に最適です。

④:外部システムとの連携は可能か

RPAツールの選び方の4つ目としては「外部システムとの連携は可能か」というものが挙げられます。

RPAツールは、外部の業務システムやアプリケーションと連携することが重要です。特に、ERPシステムやCRMシステム、データベースとの連携が可能なツールは、効率的な業務自動化には欠かせません。

例えば、 API連携やデータベース接続を搭載したツールを選ぶことで、異なるシステム間でもデータの転送や処理をスムーズに行うことができます。

⑤:セキュリティ対策機能は十分か

RPAツールの選び方の5つ目としては「セキュリティ対策機能が十分か」というものが挙げられます。

業務によっては機密情報を扱うこともあるため、セキュリティ対策は非常に重要です。特に、クラウド型のRPAツールを利用する場合には、通信暗号化や認証機能の有無をチェックしておきましょう。

例えば、 認証機能やデータ暗号化機能が実装されているツールを選ぶことで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

⑥:サポート体制は充実しているか

RPAツールの選び方の6つ目としては「サポート体制が充実しているか」というものが挙げられます。

運用支援がしっかりしているかを確認することは、トラブル発生時の迅速な解決に繋がります。特に、RPAに慣れていない企業では、ベンダーのサポート体制を事前に確認しておくことが重要です。

例えば、24時間対応のサポートやFAQ、トラブルシューティングガイドが充実しているツールを選ぶことで、万が一の問題にも対応しやすくなります。

RPA市場の動向と今後の展望

RPA市場の成長と普及の状況

RPA市場は急速に成長しており、多くの企業が業務効率化のために導入を進めています。

デロイトトーマツミック経済研究所の調査によると、2025年までに国内のRPA市場の規模は約1183億円に到達する見込みとなっており、さらなる拡大が予測されています。

出典:国内RPA市場は年10%超で堅調に推移、オンプレミス製品が9割|IT Leaders

AIとの融合による高度な自動化

近年のRPA市場では、AI技術との連携による高度かつ複雑な業務の自動化が進んでいます。

例えば、OCR技術とAIを組み合わせることで、手書き文書やPDFファイルの内容を読み取って、自動でデータ化を実行するなど、より高度な業務の自動化が実現しています。

まとめ

本記事では、RPAの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリット、業務分野別の活用事例、ツール選定のポイントまで、徹底的に解説しました。

世界的にも急成長を遂げているRPA市場ですが、昨今ではAIやクラウドとの連携が進み、より高度な自動化が可能になることで、今後もさらなる市場の拡大と発展が予測されています。

今後もITreviewでは、RPAツールのレビュー収集に加えて、新しいRPAサービスの情報を随時掲載する予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 RPAとは?導入メリットや活用事例をわかりやすく簡単に解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 RPAの導入は難しい?失敗例から学ぶ成功のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>RPAは「Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション」の略語で、ホワイトカラーのデスクワークをPCやサーバの中にあるソフトウェア型ロボットが代行・自動化する概念です。

RPAは定型的な業務を人間に代わってロボットが行い、人間はもっと価値のある業務に集中できるようになる魔法のツールのようにいわれており、そのメリットを謳う記事は多く見受けられますが、デメリットはないのか? また本当に効果が出るのか不安を持つ人も多いのではないでしょうか。

ここからは、RPAのデメリット、導入・運用時によくある失敗と原因を紹介し、RPA導入の必要性を見極めるポイントなどを紹介していきます。

1.RPAのデメリットとは?

RPAは最初に人間が定義したルールを「忠実」に守り、休みなく処理を自動的に繰り返してくれるツールです。「忠実」であるがゆえに「気の利かない」RPAが引き起こすデメリットは、次のようなものが挙げられます。

・誤った処理に気付かないままRPAが処理を続けてしまう

前述の通り、RPAは人間が定義した処理ルールを自動的に反復していきます。そのため、誤った作業であってもその妥当性の判断は行わず処理を続けてしまうため、処理ルールの作成段階に誤りがあると、想定した正しい結果を得られません。

また、RPAはさまざまなシステムからデータを集めて処理を行うことができますが、データを提供するシステムの仕様が変更された場合でも、同じルールで処理を続けてしまいます。データを提供するExcelシートの行が一行ズレただけでも、望んでいたものとは全く違う結果を出力し続けることになるのです。

・RPAのロボット開発に工数がかかりすぎてしまう

RPAベンダーのWebサイトを見ると、「RPA導入は至って簡単」、「すぐにでも自動化できる」といった印象を受ける方も多いと思います。しかしながら、これは「自動化できる業務が適切に選定され、業務フローが可視化されており、漏れなくダブりなく整理されていれば」という前提条件があることを忘れてはいけません。

特に長年続いている業務はその時々の担当者によって作業が追加され、結果、煩雑に変わっているものが多くあります。これを機に業務の目的を改めて再確認し、ムダな処理や複雑な処理の見直しを行うことが重要です。そうでないと、本来は必要のないムダな業務まで自動化の対象にしてしまい、ロボット開発の工数がかかってしまうといった弊害が発生してしまいます。

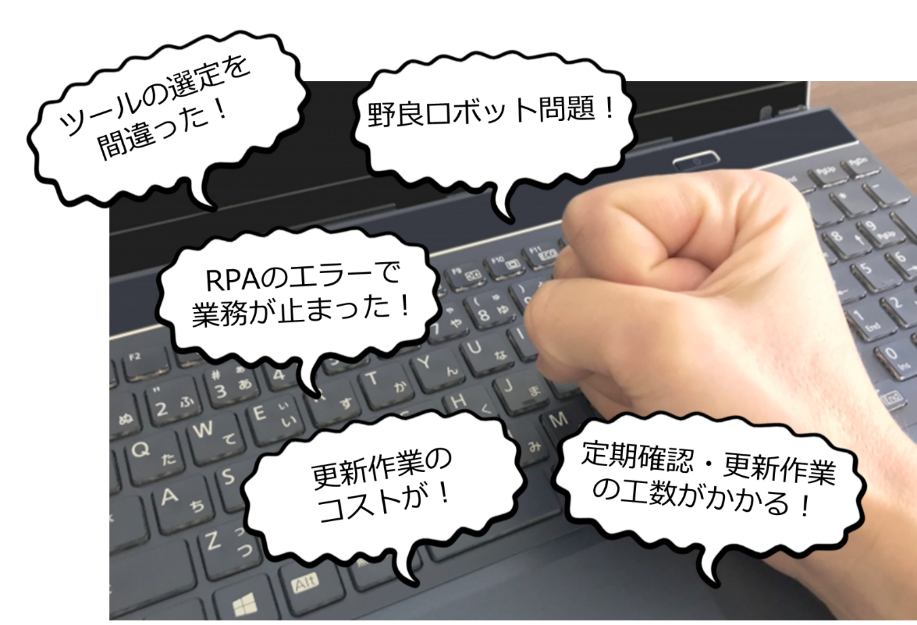

2.RPA導入・運用時によくある失敗と、その原因とは?

「さあRPAの導入!」――その前に、ここではRPAの導入時と運用時のよくある失敗例をもとに、その原因と対策を見てみましょう。

導入時の失敗例1:ツールの選定を誤ってしまい、ツールの変更を余儀なくされる

原因:RPAを導入することが目的になってしまい、自動化したい業務に合ったツール選定の検討が不十分であった。

対策:導入段階で、全社対象なのか部門対象なのか、どの業務にRPAが適しているのかなどを十分な検討した上でツール選定を行いましょう。現在、RPAベンダーが続々と増えています。各社のツールの強みや弱みを比較検討した上で、自社の業務に適したものを選定していきましょう。自社での比較が困難な場合、独立した第三者に客観的に選定してもらうことも一案です。

運用時の失敗例1:RPAのエラーを解消できず業務が停止してしまった

原因:RPAで業務を自動化した結果、その業務がブラックボックス化し業務内容を理解している人がいなくなっていた。

対策:予期せぬエラーでRPAの処理が止まった時に、手動で処理を進められるよう対策を講じる必要があります。誰もが理解できるマニュアルを作成しておくこともその1つです。特にその処理が止まることで他の業務に大きな影響があるものは必ず準備をしましょう。

運用時の失敗例2:RPAの更新作業が自社でできず、ベンダーの作業コストがかさむ

原因:RPAの実装をベンダーに丸投げしたため、RPAの変更に関するノウハウが蓄積されず、自社で何もできなくなっていた。

対策:一般にRPAはノンプログラミングで開発できるケースが多く、プログラミングの専門家でなくても実装できるといわれています。複雑な処理はベンダーに任せるとしても、シンプルな業務は自社で変更できるように、人材教育の時間を確保してくことが懸命です。

運用時の失敗例3:RPAの定期的な確認・更新作業に時間がかかり業務が止まってしまう

原因:変更の多い業務やイレギュラーの発生しやすい業務などRPA導入に適さない業務を選定してしまった。

対策:RPAは導入すれば終わりではなく、定期的な確認作業や更新作業が必要です。そのため、あまり複雑なものはつくらず、複雑な業務であっても作業工程を分割して単純化して自動化すると有効です。

・運用時の失敗例4:「野良ロボット」がいくつも存在し、ITガバナンスが効かなくなる

原因:RPA導入・運用に関して管理者の設定や開発ルール、運用ルールを構築していなかったため、誰も自動化の内容を把握できない「野良ロボット」がいくつも存在してしまった。

対策:ITへの投資・効果・リスクを継続的に最適化するための組織的な仕組みが維持されるように、全社的なシステム管理者(通常は情報システム部)は部門独自のRPAの管理ルールを明確にし、各部門はそれを守って導入していくことが必要です。ベンダーから開発や運用ガイドラインのひな形を提供してもらうのも有効です。

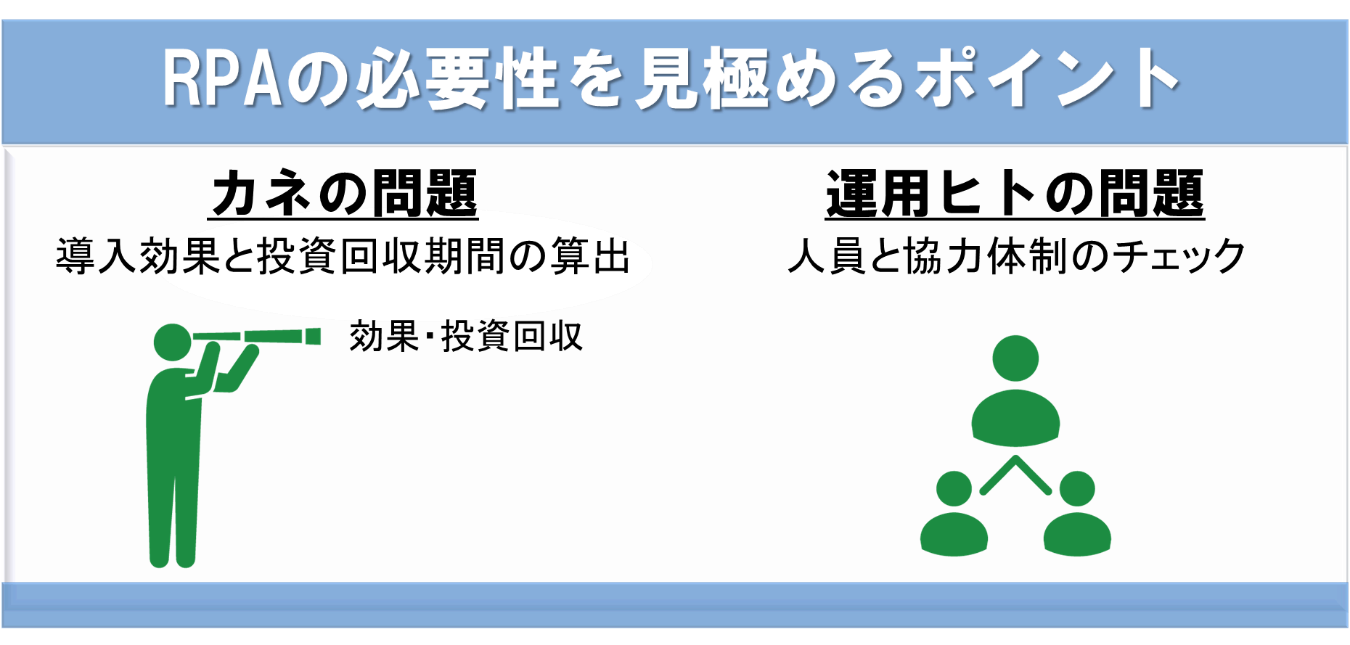

3.自社でのRPAの必要性を見極めるポイント

さて、これまでRPA導入・運用時の失敗例、原因と対策をみてきました。ここでは「そもそも自社にRPAが必要であるか」という妥当性の検討について考察していきます。判断基準のポイントは2つ、「コストの問題」と「ヒトの問題」です。

RPAの導入効果と投資回収期間を算出してみる

最も重要なポイントであるコストの問題は、年々の「導入効果」と「投資回収期間」の2つに分けることができます。まず、RPAの導入効果は毎年(毎月の場合もあり)のRPAによる人件費削減効果とRPAの運用費用で算出されます。

導入効果(円/年) = 人件費削減額(円/年) - 初期費用+運用費用(円/年) > 0

上記で算定される導入効果がプラスにならない場合は、残念ながらRPAの導入によるコスト削減の効果はありません。現行通り、人手で処理した方が安上がりとなります。

次にRPAの投資回収期間はRPAの導入効果とRPAの初期費用で算出されます。なお、ここでは話を簡略にするために、毎年の導入効果は同額で、割引計算による現在価値は無視します。

投資回収期間(年) = 初期費用(円/年) ÷ 導入効果(円/年)

上記で算定される投資回収期間は、短ければ短いほど魅力的な投資と言えます。例えば、RPAの初期費用が100万円で毎年の導入効果が50万円であれば、RPAの投資は2年で回収できます。一方で、毎年の導入効果が10万円であればどうでしょうか。RPAの投資は回収に10年もかかってしまうことになります。投資の回収期間が長くなればなるほど、投資の魅力は低くなるのがお分かりいただけるでしょう。

運用体制が構築できそうか人員と協力体制をチェックする

2つ目のポイントであるヒトの問題は、RPAの運用体制が自社およびRPAベンダーと構築できるか否かです。ITシステムに不具合はつきものです。テストを十分に実施しても不測の事態が起こる可能性はゼロではありません。不測の事態に陥 った場合に、業務をいかに止めずに済むかを考慮する必要があります。

例えば、

「月末の金曜日の夕方、今まで順調に動いていたRPAが止まってしまった」

「さて、どうしよう。情報システム部に連絡だ」

「RPAのロボットを組んだ担当者の見立てでは、RPA製品そのものに不具合があるのではないかと」

「じゃあ、ベンダーに連絡だ」

「連絡は取れたが、現行の保守契約では平日の9時から17時までの対応条件なので、調査は週明けになるとのこと。いやいや、これから月末の大量作業が控えているのに、対応が週明けでは困る。なんとかならないか……」

上記の例では、社内の開発担当者は確保できたものの、ベンダーとの保守契約がネックになり、週内の解決は難しそうです。コア業務に関わるRPAツールはベンダーと24時間365日契約を結んでおくことが懸命です。

また、社内担当者が対応できる体制を構築している場合も、1人ではなく複数人の体制をつくらなければ、出張等不在時や、最悪、退職していた場合などは業務復活まで多くの時間を要することになることは想像に難しくありません。自社で解決できる人材も、計画的に育成しておく必要があることがお分かりでしょう。このようなリスクの想定を行い、RPAの運用体制が構築できるか否かも重要なポイントです。

4.RPA導入に進む方のための次ステップ

RPAの必要性を見極めるポイントを踏まえた上で、自社に導入する場合、次にどのようなことを考えるべきかを見ていきます。

押さえておくべきRPAの選定基準、選定時にチェックすべき項目

RPA選定のポイントは、ツールごとの違い(サーバ型RPAかデスクトップ型RPAか)、価格形態や契約形態、オプションの有無などが挙げられます。また、ツールごとに機能の有無など異なる点がありますので、RPAで実現したい業務フローをイメージして機能をチェックすることが必要です。RPAの主な機能としては、以下の通りです。

| ・RPAの処理設計 ・フロー図によるシナリオ作成 ・ レコード機能 ・ プログラミング言語によるルール設計 ・文字と図形や色の判別 ・自動処理の設定 ・スケジューリング ・トリガー設定 ・ワークフロー ・エラー処理 ・ロボット管理 ・ダッシュボード ・複数ロボットの制御 ・ログ管理 |

また、どんな企業でどう活用されているか、満足度が高いツールは何かといった実績を把握することも大切です。導入する企業規模が大企業なのか中堅企業、中小企業なのかで得意とする製品も異なってきます。

下記はITreviewに集まったユーザーの口コミ(レビュー)をもとに満足度と認知度を軸としたポジショニングマップです。各製品の具体的なレビューを是非チェックしてみてください。

5.RPA導入が向かない企業が検討すべき業務効率化の手段

ここまでRPAのデメリット、失敗例、原因とその対策、RPAの必要性を見極めるポイント、導入に進むためのステップなどを述べてきました。いかがでしょうか。導入するにはハードルが高いと感じれた方もいらっしゃるかもしれません。

それでは他に業務効率化の手段はないのでしょうか。そんなことはありません。業務効率化の手法としては昔からあるものでBPM(Business Process Management)があります。 IT用語辞典 e-Wordsによると 『企業などで業務の流れ(ビジネスプロセス)を把握・分析し、継続的に改善・最適化していくこと。また、専用の情報システムを用いてそのような改善活動を実施すること。』とあります。

進め方としては、既存の業務の可視化を行い、非効率なプロセスを洗い出し改善する全社的なプロジェクトとすることが一般的です。これによって部分最適化に陥っている業務に対して、全体最適化を図ることが可能になります。

また、単なる業務システム間の連携については、システム改修という手段やEAI(Enterprise Application Integration)といったデータ連携ツールの導入など、すでに実績が十分なソリューションも多数あります。

さらには、RPAに向いている膨大な定型業務の処理は、その業務自体を丸ごとアウトソーシングするという手段もあります。この場合、該当する業務をRPAで実装するコストとアウトソーシングするコストを比較して判断することになります。

RPAの導入にしても、その他の手段にしても、業務を効率化し人手不足を解消するという目的を達成するためには、まずは現状の業務の可視化をされてみることをお勧めします。今まで当たり前のように処理してきた業務が可視化されることによって、気が付かなかった処理のムリやムダが見つかる、漏れやダブりが見つかる、そのような可能性は高いのではないでしょうか。

投稿 RPAの導入は難しい?失敗例から学ぶ成功のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 さあ、はじめましょう RPA開発-ツールの種類や開発方法など、色々なことを考えなければいけないあなたへ- は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そうです、最新のITツールを導入しようとすると、どのツールを使えばいいのか、開発・運用は誰にお願いすればいいのかなど、まだまだリサーチすることがたくさんあり、それが新たな壁として立ちはだかってきます。

この記事では、RPAツールの種類や開発・運用方法を導入と開発の流れに沿って、事例を交えて紹介していきます。

(1)RPA導入と開発の流れ

RPAの導入において大切なことは、「しっかりとした導入目的の設定」、「適切なRPAツールの選定」、「ガバナンス体制の構築」の3つです。この3つに気を付けて、「小さく始めて大きく育てる」考え方のもとで慎重に導入を進めていけば、必ずやRPAをうまく使いこなし、会社の業務効率化を飛躍的に向上させることができます。

RPAの具体的な導入手順は、次の5つのステップです。各ステップについて詳しく見ていきます。

1.RPAの適用範囲(対象業務)の決定~導入目的の設定

2.対象業務のプロセスや業務量の可視化

3.RPAの運用ルールの整備~ガバナンス体制の構築

4.RPAの開発、動作テスト・検証~RPAツールの選定

5.RPAの実運用開始

1.RPAの適用範囲(対象業務)の決定

はじめに、対象業務がRPA導入にふさわしい業務か否かを見極めます。判定基準としては、RPA導入による効果が見込めること、業務の手順が複雑でないことなどがあげられます。繰り返し行う定型業務や業務手順が複雑でなく、ルール変更も少ない業務が特に適しています。

2.対象業務のプロセスや業務量の可視化

RPAが担当する業務範囲を決定するために、現行業務の可視化を行います。業務フローや工数が明確にわかるよう可視化すると、RPA導入後のモニタリングがしやすくなります。また、可視化をすることで現行の無駄な作業が見つかる場合があります。その際には、業務フロー自体の見直しをすることをお勧めします。

3.RPAの運用ルールの整備

RPAは現場の担当者に開発、保守・運用を任せるケースが出てきます。しかし、IT部門を介さず個々の部署が自由裁量でロボットを導入すると、担当者の異動や退社で管理者が不在となった「野良ロボット」を生み出してしまい、全社のシステム負荷やセキュリティ面などに問題が生じるなど、収拾がつかなくなる恐れがあります。RPA利用にあたり、社内的なガイドラインを設けるべきです。ガイドラインで定められた権限の範囲で個々の部署がRPAを活用し、業務の効率化をはじめ、本来の責務が全うできるように制度を整備しましょう。

4.RPAの開発、動作テスト・検証

RPA開発の方法としては、RPAベンダーに一括依頼する方法と、社内開発する方法の2つがあります。RPAベンダーに開発を一任すると一般的に短納期で開発できます。またクリティカルな基幹業務の自動化などは、社内で開発するより安心して任せられます。ただし、社内開発に比べて、すぐに改修できない、業務自動化のノウハウが自社に蓄積されないというデメリットがあります。

RPAは今後の業務自動化を推進するうえで社内に必要不可欠なツールになると考えるのであれば、自社主体で開発するべきです。しかし、一定のITスキルがないと、効果的なロボットの作成や改修は難しいため、現場部門での開発はバグ、エラーなどの不具合が起きやすく、RPAに任せた業務が不安定になりがちです。自社で開発をする場合にもベンダーのサポートをしっかり受けて進めることが大切です。

開発したロボットは、単純なエラーや誤動作を起こさないかなどの動作テストや検証を行います。意図した通りの動作をロボットが実行し、業務の分岐点がある場合にはきちんと手順通りに進むか検証テストを行います。

5.RPAの実運用開始

RPAの運用開始後はロボットによる業務処理のモニタリングと評価を定期的に行い、必要に応じて改修・改善を行っていきます。IT技術者(システムエンジニアなど)が開発する業務システムと違い、RPAならば業務変化に応じてすぐに改修が可能なのがRPA導入のメリットの一つです。

(2)RPAツールの種類

一言でRPAツールと言っても、実際には様々な種類があり、企業規模や効率化したい業務によって選択すべきツールは異なります。

ここでは、ロボット作成の難易度から「簡易型」と「開発型」の2つを説明します。

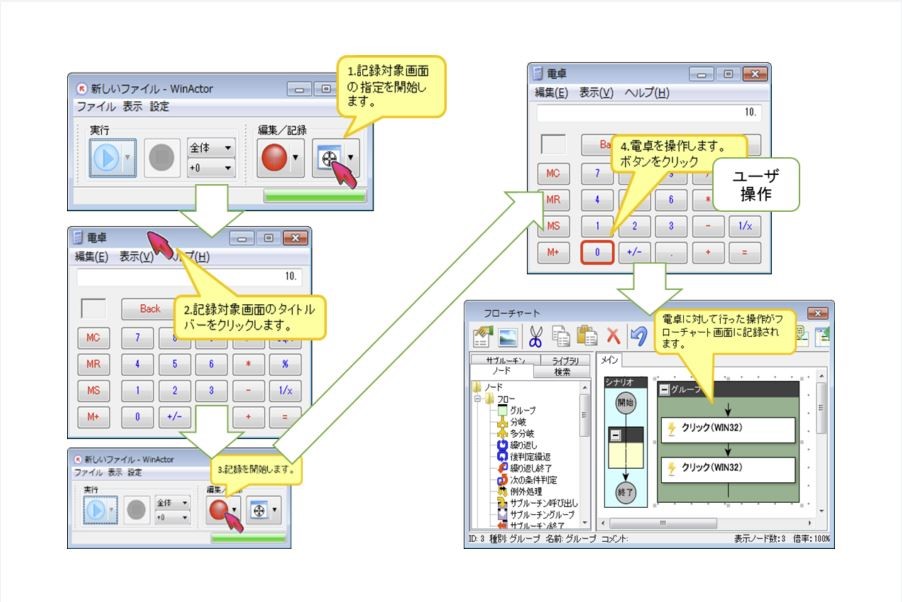

簡易型(画面操作記録型)

普段通りのパソコン作業をするだけで動作を記録することができる「記録型」の機能が搭載されているRPAツールです。あくまでも人の動作を記録するだけなので、極めてシンプルな作業の自動化が主となりますが、最近のRPAツールは「簡易型」と「開発型」の境界があいまいになってきており、複雑でない判断処理であればプログラミングの知識がなくても組み込むことが可能となってきています。ソフトウェアの開発経験がないようなユーザー部門が自らRPAツールを導入し運用管理を行うなど、小規模な運用を想定しているケースであれば「簡易型」のRPAツールがおすすめです。

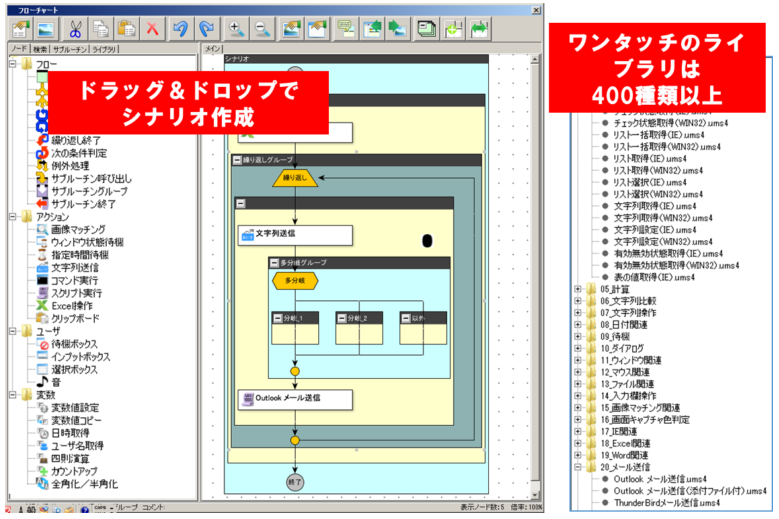

開発型(コーディング型)

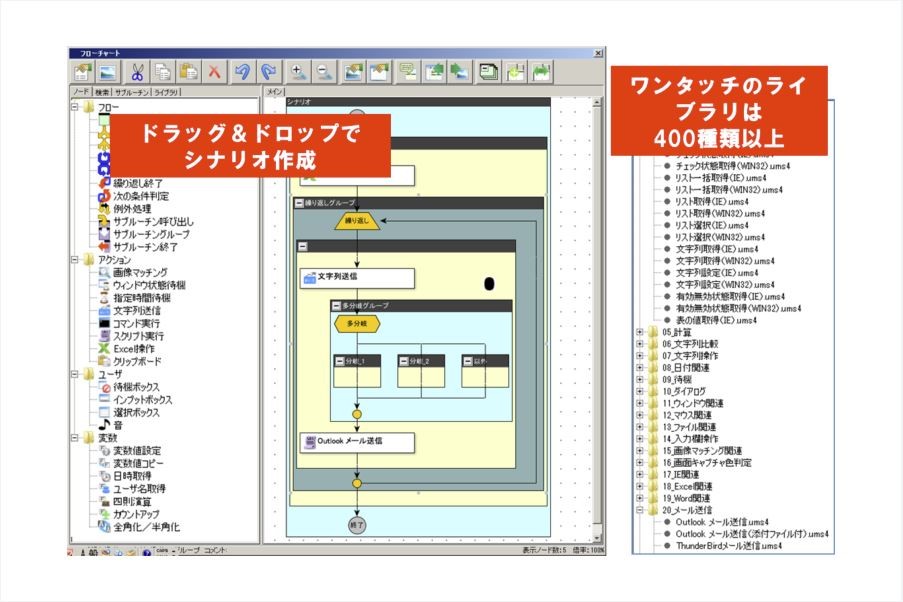

ロボットに繰り返し処理などの複雑な処理を実行させるためには、処理手順をフロー図で示したシナリオを作成しなければなりません。

RPAツールの開発画面には、ライブラリと呼ばれる様々な機能がデフォルトで用意されており、必要な機能をライブラリから選択してロボットの動きを指示するシナリオを作ります。しかしながら、デフォルトで用意されている機能だけでは実現できない高度なシナリオに対しては、機能を自分で作る必要があります。例えば、WinActorではライブラリに用意されていない機能を「VBScript」というプログラミング言語を使うことで自作でき、webページの操作、フォルダやファイルの操作、メール送信などの機能をライブラリに追加できます。

全社での大規模運用を見据えてRPAツールを活用していくようなケースでは「開発型」のRPAツールがおすすめです。ただし、運用管理は専門部署をおいて高度なスキルを持った担当者を用意することが必要になるでしょう。

(3)RPA開発の手法

ここでは(2)の「簡易型」と「開発型」の分類をもとに、RPA開発の主な手法を説明するとともに自社開発のメリットを説明します。

簡易型(画面操作記録型)の開発手法

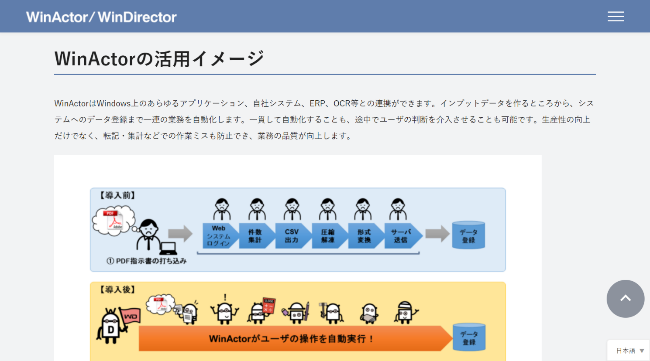

簡易型(画面操作記録型)では、ノンプログラミング開発といわれている通り、画面操作の記録によりRPA開発が可能です。一般的には繰り返しや条件分岐の処理を追加するためには、プログラミングが必要になることが多いですが、「WinActor」は、ノンプログラミングで業務内容に応じた繰り返しや条件分岐などを追加したシナリオ作成が可能です。

1.業務の自動化方法~ロボットを作成する~

まずは自動化したい作業をWinActorに記録します。WinActorを起動して、記録モードに設定したら、あとはいつも通りPC上で操作を行うだけ。操作の内容をWinActorがフローチャート化し、シナリオを作成します。

2.業務の自動化方法~ロボットを編集する~

自動記録で作成したシナリオに対し、部品を追加して操作内容の拡張をして呼び出すデータを個別に設定することが可能です。業務の内容に応じて判断処理や繰り返し処理を増やすことでよりユーザーの普段の操作を忠実に再現することができます。よくある操作を実現する部品「ライブラリ」も豊富に取り揃えておりますので、一から全てて記録をせずにシナリオを作成することもできます。実行内容がフロー化されますので、どんな操作をしているのか1つずつ名前を付けて可視化し、誰にでも分かるように編集できることも大きな特長です。

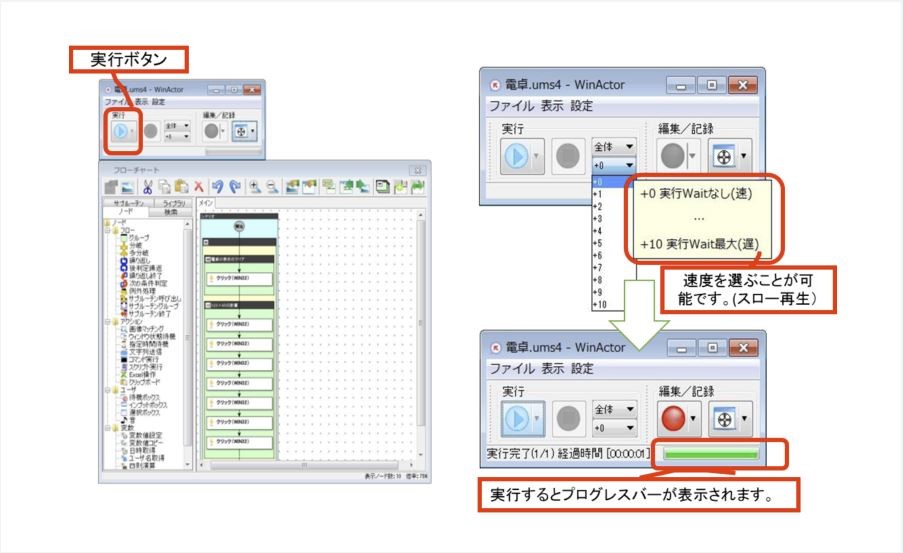

3.業務の自動化方法~ロボットを実行する~

シナリオを作成したら、後は実行ボタンを押すだけでWinActorがユーザーの代わりに作業を実行してくれます。タスクスケジューラでのスケジューリング実行はもちろん、WinDirectorを導入することでWinDirectorがユーザーの代わりにWinActorを動かしてくれます。実行速度も選択できますので、スピード重視での実行も可能です。

開発型(コーディング型)

開発型(コーディング型)とは、簡単に言うと一般的なプログラミング言語を使った開発手法となります。JavaやC言語等の開発言語を利用し、自動化するためのプログラムを組んでいく必要があり、ソフトウェア開発経験がないと難易度は高いとされています。

システム開発の手法の1つに、「アジャイル型開発」 ( * ) というものがあります。「ウオーターフォール型開発」 ( * ) の手法とよく比較されて取り上げられますが、RPA開発には、このアジャイル型開発の方が向いているといわれています。ウオーターフォール型開発では、開発の途中で仕様変更などを臨機応変に取り込むことが難しいですが、アジャイル型開発では、小単位で開発し、現場の業務担当者の声を反映しながら進めます。RPAの場合、多くはすでに人が行なっている業務ですから、現場の担当と小まめに確認しながら開発するアジャイル型開発の方がリスクも少なく、かつ短期間で開発できます。

( * )アジャイル型開発:仕様や設計の変更が当然あるという前提に立ち、初めから厳密な仕様は決めず、おおよその仕様だけで細かいイテレーション(反復)開発を開始し、小単位での「実装→テスト実行」を繰り返し、徐々に開発を進めていく手法

( * )ウオーターフォール型開発:システムの開発工程を「要件定義」「外部設計」「内部設計」「開発実装」「テスト」などの工程に分けて、1つ1つを完了させ、順番に進行する手法

自社開発のメリット

複雑なロボット開発をRPAベンダーに支援してもらう一方で、自社内の人材で開発できないか、そのような考えを持つ企業も多いと思います。ここでは、RPA開発を自社で行う3つのメリットを説明します。

1.思い立った時にロボット化できる

一番のメリットは、定型業務を今すぐ自動化したい、と思った時にすぐに着手できる点ではないでしょうか?自分の業務内容について一番熟知しているのは自分自身です。これを一からRPAベンダーに説明して、正しく伝わったか確認して、修正指示をだして・・・といった多くの行程が不要になります。

2.ロボットの動作をすぐに変更できる

ロボットが行っている作業をすぐに変更できる点も大きなメリットです。ちょっとしたフローの変更においても保守を担当しているRPAベンダーに変更依頼を出さないといけない、改修してもらう日が何日後になってしまう、といった不便さが解消されます。

3.業務を見直すアイデアが生まれる

担当者が自分の業務を見直す機会を得るという点もメリットの一つです。自分でロボットを開発するとなれば、業務の可視化を自分自身で行います。いつも行っている業務に対して、見直すべき点、新しいアイデアなどの発見につながるかもしれません。

どのような場合にRPAベンダーにロボット開発を依頼すべきか

では逆に、どのような場合にRPAベンダーにロボット開発を依頼すべきでしょうか?

まず考慮することは、改善対象の業務がコア業務かノンコア業務かという点です。つまり、絶対に止めることのできないコア業務(企業の基幹業務に関わるもの)は、やはり専門家としての知見が多いRPAベンダーの支援を仰ぐ方が安心です。また、自社に初めてRPAを導入する場合も、RPAベンダーの支援が必要でしょう。開発要員を集めても、RPAの導入が初めてであれば、社内では解決できない技術的な問題にも直面して、思わぬ時間のロスにつながる可能性もあります。

RPA導入に当たっては、自社とRPAベンダーの共同開発チームを作り、徐々に自社の要員で保守・運用していく体制を作るのが理想です。

(4)RPA開発の事例

ここでは、実際のRPA開発の事例を紹介します。まずは、ITコンサルティング会社と自社社員が一緒になってRPA開発チームを立ち上げ、徐々に自社社員で運用できる体制に移行していく事例です。

静岡トヨペット株式会社、現場社員が中心となりRPA開発・運用。社員工数の約1,858時間を削減

自動車販売会社の静岡トヨペット株式会社(以下、静岡トヨペット社)は、2018年6月から、ITコンサルティング会社の株式会社エル・ティー・エス(以下、LTS社)からRPA導入支援サービスを受けて、業務効率化に取り組んでいます。

近年、同社はクラウドサービスやペーパーレス化などのIT技術の活用により、管理業務の効率化を実現してきました。今回、さらなる業務効率化を目指すべく、RPAの導入と先進IT技術を活用できる人材育成を実施。社内にRPAを自社運用していくための開発チームを立ち上げました。

RPA開発チームは、LTS社から、自社社員の人材育成や運用体制の基盤構築のための支援を受けることで、立ち上げ当初は静岡トヨペット社とLTS社の2社共同で取り組みを進め、徐々に静岡トヨペット社による自社運用に移行してきました。

RPA開発チームのメンバーは、経理や人事など、RPA化対象業務部署の社員を中心に構成されており、業務を熟知する社員が保守・運用することによって、改修やトラブルなどの際、迅速な対応が可能となりました。使用したRPAツールはWinActorです。

RPA導入の成果としては、対象業務に関わる社員工数の1,858時間を削減。それにより創出された工数を更なる業務改善に投入できるようになりました。

(出典:PRTIMES)

(URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000032743.html)

(5)主要なRPAツールで開発に必要となる知識(スクリプトなど)

最後に自社でRPAツールを開発する可能性を模索しているユーザーを対象に、国内で導入事例の多い「WinActor」「UiPath」の2つのRPAツールについて、カスタマイズ時に必要となるプログラミング言語(スクリプト)について紹介します。

WinActor:VBScript

VBScriptを一言で言い表すならば、「Windows上で動くプログラミング言語」です。「VBS」「VBスクリプト」と書かれることもあります。その歴史は1996年に当時主流だったインターネットブラウザのInternet Explorer 3.0に実装されたのが始まりです。

JavaScript、Perl、Python、PHP、Rubyなどと同じようにコンパイル ( * ) が必要のないスクリプト言語です。

( * ) コンパイル:プログラミング言語で書かれたコンピュータプログラム(ソースコード)を、コンピュータ上で実行可能な形式(オブジェクトコート)に変換すること。

VBScriptの特徴は、

・メモ帳(テキストエディタ)だけでプログラミングができる

・プログラミングが簡単

といったところがあげられます。

UiPath:VB.Net

VB.NETも「Windows上で動くプログラミング言語」の1つです。正式名称は「Visual Basic .NET」です。旧来のVisual Basic(バージョン6.0まで、VB6)の後継として2002年にリリースされました。

VB.NETの特徴は、

・初心者でも学びやすい言語

・さまざまなアプリケーションの作成が可能

といったところが挙げられます。UiPathではこのVB.NETを使ってロボットにさせたい動作を記述することができます。

以上、「WinActor」「UiPath」についてカスタマイズ時に必要となるプログラミング言語(スクリプト)について紹介しました。どちらもプログラミング言語の知識があると、より現場に則した高度なRPA開発が可能となります。

ここまで、自社の業務改善につながるRPA開発手法の基本的な知識をまとめてきました。一般的にRPAはプログラミング言語を知らずともロボットを作成し、自部署の業務効率化を実現できるとされています。しかしながら、プログラミング言語を知っていれば、より高度な作業をロボットに指示できます。また、ロボットの管理は個々の部署が行うより、I T部門などを通して全社単位で管理するほうが安心です。

RPA開発に当たっては早期導入と目的達成のために、RPAベンダーの支援を仰ぐことが有効ですが、将来を見据えて社内人材を育成することも大事です。

RPA導入にあたって、自社開発または外部への開発依頼のいずれの選択が適しているか、さまざまな面から検討してみてください。

投稿 さあ、はじめましょう RPA開発-ツールの種類や開発方法など、色々なことを考えなければいけないあなたへ- は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、RPAの導入を検討するにあたって、「たくさんあるRPAツールのどれを選んでよいか分からない」「導入したら本当に楽になるのか?既に導入した企業の事例を参考にしたい」といった悩みをお持ちではないでしょうか。

RPAは、一度導入すると他のRPA製品に乗り換えることは大変です。そのため、導入の失敗を避けるためにも、まずは多くの企業で導入実績のあるメジャーなRPA製品を把握したいところではないでしょうか。本記事では、国内で実績豊富な RPA を10製品紹介します。自社に合った製品を探すのにお役立てください。

また、自社に合った製品を探すに当たり、導入企業はどのような業務にRPAを適用してどれくらいの効果を出しているのか、各製品の特長と活用事例を紹介します。これらを参考に失敗のない製品選びを進めましょう。

RPA導入のメリット

そもそも、RPAとはどのような製品なのでしょうか。RPAを日本語に訳すと「ロボットによる業務の自動化」となります。ロボットというと、人の形をした機械を思い浮かべるかもしれませんが、RPAは、コンピューターの中で働く「デジタルロボット」です。

では、その「デジタルロボット」は、どんな仕事を手伝ってくれるのでしょうか? 彼らは、受注時の伝票記入、請求書の発行業務、ダイレクトメールの送信、社内の申請書のチェックなど、繰り返しの多い作業・データ量の多い作業で活躍しています。RPAの導入によって、業務部門では、作業の効率化・省力化、作業スピードの向上、そして作業ミスをなくすことによる品質の向上といった効果が期待できます 。

RPAの導入は、情報システム部門にとってもメリットがあります。多くのRPAでは、PCの画面上で人が行っていたマウスやキーボードでの操作を再現することで、デジタルロボットに仕事をさせます。Excelのマクロ機能もこれまで多くの繰り返し業務を効率化してきましたが、ExcelマクロはExcelでしか動きません。しかし、企業の業務は複数のシステムを操作しながら行うことが多く、その中には、過去に構築された古いシステムも存在しています。

RPAは人間の操作のように複数システムにまたがって操作できるため、情報システム部門による既存のアプリケーションの改修なしに、業務の自動化を実現できるのです。

RPAは、従来は自動化が困難とされていたホワイトカラーの業務を代替し、働き方改革を実現する切り札として期待されています。単純な繰り返し作業や作業量が膨大で人手ではできない作業は「デジタルロボット」に任せることで、よりクリエィティブな生産性の高い業務に社員のリソースを当てることができるのです。

実績豊富なRPA Top 5

それでは、国内で実績豊富なRPAベンダーTop 5とその企業で展開するRPAツールを、IDCジャパンの調査結果*2をもとにランキング形式でご紹介していきます。

※2 IDC Japan 株式会社 2019年10月7日「2018年 国内RPAソフトウェア市場シェアを発表」

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45572319

1位NTTデータ:国内シェアトップクラスの実績を持つ純国産RPAツール WinActor

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞

■ 製品の特長

WinActorは、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社により開発・利用されてきた長い歴史と豊富な導入実績を持つ純国産のRPAツールです。操作の容易性、価格に加えて、純国産の安心感が幅広いユーザーに支持されています。WinActorでは、Windows上のアプリケーションの操作をプログラミング不要で学習させ、自動実行することができます。またWinActorを一元的に管理・統制するための運用ツールWinDirectorも提供されています。

■ 導入企業

公共分野をはじめ、サービス業、製造業、ソフトウェア・通信業、金融業など幅広く、約1,900社の企業で導入されています。東京ガス、J.フロントリテイリング、ヤフーなどでの利用事例があります。

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

NTTドコモ(情報通信業):「プログラミング不要で構築 構築後の仕様変更や追加も容易に行うことができる。外部の企業にシステム開発を委託して費用を発生させることなく、業務を実際に行っているスタッフが要件を定義してシナリオを作成したため短時間で運用を開始することができた。」

2位 UIPath:スケーラビリティに優れた外資系RPA UiPath

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞

■ 製品の特長

UiPathはルーマニアで生まれ、2017年に日本法人を設立したベンダーです。現在は日本市場を注力市場としています。ドラック・アンド・ドロップでコーディングすることなく視覚的に開発できる開発のしやすさに加えて、拡張性、管理のしやすさなどがユーザーに支持されています。

開発環境であるUiPath Studio、管理機能を持つOrchestrator、実行機能を持つRobotなどを提供し、デスクトップ型とサーバ型、クラウド版を提供し、それらがシームレスに連携することで小規模から大規模まで幅広く対応できる高いスケーラビリティを持つ製品です。

■ 導入企業

金融業、製造業、情報・小売業、サービス業など、幅広い業界での採用実績があり、日本で約1,300社が導入しています。三井住友信託銀行、リコー、サイバーエージェントなどの事例があります。

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

ギンガシステム株式会社(情報通信業)「要件に合えば無償から使用することができ、使い勝手もとてもよく、RPAに興味を持った人へのおすすめのツールです。」

3位 富士通株式会社:働き方改革を支援するRPAツール 富士通 FUJITSU Software Interdevelop Axelute

ITreview 満足度:4.0/5.0(2020年2月時点)

■ 製品の特長

富士通のRPAツール Axelute(アクセリュート)は、デスクトップ型とサーバ型の両方を提供しています。視覚的な画面操作で作業を記録し、画面へのデータ入力や検索結果の取得など、Windows上で行った定型作業を記録し、自動化することができます。手順書を自動で生成し、業務の引き継ぎや見える化に活用したり、エビデンスとして残したりすることもできます。

■ 導入企業

製造業、流通業などで利用事例があります。

■ITreviewに寄せられた導入企業の評価

(ソフトウェア・SI業)「他ツールに無い特色として、記録した内容からマニュアル(Excel)を自動作成できる。画面スクリ-ンショットに加え、操作部分が赤枠線で囲われ、簡単な日本語説明も付くので、業務引継ぎに活用できるだろう。」

4位 Automation Anyware:大規模エンタープライズに強い業界のリーダー Automation Anywhere

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞

■ 製品の特長

Automation Anywhereは、簡単に使える直感的な操作、すぐにダウンロード可能な500種類以上のロボットの提供、RPAとAI/アナリティクスを組み合わせた機械学習による非定形業務の一部までを自動化する豊富な機能の提供に特徴があります。クラウド型での提供もあり、セキュリティ面、監査対応など、大規模なRPA導入を得意としています。2018年には日本法人を設立、日本市場への注力をコミットしています。

■ 導入企業

横河電機、シスコ、シーメンス、スズキ、日立製作所など、大企業を中心に、世界90ケ国以上にわたり3,500社以上の導入実績があります。

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

ソフトバンク株式会社(情報通信業)「定型化された作業を自動化することができ、社内の工数削減に貢献できます。」

5位 RPAという言葉を生んだ業界の老舗 Blue Prism

ITreview Grid Award 2020 High Performer 受賞

■ 製品の特長

Blue Prismは、RPAという言葉を考案したRPA業界のパイオニアです。ロボットが使うパスワードの自動変更など、高度なセキュリティを保持する機能があり、金融機関や医療機関など高いセキュリティを求められる業界での導入実績が豊富にあります。また、GoogleやIBMなどが提供するAI処理を組み込むことができ、高度な業務自動化をすることも可能です。

■ 導入企業

金融業、医療機関など、高いセキュリティとコンプライアンスが求められる業界での導入実績が豊富です。日本では、第一生命保険社、日鉄興和不動産、株式会社島津製作所、ディー・エヌ・エーなどでの利用事例があります。

■ 価格

年間約120万円~ (本番環境での最大同時実行数1つあたり)

■ITreviewに寄せられた導入企業の評価

曙ブレーキ工業株式会社(製造業)「RPAでROIを求めるなら、ロボット作りの効率化は欠かせないはず。それを実現しやすいのがBlue Prismだと実感しています。」

(https://www.itreview.jp/products/blueprism/reviews/29445)

曙ブレーキ工業株式会社(製造業)「RPAでROIを求めるなら、ロボット作りの効率化は欠かせないはず。それを実現しやすいのがBlue Prismだと実感しています。」

利用中のユーザーに評判の高いRPA 5選

ここまで紹介した5製品の他にも、それぞれ特徴を持ったRPAがあります。ここでは、ITreviewによせられたユーザーレビューの中で、評価の高いものをご紹介していきます。

国内RPAツールのロングセラー BizRobo!

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞

■ 製品の特長

BizRobo!はRPAの概念が確立する以前からの老舗製品で、数多くの国内導入実績があります。ドラッグ・アンド・ドロップで、コーディングすることなく、視覚的な開発をすることができます。本製品は、実績豊富なRPAカテゴリーに含まれる製品と考えてよいでしょう。

■ 導入企業

サービス業、金融業、情報・通信業、官公庁など幅広い業種の国内1,560社以上の現場でさまざまな業務に適用されています。大同火災海上保険、ダイワボウ情報システム、西友、三菱重工業などでの利用事例があります。

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

株式会社グッドライフ(不動産業)「2~3日の研修と学習をすることで、プログラミングスキルのなかった現場が使いこなせるようになった。他のツールとは違い、見た目も作り方もわかりやすい。」

(https://www.itreview.jp/products/bizrobo/reviews/23329)

株式会社グッドライフ(不動産業)「2~3日の研修と学習をすることで、プログラミングスキルのなかった現場が使いこなせるようになった。他のツールとは違い、見た目も作り方もわかりやすい。」

無料で始められる驚きのRPA WorkFusion

ITreview 満足度:4.0/5.0(2020年2月時点)

■ 製品の特長

WorkFusion(旧RPA Express)は無償プランも提供しているRPAベンダーです。無償版のExpressプランは、全世界で25,000以上のダウンロード実績があります。有償版では、集中型管理自動化、タスクスケジューリングなど追加機能が使えるようになります。また、OCR機能でPDFや画像、HTMLなどの電子ファイルからデータを入手することも可能です。上位のEnterprise版では、AI技術が搭載され、ルールベースのRPAでは処理が難しい非定型業務の自動化もサポートしています。

■ 導入企業

無償版のExpressプランは、全世界で25,000以上のダウンロード実績があります。

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

株式会社スプーン(製造業)「RPA関連のサービス・ソフトウェアを、無料でまず始めたいという方には、使ってみることをおすすめします。ベンチマークの一つとして必ず入れておいたほうが良いと思います。」

(https://www.itreview.jp/products/pra-express/reviews/22012)

国内初のクラウドRPAとしてグッドデザイン賞を受賞 BizteX cobit

ITreview 満足度:3.7/5.0(2020年2月時点)

■ 製品の特長

BizteX cobitは、クラウド型RPAのため、すくに利用することができます。アカウント発行数も無制限で、全社で自動化を推進できます。直感的な簡単操作で、誰でも作業ロボットが作成でき、業務の作業スピードのアップと品質向上が実現できます。

■ 導入企業

広告業、人材サービス業、不動産業、クラウドファンディングなど、サービス業を中心に導入が進んでいます。JTBコミュニケーションデザイン、SBペイメントサービス、マクアケ、廣済堂などでの利用事例があります。

■ 価格

初期費用:30万円、ロボット稼働ステップ数別に月額プラン(エントリープラン 10万円/月~、スタンダードプラン 20万円/月~、プロフェッショナルプラン 30万円/月~)

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

トラベルブック株式(情報通信業)「非エンジニアでも利用できる直感的なUIと、料金の手軽さが導入の決め手になりました。社内メンバーに触ってもらった際も、「これならできそう」という第一印象をもつ人が多いようです。」

必要な自動化機能だけを選んで導入できる Autoブラウザ名人、Autoジョブ名人、Autoメール名人

ITreview 満足度:3.5/5.0(Auto ブラウザ名人、2020年2月時点)

■ 製品の特長

Autoジョブ名人は、PC操作を自動化するツールです。ブラウザ操作を自動化するAutoブラウザ名人、メール操作を自動化するAutoメール名人と合わせ、定型的なルーティンワークを自動化することで、生産性と作業品質の向上を実現する業務自動化ソリューションです。必要な製品だけを購入することで、低価格から導入できます。

■ 導入企業

RPAソリューションの導入企業数は800社以上。国分ビジネスエキスパート、兵庫県公園緑地課、ヤクルト、LIFULLなどでの利用事例があります。

■ 価格

Autoジョブ名人;開発版 年間60万円~、実行版 年間18万円~ 他

Autoブラウザ名人:開発版 年間28万円~、実行版 年間8万7千円~ 他

Autoメール名人;開発版 年間14万円~、実行版 年間24万円~ 他

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

伊藤忠丸紅鉄鋼(商社)「 Autoブラウザ名人 は、Web操作の記録・ロボット実行による自動化が進めることが出来るため、単純な作業となりがちなWebでの業務が効率化出来る。」

コストパフォーマンスに優れたRPAツール JobAuto

ITreview 満足度:4.5/5.0(2020年2月時点)

■ 製品の特長

画面上で操作したい箇所を選択し、操作手順を設定するだけで、普段PCを使った業務手順の自動化を実現できます。初期費用が無料で運用月額料金内に標準でロボットのソース管理、スケジュール管理、実行ログ管理などのサーバ機能もついており、導入コストを低く抑えることができます。

■ 導入企業

アイドマ・ホールディングス、東海時計商事などでの利用事例があります。

■ 価格

80,000円/月~

■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価

(人材サービス業)「今まで人力で毎日おこなっていた単純業務をロボットに実行させることで、工数を劇的に削減することに成功しました。」

(https://www.itreview.jp/products/jobauto/reviews/35514)

(人材サービス業)「今まで人力で毎日おこなっていた単純業務をロボットに実行させることで、工数を劇的に削減することに成功しました。」

RPA導入を失敗しないための選定ポイント

さまざまなRPA製品を紹介してきましたが、ここで留意すべきことがあります。他のITツールと同様、RPAもまた、「魔法の箱」ではないということです。RPA導入の効果をあげるには、まず自社内の業務分析が必要です。

どんなシステムを使い、どんな作業をすることで業務を回しているのか、現状のプロセスを可視化し、その中でどの部分に作業工数がかかっているか、ボトルネックは何なのかを分析し、どこにRPAを適用して自動化するのが効果的なのかを検討します。場合によっては、プロセスの見直しも重要です。RPAを適用した業務が明確にしたうえで、その対象業務に適したRPAを選定することが必要です。

RPAの選定ポイントとしては、次の点に留意してください。

1. 自社で整理した業務フローが実現できる製品か?

単純作業の膨大な繰り返しに威力を発揮するRPAですが、一般に人の判断が求められる作業や、ルールが明確に定まっていない業務は苦手です。例えば、条件によって行う処理を分岐させることはできるか、例外が発生して停止した場合はきちんと通知が届くか、判断が求められるところでは制御を人間に渡すことができるか、といった点を確認しておきましょう。

また、RPAとAIの組み合わせでより高度な自動化を行うなどの取り組みも進んでいます。RPA以外のツールとの連携も含めて、自社で整理した業務フローが実現できる製品なのか否かを見極めることが必要です。

2. 自社で作成・運用できそうなロボットの開発、メンテナンス方法を提供しているか?

各業務部門で日々行われているさまざまな業務を自動化することで、全体で大きな作業時間の削減が期待できます。そのため、RPAの開発を業務部門が担うケースも多くなります。情報システム部門に比べて、専門知識に乏しい業務部門の担当者が簡単な画面操作で開発ができるか、また自動実行などの運用が容易にできるかを、あらかじめ調べておきましょう。

業務部門に開発を任せる場合にも、環境構築は情報シスが担う、全社で共通に使う部品は提供する、各部門で開発するためのガイドラインや活用テクニックを共有するなど、再利用性を高めて開発効率をあげたり、将来のメンテナンスを容易にする工夫も重要です。

3. デスクトップ型/サーバ型/クラウド型 など、自社の環境とコストに見合うものはどれか?

RPAを動作させる環境は、製品によって違いがあります。デスクトップ型は、PCごとにRPAツールをインストールして個々のPC上で動作させます。PC1台からRPAを導入できるため、小規模での導入に向いていますが、開発したロボットの社内での共有が難しい面があります。

一方サーバ型は、各人のPCにインストールする必要はなく、サーバ上でデータを処理します。開発した多くのロボットを一括で管理できるため、全社で大規模に展開するのに向いていますが、一般にデスクトップ型よりも初期導入コストは高くなります。自社でサーバを準備しなくても、クラウド上に動作環境を用意しているRPAもあります。自社の環境とコストに見合った製品を選択しましょう。

4. 自社での展開拡大に見合った拡張性を持った製品か?

RPA導入に際しては、小さく始めて大きく育てるアプローチが効果的です。特定の部門で導入して、その効果を示すことで、他部門での導入機運が高まります。最初の部門導入の後に全社展開することを見越して、規模の拡大が容易にできる製品なのか、将来的な全社展開時のコストはどうなるのかなど、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

自社に適切なツールを絞り込んだうえで、自社要件に合うかベンダーとのすり合わせを!

本記事では、RPAの国内市場の動向、実績豊富なRPA 10製品の特長、導入時に留意すべきポイントなどについてお話してきました。これらのポイントに留意しながら、自社にあったRPA製品の絞り込みを行い、仕様や要件の確認ができる準備をしたうえでベンダーとのすり合わせを行うことが重要です。

ベンダーからの売り込み文句をうのみにせず自社に最適なツールを選定することが、導入・開発、そして本番後の運用を含めて、RPA導入後にかえって余計な作業が増えてしまうトラブルを防ぐことにつながります。

また、RPAが一定の普及をした現在、今度は、「野良ロボット」の保守・障害対応が問題になり始めています。エラーになって動いていない、間違った動きをしているのに誰も気がつかない、担当者が異動した後に誰も知らないままに勝手に動いてメールを発信してしまったなど、デジタルロボットの管理が不十分だとさまざまな問題が発生します。

サポートの有無や開発や運用ガイドラインのひな形の提供など、製品の機能以外のサービスについても、ベンダーからよく話を聞いて、より効果的なRPA導入を進めるとよいでしょう。

RPAの効果的な活用を通じて、「デジタルロボット」を適材適所で使いこなし、人手不足の解消を目指しましょう。

RPAツールの評判をチェックする

紹介したRPAツール以外にもどのような製品があるか、また顧客満足度の高いツールは何かを具体的に知りたい方は、下記のITreview Grid(顧客満足度の高い製品が分かる四象限マップ)から気になる製品をチェックしてみてください。

投稿 実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 業務の自動化に!マクロ・RPA・AIの違いと選定ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ここでは、自社の業務の自動化を検討している方のために、業務の自動化の方法や事例、自動化方法の選定ポイントについて説明します。業務を自動化するにはどのような方法があるのか、マクロとRPA、AIはどう違うのか、しっかり把握して自社に合ったツールを選び、業務の改善につなげましょう。

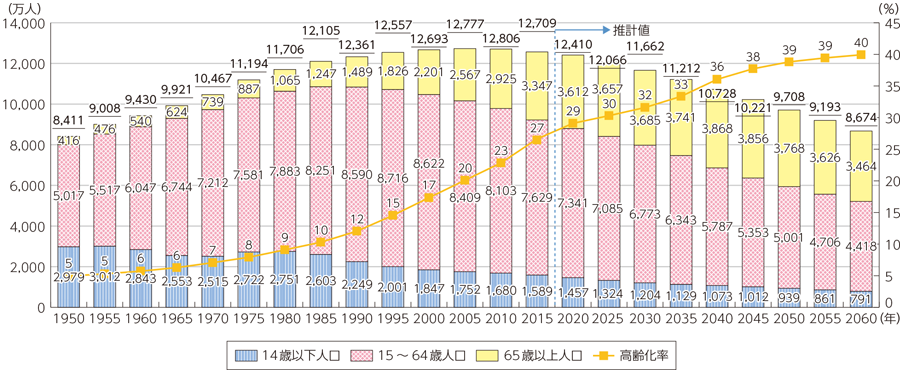

1. 業務自動化の必要性

近年、多くの企業で人手不足が深刻化、採用活動や賃金などに大きな影響を与えています。さらに、総務省「平成29年版 情報通信白書」では我が国の人口の推移として、15~64歳の生産年齢人口が減少を続けることが示されており、今後も人手不足の傾向は続くことが予想されています。

引用元:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc135230.html

生産年齢人口の減少に加えて、育児や介護との両立を求める人が増加するなど労働者のニーズは多様化、過大な残業時間など労働者の労働環境の改善も求められています。これらの課題を解決しながら生産性を高め、経済を改善させるための対応として、日本政府は2019年4月1日から「働き方改革関連法」を施行しました。大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から、従業員の残業時間に罰則付きの上限規制がかけられることになり、企業は従業員の労働時間を削減しながら生産性を高めることが求められています。

この対応として有効な手段が、業務の自動化です。定型業務を正確に繰り返すことを得意とするロボットやAIと、状況に応じて柔軟に判断しながら業務を推進できる従業員、異なる得意分野を持った両者が、それぞれの特性を活かせる業務に注力することで、「残業時間の削減」と「業務効率の向上」を同時に実現することが可能となります。

2. 業務を自動化する方法(マクロ、RPA、AIの違い)

業務の自動化を検討するにあたって、よく聞かれるキーワードとして「マクロ」「RPA」「AI」の3つが挙げられます。まずは、それぞれの機能と適用業務について見ていきましょう。

(1)マクロ

マクロとは、Microsoft OfficeなどのOfficeソフトに標準搭載されている自動化技術で、Excel等の入力・集計作業の効率化の手段として利用されています。VBA(Visual Basic for Applications)というプログラム言語でプログラミングすることによって、複雑な処理も対応できる一方で、「マクロの記録」という機能を使うことでプログラムが生成されるため、簡単な処理であればプログラミングスキルが低いユーザーでも繰り返し処理を自動化することが可能となります。プロでもアマでも使える機能として、1990年代から現在に至るまで使われ続けています。

ボタン一つクリックするだけで、Excelのデータからグラフや表などを入れた報告用資料の原型を作ったり、Excelで作った宛先リスト全件にOutlookからメールを送信したり、といった使い方ができます。勤怠管理システムから出力したテキストファイルやCSVファイルを、Excelの人事情報と突き合わせて管理職は残業をゼロ扱いして給与システムで給与を算出するためのデータに変換する、といった処理を行う事も可能です。複雑な処理もVBAによるプログラミングで自動化が可能であることはメリットですが、実現するためには相応のITスキルが必要となること、自動化の対象は基本的にWord やExcel、PowerPoint、OutlookなどのOfficeアプリケーションに限定されること、といったデメリットもあります。

(2)RPA

RPA(Robotic Process Automation)は、「ロボットによる処理の自動化」と訳され、人間がPC上で行う操作を記憶して実行する技術を指します。人間を補完して業務を遂行するため、「デジタルレイバー(仮想知的労働者)」と呼ばれることもあります。業務フローを作成するような画面上の設定で作業の手順を事前に定義しておき、処理を実行すると、定義された手順に沿って作業が自動的に行われます。RPAは日本では2015年~2016年あたりから注目されるようになり、近年はツールの種類も広がってきています。RPAのツールがリリースされたのは、アメリカでは2000年代前半が多く、日本では2013年に国産製品として代表的な「WinActor」がリリースされました。

RPAツールで処理が特定の時間に実行されるようにスケジュールしておくと、定義された処理を自動的に実行してくれます。例えば、特定のWebサイトで自社製品を検索して市販価格のリストを作成したり、クラウドシステムから社内の業務システムにデータを転記したり、といったPC上で行う作業を、アプリケーションの制約なく実行することができます。

上図のイメージのように業務フローや画面上の設定で処理を自動化できるため、RPAはプログラミングスキルを必要としないのが特徴です。注意点としては、順調に稼働するようになるまでは試行錯誤の連続で意外と手間がかかることです。例えば、特定のフォルダやファイルを使用する処理では、フォルダ名やファイル名が微妙に変わったり、他の人がファイルを開いていたりといったことによって処理が止まってしまうこともあるため、運用ルールの整備や遵守の徹底が必要となります。また、特定のWebサイトや業務システムを扱う場合、レイアウトや入力欄の仕様が変わると誤作動や処理停止につながるため、仕様変更に対応してRPAの設定変更を行うメンテナンスも必要です。対象業務の選定では、頻度が高い、あるいは作業量が多い業務、これらに加え技術を必要としない単純な作業など、自動化効果の高い業務を選ぶことが重要です。

(3)AI

AI(Artificial Intelligence)は、「人工知能」と訳され、機械学習や深層学習(ディープラーニング)といった技術によってデータから学習することや、学習した情報を基に自ら考えて判断することができる存在です。AIの概念は1950年代から存在しますが、近年になってコンピュータの処理能力が高まったこと、ビッグデータが普及したこと、さらに先述の機械学習や深層学習の技術が発展したことにより、大きく発展しました。

今回、マクロやRPAと比較していますが、実はAI自体に業務を自動化する機能はありません。自動化のために活用する場合は、一般的にRPAと組み合わせたシステムとして、RPAの処理の中で必要となった判断処理にAIを使う、という方法が取られます。例えば、手書きの申込書を読み取って記載内容をデータ化してデータベースに転記するような業務をRPAで自動化する場合、どうしても人によって癖の異なる手書きの文字を正確に読み取るということは困難です。そのため、読み取りの処理の中で光学文字認識機能(OCR)にAI技術を取り入れた機能(AI-OCR)を活用し、文字をAIが判定・学習しながら読み取ることで高い識字率を実現するといった使われ方をします。

3. RPAによる業務自動化事例

業務の自動化、および効率化の実現の参考として、2つの事例を紹介します。

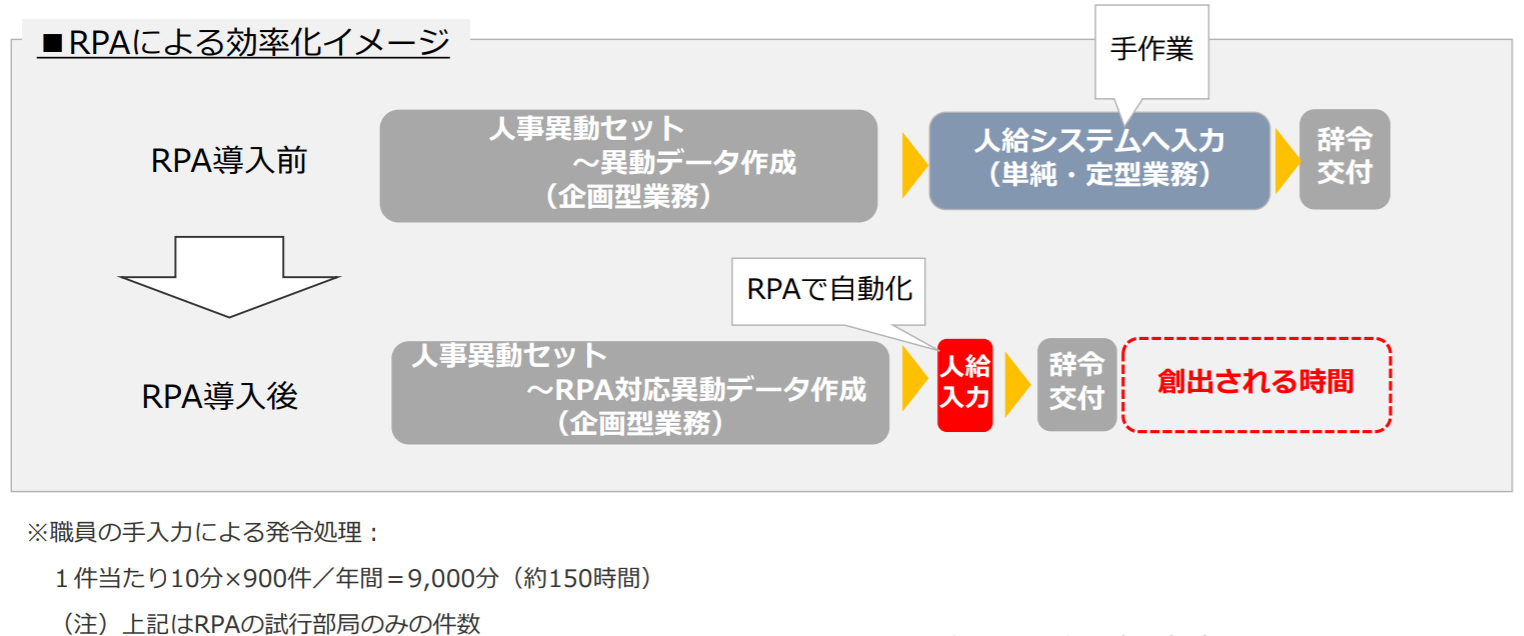

(1)事例①:異動時の職員情報の入力手続きの自動化(経済産業省)

経済産業省では、人事異動や担当事務変更などの情報を人事院が運営管理する「人事・給与システム」へ登録する作業を手作業で行っていました。経済産業省本省の職員約4,000人の中で、毎年約1,300人が異動し、兼務などを含めると「人事・給与システム」の登録件数は年間2,000件と膨大な件数になります。登録作業は、人事異動の都度、作業が必要になるため、定期的に作業が発生すること、ピーク時には数人がかりの作業になること、単純作業であるがミスが許されないこと、などの理由からRPAの適用が有効と判断され、RPAツール「BizRobo! Mini」が導入されました。

従来、同省では確定した人事情報をExcelファイルで管理しており、これを担当者が確認した後、職員が手入力で「人事・給与システム」へ登録し、辞令を作成していました。この「人事・給与システム」への入力作業について、まずは管理職級職員を対象とした約900件のデータを対象にRPAによる代替を行った結果、1件の登録で10分、900件で150時間の削減につながり、作業を行っていた職員は他の業務充てる時間を創出できるようになりました。手入力の時に発生していた転記のミスもなくなり、辞令交付前の確認にかかる負担も軽減されたといいます。

人事情報のExcelファイルは、人が登録することを想定していたため項目の分類が厳密ではなく、自由記入欄や未記入も許容されていましたが、そのままではRPAツールで処理する場合はエラーの原因となります。この対応として、導入に先立ってExcelファイルの様式をRPAツールが処理しやすい形式に変更し、データを修正する準備作業を行った上で処理が実行されました。Excelファイルが新しい様式で運用されるようになれば、形式の変更やデータの修正が不要となるため準備作業も不要となり、「人事・給与システム」への入力作業に充てていた時間の全てを他の業務に振り向けることができるようになると見込まれています。

(参考)https://rpa-technologies.com/case/case021/

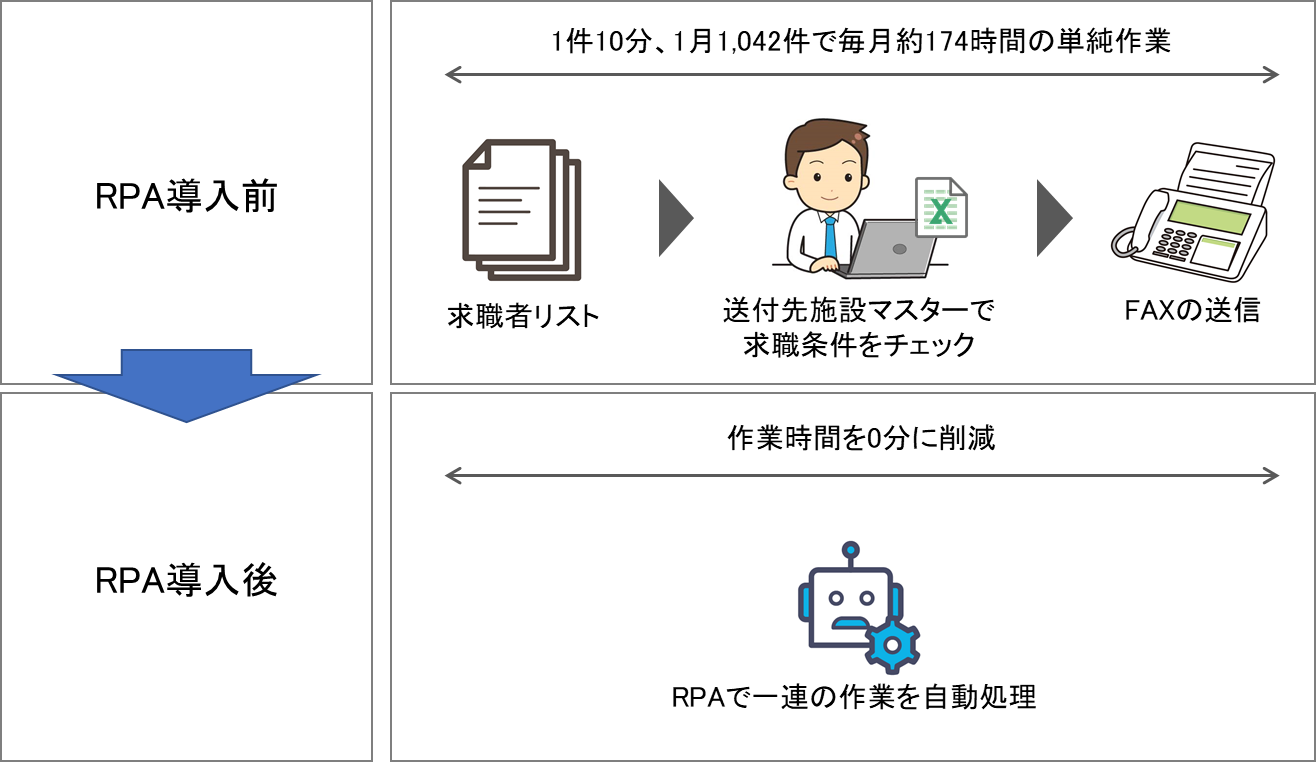

(2)事例②:FAX送信業務の自動化(株式会社ウェルクス)

株式会社ウェルクス(従業員262名、資本金1,200万円)は、台東区で保育士や栄養士の人材紹介を行う企業です。登録された保育士に希望の勤務地や条件などの聞き取りを行った上で条件に合う求人があれば紹介しますが、なかった場合は条件に合う施設にFAXを送信し、施設からの問合せを受けて面接につなげています。

従来は、求職者のリストと条件を基に、事務員1名が表計算ソフトを使って数十項目の条件設定を行ってFAXを送信していました。条件設定には、送付するべき事業所の種類(保育園、幼稚園、託児所)、送付先に含める市町村、さらに送付NGな事業所はあるか、といったものがあり、求職者ごとに10回近くのフィルターを行って事業所を絞り込むという単純かつ大量の作業が必要です。作業時間は1件につき平均10分程度かかり、1月で1,042件の処理が必要で、毎月約174時間、フルタイム従業員1名の月間労働時間に匹敵する作業量があります。しかし、大量な単純作業にやりがいが見いだせず、従業員が退職してしまい、その後、社長自らが担当するも、毎日4時間の時間を作業に費やす深刻な負担となりました。

この対応として、RPAツール「Robostaff」が導入されることになり、月174時間を必要とするFAX送信の一連の作業を自動化、社長の負担も大幅に軽減されました。これまで時間を捻出できず、実施できなかった各グループの責任者との定期的なミーティングも実現し、その影響もあってRPAの導入後、同社の売上高は2.5倍に増加したといいます。

その後、同社では勤怠情報の修正、個人情報の削除処理等へとRPAの導入を拡大し、さらに営業支援システムや顧客管理システム、会計システムとの連携などにも活用していく構想を持っています。

(参考)https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/html/b2_4_4_2.html

https://seleck.cc/782

4. 業務を自動化する方法の選定のポイント

これまで、主に機能的な面からマクロ・RPA・AIについて見てきました。選定においては、さらに導入コストや必要なITスキルなども考慮して検討する必要があります。

(1)導入にかかるコスト

マクロはOffice製品の標準機能であるため、ソフトウェアとして追加の費用は発生しません。VBAのプログラミングができる社員がいれば、外部に支払う費用を抑えることができます。

RPAは、ツールによって料金体系は異なり、年間50万円くらいから利用できる製品もありますが、年間コスト100万円前後の製品が多いです。

AIの場合、AIそのものを開発するためにはPythonなどのプログラム言語による本格的なシステム開発やAIに学習させるための大量データを準備する必要があります。コストは実現する機能や規模によって異なりますが、数百万円のコストは想定しておく必要があるでしょう。

(2)必要なITスキル

マクロでは、先に述べた通り、複雑な処理もVBAによるプログラミングで自動化することが可能ですが、実現するためには相応のITスキルが必要となります。

RPAでは、業務フローや画面上の設定で処理を定義できるため、プログラミングスキルを必要としません。

AIではシステム開発に加え、開発後も常時検証と改善を繰り返す必要があり、高いITスキルが必要となります。

(3)マクロ・RPA・AIの比較

最後のまとめとして、下表にマクロ・RPA・AIの違いを整理します。自社で自動化を検討している業務に含まれる操作が、Officeソフトのみの操作であればマクロ、Office以外のPC操作も含まれるのであればRPAを検討するのが基本です。さらに、RPAの方が求められるITスキルは低いこと、コストは自社で対応できるのであればマクロが安いことなども考慮して、総合的に判断するのが良いでしょう。

| マクロ | RPA | AI | |

| 自動化の範囲 | Office上の操作 | PC上の操作 | 特定の判断処理 |

| 対応可能な処理の複雑さ | 中 | 低 | 高 |

| 必要なITスキル | 中 | 低 | 高 |

| 導入期間 | 1日~1週間 | 1カ月~数カ月 | 数カ月~数年 |

| 導入コスト | 0円~ | 50万円~/年 | 数百万円~ |

人手不足解消の一手として、注目されている「業務の自動化」についてマクロ、RPA、AIを紹介してまいりました。「自動化」という目標は同じでも、ツールとしては明確に異なることをご理解いただけたと思います。

「自動化」という心地よい言葉に、あれもこれもと対象業務が増えてくことがよくありますが、最近では作っても使われずに放置されている「野良ロボット」が増えており、「業務の自動化」に踏み出せない方も多くいます。

導入に際しては、現在の業務の中でロボットが得意な業務はどの部分か?を見定め、それに適したツールを選定しましょう。

投稿 業務の自動化に!マクロ・RPA・AIの違いと選定ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本稿では業務効率化の実現のためにRPAは必要なのか、どんな仕様で動くのかといった疑問を持つ方のために、まずはコストをかけずに試せる無料のRPAを紹介していく。

1 無料で利用できるRPAツール一覧

(1)オープンソース製品の利用

まずITツールを無料で導入するための候補としてオープンソースツールを思い浮かべる方も多いのではないだろうか。世界のオープンソースプロジェクトが集うプラットフォームにGitHubに登録されているRPAツール開発プロジェクトは数多く、周辺ツールも合わせると数千に及ぶ。ただし国内企業でオープンソース製品を利用してRPA化に成功した事例は少なく、個人で業務適用した事例がほとんどだ。その点を考慮して導入を検討するのが良いといえる。

Sikulix――GUIコンポーネントを利用してWebアプリ操作を自動化

国内での業務適用事例がいくつか語られているツールに「Sikulix」がある。これは操作自動化ツールと呼ばれ、もともとはWebアプリケーション開発のテスト工程で用いられるようなテストシナリオの自動実行ツールであるが、GUIコンポーネントを画像認識して自動化シナリオを作成しやすくしているところが特徴だ。

ユーザー操作を模倣するテストの自動化は、業務自動化とほとんど違いがないケースが多く、こうしたツールは開発エンジニアにとっても利用しやすいため、業務適用もエンジニアであれば難しくないといえる。Sikulixは著作権表示などのルールさえ守ればほぼ無制限に利用できるMITライセンスが適用されるため、無料で好きなだけ使うことができる。

Selenium――ブラウザにアドオンして操作を記録、スクリプト化が可能

SeleniumもWebアプリケーションのテスト自動化を行うツールだ。Sikulixが画像認識でGUIコンポーネントを識別・制御するのに対し、Seleniumはブラウザ操作からテストスクリプトを作成するオブジェクト方式で処理を記録するところが違う。

Google ChromeとFirefoxのアドオン「Selenium IDE」の機能により、ブラウザ操作履歴をHTMLテストスクリプトとして保存し、必要なら微調整を加えて操作を再現することができる。各種のWebブラウザに対応しており、Webアプリケーション専用のRPAツールとして利用可能だ。また最初からHTMLテストスクリプトを記述してもよく、Java、C#、Ruby、PHP、Perl、Python、JavaScript(Node.js)などの開発言語で記述することもできる。しかし有償のRPAツールと比較して利用の難易度は高く、エンジニアの関与は欠かせないだろう。

(2)無料プランのあるRPAツール一覧

オープンソース以外にも無料で利用できるRPAツールはいくつかある。そのほとんどは入門用であり制限が多いものの、試用して結果がよければ、作成したロボットを含めて本番適用可能な有料モデルに切り替えることも可能だ。

UiPath Community Cloud――最大3台のロボットが利用可能

UiPathはデスクトップタイプのRPAツールとしてグローバルで導入が進んだ代表的なRPAツールだ。有料プランは法人用に「Studio」「Enterprise Cloud」「Enterprise Server」がラインアップされていて、これら3モデルは60日間の無料試用が可能。これとは別に個人向けの無料プラン「Community Cloud」がある。

Community CloudはWindowsのみの対応だが、設計ツールが2ライセンス、最大3台のロボットを運用できる。まずは3台以下のロボットでの運用で様子を見て、ロボットが無制限に作成できるEnterprise CloudかEnterprise Serverに格上げするかどうかを判断するのが一般的な利用法となるだろう。無料プラン内での業務自動化でひとまず十分なら、ロボットを使い続けることも可能だ。

またUiPathはグローバルでユーザーが多く、関連情報はUiPathフォーラムの無償情報から得ることができる。ベンダーサポートは有償モデルでのみ利用できる。

Intelligent Automation Cloud Express――日本語対応でさらに利用しやすく

WorkFusion社が 2019年9月までRPA Expressという名称で提供していたツールが「Intelligent Automation Cloud」と名称変更された。現在同社のRPAツールは「Express」と「Business」「Enterprise」の3モデルに編成されている。全てのモデルで日本語対応が行われて利用しやすくなった(英語、スペイン語にも対応)。このうち無料で利用できるのはIntelligent Automation Cloud Expressだ。

デスクトップ型のRPAツールの基本機能であるアプリケーション操作、マウスやキーボード操作、操作のレコーディングなどはExpressモデルでもカバーできており、組み込みOCR機能なども備えられる。有料モデルではそれに加えて集中管理機能やタスクスケジューリング機能、ワークフロー機能などが追加され、ユーザー数、多数のロボットの運用をしやすくしている。最上位のEnterpriseモデルは分析やガバナンス強化、セキュリティ強化などが追加されているのが大きな違いだ。

基本的なRPA機能がExpressモデルに備わっているため、単一の業務を1台のPCでこなしている場合には、問題なく業務を効率化できることもあるだろう。ただし社内にRPAを普及させたい場合には、複数ロボットを管理し、処理をスケジューリングしながらこなせるBusinessモデル以上がおすすめだ。

Robotic Crowd Agent――Chromeとスプレッドシード、CSVの処理に最適

株式会社チュートリアルが、Google Chromeの機能拡張として提供しているのが「Robotic Crowd Agent」だ。もともとは同社のクラウド型RPAツール「Robotic Crowd」と併用して操作レコーディングなどを行う補助ツールという位置付けだが、Agentだけを無償で利用できる。

Agentだけでも、Webブラウザ、CSVファイル、Googleスプレッドシートを使う範囲の業務なら一連のワークフローを設計してロボットを作成できる。例えばブラウザ操作で情報を取得してスプレッドシートに入力したり、CSV形式でファイルに書き出したり、スプレッドシートと連携した繰り返し作業を自動化したりすることができる。

この範囲を超えた処理については有料のSaaS型のツールであるRobotic Crowdを利用することになる。Agentで作成したロボットはそのままRobotic Crowdで使用でき月額10万円(税別)〜の定額でロボット2台を運用できる(その他の料金プランは要問い合わせ)。

(3)無料トライアル版の利用

RPA導入を検討する企業のほとんどが望むのが広範な業務自動化による効率アップであろう。現実的には特定部門からのスタートになるにせよ、RPAツールには相応のスケーラビリティと信頼性・安定性、そして業務部門でもIT部門の支援があればロボット作成も可能な操作性、また統合管理のしやすさなどがいずれ求められるようになる。

オープンソースツールを用いるなどして自社でRPA実現を図れる技術力があればよいが、そうでなければ特にRPA化が効果的な業務に限って上記のような無料モデルを利用するか、ゆくゆくは多様な業務に本格展開することを視野に入れて、ふさわしい要件を備えた製品を試用してみる必要があるだろう。その際、無料トライアルが用意されている製品を複数試用してみると、PoCの一助になるはずだ。

WinActor ――国内トップクラスのシェアを誇るデスクトップ型RPA

NTTアドバンステクノロジーが提供している「WinActor」は国内シェアがトップクラスのRPAツール。Windows対応で、画像認識あるいは座標指定などの技術を駆使してPC操作を自動記録する機能に優れる純国産ツールだ。

デスクトップ型であり、導入が比較的単位間で済むところも特徴である。また導入事例が多く、導入済み企業から経験談が聞ける機会が多いことも、あまり語られないが大事なメリットといえそうだ。無料試用版はフル機能で30日間利用できる。作成したシナリオはライセンス購入後はそのまま利用できる。

Blue Prism ――全社統括管理を実現しやすいサーバー型RPA

イギリス発祥のBlue Prism社が提供する全社統括管理機能に優れたサーバー型RPAツール。最も早期からRPAに取り組んだ同社は近年、日本企業への展開を強力に進めているところだ。

無償評価版は、クラウド環境(Microsoft Azureのアカウントが必要)またはローカルサーバ(Windows 8.1または10(64ビット版)10GBの最小空き容量が必要)にインストールできる。最大30日間、ロボット1台、プロセス数は15までの制限がある。

無料評価版とは別に、学習用無料ライセンスがあるのが特徴だ。こちらは90日間、ロボット1台、プロセス数は5までである。ローカルサーバにインストールして利用する(Windows 8.1または10(64ビット版)10GBの最小空き容量が必要)。

Kofax RPA――エンタープライズ向けのサーバー型ツール

WindowsとLinuxに対応するKofax社提供のサーバ型ツール(旧名はKapow)。操作のレコーディング機能などで簡単にシナリオ作成が可能で、作成したロボットを他のロボットで再利用したり、他のシステムからロボット処理を呼び出したり、ロボットのバージョン管理を含む集中管理、多数のロボットの監視、制御が可能など、大規模展開に有用な特徴を備えている。

BizRobo!やSynchroidが同社のOEMを利用していることも有名だ。またGoogle VisionやIBM Watsonとの連携、コグニティブ技術の非構造化データへの適用などの特徴にも注目したい。

無料トライアルはフル機能で1年間。Windows x64対応、管理サーバ、データベース、ロボット開発環境のセットなどが提供される。

Automation Anywhere--グローバルでの導入実績が豊富

Automation Anywhere社が提供する、グローバルで導入実績豊富なサーバ型RPAツール。世界規模のユーザーコミュニティー、豊富なロボットパーツがダウンロード可能な「RPA Bot Store」やトレーニング環境などを整備しており、大規模展開、統括管理・運用に適した特徴を備えている。

ロボット開発機能、ロボット実行機能、ロボット管理機能に加え、ドキュメント作成支援機能(操作記録に応じたドキュメント自動作成が可能)があるのも特徴の1つ。

無料トライアルは、Automation Anywhere Enterprise RPA プラットフォームのフル機能を30日間利用できる。

2 無料トライアル版、または無料版を利用する場合の注意点

無料トライアル版の利用は、当然ながら有料版を購入することを視野に入れて行うことになる。従って、当面の業務適用で結果を出すことよりも、いずれ自社で本格展開する姿をイメージして、仕様や機能、操作性、性能、スケーラビリティ、運用管理負荷、操作や機能の習得の難易度、要求されるITリテラシーなどを正しく評価し、見積もらなければならない。

とはいえ、RPA利用経験のないまま、また対象となる業務の洗い出しが不十分なままだと、製品の評価はなかなか難しい。できれば無料版をある程度の期間、IT部門などで利用してRPAによる業務自動化の実際を体験し、問題が発生しやすいポイントや、適用するにふさわしい業務の特徴などをある程度明確にした上で、業務部門にヒアリングを行い、業務効率化への希望や現状の課題を把握しておくことが望ましい。

現実的には無料版で事足りることは少なく、RPA化が適切だと判断できれば早期に有料版に移行することを視野に入れて導入プロジェクトを進める方が良いだろう。しかしトライアル期間はだいたい30〜60日であり、またシナリオ設計ができるライセンス数や運用可能なロボット数が少ない場合もある。トライアルでの評価はできるだけ要領よく、ポイントを押さえて実行することが望まれる。

3 オープンソースツールに潜在しているリスク

無料トライアル版は、有料版の機能がそのまま利用できる場合が多く、ユーザー数、作成可能なロボット数、利用期間、サポートの手厚さなどに制限があることだけが違う。基本的にはベンダー側が動作を保証しているので安心感がある。その一方、オープンソース製品には開発者側のサポートがあまり期待できず、日本人の業務スタッフはもちろん、ITエンジニアでも機能・仕様を十分理解して効果的に利用するにはハードルが高い。

オープンソース製品はトラブルが起きた場合や、開発で困った場合に相談できる相手が必ずしも適時に得られるわけではない。情報収集はオープンソースプロジェクトのコミュニティーや公開資料からがメインになり、情報がなければ自己解決するしかない。良くも悪くも自己責任なのだ。この点を踏まえて製品選定をした方が良いと言える。

4 無料か有料か、製品選定の基準は何?

以上をまとめると、オープンソース製品、無料版、無料トライアル版のお勧めの使い方は次のようになる。

・基本的には有料ツールへの移行を視野に入れ、無料版または無料トライアル版を試用する

・単一の業務への適用など、極めて小規模なRPA化で十分なら無料版を長期利用する

・複数業務に適用し、将来の大規模展開を図るなら、スケーラビリティや多数のロボットの統合管理機能が十分な有料ツールの無料トライアルを行う

・社内に開発に精通した人材が豊富で継続的な開発・運用体制がとれる場合はオープンソースツールの利用も検討する

また、RPAツール導入、製品選定にあたっては、事前に次のようなアクションが必要になる。

RPAツール選定前に行うべきこと

・IT部門内だけでなく、業務部門、経営層も含めた業務課題・改善要望のヒアリングを十分行う

・RPA適応候補業務の洗い出し、絞り込みを行う

・RPAツールの基本的な役割、機能について、無料版や無料トライアルを通して理解する

紹介動画の確認で使用感を確認する

なお、RPAの全体像や個別の具体的操作法については、各ベンダーのWebサイトや販売代理店となっているSIerなどのWebサイトに、紹介動画や画面例なども用いた手順解説、あるいは事例解説、Tipsの紹介記事など、さまざまな情報がある。でこうした情報を調べることが、間違いのないRPA導入につながるはずだ。

そしてRPA製品選定の基準としては、主に次のようなポイントで比較することをお勧めする。

RPA選定のポイント

・導入しやすいデスクトップ型製品か、大規模展開の際に頼れるサーバ型製品か

・既存環境との適合(対応OS、ブラウザ、既存業務システムとの連携など)

・操作の自動記録機能の有無や精度、エラーの発生頻度、シナリオ作成の難易度

・汎用的なロボットパーツやサンプルロボットの提供の有無、種類

・多数のロボットを運用する場合の管理機能、セキュリティ、管理者の負担の程度

・導入コスト、ランニングコスト(費用対効果)

こうしたポイントで比較すると、同じツールでも企業により、また適用業務の種類により評価は異なるだろう。自社にフィットするか否かは利用してみなければ分からないことがたくさんある。

まずは情報収集をしっかり行い、要件を洗い出して課題解決にどう役立てられるかを念頭に、各種ツールを試用してみることが重要だ。具体的な操作方法、動作環境、展開方法などについて、大手ベンダーはWebサイトやセミナーなどで解説している。操作についての動画も無料で視聴できる場合があり、トライアル前にある程度様子をつかむことができるので、ぜひ丹念に開発元やベンダーの情報にあたっていただきたい。

投稿 RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 RPA導入の4ステップ|業務効率化のための計画・導入・運用の手順とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ここではRPA導入を成功に導くための手順(ステップ)、事前準備、社内で確認・調整しておくべきこと、運用時のロボット開発方法、運用ルールをまとめ、実際に日本の現場で評価されているRPAツールも紹介する。

RPA導入の4つのステップ

RPAの導入ステップとしては「1 計画」「2 試行導入」「3 本格導入」「4 運用/保守」という4つの段階を踏むことになる。この点は他の多くの業務システムと変わらないといえるだろう。

4の「運用・保守」のフローでは、スモールスタートとして部分導入した部門から他の業務や部門へとRPAの導入を拡大していく「全社展開」というフェーズも入ってくるケースも多い。そこまで来たとしたら、RPA導入はほぼ成功している状況であることだろう。

そして計画から本格導入に至るまでの期間だが、一般的にRPAは從來のほとんどの業務システムも短期間で完了する。もちろん導入するRPA製品や現場の対応など各種条件にもよるが、計画の立案から本格導入まで1~2ヶ月で一気に進んでしまうケースも決して少なくはない。

最も重要なのが「計画」

ここでは最初の「計画」の進め方について説明したい。

システム導入プロジェクト全般に言えることだが、ここが最も大事だと言えるだろう。ただしそれは必ずしも慎重に時間をかけるべきというわけではなく、時には多少大胆に素早く進めてしまったほうが成果を得られるかもしれない。重要なのは、計画のステップが適切に進めらていたかどうかにより、その後の導入成果に大きく影響が出てくるということだ。

計画では、現状の業務を振り返り(業務の可視化)非効率的だったり無駄だったりあるいは誰かの大きな負担になっているような業務の洗い出しを行う。そのうえで、RPAを適用して自動化するのに向いた業務を選定していく。

そのためにも、自社でRPAを導入する目的──煩雑な作業の解消、業務の迅速化、正確さの向上、人手不足の解消、過重労働の是正など──を明確にしておくとどの業務からRPA化すべきかが見えやすいはずだ。さらに、導入に成功すると現場で働く人間が最も大きな恩恵を受けることになるのがRPAの特徴でもあるので、「いま現在手掛けている業務のなかでRPAに代替してほしい、もしくは代替したほうがいいのではないか、といった業務を挙げてほしい」と、現場に対して事前にヒアリングを行うのが効果的だ。

現場からの“誤解”と“不安”を解消する

そしてこのように現場から率直な提案をしてもらうには、RPAについての誤解を解いておくことも必要となってくるだろう。

RPAは「ロボット」であり、メディアでもそこが強調されがちなこともあってか、「自分たちの仕事がロボットに奪われてしまう」といった不安感や敵対心を抱いている現場の従業員は多い。実際、これまで数々の企業のRPA導入担当者の話を聞いてきたなかで「現場からの反発」に悩まされたというケースは少なくはなかった。それでも多くの場合、「RPAのロボットは決してあなたたちから仕事を奪う存在でも、競争相手でもない」「ロボットは仕事をサポートしてくれるアシスタントであり、さらには定型業務をロボットに任せることで、これまで時間が足りずに手がけられなかった、より人間ならでは可能な仕事へと業務時間を費やせるようになるのだ」といった趣旨の、自社のRPAに対する見解をしっかりと伝えることで、現場の不安を取り除き、やがて協力的になっていったという。

こうした現場の不安をあらかじめ取り除いてRPA導入をスムーズに進めるためにも、RPA導入の目的をしっかりと見据えることが求められてくるのだ。そして最初に社内セミナーを開催し、RPAとはどのようなものか、また自社がRPAを導入する目的と、それによって目指しているのはどのようなことか、などをしっかりと現場の従業員に伝えておくと効果は大きいはずだ。

RPA導入は目的ではなく手段

「計画」が最も重要と前述したのは、このステップの進め方如何がRPA導入の成否に大きく関わってくるからというだけでなはい。計画で適切に判断した結果「RPAを導入しない」という選択肢を選んだ場合でも大きな意味を持ってくるからだ。

どのような選択をするにせよ、業務の可視化を行うことで、現状の問題点が浮き上がり、改善すべき方向性を見出したということは企業にとって大きな意義があるはずだ。RPA導入か、システム開発か、手順や体制を変えての人手による作業かというのはあくまで結果でしかない。より時間とコストをかけて大規模に自動化したほうが効果の大きいと見込んだとすれば、それはもちろんRPAで部分的に自動化するよりも完全にシステム化するべきだろう。

そのためRPA導入自体を目的にしてしまうと、本当にRPAを必要とする業務以外であってもRPA化を強行してしまい泥沼な状況となりがちなので注意したい。

業務改善には向いても抜本的な変革までは期待できない?

異論も多いかもしれないが、RPAというのはあくまで業務改善さらに行って業務改革のためのツールであり、これにより企業の体質がドラスティックに変革するようなものではないと考えている。なぜならば、RPAというのは“ホワイトカラーの人間が行っていた既存の定型業務をロボットによりルールベースで自動化する”ものだからだ。

基本的に対象となるのは人間が行っている作業であり、自動化というのも人間のやり方を高速かつ正確に何度でも繰り返すというに過ぎない。つまり、自社の仕事のあり方や進め方を、AIなどの機械に適したように根本から変えてしまうというアプローチとは、思想もその効果もかなり異なってくる。例えば、ビジネスの速度をいまの10倍にも100倍にもしたいとなれば、RPAではとても間に合わず、おそらく後者しか選択肢はないのではなかろうか。

しかしこの点が、世界の中でも特に日本においてRPAが高い人気となっている理由でもあると言われる。つまり、現状の仕事を大きく変えてしまうのではなく、人間がやってきた仕事のやり方のままで自動化するという一般的なRPA化の方法が、日本人の心情や文化と相性が良いと考えられるのだ。

本格的なAI時代到来の準備にも

とはいえ、今後はRPAとAI(機械学習含む)を融合させて、機械が自己学習しながら判断基準を洗練させていくといった製品が主流になっていくことになる。既にRPAとAIの組み合わせをうたっている製品も多いが、これらのなかにはAIをフローの判断等に用いるのではなく、非構造化データを取り扱うためにAIを活用しているものもある。

この先、RPAとAIの融合が進んでいくと、現状の非定形業務に限らず非定型業務も機械による自動化が可能となっていく。そうなると、人間が行う業務とは?機械が行う業務とは?といったように自社の業務の抜本的な見直しとドラスティックな改革まで多くの企業が足を踏み出すことになるかもしれない。

今回はRPA導入で最初に行うべき「計画」のステップについての説明であったため、そもそもRPAは何のために導入すべきものなのかといった基本に立ち返ることとなった。次回からは製品選定の具体的なポイントなどにも触れていきたい。

投稿 RPA導入の4ステップ|業務効率化のための計画・導入・運用の手順とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 RPAの導入事例|国内のRPA導入状況や業界・業務ごとの活用方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>

RPAの業務自動化事例――どの業界・どんな業務で活用されているのか?

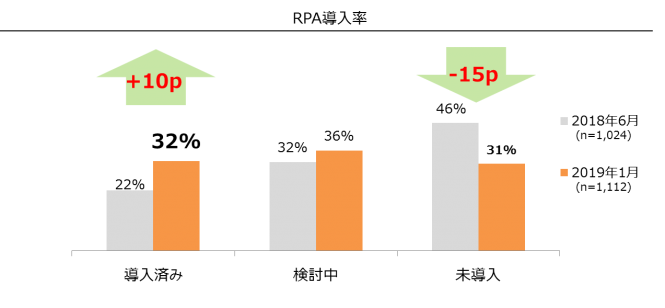

国内におけるRPA導入実績は確実に増加している。2019年1月時点でのMM総研が調査したRPA導入率の調査では32%となっており、2018年6月の前回調査時の22%から約半年間で10ポイントも伸びている状況だ。恐らく、2019年の1年間にさらに導入率が向上しているのは間違いないだろう。

MM総研 RPA国内利用動向調査(2019年1月調査)より

また同調査によると、企業規模別のRPA導入率では、年商1,000億円以上の大手企業が39%、年商1,000億円未満の中堅・中小企業では27%となっており、大手企業が先行しながらも、中堅・中小企業の間でもRPAは導入が進みつつあるのが分かる。業界別にみると、最もRPA普及率が高いのが金融で44%となっている。

(参照:https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=336)

RPA導入が進んだ業界は? 国内のRPA導入変遷を辿る

2016年頃までは、国内企業の間でRPAを導入しているのは大手銀行や保険会社など金融機関がほとんどだった。そうした先行する企業が何社か現れ、その後、同じ金融の同業他社も追いかけるように導入して拡がっていった。これが2017年上期になるとサービス業でのRPA導入が目立ちはじめ、企業数の多さやRPA活用による効果の大きさ(時間単価でサービスを提供するビジネスであること)もあって導入実績は金融業を上回るようになる。

そして、2017年下期から導入実績が最も目立つようになったのが製造業だ。とはいえ、特に製造業を中心にRPA導入が進んだというわけではなく、全産業で同じようにRPAの普及が始まった結果、国内で最も企業数が多い製造業が最大になったものと考えられる。こうした増加傾向は2018年以降も続き、冒頭の調査結果につながっている。

RPA、実際はどの程度の業務効率化が期待できるのか? 導入企業の声は

RPAは自動化された業務の現場のスタッフを中心に、他のシステム/アプリケーションと比べて導入効果が感じられやすいと言われることが多い。実際、冒頭で紹介したMM総研による調査でも、RPA導入済み企業対してRPAの満足度を質問したところ、実に59%が「満足」と回答しており、「不満」と回答した企業はわずか4%にとどまっている。それほどRPAは利用者の満足度が高いわけだ。

そして「業務が楽になった」という回答が全体の約7割を占めている点に満足度の高い理由がうかがえる。通常業務の自動化による現場の負荷軽減が、満足度の高さにつながっているのだろう。また、「人手不足対策につながった」「残業等を削減できた」という回答もともに43%と目立っており、経営層にとっても導入効果が感じられやすいことが伺える。

では具体的にどのような効果が感じられるのか、ITreviewに投稿されたユーザーレビューの一部を以下に紹介しよう。

・定型業務を自動化することで、業務の効率化をすることができた。

・ロボットが作業するので打ち間違い等のミスがなくなり、人間が本当に必要な業務に時間を使うことができるようになった。

・ExcelのデータをWebシステムへ入力する業務(例:勤怠情報の入力作業)のような単純作業の繰り返し業務が自動化できた。

・日常業務の自動化による工数削減

・社員の中での生産性向上の意識醸成。

・夜間に自動化で作業を実行しておけば日中にかかる負担がだいぶ軽減された。

Excelのマクロ、VBAとRPAの違いとは?

RPA導入検討時によく生じる疑問が、Excelによるマクロ処理との違いだ。端的に言うと、自動化する対象が異なってくる。というのも、マクロ処理はExcel内での作業に限定されるが、RPAはOffice系ソフトをはじめ、各種業務システム、さらにはフリーソフトに至るまで、あらゆるソフトウェアを自動化の対象にできるのである。さらにRPAならば、マウスやキーボードなどを使ったOSそのものの操作、つまり人の手でこれまで行っていた操作も自動化できる。

すなわち、RPAはWebブラウザの操作も扱える。そのため、Webブラウザから操作する各種クラウドサービスなどを用いた作業もほぼ自動化が可能となるのだ。

また他に、RPAのメリットとして属人化しにくい点が挙げられる。Excelのマクロは作業内容がブラックボックス化しやすい。関数を読み込み、指定されているセルやシートを正確に把握しないとマクロ処理の修正や変更を正しく行えないため、マクロ作成者が異動したり退職したりすると誰も中身を把握できず一向に修正できないような事態に陥りがちだ。

一方、ほとんどのRPA製品は、処理手順がフローチャートなどにより分かりやすく表示されており、作成者以外でも設定された作業内容などが把握しやすく、簡単かつ適切に修正・変更することができる。このようにメンテナンスが容易であることもRPAのポイントだ。

システム開発とRPA、どちらを選択すべきか?

業務を自動化するためのシステム開発とRPA導入とを比べた場合に、RPAの利点といえるのが「導入のしやすさ」だ。

ITを用いた従来ながらの業務効率化手段であるプログラミングベースのシステム開発では、システム化の対象となる業務要件の明確化をはじめ、コスト、時間、人員、スキルなどさまざまな面で大掛かりとなりがちだ。

また、現行の業務で運用している基幹システムの改修を考えた場合にも、別システムとの連携1つをとっても、影響範囲の調査から開発、テスト、実装までと意外に大きなコストを掛ける羽目になるケースも多い。

しかし、ノンプログラミングで現状の業務をロボットに代替させるのが基本となるRPAの場合はそれよりも遥かに導入コストが抑えられ、導入期間も規模も大幅に縮小できる。加えて製品によってはITの専門知識がなくとも業務を自動化できてしまう。RPAの特徴といえるだろう。

ただし、RPAの導入はすなわち新しいツールの導入と同義であるため、保守・運用やロボット開発のためのルール策定など新たな手間も必要になることは忘れてはならないポイントだ。

RPA導入におけるデメリットとは

RPAを本格的に導入した後は、前述した通り社内での継続的な運用保守作業が欠かせなくなる。しかし業務自体も業務システムも常に変更が伴うことから、RPAにもそうした変更に都度対応しながら管理していくことが必要になってくる。これらの運用体制を当初から意識せずに導入していたとしたら、ある段階からRPAが足かせにもなりかねないだろう。

導入に際し、関連する業務や連係する業務システムとの間の変更時の影響なども含めてRPAを導入すべきなのか、それとも業務システム自体の改修を行うのか、それとも人員で賄うのかは、影響範囲と工数を見極めた上で導入することが重要だ。

RPAの購買形態の違い、導入にかかる費用は

RPA製品は大きく2つの購買形態がある。1台のPCに1つのロボット(RPA)を導入する「デスクトップ型」と、サーバーで複数ロボットを一括管理し1台のPCに複数のロボットでの大量処理を可能にする「サーバー型」の2種類に分けられる。

RPA導入にかかる費用は、これらの導入形態の違いなどによってかなり差がある。具体的にはデスクトップ型の方が安価なケースが多い。また価格体系やライセンス体系も、ベンダーはもちろん仲介するSIerによっても大きく異なってくるため、一概に「ロボット○○なら○○万円程度」「○○業務の自動化なら○○万円ぐらい」などとは言えない。

それぞれの案件ごとに、重視したい機能や適用したい業務、導入により期待できる効果に対してコストが適切かどうかの見極めが必要だ。また、ベンダーやSIerによる研修などのサポートや、運用時の保守・メンテナンスにも別途費用がかかってくることが多い。

ただし、通常システム開発のような膨大なコストはかからず、デスクトップ型であれば数十万円程度で導入できるケースが多い。そのため大々的な社内稟議を経ずとも、部門内の決済だけで試してみるといった、一般的な業務システムでは難しいアプローチも可能となる。さらに、多くの製品では、“お試し導入”のための無料の評価版が用意されているので積極的に活用するといいだろう。

国内で人気のRPA製品は?

ここまで、日本国内におけるRPAの普及状況や導入時の注意点などを確認してきたが、実際にRPA製品を選定する上では、どの企業でどの製品が選ばれたかという実績や、どの製品の満足度が高いか、といった評判をチェックすることも欠かせない。

ITreviewでは、RPAを実際に利用するユーザーが各製品に対して評価したレビューを全件公開中だ。「使い勝手や、どの点が評価できるのか」また「どのような点が改善ポイントなのか」といったリアルな声に加え、全レビューのデータを可視化し、どの製品の顧客満足度が高いのかといったが一目で分かるITreview Gridを公開中だ。

ぜひ、他社で評判のツールをチェックした上で、自社に最適なRPA製品の導入へと進んでいただきたい。

執筆:小池晃臣(タマク)

投稿 RPAの導入事例|国内のRPA導入状況や業界・業務ごとの活用方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 RPAテクノロジーズのカスタマーサクセス事例――既存顧客の継続率95%超を維持するための策とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する

ホワイトカラーのデスクワーク(主に定型作業)を、ソフトウェア型のロボットが代行し業務を自動化するRPA。働き方改革の追い風もあり、プログラミングの知識がなくても誰でもロボットを作成できるRPAツールの需要がますます高まりを見せている。

そのRPA国内市場において、「BizRobo! Basic」「BizRobo! DXcloud」「BizRobo! mini」といったRPAサービスをいち早く投入し、約1,560社という数多くの導入実績を持つのがRPAテクノロジーズの「BizRobo!」だ。同社 カスタマーサクセス部 Customer Success Executive(カスタマーサクセスマネージャー)である和田 慎也氏は言う。

「現在のRPA市場では、外資のサービスの台頭などもあり、群雄割拠の時代に突入しています。そうなると弊社も新規営業に力を入ざるを得ないフェーズにいると思っています」

そのような状況の中、いわゆる「既存顧客を守る」同社のカスタマーサクセス活動は95%超という高継続率をどのように維持し続けているのか。施策の展開内容を和田氏へ詳しくお伺いした。

RPAは他のSaaSと比べると機能豊富で習得難易度が高め。しかしBizRobo! は誰でも使えることを目指したツール。そこにカスタマーサクセスの重要性が生まれる

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

和田氏: 2018年3月からです。本格的なRPAサービスは、他のITツールと比べて機能が豊富ですので、比較的習得に時間がかかるツールです。新規に取り組まれるお客さまには、自動車免許を取るくらいのイメージですとよくお伝えしています笑。「導入しました、はい使ってください」ということが可能なサービスではありませんので、自走できるまでしっかりとした支援が必要になってきます。

RPAツールは、技術者向けに作られているツールと、現場の誰でも使えることを目指しているツールとに二分されると思うのですが、弊社のツールは後者。ITの知識がなく、プログラミングなどが全くできないような方に、プログラミングに近いことをできるようにするツールです。管理部門やマーケティング、営業部門、CS部門などの現場サイドの方々に使っていただくことが前提になっていますので、どうやってオンボーディングさせるか。これが非常に重要になってきます。

「これらの実現に向け」を会社としても認識し、カスタマーサクセスの専門部隊を立ち上げたという経緯があります。

――現在、カスタマーサクセス部はどのような体制で活動を行っていますか?

和田氏: 既存顧客の支援を行うカスタマーサクセスマネージャーと、既存顧客に対する適正プランの提案を行うアカウントマネージャーと、カスタマーサクセス部には2つのチームで活動しています。カスタマーサクセス側では社内推進を通してロボットの活用度を高め、その活用状況に応じてアカウントセールスが適正なプランを提案し、それが結果アップセルにつながっていく。こういった連携を取り活動を進めています。

パートナー様経由でのお客さまも多いBizRobo!ですが、カスタマーサクセスマネージャーは主に直販のお客さまへハイタッチの支援を担当しています。また、BizRobo!のユーザーコミュニティー運営やコミュニティーイベントとしてのワークショップやセミナー、開発者育成のためのウェビナー運営などのロータッチ支援、メルマガを通して開発に必要なナレッジやラーニングコンテンツを配信するなどのテックタッチ支援を実践しています。こちらのロータッチ、テックタッチの支援は、パートナー顧客も含め全顧客に対し私たちが行っています。

――ハイタッチによる支援とは、具体的にどのような活動をなさっているのでしょうか?

和田氏: RPAの推進担当の方と個別ミーティングでヒアリングを行うと、課題はおおむね推進面と技術面に集約されることが分かります。推進面の課題に対しては、いつまでにこういうアクションをして、このようにロボットの台数を増やしていきましょうというロードマップを引き、それに必要な支援を提案していくことが多いです。施策としてお客さまの社内でRPAの説明会をしたり、部署単位でワークショップをしたりすることもあります。一方、技術面の課題に関しては、弊社のエンジニアや提携しているエンジニアリングパートナーと連携して直接支援に入ることもあり、そのプロジェクト管理などをわれわれが担当することもあります。

推進面の課題に直面するお客さまは多いのですが、その理由としてRPAは業務プロセスを自動化するサービスなので、お客さま自身の業務内容を見直す必要があることが多くあります。例えば、ロボットには得意分野と不得意分野があり、得意分野はロボットに任せ、それ以外を人間がやるというようになると、業務フローが変わってきます。

また、これまでは定型業務を繰り返してきた方が、ロボットが問題なく稼働しているかどうか、問題があればどの部分に不具合がでているのか、よりパフォーマンスを高めるためにはどうすればよいかなどのマネジメント視点での業務にシフトすることもあります。そこでまず、「どんな業務が行われているか可視化していきましょう」「可視化した業務の中でどれをロボットに任せるかを決めましょう」「ロボットに任せた時に人間の業務をどう変えていくかを考えましょう」という提案をし、これらをどう実現させていくかをお客さまと一緒に考えていく、といった活動をしています。

――直販のお客さまへのハイタッチ支援を担当するということは、ハイタッチの支援活動はパートナーと分業している形でしょうか?

和田氏: そうですね。パートナー側が契約したお客さまへのハイタッチ支援は、基本はパートナー様に行っていただきます。

とはいえ、パートナー様のお客さまも含めてどう継続率を高めていくかは弊社の課題ですので、前述のコミュニティー運営やウェビナーなどのロータッチ施策や、メルマガなどのテックタッチ施策での支援を通して、全てのお客さまに継続支援することが求められると考えています。

ここで、弊社が考えるユーザーコミュニティー運営の重要性について補足しておきますね。RPA活用のノウハウは、プログラミングなどと比較してWebに公開されているものも少なく、まだあまりオープンになっていません。そこで、ユーザーコミュニティーに参加していただければ、他のユーザーとの交流を通して、技術面・推進面・運用面のノウハウの共有が積極的に行われるため、これが、ユーザー様にとって貴重な情報源になります。ですので、そういった情報を求めておられるユーザー様のためにも、極力頻度高くイベントを開催することを目指しています。また、このユーザーコミュニティー運営を通して、パートナー様のお客さまも支援ができるため、パートナー様の活動自体の支援もしていきたいと考えています。

お客さまのロボットの稼働状況を自分たちに報告してくれるロボットを入れ、利用状況の把握を自動化

――カスタマーサクセスを実践する上で重要となるのは、顧客の声をどう集めるかだと思います。ハイタッチのお客さまからは直接お伺いすることもできますが、それ以外のお客さまからはどのようにして声を集めていらっしゃるのでしょうか。

和田氏: これに関しても、ユーザーコミュニティーが多くの顧客の声が集まる場になります。先ほど、ユーザーにとって貴重な情報源になるのがユーザーコミュニティーと申し上げましたが、ユーザーの情報源であると同時に、私たちカスタマーサクセスマネージャーにとっても、貴重な情報源になります。お客さまがどのようなことに困っているのか、何が不満なのか、どのような機能を求めていらっしゃるのかなど、率直な生の声がコミュニティーには集まってきます。テクニカルサポートに連絡して言うほどのことではないけれど、もう少しここがこう改善されたらいいのに、といった小さな声も、コミュニティーというユーザー同士の手軽なコミュニケーションの中で垣間見ることもできます。

その他には、「BizRobo! LAND」という年1回のイベントやオフラインのセミナー、オンラインのウェビナーなどのアンケートや定期的な満足度調査などの行い、積極的にユーザー様のご意見を集めています。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

和田氏:使い方が分かりにくい、もっといい使い方はないかといった声にできるだけ対応できるよう、ラーニングコンテンツを増やしていこうとしています。加えて、先ほども簡単にお伝えしましたがオフラインのセミナーに参加できない地方のお客さまもいらっしゃるので、全国のお客さま向けのウェビナーをスタートさせました。プロダクトフィードバックはもちろんですが、お客さまへのサポートコンテンツを充実させています。

――利用状況から顧客の状態を把握するようなことは実施されていますか?

和田氏: はい、まず利用状況の可視化からスタートしています。これは、RPAベンダーらしい取り組みかと思うのですが、お客さまのロボットの稼働状況を私たちに報告してくれるロボットを入れています。「可視化ロボ」と呼んでいるのですが、それをお客さまの承諾を得た上で一部の企業に入れています。

もちろん、「可視化ロボ」は全顧客に入れられるわけではないので、入れられない企業に関しては、電話でのヒアリングなどでお客さまの状況を小まめにウォッチしています。とはいえ、工数に限りもありますので、どう効果的にお客さまの稼働状況を可視化するかは、今後の重要課題だと考えています。

新規顧客獲得が求められる事業運営の中で、カスタマーサクセスの重要性を全社に浸透させるには?

――カスタマーサクセスの実践になくてはならないのは、経営層を含めた全社員がカスタマーサクセスの重要性を理解することだと思います。カスタマーサクセスの概念を社内へ浸透させるために何か取り組んでいらっしゃることはございますか?

和田氏:会社全体へコミュニティーイベントのレポートを配信したり、パートナーセールス部向けにカスタマーサクセスの勉強会を開いたりしています。こういった地道な活動が、会社全体へカスタマーサクセスを浸透させるための取り組みになると考えています。

――パートナーに対しても「既存顧客を守る」ということへの啓蒙が必要になってきますね

和田氏: そうです。おっしゃる通りです。パートナー様への啓蒙活動もすごく重要だと思っています。ユーザーコミュニティー、オフラインイベントを一緒にやりましょうと声をかけてくれ、カスタマーサクセスに理解があるパートナー様もいらっしゃって、コミュニティーイベントを共催することも増えてきました。そういったパートナー様との協働事例をより多く作って、広報活動していくことも今後必要になってくるかと思っています。

今期直販の既存顧客の解約はまだゼロ。95%超の高い継続率を維持し続けるための施策

――カスタマーサクセス部のKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?

和田氏: 直販の既存顧客の継続率です。カスタマーサクセスマネージャーは継続率、アカウントセールス側はアップセルをKPIに置いています。おかげさまで解約率が低く、今期直販の解約は今のところ出ていません。ただ、残念ながら今後解約を予定されているのが1~2社ありますので、現状95%を超えるような継続率になっています。

――経営側にカスタマーサクセスの重要性を理解してもらうには、こういう成果が上がっていますと具体的な数字で示すのが最も説得力があると思います。継続率95%超というのは、成果として誇れる数字なのでは?

和田氏:はい。95%超という継続率はカスタマーサクセスの成果として示せる数字だと思います。ただ、このように高い継続率に至ったロジックがまだ弱いと思っています。コミュニティーは確かに成果に結びついている実感はあるのですが、継続率との相関を示すに至っていません。今は施策をたくさん打ち、そのデータを集めて、施策と継続率の相関を経営側に報告するのが、私たちのミッションだと捉えています。

――RPAツールの導入によって、会社がどんどん変わっていくのを目の当たりにできるというのはやりがいがありますよね

和田氏: RPAツールという商材の特性上どうロボットとの共動を進めていただくか、そしてそこをどう支援していくか。私たちの活動によって、お客さまの業務の進め方が変わり、人の役割もステップアップしていく。そこが面白いですね。

――顧客企業が変わっていくのも面白いでしょうし、カスタマーサクセスがいかに大切かということを自社に分からせることによって、自社が変わっていく。貴社のカスタマーサクセスには2つの楽しみがあるような気がします。

和田氏: そう思います。あと、お客さまから頼られる度合いが大きいと感じます。それらに応えていくことで「解決しました。ありがとう」と言ってもらえることが多いので、RPAのカスタマーサクセスはやりがいを実感できる仕事かなと思います。

取材にご協力いただいた RPAテクノロジーズ株式会社の製品レビューはこら

・ BizRobo!

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 RPAテクノロジーズのカスタマーサクセス事例――既存顧客の継続率95%超を維持するための策とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>