投稿 DXを進められるか否かは経営者にかかっている――企業が今すぐにデジタル化に取り組むべき理由とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」では、企業がこのままDXに足踏みしていると国際競争力を失い、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとして、その問題を「2025年の崖」と表現しています。

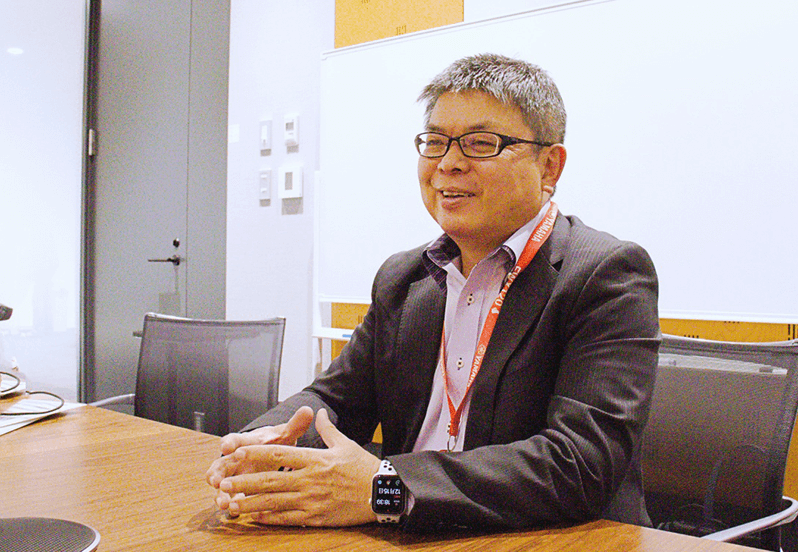

タイムリミットまであと2年、日本がさらにDXを進めていくための鍵は何なのでしょうか。ワークフローシステムで数多くの企業のDXを支援している株式会社エイトレッド 代表取締役社長兼ワークフロー総研所長の岡本康広氏と、アイティクラウド株式会社 代表取締役社長 兼 CEOの黒野源太が議論しました。

システムに業務を合わせるのではなく、システムを業務に合わせるべき

―エイトレッド社はワークフローシステムで企業のDXを支援してきました。事業を通じて、日本企業のDXについて感じてきたことをお聞かせください。

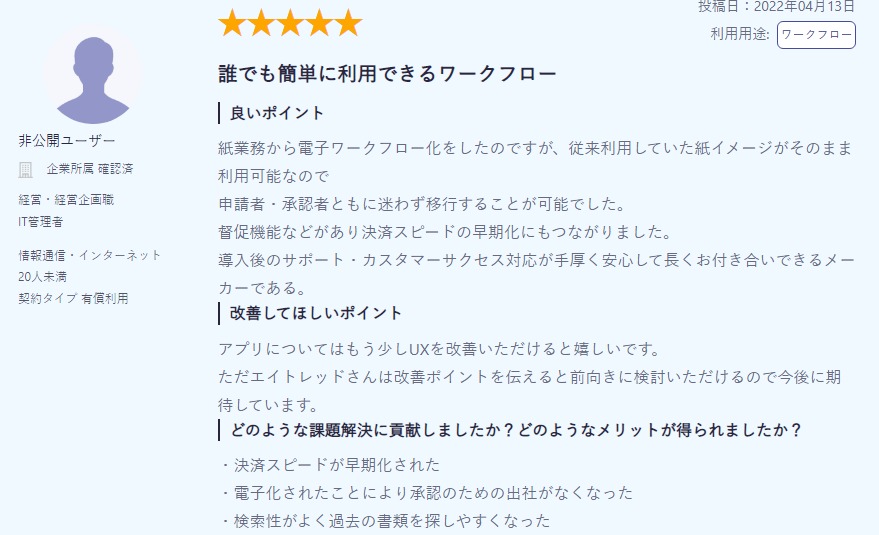

岡本氏:当社は創業した15年前からワークフローシステム一筋でやってきました。現在はオンプレミス環境で利用できる大企業向けの「 AgileWorks(アジャイルワークス) 」と、クラウド型の中堅・中小企業向けである「 X-point Cloud(エクスポイント クラウド) 」という製品が主軸です。数年前までは「ワークフロー」という言葉自体があまり浸透しておらず、お客様に受け入れてもらうのにも苦労しました。「社内申請を決裁し、意思決定を行う」という業務はどの企業でも必ず存在しているものの、それをシステム化するのにはピンと来ていなかった、という感覚でしたね。

今では大手企業やテクノロジー系の企業を中心にワークフローシステムの導入・活用が進み、認知も広がっていますが、業務のDXという意味では、システムへの投資やデジタル化、データ活用で経営判断していくところは、依然として本腰が入っていない印象です。DXで今のビジネスモデルを変えようと、多くの企業はマイナスからいきなりプラスに持っていこうとするのでうまくいかない。デジタル化とDXは別物で、まずは最初の一歩としてデジタル化を行い、ベースを整えてからDXを考えた方がいいと思っています。

黒野:DXが進んでいる米国では、営業も経理も財務も、さらにはマーケティングも、すべてがデジタル化されていますよね。それらをBIツールなどで統合し、新たなインサイトを得てさらに業務やビジネスを革新していくという流れができています。DXが本来あるべき姿に対し、日本はまだそうはなっていません。DXとデジタル化を混同しているなと感じています。

岡本氏:そうなんですよね。我々のワークフローシステムは、言ってしまえば社内の申請と承認の処理ができるもの。つまり、社内における「コミュニケーション」と「合意」をデジタル化するためのものです。この2つが円滑にできることによって、経営判断が早くなり、次のDXに向けた動きが考えられる、といったような効果が得られると思っています。

―経済産業省ではDXレポートで「2025年の崖」という課題提起をしました。日本で業務のデジタル化が進みにくい理由は、どんなことが考えられそうでしょうか。

岡本氏:システムの導入コストを考えると、一般的には「システムに業務を合わせていくべき」と言われます。それができないためにデジタル化が進まないとされていますが、最近それは本当なのだろうか、と思うんです。そもそもデジタル化に慣れていないわけですから、本来はトライ&エラーを繰り返しながら慣れていって、業務上の課題を見つけて改善しつつデジタル化を浸透させていくものです。しかし、そういった進め方ができず、とりあえずツールを導入してみたけれど、うまくいかなくて結局使わなくなる、というパターンが多いんですよね。

ですので私としては、反対に業務の方にシステムを合わせてあげて、とにかくスタートすることが大事ではないかと思うんです。ただ、その場合は開発に大きなコストがかかってしまう。汎用的なSaaSだと低コストだけれど、システムに業務を合わせる形になるので使いにくい。その矛盾でシステムを入れられない中小企業が多いのではないでしょうか。

黒野:その点米国では、1つのカテゴリーだけでも膨大な種類のツールがあります。選択肢が多いので、個々の会社も自分たちの業務に合わせて選びやすいところがある。ところが、日本ではツールの種類が圧倒的に少ないので、どうしてもシステム側が業務に合わせる、という形にならざるを得ないのかもしれません。

2020年時点で、米国の企業1社が使用しているSaaSは平均で100種類と言われています。それに対して日本企業は1社あたり8種類ほどなので、10分の1以下なんですね。2015年時点では米国でも約8種類でしたので、5年間で一気に増えたことになります。であれば、日本もそこまで伸びる余地はあるはず。日本のベンダーが個々の企業に合うツールをもっと作ってくれることに期待したいですよね。

それと、システムも大事だけれど、それを継続的に使えるようにする人材も大事。ツールのことがわかっていて、業務も理解しているリテラシーの高い人、そうした人材を企業のなかで育成しないと、優れたSaaSがあっても導入や活用が進まないとも思います。

―コロナ禍を経て、日本の働き方は大きく変わってきたと思います。お二人としては、それ以前と以降とで特にどのあたりにビジネス上の変化を感じますか。

黒野:テレワークが圧倒的に広がり、それに伴って経費精算、電子契約などの事務的な作業が会社にいなくてもリモートでできるようになりました。本格的なプログラミングをしなくてもシステムを作れるローコード・ノーコードツールも流行ってきています。これらの普及はコロナが日本のお尻を叩いてくれたようなところがありますよね。 ITreview も、この期間で5倍ほど訪問者が増えています。

岡本氏:以前の社内システムは、社内ネットワークからアクセスするのが前提だったことと、セキュリティへの不安から、オンプレミスで構築するニーズが高かった。ところがコロナ禍になってテレワークが当たり前になったことで、SaaSの方がいいという考え方に移ってきています。セキュリティ面でも安全性の高いところが増えてきました。コロナ禍で「SaaSは当たり前」というイメージになりましたね。

我々のワークフローシステムにおいては、ユーザーの考え方が変わってきたように思います。それまでは情報システム部門が主導する形で導入するケースが多かったのですが、近年は事業部門や管理部門が先頭に立つことも珍しくなくなりました。

人材獲得においてもDXは不可欠なものになっている

―アイティクラウド社の調査では、経営者の85.1%が「DXで優位性を確立できていない」と回答し、同67.4%が「SaaS導入に失敗した」と回答していました。経営者にとってDXはハードルの高いものなのでしょうか。

岡本氏:ここで考えるべきは「DXとは何か」ということだと思います。一般的にはいろいろな定義がありますが、シンプルに考えるとDXとは「紙をデータにして、そのデータを活かして経営判断すること」というものです。データをもとに会社としてのあり方を考え、変えていく。そのためにはまずはデジタル化してデータを活用できるようにしなければならない。

ということは、結局のところ、DXは経営者の問題なんですよね。経営者のITへの認識の低さが、デジタル化やDXを阻む要因になっていると考えられます。だから会社の人材育成は進まないし、ITへの投資もされないのかなと思うんです。

黒野:「デジタルツールは魔法の杖じゃない」と考えてます。デジタル化をすれば生産性は格段に上がりそうに思えるけれど、実際にはそんなことはない。ツールを使うなかで、ちょっとずつでも改善に向かって前進しているのを感じることが大切ですよね。たとえば既存業務をデータなどで単純に見える化しただけでも、生産性はわずかながら自然と上がっているはずですから。

―まずは一歩踏み出してみることが大事、ということですね。これからデジタルツールを導入する企業に対し、選定する際のポイントは何でしょうか。

黒野:SaaSというのは、同じ分野でも複数の異なる製品があるので、いつでも乗り換えられる、という点がメリットでもあります。だから、何かを起点にしなければならない、というのはないと思います。自分たちのできるところから始めて、それから適した組み合わせを見つけていくのがいいのではないでしょうか。

岡本氏:付け加えると、デジタルツールを使うかどうかは今や採用にも影響してくる時代になっています。たとえば社内コミュニケーションにビジネスチャットツールを使っていなかったり、いまだに社内手続きが紙だったりすると、それだけで入社したくないと思ってしまいますよね。特にデジタルネイティブの若い世代は敏感ですから、経営者としては確実にデジタル化を進めていかないとなりません。

一方で、デジタルツールでコミュニケーションするだけでなく、人と直接的にやりとりすることもやはり大事です。

黒野:本当にそうですよね。人材採用もそうですが、昨今は企業同士がオープンイノベーションによって共創することも増えていますから、そういうときにどちらかのバックオフィスがデジタル化されておらず、非効率的だったりすれば、共創のための連携自体がしにくくなる問題もあります。

顧客にとって本当に役立つサイト、ツールにしていくために

―今後ITreviewはどう進化させていくのか、あるいはどういったところに期待しているか、考えているところがありましたら。

黒野:現在ITreviewではおよそ6,000種類のサービスを掲載していて、その数はどんどん増えています。さらに膨大な数になっていったとき、どういう企業がどんなツールを使うのがベストなのか、といったことが容易に判断できるような仕組みを考えたいと思っているところです。

たとえば中小企業だと、特性の近い他の企業が何を使っているのかが気になったりするものなので、類似性の高い地域・業種の企業が使っているサービスは何か、というのが簡単にわかるようになるといいのかなと。ITreviewには「満足度」というスコアもすでにありますが、自分と同じような会社がどう感じているのかが一番受け入れやすい評価軸だと思いますので。

岡本氏:同じツールであっても、企業や部署、利用シーンによって細かい使い方は変わってくるものですよね。たとえばワークフローは基本的に稟議などの社内申請に使うものですが、企業によっては日報に使っていたりします。そのような使い方のバリエーションをレビューの形でわかりやすく伝えられるようになっていれば、導入を検討している方の本当に知りたいことがわかるのかな、という気もします。こういう業種・規模の企業なら、この組み合わせのSaaSを導入すると活用が進みやすいですよ、とか。比較サイトではどうしても個々の機能という「点」だけを参考にしてしまいがちですので。

たとえば我々のようなワークフロー製品だと、レビューとして書きにくいところに強みがあったりします。多様な業種の大勢のお客様に使ってもらえているからこその強みといったものがたくさんある。それがうまく他の人にも伝わるような仕組みになっていると、ベンダーとしてはうれしいですね。

―最後に、これからの両社のビジネスの目指すところ、展望などについて伺えますか。

岡本氏:大企業の考え方も最近はかなり変わってきていますが、それでもまだオンプレミス型のニーズは高いものがあります。大規模システム向けで、既存システムとの連携が可能など、柔軟性高く開発できるからです。しかし、今やクラウド型も大規模システムに対応し始めています。現在はオンプレミス型のAgileWorksでしか対応していない機能が存在しますが、将来的にはそういった制約をできればなくし、実現できることを同じにしたうえで、オンプレミス型かクラウド型かを選ぶだけ、というような形にできれば。

製品の機能や使い勝手などに関する部分は、お客様の声などから随時改善していく体制が整っています。でも、業務内容がお客様によって異なるため、機能を新たに追加して対応するという発想では単にシステムとして複雑になるだけです。お客様が求める利用シーンにぴったり当てはまる使い方に気付いていただくために、我々がどういう伝え方をしていくべきなのか、もっと試行錯誤して提案力を強化していかなければと思っています。

黒野:世の中にいろいろなツールが増えていくなかで、ITreviewを訪れたユーザーがベストなものを選びやすくすることが、我々の最大の使命であり、価値でもあると思っています。最大限に選びやすいUIにすること、同時にベンダーさんの利益にもなるようWebサイトとしての認知度を上げること、その両方を愚直に追求していこうと思っています。

プロフィール(敬称略)

アイティクラウド株式会社/黒野 源太(写真左)

略歴:旧ソフトバンクモバイル株式会社マーケティング本部のデジタル広告開発部門、SB C&S株式会社(旧ソフトバンクコマース&サービス)にてマーケティングソリューションやツールの流通事業の統括業務を経て、2018年4月にSB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として設立されたアイティクラウド株式会社の取締役副社長兼CEOに就任。2019年7月より代表取締役社長兼CEOに就任。

株式会社エイトレッド/岡本 康広(写真右)

略歴:1971年島根県生まれ。1990年に上京、システムエンジニアとして自身のキャリアをスタートさせた。その後営業に転身し、1994年株式会社ソフトクリエイトに入社。最初の入社から現職に至るまでの間に二度、ソフトクリエイトグループを離れ、富士ソフト株式会社ではソリューション営業、合同会社DMM.comでは3Dプリント企画営業、そしてロボット事業を立ち上げ、事業責任者を歴任。2017年にソフトクリエイトグループへ三度目の入社。2018年、株式会社ソフトクリエイトホールディングスがM&Aした株式会社エートゥジェイの代表取締役副社長に就任。2019年6月より現職。

写真:岩澤 修平

投稿 DXを進められるか否かは経営者にかかっている――企業が今すぐにデジタル化に取り組むべき理由とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 経営者が「経営者の仕事」をするために必要な環境を整理する は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そのメリットを最大化するためには、経営者が自らの仕事領域を把握し、環境整備を行うことが欠かせません。

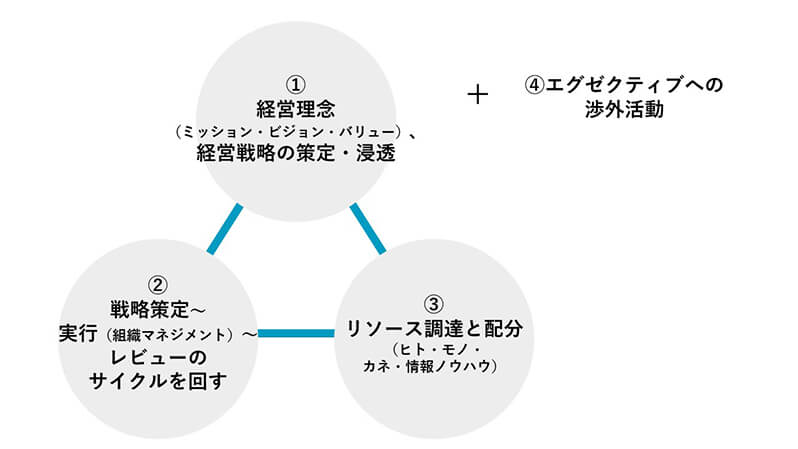

そこで今回は経営者の仕事を4つの要素にわけ、それぞれに対するワークフローの重要性を解説していきます。

企業理念はワークフローで仕組化を

経営者の仕事は多岐にわたり、対象は業務のすべてと言っても過言ではありません。しかし会社の規模が大きくなれば一人でこなすことはできません。そこで、営業部、管理部、人事部といった各セクションにわけて任せることになります。

しかし、最終的に経営者に残る仕事、経営者だからこその仕事があります。それが「理念・戦略の作成と浸透」「PDCAサイクルの実行」「リソースの調達と配分」「エグゼクティブへの渉外活動」の4つ。

まずは「理念・戦略の作成と浸透」に触れながら、ワークフローの重要性をお伝えします。

企業経営に大きな野望や目標がなくても、現状で満足しているということはないでしょう。規模の大小問わず、何らかの問題や課題はあるもの。どんな会社でも問題や課題を乗り越え、成長を目指していくことになるはずです。

では、どこを目指して成長させていくのか。この、目指すところを示すのが、ビジョンとミッション。いわゆる経営理念です。

ビジョンとは見えるもの、つまり会社の目指すところ。短中期的であれば3年後や5年後、長期的であれば30年後、100年後のビジョンを立てる会社もあります。

一方のミッションは、果たすべき使命。使命は理屈で決まる世界ではなく、経営者なり創業者が決めるべきものであり、スタッフや第三者が議論して決めるものではありません。

また、ビジョンは成長に応じて変わることがあっても、ミッションは基本的に変わるものではないと言えます。

企業経営では、このミッションを踏まえたビジョンを実現すべく戦略がつくられ、バリュー(行動指針)に沿いつつ組織化されます。これら大方針が社内へ浸透していなければ、各人の日々の仕事にブレが生じ、ひいては大方針の実現が遠くなりかねません。

そのため、理念を掲げるリーダーである経営者がミッションやビジョン、戦略を作成し、浸透させる必要があるのです。

浸透させるということはどういうことか。それは仕組みに落とすということと言えます。仕組みとは業務の役割分担と流れ、つまりワークフローに落とし込むということです。また、稟議を伴う意思決定は、経営理念や戦略を反映したもの。だからこそ、「理念・戦略の作成と浸透」にはワークフローが大切なのです。

PDCAサイクルの実行にはワークフローが効果的

経営理念や戦略は、実行しなければ“絵に描いた餅”です。しかし、各現場の実務を経営者がやっているようでは会社が大きくなりようがありません。そこで、経営者は実務をやるのではなく、実務を回していく、監督していくこととなります。

戦略に基づいて計画を立て、組織を動かして実行していく。実行したものは過程や結果に良し悪しあるので、それをしっかりチェックし評価する。必要であれば改善をし、それを戦略や実行計画に生かしていく。

これを繰り返すことがPDCAサイクル(Plan計画→Do実行→Check評価→Action改善)です。よく「トヨタのPDCA」など製造現場で大事と言われますが、現場レベルの改善活動だけではなく、経営レベルでも必要なものです。

経営レベルでの肝となるのが、組織マネジメント。Do実行は、自分以外のスタッフにしてもらうことになるので、組織内の情報共有やチームワークなどが重要となります。

さらに、PDCAを回すうえではCheck評価からのAction改善も欠かせません。Do実行の過程と結果を残すことが、Check、Actionにつながり、失敗を防ぎ、成功を引き寄せるのです。

情報を共有し、稟議で意思決定プロセスの過程と結果をログで残る。これを可能にするのがまさにワークフローです。「PDCAサイクルの実行」を迅速明快に回して成長を促すには、ワークフローが極めて効果的なのです。

ワークフローは、リソース配分の基礎情報であり、情報や知恵をストックする

戦略を立てて組織を動かすとなると、人材や設備投資が必要となります。つまりは「ヒト」「モノ」「カネ」、いわゆる経営資源(リソース)を用意しなければいけません。これらを調達し、選択と集中によってどの業務に使うのかを決めていきます。これが「リソースの調達と配分」です。

こうしたリソースの調達は、大企業なら人事部や財務部など、組織でスタッフが行うことでしょう。しかし、会社が盤石でない中小やベンチャー企業のリソース調達は、経営者次第となります。銀行も投資家も経営者を見て、出資するかどうかを判断します。

採用も、会社のブランドで応募が来るわけではないので、これも経営者次第。結局は経営者の仕事となります。

どこになにがどれだけ必要なのか。リソースを配分するにはまず、現状把握が欠かせません。それには情報を現場から吸い上げる仕組みが重要です。つまりはワークフロー。また、リソースを戦略的に配分していくには情報が必要です。

携わっている事業は儲かりそうか、自社はどこに向かってるのか、以前の取引の際はどうだったのか、などは過去の稟議書を見ればわかります。

設備やビジネスパートナーへの投資に関しても、優先順位を見積もってペンディングという判断もありえます。そういった意思決定を的確に行うための情報として、過去や現在の情報を検索できるのがワークフローシステムです。

企業の財産は前述の「ヒト」「モノ」「カネ」だと言われますが、「情報」も同様に大切です。情報やノウハウは失ったり減ったりすることがありません。忠義に厚い人材でもいつかは退社します。高性能な設備であってもやがて陳腐化しますし、資本は経営状況と隣り合わせで安定したものではありません。

しかし、情報やノウハウは記録さえしておけば増えるのみ。裏切られることはありません。ワークフローは、会社の情報やノウハウを記録して安定的な経営を約束する、企業の財産と言えるでしょう。

経営陣と現場をつなぎ社員の当事者意識を醸成

企業が事業拡大していくうえで、ビジネスパートナーを増やし、良好な関係を築いていくことは欠かせません。会社同士の友好関係は、ある程度の権限をもった役職でないとつくりづらいものです。特に事業提携などの大きなプロジェクトは、経営者同士の関係性と意思決定によって成立するものです。

そこで重要となるのが「エグゼクティブへの渉外活動」。これは経営者だからこその仕事です。社外活動には情報交換の意味合いもあります。現場レベルが持っている情報と、経営レベルが持っている情報では重要度が違います。特に経営マターの情報は、経営者同士でないと交換されないものです。

経営者は接待や会食が多いなど、会社にいないイメージがあるかもしれません。しかし、こうした社外活動によってビジネスチャンスが見つかったり、事業提携のきっかけになったり、ビジネスが進んだりするものです。外にアンテナを広げて会社の枠を広げられる適任者は、経営者なのです。

とはいえ、その渉外活動で得た新規事業や提携になりえる案件は、必ずしも経営者が独断で決めるものではないでしょう。稟議や会議を通して起案され、慎重に検討されるものです。そこで重要なのがワークフローです。

新規案件とはいえ、実務は経営者だけが行うわけではありませんし、専門部署や各責任者を巻き込む必要があります。そして、より円滑に進めるためには各人の当事者意識を高めることが大切です。

また、新規案件はトップダウンではなく、現場レベルからのボトムアップで起案されることもあるでしょう。ワークフローという仕組みで情報を共有し、稟議を重ねて現場と経営陣を一体化させる。起案者の当事者意識を醸成し、関係部署を巻き込んでいく。そのなかで様々な知見や意見を取り込みながら、新たなビジネスが生まれることもあるでしょう。

経営者と現場をシームレスにつなぎ、相互がよりよい関係性をもって会社を成長拡大させていく。ぜひワークフローで経営者のビジネス環境を整備して、イノベーティブな経営を実現しましょう。

▼もっと知りたい!続けてお読みください

論理的思考力は稟議で試される−稟議力と仕事力の深い関係−<前編>

元記事:経営者が「経営者の仕事」をするために必要な環境を整理する

投稿 経営者が「経営者の仕事」をするために必要な環境を整理する は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 建設DXとは?急務とされる背景や具体的なデジタル技術、国の動きなどをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>DXとは、2018年に経済産業省が公表した「DX推進ガイドラインVer.10」によると

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

つまり、デジタル技術による変革を指します。

そして、あらゆる産業のなかで、とりわけDXの推進が急務とされている業界のひとつに建設業界が挙げられます。

そこで今回の記事では

「なぜ建設DXが急務なのか」

「建設DXにはどのようなものがあるか」

「建設DXは何からはじめればいいのか」

など、建設DXに関する基礎知識や導入事例について解説したいと思います。

建設業界が抱える課題

建設DXが何かを説明する前に、まずは現在の建設業界が抱える課題について整理しておきましょう。

1.人材不足

建設業界が抱える課題としてまず挙げられるのは人材不足です。

2021年3月に国土交通省により発表された「最近の建設業を巡る状況について【報告】」によると、平成9年のピーク時に685万人いた就業人口が、2020年の時点では492万人まで落ち込んでいます。

また、同報告によると、2020年の建設業の就業者のうち36%を55歳以上が占めているのに対し、29歳以下の割合はたった12%しかなく、全産業の平均が、55歳以上31.1%、29歳以下が16.6%であることを鑑みても、ほかの業界と比べて著しく高齢化が進行していることがわかります。

これは、労働人口の減少だけではなく、伝統的な建築技法を次の世代へつなぐことができないなど、技術継承の観点からも深刻な課題であるといえます。

2.働き方改革

建設業界における2つ目の課題は働き方改革です。

前述の報告によると、2020年における建設業従事者の年間実労働時間は、1985時間となり、全産業の平均1621時間と比較して約2割多くなりました。

また、年間の出勤日数についても、全産業の平均が212日であるのに対し、建設業が244日であることから、建設業に従事する者が恒常的に長時間労働の過酷な環境にさらされていることがわかります。

しかしながら、2019年に施行された働き方改革関連法における特例処置(時間外労働の月上限45時間に対して、5年の猶予期間が与えられた)の期限である2024年がすぐそこに差し迫ってきていることにより、建設業界は今、働き方を抜本的に見直す必要性に迫られています。

▼働き方改革について詳しく知る

働き方改革とは?いまさら聞けない基礎知識や取り組み方、成功事例まで徹底解説

3.低い生産性

建設業界における3つ目の課題は低い生産性です。

建設ハンドブック2021によると、2019年の付加価値労働生産性において、建設業は2872.9円/人・時間となり、全産業平均の5788.7円/人・時間を大きく下回る結果となりました。

現場ごとに環境が異なるため業務や作業の標準化が難しいほか、1で説明したような人材不足が原因で適切なリソースを配置することができない、慢性的な長時間労働で作業効率が低下してしまう、手作業が多く存在しているなどさまざまな要因が挙げられています。生産性について詳しく知る生産性とは?向上のための4つのポイントや役立つツールをご紹介!

4.対面主義

現場に赴かなくてはならない、連絡体制の構築が難しい、作業指示書や図面を共有しなければならないなどさまざまな事情により、建設業界では対面主義が根強く残っています。

そのため、建設業界はテレワークなど場所に縛られない働き方の導入がなかなか進みませんでした。

総務省より発表された「令和3年版情報通信白書」のテレワークの実施状況によると、2020年における建設業界のテレワーク実施率は15.7%と全体平均の24.7%を大きく下回っています。

このことからも、建設業界の従事者の多くがコロナ禍においても出社を余儀なくされたことがうかがえます。

▼テレワークできないを解決!

なぜテレワークできないのか? 理由と解決策【オフィスに出社している企業必見】

建設DXとは

建設DXとは、建設業界にデジタル技術を取り入れることで、前述にあるような課題を解決し、業務や組織に変革をもたらすことを指します。

建設DXで用いられる技術

それでは、建設DXで用いられる具体的なデジタル技術についてみてみましょう。

ドローン

ドローンとは無線で遠隔操作される無人の飛行物体のことで、主に測量の際に効果を発揮します。

たとえば、人手で行えば膨大な日数を要する数百万地点の測量データの取得も、ドローンであれば15分ほどで取得できます。

また、高所や斜面など危険が伴う確認作業についても、現場で目視する必要がなくなるため、従業員の安全を確保することができます。

ICT建機

ICT建機とは、情報通信技術を取り入れた重機を指します。重機のコントロールや操作のガイダンスを位置検測装置で入手したデータをもとに自動で行います。

従来、オペレータの経験や技量に依存する分野でしたが、ICT建機を活用することで、属人化が解消され、工事全体の効率化や品質保持につながります。

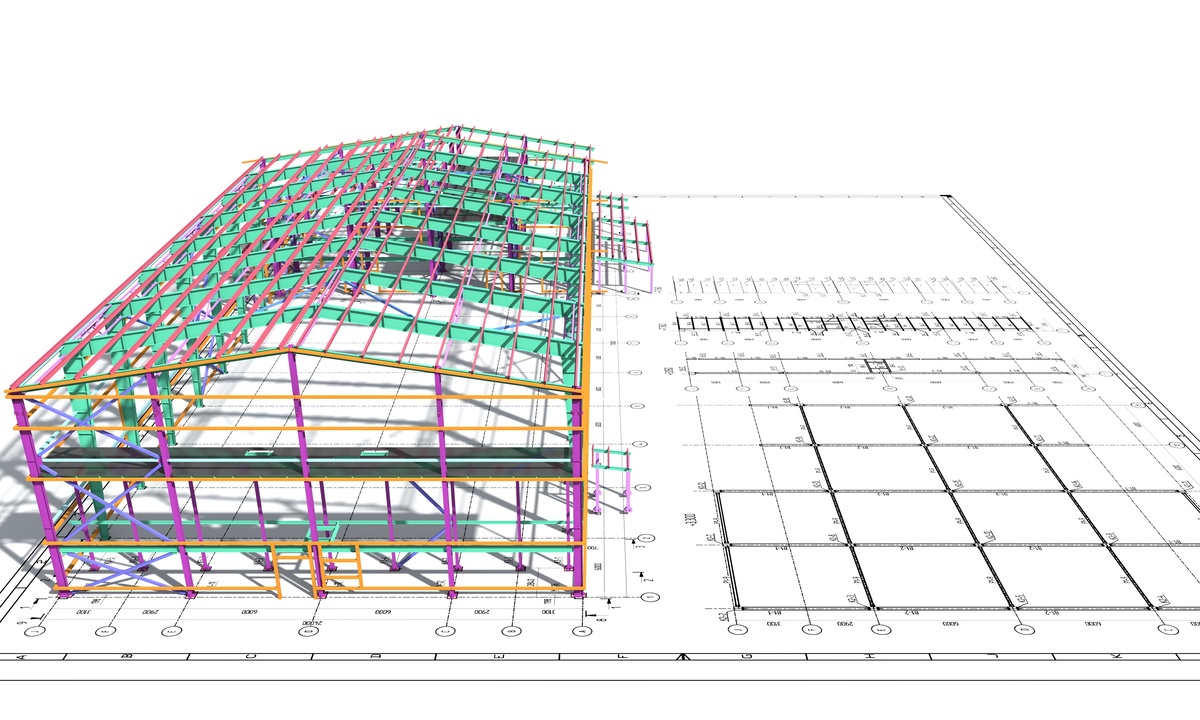

BIM/CIM

BIM/CIMとは、計画・調査・設計の段階から3次元モデルを利用した情報共有を行うことにより、建設における生産管理を効率化させる取り組みを指します。

BIMが建築領域、CIMが土木領域で主に活用されています。

BIM/CIMを活用することにより、ミスや手戻りの大幅な減少、単純作業の軽減、工程短縮等の施工現場の安全性向上などの効果が見込まれます。

国の取り組み

次は、上記のようなデジタル技術を普及させるために国がどのような取り組みを行っているのか見てみましょう。

i-Construction

「i-Construction」とは、2016年に建設現場の生産性向上を目標に国土交通省が主導で行うプロジェクトです。

「ICTの全面的な活用」「規格の標準化」「施行時期の標準化」の3つの施策が柱として掲げられました。

なかでも「ICTの全面的な活用」については、「ICT導入協議会」の設置や、各種容量の策定、ICT建設機械等認定制度の導入など重点的に取り組まれています。

BIM/CIM原則適⽤

2020年4月国土交通省より「2023年までに小規模を除く全ての公共事業にBIM/CIMを原則適応」との発表がありました。

もともと、2020年2月開催の「BIM/CIM推進委員会」第3回会合時には2025年までの目標が掲げられていましたが、それを2年短縮するものとなりました。

建設DX最初1歩はワークフローシステム

さてここまで、建設業界が抱える課題やそれらを解決するためのデジタル技術、建設DXに関する国の動きなどを見て、建設DXの必要性についておわかりいただけたと思います。

しかし、DXの必要性は分かっていても、「いきなり高度なデジタル技術を取り入れることに不安がある」「もっと簡単なことからはじめたい」という人たちもいるのではないでしょうか。

そこで、建設DXの最初の1歩としておすすめしたいのがワークフローシステムです。

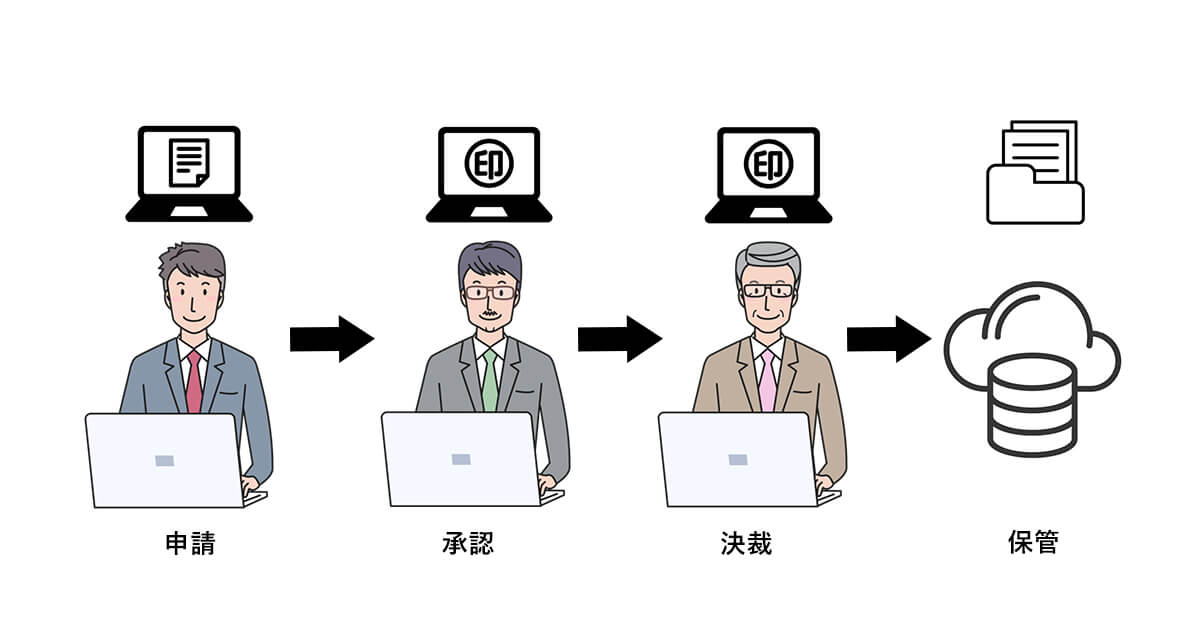

ワークフローシステムとは、社内で行われる稟議・申請手続きを電子化するシステムです。

導入することで、さまざまな効果を得ることができます。

ワークフローシステムが建設DXに効果的な理由

それでは、ワークフローシステムが建設DXに役立つ理由をいくつかご紹介します。

1.業務効率化

ワークフローシステムを導入することによる効果として最初に挙げられるのがペーパーレス促進による業務効率化です。

手続きそのものを電子化できるため、書類の作成や検索、保管だけではなく、申請や承認、回付といった一連の業務を大幅に改善することができます。

2.働き方改革の促進

ワークフローシステムを導入することで、オンライン上で作業指示書や図面の共有が可能となるため、現場へ赴く必要がなくなり、テレワークなどの柔軟な働き方の実現が可能になります。

もちろん、メールやビジネスチャットを利用してこれらを共有することも可能ですが、過去の内容を時系列で確認するのが難しかったり、確認作業を順番に回すことができないといったデメリットがあります。

一方ワークフローシステムであれば、確認のルートを柔軟に設定することができるので、場所を選ばず作業指示書や図面を指定の順番で回付することも可能になります。

ワークフローシステムによる建設dxの成功事例

ワークフローシステムの建設DXの有効性について説明したところで、次はワークフローシステム導入による建設DX成功事例について紹介したいと思います。

清水建設株式会社様

本社移転を転機に、働き方の革新活動の一環としてペーパーレスによる業務効率化を目指し、これまで紙で行っていた決裁・申請業務を電子化したところ、決裁の迅速化や起案者の作業効率化、自動申請による所管部署の管理効率UP、保管・管理負荷の軽減、業務改善などの効果を得ることができました。

▼段ボール30箱分の書類を削減し、月1200時間のコスト削減に成功

まとめ

国土交通省と日本経団連が、旧来より建設業界に定着している3K(「きつい」「汚い」「危険」) のイメージを払拭すべく新3K(「給料が良い」「休暇がとれる」「希望が持てる」)を提唱したのは2015年のことです。

あれから7年、働き方改革やコロナ禍などをきっかけに大きく変わりつつある今だからこそ、ワークフローシステムを導入し、建設業界のニューノーマルな組織体制を築いてみてはいかがでしょうか。

元記事:建設DXとは?急務とされる背景や具体的なデジタル技術、国の動きなどをご紹介

投稿 建設DXとは?急務とされる背景や具体的なデジタル技術、国の動きなどをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 領収書を効率的に処理する3つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>領収書などの帳簿を必要以上に長期間保存していませんか?

本日のテーマは「無駄をなくし、経理を合理化すること」についてです。

領収書の整理に時間をかけないようにする

領収書をまとめるときに「後で見やすいから」といった理由で長時間を費やしてできるだけきれいにまとめようとする。これは本当に必要な事でしょうか?

領収書がきれいにまとめてあった場合、あとで見たときにみやすいのは確かです。会計事務所や税務署へのアピールはバッチリです。

きれいにまとめようとすればするほど、時間を浪費してしまいます。会社の利益を考えると整理のために時間を使いすぎるのは得策ではありません。

領収書には保存期間がある

領収書などを保存する場合、保存するにはスペースが必要となります。東京などの土地が高くつく場所での保存にはスペースの確保にもコストはかかってしまいます。現在あなたの会社で保存している領収書のは本当に必要なのでしょうか?

領収書などの帳簿書類(欠損金の繰越控除の適用を受ける場合を除く)はその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存が原則となっています。

これにより、書類は取引が増えるたびに多くなり、保存するスペースが必要となります。そのため、必要のなくなった書類をいつまでも保存しておくのはスペースとコストが無駄となってしまいます。

貸倉庫や書類の処分を請け負う業者を上手に活用して、事務所内の書類スペースは必要最小限に抑えましょう。

小口現金ではなく振込にする

小口現金の実際残高と現金出納帳の残高合わせの際に現金が足りていなかった場合、その責任として自分が補充しなくてはなりません。また経費精算の依頼が来るたびに対応すると、決まった日に精算を行う場合と比較すると効率が悪いです。

何か効率の良い方法はないのでしょうか?

そこで、経費精算申請制度というものを紹介します。

経費精算申請制度とは?

領収書を「経費精算申請書」に糊付け

「支払日」,「勘定科目名」,「支払先」,「金額」,「取引内容」などを記載

1ヶ月分の領収書をまとめる

合計金額を給与振込の際に一緒に入金し精算する

社員には各自で経費精算の申請書を作成してもらいます。

ただし、各自にそれぞれ異なった形式の申請書を作成されてしまうと集計する側に負担がかかってしまうので、最初に申請書制作にあたってのルールや用紙の形式を決めておくことが重要となります。

これにより経費精算は、月一回の定められた日に行えるようになるため、申請があるたびに時間を取らずにすむのです。

まとめ

このように経理の合理化を図ることによって作業の効率を上げることやコストを下げていくことは会社の経営に影響し、利益にもなっていくのです。

ワークフローシステムを導入することにより、申請→承認→精算まで一連の動作をパソコン上で行えますので作業が円滑になります。領収書はデータベースに保存されますので、事務所内の保存スペースも不要です。

エイトレッドのワークフロー製品「X-point」「AgileWorks」では、多くの経費精算書導入事例があります。経費精算書のシステム化についての相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

投稿 領収書を効率的に処理する3つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

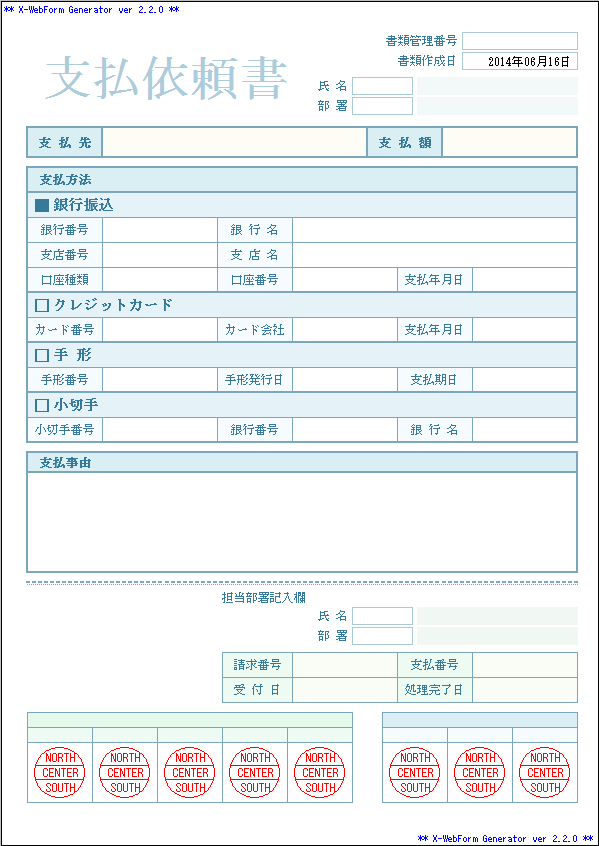

]]>投稿 支払依頼書とは?書き方・フォーマット例やワークフロー導入効果を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、

「なぜ請求書と別に支払依頼書を用意する必要があるの?」

「支払依頼書のフォーマットや書き方が分からない……」

といった疑問や課題を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

こちらの記事では、支払依頼書の役割やメリット、サンプルフォーマットや書き方の基本をご紹介しています。

支払依頼書を電子化することのメリットについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

支払依頼書とは?

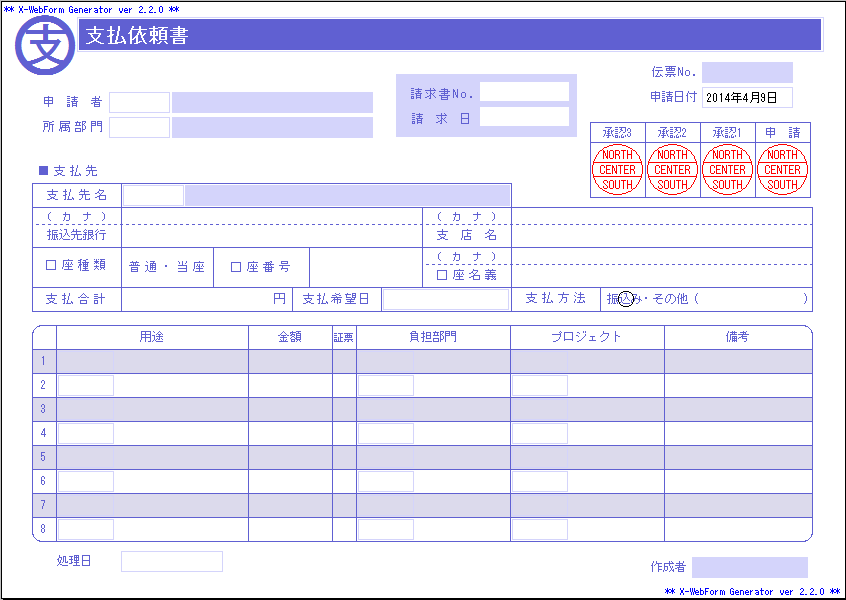

支払依頼書とは、取引先から届いた請求書など、買掛金の支払処理を経理部門に依頼するための社内文書を指します。

一般的に、取引先からの請求書は、実際に取引を行っている部署の担当者宛に届くケースが多々あります。そして、請求書を受け取った担当者は、経理部門に請求書を回付して支払処理を依頼します。

その際、支払処理を正確かつ効率的に行うために役立てられるのが支払依頼書です。

支払依頼書を活用するメリット

小規模な企業であれば、請求書を経理部門に手渡す際、口頭で伝えたり簡単なメモを沿えたりするだけで支払処理を行える場合もあるかもしれません。

しかし、会社規模が大きいと社内の部署・部門やプロジェクト、取引先も多くなるため、以下のような問題が起こりやすくなります。

- どの案件・プロジェクトに紐づいた買掛金か分からない

- どの部門が負担する請求か分からない

- 案件によって支払サイクルが異なるため、支払期限が分からない

支払依頼書を作成することで、経理部門担当者は支払処理に必要な情報を把握することができ、上記の問題を回避することができます。

また、支払依頼書の活用は以下のようなメリットもあります。

- 請求書受け取り~支払処理までのワークフロー明確化

- 情報確認のための負担が軽減し、業務スピードや効率が改善

- 「誰が支払依頼をして」「誰が受理したのか」という記録を残せる

これらのメリットは、内部統制を整える上でも非常に効果的だと言えるでしょう。

支払依頼書フォーマット例と書き方の基本

支払依頼書のフォーマットは会社によってさまざまですが、支払処理に必要な情報が端的に伝わるよう、シンプルなデザインが好ましいとされています。

例として、支払依頼書のサンプルフォーマットと、支払依頼書の主な項目をご紹介します。

支払依頼書の主な項目と書き方

-

作成日

支払依頼書を作成した日付を記載します。 -

承認欄

承認者・決裁者が押印する欄です。支払金額などの条件によって承認者の数が変わる場合があるため、3個ほど承認欄を用意するのが一般的です。 -

依頼者氏名・所属部署

支払依頼書を依頼(申請)する人物の氏名と所属する部署を記載します。 -

支払先企業名

支払先の企業名を正式名称で記載しましょう。 -

支払方法

銀行振込・口座振替・手形・小切手など、事前に支払先企業と合意した支払方法を記載します。 -

支払先情報

支払先の銀行名や支店名、口座番号など、支払に必要な情報を記載します。 -

支払期日

支払期日を正確に記載しましょう。 -

支払金額の内訳

用途やプロジェクト、負担部門など、支払金額の内訳を記載します。

ワークフローシステムで支払依頼書を電子化するメリット

近年、ワークフローシステムを導入して紙書類による手続きを電子化する企業が増えてきています。そして、支払依頼書もワークフローシステムで電子化できる書類のひとつです。

次は、ワークフローシステムで支払依頼書を電子化するメリットについて見ていきましょう。

▼ワークフローシステムについて詳しく知る

業務効率の改善

ワークフローシステムで支払依頼書を電子化するメリットのひとつとして、業務効率の改善を挙げることができます。

たとえば、支払依頼書が電子化されることによって、業務に以下のような変化が表れます。

- 取引先からの請求書が届いてから、支払までのフローが可視化される

- フローが可視化されることで、業務手続きの停滞を防ぐことができる

- 支払処理が実際に行なわれたことの通知を、依頼者へ流せる

- 電話やメールなどが不要となり、依頼主都合による作業割込が減少する

内部統制の強化

支払依頼書の電子化は、内部統制の観点からも以下のようなメリットが期待できます。

- 誰がいつ承認を行い、支払処理をしたかの記録、証跡をシステムに残すことができる

- 過去の支払処理をスピーディーに検索・閲覧することができる

- 作業ステータスを可視化し、リアルタイムで関係者が確認できる

▼内部統制について詳しく知る

まとめ

今回は、支払依頼書の役割やフォーマット例、電子化するメリットについてご紹介しました。

ワークフローシステムを導入することで、支払依頼書にまつわる業務手続きを効率化することができ、内部統制の強化にもつなげることができます。

今回ご紹介した情報も参考に、支払依頼書をはじめとした社内文書の電子化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

元記事:支払依頼書とは?書き方・フォーマット例やワークフロー導入効果を解説

投稿 支払依頼書とは?書き方・フォーマット例やワークフロー導入効果を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 会社文書の保存期間は?保管期間別に文書の種類を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>文書の保管は整理の手間やスペースの確保が必要になるため、できることならば過去の文書を処分したいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、会社文書には適切な保存期間があり、知らずに処分してしまうと法律違反となってしまう可能性もあります。

そこで今回は、会社で扱う文書(書類)の保存期間について詳しくご紹介します。

会社文書(書類)は法律で保存期間が定められている

会社で扱われる文書の多くは、会社法や法人税法をはじめとした各種法律で保存期間が定めれらています。

法律で定められた保存期間を満たさずに文書を廃棄してしまうと、過料が課せられるほか、企業としての信頼を失いかねません。

一方で、保存期間を過ぎた文書を廃棄せずに残していると、次第に保管スペースが圧迫されてしまい、文書の管理も難しくなります。

そのため、文書の種類ごとの保存期間を理解したうえで、適切なタイミングを見極めて廃棄する必要があります。

保存期間別に文書の種類を紹介

ここでは、保存期間別に主な会社文書の種類を確認していきましょう。

永久保存する必要がある文書

- 定款

- 株主名簿・新株予約権原簿・端株原簿・社債原簿・株券喪失登録簿

- 登記・訴訟に関する書類

- 官公署への許認可関係の届出書類および重要文書

- 社規・社則に関する通達文書

- 効力が永続する契約にまつわる文書

- 権利や財産に関する書類

- 製品開発・設計に関する重要文書

- 重要な人事に関する書類

- 労働組合との協定書

これらの文書は、法令により永久保存が義務付けられているわけではありませんが、文書の性質上、永久保存することが必要だと考えられています。

このほか、株主総会や取締役会などの議事録や、稟議書・決裁文書などは法定の保存期間を超えて永久保存している企業が多くあります。

10年間保存する必要がある文書

- 株主総会議事録

- 取締役会議事録

- 重要会議記録

- 満期もしくは解約となった契約書

- 決算書

- 貸借対照表・損益計算書などの計算書類や附属明細書

- 総勘定元帳・各種補助簿などの会計帳簿や事業に関する重要書類

7年間保存する必要がある文書

- 仕訳帳・現金出納帳など取引に関する帳簿

- 決算に関連して作成された書類

- 領収書・預金通帳・手形控・振込通知書・請求書・契約書・見積書

- 扶養控除等(異動)申告書

- 源泉徴収簿

5年間保存する必要がある文書

- 産業廃棄物管理票

- 従業員の身元保証書、契約書

4年間保存する必要がある文書

雇用保険の被保険者に関する書類

3年保存する必要がある文書

- 労働者名簿

- 雇入れ・解雇・退職に関する書類

- 災害補償に関する書類

- 郵便物等の発受信簿

2年保存する必要がある文書

健康保険・厚生年金保険に関する書類

保存期間が定められていない文書の扱い

法律で保存期間が定められていない文書は、自社内で保存期間を決めて管理する必要があります。

保存期間を決定する際は、以下の観点から期間を検討してみるとよいでしょう。

- 業務を遂行する上での必要性

- トラブル・訴訟時に立証するための必要性

- 会社の歴史上の重要性

保存期間を過ぎた会社文書の廃棄方法

会社文書のなかには、個人情報や機密情報が記載されているものも少なくありません。

そのため、保存期間を過ぎた会社文書は適切な方法で廃棄する必要があります。

次は、保存期間を過ぎた会社文書の主な廃棄方法について見ていきましょう。

シュレッダーによる廃棄

会社文書の主な廃棄方法のひとつが、シュレッダーによる廃棄です。

文書が少量であれば、業者を使わずオフィス用のシュレッダーで処分することができます。一方、文書を大量に処分する場合、手間と時間が大きくなってしまいます。また、目の粗さによっては書類が復元されてしまう可能性があるため注意が必要です。

溶解処理による廃棄

業者に依頼して溶解処理を行う方法もあります。

段ボールに書類を詰めたまま回収してもらえるので、大量の文書であっても手間がかからないのがメリットです。

ただし、回収から溶解処理までの間に情報漏洩が発生するリスクがあるため、信頼できる業者を選ぶことが重要になります。

文書の電子化で保管が楽に!

会社文書は種類によって保存期間が異なり、長年にわたって保管しなければならない文書も少なくありません。

また、年々増えていく紙文書の保管スペースを確保しなければならず、廃棄するのにも手間・コストが発生してしまいます。

このような紙文書ならではの負担を軽減する方法が、文書の電子化です。

ペーパーレスの動きが活発化している昨今、会社文書を電子保管するための法整備が進んでおり、「e-文書法」(※1)や「電子帳簿保存法」(※2)の要件を満たしている場合には文書の電子保管することができます。

※1:e-文書法とは、2005年に施行された「文書の電子保存」について定めた2つの法律の総称。「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つを指す。(参照:e-文書法の施行について|高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)

※2:電子帳簿保存法とは、1998年に施行された「国税関係帳簿書類の電子保存」について定めた法律。(参照:電子帳簿保存法関係|国税庁)電子帳簿保存法について詳しくしる電子帳簿保存法とは?基礎知識と対応のポイントを解説【2022年1月改正】

文書の電子化にワークフローシステムを活用!

近年では稟議書や申請書などの各種文書を電子化して運用・保存できるワークフローシステムが多くの企業で導入されています。

ワークフローシステムを用いることで、各種文書をシステム上で一元管理することができ、文書保管の負担を大幅に軽減することができます。

一方で、書類を電子化した場合でも紙に印刷しなくてはならないシーンがあるのも事実です。

業務効率改善やコスト削減、ガバナンス強化などの観点からペーパーレスの推進は必要ですが、必要に応じてこれまでと同じように印刷ができるかどうかもワークフロー製品を選定する際のポイントとして覚えておくとよいでしょう。ワークフローシステムについて詳しく知るワークフローとは?意味や役割などの基礎知識を徹底解説!

会社文書を電子化し管理の効率化に成功した事例

株式会社明光商会様

稟議書や申請書などの決裁業務について、ワークフローシステム導入以前は複写式の専門用紙に手書きしていたという株式会社明光商会様。

決裁に時間がかかるだけではなく、書類の紛失や書類の進捗が把握できない、過去の決裁済みの処理を探すのに手間がかかるなど管理の面でも様々な課題を抱えていました。

ワークフローシステムを導入したことにより、書類をデータベースとして取り扱うことができるようになったため、決裁の迅速化に加え正確性や透明性、検索性が向上し、監査業務の効率化や会社全体としての内部統制の強化を実現しました。監査部門からも高い評価株式会社明光商会 様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

まとめ

今回は、会社で扱う文書の保存期間についてご紹介しました。

普段何気なく扱っている文書であっても、知らずに廃棄してしまうと大きなトラブルに発展してしまう恐れがあります。

今回ご紹介した情報も参考に、会社文書の管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。

元記事:会社文書の保存期間は?保管期間別に文書の種類を紹介!

記事提供元:株式会社エイトレッド|ワークフロー総研

投稿 会社文書の保存期間は?保管期間別に文書の種類を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>これからは、オフィスと自宅、本業と副業、ビジネスとプライベート、など複数の環境や立場や顔を融合しながら価値を創出する、「ハイブリッド型ワークスタイル」が普及していくと考えられます。

今回の対談では、ヤマハ株式会社・平野尚志氏とワークフロー総研フェロー・沢渡あまね氏に、ハイブリッド型ワークスタイルについて語っていただきました。

前編では、ニューノーマルな働き方を支えるヤマハの技術と想い、ハイブリッド型ワークスタイルの概念についてお聞きしました。

後編は、ハイブリッド型ワークスタイルの効用や近未来における理想の働き方について、対談者2名にお話いただきます。前編はこちら【前編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

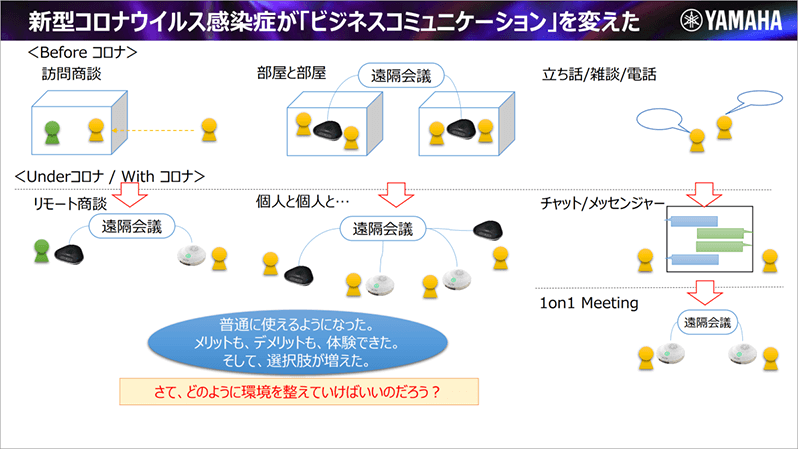

オフィスという「箱」の必要性が問われる今、デジタルワーク化を軸に「ハイブリッド型ワークスタイル」へのシフトを

(出典:ヤマハ株式会社)

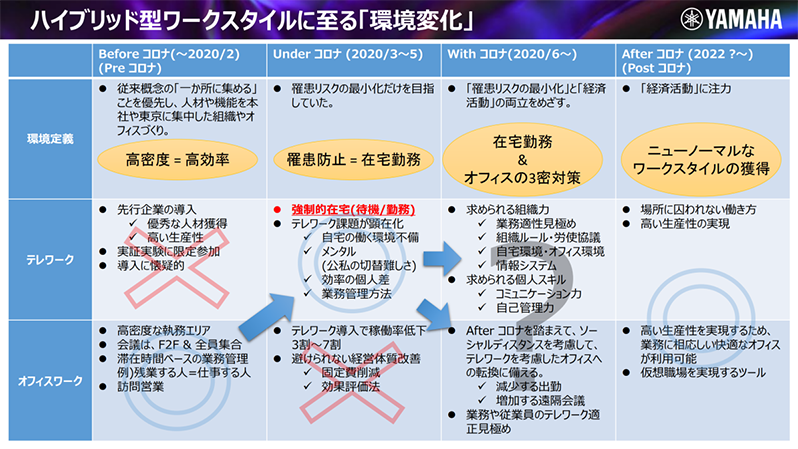

平野:今までの働き方では、オフィスという「箱」の中に働く場所が限定されていました。仕事やコミュニケーションは、おもに「箱」の中に入っている人同士で行う状態だったと思います。

それが、緊急事態宣言により自宅待機が余儀なくされた「Underコロナ」のタイミングや、感染予防と経済活動の両立を目指す「Withコロナ」のフェーズに至って、「箱」という概念の存在が希薄になりました。

なぜなら従業員は、自宅やコワーキングスペースなどで、テレワークを体験してしまったからです。

業務上のコミュニケーションは、インターネット上やバーチャルな環境の中で行わなければなりません。

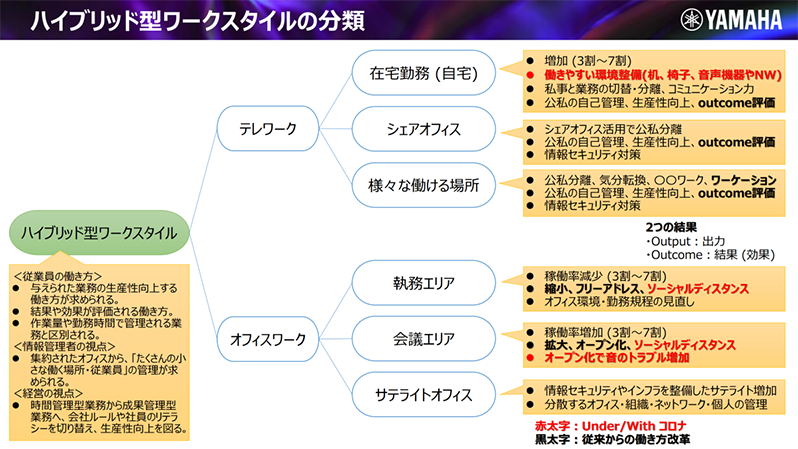

沢渡:「ハイブリッド型ワークスタイル」では、オフィスと自宅、本業と副業、ビジネスとプライベートなど異なる環境や立場を融合させて価値を創出します。

それぞれの人にとって、もっとも生産性の高い働き方を目指します。人々は場所に捉われず、オープンにつながり仕事をしていきます。

そんなハイブリッド型ワークスタイルを実現するうえで、デジタルで仕事をできることは必須の要件です。

平野:デジタルな働き方が浸透していくと、会社が管理すべきファシリティ(資産)の概念も変わりますよね。

ですから、テレワークをはじめとする働き方改革は、企業がしっかり取り組まなければいけない課題だと思います。

そうしないと、従業員が高いパフォーマンスを発揮できる環境は作れないはずなんです。

沢渡:確かに、ひとりでもアナログな仕事のやり方をしてしまうと、チーム全体の生産性が落ちてしまいますからね。

その人のために例外の対応をする、あるいは情報を共有する機会を別途設ける必要が生じるからです。

平野:おっしゃるとおりです。やはりテレワークや働き方改革の実現には、デジタルワーク化は避けて通れませんね。1887年創業で歴史の長い会社ですが、ヤマハも変わろうとしています。

コロナ禍で悲しいことはたくさんあります。この苦境を乗り越えていくのが先決であることに変わりはありません。

それでも、変わるのに良いタイミングと捉えてマインドチェンジをしていくことが求められていると感じています。

仕事も人生もより深みを増す「ハイブリッド型ワークスタイル」の効用

沢渡:実は、平野さんも「ハイブリッド型ワークスタイル」を実践されているとお聞きしました。

平野:はい。平日はヤマハに勤務し、週末は家の農業を手伝っています。野菜の手入れや収穫、直売所に野菜を並べて販売するといったことが主な仕事です。

沢渡:平日は“ITネットワークのインフラを守る人”であり、週末は“食のインフラを守る人”なのですね。ただ、「農業はやりたくないので、コンピューターの世界に入られた」と、聞いておりますが(笑)

平野:そうなんです。というのも、私の祖父が農業で苦労するのを目の当たりにしていたからです。

祖父は、夜明けから夜中の23~24時くらいまで働く毎日でした。それでも手が回りません。私も、18時ころから23時ころまで毎日手伝っていたので、そのために学校の宿題もできないほどでした。

「ここまでして農業をやらなければいけないのか?」と、ずっと悩んできたのです。そして「農家だけはやりたくない」と思い、高校生のころに心を惹かれていたコンピューターの仕事に就きました。

沢渡:そんな背景がおありだったのですね。

平野:ところが、結婚して婿入りすると、義父が農業をやっていました。しかし、義父は祖父と対照的にいつもニコニコ楽しそうで、辛そうなそぶりがまったくありません。

また、仕事ぶりは神業の域です。野菜を作り始める前の入念な準備や、従業員への仕事の割り振りなど、80代とは思えない集中力で段取りをしています。

義父の野菜作りを必死にがんばっている姿に、「ものづくり」の姿勢を学ばせてもらっている気持ちがします。

私が本業でネットワーク製品を作るときの「ものづくり」の姿勢に参考となる部分が大きいのです。

▲平野さんの義実家にあたる「ひらの農園」(浜松市浜北区)でのひとコマ、どの野菜も大きく採れたてを販売しているのが特徴

沢渡:私も先日、平野さんの農園にお邪魔しました。いただいた春菊をそのままサラダにして食べたら、とてもおいしくて驚きました。

平野:どれも義父がこだわり抜いた野菜なので、たくさんの人に味わってもらえたら嬉しいです。義父も、育てた野菜をおいしいと言ってくれる人がいるのを楽しみにしています。

そんな想いもあって、直売所の店頭に立って野菜の説明をしたり、お客さまの声を義父に伝えたりもしています。

沢渡:すばらしい話です!そこに、平野さんの核であるコミュニケーションや支えるという文脈があるのですね。

平野:ただ、農業で採算を取るのは難しいことです。家業だからこそ、売り上げよりもお客さんの喜びや義父のサポートに徹することができるのかもしれません。

そのように社会貢献を体現する仕事も選べるのは副業の良いところだと思います。

一方、会社では、社会貢献を含めてやりたいことを実現するための経営を学べます。何かを達成することも誰かを支えていくことも、ボランティアでは続きません。

お客さんや大切な人を支えるためにも収入を得て、サポートや投資に収入を回していく必要があります。

これからハイブリッド型ワークスタイルが普及していけば、さまざまな会社や仕事を経験しやすくなります。それは個人の成長につながり、本業にも良い影響が出るはずです。

私たちヤマハの目標は、音・音楽を原点に培った技術と感性で、新たな感動と豊かな文化を世界の人々とともに創りつづけることです。

ハイブリッド型ワークスタイルが進んでも、ヤマハの技術で快適なビジネスコミュニケーションを支えていきたいと考えています。

沢渡:平野さんの考え方や働き方そのものが、ヤマハさんのブランディングになっていると感じます。

ブランディングとは、製品や会社、コンセプトそのものなどの認知・理解を促進し、ファンを増やしていく取り組みをいいます。

開発の背景にある想いや技術力を語ることが、製品のブランディングになります。

さらには、ネットワーク技術やネットワークエンジニアの仕事そのものにもフォーカスし、その価値を世の中に発信する取り組みにも心を打たれています。

製品を超え、職種や世界観で魅了している平野さんのブランディング活動意義はとても大きいと思います。

平野:そういえば、仕事でご一緒したことのない人から笑顔で話しかけられることが山ほどあって不思議でした。

最近、その答えがわかったのです。実はみなさん、私がエンジニア向けに配信してきたメールを愛読してくださっていたのです。

ヤマハのネットワーク機器開発チームは、オープン型のコミュニケーションを図る目的で、もう25年以上メーリングリストを運営してきました。

メーリングリストでは、私が携わっていた当時、Eメールにまつわるノウハウのほかに、インターネット上でのマナーやコミュニケーションついても発信してきました。

それを読んで、「社会人としての生き方を学びました」と言ってくれる人がたくさんいたのです。

沢渡:それは、コンセプト・ブランディングであると感じます。ITネットワークインフラを守る仕事の価値とは何か、働き方とは何か、ヤマハさんや平野さんご自身が大切にしていることは何か。

そうしたコンセプトが平野さんの取り組みや発信を通じて世の中に認知され、理解されてきた結果でしょう。

このようなコンセプト・ブランディングの活動が、普段なかなか人の目に触れず認知されにくいITネットワークインフラの技術や仕事の価値の認知向上、ひいては私たちのよりよい働き方やライフスタイルの創造につながっていきます。

平野さんは、これからの時代において大事なことを先がけて取り組んで来られたのですね。

ひらの農園のFacebookはこちら、Instagramはこちら

Withコロナ時代の働き方を支えるエンジニアの存在と近未来における理想の働き方

▲1~4名程度の打ち合わせに最適なヤマハスピーカーフォン「YVC-200」(沢渡氏私物)と4~6名程度の会議にも対応できる「YVC-330」(平野氏使用)。

沢渡:コロナ禍で医療従事者にスポットライトが当たりました。最前線で治療や感染拡大の防止に取り組み、医療というインフラを支えてくださっています。

しかし、コロナ禍における生活を支えてくれているのは医療従事者だけではありません。テレワークやハイブリッド型ワークスタイルを支えてくれている人たちがいます。

ITネットワークエンジニアも、私たちの生活になくてはならない大切な存在なのです。

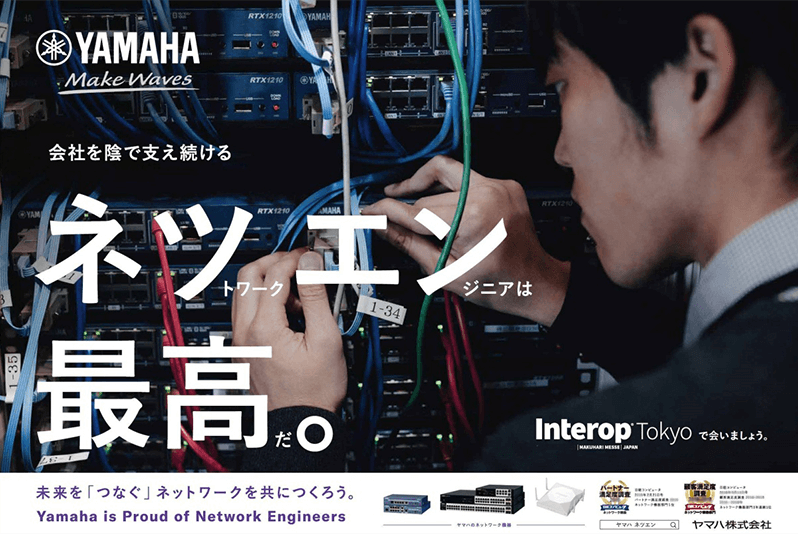

ヤマハさんは2019年より「ネツエン(“ネッ”トワーク“エン”ジニアは最高。の略)」キャンペーンを通じて、ITネットワークエンジニアにスポットライトを当ててきました。

▲東海道新幹線内で掲載された「ネツエン」キャンペーンの車内広告(出典:ヤマハ株式会社、2019年5月掲出)

平野:みなさんが日常的に利用しているお店などにも、ヤマハのネットワーク機器が入っています。

そうした製品のネットワーク構築や保守運用をしてくれているのが、ネットワークエンジニアのみなさんなのです。

私たちの大切なパートナーであるネットワークエンジニアさんたちの仕事ぶりをたたえたい。

そこで、「ネットワークエンジニアは最高だ」というメッセージを「ネツエン最高!」のコピーに込めて発信してきました。

沢渡:すばらしい企画ですね。私自身もNTTデータのネットワークソリューション事業部門でネットワークの運用保守の仕事に従事していました。

「ネツエン最高!」のメッセージを新幹線の中で見たとき、涙が出るほど感動しました。ようやく、ITネットワークインフラの世界にも光が当たるようになったと。

平野:あまり知られていませんが、ネットワークエンジニアのみなさんは「一瞬でもネットワークを途切れさせてはいけない」という切羽詰まった状態の下で仕事をしています。

彼ら/彼女たちが陰で必死にネットワークを守ってくれていることを、私たちヤマハの従業員は誰よりもよく知っているんです。

ですので、サブメッセージを「Yamaha is Proud of Network Engineers(ヤマハはネットワークエンジニアを誇りに思います)」としました。

彼らを支えられるような仕事の仕方をしたいという私たちの想いを、クリエイティブに落とし込んだのです。

(出典:ヤマハ株式会社)

沢渡:そもそも、ネットワークやITインフラがなければ、テレワークどころか通常のオフィスワークもできません。

世の中のクラウド化が進んでいっても、仮想化された環境を守っていくことが必要です。

ネットワークやITインフラを支える仕事は、ますます重要性を増していくでしょう。

ただし、ネットワークエンジニアの仕事は目に見えません。見えにくく、認知されにくい、しかしながら重要な仕事を見える化したのが「ネツエン」です。

しかも、新幹線の車内という多くの人の目に入る場所で広報された。この価値は非常に大きいと思います。

目に見えないけれど重要な仕事が正しく評価され、リスペクトされる仕組みや文化は大事です。

テレワークやデジタルワークが進むほどに、陰でがんばる人たちが「ありがとう」と言われる環境をいかに作れるかが重要になっていくでしょう。

平野:沢渡さんのおっしゃる通りです。たわいなく見えるような作業でも、これだけ真剣にやっている人がいることを伝えたいですね。

沢渡:すばらしいですね。最後に、平野さんが考える「近未来の理想の働き方」をお聞きしたいと思います。

平野:私が「良心回路」と呼んで信じている世界観が、世の中に浸透すると良いなと思っています。

「良心回路」とは、敵も味方も関係なくオープンにつながり、世の中にとって本当に必要なものを生み出していくネットワークです。

私たちインターネット技術者たちは本来、技術者同士のつながりによって新たな技術・製品を世に生み出してきました。

競合他社同士であってもオープンにやり取りしながら、理想の社会について議論してきたのです。

理想の社会について議論していくと、必要な技術・製品に関するアイデアが出てきます。そのアイデアが、ある会社にとってはメリットが薄いこともあります。

しかし、トータルで社会の役に立つものになるならば、アイデアを形にしていく方向で合意します。そうした「良心回路」こそ、これからの社会の理想かなと思います。

沢渡:今日、平野さんにお話しいただいたように、「ハイブリッド型ワークスタイル」によって、仕事とプライベートの相乗効果が生まれることは明らかですね。

この相乗効果を生み出すためには、とにかくデジタルな世界に身を置くことが先決です。

デジタル上でオープンに想いを共にする人と出会い、意見を交わす。議論する。そういったデジタルな経験を組織も人も増やしていくと、問題や課題が解決され、イノベーションが生まれます。

そうした成功体験を積み重ねることが、理想の働き方に近づくための第一歩ではないでしょうか。

本日はありがとうございました。

平野:こちらこそ、ありがとうございました。

元記事:【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

記事提供元:株式会社エイトレッド|ワークフロー総研

投稿 【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【前編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>これからは、オフィスと自宅、ビジネスとプライベートを融合させた「ハイブリッド型ワークスタイル」がスタンダードになっていくと考えられます。

個人も組織も、この波に乗り遅れないようにすることが求められていくでしょう。

そこで、今回はハイブリッド型ワークスタイルを実践する2名による対談を企画しました。

ホストは、浜松/東京の多拠点生活をしながら、フリーランス/企業取締役/企業顧問というパラレルキャリアを実践する沢渡あまね氏。

ゲストのヤマハ株式会社・平野尚志氏も、本業では企業のテレワークを支えるソリューションを提供し、週末は家業の農業支援をしています。

これからの組織や個人は、どのようなスキルとマインドを持てば新たな働き方に順応できるのでしょうか?ハイブリッド型ワークスタイルがもたらす世の中の変化と適応方法について、2回にわたり語っていただきました。後編はこちら【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

テレワーク下でも快適なビジネスコミュニケーションを実現するヤマハの音響技術

沢渡:今回、ヤマハの平野さんをお訪ねしたのは、2019年のテレワーク・デイズ浜松(※)でご一緒したあたりから、ヤマハさんとは目指す方向が同じだと感じており、意見交換したいと思ったからです。

※テレワーク・デイズ浜松│テレワーク・デイズは2017年から政府や東京都などが連携して展開している、柔軟な働き方を実現するテレワークを推進する全国的なプロジェクト。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会中の交通混雑の緩和を目的として展開された。浜松では、テレワーク・デイズ浜松をITベンチャーの株式会社NOKIOOが主催。

デジタルの力を使って、離れた場所にいる人と人がつながっていく。お互いの想いやスキル、知識が掛け算される。

そうして新しい価値の生み出される世界が、ヤマハさんも私たちワークフロー総研も目指しているところだと思います。

そのためには、場所や空間に捉われないコミュニケーションを可能にしなければいけません。

音声コミュニケーションやワークフローといった仕事の要件をデジタル化することは必須ですね。

そうした背景から、音響のプロであり、ネットワークのプロでもあるヤマハの平野さんをお訪ねしました。

平野:ヤマハは、音と音楽を原点とした感性と多彩な技術を融合し、皆様の心豊かな生活に貢献することを目指しております。その中で実は、1980年代より音・楽器・音響のデジタル化に取り組んできました。

コミュニケーションの分野では、デジタル楽器づくりで培った音に関する技術を、さまざまなビジネス向けデバイスに応用しています。

1987年には通信事業に参入し、1995年にリモートルーターといったネットワーク機器も発売してきました。

オフィスソリューションの領域では、リモート会議に使うマイクスピーカーデバイスを2006年から発売しています。

グローバル化が加速し、遠隔地とのコミュニケーションが重要になりつつある時代でした。

ヤマハには、DSP(※)という優れたオーディオ再生技術がありました。 この技術をマイク・スピーカーに応用すれば、いま話をしている人の声だけを高い精度で拾い、周囲の音声を拾わないことが可能になる。

これなら会議室内の会話をクリアに届けられるかもしれないと気付いたわけです。

※DSP│デジタル・サウンドフィールド・プロセシングの略。本物のコンサートホールやライブハウスさながらの「音場」を家庭の再生装置で忠実に再現するヤマハの独創技術。

ヤマハでは、このような製品開発を通じて、どうしたら快適なオフィス環境でのビジネス・コミュニケーションを実現できるかに挑戦してきました。

沢渡:なるほど。確かに読者の中には、遠隔会議において音声がコミュニケーションに重要だということに気付いていない人もいるかもしれませんね。

平野:働き方改革やテレワークが進んでいくと、カフェやコワーキングスペースといったオープンな場所で働く人が増えるでしょう。

すると、音の課題がみなさんのビジネス・コミュニケーションの障害となるかもしれません。それを解決できる良い製品を選んでほしいという想いがあります。

我々の音響技術は、さまざまなビジネスシーンで快適なコミュニケーションに役立ってもきました。

ですが、その重要性を理解していただく機会はあまりありません。オフィスの音声ソリューションをヤマハが提供していることへの認知を広げたいと思っていました。

そんなタイミングで、沢渡さんからお声掛けをいただいたのが、2019年のテレワーク・デイズ浜松だったのです。

地元や首都圏の企業が浜松に集まり新たな働き方について考えるイベントだと聞き、参加を決めました。

沢渡:嬉しいコラボレーションでしたよね。さらに、今のお話を聞き、なぜヤマハさんが、音声コミュニケーションデバイスに力を入れていらっしゃるか腹落ちしました。

「タイムカード型」という製造業に最適化された働き方の弊害

沢渡:コロナ禍でテレワークが急速に普及しましたが、同時にたくさんの課題も浮き彫りになりました。

日本の組織で顕著な課題には、大きく2つあると思います。1つ目は、何といってもコミュニケーション上の課題です。

私が全国350以上の企業や官公庁、自治体の支援をしている中でいただくのは、コミュニケーションに関する相談が圧倒的に多いです。

テレワークにしたら雑談が生まれにくくなったとか、報・連・相がやりにくいといった問題が噴出しています。

2つ目は、製造業に最適化された旧来日本の働き方から生じる課題です。この課題には、1つ目のコミュニケーション上の課題を生んでいる背景を説明する必要があります。

日本企業の働き方は過去50~60年間、ものづくりの現場に最適化されてきました。生産計画にもとづいて業務全体をコントロールするためトップに権限と責任をもたせる、いわば統制型の働き方です。

その働き方に合わせて、規程やコミュニケーション、マネジメントの仕方までが統制型になっていました。

ところが、昨今のコロナ禍に向き合う上で、全員が同じ時間と空間を共有する働き方が限界を迎えることになります。

従業員1人ひとりの自律的な判断が求められるようになりました。つまり、これまでのような統制型一辺倒の働き方やマネジメントスタイルは、もはや通用しなくなりつつあるということなんです。

平野:日本が産業発展を遂げるために最適化・効率化されてきたのが、統制型の働き方だったと思います。とはいえ、ワークライフバランスの視点では根深い課題ですよね。

沢渡:一方、テレワークをうまくやっている組織もあって、そうでない組織との二極化が急速に進んでいる印象を受けます。

危機対応や環境変化に対する柔軟性や適応力といった「ビジネス・レジリエンス」があるかどうかは重要な課題です。

少しでも、徐々にでも、オープンな仕事のやり方になじんでいかなければ、事業継続さえ危ぶまれる状況が今でしょう。

平野:大筋は確かにそうですね。少し表現が異なりますが、私は「タイムカード型」の弊害かなと思っています。

沢渡:タイムカード型ですか!

平野:仕事の質や成果ではなく、時間で管理する働き方ということです。このサラリーマン人生の中で私が最初に感じた違和感は、タイムカードをバチンと押して始業することでした。

タイムカードを押し、オフィスという「箱」の中に人が入ります。「箱」の中にいる時間は仕事にカウントしますが、「箱」の外に出たら仕事ではありません。

「従業員のがんばりは、残業時間の量で評価する」という時代もあったかもしれません。でも、自分が力を発揮したと感じるときは、いくら時間をかけたかではないんじゃないかなと、ずっと想っているんです。

沢渡:どんなに成果を出しても、週5日×8時間とにかく仕事場にいなければダメで、評価もされないのは違和感がありますね。これを私は「週5日×8時間の呪縛」と呼んでいます。

平野:タイムカード型において、クリエイティブな仕事を時間で管理しようとするのは難しいわけです。オフィスにいる時間だけクリエイティブなことを考えているのかというと、そんなことはありません。ずっと考えているはずですよね。

時間管理にもとづくマネジメントや働き方を見直す機会が、テレワークの普及によって到来したのかなと思います。

沢渡:私は日ごろ、生産性が高い状態とは、1人ひとりが働き方の「勝ちパターン(効率的で心地よい仕事のやり方)」を実践できている状態だと説明しています。

ITを使いこなして、個々人やチーム、職種ごとにそれぞれの勝ちパターンを追求していく。これこそが、もっとも生産性の高い状態を実現する方法です。

今の働き方は、自社や自業界あるいは自職種の勝ちパターンになっているでしょうか? 今回の記事を読んでいらっしゃるみなさんに、今一度考えてほしいと思います。

「ハイブリッド型ワークスタイル」への適応で、1人ひとりの生産性を最大化する働き方へ

沢渡:勝ちパターンを実現するためにも、私たちは今日のテーマであるハイブリッド型ワークスタイルに向き合う必要があります。

さまざまな働き方の選択肢を組み合わせることによって、自分たちの勝ちパターンを実現していく考え方です。

私はハイブリッド型ワークスタイルには、「3つのハイブリッド」があると思っています。

1つ目は「場所のハイブリッド」です。オフィスでも働くし、自宅でも働くというような働き方が増えていますね。

あるいは、コミュニティスペースやカフェで働くこともあります。最近では、リゾート地で休暇を兼ねて仕事をする「ワーケーション」という言葉もあります。

私は、大好きなダム際で働く「ダム際ワーキング」を実践しています。

それぞれに生産性や集中力が高まる、あるいは、アイデアや雑談が生まれやすい環境があるはずです。

働く場所を主体的に組み合わせることで、たとえ同じ場所に集まれるとは限らない人たち同士で仕事をしたとしても、勝ちパターンを実現する働き方ができるのです。

場所のハイブリッド化は、これからどんどん進んでいくでしょう。

平野:働く場所を組み合わせ、生産性を高めていくということですね。

沢渡:そうですね。2つ目が「顔のハイブリッド」です。

例えば、「パラレルキャリア」という言葉があります。これは、ひとりの人間が複数の顔、つまり役割を持っている状態です。

例えば、本業と副業とで2社に勤める人は、「顔」がA社とB社のハイブリッドですね。

私の「顔」もハイブリッドです。フリーランスで執筆や講演の活動をしつつ、ある企業では顧問を務め、またある企業では取締役に就任しています。

就労人口の減少によって、1社では業務遂行に必要なリソース・知識・機能を内部で賄うことが確約できない時代に突入しました。

ハイブリッドに活躍できる人材を多方面で活用していかなければ、もはや組織は必要なリソースを得られないところに来てしまっているのかなと思います。

そして3つ目が、「業種・職種のハイブリッド」です。例えば最近、アグリテックという言葉がありますね。

これは、アグリカルチャー(農業)とテクノロジー(最新技術)をかけています。農業とITのように、まったく異なる職種や業種を掛け合わせることで、新たな価値を生む時代になっているわけです。

選択肢や環境を組み合わせて自分たちの勝ちパターンを実現していくことは、日本全体の生き残り戦略に直結すると思っています。

(出典:ヤマハ株式会社)

平野:Beforeコロナ、つまりコロナ禍が発生する以前も、誰もが「テレワークを進めなくてはいけない」と頭ではわかっていたと思います。

ですが、「本当にテレワークになるだろうか?」と、懐疑的な感覚があったのではないでしょうか。組織的な問題点も多く、できなかったのが日本国内の現状だったわけです。

それが、 新型コロナウイルスの流行で、現実的に出社できなくなりました。でも仕事はしなくてはいけない。仕事とプライベートの切り分けができない。

「今までやってきたことは、間違いだったのか」というくらいに、メンタル面のダメージが大きかったと思います。しばらくして緊急事態宣言が明け、再度、出勤して仕事をすることが求められました。

そうした流れにあって、我々はハイブリッド型ワークスタイルという言葉をメッセージとして発信することにしたのです。

オフィスワークとテレワークのどちらかに寄せるのではなく、どちらの働き方でも仕事はできるということを伝えたかった。

どちらも正しいし、自分たちの働きやすい環境を自発的に作る時代が来ています。

新たな働き方を支えるインフラは何か、どのような考え方が必要かとも考えてきました。このアイデアを、もっと研ぎ澄ませていきたいと思っています。

沢渡:テレワークの話題になると、必ずといって良いほど綱引きが起きます。

オフィス絶対派と自宅絶対派の「原理主義者」たちの綱引きです。ですが、この綱引きにはまったく意味がありません。

平野:そうですね。

沢渡:組み合わせて価値を生めばいいんですよ。そういう意味で、ヤマハさんが提唱するハイブリッド型ワークスタイルは、どちらの働き方も尊重しています。

とても現実的であり、そこになじんでいくのが我々に求められるニューノーマルな働き方だと思います。

(出典:ヤマハ株式会社)

平野:どちらが良い・ダメと決めてはいけませんね。新しい働き方もどんどん試して、生産性が上がるなら取り入れたら良いと思います。

そうしたメッセージを伝えたくて、ヤマハではハイブリッド型ワークスタイルを提唱することになりました。それぞれの人にとってベストな働き方が選べる時代が来ると良いなと思います。

前編では、テレワークの普及で見えてきた働き方の課題と、ハイブリッド型ワークスタイルがもたらす柔軟で生産性の高い働き方の可能性について考えました。

後編では、ハイブリッド型ワークスタイルによる効果について、また、場所に捉われない働き方を支える技術とエンジニアの存在についてお話しします。

この記事の後編はこちら!続けてお読みください

【後編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

元記事:【前編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは?

記事提供元:株式会社エイトレッド|ワークフロー総研

ワークフローシステムの一覧はこちら

投稿 【前編】すべての働き方に安心と快適性を。ヤマハが提唱する「ハイブリッド型ワークスタイル」とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「ワークフロー」という言葉の力が働き方改革を促進する は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>第一回目では、そもそもワークフローとは何か?ということをお話します。

本題に入る前に、まずは社会全体に目を向けてみます。現在、新型コロナウイルスにより多くの企業でテレワーク化が進みました。

ある大企業では在宅勤務とオフィス勤務のハイブリッド型を進め、オフィスの面積を半分にするという衝撃的なニュースも飛び交っています。

このように大企業でのテレワーク活用の動きが進むと、日本全体にさらに波及していくと予想されます。

一方で、今回のコロナ禍でも出社せざるを得ない人たちも多く存在しました。契約書や社内稟議、請求書の対応では紙とハンコが前提であったために、出社での対応を余儀なくされたことが原因です。

このように、アナログな紙業務により働き方に制約を受けることがクローズアップされることとなり、急速にデジタル化が意識され今までよりは前に進みましたが、まだまだ道のりは遠い状況です。

デジタル化が進まない理由の一つに、デジタル化の手前である業務の整理を行わなければならない、ということが挙げられます。それが「ワークフロー」の可視化です。

誰が(どのような役割の人が)どのような業務を行い、それがどのように流れているのかを明らかにしなければ、デジタル化、すなわちシステム化ができません。デジタル化とは、まずは、自社の現状をきちんと捉えることから出発するのです。

それではワークフローとは何なのか?本コラムではこのテーマについて解説していきます。

ワークフローとは?

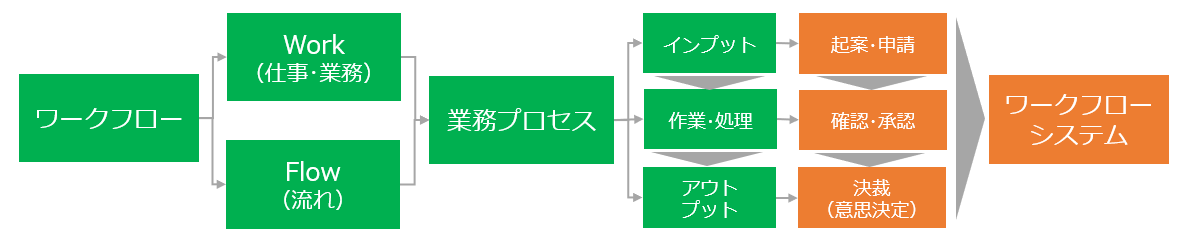

ワークフローとは様々な表現の仕方はありますが、概ね「ある業務そのものと、その業務の流れ」と定義しています(上図)。

業務プロセス、業務フローといった単語のほうが聞き慣れている方は多いかもしれません。これらは概念としては近いものですが、「ワークフロー」はより具体的な一つひとつの業務まで含めて表現できるというイメージをお持ちください。

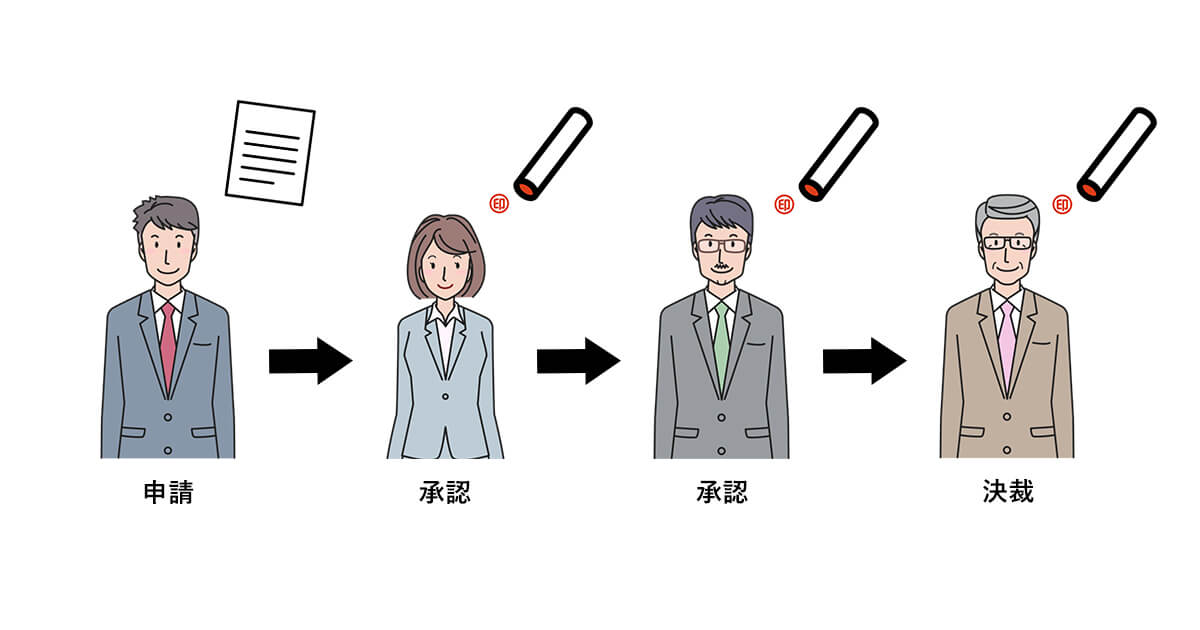

例えば、ある申請をしたいAさんが申請書を作成し(書類作成作業)→課長に渡し(承認作業)→部長の決裁をもらう(決裁作業)といった「申請業務」の一連の流れがワークフローです。

このようなシンプルな業務もワークフローと呼ぶと、「Bさん、課長に確認してもらったあと、部長に決裁をもらってください」「Cさん、この書類を部長のハンコをもらって、総務に提出しておいてください」といった依頼もすべてワークフローと呼ぶことができます。

ワークフローとは仕事の細かいアクション一つ一つも含むのです。組織の規模によっては関係者も多くなり、部や課を超えて社内の様々な組織が関わるような、複雑で大規模なワークフローももちろん存在します。

実は、整理や分析といった「人 対 データや課題」といった部類のものを除けば、仕事のほとんどはワークフローが生じています。

共有、回覧、承認、決裁、依頼が発生する「人 対 人」の仕事はワークフローが発生していると言えます。つまり、仕事=ワークフローと言っても過言ではありません。協働する仕事をしていれば、毎日必ずワークフローの流れの中で仕事をしているのです。

ワークフローについて詳しく知る

ワークフローを知ると、何が変わる?

次は、ワークフローの概念を活用してみましょう。

ワークフローを知っていただくメリットは、次の3つがあると考えています。

- 「この書類をどうすればよいか」と考えるより、「このワークフローをどうすれば良いか」の方が現状を的確に捉えることができる

- 全員で共通認識を持つことができる

- 適切な言葉で適切な情報収集ができるようになる

分解して見ていきましょう。

1)「この書類をどうすればよいか」と考えるより、「このワークフローをどうすれば良いか」の方が現状を的確に捉えることができる

「この書類をどうすればよいか」をワークフローという言葉で置き換えてみると、「このワークフローをどうすればよいか」になります。

前段の定義を知っている皆さんは、「このワークフローでは、どこでどのような課題があるだろうか」という問いからスタートして、一連の業務の流れや一つひとつの作業、そのワークフローの中で使う書類の扱いなど、様々な観点から仕事の流れを捉えることが可能です。

その結果、より効果的な改善活動に着手することができます。「この書類」というように断片的な捉え方ではなく、全体を通して課題を見つけることができるのです。この視点は、次の項目にある、「全員で共通認識を持つことができる」ということにつながります。

2)全員で共通認識を持つことができる

ワークフローという言葉を知っていれば、「このワークフローをどうしようか」、「あのワークフローを改善してみましょう」という会話が生まれやすくなります。

また「この業務」から「このワークフロー」と言い方を変えることは、立場や役職、職種も異なる関係者全員が共通認識を持てるようになるだけでなく、業務の流れを定義することにもつながります。定義ができれば、業務の棚卸しができるようになるのです。

3)適切な言葉で適切な情報収集ができるようになる

適切な言葉を見つければ、現場でワークフローに関わる様々な課題を見つけることができます。そして課題を言語化し認識することができれば、情報収集ができるようになります。

現在はワークフローシステムはじめ、課題を解決するための様々なツールがあり、各ベンダーはノウハウなどを情報提供しています。ぜひ近しい課題を持つ事例を探してみてください。

言葉を変えると、捉え方が変わり、行動が変わる

前段で述べましたが、言葉が変わると捉え方が変わり、その結果、行動も変わります。

「この書類が〜」「あの業務は〜」という言葉にはどうしても断片的な認識を持ってしまいますが、「ワークフロー」という言葉は、業務の「最初から最後まで」という意味合いが含まれます。

この言葉を使えば、俯瞰した目線で会話が可能です。ぜひ一度皆さんの仕事の中で「ワークフロー」という言葉を使ってみてください。今まで見えていなかった業務の改善点が浮かび上がってくると思います。

◆関連記事(外部サイトに移動します)

元記事:「ワークフロー」という言葉の力が働き方改革を促進する

記事提供元:株式会社エイトレッド|ワークフロー総研

投稿 「ワークフロー」という言葉の力が働き方改革を促進する は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムで対応できる業務 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>また、申請書を伴わないような業務であっても、ワークフローシステムを導入することで業務の効率化を図ることができます。例えば、社内で報告文書を回覧するためのツールや、部署間や拠点間で文書のやり取りをする際のツールとしての活用が考えられます。

報告文書の場合は、担当者が確実に書類に目を通すことが重要になります。回覧ルートを設定し「確認しました」という意味合いで「承認」をしてもらうようにすれば、報告書を読んでほしい人に確実に内容確認してもらえます。

社内での情報共有のツールの代表例では、メールの利用が一般的です。しかし、メールでは相手がメールを開封したかどうかは分かりません。そのため、内容を確認してもらいたい場合には、メールを送ったということを相手に電話で伝えるといったケースも多くなります。

たくさんの業務に追われる中で、社内の人間とのメールは確認が後回しになりがちです。重要な情報はワークフローシステムでやり取りするようにすれば、確実に情報を届けることができます。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムで対応できる業務 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムを選ぶポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>まず1つ目は操作のしやすさです。

導入後はそのシステムを使って申請・承認作業を行うことになるので、直感的に操作が可能かどうかは非常に重要なポイントとなります。プログラミングの知識がないと操作や申請フォームの作成が難しいものであれば、導入ハードルは高くなります。実際にシステムを使用する現場の声を聞いて、操作のしやすいものを選定するようにしてください。

2つ目はスマートデバイスへの対応の有無です。

スマートフォンやタブレットでもシステムが操作できるものであれば、急な申請承認作業にも対応できますし、出先や自宅にいるとき、通勤中といった社内にいないときでも時間を有効活用してスムーズな決裁が可能になります。

3つ目は申請承認ルートが柔軟に設定できるかどうかです。

実際の申請承認ルートに沿った設定ができるかどうかは、システムの導入を判断する際の根幹ともなる重要な項目です。

4つ目はベンダーの技術サポートの有無です。

新しくシステムを導入するにあたっては、どうしても導入や使用にあたっての疑問点が出てきます。困ったときにスムーズにサポートが受けられる体制が整っているか、確認してください。

5つ目は無料トライアルの有無です。

操作が簡単かどうかは、実際に使用してみないと分かりません。そのため、無料トライアル期間が設けられていることは、ワークフローシステムを選ぶ上で、必須の項目となります。可能であれば、30日間ほどの長いトライある期間があるものを選び、きちんと検証した上で導入の有無を決定できるものが望ましいです。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムを選ぶポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムの初期費用と運用費用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ワークフローシステムには、月額課金型と買い切り型の2つがあります。月額課金型は、クラウド上でシステムを動かすものに多く、初期費用は抑えられる一方で、サービスを利用する限りは料金がかかり続けます。

買い切り型のものは、オンプレミス型といって、自社サーバーを使ってオフライン上でデータ管理・運用を行うシステムの場合が該当します。こちらは、初期投資のみで済みますが、自社にサーバーを設置する必要があるため、初期費用は大きくなり、サーバーを置くための場所も必要になります。初期費用としては数百万円単位になります。

クラウド型のワークフローシステムの場合は、アカウントごとに課金される従量課金制のものが多く、システムを使用する人数が増えればその分ランニングコストが高くなります。1アカウントあたりの料金は安いもので数百円〜のものもあり、中小規模の企業であればコストの面でクラウド型の方が勝りやすいです。

月額課金型と買い切り型は、システムによって決まります。導入コストだけでなく年間・月間といった運用コストにも着目してシステムを選定することが重要です。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムの初期費用と運用費用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムの導入で失敗しがちな事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ワークフローシステムを導入した後に起こりがちな失敗としては「そもそもシステムを使いこなせない」ことが挙げられます。

ワークフローシステムには、基本的な申請書作成機能や申請・承認機能といったもの以外にも労務管理や勤怠管理といったさまざまな機能がついているものがあります。多機能であること自体は問題でないのですが、自社の業務にとって必要な機能かどうか、それを使用するかどうかは考慮する必要があります。

また、「申請書フォームが複雑になりすぎる」点にも注意が必要です。たとえば申請にあたって、入力する項目が多すぎれば、それは大きなストレスとなり、「従来のような紙の申請の方が簡単でよかった」といった事態になりかねません。システム上で申請が行える便利なツールが、かえって申請作業を複雑化してしまうのは元も子もありません。業務内容に即したワークフローシステムを選定するだけでなく、使用する機能の選定も重要です。申請フォームを作成する際には、既存の申請手順を見直し、円滑な申請・承認のための申請書フォームを作成するのが良いでしょう。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムの導入で失敗しがちな事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステム導入までのスケジュールのイメージ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>導入にあたっては、まず目的の明確化を行った上で、担当者の選定、承認フローの整理の後に、ワークフローシステムの選定をするのが基本になります。

最重要なのは、ワークフローシステムを導入する目的を明確にすることです。システムをなぜ導入するのか、どのような課題を解決するために導入するのかが不明瞭であると、適したワークフローシステムを選定しにくくなりますし、思ったような効果も得られにくくなります。

ワークフローシステムの選定が終わったら、次は申請書の作成や承認ルートの作成といった設定作業を行っていきます。そして一部の部門や部署でワークフローシステムをテスト導入し、申請や承認を実際に行います。テストの段階で使い勝手の面で「申請画面が分かりづらい」「申請が行われた際の通知が届かない」などの問題点があれば、それを解消していきます。

テスト導入の期間が終われば、社内全体への導入作業を行います。この際にはスムーズな運用ができるように使用マニュアルを作成し、従業員へ操作方法の説明を行います。申請者と承認者・決裁者では、業務フローや使用する機能が異なるところもありますので、それらもカバーできるようなマニュアル作成や説明をすることが重要です。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステム導入までのスケジュールのイメージ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムの導入前に整理すべきポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>まず考えておきたいのは「どのような申請書を作るか」です。現在の業務において申請書がどのような場面で使われているのかを把握し、その申請書がそもそも必要かどうかといったところを改めて考えて取捨選択をします。

次に、利用範囲の把握を行います。全社員がシステムを使えるようになる必要があるのか、それとも一部の社員だけで構わないのかといった利用範囲の問題、そして申請の内容に応じた承認者や決裁者の設定について規定します。

また、実際の導入にあたってはどこの部署が導入作業を担当するのか、導入後のメンテナンス担当はどうするのかについても考える必要があります。ワークフローシステムのメンテナンスとは、情報の更新作業のことをいいます。たとえば、人事異動、承認ルートの変更、申請書フォーマットの改訂などに対して、どの部署が担当するのかあらかじめ決めておくことで、運用がスムーズになります。

ワークフローシステムは人事システムなどと連携可能なものがあります。他のシステムと連携可能であればその分使い勝手は良くなりますが、システムの全体像は大きくなり、関係する部署も増えます。他システムと連携可能なワークフローシステムにするのかどうかも決めておく必要があります。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムの導入前に整理すべきポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムの導入をリードすべき部門や部署 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>企業の規模が大きくなれば、同部署内のコミュニケーションも他部署とのコミュニケーションも複雑になります。ワークフローシステムを稟議承認だけでなく、他部署への業務依頼にも活用すれば、活発なコミュニケーションが可能になります。

特に、紙媒体で稟議承認を行っている場合には、承認印を上長や担当者に直接もらいに行く手間や申請書の紛失リスクに加え、決裁までの時間が長くなるというリスクもあります。紙媒体での稟議承認を行っている企業や部署に関しては、迅速にワークフローシステムを導入し、本来時間をかけるべき業務に注力できる仕組みづくりが求められます。

ただ、ワークフローシステムを導入する際には、情報システム担当者の負担が増えないように留意することも重要です。新しいシステムを導入する場合、使いこなすにはある程度の慣れが必要になります。そのようなときに、情報システム担当者に頼りきりにならないように、部署ごとに使用方法を指導する担当を設ける、ワークフローの管理は部署ごとに行うといった仕組みづくりも重要になります。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムの導入をリードすべき部門や部署 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムの基本的な機能 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>1つ目は、申請書フォームを作成する機能です。

稟議承認は、企業によって流れや用紙が異なります。そのため、Web上で稟議承認を進めていくためには、自社に合った申請書のフォームを作成するところから始める必要があります。既存の紙の申請書をスキャンして取り込む機能があるものや、PDF・WORD・EXCELのデータを流用できるものあります。テンプレートが用意されている製品がほとんどです。

2つ目はフロー定義機能です。

稟議承認において、誰がどのような順番で承認をするかを設定する機能です。多くのワークフローシステムは、マウス操作で直感的にフローを作成できるようなっています。

人事データベースと連携できるものであれば、異動に伴って変更された職位を表示したり、承認者を自動的に変更したりといった柔軟な対応は可能です。

3つ目は申請書フォームに入力する機能です。

作成した申請書フォームに、システム上で入力を行い、申請に必要な書類をつくります。

自動計算や桁数の設定などが可能なものもあります。また、申請済のデータをフォーマットとして新たな申請に流用する機能や、承認の進捗を確認する機能、承認に時間を要している場合に、督促のメール自動で配信する機能などもあります。

4つ目は承認・決裁機能です。

申請者からの申請内容に対して、承認を行う機能です。申請を却下して差し戻す機能や、承認者を複数設ける機能などがあります。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムの基本的な機能 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローシステムとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>申請業務が電子化されることで、記入漏れや記入ミスがある場合にアラートを表示したり、金額の自動計算をしたりといったことが可能になり、入力のミスや不備が減ります。

ワークフローシステムでは、申請内容や金額に応じて回覧ルートを個別に設定することも可能なので、円滑に申請作業が実行できます。

承認状況も随時確認できるので、紙の申請書の場合にありがちだった「どこで書類が止まっているのか分からない」「書類を紛失してしまったので最初から申請をしなくてはならない」といった問題も解消されます。

PCだけでなくスマートフォンにも対応しているものが多く、外出先や自宅でも承認作業や差し戻し作業が行えるようになれば、決裁までの時間短縮にもつなげられます。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローシステムとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローを改善する意味や効果 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>業務の流れを図式化し、定義することで、業務の内容・量・それぞれにどれくらいの人数が必要で・どう分担するのか、といった点を洗い出して可視化し、業務の流れを客観視して捉え改善することができます。

例えばワークフローで「違う人物が同じ業務を2度行っている」ということが判明すれば、その業務の無駄を減らしコスト(作業工数)を減らすことができるでしょう。また「ワークフローにある作業Aと作業Bを同時に実施することが可能」と判断すれば、それもコストの削減につながります。

ワークフローの改善では、業務上の処理自体を別の方法に変えることで得られるメリットもあります。

例えば、申請書や稟議書の媒体が紙である場合、「書類を印刷→必要事項を手書きで記入→上司に手渡し→承認の捺印」という作業が発生しますが、業務処理をデジタル化することによって、アナログ作業を省くことができます。

例えば上記のような場合では、ワークフローの設計見直しによって、単純な業務効率化だけでなく、印刷コスト(用紙代、印刷代)の削減やデータ管理によるメリット(情報漏洩リスク、稟議書が承認を得られるまでのスケジュール感の把握ができる等)も受けることができます。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローを改善する意味や効果 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【1分解説】ワークフローとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ビジネスや組織の中で、誰がどのように仕事をスタートして、チェックや判断をし、仕事を完了させるのかといった流れがあります。

その流れを決まりに従って進めていく上で、ワークフローはその流れやルールを図式化したものになります。

ビジネスシーンでは、特に申請・承諾が関わる業務で利用されることが多いです。

例えば企業において何かを購入する場合、購入の担当者が経費精算書を記入して申請し、上長がそれを承認します。さらに部長承認などの部門内での承認を経たあと、部門間の情報共有がなされます。その後、経理部の担当者の確認、最終決裁者である経理部長チェックを得て購入をする、といったプロセスになります。

単純な業務の流れであれば業務上の問題が顕在化することは少ないですが、組織の中で複数人が関わり数が多くなると、その工程や流れが煩雑になります。その際にワークフローの図式化によって業務手順を可視化することができます。

可視化によって業務上の流れの課題点を見つけ無駄を省き、簡易的に情報共有を行うことができるため、ワークフローの適切な設計と活用は業務効率化・生産性向上の大きなポイントになります。

・ワークフローに関する解説シリーズはこちら

投稿 【1分解説】ワークフローとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ワークフローシステムの導入に失敗する理由。押さえておきたいポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、ワークフローシステムの導入に失敗する理由、失敗のリスクを回避するために押さえておきたいポイントについて解説します。

なぜワークフローシステムを導入するのか

ワークフローシステムは、社内における申請手続きから上長の確認・承認までのプロセスをデジタル化して、効率よく遂行するためのシステムです。システムの導入によって、プロセスの簡素化が進み、従来よりも短いスパンで承認を得られます。

また、システムを導入すると承認プロセスを可視化できるので、確認が滞っている申請はないか、客観的に判断することも可能です。このように、ワークフローシステムは、業務をスムーズに遂行できるよう組織を改善できる効果が期待できます。

申請作業は全てデジタルで完結するので、オフィスに出向いて書類を記入したり、承認を得るために上司の元を訪問したりする必要がなくなるのもメリットです。紙を発行するコスト削減にもつながる点も、ワークフローシステム導入のメリットだといえるでしょう。

ワークフローシステムの導入に失敗する理由

ワークフローシステム導入時の判断を誤ってしまうと、システム導入が失敗に終わるリスクもあります。失敗する理由としては、大きく分けて以下の4つの要因が挙げられます。

自社の課題解決につながらない

まずは、ワークフローシステムの導入が、そもそも組織の課題解決に関係していないケースです。ワークフローシステムにはさまざまな種類があり、製品によって実装している機能が微妙に異なります。

例えば、申請者から承認者の手続きに問題があるのか、承認者から決裁者までの手続きに問題があるのかによっても、注目すべき機能は異なります。ペーパーレス化の流れを受けてワークフローシステムの導入を検討する場合でも、紙を使った業務の何が負担なのかがわからなければ、デジタル化の恩恵を受けづらくなります。システムが自社の要件に適しておらず、解決したい課題に必要な機能を実装していない場合、期待している導入効果は得られないでしょう。

高機能すぎて使いこなせない

ワークフローシステムが高機能すぎて、かえって使い勝手が悪かったというのもあり得る課題です。いろいろな機能を使えるのはメリットである反面、ユーザビリティに配慮した製品でなければ、業務をより困難なものとしてしまうリスクがあります。

多くの企業ではDXの推進が始まっており、ワークフローシステムの導入もその一環と言えます。しかし、DXを始めたばかりでデジタル活用に慣れていない会社の場合、何をどう操作して良いのかが分からず、誤操作などを招いて業務に支障をきたしてしまう可能性があります。

ワークフローシステムは、入力フォーム作成からワークフロー制御、権限管理に組織管理と、様々な機能を実装しています。デジタルツールに慣れていない企業が複雑すぎるシステムを導入すると、使いこなせずに失敗するリスクが高まるので注意しましょう。

連携機能が不足して効率化できない

ワークフローシステムは単体でも効果を発揮しますが、他のシステムとの連携によって、より高い業務効率化を実現します。ワークフローシステム選びにおいても互換性を重視しないと、データの共有が必要になるたびに転記作業やアプリの切り替え作業が発生し、現場のスムーズな業務遂行を阻害してしまいます。

例えば社内で運用しているコミュニケーションツールとの連携は、情報共有の円滑化には欠かせません。あるいは文書管理ツールとの連携も、申請業務を円滑にするためには必要な機能です。

ワークフローシステムと合わせて他のシステムの導入も考えている場合や、すでに自社で運用しているシステムを継続して利用する場合、互換性にも注意が必要です。

運用にスキルと時間が必要だった

デジタル活用が進んでいない組織の場合、新しいシステムに慣れるまでには時間がかかり、導入して間もない頃は成果を期待することはできません。短期的な成果を求めると期待していた結果が得られないこともあるため、ある程度時間に余裕のあるタイミングで導入しましょう。

ワークフローシステムの導入を成功させるポイント

失敗をおかさないためにも、ワークフローシステムの導入を進める際には、以下の点に注意することが大切です。

自社の課題を明確にする

まずは、ワークフローシステムを使って自社で解消したい課題を明確にしましょう。システム導入はあくまでソリューションの1つにすぎず、導入すればなんでも解決してくれるというわけではありません。

まずは、あらかじめ課題を明らかにした上で、ワークフローシステムの機能要件を確認します。漠然と機能要件を眺めても、それぞれの機能がどんな役割を果たすのかということまではイメージしづらいためです。課題をあらかじめ明確にし、その課題を解決するための手段として、システム選定を進めましょう。

無料トライアルの有無を確認する

無料トライアルは、期間限定でそのシステムの機能を無料で利用してみたり、導入の準備を進めたりすることができるサービスです。無料トライアルを活用すれば、導入に伴うコストやリスクを抑えて、自社に合う製品かどうかを確認できます。お試しでの導入で、製品が自社に合うものかどうかを確認しましょう。

導入に向けた研修や運用サポートを充実させる

ワークフローシステムの導入前には、社員向けの研修カリキュラムを構築しましょう。また、運用が始まった後のサポートを充実させられるよう備えておきましょう。

ワークフローシステムに限らず、新しいシステムの導入は現場に混乱を招きやすいものです。導入前に社員へ運用の研修を受けさせたり、ヘルプデスクを設置して困ったことがあれば相談できるように備えたりすれば、迅速に導入と運用を推進して成果を得られます。

もちろん、決裁ルートの確認やヒューマンエラーを回避するための要点の確認も、事前研修として不可欠です。知識不足やケアレスミスによって決裁手続きに失敗してしまうと、誤って申請を許可してしまったり、重大なコンプライアンス違反に発展したりする可能性もあります。

なかには、これらのサービスを提供してくれる事業者もあるので、アフターサポートの充実度で製品を選ぶのも選択肢の1つだと言えます。

自社に適したワークフローシステム選びを実現しよう

ワークフローシステムは、使いこなせれば便利なサービスではあるものの、漠然と導入するだけで問題を解決できるわけではありません。事前に性能要件と自社の課題をすり合わせておき、導入効果を期待できる製品を正しく選ぶことが大切です。

投稿 ワークフローシステムの導入に失敗する理由。押さえておきたいポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ビジネスでよく聞く「ボトルネック」とは?問題点と解消方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、

「ボトルネックって何?」

「ボトルネックの問題点は?」

「ボトルネックを解消する方法は?」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、ボトルネックの意味や問題点、解消のポイントを解説します。

ボトルネックの解消に成功した企業事例もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ボトルネックとは?

まずは、ボトルネックとはどのような状態なのかを確認していきましょう。

ボトルネックとは、瓶の首が細くなっている部分を指す「bottleneck」に由来し、ワークフロー(業務の一連の流れ)のなかで、業務の停滞や生産性の低下を招いている工程・箇所のことを指します。ボトルネックを省略して、「ネック」と呼称することもあります。

ワークフローのなかにボトルネックが存在することで、それ以外の工程で業務が円滑・スピーディーに進められていたとしても、全体の業務が完了するまでに多くの時間を要してしまいます。つまり、業務の全体最適化を図るにはボトルネックの解消が必要不可欠だと言えるでしょう。

とくに、ボトルネックになりがちなポイントが承認プロセスです。

たとえば、あるプロジェクトを進行する際、担当者が書面で稟議書を作成して、上司や関係部署に回覧を行い承認・決裁を得る場面は多々あるでしょう。

しかし、承認者や決裁者に出張や外出が多い場合、決裁までに多くの時間を要してしまい、プロジェクトの進行が停滞してしまいます。

この場合、紙の稟議書による承認プロセスがボトルネックになっていると言えるでしょう。

ボトルネックが生じる原因

業務の全体最適化の観点からボトルネックの解消が不可欠だとお伝えしましたが、そもそもなぜボトルネックが生じてしまうのでしょうか。

次は、ボトルネックの主な原因として、以下の3点をご紹介します。

人手不足による処理能力低下

ボトルネックが生じる原因のひとつに、人手不足を挙げることができます。

少子高齢化が進む日本では、さまざまな業界で人手不足が問題視されています。

そうしたなか、本来であれば十分な人員を割くべき業務や作業に労働力を割り当てることができず、処理能力が低下してボトルネックとなってしまうケースがあります。

働き方改革とは?いまさら聞けない基礎知識や取り組み方、成功事例まで徹底解説

業務の属人化(ブラックボックス化)

属人化もまた、ボトルネックが発生する原因のひとつです。

属人化とは、ある業務の進捗状況や作業内容を担当者しか把握できない状況のことを指し、ブラックボックス化とも呼ばれます。

属人化した業務は、担当者の代替が効かないことで業務が停滞してしまうリスクや、作業の手順や方法について客観的な評価を行うことができないことから効率性が低下しやすいという問題もあります。

業務の属人化を解消する方法は?原因や標準化(属人化解消)のポイントを解説

紙とハンコによるアナログ業務

紙やハンコによるアナログ業務が、ボトルネックの原因となっているケースも少なくありません。

紙とハンコを使った従来のアナログ業務には、オフィスにいなければ遂行できない作業が数多く存在します。たとえば、文書の印刷や、手渡しでの回覧、押印による承認・決裁などです。

このようなアナログ業務では、承認者不在による申請・稟議の停滞が発生しやすく、在宅勤務などのテレワーク中には業務を進めることができません。また、入力漏れや誤字脱字などのヒューマンエラーも発生しやすく、業務効率の低下を招く要因となります。

ペーパーレス化はなぜ必要?メリットや推進のポイント、成功事例を紹介

ボトルネックを解消する手順とポイント

ボトルネックを解消するために知っておきたいマネジメント手法のひとつに、「TOC理論(Theory Of Constraints|制約理論)」があります。

これはイスラエルの物理学者であるエリヤフ・ゴールドラット(Eliyahu Moshe Goldratt)博士が提唱した理論で、業務の流れにおける制約条件、つまりボトルネックを解消することで、全体最適化を実現できることを示したものです。

TOC理論では、ボトルネック(制約条件)を解消するための5ステップが提唱されています。

- ボトルネックの発見

- ボトルネックの徹底活用

- 他プロセスをボトルネックに従わせる

- ボトルネックの能力改善

- 新たなボトルネックへの対応

各ステップについて詳しく確認していきましょう。

(1)ボトルネックの特定

まずは、業務全体の工程のなかでボトルネックとなっている工程を特定します。

ボトルネック以外のパフォーマンスが向上したとしても、ボトルネックに手を加えなければ業務全体の生産性・スピードが改善しないためです。

業務の一連の流れを整理し、各工程を分析した上で、もっとも業務が停滞している工程を特定していきましょう。

(2)ボトルネックの徹底活用

特定したボトルネックを徹底的に活用する方法を検討します。

ここで言うボトルネックの徹底活用とは、新たに設備やシステムを導入したり、人員を強化したりといった方法ではなく、あくまで現状の設備・システムや人員のまま最大限のパフォーマンスを引き出すことを指します。

不必要な作業が発生していないか、担当者が作業に集中できる環境が整っているか、機械家担当者の稼働が止まっている時間がないかといった点を見直し、必要に応じて課題を解消しましょう。

(3)他プロセスをボトルネックに従わせる

次に、ボトルネック以外のプロセスを、ボトルネックとなっている工程に従わせます。

例として、以下のように処理能力が異なる3つの工程があるとします。

- 制作…20件/日

- 検品…10件/日

- 出荷…15件/日

この場合、1日に10件しか処理できない「2.検品」の工程がボトルネックであり、「1.制作」の工程で生産した20件のうち半分は余剰生産となってしまうほか、「3.出荷」の工程では15件という本来の処理能力を活かすことができません。

10件以上の投入は無駄になってしまうので、「1.制作」と「3.出荷」の稼働時間を制限したり、人員を削減・配置転換するなどして、無駄が生じないよう調整する必要があります。

(4)ボトルネックの強化

(2)(3)のステップを経て、はじめてボトルネックの強化を行います。

ステップ(3)で余裕が生まれた稼働工数や人員を、ボトルネックとなっている工程に充てて処理能力を高めたり、新たに設備やシステムを導入して業務の効率化・自動化を図ることが有効です。

ボトルネックの工程の処理能力が高まることで、業務全体の生産性やスピード向上が見込めます。

(5)新たなボトルネックへの対応

ボトルネックをひとつ解消したからと言って、業務プロセスの全体最適化が実現したとは言えません。

(1)~(4)のステップを経てボトルネックを解消・強化することで、新たにボトルネックとなる工程が生じるはずです。

ステップ(1)の工程に戻り、継続的にワークフローを見直しブラッシュアップしていくことが大切です。

ワークフローシステムがボトルネック解消に効果的

TOC理論をもとにボトルネック解消のポイントをご紹介しましたが、具体的になにから取り組むべきかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合、ボトルネック解消の第一歩としてワークフローシステムを導入するのも一策です。

ワークフローシステムは、社内で行われる申請や稟議などの手続きを電子化するシステムのことで、近年多くの企業で導入が進められています。

次は、ワークフローシステムがボトルネックの解消に効果的である理由をご紹介します。

ワークフロー(業務の流れ)が可視化

ワークフローシステムを導入する際は、既存の業務の流れを見直し、整理していきます。

つまり、TOC理論のステップ(1)のように、ボトルネックとなっている工程の特定につなげることが可能です。

また、ワークフローシステムの導入により、業務の流れがシステム上で可視化されるため、継続的にボトルネックの改善を行う基盤を整えることが可能です。

場所や時間による制約が解消

ワークフローシステムで承認プロセスを電子化することで、PCやタブレット、スマートフォン上で上記のような作業を完結することが可能になります。

場所や時間による制約がなくなることで、出張や外出中による承認待ちや、テレワーク中の業務手続きの停滞を解消することが可能です。

また、ワークフローシステムには承認者や決裁者への督促通知機能がついているものもあるため、意思決定スピードの向上が見込めます。

ワークフローシステムによるボトルネック解消事例

最後に、ワークフローシステムでボトルネックを解消した企業事例をご紹介します。

株式会社イズミ様のボトルネック解消事例

ショッピングセンターチェーンを展開する株式会社イズミ様のケースを見ていきましょう。

西日本で100店舗以上を展開する同社では、本社と店舗間での稟議・申請を紙ベースで行っていたため負担が大きく、決裁までに時間がかかっていました。

ワークフローシステムの導入により、これまで約1週間かかっていた決裁までの期間が1日〜2日に短縮。

ボトルネックとなっていた本社・店舗間の稟議・申請業務がペーパーレス化したことで、店舗運営の強化と迅速化に効果を実感されています。

株式会社イズミ様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

株式会社シモジマ様のボトルネック解消事例

包装用品の総合商社である株式会社シモジマ様は、主力製品の受注から納品までの流れをワークフローシステムによって電子化しています。

システム導入以前、主力製品である紙袋・化成品類(レジ袋など)の製造は、複数ページのカーボン紙で作られた「加工指示書・手配書」を使って以下のようなフローで行われていました。

- 受注後、営業担当者が「発注書」を起票

- 営業部門で承認後、製造部門へ受け渡し

- 製造部門の担当者が、詳細仕様を追記した「仕様書」を作成

- 製造部門で「仕様書」を承認

- 各協力会社に向けた「加工指示書」を作成

しかし、本社以外に全国14か所ある営業所とのやり取りを紙の「加工指示書・手配書」で行うのは手間と時間がかかり、製造フローのボトルネックとなっていました。

ワークフローシステムで「加工指示書・手配書」を電子化したことで、紙のやり取りによる手間や時間が大幅に削減され、納期の短縮を実現。また、伝票の管理・承認ルートが仕組み化されたことで、内部統制の強化にもつながっています。

株式会社シモジマ様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

まとめ

今回は、ビジネスシーンの頻出ワードのひとつであるボトルネックに焦点を当て、その意味や問題点、解消のポイントをご紹介しました。

組織全体の生産性を高めていくには、ワークフローのなかに潜むボトルネックの解消が必要です。

今回ご紹介した情報も参考に、ワークフローシステムの導入からボトルネックの解消に着手してみてはいかがでしょうか。

◆関連記事(外部サイトに移動します)

業務の属人化を解消する方法は?原因や標準化(属人化解消)のポイントを解説

元記事:ビジネスでよく聞く「ボトルネック」とは?問題点と解消方法を解説!

記事提供元:株式会社エイトレッド

投稿 ビジネスでよく聞く「ボトルネック」とは?問題点と解消方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 業務の属人化を解消する方法は?原因や標準化(属人化解消)のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「クライアントから問い合わせがきたものの担当者が長期不在で返事が遅れてしまった」

「前任者が退職してしまい業務の引継ぎができない」

といったトラブルを経験したことがある人は少なくないのでは?

じつは、こうしたトラブルはすべて「業務の属人化」に起因しています。

今回は、業務の属人化によるデメリットと、属人化を解消するためのポイントを解説します。属人化解消にワークフローシステムが役立つ理由についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

業務の属人化とは?

属人化とは、ある業務の進め方や進捗状況などを特定の担当者しか把握していない状況を指します。担当者以外の社員からは「何を・どのような手順で・どれくらいの時間をかけて」実施しているのかが分からない、いわゆる「ブラックボックス化」した状態と言えます。

属人化することで業務負担に偏りが生じやすく、担当者の不在時や退職してしまった際には業務が滞ってしまう可能性が高いため、多くの場合ネガティブな意味合いで用いられます。

属人化によるデメリットとは?メリットもある?

業務が属人化してしまうことで、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

また、属人化によるメリットはあるのでしょうか。

属人化のデメリットとは?

まずは業務属人化によるデメリットを考えていきましょう。業務の属人化には、以下のようにさまざまなデメリット・リスクが潜んでいます。

業務属人化によるデメリット

- 業務効率の低下

- 業務の停滞リスク

- 品質が不安定になりやすい

- 適正な評価が難しい

業務効率の低下

属人化によるリスクのひとつが、業務効率の低下です。

担当者だけが業務の進め方を知っている状態では、業務の手順・方法について客観的な評価ができず、業務効率を改善しにくくなります。

また、長時間労働に陥りやすいという点も注意が必要です。長時間労働によってパフォーマンスが低下したり、場合によっては休職や退職につながるケースも考えられるでしょう。

業務の停滞リスク

業務の停滞リスクを伴う点も、属人化のデメリットと言えるでしょう。

業務の進め方や進捗状況を担当者しか知らないため、担当者が多忙になった際、他の社員が代わりに対応することができず業務の停滞につながります。

また、担当者が病気や家庭の事情などで休む場合、あるいは退職してしまった場合などに、該当の業務が停止してしまうリスクもあります。

品質が不安定になりやすい

業務の品質が安定しにくいという点も、属人化のデメリットと言えます。

属人化している業務は、手順書やマニュアルが存在しないことも多く、一定の品質を保つのが難しくなります。

また、担当者以外に業務の適切な進め方を把握している社員がいないため、品質の低下やミスを発見・指摘することもできないでしょう。

適正な評価が難しい

属人化した業務は、適正な評価が難しいという課題もあります。

担当者しか業務内容を把握していないため、どれだけ業務の質が高いのか、どれだけ以前より成長したのかなど、上司には判断することができません。

また、業務量に対して担当者の数は適切かなど、体制に関する意思決定も難しくなるでしょう。

属人化のメリットとは?

業務の属人化が従業員にとってメリットになるケースも少ないながら存在します。

たとえば、業務が属人化するメリットとして、以下のような点が挙げられます。

業務属人化によるメリット

- 業務に裁量権がある

- 専門性の向上につながる可能性がある

- 社内外から信頼を獲得できる可能性がある

ただし、これらのメリットはごく一部の限られたケースであり、業務の属人化は基本的にデメリットやリスクが大きいとされていることを留意しておきましょう。

業務の属人化が起こる原因

業務の属人化には、さまざまなリスク・デメリットがあることが分かりました。

ではなぜ、業務の属人化は発生するのでしょうか。次は、業務が属人化してしまう原因について詳しく見ていきましょう。主な原因として、以下のような要因が考えられます。

- 多忙による共有不足

- 業務の専門性の高さ

- 従業員が標準化に消極的なケース

- レガシーシステムの影響

多忙による共有不足

属人化の原因のひとつとして、多忙による共有不足を挙げることができます。

担当者が目の前の業務をこなすのに精一杯で、業務の進め方やノウハウ、注意事項などを共有できないパターンです。

また、人員不足で一人ひとりの業務量が多く、業務内容を共有できる相手がいないケースも考えられます。

業務の専門性の高さ

業務の専門性の高さが属人化を引き起こしているケースもあります。

業務内容によっては、特殊なスキルが必要であったり豊富な経験が求められる場合もあるでしょう。

そのような業務では、画一的な手順書やマニュアルを作成できない、あるいは教育コスト・期間がかかってしまうといった理由から対応が後回しになり、属人化してしまいがちです。

従業員が標準化に消極的なケースも

上に挙げた2つの要因とは異なり、従業員が業務の標準化に消極的なケースもあります。

たとえば、自分しか遂行できない業務を作ることで社内における立場を維持したり、今までの業務の取り組み方について指摘されるのを恐れたり、といった理由が考えられます。

レガシーシステムの影響

レガシーシステムが原因で業務が属人化してしまうケースも考えられます。

レガシーシステムとは老朽化・複雑化してしまった既存システムのこと。新たな技術が次々に登場する現代、老朽化したシステムを放置していると複雑化が一層進んでしまい、社内の特定人物しか保守・運用を行えない状況に陥ってしまいます。

このレガシーシステムはDX推進の障壁としても問題視されており、経済産業省は企業に対してレガシーシステムから早期脱却する必要性を訴えています。

参考:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や重要性、事例まで徹底解説

業務を標準化(属人化を解消)するメリット

属人化の反対の意味で用いられる言葉に「標準化(マニュアル化)」があります。

標準化によって、特定人物に依存することなく業務を遂行でき、業務品質の担保や生産性の向上が期待できます。

業務の標準化による主なメリットは以下の5点です。

標準化(属人化解消)のメリット

- 業務効率の改善

- ノウハウの蓄積

- 品質の安定化

- テレワークへの対応

- 人材流動化への対応

業務効率の改善

属人化を解消することで、業務効率の改善を見込めます。

複数人が業務内容を把握することで、担当者一人では気付けなかった課題を発見しやすくなり、効率の改善につなげることができます。

また、偏っていた業務負担を分散することで、ボトルネックが解消されて業務の停滞を防ぐことができます。

ノウハウの蓄積

ノウハウが社内に蓄積される点も、属人化解消のメリットと言えるでしょう。

業務が属人化している場合、担当者が退職すると社内にノウハウは残りません。

反対に、属人化していた業務を標準化することで、個人のノウハウが社内に共有されます。これまでに蓄積したノウハウを、新入社員や中途社員、他部署から異動してきた社員にもスムーズに継承することができるでしょう。

品質維持

標準化によって、業務の質に対する客観的な評価が可能になります。

業務が適切な手順で行われているか、第三者の目でチェックすることにより、品質のばらつきを防ぐことができます。

また、担当者が不在でも、他の社員がマニュアルに沿って代行できるため、業務の質を落とすことなく対応できるでしょう。

テレワークへの対応

テレワークへの対応という面でも、業務の標準化は効果的だと言えます。

従来のオフィス勤務と比べ、在宅勤務などのテレワークは従業員の業務実態を把握しにくくなります。

そのため、オフィス勤務よりも業務がブラックボックス化しやすく、適正な評価が難しくなってしまうケースも考えられます。

業務の標準化を進めて業務内容を明確にしておくことで、適切に業務が行われているか、進捗状況に問題はないかを管理しやすくなるでしょう。

人材流動化への対応

新卒一括採用に代表されるメンバーシップ型雇用が主流の日本企業においては、世界的に人材の流動性が低いとされてきました。

しかし近年は、ジョブ型雇用の動きが活発化しているほか、働き方改革による多様な働き方の促進もあり、人材の流動性が高まりつつあります。

そうしたなか、業務が属人化していると人材の入れ替わりに対応するのは難しいと言えるでしょう。

一方、業務の標準化に取り組んでいれば、今後ますます活発化すると予想される人材の流動化にも対応することができるでしょう。

参考:ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリット・デメリットを解説!

属人化を解消する3つのポイント

属人化解消に取り組む際は、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。

- ワークフロー(業務の流れ)の可視化

- 手順書・マニュアル作成

- 継続的な評価・改善

ワークフロー(業務の流れ)の可視化

属人化の解消のポイントとして、ワークフロー(業務の流れ)の可視化を挙げることができます。

まず、業務の一連の流れで発生する業務や、関係する部署や人物、やり取りされる情報(文書・データなど)を洗い出し、図式化(フローチャート化)します。

そうすることで、どの業務がボトルネックになっているのか、特定箇所に集中している業務を分散できないか、あるいは業務の流れをシンプルにできないか、などの分析が可能になり、改善につなげることができます。

参考:ワークフローとは?意味や役割などの基礎知識を徹底解説!

手順書・マニュアル作成

業務の流れを可視化することができたら、各業務の手順書・マニュアルを作成します。

フローチャートよりもさらに具体的な内容になるため、実際の業務担当者に作成を依頼しましょう。

業務内容を把握していない社員でも理解できるよう、業務の手順やノウハウ、注意点など、できるだけ詳細かつ具体的に言語化することが大切です。

継続的な評価・改善

業務標準化の取り組みは、ワークフローの可視化・見直し、マニュアル作成をして終わりではありません。

一度標準化した業務であっても、実際に運用するなかで問題点や改善点などの新たな発見があるはずです。継続的に評価を行い、ワークフローやマニュアルのブラッシュアップに努めましょう。

ワークフローが属人化解消に役立つ理由とは?

属人化解消には、ワークフローシステムの導入が有効です。

ワークフローシステムとは、各種業務手続きを電子化するシステムのこと。

ワークフローシステム導入により、業務の流れを可視化することができ、業務に関わる部署や人物、役割分担、やり取りする情報が明確になります。ボトルネックになっている部分を分析し、継続的に評価・改善に取り組むことができるでしょう。

また、ワークフローシステムを使うことで、各種文書フォーマットを一元管理することができ、申請や承認、決裁、そして管理・保管などの業務をシステム上で行うことができます。

これにより、業務手続きの負担軽減につながり、マニュアル作成やナレッジ共有に割く時間の確保にもつながります。

ワークフローシステムで属人化を解消した事例

次に、ワークフローシステムを活用して属人化解消につながった事例を見ていきましょう。

株式会社テレビ朝日様の事例

数々の人気コンテンツを世に送り出す株式会社テレビ朝日様は、働き方改革の一環としてワークフローシステムを導入。

導入前、紙の申請手続きの業務負荷が高いほか、申請に関する業務知識が属人化しているという課題を抱えていました。

ワークフローシステムの導入によって、全体の約9割の申請業務の電子化を実現。申請手続きが可視化されたことで属人化の解消にも効果を実感されています。

参考:株式会社テレビ朝日様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

株式会社デジタルハーツホールディングス様の事例

デバッグ・テストサービス、セキュリティ事業を展開する株式会社デジタルハーツホールディングス様は、社内統制強化の一環としてワークフローシステムを導入。

導入前、申請・決裁業務の途中経過がブラックボックス化しており、意思決定の遅延および内部統制上のリスクが課題となっていました。

ワークフローシステムの導入により、年間約12,000件におよぶ各種申請を電子化し、社内業務フローの標準化を実現。

紙・ハンコ文化からの脱却により決裁スピードの向上やコンプライアンス強化に効果を得ています。

参考:株式会社デジタルハーツホールディングス様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

まとめ

今回は、属人化のデメリットや、属人化解消のポイント、そしてワークフローシステムが役立つ理由をご紹介しました。

属人化の解消は、企業・従業員の双方に大きなメリットをもたらします。今回ご紹介した情報も参考に、業務の標準化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

◆関連記事(外部サイトに移動します)

元記事:業務の属人化を解消する方法は?原因や標準化(属人化解消)のポイントを解説

投稿 業務の属人化を解消する方法は?原因や標準化(属人化解消)のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ワークフローとは?意味や役割などの基礎知識を徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、そもそもワークフローとはどういったものなのか、いまいちイメージできないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらの記事では、ワークフローの意味や役割などの基礎知識を徹底的に解説。ワークフローと混同しやすい用語についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ワークフローとは?

まずは、ワークフローの意味や役割についてご紹介します。

ワークフローとは「仕事(業務)の流れ」

ワークフローとは、Work(仕事)とFlow(流れ)を組み合わせた言葉で、「仕事(業務)の流れ、もしくは流れを図式化したもの」を意味します。

業種や職種を問わず、組織内で行われる多くの業務では、「誰が何をどのように申請・起案し、承認や確認を行い、最終的に決裁・意思決定する」という一連の流れが存在します。

たとえば、社内稟議や経費精算、総務・人事諸届などはまさにワークフローであり、「申請(起案)・承認(確認)・決裁(意思決定)」という流れに沿って行われています。

ワークフローは意思決定を支える重要な工程

では、ワークフローは企業にとってなぜ重要なのでしょうか。

ワークフローは、「申請・起案内容について組織として承認するのかどうか」という企業の意思決定を支える重要な工程だと言えます。

ワークフローが適切に機能していなければ、意思決定のスピード感を損ない、誤った経営判断を下してしまう可能性が高まります。また、不要な業務が発生しやすいため、生産性の低下にもつながるでしょう。

反対に、ワークフローを見直し改善することで、意思決定の迅速化・精度向上につながり、無駄の削減による生産性向上も期待できます。

ワークフローの可視化が業務改善のカギ

ある業務を改善するには、その業務の流れをパターン別に洗い出し、ワークフローを可視化することが重要です。

それにより、発生する作業や手続き、関係する部署や役割分担、そしてやり取りする情報(文書・データなど)が明確になります。

そして、可視化されたワークフローは、無駄なプロセスや問題点を客観的に評価することができ、改善に向けた取り組みが可能になるからです。

ワークフローシステムとは?

ワークフローの本来の意味は「仕事(業務)の流れ」ですが、そこから発展して「ワークフローシステム」を指す場合があります。

ワークフローシステムとは、業務の流れを自動化するためのシステムのこと。

ワークフローシステムを導入することで、社内で行われている各種申請や稟議などの業務手続きを電子化(デジタル化)することができます。

次は、紙の文書で運用されているワークフローの問題点と、ワークフローシステムを導入して電子化することのメリットについて見ていきましょう。ワークフローシステムについて知りたい!ワークフローシステムの導入効果について詳しく知りたい方はこちら

紙のワークフローが抱える問題点

紙ベースで行われる従来のワークフローでは、以下のような問題が発生しやすいというデメリットがあります。

紙のワークフローのデメリット

- どの申請書を使うべきかわからない

- 申請書の作成に時間がかかる

- 申請書を誰に回せばよいか分からない

- 外出や出張が多く承認作業が滞ってしまう

- 印刷・保管のコストがかかる

紙ベースのワークフローでは、申請書の種類が多岐にわたるため、適切な申請書フォーマットを探すのに時間がかかってしまいがちです。記入事項の誤りや抜け漏れなどのミスも発生しやすく、その場合には一から作成しなおすことになります。

また、作成した申請書は誰の承認を得る必要があるのか、そして最終的に誰が決裁を行うのかを、都度確認する必要があります。さらに、承認者や決裁者が外出・出張などで不在の場合、回覧待ちで時間のロスが発生してしまいます。

そのほか、紙の印刷や保管場所の確保、拠点間の輸送などのコスト、過去の文書を探しにくいといった問題点も挙げることができます。

ワークフローシステム導入のメリット

ワークフローシステムを導入し、紙で運用していたワークフローを電子化することによって、以下のようなメリットが期待できます。

ワークフローシステム導入のメリット

- 書類作成・承認作業の負担軽減

- ワークフローの可視化

- 意思決定スピードの迅速化

- ペーパーレスの促進

- 内部統制の強化

- 多様な働き方に対応可能

- DXの推進にも効果的

業務効率の改善や意思決定の迅速化・精度向上、そして多様な働き方の実現につながるため、多くの企業でワークフローシステムが導入されています。

では、各メリットについて詳しく見ていきましょう。

・書類作成・承認作業の負担軽減

ワークフローシステムを使うことで、システム上で管理されている申請フォームのなかから、目的にあったフォーマットを選択して使用することができます。

また、申請内容の自動チェックが可能なので、単純なミスによる差し戻しや修正の手間を防ぐことができ、申請者・承認者の負担を軽減できます。

・ワークフローの可視化

ワークフローシステムを導入することで、申請・承認・決裁に関わる人物や流れを可視化することができます。

そのため、承認がどこまで進んでいるのかという進捗状況を常に確認できるため、業務の停滞を防ぐことができます。また、客観的な評価・分析が容易になり、継続的な改善にも取り組みやすくなるでしょう。

・意思決定スピードの迅速化

ワークフローシステムは、申請の種類や内容から承認ルートを自動で判別することができ、複雑な承認ルートであっても速やかに承認者・決裁者へと回付することができます。

また、PCのほかに、タブレット、スマートフォンなどのモバイル端末でも申請・承認が可能です。時間や場所に制限されることなく申請・承認・決裁を行えるため、意思決定の迅速化につながります。

・ペーパーレスの促進

ワークフローシステムで書類を電子化することで、ペーパーレスを促進することが可能です。

紙ベースのワークフローで発生していた紙や印刷コスト、輸送コストを削減できるだけでなく、保管の手間やスペースも不要になります。

企業においてもSDGsへの取り組みが重要視されている昨今、ワークフローシステムの導入は環境保全およびコスト削減につながる有効な取り組みだと言えるでしょう。

参考:ペーパーレス化はなぜ必要?メリットや推進のポイント、成功事例を紹介

・内部統制の強化

ワークフローシステムの導入は、内部統制の強化につながります。

申請フォームと承認ルートを一元管理でき、申請・承認・決裁という一連の業務手続きをルール化することが可能です。

また、「いつ」「誰が」「何を」決裁したのかという証跡が残り、過去のデータや資料の検索も容易なので、監査効率の改善にも有効です。

とくに、IPO(上場)を見据えている企業にとって強固な内部統制の構築は不可欠であり、ワークフローシステムの導入は非常に効果的だと言えます。

内部統制とは?

内部統制とは、すべての従業員が遵守するべきルールや仕組みを整備し運用すること。企業経営の健全性を保証するために必要なものであり、上場企業においては内部統制報告書の提出が義務付けられています

・多様な働き方に対応可能

ワークフローシステムで業務手続きを電子化することで、時間や場所の制約から解放されるというメリットもあります。

紙の資料の確認や捺印のために出社する必要がなく、テレワークをはじめとした多様な働き方に対応可能です。

とくに近年は働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の流行もあり、テレワーク導入の必要性が高まりつつあります。

働き方改革への対応という意味でも、ワークフローシステム導入は効果的だと言えるでしょう。

参考:働き方改革とは?いまさら聞けない基礎知識や取り組み方、成功事例まで徹底解説

・DXの推進にも効果的

ワークフローシステムは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも効果的です。

DXを推進していくためには、局所的な業務改善ではなく、組織を横断した取り組みが必要になります。

そのため、部署を問わず全従業員が関わるワークフローの電子化は、DXを推進するうえで非常に効果的だと言えるでしょう。

参考:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や重要性、事例まで徹底解説

ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムを導入することで、さまざまなメリットを期待できることがわかりました。

しかし、ワークフローシステムの導入効果を最大限に享受するためには、自社に合った製品を選択することが重要です。

次は、ワークフローシステム選びで押さえておきたいポイントをご紹介します。

ワークフローシステム選びのポイント

- 提供環境(オンプレミス型・クラウド型)は自社に合っているか

- 誰でも簡単に操作できるか

- 承認ルートを柔軟に設定できるか

- 機能は充実しているか

- システム連携は可能か

- サポートは充実しているか

提供環境(オンプレミス型・クラウド型)は自社に合っているか

ワークフローシステムは、大きく以下の2種類にわけることができ、それぞれ特徴が異なります。

- オンプレミス型ワークフローシステム

- クラウド型ワークフローシステム

オンプレミス型は、社内にサーバーや通信回線、システムを構築して、自社で運用する形態です。

カスタマイズ性に優れ、独自にセキュリティ対策を行うことができる点がメリットです。ただし、クラウド型に比べて導入コストが高く、社内に運用・保守体制を整える必要があります。

そのため、オンプレミス型はシステム運用に十分なリソースを割くことができる中堅企業や大規模組織に適した導入形態だと言えます。

一方のクラウド型は、オンラインサーバー上で提供されているシステムを、インターネットを介して利用する形態です。コストを抑えて導入でき、システム提供側が保守やバージョンアップ、セキュリティ対策を行ってくれます。

クラウド型は、システム運用に十分なリソースを割けない場合や、コストを抑えてスモールスタートしたい企業にとっては有力な選択肢となるでしょう。

参考:オンプレミス型やクラウド型とは?メリット・デメリットや、自社に合ったワークフローの選び方を解説

誰でも簡単に操作できるか

操作性もワークフローシステム選びでは重要なポイントです。

慣れ親しんだ紙ベースの業務手続きから、システム上での業務手続きに移行することに抵抗を覚える方もいるでしょう。

そうしたなか、導入したワークフローシステムの操作が難しければ、社内での定着を妨げてしまう可能性があります。

たとえば、ドラッグ&ドロップでフォーム作成や承認ルート設定を行えるシステムであれば、専門知識がなくても直感的に利用することができるでしょう。

導入後の社内定着を促進するためにも、誰でも簡単に操作できるか否かに注目してみましょう。

承認ルートを柔軟に設定できるか

承認ルートを柔軟に設定できるかも注目すべきポイントです。

企業で行われる業務手続きは、申請の種類や内容、条件によって承認ルートが変わることが少なくありません。

とくに複数部署が関わるような大きな案件では、承認ルートが分岐したり、同時進行で回覧が進むなど、複雑な承認ルート設定が必要になるケースがあります。

そのような場合でも対応できるよう、承認ルートを柔軟に設定できるワークフローシステムを選択することをおすすめします。

機能は充実しているか

ワークフローシステムの基本的な機能に加えて、便利な機能が備わっているかも大切です。

たとえば、在宅勤務時や外出時でも承認・決裁を行えるモバイル承認機能や、回覧の停滞防止に役立つ督促通知機能、文書管理の効率化に役立つ検索・集計機能などがあれば、業務効率をさらに高めることができるでしょう。

システム連携は可能か

外部システムとの連携可否についてもチェックするべきポイントと言えます。

外部システムと連携することで、データを相互に共有したり、シングルサインオン機能で個別にログインする手間を省いたりすることができます。

すでに利用している業務システムやグループウェアのほか、今後導入を予定しているシステムがある場合には連携できるかどうかをチェックしておきましょう。

サポートは充実しているか

導入後の疑問や課題を解消するためにも、サポートの充実度にも注目してみましょう。

たとえば、メールや電話でのサポートを提供している場合、機能や操作について疑問が生じた場合もすぐに問い合わせることができます。

また、ユーザー向けのサポートサイトが用意されていれば、課題や疑問の自己解決に役立てることができます。

ワークフローシステム導入の成功事例

次に、ワークフローシステムの導入により成果を得た企業の事例を見ていきましょう。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様の事例

日本を代表するSIerである伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様は、グループ会社との経営統合に伴う承認業務の煩雑化解消を目的にワークフローシステムを導入。

ワークフローシステムによる各種申請・承認業務の電子化に着手し、導入から7か月で約4,300時間の業務時間削減に成功しています。

申請・承認業務のほぼ完全なペーパーレス化を実現し、昨今のコロナ禍においてもテレワークへと迅速に移行するなど、大きな効果を実感されています。ペーパーレス化を実現しテレワークにも迅速に対応伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

清水建設株式会社様の事例

1804年開業という長い歴史を誇る総合建設会社である清水建設株式会社様は、「ホワイトカラーイノベーション活動(ホワイトカラーの働き方を革新すること)」の一環としてワークフローシステムを導入。

導入後、200種類以上の帳票を電子化し、3年間で74,000件分の申請をワークフローシステムで処理しています。

これにより、承認から決裁までの期間が短縮されたほか、3年間で段ボール30箱分の保管スペースと月1,200時間の工数削減を実現するなど、意思決定の迅速化とコスト削減に効果を実感されています。意思決定の迅速化とコスト削減を実現清水建設株式会社様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

KMバイオロジクス株式会社様の事例

熊本市に本社を構える医薬品メーカーであるKMバイオロジクス株式会社様は、ICT利活用の推進により経営に貢献するという「攻めの情シス戦略」の一環としてワークフローシステムを導入。

稟議手続きが電子化されたことで、従来1ヶ月ほどかかっていた決裁期間が20日程度に短縮。

稟議・申請関連の業務が効率化されただけでなく、DX推進に向けた社内意識改革にも効果を実感されています。DX推進に向けた意識改革に寄与KMバイオロジクス株式会社様 ワークフローシステム導入事例|株式会社エイトレッド

ワークフローと混同しやすい類似用語

ビジネスのなかで使われる用語のなかには、ワークフローと混同しやすい類似用語がいくつか存在します。

次は、ワークフローと混同しがちな用語を3つピックアップしてご紹介します。

業務フロー

ワークフローとよく似た用語のひとつに、「業務フロー」があります。

業務フローとは、「業務の流れを可視化・図式化すること(フローチャート)」を指します。

ワークフローと近い意味を持ちますが、ワークフローには承認や決裁という概念がある、という点が異なります。

業務プロセス

ワークフローが事業を構成する「ひとつの業務の流れ」であるのに対し、業務プロセスはより広範囲な事業の流れを指します。

たとえば、ITツールの開発・販売を行う企業であれば、以下のような業務があります。

- 新サービスの企画(社内稟議など)

- サービス開発(作業依頼・進捗報告など)

- 営業・販売(営業報告・新規取引先申請など)

「企画」「開発」「販売」という業務一つひとつにワークフローがあり、それらが連なった一連の流れを業務プロセスと呼びます。

フローチャート

「フローチャート」もまた、ワークフローと混同しやすい用語のひとつです。

一般的に、フローチャートは「業務の流れやプロセスを図式化したもの」を指します。

ワークフローを視覚的に整理するためにフローチャートが使われます。

まとめ

今回は、ワークフローの意味や役割、使われ方など、ワークフローの基礎知識について解説してきました。

ワークフローを見直し改善することは生産性向上、意思決定の迅速化につながります。

また、ワークフローシステムを導入して電子化することで、さらなる業務改善が見込めるでしょう。

今回ご紹介した情報も参考に、ワークフローの改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。

◆関連記事(外部サイトに移動します)

元記事:ワークフローとは?意味や役割などの基礎知識を徹底解説!

記事提供元:株式会社エイトレッド

投稿 ワークフローとは?意味や役割などの基礎知識を徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ワークフローはなぜ必要?システム化のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、ワークフローとは何か?ワークフローシステムが求められる背景やメリット・デメリットについて解説します。業務上の手続きを可視化して、説得力のある計画書で稟議を通したい人にとって役立つヒントとなるでしょう。

ワークフローとは?

ワークフローは、業務の流れのこと。現代のビジネスにおいては、業務を可視化して組織内で共通認識するために必要不可欠なビジネス手法です。

「ヒト・モノ・カネ」のリソースを体系的にそろえた業務プロセスの構築

ワークフローとは、「ヒト・モノ・カネ」にかかるリソースを体系的にシステム化した業務プロセスの構築です。たとえば、企業のビジネスにおいて次のような業務プロセスが考えられます。

パソコンの購入における承認手続きの例

| 1 | 担当者 | パソコンを15万円で購入による経費精算書の申請手続き開始 |

| 2 | 所属部長 | チェックおよび承認 |

| 3 | 経理部担当者 | チェックおよび承認 |

| 4 | 経理部部長 | 最終承認 |

ワークフローにより、業務プロセスが構築されていれば、承認業務を定型化して手続きの抜けや漏れが防げます。

グループで実行される情報伝達や業務プロセスの流れを可視化

ワークフローは、企業やグループで実行される情報の伝達や業務プロセスの流れの可視化が可能です。たとえば上記の「パソコンの購入における承認手続きの例」では、経費の名目や金額などで条件を設定して定型プロセスの調整ができます。

状況により変更する場合は、業務プロセスの可視化が必要となります。ワークフローの基本は、業務プロセスの可視化によって、状況に合わせた調整を取り入れることがワークフローの基本です。

一連の手続きや業務の流れを図式化

一連の作業に必要な手続きや業務の流れを図式化することを、ワークフローといいます。特に業務プロセスが複雑であれば、図式化によって整理され明確になります。組織全体で業務を共通認識するには、図式化された業務プロセスの構築が必要です。

ワークフローが求められる背景

ワークフローが求められる背景には、次のような事情が考えられます。

コロナ禍による社会情勢の変化への対応

2020年から世界を一変させた新型コロナウイルスは、社会情勢の変化への対応を加速させました。あらゆる業種のビジネスに影響がおよび、非対面やリモートによる打ち合わせ、商談などが中心となってきています。社会情勢の変化への対応では、遠隔で業務を進めるためのデジタル化が必須です。ワークフローは、リモート対応の事業継続のために欠かせない業務プロセスの伝達手段となります。

環境や市場の変化に合わせた経営体制の構築

コロナ禍による社会情勢の変化は、環境や市場も変化させました。非対面・非接触が日常化する中、オンラインを介したサービスの需要が高まっています。企業は、市場の変化に合わせて最適な経営体制を構築する必要があります。

DX推進・組織改革・ツールの導入は世界的に進んでいる

環境や市場の変化とともに、DX推進や組織改革を目的にしたツールの導入は、世界的な取り組みで進んでいます。特に、自社を取り巻く環境でツール導入が進まないことにより、外部との業務連携が取れなくなる課題が浮き彫りになりました。

紙やメールによるワークフローでは限界

従来のワークフローは、紙やメールで行われてきました。社内では、業務を進めるために次のような申請書類が必要です。

・稟議書

・見積依頼書

・出張報告書

・旅費精算書

・休暇届

・設備利用申請書

これら申請書類を手書きで作成したり、押印したり、承認を確認したりすることは手間が増える一方です。特に紙の紛失やメールの確認漏れなどは、承認者の不在や未確認により進まなくなってしまうことは大きな課題です。そのため、紙やメールによるワークフローでは限界があります。

業務タスクの中身ではなく引き継ぎ方法にボトルネックがある

ワークフローにおける問題は、業務タスクの中身ではなく、業務を引き継ぐ方法にあります。部下の申請した書類を上長が確認するまで数日かかるシステムのままでは、業務タスクを円滑に進めることが不可能です。引き続く方法を見直して、業務タスクを円滑に進めるにはワークフローのシステム化が重要となります。

ワークフローシステムとは?

ワークフローシステムとは、ワークフローをデジタル化して仕組みをつくることです。ワークフローシステムについて解説します。

ワークフローの「申請・承認・決裁・保管」業務の電子化と自動化

ワークフローは、次の業務の電子化および自動化が可能です。

・申請

・承認

・決裁

・保管

ワークフローシステムでは、申請書を作成した起票者が複数の承認者の承認を受けて、最終承認者の決裁を得ます。決裁を通過した申請書はデータとして安全に保管されて、いつでも検索や分析、集計が可能な状態であることが不可欠です。システム上でいつでも確認できる状態をつくるには、電子化や自動化が必要となります。

業務の流れを円滑にシステム化

ワークフローシステムは、業務の流れを円滑にシステム化したものです。業務は、次のフェーズにより成り立っています。

・作業を依頼する

・作業を実施する

・結果をチェックする

・結果を報告する

・結果を承認する

作業と結果に対して、社内それぞれの部署や担当者の役割を電子化・定型化できれば、円滑なシステムの構築が可能です。

業務の引き継ぎ部分の課題を改善したツール

ワークフローシステムは、業務の引き継ぎ部分にある課題を改善して、円滑なプロセス実行を実現するための仕組みです。ワークフローシステムの導入には、業務を整理したうえで電子化・定型化するツールの利用が必要となります。

ワークフローシステムの基本機能

ワークフローシステムを導入するには、基本機能を知ったうえで必要な機能を備えたツールを選ぶことが大事です。

申請処理機能

ワークフローシステムの申請処理は、入力フォームを利用する方法が基本機能です。必須入力項目設定ができるため、記入漏れやミスなどを防ぐことができます。

決裁・承認処理機能

決裁および承認処理機能は、あらかじめ設定した順番で決裁者や承認者へ自動的に回覧します。条件を変更することにより、回覧する対象者の変更も可能です。

決裁・承認の通知機能

決裁や承認では、処理が実施されるたびに関係者へ通知される進捗状況の共有ができます。進捗状況の共有は、関係者全員を同じ認識のもと円滑に進めることが可能です。

申請書・決裁書の保管機能

申請書や決裁書の保管機能では、電子化により業務区分やカテゴリー区分ができます。ペーパーレス化された保管機能では、決裁された書類だけではなく、未承認の書類までデータ保管が可能です。

申請書・決裁書の検索機能

申請書や決裁書の検索機能では、データ保管されている書類を決裁日や業務区分別に検索できます。紙の書類の取り扱いと違って、迅速な検索により業務効率が向上します。

申請書・決裁書の共有機能

申請書や決裁書の共有機能は、保管された書類を社内関係者で自由に共有できる機能です。さらに、一度作成した書類をテンプレートとして活用できます。

集計機能

保管された書類は、デジタル処理による集計が可能です。交通費や小口清算の仮払い申請など金額を必要に応じて集計できます。

ワークフローシステムを導入するメリットとデメリット

ワークフローシステムには、大きなメリットがある一方、少なからずのデメリットもあります。業務をスムーズに進めるためにもそれぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

ワークフローシステムを導入するメリット

1.業務プロセスの可視化

ワークフローシステムのメリットは、業務プロセスが可視化できることです。フローチャート化されたプロセスは、関係者全員の共通認識を向上させます。

2.迅速な意思決定の実現

ワークフローシステムは、迅速な意思決定の実現が可能です。承認者の不在や複数の承認者がいる場合でも、場所や時間を選ばないため、申請や承認の意思決定を迅速にします。

3.ペーパーレスによるコスト削減

ペーパーレス化によるコスト削減もメリットの1つです。承認や決済のプロセスは、すべて電子化によるデータ共有で実施されるため、紙のコストがなくなります。

4.一元管理で情報の統制を向上

ワークフローシステムでは、一元管理により情報の統制を向上できます。承認ルートを定型・自動化するため、規定外の処理を防ぐ機能が利用可能です。ワークフローが整備されるため、内部不正が起こるリスクを抑えられます。

5.多様な働き方の促進

ワークフローシステムの導入は、多様な働き方を促進します。テレワークを導入する企業の場合、出社回数の削減につながるでしょう。場所や時間を問わない申請や承認業務ができるため、出社の必要性が下がります。ツールにアクセスできる環境があれば、操作できることが多様な働き方の促進になるでしょう。

ワークフローシステム導入によるデメリット

1.既存システムとの連携や整合性

ワークフローシステムの導入は、既存のシステムとの連携や整合性がとれなければ業務効率が悪くなります。事前に既存システムと業務フローを合わせるためのチェックが必要です。

2.システムの操作性

ワークフローシステムは、導入するシステムの操作性次第で活用されないことが考えられます。操作が複雑で高度な知識が必要となるツールであれば、現場での利用が難しくなるでしょう。システムツールの選定は、現場担当者のレベルを考慮することが大切です。

3.非IT社員の認識格差

経営層を含めた非IT社員の認識に差がある状態では、ワークフローシステムの導入がうまくいきません。社内の認識格差を埋めるためには、直感的な操作性のツールを選んだり、セミナーや学習サポートのあるベンダーサービスをチェックしたりしておく必要があります。

ワークフローシステムの活用事例

実際に、ワークフローシステムを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのワークフローシステムを紹介します。

個別のスケジュール、プロジェクト、報告書などが1つのツールで利用、管理できる

「コロナ禍以前より導入しておりますが、全社員のスケジュール管理、各種申請書、プロジェクト管理など仕事で使うべきツールがすべて入っており、外出が多い営業やエンジニアなどクラウド版を利用すれば外出先からも利用可能で業務効率が格段と上がります。こういうものはお金を生むツールではないので簡単に誰でも利用できる必要がありますが、サイボウズOfficeにおいては直感的に操作可能であり、他のツールよりも一歩抜き出た感じがします。もちろんこのコロナ禍においても十分有益に利用出来ております。いままで個別で管理していたスケジュール、プロジェクト、報告書等が一つのツールですべての利用ユーザーが利用、管理できる事が大きなメリットです」

https://www.itreview.jp/products/cybozu-office/reviews/53177

▼利用サービス:サイボウズ Office

▼企業名:KMソリューションズ栃木株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

複数人で1つのプロジェクトの進捗管理からコメント・報告書に至るまで管理

「複数の人数(グループ)で、報告書を閲覧できること・書き込みができること。特に、電話メモという機能は、お客様から電話があった際に、営業担当者など、予め設定したメールアドレスに飛ばすことができる点など迅速に対応することができます。複数人(グループ)でひとつのプロジェクトの進捗管理からコメント・報告書に至るまで管理することができる点。今まで、紙ベースでの情報共有からグループウェアを通じた電子上での情報共有ができるようになった。全体的に、見やすい画面でパソコンが不得意な人でも簡単に使用することができます。また機能も充実しており、初心者から上級者まで幅広い機能を使用することができます」

https://www.itreview.jp/products/cybozu-office/reviews/18807

▼利用サービス:サイボウズ Office

▼企業名:アースサポート株式会社 ▼従業員規模:100-300人 ▼業種:その他サービス

ファイルの共有アップロードが簡単でペーパーが減り生産性が向上

「本県には2系統のネットワークがある。そのうち県庁wanはセキュリティレベルが非常に高く、インターネットは仮想空間上で行っている。もう一方のネットワークは教員用のそれであり、セキュリティレベルはやや低い。管理職は両系統のネットワークを使うことになるのだが、ガルーン導入以前はネットワーク間でのファイルの交換や共有が非常にやりにくかった。ガルーン導入によりこれが円滑になった。そればかりかスケジュール管理もできるようになった。とにかくファイルの共有、交換、アップロードが非常に簡単になり、オフィスのペーパーレス化にも貢献している。今後も積極的に活用したいし、活用させたい。そうすれば無駄なペーパーが減り、生産性が向上する」

https://www.itreview.jp/products/garoon/reviews/59422

▼利用サービス:Garoon

▼企業名:兵庫県教育委員会 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:小学校・中学校・高校

自分の勤怠管理も可視化できて、残業をコントロール

「弊社では、残業イコール成果で無いため、自分の残業時間が簡単に可視化されて、自分の働き方を効率よく調整できる点です。とても使いやすく、自分の労働時間や残業が可視化できるので、一ヶ月の労働の仕方をある程度、コントロールして体調管理などもしやすくなっている点」

https://www.itreview.jp/products/teamspirit/reviews/46452

▼利用サービス:TeamSpirit

▼企業名:株式会社U-NEXT ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:情報通信・インターネット

申請、承認のワークフローを簡単に作成できる

「社内の情報システム部門に依頼せずとも各部門で入力画面の設計を申請、承認のワークフローを簡単に作成することができます。Notesがインストールされていない場合でもWEBからアクセスができる為、端末のキッティング的にこちらの方が楽かも知れません。」

https://www.itreview.jp/products/notes-domino/reviews/26113

▼利用サービス:Notes・Domino

▼企業名:ソフトバンク株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:情報通信・インターネット

ワークフローシステムを導入する際のポイント

ワークフローシステムを導入するには、4つの選定ポイントがあります。

1.提供機能の違いで選ぶ

ワークフローシステムは、提供機能の違いで選ぶことが大事です。選定基準として次のポイントを重視しましょう。

・決裁・承認に特化したワークフロー管理ができるツール

・業務プロセスを総合的にワークフロー管理できるツール

・ワークフロー機能をもったグループウェア製品やサービス

2.オンプレミス型かクラウド型か導入形態で選ぶ

ワークフローシステムは、オンプレミス型かクラウド型か導入形態で選ぶことも必要です。

オンプレミス型のメリット・デメリット

オンプレミス型の特徴は、自社保有のサーバにシステムをインストールする形式です。

| メリット | 社外への情報漏えいのリスクが低い |

| デメリット | サーバシステム環境を自社で構築するためコストがかかる |

クラウド型のメリット・デメリット

クラウド型の特徴は、サービスベンダーが管理するサーバやネットワークを利用したクラウド環境によるシステムです。

| メリット | アカウント登録が済めばすぐに利用できる簡単さ |

| デメリット | サービスの利用を継続することでベンダーへの依存が高くなる |

3.料金形態や契約形態で選ぶ

ワークフローシステムの導入は、料金体系や契約形態で選ぶ必要があります。主な契約形態や料金体系は次のとおりです。

| オンプレミスのサーバライセンスの購入 | 価格はライセンスの台数による |

| クラウドのサブスクリプション契約 | 月額による価格設定・ユーザー数を基準とする場合あり |

上記に加えて、初期導入費用がかかる場合や、月額料金でも年間契約になる場合があります。

4.オプション機能の充実度で選ぶ

ワークフローシステムの導入は、オプション機能の充実度を参考にするのもよいでしょう。製品によってオプション機能には差があります。ここでは主なワークフローシステム製品のオプション機能を紹介します。

サイボウズ Officeのオプション機能

・セキュアアクセス:クラウド型

・リモートサービス(社外からのアクセス):オンプレミス型

・ディスク増設:クラウド型

・JSカスタマイズマネージャー(Chromeブラウザ用拡張機能):クラウド型

・https://office.cybozu.co.jp/function/option/

Garoonのオプション機能

・リモートサービス(社外からのアクセス):オンプレミス型

・サイボウズ KUNAI(社外からのアクセス):クラウド型

・Cybozu Desktop 2(新着情報のデスクトップ通知・リマインダー):クラウド型とオンプレミス型

・カスタマイズ(拡張機能):オンプレミス型

・Cybozu developer network(拡張機能):クラウド型

Desknet’s NEOのオプション機能

・お誕生日通知バッチ:誕生日を迎えるユーザー情報を通知する

・アクセス数集計結果エクスポートバッチ:アクセス数集計ログをCSVファイルでエクスポートする

・アクセスログエクスポートバッチ:アクセスログをCSVファイルでエクスポートする

・保存期間超過データ削除バッチ:保存期間を超過した過去データを削除する

・ウェブメールIMAPメールアカウントインポートバッチ: IMAPメールアカウントを一括ファイル登録する

・ウェブメールIMAPメールアカウントエクスポートバッチ:IMAPメールアカウント情報をファイル保存する

ワークフローシステムの導入は、「オプションの申し込みの必要のないフル機能の製品か」、事前に機能をチェックしておくことが必要です。

ワークフローシステムを活用・定着させるためのポイント

社内において、ワークフローシステムの活用や定着させるためのポイントを紹介します。

新規システムの運用に向けた社内の合意と明文化

ワークフローシステムは、新規システムの運用に向けた社内の合意と明文化が必要です。社内の合意が得られなければ、一部の担当者だけが利用するシステムになり、社内格差を生み出すでしょう。社内の合意を得るためには、「自社の課題解決に合致しているか?」など、共通認識をめざした明文化に取り組むことが大切です。

部署別の段階的導入を計画

ワークフローシステムを定着させるためには、いきなり社内の全部署へ導入するのではなく、部署別の段階的な導入が必要となります。部署別で段階的な導入を進めるには、計画を立てて反応を見ながら進めることが大切です。

教育・研修計画の作成

ワークフローシステムを社内に定着させるには、教育機関の設立や研修計画の作成が欠かせません。システムの操作性は、担当者のスキルにより大きな格差を生み出すので、教育機関を設けて研修スケジュールによる定着期間の想定をしましょう。

システム稼働後のサポート部署の設立

ワークフローシステムが稼働されたら、稼働後のサポート部署の設置がポイントになります。稼働後には、利用する担当者からの質問やクレームへの対応が必要です。システムの導入前に、サポート部署の設置も検討することをおすすめします。

ワークフローシステムの業界マップ