投稿 マーケティングから顧客体験の最適化は始まっている。 顧客属性ごとのレビュー出し分けで、お客様にとって最適で良質な情報を受け取っていただける仕組みを構築中 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

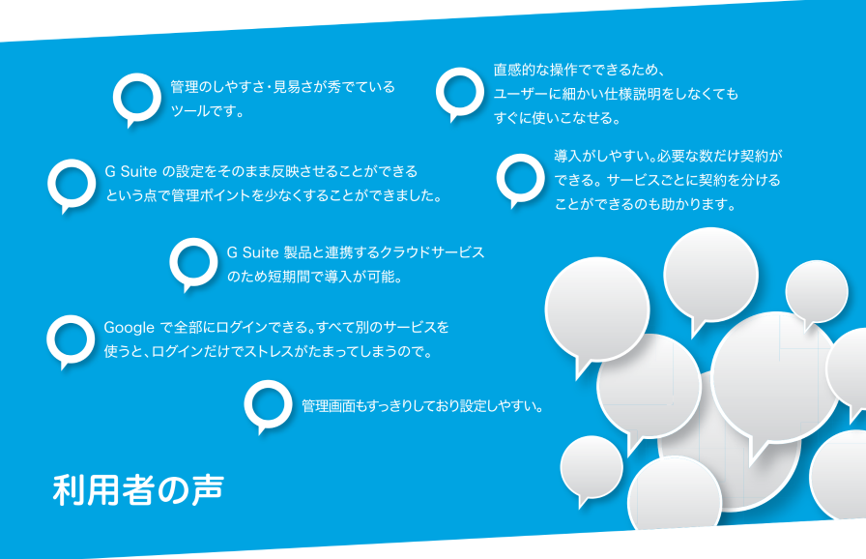

● 導入担当者である管理部門の方々の声は収集できていたものの、ツールの主たる利用者である営業部門の声は十分に拾えていなかった

●マーケティングで活用する事例の制作には工数がかかり、生産量にも限りがあった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

● 営業部門の方から投稿されたレビューが多く、これまで聞けなかった利用者の声が聞けるようになった

● 営業部門からの声が加わったことで、機能改善や機能開発の優先順位づけの精度が高まった

● ITreview Grid Awardの受賞実績を掲載することで、見込み客からの信頼を獲得しやすくなった

● 収集した顧客のリアルな声を、サービス利用事例としてそのまま二次利用できる

「私たちの経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』をご契約いただくのは経理などの管理部門の方々です。日頃、営業やカスタマーサクセス担当が接するのも、管理部門の方々になります。私たちのサービスを使って経費精算を行っている管理部門以外の営業部門の方々の声をお伺いする機会は、ITreviewを利用する前まで、あまりありませんでした。ITreviewに投稿してくださるのは、約8割が営業の方々。実際にサービスを使う人のリアルな声が聞けるというのは、それだけで大きな価値があります」と語るのは、マネーフォワード クラウド経費本部 コミュニケーションデザイン部 部長の成末 庸平氏だ。

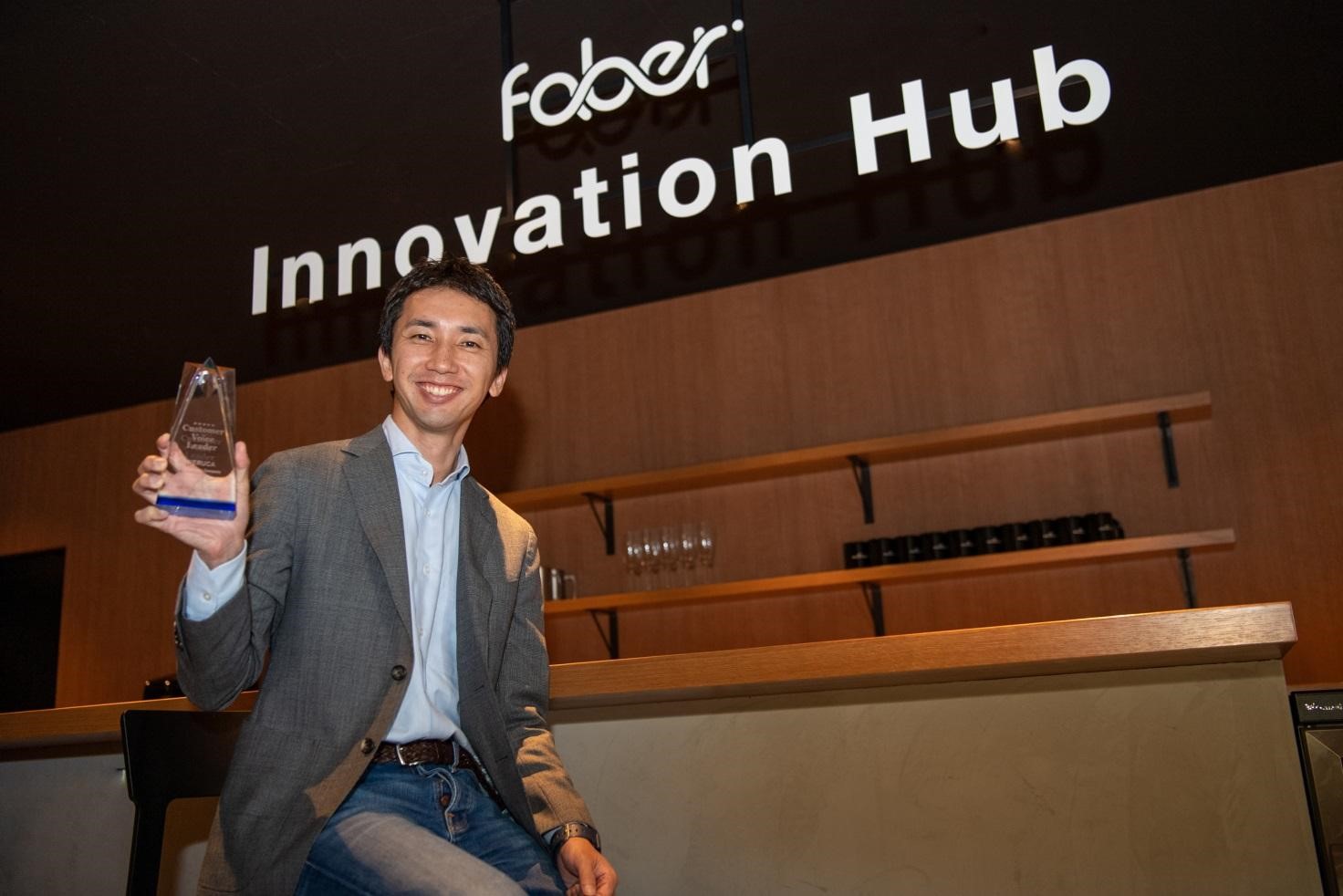

同社では、ITreviewに集まるツール利用者の声を、機能改善や機能開発につなげているが、「それだけではありません。見込み客のリード獲得というマーケティングに、ITreviewをフル活用していきたいと、いろいろ構想中です」と成末氏は言う。ITreview Grid Awardの称号やレビューを活用し競合優位性の高いメッセージングを実現したとして、ITreview Customer Voice Leaders を受賞した同社は、現在どのようなレビューマーケティングを実践しているのか。また近い将来、どのようなマーケティング施策を展開しようと構想しているのか。成末氏へ、同社のレビューマーケティングの“今”と“未来”をお伺いした。

レビューの約8割は、営業の方々からの声。これまで聞けなかった、サービス利用者の声が聞けるように

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

成末氏: コミュニケーションデザイン部では、事例取材を通じてお客さまの声を伺っていました。クラウド経費本部全体の活動として、私たちのサービスのログイン後に表示されるアンケートのポップアップ画面を通じて顧客満足度調査を行っており、そこがお客さまの声を収集する仕組みの1つになっています。あとは、もちろんオンラインサポートのほうへ日々、お客さまの声は寄せられてきます。

株式会社 マネーフォワード

クラウド経費本部 コミュニケーションデザイン部 部長

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

成末氏: 経費精算システムは、経費申請する営業の方、承認する営業マネージャー、承認後支払いを行う経理の方など、いろいろな利用者が存在します。当社の営業やカスタマーサクセス担当は、導入担当者である経理の方々と主に接するので、経理の方の声はお伺いできるのですが、その先のサービス利用者である営業の方の声がなかなか拾いに行けないという課題がありました。導入事例の取材など営業の方の声を伺うこともできますが、取材のご対応をいただく営業の方の声が1人聞けるという状況ですので、たくさんのお声を聞くことはなかなか難しい状況でした。

――ITreviewを利用することで、サービスの主たる利用者である営業の方々の声が聞けないという課題を解消されたわけですね

成末氏: そうです。ITreviewにレビューを投稿してくださるのは、約8割が経費精算が多い営業の方々です。「交通費精算がラクになった」「毎月経費精算が憂鬱だったけど、そう感じなくなったのは、マネーフォワード クラウド経費のおかげ」など、実際にサービスを使う人のリアルな声が聞けるというのは、それだけで大きな価値があります。

展示会ブースの壁面に、ITreview Grid Awardの受賞実績を掲載 利用者評価の高いサービスであることの証明は、マーケティングにも有効

――ITreviewに限らず、集めた顧客の声を、どのように活用していらっしゃいますか?

成末氏: 営業やカスタマーサクセス担当が伺った声や、オンラインサポート担当がお問い合わせとして伺った声、また顧客満足度調査で集めた声は、全てツールに入れて一元管理しています。ダッシュボードを作って、機能改善要望の声、UIの改善要望の声などいくつかのカテゴリーに専任の担当者が分類します。開発部では、ツールに蓄積されているユーザーの声の量や重要度などを考慮して、開発の優先順位を検討し、機能改善や機能追加をいつどの順番でやるのかを決めています。もちろんITreviewのレビューもそのツールに入れて、機能改善などに役立てています。

――貴社は、顧客の声をプロダクトの機能改善に役立てる一方で、マーケティングにおいてITreview Grid Awardの称号やレビューを活用し競合優位性の高いメッセージングを実現されています。現在、ITreviewをどのようにマーケティングに活用されているのでしょうか?

成末氏: はい。1つは、展示会ブースの壁面いっぱいに、ITreview Grid Awardで3期連続「LEADER」のポジションに評価されていることを大きな文字で告知しています。それが、展示会に来場なさった新規のお客さまのアイキャッチになっていますね。

また、私たちの製品に対して興味を持っていただいた見込み客に対してメールを配信しているのですが、製品の比較検討フェーズにある見込み客に対しては、私たちへの信頼感を醸成する目的で、ITreview Grid Awardを3期連続受賞ということを最初にお知らせしてから、製品資料のご案内をするようにしています。

ITreviewという信頼性の高いサイトの中で「LEADER」というポジションを獲れているということは、ユーザーから愛されることの証明になります。それはマーケティングにも有効なのではないかと思います。

――ITreview Grid Awardの称号やレビューを二次利用できることが、Premiumプランのメリットということですね。

成末氏: はい。最初は「LEADER」の称号がマーケティングやブランディングに使えるということにメリットを感じました。加えて、これまで聞けていなかった営業現場の声がレビューとしてたくさん手に入り、ティザーサイトやメルマガ、展示会への二次利用がとても簡単にできるのが大きなメリットです。

今までは、導入事例のコンテンツ制作を頑張っていたのですが、工数もかかりますし制作できる数も限られます。事例はたくさんあったほうが、マーケティングにおいて見込み客育成のための材料が増えるわけですから、ITreviewのレビューのように即時利用できるものがあるととてもありがたいです。ユーザーの人たちが忖度なしで書いているレビューは、見込み客の方々にも真実性のある情報だと受けとめてもらえるのです。

――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューはございますか?

成末氏: 営業の方からのレビューで「ビジネスパーソンには必須のサービス」というような声があり、これはとてもうれしかったですね。

どの会社にもある経費精算という業務は、はっきり言って不要な業務、ゼロであるべきだと思っています。その分、営業の方々はお客さまに会いに行く件数を増やしたり、管理部門であれば売り上げの予測であったり、もっと本来の業務に時間を充てるべきだと思います。何も生み出さない業務だから、限りなくゼロに近づけるほうがみなさんに幸せを提供できると思うのです。経理の方々が振込の業務がラクになったとか、自動化で確認にかかる負担が削減できたとレビューをしていただくのもうれしいのですが、営業の方にビジネスパーソンの必須のサービスだとレビューしていただけることは、経費精算業務をゼロに近づけていることの裏返しだと感じて、とても印象に残っていますね。

例えば100人ぐらいの会社があって、管理部門の方が3人ぐらいで、営業の方は2~30人ぐらいのケースはよくあります。管理の方がラクになることはもちろんですが、会社全体で見た時に、2~30人の負担がぐっと落とせるようになると、その会社に対しての貢献度は大きいと言えます。私たちは、普段接している管理部門の方々はもちろん、その先にいる方々のことを思って仕事しなければならないと思っています。そういう意味では、サービスの主たる利用者である営業の方々の声が聞けるITreviewは、私たちにとって大変貴重な存在ですね。

見込み客の属性に適したレビューを自動表示する仕組みを構築中。情報格差がある管理部門をITreviewで救いたい

――投稿されたレビューそのものを二次利用されていますか? また今後、レビューのマーケティング活用で構想されていることがございましたら、お聞かせください

成末氏: 実は今準備中なのですが、資料請求のあったお客さまに対して、そのお客さまの業界や規模などの企業属性に適したレビューを、メールやDMに自動で表示できるような仕組みを構築しています。例えば50~100人の製造業のお客さまから資料請求があったとします。そのお客さまへ送信するメールに、同じ製造業で同規模の企業の方のレビューが表示されていると、より私たちの製品の理解と信頼が深まると思うのです。手動で行うには担当者の負担も高くなりますし、自動表示できないかとさまざまなマーケティングツールと連携させながら、仕組みを構築中です。

レビューが1000件、2000件になると、もっと細かな属性分類ができると思います。業界や規模だけではなく、積極的に人材採用している会社、超成長企業、設立15年以内の会社など、いろんな切り口での見込み客アプローチが可能になると思います。それが理想ですね。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

成末氏: 例えば情シスや人事部門の方は、欲しい情報がオンライン上にあるので、ネットにアクセスすれば入手することができますが、管理部門の方々にはそういう場所があまりありません。だから、管理部門向けのシステムを選定する際、何を選んだらいいか情報がないから分からないという話をよくされています。その中で、製品の評価や口コミが健全な状態で確保されているサイトがあれば、経理の方々に非常に有意義なことだとずっと思っていていました。ITreviewの存在を知った時、やっとこういうサービスが日本にも来たとうれしくなりました。それから、「IT選びに、革新と確信を」という思想に共感し、純粋にITreviewの活動を応援したかったというのはあります。

今は、ITreviewというレビューサイトがあることを管理部門の方々にもっと知っていただきたいなと思っています。やっぱりまだ知らないという方が多いので、より認知度を上げていただくことを期待しています。

投稿 マーケティングから顧客体験の最適化は始まっている。 顧客属性ごとのレビュー出し分けで、お客様にとって最適で良質な情報を受け取っていただける仕組みを構築中 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客の「声」が成長の起爆剤。既存顧客が新たな顧客を呼び込むSlackの新たなチャネルに【ITreview】 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

●アメリカで確立しているマーケティング手法として、レビューマーケティングを取り入れたかった

●顧客からの「リクエスト」だけではなく、顧客体験などの「フィードバック」を広く集めたかった

●顧客の声を、サポートやプロダクト開発だけでなく、営業やマーケティング活動へも生かしたかった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

●レビューに多くの利用用途が書き込まれることで、サービスの利用価値が向上した

●パワーユーザーがレビューを投稿し、さらにサービスを広める先導役となった

●レビューを営業資料に盛り込み、リアルタイムな評価を顧客へ提示できるようになった

メールに代わるコミュニケーションツールの出現――。今、あるツールが世界中のビジネスシーンで受け入れられている。そのツールの名は、ビジネスチャットのSlack。Slackを使う日間アクティブユーザーは、日本だけでも100万人を超え、グローバルでは実に1,200万人に達しているという。「私たちは、Empathy(共感)、Craftsmanship(匠の精神)、Courtesy(思いやり)、Playfulness(遊び心)、Thriving(向上心)、Solidarity(チームワーク)という6つのコアバリューを掲げ、それが“Slackぽさ”として社員に浸透しています。Slackがここまで多くの方々にご利用いただけている理由の1つに、この“Slackぽさ”のファンになっていただいているというのがあると思います」 Slack Japanの代表であるカントリー マネージャー 佐々木 聖治氏はそう語る。

今回同社は、レビューを営業、マーケティングに有効活用したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leadersを受賞。同社は、レビューをどのように営業やマーケティングに活用しているのか。また同社では、ITreviewへ寄せられた多数の声を今後どのように生かしていくのか。「私たちの成長の源泉は、お客さまからいただいた声」と言う佐々木氏に詳しくお伺いした。

創業当初から、お客さまの声を源泉にサービスを進化させてきた

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

佐々木氏: お客さまからいただく声は、私たちのサービスが成長できるかどうか、その鍵を握っていると思っています。私たちのCEO兼共同創業者は6年前にSlackを創業した頃、優れたサービスを作って、優れたサポートでお客さまを支援すれば、営業(売るという行為)が必要ないのではないか、という思想を持っていました。それで、最も力を入れてきたのが、プロダクト開発とサポートです。

サポートチームは多くの場合、サービス提供を開始した後に作られますが、Slackでは違います。日本法人も、サービスを日本展開する前からカスタマーエクスペリエンスというチームが成立しており、無料プランのユーザーさまも含めて「声」をお聞きする体制を取っておりました。開発の道筋は常に「顧客の声」から立てているのです。

Slack Japan株式会社 カントリー マネージャー

――すでに多くのお客さまの声が集まっている中で、貴社はITreviewをご利用なさっています。ITreviewご利用の目的は?

佐々木氏: サービスのアップデートということにおいては、カスタマーエクスペリエンスのメンバーが集めてきた声をもとに、スピーディーに反映できていると思っています。ITreviewを利用しているのは、マーケティング活動に、お客さまのレビューを活用していきたいという意図がありました。第三者の場所であるITreviewには、お客さまが自由にでSlackを評価した生の声がたくさんあります。現在、Slackの営業担当はお客さまの面会時に、ITreviewに投稿された前週までのレビューを資料に加えて持参しています。そうしてリアルタイムな顧客評価をお客さまに提示できるところが、とても有効です。

――レビューを営業やマーケティングで二次利用できることにメリットを感じて、有償のPremiumプランを選択されたのですか?

佐々木氏: そうです。第三者の場所に書かれているレビューなので、お客さまには、私たちから発信する情報より信ぴょう性が高いと受け止めていただけます。実際、既存顧客によるレビュー・評価を活用したマーケティングは、すでにアメリカでは実績があるモデルですので、日本でもすぐに有効な手法になると思いました。

お客さまの口コミという形の「フィードバック」がSlackを育てていく

――確かにSlackへ投稿されたレビュー数は、他の製品・サービスと比較しても群を抜いて多いと言えます。なぜ、こんなに多くレビューが集まるのでしょうか?

佐々木氏: お客様の声を源泉に成長していくSlackの文化がITreviewにも表れていると思います。 日本にSlackが登場した当初、Slackを使い始めたシステム開発やITテクノロジー系の方々が、Slackにチャットツール以上の価値を見出し、さまざまな形に発展させ、それを口コミで発信していました。すると、その口コミを参考にした人たちから感謝され、それがモチベーションになり、さらにユーザー間の情報共有が活性化する流れができました。 体験を口コミで発信する文化が生まれ、Slackを育てていく。それがITreviewでも起こっているのだと思います。

――サポートに集まってくる顧客の声と、ITreviewに投稿された声。違いはお感じになっていますか?

佐々木氏: カスタマーエクスペリエンスに来る声というのは、問い合わせが多いと思います。もっとこう使いたい、これが分からないので教えてほしいなど、私たちに対する「リクエスト」です。一方、ITreviewは、自分の感想や体感を分かち合うために書かれている「フィードバック」です。「フィードバック」は建設的で、そこにはSlackをもっと良いツールにしていこう、みんなで育てていこうという高い意識があると思います。もちろん「リクエスト」に応えていくことも大切ですが、ITreviewでいただいた「フィードバック」をサービスやカスタマーサポートにどう反映させていくか、そこもSlackには大事なエッセンスだと考えています。

――印象に残っているレビューはございますか?

佐々木氏: Slackには、Slackを成熟したレベルで使っていただいているパワーユーザーの方々を中心とした、ジャパンチャンピオンズネットワークというコミュニティーがあるのですが、そこに参加されている方々が、ITreviewにもレビューを積極的に投稿してくださっています。Slackを愛してくれている方々が、Slackをもっと広めようと声を挙げてくださっていることは、非常にうれしいです。

レビューそのものやレビューの分析がSlack拡大の大きな武器に

――今後、ITreviewのレビューをこう活用していきたいということがあれば、お聞かせください。

佐々木氏: ありがたいことに多数のレビューをいただいていますので、その中身を集計/分析して、統計や経年変化などの傾向を捉えることができれば、企業規模ごと、業界ごとなどさらに的確なマーケティング活動へ活用できると思っています。

あと、ITreviewの口コミはベンダーがコントロールできるものではなく、実際のユーザーの声が公開されています。ベンダーが、継続的にサービスの改善やサポートを提供していかないと、その声がダイレクトに反映されるという、厳しい現実があります。現段階で、私たちのサービスを評価していただいているというのは非常にありがたいですし、それに過信することなく高品質なサービスの提供をしていかないといけないと思います。少しでもお客さまの期待を裏切るようなことがあったりすると、すぐ評価に反映すると思うので、私たちの行動を律していく上でも、ITreviewを活用していきたいと思います。

――最後に、ITreviewにこんな機能があればといったご要望はございますか?

佐々木氏: Slackでは、コミュニケーションの内容を分析することによって、人の評価につながり得るのではないか、事業のリスクマネジメントにつながるのではないか、そういったご提案を始めようとしています。 具体的には、共有チャンネルに書かれたコミュニケーションの内容のデータの活用なども検討しています。例えば社長が発したアナウンスメントに対して、どんなリアクションがされているのか、社長としては気になりますよね。そういった社員の反応を分析して、リアルタイムに表示、共有する。コミュニケーションナレッジをうまく活用できるような形を考えています。ITreviewのほうでも、レビューの分析機能などが追加されると、より活用できるサービスになるかなと思います。

投稿 顧客の「声」が成長の起爆剤。既存顧客が新たな顧客を呼び込むSlackの新たなチャネルに【ITreview】 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客の成功に徹底コミットする「商品改善」や「カスタマーサポート」は顧客の声なしには成立しない は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

●顧客が課題として挙げることが、世間的に言われているものなのか、日常の業務の中で感じる真の課題なのか判別がつかなかった

●サービスに満足している顧客の声を聞く手段がなかった

●カスタマーサポートについて、具体的に評価する声が聞けていなかった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

●日常的にお使いいただいているお客さまの生の意見が聞けるようになった

●困っているお客さまだけでなく、満足している(不満がないと感じている)お客さまのレビューから、さらにご提案できる内容を掘り起こすことが可能になった

●サポート品質に対するお客さまの評価を具体的に聞けるようになり、社員のモチベーションアップにもつながった

●より顧客を意識した商品企画・改善が可能となった

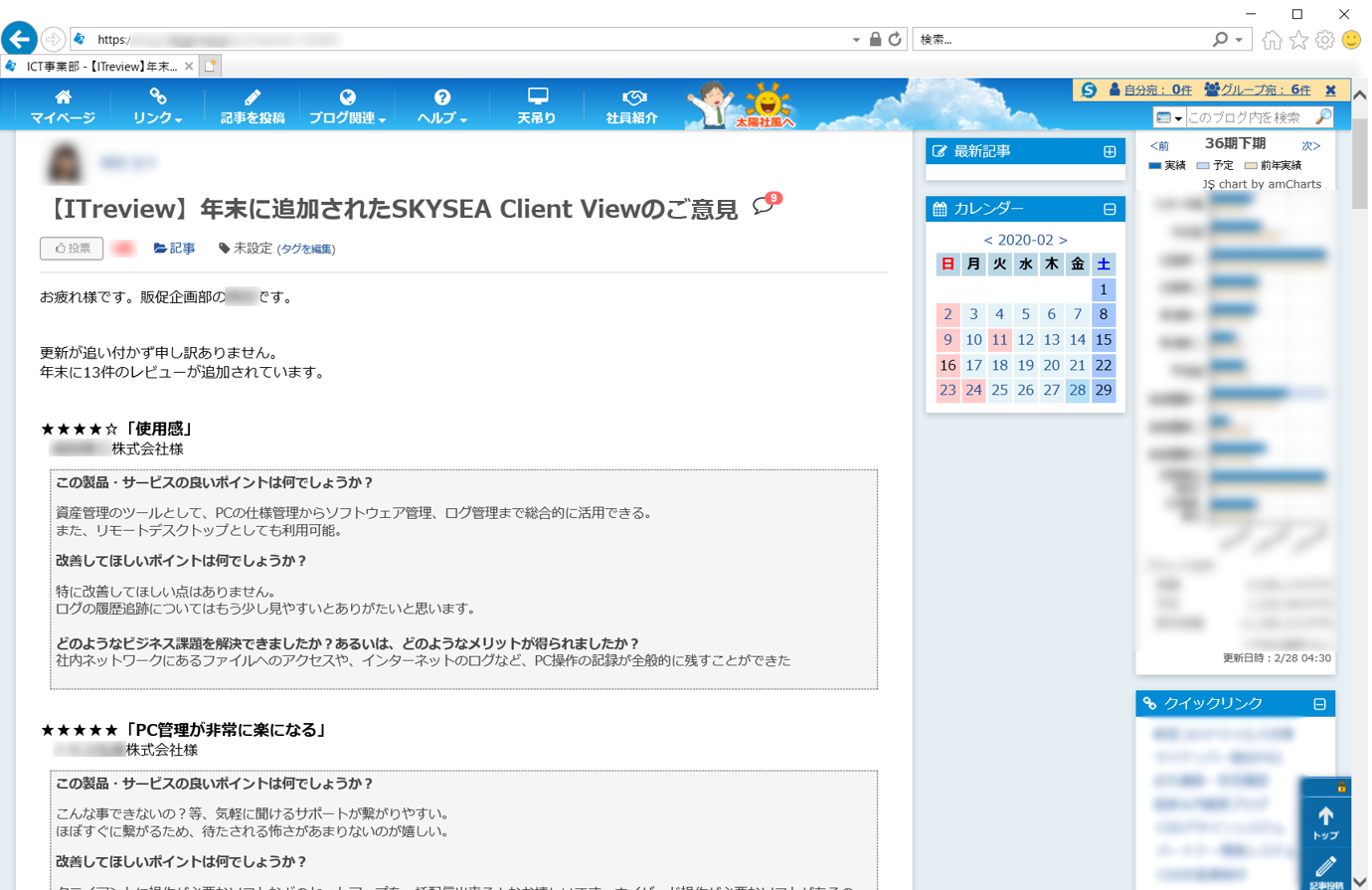

多くの方々はテレビCMや新幹線の車内広告を目にしたことがあるだろう。情報漏えいなどのリスクの発見とIT運用管理を支援する「SKYSEA Client View」は、現在1万5,000以上の企業・団体に導入されている、IT資産管理ツールにおいては、まさに市場を代表する製品だ。

「私たちが提供する製品は非常に多機能なので、お客さまがご存じない機能も多く、導入していただいた後に、こんな機能があります、こんな使い方もできますとお伝えしていくカスタマーサポートの重要度はかなり高いと考えています。ただ、サポートへ電話やWebでお問い合わせをいただかないかぎり、お客さまのフォローを行うことはなかなか難しいのが現状です。その点、ITreviewでは、サポートへご連絡いただかなくても、レビューを見ればお客さまのお困り事を発見できることがあります。お困りのお客さまを察知してサポートをより手厚く行うために、ITreviewは非常に役立っています」と語るのは、Sky株式会社 ICTソリューション事業部 副本部長であり、同社の販促企画部を指揮する金井 孝三氏だ。今回同社は、レビューを製品・サポートに活用し、今までより早い機能改善のサイクルを実現したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leadersを受賞。同社は、レビューをどのようにサポートや製品改善へ活用しているのか。金井氏に詳しくお伺いした。

話題性の大きなテーマに隠れてしまっているお客様の率直な声がITreviewに集まる

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

金井氏: 営業担当によるお客さまへのヒアリングの他、販売会社様からご意見をいただく、展示会などでお客さまとお話しする、などの手段で声を集めていました。また、年に1回実施するユーザーアンケート調査を通してお客さまのご意見・ご要望を伺っています。

お客さまからいただいた声は全て、社内ブログに登録して全社員で共有しており、毎年の製品バージョンアップの参考にしています。

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

金井氏: 展示会でお会いする方や、アンケートに回答してくださるお客さまが課題として挙げられていることが、世間一般で言われる課題に触発されておっしゃった発言なのか、本当に業務の中でお困りのことなのかを判別するのが難しいという課題がありました。例えば、最近であればマルウェアや働き方改革などが話題になっていますが、お客さまが話題性があるからそれを言われているのか、実際の業務での課題と感じられているのかが、分かりづらいのです。

その点、ITreviewでは、その時々のブームに左右されない、日常的に製品をお使いいただいているお客さまの生の意見を知ることができます。これは、他の情報収集の手段と全く違う点で、そこが私たちメーカーにとって大変貴重なところです。

Sky株式会社 ICTソリューション事業部 副本部長 チーフソフトウェアアーキテクト

――ITreviewを利用することで、お客さまの素直なご意見を聞くことができるようになったということですね

金井氏:ヒアリングやアンケートは、お客さまのご要望やお困りごとについて大枠の方向性を把握することはできるものの、あまり細かいところまでは聞けません。商品企画をする上で、その方向性だけで便利そうな機能を作るだけでは、それが本当にお客さまの役に立つのか懸念がありました。

今であれば、「働き方改革」などはお客さまの関心がとても高く、もちろん時代が求めるものでもあるので、機能として用意することも必要だと思います。ただ、その裏でお客さまの切実なお困り事が実は隠れてしまっているのではないか、とも感じていました。ITreviewを通して、それを垣間見ることができるのは、ありがたいですね。

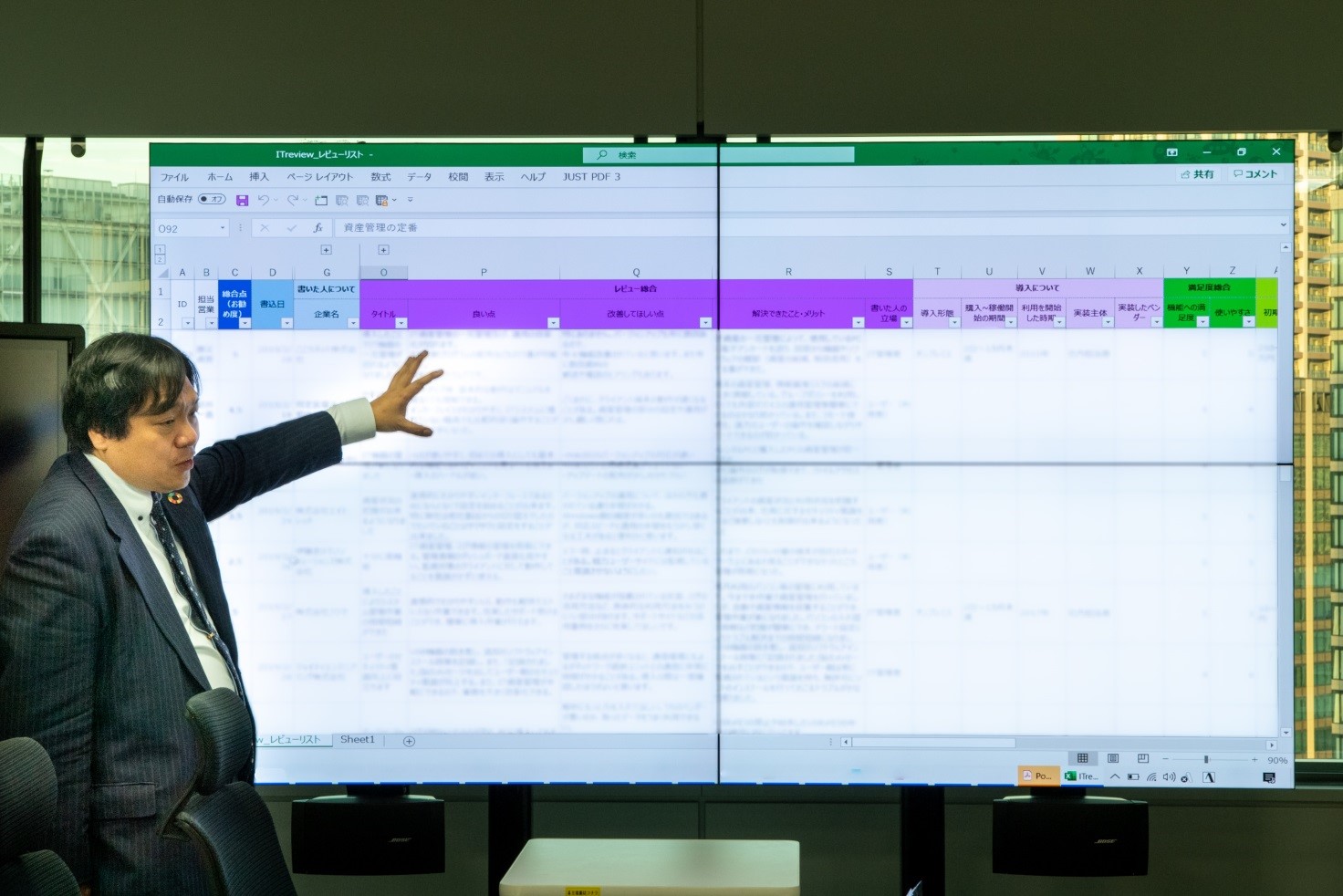

専任者が、スプレッドシートでレビューを分類・分析し、サポート・営業など関係部署への情報共有にも活用

――顧客の声を集めるだけならFreeプランでもできますが、貴社はPremiumプランを導入されています。どんなメリットを感じてPremiumプランを選択されたのでしょうか?

金井氏: Premiumプランであれば、レビューを書き込まれた方の会社名まで確認できます。私たちの製品は非常に多機能で、しかも毎年のバージョンアップを通して新しい機能が追加されますので、満足してお使いいただいているお客さまでも、まだお気付きになっていない機能も少なからずあります。「こういう機能があれば便利なのに」というご意見をいただいた際に、「その機能はすでに搭載しています」ということが結構あるのです。そのような場合にはすぐにご連絡したほうがいいだろうということで、レビューを書かれた方の会社名が分かる、有償のPremiumプランで契約させていただいています。

――カスタマーサポートをより手厚くスピーディーに行うために、レビューを活用されているということですね

金井氏: はい。お客さまがメーカーに問い合わせるというのは、なかなかハードルが高いこともあるかと思います。

それに、お困り事がなくお使いいただいているお客さまが多いようなのです。そうであっても、少しでもお客さまのお困り事、もしくはお困り事とまで思われていない小さな引っかかりやうまく行かないことまで見つけて、ご支援させていただきたいと思っています。

サポートに問い合わせるほどでもないけれど、「もう少しこうなったら…」と感じているお客さまの声をITreviewで集められたらと思いました。満足してご利用いただいているお客さまというのは、メーカー側がなかなか接点を持つ機会が少なくなってしまうお客さまなのです。

――ITreviewで集めた声は、具体的にはどのようにして、サポート活動へつなげていらっしゃるのでしょうか?

金井氏: 当社の販促企画部の中で、ITreview専任の担当者を1人決めています。レビューを社内ブログに登録する他、分類・分析・共有のためのスプレッドシートへ記入することもルーティンワークとして行っています。特にサポートが必要な内容のレビューがあった場合には、サポート部門や営業担当などへ連絡をすることもあります。

スプレッドシートでは、レビューの内容を項目ごとに切り分けてリスト化しています。例えば、機能ごとに並べ替えができるようになっており、さらに機能ごとに集計したシートもあります。

レビューは自由記述なので、機械的に処理するとサポートすべきものを見落とす可能性があります。 例えば、「大変便利に使わせていただいています。資産情報の一覧から、PCごとにどんなアプリが入っているのか、1台ずつ見ていくことができるので、ライセンス管理をするのにすごく便利です」とレビューされたとします。お客さまは満足していらっしゃるのですが、私たちとしては「それはボタン1つで、それぞれのアプリがどのPCにはいっているのか、入っているアプリの本数を見られます」ということをすぐにお伝えしなければ、というのがあります。こうした判断を行う上でも、専任担当者の存在はすごく重要ですね。

――お客さまの声がこのように分類・分析されていると、カスタマーサポートに活用するだけでなく、プロダクトの機能改善にも役立てられそうですね

金井氏: 当然、それはあります。お客さまの意見をシートに集約しているので、機能追加やシステム改善を行う際に、商品企画や開発の社員が参照しながら、仕様や優先順位の調整をします。

ITreviewはサポートへのフィードバックを得られる有効な場。サポート担当社員のモチベーションアップにも大きな効果が

――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューはございますか?

金井氏:私たちはサポートを重要視していますが、サポートの品質について評価することは極めて難しいのです。そのような状況の中で、ITreviewは、私たちがサポートで取り組んでいることへのフィードバックを得られる有効な場だと思います。

特に印象に残っているのは、サポートが良いだけではなくて、「言葉使いも丁寧で、受け答えが的確で、短時間で困っていることが解決しました」と書いていただいているレビューです。そこまで具体的にお客さまの声を伺う機会はまずないので、サポートを担当する社員は喜んでいましたね。「困ったことを解決してくれてありがとう」というのもうれしいのですが、具体的に良かった点を言っていただけるのは、社員のモチベーションアップにもつながります。私たちがITreviewを使っていて一番いいなと思うのは、そういった部分です。

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

金井氏: 任意の質問項目を追加できるといいなと思います。例えば、機能一覧を表示して、お気に入り順で機能を並べてくださいとか、そんなこともできるとうれしいですね。

私たちの製品は多機能なので、全ての機能を使いこなしてくださいというわけにはいきません。ログを可視化する機能、USBを制御する機能、資産管理機能、アプリケーションを配布する機能か、Office 365を更新する機能などさまざまありますが、どれがお客さまに支持されているのか、そういうことが分かるとメーカーしてはとてもありがたいのです。

投稿 顧客の成功に徹底コミットする「商品改善」や「カスタマーサポート」は顧客の声なしには成立しない は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 製品サイトや営業資料、さらにSNS広告にも、バッジとレビューを掲載。顧客へ“安心感”を与えるブランディングのためにITreviewを積極活用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

●声をあげてくれるお客様が固定化しており、得られる情報に偏りがでていた

●顧客評価の高さを証明する術が、自社によるPRしかなく客観性に欠けていた

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

●ITreview Grid Award (顧客評価の高いサービスを表彰する制度)受賞実績を公開することで、顧客満足度が高いサービスというブランディングに

●見込み客の獲得を目的としたマーケティングプロモーションや営業資料で、受賞歴や顧客のレビューをコンテンツとして活用可能に

●受賞歴や顧客レビューの内容により証明されたサービス評価が、営業の商談において効果を発揮した

●ポジティブな顧客 レビューが 、営業やヘルプデスクのモチベーションアップにつながった

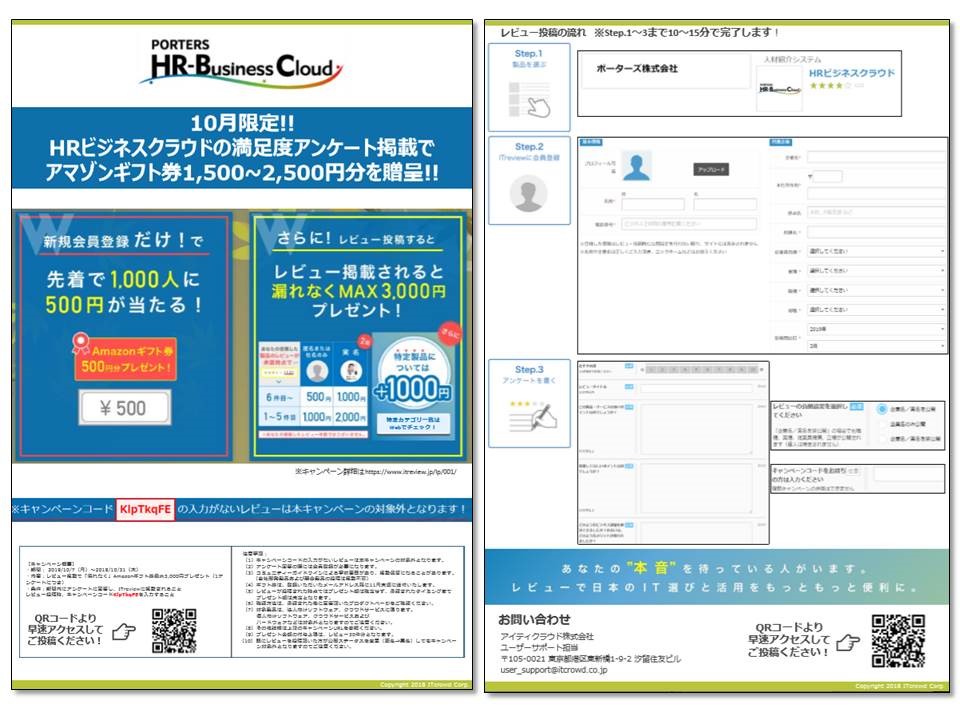

人材紹介・人材派遣のためのマッチングシステム「HRビジネスクラウド」の製品サイトへアクセスすると、真っ先に目に飛び込んでくるのは、ITreview Grid Awardの称号(バッジ)と、ユーザーからの満足度・認知度が高い「Leader」を受賞したという告知。それに加えて、ITreviewへ寄せられたレビューの数々がそのまま閲覧できるようになっている。

「ITreviewにあるレビューは、弊社が作ったものではなくて、お客さまが実際に弊社のサービスに価値を感じて率直な評価を記載してくださっているもの。Webサイトを訪れた新規のお客さまへもレビューを参照していただくことで、安心感を与えられるのではないかと思います」と語るのは、HRビジネスクラウドを提供するポーターズ株式会社 Marketing Gr.お客様支援課のリーダー髙橋 歩氏だ。今回同社は、ITreviewでの顧客支持の高さを企業ブランディングに活用したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leadersも受賞。同社オフィスの受付には、Customer Voice Leadersのトロフィと賞状も飾られており、「第三者の客観的な評価というものを、プロモーションやブランディングに活用して、さらに知名度を上げていきたい」と言う髙橋氏へ、同社が実践するITreviewの活用法について詳しくお伺いした。

使いこなしているお客さまの声は聞けても、まだ使いこなせていないお客さまのフラットな声が聞けていなかった

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

髙橋氏: NPS(Net Promoter Score)などの顧客満足度調査を行ったり、こちらからアンケートを実施し回答を取得したり、ヘルプデスクからフィードバックをもらうなどで顧客の声を集めていました。また、年4回程、既存のお客さまの交流会を開催しており、そこで声を直接お伺いしたり、セミナーなどのアンケートで声をいただいたりしていました。そうしていただいたお客さまの声は、新機能開発に生かしたり、次のイベントのテーマを決めたりすることに活用してきました。

ポーターズ株式会社 Marketing Gr. お客様支援課リーダー

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

髙橋氏: アンケートに答えてくださる方、ヘルプデスクにお問い合わせをいただく方、イベントに参加いただく方というのは、ある程度HRビジネスクラウドの運用スキルの高い方が多くて、固定化されている傾向がありました。まだサービスを使いこなせていないお客様が、どこに不満を感じているのか、どんな機能が使いこなせていないのかなど、そこまで細かく声を聞けていなかったので、フラットに意見を書き込みできるレビューサイトを通じて、そういった声が聞けたらと思い、ITreviewを利用することにしました。

――ITreviewを利用することで、これまで聞けなかったお客さまのフラットな声が聞けるようになったということですね

髙橋氏: そうです。2020年度から弊社ではカスタマーサクセスチームを立ち上げ、お客さまのヘルススコアを付けていくことにし、そのスコアによって活用度が低いお客さまから優先的にフォローを行っています。また、オンボーディングのチームも組織化して活動を行っていくことにしており、導入時から活用時までお客さまと伴走していけるような形に組織を改編しましたので、お客さまの声はこれまでより集まる体制にはなったのですが、それでも集めきれない、サイレントマジョリティーと言われる方々の声を集めるために、ITreviewを役立てたいと考えました。集まったご意見は、製品開発のエンジニアにも共有し、更なる製品の改善につなげています。

新規リード獲得のために、ITreview Grid Awardの称号とレビューを積極活用。レビューを増やすための施策も随所で展開

――顧客の声を集めるだけならFreeプランでもできますが、貴社は有償のPremiumプランを導入されています。どんなメリットを感じてPremiumプランを選択されたのでしょうか?

髙橋氏: ITreviewを導入した当初の目的は、新規リード獲得でした。ITreviewにあるレビューは、弊社が作ったものではなくて、お客さまが実際に弊社のサービスに価値を感じて率直な評価を記載してくださっているもの。Webサイトを訪れた新規のお客さまへも、レビューを参照していただくことで、安心感を与えられるのではないかと思い、レビューを二次利用できる有償のPremiumプランを契約しました。また、一定以上の評価をいただくと「Leader」のバッジがいただけるので、その第三者の客観的な評価というものをプロモーションやブランディングに活用できるのではないかと思いました。

――HRビジネスクラウドのサイトを拝見すると、ITreview Grid Awardの「Leader」のバッジが掲示され、ITreviewに寄せられたレビューの数々がそのまま閲覧できるようになっています。他に、どのような二次利用をされていますか?

髙橋氏: 営業資料や、Webサイトからダウンロードできる資料の中に、ITreview Grid Awardの称号とレビューそのものをいくつか抜粋して掲載しています。あとは、HRビジネスクラウドのSNS広告の中でも、「Leader」のバッジをいただいたことを告知して、新規顧客へのプロモーションに活用しています。

バッジやレビューを二次利用することの成果は、まだ具体的には把握しきれていないのですが、営業活動などにおいて、自分たちが製品のことをアピールするだけというのは根拠が薄いのかなと思っています。私たちのサービスが満足度の高いサービスであるということを認知していただくには、既に利用しているお客さまの客観的な意見や口コミを見ていただくことがとても効果的だと思っています。バッジやレビューが営業のプレゼンテーションを後押しするものになっていると思います。

――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューはございますか?

髙橋氏: 厳しい声も寄せられてくると予想していたのですが、そこまで厳しい声というのは今のところなくて、思っていたよりほめていただいているという印象です。例えば、ヘルプデスクの対応がいいなどの意見が多いです。

印象に残っているレビューは、「長年にわたって蓄積した人材ビジネスのノウハウが凝縮されたシステムだ」というもの。「一元管理や業務の標準化、人材育成、KPIマネジメントなどが可能になるシステムです」と書いてくださったり、サービスの特長であるカスタマイズの高さということをお客さまの言葉でしっかりと伝えてくださったり。私たちのサービスの価値を体現してくださっているのだということが伝わってきて、とてもうれしく思います。

――ITreviewを利用されて、社内に何か変化がありましたか?

髙橋氏: 営業もヘルプデスクも直接ほめていただくということはあまりないので、「対応がいい」とレビューが書かれてあると、本人のモチベーションアップに直結しますね。レビューの投稿があったら随時社内にお知らせしているので、他部署の人たちが、「営業やヘルプデスクは頑張っているな」ということを知る、いい機会になっています。

――レビューを増やすために工夫されていることはございますか?

髙橋氏: 利用を開始した当初は、ITreviewというサイトがありますとお知らせするだけだったのですが、最近はロイヤルカスタマーのお客さまにメールを差し上げて、電話をして、書いてくださいということを直接申し上げて、書いていただいています。あとは、ユーザー交流会や顧客向けのセミナーなどでチラシを配布したり、会場の受付にITreviewのQRコードを掲示したり。セミナー資料にもITreviewのURLを載せて、レビューを書いてくださいとお願いしています。

またイベント、セミナー開催後にサンクスメールをお送りしているのですが、そちらにもITreviewのURLを載せています。最近、セミナー会場の受付にチラシを置いていると「書きたいのでチラシをください」と言ってくださる方もいて、レビューの数も少しずつですが、増えてきています。

あとは、ITreviewがキャンペーンを実施しているので、ぜひ書いてみてくださいと、ログイン直後の画面にバナーでお知らせすることもあります。

今後は、レビューの集計、分析を進めカスタマーサクセスの活動にも生かしていく

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

髙橋氏: 今後はカスタマーサクセスに活用していきたいと考えています。今、レビューは拝見していますが、レビューの集計、分析というところまでは手が及んでいません。どういう傾向の改善要望が多いか、どの機能の満足度が高いのか、どういうポイントを強化すれば継続率が上がるのか。そういったところをきちんと分析して、カスタマーサクセスの活動に生かしたり、開発チームへレビューの分析を提供したいと思っています。そのためには、もっとレビューの数を増やすこと。この活動は、ひきつづき強化したいと考えています。

投稿 製品サイトや営業資料、さらにSNS広告にも、バッジとレビューを掲載。顧客へ“安心感”を与えるブランディングのためにITreviewを積極活用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ダウンロード率が2倍に!投稿されたレビューの活用が、新たなマーケティング施策として効果を発揮 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

● 顧客の声は主にプロダクト改善に反映しており、マーケティングには生かせていなかった

● 担当者による顧客ヒアリングでは得ることが難しい「顧客の本音」を捉えたかった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

●レビューを二次利用した“口コミ集”資料を作成、見込み客の資料ダウンロード率が約2倍に向上した

●“口コミ集”をお客さまの検討度合いに応じた活用方法に落とし込むことで、アポ率、商談化などのスピードも早まった

●“口コミ集”が新規営業の場面でも説得力のある資料になり、営業プロセスを前に進めるのに有効なものになった

● ITreviewというオープンな場所に顧客の声があることで、新規顧客にもサービスの良さをフラットに知っていただくきっかけになった

ITreviewのPremiumプランには、四半期ごとに表彰されるITreview Grid Awardの「Leader」「High Performer」 の称号(バッジ)をWebサイトや展示会で掲示できるほか、投稿されたレビューそのものをパンフレットやLPなどへ転載できるというメリットがある。。

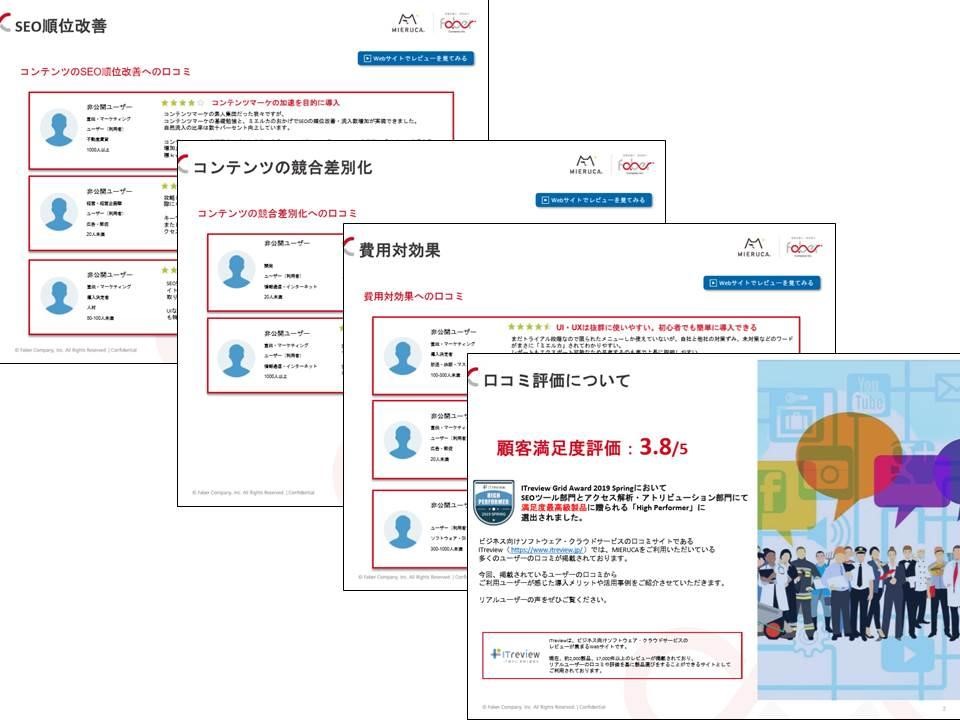

そのメリットをいち早く日々の営業やマーケティング活動に結び付けているのが、SEOツール・コンテンツマーケティングツール「MIERUCA(以下、ミエルカ)」を提供するFaber Companyだ。今回同社は、レビューを活用したホワイトペーパーを作成し、見込み客へのアプローチに成功したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leadersを受賞。「いただいたレビューを“口コミ集“としてまとめたホワイトペーパーをメルマガで配信しています。通常の製品資料などと比べると、ダウンロード率は約2倍です」と語るIMC部 エグゼクティブ・マーケティング・ディレクター 月岡克博氏へ、同社が実践するレビューの二次利用について詳しくお伺いした 。

ITreviewは第三者機関なので、バイアスのかからない、顧客のリアルな声を広く集められる

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

月岡氏: 大きくは2つあります。1つは、日々既存のお客さまをフォローしているカスタマーサクセスチームが活動の中で伺った声を収集して、それをテキストベースで社内共有しています。もう1つは、定期的に開催しているユーザー会や既存顧客向けのセミナーでヒアリングしたり、アンケートにご回答いただいた内容をお客さまからの声として収集していました。

月岡 克博 氏

株式会社Faber Company

エグゼクティブ・マーケティング・ディレクター

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

月岡氏:人によってお客さま理解にバラつきがあるということが課題でした。ヒアリングベースになってしまうので、「こうあるべきだ」というような個人のバイアスがかかってしまうことがありますよね。社内共有されたヒアリングの記録を見ても「これは本当にお客さまが言っていること?」と感じることがあり、そういう意味ではリアルな声を十分に集められていなかったのかもしれません。また、ミエルカはリリースしてから5年ほど経ち、おかげさまで多くのお客さまにご利用いただいておりますが、全てのお客さまの声を伺うことが難しいということも課題でした。

――ITreviewは、人を介さず、フラットなお客さまの声が聞けるプラットフォーム。お客さまのリアルな声を広く集めたいということがITreviewをご利用するきっかけに?

月岡氏: そうですね。第三者の立場で、ミエルカの評価やレビューを集めていただけるのは、とても意味のあることだと思っています。例えば、悪いことは面と向かって言いにくいものですから、私たちのヒアリングではお客さまは良いことしか言ってくださらなかったりします。直接のヒアリングでは知ることができなかった声を、レビュー投稿を通して知ることができる点は有益ですね。

“口コミ集”によって、見込み客へのアプローチを加速。新規営業のプロセスを前に進めるのにも有効

――そのようにして集めた声を、どのように活用していらっしゃいますか?

月岡氏: カスタマーサクセスチームが、ヒアリングした内容からお客さまの要望を読み取って持ち寄るニーズ会議を定期的に開催していました。その場でそれらの要望をプロダクトにどう反映していくのかを議論します。ITreviewを利用する以前は、マーケティング活用というよりも、プロダクトをどう良くしていくかという観点でお客さまの声を集めているという傾向が強かったと思います。

――ITreviewを利用することで、マーケティング活動にも顧客の声を活用することができるようになったということでしょうか?

月岡氏: そうですね。これまでもお客さまの声をマーケティングに全く活用していないわけではなかったのですが、ITreviewへレビューが投稿されるようになってからマーケティング施策の幅は広がりました。

ITreviewに投稿されたレビューから、お客さまがミエルカで出来ることのうちで「何を」評価しているのかを整理し、「SEOの順位改善」「コンテンツの競合差別化」など評価しているポイントごとにまとめた“口コミ集”をホワイトペーパーとして作成しました。新規のお客さまには、実際にミエルカで課題解決をしている口コミや評価を見ていただく。その上で業務や課題をヒアリングするほうが、お客さまの課題把握もしやすく、商談プロセスも早く進めることができます

――なるほど。商談を効率的、かつ効果的に行うために、投稿レビューをホワイトペーパーにまとめる形で二次利用されているということですね。そのホワイトペーパーの具体的な成果は実感されていますか?

月岡氏: はい。リードに対するメールコミュニケーションの中で、この“口コミ集”をダウンロードコンテンツにしています。口コミ集はミエルカ製品資料よりもダウンロード率が高く、約2倍のダウンロード率です。口コミがまとまった資料が珍しいというのもあるかもしれませんが、リードの見込み度合いの判定スピードは早くなっていますね。

また、このホワイトペーパーは営業担当の「打ち手」の1つにもなっています。新規営業を行っていると、どこかのタイミングで必ず競合サービスと比較される時が来ます。そういった時に、手前みその比較ではなく、実際のユーザーからの評価としてこういうものがありますと提示できるのは強い。“口コミ集”が、新規営業の場面でも説得力のある資料になり、営業プロセスを前に進めるのに非常に有効なものになっています。

自社で集めた声をオープンにするには、事前に許諾をとるなどの手続きが必要になるため、クローズドな活用に限られがちです。ITrevewの顧客の声は最初からオープンな場所にあるので、私たちの製品を知らない人にも、製品の良さを知っていただくきっかけにもなっています。

――レビューを増やすために工夫されていることはございますか?

月岡氏: オフラインのイベントが一番投稿をお願いしやすいですね。定期的に開催されるミエルカユーザー会や、月1~2回開催されるユーザー向けのセミナーなどの場で、チラシを配布してお願いしています。あとは、ユーザー向けのメルマガの中の常設コンテンツとして、レビュー投稿をお願いしています。ITreviewでキャンペーンが走っていれば、優先順位を上げてメルマガの上のほうに表示することもあります。ただあまり強くプッシュすると、フラットな声が集まらなくなると思うので、告知する程度にとどめていますかね 。

今後は“口コミ集”のバリエーションを増やし新規のリード獲得のために、“口コミ集”を活用することも計画

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください

月岡氏: まずは、“口コミ集”のバリエーションをさらに増やしていきたいですね。“口コミ集”は、事例作成ほど手間も工数もかからず手軽に作成できるので、評価ポイントや課題ごとに編集するだけではなく、例えば業種、お客さまの規模ごとなどでも編集できそうです。今後は、この“口コミ集”を新規のお客さまに出会うための手段とすることも検討しています。Web広告からのランディングページとして“口コミ集”のダウンロードページがある。そういうような使い方もできるのではないかと考えています。

また、カスタマーサクセスがいただいたレビューによって、臨機応変な対応を行う、サポートを改善する。そんなふうに、既存ユーザーさまの利用頻度向上やサポートなどにもITreviewを活用できると良いかなと思っています。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

月岡氏: 今回のこの“口コミ集”も、ITreviewの担当の方とレビューの活用法をいろいろお話しさせていただく中で生まれたものです。集まったレビューをどう活用していくのか、マーケティングでどのように活用できるのか、これからもひきつづきご提案していただけるとありがたいです。

また、どうやって多くのレビューを集めるのかということが重要だと思っています。ホワイトペーパーの取り組みもレビュー数を増やすことがベースになっていますので、そこにも期待しています。

投稿 ダウンロード率が2倍に!投稿されたレビューの活用が、新たなマーケティング施策として効果を発揮 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 何億かけたCMより強い、同じ製品を使っている人の「あれ、いいよ」の声 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

●自社Webサイトに声を寄せるページを設けてはいるが、お客さまからの直接の書き込みは少なかった

●お客さまからの等身大の声が十分に集められていなかった

●マーケティングで活用するコンテンツが事例などに限られていた

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

●ITreviewという第三者のオープンな場で、お客さまの等身大の声が聞けるようになった

●ITreview Grid Awardの「Leader」受賞ページを作り、社外向けサイトへ掲載。イベントでもパネル掲示し、マーケティング活動へ有効活用できた

●営業が利用する説明資料へレビューを掲載。より分かりやすく製品の良さが伝えられるようになった

●レビュー内容により開発者が自身の成果を感じられるようになり、モチベーションアップにつながった

ファイル連携、データ連携ツールの分野では、16年連続で導入実績 国内シェアNO.1(※)を維持し続けている「HULFT(ハルフト)」や、データ連携ツール「DataSpider Servista」などの製品群を提供するセゾンテクノロジーは、文字通り市場からの圧倒的な支持を獲得している。このような導入実績があれば、マーケティングや新規営業の場面でもかなりの追い風のように思える。しかし、「私たちが丁寧に実績や製品の説明を行っても、購入時の選定で最後背中を押すのは実際に利用している人の声」と語るのは、同社 マーケティング部 部長 野間英徳氏だ。

今回同社は、ITreviewを活用しこれまでできなかった製品ブランディングを実現したとしてITreview 2019 Customer Voice Leaderを受賞。では同社は、具体的にITreviewをどう活用し、どのような製品ブランディングを実現しているのか、今後さらにITreviewをどのように活用していきたいかをマーケティング部 野間部長、對馬陽子氏に詳しくお伺いするとともに、製品開発一部 製品開発第一グループ グループ長 宇佐美佑氏には、開発者の立場からのITreview活用メリットをお伺いした。

※出典:株式会社富士キメラ総研「パッケージソリューションマーケティング便覧」「ソフトウェアビジネス新市場」<ファイル転送ツール パッケージ・金額ベース>2003年度実績~2018年度実績

これまでの取り組みではなかなか集まらなかった、顧客の“等身大”の声

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

野間氏:当社のプロダクトを使っていただいているお客さまとの接点は大きく2つあり、1つ目はヘルプデスクのあるカスタマーサービス部で、そこがお客さまの声を統括しています。2つ目は日々の営業活動の中から集まってくるお客さまの声です。

また製品のバージョンアップなど大きなプロジェクトを進める時には、SIer、エンドユーザー、経営層や現場層と階層を分けたラウンドテーブルを開催します。そこで、今のHULFTってどう思われますか、どういうところが困っていますか、どんな機能があればいいですか、と声を集めます。あとは、定期的に経営層の方を集めて開催する「HULFTサミット」というのがあります。そこでの交流会にて、いろいろ声を拾ったりすることもあります。

さらに当社のWebサイトには、VOC(ボイス オブ カスタマー)というお客さまがダイレクトに声を入れられる場所があります。お客さまの声を集め、製品やサービスの改善に生かすことはもちろん、製品への改善や社員のモチベーションアップにも活用したいという目的で設置しました。

株式会社セゾンテクノロジー HULFT事業部 マーケティング部 部長

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

野間氏: VOCにお客さまはなかなか書き込んでくださらない状況です。社内の営業担当などはお客さまから伺った声として結構入れているのですが、やはり要約された声となってしまいます。

気楽に、良いも悪いも含めて書き込むという、そういう等身大の声が今まではなかったというのは課題としてありました。書き込みを見れば、同じことを考えている人がいるとか、周りの状況が分かりますよね。そういう点は、今まではありませんでした。

――ITreviewという第三者のオープンな場で、VOCで集めることができなかった、等身大のお客さまの声を集めようとなさったわけですね

野間氏: はい。私たちが「こんな製品でこんなことをできますよ」「こんな機能がこんなに便利ですよ」と言っても、しょせん、作った人たちが言っていることだから、市場のお客さまたちは「まぁそうだけど、本当はどうなの?」となると思うのです。最後に背中を押すのは、同じような課題を持つ人や、同じ製品を使っていた人の「あれ、いいよ」というコメントで、それは何億円とかけたCMより強い。そう考えると、第三者が冷静に見てどうなの?という評価は、やっぱり私たちとしてもそれは武器になります。

良いことだけでなく悪いことも書かれる可能性はありますが、それが正直な市場の声なので、私たちの製品を公平に見てもらおうということで、ITreviewの活用を決めました。

Grid Awardの「Leader」「High Performer」のバッジやレビューをフル活用し、製品ブランディングを強化

――顧客の声を集めるだけならFreeプランでもできますが、貴社は有償のPremiumプランを導入されています。どんなメリットを感じてPremiumプランを選択されたのでしょうか?

對馬氏: Premiumプランですと、レビューそのものやITreview Grid Award の「Leader」「High Performer」のバッジが二次利用できることにとてもメリットを感じています。営業が使う説明資料がありますが、その中にレビューの内容を掲載して、こんなレビューをいただきました、「Leader」を獲れました、ということを掲載しています。

当社の製品はミドルウェアなのでどのような業務システムで活用されているか理解されにくいという課題があったのですが、レビューを掲載することで、より分かりやすく製品の良さが伝えられるようになったかなと思います。

株式会社セゾンテクノロジー HULFT事業部 マーケティング部 マーケティングコミュニケーショングループ

また、私は社外のデベロッパーさまなどとのコミュニケーションを主に担当していますが、当社から提供するコンテンツは限られてきます。レビューサイトでの受賞は珍しいことだなというのもあり、そのバッジが社外の方々の関心を集めるのに有効だろうと判断しました。実際、ITreview Grid Awardの「Leader」を受賞しましたというページを作り、「HULFT.com」という社外向けサイトへお知らせとして掲載しました。あとイベントでも、パネルを作って掲示しました。

野間氏: HULFTやDataSpiderなど各製品ページに、第三者の評価としてバッジを掲載しています。ユーザーの皆さまに評価していただいていますというのは、さまざまな露出の場で二次利用しています。また、私たちのメッセージがうそではないことの証にもつながっているのではないかと思います。

それと、私たちはメーカーなので、いただいた声をどうやって最終的に製品へ反映しているのか、そこが大事だと思っています。

ITreviewでいただいた声の中から、こんな機能アップができて課題解決ができましたというのを、次のステージではお客さまに御返しできればなと思っています。

――ITreviewでのレビューに限らず、顧客の声を製品の機能改善につなげたものはありますか?

宇佐美氏: お客さまからの声のうち、機能改善などの「要望」は、HULFT事業部の要望管理というシステムで一元管理され、事業部の担当者が要望の中身を見て、担当部門に振り分けています。振り分けられた部門の部門長が誰をアサインするかを決め、担当エンジニアは対応するかどうかなどの回答をまとめます。私の開発一部では週1回、部長も含めた関係者で要望を見ながら、これはやる、これはやらない、やらないならなぜか、というようなミーティングをしています。

要望管理システムは、声を貯める場所ではなく、要望を貯める場所です。例えば、ヘルプデスクを主管するカスタマーサービス部は、ヘルプデスクへいただいたさまざまな声の中から、要望だけをピックアップし、要望管理システムへ入れています。それ以外にも、VOCを主管するCSATというお客さま満足度向上委員会は、VOCに寄せられた声の中から要望をピックアップし、それが要望管理システムへ取り込まれています。

ITreviewでいただいた声も主管のマーケティング部が、これは要望だと判断したら要望管理システムへ入れるというパターンになるかと思います。要望管理システムに入った後の流れは確立しているので、開発としてはぜひやって欲しいなと思います。

株式会社セゾンテクノロジー HULFT事業部 製品開発一部 製品開発第一グループ グループ長

――開発の方々もレビューをご覧になっていますよね?

宇佐美氏: はい。對馬からSlackで全社宛てにお知らせが飛んできます。ITreviewでこういうコメントが入りましたと。開発がお客さまに呼ばれるのは、だいたい怒られる時で、褒めたくて呼ばれることはあまりありません(笑)。しかしレビューは褒められていることが多いので、メンバーはうれしいと思います。

開発部のメンバーは、もしかしたら、自分の仕事の成果を具体的に抱きづらいのではないかと感じる時があります。というのも、例えば開発で、機能を拡張しましたということがあった場合、僕らがやったことが誰の役に立ったのか分からないという感覚が少しあるのです。

この1件の機能拡張で、実際に追加された機能を使った人が「これまでよりすごく使いやすくなり、ありがとうございます。とてもいいプロダクトです」とレビューしてくださると、自分のアクションが成果につながると思うのです。ITreviewのレビューが開発者のモチベーションアップになっていますね。

――これまでの方法で集められた声と、ITreviewで集めている声の違いは何か感じますか?

宇佐美氏: 営業サイドから来る声より、お客さまは何を要望されているのかということが分かりやすいです。営業がお客さまと1対1で話すと、お互いに暗黙の認識が多すぎて、要望管理へのアウトプットになった時に、背景がつかめない、現在どういう使い方しているのか分からないということが少なくありません。

一方で、レビューは、周りのカスタマーに伝えようとレビュアが書いています。そうすると「ウチはこういうふうに使っていますが、こういうところがすごくいいけど、こういう時にちょっと困ります」など、誰が見ても分かりやすく書かれています。どちらかというとレビューのほうが、どんな要望なのかが分かりやすいですね。

ITreviewに書かれたコメントが、開発者の強い自信に。レビュー数、機能改善件数をKPIに設定し、取り組み強化も

――現時点で、ITreviewを利用することで得られた成果は、どのようにお感じになっていますか?

宇佐美氏: 成果といえるのか分かりませんが、開発の立場からすると、ITreviewのレビューは、ものすごく自信になります。

HULFTは、自分が入社した時から、国内の売り上げシェアで1位でした。でも、入社した時は正直その実感がありませんでした。売り上げやシェアだけを見せられても全然湧かなかった実感を、ITreviewのレビューがすごく感じさせてくれたというのはあります。ふわっとしていた1位が、自信が持てる1位になったというか。全社向けにレビューが共有されてくると、それを作っているのが自分たちだという強い自信にはなったかなというのはありますね。

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

野間氏:今後は、集まったレビューの数に対して何件の製品化や機能改善につなげられたかなど、そんなKPIを設定して取り組みにドライブをかけていけたらと考えています。ITreviewで、あなたのそのコメントがこんな製品にしましたよ、こんな機能になりましたよというのが、宇佐美のところから出せるとか。ただそこまで到達するには、まだちょっといくつかステップがあるかなと思っています。

また、レビューを書いてくれた方々とコミュニケーションを取っていきたいですね。私たちにお知らせいただいたことに対して、まずはコメントバックしていきたいです。

将来的にはレビューから製品化しました、新機能をリリースしましたということをこちらから返して、それをまた使った方が「こういうのを求めていた」とレビューを投稿して。そういうスパイラルで回っていくコミュニケーションが理想ですね。そうすることで、新しいお客さまにも製品の良さを分かっていただけるようにしていければと思います。

投稿 何億かけたCMより強い、同じ製品を使っている人の「あれ、いいよ」の声 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ITreview活用を機に、営業、マーケ、開発、サポートの動きがスピーディーに は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]> 《背景・課題》

●顧客の要望を機能改善にうまく結び付けられていなかった

●顧客満足度調査やNPSでは、自発的に発信しない顧客の声が把握しきれなかった

●せっかくいただいた顧客の声が社内で閉じてしまい、活用の幅が限られていた

《ITreview利用の効果・メリット》

●ITreviewの活用をきっかけに、顧客の声にリアルタイムで向き合う体制づくりが本格化

●ITreviewというオープンな場に顧客の声があるがゆえに、各部門の次のアクションがよりスピーディーに

●投稿されたレビューや、ITreview Grid Awardの称号を二次利用し、マーケティング活動へ有効活用

●評価の高いレビューがサポートチームのモチベーション向上にも作用。顧客に対する提案の幅も広がった

顧客からいただく多種多様な声。それにどう向き合い対応していくかは、企業にとって生命線といえるもの。いただいた声に対し満足のいく対応を行えば、信頼の獲得につながり継続契約の可能性も高まるだろう。

「この顧客の声に対しては営業が対応すべきか、サポートが対応すべきか、それとも開発の観点からの対応をすべきか」そんな顧客の声に向き合うプロセスの再構築に取り組んでいるのが、ワークフローツールであるG Suite連携のクラウド型アプリケーション「G Suite版 rakumoシリーズ」やSalesforce連携のスケジューラー「Salesforce版 rakumoシリーズ」を提供するrakumo 株式会社だ。

今回同社は、ITreviewの利用をきっかけに社内体制を構築、顧客の声に向き合う組織へ変革したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leaderを受賞。同社は、どのような組織変革に取り組み、またその中でレビューをどう活用しているのか。取締役 COO 川元久海子氏、マーケティング部 部長 鈴木一弘氏、プロダクト部 カスタマーサービスグループ QAマネージャー 西原智仁氏に伺った。

顧客の声が、誰でも見えるように――良いレビューが導入検討中の企業の背中を後押し

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

西原氏: 私はサポート窓口が属しているカスタマーサービスグループのマネージャーを務めていますが、お客さまの声としては、「お問い合わせ」からいただくことが一番多いかと思います。過去に顧客満足度アンケートを実施したり、最近ではNPS(Net Promoter Score:顧客ロイヤリティー調査)を実施したりして、お客さまの声を収集しています。

鈴木氏: マーケティング部では、導入事例の作成を通じて、お客さまの声を直接お伺いする機会があります。導入前にはこういう課題があって、どういう経緯で導入して、今使っていてどうなのかというところをお伺いしています。

――サポートに声を上げていただける方や事例制作にご協力いただける方は、とてもありがたい存在。一方で全く声を上げないサイレントマジョリティーも存在しています。ITreviewをご利用いただくにあたって、そんな方々の声も広く集めたいというご要望はあったのでしょうか?

鈴木氏:私たちがいくら働きかけても、顧客満足度調査やNPSに応じてくれない方が少なからずいらっしゃいます。そのような方々は、レビューサイトのような第三者のオープンな場なら気軽に声を上げていただけるのではないかという期待は、ITreviewを利用する際にありました。

それに加えて、顧客満足度調査やNPSでは、せっかくいただいた声が全部社内に閉じてしまうという課題も感じていました。他のユーザーからはどんな声が寄せられているのか分からない。ITreviewが新しいと感じたのは、その方の声が他のユーザーも見ることができるということ。オープンな場に声があることで、いろいろな波及効果があると思いました。

良いレビューが投稿されれば、弊社の製品の導入を検討されている企業の背中を押す効果が期待できます。レビューによって信用や評判を獲得でき、ブランディングにも役立ちます。

サブスクビジネスでは、継続性が最も重要。顧客の声がオープンな場にあることで、社内の各部門を動かしやすい

――今回貴社は、ITreviewをきっかけに社内体制を構築、顧客の声に向き合う組織へ変革したとして、Customer Voice Leaderを受賞されました。どのような体制構築に取り組まれているのでしょうか?

川元氏: ITreviewの口コミを始め、たくさんいただくお客さまの声に対し、営業が対応すべきか、サポートが対応すべきか、開発の観点からの対応をすべきか、そのプロセスを整理して再構築しなければならないというのは、以前から顕在的に認識していました。実は半年前から、サポートの西原と私と営業部長と開発の取締役と4人で定期的にミーティングをしながら、顧客に向き合うプロセスの改善に取り組んでいるところなのです。

私たちはクラウドのサブスクリプションモデルのビジネスをやっていますので、継続性が最も重要なことの1つです。そう考えた時に、口コミと継続性は比較的近いところにあると感じています。自分だけじゃなくて、この人もそう思っているというのが、使い続ける意味だったり、逆に使い続けない意味だったりするのかなと思います。

そういう意味では、ITreviewでいただいた声に、リアルタイムで向き合っていくことがとても大事かなと思っていますし、今後まさに取り組もうとしています。

鈴木氏: お客さまの声がオープンな場に出るがゆえに、社内の各部門を動かしやすいと思いました。不満の声があがれば、社内でそれを無くすように動く。開発にちゃんと意見をあげていく。それがオープンな場に出てしまっているので、なおのこと動きます。ITreviewを利用することで、営業、マーケティング、開発、サポート、カスタマーサクセスが、これまでよりスピーディーに次のアクションを起こせる体制に自然となる。そのような効果も感じています。

――ITreviewに投稿されたレビューには、どのように対応されていますか?

西原氏: サポートのほうでは、機能がちゃんと備わっているのに「こういうことができないので困っています」と書かれてしまった場合、「いや、ありますよ」と誤解を解く返答をスピーディーに行っています。

川元氏:間違った認識を持っていらっしゃるだろうなという投稿に対しては、サポートのほうからすぐに返答してもらっています。どんどん機能アップしていくSaaS製品の宿命なのかもしれないですが、できるのにできないというお客さまのご認識違いも結構あるのです。そのご認識違いというのを早めに解消していくことでお客さまの満足度の低下を防止することができると思っています。

また、1人の方が勇気を持って書いてくれたことで、言わないけどそう思っていたという人の誤解も解くことができていると思います。一番怖いのは、不満をずっと蓄積していきなり解約になってしまうことです。そうなってしまわないために、ITreviewを活用することができると感じています。

――貴社は、PremiumプランにてITreviewを活用されています。Premiumプランにどんなメリットを感じていらっしゃいますか?

鈴木氏: 投稿されたレビューや、ITreview Grid Awardの「Leader」「High Performer」 の称号を二次利用できる点が非常にいいと思いました。実際、カタログにレビューを抜粋して掲載したり、ニュースリリースやメルマガなどで、ITreview Grid Awardのバッジを紹介したり、マーケティング活動に早速二次利用しています。

まだWebサイトに出していないので、早めにバナー掲示したいと思っています。営業の場面でも、ITreviewへ寄せられている声を紹介し、自分たちではなく第三者が言っていることだからと、相手方にリアルに受け止めてもらっています。二次利用ができるというのは有償プランの大きなメリットですね。

――サポートの方々は、ITreviewを利用することのメリットをどのように感じていらっしゃいますか?

西原氏: 基本的にサポートの窓口は、製品のマイナス面のお声を比較的多くいただく部署なので、ITreviewのレビューをチームのメンバーが見た時に、「あれ?すごくほめられている」みたいな驚きはありましたね(笑)。私たちが認識しているストロングポイント以外のお客さまが感じているストロングポイントに気付かされ、モチベーションが上がったということはあると思います。

業務的には、「こうすればできますよ」だけではなく「こういう使い方もできますよ」と提案の幅が広がりました。こうやって解決されている方もいますよと返せるようになったことが、ITreviewを利用するようになってサポートチームが感じているメリットかなと思います。

――レビューを増やすために工夫されていることは何かございますか?

鈴木氏: 既存のお客さまへメルマガで、今書いてくださるとITreview がこういうキャンペーンをやっていますよと告知したところ、レビューが増えました。ITreviewが定期的にキャンペーンを実施してくれるので、どこかのタイミングでまた告知しようかと思っています。

先日の「ITreview 2019」のイベントで、「レビューは古くなるとだんだん聞く耳を持たれなくなる」という講演がありました。個人的にも、最近のレビューほど信頼がおけると思いますので、継続してレビューを増やすための工夫をしていかなければと思っています。

今後、投稿されたレビューの分析レポートを作成予定。ITreviewのユーザーコミュニティー活用も視野に

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

鈴木氏: 今実際に取り組んでいるのは、ITreviewへ投稿されたレビューの分析レポートの作成です。現状のITreviewの中で、すごくいいなと思っている機能に、競合との比較がすぐに出るというのがあります。

それも分析の1つなのですが、レビューも多数寄せていただいているので、お客さまが全部を読むことはむずかしいのではないかと思います。そこで、レビューを整理して、製品の良い点、悪い点をすっきりまとめたものをお客さまへ提供していこうと考えています。いい形にまとめられたら、ダウンロードできるようにするとか、営業資料として活用してもらうとか、メルマガに載せるとか、そういうことは今考えていますね。

川元氏: 会社としては、レビューをきちんと製品に結び付けていくことですね。それは機能アップだったり、機能改善だったり、サポート側でどう対応していくのかというところに結び付けていきたいと考えています。グループウェアは社員全員が使うものなので、実際に使われている方の操作性などに対してのレビューが多ければ、もっとユーザビリティを上げていくという方針もあるでしょうし、カスタマー満足度を上げるような製品づくりにITreviewのレビューを活用していきたいと思っています。

西原氏: ITreviewを始めると聞いて、批判的な意見をたくさんいただくと予想していたのですが、始めてみると、意外に、ほめてくださるご意見も多くあり、お客さまに受け入れられていることが実感できました。今後はITreviewを、お客さま同士のコミュニケーションができる場、ユーザーコミュニティーのように活用できないかな、と考えています。

投稿 ITreview活用を機に、営業、マーケ、開発、サポートの動きがスピーディーに は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客を組織の中心に置く“CCD”が全社員に浸透。意思決定の最優先事項は顧客の声 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>《 背景・課題 》

・チャットサポートに寄せられた声やセールス、カスタマーサクセスのヒアリングだけでは、サイレントマジョリティーとして埋もれてしまっている声もあると感じていた

・自社サービスに対する社会的な認知や信頼性をより強化したい。実際に使われていて、かつ評価されている点を、第三者に証明してもらいたかった

《 ITreview利用の効果・メリット》

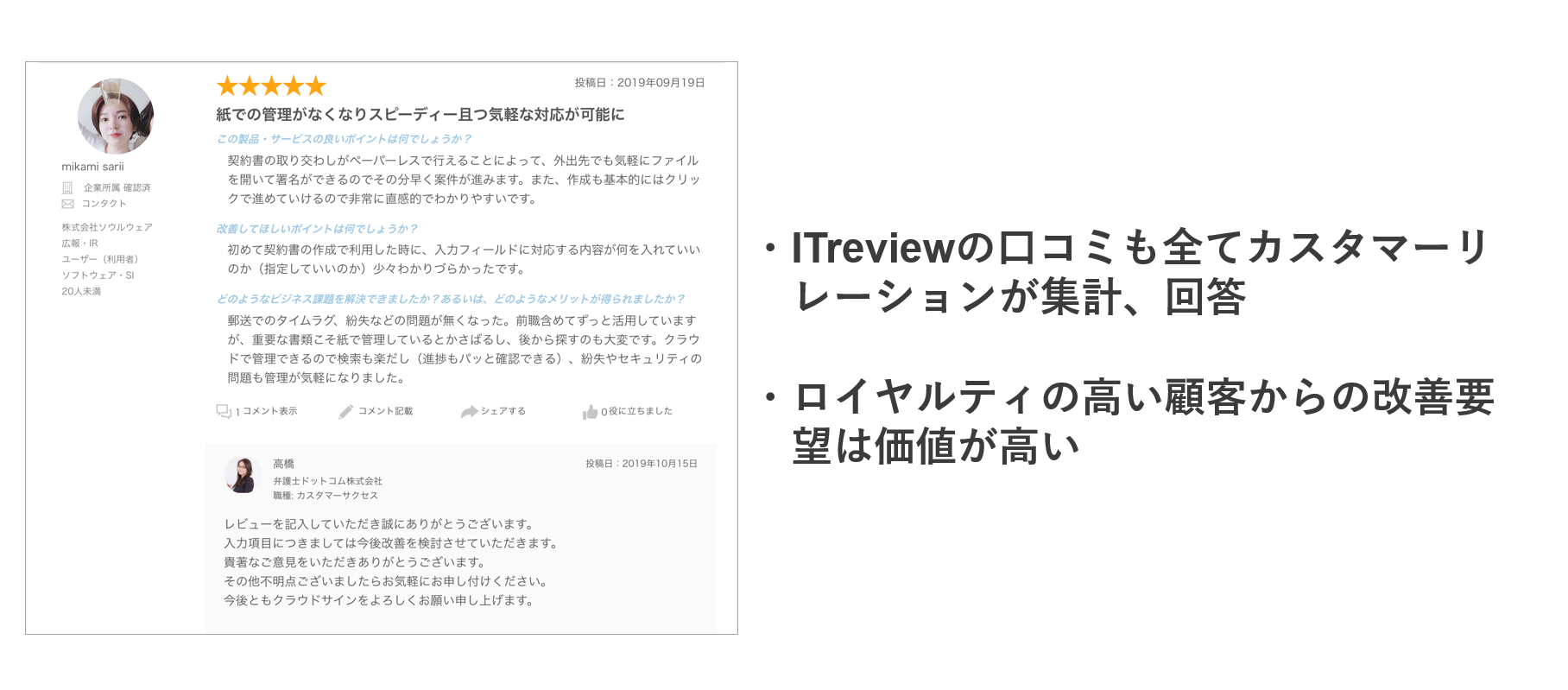

・週次でレビュー全件にコメントを返信。特筆すべきレビューは社内のSlackで全社共有し、プロダクト改善に活用

・有償プランで、レビューを営業資料に掲載、展示会でITreview Grid Awardのバッジを掲示、パンフレットに掲載など二次活用。効果的なマーケティング施策を実践

・ITreview Grid Awardの受賞実績や第三者からの評価の声が、セールスのクロージングを後押し

・「こういう点が良い」というレビューコメントは、開発メンバーの日々の業務をエンパワーしてくれる。社内の活気や士気を高めることに貢献

2015年10月のリリース以来、電子契約サービスのパイオニアとして今や導入企業が5万社を超えている「クラウドサイン」。タブレットで簡単に対面の申込みや契約ができる「クラウドサインNOW」や、紙の契約書もまとめて管理できる「クラウドサインSCAN」などの新サービスも続々と登場し、電子契約利用企業の80%*がクラウドサインを利用するという、まさに市場の中心に位置するサービスだ。

その成長を支えているのは「間違いなく、お客さまからいただいた声」だと、同事業部Head of Customer Successの岩熊勇斗氏は言う。同社はレビュープラットフォーム「ITreview」もローンチ早々に利用を開始し、全てのレビューを顧客の声として全社に共有。また、レビューや評価実績を営業資料やWeb広告のバナーに活用し、 トライアルユーザーを獲得したという実績から、2019年「ITreview Customer Voice Leader」に選出された。

そんなクラウドサイン事業部では、顧客の声にどう向き合い、どのように事業へ生かしているのか。さらに、ITreviewをどのように活用して成果を創出しているのか。岩熊氏に詳しくお伺いした。

*電子契約サービス主要12社において、有償・無償を含む発注者側ベースでの利用登録社数 (株)矢野経済研究所調べ 2019年7月末現在

真摯に顧客の声と向き合う――その証として、顧客要望と機能開発状況のリストは全世界へ公開

――貴社はこれまで、顧客の声をどのように収集していたのでしょうか?

岩熊氏:お客さまの声が最も数多く集まるチャネルは、プロダクトサイトの右下に出しているチャットサポートの窓口です。そこには既存顧客のお客さまだけでなく、導入検討中のお客さまからも、さまざまな問い合わせや相談が来ます。それを全て社内のSlackで共有しており、クラウドサイン事業部内の全社員がそこを確認できるようになっています。いただいたお客さまからの声は、全員が読むという決まりごとにしています。

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン事業部 Head of Customer Success

プロダクトマーケティングマネージャー アナリティクス事業責任者

――顧客からの声を社員全員が読むというのは、なかなか他社ではない取り組みですね

岩熊氏: 私たちクラウドサイン事業部では、弁護士ドットコムとは別にミッション、ビジョン、バリューを設けているのですが、その中でとても大事にしているのが、「CCD(カスタマーセンタードデザイン)」というバリューで、私たちの組織の中心、意思決定をする中枢機関をお客さまにしましょうという考え方です。よくいろいろな会社が「お客さま第一」と抽象概念として唱えられていると思いますが、私たちは、何かを決める時や優先順位をつける時に、お客さまが欲しているかどうか、お客さまへメリットを提供できるのか、ということを最優先基準として意思決定をしましょうというもの。このCCDという考え方が社内に浸透しているので、お客さまからいただいた声を全員が読むというのは、強制ではなくそもそもの文化としてずっとやってきています。

――集めた顧客の声をどのように活用されていますか?

岩熊氏: マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、顧客と接点を持つそれぞれの部門が、顧客から受けた声や要望をプロダクトにどう反映させるのかというフィードバックを常に行います。どういうお客さまのどういったご要望で、例えば既存のお客さまであれば、そのお客さまのMMR(月間定額収益)がいくらで、この改善がないとチャーン(解約)をしてしまう可能性がどのくらいで、いくらぐらいのチャーンインパクトがあるのか、あるいはこれが実装されればエキスパーションアップセルが見込め、それがいくらぐらいのビジネスインパクトなのか、そういったところから優先順位をつけ、定性情報とあわせて、開発のプロダクトオーナーとディレクターチームに共有します。

――貴社では、顧客からの要望と機能開発状況のリストを公開されていますよね?

岩熊氏: はい。こういう要望をお客さまからいただいて、今この機能が開発検討段階になっていますという状況はスプレッドシートにまとめて、全世界に公開しています。競合のベンダーさんに見られるリスクもあるのですが、私たちにとって最上位であるお客さまにとって価値があるからやりましょうという判断で公開しています。

評価を受けた印であるバッジや、カテゴリー内の比較軸、レビューの二次利用などがITreviewのメリット

――貴社はどのような経緯で、ITreviewを利用されたのでしょうか?

岩熊氏: チャットサポートやセールス、カスタマーサクセスでのヒアリングだけでは、サイレントマジョリティーとして埋もれてしまっている声もあるだろうなということは、自社の課題として感じていました。私たちのサイトに向かって発言はしないけれど、客観性のあるレビューサイトであればそういった方々の声も集められるのではないかと。より多くのお客さまの声を収集する媒体として価値が高いと判断し、ITreviewを利用し始めました。

電子契約のどのサービスを選ぶか意思決定する際、やはり「他の誰かが使っている」「シェアが高い」という情報がかなり重要な決め手になります。聞いたこともないサービスを導入するのはかなり難しく、社会的な認知や信頼性がすごく大事だと考えています。実名でどの会社が使っています、こういうレビューを書いています、こういう評判ですというものを見て選ばれる可能性というのが、今後ますます高くなるだろうと考えています。実際クラウドサインが使われていて、かつ評価されていますとい事実を、レビューの形で第三者に証明してもらいたかったことも、ITreviewを導入した理由の1つですね。

――顧客の声を集めるだけならFreeプランでもできますが、貴社は有償のPremiumプランを導入されています。どんなメリットを感じてPremiumプランを選択されたのでしょうか?

岩熊氏: ITreviewから評価を受けた印であるバッジや、カテゴリー内の比較軸(ITreview Grid)、レビューの二次利用などがメリットを感じたポイントです。私たちのマーケティング施策において、お客さまのレビューを営業資料に掲載します、Web広告や展示会でバッジを掲示します、パンフレットに掲載しますということが確実に効果的だという判断で、有償のPremiumプランを契約しています。

Web広告バナーや営業資料で受賞歴を紹介

――ITreviewに寄せられたレビューはどのように活用されていますか?

岩熊氏: まず、チャットサポートを担当するカスタマーリレーションチームが、いただいたレビュー全件に週次で目を通し、全件返信させていただいています。その中で特筆すべきもの、ポジティブなものもネガティブなものも、彼らのチームの活動として社内のSlackに投稿しています。今はまだカスタマーリレーションチームが全社員に届けたいと思うレビューを届けているという状態です。

顧客の声を受け止めることと、プロダクトに反映することは、ある程度きちんと分けないといけないと思っています。一部のお客さまの強い声であったり、エキセントリックな表現をされるお客さまのネガティブレビューであったり、それに引っ張られてプロダクトを寄せていくことはすべきではないと思っています。あくまで1つの声ですよ、生の声ですよという範囲に意図的に止めています。

チャットサポートでの会話を全社員に見てもらっているのも、見てもらうだけでよく、それで判断してくれという話ではありません。この声をプロダクトに反映させてほしいのは、こういう理由でこういう順番です、おそらく今取れているデータに基づくと、これを実装するとこれだけのインパクトがあると、そこは定量データとしてきちんとカスタマーサクセス部門からフィードバックする。その分別は意識していますね。

――カスタマーリレーションチームの方々は仕事が増えて大変になりましたね、取り組むに当たり社内での反発などは起こりませんでしたか?

岩熊氏: ITreviewのレビューをどこで対応してもらうかと考えている時に、カスタマーリレーションチームのメンバーがウチでやりたいですと言ってくれました。だから私は、このチームでやるというジャッジはそもそもしていなくて、特段の苦労もなかったですね。自ら名乗り出てくれたことは、CCD(カスタマーセンタードデザイン)の考え方が、本当に社員へ浸透していると、うれしくなったエピソードでもあります。

セールスのクロージングをレビューが後押し。良いレビューは、開発チームのエンパワーにも

――ITreviewを活用することの具体的な成果はありましたか?

岩熊氏:日々営業活動を行なっていると、例えば営業が大型案件を受注しましたという時には、競合他社様とコンペになる機会がありますます。そういった時に、もちろんプロダクトが使いやすいとか、法的なロジックがきちんとしているとか、サポート体制が安心できるとか、いろいろな評価ポイントがあるのですが、やはり最後に決め手となるのは、圧倒的な実績があるということです。

もともと公開している導入企業数や契約締結件数のみでなく、実績の1つとして、受賞実績や第三者からの良かったという声が、セールスのクロージングを後押ししているとは聞いています。

――チャットサポートへの声と、レビューとして投稿された声の違いは、何かありましたか?

岩熊氏: チャットサポートへ寄せられる声は、「これはできないのですか?」「この機能はないのですか?」「作ってください」が大半を占めています。わざわざ「クラウドサインは良いですね」ということをサポートに電話やメールで伝えるということは、残念ながらまずないので。

それに対して、ITreviewに「こういう点が良いです」とい うレビューコメントがあるのは、開発メンバーの日々の業務をエンパワーしてくれるものになっているかなというのはあります。私も読んでいて、うれしいですし。なかなかそういう声に触れる機会というのは、多くはないですから。

日々手を動かしている開発のメンバーは、営業やカスタマーサクセスのバイアスがかかった情報よりも、あのレビューのほうが、本当に評価されているということを実感していると思います。社内の活気だったり、士気を高めたりすることには寄与していただいているなと感じます。

――特に印象に残ったレビューはありますか?

岩熊氏: 良かったというポジティブなレビューをいただけるのは感謝しかないのですが、ほとんどのお客さまが「もっと電子契約の文化を浸透させてくれ」と書かれていて、それがすごく印象的ですね。どれだけカスタマーサクセスが、活用方法や社内の浸透のさせ方、取引先への説明方法、法的な安全性を説明するロジックの伝授などいろんな施策を打っても、結局「知られていない」というのが全てを破壊しつくしてしまうというのは、あのレビューの並びを見て、まざまざと感じましたね。

プロダクトを引き続き磨きつつ、より知名度を上げて、契約手段のスタンダードとして認知されるよう、私たちが市場拡大をリードしていきたいと思います。

――レビューを多く集めるための活動はされていますか?

岩熊氏:レビューを書いてくださいという呼びかけは、メルマガなどで何度かお願いをしたというのはありました。あと、ユーザー会の場などでも、ぜひ書いてくださいと告知させていただいたことはあります。ただ、こちらがお願いしなくても、勝手にあちこちから書いていただく状態になるのが理想だと思っています。もちろんネガティブな声だったり、まだ足りていない部分を痛烈にご指摘いただき落ち込んだりすることはありながらも、他のサービスと比較検討するにあたって、やっぱりクラウドサインはいいねと思っていただける自信が一方であるので、そこについて、ほめてくださいという訴求は一切せずに、フラットに書いてくださいというスタンスでいたいなとは思っています。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

岩熊氏: 先日の「ITreview 2019」の講演で、米国ではレビューサイトで比較検討してから購買活動に移る、そこの評価が受注率に寄与する、というお話を伺いました。ぜひ日本もそういう状態にしてくださいとお願いしたいですね。それがたぶんお客さまにとってもかなりメリットがあると思っています。

マーケティングメッセージや、営業からのメッセージだけで意思決定するというのはとても情報非対称な状態だと思うので、レビューサイトにある顧客の声で比較できればいいなと思います。そうなれば、ベンダーは変に取り繕って受注するのではなくて、いいサービスを提供することだけにフォーカスできるので、すごく健全な未来だと思います。

あと、これはITreviewへの要望ではないですが、私たちのサービスを導入して、声を寄せてくださっている法務の方々が、もっと評価される世界をちゃんと作っていきたいです。

多くの法務の方は本当に大変な仕事をこなされているのに、失敗すると怒られ、失敗しないとギリギリ合格点みたいな環境にいらっしゃいます。クラウドサイン事業に取り組んでいると、法務の方々がどれだけ会社のために尽くし、考え抜いて、落とし所を検討して……とすごい仕事をされているか実感します。その方々が報われる場を私たちが作っていく。そういう思いがここ1~2年で、さらに強くなりました。

投稿 顧客を組織の中心に置く“CCD”が全社員に浸透。意思決定の最優先事項は顧客の声 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客からの評価を包み隠さず伝えることで、顧客ロイヤリティーの向上に寄与 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>《背景・課題》

・顧客の声は対面でお伺いすることが中心だったが、なかなか本音を聞き出せていなかった

・社内で顧客の声を報告する際にも、営業からは定性的な情報が多く、「本当のお客さまの声」が把握しにくかった

《ITreview利用の効果・メリット》

・フィルターのかからないお客さまの生の声が把握できるようになった

・レビューによって、自社で強く認識していなかった自社製品の良さに気付かされた

・ヘルススコアにレビューの有無を追加し、顧客の健康状態を細かく把握できるように

・レビューを顧客からの評価として新規営業の際に活用

自社製品に対するレビューをプロダクトの改善に生かすだけでなく、マーケティングやセールス、カスタマーサクセスの活動にどう生かしていくかは、ITreviewをフル活用する上で重要なテーマ。確かにITreviewでは「これまで聞けなかったようなお客さまの声が聞ける」「プロダクトの改善点が明確になった」という、声そのものにメリットを感じられているユーザーは多いが、一方で、レビューとしていただいた声を自社の活動にどう生かしていけばいいのか、レビューの活用法を思案されているケースは少なくない。

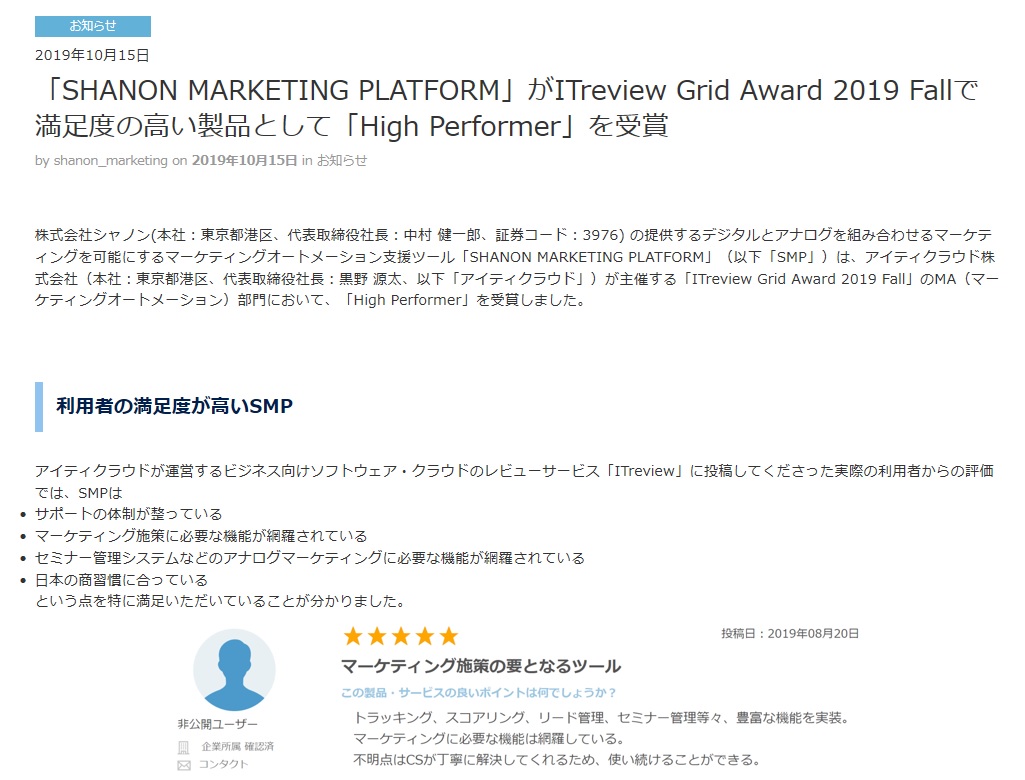

そんな時に参考になるのが、国産MA(マーケティングオートメーション)の「SHANON MARKETING PLATFORM」(以下SMP)を提供するシャノンのレビュー活用事例だ。

同社は、顧客とのエンゲージメント指標としてヘルススコアに「レビューの有無」を追加、顧客の声の広範囲なカバレッジに成功したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leaderを受賞。

「ヘルススコアの項目の1つに加えるだけでなく、顧客に対する次の打ち手を的確なものにするために、レビューを役立てています」と語るマーケティングソリューションセールス部 兼 アカウントセールス部 部長 角田雄司氏へ、同社が率先して行っているレビューの活用法を詳しくお伺いした。

対面だけでは拾いきれない声が聞きたい。ITreviewでは、営業では拾いきれないお客さまの生の声が聞ける

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

角田氏: 今までは、既存のお客さまへの活用支援を担当しているアカウントセールス部のカスタマーエンゲージメントマネージャーが中心となってお客さまの声を対面でお伺いしていました。それ以外に、東京と宮崎にあるカスタマーサポートセンターで、日々お客さまのサポートをしながら、お声をいただくことをしています。

3カ月に一度のペースで、いただいた声を社内の各部署へ上げていき、機能面や使い勝手に関するご要望は、プロダクト側の製品企画部に渡したり、お客さまへの対応のことであればカスタマーサポートへリレーしたりしています。

株式会社シャノン バイスプレジデント マーケティングソリューションセールス部 兼 アカウントセールス部 部長

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

角田氏:対面では声をお伺いする営業が目の前にいますから、気を使ってなかなか言いにくいこともあるかなと。使い勝手や、UIをこうしてほしいなど、そういった声は拾えるのですが、本当に全部拾えているのか、対面ではなかなか難しいなとは感じていました。社内で報告をする際にも、定性的な情報が多く、本当のお客さまの声というのが把握しにくくなってしまうという課題もありました。

――より多くの声を集めるためにITreviewをご利用いただいているということですね。それまで対面で集めていた声と、ITreviewに書かれた声の違いは何か感じますか?

角田氏:営業が拾いきれないお客さまの生の声が把握できるようになりました。直接伺っていた時は、営業担当が帰社してからヒアリング内容を入力するので、文章が短く端的になりがちでしたが、ITreviewの場合、お客さまが私たちの製品のことを思いながら書いてくださっているので、文章も長く、内容が把握しやすい。その違いはあると思います。

また、1つ1つレビューを見ていると、製品の良さとして自分たちの認識があまりなかったこと、例えば営業から導入サポート、そしてカスタマーエンゲージメントマネージャーへの引き継ぎがとてもスムーズだという声をいただき、私たちとしては当たり前のこととして実践していることでも「こんなところも評価していただいているのか」と、気付かされることもありますね。

ヘルススコアにレビューを活用。また、新規営業でもレビューを活用し、ユーザーからの評価を包み隠さず伝えることが、さらなる顧客ロイヤリティーを生む

――貴社は、どんなメリットを感じてITreviewのPremiumプランを選択されたのでしょうか?

角田氏: ITreview Grid Awardの「High Performer」 の称号やレビューそのものを二次活用できるのは、もちろん有償プランのメリットだと思います。それ以上に私たちがメリットだと感じているのは、レビューの投稿者が、どちらの企業に所属されているかが分かること。投稿企業が分かれば、こちらにストックしているご支援履歴とひもづけて、この企業はこういう使い方をしている、だからこういうご意見が出る、ということがすぐに把握できる。その後のフォローも素早くできる。どなたかが分かることが、有償プランの一番のメリットだと感じています。

――貴社は、ヘルススコアにレビューの有無を追加されていますよね?

角田氏: お客さまとのエンゲージメント指標として、ヘルススコアにレビューの有無を追加しました。レビュー内容は関係なく、書かれているかどうか。手厳しいご意見でも、レビューを書かれているということは私たちのMA製品に期待していることの表れだという判断で、ヘルススコアの項目の1つに加えています。

ヘルススコアとは、このお客さまのここが悪いということを見つけるものではなくて、健康か、健康でないかを把握するものだと捉えています。ヘルススコアによって、このお客さまは健康的に使っていらっしゃるのか、ちょっと注意が必要なのか、不健康なのかを把握する。その観点でお客さまを分けて、活動内容や次の打ち手を変えています。また、レビューの内容によっては、それが健康なお客さまでも、注意が必要なお客さまでも、局所的に対処しなければいけないこともあります。

――ヘルススコアやプロダクト改善に生かすこと以外に、レビューをどのように活用されていますか?

角田氏: 新規のお客さまへの提案資料の中に、ITreviewのURLやレビュー内容を盛り込んで、お客さまの声が今こうなっていますということをお伝えしています。「実は、High Performerをいただいています」「今シャノンはこのぐらいのご評価をいただいています、一度ITreviewをご覧になってください」とお伝えしています。

当然そこには、ご要望や手厳しいご意見なども包み隠さず入っていますから、シャノンのMA製品の良さを、部分的には少しもの足りないといった内容も含めてご理解いただくためにレビューを活用しています。

ITreviewを見ていただいて、もの足りなさを分かっていただいた上で買っていただくことも、ある意味大事なことだと私は思っています。包み隠さずお伝えすることで会社の姿勢を分かっていただき、それが長いお付き合いにもつながります。完璧な製品があるとは思っていないので、もの足りないところも分かって買っていただくというのは、さらなる顧客ロイヤリティーなのかなと思います。

――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューは?

角田氏: サポートが良いとご評価いただいているレビューが多いです。ほとんどのお客さまが書いてくださっているという印象がありますね。

あと、同じUIでも、「すごく分かりやすい」とおっしゃるお客さまもいれば、ちょっと分かりづらい、使いづらいとおっしゃるお客さまもいる。やっぱり人それぞれだなと改めて思いますね。

どちらかに振れるというのは難しいのですが、UI改善のウェビナーをやる、オンラインでUI・UXの賢い使い方サポートを提供するといった施策も考えられます。ITreviewのレビューが、施策を考えるための材料になっているのです。

――レビューを増やすために工夫されていることはございますか?

角田氏:営業担当やカスタマーエンゲージメントマネージャーが直接お客さまへ働きかけています。ただし、お客さまの書きたい気持ちを喚起させる程度に止めています。あまり強くプッシュしすぎると、「シャノンが良い評価を書いてと言っている」と受け止められてしまう懸念があるからです。あくまでも、良いも悪いも評価して頂き、今後に生かしていきたいと。と伝えています。

レビューによる受注率の変化などをデータ化、テキストマイニングを活用したデータ化構想も

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

角田氏: まず、ITreview単体の効果が数値として取り切れていないので、2~3カ月後に一度データを取りたいと思っています。ITreviewでの取り組みによって、例えば受注率がどう変わったか、お客さまのロイヤリティーがどう変わったか、そういったものをデータとして取りたいと考えています。そのデータを分析することで次の一手が生まれてくると思うのです。

データ化は本格的にやると、テキストマイニングツールなどを使って……ということになるのかもしれません。AIや機械学習を使って、レビューに書かれたいろいろなワードでデータ化するのも面白い。こんなワードがあるレビューを書いてくださったお客さまは平均3年使っていますなど、そんなデータが取れれば、マーケティングや営業の施策を立てやすいですよね。ただ、今私たちの自力で行うには、人手がかなり必要です。それをどうするかが、大きな問題ですね。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

角田氏: 先ほどお話したテキストマイニングのサービスを提供していただければ、人手の問題も解決しますし、とてもありがたいです(笑)。また、レビューをトランザクションとして私たちのMAに取り込んで、新規顧客へのマーケティングに生かせるようになれば、さらに良いですね。SFAやCRMに連携して、顧客情報を一元管理できるとなおうれしい。近い将来、ITreviewに連携機能が加わることを大いに期待しています。

投稿 顧客からの評価を包み隠さず伝えることで、顧客ロイヤリティーの向上に寄与 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 満足度の定量把握から”顧客支持が高い”というブランドの形成、競合製品の分析まで―― は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>《背景・課題》

・営業やカスタマーサクセスのメンバーがヒアリングしたお客さまからの声や満足度は人づてに集まってくるが、定量的に把握できていなかった

・直接、声を寄せていただけないお客さまの意見は聞けていなかった

《ITreview利用の効果・メリット》

・顧客満足度の定量データが取得できるようになり、お客さまの満足度がより細かく具体的に把握できるようになった

・競合製品のレビューから各社の強みを再確認できた。満足度の競合比較では、評価点が低い項目もあり、改善すべきポイントが明確になった

・ITreview Grid Award の称号をWebサイトに掲載、展示会でもボード掲示するなど顧客支持が高いというブランドを形成、リード獲得につながった

カスタマーサクセスの展開において、ユーザーコミュニティーの立ち上げに取り組むSaaSベンダーは少なくない。そんな時、多くのベンダーがモデルの1つとするのが、ユーザー同士が盛んに意見交換し合う「Marketo」が運営するユーザーコミュニティーだ。

関連記事:Marketoのユーザーコミュニティーは、なぜ盛り上がるのか?コミュニティーを牽引する“マルケトチャンピオン”に、その理由と本音を聞いた

「このユーザーコミュニティーの熱量を、ITreviewへも展開できれば……」と構想を語るのは、アドビ システムズ 株式会社 マルケト事業担当 マーケティング本部 シニアカスタマーエクスペリエンスマネージャーの森山裕之氏だ。ITreview Grid Award MAカテゴリーにおいて、4期連続で「Leader」の称号を持つMAツールのMarketo Engageは、レビュープラットフォーム「ITreview」をどのように活用して成果を創出しているのか。また今後の活用法は? ITreview 2019 Customer Voice Leader を受賞した森山氏に詳しくお伺いした。

顧客満足度を定量データとして把握。ITreviewの活用で、顧客からの評価がより具体的で、客観的に

――ITreview活用以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?また、その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

森山氏: 営業やコンサルティング、カスタマーサクセスのメンバーがお客さまと接する場面は多かったので、それぞれが活動する中で、直接ご意見やご要望はいただいていました。非常に満足いただいているという手応えはありましたが、人づてに集まってくるので、定量的に、かつ、客観的に満足度を把握することが大きな課題ではありました。

また、あまり声を寄せていただけないユーザーの意見は聞けていなかったというのも課題として認識していました。

――顧客満足度を定量的に把握したいというのが、ITreviewを活用するきっかけになったというわけですね

森山氏: はい。一般的なアンケートによる顧客満足度調査も2019年から始め、それにあわせて、ITreviewを使わせていただくことにしました。ITreviewを活用することで、より客観的な顧客満足度の定量データが取得できるようになり、さらにお客さまの満足のポイントがより細かく具体的に把握できるようになりました。

例えば、総合評価では他のMA製品より高い満足度をいただいている場合でも、使いやすさなど1つ1つの評価項目で他社と比べて高いのか低いのかを把握できるため、まだまだ改善の余地はあると感じています。それに関連したレビューも書かれているので、改善すべきポイントがより明確になったのは、ITreview活用の大きなメリットだと思っています。

私たちの製品は、ファンになってくださる方、好んで使ってくださる方がとても多いので、日頃からうれしいコメントはたくさん寄せられます。でも、Marketo Engageではなく他のプロダクトを選んだお客さまは、なぜそちらを選んだのかということがこれまで十分には分からなかった。それがITreviewに掲載されている競合製品のレビューを見ていくと、競合製品を選んだ方はこんなポイントを評価している、そのポイントを私たちはなぜ評価してもらえなかったのか、ということが非常に客観的に見えるようになった。それはとてもありがたいと感じています。

アドビ システムズ 株式会社 マルケト事業担当 マーケティング本部

シニアカスタマーエクスペリエンスマネージャー

――競合他社のレビューをご覧になって、どんなことが印象的だったでしょうか?

森山氏: 改めて、各社の強みが違うなと気付かされたというはあります。匿名顧客のフォローアップに便利だというレビューが多い製品もあれば、展示会などイベントのフォローアップに役立つとレビューされている製品もある。それであれば、私たちのMarketo Engageではこういう機能を提供していますということをちゃんとお伝えすれば、競争力のある価値を提供できると感じました。

私たちがお客さまに対し伝え切れていないことが分かってきて、ツールを使いこなしていただくための支援を強化しなければいけないことに気付かされました。

Grid Awardの称号をバナーとして二次活用――新たなリード獲得につなげ、顧客支持が高いという製品ブランドを形成

――貴社はPremiumプランにてITreviewを活用されています。どんなメリットを感じてこのプランを選ばれたのでしょうか?

森山氏: ありがたいことに、Marketo Engageは、ITreview Grid Award MAカテゴリーにおいて、4期連続で「Leader」 の称号をいただいておりますが、Premiumプランの中に、Grid Awardなどの称号をバナーとして二次活用できるというのがあります。それをお客さまへのアピールに使うことで、新たなリード獲得につなげていく。そこが有償プランのメリットだと思います。

私たちはマーケターから高い評価を得ている証としてGrid Awardの称号をWebサイトにバナー掲示するほか、展示会などのイベントでもボードとして作り、デモPCのすぐそばに掲示しています。その場で対応しているメンバーからは、短い時間での説明では、口頭でさまざま説明するよりも、レビュープラットフォームにおいて「Leader」のポジションをいただいていますというのが、端的にMarketo Engageのポジションを伝えやすいという声をよく聞きます。

有償プランのメリットは、リード獲得につなげられる、私たちのアピールに使えるというところだと思います。

――Grid Awardなどの称号をバナーとして二次活用することでリード獲得につなげ、顧客支持が高いという製品ブランドを形成されているということですね

森山氏: そうです。主には新規顧客向けのアピールに活用していますが、既存のお客さまにも、私たちの事例記事とあわせてレビューをご紹介するケースもあります。ITreviewのレビューはみなさん、本当に正直に書いていただいているので、お客さまにも正直に伝わりやすいというのはあると思います。Marketo Engageを使いこなして満足している人はどのような成果を出しているのか、どのような点を評価しているのか、その点をお客さまに感じていただける材料の1つになっていますね。

――ITreviewに寄せられたレビューそのものを二次活用していく予定はありますか?

森山氏: それも考えています。各業界のユーザーがこのように使っているというレビューがもう少し集まればレビュー集のようなものを作りたいなと思っています。

例えば、もっと金融業界のお客さまを増やしたい場合、金融業界の他のユーザーがこのように活用してこう評価していますというレビューを事例と一緒に提供できるとより強いかなと思っています。レビューをピックアップしてLPを作れる「リファレンスLP」機能も使ってみたいと思っています。

ユーザーのレビューに、先輩ユーザーが答える。ユーザーコミュニティーの熱い対話をITreviewでも実現したい

――レビューとして寄せられた顧客の声に対して、返信されていますか?

森山氏: やりたい、やるべきだと思っているのですが、まだできていないのが実情です。きちんと体制を作って対応していきたいと考えています。

今、構想としてあるのは、私たちのオンラインのユーザーコミュニティーで盛んに行われているお客さま同士の熱い対話が、ITreviewのレビュー上でも実現できないかということです。ユーザーのレビューに対して、先輩ユーザーが答えるような、そんな世界。

ありがたいことに、Marketo Engageのユーザーコミュニティーでは、あるユーザーが「こういう場合はどうすればいい?」と投稿すれば、他のユーザーがすぐに「うちではこのようにしている。」と実体験をもとにした解決策を示してくれる。そんなユーザー同士の活発な対話が日々繰り広げられており、「熱量のあるユーザーコミュニティーがあるから」とMarketo Engageを選んでくださるお客さまも少なくありません。

ただ、それはユーザーに閉じたもので、まだユーザーでない方は見ることができません。ITreviewという誰からも見えるオープンな場所で、ユーザー同士が対話しこういうやりとりがされている、ユーザーがユーザーにアドバイスをしている、ユーザーでない方もそこに質問できる、そしてまたユーザーが答える。そういう世界が構築できると、ユーザーコミュニティーの外にいる見込みのお客さまにとって、Marketo Engageはこういう使い方ができる、こういうユーザーがいる、使える人はこのくらいのレベルで使いこなしているといった全体像が広く見える。ITreviewをそういうプラットフォームに持っていけたら、私たちが直接伝えるより、Marketo Engageの強みを実感していただけるのかなと思います。

――それは、熱量のあるユーザーコミュニティーを持つ貴社ならではの、とてもいいアイデアだと思います。ITreviewの新しい活用法として、ぜひ実現してください。

森山氏: はい。ITreviewを見れば、Marketoユーザーの熱量が分かるというのが理想かなと思います。MAというツールは、自社の目的に合った使い方ができるのかということが他のITツールと比べてもかなり重要で、それがなかなかWebサイト上の情報だけでは分かりにくいという悩みもありました。

よく飲食店の口コミなどでも「結婚記念日で使えますか?」という質問に、私が使った時にはこういうふうにアレンジしてもらえました、すごくいいレストランですよとか利用者が答えている。そういうのを見ると安心して使えますよね。そういったことがITreviewで見える、ユーザー以外の人たちにも見えるというのは、私たちが出せない価値の提供かなと思います。

投稿 満足度の定量把握から”顧客支持が高い”というブランドの形成、競合製品の分析まで―― は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>