投稿 長く続くファンコミュニティを構築していくために ー オンラインコミュニティツールを提供する株式会社kazeniwaに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

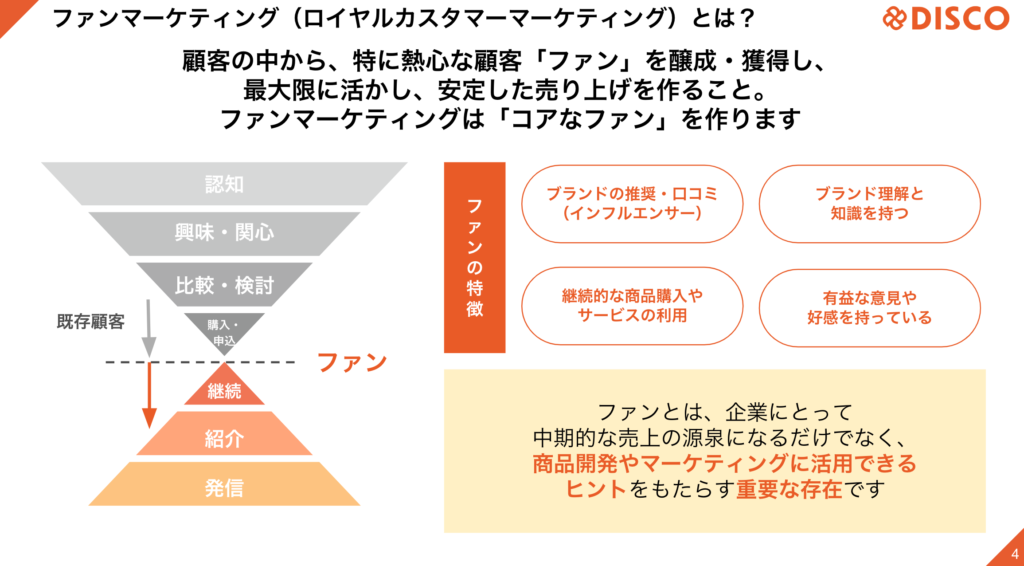

]]>オンラインコミュニティツールを活用することにより、自社の商品やブランドに対して愛着を持ったファンを増やし、中長期的な売上の安定化を図ることができます。

今回は、独自のオンラインコミュニティツールである「DISCO(ディスコ)」を提供している株式会社kazeniwaの福永氏へ、オンラインコミュニティツールの重要性やサービス選びのポイント、長く続くファンコミュニティづくりのコツなどについて、お話を伺いました。

◆お話を伺った方

株式会社kazeniwa

代表取締役 福永 充利 氏

DISCO(ディスコ)とは?

– 御社の提供するオンラインコミュニティツールの「DISCO(ディスコ)」について、簡単にサービスの概要説明をお願いします。

福永氏:はい。簡単に説明しますと、オンラインコミュニティを構築して、ファンマーケティングができるソリューションになります。会員登録や掲示板などでのコミュニケーション機能はもちろん、SNSへの投稿機能、通知機能、居場所としての定着化を図れるバッジ機能、ファンとしての貢献度合いを可視化する称号機能(ゲーミフィケーション)など様々な機能があり、それらを運用するCMSや会員管理、分析機能などを利用することができるので、誰でも簡単にファンマーケティングを行うことができるサービスです。

DISCO(ディスコ)の強み

ー 他社のオンラインコミュニティツールと比較して「DISCO(ディスコ)」の優位性というのは、どういった部分にあるのでしょうか。

福永氏:まず一つ目は価格ですね。簡単かつ安価に始められるということがメリットです。それから二つ目に、当社はSNSマーケティングを長年やってきたという背景があり、顧客のファンマーケティングのゴール設定から、達成するためのツールの使い方まで寄り添い、伴走します。ですので、オンボードだけではなく、ファンマーケティングを成功させるための企画や運用までお手伝いすることができるというのが他社との差別化ポイントですね。

あとは、DISCOは、最先端技術を活用することも念頭においています。例えば、ブロックチェーンを使ったNFTのロイヤリティプログラムなど、当社のツールでしかできないような先進的なファンマーケティングの施策ができるというところも他社との差別化に繋がっていると思います。

オンラインコミュニティツールの重要性

– サービスをローンチした経緯について、オンラインコミュニティツールの重要性や解決したかった社会的な課題などがあれば、お伺いしたいと思います。

福永氏:そうですね。大きく分けて3つの理由が挙げられると思います。

まず一つ目としては「ファンマーケティング領域での実績が豊富である」という点ですね。当社は創業して16年目ですが、Twitter(現、X)やFacebookなどのSNSマーケティングに黎明期からビジネスとして携わってきました。そういった意味では、ファンマーケティングとSNSマーケティングの良いところを連動させることで、CRMとして補完できると考えたのが経緯です。

次に二つ目としては「社会情勢の変化によってCRMの需要が高まった」という点です。最近だとコロナウイルスの流行やインフレ、人口減少など、大きな経済・社会課題が業界を問わず共通認識としてあるなかで、中長期の業績見通しを明確化するためにCRM(顧客関係管理)の需要が高まりました。CRMツールを導入すると、顧客資産や関係管理のなかでカスタマーサクセスまで視野が広がります。当社のファンマーケティングは、CRMの一翼を担う位置付けです。

そして三つ目としては「オンラインコミュニケーションのリテラシーが底上げされた」という点です。これもコロナによる影響が大きいのですが、ユーザーによるオンラインコミュニケーションのリテラシーや環境が整い、底上げされたことで、マーケティングの手段としてのオンラインコミュニティが活用しやすくなりました。弊社のDISCOを利用されている方のなかには、50〜60代のユーザーさんも多く、オンラインでコミュニケーションを取ることに対して抵抗が少なくなったということも、理由の一つとして挙げられるでしょう。

参考までに、以下の5つがファンマーケティングに取り組む企業の重要指標です。

- ファン数:顧客のファン数、クラスター別ファン数、エンゲージメント数の可視化

- マーケティング貢献:インフルエンスやアンバサダーによるUGCや認知拡大

- 商品企画やサービスへの貢献や共創:アイデアや改善意見、共創物

- 収益貢献:LTVやアップセル、指名購入

- 経営課題:ビジネスモデルの補完や改善

参考資料提供:株式会社kazeniwa

ー 企業がマーケティングを実施していくうえで、オンラインコミュニティとSNSでは一体どのような違いがあるのでしょうか?

福永氏:SNSとファンマーケティングの決定的な違いは何かと言うと、SNSはファンか顧客かを明確に区分できないんです。商品の購入経験があったり、ブランドが好みであるとか、すでに無関心になってしまった方でもフォローすることができます。いくらフォロワー数やエンゲージメント数を伸ばしたところで、そのフォロワーの貢献してくれている売上や人数は、正確に算出しにくいんですよね。一方、ファンマーケティングは、あくまでも企業にとっては既存顧客が主なターゲットになります(コミュニティの目的によっては見込顧客も含まれることがあります)。つまり顧客でない限り、ファンコミュニティの入り口には立てません。そこがファンマーケティングとSNSの大きな違いになります。

オンラインコミュニティツールの選定ポイント

ー オンラインコミュニティツールを比較する場合、実際のユーザー様はどういった決め手でサービスを選ぶのでしょうか。

福永氏:理想も含めて申しますと、主に下記の6つがサービス選びの指標になってきます。

- KGI・KPIの設計とそれを実現するために必要な機能が備わっているか

- ファンになる設計段階やファンを見つけられる機能があるか

- ツールの利用が固定費ではなく変動費として利用できるか

- ツールの進化やアップデートの頻度は十分か

- システムの脆弱性対応やセキュリティへの取り組みは十分か

- 販売管理との連携機能は備わっているか

ただし、当社のお客様でいえば、ファンマーケティングやファンコミュニティといったものをなんとなく理解しているけれども、実際どういったことをやっていけばいいのかわからないという方々が多くいらっしゃいます。

ですので、他社のサービスが良くなかったので乗り換えたいというニーズではなく、お問い合わせをいただく7割程度が「ファンマーケティングって何ですか?」という方々で、残りの3割は、ある程度SNSや顧客リストの活用で成功されていらっしゃって、そのなかでも顧客とファンの区分ができない、SNSのフォロワーが会社の資産となっているのかをはっきりさせたいという方々が多い印象です。

オンラインコミュニティを運営していくうえで重要なこと

ー 実際に自分たちでオンラインコミュニティを作ってはみたものの、いまいち盛り上がらず結局やめてしまったという話もよく聞きます。中長期的に続く「良いオンラインコミュニティ」を作るためには、どのような工夫や努力が必要なのでしょうか?

福永氏:まず前提にあるのはエンゲージメントです。熱量という言い方をする場合もありますが、コミュニティの運営側とユーザー側の間のコミュニケーションの価値と濃度は、指標としてはとても重要なものになります。ほかには「コミュニティの目的」が明確になっている必要もあります。これがはっきりしなければ、そもそもコミュニティに関わっていただけるユーザーが集まりません。

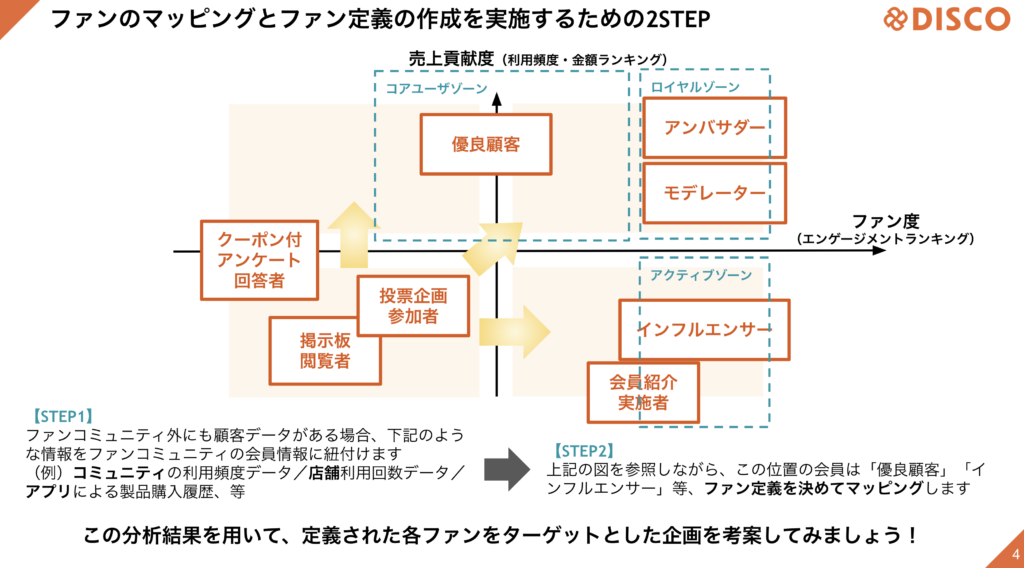

それから、ファンコミュニティで成功体験が伴わない、成果を感じないという方々に多いのは「ファンの行動を把握して、カテゴライズしていない」というケースです。コミュニティを運用すると、ファンの活動には、様々な傾向が生じることに気がつきます。その傾向を活用しないと、単純にコミュニティが盛り上がっていないと誤認することがあります。

例を挙げますと、積極的に活動するファンの活動傾向が生じた場合、それらのファンをグループ化して、別のクローズドコミュニティを作るなどもセグメントを分けることも有効です。逆に一定期間コミュニティでの活動がない場合は休会や退会を促すことも時には良策と考えます。これらはパレートの法則(ニッパチの法則)の観点で、全体を構成する要素のなかでも2割に着目して成果を生み出し、残り8割を含め、全体最適を目指しています。

オンラインコミュニティツールの導入を検討しているユーザー様へ

ー 最後に、これからオンラインコミュニティツールの導入を検討しているユーザー様へ向けて、一言メッセージをお願いします。

福永氏:そうですね。メッセージという意味で言いますと、SNSで1,000人でも100人でもいいんですが、フォロワーがいらっしゃったり、リピーターの存在を重要視し、顧客リストを大切に育てられている企業様には、ぜひファンマーケティングに取り組んでいただき、またDISCOというソリューションを使っていただきたいなと思います。

投稿 長く続くファンコミュニティを構築していくために ー オンラインコミュニティツールを提供する株式会社kazeniwaに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 “監視”ではなく適切な”管理”のために ー 業務可視化ツールを提供する夢創IT株式会社に聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>従業員のパソコンの操作ログを収集し、工程を可視化することによって、それぞれの勤務実態や効率化のポイントなどを一目で把握できるようになる便利なサービスです。

今回は、独自の業務可視化ツールである「mmfosyic(エムエムフォジック)」を提供している夢創IT株式会社の岩崎氏へ、業務可視化の重要性やツールを選ぶうえでのポイントなどについて、お話を伺いました。

mmfosyic(エムエムフォジック)とは?

– 御社の提供する「mmfosyic(エムエムフォジック)」について、簡単に概要の説明をお願いします。

岩崎氏:製品としては、ITreviewの定義でいくと業務可視化ツールと言われているクラウドサービスになります。じゃあ「業務可視化って何?」っていうところなんですけれども、前提としては、主にホワイトカラーやデスクワークと言われるような業務の実態を見える化して、その中から定量的な情報をもとに、課題であったりゴールの設定をしていきましょうという考え方になります。

では、どのように業務を可視化しているのかというと、GoogleやOutlookのカレンダーなんかで実際の作業実績を入力していくパターンもあれば、会社によってはExcellで同じような管理をしてくパターンもあります。そういった形で「今日自分が何の仕事をどれくらいやったか」みたいなところを積み上げていくのがメインの考え方になります。

mmfosyic(エムエムフォジック)の強み

ー さまざまな業務可視化ツールと比較して「mmfosyic(エムエムフォジック)」の優位性というのは、どういった部分にあるのでしょうか。

岩崎氏:そうですね。ひとつは「課題のわかりやすさ」にあると思います。当社は、業務改善やBRPなどのITコンサルティングを提供していますが、企業へのコンサルティングを実施していくなかで、その考え方であったり我々が見ているポイントであったりを、ツールの分析機能やレポートの機能にも反映しておりますので、実践的かつ実績のある考え方のもとで「その数字を見れば実際の課題を瞬時に見つけられる」システムを作っています。

あとは、見える化のツールって、よく「見える化して終わってしまう」ことが多いんですけれども、先ほど申し上げた通り、当社ではコンサルティングのサービスを提供しておりますので、見える化した後も当社の方で伴奏する体制が整っています。単に見える化して終わりではなく、業務課題を改善するというところをゴールに設定してサービスを作っています。

業務を可視化することの重要性について

– サービスの導入を決めたきっかけの部分で、業務可視化の重要性みたいなところでは、どのようなお声をいただいているのでしょうか。

岩崎氏:いろいろありますが、いくつかのパターンをお伝えいたしますと、まず規模の大きい企業に多いのが「どのプロダクトにどれくらいの人間が関わっているのかよくわからない」というパターンです。プロダクトの運営には、もちろん諸々のコストが発生してくるわけですけれども「このプロダクトの売り上げにしては人が多ぎるね」みたいなところであったり、もしくはその逆もあったりなど、そういった部分をキチンと精査してプロダクトに反映させていきたいというパターンが多いです。

もう一つのパターンとしては、これはどの会社でもあるとは思うんですけれども、いろいろなものを作っていくうちに、今まで作ってきたプロダクトの運用に時間を取られてしまって、だんだんと新しい開発に投資できなくなってしまうというパターンです。そもそも「なんでこんなに忙しいんだっけ?どこに時間がかかってるんだっけ?」そういった不透明な状況において、見えていない部分を見える化することによって、新しい価値を生み出すところに投資していきたいというパターンも多いですね。

業務可視化ツールを選ぶうえでのポイント

ー 業務可視化ツールを比較する場合、実際のユーザー様はどういった決め手で製品を選ぶのでしょうか。

岩崎氏:まだコンペになったことがないので仮説ベースの話にはなりますが、まず業務可視化においては「どこにゴールを設定するか」によって選定の軸は大きく変わってくると思います。例えば、金額で見たいというニーズがメインの場合には、管理会計の機能が入っていた方が良いでしょうし、進捗を見たいというニーズがメインの場合には、プロジェクトマネジメント的な機能が入っていた方が良いですよね。何を期待するのか、何を目的にしてやるのかによって、入れるべき機能とそうでない機能は変わってくると思いますので、そういったところの「求めるニーズを機能が満たしているか」という部分は大きいのかなと思っております。

当社のシステムで言えば、活動情報を集めるというところにフォーカスしているので、プロジェクトマネジメントや勤怠管理の機能は特に入れていません。ユーザー様で利用しているシステムは既存のものがあると思いますので、あえてそこをリプレイスするというよりも、各社自分たちで使いやすいサービスを使ってもらって、我々は「そこと繋ぎ合わせられるようなシステムを作っていこう」というのが基本的な開発コンセプトです。

あとは、少し現場の話になるんですけれども、やっぱり工数入力って面倒くさいんですよね。よく言うのは「工数を入れるために工数が発生してるんだから意味ないじゃん」みたいな話で、極力工数をかけずに情報を集めるにはどうしたらいいんだろうみたいなところですとか。結局、集めた情報を使えないと意味がないので、ただ入れたものを集めるもので良ければ「Googleカレンダーに全部のスケジュールを入れて集計すればいいじゃん」って話なんですけど、そうすると今度は基準がバラバラになってしまうので、正しい情報を手間なく集めるにはどうしたらいいんだろうみたいなところは、やはり現場は気になるところなんじゃないのかなと思います。

ツールを通して提供していきたい価値

ー この業務可視化ツールを通じて、御社としては、どのような課題解決に貢献していきたいのでしょうか。

岩崎氏:そうですね。よくある話としては、リモートになると誰が何をやっているかわからない、自分の部下の顔が出ないみたいなところで、導入を検討してくださる場合もあるんですが、そうなると、マネージャーが管理ではなく監視を始めてしまうんですよね。特に日本ではありがちだと思うんですけれども、当社のシステムに限らず、こうしたツールを使っていただくことによって、本来の管理というものをやってほしいなと思っております。

こういうツールを使うことで、ちゃんと情報が上がってくるようになれば、権限移譲もできると思うんです。リモートで「何時から何時までしか働いてなくても結果が出せていればいいよね」というふうに裁量も渡せてくると思うので「なんかリモートになったから不安だよね」とか「仕事してるかどうかわかんないよね」とか、毎朝9時に全員の顔を出してミーティングをやりましょうという話ではなくて、従業員をキチンと信頼するためのツールとして使ってほしいなと思います。

一方で、やっぱり近くにいるからこそわかることっていうのもあると思うんです。その日のモチベーションとか顔色とかですね。なので、そこも一応mmfosyicの中にも、簡単ではありますけど、今日の体調やモチベーションのヒアリング機能があるので、そういった機能をうまく組み合わせて、マネジメントをする上での一つのツールとして使っていただきたいなと思います。

あとは、現場の従業員の方々にとっても、自分の活動が見えるようになることで、例えば、評価するときの交渉材料になったよねとか、上司との1on1でアドバイスをもらえるようになったよねとか、誰か一人が幸せになるのではなく、導入する人たち全員にリターンがあるような仕掛け作りに活用していただきたいと思っております。

ツールの導入が目的にならないように

ー 最後に、これから業務可視化ツールの導入を検討しているユーザー様へ向けて、一言メッセージをお願いします。

岩崎氏:業務の可視化と一口に言っても、やり方もサービスもいくつかあると思います。大切なのは目的をちゃんと持った上で入れるのか入れないのかというところは、しっかりと決めた方がいいのかなと思っています。見える化すると満足しちゃうことって結構あると思うんですよ。

でもそれって、あまりビジネス的には意味がないことであって、見える化をしたうえでキチンと課題を見つけて改善をしていくというところで、継続的にPDCAを回していける組織体制をどう作っていくのか考え続けるということがすごく重要になると思います。組織を常に強化していくことの手段として、このツールを使っていただきたいですね。

◆お話を伺った方

夢創IT株式会社

代表取締役 岩崎 創 氏

投稿 “監視”ではなく適切な”管理”のために ー 業務可視化ツールを提供する夢創IT株式会社に聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 自社での開発が難しいからこそ、手厚い導入支援を ー 生成AI導入支援サービスを提供するソフトバンクに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、AI活用を進めるにあたっては「何からはじめていいのかわからない」や「そもそもAIを使って何ができるのかわからない」などの課題感から、なかなか導入に踏み切れないと感じている経営者・企業担当者の方も多いのではないでしょうか?

今回は、新しい生成AI導入支援サービスである『Azure OpenAI Service スターターパッケージ』をリリースしたソフトバンク株式会社の佐野氏と西氏へ、生成AI導入のポイントや導入支援を利用することで得られるメリットなどについて、お話しを伺いました。

生成AIの導入支援をローンチした背景

ー 今回、ソフトバンク様が『Azure OpenAI Service スターターパッケージ』を提供するにあたって、解決したかった社会的な課題やお客さまからの声など、サービスを提供した経緯や背景などがあれば教えてください。

西氏:従来のシステム開発では、まず目先の課題があってから、その課題に対して要件を定義してシステムを開発していく、というのが一般的なフローだと思います。しかし、AIの活用が世界的なブームとなっている昨今では「AIを使って何かをせよ」といったように経営層からトップダウンで来られるお客さまが非常に多いです。とりあえず「自分たちはAIを使って何かをしなくちゃいけない」でも「何からはじめていいのかわからない」という状態に陥ってしまっていて、AIの活用そのものが目的化しているというお客さまの声を多く聞いていました。

西氏:今回のスターターパッケージをローンチした背景としては、そうした課題への解決策として、まずは社内でセキュアに使えるChatGPTの環境を整えて、社員に使ってもらい、ここから「じゃあ何ができるんだろう?」と社内で検討していけるための、環境と必要な支援をパッケージとして提供することが目的でした。何からはじめてよいかわからない、どうやって進めてよいかわからない、このような課題を抱えたお客さまに対して、スターターパッケージという形で、ご提供しています。

ー まずは皆さんが、AIを導入することで「どういったことができるようになるのかわからない」みたいなところがサービス提供の発端になっているというわけですね。

西氏:はい。私たちソフトバンクもいち早く社内で「ChatGPTを展開します」ということも発表させていただいたのですが、まずは私たちソフトバンクの全社員(対象者2万人)が、自分たちでAIを使ってみるところからスタートでした。ですので、社内で培ったノウハウを一緒に提案できることに加えて、さまざまなお客さまの利用用途のなかでノウハウとして貯め込んでいったものをお客さまに提供していく、一緒に成長していく、そのような思いをスターターパッケージに込めています。

生成AIの導入支援を依頼するメリット

ー ソフトバンク様へ生成AIの開発を依頼した場合、導入した企業は自社で開発する場合と比べて、時間や工数など、どのようなメリットを享受できるのでしょうか?

佐野氏:ありがとうございます。我々はスターターパッケージという形で設計・構築・導入といったところまで全て一括でご用意しておりますので、短納期でご提供できるというところです。また、我々も社内でChatGPTの運用ノウハウを蓄積しておりますので、自社でイチから開発や運用を実施するよりも、圧倒的にコストや工数といった部分を削減しながらご提供できるというところが一番のメリットかなと考えております。

佐野氏:それに加えて、我々は導入だけではなく、運用やサポートなどもトータルでご提供しておりますので、継続的に支援していける体制という部分でもメリットは大きいです。通常であれば、チャットUIの開発だけで終わるところを「じゃあこれを今後どうやってメンテナンスして維持管理してアップデートしていくのか」など、延々とコストが発生してくる問題であっても、ソフトバンクであれば当社の社内導入時のノウハウを共有させていただきながら伴走させていただきますので、一緒に成長していけると考えております。

ー 実際に「どれくらい工数が削減できました」や「どれくらい簡単に導入できました」など、サービスプロバイダーの協力によって得られた具体的な導入効果や事例などがあれば教えてください。

佐野氏:そうですね。先ほどの話題にもあったように、やはりすでにエンタープライズのお客さま、大手企業ですと、トップダウンで開発しているところが多く、「とりあえず試してみている」というお客さまが未だ多いのが実態です。ただ、せっかく自社で用意した生成AIのチャットUIでも、一度に全社向けて展開してしまうと、トラフィックが一気に寄ってしまうので、それらをどのように分散して運用いくのかなど、今後の運用工数というところで課題を感じているお客さまが非常に多いです。

佐野氏:トップダウンで進められると早く形にはできるのですけれども、それを維持管理して、メンテナンスしてとなっていくと、リソースを延々と確保し続けていかなくてはいけないので、最終的に難しいという判断になってしまうことも珍しくありません。であれば、やはりそこは「ソフトバンクに任せよう」というお客さまが増えておりまして、もともと自社で開発していたUIを捨てて「ソフトバンクのUIに切り替えます」とおっしゃるお客さまも増えています。すでに多くのお客さまが短納期で導入いただいておりまして、その一部を弊社プレスリリース(https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2023/20230802_01/)で発表させていただいております。

ー そもそもあった工数の見積りが難しい企業様が、より自分たちがどれくらいの工数をかければいいのかがわかりやすくなる、そのようなイメージでしょうか。

佐野氏:そうですね。我々のスターターパッケージは、納期などもあらかじめ決まっておりますので、お客さまの中でもリリースまでのスケジュールが立てやすいかと思います。また、急にプロジェクトが始まってしまい、先が見えない中でも、我々がしっかりと計画化して、取り組んでいけるという部分が一番大きいのかなと思います。

佐野氏:あとは、これもエンタープライズのお客さま事例なのですけれども、世の中で生成AIというものが流行しているなか、流行には乗りたいけれども、その後の導入効果が見えにくいため、そこに費用対効果を見出せるかを考えていらっしゃるお客さまもすごく多いのです。ただ、そこでやらないという選択肢を取ったときに「競合他社に差をつけられてしまうのではないか?」というところを気にされているお客さまが多く、まずは他社に差をつけられないためにも、スターターパッケージを入れて、使ってみて、POCで効果を測定して、もし本当に業務効率化が可能ということであれば本番として発展させて効率化を図っていこう、そう考えている経営者の方も多いですね。

ー 既存の問題があるというよりも、将来的に発生してくる課題に対して先にノウハウを蓄積しておいて、今後のビジネスに生かしていく、そういったお客さまが多いということですね。

西氏:はい。現状で言えば、まずは自社にある既存のデータを使ってどうにかしたいという要望が一番多いのですが、そうすると、じゃあまずは社内に蓄積しているQ&Aを入れてみて、それを引き出すChatGPTを作る、というところは、やはり一番取り組み易い部分だと思います。

西氏:他にも、研究所の事例で、今まで先人たちが貯めてきたデータが奥に追いやられてしまうのがもったいないというご要望がありまして、ではそれらをいったん全部AIに取り込ませることで、昔のデータを掘り起こせたらよいなとおっしゃるお客さまもおりました。とりあえずAIに聞いてみれば、何か出て来るのではないかと。宝探しじゃないですけど、これを機に自分たちのデータやノウハウをしっかり活用していく、そのような形で使いたいというお声もいただいております。

チャット以外にも幅広いAI機能の追加が可能

ー 生成AIを開発するとなると、やはりChatGPTのようなチャット形式での依頼が多いのでしょうか?

佐野氏:そうですね。スターターパッケージという形で提供しておりますので、ほとんどのお客さまには、まずはチャットUIを提供させていただいております。しかしその後、例えば、AIが会議の文字起こしを自動的に行ってくれて議事録まで作成してくれる機能等も目の前まで来ていますし、今あるデータから自動的に設計書を起こしてほしいみたいな、ちょっと未来的な要望もあるのですけれども、やはり皆さんChatGPTでいろいろな未来を感じていただいて、もっと「こういうことはできないの?」というお問い合わせはすごく多いですね。

佐野氏:また業界によっては、画像生成機能を求めておられるお客さまも非常に多いですね。マーケティング用途で資料の作成に画像を用いる機会も多いと思うのですが、例えば、新しい製品のモデルイメージを提案するときなどには、パワーポイントにはめ込むイメージ画像をほしいという用途での要望も多いので、そのような要望に対しては、チャットUIだけではなく、一緒に画像生成の機能も追加して、ひとつのUI上でテキストと画像を同時に生成ができるように提案しています。

ー なるほど。資料用の画像作成なども生成AIを使って作成することができるということでしょうか?

佐野氏:そうですね。例えば、新しく提案する自動車が先進的なスポーツカーであった場合には「先進的なスポーツカーの画像を生成してください」とAIに指示することによって、見た目の先進的な自動車を画像として出力してくれます。そうした画像生成機能の追加についても、企業のデザイン部門やマーケティング部門などからご要望をいただいております。

ソフトバンクだからできる手厚いサポート体制

ー 今後、ソフトバンク様としては、お客さまに対して、どのような先進的な価値を提供していきたいのでしょうか?具体的なプランや将来的なビジョンなどがあれば教えてください。

西氏:現状は、お客さま社内のデータを生成AIへ連携させるためのプラグインを提供していくところから生成AIに組み込んで提供していくところからスタートしておりますが、今後はプラグインの拡充によって、外部にあるデータまで連携させて、生成AIに組み入れていくような動きを拡大することで、プラグインで全てのアプリケーションと生成AIを繋げていくことが重要なミッションだと考えております。

西氏:あとは、AIの仕組み自体も大切だとは思いますが、その活用の方法であったり、ノウハウの共有であったり、そうした技術以外の部分でもソフトバンクとしての価値を提供していきたいですね。結局のところ、プラグインもスターターパッケージも技術とノウハウがあれば誰にでも作れてしまうようなものなので、これをいち早く提供することはもちろん、生成AI全体に対する取り組みやノウハウ、世界観というところで、ソフトバンクに価値を見出していただければなと思います。

ー 最後に、ITreviewを見ているお客さまに対して、どのようなレビューがほしいのか、開発に役立つレビューやフィードバックなどがあれば教えてください。

佐野氏:他の製品と比較する上でもう少し明確にしてほしい部分や、こういう課題があるのでこういう支援やサポートがあると嬉しいなどご要望がありましたら、ぜひレビューやフィードバックをいただけると嬉しいです。

◆お話を伺った方

ソフトバンク株式会社(https://www.softbank.jp/biz/)

サービスデリバリー部 サービスデリバリー1課 課長 佐野 雄一 氏

サービス企画部 サービス企画1課 西 弥生 氏

Azure OpenAI Service スターターパッケージ(https://www.softbank.jp/biz/services/platform/msp-service/azure-openai-starter-package/)

投稿 自社での開発が難しいからこそ、手厚い導入支援を ー 生成AI導入支援サービスを提供するソフトバンクに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 生成AI導入の秘訣と導入支援サービスを利用することのメリット ー 生成AI導入支援サービスを提供するCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、AI技術者の確保や自社システムへのスムーズな組み込み、運用ルールの策定など、これからフルスクラッチで開発を進める場合、乗り越えなければならない課題が多いこともまた事実です。今回は、生成AIの導入支援サービスをローンチした株式会社Cuonの大川氏と伊藤氏へ、生成AI導入の秘訣や導入支援を利用することで得られるメリットなどについて、お話を伺いました。

生成AIの導入支援をローンチした背景

ー 生成AIを活用した導入支援サービスを提供するにあたって、解決したかった社会的な課題やお客様の声など、サービスローンチにいたった経緯や背景などがあれば教えてください。

大川氏:弊社では、これまでRubyをベースにしたウェブシステムやPCサービスなどを、システムソリューションという形で、お客様に対して構築・提案を行っていました。ただし、近年になってパッケージ化されたECシステムがどんどんと一般化しているなか、なかなか他社との差別化が難しい。さらには、今後お客様がDXを進めていくうえで、一番キーとなるところというのは、どちらかというと実際に手足を動かす部分の自動化ではなく、人間が考えるような部分を自動化して、お客様の行動に対するレコメントを投げたり、より高度な判断をして提案したりするようなサービスにつなげていかないと、こうしたウェブシステムやECシステムの将来というものは、なかなか厳しいのではないかという懸念がありました。こうしたところで、新しい技術を使って何か付加価値の高いサービスを提案したいというところが、このサービスをローンチした背景です。

サービスを導入するにあたっては、まずはお客様のニーズをしっかりと把握して、それを要件に落とし込むという作業が絶対に必要にはなりますので、そこで生成AI導入コンサルという形でメニューを展開して、ノウハウが溜まってきた段階で、それらをいくつかのパッケージメニューとして、もう少しとっつきやすい形でお客様に提供できたらいいなという形で考えています。

ー もともと提供していた既存のサービスに付随して、生成AIを活用することによって、それらをより保管した形で使いやすいサービスとして提供していくというイメージでしょうか?

大川氏:はい、そうですね。もちろん、単純に生成AIとして使うということでも、DXや効率化というところでは非常に大きな効果がありますので、そのような使い方で基本的には問題ないのですが、弊社のシナジーという観点では、やはり既存サービスとの連携というところが大きいです。

ー 生成AIを活用することで、システム同士の連携が容易になるというような話題でしたが、具体的には、どのようなシステムに組み込むことが多いのでしょうか?

大川氏:最近になって多い利用形態としては、チャットボットで使用されるパターンです。ウェブのフロントから接続してきたエンドユーザーをサポートをするような形で使われるケースです。そのため、CRMなどのシステムにAIが割って入るようなイメージではなく、疎結合としてウェブシステムなどにつなぐパターンが多いですね。

例えば、教育系のお客様の場合であれば、膨大なファイルサーバーに昔の試験の回答データが大量にありますので、そのデータを活用して「国語の苦手な生徒にはどのような問題を作れば良いか?」をAIに聞くと適切な問題を作ってくれたり、もしくは、算数の場合はなかなか難しいのですが、国語の場合は感情分析ができるので「その生徒がどんな感情で答えを導き出したのか、その答えに対して先生はどのような点数を付けてあげるのがベストなのか」など、そういったところのアドバイスまで生成AIは行ってくれるので、そうした使い方をするケースもありますね。

ー ベテランの先生しか持ち合わせていない勘どころのような部分を、新任の先生でも知識として共有・利活用することができるというイメージでしょうか?

大川氏:はい、仰る通りです。これは別件なのですが、医療業界の話で、お医者さんは患者さんの話を聞きながら電子カルテで処方箋を入力していくんですけれども、お医者さんによっては診察のノウハウにバラつきがあるらしいんです。なので、誤った処方をしないように、お医者さんが記入した電子カルテの内容を生成AIが横目で見て、過去のカルテデータと比較しながら、間違った処方箋を出しそうになった段階で警告をしてくれる、そのようなシステムを作りたいということで、我々としてもチャレンジしようとしているところです。

生成AIの導入支援を依頼するメリット

ー Cuon様へ導入支援を依頼した場合、導入した企業は自社で導入する場合と比べて、時間や工数の削減効果など、どのようなメリットを享受できるのでしょうか?

大川氏:そうですね。逆説的になってしまいますが、正直に言うと、仕組み自体は何か一生懸命プログラムを書いてガッツリと開発しないといけない、そういう類のものではないんです。じゃあ何が言いたいのかというと、やっぱりAzureとかAWSとか、大手のクラウドベンダーがそういったツールを出していたりもしますし、あとはPythonなんかでも、幅広いフレームワークツールが出ているので、そういったものをトータルで組み合わせて、なおかつAIの知識というものがあれば実は誰でもできるものなんです。

ただし、多くのお客様が難しいと思われる原因は、そもそものクラウドに対する知識というものが、エンドユーザーやSIベンダーも含めて、日本人は詳しくないということです。それぞれのクラウドごとに、異なる観点で、異なる立ち位置で、様々なサービスが乱立しているため、違うベンダーを組み合わせると意外と上手く動く、そのようなパターンもあります。そのあたりは非常に複雑なので、常に最新の情報を追っていかないと、すぐに品質が悪くなりますし、望みのシステムはできません。リサーチを継続しながら実装も並行して進めていく、そうしたところの課題感から、我々のような専門的な会社に頼るというところも大きいのではないかと思います。

あとは、教師データを用意したりチューニングしたりといった作業には、どうしてもノウハウが必要になってきます。そこはガッツリとシステムを作り込む話ではないのですが、例えば、プロットの入れ方をどう調整するのか、標準で用意しているドキュメントの検索ツールをどう使うのかなど、そういったところでもノウハウが必要になってくるので、そのあたりが難しいと感じて依頼するケースが多いように思います。ノウハウというものは日々更新されるものなので、そういったものはAIをやっているベンダーが導入をサポートすることで生き残っていくであろうと思っています。

ー 実際に「どれくらい工数が削減できました」や「どれくらい簡単に導入できました」など、サービスプロバイダーの協力によって得られた具体的な導入効果や事例などがあれば教えてください。

大川氏:そうですね。まさに現在検証しているところではあるので、それによって「何人月の工数が削減できました」という具体的な効果はこれからというところです。ただし、使っていただいているなかでは、いろいろなPoCなどをやっているなかで、満足いく回答が全体の70%以上に上りましたというお声はいただいているので、かなり品質的にも施策によっては非常によく出ているのかなと感じています。

あとは、商品説明や顧客対応などの領域でも、非常に大きな手応えを感じています。例えば、インサイドセールスが商品の問い合わせを受け付ける場合、FAQがまとまっていない商品なんかだと、人間が商品のカタログを片っ端から読んで回答する必要があるので大変です。カタログの情報やFAQのデータを吸収したAIを活用することで、人間の代わりにAIが顧客対応をしてくれるというところでも、すごくラクになると感じています。

ー 品質の高い回答が70%以上というお話でしたが、人事労務に関する質問を人間の担当者にした場合に一回でちゃんと解決する割合は、体感ですがもっと低いかと思います。7割以上の精度というのはすごいですね。

大川氏:そうですね。この仕事を続けてきて思うことは「人間って意外と他人の言葉を正確に理解できていないんだな」ということです。ある程度明確な教師データさえ揃えることができれば、実は人間よりもAIの方が正確に言語を理解している。みたいなことを少し思いました。おそらく、知識がないというよりも、うまく言葉を聞き取れていないんだと思うんですよ。結構人間っていい加減に聞いてますよね?っていう。

一方で、まだ品質が出ていない施策などもありますので、そこはすごく悩みながら進めているところではあるのですが、例えば「連休はどう取れば良いですか?」といったような会社の規定や規約に関する質問に対しては、品質の高い回答を返してくれるのですが、独自のデータでも冗長度が高いような質問をしてしまうと、やはり品質は落ちてくるので、教師データのチューニングとプロンプトの入り口をどうやって制御するかというのが今後のポイントになってくるのかなと思っています。

これからのECプラットフォームは、仕組みが根底から変わる

ー 本来人間がやるべきだったところを、今後はAIが効率的に伴奏してくれる、そういったところがCuon様の提供価値というわけですね。今後のユーザー様に対して、他に提供していきたい価値などがあれば教えてください。

大川氏:そもそも伴走というのは既存のシステムがあって、それを効率化させるものだと思うんです。もちろん弊社が力を入れて取り組んでいるところではありますが、昨今の生成AIを見ていて思うのは、むしろ既存のシステムをアップグレードするというよりも、今後は基本的な仕組み自体が変わるのではないかと思っています。

例えば、現状のECサイトの場合、ショッピングサイトにユーザーが訪れて、商品をカートに入れて、AIがオススメの商品をレコメンドしてくれる、というのが一般的な流れです。そうではなくて、AIと人間が欲しい商品を言葉でやり取りする形で発展していくのではないかなと。根底から今までのやり方が変わる世界観が来てしまうと、我々ウェブシステムを開発しているCuonにとってはディスラプト的な展開だと捉えることもできますが、逆にものすごいビジネスチャンスだとも思っていまして、既存のサービスの価値を上げつつも、全く仕組みの違う、根底から考え方が異なるようなところにも上手く刺さっていって、この世界全体の真の意味でのDXに貢献できれば、Cuonとしてもハッピーなんじゃないのかなと思います。

ー たしかに、レコメンド機能というものは多くのECに備わっていると思いますが、そういった受け身の機能ではなくて、もっと積極的に攻めた営業さんが一人一人に付随していくといったようなイメージでしょうか?

伊藤氏:そうですね。僕が今ちょっと考えているところでは、Cuonはウェブのシステム開発を得意としている会社ですので、そうしたシステム開発の領域と生成AIとの組み合わせというところで、お客様に新しい価値を提供できれば良いのかなと考えています。

生成AIの特徴は自然言語処理です。自然な会話から感情の分析をしたり、ユーザーの心理状態を類推したりといった部分ですね。これを今までのシステムで構築しようとすると、テキストから感情の分析をしなければならないため、非常にレベルが高く、簡単にできるものではありません。そうした部分を生成AIに任せることで、より正確に、客観的に、工数も短く、お客様に価値を提供することができます。自然言語処理の特徴を活かしつつウェブサービスと組み合わせていくということができれば、Cuonとしてはすごく良いのかなと考えていますね。

◆お話を伺った方

株式会社Cuon

DX Sales&Consulting部 セールスディレクター 大川 啓一 氏

DX Sales&Consulting部 マネージャー 伊藤 翔 氏

投稿 生成AI導入の秘訣と導入支援サービスを利用することのメリット ー 生成AI導入支援サービスを提供するCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 GA4の利用価値を最大化するために、マーケターが知っておくべきこと――GMPのセールスパートナーであるイー・エージェンシーに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>GA4自体は2020年から提供されているため、UAとGA4を併用してきた方も多いでしょう。しかし、これまでUAをメインで活用していた場合は、GA4を本格利用するにあたって注意しておくべき点もあります。サイト運営者としてどんなことを頭に入れておけばいいのか、Google マーケティング プラットフォーム(GMP)のセールス パートナーであり、Google アナリティクス 360国内トップクラスの販売実績を持つリセラーでもあるイー・エージェンシーの林氏と荒巻氏にお話を伺いました。

■GA4の特徴と、従来のUAとの違い

――GA4はどんな特徴があり、従来のUAと比べてどこに違いがあるのか、教えていただけますか。

林氏:UAとGA4では、そもそも計測する概念自体が変わっています。UrchinをGoogleが買収しGoogle アナリティクスとしてリリースしたのが2005年と、非常に歴史があることもあり、Webを中心とした計測要件、計測設計になっています。対してGA4は、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスが普及していくなかで、ユーザーのそれらデバイス利用や行動変化にも対応できる仕組みになっています。これを「クロスデバイストラッキング」と言いますが、Webとアプリのユーザー行動をひもづけて見られるようになったことが大きな特徴と言えます。

データ事業本部データソリューション部カスタマーサクセス課 課長 林 紫織 氏

荒巻氏:もう1つGA4の特徴的なところとしては、UAのときは有料版でしか使えなかったBigQueryへのローデータのエクスポートが無料版でも利用できるようになったことが挙げられます。これによりGA4で計測した大規模データを詳細に、かつ高速に処理して分析することができます。GA4にはグラフ表示やレポート化の機能が標準的に用意されていますが、もっと高度に分析したい、自分たちで細かくカスタマイズして表示したい、他のデータと連携させたい、といったときに役立つものです。

――クロスデバイストラッキングはサイト運営者にとってはどんなメリットがあるでしょうか。

荒巻氏:たとえばECサイトを運営している場合、マーケティング施策やプロモーション施策を打つ範囲はECサイト内やSNS、他サイトの広告だったりします。従来はそれらを訪れたユーザーの行動を見て次の施策を考える、というのが基本でした。ところが最近はECサイトだけでなく、独自にスマートフォン用のECアプリを開発して運用しているケースも多くなってきています。

そこでGA4を活用すると、アプリでこういう使い方をしているユーザーは、サイトの方ではこういう購買行動をしている、といった行動分析が可能になります。GA4によってサイト内だけでなく、アプリなども含めた計測が可能になるわけで、サイト運営者にとっては打てる施策の幅が広がることが大きなポイントだと思います。

林氏:運用の観点で言いますと、これまでWebの担当者とアプリの担当者を分けている企業が多かったのですが、GA4をきっかけにWebとアプリの運用を統合していくような流れもありそうです。また、今まではUAの標準機能で自社サイトのデータを個別に分析していたところを、無料版のGA4でも利用できるようになったBigQueryへのデータエクスポートを活用することにより、統合的にデータ分析していくように変えることも可能になります。ユーザー行動の分析の仕方と合わせて、マーケティングの方向性を変えていくいいチャンスでもあると思っています。

■GMPのセールスパートナーに支援を依頼するメリットとは

――企業が御社のようなGMPのセールスパートナーに支援してもらうメリットとしては何が挙げられますか。

荒巻氏:まずは得られる情報量が増えること、そしてGoogle社と直接的にコミュニケーションを取れることです。GA4はまだ発展途上の部分もあり、日進月歩で進化しているのですが、今後どんな改善や追加機能があるのかといったロードマップのような情報を我々は持っています。お客様がデータ分析したり、施策を打っていこうとしたりするときに、我々のもつ情報をもとに最適な方法、最適なタイミングで提案が受けられる、というのは1つのメリットかと思います。

加えて、我々はGoogle社にお客様のご意見・ご要望を直接エスカレーションし、それに対する回答をフィードバックすることも可能です。そんな風にGoogle社の公式見解を正確に把握してお伝えできるのは、GMPのセールスパートナーならではと言えます。

データ事業本部データソリューション部データインテグレーション1課 課長 荒巻 裕司氏

林氏:UAやGA4はそれこそ大変多くの方が利用していますから、インターネット上には情報があふれていて、何が本当で、自社にとってどれが有益な情報かを判断するのが難しい場合があります。また、GA4の最適な運用方法が変わる可能性もありますので、それに合わせて自社の戦略をどう変えていくべきか、その都度正しい方向性で検討していく必要もあります。それが可能になるのが、私たちGMPのセールスパートナーに依頼するメリットでもあります。

――UAからGA4になったことで、GMPのセールスパートナーとしての役割や支援する内容などが変わったところはあるのでしょうか。

林氏:GMPのセールスパートナーとしてのスタンスが変わることはありませんが、GA4になったことで、お客様のデータ活用の幅をもっと広げ、私たち自身のできることの幅も広げないといけない、ということを自覚するようになりました。これまでの方法論に固執するのではなく、違う視点で見たときにもっとできることがあるのではないか、UAの運用方法を踏襲するのではなく、GA4ならではの新しい運用・活用方法を探っていった方がいいのではないかなど、考えるべきことがたくさんあります。

UAは10年以上前にリリースされたツールで、その後は言ってみればリフォームと増築を繰り返して機能を増やしてきたところがあります。GA4でそれがリセットされたわけですから、お客様のサイト分析やマーケティング戦略も一緒に基礎から見直せるいい機会です。そういった側面からも、私たちがきめ細かく対応しながら伴走できるのかなと思います。

荒巻氏:たしかに、どのお客様もいったんスタート地点に戻っているような状態ではあります。でも、そもそも何のために分析が必要だったのか、というところから改めて議論して、本当に意味のあるデジタルマーケティングの取り組みをお客様と一緒に歩んでいけるのはうれしいことです。我々がお客様の前に立って導いていくような役割は、これまで以上に重要になってきていると感じています。

■企業の目的に合ったパートナー選びを

――GMPのセールスパートナーに頼らず、企業自身がGA4を活用していくときのメリット・デメリットとしては何が考えられますか。

林氏:メリットで言うと、やはり直接コストが抑えられることだと思います。ただ、各機能の使い方やデータの意味、分析の方法など、わからないことがあったときに調べる時間が余計にかかりますし、わからないまま進めて後日確かめると正しく計測できていなかった、みたいなこともありえます。そんな風にアクシデントでリカバリーが必要になったときの手間を考えると、運用をGMPのセールスパートナーにお任せしてしまった方が結果的なコストは低く済みますし、実際に「最初からお願いしておけば良かった」というお声をいただくことも少なくありません。

荒巻氏:企業自身が学びながら使っていくことになると思うので、GA4に関する知識が身に付く、という点は利点になるのかなと思います。しかし、分析していくときに、この数字は本当に正しいのかどうか、といったデータ検証に時間を浪費し、本当に必要な分析にまで手が回らない、なんてことになる可能性もあります。お客様には本来の業務や必要な分析にのみ注力していただき、それ以外のことは我々のようなGMPのセールスパートナーにお任せいただいた方が、結果的に業務を効率良く回せるようになると思います。

――企業としては、運用などを支援してもらうGMPのセールスパートナーを探すとき、何を念頭に置いておくと良いでしょうか。

林氏:GMPのセールスパートナーは現在日本に9社あります。それぞれで得意分野が異なりますので、たとえば広告戦略を重視するなら広告に強いパートナーを、SEOを強化したいならそれに強いパートナーを、マーケティング基盤をしっかり作り上げたいということでしたらそれが得意なパートナーを、という感じで選択されると良いかと思います。

――その意味では、御社の強みはどういったところにありますか。

林氏:弊社は、GMPのセールスパートナーになった歴史も古く、Google アナリティクスに関する知識を豊富に有している人材が揃っています。また、弊社のお客様はECサイト、メディア、BtoB、人材、インフラ、送客ビジネス、メーカーなど、幅広い業種に渡ります。そのため、それぞれのサイトの目的に合った最適なGoogleアナリティクスの利用方法や設定方法について、豊富なナレッジを持っております。

豊富な知識と経験を元に、Google アナリティクスのデータをコアとしたデータづくりのプロフェッショナルとして、デジタルマーケティングの基盤構築やその活用を、貴社のビジネスに寄り添ってご支援できます。

GA4の周辺やIT関連の用語には難しいものが多く、日々技術も進化していて、キャッチアップするのは大変です。しかし、そうした専門的な領域であっても、弊社はお客様がわかりやすい平易な言葉でかみ砕いて伝えられる、というのを得意としています。マーケターかエンジニアかに関わらず、誰にでもわかりやすい言葉で説明できるところは弊社の強みではないかと思います。

■パートナーとともにビジネス成果を作るという1つの選択肢

――最後に、GA4を本格活用していこうと考えている企業に向けてアドバイスやメッセージがありましたら。

荒巻氏:順調にサイトやアプリが成長していけば、無料版のGA4だと何かと利用上限に達してしまうことが多くなります。外部ツールとの連携に制約が生じてしまったり、計測項目を増やせなかったりなど、自社サービスの拡大に分析が追いつかなくなることも考えられます。その場合、GA4の運用方法を工夫して無料のままでも使い続けられるようにするか、もしくは有料版に切り替えるか、というような判断を迫られるかもしれません。

その点、当社では他のお客様の実例も担当者レベルでしっかり把握していますから、それをもとに最適な運用方法などをアドバイスできます。ここまでは運用でカバーし、これ以上は有料版に切り替えるなど、他のお客様での例を参考に判断基準をお伝えすることもできますから、最小限のコストで必要十分なデータ分析が可能になるはずです。

また、UAとGA4はそもそも別のツールである、ということを理解していただくことも大事です。同じような計測項目なのに、UAとGA4とで数値に差があって悩んでしまうお客様も実際にいらっしゃいました。GA4はコンセプトの異なる新しいツールですから、その比較自体が時間の無駄にもなりかねません。データにこだわることは重要ではあるものの、データに囚われないようにすることはもっと大事だと考えていただければ。

林氏:UAとGA4とでデータの見え方が変わったために、上司に納得してもらえる資料が作れなくなった、というお客様もいらっしゃいました。同じ項目名でも計測要件が変わっていたり、わかりにくい項目があったりするので、その点を社内で指摘されがちです。しかし、それを改めて説明するのには時間がいくらあっても足りません。私たちの方ではそんな時のために、社内説得に役立つ資料や説明用のレポートなども用意していますので、お気軽にご相談いただければと思います。

◆お話を伺った方

株式会社イー・エージェンシー

データ事業本部データソリューション部カスタマーサクセス課 課長 林 紫織 氏(左)

データ事業本部データソリューション部データインテグレーション1課 課長 荒巻 裕司氏(右)

投稿 GA4の利用価値を最大化するために、マーケターが知っておくべきこと――GMPのセールスパートナーであるイー・エージェンシーに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「コロナから始まったDX推進も自分の仕事に」ITをゼロから学ぶスポーツインストラクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>コロナ禍でジムを閉鎖。顧客との対面業務のIT化が急務に

―Nさんの業務内容とポジションについて教えてください。

普段は、都内でスポーツジムのインストラクターをしています。現場でお客様に運動指導するのはもちろん、部門の責任者としてインストラクターの派遣業務もしています。

――ITreviewを使い始めたきっかけを教えてください。

2020年にコロナが始まったことで、ジムを閉鎖せざるを得なくなり、業務のオンライン化の必要に迫られました。例えば、お客様が来館して手書きで行っていた入会手続きや、書類を回覧していたスタッフ同士の業務連絡、ジムのレッスンなどが挙げられます。ゼロから業務を構築し直していくにあたり、どんなシステムがあるのかを探し始めた時に、たまたまITreviewを見つけました。

――Nさんはインストラクターとのことですが、以前からIT業界や製品に強かったのでしょうか?

そんなことはありません。弊社は中小企業なのでIT専門の部署がなく、インストラクターとして現場にも立つけれど、業務効率化に向けたIT導入の仕事もやらなくてはいけません。必要に駆られてインターネットで情報を調べて、日々勉強しながら進めている状況です。

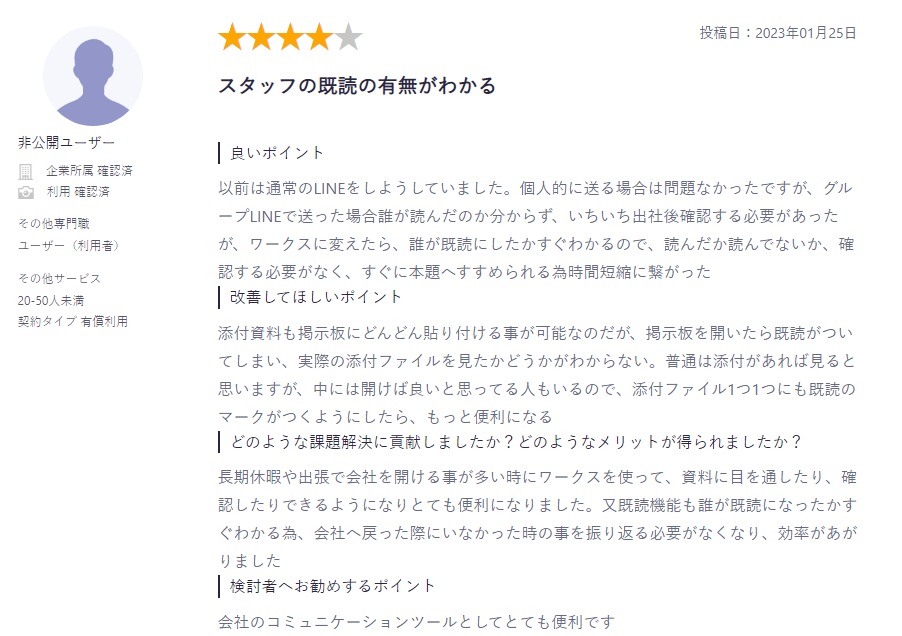

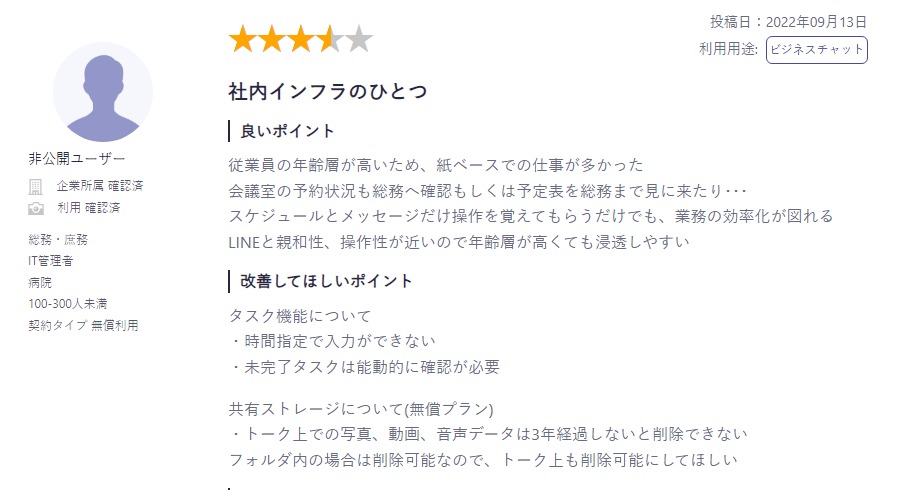

LINE WORKSの導入で、業務の効率化と働き方改革が促進

――具体的にどのような流れでIT化を進められたのかを教えてください。

コロナでジムを閉鎖した時に、Web会議ツール「zoom」によるオンライン会議への対応が最初の取り組みです。そこから、書類で報告していた日報をメールで完結できるようにしたり、LINEでスタッフのグループを作り業務連絡をできるようにしたりと、IT化を進めました。

しかし、便利になった一方で若い世代のスタッフからは「プライベートで使っているLINEを仕事で使いたくない。プライベートと仕事の境界線をはっきりさせてほしい」という意見が多く上がるようになってしまいました。そこで、ITreviewでLINE WORKSについて調べていきました。

――LINE WORKS導入の決め手はなんだったんでしょうか?

LINE WORKSの導入に当たっては、ITreviewのレビューを読み込みました。同じような状況にある方の実体験や、導入後のユーザーの「生の声」が非常に参考になりました。

選択肢の中にはChatworkもありましたが、50代、60代のベテラン社員が使うことも考えて、彼らが日常的に使用しているLINEと仕様が近いという理由からLINE WORKSを提案しました。それでも、年配の方には新しいツールはハードルが高く、始めの半年ほどは投稿を見てもらえなかったり、返信が返ってこないこともあり、結局紙に印刷をして確認をしてもらうということもありました。

――ベテラン社員のITリテラシーの向上は難しい問題ですね。

そうですね。それでも導入から3年ほど経って、ペーパーレス化が進んだのはもちろんですが、出社していなくても確認が取れるようになったことで、業務の進行速度がグッと早くなりました。また、月に一度、本社に全社員が一同に集まる会議があったのですが、オンラインでの参加が可能になったことで、働き方改革にも繋がりました。若い世代からは喜ばれていますし、年配の社員からのデジタルに対するアレルギーのようなものも変わってきていると感じています。

――導入後に不便だったこと、困ったことはありましたか?

LINE WORKSには、分からないことやトラブルをすぐに解決してもらえるようなアフターサービスがないので困っています。社内で何かシステム上のトラブルがあると、製品を導入した私に質問がくるんですが、専門家ではないので答えられない場合があります。そのような際、LINE WORKSに問い合わせるのですが、電話対応の窓口がなく、メールやチャットでの対応になるため、即座に問題を解決することが出来ません。同じような境遇の中小企業の担当者も多いと思うので、もっとアフターサービスを充実してもらえると助かります。

自分のレビューが読まれていることを実感。書くことが楽しくなる更なる仕掛けを期待

――普段どんなタイミングでITreviewの閲覧やレビュー投稿をされているんですか?

週に数回、朝の通勤時に電車の中で見ています。まず、日常のニュースをチェックして、会社のSNSアカウントなどを確認した後、「何か面白いITツールはないかな?」とITreviewを閲覧しています。レビューも、その際にスマホで書いています。

――生活の一部に溶け込んでいて嬉しい限りです。

ITreviewには知らないITツールがたくさんあり、ユーザーが実際に使った感想や、どういう使い方をしているのかなど、リアルな声を知る事ができるのが面白く、非常に参考になっています。ページを開くと、まずは星の数とレビュー数をチェックするんですが、両方の数が多いと、導入の決め手になります。

また、新しいツールを探すときは、カテゴリー一覧のページをよく使います。カテゴリーを上から順番に見て、気になるページを片っ端から閲覧していくのも楽しいです。

――レビュアーとしても今まで数多く投稿していただいています。レビュアーの立場からITreviewの使い勝手についてご意見があればお願いします。

レビューを書くことで、同じ立場にいる人の役に立つことができ、しかもインセンティブをもらえるのは嬉しいので、楽しみながら参加をしています。定期的に、ITreviewから投稿したレビューの閲覧数のお知らせが来るんですが、思った以上にたくさんの方に読んでいただける事もあって、また書きたいという気持ちになります。実際に体験してみてよかった事は、「多くの人に知ってほしい」「共有したい」という気持ちになりますよね!

――ポジティブなご意見が聞けて励みになります。機能や掲載情報について改善すべき点があれば教えてください。

改善してほしい点をあえて言うなら、携帯でITreviewを閲覧した時に、星の数やグラフが、大きく表示されたら、もっと見やすくなると思っています。特に、比較表はスマホでは見辛いので、あまり使いません。

また、レビュアーの信頼度がわかる「ステージ制」をがあったら面白いかもしれません。例えば、閲覧数が上位3位に入れば、「トップレビュアー」のバッジがつくみたいなイメージです。インセンティブ以外にも、レビュアーが楽しめる仕掛けがあると継続したくなるし、より盛り上がるのかなと思います。今後の発展を楽しみにしています。

投稿 「コロナから始まったDX推進も自分の仕事に」ITをゼロから学ぶスポーツインストラクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 DXを進められるか否かは経営者にかかっている――企業が今すぐにデジタル化に取り組むべき理由とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」では、企業がこのままDXに足踏みしていると国際競争力を失い、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとして、その問題を「2025年の崖」と表現しています。

タイムリミットまであと2年、日本がさらにDXを進めていくための鍵は何なのでしょうか。ワークフローシステムで数多くの企業のDXを支援している株式会社エイトレッド 代表取締役社長兼ワークフロー総研所長の岡本康広氏と、アイティクラウド株式会社 代表取締役社長 兼 CEOの黒野源太が議論しました。

システムに業務を合わせるのではなく、システムを業務に合わせるべき

―エイトレッド社はワークフローシステムで企業のDXを支援してきました。事業を通じて、日本企業のDXについて感じてきたことをお聞かせください。

岡本氏:当社は創業した15年前からワークフローシステム一筋でやってきました。現在はオンプレミス環境で利用できる大企業向けの「 AgileWorks(アジャイルワークス) 」と、クラウド型の中堅・中小企業向けである「 X-point Cloud(エクスポイント クラウド) 」という製品が主軸です。数年前までは「ワークフロー」という言葉自体があまり浸透しておらず、お客様に受け入れてもらうのにも苦労しました。「社内申請を決裁し、意思決定を行う」という業務はどの企業でも必ず存在しているものの、それをシステム化するのにはピンと来ていなかった、という感覚でしたね。

今では大手企業やテクノロジー系の企業を中心にワークフローシステムの導入・活用が進み、認知も広がっていますが、業務のDXという意味では、システムへの投資やデジタル化、データ活用で経営判断していくところは、依然として本腰が入っていない印象です。DXで今のビジネスモデルを変えようと、多くの企業はマイナスからいきなりプラスに持っていこうとするのでうまくいかない。デジタル化とDXは別物で、まずは最初の一歩としてデジタル化を行い、ベースを整えてからDXを考えた方がいいと思っています。

黒野:DXが進んでいる米国では、営業も経理も財務も、さらにはマーケティングも、すべてがデジタル化されていますよね。それらをBIツールなどで統合し、新たなインサイトを得てさらに業務やビジネスを革新していくという流れができています。DXが本来あるべき姿に対し、日本はまだそうはなっていません。DXとデジタル化を混同しているなと感じています。

岡本氏:そうなんですよね。我々のワークフローシステムは、言ってしまえば社内の申請と承認の処理ができるもの。つまり、社内における「コミュニケーション」と「合意」をデジタル化するためのものです。この2つが円滑にできることによって、経営判断が早くなり、次のDXに向けた動きが考えられる、といったような効果が得られると思っています。

―経済産業省ではDXレポートで「2025年の崖」という課題提起をしました。日本で業務のデジタル化が進みにくい理由は、どんなことが考えられそうでしょうか。

岡本氏:システムの導入コストを考えると、一般的には「システムに業務を合わせていくべき」と言われます。それができないためにデジタル化が進まないとされていますが、最近それは本当なのだろうか、と思うんです。そもそもデジタル化に慣れていないわけですから、本来はトライ&エラーを繰り返しながら慣れていって、業務上の課題を見つけて改善しつつデジタル化を浸透させていくものです。しかし、そういった進め方ができず、とりあえずツールを導入してみたけれど、うまくいかなくて結局使わなくなる、というパターンが多いんですよね。

ですので私としては、反対に業務の方にシステムを合わせてあげて、とにかくスタートすることが大事ではないかと思うんです。ただ、その場合は開発に大きなコストがかかってしまう。汎用的なSaaSだと低コストだけれど、システムに業務を合わせる形になるので使いにくい。その矛盾でシステムを入れられない中小企業が多いのではないでしょうか。

黒野:その点米国では、1つのカテゴリーだけでも膨大な種類のツールがあります。選択肢が多いので、個々の会社も自分たちの業務に合わせて選びやすいところがある。ところが、日本ではツールの種類が圧倒的に少ないので、どうしてもシステム側が業務に合わせる、という形にならざるを得ないのかもしれません。

2020年時点で、米国の企業1社が使用しているSaaSは平均で100種類と言われています。それに対して日本企業は1社あたり8種類ほどなので、10分の1以下なんですね。2015年時点では米国でも約8種類でしたので、5年間で一気に増えたことになります。であれば、日本もそこまで伸びる余地はあるはず。日本のベンダーが個々の企業に合うツールをもっと作ってくれることに期待したいですよね。

それと、システムも大事だけれど、それを継続的に使えるようにする人材も大事。ツールのことがわかっていて、業務も理解しているリテラシーの高い人、そうした人材を企業のなかで育成しないと、優れたSaaSがあっても導入や活用が進まないとも思います。

―コロナ禍を経て、日本の働き方は大きく変わってきたと思います。お二人としては、それ以前と以降とで特にどのあたりにビジネス上の変化を感じますか。

黒野:テレワークが圧倒的に広がり、それに伴って経費精算、電子契約などの事務的な作業が会社にいなくてもリモートでできるようになりました。本格的なプログラミングをしなくてもシステムを作れるローコード・ノーコードツールも流行ってきています。これらの普及はコロナが日本のお尻を叩いてくれたようなところがありますよね。 ITreview も、この期間で5倍ほど訪問者が増えています。

岡本氏:以前の社内システムは、社内ネットワークからアクセスするのが前提だったことと、セキュリティへの不安から、オンプレミスで構築するニーズが高かった。ところがコロナ禍になってテレワークが当たり前になったことで、SaaSの方がいいという考え方に移ってきています。セキュリティ面でも安全性の高いところが増えてきました。コロナ禍で「SaaSは当たり前」というイメージになりましたね。

我々のワークフローシステムにおいては、ユーザーの考え方が変わってきたように思います。それまでは情報システム部門が主導する形で導入するケースが多かったのですが、近年は事業部門や管理部門が先頭に立つことも珍しくなくなりました。

人材獲得においてもDXは不可欠なものになっている

―アイティクラウド社の調査では、経営者の85.1%が「DXで優位性を確立できていない」と回答し、同67.4%が「SaaS導入に失敗した」と回答していました。経営者にとってDXはハードルの高いものなのでしょうか。

岡本氏:ここで考えるべきは「DXとは何か」ということだと思います。一般的にはいろいろな定義がありますが、シンプルに考えるとDXとは「紙をデータにして、そのデータを活かして経営判断すること」というものです。データをもとに会社としてのあり方を考え、変えていく。そのためにはまずはデジタル化してデータを活用できるようにしなければならない。

ということは、結局のところ、DXは経営者の問題なんですよね。経営者のITへの認識の低さが、デジタル化やDXを阻む要因になっていると考えられます。だから会社の人材育成は進まないし、ITへの投資もされないのかなと思うんです。

黒野:「デジタルツールは魔法の杖じゃない」と考えてます。デジタル化をすれば生産性は格段に上がりそうに思えるけれど、実際にはそんなことはない。ツールを使うなかで、ちょっとずつでも改善に向かって前進しているのを感じることが大切ですよね。たとえば既存業務をデータなどで単純に見える化しただけでも、生産性はわずかながら自然と上がっているはずですから。

―まずは一歩踏み出してみることが大事、ということですね。これからデジタルツールを導入する企業に対し、選定する際のポイントは何でしょうか。

黒野:SaaSというのは、同じ分野でも複数の異なる製品があるので、いつでも乗り換えられる、という点がメリットでもあります。だから、何かを起点にしなければならない、というのはないと思います。自分たちのできるところから始めて、それから適した組み合わせを見つけていくのがいいのではないでしょうか。

岡本氏:付け加えると、デジタルツールを使うかどうかは今や採用にも影響してくる時代になっています。たとえば社内コミュニケーションにビジネスチャットツールを使っていなかったり、いまだに社内手続きが紙だったりすると、それだけで入社したくないと思ってしまいますよね。特にデジタルネイティブの若い世代は敏感ですから、経営者としては確実にデジタル化を進めていかないとなりません。

一方で、デジタルツールでコミュニケーションするだけでなく、人と直接的にやりとりすることもやはり大事です。

黒野:本当にそうですよね。人材採用もそうですが、昨今は企業同士がオープンイノベーションによって共創することも増えていますから、そういうときにどちらかのバックオフィスがデジタル化されておらず、非効率的だったりすれば、共創のための連携自体がしにくくなる問題もあります。

顧客にとって本当に役立つサイト、ツールにしていくために

―今後ITreviewはどう進化させていくのか、あるいはどういったところに期待しているか、考えているところがありましたら。

黒野:現在ITreviewではおよそ6,000種類のサービスを掲載していて、その数はどんどん増えています。さらに膨大な数になっていったとき、どういう企業がどんなツールを使うのがベストなのか、といったことが容易に判断できるような仕組みを考えたいと思っているところです。

たとえば中小企業だと、特性の近い他の企業が何を使っているのかが気になったりするものなので、類似性の高い地域・業種の企業が使っているサービスは何か、というのが簡単にわかるようになるといいのかなと。ITreviewには「満足度」というスコアもすでにありますが、自分と同じような会社がどう感じているのかが一番受け入れやすい評価軸だと思いますので。

岡本氏:同じツールであっても、企業や部署、利用シーンによって細かい使い方は変わってくるものですよね。たとえばワークフローは基本的に稟議などの社内申請に使うものですが、企業によっては日報に使っていたりします。そのような使い方のバリエーションをレビューの形でわかりやすく伝えられるようになっていれば、導入を検討している方の本当に知りたいことがわかるのかな、という気もします。こういう業種・規模の企業なら、この組み合わせのSaaSを導入すると活用が進みやすいですよ、とか。比較サイトではどうしても個々の機能という「点」だけを参考にしてしまいがちですので。

たとえば我々のようなワークフロー製品だと、レビューとして書きにくいところに強みがあったりします。多様な業種の大勢のお客様に使ってもらえているからこその強みといったものがたくさんある。それがうまく他の人にも伝わるような仕組みになっていると、ベンダーとしてはうれしいですね。

―最後に、これからの両社のビジネスの目指すところ、展望などについて伺えますか。

岡本氏:大企業の考え方も最近はかなり変わってきていますが、それでもまだオンプレミス型のニーズは高いものがあります。大規模システム向けで、既存システムとの連携が可能など、柔軟性高く開発できるからです。しかし、今やクラウド型も大規模システムに対応し始めています。現在はオンプレミス型のAgileWorksでしか対応していない機能が存在しますが、将来的にはそういった制約をできればなくし、実現できることを同じにしたうえで、オンプレミス型かクラウド型かを選ぶだけ、というような形にできれば。

製品の機能や使い勝手などに関する部分は、お客様の声などから随時改善していく体制が整っています。でも、業務内容がお客様によって異なるため、機能を新たに追加して対応するという発想では単にシステムとして複雑になるだけです。お客様が求める利用シーンにぴったり当てはまる使い方に気付いていただくために、我々がどういう伝え方をしていくべきなのか、もっと試行錯誤して提案力を強化していかなければと思っています。

黒野:世の中にいろいろなツールが増えていくなかで、ITreviewを訪れたユーザーがベストなものを選びやすくすることが、我々の最大の使命であり、価値でもあると思っています。最大限に選びやすいUIにすること、同時にベンダーさんの利益にもなるようWebサイトとしての認知度を上げること、その両方を愚直に追求していこうと思っています。

プロフィール(敬称略)

アイティクラウド株式会社/黒野 源太(写真左)

略歴:旧ソフトバンクモバイル株式会社マーケティング本部のデジタル広告開発部門、SB C&S株式会社(旧ソフトバンクコマース&サービス)にてマーケティングソリューションやツールの流通事業の統括業務を経て、2018年4月にSB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として設立されたアイティクラウド株式会社の取締役副社長兼CEOに就任。2019年7月より代表取締役社長兼CEOに就任。

株式会社エイトレッド/岡本 康広(写真右)

略歴:1971年島根県生まれ。1990年に上京、システムエンジニアとして自身のキャリアをスタートさせた。その後営業に転身し、1994年株式会社ソフトクリエイトに入社。最初の入社から現職に至るまでの間に二度、ソフトクリエイトグループを離れ、富士ソフト株式会社ではソリューション営業、合同会社DMM.comでは3Dプリント企画営業、そしてロボット事業を立ち上げ、事業責任者を歴任。2017年にソフトクリエイトグループへ三度目の入社。2018年、株式会社ソフトクリエイトホールディングスがM&Aした株式会社エートゥジェイの代表取締役副社長に就任。2019年6月より現職。

写真:岩澤 修平

投稿 DXを進められるか否かは経営者にかかっている――企業が今すぐにデジタル化に取り組むべき理由とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 手軽にECサイトを始められる時代、だからこそ事前に注意しておくべきことも――ECサイト構築を手がけるCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ところが、そうした汎用のECプラットフォームでは、ECサイトが成長していくに従って運用が困難になったり、多機能ゆえの悩みにぶつかったりするケースもあるのだとか。そんな困った事態に陥らないようにする方法はあるのでしょうか。ECプラットフォームの導入・運用・カスタマイズから、フルスクラッチでのECサイト構築まで手がけるCuon社の後藤氏と寺崎氏に、ECを始めるにあたって押さえておくべきポイントについて伺いました。

訴求したい中身にフォーカスし、小さく、早く始める

――最初に、昨今のEC業界やECサイト構築のトレンドについて教えてください。

寺崎氏:商材を販売して購入者に配送する、といったオーソドックスなECはすでにコモディティ化しています。Shopifyのような汎用的なプラットフォームがあるので、スタートアップや新規事業としてECを新たに始める企業は、そういったツールを使うのが今は主流です。近年はデジタル商材を扱うことも増え、2、3年前からは定額課金のサブスクリプションも一般的になってきています。実際に当社でもそのような企業のお手伝いをさせていただくことが頻繁にあります。

一方で、最初は汎用プラットフォームでスモールスタートし、事業が大きくなってきたところでスクラッチ開発する、という流れも多くなってきています。企業の基幹システムや店舗・倉庫の在庫情報などと連携するような複雑なシステムになる場合は、最初からスクラッチ開発して作り込んでいくこともあります。

――ECサイトを立ち上げるときに考えておくべきポイントはありますか。

寺崎氏:まずツール選択のポイントとしては、自身がECで実現したいことをそのツールで本当にできるのか、拡張性が十分に高いかどうかを確認しておくことだと思います。ただ、昨今広く使われているツールはだいたいひと通りの機能を備えていますので、その点で不足を感じることは最初はあまりないかもしれません。それらを満たしたうえで、最後にチェックするのが利用料などのコストになります。

後藤氏:ECサイトを運用していくうえでは、全体的なサービスのグランドデザインや商品のターゲット顧客の属性をしっかりプランし、定めることが大切です。そのためにも顧客に訴求したいサービス・商品にフォーカスして、小さく始めること。加えて、迅速にサービスを始めることもビジネスの観点では重要ですので、それらの点を踏まえて、当社では汎用プラットフォームを利用する場合にShopifyをおすすめしています。

ECプラットフォームは多機能、でも管理・運用が煩雑になることも

――Shopifyがおすすめとのことですが、その具体的なメリットと、反対に弱点になりそうなところについて教えていただけますか。

寺崎氏:一番のメリットは、迅速にECサイトを立ち上げられることです。顧客のビジネスの成長に合った段階的な契約プランが用意されており、海外発のグローバルなツールということで、そのグローバルの実績に裏付けされた豊富なライブラリやプラグインが揃っていて、必要に応じて機能を追加していけます。

また、技術的な面ではヘッドレスコマースと呼ばれる仕組みを採用し、顧客が見る画面と裏側のシステムとが分離されていることから、柔軟にカスタマイズしてマーケットの変化にも対応しやすくなります。楽天市場など国内の大手ECモールと連携する機能もあり、多角的な販売戦略をネット上で展開できるのも強みだと思います。

ただ、プラグインなどでさまざまな機能を追加していけるものの、実現したい内容によっては既存のプラグインだとカバーできないことももちろんあります。プラグイン1つ1つの設定が独立しているため、管理面で煩雑になりやすいのも弱点です。汎用的に作られているがゆえの問題ですが、意外とかゆいところに手が届かず、拡張していくにしたがって運用の手間が増える可能性があります。

――そういった場合にカスタマイズや機能開発を行うことになると思うのですが、Cuon様ではどのような形で支援しているのでしょうか。

寺崎氏:必要な機能が不足している、という場合には、Shopifyはプラグインを独自に作成して好きな機能を加えることができるので、当社がその開発をお手伝いさせていただくことがあります。プラグイン開発には、まさに当社が得意としているRubyやRuby on Railsといった言語・フレームワークが利用できますので、コストを抑えながら使い勝手のよいカスタマイズ方法をご提案できるかと思います。

また、プラグインなどを利用したカスタマイズだけでは対応が難しかったり、商材や業務に沿った最適なECサイトを実現したい場合には、スクラッチのオーダーメイド開発をご提案させていただきます。そうすることで、事業者様にとって本当に必要な機能を自在に扱えるようなECサイトに仕上げることが可能です。

後藤氏:事業者様はECサイトを作ることではなく、あくまでも商品やサービスを販売することが目的かと思います。その目的に対してはShopifyでスピーディにスタートできます。しかしビジネスをより大きくしていく段階になったときは、標準だと対応しきれない部分の追加開発を行い、それでも不足するならスクラッチで開発することになります。

当社には要件定義から設計、開発、運用・保守まで、一気通貫でご支援できるフルスタックエンジニアが多数在籍していますから、少人数のチームで小回りよく対応していけます。場合によっては企画段階から技術的視点でアドバイスさせていただくことも可能です。

―これまでに手がけたなかで、特徴的なECサイト構築の事例がありましたら教えてください。

後藤氏:ある企業のデジタル商材のECサイトですね。スクラッチで開発した場合は、要件定義から完成まで9カ月ほどかかると想定される内容でしたが、Shopifyを利用して、ご要望に合わせてプラグインを追加開発する形にしたことで、3.5カ月ほどの短期間でローンチできました。

寺崎氏:追加開発したプラグインの1つは決済機能を実現するものでした。Shopify自体も標準でいくつかの決済事業者に対応していますし、既存のプラグインでさらに追加することもできますが、このときはサブスクリプションサービスの支払い方法として既存にない自動継続課金や掛け払いの仕組みが必要でした。あわせて、外部サイトにある商品に関するレビュー情報などを引っ張ってきて商品と一緒に掲載する、というような機能も実装しました。

これからのECはリアルとシームレスに融合していく

――今後、ECはどのように発展していくと考えていますか。

寺崎氏:ECと気付くことなく買い物が終わっている、みたいな顧客体験になっていくかもしれません。現在の「カートに入れて購入手続きし、商品を受け取る」という形ではなく、リアルでの買い物に自然とECが溶け込んでいく、顧客体験がリアルに近づいていく、というような感覚ですね。

たとえばアパレルショップでは、店内に設置されたタブレットやスマートフォンを使って注文するというスタイルが増えてきています。せっかく実店舗に行っても自分にフィットするサイズや気に入る色が在庫しておらず、結局取り寄せるケースが少なくないと思いますが、店内で希望の商品に近いものを試着した後、あえてタブレットやスマートフォンから注文する手順にして、リアルな体験と通信販売をシームレスに融合させている。そういった買い物体験は今後ますます広がるのではないでしょうか。

後藤氏:最近我々が手がけた案件のなかには、スクールのコース申込みをECサイトからできるようにする、というものもありました。リアルの講座申込みにECを利用するのは珍しいと思いましたが、いずれこうした手法は当たり前になって、日常に溶け込んでいくのだろうと感じています。動画配信で商品を紹介して販売するようなライブコマースもメジャーになりつつありますし、昨今話題のAIチャットを用いた対話型の買い物体験も今後は発展していきそうですよね。

―ECサイトの立ち上げを考えている、あるいは運用でつまずいている事業者に向けてアドバイスがありましたら。

寺崎氏:ECサイトを立ち上げたい事業者様に対しては、当社がこれまでに培ってきたECサイト構築のノウハウをもとに、スクラッチ開発、カスタマイズ、汎用プラットフォームの導入・運用、といった松竹梅のメニューでお届けできます。すでにECサイトを開設しているものの、運用が伸び悩んでいるお客様には、他の事業者様の実例や改善手法など、我々が肌感覚で知っているところをご提案することも可能です。

後藤氏:ECのトレンドの移り変わりは早く、確実に先が読めるものではありませんから、そのときにトレンドをしっかり捉えながら、まずは小さく始めることがやはり大事です。そのうえで顧客の特性や購買履歴を分析しながら運営することが求められます。その点、Shopifyはグローバルなプラットフォームで、マーケットのトレンドが随時取り込まれていきますし、十分な分析機能もあります。このあたりは国産ツールにはないアドバンテージではないでしょうか。無料のプランもあり、1人で立ち上げることもできますので、ぜひ一度試してみていただければ。

◆お話を伺った方

株式会社Cuon 後藤 進 氏、 寺崎 洋 氏

投稿 手軽にECサイトを始められる時代、だからこそ事前に注意しておくべきことも――ECサイト構築を手がけるCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「わかりやすいレビューを書きたい」ポイントから意識が変わった番組制作ディレクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「ポイ活」がきっかけでレビュー投稿をはじめる

――T様の業務内容とポジションについて教えてください。

ケーブルテレビ会社に勤務し、主にディレクターとして番組制作を担当しています。入社してから20年間は番組制作に携わり、その後に営業を数年経験して、現在はまた番組制作の業務に戻っています。ニュースの原稿を書いたり、取材に行って編集したり、といった業務内容です。

――レビュアーとして20件以上のレビューを投稿していただいていますが、業務でIT製品を使う機会はやはり多いのでしょうか。

はい、多いですね。というよりも、IT製品がないと仕事になりません。利用する製品は、基本的には会社主導で導入されますが、現場からも導入製品について意見を言うこともあります。コロナ禍の当初は、すぐにZoomの利用を提案して導入してもらいました。

以前、営業を担当していた頃はお客様からIT製品に関して質問を受けることも多々ありました。業務上、ネット接続やスマホの使い方について説明することが多いのですが、それ以外にもWordやExcelなどの使い方について聞かれることもあり、自分なりに調べてお伝えしていました。そのような業務をしているうちに、IT製品に少し興味を持ち始めました。

――レビューを投稿し始めたきっかけについて教えてください。

22年の夏にいわゆる「ポイ活」を始めたのですが、その流れでレビューを書くとインセンティブがあるITreviewを見つけました。それまでは商品レビューなどを書いたことは一度もなかったのですが、文章をかくことは普段から業務として行っているので試しに挑戦してみようと思いました。

サポート体制の細かさ、他者に見られている実感がモチベーションに

――ITreviewでレビュー投稿を続けられている理由はなんでしょうか。

一番の理由は、アドバイスが丁寧な点です。レビューの審査で差戻しになった場合でも、サポートの方からレビュー内容に対して適切にアドバイスをしてくれますよね。これが非常にありがたいですね。ITreviewと合わせて他のレビューサイトでも投稿してみたのですが、ITreviewほど丁寧なサポートではないと感じて、継続しませんでした。そうやって一件一件しっかりと見られているのは、他のレビューに対しても同じだと思うので信頼がおけますね。

――そういっていただけると励みになります。他にも継続する原動力となっていることはありますか?

自分のレビューが何件見られたかメールが届くのも励みになります。自分の拙いレビューでも参考になっているのかなと思うと、また書きたくなりますね。仕事柄、毎日のように原稿を書いていますので、他の方がレビューでどのようなことを書いているか気になって見ることもあります。こういう書き方もあるのだなと参考になることも多いです。

――どのようなタイミングでレビューを投稿されているのでしょうか。

あまり明確に決めていなくて、時間が空いたときに書けるときは書く、という感じです。投稿するのもスマホから8割、パソコンから2割と、そのときの状況に応じて書いていますね。書く内容についても、次はこの製品のレビューを書こうと、業務の中で考えていて書いたレビューもありますし、どの製品のレビューを書こうかと、時間ができた際にその場で考えることもあります。手が止まってしまうこともありますが、ひとつのレビューにかかる時間は大体20分くらいです。

マニュアル代わりにITreviewで使い方を調べて、業務を効率化

――ITreviewの日頃の使い方についてお伺いします。他のレビュアーによるレビューは、いつも書き方の参考にするために読まれているのでしょうか。

いいえ、業務で利用しているソフトの使い方を調べるときにレビューを読むことも多いです。会社ではDocuWorksを使っているのですが、以前バージョンアップをしたタイミングで使い方がわからなくなったことがありました。その際もITreviewのレビューを見て、こう使えばいいという方法を確認することができました。POWER EGGについても、同じようにレビューを見て業務を効率化したことがあります。

――製品選びではなく使い方の参考にITreviewを見るというのは、新しい使い方ですね。

使い方を調べるのであればマニュアルを見るのが普通だと思いますが、自分がレビューを書いていることもあり、ITreviewを見れば参考になるレビューがあるのではないかと考えました。こういう使い方があるのでは、と想定してITreviewを見て確認するような感じです。もちろん、自分が使っていない製品のレビューを見て、こういうソフトがあるのか、と思うこともあります。

――今後、業務で導入したいと考えている製品はありますか。

やはりAIですね。原稿作成もAIが行うようになれば、業務効率がさらに上がると感じています。放送の世界では、既にAIの音声読み上げソフトがニュースを読んでいるラジオ局がありますし、番組制作でもプロのナレーターの代わりに読み上げソフトを使うこともあります。

仕事で行政の方を取材することもありますが、行政もDXを強く意識して動いているので、やはりITにはある程度強くならないといけないと思っています。ITreviewを使うようになって、いかにIT製品、デジタル機器を使いこなすかが、業務効率化のために重要な時代なのだなとつくづく感じますね。

レビュアーから見たITreviewの改善点

①インセンティブ

――仮にインセンティブが倍の金額になったら、もっと多くのレビューを投稿しようと思いますか

それはまったく思わないですね。無理をして書けるものではないですし、無理に書いたとしても、読んだ方はレビュアーが製品をあまり使っていないと感じると思います。仕事上の習性で、いかにわかりやすく書くかということに気をつけていますので、何よりも自分がしっかり理解した上で書かないと、読んだ方の役に立つレビューにはならないと思います。

②レビューの投稿画面

――レビューを投稿する側から見て、気になる点があれば教えてください。

「ポイ活」をしている関係でアンケートはよく答えるのですが、他のアンケートでは、最初に質問に対する回答の選択肢がいくつかあって、ひとつを選ぶと次にその理由を記載するように促されることがあります。ITreviewで同じような形式ができるかわかりませんが、最初から自由回答で書くよりも、このような流れの方が書きやすいと思うことがあります。

――レビューを書くためのガイドのようなものがあるといいということですね。

そうですね。最初から製品のいい点を書いてくださいと漠然と言われても、パッと思い浮かばないこともありますので、回答を選択した後に、「それはどうしてですか」と聞かれた方が答えやすいです。あと、レビューの投稿欄は、一見すると、ある程度の知識がある人でないと投稿できないという印象を受けます。IT初心者などのユーザーの声も拾いやすくするためには、そのような項目を設けるのも有効だと思います。

――貴重なご意見ありがとうございます。今後もレビュアーの皆様に書きやすい環境づくりに努めていきます。

投稿 「わかりやすいレビューを書きたい」ポイントから意識が変わった番組制作ディレクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 大事なのは工数削減の「先」を見据えること――Googleマップの店舗情報を管理するMEOツールの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そうした課題を解決するためのMEOツールも続々と登場しています。複数店舗の情報一括更新や、MEO対策に向けた分析・改善を可能にする株式会社トライハッチの「MEOチェキ」もその1つ。MEOツールによって何が可能になり、どのように活用していけばいいのか、同社の藤井智氏に話を伺いました。

どんな企業、店舗がMEO対策をすべきなのか

――そもそもMEOとはどういうものなのでしょうか、SEOとの違いも含め教えてください。

これまで多くの企業が行ってきたSEO対策は、Googleなどサーチエンジンの検索結果におけるホームページの表示順を改善していくという活動です。一方でMEOはローカルSEOとも呼ばれ、Google マップでの検索の結果として現れる店舗情報などを管理し、その表示順を改善していく、というのがMEO対策の主な活動となります。

――MEO対策が有効とされるビジネス分野や業態はどういったものが考えられますか。

主に飲食店、クリニック、トレーニングジム、塾、中古買取などリアルの施設・店舗を運営しているのであれば、MEO対策は有効な施策となります。ユーザーがGoogle マップで検索したとき、キーワードや場所に応じて付近エリアの施設・店舗の情報が一覧表示されますが、その表示順位を高めることで、より多くの顧客を誘導しやすくなります。

工数削減から表示順位の改善まで目指せるMEOツール

――MEO対策をしていくうえで、店舗などはどのような課題を抱えているのでしょうか。

Google マップで表示する情報は、店舗の運営者が「Google ビジネス プロフィール」というサービスを通じて登録することができます。ただ、このサービスの仕様上、とりわけ複数の店舗を運営している場合は、全店舗で共通の情報にしたくても、各店舗の情報管理・更新を個別に行わなければならないため非常に大きな手間になっています。

また、店舗情報を登録した後は、顧客の来店につなげるための具体的な施策を考えていく必要もあります。ユーザーの目に留まりやすい順位でGoogle マップに表示されることを目指すわけですが、そのためにどんな情報をどのように登録・更新していけばいいのかわからない、という方も少なくありません。管理工数の削減だけでなく、運用していく部分で課題感をもっているところも多いのではないかと感じています。

――そこでMEOツールはどのような役割を果たすのでしょうか。

大きく分けて2つあります。1つは、情報登録などの管理工数の削減です。MEOツールは現在主だったところで20ほどありますが、その大半が工数削減のためのツールという位置付けです。たとえば複数の店舗をグルーピングして同じ情報で一括更新する、といったことが可能になっているものが多いかと思います。

もう1つが、Google マップでの表示順位を上げていくための分析や施策の実践です。たとえば競合の店舗と比較して自分の店舗に足りていないところを理解し、効果的な施策を打っていく。MEOツールではそういったことが可能になっています。店舗運営者が自らツールを活用してMEO対策していける、というものですね。

また、企業によってはツール外のところまでサポートしてくれる場合もあります。より効果的な施策をアドバイスするコンサルティングや、ツールの実運用を代行するサービスなどです。管理工数を削減したうえで、その削減した分の時間で何ができるのか、ということもMEO対策では大事なことだと考えています。

工数削減の「先」も考えたMEOツールを選ぶべき

――Google マップで上位に表示されるためにはどういった活動が必要になってきますか。

ご存じの通りGoogle マップでは、店舗の基本的な情報が表示されるだけでなく、ユーザーのクチコミが投稿され、店舗側からは写真を掲載したり、ブログのような形で情報を投稿できたり、クーポンを発行したりもできます。

こうしたクチコミへの返信や情報の登録は、先ほどお話ししたようにGoogle ビジネス プロフィールの管理画面から行うわけですが、登録している情報の「充実性」や「クチコミ」、「外部Webサイトからの評価」などが表示順位に影響すると言われています。たとえば設定しているカテゴリー、写真の掲載枚数、ブログの更新頻度、クチコミへの返信の割合、クチコミに含まれるキーワードなどが関係するようです。

さらに店舗名でGoogle検索したときに、自社以外のWebサイトでその店舗名が言及されている数が多ければ、外部からも支持・評価されていると判断され、順位に反映されることがあります。つまり、SEOも若干関係してくることが想定されます。

――MEOツールを選ぶときに気を付けておきたいポイントはありますか。

運用工数の削減だけでなく、その先まで対応できるかが重要です。工数削減の目的は、あくまでも運用改善によって集客につなげることのはずです。単に工数を削減するだけであれば、だいたいどんなツールでも実現できますが、手間が減って業務が楽になった後、必ず「集客にはどうつながったのか」という話になってくるでしょう。

そのとき、工数削減しかできないツールだと先に進めません。結局、集客を目指せる別のツールを探して乗り換えざるを得ず、ツールを見直すことになります。工数削減のツールだけを提供しているのか、その先のビジネス改善に向けた分析・運用までカバーしているのか、導入前に確認することが大事です。そのうえで使用料はいくらか、といったコストの部分を考えたいですね。

競合と比較することが表示順位の改善に

――成果を出しやすい導入・運用のコツがあれば教えてください。

シンプルに競合と比較することだと思います。表示順位が上がっている店舗は、Googleに評価されているということです。評価されている店舗と自分の店舗を比較することで、どんな施策を行っていくべきかの判断基準を作ることができると考えます。

ユーザーに見てもらえる順位まで上げようとしたときには、情報の見せ方や更新頻度が重要になってきます。新しいお客様に店舗を見つけてもらえるようにする、そして、すでに見つけてもらっているお客様にはより有益な情報を与えられるようにする、この2つの観点を大事にして取り組むと良いのではないでしょうか。

――最後に、MEOツールの導入を検討している方に向けてメッセージをいただければ。

当社では「MEOチェキ for HP」というサービスをリリースしました。店舗のホームページを簡単に作成し、Google ビジネス プロフィールと連携できるというものです。このサービスを利用すれば、Google マップ上の複数店舗の情報を一括更新できるとともに、ホームページの更新も同時に行えます。当社のサービスがその解決の一助になれば幸いです。

投稿 大事なのは工数削減の「先」を見据えること――Googleマップの店舗情報を管理するMEOツールの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 なぜ企業は「マーケティングDX」を目指すべきなのか、マーケターや経営者に求められる視点とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「変化し続けるビジネス環境に企業が適応するには、アナログから脱却しマーケティングDXを進めることが重要」と語るのは、MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入から活用において、顧客視点で支援しているワンマーケティング代表取締役社長の垣内良太氏。BtoBの領域において、今、企業はどのようにしてマーケティングDXを目指すべきなのか、同氏に伺いました。

顧客視点に立ち、1人1人に最適な体験を提供しなければならない

――そもそも「マーケティングDX」とはどういうものなのか、教えてください。

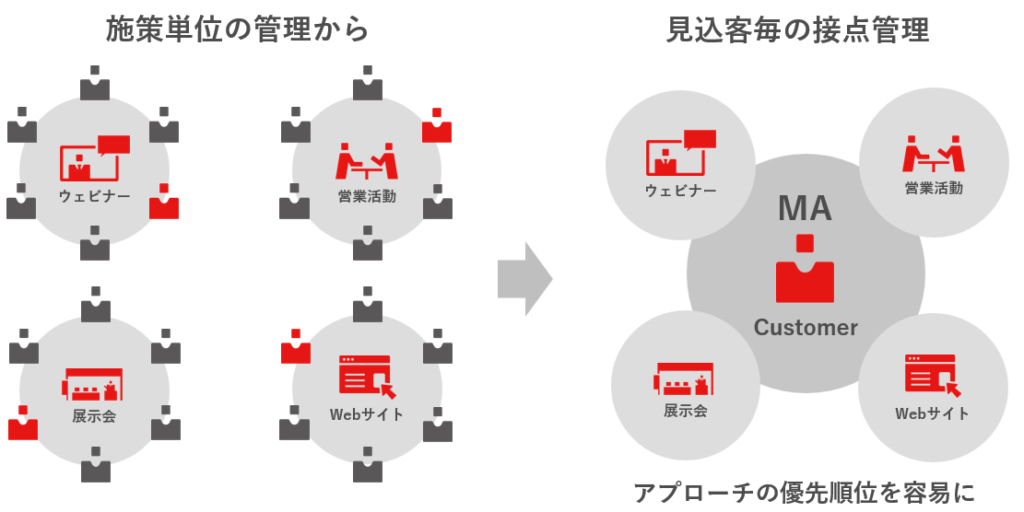

どの分野のDXにおいても「攻めのDX」と「守りのDX」の2つがあると思いますが、特にBtoBにおけるマーケティングDXは「守りの要素の強い攻めのDX」ということが言えます。従来のマーケティング活動はアナログ要素が強く、個々の施策に個々のデータがひもづくようなイメージでした。展示会に出展する、Webサイトを立ち上げる、Web広告に出稿するなど、それら1つ1つの施策ごとに顧客データがひもづいているだけで、サイロ化している(全体的なデータ連携ができていない)状態です。

そこからの脱却がマーケティングの「攻めのDX」になります。顧客が各施策、接点でどういった体験をしているか、という視点に立ち、1人1人の顧客にどういう体験を提供していくか、という考え方に置き換えないといけません。

一方で、顧客などのデータの管理についても、従来は個別の施策ごとに管理されていたり、アナログ的・属人的なものになっていて、マーケティング部門が専門職人集団になっていたりします。そこをデジタル化し、標準化することで、効率的なマーケティング施策を実施していくのが「守りのDX」ということになります。

――なぜマーケティングをDXしていく必要があるのでしょうか。

マーケティングDXも大事なのですが、その前にセールスDXも重要である、というのがまず前提にあります。セールス部隊はマーケティング部門よりも属人的になっていることが多く、ある顧客にどのような営業活動をしているか確認しようと思ってもそのデータがなく、顧客管理は紙の名刺のみ、なんてこともあります。営業活動で入手した多岐に渡る情報がアナログで、営業担当者の頭の中にしか入っていないことさえありますし、SFA(営業支援)ツールや名刺管理ツールなどを利用してデータ化できていたとしても、結局そこもサイロ化していたりします。

これでは顧客分析や営業力の底上げは不可能です。ましてやコロナ禍を背景に顧客体験の変化が必要とされているのに、そこをキャッチアップしていくこともできません。労働人口が減り、現状の売上を維持するための営業リソースの確保もままならないなかでは、さらに厳しいでしょう。顧客の体験・接点はデジタルを軸に多様化してきており、属人的な営業活動では顧客ニーズはキャッチアップできません。リソースが潤沢にあるわけではないので営業機能はどんどん低下していきます。

そこでマーケティングにおいてデジタルを活用し、顧客体験の提供、施策の効率化、顧客視点のデータ管理をすることが重要になってくるわけです。たとえば顧客の体験・接点をマーケティングが提供し、セールスはその体験・接点を知ることで、ニーズを正しくつかみ、効率よく販売につなげていけるようにする。そのためには個々の顧客に向けた体験の構築が必要になるのでマーケティングのDXが欠かせません。

デジタルマーケティングにおけるKPIの考え方

――デジタルマーケティングによって、マーケティング手法にはどのような変化があるのでしょうか。

1つ1つの施策を管理していくところから、お客様との接点を管理していく視点への置き換えが必要になる、というのが一番の大きな変化になります。たとえばBtoBにおいては、顧客が1つの接点で物事を決めることはほとんどありません。さまざまな情報を客観的に評価して、極めて合理的に購買を検討するのがBtoBの特性だと考えています。Web広告で1回見たからこれを買おう、ということにはならず、それ以外にもWebサイトを見たり、ウェビナーに参加したり、場合によっては展示会に出向いて情報収集したり、営業パーソンの提案を聞いたりもします。

これまでは顧客との接点となるタイミングを無視してとりあえず施策を当ててみる、みたいな感じで、マーケティング施策を実施すること自体が目的になっていました。しかし、今はデジタルマーケティングによって顧客との接点の見える化が可能になり、お客様の興味度合いに合わせて適切な施策を打つことができます。そこでは、顧客のデータベースマネージメントという要素が重要になってきますし、それにはMAやSFAといったツールが必要です。適切な方向に導くための顧客管理の思想が求められるうえ、思想に準じたオペレーションスキルも必要になってきます。

――そうすると、デジタルマーケティングにおいてはKPIの策定がより一層難しくなりそうです。

ここまでに説明したことを考えると、KPIは当然変わってきます。今まではWebサイトだとページビュー数やリードの獲得、Web広告だとコンバージョンの獲得数が重視されてきましたし、展示会はとにかく出展して人を集めようとしてきました。当然、売り上げにつながる顧客を獲得するという期待のもと、それらの施策を実行してきたわけですが、正しく顧客管理をしてこれなかったため、売り上げにつながっているかどうかは定かではありませんでした。

ところが今ではMAツールなどを活用することで1人1人の顧客との接点を管理でき、それによって顧客のエンゲージメントや新たな受注、売上拡大などを目標設定できるようになっています。

各施策からどれだけ最終的な売上につながっているのか、という視点で見ていくのが、これからのデジタルマーケティングにおけるKPIの考え方になると思います。

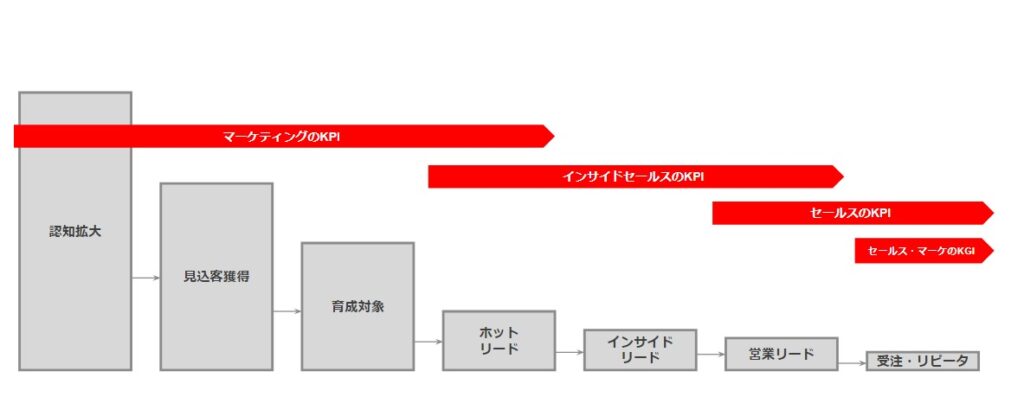

では、具体的にどのように策定していけばいいか。そのためにまずは、顧客の情報を獲得してからナーチャリング(育成)対象とし、そこからホットリードとなって、インサイドセールスへとバトンタッチする、というように、リードを通じて見込客から顧客になるまでの変遷を定義していくことから始めます。

顧客の検討状態、つまり変遷の各ステージがわかれば、それがKPIになります。KGIやKPIを策定するとき、売上から逆算していくと、その前にどれだけの商談が必要かも見えるようになりますし、商談をするためにはどれだけホットリードが必要なのかもわかってくるでしょう。結果として、新規のリードがどれだけ必要なのかも見えてきます。

結果として、新規のリードがどれだけ必要なのかも見えてきます。その数値こそがマーケティングの指標ともなりますよね。

マーケティングも選択と集中が必要

――成果が出やすいデジタルマーケティングの取り組み方のコツはありますか。

先ほども申し上げたように、これまではマーケティング施策をとにかく打って当てにいくイメージでしたが、実際のところはコンテンツもリードもリソースも有限です。したがって、マーケティングも顧客に対して選択と集中が必要になってきます。顧客に対してどのような価値が提供できるのかを考えて、フォーカスしなければいけない。そうしないと成果が出ません。どんな製品・サービスが価値提供につながり、それらのマーケットにおける伸び代がどれほどあるのかを把握したうえで、コンパクトに回し、改善して、適切に営業につなげて小さくても成果を得ることが重要だと思います。

――そうしたデジタルマーケティングを実践していくうえで適したツールはどういうものでしょうか。

顧客1人1人の活動を統合管理していくという意味では、リレーショナルデータベースマネージメントが必要です。それを得意としているのがMAツールやSFAツールとなります。すでにお話ししたとおり、マーケティングDXだけが進んでも成果は出ませんので、MAツールとSFAツールが連携できることはマストです。

たとえばAさんという人が、どのWebページを見て、どのセミナーに参加した、といったような接点が見えるかどうか。Aさんという人の軸で接点が更新されたらSFAを更新する、そうすればMA側も更新される、というのは当たり前として、顧客のマーケティング施策における接点ログがSFA側でしっかり見えないといけません。さらにはMA側でもSFA側の商談や活動の履歴が見えるなど、1対1でログが蓄積されていることが重要です。

そういうMAとSFAの基盤があったうえで、フルファネル(購買プロセス全体)を網羅していくことも大切です。MAとSFAは見込み顧客が対象になりますが、他にもWebのCookieなどで把握できている匿名ユーザーもいますので、それらに対するパーソナライズツールも必要になります。さらには企業データベースを提供しているようなベンダーとの連携も考えるべきです。顧客個人が所属する企業の詳しい情報を連携できるようにし、そういったデータをグラフィカルに可視化するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールも検討したいところです。

――それらのツールを管理できる人材が社内にいない場合はどうすればよいでしょうか。

近年、デジタルマーケティングを推し進める際にはさまざまなスキルセットが必要になってきています。マーケティングの戦略設計、リードジェネレーション、ナーチャリング、コンテンツマーケティングなどもありますし、マーケティング施策の実行やオペレーションに対して、それらを制御するためのMA基盤の構築や運用、セキュリティ管理、データ分析など、業務は多岐に渡ります。

ですので、会社としてはそうした高度なデジタル人材を育成・採用するのは難しいですし、社内に適した人材がいないのも仕方がないところがあります。かといって、それが可能な特定の1人にスキルやノウハウが集約しすぎて属人化するのも危険です。そういった意味では、外部ベンダーと契約しアウトソーシングするのは有効な手段です。一定のクオリティとリスクマネジメントを担保していけることにもなるでしょう。

経営者は強い意志を持ってデジタルの波に乗る決断を

――マーケティングDXを成功させるのに重要な考え方、取り組み方はありますか。

成功している会社は、中長期的な視点でデジタルマーケティングに対峙しているところが多いように感じます。販促的な一過性のものではなく、会社の未来につながる大事な資産形成である、という意識で臨んでいる会社は確実に成長していますね。デジタルマーケティングに取り組むということは人や組織の変革でもあり、大きな会社ほど困難です。想いをもって顧客に対峙している営業1人1人の動きを、デジタルでいわば根底から変えることになるので、かなり難しいことだと思います。それでもじっくり取り組んで少しずつ前進していくことが大事ですね。

たとえば5年の購買サイクルの製品だと、顧客との接点を5年間は見ていかなければなりません。そういった中長期の接点をしっかり捕捉しようとすればアナログ業務だと難しく、デジタルで管理していくことが欠かせません。とりわけ昨今はBtoBの購買においてデジタルの関与度が確実に加速しています。基本どのような購買プロセスや価格帯であっても、インターネットからの情報収集の関与度は非常に高いので、購買方法がデジタル化していくならば、当然売り手もデジタル武装しなければならないでしょう。

――最後に、マーケティングDXを目指している企業に向けて伝えたいメッセージなどありましたら。

一筋縄でいかないのがBtoBのマーケティングDXです。デジタルには人が大いに絡みますし、それでいてデジタルだけで完結することもまだ多くはありません。しかも部門をまたぐ活動が必要になったりするので、1人1人のマインドセット、特に経営者のマインドセットが重要です。それが全員整わない限り、デジタルマーケティングの成功はありません。

アナログのままではいけないと危機感をもつ人が増えてきてはいますが、「デジタルは若手にやらせればいい」と決めつけるのではなく、経営者にはしっかり本質を理解して行動、決断していくリーダーシップが問われています。セールスDXが進まない限りマーケティングDXも進まない。だから、そこは両輪で回していかなければなりませんが、今はまさにそのタイミングです。強い意志を持ってデジタルの波に乗れる体制に変革し、投資をする決断をしてほしいと思います。

◆お話を伺った方

ワンマーケティング株式会社 代表取締役社長 垣内 良太 氏

投稿 なぜ企業は「マーケティングDX」を目指すべきなのか、マーケターや経営者に求められる視点とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 紙帳票のデジタル化を可能にするノーコードツール、現場への導入を成功させる秘訣は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ただ、ノーコードツールは数多く存在し、どれが自分たちの業務に合っていて、どうすれば現場に無理なく導入できるのかわからないところもあります。

そこで、帳票作成・帳票管理ツールであるExcelファイルをベースに電子帳票を作れるノーコードツール「i-Reporter」を提供している株式会社シムトップスの前川泰宏氏に、ツールを導入・運用していくときに頭に入れておくべきポイントや、デジタル化を成功させるコツについて伺いました。

企業のDXに向けた意識が高まっている

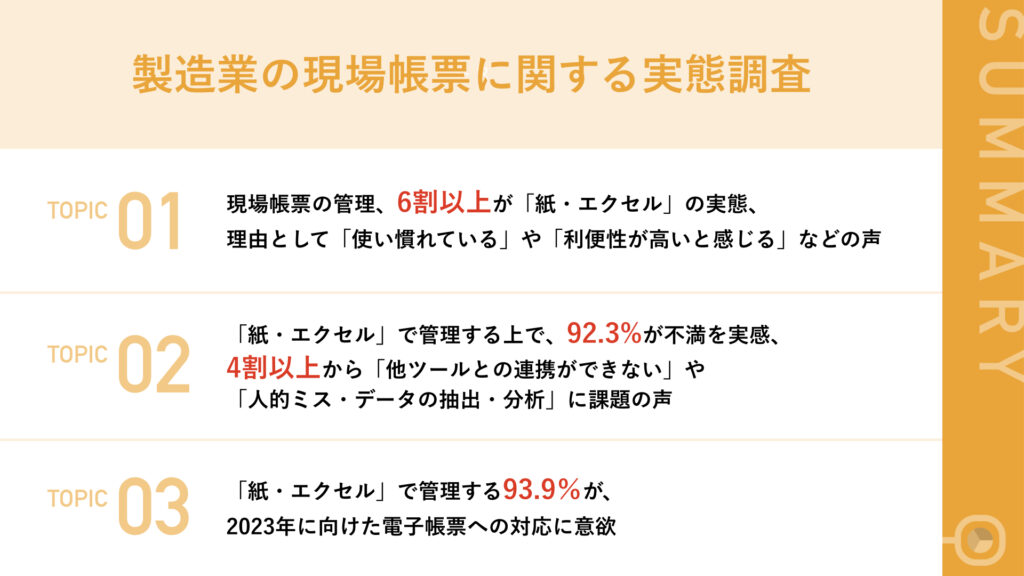

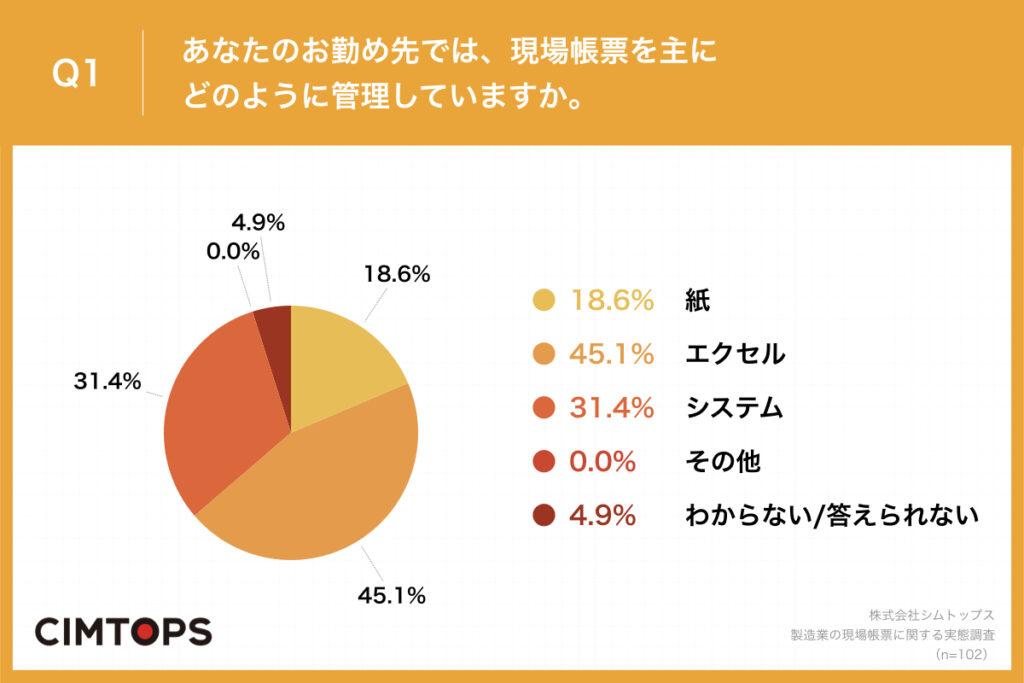

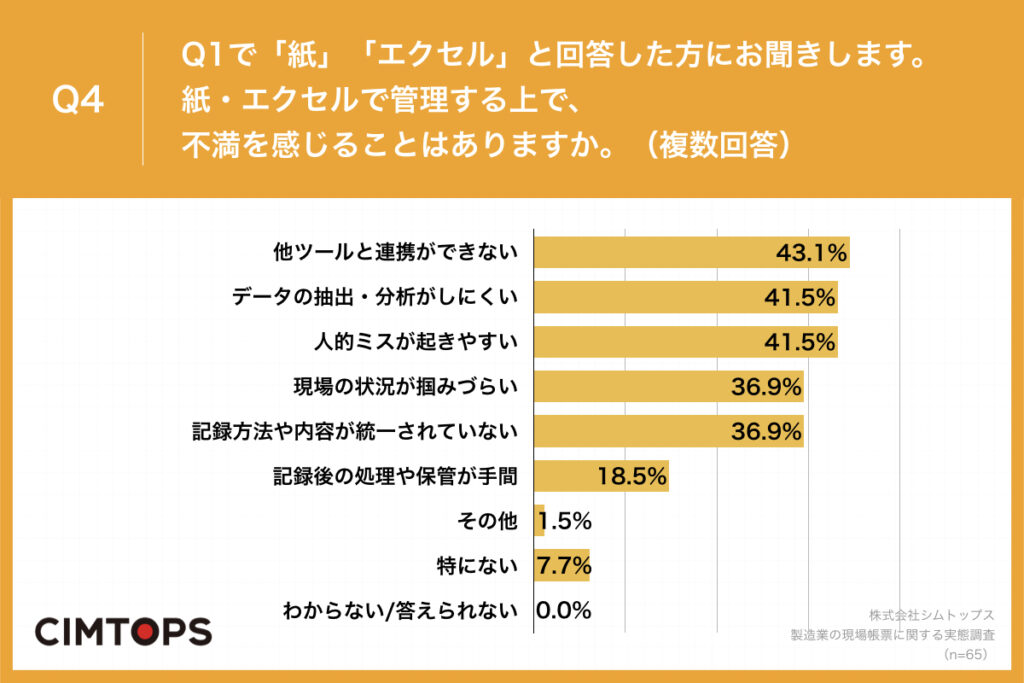

――現在、企業におけるデジタル化、DXはどのような状況にあるのか教えてください。

大企業から中小企業まで企業規模を問わず、いまだに紙文化が残っているところは多くあります。デジタル化が必要と考えている会社が大半ではあっても、どういう人物がその推進者になるのか、あるいはそもそも推進者の役割を担う人が出てくるのか、などによってデジタル化の進み方が変わるからです。

それでも、近年はDXという言葉の認知が広がり、「DX推進部」などのように会社の部門名に反映されることも増えてきました。製造業に限らず、建築や農業など他の分野においても、これまで勘でこなしてきたアナログ業務をデジタル化していかなければならない、という意識は強くなってきています。

――デジタル化しなければいけない、と企業が考える背景にはどういった理由があるのでしょうか。

現場の業務に関わる情報を、紙帳票やExcelのようなスプレッドシートに残しただけで十分ということはありません。たとえば日報は1日の現場作業の進捗を記録し把握するためのもので、それを社内の生産管理システムなどに反映させないと管理者は確認できませんから、紙やスプレッドシートにある情報をキーボードで打ち直したりしてシステムに取り込む作業が追加で必要になります。転記時にミスが発生しやすいですし、紙は手書きの文字が読みにくいとか、水や油で汚れて読めなくなるとか、量が膨大で扱いが煩雑になり、紛失しやすいといった悩みを多くの会社が抱えています。

――スプレッドシートに記録するのもデジタル化の1つとは言えますが、何が問題になるのでしょう。

たしかにスプレッドシートもデジタルではありますが、そのデータを活用するという視点では、データベース化されているかどうかが重要になります。スプレッドシートはファイル1つ1つでデータが独立しているため、人や日付によってファイルが別のものになってしまうと、全体を通してのデータ分析をするためにさらにひと手間かかってしまいます。データベースであれば一元管理できるようにデータが格納されているため、分析や他のシステムとの連携がしやすくなるという利点が生まれます。

また、スプレッドシートや紙のような現場作業者の手元だけで記録されるものだと、管理者はすぐに最新の情報を見ることができません。それもデータベースであれば更新がすぐに反映され、常に最新の情報を全員が確認できるようになります。

ノーコードツールの利点と注意すべき点とは

――現場の情報をデータベース化していくところで、企業にはどんな課題があり、それに対してノーコードツールはどんな役割を果たしますか。

企業にとって一番大きな壁は、データベース化のためにプログラミングが必要になることです。プログラムの知識を現場の担当者や管理者がもつのはまれですし、プログラムの勉強をするにしても本業ではないので通常の業務時間内に時間が取れないケースがほとんどです。となると、あとは外注するということになります。しかし、システム構築の外注費は特に中小企業にとって高くつくものです。

そもそも企業がDXを進めるとき、「こうすれば成功する」と決め打ちで業務のシステム化や改善をしていけることはほとんどありません。特に現場作業者が利用するシステムの場合は、プロトタイプで試して、現場の意見を吸い上げながら、より良い形を模索していくことになります。外注だとその修正・改善のたびに時間も費用もかさみますし、社内ではシステムをずっと理解できないままなので、いつまでたっても自走ができません。

そうしたときにプログラミングをせず、ノーコードでシステムを作れるかどうか、つまりノーコードツールをいかに活用するかが重要になってきます。システムを継続的に改善し、現場が使いやすいものにしていくとき、ノーコードツールであれば担当者レベルで修正できるので、自走でDXをどんどん進めていけます。DXを実現する速度も費用も、成功の可否も変わってくるのではないでしょうか。

――ノーコードツールを導入する際に注意すべきことはあるでしょうか。

ノーコードツールはたくさん存在しますが、そのなかで最も大事なのは「どれくらい使いやすいか」です。「ノーコードだから簡単なはず」という先入観だけで選んでしまうと、実際に触れてみたときに、データベースやプログラミングの知識がそれなりに要求されて手詰まりになるケースもあります。実際にトライアルを行い、触ってみて使いやすいか、自分たちでシステムを作れそうか、といったところの確認が必要です。

そのノーコードツールが現場の要求に対応できるだけの機能をもっているかも重要なポイントです。ノーコードツールは画面内の簡単な操作だけで作れるようなとっつきやすさが利点ですが、言い換えれば、そのツールがもっている機能以外のことはできないということでもあります。現場ニーズに対応できる機能がツールになければ、システムは作れません。現場のさまざまな要求に応えられる豊富な機能を最初からもっているかどうかは1つの鍵になります。

そのためにも、まずは試してみる。手元にある何か1つの帳票をサンプルにノーコードツールでデジタル化してみることで、ツールが十分な機能を備えているかどうかがある程度見えてきます。複数のノーコードツールの機能を表で比較したくなるかもしれませんが、自分たちが普段使っている帳票をデジタル化するときに、各機能と現場ニーズとのマッチングまで確認することはまず不可能です。

また、ただ単に機能を保有していることの確認では不十分で、実際に利用してみて操作感を確かめることが必須です。 現場の業務によってはその「やりやすさ」が重要だったりするので、機能の有無だけでなく、自分たちにとって使いやすいかどうかを見極めるためにも、ツールを試してみるべきです。

推進者と現場が足並みを揃える協力体制が不可欠

――成果を出しやすいノーコードツールの導入・運用のコツはありますか。

デジタル化しようとしたとき、どうしても一番重要と思われる現場帳票から取り組もうと考えがちです。たとえば日報などですね。ところが、日報は従業員が毎日書く、会社が蓄積していくべきもののなかでもかなり重要度の高い情報です。そうした書類は現場の方が使い込んでいるものですし、かえってデジタル化の負荷が高く、移行に時間がかかってしまいます。

そうではなく、設備定期点検や、在庫管理表、不具合の報告書など、日報の周辺にある小さなものからデジタル化する方がうまくいきやすいと思います。ノーコードツールの基本的な使い方や機能を覚えられますし、週1回や月1回程度の頻度で利用する帳票だと、試していくときの現場の負荷も少なく済みます。

それと、最初からツールの選定者となる方が現場の方と一緒に、足並みを揃えて導入の検討を進めていくこと。実際に入力作業をするのは現場ですから、使いやすくなるようにテスト段階から改善要望を挙げてもらえるような関係性を構築しておくことも大事です。

反対に導入を推進する情報システム部や役職者が、管理側の思惑だけで電子帳票を作り込んでしまうと、現場からの抵抗は強くなってしまいます。紙には紙なりに記入しやすいレイアウトがあり、電子帳票には電子帳票なりの入力しやすいレイアウトもあります。電子帳票として最適化していくときには現場とすり合わせながらデジタル化していくことが肝心ですから、現場から意見や要望をもらえるように協力体制を築いていくことは、とても大切なことだと思います。

――あえてノーコードツールを選ばない方がいいケースはあったりするのでしょうか。

情報システム部門にエンジニア人材を豊富に抱えている企業は、ノーコードツールを使わず1からシステム構築していったほうが、自由度が高く、より自社にフィットするものを作れるとは思います。ただ、そうした企業でも開発に工数をできるだけ割きたくないと考える場合もあるでしょうし、小さな部署単位で必要なシステムを簡単に作ってしまいたいときもあるはずです。そういった場面でノーコードツールを活用して、要件を満たしたシステムを素早く実現するのもおすすめです。

これまでだと小さなツールはAccessやExcelマクロなどでまかなってきたところもあると思うのですが、これらは作った本人が異動や転職で部署を離れてしまうととたんにメンテナンスできなくなるという欠点がありました。ノーコードツールならその画面を見ればどんな構造や設定になっているのかが誰の目にもわかるので、後任の方が理解してその後も改善を継続できる、というのもメリットです。

――最後に、ノーコードツールの導入を検討している方に向けてメッセージをいただければ。

繰り返しになりますが、自分たちにマッチするDXの最適解が最初から見えていることはほとんどありません。DXを目指していくには、その業務に関わる全員が取り組んでいく必要があります。それには現場と議論しながら試行錯誤を繰り返し、自分たちで改善、自走していけるような仕組みを取り入れることがなによりも重要です。

その意味でノーコードツールは、プログラミング知識の前提なしに誰もが意見を交わしながら開発可能なプラットフォームとして、大変有用なものではないかと思います。ぜひノーコードツールを活用して、目指すべきDXの姿をみんなで作り上げていってほしいですね。

◆お話を伺った方

株式会社シムトップス マーケティング&カスタマーサクセス部門 専任担当 前川 泰宏 氏

投稿 紙帳票のデジタル化を可能にするノーコードツール、現場への導入を成功させる秘訣は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 病院のDX化を推進!ITが苦手なスタッフにも寄り添えるツール選びに活用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ぜひ今後のIT選定のためにもご一読ください。

3名体制の総務課でシステム周りを担当

――鈴木様の業務内容とポジションについて教えてください。

当院は介護医療院を併設している病院です。総務課に所属し、日中は患者様のご家族の対応や電話の取り次ぎなどをしています。総務課は3名体制で、他の2名がそれぞれ会計と人事労務を担当。私は、病棟からパソコンの操作方法に関する質問が出たら、現場に出向いて対応するといった総務というよりも庶務に近い業務が多いです。

上長に当たる主任が主に会計を担当していますので、病院のシステムなどに関しては、私が直接病院の事務長とやり取りしています。私は2020年の9月に入職しましたが、事務長も同時期に入りまして、それ以来、新しく始める取り組みなどについては、事務長とミーティングを重ねながらコンセンサスを取って進めてきています。

――病院の情シスのような役割も担当されているのですね。

はい。ただ、この領域の業務はやったことがありませんでした。販売職を経て5年ほど保険業界にいましたが、会社が用意したシステムに情報を入力する程度で、Excelなどで文書を作る機会はほとんどなかったので、ITに強いわけではありません。

当院も私が入った当時は会議室の予約を紙で管理していたり、委員会の議事録や毎月更新される組織の配置図を各部署に紙で配っていたりするなど、かなりアナログな部分が残っていました。総務が3人しかいないということもありますが、非効率的な部分を見直していけば、残業も減らせて誰もがハッピーになれると感じ、業務改革を推進するようになったのです。

LINE WORKSの導入で院内の情報共有と効率化を促進

――具体的にどのような業務でIT化を進められているか教えてください。

会議室の予約をGoogleカレンダーで見られるようにしたのが最初の取り組みでした。ITにはアレルギーを感じる方もいらっしゃると思うので、最初は紙でも見られるけどGoogleカレンダーでも予約状況は見られますよ、といった具合に並行稼働させていました。その後にLINE WORKSを導入しまして、今では会議室の予約はLINE WORKSの設備予約を使って管理しています。

他にも、コロナ禍になってからは患者様との面会が完全に禁止になったので、オンライン面会に切り替えたのですが、その予約状況をLINE WORKSのカレンダーで管理しています。以前は各部署分を総務でコピーして配っていた委員会等の議事録や配置図も、今はLINE WORKSの掲示板で共有するなど、配布物をなくせたことが一番効果の大きい効率化だったと思います。

議事録については、掲示板にアップしても気づかないことがありますので、アップしたらトークルームでも案内しています。また、全員が閲覧したかどうかの確認も必要ですので、議事録の書式を統一して閲覧のサイン欄を設け、所属長が全員の閲覧を確認して事務長に提出するという流れにしました。

――IT化にあたってどのような工夫をされたのでしょうか。

病棟のようにシフト制で24時間稼働している部署もありますし、急に運用が変わると混乱することが予想されました。ツールを導入して逆に業務が忙しくなってしまっては意味がないので、まずは事務方が使ってみようということで、半年くらいは総務や医事課など一部の部署だけで利用しました。設備予約もカレンダーも最初は見るだけでいいです、といったように、かなり段階を踏んで導入しています。

――LINE WORKSを導入した院内の反応や効果はどうだったのでしょうか。

デジタルに対するアレルギーのようなものは変わってきていると感じています。操作の質問に関しても導入当初は多かったのですが、時間が経つにつれて質問量は減っていますし、「紙でいいじゃないか」という声も少なくなりました。以前は忙しい業務の中で、配布物をどのクリアファイルに入れたかわからなくなるといったことが現場で起きていたようなのですが、LINE WORKSを利用するようになってからはそのようなことがなくなり、情報共有が非常に楽になりました。

目的は製品探しではなく情報収集。課題一覧から入ってレビューを読む

――ITreviewに最初に投稿していただいたのがLINE WORKSでした。ITreviewを知ったきっかけを教えてください。

当時、LINE WORKSから導入者向けにノウハウや導入事例がメールで送られてきていまして、その中でITreviewへのレビュー投稿が紹介されてて知りました。投稿するとインセンティブがあるということで、どのようなサービスなのかと軽く覗いてみたら、知らない製品がたくさんあるなと感じたのを覚えています。

当時はLINE WORKSを導入したばかりだったのですが、院内では他のサービスも試してみてはどうかという話もあって、類似製品の比較をしたいと思っていました。私はLINE WORKSを推していましたが、理由を説明するためにも根拠が必要でしたので、掲載されているレビューを読んで情報を収集しました。

――最終的にそのままLINE WORKSを使い続けられたのですね。

はい。以前は何でも内線で連絡するのが普通で、メールの利用ですら抵抗感がありました。職員の平均年齢も高いので、どの製品を導入するにしてもハードルは高いと思っていましたが、LINEであれば高齢者でも使っています。事務長ともかなり議論したのですが、LINE WORKSでメッセージを送るのはLINEと変わらないですよ、という切り口であれば浸透しやすいのではないかと考えました。

――ITreviewは製品を探すために使われているのでしょうか。

製品探しというよりも課題一覧から入って、関連する製品のレビューを読んで参考にすることが多いです。普段から院内で業務上の問題に関する声が聞こえてくると、具体的に内容を聞くようにしていまして、こういうことができれば解決できそうだという課題をアイディア備忘録として書き溜めています。時間ができたらITreviewでその課題に関するレビューを見るという感じですね。

ツール10選のようなまとめサイトを見ることもあるのですが、そういったサイトでは情報が偏っていて広告料をもらっていそうな印象を受けることもあります。ITreviewは食べログのようにユーザーの声を拾えるので非常に参考になります。まだITreviewを見て導入した製品はないのですが、関心のある課題のレビューは読み切るくらい読んでいます。

――比較表なども使われていますか。改善点があればぜひご指摘ください。

比較表は視覚的にわかりやすいとは思うのですが、自分はあまり使っていません。ITやDXに明るくないこともあるのですが、私にはまだ使いこなせないなと。課題から入ってレビューを読むのが自分には合っているようです。改善点というほどではないですが、レビュアーの業界や職種など、自分と同じ立場の方のレビューが容易に探せるようになればいいですね。レビューが非常に参考になった場合、そのレビュアーが他にどのような製品を使っているのだろうか、と興味が湧くことが多いです。

――鈴木様にはレビュアーとしても今まで約10件投稿していただいています。レビュアーの立場からITreviewの使い勝手についてご意見をお願いします。

スクロールしながら上から下にレビューを書いていくのは書きやすいですが、無償版なのか有償版なのか選択する位置がもっと上にあった方がいいと感じます。無償版のレビューを書いてきて、最後に改めて聞かれることに違和感があるので。感覚的ですが、最初に選択してからそのレビューを書く順番の方が、自然な流れで記載できてすっきり終われます。あと、レビューに関して最低文字数の制限がありますが、文字数を気にしてレビューを書いている方はほとんどいないと思うので、もっとハードルを上げてもいいと思います。

ITreviewは「学ぶ姿勢を醸成する場」になっている

――現在検討されている課題や導入を考えられている製品はありますか。

シフト作成を何とかしたいと考えています。病棟や栄養科は土日も含めて稼働していますが、シフトの作成は細かい調整が必要になるためノウハウのある人しかできません。これをある程度まで自動化できるようにしたいと考えて、情報を収集しています。中には業務時間中にはできずに持ち帰って作成している、という話も聞いたりしますので、その方たちの負担を少しでも減らすことが当面の課題です。

今のところはExcelで多少自動化できるように進めていますが、まだまだ課題に対して自分の知識やスキルが追いついていません。ITreviewを見ていると、似た立場の方の取り組みを知ることができるのでとても刺激になっていますし、個人としても少しずつステップアップしている実感があります。最近ではITreview Laboの記事も見て、ITに関する学びも得ています。サイト全体に関連する情報がまとまっていると、IT初心者でもなんとかなりそうな気がしてきますね。

投稿 病院のDX化を推進!ITが苦手なスタッフにも寄り添えるツール選びに活用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 技術支援を受けてローコード開発で業務改善~大企業も活用するパートナーの価値とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>今回は、サービスプロバイダーの技術支援を受けながら、ローコード開発ツール「Wagby EE」でアプリケーション開発に取り組んでいる積水化学工業株式会社(以下:積水化学工業)でデジタルを活用した業務改善を推進する堀平良氏と、技術支援を提供するソフトウェア・パートナー社の滝澤好道氏にお話を伺い、サービスプロバイダーの技術支援のリアルに迫ります。

Windows系アプリケーションからの脱却に向け、ローコード開発の環境づくりに挑む

ツール導入の決め手は「サポートの信頼性と、ツールの将来性」

――まずはローコード開発に至った経緯について教えてください。

堀氏:2017年に「WannaCry」というWindowsをターゲットにしたランサムウェアが横行しました。それまで.NETベースのアプリケーションをたくさん作ってきていたのですが、そういったWindows系のアプリケーションから脱却したいと考えていました。ただ、一から作り直すとなると費用も時間も相当かかります。既存のアプリケーションを置き換える手段としてちょうど「ローコード」という言葉が出てきた頃で、試験研究的にやってみようとなったのが2018年から2019年ぐらいでした。

WannaCryの収束とともにローコード開発が縮小気味になった時期もありましたが、システムを簡単に作れる点は非常に評価できると考えていました。当時、たまたま相談があった部門のアプリケーションをローコードで作ってみたところ、大好評だったことから、本格的にローコード開発に取り組むようになりました。

――ツールは最初からWagby EEを使われていたのでしょうか。

堀氏:そうですね。もちろんいろいろなツールを研究しましたが、中でもWagby EEが一番当社に合っていると判断しました。ポイントにしたのは大きく2点で、1つ目は国産へのこだわりでした。比較検討したツールには海外産のものもありましたが、海外では企業買収が多く、ユーザーの立場からすると長く使えるツールかどうかという点が評価のポイントでした。

2つ目はツールが生成する成果物についてです。Wagby EEは、一般的にはローコード開発ツールに位置付けられていますが、個人的にはJavaのソース生成ツールだと思っています。自分たちの手の届かない範囲でアプリケーションができあがってしまうことは避けたい、将来的に仮にWagby EEがなくなったとしても、自分たちで作ったアプリケーションを運用できるようにしたいという考えがありました。

――どのようなアプリケーションをローコードで開発されたのですか。

堀氏:いくつかありますが、経理業務の自動化・効率化がそのうちのひとつです。当社は海外を含めて関連会社が200社近くありますが、連結決算に向けて会計上の仕訳の情報などを毎月集める必要があります。この業務にWagby EEで作成したアプリケーションを使用しています。経理では他にも、期末の繁忙期に手作業でExcelに転記して集計していたような業務を、現在はWagby EEでシステム化しています。

ローコードに求めているのは生産性。だからこそノウハウを有するパートナーが重要

自社の考え方ややりたいことを理解してくれたことが決め手に

――積水化学工業では、自社やグループ会社で開発部門をお持ちですが、独自でローコード開発環境の構築は難しいのですね。

堀氏:ツールのライセンスを買って実際に触ってみて気づいたことですが、自分たちで一からアプリケーションを作り上げるのがやはり大変だったためです。ローコードで効率的にアプリケーションを作りたいわけですが、自分たちでツールのマニュアルを調べながら作っていくとどうしても効率が悪くなる。ローコードに求めているのは生産性ですから、そこはツールの使い方に関するノウハウ・知見のあるパートナーにお手伝いいただきたいと考えました。

――「ツールの導入にサービスプロバイダーの支援を受ける」という選択肢は以前から知っていたのでしょうか。

堀氏:既に様々なツールを利用してきていますので、導入に当たって頼れる企業がいるということは知っていました。ツールによってはメーカーに直接相談するよりも、間に入る販売代理店やサービスプロバイダーへ相談した方が親身になって対応してくれることも多いので、メーカーに直で支援を依頼するよりも親身になって相談に乗ってくれると感じています。Wagby EEの構築パートナーについては候補が数社あったと記憶していますが、ソフトウェア・パートナー社は当社の考え方を違和感なく理解いただけたことが大きかったです。実際には、まずPoCをやってみて、試験導入で問題がないことを確認して本導入という流れでしたが、最初からサポートいただいています。

代理店対応から技術支援まで顧客の課題に応じたフレキシブルな支援を提供

積水化学工業の課題に合わせた無駄のないPJ体制を構築

――支援を求めている企業によって課題や希望する支援は異なると思いますが、どのような契約形態なのでしょうか。

滝澤氏:弊社では独自のサービスとして、「技術支援サービス」を提供しています。お客様の課題に対して弊社のエンジニアが何時間動くかによる時間精算の契約で、お客様からの依頼内容に応じて対応する人員をアサインし、チームでフレキシブルに対応するサービスです。年間有効な時間数をプリペイドで購入していただき、ご依頼が発生するたびに時間見積もりをします。見積もり内容をご承諾いただけたら初めて着手するという流れです。Wagby EEというローコード開発ツールを展開している立場として、お客様を後方支援できる体制は絶対に必要だという考えで作ったサービスです。

堀氏:この契約形態は非常に助かっています。Wagby EEの設計に関する助言だけでなく、たとえば、Wagby EEのリリース作業を自動化するために、「Wagby EEのリリース作業を自動化するためのスクリプトを書いてほしい」、といったインフラレベルの相談にも対応してもらっています。時間契約の中で柔軟に対応してもらえる点がとてもありがたいです。また、Wagby EEのライセンスに関しても、メーカーではなくソフトウェア・パートナー社との契約です。ライセンスも含めて窓口が一本化できるのは、正規パートナーのメリットですね。

――通常のシステム開発プロジェクトのようにメンバーが常駐するのではなく、依頼があった場合に、都度体制を組んで対応してこられたのでしょうか。

滝澤氏:そうです。根本的な企画・設計はすべて積水化学工業でされており、あくまで技術的なご支援だけを提供しました。たとえば、Wagby EEでどのように設計すればある機能を実現できるのか、といったような課題が出た場合に、ご依頼に応じて助言するなどのご支援をしてきました。分業がはっきりしていたことは、成功したポイントだったと思います。

開発が進んで課題が立て込んできた時期は、頻繁に認識合わせの会議を開いて情報を共有していました。課題によっては双方の技術者同士で行うこともありましたし、関係者を集めて複数の課題をその場で一気にさばいていくような形式で行ったこともありました。

――開発で出た現場の課題をソフトウェア・パートナー社で取りまとめ、Wagby EEのメーカーに改善を依頼したこともあったそうですね。

滝澤氏:はい、そうです。そこが純国産のツールである利点ですし、メーカーにフィードバックしてよりよい製品にしていくことは、我々としても自信を持って製品を販売していく上で重要であると考えています。機能改善だけではなく、顧客からの要望で追加された機能も多くあります。

堀氏:ワークフロー周りで、当初はできなかったことがパラメータひとつで簡単にできるようになったこともありましたし、ユーザー権限の挙動などについても要望が取り入れられて改善しました。システムを作り上げた後、メーカーへ訪問して見てもらい、ツールの改善点をメーカーと協議したこともあります。

開発工数削減と業務改善を両立。支援を受けることで開発ノウハウも蓄積

ただの技術代行ではなく、事業を進めるパートナーとして存在感を放つ

――Wagby EEによるアプリケーション開発の結果、大きな業務改善を実現されたと伺いました。

堀氏:はい。経理の集計作業については大幅に工数を削減することができましたし、海外の関連会社からの会計情報の収集についてもこの1年で大きく進んでいます。また、開発工数についても、弊社の従来の手法で開発した場合の試算結果と比べて大幅に削減できたことがわかりました。

Wagby EEに関しても支援のおかげである程度は社内で対応できるようになってきていまして、今でもカスタマイズを続けていますが、ソフトウェア・パートナー社には引き続き相談に乗っていただいています。

――開発メンバーのスキルが上がると、Wagby EE導入当初に比べて相談内容のレベルも変わっていそうですね。

滝澤氏:ご相談の質は明らかに上がっていまして、我々としても「ちょっとお調べします」ということが最近多くなっていますね。元々、技術支援サービスは、お客様がノウハウを蓄積して自分たちでツールを使えるようになったならば、契約を打ち切っていただいてかまわないというコンセプトで始めていますので、理想的な状態だと思っています。

堀氏:ちょうど先日もWagby EEで作ったアプリケーションと他システムの連携についてご相談したところです。アプリケーションのセキュリティに関しても、我々の目線で相談に応じていただいて強固なセキュリティを実現しました。システム開発に関する一般的な常識と、それをローコードでどう実装するか、両者の間を取り持ってくれるのが、ソフトウェア・パートナー社のようなサービスプロバイダーだと思っています。

編集後記: サービスプロバイダーの支援で、情シスがない中小企業にもローコード開発が選択肢になり得る

インタビューの中で、もっとも印象に残ったのは、「ローコード開発においては成果責任は顧客の側にあると考えます。将来的にアプリケーションを運用保守していくのは自分たちなので、できあがったものについては必ず十分に説明を受けて自分たちの技術にしてきている」という堀氏の言葉でした。そのような顧客の想い・意図をソフトウェア・パートナー社が汲み取り、両社二人三脚で開発を進めたからこそ、期待した成果が得られたのだと感じました。

一方で、今回の積水化学工業のようなローコード専門の開発体制が存在しない企業も数多く存在します。滝澤氏によれば、たとえば初期開発は受託で行い、顧客が独力でアプリケーションの維持・保守ができるように指導して引き渡すといったように、顧客の要望や体制にあわせて柔軟に対応されているそうです。サービスプロバイダーの支援によるローコード開発は、情シスのない中小企業にも有力な選択肢の一つになるのではないでしょうか。

◆お話を伺った方

積水化学工業株式会社 デジタル変革推進部 情報システムグループ 担当係長 堀 平良 氏

株式会社ソフトウェア・パートナー 営業企画部 マネージャー 滝澤 好道 氏

投稿 技術支援を受けてローコード開発で業務改善~大企業も活用するパートナーの価値とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 レビュアーの企業規模や課題に共通点を探す。ベテランエンジニアのレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>IT製品を導入する際は比較検討の上、必ず自分で使ってみる

―田村様の業務内容とポジションについて教えてください。

当社の事業内容は、いろいろなベンダーから受注した業務システムの設計・開発をメインとしています。私自身はシステムエンジニアでこの業界には30年以上携わっており、今は部門の責任者(部長職)をしています。私自身は設計開発業務を行うことに加えて、ここ5-6年は顧客のシステム部門の現場責任者という立場で参加し、新しいシステム導入のための外部業者との折衝や社内の要件定義などのコンサルティング業務も行っています。

―IT製品を選定する際の流れや重要視していることを教えてください。

システムを導入する際は、まずはネットで情報を検索、収集しています。ベンダーの販売サイトはもちろん見ますが、不足している機能などの記載は当たり障りのないことが多く、また製品のアピールポイントしか書かれていないことが多いので、実際に導入されている企業の評判や使い勝手という生の声を調べて比較検討しています。最近の製品は試用期間のあるものが多いので、必ず自分で使ってみて導入可否の判断をするようにしています。

社内のシステムを導入する際もお客様のシステムを導入する際も選定の過程は変わりません。コンサルティング業務でお客様先にシステムを導入する際も、システムの紹介業者や中間業者ではありませんので、基本的にはまず自分で使ってみてよければお勧めしています。

レビューの使い方は、企業規模別にユーザーの「生の声」を見る

―ITreviewを使い始めた経緯を教えてください。

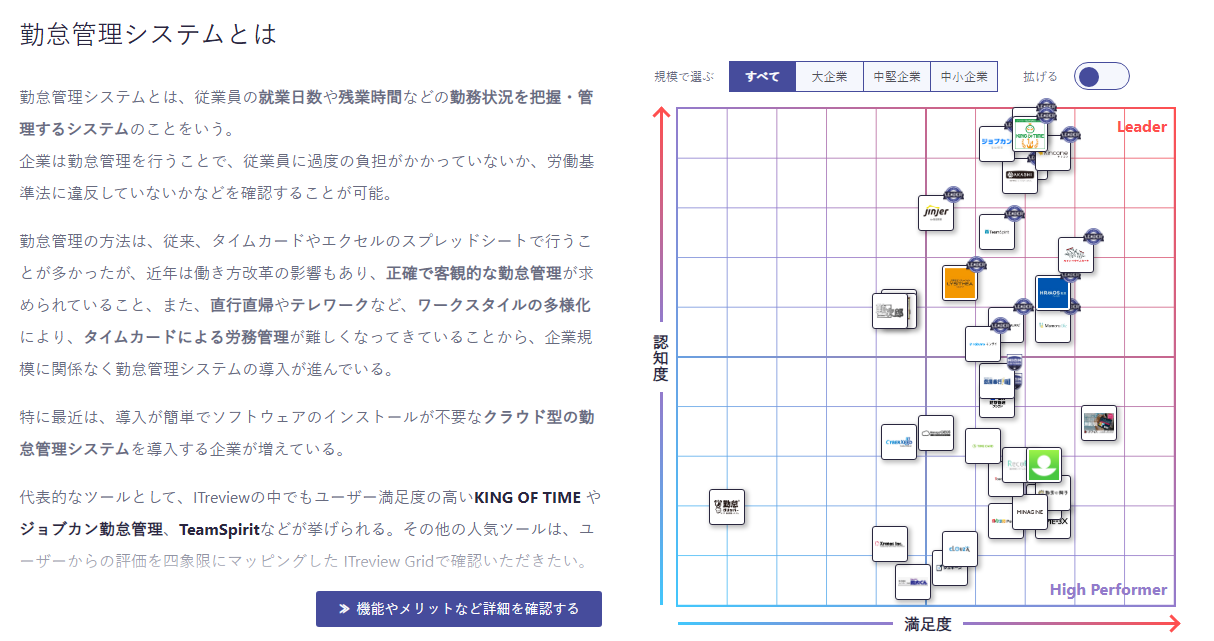

確か2-3年前に勤怠管理関連のシステムを調べた時だったかなと思います。ITreviewを指名してアクセスしたのではなく、検索サイトで検索した結果から情報を深追いして行き着いた先の1つがITreviewでした。

勤怠管理に関しては、以前は社内で独自に作っていたシステムがありましたが、制度改正が非常に多く社内システムでは対応が追いつかなくなってきたため、外部サービスの利用を検討することになりました。給与計算や勤怠管理のシステムは、機能が一体化されているもの、個別の機能がサービスとなっているものなど様々なので、どれがいいのかを調べるためにITreviewを見たのだと思います。

―具体的にITreviewをどのように使われていますか。

ITreviewは単に製品の情報が掲載されているだけではなく、複数の製品を検討する際に自分が見たい観点で横並びにして比較する際に使用しています。1つのサイトにまとめて載っていることは、ネットであちこち見る必要がないので大きなメリットですね。

会社で利用するシステムには勤怠管理やワークフローのようにサービスとしてパッケージングされた業務システムと、データベースや表計算、エディターのようにツールとして使うものがありますが、前者は企業規模によって導入する対象が変わってくるのでその点を把握するためにレビューを見ています。

たとえば、1万人規模の会社で評価されている製品の情報を見ても、数十人規模の会社にとってはあまり評価できないケースもありますので、実際に使っている会社の規模をベースにして評価を見られるのは実に有意義です。使っている方の「生の声」を見ると導入した際の実感が沸きますので、自分と状況が近いであろう投稿者のレビューはよく読んでいます。

引用:https://www.itreview.jp/categories/attendance-management?company_size=1

ITreviewは、IT製品の本格調査前の「入り口」

―レビューの信頼度についてはどう感じられていますか。

レビューはあくまで投稿者の意見であり、レビューだけで自分たちに合うかどうかはわかりませんので、正直なところ信頼度や正確性はあまり重要視していません。たとえば、求めている用途とは違うことがレビューに書かれていれば検討対象から外すといったように、取捨選択する判断材料としています。最終的には試用期間に自分で使ってみて導入可否を決定していますので、ITreviewはその製品をどこまで本格的に調べるかどうかの入り口として使用しています。

―ご自身でも2年間で30以上のレビューを投稿していただいています。レビューの内容も非常にわかりやすく書かれていますが、投稿のきっかけを教えてください。

レビューキャンペーンの案内メールがきた際に、これまでの経験をテキストに起こすことでインセンティブが貰えると知ったことがきかっけでした。職種柄、これまで多くの製品を利用してきていますし、実際に使った製品について書いているので、それほど時間もかからず投稿できています。

仕事の隙間時間を使って書いているので、あまり気にしていなかったのですが、結構な本数を書いていたんですね。

―「経営層に説明する際にも利用している」とレビューに記載していただきありがたい限りです。

経営層への説明資料に第三者の評価を添えると、私の意見の裏付けとなり客観性を持たせられます。複数の観点、他の会社での導入実績などがあることで説得力が増すことも多いと思います。製品によって機能や費用は当然異なるので、投稿者による評価点自体は気にしていませんが、経営層に説明するためにその製品を導入するメリットは何なのか、自分自身が納得して説明するための材料としてレビューを利用しています。

▽実際に投稿いただいたレビュー

システムと手作業の「境界線」を把握できることが理想

―改めてITreviewで良いと感じる点を教えてください。

製品に対する企業規模に応じた評価があり、それを並べて比較できる点がいいと感じています。用途、金額などのユーザーの要件や企業規模に応じて製品の評価は当然変わってきますが、それらの条件を絞って並べることで評価の傾向が見えてきますので、導入を検討する際の目安にすることができています。

―改善してほしいと感じる点はありますか。また、利用した際、掲載されている情報量は適当でしたでしょうか。

改善してほしい点をあえて言うなら、ページ内で別のタブを開くと毎回画面の先頭に戻ってしまう点です。Webサイトの問題なので改善が難しいことは理解していますが、元のタブに戻ったときに縦の位置も元に戻ればより使いやすいです。また、レビューを投稿する立場で言えば、投稿時に製品画像をアップするように促されますが、画像に利用者情報や設定情報など出しにくい情報が含まれていると、投稿を躊躇する場合もあるのではないかと思います。

情報量に関しては、元々ネットで情報を集める際は、一か所だけですべてを得られるとは考えていませんので不満はないです。ただ、見出しを斜め読みしながら必要な情報を取捨選択していくので、情報量は多い方が好みですね。

―田村様のようにITリテラシーが高いユーザーにとって、こういった機能や情報があればもっといいと考えられるものはありますか。

一般的な製品紹介ではできることしか書かれていませんが、システムを導入する場合、システム単独ではなく手作業を含めて業務が実現するので、たとえば「高額なある製品ではマクロを組めば手作業を減らせる」といったような、システム単独でどこまでできるのか明確にわかる情報があることが望ましいです。抽象的な言い方になりますが、「ここまではシステムでできるがここからは手作業になる」という境界線がどこにあるのか事前に知ることができれば、導入して失敗するケースを減らすことができるのではないでしょうか。

投稿 レビュアーの企業規模や課題に共通点を探す。ベテランエンジニアのレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 自分と同じ立場の人のレビューが参考になる!マーケ兼DX推進担当のレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>IT製品の選定は「社内で使ってもらえるか」が最重要

―渡邊様の業務内容とポジションについて教えてください。

デジタルマーケティングをメインに、社内のDX推進を兼務で担当しています。コロナ禍で世の中の在り方が変わってきたこともあり、この2、3年で本格的に社内全体のDX化を推進しています。3名のチームで対応しており、ツール導入の際は企画、導入、初期設定まですべて自分たちで行っています。責任者として私が役員に対するプレゼンも行っています。

ー以前からIT製品や業界に強かったのでしょうか。

そんなことはありません。当社の従業員は40代後半から50代後半が多く、デジタルに強い人間はいませんでした。私は土木のCAD設計をしていたため、パソコンやシステムに強いだろうと見られてアサインされました。私自身、特にデジタル化に関して知識があったわけではないので、いろいろと勉強しながら進めていますよ。

―IT製品を選定する際の流れや重要視していることを教えてください。

私たちの方から各部門に顕在化している課題についてヒアリングして、ツール導入などを提案しています。その際に、社内の課題に焦点を絞り、使いやすさを重視しています。何でもできる業界トップの製品を入れても、使いこなせずに運用面で失敗しては意味がありません。

最初はデジタルに慣れてもらうためにグループウェアを導入し、社内報をグループウェア上にあげてデジタル化するところから始めました。「デジタルでこういうことができるんだ」、とわかってもらえる状態を作ることに専念しました。

リアルの展示会に行くよりも、ネットで効率的に製品を選定できるかが始まり

―ITreviewを使い始めた経緯を教えてください。

数年前までは展示会に行って情報を得るしかないと思い込んでいて、実際に東京の展示会に何度か行きました。会場でカタログと名刺をもらっては、会社に持ち帰って検討をする。正直なところ、濃い情報を得られるわけではないので、このためだけに出張は結構手間だなと感じていました。

コロナ禍になってからはそうもいかなくなり、ネットを活用して製品選定をすることに注力。「グループウェア」についてネットで調べている際にITreviewを見つけました。展示会に行かなくても導入候補となる製品を容易に比較できると感じて今日まで使っています。

引用:https://www.itreview.jp/categories/groupware/compares/cybozu-office_vs_garoon_vs_notepm_vs_rakumo?sort=cybozu-office,notepm,garoon,rakumo

―グループウェアを導入するに至った課題はどのようなものだったのでしょうか。

当時、社内ではメール以外にGoogleカレンダーやLINE、Chatworkなどを使っていましたが、情報がバラバラになってしまい、「あの会話は何でしてたっけ?」ということがたびたび起きていました。また、この5年くらいで全国に営業所を出し始めており、社内の基幹システムのサーバー上で情報を共有していたので、出先の社員はVPNでつないで情報にアクセスしていました。いろいろなツールを見て情報を探していたので、社内の情報共有をクラウドに一本化したいと考えるようになりました。

―具体的にITreviewをどのように使われましたか。

まずどのような製品があるのかを知るために使いました。当時はMicrosoft 365とサイボウズしか知りませんでしたが、他にどのような製品があるのかをITreviewで確認しました。それまでは展示会に行って、ひとつひとつ話を聞いて、候補を絞って打ち合わせをする、といったことをしていて、それで自社に合わないとわかるとそれまでかけた時間が無駄になっていましたが、ITreviewの比較機能を使って絞り込んだ方が圧倒的に効率がいいと気づきました。

最終的にはサイボウズを導入しましたが、その際もITreviewのユーザーの「生の声」が参考になりました。社内には、海外製品は横文字が使われていてとっつきにくいという声があり、その点、サイボウズは見た目がポップで使いやすさも優れていると感じましたが、その辺りの雰囲気もITreviewのレビューを見て確認できました。結果的に導入もスムーズに進めることができたと思っています。

自分と同じ立場の人の導入体験を知ることができるのが最大のメリット

―グループウェアの導入以降もITreviewを使用されているのでしょうか。

はい。業務に課題を感じたときにはITreviewを見ています。実際に自分でレビューを投稿するようになってからわかったことですが、ITreviewでは投稿する際に使用しているIT製品の画像のアップを求められます。だから、実際に使っている人しか投稿していない、レビューの信頼性が他よりも高いと感じました。他の類似サイトも使用したことがありますが、今はITreviewしか見ていません。ITreviewでIT製品を比較して当たりをつけてから、それぞれのメーカーのページを見に行っています。

―ITreviewでよく使う機能やページはありますか。

ITreviewでは、やはりレビューをよく読みます。製品カタログと違い、製品のデメリットも含めて本当に知りたいことをレビューから得られるからです。自分と同じ立場の人がどのような課題を持っていてどうやってそれを解決できたのか、ITreviewではそれがわかるのが一番ありがたいです。レビューを見る際は、評価を高くつけているものと低くつけているものの両方を見るようにしています。低い評価をつけている方は、その製品の課題について書かれている場合が多いので非常に参考になります。

また、導入を進める際の社内の説得材料として、以前は自分でプレゼン資料を作っていましたが、今ではITreviewの比較表を印刷するだけということもあります。比較表をすべて見たくて会員登録もしました。

―実際に使用されていて改善が望ましいと感じる点はありますか。

基本的に素晴らしいツールだと感じていますが、欲を言えば、課題からツールを探す際にフリーワードで探せるといいと思います。あとは、たとえばCMS、SEO、RPAなど業界用語の知識がない場合には、製品を探す際に毎回調べないといけないので、まったく知識がない人でも利用できるような用語の補助機能があるといいですね。

レビューを書くことで同じ立場の人の力になりたい

―他にITreviewを活用した導入事例があれば教えてください。

MAツールのSATORIを導入した際にITreviewを使用しました。イベントでMAツールの存在を知り、「こんなことができるのか」と衝撃を受けたのですが、他にも同様の製品がないかと思ってITreviewで確認しました。MAツールについては何も知らなかったので、ITreviewの満足度と認知度のグラフ(編注:ITreview Grid)を見て、高いものから順にレビューを見ていきました。SATORIに関しては、国内産ならでは強みについて記載されているレビューがあり、これなら自社でも使えそうだと感じました。

それまではWebサイトのアクセス解析結果を見て、アクセス数と問い合わせ件数を増やすことだけに取り組んでいましたが、顧客数は頭打ちの状態でしたので、さらに顧客を増やすために何かしなければいけないと感じていました。SATORIを運用し始めて、今は見込み客のリストがどのくらいできるのか把握できたところです。次の課題は営業と連携してアプローチしていくことで、来期の年度計画にも組み込まれるなど、社内からの期待も高まっています。

▽実際に投稿いただいたレビュー

―渡邊様には多くのレビューを投稿いただいています。続けられるモチベーションはなんでしょうか。

初めて書いたのはキャンペーンがきっかけでした。最初はインセンティブを目的にしていましたが、今では向き合い方が変わりました。MAツールの導入でもそうだったように、自分がレビューを読んでいて非常にためになったので、今度は同じ立場の人の力になりたいと思って書いています。自分の書いたレビューの表示回数が表示されるので、それも投稿のモチベーションになっていますね。

投稿 自分と同じ立場の人のレビューが参考になる!マーケ兼DX推進担当のレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>