近年、急速にテレワークの導入が進みました。特に新型コロナウイルスの大流行により、多様な働き方への試みが広く行われるようになりました。

すでにテレワークを導入した企業では、さまざまな課題と直面しており、その対策に取り組んでいます。また、まだテレワークの導入を検討している段階の企業では、導入後に生じるであろう課題を事前に調査し、準備を整えつつあります。

この記事では、テレワークの意義やメリット・デメリット、そして課題への解決方法などについて解説します。

目次

テレワークとは?

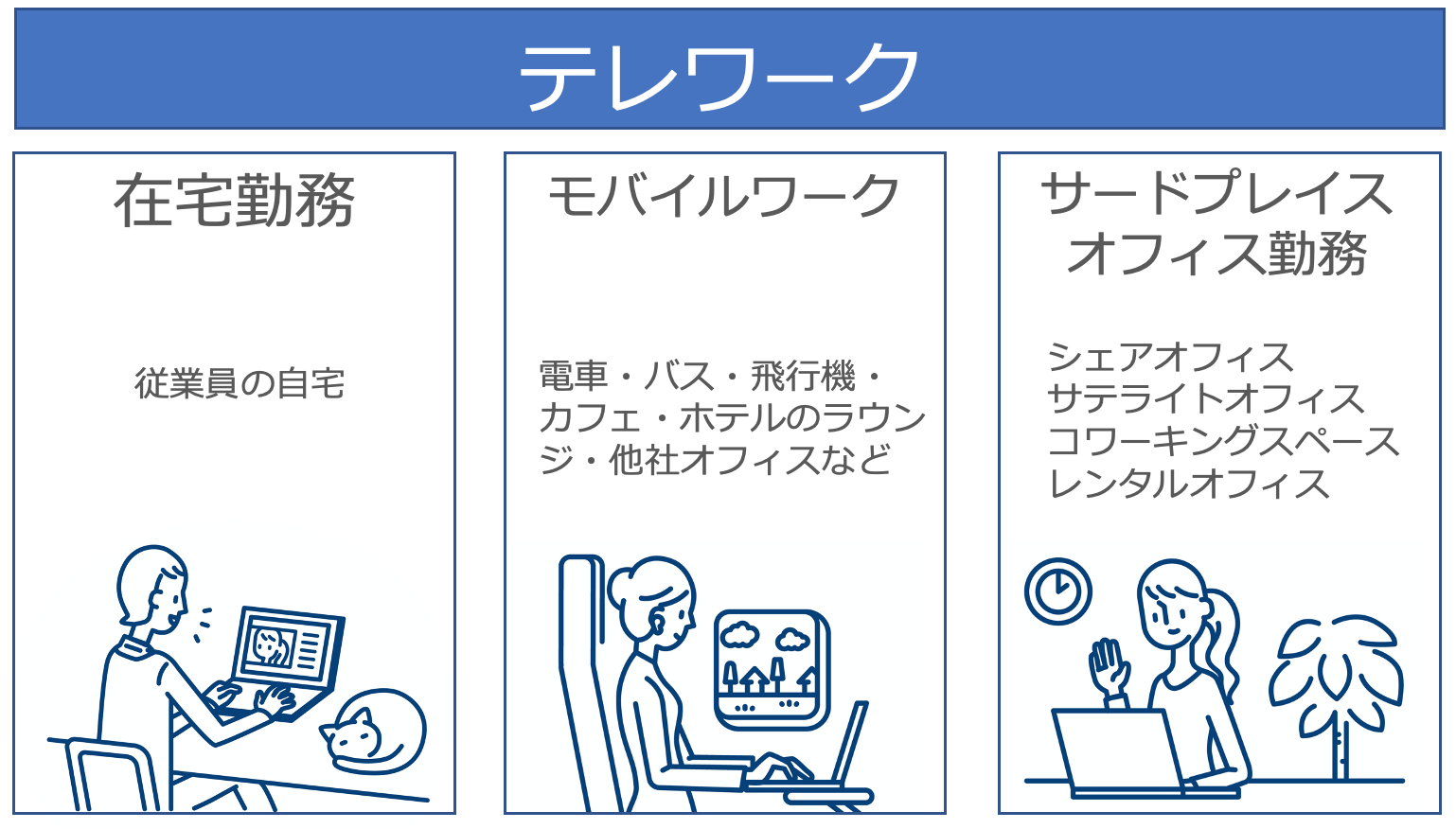

テレワークは「tele(遠隔地)」と「work(働く)」の複合語で、ICT(Information and Communication Technology)を活用して時間や場所の制約を受けない柔軟な働き方を示します。

総務省では、テレワークを「雇用型」と「自営型」に分類しています。

| 雇用型 | 在宅勤務 | 自宅を就業場所とするもの |

| 企業に勤務する被雇用者が行うテレワーク | モバイルワーク | 施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な状態のもの |

| 自営型 | 施設利用型勤務 | サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を就業場所とするもの |

| 個人事業者・小規模事業者等が行うテレワーク | SOHO | 主に専業性が高い仕事を行い、独立自営の度合いが高いもの |

| 内緒副業型勤務 | 主にほかのものが代わって行うことが容易な仕事を行い、独立自営の度合いが薄いもの |

雇用型

雇用型は企業に勤務する人が行うテレワークで、さらに「在宅勤務」と「モバイルワーク」「施設利用型勤務」に分類されます。

・在宅勤務

自宅を就業場所として業務に従事する働き方です。

・モバイルワーク

場所と時間を固定せずに業務に従事する働き方です。

・施設利用型勤務

サテライトオフィスやコワーキングスペースなどを利用して業務に従事する働き方です。

自営型

自営型は個人事業者や小規模事業者などが行うテレワークで、「SOHO」や「内職副業型勤務」に分類されます。

・SOHO

「SOHO」とは「Small Office Home Office」の略語で、小さなオフィスや自宅を仕事場とする働き方、またはその仕事場、物件のことを指します。専業性が高く、独立自営の度合いが高い仕事に向いています。特定の事業に従事し副業というより、個人事業主や起業家としての意識が高い傾向にあります。SOHOの拡大は、時間やコストの削減に貢献するとされています。

・内職副業型勤務

データ入力やアンケート回答、事務作業の補助など、専業性や独立性が比較的低く、容易な業務を中心に行うスタイルの自営型テレワークを内職副業型勤務といいます。専業主婦が隙間時間を利用したり、会社に勤務しながら副業として行ったりする人も多く、ほとんどの場合は自宅で仕事を行います。

テレワークと在宅勤務の違い

テレワークと在宅勤務はあまり区別されずに使われる用語ですが、正確には在宅勤務はテレワークの一種に分類されます。通勤の必要がなく自宅で働けるため、育児や介護などと両立しやすい働き方です。

さらに在宅勤務は、「終日在宅勤務」と「部分在宅勤務」に分類されます。終日在宅勤務は、1日の業務をすべて自宅にいながら遂行します。部分在宅勤務は自宅での勤務をベースとしながらも、週の何日かは出勤したり、会議や顧客との折衝のために外出したりすることがある働き方です。

参考サイト:「総務省|テレワークの推進|テレワークの意義・効果」

関連記事:

テレワークの社会的意義や効果

テレワークが急速に普及しつつある背景には、働き方の多様化が求められている社会的な意義があります。以下、総務省のWebサイト「総務省|テレワークの推進|テレワークの意義・効果」に記載されている説明に沿って解説します。

少子高齢化対策の推進

テレワークは、少子高齢化による人口構造の急激な変化の中で、各人が能力を発揮できる働き方に寄与できます。また、性別や年齢、障がいの有無による就業機会の差をなくし、「出産・育児・介護」と「仕事」のどちらかを選ばなければならない状況を緩和します。

以上のことから、テレワークは労働人口の減少をカバーできる働き方だと指摘しています。

ワーク・ライフ・バランスの実現

テレワークは家族が共に過ごす時間を増やしたり、自己啓発のための時間を確保したり、安心して子育てできる環境やスキルアップの機会増加を実現できます。

地域活性化の推進

テレワークは、UJIターンや2地域居住、あるいは地域の企業を通して地域の活性化に寄与することができます。UJIターンとは、以下の3つの「ターン」の形をアルファベット文字の形になぞらえています。

| Uターン | 地方から都市に移住した後で、再び地方に戻ってきて移住すること |

| Jターン | 地方から別の地域の都市部に移住した後で、元に住んでいた地方の中規模な都市部に移住すること |

| Iターン | 都市から地方へ移住する(逆のケースも有り)ことや、地方から別の地方に移住すること |

環境負荷軽減

テレワークは、通勤を行わないことやオフィスを使用しないことにより地球温暖化防止に寄与します。たとえば国土交通省の『テレワークの効果に関する調査の概要―テレワークの定量的な効果測定の試み―』は、テレワークの実施によって321~442万トンのCO2が削減されるという試算を紹介しています。

有能・多様な人材の確保生産性の向上

テレワークは柔軟な働き方を実現することで、有能な人材や多様なスキルを持った人材を確保しやすくすると同時に、人材の流出を防ぎます。

営業効率の向上・顧客満足度の向上

テレワークは営業職などをオフィスを拠点にしなければならない環境から解放されることで、顧客訪問回数や顧客滞在時間を増やすことができ、より迅速で機敏な顧客対応も可能にします。

コスト削減

テレワークが定着することで、オフィスの光熱費やスペースの節約、紙の消費削減、通勤交通費の削減などのコスト削減が実現します。

非常災害時の事業継続

テレワークにより従業員の仕事場が分散することで、災害時などへの対応や復旧が迅速に行え、感染症拡大などからのリスクも低減できます。

テレワークのメリットとデメリット

以上のように社会的意義の大きなテレワークですが、企業や労働者にとっても直接的なメリットがあります。デメリットとともに確認しておきましょう。

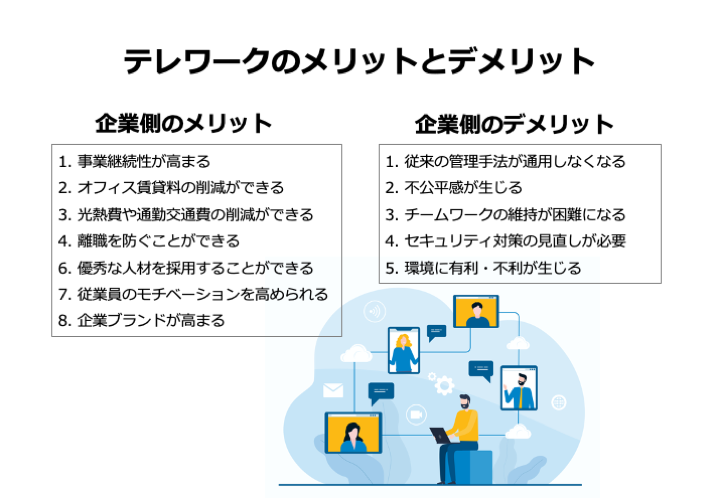

企業側のメリット

・勤務地を分散することで、災害などによる緊急時においても事業を継続できる可能性が高まる。

・勤務地を分散することで、災害などのダメージからの復旧を迅速化できる可能性が高まる。

・オフィスのスペースを縮小することで賃貸料の削減ができる。

・オフィス勤務で発生する光熱費や紙代の削減、通勤交通費の削減ができる。

・育児や介護などのライフイベントによる離職を防ぐことができる。

・地域の制約を超えて優秀な人材を採用することができる。

・ワーク・ライフ・バランスを向上させ、従業員のモチベーションを高めて生産性を上げることができる。

・テレワークを導入したことで社内外からの企業評価が上がり、企業ブランドが高まる。

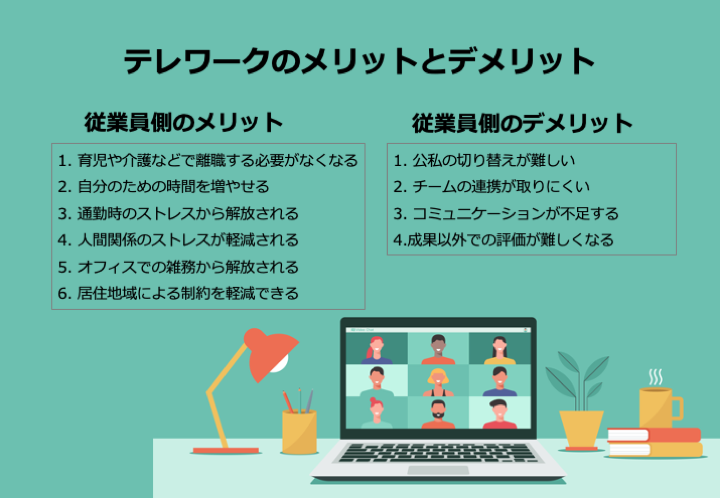

従業員側のメリット

・育児や介護などを理由に離職する必要がなくなる。

・通勤時間の削減により自分のための時間を増やせる。

・通勤時のストレスから解放される。

・人間関係のストレスが軽減される。

・オフィスに滞在することで発生する雑務から解放される。

・就職や転職の際に居住地域による制約を軽減できる。

・シェアオフィスやコワーキングスペースなどを利用することで、他業種・他業界の人材との交流が生まれ、仕事上の可能性を広げたり、クリエイティブな刺激を受けたりする機会が増える。

従業員側のデメリット

・公私の切り替えが難しく仕事に集中しにくいときがある。

・リアルタイムでのチームの連携が取りにくい。

・上司や同僚とのコミュニケーションが不足する。

・成果以外での評価がされにくくなる。

テレワーク導入のポイント

これからテレワークを導入する際に、検討しておくべきポイントを紹介します。

労務管理

テレワークでも通常勤務同様に労働基準法関係法令が適用されます。そのため、以下のような措置を講じなければなりません。

・労働条件を明示する

テレワークを導入する際には、社員に給与や所定労働時間を明示するとともに、テレワーク時の就業場所を明示します。モバイルワークで就業場所が都度変わる場合には、就業場所の許可基準を明示します。また、就業時間が変動する場合には、始業時間や就業時間の変更が可能であることを就業規則に明記します。

・労働時間の管理

企業側はテレワーク時の従業員の労働時間を正確に把握しなければなりません。そのため、テレワーク時の勤務状態を客観的に記録できる仕組みを導入する必要があります。また、「事業場外みなし労働時間」や「裁量労働制」「休憩時間」「時間外・休日労働」に関する取り決めも必要です。

テレワーカーの作業環境

テレワークで働く従業員の自宅での作業環境について、プライバシーに配慮したうえでのルールを策定しておく必要があります。長時間ディスプレイを見るデスクワークとなるため、厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の「作業環境管理」で指導されている「照明及び採光、情報機器等を使用する作業(椅子も含む)、騒音の低減措置」に注意を払う必要があります。

テレワーク導入の際に検討したいツール・サービス

テレワークではさまざまなツールが活躍します。その種類はあまりに多いため、どのツールが自社に適しているのか判断が難しい面もあります。

コミュニケーション

・ビジネスチャット

ビジネスチャットとは、ビジネス用に特化されたチャットツールです。各従業員が離れて業務を遂行するテレワークでは、オンライン上で円滑なコミュニケーションを行う必要があります。

メールでは都度業務上の挨拶から始まり、業務上必要なやりとりに限定されやすいため、オフィスにいるときのような気軽な情報交換や相談、雑談を行いにくい面があります。

一方、チャットツールでは挨拶を繰り返さずに会話ライクなやりとりを行えるので、オフィスにいるときのような感覚でコミュニケーションが図れます。

また、メールでは添付ファイルのデータサイズに制限があり、ファイルを確認する手間もかかります。しかしチャットツールでは画像や動画などサイズの大きなファイルを共有したり、必要に応じてビデオ通話機能を使ったりすることができます。

→ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8491

グループウェア

・グループウェア

グループウェアとは、組織内のメンバーが業務遂行に必要な情報を共有するためのソフトウェアです。

オフィス内では資料を紙で共有したり、お互いの予定を確認できるホワイトボード上のスケジュールで確認したりしていました。また、ちょっとした伝達は口頭で行えていました。しかし、お互いに離れているテレワークではできません。

これらの利便性をクラウド上で実現するために、グループウェアが必要になります。グループウェアには主にスケジュールや掲示板、ファイル共有、メール、施設予約などの機能がパッケージとして提供されています。

・プロジェクト管理

プロジェクト管理ソフトウェアとは、プロジェクトのスケジュールや進捗状況、メンバーの進捗状況などが可視化されて管理できるツールです。

テレワークではメンバー同士が離れて業務を行っているため、リーダーやメンバーがプロジェクトの進捗状況を把握できなくなります。その結果、タスク漏れやスケジュールの遅れへの対応が遅れてしまいます。この問題を解消するために、進捗状況が可視化されるプロジェクト管理ツールは非常に有効なツールとなります。

・タスク管理

タスク管理ソフトウェアは、各従業員の仕事を管理するツールです。

オフィスで働いているときは少し会話をするだけでわかる仕事の進み具合や負荷のかかり具合、そしてお互いのリマインドが、テレワークになると困難になります。そこでメンバー全員のタスクを可視化して、スケジュールや進捗状況を管理できるタスク管理ソフトウェアが必要になります。

・オンラインストレージ

オンラインストレージとは、インターネット上のクラウドサービスとして提供されるストレージサービスです。

テレワークで働くことになると、各人の端末に保存されている文書などのデータを共有することができず、社内に設置されたサーバで共有していたデータも入手することができなくなります。この問題を継承するためには、どの端末からでもアクセスでき、データを共有できるクラウド上のオンラインストレージが必要となります。

セールス

・名刺管理

名刺管理ソフトウェアとは、名刺をスキャナーやスマートフォンの撮影で画像データ化し、OCR(Optical Character Reader)機能で印刷されている文字を認識してテキストデータとして抽出してデータベースで管理するソフトウェアです。

テキストデータからは氏名や社名、所属部署、肩書き、連絡先が分類され、パソコンやスマートフォンなどの端末から検索できるようになります。名刺管理はSFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)と連動させて利用されることが増えています。

→名刺管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。

http://itreview.jp/blog/archives/8512

・CRM

CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客管理ソフトウェアです。顧客情報を全社的に活用し、営業や保守に活用することで顧客満足度を高めることができます。CRMにはSFAの機能を搭載した製品も増えています。

・SFA

SFA(Sales Force Automation)とは、顧客情報や案件情報、商談の進捗状況などを管理する営業支援ソフトウェアです。従来、属人的なスキルに依存していた営業活動を、組織的な情報共有を行うことで成約率を高めるために利用されます。SFAにはCRMと融合された製品が増えています。

バックオフィス

・労務管理

労務管理システムとは、従業員の労働時間や賃金、福利厚生などを管理するソフトウェアで、労働基準法などの法令に基づいて従業員などの適切な管理を支援します。勤怠管理や給与計算、人事評価を支援する機能を備えたソフトウェアも増えています。

・勤怠管理

勤怠管理システムとは、従業員の出・退社時刻や就業日数、残業時間などを管理するツールです。テレワークの導入が増えていることから、オフィス外の端末から業務開始・終了の時刻を申請させたり、端末のオン・オフ時刻を自動的に取得したりして就業時間を記録する仕組みも搭載されています。

・会計ソフト

会計ソフトとは、ビジネスに関わる金銭の動きの記録から仕訳や財務諸表の作成までを自動化して、会計業務の効率化を支援するツールです。

セキュリティ

・仮想デスクトップ

VDI(Virtual Desktop Infrastructure)とは、サーバ上のデスクトップ環境をクライアント端末に転送して利用する仕組みです。VDIを活用することで、端末にデータが残らないため、ウイルスに感染して情報が漏えいするリスクが減少します。

また、アプリケーションもサーバ上で管理されるため、ユーザー各人が個々に不正なアプリケーションをインストールしてしまうリスクを防ぎます。さらに、OSのアップデートやセキュリティ対策ソフトのアップデートもサーバ側で一括管理できるため、管理者とユーザーの負担を軽減できます。一方、DaaS(Desktop as a Service)とは、VDIがクラウド上に構築された仕組みです。

●VPN

VPN(Virtual Private Network)とは、仮想で専用回線によるアクセスの安全性を確立する技術です。社内セキュリティの強化のためにVPNを利用する企業は増加しています。VPNを利用するためには通信事業者との契約が必要で、VPNルーターを用意する必要があります。

・シンクライアント

シンクライアント「Thin Client」とは、仮想デスクトップで使用することに特化した端末です。端末自身ではアプリケーションのインストールやデータの保管も行わないため、ハードディスクや光学ドライブなどの記憶装置を搭載していません。

OSやアプリケーションのアップデートはサーバ側で行うため、保守コストが軽減できます。また、データの保存やセキュリティ対策もサーバ側で行うため、データ漏えいのリスクも抑えられます。

・UTM

UTM(Unified Threat Management)は「統合脅威管理」と訳されます。ファイアウォールや、アンチウイルス、アンチスパム、そしてWebフィルタリングなどのセキュリティ対策機能が統合された製品です。すべてのセキュリティ対策を一元管理できるため、管理者の負担を軽減できます。

人材活用

・クラウドソーシング

クラウドソーシングとは、仕事を発注したい個人や企業と、仕事を受けたい個人や企業をマッチングさせるクラウド上のサービスです。クラウドソーシングの「クラウド」は「crowd」で群衆を示し、クラウドコンピューティングの「クラウド」の「cloud(雲)」とは異なります。また、似た用語にアウトソーシングがあります。アウトソーシングは特定の業者に仕事を依頼するのに対し、クラウドソーシングでは不特定の個人や企業に仕事を依頼します。

ワークプレイス

・仮想オフィス

仮想オフィス(バーチャルオフィスツール)とは、インターネット上に仮想のオフィスを設置することで、自宅でテレワークをしていても出勤している感覚を持てるツールです。実際のオフィスを再現したレイアウト上の座席にチームメンバーのアイコンを表示したり、3D空間のオフィスの中でメンバーのアバターが動いたりすることで、テレワーク中もチームメンバーと共に働いている感覚を得られます。

・コワーキングスペース

コワーキングスペースとは、さまざまな個人事業主や企業の社員たちなど、多様なバックグラウンドを持つ人たちが仕事スペースを共有できる施設です。

設備を共有することで、家賃や光熱費、プリンタなどの機器の経費を削減することができます。また、業種を超えた交流から新しいビジネスチャンスが生まれることもあります。今はコロナ禍で市場が停滞気味となっていますが、今後はテレワークの普及とともにまたニーズが高まっていくと考えられます。

→コワーキングスペースの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8542

テレワークに向いている職種

テレワークを導入する際、全社的に一気に導入することは難しいかもしれません。テレワークには導入しやすい業務と導入しにくい業務があるためです。まずは導入しやすい業務から実施し、そこで生じた課題を解決しつつ、順次ほかの業務に導入していくことも検討の価値があります。

テレワークが導入しやすい業務は、オフィスや工場でなければ設置できないような特殊な設備を必要としないデスクワークで、かつチームのメンバーと直接会っていなくてもオンラインでコミュニケーションが取れれば基本的には単独で遂行できる内容のものです。

ここでは、テレワークを導入しやすい業務を挙げてみました。

事務

事務職は使用するソフトも、単独作業用にはオフィス系のソフトをインストールし、部門内で共有が必要な作業はクラウド上のサービスを使用できます。

システムエンジニア

システムエンジニアはチームでの共同作業も、クラウド上のプロジェクト管理ツールやWeb会議システム、ファイル共有ツールを使用すれば十分に対応できます。

プログラマー

プログラマーは作業指示も口頭よりドキュメントによるほうが伝達ミスを削減できるため、ほとんどの業務はネットワーク上で処理できます。

Webデザイナー

Webデザイナーは、クライアントとの打ち合わせや企画会議などに参加する以外は、1人で作業できる職種であるため、テレワークに向いています。打ち合わせも、Web会議ツールを使えば、自宅で対応できます。

Webライター

WebライターもWebデザイナーと同様に、クライアントとの打ち合わせや企画会議などもWeb会議ツールを使えば自宅で対応できます。

カスタマーサポート

カスタマーサポートは、顧客からの問い合わせに対応する職種ですが、やりとりは電話かメール、チャットを介しますので、近年はテレワーク化が進められています。

営業

営業は一見テレワーク化が難しい職種に思われますが、実際には顧客を訪問していることが多いため、自社のオフィスに滞在している時間はどの部署の従業員よりも短いことが一般的です。オフィスで行っている業務も、見積書や請求書の作成、アポ取り、提案資料の作成、日報作成など、テレワークでも対応できる作業がほとんどです。むしろ、オフィスに出勤しなければ直接顧客を訪問して自宅に直帰できることで、時間を効率的に活用できるようになります。

管理職

管理職は部下を管理したり、働きぶりを確認したりする必要がありますが、その部下がテレワークに移行していれば、管理職もオフィスに出勤する必然性はなくなります。テレワークで働いている部下の管理は、ネット経由で行いますので、管理職自身もテレワークに移行しやすいと言えます。

テレワークを導入しにくい職種

次に、現時点でテレワークを導入することが難しい職業を挙げます。一般的に医療従事者、運送・配送に携わるドライバー、公務員や介護・福祉等の分野で働く人、スーパー等の店員、教員、保育士など、エッセンシャルワーカーと呼ばれる職業・仕事はテレワークが難しいとされます。

生産・製造

製造現場や生産現場に従事する社員のテレワーク化は困難です。それは、業務遂行のために個人の自宅には設置できない規模の専用の設備や道具が必要であり、流れ作業には固定された作業スペースが必要なためです。また、同じ製品をチームワークで造り上げるため、チームメンバーは同じ施設内で働く必要があります。

接客・販売

接客や販売に携わる従業員はテレワーク化することが困難です。百貨店やスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、銀行、役所など、来店した顧客に従業員が直接対応しなければならない現場では、まだまだテレワーク化は難しいでしょう。一部、コンビニエンスストアの無人店舗化や、化粧品売り場の接客をディスプレイ越しに遠隔で行うなどの試みも始まっていますが、まだ緒に就いたばかりといえます。

医療・福祉

医療や福祉もテレワーク化は困難です。いずれも対面で相手の様子を見たり会話をしながら対応したりする必要がありますし、触診や介護では直接身体に触れる必要もあるため、テレワーク化はまだ困難といえます。また、院内でなければ使えない特殊な設備や医薬品を必要とすることも、テレワークを難しくしています。

ただし、問診のみやカウンセリング、アドバイスを行うなどの一部の行為であれば、テレワークの導入の可能性もあります。また、5Gによる通信速度の飛躍的な高速化と手術ロボットの発達により、遠隔地からのオンライン手術やオンライン診断への期待が高まっています。

コロナ禍が加速させた働き方の変化

2020年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大は世界中に及び、人々の生活様式や働き方を大きく変え、ニューノーマルの時代が到来したといわれました。職場においても3密を避ける工夫が施されました。コロナ禍は働き方をどのように変えたのでしょうか。

勤務の仕方を多様化させた

職場では3密を避けるために、可能な限り従業員同士が接触しない勤務方法を導入しました。主な導入形態は次の通りです。

●テレワークで従業員同士が接触しないようにする。

●時間差通勤で通勤ラッシュ時の密を避ける。

コミュニケーションのオンライン化

従業員同士や顧客、協力先との接触機会を減らすために、コミュニケーションのオンライン化が進められました。主な手段は次の通りです。

・会議や打ち合わせ、商談をWeb会議ツールで行う

・プロジェクト管理をクラウド上のプロジェクト管理ツールで行う

・スケジュール管理や情報共有などをグループウェアで行う

・相談や連絡などをチャットツールで行う

・ファイル共有をクラウド上のストレージで行う

テレワークの課題と解決策

メリットが多いテレワークですが、課題もあります。ここでは課題と解決方法について解説します。

従業員の間に不公平感が生まれやすくなる

同じ社内でもテレワークを認められた部門と認められない部門が出てきます。これは、全部門を一度にテレワーク化することは困難なため、テレワークを導入しやすい部門から様子を見ながら導入するためです。

しかし、テレワークで働いている従業員は、出勤している従業員から見れば自由度がかなり高いと感じられることがあります。また、上司や同僚との人間関係によるストレスや、通勤ラッシュのストレスなどが軽減されていることも羨ましく感じられるでしょう。

さらに、電話対応や来客者への対応、荷物の受け取り、清掃など、テレワークで出勤しない従業員の分まで出勤者の負担が増えることもあるため、忙しさが増し、場合によっては残業が増えるなどしてますます不公平感が強まります。

このような場合は、テレワークの導入には順序があることや、テレワーク化が困難な業務があることをしっかり説明し、場合によってはテレワークの対象になった社員との待遇に差をつけるなどの対応を検討する必要があるかもしれません。

同時に、社内のコミュニケーションを円滑にするためにビジネスチャットツールを活用して気軽に意思疎通を図れるようにしたり、お互いの仕事ぶりを見える化できるグループウェアやプロジェクト管理ツール、タスク管理ツールを導入したりすることも有効です。

・関連するツール

テレワークではモチベーションが下がりやすい

テレワークは通勤時間の節約ができたり家族とのコミュニケーションが豊かになったりすることで仕事へのモチベーションを高める場合がありますが、一方で、本来はプライベートな空間である自宅にいるために、仕事と私生活のけじめがつけにくくなり、オン・オフの切り替えが難しくなる場合もあります。

また、オフィスと異なり上司や同僚が働いている姿が見えないことや、逆に自分も見られていないことから、勤務時間中であることの緊張感を保つことが難しい場合もあります。

さらに、オフィスにいるときのように気軽に上司や同僚に相談したり、お互いの進捗状況を把握したりすることが難しいことも、仕事へのモチベーションを下げてしまう一因となるかもしれません。

これらの問題を解決する方法として、上司や同僚の存在感を感じたり、気軽にコミュニケーションを取れたりするように、仮想オフィスやビジネスチャットを導入することが考えられます。

・関連するツール

人事評価を行いにくい

テレワークの課題の1つとして、上司が部下の働きぶりを把握しにくいことが挙げられます。そのため、部下の管理や評価が困難になります。また、部下の評価が難しくなることで、どのように人材育成を進めればよいのかも判断が難しくなります。

一方、テレワークを導入することで部下の管理や人事評価、人材育成がより合理化されるケースもあります。したがって、テレワークの導入は、部下の管理や人事評価、人材育成のあり方について見直す機会であると捉え、勤怠管理システムや人事評価・OKR(Objective and Key Result)システムを活用することを検討してもよいでしょう。

・関連するツール

テレワークの環境が整わない

テレワークで働いている従業員の中には、自宅の環境がテレワーク向きではない場合もあります。スペースが確保できなかったり、通信環境が整っていなかったり、あるいは小さな子どもがいて落ち着かないといったこともあるでしょう。

通信環境については会社が環境整備の費用を提供することや、技術的なサポートを提供することができますが、スペースの拡張や子どもの面倒を見るといった支援は現実的ではありません。その場合は、コワーキングスペースの利用を許可したり、会社のサテライトオフィスの利用を認めたりするなどの対策を検討する必要があります。

・関連するツール

労働時間の管理がしにくい

テレワークで自宅勤務をしている従業員に対して、会社は労働時間の管理が困難になります。テレワークでは、労働時間の状況は従業員の自己申告に頼らなければなりません。

そこで、自己申告の内容に可能な限り客観性を持たせるために、端末の使用時間から始業時刻と終業時刻を取得するなどの方法が検討されます。勤怠管理システムを導入することで、テレワーカーだけでなく出勤している従業員も対象とした全社的な勤怠管理を一元的に行うことができるようになります。

・関連するツール

セキュリティリスクが高まる

テレワークでは、自宅のみならず、サテライトオフィス、コワーキングスペース、カフェなど、さまざまな場所でモバイル端末を使用する可能性があります。そのため、ネットワーク接続に伴うセキュリティリスクが高まります。テレワーク導入に際してのセキュリティ対策では3つのポイントを押さえる必要があります。

①テレワーク時のルールを策定し、周知させる

テレワーク時のセキュリティリスクがどこに潜んでいるのかを会社側と従業員の間で共有し、セキュリティツール導入の必要性や、許可されていないソフトのインストールを行わないなどのルールを守ることの重要性の認識を共有します。

②セキュリティリスクの危険度を共有する

セキュリティリスクに関する研修などを行うことで、情報漏えいなどが起きた場合に会社や顧客がどのような損失を被るのか、従業員にどのような責任が生じるのかなど、セキュリティリスクの危険の重大性についての認識を社内で共有します。

③セキュリティツールの導入

テレワークを導入する際には、セキュリティツールの導入も必須になります。セキュリティツールには、IDS(Intrusion Detection System:不正侵入検知システム)やIPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防御システム)、Webフィルタリング、アンチウイルス、アンチスパムなどがありますが、これらを統合して一元運営できるUTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)の導入も有効です。

・関連するツール

ハイブリッドワークとは?

コロナ禍によって一気に加速したテレワークですが、うまく機能せずにコロナ禍の収束とともに出社型の勤務スタイルに戻る企業も少なくありません。

ただし、出社型と言っても以前のような完全出社型ではなく、必要に応じて出勤したり、週に1~3日を出勤したり、あるいは月の第1月曜日と第2月曜日を出勤日とするなど、テレワークと出勤を併用した「ハイブリッドワーク」を採用する企業が多くなると予想されます。

すでにテレワークを体験した企業では、会社側と従業員側が、それぞれテレワークのメリットとデメリットに気づいているため、テレワークと出勤型のよいとこ取りをしたワークスタイルが検討されているでしょう。

また、ハイブリッド型には、1人の従業員がテレワークと出勤型をミックスするタイプのほかに、同じ部門でも完全テレワークの従業員と出勤型の従業員が混在するハイブリッドワークも考えられます。これは、性格上の理由やICTツールとの相性のよさから完全なテレワークが向いている従業員や、家庭の事情からテレワークにせざるを得ない従業員がいる一方で、オフィスでなければ業務に集中できない従業員や自宅の環境がテレワークに適していない従業員などが混在しているためです。

以上のことから、今後は、より生産性が高いワークスタイルを選べる働き方の多様性が求められる結果として、あらゆる面でハイブリッドの概念を取り入れる企業が増えると予想されます。

まとめ

少子高齢化による労働人口の減少が進む中で、より優秀な人材を確保し流出を防ぐためには、より柔軟な働き方を選べる多様なワークスタイルを認めることが、企業の競争力やブランド力を高める結果になります。そのためにも、可能な限り多くの部門でのテレワークの導入を検討する必要があります。

テレワークは、インフラの整備や関連法への対応、社内規定の策定など、導入開始段階では人的・金銭的なコストがかかります。この負担は、中小企業にとっては大きな経営判断となるでしょう。

しかし、長期的に見れば、多様な働き方を取り入れることは、優秀な人材確保と生産性の向上、創造力の向上によるイノベーションが起きる可能性をもたらすことが期待できます。

裏を返せば、今対応しなければ、近い将来競争力を失い、経営悪化に直結する可能性もあります。テレワークの導入を業績の向上につなげるためにも、導入のポイントを押さえておく必要があります。