投稿 なぜZoomが選ばれる?メリットや覚えておくと便利な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、Web会議においてZoom利用時に押さえておきたい基本機能をご紹介します。覚えておくと便利な機能についても解説しますので、Zoomを最大限に活用したい方は、ぜひ参考にしてください。

Web会議やオンラインMTGにZoomを導入するメリット

Web会議やオンラインMTGにZoomを導入するメリットは数多くありますが、ここでは厳選して6点解説します。

メリット1:利用率の高さ

MM総研が2020年に発表した「SaaS・コラボレーションツール利用動向調査」の結果によると、現在「利用中」および「利用を検討している」Web会議システムを調査したところZoomが一番多く、利用率は35%でした。

出典:コラボレーションツールの利用動向調査(2020年度版) « 市場分析レポート | 株式会社MM総研

このようにシェア率の高さから、取引先企業においても採用されていたり、使ったことがあるという人が多いはずです。ビジネスを円滑に進める上でもよい選択肢となるでしょう。

メリット2:機能が充実している

Zoomは、Web会議ツールの中でも特に機能が充実しているツールです。バーチャル背景の設定や画面のリアルタイム共有、ホワイトボード、参加しているユーザー間でグループディスカッション用にグループ分けをする機能などがよく使われています。また、SlackやGoogleカレンダーなどの別アプリと連携して使用することも可能です。

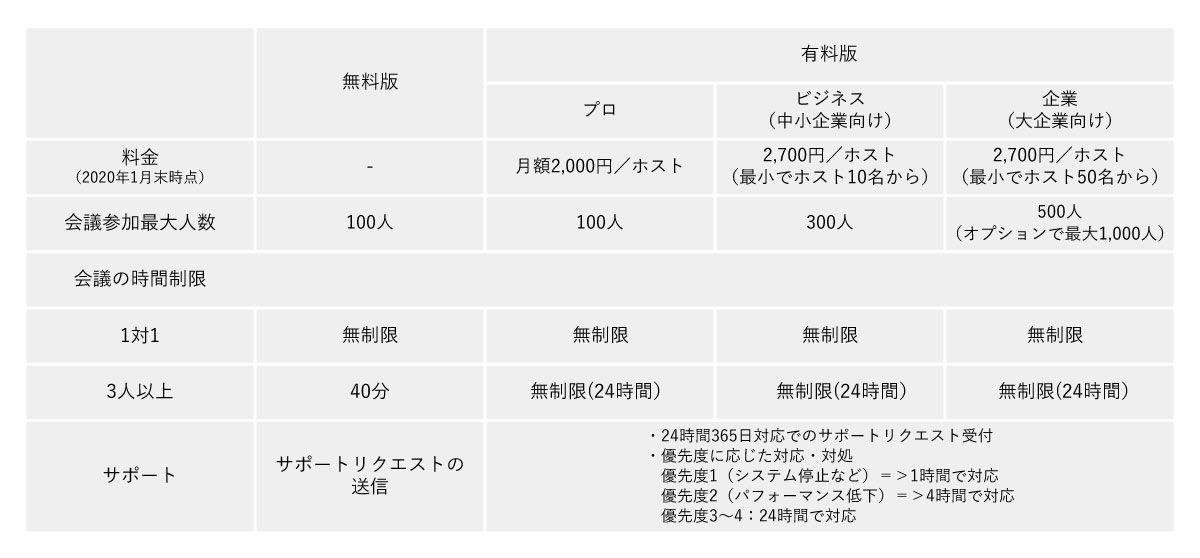

メリット3:無料で利用できる

有料版以外に無料版も準備されており、多くの人が導入しやすいのもメリットです。また、招待リンクを送るだけで、メンバーを会議に招待できる手軽さもZoomが人気の理由です。ただし無料版の場合は、1回の会議時間が限定されているので注意してください。

メリット4:安定の接続環境

オンラインでコミュニケーションを取る際に重要なのが、接続環境の安定性です。会議中に頻繁に音声が途切れたり、映像が乱れたりするとスケジュール通りに会議を進行できず、集中力も途切れてしまいます。Zoomは回線の最適化技術が優れているため、低速回線でも安定したパフォーマンスを発揮します。また、Wi-FiのみならずLTE接続にも対応しているため、スマホやタブレットからもZoomを使用でき、外出先でも手軽にオンライン会議を開催できます。

メリット5:アカウント登録なしで利用できる

通常のオンライン会議ツールは、会議を開催する主催者と会議に参加する参加者の両社が使用するオンライン会議ツールのアカウント登録を行う必要があります。しかし、Zoomではアカウント登録必要なのは主催者のみで、参加者はアカウント登録をする必要がありません。主催者から送られてきたURLにアクセスするだけで、簡単に会議に参加でき、名前の変更も容易にできるといった手軽さがZoomのメリットです。

メリット6:大規模会議が可能

Zoomは有料プランに加入することで、最大1,000人まで参加可能な大規模会議が開催できます。そのため、ウェビナーやオンラインでの全社会などを行いたいということであれば選択肢となるでしょう。無料プランでも時間の制限はありますが、最大100人の会議を開催できます。

Zoomの基本機能

ビデオで通話ができるだけでなく、以下のような機能を使うことができます。

基本機能1:チャット

チャットでは、短いメッセージを送信したり、ファイルやURLを共有したりできます。全体へのメッセージ送信だけでなく、個別にメッセージを送信することも可能です。

基本機能2:画面共有

画面共有では、自分のPC上の画面を会議の参加者に共有できます。画面共有を行うことで、資料を画面に投影しながら説明できるため、会議の参加者に内容が伝わりやすくなります。Zoomの初期設定では会議の管理者のみが画面共有を行う権限を持っていますが、設定を変更することで、会議の参加者でも画面共有を行えるようになります。

基本機能3:レコーディング

レコーディングでは、会議の画面と音声を録画・録音できます。レコーディングを行うことで、当日会議に参加できなかった人に会議を後から見せられます。レコーディングも画面共有と同様に、初期設定では会議の管理者のみがレコーディングを行える権限を持っているため、会議の参加者にレコーディングをお願いする際は、設定を変更する必要があります。

基本機能4:ブレイクアウトルーム

会議の参加者を選択し、最大50個の部屋に分けられる機能です。グループディスカッションを行い、意見を集約する際などに便利です。

基本機能5:ホワイトボード

会議に参加しているメンバーとオンライン上のホワイトボードを共有できる機能です。イラストや手書きの文字を共有できるため、テキストでは伝わりにくいことも共有可能です。

基本機能6:パスワード設定機能

パスワード設定機能とは、ミーティングにパスワードを設定する機能です。パスワードが設定されたミーティングでは、参加者はミーティングの入室時にパスワード入力が求められます。パスワード設定機能を活用することで、セキュリティ面の向上が図れます。

覚えておくと便利な機能

次に、覚えておくと便利な機能を4つご紹介します。

便利機能1:バーチャル背景

自宅からZoom会議に参加する人も少なくありません。バーチャル背景は、自宅などプライベートな空間を画面上に映したくないときに役立ちます。

便利機能2:リモートコントロール

リモートコントロールとは、会議の参加者が別の会議の参加者の画面を遠隔操作できる機能です。パソコンの操作に慣れてない人とZoom会議する際に活躍します。

便利機能3:スポットライト

スポットライトは、特定の参加者の画面を大きく表示する機能です。Zoomでは通常、発言者の画面が一番大きく表示されます。しかし、スポットライト機能を使用するとスポットライトが当たっている人の映像が常に一番大きく表示されます。特定の方を常に表示させておきたい場面で役立つ機能です。

便利機能4:Zoomと他のアプリを連携する

Zoomとアプリを連携することで、業務を効率化できます。Zoomと連携できるのは以下のようなアプリです。

・Slack

・Googleカレンダー

・Googleドキュメント

・Microsoft Teams

・Snap Camera

・Zendesk

ほかにも、さまざまなアプリと連携可能です。

Zoomを利用する際の注意点

Zoomを利用する際に、最も注意したいのがセキュリティです。本項目では、Zoomを利用する際の注意点を3つご紹介します。

注意点1:パスワードの管理を徹底する

Zoomは、ミーティングURL、もしくはミーティングIDとパスワードが分かれば誰でも簡単に会議に参加できます。そのため、会議に関係ない人が入ってこないように、会議の参加者のみにミーティングURL、IDやパスワードを伝えるように徹底しましょう。

注意点2:待合室機能を使用する

待合室機能を有効にすると、ホストが許可するまで参加者はミーティングに参加できなくなります。これにより、セキュリティ向上につながります。ただし、ホストの方は会議が始まる前までに、待合室で待機している人を入室許可してあげましょう。

注意点3:Zoomアプリのバージョンを常に最新にする

セキュリティ面を向上するために、Zoomアプリは常に最新になっているか確認しましょう。

Zoomの機能をフル活用して会議をスムーズにしよう

Zoomは、非常に機能を豊富に備えたWeb会議ツールです。もしかしたら普段から利用している方でも、使用したことがない機能があるかもしれません。本記事を参考に、これからのZoom会議の効率性を上げてください。

◆Zoomに関する情報は以下もチェック

初めてのZoomの使い方| Zoom会議に必要な設定手順を解説

オンライン面接もZoom?今こそ面接専用ツールを使った方がいい理由を考察

Zoomをさらに使いやすくする、連携可能なアプリケーション6選

投稿 なぜZoomが選ばれる?メリットや覚えておくと便利な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Zoomをさらに使いやすくする、連携可能なアプリケーション6選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、連携することでZoomをさらに使いやすくするアプリをご紹介します。ZOOMはどのようなアプリと連携できるのか、連携によりどのようなメリットがあるのか興味のある方はぜひ最後までご覧ください。

Zoomと他のアプリケーションを連携する理由

Zoomとアプリを連携するメリットは、「会議の質を向上できる」「時間短縮になる」「細かいストレスが軽減される」の3点です。まずは、それぞれのメリットを解説します。

メリット1:会議の質を向上できる

Zoomとアプリを連携することで、複数のアプリをZoom内で操作できるようになります。これにより、アプリの切り替えを行う必要がなくなり会議の内容に集中できます。

メリット2:時間短縮になる

Zoomとアプリ連携することで、アプリの切り替えを行う必要性がなくなります。これにより、これまでアプリの切り替えに使用していた時間がなくなり時間短縮につながります。

メリット3:細かいストレスが軽減される

Zoomなどのオンライン会議には、声が途切れて聴き取れなかったり、アプリの切り替えを頻繁に行う必要があったりといった細かいストレスが付きまといます。しかし、Zoomとアプリを連携することにより、自動文字起こし機能が使用できるようになったり、作業環境をZoomに集約することにより、アプリを頻繁に切り替える必要がなくなったりします。これによって、オンライン会議特有の細かなストレスが軽減されます。

Zoomと連携できるアプリ6選

その1:Dropbox

Dropboxは、インターネット上でファイルの管理や共有ができるオンラインストレージです。DropboxとZoomを連携させると、Zoom内でプロジェクトの進捗状況や計画を複数人で共有・運用できるようになります。

使用しているアプリを頻繁に切り替えることで、集中力が削がれて情報の一元化が難しくなるのがこれまでの課題でした。スケジュールや議事録の切り替えが頻繁に行われて集中力を削がれた経験のある方は多いでしょう。

しかし、世界初のワークスペースであるDropboxとZoomを連携すれば、全ての作業を1箇所にまとめられるため、集中力を削がれることなく会議を実行できます。

公式:https://help.dropbox.com/ja-jp/integrations/zoom

その2:Slack

Slackは、2013年にアメリカで開発されたビジネスチャットツールで、現在では150か国以上で利用されています。プロジェクト単位でチャットを作成しやすいことから、プログラマーやエンジニアの間で利用されやすい傾向にあります。

アプリ版だけでなくWebからも利用可能なため、インターネットに接続できる環境であればどこでも利用可能です。また、スマホアプリも配信されているため、パソコンでの利用に限らずスマホやタブレットからも使用できます。

ZoomとSlackを連携することで、SlackからZoom会議に参加できるようになります。Zoomを起動する手間が省けるようになり、ワークフローの効率化につながります。

公式:https://support.zoom.us/hc/ja/articles/205153255

その3:Googleカレンダー

Googleカレンダーは、Google社が提供しているカレンダーアプリです。Googleアカウントを取得することで誰でも無料で利用でき、自分のスケジュールをカレンダーに登録するだけでなく複数人でスケジュールの共有ができるためビジネスで頻繁に使用されています。

ZoomとGoogleカレンダーを連携させることにより、Zoomアプリ内でGoogleカレンダーの日程を作成してZoom会議の設定を行えます。また、Googleカレンダーの通知機能を使用すれば、Zoom会議を忘れてしまう危険性を抑制できます。

公式:Zoom を Google カレンダーのデフォルトに設定する

その4:Googleワークスペース

Googleワークスペースは、Google社が提供するオンラインアプリケーションセットです。ZoomとGoogleワークスペースを共有することで、GmailやGoogleカレンダーでZoom会議の管理ができるようになります。

公式:Google Workspace / Google Apps での Zoom 設定

その5:Zendesk

Zendeskは、カスタマーソフトウェアです。ZoomとZendeskを連携すると、ビデオを使用してのサポートが可能となります。コロナ禍によって直接対面でサポートをすることが難しい状況の企業も少なくありませんが、Zoom×Zendeskであれば充実したカスタマーサポートを顧客に提供できます。

公式:https://www.zendesk.co.jp/zoom/

その6:Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、マイクロソフト社が提供するビジネスチャットツールです。WordやExcel、PowerPointなどのマイクロソフト製品と相性が良く、組み合わせることでMicrosoft Teamsをより便利に使用できます。

ZoomとMicrosoft Teamsを連携させると、Teams内からZoom会議の予約をスケジュールに登録できるようになります。そのため、日ごろからTeamsをメインのチャットツールとして使用している方はZoomと連携すると効率性が上がります。

Zoomとアプリ連携しているユーザーの声

ITreviewに投稿されたユーザーレビューによると、HubspotやセールスフォースといったCRMとの連携をしてる企業もあるそうです。

有料プランに加入して、ウェビナーシステムとしても便利に使用できている。

Zoomへのレビュー「簡単に接続できる&安定性が抜群」より

基本的なリマインダーシステムなどなども完備。

hubspotなどのMAツールと連携することも可能で、組み合わせると顧客管理も非常に簡単になる。

アンプトークというサービスやSales Forceと連携することで、商談の自動文字起こしや履歴管理ができるので、オフラインの商談に比べると商談分析やハイプレーヤーの商談中のトーク内容や言い回しもシェアができる。

Zoomへのレビュー「営業のメイン商談ツール」より

Zoomとアプリを連携してみよう

本記事内で紹介したアプリ以外にも様々なアプリとZoomは連携できます。Zoomとアプリ連携を行って、作業の効率化を図りましょう。

投稿 Zoomをさらに使いやすくする、連携可能なアプリケーション6選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web会議とリモート会議の違いとは?オンライン会議に必要なツールを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、Web会議(オンライン会議)ツールの導入を検討されている企業の方に向けて、基本機能やメリット・導入ポイントやおすすめのオンライン会議ツールまで丁寧に解説します。

オンライン会議とリモート会議の違い

オンライン会議(Web会議)とは、インターネットを通じて開催する会議のことを指します。インターネット環境とWebカメラ、ヘッドセット、スマートフォン、タブレットなどのデバイスさえあれば、時間や場所を問うことなく、お互いの顔を見ながらオンライン上で容易に会議を展開することができます。

リモート会議とは、離れた場所にいる人同士が、何らかの方法で参加する会議のことを指します。リモート会議の場合、遠隔地にいる人同士のコミュニケーション手段はインターネットだけに限りません。

たとえば、専用の機器と回線を利用して映像・音声のやり取りを行う「テレビ会議」や、指定の電話番号にかけることで、複数人と同時に通話する「電話会議」などもリモート会議に含まれます。

「オンライン」での打ち合わせが浸透

オンライン会議は、会場費や人件費・移動費などの会場運営に必要な機材等にかかるコストが省け、社員がどこにいても会議が可能なため、IT環境の整備とともに普及してきました。さらには多様な働き方が求められ、テレワークが浸透する現代においてますます欠かすことができなくなっています。特にコロナ禍によって対面や人流の抑制が求められる昨今、もはや「オンライン」で打ち合わせを行うことが一般的になっているといってもいいでしょう。

オンライン会議(Web会議)に必要な機材

オンライン会議(Web会議)を開催する際には、事前に必要な機材を揃えておく必要があります。以下4つの機材はどれもオンライン会議を行ううえで、必要不可欠な機材であるといえるものです。

オンライン会議(Web会議)ツール

オンライン会議に参加するためにはオンライン会議(Web会議)ツールを利用します。オンライン会議ツールには、有料・無料や、インストール型やクラウド型などの種類があります。こちら、種類や選び方は後ほど紹介します。

インターネット環境

インターネットの利用できる環境下にあることは、オンライン会議を行う際の必要最低条件です。そのため、まずインターネットの利用ができる環境にあるのか確認を行い、そのうえでそのほかの機材も揃えていく必要があります。

Webカメラ

オンライン会議(Web会議)には、Webカメラも必要となります。Webカメラは多くの人数でオンライン会議や、Webセミナーを行う際に役立ちます。また非対面で1対1でする面談や採用活動で応募者との面接を行うような場合にも、相手の顔や表情がわかるため、Webカメラは欠かせません。

パソコンの内蔵カメラを使用している方も多いですが、古いパソコンの場合、暗かったり画像が粗かったりすることも多いので注意しましょう。暗く見えたりして相手の心象を悪くしないためにも、一度自分がどのように映っているか確認しておくとよいでしょう。

ヘッドセット

オンライン会議では映像以上に重要なのが音声です。電話で相手の声がよく聞こえないということはまずありませんが、オンライン会議ではネットやパソコン環境によって音声が聞きづらいことが多々あります。

音声は映像以上にコミュニケーションに大きな影響があるので、お互いにスムーズな会話を展開させるためにも音声が心配という方は、ぜひヘッドセットを用意することをおすすめします。現在販売されているヘッドセットの中にはワイヤレスイヤホン仕様の製品や、高品質なマイクを内蔵するモデルも多くあります。個々の目的に合うヘッドセットを選ぶようにしましょう。

スピーカー

オンライン会議(Web会議)の代表的なデバイスとして、オンライン会議用のスピーカーが挙げられます。Web会議用のスピーカーにはワイヤレスに使用できる製品も販売されており、さらに快適にオンライン会議を進められる機材の1つとなっています。

オンライン会議(Web会議)に備えること

オンライン会議(Web会議)を開催するためには、事前にきちんと用意しておくべきことがあります。次の4つのポイントを確認し、万全の体勢で開催することが求められます。

1.オンライン会議ツールの選定

オンライン会議(Web会議)の開催を決めたときに、まずはどのオンライン会議ツールを導入するべきか選ぶ必要があります。選定の際には他社ツールとの比較を行いながら検討していくと、導入までスムーズに進められます。

2.必要機材を用意し動作を確認

オンライン会議(Web会議)は、インターネットとWebカメラ、ヘッドセット、デバイス(パソコン・スマートフォン・タブレットなど)といった必要最低限の機材を集めるだけで開催することができます。これらの機材を揃えたところで、動作のチェックを行います。

3.具体的な機材の配置を決定

どの機材をどこに配置するかということに関しては、個々に決定する必要があります。多くの機材が画面に映り込んでしまうよりは、映るものの少ない配置を心がけるほうがオンライン会議(Web会議)に相応しいでしょう。

4.必要資料を揃えておく

実際に会議やセミナーを開催する場合にも、オンライン上で開催する場合にも、事前に当日使用する資料を用意しておく必要があります。資料は誰にでも見やすく、1つの資料を共有して閲覧する際にもわかりやすい内容であることが望ましいでしょう。事前にパソコン上で画面共有できるかどうかテストしておくとよいでしょう。

オンライン会議(Web会議)ツールの種類

オンライン会議(Web会議)システムには、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。自社に最適なツールを導入しスムーズに活用していくためにも、Web会議の種類を知っておきましょう。

クラウド型オンライン会議ツール

オンライン上に導入されている会議システムをそのまま活用できます。システム提供を行うベンダーと契約することにより活用可能で、サーバ管理までベンダーが行うので業務の効率化につながります。比較的リーズナブルな価格で活用できます。

オンプレミス型オンライン会議ツール

オンライン会議用のサーバ構築を行います。自社の情報セキュリティに最良であるとされる設定に調整可能で、カスタマイズも自由にできます。長いスパンで見れば工夫次第で安価に利用することも可能です。

オンライン会議(Web会議)ツールの基本機能

オンライン会議(Web会議)ツールの基本機能として、画面の映像や音声を活用した機能だけが備わっているように思われがちです。実際にはそれ以外にも、さまざまな機能が搭載されています。多くの製品で搭載されている基本機能として、主に次の6つが挙げられます。

画面の共有

1つの資料を複数人で共有できる機能です。画面共有を行えることによって、業務の効率化にも寄与します。この他デスクトップ共有機能でも、画面の共有が行えます。相手の許可をとることにより、映像画面を自ら操作することも可能です。

メディアの再生

音声ファイルや映像ファイルを、自身のオンライン会議(Web会議)画面から参加者に配信できる機能です。コマ送り機能やスロー再生機能なども搭載されており、幅広い用途で活用可能となっています。

録音・録画

オンライン会議の内容をそのまま録音・録画できます。たとえば収録した映像を、研修やイベントなどで配信することも可能です。当日のオンライン会議を欠席してしまった人に、後から収録映像を見せることもできます。

ホワイトボード

同じ画面を全員で眺めながら、文字や図形などでコミュニケーションを活発化させることも可能です。情報共有のほか、チャットなども活用することができます。入力には、キーボードやマウス、ペンタブレットなどが使えます。

セキュリティ対策

会議の情報を暗号化する機能などが備わっています。特にオンプレミス型のオンライン会議(Web会議)のケースでは、自社の方針に沿いフレキシブルに対策を施しやすいでしょう。セキュリティレベルは、個々の製品により異なります。

アンケート

オンライン会議(Web会議)の参加者にアンケートを実施したり、質問を行うことができます。アンケートの結果は、オンライン会議上の集計画面にそのまま表示されます。

オンライン会議(Web会議)ツール導入のメリット・デメリット

オンライン会議(Web会議)ツールを導入する企業が増加している背景として、テレワークや働き方改革の影響があります。導入を検討する企業の方は種類や基本機能だけでなく、具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのかまで、目を向ける必要があるでしょう。

オンライン会議ツール導入のメリット

1.業務の効率化

WordやPowerPointといったドキュメントをオンライン会議(Web会議)ツール上で容易に共有できるため、会議資料における準備や共有・整理や編集などの一連の業務フローをより効率的に進められます。多くの社員と一度に同じ資料を共有できることにより、業務の効率化を促進させます。

2.経費の削減

オンライン会議(Web会議)ツールは専用の回線やモニターなどが不要であるため、初期費用が最小限で済みます。クラウド型の場合にはサーバの設置も不要なので、初期費用がかかることなくシステム利用料だけで運用できます。そのため、経費を大幅に削減することが可能です。

3.スピーディーな情報共有

いつどのような場所にいても出席することのできるオンライン会議(Web会議)ツールは、情報の共有やスケジュール調整などにも迅速に対応することができます。そのため、すべての社員にすぐに情報を共有したい場合や、スケジュールを素早く調整したいときにも有益なツールとなっています。

4.いつどこからでも会議が可能

オンライン会議(Web会議)ツールの導入により、働き方の幅にも広がりが出てきます。従来はテレワークの社員も会議のためだけに出社することも少なくありませんでしたが、オンライン会議の普及でいつでもどこでもWeb会議に参加することができるようになりました。

5.コミュニケーションの円滑化

出張する必要もなくオンライン上で会議を行えるため、遠隔地にいる社員間のスムーズなコミュニケーションにも役立ちます。もちろん同じビル内に勤務する他部署とも、ツール活用により積極的なコミュニケーションをとることができます。会議やセミナーのほか、研修やカウンセリングなどにも活用可能です。

オンライン会議ツール導入のデメリット

1.相手の反応が読みにくい

オンライン会議(Web会議)は直接対面しての会議ではないため、特に音声通話のみの際に相手の反応が読み取りづらいことがあります。このようなときには、オンライン上で相手に尋ねることが必要です。

オンライン会議(Web会議)ツール導入の際の注意点

オンライン会議(Web会議)をツール導入する際には、自社がどのような製品を求めていて、最終的に何を重視するか明確にしたうえで、製品比較をしっかり行っておきましょう。

音声の品質

オンライン上で会議(Web会議)やセミナーを開催するときに音声の品質がよくなければ、評価を下げるものにもなり得ます。音声の品質は、使用するデバイスや通信環境、マイクに大きく左右されます。これらの機器は事前にすべて音声品質や動作状況に問題がないかどうか、確認しておく必要があります。

映像の品質

音声と同様に重要となるのが、画面に映る映像の品質です。映像がフリーズしてしまったり途切れてしまうような状態は、オンライン会議(Web会議)の妨げとなります。そのため、映像品質に問題がないかどうかも、きちんとチェックするようにしましょう。

機能性

どんな会議が多いのか、セミナーがメインになるのかなど、会社によってオンライン会議システムの用途もさまざまです。オンライン会議システムを選ぶ際には、製品によって搭載されている機能や強みは異なるので、自社の用途に合ったシステムを選ぶことが大きなポイントです。

操作性

オンライン会議システムを導入したものの、「使いにくくてあまり使わなくなってしまった」とならないためにも、導入に際しては誰もが簡単に使いこなせるような操作性であるかを確認しましょう。会議やセミナーは参加人数が多くなったり、長い時間開催されたりすることも多いため、優しく扱いやすい仕様であることは必須です。

サポート体制

オンライン会議は多くの人が参加することもあるため、トラブルが発生した場合の影響がとても大きくなります。いつどんなときでも、素早く対応してくれるベンダーかどうかを事前に確認しておきましょう。メールやチャットでの問い合わせだけでなく、緊急時の電話にも対応可能なツールを選ぶと、解決までのプロセスもスピーディーです。

おすすめオンライン会議(Web会議)ツール6選

実際に、オンライン会議ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのオンライン会議ツールを紹介します。

(2022年1月11日時点のレビューが多い順に紹介しています)

1.Zoom Meetings

幅広い用途の会議やセミナーを実現するオンラインビデオ会議ツールです。1つのビデオ会議に参加可能な人数は、最大1,000人までとなっています。質疑応答機能などもあり、積極的なコミュニケーションを生みやすい仕組みとなっています。

2.ハングアウト Meet

Google Suiteに搭載されている機能であり、設定後URLをメンバーに共有すると会議を始めることができます。シンプルかつスピーディーなUIが魅力とされており、複数人参加のWeb会議も容易に行うことができます。

3.ISL Online

すべての製品を1ライセンスで利用できるリモートコントロールソリューションです。テレワークやリモートサポート・ヘルプデスクや遠隔デモンストレーションなどのさまざまな用途で利用可能です。

4.Calling Meeting

Web会議とオンライン商談・チャットボットなどのコミュニケーションツールを1つに統一させたシステムです。資料の共有やホワイトボード・ルーム内チャットやトークスクリプトなど豊富な機能が搭載されており、業務の効率化を促します。

5.VCRM

インサイドセールスを中心としたオンライン商談システムは、オンラインでの効率的な営業活動から、売上の向上や商談数アップにつなげます。画面の共有や音声議事録の作成・複数人での商談などの機能など、扱いやすいインターフェイスとなっています。

6.Zoom Rooms

ビデオ会議やワイヤレス画面共有のために統一されたソフトウェアを基本とした会議室システムです。一度のタップのみで会議を開始可能で、デスクトップやスマートフォンなどのほか、Wi-FiやHDMI・H.323/SIPエンドポイントなどから参加できます。

オンライン会議を取り入れて業務効率化を進めよう

テレワーク化が広まる中、オンライン会議ツールはますますその価値が高まっています。テレワークを導入する企業は年々増加しており、業務効率を維持するためにもオンライン会議ツールは必須になっています。離れた場所でも、対面と同じコミュニケーションを可能とするだけでなく、業務の効率化もサポートしてくれる心強い味方です。

現在、各社からさまざまな機能をもつオンライン会議ツールが続々とリリースされていますが、導入する際には、会議の内容や業務内容に合ったツールを選ぶことが大切です。使い勝手やセキュリティなど重視するポイントを見極めながら、自社に合ったサービスを見つけてみてください。

投稿 Web会議とリモート会議の違いとは?オンライン会議に必要なツールを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web会議とテレビ会議の違いとは?導入のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>Web会議システムの導入を検討しつつも、上記のような悩みで踏み切れない企業も多いのではないでしょうか。

Web会議システムならインターネット環境やヘッドセット、パソコンなどのデバイスを揃えるだけで、どこからでも会議を行えます。移動コストや会議準備の手間を削減できたり、意思決定のスピードが速くなったりと多くのメリットが得られるでしょう。

この記事では、Web会議システムの機能やメリット・デメリット、システムを選ぶときのポイントについて詳しく解説します。

Web会議とは ?

Web会議の概要や提供形態、テレビ会議との違いについて解説します。

時間や場所を問わず会議を行えるツール

Web会議とは、インターネット経由で遠隔地にいる相手と会議できるツールです。リアルタイムで音声や動画、資料の共有ができ、近年は社内会議や商談、採用面接、会社説明会、セミナー、忘年会など人数の大小に関係なく幅広いシーンで活用されています。

必要な機材はパソコン・スマートフォン・タブレットなどのデバイスと、Webカメラやヘッドセットだけ。専用の機器は不要でアプリを使用するため、時間や場所を問わずWeb会議を行えます。

提供形態

Web会議システムにはクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。基本的な違いは以下の表をご覧ください。

| 形態 | 概要 | メリット | デメリット |

| クラウド | ベンダーのサーバにアクセスして利用する | ・すぐに利用できる・利用規模が変わっても柔軟に対応できる・メンテナンスの手間を削減できる | カスタマイズしにくい |

| オンプレミス | 自社内にサーバを構築して運用する | ・自社のセキュリティポリシーに合わせられる・ランニングコストを削減できる | ・サーバ構築の専門知識が必要・導入費用やメンテナンスのコストがかかる |

自社のセキュリティポリシーに合わせたり、機能を柔軟にカスタマイズしたりと自由度の高いシステムを使いたい企業はオンプレミス型がおすすめです。逆に「提供されている機能でよいので、運用負荷や導入コストを減らしたい」という場合はクラウド型が適しているでしょう。

テレビ会議との違い

Web会議とテレビ会議のシステムの違いを次の表にまとめました。

| 種類 | 動作環境 | 安定性 | 機能 |

| Web会議 | ・インターネット環境とデバイスがあればどこでも会議に参加可能 | 多人数になると安定しない場合もある | 映像、音声、画面共有、チャットなど |

| テレビ会議 | ・専用の機器や回線を利用する・特定の場所で行う必要がある | 専用回線なので安定している | 映像、音声 |

テレビ会議は専用の機器や回線を利用するため、通信が安定しており、映像や音質の品質が高いのが特徴です。その分、導入コストがWeb会議よりも割高というデメリットもあります。

Web会議システムは会議室を用意しなくても会議を開催でき、機能も豊富です。その一方で、人数が多くなるほど音声や映像が不安定になるケースもあります。有料版なら安定性も確保できるうえ、セキュリティ対策やサポートも充実している場合が多いです。

テレワークの普及によるWeb会議の必要性の高まり

2019年末頃からWeb会議のニーズが急激に高まっています。実際に2020年度のWeb会議市場は前年度の2倍強に成長しています。

その理由として、新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入する企業が増加したことが挙げられるでしょう。テレワーク環境下でも、従業員や取引先企業との迅速なコミュニケーションが求められます。Web会議を利用することで、これまで対面で行っていた社内会議や採用面接、商談などを、非対面に切り替えられるようになりました。

また働き方改革によってテレワークが推進されたことも理由の1つです。従業員1人ひとりに合った労働環境を提供するには、会社という1カ所の場所にとらわれないことが重要です。Web会議なら移動や準備の時間を削減でき、より効率的な働き方を実現できるようになります。

Web会議システムの機能

Web会議システムの基本的な機能について解説します。

音声・映像の共有機能

参加者の音声と映像を共有し、リアルタイムにコミュニケーションできる機能です。1人ひとりの反応を見聞きしながら進められるため、テレワークでもスムーズな会議を行えるようになります。

ファイル共有機能

会議資料を参加者全員に共有したいときに便利な機能です。メールで資料を送付する場合には宛先漏れがないか確認する手間がかかりますが、共有機能を使えばWeb会議の最中にその場で一斉配布できます。資料の配布漏れもなくなるため、会議主催者も参加者も安心です。

ホワイトボード機能

参加者全員が同じ画面を見ながらテキストや図形を使ってコミュニケーションがとれる機能です。マウスやキーボードだけでなくペンタブレットも使えます。対面で議論するときと同じようにフローチャートなど視覚的な情報を共有できるため、認識誤りを減らし、より効率のよい会議を行えるでしょう。

デスクトップ共有機能

ほかの参加者が見ている画面を自分のパソコンに表示する機能です。操作の許可を得ることで、相手の画面をリモートで操作できます。システムの操作方法を教えたり、トラブル発生時に状況説明したりと、メールや電話だけで対応するのが難しいシーンで役立つでしょう。

録音・録画機能

Web会議上でのやり取りを録音・録画できる機能です。会議や研修に欠席した従業員がいる場合、あとから内容を共有するのは時間がかかるもの。録画機能があれば議事録を作成する必要もなく、正確に議論内容を把握してもらうことができます。また録画した映像を新人研修やセミナー用に配信すれば、講師や準備担当者などの時間やコストを削減することも可能です。

チャット機能

会議中に参加者同士でテキストメッセージを共有できる機能です。発言者の名前と日時が表示されるため、会議の議事録を作成しやすくなります。またWebサイトのURLを送って共有することも可能。「通信環境が悪い」「外出中で声が出しにくい」という状況下でも、柔軟に意見を伝えることができます。

Web会議システムを導入するメリットとデメリット

Web会議システムを導入するメリットとデメリットについて解説します。

Web会議システムを導入するメリット

導入するメリットは主に5つあります。それぞれ見ていきましょう。

1.交通費や移動時間のコストをカットできる

拠点が複数ある企業が会議を開くと、多くの従業員が1カ所に集まるためのスペースを借りる費用や交通費がそれだけ膨大になってしまいます。Web会議システムの場合、インターネット環境があれば時間や場所にかかわらずWeb会議を行えるので、場所やコストの制約がなくなります。その時間や費用をほかの業務に当てれば、生産性向上にもつながるでしょう。

2.優秀な人材を採用しやすくなる

Web会議の運用体制がしっかり整備されていれば、オフィスの所在地に関係なく、テレワークでどこからでも働くことが可能になります。日本国内だけに限らず、世界中のどこからでも働ける企業として求人を出すことができます。自由な働き方が実現できるため、それだけ優秀な人材を確保できる機会が増えるでしょう。

3.働き方改革を推進できる

「営業担当者が出先から会議に参加してそのまま直帰する」といった働き方改革も推進できます。自宅が遠くても社内ミーティングに参加できるので、時間をかけて通う負担がなくなります。その分を子育てや家族の介護、自分の時間に当てるなど有効に使うことが可能です。働きやすい職場環境を実現でき、従業員のモチベーションアップも期待できます。

4.意思決定のスピードが速くなる

Web会議システムならどこからでも手軽に会議を開催できるため、決めるべきことをスピーディーに確定しやすくなります。また意思決定者が多忙で社内にいる時間があまりなくても実施できるので、スケジュールに合わせて社内会議を開催するといった調整の手間がなくなります。

5.感染症拡大や災害時にも対応できる

緊急事態が起きると公共交通機関がまひしたり、電話がつながりにくくなったりします。Web会議システムならパソコンやスマートフォンの画面で相手と顔を合わせつつ、どのような状況下にいるかなど安否確認ができます。また資料の共有機能やホワイトボード機能を活用することで、遠隔地にいても的確な指示を出せるでしょう。このように、Web会議システムはパンデミックや自然災害が起きた場合のBCP(事業継続計画)対策にも有効です。

Web会議システムを導入するデメリット

導入するデメリットは主に2つあります。

1.セキュリティリスクがある

Web会議システムはインターネットを介すため、不正アクセスやアカウント流出による情報漏えいが懸念されます。この問題を防ぐには次のような対策をとることが有効です。

| 不特定多数が利用する無料Wi-Fiを使わない |

| 会議室ごとにセキュリティコードを発行し、部外者の侵入を防ぐ |

| Web会議システムにアクセスできるIPアドレスを指定する |

参加者1人ひとりがデバイスを外に置き忘れない、会議室のURLを外部に漏らさないなどの危機管理意識をもつことも欠かせません。

2.会議の雰囲気を読みにくい

Web会議には、参加者が場の雰囲気に流されずに発言しやすくなるというメリットもあります。しかしその反面、雰囲気を読めないので発言者の意図を正確に把握しにくくなるともいえるでしょう。「そんなつもりで言ったわけではないのに」と、ほかの参加者に誤解されてしまうケースもあります。

対策としては「今の発言は〇〇という理解で合っていますか?」のように確認を入れること。参加者が「Web会議は正確に意図が伝わらないこともある」と理解したうえで、伝わりやすくなるような振る舞いを心がけるとよいでしょう。

Web会議システムの活用事例

Web会議システムを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

初心者でも安心してWeb会議ができる

「なかなか実際に会えない時にたやすく会議を実施できた(初めての方もURLを送付することで会議に参加することができた)。外部に公開できない会議について,パスワードを利用することで安心して会議をすることができた。オンライン会議だと使用が困難な資料の提示について,資料を表示して議論することができた」

▼利用サービス:Zoom Meetings

▼企業名:諏訪坂法律事務所 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:その他https://www.itreview.jp/products/zoom/reviews/86948

業務効率を大きく向上させてくれた

「多(他)拠点にいるメンバーとの会議が多くなり、Teams会議をはじめとしたweb会議がとても多くなっています。その点で重宝します。また、会議後にファイル共有する際もTeamsチャット欄への貼付で済ますことも多く、今からこのツールがなくなったらと考えると、業務効率の大幅な低下を招くことしか考えられません」

https://www.itreview.jp/products/microsoft-teams/reviews/86405

▼利用サービス:Microsoft Teams

▼企業名:オムロン株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:電気・電子機器

世界中で会議ができ、移動コストの削減に

「移動コスト・時間コスト削減。世界中どこにいても会議が出来るので、海外の企業様への簡単な打ち合わせなら直接会わなくてもweb会議で充分ですので、移動コストの削減につながりました。また、社内でも複数拠点で同時につなぐことが出来るので、一か所に集まる必要がなくなり、時間の削減にもつながっています」

https://www.itreview.jp/products/cisco-webex-meetings/reviews/38763

▼利用サービス:Webex Meetings

▼企業名:Hightec Technology & Engineering(Thailand)Co.,Ltd. ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:電気・電子機器

短時間で建設的な議論が可能になった

「短期間で、問題を解決が必要な問題に関して、会議を招集し、建設的な議論を短時間で成し遂げることができた。プレゼン資料以外に適宜必要な資料を表示して深い意味のある議論ができた」

https://www.itreview.jp/products/hangout-meet/reviews/48656

▼利用サービス:ハングアウト Meet

▼企業名:国立大学法人信州大学 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:大学

URL一つですぐにWeb会議を始められる

「相手の連絡先を知らなくても、URL一つですぐにミーティングできるため、問題解決速度が向上した。電話などよりもチャット画面を共有できるため、お互いに理解がしやすくなった」

https://www.itreview.jp/products/appear-in/reviews/30687

▼利用サービス:Whereby

▼企業名:まんがたり ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:広告・販促

Web会議の業界マップ

Web会議システムのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

Web会議システムを選ぶポイント

Web会議システムを選ぶときに重要な5つのポイントについて解説します。

接続が安定しているか

Web会議システムを選ぶときは、どんなインターネット環境でも安定した接続ができることが重要です。音声や映像が途切れ途切れになると会議にストレスを感じるでしょう。また、伝えたはずが伝わっていなかったなど重大なミスを引き起こしかねません。こういった問題は品質の高いシステムを導入することで改善されやすくなります。

セキュリティ対策が万全か

インターネットを利用するためのセキュリティ対策が徹底されていないと、共有する機密情報や顧客情報の漏えいの危険性があります。

どんなセキュリティ対策がとられているのかを必ず確認しましょう。主なセキュリティ対策には、暗号化通信、IPアドレスによるアクセス制限、会議ルームへのセキュリティコード付与などがあります。よりセキュアな環境を整備したい企業にはオンプレミス型のWeb会議システムがおすすめです。

同時接続できるアカウント数が多いか

同時に接続できるアカウント数は、300人までのシステムもあれば、最大1,000人まで利用可能なもので、Web会議システムによって異なります。

そのため、あらかじめ使用用途を洗い出しておくことが重要です。大人数の研修やセミナーを頻繁に行う企業なら、同時接続数が多いシステムを選ぶことをおすすめします。

直観的に操作できるか

Web会議システムは社内だけでなく、取引先など外部の人も参加する場合があります。誰でも簡単に利用できるものがよいでしょう。操作画面がシンプルで直感的な操作ができるものなら、ストレスなく会議を進められます。

また、多機能なシステムでも使いづらいと社内に浸透しにくく、導入コストが無駄になってしまうケースもあります。使用感が心配な場合は、無料で試用版を提供しているところを選んでみてください。

マニュアルやサポートが充実しているか

わかりやすいマニュアルがない場合、システムを導入する際に従業員に説明する時間が必要になります。また「起動するとブラウザが落ちてしまう」「ミーティングルームになぜか入れなくなった」などの状況が起きたときにサポートに頼れないと、自分で調べなければならないため、業務にも影響が出てしまうでしょう。24時間365日サポートや電話での対応を行っているWeb会議システムがおすすめです。

おすすめのWeb会議システム5選

実際にWeb会議システムを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの製品を紹介します。

(2021年12月27日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Zoom Meetings

ユーザーの参加は最大1,000人、ビデオ画面の表示は最大49人まで対応しているWeb会議システムです。クリアな映像と音質で会議を続けられるため、「途中で音が途切れてしまった」といった事態も起きにくいでしょう。OutlookやGoogleカレンダーなどと連携できるため、外出先でもモバイル端末のカレンダーからすばやくミーティングに参加することが可能です。また暗号化、捜査権限設定、パスコード保護、待機室利用などのセキュリティ機能があるので、安全なミーティングを行えます。グループミーティング無制限のプロプランの場合、料金は2万100円/年/ライセンス。無料版もあります。

Microsoft Teams

もっとも人気の高い「Microsoft 365 Business Basic」プランなら、最大参加者300人で最長30時間まで会議を行えます。会議のレコーディングや文字起こしなど便利な機能も。ExchangeやOneDrive、OutlookなどOfficeアプリも利用可能です。ストレージは1人あたり1GBと大容量。サポートは電話とWebの両方をいつでも利用できるため、トラブル発生時も安心して利用できます。1カ月間無料の試用版や、無料版(最長60分、1つの会議参加者最大100人などの制限あり)もあります。

Webex Meetings

すべての通信に強力な暗号化が施されるため、会議中も安心してデータのやり取りができます。またユーザー認証があるので、メッセージやファイルの共有もより安全に行えるでしょう。さらに100以上の言語へのリアルタイム翻訳が利用可能。最新のAIによる強力なノイズ除去機能で、自宅の雑音やキーボードの打音などを消してくれるの会議に集中することができます。またアイコンが感情を表現するジェスチャ認識機能なども装備。GoogleやSlack、Salesforceなど業界のメジャーなアプリ100種類以上とシームレスな連携も可能です。

EnterPriseプランならチャット・電話によるサポートに加え、専属の担当者もつきます。無料で始めることもできるので、まずは操作性を知りたい企業におすすめです。

Google Meet(旧称:ハングアウト Meet)

Googleの他サービスと同じユーザー情報保護機能と、プライバシー保護機能が適用されています。会議中の通信もすべて暗号化されるうえ、乗っ取り防止機能や2段階認証にも対応。内部情報をより安全に保ちたい企業におすすめです。またネットワーク速度に応じて設定が自動調整されるので、どんな場所にいても品質の高いビデオ通話を実現できるでしょう。Google Workspace Enterpriseプランなら24時間365日対応のオンラインサポートを受けられます。ストレージも無制限で利用可能。料金は問い合わせが必要です。

Whereby

アカウントの登録不要、アプリのインストール不要で手軽にWeb会議を始められるツールです。操作画面の言語は英語のみで日本語非対応ですが、シンプルな画面なので直観的に操作できます。ミーティングのURLの文字をカスタマイズできるため、ミーティング内容別にわかりやすいURLにすることも可能。ITツールの利用に不慣れなユーザーでもURLをクリックするだけで参加できるので、日常使いしやすいのがメリットです。無料版は参加者が100人までで、一部の機能に利用制限あり。Businessプランは9.99ドル/ライセンス/月です。

ITreviewではその他のWeb会議システムも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながらWeb会議システムを検討できます。

まとめ

Web会議システムはコロナ禍や働き方改革の影響もあり、急速に普及しているツールです。時間や場所を問わず会議を行えるため、交通費や移動時間を削減できるうえ、優秀な人材を採用しやすくなるなどのメリットもあります。アフターコロナの世界でもテレワークの重要性は高まっていくことが予想されるので、今からWeb会議システムを導入しておくことをおすすめします。

Web会議システムを選ぶ際は、接続が安定しているか、セキュリティ対策が万全か、同時接続できるアカウント数が多いかといった点に注目しましょう。また新入社員や取引先企業などさまざまなユーザーが利用することを想定し、直観的に使いやすいものを選んでください。さらにマニュアルやサポートが充実している製品なら、急なトラブルが発生したときも迅速に対処できるでしょう。

投稿 Web会議とテレビ会議の違いとは?導入のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 初めてのZoomの使い方| Zoom会議に必要な設定手順を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>速習!Zoomとは何か?

人が「Zoomで会議を行う」と言うときの、「Zoom」とは、「Zoom Meetings」のことを指している。Zoom Meetingsは、シリコンバレーのベンチャー企業ズームビデオコミュニケーションズによって開発され、2013年からサービスが開始されたクラウド型Web会議システムである。

今日、日本国内の販売パートナーも6社にまで拡大し、すでに市場で2桁のシェアを獲得していると見られ、急成長を持続しているとされる。

Zoom Meetingsは、クラウド型のサービスなので、利用のために特別な機器を導入する必要はない。インターネットに接続できるPCとWebブラウザ、音声で相手と対話するためのマイクとスピーカー、そして自分の映像を撮るためのWebカメラがあれば、Zoom Meetingsによる会議が行える。ちなみに、今日の可搬型PC(ノートPC)には、大抵の場合、マイクやスピーカー、Webカメラが内蔵されている。ゆえに、「Zoom Meetingsを使うのには、PCがあればOK!」と言えなくもない。

また、Zoom Meetingsでは、スマートフォンやタブレット用のアプリが提供されており、それをインストールすれば、スマートフォン/タブレットからもZoom Meetingsを使うことが可能になる。

Zoom Meetingsでできること

次に、Zoom Meetingsの基本機能─つまりは、Zoom Meetingsで、どのようなことが可能になるかを見ていくことにしたい。

Zoom Meetingsの基本機能(サービス)は、大きく以下の3つに分けることができる。

(1)Web会議

(2)画面共有

(3)チャット(テキストチャット)

それぞれの概要は次の通りである。

(1)Web会議

Web会議は、Zoom Meetingsのメインのサービスで、最大1,000人のユーザーが同じ会議に参加することができ、最大49人の映像を1台の端末画面に表示させることができる。また、Zoom Meetingsの場合、無料版も用意されており、40分という制限時間内であれば、最大100人が参加するWeb会議を催すことができる。

(2)画面共有

Zoom MeetingsでのWeb会議の参加者は、各自のアプリケーションや文書の画面を全員で共有して見ながら、お互いにコメントを入れるなど、共同作業を効率的に進めることができる。

(3)テキストチャット

Zoom Meetingsでは、LINEのような感覚でテキストメッセージをやり取りできる「チャット」機能も提供している。

このほか、Zoom Meetingsでは、ファイルの共有やコンテンツ検索の機能を提供しており、その閲覧を許可するメンバーを限定したプライベートグループ(非公開)を作成することもできる。

Zoom Meetings活用、初めの一歩

Zoom Meetingsのユーザーの評価は高く、とりわけ「使いやすさ」には定評がある。実際、ITreviewに寄せられたユーザーのレビュー(口コミ・評判)を見ても、「使いやすい」「簡単」という声が非常に多い。

ならば、どれほど簡単なのだろうか。その実際について簡単にチェックしてみたい。ここではWindows PCで、Zoom Meetingsを使う(Zoom Meetingsを使って会議を催す)ことを想定して、その導入手順について確認することにする。

参加に向けた導入の手順

先ほど述べた通り、Zoom Meetingsには無料版が用意されており、それを使うことでZoom Meetingsの基本機能を点検することが可能である。

導入手順(1)アプリのインストール

仮に、無料版のZoom Meetingsを使ってWeb会議を主催してみたいと考えるならば、Zoom Meetingsのクライアント用アプリ「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードして、Windows PCにインストールすることから始める必要がある。

そのためにはまず、ZoomのWebサイト(https://zoom.us)にアクセスして、ブラウザ画面の最下部にある「ダウンロード」をクリックする。すると、以下のような「ダウンロードセンター」画面が表示される。

ここで、「ミーティング用Zoomクライアント」の「ダウンロード」ボタンをクリックし、インストーラーをダウンロードする。そして、インストーラーを起動してZoomクライアントアプリをインストールすれば、作業は完了となる。ちなみに、インストールが完了すると、Windowsのスタートメニューに以下のようなZoom Meetingsの起動アイコンが追加されるはずである。

導入手順(2)アカウントの作成

初めてZoomを利用する場合は、アプリをインストールしたのちに、自分専用のアカウントを作成する必要がある。それには、WindowsのスタートメニューからZoomを起動し、開いた画面の「サインイン」をクリックする。

この画面で、「無料でサインアップ」をクリックすると、以下のようなZoomのWebページが表示される。

会議の始め方(主催の方法)

Web会議を主催するには、まず、Zoomのクライアントアプリにサインインする。サインインしたアプリ画面のメニューアイコンから、「新規ミーティング」をクリックして、さらに「スケジュール」をクリックする。

それによって表示された画面で、Web会議の「ミーティング名」「ミーティング開始日時」「ミーティング時間」を設定する。

これにより、ミーティングIDを割り振ったURLが発行される。例えば、ミーティングIDが「123456789」だった場合、「https://zoom.us/j/123456789」というURLが自動的に生成される。そのURLをメールやチャットなど任意の方法で参加者に通知することで、Web会議に招待することができる。

会議に参加する手順

上に示した手順は、Zoom Meetingsを使って、会議を主催するのに必要な作業である。

実を言えば、Zoom Meetingsによる会議に(PCから)参加するだけではあれば、上述したような手順は不要である。要するに、Zoom Meetingsのアカウントを持たないユーザーでも、Zoom MeetingsによるWeb会議に参加できるというわけだ。

その参加のプロセスを非常に簡単で、Web会議の主催者から送られてきた招待メールにあるリンクをクリックすると、Zoom Meetingsの画面が自動的に立ち上げり、会議への参加が可能になる。

こんな使い方も!Zoomの便利機能

Zoom Meetingsには上述した基本機能のほかにも、便利な機能がさまざまにある。Zoom Meetingsの基本機能に慣れて“勘所”がつかめてきたなら、それらの機能を使い、Web会議の利便性をより高めることができる。

例えば、「画面レコーディング」は、便利な機能の1つだ。この機能を使うことで、Web会議の内容を録画もしくは録音することができる。レコーディングされた内容は、議事録作成用の資料として役立つほか、社内講習の教材、講義の振り返り、プレゼンテーションなど、アイデア次第で応用の幅を広げることができる。

また、Zoom Meetingsユーザーの間では、「Googleカレンダー連携」の機能に対する評価が高い。例えば、WebブラウザとしてGoogle ChromeやFirefoxを使っている場合、Webブラウザ用のZoom拡張機能を利用することで、GoogleカレンダーからWeb会議のスケジューリングを行ったり、スケジュールを削除・変更したりすることができる。

こうしてZoomの扱いに慣れていけば、「明日の会議はZoomで」と言われたときに、慌てるどころか、安堵するようになるかもしれない。

投稿 初めてのZoomの使い方| Zoom会議に必要な設定手順を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Web会議はいつ使う?テレビ会議との違い、必要な機材を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>Web会議とは?

Web会議とは、インターネットとWebを介して会議を行うことを意味する言葉である。また、そうした会議を実現する仕組みが、「Web会議システム」と呼ばれ、インターネットとWebを使って映像/音声によるミーティングを可能にする機能を提供している。

Web会議が必要となる場面とは?

ならば、実際のビジネスにおいて、Web会議システムが便利に使えるのは、どのような場面なのだろうか─。そうした場面はさまざまに考えられるが、以下では代表的な2つのユースケースを紹介したい。

利用シーン-1:遠隔地にいる複数の仕事仲間とミーティングを行う

Web会議が重宝される代表的なケースの一つは、離れた場所にいる複数の仕事仲間とミーティングを行う場面である。

例えば、ともにプロジェクトを進める仕事仲間が2人いて、その2人が、自分のオフィスからドアツードアで1時間程度の距離にある仕事場で働いているとしよう。そして、自分のオフィスに2人を集めて30分程度の会議を行うとする。

この場合、仕事仲間の2人は、会議の場所と自分たちの働く場所との往復でそれぞれ約2時間ものときを「移動」に費やす計算になる。

また、2人の仕事場もドアツードアで1時間程度の距離にあるとすると、3者のどの仕事場で会議を行ったとしても、3人のうち2人は約2時間を移動に費やさなければならない。つまり、30分の会議のために、3人のチームは4時間もの貴重な時間を移動という非生産的な業務に使ってしまうことになるのである。

それが、Web会議システムを使うことで、3人は、各人のオフィスでPCを使いながら(場合によっては、自席にいながらにして)会議が行えるようになる。それだけで2人分の移動時間約4時間がセーブされ、チームの生産性が高められることになる。もちろん、30分の会議のためにミーティングの場所を探したり、3人の都合を調整したりする手間も減ることになる。

利用シーン-2:忙しい関係者を集めてアドホックな会議を開く

一方、社内の部門・部署においても、何らかの意思決定やブレインストーミングのために、アドホックに関係者を集めてミーティングを行いたいときがあるはずである。ところが、関係者全員が日々の業務に忙殺されていると、全員の都合調整や会議の場所の確保に手間取り、なかなかミーティングが行えず、時宜を逸してしまいそうになるケースが往々にしてある。

Web会議システムは、そんな場面でも便利に使える。というのも、Web会議システムがあれば、会議の参加者全員が物理的に一つの場所にいる必要はなく、仕事の都合上、どうしてもその場所にいることのできない人は、外部からモバイルPCやスマートフォンなどを使って会議に参加することが可能になるからである。これにより、会議に向けた参加者の都合調整や場所の確保は柔軟になり、スピードアップされるはずである。

Web会議に必要な機能とは?

以上の記述からも分かる通り、Web会議システムは、会議というアクティビティーから、時間と場所の制約を取り払うためのITといえる。また、そのように考えると、Web会議システムに必要とされる機能が何かもすぐに理解できる。それは、実世界で会議を行うのに近い環境を、インターネット上で創り出すための機能である。

例えば、実世界の会議では、次のようなことが行われている。

1.参加者全員が互いの顔を見ながら意見を交わす

2.参加者全員が同じ会議資料を手元で見ながら意見を交わす

3.会議の主催者などが会議資料を使ってプレゼンを行う

4.ホワイトボードを使って適宜アイデアを出し合ったり、メモしたりする

5.誰かが、議事録を取る

Web会議システムは、これらの行動を仮想世界で実現する機能を次のようなかたちで提供している。

| 実会議の基本 | Web会議システムにおける機能実装 |

| ①参加者全員の互いの顔を見ながら意見を交わす | ビデオ通話 |

| ②参加者全員が同じ会議資料を手元で見ている | ファイルの共有 |

| ③会議の主催者などが資料を使ってプレゼンを行う | デスクトップ画面の共有 |

| ④ホワイトボードを使う | ホワイトボードの共有 |

| ⑤誰かが、議事録を取る | 会議の収録/録画 |

また、実世界で会議を行う際には、「さあ、会議ですよ」と周囲に呼び掛けたりするが、Web会議システムでも、会議の開催を知らせるコールを参加者に通知するための機能を標準的に備えている。同様に、会議の招集をかけたり、参加を呼び掛けたりする機能も、Web会議システムが基本機能として備える一つだ。

一方、遠隔から会議に参加する際には、周囲の環境から、なかなか音声で会議の議論に加わりにくいことがある。そのような場面を想定して、ビジネスチャットとの連携機能を提供し、チャットを通じた会議への参加を可能にしているWeb会議システムも多い。

また、在宅勤務者などがビデオ会議に参加する場合、自分の周囲の風景をあまり見せたくないことがある。そうしたニーズに対応するために、自分の周囲の風景をぼやかして表示させることができるマスキングの機能を提供しているWeb会議システムもある。

同様に、自分の撮像/声をオフにしたり、ミュートしたりしたい場合があるが、大抵のWeb会議システムはそのための機能を提供している。

このほか、会議における海外(外国人)との意思疎通をスムーズにするために、リアルタイム翻訳の機能を提供しているWeb会議システムもある。翻訳の精度はそれほど高くはないものの、同じ会社で働き、ビジネス上の文脈を共有化できている海外スタッフとの会議であれば、多少粗い翻訳でも、意思疎通の効率化には十分有効とされている。

Web会議システムとテレビ会議システムとの違いとは?

ところで、Web会議システムと似た機能を提供する仕組みとして、「テレビ会議システム」と呼ばれる仕組みが従来ある。

会議相手の映像をリアルタイムに確認しながら、対話できるという点で、Web会議システムと従来のテレビ会議システムはよく似ている。ただし、両者には異なる点がいくつかある。

まず、Web会議システムはもともと、インターネットやPC/スマートフォン、Webブラウザなど、世の中に広く普及している汎用的なネットワーク、機器、ソフトウェアを使い、低コストでビデオ/音声通話を実現するために登場した。その最大の利点と言えるのは、専用のネットワークや設備、機器を導入することなく、「いつでも、どこからでも、遠隔にいる相手とビデオ通話/音声通話が行えるようになる」という手軽さである。

それに対してテレビ会議システムは、公衆回線のインターネットではなく、キャリアが提供する専用ISDNサービスや広域LAN/IP-VPNサービスをネットワークとして使用し、専用のソフトウェアや機材(撮像用カメラ、収音マイク、スピーカー、多地点接続装置など)を通じて会議を実現する仕組みである。その主目的は、特定の地点と地点をセキュアで性能の高い専用ネットワークで結び、品質の高い映像/音声による会議を実現することにある。そのため、例えば、本社と支所の会議室を相互に結び、多対多でのミーティングを行うのに適した仕組みといえる。

こうしたテレビ会議システムの大きな利点の1つは、セキュリティレベルの高さにある。例えば、先に触れた通り、テレビ会議システムのネットワークには、大抵の場合、インターネットのような公衆回線ではなく、プライベートな“閉域網”が使われる。そのため、盗聴などのセキュリティ侵害のリスクが低い。また、システムのOSも専用的で特殊性が高いことから、ウイルス感染の危険性も少ない。

さらに、テレビ会議システムは、高品質の映像と音声による通信を主目的としていることから、Web会議システムに比べて音声・画像の品質が総じて高いというアドバンテージがある。

一方、テレビ会議システムの最大のデメリットといえるのは、コストの高さである。Web会議システムに比べると、テレビ会議システムは高価であり、設置にも相応の費用がかかる。また、通常のインターネットに比べて、専用のISDN回線やIP-VPN/広域LANサービスの使用料金は圧倒的に高額である。そうしたことから、1つの会社が、テレビ会議システムを数多く導入し、拠点の全ての会議室に配備して、現場での活用を促進するといったケースはほとんど見受けられず、経営幹部と国内外の各支所長による定例ミーティングなど、限定的な用途に使われるのが一般的といえる。

テレビ会議との比較で見たWeb会議システムのメリットとデメリット

Web会議システムは、上述したようなテレビ会議システムの限界を打ち破り、“映像・音声を使った会議”を、現場で働く各人にとって、より身近な存在にしたITといえる。

インターネットへの接続が可能でマイクによる音声入力とスピーカーによる音声出力、Webカメラ、Webブラウザの機能を備えたPCがあれば、それだけでWeb会議が始められる。また、最近のWeb会議システムの多くは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、それを使えば、スマートフォンから会議へ参加することも可能だ。

ただし、一般的なWeb会議システムで使われるインターネットは公衆回線であり、不特定多数が共用する通信インフラである。ブロードバンド化の流れによって通信速度は従来に比べて飛躍的に高まったとはいえ、常に一定のスピード(帯域)が確保される保証はない。ゆえに、会議中での映像/音声の品質が高いレベルで保たれる保証もないことになる。

また、前述した通り、ネットワークにインターネットを使う以上、Web会議のセキュリティにも細心の注意を払わなければならない。その点も、テレビ会議システムに比したWeb会議システムのデメリットといえる。

もう1つ、セキュリティの観点から見た、Web会議システムのデメリットといえるのは、あまりにも導入が簡単であるがゆえに、情報システム部門による管理の目が届かないところで、社内各部門・各部署での活用が勝手に進んでしまう可能性が高いことである。

会議(ビジネスミーティング)の場で話し合われる内容は、多くが関係社外秘の情報であるはずである。そうした情報が飛び交う場の管理は、やはり、情報システム部門や総務部門が一手に引き受けるべきといえる。その意味でも、Web会議システムの「シャドウIT」化は回避するのが無難であり、そのためには、自社のセキュリティポリシーに沿った運用管理が行えるWeb会議システムを全社的に導入し、それを社内標準のツールとして定めて、活用ルールの統制をきかせたほうがよいといえる。

Web会議に必要な環境・機材を確認

Web会議システムとテレビ会議システムとの違いについて確認したところで、次にWeb会議に必要とされる環境と機材について改めて確認しておきたい。

すでに述べた通り、Web会議に最低限必要される環境・機材は下記の通りである。

1.インターネットへの接続環境

2.Webプラウザ

3.スピーカー、マイク、Webカメラ

4.PC(またはMac*1)

*1 以下ではMacも便宜上、PCに含まれると見なす

今日のノートPCは、大抵の場合、インターネットへの接続が可能で、上記「1」「2」の機能を内蔵している。ゆえに、ノートPCがあれば、Web会議のために特別な機材を導入する必要は特にない場合が多い。

ただし、デスクトップPCの場合、Web会議で使うことを想定していない機種が以外と多くある。というのも、Web会議システムは、「場所を選ばず、自分の好きなところで会議ができる」といった“モビリティ”を大きなメリットの1つとしているからである。そのため、最新の機種であっても、デスクトップPCの中には、Webカメラやマイクによる音声入力の機能を備えていないものがある。

従って、仮に自席や自宅のデスクトップPCをWeb会議に使いたい場合には、Webカメラや音声入力のデバイスを別途用意する必要に迫られることがある。

また、オフィスの自席などでWeb会議を行うときに、会議で発言している自分の声がうるさく周囲に迷惑がかかるのでないかと気にして、迷惑をかけない方法をあれやこれやと思案する場合がある。こうした周囲への気遣いは大切だが、気にしすぎる必要は実のところない。というのも、オフィスでは、全員が電話に対して、自分の声で対応しているはずだからである。Web会議での対話もそれと同じと考えればよい。

もっとも、電話で相手と話す場合と同じように、周囲の雑音を気にせず、かつ、あまり大声を出さずにWeb会議を行いたいと思うことがある。そのような場合には、ヘッドセット等のマイクロフォン付きヘッドフォンを別途購入して使うのが適切といえる。

一方、Web会議システムを使って、テレビ会議のようなスタイルの会議を行いたい場合もあるに違いない。例えば、会議参加者の大半はオフィスの会議室に集まり、大画面を共有して会議を進め、数人は社外からWeb会議システムを通じて会議に参加するといったスタイルである。

こうしたスタイルの会議を、Web会議システムで実現するには、テレビ会議システムと同じような機器が別途必要になるはずである。

例えば、会議室にいる全員の姿を捉えるカメラや、それぞれの声をクリアにひろうマイク、さらには遠隔からの参加者の声を会議室にいる全員にクリアに伝えるスピーカーなどが、そうである。もちろん、大型モニターを通じて、ホワイトボードや会議資料、各自のデストップの切り替え表示もスムーズに行えるようにしなければならない。言い換えれば、Web会議システムを使ったテレビ会議システムの構築が必要になるということである。

今日、こうしたシステム作りを効率化するために、特定のWeb会議システム専用のテレビ会議システム(会議室システム)が提供されている。例えば、GoogleのWeb会議システム「ハングアウト Meet」専用のテレビ会議システムとして、「Chrome devices for meetings」と呼ばれるシステムが、各社から提供されている。これは、「Chrome OS」を搭載した専用端末「Chromebox」と、カメラやマイクなどテレビ会議に必要なデバイスがセットになったシステムだ。

また、シスコシステムズでは、Web会議システム「Cisco Webex Meetings」を包含した「Cisco Webex Teams」を使い、高品質のビデオ会議/音声会議をワイヤレスで実現するシステム「Cisco Webex Board」を提供している。このシステムでは、専用の大型モニターに4Kカメラ、マイクが一体化されているほか、ホワイトボード/資料を共有する機能や会議室にいるメンバーのデバイスを自動で認識する機能などを備えている。

さらに、Web会議の機能を備えたマイクロソフトのグループチャットツール「Microsoft Teams」専用のテレビ会議システムも、各社から提供されている。

Web会議システムを選ぶポイント

今日、Googleやシスコシステムズ、マイクロソフトのほかにも、多くのベンダーからWeb会議システムが提供されており、選択肢は多岐にわたる。よって、数ある製品(サービス)の中から、適切なシステムを選ぶ際のポイントをおさえておくことも大切である。以下、そのポイントについて確認しておきたい。

【ポイント①】使いやすさ

使いやすさは、Web会議システムを選ぶうえで最も重要なポイントの1つだ。というのも、Web会議システムは、自社内だけで使うものではなく、社外のビジネスパートナーとの対話にも使う可能性が大きいからである。従って、特別な教育やマニュアルがなくても、会議への参加が簡単に行えるものであることが重要となる。

もっとも、ときおり、「顧客との商談にもWeb会議システムは便利」というフレーズを目にすることがあるが、普通に考えれば、自社が利用しているWeb会議システムを使って、顧客と商談を進めるようなケースはまずないはずである。そのようなことを行うのは、自社の会議室に顧客を呼びつけて、商談を行うのと同じ行為だからである。

従って、Web会議システムをえり抜く際に、顧客のITリテラシーについて考えを巡らす必要はあまりなく、逆に、「このWeb会議システムに参加してほしい」と顧客から要請されたときに、自分たちはしっかりと対応できるかどうかのほうを心配したほうがよいといえる。

【ポイント②】コストパフォーマンス

Web会議システムは、多くがクラウドサービスとして提供され、アカウント単位での月額使用料金が設定されている。当然のことながら、製品(サービス)によって料金は異なる。ゆえにまずは、機能と料金のバランスが適切かどうかを見定めることが必要とされる。また、アカウント当たりの月額料金を見て、その料金の支払いに見合うコスト削減の効果(あるいは、生産性向上の効果)が得られそうなのは、社内の誰か(あるいは、どの部門・部署か)をシミュレートし、どの製品(サービス)の、どのプランを選ぶのが適切かを判断するのも一手といえる。

【ポイント③】会議の最大規模

Web会議システムでは、製品(サービス)によって、会議参加者の上限数が異なる。従って、Web会議システムによって、最大、どの程度の規模の会議を催す可能性があるかを想定しておき、その規模感に適合した製品(サービス)を選ぶことが大切である。

【ポイント④】セキュリティレベル

今日のWeb会議システムは、大抵の場合、暗号化による通信内容の保護や会議のロックなど、のセキュリティ機能をサポートしている。ただし、製品(サービス)によってセキュリティの機能やセキュリティ管理の機能が微妙に異なるので、どの製品が、自社のセキュリティポリシーに適合しうるか、あるいは、セキュリティポリシーに則った運用が簡単に行えるかを点検しておくべきである。

【ポイント⑤】音声品質

先に触れた通り、Web会議システムでは、公衆回線のインターネットをネットワークで使うことを前提にしているため、映像/音声の品質の確保にどうしても限界がある。ただし、その中でも、映像/音声の品質は、製品(サービス)ごとに違いがある。従って、無料のトライアルや無料版を使って品質をチェックしたほうが無難といえる。特に重要なのは、音声の品質だ。映像の動きが多少悪くても、音声さえクリアであれば、オンラインでの会議は滞りなく進むからである。逆に、映像がスムーズに動いていたとしても、音声の品質が悪いと会議参加者のストレスがたまり、会議の進行に支障をきたす可能性がある。

実利用者の評価でつかむWeb会議システムの使いどころと実力

Web会議システムが、実際にどのようなもので、製品(サービス)ごとにどのような利点があるかを知るうえでは、実際の利用者が、各製品(サービス)をどう評価しているかをつかむことも大切である。

その観点から、ITreviewでは、Web会議システムの実際の利用者のレビュー(評価・口コミ)に基づきながら、製品の比較・ランキング・おすすめ製品をリストアップしている。また、市場で評判の高いツールを一目で確認できる「Web会議のITreview Grid」も提供している。当Gridは、Web会議のカテゴリーページで掲載されているので、ぜひ、製品選びの参考にされたい。

投稿 Web会議はいつ使う?テレビ会議との違い、必要な機材を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料で使えるWeb会議のおすすめ6選|利用上の注意、有料製品との違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>無料で使えて評判のWeb会議システムとは?

Web会議システムは、インターネットを介して音声・ビデオによる会議を可能にするシステムことである。本記事では、無料と有料のWeb会議システムの違いにフォーカスを当てる。

ということで、まずは、無料で使えて、評判の高いWeb会議システムを6つほどリストアップしてみたい。

1.Zoom Meetings

アカウント不要で誰とでもすぐにWeb会議ができる人気ツール

Zoom Meetingsは、マルチデバイス対応のビジネス向けビデオ会議&チャットツール。アカウントを作成することなく、URLの発行のみで、誰とでも手軽にビデオ会議やチャットが行える点を特徴とする。

無償の「基本(ベーシック)」版と、有償の「プロ」版、その上位の「ビジネス」版、最上位の「企業(エンタープライズ)」版をラインアップ。無償版でも、HDビデオをサポートし、ローカルディスクへの会議のMPEG-4録画をサポートするほか、100人の参加者までのホストが可能。SSL 暗号化やAES 256ビット暗号化による通信内容の保護も実現している。

ただし、無償版ではグループミーティングの時間が40分までに制限されているほか(プロ版以上は実質無制限)、ユーザー管理(ロールの追加、削除、割り当てなど)の機能や使用状況レポートの生成、高度なミーティング管理機能、クラウドへのMPEG-4/M4Aムービー記録といった機能はサポートされていない。

2.Whereby

手軽さ、簡単さを特徴とするWeb会議ツール

Whereby(旧称appear.in)とは、Zoom Meetingsと同様に、URL発行のみでビデオチャットができるWeb会議ツールだ。ホストがアカウント登録を行えば、ゲストはURLをクリックするだけで会議に参加できる。

また、画面共有、マイクとカメラのオン/オフ、テキストチャット、部外者が参加しないためのLock機能、画面上にスタンプを表示させるStickerなど、Web会議システムの標準的な機能も網羅的にサポートしている。

無料版の「Free」と有料版の「Pro」「Business」の3つのライセンス形態があり、無料版では1対1でのミーティングのみが行え、グループでのWeb会議が行いたい場合には、Pro以上のライセンスが必要とされる。なお、Proではグループミーティングの参加者が4人までに制限されているが、Businessでは、参加者に制限はない。

3.Cisco Webex Meetings

画像の滑らかさやノイズを低減した音声の聞き取りやすさが特徴

Cisco WebEx Meetingsは、アプリのダウンロードやプラグインが不要で、デバイスに関係なく、いつでも誰とでも会議が行えるWeb会議システム。画像の滑らかさやノイズを低減した音声の聞き取りやすさを特徴とする。Zoom Meetingsと同じく、会議のMPEG-4録画もサポートするほか、資料の共有、ホワイトボード機能、アンケート機能を備える。

無料版と小規模チーム向けの「Starter」、中規模チーム向けの「Plus」、大規模チーム向けの「Business」という4つのライセンス形態があり、無料版でも通信内容・録音ストレージのAES 256 ビット暗号化、「Personal Room 」のロックといったセキュリティ機能を持つ。

ただし、無料版では会議参加者の数が最大50名までに制限されているほか、使用可能なクラウドストレージが1GBまでにグループミーティングの時間も40分にそれぞれ制限されている。有料版のStarterでも、会議参加者の数は50名までとなっているが、グループミーティングの時間に実施的な制限はなく、クラウドストレージの容量も5GBまで利用できる。さらに、Cisco WebEx Meetingsでは、Business版で200名参加の会議が催せるほか、オプションで最大1,000名参加の会議が催せるという拡張性も特徴としている。

4.ハングアウト Meet

グループウェアG Suiteを構成するGoogle純正のビデオ会議ツール

ハングアウトMeetは、Googleが提供するWeb会議システムで、グループウェア「G Suite」を構成する機能の1つ。会議を設定して、URLを参加メンバーに共有するだけでビデオ会議が行える。会議への参加メンバーにはアカウントやアプリは必要ではなく、Webブラウザを通じて、誰でも会議に参加できる。

G Suiteは有料のサービスで、無料版は用意されていない。無料試用も14日間とどちらかといえば短い。ただし、無料の Google アカウントから、ハングアウトMeetの基本機能は使いことができ、最大10人までのビデオ会議(ビデオ通話)が行える。とはいえ、無料のGoogleアカウントでは、管理機能(ユーザー管理やセキュリティ管理など)は使うことはできない。あくまでもパーソナル、あるいはビジネスパーソナルでの用途を想定した仕様になっている。

5.Chat&Messenger

「無料でも多機能」が売りのビデオ会議機能付きグループウェア

Chat&Messengerは、G Suiteと同様の統合型グループウェアで、機能の一つとしてWeb会議の機能を提供している。この機能はモバイルデバイスにも対応し、ビジネスチャットと連携したビデオ通話、デスクトップ画面共有などの機能を備えている。また、クライアントユーザーの自動認識機能もサポートされている。

Chat&Messengerは大きくオンプレミス版とクラウド版に分かれ、ともに無料版と有料版が用意されている。クラウド版では、無料版と、有料の「Standard」「Enterprise」「Ultimate」という計4つのエディションが用意され、無料版でも、ビジネスチャット、ビデオ通話、ファイル共有・文書管理、掲示板、回覧板などの機能が利用できる。

ただし、無料版では、1対1でのビデオ通話にしか対応しておらず、3人以上の人数でのビデオ会議には有料版の使用が必要とされる。また、チャットルームについても、無料版では合計 5 つまでしか利用できない。このほか、ユーザー管理・施設予約、暗号化キー指定、IPアドレス制限などの機能も有料版からのサポートとなる。

6.Blizz Collaboration Companion

国際標準規格ISO2001認証

Blizz Collaboration Companionは、パソコンやモバイルデバイスにアプリをインストールして使うタイプのWeb会議システムである(会議に参加者するだけであれば、アプリは不要)。ビジネスチャットと一体化されており、会議のスケジューリングや会議における4K画質での画面共有といった機能を備えている。国際標準規格のISO2001の認証を受けており、AES256ビット暗号化による通話内容の保護も実現している。

ライセンスの形態は、無料版と有料の「CORE」「CREW」「COMPANY」の4つに分かれている。無料版ではグループミーディングの人数が5名までに制限され、ユーザー管理の機能も有料版のみにサポートされる。

無料のWeb会議システムを使ううえでの心構え

ご承知の通り、物事には全て理由があり、無料のWeb会議システムが無料で提供されているのにも、もちろん理由がある。その理由を考えていくと、無償のWeb会議システムを選び、使ううえでの留意点も見えてくる。

言うまでもなく、Web会議システムの開発・提供元は、ほぼ全てが営利企業であって、非営利団体ではない。ゆえに稼がなければならず、Web会議システムを無料で提供するにしても、それが収益につながらなければ意味はない。そのため、無料のWeb会議システムは、多くの場合、有料版の“試供品”といえるような作りになっている。要するに、有料版の良さを訴求しつつ、有料版に移行したくなるような機能制限がかけられているのが通常ということである。逆にそうだからこそ、有料製品/サービスの無料版には、一定の機能・性能も期待できる。理由はシンプルで、無料版の機能・性能が劣悪であれば、有料版に移行しようという利用者の意欲は喚起できず、それどころか、有料版の評価も落とし、無料版の提供が逆効果をもたらす結果になるからである。

もちろん、無料版はあくまでも“試供品”なので、それをビジネスに本格的に使おうとすると、さまざまな機能の不足や問題に気付くはずである。

では、無料版のWeb会議システムには、総じて、どのような機能の制約や問題があるのだろうか。次にその辺りを確認しながら、有料版を使うメリットについて考えていきたい

有料のWeb会議システムを選ぶメリット

無料版のWeb会議システムに共通して見られる制約の一つは、会議人数の制限である。なかには、1対1のビデオ通話の機能しか提供していないものもある。また、ビデオ会議の時間についても制約を設けているシステムもある。

Web会議システムを使うそもそもの利点は、場所や時間の制約を受けずに会議をしたいメンバーと自由にビジネスミーティングが行えることにある。その意味で、無料版のWeb会議システムを使い続けている限り、そうした利点をほとんど活かせないことになる。

さらに、無料版のWeb会議システムの場合、ユーザー管理の機能を持っていないのが一般的である。

Web会議システムを利用するユーザーの登録/削除、ID/パスワードの管理といたユーザー管理の機能は、システムの使い勝手を増すものではないが、会社がシステム利用の統制やセキュリティを確保するうえでは大切な仕組みといえる。例えば、ユーザー管理の機能がないと、会社を辞めた人間のアカウントを消去し忘れるといった管理上の単純な漏れやミスも起こりやすくなる。ゆえに、有料のWeb会議システムの大多数は、ユーザー管理の機能を備えているが、無料版ではその機能が提供されていないことが通常なのである。

ちなみに、社内に設置されたリアルなミーティングスペースや会議室は、物理的に外部から切り離され、特にルールを設けなくても、利用者は自ずと従業員に限定され、第三者が勝手に出入りすることはほぼ不可能で、会議の内容が盗聴されたり、盗み見されたりするリスクも低い。ところが、Web会議システムによって仮想的に創られたインターネット上のミーティングスペースは、暗号化やユーザー認証による情報の保護策を講じないと、第三者による侵入・盗聴のリスクが大きくある。それゆえに、Web会議システムでは、無料版においても通信の暗号化といったセキュリティ機能を提供しているものが多いが、有料版との間で相応の機能差があるシステムもある。その意味でも、無料版ではなく、有料版のWeb会議システムを導入したほうが安全であり、安心といえるである。

ITreviewでは、そうした点を踏まえたうえで、Web会議システムのカテゴリーページでは、人気の高いシステムと、そのレビュー情報を豊富に紹介している。これからもぜひ、ご活用いただきたい。

投稿 無料で使えるWeb会議のおすすめ6選|利用上の注意、有料製品との違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 テレワークにもおすすめ!モバイル対応のWeb会議システムが重宝される理由|Web会議システムのモバイルアプリがもたらすビジネスメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「モバイルでWeb会議」が便利な場面

Web会議システムとは、インターネットとWebを介して映像・音声による会議を可能にするツールことである。基本的には、PCでの利用を想定したオンライン会議の仕組みと言えるが、最近では、スマートフォン/タブレット用のモバイルアプリも提供され、これらのモバイルデバイスからでも会議に参加することが可能になっている。

Web会議システムのモバイルアプリは、大抵の場合、手持ちのスマートフォン/タブレット用のOS、具体的には、Android OSやiOSの開発元が運営するマーケットプレース(Google Play、App Storeなど)から簡単に入手でき、インストールするだけで活用が可能になる。そのため、導入・活用のハードルは低い。

とはいえ、ここで次のように感じることがある。「外出中など社外からWeb会議に参加しなければならない場面なんて、あるのだろうか」と─。ただし、そうした場面は意外と多くある。以下、その中から典型的なユースケースを2つ紹介する。

ユースケース-1:社内の同僚とビデオでチャット

例えば、顧客先で作業を進める機器メンテナンスのサービス担当者と、同僚である社内の技術者がWeb会議システムを通じて対話するといったケースがある。これは、顧客先の設備の異常時に、メンテナンスサービスの担当者が、その状況をスマートフォン(あるいは、タブレット)で撮影して社内の技術者に見せながら、より適切な対応について話し合う、といった使い方だ。

同様に、建設現場で働く建設会社の技術者が、遠隔地にいる上司への状況報告と課題への対応の相談や、在宅勤務中の担当者が重要な指示出しのために社内にいるメンバーへスマートフォンとWeb会議システムを使うケースもある。

Web会議というと、とかく複数人で行う“会議”を想像しがちだが、Web会議システムは、“映像を使ったアドホックなチャット”にも活用できる。上の2つのケースは、そうしたWeb会議システムとモバイルデバイス(スマートフォン/タブレット)の利点を業務の効率化と精度向上に活かした例といえる。

ユースケース-2:大切な会議に「出れない!」「間に合わない!」をモバイルアプリで解決

営業担当者の場合、テレワークの最中に、社内のミーティングに遠隔から参加したいと思う場面によく遭遇する。

1つは、自分が会議を主催したにもかかわらず、出先での顧客との商談が長引き、会議の時間に帰社できそうにならなくなるケースである。

またもう1つ、会社から少し離れた場所(例えば、会社への移動に1~2時間はかかる顧客先)で仕事を終え、直帰をしようとしたときに、チームから急ぎのミーティングへの参加を呼びかけられることもある。この場合、ミーティングに参加して、チームに協力したいものの、会社には戻りたくないと思うはずである。あるいは、自分が帰社するまで、チームの皆を待たせるのは申し訳ないと感じるかもしれない。

こうした場面では、遠隔から社内の会議に参加したいと考えるはずである。そして、自分の所属するチームが、Web会議システムを導入していて、そのアプリが自分のスマートフォンにインストールされていれば、その“願い”は簡単に叶えられるのである。

ちなみに、自分のことをよく知る同僚たちとの会議であれば、声とテキストチャットによる参加で、自分の真意は十分に伝えることができる。

そのため、出先からのWeb会議への参加は、モバイルPCやタブレットよりも、スマートフォンが便利と感じることもよくある。特に、LTE対応のスマートフォン(つまり、電話機としても使っている通常のスマートフォン)の場合、Wi-Fi環境のない場所でも、インターネットに接続できる。それゆえに、出先からのWeb会議への参加のためにWi-Fi接続が可能な場所を探したり、Wi-Fiルーターを携行したりする必要はなく、移動中の列車の中でも、Web会議に参加して(発言はできないまでも)会議の様子をモニタリングすることが可能だ。これによって、会議の中で話し合われた内容を、あとから同僚に確認する必要がなくなるほか、外出先から会社に戻り、会議に30分ほど遅れて参加することになっても、話し合われている内容をすぐにキャッチアップできるのである。

定例会議以外の会議は、多くの場合、何らかの意思決定を急ぎで下すために催される。ゆえに予定の変更(後ろ倒し)が許されないことも少なくない。また、誰もが忙しく働き、かつ、メンバーの外出も多い営業チームの場合、なかなか会議の予定が組めないことが多いはずである。さらに、個々人の予定の急な変更により、意思決定に必要なメンバー全員が集まれず、意思決定が後ろにズレ込み、時宜を逸するリスクもある。Web会議のモバイルアプリの活用には、そうした問題を解決できる効果が期待できるのである。

モバイル活用に対応する人気Web会議システム 4製品

では、スマートフォンやタブレットで利用可能なWeb会議システムには、具体的にどのような製品(サービス)があるのだろうか。

実のところ、そうしたWeb会議システムは多くある。そんな数ある選択肢の中から、会社で導入するのに適した製品を選ぶ際には、“ちまたの評判”に耳を傾けることが良策といえる。こうすることで、「なぜ、その製品を選んだのか」の理由が分かりやすくなり、周囲を納得させる手間が省けるからである。

そこで以下では、ITreviewのWeb会議カテゴリーの「ITreview Grid」において、「Leader」の位置付けにある以下の4製品を取り上げ、それぞれの特徴について見ていくことにする。

1.Zoom Meetings

2.Microsoft Teams

3.Cisco Webex Meetings

4.ハングアウト Meet

ITreviewでは、Web会議システムに対するユーザーによるレビュー(口コミ・評判)内容や投稿数に基づきながら、認知度・満足度がともに高い製品を「Leader」に分類している。上記4製品は、Leaderに分類されているWeb会議システムの中でも評判がよく、かつ、スマートフォン/タブレット用のモバイルアプリも用意している製品である。なお、他の製品の評価が気になる方は、Web会議のカテゴリーページにアクセスされたい。

また、4製品のユーザーの口コミ・評判を詳しく知りたい方は、下記にアクセスされたい。

▼Zoom Meetingsの口コミ・評判

https://www.itreview.jp/products/zoom/reviews

▼Microsoft Teamsの口コミ・評判

https://www.itreview.jp/products/microsoft-teams/reviews

▼Cisco Webex Meetingsの口コミ・評判

https://www.itreview.jp/products/cisco-webex-meetings/reviews

▼ハングアウト Meetの口コミ・評判

https://www.itreview.jp/products/hangout-meet/reviews

人気4製品の特色、基本機能、料金体系、モバイル対応

まずは4製品の特徴について、その特色と基本機能、料金体系、そしてモバイル対応の順番でそれぞれ確認することにしたい。

1.Zoom Meetings

■特色:

使いやすさと通信の安定性で評判のWeb会議システム。会議の主催者は、Zoomへのアカウント登録が必要だが、参加者はZoomアカウントを必要とせず、(PCからの参加の場合)主催者から送られてきたURLをクリックするだけで、Zoomアプリが自動的にインストールされ、Web会議に参加できる。ただし、スマートフォンからの参加の場合は、iPhone/Android向けのZoomモバイルアプリ(無料)をあらかじめダウンロードしておく必要がある。

■基本機能:

音声通話、ビデオ通話、デスクトップ/アプリケーション共有、ファイル共有、ホワイボード共有、グループチャット、会議のMPEG-4記録、など

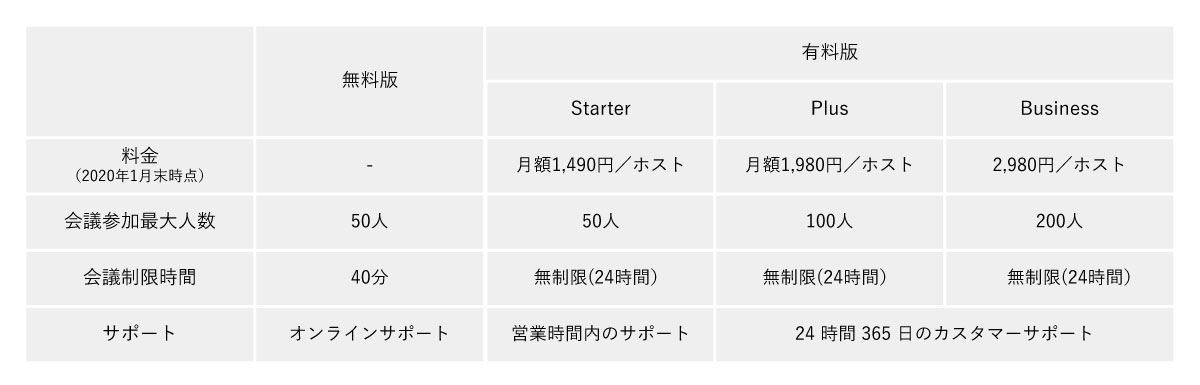

■料金体系:

■モバイルアプリ:

Android端末、iPhone/iPadに対応

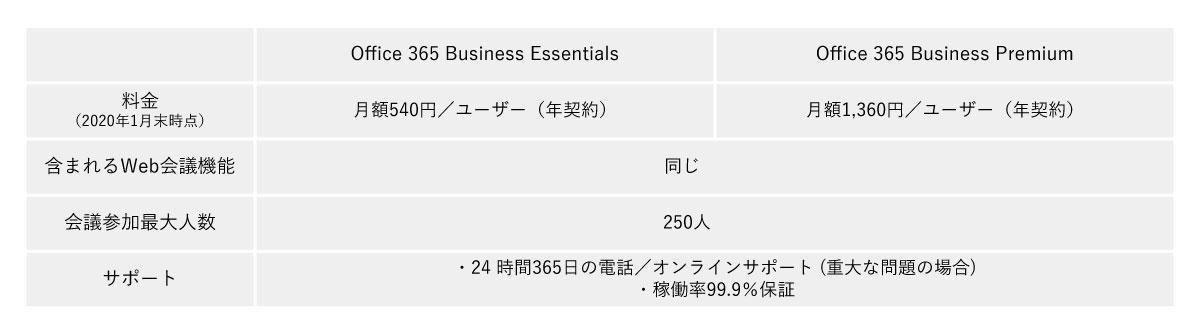

2.Microsoft Teams

■特色:

「Microsoft Office 365」に含まれるグループチャットツール。Web会議システムの機能を内包している。あくまでも、Office 365(有料版)の機能として提供されているので、無料版は存在せず、会議に参加するための無料のTeamsアプリがあるのみである。

■基本機能:

音声通話・ビデオ通話、デスクトップ/アプリケーション共有、ファイル共有、ホワイトボード共有、グループチャット、など

■料金体系

■モバイルアプリ:

Android端末、iPhone/iPadに対応

3.Cisco Webex Meetings

■特色:

アプリのダウンロードやプラグインが不要で、デバイスに関係なく、いつでも誰とでも会議が行えるWeb会議システム。画像の滑らかさやノイズを低減した音声の聞き取りやすさを特徴とする。

■基本機能:

音声通話・ビデオ通話、デスクトップ/アプリケーション共有、ファイル共有、ホワイトボード共有、グループチャット、会議のMPEG4記録、など

■料金体系:

■モバイルアプリ:

Android端末、iPhone/iPad、Apple Watchなどに対応。PC対応のデスクトップ版もあり。

4.ハングアウト Meet

■特色:

Googleが提供するWeb会議システムで、グループウェア「G Suite」を構成する機能の一つ。Googleの無料アカウントからでも利用できる。会議を設定してURLを参加メンバーに共有するだけでビデオ会議が行える。会議の参加メンバーにはG Suiteのアカウントは必要ではなく、PCの場合であれば、所定のWebブラウザを通じて会議に参加できる。ただし、スマートフォンなどから参加する場合には、「Meetモバイルアプリ」のインストールが必要とされる。

■基本機能:

ビデオ通話、音声通話、ドキュメント共有、デストップ共有、チャット、会議録画(G Suite for Enterprise版のみ)

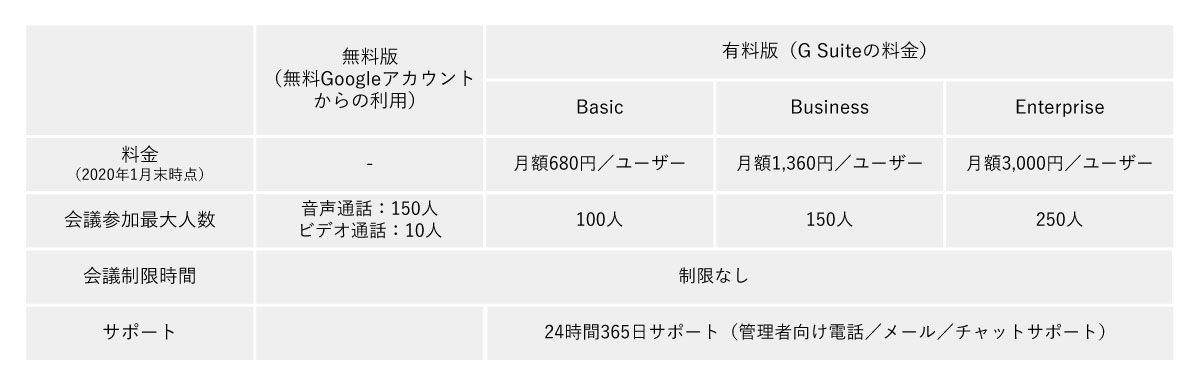

■料金体系:

■モバイルアプリ:

Android、iPhone/iPadに対応

4製品の「便利さ」を比較する

上述した通り、人気の4製品はどれもWeb会議システムとしての基本機能をサポートしている。また、これらの全てが「Leader」製品に位置付けられるだけあって、実際のユーザーの口コミ・評判を見ても「使いやすい」という評価が多い。

その中で、機能と料金との対比で捉えると、Office 365に一体化され、かつユーザー当たりの料金も安いMicrosoft Teamsは、非常にコストパフォーマンスに優れたWeb会議システムといえる。

ただし、Microsoft Teamsの場合、あくまでもOffice 365を構成する1つのモジュールであり、Office 365に含まれる他のマイクロソフト製品との親和性、統合性を“売り”にしたグループチャットソフトウェアである。それゆえに、例えば、会議のスケジューリングで連携するツールも、「Microsoft Outlook」に限定されている(他の3製品は、Microsoft OutlookやGoogle Calendarに対応している)。

さらに、Microsoft Teamsの場合、会議を主催するときはもとより、参加するだけでもマイクロソフトのアカウントが必要とされる。

そのため、Microsoft Teamsの会議に外部の誰かを参加させようとしたときには、その人がマイクロソフトのアカウントを持っているかどうかの確認が必要とされ、持っていない場合には、新たにアカウントの取得を求める必要がある。加えて言えば、Microsoft Teamsへの参加には、会議に使うデバイスがPCであっても、専用アプリ(無料)のインストールが求められる。その点で、Microsoft Teamsは「社内外の誰とでも簡単につながれる仕組み」とは言いにくいかもしれない。

この辺りは、Googleのハングアウト Meetについても同様にいえる。

上述した通り、ハングアウト Meetの場合、会議の参加にG Suiteアカウントは必要とされないが、スマートフォン/タブレットから会議に参加する場合には、専用のモバイルアプリが必要とされる。また、PCからの参加については、Webブラウザがあれば可能となるものの、Meetがサポートするブラウザは「Chrome」「Mozilla Firefox」「Apple Safari」の3つに限定されている。ゆえに、他のWebブラウザを使っているユーザーを会議に参加させたい場合は、そのインストールも求めなければならない。

これに対して、Cisco Webex MeetingsやZoom Meetingsは、会議の参加者に、何らかのアカウントの登録を求める必要はない。また、PCからの会議参加の場合、アプリをダウンロードするという動作も求められない。その点で、外部の人を会議に招くハードルは低いといえる。

もちろん、4製品ともに、外部の参加者に経済的な負担を強いるような仕組みではない。

だが、外部の人が会議に参加する際の簡単さ、言い換えれば、外部の人を会議に招待するときのハードルの低さという点では相応の差異があるようだ。

気になるサポート体制

会社の業務で使うコミュニケーション/コラボレーションツールとしてWeb会議システムを導入する場合、トラブル対応など、提供元のサポート体制も気になる点である。ということで、先に示した料金体系の中で、それぞれが提供しているサポート体制についても簡単に触れておいたが、実のところ、サポートサービスの実際の品質については、実際に活用し、何らかのトラブルに見舞われないと正確なところはつかめない。ただし、トラブル発生時の対応・対処の体制とサポートの中身について、導入製品を決めた時点で、その提供元、あるいは代理店に対して徹底的に聞き込みをかけたほうがよいかもしれない。

Web会議システムは、基幹の業務システムやメール、チャットに比べるとそれほどミッションクリティカルなシステムとはいえず、24時間365日の無停止運用が求められるような仕組みではないといえる。それでも、想定外の長時間の停止によって業務に支障が出るのは避けられない。しかも、Web会議システムのトラブル原因は、さまざまに考えられ、ユーザー企業が原因を特定するのは困難で、ベンダーであっても簡単には原因が特定できない場合が想定できる。その意味でも、サポートサービスの品質、サービス担当者のスキルレベルについては、入念に点検しておくことをお勧めしたい。

投稿 テレワークにもおすすめ!モバイル対応のWeb会議システムが重宝される理由|Web会議システムのモバイルアプリがもたらすビジネスメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ブイキューブ、カスタマーサクセスグループを業界特化組織へ分散――競合との差別化を図り、新体制へ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>既にカスタマーサクセスを実践する企業は、専門部署を立ち上げるケースが多い。Web会議関連のサービスを提供し5,000社以上の導入実績を誇るブイキューブでも、カスタマーサクセスへの取り組みを本格化した2015年当初より、カスタマーエクスペリエンスセンター(後にカスタマーサクセスグループ)という専任部署を組織化し、既存顧客の契約継続に向けてメンバーは活動を開始してきた。

そうしたカスタマーサクセスの実践が、解約率の低下という目に見えた成果に結び付き始めた2019年、さらなる成果を求めて、ブイキューブは次なる一手に打って出る。それは、カスタマーサクセスグループを解散し、6人のカスタマーサクセス担当を、業界ごとに分割された営業部隊にそれぞれ配置するという戦略。つまり、カスタマーサクセスを“業界特化型”へとモデルチェンジしたのだ。今回は、この新しい試みの“仕掛け人”ともいえる営業推進グループ グループマネージャーの辻村 健悟氏へ「なぜ業界特化戦略へ舵を切ったのか」を中心に、そしてカスタマーサクセスチーム チームリーダーの菊地 あかりさんへ、具体的な活動内容を伺った。

利用状況のスコアリングデータから、お客さまの潜在的な「声」を把握

――貴社では、いつ頃からカスタマーサクセスを実践されているのでしょうか? 企業戦略として、カスタマーサクセスに取り組むことに至った経緯とあわせてお聞かせください。

辻村氏: カスタマーサクセスの活動を行うカスタマーエクスペリエンスチームを2人のメンバーで立ち上げたのは、2013年です。それ以前の営業は、新規契約の獲得に注力するスタイルで、既存顧客へ十分なフォローができていなかったため、解約率が非常に高かった。そこで、契約後のお客さまの継続率を高めることを目的として活動するチームが発足しました。

その後、2015年秋に当社の主力サービスである「V-CUBEミーティング」がVer.5へのバージョンアップを行うのですが、それまでのVer.4時代は、他社から次々と登場する最新型のサービスにどうしても品質面で劣る部分があり、解約をされていくお客さまが非常に多かった。そのようなタイミングで、既存のお客さまの離脱をいかに防ぐかを改めて考え直そうという方針のもと、2015年にメンバーも増員して、カスタマーエクスペリエンスセンター(以下 CXC)を立ち上げました。カスタマーサクセスを本格的に実践するようになったのは、このCXCが立ち上がった2015年ということになります。 Ver.5へのバージョンアップを控えていたので、当時のカスタマーサクセスは、いかにVer.4から離脱させずにVer.5へ切り替えられるかということに重点をおいた活動でした。全てのお客さまへ同じようにご案内できるよう営業フローを整えて対応していました。

先ほども申し上げましたが、2015~16年頃から、競合他社からさまざまなサービスが登場してきました。更に2017年以降は海外のサービスも日本の企業で受け入れられ始め、Web会議という製品特性やスペックだけでは売れない時代へと突入していきました。そこで、2017年に「V-CUBEミーティング Ver.5はもっとこういう使い方ができます」といった提案をしっかりと行っていく方針に転換し、CXCとカスタマーサポート部隊を統合する形で、カスタマーサクセスグループとして再編成しました。

――カスタマーサクセスを実践するには、いかに多くの顧客の声を集めるかということがポイントになると思います。貴社では顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

菊地氏: カスタマーサクセス担当が受け持つ既存のお客さまは約1,600社あり、それを6人で担当しています。お客さまと接する機会がないと「どういう利用シーンがあるか、どこにお困りなのか」といった声はお伺いできないので、できるかぎり折衝する機会を増やすというのが大前提になります。とはいっても、やはり顧客数が多いので、重点的にフォローするお客さまは自分たちの中でセグメンテーションをして対応しています。このお客さまは定期的なミーティングを実施する、訪問できないお客さまはWeb会議や電話、メールでのフォローを実施するなどの活動を行っています。

株式会社ブイキューブ 営業本部 VCソリューション営業グループ カスタマーサクセスチーム チームリーダー

辻村氏: カスタマーサクセスグループのマネジメントを担当していた私は、約1,600社のお客さまに対して、いかにして拾うべき声を拾える状況を作るかということを考えていました。顧客数が多いので、効率的にお客さまの声を拾う必要があると考え、開発の部隊と連携してカスタマーサクセスの観点からお客さまの利用状況をより詳細に把握し、それをスコアリングする仕組みを模索し始めました。例えば、「会議の利用時間がこのぐらいあれば定着しているのではないか」とスコアリングしたり、「Web会議の同時接続数(開催数)が週でどのくらいに達していれば安定的に運用しているのではないか」だったり。逆に「同時接続数を10契約しているのに、2ぐらいしか使っていないから要フォロー」であったり。こういった利用状況のスコアリングデータから、お客さまの中にある潜在的な「声」を効率的に把握できるような取り組みを進めています。

――そのようにして集めた顧客の声をどのように活用されていますか?

辻村氏: カスタマーサクセス担当やカスタマーサポート、また新規営業担当が集めた顧客の声は、開発側へ機能改善の要望という形で伝える場を設けています。具体的には、週に1回のミーティングを実施し、こういう改善だとこれくらいの規模の売り上げが見込めるという説明をし、機能改善の優先順位づけなどを行っています。2017年からこの取り組みを行っていますが、当初は新規営業担当からの要望が圧倒的に多かったのが、2018年あたりから既存顧客を守るための改善要望が増えています。カスタマーサクセスの活動が全社的に浸透してきたことを表していると思います。

KPIは解約率、16.1%から11.7%へ低下を実現。解約率1桁台へ向けて、活動を強化

菊地氏:基本的には定期的なミーティングを開催します。先ほど紹介したお客さまの利用状況のデータをお持ちしながら、利用度が伸びているのか、減っているのか、またその背景は何かを聞き出し、その後の提案や支援につなげられるようにしています。

辻村氏:およそ半期ごとに新規の営業からカスタマーサクセス担当へ引き継がれるフローなので、契約から半年ぐらいお客さまをフォローしない期間があるケースもありました。お客さまに継続利用していただく上で、そこが課題だったため、2018年から契約直後に利用シーンの提案を行いスムーズに運用に乗せていくオンボーディングの部分もカスタマーサクセスが主にフォローしていくようにしました。運用の定着化を図るという意味では、導入後3~4カ月が勝負。それ以降から定着させるのは難しいですから。

また、2018年の後半に、マーケティング部門でインサイドセールスをやっていたメンバーがカスタマーサクセスのチームに入ったこともあり、そのメンバーが中心となって、インサイドセールスの観点からお客さまの運用状況をヒアリングするトークスクリプトを作成しました。例えば「こういうお客さまであれば、Web会議だけではなく、据え置き型のV-CUBE BOXも必要としているのではないか」といったアップセルやクロスセルの仮説を立てて、そのスクリプトをもとに重点的なお客さまへのヒアリングを行いました。成功したスクリプトもいくつかあったので、それをどんどん展開していきました。

――貴社の場合、カスタマーサクセスのKPIはどこに設定していますか?

辻村氏: 売り上げベースでの解約率です。それをKPIに設定しています。Ver.4からVer.5への切り替えを開始する時期であった2015年の解約率が16.1%。それが、カスタマーサクセスを実践して以降、徐々に低下してきており、2018年は11.7%に。これを1桁台の数値にするのが目標です。

“業界特化型”のカスタマーサクセスへモデルチェンジ。その理由は……

――さて、貴社はこのような成果を上げたカスタマーサクセスグループを分散し、2019年から、カスタマーサクセス担当を業界ごとに分割された新規営業部隊それぞれに配置するという体制に変更されています。その体制変更に込められた意図は、どのようなものでしょうか?

辻村氏: このような体制にして、業界特化戦略へ転換したのは、Web会議というサービスが取り巻く市場環境の変化が最も大きいといえます。サービス紹介とデモンストレーションだけで売れる時代はとっくに終わってしまっており、海外の安くて質の良いサービスもどんどん出てきて、お客さま自身がWeb上からサインアップすれば、すぐに契約して使えてしまうようなサービスもあります。そのような環境の中でも、カスタマーサクセスを実践することが、解約率の低下という一定の成果を上げ始め、既存顧客を守るということが経営戦略上でもより大きな意味を持つ状況になりました。

また一方で、多くの顧客数を抱えているにもかかわらず、カスタマーサクセス担当の人数が少なく、かつ多様な業界のお客さまを担当しているため、限られた提案の機会の中で確実に継続利用へつなげられるよう、提案の質の向上を図る必要性を感じていました。当社の営業の強みは、いろいろな業種、業界の事例が豊富にあることです。業界別に分かれている新規営業組織とカスタマーサクセス担当を同じグループにすることで、それぞれのカスタマーサクセス担当は、その業種、業界に沿った利用シーンの提案ができるようになりやすいのではないかと考えました。新規営業部隊には、この業界にはこういう提案の切り口があるといった情報もあります。カスタマーサクセスの活動に、そのようなノウハウがプラスされると、提案の質は向上していくのではないかと思います。

――なるほど。Web会議のパイオニアとして、さまざまな業界の事例を豊富に持つ貴社ならではの業界特化戦略であるように思います。業界に特化した知見をどのように活用していくか。カスタマーサクセスというベースの活動にどのようにプラスしていくか。それが今後、カスタマーサクセス担当の方の行動指針になりますね。最後に、菊地さんにお伺いします。お客さまからかけられた言葉で、最も印象に残っているのはどんな言葉ですか?

菊地氏: 月並みになりますが「菊地さんのおかげ。ありがとう」という言葉がいちばんうれしいです。また、言葉ではないですが、トラブルが発生した状況から担当することになったお客さまが、そのトラブルを一緒に乗り越えたことで、今では何か困ったことがあったらまず私に電話をかけてくるような関係性になったこともうれしかったです。忙しい時は大変だと思うこともありますが、それは、とても頼ってくれていることの裏返しだと思います。お客さまのパートナーになりえる、そんなお客さまを増やしていきたいですね。ブイキューブのファンを増やしていくことが、カスタマーサクセス担当として私の一番の目標になるかと思います。

取材にご対応いただいたブイキューブの製品レビューはこちら

・Qumu

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 ブイキューブ、カスタマーサクセスグループを業界特化組織へ分散――競合との差別化を図り、新体制へ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>