投稿 自社での開発が難しいからこそ、手厚い導入支援を ー 生成AI導入支援サービスを提供するソフトバンクに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、AI活用を進めるにあたっては「何からはじめていいのかわからない」や「そもそもAIを使って何ができるのかわからない」などの課題感から、なかなか導入に踏み切れないと感じている経営者・企業担当者の方も多いのではないでしょうか?

今回は、新しい生成AI導入支援サービスである『Azure OpenAI Service スターターパッケージ』をリリースしたソフトバンク株式会社の佐野氏と西氏へ、生成AI導入のポイントや導入支援を利用することで得られるメリットなどについて、お話しを伺いました。

生成AIの導入支援をローンチした背景

ー 今回、ソフトバンク様が『Azure OpenAI Service スターターパッケージ』を提供するにあたって、解決したかった社会的な課題やお客さまからの声など、サービスを提供した経緯や背景などがあれば教えてください。

西氏:従来のシステム開発では、まず目先の課題があってから、その課題に対して要件を定義してシステムを開発していく、というのが一般的なフローだと思います。しかし、AIの活用が世界的なブームとなっている昨今では「AIを使って何かをせよ」といったように経営層からトップダウンで来られるお客さまが非常に多いです。とりあえず「自分たちはAIを使って何かをしなくちゃいけない」でも「何からはじめていいのかわからない」という状態に陥ってしまっていて、AIの活用そのものが目的化しているというお客さまの声を多く聞いていました。

西氏:今回のスターターパッケージをローンチした背景としては、そうした課題への解決策として、まずは社内でセキュアに使えるChatGPTの環境を整えて、社員に使ってもらい、ここから「じゃあ何ができるんだろう?」と社内で検討していけるための、環境と必要な支援をパッケージとして提供することが目的でした。何からはじめてよいかわからない、どうやって進めてよいかわからない、このような課題を抱えたお客さまに対して、スターターパッケージという形で、ご提供しています。

ー まずは皆さんが、AIを導入することで「どういったことができるようになるのかわからない」みたいなところがサービス提供の発端になっているというわけですね。

西氏:はい。私たちソフトバンクもいち早く社内で「ChatGPTを展開します」ということも発表させていただいたのですが、まずは私たちソフトバンクの全社員(対象者2万人)が、自分たちでAIを使ってみるところからスタートでした。ですので、社内で培ったノウハウを一緒に提案できることに加えて、さまざまなお客さまの利用用途のなかでノウハウとして貯め込んでいったものをお客さまに提供していく、一緒に成長していく、そのような思いをスターターパッケージに込めています。

生成AIの導入支援を依頼するメリット

ー ソフトバンク様へ生成AIの開発を依頼した場合、導入した企業は自社で開発する場合と比べて、時間や工数など、どのようなメリットを享受できるのでしょうか?

佐野氏:ありがとうございます。我々はスターターパッケージという形で設計・構築・導入といったところまで全て一括でご用意しておりますので、短納期でご提供できるというところです。また、我々も社内でChatGPTの運用ノウハウを蓄積しておりますので、自社でイチから開発や運用を実施するよりも、圧倒的にコストや工数といった部分を削減しながらご提供できるというところが一番のメリットかなと考えております。

佐野氏:それに加えて、我々は導入だけではなく、運用やサポートなどもトータルでご提供しておりますので、継続的に支援していける体制という部分でもメリットは大きいです。通常であれば、チャットUIの開発だけで終わるところを「じゃあこれを今後どうやってメンテナンスして維持管理してアップデートしていくのか」など、延々とコストが発生してくる問題であっても、ソフトバンクであれば当社の社内導入時のノウハウを共有させていただきながら伴走させていただきますので、一緒に成長していけると考えております。

ー 実際に「どれくらい工数が削減できました」や「どれくらい簡単に導入できました」など、サービスプロバイダーの協力によって得られた具体的な導入効果や事例などがあれば教えてください。

佐野氏:そうですね。先ほどの話題にもあったように、やはりすでにエンタープライズのお客さま、大手企業ですと、トップダウンで開発しているところが多く、「とりあえず試してみている」というお客さまが未だ多いのが実態です。ただ、せっかく自社で用意した生成AIのチャットUIでも、一度に全社向けて展開してしまうと、トラフィックが一気に寄ってしまうので、それらをどのように分散して運用いくのかなど、今後の運用工数というところで課題を感じているお客さまが非常に多いです。

佐野氏:トップダウンで進められると早く形にはできるのですけれども、それを維持管理して、メンテナンスしてとなっていくと、リソースを延々と確保し続けていかなくてはいけないので、最終的に難しいという判断になってしまうことも珍しくありません。であれば、やはりそこは「ソフトバンクに任せよう」というお客さまが増えておりまして、もともと自社で開発していたUIを捨てて「ソフトバンクのUIに切り替えます」とおっしゃるお客さまも増えています。すでに多くのお客さまが短納期で導入いただいておりまして、その一部を弊社プレスリリース(https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2023/20230802_01/)で発表させていただいております。

ー そもそもあった工数の見積りが難しい企業様が、より自分たちがどれくらいの工数をかければいいのかがわかりやすくなる、そのようなイメージでしょうか。

佐野氏:そうですね。我々のスターターパッケージは、納期などもあらかじめ決まっておりますので、お客さまの中でもリリースまでのスケジュールが立てやすいかと思います。また、急にプロジェクトが始まってしまい、先が見えない中でも、我々がしっかりと計画化して、取り組んでいけるという部分が一番大きいのかなと思います。

佐野氏:あとは、これもエンタープライズのお客さま事例なのですけれども、世の中で生成AIというものが流行しているなか、流行には乗りたいけれども、その後の導入効果が見えにくいため、そこに費用対効果を見出せるかを考えていらっしゃるお客さまもすごく多いのです。ただ、そこでやらないという選択肢を取ったときに「競合他社に差をつけられてしまうのではないか?」というところを気にされているお客さまが多く、まずは他社に差をつけられないためにも、スターターパッケージを入れて、使ってみて、POCで効果を測定して、もし本当に業務効率化が可能ということであれば本番として発展させて効率化を図っていこう、そう考えている経営者の方も多いですね。

ー 既存の問題があるというよりも、将来的に発生してくる課題に対して先にノウハウを蓄積しておいて、今後のビジネスに生かしていく、そういったお客さまが多いということですね。

西氏:はい。現状で言えば、まずは自社にある既存のデータを使ってどうにかしたいという要望が一番多いのですが、そうすると、じゃあまずは社内に蓄積しているQ&Aを入れてみて、それを引き出すChatGPTを作る、というところは、やはり一番取り組み易い部分だと思います。

西氏:他にも、研究所の事例で、今まで先人たちが貯めてきたデータが奥に追いやられてしまうのがもったいないというご要望がありまして、ではそれらをいったん全部AIに取り込ませることで、昔のデータを掘り起こせたらよいなとおっしゃるお客さまもおりました。とりあえずAIに聞いてみれば、何か出て来るのではないかと。宝探しじゃないですけど、これを機に自分たちのデータやノウハウをしっかり活用していく、そのような形で使いたいというお声もいただいております。

チャット以外にも幅広いAI機能の追加が可能

ー 生成AIを開発するとなると、やはりChatGPTのようなチャット形式での依頼が多いのでしょうか?

佐野氏:そうですね。スターターパッケージという形で提供しておりますので、ほとんどのお客さまには、まずはチャットUIを提供させていただいております。しかしその後、例えば、AIが会議の文字起こしを自動的に行ってくれて議事録まで作成してくれる機能等も目の前まで来ていますし、今あるデータから自動的に設計書を起こしてほしいみたいな、ちょっと未来的な要望もあるのですけれども、やはり皆さんChatGPTでいろいろな未来を感じていただいて、もっと「こういうことはできないの?」というお問い合わせはすごく多いですね。

佐野氏:また業界によっては、画像生成機能を求めておられるお客さまも非常に多いですね。マーケティング用途で資料の作成に画像を用いる機会も多いと思うのですが、例えば、新しい製品のモデルイメージを提案するときなどには、パワーポイントにはめ込むイメージ画像をほしいという用途での要望も多いので、そのような要望に対しては、チャットUIだけではなく、一緒に画像生成の機能も追加して、ひとつのUI上でテキストと画像を同時に生成ができるように提案しています。

ー なるほど。資料用の画像作成なども生成AIを使って作成することができるということでしょうか?

佐野氏:そうですね。例えば、新しく提案する自動車が先進的なスポーツカーであった場合には「先進的なスポーツカーの画像を生成してください」とAIに指示することによって、見た目の先進的な自動車を画像として出力してくれます。そうした画像生成機能の追加についても、企業のデザイン部門やマーケティング部門などからご要望をいただいております。

ソフトバンクだからできる手厚いサポート体制

ー 今後、ソフトバンク様としては、お客さまに対して、どのような先進的な価値を提供していきたいのでしょうか?具体的なプランや将来的なビジョンなどがあれば教えてください。

西氏:現状は、お客さま社内のデータを生成AIへ連携させるためのプラグインを提供していくところから生成AIに組み込んで提供していくところからスタートしておりますが、今後はプラグインの拡充によって、外部にあるデータまで連携させて、生成AIに組み入れていくような動きを拡大することで、プラグインで全てのアプリケーションと生成AIを繋げていくことが重要なミッションだと考えております。

西氏:あとは、AIの仕組み自体も大切だとは思いますが、その活用の方法であったり、ノウハウの共有であったり、そうした技術以外の部分でもソフトバンクとしての価値を提供していきたいですね。結局のところ、プラグインもスターターパッケージも技術とノウハウがあれば誰にでも作れてしまうようなものなので、これをいち早く提供することはもちろん、生成AI全体に対する取り組みやノウハウ、世界観というところで、ソフトバンクに価値を見出していただければなと思います。

ー 最後に、ITreviewを見ているお客さまに対して、どのようなレビューがほしいのか、開発に役立つレビューやフィードバックなどがあれば教えてください。

佐野氏:他の製品と比較する上でもう少し明確にしてほしい部分や、こういう課題があるのでこういう支援やサポートがあると嬉しいなどご要望がありましたら、ぜひレビューやフィードバックをいただけると嬉しいです。

◆お話を伺った方

ソフトバンク株式会社(https://www.softbank.jp/biz/)

サービスデリバリー部 サービスデリバリー1課 課長 佐野 雄一 氏

サービス企画部 サービス企画1課 西 弥生 氏

Azure OpenAI Service スターターパッケージ(https://www.softbank.jp/biz/services/platform/msp-service/azure-openai-starter-package/)

投稿 自社での開発が難しいからこそ、手厚い導入支援を ー 生成AI導入支援サービスを提供するソフトバンクに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ITreviewにて掲載中のChatGPT・生成AI関連カテゴリー・製品を紹介中!ChatGPTを用いたユーザーレビューの分析・まとめ記事や生成AI導入・活用サポートをするベンダーへのインタビューも掲載中! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>・生成AI製品をまとめたカテゴリー

・生成AI製品のビジネスへの活用・導入、製品開発をコンサルティング・サポートするパートナー企業(サービスプロバイダー)

・ChatGPT・生成AI機能を搭載した製品

今回、現在掲載中のカテゴリー・製品を一覧化しました!

あわせてChatGPTを用いたユーザーレビューの分析・まとめ記事や生成AI導入・活用サポートメニューを提供するベンダーへのインタビューも掲載。

既存業務の効率化や新しいビジネスの創出など皆様の様々なビジネス課題の解決に効果を発揮するChatGPT・生成AI製品の選定・導入にご活用ください!

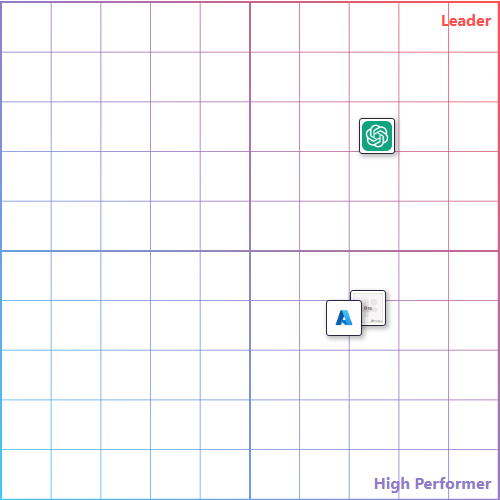

生成AI系カテゴリーの紹介

◆ChatGPTへの投稿レビューの分析・まとめ記事を公開中!

生成AI導入・活用サービスプロバイダーの紹介

生成AI製品のビジネスへの活用・導入、製品開発をコンサルティング・サポートするパートナー企業としまして、以下の5つのカテゴリーを紹介中です。

自社ビジネスへのChatGPT・生成AIの活用、及び自社サービス・製品へのChatGPT・生成AIの組み込み・開発時のパートナー選定の参考に是非、ご活用ください。

・ChatGPT活用コンサルタント

ChatGPT活用コンサルタントは、生成AI(ジェネレーティブAI)の一つであるChatGPTを中心としたビジネス展開のためのコンサルティングを提供する専門家やパートナー企業です。「社内業務においてChatGPTをどのように活用できるか」「どれくらいの工数が削減できるか」といった検討に関する課題解決に力を発揮してくれます。

・ChatGPT導入・開発コンサルタント

ChatGPT導入・開発コンサルタントとは、ChatGPTを中心としたジェネレーティブAIのシステムや製品への導入、開発に関する専門的なコンサルティング業務を行うパートナー企業です。新製品の開発だけでなく、既存の製品やシステムへのChatGPTの機能組み込み時に、その独自の知識や技術を活用して最適な提案や開発リソースを提供します。

・生成AI活用コンサルタント

生成AI活用コンサルタントとは、生成AIを活用したビジネス展開をサポートする専門家やパートナー企業のことです。ビジネスへの生成AIの活用時に、独自の知見を活かしたサポート・コンサルティングを提供し、ビジネスの展開スピードの向上や強固な体制の構築などの効果を期待できます。

・生成AI導入・開発コンサルタント

生成AIT導入・開発コンサルタントとは、生成AIのシステムや製品への導入、開発に関する専門的なコンサルティング業務を行うパートナー企業のことを指します。その独自の知識や技術を活用して最適な提案や開発リソースを提供します。

・Azure OpenAI Serviceパートナー

Azure OpenAI Serviceパートナーとは、Microsoft Azure上でOpenAIの自然言語処理モデルを活用するためのサービス、Azure OpenAI Serviceの導入や運用をサポートする専門のパートナー企業のことです。専門的な知識や経験が必要とせず大幅な業務効率化が期待できます。

◆生成AI導入・活用サービスプロバイダーへのインタビュー記事を公開中!

この度、ITreviewではChatGPT・生成AIの導入・活用のサポート・コンサルティングを提供しているベンダー(サービスプロバイダー)へインタビューを実施しました。

第一段として、生成AIの導入支援サービスをローンチした株式会社Cuon様へ、第二弾として、ソフトバンク株式会社様へお話を伺っています。

現在、ChatGPT・生成AIの導入・活用を計画している方はぜひご参考にしてください。

ChatGPT・生成AI機能を搭載した製品の紹介

生成AIに関連したカテゴリー以外のSaaS・ソフトウェア製品においても、ChatGPT・生成AIの連携機能を搭載した製品が続々と発表中です。ITreviewではそのようなChatGPT・生成AI機能を搭載した製品を、カテゴリーGrid・製品一覧で、一覧表示可能となっております。ぜひ製品選定時にご活用ください!

・ChatGPT・生成AI機能を搭載した製品を有するカテゴリー

・チャットボットツール

追加される機能の例

回答パターンの自動生成など回答補助、テキスト検索

該当製品

ChatPlus / HRBrain / mitoco / Circlace / Cogmo Attend / HiTTO

生成AI機能搭載製品の新規登録はこちら、もしくは登録済みのベンダー様は管理画面左メニューの「カテゴリー追加申請」から可能です!

・カテゴリーGrid上でのフィルタリング方法

下記カテゴリーページに表示されておりますカテゴリーGridの右上、「絞り込み」のプルダウンリストから、「ChatGPT・生成AI対応機能搭載」の項目にチェックを入れることでカテゴリーGrid上での該当製品のフィルタリングが可能です。

(該当製品がカテゴリーGridへの表示要件を満たしている場合のみ、表示されます)

・製品一覧上でのフィルタリング方法

下記カテゴリーページの左側メニュー、「生成AI対応で絞り込み」から、「ChatGPT・生成AI対応機能搭載」の項目にチェックを入れることで製品一覧上での該当製品のフィルタリングが可能です。

投稿 ITreviewにて掲載中のChatGPT・生成AI関連カテゴリー・製品を紹介中!ChatGPTを用いたユーザーレビューの分析・まとめ記事や生成AI導入・活用サポートをするベンダーへのインタビューも掲載中! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ユーザーレビューから見るChatGPTの多様な活用方法とその効果を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」に寄せられたChatGPTへの163件(23年9月時点)のユーザーレビューを、ChatGPTを用いて分析しました。ユーザーレビューから見えた多様な活用方法とその効果について解説していきます。

業界・ユーザーの立場・使用用途における傾向

業界別の傾向

まず始めに、どのような業界にて利用されているかの傾向について解説していきます。

もっとも利用されているのは「人材」や「ソフトウェア・SI」といった業界です。この業界での使用が多いのは、IT技術やAIとの親和性が高いからだと考えられます。特に人材業界では、求職者や企業とのマッチング、面談のスケジューリングなど、煩雑な業務が多く、自動化や効率化が求められており、ChatGPTのようなAIツールがマッチすると考えられます。

また、「ソフトウェア」や「SI業界」では、技術的な問い合わせやサポートが必要な場面が多いため、ChatGPTを用いて24時間365日のサポート体制を実現する企業も増えてきています。

ユーザーの立場における傾向

ITreviewでは一般的な利用者であるユーザー(利用者)・導入決定者・IT管理者・ビジネスパートナーといったユーザーごとの導入における立場のデータを取得していますが、この中ではIT管理者およびユーザー(利用者)からの評価が高く、多くの用途で使用されています。

IT管理者は、システムとの統合やAPIの活用に関する知識が豊富であり、汎用的に利用可能なChatGPTの機能を最大限に活用することができるため、高い評価をしていると考えられます。

一方、一般のユーザー(利用者)は、日常業務の中での問い合わせや情報検索など、具体的なタスクを効率化するためのツールとしてChatGPTを活用しています。

具体的なChatGPTにおける活用方法の紹介

社内チャットツールとの連携

社内でのコミュニケーションツールとして利用されるSlackやTeamsにChatGPTを組み込み、「AI相談室」としての活用しているというユーザーレビューがありました。社員が業務中に疑問や質問を持った際に、リアルタイムに回答を受け取ることができるため、業務の効率化が図れると推測できます。

ユーザーレビュー抜粋:社内の業務効率化に一役買ってます

社内チャットツールとChatGPTを連携し、AI相談室という部屋を作りました。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/165712

業務上での情報収集

ウェブサイトや社内データベースなどからの情報収集としてChatGPTを活用することで、迅速な対応が可能となります。通常、人力で対応した場合には調査のための工数がかかりますが、この機能により、プログラミングにおけるコードの書き方の相談や製品価格の調査などに活用しているユーザーも見られました。

ユーザーレビュー抜粋:自分にとっての良き”秘書”として使うことをおすすめします。

「自分がやらなくてもよかった単純な作業」などはChatGPTにまかせることができるので、業務効率化につながると思います。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166117

データ分析と連携

ChatGPTが収集した質問や回答のデータを分析することで、ユーザーのニーズや傾向を把握することが可能です。この機能を活用し、より精度の高い回答や新しいサービスの提案・情報のまとめに活用するユーザーもいます。

ユーザーレビュー抜粋:分析に使える

今までのGoogleの検索のように使用するのではなく、分析が得意かなと感じる。例えば県庁所在地ごとの人口を一覧で出力する等、今までの検索では1つ1つ検索する必要があったが、まとめて検索、出力が可能。今までは検索の結果を人手で一つ一つ整理する必要があったが、その手作業をまとめて実施してくれるので検索だけでなくその後のまとめ作業も同時に実施してくれるのでその手間や時間を削減できる。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166181

思考の可視化

ChatGPTに問題解決のアイデアや提案を投げかけることで、従来の方法や考え方に囚われず、新しいアイデアや解決策を考え出すことが可能です。

得られた回答や提案をもとに新しい視点や発想を得ているレビューをご紹介します。

ユーザーレビュー抜粋:多すぎるプラグインの組み合わせが使いこなすコツ

実際の商品開発で活用しており、ランダムなペルソナ設定とテーマに対するアイデアを組み合わせて、付加価値の高い順にアイデアと根拠をテーブル形式でまとめるプロンプトを作成して、様々な商品アイデアを創出しています。しかしなかなか目新しいアイデアは出ないので、独自のバイアスを壊すフレームワークノートを組み合わせて、さらに新規性の高いアイデアに昇華している。

一発で成果物を生成するゴールシークというプロンプトを学習したが、結局「問い」を設定して、AIと対話しながらゴールを目指す方が汎用性が高く、深い回答が得られる。

プラグインが大量に出てきているので、これからはその研究が成果物の質を高めるポイントになると思われる。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166216

ユーザーレビュー抜粋:無いころには戻れない

思考の整理(壁打ち)にとても役立ちます。

考えている事や整理したいことを入力していくと、バイアスのかかってない返事がきます。

このバイアスのかかってない返事というのがとても大事で、余計な思念が無いので純粋な判断が出来るようになります。

また返事から、自分の中で新たな考えが生まれ、枝葉するようにどんどんとアイデアが生まれより良いものになっていきます。

その返答から得られる元になるのはあくまでも自分の考えなのですが、思考の広がりはドーピングしたような感じで、今まで見えていなかったものが見えてくる感じがあります。

ものすごく有能な仕事のパートナーがいる様です。無かったころには戻れません。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166273

ユーザーレビュー抜粋:文章の生成能力は良いが、精度には少し問題がある。

まだ試行錯誤しながらの使用ですが、〇〇の数字を上げるにはどうすればよいか?等の質問で、主にアイデア出しにて使用しています。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166275

ChatGPTの活用で得られた効果

時間の削減

ChatGPTを活用することで、調査業務や質問・問い合わせに対する回答など、時間が大幅に短縮されるため、業務の効率化が図れます。上述での使用例でもあったとおり、様々な業務で社員の工数負荷を軽減することができます。

ユーザーレビュー抜粋:会話するだけで知りたいことを教えてくれる

応用の幅が広く様々なことを効率化できます。文字の羅列を表にまとめてもらったり、あらゆる挨拶文の文章を考えてもらったり、アンケート内容の事例を教えてもらったりこれまで情報収集に時間が掛かっていたものが聞くだけでかえってくるので大変助かります。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166448

チェックの質の向上

以下のレビューでは、ChatGPTにより事前にチェック時の検討項目をあげてもらうことで、オペレーション業務時のうっかりミスの削減に活用しています。このような項目のピックアップはデータの収集から必要項目の検討まで時間がかかることが予想されますが、ChatGPTにより事前にミスが起こりうる要素を指摘してもらい、それをもとにチェック事項を作成したとのことです。

ユーザーレビュー抜粋:事前に問題が起こりそうな事象を洗うことができる!

人間の作業でのうっかりミスをなくすことができた。

ChatGPTに事前の検討項目あげてもらい、チェックリストとして使うことでうっかり忘れたなどを回避することができた。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166171

口語入力の利点を活かした業務効率化:

ChatGPTでは複雑な命令文を使用しなくても、人間同士での対話のようにタスクを命令することが可能です。複雑なデータの検索や文書の自動作成など、従来では改善に複雑な処理が必要であった業務でもChatGPTを活用して効率化しているユーザーも見られました。

ユーザーレビュー抜粋:業務が完全にアップデートされた

確かに全部が全部正しい情報ではなく、コピー&ペーストはできないがPrompt次第で大きな成果が生み出せる。業務効率化としては最高のAIである。また、当社ではSlackと連携しているが、これも非常に楽である。社員とコミュニケーションをする流れで、ChatGPTを呼び出して対話することで、自然な業務フローを組み上げています。

https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166113

まとめ

いかがだったでしょうか。ITreviewとしてもChatGPTを業務活用するべく、ChatGPTへ投稿されたユーザーレビューをChatGPTを用いて分析するという初の試みを行いました。

作成については、

1.投稿されたレビューをChatGPTに一括で入力

2.入力したデータをもとにChatGPTを使い、原稿テキストを出力

3.出力された原稿テキストをチェックし、文章内の間違いや表現の修正

という行程で行っています。

通常の記事作成に比べ、構成案およびテキストの作成時における工数を大幅に削減できる効果を実感しました。しかし、文章内の間違いや表現については、通常の人間が作った文章よりも修正工数がかかり、まだまだ課題は多いという印象もあります。

とはいえ、いろいろな業務で活用することにより、課題とともに新たな利用方法も生まれてくるというのが新しい技術です。

データを扱うツールとなるため、機密情報などについては注意を払うことは必要ですが、ぜひ、みなさまの業務においても活用してみてはいかがでしょうか?

また、ITreviewでは今回ご紹介したChatGPTのユーザーレビューが見れるほか、生成系AIのその他の製品のユーザーレビューも取り扱っております。無料でご覧いただけますので、ご興味のある方はぜひ下記のリンクよりご覧ください。

投稿 ユーザーレビューから見るChatGPTの多様な活用方法とその効果を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 生成AI導入の秘訣と導入支援サービスを利用することのメリット ー 生成AI導入支援サービスを提供するCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、AI技術者の確保や自社システムへのスムーズな組み込み、運用ルールの策定など、これからフルスクラッチで開発を進める場合、乗り越えなければならない課題が多いこともまた事実です。今回は、生成AIの導入支援サービスをローンチした株式会社Cuonの大川氏と伊藤氏へ、生成AI導入の秘訣や導入支援を利用することで得られるメリットなどについて、お話を伺いました。

生成AIの導入支援をローンチした背景

ー 生成AIを活用した導入支援サービスを提供するにあたって、解決したかった社会的な課題やお客様の声など、サービスローンチにいたった経緯や背景などがあれば教えてください。

大川氏:弊社では、これまでRubyをベースにしたウェブシステムやPCサービスなどを、システムソリューションという形で、お客様に対して構築・提案を行っていました。ただし、近年になってパッケージ化されたECシステムがどんどんと一般化しているなか、なかなか他社との差別化が難しい。さらには、今後お客様がDXを進めていくうえで、一番キーとなるところというのは、どちらかというと実際に手足を動かす部分の自動化ではなく、人間が考えるような部分を自動化して、お客様の行動に対するレコメントを投げたり、より高度な判断をして提案したりするようなサービスにつなげていかないと、こうしたウェブシステムやECシステムの将来というものは、なかなか厳しいのではないかという懸念がありました。こうしたところで、新しい技術を使って何か付加価値の高いサービスを提案したいというところが、このサービスをローンチした背景です。

サービスを導入するにあたっては、まずはお客様のニーズをしっかりと把握して、それを要件に落とし込むという作業が絶対に必要にはなりますので、そこで生成AI導入コンサルという形でメニューを展開して、ノウハウが溜まってきた段階で、それらをいくつかのパッケージメニューとして、もう少しとっつきやすい形でお客様に提供できたらいいなという形で考えています。

ー もともと提供していた既存のサービスに付随して、生成AIを活用することによって、それらをより保管した形で使いやすいサービスとして提供していくというイメージでしょうか?

大川氏:はい、そうですね。もちろん、単純に生成AIとして使うということでも、DXや効率化というところでは非常に大きな効果がありますので、そのような使い方で基本的には問題ないのですが、弊社のシナジーという観点では、やはり既存サービスとの連携というところが大きいです。

ー 生成AIを活用することで、システム同士の連携が容易になるというような話題でしたが、具体的には、どのようなシステムに組み込むことが多いのでしょうか?

大川氏:最近になって多い利用形態としては、チャットボットで使用されるパターンです。ウェブのフロントから接続してきたエンドユーザーをサポートをするような形で使われるケースです。そのため、CRMなどのシステムにAIが割って入るようなイメージではなく、疎結合としてウェブシステムなどにつなぐパターンが多いですね。

例えば、教育系のお客様の場合であれば、膨大なファイルサーバーに昔の試験の回答データが大量にありますので、そのデータを活用して「国語の苦手な生徒にはどのような問題を作れば良いか?」をAIに聞くと適切な問題を作ってくれたり、もしくは、算数の場合はなかなか難しいのですが、国語の場合は感情分析ができるので「その生徒がどんな感情で答えを導き出したのか、その答えに対して先生はどのような点数を付けてあげるのがベストなのか」など、そういったところのアドバイスまで生成AIは行ってくれるので、そうした使い方をするケースもありますね。

ー ベテランの先生しか持ち合わせていない勘どころのような部分を、新任の先生でも知識として共有・利活用することができるというイメージでしょうか?

大川氏:はい、仰る通りです。これは別件なのですが、医療業界の話で、お医者さんは患者さんの話を聞きながら電子カルテで処方箋を入力していくんですけれども、お医者さんによっては診察のノウハウにバラつきがあるらしいんです。なので、誤った処方をしないように、お医者さんが記入した電子カルテの内容を生成AIが横目で見て、過去のカルテデータと比較しながら、間違った処方箋を出しそうになった段階で警告をしてくれる、そのようなシステムを作りたいということで、我々としてもチャレンジしようとしているところです。

生成AIの導入支援を依頼するメリット

ー Cuon様へ導入支援を依頼した場合、導入した企業は自社で導入する場合と比べて、時間や工数の削減効果など、どのようなメリットを享受できるのでしょうか?

大川氏:そうですね。逆説的になってしまいますが、正直に言うと、仕組み自体は何か一生懸命プログラムを書いてガッツリと開発しないといけない、そういう類のものではないんです。じゃあ何が言いたいのかというと、やっぱりAzureとかAWSとか、大手のクラウドベンダーがそういったツールを出していたりもしますし、あとはPythonなんかでも、幅広いフレームワークツールが出ているので、そういったものをトータルで組み合わせて、なおかつAIの知識というものがあれば実は誰でもできるものなんです。

ただし、多くのお客様が難しいと思われる原因は、そもそものクラウドに対する知識というものが、エンドユーザーやSIベンダーも含めて、日本人は詳しくないということです。それぞれのクラウドごとに、異なる観点で、異なる立ち位置で、様々なサービスが乱立しているため、違うベンダーを組み合わせると意外と上手く動く、そのようなパターンもあります。そのあたりは非常に複雑なので、常に最新の情報を追っていかないと、すぐに品質が悪くなりますし、望みのシステムはできません。リサーチを継続しながら実装も並行して進めていく、そうしたところの課題感から、我々のような専門的な会社に頼るというところも大きいのではないかと思います。

あとは、教師データを用意したりチューニングしたりといった作業には、どうしてもノウハウが必要になってきます。そこはガッツリとシステムを作り込む話ではないのですが、例えば、プロットの入れ方をどう調整するのか、標準で用意しているドキュメントの検索ツールをどう使うのかなど、そういったところでもノウハウが必要になってくるので、そのあたりが難しいと感じて依頼するケースが多いように思います。ノウハウというものは日々更新されるものなので、そういったものはAIをやっているベンダーが導入をサポートすることで生き残っていくであろうと思っています。

ー 実際に「どれくらい工数が削減できました」や「どれくらい簡単に導入できました」など、サービスプロバイダーの協力によって得られた具体的な導入効果や事例などがあれば教えてください。

大川氏:そうですね。まさに現在検証しているところではあるので、それによって「何人月の工数が削減できました」という具体的な効果はこれからというところです。ただし、使っていただいているなかでは、いろいろなPoCなどをやっているなかで、満足いく回答が全体の70%以上に上りましたというお声はいただいているので、かなり品質的にも施策によっては非常によく出ているのかなと感じています。

あとは、商品説明や顧客対応などの領域でも、非常に大きな手応えを感じています。例えば、インサイドセールスが商品の問い合わせを受け付ける場合、FAQがまとまっていない商品なんかだと、人間が商品のカタログを片っ端から読んで回答する必要があるので大変です。カタログの情報やFAQのデータを吸収したAIを活用することで、人間の代わりにAIが顧客対応をしてくれるというところでも、すごくラクになると感じています。

ー 品質の高い回答が70%以上というお話でしたが、人事労務に関する質問を人間の担当者にした場合に一回でちゃんと解決する割合は、体感ですがもっと低いかと思います。7割以上の精度というのはすごいですね。

大川氏:そうですね。この仕事を続けてきて思うことは「人間って意外と他人の言葉を正確に理解できていないんだな」ということです。ある程度明確な教師データさえ揃えることができれば、実は人間よりもAIの方が正確に言語を理解している。みたいなことを少し思いました。おそらく、知識がないというよりも、うまく言葉を聞き取れていないんだと思うんですよ。結構人間っていい加減に聞いてますよね?っていう。

一方で、まだ品質が出ていない施策などもありますので、そこはすごく悩みながら進めているところではあるのですが、例えば「連休はどう取れば良いですか?」といったような会社の規定や規約に関する質問に対しては、品質の高い回答を返してくれるのですが、独自のデータでも冗長度が高いような質問をしてしまうと、やはり品質は落ちてくるので、教師データのチューニングとプロンプトの入り口をどうやって制御するかというのが今後のポイントになってくるのかなと思っています。

これからのECプラットフォームは、仕組みが根底から変わる

ー 本来人間がやるべきだったところを、今後はAIが効率的に伴奏してくれる、そういったところがCuon様の提供価値というわけですね。今後のユーザー様に対して、他に提供していきたい価値などがあれば教えてください。

大川氏:そもそも伴走というのは既存のシステムがあって、それを効率化させるものだと思うんです。もちろん弊社が力を入れて取り組んでいるところではありますが、昨今の生成AIを見ていて思うのは、むしろ既存のシステムをアップグレードするというよりも、今後は基本的な仕組み自体が変わるのではないかと思っています。

例えば、現状のECサイトの場合、ショッピングサイトにユーザーが訪れて、商品をカートに入れて、AIがオススメの商品をレコメンドしてくれる、というのが一般的な流れです。そうではなくて、AIと人間が欲しい商品を言葉でやり取りする形で発展していくのではないかなと。根底から今までのやり方が変わる世界観が来てしまうと、我々ウェブシステムを開発しているCuonにとってはディスラプト的な展開だと捉えることもできますが、逆にものすごいビジネスチャンスだとも思っていまして、既存のサービスの価値を上げつつも、全く仕組みの違う、根底から考え方が異なるようなところにも上手く刺さっていって、この世界全体の真の意味でのDXに貢献できれば、Cuonとしてもハッピーなんじゃないのかなと思います。

ー たしかに、レコメンド機能というものは多くのECに備わっていると思いますが、そういった受け身の機能ではなくて、もっと積極的に攻めた営業さんが一人一人に付随していくといったようなイメージでしょうか?

伊藤氏:そうですね。僕が今ちょっと考えているところでは、Cuonはウェブのシステム開発を得意としている会社ですので、そうしたシステム開発の領域と生成AIとの組み合わせというところで、お客様に新しい価値を提供できれば良いのかなと考えています。

生成AIの特徴は自然言語処理です。自然な会話から感情の分析をしたり、ユーザーの心理状態を類推したりといった部分ですね。これを今までのシステムで構築しようとすると、テキストから感情の分析をしなければならないため、非常にレベルが高く、簡単にできるものではありません。そうした部分を生成AIに任せることで、より正確に、客観的に、工数も短く、お客様に価値を提供することができます。自然言語処理の特徴を活かしつつウェブサービスと組み合わせていくということができれば、Cuonとしてはすごく良いのかなと考えていますね。

◆お話を伺った方

株式会社Cuon

DX Sales&Consulting部 セールスディレクター 大川 啓一 氏

DX Sales&Consulting部 マネージャー 伊藤 翔 氏

投稿 生成AI導入の秘訣と導入支援サービスを利用することのメリット ー 生成AI導入支援サービスを提供するCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>