投稿 リスキリングの意義とは?なぜ社会人に学びが必要なのか は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>その中で注目されているのが「リスキリング」です。リスキリングとは、技術革新に対応するために必要な知識やスキルを学ぶことを意味します。今回は、企業がリスキリングに取り組む意義と得られるメリットについて解説します。

リスキリングが注目されはじめた背景

リスキリングが注目されるきっかけとなったのが、2020年のダボス会議(世界経済フォーラム)です。「第4次産業革命に対応するために、2030年までに全世界で10億人をリスキングする」と宣言されたことで、世界中から注目されるようになりました。今では世界各国および各企業による資金援助が活発化し、教育プログラムの提供なども行われています。

出典:リスキリングをめぐる 内外の状況について|リクルートワークス研究所

また国内では、2022年10月の岸田総理による所信表明演説でリスキリングが取り上げられ、今後5年間で1兆円の投資を進めることが表明されています。具体的には以下の3つが掲げられており、これらを拡充してリスキリングを進めるというものです。

・非正規雇用を正規雇用に転換する企業や、転職および副業を受け入れる企業への支援

・民間専門家に相談してリスキングから転職まで支援する制度の新設

・企業への支援金の補助率引き上げ強化

企業がリスキリングに取り組む必要性

企業がリスキリングに取り組むべき理由は、以下の3つです。

DXの加速

リスキリングが必要とされる理由の1つに、DXの加速があります。企業がDXを進めるためには、デジタル分野に関わる知識やスキルが必要です。しかし、いざDXを進めようとしてもDXに精通した人材がおらず、DX化のボトルネックになっているのが現状です。このようなデジタル人材を確保するために、リスキリングに取り組む企業が増えています。

働き方の多様化

働き方の多様化もリスキリングが必要な理由の1つです。ここ数年の間で働き方は大きく変化しており、フレックスタイムやリモートワーク、ワーケーションといった対面の少ない勤務形態が増えています。会議や商談などがオンライン上で行われることも多く、変化に対応するためにスキル習得が求められています。

世界の大手企業の取り組み

世界では、すでに大手企業によるリスキリングの取り組みが実施されています。たとえば米国に本社を置く世界最大級の電気通信事業者AT&Tでは10億ドルもの投資が行われ、世界最大の電子商取引サイトAmazonでは7億ドルを投じて従業員の底上げを進めています。さらにAT&Tでは、リスキリングによって「社内技術職の 80%以上が社内異動によって充足」という結果が得られています。

企業がリスキリングに取り組むメリット

リスキリングへの取り組みは企業にとってさまざまなメリットがあります。

ビジネスの拡大

従業員が新しい知識やスキルを身につければ、物事を多角的に捉えられるようになりアイデアが生まれやすくなります。発想が柔軟になることで新しいビジネスモデルの創出や商品開発が可能となり、企業を成長させることにつながります。

業務効率化、及び生産性の向上

新しいスキルは業務効率化や生産性の向上に役立ちます。たとえば手作業で行っていた業務の自動化やデジタル化、業務フローの改善、新たな発想によるデータ分析など、さまざまな場面で身につけたスキルを発揮することができます。効率化が実現されれば重要な業務に集中できるようになり、全体的に質の高い仕事が可能となります。

採用コストの削減

採用活動や新しい人材の育成にはコストがかかります。デジタル技術に精通した人材であっても、業務に関わる知識はゼロのため、入社後の研修や教育が必要です。リスキリングで在籍する従業員に知識やスキルを身につけてもらえれば、イチから育成するよりも低コストで人材確保が行えます。

企業の成長

既存の従業員をリスキリングすれば、文化や社風を継承したまま企業を成長させることができます。たとえば新たなビジネスを立ち上げる際、新規採用の人材だけを配属すると、これまで築いてきた企業精神やノウハウが継承できなくなる可能性があります。企業を熟知した従業員をリスキリングすることで、自社の強みを活かした新しいビジネスを展開することが可能です。

リスキリングを進めるための3つのステップ

リスキリングを進めるためには3つのステップがあります。詳しく見ていきましょう。

事業戦略を踏まえて習得すべきスキルを選定する

リスキリングを進める際は、自社の事業戦略を踏まえたスキルの選定が必要です。どれほど高度な知識を身につけたとしても、実践できなければ意味がありません。まずは、取り組むべき業務と必要とされるスキルの洗い出しを行いましょう。

学習環境を整えサポート体制を作る

通常業務と並行して学習するための環境整備を行います。たとえば就業時間内に学習時間を設けたり自由な時間に使える研修ツールを導入したりすれば、従業員の負担を軽減することができます。1人ひとりの意思を尊重し、モチベーションを低下させない工夫が必要です。

獲得スキルを実践できる場を提供する

学習プログラム終了後は、業務で実践できる場を提供しましょう。リスキリングは知識を習得すれば終わりというものではありません。業務に活用されてこそ意味があるものです。習得した知識を現場で生かすことは、従業員のモチベーションにもつながります。

リスキリングを進める上で注意するべきポイント

リスキリングは以下の点に注意して進めましょう。

従業員の理解を得る

リスキリングを円滑に進めるには、従業員の理解を得ることが重要です。まずは、リスキリングを行う目的と必要性をしっかりと説明し、全社的な協力体制を作る必要があります。また対象者を選定する際も、社員の自主性やキャリアプランを加味した上で進めるのがポイントです。

従業員のモチベーションを向上させる仕組みを作る

学習を継続していくには、従業員のモチベーションを向上させる取り組みも必要です。たとえばチームを組んで取り組ませることや、成長を体感するためにフィードバックを行う、対象者にはインセンティブを用意するなどの仕組みがあればモチベーション維持に効果的です。従業員の意見を積極的に取り入れて、意欲向上につなげましょう。

中長期的に継続できる環境を整える

リスキリングを中長期的に続けていくためには、そのための環境整備が必要です。たとえば受講時間に従業員の意見を反映させることや、終業後の学習は残業に充てられるなどの仕組みがあれば従業員の負担は軽くなります。受講後にアンケートを実施するなどしてコンテンツも定期的に見直せば、今後の改善に役立てられます。

リスキリング研修を取り入れてDX時代に活躍できる人材育成を!

人材不足と言われている昨今、企業が成長し続けるためにはリスキリングへの取り組みが重要です。リスキリングは従業員の有効活用だけでなく、業務効率化や生産性の向上にも役立ちます。

リスキリングを進めるにあたり、おすすめなのが研修プログラムの活用です。幅広い教材が備わっており、受講者ごとの学習進捗も管理することができます。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 リスキリングの意義とは?なぜ社会人に学びが必要なのか は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 PPAPを禁止されたらファイルをどう送る?有効な代替案を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、PPAPの代わりに利用できる有効な代替案をご紹介します。また、代替案に移行するメリットや避けるべき代替案も解説するので、安全なセキュリティ移行の参考にしてください。

PPAPは廃止の動きがあるので注意しよう

PPAPは、2020年11月に内閣府から発表された「平井内閣府特命担当大臣記者会見要旨」を皮切りに利用を廃止する流れとなっています。地方自治体はもちろん、多くの企業が脱PPAPを進めており、ほとんど利用されることはなくなりました。

脱PPAPが進められたのは、PPAPの持つセキュリティ対策の脆弱性が原因です。PPAPは、次のようなトラブルを防止する目的で禁止されることになりました。

- マルウェアで検知できないためウイルス感染しやすくなる

- 誤送信するとパスワードも送られてしまう

現在も、PPAPを利用して添付メールのやり取りを行っている地方自治体や企業も多いでしょう。しかし、すでに廃止の動きがあることから、早い段階でPPAPから移行することをおすすめします。

PPAPが禁止されたら?安全に利用できる4つの代替案

続いて、PPAPの代わりとして安全に利用できる4つの代替案をご紹介します。複数のサービスを利用するのが効果的なので、ぜひ参考にしてください。

メールセキュリティサービス

メールセキュリティサービスは、メール誤送信対策や改ざん防止機能、送信メールに添付されたファイルを自動でダウンロードリンクに変更したりと、様々な機能の製品が提供されています。例えば以下のン製品が挙げられます。

PPAPの課題を解決できることから、セキュリティ対策として移行しやすいサービスでしょう。

オンラインストレージ

オンラインストレージとは、クラウド上で利用できるデータ保管サービスのことです。例えば、次のサービスがオンラインストレージに該当します。

上記のサービスは基本的に無料で利用できることはもちろん、大容量のデータを保管・共有できるのが特徴です。また、共有したい相手を設定できることから、第三者によるファイル操作や閲覧を防止できます。

ファイル送信サービス

ファイル送信サービスは、サービス内にデータをアップロードし、クラウド上に保管されたデータをURLとして共有できるサービスのことです。例えば、次のサービスを利用してデータの共有が行われています。

- GigaFile便

- Firestorage

- データ便

上記サービスは、アップロードされたデータが一定期間だけ保管されるのが特徴です。期間内であればURLからデータをダウンロードできますが、期限を超えてしまうとデータが削除されます。履歴を残すことなくスポット的にデータを共有できることから、第三者に履歴を遡られる心配がありません。

ビジネスチャット

ビジネスチャットは、テレワークが浸透し始めた時期から爆発的に普及したコミュニケーションツールのことです。例えば、次のツールなどが有名でしょう。

各種ツールは基本的に無料で利用できます。また、連絡やデータ共有を行いたいユーザーを招待したうえでコミュニケーションが開始するため、誤送信といったトラブルを回避できるのがメリットです。

ビジネスチャットは形式ばった前置きなどを使わず、まるで会話しているように利用できます。共有したデータは好きなタイミングで削除できることも含めて、業務上のコミュニケーション効率化に役立つでしょう。

PPAPを代替案に移行する3つのメリット

現在、PPAPからの移行が完了している企業もあれば、まだ移行していない企業もあるような途上の状態です。よって「まだ移行していない企業もあるようだから」と考えて、移行を先延ばしにしている担当者も多いでしょう。

そこでここでは、今のうちにPPAPを代替策に移行するメリットを3つご紹介します。早めのセキュリティ対策がどのような良い影響を生み出すのか、ぜひ参考にしてください。

セキュリティ対策の強化

以前までPPAPは、添付メールに対する安全なセキュリティ対策だと考えられていました。しかし、実際には脆弱なセキュリティであることが分かり、ほとんどセキュリティ対策としての効力がありません。よって、今のうちにセキュリティ対策を移行すれば、安全な状態で添付メールのやり取りが行えるようになります。

PPAPを利用し続けても、セキュリティ対策したつもりでしかありません。正しいセキュリティ対策を実施するためにも、前述した代替案を利用してみましょう。

将来の廃止に対応

PPAPは廃止の流れができており、現在では多くの企業が脱PPAPを進めています。また、2020年11月に内閣府が禁止を発表してからすでに時間が経過している状況です。

近い将来PPAPは利用されなくなり、ほとんどの企業が安全なセキュリティ対策の中で添付メールのやり取りを行います。つまり、早めにPPAPを代替案に移行すると、セキュリティ対策に取り残されないのがメリットです。

後回しにし続けると、全廃止になったときに慌てなければなりません。余裕を持って動くためにも代替案への移行をおすすめします。

懸念事項の早期解決

PPAPには、次のような懸念事項があります。

- ウイルス感染のリスク

- 第三者からの盗聴リスク

- 誤送信のリスク

PPAPを使い続けていると、近い将来に上記のトラブルが発生するかもしれません。早めに代替案へ移行すれば、懸念事項を早期解決できるほか、正しいセキュリティ対策による安心したファイルのやり取りが可能になります。

注意!PPAPの間違った2つの代替案

PPAPの代替案は、前述した4つ以外にもいくつか種類があります。ただし、根拠なく4つ以外の代替方法を選んでしまうと、PPAPと同じくセキュリティに脆弱性を生み出してしまうかもしれません。最後に、注意喚起としてPPAPの間違った代替案を2つご紹介します。

ファイルを暗号化せずに送信する

PPAP問題の1つに、メールセキュリティとして効果を持つマルウェアがPPAPの仕組みに対応できないというものがあります。よってマルウェアに検知されるために、暗号化を行わずに添付メールを送ろうと考える人もいるでしょう。

しかし、総務省が公開する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」には、機密性2(機密性はないが一般公表を前提としていないもの)以上のデータは、暗号化すべきであると明記されています。

よって、業務のやり取りのほとんどでファイルを暗号化する必要が出てくるでしょう。暗号化せずに送信すること自体が問題ですので注意してください。

ダウンロードリンクをメールで送信する

前述した4つの代替案を利用しておきながら、そのダウンロードリンクをメールに貼り付けて送信しているのなら、それもセキュリティ対策を脆弱にする要素だと覚えておきましょう。

もし第三者にメールの通信経路をハッキングされてしまえば、ダウンロードリンクがバレてしまいます。ハッキングされた状態で毎回ダウンロードリンクをメールで送っていると、継続的に情報が筒抜けとなってしまうのです。代替案を利用するのなら、そのサービス・ツールの中でデータを共有するように気を付けてください。

PPAP問題の代替案はサービス利用がおすすめ

添付メールのセキュリティ対策として長く利用され続けていたPPAPですが、脆弱性が問題となり廃止の流れが生まれています。もしPPAP問題をすぐに防止したいと考えているなら、本記事でご紹介した代替案をご検討ください。

基本的に無料で利用できるうえに、業務効率化に役立つツールが多数揃っています。比較検討を行いながら、自社に合ったサービスを導入してみてはいかがでしょうか。

投稿 PPAPを禁止されたらファイルをどう送る?有効な代替案を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 PPAPの代替案は?ビジネスに使える5つの手段を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、PPAPの代替案と選び方をご紹介します。比較表付きで分かりやすく解説しますので、PPAPからのセキュリティ移行を検討している方は参考にしてください。

PPAPの代替案5つ

まずは、PPAPの代替案を探している方に、おすすめのサービスをご紹介します。以下の比較表で整理しているので、移行するサービス・ツールを検討してみてください。

| オンラインストレージ | ビジネスチャット | グループウェア | 電子契約サービス | ERP | |

| 費用感 | 無料サービスで対応可能 | 無料サービスで対応可能 | 無料サービスで対応可能 | 基本有料(月額10,000円程度~) | 基本有料(要見積もり) |

| ファイルの共有方法 | ユーザーを選択してファイルを共有できる | 個別チャット画面でファイルを共有できる | 権限設定により共有ユーザーを指定しつつファイルを共有できる | 二段階承認、三段階承認で契約書を共有できる | 基幹業務で利用する資料を暗号化し、安全に管理・共有できる |

| 参考サービス・ツール | ・Googleドライブ ・Dropbox ・OneDrive |

・Chatwork ・Slack |

・Googleワークスペース ・Microsoftオフィス365 ・サイボウズ |

・クラウドサイン ・GMOサイン |

・OBIC7 ・SAP ERP ・SMILE V 2nd Edition |

オンラインストレージサービス

オンラインストレージサービスとは、クラウド上のストレージにデータを保管できるサービスのことです。専用のIDを持っていれば、関係者とデータの共有を行えることから、PPAPの代替サービスとして利用できます。

オンラインストレージサービスは、共有したいユーザーを任意で設定できるのが特徴です。一部のユーザーだけがデータを閲覧できるように設定できることから、データの機密性を確保しつつ共有できます。

ビジネスチャット

ビジネスチャットとは、業務コミュニケーションを効率化するツールのことです。招待したユーザーとコミュニケーションが取れることはもちろん、データの共有を行えるため、PPAPの代替ツールとして利用できます。

取引先や外注先とのチャットスペースを個別で設定できるほか、個人チャットやビデオチャットに対応しているツールもあります。本人確認を行ったうえでファイルを共有すれば、機密性を確保しつつデータのやり取りを行えます。

グループウェア

グループウェアとは、業務コミュニケーションを円滑化するシステムのことです。参加ユーザーのタスク管理やスケジュール管理といった情報管理を行えるほか、ファイル共有機能を利用できます。業務効率化を含めて、PPAPの代替として移行しやすいサービスだといえるでしょう。

サービスに搭載されている「ファイル共有機能」では、ユーザーの操作履歴を確認できるだけでなく、閲覧権限・ダウンロード権限を設定できます。共有するユーザーを自由に設定できることから、機密性を確保しつつ円滑に業務を進行できます。

電子契約サービス

電子契約サービスとは、文字通りオンラインで契約書の作成・管理・提出を行うサービスのことです。重要書類である契約書を外部から閲覧されないように、サービス上で契約を締結できます。

電子契約サービスでは、通信や保管ファイルを暗号化したり、IPアドレス制限機能を使用したりしてより安全な電子契約を行えます。二段階承認や三段階承認にも対応しており、契約書に特化してより強固なセキュリティ対策を行えるサービスです。

ERP

ERPとは、企業の基幹業務を効率化するシステムのことです。資料作成やデータの一元管理を行ったり、機密資料を安全に管理・共有したりできます。

作業量が多く忙殺されやすい基幹業務を効率化できることはもちろん、基幹業務で利用する資料を電子上で一括管理できるのが特徴です。強固なセキュリティ対策が施されており、機密情報を安全に管理しながら、保管データを暗号化して外部へ共有できます。

PPAPの代替案を選ぶ3つのポイント

PPAPの代替案は複数あり、どれもPPAPのセキュリティの脆弱さをカバーできる性能が備わっています。続いて、さまざまな特徴を持つ代替案の中から、自社に合うサービス・ツールを選ぶポイントを3つご紹介します。

ファイル共有するデータ容量で選ぶ

まずは、共有するファイルのデータ容量について考えましょう。普段から大容量データのやり取りを行っているのなら、ある程度容量の大きなサービスを選ぶことが大切です。

また、データ容量が小さくてもファイル共有の頻度が多い場合には、ある程度のデータ容量をカバーできるサービスを選んでおくことをおすすめします。オンラインストレージサービスであれば、無料版でも数GBのデータをクラウド上に保管できるため、頻繁にファイル共有する企業でも利用しやすいでしょう。

送信先が導入しやすいサービスを選ぶ

続いて、代替案を利用するハードルについて考えましょう。代替案の中には、自社だけでなくファイルを共有する他社も登録が必要なサービスがあります。つまり、送信先となる他社が導入しやすいサービスを選ぶのも大切なポイントです。

例えば、ビジネスチャットやグループウェアは、業務コミュニケーションを効率化できることから、多くの企業が取り入れ始めています。PPAPの代替品としてだけではなく、他の用途としても利用できることから、導入しやすいサービスではないでしょうか。

自社の目的に合わせて選ぶ

最後に、自社の目的である添付ファイルのセキュリティ対策について考えましょう。どのサービスもPPAPをカバーできる性能を持っています。しかし、多機能なサービス・ツールもあるため、場合によっては要らない機能が備わっていることもあるでしょう。

使用しない機能が多いと従業員に定着しにくいデメリットがあるため、事前に移行する目的を明確にしてください。また、無料体験期間を利用しつつ、自社に合ったサービス・ツールを見つけることをおすすめします。

PPAPを早めに移行すべき理由

企業で一般的に利用されてきたPPAPは、現在PPAP問題としてセキュリティの脆弱性が問題化しています。次のような問題点は、早めに解決する必要があるでしょう。

- ウイルス感染しやすい

- 誤送信を対策できない

上記の問題を放置していると、いつの間にか機密情報が外部に漏れてしまう可能性もあります。すでに多くの企業が、脱PPAPを始めている状況です。この機会に、PPAPから代替案への移行を検討してみてはいかがでしょうか。

自社の課題を抽出したうえでPPAPの代替案を検討しよう

複数あるPPAPの代替案から、自社に合うサービス・ツールを選定したいのなら、まずは自社が抱える課題を抽出したうえで検討を始めましょう。

PPAPの代替案にはさまざまな種類がありますが、どれも機能性に優れており複数の用途で利用できるのが特徴です。比較表などで整理した費用感や共有方法、サービスを参考にして、より良い代替案を探してみてください。

投稿 PPAPの代替案は?ビジネスに使える5つの手段を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 PPAP問題とは?政府や企業が禁止にする理由を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、PPAP問題の概要と廃止を進めるべき理由、利用し続ける際に起こる問題についてご紹介します。PPAPから脱却する方法も解説しますので、安全なメールセキュリティ対策に必要な知識として参考にしてください。

早急に対策すべきPPAP問題とは?

PPAP問題とは、添付メールのセキュリティ対策によって発生する問題のことを指します。

添付メールを暗号化して別メールでパスワードを送信するPPAPは、安全に添付メールを送信できるということで多くの企業が導入していました。しかし、現代では次の理由から安全性が疑問視され、廃止の流れが生まれています。

- ウイルスを検出するマルウェアを潜り抜けてしまう

- 誤送信を対策できない

- 作業者のPC操作に依存している

PPAP問題はすでに大きな問題として発展しており、2020年11月には内閣府から「PPAPの廃止」が明言されています。また、日本情報経済社会推進協会からも「PPAP総研」を廃止すべきであると批判を述べている状況です。

すでに脱PPAPの動きが始まっており、政府はもちろん大手企業でも利用されなくなってきています。

PPAPの廃止を進めるべき2つの理由

PPAPの廃止を進めるべき理由は2つあります。セキュリティ対策に関する問題と、現代の働き方に関する問題に直結する内容です。まずは、なぜ廃止が必要なのかを具体的にご紹介します。

セキュリティの脆弱性

PPAPには、セキュリティの脆弱性という問題があります。今までPPAPはメールセキュリティ対策に有効だと思われていました。しかし、実際にはセキュリティ対策としての効力がかなり薄いことが分かっています。

セキュリティ対策をしたつもりでも、効力がなければトラブルに発展しかねません。ウイルス問題はもちろん、情報流出や誤送信による漏洩など、企業にとって大きな問題に発展する可能性があります。

また、PPAPは政府で利用されていたメールセキュリティのプロトコルです。国としての重要な情報が漏れてしまうのは大問題のため、廃止が進められることとなりました。

働き方改革に伴うテレワークの導入

PPAPはPC操作のみに対応するセキュリティ対策であり、スマートフォンといったモバイル端末では利用できません。

一方、現代では働き方改革などの影響により、テレワークなど自由な働き方が浸透しています。仕事の中でモバイル端末を利用する場面も多くあり、PPAPは現代の働き方の中で利用しづらいメールのセキュリティ対策となってきているのです。

そもそもなぜPPAPが定着したの?

PPAP問題として廃止が進んでいるPPAPですが、そもそもなぜ政府や企業のセキュリティ対策として定着したのでしょうか。その理由は2つあります。さまざまなタイミングが重なったことが普及の要因です。

総務省ガイドラインの誤解

情報セキュリティについて情報発信する総務省では、毎年セキュリティガイドラインとして「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を公表しています。このガイドラインでは次の項目がルールとして記載されていました。

- 機密性2以上の情報を送るときはファイル暗号化する

- メール以外の方法でパスワードを伝える

このうち、前者のファイル暗号化だけを地方自治体や企業が認識してしまい、PPAPを利用できると導入が進みました。その結果、ほとんどの企業がガイドラインを誤解してPPAPが定着してしまったのです。

また、ガイドライン内にPPAPに関する明確な肯定・否定がないこともあり、現代でも誤解したまま利用し続けている地方自治体や企業が数多くあります。

安全性を公開するプライバシーマークの流行

PPAPの定着は、プライバシーマークが流行したことも関係しています。プライバシーマークとは、個人情報保護法の施行に伴い「自社では顧客や取引先の情報をしっかりと保護している」ことを証明する認定制度のことです。

個人情報保護法が登場した2005年には、数多くの企業が個人情報を流出させていたことがあり、企業の信頼性を落とさないためにプライバシーマークを取得する企業が増えていました。

その取得に影響したのが、PPAPです。当時、本来の目的である個人情報の保護ではなく、信頼性を下げないためにプライバシーマークを取得する企業が増えました。簡易的に導入できるPPAPは、便利なシステムだったのです。結果としてPPAPは全国的に定着し、問題化されるまで広く使用されていたのです。

PPAPを利用し続けることで発生する3つの問題

すでに問題視されているPPAPですが、まだ利用し続けている地方自治体や企業が多数あります。しかし、廃止が進む中で利用し続けた場合、さまざまな問題が発生するかもしれません。

続いて、PPAPの利用によって発生する問題を3つご紹介します。今問題化していなくても、将来大きな問題に発展する場合もあるので、問題回避の参考にしてください。

知らぬ間に発生する「ネットワーク盗聴」

PPAPは、送信者のPCおよび受信者のPCのメールボックスに、次の2通のメールを送ります。

- 本文や添付データが載ったメール

- パスワードが記載されたメール

つまり、送信者・受信者のPCがハッキングされたり、第三者から閲覧されたりすると、知らぬ間にネットワーク盗聴を受けてしまう可能性があります。ネットワーク盗聴はPC利用者が気づかない水面下で実施されるのが特徴です。情報が抜き出されてしまう可能性があるため注意してください。

また、PPAPのセキュリティの脆弱性が関係して、ハッキングされる場合もあります。普段から重要なデータをPPAPで送信しているのなら、早急に代替案を検討する必要があるでしょう。

情報流出につながる「マルウェア感染」

多くのPCでは、マルウェアによるウイルスメールのチェックが行われます。しかし、PPAPで送信するZIPファイルの場合、マルウェアチェックの対象から除外されてしまうことをご存じでしょうか。

マルウェアがウイルス感染に気づかない場合、ウイルスに感染したデータに触れてしまうこととなります。一度ウイルスに感染してしまうと、メールボックスの情報だけでなくPCで管理するデータや接続しているサーバーから情報が流出してしまうかもしれません。

対策したつもりになる「暗号強度の無効化」

PPAPはセキュリティ対策になっているようで、あまり効力を発揮できないのが特徴です。しかし、PPAPに信頼を寄せている企業の場合、対策したつもりになってしまい、知らぬ間に企業の暗号強度が無効化されていることに気がつけません。

結果的に、セキュリティ対策を行っていないことと同じ状態に陥ります。ウイルス感染やハッキングといったリスクがあるため、早急に対策を行う必要があるでしょう。

PPAPから脱却するために今すぐ始めるべきこと

セキュリティ対策としての効力がないPPAPは、PPAP問題として政府や企業で廃止の動きが進んでいます。PPAPから脱却するためには、次のような代替案を検討することが大切です。

- コミュニケーションツールの利用

- クラウドストレージの利用

- メールフィルタリングサービスの利用

- Webダウンロードサービスの利用

上記のサービスは、どれも基本的に無料で利用できます。また個人情報保護法のルールに則った添付メールのセキュリティ対策を行えるため、データのやり取りを代替してみてはいかがでしょうか。

PPAP問題を理解したら代替サービスへの移行を検討しよう

PPAP問題はすでに公になっており、徐々にPPAPから脱却している地方自治体や企業が増えてきています。将来的にはPPAPが完全に廃止され、多くの企業が代替案に移行していくと予想されるでしょう。

もし、現在PPAPを利用しているなら、この機会に代替案への乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。

投稿 PPAP問題とは?政府や企業が禁止にする理由を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 PPAPの歴史と導入された背景。メール添付の定番はどう生まれた? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、PPAPが導入された背景と現代の状況についてご紹介します。

PPAPが抱える問題点と代替案も解説するので、メールセキュリティ対策時の参考にしてください。

PPAPでデータの安全性を確保する仕組み

PPAPは、パスワード付きのZIPファイルを送ると同時に、別のメールでパスワードを送信する手法です。PPAPのメール送信は、以下の3工程が主流です。

- 【送信者】ZIPファイルを暗号化する

- 【送信者】ZIPファイルを添付したメール、パスワードを記入したメールを別々に送信する

- 【受信者】メールをもとにパスワードを使ってZIPファイルを解凍する

パスワードが設定されたZIPファイルとパスワードを2つに分けて送り、セキュリティ対策を行うのが特徴です。これにより、ZIPファイルを第三者に解凍されにくくなります。

結論として、この作業は、安全そうに見えながらもあまりセキュリティ対策になっていません。詳しくは後述する「ウイルス感染拡大の問題があると廃止の動きへ」で解説します。

PPAPが導入された歴史と今

そもそも、なぜPPAPが登場するに至ったのでしょうか。続いて、PPAPが導入された歴史と現代の動きについてご紹介します。

メールの盗み見・誤送信の対策として登場

メールにファイルを添付する場合、本文と一緒に送信します。その際に、パスワードを設定しても本文中に記載してしまうと、メール自体を盗み見されてしまえばセキュリティ対策になりません。

また、メールを誤送信してしまうと、第三者にパスワード付きのZIPファイルを解凍されてしまいます。特に、重要なデータを送る場合に情報漏洩に直結します。

PPAPは、そういったメールの盗み見・誤送信の対策として、日本情報経済社会推進協会からの問題提起によってノウハウが知られるようになりました。

現代では、行政や企業を含む数多くの団体がPPAPを導入し、添付メールのセキュリティ対策として利用しています。

ウイルス感染拡大の問題があると廃止の動きへ

一見、安全なセキュリティだと思われるPPAPですが、実は添付メールを危険に晒していると多くの批判を受けています。特に問題視されているのが、ウイルスに感染した添付ファイルを自動検出する「マルウェアフィルター」をZIPファイルが潜り抜けてしまうことです。

PPAPは日本中で利用されていることから、受信者は警戒することなく暗号化したZIPファイルを解凍します。その結果、企業内にウイルスが入り込み、次々と感染を拡大させていきます。

この問題は長期化し、2020年11月には内閣府からの発表により、PPAPの廃止が明言されました。現代では廃止の動きが着実に進行し、大手企業である日立製作所や国内のベンチャー企業を筆頭に、脱PPAPの動きが加速しています。

PPAPに懸念される3つの問題点

ウイルス感染の拡大以外に、PPAPには懸念される問題点が3つあります。大きな問題に発展する可能性があるため、今後のセキュリティ対策の参考にしてください。

アカウント情報がバレると筒抜けになる

PPAPは暗号化したZIPファイルとパスワードを別々に送信することで、第三者がZIPファイルを解凍できないように対策する仕組みです。

しかし、アカウント情報自体を盗まれてしまえば、メール送信履歴がすべて筒抜けとなってしまいます。情報が筒抜けになってしまえば、バラバラに送ったメール自体を盗み見されてしまうでしょう。

企業の重要な情報を扱うためにPPAPを利用しても、簡単に情報を抜き出されてしまうため、廃止の動きが強まっているのです。

自動送信により誤送信対策ができない

PPAPを導入する企業の多くは、パスワード設定や送信の二度手間を回避するために、システムを自動化しています。例えば、送信先の情報を入力することによって、自動で2通のメールを送信できるのが特徴です。

しかし、自動送信の便利さがある一方で、誤送信時に対応できないという落とし穴があります。一度送信してしまえば、手遅れの状態となってしまうことから、セキュリティ対策としての効果を発揮できません。

送信者のセキュリティリテラシーに依存するため、PPAPに対する批判が寄せられる結果となりました。

システムがスマートフォンに対応していない

近年では、PCだけに依存せずスマートフォンといったモバイル端末を利用して仕事を行うユーザーが登場しています。外出時におけるメールのやり取りに関しても、スマートフォンで行う人が増えている状況です。

しかし、PPAPはPCだけでしか利用できません。システム自体がスマートフォンに対応していないことから、セキュリティ対策の効果を発揮できないのです。

PPAPの代わりとして役立つ3つの代替案

メールセキュリティを強化するためにも、廃止の動きが進んでいるPPAPから別の方法へ転換することが大切です。

最後に、PPAPの代わりに利用でき、かつセキュリティ対策としても効果を発揮する3つの代替案をご紹介します。安全なデータのやり取りを実現するために、ぜひ参考にしてください。

オンラインストレージサービス

クラウドを利用したオンラインストレージサービスは、共有対象を自由に設定できるため、PPAPの代替として利用できます。例えば、次のオンラインストレージサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

- Googleドライブ

- Dropbox

- OneDrive

上記サービスは基本的に無料で利用できるうえに、サービス内のセキュリティを利用して安全にデータの共有を行えます。また、データの操作履歴なども確認できることから、操作状況確認にも効果的です。

ファイル送信サービス

ファイル送信サービスは、Webサービスのファイルストレージにデータを保管して、URLを送信するメールサービスのことです。主のようなサービスが提供されています。

- GigaFile便

- Firestorage

- データ便

データ自体にパスワードを設定できることはもちろん、保管期間を設定できるため、自動削除にも対応できます。ZIPファイル自体を送信することによるマルウェアのすり抜け問題を回避できることから、送受信者間で安全にデータをやり取りできるのが特徴です。

ビジネスチャット

ビジネスチャットとは、次のような専用チャットツールです。

- Chatwork

- Slack

ビジネスチャットでは、事前にアカウントを承認したうえで連絡やデータのやり取りを実施します。第三者に入り込む隙を与えずにデータを送受信できることから、安全かつスピーディーなやり取りを実現できます。

また、PC・スマートフォンなどデバイスを問わず利用できることから、外出時やテレワーク時にも、スムーズにデータを確認できるのが魅力です。

安全にデータ共有を行うためにPPAPから脱却しよう

多くの企業が利用するPPAPですが、実際にはあまりセキュリティ対策の効果がありません。むしろ、ウイルス感染しやすいプロトコルであり、内閣府からも廃止が呼びかけられています。

現在、PPAPを導入して添付メールのやり取りを行っている企業があるのなら、将来的に発生する問題を回避するためにも、今のうちに代替案への乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。

各サービスの多くは、基本的に無料で利用できます。試行期間を設けつつ導入を検討して、自社に合ったサービスを選定してください。

投稿 PPAPの歴史と導入された背景。メール添付の定番はどう生まれた? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「SDKとは?」SDKの目的は?中身は?SaaS連携の専門家が分かりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いったい何なのか分からない!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本コラムでは、SDKの概要と目的に加え、SDKに含まれるものや、IDEとの違い、また実際の活用事例についてわかりやすく説明します。

弊社ストラテジットが提供しているSaaS事業者向けSDK「Master Hub」についてもご紹介しておりますのでご覧ください。

SDKとは?

SDK(Software Development Kit:エスディーケー)とは、直訳で「ソフトウェア開発キット」で、特定のシステムに順応したソフトウェアを作成するために必要な文書・プログラムなどをまとめてパッケージ化したものを指します。

SDKには開発作業に必要なツール一式が含まれており、活用することで開発を効率的に進めることができます。

SDKの目的

SDKは提供側と開発側の双方にメリットがあります。

SDKの目的と併せてみていきましょう。

開発側

開発側とはSDKを利用する開発者を指します。

SDKには必要なツール一式がすでに含まれているため、SDKを使用して開発することにより、システム開発の時間短縮やコストダウンが可能になります。

パッケージ化されている機能も豊富にあるため、一度SDKを導入することで複数の機能が利用可能になるシンプルさも見逃せません。

そのうえSDKで提供されているプログラムは、既存のソフトウェアへ追加できるため、機能の追加や品質保持にも数多く使われています。

また、後述するMicrosoft Windows SDKなど、開発したいサービスによってはSDKが必須になることもあります。

現在、多くの企業でアプリケーションソフトウェアや、WEBサービスの開発が行われています。

SDKが普及する以前は、WEBサイトやアプリケーションソフトを作成するためには、何もないところからソースコードを書き、組み立てていく必要がありました。

ですが、高度なプログラム知識が必要なうえに、完成度の高いものを作るためには、膨大な時間をかけなければならなかったのです。

さらに一からコードを記入すると、データ容量が増えて重くなり、ユーザビリティが低下する可能性もあります。

このため多くの開発会社では、白紙の状態からではなく、必要な部品や要素をまとめたSDKを使用してアプリケーションを作成しています。

ただし、SDKの中には有料で提供されているものもあるほか、バグやアップデートへの対応が必要になるため、場合によっては一から制作するよりもコストが掛かるおそれがありますので注意が必要です。

提供側

提供側とはSDKの発信元を指します。

SDKは主に、プログラミング言語やOSなどの製作者から提供されています。

SaaSの場合、SaaS事業者側ということになります。

彼らはソフトウェア開発をしやすくすることで、自分たちの開発した環境を使ってもらい、ブランド力やシェアを高めたいと考えているのです。

このように開発側と提供側の双方にメリットのあるSDKですが、バグが含まれていることがあったり、導入によってかえって使いにくくなってしまったりというデメリットもあります。

また、他の部分に干渉してエラーが発生する危険性があることも忘れてはなりません。

SDKを利用する際には、開発者は多々あるサービスの中から吟味して、必要なものを正しく選択する必要があるのです。

SDKの長所・短所やAPIとの違いについてはこちらのコラムをご覧ください。

SDKに含まれるもの

SDKの中には、一般的にAPIやサンプルコード・開発ドキュメントが含まれています。

何が含まれるかは提供側によってさまざまですが、基本的なテストプログラムや統合開発環境を搭載したサービスもあります。

エンジニア以外の方のために簡単に解説します。

解説文書

SDK全体のマニュアルを含んだドキュメントです。

どのような情報・機能を提供するか説明されています。

ライセンスもこちらに記載されていることが多々ありますので、実際に利用する前に、まずはこちらのドキュメントに目を通して理解しておく必要があります。

APIドキュメント(APIリファレンス)

APIの仕様をまとめた文書ファイルです。

一般的に以下の項目が表記されています。

【API全体】

概要、認証方法、フォーマット形式、API使用制限

【個々のAPI】

API名、機能概要、メソッド、APIエンドポイント(アクセスURI)、リクエスト(パラメータ、必須or任意)、レスポンス(処理結果ステータス(ステータスコード&メッセージ内容))

サンプルコード

SDKをインストールしてすぐ動かすことのできるサンプルコードです。

サンプルコードを実際に動かしてみて、どのような挙動になるか確認することがSDKに含まれるプログラムの理解に繋がります。

デバッガ

デバッグ(バグを発見・修正すること)をサポートするツールです。

プログラムを停止させログを確認したりなど、デバッグがあると効率的に開発を進めることができます。

統合開発環境(IDE)

ソフトウェア開発で必要なツールをGUIで使えるようにしたパッケージです。

反対に、統合開発環境のプラグインとしてSDKが提供されていることもあります。

SDKとIDEの違いは次の項で詳しく説明します。

ライブラリ

関数などのモジュールを再利用できるようまとめたものです。

エミュレーター

仮想環境を構築するツールです。

スマートフォンアプリ開発用のSDKなどに含まれることがあり、例えばパソコンからスマートフォンの環境での見え方や動作の確認を行うことができます。

上記の部品をうまく利用して、より実用的なアプリケーションを作れるというわけです。

SDKとIDEの違い

SDKとIDEはどちらもソフトウェア開発を便利にしてくれるツールではありますが、異なるものです。

SDKはあくまで特定のシステムを開発するために必要なツールを集めたものであり、開発環境を提供するのが目的ではありません。

SDKの中にIDEが含まれることもありますが、開発者であれば常にほぼIDEを使用して開発を行いますのであらかじめIDEは別途 用意されていることが前提です。

例えば、メモなどのテキストエディタでもソースコードの記述は可能ですが、それ以上のコンパイルや動作確認といったことはできません。

そのため、一般的にプログラミングを行う場合はVirtual Studio CodeやEclipse、IntelliJ IDEAなどのIDEを使用します。

これらはただソースコードを記述するためのソースエディタのみならず、よく使われるコードを自動生成してくれるコード・スニペット機能や構文エラーのチェックに加え、デバッガやコンパイラも備えており、今や開発を効率的に進めるためには必要不可欠なツールとなっています。

プラグインと呼ばれる機能拡張を任意で追加することもでき、ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

IDEは複数提供されており、使い勝手や対応している開発言語(C#、Java、PHP、JavaScript、Ruby、Python etc.)によって選択します。

SDKの具体例

今やさまざまなSDKが提供されています。

具体例をみてみましょう。

Microsoft Windows SDK

WindowsOSで動作するアプリケーションソフトウェアを開発するためのSDKです。

Windowsアプリ、いわゆるネイティブアプリの開発を行う際は必須といえます。

- ネイティブアプリ:Apple StoreやGoogle Play経由でインストールし、PCやスマートフォンのホーム画面に表示されるアプリ

- Webアプリ:Webブラウザ上で動作するアプリ

Microsoft Windows SDKに対して、デバイスドライバー開発に必要なツールをまとめたWDK(Windows Driver Kit)も同社より提供されていますが、SDKとは異なります。

ドライバ開発を行う場合は、SDKとWDKどちらも必要となりますので注意が必要です。

iOS SDK

Apple社より提供されている、iOSで動作するアプリケーションソフトウェアを開発するためのSDKです。

MacやiPhone向けアプリの統合開発環境であるXcodeに同梱されています。

FBX Software Developer Kit(FBX SDK)

3DCGソフトウェアとして有名なMayaの販売元であるAutodesk社が提供するSDKです。

FBX(3Dファイルの形式)のファイルを読み込み・描画を行う環境が提供されています。

Unreal Development Kit(UDK)

PCゲーム開発企業のEpic Games社が提供するSDKです。

3D制作ツールとして有名なUnreak Engine 3のフリー版であり、ゲームの開発環境を提供しています。

SDKの使い方

SDKに含まれる部品と同様 SDKによりさまざまですが、以下の手順で使える状態になります。

- SDKの提供元からインストーラーをダウンロードする

- インストーラーを実行する

- インストール完了後、開発を行う

中には、SDK内部に含まれるAPIを有効にすると利用できるものもあります。

注意点として、APIと異なりSDKにはビルドが必要となります。

SaaS事業者向けSDK「Master Hub」とは

ここまで読むと、

ユーザー目線では「今後色々なSaaSからSDKが提供されないかな。。。」

SaaS事業者側は「SDK開発したいけど保守がめんどうなんだよな。。。」

と思われると思います。

弊社(StrategIT)では、iPaaSの1つとして検索にヒットし、お問い合わせいただく事が多い「Master Hub」というツールを提供しています。

この「Master Hub」は日々進化を遂げ、様々な機能を持ち合わせており、SaaS事業者専用のSDK開発をご提案が可能となっております。

このコラムでは『「SaaS事業者向けのSDK開発」の為のコネクター』とご認識いただくと分かりやすいかと思います。

元記事:「SDKとは?」SDKの目的は?中身は?SaaS連携の専門家が分かりやすく解説!(2021.4.6公開)

記事提供元:株式会社ストラテジット

ITreiew掲載製品: SaaStainer

投稿 「SDKとは?」SDKの目的は?中身は?SaaS連携の専門家が分かりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「まとめると、SaaSとPaaSとIaaSってどう違うの?」 SaaS連携の専門家が分かりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そのようなサービスを使う中で、「SaaS」「PaaS」「IaaS」という単語は必然的に出てきます。

しかし”違いはなにか教えて”と言われると、なかなか説明が難しいのではないでしょうか。

このコラムを読んで、それぞれの単語についてぜひ理解してみてください。

「SaaS」「PaaS」「IaaS」の概要をおさらい

SaaSとは

SaaSとは、Software as a Serviceの頭文字をとって形成された単語です。

「サース」や「サーズ」と読みます。

インターネット経由でソフトウェアを提供するサービス、または形態を指す言葉です。

SaaSの代表例はGmail、Slack、Microsoft 365、HubSpot、Shopify等です。

PaaSとは

PaaSとは、Platform as a Serviceの頭文字をとって形成された単語です。

「パース」または「パーズ」と読みます。

アプリケーションを構築するための環境を提供するサービス、または形態を指す言葉です。

PaaSの代表例はAWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、Azure App Service、Herokuやノンプログラミングでアプリ作成できるkintone等です。

IaaSとは

IaaSとは、Infrastructure as a Serviceの頭文字をとって形成された単語です。

「アイアース」または「イアース」と読みます。

インターネット経由でサーバー、OS、ネットワーク機器、記憶装置などのインフラを提供するサービス、または形態を指す言葉です。

IaaSの代表例はGoogle Compute Engine 、Amazon Elastic Compute CloudS、Microsoft Azure等です。

ちょっと忘れちゃった、まだ見てない!という方はそれぞれの単語の意味を別ページで詳しく解説していますので、下記からご確認ください。

「SaaS」「PaaS」「IaaS」の違いとは

では結局のところ、何が違うのでしょうか。

大きな違いは利用(提供)できる領域にあります。

・IaaSの領域 :システムを稼働させるために必要なネットワークからOSまでの機能を利用(提供)できるようにしたものです。

・PaaSの領域 :上記機能に加えてミドルウェアやプログラミング言語、管理システムといったアプリケーション開発に必要なものを利用(提供)できるようにしたものです。

・SaaSの領域:開発されたソフトウェアをインターネット経由で利用(提供)できるようにしたものです。

SaaSは開発済みのソフトウェアを利用できるので、非エンジニアの方でも容易に利用できます。

PaaSも非エンジニアの方でも利用できるものもありますが、エンジニア向けのサービスでPaaSを利用してソフトウェアを開発し、開発したソフトウェアをSaaSとして提供することもあります。

ただし管理するべき範囲が広くなるため、使いこなすには知識だけでなく、人的リソースも必要になります。

IaaSは開発者向けで、PaaSよりもさらに自由度をきかせた開発をしたい場合に選ばれることが多く、各企業のスキルやコストに合わせて選択いただくと良いでしょう。

ピラミッド図形で表すと、IaaSがインフラ部分、PaaSがアプリケーション開発を行える環境、SaaSは開発されたサービスそのものという関係性になります。

弊社(StrategIT)は、連携アプリストア「SaaStainer」で、ノーコードで簡単にSaaS間の連携を行える連携アプリを複数提供しております。

《Backlog × 会計freee》や《Hubspot × board》等、複数の連携アプリがあります!

なぜSaaSだけで便利なのにわざわざ連携する必要があるのかと思うかもしれません。

それは「連携されていないことで、二重入力、手動によるデータ移行が発生しめっちゃ大変だから!」なのです。(SaaS間の連携が必要な詳しい理由は「SaaSとは」をチェック!)

連携アプリを使って、日々の作業を効率化していきましょう。

以上が「SaaS、PaaS、IaaSの違い」がどういうものなのかという説明になります。

SaaStainerのTwitterアカウントで最新情報を発信していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。

◆関連記事(外部サイトに遷移します)

「SaaS」|…ところで、結局SaaSってなに?

「PaaS」|誰でも分かる「PaaS」の説明

「IaaS」 |「IaaSって何て読むんだ?」IaaSとは?

元記事:「まとめると、SaaSとPaaSとIaaSってどう違うの?」 SaaS連携の専門家が分かりやすく解説!(2021.3.23公開)

記事提供元:株式会社ストラテジット

ITreiew掲載製品: SaaStainer

投稿 「まとめると、SaaSとPaaSとIaaSってどう違うの?」 SaaS連携の専門家が分かりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 API連携で何ができる?APIの用語解説から利用シーンを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、API連携の仕組みや活用できるシーンを詳しく解説します。設計の流れや事例もご紹介しますので、システム・サービス開発時の参考にしてください。

APIとは?

APIとは「Application Programming Interface」の頭文字を取って作られた言葉です。アプリケーションを作るためのプログラミングインターフェースという意味を持ち、第三者が作成した機能を、開発中のアプリケーションと連携できる技術として利用されています。

例えば、あるサービスにGoogleアカウントでログインできるのを見たことはないでしょうか。実は、その連携機能にAPIが使われています。通常、APIが使われているかどうかは一般ユーザーには分かりません。ただし、見えない裏では複数のAPIが利用されており、サービス・システム開発を効率化しているのです。

自社のサービスやシステムに他社が開発したプログラムを連携できる

APIは、サービス提供者によって作成・提供されるのが一般的です。このとき、有料版だけでなく無料版も提供されているのをご存じでしょうか。

API連携を可能にしているシステムでは、オープンAPIを無料で用意していることがあり、システムの接続仕様が公開されています。これを活用することで、自社サービスのシステムに対して、APIで利用可能な機能を実装できます。

開発工数を抑えて、求める機能を実現できるとあり、世界中のサービス・システムにAPIが用いられている状況です。今後の開発になくてはならない技術として世界中で認知されています。

APIとWebAPIの違い

API対しWebAPIというものがあるのをご存じでしょうか。

WebAPIとは、APIの提供者および利用者のやり取りを、HTTP/HTTPS上で実現できる技術のことです。アプリケーションと連携できるAPIをWebブラウザでも連携できることから、SaaSによって生み出されるサービスで広く活用されています。

WebAPIも同様に、仕様が一般公開されているものが多数あります。システム開発の手間を削減し、開発費用を抑えられるAPIもあるので、自社にぴったりのAPIを見つけてみてください。

※現在ではWebAPIのことを指してAPIと呼ぶこともあります。

APIの便利な仕組み

APIは現在開発しているアプリケーションと、第三者によって作られたアプリケーションを結び付ける重要な機能を備えています。では、具体的にどのような仕組みでこの機能を利用できるのでしょうか。次に、APIの持つ特徴を2つの項目に分けて紹介します。

リクエストとレスポンスで構成される

APIは、アプリケーションに既存のプログラムの機能を付与するため、次の方法で結び付きを生み出します。

- 利用者が公開されているAPIへリクエストする

- リクエストに対してサーバーがレスポンスして機能を付与する

※WebAPIの場合

つまりAPIは、現在作成しているアプリケーションのプログラミングの中で起動するのではなく、リクエスト機能を書き込んで、外部から呼び出すのが具体的な仕組みです。利用者が実装するのはリクエストを送信する機能だけなので、大幅に作業を縮減できます。

プログラミング言語が異なっても通信できる

世の中には、複数のプログラミング言語があり、各種別々のソースコードで機能が作り上げられています。例えば、Java言語とPython言語がありますが、2つの言語をまとめることはできません。

このとき、APIの中でもWebAPIを利用すれば、プログラミング言語が異なっていても、通信できる環境を整えられます。また、WebAPIを利用できるHTTP/HTTPSの通信を利用すれば、WebAPI元のデータ更新が行われても、APIコールを行うごとに更新された情報が反映されるのが特徴です。

APIを活用できる2つのシーン

外部のアプリケーションや機能の利用をリクエストできるAPIという技術ですが、どのようなシーンで利用できるのでしょうか。結論として、APIは開発の手間をなくしたいときに利用されます。次に、2つの項目に分けて活用シーンをご紹介します。

機能をフルスクラッチで作る時間がない

アプリケーション開発では、限られた期間の中でハイクオリティな機能を搭載する必要があります。しかし、機能をすべて1から作っていては、期日に間に合いません。そこで役立つのがAPIです。

開発中のプログラムにAPIを呼び出す実装を行えば、第三者が開発したアプリケーションの機能を付与できます。しかも、ハイクオリティな機能を簡単に連携できるため、大幅な作業時間削減につながるでしょう。

既存サービスの機能を拡張したい

アプリケーション開発は、リリース後においても機能追加や更新といった作業が必要です。もし、新たな機能を付与してサービスの拡張を考えているなら、APIを活用して機能を連携してみましょう。

例えば、アプリケーション内に搭載された既存機能をより良いAPIに変更したり、機能を追加したりと幅広い対応が可能です。すでに完成しているプログラムを連携するだけなので、更新後のエラーが発生しにくいのもAPIの魅力だといえます。

API連携の考え方と流れ

APIの連携を検討している人もいるでしょう。しかし、便利な機能だからといって深く考えずに連携するのはおすすめしません。安全かつ効率的にAPIの連携を進めたいなら、以下の手順を参考にしてください。

- 自社アプリケーションの課題抽出

- 課題解決可能なAPIを抽出する

- 機能、セキュリティ、利用ユーザー数、口コミ、認知度を参考にAPI選定

- APIの取得(APIキー、シークレット)

- 実装

- テスト

- リリース

目的のAPIを探すために口コミ情報などを参考にしてみると良いでしょう。海外のサービスからAPIが提供されている場合もあるので、事前に登録サービスの情報をチェックしておくのもおすすめです。

また、提供されているAPIによって機能や動作処理が変化します。あらかじめテスト実装を行い、動作確認をしておくとバグやエラー防止につながるでしょう。

API連携の代表的な事例

世の中では、すでに様々なAPIが提供されています。その数が莫大であることから、ここでは有名な機能を以下に整理します。

- サービス決済機能

- サービス予約機能

- 地図搭載機能

- 在庫管理機能

既存のAPIをそのまま利用することもできますが、レスポンスを改良して、自社独自のシステムに書き換えることも可能です。オリジナリティのある機能を作り出したいなら、APIを活用し、より良いサービスへと改良を加えてみてはいかがでしょうか。

APIを使って効率よくサービスを設計しよう

開発のコストを大幅に削減できるAPIは、世界中で提供されているサービス・システムで活用されています。プログラミング言語の違いを問わず利用できるWebAPIが提供されているなど、今後さらにアプリケーション開発が効率化していくと予想されます。

もし、自社サービスやシステムの開発・改良を検討されているなら、この機会にAPIを利用してサービスの強化を図ってみてはいかがでしょうか。

・APIに関する参考記事(外部サイトに移動します)

「APIとは?」API連携のメリット・デメリットや具体例は?

APIサービスの具体例をご紹介!APIサービスを利用するメリットや利用手順も解説します

API連携とCSV連携では何が違う?業務がどう変わる?具体例を交えて解説します

投稿 API連携で何ができる?APIの用語解説から利用シーンを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 電話業務がストレス?電話業務をサポートするクラウドツールをチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、電話業務の課題や効率化に役立つツールとその特徴について詳しく解説します。

電話業務が抱える慢性的な課題とは

仕事を行う中では、次のような人たちとコミュニケーションを取りつつ業務を進める必要があります。

- 顧客・サービス利用者

- 取引先

- メーカー

- 協力会社

- 社内の従業員

電話でコミュニケーションを取っている企業も少なくありませんが、電話業務には様々な課題があるのをご存じでしょうか。まずは、作業効率を落としてしまうポイントについて解説します。

作業が中断される

電話業務は、本来行っている仕事を中断してしまいます。例えば、資料作成といった作業を行っているとき、急に電話がかかってきて30分程度時間を取られることもあるでしょう。電話が終わっていざ資料作成に戻ると、作業内容を忘れてしまっていることもあるはずです。

また、電話がかかってくることによって、スケジュールにズレが生じたり、残業を余儀なくされたりした経験がある人もいるのではないでしょうか。作業中断は業務の効率を下げることになるため、できる限り負担の少ないコミュニケーション方法を探し出す必要があります。

伝言や担当者への連絡が必要となる

電話業務は、本人だけではなく周りの人たちにも負担を与えてしまいます。電話先の人から担当者に変わってほしいと言われたら、本人への取り次ぎが必要です。担当者がいない場合には、代わりに電話の内容を聞いてメモを残したり、担当者に電話があったことを連絡したりする必要があるでしょう。

数分の作業ではありますが、電話業務が1日に何度も発生すると莫大な時間ロスにつながります。電話業務は社内全体の足を引っ張る課題になる場合があるので、早期解決が必要です。

テレワークの推進を阻害する

近年では、テレワークを実施している企業も多く、家や会社など場所を問わず働けるようになりました。しかし、テレワークにより社員がバラバラの場所で働くと、電話業務に大きな手間が生まれます。

取り次ぎや報告作業はもちろん、会社で働く人に集中して連絡が来るため、大幅な作業中断が発生してしまいます。あまりにも電話業務が莫大になってしまうと、テレワークどころではなくなるため、テレワークの導入・推進を阻害する要因になってしまいます。

電話業務の効率化に欠かせないツールとは

電話業務の課題を解決したいなら、効率化に欠かせないツールを把握することが大切です。電話業務改善に役立つツールは、次のように様々な目的のものがあるとご存じでしょうか。

- 問い合わせ管理ツール

- クラウドPBX

- IVR

- チャットボット

ツール導入を検討するなら、まずは自社が抱える電話業務の課題を明確にすることが大切です。次項より、目的別に利用できるツールと特徴を詳しく解説します。どのツールの適用が効果を生み出せるのか、ひとつずつ検討してください。

ツール1:問い合わせ管理ツールの特徴と機能

問い合わせ管理ツールとは、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理できるツールのことです。特に、顧客から質問やクレームを受ける「商品販売」を中心とした企業で利用できるツールであり、カスタマーサポートスタッフの電話業務を効率化します。

例えば、顧客から受けた質問をツール内で整理することによって、スタッフ同士で情報を共有できるのが特徴です。経験年数やスキルを問わず、ツールから必要な情報を引き出せるため、電話業務の効率化を期待できます。

人手不足の解消や、効率化による人件費削減にも効果を発揮するため、近年多くのカスタマーサポートで導入されている人気のツールです。

ツール2:クラウドPBXの特徴と機能

クラウドPBXとは、クラウドを通じて電話回線を共有するツールのことです。従来、企業が設置する固定電話は企業内でしか利用できませんでした。一方、クラウドPBXはクラウドを通じて電話回線を共有できるため、テレワークといった離れた場所でも連絡できるのが特徴です。

クラウドPBXを導入すれば、リアルタイムで電話の取り次ぎができることはもちろん、各社員の自宅に専用電話を設置する必要がなくなるため、コスト縮減効果も期待できます。

テレワークを実施する際、社内作業を行う社員に電話業務の負担が集中していました。しかし、クラウドPBXを導入することによって負担を軽減し、テレワークの推進にも大きな効果を生み出せます。

ツール3:IVRの特徴と機能

IVRとは、電話自動応答システムのことです。電子音声をベースとしてガイダンスを流し、対応部署や問い合わせ内容を聞き出したのちに担当者へつなげることができます。

主にカスタマーサポートで利用されていますが、複数部署を構える企業でも、取り次ぎの手間を減らすために利用されているのが特徴です。またIVRは、電話の優先順位を付けて保留状態にすることもでき、社員の負担軽減として効果を発揮します。

クラウドで利用できることも含め、テレワークを実施する企業でも導入可能です。ガイダンスの内容は企業の仕事スタイルに合わせて調整できるため、事前設定が必要だと覚えておきましょう。

ツール4:チャットボットの特徴と機能

チャットボットとは、AI機能や自動設定を行ったチャットシステムを企業HPに設置できるツールのことです。

顧客からの連絡の中には、簡単に回答するだけで解決できる質問もあるでしょう。チャットボットを企業HP内に設置すれば、顧客が自身でチャットボットを使って疑問を自己解決できる状況を作り出せます。

なかには、HPで情報を調べて分からなかったときに、電話問い合わせを行う人もいます。チャットボットにより自己解決できる顧客を増やせれば、問い合わせ者の数を減らせるので、電話業務の手間を削減できるのが魅力です。

ツール導入のポイント

電話業務を行っている部署や担当者が、どのような目的でその業務を実施しているかを把握しましょう。営業アポに対してチャットボットで対応するとなると、取引先からの緊急対応には相応しくありません。他にも、個人情報を取り扱うような問い合わせ対応であればクラウド管理が難しい場合もあるでしょう。導入の目的を明確にし、効率化するポイントを絞ることでツール導入の成否は分かれます。「導入したことで手間が増えてしまった」「リテラシーの低い社員のアカウントがほぼ使われていない」ということになれば思わぬコストとなってしまいます。

ITツールで電話業務を効率化しよう

企業によって、電話業務に対する課題が異なるはずです。例えば、莫大な連絡を削減したい人、社員の電話の手間を削減したい人、テレワークでも電話業務対応できるようにしたい人もいるでしょう。ぜひクラウドツールを取り入れて、業務課題と向き合ってみてください。

投稿 電話業務がストレス?電話業務をサポートするクラウドツールをチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 …ところで、結局SaaSってなに? SaaS連携の専門家が分かりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ここ数年でよく耳にするようになった「SaaS」という単語。

実は、皆さんのかなり身近に存在しています。

最近はIT業界でなくとも、勤怠管理や営業管理、会計システム等の様々なサービス利用を通して「SaaS」に触れる機会が増え、知っている事が当たり前という風潮があります。

しかし、”SaaSってなにか教えて”と言われると、パッと出てこない方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、SaaS連携の専門家である筆者がSaaSの概要からSaaS利用のメリット・デメリットに加え、併せて知っておきたい「SaaS間の連携」について、わかりやすく解説します。

「SaaS」とは

SaaS(Software as a Service:サースまたはサーズ)とは、直訳で「サービスとしてのソフトウェア」で、

インターネット経由でソフトウェアを提供するサービスまたは形態のことを指します。

※「サース」または「サーズ」。どちらで読んでも正解です。

コラム筆者の印象としては、だんだんとサース読みをする人が多くなっている印象です。

SaaSの代表例としては、Gmail、Slack、Microsoft 365、Hubspot、Shopify等があります。耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もう少し詳しく説明していきます。

SaaSが広まった背景

これまでのソフトウェアは主にパソコンやサーバーにインストールして利用するシステムが主流で、独自開発製品やパッケージ製品をインストールして利用されてきていました。

自社で構築されているネットワークを利用するので、セキュリティが高いことと、カスタマイズ性に優れていることはメリットでした。

反面、導入後はシステムを運用するために、専門知識をもったシステムエンジニアが不具合対応や障害対応、バージョンの変更管理や対応が必要というデメリットをはらんでいました。

そんな中SaaSが普及し、SaaSが持つメリットによってIT業界が大きく変わりました。

まず、今までシステム導入にかかっていた高額な初期費用が抑えられるようになりました。

これはSaaSの主流モデルであるサブスクリプション型になったことが要因です。

次に、導入後の運用・管理にかかる負担の軽減です。

インターネットさえ繋がればバージョンも常にアップデートされ陳腐化しません。

また、場所を問わずに利用できることは、新型コロナウイルスの影響で加速するオフィス機能のリモート化に対して特に大きなメリットとして挙げられます。

SaaSは「必要な時に、必要な機能を、必要な分だけ」使うかを選ぶことができます。

かつては画像編集ソフト「Photoshop」等を買い切り型で販売していたAdobe社も、2011年からはサブスクリプション型のライセンス契約を開始し、サービス提供を続けています。

NetflixやAmazon Primeなどのサブスクリプション型サービスを利用している方も多いのではないでしょうか?

SaaSの台頭は、現代人の消費スタイルが「所有」から「利用」に変化する潮流にフィットした当然の結果ともいえます。

SaaS利用のメリット・デメリット

前述の通りSaaSを利用するメリットは多々ありますが、デメリットも存在します。

比較してみていきましょう。

メリット

- 導入後の運用・管理にかかる負担の軽減

- 常に最新のバージョンを使用することができる

- 場所を問わずに利用が可能

- 必要な分だけ契約して使える

デメリット

- サブスクリプションモデルであるためランニングコストが発生する

- システム障害発生時の利用制限が発生する

- 企業毎のカスタマイズが難しい

- SaaS間の連携ができないシステムを利用する場合にデータ移行が困難になる

中でもデータ連携は二重入力が発生することで、情報の正確性が下がったり、作業コストが発生する為、連携できるSaaS選定が重要になってきます。

そもそも「SaaS間の連携」とは?

【例】

❏作業タスクと作業時間を管理するSaaS「Backlog」を使って、開発プロジェクトと業務委託で契約しているエンジニアの工数管理をしている。

❏毎月、対応した作業時間をもとに契約相手に、会計SaaS「会計freee」を経由して請求書を発行している。

SaaS間の連携を行っていない場合、こんな作業とデメリットが発生します。

【発生作業】

・Backlog側の入力した情報をCSVデータでダウンロード

・Excelで今月の作業時間を計算

・計算した結果を、会計freeeの請求書に転記

・請求書を発行

【発生デメリット】

・毎月CSVデータをダウンロードしなければいけない手間発生!

・Excelの計算範囲が設定ミスしていたら、請求漏れ!

・転記がミスしていたら、それも請求漏れや過剰請求に!

SaaS間の連携設定を行うと、上記のような色々な手間やデメリットから解消されるのです。

ただ、実際に作業を行う非エンジニアからするとこの連携設定は「正直よくわからん…難しい…」となるかと思います。

そこで連携アプリを使うことにより、非エンジニアでも簡単に連携設定ができ、便利になります。

SaaStainerのTwitterアカウントで最新情報を発信していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。

◆関連記事(外部サイトに遷移します)

SlackとMicrosoft Teamsを連携して業務効率改善

誰でも分かる「PaaS」の説明|PaaSでなにができるのか?SaaS連携の専門家が分かりやすく解説!

元記事:…ところで、結局SaaSってなに? SaaS連携の専門家が分かりやすく解説!(2021.3.2公開)

記事提供元:株式会社ストラテジット

ITreiew掲載製品:SaaStainer

投稿 …ところで、結局SaaSってなに? SaaS連携の専門家が分かりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 職場のDX化に役立つ、業務別クラウドツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

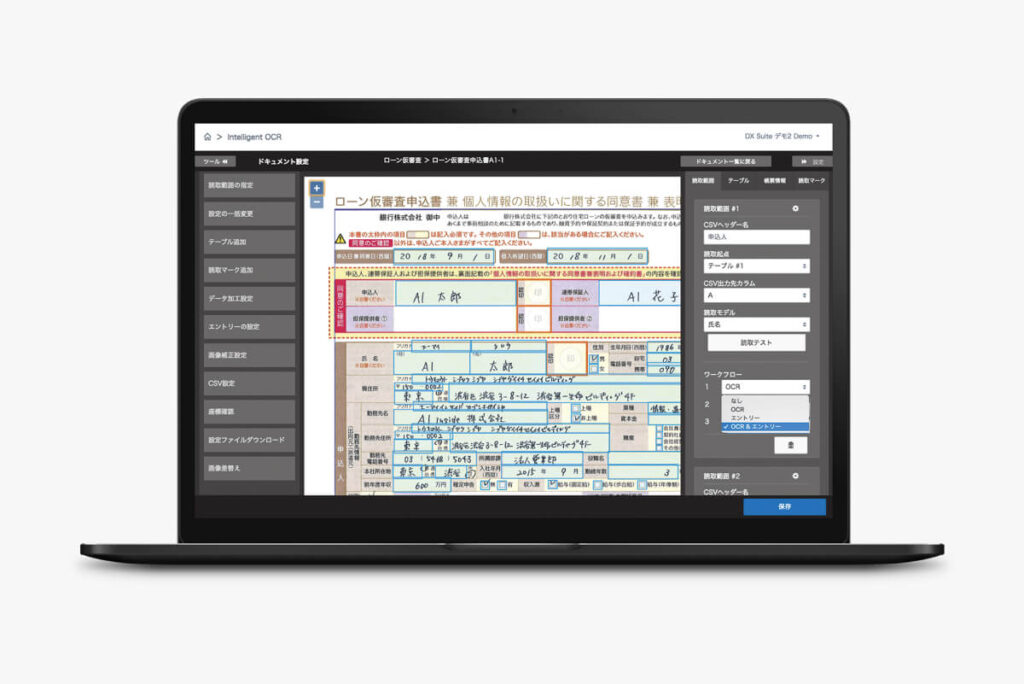

]]>OCR:DX Suite(AI OCR)

AI Insaide社が提供する「DX Suite」は、特別なスキルの必要なく誰でも簡単にAI OCRを導入することができるツールです。あらゆる書類を高精度に読み取りデジタルデータ化することを可能に。従来のOCRでは読み取りが困難だった手書き書類や罫線を含んだ書類なども認識できます。

さらに画像データの取り込みで発生する画像のズレを補正するだけでなく、FAXデータのクリーンアップにも対応するという高レベルな画像補正機能をもっていることも特徴です。

・ピックアップレビュー

PDFなどの紙媒体から高精度なデジタル変換が可能です。手入力の時間、入力ミスなど人的なミスを確実に無くし大幅な時間の短縮につながります。

https://www.itreview.jp/products/dx-suite-ai-ocr/reviews/134767

フォーム作成:Tayori

PRTIMESが運営するTayoriは、「フォーム・受信箱」「FAQ」「アンケート」「チャット」の4つの機能を提供するカスタマーサポートツールです。サービス名『Tayori(タヨリ)』には、「お便り」のように大切な想いや願いを届けるサービスでありたいという気持ちが込められています。

機能を組み合わせて使うことで、カスタマーサポートだけでなく社内チャット上で展開するヘルプデスクやナレッジ共有、顧客調査などの業務にも応用して活用することができます。

・ピックアップレビュー

お客様向けのよくあるQAの作成のために導入しました。導入以前は外部ベンダーに依頼していたので、見積りから始まり、QAを登録いただき、修正をし…改定までに1か月かかっていましたが、今は即時登録即時反映(反映を保留することも可能)なため1日で改定、公開ができます。時間と工数を大幅に削減できています。

https://www.itreview.jp/products/tayori/reviews/130239

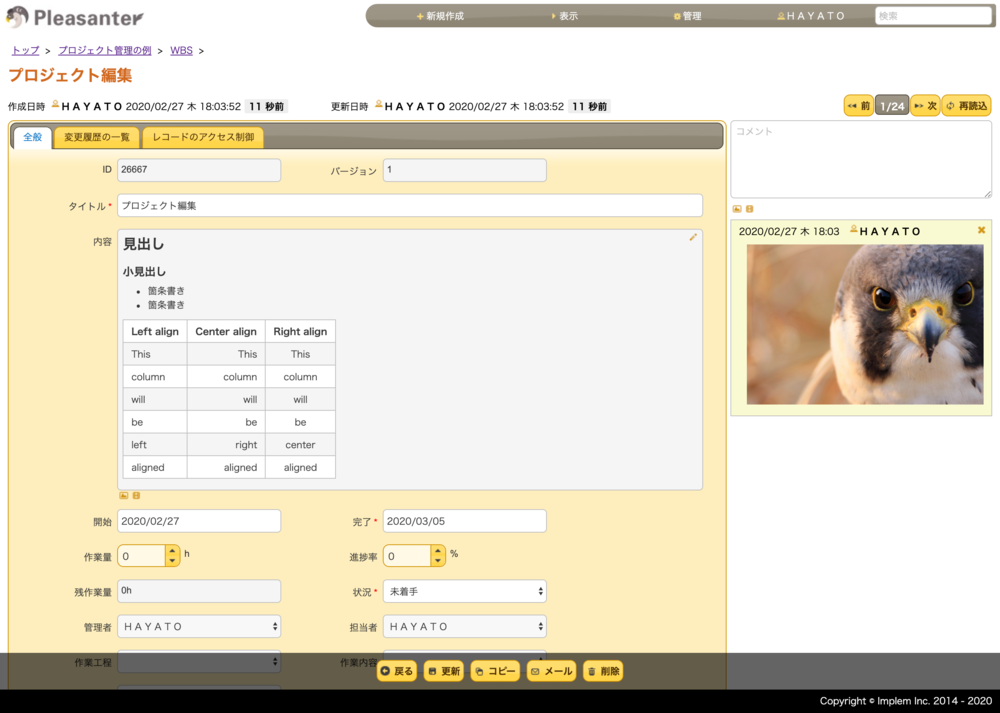

ローコード開発:Pleasanter

プリザンターは、無料で使えるローコード開発ツールです。Webデータベース型の業務アプリをマウス操作で手軽に素早く作成できます。最小限のコードで標準機能を拡張できるため、自社のスキルに応じて様々な使い方ができます。

Webアプリケーションを簡単につくることができ、フルスクラッチ開発と比較すると30%程度の時間と工数で開発が可能に。現場のほしい要件に合わせて、必要な機能を設定できる点が魅力です。

・ピックアップレビュー

ノンコード、ローコードで開発することができ、利用者を巻き込んでの機能・画面開発が可能。

https://www.itreview.jp/products/pleasanter/reviews/112456

スクリプトも使えるため、標準機能で足りないところは作り込みにより解決。

開発速度が速く、各種機能が次々に追加される。

Web社内報:SOLANOWA

「社員が会社のファンになる」をコンセプトにしたWeb社内報ツールです。その特徴は、システム会社ならではのノウハウを活かし、100を超える豊富な機能を搭載している点です。HTMLの知識はいらず、リアルタイムでいつでも簡単にページを公開することができます。社内報の特性上、外部からの脅威が懸念されますが、アクセス制限機能も充実しているため安心して社内報を運用することができます。

・ピックアップレビュー

・社内で散らばっていた情報や、これから配信したい情報、経営者の考えを一つのサイトでまとめることができ、社員への共有がスムーズになった。

https://www.itreview.jp/products/solanowa/reviews/137505

・個別にID、PASSを振り分けられるので、外部への情報漏洩リスクが減った

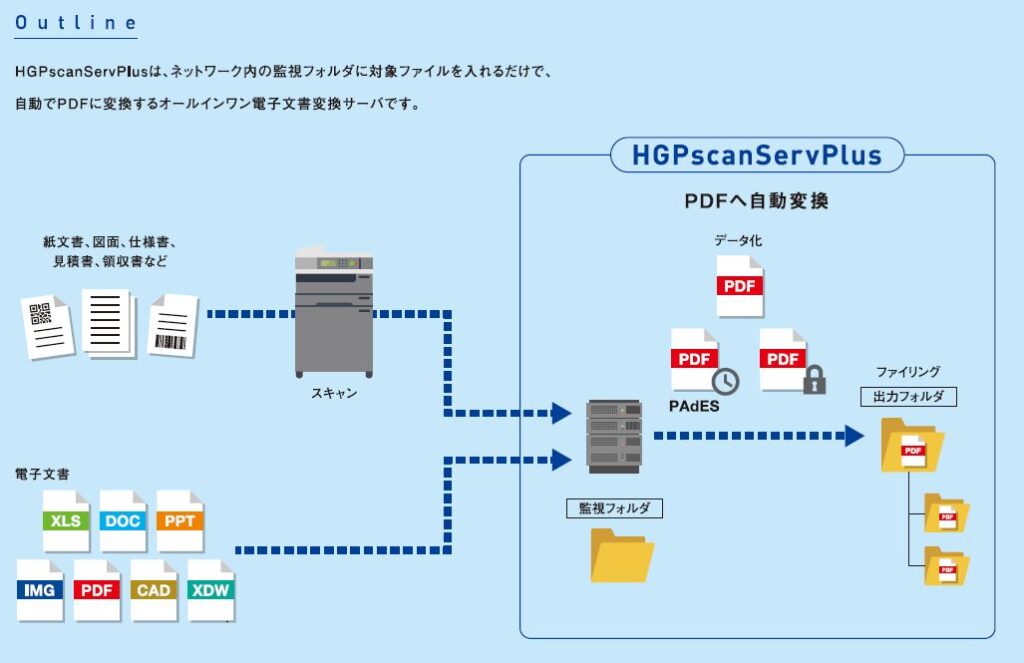

文書管理:HGPscanServPlus

ネットワーク上での文書管理を楽にしてくれるのがHGPscanServPlusです。ネットワーク内の監視フォルダにファイルを入れるだけで自動でPDF変換開始、書類の電子化に必要なフォルダ振り分けやファイルリネームの自動化、フォルダ格納までの作業を効率化することができます。

セキュリティ強化や書類内のデータ抽出、長期署名に対応したタイムスタンプの付与などが可能となり、業務効率化やコスト削減に貢献します。

・ピックアップレビュー

電子帳簿保存のためにPDFにタイムスタンプ打っていますが、電子文書がPDFでないものが多数あります。

https://www.itreview.jp/products/hgpscanservplus/reviews/108084

人的作業でソフトを使って変換ですと、労力がかかるため、HGPscanServPlusを使って機械的に自動化しています。

office文書、tiff,png,jpegなどの画像ファイルとPDF変換したいものが全て対応していました。

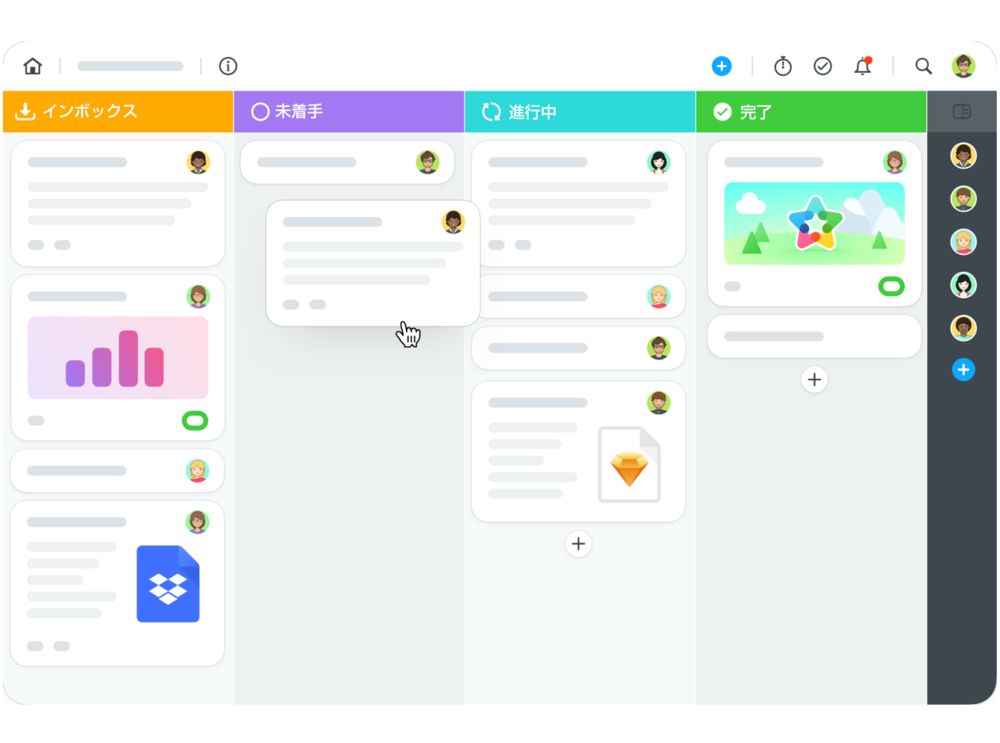

プロジェクト管理:MeisterTask

MeisterTaskは、クラウドベースのタスク管理ツールです。オフィスでもリモート環境でも社内外で多くのチームとの連携が可能です。直感での操作を大切にしており、ITリテラシーに関係なく使いやすいUI/UXが魅力。チケットを見てポジティブな気持ちになれそうなデザインで、組織全体の業務効率もアップしそうです。他のツールとの連携も可能なため、自社のワークフローに合わせて環境を整備しましょう。

・ピックアップレビュー

マインドツールである、MindMeisterとの連携がとても便利なタスク管理ツールです。

https://www.itreview.jp/products/meistertask/reviews/24423

MindMeisterでマインドマップを作りながら、タスクと思われる個所をそのままタスクとして管理できます。

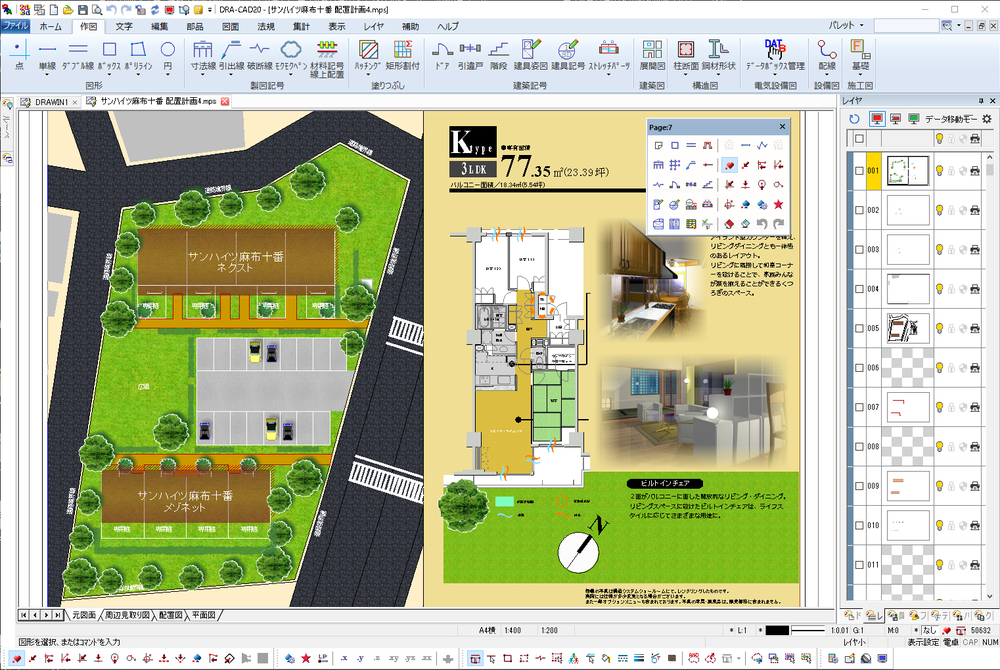

CAD:DRA-CAD

直感的な操作性と高いカスタマイズ性で設計者に応える国産の建築設計CADです。設計支援ソフトウェアとして、設計の現場で必要とされる機能はすべて網羅されており、画像や文字の表現方法も大祭です。AutoCAD、Jw_cadとのデータ変換に定評があります。クラウドとの連携やデータの中にWeb情報を埋め込むことも可能です。

デザイン、シミュレーション、プレゼンテーション、基本設計、実施設計、申請、施工図作成、維持管理関連業務など、建築の企画から生産、運用までのあらゆる場面をカバーし、さまざまな業種、職種の方々にご利用いただけます。

・ピックアップレビュー

複雑な図面になってくるといろんな線が重なり合って見にくくなってきます。そのようなときに一時的に不要なレイヤを非表示にすることで作業効率を上げるのですが他のCADではその作業が結構手間でした。しかしDRA-CADではコマンドアイコンをクリックするだけでこのレイヤの表示、非表示の切り替えができるので作業効率が格段に上がりました。

https://www.itreview.jp/products/dra-cad/reviews#scroll

【11月29日まで】 これら製品の特別レビューキャンペーンを実施中

ITreviewでは2022年11月29日(火)までの間、こちらで紹介したDX化に役立つツールを現在ご利用中の方を対象に、特別レビュー投稿キャンペーンを実施しています。

こちらで紹介した製品について業務でどのように活用しているか、DX化にどのように役立っているか、ぜひご投稿ください。投稿後の審査完了でもれなく1,200円分のAmazonギフト券をプレゼントしております。期間限定のため、投稿はぜひお早めに。

ぜひあなたのDX推進・経験をIT選定でお悩みの方にご共有をお願いいたします。キャンペーン詳細は下記よりご確認ください。

投稿 職場のDX化に役立つ、業務別クラウドツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 オンプレから移行する企業が増えている理由を解説!クラウド移行のメリットや流れもあわせてご紹介します は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>オンプレからクラウドへの移行について迷ったり悩んだりしていませんか。近年、多くの企業でクラウド化を進めています。

しかし、オンプレとクラウドの相違点やクラウドのメリットを正確に把握しておかないと、単に「移行しただけ」で終わりかねません。

この記事ではオンプレから移行する企業が増えている理由、クラウド以降のメリット・流れについて紹介しています。

記事の内容をしっかりと理解して、オンプレからクラウドへの移行を安全かつスムーズに進めましょう。

オンプレミスの概要

「オンプレミス」とはITシステムを構築する際、ネットワーク機器やサーバーを購入・レンタルして設置・運用することを意味します。

なお、機器類を自社の建物・施設内に設置する際には「自社運用型」と呼称することもあり、従来から行われてきた手法です。

クラウドが登場するまではオンプレミスもしくは外部のハウジング・レンタルサーバーが一般的な選択肢だったといえます。

オンプレミスは自社内にITシステムを構築することから、カスタマイズやセキュリティ面においてメリットがあり長く利用されてきました。

クラウドの特徴

近年、移行が進んでいる「クラウド」はインフラ・ソフトウェアを持たずとも、インターネット上で必要なサービスを利用する仕組みです。

クラウドの特徴はWeb上のクラウドコンピューティングなど外部リソースを活用することで、同様のITシステムの構築が可能となる点です。

自社内に大規模なITシステムを構築する必要がなくなり、ソフトウェアを購入・インストールを行う必要もありません。

また、ユーザーは該当するサービスのアカウント及び権限を所有していれば、自身のスマートフォンからでも利用することができます。

オンプレから移行する企業が増えている理由

クラウドで展開されるサービスの品質が向上し、その種類が増えるにつれオンプレから移行する企業が増えています。

また、クラウドへの移行を検討している企業も少なくありませんが、安易に移行することは非常にリスキーです。

ここではオンプレからクラウドに移行する企業が増えている理由を紹介します。自社の課題解決に合った理由を確認してみましょう。

コスト削減

オンプレからクラウドに移行する理由として、多くの企業があげているのが「コスト削減」です。

オンプレの場合、ITシステムの構築に必要な機器類を購入もしくはレンタルする必要があり、機器類の設置場所も必要となります。

構築するITシステムの規模が大規模かつ複雑になるほど、設置・構築にかかるコストは高騰する上、システムの維持経費も必要です。

クラウドであれば利用料はかかるものの、機器類の購入や維持にかかるコストを必要としないことから大幅なコスト削減につながります。

運用管理者の負荷を減らしたい

オンプレからクラウドに移行することで、運用管理者の負担を大きく軽減することとなり、必要最低限の配置で対応が可能となります。

オンプレの場合、必要なものはコストだけでなく、保守やトラブル対応のためのシステムの運用管理者も必要です。

大規模なITシステムを導入する場合、運用管理者は24時間体制で常駐することが求められ、複数人の配置が不可欠となります。

また、ITシステムは高度化・複雑化が進んでおり、運用管理者には豊富な経験と高いスキルが求められることが一般的です。

クラウドは機器類の保守を必要とせず、システムのメンテナンスもクラウド側で行うことから、運用管理者の負担は大きく軽減できるでしょう。

SaaS間の連携を効率的・効果的に開発するには「Master Hub」が便利です。ぜひ弊社にご相談ください。

オンプレとクラウドの違い

オンプレからクラウドに円滑に移行するには、両者の違いや特性をいくつかの項目ごとに把握しておくことが不可欠です。

ここではオンプレとクラウドの違いをいくつかの項目に沿って紹介します。正しく理解してクラウド移行への参考としましょう。

コスト

オンプレの場合、ITシステムの構築に必要な機器類の購入もしくはレンタル代に加えソフトウェアのライセンス料などが必要です。

さらに、運営管理にかかる保守・修繕費・設備費に加え、運営管理者にかかる人件費などがランニングコストとして考えられます。

また、数年に1度はシステム全体の見直し・改善も必要となり、その際にも莫大なコストが必要であることも忘れてはなりません。

クラウドの場合、機器類の購入やレンタルにかかる初期コストに加え、ランニングコストも最小限に抑えることが可能です。

必要なランニングコストとしてはクラウドサービスの使用料に加え、最小限の運用管理担当者にかかる人件費となります。

ITシステムのアップデートはクラウドサービス側で行われることが大半であり、自社でコストをかける必要はほとんどありません。

カスタマイズ性

カスタマイズ性の観点では、オンプレに軍配があがります。基本的にオンプレは自由にカスタマイズすることが可能です。

経営方針や企画の変更にも柔軟に対応できるため、自社のニーズにマッチしたシステム構築・修繕をいつでも実施することができます。

一般的にクラウドはカスタマイズが難しいとされていますが、IaaS型クラウドであれば比較的自由に利用することが可能です。

また初期費用は高額になるものの、自社が必要とするシステムとなるようオーダーを受け付けているクラウドもあり、その動向が注目されます。

セキュリティ

セキュリティ面において、オンプレは自前のITシステムを活用することから、比較的セキュリティ対策が施しやすいといえます。

ただし、セキュリティ管理については日々進化している状況であることから、豊富な経験・高いスキルを持った運用管理者の存在が不可欠です。

クラウド型の場合、他のユーザーとは分かれているプライベートネットワーク(VLAN)環境を利用することで、高い安全性が保たれています。

クラウド型は「セキュリティに難がある」といった評価も、プライベートネットワークの導入などで解消されているのが現状です。

構築期間

構築期間はITシステムの規模や内容にも異なるものの、オンプレの場合では数週間から数か月を要します。

ITシステムの設計から開発・構築まで行う場合はテスト期間も必要となり、さらに期間を要することも少なくありません。

これに対してクラウドは既存のサービスを利用するのであれば、アカウントへの初期設定が完了すれば即日でも利用することが可能です。

ただし、既存サービスのカスタマイズやITシステムのオーダーを必要とする場合は、その内容によって数週間を要することもあるでしょう。

オンプレからクラウドへ移行するメリット

オンプレからクラウドに移行するには、そのメリットを正しく理解しておくことが不可欠です。

正しく理解しないままに移行してしまうと、メリットを実感できないばかりか誤った移行・運用方法を進めることもあります。

ここで紹介するオンプレからクラウドへ移行するメリットを理解して、適切な移行・運用への参考としましょう。

導入が簡単

オンプレからクラウドに移行するメリットとしてあげられるのが非常に簡単に導入することができる点です。

クラウドを導入するにはアカウントを取得して、必要な初期設定・データ移行といった作業を行うだけで準備は完了します。

もちろん、ITシステムの構築・既存サービスのカスタマイスを行う場合には、設計や開発などの準備作業が必要です。

しかし、ITシステムの設計・開発から機器類の導入が必要なオンプレと比較すると、遥かに簡単な作業で導入できるでしょう。

管理の負担を減らすことができる

クラウドを導入した場合、システムの管理・保守やトラブル対応はクラウドを提供する会社側で行います。

また、HA機能(自動フェイルオーバー)構成のクラウドサービスであれば、ハードウェアが故障した際にも自動復旧が可能です。

つまり、クラウドを導入した企業ではPCのトラブル対応などの保守は必要であるものの、オンプレと比較すると大きく負担を軽減できます。

管理の負担が軽減されれば、運用管理者の配置も最小限に止めることが可能となり人件費の面でも大きなメリットが得られるでしょう。

どこからでも利用できる

アカウントさえあれば場所を選ばず、どこからでも利用できる点もオンプレからクラウドに移行するメリットです。

オンプレの場合、基本的に利用できるのは社内のみとなり、在宅ワークなどへの対応が困難になります。

クラウドの場合、基本的にITシステムはオンライン上で構築されており、アカウント・対応する端末があれば利用する場所を選びません。

働き方が多様化する現状において、場所を選ばずITシステムを利用できることは大きなメリットだといえるでしょう。

セキュリティ面が安心

IT化が進む現代では情報などのセキュリティ面が安心な点もクラウドを導入する上での大きなメリットだといえるでしょう。

オンプレの場合、自社でシステムを開発・構築することから、セキュリティ対策が施しやすいとされています。

一方、クラウドの場合は、物理的に他のユーザーと分離されたVLAN(プライベートネットワーク)環境を利用しているため安全です。

IT化が進むにつれセキュリティ強化は大きな課題ですが、クラウドもオンプレ同様に安心して利用できるといえます。

クラウド移行前に準備しておくべきこと

クラウドへの移行前には既存の社内ITシステムの要件が、導入を検討しているクラウドサービスに適合しているか確認しておきます。

クラウドに移行するメリットの1つであるコスト削減を実現するには、既存の社内システム要件の洗い出しを丁寧に行うことが不可欠です。

また、次の事項について準備・検討しておくと移行がスムーズになります。

- 取り扱うデータの種類

- アクセス権限の付与範囲

- 移転前後のシステムの相違点

- 移転方法

- 必要となる予算

- スケジュール

さらに、クラウドへの移行に関する責任者や役割・担当者などを定め、責任の所在を明確にしておくと良いでしょう。

クラウド移行までの流れ

ここでは、クラウド移行までの流れについて紹介します。

円滑に移行作業を進めるには全体的な流れを把握しておくことが不可欠です。

なお、全体的な流れが把握できたらコストの積算及びスケジューリングを行い、クラウドへの移行作業を進めましょう。

打ち合わせ

打ち合わせの段階では運用管理担当者に加え各部署の代表者が集まり、クラウドに移行することで成し遂げたい目的を明らかにしましょう。

「なぜ移行する必要があるのか」「何を実現させたいのか」を明確にすることで、クラウドに必要な機能・サービスが明確になります。

また、既存の社内システムとクラウドサービスの要件がマッチするかを確認し、移行後の完成形を社内で共有しておきましょう。

計画・準備

計画・準備の段階では、「いつ」「どういったデータ・システム」を「どういった方法」で移行するのかを決めます。

特に複数のシステム・データを移行する場合は、移行する順序も大切であり、業務に悪影響を与えるようでは本末転倒です。

可能な限り閑散期にデータ量の少ない、もしくは業務への影響が少ないデータ・システムから順を追って移行するよう計画します。

また、大量のデータ移行に備えてCPU ・メモリなどの増設、管理ドキュメントの更新・各種設定の洗い出し等の準備も進めておきましょう。

開発・導入

クラウド化の目的が定まり、計画・準備が完了したら、ITシステムの開発及びクラウドの導入を進めていきましょう。

既存のクラウドサービスで対応しきれない場合は、クラウドアプリケーションの設計・開発・導入作業が必要となります。

なお、クラウドを導入する当日の作業手順を明確にしておくことや、連絡体制を確認しておくことも大切です。

また、移行中にトラブルが発生することも想定し、切り戻しを決定する基準を設定するとともに対策要員を確保しておきましょう。

テスト

クラウドへの移行が完了したら、事前に作成したチェックシートに基づいて動作確認テストを実施しましょう。

なお、動作確認テストは「単体テスト」「結合テスト」「総合テスト」の3ステップで検証するのが一般的です。

動作確認テストでトラブルが発生しなければ、いよいよクラウドでの運用を本格的に開始します。

サポート

クラウドでの運用開始後は必要に応じてサポートを行います。

特に運用開始直後は操作の不慣れから、様々なトラブルが発生しがちです。

なお、サポートに当たっては自社の運用管理担当が行う場合と、システム開発を担当した部外のエンジニアなどが行う場合があります。

弊社のコンサルティングを活用して、効率的にSaaSを導入しましょう。ぜひ、ご相談ください。

クラウドへ移行する際の注意点

オンプレからクラウドへ移行する際には以下の3点について注意しましょう。

- サーバーの接続先・接続方法を社内周知する

- データの種類ごとの移行方法を確認・周知する

- データのバックアップを入念に行う

クラウドへの移行についてはシステム担当者で行いますが、データの移行やバックアップは、それぞれの部署で行うのが一般的です。

しかし、データ移行やバックアップ以前にサーバに繋がらない、もしくは接続方法がわからないケースも少なくありません。

運用管理者はクラウド移行後のトラブルを回避するためにも、上記の3点については早い段階から社内周知を進めましょう。

また、操作方法などが大きく変更となる場合はマニュアルの作成・業務研究会の開催も視野に入れておきます。

オンプレからの移行を検討しているならストラテジットへ

オンプレからクラウドへの移行は大きなメリットがある反面、手順を誤ってしまうと大きなダメージを負いかねません。

安全かつ円滑にオンプレからクラウドへの移行を成功させるには、豊富な知識と高いスキルが必要不可欠です。

弊社では数多くのクラウド化を成功させてきた実績があり、サポートにも定評があります。

オンプレからの安全かつ円滑な移行を目指すなら、SaaS導入支援・SaaS連携開発に定評のある弊社にご相談・サービスをご利用ください。

クラウド化で業務の効率を上げよう

オンプレからクラウドへの移行を進めている企業が増えており、今後ますますクラウド化が加速することが想定されます。

クラウド化を進めるにあたっては、「目的」「セキュリティ」「コスト」面を踏まえてスケジューリングすることが重要です。

安全かつ確実な移行を完遂することで運用管理担当者の負担が大きく軽減できるだけでなく、効率的な業務推進に繋がります。

しかし、オンプレからクラウドへの移行は簡単なものではありません。豊富な経験や高いスキルが必要不可欠です。

弊社では数多くのクラウドへの移行案件に対応してきた実績があります。ぜひ、弊社にご相談のうえサービスをご利用ください。

元記事:オンプレから移行する企業が増えている理由を解説!クラウド移行のメリットや流れもあわせてご紹介します

記事提供元:株式会社ストラテジット

投稿 オンプレから移行する企業が増えている理由を解説!クラウド移行のメリットや流れもあわせてご紹介します は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 APIサービスの具体例をご紹介!APIサービスを利用するメリットや利用手順も解説します は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>APIサービスの具体例や利用するメリットをご存知でしょうか。各企業では様々なシステムのクラウド化・デジタル化が推奨されています。

APIサービスはアプリケーションやソフトウェアを連携する役目を担っていますが、活用方法を具体的に理解している人は多くありません。

この記事ではAPIサービスの具体例や利用するメリット、利用手順について具体的に解説しています。

しっかりと理解することで、自社アプリケーションやソフトウェアにおけるAPIサービスの適切な活用方法をマスターできるでしょう。

APIの概要

APIとは「Application Programing Interface」の略語であり、「アプリケーションとプログラムをつなぐ」と訳されます。

具体的にはアプリケーションやソフトウェアを連携させるのがAPIの役目であり、API単体で活用することはできません。

例えば、自社Webサイトを公開した際、ユーザーはWeb上のソフトウェアやアプリケーションを利用することができます。

このとき、APIで自社内のソフトウェアやアプリケーションと連携させることで、様々な機能や情報を共有させることが可能です。

アプリケーションやソフトウェアの連携によって様々な使い方が考えられることから、APIサービスは今後さらに注目されるでしょう。

APIサービスを利用するメリット

APIの役割はアプリケーションやソフトウェアを連携させることですが、具体的にはどういったメリットが考えられるでしょうか。

ここではAPIサービスを利用するメリットを具体的に解説します。APIサービスの利用を検討するにあたって正しく理解しておきましょう。

生産性の向上

APIサービスを活用すれば、これまでと比較すると格段に生産性を向上させることが可能になります。

例えば、売上データを販売管理システムに反映させる場合、従来の手法だと「人による作業」が加わり大きな労力が必要です。

APIサービスを活用すれば売上データが販売管理システムに自動連携されるので、生産性が大きく向上します。

さらに「人による作業」にはヒューマンエラーがつきものですが、自動連携であればその心配はありません。

したがって、ヒューマンエラーを回避するための確認作業や修正作業にかかる労力も大きく軽減されます。

コストの削減

APIを活用すれば既存のアプリケーション・ソフトウェアを利用できるため、開発コストを大幅に削減することができます。

さらに、開発にかかる時間も短縮されるため、エンジニアなどの人件費も削減することも可能です。

また、前項で解説した自動連携による生産性の向上・ヒューマンエラーの激減も人件費の削減につながります。

削減できたコストは他のアプリケーションやソフトウェアの開発に費やすことも可能となり、開発面における好循環も期待できるでしょう。

顧客満足度の向上

顧客満足度の向上が期待できる点もAPIサービスの大きなメリットです。また、セキュリティレベルの向上も期待できます。

例えば、会員サービスを提供する際、他社ユーザーの情報から自社のサービスにログインできる機能を持たせることも可能です。

ユーザーからすれば改めて自身の情報を入力する必要がなくなり、大きく利便性が向上することから集客アップにもつながります。

また、APIを活用すればセキュリティレベルの高いシステムとの連携が可能であり、信頼度の向上にもつながるでしょう。

APIサービスの具体例

APIを活用することで様々なメリットを享受することが可能ですが、具体的にはどういった活用方法があるのでしょうか。

ここでは、APIサービスの具体例について紹介します。具体例を参考にして、自社に応用できる活用方法を検討してみましょう。

SNS

TwitterをはじめLINEやInstagram、FacebookなどのSNSでAPIサービスは幅広く活用されています。

具体的にSNSでAPIサービスを活用する目的は以下のとおりです。

- アカウントへのログイン認証

- 連動した商品の紹介

- SNSへの集客

例えばInstagramの場合だと、APIサービスを活用して以下の条件で投稿を絞り込み集客に活用しています。

- 特定のハッシュタグを用いた投稿のみWebサイトに表示する

- 一定範囲内の投稿のみWebサイトに表示する

このように、SNSはAPIサービスを様々な方法で活用しており、大きな成果を上げています。

ECサイト

ECサイトではAPIを介して大手ECサイトと連携することで、集客に大きな効果を得ています。

自社ECサイトを立ち上げた場合、集客が大きな課題ですが大手ECサイトと連携すれば多くのユーザーにアピールすることが可能です。

さらに、大手ECサイトの基幹システムやアプリとAPI連携を行い、商品在庫・顧客の購入情報を一元管理する活用例も増えています。

また、自社ECサイトにおけるアプリケーションなど販促ツールから、実店舗や大手モールへ顧客情報を連携する活用方法も可能です。

ポータルサイト

ポータルサイトには統合型・検索型・地域型・専門型などの種類がありますが、いずれも情報の入り口として活用されています。 より多くの情報にアクセスするにはAPIサービスが不可欠であり、多くのポータルサイトで活用されているのが現状です。 大手ポータルサイトでは情報に加えて様々なサービスを展開しており、コーポレートサイトでは難しいユーザーへの接触に成功しています。

マイナンバーカード

マイナンバーカードではマイナポータルが提供するAPIによって以下のサービスを展開しています。

- 行政機関

- 企業等が保有

- 発行する情報の取得

- 行政機関等が受け付けている各種手続きのオンライン申請・様式の取得

- マイナポータルとWebサービスの連携

なお、行政機関・企業等が保有・発行する情報とは、以下のとおりです。

- 自己情報/医療保険情報

- 民間送達サービス保有情報

- 行政機関のお知らせ情報

マイナンバーカードは今後さらに普及・浸透することが予想されており、いかに活用するかが大きな課題です。

その点、マイナポータルはAPIを活用することで民間システムとの連携を可能とし、ユーザーの利便性が向上できるよう設計されています。

社内の業務関連システム

社内の業務関連システムの多くは使用する部署で独立しており、似通ったデータベースが乱立していることも少なくありません。

APIサービスを利用すると、既存のシステムを活かしつつ各部署が持つデータベースを統合することが可能です。

データベースを統合することで、社内での情報共有が簡素化され業務の効率化が期待できるでしょう。

また、各部署が活用するシステムは独立したままですから、障害発生時にも影響を受けにくいといったメリットもあります。

API導入の成功事例

API導入の代表的な成功事例として有名なのが、ビジネスチャットで知られる「Chatwork」です。

ChatworkではAPIを活用することで、以下のサービスを実現しています。

- カレンダーに予定を追加→APIでChatworkに連携しタスクに追加

- メールを受信→APIでChatworkに連携しメッセージに追加

- サーバーエラーを探知→APIでChatworkに連携し関係者に通知

- タスク情報を取得→APIでChatworkに連携しタスクに追加

また、ChatworkはAPIでWeb会議システム「Zoom」とAPI連携しておりChatworkからZoomへの参加が可能です。

ChatworkはAPIサービスを活用することで、様々な場所に居ながら会議に参加できる、テレワーク時代にマッチした仕組みを構築しています。

APIサービスの必要性

既にAPIサービスは多くの企業で導入されていますが、今後、さらに導入企業が増えることが予想されています。

APIサービスの必要性が高まっている一番の理由は「アプリケーション開発工程の短縮化」が実現できる点です。

様々な分野でIT化が進む中で、質の高いアプリケーションを短期間で開発することは多くの企業における課題だといえます。

その点、APIサービスを活用すればゼロからアプリケーションを開発する手間を省くことが可能となり、その必要性はさらに高まるでしょう。

APIを効果的に利用するためにも必要なこと

APIサービスは多くの企業にとって有効なツールです。しかし、単に導入しただけでは期待する効果は望めません。

APIサービスを効果的に利用するにはいくつかのポイントを理解し、必要な対策を講じておくことが不可欠です。 ここではAPIサービスを効果的に利用するために必要なことを解説します。

APIの知識を深める

APIを効果的に活用するにはAPIに対する知識を深めることが大切です。APIの仕組みはもちろん、その種類も理解しておきましょう。

とりわけAPIの種類は、以下のとおり用途に大きく影響します。事前にどの種類のAPIが必要なのかを絞りこんでおくことが大切です。

- 内部 API:組織内のコミュニケーションに特化

- コンポジットAPI:複数のアプリケーションを組み合わせることが可能

- パートナーAPI:外部ユーザー間のコミュニケーションの促進を図る

- Open API:開発者と外部ユーザーのコミュニケーションが図れる

APIサービスは日々進化しており、さらに利便性の向上が期待されています。知識を深めつつ、目的にマッチしたAPIを選びましょう。

実例を分析する

APIサービスは机上の理論だけで使いこなすことはできません。特にAPIに対する知識・経験が浅い場合、マニュアルだけでは不十分です。

APIに関する一定の知識が蓄積できたら、数多くの実例を分析しましょう。特に競合他社の実例は大いに参考となります。

参考となる実例を分析して、自社システムやWebサイトに取り入れてみなければ、APIの真のメリット・デメリットは実感できません。

机上で考えて時間をかけるよりも、参考となる実例を「真似る」方が遥かに早くAPIをマスターできることを心得ておきましょう。

第3者からアドバイスをもらう

APIは上手く使いこなすことによって作業の効率化・コスト削減が期待できるツールです。

しかし、マニュアルだけでは使いこなせません。 APIに対する知識が必要であることは当然として、豊かな経験が求められます。

そこで、頼りになるのが第3者からのアドバイスです。 実際にAPIを活用して実績を残している第3者のアドバイスは、実態に即したものでありマニュアルには記載されていません。

第3者からのアドバイスを受けることで、マニュアルには記載されていない「API活用のコツ」をマスターできるでしょう。

APIサービスの利用手順

APIサービスを利用するにはどういった手順があるのでしょうか。適切に利用するには、利用手順を事前に確認しておくことが大切です。

ここでは、APIサービスの利用手順について紹介します。正しい利用手順を理解して、スムーズに活用しましょう。

APIを提供している企業に登録

APIサービスを利用するには、APIを提供する企業に登録することから始めましょう。

登録する情報は、利用する企業の基本情報に加え「連携するアプリケーション名」「アプリケーションのURL」となります。

さらに、コールバックするURLや希望する料金プランを登録すれば準備完了です。

これらの情報を登録することで、提供側はどのアプリケーションからのアクセスを連携すれば良いかが判断できます。

なお、APIサービスに登録する際には、機能や料金プランなどをしっかりと吟味し、自社のニーズにマッチしたものを選びましょう。

APIキー・APIシークレットを取得

APIサービスを利用する際、非常に大切なものが「APIキー・APIシークレット」です。

APIキー・APIシークレットは、ユーザーIDとパスワードの組み合わせに類似した役割を担っています。

APIサービスを利用する上で、セキュリティ対策は非常に重要であり、APIキー・APIシークレットで管理されているのが一般的です。

したがって、APIキー・APIシークレットを取得した際には厳重に管理し、丁寧に取り扱うことが鉄則だといえます。

実装

取得したAPIキー・APIシークレットをアプリケーションに設定することで、外部からは利用できなくなります。

これで準備完了です。 APIサービスへの実装が完了したら、リファレンスを確認するとともに様々な機能をチェックしましょう。

実際にコードを書いてAPIサービスを活用すれば、様々な機能の利便性やメリットを改めて感じることができます。

API連携前に準備しておくべきこと

APIサービスは単に導入・連携すれば良いものではありません。効果的に利用するにはしっかりとした準備が必要です。

具体的には以下の点について準備・検討しておくと良いでしょう。

- 利用する対象を想定する

- APIサービスを活用する目的を明らかにする

- コストを含めた効果を検証する

APIサービスは利用する人が「便利だ」「使いやすい」と実感することが大切であり、そのためには対象を想定することが重要です。

さらに、APIサービスを活用する目的を明らかにし、その効果を具体的に検証しておくことも必要不可欠だといえるでしょう。

目的が不明瞭だと的外れなものになる可能性があり、費用対効果が得られなければ導入する意味がありません。

また、API連携にあたっては上記の事項を整理し、社内でのコンセンサスを得ておくことが大切になります。

API連携を効果的に活用しよう

APIは既存のアプリケーションやソフトウェアを自動連携するプラットフォームとして注目を集めており、多くの企業で導入されています。

API連携を活用し、アプリケーションやソフトウェア間で様々なデータを共有することが可能です。

その結果、業務の効率化やコスト削減などのメリットが享受できますが、APIに対する知識や経験が不足していると上手くいきません。

APIを効果的に活用するには知識や経験を重ねることは当然として、第3者からのアドバイスやレクチャーも有効です。

元記事:APIサービスの具体例をご紹介!APIサービスを利用するメリットや利用手順も解説します(2022.4.13公開)

記事提供元:株式会社ストラテジット

投稿 APIサービスの具体例をご紹介!APIサービスを利用するメリットや利用手順も解説します は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 働き方改革とは何か?その背景から関連法、実施内容と課題まで は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで政府が打ち出した施策が「働き方改革」です。しかし働き方改革は労働基準法や労働安全衛生法など複数の法律にまたがる改革であるため、具体的な取り組みがわかりにくい面があります。本記事では、働き方改革が提唱された背景から関連する法律、メリット・デメリットなどを解説し、取り組みに役立つツールを紹介します。

働き方改革とは?

「働き方改革」とは、人々がそれぞれの事情に対応した柔軟な働き方や、理想とする暮らし方の実現に可能性を与える働き方を自分で選べることで、誰もが働き続けることができる社会をめざす考え方です。現在の日本は少子高齢化と人口の減少により、生産年齢人口が減少を続けています。そのため、働ける人を増やすことが急務とされ、これまでの働き方を抜本的に見直さなければならない段階にあります。

働き方改革が提唱された背景

2017年3月、内閣官房に「働き方改革推進会議」が設置され、労働制度の抜本改革を行い、働く人の1人ひとりがより良い将来の展望を持ち得ることをめざした「働き方改革実行計画」がまとめられ、ロードマップが示されました。翌年の2018年になると、「働き方改革関連法案」が可決・成立しました。そして2019年4月1日からは、「働き方改革関連法案」の一部が施行されています。

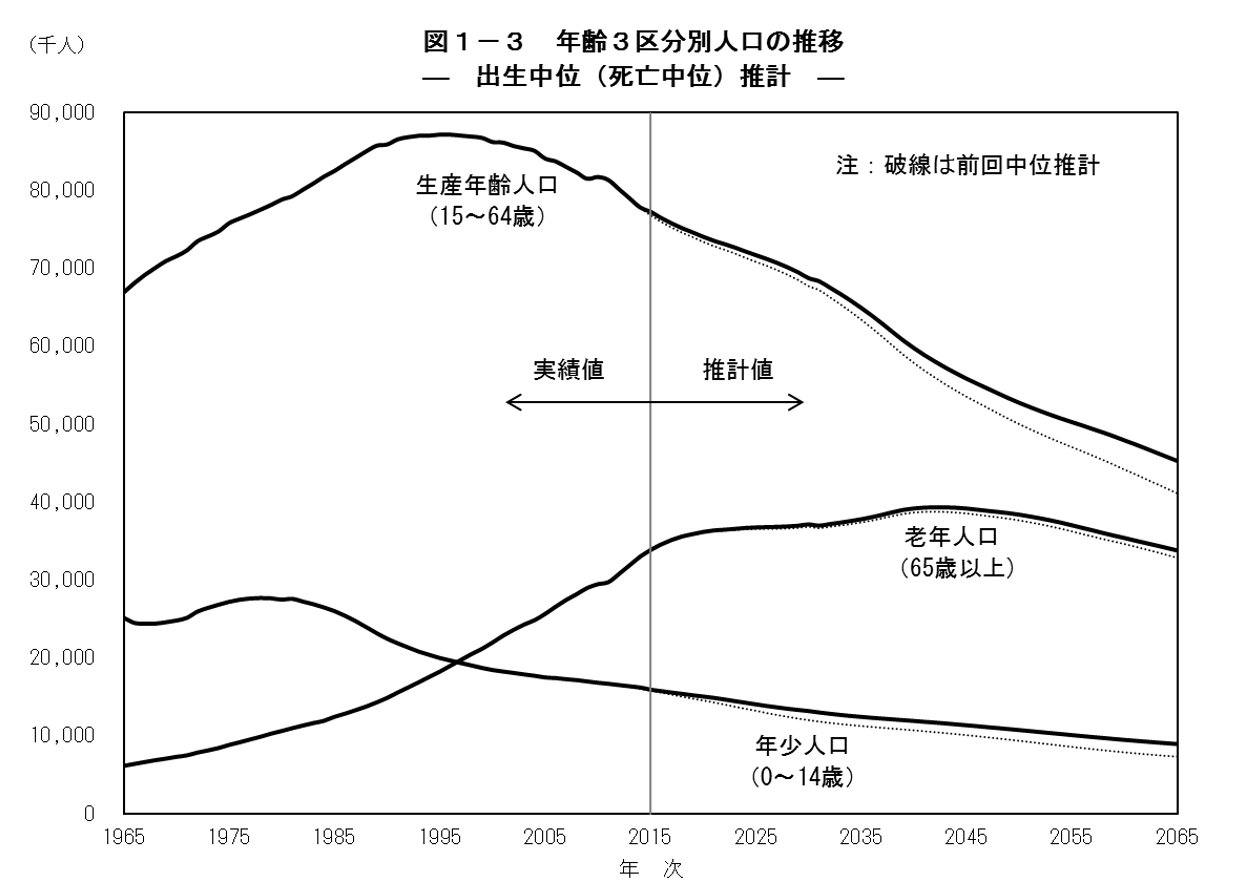

労働人口の減少

日本の人口は2008年をピークに減少し、少子高齢化が進み続けています。そのうち労働力として数えられる15~64歳の生産年齢人口のピークは1995年で、その後減少を続けています。そのため、現在では多くの業界で人手不足となっていますが、今後はさらに、育児や介護などによる離職や休職も深刻化するとみられています。

このことから、企業の生産性が下がり、GDPも低下することが予想されます。こういった状況を打開する対策として、働く意欲のある人が働ける環境を整え、1人当たりの生産性を高めるために、国と企業の連携として「働き方改革」を推進する必要が生じました。

<出典:国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成29年推計)』の図1-3 年齢3区分別人口の推移―出生中位(死亡中位)推計―>

生産性の低さ

労働者1人当たりが生み出す成果や1時間当たりに生み出す成果を「労働生産性」と呼びます。労働生産性は、国の経済成長に寄与するといわれます。ところが現在の日本の労働生産性は、主要先進国が加盟するOECD(経済協力開発機構)の中では特段に低く、公益財団法人日本生産性本部が発表した『労働生産性の国際比較 2020』によれば、日本の時間当たりの労働生産性は47.9ドルとOECD加盟国の37カ国中21位でした。

<出典:『労働生産性の国際比較 2020』p9「(図7)OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性(2019年/37カ国比較)」>

また、日本の1人当たりの労働生産性は8万1183ドルで、OECD加盟国中の26位でした。

<出典:『労働生産性の国際比較 2020』p4「(図3)OECD加盟諸国の労働生産性」>

このように先進国中ではかなり低くなっている労働生産性を高めるためにも、働き方改革が必要とされています。

長時間労働による健康状態の悪化

日本では高度成長期に、従業員がプライベートよりも仕事を優先して休日出勤や超過勤務を行うなど、長時間労働を拒みにくい、あるいは率先して行うことが評価されやすい土壌がつくられており、令和時代に入った現在もまだ、企業側や従業員側の双方に影響を与えています。

そのため、長時間労働に起因する心身への悪影響や家庭環境の悪化は現在でも生じており、過労死や自殺まで引き起こした可能性があることがメディアに取り上げられ、国民の感心を高めました。このような企業文化は長時間労働を常態化させやすく、生産性の低い日本では社会や経済にマイナスの影響をもたらしていると考えられます。このことを改善するためにも、働き方改革が必要とされています。

働き方改革の3つの柱

前項の背景となった諸問題を解決すべく、働き方改革は以下の3つの柱で成立しています。

1. 労働時間の是正

長時間労働を是正するために、罰則付きの労働時間規制や休暇取得の義務化、そして長時間労働に対する割増賃金率の引き上げについて法改正がなされています。

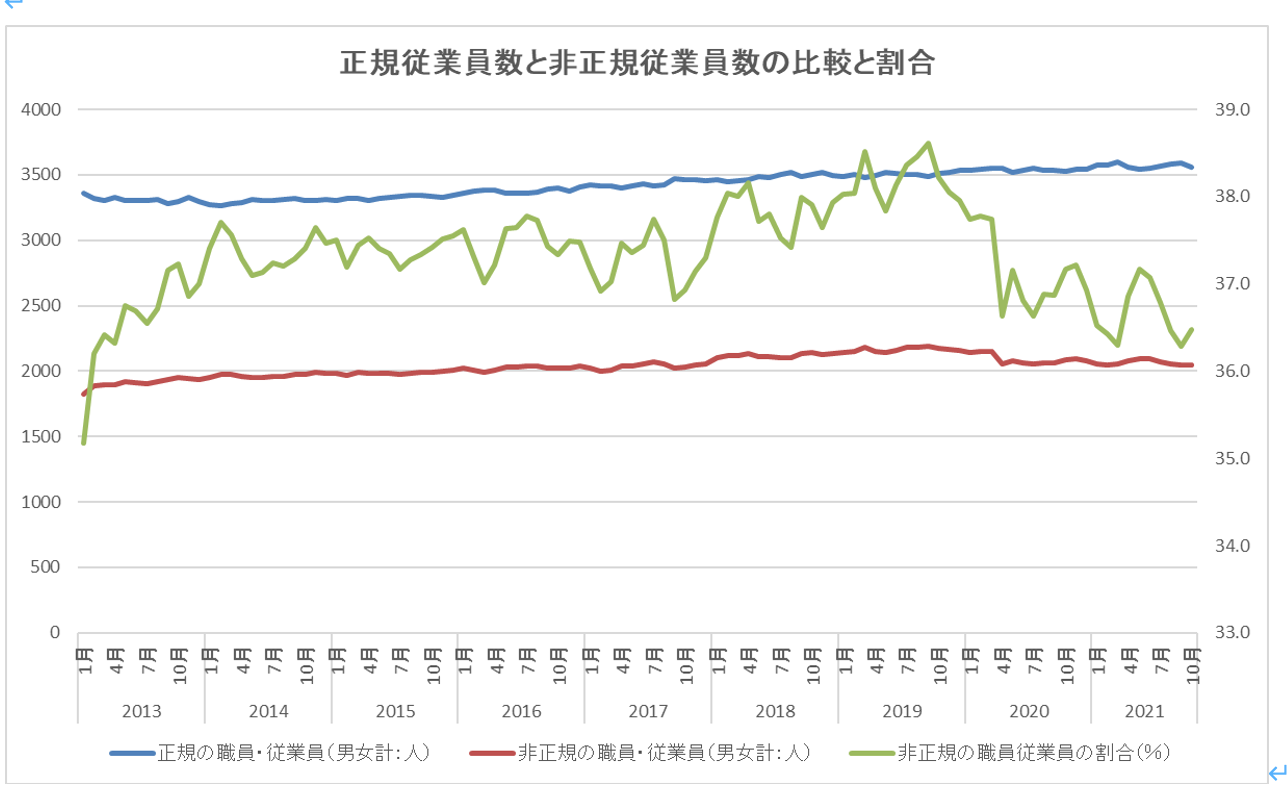

2.正規雇用と非正規雇用の格差の改正

非正規労働者の割合は約4割を占めます(2021年3月時点)。労働改善を行うために、非正規労働者の不合理な待遇差を禁止する法改正がなされています。

3.柔軟な働き方の実現

従業員がワーク・ライフ・バランスを保つために、長時間労働の是正だけでなく、テレワークの推進など、働き方の多様性を実現する法改正がなされています。

それでは1つずつ見ていきましょう。

長時間労働の是正または解消

長時間労働を解消しなければ、働き方は変わりません。長く働くことを評価するのではなく、限られた時間の中でより生産性を高める働き方を評価する企業文化の醸成が必要です。そのためには休日出勤の禁止や残業の事前申請制、フレックスタイムの導入などの対策も必要になります。また、有給休暇の取得率を高めるためのルール作りも重要です。

非正規・正規の格差解消

多くの会社では正規雇用従業員と非正規雇用従業員が混在して業務に当たっています。その中で、同じ業務を行っているにもかかわらず、賃金や通勤手当の有無、派遣切りなど待遇の差があることで、非正規雇用にはマイナスのイメージが生じていました。

この不平等や格差を解消すべく、働き方改革による取り組みが進められています。具体的には非正規雇用の従業員の有給休暇に関して就業規則に盛り込まれることで休みがとりやすくなったり、正社員への登用が進んだりする取り組みが行われています。

※グラフは総務省統計局『労働力調査 長期時系列データ』(役員を除く雇用者【「正規の職員・従業員」,「非正規の職員・従業員」】(エクセル:43KB))のデータを基に作成

柔軟で多様な働き方の実現

新型コロナウイルスの感染拡大がテレワークの導入をはじめとする働き方の多様化を加速させました。従業員は1人ひとりがさまざまなライフスタイルをもち、それぞれに異なる事情を抱えています。また、少子高齢化が進む中で、出産や育児、介護等のライフイベントが働き方を左右します。このように多様な暮らし方が必要とされる中で労働参加率を高めるためには、働き方の多様性を実現する環境を整備しなければなりません。

たとえば、出産や育児、介護と仕事を両立できる環境の整備。テレワークや在宅勤務、あるいは短時間勤務制度の導入などです。さらに、職場にキッズスペースを併設して子ども連れ出勤を可能にしたり、副業や兼業を認めたりすることも柔軟で多様な働き方の実現に寄与します。

働き方改革関連法とは?

「働き方改革関連法」の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、働き方改革を実現するための法律を示します。ただし、働き方改革関連法は新たに成立した法律ではなく、従来の労働関連法規を改正したものです。

改正された内容と対象となった法律は以下の表の通りです。

| 内容 | 適用時期 | 改正された法律名称 |

| 時間外労働の上限規制 | 大企業:2019年4月 中小企業:2020年4月 |

労働基準法 |

| 年5日の年次有給休暇の取得義務 | 2019年4月 | 労働基準法 |

| 勤務間インターバル制度導入の促進 | 2019年4月 | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 |

| 割増賃金率の引き上げ | 中小企業:2023年4月 | 労働基準法 |

| 労働時間の客観的把握 | 2021年4月 | 労働安全衛生法 |

| 同一労働・同一賃金の原則 | 大企業:2020年4月 中小企業:2021年4月 |

パートタイム・有期雇用労働法 |

| フレックスタイム制の拡充 | 2019年4月 | 労働基準法 |

| 産業医・産業保健機能の強化 | 2019年4月 | 労働安全衛生法等 |

表中の各内容について見ていきます。

時間外労働の上限規制

時間外労働の規制が設けられました。平時の残業時間の上限が月に45時間、年360時間に制限されます。しかも、これまでは残業時間が上限を超えても行政指導が行われるだけでしたが、2019年4月からは30万円以下の罰金や半年以下の懲役が科せられるようになりました。

年5日の年次有給休暇の取得義務

年間で10日以上の有給休暇を与えられる労働者は、年に5日間の有給休暇を確実に取得しなければなりません。これは労働者の希望の有無にはかかわらず、違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。

勤務間インターバル制度導入の促進

労働者の健康を維持するため、終業から次の始業までの間に一定時間のインターバルを設けることが努力義務となりました。これは、始業時間が固定の場合に、残業した翌日に睡眠不足のままで仕事に臨まないようにという配慮です。退勤後から翌日の出社時刻までに、9~11時間程度の間隔を空けることが定められています。

割増賃金率の引き上げ

時間外労働が月に60時間を超えた場合は、超過時間分の割増賃金は50%以上に引き上げることが義務となります。以前は適用対象が大企業に限られましたが、2023年4月以降は中小企業も適用となります。違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

労働時間の客観的把握

2019年4月より、雇用するすべての従業員の労働時間を、客観的な記録に基づいて把握することが義務化されました。大企業と中小企業共に対象となります。

同一労働・同一賃金の原則

同じ企業や団体の中で、正規雇用者と非正規雇用者の間に賃金や福利厚生などにおいて不合理な待遇の差がある場合には、是正しなければなりません。適用時期は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からです。

フレックスタイム制の拡充

労働時間を柔軟に調整できるフレックスタイム制の精算期間が1カ月から3カ月に拡大されました。たとえば、これまでは6月中のフレックスタイムによる労働時間は6月中の合計が総労働時間に満たなければ欠勤扱いで、超えていれば割り増し賃金の対象でした。これが6月に働き過ぎた分は8月までに短時間勤務にすることで調整できるようになったのです。

高度プロフェッショナル制度の新設

アナリストや研究者など、高度な知識を有して一定水準以上の年収を得ている厚生労働省令指定の業務に従事する労働者を対象に、労使の合意がある場合は労働時間や休日、割増賃金などの規定を適用しない制度です。つまり、裁量労働を認めることになります。

産業医・産業保健機能の強化

従業員の健康リスクを回避するために、従業員がいつでも産業医による健康相談や指導を受けられるように、事業者が体制を強化する制度です。従業員が50名以上の企業への適用は2019年4月からでしたが、2021年4月からはすべての中小企業が対象となっています。

働き方改革によるメリットとデメリット

働き方改革が推進されることで、従業員や企業にとってどのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。

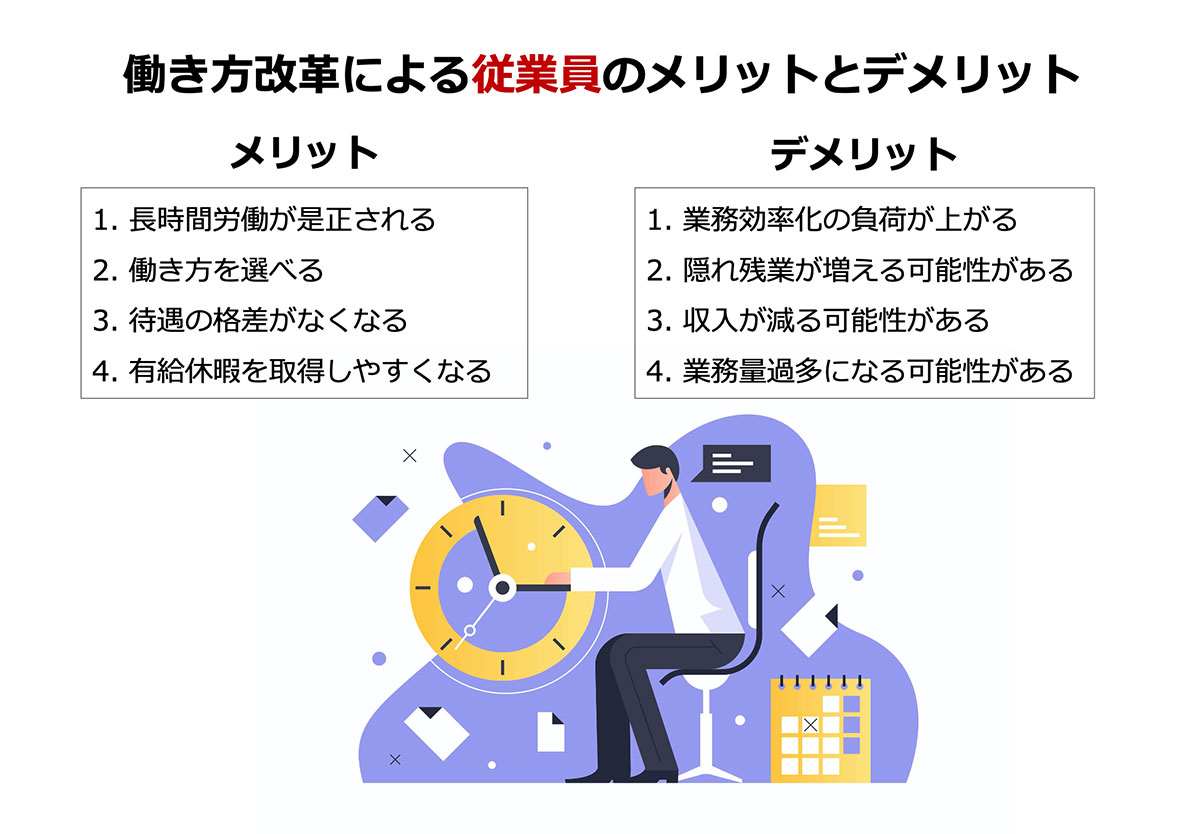

従業員にとってのメリット

・長時間労働が是正され、ワーク・ライフ・バランスが実現します。

・出産や育児、介護などのライフイベントに合わせた働き方を選べます。

・同一労働同一賃金が推進され、雇用形態の違いによる待遇の格差がなくなります。

・有給休暇を取得しやすくなります。

従業員にとってのデメリット

・長時間労働ができなくなるため、生産性の向上や業務効率化を行う負荷がかかります。

・業務効率化ができなかった場合に、隠れ残業が増える可能性があります。

・時間外労働が縮小されることで、収入が減る可能性があります。

・高度プロフェッショナル制度が乱用され、業務量過多になる可能性があります。

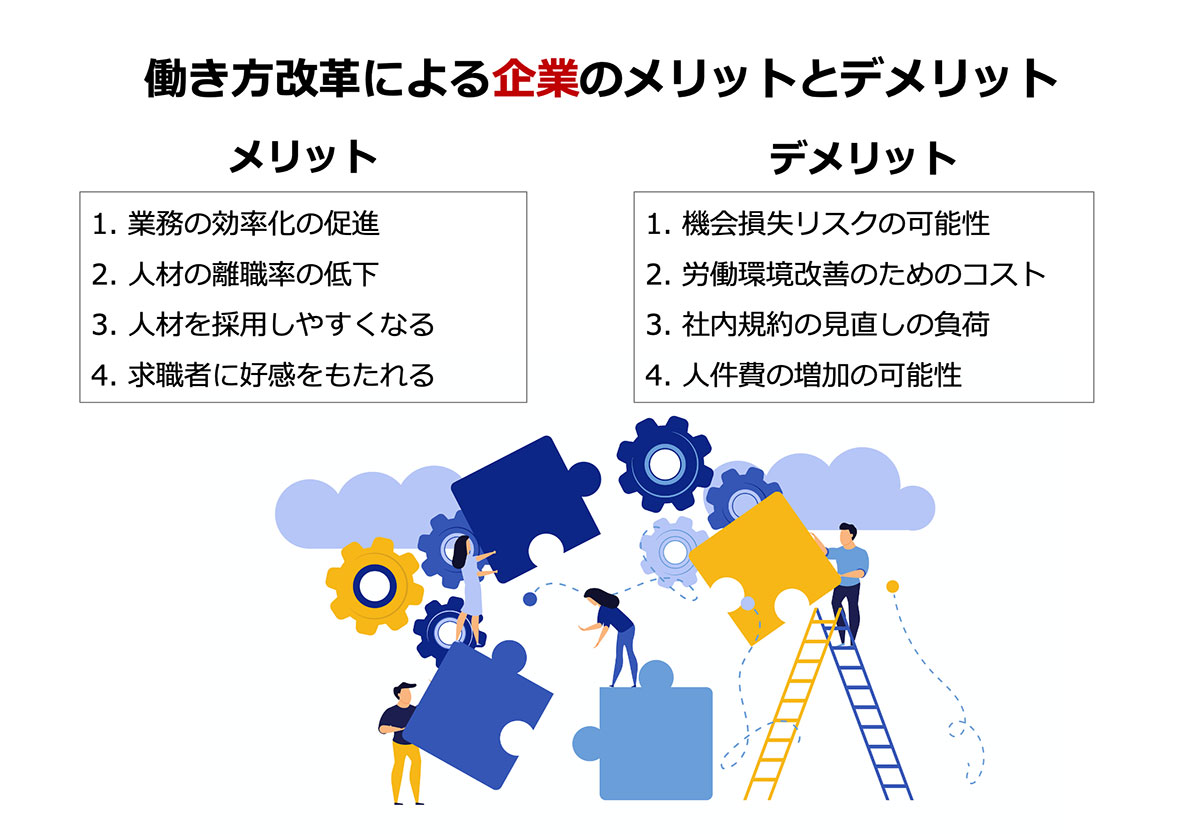

企業にとってのメリット

・業務の効率化が促進され、人件費が削減されます。

・労働環境が改善されることで、人材の離職率が低下します。

・柔軟な働き方に対応することで、人材を採用しやすくなります。

・有給休暇が取得しやすくなることで、求職者に好感をもたれます。

・働き方改革に取り組んでいることで、企業イメージが高まります。

企業にとってのデメリット

・規制が先行して業務改善が追いつかないと、作業が期日までに完了されないなど、機会損失リスクが生じる可能性があります。

・労働環境改善のために、ツールの導入費や人事育成費などのコストが増大します。

・社内規約の見直し負荷がかかります。怠ると行政指導が入る可能性があります。

・賃金格差を是正するために、人件費が増加する可能性があります。

働き方改革を推進するうえでの課題

働き方改革を推進するうえでの課題について解説します。

勤怠管理のコストが増加

時間外労働の上限規定を守るためには、出退勤時間の客観的な記録と、数カ月間の平均労働時間のモニタリングを行わなければなりません。また、有給休暇の消化状況と残りの日数をモニタリングしなければなりません。さらに、テレワークで在宅勤務をしている従業員の勤務時間もモニタリングが必要です。これらの課題に対処するためには、自社に適した勤怠管理システムの導入が必要です。

人材確保

残業の削減や有給休暇の消化率を高めること、出産や育児、介護などによる勤務時間短縮や休業で、従業員各人の労働時間が減少します。しかし、会社全体の業務量を減らすことができない場合は、新たに人材を確保する必要が生じます。

意識改革

残業の上限や有給休暇の取得率を高めることは、従来の仕事量を減らすことができない従業員にとっては迷惑に感じることがあります。また、これまで残業代も重要な収入であった従業員にとっては、事実上の減収となります。このようなことから従業員が不満をもち、仕事へのモチベーションを低下させてしまう可能性があります。このことに対処するためには、会社と従業員にとって、なぜ働き方改革が必要なのか合理的な説明を行うことと、残業時間を削減しても生産性を高めて成果を出せている従業員を正当に評価できるように評価制度を見直すことが必要になります。

デジタル化の整備

働き方改革を推進するためには、書類の電子化やテレワークの導入、勤怠管理システムの導入に伴い、さまざまなITツールを使いこなすスキルが従業員に求められます。その結果、ITリテラシーの格差が生じる可能性があります。このことに対処するためには、従業員1人1台のデジタル端末の整備、VPNやクラウドサービスの整備、ITスキル習得のための教育体制の整備が必要になります。

従業員間の不公平感

テレワークやフレックスタイム制の導入により働き方の多様性に対応することで、従業員の間に、業務負荷の偏りや働き方の自由度の差など、不公平感が生じる可能性があります。このことに対処するために、社内規定や評価制度の見直し、従業員間のコミュニケーションの円滑化を進める必要があります。

人件費の増加

同一労働同一賃金が義務化されることで、従来の賃金差を解消するために、人件費の負担が増加します。このことに対処するために、企業は従業員1人当たりの生産性を高めるための業務プロセスの見直しやデジタルツールの導入を推進するなど、業績を高めるためのより一層の努力が求められます。

働き方改革を進める際に検討すべきこと

何も準備をせずに働き方改革を見切り発進してしまうと、すぐに問題が発生してしまう可能性があります。このことを防ぐために、大きく3つの面から準備を行います。

現状の課題を分析する

働き方改革の推進を機に、自社の現状の課題を洗い出します。具体的には作業現場の事情調査を行うことで改善点を洗い出します。また、部門やチームごとの生産性を把握しておき、働き方改革の推進後に生産性の変化を確認できるようにしておきます。

ワークフローの見直し

テレワークの導入や残業時間の削減、有給休暇取得の義務などを実施しても会社全体の生産性が下がらないように、事前に現状の業務フローを見直し、無駄な工程や作業があれば改善しておきます。

ツールの導入

テレワークの導入や残業時間の削減、有給休暇取得の義務などを実施することで、在宅勤務でも生産性を高められるツールや勤怠管理が行えるツール、各従業員の作業時間が短縮されても生産性を下げないために業務効率を高めるツールなどの導入を行います。

企業の働き方改革とDX

働き方改革を推進するためには、業務のデジタル化を行わなければ生産性が下がってしまうリスクがあります。そこで、自社のDX(Digital Transformation)推進が必要になります。

DXとは

DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語です。ITを活用して社内の業務改革やビジネスモデルの変革を促し、企業の競争優位性を確立して収益を上げることをめざします。DX化は、働き方改革を推進するためにも必要不可欠です。

DXについての更なる詳細はこちらをご覧ください。

DX推進と働き方改革の関連性

DXと働き方改革の関係について例を挙げます。

・テレワークの導入

多様な働き方の1つとしてテレワークを導入するためには、在宅勤務を行う従業員がオフィス勤務時と遜色のない業務を行える環境の整備が必要です。具体的にはチームのコミュニケーションやプロジェクト管理、勤怠管理、情報共有などをオンライン化します。

・単純作業の自動化

残業時間の上限規定や有給休暇の取得義務、同一労働同一賃金を実現するためには、現在手作業で行っているデスクワークをRPA(Robotic Process Automation)により自動化して効率を高める必要があります。

働き方改革の実現をサポートするために必要なツール

働き方改革を推進するために欠かせないITツールについて紹介します。

Web会議ツール

在宅勤務中の従業員とのコミュニケーションだけでなく、取引先との打ち合わせや商談、支社・支店との会議など、さまざまな場でWeb会議ツールを活用する機会が増えています。

ビジネスチャット

Web会議ツールと同様、在宅勤務中の従業員とのコ間だけでなく、取引先との打ち合わせや商談、支社・支店との間など、さまざまな場でタイムリーなコミュニケーションや情報共有を行うためには、グループ単位やプロジェクト単位で簡潔なやりとりが行えるビジネスチャットの活用が有効です。

グループウェア

社内や在宅勤務中のメンバーで、連絡や情報交換、ファイル共有、タスク管理、ナレッジ共有などを行うためには、グループウェアの活用が必須になります。

ファイル共有

在宅勤務中や出張中、あるいは移動中でも常に最新のファイルをチームで共有するためには、クラウド上でファイルを共有できるツールの活用が必須です。

「オンラインストレージの比較・ランキング・おすすめ製品一覧」

リモートアクセスツール

在宅勤務中や出張中、あるいは移動中でも社内のサーバだけで管理している書類やファイルが必要になることがあります。このようなときに外部から社内サーバにアクセスできるリモートアクセスツールが必要になります。

バーチャルオフィス

在宅勤務中はほかのメンバーが何をしているのか、どのような状況にあるのか把握しにくくなります。また、自分もメンバーとともに働いている連帯感を得にくく、孤独感が生じることもあります。このような問題を解消するために、離れていてもお互いの状況を把握し合えるバーチャルオフィスが有効です。

勤怠管理ツール

在宅勤務中の従業員の勤怠管理や残業時間、有給休暇の取得状況などをリアルタイムで正確に把握するためには勤怠管理ツールの活用が必須です

情報共有ツール

働き方改革を推進するためには、在宅勤務中の従業員だけでなく、社内においても企業内に蓄積されたナレッジの共有を効率化する必要があります。このときに活躍するのが情報共有ツールです。

「マニュアル作成・編集の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」

RPA

働き方改革を推進するために、残業上限の規定や有給休暇の取得義務など、従業員の働く時間が短縮されても生産性を落とさないためには、デスクワークの自動化が必須です。このときに活躍するのがRPA(Robotic Process Automation)です。

まとめ

働き方改革を推進することは、少子高齢化が進む中で誰もが働き続けられる社会をつくるという、社会的な要請に企業が取り組むことです。しかし、働き方改革を安易に進めてしまうと、企業の生産性を下げてしまうリスクがあります。

一方、働き方改革への取り組みを、従来の業務プロセスやビジネスモデルの見直しの機会として捉え、課題の洗い出しや生産性を高めるためのITツールの導入、社内規定の改定やビジネスモデルの開発などを行うことで、企業としての競争優位を獲得することができます。

十分に準備を行えば、働き方改革への取り組みを自社の成長につなげることができるでしょう。

投稿 働き方改革とは何か?その背景から関連法、実施内容と課題まで は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 アウトソーシングとは?人材派遣との違いは?メリットと注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>アウトソーシングとは?

アウトソーシングは、業務に必要な人やサービスを外部(アウト)から調達(ソーシング)することを意味する和製英語です。自社の外から購入する経営資源すべてが対象で、自社の関連会社やグループ会社へ業務委託をする場合も含まれています。しかし一般的には、主に外部から「業務を担う人」あるいは「人に付随するサービス」を調達するときに、アウトソーシングという言葉が使われます。

土台となる考え方は1960年代、アメリカのIT分野で誕生したといわれています。特に当時のIT分野は設備投資や運営費がかさみ、問題となっていました。そして、1989年にイーストマン・コダック社が自社の情報システム運用をIBM社に委託 したことが話題となり、アウトソーシングの認知度が高まったのです。同年、セブン-イレブン・ジャパン社が野村総合研究所と情報システムに関するアウトソーシング契約を結び、日本で一番早くアウトソーシングを取り入れた事例として知られています。

もともとは情報システムの関連業務を外部委託する際に用いられていたアウトソーシングでしたが、近年では人事、経理、営業、物流など、あらゆる分野が対象。急速なビジネス環境の変化に社内人材の教育が追いつかない、自社の社員をコア業務以外に割く余裕がない、むやみに人件費を増やせないなど、さまざまな理由が複合的に絡んでいます。

アウトソーシングは、自社の特定業務を外部の専門企業に発注することで、コスト削減と業務クオリティ向上の両立をめざすものです。また、貴重な人的資源である自社社員をより重要なコア業務につけるため、それ以外の付加価値が低い業務をアウトソースすることが普通になってきています。戦略的なアウトソーシングの活用が、企業競争力を高めることにつながるのです。

なぜアウトソーシングの需要が高まっているのか?

株式会社矢野経済研究所が2021年に発表した調査結果によると 、2020年度の国内BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス市場規模は、事業者売上高ベースで4兆4307億8000万円円となっています。さらに同社の予測では、2021年度の国内BPOサービス市場規模は2.0%増の4兆5314億9000万円を見込んでいます。大きく分けて「ビジネスのグローバル化と多角化経営」「少子高齢化に伴う労働人口減少と人材不足」「働き方改革やDXの進展」の3点を背景に、アウトソーシング市場は今後も堅調な成長が続く予想です。

ビジネスのグローバル化・多角化経営の広がり

国内の市場規模縮小、海外市場への販路拡大、安価な人件費など、さまざまな背景からビジネスのグローバル化が進んでいます。自社のもつ技術や経験を活用し、リスク分散や複数の収入源を確保する目的で、多角化経営をめざす企業も増えてきました。技術進歩やグローバル化が急速に進む国際市場で競争力を高めるため、より一層のコア業務集中と差別化が求められています。事業規模を広げたり、新しい事業を展開したりするためには、既存の業務クオリティを維持しながら、効率化を図る必要があります。自社の社員が優先すべき業務に専念できるよう、アウトソーシングが注目されているのです。

慢性的な労働力不足

少子高齢化により労働人口は減少を続けており、業種や業態を問わず、あらゆる分野で労働力不足が問題となっています。人材獲得競争が激化する一方で、事業の多角化により業務量は増加傾向です。限られた社員数で幅広い業務を遂行することが求められ、利益に直結する、優先度の高い業務に集中しきれない現状が課題となっていました。マーケティングやリサーチなど専門性が高い業務や、サポート業務のようなノンコア業務をアウトソースして、自社にとって重要な業務に人的リソースを投下する戦略が主流になりつつあります。

働き方改革・DXの推進

働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるにあたり、業務効率化や業務変革をめざす企業が増えたことも、アウトソーシングの需要を高めています。また、2020年に発生した新型コロナウイルス感染拡大で、外出自粛によるテレワークが普及したことも、業務の外注化を加速させました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由

アウトソーシングと人材派遣、SESとの違い

アウトソーシングと人材派遣、SES(システム・エンジニアリング・サービス)は、外部リソースに業務委託するという点で共通しているため混同されがちです。ここではアウトソーシングと人材派遣、SESの違いを紹介します。

業務の遂行方法

アウトソーシングの場合、業務そのものをアウトソーシング企業が代行します。人材派遣とSESは人材を供給して、委託元企業で働いてもらいます。SESはソフトウェアやシステムの開発・保守・運用など、エンジニアが技術サービスを提供しますが、人材派遣との違いは、人材派遣がプロジェクトごとに複数の企業を移動することが多いのに対し、SESは1つの企業に常駐する点です。

対価の発生方式

アウトソーシングは、業務が行われたことや、出来上がった成果物に対して支払われます。人材派遣とSESは、人材自体を提供するサービスなので、その人材の労働に対して対価が発生するのです。

委託元との関係(スタッフへの指示命令系統)

アウトソーシングとSESは、委託先のアウトソーシング企業やSES企業に、指示命令権があることが特徴です。委託元がスタッフに直接指示や依頼が出せない点に注意が必要です。一方で人材派遣は、委託元である派遣先企業に指揮命令系統があるので、派遣スタッフに対して自社社員と同じように指揮監督できます。

| アウトソーシング | 人材派遣 | SES | |

| 業務の遂行方法 | アウトソーシング企業が、委託された業務を遂行する | 人材派遣会社が、委託元で業務を遂行する人材を派遣する。プロジェクト毎に他企業に移動する場合が多い | SES企業が、委託元で技術的サービスを提供するエンジニアを派遣する。ひとつの企業に常駐する |

| 対価の発生方式 | 業務の遂行、成果物の納入 | 人材の派遣、派遣先企業(委託元)での労働 | エンジニアの派遣、派遣先(委託元)での労働 |

| スタッフへの指揮命令系統 | アウトソーシング企業が指揮監督する | 派遣先(委託元)企業が指揮監督する | SES企業が指揮監督する |

さまざまなアウトソーシングの種類と形態

ひとくちにアウトソーシングといっても、さまざまな種類や形態があり、自社が抱える課題や経営スタイルによって、適切なアウトソーシングは異なります。

アウトソーシングの種類

・BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

BPO(Business Process Outsourcing)は業務プロセスのアウトソーシングを指し、企画や設計から実施まで、業務プロセスの上流に関わる委託が可能です。BPOの対象となる分野は、人事、総務、経理が多く、専門性が高い企業にアウトソースすることで、コストと自社リソース削減、業務クオリティ向上を両立させることが目的です。経営資源を適切に配置するため、戦略的に採用する企業が増えています。

→BPOの詳しい解説はこちらをご覧ください。

・ITO(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)

ITO(Information Technology Outsourcing)は、自社の情報システム関連業務をアウトソースすることです。ITOに適している業務は、システム運用や管理の中でも、定型的で汎用性の高い業務です。コスト面やクオリティ面と同時にセキュリティ面の観点から、専門企業に依頼したほうが、自社で対応するよりも効率が良いケースが多々あり、ITOの広がりを後押ししています。

・KPO(ナレッジ・プロセス・アウトソーシング)

KPO(Knowledge Process Outsourcing)とは知的業務に関するアウトソーシングです。医療品開発や航空機設計、データ分析など、専門性が高い知的生産活動を外部に委託します。多くのKPO企業が、インドや中国に拠点を構えており、高い教育を受けた多数の優秀な人材に、比較的低賃金で委託できる点が特徴です。

アウトソーシングの形態

・コソーシング

コソーシング(Co-sourcing)とは、アウトソーシングの委託企業と受託企業が対等の立場で、協働することです。従来型のアウトソーシング契約とは異なり、コソーシングでは自社の社員も一緒に業務を行います。受託企業側のスキルやノウハウを吸収して、自社の知識や知見を積み重ねることができます。事業成功により計画値を上回って利益が出た場合、受託企業は追加報酬を得られる仕組みになっており、これまでのアウトソーシング契約のデメリットを解消する形態として、コソーシングの認知度が高まりつつあります。

・マルチソーシング

マルチソーシング(Multi-Sourcing)とは、業務分野ごとに最適な受託企業を選んで、複数の企業とアウトソーシング契約を結ぶことです。特定の1社に幅広い業務領域を任せる従来の方法は、業務コントロールが困難になったり、コストが膨大になったり、多くの課題がありました。マルチソーシングは、課題ごとにアウトソーシング企業を選別し、判断を重ねていくため、目的意識の徹底と管理強化が期待されています。

・クラウドソーシング

クラウドソーシング(Crowdsourcing)とは、インターネット経由で、不特定多数の人的ネットワークから人材を探して業務を任せることです。通常のアウトソーシングとの違いは、人材レベルに大きく幅がある点です。そのためデータ入力業務など、簡易かつ定型の業務に向くとされてきました。近年は働き方改革や副業解禁の流れに伴い、クラウドソーシング市場は急速に拡大しており、対象となる分野や業務も多岐にわたってきています。

→クラウドソーシングの詳しい解説はこちらをご覧ください。

・オフショアアウトソーシング

オフショアアウトソーシング(Offshore outsourcing)とは、海外に拠点があるアウトソーシング企業に委託することです。特にIT分野でのプログラム開発で用いられます。人件費が安価かつ労働力が豊富であることから、コストをかけずに能力の高い人材を確保できる点が魅力です。

・シェアードサービス

シェアードサービス(Shared Service)とは、複数のグループ企業がある場合に、共通部門の業務を1か所に集約する方法です。経理や人事、総務、法務、情報システムなど、本来はグループ企業それぞれに存在する機能をグループ内の1社がまとめて担います。多角化経営が進み、グループ企業が増えた結果、共通部門で人件費やオフィス、システムなど、重複してコストがかさむ問題を解消すべく導入する企業が増えています。自社の関連会社でアウトソーシングを行う一例といえます。

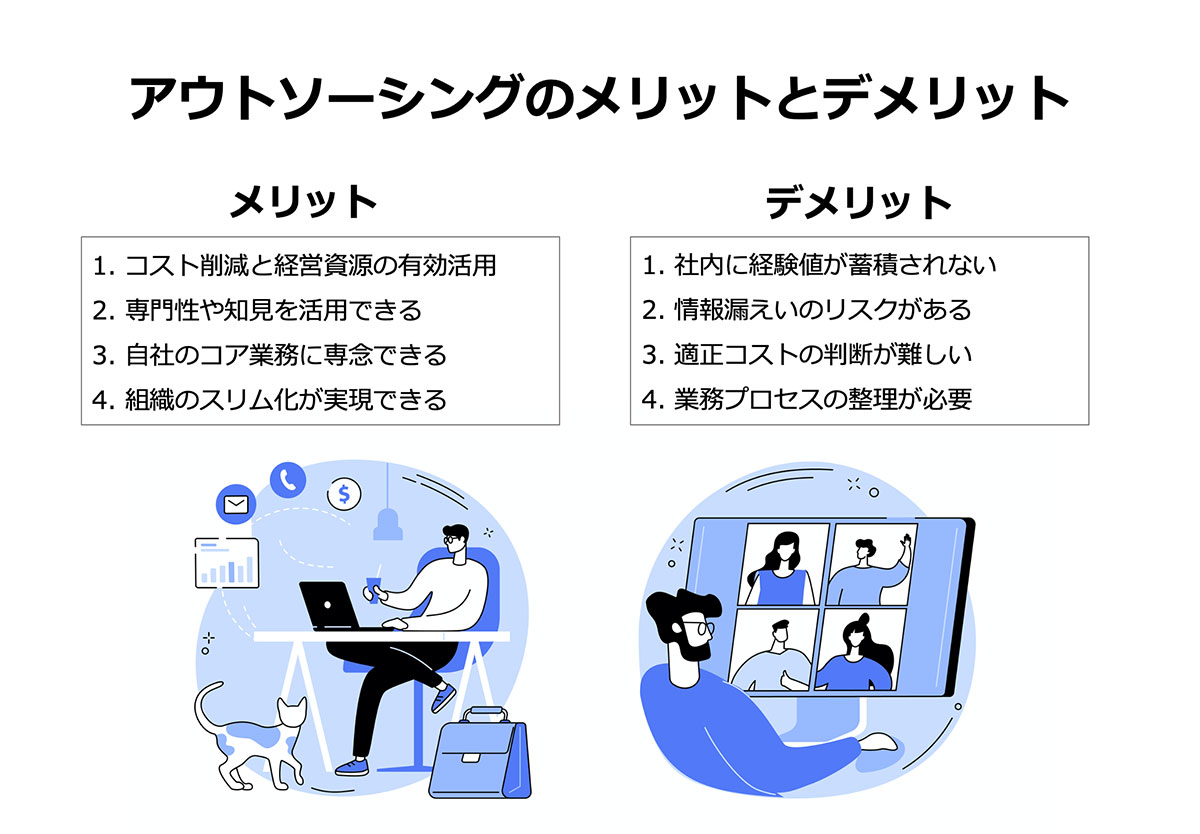

アウトソーシングのメリットとデメリット

アウトソーシングを活用することで期待できるメリットとデメリットを解説します。

アウトソーシングを活用するメリット

1.コスト削減と経営資源の有効活用が両立できる

| 人件費を抑えられる |

| 設備投資にかかる固定費用を抑えられる |

| 求人、採用、教育にかかる時間や費用を抑えられる |

| 業績の増減に応じて柔軟な費用変動ができる |

アウトソーシングでは、人材や設備投資にかかる固定費を削減し、そのうえ変動費に転換できます。業績や環境変化に応じて、必要なときに必要な分のリソースやサービスを外部に求められます。限られた労働力や資金、時間を優先順位の高いコア業務に集中投下し、企業競争力を強めることが可能です。

2.アウトソーサーの専門性や知見を活用できる

アウトソーサーとはアウトソーシングの委託先企業を指します。アウトソーサーは専門分野に関する知見が豊富で、最新の情報収集やツール導入にも積極的です。過去の実績から提案力に長けている場合も多く、経験やノウハウを即時活用できるメリットも。専門性と経験値の高いアウトソーサーほど、業務精度やスピード、効率に優れているため、自社の社員に任せるよりも費用対効果が高くなる可能性があります。

3.自社のコア業務に専念できる

企業が競争力を高めて優位に立つためには、コア・コンピタンスが重要です。コア・コンピタンスとは、価値提供の面で競合他社を圧倒する能力の核を指し、企業独自の技術やスキル、ノウハウなどがあたります。コア・コンピタンスを強化するためには、自社の本業に自社リソースを集中して投入しなければなりません。しかし、昨今の労働力不足が足かせとなり、既存業務を滞りなく進めながらの人材育成は困難を極めます。ノンコア業務はアウトソーシングを活用できれば、付加価値の高いコア業務の業務遂行と人材育成に専念できるでしょう。

4.組織のスリム化が実現できる

事業拡大の過程で発生しやすい問題として、組織の肥大化が挙げられます。組織をコンパクトに抑えて業績を上げていくために、コア業務以外をアウトソースする方法がとられます。大企業など、すでに組織が肥大化してしまっている場合によく見られるのは、間接部門を切り出して、アウトソーサーとして独立分社させる経営手法。親会社は人員最適化とコスト削減を実現できるでしょう。分社側は親会社をメインの顧客としながら、独立企業として外販強化、スキルとノウハウの蓄積を経て、高度な専門企業となっていきます。親会社がなくても収益を出せるようになり、グループ全体の業績に貢献できるようになるのが最終的な理想形です。アウトソーシングは、組織の再構築を図る際にも活用できることがわかります。

アウトソーシングのデメリット

アウトソーシングにおけるデメリットと、導入検討時の注意点について解説します。リスクを十分に知った上で活用することが重要です。

1.社内に経験値が蓄積されない

アウトソーシングでは、外部の技術やノウハウを活用することで、時間とコストを節約していきます。一方で、自社内にはスキルや経験が蓄積されません。優先度の低い業務とはいえ、自社内である程度は情報を把握しておくべきです。さまざまな事情により自社での業務対応に戻す場合や、アウトソーサーの倒産、サービス撤退など、あらゆるリスクに備えておきましょう。

2.情報漏えいのリスクがある

アウトソーシングの対象業務によっては、機密情報や個人情報をアウトソーサーと共有する必要が生じ、情報が漏えいするリスクも高まります。

・人事関連業務

・コールセンター業務

・情報システム構築

・カスタマーサポート

上記のように重要な情報を扱う業務を依頼する場合、アウトソーサーが使用するツールやシステム上に高度なセキュリティ対策が施されていても、所属スタッフの意識が甘ければ意味がありません。アウトソーシング導入検討の際は、情報漏えいリスクを十分に考慮し、アウトソーシングの実行是非、アウトソーサー選定を慎重に行いましょう。

3.適正コストの判断が難しい

アウトソーシングにより、コストが逆にかさむリスクも考えられます。業務進捗や状況把握など、委託元の管理が困難になるため、確認や手戻りに伴う余分な作業工数が発生する可能性があるからです。また、自社で効率化が進んでいた業務を依頼した場合、効率が落ちるケースもありえます。アウトソーシング活用で期待できる効果を合理的に見定める、業務内容や成果物に対する認識共有、報告頻度のすり合わせを入念に行うなど、事前準備が重要です。

4.要件定義のため、業務プロセスの整理が必要になる

アウトソーシング導入の適切な判断、効果的な活用ができるよう、対象業務の項目や流れを整理する必要があります。導入後も、うまく軌道に乗るまでは細かな管理や情報整理が必要となるでしょう。自社の業務方式が標準的なやり方から外れている場合は、アウトソーサーが慣れるまで時間とコストがかかります。ノンコア業務でも独自のものは自社で行うか、アウトソーシング導入を機に標準化することがおすすめです。

アウトソーシングを導入する際のポイント

業務量がオーバーしているという理由だけで短絡的にアウトソーシングに踏み切ると、メリットを生かしきれないばかりか、失敗のリスクが高まります。人材派遣やインソーシング(内製化)のほうが有効な場合も多々あります。さまざまな観点で比較検討して、ベストな判断を導きましょう。アウトソーシングを導入する際の判断ポイントと、人材派遣・インソーシングに適した業務例を紹介します。

判断ポイント①収益の柱となるコア業務か

まずはアウトソーシング検討対象の業務が、自社の収益構成でどのような位置にあるか確認します。収益の柱となるようなコア業務の場合、アウトソーシングは慎重に行うべきです。自社技術やノウハウを外部に漏らすことになるほか、品質低下の可能性もあるでしょう。自社の競争優位性の根幹に関わるものは除外し、構成タスクを細分化した際に定型業務に落とし込めるものがあれば、アウトソーシングの検討対象になり得ます。現状はコア業務といえなくても将来的に柱としたい事業や、自社に経験値を貯めていきたい業務は、インソーシングを進めるべきです。

判断ポイント②戦略面での意思決定を伴うか

戦略策定や意思決定など、企業の方向性を決める業務はアウトソースすべきではありません。自社の経営陣しかアクセスできないような機密情報を扱う業務も、企業戦略に大きく関わる可能性が高いため、自社で行うべきです。ただし非戦略的業務の中でも、自社の専門性や強みに直結する業務のアウトソーシング利用は、慎重に進める必要があります。

人材派遣に向いている業務

・自社社員の指示、管理のもとで遂行すべき業務

・頻繁にルール変更、イレギュラーが発生しやすい業務

・業務手順が煩雑、またはマニュアル化できない業務

・増員、人員確保が必要な業務

・少人数でこなせる業務

インソーシングを進めるべき業務

・社内に経験値やノウハウを蓄積するべき専門業務

・自社のコア業務

・戦略策定が必要となる経営判断業務

アウトソーシングを推奨する業務

・マニュアル対応ができる定型業務

・規則的に発生する業務

・マニュアル化され、かつ多くのリソースが必要な業務

・利益に直結しないノンコア業務

・戦略策定が不要な業務

・自社の非専門業務

・多くの設備投資が必要とされる業務

アウトソーシングできる業務例

アウトソーシングをする場合は、自社に置き換えたときにどのような意味をもつ業務なのか、客観的に分析して判断することが大切です。

IT関連

IT関連業務のアウトソーシングでは、サーバやOSなど、主にインフラの運用のみ委託するケースと、上流計画から運用までを依頼するケースがあります。パソコンやタブレットなどデジタルデバイスの調達や管理、システムに関する社内外のヘルプデスク対応をアウトソースすることも可能です。

人事・採用(RPO)

採用活動の成功に向けて、採用計画策定をはじめ、応募の管理などを代行します。面接官の教育や研修を行うアウトソーサーもあるので、自社の採用課題を棚卸しして、どこまで委託するか決めることが重要です。採用業務のアウトソーシングはRPO(Recruitment Process Outsoursing)と呼ばれ、企業が求める人材を効率よく採用する手法として近年注目されています。

主な採用業務としては以下のような業務があります。

・採用計画の立案

・母集団形成

・応募の管理

・応募者選定、面接日程調整

・レジュメ管理

・採用ページ、求人媒体の管理

・採用人事の教育、研修実施

RPOサービスを導入することで具体的には以下の2つのメリットがあります。

・煩雑なオペレーション負荷を軽減できる

煩雑なオペレーション業務を外部パートナーに任せることで、採用担当者が自社社員にしかできないコア業務に専念できる環境になります。

・採用成果を向上させるスキームを構築できる

慢性的な売り手市場の中、自社のやり方だけでは成果が出ないケースも少なくありません。外部の専門パートナーの知見を得ることができ、採用力強化を図ることができます。

経理・法務・総務などバックオフィス業務

定型業務の多いバックオフィスに関する業務もアウトソーシングに向いています。正確性や専門性が必要な分野であり、特に総務や法務は、法改正による影響が大きい業務。専門性が高いアウトソーサーに委託して、最新の法令に沿った業務遂行を図る企業が増えています。

コールセンター

アウトソーサー側でコールセンターを設けて、業務指示から実際の電話対応まで代行してもらいます。電話窓口対応や予約・問い合わせ対応などのインバウンド業務、顧客の新規開拓や既存顧客のフォローなど架電を伴うアウトバウンド業務に分けられます。

営業・営業代行

営業アウトソーシングは営業職の即戦力を自社リソースとして活用できます。単なる人員補充ではなく、アウトソーサーの知見やノウハウを生かして従来の営業活動でリーチできなかった新規顧客層を狙ったり、人件費や教育費の削減を図ったりできます。近年ではインサイドセールスに特化した営業代行サービスなども増えています。

商品の製造・販売

代表的なものにOEM(他社ブランド製品の製造代行)があります。D2Cのトレンドも高まり、商品企画や開発は自社で行い、製造のみアウトソースするといった柔軟な運用を行う企業が増えています。

オンライン秘書

アポイント管理やスケジュール調整、メール対応、資料作成などの秘書業務をオンラインでアウトソーシングできるサービスです。対応範囲には一般的な秘書業務以外に、経理や総務関連業務、簡易的なデザイン作成、マーケティング業務なども含まれており、幅広い分野のノンコア業務を任せられます。優先順位が低い業務をアウトソースすることで、クライアントが重要な業務に集中できるのです。

・秘書業務(予定管理、書類作成、メール・電話・顧客対応、出張手配、振込など)

・経理業務(請求書発行、記帳代行など)

・デザイン

・HP作成、更新

・SNS運用

・マーケティング業務

・営業代行

・翻訳業

まとめ

今後も少子高齢化による労働力不足やビジネス環境の変化は加速していくでしょう。アウトソーシングは、メリット・デメリットや導入ポイントをしっかり踏まえて活用できれば、コスト削減や生産性向上、企業競争力向上などを実現できる、強力な手段となります。短絡的にアウトソーシングを選ぶのではなく、なぜ自社に必要なのか、活用した先で何を実現したいのかを客観的に判断して、人材派遣やインソーシングなどと適切に使い分けることが重要です。

投稿 アウトソーシングとは?人材派遣との違いは?メリットと注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>