投稿 給与計算を内製で行う上でのメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、給与計算を内製するメリットとデメリットをご紹介します。給与計算を内製化するにあたって発生する作業や、内製化すべき企業の特徴も解説します。今後の給与計算をどのようにすべきか迷っている方は、参考にしてください。

給与計算を内製で行うと発生する作業

給与計算を内製で行う場合は、主に下記の作業が発生します。

- 勤怠情報の集計

- 社会保険料の管理

- システム管理

勤怠情報の集計

まずは、社員全員の勤怠情報を集計しなければなりません。深夜手当や残業代の計算もしなければならないため、正しい情報を集める必要があります。デジタルで管理していれば速いものの、タイムカードなどを使っている場合は、データ入力作業が発生します。複数の店舗がある場合は、タイムカードを回収するだけでも手間がかかるでしょう。

社会保険料の管理

次に社会保険料の管理です。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料を計算して控除しなければなりません。社会保険料などの給与計算にかかる要件は、毎年のように改訂されるため、情報をキャッチアップするだけでも手間がかかります。

システム管理

最後に給与計算に関するシステムの管理です。給与計算は煩雑な作業のため、手作業ではなく、計算ソフトを使うのが一般的です。システムには運用・保守が必要なため、担当者が管理しなければなりません。システムを使って給与計算が完成すれば、給与明細を作成します。紙で支給する必要があれば、データを印刷して完了です。

給与計算を内製化するメリット

給与計算を内製化するメリットを3つご紹介します。

- 給与計算に関する技術や知識を継承できる

- スムーズに意思疎通できる

- 会社固有の給与計算方法ができる

メリットを感じられる場合は、積極的に内製化を進めましょう。

給与計算に関する技術や知識を継承できる

給与計算を内製化する最大のメリットは、給与計算に関する技術や関連する知識を蓄積、継承できる点です。給与計算を外注してしまうと、社内にナレッジがたまらず、税金や法律に関する知識もアップデートされません。長期的に会社を成長させるためには、ナレッジを蓄積することが重要でしょう。ナレッジがたまるという意味では、給与計算に限らず、さまざまな業務を内製で行うほうがおすすめです。

スムーズに意思疎通できる

つぎに意思疎通がスムーズになることです。内製していれば、気になることをすぐに担当者へ聞くことができます。しかしアウトソーシングする場合は、意思疎通に時間がかかるでしょう。給与計算は小さなミスも許されない業務なため、意思疎通のしやすさは大きなポイントとなります。

会社固有の給与計算方法ができる

最後に会社固有の給与計算ができる点です。特殊な計算方法を採用していたり、就業規則が頻繁に変わったりする場合は、内製で行うほうが便利でしょう。アウトソーシングしていると細かいルールを説明したり、変更を伝えたりする工数がかかります。

給与計算を内製化するデメリット

メリットに続いて、給与計算を内製化するデメリットも解説します。

- 作業が属人化する

- 繁忙期に人材を確保する必要がある

内製化するか否かは、今からご紹介するデメリットも考慮したうえで決定しましょう。

作業が属人化する

給与計算は個人情報や極秘情報を取り扱うため、非常に繊細な業務です。守秘義務を徹底しなければならず、多くの人ができる作業ではないため、作業が属人化してしまいます。たとえば担当者が休んだり、退職したりすると対応できなくなることがあり得るでしょう。その分担当者にはプレッシャーもかかるため、精神的な疲弊が懸念されます。

繁忙期に人材を確保する必要がある

給与計算業務には繁忙期があり、一部の期間だけ人材を確保する必要があるでしょう。たとえば年末調整の時期は、作業が増えるため非常に忙しい時期です。普段以上に注意を払わなければなりませんが、作業のスピード感は求められます。非正規社員を雇うことも考えられますが、作業内容を引き継ぐ時間と手間がかかります。また、人件費も発生するため、なるべく避けたい企業も多いでしょう。

給与計算を内製で行ったほうがよい企業とは

下記の企業は、給与計算の内製化をおすすめします。

- 費用対効果を考えて内製したほうがお得な企業

- 社員を雇う余裕がある企業

- 給与計算にこだわりがある企業

基本的にアウトソーシングより内製するほうが、コストはかかります。しかし知見がたまったり、独自の給与計算方法を確立したりできるため、一概にアウトソーシングのほうがお得だとはいえません。社員を雇う余裕があり、長期的に見ても内製したほうがお得だと考える会社は、給与計算を内製化しましょう。

また給与計算にこだわりがある、自社で完結したい会社も内製化をおすすめします。アウトソーシングする場合の懸念点は、コミュニケーションコストや柔軟性がきかないところです。独自の方法で、スムーズに給与計算を行いたい場合は内製しましょう。

給与計算をアウトソーシングした場合はどうなる?

給与計算を内製化するか、アウトソーシングするかで変わることはいくつかあります。分類すると下記の違いが想定されるでしょう。

- コスト面

- 情報漏えいのリスク

- やり取り・スケジュール

コスト面

アウトソーシングすると、依頼する企業にもよりますが、社員を雇うよりも低コストで給与計算ができるでしょう。月額10万円程で発注ができることもあります。会社の規模が大きくなると、コストは割安になる傾向にあります。自社の規模感によって、アウトソーシングを検討するとよいでしょう。

情報漏えいのリスク

アウトソーシングする場合、社外に個人情報や機密情報を渡すことになります。情報管理の精度は依頼する会社によって違うため、信用できる依頼先を選ばなければなりません。依頼先の情報管理が甘く、大事な情報が流出してしまうと、情報が悪用されることもあります。大事な情報が社外に漏れる意識は持つ必要があります。

やり取り・スケジュール

アウトソーシングの場合、社外の人になるため、やり取りには時間がかかるでしょう。ある程度余裕を持って情報を共有するなどのスケジュール調整が必要です。

給与計算は最適な選択をしよう

アウトソーシングする場合は、内製するときと違ったメリット・デメリットがあります。会社の規模や業態によって適切な方法は変わるため、情報を整理し、慎重に検討しましょう。

内製化するとやり取りがスムーズになったり、知見がたまったりする点でアウトソーシングより優れています。社員を雇う余裕がない場合や、給与計算に工数をかけられない場合は、アウトソーシングを検討しましょう。今回の内容を参考に、給与計算の方法を改めて検討してください。

また下記より、給与計算ソフトを比較できますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

投稿 給与計算を内製で行う上でのメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 給与計算で考慮すべき所得税の計算方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>給与計算で所得税はどうやって決まる?

所得税は、個人の1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に課される税金です。一般的に会社員は毎月の給与から徴収され、個人事業主であれば毎年3月に確定申告を行って所得税を納めます。

累進課税制度

所得税には「累進課税制度」が適用されており、収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みです。具体的には以下のような税率が適用されます。

<所得税の速算表>

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

たとえば所得金額が200万円だった場合、所得税は以下の金額になります。

2,000,000円×10%-97,500円=102,500円

所得税を求める計算式

所得税を求める計算式は以下のようになります。

所得税額=課税所得(①給与収入(年間収入)ー②給与所得控除ー③所得控除)×税率ー控除額

それぞれの意味について詳しく見ていきましょう。

①給与収入

手当を含めた総支給額のことで、税金および社会保険料などが引かれる前の金額を指します。

②給与所得控除

給与総収入から差し引きできる控除のことで、給与所得者だけに適用されます。個人事業主の場合だと、売上から必要経費を差し引いた金額に税金が課されますが、会社員にとっての必要経費にあたるものが「給与所得控除」です。通常は年末調整で適用して再計算を行います。

③所得控除

人的所得控除とも呼ばれ、給与所得控除を差し引いたあとにさらに差し引きできる金額です。各納税者の個人的事情を加味するためのもので、それぞれ要件が定められています。所得控除は以下の15種類になります。

所得控除の項目

- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

- 医療費を支払ったとき(医療費控除)

- 社会保険料控除

- 小規模企業共済等掛金控除

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

- 障害者控除

- 寡婦控除

- ひとり親控除

- 勤労学生控除

- 配偶者控除

- 配偶者特別控除

- 扶養控除

- 基礎控除

給与計算で所得税を計算する流れ

所得税を計算する流れは以下のようになります。

・ステップ1:給与所得の計算

・ステップ2:課税所得の計算

・ステップ3:所得税の計算

年収400万円の場合、どのような計算になるのか見ていきましょう。

ステップ1:給与所得の計算

1年間の給与収入から給与所得控除を差し引きます。給与所得控除額は給与等の収入金額に応じて以下のように定められています。

ステップ2:課税所得の計算

給与所得から所得控除を差し引きします。所得控除は全部で15種類あり、なかには年末調整で対応できないものがあります。その場合、給与所得者本人が確定申告を行う必要があります。

今回は配偶者の合計所得が45万円で、配偶者控除を適用する計算です。

ステップ3:所得税の計算

課税所得に「所得税の速算表」に記された税率を乗じます。そこから控除額を差し引きすれば所得税が求められます。

給与から所得税を徴収する方法

従業員の給与に課される所得税は、源泉徴収という方法で徴収します。源泉徴収は給与所得の金額によって定められており、毎月の給与と賞与から予定額を徴収する制度です。具体的な方法を見ていきましょう。

給与に課される源泉徴収税額の求め方

源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」から算出します。源泉徴収税額表には「月額」「日額」「賞与」の3種類があり、給与の支給形態に応じて使いわける必要があります。

たとえば社会保険料控除後の給与が20万円の場合、扶養親族が1名なら源泉徴収税額は3,140円になります。ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が従業員から提出されていない場合は2万900円が適用されます。

賞与に課される源泉徴収税額の求め方

賞与では「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。

賞与の場合、賞与支給の前月に支払われた給与を基準として計算します。はじめに前月の給与から通勤手当などの非課税所得を除外して、さらに社会保険料を差し引きします。算出された金額と従業員の扶養人数を一覧表に照らし合わせると「賞与の金額の乗ずべき率」が決定され源泉徴収税額を計算することができます。

所得税の過不足精算は年末調整で

給与及び賞与から差し引きする源泉徴収税はあくまで予定の金額です。給与に反映されていない控除や給与の変更があることで誤差が生じてしまいます。その誤差を精算するのが年末調整で「年末調整のための算出所得税額の速算表」を用いて行います。

所得税を求める計算式ははじめに説明した通りで、年末調整ではさらに追加が必要です。ポイントは赤字で記した「所得控除」「住宅ローン控除」「102.1%」の3つになります。

年調年税額=(課税所得(①給与収入(年間収入)-②給与所得控除-③所得控除)×税率-控除額-住宅ローン控除額)×102.1%

・所得控除

所得控除に関わる証明書は、毎年10月中旬から11月にかけて従業員の元に送られます。所得控除を行うには、証明書とともに申告書を提出してもらわなければいけません。年末調整では提出された書類をもとに再計算を行います。

・住宅ローン控除額

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした際に、入居時から10年間にわたり所得税や住民税の一部が控除されるものです。「年末調整のための算出所得税額の速算表」で算出された金額からさらに差し引いて「年調所得金額」を計算します。

出典:一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

・102.1%

102.1%というのは、所得税に「復興特別所得税」を加えた金額です。東日本大震災から復興するための施策として平成23年に交付され徴収が義務付けられています。

ツールを使えば所得税計算はラクになる!

所得税の計算はよく似た言葉と複雑な計算式が伴うため、給与担当者にとって手間のかかる業務です。しかし国に納めるべき税金は正確な金額で徴収しなければいけません。

そこでおすすめしたいのが給与計算ツールです。ツールを使えば社会保険料や税率が自動で最新の状態に更新されるため、所得税計算がラクになります。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 給与計算で考慮すべき所得税の計算方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 給与明細でミスが発生した時の対処法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、給与明細でミスが発生した場合の対処法をご紹介します。ミスが起こる原因や改善策も解説しますので、ミスが頻発している場合は参考にしてください。

給与明細でミスがあったらどうなる?

給与明細でミスがあった場合は、下記のリスクが想定されます。

- 労働基準監督署から是正勧告や罰則を受ける可能性がある

- 遅延損害金が発生する

- 納税額が変わる

給与計算のミスによって賃金未払いが発生すると、労働基準監督署から是正勧告や罰則を受ける可能性があります。なぜなら給与計算の間違いによる賃金未払いは、法律違反になるためです。故意であるか否かにかかわらず、法律に抵触することを理解しましょう。

また遅延損害金も発生します。遅延損害金とは、給与の支払いが遅延したことによる利息に相当します。ミスがなければ支払わなくてもよいお金を払うことになるため、給与計算のミスは会社の利益にも影響が及ぶということです。

最後に納税額を誤ることで、結果的に会社の信頼を損ねることがあり得ます。給与の額によって税金の額が変わる場合もあるため、給与計算が間違っていると納税額も誤っています。納税額に誤りがあると、遅延損害金が発生するだけでなく、社会的にも信頼を損なうでしょう。

このように給与計算のミスは、従業員との問題だけではなく、さまざまなところに影響を及ぼします。

給与計算でよくあるミス

給与計算では、下記のようなミスが頻繁に起こり得ます。

- 確認漏れなどの単純ミス

- 日割り計算のミス

- 入力ミス

給与計算の中でもかなり多いミスは、確認漏れなどの単純なミスです。時間がない場合に確認を雑に行い、エラーに気づけないなどのミスが起こります。手入力が多い場合や、複数人で作業を分担している場合に頻出するミスでしょう。

次に起こりやすいのが、日割り計算のミスです。中途入社の方や退職者がいる場合は、日割り計算が発生します。日割り計算の場合は、日数を正しく計算することが当然必要です。加えて適応除外となる手当もあるため、制度面でも正確な情報を知っておく必要があります。

最後は入力ミスです。名前や数値を見誤って入力ミスするケースもあれば、焦っていて押し間違えることもあるでしょう。入力ミスの中でも特に多いのが、残業代の入力ミスです。残業代は人や日によって計算が違うため、ミスが多くなる項目だと考えられています。また割増賃金も同様の理由で、ミスが多い項目です。

給与明細でミスがあった場合の対処法

給与明細にミスがあった場合の対処法は、支払い不足なのか、過払いなのかで大きく変わります。いずれにせよ即座に本人へ謝罪し、正式な金額を支払うことが重要です。具体的に給与明細でミスがあった場合の対処法を解説します。参考にしながら、冷静に対応しましょう。

謝罪と給与明細の修正

給与明細にミスがあった場合は、まず本人に謝罪しましょう。給与明細にミスがあると、従業員に不信感を抱かれても仕方がありません。信頼を回復できるよう、いち早く丁寧に謝罪するのがポイントです。また不備があった理由も丁寧に説明してください。

謝罪が済めば、給与明細の修正をします。ほかの業務より優先順位を上げて、迅速に対応しましょう。焦って再びミスをしないよう、入念なチェックが必要です。

不足時の対応方法

支払いに不足があった場合は、速やかに調整します。給与は「全額支払いの原則」があるため、翌月の調整などは労働基準法違反になります。

振込での対応は、即時受け取りが可能な場合のみ認められます。振込日が翌営業日にならないよう気を付けてください。振込で即日受け取りができない場合は、現金で調整します。現金で対応する場合は、従業員から領収書をもらいましょう。

過払い時の対応方法

過払い時は当月内に調整することが望ましいです。ただし従業員から同意が得られていたり、労使協定で翌月調整が可能である旨が定められたりしている場合は、当月内でなくても問題ありません。

過払いの場合は、従業員の給与が結果的に少なくなることとなります。そのため従業員の同意を得ず、勝手に給与から過払い分を差し引くことは控えましょう。従業員の信頼を失う可能性があります。また過払い金が多い場合は、可能な限り早い対応が望ましいですが、多くない場合は急ぎすぎても印象が良くありません。従業員と会話をしながら、双方が納得いく形で調整を進めましょう。

給与明細のミスをなくすためには

給与明細のミスをなくすためには、下記の対策を検討しましょう。

- ルール整備を行う

- ソフトを導入する

- アウトソーシングをする

まずは自社で比較的簡単にできる対策として、ルール整備を徹底しましょう。休日出勤や残業に関するルールを明確にすることで、イレギュラーの対応がなくなります。現状の就業規則を確認し、実態に見合ったルールを設定するようにしてください。ミスをしてしまうことはあり得るため、その後の対策が重要です。

従業員が増えるなどしてルールだけで対応できない場合は、ソフトの導入を検討します。給与計算ソフトを使うと、各種手当や社会保険、住民税なども自動で計算してくれるため、ミスがなくなります。給与計算において計算ミスなどの人為的なミスが多い場合は、システムを導入することで改善されるでしょう。

3つ目の対策方法は、アウトソーシングをすることです。給与計算には税制などの最新の知識が必要です。税制は変更が頻繁にあるため、即座に対応できなければミスが起こってしまいます。そこで税制や社会保険に詳しいプロへのアウトソーシングを検討しましょう。ミスが減るだけでなく経理を雇うコストや、時間も創出することができます。もちろん費用はかかりますが、ミスを防ぐために有効な手段です。

給与明細のミスは必ずなくそう

給与明細にミスがあると信頼問題にかかわります。従業員の信頼なくして会社は継続できません。ミスが起こった場合は、今回紹介した内容を参考に迅速に対応しましょう。

また対応する際は、「誠実に丁寧に」を意識してください。ミスをしてしまうことはあり得るため、その後の対策が重要です。まずは、給与明細にミスが起こらない仕組みづくりを徹底して行いましょう。

投稿 給与明細でミスが発生した時の対処法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 給与計算でミス!?原因と対処法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし給与計算では社会保険料や所得税を考慮する必要があり、残業計算でも複雑な計算が求められます。当然ヒトの手によって行われる作業ではミスが発生してしまいます。そこで今回は、給与計算のミスに関わる原因および対処法について解説します。

給与計算のミスでよくあるケース

給与計算のミスでよくあるケースは、以下の5つです。

年齢や異動、変更に伴うもの

雇用形態や基本給の変更は、給与への反映が必要です。パートから社員への変更、定年による雇用契約の変更、昇進に伴う昇給などでは基本給および社会保険料、所得税などを見直す必要があります。自社で決められた役職手当や資格手当、家族手当などが発生することもあるため、就業規則や賃金規定などもチェックしなければミスにつながります。

また、介護保険料の徴収も間違えやすい項目です。介護保険料は40歳以上65歳未満が対象になりますが、40歳になる前日の月から適用されます。たとえば10月1日生まれの従業員の場合、9月分の給与から徴収開始となります。

従業員の家族構成や家族の収入に増減があった場合も要注意です。所得税は扶養家族の年齢や人数に応じて控除額が決まります。たとえば、子供が社会人になった場合や父母が70歳に到達した場合などです。控除額が変更になると徴収する所得税も変わります。

有給、残業の計算

勤怠データが適切に管理されていない場合は、有給休暇と残業計算にも間違いが発生します。残業の割増賃金についても、法定時間内残業や法定時間外残業、休日労働、深夜残業などそれぞれ違った割増率で計算する必要があります。フレックスタイム制や夜間中心の仕事になると、よりいっそう残業計算が複雑になります。

年次改定および法改正

社会保険や住民税などは、毎年決まった時期に改定されます。健康保険料率や介護保険料の変更、住民税の変更、算定基礎届による社会保険料の変更はすべて別の月に改定されます。年間スケジュールの管理がされていない場合、適用漏れが発生します。

また、労働基準法をはじめとする法改正にも注意が必要です。たとえば2023年4月からは、中小企業の月60時間を超える割増賃金率が引き上げられます。今後も法改正は繰り返し施行されるものなので、情報収集を怠るとミスにつながるでしょう。

日割り計算

月途中の入社や退職、休職などでは給与の日割り計算が発生します。基本給の按分だけであればそれほど難しくはありませんが、手当の中には日割りから除外すべき項目があります。これらは企業ごとの賃金規定に定められているため注意が必要です。

また社会保険料の扱いも要注意です。社会保険料は日割り計算を行わず、資格喪失日が属する月の前月までを徴収します。たとえば4/15退職の場合は資格喪失日が4/16になるため、3月分までが対象です。しかし4/30に退職した場合は資格喪失日が5/1となり、4月分までが徴収対象です。

イレギュラーでの支給

給与では臨時の賞与や祝い金、テレワークによる補助、インフレ手当などイレギュラーな支給が発生します。その際、支給する手当が課税対象なのかどうか注意が必要です。課税・非課税を取り違えると所得税や住民税に影響が出ます。

給与計算でミスが発生する原因

ミスが発生する原因としては、以下のようなものがあります。

知識、スキルの不足

給与計算担当者は、給与に関わる基本ルールを理解しておかなければいけません。社会保険や税金だけでなく、労働基準法や年金制度、社内規定など幅広い知識が求められます。とくに勤怠管理や給与計算などを手作業で行っている場合、スキル不足は大きなミスを招いてしまいます。

数人による分業制

一般的な企業では、給与に関わる業務は複数名で行います。入力すべきデータは定期的なものから随時発生するものまで多岐にわたるため、入力漏れが発生しやすくなります。1名だけの給与担当なら体系的に全体を見渡せますが、分業制だと把握できる範囲が狭くなり、入力漏れ自体に気付かないことがあります。

過密な業務

給与計算は業務が幅広いため、スケジュールが過密になりがちです。従業員に給与を支払う日は毎月決まっているため、土日や祝日が続くとさらに短い期間に詰め込んでの作業になります。効率的に進められる体制でなければミスにつながります。

給与計算でミスが発生した際の対処法

ミスが発生した場合の対処法は、以下のとおりです。

従業員への説明及び謝罪

まず行うべきは従業員への説明と謝罪です。ミスが発生した原因を明らかにし、いつ精算するのか説明しなければいけません。会社に対する信頼が損なわれないよう、給与担当者はすみやかに対応する必要があります。

精算

支給額が不足していた場合は、即時に精算しなければいけません。賃金の支払い方法については、労働基準法第24条に「全額支払いの原則」が記されており、給与日よりあとに支払うのは違法になります。不足が判明した時点で精算を済ませて、受領印も受け取りましょう。

給与計算でミスをしないための方法

給与計算でミスをしないためのポイントは3つです。

業務の体制を見直す

まず業務の体制を一から見直してみましょう。分業制であれば、行うべき作業を細かく洗い出して業務フローを作成します。そこに各担当者を割り振れば、誰がどこまでの業務を行うのか全員で把握できるようになります。給与計算だけでなく、年次改定や各種の変更届なども同じ担当者にすれば、入力漏れが発生しにくくなります。

また、給与計算の元となるデータもルール化しましょう。たとえば従業員データは更新するタイミングを決めるなどして最新状態を保持する仕組みが必要です。勤怠データについても、集計前後のチェックや最終チェックを行いミスが発生しにくい業務フローを整備しましょう。

チェックリストを作る

知識やスキルを補完するには、チェックリストの活用がおすすめです。項目としては年間スケジュールに沿ったもの、入社や退社で必要なもの、年齢に関わるもの、扶養変更や異動に関わるものまで細かくリストアップします。リストを用いて第三者によるチェックを行えば、より一層ミスが発生しにくくなります。

給与計算ツールを活用する

最も効果的な方法が給与計算ソフトの活用です。ツールを使えば、複雑な計算部分は全て自動で行えるようになります。最新の税率や社会保険料、年齢などが全て反映されるため、担当者はその他の異動やイレギュラーで発生する項目に集中することができます。また、勤怠管理システムから給与計算ソフトにデータ連携を行えば複雑な残業計算も不要です。専門知識が補完されるだけでなく、業務効率化にもつながります。

ツールを活用してミスのない給与計算を!

給与計算は労務管理のなかでも正確性が求められる業務です。一方で、給与には社会保険料や税金、残業などさまざまな要素が含まれるため、複雑な計算を行わなければいけません。ミスを発生させないためには、給与計算ツールの活用がおすすめです。

給与計算ツールを使えば税制や法改正などが自動で反映されるため、知識不足でもミスが起こりにくくなります。チェックにかける時間も軽減され、業務効率化にもつながります。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 給与計算でミス!?原因と対処法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 請求書受領サービスとは?自動化できる業務と活用するコツ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、請求書受領サービスの機能と活用するコツを解説します。サービスの導入を検討している方や、サービスを活用するポイントを知りたい方はぜひ参考にしてください。

請求書受領サービスとは?

請求書受領サービスとは、取引先から発行された請求書を受け取り、データ化してくれるサービスです。郵送やメールで送られてきた請求書をまとめてデータ化し、クラウドで一元化してくれるだけでなく、支払いの申請・承認フロー構築、会計処理の自動化も可能です。請求書の処理業務が大幅に効率化し、入力作業の人為的なミス削減にもつながります。

請求書を自社で受け取る必要がないため、ペーパーレス化やテレワーク導入も実現できるでしょう。電子帳簿保存法の対応を目的として導入する企業も増えています。

請求書受領サービスの機能と自動化できる業務

請求書受領サービスの主な機能は4つあります。それぞれ自動化・効率化できる業務をまとめました。

| 機能 | 自動化・効率化できる業務 |

| 請求書の代理受領 | 請求書の受け取り、開封 |

| 請求書のデータ化 | 請求書メールの取り込み紙の請求書のスキャン代行オペレーターが入力代行、チェック請求書情報の仕訳 |

| 支払い申請・承認 | 承認ワークフローの可視化・自動分岐請求書の未着・不備の確認会計ソフトとのデータ連携振込用の全銀データ出力支払通知書の送信 |

| 請求書の保管 | 電子帳簿保存法に準拠した保管原本の代理保管 |

サービスによって、提供する機能や代行範囲は大きく異なります。テレワークやペーパーレス化を実現したい場合は、請求書の受領からデータ化・保管まで全体の業務を代行するサービスがおすすめです。

請求書のデータ化を効率化させたい場合は、スキャンした書類やPDFデータをOCRで読み取る機能に特化したサービスが役立つでしょう。会計処理業務の効率化も考えるなら、仕訳の自動化やデータの出力・システム連携機能もチェックしたいポイントです。

請求書受領サービスを活用する4つのコツ

次に、請求書受領サービスを活用するコツを4つご紹介します。

1.法律を踏まえた運用方法を確認する

近年、請求書をはじめとする国税書類に関する法律の変化が激しく、対応に苦慮している企業も多いでしょう。主要な法律は次の通りです。

- 軽減税率制度(令和元年10月1日)

- 改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日)

- インボイス制度(令和5年10月)

法律に対応したアップデートを重ねるサービスを利用すれば、常に最新の法律に則した請求書管理ができるようになります。サービスを導入する際は、機能の詳細を確認しましょう。改正電子帳簿保存法に対応した機能が有料オプションになる場合もあります。

また、今後の対応方針も確認しておきたいポイントです。たとえばインボイス制度の場合、適格請求書等保存方式の請求書かをチェックする機能や、事業者の登録番号照会機能があると便利です。自動化させたい業務範囲と、サービスの法制度対応状況を確認しましょう。

2.運用体制を整える

サービスを導入すると、業務が効率化する一方で、ワークフローが変化して社内外で混乱を招く可能性があります。社内の申請・承認フローを変更したり、取引先に請求書の送り先やフォーマットの変更を依頼したりする必要があります。

事前に業務プロセスを見直し、導入後の運用体制を検討しましょう。具体的なポイントは次の通りです。

- ワークフローを洗い出し、サービスで効率化する範囲を決める

- 導入後に変化する業務を確認する

- 取引先の影響を確認し、事前に協力を仰ぐ

- 社内への周知と運用ルールを整える

取引先からの請求書送付先や社内の承認フローは、すべて統一しなければ管理が煩雑になって改善効果を得られません。事前に周囲の理解を得た上で導入を進めましょう。代理で取引先に、請求書の送り先変更を連絡してくれるサービスもあります。

3.請求書以外の帳簿の電子化も検討する

ペーパーレス化やテレワークを実現したい場合、受領した請求書の電子化だけでは不十分です。納品書や見積書、自社で発行した国税関係書類も電子化を検討しましょう。請求書や支払い通知書の発行もできるサービスや、文書管理をまとめてクラウド化できるシステムもあります。

会計システムや販売管理システムなど、社内の基幹システムと連携させれば、月次の会計処理がスムーズに進み、経営判断の早期化にもつながります。データの連携はAPI連携かCSVファイルの出力が主流です。自社のシステムと連携できるか導入前に確認しましょう。

4.取引先数や事業規模に合わせて機能を選ぶ

サービスの機能を検討する際には、取引先数や事業規模も重要な要素です。毎月膨大な数の請求書を扱う場合は、業務全体を効率化できるサービスがよいでしょう。受領する請求書のフォーマットがある程度統一されていれば、オペレーターの入力は必要ないかもしれません。注意したいポイントの一例は次の通りです。

- 取引先の件数

- 毎月の請求書の量

- マスタ登録情報の種類と数

- サービスを利用する人数

- 受領する請求書の形式

サービスの機能と同時に月額料金の確認も重要です。請求書の件数に応じた従量課金制、事業規模に合わせた料金体系を採用しているサービスも多く、一概に料金プランだけでは比較しきれません。企業や業務によって条件は異なるので、見積もりを取るとよいでしょう。

取引先や請求書の件数が多い場合、事業者や仕訳のマスタ登録作業も膨大になり、導入ハードルが上がります。導入時のサポート体制も合わせて確認しましょう。

請求書受領サービスで業務効率化とペーパーレス化が実現

請求書受領サービスを活用すれば、請求書の処理や仕分け業務を効率化できます。電子化によってペーパーレス化やテレワーク導入を実現したり、近年加速している国税書類関連の法改正にスムーズな対応をしたりできるでしょう。

サービスによって対応範囲や機能はさまざまなので、効率化させたい業務や毎月の請求書の量に合わせて自社に適したシステムを選ぶことが大切です。無料トライアルやデモ体験を利用しつつ、実際に導入した企業の口コミも参考にするとよいでしょう。社会情勢の変化に対応するためにも、ぜひ請求書受領サービスの導入を検討してみてください。

投稿 請求書受領サービスとは?自動化できる業務と活用するコツ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 紙帳票のデジタル化を可能にするノーコードツール、現場への導入を成功させる秘訣は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ただ、ノーコードツールは数多く存在し、どれが自分たちの業務に合っていて、どうすれば現場に無理なく導入できるのかわからないところもあります。

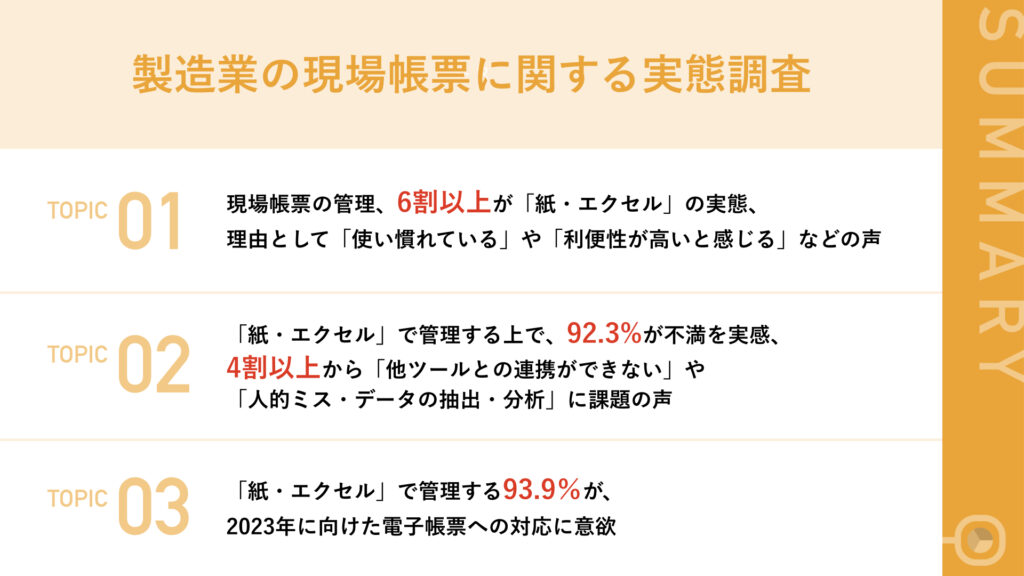

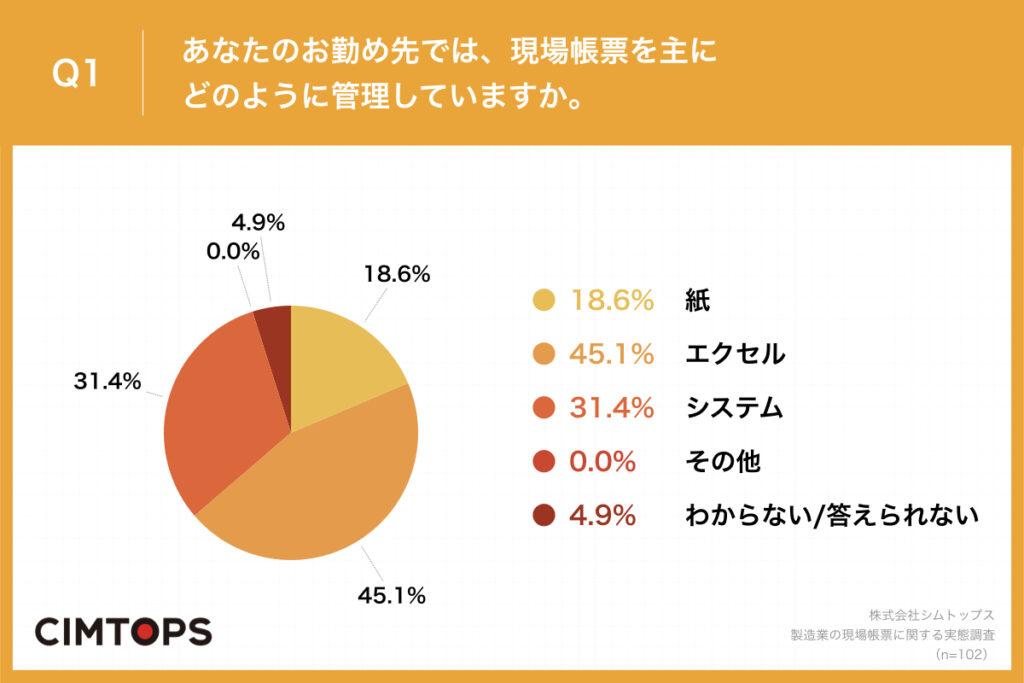

そこで、帳票作成・帳票管理ツールであるExcelファイルをベースに電子帳票を作れるノーコードツール「i-Reporter」を提供している株式会社シムトップスの前川泰宏氏に、ツールを導入・運用していくときに頭に入れておくべきポイントや、デジタル化を成功させるコツについて伺いました。

企業のDXに向けた意識が高まっている

――現在、企業におけるデジタル化、DXはどのような状況にあるのか教えてください。

大企業から中小企業まで企業規模を問わず、いまだに紙文化が残っているところは多くあります。デジタル化が必要と考えている会社が大半ではあっても、どういう人物がその推進者になるのか、あるいはそもそも推進者の役割を担う人が出てくるのか、などによってデジタル化の進み方が変わるからです。

それでも、近年はDXという言葉の認知が広がり、「DX推進部」などのように会社の部門名に反映されることも増えてきました。製造業に限らず、建築や農業など他の分野においても、これまで勘でこなしてきたアナログ業務をデジタル化していかなければならない、という意識は強くなってきています。

――デジタル化しなければいけない、と企業が考える背景にはどういった理由があるのでしょうか。

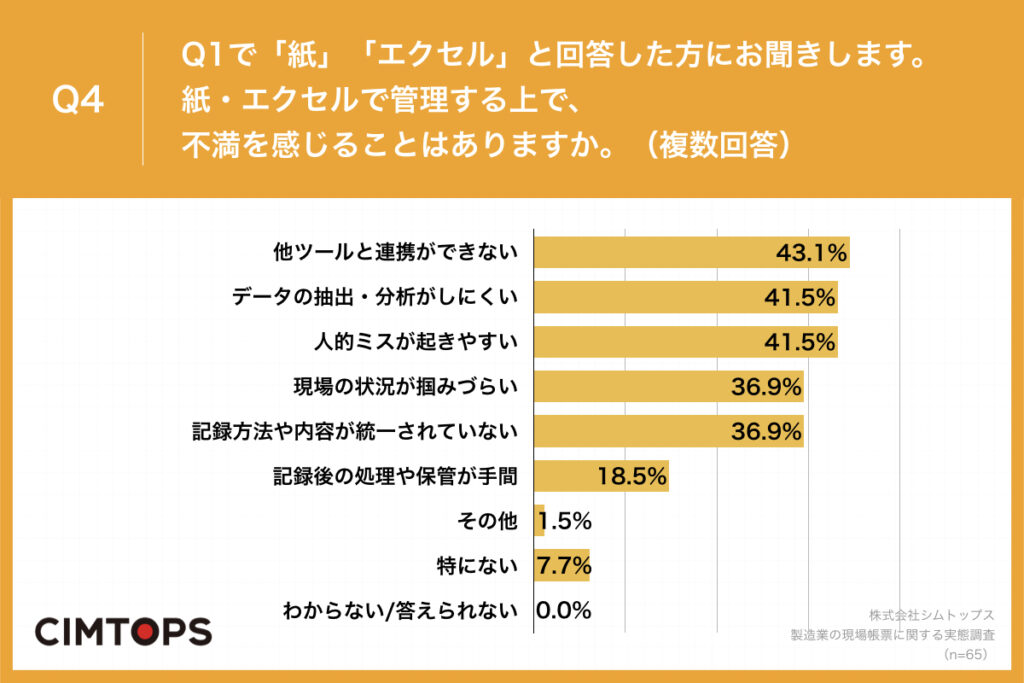

現場の業務に関わる情報を、紙帳票やExcelのようなスプレッドシートに残しただけで十分ということはありません。たとえば日報は1日の現場作業の進捗を記録し把握するためのもので、それを社内の生産管理システムなどに反映させないと管理者は確認できませんから、紙やスプレッドシートにある情報をキーボードで打ち直したりしてシステムに取り込む作業が追加で必要になります。転記時にミスが発生しやすいですし、紙は手書きの文字が読みにくいとか、水や油で汚れて読めなくなるとか、量が膨大で扱いが煩雑になり、紛失しやすいといった悩みを多くの会社が抱えています。

――スプレッドシートに記録するのもデジタル化の1つとは言えますが、何が問題になるのでしょう。

たしかにスプレッドシートもデジタルではありますが、そのデータを活用するという視点では、データベース化されているかどうかが重要になります。スプレッドシートはファイル1つ1つでデータが独立しているため、人や日付によってファイルが別のものになってしまうと、全体を通してのデータ分析をするためにさらにひと手間かかってしまいます。データベースであれば一元管理できるようにデータが格納されているため、分析や他のシステムとの連携がしやすくなるという利点が生まれます。

また、スプレッドシートや紙のような現場作業者の手元だけで記録されるものだと、管理者はすぐに最新の情報を見ることができません。それもデータベースであれば更新がすぐに反映され、常に最新の情報を全員が確認できるようになります。

ノーコードツールの利点と注意すべき点とは

――現場の情報をデータベース化していくところで、企業にはどんな課題があり、それに対してノーコードツールはどんな役割を果たしますか。

企業にとって一番大きな壁は、データベース化のためにプログラミングが必要になることです。プログラムの知識を現場の担当者や管理者がもつのはまれですし、プログラムの勉強をするにしても本業ではないので通常の業務時間内に時間が取れないケースがほとんどです。となると、あとは外注するということになります。しかし、システム構築の外注費は特に中小企業にとって高くつくものです。

そもそも企業がDXを進めるとき、「こうすれば成功する」と決め打ちで業務のシステム化や改善をしていけることはほとんどありません。特に現場作業者が利用するシステムの場合は、プロトタイプで試して、現場の意見を吸い上げながら、より良い形を模索していくことになります。外注だとその修正・改善のたびに時間も費用もかさみますし、社内ではシステムをずっと理解できないままなので、いつまでたっても自走ができません。

そうしたときにプログラミングをせず、ノーコードでシステムを作れるかどうか、つまりノーコードツールをいかに活用するかが重要になってきます。システムを継続的に改善し、現場が使いやすいものにしていくとき、ノーコードツールであれば担当者レベルで修正できるので、自走でDXをどんどん進めていけます。DXを実現する速度も費用も、成功の可否も変わってくるのではないでしょうか。

――ノーコードツールを導入する際に注意すべきことはあるでしょうか。

ノーコードツールはたくさん存在しますが、そのなかで最も大事なのは「どれくらい使いやすいか」です。「ノーコードだから簡単なはず」という先入観だけで選んでしまうと、実際に触れてみたときに、データベースやプログラミングの知識がそれなりに要求されて手詰まりになるケースもあります。実際にトライアルを行い、触ってみて使いやすいか、自分たちでシステムを作れそうか、といったところの確認が必要です。

そのノーコードツールが現場の要求に対応できるだけの機能をもっているかも重要なポイントです。ノーコードツールは画面内の簡単な操作だけで作れるようなとっつきやすさが利点ですが、言い換えれば、そのツールがもっている機能以外のことはできないということでもあります。現場ニーズに対応できる機能がツールになければ、システムは作れません。現場のさまざまな要求に応えられる豊富な機能を最初からもっているかどうかは1つの鍵になります。

そのためにも、まずは試してみる。手元にある何か1つの帳票をサンプルにノーコードツールでデジタル化してみることで、ツールが十分な機能を備えているかどうかがある程度見えてきます。複数のノーコードツールの機能を表で比較したくなるかもしれませんが、自分たちが普段使っている帳票をデジタル化するときに、各機能と現場ニーズとのマッチングまで確認することはまず不可能です。

また、ただ単に機能を保有していることの確認では不十分で、実際に利用してみて操作感を確かめることが必須です。 現場の業務によってはその「やりやすさ」が重要だったりするので、機能の有無だけでなく、自分たちにとって使いやすいかどうかを見極めるためにも、ツールを試してみるべきです。

推進者と現場が足並みを揃える協力体制が不可欠

――成果を出しやすいノーコードツールの導入・運用のコツはありますか。

デジタル化しようとしたとき、どうしても一番重要と思われる現場帳票から取り組もうと考えがちです。たとえば日報などですね。ところが、日報は従業員が毎日書く、会社が蓄積していくべきもののなかでもかなり重要度の高い情報です。そうした書類は現場の方が使い込んでいるものですし、かえってデジタル化の負荷が高く、移行に時間がかかってしまいます。

そうではなく、設備定期点検や、在庫管理表、不具合の報告書など、日報の周辺にある小さなものからデジタル化する方がうまくいきやすいと思います。ノーコードツールの基本的な使い方や機能を覚えられますし、週1回や月1回程度の頻度で利用する帳票だと、試していくときの現場の負荷も少なく済みます。

それと、最初からツールの選定者となる方が現場の方と一緒に、足並みを揃えて導入の検討を進めていくこと。実際に入力作業をするのは現場ですから、使いやすくなるようにテスト段階から改善要望を挙げてもらえるような関係性を構築しておくことも大事です。

反対に導入を推進する情報システム部や役職者が、管理側の思惑だけで電子帳票を作り込んでしまうと、現場からの抵抗は強くなってしまいます。紙には紙なりに記入しやすいレイアウトがあり、電子帳票には電子帳票なりの入力しやすいレイアウトもあります。電子帳票として最適化していくときには現場とすり合わせながらデジタル化していくことが肝心ですから、現場から意見や要望をもらえるように協力体制を築いていくことは、とても大切なことだと思います。

――あえてノーコードツールを選ばない方がいいケースはあったりするのでしょうか。

情報システム部門にエンジニア人材を豊富に抱えている企業は、ノーコードツールを使わず1からシステム構築していったほうが、自由度が高く、より自社にフィットするものを作れるとは思います。ただ、そうした企業でも開発に工数をできるだけ割きたくないと考える場合もあるでしょうし、小さな部署単位で必要なシステムを簡単に作ってしまいたいときもあるはずです。そういった場面でノーコードツールを活用して、要件を満たしたシステムを素早く実現するのもおすすめです。

これまでだと小さなツールはAccessやExcelマクロなどでまかなってきたところもあると思うのですが、これらは作った本人が異動や転職で部署を離れてしまうととたんにメンテナンスできなくなるという欠点がありました。ノーコードツールならその画面を見ればどんな構造や設定になっているのかが誰の目にもわかるので、後任の方が理解してその後も改善を継続できる、というのもメリットです。

――最後に、ノーコードツールの導入を検討している方に向けてメッセージをいただければ。

繰り返しになりますが、自分たちにマッチするDXの最適解が最初から見えていることはほとんどありません。DXを目指していくには、その業務に関わる全員が取り組んでいく必要があります。それには現場と議論しながら試行錯誤を繰り返し、自分たちで改善、自走していけるような仕組みを取り入れることがなによりも重要です。

その意味でノーコードツールは、プログラミング知識の前提なしに誰もが意見を交わしながら開発可能なプラットフォームとして、大変有用なものではないかと思います。ぜひノーコードツールを活用して、目指すべきDXの姿をみんなで作り上げていってほしいですね。

◆お話を伺った方

株式会社シムトップス マーケティング&カスタマーサクセス部門 専任担当 前川 泰宏 氏

投稿 紙帳票のデジタル化を可能にするノーコードツール、現場への導入を成功させる秘訣は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウド会計ソフトで業務改善はできる?メリット・デメリットをおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、クラウド会計ソフトのメリット・デメリットをご紹介します。改善のポイントやソフト導入をおすすめしたい会社も解説しますので、クラウド会計ソフトの使用を検討している企業は参考にしてください。

クラウド会計ソフトで業務改善できるポイント

まずは、クラウド会計ソフトを導入することで、改善できる会計業務のポイントをご紹介します。自社で会計業務の課題を抱えているなら、改善ポイントが当てはまるか確認してみてください。

経理業務

クラウド会計ソフトを使用すると、以下に示す経理業務を効率化できます。

- 経理資料の作成

- 請求書の作成・発行

- 経費精算書類の作成

- 経営分析の実施

- 税務申告

上記の業務に対応する場合、毎年発生する法改正に対応する必要があります。また、バックアップデータの管理など、担当者に負担をかけていました。一方、クラウド会計ソフトを利用すれば、自動バージョンアップ・バックアップにより、担当者の負担を削減できます。PCだけではなくスマホやタブレットといったデバイスでも操作できることから、従来の手間がかかる経理業務を改善できるのがメリットです。

また、作成した資料は履歴管理することができ、参考資料をピックアップしつつ作業を進められます。クラウド会計ソフトは、文字通りクラウドで利用できます。本社・支店・営業所といった離れた場所で働く担当者と、情報共有して業務を効率化できるのも魅力です。

売上・経費などお金に関わる管理

クラウド会計ソフトを導入すると、売上や経費精算に関わる次の要素を効率化・自動化できます。

- 試算表の作成

- 総勘定元帳を作成

- レシート・領収書の管理

従来の会計作業では、表計算ソフトなどを利用して売上・経費といったお金を計算する必要がありました。しかし、期末にかけて莫大な労力がかかるほか、計算ミス・チェックミスなどが発生します。一方、クラウド会計ソフトがあれば、必要な情報を入力するだけで自動的に計算されるため、試算表や総勘定元帳の作成を効率化できるのが魅力です。

また、手入力が必要だったレシート・領収書の情報は、スキャン機能を使うことによって自動入力できます。レシート・領収書の電子保存にも対応できることから、売上・経費管理の手間を大幅に削減可能です。

クラウド会計ソフトで業務改善を行うメリット

次に、クラウドソフトを導入する3つのメリットをご紹介します。テレワークへの対応や作業の自動化など魅力的なポイントがあるので、ぜひ参考にしてください。

場所を問わずアクセスできる

クラウド会計ソフトは、PC・スマホといった複数のデバイスで利用できます。また、クラウドを通じて操作できるため、職場で操作する必要もありません。

近年では、自宅やコワーキングスペースを利用して働く人が増えているものの、オフライン作業が多い会計担当者はテレワークの導入が困難でした。一方、クラウド会計ソフトがあれば、全ての作業をオンラインで実施でき、ほかの従業員と同じようにテレワークに対応可能です。

いつでも気軽にアクセスできることから、現代の働き方改革にも対応できるツールとして導入する企業が増えています。

自動仕訳に対応している

クラウド会計ソフトは、自動化できる機能が充実しており、会計業務のメインとなる仕分け作業を自動化できます。

会計業務の中では、経費や仕入、利益といった仕分け作業を行いますが、従来は会計簿記に詳しい担当者が手入力していました。しかし、入力ミスや仕訳の間違いがたびたび発生することはもちろん、チェック作業に大幅な時間がかかってしまいます。

クラウド会計ソフトは、独自のアルゴリズムによって入力した項目を自動で仕分けします。入力頻度が多い項目の仕訳設定も行えるので、会計業務担当者の負担を削減できるのがメリットです。

他サービスと連携できる

クラウド会計ソフトは、勤怠管理や納税申告といった幅広いソフトと連携できるのが特徴です。

各種ソフトと連携すれば、入力した情報を各ソフトに反映して幅広い業務の効率化を実現できるでしょう。また、同じメーカーの製品であれば、連携できるソフトを割引価格で購入できる場合もあります。

クラウド会計ソフトで業務改善を行うデメリット

クラウド会計ソフトを導入すれば、現在の会計業務を大幅に改善できます。ただし、導入において3つのデメリットがあることを覚えておきましょう。導入を検討する際のポイントとなるので、事前に確認してください。

オンプレミスと比べてセキュリティ面で劣る

クラウド会計ソフトは、クラウドを通じて利用できる便利な会計ソフトです。しかし、企業内でソフトを管理するオンプレミスと比べてセキュリティ面で劣ります。

クラウドサービスは、高いセキュリティが確保されています。しかし、データ障害によってデータ消失や情報漏洩する事例も発生しているのが実情です。クラウド会計ソフトは便利に利用できますが、過度に信頼しないことはもちろん、想定される脅威への対策を取っておきましょう。

ランニングコストがかさむ

近年のクラウド会計ソフトは、サブスクリプション形式の販売が主流となっています。つまり、継続的に支払いが必要であり、ランニングコストがかさむことを覚えておきましょう。

例えば、会計ソフトの利用頻度が低い場合や、別のソフトで対応できる場合には、費用対効果を生み出すことなく費用だけが発生してしまいます。また、利用する月・利用しない月に関係なく費用が一定なので、使わない期間が長いほどコストがかかる点がデメリットです。

インターネット環境でしか利用できない

クラウド会計ソフトは、インターネット環境でなければ利用できない点もデメリットです。会計作業・確認が必要になった場合でも、インターネット環境がなければ対応できません。外出中は、クラウド会計ソフトに接続できない可能性があるので注意してください。また、通信障害などのトラブルが発生してインターネットに接続できない場合も、作業・更新できません。

クラウド会計ソフトの導入がおすすめな企業とは?

現在の会計業務に次のような課題を抱えている企業は、クラウド会計ソフトを導入するのがおすすめです。

- Excelで管理しており編集や更新に手間がかかる

- 古いソフトを使っているので作業内容が属人化している

- 人力での作業が多くて業務の負担が増している

- テレワークを導入するので自宅で作業できるソフトが必要になった

企業の中には、データ共有できなかったり、人力作業が必要だったりと、手間のかかる会計作業を行っているところも多いでしょう。クラウド会計ソフトは古い会計システムの手間を大幅に削減でき、テレワークといった新たな企業の動きにも対応可能です。「会計業務を効率化したい」「テレワークを導入したい」と考えている企業は、クラウド会計ソフトの導入がおすすめだと言えるでしょう。

クラウド会計ソフトを導入して業務改善を目指そう

会計業務は作業範囲が広く、作業内容が担当者に属人化しやすいのが特徴です。また近年の新型コロナウイルスのまん延や働き方改革に伴い、テレワークを導入する企業が増えています。

上記の課題を解決したいなら、ぜひクラウド会計ソフトを導入してみてください。会計資料の作成を効率化できるほか、連携機能や自動化システムを利用できます。会計業務に関わる担当者の負担を大幅に削減できるので、メリットやデメリットを把握したうえでソフト探しを行ってみてはいかがでしょうか。

投稿 クラウド会計ソフトで業務改善はできる?メリット・デメリットをおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マネーフォワード?freee?クラウド給与計算ソフトの機能とポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、給与計算ソフトの中でも有名なマネーフォワードとfreeeの機能や人気のポイント、さらなる選択肢として評価が高い人気ソフトについて解説します。

クラウド給与計算ソフトとは?

クラウド給与計算ソフトとは、オンラインで給与計算できるサービスのことです。従来のオフライン操作が必要だった給与計算ソフトで問題視されていた手入力、紙ベースでデータを保管するといった課題解決に役立ちます。

高性能な機能を利用できるだけでなく、他の人事労務ソフトと連携できるなど、給与計算を自動化する以外にも多くのメリットがあります。給与計算をクラウド化することによって、業務効率化にあわせて今まで必要だった紙資料の管理スペースが要らなくなるのも特徴です。

クラウド給与計算ソフトの機能

クラウド給与計算ソフトには、基本的に次の機能が搭載されています。

- 自動計算機能

- 雇用スタイルの設定機能

業務効率化で大きな効果を発揮するのが「自動計算機能」です。必要項目だけを入力すれば、給与計算結果を自動で出力してくれる機能であり、給与明細の体裁を整える必要がなくなり計算チェックといった作業の省力化を図れます。

また、自動計算の実施に欠かせないのが「雇用スタイルの設定機能」です。社員によって、役職、手当、税金などの条件に違いがあります。クラウド給与計算ソフトを利用すると、事前に雇用スタイルや社員情報の入力を行うことで、各種金額を自動で給与計算に反映できます。正社員はもちろん、アルバイトやパートなど雇用形態が分かれる場合や役職が異なる社員ごとに、単価や給与条件を設定できます。

クラウド給与計算ソフト導入で押さえておくべきポイント

クラウド給与計算ソフトは、次に示す2つのポイントを踏まえて選びましょう。

- 法令改正に対応しているか

- 社内の課題を解決できるか

会社が社員に給与を渡すときには、手当や税金などの計算が必要です。法令改正によっては税金の計算方法などが大きく変わる場合もあるので、利用するソフトが定期的にアップデートされているか確認しましょう。

またソフトを導入することによって、会社が抱える課題を解決できるか検討することも大切です。クラウド給与計算ソフトの多くは、無料版やデモ版がお試し利用できるので、事前に導入確認を行うのがおすすめです。

マネーフォワードやfreeeの特徴

有名なクラウド給与計算ソフトとして「マネーフォワード」や「freee」があります。人事担当者や管理職の方の中には、有名なソフトを導入しようと検討中の方も多いでしょう。ここでは、なぜこの2つのソフトに人気が集まるのか、その理由とソフトの特徴を解説します。

マネーフォワードクラウド給与

「マネーフォワードクラウド給与」は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド給与計算ソフトです。社員情報を設定しておくと、給与反映に必要な情報を自動計算・出力できます。またオンラインで利用できることから、PC・スマホ・タブレットなど様々なデバイスで利用可能です。

マネーフォワードが提供する「クラウド勤怠」と組み合わせれば、社員が入力した勤怠情報から給与計算・仕訳まで行ってくれるため、給与計算の自動化が可能です。

freee人事労務

「freee人事労務」は、freee株式会社が提供するクラウド給与計算ソフトです。次のような人事労務の業務を一貫して管理できることはもちろん、各項目をリンクさせた自動計算が可能です。

- 勤怠管理

- 給与計算

- 給与明細

- 年末調整

プランは「ベーシック」「プロフェッショナル」「エンタープライズ」の3種類があり、給与計算などの基本的な機能を使用したい方から、人事管理・統制まで含めたい方まで、自社の事情に応じて選択できます。デザインがシンプルなので、初心者でも使いやすいのも魅力です。

クラウド給与計算ソフトのさらなる選択肢

有名どころのクラウド給与計算ソフトを利用する方も大勢いますが、もっと多様な選択肢から比較検討したい人もいるでしょう。

ここでは、評価値が高い2つのクラウド給与計算ソフトについて解説します。ソフトの選択肢を増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。

給与奉行クラウド

「給与奉行クラウド」は、株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供するクラウド給与計算ソフトです。複雑な手当計算の対応はもちろん、次に示す4項目すべてのペーパーレス化が可能です。

- 計算準備

- 入力・計算

- 確認・検算

- 振込・提出

企業の特性に合わせて柔軟に条件を入力できる上に、常に最新の情報にアップデートされているため法令改正にも対応可能です。

ジョブカン給与計算

「ジョブカン給与計算」は、株式会社DONUTSが提供するクラウド給与計算ソフトです。人事労務担当者の声を反映して作られており、充実した機能を備えているにも関わらず、使いやすいのが魅力です。また、同社の他シリーズと連携することで、労務管理・勤怠管理・経費精算などの給与計算に必要な情報を取り込めます。

もっと詳しく給与計算ソフトを知りたいならITreviewで比較しよう

クラウド給与計算ソフトは、人事労務作業を大幅に削減し、業務効率化そしてペーパーレス化を実現する魅力的なサービスです。企業によって異なる条件に対応できることはもちろん、人気が高い「マネーフォワード」「freee」の他にも魅力的なサービスが提供されています。

ご紹介したクラウド給与計算ソフト以外にも製品を比較したい人は、「ITreview」を利用して自分にぴったりのサービスを見つけてください。

投稿 マネーフォワード?freee?クラウド給与計算ソフトの機能とポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 職場のペーパーレス化のために給与計算をクラウド化するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、従来の給与計算が持つ慢性的な課題と、クラウド化するメリットについて詳しく解説します。クラウド化の導入によって職場の働き方改革が実施できる魅力もあるので、ペーパーレス化の参考にしてください。

給与計算が持つ慢性的な課題とは?

事業者は、従業員に対して給与を支払う必要があります。給与を計算する際には、Excelや古くから利用しているオフラインの給与計算ソフトを使っている会社も多いでしょう。しかし、この給与計算方法には次のような課題があります。

- 手入力しているためミスが発生しやすい

- オフラインで管理すると個人情報流出のリスクがある

- 担当者ごとに作業が属人化しやすい

上記3つの課題は多くの企業で慢性的に発生するトラブルであり、その中でも特に問題視されるのが「手入力によるミス」です。従業員の給与計算を間違えてしまうのは大問題に発展してしまうため、早急に対処する必要があります。

また、給与明細をすべて紙データに出力しなければバックアップが取れなかったり、毎回PDF化して管理する必要があったりと、多大な手間がかかることも問題視されています。

給与計算の課題を解決する選択肢

従来の給与計算が持つ課題を解決するためには、次に示す選択肢の適用が効果的です。

- 給与計算のアウトソーシング化

- クラウドシステムの導入

アウトソーシングは、外部にいる給与計算のプロに作業を委託する方法です。しかし、委託費用自体に大幅なコストが発生するため、作業効率化と費用負担のバランスを取りにくい点がデメリットです。

そこでおすすめするのが「クラウドシステムの導入」です。従来のオフラインで実施していた給与計算をオンラインで実施でき、バックアップやデータ連携などを簡単に実施できるため、パートやアルバイトの人でも簡単に給与計算を行えます。

また、オンラインで同意書を作成して電子データで管理できるため、PDF化や紙出力の手間も削減できます。職場のペーパーレス化が進み、山積みになっていた給与計算の資料をデータ管理できるようになります。次項より、給与計算をクラウド化するメリットを解説します。

メリット1:人材不足や働き方改革に対応

給与計算をクラウド化すると、人材不足の解消を含めた「働き方改革」の点で効果を発揮します。

給与計算は月末の忙しい時期に実施することが多く、他の業務と作業タイミングが被ってしまう場合も少なくありません。対応できる人材が揃っていれば問題はありませんが、多くの企業はギリギリの社員数で仕事を回していることもあります。

このとき役立つのが、給与計算のクラウド化です。オフラインで手入力が必要だった給与計算を自動計算できることはもちろん、年末調整で必要となる所得額や税額の仕訳にも利用できるため、幅広いポイントで活用できます。

メリット2:給与計算の計算チェックの手間を削減

クラウド化された給与計算ツールの多くは、必要情報を入力するだけで簡単に自動計算されるため、引継ぎ作業などを行わずともアルバイトやパートの方でも操作できます。

従来の給与計算では、計算結果に間違いがないかチェックする必要がありました。一方クラウド化した給与計算はルールに即して給与情報を入力するため、計算結果の再チェック等が不要です。

また、社員によって異なる資格手当や保険料の計算も自動で実施し、法令に準拠した計算設定も行えるため、長期的に利用できる便利なツールだと言えます。

メリット3:勤怠管理システムとの連携で入力の省力化

勤怠管理システムと連携できるのも、給与計算をクラウド化するメリットの1つです。

従来の給与計算では、社員が提出するタイムカードの情報をもとに手入力する必要がありました。給与計算のクラウド化とあわせて勤怠管理システムを導入すれば、システムに入力された情報をそのまま給与計算に反映でき、給与計算への手入力が不要となります。

また、事前に設定する従業員情報により、手当の計算や税額の計算も不要です。つまり半自動的に給与を出力できるようになるので、大幅な作業効率化を期待できます。

給与計算をクラウド化するメリットを理解したら製品を比較検討しよう

給与計算をクラウド化すると、ペーパーレス化できることはもちろん、給与計算にかかる手間を大幅に削減可能です。連携機能を利用すれば、さらなる効率化を期待できます。給与計算自体を半自動化できるので、人材不足や仕事量の多さに悩んでいる職場におすすめです。

また、給与明細といった書類のバックアップ管理が楽になり、保管スペースがクラウド上になることから、職場スペースの確保としても効果を発揮します。

給与計算のクラウド化について詳しく理解してから導入を検討したいのなら、まずはITreviewが提供するツール紹介ページを参考に、気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 職場のペーパーレス化のために給与計算をクラウド化するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 freee、マネーフォワード以外の選択肢は?エクセル作業から脱却する経費精算ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、経費精算の変化に対応できるおすすめの経費精算システムを3つご紹介します。freeeやマネーフォワードといった有名なツール以外の選択肢をピックアップしましたので、ぜひ参考にしてください。

経費精算ツールとは?

経費精算ツールとは、業務で必要な「費用」を従業員が立て替えて支払った際に利用するツールです。このツールには次のような機能が備わっています。

- 経費の入力・申請

- レシートのスマホ撮影

- 仕訳

- 分析

必要な情報を電子化できることはもちろん、自動で仕訳したり、分析機能を使うことで経費の無駄を見つけたりできます。また経費精算ツールは次の契約形態が選択できます。

- クラウド型

- オンプレミス型

- パッケージソフト型

企業のハード・ソフトウェアの利用状況に応じて契約形態が選べることはもちろん、離れた場所にある本社・支店とのデータ共有が行えます。契約の際には自社に必要な機能だけをカスタマイズできるツールも登場しています。

経費精算ツールの見直しが必要な理由

エクセルといった表計算ツールや、古くから利用している経費精算ツールを使い続けているなら、ツールの見直しをおすすめします。その理由は次の通りです。

- インボイス制度の導入・電子帳簿保存法の改正

- 使いやすさとコストの改善

- エクセル作業にかかる手間の改善

インボイス制度の導入・電子帳簿保存法の改正

2023年10月1日から開始する「インボイス制度」と2022年1月1日から施行されている「電子帳簿保存法改正」により、確定申告で提出する書類に次のような変化が起こります。

- インボイス制度による変化

- 仕訳

- 消費税計算方法

- 電子帳簿保存法改正による変化

- データ保存

エクセル作業や古い経費精算ツールの中には、上記の変化に対応していないものがあります。現行の基準に対応できないので、すべて制度・法律の変化に対応する最新の経費精算ツールへの見直しが必要なのです。

使いやすさとコストの改善

経費精算ツールの見直しを行うことによって、使いやすさとコストが改善します。

近年の経費精算ツールは、ユーザビリティに優れ、マニュアルが充実していることから、初心者にとって使いやすいツールです。また、サブスクリプション形式での利用が可能なので、費用を抑えつつ利用できる特徴を持っています。

エクセル作業にかかる手間の改善

最新の経費精算ツールは、制度・法律の変更に対応できるようにシステムが自動更新されます。エクセル作業を行う場合、制度・法律の変更ごとに自社で更新作業が必要であり、更新時に入力ミスをする可能性があります。

エクセル作業の多くは手作業が必要となるため、その手間を削減するためにも経費精算ツールへの見直しが必要です。

経費精算ツールの見直しポイント

経費精算ツールは様々な企業・メーカーから提供されているので、導入前の比較が欠かせません。経費精算ツールの見直しを行う際にチェックすべきポイントは次の通りです。

- 費用

- 自社ニーズ

- セキュリティ

経費精算ツールに求めるべきなのは、今までの経費精算作業を効率化できるのかという点です。社員が手間に感じている経費精算の作業時間を削減でき、安く利用できるツールがないか確認してみましょう。

多機能なツールも多いため、その機能を活用することで企業が抱える課題を解決できるか検討することが重要です。

また、会社のお金に関わる業務は、万全なセキュリティのもとで利用することが大切です。口コミやツールの認知度、セキュリティ体制などをチェックし、安全に利用できるか確認してみましょう。

おすすめ経費精算ツール3選

「freee」や「マネーフォワード」は、経費精算機能を持つ有名なツールですが、もっと多くの選択肢の中から利用ツールを決めたい人もいるでしょう。

ここでは、高く評価されている3つの経費精算ツールをご紹介します。目的に合ったツールを見つけるためにそれぞれの特徴を確認してみましょう。

楽楽精算

株式会社ラクスが提供する「楽楽精算」は、従来の紙資料、エクセル作業から脱却できることで人気を集めている経費精算ツールです。

経理作業に役立つ機能が充実していることはもちろん、会計システムとの連携に役立つAPIが利用できることから、経費精算の枠を飛び越え、会計作業全体の手間を削減できる魅力を持っています。

また楽楽精算は10,000社を超える導入実績があり、次のような有名企業に採用されています。

- セブン銀行

- RIZAP

- BANDAI NAMCO

資料請求や利用料金のシミュレーションが行えるので、導入前に検討しやすいツールだと言えます。

Concur Expense

株式会社コンカーが提供する「Concur Expense」は、世界規模でサービスが提供されている経費精算ツールです。

Concur Expenseの強みは、高精度の自動分析機能です。ツール内に蓄積されたデータを自動で仕訳して、細かい粒度の分析レポートを出力できることから、企業の目的に応じた経費の検討が行えます。

またクラウドを通じてスマホアプリで簡単に経費精算を行えることから、テレワークなど場所にとらわれることなく利用できます。公式ページでは、登録不要のデモ体験が利用できるので、まずは操作性を確かめてみてはいかがでしょうか。

TeamSpirit

株式会社チームスピリットが提供する「TeamSpirit」は、各企業が持つルールに合わせて経費精算システムをカスタマイズできるツールです。

経費精算ツールの多くは、ツールごとに決められたルールに従う必要があります。一方TeamSpiritは、勤務体系や申請承認などに合わせて自由にカスタマイズできるのが強みです。企業のルールを変更せずに利用できるツールであることから、環境変化への対応が難しい企業におすすめです。

また初めての導入でも使いやすいユーザーフレンドリーなUIが導入されていることはもちろん、マニュアルなども充実していることから、業務に支障を出すことなく利用できます。

問い合わせするとデモ版の利用ができるので、ぜひ導入前に検討してみてください。

もっと詳しく経費精算ツールを知りたいならITreviewで比較しよう

ご紹介した経費精算ツールは、どれもインボイス制度、電子帳簿保存法改正に対応しています。また、経費の分析やレポートの作成を行えることから、月次報告の提出書類の準備が簡単になるのも魅力です。

しかし、利用料金やサービス範囲に細かい違いがあるので、事前に料金表やサービス内容を確認したうえで比較検討を行いましょう。まだ経費精算ツールに触れたことがない人は、デモ版を利用するのがおすすめです。

もっと多くの経費精算ツールを比較して自社に合ったツールを探したい方は、ITreviewが提供するサービス紹介ページを参考に気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 freee、マネーフォワード以外の選択肢は?エクセル作業から脱却する経費精算ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 インボイス制度と電子帳簿保存法改正によって経費精算はどう変わる?ポイントをおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、インボイス制度の導入と電子帳簿保存法改正について、経費精算がどう変化するのか、また経費精算システムについて解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度(別名、適格請求書制度)とは、サービスの「売り手」が「買い手」に対して、正しい適正税率や消費税額などを伝える制度のことです。

この制度が作られたのは、消費税8%と10%の混在に伴い「政府が正しい消費税を把握できていない」ことが背景にあり、各事業主に正しい税金を納めてもらうため、2023年10月1日より適用される形となりました。

インボイス制度は、消費税の「仕入税額控除」を利用するために必ず登録が必要です。もし買い手が売り手にインボイスを請求したら、売り手は必ずインボイスを交付しなければなりません。

インボイス制度の導入に伴う経費精算の3つの変化

1・請求書の記載項目

インボイス制度を利用できるのは、適格請求書発行事業者として登録している事業者だけで、登録者・非登録者の違いによって請求書の記載項目が変化します。売り手が登録者である場合は、次の項目が記載された請求書を発行する必要があります。

- 登録番号

- 適用税率

- 税率ごとの消費税額

注意点として、非登録者に請求書を発行する際には、支払いの消費税が「仕入税額控除」の対象とならないようにしなければなりません。

2・仕訳

帳簿作成に欠かせない仕訳の「消費税」の項目が変化します。今までの消費税申告では、8%、10%をまとめて仕入税額に入れて問題ありませんでした。一方インボイス制度開始後は、次の2項目に分けて仕入税額を入力する必要があります。

- 仕入税額対象の課税仕入8%

- 仕入税額対象の課税仕入10%

2つの使い分けとして、取引先が適格請求書発行事業者として登録しているか否かで仕訳方法が細かく変わるので注意が必要です。

3・消費税の計算方法

売上および仕入に対する消費税の計算方法が次の2つに変化します。

- 積上げ計算(インボイスの消費税を積み上げ)

- 割戻し計算(適用税率ごとに割り戻し)

原則として売上税額は「割戻し計算」、仕入税額は「積上げ計算」を利用することとなっているので、計算方法の誤りに注意しましょう。

電子帳簿保存法改正とは?

電子帳簿保存法改正とは、国に納める税金の帳簿書類や電子データを保存することを定めた法律であり、2022年1月1日より施行されています。

この改正の背景には、コロナウイルスに伴うテレワークの普及が関係しており、場所を問わず働く際に紙資料の非効率化が顕在化したことが挙げられます。また改正では、次のような要件緩和と規制強化が新たに設けられています。

- 以下3つの要件を満たせば電子データ保存が認められる(規制緩和)

- システム関係書類などの備え付け

- 税務職員による電子データのダウンロードの求めに対応していること

- 見読可能性の確保

- 電子データとして受領した請求書・領収書は電子データのまま保存(規制強化)

- 申告漏れに生じる重加算税が10%加重(規制強化)

今までの紙資料管理をすべて電子データで管理するようになるので、事業者は納税に対する新たな動き方が必要となります。

電子帳簿保存法改正による経費精算の変化

電子帳簿保存法改正による経費精算の変化は次の通りです。

- 帳簿保存

- スキャナ保存

- 電子取引データ保存

帳簿保存

帳簿の保存方法が変化しました。

従来、紙資料として保管するのが一般的でしたが、改正後は電子データのみで管理した電子帳簿が「優良な電子帳簿」として格上げされ、過少申告加算税が5%軽減されるようになります。

また、青色申告特別控除額である65万円は「優良な電子帳簿」として認められることが適用の条件となります。

スキャナ保存

帳簿データのスキャナ保存に対する手続きが簡略化されました。

従来必要とされていたタイムスタンプや定期検査、相互保存チェックが不要となり、領収書に対しての自署も廃止されています。スキャナ保存の手間が大幅に削減されたことに伴い、電子データの管理が簡単になっています。

電子取引データ保存

2024年1月以降は電子取引データを、原則電子データのみで管理する必要があります。

従来、電子取引データを紙に印刷して保存する事業者も多くありましたが、改正に伴い電子データのみで管理しなければ税務署に認可してもらえないこととなっています。ただし、消費税関連の電子取引は事業者負担が大きいため、唯一、紙としての保管が認められています。

経費精算の変化を理解したら経費精算ツールを比較検討しよう

インボイス制度の導入および、電子帳簿保存法改正に伴い、経費精算の仕方が大きく変化します。また、納税額や控除額、それらの条件にも変化が生まれている状況であり、事業者は早急に制度・法律への対応を進める必要があります。このとき、制度・法律に則り、効率良く帳簿を作成できるのが「経費精算ツール」です。

経費精算ツールについて詳しく理解してから導入を検討したいのなら、まずはITreviewが提供するツール紹介ページを参考に、気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 インボイス制度と電子帳簿保存法改正によって経費精算はどう変わる?ポイントをおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウド販売管理とは?無料期間にじっくり使って選べるシステム3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多くの企業で、クラウド販売管理システムが利用されていますが、いきなり導入すると自社に合わない場合もあり、リスクが大きいです。そこで、本記事では、無料で試せるクラウド販売管理を3つご紹介します。本番導入を行う前に試しに利用してみることで、失敗のリスクを格段に下げられます。ぜひ最後までご覧ください。

クラウド販売管理とは

クラウド販売管理とは、顧客から商品を受注して納品するまでの販売管理をクラウドシステムによって管理することです。販売管理システムには、「パッケージ型」「クラウド型」の2種類が存在し、後者がクラウド販売管理と呼ばれます。

クラウド販売管理は、パソコンとインターネットさえあれば手軽に利用できるのが特徴です。また、複数支店がある企業でもクラウド販売管理を使用すれば、データ共有をリアルタイムに行えます。さらに、運営側でシステムのメンテナンスやアップデートを行ってくれるため、利用者側の負担が少ない点や、支払い体系も月額支払いのシステムが多いため、ランニングコストを抑えられる点もメリットと言えるでしょう。

一方、パッケージ販売管理は、販売管理ソフトを1台1台パソコンにインストールして利用するのが特徴です。サーバーの準備や障害対応を自社で行う必要があることから、利用にあたっての難易度は高めです。また、初期の導入コストが高額になりがちなのもパッケージ販売管理の特徴と言えるでしょう。しかし、パッケージ販売管理は、カスタマイズの自由度が高いため、自社に適した販売管理システムを構築できます。

クラウド販売管理とパッケージ販売管理それぞれにメリットがありますが、よっぽど特殊な商品を取り扱っているECサイトでない限りは、導入の手軽さや利用コストの面からクラウド販売管理を利用するのが良いでしょう。

クラウド対応の販売管理システム3選

その1:TEMPOSTOR

TENPOSTORは、月額利用料が「1万円〜」とリーズナブルな販売管理システムです。

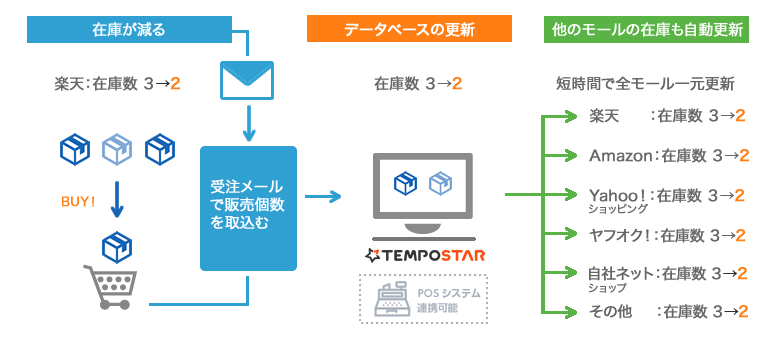

TEMPOSTORでは、Amazonや楽天、ヤフオク!などのECモールから自社ECまで一元管理でき、業務の大幅な効率化やヒューマンエラーの防止が可能です。

また、多店舗展開しているEC運営に必要となる機能を全てワンストップで提供しており、実際にTEMPOSTORを利用しているユーザーから「ショップ管理に必要な機能が備わっている」「複数店舗を運営しており、以前は受注管理や在庫管理でミスをしていたが、TEMPOSTOR導入後は1つの画面で一括管理可能なため、管理作業がスムーズになった」といった口コミが寄せられています。

ネットショップ支援を始めてから12年間で、3,500社以上で利用された確かな実績があるため、安心して利用できます。TEMPOSTORは、多店舗展開している企業に特におすすめだと言えるでしょう。

・無料お試し期間:30日間

・TENPOSTORのユーザーレビュー

複数のECシステムを一元管理できる点はもちろん、店舗の環境に合わせてカスタマイズできるので各企業の運用方法に即した状況に調整できるため、出荷後の売上処理が効率化できました。毎日1~2時間残業が常態化していましたが導入後は残業なく同じ業務をこなせるようになりました。

TENPOSTORへのレビュー「複数モールを運営する中小規模のEC事業者は必須のサービス」より

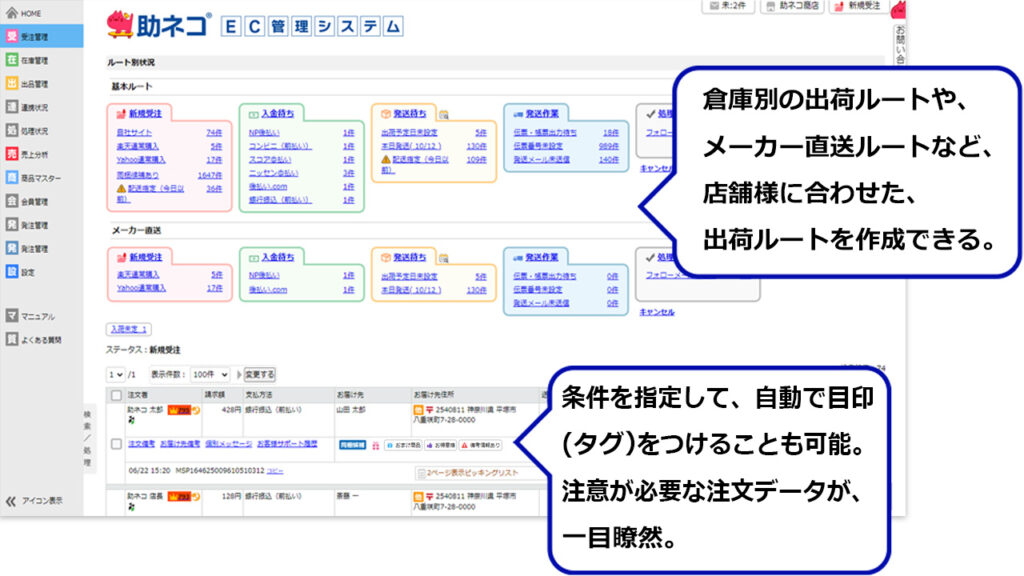

その2:助ネコ

助ネコ(sukeneko)は、株式会社アクアリーフ(AQUALEAF)が運営するクラウド型のEC管理システムです。「受注」「発注」「在庫管理」「商品登録」を一括管理することができ、ECサイトに必要とされる機能がワンパッケージで揃っています。

楽天・Yahoo!・Amazonなど、複数のネットショップ(通販サイト)と実店舗をまとめて管理、自動処理が可能という便利さから中小企業のユーザーからも多く支持されています。

ITリテラシーの高くないユーザーでもすぐに使えるユーザーインターフェースが特徴。小型の店舗はもちろん、出荷件数が大型店舗規模でも対応可能です。

・無料お試し期間:30日間

・助ネコのユーザーレビュー

楽天ショップ単独で利用していたのが約10年前、

6年前に転職し、メイクショップとYahooとamazonと楽天を連携しました。

受注処理担当者が1人いればすべての店舗の処理を一括してできるのはやはり助かります。

また、比較的に、設定が簡単で導入のハードルが低いと思います。さらに、こういうことができたら便利なのに・・・とサポートに問い合わせすると

助ネコへのレビュー「使い勝手がよく、サポートも安心で、転職先でも導入しました。」より

テストCSVデータを渡し、調査の後、実際に改修していただいたことが何度かあります。

電話窓口もすぐに繋がるし、サポート面でも安心して使うことができています。

その3:天の蔵

天の蔵(テンノクラ)は、最大2ヵ月間無料で使用できるクラウド販売管理です。天の蔵の特徴は、月額3,000円〜利用可能な高コスパクラウド販売管理である点です。業界最安値クラスのクラウド販売管理であり、利用ユーザーからは「以前使用していたシステムと比較して、ランニングコストが1/10程になった」との口コミが寄せられています。

また、天の蔵は利用料金が安いだけでなく、「伝票の連動」「会計連携」「取引先や部門ごとの集計表の作成」といったEC運営に必要な機能がしっかりと備わっています。さらに、1人や少人数から大規模まで対応しているため、より多くのユーザーに適したクラウド販売管理と言えるでしょう。3,000もの企業で導入実績があるため、安心して利用可能です。

・無料お試し期間:最大90日

・天の蔵のユーザーレビュー

無料トライアルからはじめ、導入を決めました。

同様の初期費用がかからない販売管理サービス2社ほどと比較して、決めたのは高コスパな点です!

前職で販売管理システムを導入しましたが、初期費用が高く・月額料金(サポート代含む)も結構な金額がかかっていました。

このシステムは初期費用がかからなくて、課金がアカウント単位なので、使うアカウント数ごとに料金が加算される使用になっています。しかもクラウド型であり、どこにいてもネット環境があればログインできて使用できる利便性が高くなっています。とにかく販売管理に必要な機能はほぼ揃っています。(販売、支払、在庫、まで請求書発行や売上管理等)

天の蔵へのレビュー「初期費用0で安価な月額料金のみで利用できる高機能なシステム」より

一般的な卸売りなどでは問題なくしようできます。

また、こまめにアップデートしてくれています。

来年始まるインボイスにも対応していただるいなので、今後も安心して使うことができます。

受注を起点として売り上げ・発注・仕入にも連動することができるので、手間が省けます。

ITreviewでクラウド販売管理について調べてみよう

本記事では、無料で試せるクラウド販売管理を3つご紹介しました。それぞれのシステムについてより詳しく知りたい方は、「ITreview」で調べるのがおすすめです。

「ITreview」では、システムの情報を詳細に理解できるだけでなく、システムの比較や実際にシステムを利用しているユーザーの口コミを確認できます。複数のシステムを比較して、自社に合ったシステムを導入しましょう。

投稿 クラウド販売管理とは?無料期間にじっくり使って選べるシステム3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ECサイトに必須!販売管理システムの基本機能やメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多くの企業で導入されている販売管理ツールですが、運用歴の短いECサイトやこれからECサイト販売を開始しようとしている企業の場合、販売管理システムについてイメージがつかないでしょう。そこで、本記事では、販売管理システムの概要や主な機能、メリットを解説します。

販売管理システムで何ができるのか?

そもそも「販売管理」とは、商品の受注を受けてから顧客に納品するまでの商品やお金を管理することです。そして、販売管理システムでは、販売管理で行う「販売管理」「在庫管理」「購買管理」などをシステムによって管理します。

規模の大きいECサイトであればあるほど、こうした管理が大変になります。近年、IT技術の進歩により、多くの企業では業務効率化のため、専門的なツールの導入が進められています。しかし、受注管理システムや在庫管理システムといったように業務の一部だけを自動化するツールを導入している企業も多く、販売管理をトータルで自動化できていない企業が多く見受けられます。システムを導入することで、販売管理業務全般をトータルで自動化でき、よりスムーズに販売管理を行えます。

販売管理システムに備わる主な3つの機能

販売管理機能

販売管理機能では、受注や売上の管理を行います。具体的には、見積書・請求書の作成や受注情報の管理、売上の集計などがあたります。お金周りの業務に対応しているのが特徴です。

在庫管理機能

在庫管理機能では、商品在庫の過不足を視覚化することにより、在庫不足や機会損失がないか管理します。具体的には、商品の入荷管理や出荷管理、在庫数の管理を行います。

購買管理機能

購買管理機能では、商品の仕入れ数や商品を仕入れる時期、価格などを管理します。具体的には、注文書の作成や仕入れ予定日の入力などを行います。

続けて導入するメリットをご紹介します。

販売管理システムを使用する3つのメリット

その1:データの一元管理によって、ミスを防止できる

販売管理では、請求書の作成や在庫管理、商品発送など、実に多くの業務をこなさなくてはいけません。また、営業や製造、経理など、多数の部署をまたいで管理される場合も多いでしょう。関わる人や部門が増えるほど、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。

しかし、販売管理システムを使用すれば、データを一元管理できるため、うっかり在庫を切らしてしまったり、商品の発送を忘れてしまったりといったミスを防止できます。また、情報の管理方法が統一されるため、他部署との連携もスムーズになるでしょう。

その2:作業の効率化により、従業員の業務負担を減らせる

販売管理システムを導入により、すべて手で行っていたデータの入力作業などの業務を圧倒的に効率化できます。従業員の負担を減らし、無駄な労働コストを削減できることから、企業への販売管理システムの導入は従業員と経営者双方にメリットをもたらします。

その3:商品の売れ行きを簡単に分析できる

商品の売れ行きを把握するのは、経営者や責任者にとって非常に大切です。売れ行きが好調な商品が分かれば、多めに発注しておくことで、在庫切れのリスクを減らせます。また、過去に売れた商品データから新商品の開発を行ったり、季節によってどのような商品が売れるのか把握したりできます。

一方、Excelなどを使用して商品購買データを管理している場合、集計に時間と労力が割かれ、すぐにデータを確認できません。しかし、販売管理システムの分析・レポート機能を使用すれば、リアルタイムに購買データを把握できるため、経営者はすぐに次の販売戦略を立てられます。

自社に合ったシステムを選ぶために比較をしよう

在庫管理システムは、実に種類が多く、どのシステムを選べば良いか頭を悩ませる方も多いでしょう。機能面や予算面、既存のシステムとの相性などの観点から販売管理システムを選定するといいでしょう。まずは、製品をピックアップしてみましょう。複数のシステムで比較をすることで、それぞれのシステムの特徴が見えてきます。

ぜひ以下のボタンから、自社とマッチする「販売管理システム」を探してみてください。

投稿 ECサイトに必須!販売管理システムの基本機能やメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 請求代行サービスとは?与信調査から請求書の発行まで頼れる経理の味方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>売掛金の回収で悩んでいる経営者、与信調査や反社チェックなどを通して信用できる相手と取引したい方は、請求代行サービスを導入して、お金の悩みを解決しましょう。

請求代行サービスとは

請求代行サービスとは、代金回収や請求書発行などの経理業務を代行するサービスです。経理業務を代行するだけでなく、与信調査(反社チェックを含む)の代行や未収金の回収、売掛金の保証など、企業が抱えやすいお金の悩みに関するサポートが充実しています。

請求書の宛名間違いや二重徴収といった経理関係のミス、売掛金の支払い遅延や代金の未回収にまつわる金銭トラブルなどの問題を解決するサービスも提供しています。サブスクリプションやネットショッピングなどのBtoC、売掛金の回収や与信調査などのBtoBどちらにも有用で使い勝手の良いサービスです。

請求代行サービスを利用することで、面倒な金銭のやりとりを一括代行できるうえに、リスクのある取引先を減らせます。

請求代行サービスの機能1:与信調査を代行

請求代行サービスの「与信調査」とは、取引先の返済能力を査定する信用度の調査です。請求代行サービスでは、企業の倒産や支払い能力の欠如など売掛金を回収できないリスクを最大限に回避するため、取引先の企業にどの程度まで債権を認めるのか判定する与信調査も合わせて行います。

企業規模や損益といった書面上で判断できる定量情報だけでなく、企業のイメージやSNSに寄せられるコメントなどの風評的な情報、代表者や株主の情報といった定性情報、さらには反社チェックまで取り入れた信頼性の高い与信調査です。

定期的な見直しが必要な与信調査を代行してもらうことで、安全性の高い効率的な事務作業を実現できます。

請求代行サービスの機能2:請求書作成・発行を代行

請求代行サービスの「請求書作成」「請求者発行」とは、取引先の企業への請求書の発行や封入、発送までを一貫して代行するサービスです。

自社の経理部門で請求書を発行している企業では、少人数の経理担当者に負担がかかっているケースが少なくありません。経理担当者に負担がかかることにより、宛名間違いや請求金額の不備などのトラブルが起こったり、金銭的な問題を抱えたりしてしまうことも。また、請求書のデザインが古いままで企業イメージを落としているケースもあるでしょう。

請求代行サービスでは、ミスなく膨大な業務をさばいて経理業務の正確性を高めるだけでなく、最先端で見栄えのよい請求書をつくりあげます。膨大な人数を必要としていた経理業務のコストカットにもつなげられるサービスを提供します。

請求代行サービスの機能3:代金回収/入金管理を代行

請求代行サービスの「代金回収」「入金管理」とは、掛け払いの多いBtoB取引や、請求書類が煩雑になるBtoC取引の代金を一括で回収し、未回収になっている代金の確認を代行するサービスです。

取引相手の多いBtoC取引では、未回収の債権者へ督促状を発行したり、入金確認の連絡を入れたりと、代金の未回収による負担が多くなります。一方で、BtoB取引であれば、会社の経営にまで影響する金額の大きさに心理的な負担も大きくなるでしょう。

請求代行サービスを利用すると、負担のかかる代金回収の業務を減らせるため経営の健全性を保つことができるようになります。

請求代行サービスの機能4:入金保証による経営の健全化

請求代行サービスには、入金保証が含まれるサービスもあります。入金保証とは、売掛金や未回収の代金について一部または全額を保証するサービスです。

例えば、製品を納めた企業から売掛金を回収できなかった場合、その製品をつくるために自社で仕入れた原材料を納品した企業への支払いも遅延することが考えられます。売掛金の未納や代金未回収による被害は自社の経営を窮地に追いやり、他社からの信用も下げる可能性があるのです。

入金保証の利用によって手数料の水準こそ高くなる傾向にありますが、自社の資金繰りは安定し、他社から寄せられる信用度も高くなります。金融機関での融資の増額や新規取引先の獲得など、自社の信用度を高められる入金保証のメリットは計り知れません。

請求代行サービスの利用で本来の業務に集中できる

債券リスクを軽減できる請求代行サービスの利用によって、本来の仕事ではない代金回収や請求書の発行などの業務を一元管理で任せることができます。

経理業務や未払い料金の督促といった社員に負担をかける業務を手放すことで、製品開発や技術向上などの専門的な領域にヒューマンリソースを割きやすくなります。

企業の専門性はより高まるうえに、信用調査で反社チェックをしたり支払い能力のないクライアントを回避したりすることで、企業の信用が高まるチャンスも増えるでしょう。

リスク回避と人的コストの削減を実現しつつ、経営の不安を減らして会社の価値を高めたいなら、請求代行サービスの導入を検討してみましょう。

合わせて読みたい:専任の経理担当がいない中小企業必見!経理仕事を任せられる請求代行サービス5選

投稿 請求代行サービスとは?与信調査から請求書の発行まで頼れる経理の味方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 専任の経理担当がいない中小企業必見!経理仕事を任せられる請求代行サービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そうしうた請求業務を効率化し、業務負担を軽くしてくれるのが請求代行サービスです。この記事では請求代行サービスの必要性やおすすめサービス5選をご紹介します。

専任の経理担当者がいないことの問題点

経理部門は企業ではコストセンターになりがちです。そのため、アウトソーシングを上手く利用することで業務効率のアップとコストの適正化が図れる可能性があります。とりわけアウトソーシングによる効率化アップやコスト的成果を期待できるのが「請求業務」です。

月末~月初にかけて経営者またはその他の社員の手が請求業務で止まってしまうのは、中小企業にとって望ましい状況ではありません。一人あたりの生産性の改善は企業の成長に欠かせない要素です。仮に請求業務に20時間かかっているとすれば、その分を利益創出につながる仕事に振り分けられる可能性があります。

請求代行サービスがあれば経理業務は変わる

請求代行サービスが提供するのは、請求書の発行・送付といった単純な業務の代行だけではありません。新規取引先・既存取引先の与信管理に始まり、請求、売掛金の回収、未入金に対する催促などあらゆる請求業務を任せることができます。

企業によっては請求業務そのものをなくすことができるため、中小企業の経理業務は一変することでしょう。人的リソースが限られている中小企業においても、レポートツールなどを用いれば月次での管理会計が夢ではなくなります。

経理仕事を任せられる請求代行サービス5選

それでは、経理の仕事を一任できる請求代行サービスを5つご紹介します。それぞれの特徴を踏まえて、自社に合ったサービスを検討してみてください。

1.マネーフォワード ケッサイ

マネーフォワード ケッサイは、与信から入金確認まで請求業務の全てを任せられる請求代行サービスです。諸条件を満たすことで入金遅延や貸し倒れについての保証も用意されており、キャッシュフローの改善にも役立ちます。

・マネーフォワード ケッサイの参考価格

手数料率:0.5〜3.5%、初期導入費用:0円、月額費用:0円〜

・マネーフォワード ケッサイの参考レビュー

請求処理の代行をすべてしてくれるので、請求処理の手間が全くかかりません。

マネーフォワード ケッサイへのレビュー「請求処理の手間が大幅に軽減できます。」より

与信審査もシステムから顧客情報を申請するだけで簡単です。

与信の審査に通過すれば、仮にエンドユーザーから支払いが無くても、マネーフォワードケッサイからは

当社に入金していただけます。

そこまで行ってくれ、数パーセントの手数料で運用してもらえるので助かります。

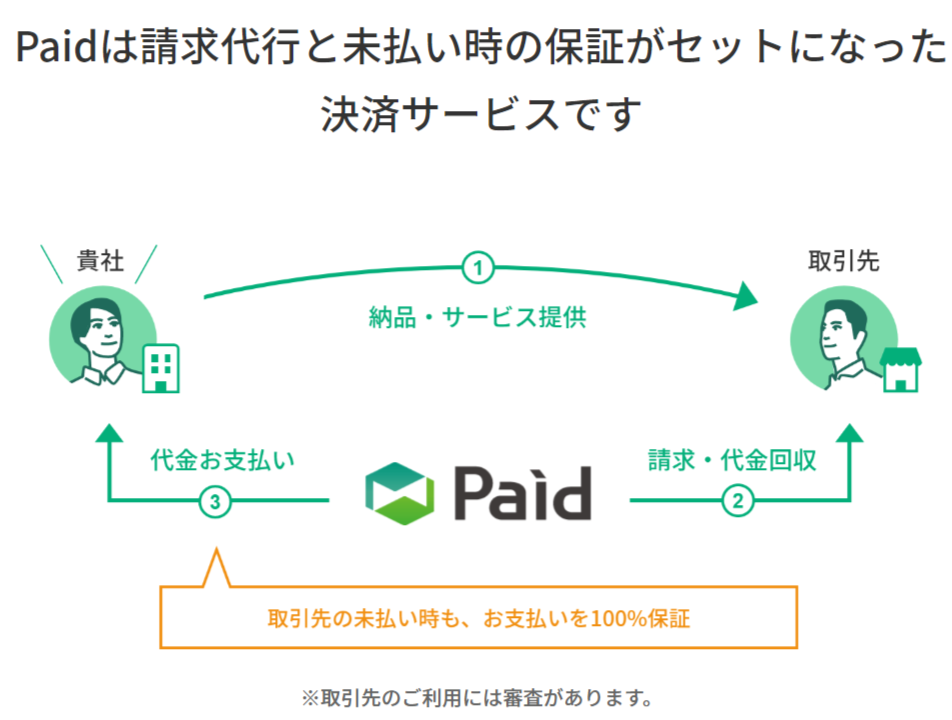

2.Paid

Paidは取引先の代金未払いが発生した際に、代金を100%保証してくれる請求代行サービスです。また、「取引先を登録する」「請求情報を登録する」のみの操作でサービスを利用できるため、ITに苦手意識を持っている方でも簡単に利用できます。与信管理と共に反社チェックまで行ってくれるのも大きなメリットです。

・Paidの参考価格

保証料:請求金額の~2.9%、事務手数料:請求1件につき100円

・Paidの参考レビュー

掛け払いの導入で大手取引先との受注が決まりました。またPaid決済の利用者はリピート率が非常に高く、客単価も高い傾向があるので積極的に利用を進めたいと考えています。掛け払いができないからと言ってお断りしていたお客様に案内をしたところ弊社の顧客へ戻ってくれたこともあります。

Paidへのレビュー「掛け払いの導入が簡単にできる」より

3.NP後払い

NP後払いは大手ECサイトなどで採用されている、信頼性の高い後払い請求代行サービスです。ECサイトでは初回購入時の不安が大きいため、後払いが選択できると顧客に安心感を与えることができ、初回注文の獲得増加につながります。リアルタイムな与信管理なので、与信NGとなった際は注文受付後の連絡も不要です。

・NP後払いの参考価格

Aプラン:5.0%、初期費用:0円、請求書発行・郵便料金:紙(封書)1取引ごとに225円、電子バーコード請求の請求書1取引ごとに170円

・NP後払いの参考レビュー

通信販売の事業を新たに立ち上げる際に、NP後払いを導入しました。

NP後払いへのレビュー「未入金の心配と回収の手間がかからない!」より

以前は別の会社で立て替え払いや督促代行のない後払いサービスを使用していましたが、

未回収金や督促業務が発生し、売上や業務に大きく影響がありました。

今回NP後払いを導入したことで、商品を発送した分に関しては入金があり、

督促業務からも解放され負担が確実に軽減されました。

4.GMO掛け払い

GMO掛け払いはGMOペイメントサービスが提供する請求代行サービスであり、与信管理から請求、入金確認まで代行してくれます。与信審査にかかる時間が比較的スムーズと評判であり、カスタマーサポートにも定評があります。初めて利用する請求代行サービスとしてもおすすめです。

・GMO掛け払いの参考価格

お問い合わせ

・GMO掛け払いの参考レビュー

掛け売りなので非常に審査は慎重であったため、導入までは時間がかかりましたが運用段階になると操作は非常にシンプルで他のクレジット払いなどと同等に活用できている。利用者が2回目に使用したい際、1度目の支払いが完了しないと利用できない。顧客の信用度を測る為にも重要なことではあるが若干の戸惑いは感じてしまった。営業の方のフォローも丁寧であったため、導入もスムーズに行えた。

GMO掛け払いへのレビュー「運用は非常にシンプル」より

5.クロネコ掛け払い

ヤマト運輸のグループ企業が提供する請求代行サービスです。与信管理を丸投げでき、自社の与信基準では取引が難しかった個人事業主との新規取引にも活用できます。また、ヤマト運輸というネームバリューがあるため、請求代行サービスの利用にあたって取引先に受け入れられやすいというメリットがあります。

・クロネコ掛け払いの参考価格

手数料:お取引額の2.0~5.0%(個別相談)、初期登録料:0円、請求書発行費用:0円、月額管理料:0~10,000円

・クロネコ掛け払いの参考レビュー

他社の後払いサービスや売り掛けサービスの営業提案もたくさんあり、どこを導入するか迷って最終的に、日頃から運送部門でもお世話になっている企業の系列で安心感があるな、と思って導入するなら、こちらだなと。いう結論になりました。

・クロネコ掛け払いへのレビュー「与信審査与信管理の手間を丸投げできます」より

請求代行サービス選びのポイントは「業務範囲と手数料」

請求代行サービスを選ぶ際は、「業務範囲と手数料」を重点的に比較しながら自社に合ったサービスを選びましょう。

与信管理や未入金回収など同じようなサービスを提供している場合でも、業務範囲が微妙に異なることがあります。サービスを導入した矢先に「これも対応してくれると思ったのに」と後悔しないよう業務範囲を整理することが大切です。

また、手数料にも注目してください。特に売掛金の回収保証サービスを利用する場合、想定以上に手数料がかかってしまうと企業の利益が少なくなってしまいます。十分な利益を確保した上で売掛金回収リスクを排除できる手数料はいくらかを考え、適正な手数料を選びましょう。

事業規模に合わせて請求代行サービスの採用を検討しましょう

請求代行サービスなどのアウトソーシングは「大企業が利用するもの」と考えている方も多いかもしれませんが、人的リソースが限られている中小企業でも力を発揮してくれます。

サービス利用にあたりコストはかかりますが、業務効率化によって得られる効果の方が大きく、高い費用効果が期待できます。この機会に、請求代行サービスの採用を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 専任の経理担当がいない中小企業必見!経理仕事を任せられる請求代行サービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 請求業務は生産性が低い?請求代行サービス5つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>請求書に関連する業務は経理部門の生産性を下げている

「1000人に聞いた経理に関する調査2021」によると、請求書業務を紙で行っている事業者は依然として多いことがわかっています。製造業や卸売り業などは、相手先との兼ね合いもあるため、なかなか電子化に踏み切れないでいることもあるでしょう。しかし、実際に手を動かす経理担当者の約8割が電子化を望んでいるという結果を見ると、まだまだ改善の余地があることがうかがえます。請求書の出力や郵送にもかなりの時間と労力がかかるため、業務効率化をすることができれば生産性向上も望めるでしょう。

そこで考えたいのが、請求代行サービスの導入です。月末の請求業務を効率化できるため、経理業務の負担を軽減できます。この記事では、請求代行を利用する5つのメリットについてご紹介します。

請求代行サービスにおける5つのメリット

1:短い時間で対応する必要がある請求書業務を軽減できる

月末〜月初にかけて、経理部では請求・支払・経費精算などの業務に追われることがよくあります。残業も当たり前、時には休日返上で業務にあたることもあるでしょう。

請求代行を利用すれば、月末から月初の繁忙時における負担から解放されて、経理担当者の負担を軽減できます。仮に請求業務のために毎月20時間分の残業が生じていれば、請求代行を利用して残業時間を短縮することも可能です。

残業費用が減って経理担当者の負担が少なくなることで、ワークライフバランスを整えやすくなります。企業としても経理部としても、心身ともに健康な状態で月初を迎えることができるというわけです。

2:利益創出活動に集中できる

請求業務とはコスト(出費)中心の業務です。取引先に対する売掛金を回収するためのものですが、ビジネスが成立した時点でプロフィットが生まれているため、請求業務は人件費だけが発生します。請求代行を導入すれば、経理業務の負担が軽くなり、利益創出に関わる活動に集中できるようになります。

例えば、営業部門では製品の仕入原価とそれによる適正販売価格は把握していても、仕入れ時のボリュームディスカウントなどを考慮した売上原価まで把握しているケースは多くありません。製品ごとの利益率を正確に把握しながら営業活動を行ってもらうためには、正確な原価情報を持つ経理部門からのからの情報提供が欠かせません。

経理の価値を改めて考え直すことで、数字に強い組織づくりができるかもしれません。

3:与信管理を任せて新規開拓ができる

請求代行の中には与信管理まで行ってくれるサービスがあります。取引先の開拓には、リスクマネジメントの一環として大切なことです。しかし、徹底した与信管理が難しいために、「貸倒れ」などのリスクを排除しきれていないケースが少なくありません。

請求代行を提供しているサービスの多くは、独自の与信管理プロセスや与信基準を持っています。専門性を持った担当者がいなくとも、手軽に与信管理が行えるようになります。

4:売掛金の回収も任せられる

与信管理機能を持つサービスでは、売掛金の回収代行も用意しています。請求業務は請求書を発行・送付するだけでなく、取引先からの入金を確認するまでが業務範囲です。そのため、入金が遅れたり金額に誤りがあったりすると、業務の手間は倍増します。

こうした売掛金の回収も最後まで任せられる請求代行を利用すれば、経理部の負担はさらに軽減されるでしょう。

5:売掛金の回収リスクを軽減できる

売掛金の回収を行っている請求業務のサービス事業者は、「保証金制度」などのサポートを提供している場合があります。取引先から入金がなかった際に、サービス事業者が代金を保証してくれるサービスです。※適用条件についてはサービス事業者の利用規約をご確認ください。

ビジネスには必ず「貸倒れ」のリスクがあります。取引先からの入金がなければ自社の資金繰りが難しくなり、経営は危うくなります。経営のリスクヘッジとして、請求代行の保証金制度を利用するのは非常に効果的です。

請求業務コストと請求代行の費用を比較してみよう

請求代行にはさまざまなメリットがあり、経理部の業務負担を軽減するだけでなく経営のリスクマネジメントも行えます。経理業務をコスト中心からプロフィット中心に転換でき、さらに売掛金の回収リスクまで排除できるとなると、請求代行の費用対効果はかなり大きなものになるでしょう。

ただし、請求代行によってかかる費用や売掛金回収の手数料などが異なります。コストとサービス内容を照らし合わせて各製品を比較することが大切です。

自社で対応するのか外部に頼るのか。まずは関連業務の棚卸を行い、自社にとって最も効率的な運用体制を考えてみましょう。

投稿 請求業務は生産性が低い?請求代行サービス5つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ROIとは? ビジネスにおける指標の使い方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事ではROIとは何か、ROIが必要とされる背景から計算方法や活用事例、混同されやすいROASとの違い、そしてROIの改善方法などについて解説します。ROIを経営上、ビジネス上の判断における指標として参考にしてください。

ROIとは?

ROIは「Return On Investment」の略で「アール・オー・アイ」と読みます。「投資収益率」や「投資利益率」と訳され、投資に対してどれくらいの利益を上げることができたという費用対効果を把握するための指標です。

そのためROIは株式投資や不動産投資の収益性を評価したり、企業買収の検討などに使われたりします。また、マーケティングにおいても広告の費用対効果を評価する際に活用されます。

なぜ、ROIが必要なのか?

マーケティングの効果については、従来計測することが難しいとされてきました。それは消費者の心理的な面での影響力を数値化しにくいためです。たとえばテレビコマーシャルの効果を視聴率で測ることには無理があります。視聴率はテレビ番組を観た人のサンプルによる割合であり、広告の効果を直接計測した指標ではないためです。

しかし、インターネット広告が普及すると、広告を見た消費者の反応を行動としてデータ化することが容易になり、費用対効果を計測しやすくなりました。

また、リーマンショック以降の不況により、企業は効果が見えにくい広告への投資に慎重になる傾向が強くなりました。このことが、より低予算で効果のあるマーケティングを行いたいというニーズを強め、広告を含めたマーケティング施策に対する費用対効果を把握するための指標としてROIが重視されるようになりました。

DX推進におけるROI

一方、マーケティングとは異なり、ROIで評価することが相応しくない投資もあります。その代表がDX化です。

DX(Digital Transformation)は、すでに投資して当然であるというレベルまでコモディティ化された取り組みになっているためです。「DXに投資したら儲かる」という状況ではなく、「DXに投資することは当然」「DXに投資しなければ衰退する」というレベルまでコモディティ化されているため、ROIで評価して短期的なリターンが望めないからと躊躇していては、経営判断を誤る可能性があります。

すでに日本のDXは先進各国に比較して後れているといわれており、DXへの取り組みの遅れは即競争力の低下につながる可能性が大きくなってきています。

DXは、部門ごとや部署ごとの業務効率化を行うための単なるデジタル化ではありません。企業全体の最適化や新しいビジネスモデルを創造する長期的なプロジェクトであるため、ROIで評価することが相応しくないことに注意する必要があります。

MAにおけるROI

DXのようなコモディティ化した長期的な取り組みはROIで評価することが相応しくないのですが、マーケティングにおけるDXともいえるMA(Marketing Automation:マーケティングオートメーション)においては、ROIによる評価が重要になります。MAにおいては短期的な投資効果が求められるためです。

たとえばMAツールを導入して自社の顧客リストを年齢や性別、地域、年収などの属性で区分し、各区分に適した商材をメールで提案するなどの施策を自動的に行います。この結果得られた利益をMAツールの導入費で割ってROIを算出すれば、MAへの投資効果を評価することができます。

ROIができること

ROIが特に注目されているマーケティングへの活用と事業投資への活用を紹介します。

マーケティング効果の比較

マーケティングの効果を評価するための指標としてROIを使うことには以下のメリットがあります。

投じる費用の大きさや効果の大きさが異なる多種多様なマーケティングの施策を評価するために、ROIという統一された指標で評価することが有効です。ROIで評価することで、どのマーケティングの施策が収益に貢献しているのかが可視化されます。

たとえばメール配信と展示会出展のどちらの施策が売上に貢献しているのかを比較するのであれば、以下のROIを算出して比較することができます。

メール配信のROI = メール配信で獲得した売上 ÷ メール配信に投じた費用 × 100

展示会出展ROI = 展示会出展で獲得した売上 ÷ 展示会出展に投じた費用 × 100

このようにROIという一律の指標を比較することで、異なるマーケティング施策の効果を比較することができます。

事業・投資の成果の比較

事業を継続することの判断を行う際に、ROIはよく活用される指標です。事業の成功・不成功については売上や利益でも判断できると思えますが、それだけでは投資規模に対しての成果が把握できません。ROIを使えば、投資規模に対してどの程度の成果が出ているのかを判断できます。

ただし、事業の性質によっては、実際に利益が生じるまでに長期間の取り組みが必要な場合があり、このような性質の事業については、ROIが低いことですぐに事業の失敗を決定づけることができません。

したがって、事業投資の評価にROIを使用する際には、利益が生じるまでの期間を考慮する必要があります。

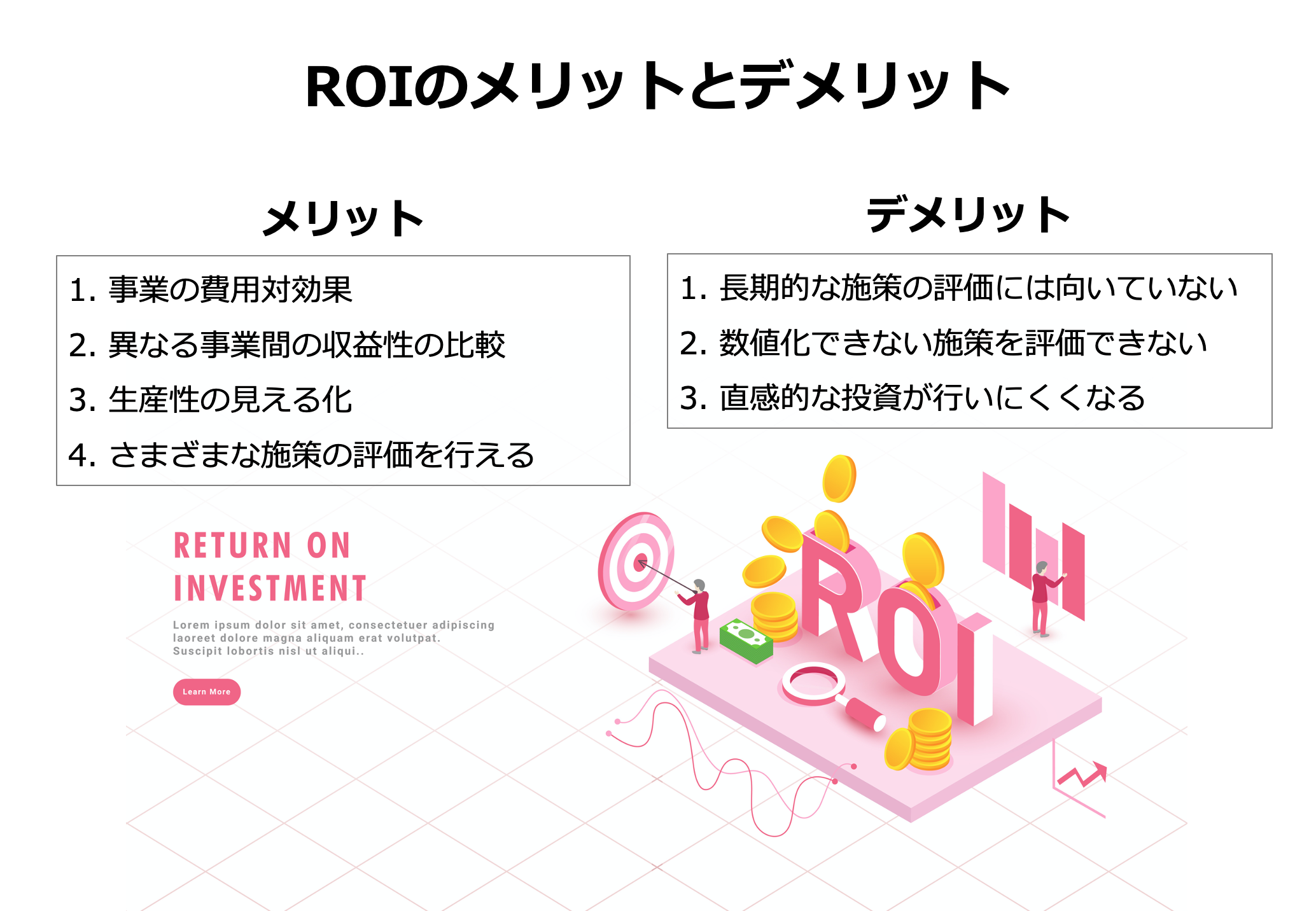

ROI導入のメリットとデメリット

ROI導入のメリットとデメリットについて紹介します。

ROI導入のメリット

ROIの導入には次のメリットがあります。

1.事業の費用対効果

事業の規模や売上だけではわからない費用対効果を評価することができます。投資に対してどの程度の収益性があるのかを数値で判断できます。

2.異なる事業間の収益性の比較

売上や利益だけでは、規模や内容の異なる事業の費用対効果を比較することは難しいでしょう。しかしROIを算出することにより、異なる事業の費用対効果を比較することができます。

3.生産性の見える化

ROIは事業や業務の生産性を数値で評価できるため、事業への追加投資を行うか、あるいは撤退するか、業務であれば改善の余地があるかどうかを判断しやすくなります。

4.さまざまな施策の評価を行える

媒体ごとの広告の費用対効果や展示会、キャンペーンなどのさまざまな施策の費用対効果を比較して、経営資源をどこに集中すべきかという判断がしやすくなります。

ROI導入のデメリット

ROIのデメリットについても確認しておきましょう。

1.長期的な施策の評価には向いていない

効果が出るまでに長期の期間が必要な施策の評価を行うことには向いていません。たとえばSNSを活用したブランディングなどをROIで評価しようとすると、費用対効果が出ていないとして効果が出る前に投資を打ち切るという経営判断をされてしまう可能性があります。

2.数値化できない施策を評価できない

店舗デザインの変更やバリアフリーの導入、環境保護活動などのようなブランド力や信頼性、認知度などのように、直接かつ短期的に具体的な利益額と結びつけられない施策に関してはROIで評価することが困難です。

3.直感的な投資が行いにくくなる

ROIは未体験の事業や施策に関してはデータがないため評価できません。そのためROIへの依存度を高めてしまうと、経営者の直感や現場の経験に基づく予想などによる投資を行えなくなり、新たな可能性を潰してしまう危険があります。

ROIの計算方法

基本的なROIの算出方法は、次のとおりです。

ROI = 利益額 ÷ 投資額 × 100

特に広告に対するROIを算出する場合には、「利益額」を「売上-原価-広告費」に分解して次のとおりになります。

ROI =(売上-原価-広告費)÷ 広告費 × 100

算出されたROIの数値が高いほど、投資効果や費用対効果が高いことを示します。

一方、ROIが100%を下回った場合は、投資や費用に見合ったリターンを得られていないことを示します。

たとえば、広告に50万円かけた結果、売上が180万円でこのときの原価が30万円だった場合は以下の計算になります。

ROI =(180万円 - 30万円 - 50万円)÷ 50万円 × 100 = 200%

この場合は、広告費に投じた金額に対して2倍の利益が出たことを示しています。ただし、この計算では売上に対して原価のみをマイナスしている粗利になりますので、より正確なROIを算出するのであれば、原価以外の経費もマイナスする必要があります。たとえば人件費に20万円かかっていたとすれば以下の計算になります。

ROI =(180万円-30万円-20万円-50万円)÷ 50万円 × 100=160%

ROIの指標

それではROIはどのくらいの数値を示せばよいのでしょうか。

マーケティングにおけるROIは案件ごとに効果を測る指標であるため、平均値や標準値を定めることにあまり意味がありません。たとえばリスティング広告のROIが110%だからといって低いわけではなく、同時に行ったバナー広告が50%であれば、比較してリスティング広告の方が効果的であったと判断できるということです。

また、短期的なリターンが必要な場合と、長期的なリターンを期待する場合でも、同じ期間でROIを比較しても意味がありません。

たとえば日本の企業の投資指標としてROIを評価する場合には、10~20%といった数値で評価することが一般的です。

10%は低すぎるのではないかと思われるかもしれませんが、たとえば2,000万円を投資した事業の年間の利益が200万円であればROIは10%です。しかし資金の回収に10年をかける計画であれば、2,000万円は回収できることになります。

ROIの活用事例

ROIがどのように活用されているのか、経営・投資の例と広告の例で紹介します。

経営・投資におけるROI

ROIの意味は経営・投資においてもマーケティングにおいても投資に対する利益率を評価するという点では同じですが、具体的な使い方は異なってきます。

たとえば異なる地域で複数店舗を展開している場合、店舗ごとに投資額も売上も異なります。これらの数字は単純に比較できませんが、投資に対する利益率であるROI同士で比較すれば、さらに投資して継続させる店舗と撤退を検討しなければならない店舗を決める経営判断に役立ちます。

同様に異なる内容の新規事業を複数展開した場合も、どの事業にさらなる投資を行い、どの事業を撤退もしくは改善すべきなのかは、投資規模や売上規模が異なっていてもROIで評価することが可能です。

広告におけるROI

マーケティングの施策を評価するためには、マーケティングに投じた費用に対する利益率をROIとして費用対効果の評価を行うことができます。その結果、ROIが高い施策を費用対効果が高いとして継続し、ROIが低い施策は改善するか中止することが考えられます。

たとえば雑誌広告とWeb広告、テレビ広告を行った場合、それぞれに投じた費用が異なるため単純に売上額で評価することはできません。

しかし、ROIを算出した結果、雑誌広告が70%、Web広告が190%、テレビ広告が110%であれば、限られた広告予算をWeb広告に集中させるほうが広告の費用対効果を高められると判断できます。

ROIとROAS(費用対効果)の違い

ROIと同じ費用対効果の指標としてROASがあります。ROASは「Return On Advertising Spend」の略で、広告に対する費用対効果を示します。

また、ROIが投資や費用に対する「利益率」であるのに対し、ROASは広告費に対する「売上率」を表します。算出方法は次のとおりです。

ROAS = 売上 ÷ 広告費 × 100

たとえば広告費に60万円を投じて売上が120万円だった場合は以下の計算になります。

ROAS = 120万円 ÷ 60万円 × 100 = 200%

ROIと同様に、ROASも数字が大きいほど広告効果が高いと評価できます。しかし、ROASは売上の効果を評価しているだけですから、利益率を評価しているROIで100%未満の数字が出た場合は、ROASが高い数字でも広告費は赤字になります。

したがって、ROASはROIと併用することで、広告施策の評価を行えます。たとえばROASが200%であってもROIが90%などの場合は、「広告の効果は高かったものの、原価や広告以外の費用がかかりすぎているのではないか」と課題を発見しやすくなります。

ROIの改善方法

ROIを高めるための、3つの改善方法を紹介します。

売上を伸ばす

ROIを改善するためには、広告費や原価を抑えたまま売上を伸ばすことが有効です。しかし、費用を抑えたまま売上を伸ばすことは簡単ではありません。広告の手法を変えたり、販売方法を変えたりするなど、新たな試みを検討する必要があります。

原価を抑える

次に、原価を抑えることでROIを改善する方法があります。原価を抑えるためには仕入れ先を変えたり、仕入ロットを見直したりする必要があります。また、原材料自体をほかのものに変えられないか検討したり、生産効率を向上させたりすることで人件費を削減する必要があるかもしれません。

投資を減らす

投資を減らすことでもROIを改善することができます。マーケティングにおける投資削減とは、たとえば複数の広告媒体のROIを算出して費用対効果が小さい媒体は中止し、費用対効果が高い媒体に予算を集中することが考えられます。

また、広告の目的を、認知を広めることから商品購入の可能性が高いユーザーに絞り込むことも考えられます。

ROIの注意点

ROIは費用対効果を評価するために便利な指標ですが、評価対象として適していない場合もあるため注意が必要です。

長期的な施策の評価には向いていない

ROIは長期的な施策の評価には適していない場合があります。

たとえば1カ月以内に売上を伸ばすための広告と、1年後のイベントでの売上を獲得するための長期的な施策としての広告では、ROIで比較することができません。

特にブランディングの確立のような長期的な戦略としての広告を短期的なROIの数字を見てしまうと、成果が出ていないと評価されてしまいます。したがって、ROIで評価する際には、その施策がどれくらいのスパンで効果を出そうとしているのかを明確にする必要があります。

異なる業種の比較には注意

異なる業種間でROIの比較を行う際には、業種ごとの特徴を考慮する必要があります。たとえば業種により市場の性質が異なることで単価の相場や原価率が異なってきます。この場合は、業種ごとの標準的なROIと比較して評価する必要があります。

数値化できない価値は評価できない

ROIは数値化できない効果を評価することが難しい指標です。たとえば企業や事業、商品などに対する知名度や信頼性、好感度などに対する費用対効果を測定することには適していません。

まとめ

ROIは投資や事業の継続判断、マーケティングの施策見直しなど、さまざまなレイヤーや部門で活用できる、費用対効果を評価する指標です。

しかし、利益に反映されるまでに時間がかかる事業や施策など、ROIだけで判断することが難しい場合もありますので、ほかの指標を併用することも大切です。

この点を注意すれば、特にマーケティングにおいてはROIを活用して各施策の継続や改善の見直しを検討するための指標となります。ぜひ、自社の経営判断やマーケティング判断にROIを役立ててください。

投稿 ROIとは? ビジネスにおける指標の使い方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ROEとは?ROAとの違い、計算方法から経営指標としての見方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、ROEの算出方法からROAとの違い、ROEが高いことの意味、そしてROEの注意点について解説します。

ROE(自己資本利益率)とは?

ROEは「Return On Equity」の略で、「自己資本利益率(株主資本利益率)」と訳されています。ROEは株主が投資した資金である自己資本を使ったことで、どれくらいの利益を生み出しているのかを示す指標です。つまり、企業の「稼ぐ力」を示します。ROEが高ければ投じた資金に対して稼ぎ出した利益が大きいと判断されるため、投資リターンが大きい企業であると評価されます。

このことから、機関投資家や投資信託などは、企業を評価する際にROEを重視しているのです。また、ROEが高い企業には高いリターンが期待できるため、投資資金が集まりやすくなり、自己資本が増加しやすくなります。自己資本が増え、さらなる投資が行えることで利益を稼ぎ出し、業績を向上させるという好循環が生まれやすくなります。この好循環により、株価が上昇を続ける可能性が高くなります。

ROEで何がわかるのか?

ROEは企業の稼ぐ力、つまり収益性を表す指標ですが、ROEから何がわかるのかについて 説明します。

倒産の可能性

ROEは自己資本比率の大きさで変化します。資本調達により集めた返済不要の自己資本比率が大きければ経営が安定しますし、小さければ不安定になります。一般的には、自己資本比率が70%以上であれば理想的な安定した企業で、40%以上であれば倒産しにくい企業といわれています。

成長速度

自己資本比率が100%の企業は無借金経営の状態にあるので、倒産リスクは小さく安定しています。一方で、自己資本比率を下げずに経営している状態であれば、利益も一定の範囲に止まります。自己資本比率が急に倍増することは難しいため、成長も緩やかになります。借入を行うことで新規ビジネスに挑んだり、既存のビジネス規模を拡大したりすれば、自己資本比率は下がるものの、成長速度は大きくなります。

株価

ROEが高い企業は安定した収益が期待できるため、投資家から好感されます。その結果、株価が上がる傾向があります。

当期純利益率の確認も重要

優良企業の条件は、ROEが高いだけでなく、業績が伸びていることや当期純利益率が高いことです。そのため、ROEを確認する際には、当期純利益率も合わせて確認する必要があります。

ROEの算出方法

ROEを算出する計算式は以下の通りです。

ROE(%) = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100

式中の自己資本とは返済する必要のない資金です。たとえば株主が出資した分や事業で得た利益累計額、あるいは自社株式を購入した分などです。これらの資金を使って稼ぎ出した金額が当期純利益です。つまり、当期純利益が自己資本の何%になるのかを算出したものがROEです。たとえば自己資本が10億円で当期純利益が2億円だった場合のROEは20%ということになります。

当期純利益

ROEの計算で使われる当期純利益は、法人税までを支払った最終的な利益です。利益には営業利益や経常利益がありますが、株主や投資家へのリターンの1つである配当金の原資である当期純利益が、ROEの計算に使われます。

自己資本

自己資本はほぼ純資産を示します。正確には以下の計算で算出されます。

自己資本 = 純資産 - 新株予約権 - 非支配株主持分

純資産から新株予約権と非支配株主持分が除かれているのは、それぞれが未来の株主や連結子会社の資本のうち親会社の持分ではない分を示し、現在の株主とはいえないためです。

ROEとROAの違い

ROEに似た指標にROAがあります。ROE(Return On Equity)が返済する必要のない自己資本で、どれだけ効率よく利益を得ているのかを示す指標であるのに対し、ROA(Return on Assets)は、返済する必要のある他人資本も含めた総資産に対してどれだけ効率よく利益を上げているかを示す指標です。

つまり、ROEは投資家や株主から集めた自己資本を使ってどれだけ効率よく稼ぐ力があるかを示しているので、投資家や株主に重視されます。

これに対して、ROAは負債である他人資本も含む総資産を使ってどれだけ効率よく稼ぐ力があるかという総合的な経営効率を示しているので、経営者や従業員、債権者などに重視されます。このことから、ROEは異業種間の比較にも用いられますが、ROAは異業種間での比較には用いられません。

<出典:『ROE(自己資本利益率)、ROA(総資産利益率)とは? これらの数値から分かることとは?|転職ならdoda(デューダ)』

ROEの目安

ROEは企業を評価するうえで重要な指標ですが、その目安の値はどれくらいでしょうか。日本の上場企業がめざすべきROEは8%といわれています。しかし自己資本が少ない業種ではROEが高くなりやすいため、業種により標準値は異なってきます。

一般的には、10%を目標にする企業が多い傾向にあります。そのため、15%を超えれば優良企業と評価されます。また、日本企業のROEは他国の企業と比べると低めです。その理由は、内部留保の大きさが株主資本を大きくしているためだと考えられます。

<出典:経済産業省『事務局説明資料 2019年11月 経済産業政策局産業資金課』p7「日米欧上場企業のROE・ROAの推移」

ROEが高い企業で起きていること

ROEが高い企業は、どのような状態にあると考えられるのかについて解説します。

無駄な資産を利益に変えた

ROEが高くなった企業は、利益を生まない資産を見直して利益化している可能性があります。

例として、以下のような施策を実施していると考えられます。

| 受取手形に応じない |

| 売掛金を早めに回収している |

| 貸付金や未収入金、立替金などを積極的に回収している |

| 不良在庫を処分してる |

| 不要な資産を現金化あるいは損金化している |

コストを削減した

ROEが高くなった企業は、相当なコスト削減の工夫や努力を行っている可能性があります。その結果ROEの分子である利益を向上させているのです。

例として、以下のような施策を実施していると考えられます。

| 仕入れ先の競争を促したり、仕入れ先を集中させたりすることで仕入コストを削減している |

| 業務の自動化やプロセスの見直しにより人員を削減している |

| 費用対効果を確認できない広告宣伝費を削減している |

売上が伸びた

ROEが高くなった企業は、売上を伸ばしている可能性があります。

例として、以下のような施策を実施していると考えられます。

| 販売速度を上げることで仕入から販売までの期間を短縮している |

| 売上に貢献していない資産を処分している |

借入が増えた

ROEが高くなった企業は、借入を増やしている可能性があります。つまり、借入金や社債の割合を高めて自己資本の何倍もの総資本を事業に投下している状態では、自己資本の割合が低くなるためROEの分母が小さくなります。

このような経営状態を「財務レバレッジが上がった」と表現します。財務レバレッジを上げることは、より多くの他人資本を活用して利益を上げることなので、自己資本が少なくても大きなビジネスを展開できます。そのため、ROEを評価する際には、財務レバレッジを競合他社や同じ会社の過去の実績と比較するなどして、総合的な判断が必要になります。

利益率が上がった

ROEが高くなった企業は、利益率が上がっている可能性があります。

例として、以下の施策を実施していると考えられます。

| 付加価値を高めることで客単価を上げている |

| 仕入方法や仕入れ値を見直すことで原価率を下げている |

| 経費や役員報酬などを見直すことで販管費を下げている |

ROEが高ければ優良企業とは限らない

ROEは株主や投資家が企業を評価する指標として重視していますが、注意しなければならない点もあります。実はROEが高ければ優良企業であると単純には評価できません。それは、ROEの分子や分母は、業績がよくなっていないときでも変化するためです。

具体的に見ていきましょう。

ROEが高い理由が、借入金額が大きい場合

企業が借入による他人資本で資金を調達して利益を上げている場合もROEは高くなります。この場合の評価としては、借入金を用いながらもビジネスを大きくして利益も上げていることは経営効率がよいと評価できますが、借入が増えていることによるリスクを注視する必要があります。

ROEが低い理由が、株主資本が大きい場合

ROEが低くても、安定した企業はあります。たとえば株主資本が大きい場合はROEの分母が大きくなるためROEは低くなります。特に創業年数が長い企業ほど内部留保も大きくなり、株主資本が大きくなりROEが低くなる傾向があります。

ROEが低い理由が、一時的に当期純利益が小さくなった場合

本業では大きな利益を出していても、一時的に当期純利益が小さくなったことでROEが低下する場合があります。たとえば自然災害などで特別損失を計上したときなど、企業側の事情ではない事象によるROE低下はやむを得ない現象といえます。

ROEが低い理由が、節税対策の場合

企業が節税対策として法人税を少なくするために、法人保険などを利用して当期純利益を会計上で小さくすることがあります。この場合、簿価上の利益が減ることで、ROEが低くなります。したがって、実際の利益とは乖離したROEとなります。

ROEを改善する方法

ROEを改善するには利益率を上げる以外にも方法があります。

資産の見直し

資産の見直しを行うことでROEを上げることができます。具体的には以下の施策を行います。

・滞留したままになっている売掛金や貸付金、未収入金、立替金などを回収する

・受取手形を受け取らない

・棚卸しを行い、不良在庫を処分する

・固定資産を早期に償却する

・不要な資産を現金化する

利益率の向上

ROEを上げるためには利益率を上げます。利益率を上げるためには商品・サービスの付加価値を高めて販売価格を上げる必要があります。

具体的には以下の施策を行います。

・顧客ニーズを調査し、その結果を反映させた商品・サービスの企画・開発を行う

・利益率の高い商品・サービスの販売に注力する

コストの削減

コスト削減することで利益率を上げ、ROEを上げることができます。

具体的には以下の施策を行います。

・技術力を高めることで製造原価を抑え、歩留まりを改善する

・仕入れ先の競争や集中化で仕入れコストを下げる

・業務の自動化を進めることで人員を削減する

総資産回転率の向上

総資産回転率を上げることでROEを上げることができます。総資産回転率とは「売上高÷総資産」ですから、売上を伸ばしながら、有給資産を処分するなどして総資産を減らすことで上げることができます。

財務レバレッジの向上

財務レバレッジを上げることでROEを上げることができます。財務レバレッジを上げるためには、積極的に借入を活用して、自己資本が少なくても事業を展開して収益性を高める必要があります。ただし、財務レバレッジを上げることは財務の健全性を損ない、利息の支払が増えるリスクへの注意も必要になります。

当期純利益の向上

当期純利益を上げることでROEを上げることができます。

当期純利益を上げるためには、以下の施策があります。

・販売単価を上げる

・仕入れ単価を下げる

・経費を節減する

・役員報酬を見直す

投資を積極的に行う

ROEは分母である自己資本を減らすことで上がります。そのため、設備投資などに積極的な投資を行うことで、自己資本を減らしてROEを上げることができます。しかし、ROEを上げるために設備投資が過度になってしまっては、財政基盤が弱くなるので本末転倒です。

配当を増やす

ROEの分母である自己資本を減らすには、株主や投資家に対する配当を増やす方法があります。配当を増やしてROEを上げることは、投資家に歓迎される施策です。

自社株買いを行う

自己資本を減少させる手法に、自社株買いがあります。自社株買いとは、市場に流通している自社の株を購入する手法で、資金が株主に戻る効果を持ちます。このとき、資金が株主に戻った分、自己資本が減少するため、ROEが増加します。ただし、純資産が減少することで経営基盤が弱体化するリスクがあります。

高収益企業を買収する

ROEの分子を増やすために、収益力のある企業をM&Aにより買収する方法があります。M&Aにより収益が上がるだけでなく、新しいビジネスが展開されるなどの相乗効果も期待できます。

まとめ

ROEは投資家を中心に、企業を評価するための重要な指標として注目されています。ただし、企業の評価はROEだけで決まるものではありません。ROEが上がっている場合は、なぜ上がっているのかまで見極めることで、総合的に評価する必要があります。

投稿 ROEとは?ROAとの違い、計算方法から経営指標としての見方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 会計ソフトとは?初心者でも利用できる基本機能からおすすめ会計ソフト7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>また経理担当者という限られた人材の中で、それらの書類をスムーズかつ正確に作成するのに適した人を見つけるのもなかなか大変なことです。このような状況をサポートしてくれるのが、会計ソフトの存在です。この記事では、基本機能からメリット・デメリット、導入ポイント、おすすめの会計ソフト7選まで、これから会計ソフトを導入する方にもわかりやすく解説します。

会計ソフトとは

会計ソフトとは

金銭にまつわる企業のアカウンティング業務を行うソフトのことを、会計ソフトといいます。会計処理を管理・集計し、帳簿や決算書などの必要書類の作成が行えるように開発されたソフトです。主に仕訳の記録や買掛金台帳・売掛金台帳の作成、試算表などの作成を行うシステムを搭載しています。

従来の書類管理では、買掛や売掛・入金や出金などの金銭フローを伝票に記載し転記を行うなど、煩雑な作業が必要でした。また稀に発生する経理担当者の不正や不透明金の把握は困難でしたが、会計ソフトの登場により業務効率化や不正防止も容易に解決することができます。

会計ソフトでできること

会計ソフトを活用すると、勘定科目の仕訳の手間を省いたり、集計・経理の入力ミスをなくすなど会計業務において発生しやすい負担を大幅にカットできます。決算書や試算表なども自動化で集計されるため、企業の財務状況を把握することが大変容易となっています。

管理会計と財務会計

会計ソフトには、管理会計と財務会計のどちらに適したソフトかによって、システムに違いがあります。管理会計向きのソフトは原価計算や損益計算などに強く、財務会計向きのソフトは決算書の作成や帳簿管理などに強いという特徴があります。どちら向きのソフトを活用すると自社にとって最適であるのか、よく見極めることが重要です。

会計ソフトの基本機能

会計ソフトを導入すると、経理担当者の業務負担を大幅に削減でき、効率化が実現します。会計ソフトに搭載されている豊富な機能により、業務の効率化が図れます。会計ソフトを扱ううえで、次の基本機能はどれも重要なので覚えておきましょう。

伝票入力機能

入金伝票や出金伝票・振替伝票などの伝票作成を行う機能です。会計ソフトの基本機能の中でも、特に活用頻度の高い機能です。多くの会計ソフトは振替伝票形式となっており、借方と貸方の金額と勘定科目の入力後に仕訳を登録する形式となっています。また自動で仕訳作成を行ってくれる製品もあります。

帳簿作成機能

従来型の書類での会計処理を行う場合には、伝票の作成後に仕訳を帳簿に転記するなどの手間がかかりました。しかし、会計ソフトを導入・活用することにより伝票入力と帳簿の作成が機能上関連づけられ、必要とされる現金出納帳などの帳簿の作成が自動的に作成できます。

入金管理機能

売掛金といった債権管理を行う機能です。会計ソフトによって、活用できる機能は異なります。請求書との連携で売上債権に追加する機能、売上債権回収消込機能・売上債権をレポートで把握可能な機能、遅延確認のための機能など、製品により備わっている機能はさまざまです。

支払管理機能

買掛金を中心とする債務管理機能です。取引先との信頼関係にも関わるため、重要な機能です。会計ソフトによって搭載されている機能が異なりますが、請求書から仕訳を行う機能や支払予定日をチェックする機能、必要となる振込みデータが作成可能な機能などがあります。

資金管理機能

資金を管理することのできる機能です。決算書だけでは資金繰りに不安があるときは、全体を把握するために製品以外の資金管理も大切です。スムーズな資金管理を実現するため、製品によってはキャッシュフローを把握できるシステムもあります。資金管理の機能も会計ソフトによって内容が異なります。

予実管理機能

予算と実行結果を管理する機能です。売上目標を立てたうえで実際に実行し、どれほど達成できたのかを確認したり、収益やコストを管理するのに活用できます。事業計画書の作成などにも役立つ機能ですが、導入する会計ソフトによって備えられている場合とそうでない場合とがあります。

固定資産管理機能

固定資産を会計処理と連携させて管理する機能です。会計処理を正確に行うためには、固定資産の確認だけでなく、減価償却も正確に行われる必要があります。減価償却費の自動計算や仕訳を含め、会計と連携させて管理します。またこの機能を活用すると、固定資産台帳の作成も可能です。

経営分析機能

企業の経営状況を分析する機能です。決算書は、社内で現在の経営状況を分析するのに必須の資料です。会計ソフトの活用によって、経営分析に関わる指標を自動計算し、表示させる製品もあります。さらにハイレベルな経営分析を求める場合には、外部と連携できるソフトが有益です。

決算書作成機能

損益計算書や賃借対照表などの決算書を作成する機能です。決算書は社内での経営分析や金融機関からの資金調達・利害関係者への開示を求める際に、必須の資料です。多くの会計ソフトに搭載されており、自動入力機能を活用すれば決算書の作成が容易にできます。

税申告機能

税務申告書を作成する機能です。消費税の集計などの税務申告において参考となる資料を、自動的に作成してくれる機能が備えられている製品もあります。

データ連携機能

データの連携を行う機能です。銀行口座の残高やクレジットカード履歴の自動取得などの取り込みが可能です。また金額の自動取得により経理担当者の入力ミスや業務負担を大幅に削減できるうえ、仕訳の登録もスムーズです。

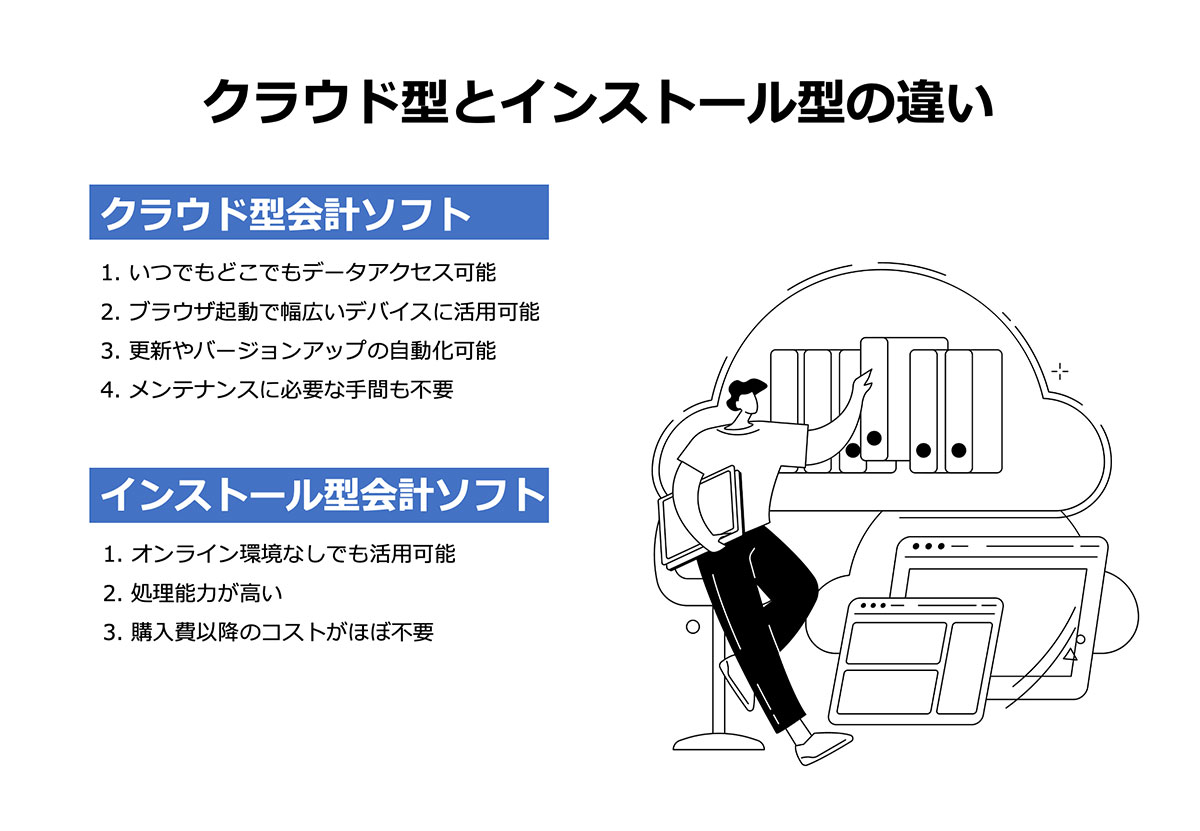

クラウド型とインストール型の違い

会計ソフトの種類は、クラウド型とインストール型の2種類に分けられます。一般的には比較的処理が容易に行えるのがクラウド型で、難解な処理まで行えるのがインストール型であるとされています。自社の導入目的に相応しい種類の選定を行い、扱いやすい製品を選びましょう。

クラウド型会計ソフトの特徴

インターネット経由で会計ソフトを活用します。オンライン環境は必須ですが、パソコンにインストールする手間がなく、ブラウザからそのままログインすることができます。

1.いつでもどこでもデータアクセス可能

2.ブラウザ起動で幅広いデバイスに活用可能

3.更新やバージョンアップの自動化が可能

4.メンテナンスに必要な手間が不要

インストール型会計ソフトの特徴

パソコンやスマートフォン・タブレットなどに会計ソフトをインストールして活用します。インストール型は、家電ショップの店内で販売されていることもあり、「パッケージ版」や「ダウンロード版」と呼ばれることもあります。

1.オンライン環境なしでもほぼ活用可能

2.クラウド型と比較しても処理能力が高い

3.購入費以降のコストがほぼ不要

会計ソフト導入のメリットとデメリット

法人向けの会計ソフトは一部書類の作成までは困難なこともありますが、個人向けの会計ソフトであれば確定申告書の作成まで行うことができます。幅広い業務の削減・短縮が可能となるだけでなく業務の効率化も達成できることから、企業に大きなメリットが生まれます。

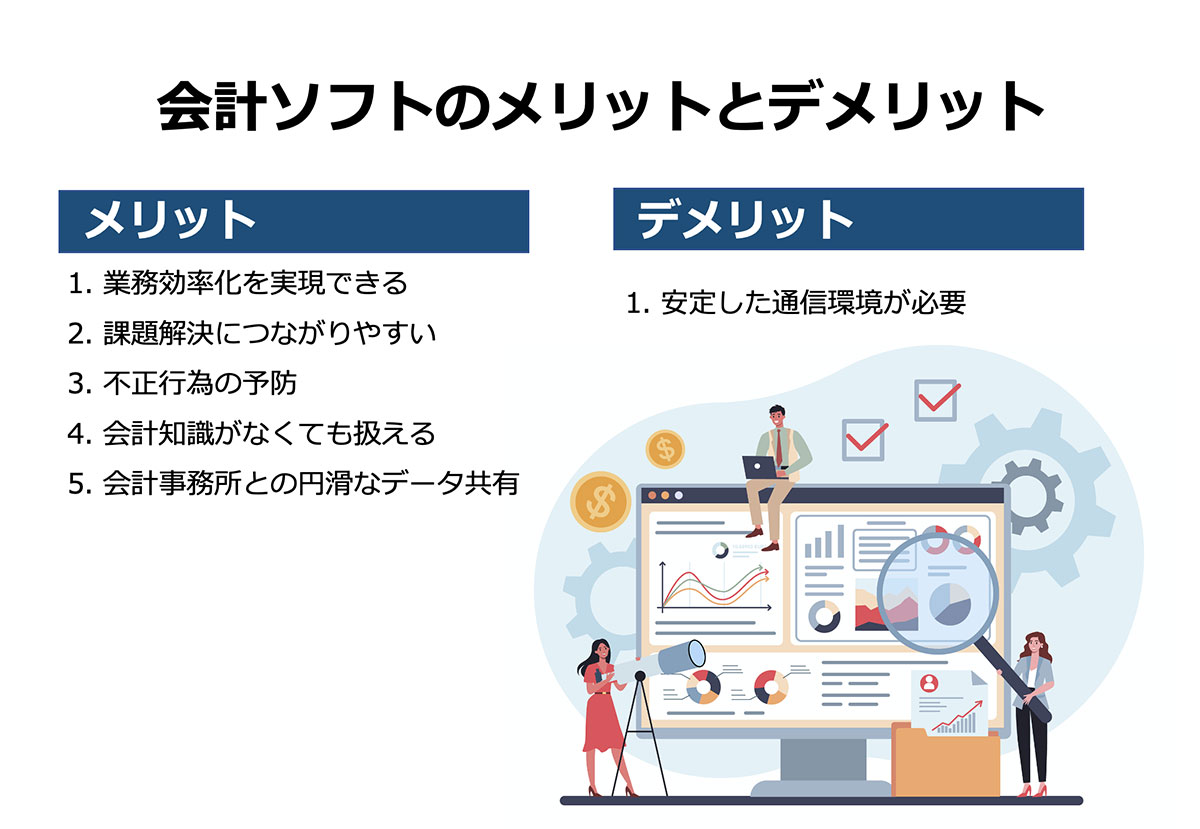

会計ソフト導入のメリット

1.業務効率化を実現できる

伝票を仕訳帳などに転記する必要がなく、入力ミスや計算間違いなどの人的ミスを防ぐことができます。そのため、業務の効率化に役立ちます。またスマートフォンで活用できる会計ソフトであれば、外出中にスマートフォンで経費などの入力業務を完了させることもできます。

2.課題解決につながりやすい

従来は経理担当者でなければ解決不可能であった煩雑な経理業務を会計ソフトに任せることで、入力ミスや人件費の削減・経理担当者の不正防止といった課題の解決につながります。また、会計事務所に書類を郵送するような手間が必要ないため、人的負担の軽減にも貢献します。

3.不正行為の予防

会計ソフトを導入すると手書きやエクセルでの入力作業に比べても、入力履歴が残ることによって数字の書き換えを防ぐことができます。また伝票から帳簿に自動転記されるため、改ざんなどの不正行為を予防することにもつながります。

4.会計知識がなくても扱える

従来型の会計業務では、書類やエクセルで伝票に記載を行い、仕訳帳などに転記を行う膨大な時間と手間を要しました。会計ソフトを活用すれば勘定科目が自動仕訳され、税区分まで自動入力されます。そのため会計知識をもたない初心者の方でも、簡単に正確な入力を行うことができます。

5.会計事務所との円滑なデータ共有

会計ソフトを活用すれば、会計事務所と入力内容の共有ができます。決算時にわざわざ書類を会計事務所に送付する必要がなく、確認のために自社まで足を運んでもらうような手間もかかりません。また修正箇所があれば、会計事務所側で修正してもらえるのも便利です。

会計ソフト導入のデメリット

1.安定した通信環境が必要

会計ソフトを導入することには、わずかながらデメリットもあります。クラウド型の製品であれば、まずオンライン接続できなければ活用することが難しいでしょう。また、セキュリティの関係でオンライン接続端末を限定する場合にも活用が困難です。これらのことから、通信環境が保証されている空間が必須であるといえます。

会計ソフトの活用事例

会計ソフトを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

シームレスに共有可能で決算が楽に

「月次決算ができるようになったのと決算がスムーズにおこなえるようになった。自動取込機能とクラウドが課題解決に貢献しました。前は仕訳件数も多かったため月次決算はできませんでした。いまは自動取込などで月次決算がスムーズにできるようになりました。またクラウドなのでソフトデータのやり取りではなくシームレスに税理士先生と共有できるので決算が楽におこなえるようになりました。自分のような一人経理でも楽におこなえます」

https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews/68183

▼利用サービス:マネーフォワード クラウド会計

▼企業名:株式会社トライキッツ ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:自動車・輸送機器

カードや銀行との連携で自分で打ち込む手間が大幅に削減できる

「カードや銀行と連携しておくと自動で費目が上がってくるので自分で打ち込む手間が大幅に削減できる。税理士の方にもアカウントを作っておくことで常に経理や決算の対応が確認できるためスムーズに業務を進めることができる。消費税の概算が確認できるので大体いくらくらい払えば良いのか一目でわかるのが便利」

https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews/20987

▼利用サービス:マネーフォワード クラウド会計

▼企業名:合同会社Milkyways ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

会計知識がなくても容易に申告可能

「今年はじめて確定申告に挑戦しました。まったく知識がないので不安だったのですが、白色申告はfreeeさえあれば楽勝でした。計算も自動でしてくれるし、レシートの内容を入れてボタンを押すだけという感じです。全く知識がなくても確定申告ができた。1日で1年の確定申告作業が終わった。計算ミスを防ぐことができた。家事按分などややこしいポイントをクリアできた」

https://www.itreview.jp/products/cloudkaikei-freee-enterpriseplan/reviews/20834

▼利用サービス:クラウド会計freeeエンタープライズプラン

▼企業名:ハチモ株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:デザイン・製作

扱いやすいUIにより業務効率が向上

「会社の中で、会計業務をしている経理の方など、特に入力中心の業務をしている場合、キーボードだけで操作できることや、繰り返し入力などがしやすいなどにこだわりがあると思います。そういった人に向けて非常に操作しやすい、ユーザー目線の製品であると言えます。仕訳作成コストや各種チェック業務で、非常に使いやすいUIで直感的に操作できて業務効率が上がったと感じました」

https://www.itreview.jp/products/yayoikaikei/reviews/13737

▼利用サービス:弥生会計

▼企業名:株式会社おかん ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

会計知識不要のまま業務効率化を達成

「仕分けなどを行っているとパターン学習をして、自動的に仕分けが出来るようになるので時間短縮になる。会計知識が乏しくても問題なし。経理業務の時間短縮による人件費削減。期末業務など膨大な量を処理していたがかなり楽になった。非常にメリットを感じた」

https://www.itreview.jp/products/cloudkaikei-freee-basiceplan/reviews/37095

▼利用サービス:クラウド会計freeeベーシックプラン

▼企業名:株式会社塚田農場プラス ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:持ち帰り・デリバリー

会計ソフト導入のポイント

会計ソフトを導入する際には、どのような企業規模に向けて開発された製品で、管理会計と財務会計どちらに向いている製品であるのか事前に確認を行う必要があります。また次の5つのポイントを含む、会計ソフトを初めて扱うユーザーであっても扱いやすい製品であることも重要です。

クラウド型かインストール型か

会計ソフトにはブラウザから活用するクラウド型のソフトと、パソコンにソフトをインストールして活用するインストール型ソフトの2種類があります。それぞれ仕組みが異なり、メリット・デメリットがあるため、会計ソフト導入の際にはどちらを活用すれば自社に最適であるのか比較しながら選定しましょう。

使いやすさ

いつどこにいてもパソコン・スマートフォン・タブレットなどで作業ができるのは、会計ソフトの大きな魅力です。常に正確性やスピードが求められるビジネスでは、扱いやすい会計ソフトであることは大前提です。自社にとって本当に使いやすい製品であるかどうか、事前によく見極めることが大切です。

会計処理外システム

どんなに優秀な会計ソフトであっても、ほかのクラウドサービスとの連携や最新のOSに対応できなければ、長期間の活用を考えると不都合が多いことは容易に想像ができます。そのため多くの会計ソフトが法改正に対応していますが、さらにシステムの変更まで対応可能であるのかどうか導入前に確認を行うことで安心できます。

費用対効果

コストパフォーマンスの高い会計ソフトの選定も、企業にとっては重要なことです。ある程度導入コストの定められている企業であれば、特に重視するポイントです。現在は比較的リーズナブルな価格で販売される会計ソフトも多くあります。他社製品と比較しながら、自社にベストなものを選ぶようにしましょう。

サポート体制の有無

機能性に優れていてどれほど扱いやすくても、会計処理は専門性が高く難しいため書類の作成中に不安を感じることがあるかもしれません。万が一の事態に備え、電話・メール・チャットでのサポート体制はあるのかどうか確認を行いましょう。特に電話でのサポート体制の確認は、スピーディーな問題解決のためにも大変重要です。

会計ソフトの業界マップ

会計ソフトのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

おすすめの会計ソフト7選

実際に、会計ソフトを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの会計ソフトを紹介します。

(2021年12月13日時点のレビューが多い順に紹介しています)

マネーフォワード クラウド会計

明細データの自動化や仕訳の自動入力により会計の業務効率化に寄与するクラウド型の会計ソフトです。インストールの必要がなく、消費税増税や税法改正にも自動アップデートが可能です。他社ソフトのデータインポートもできるため、乗り換えも簡単。連携サービスも豊富でほかのクラウドソーシングなどとの連携もできます。導入企業はIT企業やサービス業・メディア企業や金融業など多岐にわたります。

弥生会計

小規模法人や個人事業主に向けて開発された会計ソフトです。現金取引を除く銀行の明細やICカード・クレジットカードなどの取引データが自動化可能なため、手入力を行う手間も時間もかかりません。毎月の仕訳からグラフや集計レポートも自動で作成可能なので、即座に現在の経営状況を確認できる利便性の高いソフトとなっていいます。

会計王

中小企業や個人事業主・小規模企業者に向けて開発された会計ソフトです。専門スタッフによる無料の電話サポートが最大15カ月間利用できたり、初年度のサポートが無料であるのも魅力です。その都度最新プログラムと改良版を提供しており、消費税や軽減税率、電子帳簿保存法などの法改正にも対応しています。サポートが充実しているため、会計ソフト初心者でも扱いやすい内容となっています。

クラウド会計 freee ベーシックプラン

国内において唯一、確定申告書類を質疑応答方式で作成できる会計ソフトプランの1つとなっています。会計業務の効率化や資金の透明化を目的とする企業に向けて開発されました。請求書や決算書の作成・経費の精算、請求書の一括請求、ネット銀行への振込依頼などを行うことができ、電話・チャット・メールなどのサポートも万全です。

クラウド会計 freee ベーシックプランの製品レビューを見る

クラウド会計 freee スタータープラン

中小企業の会計業務を自動化することで確定申告や決算書の作成を容易に行える会計ソフトです。会計ソフトの活用に必要不可欠なシステムを備えており、確定申告をスムーズに完了させたい個人に向けて開発されました。法人・個人などにより複数のプランがあり、会計・申告・経営分析・収支管理にも対応しています。

クラウド会計 freee スタータープランの製品レビューを見る

クラウドERP freee

会計業務の一元化と月次決算の早期化を具現化する会計ソフトです。ワークフローのペーパーレス化や内部統制にも対応。AIの活用により業務の自動化・効率化を行い、勤怠管理は労働基準法に基づき自動アラートを実装。人事労務管理の一元化も可能で、残業時間はリアルタイムに把握できます。

クラウド会計 freee エンタープライズプラン

「クラウドERP freee」に、内部統制報告制度に対応する一連の業務プロセスを成功させるオプションがついたプランです。セキュリティの担保にアクセスコントロール、内部統制強化にインプットコントロール、システムの異常を監視するモニタリングなどの各システムを提供しています。上場企業を中心として、内部統制強化を図ることを目的とする企業で導入されています。

クラウド会計 freee エンタープライズプランの製品レビューを見る

まとめ

会計ソフトは、帳簿への記帳の際に勘定科目や仕訳などの簿記の知識不足を補助したり、決算書や申告書などを効率的に作成することができます。会計知識が十分でなくても管理や決算対応などをこなす手助けになります。

会社の成長段階や目的、規模によって必要な機能も変わってきますが、今やすべての企業が導入する時代になっているといえるでしょう。選定にあたっては機能だけでなく、マイナンバー制度や電子帳簿保存法など、新たな制度や法律に対応していることも確認しましょう。

投稿 会計ソフトとは?初心者でも利用できる基本機能からおすすめ会計ソフト7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティングから顧客体験の最適化は始まっている。 顧客属性ごとのレビュー出し分けで、お客様にとって最適で良質な情報を受け取っていただける仕組みを構築中 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>≪背景・課題≫

● 導入担当者である管理部門の方々の声は収集できていたものの、ツールの主たる利用者である営業部門の声は十分に拾えていなかった

●マーケティングで活用する事例の制作には工数がかかり、生産量にも限りがあった

≪ITreview利用の効果・メリット ≫

● 営業部門の方から投稿されたレビューが多く、これまで聞けなかった利用者の声が聞けるようになった

● 営業部門からの声が加わったことで、機能改善や機能開発の優先順位づけの精度が高まった

● ITreview Grid Awardの受賞実績を掲載することで、見込み客からの信頼を獲得しやすくなった

● 収集した顧客のリアルな声を、サービス利用事例としてそのまま二次利用できる

「私たちの経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』をご契約いただくのは経理などの管理部門の方々です。日頃、営業やカスタマーサクセス担当が接するのも、管理部門の方々になります。私たちのサービスを使って経費精算を行っている管理部門以外の営業部門の方々の声をお伺いする機会は、ITreviewを利用する前まで、あまりありませんでした。ITreviewに投稿してくださるのは、約8割が営業の方々。実際にサービスを使う人のリアルな声が聞けるというのは、それだけで大きな価値があります」と語るのは、マネーフォワード クラウド経費本部 コミュニケーションデザイン部 部長の成末 庸平氏だ。

同社では、ITreviewに集まるツール利用者の声を、機能改善や機能開発につなげているが、「それだけではありません。見込み客のリード獲得というマーケティングに、ITreviewをフル活用していきたいと、いろいろ構想中です」と成末氏は言う。ITreview Grid Awardの称号やレビューを活用し競合優位性の高いメッセージングを実現したとして、ITreview Customer Voice Leaders を受賞した同社は、現在どのようなレビューマーケティングを実践しているのか。また近い将来、どのようなマーケティング施策を展開しようと構想しているのか。成末氏へ、同社のレビューマーケティングの“今”と“未来”をお伺いした。

レビューの約8割は、営業の方々からの声。これまで聞けなかった、サービス利用者の声が聞けるように

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

成末氏: コミュニケーションデザイン部では、事例取材を通じてお客さまの声を伺っていました。クラウド経費本部全体の活動として、私たちのサービスのログイン後に表示されるアンケートのポップアップ画面を通じて顧客満足度調査を行っており、そこがお客さまの声を収集する仕組みの1つになっています。あとは、もちろんオンラインサポートのほうへ日々、お客さまの声は寄せられてきます。

株式会社 マネーフォワード

クラウド経費本部 コミュニケーションデザイン部 部長

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

成末氏: 経費精算システムは、経費申請する営業の方、承認する営業マネージャー、承認後支払いを行う経理の方など、いろいろな利用者が存在します。当社の営業やカスタマーサクセス担当は、導入担当者である経理の方々と主に接するので、経理の方の声はお伺いできるのですが、その先のサービス利用者である営業の方の声がなかなか拾いに行けないという課題がありました。導入事例の取材など営業の方の声を伺うこともできますが、取材のご対応をいただく営業の方の声が1人聞けるという状況ですので、たくさんのお声を聞くことはなかなか難しい状況でした。

――ITreviewを利用することで、サービスの主たる利用者である営業の方々の声が聞けないという課題を解消されたわけですね

成末氏: そうです。ITreviewにレビューを投稿してくださるのは、約8割が経費精算が多い営業の方々です。「交通費精算がラクになった」「毎月経費精算が憂鬱だったけど、そう感じなくなったのは、マネーフォワード クラウド経費のおかげ」など、実際にサービスを使う人のリアルな声が聞けるというのは、それだけで大きな価値があります。

展示会ブースの壁面に、ITreview Grid Awardの受賞実績を掲載 利用者評価の高いサービスであることの証明は、マーケティングにも有効

――ITreviewに限らず、集めた顧客の声を、どのように活用していらっしゃいますか?

成末氏: 営業やカスタマーサクセス担当が伺った声や、オンラインサポート担当がお問い合わせとして伺った声、また顧客満足度調査で集めた声は、全てツールに入れて一元管理しています。ダッシュボードを作って、機能改善要望の声、UIの改善要望の声などいくつかのカテゴリーに専任の担当者が分類します。開発部では、ツールに蓄積されているユーザーの声の量や重要度などを考慮して、開発の優先順位を検討し、機能改善や機能追加をいつどの順番でやるのかを決めています。もちろんITreviewのレビューもそのツールに入れて、機能改善などに役立てています。

――貴社は、顧客の声をプロダクトの機能改善に役立てる一方で、マーケティングにおいてITreview Grid Awardの称号やレビューを活用し競合優位性の高いメッセージングを実現されています。現在、ITreviewをどのようにマーケティングに活用されているのでしょうか?

成末氏: はい。1つは、展示会ブースの壁面いっぱいに、ITreview Grid Awardで3期連続「LEADER」のポジションに評価されていることを大きな文字で告知しています。それが、展示会に来場なさった新規のお客さまのアイキャッチになっていますね。

また、私たちの製品に対して興味を持っていただいた見込み客に対してメールを配信しているのですが、製品の比較検討フェーズにある見込み客に対しては、私たちへの信頼感を醸成する目的で、ITreview Grid Awardを3期連続受賞ということを最初にお知らせしてから、製品資料のご案内をするようにしています。

ITreviewという信頼性の高いサイトの中で「LEADER」というポジションを獲れているということは、ユーザーから愛されることの証明になります。それはマーケティングにも有効なのではないかと思います。

――ITreview Grid Awardの称号やレビューを二次利用できることが、Premiumプランのメリットということですね。

成末氏: はい。最初は「LEADER」の称号がマーケティングやブランディングに使えるということにメリットを感じました。加えて、これまで聞けていなかった営業現場の声がレビューとしてたくさん手に入り、ティザーサイトやメルマガ、展示会への二次利用がとても簡単にできるのが大きなメリットです。

今までは、導入事例のコンテンツ制作を頑張っていたのですが、工数もかかりますし制作できる数も限られます。事例はたくさんあったほうが、マーケティングにおいて見込み客育成のための材料が増えるわけですから、ITreviewのレビューのように即時利用できるものがあるととてもありがたいです。ユーザーの人たちが忖度なしで書いているレビューは、見込み客の方々にも真実性のある情報だと受けとめてもらえるのです。

――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューはございますか?

成末氏: 営業の方からのレビューで「ビジネスパーソンには必須のサービス」というような声があり、これはとてもうれしかったですね。

どの会社にもある経費精算という業務は、はっきり言って不要な業務、ゼロであるべきだと思っています。その分、営業の方々はお客さまに会いに行く件数を増やしたり、管理部門であれば売り上げの予測であったり、もっと本来の業務に時間を充てるべきだと思います。何も生み出さない業務だから、限りなくゼロに近づけるほうがみなさんに幸せを提供できると思うのです。経理の方々が振込の業務がラクになったとか、自動化で確認にかかる負担が削減できたとレビューをしていただくのもうれしいのですが、営業の方にビジネスパーソンの必須のサービスだとレビューしていただけることは、経費精算業務をゼロに近づけていることの裏返しだと感じて、とても印象に残っていますね。

例えば100人ぐらいの会社があって、管理部門の方が3人ぐらいで、営業の方は2~30人ぐらいのケースはよくあります。管理の方がラクになることはもちろんですが、会社全体で見た時に、2~30人の負担がぐっと落とせるようになると、その会社に対しての貢献度は大きいと言えます。私たちは、普段接している管理部門の方々はもちろん、その先にいる方々のことを思って仕事しなければならないと思っています。そういう意味では、サービスの主たる利用者である営業の方々の声が聞けるITreviewは、私たちにとって大変貴重な存在ですね。

見込み客の属性に適したレビューを自動表示する仕組みを構築中。情報格差がある管理部門をITreviewで救いたい

――投稿されたレビューそのものを二次利用されていますか? また今後、レビューのマーケティング活用で構想されていることがございましたら、お聞かせください

成末氏: 実は今準備中なのですが、資料請求のあったお客さまに対して、そのお客さまの業界や規模などの企業属性に適したレビューを、メールやDMに自動で表示できるような仕組みを構築しています。例えば50~100人の製造業のお客さまから資料請求があったとします。そのお客さまへ送信するメールに、同じ製造業で同規模の企業の方のレビューが表示されていると、より私たちの製品の理解と信頼が深まると思うのです。手動で行うには担当者の負担も高くなりますし、自動表示できないかとさまざまなマーケティングツールと連携させながら、仕組みを構築中です。

レビューが1000件、2000件になると、もっと細かな属性分類ができると思います。業界や規模だけではなく、積極的に人材採用している会社、超成長企業、設立15年以内の会社など、いろんな切り口での見込み客アプローチが可能になると思います。それが理想ですね。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

成末氏: 例えば情シスや人事部門の方は、欲しい情報がオンライン上にあるので、ネットにアクセスすれば入手することができますが、管理部門の方々にはそういう場所があまりありません。だから、管理部門向けのシステムを選定する際、何を選んだらいいか情報がないから分からないという話をよくされています。その中で、製品の評価や口コミが健全な状態で確保されているサイトがあれば、経理の方々に非常に有意義なことだとずっと思っていていました。ITreviewの存在を知った時、やっとこういうサービスが日本にも来たとうれしくなりました。それから、「IT選びに、革新と確信を」という思想に共感し、純粋にITreviewの活動を応援したかったというのはあります。

今は、ITreviewというレビューサイトがあることを管理部門の方々にもっと知っていただきたいなと思っています。やっぱりまだ知らないという方が多いので、より認知度を上げていただくことを期待しています。

投稿 マーケティングから顧客体験の最適化は始まっている。 顧客属性ごとのレビュー出し分けで、お客様にとって最適で良質な情報を受け取っていただける仕組みを構築中 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 経理に携わる全ての人たちを、経営の“主役”に――freeeが挑む、もう1つのカスタマーサクセス は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

「スモールビジネスを、世界の主役に」を事業ミッションに、2018年4月時点で実に100万もの事業所へ「クラウド会計ソフトfreee」を提供しているのが、会計ソフトのfreeeだ。同社では、顧客の従業員数によって、Emerging Small Business(個人事業主/小規模法人)、Small&Medium Business(中小企業)、Mid Market(中規模企業)と事業部を分けており、それぞれに10人前後のカスタマーサクセス担当を配置している。

今回、お話を伺ったのは、SMB(Small&Medium Business)事業部のCustomer success マネージャーである山田健児氏。「100万もの事業所へ、私たちが提供するクラウド会計ソフトを継続的に利用していただけるよう活動するのはもちろんですが、freeeのカスタマーサクセスにはもう1つ、大きなミッションがあると思っています」と語る。それは、経理に携わる全ての人たちを、経営に示唆を与えられるような人材へと変えていくということ。「freeeを利用することが、そのきっかけになれれば」と言う山田氏に、もう1つのカスタマーサクセスに対する使命感を語っていただいた。

カスタマーサクセスは、ユーザーにとって「本質的(マジ)で価値ある」こと

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

山田氏: 私たちのクラウドサービスを世の中にリリースした当初からカスタマーサクセスに取り組んでいます。freeeには2015年に制定された「本質的(マジ)で価値ある」という独自の価値基準があり、これは「ユーザーにとって本質的な価値があると自信を持って言えることをする」というもの。この価値基準がfreeeの社員には本当に浸透しているので、お客さまにとって「マジで価値ある」カスタマーサクセスを実践するのは、ごく自然な流れだったように思います。

明確に取り組み始めたといえるのは、2016年に各事業部へカスタマーサクセス担当を配置した時。それまでは、営業担当がカスタマーサクセスまで含めて活動していました。

――事業部によって、カスタマーサクセスの活動は異なりますか?

山田氏: 異なりますね。ユーザーの規模が大きいMid Market事業部では、訪問などでお客さまに対面し1対1で対応する、いわゆる“ハイタッチ”の顧客対応がメインになってきますし、個人事業主対応のEmerging Small Business事業部では顧客数がかなり多いので、メルマガなどで支援を行う“テックタッチ”の活動が中心になります。私が担当するSMB(Small&Medium Business)事業部は、その中間のような存在で、お客さまへ訪問するハイタッチもあれば、ユーザー会やセミナーなどを開催し、複数のユーザーに対面支援を行う“ロータッチ”も行い、メルマガ配信といったテックタッチも展開します。事業部によって活動が異なるので、全社で追うべきKPIはありつつも、事業部ごとのKPIも設定しています。

――SMB事業部のKPIはどこに設定されていますか?

山田氏: 事業貢献度をKPIに設定しています。具体的にはNet Revenue Retention Rate(売上継続率)です。これを最終的なKPIとして追っていて、活動の過程で、お客さまのサクセス度合いを測るようなスコアをつけていたり、利用状況を測るヘルススコアもつけていたり、さらにはお客さまの満足度データも取っています。これらは中間のKPIとして置いています。

メンバーそれぞれの強みを生かしたカスタマーサクセスを展開

――貴社では顧客の声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?

山田氏: カスタマーサポートに、チャットや電話、メールによってお客さまの声が入ってくる仕組みが作られています。そこに集められたお客さまの声は、JIRA(プロジェクト管理ソフト)で管理しており、それをもとに毎週プロダクト側の責任者とカスタマーサクセスの責任者との打ち合わせの機会を設け、その場で改善や機能開発まで進めるかどうかを決めています。MRR(月間定額収益)やARR(年額定額収益)など私たちの事業に与えるインパクトを考慮することはもちろんなのですが、お客さまの業務に与えるインパクトを見て、改善や開発の優先順位を判断しています。つまり、業務が止まってしまうレベルなのか、代替で進めることはできるのか、内部統制上、問題がないかということをしっかりと見て、必要であればプロダクト改善に落としていくという流れです。

SMB事業部としては、訪問、セミナー開催、メルマガ配信といった活動の中で、必ずアンケートを取り、お客さまの声を積極的に取りに行っています。また、お客さまの声だけではどうしても偏りが出てしまうこともありますので、お客さまとコミュニケーションを取ったfreeeのカスタマーサクセス担当の声も同時に集めるようにしています。カスタマーサクセス担当がfreeeの経営層やプロダクトの開発エンジニアを積極的に客先へ連れて行き、お客さまの声を直接“聞かせる”といったことも行っています。

――カスタマーサクセスの活動を仕組み化して効率的に顧客を支援していく方法もあるかと思いますが、貴社の場合はいかがですか?