投稿 リテールテック(RetailTech)とは?意味や具体的な活用事例をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、EC市場の拡大や消費行動の変化、人手不足といった事象を背景に、多くの企業でリテールテックの導入が進んでいます。データ活用による競争力強化が大きな目的です。

しかし、リテールテックには導入コストや運用負荷、社内DX人材の不足といった問題もあるため、最悪の場合には、投資対効果が見合わないなどのリスクを発生させてしまいます。

本記事では、リテールテックの基礎知識や注目される理由の解説に加えて、メリット・デメリットから活用事例、選び方のポイントまで徹底的に解説していきます!

この記事を読むだけで、リテールテックの全体像をまるごと把握できるため、小売DXや業務改革に悩んでいる担当者には必見の内容です!意思決定者向けの実践知識としてぜひ参考にしてみてください!

リテールテックとは?

リテールテックとは、小売業における販売・在庫・物流・マーケティングなどの業務に、AI・IoT・クラウドといったデジタル技術を活用する取り組みのことです。

従来の小売業は、経験や勘に頼った運営が主流でしたが、リテールテックを導入することで、購買データや顧客行動データをもとにした意思決定が可能になります。データドリブン経営の実現が大きな利点です。

具体的には、スマートレジによる会計自動化、AIによる需要予測、在庫管理システムの高度化、OMO施策によるオンラインとオフラインの統合などが代表例として挙げられます。業務効率と顧客体験の両立が可能です。

また、リテールテックは単なるITツールの導入ではなく、業務プロセスや組織体制そのものを見直すDXの一環として導入されるケースが増えています。小売DXの中核概念として理解することが重要といえるでしょう。

リテールテックが注目される理由

- ①:消費行動の変化と加速

- ②:人手不足と生産性向上

- ③:データ活用競争の激化

①:消費行動の変化と加速

リテールテックが注目されるようになった理由の1つ目としては「消費行動の変化と加速」というものが挙げられます。

スマートフォンの普及やECの拡大といった購買チャネルの多様化により、消費者はオンラインとオフラインを行き来する購買行動を取るようになりました。この変化に対応するためには、顧客データを一元管理し、最適なタイミングで最適な商品を提供する仕組み作りが不可欠です。

②:人手不足と生産性向上

リテールテックが注目されるようになった理由の2つ目としては「人手不足と生産性向上」というものが挙げられます。

経済産業省の調査でも、小売・卸売業は慢性的な人材不足に直面しているとされています。労働力不足の構造課題が存在するなか、セルフレジや自動発注システム、AIによる需要予測を活用することで、少人数でも店舗運営が可能となり、生産性向上とコスト削減を同時に実現できます。

③:データ活用競争の激化

リテールテックが注目されるようになった理由の3つ目としては「データ活用競争の激化」というものが挙げられます。

顧客データを活用できる企業とそうでない企業では、マーケティングの精度や在庫最適化の面で大きなデータ格差の拡大が進んでいます。リテールテックは、POSデータや購買履歴、来店データなどを統合し、経営判断に活かすための基盤として重要な役割を果たしているというわけです。

リテールテックの仕組みを支える技術

- ①:消費行動の変化と加速

- ②:人手不足と生産性向上

- ③:データ活用競争の激化

①:AIによる予測分析技術

AIは、大量のデータを高速かつ高精度に分析し、将来の需要や顧客行動を予測する役割を担っています。需要の予測と意思決定を自動化できる点が最大の特徴といえるでしょう。

具体的には、過去の販売実績、天候、曜日、イベント情報などを組み合わせて、商品ごとの需要を予測する用途で活用されています。また、顧客の購買履歴にもとづくレコメンド機能も活用されており「この商品を買った人はこんな商品も購入しています」といった提案を自動で行うことも可能です。

②:IoTによるリアルタイム把握

IoTとは、店舗内の機器や設備、商品棚などをインターネットにつなぎ、リアルタイムでデータを取得・管理する技術のことです。現場の可視化技術として重要な役割を果たします。

例えば、棚に設置されたセンサーによって商品の陳列状況を検知し、自動で在庫数を把握したり、冷蔵・冷凍設備の温度管理を自動化したりといった活用が進んでいます。実店舗の「今起きている状態」をデータとして取得できるため、確認作業を減らし、品質管理の精度を高めることが可能です。

③:API連携によるシステム統合技術

APIとは、異なるシステム同士を連携させるための仕組みであり、POS、在庫管理、EC、CRMなどの各ツール同士をつなぐ役割を果たします。システム横断連携の要といえる技術です。

API連携が充実しているリテールテックツールを選ぶことで、既存システムを活かしながらDXを進めることができ、無駄な入れ替えコストなどを抑えることができるようになります。また、将来的な機能追加や他ツールとの併用を見据えた場合でも、API連携の柔軟性は非常に重要な判断軸となります。

④:クラウド技術による柔軟なシステム基盤

クラウドとは、インターネット経由でシステムやデータを利用する仕組みのことで、従来のオンプレミス型のサービスと比較して、柔軟性や拡張性の面で大きな効果を発揮します。

クラウド型のリテールテックを採用することで、店舗数の増減や利用機能の拡張にも柔軟に対応でき、初期投資を抑えながら導入を進めることが可能になります。また、スモールスタートや段階導入がしやすい点も、クラウド技術がリテールテック普及を後押ししている理由の一つといえるでしょう。

⑤:ビッグデータによる顧客購買データ活用

POSデータや会員データ、ECの購買履歴など、小売業では日々膨大なデータが蓄積されています。これらを統合・分析することで、新たな価値を生み出すのがビッグデータ活用です。

ビッグデータを活用することで「どの顧客層が」「どの時間帯に」「どの商品を購入しているのか」といった傾向を把握でき、売場づくりや販促施策の精度を高めることができます。リテールテックは、こうしたデータを「使える情報」に変換し、現場や経営判断に活かすための橋渡し役を担っています。

リテールテックのメリット

- 業務効率を大幅に改善できる

- 顧客体験(CX)の向上に役立つ

- データドリブン経営を実現できる

業務効率を大幅に改善できる

リテールテックのメリットの1つ目としては「業務効率を大幅に改善できる」という点が挙げられます。

小売業では、レジ業務や発注作業、棚卸し、売上集計など、日々発生する定型業務が非常に多く、これらが現場負荷の大部分を占めています。定型業務の自動化効果は、リテールテック導入の最大の価値といえるでしょう。

例えば、スマートレジやセルフレジを導入することで、会計処理のスピード向上と人員配置の最適化が可能になります。また、AIを活用した自動発注システムを利用すれば、従来は経験や勘に頼っていた発注判断をデータベースで行えるようになります。

顧客体験(CX)の向上に役立つ

リテールテックのメリットの2つ目としては「顧客体験(CX)の向上に役立つ」という点が挙げられます。

現代の消費者は、価格だけでなく「買い物のしやすさ」や「ストレスの少なさ」も重視する傾向にあり、このような体験の積み重ねは、リピート率や客単価の向上、中長期的にはLTV(顧客生涯価値)の最大化にも貢献します。

例えば、レジ待ち時間の短縮、キャッシュレスへの対応、アプリを活用したポイント管理やクーポン配信などは、顧客満足度を直接的に向上させる施策です。また、購買履歴や来店データを活用したパーソナライズにより、顧客に合った提案も可能になります。

データドリブン経営を実現できる

リテールテックのメリットの3つ目としては「データドリブン経営を実現できる」という点が挙げられます。

従来の小売経営では、売場責任者やベテラン社員の経験に依存した判断が多く、属人化が課題となっていました。特に複数店舗を展開する企業にとっては、全体を俯瞰した分析ができる点は大きな競争優位につながります。

リテールテックでは、POSデータや在庫データ、顧客属性データを一元管理することで「どの商品が」「いつ」「どの層に」「どれだけ売れているのか」を可視化できます。これにより、在庫最適化や売場レイアウトの改善、価格戦略の高度化が可能になります。

リテールテックのデメリット

- 導入や運用コストが発生する

- 社内DX人材や運用体制の不足

- 現場オペレーションとの摩擦

導入や運用コストが発生する

リテールテックのデメリットの1つ目としては「導入や運用には相応のコストが発生する」という点が挙げられます。

システムの導入には、初期費用や月額利用料、ハードウェアの購入費などがかかる場合があり、特に中小規模の小売事業者にとっては負担が大きくなるケースも少なくありません。コスト負担の現実は無視できない要素です。また、導入後も保守費用やシステム更新費用、場合によっては追加の開発費用などが発生することもあります。

解決策としては、スモールスタート可能なクラウド型サービスを選択し、段階的に導入範囲を広げる方法が有効です。段階導入によるリスク低減を意識する必要があります。

社内DX人材や運用体制の不足

リテールテックのデメリットの2つ目としては「社内DX人材や運用リソースが不足しがち」という点が挙げられます。

システムは導入しただけでは効果を発揮せず、現場で正しく使いこなされてこそ価値を生みます。運用定着の難しさは、多くの企業が直面する課題です。特に、ITに不慣れな現場スタッフが多い場合、操作ミスや利用敬遠が発生し、結果として活用が進まないケースもあります。この状態では、せっかくの投資が無駄になってしまいます。

解決策としては、操作が直感的なツールを選ぶことや、導入時の研修・サポートが充実しているベンダーを選定することが重要です。人と仕組みの両面の整備が不可欠です。

現場オペレーションとの摩擦

リテールテックのデメリットの3つ目としては「既存のフローとの摩擦が生じる恐れがある」という点が挙げられます。

新しいシステムを導入すると、これまで慣れ親しんだ業務プロセスが変わるため、現場からの反発を招くことも少なくありません。特に、トップダウンで導入を進めた場合「なぜ変えるのか」が共有されないまま運用が始まり、形骸化するケースも見られます。こうした事態を防ぐためには、現場を巻き込んだ導入プロセス設計が重要です。

解決策としては、導入前に目的や期待効果を丁寧に説明したり、テスト運用を通じて改善を重ねたりすることで、スムーズな定着と現場との関係構築を図ることができます。

リテールテックの選び方と比較のポイント

- ①:自社の課題や導入目的は明確か?

- ②:スモールスタートに対応しているか?

- ③:既存のシステムとの連携はできるか?

- ④:ヘルプやサポート体制は問題ないか?

- ⑤:セキュリティは基準を満たしているか?

①:自社の課題や導入目的は明確か?

リテールテックの選び方の1つ目としては「自社の課題や導入目的は明確か」というものが挙げられます。

業務効率化を優先したいのか、売上拡大を狙いたいのか、それとも顧客体験の向上が目的なのかによって、選ぶべきツールは大きく異なります。目的整理の重要性が最優先事項です。課題が曖昧なまま導入を進めてしまうと「結局使われない」や「効果が見えない」といった失敗につながりやすいため、導入前の整理は必須です。

②:スモールスタートに対応しているか?

リテールテックの選び方の2つ目としては「スモールスタートが可能かどうか」というものが挙げられます。

小売DXにおいて最も多い失敗例の一つが、初期段階から全店舗・全業務に一斉導入してしまい、現場が混乱するケースです。そのため、まずは一部店舗や特定業務に限定して導入できるサービスを選ぶことが重要です。小さく試し、効果や課題を検証しながら徐々に展開範囲を広げていくことで、投資対効果を見極めやすくなります。

③:既存のシステムとの連携はできるか?

リテールテックの選び方の3つ目としては「既存のシステムとの連携はできるか」というものが挙げられます。

小売業では、POSシステムやECプラットフォームなど、すでに複数のシステムが稼働しているケースが一般的です。これらと連携できないリテールテックを導入すると、データが分断され、かえって業務が煩雑化する恐れがあります。データサイロ化の回避は重要な観点となるため、API連携の有無や実績は必ず確認すべきポイントです。

④:ヘルプやサポート体制は問題ないか?

リテールテックの選び方の4つ目としては「ヘルプやサポート体制は問題ないか」というものが挙げられます。

リテールテックは導入して終わりではなく、導入後の活用フェーズこそが成果を左右します。そのため、初期設定や操作説明だけでなく、運用定着まで支援してくれるベンダーを選ぶことが重要です。具体的には、オンボーディング支援、操作マニュアルや研修の有無、定期的な活用提案などがあるかどうかを確認するとよいでしょう。

⑤:セキュリティ基準を満たしているか?

リテールテックの選び方の5つ目としては「セキュリティ基準を満たしているか」というものが挙げられます。

リテールテックでは、顧客の個人情報や購買履歴といった機微なデータを扱うため、情報漏えいや不正アクセスへの対策は必須条件となります。具体的には、通信の暗号化、アクセス権限管理、データのバックアップ体制、第三者機関によるセキュリティ認証の有無などを確認する必要があるでしょう。情報資産保護の責任は企業側にあります。

まとめ

本記事では、リテールテックの基礎知識や注目される理由の解説に加えて、メリット・デメリットから活用事例、選び方のポイントまで徹底的に解説していきました。

リテールテックは、業務効率化や顧客体験向上といった大きなメリットがある一方で、コストや運用体制など、注意すべきポイントもいくつか存在していることがわかります。

そのため、リテールテックの導入を成功させるためには、自社課題の整理や段階的な導入、現場との連携といった工夫が不可欠です。準備段階の重要性が結果を大きく左右します。

本記事を参考に、ぜひ自社に合ったリテールテックの活用方法を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 リテールテック(RetailTech)とは?意味や具体的な活用事例をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 フェムテック(FemTech)とは?言葉の意味や活用事例をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、女性活躍推進やデジタルヘルスの進展といった事象を背景に、多くの企業で福利厚生としてのフェムテックの導入が加速していることはご存知でしょうか?

しかし、フェムテックには、プライバシーや医療的妥当性の問題があるため、最悪の場合には信頼低下や継続率低迷といったリスクを引き起こしてしまいます。

本記事では、フェムテックの定義や対象分野の解説に加えて、活用されている技術や製品比較の方法、選び方のポイントまで徹底的に解説していきます!

この記事を読むだけで、フェムテックの全体像をまるごと把握できるため、導入検討や社内展開に悩んでいる担当者にとっては必見の内容です!

フェムテックとは?

フェムテックとは、英語の「Female+Technology」を語源とする、生理やPMS、更年期や不妊治療、産後ケアなど、女性特有の健康課題に対してテクノロジーを用いて支援する製品やサービスの総称です。アプリ・ウェアラブル・遠隔医療などが含まれます。

また、対象は個人だけでなく、企業の福利厚生や医療機関連携にも広がり、政策面からの後押しも見られます。具体例としては、周期管理アプリ、PMSセルフモニタリング、オンライン相談、婦人科スクリーニング連携などのサービスが挙げられます。

フェムテックが注目される理由

- ①:女性活躍と労働市場の変化

- ②:遠隔医療と医療技術の進化

- ③:政策面と健康経営の追い風

①:女性活躍と労働市場の変化

フェムテックが注目される理由の1つ目としては「女性活躍と労働市場の変化」が挙げられます。

少子高齢化の進展と労働力不足により、昨今では就業継続の支援が企業の重要テーマとなりました。特に、女性の健康課題(PMSや更年期症状)は生産性や離職に影響し得るため、福利厚生や就業配慮と連動した施策が求められます。政策面では男女共同参画を軸に健康支援の必要性が示され、健康経営やエンゲージメント向上の文脈でも注目が高まっています。

②:遠隔医療と医療技術の進化

フェムテックが注目される理由の2つ目としては「遠隔医療と医療技術の進化」が挙げられます。

センサーの小型化やウェアラブルの普及、AI解析の高度化などにより、周期予測や症状トラッキングの精度が向上しました。また、オンライン診療やチャット相談の利用環境が整い、匿名性や利便性の高い支援も可能になっています。データ連携では、医療機関や企業の福利厚生プラットフォームとの統合が進み、エビデンスに基づくケア設計が広がっています。

③:政策面と健康経営の追い風

フェムテックが注目される理由3つ目としては「政策面と健康経営の追い風」が挙げられます。

例えば、経済産業省による実証事業では、フェムテックの社会実装を後押しする取り組みが行われており、男女共同参画の白書等でも女性の健康支援の重要性が示され、自治体の取り組みも増加しています。こうした施策は、企業導入の心理的・制度的なハードルを下げ、健康経営や福利厚生での活用を促進する健康支援政策の制度的後押しといえるでしょう。

フェムテックの対象分野と種類

- 月経・PMSケア分野

- 妊活・不妊治療分野

- 妊娠・産後ケア分野

- 更年期ケア分野

- 女性特有疾患分野

月経・PMSケア分野

フェムテックの対象分野の1つ目としては「月経・PMSケア分野」というものが挙げられます。

この分野は、月経周期や経血量、体調変化を記録・可視化することで、女性が自身の身体を正しく理解し、適切なセルフケアを行えるよう支援する領域です。従来は個人の感覚に頼りがちだった月経管理も、テクノロジーを活用することで月経データの可視化支援が可能になります。

具体的には、月経管理アプリやPMS予測ツールが代表例で、周期予測や体調傾向の把握、医療機関への相談時の補助データとしても活用されています。また、企業向けには、従業員の健康支援施策としてフェムテックツールを導入し、女性特有の不調理解促進につなげる動きも見られます。月経を個人の問題とせず、組織全体で支える基盤として注目されている分野です。

妊活・不妊治療分野

フェムテックの対象分野の2つ目としては「妊活・不妊治療分野」というものが挙げられます。

この分野は、排卵予測や基礎体温の自動記録、ホルモン変化の把握などをテクノロジーで支援し、妊娠を希望する女性やカップルの意思決定をサポートする領域です。これまで属人的で精神的負担が大きかった妊活も、妊活プロセスの定量化によって状況把握がしやすくなっています。

具体例としては、ウェアラブルデバイスと連携した排卵予測サービスや、オンライン診療と連動した妊活サポートプラットフォームなどが挙げられます。これにより、通院回数の削減や情報格差の是正が進み、地方在住者や共働き世帯でも治療が継続しやすい環境が整います。妊活を個人任せにしない継続的な意思決定支援が、フェムテックの重要な価値となっています。

妊娠・産後ケア分野

フェムテックの対象分野の3つ目としては「妊娠・産後ケア分野」というものが挙げられます。

この分野は、妊娠週数に応じた健康管理や育児情報の提供、メンタルヘルスケアの支援などを通じて、妊娠期の不安軽減をサポートする領域です。特に、妊娠期から産後にかけては、身体的・精神的な変化が大きく、社会全体による適切な情報提供とサポートが必要不可欠なのです。

代表的なサービスには、妊娠経過を管理するアプリや、産後うつの兆候を早期に把握するチェックツールなどがあります。企業においても、産休・育休取得者向けの支援策として導入されるケースが増えており、復職支援や離職防止にも寄与しています。妊娠や出産をキャリア断絶のキッカケとしないための継続就業サポート基盤として注目度の高まっている分野です。

更年期ケア分野

フェムテックの対象分野の4つ目としては「更年期ケア分野」というものが挙げられます。

この分野は、ホルモン変動による体調変化や睡眠障害、精神的な不調を記録・分析し、更年期症状の見える化と適切なケアをサポートする領域です。特に更年期は症状の個人差が大きく、周囲から理解されにくいため、理解を促す努力を企業が率先して行うことが重要になります。

具体的には、更年期症状をセルフチェックできるアプリや、医師・専門家と連携したオンライン相談サービスなどがあります。企業の視点では、管理職や人事担当者が更年期への理解を深め、働きやすい環境を整備するための教育ツールとしても活用されています。年齢にともなう変化を前提とした、多様な働き方支援を実現するうえでは、欠かせない分野です。

女性特有疾患分野

フェムテックの対象分野の5つ目としては「女性特有疾患分野」というものが挙げられます。

この分野は、症状の記録や検診のリマインド、医療機関との連携などを通じて、女性特有疾患のリスクの早期把握と疾患の予防を支援する領域です。特に、子宮内膜症や子宮筋腫、乳がんなど、女性特有の疾患は、対処療法ではない早期発見と継続的なケアが何よりも重要です。

具体例としては、セルフチェック機能付きの健康管理アプリや、検診予約を一元管理できるプラットフォームなどがあります。これにより、忙しいビジネスパーソンでも予防行動を習慣化しやすくなります。医療リソースの有効活用と女性の健康寿命延伸を両立する予防重視の健康管理モデルとして、今後も市場の拡大が見込まれている注目の分野です。

フェムテックの仕組みを支える技術

- アプリとクラウド基盤

- AIとデータ分析技術

- ウェアラブルデバイス連携

- オンライン診療と専門家との連携

- セキュリティとプライバシー保護

アプリとクラウド基盤

フェムテックの仕組みを支える技術の1つ目としては「アプリとクラウド基盤」というものが挙げられます。

フェムテックの多くは、スマートフォンアプリを入口として、利用者の体調や行動データをクラウド上で管理・分析する構成を採用しています。これにより、個人の端末に依存せず、継続的なデータ蓄積環境を実現できます。

具体的には、月経周期や体調変化、生活習慣などの情報がクラウドに集約され、バックアップや複数端末での同期が可能になります。企業向けのフェムテックサービスでは、個人情報に配慮しつつ、統計データとして可視化することで、健康支援施策の立案にも活用されています。

AIとデータ分析技術

フェムテックの仕組みを支える技術の2つ目としては「AIとデータ分析技術」というものが挙げられます。

フェムテックでは、個人差の大きい女性の体調変化を扱うため、従来までの一律な判断ではなく、データにもとづく予測や傾向分析が重要になります。そこで活用されているのが、個別最適化を可能にするAIの分析技術です。

例えば、過去の月経周期や体調ログをもとに、次回の体調変化や不調リスクを予測する機能が代表例です。AIを活用することで、利用者ごとに異なるパターンを学習し、より精度の高いアドバイスを提示することで、意思決定を支援する仕組みとして価値を高めているわけです。

ウェアラブルデバイス連携

フェムテックの仕組みを支える技術の3つ目としては「ウェアラブルデバイス連携」というものが挙げられます。

フェムテックでは、スマートウォッチや体温センサーなどの各種ウェアラブルデバイスと連携することで、手入力に頼らない自動でのデータ取得が可能になります。これにより、高精度な日常データの取得が実現します。

具体的には、睡眠時間や心拍数などを常時取得し、アプリ側で分析する仕組みが一般的です。これらのデータは、月経周期や更年期症状の把握にも活用され、主観的な感覚だけでは気づきにくい変化を補完することで、客観データの活用基盤として重要な役割を果たしています。

オンライン診療と専門家との連携

フェムテックの仕組みを支える技術の4つ目としては「オンライン診療と専門家との連携」というものが挙げられます。

フェムテックは、単にセルフケアを支援するだけでなく、必要に応じて医療や専門家につなぐ役割も担っており、その中核となるのがオンライン診療技術やチャット相談をはじめとする、専門家との接続インフラです。

具体的には、アプリ上から医師や助産師、カウンセラーに相談できる仕組みや、医療機関の予約連携などが挙げられます。これにより、通院のハードルが下がり、早期相談や予防行動を促進できます。こうのように、フェムテックは医療アクセスの格差是正にも貢献しているのです。

セキュリティとプライバシー保護

フェムテックの仕組みを支える技術の5つ目としては「セキュリティとプライバシー保護」というものが挙げられます。

フェムテックで扱われる情報は、本人の健康状態や体調、ライフイベントなどに関わる極めてセンシティブで重要な個人情報です。そのため、ほかのITサービス以上に、高度なプライバシー保護体制が求められます。

具体的には、データ暗号化やアクセス制御、匿名化処理などの技術が活用されています。企業向けサービスでは、個人が特定されない形でのデータ活用設計も重要なポイントです。プライバシーへの配慮は、フェムテックが社会に受け入れられるための信頼性の土台といえるでしょう。

フェムテックのメリット

- 女性の健康課題を可視化できる

- セルフケアへの意識を高められる

- 企業の生産性の向上にも直結する

女性の健康課題を可視化できる

フェムテックのメリットの1つ目としては「女性の健康課題を可視化できる」というものが挙げられます。

月経やPMS、更年期などの不調は、これまで本人の感覚に委ねられ、周囲から理解されにくい課題でした。フェムテックを活用することで、体調や症状をデータとして記録・蓄積でき、不調の見える化実現が可能になります。

例えば、月経周期や体調変化を時系列で把握することで、自身のコンディションを客観的に説明できるようになります。これは医療機関への相談だけでなく、職場での配慮や業務調整を依頼する際にも有効です。個人の悩みをデータに変換し、社会と共有可能な情報へと昇華させる役割を果たしています。

セルフケアへの意識を高められる

フェムテックのメリットの2つ目としては「セルフケアへの意識を高められる」というものが挙げられます。

フェムテックは、症状が深刻化してから対処するのではなく、日常的な体調管理を通じて不調を予防する考え方を支援します。アプリによる記録や通知機能を通じて、継続的な自己管理習慣を無理なく定着させることができます。

具体的には、体調の波を把握することで、無理をしやすい時期や注意が必要なタイミングを事前に認識できます。その結果、休息や生活習慣の調整といった行動につながりやすくなります。フェムテックは、医療に頼る前段階としての予防的セルフケア基盤を提供する点で、大きな価値を持っています。

企業の生産性の向上にも直結する

フェムテックのメリットの3つ目としては「企業の生産性の向上にも直結する」というものが挙げられます。

女性従業員が体調不良を我慢しながら働く状況は、本人のパフォーマンス低下だけでなく、組織全体の生産性にも悪影響を及ぼします。フェムテックを導入することで、体調配慮の仕組み化が可能になり、企業の生産性も向上します。

具体的には、女性特有の不調に対する理解促進や柔軟な働き方を検討するための判断材料として活用され、欠勤や離職の抑制、エンゲージメント向上につながり、企業にとっても持続可能な人材活用が実現します。健康経営や人的資本経営を推進するうえでの実務レベルで使える施策といえるでしょう。

フェムテックのデメリット

- プライバシーとデータ管理の不安

- 導入コストや運用のハードルがある

- 理解不足による形骸化リスクがある

プライバシーとデータ管理の不安

フェムテックのデメリットの1つ目としては「プライバシーとデータ管理の不安」というものが挙げられます。

フェムテックでは、月経周期や妊娠状況、体調変化など、極めてセンシティブな情報を扱います。そのため、利用者にとっては個人情報漏えいリスクへの懸念が大きな課題となります。

万が一データが不適切に扱われた場合、プライバシー侵害だけでなく、差別や不利益につながる可能性も否定できません。特に企業が福利厚生として導入する場合、従業員は「情報が評価や人事判断に使われないか」という不安を抱きやすくなります。フェムテックの導入にあたっては、厳格なデータ管理体制と利用目的の明確化が不可欠です。

導入コストや運用のハードルがある

フェムテックのデメリットの2つ目としては「導入コストや運用のハードルがある」というものが挙げられます。

フェムテックのサービスの多くは、月額利用料や初期導入費用などが発生するため、個人と企業の双方にとって、継続するためのコスト負担が大きな課題となる可能性が考えられます。

特に企業導入では、ツール費用に加えて、社内説明や運用ルール整備、管理職への教育など、間接的なコストも発生します。また、制度や福利厚生として定着させるには一定の時間が必要で、短期的な成果が見えにくい点もネックです。フェムテックは「導入すればすぐ効果が出る施策」ではないため、中長期視点での投資判断が求められます。

理解不足による形骸化リスクがある

フェムテックのデメリットの3つ目としては「理解不足による形骸化リスクがある」というものが挙げられます。

フェムテックは導入だけで終わりではなく、正しい理解と活用が前提となります。しかし、女性特有の健康課題に対する知識が十分に共有されておらず、活用されないまま終わる危険性があります。

例えば、企業がフェムテックを導入しても、管理職や周囲の理解が進まなければ、従業員が利用をためらってしまうケースも少なくありません。その結果、利用率が低下し「使われない福利厚生」へと形骸化してしまう可能性があります。フェムテックの効果を最大化するには、ツール導入と同時に、組織全体の理解醸成を進めることが重要です。

フェムテックの選び方と比較のポイント

- ①:個人向けか企業向けかで選ぶ

- ②:対応している健康課題の種類で選ぶ

- ③:セキュリティとデータ管理体制で選ぶ

- ④:サポート体制と専門家との連携で選ぶ

- ⑤:導入後の定着や活用のしやすさで選ぶ

①:個人向けか企業向けかで選ぶ

フェムテックの選び方の1つ目としては「個人向けか企業向けかで選ぶ」という方法が挙げられます。

フェムテックには、個人が自費で利用するBtoC型と、企業が福利厚生や健康施策として導入するBtoB型があります。両者は機能設計や提供価値が異なるため、利用シーンの理解が欠かせません。

個人向けサービスは操作性や継続のしやすさが重視される一方、企業向けサービスでは管理機能や匿名化されたデータ提供、社内浸透支援などが求められます。企業が個人向けツールをそのまま導入しても、運用面で課題が生じるケースは少なくないため、目的に合った選定を行うことが重要です。

②:対応している健康課題の種類で選ぶ

フェムテックの選び方の2つ目としては「対応している健康課題の種類で選ぶ」という方法が挙げられます。

フェムテックと一口に言っても、月経管理、妊活、更年期など、対象とする課題はサービスごとに大きく異なるため、まずは自社が抱える課題を整理することが重要です。

例えば、企業の福利厚生として導入する場合、従業員の年齢層やライフステージによって適切な分野は変わります。若年層が多い企業では月経・PMSケア、更年期世代が多い職場では更年期支援が重視されるでしょう。目的と対象が曖昧なまま導入すると、利用されずに終わる可能性が高まります。

③:セキュリティとデータ管理体制で選ぶ

フェムテックの選び方の3つ目としては「セキュリティとデータ管理体制で選ぶ」という方法が挙げられます。

フェムテックでは、従業員の健康情報や各種ライフイベントに関わるデータを取り扱うため、ほかのITツール以上に、プライバシー保護体制の信頼性が重要標になります。

具体的には、データの暗号化やアクセス権限の管理、匿名化処理の有無などを確認する必要があります。特に企業導入の場合については「誰がどの情報を閲覧できるのか」や「人事評価に利用されない設計になっているか」といったプライバシー保護の観点が、従業員の心理的安全性に直結します。

④:サポート体制と専門家との連携で選ぶ

フェムテックの選び方の4つ目としては「サポート体制と専門家との連携で選ぶ」という方法が挙げられます。

フェムテックは、従業員のセルフケアを支援するツールですが、必要に応じて医療機関や専門家につなげられるかどうかが、サービスそのものの価値を大きく左右します。

例えば、オンライン診療や医師・助産師への相談機能があるサービスでは、利用者が不安を感じた際に次の行動へ進みやすくなります。企業向けでは、導入後のサポートや社内説明支援の有無も確認すべきです。ツール単体ではなく、継続的に支える体制が整っているかが、長期活用のカギとなります。

⑤:導入後の定着や活用のしやすさで選ぶ

フェムテックの選び方の5つ目としては「導入後の定着や活用のしやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。

フェムテックは導入自体が目的ではなく、継続的に使われて初めて価値を発揮します。そのため、操作性や利用頻度を高める工夫があるかなども重要な評価指標のひとつです。

具体的には、直感的なUIや入力負荷の少なさ、リマインド機能の有無などが挙げられます。企業の場合は、社内での周知資料や利用促進施策が用意されているかも重要な判断材料です。どれほど優れた機能があっても、使われなければ意味がなく、導入後の運用まで含めて比較することが不可欠です。

フェムテックのよくある質問|Q&A

- Q:フェムテックは医療行為にあたりますか?

- Q:個人の健康データはどこまで収集しますか?

- Q:導入の効果測定はどのように実施すべきですか?

Q:フェムテックは医療行為にあたりますか?

A:いいえ。多くのフェムテックサービスは医療行為にはあたりません。

フェムテックの主な役割は、月経管理や体調記録、セルフケア支援などの健康管理のサポートにあり、診断や治療は直接行わないケースが大半です。

ただし、オンライン診療や医師・助産師との相談機能を備えたサービスの場合、その部分は医療行為に該当します。利用者・企業ともに重要なのは「どこまでがセルフケアで、どこからが医療なのか」という役割分担の明確化です。フェムテックは医療の代替ではなく、医療につなぐ前段階を支援する存在と理解するとよいでしょう。

Q:個人の健康データはどこまで収集しますか?

A:収集されるデータの範囲は、サービスや利用者自身の入力内容によって異なります。

一般的には、月経周期、体調の変化、睡眠状況、生活習慣など、利用者が自発的に入力、もしくはデータの取得を許可した情報のみが対象となります。

重要なのは、多くのフェムテックサービスでは「必要以上のデータを自動収集しない」設計が採用されている点です。また、企業向けサービスの場合、個人が特定される形でデータが共有されることはなく、匿名化・統計化されたデータ活用が前提となります。導入・利用時には、プライバシーポリシーやデータの利用目的を確認し、どの情報が誰に見えるのかを把握することが安心につながります。

Q:導入の効果測定はどのように実施すべきですか?

A:フェムテックの効果測定は、売上のような短期指標ではなく、中長期での評価が重要です。

具体的には、利用率や継続率といった定量データに加えて、従業員の満足度や体調に対する意識の変化など、定量と定性の両方を組み合わせて評価します。

企業導入の場合、欠勤率の変化、離職率、エンゲージメントサーベイの結果などとあわせて確認することで、健康経営施策としての効果が見えやすくなります。フェムテックは即効性のある施策ではないため「どれだけ使われ、どのような行動変容が起きたか」というプロセス評価重視で測定することが、適切な効果判断につながります。

まとめ

本記事では、フェムテックの定義や対象分野の解説に加えて、活用されている技術や製品比較の方法、選び方のポイントまで徹底的に解説していきました。

フェムテックは、自己管理や受診導線の改善というメリットがある一方で、プライバシーや医療的妥当性など、注意すべきポイントもいくつか存在します。

そのため、フェムテックの導入を成功させるためには、データ管理体制の確認や医療機関との接続のしやすさ、アプリの操作性や使いやすさなど、事前に確認できるポイントはしっかりと抑えておくことが重要です。

本記事を参考に、ぜひ自社に合ったフェムテックサービスを探しみてはいかがでしょうか?

投稿 フェムテック(FemTech)とは?言葉の意味や活用事例をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 リアルエステートテック(RealEstateTech)とは?意味や仕組みからメリット・デメリットまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、不動産業界では、デジタル化の進展や顧客ニーズの多様化を背景に、リアルエステートテックの導入が急速に進んでいます。

しかし、リアルエステートテックには、導入コストの問題や技術的な障壁といった課題も存在するため、導入には慎重な検討が必要です。

本記事では、リアルエステートテックの概要や仕組み、メリット・デメリットに加えて、おすすめのサービスまで徹底的に解説していきます!

この記事を読むだけで、リアルエステートテックの全体像をまるごと把握できるため、不動産業界の未来を切り開きたい担当者には必見の内容です!

リアルエステートテックが注目されるようになった3つの理由

- ①:デジタル化の進展

- ②:顧客ニーズの多様化

- ③:業務効率化の需要増

①:デジタル化の進展

リアルエステートテックが注目されるようになった理由の1つ目としては「デジタル化の進展」というものが挙げられます。

近年、多くの業界でデジタル化が進んでおり、不動産業界も例外ではありません。従来の紙ベースの契約や手続きが、電子契約やクラウド管理に置き換わりつつあります。

例えば、日本国内では電子契約サービスの普及により、契約業務の効率化が進んでいます。また、政府が推進するデジタル化政策も後押しとなり、不動産業界全体でのデジタル技術の導入が加速しています。

②:顧客ニーズの多様化

リアルエステートテックが注目されるようになった理由の2つ目としては「顧客ニーズの多様化」というものが挙げられます。

現代の顧客は、単に物件を購入するだけでなく、利便性や快適性、環境への配慮など、さまざまな要素を重視するようになっています。

例えば、スマートホーム技術を活用した物件では、エネルギー効率の高い設備や遠隔操作可能な家電が導入されており、環境意識の高い顧客に支持されています。さらに、AIを活用した物件検索システムでは、顧客の希望条件に基づいて最適な物件を提案することが可能です。

③:業務効率化の需要増

リアルエステートテックが注目されるようになった理由の3つ目としては「業務効率化の需要増」というものが挙げられます。

不動産業界では、物件管理や契約手続き、顧客対応など、多岐にわたる業務が存在します。これらの業務を効率化するために、リアルエステートテックが活用されています。

例えば、AIを活用したチャットボットは、顧客からの問い合わせに迅速に対応することができ、人件費の削減と顧客満足度の向上を両立します。また、クラウドベースの物件管理システムでは、複数の物件情報を一元管理することが可能で、業務の効率化に寄与します。

リアルエステートテックで活用されている技術と仕組み

- AIによる物件検索の最適化

- IoTによるスマートホーム化

- ビッグデータによる市場分析

AIによる物件検索の最適化

リアルエステートテックの仕組みの1つ目としては「AIによる物件検索の最適化」が挙げられます。

AI技術を活用することで、顧客の希望条件に基づいて最適な物件を瞬時に提案することが可能です。例えば、AIは過去の検索履歴や顧客の嗜好を分析し、個別化された物件提案を行います。

さらに、AIは市場動向をリアルタイムで分析し、価格設定や販売戦略の最適化にも寄与します。このような技術は、顧客満足度の向上と業務効率化を実現します。

IoTによるスマートホーム化

リアルエステートテックの仕組みの2つ目としては「IoTによるスマートホーム化」が挙げられます。

IoT技術を活用することで、家電やセキュリティシステムを遠隔操作できるスマートホームが実現します。例えば、スマートフォンを使って照明や空調を操作したり、セキュリティカメラの映像を確認したりすることが可能です。

これにより、居住者の利便性が向上し、快適で安全な住環境が提供されます。さらに、IoT技術はエネルギー効率の向上にも寄与し、環境負荷の軽減にもつながります。

ビッグデータによる市場分析

リアルエステートテックの仕組みの3つ目としては「ビッグデータによる市場分析」が挙げられます。

ビッグデータを活用することで、物件の需要や価格動向を正確に予測することが可能です。例えば、過去の取引データや地域の人口動態を分析することで、市場のトレンドを把握し、最適な販売戦略を立てることができます。

さらに、ビッグデータは顧客の嗜好や行動パターンを分析するためにも活用され、マーケティング活動の効率化に寄与します。

リアルエステートテックのメリット

- 業務コストを削減できる

- 顧客満足度を向上できる

- 意思決定を迅速化できる

業務コストを削減できる

リアルエステートテックでは、AIやクラウド技術を活用することで、物件管理や契約手続きなどの業務を効率化し、人件費や運用コストを削減することが可能です。

例えば、AIを活用したチャットボットは、顧客からの問い合わせ対応を自動化し、従業員の負担を軽減します。また、クラウドベースの物件管理システムでは、複数の物件情報を一元管理できるため、業務の効率化が図れます。これにより、企業はコストを抑えながら、より多くの顧客に対応することが可能になります。

顧客満足度を向上できる

リアルエステートテックでは、AIを活用した物件検索システムやIoT技術を導入することで、顧客のニーズに応じたサービスを提供することが可能です。

例えば、AIは顧客の希望条件を分析し、最適な物件を提案することで、物件探しの手間を大幅に軽減します。さらに、IoT技術を活用したスマートホームでは、居住者が快適で安全な生活を送ることができるため、顧客満足度が向上します。このように、リアルエステートテックは顧客体験の質を高める重要な役割を果たします。

意思決定を迅速化できる

リアルエステートテックでは、ビッグデータを活用することで、物件の需要や価格動向を正確に予測し、迅速な意思決定が可能になります。

例えば、過去の取引データや地域の人口動態を分析することで、市場のトレンドを把握し、最適な販売戦略を立てることができます。さらに、リアルタイムでのデータ分析により、競合他社に先駆けて市場の変化に対応することが可能です。これにより、企業は競争力を維持しながら、効率的な運営を実現できます。

リアルエステートテックのデメリット

- 導入コストに関する課題

- 技術的な障壁に関する課題

- セキュリティに関する課題

導入コストに関する課題

AIやIoT、ビッグデータなどの技術を導入するには、初期費用や運用コストが発生します。特に中小企業にとっては、予算の制約が大きな課題となる場合があります。

解決策としては、クラウド型のサービスを選ぶことで初期費用を抑える方法や、政府の補助金制度を活用する方法などがあります。また、無料トライアルを利用して、自社に最適なシステムを見極めることも重要です。

技術的な障壁に関する課題

新しい技術を導入する際には、従業員のスキル不足やシステムの複雑さが課題となることがあります。例えば、AIやIoTを活用するには、専門的な知識やトレーニングが必要です。

解決策としては、導入の前に従業員向けの研修を実施することや、サポート体制が充実したサービスを選ぶことなどが挙げられます。また、外部の専門家を活用することで、技術的な課題を解決することも可能です。

セキュリティに関する課題

デジタル技術を活用することで、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが増加します。特に顧客情報や物件情報を扱う不動産業界では、セキュリティ対策が不可欠です。

解決策としては、セキュリティ対策が充実したサービスを選ぶことや、定期的なシステムの更新を行うことが重要です。また、従業員に対してセキュリティ教育を実施することで、リスクを最小限に抑えることができます。

リアルエステートテックのおすすめサービス

- 居抜き物件サイト

- 不動産マッチングサイト

居抜き物件サイト

居抜き物件サイトとは、設備や内装が残された状態の物件を掲載・検索できるWebサービスのことです。飲食店や美容室、オフィスなど、退去時に設備を残したまま売却・賃貸される物件を紹介しており、新たに開業する企業や個人事業主が初期投資を抑えながら事業をスタートできる点が大きなメリットです。

不動産マッチングサイト

不動産マッチングサイトとは、売りたい人・貸したい人と、買いたい人・借りたい人をつなぐWebサービスのことです。不動産の売買や賃貸に関わる情報をオンラインで共有し、マッチング精度の高い取引を実現することができます。情報の非対称性を解消し、迅速な意思決定を促進できる点が大きなメリットです。

リアルエステートテックに関するよくある質問|Q&A

- Q:リアルエステートテックを導入するときの注意点は?

- Q:リアルエステートテックの導入に適した企業規模は?

- Q:リアルエステートテックの導入で期待できる効果は?

Q:リアルエステートテックを導入するときの注意点は?

A:まずは導入コストを十分に検討し、費用対効果を確認することが重要です。

また、従業員のスキル不足や技術的な障壁を解消するために、研修やサポート体制を整える必要があります。さらに、セキュリティ対策を徹底し、顧客情報や物件情報を保護することが不可欠です。

Q:リアルエステートテックの導入に適した企業規模は?

A:一概には言えません。会社の規模に応じて最適な導入方法は異なります。

例えば、中小企業では、初期費用を抑えたクラウド型のサービスが適しています。一方で、大規模な企業では、カスタマイズ性の高いオンプレミス型のシステムが適している場合があります。

Q:リアルエステートテックの導入で期待できる効果は?

A:最大のメリットとしては、業務効率化によるコスト削減が挙げられます。

さらに、顧客満足度の向上や市場分析の精度向上により、競争力の強化も同時に期待できます。また、デジタル技術を活用することで、環境負荷の軽減や持続可能な経営が実現します。

まとめ:リアルエステートテックの導入で業界の未来を切り開こう!

本記事では、リアルエステートテックの概要や仕組み、メリット・デメリットに加えて、おすすめのサービスまで徹底的に解説していきました。

リアルエステートテックは、不動産業界の効率化やコスト削減を実現する重要な技術です。一方で、導入コストや技術的な課題も存在するため、慎重な検討が必要です。

そのため、導入を成功させるためには、費用対効果の検証やセキュリティ対策なども十分に考慮しながら、自社に適したサービスを選定することが不可欠になります。

本記事を参考に、ぜひリアルエステートテックを活用して、不動産業界の未来を切り開いてみてはいかがでしょうか?

投稿 リアルエステートテック(RealEstateTech)とは?意味や仕組みからメリット・デメリットまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 BOテック(BOTech)とは?言葉の意味から活用事例までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、デジタル化の推進や業務効率化のニーズの高まりを背景に、多くの企業でBOテックソリューションの導入が加速しています。特に、クラウド技術やAIを活用したサービスが注目されているのです。

しかし、BOテックには、導入にかかるコストや技術的なハードル、運用課題など注意しなければならないポイントもいくつか存在し、最悪の場合にはセキュリティリスクを引き起こす可能性もあります。

本記事では、BOテックの概要や仕組み、導入メリットやデメリットに加えて、選び方やおすすめサービスまで徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、BOテックの全体像をまるごと把握できるため、業務効率化やデジタル化に悩んでいる担当者には必見の内容です!

BOテックとは?

BOテック(BOTech)とは、バックオフィス(Back Office)とテクノロジー(Technologie)を掛け合わせた造語で、企業のバックオフィス業務の効率化やデジタル化を支援するために、最新技術を活用したソリューションのことです。

主に、データ分析や自動化技術、クラウド技術を組み合わせて、バックオフィス業務のプロセスの改善や意思決定の迅速化を実現します。

BOテックの代表的な例としては、AIを活用したデータ分析ツールや業務プロセスを自動化するRPA(Robotic Process Automation)などが挙げられます。

これらの技術を導入することで、従来の手作業による業務負担を軽減しながら、より効率的な運営が可能になります。業務効率化の実現や競争力強化の支援を目的としたBOテックは、現代のビジネス環境においては欠かせない存在となりつつあります。

BOテックが注目されるようになった理由

- デジタル化の推進

- 業務効率化のニーズ

- 競争力強化の必要性

デジタル化の推進

BOテックが注目されるようになった理由の1つ目としては「デジタル化の推進」というものが挙げられます。近年、多くの国々でデジタル社会の実現に向けた政策が進められており、企業にもデジタル技術を活用した業務効率化の動きが求められています。

例えば、日本国内ではデジタル庁の設立や働き方改革関連法の施行をきっかけに、企業のデジタル化が加速しており、クラウド技術やAIを活用したサービスの普及により、従来の業務プロセスを効率化するためのツールが増加しているのです。これにより、企業は業務効率化の実現や競争力強化を目指してBOテックを導入する動きが広がっています。

業務効率化のニーズ

BOテックが注目されるようになった理由の2つ目としては「業務効率化のニーズ」が挙げられます。特に、コロナ禍以降のリモートワークの普及や人手不足の問題が深刻化する中で、企業は限られたリソースで最大の成果を上げ続ける必要があります。

BOテックは、業務プロセスを自動化し、従業員の負担を軽減することで、効率的な運営を可能にします。例えば、RPAを活用した業務自動化や、AIによるデータ分析を導入することで、従来の手作業による業務を削減し、より迅速な意思決定を実現することができます。これにより、企業は業務効率化の実現と生産性向上を両立することが可能です。

競争力強化の必要性

BOテックが注目されるようになった理由の3つ目としては「競争力強化の必要性」が挙げられます。グローバル化が加速する玉石混交の現代のビジネス環境においては、競合他社との差別化が何よりも重要な解決課題となってきます。

BOテックは、データ分析や自動化技術を活用することで、競合他社よりも迅速かつ効率的な業務運営を実現し、競争力を高めることができます。例えば、顧客データを活用したマーケティング戦略の最適化やサプライチェーンの効率化を図ることで、市場での優位性を確立することが可能です。差別化を図る企業にとっては欠かせないツールといえます。

BOテックで活用されている技術と仕組み

- データ分析技術の活用

- 自動化技術の活用

- クラウド技術の活用

データ分析技術の活用

BOテックで活用されている技術の1つ目としては「データ分析技術」が挙げられます。

一般的に、バックオフィス業務は大量のデータを扱う場合が多いため、BOテックが膨大なデータを収集・分析することによって、業務プロセスの改善や意思決定の迅速化を支援します。例えば、顧客データを分析して購買傾向を把握し、マーケティング戦略を最適化することが可能です。

さらに、AIを活用した予測分析により、売上予測や在庫管理の効率化を実現することもできます。これにより、企業はデータ活用による意思決定の迅速化や業務効率化を図ることができるというわけです。

自動化技術の活用

BOテックで活用されている技術の2つ目としては「自動化技術」が挙げられます。

RPA(Robotic Process Automation)やAIを活用することで、従来の手作業による業務を自動化し、効率的な運営を実現します。例えば、請求書処理やデータ入力などの定型業務を自動化することで、従業員の負担を軽減し、より価値の高い業務に集中できる環境を整えることが可能です。

また、こうした自動化技術は、エラーの削減や業務のスピードアップにも貢献します。業務プロセスの効率化や生産性向上を実現することができるため、競争力を強化することができるというわけです。

クラウド技術の活用

BOテックで活用されている技術の3つ目としては「クラウド技術」というものが挙げられます。

クラウド技術(データをインターネット上に保管できる技術)を活用することで、企業は大規模データの保存や共有を効率的に行うことができます。例えば、クラウド上にデータを管理しておくことで、複数の拠点やチーム間であっても、情報共有がスムーズに行えるようになります。

さらに、クラウド技術は、スケーラビリティやコスト削減の面でも大きなメリットを提供します。必要に応じてリソースを柔軟に拡張できるため、コスト削減や業務効率化を実現することが可能です。

BOテックのメリット

- 業務効率化を実現できる

- コスト削減を実現できる

- 意思決定を迅速化できる

業務効率化を実現できる

BOテックのメリットの1つ目としては「業務効率化を実現できる」という点が挙げられます。

BOテックを導入することで、従来までの手作業による業務プロセスを自動化し、効率的な運営を可能にします。例えば、RPAを活用した請求書処理やデータ入力の自動化などは、これまで多くの人的リソースを消費していた業務ですが、BOテックの導入により、既存の業務に対する従業員の負担を軽減しながら、より価値の高いコア業務に集中できる環境を整えることができるのです。

コスト削減を実現できる

BOテックのメリットの2つ目としては「コスト削減を実現できる」という点が挙げられます。

自動化技術やクラウド技術を活用することで、従来の業務プロセスにかかる人件費や運用コストを削減することができます。例えば、クラウド技術を導入することで、物理的なサーバーの設置や保守にかかる費用を削減し、必要に応じてリソースを柔軟に拡張することが可能です。また、業務プロセスの効率化により、無駄な作業を削減し、企業全体の運営コストを抑えることもできます。

意思決定を迅速化できる

BOテックのメリットの3つ目としては「意思決定を迅速化できる」という点が挙げられます。

BOテックは、膨大なデータを収集・分析することで、企業の意思決定を支援します。例えば、顧客データを分析して購買傾向を把握し、マーケティング戦略を最適化することが可能です。さらに、AIを活用した予測分析により、売上予測や在庫管理の効率化を実現することもできます。こうしたリアルタイムな分析は、迅速な意思決定や競争力強化という観点で、大きな武器となるでしょう。

BOテックのデメリット

- 導入や運用のコストが高額になる可能性がある

- 専門知識やスキルなど技術的なハードルがある

- セキュリティリスクに向けた対策が必要になる

導入や運用のコストが高額になる可能性がある

BOテックのデメリットの1つ目としては「導入や運用のコストが高額になる可能性がある」という点が挙げられます。

多くのBOテック製品では、初期費用に加えて、導入後の保守や運用にかかる費用が継続的に発生するため、特に中小企業にとっては大きな負担となる場合があります。特に、AIやRPAなどの高度な先端技術を活用する場合には、システムの構築やカスタマイズに多額の費用が発生することも珍しくありません。

解決策としては、初期費用が比較的少ないクラウド型のBOテックサービスを選ぶことが挙げられます。これにより、企業はコスト削減と効率的な導入を両立することができるため、おすすめの方法です。

専門知識やスキルなど技術的なハードルがある

BOテックのデメリットの2つ目としては「専門知識やスキルなど技術的なハードルがある」という点が挙げられます。

BOテックを導入するには、専門的な知識やスキルが必要となる場合があります。例えば、AIやRPAなどの高度な設定や運用には、技術的な知識を持つスタッフが不可欠です。加えて、既存の業務プロセスとの統合やカスタマイズの問題も考慮しなければならず、これには相応の時間と労力を費やします。

解決策としては、導入支援を提供するサービスを利用することや、外部の専門家に相談することが挙げられます。これにより、企業は技術的な課題の克服やスムーズな導入を実現することが可能です。

セキュリティリスクに向けた対策が必要になる

BOテックのデメリットの3つ目としては「セキュリティリスクに向けた対策が必要になる」という点が挙げられます。

一般的に、BOテック製品は、膨大なデータを取り扱うものが多いため、セキュリティ対策が不十分な場合には、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まってしまいます。特に、クラウド技術を活用する場合、アクセス権や公開範囲の設定ミスを狙った外部からの攻撃に対する対策が極めて重要になります。

解決策としては、対策が充実したサービスを選ぶことや、定期的なセキュリティ診断を実施することが挙げられます。これにより、企業は情報漏洩の防止や安全な運用を実現することが可能です。

BOテックのカテゴリー種類・一覧

- コワーキングスペース

- ホスティングサービス

- オンラインアシスタント

- 郵便物管理サービス

- セキュリティ意識向上トレーニング

コワーキングスペース

コワーキングスペースとは、異なる企業や個人が共同で利用できる共有型オフィスのことです。オフィスの机・椅子・Wi-Fi・会議室などの設備があらかじめ用意されており、利用者は専用の事務所を持たずとも、ビジネス活動が可能になります。

ホスティングサービス

ホスティングサービスとは、サービス事業者がデータセンター上で企業のWebサイトなどを作成・公開するためのサービスのことです。主に、ITインフラの管理運営が難しい場合や、オンプレミスでの公開を避けたい場合などで利用されます。

オンラインアシスタント

オンラインアシスタント(オンライン秘書)とは、営業事務や経理、人事採用業務やスケジュール管理などの秘書業務を、オンラインを通じて代行してくれるサービスのことです。最近では生成AIを駆使した秘書サービスも数多く登場しています。

郵便物管理サービス

郵便物管理サービスとは、企業や団体に届く郵便物や宅配便をデジタルで管理し、受け取りから仕分け、通知、保管、配送指示までを効率化するサービスのことです。近年では、DX推進や業務効率化の一環として導入する企業が増えています。

セキュリティ意識向上トレーニング

セキュリティ意識向上トレーニングとは、近年増え続けるサイバー攻撃やフィッシング詐欺といった事案に対して、従業員が理解を深めて会社としてのセキュリティ意識を高めるための教育および実践的なトレーニングを行うツールのことです。

BOテックに関するよくある質問|Q&A

- Q:BOテックの導入に必要な期間はどれくらい?

- Q:BOテックの導入に必要な費用はどれくらい?

Q:BOテックの導入に必要な期間はどれくらい?

A:BOテックの導入に必要な期間は、選択するサービスや企業の規模によって異なります。

例えば、クラウド型のBOテックサービスの場合、初期設定が簡単であるため、数日から数週間で導入が完了するのが一般的です。一方、オンプレミス型のBOテックサービスで高度なカスタマイズが必要な場合などは、数週間~数ヶ月以上かかることもあります。導入期間を短縮するためには、事前に導入計画を立て、必要なリソースや担当者を明確にしておくなど、早期導入に向けた計画的な段取りが重要です。

Q:BOテックの導入に必要な費用はどれくらい?

A:BOテックの導入に必要な費用も、選択するサービスの種類や規模によって異なります。

例えば、クラウド型のBOテックサービスは月額料金制が一般的で、数万円から数十万円程度で利用可能です。一方、オンプレミス型のBOテックサービスで高度なカスタマイズが必要な場合などは、初期費用だけで数十万円~数百万円以上かかることもあります。また、導入後の運用や保守の費用も考慮する必要があり、費用対効果を最大化するためには、無料トライアルやデモを活用し、最適なサービスを選ぶことが重要です。

まとめ:BOテックの導入でバックオフィス業務の効率化を実現!

本記事では、BOテックの概要や仕組み、導入メリットやデメリットに加えて、選び方やおすすめサービスまで徹底的に解説していきました。

BOテックは、業務効率化やコスト削減といったメリットがある一方で、導入コストやセキュリティリスクなど注意すべきポイントも存在します。

導入を成功させるためには、事前に入念な導入計画を立て、自社の課題に合ったサービス選びやセキュリティ対策を徹底することが不可欠です。

本記事を参考に、ぜひ自社に合ったBOテック製品を比較・検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 BOテック(BOTech)とは?言葉の意味から活用事例までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ガブテック(GovTech)とは?行政DXの仕組みと導入事例を徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、ガブテックには導入コストや技術的な課題、セキュリティリスクといった問題が存在することもまた事実です。これらの課題を解決しない限り、十分な効果を得ることは難しいでしょう。

本記事では、ガブテックの基本的な概要や仕組み、導入事例からメリット・デメリットまで、徹底的に解説していきます!

この記事を読むことで、ガブテックの全体像を理解し、自治体DXを成功させるためのポイントを把握できる内容となっています!

ガブテック(GovTech)とは?

ガブテック(GovTech)とは、行政業務の効率化を目的として、テクノロジーの力を活用する取り組みのことです。オンライン申請や電子住民票、マイナンバーアプリなど、住民サービスの利便性向上を目指しています。

例えば、従来は窓口で行っていた住民票の発行手続きが、スマートフォンやパソコンを使って簡単に完了するようになります。また、AIチャットボットによる24時間対応の問い合わせサービスが実現し、住民は役所の開庁時間を気にすることなく、ゴミ出しのルールや各種手続きの方法などを即座に確認できるようになります。

その他にも、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の自動化では、データ入力や書類のチェック作業などが効率化され、職員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。限られた人員でも質の高い行政サービスを提供することが可能になるのです。

ガブテック(GovTech)のメリット

- 行政手続の効率化につながる

- 住民満足度の向上につながる

- コストや業務負担を軽減できる

行政手続の効率化につながる

ガブテックのメリットの1つ目としては「行政手続の効率化につながる」というものが挙げられます。従来の行政手続きは、窓口での対応が中心であり、職員の業務負担が大きいことや待ち時間が長いことが課題となっていました。

ガブテックを導入することで、職員の負担を軽減しながら、住民サービスの質を向上させることができます。例えば、住民票の発行や税金の申告など、従来は窓口で行っていた手続きがオンラインで簡単に完結できるようになるのです。

住民満足度の向上につながる

ガブテックのメリットの2つ目としては「住民満足度の向上につながる」というものが挙げられます。これまでの行政手続きといえば、いちいち住民が役所に赴いて手続きを行わなければならず、非常に手間が発生するものでした。

ガブテックを導入することで、住民は自宅から簡単に手続きを行えるため、満足度を向上させることができます。例えば、オンラインで住民票を申請できるシステムを導入することで、窓口に行く必要がなくなり、利便性が向上します。

コストや業務負担を軽減できる

ガブテックのメリットの3つ目としては「コストや業務負担を軽減できる」というものが挙げられます。特に、日本行政職員は一人あたりがこなす仕事量や覚えるべき情報量が多く、長年と経験と正しい知識の習得が重要になります。

ガブテックを導入した業務の自動化により、職員の負担軽減はもちろん、紙の書類や窓口対応にかかるコストを削減することができます。例えば、RPAを活用した定型業務の自動化により、職員はコア業務に集中できるようになります。

ガブテック(GovTech)のデメリット

- 導入費用や運用のコストが発生する

- 既存プロセスとの統合や運用が難しい

- セキュリティリスクの対応が必要になる

導入費用や運用のコストが発生する

ガブテックのデメリットの1つ目としては「導入費用や運用のコストが発生する」というものが挙げられます。ガブテックを導入するためには、当然システムの構築や運用にかかる費用負担が発生します。特に、中小規模の自治体にとっては、導入の初期費用が大きな負担となる可能性があります。

解決策としては、段階的な導入アプローチを採用することが効果的です。すべてのシステムを一度に刷新するのではなく、優先度の高い業務や費用対効果が見込める分野から順次導入していくことで、初期投資を分散させることができ、サービス選定のミスマッチも防ぐことができます。

また、クラウドサービスやSaaS型のソリューションを活用することも有効な手段です。これらのサービスは初期投資を抑えられるだけでなく、サーバーやインフラの維持管理コストも削減できます。月額や年額での支払いが可能なため、予算計画が立てやすいことも大きなメリットです。

既存プロセスとの統合や運用が難しい

ガブテックのデメリットの2つ目としては「既存プロセスとの統合や運用が難しい」というものが挙げられます。新しい技術を導入する際には、システムの運用や職員の教育必須です。加えて、既存の業務プロセスとの統合が難しい場合もあるため、ただ導入すれば良いというものではありません。

解決策としては、導入前に現状業務の詳細な分析と可視化を行うことが重要です。既存の業務フローやシステムの棚卸しを行うことで、どの部分をデジタル化するか、どこに課題があるかを明確にすることで、ガブテックとの統合ポイントや必要な調整事項を事前に把握することができます。

また、段階的な移行計画を策定し、並行運用期間を設けることも大切です。旧システムと新システムを一定期間併用することで、職員が新しい技術に慣れる時間を確保でき、トラブルが発生した際のリスクも最小限に抑えられます。急激な変化による業務の混乱は事前に防いでいきましょう。

セキュリティリスクの対応が必要になる

ガブテックのデメリットの3つ目としては「セキュリティリスクの対応が必要になる」というものが挙げられます。オンラインでの手続きが増えることで、個人情報の漏洩や不正アクセスのリスクは避けられません。万が一、個人情報が漏洩してしまうと、自治体への信頼を損なう恐れがあります。

解決策としては、多層防御のセキュリティ対策を構築することが基本となります。ファイアウォールや暗号化通信、不正アクセス検知システム(IDS/IPS)など、複数のセキュリティ技術を組み合わせることで、単一の防御策が破られた場合でも、他の防御層で保護できる仕組みを整えます。

また、定期的なセキュリティ診断や脆弱性検査を実施することも重要です。外部の専門機関による第三者評価を定期的に受けることで、潜在リスクを早期に発見し、対策を講じることができます。システムのアップデートやパッチ適用など、必要な処置を迅速に行える体制構築が大切です。

ガブテック(GovTech)の導入事例

- 災害支援ナビ(広島県広島市)

- 補助金申請システム(兵庫県神戸市)

- オンライン住民票申請(大阪府四条畷市)

災害支援ナビ(広島県広島市)

広島市では、大規模な災害時に被災者を支援するための「災害支援ナビ」を導入しています。

このシステムは、災害時の支援情報を住民に迅速に提供することを目的としており、住民はスマートフォンを使って、必要な支援情報を素早く簡単に確認することができます。災害時の住民支援を効率化し、迅速な対応を可能にするとして期待が集まっています。

補助金申請システム(兵庫県神戸市)

神戸市では、補助金の申請をオンラインで行える「補助金申請システム」を導入しています。

これは、スマートフォンやパソコンから補助金の申請を簡単に行うことができるシステムで、これにより、窓口での手続きが不要となり、住民の申請負担を軽減することができます。住民サービスの利便性向上と行政手続きの効率化に大きく貢献しているシステムです。

オンライン住民票申請(大阪府四条畷市)

四条畷市では、オンラインで住民票を申請できる「住民票申請システム」を導入しています。

住民はスマートフォンやパソコンを使って、簡単に住民票を申請することができ、この取り組みによって、窓口での待ち時間を削減し、住民の利便性を向上させることができます。住民満足度の向上と行政手続きの効率化に大きく貢献するシステムとして注目されています。

ガブテック(GovTech)の選び方と比較のポイント

- ①:導入や運用コストで選ぶ

- ②:サービスの利便性で選ぶ

- ③:セキュリティ対策で選ぶ

- ④:管理運用の難易度で選ぶ

- ⑤:自治体規模に応じて選ぶ

①:導入や運用コストで選ぶ

ガブテックの選び方の1つ目としては「導入や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。

特に、クラウド型のサービスは初期費用を抑えられるため、予算が限られている自治体に適しています。また、オンライン申請システムや電子住民票提供ツールなど、比較的低コストで導入できるサービスを選ぶことで、費用対効果を最大化することができます。

②:サービスの利便性で選ぶ

ガブテックの選び方の2つ目としては「サービスの利便性で選ぶ」という方法が挙げられます。

住民が簡単に利用できるシステムを導入することで、住民満足度を向上させることが可能です。特に、高齢の住民はデジタルに不慣れなため、スマートフォンやパソコンから簡単かつ直感的に操作できるインターフェースを持つサービスを選ぶことが重要になります。

③:セキュリティ対策で選ぶ

ガブテックの選び方の3つ目としては「セキュリティ対策で選ぶ」という方法が挙げられます。

オンラインでの手続きが増えることで、個人情報の漏洩や不正アクセスのリスクは高まるため、セキュリティ対策が充実しているサービスを選ぶことが重要です。データ暗号化や二要素認証を導入しているサービスを選ぶことで、住民の安心感を高めることができます。

④:管理運用の難易度で選ぶ

ガブテックの選び方の4つ目としては「管理運用の難易度で選ぶ」という方法が挙げられます。

導入後の運用がスムーズに行えるかどうかは、自治体の業務効率に直結します。特に、職員が簡単に操作できるシステムや、導入後のトレーニングやサポート体制が充実しているサービスを選定しておくことで、管理や運用のストレスを最小限に抑えることができます。

⑤:自治体規模に応じて選ぶ

ガブテックの選び方の5つ目としては「自治体規模に応じて選ぶ」という方法が挙げられます。

自治体の規模や住民数に応じて、導入するシステムの種類や規模を選定することは重要です。例えば、大規模な自治体では、複数の機能を統合したシステムが適している一方、小規模な自治体では、オンライン申請システムや災害支援ナビなど、単機能のサービスが適している場合があります。

ガブテック(GovTech)でよくある質問|Q&A

Q:ガブテックの導入に必要な予算はどれくらい?

導入に必要な予算は、導入するシステムの種類や規模によって異なります。

例えば、オンライン申請システムや電子住民票提供ツールなど、比較的安価なコストで導入できるサービスは、月額10万円~20万円程度が目安です。一方で、複数の機能を統合した大規模なシステムでは、初期費用が数百万円に達する場合もあります。国やデジタル庁が提供する補助金制度を活用することで、導入コストを抑えることが可能です。

Q:ガブテックの導入にかかる期間はどれくらい?

導入にかかる期間も、導入するシステムの種類や規模によって異なります。

例えば、単機能のオンライン申請システムであれば、数週間から数ヶ月で導入が完了する場合があります。一方で、複数の機能を統合した大規模なシステムでは、導入期間が1年以上に及ぶことも珍しくないため、あらかじめの注意が必要です。導入期間を短縮するためには、外部の専門家の支援を受けることや、段階的に導入を進めることが重要です。

Q:ガブテックの導入に必要なセキュリティ対策は?

具体的なセキュリティ対策としては、データ暗号化や二要素認証、定期的な監査などが挙げられます。

オンラインでの手続きが増えることで、個人情報の漏洩や不正アクセスのリスクが高まるため、セキュリティ対策を強化することは不可欠です。例えば、住民票の電子化やマイナンバーアプリの導入に際しては、セキュリティ対策が充実しているサービスを選ぶことで、住民の安心感を高めることが可能できるでしょう。

まとめ

本記事では、ガブテックの基本的な概要や仕組み、導入事例からメリット・デメリットまで、徹底的に解説していきます!

ガブテックは、行政手続きの効率化や住民サービスの利便性向上といったメリットがある一方で、導入コストやセキュリティリスクなど注意すべきポイントも存在します。

導入を成功させるためには、自治体の規模やニーズに応じたシステム選定や、段階的な導入計画が不可欠なため、本記事を参考に、ぜひ自社に合ったガブテック製品を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 ガブテック(GovTech)とは?行政DXの仕組みと導入事例を徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーテック(MarTech)とは?活用事例や導入メリットを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、デジタル化の進展や競争環境の激化を背景に、多くの企業でマーテックの導入が加速しており、特に、顧客体験の向上やROI(投資利益率)の最大化を目指す企業にとっては、極めて重要な戦略となりつつあります。

しかし、マーテックには、導入コストの問題やデータ管理の課題など、注意すべきポイントもいくつか存在するため、これらを理解せずに導入を進めてしまうと、期待した効果が得られないといった可能性もあるのです。

そこで本記事では、マーテックの基本的な概要から具体的な活用事例、メリット・デメリット、ツールの選び方まで徹底解説していきます。

この記事を読むだけで、マーテックの全体像をまるごと把握できるため、マーケティング担当者や経営者には必見の内容です!

マーテック(MarTech)とは?

マーテック(MarTech)とは、マーケティング活動とテクノロジーを融合させた分野のことです。マーケティング活動の効率化や顧客体験の向上を目的として、テクノロジーを活用する分野、もしくはサービス全般を指します。

具体的には、顧客データを活用したパーソナライズ広告やメール配信の自動化、AIによる顧客行動分析などが含まれます。こうしたテクノロジーの活用により、マーケティング業務の効率化と効果的な施策の実現が可能になります。

例えば、CRMツールを活用することで、顧客情報を一元管理し、最適なタイミングでアプローチすることが可能になります。また、MAツールを導入することにより、キャンペーンの実行や効果測定まども自動化することができるのです。

マーテックが注目されるようになった理由

- ①:デジタル化の進展

- ②:データ活用の重要性

- ③:企業間競争の激化

①:デジタル化の進展

マーテックが注目されるようになった理由の1つ目としては「デジタル化の進展」が挙げられます。

近年、従来の手法では対応できなかった顧客ニーズに応えるために、多くの企業がデジタル化を推進しており、マーケティング分野でもデジタル技術の活用が求められています。

特に、オンライン広告やSNSマーケティングといった広告分野では、顧客データの収集と分析が何よりも重要視されており、これらのデータを活用することで、より効果的なマーケティング施策を実現することができるようになります。

②:データ活用の重要性

マーテックが注目される理由の2つ目としては「データ活用の重要性」が挙げられます。

現代のマーケティングでは、顧客体験の向上や競合との差別化を目的として、顧客の行動や嗜好をデータとして収集し、それらをもとに施策を立案することが求められています。

顧客の購買履歴やウェブサイトの閲覧履歴を分析することで、パーソナライズされた広告をピンポイントに配信することができ、また、AIを活用したデータ分析により、顧客の潜在的なニーズを予測することもできるようになります。

③:企業間競争の激化

マーテックが注目される理由の3つ目としては「企業間競争の激化」が挙げられます。

テクノロジーの進化によって、企業間の競争もまた複雑化を極めています。企業は他社との差別化を図るために、より効果的なマーケティング施策を求めているのが現状です。

競合他社が導入している最新のマーケティングツールを活用することで、顧客の獲得や維持に成功しているケースも増えており、AIを活用した競合分析によって、マーケティング戦略を最適化することもできるようになりました。

マーテックの導入メリット

- マーケティング業務を効率化できる

- ROI(投資利益率)の最大化につながる

- ユーザー体験の向上にも貢献できる

マーケティング業務を効率化できる

マーテックのメリットの1つ目としては「マーケティング業務を効率化できる」という点が挙げられます。

従来のマーケティング業務では、顧客データの収集や分析、広告配信などに多くの時間と労力が発生していました。マーテックツールを活用することで、これらの業務を自動化し、効率的に進めることができるようになります。

例えば、マーケティングオートメーションツールを使用すれば、キャンペーンの実行から効果測定までを一括で管理できます。また、AIを活用したデータ分析により、顧客のニーズを迅速に把握し、最適な施策を立案することができます。

ROI(投資利益率)の最大化につながる

マーテックのメリットの2つ目としては「ROI(投資利益率)の最大化につながる」という点が挙げられます。

従来のフローでは、担当者ごとの勘や曖昧な根拠に成果が依存する部分も多く、業務の属人化が課題となっていました。マーテックツールを導入することで、限られた予算で最大の成果を安定して得ることができるようになります。

例えば、広告配信ツールを活用することで、ターゲット層に最適な広告を配信し、コンバージョン率を向上させることができます。また、データ分析ツールを使用して施策の効果を測定し、改善点を特定することで、さらなる成果を追求することが可能です。

ユーザー体験の向上にも貢献できる

マーテックのメリットの3つ目としては「ユーザー体験の向上にも貢献できる」という点が挙げられます。

顧客データを活用することで、個々の顧客に合わせたパーソナライズされた体験を提供することが可能です。これにより、顧客満足度を向上させ、リピート率の向上やブランドロイヤルティの強化を実現することができるのです。

例えば、顧客の購買履歴や行動データを分析し、最適なタイミングで関連性の高い商品を提案することで、ストレスフリーな購入体験を提供することができます。また、AIを活用したチャットボットにより、迅速かつ的確な顧客対応を実現することも可能です。

マーテックの導入デメリット

- 導入や運用には相応のコストが発生する

- ツールの操作方法を習得する必要がある

- 顧客データを適切に管理する必要がある

導入や運用には相応のコストが発生する

マーテックのデメリットの1つ目としては「導入や運用には相応のコストが発生する」という点が挙げられます。

マーテックツールの多くは、初期費用や月額料金が発生するため、中小企業にとってはコストの面で負担となる可能性があります。また、ツールの導入にともなう社内教育やトレーニングのコスト、ワークフローの見直しなども考慮する必要があるでしょう。

特に、マーケティングオートメーションツールやデータ分析ツールは、機能が充実しているぶん、費用は高額になる傾向にあります。予算が限られている企業では、なるべくムダなコストを払わないよう、サブスクリプション型のサービスで初期費用を減らしたり、現状利用しているサービスからのリプレイスを検討したりなどの工夫が必要です。

ツールの操作方法を習得する必要がある

マーテックのデメリットの2つ目としては「ツールの操作方法を習得する必要がある」という点が挙げられます。

多くのマーテックツールは、機能が豊富である反面、ツールの操作そのものが複雑になる傾向にあり、導入後の運用が難しくなる場合があります。本格的に使いこなすには、専門的な知識やスキル、ある程度の実務経験を積んでいく必要があるでしょう。

例えば、データ分析ツールでは、膨大なデータを扱うため、適切な設定や分析手法を理解していないと、期待した成果を得ることができません。また、ツール間の連携が不十分な場合、データの統合や管理が煩雑になることもあります。なるべくUIがシンプルなサービスを利用したり、手厚いサポートが受けられる製品を導入したりといった工夫が重要です。

顧客データを適切に管理する必要がある

マーテックのデメリットの3つ目としては「顧客データを適切に管理する必要がある」という点が挙げられます。

マーテックツールはその性質上、顧客の購買データや閲覧履歴などを取得するわけですから、データの漏洩やセキュリティインシデントなどに対しては、細心の注意を払わなければなりません。加えて、データの正確性や一貫性を維持することも重要です。

万が一、顧客データが漏洩してしまうようなインシデントが発生してしまうと、会社の信用問題に関わるだけでなく、最悪の場合には多額の賠償を迫られるケースもあります。顧客データを扱う場合には、個人情報に配慮した管理体制の構築はもちろん、複数のデータの統合性や更新性なども考慮したうえで適切な管理体制を構築していくことが大切です。

マーテックツールの種類と選び方

- ①:CRMツール

- ②:MAツール

- ③:データ分析ツール

- ④:広告運用ツール

- ⑤:その他のツール

①:CRMツール

CRMツールは、顧客関係管理を効率化するためのツールです。顧客情報を一元管理し、顧客との関係を強化するのが主な特徴です。

例えば、顧客の購買履歴や問い合わせ履歴を分析することで、最適なタイミングでのアプローチが可能になります。また、顧客満足度を向上させるための施策を立案する際にも役立ちます。

②:MAツール

MAツール(マーケティングオートメーションツール)は、キャンペーンの実行や効果測定を自動化するためのツールです。マーケティング業務の効率化と精度向上が主な特徴です。

例えば、メール配信の自動化やリードのスコアリングを行うことで、効果的なアプローチが可能になります。また、キャンペーン成果をリアルタイムで分析し、改善点を特定することも可能です。

③:データ分析ツール

データ分析ツールは、その名の通り顧客データやマーケティング施策の成果を分析するためのツールです。定量的なデータにもとづいた意思決定の支援ができるのが主な特徴です。

例えば、顧客の行動データを分析し、潜在的なニーズを予測することで、施策の効果を最大化することができます。また、広告のパフォーマンスを測定し、改善点を特定することも可能です。

④:広告運用ツール

広告運用ツールは、ターゲット層に最適な広告を配信するためのツールです。広告効果の最大化とターゲティング精度の向上、コンバージョン率の向上が主な特徴です。

例えば、AIを活用したターゲティングにより、顧客の嗜好や行動に基づいた広告を配信することができます。また、広告の成果をリアルタイムで測定し、改善点を特定することも可能です。

⑤:その他のツール

その他のマーテックツールには、SNS管理ツールやCMS(コンテンツ管理システム)などがあります。特定のマーケティング施策に特化したツールで、対象の施策を進める際には強力な武器となってくれるでしょう。

例えば、SNS管理ツールを使用すれば、複数のSNSアカウントを一括で管理し、投稿のスケジュールを自動化することが可能です。また、CMSを活用することで、ウェブサイトのコンテンツを効率的に管理し、SEO対策を強化することができます。

マーテックの活用事例

- 顧客データを活用したパーソナライズ広告

- メール配信の自動化とターゲットの最適化

- AI搭載製品を用いた顧客行動の予測と分析

顧客データを活用したパーソナライズ広告

マーテックの活用事例の1つ目としては「顧客データを活用したパーソナライズ広告」が挙げられます。

顧客の購買履歴や行動データを分析し、個々の顧客に最適な広告を配信することで、広告効果を最大化することが可能です。これにより、顧客満足度の向上やコンバージョン率の改善が期待できます。

例えば、ECサイトでは、顧客が閲覧した商品に基づいて関連商品を提案する広告を配信することで、購入意欲を高めることができます。また、AIを活用したターゲティングにより、広告の精度をさらに向上させることも可能です。

メール配信の自動化とターゲットの最適化

マーテックの活用事例の2つ目としては「メール配信の自動化とターゲットの最適化」が挙げられます。

マーケティングオートメーションツールを活用することで、顧客の行動や属性に基づいたメールを自動的に配信することが可能です。これにより、効率的なコミュニケーションが実現します。

例えば、顧客が商品を購入した後にフォローアップメールを送信したり、キャンペーン情報をタイミングよく配信することで、顧客との関係を強化することができます。また、メールの開封率やクリック率を測定し、施策の改善に役立てることも可能です。

AI搭載製品を用いた顧客行動の予測と分析

マーテックの活用事例の3つ目としては「AI搭載製品を用いた顧客行動の予測と分析」が挙げられます。

AIを活用して顧客の行動データを分析することで、潜在的なニーズを予測し、最適な施策を立案することが可能です。これにより、マーケティングの精度を向上させることができます。

例えば、顧客がウェブサイトでどのページを閲覧したか、どの商品の詳細を確認したかを分析し、次に提案する商品やサービスを決定することができます。また、AIを活用した予測分析により、顧客の購買意欲を高める施策を実施することも可能です。

マーテックに関するよくある質問|Q&A

Q:マーテックとセールステックの違いは?

マーテックとセールステックは、どちらもテクノロジーを活用して業務を効率化する分野ですが、目的や対象が異なります。

マーテックは主にマーケティング活動を支援するツールや技術を指し、顧客データの活用や広告配信の最適化などが含まれます。一方、セールステックは営業活動を効率化するためのツールや技術で、顧客管理や営業プロセスの自動化が中心です。

例えば、マーテックではCRMやマーケティングオートメーションツールが活用されるのに対し、セールステックでは、営業支援ツールやAIによるリード分析が活用されます。

Q:マーテックツールの導入費用の相場は?

マーテックツールの導入費用は、ツールの種類や機能によって異なり、月額数千円から数万円まで、レンジはさまざまです。

一般的に、クラウド型のマーテックツールは初期費用が低く、月額料金のみで利用できるため、中小企業でも導入しやすい傾向があります。一方、高度な機能を備えたオンプレミス型のマーテックツールは、初期費用が高額になるケースが多いです。

例えば、CRMツールでは月額数千円から利用できるものもあれば、MAツールでは月額数万円以上のものもあります。また、導入後の運用費用や教育費用も考慮する必要があります。

Q:初心者でも使えるマーテックツールは?

初心者でも使えるマーテックツールはさまざまありますが、やはり一番は操作が簡単で直感的に利用できる製品がおすすめです。

例えば、クラウド型のCRMツールやSNS管理ツールは、専門的な知識がなくても利用できるため、初めてマーテックを導入する企業に適しています。また、無料トライアルを提供しているツールを活用することで、導入前に操作性を確認することが可能です。

代表的なツールには、HubSpotやHootsuiteなどがあります。これらのツールは、シンプルなインターフェースが特徴となっており、充実したサポート体制でも評価されています。

まとめ:マーテック導入でマーケティングを効率化!

本記事では、マーテックの基本的な概要から具体的な活用事例、メリット・デメリット、ツールの選び方まで徹底解説していきました。

マーテックは、マーケティング業務の効率化や顧客体験の向上といったメリットがある一方で、導入コストやデータ管理の課題など注意すべきポイントも存在します。

そのため、マーテックの導入を成功させるためには、目的に合ったツールの選定や、データ管理体制の整備といった導入前の工夫が不可欠です。

本記事を参考に、ぜひ自社に合ったマーテックツールを選び、マーケティング業務の効率化と成果向上を目指してみてはいかがでしょうか?

投稿 マーテック(MarTech)とは?活用事例や導入メリットを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 セールステックとは?7つの主要なツール分類と導入成功のポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>営業担当者の業務を支援し、企業の成長に大きな役割を果たすソリューションとして、多くのBtoB企業でセールステックの導入が加速しています。

しかし、セールステックは幅広いカテゴリが存在するため、自社に最適なツールを選定できなければ、導入効果が十分に発揮されないリスクもあります。

本記事では、セールステックの定義や注目されている背景に加えて、主要なカテゴリーからメリットやデメリット、導入成功のポイントまで徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、セールステックの全体像をまるごと把握できるため、営業DXや組織改革に悩む企業担当者にとって必見の内容です!

セールステックとは?基本概念と定義

セールステック(SalesTech)とは、英語の「Sales(営業)」と「Technology(テクノロジー)」を掛け合わせた造語で、主に営業活動の効率化や成果の最大化を目的に、最新のデジタル技術やソフトウェアを活用する営業ソリューションのことです。

具体的には、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理)、営業教育を支援するツールなどが含まれ、営業活動全体のプロセスを最適化するテクノロジー群として認識されています。

例えば、商談進捗を可視化するSFA、顧客データを一元管理するCRM、AIによる予測分析や提案自動化などがあり、営業組織の生産性を高める実践的な仕組みを提供しています。

セールステックが注目されている背景

- 働き方改革や人材不足への対応

- デジタルシフトと営業DXの推進

- ニーズの多様化と個別対応の課題

働き方改革や人材不足への対応

セールステックが注目されるようになった理由の1つ目としては「働き方改革や人材不足への対応」というものが挙げられます。

近年、日本では少子高齢化の進行による労働人口の減少を背景に、営業職を担う若手人材の確保が難しくなっています。

このような背景から、限られた人員でより高い成果を出す「生産性重視の営業体制の構築」が急務となっ結果、営業活動を効率化・自動化できるセールステックに注目が集まっているというわけです。

デジタルシフトと営業DXの推進

セールステックが注目されるようになった理由の2つ目としては「デジタルシフトと営業DXの推進」というものが挙げられます。

2020年以降のコロナ禍を機に、対面中心だった営業スタイルが大きく変化し、オンラインでの商談が一般化しました。

オンラインが主体となった結果、データドリブンな営業活動や、CRM・SFAを基本軸としたDXの推進が企業の競争力を左右する時代となり、セールステックの必要性が広く認識されるようになっています。

ニーズの多様化と個別対応の課題

セールステックが注目されるようになった理由の3つ目としては「ニーズの多様化と個別対応の課題」というものが挙げられます。

現代の顧客は、製品やサービスだけでなく、購入プロセスや対応姿勢などを含めた「体験価値」に重きを置くようになっています。

購までのプロセス全体が重要視された結果、今後の営業活動は、一人ひとりの顧客に合わせた情報提供やアプローチを可能にするセールステックが、マーケティングの中核を担う存在になってきています。

セールステックの7つの主要カテゴリー

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| Sales Enablement & Acceleration (営業加速) | 営業成果を最大化できる仕組みを提供 |

| General CRM (顧客管理) | 顧客情報を一元管理する仕組みを提供 |

| Customer Experience (顧客体験) | 顧客接点全体における体験価値を向上 |

| Contact & Communication (顧客対応) | 顧客との円滑なコミュニケーションを支援 |

| People Development & Coaching (人材育成) | 営業担当者のスキルアップメニューを提供 |

| Intelligence & Analytics (予測分析) | データにもとづいた営業活動の最適化 |

| Customer Support (サポート) | 既存顧客との良好な関係構築を支援 |

①:Sales Enablement & Acceleration (営業加速)

Sales Enablement & Acceleration (営業加速)は、営業成果を最大化できる仕組みを提供するカテゴリーです。

主に、営業資料の一元管理や顧客への提案テンプレートの標準化を支援するもので、短期間で成果を上げられる環境を整えます。

たとえば、プレゼン資料の共有システムや営業トレーニング用プラットフォームがあり、新人営業でも即戦力化を可能にする支援基盤として活用されています。

②:General CRM (顧客管理)

General CRM (顧客管理)は、顧客情報を一元的に管理するための仕組みを提供するカテゴリーです。

顧客属性や過去の商談履歴、購買履歴などのデータを集約することで、個別の営業戦略やマーケティング施策を連動させやすくなります。

代表的な製品としては、SalesforceやHubSpotなどが挙げられ、顧客への理解を深めることで営業の精度が向上するため、商談成約率の向上に大きく貢献します。

③:Customer Experience (顧客体験)

Customer Experience (顧客体験)は、顧客との接点全体の体験価値を向上させるためのカテゴリーです。

近年重要視されている購買プロセス全体において「より心地よい体験」を提供することが、リピート率の向上や口コミの拡散などに直結します。

メールマーケティングやカスタマージャーニー管理などが含まれ、顧客の満足度やロイヤルティを高め、リピーターや長期的な関係構築を可能にする領域です。

④:Contact & Communication (顧客対応)

Contact & Communication (顧客対応)は、顧客との円滑なコミュニケーションを支援するカテゴリーです。

チャットボットやウェビナーツール、ビデオ会議システムなどが該当し、導入によって顧客対応のスピードと対応そのものの正確性が向上します。

顧客からの問い合わせに対しても、営業担当者がリアルタイムに対応できるようになるため、顧客体験の質を高めながら、商談機会の最大化を可能にする領域です。

⑤:People Development & Coaching (人材育成)

People Development & Coaching (人材育成)は、営業担当者のスキルアップを目的としたカテゴリーです。

オンライン学習プラットフォームや営業コーチングシステムなどが含まれ、従来の集合研修に代わり、社内研修の効率化とコスト削減を実現します。

近年では、学習効果をデータとして瞬時に可視化できるため、組織全体のスキルの底上げと営業力の強化を両立する教育基盤として大きな注目が集まっています。

⑥:Intelligence & Analytics (予測分析)

Intelligence & Analytics (予測分析)は、営業活動をデータにもとづいて最適化するためのカテゴリーです。

具体的には、AIや機械学習を活用することで、見込み顧客の今後の行動を予測したり、成約確率を算出したりなどといった予測分析が可能になります。

結果として、これまで属人的だった営業判断をデータドリブンに変革し、戦略の精度を飛躍的に高めながら、最小限のリソースで最大限の成果を得る仕組みを提供します。

⑦:Customer Support (サポート)

Customer Support (サポート)は、既存顧客を長期的に維持するための仕組みを提供するカテゴリーです。

FAQシステムやサポートデスク、AIチャットボットサービスなどが含まれ、主に顧客からの問い合わせ対応を効率化することに特化しています。

顧客満足度を高めながら、解約防止やアップセル・クロスセルにつながる重要な役割を担っている領域として、近年では多くの企業でサポート体制の強化が進んでいます。

セールステックの市場規模と動向

- 日本国内のセールステックの市場規模と動向

- 世界全体のセールステックの市場規模と動向

日本国内のセールステックの市場規模と動向

日本国内のセールステック市場は急速に拡大しており、xenoBrainの調査によると、2025年時点では約4,159億円だった市場規模が、2030年までには約5,170億円に到達することが見込まれています。

また、矢野経済研究所の調査では、2018年時点で約390億円だったMA市場が、2023年には約940億円に拡大したことが報告されており、CRMやMAを中心に今後も国内の需要は高まっていく見通しです。

世界全体のセールステックの市場規模と動向

世界全体のセールステック市場も拡大を続けており、Market.usの調査によると、2024年時点では約473億ドルだった市場規模が、2034年までには約2,293億ドルに到達することが見込まれています。

また、Business Research Insightsの調査では、2024年時点で425億ドルだった市場規模が、2033年には1,639億ドルにまで成長するとされており、CAGR(年平均成長率)は10〜17%で推移する見通しです。

セールステックを導入するメリット

- 営業活動の効率化と生産性の向上につながる

- 顧客理解の深度化と成約率の向上につながる

- データ活用による経営戦略の強化につながる

営業活動の効率化と生産性の向上につながる

セールステックのメリットの1つ目としては「営業活動の効率化と生産性の向上につながる」というものが挙げられます。

ツールを導入することで、見込み客リストの管理やフォローアップの自動化が可能になります。例えば、SFAやCRMを活用すれば、営業担当者が商談や提案に集中できる環境が整い、業務負担を大幅に軽減することができます。

顧客理解の深度化と成約率の向上につながる

セールステックのメリットの2つ目としては「顧客理解の深度化と成約率の向上につながる」というものが挙げられます。

蓄積された顧客データを分析することで、最適なアプローチや提案のタイミングを把握できます。その結果、顧客一人ひとりに合わせた営業活動が可能になり、商談の成約率やクロスセル・アップセルの機会を拡大することができます。

データ活用による経営戦略の強化につながる

セールステックのメリットの3つ目としては「データ活用による経営戦略の強化につながる」というものが挙げられます。

導入によって、営業現場から得られるデータを統合し、組織全体で共有できる仕組みが構築されます。これにより、経営層が精度の高い戦略判断を下せるようになり、中長期的な企業成長を後押しする経営戦略の基盤として機能します。

セールステックを導入するデメリット

- 導入コストや運用コストの負担がある

- 社内への定着と管理運用の課題がある

- 過度なツール依存を招くリスクがある

導入コストや運用コストの負担がある

セールステックのデメリットの1つ目としては「導入コストや運用コストの負担がある」というものが挙げられます。

ライセンス料や初期設定費用に加え、運用保守やカスタマイズの費用も発生するため、特に中小企業にとっては、ROIが確保できないリスクが導入の大きな障壁となります。

そのため、初期費用の安いクラウド型のSaaSモデルを選択したり、政府の補助金支援制度を活用したりなどが重要になります。また、無料トライアルを試してから本格導入を行うこともリスクを最小化する方法の一つです。

社内への定着と管理運用の課題がある

セールステックのデメリットの2つ目としては「社内への定着と管理運用の課題がある」というものが挙げられます。

ツールを導入しても、社員が使いこなせなければ十分な成果は発揮できません。投資が無駄にならないためにも、形骸化した導入や現場での運用ギャップの解決が導入の鍵になります。

そのため、導入初期は小規模チームで運用を試し、成功事例を横展開することで社内全体に浸透させやすくなります。また、社員への教育やトレーニングを定期的に行い、利用マニュアルやFAQを整備することも重要です。

過度なツール依存を招くリスクがある

セールステックのデメリットの3つ目としては「過度なツール依存を招くリスクがある」というものが挙げられます。

営業プロセスを全て自動化してしまうと、柔軟な対応力や人間的な信頼構築が欠ける場合があり、結果として、営業の本質である信頼醸成が損なわれるリスクを抱えることになります。

ツールはあくまで補助的な存在であると位置づけ、データよりも「人間的な営業活動」を

重視する体制構築が重要です。また、定期的な顧客訪問やヒアリングを実施することで、バランスの取れた営業活動が可能になります。

セールステックの導入ステップと進め方のコツ

- ①:現状の課題と導入の目的を明確化する

- ②:自社の要件に合ったツールを選定する

- ③:社内定着に向けた運用体制を構築する

- ④:効果測定と継続的な改善策を実施する

①:現状の課題と導入の目的を明確化する

セールステックにおける導入ステップの1つ目としては「現状の課題と導入の目的を明確化する」ことが挙げられます。

漠然と導入を進めてしまうと、投資効果を測りづらく成果につながらないため、まずは「商談管理の精度向上」や「顧客データの活用強化」など、あらかじめ具体的な課題と達成したいゴールを設定することが大切です。

②:自社の要件に合ったツールを選定する

セールステックにおける導入ステップの2つ目としては「自社の要件に合ったツールを選定する」ことが挙げられます。

市場には多様なサービスが存在するため、目的に合わないツールを選ぶと定着しません。費用・機能・サポート体制・連携可能性などを比較検討し、まずは必要最小限の要件を満たすツールから導入するのが効果的です。

③:社内定着に向けた運用体制を構築する

セールステックにおける導入ステップの3つ目としては「社内定着に向けた運用体制を構築する」ことが挙げられます。

ツールは導入するだけでは意味がなく、現場で使われなければ効果が出ません。教育やトレーニングの実施、管理者の配置や利用ルールの整備を進め、現場の業務フローに溶け込む形で運用体制を構築することが重要です。

④:効果測定と継続的な改善策を実施する

セールステックにおける導入ステップの4つ目としては「効果測定と継続的な改善策を実施する」ことが挙げられます。

ツールの活用状況やKPIを定期的に確認するなど、目標に対する成果の可視化が不可欠です。そのうえで、活用率の低い機能の廃止や必要な機能の追加など、定期的な効果測定と柔軟に改善を繰り返す体制を整備しましょう。

まとめ:セールステックは企業成長に直結する戦略的投資

本記事では、セールステックの定義や注目されている背景に加えて、主要なカテゴリーから導入メリット・デメリットまで徹底的に解説していきました。

セールステックは、営業活動を効率化・高度化するためにテクノロジーを活用するツール群であり、営業の生産性を高める重要な基盤です。

一方で、導入にはコストや定着の難しさ、ツール依存といった課題も存在するため、目的の明確化や社内への定着支援、効果測定と改善といった適切なステップを踏むことが重要です。

今後の営業活動において、データドリブンな戦略立案と顧客体験の最適化はますます不可欠となるため、セールステックの導入は企業成長に直結する戦略的な投資といえるでしょう。

投稿 セールステックとは?7つの主要なツール分類と導入成功のポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ヘルステックとは?言葉の定義や市場規模から導入メリットまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、AIやIoT、ウェアラブル端末や遠隔診療の普及などを背景に、多くの企業でヘルステックの導入が加速しています。

しかし、個人情報の漏洩リスクや規制整備の遅れ、導入コストの負担といった課題が存在し、失敗すると経営に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

本記事では、ヘルステックの意味や定義から注目される背景に加えて、市場規模や導入メリット・デメリット、さらには活用事例まで徹底解説していきます。

この記事を読むだけで、ヘルステックの全体像をまるごと把握できるため、健康経営やDX推進に悩む担当者には必見の内容です!

ヘルステックとは?言葉の意味や定義

Health × Technology の造語

ヘルステック(Health Tech)とは、英語の「Health(健康)」と「Technology(テクノロジー)」を掛け合わせた造語で、医療や健康に関する分野でICT技術を活用することで、人々の健康増進や医療の効率化を目指す取り組みのことです。

主にAIやIoT、クラウドやモバイルアプリといった先端技術が活用されており、健康管理や診療、介護や予防医療まで幅広い分野で導入が進んでいます。

特に、スマートフォンと連携した活動量計による日々の健康管理や、遠隔診療のようなサービスなどは代表的な事例であり、医療リソースの有効活用や生活習慣病の予防といった社会課題の解決にも貢献しています。

また、同じくテクノロジーとの融合によって進化を遂げている分野として、金融とITを掛け合わせたフィンテック(FinTech)、教育とITを融合したエドテック(EdTech)などが挙げられます。こうしたX-Tech(クロステック)分野と同様に、ヘルステックも社会インフラの一部として、より良い生活を実現するための重要な分野といえます。

ヘルステックとメドテックの違い

| 分類 | ヘルステック (HealthTech) | メドテック (MedTech) |

|---|---|---|

| 対象領域 | 健康管理、予防医療、介護、ウェルネス | 医療機器、診断、手術支援、臨床現場 |

| 主な目的 | 生活習慣改善、健康経営、生産性向上 | 診断精度向上、治療効果向上、医療技術革新 |

| 主な利用者 | 生活者、企業、介護施設 | 医師、医療従事者、病院 |

| 具体的な事例 | ウェアラブル端末、健康管理アプリ、遠隔診療サービス | MRI装置、内視鏡、手術ロボット、インプラント |

ヘルステックとメドテックの最大の違いとしては「健康生活を支える技術か?臨床医療を支える技術か?」という部分にあります。

ヘルステック(HealthTech)は、健康管理や予防医療、介護や福祉、ウェルネスといった幅広い分野を対象とする概念であり、日常生活に近い領域においても広く活用されている概念です。

一方のメドテック(MedTech)は、主に医療機器や診断機器、手術支援ロボットといった臨床現場での利用を前提とした技術を指すもので、より直接的な医療行為において活用が進んでいます。

具体例として、ヘルステックにはウェアラブル端末や健康管理アプリが含まれ、企業の健康経営施策にも活用されます。対するメドテックには、MRI装置や手術用ロボット、インプラントといった専門医療機関で使用される先端技術が含まれます。

ヘルステックが注目される理由と背景

- 超高齢化による社会負担の増大

- 医師不足や地域医療格差の問題

- 先進技術の進化と健康経営の普及

超高齢化による社会負担の増大

ヘルステックが注目されるようになった理由の1つ目としては「超高齢化による社会負担の増大」というものが挙げられます。

日本では団塊世代が2025年に後期高齢者(75歳以上)となることで、医療や介護の社会的な負担が急激に高まることが予想されています。

高齢者への医療や介護にかかる負担増加への対応策として、健康寿命の延伸や予防医療の推進が求められており、テクノロジーを活用するヘルステックの導入が現実的な解決策として支持されています。

医師不足や地域医療格差の問題

ヘルステックが注目されるようになった理由の2つ目としては「医師不足や地域医療格差の問題」というものが挙げられます。

特に、過疎地域や離島などでは医療従事者の確保が難しく、慢性的な人手不足が医療の質やアクセスの低下を引き起こしているのが現状です。

遠隔診療やAI支援診断の導入による医療アクセスの改善は、こうした医療における地域格差の解消に貢献しながら、限られた医療リソースを有効に活用するための仕組みとして大きな注目を集めています。

先進技術の進化と健康経営の普及

ヘルステックが注目されるようになった理由の3つ目としては「先進技術の進化と健康経営の普及」というものが挙げられます。

ウェアラブル端末やスマートフォン、クラウドサービスなどの普及により、日々の健康データを可視化・分析することが容易になりました。

国家レベルでの健康意識の向上と企業の健康経営の推進により、従業員の健康管理や生産性の向上、福利厚生コストの削減などを目的としたヘルステックサービスの導入が進められているというわけです。

ヘルステックの市場規模と今後の動向

- ヘルステックの日本国内の市場規模:2022年には約3,083億円に到達

- ヘルステックの世界全体の市場規模:2022年には約140億ドルに到達

- ヘルステックの今後の動向と成長性:2030年には現在の122倍以上に

ヘルステックの日本国内の市場規模

日本のヘルステック市場は年々拡大を続けており、2017年の時点では約2,000億円だった市場規模が、2022年には約3,083億円に到達し、今後もさらなる成長が見込まれています。

少子高齢化と健康経営の加速が国内市場の成長を牽引しており、企業や自治体による導入事例が増えています。また、政府の「未来投資戦略」や「デジタル田園都市国家構想」など、政策面からの支援も市場規模の拡大に貢献しているといえるでしょう。

ヘルステックの世界全体の市場規模

世界のヘルステック市場は米国を中心に拡大を続けており、特にモバイルヘルスアプリ市場においては、2022年には約140億ドルに到達し、年平均成長率は脅威の40%を超えています。

自己管理型医療とパーソナライズドケアのニーズ拡大が世界市場を支えており、欧米では治療用アプリの活用や予防医療へのシフトが顕著です。また、米国のヘルスケア全体の市場は3兆ドルを超える巨大産業であり、ヘルステックの裾野も多岐に渡っています。

ヘルステックの今後の動向と成長性

将来予測では、治療用アプリや医療AI分野において急成長が予測されています。たとえば、治療用アプリの市場規模は2030年には現在の122倍以上になるとの予測もあり、注目度が高まっています。

また、2022年には厚生労働省が遠隔診療の初診要件を一部緩和したことや、治療アプリの保険適用が拡大したことなどは、今後のヘルステック普及にとって大きな追い風となるでしょう。一方で、電子カルテ市場はすでに一定の普及率に達しており、今後は他システムとの連携性やUX向上が焦点となります。

ヘルステックの主要な活用事例と領域

- 医療領域 (遠隔診療・AI診断支援システム)

- 健康管理領域 (ウェアラブル端末・IoTデバイス)

- 介護福祉領域 (介護用ロボット・見守りシステム)

医療領域 (遠隔診療・AI診断支援システム)

ヘルステックの活用事例の1つ目としては「医療領域での活用」というものが挙げられます。

遠隔診療(リモート診察)やAIによる画像診断支援、電子お薬手帳などは、医療現場の業務効率化と患者サービスの質の向上に大きく貢献しています。

時間や場所にとらわれない医療アクセスの提供により、働き世代や遠方の患者も適切な医療を受けやすくなり、医療機関側も人員不足の解消に活用できます。

健康管理領域 (ウェアラブル端末・IoTデバイス)

ヘルステックの活用事例の2つ目としては「健康管理領域での活用」というものが挙げられます。

ウェアラブル端末やIoTデバイス、スマートフォンアプリなどは、歩数や睡眠、心拍数などを可視化して個人の生活習慣の改善データを提供します。

自己管理を促すリアルタイムデータの提供により、生活習慣病の予防やメンタルヘルスケアにも効果を発揮し、企業の健康経営施策としても導入が広がっています。

介護福祉領域 (介護用ロボット・見守りシステム)

ヘルステックの活用事例の3つ目としては「介護福祉領域での活用」というものが挙げられます。

介護用ロボットや見守りセンサー、IoTを活用した安否確認システムなどは、高齢者の自立支援と介護負担の軽減に大きな役割を果たしているといえるでしょう。

介護現場の人材不足を補うテクノロジーの活用によって、介護スタッフの業務効率が改善し、利用者に対しても安心安全な生活環境を提供することが可能になります。

ヘルステックの導入メリット

- 従業員の満足度を向上できる

- 福利厚生コストを削減できる

- 質の高いサービスを提供できる

従業員の満足度を向上できる

ヘルステック導入のメリットの1つ目としては「健康経営の実現と満足度の向上」が挙げられます。

従業員の健康状態をモニタリングし、生活習慣病予防やメンタルヘルスケアを支援することで、欠勤や離職率の低下にもつながります。

従業員の健康維持と業績向上の好循環を生み出す点が大きな魅力であり、健康経営銘柄を目指す企業やBtoBサービスを展開する事業者にとっても重要な導入効果といえるでしょう。

福利厚生コストを削減できる

ヘルステック導入のメリットの2つ目としては「医療費や福利厚生コストの削減」が挙げられます。

オンライン診療や予防医療アプリを導入することによって、通院回数の削減や早期発見による治療費の抑制が可能となります。

医療コスト削減と業務効率化の両立が可能であり、特に従業員数が多い大企業や福利厚生のコスト削減を目指している企業などにとっては、非常に大きな導入メリットになるでしょう。

質の高いサービスを提供できる

ヘルステック導入のメリットの3つ目としては「質の高いサービス提供と差別化」が挙げられます。

遠隔診療や健康管理アプリの提供により、利用者は24時間いつでも必要な医療サービスや情報にアクセスできるようになります。

顧客体験の向上と競合との差別化を実現することで、医療機関や保険会社だけでなく、健康関連サービスを展開する多様なBtoB事業者にも新しいビジネスチャンスをもたらしています。

ヘルステックの導入デメリット

- セキュリティリスクが存在する

- 法規制や制度整備が遅れている

- 維持費や体制構築が必要になる

セキュリティリスクが存在する

ヘルステック導入のデメリットの1つ目としては「個人情報保護とセキュリティリスク課題」というものが挙げられます。

例えば、バイタルデータ(心拍数や血圧)や診療記録、服薬履歴といった情報は非常にセンシティブな個人データです。これらが漏洩すれば、保険会社による加入制限や人事判断への悪用、闇市場での不正売買といった深刻な被害につながる可能性があります。

セキュリティ対策不足による漏洩リスクは企業や医療機関にとって信用失墜につながるため、暗号化やアクセス管理の徹底といった対策が不可欠です。

法規制や制度整備が遅れている

ヘルステック導入のデメリットの2つ目としては「国内の法規制や制度面での整備の遅れ」というものが挙げられます。

例えば、日本ではオンライン診療において初診は原則対面で行う必要があるなど、法制度上の制約が依然として存在しています。また、治療用アプリやAI診断ツールは十分な臨床エビデンスが求められるため、市場投入までのハードルが高いのも課題です。

規制環境とエビデンス不足による導入制約が存在するため、制度の改正や臨床試験の拡充といった仕組み自体の整備が重要な解決課題となっています。

維持費や体制構築が必要になる

ヘルステック導入のデメリットの3つ目としては「導入コストと社内体制構築の適応課題」というものが挙げられます。

例えば、システム導入には数百万円規模の初期投資や月額数十万円の運用コストが発生するほか、従業員へのトレーニングやサポート体制が必要になります。中小企業の場合は人材や予算に余裕がないため、導入の障壁となるケースが少なくありません。

コスト負担と組織適応の難しさを解消するためには、補助金制度の活用やクラウド型サービスの選定、段階的な試験導入などが有効な手段となるでしょう。

まとめ:適切な導入ステップを踏むことが重要

本記事では、ヘルステックの意味や定義から注目される背景に加えて、市場規模や導入メリット・デメリット、さらには活用事例まで徹底解説していきました。

ヘルステックの市場規模は国内外で急激な拡大を続けており、今後は規制緩和や政策支援の追い風を受けて、さらなる成長が見込まれています。

一方で、個人情報保護や法規制、導入コストといった課題も存在するため、これらの注意点を理解したうえで適切な導入ステップを踏むことが重要です。特にBtoB領域においては、導入に向けた準備と戦略的判断が企業の競争力に直結します。

- ①:ヘルステックの意味や仕組みを理解する

- ②:市場規模や活用事例のデータを確認する

- ③:自社に合ったツールを試験的に導入する

- ④:個人情報保護や法規制への対応を考える

- ⑤:従業員への研修やサポート体制を整える

これらのステップを実践することで、持続可能な健康経営と競争優位性の確立が可能になります。ヘルステックは今後、企業活動の基盤として不可欠な存在となるため、積極的な学習と導入準備を進めていきましょう!

投稿 ヘルステックとは?言葉の定義や市場規模から導入メリットまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 リーガルテック(LegalTech)とは?BtoB企業の導入メリットとサービスの選び方を徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、デジタル化の推進や働き方改革の浸透、リモートワークの普及といった社会的な事象を背景に、多くの企業でリーガルテックツールの導入が加速しています。

しかし、リーガルテックには導入コストや法的リスクなどの問題もあり、よく理解しないまま導入を進めてしまうと、重大なインシデントを引き起こすことにもつながってしまいます。

本記事では、リーガルテックの基本的な概要解説に加えて、注目されている背景やBtoB企業の導入メリット・デメリット、具体的なサービス種類まで、まとめて徹底解説していきます。

この記事を読むだけで、リーガルテックの全体像をまるごと把握できるため、法務DXやBtoB法務業務の効率化に悩んでいる担当者には必見の内容です!

リーガルテック(LegalTech)とは?

リーガルテックとは、法律(Legal)と技術(Technology)を組み合わせた言葉で、法務業務にIT技術を活用することで新たな価値やビジネスモデルを創出するソリューションのことです。

従来の法務業務は紙ベースの書類管理や人的作業に依存していたため、作業効率の低下や人的ミスの発生などの課題を抱えていました。リーガルテックは、AI技術やクラウドサービス、ビッグデータ解析などの最新技術を活用することで、従来手法の課題を解決し、法務業務の効率化と品質向上を実現します。

具体的には、電子契約サービスによる契約書の締結やAI契約書レビュー機能による自動チェック、クラウド文書管理システムなどが代表的なサービスとして挙げられます。これらのサービスは、従来の法務業務をデジタル化し、作業工数とコスト削減を同時に実現できることから、大きな注目が集まっています。

リーガルテック(LegalTech)の歴史

リーガルテックの概念は、民事訴訟の多いアメリカにおいて、訴訟の根拠となる膨大な情報を精査する目的で開発が進められたことに端を発します。

1990年代後半から2000年代にかけて、米国の大手法律事務所では「e-ディスカバリー」と呼ばれる電子証拠開示システムが導入され、膨大な電子文書の中から訴訟に関連する情報を効率的に抽出する技術が発達しました。この技術革新により、数か月かかっていた証拠収集を数日で完了できるようになり、法務におけるIT活用の重要性が認識されるようになりました。

日本においては、2000年代後半から、クラウドサービスの普及とともに、契約書管理システムや法的データベースの構築が進み、2020年以降のコロナ禍によるリモートワークの浸透から電子契約の需要が拡大しました。現在では、法律事務所や会計事務所だけにとどまらず、一般企業の法務部門においてもリーガルテックサービスの活用が当たり前になっています。

リーガルテック(LegalTech)が注目される背景

リーガルテックが注目される背景としては、主に以下の3つのポイントが挙げられます。

- 働き方改革の推進

- 企業間競争の激化

- 法務関連人材の不足

働き方改革の推進

リーガルテックが注目される理由の1つ目は「働き方改革の推進」というものが挙げられます。

従来の法務業務では、契約書への押印や書面での手続きが必要なため、リモートワークの推進にとって大きな障壁となっていました。特に、契約書の原本管理や印鑑証明書の確認、書面による稟議手続きなどは、紙ベースの業務プロセスが多数存在し、これらの作業は必然的に特定の場所での対面作業が要求されてきました。

電子契約サービスの導入により、場所を問わない契約締結が可能になり、法務部門においてもリモートワークが実現できるようになりました。限られた人員で生産性を高めるためには、事業運営の効率性向上が重要ですが、リーガルテックでは、働き方改革と生産性向上を同時に実現できる環境が整備されています。

企業間競争の激化

リーガルテックが注目される理由の2つ目は「企業間競争の激化」というものが挙げられます。

新規事業やグローバル展開の加速など、企業活動のスピードが加速するなか、法務対応の迅速さがビジネスの競争力を左右するようになっています。例えば、新規取引の締結や業務委託契約の調整には、迅速な契約レビューやリスク判断が不可欠ですが、従来の方式では確認から承認まで数日以上かかるケースが一般的でした。

AI契約書レビューや自動ワークフローシステムの活用により、複数の契約書を同時に分析できるようになり、意思決定までのリードタイムが大幅に短縮されています。実際、契約締結までの期間を従来比で40%削減した企業などもあり、法務のスピードがビジネススピードに直結するという考え方が浸透しつつあります。

法務関連人材の不足

リーガルテックが注目される理由の3つ目は「法務関連人材の不足」というものが挙げられます。

近年では、デジタル化の進展やコンプライアンスの厳格化などにともない、法務担当者には従来以上に幅広い専門性が要求されるようになっている一方で、人材の供給は追いついていないのが現状です。実際に、日本組織内弁護士協会の調査によると、法務人材の充足度に不安を抱える企業は全体の60%を超えています。

AI契約書レビューを導入することで、誰でも同じ品質のチェックを実行できるようになり、属人性の排除と業務の標準化が実現します。また、ナレッジ共有ツールでは、過去の判例や社内の契約対応事例などを体系的に蓄積することで、経験の浅い担当者でもベテランと同等の判断基準で審査することができるようになります。

リーガルテック(LegalTech)の市場規模と今後の動向

- 世界各国の市場規模:2030年までに467億ドル

- 日本国内の市場規模:2025年までに395億円

世界各国の市場規模・今後の動向

世界各国のリーガルテックの市場規模については、Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、2030年までに467億6,790万米ドルに達すると予測されています。

また、2025~2030年にかけてCAGR 10.2%で成長する見込みとなっており、AI技術の進歩と法務業務における効率化ニーズの高まりから、今後ますます市場は拡大していくことが予想されます。

日本国内の市場規模・今後の動向

日本国内のリーガルテックの市場規模については、2018年には39億円程度の規模であったのに対して、2025年には395億円と約10倍に拡大すると予測されています。

特に、電子契約サービス市場については2021年の市場規模が140億円と、前年比38.6%増の成長を見せており、デジタル化の加速と業務の効率化ニーズの高まりを反映しているものといえます。

リーガルテック(LegalTech)をBtoB企業が導入するメリット

リーガルテックをBtoB企業が導入するメリットとしては、主に以下の3つの点が挙げられます。

- 業務効率を向上できる

- 法務品質を改善できる

- 人的ミスを削減できる

業務効率を向上できる

リーガルテックをBtoB企業が導入するメリットの1つ目としては「業務効率を向上できる」という点が挙げられます。

法務部門では、契約書のレビューや過去の契約書類の管理、リスクチェックや取引先との調整などの多くの作業が発生しますが、業務の多くが人手に依存しているため、従来の方式では時間と工数を大きく消費してしまいます。

AI契約書レビューを導入することで、条項の確認や押印プロセスの自動化が実現でき、1件あたりの契約処理時間を大幅に短縮することができるようになります。例えば、従来までは1日以上かかっていた契約書のレビューが、リーガルテック導入後には30分〜1時間で完了するようになったケースもあります。

法務品質を改善できる

リーガルテックをBtoB企業が導入するメリットの2つ目としては「法務品質を改善できる」という点が挙げられます。

法務業務の品質は、契約書の条項チェックや契約リスクの把握、社内ルールへの適合など、ミスの許されない業務に直結していますが、現場の担当者のスキルや経験値などにより、品質にはバラつきが生じているのが現状です。

多くのリーガルテックツールでは、過去の契約ナレッジや法的観点を学習したAIによって、リスク条項の検出や類似契約との比較チェックが可能になっています。実際にAIレビューを活用している企業では、過去に見逃されがちだったリスクを的確に抽出できるようになり、契約精度が向上しています。

人的ミスを削減できる

リーガルテックをBtoB企業が導入するメリットの3つ目としては「人的ミスを削減できる」という点が挙げられます。

法務業務における些細なミスが重大なトラブルの引き金となるケースは決して珍しくありません。特に契約解除の条項が曖昧な場合、契約終了時にトラブルとなり、最悪の場合は損害賠償や訴訟などの事態に発展する恐れがあります。

リーガルテックでは、AIが過去の契約文例と照合しながら文書の整合性をチェックするため、ルールの違反や欠落リスクを自動的に検知できるようになります。ある企業では、契約書の最終チェック工程にAIレビューを導入することで、ミスの発見率が従来の2倍以上に向上したという報告もあります。

リーガルテック(LegalTech)をBtoB企業が導入するデメリット

リーガルテックをBtoB企業が導入するデメリットとしては、主に以下の3つの点が挙げられます。

- 初期導入費用や運用コストが発生する

- 業務内容に応じた適合性の課題がある

- セキュリティや法規制のリスクがある

初期導入費用や運用コストが発生する

リーガルテックをBtoB企業が導入するデメリットの1つ目としては「初期導入費用や運用コストが発生する」という点が挙げられます。

法務系ツールはサブスクリプション型のサービスが多く、初期費用に加えて、月額料金や社内教育、システム連携といった継続的なコスト負担が発生します。特に、中小企業やスタートアップでは、限られた予算の中での投資判断が難しくなりがちです。

解決策としては「トライアルプランの活用や段階的な導入計画の策定」などが挙げられます。例えば、まずは契約書レビューなどの一部機能だけを導入し、効果検証を行ってから本格導入に進むスモールスタート型のアプローチが有効です。また、地方自治体や中小企業支援団体が提供するIT導入補助金制度の活用も、コストの負担を軽減する有力な手段となります。

業務内容に応じた適合性の課題がある

リーガルテックをBtoB企業が導入するデメリットの2つ目としては「業務内容に応じた適合性の課題がある」という点が挙げられます。

リーガルテックツールの多くは、汎用的な契約書に対応する設計になっており、業界特有の契約様式や独自のフローにはフィットしない場合があります。非適格なツールを導入してしまうと、かえって工数が増加し、現場の混乱を招く恐れもあります。

解決策としては「導入前の自社業務の棚卸しや実務に即した要件定義」などが挙げられます。ベンダーに対して、自社の契約テンプレートでの動作検証や業種特化オプションの有無を確認することで、適合性の高い製品を選定できます。また、カスタマイズ性の高いツールや導入支援を行ってくれるベンダーを選ぶことで、整合性を確保した形での導入が実現します。

セキュリティや法規制のリスクがある

リーガルテックをBtoB企業が導入するデメリットの3つ目としては「セキュリティや法規制のリスクがある」という点が挙げられます。

契約書には機密性の高いデータが含まれるため、クラウドでの管理については、情報漏洩や外部からの不正アクセスといったリスクが懸念されます。サーバーが国外に設置されている場合、個人情報保護法やGDPRといった法規制との整合性も課題です。

解決策としては「セキュリティ認証(ISO27001やSOC2など)を取得した製品を選ぶ」ことが挙げられます。保存データの暗号化や多要素認証の有無、サーバー設置場所の明示など、ベンダーのセキュリティポリシーを確認することはもちろん、国内の法令や業界基準への対応状況をチェックし、契約書上における管理責任の所在を明確化することも有効な対策です。

リーガルテック(LegalTech)のサービス種類一覧

AI契約書レビュー/リーガルチェック

AI契約書レビュー/リーガルチェックは、契約内容のチェック業務を自動化・高速化する、リーガルテックの中核を担うサービスです。

従来、契約書のレビューには専門的な知識と多大な時間を要していましたが、AIを活用することで条項の抜け漏れや不利な条件を自動検知し、リスクの見逃しや作業負担を大幅に軽減できます。

例えば、AIが過去の契約データや法改正にもとづいてレビューを実施することで、条文単位での比較や問題点の可視化が可能となり、短時間で精度の高いレビュー業務を実現できます。

反社チェックツール

反社チェックツールは、企業が取引相手や関係先に対して、反社会的勢力や行政処分歴の有無を調査するためのリスク管理ツールです。

近年、取引前に適切なスクリーニングを行うコンプライアンス強化の体制が求められているなか、反社チェックツールを導入することで、自動的かつ継続的なモニタリングが実現できます。

法令遵守や反社排除の取り組みが企業評価に直結する現在、一部のツールでは、官報・ニュース記事・不正検知データベースと連携しており、瞬時に数千件規模の企業や個人情報を検索可能です。

商標登録サービス

商標登録サービスは、主に企業のブランド保護を目的として、商標出願や管理業務をデジタル上で一元管理するための管理ツールです。

従来までは専門知識を有した弁理士や特許事務所を通じた手続きが主流となっていましたが、リーガルテックの登場により、誰でもオンライン上で、簡単に商標の出願・管理が可能になりました。

また、多くのサービスでは、類似している商標検索や区分のチェック、出願書類の自動生成などがワンストップで提供されており、出願漏れや書類の不備といった人的ミスの防止にも貢献します。

リーガルテック(LegalTech)の導入を成功させるコツ

リーガルテックの導入を成功させるコツとしては、主に以下の5つのステップが挙げられます。

| 段階 | 期間 | 主要活動 |

|---|---|---|

| ①:機能の要件定義 | 1-2か月 | 現状業務分析、課題抽出、要件整理 |

| ②:ベンダーの選定 | 1-2か月 | RFP作成、比較評価、契約交渉 |

| ③:試験的な仮導入 | 1-2か月 | パイロット実施、問題点抽出、改善 |

| ④:本格的な本導入 | 1か月 | 全社展開、教育実施、運用開始 |

| ⑤:導入効果の測定 | 継続 | KPI監視、ROI測定、改善提案 |

①:既存業務の課題と導入のKPIを明確にする

リーガルテックの導入を成功させるための1つ目のステップとしては「既存業務の課題と導入のKPIを明確にする」というものが挙げられます。

法務業務が非効率、レビューの属人化、対応スピードの遅さなど、現在抱えている問題を洗い出したうえで、導入の目的とKPIを明確に定義しておくことが重要です。

例えば「レビュー時間を月20時間削減する」や「契約書のミス率を30%削減する」など、具体的なKPIとして数値化しておくことで、導入後の効果検証やROIの算出がやりやすくなり、社内説明にも説得力が生まれます。

②:業務プロセスを整理して適用範囲を定義する

リーガルテックの導入を成功させるための2つ目のステップとしては「業務プロセスを整理して適用範囲を定義する」というものが挙げられます。

失敗のリスクを抑えるためにも、契約書の作成、レビュー、稟議、保管までの流れの中で、どの工程にツールを活用すれば最も効果的かを検討することが大切です。

まずは「NDA(秘密保持契約)」や「業務委託契約」といった、比較的簡易な定型業務からスモールスタート、および導入のテストを行うことで、現場への負担を最小限にしながら導入効果を検証することができます。

③:トライアル導入とフィードバックを実施する

リーガルテックの導入を成功させるための3つ目のステップとしては「トライアル導入とフィードバックを実施する」というものが挙げられます。

いきなり本格導入を実施してしまうと、思わぬトラブルが発生する恐れがあるため、まずは現場の意見を取り入れながら、段階的な導入計画を策定することが肝心です。

法務部門に加え、営業部門や購買部門などの関連する他部門の意見も事前に収集しておくことで、実用性や現場負荷の観点から課題を早期に洗い出すことができるため、無駄なコストや混乱を避けることができます。

④:法務・IT・現場をまたぐ運用体制を構築する

リーガルテックの導入を成功させるための4つ目のステップとしては「法務・IT・現場をまたぐ運用体制を構築する」というものが挙げられます。

ツールの導入は、情報セキュリティ、業務フロー、契約承認ルートなどの多方面に対して影響を及ぼすため、各部門の代表者を交えた導入推進チームの構築が理想的です。

また、導入後はFAQの整備や操作マニュアルの共有、問い合わせ窓口の設置といったサポート体制を充実させておくことで、現場での混乱や抵抗を最小限にしながら、スムーズなツールの定着を図ることができます。

⑤:効果測定と継続的な改善サイクルを確立する

リーガルテックの導入を成功させるための5つ目のステップとしては「効果測定と継続的な改善サイクルを確立する」というものが挙げられます。

最初のステップであらかじめ設定しておいたKPIに対して、月次・四半期単位での成果を測定し、効果が出ていない部分については設定や運用の方法を見直す必要があります。

また、定期的なレビュー会議の実施や導入後のアンケートなども有効です。ベンダーのアップデート情報をキャッチアップし、社内フィードバックをもとに調整を行うことで、長期的に価値を引き出す体制を維持できます。

まとめ

本記事では、リーガルテックの基本的な概要解説に加えて、注目されている背景やBtoB企業の導入メリット・デメリット、具体的なサービス種類まで、まとめて徹底解説していきました。

リーガルテックは、法務業務の効率化と品質向上を同時に実現するテクノロジー領域です。AI技術やクラウドサービス、ビッグデータ解析などの最新技術を活用することで、従来手法では時間のかかっていた作業を効率化できるようになります。

一方で、導入には初期費用や既存の業務との適合性、セキュリティ対応といった課題もともなうため、トライアル導入やツール選定の工夫、ベンダーのセキュリティ基準の確認などにより、リスクを最小限に抑えた運用が重要になるでしょう。

本記事で紹介したメリット・デメリット・サービス種類などを踏まえたうえで、ぜひ自社に適したリーガルテックツールの導入を検討してみてください。

投稿 リーガルテック(LegalTech)とは?BtoB企業の導入メリットとサービスの選び方を徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 EdTech(エドテック)とは?注目の理由から企業における導入メリットまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、コロナ禍やGIGAスクール構想といった社会的な情勢を背景に、多くの企業で社内教育や研修システムの見直しが進んでいます。

しかし、EdTechには導入の初期コストやセキュリティリスクといった課題もあるため、最悪の場合にはROIの低下や業務効率の悪化といったリスクを引き起こしてしまいます。

本記事では、EdTechの定義や種類の解説に加えて、企業における導入手順からおすすめのサービス種類まで、まとめて徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、EdTechの全体像をまるごと把握できるため、社内教育の改革やデジタル化に悩んでいる担当者には必見の内容です!

EdTech(エドテック)とは?

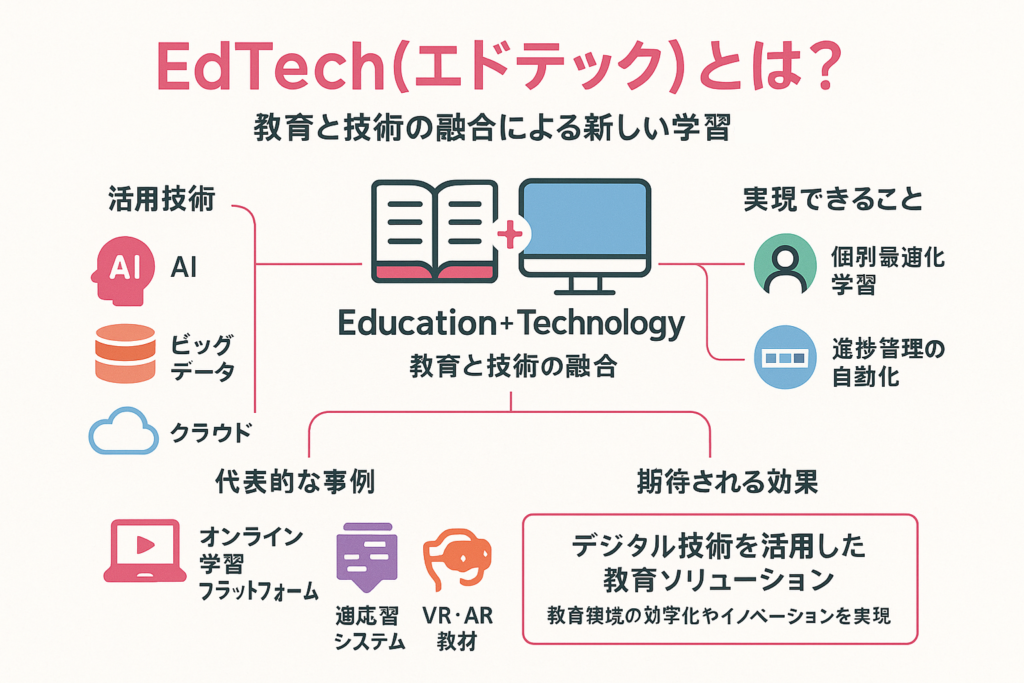

EdTech(エドテック)とは、教育(Education)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、デジタル技術を活用して、教育領域の効率化やイノベーションを実現するソリューションのことです。

具体的には、AI・ビッグデータ・クラウド技術などを活用することで、従来の教育手法では難しいとされていた、個別最適化学習や進捗管理の自動化を実現することができます。

代表的な事例としては、オンライン学習プラットフォームや適応学習システム、VR・AR教材などが挙げられ、教育効果の最大化と運用コストの削減を両立できるとして注目が集まっています。

EdTech(エドテック)とeラーニングの違い

EdTechと似た概念として「eラーニング(Electronic Learning)」がありますが、eラーニングはEdTechの一部分であり、EdTechはeラーニングを含むより広範で革新的な概念として位置づけられています。

従来のeラーニングが主に既存の教育方法をデジタル化することに重点を置いているのに対して、EdTechは最新技術を活用して教育そのものを変革することを目指しています。

現在では、両者の境界線は曖昧になってきてはいるものの、EdTechはより包括的で革新的なアプローチを取るというでeラーニングとは区別されている概念といえるでしょう。

| 比較項目 | EdTech | eラーニング |

|---|---|---|

| 定義 | 教育と技術を融合した総称 | インターネットを活用した学習方法 |

| 対象範囲 | 学習支援、教育支援、学校運営、保護者連携など | 主にオンライン上での授業や教材配信に特化 |

| 技術の活用例 | AI、VR/AR、ブロックチェーンなど | LMS、動画教材、クイズ機能など |

| 活用される場面 | 学校教育や企業研修など教育のDX全般 | 自宅や職場での自主学習や企業研修 |

| イノベーションの度合 | 高い(新たな教育体験を創出する技術革新) | 低い(既存教育のデジタル移行が中心) |

EdTech(エドテック)が注目される理由

EdTechが注目される背景としては、主に以下の3つの社会的背景が挙げられます。

- 教育現場の課題解決と教育格差の是正

- コロナ禍やGIGAスクール構想の後押し

- 業務におけるデジタル化の流れの加速

教育現場の課題解決と教育格差の是正

EdTechが注目される理由の1つ目としては「教育現場の課題解決と教育格差の是正」というものが挙げられます。

地域や家庭の経済状況による学習機会の格差が深刻な社会問題となっており、質の高い教育を平等に提供する仕組みが求められています。

EdTechを活用することで、標準化された質の高い授業をオンラインで配信でき、居住地域に関係なく優秀な講師による指導を受けることができます。また、学習者の理解度や学習スタイルに応じた教材を提供できるため、従来の一斉授業では困難だった個別指導の実現が期待されています。

コロナ禍やGIGAスクール構想の後押し

EdTechが注目される理由の2つ目としては「コロナ禍やGIGAスクール構想の後押し」というものが挙げられます。

2020年以降に流行した新型コロナウイルスの感染拡大により、従来の対面教育が困難になり、オンライン学習への移行が急務となりました。

このような状況下のなかで、政府が推進するGIGAスクール構想が加速し、児童生徒1人1台デジタル端末の整備が進められました。結果として、教育機関や企業の研修部門において、デジタル技術を活用した学習環境の構築が一気に進展し、EdTechサービスの需要が急激に拡大しました。

業務におけるデジタル化の流れの加速

EdTechが注目される理由の3つ目としては「業務におけるデジタル化の流れの加速」というものが挙げられます。

従来の集合研修では、会場費や講師料、受講者の交通費などの高額な運営コストが発生し、さらには業務時間の確保も課題となっていました。

EdTechを活用することで、オンライン研修による時間や場所の制約の解消、AI分析による学習効果の可視化、マイクロラーニングによる継続的なスキルアップが実現できます。また、受講者の学習進捗や理解度をリアルタイムで把握できるため、効果的な人材育成戦略が実現できます。

EdTech(エドテック)の企業における導入メリット

企業におけるEdTechの導入メリットとしては、主に以下の3つのメリットが挙げられます。

- 教育の効率化とコスト削減ができる

- 人材育成の個別最適化を実現できる

- 企業全体のデジタル化を推進できる

教育の効率化とコスト削減ができる

企業におけるEdTechの導入メリットの1つ目としては「教育の効率化とコスト削減ができる」というものが挙げられます。

従来の集合研修や出張講習に比べて、オンライン化・自動化を進めることで大幅な時間とコストを削減できます。例えば、LMSを活用して社内の学習進捗を自動集計し、全社員が自分のペースで学べる環境を整えることで、教育担当者の負担軽減と費用対効果の向上を両立できます。

人材育成の個別最適化を実現できる

企業におけるEdTechの導入メリットの2つ目としては「人材育成の個別最適化を実現できる」というものが挙げられます。

AIやデータ解析を用いた個別カリキュラム設計や進捗フィードバックにより、一人ひとりのスキルや習熟度に合わせた最適な教育を実現できます。新入社員から中堅社員まで、個人ごとに苦手分野や得意分野を見極めて学習内容を自動で最適化することで、教育効果の最大化が期待できます。

企業全体のデジタル化を推進できる

企業におけるEdTechの導入メリットの2つ目としては「企業全体のデジタル化を推進できる」というものが挙げられます。

学習ログやテスト結果、フィードバックなどのデータを蓄積し、経営判断や人材配置に役立てられる点も大きな特徴です。教育のデジタル化を推進することで、組織のナレッジ共有や人材戦略に新たな価値をもたらす基盤となります。

EdTech(エドテック)の企業における導入デメリット

企業におけるEdTechの導入メリットとしては、主に以下の3つのデメリットが挙げられます。

- 導入や運用には一定のコストが発生する

- ITリテラシーやサポート体制の課題がある

- セキュリティや個人情報保護のリスクがある

導入や運用には一定のコストが発生する

企業におけるEdTechの導入デメリットの1つ目としては「導入や運用には一定のコストが発生する」というものが挙げられます。

初期費用やサブスクリプション料金、コンテンツ制作やシステム保守費用などがかかるため、特に中小企業には負担が大きくなる場合があります。これには、クラウド型やスモールスタートが可能なサービスを選択する、補助金や助成金を活用するといった工夫が有効です。

ITリテラシーやサポート体制の課題がある

企業におけるEdTechの導入デメリットの2つ目としては「ITリテラシーやサポート体制の課題がある」というものが挙げられます。

新たなシステムやツール導入にあたっては、従業員への操作教育やトラブル対応、システム管理者の負担増加といった課題が生じます。これには、有人によるサポート体制が充実したベンダーを選ぶ、社内研修やマニュアルの整備を徹底するといった工夫が有効です。

セキュリティや個人情報保護のリスクがある

企業におけるEdTechの導入デメリットの3つ目としては「セキュリティや個人情報保護のリスクがある」というものが挙げられます。

個人の学習ログや社員情報などをクラウド上に保管する場合、情報漏えいや不正アクセスといったリスクの増大は避けられません。これには、通信の暗号化や多要素認証の強化、定期的なセキュリティ診断の実施など、堅牢な個人情報管理体制の構築が求められます。

EdTech(エドテック)のサービス種類

企業の研修や教育に特化したEdTechサービスには、主に以下の3つの種類があります。

- アダプティブラーニングサービス型

- オンライン研修プラットフォーム型

- VR/AR研修プラットフォーム型

アダプティブラーニングサービス型

アダプティブラーニングサービス型は、AI技術を活用して学習者の理解度や進捗状況に応じて、最適な学習コンテンツを自動的に提供する仕組みです。

代表的なサービスとしては、IBM Watson Element for Educatorsやピアソンの適応学習プラットフォームなどがあり、企業研修において個別最適化された学習体験を提供します。

| 項目 | 特徴 | 適用領域 |

|---|---|---|

| AI分析機能 | 学習行動の詳細分析 | 弱点特定・改善提案 |

| 個別最適化 | パーソナライズされた学習パス | 効率的なスキル習得 |

| 進捗可視化 | リアルタイムでの学習状況把握 | 管理者による適切なサポート |

AI駆動型の学習システムの導入により、従来の画一的な研修では実現困難だった、個人の能力や学習スタイルに応じた効果的な教育が可能になります。

オンライン研修プラットフォーム型

オンライン研修プラットフォーム型は、時間や場所の制約を受けない柔軟な学習環境を提供し、企業における学習教育の効率化とコストの削減を実現します。

代表的なサービスとしては、CourseraやUdemyなどの一般サービスから企業専用のLMS(学習管理システム)まで様々な選択肢があり、教育コストの削減に効果を発揮します。

| サービス種類 | 特徴 | 対象規模 |

|---|---|---|

| パブリッククラウド型 | 豊富なコンテンツと安価なコスト | 中小企業・個人 |

| プライベート型 | 高いカスタマイズ性とセキュリティ | 大企業・官公庁 |

| ハイブリッド型 | 両方の利点を活用 | 全規模対応 |

オンライン研修プラットフォーム型の選定では、自社の従業員数や予算規模などを総合的に評価することが重要になります。また、コンテンツの質や更新頻度、多言語対応やモバイル対応などの機能面も確認しておくべきポイントです。

VR/AR研修プラットフォーム型

VR/AR研修プラットフォーム型は、実際の業務環境をVRやARを用いて仮想的に再現することで、安全で効果的な実践的研修を可能にするサービスです。

特に、製造業における安全教育や医療現場での技術訓練、接客業のサービス研修など、実際の環境での訓練が困難な分野、または高コストな分野における活用が期待されています。

| 選定基準 | 重要度 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| コンテンツの質 | 高 | 実用性・リアリティ・更新頻度 |

| 操作性 | 高 | 直感的な操作・学習コストの低さ |

| 技術要件 | 中 | 必要機材・システム要件 |

| 費用対効果 | 中 | 初期投資・運用コスト・ROI |

| サポート体制 | 中 | 導入支援・技術サポート・保守 |

VR/AR研修プラットフォーム型の選定では、実際の業務に直結するコンテンツがあるかどうかが最も重要な判断基準となります。また、受講者の技術リテラシーや運用体制なども考慮し、段階的な導入を検討することも成功のポイントです。

まとめ

本記事では、EdTechの定義や種類の解説に加えて、企業における導入手順からおすすめのサービス種類まで、まとめて徹底解説していきました。

EdTechの導入により教育の効率化やコストの削減、個別最適化された学習体験の提供が可能になる一方で、初期コストやセキュリティリスクといった課題も存在します。

企業がEdTechの導入を成功させるためには、自社の従業員規模や予算、従業員のITリテラシーなどを総合的に判断しながら、適切なサービス種類を選択することが重要です。

今後もITreview では、日々進化を続けるSaaS市場の最新情報について、ユーザーの皆様へ真に価値あるコンテンツをお届けしていきます。ツールの選定にお悩みの方や最新トレンドに関心のある方などは、ぜひ次回の記事もご覧ください。

投稿 EdTech(エドテック)とは?注目の理由から企業における導入メリットまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 フードテック(FoodTech)とは?注目の理由から企業の最新事例まで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、食糧不足や環境負荷の増大といった課題を背景に、多くの企業でフードテックの導入が進んでおり、従来の食品産業に革命をもたらす可能性を秘めた技術として、世界中で注目を集めています。

本記事では、フードテックの基本概念やメリット・デメリットの解説に加えて、市場規模から代表的な企業事例まで、徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、フードテックの全体像をまるごと把握できるため、食品業界の変革や新技術の活用に悩んでいる担当者には必見の内容です!

フードテックとは?

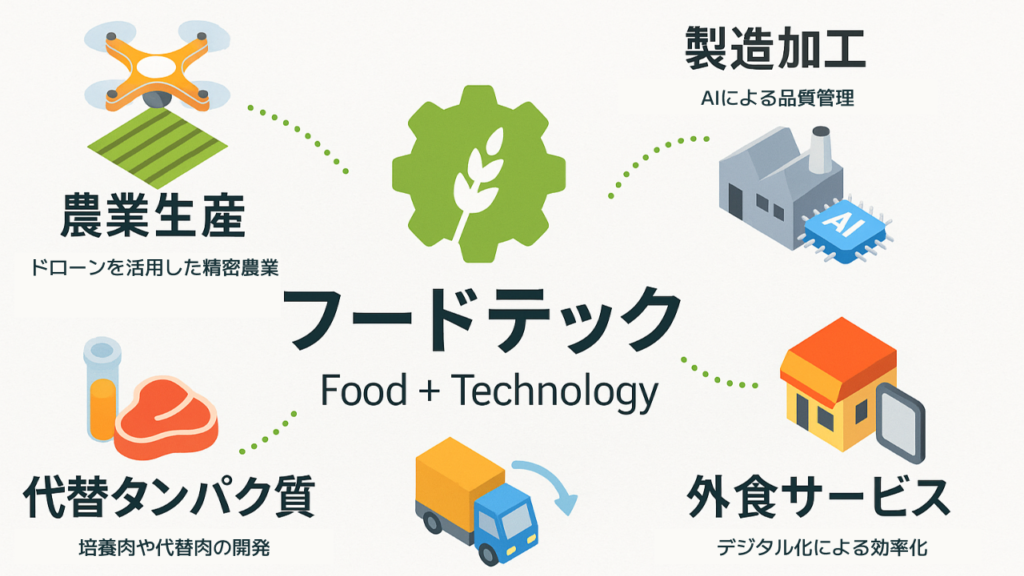

フードテック(FoodTech)とは、英語の「Food(フード)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた言葉で、食分野にAIやIoTなどの先端技術を導入することで、食料の生産から流通・消費までを最適化し、食に関する問題を解決していく取り組みのことです。

主に、農業生産から食品の製造加工、流通や外食サービスにいたるまでの食品サプライチェーン全体にテクノロジーを導入することで、効率化や品質の向上といった新たな価値創造を実現することができます。

具体的な事例としては、ドローンを活用した精密農業やAIによる品質管理システム、人口肉や培養肉などの代替タンパク質の開発などが挙げられ、食の安全性の向上と環境負荷の軽減を両立することが可能です。

フードテックの意味的な定義

農林水産省によると、フードテックは「生産から加工、流通、消費などへとつながる食分野の新しい技術およびその技術を活用したビジネスモデルのこと」と定義されています。

また、2020年には同省主導のもと「フードテック官民協議会」が立ち上げられました。この協議会は、国内の食に関する技術基盤を確保し、新興技術の活用による農林水産業・食関連産業の発展、および食糧安全保障の強化などを目的としています。

▶ 参考文献:フードテック推進ビジョン

フードテックと従来の食品技術との違い

フードテックと従来の食品技術との違いとしては「デジタル技術の活用度合いと統合性」という点が挙げられます。

従来の食品技術は主に個別の工程や製品に焦点を当てた改良が中心でしたが、フードテックでは食品サプライチェーン全体をデジタル化し、データドリブンなアプローチによる解決手法を採用しています。

例えば、従来の品質管理が人の目や経験に依存していたのに対して、フードテックでは、AIやセンサー技術による品質管理システムを構築し、より精密で一貫性のある自動化された品質保証を実現しています。

フードテックが注目される理由

フードテックが注目される理由としては、主に以下の3つの要因が挙げられます。

- 世界的な食糧不足問題の加速

- SDGsや環境負荷軽減の潮流

- 食品に対する安全意識の向上

世界的な食糧不足問題の加速

フードテックが注目される理由の1つ目としては「世界的な食糧不足問題の加速」というものが挙げられます。

国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、世界の飢餓人口は2022年の時点で7億3,500万人に到達しており、今後も悪化する可能性が指摘されています。

この深刻な状況を受けて、従来の農業技術では対応が困難な食糧生産課題に対してAIやIoT技術を活用した解決策が求められるようになり、フードテック分野への投資と注目が急速に高まっているというわけです。

SDGsや環境負荷軽減の潮流

フードテックが注目される理由の2つ目としては「SDGsや環境負荷軽減の潮流」というものが挙げられます。

現在の食品産業は、人類における温室効果ガス排出量の約30%を占めており、持続可能な食糧生産システムの構築が国際的な課題となっています。

フードテックを活用することにより、培養肉や垂直農業などの技術で温室効果ガス排出量や土地利用を大幅に削減できます。環境負荷を軽減しながら、持続可能な食料供給システムの構築が可能になるということで注目が集まっています。

食品に対する安全意識の向上

フードテックが注目される理由の3つ目としては「食品に対する安全意識の向上」というものが挙げられます。

近年の食品業界は、食品の安全に関する事件や健康志向の向上などを背景として、消費者の食品に対する安全意識が大幅な高まりを見せています。

フードテックを活用することにより、ブロックチェーンによる食品トレーサビリティの確立やAIを用いた品質管理が可能となります。生産から消費にいたる全工程の安全性と透明性の向上が実現できるということで注目が集まっています。

フードテックで活用される技術

フードテックで活用される技術としては、主に以下の5つの分野が挙げられます。

- スマート農業技術

- 代替タンパク質技術

- 食品製造や加工技術

- 流通配送システム

- フードサービス関連技術

スマート農業技術

フードテックで活用される技術の1つ目としては「スマート農業技術」というものが挙げられます。IoTセンサーやドローン、AI技術を組み合わせることで、土壌の状態や作物の生育状況をリアルタイムで監視し、最適な栽培条件を自動で調整することができます。

▶ スマート農業技術の活用事例

例えば、国内の精密農業システムの事例では、従来の方法と比較して農薬使用量を90%、水資源を30%削減した事例があり、食料自給率の向上と労働力不足の解決にも大きく貢献しています。

代替タンパク質技術

フードテックで活用される技術の2つ目としては「代替タンパク質技術」というものが挙げられます。植物由来の代替肉や培養肉、昆虫食などの新しいタンパク質源を開発することで、環境負荷を大幅に削減しながら必要な栄養素を提供することが可能になります。

▶ 代替タンパク質技術の活用事例

米国のBeyond Meatや日本のDAIZ株式会社などが開発した植物性代替肉製品の事例では、従来の畜産業と比較して、温室効果ガスを90%、水使用量を99%削減できることが証明されています。

食品製造や加工技術

フードテックで活用される技術の3つ目としては「食品製造や加工技術」というものが挙げられます。AIを活用した品質管理システムやロボット技術による自動化ラインの導入により、食品製造の効率化と安定性向上を同時に実現することができるようになります。

▶ 食品製造や加工技術の活用事例

例えば、画像認識AIを活用した食品検査システムの事例では、人の目では発見困難な微細な異物や品質不良を99.9%の精度で検出することが可能であり、安全性の大幅な向上を実現しています。

流通配送システム

フードテックで活用される技術の4つ目としては「流通配送システム」というものが挙げられます。ビッグデータ解析と生成AI技術を組み合わせることで、需要予測の精度を向上させ、食品ロスの削減と効率的な配送ルートの最適化を実現することができます。

▶ 流通配送システムの活用事例

例えば、ダイナミックプライシング技術の事例では、賞味期限が近い商品の価格を自動調整し、食品廃棄量を40%削減した事例があり、持続可能な食品流通システムの構築に貢献しています。

フードサービス関連技術

フードテックで活用される技術の5つ目としては「フードサービス関連技術」というものが挙げられます。調理ロボットや自動化されたキッチンシステム、AI注文システムなどを導入することで、人手不足の解決と食品の品質向上を同時に実現することができます。

▶ フードサービス関連技術の活用事例

例えば、AIを搭載した調理ロボットの事例では、オーダーされた料理の調理を完全自動化することで、調理時間の短縮と品質の均一化を実現しており、外食産業の生産性向上に貢献しています。

フードテックのメリット

フードテックのメリットとして、以下の3つの要素が挙げられます。

- 生産コストの削減と効率化の実現

- 食品安全性の向上と品質管理の強化

- 新たな市場創出とビジネス機会の拡大

生産コストの削減と効率化の実現

フードテックのメリットの1つ目としては「生産コストの削減と効率化の実現」というものが挙げられます。

AI技術やIoTシステムを活用することで、人的リソースの最適化と生産プロセスの自動化を実現し、大幅なコスト削減を達成することができます。

例えば、スマート農業システムを導入した農場では、労働時間を30%ほど削減しながら、収穫量を20%向上させた事例があり、農業従事者の負担軽減と収益性の向上を同時に実現しています。

食品安全性の向上と品質管理の強化

フードテックのメリットの2つ目としては「食品安全性の向上と品質管理の強化」というものが挙げられます。

センサー技術やAI解析システムを活用することで、食品の生産から流通まで全工程において、リアルタイムでの品質監視と異常検知を実現することができます。

具体的には、ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティシステムにより、食品の原材料から消費者までの完全な追跡が可能となり、食品事故の早期発見と迅速な対応を実現しています。

新たな市場創出とビジネス機会の拡大

フードテックのメリットの3つ目としては「新たな市場創出とビジネス機会の拡大」というものが挙げられます。

革新的な食品技術の開発により、従来存在しなかった新しい食品カテゴリーや販売チャネルを創出し、企業の成長機会を大幅に拡大することができます。

代替タンパク質市場を例に挙げると、2020年の市場規模は24億ドルでしたが、2030年には290億ドルまで成長すると予測されており、参入企業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。

フードテックのデメリット

フードテックのデメリットとして、以下の3つの課題が挙げられます。

- 高額な初期投資と導入コスト

- 法規制の不備と安全性への懸念

- 消費者の抵抗感と市場受容性の低さ

高額な初期投資と導入コスト

フードテックのデメリットの1つ目としては「高額な初期投資と導入コスト」というものが挙げられます。

最新のIoTシステムやAI技術、自動化設備の導入には多額の初期投資が必要となり、特に中小企業にとっては大きな負担となる場合があります。

解決策としては、クラウドのSaaSソリューションを活用することで初期コストを抑制する方法や、政府の補助金制度を活用した段階的な導入方法などがあります。また、リースやサブスクリプションを活用することで、初期投資を分散させるのも有効です。

法規制の不備と安全性への懸念

フードテックのデメリットの2つ目としては「法規制の不備と安全性への懸念」というものが挙げられます。

新しい食品技術や代替食品に対する規制フレームワークが整備されていない場合が多く、安全性の評価基準や承認プロセスが明確でない状況があります。

解決策としては、業界団体や規制当局との連携の強化により、適切な安全基準や評価プロセスの標準化を進めることが重要です。また、企業側では第三者機関による安全性評価の取得や透明性の高い情報開示を行うことで、消費者からの信頼を獲得できます。

消費者の抵抗感と市場受容性の低さ

フードテックのデメリットの3つ目としては「消費者の抵抗感と市場受容性の低さ」というものが挙げられます。

新しい食品技術や代替食品に対する消費者の理解不足や先入観により、市場での受け入れが進まない場合があります。

解決策としては、教育プログラムや体験型マーケティングを通じて消費者の理解を深める取り組みや、有名シェフやインフルエンサーとのコラボによる認知度の向上が効果的です。また、段階的な製品展開により、消費者の受容性を高めることができます。

フードテックの市場規模と将来性

フードテックの市場規模と将来性について、以下の3つの観点から解説します。

- 世界のフードテック市場の現状

- 日本のフードテック市場の現状

- 投資動向と注目される国や地域

世界のフードテック市場の現状

世界のフードテック市場の現状としては「急速な成長を続ける巨大な市場」という特徴が挙げられます。

農林水産省の推計によると、フードテックの世界市場規模は、2020年の時点で24兆円、2050年には279兆円まで拡大する見込みとなっており、これは約12倍の成長を意味する驚異的な数値です。

また、別の調査では、2024年に1,052.8億ドル(約15兆円)だった市場規模が、2032年には2,243.1億ドル(約33兆円)に達する予測されており、年平均成長率9.9%で拡大することが期待されています。

日本のフードテック市場の現状

日本のフードテック市場の現状としては「政府主導による産業成長の促進」という特徴が挙げられます。

矢野経済研究所の調査によると、2030年度における日本国内のフードテック市場規模は、2,112億7,700万円まで拡大する見込みとなっており、今後も着実な成長が予測されている成長分野です。

日本政府は「みどりの食料システム戦略」を通じてフードテック分野への支援を強化しており、スマート農業の促進や代替タンパク質など、研究開発に対する各種補助金制度を整備しています。

投資動向と注目される国や地域

フードテック分野の投資動向としては「グローバルな投資拡大」という特徴が挙げられます。

アメリカやヨーロッパでは、ベンチャーキャピタルによるフードテック企業への投資が急増しており、2023年には世界全体で約200億ドルの投資が実行されました。

特に注目される地域としては、シンガポールやイスラエルなどの国が挙げられ、これらの国では政府主導でフードテック産業の育成に取り組んでおり、多くのユニコーン企業が誕生しています。また、中国では大手テック企業による農業分野への投資が活発化し、AIを活用した次世代農業システムの開発が進んでいます。

フードテックの代表的な企業と成功事例

フードテックの代表的な企業と成功事例について、以下の3つのカテゴリーに分けて解説します。

- 海外のフードテック企業

- 日本のフードテック企業

- 大手食品メーカーの事例

海外のフードテック企業

海外のフードテック企業の代表例としては「Beyond Meat(アメリカ)」が挙げられます。

植物由来の代替肉を開発する同社は、豆類やイモ類から抽出したタンパク質を使用して、食感や味わいが本物の肉に近い製品を製造しています。2019年にNASDAQに上場した際には、初日に163%もの株価上昇を記録しており、代替食品への関心の高さを示しました。現在では世界80カ国以上で製品を販売し、マクドナルドやKFCなどの大手ファストフードとの提携も実現しています。

日本のフードテック企業

日本のフードテック企業の代表例としては「DAIZ株式会社」が挙げられます。

発芽大豆を原料とした植物性代替肉「ミラクルミート」を開発している同社は、独自の発芽技術により、2021年には15億円の資金調達を実施しました。従来の大豆ミートよりも、約30%高いタンパク質含有量を実現しています。また、大手食品メーカーとの共同開発プロジェクトも進行中で、日本の代替タンパク質市場をリードする企業として、近年では大きな注目が集まっています。

大手食品メーカーの取り組み事例

大手食品メーカーの事例としては「ネスレ日本株式会社」の包括的なフードテック戦略が挙げられます。

同社は2020年に「ネスレ・フードテック・アクセラレータ」を設立し、スタートアップ企業との連携を通じて革新的な食品技術の開発を推進しています。特に注目される取り組みとして、AIを活用した個人向け栄養最適化システムの開発があり、消費者の健康データを基に最適な食品を提案するサービスを展開しています。また、持続可能な包装材料の開発にも力を入れており、2025年までに全製品の包装を100%リサイクル可能にする目標を掲げています。

まとめ

本記事では、フードテックの基本概念やメリット・デメリットの解説に加えて、市場規模から代表的な企業事例まで、徹底的に解説していきました。

フードテックは、食品業界の課題解決を目的とした革新的な技術分野として、世界的な注目を集めています。人工知能やIoT、ビッグデータなどの先進技術を活用することで、食品の生産から消費まで全プロセスの効率化と最適化を実現する注目の新分野です。

今後もITreviewでは、日々進化を続けるSaaS市場の最新情報について、ユーザーの皆様へ真に価値あるコンテンツをお届けしていきます。ツールの選定にお悩みの方や最新トレンドに関心のある方などは、ぜひ次回の記事もご覧ください。

投稿 フードテック(FoodTech)とは?注目の理由から企業の最新事例まで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 HRTech(HRテック)とは?意味や事例をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>とはいえ、HRTechと一口に言っても、採用管理システムや労務管理システム、エンゲージメントサーベイツールなど、普段身近なサービスから聞き慣れないサービスまで様々な種類があります。

本記事では、HRTechの概要をわかりやすく解説することに加えて、サービスの種類から利用することによるメリット/デメリットまで、まとめて徹底解説していきます。

この記事を読むだけで、HRTechの全容をまるごと理解することができるため、HRTechに興味のある方や最新のトレンドを押さえておきたい方には必見の内容です!

▶ 関連記事:話題のX-Tech(クロステック)とは?サービスの種類や活用事例を徹底解説!

▶ 関連記事:FinTech(フィンテック)とは?意味や具体例をわかりやすく簡単に解説!

AI記事要約*

- HRTechとは?:人事業務や労務管理にテクノロジーを活用するシステムやサービスのこと。

- 活用事例:採用管理、勤怠管理、労務管理、人事評価、健康管理などの分野で展開される。

- 活用技術:AI、クラウド、ビッグデータ、SaaS、RPAなどの最先端な技術を活用する。

- 利点と課題:効率化や離職率低下が期待される一方、コストやセキュリティに懸念がある。

- 市場の規模:国内市場は2027年には約3,200億円、世界市場は約250億ドルに達する見込み。

※ ChatGPT4oを使用して記事の内容を要約しています。

HRTech(HRテック)とは?