近年、働き方の多様性が注目される中で、「リモートワーク」や「テレワーク」という言葉が頻繁に取り上げられるようになりました。しかし、リモートワークとテレワークの違いについて明確に答えられる人は少ないかもしれません。リモートワークとテレワークはほぼ同じ意味ですが、そのニュアンスの違いから使い分けられていることが多くあります。

そこで今回は、リモートワークとテレワークの違いやリモートワークのタイプについて解説したうえで、リモートワークを効率化するツールを紹介します。

目次

テレワークとリモートワークが使われ始めた時期の違い

テレワーク(telework)は、離れた場所を示す「tele」と、「働く」を意味する「work」を合成した造語です。場所や時間の制約を受けずに働くことを示します。この言葉は1970年代にアメリカで生まれ、1980年代になると日本でも使われるようになりました。現在では特に、ICT(Information and Communication Technology)を活用した柔軟な働き方として、日本政府など公的機関でも使用されています。

一方、リモートワーク(remotework)も遠隔を示す「remote」と、「work」を合成した造語です。いつから使われ始めたのかはっきりしませんが、比較的最近になって使われ始めた用語です。拠点となるオフィスから離れた場所で従業員が働くことを示し、主にIT業界で使われる傾向があります。

テレワークとリモートワークはほぼ同義語として使用されています。しかし、テレワークが「テレワークに移行できるかどうか」といった「働き方の変化」に対して使われることが多いのに対し、リモートワークは「遠隔地で働く」といった比較的場所に着目する傾向があります。また、テレワークには後述するようにいくつかの定義があります。

| リモートワーク | テレワーク | |

| 主な業界 | IT企業、クリエイティブ業界、フリーランス | 政府、公的機関、大企業 |

テレワークの定義

テレワークとリモートワークはほぼ同義語であることを紹介しましたが、テレワークには定義があります。厚生労働省では以下のように定義しています。

“テレワークとは「情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと。Tel(離れて)とWork(仕事)を組み合わせた造語です。要するに本拠地のオフィスから離れた場所で、ICTをつかって仕事をすることです。”

「厚生労働省『テレワークとは | テレワーク総合ポータルサイト」

また、厚生労働省の関連組織である一般社団法人日本テレワーク協会は以下のように定義しています。

“テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。”

・関連記事

テレワークとは? テレワーク導入のポイントからのハイブリッドワークという働き方

テレワークの分類

厚生労働省では、テレワークを定義すると同時に、さらに分類しています。まず、自宅で働く「在宅勤務」と移動先で働く「モバイル勤務」。そして本拠地以外の施設を利用する「サテライトオフィス勤務」に分類しています。

| テレワーク | 在宅勤務 | 雇用型テレワーク | 自宅 |

| 自営型テレワーク | |||

| モバイル勤務 | 交通機関、カフェ、ホテルなど | 交通機関、カフェ、ホテルなど | |

| サテライトオフィス勤務 | 専用型 | 企業のサテライトオフィス | |

| 共用型 | シェアオフィス、コワーキングスペースなど |

在宅勤務

「在宅勤務」は就業形態により「雇用型テレワーク」と「自営型テレワーク」に分類されます。

・雇用型テレワーク

企業に雇用されている従業員が自宅で働く場合です。

・自営型テレワーク

自営業として自宅で働いている場合です。

モバイル勤務

モバイル勤務は鉄道などの移動中の交通機関でテレワークを行う場合と、カフェやホテルなどの移動先の施設でテレワークを行う場合があります。常に場所が固定されないテレワークですので、営業の移動途中や出張先でも作業が行える柔軟な働き方です。

サテライトオフィス勤務

サテライトオフィス勤務は、利用施設により「専用型」と「共用型」に分類されます。

・専用型

企業に雇用されている従業員が、その企業の施設であるサテライトオフィスでテレワークを行うスタイルです。営業活動の途中や出張先、あるいは自宅に近いサテライトオフィスを利用します。

・共用型

企業に雇用されている従業員や個人事業主が共有できるシェアオフィスやコワーキングスペースを利用するテレワークのスタイルです。

リモートワークには明確な定義がない

先にリモートワークはテレワークとほぼ同義語であることを説明しましたが、実はリモートワークにはテレワークのような定義がありません。定義がされていないため、リモートワークとして扱う対象範囲は今後広まる可能性があります。離れている場所でこれまでになかった働き方が登場したとき、テレワークの定義に収まらなければリモートワークの一種になるか、まったく新しい用語を使用することになるでしょう。

特にテレワークでは「出社しないで働く」ことや「自宅で働く」ことの意味合いが強い傾向があります。一方、リモートワークは「離れて働く」ことや「遠くで働く」ことの意味合いが強い傾向があります。この意味合いの傾向の相違からも、リモートワークのほうが対象とするワークスタイルの許容範囲が広いと考えられます。

テレワークとリモートワークのニュアンスの違い

また、テレワークとリモートワークには、背景にある目的が異なることによるニュアンスの違いがあります。

テレワークは、「出社の負担を減らす」「感染症リスクを軽減する」「災害時など緊急事態下での事業継続力や復旧力を高めたりする」「育児や介護などとの両立をしやすくする」「企業の光熱費やスペースのコストを削減する」「オフィスを持たない個人事業主でも事業を営める」など、出勤することやオフィスに拘束されるような制約を軽減するための働き方というニュアンスがあります。つまり、暗黙のうちに「オフィス勤務」に対比した働き方としてイメージされているといえます。

一方、リモートワークは「場所」に縛られない働き方という大まかなニュアンスをもつため、これからも模索が継続される働き方を示しているといえそうです。このことから、ほぼ同義語でありながら、使われるシチュエーションに差異が見られます。

テレワークとリモートワークが使い分けられる

ほぼ同義語のテレワークとリモートワークですが、業界によって使い分けられる傾向があります。

まず、テレワークは日本では1980年代から使われるようになり、近年使われ出したリモートワークよりも定着しているため政府や官公庁、自治体などの公的機関や大企業で使われる傾向があります。特に政府や官公庁の政策に関する文書や議論では「テレワーク」が使われます。

一方、リモートワークはまだ新しい言葉であるため、新しい試みを好むIT系企業やベンチャー企業、クリエイティブ系の企業などで使われます。また、これまでの働き方にとらわれない新しいワークスタイルに対してもリモートワークが使われる傾向にあります。

以上のことから、公的な場や大企業が参加している会議やセミナーなどでは「テレワーク」を使うことが多いといえます。一方で、IT系企業やベンチャー企業、クリエイティブ系企業の人たちや、若い人たちが集まるカジュアルな場では、「リモートワーク」を使うほうが新しいワークスタイルの印象を共有できるかもしれません。

このように、「テレワーク」と「リモートワーク」は、意味の違い以上に業界によって使い分ける機会が多いといえます。

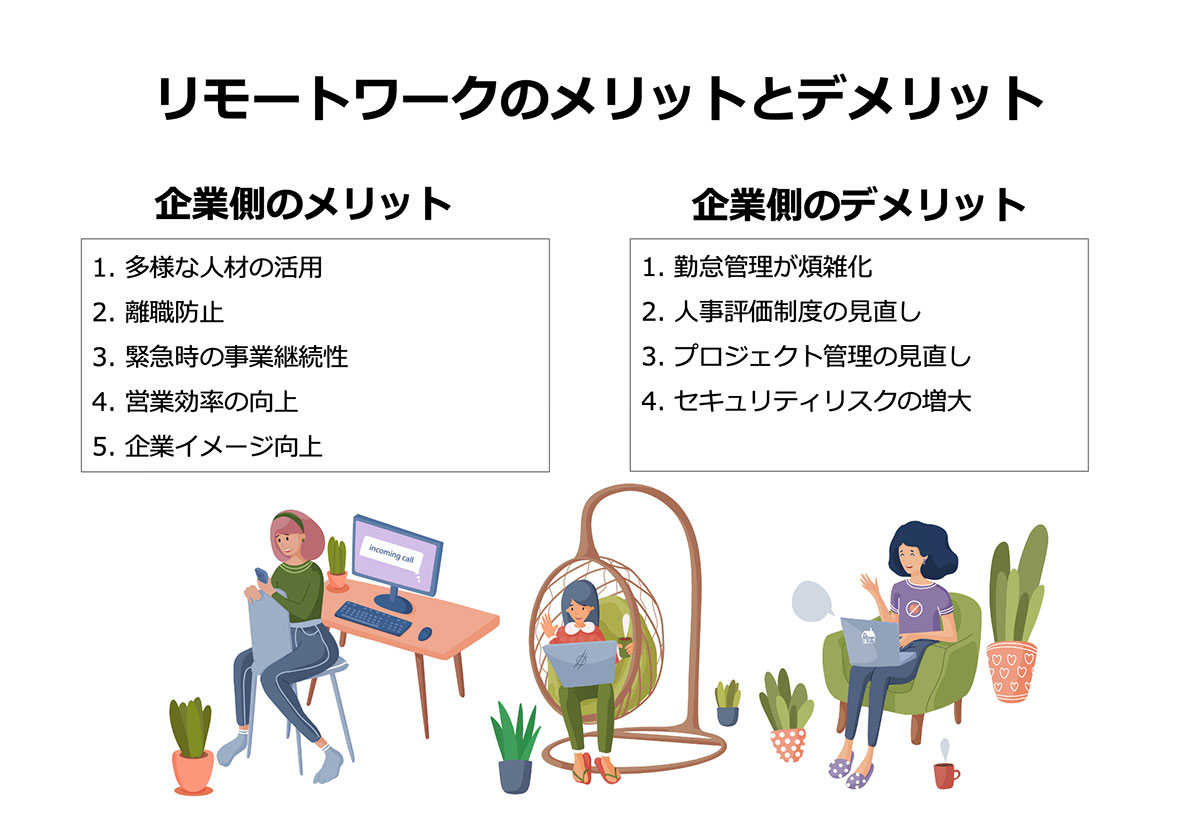

リモートワーク導入のメリットとデメリット

企業と従業員それぞれの立場からリモートワーク導入のメリットとデメリットについて紹介します。

企業側のメリットとデメリット

※図表入る

<企業側のメリット>

・多様な人材の活用

リモートワークでは従業員は勤務場所の制約から解放されるため、従来のフルタイムによる出勤が難しい人材を採用することが可能になります。高いスキルをもちながら、家庭の事情や心身の障がいなどで毎日の出勤が難しい人や、通勤が困難な地域に住んでいる人でも業務を遂行することができます。

・離職防止

出勤を前提としていたときには出産や育児、介護、あるいは配偶者の転勤などにより離職・退職をせざるを得なかった人材が、リモートワークを導入することで仕事を継続できるようになります。このことで人材の流出を防ぐことができます。

・コスト削減

リモートワークを導入することで従業員が出勤する必要がなくなれば、通勤交通費やオフィスの光熱費、コピー用紙などのコストが削減できます。また、オフィス自体もスペースを縮小して地価の安い地域に移転すれば、賃料の大幅な削減にもつながります。

・緊急時の事業継続性

感染症拡大や自然災害による緊急事態が発生した際も、リモートワークにより従業員が分散していれば、事業を停止するリスクを低く抑えることができます。また、事業を停止せざるを得なかった場合でも、早期復旧が見込めます。

・営業効率の向上

営業職にリモートワークを導入すれば、都度オフィスに立ち寄る必要がなくなるため、顧客を訪問する回数を増やしたり滞在時間を延ばしたりすることができます。また、出先や移動中に情報の確認や共有、事務処理を行えば、生産性が高まることでしょう。

・企業イメージ向上

リモートワークを導入することで、企業が働き方改革への意欲をもっていることが対外的に示されます。このことで、従業員への配慮や新しいことに取り組む積極性などが評価され、企業イメージが向上します。

・デジタル化の促進

リモートワークを導入すると、必然的にペーパーレス化やコミュニケーションのオンライン化などが進むため、従来の業務プロセスの見直しが行われるとともに、企業内のデジタル化の加速が期待できます。

<企業側のデメリット>

・勤怠管理が煩雑化

リモートワークを行う従業員は出退社をすることがなくなるため、従来の勤怠管理では対応できなくなります。また、上司や同僚、部下からも働いている様子が見えないため、勤務状況を把握することが難しくなります。

・人事評価制度の見直し

リモートワークを導入すると働いている様子を常に見られる状態ではなくなり、同じ空間で働いていたことで得られた印象などの、成果以外の副次的な要素での人事評価は難しくなります。そのため、新しい人事評価制度を構築する必要があります。

・プロジェクト管理の見直し

チームメンバーがオフィス内で働いていたときには、気軽に声をかけ合ったりお互いの様子を確認したりすることができたため、プロジェクトやタスクの進捗管理が感覚的にも行える面がありました。しかし、リモートワークで各人が離れて業務を遂行することになると、ツールや仕組みづくりを行わなければプロジェクト管理が難しくなります。

・セキュリティリスクの増大

リモートワークでは、従業員が自宅やカフェ、コワーキングスペースなどでノートブックパソコンやモバイル端末で作業を行う機会が増えます。自宅では家族の者がアクセスしてしまったり、外出先では他人が画面を覗き見たり、安全性の低いWi-Fi接続から情報が漏えいしたりするリスクがあります。そのため、リモートワークに対応したセキュリティ対策が必要になります。

従業員側のメリットとデメリット

<従業員側のメリット>

1.ワーク・ライフ・バランスの向上

リモートワークにより通勤に費やしていた時間が削減され、プライベートな時間を増やすことができます。そのため、家族と過ごす時間や趣味、自己研鑽のための時間を増やすことで、ワーク・ライフ・バランスが向上します。

2.ストレスの軽減

出勤しないことで、通勤や社内の人間関係からくるストレスが軽減し、精神的・肉体的な負担が小さくなり、健康上の課題の軽減につながります。

3.育児や介護との両立

リモートワークにより出勤時間をなくし自宅で働くことによって、育児や介護などを両立させるための時間的・物理的・体力的な制約を軽減できます。

4.居住地の選択肢が増える

リモートワークにより働く場所の制約がなくなれば、勤務先の場所にとらわれることなく、より自分にとって好都合な場所で暮らすことができるようになります。

<従業員側のデメリット>

1.コミュニケーション不足

リモートワークでは、オフィス勤務時のように気軽に上司や同僚と話をしたり、その存在を常時感じたりすることができません。そのため、対面で会う機会や日常会話を交わす機会が激減して孤独感や疎外感を持ちやすくなり、メンタル面の問題を抱えやすくなります。

2.自己管理が難しい

自宅で働いていると家族の出す音や声が聞こえたり、近隣の生活音が聞こえたりして集中力の維持が難しくなります。また、自宅だといつでも休める状況にあるため、業務遂行に必要な緊張感を維持しにくくなる可能性があります。逆に、退社時刻がないため、仕事に集中しすぎて長時間労働の自覚を得にくい場合もあります。

3.作業環境の確保

リモートワークをしている従業員全員が作業しやすい環境にあるとは限りません。机や椅子、照明、あるいは通信環境などは変えることができますが、部屋の広さや間取りなどは変えることが容易ではありませんし、家族が家にいる場合は業務に集中できる環境を確保できるとは限りません。

リモートワークのタイプ

リモートワークには、リモートの度合いによって3つのタイプに分けることができます。

ハイブリッド・リモートワーク

完全なリモートワークではなく、オフィス勤務と組み合わせた働き方です。たとえば特定の曜日は出勤したり必要に応じて出勤したりします。コロナ禍の収束に向けて、一度は完全なリモートワークを導入していた企業が、オフィスで共に働くことの価値を再認識して、ハイブリッド・リモートワークを指向することもあり得ます。

フルタイム・リモートワーク

原則としてオフィスへの出勤は行わず、業務をリモートワークのみで完結する働き方です。現在はある程度限られた業種で実施されていますが、今後対象業種は拡大していくと考えられます。

テンポラリー・リモートワーク

テンポラリー・リモートワークはハイブリッド・リモートワークと同様に、リモートワークとオフィスへの出勤を組み合わせた働き方です。ハイブリッド・リモートワークがリモートワークを基本としていたのに対し、テンポラリー・リモートワークはオフィス勤務が基本で、必要に応じて“テンポラリー(一時的)”にリモートワークを行います。

リモートワーク導入のポイント

リモートワークを導入する際には、押さえるべきポイントがあります。

適した職種の確認

プログラマーやデザイナー、ライター、広報、営業、企画などの業務はリモートワークに移行することが容易ですが、人事や経理、法務など機密情報を扱う業務はリモートワークへの移行が遅れるでしょう。また、製造や製薬など特殊な設備を必要とする職種でもリモートワークの導入は困難でしょう。そのため、リモートワークを導入する際には、どの部門から導入すべきか確認が必要です。

段階的な導入

リモートワークを導入する際は、全社的な導入を一気に進めてしまうと、さまざまな課題が一度にもち上がってしまい、解決が間に合わないため混乱が生じて生産性が下がってしまう危険があります。そのため、リモートワークを導入する際には、導入しやすい部門から導入し、課題を洗い出して解決しながら次の部門に導入するというように段階的に進めるべきです。

情報共有とコミュニケーションの仕組みの確保

リモートワークを導入するためには、オフィスで勤務している従業員とリモートで働いている従業員、そしてリモートワーク中の従業員同士の円滑なコミュニケーションが継続できる環境を整備しておく必要があります。そのために、Web会議ツールやビジネスチャットツール、グループウェアなどの導入を進めておきます。

人事労務制度の整備

リモートワークを導入すると、オフィスに勤務している従業員とリモートワークで働いている従業員の間に不公平感が生じることがあります。また、勤怠管理や人事評価においても不公平が生じない制度を整備しておく必要があります。

セキュリティの対策

リモートワークでは、社外でモバイル端末を使用するため、情報漏えいやウイルスの感染、端末の盗難などセキュリティリスクが高まります。そのため、リモートワークを対象にしたセキュリティ対策の強化と、リモートワークを行う従業員へのセキュリティ教育、そしてセ安全なネットワーク環境の整備が必要です。

リモートワークを効率化するツール

実際に、リモートワークを導入されている企業の方々から、レビューが多い製品を中心に、リモートワークにおすすめのツールを紹介します。

(2021年11月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Web会議システム

メールやチャットなどのテキストベースでも連絡は取り合えますが、やはりお互いの顔を見ながら、あるいは資料を共有しながらリアルタイムで会話を交わす機会も必要です。そのときに活躍するのがWeb会議システムです。

Zoom Meetings

Zoomは代表的なWeb会議ツールです。無料版でも最大40分、100人までの会議を行えます。1対1であれば時間は無制限です。通信の安定性に関しても高く評価されています。

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、リモートワークにおけるコミュニケーションに必要な会議、通話、共同作業ツールがすべて備わったWeb会議ツールです。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなどOffice 365でファイルの共同作業が行えます。

Skype for Business

Skype for Businessは「Office 365」に含まれるコミュニケーションツールで、Web会議、インスタントメッセージング、インターネット電話などの機能を提供します。Microsoftが提供する個人向けの無料インターネット電話サービス「Skype」にビジネス向けの機能が加わり、最大250人の同時接続によるウェブ会議が可能です。通信内容の暗号化などのセキュリティ機能も充実しています。

Skype for Businessの製品情報・レビューを見る

その他のWeb会議システムの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

ビジネスチャット

これまでビジネスでテキストベースの連絡を取り合う方法としてはメールが使われてきました。しかし近年では、ビジネスチャットの利用者が増えています。相手やプロジェクトごとにタイムラインを表示させることができ、情報に連続性を持たせて整理されていること、そしてプロジェクト内でのやりとりがほかのメンバーにも確認できることが主な理由です。

Slack

Slackは世界的に普及している代表的なビジネスチャットで、プロジェクトやチームごとにチャンネルを設置して効率よく情報を集約できます。Google DriveやZoomなど、ほかのサービスとの連携機能が豊富なため、特にIT系企業では支持されています。

Chatwork

「Chatwork」は国内利用者数No.1のチャットツールです。サポートが細やかなことに定評があり、チャット機能以外にも音声通話やビデオ通話機能があり、用途の幅が広がります。また、「担当者」「期限」を設定してタスクを登録することで対応忘れを防ぐことができます。

Microsoft Teams

Web会議ツールとしても評価が高い「Microsoft Teams」は、ビジネスチャットとしても評価されています。チャット機能のほかにも会議、ファイルの共有などを行うことができます。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなどOffice 365アプリで共同作業ができるのも大きな特徴です。

その他のビジネスチャットの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

→ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

ビジネスチャットツールを徹底比較! ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選

グループウェア

グループウェアは、組織やチームがお互いの状況やスケジュールを確認できたり、連絡を取り合うことができたりするほか、施設の管理情報の共有、ファイル共有、ナレッジの蓄積など、日々の業務で利用するさまざまな機能がパッケージされたツールです。

サイボウズOffice

「サイボウズOffice」は延べ6万7000社以上のユーザーに利用されているグループウェアで、スケジュールや掲示板、メッセージなどの便利な機能が豊富です。国産ならではのグループウェアとして、日本のビジネスシーンで使いやすいようにインターフェースが工夫されています。

Garoon

「Garoon」はスケジュールや施設予約、掲示板、メール、ファイル管理、タイムカードなど、グループウェアに必要な機能にコミュニケーション機能が追加されているため、オンライン上で仕事を進めるワークプレイスにもなるグループウェアです。

rakumo

「rakumo」はGoogle Workspaceの既存機能を拡張したクラウド型のGoogle Workspaceアドオン製品です。グループカレンダーや掲示板、勤怠管理、ワークフロー、連絡先管理、経費精算などの機能をサポートしています。

その他のグループウェアの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

→グループウェアの詳しい解説はこちらをご覧ください。

グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア比較、活用事例も紹介

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、リモートワークにおいてチーム内のメンバーがどのような作業状況にあるのかわからない、プロジェクトの進捗状況がわからないなどの課題を解決するツールです。

プロジェクト管理とはについてはこちらをご覧ください。

Backlog

「Backlog」は国産のプロジェクト管理ツールです。ファイル共有やバージョン管理など、情報共有を効率化するための機能を備えています。ガントチャート機能は、課題の始まりから完了までの流れを簡単に確認でき、バーンダウンチャート機能でプロジェクトが計画的通りに進んでいるかどうかを確認できます。

Trello

「Trello」はディスプレイ上で付せんを使うように手軽に操作できるタスク管理ツールです。1人でもチームでも登録でき、メンバー間でタスクやプロジェクトの進捗状況を確認できます。「ボード」でプロジェクト単位に情報をまとめ、「カード」でタスクやアイデアを記録します。「リスト」でカードを整理し、「ボードメニュー」で全体を管理できます。

Redmine

「Redmine」はオープンソースのプロジェクト管理ツールです。タスクの記録や管理、共有をすることでプロジェクトの進捗管理が行えます。SubversionやGitなどバージョン管理ツールと連携する機能や、メンバーへの連絡事項を掲載する機能などがあり、システム開発におけるバグ管理や顧客からの問い合わせ対応の記録などにも利用できます。

その他のプロジェクト管理の製品を見たい方はこちらをご覧ください。

オンラインストレージ

リモートワークでは、ファイルを常にチーム内で安全に共有できる環境で保管・管理しなければならないため、クラウド上のオンラインストレージは欠かせないツールです。

オンラインストレージとはについてはこちらをご覧ください。

Google Drive

「Google Drive」はGoogleが提供するオンラインストレージです。特に優れているのが検索機能で、ファイル名だけでなくファイルのコンテンツ、ドライブに保存されている画像やPDFなどのファイルに含まれているアイテムでも検索できます。保存したファイルのバージョンは100個まで保管されるため、間違えて上書きしてしまった文書でも復元できます。また、最大600人のユーザーまたはグループでファイルを共有できます。

Dropbox Business

「Dropbox Business」は世界中で7億人以上のユーザーに利用されるオンラインストレージです。操作性が高く簡単にファイル共有が行えるため、共同作業による生産性が向上します。独自の自社インフラ網と特許技術により、速度や信頼性、高いセキュリティが提供されます。また、ファイルを共有する際にパスワードや期間を設定したり、ユーザー承認を行ったりするなどファイルを保護する機能が多く備わっています。

Box

BoxはNTTコミュニケーションズが提供する「コンテンツ・マネジメント・プラットフォーム」です。ストレージ容量は無制限で、社内や外部の協力先、あるいは取引先とのファイル共有や業務アプリケーションとのシームレス連携を可能にします。コンテンツデータを一元化することにより業務効率の向上を実現します。

その他のオンラインストレージの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

勤怠管理システム

リモートワークではモバイル端末から打刻できるクラウド勤怠管理システムの導入が必要になります。自動的に集計し、残業時間上限管理や有給休暇の取得状況などの勤怠状況も遠隔で確認できるため、労務管理業務を効率化できます。

勤怠管理システムとはについてはこちらをご覧ください。

KING OF TIME

「KING OF TIME」はクラウド型の勤怠管理システムです。打刻データをリアルタイムでブラウザ上に表示して管理でき、スケジュール・シフト管理や残業管理、休暇管理が行えます。また、勤務状況を確認できるなど勤怠管理のために必要な機能が搭載されています。リモートワークや緊急事態下での在宅勤務の管理・集計も行え、打刻方法はICカードや生体認証、スマートフォンのGPS打刻など多彩です。

マネーフォワード クラウド勤怠

「マネーフォワード クラウド勤怠」は、勤怠管理を集計まで一貫して自動化できるクラウド型勤怠管理システムです。集計したデータは現在使っている給与計算サービスに連携、出力できるため、作業にかかる時間を大幅に軽減できます。打刻方法が豊富でExcelを使わなくても簡単に勤怠集計ができます。

kincone

「kincone」は交通系ICカードをカードリーダーに読ませることで打刻や交通費の登録ができ、勤怠管理や交通費精算にかかるコストを大幅に削減できます。リモートワークで働いている従業員や直行直帰する従業員はチャットツールやアプリから打刻できます。打刻漏れがあった場合も、メールでアラート通知されるので申請忘れが防げ、管理者のフォローの手間を削減できます。

その他の勤怠管理システムの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

人事管理・評価システム

リモートワークを導入すると、人事管理や評価のルールや評価作業の工数が増えます。また、デリケートなデータを管理するため、ローカルな端末にデータを保存することは端末の故障やデータの破損、情報漏えい、端末の盗難などによるリスクが高まります。そこで、人事管理と評価を効率化し、データ管理上のリスクを下げることができるクラウド上の人事管理・評価システムの導入が必要になります。

カオナビ

「カオナビ」は顔写真を登録・表示することで人材を管理しやすくした人材管理ツールです。業務の成果や面談による評価結果の確認、そして評価のフィードバックまでのすべての運用を可視化します。また、社員の資格やスキル、性格、モチベーションなども一元管理することで、人材配置や教育、離職予防などに活用できます。

HRBrain

「HRBrain」は2019年にグッドデザイン賞を受賞したクラウド人材管理システムです。人事評価からタレントマネジメントまでの戦略的な人事を簡単でシンプルな操作で実現します。特にわかりやすく軽快な動作のUIや、現行制度のままでも短期間で導入できる点が特徴です。セキュリティもISO27001(ISMS認証)を取得していて安心できます。

タレントパレット

「タレントパレット」は人材データを一元化して分析することで組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステムです。人事業務を効率化するだけではなく、人材データを経営・人事戦略の意思決定に活用でき、次世代人材の育成や適材適所、離職防止、採用強化などの戦略立案を科学的にサポートします。

その他の人事評価・OKRの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

まとめ

リモートワークは、適切に導入することで従業員のワーク・ライフ・バランスを実現し、企業の経費削減や生産性向上に寄与するだけでなく、感染症や災害時のリスクを軽減できるなどのさまざまなメリットが得られます。

自社におけるリモートワークの意義を再確認し、各種ツールをうまく活用することで、従業員と企業がともに納得できるリモートワークを導入することが、これからの企業には求められています。