投稿 なぜローコードがトレンドなのか?活用方法と将来性を考察 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、ローコード開発がなぜ今注目を集めているのか、どんなときに活躍するのかなどに触れながら、ローコード開発の将来性についてご紹介します。

ローコード開発のメリット

ローコード開発は、テンプレートなどを活用して従来の開発業務よりも少ない負担でコーディングや機能実装が行える手法です。最大のメリットは、生産性の向上です。

多様なアプリやシステムが各企業で運営されていますが、基本的なコード設計やプログラミングのプロセスは、多くの場合同じです。そのため、ローコード開発を使って定型化した作業を効率化することで、従来と同じクオリティを担保しつつ短期間でアプリなどを開発することができます。

短い時間でコーディングを行えるということは、それだけアプリ開発にかかる期間を短くし、すぐにリリースできるということです。また、同じ期間でより多くの開発業務を担えるようになるため、エンジニアリング会社は生産性向上によって事業の成長を期待できるでしょう。

ローコード開発は、プロのエンジニアだけでなく、ITに慣れていない人にとっても大きなメリットをもたらします。コーディングの経験が浅いエンジニアでも、ローコード開発ツールを活用することで、簡単に要件を満たしたシステムを構築できます。

エンジニア人材は近年大きな需要があるものの、十分な供給が行われていません。ローコード開発ソフトを活用し、エンジニア人材を短期間で拡充することができます。

また、高度なエンジニアを常に確保しておく必要がなくなるので、人件費の高騰や高度なスキルアップ研修を行う必要がなくなる点も強みです。気軽にエンジニアリングにチャレンジできる体制を整えれば、新規事業開発を推進するきっかけにも役立つでしょう。

ローコード開発はどんなときに活躍するのか

ローコード開発の導入を検討するべきタイミングには、いくつかのケースが考えられます。まずは、現在エンジニアリング業務が発生しているものの、十分な開発期間や開発のための人材を確保できなくなっている企業です。

ローコード開発ツールの導入により、従来よりも短い時間で開発を行ったり、開発スキルの浅い人材を起用して人材を補填したりできるため、生産性向上や開発期間の短縮が実現します。人手が足りずに新規事業を受けることが難しく、企業の成長が止まってしまっているというケースでも、ローコード開発は役に立つでしょう。

また、新規事業の開発がエンジニア不足で進まず、プロジェクトが頓挫する可能性があるというケースでも活躍します。システム開発に携わる人材を短期間で確保できるだけでなく、従来よりも少ない人数でプロジェクトを遂行できるためです。

従来の考え方なら、人手が足りないなら新しく雇えば良いというのが一般的でした。しかし、エンジニア人材はとにかく母数が少ないため、人手の確保は他の職種よりも困難な傾向にあります。そこでローコード開発ツールを活用して、人手ではなく環境を改善することで、生産性の問題を解消できるわけです。

ローコード開発に注目が集まる理由

ローコード開発が今注目を集めているのには、どのような理由があるのでしょうか。最も大きな理由としては、DXの拡大に伴い、エンジニア人材の需要が急速に膨らんでいることが挙げられます。

従来とは比較にならないスピードでエンジニアの募集が進み、人材サービスが拡充したことで、企業におけるエンジニアの出入りは進み、人材の価値も高騰しています。エンジニアを雇うための人件費が高くなったことで、以前のように簡単に人材を確保することは難しくなりました。

また、エンジニアが活躍するハイテク分野は、トレンドの移り変わりが早く、システムの改修や刷新が今後も早いペースで行われることが考えられます。企業はトレンドの変化に追われ、新しい事業への取り組みや顧客の増加に取り組むことができず、いつまでも成長が叶わないという事態も懸念されるでしょう。

こういった事態を回避するべく、ローコード開発の導入によって根本的な生産性向上を実現し、時代のニーズに適した仕組みづくりが求められています。

ローコード開発には何が必要なのか

それではローコード開発を実践する上で、企業はどのような準備に取り掛かる必要があるのでしょうか。

まず、ローコード開発には専用の開発ツールを導入することが一般的です。自社で開発することもできますが、既成のローコード開発ツールを外部から取り入れ、運用するのが最も効率的なアプローチでしょう。ローコード開発ツールにはさまざまな種類があり、用途が細分化しているケースもあります。また、ローコードにとどまらず、最近ではノーコード、つまりコーディングを一切必要としない開発ツールも登場しています。最新のツールのトレンドを把握しながら、自社に合った製品を導入すると良いでしょう。

ツール環境が整ったあとは、それを運用する人材の確保が必要です。ローコードとはいえ、システム開発にはある程度人の数が必要で、なおかつ最低限のプログラミング知識を備えていることが望ましいと言えます。

プログラミングに関する基本的な知識がなくとも運用はできますが、建設的な開発を高いレベルで行うためには、ある程度のスキルが必要です。IT経験のない社員向けに研修などの機会を設けるなどして、必要なスキルを身につけるタイミングを作りましょう。

本格的なエンジニアリング業務を長期的に行う場合、エンジニア志望の人材、あるいはエンジニアの素養がある人材確保にも取り組むと良いでしょう。ITに対してアレルギーのない、若手人材をエンジニア人材として育てていくのも有効です。

ローコード開発の今後

ローコード開発の市場は依然として拡大しており、導入企業も増加傾向にあります。アプリ開発の需要は、今後もますます高まると考えられ、早いうちから備えておくに越したことはありません。早期に開発環境を整え、企業のDXの起爆剤として活用しましょう。

投稿 なぜローコードがトレンドなのか?活用方法と将来性を考察 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ノーコード開発をビジネスに活かす!アプリ開発ができるツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、ノーコード開発の概要やビジネスへの活かし方について解説します。開発事例や導入時の注意点も紹介しますので、業務改革の参考にしてください。

ノーコード開発とは?

ノーコード開発とは、従来必要とされるプログラミングのコーディングを行わず、すでに情報が構築された「ブロック」を組み合わせることで、アプリやシステムの開発を行う技術のことです。ノーコード開発の魅力はコーディングの知識がなくても開発できる点にあり、初心者でも簡単に開発を進められます。

また、ノーコード開発はプログラミングを理解しているユーザーにとっても業務効率化に役立ちます。コーディングという手作業を最小限に抑えられる機能が充実しており、プログラミング作業をスピーディーに進められるのが魅力です。

ノーコード開発のビジネスでの活用法

ノーコード開発は現在、多くの企業が導入に進んでいます。なかでも、次のようなシーンでビジネスに活用されている状況です。

- 作業効率化

- モック、MVP開発労力の削減

- 低価格での開発提供

- 業務開拓

ノーコード開発で利用するツールは、人間が手作業で行うコーディング内容がブロックとしてまとめてあります。つまり自動入力を活用することで、人間による書き間違いや知識不足による入力ミスを防止でき、作業効率化を実現できるのです。

また、スピーディーに開発が進むため、クライアントに提出するモックやMVPに対する労力を大幅に削減できるのも魅力です。初期段階からクライアントに複数案を提案できるようになるため、手戻りが少ない開発業務を進行できるでしょう。

上記2つをクリアできれば、サービスを低価格で提供して依頼数を増加させたり、新たな業務開拓のリソースを獲得したりできます。開発業務全体の改善につながっていくため、ノーコード開発技術に対する注目が集まっているのです。

なぜノーコード開発が人気なのか

ノーコード開発が人気な理由には、次に示す現在の社会状況とIT技術の発展が関わっています。

- IT人材が不足

- クラウドサービスの充実化

- プログラミングの複雑化

国内の少子高齢化が加速している影響を受け、IT開発に関わる人材が不足している状況です。その結果、プログラミング技術を担う技術者が不足しており、その課題解決としてノーコード開発の需要が高まっています。

また、近年の著しいIT技術の発達に伴い、ネット環境があれば場所を問わずサービスを利用できるクラウドサービスが充実しています。いつでも開発環境を整えられることも含め、リモートワークを行う企業で、クラウドサービスを通じたノーコード開発が注目されているのです。

また、世の中のサービス品質が高まったり、新たな技術が生まれたりすることによって、開発技術者はさまざまなことに脳のリソースを割かなければなりません。プログラミング技術も年々複雑化しているため、効率化できる部分は積極的に効率化する必要があるのです。

ノーコード開発導入の注意点

ノーコード開発の導入を検討しているなら、次のポイントに注意してください。

- 自由度や拡張性が低い

- 目的に合わないノーコードもある

- 海外製品が多いので英語理解力が必要である

ノーコード開発に利用できるツールの多くは、あらかじめプログラミング内容がフレームにまとめられたブロックを利用するため、自由度や拡張性に乏しいのが特徴です。統一性のあるアプリ・システム開発を行う場合であればノーコード開発が役立ちますが、自由度や拡張性を求めているなら、従来のコーディングもしくは一部を手描きする「ローコード開発」がおすすめです。

またノーコードのツールの中には、求める機能が搭載されていない製品もあります。事前に複数のツールを比較検討し、自社の目的に合ったツールを選ぶことが大切でしょう。

なかでも注意してほしいのが、ノーコード開発ツールの多くは海外製品が主流だということです。英語表記になっている製品が多く、英語を理解しなければ操作が難しいツールもあります。マニュアルなども英語となるので注意しておきましょう。

スマホアプリを作れるノーコード開発ツールをピックアップ

スマートフォン向けアプリをビジネスに取り入れるのは当たり前になりました。しかし、アプリケーションエンジニアは対応できる人材が少なく、各社で人材獲得競争が過熱しています。さらに、プラットフォーマーのアップデートやストア最適化などの運営コストも莫大にかかるため、敷居が高いと感じることもしばしば。そこで、役立つスマホアプリ開発ツールを3つご紹介します。

Yappli

テレビCMでもおなじみのYappliは、店舗や教育機関、メディアなど、幅広い業種で採用されるアプリ開発者向けのノーコードツールです。静的コンテンツのフリーレイアウト、管理ツールの充実だけでなく、生体認証機能やプッシュ通知のセグメント分けなど、自社開発で導入するには難易度の高い機能が備わっています。

▼利用者レビュー

最大の売りはなんといってもノーコードでアプリが作れること。

引用:Yappliへのレビュー「SE以外の人でもアプリを作れる便利ツール」より

htmlでサイトは作れてもアプリとなると一気にハードルが高くなり、専門のSEに依頼してという流れが一般的だが、yappliがあればその常識を覆せる。

プッシュ通知機能やGPSでの機能などアプリでよく使われるような機能は、既に用意されている為、どのような形にするか決めたらあとはデザインをテンプレから選びマウスで機能を実装していくだけ。

明確な形ができてしまえば、あとは驚くほど簡単に作成が出来てしまうのは嬉しい。

ただ、当然本当の素人が作る場合は、どのような機能をどのようにして配置するのがいいのかなど、他のアプリの分析から入らないといけないので、作成以外の時間もかかってしまうのでそこは理解しておくべき。

Platio

Platioは現場作業のある業種における、社内の業務管理アプリとして活用できるノーコード開発ツールです。定型タスクの完了報告やアルコールチェック、営業日報など、豊富なテンプレートが用意されており、自社の導入要件に合わせてコンテンツをカスタマイズすることができます。

▼利用者レビュー

・木材市場という特殊な現場にも対応できる応用がきくシステム!!

引用:Platioへのレビュー「農林水産業や流通でも画期的に使えるアプリ」より

・Platio Studioでデータポケットを作成する際、スマホ画面でのイメージ表示があるので分かりやすい。

・アプリで落札した数量等を集計させることで、落札者がリアルタイムで落札合計を見られるようになったので良かった。

MGRe

MGReは店舗のマーケティング戦略のためのtoC向けアプリケーションの開発に特化したツールです。デサントやDEAN & DELUCAといったブランドの公式アプリにも採用されており、利用店舗のトピックスの送付や会員情報などを管理できるといった顧客接点の強化に対して特化した機能を展開しています。

▼利用者レビュー

優れている点・好きな機能

引用:MGReへのレビュー「MGReの使いやすさについて」より

・ダッシュボードの見やすさーMAUの推移やユーザー特性をいつでも追えるのは便利。

・投稿のしやすさーシステムに詳しくない人間でも投稿がしやすい。

ノーコード開発をビジネスに役立ててみよう

ノーコード開発は、コーディング作業を効率化し、IT人材の不足やプログラミングの複雑化を解消できるのがメリットです。すでに複数のツールが展開されていますが、導入時には目的に応じた製品を選ぶなどの注意点があることを踏まえておきましょう。

ノーコード開発、汎用性のあるローコード開発、そして2つのメリット・デメリットについてさらに知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみてください。

ノーコードとは?活用メリットや導入ポイント、おすすめ開発アプリ5選 | ITreview Labo

投稿 ノーコード開発をビジネスに活かす!アプリ開発ができるツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 DX推進のトレンド「ローコード開発」をおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんな中、注目されているのが「ローコード開発ツール」です。ローコード開発は企業が求める業務効率化や生産性向上の実現に向けて、柔軟でスピーディーな開発を進められる手法です。またITベンダーのみならず、自社主導でアプリケーションの開発を行えるため、いまや世界的なトレンドとして急速な広がりを見せています。そこで今回は、ローコード開発について今一度おさらいしつつ、メリットや活用方法について詳しく解説します。

ローコード開発は今までと何が違う?

ローコード開発とは、ソースコードの記述を最小限に抑え、あらかじめ用意されたテンプレートやパーツを組み合わせて開発する方法です。

これまでのようなゼロから作り上げるフルスクラッチ開発とは違い、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を利用して、ドラッグアンドドロップで直感的な操作が可能です。またツールにはプレビュー機能が備わっており、見た目や動きを細かくチェックしながら開発を進めることができます。テンプレートに備わっていない独自要件の部分にはソースコードを記述する必要がありますが、そのぶん拡張しやすく外部連携などにも対応可能です。

また、よく似た手法として「ノーコード開発」が存在します。ノーコード開発とは、ソースコードの記述を全く必要としない方法です。Office製品を利用する程度の知識で扱えるため、非エンジニアでも簡単にアプリケーション開発を進められます。ただし、汎用的なパーツを組み合わせるだけの方法なので、ローコード開発に比べて拡張性や自由度が低くなります。

DX推進のトレンドはローコード開発!

今後、日本でもローコード開発はDX推進のトレンドとなることが予想されます。大きな理由として挙げられるのが、アプリケーション開発における「内製化」の加速です。

現在あらゆるビジネスが変化し続けており、ビジネス成功の鍵となるのはスピード感と柔軟性です。しかし業務をデジタル化する際、これまでのITベンダー依存のやり方では時間がかかり、迅速な対応が難しい状況になっています。企業が成長し続けるためには、いち早くアプリケーションを活用し、業務改善や生産性向上を進めなければいけません。

一方、多くの企業がデジタル化を求めるなかで、IT分野の人材不足が深刻化しています。経済産業省委託事業調査「IT人材需給に関する調査」によると、現在約30万人の人材が不足しており、今後の状況次第では2030年に約79万人が不足する見込みです。

出典:経済産業省委託事業「ーIT 人材需給に関する調査ー」|みずほ情報総研株式会社

また、さらなる課題として挙げられるのが「2025年の崖」です。経済産業省のDXレポート「~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」によると、日本がDXを推進できなければ、2025年以降、最大年12兆円の経済損失を受けると推測しています。古いシステムを使い続けることで運用負荷が上がり、企業の競争力低下を招いてしまうのです。

参考:DX レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開|経済産業省

このような状況の中で注目され始めたのが、ローコード開発です。ローコード開発を導入することで、ITを専門としない企業でもアプリケーションを「内製化」できるようになります。また高度な専門知識は必要とされないため、企業内での人材育成も容易です。運用を自社主導で行える仕組みも確立できるため、今後の継続的なDX推進には不可欠だと言えるでしょう。

ローコード開発を導入するメリット

ローコード開発を導入すると、以下のようなメリットを得られます。

・自社主導でスピーディーに開発可能

・深い専門知識が不要

・開発工数、運用コストの削減

・セキュリティ対策の負担を軽減

・テンプレート活用による品質の向上

・幅広い業務に対応可能

最も大きなメリットは開発スピードですが、運用し始めた後のコストを考えると外部委託にはない魅力があります。とくにセキュリティ対策や品質向上においては、社内のシステム担当にとって大きな負担軽減になることでしょう。

また、あらかじめ用意されたプラットフォームを使用することで、属人化しない仕組みづくりが可能となります。継続的なデジタル化を進める際、誰にでも機能拡張や改修できるのは大きな利点です。

ローコード開発を導入するデメリット

ローコード開発には、以下のようなデメリットも存在します。

・ツールによる制約(自由度に制限)

・最低限の知識は必要

従来のような一から要件定義、設計、開発を行う方法とは異なり、ローコード開発では全ての要件を完全に満たすことはできません。ツールに搭載された機能の範囲内で開発を進める形になります。また、ツールの使い方やプログラミングに関わる「分岐」「繰り返し」など最低限の知識は必要です。

業務改善アプリならローコード開発がおすすめ

スピーディーな自社開発やコスト削減を実現できるローコード開発ですが、全てのシステムを賄えるわけではありません。内容によっては不向きなこともあります。

例えば、全社で利用するような大規模基幹システムは要件が複雑なため、ITベンダーに依頼するのと同様に開発工数が必要になります。また会計・給与などIT以外の専門性が高いシステムの場合、自社開発よりも外部のパッケージを利用するほうが効率的です。

ローコード開発をするなら、以下のような活用法がおすすめです。

・特定の業務や部署で使用するアプリ

・定型的な業務改善

・パッケージ製品では足りない機能

作業時間の短縮や業務負荷の軽減につながるような「業務改善アプリ」の開発に適していると言えます。

ITreviewでローコード開発ツールを探してみよう

IT分野での人材不足が危惧されるなか、各企業とも早急にデジタル化を進めたいと考えています。しかしプログラミングに関わる専門性の高い人材を育成するとなると、多大な時間とコストが必要です。それらの課題を解決してくれるのがローコード開発ツールです。

ローコード開発なら短い教育期間で自社のIT人材を育成でき、さまざまな業務改善アプリを内製化できるようになります。また今後IT技術に変化が訪れたとしても、柔軟かつ継続的な対応が可能です。ローコード開発ツールに興味がある方は、ぜひ「ITreview」で製品を比較検討してみてください。

自社の人材だけで導入が難しい場合はパートナー企業のサポートも視野に

ローコード開発ツールの導入にはそれぞれのツールに合わせた開発スキルや知見が必要です。自社にスペシャリストがいない場合、学習コストが必要になり、ビジネスに活かすまでに時間をロスしてしまう可能性があります。そんなときには自社の状況に合わせて動いてくれるパートナー企業の利用も検討してみましょう。導入要件の整理から技術的支援、導入後のサポートまで、手厚いサポートをうけることも可能なので、ぜひチェックしてみてください。

合わせて読みたい:技術支援を受けてローコード開発で業務改善~大企業も活用するパートナーの価値とは(2022.11.07公開)

投稿 DX推進のトレンド「ローコード開発」をおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 技術支援を受けてローコード開発で業務改善~大企業も活用するパートナーの価値とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>今回は、サービスプロバイダーの技術支援を受けながら、ローコード開発ツール「Wagby EE」でアプリケーション開発に取り組んでいる積水化学工業株式会社(以下:積水化学工業)でデジタルを活用した業務改善を推進する堀平良氏と、技術支援を提供するソフトウェア・パートナー社の滝澤好道氏にお話を伺い、サービスプロバイダーの技術支援のリアルに迫ります。

Windows系アプリケーションからの脱却に向け、ローコード開発の環境づくりに挑む

ツール導入の決め手は「サポートの信頼性と、ツールの将来性」

――まずはローコード開発に至った経緯について教えてください。

堀氏:2017年に「WannaCry」というWindowsをターゲットにしたランサムウェアが横行しました。それまで.NETベースのアプリケーションをたくさん作ってきていたのですが、そういったWindows系のアプリケーションから脱却したいと考えていました。ただ、一から作り直すとなると費用も時間も相当かかります。既存のアプリケーションを置き換える手段としてちょうど「ローコード」という言葉が出てきた頃で、試験研究的にやってみようとなったのが2018年から2019年ぐらいでした。

WannaCryの収束とともにローコード開発が縮小気味になった時期もありましたが、システムを簡単に作れる点は非常に評価できると考えていました。当時、たまたま相談があった部門のアプリケーションをローコードで作ってみたところ、大好評だったことから、本格的にローコード開発に取り組むようになりました。

――ツールは最初からWagby EEを使われていたのでしょうか。

堀氏:そうですね。もちろんいろいろなツールを研究しましたが、中でもWagby EEが一番当社に合っていると判断しました。ポイントにしたのは大きく2点で、1つ目は国産へのこだわりでした。比較検討したツールには海外産のものもありましたが、海外では企業買収が多く、ユーザーの立場からすると長く使えるツールかどうかという点が評価のポイントでした。

2つ目はツールが生成する成果物についてです。Wagby EEは、一般的にはローコード開発ツールに位置付けられていますが、個人的にはJavaのソース生成ツールだと思っています。自分たちの手の届かない範囲でアプリケーションができあがってしまうことは避けたい、将来的に仮にWagby EEがなくなったとしても、自分たちで作ったアプリケーションを運用できるようにしたいという考えがありました。

――どのようなアプリケーションをローコードで開発されたのですか。

堀氏:いくつかありますが、経理業務の自動化・効率化がそのうちのひとつです。当社は海外を含めて関連会社が200社近くありますが、連結決算に向けて会計上の仕訳の情報などを毎月集める必要があります。この業務にWagby EEで作成したアプリケーションを使用しています。経理では他にも、期末の繁忙期に手作業でExcelに転記して集計していたような業務を、現在はWagby EEでシステム化しています。

ローコードに求めているのは生産性。だからこそノウハウを有するパートナーが重要

自社の考え方ややりたいことを理解してくれたことが決め手に

――積水化学工業では、自社やグループ会社で開発部門をお持ちですが、独自でローコード開発環境の構築は難しいのですね。

堀氏:ツールのライセンスを買って実際に触ってみて気づいたことですが、自分たちで一からアプリケーションを作り上げるのがやはり大変だったためです。ローコードで効率的にアプリケーションを作りたいわけですが、自分たちでツールのマニュアルを調べながら作っていくとどうしても効率が悪くなる。ローコードに求めているのは生産性ですから、そこはツールの使い方に関するノウハウ・知見のあるパートナーにお手伝いいただきたいと考えました。

――「ツールの導入にサービスプロバイダーの支援を受ける」という選択肢は以前から知っていたのでしょうか。

堀氏:既に様々なツールを利用してきていますので、導入に当たって頼れる企業がいるということは知っていました。ツールによってはメーカーに直接相談するよりも、間に入る販売代理店やサービスプロバイダーへ相談した方が親身になって対応してくれることも多いので、メーカーに直で支援を依頼するよりも親身になって相談に乗ってくれると感じています。Wagby EEの構築パートナーについては候補が数社あったと記憶していますが、ソフトウェア・パートナー社は当社の考え方を違和感なく理解いただけたことが大きかったです。実際には、まずPoCをやってみて、試験導入で問題がないことを確認して本導入という流れでしたが、最初からサポートいただいています。

代理店対応から技術支援まで顧客の課題に応じたフレキシブルな支援を提供

積水化学工業の課題に合わせた無駄のないPJ体制を構築

――支援を求めている企業によって課題や希望する支援は異なると思いますが、どのような契約形態なのでしょうか。

滝澤氏:弊社では独自のサービスとして、「技術支援サービス」を提供しています。お客様の課題に対して弊社のエンジニアが何時間動くかによる時間精算の契約で、お客様からの依頼内容に応じて対応する人員をアサインし、チームでフレキシブルに対応するサービスです。年間有効な時間数をプリペイドで購入していただき、ご依頼が発生するたびに時間見積もりをします。見積もり内容をご承諾いただけたら初めて着手するという流れです。Wagby EEというローコード開発ツールを展開している立場として、お客様を後方支援できる体制は絶対に必要だという考えで作ったサービスです。

堀氏:この契約形態は非常に助かっています。Wagby EEの設計に関する助言だけでなく、たとえば、Wagby EEのリリース作業を自動化するために、「Wagby EEのリリース作業を自動化するためのスクリプトを書いてほしい」、といったインフラレベルの相談にも対応してもらっています。時間契約の中で柔軟に対応してもらえる点がとてもありがたいです。また、Wagby EEのライセンスに関しても、メーカーではなくソフトウェア・パートナー社との契約です。ライセンスも含めて窓口が一本化できるのは、正規パートナーのメリットですね。

――通常のシステム開発プロジェクトのようにメンバーが常駐するのではなく、依頼があった場合に、都度体制を組んで対応してこられたのでしょうか。

滝澤氏:そうです。根本的な企画・設計はすべて積水化学工業でされており、あくまで技術的なご支援だけを提供しました。たとえば、Wagby EEでどのように設計すればある機能を実現できるのか、といったような課題が出た場合に、ご依頼に応じて助言するなどのご支援をしてきました。分業がはっきりしていたことは、成功したポイントだったと思います。

開発が進んで課題が立て込んできた時期は、頻繁に認識合わせの会議を開いて情報を共有していました。課題によっては双方の技術者同士で行うこともありましたし、関係者を集めて複数の課題をその場で一気にさばいていくような形式で行ったこともありました。

――開発で出た現場の課題をソフトウェア・パートナー社で取りまとめ、Wagby EEのメーカーに改善を依頼したこともあったそうですね。

滝澤氏:はい、そうです。そこが純国産のツールである利点ですし、メーカーにフィードバックしてよりよい製品にしていくことは、我々としても自信を持って製品を販売していく上で重要であると考えています。機能改善だけではなく、顧客からの要望で追加された機能も多くあります。

堀氏:ワークフロー周りで、当初はできなかったことがパラメータひとつで簡単にできるようになったこともありましたし、ユーザー権限の挙動などについても要望が取り入れられて改善しました。システムを作り上げた後、メーカーへ訪問して見てもらい、ツールの改善点をメーカーと協議したこともあります。

開発工数削減と業務改善を両立。支援を受けることで開発ノウハウも蓄積

ただの技術代行ではなく、事業を進めるパートナーとして存在感を放つ

――Wagby EEによるアプリケーション開発の結果、大きな業務改善を実現されたと伺いました。

堀氏:はい。経理の集計作業については大幅に工数を削減することができましたし、海外の関連会社からの会計情報の収集についてもこの1年で大きく進んでいます。また、開発工数についても、弊社の従来の手法で開発した場合の試算結果と比べて大幅に削減できたことがわかりました。

Wagby EEに関しても支援のおかげである程度は社内で対応できるようになってきていまして、今でもカスタマイズを続けていますが、ソフトウェア・パートナー社には引き続き相談に乗っていただいています。

――開発メンバーのスキルが上がると、Wagby EE導入当初に比べて相談内容のレベルも変わっていそうですね。

滝澤氏:ご相談の質は明らかに上がっていまして、我々としても「ちょっとお調べします」ということが最近多くなっていますね。元々、技術支援サービスは、お客様がノウハウを蓄積して自分たちでツールを使えるようになったならば、契約を打ち切っていただいてかまわないというコンセプトで始めていますので、理想的な状態だと思っています。

堀氏:ちょうど先日もWagby EEで作ったアプリケーションと他システムの連携についてご相談したところです。アプリケーションのセキュリティに関しても、我々の目線で相談に応じていただいて強固なセキュリティを実現しました。システム開発に関する一般的な常識と、それをローコードでどう実装するか、両者の間を取り持ってくれるのが、ソフトウェア・パートナー社のようなサービスプロバイダーだと思っています。

編集後記: サービスプロバイダーの支援で、情シスがない中小企業にもローコード開発が選択肢になり得る

インタビューの中で、もっとも印象に残ったのは、「ローコード開発においては成果責任は顧客の側にあると考えます。将来的にアプリケーションを運用保守していくのは自分たちなので、できあがったものについては必ず十分に説明を受けて自分たちの技術にしてきている」という堀氏の言葉でした。そのような顧客の想い・意図をソフトウェア・パートナー社が汲み取り、両社二人三脚で開発を進めたからこそ、期待した成果が得られたのだと感じました。

一方で、今回の積水化学工業のようなローコード専門の開発体制が存在しない企業も数多く存在します。滝澤氏によれば、たとえば初期開発は受託で行い、顧客が独力でアプリケーションの維持・保守ができるように指導して引き渡すといったように、顧客の要望や体制にあわせて柔軟に対応されているそうです。サービスプロバイダーの支援によるローコード開発は、情シスのない中小企業にも有力な選択肢の一つになるのではないでしょうか。

◆お話を伺った方

積水化学工業株式会社 デジタル変革推進部 情報システムグループ 担当係長 堀 平良 氏

株式会社ソフトウェア・パートナー 営業企画部 マネージャー 滝澤 好道 氏

投稿 技術支援を受けてローコード開発で業務改善~大企業も活用するパートナーの価値とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ソースコード管理とバージョン管理の違いとは?開発現場における目的やルールが大切な理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多くの開発現場で行われているソースコード管理、バージョン管理ですが、2つの違いについて正確に理解している方は少ない印象です。そこで、本記事では、ソースコード管理とバージョン管理の違いについて解説します。ソースコード管理を行うメリットや開発現場において目的やルールが大切な理由も記載しているため、ぜひ参考にしてください。

ソースコード管理とは

ソースコード管理とは、システム開発において、ソースコードの変更履歴を管理することです。ソースコード管理を行うシステムのことをソースコード管理システムと言い、世界中の開発現場で活用されています。

バージョン管理とは

バージョン管理とは、システムの変更履歴を管理することです。バージョン管理を行うシステムのことをバージョン管理システムと言い、一般的に、ソースコード管理は、バージョン管理システムを用いて行われます。そのため、ソースコード管理とバージョン管理は、全くの別物というわけではありません。

ソースコード管理は、ソースコードの変更履歴を管理することであるのに対して、バージョン管理は、システム全体の変更履歴を管理するといった違いがあります。そのため、バージョン管理の中にソースコード管理が含まれるといった考え方が正しいでしょう。

バージョン管理には、以下の3種類に分類されます。

単独型

自分のローカル端末上でバージョン管理を行います。自分以外の人は、アクセスできないため、自分専用のリポジトリ(ファイルや変更履歴を置く場所)です。複数人で開発を進めるプロジェクト向きではないため、今ではあまり使用されることはありません。

集中型

サーバー上に存在するリポジトリを複数の開発者がリモートから操作して、バージョン管理を行います。サーバーに接続していないとコミットできないのが、集中型の特徴です。

分散型

サーバー上に存在するリポジトリを複数の開発者が自分のローカル端末に複製し、変更結果をそれぞれの開発者がリポジトリにマージすることで、バージョン管理を行います。集中型とは異なり、分散型は、サーバーに接続されていないオフライン状態でもリポジトリを操作できる点が特徴です。

以前は、「CSV」「Subversion」などの集中型がメジャーでしたが、複数人での開発のしやすさや管理のしやすさから「Git」「Mercurial」など分散型が一般的になりつつあります。

ソースコード管理を行うメリット

本項目では、ソースコード管理やソースコード管理ツールのメリットをご紹介します。具体的なメリットは、以下の通りです。

ソースコード履歴の保持

ソースコード管理を行うことで、ソースコードの変更履歴を保持できます。開発現場では、日々ソースコードが更新されていきます。ソースコード管理を行えば、簡単に以前のソースにロールバック可能なため、後からソースを戻したくなった場合でも簡単に戻せます。

開発に専念できる

ソースコード管理ツールを使用すれば、簡単にソースコード管理が可能です。そのため、プログラマーやエンジニアは開発に専念できます。また、GUIで操作可能なソースコード管理ツールも複数あるため、コマンドが分からない初心者の方でも簡単にソースコード管理ができます。

コミュニケーションの円滑化

ソースコード管理を行うことで、プロジェクトメンバー同士でソース情報を共有することができます。また、ソースコードをコミットする際には、コミットコメントを記載するため、ソースにどのような修正を加えたかをチームメンバーが確認できます。このようにソースコード管理ツールの活用には、プロジェクトメンバー同士のコミュニケーションを活性化させる効果があります。

オープンソースのツールも豊富

ソースコード管理ツールの中には、無料で利用できるオープンソースツールも豊富に存在します。そのため、コストをかけることなく、ツールの導入が可能です。

ソースコード管理・バージョン管理でルールが大切な理由

ソースコード管理やバージョン管理は、大抵の場合ツールを用いて、プロジェクトチーム単位で管理します。そのため、管理のルールが定まっていないとソースが頻繁に競合したり、先祖返りしたりしてしまう恐れがあります。競合や先祖返りが発生すると、解決に時間がかかり開発に割く時間が少なくなってしまいます。プロジェクトでルールを決めて管理することで、競合や先祖返りを防ぐように努めましょう。

ソースコード管理ツールを調べてみよう

ソースコード管理とバージョン管理の理解が深まった方は、ソースコード管理ツールを調べてみましょう。ソースコード管理ツールを導入すると、生産性の向上につながります。

ソースコード管理ツールを調べる際は、ITreviewのサイトがおすすめです。ツールの詳細な情報を見られるだけでなく、製品ランキングや無料の製品を知ることができます。ソースコード管理やバージョン管理についてしっかりと知識を身につけて、プロジェクトに適した製品を導入しましょう。

投稿 ソースコード管理とバージョン管理の違いとは?開発現場における目的やルールが大切な理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Githubだけじゃない?ソースコード管理ツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多くの開発現場で活用されているソースコード管理ツールですが、種類が多く、どれを選べばよいか分からない方も多いでしょう。そこで本記事では、6種類のソースコード管理ツールをご紹介します。システム開発に少しでも携わっている方は、ぜひ参考にしてください。

ソースコード管理ツール1:GitLab

GitLabは、GitLab Inc.が提供する分散型のバージョン管理ツールです。ソースコードの変更管理にGitを使用しており、Githubと仕様が似ています。そのため、これまでGithubを使用したことのある方であれば、すんなりと使えるでしょう。また、ソースコードの管理だけでなく、「アジャイルプロジェクトの管理」「継続的インテグレーションとデリバリー」「DevSecOps」など、開発をスムーズに進められる機能を多く備えています。

実際にGitLabを利用しているユーザーからは、「基本的にGithubと同じように使用でき、既存の知識を活かして操作できる点が良い」「GithubよりGitLabの方が使いやすい独自機能がある」といった口コミが寄せられています。

GitLabには、有料プランと無料プランがあるため、幅広いユーザーが利用できます。また、有料版は30日間トライアルが可能なため、自社で行う開発に適したソースコード管理ツールか見極めることも可能です。

ソースコード管理ツール2:Git

Gitは、分散型のバージョン管理ツールです。先ほどご紹介した、GitLabやGithubはGitの考えを用いて開発されたツールであり、世界中の開発現場で使用されています。そのため、Gitの使い方をマスターすると他のGithubやGitLabを使用する際も知見を活かすことが可能です。

実際にGitを利用するユーザーからは、「分散型ツールであるため、複数人での開発が行いやすく、開発スピードが向上した」「コミット、プッシュさえしておけば後から戻りたい場所まで戻れるため、気軽に修正できる」といった口コミが寄せられています。

しかし、Gitは高性能なツールである分、学習コストの高いツールでもあります。初心者の方は、じっくりと時間をかけて学習するのが良いでしょう。

ソースコード管理ツール3:Subversion

Subversionは、The Apache Software Foundationが提供する中央集権型のバージョン管理ツールです。中央のリポジトリに最新のバージョンが更新されていくため、個人がローカルで履歴を管理する必要がないのが特徴です。

SVNと呼ばれており、制作されたのが2000年と古いソースコード管理ツールですが、Gitよりも操作が簡単で学習コストも低いため初心者にもおすすめです。

ソースコード管理ツール4:Sourcetree

Sourcetreeは、Atlassianが提供するバージョン管理ツールです。GUI形式で視覚的に操作可能なため、コマンドの知識が少ない初心者の方でも、ソースコードのバージョン管理が簡単に行えます。

実際にSourcetreeを利用しているユーザーからは「コミットやプッシュなどGitの基本操作を理解していれば、Gitのコマンドを理解していなくてもGUIによって簡単に操作できる」「複数のリポジトリを一括管理できるため便利」といった口コミが寄せられています。

Sourcetreeを使用するとソース管理の負荷を減らすことができるため、開発に専念できるといったメリットもあります。

ソースコード管理ツール5:Bitbucket

Bitbucketは、Atlassianが提供するGit管理ツールです。プロジェクトの計画、コード開発、テスト、デプロイを全て1箇所で行えるのが特徴です。また、同社プロジェクト管理ツールの「Jira」やタスク管理ツールの「Trello」とも連携可能なため、チーム間の連携が行いやすいのもBitbucketの特徴です。

ソースコード管理ツール6:TortoiseSVN

TortoiseSVNは、THE TORTOISESVN TEAMが提供するバージョン管理システムです。専用のGUIを備えているため、Subversionのコマンドを使用せずにソースコード管理が行え、初心者でも使いやすいのが特徴です。

実際にTortoiseSVNを利用するユーザーからは、「GUIで操作可能な点が最大のメリット」「日本語設定が可能なため、初心者でも右クリックで簡単に使いこなせる」といった口コミが寄せられています。

無料で配布されており、多くのユーザーが利用できるのもメリットです。

複数のソースコード管理ツールを比較しよう

それぞれの製品の特徴を理解できた方は、複数のソースコード管理ツールを比較してみましょう。比較には、ITreviewのサイトの利用がおすすめです。視覚的に比較でき、利用者の口コミを参考にできます。プロジェクトの状況を踏まえて比較・検討し、最適なソースコード管理ツールを導入しましょう。

投稿 Githubだけじゃない?ソースコード管理ツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 構成管理を導入する際の注意点|ピックアップ製品3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多くの企業で導入されている構成管理ですが、製品の種類が多く、これから導入しようと考えている方の中には、どれがよいか悩んでいる方もいるでしょう。

そこで本記事では、システム管理を効率化してくれる構成管理を3製品ご紹介します。構成管理を導入する際の注意点も記載しているため、これから導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

構成管理を導入するなら注意したいポイント3つ

構成管理を導入する前の注意点は下記の3点です。

ポイント1:あらかじめ導入目的を明確にしておく

導入する目的が明確になっていないと自社に適した構成管理を選べません。そのために、構成管理業務のどこを効率化させたいのか自社の中で優先順位をつけ、構成管理を導入する目的を明確にしましょう。また、明確にした目的を構成管理に携わる社員全員に共有しておくとよいでしょう。

ポイント2:導入目的を達成できるツールを選ぶ

注意点1で設定した目的を達成できるツールを選びましょう。現在、構成管理は、世界中の企業からリリースされています。構成管理と一言で言っても、性能や機能、使用方法など大きく異なります。そのため、安易に選ぶと目的を全く達成できない結果に終わってしまう可能性もあります。

そのような状況を防ぐために、どのような機能が欲しいのか、どのようなことを実現させたいのかを明確にしておきましょう。そして、要望をより叶えられるツールを導入しましょう。

製品のホームページからの情報だけでは、自社に適した構成管理なのか判断するのが難しい場合もあります。多くの構成管理では、本実装の前に無料トライアル期間を設けているため、無料期間を活用して自社に適したツールか見分けるのがおすすめです。また、実際に製品を利用しているユーザーの口コミも導入のための参考になるでしょう。

ポイント3:運用方法を決めておく

構成管理の運用方法は、事前に決めておきましょう。いくら高性能のツールを導入しても運営方法が定まっていないのであれば、期待した効果を得るのは難しいです。責任者は誰なのか、誰がどの管理を担当するのか最低限のルールだけでも導入前に決めておきましょう。

以上のように、自社に最適の構成管理を選ぶためには、導入前の準備が重要です。時間がかかるからと手を抜かず、しっかり考えましょう。

構成管理に関する3製品をピックアップ

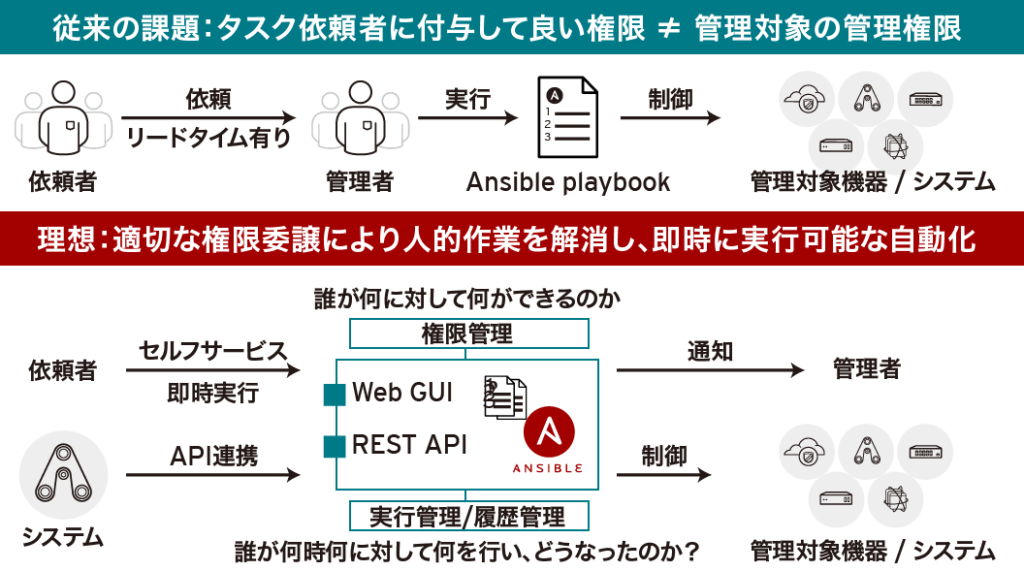

Ansible

アメリカに本社を構えるレッドハット株式会社が提供するAnsible(アンシブル)は、Python製のオープンソース構成管理で、世界中で利用されています。

Ansibleの特徴は、個人規模から大規模まで幅広く自動化できる点です。実際にAnsibleの利用者からは、「小規模でも比較的手軽に導入できる」「自動化対象の機能が多く、幅広く自動化できる」といった口コミが寄せられています。

また、簡単に自動化を行えそうな小規模領域から自動化し、徐々に組織全体の標準自動化として育てていくことも可能です。これにより、多くの企業が成功を納めています。

さらにAnsibleは、誰がいつ実行したかという実行履歴だけでなく、SNSやチャットツールへの通知機能も備えています。そのため、システムが異常を検知した場合、より早く問題に気づけます。

・Ansibleの参考価格

Red Hat Ansible Automation Platform (Standard):1,690,000円 / 管理対象100ノードまで

・Ansibleのユーザーレビュー

仮想、クラウドが普段使うプラットフォームとして多く接すると、テスト環境の構築の機会が年々増えてきます。

Ansibleへのレビュー「世界レベルの標準構成ツール」より

これまで手作業で、ひな型VMを構築・バックアップして利用(必要なときに複製してこちょこちょ変える)してきましたが、Ansibleを使うとより確実に欲しい環境を自動で作れます。

Chef

Chef社が提供するChef(シェフ)は、サーバー構築プログラミングをするためのオープンソースソフトウェアです。

Ruby製の構成管理であり、「Rubyが読めるアプリケーションエンジニアは動作を把握しやすく使用しやすい」といった口コミが見受けられます。しかし、反対に「Rubyを理解していないと使用するのが難しい」といった口コミも見受けられたため、Rubyを普段から使用しているエンジニアの方やRubyの知見がある方にとって、Chefの利用はおすすめだと言えるでしょう。

・Chefの参考価格

Effortless Infrastructure Essentials:16,500$/年

・Chefのユーザーレビュー

Ruby製のサーバー構成管理ツールとなっており、

Chefへのレビュー「サーバーの構成管理の代名詞」より

Rubyを読めるアプリケーションエンジニアとしては動作を把握しやすく使いやすいです。

Puppet

Puppet(パペット)は、Puppet社が提供する構成管理です。

Puppetの特徴は、インフラストラクチャを簡単に自動化できる点です。それにより、構成管理者の負担を下げることができます。実際にPuppetを利用するユーザーからは、「一度サーバーの定義を記述すると、繰り返し何度でも自動的にサーバー構築が行えるのがメリット」との口コミがあります。

・Puppetの参考価格

お問い合わせ

・Puppetのユーザーレビュー

構成管理ツール全般にいえますが、手作業などで属人化されがちなインフラ構築作業を、一度設定を記述したら何度でも同じ動作を保証できる状況に置き換えられることが一番のメリットだと思います。Puppetはまた今のクラウドに最適化されているツールとかに比べてもできることが多いため、そういう意味でも今でも多くの現場で問題解決の役に立ちます。

Puppetへのレビュー「OSSの構成管理ツールとしては老舗」より

複数の構成管理を比較してみよう

本記事では、システムの管理を効率化してくれる構成管理を3つご紹介しました。より自社に適した構成管理を選ぶためには、複数の製品を比較するのがよいでしょう。比較検討の際には、ITreviewのカテゴリーページをご活用ください。

投稿 構成管理を導入する際の注意点|ピックアップ製品3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 IT構成管理とは?システムを一元管理するメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多くの企業でIT構成管理ツールが導入されていますが、IT構成管理のメリットをきちんと把握している方は少ないようです。そこで本記事では、IT構成管理のメリットを詳細に解説します。

IT構成管理とは

IT構成管理とは、ハードウェアやソフトウェアなどITシステムを構成する要素を管理することです。IT構成管理が行われていないとミスやトラブルが起こりやすくなり、企業として大きな損失を出す可能性が高くなります。システムや周辺機器を正常に動作させるためにIT構成管理は欠かせない作業です。

IT構成管理に関わるITシステムを構成する要素には次のようなものがあります。

ハードウェア

ハードウェアとは、モニターやマウス、キーボード、プリンターなどのPC周辺機器全体を表します。IT構成管理では、各製品の製品番号やスペック、従業員への割り当てなどを管理します。

ソフトウェア

ソフトウェアとは、コンピューターを動かすために必要となるプログラムのことを表します。ソフトウェアには、Window OSなどのPC本体を動作させるためのミドルウェアと表計算アプリなどのアプリを動かすアプリケーションソフトウェアの2種類が存在します。IT構成管理では、ソフトウェアのバージョンや名称、性能などを管理します。

ネットワーク

ネットワークとは、コンピューターなどの通信端末とサーバーをつなぎ、情報伝達を行うことを表します。IT構成管理では、ネットワーク間の通信速度やネットワーク機器の把握・管理を行います。

このようにIT構成管理の項目は多岐に渡るため、ツールの導入によって、効率化を図るのがよいでしょう。

メリット1:システムを一元管理できる

ITシステムを構成する要素は多岐に渡り、規模が大きくなるほど管理が煩雑になります。しかし、IT構成管理ツールを導入すれば、システムを一元管理できます。これによりトラブルやセキュリティ事故を未然に防ぐことが可能となり、会社として損失を出すリスクも低減できます。

また、システムの一元管理には、検索性の向上といったメリットもあります。膨大なシステムの情報がある中で、情報がバラバラに管理されている状態だと欲しい情報を探すのに膨大な時間と労力が割かれます。しかし、一元管理されていれば、求めている情報に一瞬でアクセス可能です。このように、情報の一元化ができていれば無駄な時間やコストをかける必要がなくなります。

メリット2:システムを安定稼働できる

ITシステムの機能や種類、ライセンス期限を事前に把握しておくと、不意にシステムが停止するような事態を未然に防げます。システムが突然停止することのデメリットは、大きく2つあります。

1つ目は、社員の業務がストップしてしまう点です。これにより、何百万、何千万という大きな機会損失を生み出す可能性があります。2つ目は、顧客の信頼をなくす可能性がある点です。近年、システムダウンやサーバーダウンのニュースをよく目にします。システムは機械によって作動しているため、当然停止や誤作動を起こす可能性はあります。しかし、あまりにも頻繁にシステムダウンを起こすと、顧客からの信頼を失ってしまう可能性があります。

このような重大な事故を起こさないためにも、IT構成管理によってシステムの安定稼働を目指すのは重要です。

メリット3:問題が発生した箇所をいち早く発見できる

システムがトラブルを検知し停止した際に、IT構成管理ツールを導入していない場合は、目視で問題が発生した原因を突き止めなければなりません。これは非常に効率が悪く、構成管理者の負担も大きいです。IT構成管理ツールを導入すれば、問題が発生した箇所を機械が教えてくれるため、いち早く問題を解決できます。さらに、問題を早期発見・早期解決できれば、機会損失を最小限に止められ、問題解決後別のトラブルを引き起こす可能性も低くなります。

メリット4:構成管理者の負担を軽減できる

冒頭の方で紹介した通り、IT構成管理の業務は多岐に渡ります。そのため、1つひとつの作業を全て手作業で行っていた場合、構成管理者の負担が重くなってしまいます。

IT管理ツールを導入すれば、構成管理者の負担を軽減でき、人件費の削減にもつながるため、経営者側にも大きなメリットとなります。

メリット5:自動化や一括設定ができる

IT構成管理ツールを利用すれば、バージョン管理の自動化や複数端末の情報を一括設定可能です。1台ずつ情報を設定するといった煩わしい管理から脱却できます。

IT構成管理のメリットを押さえて最適なシステムを選ぼう

IT構成管理には、様々なメリットがあり非常に便利ですが、自社に適した製品を導入しないとその効果は発揮されません。そのため、IT構成管理のメリットを把握した方は、次に複数の製品を比較し、導入する製品を選びましょう。

合わせて導入前の注意点やピックアップツールを確認されるなら、以下の記事もご確認を。

記事:構成管理システムを導入する際の注意点|ピックアップ製品3選

ITreviewでは構成管理システムを多数ご紹介しています。ユーザーレビューから自社にあった最適な製品を探してみてください。

投稿 IT構成管理とは?システムを一元管理するメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 IT導入にサービスプロバイダーは必要か?開発現場の頼れるパートナーの意義【ローコード開発編】 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで、今回はローコード開発の専門家であるソフトウェア・パートナー社より住谷和洋氏、滝澤好道氏、矢澤直人氏に「サービスプロバイダー(パートナー)を活用する意義」をテーマにお話を伺いました。

システム開発を効率化するローコード開発。導入パートナーの存在とは

――いわゆる「ローコード開発パートナー」とは、どのような存在なのでしょうか?

滝澤氏:ローコード、ノーコードはホットなキーワードになっており、さまざまなツールが登場しています。全くコードを書く必要がないノーコード開発の一方で、ローコード開発では適宜コードを書くことが前提になります。そのため、運用にあたってプログラミングを理解している人材が必要になります。私たちのようなローコード開発を手掛けるサービスプロバイダーは、導入するツールの特性を生かしてお客様の要望に合わせて最適な解を模索するパートナーとなるのが役割です。

――実際、ローコード開発でシステムを早く作りたいというニーズは増えているのでしょうか?

滝澤氏:はい。お客様からは、「ローコード開発」で検索されて当社に問い合わせていると聞きます。コストを下げて手早くシステムを作りたいというご相談が多いですね。国策にもなっている通り、DXを推進する企業が急速に増えています。業務改革に合わせてシステムを柔軟に変更できるように、ローコード開発環境の構築が求められていると感じます。

矢澤氏:日本企業の中には、「自分たちのシステムは自前で持つべき」「データは自社でしっかり管理するべきだ」という考え方が根強くあります。こうしたニーズにマッチする手法がローコード開発なのだと思います。ただ、開発を正しく進めるためには相応のスキルが必要です。システム開発を担う部署や人材に対して、ツールの使い方や開発における考え方などを装着することも私達のサポート範囲です。

導入したツールを使いこなせるか?現場へのインプットにも対応

――前項で「開発現場でのツール運用の適正化」に触れました。ツールを自社の努力で導入するよりも効率的に見えます。

住谷氏:IT製品ではツールの特性を知って、適切に使うということが最重要です。特に開発に関連するツールの場合、インプットから自社ですべてやろうと思うと相当の時間がかかります。一刻も早く活用するなら、パートナーを通してツールの導入から開発手法までのレクチャーを受けたほうがスムーズです。

滝澤氏:私たちがツールとして主に利用するWagby EEは、生成されたソースコードに対してJavaでコードを書ければカスタマイズができます。しかし、お客様の中には、Wagby EEの標準機能でできるはずのことなのに、知らずにコードを書いてしまったという事例もあります。そのため、機能の適切な解説とケーススタディは意識しています。

――ITreviewの貴社のページには、お客からのレビューに「自社の状況に合わせた建設的な提案がよかった」という文言が見られます。現場感のあるアドバイスもパートナーに頼るメリットでしょうか。

矢澤氏:そうですね。ツールの仕様というのを熟知した上で、お客様のやりたいことを伺って、「それならこのやり方が良い」というご提案は常に行っています。ローコード開発の場合、ツール内の仕様は固まっています。そのため時には、お客様の要望に対応できない要件がでてきます。そんな時に、しっかりと代案をご提示できるのは、様々な開発現場を見てきたパートナー企業に依頼するメリットと言えるのかもしれません。

住谷氏:他にも弊社では、稼働環境のご提案やサービスもご提供しています。システムをローコード開発で作られて、実際にそれを社内で動かす時に、動作環境をどうするかというようなご相談にも対応しています。ただ作る・導入するだけではなく、システムを動かすために必要な体制を構築しているのです。

専門的な知見で課題と解決する外部パートナーとしての役割

――長期的にサポート契約を継続し、パートナーとして伴走しているお客様が多いとお伺いしました。お客様から選ばれる要因はどのようにお考えでしょうか。

滝澤氏:10年近くサポート契約を更新していただいているお客様もいらっしゃいます。本来はツールを導入して、ツールを使いこなせるようになればサポートは要りません。それでも契約を継続されているというのは、いざという時に頼れる先があるという安心材料として弊社を頼りにしていただいているのだと思います。

矢澤氏:どのような技術サポートをしているのかと言えば、例えば、ツールを新バージョンにバージョンアップしたい、そのツール強化をサポートしてほしいというご相談を受けることがあります。あとは、新しいシステムを立ち上げたいがどういうシステムがいいのかというご相談に対し、設計のご支援をしたりすることもあります。他にも「導入したツールの標準機能では対応が難しい要件があり、カスタマイズをお願いしたい」とご依頼いただくこともあります。

滝澤氏:お客様企業のエンジニアもツールを使ううちに、何ができる何ができないということが分かってきます。私たちとしてもいただいた課題を見て、これは現状のツールだけでは難しいので、他のツールを組み合わせてはどうでしょうというお話をさせていただくケースもあります。

見据える今後の市場拡大。総合力を持った人材育成へ

――「ローコード開発パートナー」に対するニーズは今後も伸びていくと予測されていますか?

滝澤氏: そうですね。今までスクラッチ開発でしかできなかったことが、なるべくコードを書かずにできるようになってきたということで、ローコード開発が台頭してきています。今後はローコード開発がもっとシェアを伸ばしていくのではないかという予測はあります。それに呼応して、私たちのような「ローコード開発パートナー」の存在価値を理解し、頼りにしてくださるお客様も増えていくのではないでしょうか。

とはいえ、完全にスクラッチ開発がなくなって、ローコード開発に置き換わるということではないでしょう。例えば、銀行の勘定系システムなどは、システム開発にローコード開発を適用してはいけないと思います。やはり適材適所。何でもローコード開発を適用するのではなく、システムの用途に合わせて最適な解決策をご提示することが私たちの役割です。

――課題の整理と解決に向けたソリューションはワンセットですね。ローコード開発に対する貴社の展望をお聞かせください。

住谷氏:弊社では現在30~40%ぐらいのエンジニアがローコード開発を行っています。今後の市場拡大を見据えて、基本的にはスクラッチ開発を見据えた技術者の育成をした上で、ローコード開発を行える人材を増やしていこうと考えているところです。そうすることでお客様の要望に対して、幅広く応えられる体制がつくれると考えています。

滝澤氏:情報システムは業務を遂行するための道具にしかすぎません。業務に合わせてシステムを自由に手早く改変できるという面では、ローコード開発ツールは非常に良い選択だと思います。「ローコード開発パートナー」を上手く利用しながら、日本全国の企業があるべき情報システムの姿を実現できるようになっていければ、私たちとしてもこんな嬉しいことはありません。

編集後記:「業務を委託する」だけで終わらない、事業にパートナーがいる安心感

IT人材の不足が叫ばれている昨今、システム開発の現場では慢性的に人材不足が課題となっています。そのため新たに自社で開発体制を整える、維持するということは難易度が高い課題です。これらを踏まえ、自社の開発環境であったり、事業の流れを理解しているパートナー企業に頼ることは、短期的な業務効率化はもちろん、長期的な事業運用の観点からも有意義なのではないでしょうか。

◆お話を伺った方

株式会社ソフトウェア・パートナー

取締役社長 住谷 和洋 氏

営業企画部 マネージャー 滝澤 好道 氏

システムソリューション部 主任 矢澤 直人 氏

投稿 IT導入にサービスプロバイダーは必要か?開発現場の頼れるパートナーの意義【ローコード開発編】 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ノーコード開発とは?ローコード開発との違いや基本機能をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、ノーコード開発の特徴やメリット・デメリット、ローコードとの違いなどについて解説します。ノーコード開発アプリを導入する際のポイントも紹介。エンジニアではないけれどアプリ開発をしたい方はぜひ参考にしてみてください。

ノーコードとは?

ノーコードとは、コーディングしないでアプリ開発する形式のことです。ノーコードは、GUI操作により直感的(ドラッグ&ドロップやクリック操作のみ)にアプリ開発ができます。専門的な知識が不要で、エンジニアでなくてもアプリ開発に携われることが特徴です。

ノーコード開発が求められる背景

ノーコード開発が求められる背景は、主に次のような理由です。

・IT人材の不足

・競合優位性の向上

・スモールスタートでの市場参入

IT市場やWeb業界そのものが急成長している中、IT人材は不足しています。つまり、人材がビジネスニーズに追いついていない状況が考えられるのです。少子高齢化が進み、IT技術者が高齢化していることも人材不足の要因の1つでしょう。

企業は人材不足の課題を抱えながら、短期間で低コストなアプリ開発を求められます。IT市場の技術そのものが変化しており、競合優位性の向上が求められるためです。

消費者の求めるニーズも多様化しており、ビジネスの個別化が進んでいます。このため、スモールスタートによるコストを抑えた開発手法として、ノーコード開発が注目されている状況です。

ノーコードとローコードの違い

ノーコードと似た開発スタイルとしてローコード開発があります。ここではノーコードとローコードの具体的な違いについて説明します。

ノーコードは、コーディング不要な開発スタイルです。それに対して、ローコードは最小限のコーディングを必要とします。

ノーコード開発は、Microsoft Office製品(Excel・Word・PowerPointなど)を使えるレベルで開発可能です。一方のローコードは、多少の基本的なプログラミングスキルが必要になります。

ローコードは、再利用可能なライブラリやオープンAPIを活用し、最小限のコーディングを実現するため、ノーコードよりも機能拡張性やカスタマイズ性が高いことが特徴です。

| ノーコード | ローコード |

|---|---|

| ・コーディング不要 ・ソースコードの記述をまったく行わなくても開発ができる ・プログラミングに関する知識が一切不要で開発ができる ・機能拡張ができない ・小規模、単一機能のシンプルなアプリケーション開発に向いている ・Microsoft Office製品(Excel・Word・PowerPointなど)を使えるレベルで開発可能 |

・最小限のコーディング ・少ないプログラムコードでアプリケーション開発ができる ・機能を拡張できる ・外部のソフトウェアと統合できる ・多少の基本的なプログラミングスキルが必要 ・ノーコードより機能拡張性やカスタマイズ性が高い |

ノーコード開発アプリの基本機能

ノーコード開発では、コーディングが不要な開発アプリを活用します。ノーコード開発アプリの基本機能を紹介します。

モジュールなどを組み合わせたアプリ開発機能

ノーコード開発アプリは、あらかじめ用意されているモジュールやパーツを組み合わせる構築形式で、アプリ開発します。直観的なドラッグ&ドロップ操作なので、プログラミング言語を理解していない担当者でも開発が可能です。

ベースになるアプリテンプレートの選択機能

ノーコード開発アプリは、ベースになるテンプレートを選び、カスタマイズしながら構築できます。ベースが出来上がっているため、アプリ開発における時間の短縮が可能です。

Excelデータのアプリ化機能

ノーコード開発では、Excelデータのアプリ化ができます。顧客管理や受注管理などで活用していたExcelやCSVデータを直接取り込む形式です。

必要に応じて開発ツールの提供

ノーコードでは、必要に応じて開発ツールの提供ができます。あらかじめ用意されているコーディングやデバッグに必要なツールがフレームワークで利用可能です。

テスト環境の提供

問題の検出に役立つ、テスト環境が提供されます。テスト環境は、アプリケーションの機能や動作をテストするプラットフォームの提供です。

クロスプラットフォーム対応

ノーコード開発のプラットフォームは、あらゆる開発環境に対応しています。クロスプラットフォーム対応環境は次のとおりです。

- パソコン

- スマートフォンをはじめとするモバイルデバイス

- Windows OS

- macOS

- iOS

データ同期機能

データ同期機能では、外部データソースから1回だけではなく、継続的に同期できます。そのため、ノーコードで外部データの取り込みや更新が継続的に実行可能です。

ノーコード開発アプリのメリットとデメリット

ノーコード開発アプリには、非IT担当者でも開発に携われるメリットと拡張性の低いデメリットがあります。詳しくは、次のとおりです。

ノーコード開発のメリット

1.非IT担当者でも一定のIT知識があればノーコード開発ができる

ノーコード開発は、非IT担当者でも一定のIT知識があればノーコード開発できます。ノーコード開発に必要な一定のIT知識とは、Excelをはじめとするビジネスツールが操作できる範囲の程度です。

ノーコード開発ツールは、Webサイト上のボタンやパーツの直感的な操作で開発できるGUI(グラフィック・ユーザー・インターフェース)で操作できます。

2.クラウド環境の需要が高まることで手持ちのパソコンでブラウザ上から開発できる

コロナ禍を機に最近のITツールは、リモート対応を中心としたクラウド環境の需要が高まっています。ノーコード開発アプリは、ブラウザを経由したクラウド環境にアクセスできれば場所を選ばず開発ができます。

3.時間と費用を抑えられる

ノーコード開発は、時間と費用を抑えられるのがメリットです。コーディングが不要な分、開発時間が短縮されて開発工数や制作費用の削減ができます。

4.イメージ通りのアプリ開発ができる

ノーコード開発アプリは、非ITの要件提案者のイメージ通りのアプリ開発が可能です。通常のアプリ開発では、非ITの要件提案者とエンジニアの間でイメージを一致させることに時間や労力がかかります。

ノーコード開発は、プログラミング知識のない非ITの担当者も開発できることから、要件提案者が開発の戦力になるでしょう。そのため、イメージ通りのアプリ開発ができます。

ノーコード開発のデメリット

1.大規模で複雑な開発には向かない

ノーコード開発は、大規模で複雑な開発に向いていません。コーディングを必要とするアプリ開発に比べると、開発範囲が限られています。システム規模が複雑で大きいアプリ開発の場合、ノーコードでは実現が難しくなります。

2.コーディングによる制御範囲が狭く拡張性が低い

ノーコード開発は、コーディングによる制御範囲が狭いため拡張性が低くなります。ノーコード開発は、あらかじめ用意されているパーツを組み合わせるドラッグ&ドロップ操作での開発です。複雑な要件を処理するためには、コーディングが必要な開発にすべきでしょう。

3.開発アプリに依存しなければならない

ノーコード開発は、開発アプリに依存します。開発アプリサービスで用意されたインターフェースや機能以外を必要とした場合、外部の開発アプリと連携できないことが考えられるでしょう。また、提供されるプラットフォームに依存してしまうと、ツール利用料金の見直しに従う必要もあります。

ノーコード開発アプリの活用事例

ノーコード開発アプリを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

処理の流れがビジュアル化され顧客と認識を合わせやすい

「データの取込や変換処理をノン・プログラミングで実施可能なため、プロムラム未経験者でも開発ができます。また、処理の流れがビジュアル化されているので、お客様にフローをお見せしながら会話ができ、認識合わせがしやすいというのも、強みだと感じています。元々他社製品を使用されていたお客様から担当者引継に伴うリプレイスのご相談を受け、ASTERIA Warpを導入することが決まりました。従来使用していたツールには属人化している部分が多々あったのですが、ASTERIA Warpに変えることで作成のハードルが下がり属人化の解消を図ることができました。同様の製品と比較しても、ASTERIA Warpの操作性と作成したフローの読みやすさは大きく勝っています。開発だけでなくお客様にとっての運用のしやすさまで考えると、ベストな選択なのではないでしょうか」

https://www.itreview.jp/products/asteria-warp/reviews/26214

▼利用サービス:ASTERIA Warp

▼企業名:株式会社ネオシステム ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

「働き方改革への取り組み」として外部にPRできる

「当初はデータ連携を目的に導入したのですが、機能が豊富なので様々な用途で活躍しています。現在は給与明細書のペーパーレス化に取り組んでいます。恥ずかしながら、弊社は未だ給与明細を紙に印刷して手渡しの運用をしていまして、紙代や運用コスト削減を目的にASTERIAでペーパーレス化を実現する予定です。ノンプログラミングで開発できるので開発工数が大幅に削減できるところが大きなメリットです。また、Excelから基幹システムへの転記処理自動化など、単純作業の削減については「働き方改革への取り組み」として外部にPRできるのもメリットですね」

https://www.itreview.jp/products/asteria-warp/reviews/25858

▼利用サービス:ASTERIA Warp

▼企業名:株式会社ユタカ技研 ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:自動車・輸送機器

スマホ活用と併用することで働き方を変革

「当社グループのような複数企業間でも細かな権限設定による情報共有が可能です。勿論、1つの会社でも部門間での情報伝達やステータス管理に役立ちます。過去のバージョンでは、IT部門での開発に限定する方が良いケースもありましたが、メーカーの努力によりマニュアル/サポートサイト/ユーザ会兼勉強会が充実してきた事に加え、新バージョンではドラッグ&ドロップにより開発の閾が下がった事もあり業務を理解している現場担当者が管理簿やワークフローを作成し易い環境になった事です。スマートフォンIFも最適化され通知もバッチで届く等、スマホ活用と併用する事でより働き方を変革できると思います」

https://www.itreview.jp/products/smartdb/reviews/70635

▼利用サービス:SmartDB

▼企業名:株式会社サーラビジネスソリューションズ ▼従業員規模:1,000人以上 ▼業種:ガス

これからの業務がより楽しく、効率化が図れそう

「驚くほど簡単に業務アプリが作れるので非常に便利です。Microsoftが提供しているサービスなので社内での承認も降りやすいと思いますのでお試しで利用するのも良いと思います。簡単な業務アプリが手軽に作成できるのでこれからの業務がより楽しく、効率化がはかれそうです。お試し程度で簡単なアプリ作成しか行っておりませんが、調べればもっと色々なアプリが作成できそうなので楽しみです」

https://www.itreview.jp/products/powerapps/reviews/19059

▼利用サービス:PowerApps

▼企業名:株式会社ワールドインテック ▼従業員規模:1,000人以上 ▼業種:人材

ノーコード開発アプリを導入する際のポイント

ノーコード開発アプリは、コーディングを必要としない部分が共通する以外、多岐にわたります。アプリの導入では、次のようなポイントが選定基準になるでしょう。

利用目的が明確になっているか

ノーコード開発アプリを導入するには、コーディングが不要だという理由だけでなく、利用目的を明確にして選ぶ必要があります。ノーコードを基準にして選ぶ前に、「どのような目的を実現するのか」を明確にしなければ、導入しても目的を果たせなくなるでしょう。自社ビジネスの課題と導入対象の業務を明確にすることが大事です。

料金体系は?トライアル期間があるか

ノーコード開発アプリを導入する際は、料金体系を事前調査しておくことをおすすめします。導入することでコーディングが不要となり、コストを抑えられるのに、開発コストが高くなるアプリでは本末転倒です。時間や労力なども含めて、従来のアプリ開発コストより抑えられる料金体系か、検討する必要があります。

また、ノーコード開発アプリ選びは、トライアル期間があることも選定基準の1つです。実際に利用することで、料金以上の価値ある機能が見つかる可能性もあるでしょう。

搭載されている機能と開発用途が一致しているか

ノーコード開発アプリの導入ポイントは、コーディングを不要とする部分が中心になりがちです。特に非IT担当者は、「どこまで簡単で自由度の高いアプリ開発ができるか」を基準に考えてしまいます。導入に際して重要なのは、搭載されている機能と開発用途の一致です。いくら操作性がよくても、目的の成果を得られなければコストが増える結果になってしまいます。

セキュリティは高いか

ノーコード開発は、システム開発を簡単にできることから、セキュリティの甘さを懸念する企業も少なくありません。導入にあたっては、セキュリティの高さも選定基準となります。開発アプリを導入する際は、ツールへの認証機能やデータアクセス制御など、具体的な提供内容を理解しておくことが必要です。

ノーコード開発アプリを活用・定着させるためのポイント

ノーコード開発を進める場合、社内で利用する際に導入に反対する層への対処も欠かせません。円滑なアプリ活用を進めるには、ノーコード開発アプリを社内に定着させるポイントを理解しておきましょう。

生成したアプリの保守をどうするか決めておく

ノーコード開発アプリは、従来型の開発アプリ同様、システムの保守運用が必要になります。そのため、生成したアプリの保守を「誰が担当するか、どのように運用していくか」を決めることが大切です。開発したアプリは、リリース後にあらゆるシステム問題を起こす可能性があります。保守トラブルを想定した運用体制も、事前に用意しなければなりません。

非IT経営層に開発工数やコスト削減効果を伝える

ノーコード開発アプリを活用する前に、非ITの経営層にエンジニアありきの開発工数から「どれほど工数削減になるか」を明確に伝える必要があります。ノーコード開発アプリの活用が売上拡大とコスト削減につながれば、経営層の後押しを得られ、社内への定着に向けてトップダウン効果も得られます。

高機能ツールであれば学習コストも必要になる

ノーコードアプリは、いくらコーディングが不要であっても、高機能ツールであれば学習期間を設けることが重要です。開発アプリの操作性では、直感的な部分にも個人差が生じます。そのため、自社で活用するノーコード開発アプリに学習コンテンツ(ナレッジサービス)があるか、ノーコード開発者向けのオンラインフォーラムの利用なども必要となるでしょう。

おすすめのノーコード開発アプリ5選

おすすめのノーコード開発アプリは、実際にノーコード開発アプリを使った企業の方々のレビューが多い製品から5つ紹介します。

(2021年12月11日時点のレビューが多い順に紹介しています)

ASTERIA Warp:クラウド型データ連携ツール

「ASTERIA Warp」は、100種類以上の複雑なデータソース間の連携処理を実現するノーコード開発アプリです。用途は、多彩でシステム間連携やデータ分析、業務自動化など幅広いデータ連携を可能にします。特徴は次のとおりです。

・ノーコード環境による構築時間の短縮

・複数システムへの受発注処理業務やExcelデータ更新の効率化

・用意されているテンプレートによる迅速な自動化を実現

SmartDB:ワークフローシステム

「SmartDB」は、クラウド型業務デジタル化ツールです。個別部署の業務から全社で共有する業務までノーコードでワークフロー管理できます。

PowerApps:ビジネスアプリケーション作成ツール

「PowerApps」は、ノンプログラミングで業務用のアプリケーションを開発するツールです。ドラッグ&ドロップによる操作で開発未経験の担当者がアイデアを数時間単位で具現化できます。

h3:Yappli:クラウド型のアプリ開発プラットフォーム

「Yappli」は、300社以上の企業が導入している実績のあるモバイル技術に特化したクラウド型アプリ開発プラットフォームです。Yappliには、次のような特徴があります。

・iOSやAndroidアプリをノーコードでスピード開発できる

・管理画面や分析機能を直感的な操作で運用できる

・新機能やOSバージョンアップなどクラウド経由で追加・更新できる

・アプリ開発の成長支援に向けてサポート体制が充実している

Glide:PWAアプリ開発ツール

「Glide」は、Googleスプレッドシートをもとにシステム開発するWebデータベースのノーコード開発ツールです。Glideでは、Googleスプレッドシートをインポートしてデータベースに活用します。Glideで構築したアプリのデータベースは、モバイルアプリと自動同期される仕組みです。そのため、社内で更新したスプレッドシートの情報は、モバイルアプリですぐに確認できます。

まとめ

ノーコード開発アプリは、コーディングが不要なので、従来のアプリ開発以上に時間と労力をかける必要がありません。しかし開発範囲が限られるため、複雑な大規模アプリ開発の場合にはあまり向いていません。ノーコード開発アプリの活用は、定型的な用途を自動化するような小規模なアプリ開発に限定されることになります。

ただし、非ITの担当者が開発に携わることで、アプリ開発のイメージを具現化しやすくなります。要件を提案する非ITの担当者が開発戦力となれば、要件提案から開発までのプロセスを短縮した円滑なコスト削減の効果が期待できるでしょう。

投稿 ノーコード開発とは?ローコード開発との違いや基本機能をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウドとは?環境やサービスなど基礎知識を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>クラウドサービスはインターネット環境や対応するデバイスがあれば、外出先や自宅からでも社内の情報に安全にアクセスできます。また社内で運用するリソースやコストの削減につながったり、災害時にも事業継続性を確保できたりと多くのメリットを得られます。

この記事ではクラウドの種類やメリット・デメリット、クラウドサービスの選び方について詳しく解説します。

クラウドとは?インターネット上でサービスを利用できる仕組み

クラウドとはユーザーがサーバやストレージなどのインフラやソフトウェアをもっていなくても、インターネット経由でサービスを利用したい分だけ利用できる仕組みのことです。パソコンやスマートフォン、Webブラウザ、インターネット環境など、最低限のデバイスとツールを用意するだけですぐに使えるのが特徴です。自社でサーバを構築している場合と異なり、ソフトウェアやデータがどこのサーバに保存されているかを意識せずに利用できます。クラウドという名称の由来は「Cloud(雲)=クラウド」で、インターネットの向こう側に存在するサービスを利用していることからきています。

従来はハードウェアを購入し、ソフトウェアをパソコンにインストールしなければサービスが使えませんでした。利用者自身でソフトウェアやデータを管理する必要があったのです。しかし、クラウドが誕生したことで機材の購入やソフトウェアのインストール、システム構築、運用保守などの管理をしなくても利用できるサービスが普及しました。これをクラウドサービスといいます。

たとえばメールソフトでいうと、Googleの「Gmail」やYahoo!JAPANの「Yahooメール」などが挙げられるでしょう。アカウントを作成すればすぐに利用開始できるサービスです。逆にクラウドではないメールソフトの例としては、インストールが必要なOutlookやWindows Liveメールなどがあります。

物理サーバとクラウドサーバとの違い

「物理サーバ」は物理的な実体があるサーバ、「クラウドサーバ(仮想サーバ)」は物理的な実体がないサーバのことです。

物理サーバはデータセンターなどにラックを借り、サーバを企業がセットアップして管理します。自社で管理できるため、ユーザー数やアクセス数が増えて負荷が高くなった場合は台数を増やすなどその都度強化できるのが特徴です。ほかのサーバから影響を受ける心配もありません。コストはかかりますが、障害が発生しても自社内の環境に限定されるので、影響を最小限に食い止められます。デメリットは、サーバ自体が5年ほどで劣化する点です。

一方、クラウドサーバは仮想サーバともいわれ、物理的な1台のサーバ上で仮想化技術を用いて稼働します。物理サーバに専用のソフトウェアをインストールし、その上で複数の仮想サーバが稼働するようにしているのです。仮想サーバごとに違うOSやソフトウェアをインストールして、まったく異なる環境として利用できます。たとえば一方にはWindowsOS、もう一方にはLinuxOSのように分けて使うことが可能です。

「クラウドサーバには物理的な実体がない」と記載しましたが、前述したとおりメインとなる物理サーバは存在しています。そのため物理サーバに障害が発生すると、複数のOS環境に被害がおよび、影響が大きくなりやすいです。あらかじめ物理サーバを複数台用意しておき、仮想サーバを安全な物理サーバ上へ移行して再起動できるように準備しておくことが重要になります。

クラウドが生まれた背景

「クラウド」すなわち「クラウドコンピューティング」という言葉は、2006年にGoogleのCEOであるエリック・シュミット氏が提唱した言葉といわれています。そもそもなぜクラウドコンピューティングが生まれたのか、コンピュータの歴史を交えて解説します。

コンピュータの歴史は次の4つの時代に分けられます。

・メインフレーム時代(1950~1990年頃)

・クライアント・サーバ時代(1990~2000年頃)

・Webコンピューティング時代(2000~2010年頃)

・クラウドコンピューティング時代(2010年頃~)

まず1950年頃に世界初の商用コンピュータであるUNIVACが登場し、メインフレーム時代が始まりました。メインフレームとは超大型コンピュータのことで、会社の一部屋を占めるほどの大きさでした。全機能をメインフレームが担っており、複数のユーザーが同時に利用するのが主流になっていたのです。またGUI上で直接操作することはできず、すべて文字ベースで行っていました。

1990年代にクライアント・サーバ時代に入り、大型コンピュータに代わって小型で安価なコンピュータが普及。低価格で購入できるようになったため、企業は大量のコンピュータを設置するようになりました。1台のクライアント上で複雑な処理やGUIでの操作が可能になったのです。

1990年代後半にはさらに低価格でコンピュータを購入できるようになり、ネットワークの速度も改善されました。しかし、コンピュータの利用台数が増えすぎたため、各コンピュータにアプリケーションやデータを配布するのが困難になったのです。そこでWebブラウザを通じてサーバへアクセスすることで、全コンピュータに配布する手間や管理を省けるようになりました。

ところが、利用するサービスが増えるほど多くのサーバが乱立し、サーバを管理する負荷が高まってしまいます。そこで2006年にクラウドコンピューティングが誕生し、1台の物理サーバに複数台のサーバを仮想的に構築することが可能になったのです。クラウドコンピューティングならサーバやネットワーク機器を管理するデータセンターを集約でき、サーバの統合に相応しいとされています。

リモートワーク普及によるクラウドサービスのニーズの高まり

近年は働き方改革の促進や新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークが急速に普及しています。

リモートワーク中はオフィスで対面しているときと違い、情報やファイルの共有、迅速なコミュニケーションなどが行いにくくなります。「メールにファイルを添付して送り、確実に目を通してもらえるように電話をかける」といった手間が繰り返し発生すると、業務に専念できず生産性が低下してしまうでしょう。

クラウドサービスを導入することで、リアルタイムでのコミュニケーションや、クラウドストレージの利用によるファイル共有・管理などが容易になります。さらにセキュリティの強化にもつながるので、管理者の負荷を削減することにもなります。そのためクラウドサービスはリモートワークには欠かせないツールとして、多くの企業でニーズが高まっています。

クラウド環境の種類

クラウド環境の実装モデルの種類と、それぞれのメリットについて解説します。

プライベートクラウド

プライベートクラウドとは、企業が自社専用に構築して運用するクラウド環境のことです。社内のさまざまな部署やグループ会社に環境を提供できます。従来の社内システムと同じように、企業内でシステムの設計や管理を行えるので、社内環境に合わせてサービス設計をしたい場合に最適です。

たとえば、特殊なシステムを利用しなければいけない業務がある企業に向いているでしょう。セキュリティ面でも独自のセキュリティポリシーを適用できるので、強固なセキュリティ対策を行えます。

さらにプライベートクラウドは以下の2種類に分けられます。

| オンプレミス型 | 自社でインフラの構築~運用までを実施する |

| ホステッド型 | クラウドサービスを利用して自社用のクラウド環境を構築する |

パブリッククラウド

「パブリッククラウド」とはリソースを共有するタイプのクラウドサービスのことです。ハードウェアを用意しなくても、利用者が必要なときに必要な分だけサーバやリソースを利用できます。さまざまな企業や個人に対してクラウド環境を提供しているので、ユーザー全体で共有して使うのが特徴です。オンラインで申し込めばすぐにサービスを使用でき、導入の手間もかかりません。

リソースを共有している分コストを抑えられるので、小規模から始めたい企業におすすめです。また従量課金制のため、ユーザー数などに合わせて柔軟に利用できるのもメリットでしょう。ベンダーがサーバの運用保守を行うので、システム担当者の負担を低減することも可能です。

ハイブリッドクラウド

「ハイブリッドクラウド」とは、プライベートクラウドとパブリッククラウドの混合型の環境のことです。社外のクラウドサービス(パブリッククラウド)・社内のクラウド環境(プライベートクラウド)・物理サーバなど、複数の環境を組み合わせて利用します。それぞれタイプの異なるサーバを組み合わせて使用するので、メリットを享受しつつデメリットをカバーできるのが特徴です。

たとえば、プライベートクラウドは強固なセキュリティを施したり、自社環境に合わせて柔軟にカスタマイズしたりすることが可能です。その分、単体ですべてをまかなおうとするとコストが増大してしまいます。そこでパブリッククラウドも導入することでコストや負担を抑えられるのです。また重要なデータをそれぞれに分散して物理的に違う場所で保管しておけば、万が一マルウェアの攻撃や自然災害に遭遇した際も素早く復旧できるでしょう。

マルチクラウド

「マルチクラウド」とは、複数のクラウドサービスを組み合わせ、自社に最適な環境を実現する運用形態のことです。たとえば次のような使い方が挙げられます。

・本番環境やバックアップ環境はパブリッククラウドを使って安価で構築する

・1つの業務を「情報収集」や「分析」など複数のフェーズに分け、フェーズごとに最適なクラウドサービスを利用する

マルチクラウドなら異なるベンダーのサービスを同時利用するので、自社に適した環境にカスタマイズしやすくなります。また1つのベンダーの機能や技術に依存しないため、他サービスや製品に柔軟に乗り換えることが可能です。ただし、ベンダー間のセキュリティレベルが大きく異なると、システム全体のセキュリティ強度が統一されず低下してしまう恐れもあります。

クラウドサービスの種類

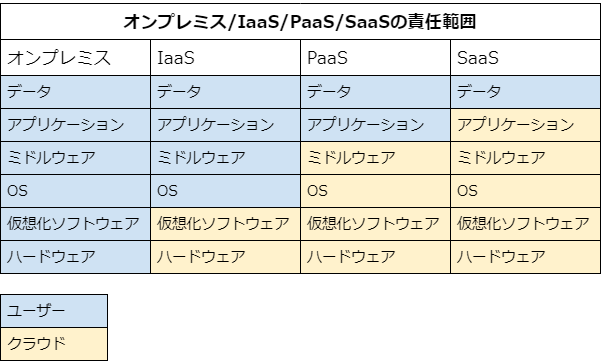

クラウドサービスには「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

SaaS(Software as a Service)

パッケージとして提供していたアプリケーションを、インターネット上で利用できるサービスです。読み方は「サース」です。端末に直接インストールしなくてもインターネット経由で容易に利用できます。Microsoft365やGmail、iCloudなどがSaaSにあたります。

クライアントのアカウントごとにソフトウェアが提供されるので、自宅や外出先など場所を問わずサービスにアクセスできます。データはインターネット上に保存され、パソコンからスマートフォンなどデバイスを変えても同じアカウントを使えばそのままサービスを使い続けることが可能です。複数のユーザー間でドキュメントを同時に編集・管理できるのもメリット。リモートワークに欠かせないサービスといえるでしょう。

ベンダー側が随時ソフトウェアをアップデートするため、個人で実施する手間がかかりません。常に最新の状態が保たれるのでセキュリティ面でも安心です。

PaaS(Platform as a Service)

アプリケーション開発に必要なミドルウェアやプログラミング言語、サーバOSなどのソフトウェアを、インターネット経由で提供するサービスです。「パース」と読みます。

開発に必要な基盤やツールが揃っているため、自社で開発環境を整備する手間を大幅にカットできます。またサーバに負荷がかかった場合のリソースを増強したり、OSをアップデートしたりするメンテナンス要員やコストを削減できるのもメリットです。PaaSの例としてAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azureなどが挙げられます。

「PaaSとは」記事へのリンクを追加(URL未定)

IaaS(Infrastructure as a Service)

サーバ・ストレージ・ネットワークなどのハードウェアやインフラを、インターネット経由で提供するサービスです。読み方は「イアース」または「アイアース」。前述したAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft AzureはIaaSでもあります。

PaaSがアプリケーション開発に必要な機能を提供するのに対し、IaaSではサーバやネットワーク機器といったリソースが利用可能です。CPU・メモリ・ストレージなどのスペックを自由に選択でき、機能の拡張や縮小も柔軟に行えます。

従来はシステム構築をする際に、サーバやソフトウェアを購入してメンテナンスも行う必要がありました。しかし、IaaSならハードウェアがなくてもインターネット経由で必要なだけサーバ・ストレージ・ネットワークリソースなどを利用できます。

料金は安価で従量課金制のため、コストパフォーマンスが優れているのもメリットでしょう。一方で、自由度が高い分、インフラ設計やサーバ運用についての専門知識が求められます。

クラウドのメリット・デメリット

クラウドのメリットとデメリットについて、それぞれ解説します。

クラウドのメリット

クラウドのメリットには次のようなものがあります。

1.初期費用が安価

2.データセンターの運用保守が不要

3.サーバの拡張が容易

4.柔軟な働き方が可能

5.システムのバックアップ体制を強化

特別に機材を導入したりシステム開発を行ったりする必要がなく、サービスに申し込むとすぐに利用できるので導入コストを抑えられることがメリットです。自社でサーバを運用管理すると専門知識をもった担当者が必要ですが、クラウドを利用すればベンダー側に管理を一任できます。

またインターネット環境さえあれば場所やデバイスを問わずサービスを利用でき、オフィスと同様に作業することが可能です。災害時や感染症が拡大する中でも出社する必要がないなど、柔軟な働き方を実現できます。

社内でサーバを運用している場合、災害発生時に物理的な損傷を負ってデータが破損する可能性もあります。しかし、クラウドサービスならデータがクラウド上に保管されているため、事業を継続できます。マルチクラウド環境を構築して複数のサービスを利用しておけば、バックアップやリカバリーが速やかに行えるでしょう。

クラウドのデメリット

逆にクラウドのデメリットは以下が挙げられます。

1.カスタマイズが自由にできない

2.システム障害による社内業務の停止

3.サービスが停止されるリスク

4.セキュリティレベルをベンダーに依存

ベンダーが提供するサービスの機能を利用するので、細かくカスタマイズができない製品もあります。事前に柔軟に変更できるタイプどうか、確認しておくことが重要です。自社でサーバを運用しつつ一部でクラウド化するなど、ハイブリッド環境を検討してみるのもよいでしょう。

またベンダーに大規模なシステム障害が発生した場合、その影響で社内システムも停止せざるを得なくなるリスクがあります。実際に2021年にはAWSのサーバ冷却システムが電力喪失状態になり、数時間にわたりサービス停止するという障害も起きています。

さらにクラウド環境のセキュリティレベルはベンダーに依存するので、十分な対策がとられていない製品だと情報漏えいなどのリスクがあるでしょう。事前にしっかり確認しておくことに加えて、社内でアカウントやパスワード管理を徹底することも欠かせません。

クラウドサービスの活用事例

クラウドサービスを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

人的リソースや管理コストをカットできた

「各クライアントPCにソフトをいちど入れるだけであとはすべてのバックアップ管理を一か所でおこなえるので+ファイルサーバ不要ということで、人的面での管理コストが下がった。3Tierのバックアップという高度なことができるわりにダッシュボードもわかりやすいので、日常的に「なにか問題が起きていないか」とチェックする余裕が生まれたのもうれしかった」

https://www.itreview.jp/products/acronis-backup/reviews/69142

▼利用サービス:Acronis Cyber Backup

▼企業名:合同会社ネットスピン ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

直感的で使いやすく、管理者側の負担を軽減

「弊社では顧客向けの大容量ファイルの共有時に利用するサービスとして採用したが、利用者からの問い合わせが少なく直感的で使いやすいツールです。アカウント数無制限で定額であることも導入を検討する上でわかりやすい。顧客とのファイル共有のルートを統一することができました。メディアやUSBの書き出しのニーズが激減し、IT管理者側も統制が取りやすくなりました」

https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/57486

▼利用サービス:DirectCloud-BOX

▼企業名:山田コンサルティンググループ株式会社 ▼従業員規模:300~1000人未満▼業種:経営コンサルティング

機能豊富でコストパフォーマンスがよい

「ライセンス費用がそれほど高額でないにも関わらず、バックアップやリストアの機能が非常に豊富であり、幅広いハードウェアメーカーのストレージと連携することができることや、クラウドとの連携も兼ね備えている点を踏まえると非常にコストパフォーマンスがよい製品といえます。現在毎日フルバックアップを取得しているが、メンテナンス時間に終わらないといった問題を抱えている方にはぜひ導入し、バックアップ時間の改善を実感していただきたいです」

https://www.itreview.jp/products/veeam-backupandreplication/reviews/31969

▼利用サービス:Veeam Backup & Replication

▼企業名:ソフトバンクコマース&サービス株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI

拡張性が高く、運用の手間も削減可能

「必要なバックアップファイルやフォルダを指定できる点が良いです。また、拡張性が高くデータ容量も増やせるので良いと感じました。セキュリティ面に関しても安心して使用できるので良いと思います。安定したバックアップを取得出来ているので、安心です。また、運用も容易なので手間も軽減されていると感じます」

https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/53765

▼利用サービス:AOSBOX Business

▼企業名:株式会社ハイブリッチ ▼従業員規模:20~50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

クラウドサービスを選ぶときの5つのポイント

クラウドサービスを選ぶ際には、次の5つのポイントを押さえておきましょう。

自社に必要な機能があるか

クラウドサービスによって提供している機能が異なります。自社に必要な機能を洗い出したうえで選ぶことをおすすめします。

特にテレワークを促進したい場合は、パソコンやスマートフォンなどマルチデバイスに対応しているサービスがよいでしょう。さらにアクセス権限を細かく設定したり、さまざまなサービスと連携できたりと汎用性の高い機能があると業務効率化に役立ちます。自社で現在利用しているサービスやソフトウェアと互換性があるかもチェックしてください。

OSやデバイスが対応しているか

OSやデバイス、アプリケーションの種類が自社に適しているかどうかも重要なポイントです。ほとんどのクラウドサービスはWindowsOSやLinuxOSに対応しています。しかし、中にはどちらか片方にしか対応していない可能性もあるため、事前に利用できるOSを確認しておきましょう。特に働き方改革を促進したい場合は、さまざまなOSやデバイスに対応しているサービスを選ぶことをおすすめします。

セキュリティレベルが高いか

クラウドサービスを利用するときは、企業の重要情報をインターネット上に保存することになります。そのため暗号化通信やIPアドレス制限、端末認証などセキュリティ対策が厳重にされている製品を選びましょう。単純に料金の安さだけで決めてしまうと、セキュリティが不十分で不正アクセスや情報漏えいの被害を受ける可能性もあります。

そのため、次の点をチェックしましょう。

・国際基準に則っているか

・セキュリティポリシーが自社の求めているレベルに達しているか

・サポート体制が充実しているか

サポート体制が充実しているサービスなら、トラブルが発生した際も速やかに対応してもらえるので業務への影響を軽減できるでしょう。

バックアップ機能があるか

バックアップ機能は必須です。クラウドのバックアップ先はベンダーにより異なりますが、基本的に複数拠点にバックアップセンターを設置してあります。さらに冗長化(多重化)によって災害時にも速やかに復旧できるような体制になっていることがほとんどです。万が一自社が災害に遭ってもデータは保管されているため、早期に立て直せるでしょう。

またクラウドでバックアップすることで、オンプレミスのように自社で保守管理する負荷がなくなり、人的リソースやコストを削減することが可能です。もしデータ量が増大しても、容量を増やして拡張すればすぐに対応できます。

操作性がよいか

画面の見方や機能の使い方がわかりやすく、直観的に操作できるサービスを選びましょう。機能が豊富でも操作が複雑なサービスを導入してしまうと「社内で浸透せず、結局従来のやり方に戻してしまった」という事態にもなりかねません。導入コストが無駄になってしまわないよう、実際に利用する従業員の意見も取り入れるとよいでしょう。

クラウドサービスの中には無料の試用版を提供しているところもあります。まずは無料トライアルで画面構成や操作感を確認してから検討することをおすすめします。

まとめ

クラウドはインターネット経由でアプリケーションやインフラなどのサービスを利用できる仕組みのことです。オフィス外でも時間や場所を問わず業務を遂行でき、リモートワークには欠かせない環境といえます。

クラウドの実装モデルやサービス形態には複数の種類があるため、それぞれの特徴や違いを知ったうえで自社に適した環境を選定しましょう。実際に製品を選ぶ際は、機能やセキュリティレベルの高さ、操作性などに注目して比較検討することをおすすめします。製品の中には無料試用版を提供しているものもあります。導入前に使いやすさを確認しておくのがよいでしょう。

投稿 クラウドとは?環境やサービスなど基礎知識を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 PaaSとは?IaaS、SaaSとの違いやメリット、活用方法を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事ではPaaSの基本的な特徴や機能、利用するメリット・デメリット、主要なPaaSツールなどを紹介します。

PaaSとは?

まずはPaaSについての基本知識を押さえておきましょう。

PaaSの意味

PaaSとは「Platform as a Service」の略で、「パース」と読みます。従来自社のサーバ内などで構築していたアプリケーションソフトや、それを稼働させたりするためのプラットフォーム一式を、インターネット上で提供するサービス形態です。いわゆる「クラウドコンピューティング」の一形態となります。

もともとエンドユーザー向けにオンラインを通じてサービス提供するSaaSがありましたが、PaaSは開発プラットフォーム自体を外部に開放しています。企業をはじめとしたユーザーは、その環境の中で自社に合ったサービスを構築して、展開することが可能です。

代表的なPaaS

世界的に有名なPaaSのサービスには、次のようなものがあります。

・Amazon Web Services(AWS)

・Microsoft Azure

・Google Cloud Platform(GCP)

AWSはAmazonが手がけるPaaSで、世界最大級の通販サイトであるAmazonの知名度やブランド力を生かしてシェアを拡大してきました。いくつかの機能、役割によってさまざまなサービスが用意されています。

・AWSの主なPaaSサービス

| Amazon EC2Amazon CloudWatch | サーバ、リソースの管理やモニタリング |

| Amazon S3 | データストレージサービス |

| Amazon CloudSearch | 検索機能の設定、管理サービス |

Microsoft AzureはMicrosoft社が提供するPaaSです。.NET、Java、PHPなどさまざまな開発用言語が使えるほか、仮想マシンにWindowsサーバが選べるといった点はMicrosoftらしいサービスになっています。

・Microsoft Azureの主なPaaSサービス

| Virtual Machines | オンライン上に展開された仮想マシンを利用できる |

| Azure Storage | クラウド上でファイルやデータの保管または共有をする機能 |

| Mobile Apps | モバイルアプリケーションの設計、構築をアシストする機能 |

PaaSが求められている背景

PaaSは次に紹介するような、企業を取り巻く環境変化に対応し、またビジネスを効率化するために有効であることから、注目を集めています。

災害やトラブル、犯罪対策に適している

災害やトラブル、犯罪などが起きたときにどのように事業を継続するかまとめたものをBCPといいます。BCPとは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で、「事業継続計画」のことです。実際には「災害やトラブルに見舞われても、事業を通常通り継続できる体制を整える」ということもBCPに含む形で、各社は対応を強化しています。

震災や新型コロナウイルスの感染拡大などを受けて、決まった場所にだけデータを蓄積し、オフィスからしかアクセスできないビジネス環境は、BCP上リスクが高いと見られるようになってきています。そのため、BCP対策の一環として、オンライン上にプラットフォームを構築し、非常事態時にもビジネス継続がしやすいPaaSに注目が集まっているのです。

初期費用を抑えることができる

開発工程の多さにもよりますが、従来はアプリケーション開発を自社内で行うとなると、ある程度まとまった費用が必要となるのが一般的でした。そのため、スタートアップや中小企業は開発費用の捻出に苦慮しがちでした。大企業でもシステム開発費用がコスト上の課題になることも少なくありませんでした。

その点、PaaSは初期費用が小さく、「従量課金モデル」を採用しているケースが多いため、ランニングコストはかかっていくものの、初期費用を抑えることができます。企業のコスト管理という点で相性がよく、PaaSの利用が進む理由の1つとなっています。

リモートワークなど多様な働き方に対応できる

セキュリティ上の対策は別途施す必要がありますが、極論をいえばPaaSはインターネットに接続できる環境があれば、どこからでもアクセスしてサービスの開発・運用を継続できます。

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、テレワークの環境を整備する企業が急速に増えました。そのときにインターネット上でプラットフォームを提供するPaaSならではの特徴が、改めて注目を浴びました。

PaaSとIaaS、SaaSの違い

PaaSと同様に近年普及したのが、IaaS、SaaSです。いずれもクラウドサービスの一種ですが、それぞれクラウド事業者が管理する範囲、つまりサービス上でできることの範囲が違います。

3つの提供形態

SaaSは「Software as a Service」、IaaSは「Infrastructure as a Service」の略です。PaaSと同様にクラウドサービスの一種で、似たようなサービスを示します。それぞれの違いはクラウド事業者が運用、管理を行う範囲で、次の図のようになっています。

SaaSは、事業者が開発したソフトウェアをインターネット経由で提供するサービスです。

・データをインターネット上に保存

・パソコン・スマートフォン・タブレットなど端末を選ばずにデータにアクセス

・複数の人間が同一データを共有・編集できる

このようにサービス自体は事業者が開発したものをそのまま利用する形態となっています。

PaaSは開発するためのプラットフォーム自体がクラウド上に展開されています。そのため、サービスを利用する企業は、自社が必要とするアプリケーションサービスを、プラットフォーム上で柔軟に開発することが可能です。より多様な機能をクラウド上で開発・管理できるのです。

IaaSは、システム開発や運用に必要なサーバなどの機材とネットワークだけを用意して、オンライン上で提供しているものです。そのため、自分でOSなどを自由に選定して、プラットフォームを構築したうえで、自社の必要とするサービスを開発できます。

PaaSの機能一覧

PaaSにはさまざまな機能が備わっています。ここでは代表的なものを紹介します。

容易な設計・開発の支援

| 機能 | 提供内容 |

| 開発ツールの提供 | コードの記述、コードの編集、構文、デバッグ、またはフレームワーク利用のためのツールを提供 |

| 開発環境の提供 | ソースコードの共有、進行状況の追跡、アプリケーションの展開を管理する統合開発環境を提供 |

| アプリケーションの配置 | アプリケーションを構築、展開、または統合するツールを提供 |

| 言語サポート | Java、C言語、Pythonなどの各種プログラミング言語や、HTML、CSS、JavaScriptなどの各種フロントエンド言語をサポート |

| テスト環境の提供 | アプリケーションの機能をテストし、アプリケーションの問題を診断・検出する機能を提供 |

| クロスプラットフォーム開発の支援 | パソコンやモバイルデバイスなど複数のプラットフォームに対応するための開発オプションを提供 |

このように、アプリケーションソフトを設計、開発するさまざまな機能が備わっています。システム開発に精通した人材を活用すれば、PaaSサービス上で新しいソフトの開発を完結させられます。今ではノーコード・ローコードでの開発が可能な機能が備わっているサービスもあります。

各種ミドルウェア機能

ソフトウェアの開発・管理をするうえで欠かせない膨大なデータベースの管理や分析、破損した際などに備えたバックアップやリストアの機能も備わっています。

| 機能 | 提供内容 |

| データベース管理サービス | さまざまなタイプのデータベースオブジェクトや、管理ツールなどをサポート |

| アナリティクスサービス | データの分析とマイニングを行うアナリティクスサービスを提供 |

| バックアップ/リストア | アプリケーションとデータのバージョン管理、データのバックアップ/リストア機能を提供 |

インフラ・ライフサイクル管理

| 機能 | 提供内容 |

| 自動スケーリング | サービスやデータを自動的、または必要に応じて拡大/縮小するツールを提供 |

| ストレージの提供 | さまざまな形式のデータをスケーラブルに扱えるクラウドストレージを提供 |

| ネットワーク機能の提供 | プロビジョニング、コンテンツ配信、負荷分散、トラフィック管理が行えるネットワーク機能を提供 |

| ライフサイクル管理 | Webアプリケーションのライフサイクル全体を管理する |

開発したアプリケーションを運用する中で発生するデータのストレージや、ライフサイクル管理などをサポートする機能も付与されています。

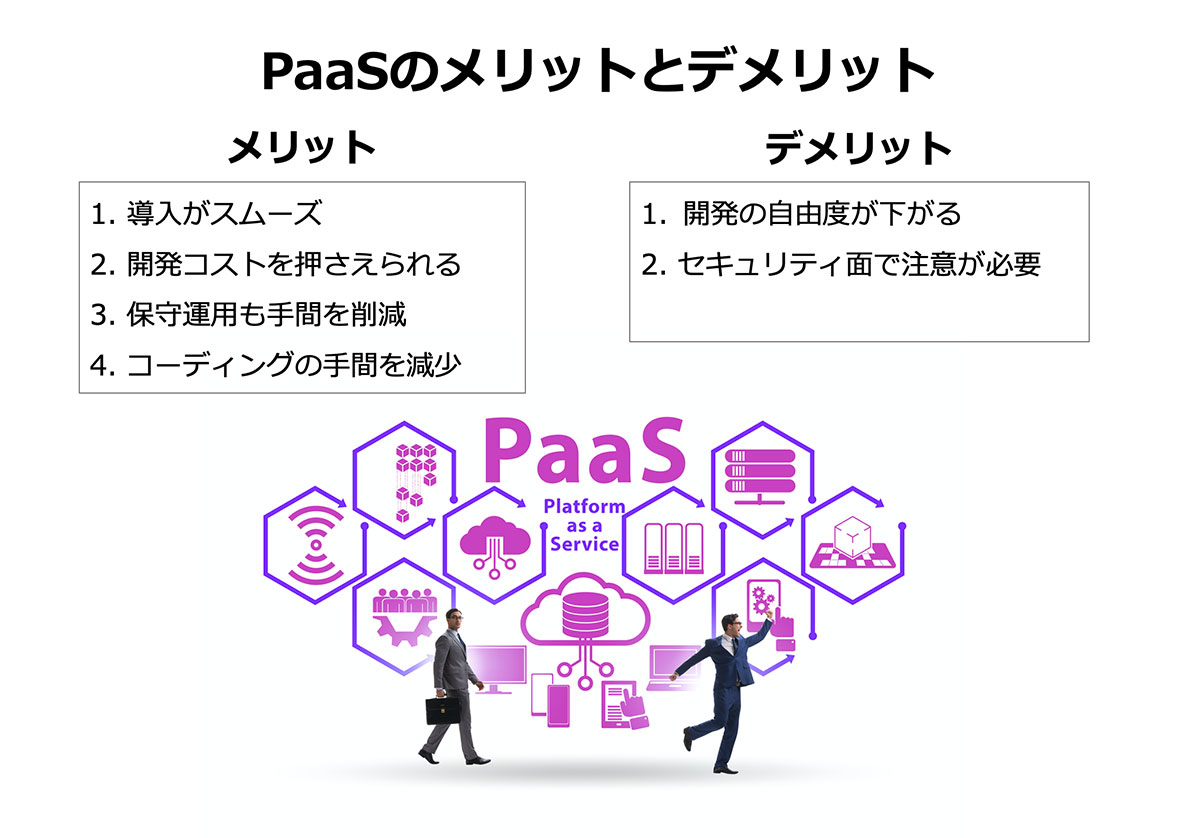

PaaSを導入するメリットとデメリット

PaaSにはメリット・デメリットがともにあります。それぞれを比較したうえで、自社にとってメリットがより魅力的だと感じるのであれば、導入を検討するとよいでしょう。

PaaSを導入するメリット

PaaSのメリットは主に次の3点です。

・導入がスムーズで開発コストを抑えられる

PaaS上ではOSやデータベースなどのミドルウェアに相当するシステムはすでに構築済みであり、そこがIaaSとの違いです。そのため、開発者は導入後、すぐアプリケーション開発に着手できます。手間が省けるというのもありますが、プラットフォームを整備するためのコストを抑制できる点もメリットです。

・保守運用の手間を削減

開発したアプリケーションの保守・運用が効率化できます。プラットフォームやハードウェア自体の管理はクラウド事業者が行うため、企業はサービス本体の管理に集中できます。

・コーディングの手間を減少

中にはローコード・ノーコードでアプリケーション開発ができるプラットフォームをもつものもあります。これらのプラットフォームを活用すれば、コーディングにかかる手間も削減できます。

PaaSを導入するデメリット

一方で、PaaSには次のようなデメリットもあります。

・開発の自由度が下がる

プラットフォームは事業者が設定したものを利用することになるため、当然開発環境の自由度は下がります。また、ミドルウェアや使用可能なプログラミング言語も限定されるケースが多いです。より自由な開発環境が求められる場合にはIaaSを検討するとよいでしょう。

・セキュリティ面で注意が必要

セキュリティ面については注意を払う必要があります。パソコンからクラウドネットワークにアクセスする際のセキュリティに注意を払うのは大前提として、クラウド上に置かれるデータのセキュリティは、事業者の質に依存する点でより注意が必要です。

PaaSの活用事例

PaaSを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

誰もが構築可能なデータベースになりうる

「案件管理にて利用開始。この時点では特にレクチャーを受けなくても非常に簡単にデータベースが構築できた。現在ワークフローを検討中。さすがにベンダーからのレクチャーを受けたが、プログラムを書けないスタッフでもやりたい事が10時間程度で構築できた」

https://www.itreview.jp/products/kintone/reviews/73356

▼利用サービス:kintone

▼企業名:株式会社コジマ ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:自動車・自転車

リモートワークに最高のプラットフォーム

「とてもカスタマイズがしやすく、企業にとって最適化された状態に作り込むことができる。非エンジニアでなくてもとてもカスタマイズしやすいUI/UXで素晴らしい」

https://www.itreview.jp/products/salesforce-lightning-platform/reviews/29196

▼利用サービス:Salesforce Lightning Platform

▼企業名:Peach株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:人材

少し高いがサーバの知識がなくてもとりあえず使い始められる

「サーバ管理者がいなくても気軽にアプリケーションの運用をすることができるが、知識がない分お金をかけて管理をするという雰囲気です。サーバやデータベースを物理的にスケールさせることを考えずひとまずアプリを動かすということができます」

https://www.itreview.jp/products/salesforce-heroku/reviews/49987

▼利用サービス:Salesforce Heroku

▼企業名:株式会社言語社 ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

GCP上の連携でさまざまなことができる

「Webアプリケーションのインフラを整えなくても簡単に開発ができるのがいい。Google Cloud Platform上の他機能(Cloud Storageなど)と連携することで複雑なシステムを構築することも可能です」

https://www.itreview.jp/products/google-app-engine/reviews/7564

▼利用サービス:Google App Engine

▼企業名:セーバー株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

パワーポイントのようにwebアプリを作れる

「プログラミングの知識がなくても、スマホで動作するアプリを作ることができるものです。ただし、if文などの簡単な条件分岐などの設定は必要となってきますので、プログラミングの知識が少しは必要になりますので気をつけてください」

https://www.itreview.jp/products/azure-web-apps/reviews/46717

▼利用サービス:Azure Web Apps

▼企業名:北洋銀行 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:銀行

PaaSを導入する際のポイント

せっかく導入するならPaaSの機能を最大限に活用したいものです。次のようなポイントを意識してPaaSを導入するかどうかや、どのサービスを選ぶかを検討するとよいでしょう。

自社のソフトウェアリソースに合ったものを選ぶ

まず、大前提として、ソフトウェアリソースがそろっているかどうかです。これらが適合していない場合は、かえって開発の手間が増大したり、希望するサービスが開発。運用できなくなったりするリスクがあるため、どのようなリソースのもと開発を進めるのか整理しておきましょう。

ソフトウェアリソースにおける主なポイント

| OS(オペレーティングシステム) | WindowsかLinuxが準備されているケースが多い |

| ミドルウェア | PostgreSQL、MySQL、Oracleが一般的だが、Amazon RDSやMongoDBを使うことのできるサービスもある |

| 開発言語 | 代表的なものにはRuby、Java、Python、PHP、Node.jsなどがある。中には独自言語を提供しているサービスもあるので注意 |

| ウイルス対策 | そもそも対策ソフトが用意されているかを確認 |

開発目的にあったものを選ぶ

PaaSはユーザーのターゲット層を絞り込んでいるケースが珍しくありません。

・大規模な商用向け

・スタートアップ向け

・開発初心者でも扱いやすい

・個人開発者向け

また、Webサイト・業務アプリケーション・モバイル・ソーシャルなど、得意分野もPaaSサービスによって異なります。自社の規模や業態と開発するサービス内容を踏まえて、適したものを選ぶことが大切です。

SLA(サービス品質保証)の締結

PaaSはネットワーク上の仮想システムを使うため、セキュリティやサービスに関する責任が曖昧になりがちです。しかし、PaaSのプラットフォームを利用したがゆえに発生したトラブルは、やはりPaaS事業者に責任を負ってもらう必要があるでしょう。

そこで、PaaS導入においてはSLA(サービス品質保証)を締結するのがおすすめです。裏を返せば、SLAの締結がしにくいサービスの導入は避けるのが望ましいといえます。

PaaSの活用・定着させるためのポイント

導入したPaaSをうまく活用する方法や、社内のメンバーに定着させるためには、次の3点に留意しましょう。

コスト管理の徹底

コスト削減を主目的にPaaSを導入するケースも多いと思います。PaaSは利用するサービスの数や規模などに応じて料金が変化する従量制であることが多いため、不用意に多くのサービスを利用するとコストがかかってしまいます。

うまく効果を得るためには、コスト管理を徹底して、効率的にサービスを利用することが大切です。また、導入前とコストを比較して、もっとも大きな効果が得られるサービス利用の仕方を検討しながら活用していくとよいでしょう。

セキュリティ対策を万全に

セキュリティ対策は、質の高いPaaSサービスであれば事業者側でも十分な対策がされています。しかし、多くの場合、他社と同じ仮想空間を共有する共有型のサービスとなっているため、情報漏えいのリスクを完全になくすことはできません。

また、接続するパソコンやネットワークのセキュリティが低ければ、アカウントの乗っ取りなどリスクが高くなります。長期的に安定運用するためには、自社のセキュリティ対策を万全に施しておく必要があるのです。

Paasを活用できる高い開発・運用スキルをもつ人材をチームに入れる

PaaSではアプリケーションの開発や運用は自社で行う必要があります。そのため、ある程度ソフトウェア開発に精通したメンバーを雇っておくのがおすすめです。

今では、ノーコードで開発ができるサービスも出てきていますが、たとえコーディングが不要でも適切なアプリケーション開発は素人が容易に行えるものではありません。専門性の高い人材を配置しておいたほうが無難でしょう。

PaaSの業界マップ

PaaSユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

PaaSに関する製品を比較検討するならぜひITreviewのPaaSページをご覧ください。

まとめ

クラウドサービスの一種であるPaaSは企業のシステム開発コストや手間を削減できるだけでなく、BCP(事業継続計画)の観点でも有効であるなど、メリットの多いサービスです。セキュリティ管理などの注意点もありますが、システム開発の環境に課題を感じている企業は、自社に合ったPaaSサービスの導入を検討してみるとよいでしょう。

投稿 PaaSとは?IaaS、SaaSとの違いやメリット、活用方法を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 プロジェクト管理のコツ|業務効率化に向けたポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、円滑なプロジェクト管理を実現するための手法について解説します。プロジェクト管理で目標達成するには、ツールの活用が必須です。プロジェクト管理ツールの必要性やメリット・デメリットも合わせて紹介します。タスクをうまくこなせなくて困っている方は、プロジェクト管理のヒントとして参考にしてください。

プロジェクト管理とは?

プロジェクト管理とは、事業目標の達成に向けてプロジェクトを管理する手法のことです。プロジェクト管理では、計画方針を定めてプロジェクト全体を統合的に管理する必要があります。プロジェクトマネジメントの担当者は、プロジェクトマネジャー(PM)です。PMは、プロジェクトチーム全体のタスクを管理しなければなりません。PMが担うタスク管理は、次のとおりです。

・プロジェクト企画の予算・納期スケジュールの作成

・開発の作業計画(仕様策定・設計・テストなど)に必要な各工程と工数設定

・ワークロード(作業量・作業不可)のチェック

・人員・設備の整備(リソースの最適化)

・プロジェクト稼働後の進捗状況のチェック

・問題発生時の解決策や改善策の作成記録

・クライアントへの状況報告レポートの作成

・開発部署との連携・生産性の監視

プロジェクトマネジャーは、プロジェクトの中心として、タスクすべてを管理しなければなりません。プロジェクト管理は、ツールを導入した効率化が必要になります。

プロジェクト管理を成功させるポイント

クライアントの求める成果物を期日までに納品して初めて、「プロジェクトは成功した」といえます。プロジェクト要件・納期・予算を満たさなければ成功となりません。

プロジェクト管理を成功させるためには、プロジェクトを俯瞰的に捉えるポイントを押さえ、メンバーとのコミュニケーションを取り、“ワンチーム”になることが必要不可欠です。プロジェクト管理はメンバーが同じ方向性を持ち、情報を共有化し、課題を明確にするのに欠かせません。

ここではプロジェクトを成功させるために重要なポイントについてご紹介します。

情報共有の徹底

プロジェクトのメンバーは全員がその進み具合を共有して把握しておく必要があります。情報共有が行われていないと進捗状況を把握できず、対応も遅れる恐れがあります。進捗状況は定期的に進捗会議をしたり、工程をチャート化したりして、作業工程の確認や情報の追加更新が円滑に行えるようにします。プロジェクトの情報共有をするためには、ビジネスチャットやプロジェクト管理ツールの導入がおすすめです。

予算管理の徹底

あらかじめ決めた予算と実際にかかった費用に大きな差異が出ないように注意しなければなりません。設定した予算内に収まるように、無駄な費用は極力カットし、日々の予算管理を徹底することが大切です。初期段階では全体像を見通すことが難しい場合もあるため、特にプロジェクトマネージャーはプロジェクトの実行段階においては定期的にプロジェクトを監視しておかなければなりません。

スケジュール管理

スケジュール管理ではマイルストーンの設定が効果的です。目的達成までの間にいくつかのチェックポイントを設けて進捗度を設定することで、作業工程を管理する必要があります。管理工程を作るためには、まず作業工程を細分化し、各作業に対してタスクを設定します。

チームメンバーの管理

プロジェクトは複数人のメンバーで進めることがほとんどのため、メンバー間のコミュニケーションが非常に重要になります。メンバー各自がそれぞれ何が得意で何が苦手なのかといった能力はもちろん、頑張りすぎたり、怠けたりしないかなどの性格も把握しておくとよいでしょう。一部の人にだけ負荷がかからないように会議やプロジェクト管理ツールで確認し合い、メンバー同士で業務量を調整することが大切です。

期待レベルの品質・成果の提供

クライアントの期待レベルを満たす成果物の品質・成果を提供することが最終的な目標です。そのためにプロジェクトの成功に向けて品質管理が行われます。プロジェクトマネージャーが中心となって品質をキープする計画を策定し、必要に応じて業務プロセスの改善などの修正を実施しましょう。

リスクヘッジ対策

プロジェクトを進行していると予期せぬトラブルは起こるものです。万が一の事態に対策を練ることが必要です。事前に考えられるリスクをすべて洗い出し、どうすれば対処できるかをあらかじめ想定しておきましょう。起こり得るリスクの確率やそのダメージの大きさなどから優先順位をつけて対策を考えることをおすすめします。

プロジェクト管理ツールの導入

効率よく作業を進めるためには、プロジェクト管理ツールの導入をおすすめします。進捗状況の更新・共有ができるので、メンバー全体で作業漏れや遅延を防げます。また、コミュニケーションのロスなど人為的なミスが発生するリスクを減らしてくれます。

プロジェクト管理を効率化するツールとは?

プロジェクト管理を効率化するツールとは、組織全体が円滑にプロジェクトを進めるための管理ツールのことです。プロジェクト管理ツールは、プロジェクトで扱う複数のデータを横断した管理が必要になります。主な管理項目は、次のとおりです。

- コスト管理

- スケジュール管理

- メンバー管理

プロジェクト管理ツールは、各リソースの進捗状況を可視化して、プロジェクトに関わるメンバー間の円滑な情報共有を実現します。ツール導入により、業務効率とコミュニケーションの向上が期待できるでしょう。

プロジェクト管理ツールが必要な理由

プロジェクト管理にツールを必要とする理由は、次の3つが挙げられます。

- プロジェクトの視覚化

- プロジェクト管理の効率化

- メンバー間の情報共有

プロジェクトの視覚化

プロジェクト管理は、プロジェクトの視覚化が不可欠です。プロジェクトでは、チーム全体で素早く正確に判断することが求められます。迅速に判断する場合は、タイムラインやかんばん方式、カレンダーなど可視化しやすいレイアウトで統一することも必要です。ツールを活用すると、プロジェクトの進捗状況を簡単に視覚化できます。

プロジェクト管理の効率化

最近は、プロジェクト管理の効率化が明暗を分ける時代になってきました。IT技術が向上するとともに、企業のシステム管理は、常に精度の高さを求められています。その具体的な理由は、次のとおりです。

- 予算管理・品質管理・納期管理を正しく処理するため

- 顧客先のITツール導入によりKPIの精度が上がっているため

- 利益の拡大に管理業務の効率化が欠かせないため

プロジェクト管理ツールは、業務効率を正しく向上させて、顧客先のシステムとの連携をはかり利益を拡大していく手法として欠かせない選択になります。

メンバー間での情報共有が重要

テレワークが進む現在では、メンバー間の情報共有が大きな課題となっています。特にコロナ禍を機にテレワークにおける効率性が問われるようになり、遠隔での情報共有の精度向上が求められています。プロジェクト管理ツールは、クラウド上のデータ共有で離れたメンバー同士のコミュニケーションが円滑になるため、情報共有の精度が上がることが期待されています。

プロジェクト管理ツールの基本機能

プロジェクト管理ツールの基本機能を紹介します。

プロジェクト管理(タスク管理)

プロジェクト管理ツールには、タスク管理を効率化する機能があります。

・タスク作成・割り当て機能:メンバーごとのタスクの作成・詳細な作業や納期などの割り当て

・タスク優先順位付け機能:メンバー全員のタスクを整理するためにタスクの優先度の設定が可能

・アラート表示機能:工数予算超過の地点や納期期日超過のときにアラートで自動通知

工数管理

プロジェクトの工数管理では、次の機能が利用可能です。

| ガントチャート/プロジェクトマップ機能 | 「目標」「中間目標」「納期」「成果物」などの工程管理設定 |

| カレンダービュー機能 | 詳細なスケジュールカレンダーに成果物を設定 |

| かんばん方式機能 | タスクをカード化して進捗に合わせて移動する個人の工程管理 |

| プロジェクト予算とリソース配置機能 | プロジェクトの予算とタスクやリソースを割り当てる機能 |

| プロジェクト予算実績管理機能 | 予算(売上・原価)と実績(売上・原価)をプロジェクト登録・管理 |

| レポート作成機能 | 各種レポートの作成(売上・原価・工数原価・損益率など) |

| アクセス権限管理機能 | データや機能、オブジェクトへのアクセス権限の制限 |

情報共有

情報共有では、次のような機能があります。

| フォーラムやチャット機能 | 意見交換の場・タスクや問題などについて提案やアドバイスの投稿可能 |

| ドキュメント管理機能 | ドキュメントをプロジェクトやタスクに関連付けて作成可能 |

| 不具合情報の管理機能 | バグなど不具合情報の登録・修正データの管理が可能 |

| ワークフロー機能 | タスクの承認プロセス処理の効率化が可能 |

| Wikiによる情報共有機能 | メンバーと共有する情報コンテンツの保存が可能 |

| モバイル対応機能 | モバイル端末による外出先での管理操作が可能 |

プロジェクト管理ツールのメリットとデメリット

プロジェクト管理ルールには、仕事の計画・管理・実行がしやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。一方、目的が曖昧なまま「ただ便利そうだから」と導入すると、かえってデメリットになる恐れもあります。プロジェクト管理ツールの活用におけるメリットとデメリットを知っておくことが大切です。

プロジェクト管理ツールのメリット

プロジェクト管理ツールのメリットは、次のとおりです。

・進捗管理の工数を削減できる

・可視化された進捗状況をひと目で把握できる

・プロジェクトメンバー間のデータ共有とコミュニケーションが円滑になる

・面倒な集計や分析を自動化できる

プロジェクト管理ツールは、管理に必要なフォーマットが自動作成できるため、進捗管理の工数を削減できます。ツールに用意されているインターフェースを活用すれば、処理負荷を減らした時間削減が可能です。

また、プロジェクト管理ツールでは、クラウド上のデータをリアルタイムで共有・編集できます。そのため、進捗情報をメンバー間ですぐに把握できることがメリットです。テレワークの需要が高くなる現代では、プロジェクトメンバー間のデータ共有とコミュニケーションを円滑にします。

さらに定型的な入力作業を自動化できるため、面倒な集計や分析作業から解放されることがメリットです。

プロジェクト管理ツールのデメリット

プロジェクト管理ツールには、次のようなデメリットがあります。

・既存ツールとの機能の重複が発生する

・データ入力のズレがあると余計なコストがかかる

・導入時は学習コストを必要とする

プロジェクト管理ツールでは、既存ツールにある機能と“機能かぶり”を起こすこともあります。既存ツールに依存していれば、どちらも使う選択肢になり、複数のツールをまたいだ利用となるでしょう。機能についてはツール導入前に調べておく必要があります。

また、目的や運用ルールなどが明確でないと、チーム間のデータ入力にズレが発生して余計なコストがかかります。そのため、ツール導入前のルール設定が重要です。ルールだけではなくプロジェクト管理ツールは、導入時の学習コストがかかります。プロジェクトメンバーがツールに馴染んだり、自社向けのツールとして最適化したりするまでの時間と労力が必要です。

プロジェクト管理ツールの活用事例

プロジェクト管理ツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

選択肢・テンプレートを用意して導入の促進ができた

「これまでは全社のプロジェクト管理基盤の標準がなかったが、チケット管理のテンプレートを用意し、導入が促進できた。遅延したチケットを定期的にアラートを出す機能のAPIを使ってGASで実装し、チャットグループでのリマインドさせるようにすることで、納期遅延を防いだ。まず迷ったら無償版から利用してみるのがおすすめです。恐らくファンになると思います」

https://www.itreview.jp/products/backlog/reviews/70024

▼利用サービス:Backlog

▼企業名:ARアドバンストテクノロジ株式会社 ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

個々の作業やプロジェクトの流れが見える化できる

「世界中で使われているので、世界各国にいるチームと共通ツールとして使うことができる。シンプルながらもファイル添付やメッセージ、進捗状況のアップデートなど必要な機能が付いているので、長年愛用している。リモートで働いているため、個々の作業やプロジェクトの進捗状況がわかりにくかったが、Trelloにより個々の作業などが見える化するので、全体のプロジェクト管理にも役立つ。複数のプロジェクトの場合、タスクリストが複雑化しやすいが、プロジェクトごとにカードを管理できるので、たくさんのプロジェクトもスムーズに管理できる。個々の作業やプロジェクトの流れが見える化できる」

https://www.itreview.jp/products/trello/reviews/73382

▼利用サービス:Trello

▼企業名:Alconsot ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

各自の作業依頼を可視化できるツール

「開発依頼をする際にRedmine上でチケットを切ることにより管理が行いやすくなっております。担当者を割り当て可視化できる点もとても便利です。各自の作業依頼が可視化できるためタスク漏れが防止できます。工数が全員で把握できるので業務の巻取りも行えとても便利です」

https://www.itreview.jp/products/redmine/reviews/13016

▼利用サービス:Redmine

▼企業名:株式会社SUPER STUDIO ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

チーム開発でタスク管理するのに便利なツール

「チームで開発を実行する時、各タスクをチケットで表す事で、現在のステータスの管理ができます。これによって、今までEXCELで管理していたアナクロな方法ではなく、誰でも同時に状況を管理する事が可能になりました。承認機能もあり、簡単なワークフローとしても利用可能です。チケットをガントチャートとして表示させることもできるので、進捗管理が容易になりました。今までホワイトボードに進行表を手書きで書いていましたが、JIRAにそのまま移行でき、PCさえあれば、どこにいてもタスクの状況が見えるようになりました。作業依頼を、チケットで作成し、担当者をアサインする事で「あいまいな依頼内容」や「受けた受けてない」といった行き違いが無くなりました。カンバン方式や、スプリント開発方式にも対応していますので、経験のあるメンバーならば、すぐに利用できると思います。ストーリーポイントやリストに表示する項目をカスタマイズ可能な点もおすすめです」

https://www.itreview.jp/products/jira-software/reviews/59030

▼利用サービス:Jira Software

▼企業名:楽天株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:情報通信・インターネット

タスクごとのディスカッションが円滑にできる

「タスクの依存関係を作り出せる(有料機能)。サブタスクが作り出せる。アサインはタスクごとに1人しかできないが、フォロワーを作り通知させられる。タスクごとのディスカッションがとてもスムーズ。適切な人に通知され膨大な並行タスクでも受信ボックスを見れば見逃さない」

https://www.itreview.jp/products/asana/reviews/14522

▼利用サービス:Asana

▼企業名:Cantas株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

プロジェクト管理ツール導入のポイント

プロジェクト管理ツールを選ぶ際のポイントを紹介します。

導入形態で選ぶ

プロジェクト管理ツールは、導入形態で選ぶことが大事です。導入形態は、クラウド型ツール(インターネット経由のシステム構築)とオンプレミス型ツール(自社サーバ運用のシステム構築)に分かれます。

・クラウド型ツール

クラウド型ツールは、製品のサービス提供元のサーバ環境をインターネット経由で利用する導入形態です。オンプレミス型よりもコストがかからずに手軽に導入できるため、導入企業は増加傾向にあります。

| ・サーバ機器の用意が不要・導入コストがかからない・契約さえ済めばすぐに利用可能 | |

| ・決められたメニュー以外は選べない・カスタマイズ性と柔軟性が低い |

・オンプレミス型ツール

オンプレミス型ツールは、自社でサーバやネットワーク機器を用意して、自社管轄の場所に設置・運用する形態です。従来の自社サーバ内にシステムを構築します。

| ・自社サーバのため自由なカスタマイズが可能・外部ネットワークを使用しないためセキュリティ性が高い | |

| ・初期導入コストがかかる・稼働がなくても電気代や保守費がかかる |

自社が求める機能で選ぶ

プロジェクト管理ツールはさまざまな機能を備えていますが、製品ごとに利用できる機能が違うため、自社の求める機能と合致しない機能がたくさんあっても意味がありません。自社に必要な機能を明確にして、優先順位をつけて選ぶようにしましょう。

自社リソースを考慮した操作性で選ぶ

自社リソースを考慮した操作性で選ぶことがポイントです。プロジェクトメンバーの誰もが操作できるツールでなければ、効率化どころか非効率化になるでしょう。操作性で選ぶ際は、試用版のあるツールで実際に操作して判断することも大事です。

価格(妥当なコストで導入可能か)で選ぶ

妥当なコストで導入可能かどうか価格で判断することも重要です。価格は無料で利用できる製品から数百万円する製品までさまざまです。ツールの契約形態は、パッケージ版とクラウド型に分けられます。

パッケージ型は、初期導入においてシステムごと自社で買い取り、オンプレミス型ツールとして自社サーバで運用する形態。自由度は高い分、費用として導入時に数十万~数百万円かかる買い切り型の契約です。

クラウド型は、製品の利用が月額課金となるサブスクリプション方式で契約します。費用は、月額単位で無料~数十万円。クラウド型ツールであれば、月額課金での契約費用になります。どちらの契約形態でも、ツールの費用以外にツール導入や運用にかかる人的コストや、システム保守コストも視野に入れて検討することが必要です。

PMBOKへの対応可否で選ぶ

PMBOK(Project Management Body Of Knowledge)への対応可否で選ぶこともポイントでしょう。PMBOK(ピンボック)は、プロジェクト管理を実行するうえでの手法や知識をまとめたプロジェクトマネジメントの世界標準。プロジェクト管理の基準や知識を体系的にまとめているため、製品のPMBOK対応が選定基準になります。

セキュリティおよびバックアップ体制で選ぶ

セキュリティおよびバックアップ体制で選ぶことも大事です。プロジェクトで活用するデータを守るためには、システムのセキュリティ面やデータのバックアップなど事前に把握しておきましょう。クラウド型の場合は、データの保存場所やSSLによる暗号化されたデータ通信環境など、チェックが必要です。

プロジェクト管理ツールを活用・定着させるためのポイント

プロジェクト管理ツールを活用して組織に定着させるためのポイントを紹介します。

スケジュール管理の重要性を理解する

プロジェクト管理ツールを活用するには、スケジュール管理の重要性を理解しなければいけません。いくら優秀なツールを導入しても、メンバーがスケジュール管理に取り組まなければ、ツールの機能が生かされないからです。ツールの導入に合わせて、目標達成と期限厳守による収益向上をめざし、組織の共通理解が必要になります。

コスト管理に対して意識を高める

コスト管理に対して意識を高めることが重要です。初期段階におけるコスト管理だけではなく、プロジェクトを進めていく中で予算内に収める意識を高めます。予算内に収めたコスト管理に対して目的意識を高めれば、ツールで設定した目標も達成しやすくなるでしょう。

品質管理の重要性を理解する

プロジェクト管理ツールを社内に定着させるためには、品質管理の重要性の理解が必要です。品質管理は工程や成果物の品質を管理します。品質を保つには、失敗要因を把握して成果物と要求の内容を一致させることが大事です。品質管理の重要性を理解していれば、顧客満足度を上げることにつながるでしょう。

資源の割り当てを重要視する

プロジェクト管理では、資源の割り当てが大切です。人的資源を最小限に抑える割り当ての重要性を理解する必要があります。人的資源を最小限に抑えるには、プロジェクトリーダーに資源管理の権限を与えることが重要。人的資源を抑えられれば、結果的に決済も迅速になります。

成果物の管理ルールを制定する

成果物の管理ルールを制定することは、顧客満足度を上げるために必要なポイントです。プロジェクトの成果物は、最終的に納品した成果物だけではありません。プロジェクトを進めるプロセスで発生する成果物もあります。プロセスから生まれる成果物に対応することは、顧客満足度を上げることにつながるでしょう。そのため、状況に合わせた成果物の管理ルールの制定が必要です。

おすすめのプロジェクト管理ツール5選

実際にプロジェクト管理ツールを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのプロジェクト管理ツールを紹介します。

(2021年12月8日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Backlog

シンプルな操作性と部署をまたいだ情報共有・編集が可能のプロジェクト管理ツールです。主に次のような特徴があります。

・ユーザー数無制限で利用可能

・マイルストーン登録による課題管理機能の充実

・絵文字やスター機能でコミュニケーションの取りやすさを向上

・議事録・ノウハウ共有に役立つWikiを使った文書管理

・WevDAVにより大容量ファイルの共有が可能

・オプションでSAML認証方式(クラウド経由のシングルサインオン実装)によるセキュリティ強化が可能

Trello

プロジェクト単位で情報を整理できるボード機能やタスクをかんばん方式で記録編集できる「カード」「リスト」を管理画面の「ボードメニュー」で構成する直感的な操作のプロジェクト管理ツールです。主に次のような特徴があります。

・メンバーがタスクのステータスをひと目で把握できるビジュアル性

・メンバー全員が常に最新の情報を共有(アクセス)可能

Redmine

タスク管理の「チケット」をガントチャートやカレンダー、ロードマップなどに表示できるオープンソースのプロジェクト管理ツールです。主に次のような特徴があります。

・データを保管するリポジトリは、SubversionやGitと連携可能

・メンバーへ情報を告知するニュース機能

・システム開発中のバグ管理

・進捗管理

・顧客からの問い合わせ内容の記録機能など

Jira Software

アジャイル開発のプロジェクトで利用実績の多いプロジェクト管理ツール。ツール導入により、計画からリリースまで、工程管理をすべてサポートする点が特徴です。

・プロジェクト管理を「スクラム方式」か「かんばん方式」から選べる

・チームのパフォーマンスレポートの作成が可能

・3000以上のアプリと連携可能

・開発ツールとの統合可能

Asana

ワークフローや仕事の依頼、タスクのルーティングなど手動部分を自動化できるオートメーション機能が特徴のプロジェクト管理ツールです。主に次のような特徴があります。

・目標の円滑達成を目指すプロジェクト計画支援

・あらゆるタスクの進捗状況を可視化できるボード

・納期を守るための全工程を視覚化できるタイムライン

・定型作業を自動化するオートメーション機能

・プロジェクトスケジュールを可視化するカレンダー機能

・プロジェクトのステータスを都度モニタリングできるポートフォリオ機能

ITreviewではその他のプロジェクト管理ツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

まとめ

プロジェクト管理ツールは、プロジェクトマネージャーの業務負担を軽くするだけではなく、メンバー間の情報共有の精度も高めます。結果的に、プロジェクトチームが効率化され、メンバー間の円滑なコミュニケーションが実現できるでしょう。特にテレワークの多い会社や組織では、生産性の向上が大きく期待できます。

投稿 プロジェクト管理のコツ|業務効率化に向けたポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CI/CDとは?アプリケーション開発の自動化で変わること は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、CI/CDとは何か、何ができるのかを知りたい人に向けてメリット・デメリットや基本機能などを紹介します。また、活用事例を参考にしてCI/CD導入のポイントも解説します。プロダクトの品質向上を目的にしている最新のアジャイル開発に興味がある担当者はぜひ参考にしてみてください。

CI/CD(継続的インテグレーション・継続的デリバリー)とは?

CI/CDとは何か。そして何ができるのでしょうか。CI/CDとは、Continuous Integration/Continuous Deliveryの頭文字を取った略称です。和訳すると、「継続的インテグレーション・継続的デリバリー」。CI/CDは1つの技術だけではなく、アプリケーション開発全体に影響する手法です。

CI/CDは、アプリケーション開発におけるビルドやデプロイメントなど、テスト自動化の精度を高めます。テスト自動化は、増え続ける開発業務を迅速かつ正確に実行するために必要不可欠です。アジャイル開発(短期間開発でリスクを最小化する開発手法)が浸透する環境では、不具合を素早く見つけて頻繁にテストするCI/CDの概念が重要視されます。

CI

CI(Continuous Integration:継続的インテグレーション)とは、開発者の変更したコードを「リポジトリ(保管場所)」と頻繁に素早く連携する開発者向けの自動プロセスの手法です。そのため、短期間の品質管理を目的とする開発では、CIが役立ちます。CIは、アプリケーション開発における問題発見を迅速にして、テストを頻繁に実行することが特徴です。

CD

CD(Continuous Delivery:継続的デリバリー、または継続的デプロイメント)は、アプリケーション開発中に発生したすべてのコード変更を自動でデプロイ(配備・展開)可能な状態にします。開発者の変更したコードを自動でテストして、リポジトリに伝送する手法です。

CDは、テストを通過したアプリケーションを運用環境でリリース状態に自動配置。新たなコードの導入における作業負担を最小限に減らす手法です。本番環境や動作確認のプロセスも自動化して、顧客に素早く成果物を提供できます。

CI/CDパイプラインの要素

CI/CDパイプラインは、CI/CDの各ステップを構築することです。CI/CDパイプラインは、ステップの自動化により、アプリケーション開発のプロセスを向上します。CI/CDパイプラインのステップになる要素は、一般的に次のステージで分けることが可能です。

| コード | コードを構築開始するステージ |

| ビルド | コードの不備を解析して問題がなければ実行可能なファイルに変換するステージ |

| テスト | コードのテストを実行するステージ |

| リリース | アプリケーションを保管場所に配信するステージ |

| デプロイ | 開発した成果物を実際の運用環境に配置するステージ |

| オペレート | システムをリリースするステージ |

CI/CDパイプラインは、ステージとなる全行程の自動化により、開発プロセス全体を短縮できます。開発者の生産性を向上するには、CI/CDパイプラインの自動化が必要です。

CI/CDを構築するツール

CI/CDパイプラインの構築は、ツールによる自動化がステップの効率を高めます。すべての要素を自動化するために複数のツールを使うのが一般的です。CI/CDパイプラインの役割りごとに最適なツールを選ぶ必要があります。

なぜCI/CDが必要なのか?

CI/CDが必要な理由は、現在のビジネスにおけるIT製品の市場状況の変化です。アプリケーション開発のビジネス市場は、次のような状況に置かれています。

・持続可能な競争優位性が必要な市場

・変化に追従しなければならない市場

こうした状況だけではなく、ニーズが明確ではない市場を探す必要もあります。アプリケーション開発のビジネスでは、市場が求めるニーズを満たすために、市場からのフィードバックを反映しなければなりません。

開発・統合・デリバリー

フィードバックを反映するには、上記CI/CDのサイクルを回してアプリケーションの改善を進めます。「開発・統合・デリバリー」のサイクルを継続的に繰り返せれば、市場が求める成果物を提供できるでしょう。

現在、CI/CDが現場で重要視されている要因として、2つの変化があげられます。

・品質向上に向けた自動化テストの重要性

・アジャイル開発の浸透と追求

品質向上に向けた自動化テストの重要性

非IT企業にもDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の波が押し寄せる中、ビジネスのあらゆる場面でIT製品の導入が検討されている状況です。多様化するビジネスモデルに合わせて、業務課題を解決するアプリケーションの需要も高くなりました。

IT製品が競合優位性を維持するには、プロダクトの品質への要求に応えなければいけません。そのため、手動でテストしていた要素を自動化テストへと移行します。自動化テストは、プロダクトの品質向上に欠かせない取り組みです。

CI/CDはテストを自動作成するものではありません。テストをつくるのはあくまでも開発者であり、テストを自動で実行するのがCI/CDの役割です。

アジャイル開発の浸透

現在では、アジャイル開発に取り組んでいる組織が増えてきました。その背景にあるのがスピードです。アジャイル開発は、粒度の細かい変更を迅速に実行できます。

コードの変更があれば、「いかに素早くテストして、素早くフィードバックを得られるか」がアジャイル開発の効率的な特徴。CI/CDは、アジャイル開発の特徴を生かせます。アジャイル開発は、自動化テストによる品質向上を目的として、開発現場に浸透している状況です。

CI/CDツールの基本機能

CI/CDツールの基本機能について解説しましょう。

オーケストレーション

開発プロセスをステップの状況ごとに自動化するスケジュール管理とワークフロー作成機能

テストの自動化

素早い完了と並行した実行ができるテストの自動化機能

デバッグ

アプリケーションのコード内エラー検出機能

クラウドネイティブ展開

クラウドにアップロードされた環境・セキュリティ保護の万全な環境での展開サポート機能

アクセス制御

特定のデータにアクセス制限を設定できる機能

CIサーバ

継続的なインテグレーションの実行に必要なテストや展開で活用するコードの保存先サーバ

ビルドオートメーション

開発や展開にかかる時間を短縮するビルドの自動化機能

フィードバック管理

ユーザーからのフィードバックコメントを管理できる機能

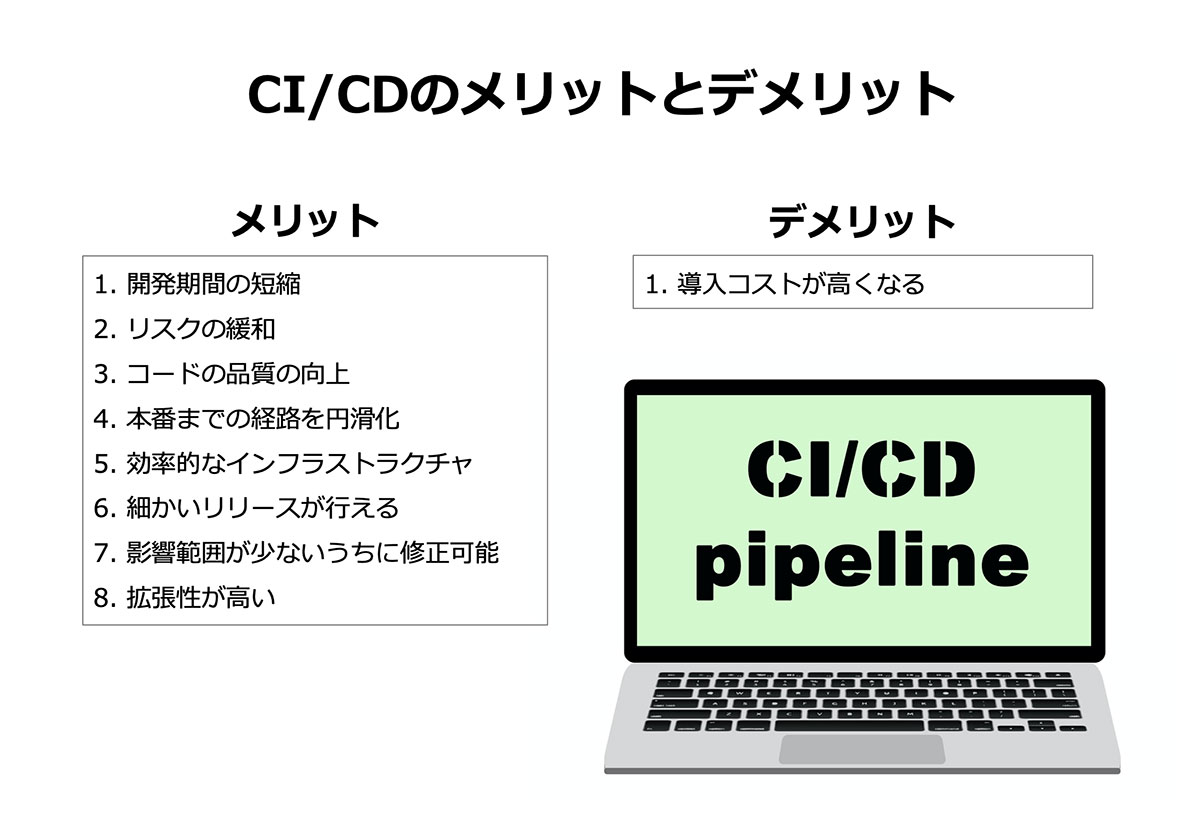

CI/CDツールを導入するメリットとデメリット

CI/CDツールの導入には、メリットとデメリットがあります。

CI/CDツールを導入するメリット

CI/CDツールを導入するメリットは、次のとおりです。

1.開発期間の短縮

CI/CDツールの導入は、開発期間を短縮できます。CI/CDパイプラインの自動化により、開発プロセスの変更頻度を高めて、フィードバックを次回の更新に組み込めます。問題解決のスピードが速くなれば、開発期間の短縮につながります。

2.リスクの緩和

CI/CDツールは、本番環境やテスト環境までに発生する問題解決への時間と労力が減らせるため、リスクの緩和になります。迅速にリリースまで到達できるため、開発プロセスを緊密に見直せます。

3.コードの品質の向上

CI/CDは、コードの品質向上が可能です。CI/CDパイプラインは、リリースまでの自動化テストの作成により、粒度の細かいテストを実行できます。コードの定期的なテスト回数を増やせれば、バグの早期検出ができるでしょう。自動化テストは、手間をかけずに修正頻度を高められる点がコードの品質向上につながります。

4.本番までの経路を円滑化

CI/CDツールを活用すると、本番環境までの経路を円滑化できます。本番までの経路を円滑化する理由は、現状の開発プロセスに常駐する問題や効率を悪くする要素を明確にできるからです。CI/CDパイプラインは、次のステップの自動化を追加することにより、反復テストを実現します。

CI/CDパイプラインの自動化は、ステップごとの円滑なテストが実行できるようになります。

5.効率的なインフラストラクチャ

CI/CDツールは、効率的なインフラストラクチャの手法を取り入れることが可能です。継続的なインテグレーションの基盤の確立後に、ビルド環境やデプロイ環境、ステージング環境の自動化を拡張できます。

サーバ管理を手作業で行うのではなく、スクリプト化した構成をコード管理システムに保存することで、新しい環境を素早く立ち上げられるでしょう。

6.コストが下がることで細かいリリースが行える

CI/CDツールによる迅速なフィードバックは、コストを下げて細かいリリースを実行できます。細かいリリースができるのは、迅速なフィードバックにより作業効率が向上したためです。コーディング開始からリリースまでの期間が短くなれば、継続的なデリバリーにより調整や実施を繰り返せます。

7.バグの早期発見で影響範囲が少ないうちに修正可能

CI/CDツールによる自動化は、バグの早期発見で影響範囲が少ないうちに修正が可能です。継続的なインテグレーションでは、定期的な変更を自動で実行します。そのため、影響範囲が少ないうちに修正ができることがバグ修正の高速化となるでしょう。

8.拡張性が高い

CI/CDは、ツールの活用により拡張性を高められます。充実した連携機能によって、開発者とツールの迅速な環境接続が可能です。連携機能の充実により、既存のコードを生かせて拡張性を向上できます。

CI/CDツールを導入するデメリット

CI/CDツールの導入には、次のデメリットが考えられます。

1.導入コストが高くなる

継続的に実施しないと費用対効果が見込めません。CI/CDツールを自動化するには、ビルドスクリプトをつくらなければなりません。その分の導入コストを見込んでおく必要があります。また、継続的にリリースを実行しないようであれば、ツール利用の費用対効果が見込めないでしょう。継続的な実施は、必要条件です。

オンプレミス型とクラウド型

CI/CDツールのオンプレミス型とクラウド型について解説します。

CI/CDサービスのオンプレミス型とクラウド型との比較

CI/CDサービスをオンプレミス型とクラウド型で比較すると、次のような特徴があります。

| オンプレミス型 | クラウド型 | |

|

メリット |

・拡張性が高い・ビルドするマシンの性能を自分たちで調整できる・オープンソース(できることが多い) | ・サーバを自前でもたなくてよい・簡単に始められる・アップデートをしなくてよい・コミュニティでナレッジを共有できる |

|

デメリット |

・運用コストが高い・サーバを時前で用意する必要がある | ・有料(通常無料枠も有り)・ビルドするマシンの性能を選べないことが多い |

オンプレミス型とは?

オンプレミス型とは、自社保有のサーバ環境でのアプリケーションを利用する形態です。アプリケーション開発では、自社保有のサーバへの接続が必要になります。オンプレミス型のCI/CDツールは、次の3つです。

Jenkins:提供元「CloudBees,Inc.」

Concourse CI:提供元「Concourse」

Drone (クラウド版もあり):提供元「Harness」

オンプレミス型のメリット

オンプレミス型CI/CDツールのメリットは、自社保有のサーバを活用するため、情報漏えいのリスクが小さいことです。自社サーバ環境のため、クラウド型よりも拡張性が高くなります。また、サーバマシンの性能を自由に調整できることや、オープンソースのCI/CDツールが多いこともオンプレミス型の特徴です。

オンプレミス型のデメリット

オンプレミス型CI/CDツールのデメリットは、自社でサーバを用意しなくてはならないこと。サーバの保有には運用コストがかかります。サーバの選定から準備まで、自社判断で進めなければなりません。

クラウド型とは?

クラウド型とは、ツールを提供する事業者が管理運営するサーバにあるアプリケーションをネットワーク経由で利用する形態です。クラウド型は、自社サーバを保有する必要がありません。クラウド上のツールに接続するためのアカウント登録さえできれば利用できる仕組みです。クラウド型のCI/CDツールは、次の3つです。

Travis CI:提供元「Travis CI community社」

CircleCI:提供元「Circle Internet Services,Inc.」

Wercker:提供元「Oracle社(wercker社)」

クラウド型のメリット

クラウド型CI/CDツールのメリットは、自前のサーバを持たなくても済む点です。保守管理などサービス提供元の企業に委ねるため、アップデートの必要がありません。また、サービス事業者によるツール活用のコミュニティにおいて、既存利用者からナレッジを共有できることもメリットです。

クラウド型のデメリット

クラウド型CI/CDツールのデメリットは、業者のサーバを利用するため、ビルドするサーバマシンの性能を選べないこと。また、クラウド型のCI/CDツールは、無料の通常枠もありますが基本的に有料です。

CI/CDツールの活用事例

CI/CDツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

属人化する事が減り、シェルや手作業の工数も減った

「プラグインが充実しているところ。プラグインをいれると、mvn test の結果などをレポートして表示したり、実行結果から分岐できたり、実行順をフロー図で可視化したりできる。複数のプロジェクトをビルドして資材配置したい場合、これまで専用のシェルを組んで実行していた。また、作業が属人化していた。だが、Jenkins により、属人化する事が減り、シェルや手作業の工数も減った」

https://www.itreview.jp/products/jenkins/reviews/38379

▼利用サービス:Jenkins

▼企業名:ソフトバンク株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:情報通信・インターネット

人的ミスがツール利用により軽減される

「Webアプリケーション開発は作業量が多く、同様な作業を毎回実施する必要があります。そんな作業をサポートしてくれる信頼できるソフトウエアです。テスト環境構築に非常に時間を費やされている方には、ビルドやファイルアップ時に反映漏れや誤ったファイルをアップしてしまうなどの人的ミスがツール利用により軽減されるメリットがあります。Webアプリケーション開発のツール選択で悩まれている方には実績の高さから迷わず推薦致します」

https://www.itreview.jp/products/jenkins/reviews/9967

▼利用サービス:Jenkins

▼企業名:アズビル株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:電気・電子機器

開発時の通常作業はほぼ自動化できた

「オンプレ、クラウド含めて、ビルドや各種テスト、デプロイまで、ソフトウェア開発時のありとあらゆることの自動化と集中管理がこれだけでできる。7〜8年掛けて、ほぼ開発時の通常作業は自動化できたと思います。それまで、手作業で数日掛けて行っていたことが、数時間で自動化されているので、コストメリットははかりきれない」

https://www.itreview.jp/products/jenkins/reviews/27530

▼利用サービス:Jenkins

▼企業名:株式会社NTTデータイントラマート ▼従業員規模:100~300人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

機能も容量も魅力あふれるDevOps環境

「無制限のGitリポジトリとWiki・カンバン・Issue・テスト・パイプラインをそろえたDevOps環境。とにかくぜんぶ揃っている。「全部入り」なところが魅力だと思う。ひとつのプロジェクトに上記のような機能をそれぞれもたせ、リポジトリは複数もつことができる。コミットできるファイルのサイズもgit経由であれば無制限なのがすごくうれしい」

https://www.itreview.jp/products/azure-devops/reviews/39966

▼利用サービス:Azure DevOps

▼企業名:合同会社インフォメーカー ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

開発あとなどに、いつも作業的に行っていたことを自動化

「subscribe型のCIツールです。開発あとなどに、いつも作業的に行っていたことを自動化させることができます。Githubの自分のリポジトリへPushする度にテストツールでデグレ確認をし、masterマージをした際にはコンパイル、デプロイまでおこなえます」

https://www.itreview.jp/products/circleci/reviews/18161

▼利用サービス:CircleCI

▼企業名:株式会社おかん ▼従業員規模:20~50人未満 ▼業種:その他小売

CI/CDツールの業界マップ

CI/CDツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

CI/CDツールおすすめ5選

実際に、CI/CDツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心におすすめのCI/CDツールを紹介します。

(2021年11月28日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Jenkins

Jenkinsは、無料のオンプレミス型CI/CDツールです。拡張性とオープンソースの汎用性の高さが特徴となり、1400以上のプラグインを活用できます。Jenkinsは、次の目的を持った開発チームに最適です。

Azure DevOps

Azure DevOpsは、日本マイクロソフト株式会社が開発したアジャイル開発向けのCI/CDツール。DevOpsとは、DevelopmentとOperationsを組み合わせた造語のことで「開発と運用」を意味します。Azure DevOpsは、次のような目的を持った開発チーム向けのCI/CDツールです。

CircleCI

CircleCIは、さまざまなビルドやテスト、デプロイに対応するクラウド型のCI/CDツールです。CircleCIは、デプロイの自動化により円滑なプロダクトリリースを実現できます。クラウド型ツールのため、オンプレミス型ツールよりUI(ユーザーインターフェース)での設定が少なくできるymlファイルでの設定が特徴です。

Travis CI

Travis CIは、開発プラットフォーム「GitHub」と連携できるCI/CDツールです。Travis CIのソースコードは、GitHubでも公開されています。GitHub上のアプリケーションのビルド・テストを実行することが可能。無料でオープンソースのプロジェクトを開発できます。

Bitrise

Bitriseは、スマホアプリ開発向けのクラウド型CI/CDツール。無料枠が設定されている有料サービスです。iOSアプリ開発では、1回の実行につき10分以内のビルドであれば無料で実行できます。

ITreviewではその他のCI/CDも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

CI・CD(継続的インテグレーション・デリバリー)の導入の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

まとめ

CI/CDパイプラインの要素を自動化するには、ツールの選定が重要です。ツールの選定では、オンプレミス型やクラウド型の特徴やメリットから状況に合わせて選ぶ必要があります。

コロナ禍を機に、ビジネスツールの需要はますます広がる傾向です。プロダクトの品質を保持して迅速なリリースを可能にするCI/CDツールの導入は、アジャイル開発に欠かせない取り組みとなるでしょう。

投稿 CI/CDとは?アプリケーション開発の自動化で変わること は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ヤプリのカスタマーサクセス事例―1年でカスタマーサクセス組織を再構築、要となる全社の合意形成をどう作り上げたのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

カスタマーサクセスへ本格的に取り組む企業が拡大するにつれ、カスタマーサクセスに取り組む予定である、もしくは必要性を感じているという企業も徐々に増え始めている。しかし、これらの企業が一様に抱えている課題が「何から手をつけたらいいのか分からない」ということであろう。カスタマーサクセス実践の有効性は知りつつも、具体的なスタートアップの方法が分からず、カスタマーサクセス実践への一歩を踏み出せないでいる企業は決して少なくない。

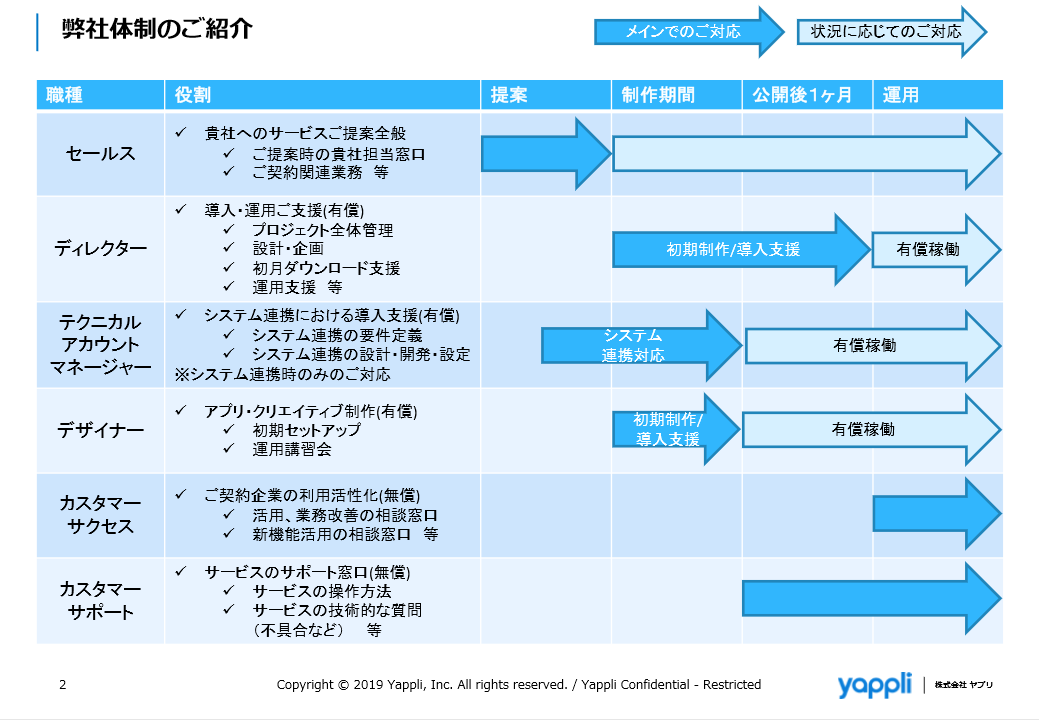

そこで今回ご紹介するのは、クラウド型のアプリ開発・運営プラットフォーム「Yappli」を国内約300社へ提供するヤプリのカスタマーサクセス スタートアップ事例だ。わずか1年で、「アプリ経由のEC売り上げが大幅増」「社内アプリで年間数1000万円の会議コストを削減」など顧客の成功を導き出せるチームを作り、またチャーンレートも1%前後という驚愕の実績を誇る同社取締役カスタマーサクセス本部 本部長の黒田 真澄氏とカスタマーサクセス部 部長の市川 昌志氏へ「カスタマーサクセスの始め方」をお伺いした。

がむしゃらに活動していたカスタマーサクセスチームを再構築。まずは、カスタマーサクセスの重要性を全社で合意形成

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

黒田氏: 2013年の起業当初からカスタマーサクセスに取り組んでいたというわけではありません。アプリ開発プラットフォームのYappliを活用してアプリを量産することに集中していたという時代があります。顧客数が200社を超えた頃、解約が少し目立ち始めたということもあって、やっぱりお客さまにちゃんと向き合わないとダメだよねという気付きがありました。そこで、導入後のお客さまへヒアリングに行くようにしました。お客さまが抱えている課題が少しずつ分かってきて、もっとこういうふうにツールを使いやすくしなきゃいけない、こんなことにお客さまは困っているから、こう支援していく必要があるなど、さまざまな課題が分かってきて、2017年の終わり頃に、私ともう1人でカスタマーサクセスチームを立ち上げました。

立ち上げたのはいいのですが、カスタマーサクセスが進んでいる企業のやり方を見よう見まねで、がむしゃらに活動している感じでした。たった2人で200社全顧客へとにかく訪問するというのを活動指針にし、しかもできるだけ「お客さまのニーズをかなえてあげるのがカスタマーサクセスだ」という思いから、アプリの見た目をカッコ良くしてあげたり、無料の機能を追加して少しバージョンアップして使いやすくしてあげたり、取引額の大きいお客さまも小さいお客さまも関係なく手厚くフォローしていましたね。そんな状況だと疲弊して、半年ぐらいしかもちませんでした(笑)。

――そこで、本格的にカスタマーサクセスを実践する組織体制を再構築するために、市川さんが入社されたということですね?

市川氏: はい。2018年5月に入社しました。前職でカスタマーサクセスという仕事の面白さに触れた私は、自分のキャリアアップを考えて、カスタマーサクセスの組織を作りたいという思いがベースにありました。私のニーズとヤプリのニーズがありがたいことに一致したので入社し、そこからカスタマーサクセスのチームを作るというのを自分なりにトライし始めました。