投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>マーケティング施策を実施するうえで強力な味方となり得るマルケトですが、では一体、その特徴やメリット・デメリットなどは、どのようなところにあるのでしょうか?

本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきます!

Adobe Marketo Engage(マルケト)とは?

マルケト(Adobe Marketo Engage)とは、世界6,000社を超える企業で導入されている、世界的なMA(マーケティングオートメーション)ツールのことです。

現在では「Adobe Marketo Engage」の名称で展開されていますが、もともとは米Marketo社が開発を行っており、2018年10月にはAdobe(アドビ)社が大型買収を行ったことでも話題になりました。

既存の顧客から見込み顧客、匿名のサイト訪問者まで、幅広いユーザーのインテントデータを収集することができるため、より効果的かつ戦略的なマーケティング施策に活用することができます。

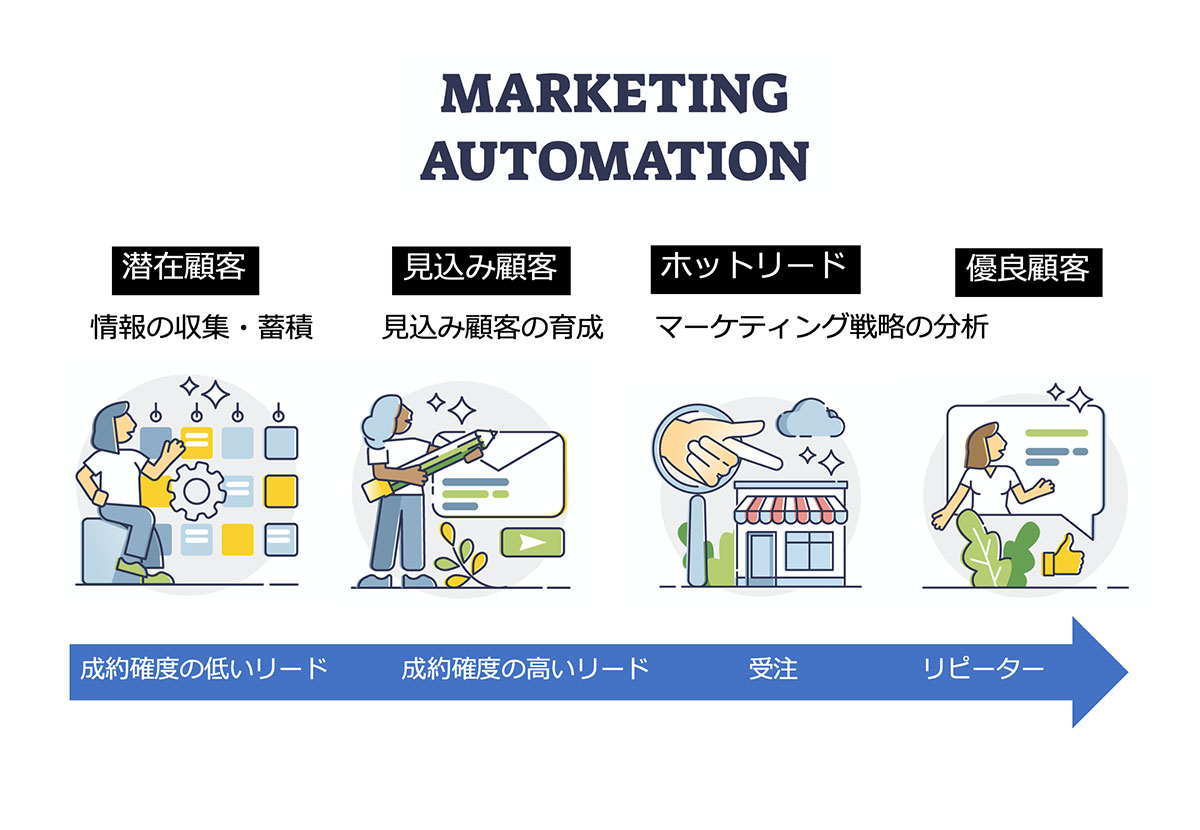

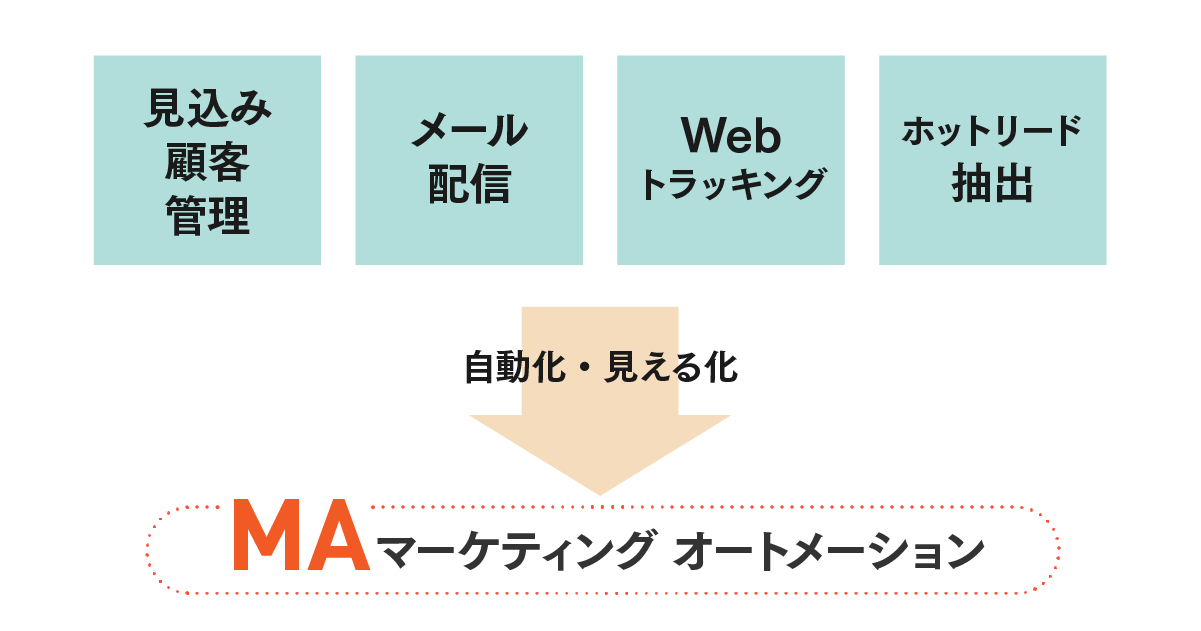

MAツールとは?

MAツール(Marketing Automation)とは、営業などの現場において、リード顧客から成約までのマーケティング業務を自動化し、マーケティング活動そのものを効率化するツールのことを指します。

▶ 関連記事:【MAとは?】マーケティングオートメーションの機能・特徴・選び方を徹底解説!

Adobe Marketo Engage(マルケト)の特徴

リード獲得を支援できる

マルケトは、マーケティングツールにおける、多様な機能を統合したプラットフォームです。ランディングページやフォームの作成、リードスコアリング、自動化されたキャンペーンなど、豊富な機能を活用することで、効果的なリード獲得活動を支援することができます。

見込み顧客を育成できる

マルケトは、リード獲得だけではなく、見込み顧客を育成するための機能も充実しています。顧客の行動や興味にもとづいたパーソナライズされたコンテンツの配信、ターゲティングされた電子メールキャンペーンなど、見込み顧客との良好な関係構築に役立ちます。

ワークフローを改善できる

マルケトは、顧客の獲得以外にも、ワークフローを改善するための機能も提供しています。ワークフローエディタを使用したマーケティングプロセスの自動化やA/Bテスト、リアルタイムのアナリティクスなど、ワークフローの効果を評価し、最適化することが可能です。

Adobe Marketo Engage(マルケト)の機能

マルケトの大きな特徴の一つとして「10個の機能(アプリケーション)」の存在が挙げられます。活用することにより、効果的なリードの獲得と顧客のエンゲージメントを実現することができます。

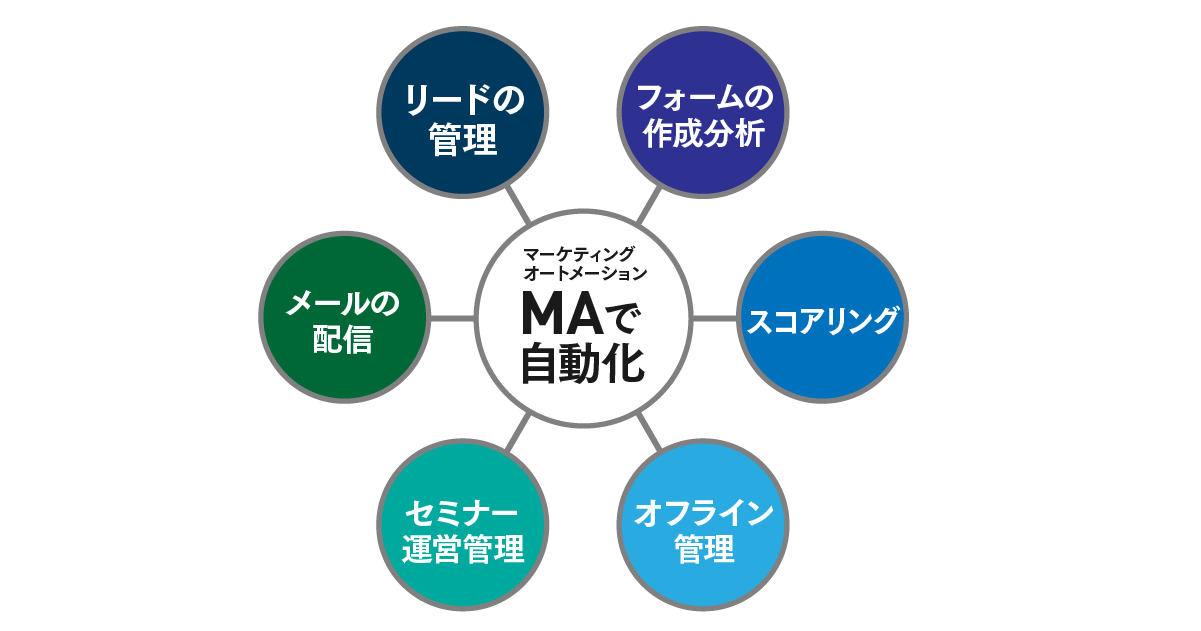

マーケティングオートメーション

マーケティングオートメーション(MA)に役立つ機能です。リードの生成から顧客のナーチャリング、顧客関係管理(CRM)まで、マーケティング活動におけるプロセス全体を自動化することができます。

メールマーケティング

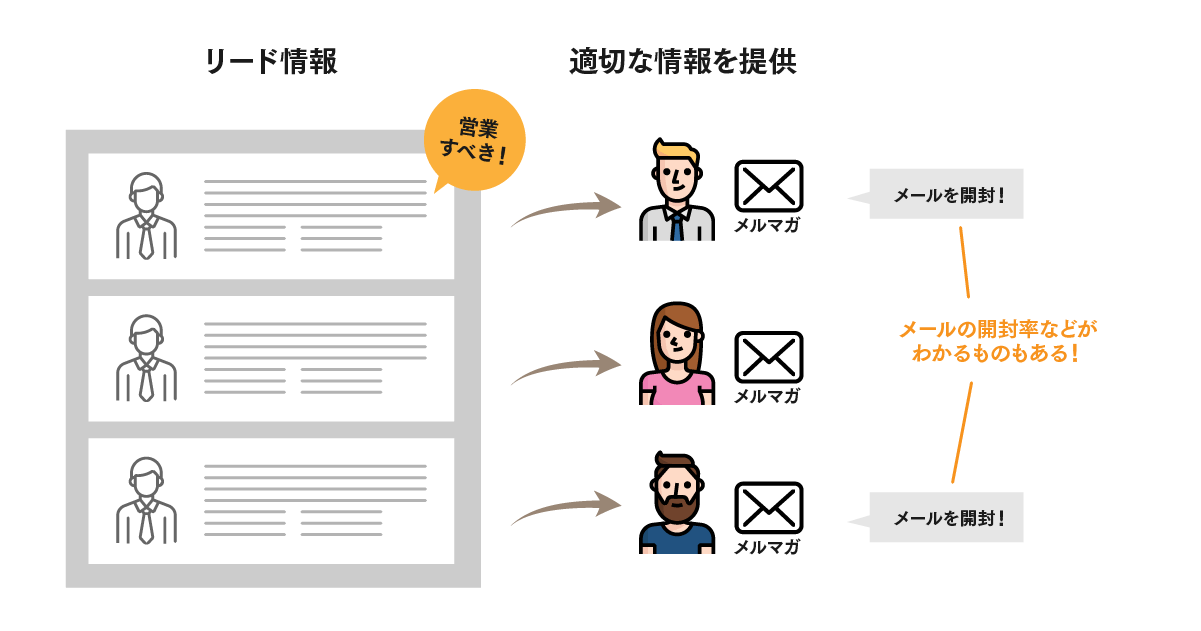

ユーザーごとにパーソナライズされたメールキャンペーンを作成する機能です。リアルタイムな追跡と詳細な分析を行うことによって、メールマーケティングの成果を最大化することができます。

モバイルマーケティング

モバイルデバイスへのターゲティングやパーソナライゼーションを実施する機能です。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に向けて、リーチとエンゲージメントを最適化することができます。

ソーシャルマーケティング

ソーシャルメディアプラットフォームでのマーケティング活動を支援する機能です。ソーシャルリスニングやターゲティングを行うことによって、サービスやブランドの知名度を高めることができます。

デジタル広告

自社の獲得したいターゲットオーディエンスに対して効果的な広告を配信する機能です。デジタル広告の管理と最適化を実施することにより、企業のROI(投資利益率)の最大化に貢献することができます。

Webパーソナライゼーション

ウェブサイトの訪問者に対して個別にカスタマイズされたアプローチを提供する機能です。匿名の訪問者に対して適切なアプローチを行うことにより、コンバージョンの増加に貢献することができます。

アカウントベースドマーケティング

アカウントベースでエンゲージメント率が高いユーザーをリストアップする機能です。重要なアカウントに対してパーソナライズされたアプローチを実現し、ビジネスチャンスを追求することができます。

マーケティングアナリティクス

実施したマーケティングキャンペーンの効果を迅速に評価する機能です。リアルタイムなデータ分析と可視化によって、どのキャンペーンが効果的なのか、戦略的な意思決定を支援することができます。

プレディクティブコンテンツ

ユーザーの行動と関心にもとづいて次に表示するコンテンツを予測する機能です。それぞれのユーザーごとにレコメンドするコンテンツを選択し、パーソナライズされた体験を提供することができます。

プレディクティブオーディエンス

ユーザーの行動履歴と属性にもとづいて将来の消費行動を予測する機能です。AIによる顧客セグメンテーションによって、ターゲティングとマーケティングメッセージの最適化を行うことができます。

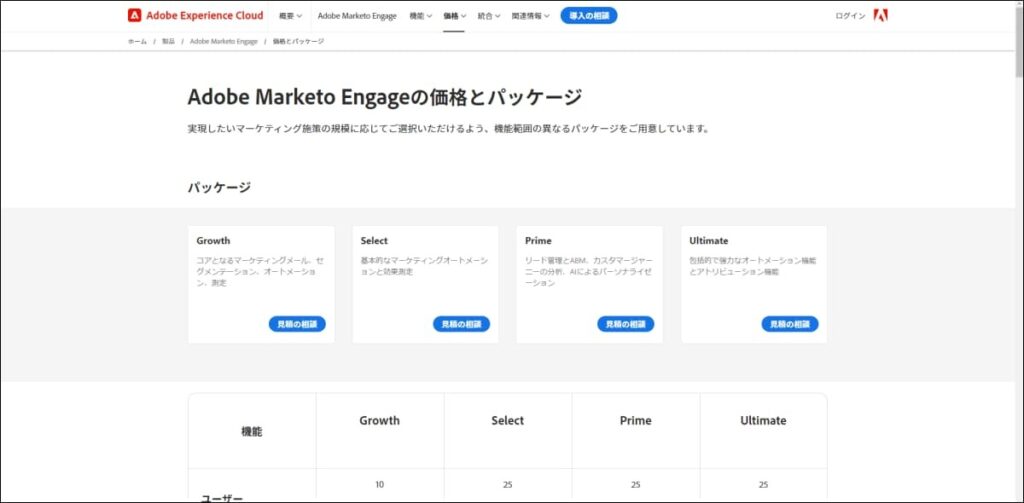

Adobe Marketo Engage(マルケト)の料金

マルケトには、主に下記の4つの料金プランが存在します。各プランの詳細な価格は公式HPには明記されていないため、詳細な料金情報についてはAdobeの担当者への見積もり相談が必須になります。

- Growthプラン

- Selectプラン

- Primeプラン

- Ultimateプラン

また、それぞれのプランごとで、対象となる法人ユーザーや利用できる機能などは異なるため、導入するときには、自社の従業員規模やニーズにマッチしたプランを選択するようにしましょう。

Growthプラン

Growthプランは「小規模なビジネス向けのエントリープラン」です。主な機能には、基本的なマーケティングオートメーション機能やリード管理機能、アナリティクスでの分析機能などが含まれています。

Selectプラン

Selectプランは「中規模の企業向けのミドルプラン」です。マーケティングオートメーション機能やリード管理機能はもちろん、ソーシャルメディア管理などの高度なマーケティング機能が含まれています。

Primeプラン

Primeプランは「大規模な企業向けのハイエンドプラン」です。ABM(アカウントベースドマーケティング)や高度なアナリティクス、カスタマイズ機能など、さらに高度な機能とサポートが提供されます。

Ultimateプラン

Ultimateプランは「複雑なマーケティングニーズを持つ企業向けのカスタムプラン」です。このプランでは、包括的なマーケティング機能や専任のアカウントマネージャーサポートなどが提供されます。

Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入事例

導入企業①:コクヨ株式会社

コクヨ株式会社は、マルケトを導入し、マーケティングプロセスの効率化と顧客エンゲージメントの向上に成功しました。

マルケトを活用することで、コクヨは顧客の行動や興味にもとづいた、パーソナライズされたコンテンツを提供し、リード獲得から顧客育成までのプロセスを自動化することができました。

導入企業②:LINE Pay株式会社

LINE Pay株式会社は、マルケトを導入し、ユーザーエンゲージメントの向上とマーケティング効果の最大化を実現しました。

マルケトを活用することで、LINE Payはユーザーの行動データを分析し、ターゲットに合わせたパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを展開することができました。

導入企業③:株式会社日立製作所

株式会社日立製作所は、マルケトを導入し、グローバルなマーケティングプロセスの統合と効率化を実現しました。

マルケトを活用することで、日立は世界中の顧客とのコミュニケーションを統一し、一貫したブランドメッセージの発信と有益なコンテンツを提供することができました。

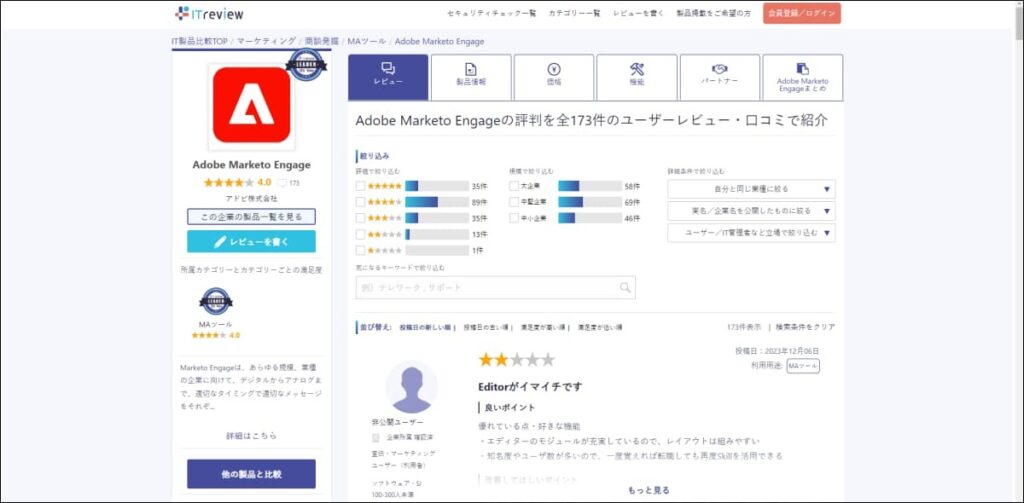

Adobe Marketo Engage(マルケト)の口コミ・評判

Marketo(マルケト)の良い口コミ・評判

あらゆるマーケティング業務をこれ1つでできる

今まではメール配信用、リード管理用、LP作成など業務によってツールを使い分けており連携性もなくログインも面倒で業務が煩雑でしたが、Marketoはそれらをつでできるので業務負荷をかなり削減できました。

企業名:コムテック株式会社

従業員規模:1000人以上

業種:ソフトウェア・SI

いまのマーケティング活動には不可欠

メール、Web、広告など、複数のチャネルに分かれつつ、利用する画像やPDFなどのアセットは共通で管理できるなど、効率的にマーケティング活動が可能となっている。マーケターが”作業”する時間を少なくできるので、本来考えるべきことに集中できる。

企業名:ソフトバンク株式会社

従業員規模:1000人以上

業種:情報通信・インターネット

マーケティング分析に役立つ

なかなか人力では難しい実用的なマーケティング分析を自動的にしてくれるので、ビジネスマーケティングの世界において実用的です。顧客がどこから流入し、何に興味を持っているのかジャーニーを把握できるので、質の高い情報が得られます。

企業名:Horaanna

従業員規模:20人未満

業種:日用雑貨

Marketo(マルケト)の悪い口コミ・評判

便利な点もなるが、とてつもなく不便な点もある

モバイル対応したメールテンプレートやランディングページテンプレートはあるが、細かな修正が全くできない。きちんとしたものを作ろうとすると、HTMLやCSSでゴリゴリに編集しないといけないので、全く使い物にならない。この点は、本当にAdobeがベンダーなのかと疑うレベルで質が低く、自由度の高いHubspotと比べるとその差は天と地ほどある。

企業名:非公開(企業確認済)

従業員規模:20-50人未満

業種:ソフトウェア・SI

必要な機能がほぼ揃っているが使い勝手とコストは悩ましい

コストの上がり方は使い続ける中でいずれぶつかる壁。機能網羅性の弊害ともいえるが、ユーザビリティも直感的とは言えない。

企業名:コムテック株式会社

従業員規模:1000人以上

業種:ソフトウェア・SI

Editorがイマイチです

とにかく、日本向けにフォントなど改行位置なども仕様が整っていないため、汚く見えてしまい、フォントは明朝ゴシック一択なので、イケてない見た目になってしまう。ここを何とかまずしてほしい。

企業名:非公開(企業確認済)

従業員規模:100-300人未満

業種:ソフトウェア・SI

Adobe Marketo Engage(マルケト)のメリット

利用できる機能が豊富

マルケトのメリットの1つ目としては「利用できる機能が豊富」というものが挙げられます。

マルケトは、マーケティングオートメーションからメールマーケティング、ソーシャルメディア管理、デジタル広告まで、多岐に渡る豊富な機能を利用することができます。

本来であれば複数のSaaSを導入して並列に使用なければならない部分まで、さまざまな機能が網羅されているため、マルケト単体で包括的なマーケティング戦略を展開することができます。

外部ツールとの連携が簡単

マルケトのメリットの2つ目としては「外部ツールとの連携が容易」というものが挙げられます。

マルケトは、同じAdobe製品との機能連携はもちろんのこと、SalesforceやZoom、Slackなど、他社の外部ツールやプラットフォームとのシームレスな連携をサポートしています。

ビジネスには必須のCRMシステムやデータ分析ツール、顧客データプラットフォームなど、さまざまなツールとの統合が容易になることで、マーケティング活動の効率化を実現することができます。

ユーザーコミュニティが活発

マルケトのメリットの3つ目としては「ユーザーコミュニティが活発」というものが挙げられます。

マルケトは、ユーザーコミュニティが非常に活発なことでも有名であり、ユーザー同士の知識共有や情報交換など、業界や業種を問わずグローバルな交流が盛んに行われています。

公式コミュニティフォーラムやイベント、ウェビナーなどを通じて、最新のトレンドやベストプラクティスを学ぶことができるため、マーケティング戦略の改善や効率化に役立てることができます。

Adobe Marketo Engage(マルケト)のデメリット

競合の製品と比較してランニングコストが高い

マルケトのデメリットの1つ目としては「競合の製品と比較してランニングコストが高い」というものが挙げられます。

マルケトは、豊富な機能が特徴となっている反面、導入費用やライセンス料、カスタマイズやサポートにかかる費用は、競合の類似製品と比較して、高額になりやすい傾向にあります。

とくに、中小企業や予算が限られている企業にとっては、導入コストが障害となることも多いため、全体的な価値やROI(投資利益率)を事前に評価し、費用と期待される効果を試算することが重要です。

扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる

マルケトのデメリットの2つ目としては「扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる」というものが挙げられます。

マルケトは、マーケティングオートメーションから分析、コンテンツ管理まで幅広い機能を提供している反面、なんでもできることが、かえってストレスとなってしまう可能性があります。

これらの多様な機能を理解し、適切に操作することは初心者にとっては難しい場合があるため、操作方法や機能の使い方については、公式のトレーニングやサポートを受ける必要があるでしょう。

英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある

マルケトのデメリットの3つ目としては「英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある」というものが挙げられます。

マルケトは、グローバルなマーケティングプラットフォームであり、英語表記が主流となっているため、日本語のドキュメンテーションやサポート体制が不十分な場合があります。

わからない機能や単語に遭遇したときには、公式のサポートに問い合わせるか、外部の翻訳サービスなどを利用して自力で解決する必要があるため、使い勝手が悪いと感じるユーザーも多いようです。

MAツールを選定するときのポイント

①:利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか

MAツールを選定するときのポイントの1つ目としては「利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか」というものが挙げられます。

BtoB向けのツールは、企業のビジネスプロセスや顧客関係管理をサポートする機能が重視されますが、BtoC向けのツールは、大量の消費者データを処理し、個々の顧客との関係を構築する機能が重要です。

②:現場の従業員が使いやすい操作性であるか

MAツールを選定するときのポイントの2つ目としては「現場の従業員が使いやすい操作性であるか」というものが挙げられます。

MAツールは、現場のマーケティング担当者や営業担当者が使いやすいことが重要です。直感的なインターフェースやカスタマイズ可能なダッシュボードなど、使い勝手の良さは生産性の向上に直結します。

③:自社の導入目的と機能がマッチしているか

MAツールを選定するときのポイントの3つ目としては「自社の導入目的と機能がマッチしているか」というものが挙げられます。

例えば、リードの獲得や顧客エンゲージメントの向上を目指す場合には、それらをサポートする機能が必要です。自社のニーズと選定候補の機能がマッチしているかは、あらかじめ確認しておきましょう。

④:自社と同規模の会社への導入実績はあるか

MAツールを選定するときのポイントの4つ目としては「自社と同規模の会社への導入実績はあるか」というものが挙げられます。

自社と同規模の会社への導入実績がない場合、導入前後での運用や効果予測が難しくなってしまうため、同程度の会社への実績がないサービスについては、なるべく導入を控えておくのが無難でしょう。

⑤:セキュリティやサポートは充実しているか

MAツールを選定するときのポイントの5つ目としては「セキュリティやサポートは充実しているか」というものが挙げられます。

データのトラブルや障害発生時における迅速な対応は、安定した運用を実現するうえでは不可欠です。MAツールのセキュリティやサポート体制が充実しているかどうかは、事前に確認しておきましょう。

Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入なら運用・導入支援パートナーがおすすめ!

本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきました。

もはやデファクトスタンダードともいえるMAツールのマルケトですが、利用できる機能が多い一方で、初心者には扱いが難しいというデメリットも見えてきました。

自社だけでの構築や運用が難しいという場合には、ぜひこの機会に「運用・導入支援パートナー(コンサル)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAツールの導入で失敗する理由と事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、MAツールの導入に失敗する理由とその解決法についてご紹介します。なぜMAツールの導入で失敗してしまうのかを参考にして、ぜひ運用の改善につなげてください。

MAツールの導入に失敗する理由と失敗事例

まずは、失敗事例を交えながらMAツールの導入に失敗する理由を解説します。よくある失敗体験から、MAツールを効果的に導入する方法を把握しましょう。

MAツールの導入目的が不明瞭である

MAツールの失敗事例のなかには、なんとなくMAツールを導入してしまったケースが少なくありません。したがって、MAツールをどのような目的で導入するのか明確にすることが重要です。たとえば、リード獲得の強化、顧客満足度の向上、営業プロセスの改善などに応じてツールの選択やカスタマイズが必要です。

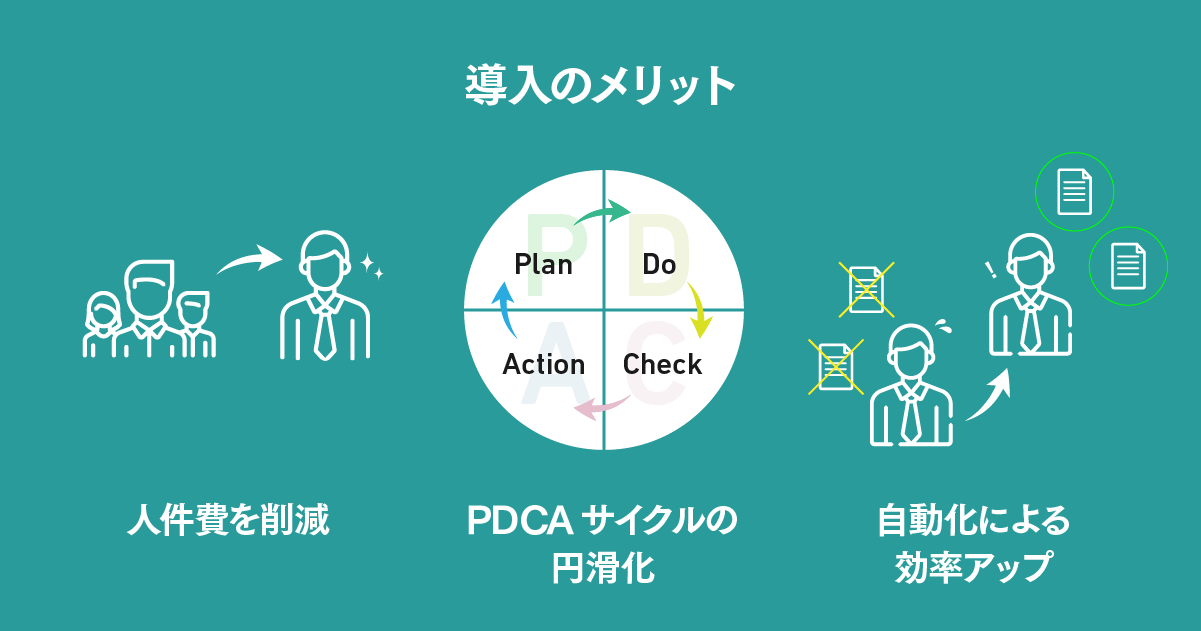

また、MAツールを導入した後のKPIやKGIを設定していなかった事例が多く、MAツールの導入前と導入後の効果測定が不明瞭であることもあります。MAツールの導入と運用には具体的な数値目標を掲げ、PDCAやDCAPなどの改善も含めて検討する必要があります。MAツールをなんとなく導入すると、正しい効果を得ることはできないので注意しましょう。

コンテンツやリード数が少ない

MAツールを導入したことによって作業時間の短縮には成功したものの、売上拡大やコスト削減に効果を発揮しないケースもあります。

MAツールは、膨大なコンテンツやリードを管理するために用いるツールですが、これらのリソースが不十分な状態でツールを導入しても、MAツール本来の目的を果たせるとは言えません。MAツールを導入する前に、まずはコンテンツ戦略やリード獲得を改善することが重要です。

スキルや人的リソースが不足している

マーケティングの仕事をサポートするMAツールでは、専門的なスキルや経験が必要になることが少なくありません。したがって、スキルや人的リソースが不足している場合には、思ったような効果が出ない事例が多くあります。

大企業であれば、マーケティングには担当の専任部署を設けて、リードジェネレーションやセールスファンネル管理などを専門的に実践するのが一般的です。しかし、日本の多くの企業では、マーケティングを担当するのは、営業部やシステム部との兼任の場合が多いです。そのため、スキルやリソースが不足したままマーケティングを実践してしまい、思ったような効果が出ない事例が多くあります。

最近では、日本政府観光局もデジタルマーケティングの専門部署を立ち上げており、マーケティングには専門性が必要であることが示されています。マーケティング担当部署を設置することは難しくとも、最低限でも広報担当者は専任の部署を持っておくのが望ましいでしょう。

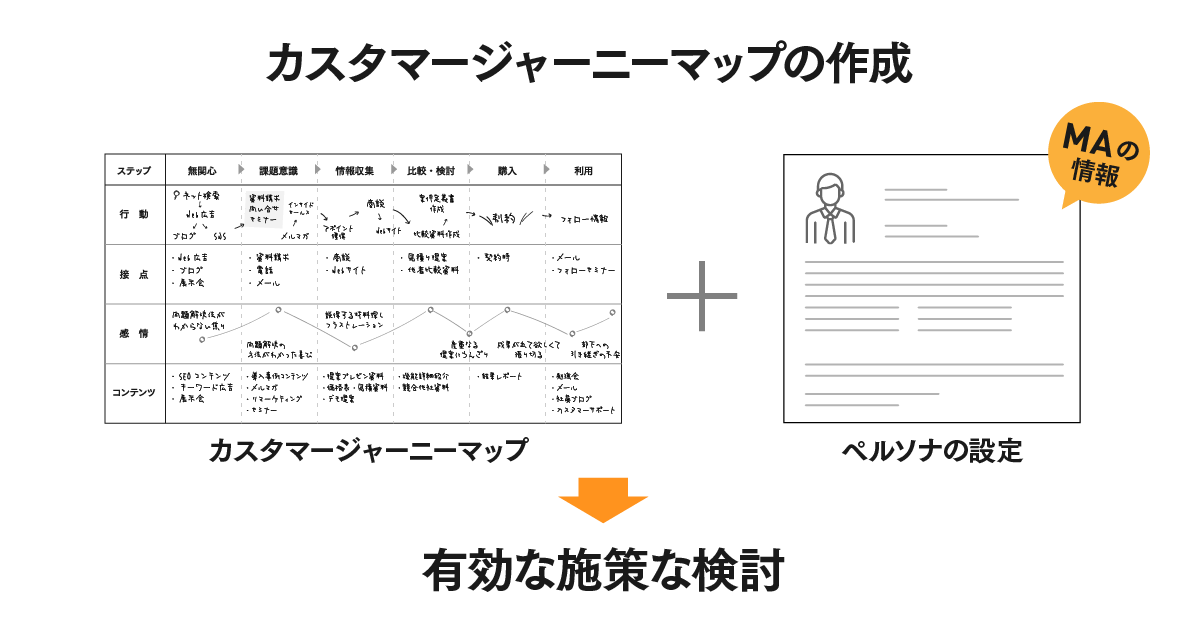

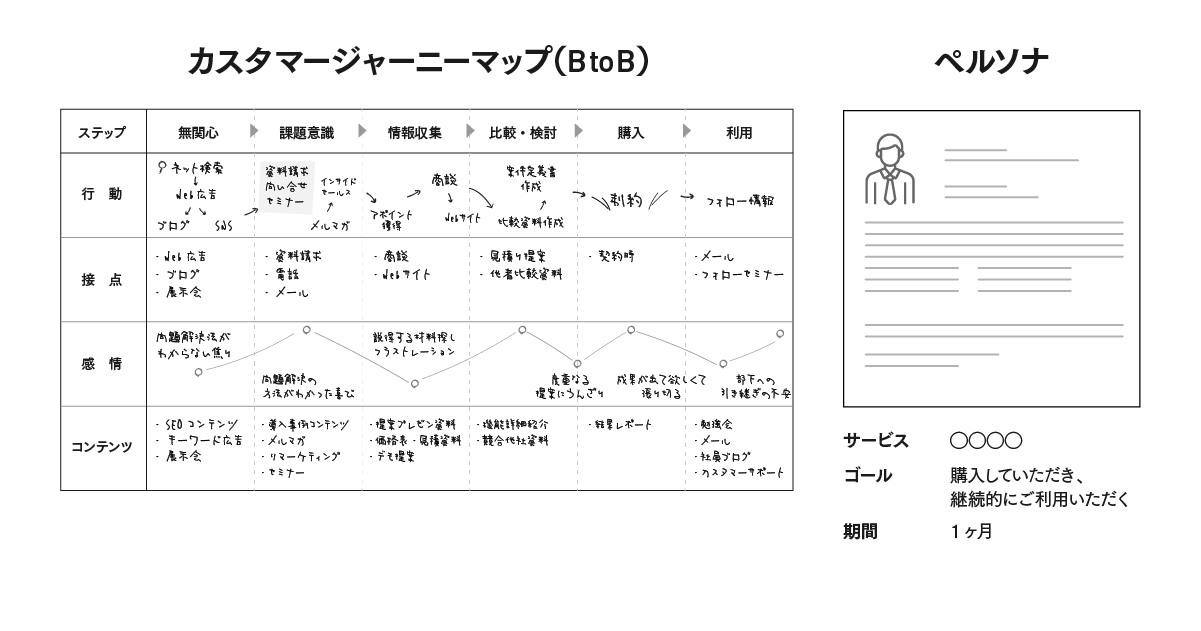

ツール導入前にプロセス設計をしていない

MAツールを導入するには、ペルソナやカスタマージャーニーマップなどの設計が欠かせません。よくある失敗例が、MAツールを導入したものの、メール配信やレポート作成などの一部機能しか活用できないケースです。その背景には、ツール利用者のスキル不足もあるでしょう。MAツールを効果的に活用するためには、プロセス設計を含めた包括的な利用が必要です。

MAツールを正しく活用するには?

では、実際にMAツールをうまく活用するにはどのような方法があるでしょうか?その答えはいくつもありますが、特に押さえておくべき項目について解説します。

MAツールの導入目的を整理する

はじめに、MAツールの導入目的を明確にする必要があります。会社ごとにMAツールを導入する理由は異なるため、まずは市場調査、戦略の策定、そして実行評価の3つのステップから自社にとってのMAツールの目的を整理しましょう。

たとえば、顧客との関係強化を目的とする場合はメール自動配信機能、リードの分析を目的とする場合はリード・スコアリング機能を利用することができます。マーケティングに必要なスキルについては、こちらの記事も参考になるでしょう。

コンテンツ制作やリード獲得を強化する

MAツールを導入しても、コンテンツやリード数が不足している場合は、効果が期待できません。そのため、MAツールの導入に加えて、コンテンツ制作やリード獲得の強化にも取り組む必要があります。

たとえば、自社製品やサービスに関連する記事や動画をWebサイトに公開したり、メール会員の登録ユーザーを増やしたりすることで、処理するデータ量を増やす必要があります。SEO対策やコンテンツマーケティングに力を入れることで、MAツールの効果を最大限に引き出すことが可能です。

MAツールに専任の担当者をつける

MAツールを効果的に活用するには、専任担当者の存在は不可欠です。マーケティングの専任担当者がいることで、市場や顧客のニーズを正確に把握し、それに基づいたマーケティング施策を計画・実行することができるからです。また、データ分析や市場動向の把握、コンテンツの企画・制作など、多岐にわたる業務を担当することができます。

オートメーション化することで労力を削減することはできますが、競合他社との差別化や市場動向の把握といった複雑なマーケティングを極める担当者をきちんと育成しましょう。

ベンダーのサポートや外部委託に頼る

専任の担当者の確保や育成が難しい場合、外部委託に頼ることも1つの選択肢となります。マーケティングに関する相談やアドバイスを受ける場合、マーケティングに特化した専門家やコンサルタントのサポートを受けるのが一般的です。

また、MAツールのサポートを利用することで、一般的なマーケティングの知識やトレンドについての情報提供、ツールを活用したマーケティング戦略の提案などを受けられる場合もあります。そのため、ツール提供元のサポートサイトやマニュアル、または利用者コミュニティなどで情報収集を行い、必要に応じてマーケティングの専門家やコンサルタントに相談するのがおすすめです。

MAツールを正しく運用してマーケティング活動をサポートしよう

MAツールを導入することで、マーケティング活動をより効果的にサポートすることができます。ただし、失敗しないためには、まず自社のマーケティングについて整理し、ツールを利用する担当者を育成する必要があります。

また、必要に応じてベンダーやコンサルタントに相談することで、MAツールを正しく運用し、マーケティング活動の成功につなげましょう。

投稿 MAツールの導入で失敗する理由と事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティングオートメーション(MA)とは?おすすめツール7選をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、今後MAの導入を考えている方にもわかりやすく、MAの基礎からメリット・デメリット、導入ポイントやおすすめのMAツールまで、MAについて詳しく解説します。

MA(マーケティングオートメーション)とは?

MA(マーケティングオートメーション)とは、マーケティング活動を自動化することにより、見込み顧客を育成するツールやソフトのことをいいます。株式会社矢野経済研究所による「DMP/MA市場に関する調査」によると、MAのマーケット規模は年々拡大を続け、2021年のDMP/MA市場規模は600億円となることが見込まれています。

インターネットの普及により、さまざまな情報に溢れた現在は、顧客の興味はより複雑化し、ニーズの抽出が困難な時代となっています。そんな中、MAは最良のコンテンツの提供や営業による最適なアプローチを行うために導入・活用されています。MAが果たす役割には、主に以下の4つが挙げられます。

- 情報の収集

マーケティング戦略はユーザー情報の収集からスタートします。メールやWebサイト・動画やSNSなどバリエーションに富んだ情報の中、顧客のライフスタイルの多様化に合わせ、マーケティング戦略も細部まで丁寧な対応が求められます。

- 情報の蓄積

顧客から収集した情報は、それに相応しい方法で蓄積を行います。

- 見込み顧客の育成

ユーザー情報の収集・蓄積後、見込み顧客の育成を行います。近年注目されているOne to Oneコミュニケーションを実現するためには、見込み顧客のリスト登録や招待メールの配信・テレアポなどの業務が欠かせません。見込み顧客の求める情報を最適なタイミングで提供できれば、購買意欲を育てることにもつながります。

- マーケティング戦略の分析

メールの開封や未開封・自社サイトへの訪問など、個々の顧客のオンラインアクションを追跡することで、顧客行動などの情報を一元化することができます。一元化した情報は、マーケティング戦略や収益過程などの効果測定にも利用できます。そのため、PDCAサイクルもスピーディーに回すことが可能になります。

また、MAツールはBtoBだけでなく、BtoCでも利用できるように設計されています。BtoBのツールでは、名刺管理やセミナー・イベントなどの受付管理と連携できるものが増加しています。BtoCルールは、見込み顧客の一元化が可能であり、顧客優先のマーケティングを支援します。

MAツールの基本機能

MAを導入・活用により得られるメリットは数多くあります。BtoB・BtoC問わず、MAを導入する企業は増加傾向にありますが、システムを十分に扱えていないと感じるケースも出てくるでしょう。見込み顧客のアクションログに対し、最適なタイミングでマーケティング戦略を行うために必要な機能について紹介します。

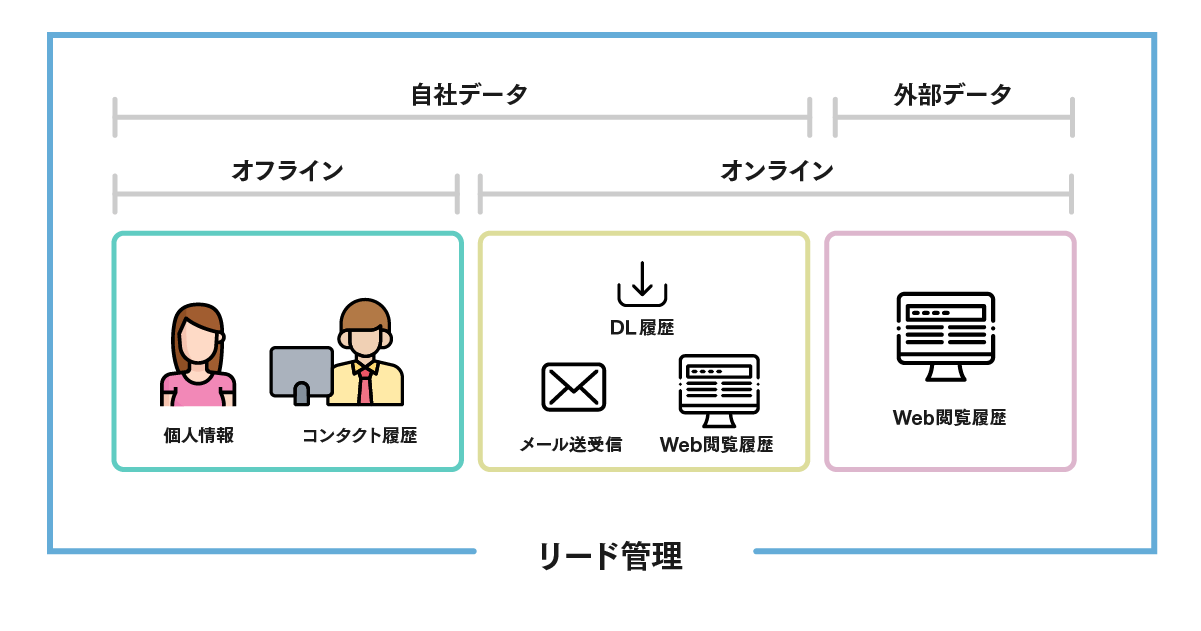

リード(見込み顧客)管理機能

名刺やデータの履歴・資料請求や取引履歴などを一元管理できる機能のことをいいます。情報を得たルートがまったく異なることから、個々に管理されやすい情報も、MAを導入・活用することでリード(見込み顧客)の特性を生かしながらアプローチすることが可能となります。

スコアリング機能

見込み顧客が受注までに至る確度を計算することをスコアリングといい、割り出されたスコアは高い見込み顧客であるかどうかの可能性を知る指標になります。これを自動計算する仕組みを、スコアリング機能といいます。ツールであらかじめ定められた規定に基づき点数が割り出されます。

メール作成機能

メールを作成する機能のことをいいます。テンプレートも豊富に用意されているツールが多くメールの作成が苦手な社員であっても、シンプルでわかりやすく扱いやすい機能となっています。

メール配信機能

メールを配信する機能のことをいいます。メール配信機能は、リード管理機能やシナリオ作成機能などと結びつけて活用することができます。そのため、顧客の特徴や状態に応じた配信が可能です。

シナリオ作成機能

リードの行動を予測したうえでそのアクションに対し、実行する行動作成機能のことをいいます。顧客と自社とをつなぐ信頼関係構築のために必要な機能です。あらかじめシナリオを作成しておくと、メールの配信や電子クーポンの配布というような誘導の一部分をMAが自動で行います。

LP作成機能

広告をクリックしたユーザーが見るページのことを、LP(ランディングページ)といいます。自社の商品やサービスを紹介することにより、ユーザーのアクションを促すために必要な機能です。LP作成を通して得たユーザー情報はリード情報として記録され、見込み顧客の育成に活用されます。

フォーム作成機能

自社のWebサイトへの問い合わせや、資料請求をする場合に名前や電話番号・メールアドレスなどの個人情報を入力する欄のことをいいます。自社とユーザーが出会う契機となることから、重要な機能であるといえます。フォーム作成で得たユーザー情報もリード情報として記録され、その後の育成に活用されます。

レポート・分析機能

正確な誘導を行い、受注につなげて顧客を増加させるために必要となる機能のことをいいます。レポート・分析機能でアクセス解析を活用ことにより、顧客の企業規模や業界まで幅広い情報を把握することができます。問題なく戦略を実行するためにも、顧客情報を詳細まで知ることはとても大切です。

メディア連携機能

TwitterやInstagramなどのSNSと連携を行う機能のことをいいます。目的とするユーザーにアプローチする場合にも、この機能を活用することが効果的です。さまざまなメディアを一元管理し、どのような顧客がどれほどクリックしているなどの分析を行うことができます。

システム連携(SFA・CRMなど)機能

SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)などのシステムと連携可能な機能のことをいいます。マーケティング部門の育成した顧客を、SFAを通して営業部門がチェックするような活用法になります。顧客情報や案件情報から結果としてのマーケティング活動評価に結びつけられる仕組みも導入されています。

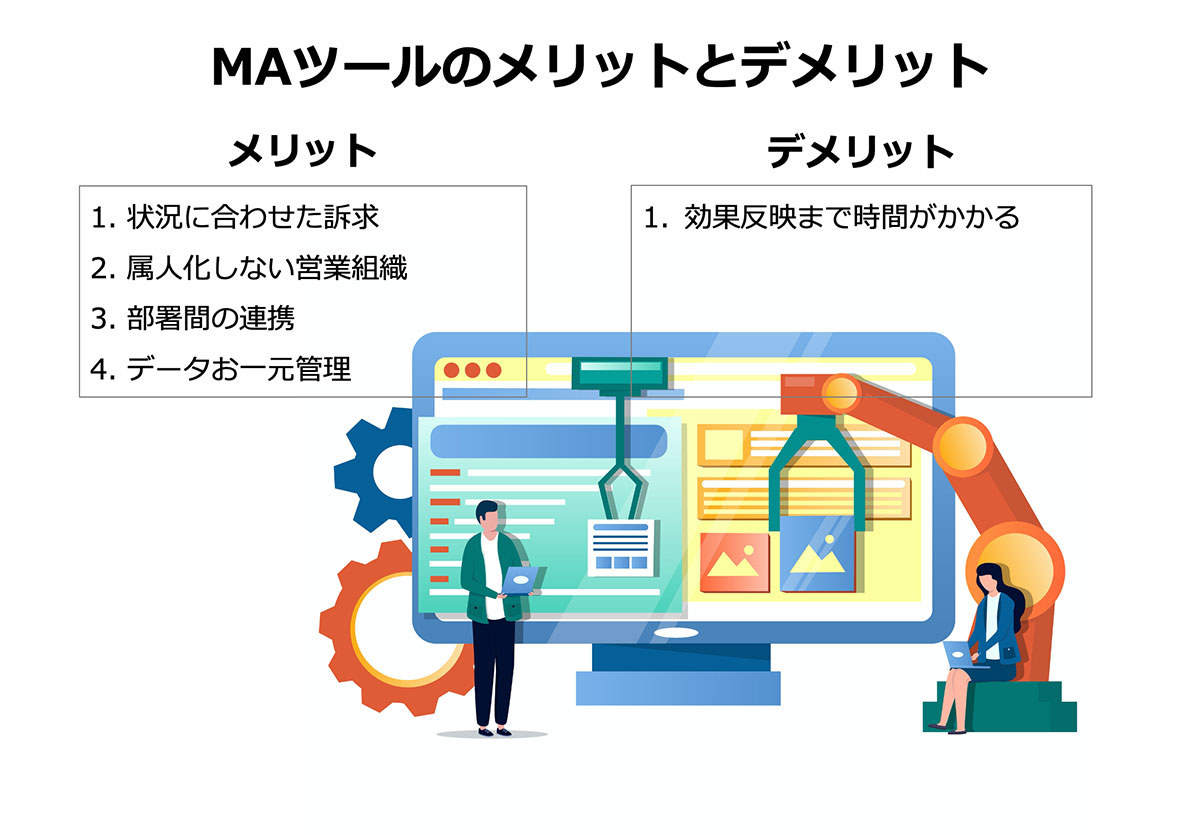

MAツールを導入するメリットとデメリット

MAの導入・活用により、営業活動の最適化や小規模でも効果を生むマーケティング戦略が可能となります。MAのメリットや効果を最大限に引き出すためには、オペレーションや明確な目的をもとにした設計を行うことが大変重要になります。

MAを導入するメリット

・見込み顧客の状況に合わせた訴求ができる

MAでは見込み顧客の行動履歴をもとに、自動で状況に応じたアプローチができます。シナリオ設定をして見込み顧客の状況に合わせた訴求をすることで、属人的な手間を省くことが可能です。

すべての問い合わせ客やメルマガ購読者が必ずしも自社製品に興味をもっているとは限りません。見込み顧客は毎日膨大な量の情報を受け取っているため、適切なタイミングで適切な情報を届ける必要性があります。しかし、マーケターや営業が個別に状況を把握し、その状況に合ったアプローチをし、コミュニケーションをとるのは困難です。

見込み顧客のケアを人的作業で行うことには限界がありますが、放置すれば他社の顧客となる可能性もあります。MAを導入・活用すると、見込み顧客の情報を一元化してメール配信やコンテンツ提供などから連絡をとり続けることができます。このような方法により、見込み顧客の流出を防ぐことができます。

MAで見込み顧客の行動変容が把握できれば、製品・サービスに興味があることや、どういった情報を求めているのかまでがわかります。見込み顧客の状況に合わせた訴求により、取りこぼしのないようにアプローチするためにも、MAはとても有効な手段だといえます。

・属人化しない営業組織をつくれる

アウトバウンドが前提だった時代の営業は、属人的な側面がとても強かったといえます。営業の受注率の高さは、各々の性格や能力、経験によって左右されていました。しかし、欲しい情報や商品がオンライン上で簡単に購入できる現代では、営業が直接売り込むアウトバウンドの機会が減少しています。MAはオンライン上で接点のある見込み顧客に持続的コミュニケーションをとることができるため、インバウンドでスムーズなコミュニケーションを具現化できます。

MAを導入してマーケティング部隊が見込み顧客のフィルタリング(選別)とナーチャリング(育成)を終えたところで営業部に見込み顧客をパスすれば、営業の能力に依存せずに営業組織全体の生産性を上げることができます。

また、MAでは経験や勘に頼らずに客観的な判断軸でアプローチをすることができます。“オートメーション”の名の通り“自動化”を推進することで、情報共有が容易になり、属人化した営業活動に頼ることなく効率的なアプローチが可能になります。

・営業とマーケティングで連携しやすくなる

営業は顕在化した確度が高い見込み顧客へのアプローチに注力しがちなので、潜在ニーズ層へのアプローチはどうしても後回しになってしまいます。しかし、それでは潜在的な顧客を逃してしまうリスクもあります。

MAを導入するとマーケティング施策の履歴やWebサイトの閲覧状況などがまとまって管理されるため、マーケティングと営業の間で、状況の共有がよりスムーズにできるようになります。

見込み顧客の検討段階がわからないと、的外れなタイミングや内容でアプローチをしてしまう可能性が高いですが、MAを使って見込み顧客の行動ログに合わせた情報を提供することで、“かゆいところに手が届く”アプローチが可能になります。つまり、マーケティングと営業が連携することで、ニーズが顕在化していない見込み顧客へのアプローチも放置せずに効率よく行うことができるようになるのです。

・見込み顧客のデータを一元管理できる

多くの施策を実施し、管理する情報が増えると、見込み顧客の情報の管理がバラバラになりがちです。MAを使うことで、見込み顧客のデータを一元管理することができます。MAにはデータ分析機能があり、見込み顧客ごとに、資料のダウンロード履歴やセミナーの参加状況、Webサイトの閲覧状況などのデータから戦略の効果を測定することもできます。受注確度の高い見込み顧客を抽出することで、より生産的なアプローチも可能となります。

MAツールを導入するデメリット

・効果反映まである程度の時間が必要

MA導入後は繰り返しPDCAを実行し、戦略を練り続けることが必要となります。またMAを活用するにはコンテンツの制作費やメール配信のための設計により出費が増える可能性があります。そのため、短期的な視野に捉われることなく、時間をかけて効果を上げていくことが重要です。

MAとSFA・CRMの違い

MAのほかに注目を集めるツールとして、SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)があります。MAがマーケティング活動を自動化するツールであるのに対し、SFAは営業担当者を支援するツールです。またCRMは、顧客との信頼関係構築のためのツールとなっています。これら3つのツールにそれぞれ異なる点があるように、得意とする分野にも以下のプロセスにおいて明確な違いがあります。

MA・・・リードの育成や選定

SFA・・・商談から契約に至る過程

CRM・・・優良顧客との関係維持・改善

一連のフローを通じて、プロセスごとに必要となる取り組みを支援するのが、これら3つのツールの特徴です。自社の求めるツールの選別には、以下の課題解決法を知る必要があります。

| MAツール | 集客への迷いがあるケースには、リードの育成や選定を行いたい場合に最適 |

| SFAツール | 営業知識の蓄積不足のケースでは、商談情報の共有と業務効率化に有益 |

| CRMツール | 優良顧客の維持・改善不足のケースには、優良顧客の育成に効果的 |

MAツールの活用事例

MAツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

円滑なコミュニケーションと生産性の向上を実現

「現状の弊社の管理項目との突き合わせや提案など親身になって調整や提案をしていただきスムーズな導入に結び付いた。資料請求を処理する業務部署と、その後のアプローチをかける営業部とのやりとりがシームレスに行えています」

https://www.itreview.jp/products/saaske-lead/reviews/54121

▼利用サービス:サスケLead

▼企業名:株日本ビスカ株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:デザイン・製作

セミナーの参加率が増加、顧客の好みも可視化

「当社の強さであった営業マン主導の顧客関係維持は、移動制限、実の営業が制限されるコロナ下では、属人化されたものであると問題視されました。シャノンマーケティングプラットフォームを使い、属人化した顧客情報をSMPを使い組織的に共有し、顧客主導の顧客関係維持に変革しました。これまで、製品紹介セミナーの案内も営業マンが主導でしたが、SMPを活用して行いました。結果として、セミナーの参加率が増加、顧客の好みも可視化されました。より顧客が求めるニーズの把握にもつながり、増収増益にもつながる事になりました」

https://www.itreview.jp/products/shanon-marketing-platform/reviews/71780

▼利用サービス:HANON MARKETING PLATFORM

▼企業名:イスクラ産業株式会社 ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:医薬品

マーケティングに必要な全てを達成可能

「2020年のMarketo Masterです。レベニューモデルを構築し実施できるツールはMarketo Engageだけです。顧客の獲得から、育成、インサイドセールスにパスをして、商談化、営業がクローズした受注情報までも取り込むことで、一気通貫でマーケティングに必要な情報を管理、運営、可視化まですることができるツール。メールの送信、イベントの管理をする”だけ”のマーケティングオートメーションではなく、SalesforceなどのCRMともシームレスに連携をすることができるので、全ての情報をMarketoの中で管理し、マーケティング活動を行うことができるのがMarketo Engageの最大の価値だと考えています。売上を最大化するために必要なマーケティングを実施することができるのは、Marketo Engageがあってこそです」

https://www.itreview.jp/products/marketo/reviews/50335

▼利用サービス:Adobe Marketo Engage

▼企業名:株式会社エイトレッド ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI

MA初心者にもおすすめ!

「ステップメールやシナリオメール機能を使って、営業がフォローしきれない顧客のフォローを実施しています。また、シナリオメール配信の途中でHOTになった顧客は営業にパスできるように自動通知メールを送っています。結果的に、放置してしまう顧客がいなくなったことで機会損失が減り、逆に確度の高い顧客だけを営業にパスできるようになったので営業の無駄アポも減りました。副次的な効果かもしれませんが、営業担当と企画担当の関係性も良くなったように感じます」

https://www.itreview.jp/products/kairos3/reviews/49936

▼利用サービス:Kairos3

▼企業名:株式会社リクルート ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材

業務効率化や効果の数値化に寄与「カスタマーリングス」

「メルマガの到達率が上がりました。今まで何らかのエラーで配信ができなかったお客様も自動で届くまでアプローチしてくれるので、エラーで配信できなかった人の数が減りました。分析データは、条件の掛け合わせがたくさんできるので、複雑なデータ分析が効率よく簡単に抽出できるようになり、楽になりました」

https://www.itreview.jp/products/customer-rings/reviews/30112

▼利用サービス:カスタマーリングス

▼企業名:関西鉄工株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:50-100人未満

MAツール導入のポイント

近年、多くのMAツールが登場していますが、機能や操作性・費用面は個々のツールによってまったく異なります。ツールを導入する際に大切なことは、他社製品との比較を行ったうえで自社に合う最良のMAツールを選ぶことです。導入後問題なく活用していくためには、以下の8つのポイントを押さえておきましょう。

導入目的を明確に

MAツール導入前のプロセスとして、どういう機能のある製品でどういったマーケティング戦略を実現したいのか明確にしておきましょう。MAツールは機能が多岐にわたるものから限定的なものまで幅広くあります。自社の導入目的を定め、必要な機能と不必要な機能とに分類を行い、選定を進めていきます。

自社のリード情報をチェック

ナーチャリングの対象であるリード(見込み顧客)を自社でどれほど保有しているかということも、導入前に把握しておくべき情報です。また自社と顧客との関係の確認も、顧客ごとに適切な戦略実行のために必要です。関係の確認をすることによって、導入後の誘導設計を行いやすくなります。

マーケティング戦略の構築

導入前のプロセスとして顧客にどういう課題があり、解決のためにどういったコンテンツが必要であるのかなどの戦略を組み立てるための指標を出します。しかし、目的を設定して戦略を実行しても、必ずしもすぐに効果が反映されるとは限りません。そのため、常に先の状況を想定しながら次なる戦略を立てる必要があります。

確実に自社に合う製品を選定

自社に最適なMAツールを選ぶことは、導入前にさまざまな対策を講じるうえでも大切なことです。自社の目的から逸れることなく、他社ツールとの比較を上手に行いながら選定をすることを心がけましょう。

課題解決に必要な機能の確認

自社の抱える課題を解消してくれるツールを導入することは必然ですが、導入前に想定していた施策があとで変更される可能性も否定できません。そうしたこともあらかじめ想定して、必要になりそうな機能をしっかり考えたうえでツールを導入することも視野に入れておきましょう。

運用プロセスの調整

導入後も順調にMAツールを運用してくためにも専任の担当者を定めておきましょう。効果は顧客の求めるニーズによっても変化するので、動向を常に把握し確認や変更を繰り返すことが大切です。戦略の促進とより円滑なコミュニケーションには、PDCAサイクルを上手に活用する担当者の存在が必要不可欠です。

他部門との緊密な連携

MAツールを導入・活用した結果として、受注率の増加に成功していることが求められます。そのため、営業部門との強固な連携が欠かせません。また具体的な連携内容を、マーケティング部門で確認可能な仕組みを整えることも重要です。社内で積極的に情報共有ができれば、課題の解決や改善にも寄与します。

SFA・CRMといった他ツールとの連携

SFAやCRMなどのほかのツールと連携を行うことにより、企業のデータ管理をより最適なものにできます。また高い精度の効果測定や検証も可能となるだけでなく、部門ごとの社員のスキルを高めることにもつながります。マーケティング部門と営業部門の連携不足と思われる企業は、SFA・CRMなどとの連携をすることを検討しましょう。

MAツールの業界マップ

MAツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

おすすめのMAツール7選

実際にMAツールを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのMAツールを紹介します。

(2021年12月4日時点のレビューが多い順に紹介しています)

SHANON MARKETING PLATFORM

あらゆる業務の効率化・自動化・データ管理から、スムーズな情報伝達を可能にするクラウドアプリケーションです。目的や工程を明確にしたマーケティング活動のサポートや、セミナー・イベント運営の拡張によりリードの獲得に向けるバーチャルイベント等、幅広い業務をサポートしています。

SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報・レビューを見る

Adobe Marketo Engage

デジタルからアナログまで最適な瞬間にメッセージを届けるマーケティングエンゲージメントプラットフォームです。BtoBやBtoC・業種問わず、国内外に5000社以上の導入実績をもつマーケタ―に向けたプラットフォームを提供しています。

Adobe Marketo Engageの製品情報・レビューを見る

Kairo3

扱いやすさに焦点を置いたクラウド型MAサービスです。営業とマーケティングを1つに結びつけることでニーズを把握し、高品質な営業活動を支援します。豊富なサポート体制と、リーズナブルな費用で利用できます。

ホットプロファイル

名刺管理と見込み顧客発掘・SFAを融合させることで生産性や売上の向上を目的としたクラウド型の営業サポートツールです。データベースを中心として営業戦略と顧客のリアクションを一元化し、リアルタイムで情報を可視化できることでスムーズな営業戦略を具現化します。

カスタマーリングス

顧客データを分析し、メール配信や郵送DMなどの方法での接客を実現するツールです。ECサイトの在庫情報と連携を行うと、在庫の少なくなったタイミングで通知できます。ある程度検討期間の長い業界を中心にさまざまな国内企業で活用されています。

BowNow

シンプルで使いやすくローコスト、リストアプローチ業務の自動化が可能なツールです。高いコストパフォーマンスを発揮できるマーケティング戦略を立てられます。マーケターと営業の両者が共通認識を持ち、最適なタイミングでピンポイントに見込み客にアプローチをすることで、効率的にマーケティング施策の成果を出すことができます。

サスケLead

見込み客を管理・育成するためのクラウドサービスです。リードデータを一元管理できるだけでなく、名刺や書面資料のデータ化やパソコンからの電話受発信可能なCTI機能などのほか、クリック率やアクセス解析といったシステムも備えています。多くの企業に導入・活用されています。

ITreviewではその他のMAツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。

MA(マーケティングオートメーション)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

まとめ

MAツールを導入・活用するときには、当然のことながらコンプライアンスを遵守しながら活用する必要があります。システムを適切に扱うことさえできれば、会社の利益にもつながっていきます。またスムーズな運用を実現するためには、導入前から慎重に施策を練ることが重要です。

MAツールを運用する際には、運用コストに対し結果が伴っていることも重要です。そのためには人的リソースや将来的なビジョンまで見通したうえで、現実的な運用計画を構築しましょう。他社製品との十分な比較も行いながら、自社に最適なツールを選ぶことが必要となります。

投稿 マーケティングオートメーション(MA)とは?おすすめツール7選をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>リードの情報管理や、営業プロセスの支援が必要となる現場において活用されていますが、ツールによって注力している点が異なるため、競合の有無や商品の特長をつかんだ上で適切に選びたいところです。

本記事では、企業への導入実績の多い代表的なMAツールを厳選しました。実際に使用している担当者のレビューを交えながら、ツールの特徴や強み、機能解説を行います。自社の課題と照らし合わせ、最適なMAツールを見つけてください。

マーケティングオートメーション(MA)は業務を自動化し、見込み客への適切なアプローチを可能にする

マーケティングオートメーション(MA)とは、従来は手作業で行なっていたリード獲得〜育成〜分類のプロセスを自動化し、適切なタイミングで適切なアプローチを可能にすることで、見込み顧客の自社製品への関心や購入意欲を効率よく高めることです。

マーケターの業務の効率化が図れると共に、受注確度の高いリードを抽出できるので、営業部門のリソースを無駄なく、適切に配分を可能にします。「リードをうまく可視化できていない」「営業活動が成約に結びつかない」といった課題を抱えている企業は、MAツール導入を検討すると良いでしょう。

しかしMAツールは、何を導入しても良いという訳ではありません。それぞれのツールで、搭載している機能が異なるので、自社の取り扱う製品やサービスによって適切なものを選ぶ必要があります。

MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方

MAツールの選び方

MAツールと一言でいっても、ベンダーの提供しているツールごとに特色があります。

自社に適したMAツールを選ぶためにも、以下の点を確認するようにしましょう。

- BtoB向けとBtoC向けどちらに向いているか

- CRMなどのシステムと連携できるか

- 幅広いチャネルに対応しているか

- サポート体制が充実しているか

BtoB向けとBtoC向けどちらに向いているか

自社のサービスや製品が「BtoB向け」「BtoC向け」なのかで選ぶべきMAツールが異なってきます。

BtoB向けのMAツールは、一元管理できるリードの数が1万件程度なのに対して、BtoC向けのMAツールは、10万件程度を管理できます。一般的に取り扱うリード数の多いBtoC向けのサービスや製品を展開している企業は、管理ができるリード数に着目すると良いでしょう。

また、BtoB向けのMAツールには、セミナー・イベント等への集客機能や名刺管理機能が実装されているツールもあります。オンラインのみならず、オフラインでのリード獲得を実施・検討している企業は、これらの機能が備わっているMAツールを選定しましょう。

CRMなどのシステムと連携できるか

現代のマーケティングでは、自社製品を利用・購入した顧客に対して、いかにリピートやファン化を促進できるかが重要になってきます。そのため、CRM(顧客関係管理)ツールと相互に連携できるかを確認する必要があります。

MAツールの中には、自社のCRMツールと連携できるものや、サードパーティのCRMツールと連携できるものが展開されています。

幅広いチャネルに対応しているか

メール配信に限らず幅広いチャネルでのアプローチに対応しているかを確認しておく必要があります。

最近では、LINEやFacebookといったSNSとの連携が可能なMAツールも増えています。従来のメルマガやWebコンテンツではアプローチできなかった層にも、サービスや製品を訴求ができます。

サポート体制が充実しているか

MAツールを初めて導入する場合は、サポート体制が充実しているかを確認しましょう。導入初期には、正確にデータを計測するために設計や各種設定を行う必要があります。

ベンダーによっては、24時間365日対応のオンラインサポートや導入・運用支援のサポートを実施しています。有償になる場合もあるので、事前に確認が必要です。

代表的なMAツール11選

1. Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

(参照元:https://jp.marketo.com/)

「BtoB」「BtoC」問わずに、全世界で5,000社以上の導入実績があるアメリカ発のMAツール「Marketo Engage(マルケト エンゲージ)」。日本国内でも大企業から中小企業・スタートアップまで業界や業種を問わずに導入されており、MAツール導入の第一候補とも言えるツールです。

ユーザーへのメール配信以外にも社内のオペレーション改善やメール以外のアクションを簡単に設定できるので、組織のオペーレーション改善にも有効です。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 | FUJIFILM(製造・化学/電子) ロート製薬(製薬) LINE(IT・サービス) PASONA(人材サービス) Panasonic(製造・電気機器)など |

| 他システムとの連携 | ◯(CRMとの連携) |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |

| サポート体制 | 無料と有料のサポート体制が充実 |

| 月額料金 | 個別に見積もり |

| 主な機能 | マーケティングオートメーション、メール、モバイルマーケティング、ソーシャル、デジタル広告、ウェブ、アカウントベースドマーケティング、マーケティングアナリティクス、プレディレクティブコンテンツ、Marketo Sales Connect |

長期的な顧客との関係性を気づく統合型プラットフォーム

(参照元:https://jp.marketo.com/company/)

顧客とのエンゲージメント向上を目的に設計されており、見込み客の認知から自社製品の購入、実際に製品を購入した顧客がファン化や再購入に至るまでの長期的な関係構築が可能な統合型のプラットフォームになっています。

機能の網羅性が高いことや外部システムとの連携がしやすいことから、一貫性を持ったマーケティング施策を打ち出すことができるのが特長です。

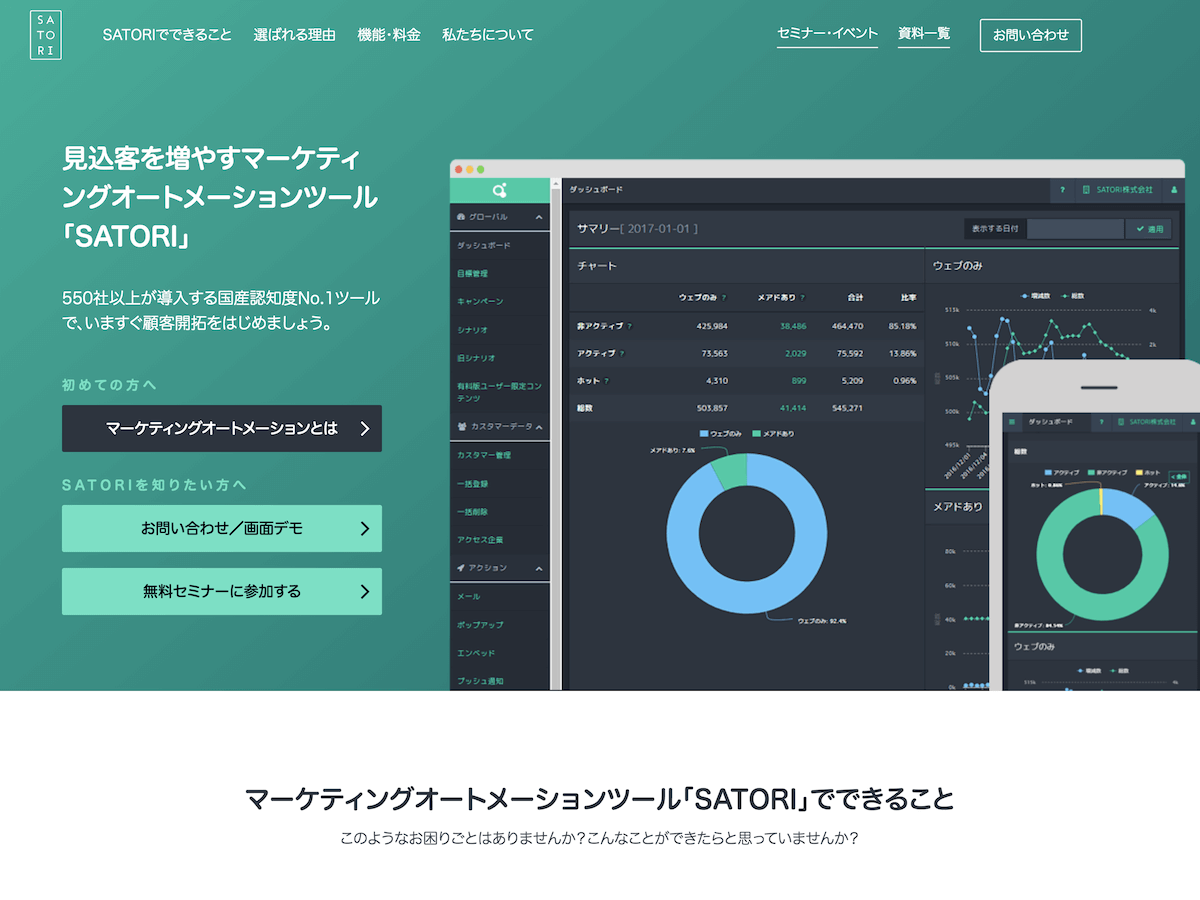

2. SATORI

(参照元:https://satori.marketing/ )

「あなたのマーケティング活動を一歩先へ」をミッションとしている、株式会社SATORIが提供している国産のMAツールです。900社以上の導入実績があり、国産ならではの迅速なサポート体制が整っています。

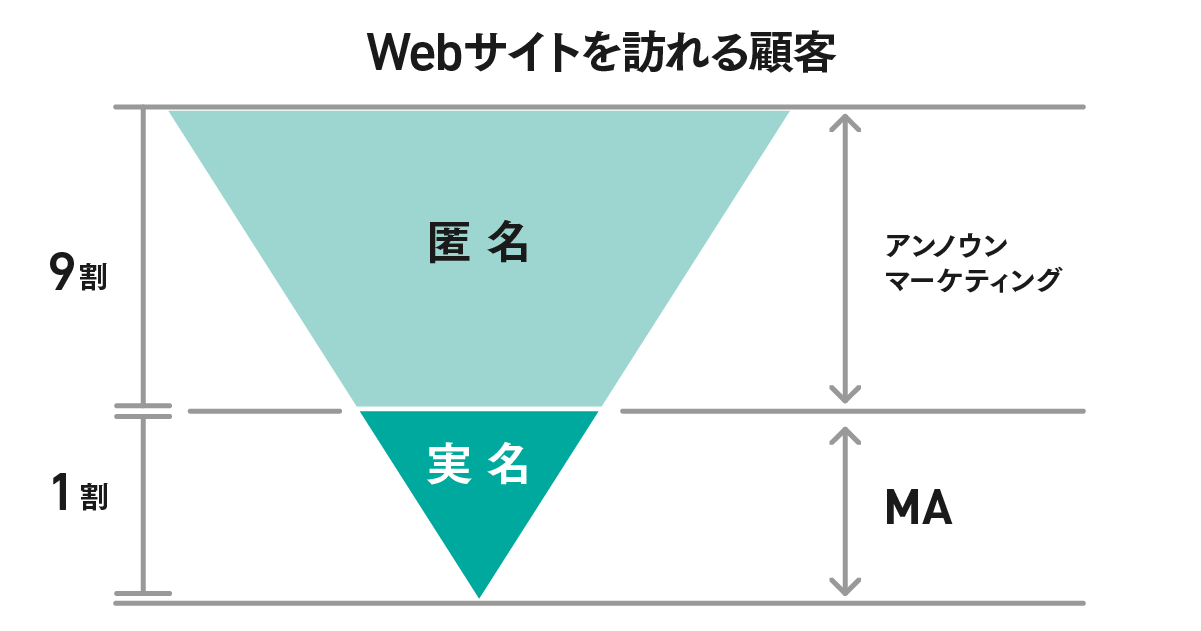

また、匿名リードのデータ管理や蓄積も可能な「アンノウンマーケティング機能」を搭載し、実名リード獲得への施策を打てるという特長があります。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 | USEN(情報・通信) ユニ・チャーム(化学) アデランス(ビューティ・ヘルス) ログミー(IT・サービス) オノヤ(リフォーム・不動産)など |

| 他システムとの連携 | kintone、Salesforce Sales Cloudなど |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・広告) |

| サポート体制 | オンラインサポートデスクや無料の利活用セミナーを用意 |

| 月額料金 | 初期費用:30万円~ 月額費用:14.8万円~ |

| 主な機能 | リード管理機能、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーション、オートメーション、レポート、データ提供(オプション)、独自ドメイン(オプション) |

初心者マーケターにおすすめのシンプルで直感的な操作性

(参照元:https://satori.marketing/features/)

ウェブサイトに計測タグを埋め込むだけで即日からの運用が可能。日本語のインターフェースで視認性の高いグラフが表示させるので、初めてMAツールを運用するマーケターでも操作や効果測定がしやすいのが魅力です。

また、セミナーや個別説明会の実施や導入ユーザーのコミュニティを形成するなど円滑な運用へのサポート体制も充実しています。

3. b→dash(ビーダッシュ)

(参照元:https://bdash-marketing.com/)

業界シェアNo.1を誇り、業種業界を問わずに大企業からベンチャー企業まで多数の導入実績を持つ統合型のMAツールです。非常に多くの機能を搭載しているのが特徴で、データ統合やメール配信だけでなくWeb接客やアプリPUSHといった機能も含まれています。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 | 阪急百貨店(百貨店) KIRIN(飲料) 楽天イーグルス(スポーツ) クレディセゾン(金融) UNDER ARMOUR(衣料品)など |

| 他システムとの連携 | ― |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |

| サポート体制 | 運用サポートあり |

| 月額料金 | ライトプラン:5万円/月 スタンダードプラン:要相談 |

| 主な機能 | データパレット、データ統合(CDP)、メール/MA、Web接客、BI、LINE連携、広告連携、SMS配信、レコメンド、CMS(フォーム)、CRM、Push通知 |

マーケティングに必要な機能を全て網羅したAll in Oneツール

(参照元:https://bdash-marketing.com/)

LINE連携やSMS、アプリPUSHといった多様なチャネルで見込み客へのアプローチが可能。アプリやWebサイトに訪れたユーザーに対して、デモグラフィックデータや行動情報に基づいたクーポン配布や告知などWeb接客機能も備えています。

また、自社製品やサービスの利用購入後の顧客との関係性を管理するCRM機能も搭載。長期的な視点で顧客ロイヤリティを高める施策を実行することもできます。

4. SHANON MARKETING PLATFORM

(参照元:https://www.shanon.co.jp/products/)

デジタルとアナログの顧客データを統合管理できる国産MAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」。国内の導入実績は900社以上、キャンペーン実績は22万件以上を誇ります。オンラインのリード管理だけでなく、オフラインが開催されるイベントやセミナーの管理に関する機能も充実しているのが特長です。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 | SB C&S NTTソフトウェア NTTコミュニケーションズ 野村総合研究所 時事通信社など |

| タイプ | 統合型 |

| 他システムとの連携 | ◯ |

| サポート体制 | 提案から設定、コンサルティングまでトータルサポートが可能 |

| 月額料金 | ― |

| 主な機能 | リード管理、ランディングページ/WEBフォーム、セミナー管理、イベント管理、ソーシャルマーケティング、キャンペーンマネジメント、Webトラッキング、シャノンコネクト |

イベント・セミナー運営に関する煩雑な作業を効率化

(参照元:https://www.shanon.co.jp/products/event/)

実名でのリード獲得に効果的なオフラインでのイベント開催やセミナー運営の効率化をはかることによって、作業時間を約50%削減できます。また未申込者に対してフォローやリマインドを行うことで、集客力のアップも期待できます。

5. Synergy!

(参照元:https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/)

「伝えたいメッセージを、顧客にきちんと届けるために」をコンセプトとした、最適な顧客管理を行うCRMシステムです。正確にはMAツールではありませんが、メール配信やLINE連携・フォーム作成などの機能と組み合わせて使用すれば、マーケティング活動の効率化につながります。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 | 阪急阪神不動産(不動産) ブラザー(電機メーカー) 仙台銀行(金融) ヤクルトスワローズ(スポーツ)など |

| 他システムとの連携 | - |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |

| サポート体制 | 活用支援サービスあり |

| 月額料金 | 利用機能によって異なる |

| 主な機能 | データベース、フォーム、アンケート、メール配信、LINEへの配信、広告連携、Web |

安全・安心の最新セキュリティー

(参照元:https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/)

IDとパスワードを入力するだけでアクセス可能な一般的なMAツールと異なり、クライアント証明書(デジタル証明書)をインストールしたPCからのみログインができる設計になっています。第3者のなりすましなど不正アクセスを防げます。

6. Probance

(参照元:https://www.probance.jp/ )

株式会社ブレインパッドが提供するBtoC事業向けのMAツール「Probance(プロバンス)」。強みは、AI(機械学習)を活用し、顧客のニーズを予測した的確なコミュニケーションを実行できることです。

| 向いている形態 | B to C |

|---|---|

| 導入実績 | OZ mall(ITサービス) マイナビ転職(IT・人材) クラウドワークス(ITサービス) WOWWOW(放送)など |

| 他システムとの連携 | ― |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |

| サポート体制 | 活用支援サービスあり |

| 月額料金 | スタートプラン:180,000円〜 プロ:375,000円〜 |

| 主な機能 | データベース、フォーム、アンケート、メール配信、LINEへの配信、広告連携、Web |

AIが膨大なデータを分析し、顧客行動を予測

AIによる顧客データの分析を基に行動を予想することにより、顧客にとって心地良いアプローチが可能となり、新規顧客の獲得やリピーターの育成、休眠顧客の掘り起こしなどをサポートします。

顧客と持続的に良好な関係を築きたい企業や、エンゲージメントの構築によるリピーター獲得を目指す企業に適しています。

7. Salesforce Pardot

(参照元:https://www.salesforce.com/jp/products/pardot/overview/)

「SFA(営業支援システム)」や「CRM(顧客関係管理)」において世界トップシェアを誇る米国のセールスフォースが提供するクラウド型MAツール。同社のSFAシステムである「Sales Cloud」とシームレスに連携できることにより、見込み客の創出ら育成、営業活動に至るまで包括的に管理できます。

Webサイトやフォームを活用したリードジェネレーションをはじめ、CRMへの接続、ROIレポート作成などを活用することにより、確度の高い見込み客に対して効果的に販売を促進します。マーケティングチームと営業チームのワークフローを同期し、効果的なBtoBマーケティングを支援します。

| 向いている形態 | B to B |

|---|---|

| 導入実績 | パーソルキャリア(人材) RIZAPグループ(ヘルスケア) セブン&アイ・ホールディングス(小売)など |

| 他システムとの連携 | ◯(CRM、SFAシステムとの連携) |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯ |

| サポート体制 | 電話、メール、訪問によるサポート |

| 月額料金 | 月額費用:150,000円〜 |

| 主な機能 | ― |

Sales Cloudとの連携が可能

営業の効率化のために非常に多くの企業で導入されている「Sales Cloud」。このツールとの連携によって、リード獲得からナーチャリング、営業への引き渡しをスムーズに行うことが可能になります。

8.Hubspot Marketing hub

(参照元:https://www.hubspot.jp/products/marketing)

コンテンツの作成やリードへの転換、ROIの測定までできる統合型のマーケティングプラットフォームです。営業効率化を図る「Sales hub」とカスタマーサポートの支援をする「Service hub」との連携を行うことができます。

ツール内で、誰でも簡単にコンテンツ作成が可能。書式やフォーマットを手軽に変更できるので、ユーザーの読みやすい魅力あるコンテンツを作り出せます。

またリアルタイムでSEOに関するアドバイスを確認できるので、専門的な知識がなくても検索エンジンでの上位表示に結びつけることが可能。自社製品やサービスへの関心を集めることができます。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 |

YAHOO! JAPAN(IT) |

| 他システムとの連携 | ◯(CRM、SFAシステムとの連携) |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |

| サポート体制 | ◯ |

| 月額料金 | 月額費用:6,000円〜(Starterプラン) |

| 主な機能 | ブログ、ランディングページ、Eメール、マーケティングオートメーション、リード管理、アナリティクス、パーティション化、SNS、SEO、広告、 Call-to-Action、Salesforceとの連携 |

9.Kairos3

(参照元:https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation)

マーケティングと営業に必要な機能を備えた、MAツール兼SFA(営業支援)ツールです。「始めやすさ・使いやすさ」に定評があり、難しいマニュアルがなくても簡単に扱うことができます。

名刺管理アプリとの連携やセミナー管理にも対応しており、オフラインでのマーケティング活動のサポートが可能です。関連セミナーへの誘導やセミナー後のフォローアップを通じて、見込み顧客の育成に貢献します。

加えて営業活動の状況を管理できるので、マーケティング・営業の部門間連携による売上アップにも期待できます。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 |

リクルートライフスタイル(サービス業) |

| 他システムとの連携 | ◯(SFAシステムとの連携) |

| 幅広いチャネルへの対応 | ― |

| サポート体制 | ◯ |

| 月額料金 | 初期費用:10,000円 月額費用:15,000円〜 |

| 主な機能 | リード管理、メール配信、フォーム作成、スコアリング、ホットリード、リードナーチャリング、セグメンテーション、オフライン接点管理、マーケティング分析、名刺管理アプリ連携、セミナー管理、シナリオ、独自ドメイン、SFA(営業支援)、Kairos3 API |

10. List Finder

(参照元:https://promote.list-finder.jp/)

株式会社イノベーションが提供するMAツール。月額3.98万円~と比較的安価から始められ、利用の面でも専任のコンサルタントが支援してくれることから、MA初心者でも安心のサービスです。

基本的なMA機能を包含しシンプルな操作性が特徴です。また、コンテンツとしてPDFを活用でき、ユーザーによ閲覧の分析が可能です。導入アカウント数も国内で1,600アカウントを超えているツールです。

| 向いている形態 | B to B / B to C |

|---|---|

| 導入実績 | 三菱電機システムサービス株式会社 東洋インキ株式会社 など |

| 他システムとの連携 | Salesforce(CRM・SFA)、Sansan(名刺管理)など |

| 幅広いチャネルへの対応 | メールのみ |

| サポート体制 | ○ |

| 月額料金 | 3.98 万円~ |

| 主な機能 | 名刺データ化代行、企業属性付与、フォーム作成、メール配信、アクセス解析、PDF閲覧解析、セミナーページ作成、スコアリング、優先リード通知、アプローチ管理 など |

11. Oracle Marketing Cloud

(参照元:https://www.oracle.com/jp/cx/marketing/)

日本オラクル株式会社が提供する米国のMAツール。リードの属性や行動などのデータを生かしたパーソナライズを強みとしており、可能性が高いリードに対して最適なアプローチを実行します。BtoBとBtoCの双方の現場において、ブランドのロイヤリティ向上や新規顧客の創出につなげます。

営業活動に活用できる自動スコアリング機能や、セキュリティを高める厳しい権限設定も可能なため、幅広い商材を持つ企業や、膨大なデータを迅速に処理・分析して生かしたい企業に適しています。

| 向いている形態 | B to B/B to C |

|---|---|

| 導入実績 | ― |

| 他システムとの連携 | ◯ |

| 幅広いチャネルへの対応 | ◯ |

| サポート体制 | ― |

| 月額料金 | ― |

| 主な機能 | リード管理、セグメンテーション、スコアリング、ナーチャリング |

まとめ|自社に最適なMAツールを導入して、質の高いマーケティングを実現

MAツールにはいくつかの種類がありますが、企業によって必要となる機能は異なります。BtoBあるいはBtoC事業向けであるかどうかをはじめ、集客や誘導、分析の有無、顧客育成などさまざまな特徴があるため、機能の必要性を見極めることが重要です。また、MAツールの効果を最大限に生かすためには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)とシームレスな連携も欠かせません。

海外メーカーは圧倒的なシェアを誇りますが、国内メーカーはある分野に特化したMAツールも多いため、自社の用途やニーズに応じて比較検討しましょう。

※各製品の価格や特徴は掲載時点のものとなります

投稿 人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、MAツールの基礎知識をはじめ、代表的なツールの機能を比較していきます。

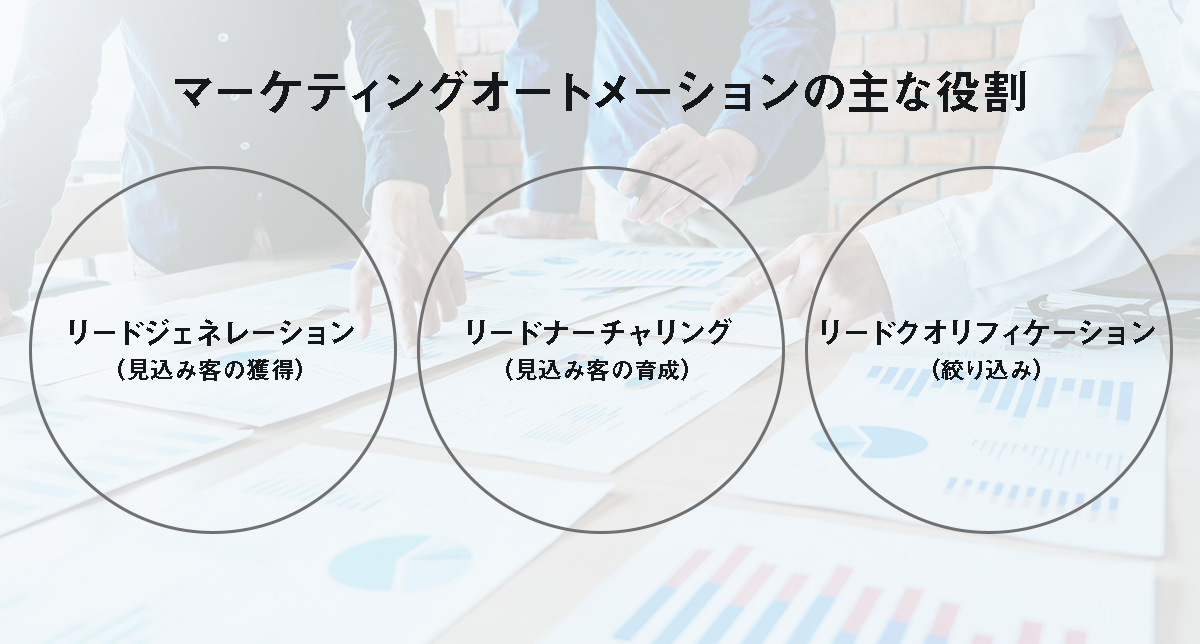

MAツールとは

MAツールとは、マーケティングオートメーション(Marketing Automation)の略で、マーケティング全体のプロセスを自動化し、見込み客の獲得・育成に向けた適切なアプローチを可能にするツールのことを指します。

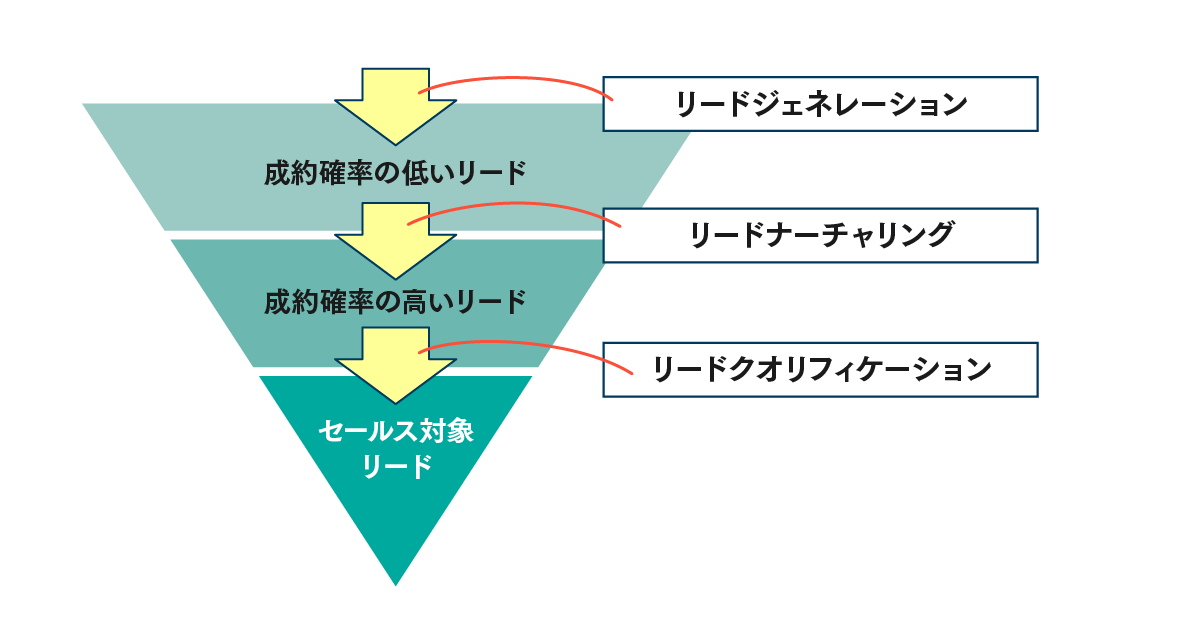

MAツールの主な役割は、下記の3つです。

- リードジェネレーション(見込み客の獲得)

- リードナーチャリング(見込み客の育成)

- リードクオリフィケーション(絞り込み)

| 役割 | 主な機能 |

|---|---|

| リードジェネレーション (見込み客の獲得) |

・リード管理 ・Webページの作成 ・ランディングページの作成 ・お問い合わせページの作成 ・フォームの作成 |

| リードナーチャリング (見込み客の育成) |

・シナリオ設計 ・アクセス分析 ・Webコンテンツ配信 ・メルマガの配信 ・Push通知 |

| リードクオリフィケーション (絞り込み) |

・スコアリング ・ホットリード抽出 |

このように、見込み客の獲得〜育成〜絞り込みに必要な業務を自動で行えるのがMAツールです。

さまざまな情報が行き交う現代において、企業が顧客に対して効果的にアプローチするには、見込み客一人ひとりのニーズに合わせた情報を最適なタイミングで提供し、コミュニケーションを構築する「One to Oneマーケティング 」が重要です。

MAツールでは、見込み客の行動を一元で管理することで、適切なタイミングで適切なターゲットにメールやコンテンツが配信できます。結果的に、製品への関心や購入意欲を高めることができ、企業の収益向上へと貢献します。

また手作業では限界があったメール配信やスコアリングといった膨大な作業を自動化することで、マーケターの作業効率の向上も期待できます。

MAについての更なる詳細はこちら

マーケティングオートメーションが必要とされる背景

2020年現在、企業にマーケティングオートメーションの導入が急速に進んでいます。ベンダーから提供されるMAツールの種類もより豊富に、そして高機能な製品が増えています。

では、企業においてなぜマーケティングオートメーションが求められるようになったのでしょうか。その背景について解説していきます。

顧客の購買プロセスの変化

まず第一にあげられるのが、顧客の製品やサービス購買に至るまでのプロセスが大きく変化したことがあります。

インターネットの普及により、顧客は製品やサービスに関するさまざまな情報を簡単に手に入れることができるようになりました。

そのため顧客は、他社製品やサービスと比較検討をした上で、オンライン上で購買、もしくは購買直前になってはじめて営業担当者と接触するといったケースが増えています。

従来のテレアポや直接訪問といった営業手法は効果を失い、いかにして顧客とオンラインを接点として購入意欲を高めていくかというインバウンド型の手法が重要になってきています。

顧客のオンライン上の行動を分析することで、最適なコミュニケーションを図ることができるMAツールの需要が高まっているのも、当然のことと言えるでしょう。

営業効率の最大化よるコスト削減

MAツールには、スコアリングやホットリードの抽出といった機能が備わっています。これらの機能を活用することで営業効率を高め、今までかかっていた無駄なコストの削減ができます。

従来は獲得した見込み顧客の興味や関心そして購買意欲の可視化ができずに、営業担当者が受注確度の低い見込み客に対して、繰り返しアプローチをするといった非効率な営業がなされることが多くありました。

MAツールを導入することにより、精度の高いナーチャリング(見込み客の育成)が可能になると共に、受注確度の高い見込み客を絞り出すスコアリング・ホットリードの抽出機能で、効率的な営業を展開できます。

労働人口の減少による慢性的な人手不足という課題に直面している日本企業において、限られたリソースを有効に使うMAツールの活用が求められています。

MA導入によるメリット

マーケティングオートメーションの導入によって得られるメリットには、次のものが挙げられます。

- リード獲得作業の効率化

- 精度の高いナーチャリング

- 受注数や受注確度のアップ

リードジェネレーション(見込み客の獲得)の段階では、顧客の情報収集を目的としたWebサイトの作成やフォーム作成、SNSとの連携などが求められます。MAツールを利用することで、これらの作業を効率化できます。

見込み客を獲得した後は、リードナーチャリング(見込み客の育成)によって購買意欲を高める必要があります。MAツールでは、顧客のニーズに合ったメール配信や広告配信、Webサイトでのリアルタイムなコミュニケーションが可能となるため、効率的なプロセスでゴールに導きます。

さらに大きな利点といえるのは、ナーチャリングによって可能性が高まった顧客をスコアリングによって選別できる点です。確度の高い顧客を優先的に営業につなげられるため、成約に至る可能性も高まるでしょう。

MAツールの機能を比較する上でのチェックポイント

導入実績が多い代表的なMAツールをご紹介します。機能の比較で特に注目すべきポイントとしては、下記が挙げられます。

1. 幅広いチャネルに対応しているか

顧客との接点が多様化した現代において、幅広いチャネルで顧客にアプローチする必要があります。

特にBtoC向けのサービスを提供している場合、メールチャネルの他にも、LINEやFacebookといったSNSの活用やスマホアプリ、ブラウザのプッシュ通知など顧客の行動に適したクロスチャネルの活用が考えられます。

そのために、MAツールの機能を比較するときには、幅広いチャネルに対応しているかの確認を怠らないようにしましょう。

2. CRMなどのシステムと連携できるか

マーケティング活動は、自社製品の利用や購入が必ずしもゴールではありません。利用・購入を行ってくれた顧客にリピーターやファンになってもらうために、CRM(顧客関係管理)の視点が必要です。

MAツールは、業務の自動化やリードの獲得、受注確度を上げていくナーチャリングに重きをおいて設計がされています。顧客の購入履歴やコンタクト管理を得意とするCRMツールとは得意領域が異なるので、MAツールとCRMツールの相互の連携を図ることが欠かせません。あわせてCRMツールもチェックしておきましょう。

3. 総合的な機能 or ひとつの機能に特化しているもの

MAツールは、「統合型」と「特化型」に区分できます。

統合型のMAツールは、リードの獲得からナーチャリング、リード管理まで幅広く利用でき、多機能なのが特徴です。一方の特化型のMAツールは、リードの獲得やエンゲージメントの向上など特定の領域に強みを持ちます。

どちらの方が優れているということはありませんが、自社がどの領域に課題を抱えているのかという点に照らし合わせながら、ツール選びを行いましょう。

4. BtoBとBtoCのどちらが向いているか

MAツールは、「BtoB向け」と「BtoC向け」に設計されたものに分かれています。BtoB向けのツールは、展示会やイベントの受付管理など名刺管理ツールなどとの連携が可能なものが多くなっています。

一方の、BtoC向けのツールは、非常に多くの見込み客の一元管理ができ、消費者の興味関心に合わせたOne to Oneマーケティングをサポートしてくれます。自社の扱っている製品やサービス、ビジネスモデルを加味しながら、最適なものを選ぶ必要があります。

また最近では、toCとtoBの双方に対応しているサービスも多く展開されているので、複数のサービスや製品を扱う場合などはそちらも検討すると良いでしょう。

5. サポートの内容

MAツールは効果的に運用すると、売上アップや工数の削減など非常に大きな恩恵を受けることができる反面、運用には高度な知識が必要なケースも多いため、ベンダーの適切なサポートを受ける必要があります。

特に自社に初めてMAツールの導入を行う場合には、手厚いサポートが期待できるツールを選定することが大切です。ツールの中には海外ベンダーが提供するものもあり、日本語でのサポート対応が受けられない場合があります。

各MAツールの機能を比較していく上で、サポート体制に関しても必ず確認をするようにしましょう。

代表的なMAツール

導入実績の多い代表的なMAツールの機能についてみていきましょう。製品の特徴や実績と共に、自社課題にマッチしたツールなのかをしっかりと見極める必要があります。

Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

世界の6,000社が が採用しているというMAツール「Marketo Engage(マルケト エンゲージ)」。MAツールに必要な機能が十分に備わっているとともに、顧客とのエンゲージメントの向上に力を入れた一貫性のあるプラットフォームが特徴です。

- 向いている取引形態:BtoBとBtoCに限らない、顧客とのエンゲージメントの実践が目的

- 多様なチャネルに対応:〇

- 統合型 or 特化型:統合型

- 他システムとの連携:〇

- サポート体制:無料と有料のサポートが充実

- 費用:要問合せ

SHANON MARKETING PLATFORM

デジタルとアナログの顧客データを統合管理できるMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」。国内の導入実績は900社以上、キャンペーン実績は22万件以上を誇ります。

リードジェネレーションやリードナーチャリングに特化した機能が含まれており、継続的な顧客抽出を可能にするスコアリング機能、キャンペーン機能も充実しています。

- 向いている取引形態:BtoBとBtoCの双方に対応

- 多様なチャネルに対応:〇

- 統合型 or 特化型:統合型

- 他システムとの連携:〇

- サポート体制:提案から設定、コンサルティングまでトータルサポートが可能

- 費用:要問合せ

SATORI

国内で900社以上が導入している国産のMAツール「SATORI」。通常のMA機能に加え、匿名の顧客にもアプローチできる「アンノウンマーケティング」機能を搭載しており、Webメディアの集客に強いことが特徴です。シンプル設計で直感的に操作しやすいため、MA運用経験がない担当者でも安心して利用できます。

- 向いている取引形態:BtoBとBtoCの双方に対応

- 多様なチャネルに対応:メールが中心

- 統合型 or 特化型:特化型(リードジェネレーション)

- 他システムとの連携:一部のみ

- サポート体制:オンラインサポートデスクや無料の利活用セミナーを用意

- 費用:148,000円~/月 (別途初期費用が必要)

人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客からの評価を包み隠さず伝えることで、顧客ロイヤリティーの向上に寄与 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>《背景・課題》

・顧客の声は対面でお伺いすることが中心だったが、なかなか本音を聞き出せていなかった

・社内で顧客の声を報告する際にも、営業からは定性的な情報が多く、「本当のお客さまの声」が把握しにくかった

《ITreview利用の効果・メリット》

・フィルターのかからないお客さまの生の声が把握できるようになった

・レビューによって、自社で強く認識していなかった自社製品の良さに気付かされた

・ヘルススコアにレビューの有無を追加し、顧客の健康状態を細かく把握できるように

・レビューを顧客からの評価として新規営業の際に活用

自社製品に対するレビューをプロダクトの改善に生かすだけでなく、マーケティングやセールス、カスタマーサクセスの活動にどう生かしていくかは、ITreviewをフル活用する上で重要なテーマ。確かにITreviewでは「これまで聞けなかったようなお客さまの声が聞ける」「プロダクトの改善点が明確になった」という、声そのものにメリットを感じられているユーザーは多いが、一方で、レビューとしていただいた声を自社の活動にどう生かしていけばいいのか、レビューの活用法を思案されているケースは少なくない。

そんな時に参考になるのが、国産MA(マーケティングオートメーション)の「SHANON MARKETING PLATFORM」(以下SMP)を提供するシャノンのレビュー活用事例だ。

同社は、顧客とのエンゲージメント指標としてヘルススコアに「レビューの有無」を追加、顧客の声の広範囲なカバレッジに成功したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leaderを受賞。

「ヘルススコアの項目の1つに加えるだけでなく、顧客に対する次の打ち手を的確なものにするために、レビューを役立てています」と語るマーケティングソリューションセールス部 兼 アカウントセールス部 部長 角田雄司氏へ、同社が率先して行っているレビューの活用法を詳しくお伺いした。

対面だけでは拾いきれない声が聞きたい。ITreviewでは、営業では拾いきれないお客さまの生の声が聞ける

――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?

角田氏: 今までは、既存のお客さまへの活用支援を担当しているアカウントセールス部のカスタマーエンゲージメントマネージャーが中心となってお客さまの声を対面でお伺いしていました。それ以外に、東京と宮崎にあるカスタマーサポートセンターで、日々お客さまのサポートをしながら、お声をいただくことをしています。

3カ月に一度のペースで、いただいた声を社内の各部署へ上げていき、機能面や使い勝手に関するご要望は、プロダクト側の製品企画部に渡したり、お客さまへの対応のことであればカスタマーサポートへリレーしたりしています。

株式会社シャノン バイスプレジデント マーケティングソリューションセールス部 兼 アカウントセールス部 部長

――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

角田氏:対面では声をお伺いする営業が目の前にいますから、気を使ってなかなか言いにくいこともあるかなと。使い勝手や、UIをこうしてほしいなど、そういった声は拾えるのですが、本当に全部拾えているのか、対面ではなかなか難しいなとは感じていました。社内で報告をする際にも、定性的な情報が多く、本当のお客さまの声というのが把握しにくくなってしまうという課題もありました。

――より多くの声を集めるためにITreviewをご利用いただいているということですね。それまで対面で集めていた声と、ITreviewに書かれた声の違いは何か感じますか?

角田氏:営業が拾いきれないお客さまの生の声が把握できるようになりました。直接伺っていた時は、営業担当が帰社してからヒアリング内容を入力するので、文章が短く端的になりがちでしたが、ITreviewの場合、お客さまが私たちの製品のことを思いながら書いてくださっているので、文章も長く、内容が把握しやすい。その違いはあると思います。

また、1つ1つレビューを見ていると、製品の良さとして自分たちの認識があまりなかったこと、例えば営業から導入サポート、そしてカスタマーエンゲージメントマネージャーへの引き継ぎがとてもスムーズだという声をいただき、私たちとしては当たり前のこととして実践していることでも「こんなところも評価していただいているのか」と、気付かされることもありますね。

ヘルススコアにレビューを活用。また、新規営業でもレビューを活用し、ユーザーからの評価を包み隠さず伝えることが、さらなる顧客ロイヤリティーを生む

――貴社は、どんなメリットを感じてITreviewのPremiumプランを選択されたのでしょうか?

角田氏: ITreview Grid Awardの「High Performer」 の称号やレビューそのものを二次活用できるのは、もちろん有償プランのメリットだと思います。それ以上に私たちがメリットだと感じているのは、レビューの投稿者が、どちらの企業に所属されているかが分かること。投稿企業が分かれば、こちらにストックしているご支援履歴とひもづけて、この企業はこういう使い方をしている、だからこういうご意見が出る、ということがすぐに把握できる。その後のフォローも素早くできる。どなたかが分かることが、有償プランの一番のメリットだと感じています。

――貴社は、ヘルススコアにレビューの有無を追加されていますよね?

角田氏: お客さまとのエンゲージメント指標として、ヘルススコアにレビューの有無を追加しました。レビュー内容は関係なく、書かれているかどうか。手厳しいご意見でも、レビューを書かれているということは私たちのMA製品に期待していることの表れだという判断で、ヘルススコアの項目の1つに加えています。

ヘルススコアとは、このお客さまのここが悪いということを見つけるものではなくて、健康か、健康でないかを把握するものだと捉えています。ヘルススコアによって、このお客さまは健康的に使っていらっしゃるのか、ちょっと注意が必要なのか、不健康なのかを把握する。その観点でお客さまを分けて、活動内容や次の打ち手を変えています。また、レビューの内容によっては、それが健康なお客さまでも、注意が必要なお客さまでも、局所的に対処しなければいけないこともあります。

――ヘルススコアやプロダクト改善に生かすこと以外に、レビューをどのように活用されていますか?

角田氏: 新規のお客さまへの提案資料の中に、ITreviewのURLやレビュー内容を盛り込んで、お客さまの声が今こうなっていますということをお伝えしています。「実は、High Performerをいただいています」「今シャノンはこのぐらいのご評価をいただいています、一度ITreviewをご覧になってください」とお伝えしています。

当然そこには、ご要望や手厳しいご意見なども包み隠さず入っていますから、シャノンのMA製品の良さを、部分的には少しもの足りないといった内容も含めてご理解いただくためにレビューを活用しています。

ITreviewを見ていただいて、もの足りなさを分かっていただいた上で買っていただくことも、ある意味大事なことだと私は思っています。包み隠さずお伝えすることで会社の姿勢を分かっていただき、それが長いお付き合いにもつながります。完璧な製品があるとは思っていないので、もの足りないところも分かって買っていただくというのは、さらなる顧客ロイヤリティーなのかなと思います。

――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューは?

角田氏: サポートが良いとご評価いただいているレビューが多いです。ほとんどのお客さまが書いてくださっているという印象がありますね。

あと、同じUIでも、「すごく分かりやすい」とおっしゃるお客さまもいれば、ちょっと分かりづらい、使いづらいとおっしゃるお客さまもいる。やっぱり人それぞれだなと改めて思いますね。

どちらかに振れるというのは難しいのですが、UI改善のウェビナーをやる、オンラインでUI・UXの賢い使い方サポートを提供するといった施策も考えられます。ITreviewのレビューが、施策を考えるための材料になっているのです。

――レビューを増やすために工夫されていることはございますか?

角田氏:営業担当やカスタマーエンゲージメントマネージャーが直接お客さまへ働きかけています。ただし、お客さまの書きたい気持ちを喚起させる程度に止めています。あまり強くプッシュしすぎると、「シャノンが良い評価を書いてと言っている」と受け止められてしまう懸念があるからです。あくまでも、良いも悪いも評価して頂き、今後に生かしていきたいと。と伝えています。

レビューによる受注率の変化などをデータ化、テキストマイニングを活用したデータ化構想も

――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。

角田氏: まず、ITreview単体の効果が数値として取り切れていないので、2~3カ月後に一度データを取りたいと思っています。ITreviewでの取り組みによって、例えば受注率がどう変わったか、お客さまのロイヤリティーがどう変わったか、そういったものをデータとして取りたいと考えています。そのデータを分析することで次の一手が生まれてくると思うのです。

データ化は本格的にやると、テキストマイニングツールなどを使って……ということになるのかもしれません。AIや機械学習を使って、レビューに書かれたいろいろなワードでデータ化するのも面白い。こんなワードがあるレビューを書いてくださったお客さまは平均3年使っていますなど、そんなデータが取れれば、マーケティングや営業の施策を立てやすいですよね。ただ、今私たちの自力で行うには、人手がかなり必要です。それをどうするかが、大きな問題ですね。

――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください

角田氏: 先ほどお話したテキストマイニングのサービスを提供していただければ、人手の問題も解決しますし、とてもありがたいです(笑)。また、レビューをトランザクションとして私たちのMAに取り込んで、新規顧客へのマーケティングに生かせるようになれば、さらに良いですね。SFAやCRMに連携して、顧客情報を一元管理できるとなおうれしい。近い将来、ITreviewに連携機能が加わることを大いに期待しています。

投稿 顧客からの評価を包み隠さず伝えることで、顧客ロイヤリティーの向上に寄与 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 満足度の定量把握から”顧客支持が高い”というブランドの形成、競合製品の分析まで―― は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>《背景・課題》

・営業やカスタマーサクセスのメンバーがヒアリングしたお客さまからの声や満足度は人づてに集まってくるが、定量的に把握できていなかった

・直接、声を寄せていただけないお客さまの意見は聞けていなかった

《ITreview利用の効果・メリット》

・顧客満足度の定量データが取得できるようになり、お客さまの満足度がより細かく具体的に把握できるようになった

・競合製品のレビューから各社の強みを再確認できた。満足度の競合比較では、評価点が低い項目もあり、改善すべきポイントが明確になった

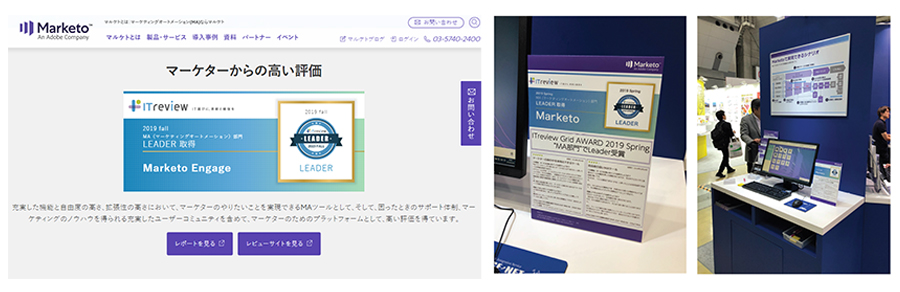

・ITreview Grid Award の称号をWebサイトに掲載、展示会でもボード掲示するなど顧客支持が高いというブランドを形成、リード獲得につながった

カスタマーサクセスの展開において、ユーザーコミュニティーの立ち上げに取り組むSaaSベンダーは少なくない。そんな時、多くのベンダーがモデルの1つとするのが、ユーザー同士が盛んに意見交換し合う「Marketo」が運営するユーザーコミュニティーだ。

関連記事:Marketoのユーザーコミュニティーは、なぜ盛り上がるのか?コミュニティーを牽引する“マルケトチャンピオン”に、その理由と本音を聞いた

「このユーザーコミュニティーの熱量を、ITreviewへも展開できれば……」と構想を語るのは、アドビ システムズ 株式会社 マルケト事業担当 マーケティング本部 シニアカスタマーエクスペリエンスマネージャーの森山裕之氏だ。ITreview Grid Award MAカテゴリーにおいて、4期連続で「Leader」の称号を持つMAツールのMarketo Engageは、レビュープラットフォーム「ITreview」をどのように活用して成果を創出しているのか。また今後の活用法は? ITreview 2019 Customer Voice Leader を受賞した森山氏に詳しくお伺いした。

顧客満足度を定量データとして把握。ITreviewの活用で、顧客からの評価がより具体的で、客観的に

――ITreview活用以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?また、その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?

森山氏: 営業やコンサルティング、カスタマーサクセスのメンバーがお客さまと接する場面は多かったので、それぞれが活動する中で、直接ご意見やご要望はいただいていました。非常に満足いただいているという手応えはありましたが、人づてに集まってくるので、定量的に、かつ、客観的に満足度を把握することが大きな課題ではありました。

また、あまり声を寄せていただけないユーザーの意見は聞けていなかったというのも課題として認識していました。

――顧客満足度を定量的に把握したいというのが、ITreviewを活用するきっかけになったというわけですね

森山氏: はい。一般的なアンケートによる顧客満足度調査も2019年から始め、それにあわせて、ITreviewを使わせていただくことにしました。ITreviewを活用することで、より客観的な顧客満足度の定量データが取得できるようになり、さらにお客さまの満足のポイントがより細かく具体的に把握できるようになりました。

例えば、総合評価では他のMA製品より高い満足度をいただいている場合でも、使いやすさなど1つ1つの評価項目で他社と比べて高いのか低いのかを把握できるため、まだまだ改善の余地はあると感じています。それに関連したレビューも書かれているので、改善すべきポイントがより明確になったのは、ITreview活用の大きなメリットだと思っています。

私たちの製品は、ファンになってくださる方、好んで使ってくださる方がとても多いので、日頃からうれしいコメントはたくさん寄せられます。でも、Marketo Engageではなく他のプロダクトを選んだお客さまは、なぜそちらを選んだのかということがこれまで十分には分からなかった。それがITreviewに掲載されている競合製品のレビューを見ていくと、競合製品を選んだ方はこんなポイントを評価している、そのポイントを私たちはなぜ評価してもらえなかったのか、ということが非常に客観的に見えるようになった。それはとてもありがたいと感じています。

アドビ システムズ 株式会社 マルケト事業担当 マーケティング本部

シニアカスタマーエクスペリエンスマネージャー

――競合他社のレビューをご覧になって、どんなことが印象的だったでしょうか?

森山氏: 改めて、各社の強みが違うなと気付かされたというはあります。匿名顧客のフォローアップに便利だというレビューが多い製品もあれば、展示会などイベントのフォローアップに役立つとレビューされている製品もある。それであれば、私たちのMarketo Engageではこういう機能を提供していますということをちゃんとお伝えすれば、競争力のある価値を提供できると感じました。

私たちがお客さまに対し伝え切れていないことが分かってきて、ツールを使いこなしていただくための支援を強化しなければいけないことに気付かされました。

Grid Awardの称号をバナーとして二次活用――新たなリード獲得につなげ、顧客支持が高いという製品ブランドを形成

――貴社はPremiumプランにてITreviewを活用されています。どんなメリットを感じてこのプランを選ばれたのでしょうか?

森山氏: ありがたいことに、Marketo Engageは、ITreview Grid Award MAカテゴリーにおいて、4期連続で「Leader」 の称号をいただいておりますが、Premiumプランの中に、Grid Awardなどの称号をバナーとして二次活用できるというのがあります。それをお客さまへのアピールに使うことで、新たなリード獲得につなげていく。そこが有償プランのメリットだと思います。

私たちはマーケターから高い評価を得ている証としてGrid Awardの称号をWebサイトにバナー掲示するほか、展示会などのイベントでもボードとして作り、デモPCのすぐそばに掲示しています。その場で対応しているメンバーからは、短い時間での説明では、口頭でさまざま説明するよりも、レビュープラットフォームにおいて「Leader」のポジションをいただいていますというのが、端的にMarketo Engageのポジションを伝えやすいという声をよく聞きます。

有償プランのメリットは、リード獲得につなげられる、私たちのアピールに使えるというところだと思います。

――Grid Awardなどの称号をバナーとして二次活用することでリード獲得につなげ、顧客支持が高いという製品ブランドを形成されているということですね

森山氏: そうです。主には新規顧客向けのアピールに活用していますが、既存のお客さまにも、私たちの事例記事とあわせてレビューをご紹介するケースもあります。ITreviewのレビューはみなさん、本当に正直に書いていただいているので、お客さまにも正直に伝わりやすいというのはあると思います。Marketo Engageを使いこなして満足している人はどのような成果を出しているのか、どのような点を評価しているのか、その点をお客さまに感じていただける材料の1つになっていますね。

――ITreviewに寄せられたレビューそのものを二次活用していく予定はありますか?

森山氏: それも考えています。各業界のユーザーがこのように使っているというレビューがもう少し集まればレビュー集のようなものを作りたいなと思っています。

例えば、もっと金融業界のお客さまを増やしたい場合、金融業界の他のユーザーがこのように活用してこう評価していますというレビューを事例と一緒に提供できるとより強いかなと思っています。レビューをピックアップしてLPを作れる「リファレンスLP」機能も使ってみたいと思っています。

ユーザーのレビューに、先輩ユーザーが答える。ユーザーコミュニティーの熱い対話をITreviewでも実現したい

――レビューとして寄せられた顧客の声に対して、返信されていますか?

森山氏: やりたい、やるべきだと思っているのですが、まだできていないのが実情です。きちんと体制を作って対応していきたいと考えています。

今、構想としてあるのは、私たちのオンラインのユーザーコミュニティーで盛んに行われているお客さま同士の熱い対話が、ITreviewのレビュー上でも実現できないかということです。ユーザーのレビューに対して、先輩ユーザーが答えるような、そんな世界。

ありがたいことに、Marketo Engageのユーザーコミュニティーでは、あるユーザーが「こういう場合はどうすればいい?」と投稿すれば、他のユーザーがすぐに「うちではこのようにしている。」と実体験をもとにした解決策を示してくれる。そんなユーザー同士の活発な対話が日々繰り広げられており、「熱量のあるユーザーコミュニティーがあるから」とMarketo Engageを選んでくださるお客さまも少なくありません。

ただ、それはユーザーに閉じたもので、まだユーザーでない方は見ることができません。ITreviewという誰からも見えるオープンな場所で、ユーザー同士が対話しこういうやりとりがされている、ユーザーがユーザーにアドバイスをしている、ユーザーでない方もそこに質問できる、そしてまたユーザーが答える。そういう世界が構築できると、ユーザーコミュニティーの外にいる見込みのお客さまにとって、Marketo Engageはこういう使い方ができる、こういうユーザーがいる、使える人はこのくらいのレベルで使いこなしているといった全体像が広く見える。ITreviewをそういうプラットフォームに持っていけたら、私たちが直接伝えるより、Marketo Engageの強みを実感していただけるのかなと思います。

――それは、熱量のあるユーザーコミュニティーを持つ貴社ならではの、とてもいいアイデアだと思います。ITreviewの新しい活用法として、ぜひ実現してください。

森山氏: はい。ITreviewを見れば、Marketoユーザーの熱量が分かるというのが理想かなと思います。MAというツールは、自社の目的に合った使い方ができるのかということが他のITツールと比べてもかなり重要で、それがなかなかWebサイト上の情報だけでは分かりにくいという悩みもありました。

よく飲食店の口コミなどでも「結婚記念日で使えますか?」という質問に、私が使った時にはこういうふうにアレンジしてもらえました、すごくいいレストランですよとか利用者が答えている。そういうのを見ると安心して使えますよね。そういったことがITreviewで見える、ユーザー以外の人たちにも見えるというのは、私たちが出せない価値の提供かなと思います。

投稿 満足度の定量把握から”顧客支持が高い”というブランドの形成、競合製品の分析まで―― は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティングオートメーションが失敗する理由とは?原因や成功ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、MAツールはベンダーによって使える機能や特徴が異なるほか、マーケターによるシナリオ設計や検証などの作業が必要となるため、うまく活用できず導入に失敗するケースも少なくありません。

本記事では、MAツールを導入するメリットや、導入する上で失敗を防ぐために事前にチェックしておきたいポイントを解説していきます。導入コストや労力を無駄にしないためにも、自社で活用できるMAツールを見極めましょう。

MAを導入するメリットとは?

MAツールの導入を始める前に、まずは導入後に得られるメリットをしっかりと理解しておく必要があります。MAツールは正しく運用することによって、以下のようなメリットを受けることができます。

1. 見込み客の集客や育成の作業プロセスを自動化

MAツールを導入する最大のメリットは、Webサイトの作成やフォーム作成、SNSとの連携といった見込み客(リード)の情報を収集するためのプロセスから、メール配信やキャンペーンの実施といった見込み顧客を育成するまでのプロセスまでを自動で行える点です。

これまで手作業で行っていたプロセスの自動化を図ることによって、より効率的なマーケティング活動を行うことができます。

2. 顧客情報の一元管理

従来は、リードジェネレーション(見込み客の獲得)〜リードナーチャリング(見込み客の育成)〜リードクオリフィケーション(見込み客の選別)といった各プロセスごとにツールが分かれており、データの管理や効果測定にコストがかかっていました。

こういった課題を解決するために、MAツールを導入し顧客情報の一元管理を行うことによって、情報の管理にかかるコストや工数を削減できます。データの「入力」や「更新」といった作業を短縮し、分析業務や新たなマーケティング施策に時間を割くことも可能にします。

3. 見込み客の興味関心に合わせたアプローチ

獲得した見込み客を育成する「リードナーチャリング」は、現在のマーケティングには欠かせません。MAツールを導入することで見込み客の自社製品への関心度や適合度を分析し、セグメントを行うことができます。

MAツールの導入により、それぞれの見込み客に対して、適切なタイミングでメール配信や広告配信といった適切なアプローチができ、結果、購入意欲を高め「商談の成立」や「売上の向上」に繋げることができます。

4. 営業部門との情報共有がスムーズになる

MAツールに蓄積された顧客リストを営業部門と共有することによって、効果的に営業活動を進めていくことができます。MAツールには、「メール開封率」や「サイト閲覧履歴」といった見込み客の行動データに基づき、受注確度を得点化するスコアリング機能を搭載したものがあります。

このようなスコアリング機能をうまく活用することによって、「どの見込み顧客にアプローチするべきか」といった情報をセールス部門と共有することができます。社内の営業リソースを最大限活かす為にも、MAツールの導入は欠かせません。

MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方

MAツールの導入が失敗してしまう理由

MAツールは、導入すれば必ずしも十分な効果を得られる訳ではありません。実際にMAツールを導入したけれども、うまく活用することができずに「費用対効果に見合わない」「機能が多くて使いこなせない」といった声もマーケターの方から多く聞かれます。

こうした失敗事例の多くには、2つの共通する点が見られます。

理由その1. MAツールを導入する目的が明確でない

MAツールはマーケティング活動を全て自動化してくれる万能なツールというイメージがあるため、事前準備を行わずにとりあえず導入をしてしまったといったケースが多々あります。

しかし、MAツールの導入で効果的に成果を出すためには、まずは自社の課題をしっかりと理解し、その課題解決のためにMAツールを最適に利用する必要があります。

業種や業態、また各企業によって直面する課題は異なりますので、「どの課題を解決したいのか」を十分に検討してから、MAツールを導入しましょう。

理由その2. MAツールを効果的に運用できる人材がいない

MAツールは近年急速に導入が進められているツールです。また、製品によって搭載している機能が異なります。そのため、ある程度の専門性を有している人材でなければ効果的に運用することができません。

MAツールの導入と同時に、しっかりと運用できるスキルを持った人材の確保や組織作りを進めていくことも大切です。

MAの導入に失敗しないための4つのチェックポイント

MAツールは、単に導入するだけで効果が得られるものではありません。目標となる成果を出すためには、導入の目的を明確にすることや、事前準備が必要となります。

以下の項目をチェックしながら、導入前に必要な作業を再確認しましょう。

1. 具体的な目標を設定する

業種や業態などによってMAを導入する目的は異なります。自社に合ったMAツールを選定するためには、まずは目的を明確化し、具体的な目標設定が重要です。

BtoB企業では、リードの育成やCRMとの連携が重視される傾向があるのに対し、BtoC企業ではリード獲得や顧客との継続的なコミュニケーションが求められるなど、業態によって必要な機能が異なるため、それぞれ目的に合ったMAツールを選びましょう。

そして、最終的な「商談の成立」「売り上げ向上」「顧客エンゲージメントの獲得」といった目標を設定するとともに、「受注率を30%上げる」などの具体的な数値目標を立てることも忘れてはいけません。

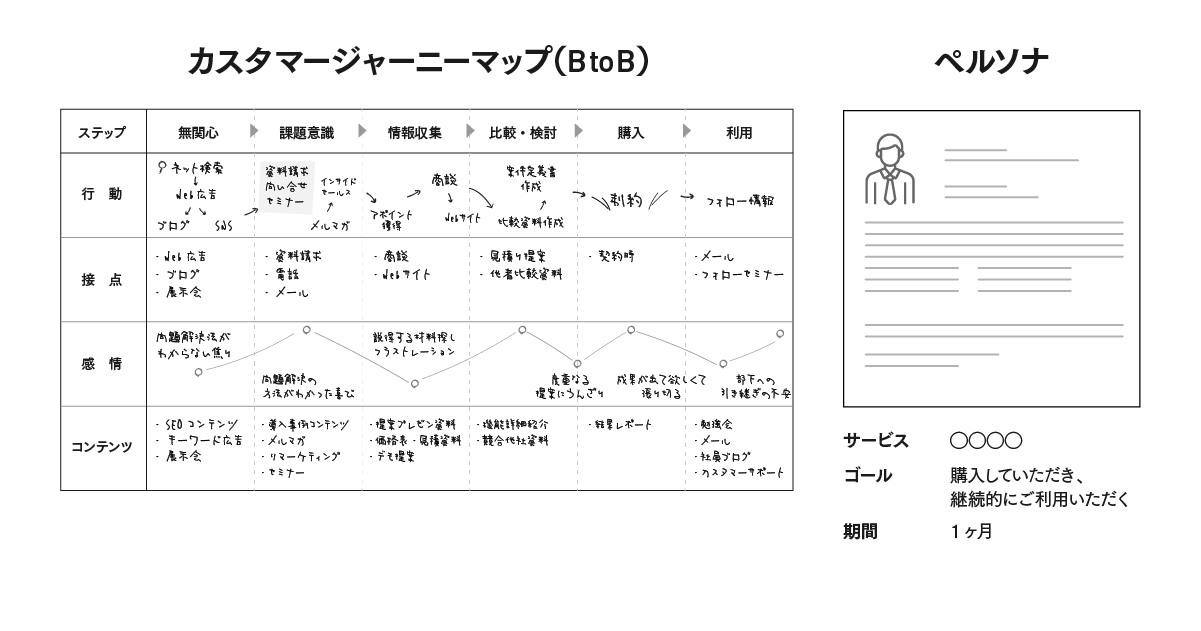

2. カスタマージャーニーマップを作成する

顧客が最終的なゴールに至るまでの購買プロセスを把握できるカスタマージャーニーは、MA導入において重要なポイントの1つです。

どのようなルートで接点を持ち、体験によってどのような行動や心理に至るのかを可視化することで、求められるコンテンツやアプローチするタイミングを想定できます。これにより、顧客に伝わりやすい精度の高いシナリオ設計が可能となります。

なお、カスタマージャーニーマップ作成時には、MAなどで収集したデータを基にしたペルソナ設定も重要です。マーケティング部門と営業部門と認識を共有しながら、有効な施策を検討しましょう。

MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは

3. コンテンツを作成する

MAで利用するコンテンツが十分でない企業は、カスタマージャーニーを参考に必要なコンテンツを制作しましょう。認知からゴールに至るまでの段階によって適切なアプローチは異なるため、各フェーズで適切なコンテンツを提供する必要があります。

業種や業態によって必要なコンテンツは異なりますが、リード獲得段階では、オウンドメディアやメルマガ配信などが挙げられます。リード育成段階では、ソーシャルメディアなども有効です。デジタルメディアのみならず、企業パンフレットや製品資料などのオフラインのコンテンツも検討しましょう。

4. 運用体制を整える

MA導入後の運用体制が整備されているか確認しましょう。

MAによる継続的な効果を得るためには、PDCAを繰り返して実績を重ねることが重要です。MAツールを操作できるスキルを持った人材を用意できるか、営業部門とのスムーズな連携ができるかなど、組織的な体制を整えてフローを改善することも大切です。

社内で対応できない場合には、一部を外注するというのも方法の1つです。

継続的な成果を生むMA活用を

MAツールを生かしたマーケティング活動には、目標設定やコンテンツ制作などのさまざまな事前準備が必要です。アプローチするべきターゲットを把握し、効果的なコンテンツを提供できるよう、まずは自社のリソースを十分に確保しておきましょう。

そして、実践したものの効果が得られない場合には、分析によるボトルネックの発見も欠かせません。分析データを基に改善を重ね、より精度の高いシナリオを設計することで、成果を生み出すMA活用の実現につながります。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 マーケティングオートメーションが失敗する理由とは?原因や成功ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAのシナリオ設計の4ステップ|マーケティングの精度を上げるコツとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>MAツールを効果的に活用していくためには、「誰に」「いつ」「何を」「どのように」アプローチするのかといった、シナリオの設計が大切です。

本記事では、マーケティングにおけるシナリオとはそもそも何か、シナリオはどのように作るべきかについて解説します。

MAについての解説はこちら

シナリオとは?

シナリオとは映画やドラマなどの「脚本・台本」を意味する言葉ですが、マーケティングにおいては見込み客の獲得から製品の利用・購入に至るまでの「筋書き」のことを指します。

適切なシナリオを設計できれば、「誰に(Who)」「いつ(When)」「何を(What)」「どのように(How)」アプローチすべきかという最適なコミュニケーション方法を導き出せるようになります。また、設計したシナリオをベースにすれば、MAツールを最大限活用できます。

MAツールにおけるシナリオの作り方

STEP1:ターゲットを決める

まずは、企業のマーケティング活動の基礎となる「誰にアプローチすべきか」を決めましょう。誰とコミュニケーションを取るのかを明確に決めないと、MAツールを活用する・しないに関わらず、適切な施策を打つことができません。

ターゲットを決める工程では、顧客をいくつかの軸に分類して考えるのが一般的です。

ライフサイクル軸

企業と顧客の関係性を軸に分類する方法です。「見込み客」「新規顧客」「一般顧客」「優良顧客」「休眠顧客」などに区分されます。

顧客行動軸

「メールをクリックした」「セミナーに参加した」「商品を購入した」など顧客の実際の行動をもとに分類する方法です。MAツールのWebトラッキング機能を活用することによって、管理することできます。

顧客属性軸

年齢や性別、職業や年収といった顧客の属性によってカテゴライズする方法です。

STEP2:アプローチするタイミングを決める

ターゲットが決定したら、続いてアプローチをするタイミングを決めましょう。例えばメルマガの配信であれば、「何時に送るべきか」「顧客がどの行動をとった後に送るべきか」「どれくらいの頻度で送るべきか」といった視点で考えることが大切です。

適切なタイミングで有益な情報を届ければ、顧客の自社製品への関心度や購入意欲を高められます。しかしその反面でアプローチのタイミングや頻度を誤ると、顧客の嫌悪感に繋がり、メール配信の停止・アプリの削除といった受信拒否を招いてしまいます。

MAツールを用いて効果検証を繰り返しながら、最適なタイミングを見極めることを意識しましょう。

STEP3:提供するコンテンツを決める

顧客のライフサイクルやアプローチのタイミングによって、提供するべきコンテンツの内容は異なります。

例えば、かつては製品の購入や利用をしていた「休眠顧客」に対しては、明確なベネフィットを提示するインセンティブコンテンツを配信することによって、再び自社製品への関心度を高めることができます。

新しく自社製品の購入や利用を始めた「新規顧客」に対しては、ブランドの紹介や自社製品の詳しい使用方法といったコンテンツを配信することによって、企業への信頼度やリピート率を高めることができます。

このように、全ての見込み客に対して同じコンテンツを配信するのではなく、ターゲットやタイミングを見極めて、適切な内容にチューニングすることが大切です。

STEP4:チャネルを決める

顧客とのコミュニケーション方法(チャネル)は、オンライン・オフライン含めて、多数あります。「メール配信」「Webサイト」などが代表的ですが、その他にも「DM(ダイレクトメッセージ)」や「店頭・営業」「セミナー」と多岐に渡ります。

自社のリソースやコストなども加味して、効果的なアプローチを行いましょう。

実名リードの獲得がシナリオ設計の鍵になる

質の高いシナリオ設計を行い、効果的MAツールを活用するためには、実名でのリード獲得が重要になってきます。氏名や年齢、所属や年収といった詳細なリード情報を獲得することによって、適切なリードナーチャリング(育成)が可能になり、最終的に大きな効果をあげることができます。

オフラインでの獲得

オフラインでの代表的なリードジェネレーションには、展示会やセミナーが挙げられます。主にB to B企業におけるリード獲得に活用されています。

展示会では、自社のブースに立ち寄った顧客と名刺交換ができるほか、ある程度興味関心を持った顧客と接点を持つことができるため、リード獲得につながりやすいといえます。

セミナーでは、参加申込書やアンケートにて企業名や担当者名などの詳細な情報を入手できるほか、共催セミナーでは自社だけでは集客できない顧客情報を得られるため、獲得した個人情報をMAツールに登録することにより、幅広いパターンのシナリオ設計に役立てられます。

効果的なシナリオには、下記のようなものが挙げられます。

- 展示会の自社ブースで名刺交換をする

- ノベルティと引き換えにアンケートを実施する

- セミナーの最後にアンケートを実施する

オンラインでの獲得

顧客接点の多様化・複雑化により、オフラインだけでなくWebサイトなどのオンライン上のリード獲得にも注力する必要があります。Webサイト上の問合せフォームや資料のダウンロードなどで顧客の情報を入手し、見込み客の実名化につなげるというものです。

Webサイトでは、サイトの訪問者にとって興味関心のありそうな情報や、役立つ技術などを資料として無料でダウンロードできるように設計することで、ダウンロード時の無料会員登録などを経由して、リアライゼーションします。

また、入力後すぐに情報が表示される「見積もりフォーム」などのコンテンツを設置することで、見込み客の個人情報を自然に入手しやすくなります。

効果的なシナリオには、下記のようなものが挙げられます。

- 自社サイトでホワイトペーパーや有益な情報を無料で提供し、個人情報の入力を促す

- お得な情報やキャンペーンを受けられるよう無料会員登録を促す

- 無料相談や診断コンテンツを利用する際に個人情報の入力を促す

- 無料プレゼントの応募により個人情報の入力を促す

実名リード獲得で重要なポイント

WebサイトやSNSなどを利用して獲得した見込み客をリアライゼーションにつなげるには、上述したシナリオでの個人情報の収集が必要となります。しかし、より多くの個人情報を収集するためには、顧客ニーズの高い有益な情報を提供しなければなりません。

そのためには、入念なペルソナ設定によって顧客ニーズを具体化することも重要です。サイトに訪れた人が「どのような悩みを持っているのか」「どのような情報を得たいのか」を把握することにより、その課題を解決するためのコンテンツを用意できるようになります。

コンテンツの作成時には、入力フォームの設計やサイト内の導線、提供するコンテンツの内容などを考慮し、自然なステップで個人情報の入力を促しましょう。そうすることで、より多くの実名リード獲得につながるでしょう。

匿名顧客へのアプローチを可能にする「アンノウンマーケティング」とは

これまでのMAツールでは、実名化された顧客に対してのリードジェネレーションが一般的でした。しかし、実際に展示会に参加するなどのアクションを起こす顧客はごくわずかであるとともに、Webサイトを訪れる顧客のうち約9割が匿名状態であることから、従来のMAではアプローチしきれない匿名顧客が多いことが課題とされていました。

こうした課題を解消できるマーケティング手法として新たに注目されているのが、アンノウンマーケティングです。実名顧客に加えて匿名の見込み客に対しても情報管理・分析することで、リードジェネレーションを効率化し、多くの見込み客へリードナーチャリングが可能となります。

MAツールの活用にあたり、リードジェネレーションを強化するアンノウンマーケティングについても検討してみると良いでしょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 MAのシナリオ設計の4ステップ|マーケティングの精度を上げるコツとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、企業目線で作成するなどの適切なシナリオ設計ができていない場合、顧客ニーズに沿ったマーケティング施策が打てず、十分な効果が得られないかもしれません。 MAツールを効果的に活用するためにも、シナリオ設計の精度を高める「カスタマージャーニー」の設定が有効です。

本記事では、MAツールと関係性の深いカスタマージャーニーの重要性やカスタマージャーニーマップの作成方法、注意すべきポイントについて解説します。

MAについての解説はこちら

カスタマージャーニーとは

近年、マーケティングの手法として新たに役立てられるようになった「カスタマージャーニー」。直訳すると「顧客の旅」を意味しますが、マーケティング業界では“顧客が購買に至るまでの行き来のプロセス”を示します。

そして、購入までの行動や心理をストーリーに見立てて可視化したものを「カスタマージャーニーマップ」と呼びます。 業界や商材によって適切なフレームは異なりますが、認知から最終的なゴールまでをフェーズ化し、設定したペルソナの行動や思考の変化を時系列で図式化することで、適切なマーケティング施策を検討できます。

MAの効果を引き出すカスタマージャーニー

Webサイトに加え、SNSやブログなど、顧客接点が多様化するデジタル環境において、企業が顧客の行動を把握することは難しくなっています。最適な情報をタイミング良く顧客まで届けるには、各タッチポイントに効果的なマーケティング施策を講じなければなりません。

同時に、MAツールを用いる場合でも、どのタッチポイントでどのようなマーケティング施策を実行するのか、精度の高いシナリオ設計がオートメーション(自動化)の基盤となります。 カスタマージャーニーが重要といえるのは、こうした顧客ニーズが複雑化・多様化している環境において、顧客の行動や心理を理解するためです。

マーケターが「どのような行動や意識で購買に至ったのか」を把握することで、タッチポイントの洗い出しが可能となり、顧客に寄り添った情報提供ができます。

カスタマージャーニーの活用により得られる効果

MAツールのパフォーマンスを高めるカスタマージャーニー。常に変化する顧客の行動や心理を把握することで、継続的かつ有効なアプローチが可能となります。

カスタマージャーニーを活用することで、以下のような効果を得られます。

One to Oneマーケティングの実現

顧客の行動範囲が多様化・複雑化している現代では、顧客一人一人に沿ったマーケティングを実施する「One to Oneマーケティング」の重要度が高まっています。

MAツールの活用により顧客ニーズに合わせた個別のアプローチができますが、それらを活用するためには“顧客の行動を把握した精度の高いシナリオ設計”が不可欠です。

カスタマージャーニーを活用すれば、ゴールに至るまでの顧客の行動を意識できるため、必要な情報を最適なタイミングでアプローチできるシナリオ設計が可能となり、One to Oneマーケティングの実現につながります。

顧客ニーズの高いサービスを提供できる

カスタマージャーニーの注意点として、企業目線ではなく顧客目線で作成することが挙げられます。

マップ作成時には、つい自社が理想とする購買プロセスで作成してしまいがちですが、自社のファネルを意識した時系列を設定することや、各タッチポイントの行動や心情を顧客目線で考えることが重要です。

こうした顧客目線のカスタマージャーニーを作成することにより、「各タッチポイントでどのような行動をするのか」「体験によってどのような心理状態にあるのか」など、顧客全体の行動傾向を把握できます。 同時に、「どのプログラムに効果が出ないのか」「強化すべき点はどこか」などの課題発見につながります。

その課題に沿った新たなマーケティング施策を講じることで、顧客ニーズに寄り添った商品やサービスを提供できます。

カスタマージャーニーマップの作り方

MAツールを効果的に運用していくためにはもちろん、マーケティング部署内や社内全体で共通の認識を持つためにも、カスタマージャーニーマップを作成する必要があります。

ここからはマップの作り方についてステップごとに解説していきます。

STEP1:ペルソナを設定する

カスタマージャーニーマップを作る準備段階として、ペルソナ(理想の顧客像)の設定を行う必要があります。

想定したペルソナが、製品を認知するフェーズから製品の利用や購入に至るまでのフェーズを図式したものがカスタマージャーニーマップです。ペルソナがどのような行動をとるのか詳細まで想定できるように、できるだけ具体的に設定しましょう。

なお、ペルソナは必ずしも1人である必要はありません。複数のペルソナが想定される場合は、それぞれの顧客ニーズに沿ったカスタマージャーニーマップを作成しましょう。

ペルソナ設定に必要な項目

チーム内や部署内で共通の認識を持つためにも、ペルソナは具体的に設定しましょう。

以下にペルソナ設定に必要な項目例をまとめていますが、必ずしもこの項目に従う必要はありません。自社製品と顧客の関係性を加味して、項目を取捨選択してください。

| 属性 | 氏名・性別・年齢・職業・家族構成・居住地・年収・雇用形態 |

| パーソナリティ | 性格・価値観・こだわり・不安・コンプレックス・送ってきた人生 |

| ライフスタイル | 生活リズム・家族や周囲との関わり方・仕事への意識 |

| 興味や関心 | SNSの利用頻度・主要な情報源・コミュニティー |

STEP2:カスタマージャーニーマップの項目を設定する

ペルソナの設定ができたら、続いてカスタマージャーニーマップの項目を決めていきましょう。

項目とは、「ステップ」「行動」「接点」「感情」「コンテンツ」といったマップの縦軸に当たる部分を指します。

ペルソナや扱っている製品によって設定すべき項目は変わってきますが、一般的には以下のような要素が盛り込まれます。

- ステップ(タイムライン):購入や利用に至るまでの段階

- 行動:想定されるペルソナの具体的行動

- 接点:ペルソナとのタッチポイントやチャネル

- 感情:ペルソナのインサイト(思考)

- コンテンツ:フェーズごとにユーザーが求めるコンテンツ

カスタマージャーニーマップ作成の注意点

1. 企業側の願望をマップに反映しすぎない

カスタマージャーニーマップは、顧客の行動やインサイトをベースとして作成していくものです。企業側の「こう動いて欲しい」「必ずこう動くはずだ」といった願望を色濃く反映しすぎてしまうと、実態とはかけ離れたものになってしまいます。

MAツールの顧客データベースといったファクトに基づき、客観的な視点から作成していく必要があります。 また、マーケティング担当者のみではなく営業やカスタマーサポートといった、他の視点から顧客を観察することのできる人材と一緒に取り組むこともおすすめです。

2. マップのブラッシュアップを繰り返す

カスタマージャーニーマップは、一度作って終わりにしないことが大切です。

市場環境や消費者の興味・関心の移り変わりが早い現代において、古いカスタマージャーニーマップでは十分な効果を得られません。定期的にマップを更新する機会を設けて、バージョンアップを行う必要があります。

マーケティング活動をする上で気づいたことやデータベースに十分な顧客データのサンプルが集まった時点で、ブラッシュアップを行い、精度を高めていきましょう。

マーケティング施策を強化するカスタマージャーニー

MAツールと切っても切れない関係といえるカスタマージャーニーマップ。精度の高いアプローチを継続的に実施できるとともに、企業間で顧客に対する認識を共有できるという利点があります。

マーケティング部門では、企業内で「Web担当」「SNS担当」などのようにチームが細分化されているケースもあるため、全体的な顧客傾向を認識できていないこともあるでしょう。カスタマージャーニーマップを活用することで、「どの段階でどのようなアプローチが必要か」といった各チームの役割を認識・共有できるため、マーケティング部門が一丸となって効果的な施策を打てるようになります。

MAツールの精度向上に向けて、カスタマージャーニーを意識したマーケティング施策を検討しましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MA・SFA・CRMの違いとは?定義や導入目的を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>消費者の購買プロセスがインターネットで完結する現代において、より効果的かつ的確にアプローチするには、ユーザーの心理を把握したインターネット上のコミュニケーションを構築しなければなりません。

こうしたデジタル環境下において活躍するのがMAツール、SFAツール、CRMツールです。混同される場合もありますが、基本的な定義は異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで導入を検討しましょう。

本記事では、企業のマーケティング活動を支えるMAツールとCRMツール、そして営業活動を効率化するSFAツールについて、その定義の違いや機能について解説します。

MA・SFA・CRM、それぞれの違いとは

MA(マーケティングオートメーション)

MAとは、「Marketing Automation(マーケティングオートメーション)」の略で、マーケティング活動の自動化を意味します。リードの獲得から育成、管理を目的としており、見込み客に対して有益な情報を最適なタイミングで提供することで、購買意欲を高めることを目的としています。

一般的なマーケティング活動では、あらゆるチャネルからアクセスされるユーザーに対して、一人ひとりに最適な対応をすることは難しく、マーケターの作業が煩雑化してしまいます。そのため、可能性の高いリードを見逃す、ニーズに合ったアプローチができないといおった課題がありました。

MAツールの活用によって、見込み客のアクセス頻度や行動履歴、属性情報などを管理し、スコアリングによって可能性の高いリードを判別できます。これにより、顧客のニーズに合わせたOne to Oneマーケティングが実現します。

また、シナリオ設計によりメール配信などの業務を自動化できるため、リード獲得と育成に向けたプロセスを効率化できるのが特徴です。

MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方

SFA(セールスフォースオートメーション)

SFAとは、「Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)」の略で、営業活動を効率化するためのシステムを指します。MAツールで獲得・育成されたリード情報をもとに、商談状況を管理し、効果的に成約につなげることを目的としています。

従来は、営業担当者が個別に顧客情報や案件の管理をしていました。そのため、管理コストが発生してしまう、担当者間の情報共有ができないといった課題がありました。

SFAツールを活用することによって、案件のスケジュール管理や工数管理、売り上げレポートの作成を迅速に実行できます。また、営業部門内で情報を共有することによって、チームの機会損失を防ぎ、今まで取りきれなった商談の獲得や成約率の向上が期待できます。

SFAについての更なる解説はこちら

CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)

CRMとは、「Customer Relationship Management(カスタマーリレーションシップマネジメント)」の略で、日本語では顧客関係管理といいます。顧客との良好な関係を構築して管理することにより、顧客満足度や顧客ロイヤルティーの向上を図るためとして開発されました。

見込み客の獲得や育成に向けた継続的なアプローチを自動化するツールがMAなのに対し、CRMは既存顧客との有効な関係を築くための継続的なフォローに特化しています。

顧客の性別や年齢などの基本的な情報に加え、購買頻度や注文履歴などを細かく記録し、それらの情報をセグメント化することにより、セグメントごとの最適なフォローが可能となります。また、コミュニケーション履歴や購入履歴を管理できるため、営業活動にも役立てられます。

CRMについての更なる解説はこちら

各ツールの使い分け、導入目的や活用方法の違い

見込み客を獲得・育成するMAツール

MAツールが得意とするのは、見込み客に対するアプローチです。活用できる機能は、次の3つが挙げられます。

- リードジェネレーション(見込み客の獲得)

- リードナーチャリング(見込み客の育成)

- リードクオリフィケーション(ホットリードを営業部門へ引き渡す)

多くのリードを獲得するためには、一人ひとりのニーズに合わせたアプローチが理想です。見込み客の属性や行動によって求められるアプローチが異なりますが、MAツールの機能を活用したリードジェネレーションやリードナーチャリングによって効果的に見込み顧客の受注確度を高められます。

また、受注確度の高い顧客(ホットリード)に絞って営業部門に引き渡せるため、営業活動を効率化できます。

MAツールの主な機能

- 見込み客の行動をチャネル別に可視化

- 見込み客の属性情報をセグメント化し、最適なシナリオ設計が可能

- シナリオ設定によりアプローチを自動化

- 興味の高い顧客をスコアリング機能によって判別

- ホットリードを抽出し、営業部署まで連携

マーケティングオートメーション(MA)ツールの製品・ユーザー評価を比較する

商談情報を管理し、受注率を高めるSFAツール

SFAツールは、「顧客管理」だけでなく「営業履歴」「営業日報」「受注予測」といった情報を一元で管理し、営業の効率化を図ることができます。また、設定した営業目標と照らし合わせて現状の営業活動を分析することによって、企業の売り上げ向上に大きく貢献します。

Webサイトやランディングページなどオンラインでの見込み客の獲得が可能になり、営業一人あたりが対応する案件は増加する傾向にあります。そのため、かつては属人的に行うことができた商談状況の管理も今では難しくなっています。あわせて顧客の検討期間の長期化に伴い、以前の商談で得られた情報をもとに複数回のアプローチも必要です。

SFAツールの主な機能

- 製品やサービスごとに案件を管理

- 受注までのシナリオ作成

- 商談の日付や内容を管理

- 営業チーム内のスケジュール管理

- 受注予測による適切な予算管理

- 営業活動における分析や集計機能

顧客を育成し、リピーターを高めるCRMツール

一度商談に至った顧客と継続的な関係を築くためには、顧客満足度の向上が不可欠です。顧客がすぐに解約してしまう場合や、リピーターにつながりにくいという場合には導入を検討しましょう。

さまざまな物やサービスであふれている現代において、新規顧客を獲得することは困難であることはもちろんですが、継続的な顧客の確保や一度離れてしまった顧客を取り戻すことはさらに難しいといえます。

CRMツールは、ゴールに至った顧客情報を複数のセグメントに分けて管理できるため、クロスセル・アップセルなどのアプローチが可能です。例えば、顧客の誕生日に合わせて割引クーポンを配布する、期間限定のサービスを提供するなどのさまざまなキャンペーンも実施できます。

CRMツールの主な機能

- 会社名や電話番号などの顧客情報を管理

- 顧客情報をセグメント化し、それぞれに適切なフォローが可能

- 既存、新規顧客へのキャンペーン管理

- 顧客とのコミュニケーション履歴の管理

「MA」「SFA」「CRM」の相互連携でさらなる効果を得る

MAツール、SFAツール、CRMツールは、それぞれマーケティング活動における役割が異なります。MAツールは案件化前の見込顧客へのアプローチを得意とし、SFAツールは案件の効率化や受注、CRMツールは既存顧客の育成やリピート化を得意としています。

マーケティングや営業活動をより効率的かつ適切に進めるには、いずれか一つに絞るのではなく、相互のシームレスな連携が求められます。組織の体制や企業の課題によっても導入するべきツールは異なりますが、マーケティング部門と営業部門のつながりが重要視される現場においては、3つのツールが連携可能なものを導入することも検討しましょう。

また、自社のニーズを分析せず、目標を立てないままツールのみを先に導入してしまうのは危険です。それぞれのツールは、リード獲得や満足度向上などの利益向上を期待できますが、それらを最大限に活用するためには、各部門にとどまらない企業全体での取り組み(全体最適)が不可欠です。

マーケティング部門や営業部門、企画部門におけるニーズを把握し、どのような施策を打つべきか、アプローチ方法はどうするかなど、実際の分析データを考慮しながら戦略的に導入しましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 MA・SFA・CRMの違いとは?定義や導入目的を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAが営業のムダを解決!マーケティングオートメーションが質の高い営業を創出する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そういった課題を解決する手段のひとつとして近年注目されているのが、マーケティングオートメーション(MA)です。マーケティング施策におけるさまざまな作業を自動化し、業務効率化を支援するツールとして多くの業界が導入を進めています。

本記事では、MAツールの活用と営業活動の関係について解説します。MAツールを効果的に活用してマーケティング施策の効率化を図り、営業活動のムダを解決しましょう。

MAツールと営業活動の関係

マーケティングと営業活動は同じフロー上にあります。そのため、マーケティングプロセスに弊害が出ると、その後の営業活動が非効率になることが懸念されます。

例えば、獲得した見込み客の情報や興味・関心を追求できず、不明瞭なリストを作成した場合、営業担当は確率の低い見込み客に対して営業を繰り返すこととなります。そうなると成約率が低下するだけでなく、成約につながる顧客の特徴をつかめないまま、また新たに可能性の低い顧客リストが作成されるといった非効率なサイクルが繰り返されてしまいます。

MAツールを導入すると、見込み客の獲得から精度の高いナーチャリングが実行できるため、可能性の高い見込み客のデータをピックアップし、営業部門へと引き継ぐことができます。これにより、マーケティング業務を効率化するだけでなく、ホットリードに絞った効率的な営業活動ができるため、商談アポ獲得や成約率向上につなげやすくなります。

マーケティングと営業活動の互いの質を高めるテクノロジーとして、MAツールは重要な役割を担っているといえるでしょう。

今、MAツールが注目されている理由

MAツールが注目されている理由として、まずはインターネット技術の発達が挙げられます。クラウドやプラットフォームの多様化といったインターネットの広がりから、インターネットで可能となるアクティビティが増加し、マーケティング施策において活用できる技術が多く開発されました。それにより近年は国内外のベンダーからさまざまなMAツールがリリースされ、需要も年々拡大を見せています。

また、これまで営業担当が顧客の入口となっていたBtoB企業も、Webサイトなどのオンラインが入口となることが一般的になりました。顧客はWeb上で製品の比較検討をし、選定後に初めて営業担当者にコンタクトを取るため、Web上でのマーケティングがこれまで以上に重視されるでしょう。

一人一台スマートフォンを持つ時代背景に伴い、デジタルテクノロジーを生かしたマーケティングがカギとなりつつある現代。MAツールを活用した強力なオンラインマーケティングは企業にとって不可欠となってきています。

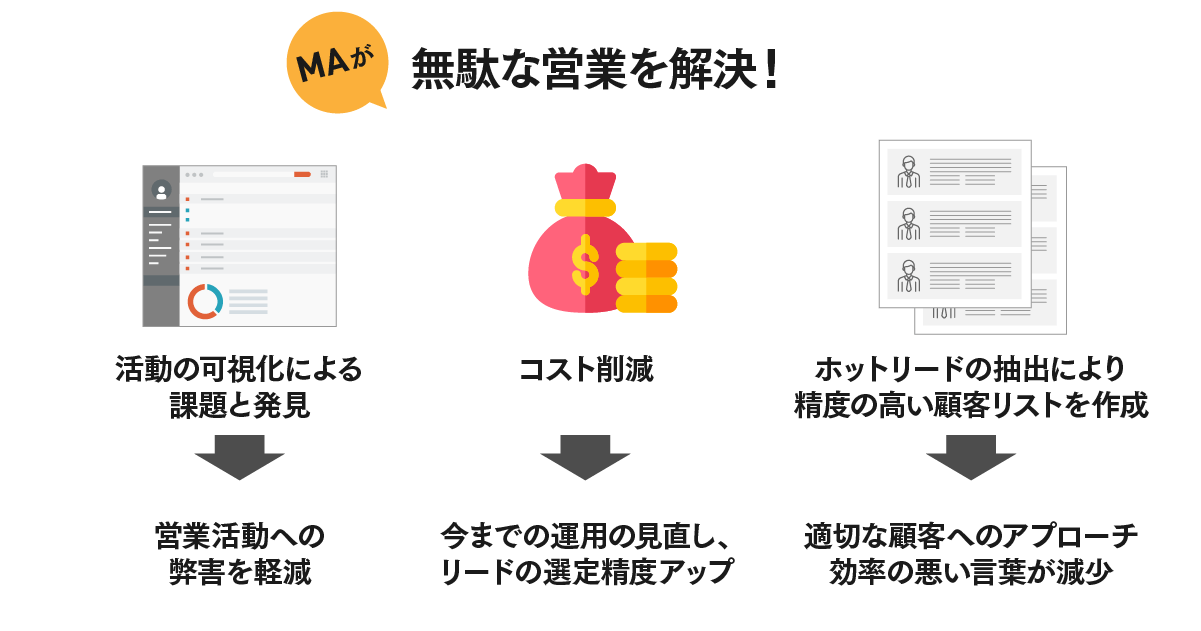

MAツールの導入がムダな営業を解決

活動の可視化により課題を発見

さまざまな業務を自動化することにより、マーケティング活動における全体像を可視化できます。これにより、従来のマーケティングにどのような課題があるのか問題点を洗い出し、より精度の高いシナリオ設計が可能になります。リード獲得から育成までのマーケティング課題を改善できるため、質の高いリードを優先した的確な営業活動につなげられます。

コスト削減

メール配信やキャンペーン実施などの搭載された多様な機能を活用することで、大幅なコスト削減も期待できます。

例えば、アウトソーシングしていたセミナー参加後のフォローアップ作業もカバーできるなど、これまでの運用を見直しコストパフォーマンスを向上させることができます。フォローアップの頻度や内容を自社内で把握できるため、リードの選定精度もアップします。

精度の高い顧客リストを作成

ホットリード抽出機能により、より成約に結びつけやすい顧客リストの作成が可能です。スコアリングやWeb解析などの情報を基にホットリードを数値化し、今アポイントを取るべき顧客の洗い出しができます。これにより、やみくもに顧客を選ぶといった効率の悪い営業を改善できます。

営業活動を効率化する代表的なMAツール

Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

(参照元:https://jp.marketo.com/)

全世界で5,000社以上の導入実績がある、アメリカ発のMAツールです。匿名の見込み客の獲得から顧客のファン化やリピートまでのマーケティング施策を一貫して実行できる統合型のプラットフォームです。

「アカウントベースドマーケティング(ABM)」という機能では自社にとって有望な見込み客を抽出し重要顧客にターゲットを絞ることが可能で、成約までのスピードが早まります。

こういった機能を効果的に活用することで、限られた営業リソースでも、多くの顧客をカバーできます。今までアプローチしきれなかった顧客にもフォローが行き渡るので、売上への貢献も期待できます。

Marketo Engageのユーザーレビュー・口コミを見る

Salesforce Pardot(セールスフォース パードット)

(参照元:https://www.pardot.com/)

世界的シェアを誇るセールスフォース・ドットコム社の提供するMAツール「Salesforce Pardot」。SFA(営業支援ツール)とのシームレスな連携が可能で、販売促進に大きく貢献します。

各営業担当者の顧客へのメール履歴や商談情報とリンクして管理できるなど、マーケティング活動と営業活動を一貫して実行できます。

今まで担当者が属人的に管理をしていた顧客とのやりとりを可視化することによって、営業の優先順位が付けやすくなります。

Salesforce Pardotのユーザーレビュー・口コミを見る

SATORI(サトリ)

(参照元:https://satori.marketing/)

株式会社SATORIが提供する純国産のMAツールです。国産ならでは、サポート体制の充実と日本のビジネス環境にマッチした設計が行われているのが特徴です。

ランディングページの閲覧履歴やメルマガのクリック率などから見込み客をスコアリングする機能と、購入意欲の高い見込み客を抽出するホットリード抽出機能を搭載。適切なタイミングで適切なターゲットにアプローチすることができます。

リードを適切に管理することで、今までアプローチしきれなかった休眠顧客への接触も可能になります。スコアリング機能を利用し、優先順位を付けることで効率よく商談創出に結びつけることができるでしょう。

マーケティングの効率化は営業活動の効率化

人手だけでは賄いきれない集客やナーチャリング、分析などの施策は、MAの導入によって業務を大幅に効率化できます。マーケティング部門において育成した可能性の高いリードを営業部門に引き渡すことにより、営業担当の顧客リスト作成までの作業が効率化され、結果的に営業活動の質を高めることができます。

MAツールを導入する際は、マーケティング活動から営業活動までの長い流れを考慮し、相互に効率化を図れるツールを選ぶことがポイントです。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 MAが営業のムダを解決!マーケティングオートメーションが質の高い営業を創出する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MAでマーケティング業務を自動化!マーケティングオートメーションの活用事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>メールの自動配信やスコアリングなどの多種多様な機能がありますが、企業の課題や目的によって必要な機能は異なるため、導入前に活用方法を理解しておく必要があります。

本記事ではMAツールを活用することによって自動化できる業務について解説します。

MAツールで自動化できる業務

見込み客管理

メールの開封率やWebサイトの訪問履歴などから、見込み客(リード)の情報を自動的に収集できます。各見込み客のステータス状況や行動パターンが把握できるため、その後のナーチャリングやスコアリングに役立てられます。また、これらの情報を見込み客の情報として一元管理することも可能です。

これまではExcelや台帳といったアナログな方法で見込み客の管理をしている企業も多くありましたが、顧客の数が増えるほど管理が複雑になります。データ上で自動的に管理にできることで、可能性の高い見込み客を逃さず、管理漏れや記入ミスといったヒューマンエラーを減らすことにもつながります。

また、従来担当者レベルで管理していた見込み客情報を社内で一元管理することで、チーム全体が顧客の興味・関心やニーズを把握できます。購買行動につながる最適なアプローチを効果的に打ち出せるため、成約に至る可能性も高くなります。

フォーム作成・分析

MAツールは、お問い合わせフォームや申し込みフォームの作成、それらから集まった情報の集計や分析といった業務を効率化できます。

手動でフォームに入力された情報を管理することも可能ですが、その情報を他のマーケティング業務と連携させ、活用できるという点がMAツールを利用する大きなメリットといえます。

例えば、フォームに入力された情報をそのまま見込み客情報として保存し、保存が完了した時点から顧客のWeb行動解析を実行します。見込み客が何に興味・関心があるかを可視化させることで、より効果的なアプローチが可能になります。

他にも、流入分析による広告効果の確認や、メール配信機能との連携も可能なため、フォーム作成・分析の自動化でさらに精度の高い集客効果を期待できます。

メール配信

獲得した見込み客に対するアプローチ方法として有効なメールマーケティング。従来では、顧客の行動を予想して配信内容やスケジュールを組んでいたため、期待値がまだ低い段階でもメールを配信してしまうケースが見られました。

配信済みのメールが未開封である場合は、購入意思が低い顧客と考えられるため、続けてステップメールを配信しても十分な効果を発揮できないことがあります。

MAツールを活用すればメールの開封率やWeb行動履歴を可視化できるため、顧客の属性や特徴などをカテゴライズし、顧客ニーズに応じた適切なメールを個別に自動配信できます。顧客が望むタイミングかつ、顧客にとって有益となる内容のメールを配信することにより、購買意欲を高められます。

さらには、フォーム作成機能で作成したフォームから申し込みがあった場合に、完了メールなどの配信業務を自動化できます。これまで手動で行っていたメール配信をはじめ、獲得したリードへの自動ステップアップメールなど、メールマーケティングによる効率的なナーチャリングが実施可能です。

スコアリング

スコアリングとは、Webページへのアクセス状況などから見込み客の期待値を点数化し、顧客の優先順位を明確にするための機能です。点数によって成約の可能性が高い見込み客を選別することにより、点数のステージに応じた適切な広告やコンテンツを打ち出しやすくなります。また、精度の高いスコアリングは、より成約に結び付きやすいホットリードを抽出できます。その情報を営業部門へとスムーズに引き継ぐことで、営業効率を高められるという効果もあります。

手動で顧客一人一人の行動を把握してスコアリングすることは非常に難しく、リード数が多い場合には個別の人的アプローチが困難になります。そこでMAツールを活用すれば、膨大な顧客の行動をスコアリングによって可視化できるほか、メール配信やキャンペーンなどを自動で実施できます。手動での作業工数をカットできるだけでなく、有望な顧客の取りこぼし防止にも有効といえるでしょう。

セミナー運営管理

セミナーの運営・実施には、フォームの作成やメールの返信、ドキュメントの送付など、工数のかかる業務が多いですが、これらの業務もMAツールによって自動化できます。

申込フォームから入力された情報を自動で分析し、それに対して最適なステップメールを配信します。出欠状況やセミナーに参加する顧客のデータも一元化管理できるほか、開催前のリマインドメールや、参加のお礼とその後のアプローチメールなどの自動配信が可能です。

セミナーの企画から運営に関する業務プロセスの多くを自動化することで、運営中に手の回らなかった作業に注力できるようになり、業務全体の効率とクオリティの向上が期待できます。

MAツールの導入事例

事例1:メール配信の業務効率化(株式会社Faber Company)

株式会社Faber Companyは、検索エンジン最適化のためのサポートやサイト制作、リスティング広告代行業などを行う会社です。以前から、自社セミナーの参加者などにメルマガの配信をしていましたが、営業活動をより円滑に行うためにも仕組みとして管理する必要性を感じ、MAツール「SATORI」を導入しました。

MAツールを導入したことによって、社内に「リードを管理して、しっかりと顧客を育成していく」という認識が浸透し始め、成果が出るようになりました。初期はMAツールを利用し、メールの配信を実施。リード情報からセグメントに分け、それぞれのターゲットに対して最適な内容にすることによって、クリック率が向上しました。

事例2:セミナー運営管理の業務効率化(SB C&S株式会社)

SB C&S株式会社は、IT関連のサービスやソリューションを提供しています。部門によっては、年間で100回以上のセミナーやキャンペーンの実施があり、告知サイトの制作や申し込みフォームの作成などを2週間ほど工数をかけて毎回ゼロベースから行っていました。

またセミナーの開催そのものは外部業者に委託していたため、部門に管理運営のノウハウが蓄積されず、コストもかかってしまうという悪循環が発生していました。

2009年よりイベントやセミナー管理に強みを持つMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」を導入。Webページ自動作成やフォーム作成の機能を活用することにより、2週間の工数を要していたセミナー告知サイト制作を、わずか10分程度に短縮することに成功しました。

また、MAツールで一元管理されたセミナー参加者の情報に基づき、営業部門も集客の最適化を実現。年間数百万円のコスト削減にも成功しています。

自動化できる業務をうまく活用し売り上げアップへ

MAツールによってさまざまな業務を自動化できるため、マーケティング担当者の作業効率を高め、顧客へ質の高いアプローチを実現できます。しかし、必ず業務を自動化しなければならないというわけではありません。

効果的にMAツールを活用するには、まずは自社の現状を把握したうえで、必要性の高い機能を活用することが重要です。リード数が多い場合には、スコアリングやナーチャリングに注力する必要がありますが、リードが十分に獲得できていない場合には、WebサイトやSNSなどを視野に入れた集客に力を入れるべきでしょう。

自社のニーズや目的に応じて自動化するべき機能にはMAツールを活用し、人手が必要な作業にはマーケターを配置するなど、バランスをうまく図りましょう。

投稿 MAでマーケティング業務を自動化!マーケティングオートメーションの活用事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティングオートメーションの仕組みとは?効率化の重要ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、ここ数年で急速に普及したツールであるため、どういった仕組みであるかをしっかり理解できていないという方も少なくないはずです。

本記事では、MAツールの仕組みと効率化できる業務について解説します。MAツールをよく理解することで、円滑な導入とより良い運用を目指しましょう。

企業への導入が進むMAツール

MAは「Marketing Automation」の略で、直訳すると「マーケティング自動化」を意味します。見込み客の集客〜管理〜育成の各フェーズの業務を自動化できます。

ツールによってさまざまな活用方法がありますが、メール配信をはじめ、見込み客の情報を基にカテゴライズするなど、リードの獲得やナーチャリングに役立てられます。

マーケティング担当者の業務効率向上だけでなく、顧客のニーズに応じて個別のアプローチができるため、売り上げ向上や成約率向上といった効果が期待できます。

顧客との接点がデジタル化している現代において、MAツールは企業マーケティングでの必要性が高まっており、市場は年々拡大しています。クラウドなどのインターネット技術の発達に伴い、今後も伸び続けることが予想されています。

MAツールの仕組みは「マーケティングファネル」によるもの

MAツールの仕組みは「マーケティングファネル」という考え方に基づきます。ファネルは日本語で「漏斗(じょうご)」を意味します。見込み客を集める時点から営業の成約までの一連の流れを図式化すると、漏斗のような形になるからです。

リードジェネレーション(見込み客の情報獲得)

マーケティングファネルの第1ステップとなるのが、見込み客の集客です。見込み客の獲得にかかる名刺交換や資料請求など、多様な接点から顧客を獲得することを「リードジェネレーション」といいます。MAツールでは、リードジェネレーションで獲得した顧客を細かな属性に分けて管理することが可能です。

リード管理機能今まで手作業で行っていた顧客情報の管理をCSVファイルなどをMAツールにインポートすれば、一括管理できます。また、属性や特定のアクションを行ったユーザーにタグ付けをすることによって、効果的な広告運用やメール配信を可能にします。

ランディングページ・フォームの自動作成機能見込み客の獲得に効果的なランディングページやお問い合わせページを、自動作成できます。情報の更新や変更、画像アップロードも一括で行えます。

リードナーチャリング(見込み客の育成)

獲得した見込み客に対してメールなどでコミュニケーションを図り、見込み客にとって有用な情報を提供することによって、顧客の購買意欲を高めます。これを「リードナーチャリング」といいます。

リードナーチャリングは中長期的なアプローチが必要な場合に有効的とされており、各アプローチに対する顧客の反応やWeb行動履歴などから顧客の興味関心を知ることもできます。

メール配信ユーザーの属性ごとに、One to OneのHTML/テキストメールを配信できます。また、メールの内容をあらかじめ設定しておけば、ユーザーのアクションごとに自動配信も可能です。結果として円滑なユーザーフォローが実現し、担当者の負担を減らすことができます。

リードクオリフィケーション(絞り込み)

育成した顧客からさらに成約に結びつきそうな顧客を絞り込む作業が「リードクオリフィケーション」です。

リードクオリフィケーションの手法としては、「スコアリング」と呼ばれるアプローチすべき顧客に優先順位を付ける機能を活用します。優先順位を設定することにより、受注確度の高いリード情報や効果的なアプローチのタイミングが明らかになります。

このようなリード管理工程を経て、最終的に営業成約までつなげる一連の流れがマーケティングファネルの考え方です。

スコアリング機能ランディングページの閲覧やメールのクリック、セミナーの参加など見込み客のアクションに点数を付けることによって、自社製品の購入意欲を可視化することができます。

ホットリード抽出機能スコアリング機能で点数化した見込み客の中で、特に購買意欲の高い層のみを抽出することができます。営業部門へのスムーズなリードの受け渡しや営業リソースの見直しができます。

MAツールで効率化できる業務

MAツールは、煩雑な作業を自動化し業務の効率化を図ることができます。マーケティングファネルの流れのうち、ほとんどの業務がMAツールによって自動化できるため、顧客管理やメール配信といった作業を効率化できます。また、成約につながる可能性の高いホットリードを抽出できるため、営業部門に引き渡す顧客リストの精度が向上し、営業効率を高められます。

活用できる機能としては、リードジェネレーションで獲得した顧客データの一元管理や細かな属性の分配、メルマガの自動配信、トラッキングによるリードナーチャリング活動の自動化が挙げられます。さらに、リードクオリフィケーションにおけるスコアリング作業も、機械操作によりミスなくスピーディーに完了するため、これまで人員を使い計算・表作成を行っていた工数を省くことができます。

作業の自動化により担当者が本来の業務に集中できるようになるため、より質の高いマーケティング効果が期待できるようになります。

アイデア次第で活用方法が広がる

MAツールはアイデア次第でさまざまなビジネスシーンにて活用でき、BtoBだけでなくBtoCのマーケティングにも有効です。

しかし、MAツールの機能は多様なため、その仕組みや効率化させる方法を理解しておかなければ、上手く活用できないことがあります。自社の課題に応じて、必要性の高い機能を検討してから導入しましょう。

投稿 マーケティングオートメーションの仕組みとは?効率化の重要ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティング効率化に欠かせない!MA導入に欠かせない3つの機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、MAツールを導入するメリットや、導入にあたり押さえておきたい3つの機能について解説します。

MAとは?

MAとは「マーケティングオートメーション(Marketing Automation)」の略で、直訳すると「マーケティングの自動化」を意味します。

これまで手動で行っていたマーケティング業務の一部を自動化することで、業務効率やコンバージョン率の向上を図るためのツールです。

インターネットの普及により、顧客との接点はオンラインへと移行しています。そのため、顧客へ効率的にアプローチするには、顧客一人一人のニーズに応じたマーケティング施策が重要といえます。しかし、インターネット上で収集される顧客データを全て把握することは難しく、手動かつ個別にメールやコンテンツを打ち出すことは困難といえるでしょう。

そこで活躍するのがMAツールです。見込み客の情報を管理できるほか、顧客の行動履歴や属性に応じてメール配信などのアプローチを自動化できるため、作業担当者の負担を大きく削減します。可能性の高い見込み客を逃すことなくアプローチできるため、マーケティング運用効率の改善が期待できます。

代表的な機能には、Webサイトを用いた見込み客の集客をはじめ、獲得した見込み客に対するメール配信やスコアリング、収集した顧客情報の一元管理などが挙げられます。

MAツールを導入するメリット

MAツールを自社に導入する最大のメリットは、売り上げの拡大を図ることができることにあります。ただ、売り上げの拡大といっても、具体的に自社のマーケティング環境にどのように作用するのかイメージできない場合もあると思います。

ここではMAツールの導入前に、いま一度、導入するメリットについて理解していきましょう。

- 見込み客の集客や育成の作業を自動化

- 顧客情報の一元管理

- 見込み客の興味関心に合わせたアプローチ

- 営業部門との情報共有がスムーズになる

MAツール導入のメリットは、上記の4つに分けることができます。

まずは、新規顧客の獲得から、スコアリングやナーチャリングといった一連のマーケティングプロセスを自動化ができる点です。

従来は、一連のマーケティングプロセスをそれぞれ手作業で行っていました。それをMAツールを導入して全て自動化すれば、今までかかっていた工数やコストの削減につながります。また、MAツールでは見込み客の情報を一元管理するため、シートの管理や更新といった作業を減らし、業務の効率化を図ることもできます。

そして売上の拡大に大きく作用するのが、見込み客の興味関心に合わせたアプローチが可能になる点です。Webサイトの閲覧頻度やメルマガの開封率によって、自社製品への関心度や適合度を分析することができます。これにより見込み顧客に対して、最適なタイミングで最適なアプローチが可能になり、CVへの確率を高めることができます。

そして最後に、自社製品の受注確度を計測できるスコアリング機能によって、限られた営業のリソースを効果的に使えるようになります。その結果、相談の獲得や成約といったコンバージョンが得られる可能性が広がるでしょう。

MAツール導入の目的を明確化しよう

MAツールは、見込み客の認知から自社製品の利用や購買までに至るプロセスを自動化できる便利なツールであることは間違いありません。しかしながら、何のために導入するのかといった明確な目的がなければ、効果的な運用を行うことはできません。MAツールの導入に失敗しないためにも、まずは導入前に自社のマーケティングにおける課題をできるだけ詳細に洗い出すことが大切です。

例えば、ランディングページの制作やお問い合わせフォームの作成などに時間や工数がかかってしまう場合は、これらの機能を実装したMAツールの選定が必要です。

また、見込み客の購買意欲を高めたい場合は、メルマガ配信などリードナーチャリングの機能が充実しているツール選びが大事です。

何となく効果が出そうだからとMAツールを導入するのではなく、自社課題から逆算した導入や運用が必要不可欠です。

MAツールの導入にあたり必要最低限な3つの機能

1. リード管理機能

営業や展示会、セミナーなどオフライン・オンラインを問わず獲得した見込み客を一元で管理する「リード管理機能」は、MAツールの運用において必須といっても過言ではありません。

これまでリード管理は、顧客を獲得した営業担当者やマーケティング担当者がそれぞれで対応していましたが、社内で一元管理することにより、リード対応の取りこぼしやアプローチの重複を防ぐことができます。

2. リードナーチャリング機能

獲得したリードの反応から、すぐに営業をかけるべきホットリードを探し出し、有効なアプローチをする「リードナーチャリング機能」も欠かせません。

獲得したリードにメルマガなどで定期的なコミュニケーションを図り、中長期かつ適切なタイミングで情報を提供できます。また、メールの開封率や「誰がいつWebサイトに訪問したか」といったオンラインでの行動履歴を記録し、そのデータを基に最適なコンテンツや広告を打ち出せるものもあります。

見込み客一人一人の興味関心に応じた最適なアプローチは、成果へつながる有望なリード育成に効果的です。

3. スコアリング機能

育成したリードの反応に対して得点をつけ、アプローチするべきリードの優先順位をつけるスコアリング機能も、MAツールに外せない機能といえます。

Excelなどに手動でスコアリングする場合、膨大な作業時間を費やす上に、計算漏れなどが発生する可能性があるため、結果的に作業の効率を下げてしまうことがあります。

MAツールによってスコアリングを自動化することにより、煩雑なスコアリング作業が削減できるほか、設定した基準で正確に算出・解析ができるため、より的確なアプローチができるようになります。

また、リードの購買意欲の数値化・可視化をすることで、マーケティング活動自体に評価をつけることも可能です。施策に対する効果測定、改善といった組織強化に欠かせない「PDCAサイクル」の効率化にも役立てられます。

リードに関する3つの機能で業務の効率化を

MA導入の際には、まずは上記3つの機能について注目しましょう。特にマーケティングの領域を絞っている中小企業にとっては、さまざまな機能が含まれるMAツールよりも、3つの希望に注力したシンプル設計のものが運用しやすい場合があります。

自社に必要な機能を見極めるとともに、操作性や運用コストも踏まえて導入することが重要です。最適なMAツールの導入で、マーケティング業務の効率化や売り上げ向上を目指しましょう。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

MAについての更なる解説とおすすめ製品紹介はこちら

投稿 マーケティング効率化に欠かせない!MA導入に欠かせない3つの機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マーケティングオートメーション(MA)の設計に効果的なファネル分析とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そして、ファネルの適切な設計や分析において効果的なのが、マーケティングオートメーション(MA)ツールの活用です。MAツールで一元管理しているリード情報や見込み客の行動履歴をファネルの各フェーズごとに当てはめることによって、自主のマーケティングにおいて「何を見直し」「どこに重点を置くのか」を把握できます。

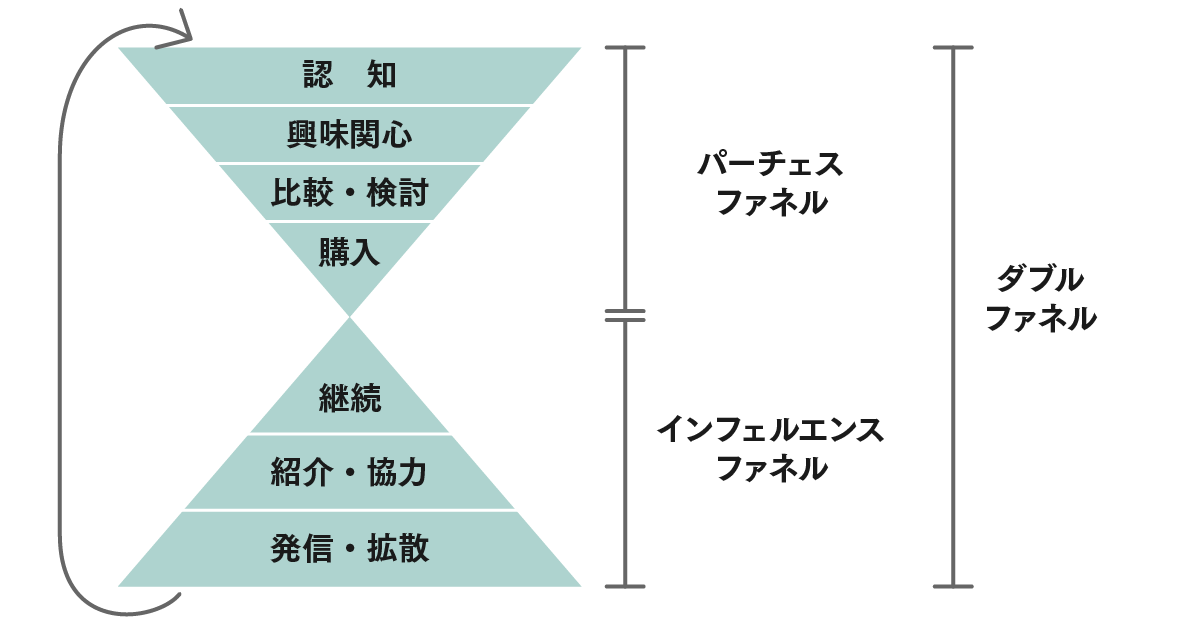

今回は、「パーチェスファネル」「インフルエンスファネル」「ダブルファネル」の3つの代表的なファネルと、ファネル分析におけるMAツールの活用について解説します。

ファネルとは

ファネルとは、日本語で「漏斗(じょうご)」という意味を持ち、逆三角形上の「ろ過」するための器具のことを言います。

見込み客の認知から購入までの遷移をフェーズ化すると、ユーザーの人数が漏斗のように逆三角形型に図式化されることから、ファネルと呼ばれるようになりました。

実際に、ユーザーがさまざまなチャネルから商品やサービスの購入に至る際、フェーズごとに購入に至らなかった離脱者が存在しています。商材について全く知らなかったユーザーが最終的な購入に至る人数は、漏斗のように窄まった形になるのです。

MAツールでは、ファネル全体でどのフェーズを改善するべきかを把握できる「ファネル分析」が可能になるため、フェーズ段階のターゲティングやタッチポイントの設計に役立てられます。オンラインでの顧客アプローチが多様化している現代において、このファネル設計はマーケティングプランを立てるうえで重要な施策といえます。

代表的なファネルの種類

ファネルには、3つの代表的な定義が存在します。

1.パーチェスファネル

「パーチェスファネル」は、見込み客が自社製品を認知する段階から実際に購入に至るプロセスの中で、なるべく離脱者を少なくしようという考えを元にしたファネルです。

消費者の行動を「認知」「興味関心」「比較・検討」「購入」といったフェーズに分解し、マーケティングによって獲得した消費者数を当てはめます。

これにより、どのフェーズで見込み客が離脱しているのかを可視化することができるようになります。

例えば最初のフェーズである「認知」の獲得数が少ない場合は、広告やプロモーションなどを用いて、多くのユーザーに認知を拡大するといったアプローチが有効です。

2.インフルエンスファネル

見込み客の認知から購入までのプロセスを図式化した「パーチェスファネル」に対し、「インフルエンスファネル」は購入した後の行動をフェーズ化したものです。

自社製品を購入した顧客と良好な関係を築くことによって、ファン化やリピート化を促すと共に、さらなる新規顧客の獲得へと繋げるためのファネルです。

特に最近はSNSやレビューサイトの普及に伴い、口コミが消費者に与える影響が大きくなりました。この第三者による口コミが、新たな見込み客に認知に大きく貢献します。

企業は消費者の製品購入をゴールとするのではなく、購入後に「紹介・共有」「発信・拡散」をしてもらうといった点もファネル設計時に検討する必要があります。

3.ダブルファネル

上記で挙げた「パーチェスファネル」「インフルエンスファネル」の2つのファネルを組み合わせたものを、ダブルファネルといいます。

見込み客の獲得から購入までのフェーズごとの効果を高めるとともに、購入後の口コミなどで新たな顧客獲得を目指すという概念です。企業からのアプローチだけでなく、購入に至った消費者からの発信によって新たな開拓が期待できることから、それぞれの相乗効果を期待できます。

MAツールがファネル分析に有効な理由

ファネル分析を的確に行うためには、具体的な数値を当てはめるなどの膨大な工数がかかります。しかしデータの抽出や入力・更新といった作業は、手作業で行うと時間や労力がかかる上に、入力ミスを招いてしまいます。

そこで導入を検討したいのがMAツールです。ファネル分析に必要なデータ収集をはじめ、顧客行動に合わせた最適なアプローチを自動化できるため、マーケターの作業効率化や見込み客の購入確度を高められるという利点があります。

参考記事:【3分で理解】企業がMAツール導入に失敗しないための4つのポイント

タッチポイントを考慮したファネル設計が必要

ファネルを活用する目的は、各フェーズにおける見込み客のステータス状況を可視化するためだけではありません。

より有効にファネルを機能させるためには、設定したファネルより導き出されたレスポンスデータを基に、どのようなタッチポイントやチャネルが効果的なのか、課題を発見することが重要といえます。

例えば、潜在顧客から見込み客へと段階を進めたい場合、ターゲットの年齢や属性から求めるものをアプローチし、集客に注力しなければなりません。10~20代の若い世代では、メールよりもLINEやSNSの方が高い訴求が期待でき、タッチポイントとして有効です。

Webサイトの集客や、営業現場における商談獲得を目標とする場合においても、ゴールに至るまでの工数を複数パターンでファネル分析することで、各フェーズのウィークポイントを発見できます。そうすることで、問合せやアポ獲得といった成果につなげるアプローチを効果的に打ち出せるようになります。

BtoBやBtoCによってもファネル設計の定義は異なりますが、いずれもファネル設計だけにとどまらず、その後のファネル分析やタッチポイントなどの改善を図り、段階ごとの課題に向けてアプローチしていくことが重要です。

ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!

投稿 マーケティングオートメーション(MA)の設計に効果的なファネル分析とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 もう失敗しない!マーケティングオートメーション(MA)ツール導入で確認すべき5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

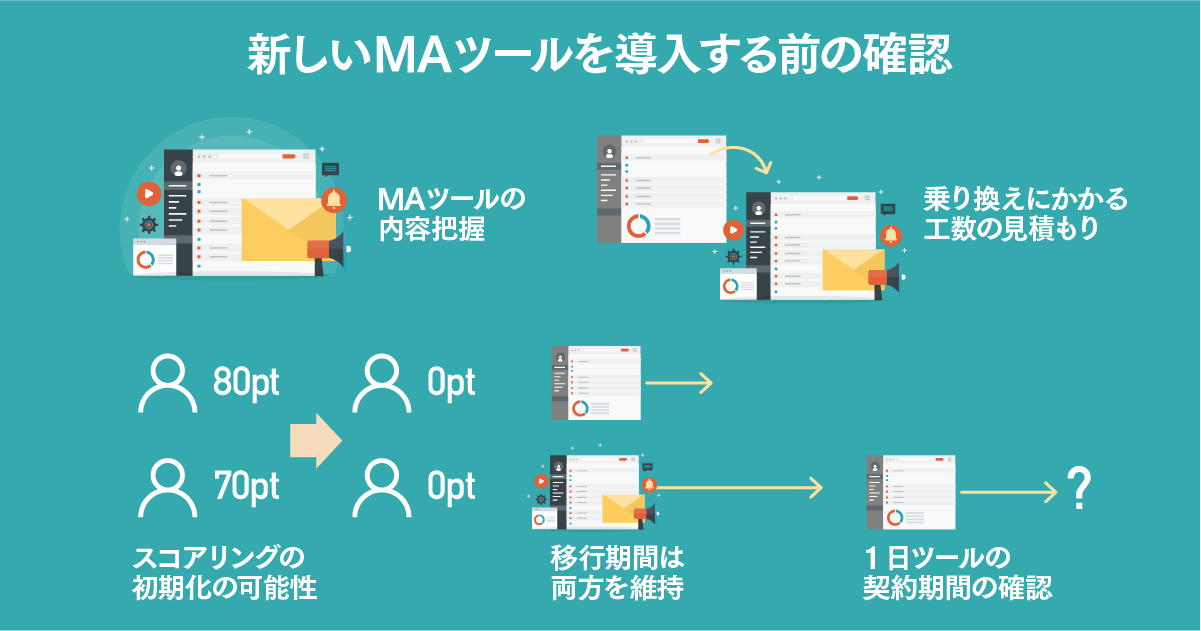

]]>MAツールはここ数年で急速に普及したツールです。そのため、あまり詳しく理解できないまま導入し、結果的に使いこなすことができず、ツールの乗り換えに至るというケースは少なくありません。

本記事では、新しいMAツールに乗り換えるにあたり、必ず確認しておきたい5つのチェックポイントについて解説します。

MAツール選びに失敗してしまう原因とは?

新しいツールに乗り換える前に、まずはなぜ前のツールでは失敗してしまったかを明確にしておく必要があります。

MAツール選びに失敗してしまう多くの原因は、事前にMAツール導入の目的が定まっていなかったことにあります。MAツールは本来、自社のマーケティング課題もしくは全社での課題を解決するために導入するものです。しかし自社課題の洗い出しの作業が疎かなまま早急にツールの導入を決定してしまうと、MAツールの設定に失敗してしまった、ということが起きます。

例えば、営業のリソースが少なく十分な営業活動ができていないといった課題を抱えている場合は、受注確度を可視化するスコアリング機能が充実しているツールを選ぶと、少ないリソースでも優先順位を決定して効果的に営業活動を展開できます。

このように、まずは自社課題を明確にして、その課題解決に合ったMAツールを選定することが重要です。

新しいMAツールに乗り換える際のチェックポイント

1. MAツールに含まれる機能を把握する

MAツールには、マーケターの業務を手助けする便利な機能が備わっていますが、含まれる機能や特徴は各社製品によって異なります。

ECサイト運営における集客を目的としたBtoC向けMAツールもあれば、高度なナーチャリングやCRMツールとの連携を強化したBtoB向けMAツールなど、ニーズによって必要性が異なります。そのため、導入前には自社の運用方法や課題に応じて慎重に選定することが重要です。