投稿 “監視”ではなく適切な”管理”のために ー 業務可視化ツールを提供する夢創IT株式会社に聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>従業員のパソコンの操作ログを収集し、工程を可視化することによって、それぞれの勤務実態や効率化のポイントなどを一目で把握できるようになる便利なサービスです。

今回は、独自の業務可視化ツールである「mmfosyic(エムエムフォジック)」を提供している夢創IT株式会社の岩崎氏へ、業務可視化の重要性やツールを選ぶうえでのポイントなどについて、お話を伺いました。

mmfosyic(エムエムフォジック)とは?

– 御社の提供する「mmfosyic(エムエムフォジック)」について、簡単に概要の説明をお願いします。

岩崎氏:製品としては、ITreviewの定義でいくと業務可視化ツールと言われているクラウドサービスになります。じゃあ「業務可視化って何?」っていうところなんですけれども、前提としては、主にホワイトカラーやデスクワークと言われるような業務の実態を見える化して、その中から定量的な情報をもとに、課題であったりゴールの設定をしていきましょうという考え方になります。

では、どのように業務を可視化しているのかというと、GoogleやOutlookのカレンダーなんかで実際の作業実績を入力していくパターンもあれば、会社によってはExcellで同じような管理をしてくパターンもあります。そういった形で「今日自分が何の仕事をどれくらいやったか」みたいなところを積み上げていくのがメインの考え方になります。

mmfosyic(エムエムフォジック)の強み

ー さまざまな業務可視化ツールと比較して「mmfosyic(エムエムフォジック)」の優位性というのは、どういった部分にあるのでしょうか。

岩崎氏:そうですね。ひとつは「課題のわかりやすさ」にあると思います。当社は、業務改善やBRPなどのITコンサルティングを提供していますが、企業へのコンサルティングを実施していくなかで、その考え方であったり我々が見ているポイントであったりを、ツールの分析機能やレポートの機能にも反映しておりますので、実践的かつ実績のある考え方のもとで「その数字を見れば実際の課題を瞬時に見つけられる」システムを作っています。

あとは、見える化のツールって、よく「見える化して終わってしまう」ことが多いんですけれども、先ほど申し上げた通り、当社ではコンサルティングのサービスを提供しておりますので、見える化した後も当社の方で伴奏する体制が整っています。単に見える化して終わりではなく、業務課題を改善するというところをゴールに設定してサービスを作っています。

業務を可視化することの重要性について

– サービスの導入を決めたきっかけの部分で、業務可視化の重要性みたいなところでは、どのようなお声をいただいているのでしょうか。

岩崎氏:いろいろありますが、いくつかのパターンをお伝えいたしますと、まず規模の大きい企業に多いのが「どのプロダクトにどれくらいの人間が関わっているのかよくわからない」というパターンです。プロダクトの運営には、もちろん諸々のコストが発生してくるわけですけれども「このプロダクトの売り上げにしては人が多ぎるね」みたいなところであったり、もしくはその逆もあったりなど、そういった部分をキチンと精査してプロダクトに反映させていきたいというパターンが多いです。

もう一つのパターンとしては、これはどの会社でもあるとは思うんですけれども、いろいろなものを作っていくうちに、今まで作ってきたプロダクトの運用に時間を取られてしまって、だんだんと新しい開発に投資できなくなってしまうというパターンです。そもそも「なんでこんなに忙しいんだっけ?どこに時間がかかってるんだっけ?」そういった不透明な状況において、見えていない部分を見える化することによって、新しい価値を生み出すところに投資していきたいというパターンも多いですね。

業務可視化ツールを選ぶうえでのポイント

ー 業務可視化ツールを比較する場合、実際のユーザー様はどういった決め手で製品を選ぶのでしょうか。

岩崎氏:まだコンペになったことがないので仮説ベースの話にはなりますが、まず業務可視化においては「どこにゴールを設定するか」によって選定の軸は大きく変わってくると思います。例えば、金額で見たいというニーズがメインの場合には、管理会計の機能が入っていた方が良いでしょうし、進捗を見たいというニーズがメインの場合には、プロジェクトマネジメント的な機能が入っていた方が良いですよね。何を期待するのか、何を目的にしてやるのかによって、入れるべき機能とそうでない機能は変わってくると思いますので、そういったところの「求めるニーズを機能が満たしているか」という部分は大きいのかなと思っております。

当社のシステムで言えば、活動情報を集めるというところにフォーカスしているので、プロジェクトマネジメントや勤怠管理の機能は特に入れていません。ユーザー様で利用しているシステムは既存のものがあると思いますので、あえてそこをリプレイスするというよりも、各社自分たちで使いやすいサービスを使ってもらって、我々は「そこと繋ぎ合わせられるようなシステムを作っていこう」というのが基本的な開発コンセプトです。

あとは、少し現場の話になるんですけれども、やっぱり工数入力って面倒くさいんですよね。よく言うのは「工数を入れるために工数が発生してるんだから意味ないじゃん」みたいな話で、極力工数をかけずに情報を集めるにはどうしたらいいんだろうみたいなところですとか。結局、集めた情報を使えないと意味がないので、ただ入れたものを集めるもので良ければ「Googleカレンダーに全部のスケジュールを入れて集計すればいいじゃん」って話なんですけど、そうすると今度は基準がバラバラになってしまうので、正しい情報を手間なく集めるにはどうしたらいいんだろうみたいなところは、やはり現場は気になるところなんじゃないのかなと思います。

ツールを通して提供していきたい価値

ー この業務可視化ツールを通じて、御社としては、どのような課題解決に貢献していきたいのでしょうか。

岩崎氏:そうですね。よくある話としては、リモートになると誰が何をやっているかわからない、自分の部下の顔が出ないみたいなところで、導入を検討してくださる場合もあるんですが、そうなると、マネージャーが管理ではなく監視を始めてしまうんですよね。特に日本ではありがちだと思うんですけれども、当社のシステムに限らず、こうしたツールを使っていただくことによって、本来の管理というものをやってほしいなと思っております。

こういうツールを使うことで、ちゃんと情報が上がってくるようになれば、権限移譲もできると思うんです。リモートで「何時から何時までしか働いてなくても結果が出せていればいいよね」というふうに裁量も渡せてくると思うので「なんかリモートになったから不安だよね」とか「仕事してるかどうかわかんないよね」とか、毎朝9時に全員の顔を出してミーティングをやりましょうという話ではなくて、従業員をキチンと信頼するためのツールとして使ってほしいなと思います。

一方で、やっぱり近くにいるからこそわかることっていうのもあると思うんです。その日のモチベーションとか顔色とかですね。なので、そこも一応mmfosyicの中にも、簡単ではありますけど、今日の体調やモチベーションのヒアリング機能があるので、そういった機能をうまく組み合わせて、マネジメントをする上での一つのツールとして使っていただきたいなと思います。

あとは、現場の従業員の方々にとっても、自分の活動が見えるようになることで、例えば、評価するときの交渉材料になったよねとか、上司との1on1でアドバイスをもらえるようになったよねとか、誰か一人が幸せになるのではなく、導入する人たち全員にリターンがあるような仕掛け作りに活用していただきたいと思っております。

ツールの導入が目的にならないように

ー 最後に、これから業務可視化ツールの導入を検討しているユーザー様へ向けて、一言メッセージをお願いします。

岩崎氏:業務の可視化と一口に言っても、やり方もサービスもいくつかあると思います。大切なのは目的をちゃんと持った上で入れるのか入れないのかというところは、しっかりと決めた方がいいのかなと思っています。見える化すると満足しちゃうことって結構あると思うんですよ。

でもそれって、あまりビジネス的には意味がないことであって、見える化をしたうえでキチンと課題を見つけて改善をしていくというところで、継続的にPDCAを回していける組織体制をどう作っていくのか考え続けるということがすごく重要になると思います。組織を常に強化していくことの手段として、このツールを使っていただきたいですね。

◆お話を伺った方

夢創IT株式会社

代表取締役 岩崎 創 氏

投稿 “監視”ではなく適切な”管理”のために ー 業務可視化ツールを提供する夢創IT株式会社に聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 労務管理のリスクとは?適切な仕組みをつくりリスクを回避 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、労務管理で発生する5つのリスクと回避方法をご紹介します。リスク発生の原因やリスク回避の重要性も解説しますので、労務管理を効率化する際の参考にしてください。

労務管理で発生するリスクとは?

そもそも、労務管理の中ではどのようなリスクが発生するのでしょうか。まずは、多くの企業で発生する5つのリスクをご紹介します。従業員の働きやすさに影響するだけではなく、労務担当者の負担を増やしてしまうポイントなので、今のうちに各項目を把握しておきましょう。

労働時間の超過

労務管理では、従業員の労働時間の超過がリスクとなります。労務担当者は、従業員の勤怠管理を行うのがひとつの仕事です。労働基準法に定められている規程の労働時間を超過することを防止して、法律違反を避けなければなりません。

しかし、従業員の中には労働時間を無視して働く(働かせられる)人もいるため、入念な勤怠管理が重要です。罰則や罰金が発生するポイントなので、責任を持って管理する必要があります。

残業代の未払い

労働時間と合わせて理解しておくべきなのが、残業代の未払い問題です。労働基準法違反を避けるために、労働時間をごまかして働く従業員もいるので、適切な労働時間の把握が欠かせません。残業代の未払いにより、企業と従業員の間で大きな問題に発展する場合もあります。

一般的には、労務担当者が従業員の給与計算を担当します。計算ミスをしないことはもちろん、現場の労働状況を把握して給与の整合性を確認しましょう。

ハラスメントのまん延

労務管理では、従業員の働きやすさをつくり出すのも仕事です。労働環境を管理することも担当業務のひとつなので、ハラスメントのまん延には注意してください。たとえば、企業の中では次のようなハラスメントが発生します。

- パワハラ

- モラハラ

- セクハラ

上記のハラスメントは、従業員を追い詰め、大きな問題へと発展する可能性もあります。企業に従事するすべての人が快適に働けるようにするため、職場環境を把握して適切な施策を用意しましょう。

労働災害の発生

労務管理では、従業員に発生する労働災害の処理も仕事のひとつです。労働災害とは、通勤中や業務中に発生する以下のトラブルのことを指します。

- 病気

- 事故

- ケガ

従業員から労働災害の連絡があったら、即座に病院への連絡や処置を行いましょう。また、労働災害時には労働保険が適用されるケースも多いので、労働保険の手続きを早い段階で進めておくことをおすすめします。

労働災害は予測できない状況で発生するため、場合によっては労務管理の負担を大幅に増やしてしまうかもしれません。したがって、事前準備を行い、スムーズに対処できる体制を整えておく必要があります。

理由のない解雇

企業によっては、経営者や従業員が独断で「理由のない解雇」を言い出す場合があります。ただし、そのような不当な解雇は法律上禁止されています。

労働基準法では、不当な解雇を禁止する規定が設けられています。解雇するにふさわしい理由があるうえで、労務担当者等による順当な手続きを行わなければ、解雇できません。

ルールに反して従業員を解雇した場合、法律違反として大きな問題に発展する可能性があります。従業員の管理は、人事担当者や労務担当者が対応することが多いので、企業全体のルールや職場環境の維持が重要です。

労務管理のリスクが発生する原因

労務管理のリスクは、予期せぬタイミングで発生すると思われがちです。しかし、実際には特定の原因によりリスク発生率が高まってしまいます。続いて、労務管理のリスクが発生する主な原因を2つご紹介します。自社で抱えている課題と当てはまる項目なのか、ぜひ確認してみてください。

担当者の認識不足

労務担当者によって経験や知識に差があり、管理内容を把握できていない場合があります。認識不足が多いと、業務における見逃しやミスが発生する可能性が高まるでしょう。

ただし労務担当者が、自身の能力だけですべての管理に対応するのは困難だと言えます。とくに新しく労務担当者として働き出す人がいる場合、ルールなどの土台が整備されていなければ、いずれ問題が生じるかもしれません。従業員が働きやすい環境を整えるためにも、担当者の認識不足を早めに解決する必要があります。

労務担当者の負担増加

労務担当者は、従業員のサポートとして次の業務を行います。ただし、作業範囲が広く、労務担当者の負担が増加しているケースが少なくありません。

- 勤怠管理

- 給与計算

- 社会保険の手続き

- 年末調整の準備・提出

- 福利厚生の管理

- 人事関連規程管理

- 安全衛生管理

業務を分担したり、人力での作業を削減したりしなければ、労務担当者のリスクを削減できません。適切な労務管理を行うためにも、現状の課題解決が求められます。

労務管理のリスクを回避する2つの方法

労務担当者として労務管理を行う際には、発生するリスクを事前に理解し、正しい対策を講じなければなりません。最後に、労務管理リスクの回避方法を2つご紹介します。業務効率化や管理の負担削減にも関わるポイントなので、ぜひ参考にしてみてください。

原因を探りひとつずつ対策を講じる

今までに発生したリスクや、危険視している項目があるなら、原因を探りひとつずつ対策を講じましょう。このとき大切になるのが、事前にリスク発生の原因をすべて洗い出し、優先順位をつけることです。リスクの中にも重大な影響があるものから軽微なものまであるため、優先順位の高いものから対処してください。

また、対処にかかる費用や作業コストなどを考慮しつつ、どのような手順でリスクを回避していくべきか、長期的な計画を立てることも大切です。自社でリスク回避の対応が難しいと感じた際には、アウトソーシングなどを利用して、プロに労務管理を任せてみる方法もあります。

システムを導入して労務管理を効率化する

現状のリスクや将来的に発生するリスクを未然に防止したいなら、業務効率化のために労務管理システムを導入してみてはいかがでしょうか。労務管理システムを導入すると、従業員の情報をすべてデータで管理して勤怠管理や給与計算などを自動化できます。また、従業員の情報などをステータスとして管理できるため、リスク発生にいち早く気がつけるのもメリットです。

労務担当者の手作業よりも効率的に対処できるうえに、アウトソーシングによりも安価で利用できます。提供されている労務管理システムの種類も豊富にあるので、自社の課題を解決できるサービスを探してみてください。

労務管理のリスクを回避する重要性とは?

労務管理においてリスクを回避することは、優先的に対策しなければなりません。なぜなら、労務管理で発生するリスクは、労務管理を行わなければさらに悪化する問題だからです。

従業員の中には、前述したリスクが原因で仕事を辞めたり、経営者とのトラブルを起こしてしまったりする可能性があります。リスクが悪化すると、経営自体にも影響が出てしまうため、早めの解決が望まれるのです。

企業そして従業員が快適に働ける職場をつくるためにも、労務管理のリスクを理解し、適切な対処を実施してください。

労務管理のリスクを理解したら管理を効率化するシステム導入を検討しよう

複数のリスクを持つ労務管理を、労務担当者の力量に任せている企業もあるはずです。しかし、作業量の負担や認識不足などが影響し、予期せぬ自体を引き起こしてしまう可能性があります。また、労務管理の中では見えにくい従業員間のトラブルによって、大きな問題へと発展するケースもあるでしょう。

少しでも労務管理のリスクを減らして、企業・従業員がともに快適に働ける環境をつくるために、労務管理システムを導入してみてはいかがでしょうか。従業員管理や作業の自動化など、労務管理の負担を削減できることはもちろん、リスク回避対策に役立つ機能も搭載しています。労務担当者の負担が減って安定的に労務管理を実施できるので、業務効率化するうえでも効果的だと言えるでしょう。

投稿 労務管理のリスクとは?適切な仕組みをつくりリスクを回避 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 労務管理における業務の課題とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、労務管理の課題と解決策について詳しくご紹介します。解決の手順や資格取得の必要性や労務管理システムについても解説しますので、労務管理を効率化する際の参考にしてください。

労務管理で発生する課題とは?

まずは、現代において労務管理が抱える3つの課題をご紹介します。多くの企業に関わるポイントなので、ぜひ参考にしてください。

働き方の多様化に伴うルールの見直し

働き方改革やフレックスタイム制度の導入など、従業員の働き方が変化しています。また、従業員の働き方が、次のように多様化しているのも特徴です。

- 正社員

- 非正規社員

- アルバイト

- パート

人によって働き方が変わると、労務管理のルールも大きく変化します。給与計算方法も従業員ごとに大きく変わるため、労務担当者の負担が増大してしまうのです。

また、従業員の働き方に合わせてルールを変更するにあたって、労務担当者に多大な労力がかかります。全ての作業が労務担当者にのしかかるため、根本的な解決が求められるでしょう。

勤務時間管理の負担増加

働き方改革により、従業員のライフワークバランスを考える必要が出てきています。働く時間を作ることも大切ですが、従業員のプライベートを維持することも重要です。

近年では、超過残業などの影響で過労死するといった問題が、メディアで取り上げられるようになりました。その結果、労働基準法の改定により時間外労働に関する事項が厳格化され、企業は規定の労働時間を超えないように従業員を管理することが求められています。

従業員の勤務時間を管理するのは、勤怠管理などを行う労務担当者です。通常業務に加えて新たな勤務時間管理を行う必要があるため、労務担当者の負担が増加しています。

テレワークによる情報のブラックボックス化

新型コロナウイルスのまん延に伴い、多くの企業でテレワークが導入されることになりました。なかには、自己申告制で勤怠管理を行っている企業もあるのではないでしょうか。

従業員の働きやすさに貢献するテレワークですが、申告された内容の正しさを判別できない、いわゆるブラックボックス化してしまうのがデメリットです。個別に勤怠状況を確認する手間ひまが生じてしまい、労務管理の負担が増大している企業も少なくないでしょう。

労務管理の課題解決策

前述した課題は、労務管理を行う担当者の多くが抱えている問題です。では、どのようにして課題を解決していけばよいのでしょうか。続いて、労務管理の課題解決策を3つご紹介します。対策法が分からずに困っている方は、ぜひ参考にしてください。

社内ルールの再検討

労務管理が複雑化する場合には、管理する中で無駄な項目や時間がかかる項目を洗い出して、社内ルールを再検討しましょう。

たとえば、業務の無駄を見つけることができれば、その分、効率的に作業できます。現行ルールを運用しつつ、新たなルールを作る準備を整えていくと、無理なく新ルールに移行可能です。

ITツール・システムの導入

人力での労務管理に限界を感じているのなら、労務管理システムなどのITツール・システムを導入してみましょう。契約形態に合わせて自動的に給与計算できるなど、ラクに労務管理できるのがメリットです。一度登録を終わらせてしまえば、年末調整や資料作成なども自動化できます。

利用するITツール・システムによっては、人事管理や勤怠管理と連携して基幹業務全体を効率化することも可能です。サービスごとにプランや利用できる機能が異なるため、まずは自社の抱える課題を明確にして課題解決できるITツール・システムを導入しましょう。

業務委託・アウトソーシングの実施

自社で労務管理に対応できない企業も多いでしょう。そのような企業は、業務委託やアウトソーシングを利用して、時間のかかる作業や複雑化する作業を社外に依頼してみてはいかがでしょうか。

業務委託やアウトソーシングでは、費用をかけることによってプロの労務担当者に業務を依頼できます。プロにお願いすることで、社内の負担を減らせるだけでなく、安定的に高品質な労務管理を実施できるのが魅力です。

システム導入による労務管理の課題解決の手順

費用や作業の負担を抑えつつ労務管理を行いたいなら、労務管理システムなどの効率化ツールの導入がおすすめです。最後に、システム導入に伴う労務管理の課題解決手順をご紹介します。

課題を洗い出す

まずは、自社における労務管理の課題を抽出しましょう。時間のかかる作業や複雑化している項目を見つけ出して整理してください。また、整理した項目に優先順位を付けて、自社にどのような解決が求められるのか把握しましょう。

課題を解決できるシステムを探す

課題の抽出が終わったら、条件に合うシステムを探しましょう。システムを探す際には、課題を解決できるシステムを探すことも大切ですが、ライフサイクルコストを検討することも大切です。多数の労務管理システムがリリースされていますので、自社に合うシステムを探してみてください。

比較検討してより良い製品を見つける

複数のシステムを見つけ出したら、よりよい製品を選ぶために比較検討を行いましょう。たとえば、次の項目を比較することをおすすめします。

- 金額

- 機能

- 使いやすさ

システム導入・運用におけるライフサイクルコストをチェックしながら、無料体験版で使いやすさを確認して、うまく運用できるシステムを見つけましょう。

労務担当者のスキルアップのために専門資格を取得しよう

労務管理システムは、分かりやすいUIと計算や反映の自動化という魅力を持つシステムです。専門知識のない初心者の方でも効率的に労務管理業務を実施できます。

とはいえ、知識なく操作し続けるよりも、専門知識を理解したうえで操作するほうがよいのは間違いありません。そこで労務関連の知識に対する理解を深めること、そして自身のスキルアップのために、時間を見つけて労務管理に関する専門資格を取得してみてはいかがでしょうか。

労務管理に関わる資格には「労務管理士」「社会保険労務士」などがあります。とくに後者は簡単な資格ではありませんが、資格取得することによって労務管理の能力をワンランク上に高められるでしょう。システムの能力と自身の能力を掛け合わせて、より効率的な労務管理を実現してみてください。

労務管理の課題を解決するために製品を比較検討しよう

近年の急激な働き方の変化に対応するにあたって、労務管理に負担を感じている担当者も多いでしょう。課題解決の方法が分からずに困っているなら、労務管理システムの利用がおすすめです。

さまざまな労務管理システムが提供されているため、比較検討を行いましょう。機能や料金の比較はもちろん、使いやすさを見ていくことで、自社にぴったりのシステムを見つけ出せるはずです。

投稿 労務管理における業務の課題とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 労務管理と人事管理の違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、労務管理と人事管理の違いについてご紹介します。それぞれの業務内容も詳しく解説しますので、労務管理・人事管理の作業範囲を理解する際の参考にしてください。

労務管理と人事管理の違い

そもそも、労務管理と人事管理は同じ担当者が行う作業なのでしょうか。結論として、2つの管理業務は、次に示す別々の担当者が管理します。

- 労務管理:労務担当者

- 人事管理:人事担当者

労務管理と人事管理は、それぞれ業務の目的が異なります。そこで、まずは2つの違いを詳しくご紹介します。

労務管理とは従業員の職場環境管理を行う仕事

労務管理は、業務を実施する従業員の職場環境管理を行うのが仕事です。たとえば、次に示す業務を実施して従業員をサポートします。

- 保険等の計算

- 勤怠管理

- 給与計算

- 年末調整の手続き

- 安全衛生管理

労務管理で実施するのは、従業員のお金や働く環境に対する管理です。利益に直接関係する仕事ではありませんが、従業員がメイン業務に集中できるようにサポートを行うため、間接的に業務効率化につながります。

また、労務管理は基幹業務として、ほとんどの企業で担当者を配置しているのが一般的です。労働基準法などの規定を遵守する目的も兼ねて、従業員情報や給与情報、申請書類の管理を行います。

人事管理とは従業員の働き方をサポートする仕事

人事管理は、従業員の採用活動、評価、育成を行う仕事です。良い人材を見つけだして企業の活動力を高めたり、スキルアップや社内満足度を高めたりするために、評価・育成を行います。たとえば、以下のような業務を実施して、企業・従業員をサポートします。

- 新卒・中途採用

- 人材育成

- 人事評価

- 人事異動

人事担当者が表立って動くシーンとなるのが、採用面接です。新卒採用や中途採用のために、面接や大学訪問などを行います。採用した人材に社内のことを理解してもらうため、人材育成や評価を行うのも業務の1つです。また、従業員がより良い環境で働いてもらえるよう、人事異動などの手続きを行うのも人事担当者の仕事だと理解しておきましょう。

労務管理で必要となる業務内容

労務管理の担当者として働く必要があるのなら、スムーズに従事できるよう事前に業務内容を理解しておきましょう。

ここでは、労務管理の担当者がメインで実施する3つの業務内容について詳しくご紹介します。労務担当者として働く予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

労働環境を整える(勤怠管理・給与計算)

労務管理では、従業員の労働環境を整える「勤怠管理」「給与計算」を行います。

勤怠管理では従業員の労働時間を管理するだけでなく、労働基準法の規定を満たしているのかを確認するのも重要な業務です。また、時間外労働などが超過しそうな場合には、各従業員に連絡を行い、業務調整の伺いを立てるなどのサポートを実施します。

また給与計算では、勤怠管理によって集めた情報をベースに、従業員ごとの給与を算出するのがメイン作業です。通常の労働時間はもちろん、従業員によって異なる時間外労働時間や手当、税金や保険の計算を行う必要があります。給与計算は毎月発生するため、労務管理システムを用いて効率的に管理する企業も増えています。

手続きを行う(社会保険・税金)

労務管理では、従業員が支払う「社会保険」「税金」の手続きを行います。

社会保険と税金は毎月の給与計算に反映しつつ、年末調整時には税金を精算するのが通常の流れです。保険や税金の知識を必要とするだけでなく、従業員によって異なる保険料や税金を把握する必要があります。

これらは従業員の給与に関わるため、計算ミスなどが許されない業務です。人力によるミスを防止するため、労務管理システムを利用することをおすすめします。

安全衛生管理を行う(職場環境・ヘルスケア)

労務管理では、従業員の悩みを解決することも仕事です。たとえば、近年よく話題に挙がる次のトラブルを未然に防止することが求められています。

- 過労死・過度な残業

- ハラスメント(モラハラ・パワハラ・セクハラなど)

上記のトラブルは、企業に大きな打撃を与えるうえに、従業員の社内満足度を低下させる原因となります。したがって、職場環境の徹底した管理が求められます。また、健康診断などの手続きを行うのも労務担当者の仕事です。従業員の心身を気遣う必要があり、書類作業だけが仕事ではないと理解しておきましょう。

人事管理で必要となる業務内容

人事管理の担当者として働く必要があるのなら、スムーズに従事できるよう事前に業務内容を理解しておきましょう。

ここでは、人事管理の担当者がメインで実施する3つの業務内容について詳しくご紹介します。人事担当者として働く予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

人材の採用管理を行う(採用手続き・面接)

人事管理では、企業で働く人材の「採用手続き」「面接」を行います。

採用サイト・ページに申し込みがあった人に対し、書類選考や面接選考を行い、より良い人材を見つけだす業務です。人を見る能力、自社の業務内容とのマッチングを見定める必要があります。

また、採用者が決まったら採用手続きなどの事務処理を行います。企業によっては、大学訪問やイベント参加により、求人募集や企業アピールを行う場合もあります。その点、人事管理は外部の人材とのコミュニケーション能力が求められる仕事だといえるでしょう。

人材を育成する(社内研修・マネジメント)

人事管理では、社内で働く従業員の育成を行います。たとえば、次のような方法で育成するのが一般的です。

- 社内研修(マナーアップ、資格講座)

- マネジメント(満足度調査)

企業で活躍する人材に育成するため、働く際のマナーやスキルアップに必要な資格講座などを提供します。企業によっては、資格取得のために外部のサービスを活用するなど、実施内容はさまざまです。

また、従業員の状況を把握するために満足度調査などを実施して、離職率の上昇を防止します。良い人材に育成するだけでなく、方向性を見定めるのも人事担当者の仕事です。

人材を評価する(昇格判定・モチベーション管理)

人事管理では、従業員の評価、従業員の昇格やモチベーションに関する判断・管理を行います。

現代社会では、年功序列ではなく実力主義の企業が増えている状況です。従業員の成長やスキル、貢献度によって昇格できる企業では、人事担当者が従業員の状況を把握して評価を行う必要があります。

また、評価が低い従業員に対しては、スキルアップなどのサポートを実施するのも人事管理の業務です。社内全体のベースアップを図るために、適切な評価を下す手段として人事評価システムなどを導入する企業も増えています。

労務管理と人事管理を連携できるシステムを導入してみよう

労務管理と人事管理は一般的に、それぞれの担当者が従業員のサポートを実施します。しかし、企業によっては人手不足などにより、労務管理と人事管理の両方を行っている担当者も少なくありません。

そこで、労務管理・人事管理の負担を削減し、効率的に従業員を管理・サポートしたいなら、労務管理システムを導入してみてはいかがでしょうか。労務管理システムの中には、人事管理システムと連携できる製品も豊富に提供されています。自社のスタイルに合わせて、使いやすいシステムの導入を検討してみてください。

投稿 労務管理と人事管理の違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 労務管理と勤怠管理の違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、労務管理と勤怠管理の違いを詳しくご紹介します。労務管理の必要性や労務管理システムを導入するメリット、注意点も解説しますので、基礎知識の把握、労務作業を効率化する際の参考にしてください。

労務管理と勤怠管理の違い

結論として、労務管理と勤怠管理は別物の管理業務ではなく、ひとまとめに「労務管理」として表せます。つまり、勤怠管理は労務管理の作業のひとつであり、別物として管理するのは非効率です。具体的に同じ業務であることを理解しやすいよう、以下に作業内容を整理しました。

- 労務管理:給料や福利厚生、労働管理を行う

- 勤怠管理:労働時間などを管理する

上記のうち、給料を計算する労務管理では、勤怠管理で準備した労働時間などの情報を利用します。どちらの作業も企業の基幹業務であることから、労務管理としてひとまとめで考えられているのです。

労務管理が必要な理由

労務管理では、次のような管理を実施します。

- 勤怠

- 給与計算

- 社会保険の手続き

- 年末調整の準備・提出

- 福利厚生

- 人事関連規程

- 安全衛生

各項目は、従業員の働きやすさを生み出すために実施します。たとえば、従業員は利益を生み出す業務を行い、労務担当者は従業員をサポートするというイメージです。企業経営を行うのなら、必ず労務担当者を配置しましょう。労務管理が必要な理由を2つご紹介します。

従業員の給与を正確に管理する

労務管理では毎月、従業員の給与計算を行います。事前に勤怠管理を行って用意したデータを用いて、各従業員の条件に合う給与を算出する流れです。このとき、給与計算を従業員に任せてしまうと、次のような支障が生まれます。

- 従業員の給与計算ミスを把握できない

- 勤怠情報がブラックボックス化する

従業員各人が自身で給与計算を行うとミスが発生しやすいことはもちろん、経営者が把握しきれないため、虚偽報告が生まれる恐れもあるでしょう。安全かつ正確な給与計算を実施し、トラブルを起こさないためにも労務管理が必要なのです。

従業員が業務に集中できる環境をつくる

労務管理部門を設けずに、各従業員が労務管理を行ってしまうと、次のような問題が発生します。

- メイン業務の時間を割いて作業する必要がある

- 手続きや申請などの作業を自分で行わなければならない

- メイン業務の時間を取れずに利益率が落ちる

労務管理を個人化すると多大なミスが発生します。管理のずさん化も免れません。さらには、メイン業務に従事する時間が減るため、利益率が落ちてしまうこともあるでしょう。

また、確実に理解しておかなければならないのが「労働基準法」です。違反すると罰金や懲罰を受けることもあるので、確実に労務管理を実施しましょう。

労務管理システムを利用する3つのメリット

労務管理では、企業で働く従業員の情報をすべて管理しなければなりません。従業員数が多いほど作業量が増すことはもちろん、管理も複雑化するでしょう。

そこで、労務管理の負担を減らして効率的に作業を行いたいのなら、労務管理システムを導入してみてはいかがでしょうか。近年では、労務管理の自動化や効率化に役立つシステムが多数登場しています。システムのメリットを3つご紹介しますので、自社で実施する労務管理の内容に当てはめつつ、導入を検討してみてください。

勤怠管理を含む幅広い労務情報を管理できる

労務管理システムがあれば、勤怠管理を含む労務業務の情報をすべて管理できます。たとえば、従業員の情報として、役職や手当の内容、年末調整で必要事項などを管理可能です。

システムに組み込まれた機能を用いれば、従業員情報を登録するだけで、気軽に資料作成や手続きの準備を行えます。また、必要な情報を抽出したり、過去のデータを長期管理したりと、労働基準法に則った労務管理を行えるでしょう。

給料計算をほぼ自動化できる

労務管理システムには、給与計算を自動化する機能が備わっています。勤怠管理で収集した労働時間をベースに、各従業員の条件に合う給料や税金、保険料を自動計算してくれるので便利です。

従来の手入力や手計算の必要がなくなることから、勤怠管理の内容チェックが終われば、給与明細までの作業手順をショートカットできます。計算をすべてシステムに任せられるため、入力ミスを防止して従業員とのトラブルを回避できます。

労務担当者の負担を削減できる

労務管理システムを導入すれば、従来の労務担当者の負担を削減できます。たとえば、労務担当者は月末や年末などに忙しくなるなど、年間の労働時間に差があります。また、従業員の入れ替わりや制度の変更などに伴い、多大な調整作業が必要です。

一方、労働管理システムがあれば、従業員の基本情報を登録するだけで簡単に作業が終わります。法律や制度の変更は、システム自体が自動でアップデートされることから、自身で細かい調整を行う必要もありません。

労務担当者の負担を減らして別の作業に集中できるため、人件費の削減にも効果を発揮するでしょう。

労務管理システムの注意点

便利に利用できる労務管理システムですが、利用における注意点が2つあります。システムの導入をスムーズ化してトラブルなく活用するためにも、ぜひ参考にしてください。

従業員に対する事前研修が必要となる

労務管理システムは、初心者でも利用しやすいUI(ユーザーインターフェース)を搭載していますが、基礎知識がなければ操作できません。メイン機能を覚えることはもちろん、自社で必要な操作を担当者が把握する必要があります。

もし複数人の労務担当者でシステムを利用するのなら、運用前に事前研修を行いましょう。特に重要なのが次の研修です。

- 操作の確認

- システム導入前との変更点の共有

近年は、クラウドで利用できる便利な労務管理システムも登場しています。運用後に作業が重複するなどのミスを防止するため、担当者ごとに情報共有を行ってください。

労務管理システムをルール化する必要がある

労務管理システムを利用するなら、承認作業や作業フローのルールを決めておきましょう。労務管理の作業を効率化できる一方、ちょっとした入力ミスが出力内容を変えてしまう場合があります。

内容チェック・調整が必要になるため、段階的なチェックルールを定めたり、マニュアルを準備したりしてみてはいかがでしょうか。特に複数人で労務管理を行う場合は、管理の混同を避けるために、初期段階でルール化するのがおすすめです。

労務管理と勤怠管理の違いを理解したら必要な製品を探してみよう

「労務管理」「勤怠管理」は別物だと思われがちですが、実際には労務管理の一部として勤怠管理を行う必要があります。どちらも労務担当者の作業であり、作業負担がかかる場合もあるでしょう。そこで、効率よく労務管理を実施したいのなら、労務管理システムを導入してみてはいかがでしょうか。複数の製品を比較検討して、自社の労務管理に合うシステムを探してみてください。

投稿 労務管理と勤怠管理の違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 36協定に違反するとどんな罰則がある?適切に管理する手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>36協定の違反でよくあるケース

実際に36協定の違反になるのはどのようなケースなのか見ていきましょう。

36協定を締結していない

36協定とは、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる際に締結することが義務付けられた労使協定です。単に取り決めを交わすだけでなく、内容を書面にして「36協定届」を労働基準監督署に提出する必要があります。最後の届け出がなされていなければ、締結したことになりません。

また、提出する際も受理される日付や有効期間は注意が必要です。36協定届は正式に受理された日からが有効となります。有効期間に過去日が含まれていても過去の日付には適用されません。受理される前もしくは有効期間以前に時間外労働をさせた場合は違反行為になります。

上限規制を超えた残業

労働基準法では、時間外労働について原則⽉45時間、年360時間の上限規制が設けられています。臨時的な特別の事情がない限り、上限を超えた時間外労働をさせることはできません。また、1年を通した際、時間外労働と休⽇労働の合計は常に月100時間未満、2~6か月平均は80時間以内に留めることが義務付けられています。このいずれかを超えた場合は違反とみなされます。

ただし、上限時間は36協定の内容によって異なるため注意が必要です。例えば36協定で「月30時間以内」と取り決めをした場合、月40時間の残業は違法になります。労働基準法の上限は45時間とされていますが、36協定に準ずるのが基本と理解しておきましょう。

特別条項が守られていない

特別条項とは、臨時的な特別の事情がある場合に⽉45時間、年360時間の上限を超えて労働をさせられる取り決めです。通常の36協定とは別に、労使間で合意を得た上で特別条項付き36協定届を提出しなければいけません。

さらに特別条項には以下のような条件も設けられています。これらのルールを1つでも破ると36協定違反とみなされます。

・時間外労働が年7200時間以内

・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

・ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

36協定を違反した際の罰則とリスク

意外と知られていないのが、36協定に違反した際の罰則範囲です。違反に伴うリスクも含めて見ていきましょう。

懲役及び罰金

36協定違反とは、締結された内容の範囲を超えて時間外労働や休日労働をさせることで、労働基準法第32条及び第36条に抵触することになります。そしてこれらの罰則について言及されているのが、以下の第119条です。

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

また、気を付けなければいけないのが罰則を受ける対象者です。第10条では以下のように示されています。

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

つまり、「使用者」とは会社の社長や取締役だけでなく、中間管理職や上司も含まれます。一般社員でも罰則対象となることを理解しておきましょう。

企業名公表

36協定は実際のところ、一度目の違反ですぐに罰則に処せられることはありません。まず労働基準監督署から是正勧告を受けます。そして是正勧告を受けたにもかかわらず改善が見られない場合は、司法処分の可能性があります。

処分によって書類送検された企業は、労働基準監督署が毎年公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に掲載されることがあります。ここに企業名が出た場合、企業側は経営にも関わる大きな影響を受ける可能性があります。場合によってはメディアにも取り上げられるため、十分な注意が必要です。

未払金の請求

36協定違反では時間外労働の超過に加え、未払金が問題になるケースがあります。いわゆるサービス残業のことで、実際の勤務よりも少ない時間で勤務表を提出させたり勤務中に早めに退勤打刻をさせたりなどです。

もちろんこれらは違反行為ですが、発覚した際は本来支払う賃金よりも過大な未払金請求を負うリスクがあります。残業未払いに対するペナルティには、主に以下のようなものがあります。

1.付加金:制裁金を含めて支払額は最大2倍になります。

2.遅延損害金:退職労働者の場合には、年14.6%まで高率化します。

36協定の違反が発覚するパターンは3つ

36協定違反が発覚するパターンは、主に以下の3つになります。

臨検監督

労働基準監督署では、法律が遵守されているかを定期的に確認する臨検監督が行われています。通常は、監督計画に基づいて抽出された企業が対象となり、実際の事業場に立ち寄って36協定に準じているかを細かくチェックします。

通報

36協定違反で発覚しやすいのが、従業員からの通報です。会社に在籍している当事者は、勤務表や実際に勤務した履歴を簡単に手に入れることができます。職場内で暗黙のルールとしてサービス残業が行われていたとしても、根拠となるデータを持って労働基準監督署に通報される可能性があります。

労働災害

事業所内での大規模な事故や従業員の死亡が発生した場合は、違反が発覚する可能性があります。原因を特定するため労働基準監督署による調査が行われ、36協定の内容や労働時間、管理上のミスがないかなどを細かくチェックされるためです。

36協定を適切に管理する手法とは?

36協定には細かなルールがあり、とくに特別条項に設けられた4つの条件には注意が必要です。適切に管理する方法について見ていきましょう。

36協定を締結する

36協定は、事業所ごとに毎年締結が義務付けられています。本社だけではなく、営業所や支店でも代表者を選出して協定内容の合意が必要です。受理されるまでのタイムラグを想定して、余裕を持った提出を心がけましょう。

勤怠管理システムを導入して正確な管理を行う

勤怠管理システムは単に打刻を記録するだけでなく、36協定に準じた設定が可能です。日々の労働時間はもちろん、1か月及び指定月数単位で時間外労働の合計や平均残業時間、休日労働時間などがリアルタイムで可視化されます。

万が一36協定の上限に近付いてしまった場合でも、アラート機能によって管理者や従業員本人がすぐに確認可能です。手書きやExcelのようなミスがないため、正確に時間管理が行なえます。

合わせて読みたい:勤怠管理の目的をおさらい|関連法や制度を正しく運用しよう

業務効率化で残業を減らす

36協定違反を発生させないためには、会社が主体となって職場の環境づくりに務めなければいけません。その中で効果が出やすいのが、業務効率化による時間外労働の削減です。

例えば業務フォーマットの統一やマニュアルの見直しなど、負担を減らす工夫をするのも1つの方法です。生産効率を上げるため、適材適所の配置換えを実施するのも良いでしょう。新たなシステムへの入れ替えやワークフローの見直しなども、業務効率化には非常に有効な手段だと言えます。

合わせて読みたい:2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは?

勤怠管理システムで36協定を遵守した運用へ!

36協定には細かなルールが設けられており、違反した際は罰則やリスクを伴います。それらを回避するには、適切な勤怠管理を行える仕組みが必要です。勤怠管理システムを使えば、正確な勤務時間だけでなく、36協定に遵守した運用が行なえます。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 36協定に違反するとどんな罰則がある?適切に管理する手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 管理職の勤怠管理は必要?システムで適切な管理をする理由を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この働き方改革においてポイントになるのが、勤怠管理システムです。また管理職と管理職者の違いも理解し、区別しなければなりません。本記事では、キーワードとなる「管理職」と「管理監督者」の違いに触れながら、勤怠をシステムで管理すべき理由について解説します。

管理職者の勤怠管理の必要性

働き方改革の一環として、労働基準法や労働安全衛生法などの関連法が改正されました。働き方改革における法改正で、ポイントとなるのが下記3点です。

- 時間外労働の上限規制

- 年次有給休暇の取得を義務化(管理監督者を含む)

- 労働時間の適正な把握を義務化(管理監督者を含む)

2019年4月に行われた労働基準法の改正では、時間外労働の上限が原則として「月45時間・年360時間」と定められました。年次有給休暇が年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)について、「年次有給休暇日数のうち5日」は、使用者が時季を指定して取得させることも義務付けられました。また、労働安全衛生法の改正では、すべての労働者(管理監督職を含む)について労働時間を把握することが義務化されました。

これらの法改正を遵守するには、客観的かつ適切な方法で勤怠管理する必要があります。また、年次有給休暇・労働時間の把握においては、管理監督者も対象となることが明記されています。そのため、管理監督者についても正確な勤怠管理を実施することが求められます。

管理職者の要件は?

企業内で管理職とされていても、労働基準法の管理監督者に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受けます。管理監督者と判断されるためには、以下4点の要件を満たす必要があります。

- 重要な職務内容を有している

- 重要な責任と権限を有している

- 勤務態様が労働時間等の規制になじまない

- 賃金などについて相応の待遇がなされている

ひとつでも満たさない要件があれば、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないと見なされ、一般労働者と同様に「時間外割増賃金」「休日割増賃金」の支払いが必要です。

管理監督者のポイントは、経営者と一体的な立場であることです。一部門や一店舗を管理している店長などは、経営者と同様の立場とはいえず、管理監督者ではないと考えられます。

また、賃金について相応の対応がなされているという要件は、管理職という立場であるにもかかわらず、一般社員よりも給与が低いという事態を防ぐために設けられています。管理監督者は、一般社員と比較して相応の待遇がなされていることが前提です。したがって、管理監督者以外の管理職には、残業代を支払う義務があります。

管理職者の勤怠管理に関する注意点

管理監督者は、労働基準法の下記規定が一般社員とは違うため、注意が必要です。

- 時間外割増賃金・休日割増賃金がない

- 深夜割増賃金を与える必要がある

- 年次有給休暇を与える必要がある

企業において重要な責任を負う管理監督者は、繁忙期ほど勤務時間外でも職務を果たす必要が出てきます。また休日や出勤時間を自由に管理する裁量を持つことから、勤務時間に制限が設けられていません。それらの観点から、時間外割増賃金・休日割増賃金などもありません。

一方で、管理監督者にも深夜手当はあります。深夜業(22時から翌日の5時まで)に勤務した場合は、割増賃金を支払わなければなりません。さらに、管理監督者であっても、1年に5日以上は有給を取得する必要があります。

管理職者の勤怠はシステムで管理すべき理由

管理職は「管理監督者」と「管理職」の2つに差別化されました。2つに区別されたことにより、時間外割増賃金・休日割増賃金が発生する管理職については、勤務時間を正確に把握する必要があります。労働安全衛生法の改正により、管理監督者であっても適切に勤怠管理することが求められます。

しかしここで問題となるのは、管理職の勤怠管理をいかに行うかという点です。スムーズかつ正確に勤怠管理するためには、システムを導入することをおすすめします。具体的に管理職者の勤怠管理にシステムを活用すべき理由について解説します。

労働時間をリアルタイムで適正に管理できる

1つ目は、労働時間をリアルタイムで把握しやすいことです。タイムカードによる労働時間の管理は、一目で残業時間を把握することが難しいため、上限を超えても従業員への通知が遅れてしまう可能性があります。従業員の健康に配慮する観点から残業時間の上限が設けられましたが、機能しなければ意味がありません。

超過を未然に防ぐためにも、リアルタイムで労働時間を把握しやすいシステムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムはクラウド上で労働時間を管理するため、リアルタイムで勤怠管理できます。また働き方改革によって、従業員は分単位で正確に労働時間を把握することが求められています。この状況下では、正確かつ確実に労働時間を記録できるシステムを導入するのが効率的でしょう。

管理すべき項目を正確に把握しやすい

2つ目は、休憩時間の確保や休日勤務の管理などが行いやすくなることです。勤務時間や有給取得を正確に把握するために、その他の項目も正確に管理する必要性が高まっています。この状況でタイムカードを使用した勤怠管理を行うと、管理項目が多すぎて正確性に欠けてしまうでしょう。

変形労働やフレックスタイム、裁量労働などによって勤務形態が変化しやすい現代ですが、システムを活用することで、把握・管理が行いやすくなります。勤務時間以外のさまざまな項目を適切に管理するうえでも、システムの導入をおすすめします。

不正防止になる

3つ目は、虚偽の打刻による労働時間の不正防止につながることです。アナログな勤怠管理では、他の従業員に打刻してもらったり、打刻時間を書き変えたりするなどの不正が起きる可能性があります。

一方、システムの多くは、生体認証で打刻したり、特定の端末のみで打刻したりできる機能を搭載しています。またシステム内に記録が残るため、勤怠を申請した人の名前や、修正履歴も閲覧可能です。システムを導入すれば、これらの機能を活用して不正を防止できるでしょう。

管理職者もシステムで適切に勤怠管理しよう

管理職と管理監督者が明確に差別化されたことで、残業代が支払われないわりに責任だけが増えるという事態が改善されました。システムで勤怠管理して簡単かつ正確に勤務時間を把握すれば、結果として働く環境の改善にもつながるでしょう。

健康を害さないかつ時代に合った働き方をするためにも、積極的にシステムを導入しましょう。勤怠管理システムの導入に悩まれている方は、本記事を参考にぜひご検討ください。

投稿 管理職の勤怠管理は必要?システムで適切な管理をする理由を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マイナンバーを正しく管理するための注意点。リスクを把握して厳重な対策を は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、企業がマイナンバーを扱う際のリスクおよび、正しく管理するための注意点について解説します。

企業でマイナンバーの管理が必要な理由

企業では、社会保障および税に関する書類の作成でマイナンバーが必要です。具体的には以下のようなものが該当します。

・健康保険

・健康保険被扶養者届

・健康保険扶養者届

・厚生年金保険資格取得・喪失届

・雇用保険資格取得・喪失届

・扶養控除等申告書

・退職所得の受給に関する申告書

参考:はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)|個人情報保護委員会事務局

企業はこれらの書類にマイナンバーの情報を記載し、行政機関及び健康保険組合に提出する必要があります。

マイナンバーはガイドラインに沿って管理する必要がある

企業がマイナンバーを扱う際は、厳格なルールが設けられています。大きく分けると取得・利用・管理・廃棄の4つの手順です。

取得

マイナンバーは、社会保険・雇用保険・税金の手続きを目的とした場合にのみ収集が可能です。その際、企業は従業員に利用目的を明示した上で収集しなければいけません。収集時は以下のいずれかの方法で本人確認が必要です。

1.マイナンバーカード(番号確認と身元確認)

2.通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

3.マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

マイナンバーの収集は、正社員だけでなく、アルバイトやパートを含め全ての従業員が対象です。また、源泉徴収事務の関係上、扶養家族のマイナンバーも収集します。その際、マイナンバーカードのコピーや身分証明書を提出してもらう必要はありません。本人確認についても、従業員が個人番号関係事務実施者として扶養家族の本人確認を行うため、事業主による実施は不要です。

利用

マイナンバーの利用は、法律によって「社会保障」「税」「災害対策」の3つに定められています。したがって、これら以外の目的で利用することはできません。

また、グループ企業など複数の会社を持つ場合も、マイナンバーの共有は禁じられています。社員名簿や社員番号は個人情報保護法で共同利用が認められていますが、マイナンバー法の場合、法人から法人、個人から法人など組織を越えたマイナンバーの共有はできないので注意が必要です。

管理

マイナンバー管理では、情報の漏えい、滅失または毀損を防止するために適切な「安全管理措置」を講じることが定められています。企業が講じるべき内容は、主に次の4つです。

1.組織的安全管理措置

| 措置内容 | 具体的な例 |

| 組織体制の整備 | マイナンバーを管理する責任者・担当者を明確にし、組織的な運用を実施 |

| 取扱規程等に基づく運用 | ルールに沿った運用ができているか、チェックできる体制を整備 |

| 取扱状況を確認する手段の整備 | 取り扱い状況を把握するためのチェック方法、記録手段を整備 |

| 情報漏えい事案に対応する体制の整備 | 問題が発生した際の対処方法を整備 |

| 取扱状況把握および安全管理措置の見直し | 定期的な取扱状況の把握および、安全管理措置の見直しを行う体制を整備 |

2.人的安全管理措置

| 措置内容 | 具体的な例 |

| 事務取扱担当者の監督・教育 | 事務取扱担当者に定期的な研修、教育、および監督を実施 |

3.物理的安全管理措置

| 措置内容 | 具体的な例 |

| 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 | 入退室管理などでマイナンバーを扱える区域を管理 |

| 機器および電子媒体等の盗難等の防止 | 鍵つき書庫への保管、および電子機器を持ち出す際の厳格な管理体制を整備 |

| 電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止 | データの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器などを利用 |

| 個人番号の削除、機器および電子媒体等の廃棄 | シュレッダーおよびデータ削除ソフトなど、復元不可の方法で削除 |

4.技術的安全管理措置

| 措置内容 | 具体的な例 |

| アクセス制御 | マイナンバーへアクセスできる人物を制限 |

| アクセス者の識別と認証 | マイナンバーを閲覧する際、アクセスした人物の識別と認証する仕組みを整備 |

| 外部からの不正アクセス等の防止 | 社内システムを見直し、よりセキュリティの高いウイルス対策ソフトへの入れ替えやログ監視等を実施 |

| 漏えい等の防止 | USB機器などの利用禁止、データの暗号化やパスワードによる保護などを実施 |

廃棄

マイナンバーは、従業員の退職などで事務処理を行う必要がなくなった際、適切な方法で廃棄または削除しなければいけません。ただし、所管法令によって書類の保存期間が設けられているものは、その期間内は保管する義務があります。源泉徴収票や支払調書、扶養控除申告書等は7年と定められており、7年を過ぎた時点で速やかに削除を行います。

また、廃棄方法については「復元不可能にすること」と定められています。例えば紙書類にマイナンバーが記載されている場合は、焼却、溶解、シュレッダーにかけるなどの対策が必要です。電子機器及び電子媒体では、専用のデータ削除ソフトウェアの利用または機器を物理的に破壊するなどで復旧できない状態にする必要があります。

マイナンバー管理におけるリスク

マイナンバーの管理にはさまざまなリスクが伴います。具体的な内容を見ていきましょう。

情報漏えい、流出

マイナンバーのデータを社内ネットワーク内で管理する場合、インターネット接続時に外部からの不正アクセスやウイルス進入によって情報が流出するリスクがあります。また外部だけでなく、どの従業員でもアクセスできる環境下においては、不正コピーや閲覧される危険を伴います。紙書類に関しても同様で、簡単にコピーを作ったり持ち出したりできない仕組みが必要です。

法的罰則

マイナンバーの取り扱いに違反すると、通常の個人情報保護法よりも厳しい罰則が適用されます。例えば、業務に関して知り得た個人番号を自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供した場合、または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併科されることもある)となります。

また、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合も、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)とされています。

行政処分においても、指導・助言、是正勧告、措置命令、中止命令、報告徴求・立入検査が実施されることになり、措置命令や中止命令に従わない場合は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

社会的信用低下

マイナンバーの漏えいは、社会的な信用低下にもつながります。個人情報の中でもとくにマイナンバーについては、個人が一生使い続ける大切な番号です。もしこの番号が流出してしまった場合、メディアで大きく騒がれるだけでなく、取引先からの解約や企業イメージの低下、経営悪化による莫大な損害を被ることも考えられます。事業主及び管理者はこれらのリスクを意識しながら、安全管理措置に取り組む必要があります。

マイナンバーを正しく管理するための注意点

マイナンバーを管理する際は、以下の点に注意しましょう。

情報は1つにまとめる

複数ファイルで管理するなど、情報を分散すると流出するリスクが高まります。例えば、紙書類はコピーや無断転載を禁じ、原本のみで管理することをルール化しましょう。電子データに関しても1か所で集中管理して、簡単にコピーできない仕組みを整える必要があります。

セキュリティを担保する

マイナンバーが記載された紙およびデータは、いずれも十分にセキュリティが担保できる仕組みが必要です。

紙書類等は、鍵つき書庫などに保管しましょう。閲覧の際は専用のスペースを設け、第三者による監視を行える体制も必要です。また管理台帳を用意し、閲覧者や利用時間、利用目的となる書類名を記録するなどして、不正やミスが発生しにくい環境を整えなければいけません。

電子データについても、システム管理者及び担当者はネットワーク環境やウイルスソフトを見直すなどして全体のセキュリティを高める必要があります。閲覧の際も、アクセス制限やログ監視などを行い、全ての操作が記録できる仕組みを整えましょう。場合によっては、マイナンバーの保管場所を社内ネットワークから切り離すことも、セキュリティを高める方法の1つです。

収集~廃棄までを速やかに行える仕組みを整える

企業におけるマイナンバーの取得・利用・管理・廃棄はいずれも重要な業務で、速やかに実行する必要があります。とくに「廃棄」については、従業員によって書類の保管期間が異なるため、管理が煩雑になることが予想されます。処理を円滑に進めるには、収集日や保管期間等が簡単に管理できる専用ツールの利用がおすすめです。

安全に管理するならマイナンバー管理ツールがおすすめ!

マイナンバーは「特定個人情報」と呼ばれ、個人情報保護法における「個人情報」よりも厳格な保護措置が設けられた番号です。企業が取り扱う際は、適切な「安全管理措置」を講じたうえで運用しなければいけません。不正やミスが発生しにくい環境で効率的な管理を行うには、マイナンバー管理ツールの利用がおすすめです。気になる方はぜひ導入を検討してください。

投稿 マイナンバーを正しく管理するための注意点。リスクを把握して厳重な対策を は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 総務・労務業務を効率化するHRテックとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、HRテックの概要、総務・労務業務に導入できる4つのシステムをご紹介します。HRテックの導入ステップも解説しますので、総務・労務業務の効率化に悩んでいる人は参考にしてください。

総務・労務業務に役立つHRテックとは?

HRテックとは、Human Resource(人事)とTech(テクノロジー)を掛け合わせた造語で、文字通り人事・労務業務に導入できるテクノロジーのことをいいます。次に示す最新技術を用いて、人事・労務が抱える課題を解決に導く技術として注目されています。

- ビッグデータ

- クラウド

- IoT

- AI

幅広い作業を行う人事・労務業務では、莫大な量の資料やデータを扱います。人力での対応に限界があることはもちろん、属人化によってブラックボックス化しやすいのが特徴です。

HRテックがあれば、バラバラに管理しているデータを一括管理して、データ収集・整理・分析などの作業を高速化できます。ビジネスパフォーマンスを向上させる効果があることから、多くの企業が導入を進めています。

総務・労務業務が抱える課題

ここでは、総務・労務業務の実情を踏まえつつ2つの課題をご紹介します。働き方改革やIT化などと関係するポイントなので、自社の課題に当てはまるのか確認してみてください。

「何でも屋」として莫大な業務を抱えてしまう

現在の日本では、総務・労務業務に明確な線引きがありません。厚生労働省が公開している「事務職系職種」の情報をみると、ある程度分類されていますが「何でも屋」という風に扱われているのが実情です。

書類作成はもちろん、人事業務、処理業務など作業量が幅広いことから、莫大な業務を抱え込んでしまう人がいます。企業規模が大きいほど負担が増えていくため、働き方改革が求められる部署だといえるでしょう。

少数精鋭であるため業務が属人化する

総務・労務業務に携わる人材は、他の部署に比べて少数精鋭になりがちです。また、人材の入れ替わりが少なく、長期間働く担当者も多いでしょう。この働き方は従業員個人にとって魅力的な面があるものの、作業内容が属人化しやすいというデメリットもあります。

特に、ルール決めが明確に行われていない企業では、属人化の傾向が強まるのが特徴です。属人化が進むと、業務内容がブラックボックス化したり、担当者の引継ぎが困難になったりするのが課題です。

総務・労務業務に導入できる4つのHRテック

次に、総務・労務業務を効率化できる4つのHRテックについてご紹介します。各種システムには、データの自動化・可視化といった魅力があるため、自社の課題を解決できそうなシステムをチェックしてみてください。

労務管理システム

労務管理システムは、企業全体で必要となる「労務業務」を効率化できる機能を搭載しています。主な機能は次のとおりです。

- 給与明細の発行

- 年末調整

- マイナンバー管理

- 入退社の手続き

- 雇用契約書の通知・管理

システムに従業員を登録しておけば、各種手続きに必要な情報を一括管理できます。また、一度入力した情報はクラウド上で永続的に保存でき、場所を問わずいつでも確認できるのがメリットです。

管理画面上から自動で整理された情報をチェックできることも含め、人的ミスを削減できます。各種管理・手続きを電子化できるため、社内のペーパーレス化を推進できるのも魅力です。

勤怠管理システム

勤怠管理システムは、従業員の「業務状況」を一括管理できる機能が充実しています。具体的には、以下のような機能です。

- 出勤・退勤の打刻

- 出勤・退勤状況の確認(グラフ化)

- 有給休暇申請および申請状況の可視化

- 打刻忘れアラート

従来の勤怠管理では、従業員がタイムカードを利用してアナログ的に出勤・退勤を打刻していました。また、タイムカードのデータを総務・労務担当者が手入力している企業も数多くあります。

勤怠管理システムがあれば、従業員が打刻した情報が自動で収集・整理され、総務・労務業務の大幅なコスト削減を実現できます。また、勤務状況が労基法に基づいているのか即座にチェックできるのもメリットです。従業員の入力忘れを防止するアラート機能なども搭載しているため、入力・確認といった作業を効率化できます。

給与計算システム

給与計算システムは、従業員の「給与に関わるすべての作業」をシステム内で一括管理できるのが特徴です。主に次の機能を利用できます。

- 自動給与計算

- 計算方法のカスタマイズ

- 振込口座登録

- 勤怠管理システムとの連携

システムに従業員情報を設定すれば、役職や経験年数を管理したり、条件に合わせて自動的に給与計算したりできます。また、手当や計算方法などを任意でカスタマイズして、自社独自の給与計算システムに合わせることも可能です。

勤怠管理システムと連携できるシステムも多く、従業員が打刻した勤怠データをベースに、自動で給与計算まで実施します。連携機能を活用すれば、ほとんど操作不要となるため、給与計算にかかっていた作業を大幅にコストダウンできます。

健康管理システム

健康管理システムは、従業員の心と身体の健康維持に役立つシステムです。長期的に働いてもらうために、近年多くの企業が注目しています。主な機能は次のとおりです。

- 健康診断の予約・管理

- 労働基準監督署に提出する書類作成

- ストレスチェック

- オンライン面接

厚生労働省が公開した「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」によると、近年の日本では、精神疾患を有する患者数が年々増加していることが分かります。

出典:地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会|厚生労働省

ストレスやうつ病の影響で会社を辞めてしまう人材も多く、企業でもメンタルケアが求められるようになりました。健康管理システムを導入することによって、従業員の精神状況をチェックしやすくなり、必要なメンタルケアを検討できます。

HRテックの導入ステップ

現在、HRテックの導入を検討している企業も多いでしょう。しかし、何も考えずに導入してしまうと、自社が抱える課題を上手く解決できない場合があります。

そこで最後に、HRテックの導入手順を4ステップでご紹介します。余計な費用を使わずに総務・労務業務を効率化できる手順なので、ぜひ参考にしてください。

課題を抽出する

総務・労務業務といっても、抱えている課題は異なるでしょう。まずは、自社が抱える課題を次の方法で抽出してみてください。

- 作業量が莫大で後回しになりがちな業務を抽出する

- 人件費が多く発生する業務を抽出する

- 担当者によって属人化している業務を抽出する

上記の項目は、どれも課題として挙がりやすい要素です。あらかじめ課題を抽出できれば、自然と解決策を導きだせるので、事前準備として実施してください。

製品を比較検討する

抽出した課題をベースに、製品を比較しましょう。製品選びを行う際には、次の項目を押さえるのがポイントです。

- 自社の課題を解決できる機能

- 製品のライフサイクルコスト

機能が充実していることは大切ですが、予算オーバーや無駄な機能の導入を避ける必要があります。まずは自社の課題を解決できる製品を3つほど抽出し、各製品の費用をライフサイクルで比較してください。

テスト導入を行う

製品を決定できたら、まずは無料体験やデモ体験を利用してテスト導入を実施しましょう。テスト導入を行うべき理由は次のとおりです。

- 使いやすさを確認する

- 機能が自社の目的と合っているのか確認する

使いやすさや解決の可否を確認する前に導入してしまうと、大幅なコストを要するので注意してください。

本格導入を行う

テスト導入で自社の抱える課題を解決できることが確認できたら、最後に本格導入を行いましょう。また、本格導入後に、さらに便利なHRテックが登場する可能性もあります。システムの導入後は、定期的に移行計画なども考えつつ、総務・労務業務の効率化を検討してみてください。

HRテックは今後の総務・労務業務の効率化に欠かせない要素

総務・労務業務の中で、作業量や作業コストに課題を感じているのなら、業務効率化に役立つHRテックを導入してみましょう。自動化処理、連携機能を用いることで、労務管理はもちろん、勤怠管理や給与計算、健康管理など、効率化できるポイントが数多くあります。課題を解決することにより、企業利益を生み出せるシステムもあるため、この機会にHRテックの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿 総務・労務業務を効率化するHRテックとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そして2023年4月には、36協定に関わる法律が一部改正されます。時間外労働に伴う割増賃金率の変更で、給与計算や経営に関わる人件費にも大きく影響を及ぼします。そこで今回は、2023年4月から変わる36協定のポイントと法改正までに取り組むべき備えについて、そして勤怠管理システムについて詳しく解説します。

36協定に関わる改正内容

2023年4月の施行内容は、以下の通りです。

・割増賃金率の割増

月60時間を超える時間外労働は、割増賃金率が引き上げられます。割増賃金率の引き上げについては、2010年4月の改正で施行されています。ただし、その時点で対象とされたのは、資本金の額や労働者数が「大企業」に該当する企業のみで、中小企業については当分猶予が設けられていました。

その猶予期間が2019年4月の「働き方改革関連法」で廃止され、2023年4月より中小企業にも適用されることになっています。具体的には以下のようになります。

・中小企業の定義

大企業・中小企業の区分けは、以下のように業種ごとに「資本金の額または出資の総額」「常時使用する労働者数」を満たすかどうかで企業単位に判断されます。

・割増賃金率引き上げ

今回の施行内容は「長時間労働を是正する」ことを目的としたもので、厚生労働省の資料にも「通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制すること」と明記されています。

これまで中小企業に猶予期間が設けられた理由は、企業の経営自体に及ぼす影響を考慮してのことです。しかし社会全体が働き方改革に向けて進み始め、中小企業でも引き上げが施行されることになったということです。

36協定に関わる改正のポイントは3つ

36協定に関わる改正のポイントは大きく分けて3つです。ここでは具体例を挙げて説明します。

割増賃金の計算方法

割増賃金の考え方としては月60時間を超えた部分を50%、60時間以下を25%として計算します。計算方法は、改正前後で以下のようになります。

◆例

基本給200,000円、一か月あたりの所定労働時間が160時間、残業が70時間発生した場合。(深夜残業の条件は外します)

200,000円÷160時間=1,250円←時間給に相当する金額が割増賃金基礎額となる

| 改正前 | 改正後 |

| 1,250円× 70時間 × 1.25(割増率25%)= 109,375円 | 1,250円×60時間 × 1.25(割増率25%)+1,250円×10時間 × 1.5(割増率50%)=112,500円 |

改正によって、時間外労働の条件がどのようにかわったのかお分かりいただけたかと思います。

深夜・休日労働の取り扱い

深夜時間と休日労働の取扱いにも注意が必要です。月60時間を超える時間外労働を深夜帯(22:00~5:00)に行わせた場合は、深夜割増賃金率の25%を加算する必要があります。したがって、以下のような計算になります。

◆例

基本給200,000円、一か月あたりの所定労働時間が160時間、残業が70時間、うち10時間が深夜帯だった場合

200,000円÷160時間=1,250円←時間給に相当する金額が割増賃金基礎額となる

| 改正前 | 改正後 |

| 1,250円× 60時間 × 1.25(割増率25%)+1250円× 10時間 × 1.5(割増率25%+深夜割増率25%)=112,500円 | 1,250円×60時間 × 1.25(割増率25%)+1,250円× 10時間 ×1.75 (割増率50%+深夜割増率25%)=115,625円 |

参考:2023年から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

休日労働は通常の時間外労働とは区別され、割増賃金率は35%が適用されます。ただし、労働基準法によって規定されている法定休日は「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日」(第35条)です。

つまり、土日の週休二日制の場合、日曜日は割増賃金率35%が適用され、土曜日は月60時間の時間外労働時間の算定に含まれます。以下の表を参考に、それぞれの割増率を確認しておきましょう。

代替休暇

増賃金率の引き上げにあわせて適用されたのが、代替休暇制度です。代替休暇制度とは、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与できるというものです(第37条第3項)。従業員の健康を確保することを目的としていますが、企業にとっても人件費の負担軽減になり長時間労働の是正にもつながる制度です。

代替休暇の計算には「換算率」が用いられ、算出方法は以下のようになります。

換算率 → 代替休暇を取得しない場合の割増賃金率(50%以上)

- 代替休暇を取得した場合の割増賃金率(25%以上)

代替休暇の時間数 =(1ヵ月の法定時間外労働の時間数-60時間)× 換算率

分かりやすく言うと、60時間を超える法定時間外労働を行った場合、企業はこれまでと同様に25%の割増賃金を支払います。そして割増率の増加した部分を代替休暇に代えて付与できるということです。

なお、この制度の導入にあたっては、算定方法(換算率)や取得単位(半日、1日)、取得期限などを労使協定で締結しなければいけません。また導入は代替休暇を可能とするものであり、個々の従業員に対して代替休暇の取得を義務付けるものではないため注意が必要です。

法改正までに企業がやるべきこと

2023年4月までに企業が行うべき対応は以下のようになります。

労働時間の把握・可視化

割増賃金率の引き上げによって労務管理はより複雑化することが予想されます。そのため、企業は正確な労働時間の把握と可視化が必要です。

労働時間の管理については厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも示されており、労働時間を記録する方法は原則として「使用者が、自ら現認により確認し、適正に記録」もしくは「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録」とあります。また、賃金台帳には「労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない」とされています。

引用:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

これらのことから、企業側では勤怠管理システムなどを利用して効率的な労務管理を進めるとよいでしょう。

業務効率化

割増賃金率が引き上げられる目的は、長時間労働を是正するためです。よって、企業は時間外労働の削減に向けて労働環境の改善に取り組まなければいけません。

まずは現在の労働状況を把握し、一部の従業員に過度な負荷がかかっているなら業務の再分配を検討しましょう。仕事が最適化されれば従業員のモチベーションも上がり、生産性向上につながります。

また、業務の効率化を行うために、新たなITツールを導入するのも一つの方法です。勤怠管理をはじめとしたバックオフィス関連、情報共有、営業支援、ワークフローなどを活用し、企業全体で働き方改革を進めてみるのもよいでしょう。

代替休暇の検討

企業は引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに、有給休暇(代替休暇)の付与についても検討が必要です。注意点として、代替休暇制度を導入する場合は事前に労使協定を締結しなければいけません。労使協定で定められる内容は以下の4つになるので、事前に確認を進めましょう。

- 代替休暇の時間数の具体的な算定方法

- 代替休暇の単位

- 代替休暇を与えることができる期間

- 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

就業規則の変更

割増賃金率だけではなく、休日・深夜残業、代替休暇などで就業規則の見直しが必要になるケースがあります。法務及び、労務担当者は就業規則の確認も進めておきましょう。

36協定に違反すると懲役や罰金、社名の公表など、さまざまなリスクがあります。

こちらの記事もチェックしてみてください。

勤怠管理システムを導入して法改正に備えよう!

割増賃金率の引き上げによって、時間外手当や代替休暇などの労務管理は以前にも増して複雑になります。さらに企業には、適正な勤怠管理を行い長時間の時間外労働を是正することが求められています。これらを解決する方法として利用できるのが勤怠管理システムです。

勤怠管理システムを導入すれば、労働時間の管理だけでなく給与システム・会計システムへの連携によってバックオフィス業務全体の効率化にもつながります。気になる方はぜひ検討してみてください。

投稿 2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 AI契約書レビューで法務業務は効率化できる?できることや費用感を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、AI契約書レビューを使って効率化できる法務業務や費用感をご紹介します。自社に合った製品を選ぶポイントも解説しますので、法務業務の効率化に役立ててください。

AI契約書レビューで効率化できる3つのポイント

AI契約書レビューは、契約書作成の課題改善を通して法務業務をサポートしてくれるのが魅力です。まずは、AI契約書レビューはどんな機能を搭載しており、具体的にどんな課題を解決できるのか見ていきましょう。

1.不足項目・不足条項のチェック

情報化社会になった影響もあり、コンプライアンスや法律を意識した企業活動が必要になっています。そのため、契約書を作成する際には、十分な知識と入念な検討が必要です。しかし、企業によって法務業務に関わる担当者の知識やスキルが異なることから、不足項目・不足条項が出てしまう場合があります。

AI契約書レビューがあれば、不足項目・不足条項を瞬時に判断してくれます。契約書の情報不足によって、トラブルが発生する場合もあります。AI契約書レビューは、トラブルのリスクを可視化するサポートツールとして利用可能です。

2.自社が不利となる条項のチェック

e-GOVに掲載されている「DB登録法令数」によると、2022年12月時点において日本では2,000以上の法律が制定されています。企業は定められた法律を理解したうえで契約書を作成する必要がありますが、自社が不利になる条項を入れてしまう可能性があるでしょう。

AI契約書レビューを導入すれば、自社が不利となる情報を自動でチェックしてくれます。不利になりそうな文面の抜粋や抽出によって、契約後の不利益を回避できるでしょう。

3.修正作業

AI契約書レビューでは、提案機能を利用できます。例えば、作成中の契約書に関連する条項を法律の中から見つけ出して提案してくれるほか、AIが指摘した項目の置き換え案を提示してくれるのが特徴です。

担当者個人で修正対応を行う場合、法律の検索やチェックに大幅な時間を要します。AI契約書レビューがあれば、瞬時に修正例をチェックできることから、急ぎの契約書もスムーズに作成できるでしょう。

AI契約書レビューの費用感

法律関係を取り扱うAI契約書レビューは、細かいリーガルチェックを実施するため、高額なイメージがあります。しかし、実際には無料で利用できるものやお得に利用できるものもあります。

条件を絞れば無料サービスを利用できる

あまり予算をかけられない場合には、無料サービスを利用してみてください。無料のAI契約書レビューは、簡易的なリーガルチェックを実施できることから、性能を確認したいときにもおすすめです。ただし、提案機能といった便利な機能が制限されているので、業務の一部でしか活用できないことに注意が必要です。

有料サービスは機能が異なるため比較検討すべき

AI契約書レビューを最大限に活用したいなら、有料サービスを導入しましょう。サービスによって金額が違うため、公式サイトで費用を公開している2つのサービス費用を以下に整理しました。

▼有料AI契約書レビューの種類と費用感

| サービス名称 | 料金 | 特徴 |

| LeCHECK | 要お問い合わせ | 無料トライアルあり・Wordアドインオプションあり |

| GVA assist | 1ID当たり50,000円/月 |

無料デモあり・オプション費用なし |

それぞれのサービスは、利用できる人数や機能数、サポート体制などが異なります。どのサービスが自社に合っているか、導入前に比較検討しましょう。

AI契約書レビューを選ぶ際に考慮したい点

AI契約書レビューを法務業務に導入する予定があるなら、製品選びの一環として比較検討を行いましょう。AI契約書レビューで比較すべきポイントを3項目に分けて整理しましたので、自社が抱える課題や予算を考慮しつつ製品選びの参考にしてください。

自社が抱える課題を解決できるか

製品を比較する際には、自社の課題を解決できるか確認してください。なぜなら、法務業務に関わる担当者によって、契約書作成の課題が異なるからです。

例えば、契約書作成のコストや難易度といった課題を明確にしましょう。課題は1つだけに絞るのではなく、2、3個ほど抽出しておけば、各製品を点数付けしやすくなります。

利用頻度に対する費用に納得できるか

企業によっては、契約書を取り交わす回数が少ない場合もあるでしょう。AI契約書レビューの費用が現状のコストを上回ってしまうと、さらなる負担が生まれてしまいます。

よって、製品選びを行う際には、利用頻度に伴う現状のコストを明確にして、製品の費用と比較しましょう。法務業務の効率化のためには、費用対効果を生み出すAI契約書レビューが必要です。有料サービスで目的の製品が見つからないなら、無料プランの利用をおすすめします。

自社の契約類型・準拠法に対応しているか

企業によって、取り交わす契約書の内容が異なります。業種や取引先によっても変わるでしょう。AI契約書レビューは、対応する契約類型や準拠法が異なる場合があります。まずは、自社が取り扱う契約書の内容を把握したうえで、製品を選びましょう。また、提供サイトに詳しい情報が記載されていないなら、問い合わせページから事前に確認しておくことをおすすめします。

AI契約書レビューの注意点

AI契約書レビューはリーガルチェックを効率化する便利なサービスです。ただし、活用において注意すべきことが2つあります。

- チェックできる契約内容に限界がある

- 人間による最終チェックが必要

投資契約や事業譲渡契約といった特殊な契約書に対応していないAI契約書レビューも多いので、導入前に確認しておきましょう。また、AI契約書レビューを利用すれば、チェックや提案を効率化できます。しかし、すべてをAIに任せてしまうと、契約の意に沿わない条項を追加してしまう場合があるので注意してください。AI契約書レビューは法務業務のサポートサービスであることから、最終チェックは人間の手で行う必要があると覚えておきましょう。

AI契約書レビューを導入して契約書チェックを楽にしよう

AI契約書レビューを導入すれば、知識や経験を要する法務業務を効率化できます。特に、契約書作成の中で発生するミスに対して、AIが条項のチェックや提案を行ってくれるのが魅力です。ただし、製品によって費用感が異なるため、本記事で紹介した比較ポイントを参考に、自社の課題を解決するサービスを見つけてください。

投稿 AI契約書レビューで法務業務は効率化できる?できることや費用感を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 勤怠管理システムの導入前に覚えておきたいメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、導入前に押さえておきたい勤怠管理システムのメリット・デメリットについてご紹介します。システム導入のために準備すべき項目も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

勤怠管理システムの導入で押さえておきたいポイント

勤怠管理システムを導入すると、既存の勤怠管理から次のポイントが変化します。

- コスト

- 管理体制

従来のタイムカードを利用した勤怠管理では、用紙代や勤務状況の手入力・チェックに大幅なコストがかかっていました。一方で、勤怠管理システムを導入してすべての作業を電子化すれば、各種コストを改善できるほかデータ入力の自動化を実現できます。

また、複数の支店・部署を持つ企業の場合には、各職場に勤怠管理の担当者が必要でしたが、システムを導入することによって本社で一括管理できるのが特徴です。

システムを導入すると、勤怠管理に大きな変化が生じます。導入後に対応を考えるとトラブルに発展する可能性があるので、導入前に環境を整えましょう。

勤怠管理システムを導入するメリット

勤怠管理システムは、従業員の勤務時間などの管理を効率化できる機能を搭載しています。システムの導入によって得られるメリットは主に3つ。企業にどのようなメリットがあるのか確認してみましょう。

メリット1:勤怠管理の手間を削減できる

勤怠管理システムを導入すれば、今までの勤怠管理にかかっていた手間を削減できます。勤怠管理といえば、各支店の担当者が情報を整理したあとに本社で給与管理などを行うのが一般的でした。しかし、支店や営業所ごとに勤怠管理の担当者がいると、その分だけ労力やコストがかかります。

勤怠管理システムを導入すれば、クラウドを通じて全従業員のデータを一括管理できます。従業員が入力した情報は、自動で整理されてグラフとして管理できるのがメリットです。近年ではテレワークを導入する企業が増えていることから、勤怠管理の手間を大幅に削減できるシステムが注目されています。

メリット2:実労働時間を把握しやすい

勤怠管理システムは、次のようなデータを管理できます。

- データ入力した位置

- 労働時間

従業員の中には、営業職といった外勤を行う人や、テレワークによって自宅で作業を行う人もいます。しかし、管理者の目がない場所で働く従業員の情報は把握しづらく、虚偽報告などの問題が慢性化しやすくなります。

勤怠管理システムを導入すれば、GPS機能によって位置情報を具体的に把握できます。PC起動時間や操作時間をベースにして、客観的に労働時間を把握できます。申告内容の確認にも役立つことから、システム導入の必要性が増しているのです。

メリット3:労働基準法則った勤務時間管理が容易になる

日本には労働条件の最低基準を定めた「労働基準法(以下、労基法)」があり、労働時間や最低休日数などが詳細に決められています。企業は労基法を守りつつ活動を行う必要がありますが、従業員数が多いと労基法に基づく管理が難しくなってしまいます。

勤怠管理システムに搭載された管理機能では、システムに入力された情報から労基法を守れているのか確認できます。従業員数が多い場合にも視覚的に情報を確認できるため、勤務時間を容易に管理できます。

勤怠管理システムを導入するデメリット

従業員の勤務状況を管理しやすくする勤怠管理システムですが、導入することにはデメリットもあります。運用する初期段階に発生する問題ですので、導入前に確認しておきましょう。

デメリット1:導入コストが高い

勤怠管理システムは、クラウド上で従業員を一括管理できます。ただし、初期費用およびサブスプリクションによる継続費用が発生することを覚えておきましょう。

今まで必要なかった勤怠管理システムの費用を、経費に上乗せしなければなりません。したがって、導入時のコストを入念に検討する必要があります。システムによって導入コストが大きく変化するため、削減できるコストと比較しながら勤怠管理システムを選びましょう。

デメリット2:既存システムや企業規則によってはシステムで対応できない

企業によっては、簡易的な勤怠管理システムが別のシステムに連携していたり、企業規則や特殊なルールがあってシステムを変更できなかったりする場合もあるでしょう。

特に労務システムなどは連携機能があり、同じメーカーでなければ対応できない場合もあります。したがって、勤怠管理システムを導入することによって、既存システムに影響を及ぼさないかチェックしておくことも重要です。

デメリット3:社内浸透に時間がかかる

従業員の中には、新規システム導入に抵抗を覚える人もいます。特にITツールの操作が苦手な従業員が多いと、勤怠管理システムを導入しても社内浸透に時間がかかってしまいます。効率よく浸透したい場合は、導入前に事前説明や定期講習などを実施して、誰もが個人で操作できる環境を整えておきましょう。

勤怠管理システム導入のために準備すべき項目

最後に、勤怠管理システムの導入を成功させるために準備すべき項目を2つご紹介します。システム導入のとん挫を回避できる重要なポイントなので、ぜひ参考にしてください。

自社の課題を洗い出す

勤怠管理システムの機能を最大限使いこなすために、まずは自社の勤怠管理に対する課題を洗い出してください。例えば、次のような課題を抱える企業も少なくないでしょう。

- 勤怠管理の担当者に入力の負担がかかっている

- 従業員の勤怠申請が正しいのか把握できない

- 労基法を守れているのか確認に時間がかかる

課題の洗い出しが完了すれば、課題解決に役立つシステムを探していくだけです。豊富な機能がある勤怠管理システムを導入したにも関わらず、機能を使いこなせずにいる企業も多いので、ぜひ事前に確認してみてください。

費用対効果を検討しておく

勤怠管理システムは導入コストがかかるため、一概に企業の課題を解決できるとはいえません。現在抱えている勤怠管理の課題を解決しつつ、コストの問題も解決したいなら、導入前に費用対効果を検討しておくとよいでしょう。

費用対効果は、短期的ではなく長期的な視点で検討することをおすすめします。5年、10年、20年というように長期的なコストを計算していけば、費用対効果が生まれるポイントを簡単にチェックできます。

「システム導入で削減できる費用」と「自社の課題を解決するシステムの費用」を比較すれば、自然と勤怠管理システムの必要性が見えてくるでしょう。

勤怠管理システムを導入するなら自社の課題を解決できる製品を選ぼう

自社が抱える勤怠管理の課題を解決したいなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。ただし、導入に向いていない企業もあるため、事前にメリット・デメリットを把握しましょう。

導入前に自社の課題を具体的に抽出したり、費用対効果を把握したりすることで、システムの必要性や有用性が見えてきます。製品選びに欠かせないポイントですので、この機会に確認してみてください。

投稿 勤怠管理システムの導入前に覚えておきたいメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 テレワークでも適切な勤怠管理を実施するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、テレワークで適切な勤怠管理を実施するポイントをご紹介します。勤怠管理システムの選び方、管理項目も解説しますので、労務管理ご担当者などは参考にしてください。

テレワークにおける勤怠管理のポイント3つ

テレワークを導入すると、出社する従業員と自宅で作業する従業員がいるため、勤怠管理が複雑化します。ただし、勤怠管理の根本的な考え方は変わりません。

まずは、作業内容が不明確になりがちなテレワーク中の従業員に焦点を当てて、勤怠管理の担当者が意識すべきポイントを3つご紹介します。従業員の見えない動きをどのように「見える化」するのか、ぜひ参考にしてください。

1.労基法を意識して労働時間を管理する

厚生労働省が公開する「労働時間・休日に関する主な制度」の内容を簡単に整理すると、次のとおりです。

- 1日8時間、1週間40時間を超えて労働してはならない

- 労働時間が6時間を超える場合は45分、動労時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与える

- 少なくとも毎週1日の休日、4週間を通じて4日以上の休日を与える

労基法における労働時間に関する定めは、テレワークにおいても同様です。テレワークだからといって長時間労働や短時間労働ができるわけではないため、勤怠管理の考え方を変更する必要はありません。

2.ビデオ通話で従業員の生の声を聞く

テレワークを含む行動がチェックできない従業員を管理するために、ビデオ通話を活用してみてはいかがでしょうか。テレワークを導入すると、見えないことから発生するサボりが慢性化しやすくなります。これらの問題が起きるとテレワークを継続できなくなるほか、企業利益を損ねたり従業員間のトラブルに発展したりするので注意が必要です。

ZoomやTeamsなどのビデオ通話サービスを利用して、従業員の声を定期的に聞けば、テレワーク中の状況を把握できます。コミュニケーションこそテレワークを安定して継続させるポイントのため、従業員ごとに作業状況などを確認してみましょう。

3.申請漏れをチェックする

毎日の作業状況を申請する社内システムを作っているなら、申請漏れをチェックしましょう。申請漏れがあると明確な作業時間が分からず、労働時間を満たしているのか判断できません。またテレワークは周りの目がなく、労働時間の申請を忘れやすい環境です。

継続して申請しなくなる従業員もいるため、定期的に申請状況をチェックしましょう。申請漏れがある従業員には、必ずメール・チャット・電話などで連絡してください。

テレワーク中の勤怠管理をサポートする管理システム3選

Excelといった簡単な管理ツールで、テレワーク中の勤怠管理を実施している企業も多いでしょう。しかし従業員の任意入力になるため、間違いや虚偽申請が発生する原因となります。また、管理する担当者の負担が大きいのも課題でしょう。

そこで活躍するのが、自動管理や作業状況チェックに役立つ「勤怠管理システム」です。

1.Dr.オフィスLookJOB2

Dr.オフィスLookJOB2は、オフィス、IT、ヒューマンといった企業環境のソリューションサービスを展開する株式会社庚伸の勤怠管理システムです。

従業員の勤怠に関わるあらゆるものを「見える化」できるので、労務人事部門の「働き方革命」を実現できます。GPS機能を搭載しており、テレワークといった離れた環境で働く従業員も管理できます。スマホひとつで、労働時間や有給を申請できる利便性も魅力です。集めた情報をビッグデータとして分析することで、テレワークの課題抽出や対策も実施できます。

・Dr.オフィスLookJOB2の参考価格

9,800 円 / 月額利用料

・Dr.オフィスLookJOB2の参考レビュー

元々タイムカードで勤怠管理を行っていたのですが、システム導入は主に費用がネックとなり見送っておりました。当社では短期契約のパートやアルバイトさんの増減が激しく、それらの処理に手間がかかってしまう、というのもその理由でした。こちらの製品は費用もリーズナブルで、ほったらかしにできるというのが決め手となりました。後、導入してから感じたのですが、サポートへの直通ダイヤルや、操作方法が分からないときにサポートの方が遠隔操作でやり方を教えてくれるサービスが無料でついてくるなど、非常にサポートが手厚いです。

Dr.オフィスLookJOB2へのレビュー「人数無制限なので、正社員もパートも一緒くたに使っています。」より

2.タブレット タイムレコーダー

タブレット タイムレコーダーは、企業ニーズに合わせた勤怠管理システムを開発する株式会社オネックスの勤怠管理システムです。

iPadを利用して、テレワーク時の出勤・退勤時刻を記録できるほか、毎日の顔写真機能を利用することによって作業環境を瞬時にチェックできます。また、入力した情報は自動集計されグラフとして管理できることから、勤怠管理の担当者の負担を大幅に削減できるのが魅力です。

・タブレット タイムレコーダーの参考価格

11,800円 / 10人分

・タブレット タイムレコーダーの参考レビュー

サテライトオフィスで作業する際のタイムレコーダーとしてテスト導入しました。

タブレットタイムレコーダーへのレビュー「iPadをタイムレコーダーに」より

使い方は画面にタッチするだけで簡単。UIが今っぽくおしゃれな印象です。

ビデオメッセージも送れ、ちょっとしたコミュニケーションをとることもできます。

月々の利用者数で利用料金が決まり、3人までなら無料なのでまずは試せるのも良いです。

3.バイバイ タイムカード

バイバイ タイムカードは、タブレット タイムレコーダーと同じく株式会社オネックスが提供する勤怠管理システムです。

スマホ・PC・タブレットなど多種多様な打刻方法を利用でき、企業の勤怠管理方法に合わせた柔軟なカスタマイズを実施できます。打刻漏れやデータ入力のミスを発見できる分析機能を搭載していることも含めて、勤怠管理を行う担当者の負担を削減する機能が充実しています。

・バイバイ タイムカードの参考価格

要問い合わせ

・バイバイ タイムカードの参考レビュー

自社の就業規則や給与制度に合わせて柔軟にカスタマイズできる点が良い。事業所毎や社員毎に休日が設定できたり、勤務時間の設定もシフトコードを使えば簡単にできる。給与計算ソフトに合わせたフォーマットで勤怠データを出力もでき、また手当も計算された状態のため、余計な編集も必要なく、そのままデータを取り組むことができる。法改正や就業規則の変更に合わせて、バイバイタイムカードをカスタマイズでき、常に便利な状態であるため、導入以来10年近く利用させていただいている。

バイバイ タイムカードへのレビュー「自社の給与制度に合わせて機能をカスタマイズ」より

勤怠管理システムの導入時にチェックしたい機能

勤怠管理システムといっても、利用するシステムによって特徴や機能が異なります。自社に合わないシステムを導入すると、かえって負担が増す結果になりかねません。そこで、自社のニーズに合った勤怠管理システムを選ぶポイントをご紹介します。テレワークでの課題を解決するために、ぜひ参考にしてください。

勤務時間を正確に記録できるか

テレワークといった従業員の動きが見えない環境では、勤務時間を正確に記録することが大切です。勤怠管理は、労基法を遵守したり給与を計算したりするために実施するので、勤怠状況を詳細に入力できるシステムを選びましょう。

また労務担当者の負担を軽減するためには、入力した情報が自動集計されるのかチェックすることも大切です。勤怠システムを選ぶ際は、入力機能と集計機能も意識しましょう。

作業状況(場所・時間)をデータ化できるか

なかには、虚偽申請する従業員がいる可能性もあります。その課題を回避するために、作業状況の証拠を残せシステムを選びましょう。

例えば、PCの起動時間をチェックできるシステムや、GPSで申請場所をチェックできるシステムがあれば、正しい入力がなされているのが判断できます。また、これらをデータ化して管理することによって、いつもと違う動きをしているのかチェックできるので、申請内容の根拠データとして活用できるでしょう。

連携機能を搭載しているか

勤怠管理は従業員の管理を行うだけではなく、給与計算といった作業にも利用します。例えば、給与計算システムと連携できれば、勤怠管理担当者だけでなく労務担当者などの負担を削減できるでしょう。

勤怠管理システムで管理すべき項目

テレワークの導入に伴って何を管理すべきなのか悩んでいる方は、以下に示す項目を管理しましょう。

- 始業・就業時刻

- 労働時間

- 休憩時間

- 時間外労働時間

- 深夜労働時間

- 休日労働時間

- 出勤日

- 欠勤日

- 休日出勤日

- 有給取得日数・残日数

上記の項目は、すべて勤怠管理に必要不可欠な要素です。各項目は給与計算にも影響してくるので、条件に合うシステムを探しましょう。

テレワークを導入するなら環境に合わせた勤怠管理システムを準備しよう

従来の出社勤務では、タイムカードといったシンプルなシステムで勤務状況を把握できました。一方でテレワークを導入すると、従業員の動きが見えなくなるため、今までの管理手法では対応できなくなってしまいます。

そこで、テレワークでも適切な勤怠管理を実施したいのであれば「勤怠管理システム」を導入してみてください。写真機能やGPS機能により勤務状況を「見える化」できるため、根拠がある勤怠管理を実現できます。

投稿 テレワークでも適切な勤怠管理を実施するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 勤怠管理の目的をおさらい|関連法や制度を正しく運用しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかしながら勤怠管理はただ出勤・退勤、休暇を記録すれば良いというものではなく、定められた法律に沿って行うことが重要です。そこで今回は、勤怠管理に関わる法律やルール及び、違反した場合のリスク、勤怠管理システムについて詳しく解説します。

勤怠管理を行う目的とは

勤怠管理を行う目的には以下のようなものが挙げられます。

法律による義務付け

労働基準法では、企業は従業員の労働時間を適正に把握する義務があると定められています。労働時間の上限を「1日8時間、週40時間まで」(第32条)として、それを超える場合は企業と従業員の間で書面による労使協定を締結し、協定書面を労働基準監督署に提出しなければいけません(第36条)。また労働基準法では、法定三帳簿と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成・保管も義務付けられており、5年間の保管が必要とされています(第107、108条、109条)。

労働者の過剰労働を阻止

自己申告制など適切な勤怠管理が行われていない環境では、実際の勤務時間と出勤簿の内容が乖離する可能性があります。過重労働には特定の従業員への業務集中やサービス残業、不要な残業の常態化などさまざまな要因があります。人件費という点においても、企業が正確な労働時間を把握することは重要です。

労使トラブルの回避

社会全体で働き方改革が進む一方で、メディアなどでは依然として長時間労働や残業代未払いの問題などが取り上げられています。とくに残業代については、企業側が正確な労働時間を把握できず未払いに気付かないこともあります。労使トラブルに発展すると、賠償責任問題や企業イメージ低下などにつながります。

従業員の健康維持

適正な労働時間や有給休暇の取得は、従業員の健康を維持する上で重要です。業務の一極集中を回避し適切な業務配分を行うことで、社員満足度が向上します。また一人ひとりのモチベーションが上がれば企業全体の生産性アップにもつながります。

健全な経営の証明

適切な勤怠管理は、企業が法律やルールを守っていることを意味します。労働時間や賃金における透明性が確保されることで、コンプライアンスを遵守した健全な経営ができていることの証にもなります。企業イメージが上がれば、従業員の定着率向上や将来の就職希望者へのアピールにつながります。

勤怠管理で定められている法律とルール

勤怠管理における法律やルールには以下のようなものがあります。

36協定の締結

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これを超えた時間外労働(残業)や休日出勤を行う場合は、36協定の締結が必要です(第36条)。36協定は労働組合などの労働者側と企業側で書面での取り交わしとなります。また所轄内の労働基準監督署に届出も必要となり、提出されて初めて有効となります。

合わせてチェック:2023年4月から始まる36協定の改正ポイントとは?

労働時間の客観的な把握の義務

2019年4月1日に施行された労働安全衛生法の改正で、労働時間において客観的な方法で把握することが義務付けられています。客観的な方法とは自己申告や手書きによる出勤簿ではなく、タイムカードやPCの起動時間など、第三者から見ても正しいとわかる記録を指します。フレックス制や変形労働時間制を採用する場合も同様に義務が課されます。

残業時間の上限規制

労働基準法によって残業時間は原則「月45時間」「年360時間」の上限規制が設けられています。働き方改革の一環として施行された法律で、2019年4月より大企業、2020年4月には中小企業にも適用されました。また臨時的な特別の事情がある際も、以下を遵守しなければいけません。

・ 時間外労働が年720時間以内(臨時かつ労使が合意した場合)

・ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満(臨時かつ労使が合意した場合)

・ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内

・ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

引用:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

年次有給休暇の取得義務

2019年4月1日の働き方改革関連法により、年間10日以上の有給休暇が与えられる労働者には年次有給休暇を5日以上取得させることがルール化されています。また有給休暇を正確に管理するため「年次有給休暇管理簿」を作成し、期間満了後3年間の保存が必要です。これは正社員に限らず、アルバイトやパートなど有給休暇が付与される全ての従業員が対象となります。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

勤怠管理のルール違反による企業側のリスク

適切な勤怠管理が行われていない場合、企業にはさまざまなリスクが伴います。

労働基準法などの違法に伴う罰則

労働基準法において、企業は労働者の労働日数、労働時間、休日労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間などを賃金台帳に適正に記入することが義務付けられています。これらの記入がされていない場合、もしくは虚偽の記入を行った場合、30万円以下の罰金刑が科されるおそれがあります。また法定通りの有給休暇を与えていない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

残業代未払いの遡及支払い命令

客観的な勤怠管理が行われていない場合、労働時間の実態と賃金台帳に記入された内容が必ずしも同じとは言えません。虚偽の報告があった際は、残業代の未払いとして訴訟問題に発展する可能性があります。厚生労働省の報告によると2019年には1,611社の企業に対して100万円を超える是正指導が行われており、1企業あたりの割増賃金額は平均611万とされています。

参考:監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)|厚生労働省

企業ブランドの低下

労働基準監督署からの是正勧告や残業代未払いによる訴訟問題が明るみになった場合、企業ブランドは大きく低下すると言えるでしょう。取引先だけでなく、従業員の定着率や新たな人材の採用などへの影響も避けられません。社会からの信頼が失われ、経営そのものにリスクを伴います。

適切な勤怠管理を行うには?

勤怠管理にはいくつかの方法があり、特徴は以下のようになります。

| 記録方法 | メリット | デメリット |

| 手書き | ・1枚の紙に出勤、退勤、休憩、残業、遅刻、早退、休日など全て記入可能・特定の機器が不要 | ・集計に手間がかかる・不正申告、紛失、サービス残業などのリスク |

| Excel管理 | ・出勤、退勤、休憩、残業、遅刻、早退、休日など全て入力可能・紙に比べて集計がしやすい | ・フォーマットの準備・不正申告、紛失、サービス残業などのリスク・PCの準備 |

| タイムカード | ・正確な労働時間の把握 | ・集計に手間がかかる・休日や打刻漏れで一部手書きが発生・打刻機の準備・(第三者による)不正打刻のリスク・紛失のリスク |

| PCの起動時間 | ・正確な労働時間の把握・集計しやすい | ・休日などは別で管理する必要がある・PCの準備・所属部署によっては管理できない |

| 勤怠管理ツール | ・正確な労働時間の把握・オンライン上で客観的な管理が可能・給与・会計システムへの連携が可能・改ざん、不正の防止・労務管理の効率化、コスト削減 | ・機器(ICカード、指紋認証機など)の準備・導入コスト |

それぞれにメリット・デメリットはありますが、手書き・Excel・タイムカードなどはいずれも不正や紛失などのリスクが残るため、正確な管理体制とは言えません。またPCの起動時間は正しい記録と言えますが、PCを日常的に利用しない職種には不向きです。

一方、勤怠管理ツールなら全社員が使え、勤怠状況を正しく客観的に把握できるようになります。給与システムへの連携も可能なため、労務管理の面から見てもおすすめです。

ツールの活用で適切な勤怠管理を!

適切な勤怠管理は、企業と従業員の両者を守るという点において重要な業務です。万が一ルール違反が発生した場合には、企業側に大きなリスクを伴います。そこでおすすめしたいのが勤怠管理ツールの導入です。

勤怠管理ツールを使えば適切な勤怠管理だけでなく、労務担当者の給与計算、法定三帳簿の作成などにかかる時間コストが削減され業務効率化の実現も可能です。気になる方はぜひ勤怠管理ツールの導入を検討してみてください。

投稿 勤怠管理の目的をおさらい|関連法や制度を正しく運用しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 業務効率化を改善するバックオフィスのDX化の進め方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、バックオフィスのDX化の進め方を解説します。施策例やITツール導入のポイントなど、DX化に役立つ情報もまとめてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

バックオフィスのDX化の進め方

バックオフィスのDX化の進め方を、大きく4つのステップで紹介します。

1:業務を見直し、課題を洗い出す

まずは現状の業務を見直し、課題を洗い出しましょう。ワークフローを書き出し可視化すると、次のような業務課題が見えてきます。

- 2度手間の発生など非効率な業務手順がある

- 人的ミスが起きやすい業務がある

- 属人化している業務がある

ワークフローや現場で起こっている問題は、実際に業務を行っている従業員にヒアリングするとよいでしょう。

2:効率化する業務の優先順位を決める

ワークフローを洗い出し解決すべき課題を把握したら、DX化で効率化させる業務の優先順位を判断します。重要度・緊急度が高いもの、毎日行う業務など発生頻度の高いものから取り組みましょう。

例えば、損害につながる人的ミスが起きている業務や、発生頻度が多く他の業務を圧迫している業務などです。テレワーク導入など会社全体の施策があれば、ペーパーレス化や勤怠管理なども緊急性・重要度が高いと言えるでしょう。

3:ITツール・サービスの導入を検討する

DX化の優先順が決まったら、ITツール・サービスの導入を検討します。独自のシステムを構築する場合、自社に合った柔軟性の高いツールを作れますが、莫大な費用がかかりがちです。初期費用や導入まで時間がかかりにくい既成ツールも検討するとよいでしょう。

4:PDCAを回し業務改善の効果を高める

ツール導入後は、定期的に業務効率やツールの活用状況を見直します。ツールを導入しただけで満足してしまい、本当に効果が出たのか分からないケースも少なくありません。

従業員が活用できているか、効果が出ているかを検証し、改善を重ねるとDX化の効果が高まります。まずは小規模なチームで導入し、徐々に部門や会社全体に広げていくのもよいでしょう。

バックオフィスのDX化に欠かせない施策

バックオフィスのDX化の進め方をご紹介しましたが、具体的にはどのような施策があるのでしょうか。ここでは、バックオフィスのDX化に欠かせない施策を3つご紹介します。

ペーパーレス化を推進する

書類が多くなりがちなバックオフィスで取り組みたい施策が「ペーパーレス化の促進」です。書類を電子化すれば、簡単に共有・検索できるようになり業務が効率化します。書類の印刷代や保管スペースも削減可能です。法律で定められ電子化できない書類などを除き、積極的にペーパーレス化を進めましょう。

ペーパーレス化には、「文書管理システム」などのツール導入がおすすめです。文書管理システムは下記の記事で詳しくご紹介しているので、ぜひご一読ください。

記事:文書管理システムでペーパーレス化が進む?導入のメリット・デメリット

業務自動化ツールを導入する

ワークフローが定型化しやすいバックオフィスのDX化には、「業務効率化ツール(RPA)の導入」もおすすめです。業務効率化ツールは、PC上で行うクリックや入力作業を記憶して自動化してくれるツールです。作業が大幅に短縮され、業務効率化が期待できます。

業務を自動化するには、マクロやAIを活用する方法もあります。下記の記事で詳しく解説しているので、興味のある方はご覧ください。

記事:業務を自動化したい!マクロ・RPA・AIの比較と選定ポイント

クラウドサービスを利用する

「クラウドサービス」は、インターネット上でデータを管理・共有できる仕組みです。インターネット環境があれば時間や場所を問わずに利用できるため、テレワークの普及とともに需要が高まっています。勤怠管理や経理処理など、バックオフィス業務に特化したツールも多く、近年ではセキュリティ対策も強化されています。

クラウドサービスについてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。メリット・デメリット、クラウドサービスの選び方までまとめて解説しています。

記事:クラウドサービスとは?メリデメや仕事での活用ポイントを解説

DXツール導入のポイント

DX化には、ITツールの導入が欠かせません。しかし、「ツールの選び方が分からなかった」「導入に失敗した」というケースも少なからず起こっています。ここでは、ITreviewが実施した「DX推進に関する実態調査2022」をもとに、DXツール導入のポイントを3つ紹介します。

自社に必要な機能を見極める

IT製品選びの悩みとして、51.5%の企業が「製品が自社に合うかが分からない」、43.6%の企業が「自社に合う選択軸が分からない」と答えています。

自社に必要な製品の機能や特徴は、解決したい課題が明確なほど決めやすくなります。本記事前半の「DXの進め方」でご紹介したワークフローと課題の洗い出しをしっかりと行えば、ツールを選定しやすくなるでしょう。

従業員の理解と積極的な利用を促す

同調査では、ITツールの導入が失敗した要因について、45.6%が「従業員への周知が不十分だった」と答えています。

従業員の中には、やり慣れたワークフローやシステムの変化に抵抗感を覚える人もいます。

まずはDX推進とツール導入の目的を理解してもらい、積極的な利用を促しましょう。

ほかの企業の導入例を参考にする

ツール選びに失敗したことがあると答えた企業の中で、53.5%が今後失敗しないために「導入企業の声」を決め手にしたいと考えています。

ツール導入に失敗した要因でも50%が「営業を受ける中で期待値が上がりすぎた」と答えており、ツールを提供する企業からの情報と実際の活用にギャップが出ていることが分かります。

ツールは利用してはじめて分かることも多く、実際の利用者の声が参考になるのは間違いありません。ITreviewでは、ツールを実際に利用した人のレビューを掲載しています。職種や企業規模を問わず幅広いユーザーのレビューが集まっており、ユーザー様からは、「メリット・デメリットが飾りなく掲載されている」「機能だけを見るのではなく、実体験を確認できる」との声をいただいています。客観的なレビューをツール検討の参考にしたい方は、ぜひご活用ください。

バックオフィス業務のDX化はITツールの活用がカギ

DX化は自社の課題を明確にし、必要なツールを選ぶことが重要なポイントです。業務の棚卸はもちろん、利用しているツールとの連携性も考慮しながらITツールを導入するようにしましょう。

投稿 業務効率化を改善するバックオフィスのDX化の進め方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 年金制度改正法でのポイントと押さえておきたい労務管理システム は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そのなかで次のステップとなるのが「年金制度改正法」です。年金制度改正法とは国民年金法を改正するための法律で、ひと言でいうなら社会保険の加入や公的年金の受給に関わる要件が変更されるというものです。

日本の年金制度は非常に複雑なため、一般の人には分かりにくい仕組みです。しかし法律の改正は企業で行われている労務関係の業務にも大きく影響します。そこで今回は、年金制度改正法の概要と押さえるべきポイント、労務管理システムについて詳しく解説します。

年金制度改正法が施行される目的と概要

年金はあらかじめ保険料を納め、一定の年齢になれば給付を受けとれる社会保障制度の1つです。老後や事故など、将来のリスクに備えて「社会全体で支える」ことを基本として作られています。

しかし現在日本では少子高齢化が進み、保険料を納める労働人口は減少の一途です。これまでの年金制度では、将来、高齢者になる世代を支えきれないということが見え始めています。そこで、長期化する高齢期の経済基盤を充実させるために、年金制度の改正に至ったのが大まかな経緯です。

またもう1つの要因としては、健康寿命が伸びて働く高齢者が増えたことや女性の社会進出も影響しています。厚生労働省によると、今後の社会変化について「より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる」としており、年金制度改正法にそれらが反映されていると説明しています。

年金制度改正法のポイントは4つ

年金制度改正法のポイントは以下の4つになります。

ポイント1.社会保険の適用範囲拡大

現行の制度では、アルバイト・パートなどの短時間労働者が社会保険に加入する要件は、事業規模が501人超であることとされています。2022年10月に101人超の事業所に変更され、2024年10月には50人超の事業所になります。

ポイント2.在職中における年金受給の仕組みの見直し

現行の制度では、60歳から65歳までの人が働いた場合、賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると超過分の年金支給が停止される仕組みです。2022年4月以降は、月47万円へと緩和されます。

さらに在職定時改定が新設されたことで、在職中の65歳から70歳の老齢厚生年金受給者は、年金額が毎年10月に改訂されるようになり、それまで納めた保険料が年金額に反映されます。これにより、長く働いた人ほど多くの年金を受け取れるようになります。

ポイント3.受給開始時期における選択肢の拡大

現行の制度では、公的年金の受給開始年齢は原則65歳で、希望すれば60歳から70歳の間で自由に設定できます。2022年4月の改正により、受給開始時期の繰り上げ上限が75歳までに引き上げられます。

ポイント4.確定拠出年金における加入可能要件の見直し

2022年4月より、私的年金である「確定拠出年金」にも改正が行われます。確定拠出年金には企業型と個人型の2種類があり、現行では企業型が65歳未満、個人型は60歳未満が加入要件です。これが見直され、企業型は70歳未満、個人型は65歳未満へと引き上げられます。企業型は掛金が会社負担であるため、高齢者を雇用する企業は注意が必要です。

年金制度改正法より労務管理の負担は増加へ

今回の年金制度改正法は、労務管理の面で大きな負担となることが予想されます。とくに大きいのが、申請や手続きにまつわる業務です。2022年10月に施行予定の社会保険の範囲拡大では、これまで対象ではないとされていた中小企業も要件に合えば対象になります。また、パートやアルバイトの雇用が多い企業では、膨大な人数の申請手続きが必要です。従業員によっては社会保険への加入を希望しないことも考えられるため、勤務形態や雇用の再契約等で労務全体の負担は増大するでしょう。

もう1つの大きな負担が、改正に沿った環境整備です。時短労働者や高齢者にとって働きやすい環境を整えるため、勤務形態の新設やルール変更等が発生する可能性があります。また新たに社会保険や確定拠出年金に加入する従業員については、給与計算への反映も必要です。

労務管理ツールで年金制度改正への備えを!選定のポイントは?

年金制度改正法へ向けて、企業が取り組むべき課題は労務管理の効率化になります。それを実現するためにおすすめなのが労務管理ツールです。改正に向け導入を検討する際は、以下の機能が選定のポイントになります。

従業員情報の一元管理

従業員の情報や勤務形態を一元管理することで、社会保険・確定拠出年金に加入できる対象者をすぐに抽出できます。年齢などをリアルタイムに管理することで、将来的な企業の保険負担額も予測しやすくなります。

ワークフロー

ワークフロー機能によって、電子申請が可能となります。法改正で発生する資格取得届の手続きが軽減され、社内における業務プロセスの見直しにもつながります。

他システムとの連携

契約上は社会保険の対象外であっても、勤務の実態によっては社会保険への加入が必要になることがあります。勤怠管理システムとの連携が可能であれば、常に正確な労働時間を管理できます。

ITreviewで労務管理システムを探してみよう

今回解説したように、社会保険の適用範囲については2022年10月に施行されたあと、2024年10月にも拡大される予定です。さらに育児・介護休業法や雇用保険法も改正が予定されており、今後も労務管理はさらに複雑になることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが労務管理ツールです。ツールを利用することで、法改正への対応はもちろんのこと従来の労務管理の生産性も向上します。導入を検討している方は、「ITreview」で詳細情報を確認し、自社に合ったツールを検討してみてください。

参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

投稿 年金制度改正法でのポイントと押さえておきたい労務管理システム は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 給与計算は人事と労務どちらの業務?企業に欠かせない労務管理をおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし多くの企業では人事と労務は1つの「人事部門」として括られることが多く、業務内容が混同されがちです。とくに「給与計算」に関しては査定や昇給の絡みもあり、どちらの範疇で行われるべきなのか分かりにくい部分となっています。そこで今回は、人事と労務の違いについて今一度おさらいしつつ、労務管理や労務管理システムについて詳しく解説します。

人事と労務の違いとは?

ひと言で表すとすれば、「業務対象の違い」です。

人事では「人材の有効活用」を目的に業務が行われています。企業の利益につながるような人事戦略を立て、計画に沿った人材の採用、社員教育、配置転換等を考えなければいけません。従業員1人ひとりと向き合いながら相手を理解し、それぞれの能力や特性を最大限に活かせる人事を行う必要があります。このことから業務の対象は「従業員個人」です。

一方で、労務では従業員の環境づくりがメインとなり、対象は「会社全体」になります。従業員の入社・退社の手続き、給与計算、福利厚生といった人事が行われた後のあらゆる業務を請け負うのが労務の仕事です。つまり、給与計算については労務の業務となります。単なる事務処理だけではなく、社員のモチベーションアップや業務効率化に関わる施策も求められ、常に「会社全体」のことを考えなければいけません。

労働契約~給与計算まで多岐にわたる労務管理の業務範囲

労務管理では、従業員が入社して退社するまでの労働に関わる業務を全て行います。具体的には以下のようなものがあります。

労務業務の例

入社・退社の手続き:労働契約の締結、福利厚生・各種保険の手続き、各種必要書類の連絡・通達、退職金の計算などを行います。

法定三帳簿の整理:労働基準法によって義務付けられた「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の整理を行います。一定期間保管が必要となり、場合によっては労働基準監督署への提出を求められます。

給与計算:残業および各種手当を含めた給与の計算を行います。昇給や異動に伴う変動や税金・社会保険の考慮も必要です

勤怠管理:従業員の勤務状況を管理します。出欠や残業時間だけでなく、就業期間や有給取得などが就業規則・法令に反していないか確認も行います。

就業規則の整備:法令の範囲内で、企業に合った内容の就業規則や社内管理規定を作成・変更します。労働時間、給与、休日、退職の扱いなど、全ての従業員が公平に同じ条件で働くためのルールづくりです。

企業における労務管理の重要性

労務管理は従業員のためのサポートだけではなく、企業経営の上でも重要な役割があります。それが法令の遵守とコンプライアンスです。

労働に関して企業が守るべき法律にはさまざまなものがあります。労働基準法をはじめ、最低賃金法、パートタイム労働法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、高齢者雇用安定法などを遵守しながら事業を行わなければいけません。

仮に法令違反となる会社の規定や長時間労働が発覚した場合、企業のコンプライアンスに関わる大きな問題となります。場合によっては労働基準監督署から是正勧告を受けたり、刑事罰などの法的処分を科されたりする可能性もあります。

このことから労務管理の業務には幅広い知見と、法改正に関わる情報を収集する能力も求められます。

労務管理システムの導入によって得られるメリット5つ

前述のとおり労務管理は煩雑で手間がかかる作業が多い一方、システム化しやすいという面もあります。システムを導入することで以下のようなメリットを得られます。

1.業務の効率化

各種手続きの申請書類を電子化することで、作業にかかる手間や時間を削減できます。従業員と管理者双方がパソコン上で作業を完結できるようになり、人為的なミスも大きく軽減されます。

2.セキュリティの強化

従業員情報の一元管理によりセキュリティが強化されます。一般的な労務管理では、個人情報、雇用契約の内容、給与に関わる情報は別々に管理されています。一元管理に切り替えることで情報漏洩のリスクが大幅に軽減されます。

3.コスト削減

業務の電子化により紙コストを大幅に削減できます。印刷や書類保管も不要となるため、事務経費・時間・スペースなどあらゆるコストカットが可能です。

4.他システムとの連携

システムの種類によっては、人事管理システム、勤怠管理システム、給与システム、会計システム等と連携が可能です。あらかじめ同じパッケージとして搭載されている製品もあり、労務管理の業務をより効率化することが可能です。

5.労務管理全体のレベルアップ

システム化されることで属人的な作業がなくなり、労務管理に関わるメンバー全体の業務が均一化されます。また業務の効率化により時間に余裕が生まれ、新たな施策の実施や社内管理規定の見直しなど全体のレベルアップを図れます。

労務領域のDX推進のために自社に合うシステムを探してみよう

2019年に働き方改革関連法が施行されて以来、現在も労働にまつわる法改正は続いています。社会全体が「多様な働き方」へ向かいはじめ、多くの企業においてもリモートワークの導入や副業・兼業の容認などが実施され、今後も労務管理の業務はより複雑化することが見込まれます。

それらを解決する方法としておすすめしたいのが、労務管理システムです。導入することで、より効率的に従業員のサポート・労働環境の整備が行えるようになり、さらには法令遵守やコンプライアンスの面でも効果的です。導入を検討している方は、「ITreview」で詳細情報を確認し、自社に合ったシステムを検討してみてください。

投稿 給与計算は人事と労務どちらの業務?企業に欠かせない労務管理をおさらい は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 重要なマイナンバーの管理|管理機能を持つ人気のシステムをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>マイナンバー管理は、企業に従事する人事・労務担当者が行うことが多く、全従業員の情報を大切に保管する必要があります。しかし、人事・労務担当者の人数が少ない場合、マイナンバー管理が業務の重荷となりキャパオーバーしている企業も多いでしょう。そこで役立つのが、マイナンバー管理の負担を軽減してくれる「管理システム」です。

今回は、企業が行うマイナンバー管理を楽にする「管理システム」の概要と、選ぶポイントについて解説します。レビュー数が多いオススメの管理システムも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

マイナンバー管理の課題

マイナンバー管理を行う課題は、大きく分けて次の3つが挙げられます。

- 紛失・情報漏洩

- データ管理方法

- 保管場所

マイナンバーの管理方法は企業によって異なり、紙媒体や電子データなど様々な場所で保管されています。しかし、大切な書類を紛失したり、不正アクセスによって情報漏洩が起きたりすることも予想されます。最悪の場合、マイナンバーが悪用される事態に発展する可能性もあるので、企業はデータの管理方法や保管場所など、複数の課題に対して対策する必要があります。

企業が管理するマイナンバーには、従業員だけでなく扶養親族の分も含まれています。個人情報の漏洩を起こさないためにも、確実な管理体制を意識してください。

マイナンバー管理を楽にしてくれる「管理システム」とは

従業員とその扶養親族のマイナンバー情報を合わせたとき、何百、何千もの情報を管理しなければならない会社も多いでしょう。それに対して、少人数の人事・労務担当者で管理するのは負担が大きいです。そこで、マイナンバー管理を楽にするために「管理システム」を導入してはいかがでしょうか。

マイナンバーの管理システムを利用することによって、莫大なマイナンバーの情報を決められたルールで管理でき、必要な時に簡単に情報を見つけ出せます。また、セキュリティ対策に優れたクラウド管理を行うマイナンバー管理システムもあることから、情報漏洩などのリスクをおさえられます。

なかには、サブスクリプション形式で利用できる安価な管理システムも提供されているので、従来の管理方法を改善し、高品質なマイナンバー管理を行うために導入を検討してみてください。

マイナンバー管理システムを選ぶポイント

マイナンバー管理システムを探すとき、複数の企業から管理システムが提供されていることに気が付きます。システムは、それぞれ金額や機能、デザインなどが異なり、どれを選んでよいか分からなくなります。では、システムを選ぶポイントとして、次のことを意識してみてはどうでしょうか。

- 操作性が自社で使いやすいか

- 管理システムの持つ機能に満足できるか

- システム管理以外でどのようなことに使えるか

大切なのは「使いやすさ」「必要機能」が企業の目的にマッチしていることです。どんなに高性能でも、使いづらいシステムだと大きなミスが起きることが予想されます。

管理システムは人事・労務担当者の複数人で管理するだけでなく、業務の引継ぎが発生することも想定して相性の良いものを選びましょう。

ITreviewで人気!「マイナンバー管理」機能を持つシステム3選

ここでは、ITreviewの中でレビュー数が多く、人気が高い3つのマイナンバー管理システムをご紹介します。

SmartHR

「SmartHR」は、シェア数・満足度ともに高い人気を誇るクラウド人事労務ソフトです。登録社数が50,000社を超えており、次のような有名企業でも導入されています。

- NISSIN

- イオン

- JR九州グループ

マイナンバー管理ができるほか、従業員情報の一括管理や、給与明細の発行など、人事・労務担当者の業務をルール化できることから、汎用性の高いサービスです。

・SmartHRの参考価格

お問い合わせ

・SmartHRの参考レビュー

入社時もアカウントさえ用意しておけば入社者が事前に必要書類の提出、マイナンバーの処理など済ませておけるため、入社後にあれこれせずスムーズに入社~業務開始まで行けるところが強みで、会社側も必要書類を伝えておけば後は入社者が入力するため、双方の工数削減になるところが企業としてのメリットと思います。

SmartHRへのレビュー「ある程度大きな管理部門であれば導入して間違いなしです。」より

人事労務 freee

「人事労務 freee」は、労務事務の作業を全て一元管理できるサービスとして人気を集めています。初めて管理システムを導入する企業に対し、導入アドバイザリーやサポートデスクによる万全のサポートが行われるので、安心して導入しやすいサービスです。

マイナンバー管理ができるほか、給与計算や勤怠管理、年末調整など、多岐にわたる複雑な労務事務の作業を全て一元管理できるのが特徴です。

・人事労務 freeeの参考価格

お問い合わせ

・人事労務 freeeの参考レビュー

給与明細のメール配信や年末調整の詳細情報記入、毎日の勤怠管理や有給日数の管理、社会保険/住民税/所得税の計算、さらにはマイナンバー管理など、全てを一括で行えたので、アウトソーシングに頼る事無しに人事管理ができます。人事関連はリソースの掛かる業務ですので、非常に使い勝手の良いクラウドアプリケーションです。

人事労務 freeeへのレビュー「起業者へ勧める、”使える”人事管理クラウドアプリケーション」より

ジョブカン労務HR

「ジョブカン労務HR」は、シリーズ累計導入実績が15万社を超える人気の人事労務ソフトです。次のような大手企業からも利用されており、信頼のおけるソフトだと言えます。

- TamaHome

- ミスタードーナツ

- テレビ東京

ジョブカン労務HRには、人事労務のあらゆる書類のテンプレートが用意されていることから、マイナンバー管理のほかにも様々な書類作成が行えるのが特徴です。

・ジョブカン労務HRの参考価格

従業員6-50名:400円(月)、無料体験期間30日、無料プランあり

・ジョブカン労務HRの参考レビュー

①個人情報だけでなく、マイナンバーも収集、管理できるので、ペーパレスとなり、入力ミスも減少している。

ジョブカン労務HRへのレビュー「年末調整等の情報の収集と書類作成機能が便利」より

②個人マスタを利用して、ひな形に反映させた労働条件通知書などが作成可能でWORDの差込印刷を使用しなくてもよくなった。

ITreviewでマイナンバー管理システムを探してみよう

2016年のマイナンバー発行に伴い、多くの企業で人事労務の作業が増加したのではないでしょうか。マイナンバーは重要な個人情報であることから、紛失・情報漏洩が発生してしまうと大きな問題になります。そこで、万全のセキュリティ体制が整っている「管理システム」で管理するのがオススメです。

自社にマッチする管理システムを選んでいくためにも、以下のリンクから各製品の比較をしてみてください。

投稿 重要なマイナンバーの管理|管理機能を持つ人気のシステムをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 法人が社員のマイナンバーを管理する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>マイナンバー法の「安全管理措置」に基づき、企業に所属する従業員および企業と契約を交わした個人事業主の番号を「企業」が管理する必要があります。また、企業が番号を管理する場合は、4つの方法で管理する必要があります。

しかし管理方法のノウハウがなく、マイナンバーをどのような方法で管理すればよいのか分からない方も多いのでは。今回は、企業が行うマイナンバー管理の概要と、マイナンバー法によって定められた4項目の管理方法について解説します。

法人によるマイナンバー管理とは

マイナンバーは、国民1人ひとりに与えられた12桁の個人番号です。企業が税金の処理をする際に、従業員のマイナンバーを利用してます。そのため、企業は従業員のマイナンバーを適切に管理しなくてはいけません。

国は安全管理措置のため、マイナンバーが企業から外部流出しないようにマイナンバー法を設けました。チェックすべきは以下の4つの観点です。

国は「安全管理措置」という名目で、管理するマイナンバーの情報が外部流出しないようにマイナンバー法が設けられました。管理方法は次の4項目に分けられます。

マイナンバーの管理項目1:取得

まず企業は、従業員や源泉徴収を選択した個人事業主から、マイナンバーに記載された個人番号を「取得」する必要があります。このとき本人に対し、文書を通じて利用目的を伝えておく必要があり、無断で取得することが禁じられています。

またマイナンバー取得時には、番号の間違いがあってはいけないことから、次の2つの確認が必要です。

- 身元確認書類(住民票、運転免許証、パスポート)

- 番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書)

併せてマイナンバーは、従業員本人だけではなく、扶養親族の個人番号についても取得が必要です。扶養親族のマイナンバーについては従業員によって確認されたものとみなされるため、企業が扶養親族の身元確認を行う必要はありません。

マイナンバーの管理項目2:利用

従業員や個人事業主から取得したマイナンバーは、2022年現在、次の3項目で利用できます。

- 社会保障

- 税金

- 災害対策

企業では、源泉徴収手続きなど、社会保障や税金に関わる手続きを行う必要があります。従業員および個人事業主から取得したマイナンバーの利用目的は、基本的にこの手続きが対象であり、他の目的で利用してはいけません。

人材派遣会社で勤務している場合、雇い主である派遣元の会社でマイナンバーが管理されていることから、派遣先の会社で別途マイナンバーを管理する必要はありません。

また、稀ではありますが、災害発生時など、避難行動要支援名簿を作成する際には、災害対策としてマイナンバーが利用できるようになっています。

マイナンバーの管理項目3:管理

取得したマイナンバーは、従業員や個人事業主が企業に従事している期間のうち、社会保障、税金、災害対策の手続きが必要な期間のみ保管が認められています。基本的にマイナンバー自体は従業員・個人事業主が個人で管理するものです。企業は各手続きに必要なマイナンバーを提出するまでの間、情報漏洩に気を付けつつ管理する必要があります。

また、上記目的以外でマイナンバーを管理することは禁止されています。事務手続きが必要な期間のみ管理するように注意しましょう。

マイナンバーの管理項目4:破棄

管理するマイナンバーは、社会保障や税金といった行政手続きが不要になれば、早急に破棄しましょう。従業員の退職や個人事業主の契約が終了するときには、廃棄期限を設け、復元できないように破棄するよう心がけてください。

マイナンバー管理を楽にしてくれる管理システムを探してみよう

企業は、従業員・個人事業主の社会保障や税金の手続きを行うために、マイナンバーを管理する必要があります。また、4つの管理方法では、それぞれ管理範囲・管理条件が定められており、マイナンバーを管理しているからといって、好きなことに利用できるわけではありません。

莫大な数のマイナンバー管理を行う企業であれば、管理に多大な労力が必要です。管理の手間を最小限に抑えて情報漏洩といったミスをなくしたいなら、マイナンバー管理システムを導入してみましょう。

「ITreview」では、マイナンバー管理システムのレビュー、システム情報をご紹介しています。マイナンバーを適切に管理できるか不安な企業は、気になるマイナンバー管理システムを比較検討してみてはいかがでしょうか。

投稿 法人が社員のマイナンバーを管理する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 BTM(ビジネストラベルマネジメント)とは?海外出張に便利な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>出張先によっては治安が不安定だったり、トラブルに巻き込まれたりする場合もあり、安否確認を行える環境が整っていると安心です。

そこでこの記事では、「海外出張においてなぜ出張管理システムが大切なのか?」を、政府統計を参考にしながらご紹介します。

海外出張でも使えるビジネストラベルマネジメントとは?

トラベルマネジメントシステム(出張管理システム)とは、出張時の航空券・新幹線チケット、宿泊先などの手配をシステム上で行えるサービスです。「BTM(Business Travel Management)」と略称で呼ばれることもあります。

出張者自身がチケットやホテルの手配を行う従来のスタイルとは違い、出張管理システムを導入することで出張手配を効率化したり、出張手配のプロセスを標準化したりできるメリットがあります。また、出張経費の管理まで行えるなど、出張に関わるさまざまな業務をシステム上で完結することができます。

海外出張システムの詳しいメリットについては、出張経費の管理を楽に。経理担当者もうれしい出張管理システムのメリットをご一読ください。

海外でのトラブルは年々増加傾向にある

国内出張と海外出張の大きな違いは、国の情勢が異なる点です。

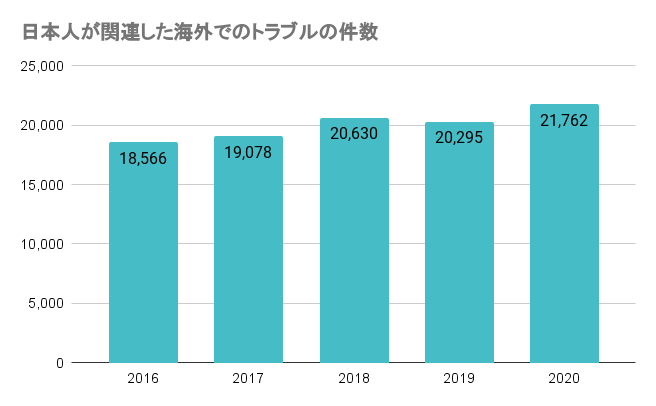

言語、文化、商習慣に慣れ親しんだ国内出張とは違い、海外出張では言語や文化の違いなどからさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。外務省領事局海外法人安全課が公表しているデータによると、2020年までは日本人が関連した海外でのトラブルが増加傾向にありました。

2020年はコロナ禍により海外渡航者が減少したものの件数としては増加しています。海外出張者が増えれば、トラブルに巻き込まれる可能性も高まるでしょう。

海外出張や長期出張でよくあるトラブル

海外出張や長期出張でのトラブルは、どんなケースがあるのでしょうか?ここでは代表的な4つのトラブルをご紹介します。

・貴重品や書類が入った鞄を窃盗された

日本と海外では治安に対する考え方そのものが異なります。日本と同じ感覚で行動していると貴重品や書類が入った鞄を窃盗されることがよくあります。

たとえば国内ではふと立ち寄ったカフェで鞄を置いたまま席を立っても、窃盗されることは滅多にありませんが、海外では少し目を離せば窃盗される可能性があります。治安が比較的良い地域であっても、少しの油断によって窃盗されることがあるので注意しましょう。

・クレジットカード情報をスキミングされた

海外では、日本であまり見られない「スキミング」という犯罪手段が横行しています。接触型、あるいは非接触型の機器を用いてクレジットカード情報を盗み取るものです。

クレジットカードの磁気に記録されている情報を盗み取られると、クレジットカードを不正利用される可能性があります。

・タクシー運転手に脅された・金銭を取られた

治安の悪い地域では、タクシー運転手に金銭を騙し取られる可能性があるので注意しましょう。悪質な犯行の場合、タクシー運転手と犯罪集団が手を組み、乗客を人気のないところに連れ込んで金品などを強奪するという事件も起きています。

・食が合わず体調を崩してしまった

窃盗や強盗、情報搾取などだけでなく、「食が合わずに体調を崩してしまった」というトラブルに見舞われることもあります。食材や水質が合わず、体調を崩すと急性胃炎などによって身動きできないほど苦しい思いをするケースも少なくありません。

安否確認が行える出張管理システムがおすすめ

上記でご紹介したように、海外出張や長期出張ではさまざまなトラブルが想定されます。そこで、社員の健康状態や安全を知るためにおすすめなのが出張管理システムです。

出張管理システムによっては、社員の安否確認が行えるようにメッセージのやり取りや業務進捗などをシステム上で管理できる機能が備わっています。出張管理システムを導入すれば、海外出張で遠隔地にいる社員の安否確認を日々行うことができ、トラブルに巻き込まれていないかどうかを常にチェックできます。

安否確認は海外出張時だけでなく、日本国内における災害時などにも欠かせない業務です。したがって、出張管理システムを検討されるなら、安否確認機能が備わっているものがおすすめです。

出張管理システムで海外出張に備えましょう

ビジネスのグローバル化が進むにつれて、より多くの日本人社員が海外出張に飛び立っていくことでしょう。貴社ではその際の、安否確認の仕組みをつくれているでしょうか?「安否確認の仕組みがない」ということであれば、安否確認機能が備わった出張管理システムの導入をおすすめします。

安否確認に限らず出張費用の適正化や、出張管理の効率化といったメリットもあるので、国内出張・海外出張が多い企業では是非ともご検討ください。

投稿 BTM(ビジネストラベルマネジメント)とは?海外出張に便利な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 出張管理システム(BTM)のメリット6つ。出張手配も楽にする機能に注目 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>メリット1:システム上で航空券の購入や宿泊予約ができる

出張の準備にあたって、航空券や宿泊を別々のサイトから予約することを繰り返していませんか。これでは、より安く購入できる機会を見逃している可能性があります。出張手配に強い出張管理システムなら、航空券や宿泊の予約が一括で行えます。しかも、複数の予約システムから統合された情報が掲載されているため、出張者はその中から最も安い航空券やホテルを探すことができ、業務の効率化だけでなくコスト削減にも貢献してくれます。

メリット2:経費精算システムと連携できる

企業が出張時に抱える課題として多いのが、「膨大な経費精算業務」です。業務に関する移動費用は基本的に経費となるため、たった数日の出張でも領収書がそれなりの量になります。これらの事実確認や経費精算を行うのは決して楽な作業ではありません。

そこで注目したいのが、出張管理システムと経費精算システムの連携です。出張の手配をした時点で、経費申請に必要な項目が自動的に入力され、支払いまでのフローがシステム上で一括で行えます。

経理にとっても出張者にとっても大きなメリットであり、業務の負担軽減になるでしょう。

メリット3:出張業務に関する統制が取りやすい

ビジネスにおける統制とは、不正などを事前に防ぐために適正業務を確保する社内体制のことです。多くの企業に欠かせないコーポレートガバナンスの一部です。

出張業務で統制が取れていない企業は多数存在します。つまり不正が発生しやすい環境なのです。

例えばQUOカード付きの宿泊予約を行った場合、規則違反となる場合があります。なんらかの注意を受けなければ、規則を遵守している社員にとっては不満になります。不正の横行は良心的な社員のモチベーションを下げてしまう大きな原因です。

出張管理システムなら航空券や宿泊の予約もシステム上で行うため、不正を未然に防ぐ環境が整います。

メリット4:出張に関するのワークフローが標準化される

スケジュールの入力から稟議申請、予約、経費処理のほとんどをシステム上で行うことにより、出張業務のプロセスが可視化されるようになります。もし、各作業で別のシステムを使っている場合、申請一つあげるだけでも時間がかかるケースも見受けられます。ワークフローを整備することで、業務効率化が狙えるでしょう。

ワークフローの中に、外部サイトへの接続やクレジットカードの入力などを排除することで、不正が発生するリスクも軽減されます。

メリット5:出張時の安否確認にも使える

出張管理システムには、出張時の安否確認機能が備わっているものがあります。万が一、自社の社員が災害やトラブルなどに巻き込まれた場合、状況を把握しなくてはいけません。自社ですでに取り入れているかもしれませんが、災害発生時に一斉通知するタイプの場合、海外での出来事に対応しきれません。速報などで情報をキャッチした際などに、出張者にピンポイントで安否確認の連絡ができる機能があると安心です。

出張時の安否確認について詳しくは海外の長期の出張でも安心。安否確認もできる最新の出張管理システムをご覧ください。

出張管理システムなら出張経費の管理が楽々できる

出張管理システムなら出張経費の管理が楽に行えるだけでなく、経営や経理、出張者にとってさまざまなメリットがあります。ただし、すべての製品が同じ機能を備えているわけではないため、導入時は必要な機能を整理した上で、製品比較をすることが大切です。

ITreivewでは利用者のレビューや事業規模などの軸を使って、製品の比較ができます。出張に関する業務効率化をお考えならぜひ下のボタンから製品を探してみてください。

投稿 出張管理システム(BTM)のメリット6つ。出張手配も楽にする機能に注目 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 出張管理システム(BTM)をピックアップ!導入時のポイントも解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>いまや多数の企業で導入されている出張管理システムですが、その機能は多種多様です。安易に選ぶと必要な機能を備ていなかったり、余計に手間が増えたりする可能性があります。そこで、自社に最適な出張管理システム(BTM)を選ぶために、おさえておきたいポイント6選をご紹介します。

出張管理システム(BTM)の導入時に注意したい6つのポイント

ポイント1:出張者・管理者共に使用しやすいUIか

出張管理システムの導入は、管理者が進める場合が一般的でしょう。そのため、管理者にとって利用しやすいシステムを選びがちになります。しかし、出張にいく担当者にも利用しやすいかどうかは大切な観点です。

利用者にとって使いやすいかを判断する基準の1つとしてシステムのUIがあります。直感的に操作しやすいUIであれば、ITリテラシーの低い方でも操作が簡単です。また、管理者側もスムーズに出張費用などの情報を管理できるでしょう。

◆ピックアップツール:AI Travel

ATトラベルはシンプルなUI・UXを追求するBTMシステムです。出張者、管理者、経理担当者がすべてクラウド上で内容を管理でき、各種申請はもちろん、レポート作成機能も充実。プロジェクト単位での出張経費の利用状況を把握し、業務改善に役立てることもできます。

AIトラベルさんを利用させていただくことになった一番の理由は簡単に検索、予約が可能だという点です。

日程、出発地、行先を入力するだけで最適な交通手配、ホテルの提案をしてくれるだけでなく、前後の便や同じ地域のホテルの再選択も同じ画面上で提案してくれます。

システムの利便性もありますが手配後に質問や変更をしたいなどの際にチャットでほぼタイムリーに「人」が対応してくれるという点も便利です。

https://www.itreview.jp/products/aitravel/reviews/86488

ポイント2:出張のニーズに合った機能が備わっているか

多くの出張管理システムでは、宿泊先や航空券、新幹線チケットの予約が可能です。しかし、出張の内容によっては、出張先でレンタカーやWi-Fiが必要になるケースもあるでしょう。

宿泊先と交通手段の予約はできても、別で手配するモノがあっては管理の手間を省けません。出張の際に何が必要なのかを把握し、ニーズに合った機能が備わっているのか確認しましょう。

ポイント3:海外出張に対応しているか

海外への出張が多い企業であれば、海外出張に対応しているものを選びましょう。海外出張は移動距離が長いため、国内出張と比較すると経費が高額になりがちですが、システムによっては航空券や宿泊先をお得に予約できることも。さらに、海外用Wi-Fiの貸出や現地でレンタカーを利用できるオプションを備えている場合もあります。

また、海外出張では大きな事件や自然災害などのリスクも否めません。万が一の場合に備えて、安否確認ができたり、外国語対応オペレーターにつながるサービスもあります。進捗管理や位置情報の共有ができる機能もあればなお安心です。

◆ピックアップツール:J’sNAVI NEO

JTB社が提供している出張手配管理システムです。出張時の申請、チケット手配から精算までを一括管理できることを強みにしています。法人一括払いができるため、出張者が建て替えすることがないため、金銭的負担の軽減と経費の見える化に役立ってくれるでしょう。

利用者レビュー

・交通手段の手配から精算まで一括でできる

・短時間の交通費の申請も楽で、定期間の利用は自動控除してくれる

・新幹線、電車など種別問わず手配ができ、精算までワンストップで申請が可能。履歴も確認でき、承認も早く煩雑な申請事務手続きが減った。

・出張以外での短時間の移動に関して、交通費申請画面から情報を入力すれば良く、定期券にて事前に代金が削れる部分は自動で控除してくれるのも楽。

https://www.itreview.jp/products/js-navi-neo/reviews/88968

ポイント4:料金プランのマッチング

料金プランには「月額制」と「従量課金制」の2種類あります。毎月一定の出張回数がある企業にとっては「月額制」がオススメです。出張回数がまちまちな場合は、利用した分だけ支払う「従量課金制」が良いでしょう。

ポイント5:フォローアップ体制の確認

出張管理システムには、ホテルや航空券、新幹線チケットを「自身で予約する」タイプのシステムと「旅行手配スタッフに手配を依頼する」タイプの2種類が存在します。2つの特徴をおさえたうえで、自社に合ったほうを選択しましょう。

「自身で予約する」タイプは、比較的システム利用料が安く済む傾向にあります。しかし、海外出張の場合も宿泊先の予約や飛行機の手配を自ら行う必要があります。また、予約を取り消す際も自ら手続きをしなければいけません。そのため、「自身で予約する」タイプの出張管理システムは、ある程度手間がかかっても利用料を安くしたい方にオススメです。

一方で、「旅行手配スタッフに手配を依頼する」タイプの出張管理システムは、利用料が高い傾向にあります。その分、宿泊先の予約や飛行機の手配は全て代行してくれます。海外出張が多いなら、こちらのタイプの方が効率的かもしれません。

◆ピックアップツール:トラベルjp for Business

LINEWORKS上で宿泊予約を依頼できるサービスです。専門のコンシェルジュが対応してくれるため、ITリテラシーが高くない方でも使いやすいでしょう。

利用者レビュー

依頼フォームからの流れとしては、フォーム送信→希望のすり合わせ(手配希望情報の確認)→見積確認→手配完了(バウチャー受取り)という流れで、総じて非常にスムーズな対応です。手配フォームはホテル・航空券・新幹線・レンタカーに区分されていて、何を依頼するのか一目で分かります。フォーム送信後もこちらの希望に沿った希望便やホテルの情報を提示してくださり、価格帯も含め、その場で納得のいくまで調整が出来るので、安心です。

https://www.itreview.jp/products/lw-travel/reviews/77997

ポイント6:トライアル利用の可否

選んだ出張管理システムが自社に合ったシステムなのか確認したい企業は多いでしょう。自社にピッタリのシステムだと思って選んだ場合でも、「やっぱり合わなかった」なんてことも起こりえます。

そこで、本格的にシステムを導入する前に、トライアル利用ができるか確認しましょう。事前に試して使っておくことで、システムとのミスマッチが防げます。導入すると数か月~年単位での契約になる場合があるので、。

選び方が決まったら出張管理システム(BTM)を比較してみよう

出張管理システムの選び方が決まったら、複数の製品から比較をしてみましょう。比較することで、それぞれのシステムの特徴がより明確になります。

出張管理システムの比較には「ITreview Grid」がおすすめです。本記事を参考に、自社に合った出張管理システムを見つけてください。

投稿 出張管理システム(BTM)をピックアップ!導入時のポイントも解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 勤怠管理システムを選ぶポイントを解説!基本的な機能や導入メリットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>勤怠管理システムとは何か?

勤怠管理システムとは、社員の出退勤時間や欠勤状況を確認するシステムです。一般的に以下のような業務に活用されます。

出勤管理 (打刻機能)

社員に出勤時、退勤時の打刻をしてもらうことで、出退勤の時間をシステム上で管理できます。パソコンやスマートフォンなどの端末や、ICカードの提示、指紋認証などが代表的な打刻方法です。

休暇管理

有給休暇、代休、振替休日などの申請をシステムから行うことができます。承認作業もシステム上で完結します。

スケジュール管理

システムによってはスケジュール管理にも対応しています。従業員のシフトや勤務形態に応じて、簡単にシフトを割り当てることが可能です。また、従業員側からシフト希望を申請することもできます。

シフト管理

煩雑になりがちなシフト管理の作業も、勤怠管理システムによって大幅に効率化されます。従業員からのシフト希望が集約され見やすく表示されるため、調整がしやすくなります。人員の過不足状況を知らせる機能が搭載されているシステムも一般的です。

勤怠管理システムの機能と導入効果

勤怠管理システムの導入を検討している方にとって気になるポイントは、機能と導入効果ではないでしょうか。具体的には以下のような機能と導入効果があります。導入の判断材料としてぜひ役立ててください。

勤怠管理システムの機能

従業員側が利用する代表的な機能といえるのが、システム上での打刻機能です。ブラウザのボタンクリックによる打刻のほか、ICカード、生体認証などさまざまな打刻方法があります。その他、ワークフローの申請・承認機能や、残業時間の超過・入力内容の不備を通知する機能などもあります。

管理者側が利用する機能としては、勤怠情報を集計する機能や見える化する機能、スケジュール管理機能・シフト管理機能などがあります。給与計算システムや経費精算システムなどの他システムと連携するのも便利です。管理されているデータはCSVやPDFで出力できるため、データ活用の幅が広がります。

勤怠管理システムの導入効果

勤怠管理システムを用いると、勤怠情報の入力・管理の時間が削減できます。つまり、従業員と管理者の双方に時間の余裕が生まれます。打刻漏れやその修正にかかる時間も減らせるでしょう。

また、働き方改革が進む今、従業員の過重労働を是正することにもつながります。残業時間や有給取得状況をリアルタイムで把握し、必要に応じてアラートを出す設定も可能です。これにより、労働時間に関するコンプライアンス強化が実現できます。

さらに、従業員の勤怠に関する不正を防止できる点も導入効果の1つです。タイムカードやExcelによる勤怠管理と比較して、別の従業員による打刻、情報の書き換えといった不正を防ぎやすくなります。また、テレワークで顔認証やGPS認証を導入し、遠隔でも勤怠情報の正確な管理を実現している企業もあります。

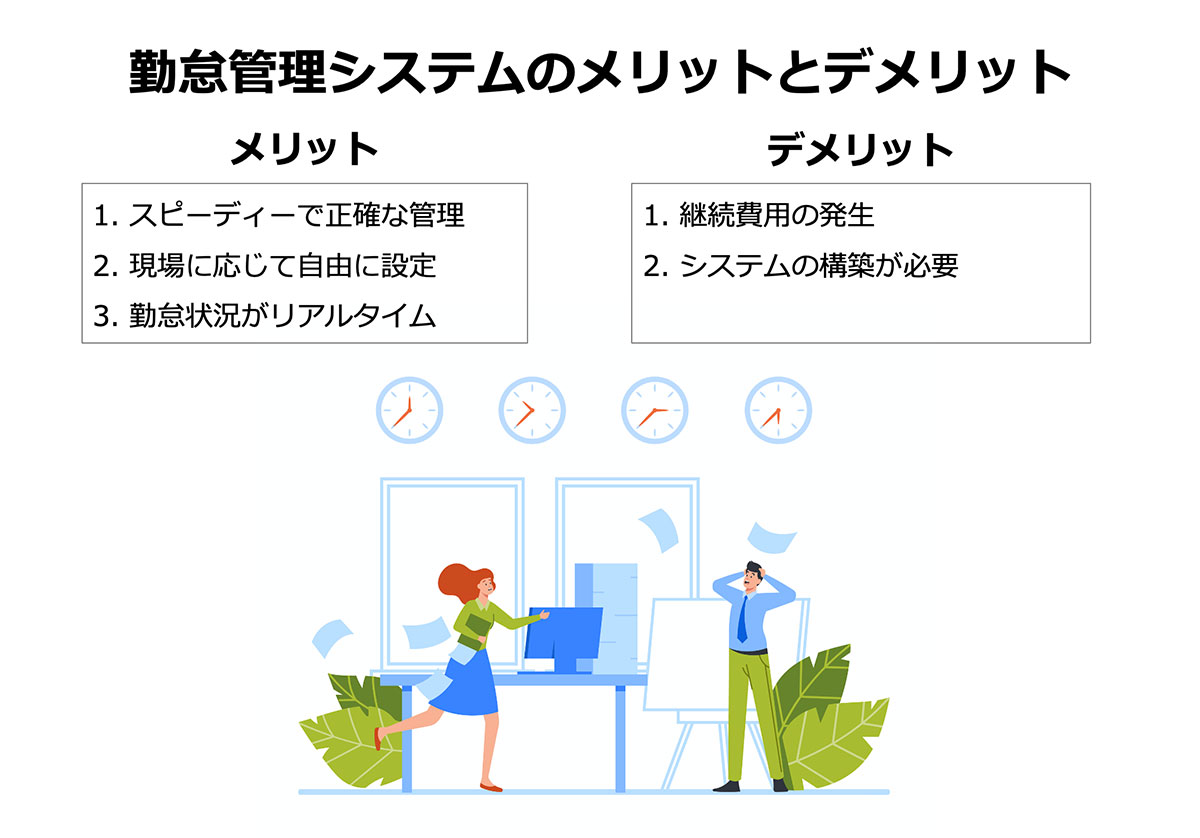

勤怠管理システムを導入するメリットとデメリット

勤怠管理システムの導入によってさまざまなメリットが期待できますが、同時にデメリットもあります。ほかの業務システムと同様に、メリット・デメリットの双方を理解したうえで導入を判断することが大切です。知っておいていただきたい勤怠管理システムのメリット・デメリットを紹介します。

勤怠管理システムを導入するメリット

・スピーディーで正確な打刻管理

勤怠管理システムの導入により出退勤の打刻がスピーディーになります。従来のように、タイムカードの列に並ぶ必要はありません。また、打刻の作業は簡単なため、管理の正確性も向上するでしょう。

また、多くのシステムでは給与計算システムに出退勤データがそのまま反映されます。紙のタイムカードやExcelのファイルから情報を転記している場合に起こりがちなヒューマンエラーも防止できるでしょう。

・申請は現場に応じて自由に設定

休暇の申請はパソコンやスマホなどの端末から行うため、管理者とのコミュニケーションは必要ありません。有給休暇・代休・振替休日・慶弔休暇など、休暇の形態も任意で選択できます。また、承認もシステム上で行うため効率的です。申請に対する承認者も、できます。

・人員や勤務時間、期限などをアラート設定

各種アラートの設定も適切な勤怠管理に役立ちます。例として、シフト上で人員が少なくなっている時間があればアラートを出すといった設定も可能です。残業時間の超過、取得期限が迫っている有給などがあれば通知する機能もあります。

・集計業務の低減し人為的ミスを防ぐ

経理・総務・人事などの担当部署にとって特に負担になりやすいのが給与計算の業務です。月次の総労働時間や残業時間から給与を計算する作業は手間がかかります。方法よっては計算ミスが起きやすい点も問題です。勤怠管理システムは給与システムと連携できるものも多く、給与計算の工数が大幅に削減されます。自動計算されるため、ヒューマンエラーが起きないのもメリットです。

・勤怠状況がリアルタイムに反映

クラウドで利用するシステムのため、従業員が入力した出退勤・休暇申請・シフト希望などのデータはシステム上にリアルタイムで反映されます。管理者は速やかにこうした情報を確認できます。また、インターネットに接続できる環境であれば、利用する場所や時間の制限はありません。

勤怠管理システムを導入するデメリット

・継続費用の発生

多くの勤怠管理システムが月額で利用するサービスであり、利用している限り継続的なコストが発生します。具体的な費用はシステムによって異なりますが、タイムカードやExcelで出退勤管理をしていた場合と比較してコストが大きくなるのは事実です。

また、勤怠管理システムは売上につながるわけではないため、経営層や決済者の理解が得られないケースがあります。業務効率化による費用対効果を試算し、明確なメリットを提示したうえで説得しなければなりません。

・業務体系に合わせたシステムの構築が必要

多くのクラウド型勤怠管理システムは、導入後すぐに活用できるように汎用性が高い設計になっています。しかし、自社の業務体系の独自性が強い場合は、システムのカスタマイズが必要です。この調整にコストや時間がかかってしまうケースもあります。

勤怠管理システムの活用事例

勤怠管理システムを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

人件費のリアルタイム把握も出来る勤怠管理システム

「時給や日給をマスタに登録でき、リアルタイムに人件費を把握できる勤怠管理システムを探していたところ、KING OF TIMEが最も費用対効果に優れており、導入を決めました。現場スタッフにも使いやすいシステムにしたいと考えており、ユーザーインターフェースの見やすさも導入の決めてとなりました」

https://www.itreview.jp/products/kintaikanrishisutemu-king-of-time/reviews/72418

▼利用サービス:勤怠管理システムKING OF TIME(キングオブタイム)

▼企業名:株式会社オーヴァル ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:不動産賃貸

分かりやすく使いやすい

「UIが非常に分かりやすいです。シンプルなUIなのですが直感的に操作ができ、それぞれの操作方法などに関しては紹介ページも用意されています。しかしながら操作性が非常に高いので、そのページを読む必要性も感じないほどです」

https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews/77213

▼利用サービス:マネーフォワード クラウド勤怠

▼企業名:株式会社ウェブプラン▼従業員規模:20人未満 ▼業種:広告・販促

コロナ禍でも勤怠管理がスムーズ!

「「コロナ禍にともない週3日は出社、残り2日は在宅勤務にしています。ただ特に在宅勤務時の勤怠管理がしづらく、また既存の勤怠管理ツールは出社時にしか打刻できないためとても不便でした。kinconeを導入しようと思った一番の理由は「チャットワークで打刻できる」ことです。社内外を問わずコミュニケーションはほぼチャットワークで済ませているので、その中で打刻もできるのはとても便利だと感じたからです。実際に導入し、チャットワークで打刻できるので出社・在宅を問わず勤怠管理がスムーズになっただけでなく、ICカードを読み取って交通費精算ができる点もとても便利です。今までは外出の交通費も一件ずつ経費精算していたので。これで1ユーザーあたり月額¥200はお得すぎます。社内で提案したときも、価格の安さが決裁の決め手でした」」

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews/61049

▼利用サービス:kincone

▼企業名:株式会社ライブナビ ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:通信販売

勤怠管理システムを選ぶポイント

これから勤怠管理システムを導入する場合は、以下のようなポイントを意識して選ぶことをおすすめします。

必要なシステムの想定

業務に合わせてどんなシステムが必要なのかイメージしておきましょう。「日勤のみでデスクワークが中心」といった一般的な勤務形態であれば、多くのシステムが対応しています。一方で、「現場への直行直帰が中心」「交代制を採用している」「フレックスタイム制度を導入している」といった特殊な勤務形態の場合は、柔軟な設定ができるシステムが求められます。

導入形態の種類

勤怠管理システムの導入形態として、クラウド型・パッケージ型・オンプレミス型の3種が挙げられます。

クラウド型はインターネット経由で利用する形態であり、導入コストの低さや運用の簡便さに優れています。近年普及しているテレワークとも親和性が高い形態です。

パッケージ型は、ソフトウェアを購入し、パソコンなどの作業端末にインストールする形態です。「買い切り型」とも呼ばれ、通常、初期コスト以降の費用は発生しません。

オンプレミス型はサーバなどのハードウェアを設置し、自社専用のシステムを構築する形態です。細部まで自社に合ったシステムを開発できますが、その反面手間やコストがかかります。

価格体系、契約期間

クラウド型の場合は価格体系や契約期間にも注目しましょう。月額費用や提供しているプランはサービス提供事業者によって異なります。初期費用がかかるケースも少なくありません。また、最低契約期間が定められているかどうかの確認も必要です。期間中は解約できない場合があります。

操作性

導入するシステムの操作性が悪いと、社員が操作を覚えられず定着しないことがあります。とりわけ勤怠管理システムの場合は多くの従業員が利用することになるため、「誰にとっても使いやすい設計になっているか」に注目して選ばなければなりません。操作性がよいシステムであれば、教育コストの削減にもつながります。

サポート体制

初めて勤怠管理システムを導入する場合は、サポートを利用することも少なくないでしょう。提供事業者がどんなサポートを実施しているか、あらかじめ確認しておきましょう。運用方法の案内や緊急時フォローを行う体制が整っていると安心です。

まとめ

非効率な勤怠管理は、担当部署にとって大きな負担になります。しかし、そうした状況も勤怠管理ツールによって飛躍的に改善可能です。ツールの活用によって担当部署のリソースに余裕が生まれれば、福利厚生の充実など従業員のモチベーションアップにつながる業務に注力することもできます。労働状況管理や給与計算などの業務負担が大きいと感じている場合は、勤怠管理ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿 勤怠管理システムを選ぶポイントを解説!基本的な機能や導入メリットを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 労務管理とは?基本から業務効率化ツールを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、従業員が快適に働ける環境をつくるための労務管理と、労務管理の業務をサポートする労務管理システムについて紹介します。

労務管理の業務範囲をチェック

労務管理は、従業員にとって働きやすい環境をつくるうえで欠かせない取り組みです。まずは労務管理の概要と、混同されやすい人事管理との違いについて解説します。

労務管理とは?