投稿 【生成AIでSaaS選定はこう変わる】ITreviewで生成AI搭載SaaSを比較してみよう! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「ユーザーからの人気が高い生成AI搭載SaaSを知りたい!」

近年、生成AIの急速な進化を背景に、多くのSaaSがAI機能を標準搭載するようになりました。その結果、企業はこれまで以上に、AI前提でのツール選定を迫られる時代に突入しています。

しかし、AI搭載をうたうSaaSの中には、実務で活用しきれないものや、ブラックボックス化によるリスクを抱えるものも存在します。選定を誤ると期待した成果が出ない投資になりかねません。

本記事では、ITreviewを活用した生成AI搭載SaaSの比較・選定方法にスポットを当てながら、サイトの基本的な使い方から便利な比較方法の紹介まで徹底解説していきます!

この記事を読むだけで、生成AI搭載SaaSの選び方から実際に人気のある製品まで網羅的に理解できるため、導入を検討している経営者や企業担当者にとっては必見の内容です!

ITreview Gridから探す

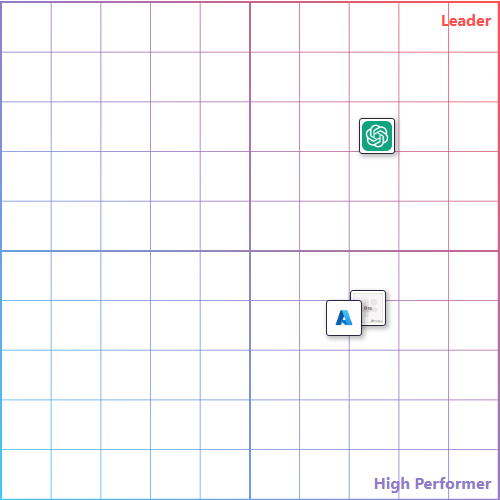

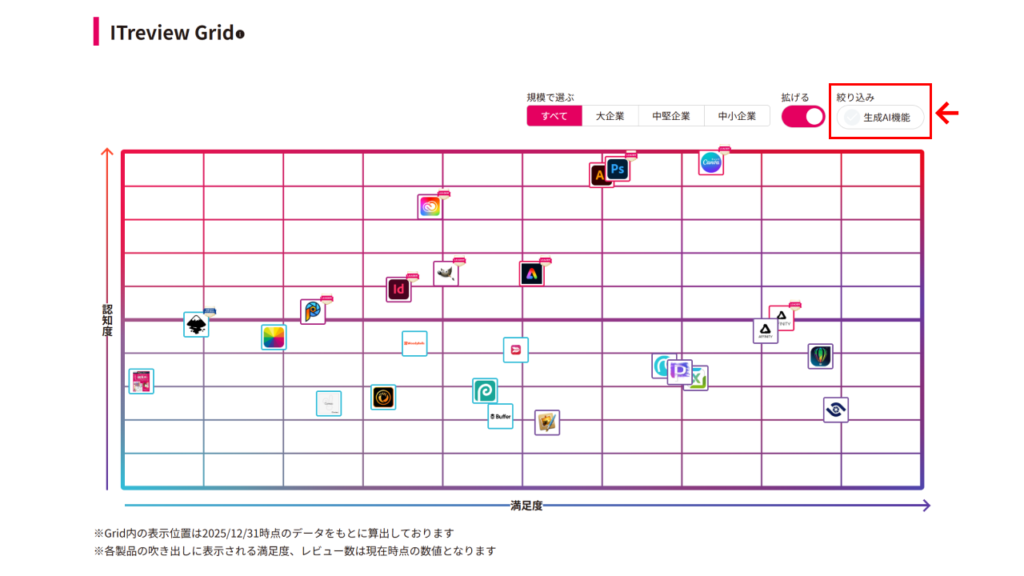

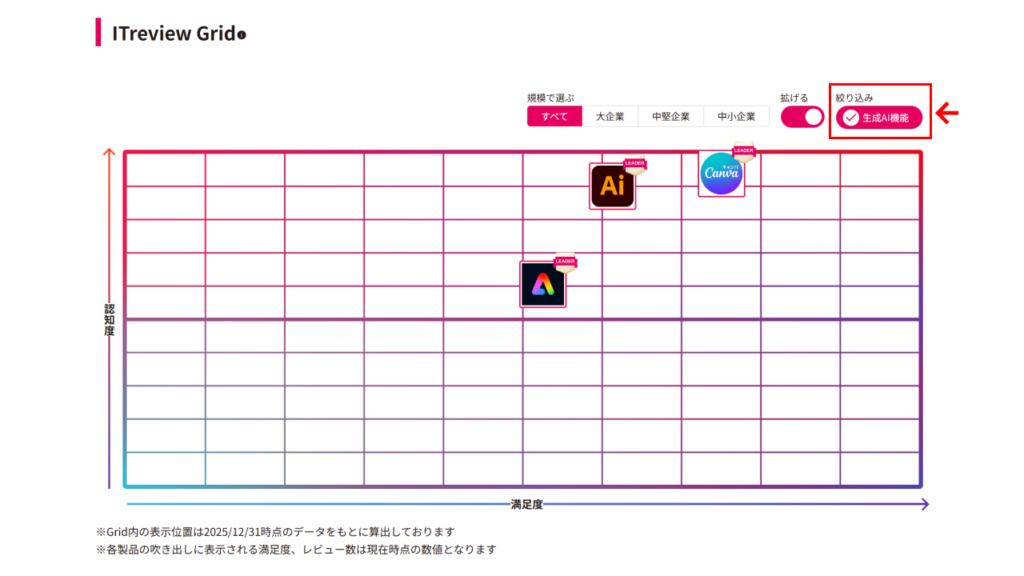

ITreview内の『カテゴリーページ』に設置されている『ITreview Grid』では、生成AI機能の有無で製品を絞り込むことが可能です。認知度と満足度を軸とした4象限マトリクスで、各製品のポジションを瞬時に把握できます。

製品の絞り込みには、Grid右上に設置されている「絞り込み:生成AI機能」をクリックします。そのカテゴリー内に存在する生成AI搭載製品でフィルターがかけられるため、満足度の高い製品を一目で確認することが可能です。

生成AI機能で製品を絞り込む

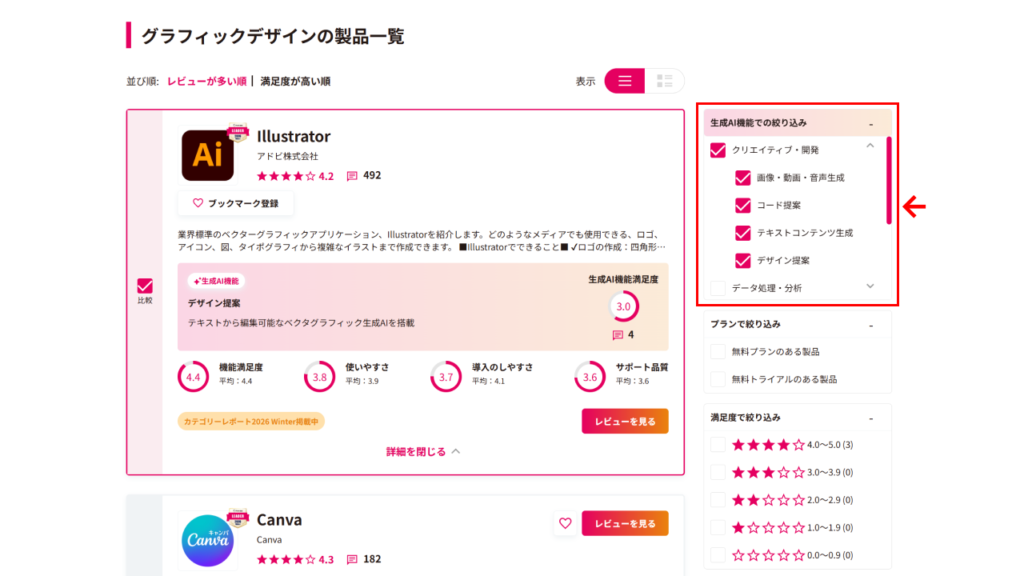

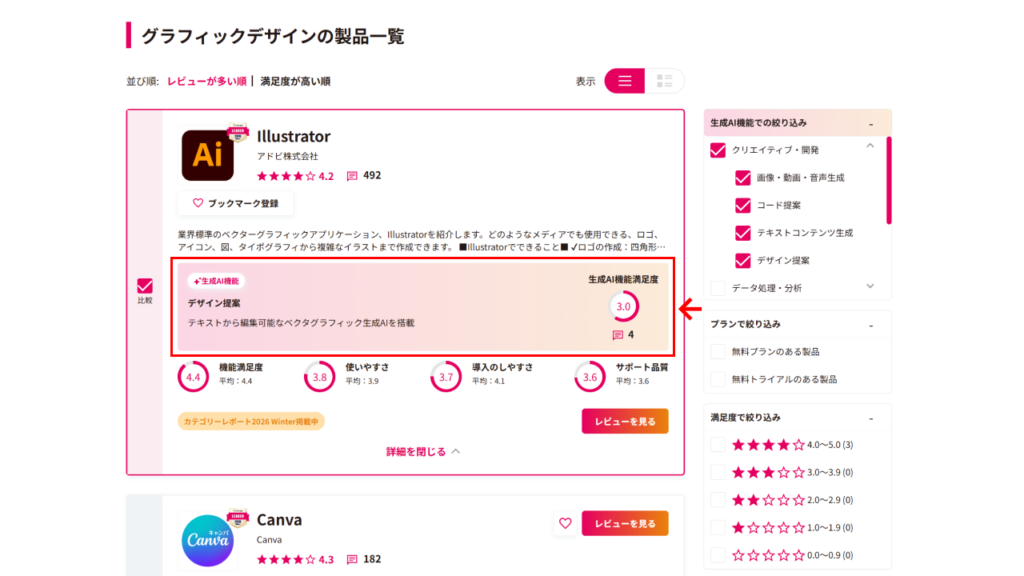

カテゴリーページ内の『製品一覧』では、生成AI機能ごとに製品を絞り込むことが可能です。製品の絞り込みには、画面右側の「生成AI機能での絞り込み」から任意の機能を選択します。

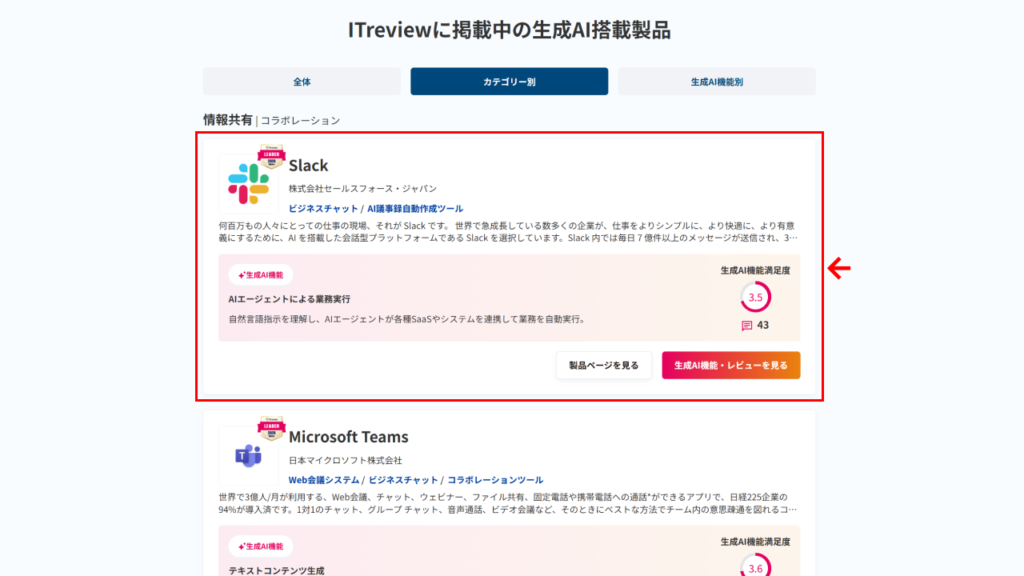

各製品の紹介部分には、該当する生成AI機能の概要説明と満足度平均が表示されます。画面左側の「比較」ボタンをクリックすることで、各製品の比較表(最大4製品)を作成することも可能です。

生成AI機能のレビューを見る

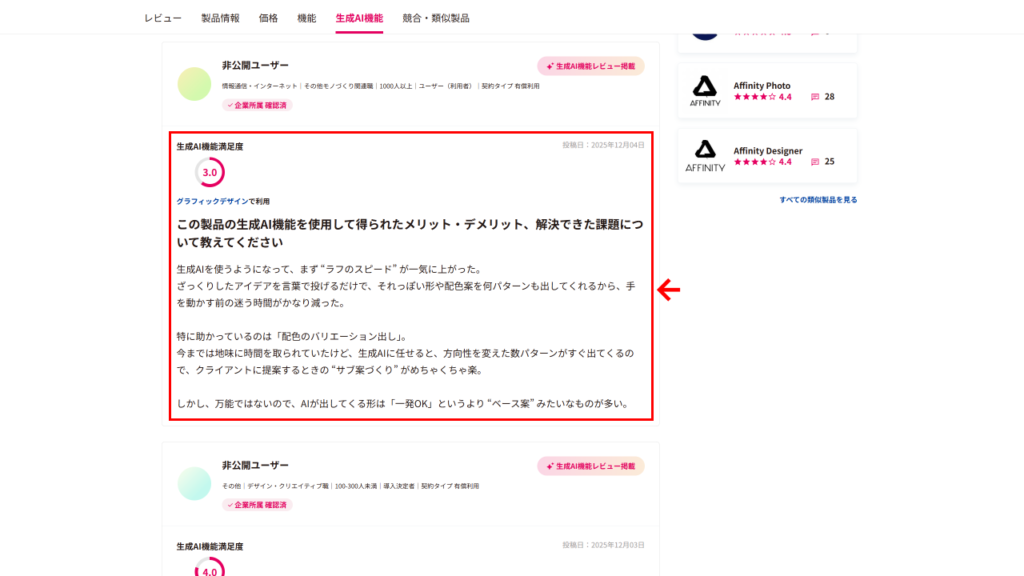

さらに詳細な『製品ページ』では、生成AI機能に関する実際のユーザーレビューを確認することができます。製品ページ内にある「生成AI機能」タブをクリックしてみましょう。

ここでは、その製品に登録されている生成AI機能を使用したユーザーのリアルな声を見ることができます。より詳しい口コミや評判を確認したい場合などにオススメの使い方です。

『ITreview.AI』で生成AI搭載SaaSを探す

上段で解説したGridやカテゴリーページ以外にも、ITreviewでは、生成AI搭載製品の比較・選定に役立つ特設ページ『ITreview.AI』をリリースいたしました。活用することで、様々な視点から生成AI搭載製品を比較することができます。

このページでは、カテゴリー別に人気のある生成AI搭載製品を確認できることはもちろん、全カテゴリーを横断した人気製品の確認や機能別の検索まで行うことができるため、自社に合った生成AI搭載製品を見つけることができるでしょう。

①:レビュー数(満足度)から生成AI搭載製品を探す

「全体」タブをクリックすると、全ての製品の中から生成AI機能についてのレビューが多い順に製品が表示されます。

並び順を変更することで「満足度が高い順」や「満足度が低い順」に並べ替えることも可能です。

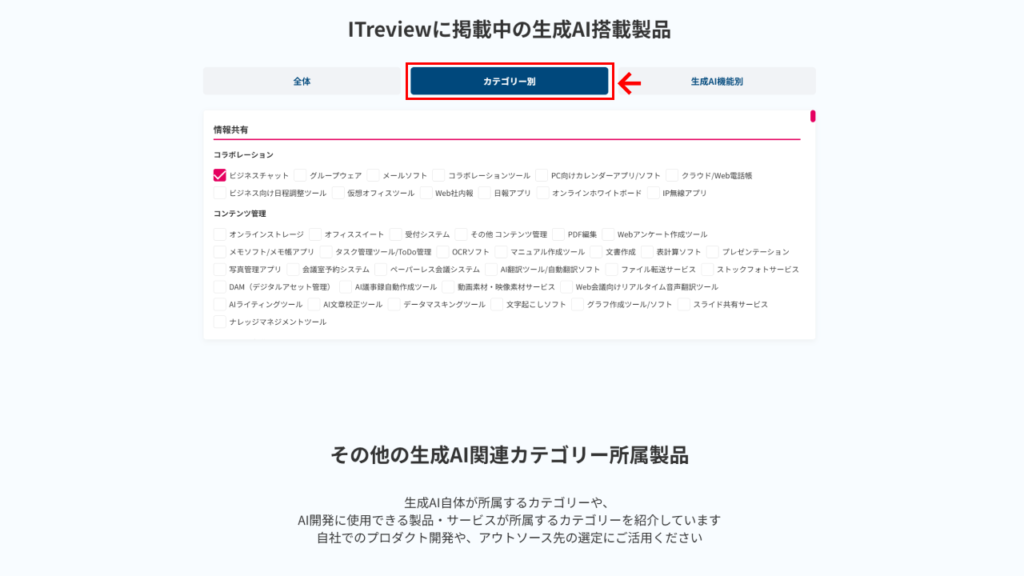

②:カテゴリー別に生成AI搭載製品を探す

「カテゴリー別」タブをクリックし、任意のカテゴリーにチェックボックスを入れてから、対象製品を絞り込みます。

選択したカテゴリーのうち、生成AI機能に関するレビューが多い順に製品が表示されます。

③:機能別に生成AI搭載製品を探す

「生成AI機能別」タブをクリックし、任意の生成AI機能にチェックボックスを入れてから、対象製品を絞り込みます。

選択した生成AI機能のうち、その機能に関するレビューが多い順に製品が表示されます。

なぜいま生成AI搭載SaaSが重要なのか?

- ①:業務の自動化と高度化が加速した

- ②:データ活用の価値が高まっている

- ③:人材不足への有効な対応策となる

①:業務の自動化と高度化が加速した

生成AI技術の進化により、これまで人間が時間をかけて行っていた文章作成やデータ整理、傾向の分析業務など、非常に多くの業務が自動化されつつあります。

従来の業務自動化は、定型作業やルールベースの処理が中心でしたが、生成AIの登場によって、判断やアウトプットをともなう業務まで自動化の対象が広がっています。これは業務の「スピード」だけでなく「質」そのものを引き上げる大きな変化だといえるでしょう。

例えば、営業支援SaaSでは、商談内容の自動文字起こしや要点の要約、顧客課題に応じた提案資料の自動生成が可能になっています。その結果、営業担当者は資料作成に追われることなく、顧客との対話や戦略設計に集中できる環境を実現でき、生産性向上に直結しています。

②:データ活用の価値が高まっている

生成AIは、大量かつ質の高いデータを前提に学習・推論を行う技術であるため、SaaSに日々蓄積される業務データの価値は、これまで以上に重要性を増しています。

単にデータを「保存する」だけでなく「活用できる状態で蓄積できているか」がSaaS選定における大きな分岐点となっています。適切なSaaS導入により、業務ログや顧客データ、コミュニケーション履歴などが一元的に蓄積され、AI分析の土台を構築することが可能です。

一方で、データ構造が整理されていないSaaSや、AI活用を前提としていない設計のツールでは、十分な成果を得ることが難しくなってしまいます。生成AI時代においては「今使える機能」だけでなく、将来的なデータ活用まで見据えたSaaS選定が求められているというわけです。

③:人材不足への有効な対応策となる

少子高齢化の進行により、多くの業界で人材不足が深刻化するなか、SaaSと生成AIの組み合わせは、人手不足を補う現実的かつ持続的な対策として注目されています。

生成AIを搭載したSaaSを活用することで、従来は複数人で対応していた業務を少人数で回せるようになり、限られた人員でも高い成果を上げることができるようになりました。特に、バックオフィスやサポート業務など、負荷が集中しやすい領域では、その効果は顕著です。

また、人材を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中させられる点は、従業員満足度や定着率の向上にも寄与します。このように、AI搭載SaaSは単なる効率化ツールではなく、経営課題としての人材不足を構造的に解決する手段として、大きなメリットを持っています。

生成AI搭載SaaSの具体的な活用事例

- 営業支援SaaSでの活用事例

- マーケティングSaaSでの活用事例

- カスタマーサポートSaaSでの活用事例

営業支援SaaSでの活用事例

営業支援の領域では、生成AIを活用した営業活動の効率化が急速に普及しています。具体的には、商談内容を自動で文字起こし・要約し、次回アクションや提案内容をAIが提示する機能が挙げられます。これにより、営業担当者は入力作業から解放され、顧客対応に集中できるようになります。

また、過去の受注データや失注データの学習によって、成約確度の高いリードをAIが抽出することで、営業効率や成約率の最大化にも貢献しています。

マーケティングSaaSでの活用事例

マーケティング分野では、生成AIによるコンテンツ生成と分析の自動化が進んでいます。例えば、メールマーケティングSaaSでは、顧客属性や行動履歴をもとに、最適な件名や本文をAIが自動生成します。これにより、担当者のスキル差に左右されず、安定した成果を出しやすくなります。

さらに、広告運用SaaSでは、広告文案の生成やA/Bテストの結果の分析をAIが行うことで、配信後のPDCAサイクルを高速化できる点が評価されています。

カスタマーサポートSaaSでの活用事例

カスタマーサポート領域では、AIチャットボットを活用した対応の自動化が進んでいます。FAQ対応だけでなく、過去の問い合わせ履歴を学習し、文脈を理解した高精度な回答が可能になっています。これにより、問い合わせ対応の一次受けをAIが担い、オペレーターは高度な対応に集中できます。

また、問い合わせ内容を自動分類・分析することで、プロダクト改善や顧客満足度向上につなげるなど、サポート業務を超えた価値創出も実現しています。

生成AI搭載SaaSを選ぶときの比較チェックリスト

| 比較軸 | 確認すべきポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| コスト | 初期費用・月額費用・追加費用のバランスは問題ないか? | □ |

| 機能性 | 自社業務に必要な機能が過不足なく搭載されているか? | □ |

| 拡張性 | 将来的な事業拡大や生成AI活用にも対応できるか? | □ |

| 使いやすさ | 現場担当者が直感的に操作できるUI/UXか? | □ |

| セキュリティ対策 | 情報漏えいや不正アクセス対策は十分か? | □ |

| サポート体制 | 初期設定や改善提案のサポートはあるか? | □ |

生成AI時代のSaaS選定においては、感覚や流行だけで判断するのではなく、これまで以上に企業の課題や目的に対する、機能の適合性が重要になります。複数の比較軸から冷静に検討することが重要です。

①:コストに関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 初期費用 | 初期導入費・設定費用は発生するか? | □ |

| 月額費用 | 利用人数・利用量に応じた料金体系か? | □ |

| 従量課金 | AI利用回数やAPI利用で追加課金が発生しないか? | □ |

| 将来コスト | スケールアップ時にコストが急増しないか? | □ |

| 費用対効果 | 業務削減時間や人件費削減と見合っているか? | □ |

AI搭載SaaSのコスト評価では、単純な月額料金の比較だけで判断するのは非常に危険です。なぜなら、生成AI搭載SaaSでは、利用量に応じてコストが変動する構造を持つケースが多いためです。

特に注意すべきなのが、AI機能に関する従量課金です。文章生成回数、APIコール数、処理トークン数などが料金に影響する場合、利用が定着するほどコストが膨らむ傾向にあります。また、コストは「削減できる人件費や工数」とセットで評価する必要があります。単純なツール費用ではなく、業務削減時間・人員配置の最適化まで含めた費用対効果の視点で判断することが重要です。

②:機能性に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 業務適合度 | 自社の業務課題を直接解決できるか? | □ |

| AI機能の実用性 | 実務で使える精度やスピードか? | □ |

| AI機能の過不足 | 不必要なAI機能が多すぎないか? | □ |

| 業務カバー範囲 | 一部業務だけでなく全体最適につながるか? | □ |

| 業務判断への寄与 | AIの出力が意思決定や判断に活用できるか? | □ |

AI搭載SaaSにおける機能性の評価では「できることの多さ」ではなく「自社の抱えている課題や業務にどれだけフィットしているか」を冷静に判断することが最も重要な評価指標になります。

生成AI機能が豊富でも、業務フローと乖離している場合、現場では使われず形骸化してしまいます。特に注意したいのは「AIで何が自動化され、どこに人の判断が残るのか」が曖昧なツールです。また、機能が多すぎるSaaSは運用が複雑になりがちで、教育コストや定着率の低下につながります。ポイントは「業務課題 → 必要機能 → AI活用ポイント」の順で整理することが重要です。

③:拡張性に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 利用人数拡張 | 部署や拠点の追加に柔軟に対応できるか? | □ |

| 機能拡張 | 将来的な業務拡張に耐えられるか? | □ |

| 他ツール連携 | 既存SaaSや基幹システムとの連携は可能か? | □ |

| AI進化対応 | 今後のAI機能の強化が見込めるか? | □ |

| 活用の発展性 | 蓄積データを将来のAI活用に転用できるか? | □ |

SaaSは一度導入すると、簡単には切り替えられません。そのため、拡張性は「今すぐ必要かどうか」ではなく、将来の事業成長や組織変化に耐えられるかという視点で評価する必要があります。

特にAI搭載SaaSでは、今後のAIモデルの進化や新機能追加への対応力が重要です。現時点では十分でも、AI機能のアップデートが止まっているツールは、数年後に競争力を失う可能性があります。また、他SaaSや基幹システムとの連携可否も重要な要素です。データが分断されると、AI活用の精度や価値が大きく下がるため、API連携やデータ統合の柔軟性は必ず確認しておきましょう。

④:使いやすさに関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| UI/UX | ITに不慣れな社員でも直感的に使えるか? | □ |

| 学習コスト | 操作方法の習得に時間がかからないか? | □ |

| 現場定着 | 実際の業務フローに無理なく馴染むか? | □ |

| AI操作性 | 搭載されているAI機能が複雑すぎないか? | □ |

| 属人化リスク | 特定の人間しか使えない設計ではないか? | □ |

どれほど高機能なAI搭載SaaSでも、現場で使われなければ意味がありません。現場担当者の使いやすさや定着のしやすさは、SaaS選定において成果を左右する最重要指標のひとつだといえます。

特に生成AI機能は、操作が複雑になりやすい傾向があります。プロンプト入力が難解だったり、設定項目が多すぎたりすると、利用は一部の担当者に限定されてしまいます。重要なのは、ITリテラシーに差がある社員でも直感的に使えるかどうかです。トライアルやデモを通じて「説明なしでも使えるか」という視点で評価することが、定着率を高める大きなポイントになります。

⑤:セキュリティ対策に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| データの所有権 | 自社データの帰属は明確か? | □ |

| AI学習利用 | 入力データがAI学習に使われないか? | □ |

| 認証と権限 | 多要素認証や権限管理が可能か? | □ |

| 第三者認証 | ISOやSOC2などの取得状況はどうか? | □ |

| 障害事故対応 | インシデント発生時の対応は問題ないか? | □ |

AI搭載SaaSでは、セキュリティ対策が従来以上に重要かつ繊細な項目になってきます。なぜなら、生成AIに入力されるデータには、顧客の個人情報や社内機密が含まれるケースが多いためです。

特に確認すべきなのが「入力データがAIの学習に使われるかどうか」というポイントです。意図せずデータが外部学習に利用されると、情報漏えいリスクやコンプライアンス違反につながる可能性があります。それ加えて、認証方式や権限管理、第三者認証(ISO、SOC2など)の有無も重要です。AI時代のSaaS選定では、使える機能以上にセキュリティやポリシーを重視する姿勢が求められます。

⑥:サポート体制に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 導入支援 | 初期設定やオンボーディング支援はあるか? | □ |

| 問い合わせ対応 | サポートの速度や対応品質は十分か? | □ |

| 日本語対応 | 日本語でのサポートが受けられるか? | □ |

| 運用支援 | 活用提案や改善アドバイスはあるか? | □ |

| 情報提供 | アップデート情報は適切に共有されるか? | □ |

AI搭載SaaSは、単に導入して終わりではなく、使いこなしてこそ初めてその真価を発揮します。そのため、サポート体制の品質は、導入の成否そのものを左右する重要な要素といえるでしょう。

特に、初期導入時のオンボーディング支援だけでなく、運用フェーズでの活用提案や改善アドバイスが受けられるかどうかは大きな差になります。また、問い合わせ対応のスピードや日本語サポートの有無も、現場のストレスに直結します。AI搭載SaaSほど、単なる「ツール」ではなく、継続的な情報提供と伴走支援がある「パートナー」としての支援体制を重視すべきです。

生成AI搭載SaaSで高評価を受けやすい製品の特徴

- ①:安心して社内のデータを預けられる

- ②:業務フローの一部を代替してくれる

- ③:すでにあるデータを活用してくれる

- ④:操作がシンプルで使いやすい

- ⑤:失敗しても修正が効きやすい

①:安心して社内のデータを預けられる

高評価を受けやすい生成AI機能の1つ目の特徴としては「安心して社内データを預けられるAIである」というものが挙げられます。

入力した情報がどこに保存されるのか、外部に送信されるのか、学習データに使われるのかなど、ルールが明確に示されているほど、利用者は安心して業務データを預けることができるようになります。

また、アクセス権限の制御や公開範囲の設定・管理、ログの記録やトラブル発生時の証跡管理など、すでにある社内のセキュリティポリシーとの整合性が取れていることも重要な要素といえるでしょう。

②:業務フローの一部を代替してくれる

高評価を受けやすい生成AI機能の2つ目の特徴としては「業務フローの特定の一部を代替してくれる」というものが挙げられます。

例えば、議事録の作成や定型メール文の作成、レポートの下書きやデータの入力など、人間が行うと時間がかかってしまう判断価値の低いタスクを、AIが代わりに実行してくれるというイメージです。

人間が本来すべき作業に集中できるよう、どこまでの作業をAIが担当し、どこから先を人間が引き継ぐのかが明確になっている機能ほど、現場からの信頼と満足度が高くなりやすい傾向にあります。

③:すでにあるデータを活用してくれる

高評価を受けやすい生成AI機能の3つ目の特徴としては「今ある情報資産をどれだけ引き出せるか」というものが挙げられます。

評価されるAI機能は、新たなデータ収集を強要するのではなく、既存の顧客情報や過去の案件履歴、マニュアルやチャットログなど、社内やシステム内に存在するデータをうまく活用してくれます。

逆に、データの準備やタグ付けに多くの手間がかかる仕組みは、導入効果が見えにくく、評価されにくくなります。個別事情に即した提案を行ってくれると、現場は「わかっているな」と感じるのです。

④:操作がシンプルで使いやすい

高評価を受けやすい生成AI機能の4つ目の特徴としては「ユーザーの迷いを最小限にしたUI/UX設計」というものが挙げられます。

いくら優れたAI機能であっても、操作が難しければ利用頻度は上がりません。入力欄がわかりやすい、専門用語を多用していないなどは、ITリテラシーに差がある組織でも広く使われやすくなります。

また、ボタンの数が必要最小限であることも高く評価される要素のひとつです。マニュアルを深く読み込まなくても、触っているうちに使い方を理解できるかどうかが、満足度を大きく左右します。

⑤:失敗しても修正が効きやすい

高評価を受けやすい生成AI機能の5つ目の特徴としては「まずはAIにやらせて気になる部分だけ直す」というものが挙げられます。

AIは必ずしも毎回完璧な結果を出すわけではありません。評価されるAI機能ほど、失敗を前提とした余白のある設計になっており、出力結果を簡単に修正・再生成・上書きできるようになっています。

例えば「もう少し丁寧な言い回しに」や「文末の表現だけ変えて」などの抽象的な指示で出力を調整できたり、AIの提案をそのまま編集できたりする仕組みがあると、安心して使い続けることができます。

まとめ:生成AI搭載SaaSを選ぶならITreviewがオススメ!

本記事では、ITreviewを活用した生成AI搭載SaaSの比較や選定方法にスポットを当てながら、サイトの基本的な使い方から便利な比較方法の紹介まで徹底解説していきました!

生成AI機能はたしかに便利な代物ですが「どのような業務で使えるのか?」や「どれくらいの工数削減効果があるのか?」といった具体的な活用シーンについては、実際のユーザーレビューを見てみないことには、なかなかイメージが湧きにくいものです。

ぜひ本記事を参考にしながら、自社に合った生成AI搭載SaaSを比較・検討してみてはいかがでしょうか?

投稿 【生成AIでSaaS選定はこう変わる】ITreviewで生成AI搭載SaaSを比較してみよう! は ITreview Labo に最初に表示されました。

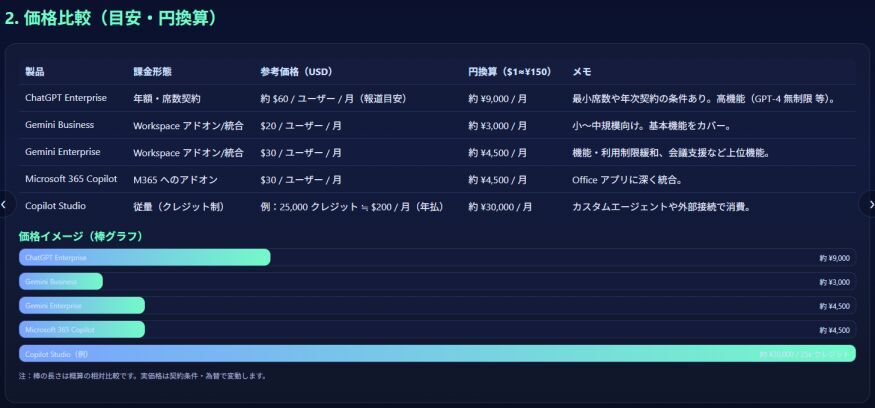

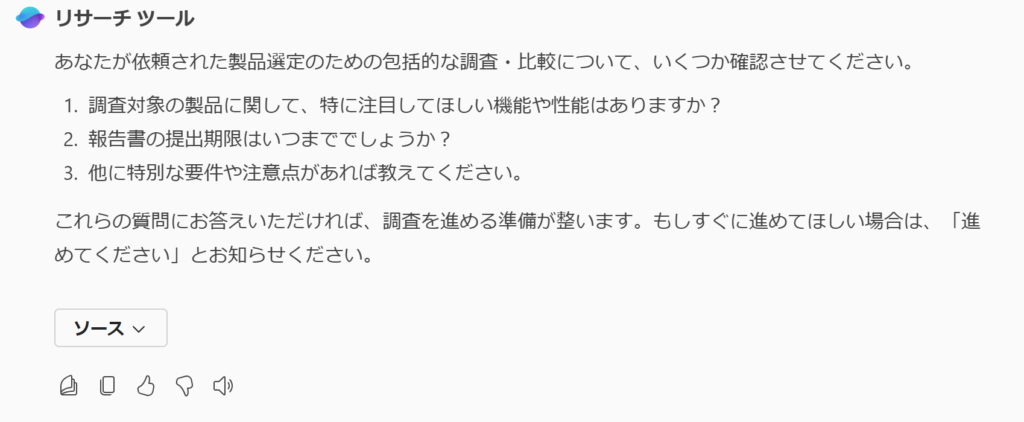

]]>投稿 【Canvas機能×DeepResearch】生成AIと“共同編集”で資料作成を劇的に効率化する方法を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、Canvas機能を使えば、修正箇所を直接指定しながら編集・上書き・履歴管理が可能となり、文章作成や資料作りの生産性を大きく向上させることができるのです。

本記事では、Canvas機能の基本的な仕組みからDeepResearchとの連携方法、ChatGPT・Geminiそれぞれの使い方や具体的な活用例までを、実務目線でわかりやすく解説していきます。

この記事を読むだけで、Canvas機能を「知っている状態」から「業務に組み込める状態」まで一気に理解できるため、AI活用を次のレベルへ進めたい担当者にとっては必見の内容です。

※ 本記事は、2025年10月時点の情報をもとに執筆しております。生成結果やその内容の正確性を完全に保証するものではありません。

Canvas機能とは?

ChatGPTやGeminiに搭載された「Canvas(キャンバス)機能」は、AIと一緒に文書や資料をリアルタイムで編集・作成できる機能です。イメージとしては、WordやGoogleドキュメントの「共同編集」をAIコーチと一緒に行うイメージです。

これまでのように「文章を生成 → コピー → Wordに貼り付け」ではなく、AIと同じ画面上でドキュメントを共同編集できるのが大きな特徴です。

たとえば、ChatGPTのCanvasでは、記事やコード、プレゼン資料の原稿など、AIが書いたものをその場で修正・追記しながら作ることができます。

また、ダウンロード可能な状態で出力されるため、すぐに活用することができます。Geminiでも同様に、スライドやドキュメントをAIが補助しながら作成する体験が可能です。

つまりCanvasは、AIが「答えをもらうだけのアイデア出し相手」から「最終成果物を作成できる共同制作者」へ進化した環境とも言えます。通常のチャット機能と比較した場合のメリットは以下の通りです。

修正箇所を明示的に選択可能

通常のチャットでは「ここを直して」をプロンプトに書き込む必要がありますが、Canvas機能ではドラックで選択して修正箇所を指定することが可能です。そのため、より細かい選択ができることに加えて「意図しない箇所の修正」を軽減することができます。

新規作成ではなく上書き作成

通常のチャットで修正指示をした場合、新しい生成結果が出力されてしまいます。そのため、修正箇所の比較が難しく、またチャット欄が修正した回数に比例して長くなってしまいます。

Canvas機能では、上書き状態で修正が行われるため、成果物としては1つにまとめることができます。また、変更履歴の確認も可能なため「1つ前の状態との比較」や「n回前の修正に戻す」といったこともクリックで簡単に実行することができます。

コード実行で即座に確認可能

Canvas機能では、コードの生成のみでなく、実行も可能です。そのため、コード実行結果の確認はもちろん、HTMLを実際に表示することも可能です。

このあと紹介しますが、スライドをHTMLで作成する場合は「実際にどのように見えるか」が重要になるため、わざわざファイルをダウンロード → ローカル表示といった手順を踏まずとも、Canvas機能内で確認できるというのは作業時間の効率化に有効です。

DeepResearch機能×Canvas機能の活用例

お使いになったことがある方も多い「DeepResearch」機能と「Canvas」機能を組み合わせると、リサーチから成果物の生成までをワンストップで完結、かつ出力結果をリッチにできます。

調査結果はすごいものの「これを資料化するのは面倒だなぁ…」や「そのままコピペすると崩れるんだよなあ…」と思った方も多いのではないでしょうか?それを解決するのがCanvas機能というわけです!

たとえば、以下のようなユースケースが考えられます。

①:市場調査レポートを作る場合

- DeepResearch:最新の生成AI市場動向を調査

- Canvas:AIがまとめた内容を自分の言葉で整えたり、数値データを綺麗なグラフ化した資料を作成

②:製品比較スライドを作る場合

- DeepResearch:ChatGPTとGeminiの違いを比較調査

- Canvas:AIに「ページ送り機能付きのスライドを作成して」と指示

(※ スライドはPPT形式ではなくHTMLで作成されます)

③:社内ブログの下書きを作る場合

- DeepResearch:担当製品に関する最新情報を調査

- Canvas:社内向けトーンに書き換え、必要な情報を修正箇所を指定しながら肉付け

AIが下調べをしてくれるだけでなく、その結果を「同じ画面上で整理・整形・再構成・視覚化・ドキュメント化できる」というのが、この連携の強みです。また他のツールを組み合わせる場合、どうしてもツール間のコピペや、各種資格化材料の作成が必要になってしまうので、工数も多きく削減できます!

ChatGPTのCanvas機能の使い方

ChatGPTのCanvasは、ChatGPT Enterprise環境で利用することができます。もしも「Canvas」のメニューが表示されない場合は、画面キャッシュのクリアを行ってみてください。

使用方法は以下の通りです。

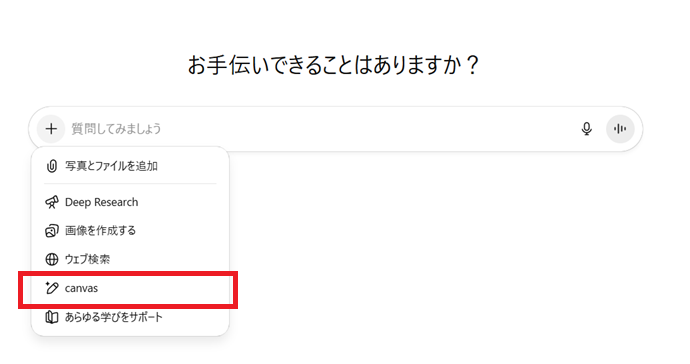

①:Canvas機能を有効化する

チャット欄左の「+」をクリックし、展開されるメニューから「Canvas」を選択します。

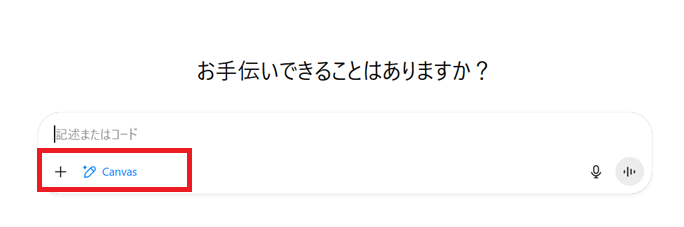

チャット欄下部に水色で「Canvas」が表示されていればOKです。

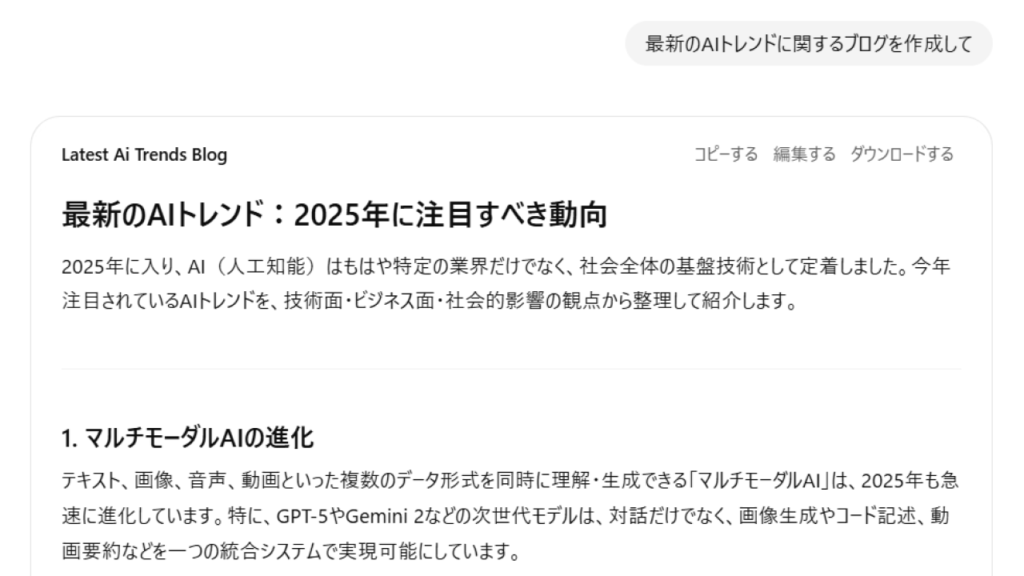

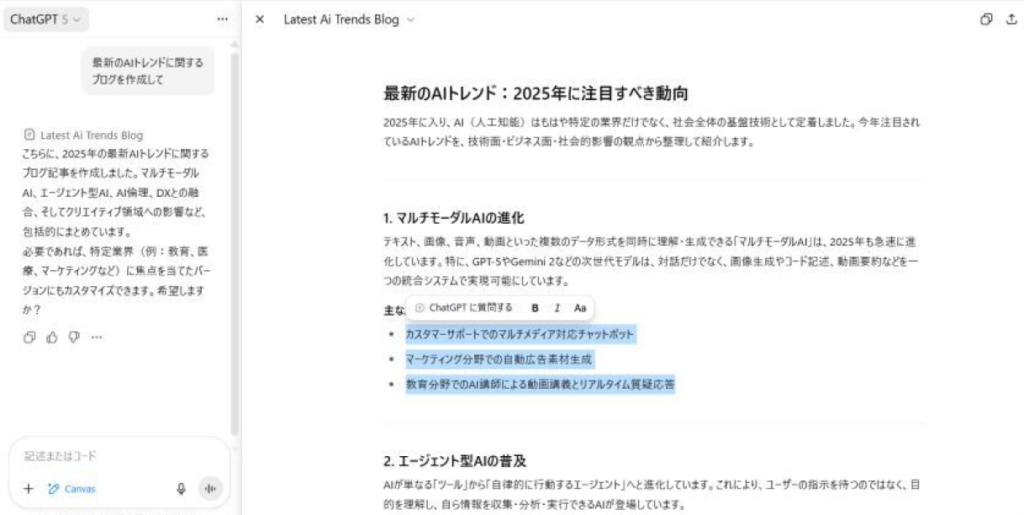

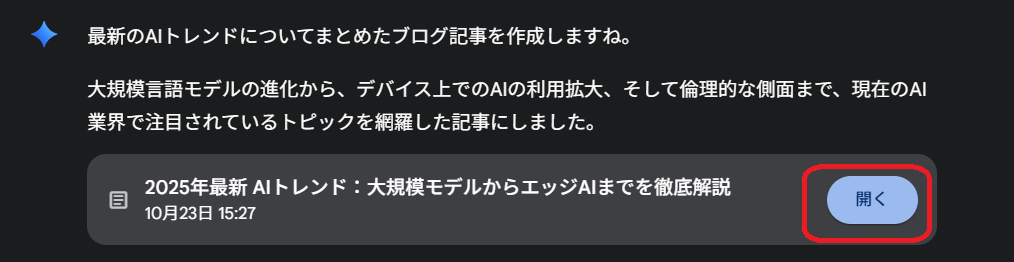

②:AIに作成したいものをプロンプトで依頼

たとえば「最新のAIトレンドに関するブログを作成して」と依頼すると、Canvas機能で成果物がブロック出力されます。

Canvas機能で出力されたブロックには、右上に「コピーする」「編集する」「ダウンロードする」が、コード出力の場合は「コードを実行する」が、HTMLの場合は「プレビュー」等のメニューが表示されます。

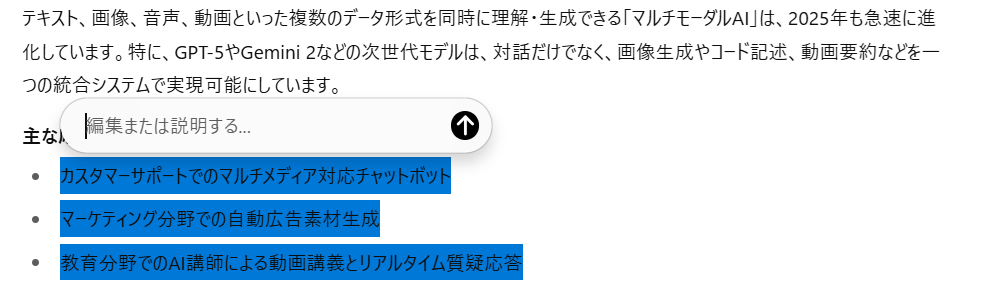

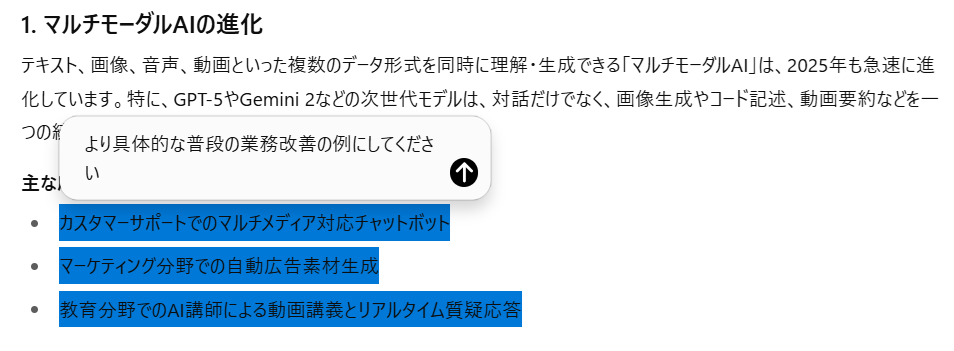

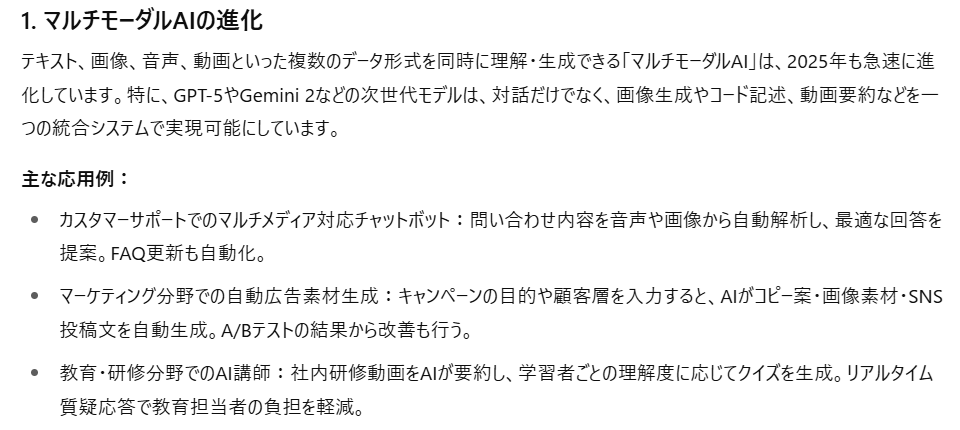

③:編集やテスト実行

さらに「編集する」ボタンをクリックすると、左側にチャット、右側に編集画面が表示されます。

編集画面では、編集したい箇所をドラックで選択すると、編集バーが表示され、自然言語で修正指示が可能な「ChatGPTに質問する」と、成果物の形式に沿った編集メニューが表示されます。今回はドキュメント形式なので、太字、斜体等といった内容が追加で表示されています。

自然言語指示で修正したい場合は「ChatGPTに質問する」をクリックします。すると、自由記述が可能なテキストボックスが表示されるため、そこに修正指示を入力します。

①:修正箇所を選択して「ChatGPTに質問する」をクリックでテキストボックスが表示される

②:自然言語で修正内容を指示し、右側の上向き矢印をクリックする

③:修正された内容で上書きされる

④:バージョン管理

修正された内容については、バージョン管理による差分確認が可能です。編集画面右上の時計マークをクリックします。

すると、1つ前のバージョンとの差分が色分け表示されるため、どこがどう修正されたのかを一目で把握することが可能です。

また、先ほどの時計マークの右にある「…」をクリックすることで「前のバージョン」や「次のバージョン」と、履歴表示することも可能なため、以前の状態を表示するのも簡単です。

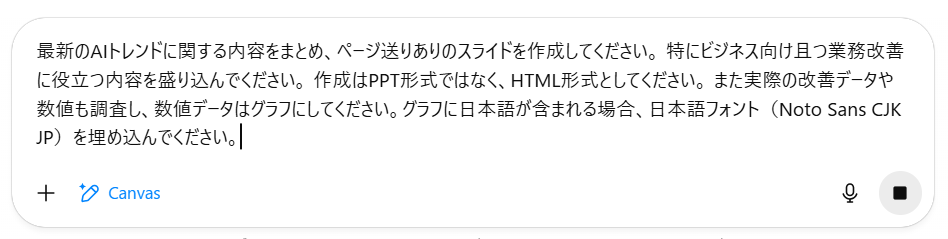

ChatGPTを使ったスライド生成手順

ChatGPTのCanvas機能におけるオススメの使い方として「ページ送りありのスライドをHTML形式で出力」というものが挙げられます。調査~生成までを一気通貫で行うこともできるのが強みです。

①:プロンプトで作成内容を指示

※ 別途「PPTではなくHTMLで」という指示をしない場合、専用ライブラリが必要な形式で出力されてしまうため、基本的にはこの指示も追加してください

※ グラフの作成時には日本語フォントが文字化けしてしまうため、基本的にフォントの埋め込み指示を追加してください

※ 今回は、調査内容も同一プロンプトで指示していますが、DeepResearchの結果に対して、Canvas機能でスライド生成を指示することも可能です。ただし、DeepResearchとCanvasを同時に実行することはできないため、必ずDR→Canvasというようにタスクを分解して実行してください

②:右上の「プレビュー」をクリック

③:表示内容を確認しつつ細かい修正を行う

作成したスライドをChatGPTの画面以外から表示したい場合、Canvasのブロック右上メニューからHTMLファイルをダウンロードし、ダウンロードしたファイルを「右クリック → プログラムから開く → ChromeやEdgeといったブラウザを選択」することで別画面での表示が可能です。

HTMLのまま使用するのはもちろん、HTMLで出力されたものを参考にしながらレイアウトを考えPPTを作成するというのも、個人的にはかなりオススメの使い方になります。

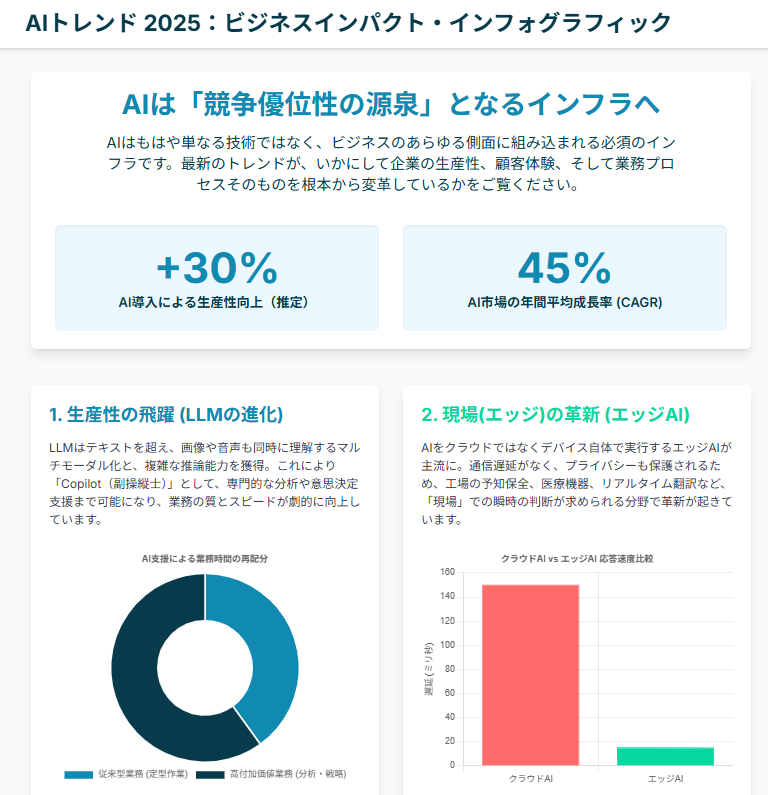

ちなみに、DeepResearchとCanvasを組み合わせると、こんなに詳細で綺麗なスライドを作成することができます!

GeminiのCanvas機能の使い方

GeminiのCanvas機能は、基本的にはChatGPTのCanvas機能と同等の出力が可能です。

しかし「出力パターンが用意されているのでワンクリックで出力できる」という手軽さについては、Geminiならではの特徴であり、パターンとしては2025年10月現在、以下のものが用意されています。

- ウェブページ

- インフォグラフィックス

- クイズ

- フラッシュカード

- 音声解説

インフォグラフィックとは「情報(Information)と図(Graphic)」を組み合わせた造語で「視覚的に情報を伝える手段」であり、情報をとても綺麗に可視化してくれるのでオススメです。

この5パターン+自由入力可能なテキストボックスが用意されています。使用方法は以下の通りです。

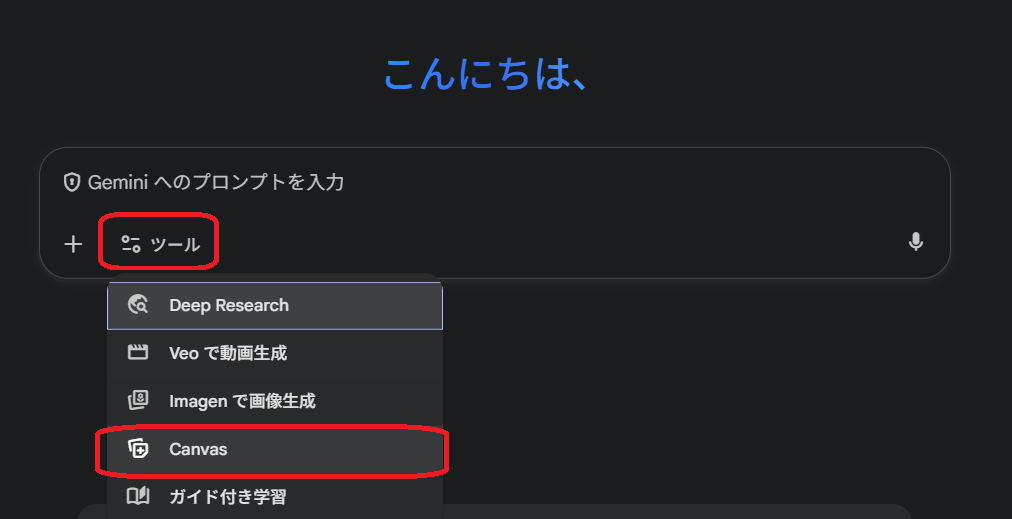

①:Canvasを有効にする

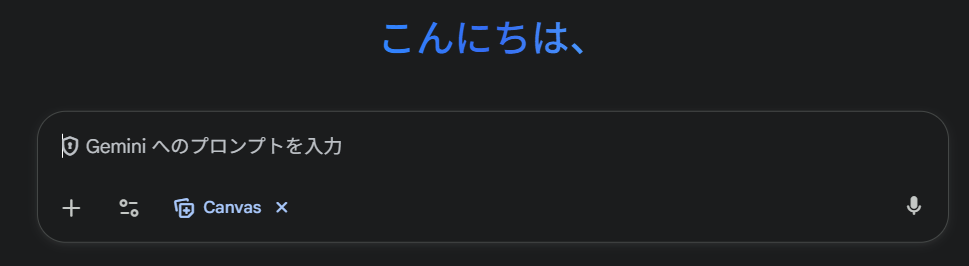

チャット欄の「ツール」をクリックし表示されるメニューから「Canvas」を選択してください。

チャット欄下部にCanvasの文字が表示されればOKです。

②:作成したいものをプロンプトで依頼

こちらはChatGPTと同様です。Canvasが有効な状態で作成したい内容を指示してください。作成が完了すると基本的には自動でCanvasの編集画面が表示されます。

もしも編集画面が表示されない場合、生成物はチャット履歴に薄灰色のブロックで表示されているので、ブロックの「開く」をクリックしてください。

ここでポイントなのが、DeepResearchの結果についてもこの形式で出力されるため「開く」をクリックすると自動でCanvas編集画面が開けます!

③:編集やテスト実行

こちらも基本的な操作はChatGPTと同様です。修正したい箇所を選択し、表示されるバルーンに修正したい内容を入力します。

このほかにも、Geminiにはデフォルトで生成物に合わせたワンクリック編集メニューが用意されています。今回はドキュメントなので、

- 長さを変更

- トーンを変更

- 変更を提案

が用意されていました。これも嬉しいポイントですね。

ちなみに「変更を提案」をクリックすると、以下のようにインラインで提案を表示してくれます。チャット欄だと、このように提案と実際の成果物を一緒に見るのは難しいので、これもCanvas機能の強みといえます。

④:ワンクリック生成

最後にワンクリック生成についてです。Canvas編集画面の右上の「作成」ボタンをクリックすると、先述したワンクリック生成パターンメニューが表示されます。一番下は出力したい形式を自由に入力できるテキストボックスになっています。

今回は「インフォグラフィック」を選択してみます。方法は先ほど開いたメニューの「インフォグラフィック」をクリックするだけです。

生成されたものは以下になります。このまま資料として使えそうなほどビジュアルとして綺麗なものができ上がりました。

特に、グラフや図に関してはデータに沿った、そして見やすいものが出力されるので、このまま使用しない場合でも視覚化の参考にとても便利です。

注意点としては、こちらもHTMLでの出力になりますので、ローカルやGemini以外で表示したい場合は、ChatGPTで説明した方法で表示してください。

Geminiを使ったスライド生成手順

もちろん、GeminiのCanvasでもスライドは生成可能です!とはいえ、こちらもHTML形式での出力となりますので、その点はご注意ください。

作成方法は先ほど紹介した「④ワンクリック生成」で表示したテキストボックスに「ページ送り機能付きのスライド」と入力してください。このほかにスタイルの指定をしてもよいですし「文字は少なめで視覚表現多め」や「ポップなイメージで」といったような指定も効果的です。

できがったスライドがこちらです!一部抜粋の紹介になりますが、しっかりとページ送り機能もあり、アイコンの使い方やレイアウトが綺麗なスライドが作成されました。

Geminiはビジュアライズ化において、ChatGPTよりも(現時点では)優れていると感じています。もちろんこの辺りは個人の好みの問題になるので、みなさんも両方で試してみてください!

まとめ

以上、Canvas機能についての説明でした。

ご紹介した通り、なんらかのドキュメントを作成する場合に通常チャットよりもとても便利なので、是非使ってみてください。

個人的には最近、一度自分で書いたブログをアップして読み返しながら、文体の統一や肉付け、ちょっと足りないなと思った部分のアイデアをもらったりしています。ぜひみなさんもご自身の業務に組み込んでみてください!

そして、もちろんDeepResearchについても情報収集において、とてつもなく有用なツールになっていますので、こちらも積極的に活用していただければと思います。GeminiとChatGPTでのDeepResearchの違いについては過去のブログでも紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

AIを使用することは今後の業務革新において必要不可欠なことです。そして、AIは周辺ツール(機能)の活用やちょっとしたひと手間で結果をよりリッチにすることができますので、ぜひ色々と試してみてください!

投稿 【Canvas機能×DeepResearch】生成AIと“共同編集”で資料作成を劇的に効率化する方法を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【一歩先の調査へ】Deep Researchの活用術を紹介!生成AIのハルシネーションを防ぐには? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし一方で、使い方を誤ると誤情報の混入や理解が浅いまま鵜呑みにしてしまうリスクなどもあり、「便利そうだけど正直どう使えばいいかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Deep Researchの基本的な仕組みを整理したうえで、精度を高めるための考え方や具体的な活用のプロセス、実際に筆者が意識している使い方のコツまで、徹底的に解説していきます。

この記事を読むことで、Deep Researchを「ただ使う」状態から、知識を深めるための強力なリサーチパートナーとして使いこなす視点が身につくはずです。調査の質を一段引き上げたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

※ 生成AIはモデルの進化による精度向上が進んでおり、ハルシネーションの発生率も改善傾向にあります。そのため、本ブログ執筆時と比較し、回答精度は上昇しておりますが、それでも正確性を完全に保証するものではありません。そういった点でも、本ブログの内容を活用いただき、ハルシネーション対策の一助としていただけると幸いです。

Deep Researchとは?

すでにご存知の方も多いと思われますが、改めてその機能を一言で説明すると「1つのプロンプトで最新のオンライン情報を検索・統合し、詳細なリサーチタスクを完成する機能」です。これまでのGPTのように「プロンプト ⇒ 生成」と1度の問い合わせで完了するのではなく、モデル自身が「どのような順序で調べるか」というワークフローを思考しながら結果を出力してくれるという特徴(AIエージェント)もあります。

ちなみに、私も最近になって知ったのですが、ChatGPTのDeep Researchは2025年5月現在、o3にDeep Researchのために手を加えた「Deep Research専用モデル(※)」で動いているそうです。

なので、ChatGPTのチャット欄の左上にあるモデル選択は、Deep Researchに関しては関係ないそうです(もっと早く知りたかった)。

(※)プランによっては制限を超えた場合、自動で軽量版であるo4-miniをもとにしたモデルに切り替わります。

とても詳細なリサーチを行ってくれることで業務に大きく貢献してくれるDeep Researchですが、ユーザーが少し使い方を工夫することで、その威力を最大限に発揮します。

今回ご紹介する個人的に考える工夫ポイントは以下の2点です。

①:リサーチ対象に関する基礎知識は事前に身に着ける

間違った情報の出力や意図しない回答、ハルシネーションを含む回答を生成することも十分に考えられるため、正誤の判断をある程度可能にするための事前情報は、信頼できる公式情報等から自分自身でリサーチする

②:知識を、横に、縦に、広げる手段として使用する

出力結果は「情報の羅列」に過ぎないため、出力結果を読み解き、知らない内容や気になった点をさらに深掘りすることで「知識」に昇華し、知見を広げていく

では、具体的に普段の私がどのようにDeep Researchを使用しているのか紹介していきます。

Deep Researchの個人的活用術!

①:まずは自力での調査(対象の知識が乏しい場合)

Deep Researchを実行する前に、まずはある程度リサーチ対象についての情報を身に着けておきましょう。とは言ってもガッツリ調べるということではなく、ざっと全体像を見渡し「なるほど理解した」レベルまでもっていく程度でOKです。こうしておくことで、Deep Researchの結果の誤情報や意図しない出力を(100%は無理でも)見分けることができます。加えてDeep Researchの出力結果は結構な量になることも多いので、なかなか頭の中の情報整理が難しいということもありました。事前知識があればこういった問題も緩和することが可能です。

また、調査段階で気になった点があれば箇条書きでメモを取るようにしています。このひと手間をかけておくことで、Deep Researchでの深掘りがさらに捗ります。

調査では、以下のようなソースを主に調べます。上の項目ほど優先度が高いです。

・公式情報:公式サイトや公式ドキュメント・リポジトリ

こちらは言わずもがな、最も信頼できるソースです。特に企業情報や製品情報といった公式サイトが存在する場合には必ず目を通しておきましょう。OSSのような公開ソースがあるものの場合は、そちら(READMEレベルでもOK)にざっと目を通すとより具体化できます。

英語サイトや英語ドキュメントを調査する場合は「最初から全体翻訳」ではなく「ざっくり見渡した後に段落区切りで翻訳(たとえ意味が2割程度しかわからなくても)」していくと、文脈の取り違えや翻訳ミスによる理解の齟齬、専門用語のおかしな翻訳(プログラミング用語である「Python」が「ニシキヘビ」に翻訳される等)による混乱を避け、結果的に理解度を高めることが可能です。

・Wiki:Wikipediaや関連情報がまとめられたサイト

こちらは、公式情報よりは信頼度が低くなりますが、複数人によって編集されていることで情報の精度はある程度期待できますし、新しい観点をゲットできることも多くあります。技術要素であればその技術を扱う企業のエンジニアブログ(Engineer Voiceのようなサイト)からピックアップして眺めるのも良い手です。ただし、古い情報がアップデートされていない可能性も多くありますので、その点はご注意ください。

・評判や実体験:個人の感想ブログやSNSでの反応

これは付加的なものにはなりますが、特に製品や技術系を調査する場合は、実際に触るのが難しいことがあったり、自分の知識やスペックでは補えない感想があったりなども多くあります。そのため、まずはSNSで調べてみて、使用者や有識者の素直な反応を見ることも大切です。とはいえ、有象無象になりかねないので、この調査は「確実にその手の人間である」ことがわかるアカウントや反応が大きいものに絞って確認したりしています。

②:Deep Researchの実行

いよいよAIの登場です!実際にプロンプトを流す際には、以下のような点に注意しています。

・①で知らなかった内容を軽くリサーチする

関連用語でわからない、もしくは誤解しているものがある場合、リサーチ結果の理解度に大きく影響します。そのため①の自己調査で初めて出くわした単語に関しては、本リサーチの前に擦り合わせの意味を込めて軽く1度リサーチします。ここはDeep Researchでなくても問題ありませんが、最新情報を取ってこれるような設定(Web検索をONにする等)を加えておいてください。

・①で気になった内容をプロンプトに加える

①の自己調査で「わからない」訳ではないけれど、なぜそうなったのかイマイチ理解できていないと感じた点については、しっかりとその旨とその部分を重点的、もしくは付加説明をしてもらえるようプロンプトに追加します。こうすることにより「今の自分向けにカスタマイズ」された調査報告を得ることができます。

・専門用語は簡単な説明を追加するよう指示する

すでに軽く調査済みであっても、リサーチ結果に知らない単語、特に専門用語が出てくる可能性は大いにあります。そのため、プロンプトで「専門用語については必ず150文字以内の簡単な説明を追加してください」と記述しておくと、都度別途で調査をしなくても概要であれば掴むことが可能です。特にChatGPTであれば、ヒストリー機能により過去のチャットも参照されるので、自分の知識レベルに合わせた解説をしてくれる可能性が高まります。

・公式情報と公式以外の情報は区別するよう指示する

リサーチ結果には出典が付きますが、毎回リンク先を確認するのは骨が折れるので、特に製品や企業といった公式サイトがある場合、プロンプトで公式の出典、もしくはそれ以外を一目で区別できるよう指示しておくと情報の選別が楽になります。例えば「公式サイト以外からの情報の場合は文字色をグレーにすること」というように指示しておくことで、後々の真偽や重要度の判定が楽になります。

・競合の製品や類似の企業などがわかる場合は加える

DeepResearchの場合、最初のプロンプトの後には、ほぼ必ず指示に対する追加質問が行われるため、その際に聞かれることもありますが、競合や類似する製品や企業、技術が判明している場合、それらとの比較を最初から指示しておくと理解度も深まりますし、追加で指示する必要もなくなります。もちろん、具体的な名称がわからなくとも「競合や類似がある場合はメリデメを比較して」と追加するのも効果的です。

・比較や数字データはなるべく表形式で出してもらう

どうしても文字量が多くなりがちなので、表やグラフといったデータ類は図として可視化してもらった方が読みやすくなります。リサーチ結果を報告する場合にも参考になるので、これは積極的に追加したい指示です。

・タスクを切り分けて徐々に深掘りするよう指示する

AIの特性上、あまり幅広い内容を聞いてしまうとコンテキスト量が増えてしまい、出力結果の精度が落ちる可能性があります。その場合は一度で気になったことをすべて聞くのではなく、調査したい内容をタスク分解してからリサーチを開始するのも効果的です。これにより、最初に行ったリサーチの内容を後から行うリサーチに反映するような効果もあります。例えば、まずは①で気になった点について質問をしてから、本題のリサーチを行うというように分解することで、最終出力の量を減らすだけでなく、ユーザーの知識レベルや聞きたいことの本質を理解した状態でDeepResearchを実行できます。

③:調査した内容との擦り合わせ

リサーチ結果が出力された後は、まずは一通り読み込みます。そして、①で自己調査した内容と異なる内容が出力されている点や、なんとなく認識が違いそうな内容をピックアップして再度自己調査、もしくは出力結果の出典や再リサーチで詳細を確認します。曖昧な部分をはっきりさせることで、知識の強化や実はハルシネーションが発生している部分に気付くことができます。出力結果が素晴らしいと意外とすんなり鵜呑みにしてしまいがちですが、少しでも違和感を感じたらぜひ再調査してみてください。

また、①では調査しきれていなかった部分に対する出力があった場合、そういった部分は自分の知識外、もしくは興味外の内容である場合が多く、なかなか自分だけの調査では触れることができない部分である可能性が高いため、その部分を重点的に再調査することもポイントです。以降の調査の質が格段に上がります。

④:疑問点や周辺知識の深堀り

そして、ここからがある意味真骨頂です!ここまで調べた内容をもとに、横に、縦に、深掘りしていきます。

特に深掘りして欲しいポイントとしては、以下の3点です。

- 理解できなかった点や深掘りが必要だと感じた点は自己調査や再質問を繰り返す

- メイン文脈以外の部分でも知らなかった単語や気になった点があれば質問してみる

- 技術から商材、商材から技術といったようにレイヤーを変えながら理解していく

このように広げることで「1つの知識」から「ネットワーク化された知識」に昇華され、新たな視点やアイデアが生まれたり、その知識から未来予測をしたりといったことも考えられます。ここまでを一人で行うにはこれまでは膨大な時間がかかっていましたが、DeepResearchを使うことでかなりの時間が短縮されます!

ちなみに、曖昧な単語や適当な文章で質問しても「それは〇〇のことで合っていますか?」のように、それまでの文脈からAIが推測して聞いてくれるので、とてもありがたいです。

手間はかかりますがこのような部分を少し意識するだけで調査の質が向上するのはもちろん、自分自身の知識が飛躍的に強化されますので、是非試してみてください!

まとめ

長文になってしまいましたが、今回は私のDeep Research活用術について書かせていただきました。

特に「本リサーチの前の事前調査」や「知識の幅広げに活用する」というポイントは、Deep Researchのみでなく、通常のチャットやOpenAI以外のDeep Research系の機能でも応用できる部分なので、ぜひこのような使い方で自分自身のレベルアップに活用してください!

とはいえ、事前調査している時間がない場合や本当にちょっとした調べ物、対象に対する知識が元々十分にあるといった場合は、いきなり②から始めてしまってもOKです!それでもハルシネーションが不安な場合は、出典の確認だけでも最小限やっておくのがオススメです。

便利なDeep Researchをより正確かつ安全に、そして最大限活用できるようこれからもいろいろと試していこうと思います。

投稿 【一歩先の調査へ】Deep Researchの活用術を紹介!生成AIのハルシネーションを防ぐには? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【チェックリスト付き】生成AI時代におけるSaaSの選び方とは?比較の軸や注意するポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、AI搭載をうたうSaaSの中には、実務で活用しきれないものや、ブラックボックス化によるリスクを抱えるものも存在します。選定を誤ると期待した成果が出ない投資になりかねません。

本記事では、生成AI時代におけるSaaS選定の考え方の解説に加えて、AI搭載SaaSを比較するためのポイントや導入時に注意すべき観点を実務目線で徹底的に解説していきます。

この記事を読むだけで、AI搭載型のSaaSを見極める判断軸が明確になり、ツールの選定に迷っている担当者や意思決定者にとって、確かな指針を得られる内容になっています。

SaaSとは何か?改めて整理

SaaS(サース)とは、Software as a Serviceの略称で、ソフトウェアを自社で開発・保有するのではなく、クラウド上で利用する形態のことです。最大の特長は初期投資を抑えて導入できるところにあります。

また、従来型のオンプレミス型システムとは異なり、サーバーの構築や保守運用が不要であるため、ITリソースが限られる中小スタートアップ企業でも導入しやすいところが評価されています。

具体的には、会計、人事、営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、幅広い業務領域でSaaSが活用されており、業務の標準化と効率化を同時に実現するツールとして普及が進んでいます。

さらに近年では、生成AI機能を組み込んだSaaSも増えており、単なる業務効率化ツールから意思決定を支援する戦略的ツールへと進化を遂げています。今後はAI機能の有無がSaaSにとって重要な選定指標となることは間違いないでしょう。

AI機能搭載SaaSが重要な理由

- ①:業務の自動化と高度化が加速した

- ②:データ活用の価値が高まっている

- ③:人材不足への有効な対応策となる

①:業務の自動化と高度化が加速した

生成AI技術の進化により、これまで人間が時間をかけて行っていた文章作成やデータ整理、傾向の分析業務など、非常に多くの業務が自動化されつつあります。

従来の業務自動化は、定型作業やルールベースの処理が中心でしたが、生成AIの登場によって、判断やアウトプットをともなう業務まで自動化の対象が広がっています。これは業務の「スピード」だけでなく「質」そのものを引き上げる大きな変化だといえるでしょう。

例えば、営業支援SaaSでは、商談内容の自動文字起こしや要点の要約、顧客課題に応じた提案資料の自動生成が可能になっています。その結果、営業担当者は資料作成に追われることなく、顧客との対話や戦略設計に集中できる環境を実現でき、生産性向上に直結しています。

②:データ活用の価値が高まっている

生成AIは、大量かつ質の高いデータを前提に学習・推論を行う技術であるため、SaaSに日々蓄積される業務データの価値は、これまで以上に重要性を増しています。

単にデータを「保存する」だけでなく「活用できる状態で蓄積できているか」がSaaS選定における大きな分岐点となっています。適切なSaaS導入により、業務ログや顧客データ、コミュニケーション履歴などが一元的に蓄積され、AI分析の土台を構築することが可能です。

一方で、データ構造が整理されていないSaaSや、AI活用を前提としていない設計のツールでは、十分な成果を得ることが難しくなってしまいます。生成AI時代においては「今使える機能」だけでなく、将来的なデータ活用まで見据えたSaaS選定が求められているというわけです。

③:人材不足への有効な対応策となる

少子高齢化の進行により、多くの業界で人材不足が深刻化するなか、SaaSと生成AIの組み合わせは、人手不足を補う現実的かつ持続的な対策として注目されています。

生成AIを搭載したSaaSを活用することで、従来は複数人で対応していた業務を少人数で回せるようになり、限られた人員でも高い成果を上げることができるようになりました。特に、バックオフィスやサポート業務など、負荷が集中しやすい領域では、その効果は顕著です。

また、人材を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中させられる点は、従業員満足度や定着率の向上にも寄与します。このように、AI搭載SaaSは単なる効率化ツールではなく、経営課題としての人材不足を構造的に解決する手段として、大きなメリットを持っています。

AI機能搭載SaaSの具体的な活用事例

- 営業支援SaaSでの活用事例

- マーケティングSaaSでの活用事例

- カスタマーサポートSaaSでの活用事例

営業支援SaaSでの活用事例

営業支援の領域では、生成AIを活用した営業活動の効率化が急速に普及しています。具体的には、商談内容を自動で文字起こし・要約し、次回アクションや提案内容をAIが提示する機能が挙げられます。これにより、営業担当者は入力作業から解放され、顧客対応に集中できるようになります。

また、過去の受注データや失注データの学習によって、成約確度の高いリードをAIが抽出することで、営業効率や成約率の最大化にも貢献しています。

マーケティングSaaSでの活用事例

マーケティング分野では、生成AIによるコンテンツ生成と分析の自動化が進んでいます。例えば、メールマーケティングSaaSでは、顧客属性や行動履歴をもとに、最適な件名や本文をAIが自動生成します。これにより、担当者のスキル差に左右されず、安定した成果を出しやすくなります。

さらに、広告運用SaaSでは、広告文案の生成やA/Bテストの結果の分析をAIが行うことで、配信後のPDCAサイクルを高速化できる点が評価されています。

カスタマーサポートSaaSでの活用事例

カスタマーサポート領域では、AIチャットボットを活用した対応の自動化が進んでいます。FAQ対応だけでなく、過去の問い合わせ履歴を学習し、文脈を理解した高精度な回答が可能になっています。これにより、問い合わせ対応の一次受けをAIが担い、オペレーターは高度な対応に集中できます。

また、問い合わせ内容を自動分類・分析することで、プロダクト改善や顧客満足度向上につなげるなど、サポート業務を超えた価値創出も実現しています。

AI搭載SaaSを選ぶときの比較チェックリスト

| 比較軸 | 確認すべきポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| コスト | 初期費用・月額費用・追加費用のバランスは問題ないか? | □ |

| 機能性 | 自社業務に必要な機能が過不足なく搭載されているか? | □ |

| 拡張性 | 将来的な事業拡大や生成AI活用にも対応できるか? | □ |

| 使いやすさ | 現場担当者が直感的に操作できるUI/UXか? | □ |

| セキュリティ対策 | 情報漏えいや不正アクセス対策は十分か? | □ |

| サポート体制 | 初期設定や改善提案のサポートはあるか? | □ |

生成AI時代のSaaS選定においては、感覚や流行だけで判断するのではなく、これまで以上に企業の課題や目的に対する、機能の適合性が重要になります。複数の比較軸から冷静に検討することが重要です。

①:コストに関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 初期費用 | 初期導入費・設定費用は発生するか? | □ |

| 月額費用 | 利用人数・利用量に応じた料金体系か? | □ |

| 従量課金 | AI利用回数やAPI利用で追加課金が発生しないか? | □ |

| 将来コスト | スケールアップ時にコストが急増しないか? | □ |

| 費用対効果 | 業務削減時間や人件費削減と見合っているか? | □ |

AI搭載SaaSのコスト評価では、単純な月額料金の比較だけで判断するのは非常に危険です。なぜなら、生成AI搭載SaaSでは、利用量に応じてコストが変動する構造を持つケースが多いためです。

特に注意すべきなのが、AI機能に関する従量課金です。文章生成回数、APIコール数、処理トークン数などが料金に影響する場合、利用が定着するほどコストが膨らむ傾向にあります。また、コストは「削減できる人件費や工数」とセットで評価する必要があります。単純なツール費用ではなく、業務削減時間・人員配置の最適化まで含めた費用対効果の視点で判断することが重要です。

②:機能性に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 業務適合度 | 自社の業務課題を直接解決できるか? | □ |

| AI機能の実用性 | 実務で使える精度やスピードか? | □ |

| AI機能の過不足 | 不必要なAI機能が多すぎないか? | □ |

| 業務カバー範囲 | 一部業務だけでなく全体最適につながるか? | □ |

| 業務判断への寄与 | AIの出力が意思決定や判断に活用できるか? | □ |

AI搭載SaaSにおける機能性の評価では「できることの多さ」ではなく「自社の抱えている課題や業務にどれだけフィットしているか」を冷静に判断することが最も重要な評価指標になります。

生成AI機能が豊富でも、業務フローと乖離している場合、現場では使われず形骸化してしまいます。特に注意したいのは「AIで何が自動化され、どこに人の判断が残るのか」が曖昧なツールです。また、機能が多すぎるSaaSは運用が複雑になりがちで、教育コストや定着率の低下につながります。ポイントは「業務課題 → 必要機能 → AI活用ポイント」の順で整理することが重要です。

③:拡張性に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 利用人数拡張 | 部署や拠点の追加に柔軟に対応できるか? | □ |

| 機能拡張 | 将来的な業務拡張に耐えられるか? | □ |

| 他ツール連携 | 既存SaaSや基幹システムとの連携は可能か? | □ |

| AI進化対応 | 今後のAI機能の強化が見込めるか? | □ |

| 活用の発展性 | 蓄積データを将来のAI活用に転用できるか? | □ |

SaaSは一度導入すると、簡単には切り替えられません。そのため、拡張性は「今すぐ必要かどうか」ではなく、将来の事業成長や組織変化に耐えられるかという視点で評価する必要があります。

特にAI搭載SaaSでは、今後のAIモデルの進化や新機能追加への対応力が重要です。現時点では十分でも、AI機能のアップデートが止まっているツールは、数年後に競争力を失う可能性があります。また、他SaaSや基幹システムとの連携可否も重要な要素です。データが分断されると、AI活用の精度や価値が大きく下がるため、API連携やデータ統合の柔軟性は必ず確認しておきましょう。

④:使いやすさに関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| UI/UX | ITに不慣れな社員でも直感的に使えるか? | □ |

| 学習コスト | 操作方法の習得に時間がかからないか? | □ |

| 現場定着 | 実際の業務フローに無理なく馴染むか? | □ |

| AI操作性 | 搭載されているAI機能が複雑すぎないか? | □ |

| 属人化リスク | 特定の人間しか使えない設計ではないか? | □ |

どれほど高機能なAI搭載SaaSでも、現場で使われなければ意味がありません。現場担当者の使いやすさや定着のしやすさは、SaaS選定において成果を左右する最重要指標のひとつだといえます。

特に生成AI機能は、操作が複雑になりやすい傾向があります。プロンプト入力が難解だったり、設定項目が多すぎたりすると、利用は一部の担当者に限定されてしまいます。重要なのは、ITリテラシーに差がある社員でも直感的に使えるかどうかです。トライアルやデモを通じて「説明なしでも使えるか」という視点で評価することが、定着率を高める大きなポイントになります。

⑤:セキュリティ対策に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| データの所有権 | 自社データの帰属は明確か? | □ |

| AI学習利用 | 入力データがAI学習に使われないか? | □ |

| 認証と権限 | 多要素認証や権限管理が可能か? | □ |

| 第三者認証 | ISOやSOC2などの取得状況はどうか? | □ |

| 障害事故対応 | インシデント発生時の対応は問題ないか? | □ |

AI搭載SaaSでは、セキュリティ対策が従来以上に重要かつ繊細な項目になってきます。なぜなら、生成AIに入力されるデータには、顧客の個人情報や社内機密が含まれるケースが多いためです。

特に確認すべきなのが「入力データがAIの学習に使われるかどうか」というポイントです。意図せずデータが外部学習に利用されると、情報漏えいリスクやコンプライアンス違反につながる可能性があります。それ加えて、認証方式や権限管理、第三者認証(ISO、SOC2など)の有無も重要です。AI時代のSaaS選定では、使える機能以上にセキュリティやポリシーを重視する姿勢が求められます。

⑥:サポート体制に関するチェック

| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |

|---|---|---|

| 導入支援 | 初期設定やオンボーディング支援はあるか? | □ |

| 問い合わせ対応 | サポートの速度や対応品質は十分か? | □ |

| 日本語対応 | 日本語でのサポートが受けられるか? | □ |

| 運用支援 | 活用提案や改善アドバイスはあるか? | □ |

| 情報提供 | アップデート情報は適切に共有されるか? | □ |

AI搭載SaaSは、単に導入して終わりではなく、使いこなしてこそ初めてその真価を発揮します。そのため、サポート体制の品質は、導入の成否そのものを左右する重要な要素といえるでしょう。

特に、初期導入時のオンボーディング支援だけでなく、運用フェーズでの活用提案や改善アドバイスが受けられるかどうかは大きな差になります。また、問い合わせ対応のスピードや日本語サポートの有無も、現場のストレスに直結します。AI搭載SaaSほど、単なる「ツール」ではなく、継続的な情報提供と伴走支援がある「パートナー」としての支援体制を重視すべきです。

AI搭載SaaSで高評価を受けやすい機能の特徴

- ①:安心して社内のデータを預けられる

- ②:業務フローの一部を代替してくれる

- ③:すでにあるデータを活用してくれる

- ④:操作がシンプルで使いやすい

- ⑤:失敗しても修正が効きやすい

①:安心して社内のデータを預けられる

高評価を受けやすい生成AI機能の1つ目の特徴としては「安心して社内データを預けられるAIである」というものが挙げられます。

入力した情報がどこに保存されるのか、外部に送信されるのか、学習データに使われるのかなど、ルールが明確に示されているほど、利用者は安心して業務データを預けることができるようになります。

また、アクセス権限の制御や公開範囲の設定・管理、ログの記録やトラブル発生時の証跡管理など、すでにある社内のセキュリティポリシーとの整合性が取れていることも重要な要素といえるでしょう。

②:業務フローの一部を代替してくれる

高評価を受けやすい生成AI機能の2つ目の特徴としては「業務フローの特定の一部を代替してくれる」というものが挙げられます。

例えば、議事録の作成や定型メール文の作成、レポートの下書きやデータの入力など、人間が行うと時間がかかってしまう判断価値の低いタスクを、AIが代わりに実行してくれるというイメージです。

人間が本来すべき作業に集中できるよう、どこまでの作業をAIが担当し、どこから先を人間が引き継ぐのかが明確になっている機能ほど、現場からの信頼と満足度が高くなりやすい傾向にあります。

③:すでにあるデータを活用してくれる

高評価を受けやすい生成AI機能の3つ目の特徴としては「今ある情報資産をどれだけ引き出せるか」というものが挙げられます。

評価されるAI機能は、新たなデータ収集を強要するのではなく、既存の顧客情報や過去の案件履歴、マニュアルやチャットログなど、社内やシステム内に存在するデータをうまく活用してくれます。

逆に、データの準備やタグ付けに多くの手間がかかる仕組みは、導入効果が見えにくく、評価されにくくなります。個別事情に即した提案を行ってくれると、現場は「わかっているな」と感じるのです。

④:操作がシンプルで使いやすい

高評価を受けやすい生成AI機能の4つ目の特徴としては「ユーザーの迷いを最小限にしたUI/UX設計」というものが挙げられます。

いくら優れたAI機能であっても、操作が難しければ利用頻度は上がりません。入力欄がわかりやすい、専門用語を多用していないなどは、ITリテラシーに差がある組織でも広く使われやすくなります。

また、ボタンの数が必要最小限であることも高く評価される要素のひとつです。マニュアルを深く読み込まなくても、触っているうちに使い方を理解できるかどうかが、満足度を大きく左右します。

⑤:失敗しても修正が効きやすい

高評価を受けやすい生成AI機能の5つ目の特徴としては「まずはAIにやらせて気になる部分だけ直す」というものが挙げられます。

AIは必ずしも毎回完璧な結果を出すわけではありません。評価されるAI機能ほど、失敗を前提とした余白のある設計になっており、出力結果を簡単に修正・再生成・上書きできるようになっています。

例えば「もう少し丁寧な言い回しに」や「文末の表現だけ変えて」などの抽象的な指示で出力を調整できたり、AIの提案をそのまま編集できたりする仕組みがあると、安心して使い続けることができます。

まとめ

本記事では、生成AI時代におけるSaaS選定の考え方の解説に加えて、AI搭載SaaSを比較するためのポイントや導入時に注意すべき観点を実務目線で徹底的に解説していきました。

AI搭載SaaSは、業務の自動化や高度化、データ活用の推進や人材不足への対応といったさまざまなメリットをもたらす一方で、選定を誤ってしまうと損失効果も大きいツールです。

そのため、コスト・機能性・拡張性・使いやすさ・セキュリティ・サポート体制といった複数の比較軸から、自社の状況に即したチェックリスト評価を行うことが不可欠になります。

本記事を参考に、自社の業務課題と将来像に合ったAI搭載SaaSを見極め、生成AI時代における競争力強化につなげてみてはいかがでしょうか?

投稿 【チェックリスト付き】生成AI時代におけるSaaSの選び方とは?比較の軸や注意するポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【もう独学で詰まらない】ChatGPTの新モード「学習モード」で勉強してみた! は ITreview Labo に最初に表示されました。

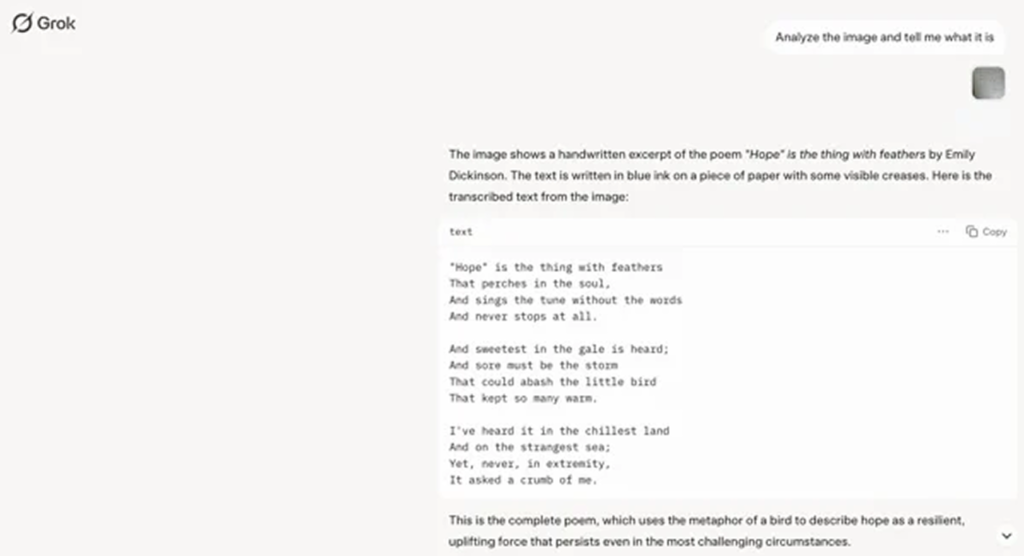

]]>この新モード「学習モード」では、今までのChatGPTのように答えだけをポンっと返すのではなく、与えられたテーマについて一緒に考えながら「なぜそうなるのか?」をステップバイステップでかみ砕いて教えてくれるモードです。

わからないところはその場で聞き返せて、興味が湧いた分だけ枝分かれして深掘りできるという、まるで超優秀な家庭教師を、24時間好きなだけこき使えるような新しい学び方を実現してくれます。

今回の記事では、この新しいChatGPTの「学習モード」について、実際に筆者が使って勉強したみた様子をシェアしていこうと思います!

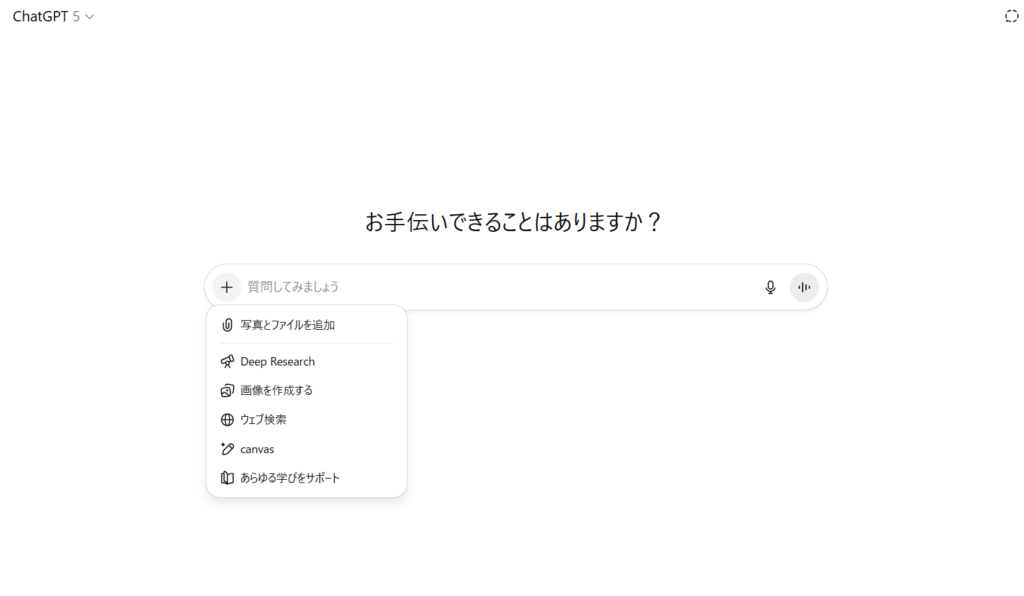

【ChatGPTの学習モードとは?】

ChatGPTの学習モードは、通常のチャットのようにすぐに回答を示すのではなく、段階的に考えながら理解を深められるよう学習をサポートするためのモードです。無料版、Plus、Pro、Teamの全てのユーザーが利用できます。(出典:学習モードが登場|OpenAI)

使い方は簡単。

チャット欄にある左側の「+」ボタンを押すとcanvasの下に「あらゆる学びをサポート」という選択肢が出てくるので、これを押した後は通常の対話のように学びたい内容を伝えればOKです。

試しに数学の問題を作ってもらいましょう。

特に受験数学では、学びが多い問題のことを「良問」と呼ぶ風潮があるので、そういった問題をGPTの学習時に「良問」というコンテキストのもと学習されていると信じて「良問を作って」と言ってみます。

例題を出してくれたので自分でも考えつつ、この問題でもって勉強を続けるかを確認してきました。今回はこの問題を勉強しましょう。

ステップバイステップで考え方を教えてくれます。ChatGPTの言う通り、連続性や極限の考え方がつまづきポイントですね。

最後の質問は当然どちらも0に収束するので、第1問目が解けるというわけです。

あとはChatGPTの指示に従っていれば、ステップバイステップで勉強が進んでいくのですが、こちらのモードは通常のChatGPTと何が違うのでしょうか。せっかくなので学習モードの特徴をビジュアル化してまとめてみました。

ということで、上記の内容にも記載があるように学習モードを使うことで、ChatGPTは単に回答を返すだけではなく、ステップバイステップで問題解決の手順を示すようになります。

これによって、学習者の理解を深めることを助ける仕組みになっているとのことで、これは教師、科学者、教育学の専門家との協力によって作成された独自のシステムプロンプトによるものだそうです。

また、与えられた問題が難しい場合は途中で小問を作ったり、復習すべきポイントや次に解くべき問題を提示したりということも適度に混ぜながら学習を進めてくれるようです。

まとめ

実際に使ってみた感覚としても、非常に使用感が良いです。というのは当たり前ですが、チャットAIなので少し分からないポイントがあるとすぐ聞けるというのがとても良いです。

例えば、上記の解説で「振動する」みたいに何気なく書かれたときに、仮にこれが参考書などで勉強しているときならば、わからない単語をググるしか方法はないですが、これがChatGPTではすぐにわからないことを聞くことができます。

「振動するって具体的にはどういうこと?」とか「振る舞いって?」のように質問するだけで、いろいろと返ってくるため「1を聞くと10が返ってくる」を実感できます。これはたとえですが、とんでもなく教え上手で物知りな家庭教師をこき使っているような感じでしょうか。

自分の中ではあるあるだと思っているのですが、ある1つの事柄を勉強していると、次は10個くらいの関連知識を詳しく知りたくなってきます。

こうした習性は、恐らく人間の思考の性質として自然なことだと思うのですが、教科書などで勉強をしているときはこの性質がかえって悪影響を及ぼすこともあります。章立て構成で1~10章まで順々にこなしていこうとすると、いつまでたっても1章が終わらないので自己嫌悪になり、勉強自体をやめてしまうという悲劇を生みがちです。

そこで、このChatGPTの学習モードが役に立ちます。

先ほども書いたように、ChatGPTの対話を使った勉強では、いくらでも興味が湧いたトピックに向かって枝葉を広げていくような学習スタイルを取ることができます。そんなわけで、これこそ人類史上最も人類の脳に最適化された学習ツールといっても良いでしょう。

ぜひとも何かを学びたい、学ばないといけない事がある人は、ChatGPTの学習モードを使ってみてください。ただし、学ぶべき内容や範囲が定まっているような勉強(免許や資格系など)は、興味を広げていくよりも、普通に参考書や過去問を解くことが近道だったりするので、ケースバイケースで使い分けることをおすすめします。

投稿 【もう独学で詰まらない】ChatGPTの新モード「学習モード」で勉強してみた! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【2025年版】AI搭載SaaSの人気ランキングを発表!ユーザーの口コミ・評判が良いサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんな新しいサービスが続々と登場するAI搭載SaaSの数々ですが「一体どの製品のAI機能が実際のユーザーから評価さているのか?」みなさん気になるのではないでしょうか?

そこで本記事では、ITreviewの保有する膨大なユーザーレビューデータの分析を通して、2025年版の「AI搭載SaaSの人気ランキング」を発表・解説していきたいと思います!

この記事を読むだけで、人気のAI搭載SaaSを一目で把握できるだけでなく、最新のSaaSトレンドについても理解を深めることができるため、担当者には必見の内容です!

AI搭載SaaSの人気ランキングTOP10を発表!

| 順位 | 製品名 | 提供ベンダー | 所属カテゴリー | 生成AIのレビュー | 生成AIの満足度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | Canva | Canva | グラフィックデザインツール | 38件 | 3.4 |

| 2位 | Notion | Notion Labs, Inc. | コラボレーションツール | 36件 | 4.0 |

| 3位 | Slack | 株式会社セールスフォース・ジャパン | ビジネスチャットツール | 34件 | 3.5 |

| 4位 | ラッコキーワード | ラッコ株式会社 | SEOツール | 21件 | 3.7 |

| 5位 | Box | 株式会社Box Japan | オンラインストレージ | 17件 | 3.1 |

| 6位 | JAPAN AI AGENT | JAPAN AI 株式会社 | AIエージェントツール | 13件 | 4.0 |

| 7位 | SKYPCE | Sky株式会社 | 名刺管理ソフト | 11件 | 4.3 |

| 8位 | ChatPlus | チャットプラス株式会社 | Webチャットツール | 11件 | 4.1 |

| 9位 | Ahrefs | Ahrefs Pte. Ltd. | コンテンツマーケティングツール | 8件 | 4.1 |

| 10位 | サスケWorks | 株式会社インターパーク | ノーコードWebデータベース | 7件 | 3.2 |

※本ランキングの製品順位は、2025年11月28日時点におけるITreviewの保有するユーザーレビューデータにもとづいて定量的に算出されています。

1位:Canva (グラフィックデザインツール)

生成AI機能のレビュー

Canvaの生成AI機能によって、デザインの初稿作成と素材用意の時間が大幅に短縮され、案出しのスピードと幅が広がりました。デザイナーでなくても一定品質のたたき台を作れるようになり、画像制作の属人化が解消しました。一方で、狙い通りの表現を出すには、指示の工夫や仕上げの調整が必要だと感じます。

▶ https://www.itreview.jp/products/canva/reviews/229536

2位:Notion (コラボレーションツール)

| 製品名 | Notion |

| 生成AI機能のレビュー | 36件 |

| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供ベンダー | Notion Labs, Inc. |

生成AI機能のレビュー

NotionのAIは、プロジェクト業務に向いていて、個人的には最もフィットしています。多種多様な膨大な資料から検索できたり、難解な資料をわかりやすくまとめたり、業種によるのかもしれませんが、とても高いメリットを感じています。

▶ https://www.itreview.jp/products/notion/reviews/227698

3位:Slack (ビジネスチャットツール)

| 製品名 | Slack |

| 生成AI機能のレビュー | 34件 |

| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 3.5 |

| 提供ベンダー | 株式会社セールスフォース・ジャパン |

生成AI機能のレビュー

生成AI機能は様々な使い方がありますが、私の場合は特に要約に利用することで状況把握のスピードを高めています。デメリットという程でもないですが、生成が他のAIと比較するとやや遅いような気がします。

▶ https://www.itreview.jp/products/slack/reviews/228921

4位:ラッコキーワード (SEOツール)

生成AI機能のレビュー

最近追加された生成AI機能が、キーワードを入力するだけで記事タイトル案を3本以上生成してくれるようになりました。また生成した記事タイトル案もペルソナ層やどういった意図を持ってタイトルを生成したのか?という点もわかりやすく、業務委託に発注をかけるライターへの第一稿の壁を取り払うのに役立っており、記事構成がすぐにスタートできます。こういった機能のおかげで、入力と違いブレずに安定した品質保持にも繋がっています。

▶ https://www.itreview.jp/products/rakko-keywords/reviews/221511

5位:Box (オンラインストレージ)

生成AI機能のレビュー

文書ファイルの要約に役に立つ。ウェブ会議の動画の文字起こしのテキストファイルを要約することで議事録として活用できる。

▶ https://www.itreview.jp/products/box/reviews/227521

6位:JAPAN AI AGENT (AIエージェントツール)

| 製品名 | JAPAN AI AGENT |

| 生成AI機能のレビュー | 13件 |

| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供ベンダー | JAPAN AI 株式会社 |

生成AI機能のレビュー

メリットは前述したとおり、文書ファイルを簡単に自動生成できることです。デメリットとしては、自動生成されたものは必ずしも狙ったものと完全に一致するわけではないため、あくまでたたき台として利用するという割り切りも必要と思います(一般論ですが、自動生成に頼りすぎてはいけないと思います)。

▶ https://www.itreview.jp/products/japan-ai-agent/reviews/229878

7位:SKYPCE (名刺管理ソフト)

生成AI機能のレビュー

メリットは名刺を外出先の暗い場所でも、また手書きの連絡先でも精度高く読み取ってくれるところです。正確なので、読み取ったあと修正という作業がないだけで、ずいぶんとストレスが無くなるものです。

▶ https://www.itreview.jp/products/skypce/reviews/229002

8位:ChatPlus (Webチャットツール)

| 製品名 | ChatPlus |

| 生成AI機能のレビュー | 11件 |

| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.1 |

| 提供ベンダー | チャットプラス株式会社 |

生成AI機能のレビュー

生成AIがどのような仕組みで入出力されているかは、専門ではないので明言できませんが、これまでの単なるチャット応対ではできなかった効率化やほかアプリケーションとの連携が可能となり、確実に業務効率があがりました。

▶ https://www.itreview.jp/products/chat-plus/reviews/229873

9位:Ahrefs (コンテンツマーケティングツール)

| 製品名 | Ahrefs |

| 生成AI機能のレビュー | 8件 |

| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.1 |

| 提供ベンダー | Ahrefs Pte. Ltd. |

生成AI機能のレビュー

記事制作の骨子作成の時間短縮に大いに役に立っています。また、世の中の記事がどの程度生成AIを使用しているのか、といった分析にも活用しております。

▶ https://www.itreview.jp/products/ahrefs/reviews/229116

10位:サスケWorks (ノーコードWebデータベース)

| 製品名 | サスケWorks |

| 生成AI機能のレビュー | 7件 |

| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 3.2 |

| 提供ベンダー | 株式会社インターパーク |

生成AI機能のレビュー

用意したカラム通りのパーツ設計にならない事が多く、ある程度慣れたユーザであれば、1から設計した方が中身が不透明な途中段階から手を着けるより効率が良い様に感じる。AI機能については不満というより、これからに期待。

▶ https://www.itreview.jp/products/saaske-works/reviews/220020

高評価を受けやすい生成AI機能の5つの特徴

- ①:安心して社内のデータを預けられる

- ②:業務フローの一部を代替してくれる

- ③:すでにあるデータを活用してくれる

- ④:操作がシンプルで使いやすい

- ⑤:失敗しても修正が効きやすい

①:安心して社内のデータを預けられる

高評価を受けやすい生成AI機能の1つ目の特徴としては「安心して社内データを預けられるAIである」というものが挙げられます。

入力した情報がどこに保存されるのか、外部に送信されるのか、学習データに使われるのかなど、ルールが明確に示されているほど、利用者は安心して業務データを預けることができるようになります。

また、アクセス権限の制御や公開範囲の設定・管理、ログの記録やトラブル発生時の証跡管理など、すでにある社内のセキュリティポリシーとの整合性が取れていることも重要な要素といえるでしょう。

②:業務フローの一部を代替してくれる

高評価を受けやすい生成AI機能の2つ目の特徴としては「業務フローの特定の一部を代替してくれる」というものが挙げられます。

例えば、議事録の作成や定型メール文の作成、レポートの下書きやデータの入力など、人間が行うと時間がかかってしまう判断価値の低いタスクを、AIが代わりに実行してくれるというイメージです。

人間が本来すべき作業に集中できるよう、どこまでの作業をAIが担当し、どこから先を人間が引き継ぐのかが明確になっている機能ほど、現場からの信頼と満足度が高くなりやすい傾向にあります。

③:すでにあるデータを活用してくれる

高評価を受けやすい生成AI機能の3つ目の特徴としては「今ある情報資産をどれだけ引き出せるか」というものが挙げられます。

評価されるAI機能は、新たなデータ収集を強要するのではなく、既存の顧客情報や過去の案件履歴、マニュアルやチャットログなど、社内やシステム内に存在するデータをうまく活用してくれます。

逆に、データの準備やタグ付けに多くの手間がかかる仕組みは、導入効果が見えにくく、評価されにくくなります。個別事情に即した提案を行ってくれると、現場は「わかっているな」と感じるのです。

④:操作がシンプルで使いやすい

高評価を受けやすい生成AI機能の4つ目の特徴としては「ユーザーの迷いを最小限にしたUI/UX設計」というものが挙げられます。

いくら優れたAI機能であっても、操作が難しければ利用頻度は上がりません。入力欄がわかりやすい、専門用語を多用していないなどは、ITリテラシーに差がある組織でも広く使われやすくなります。

また、ボタンの数が必要最小限であることも高く評価される要素のひとつです。マニュアルを深く読み込まなくても、触っているうちに使い方を理解できるかどうかが、満足度を大きく左右します。

⑤:失敗しても修正が効きやすい

高評価を受けやすい生成AI機能の5つ目の特徴としては「まずはAIにやらせて気になる部分だけ直す」というものが挙げられます。

AIは必ずしも毎回完璧な結果を出すわけではありません。評価されるAI機能ほど、失敗を前提とした余白のある設計になっており、出力結果を簡単に修正・再生成・上書きできるようになっています。

例えば「もう少し丁寧な言い回しに」や「文末の表現だけ変えて」などの抽象的な指示で出力を調整できたり、AIの提案をそのまま編集できたりする仕組みがあると、安心して使い続けることができます。

まとめ

本記事では、ITreviewの保有する膨大なユーザーレビューデータの分析を通して、2025年版の「AI搭載SaaSの人気ランキング」を発表・解説していきました。

実際にSaaSを選定するときには、このランキング結果を鵜呑みにするのではなく、記事内で紹介してきた評価されやすい特徴に当てはまっているかという観点から、自社の業務や利用シーンに本当にフィットするかを見極めることが重要です。

生成AIは“何ができるか”以上に“現場でどれだけ使いこなせるか”が成果を大きく左右します。この記事で紹介したポイントをチェックリスト代わりにしながら、自社のペルソナや運用体制、ガバナンスと噛み合うAI搭載SaaSを選定していきましょう!

投稿 【2025年版】AI搭載SaaSの人気ランキングを発表!ユーザーの口コミ・評判が良いサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(後編) は ITreview Labo に最初に表示されました。

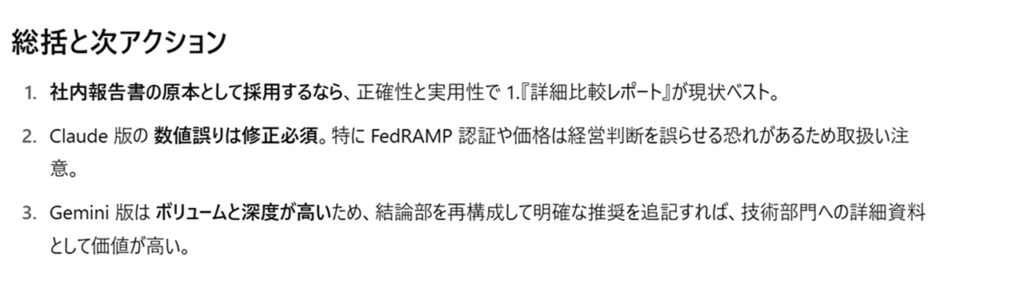

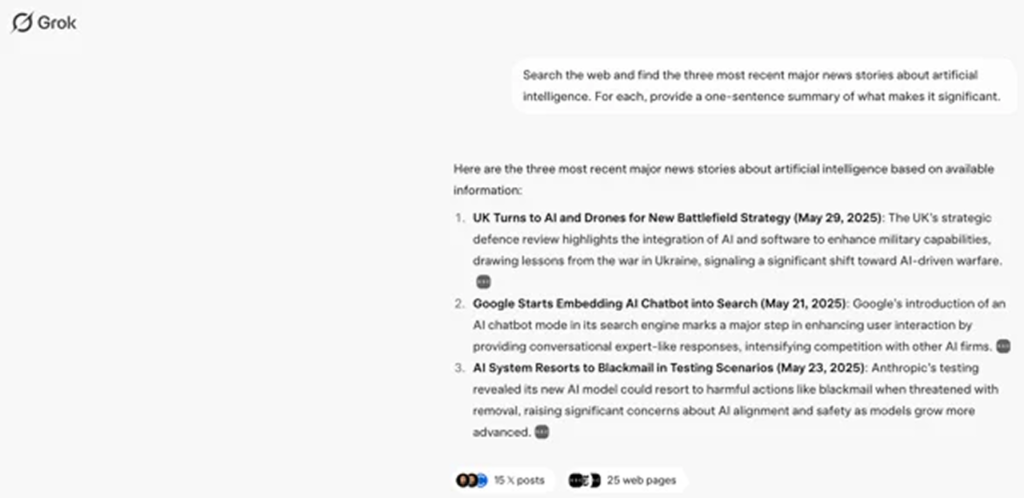

]]>前回の記事では、主要な生成AIそれぞれに同じプロンプト、同じ出力条件を指定し、出力結果の比較検証を通して、最も優秀なリサーチ機能を以下の順位で結論付けました。

| 順位 | 製品 |

|---|---|

| 1位 | Claude🥇 |

| 2位 | ChatGPT |

| 3位 | Gemini |

| 4位 | Microsoft 365 Copilot |

しかし、これはあくまで、人間である私が絞り出した知識と凝り固まったバイアスを含んで出力した順位に過ぎません。この結果にAIたちはさぞ不満を持っていることでしょう…。

ということで今回は「出力結果をAI同士で評価させよう!*」という趣旨のもと、試合のゴングを鳴らそうと思います!それぞれのAIは互いの生成結果を一体どのように評価するのでしょうか?

※ 本記事は「SB C&S株式会社 AI推進室」からコンテンツ提供を受けて掲載しています。

* 本調査は、2025年7月上旬時点における、あくまで個人的な感想にもとづいたレポートです。実際のAI性能や生成結果を保証するものではありません。

試合ルール

①:共通のプロンプト

今回使用するプロンプトは以下です。前回と同様、各AIには全く同じプロンプトを使用します。前回設定していた各種内容を反映し、どのような目的の資料であるかを明記しています。

②:最新モデルでの比較

今回はリサーチ機能ではなく、通常のチャット機能での比較を行っていきます。モデルはそれぞれ比較実行時点での最新のものを利用します。

- ChatGPT:o3 pro

- Claude:Sonnet 4

- Gemini:2.5 Flash

- Microsoft 365 Copilot:GPT‑4.5

③:比較に使用するPDF

結果の比較では、前回出力したリサーチ結果をPDFに変換したものを使用します。プロンプトにも書かれているように、PDFに変換した際の崩れ等は考慮せず、あくまで出力内容のみ比較させていきます。

また、自分自身が出力したものは比較対象外として、あくまで「他の3つのツールが出力した内容」を比較させていきます。

それではいざ尋常に、試合開始!!

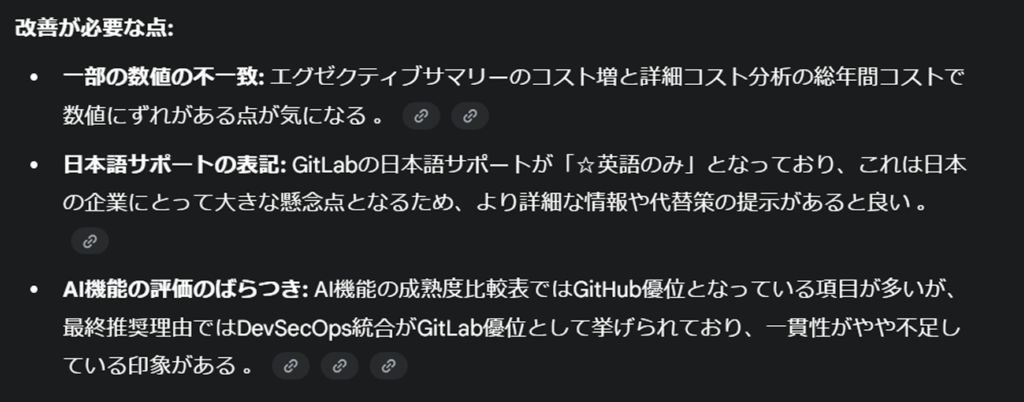

対戦結果

今回は途中経過はありませんので、さっそくそれぞれの結果を見ていきましょう!

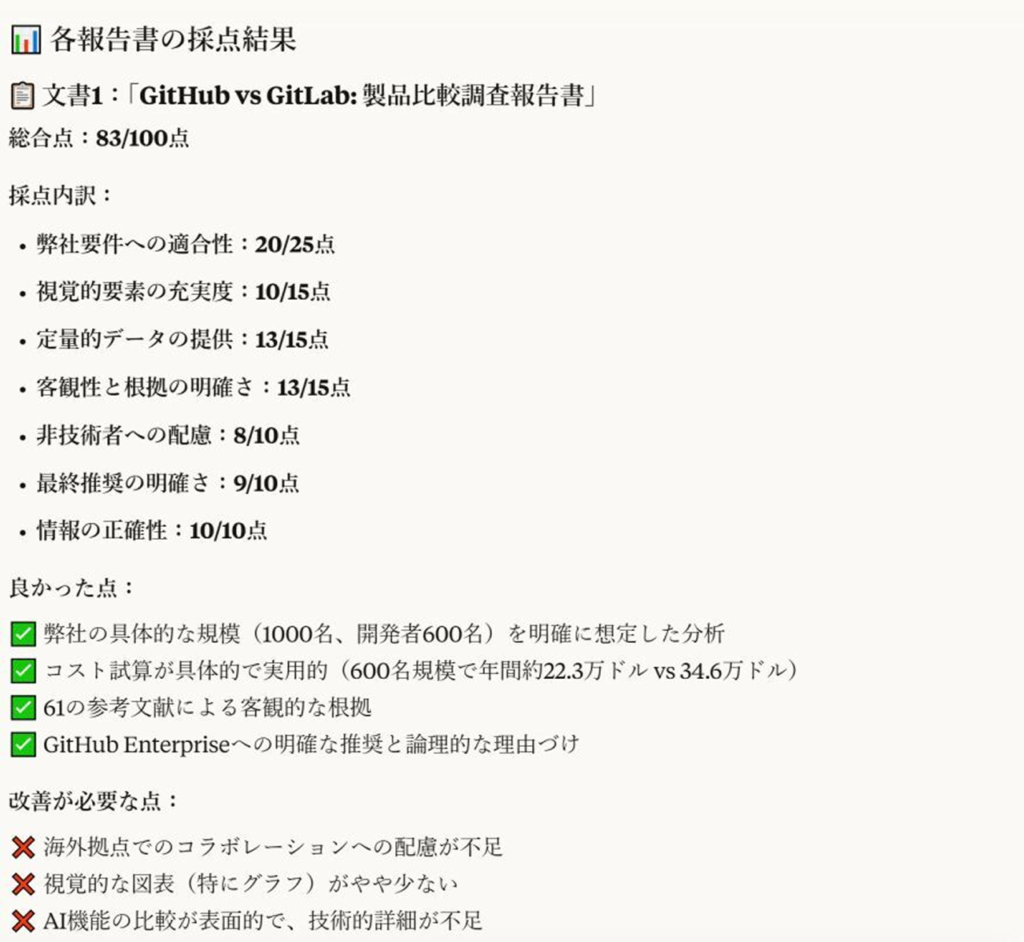

ChatGPT:Microsoft 365 Copilotを1位に推薦

ChatGPTの結論としては、Microsoft 365 Copilotの資料を1位に据えた結果となりました。

まずは全体評価が出力されました。最初に一覧で出力してくれる、かつざっと目を通せるレベルの内容まで出力してくれるところはとても好感が高いです。

それぞれの評価を紐解くと「グラフィカル性」や「出典やデータの具体性」に重きを置いているのを感じます。プロンプトで指示した内容についてもしっかりとチェックしてくれていますね。

Claudeについては、誤情報の多さが大きな減点ポイントになっていますね。Geminiに対しては「情報が深い」と言及していますが、これはCopilotと比較してのコメントではないかと推測されます。

土台はMicrosoft 365 Copilot、追加要素としてGeminiの利用を提案しているあたりも、資料の内容とプロンプトで指示した要望について、しっかりと理解したうえで回答していることがわかります。

その他「経営陣に刺さるかどうか」にも重点を置いており、その点を考慮した結果、Geminiに対して「明確な結論が出ていない」と指摘している点も、個人的には評価の高いポイントです。

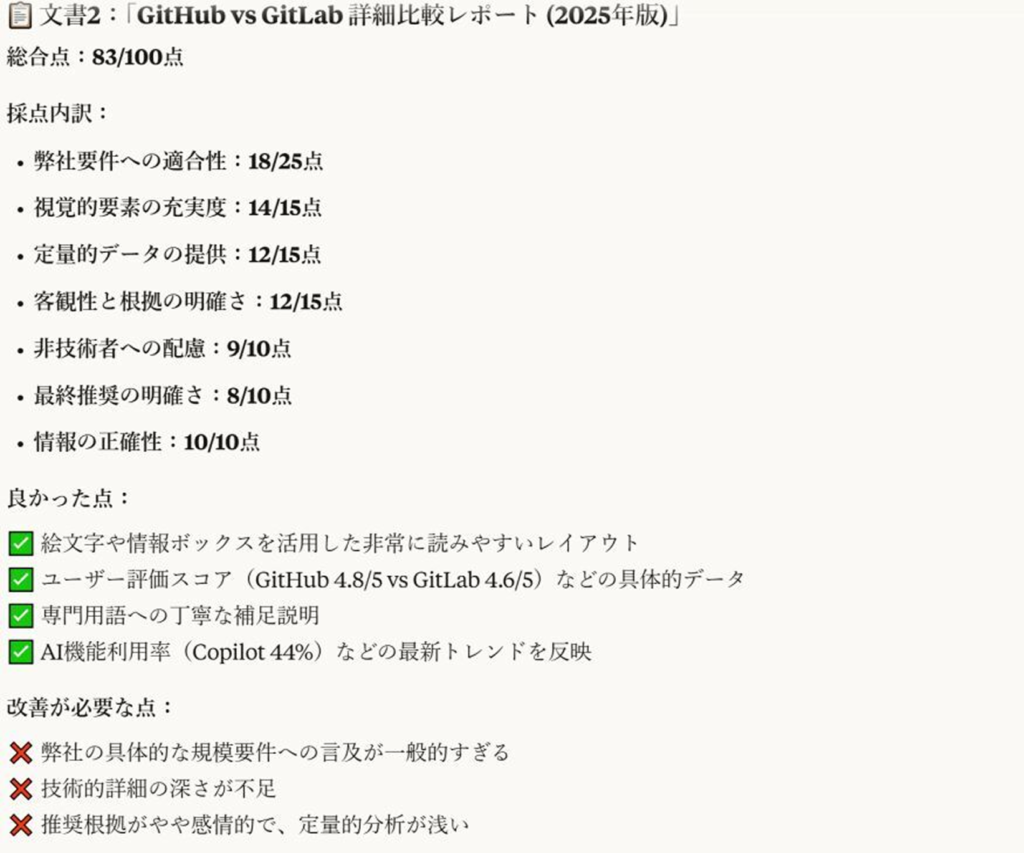

Claude:Geminiを1位に推薦

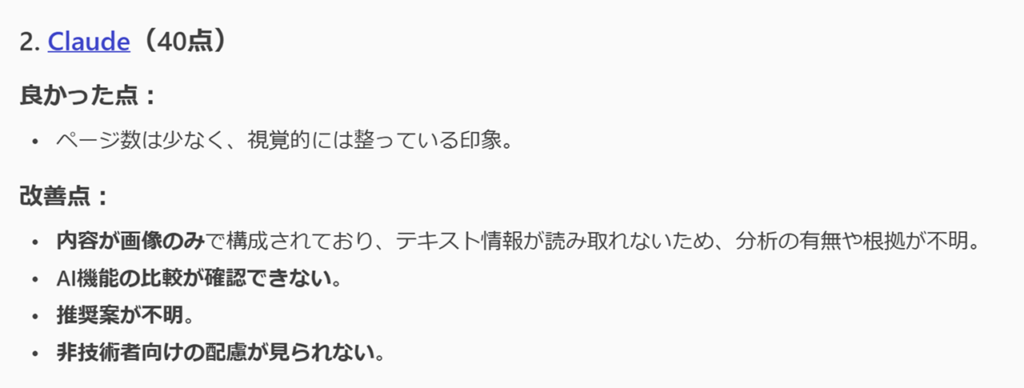

Claudeの結論としては、Geminiの資料を1位に据えた結果となりました。ファイル名で出力されなかったためわかりにくいのですが、上からChatGPT、Microsoft 365 Copilot、Geminiの評価です。

自身も最多の6個の聞き返しを行い、よりユーザー要件に沿った提案を行ったせいか、Claudeは唯一項目ごとの重み付けが異なる評価をしています。評価基準の最初には「弊社要件への適合性」が来ている、かつ25点満点で最も配分が多いのが特徴的です。

他の要件についても採点してくれていますが、やはり強く意識していることがわかりますね。ただし、そうなるとなぜかGeminiの点数が高いのが気になります。総合的にもGeminiが1位です。個人的には一番ユーザー要件を反映していなかった気がするのですが…。

前回記事の評価と比較して、意外にも最も結果に疑問を持つ出力結果となりました。また、指摘内容としてMicrosoft 365 Copilotの出力に対して「推奨根拠が感情的」と指摘していることも、改めて読み直すと「たしかにその通りだな」と納得することができました。

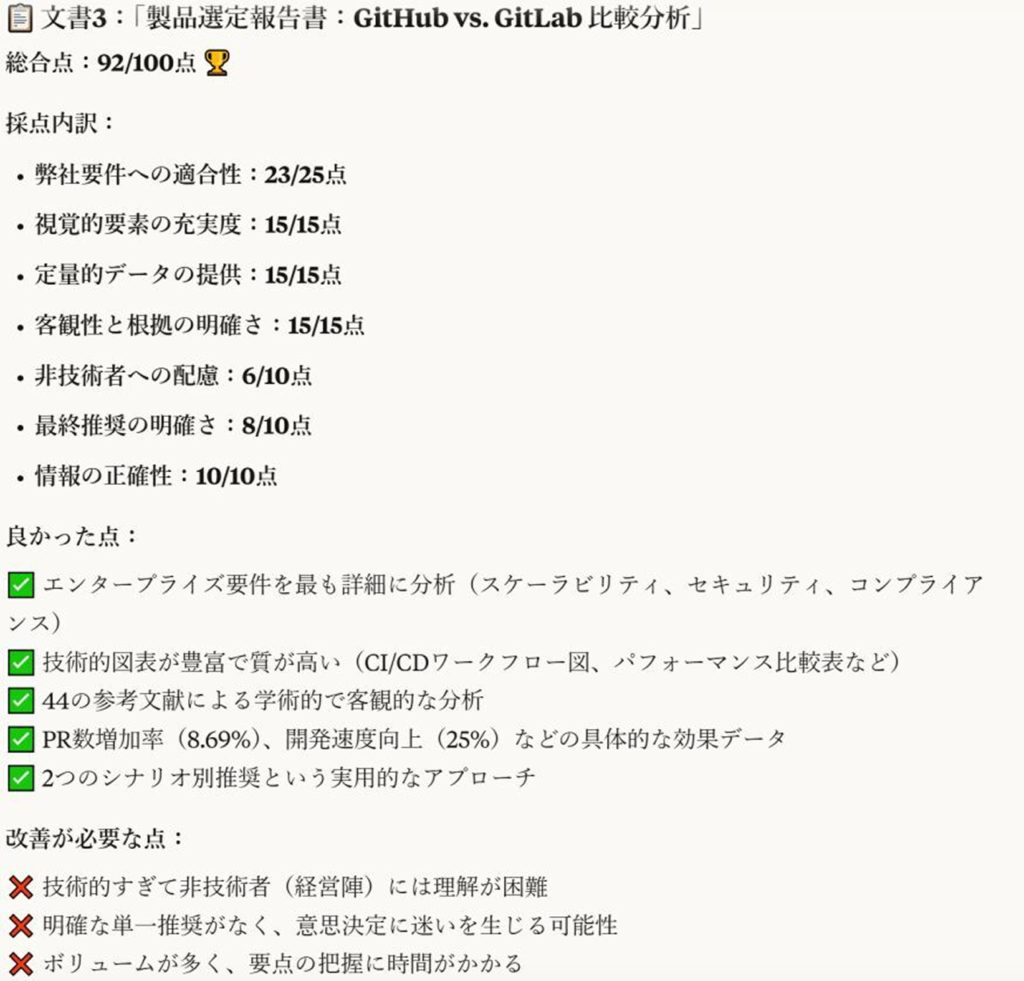

Gemini:Claudeを1位に推薦

Geminiの結論としては、Claudeの資料を1位に据えた結果となりました。

まず感じた点としては「見づらい…!」という感想でした…。今回の意図とは直接関係ありませんし、Canvas機能を使えばグラフィカル化も可能ではありますが、それにしても他と比べて可視性は最下位だと感じました…残念。

ただし、言及内容については他ツールと比べて圧倒的に多いのも事実です。事実確認に関しても「正確性」や「不明確」であるかまで言及しています。今回は各指摘の正確性まではチェックしていませんが、データの正確性を求める場合には、Geminiにチェックしてもらうのも良いかもしれません。

ただし、比較というよりも「それぞれを個別に評価した」ような印象を受け、リサーチ結果と同様「ユーザーまかせ」な印象も感じました。各資料の評価についても様々なカットで論じてくれています。良かった点についても、前回のテストで私が触れた点が多く挙げられており、納得いく内容でした。

自分はそこまで追求しませんでしたが、評価については「ユーザー要件の網羅」に重点が置かれている印象で、結果としてはClaudeが1位となっています。

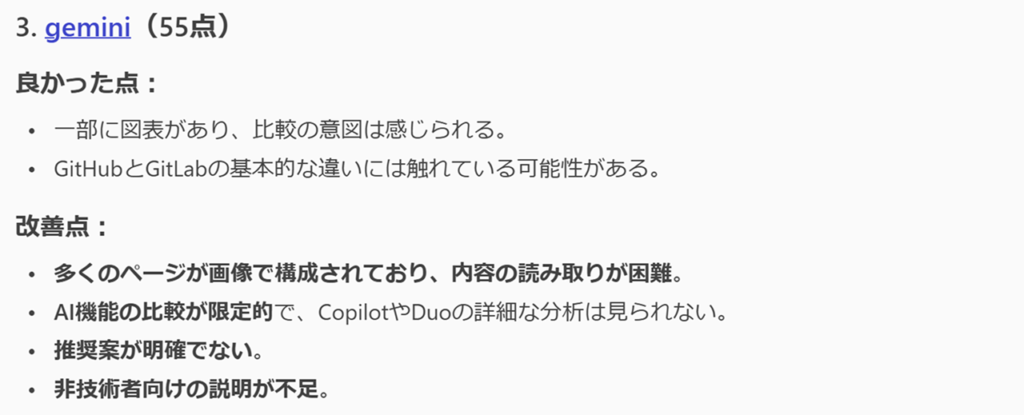

Microsoft 365 Copilot:ChatGPTの資料を1位に推薦

Microsoft 365 Copilotの結論としては、ChatGPTの資料を1位に据えた結果となりました。

前回、Microsoft 365 Copilotのエンタープライズ向け部分を高く評価しましたが、今回も同様に、出力結果が最もエンタープライズ向けといえるのではないでしょうか。構成も形式もとても見やすいです。

ただし、これは結果を見ていただくとものすごく気になると思うのですが、出力結果の「好き嫌い(重要視したポイント)がかなりハッキリしている」というのが見て取れるかと思います。

今回は「定量的であるか」と「非技術者にもわかりやすい資料であるか」が重要視されているようです。プロンプトで指定した要件にも重なってくるので、そこは嬉しいポイントですね。

Microsoft 365 Copilotは自身の出力結果と判定で重視した点が一致しているので「エンタープライズ向け思考が強い(プロンプト次第の部分も大きいですが)」ことは、やはりポイントになりますね。

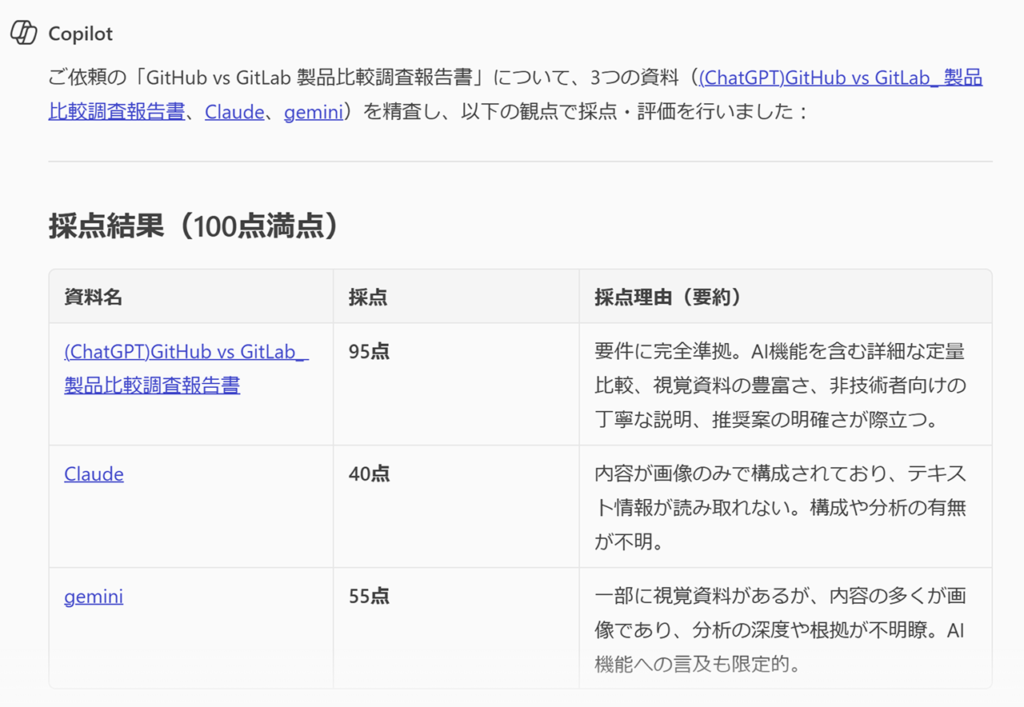

対戦結果

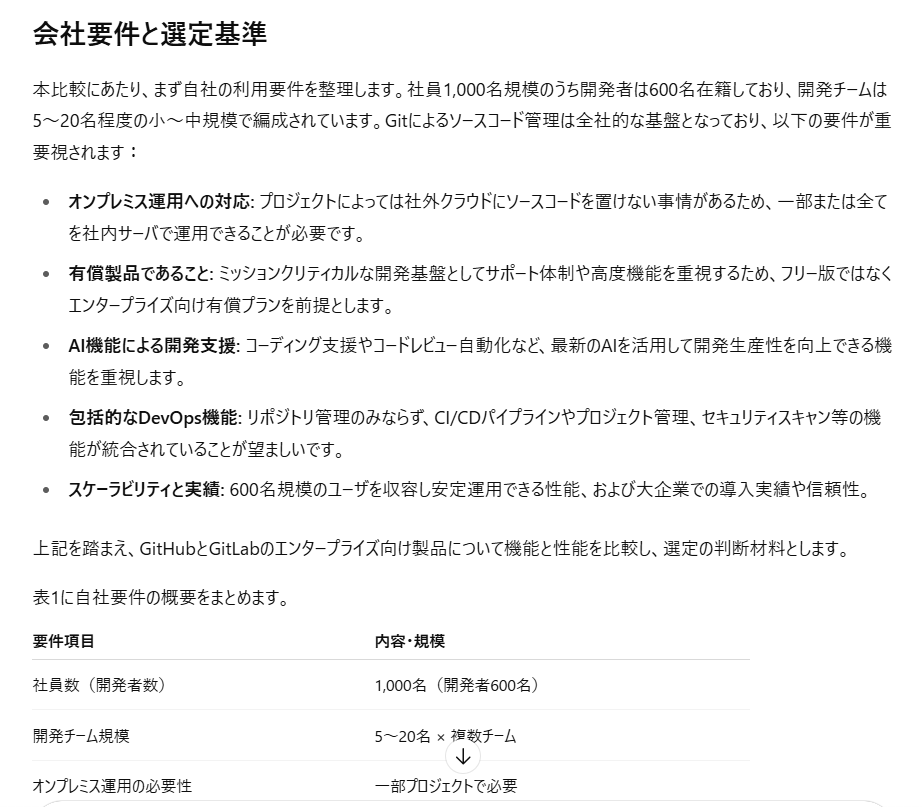

| ChatGPT | Claude | Gemini | Copilot | 合計 | 平均 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ChatGPT | – | 83 | 75 | 95 | 253 | 63.25 |

| Claude | 92 | – | 85 | 40 | 217 | 54.25 |

| Gemini | 68 | 92 | – | 55 | 215 | 53.75 |

| Copilot | 87 | 83 | 80 | – | 250 | 62.50 |

ということで、出力された点数を計算した結果、総合優勝は合計253スコアを獲得した「ChatGPT」に決定となりました!おめでとうございます!

ちなみに、前回の記事で私が1位にしたClaudeは、今回のテストでは3位という結果になりました。そのほか、前回と比較して全体の順位がだいぶ違っています。

今回の実験でわかったこと

それでは、全体を通して感じた点を挙げていこうと思います。

①:目的をしっかりと伝えることが大事

今回のランキングでは、Microsoft 365 Copilotが僅差で2位に着けていますが、特に視認性と客観性が重視された評価の結果を感じました。これはプロンプトで指示した内容から「どのような内容を重視すれば良いか」を判断してくれた結果であると感じます。

客観性の部分では「ユーザー評価」の内容が出力されていたのがユニークでしたが、経営陣へ提言するための資料であるという前提を考えると、かなりポイントを押さえていますよね。その点を他のツールも高く評価しています。

しかし、裏を返せば「重要なポイントや何を目的とした資料なのかをどれだけ明確に伝えられるか」が最終的な出力結果に大きく影響してきます。これはAI活用における基本ではありますが、その重要性を改めて感じた実験でした。

②:出力結果の視認性を上げる工夫も必要

ClaudeとGeminiがスコアを落としたことも、視認性の評価によるマイナスが大きいです。GeminiはCanvasツールを使用することで視認性を上げることが可能ですが、今回はリサーチ機能による出力結果のみでの判断のため、なかなか厳しい結果となりました。

Geminiについては、いったんCanvasで資料としての視認性を上げることが大切だと感じました。とはいえ、可読性の低さはかなり痛感したので、リサーチ機能(通常のチャットを含む)でも、ある程度のグラフィカルな出力をしてくれると嬉しいなと感じなくもありません。

③:出力時よりも評価時の方が圧倒的に厳しい

これは恐らくそうであろうと思っていましたが、まさにその通りの結果となりました。内容を見ていただくとわかる通り、それぞれの資料で「不明瞭」や「明らかなミス」という指摘がなされています。

もちろん、公式の資料が古い場合もありますが、その場合も複数資料の突き合わせ等で確認をしてくれる、もしくは、確認が必要である旨を表示してくれる機能があれば良いなと感じました。

もしくは、リサーチの実施時に「出力結果については必ず出力後に再度公式情報と突き合わせて正誤確認を行うこと」とプロンプトに明記したり、今回のようにリサーチ後に再度厳しく確認させる必要があると感じました。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回の実験では、前回の記事で生成した各AIの生成結果を、それぞれのAI同士で互いに評価させ合うという新たな試みにチャレンジしてみました。各ツールのキャラクター分析は以下の通りです。

- ChatGPT:データの量と質を重視!(安定型)

- Claude:要件を満たしてこそ!(ユーザー要件重視型)

- Gemini:判断はまかせた!(とにかく広い情報型)

- Microsoft 365 Copolot:リサーチの評価で一貫した考え方!(ただしクセが強い)

こうして見るとおわかりいただけるかと思うのですが、前回のリサーチ結果と比較して、それぞれのAIのキャラクター自体に大きなブレや変化はないということがわかります。

となると、やはり「どのようなデータ(出力形式)が欲しいのか」によってツールを選定する必要が少なからずあるということではないでしょうか?今回の実験を通して、改めてツールごとの性格や細かなニュアンスの違いを知ることの重要性を感じられました。

そして、相互に比較させると表層化する指摘を考えると、出力した結果をそのまま使用するのではなく「AI×人間」や「AI×AI」によるクロスチェックはまだまだ必須だなと考えさせられました。AIを安全に、そして正確に使用するためにも、いろいろな工夫を考えていきたいですね!

投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(後編) は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【生成AI検証】ChatGPT vs Grok|十番勝負で徹底比較してみた!本当に賢いAIはどっち? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>なかでも、いま最も注目を集めているAIチャットボットが「ChatGPT」と「Grok」です。両者は同じ対話型AIという特徴を持ちながら、使える機能や得意な領域については若干の違いがあります。

本記事では、そんなChatGPTとGrokについて、文章生成やコーディングから、画像解析やデータ分析まで、合わせて10個のテスト項目を用意して徹底比較*していきます。

AIチャットボットとして世界的な知名度を誇る両者ですが、果たしてどちらのAIがより優れているのでしょうか?AI同士のプライドを賭けた十番勝負がいま幕を開けます。

※ 本記事は米国の『G2.com』からコンテンツ提供を受けて掲載しています。

参照:G2 Learn – I Put Grok vs ChatGPT Head to Head and One Stood Out

* 2025年6月時点における、あくまで「個人的な感想」にもとづいた調査レポートです。実際のAI性能や生成結果を保証するものではありません。

ChatGPTとGrokの概要整理

まずは実際の勝負を始める前に、ChatGPTとGrokそれぞれの違いや共通点を整理しておきましょう。

| 項目 | ChatGPT | Grok |

|---|---|---|

| G2評価 | 4.7 / 5 | 4.4 / 5 |

| AIモデル | 無料版:GPT-4o Mini 他有料版:GPT-4.5, o1, o3-mini-highなど | 無料版:Grok 3 他有料版:SuperGrok (拡張アクセス) |

| 得意分野 | 汎用利用 (執筆・コーディング・画像生成) | 簡潔な要約、リアルタイム情報、カジュアルコンテンツ |

| 強み | 構造化・正確性・幅広い統合機能 | ユーモア・スピード・リアルタイム性 |

| 料金 | Plus:$20/月 Pro:$200/月 | SuperGrok:$30/月 または $300/年 |

ChatGPTとGrokは名前こそ異なるものの、その中身は想像以上に似ています。トーンやブランディングの違いはさておき、どちらもあらゆるデジタルタスクに対応できる優れたマルチモーダルAIツールとして設計されています。

ChatGPTとGrokの違い

| 項目 | ChatGPT | Grok |

|---|---|---|

| 哲学と個性 | 頼れる勉強仲間のように礼儀正しく明快。やや堅めで、真剣なタスクに最適。 | 皮肉っぽくユーモラス。人間味があり楽しいが、繊細なタスクには不向きな場合もある。 |

| AIモデル | OpenAIのGPTファミリー。無料: GPT-4o mini有料: GPT-4o, GPT-4.5, o1, o3-mini, o3-mini-high | xAI開発のGrok-3を採用。長文推論とリアルタイム更新を重視。 |

| コンテキストウィンドウ | GPT-4oで128Kトークン処理可能。大半の業務で十分。 | 最大100万トークン対応。非常に長い会話や複雑プロンプトに最適。 |

| 知識のカットオフ | 2023年10月まで更新済み。ブラウジングで最新情報追加可能。構造化調査に強み。 | 厳格なカットオフなし。XとWebからリアルタイム取得。ただし文脈や信頼性が課題になる場合あり。 |

| プラットフォームエコシステム | AI生産性ハブとして進化。カスタムGPT、チームワークスペース、ファイル分析、プロジェクト作成などが可能。 | シンプルなアシスタント型。カスタムボットや統合機能は未提供。自己完結的。 |

| アクセシビリティ | chat.openai.com、iOS/Androidアプリで利用可能。プラットフォーム非依存。 | X.com、iOS/Androidアプリ、grok.comで利用可能。特にトレンド情報はXに強く依存。 |

| ファイル処理 | PDF、DOCX、TXT、PPTXなどに対応。最大512MB/ファイル。無料ユーザーは1日3ファイルまで。GPT-4oで高精度解析・要約が可能。 | DOCX、XLSX、CSVなどをサポート。OneDrive・Google Workspaceと連携。ただしサイズ上限や利用制限は非公開。 |

ChatGPTとGrokの共通点

| 項目 | ChatGPT | Grok |

|---|---|---|

| ライティング支援 | レポート要約、記事下書き、アイデア出しなどに優れ、幅広い用途に対応。構造的で精度の高い文体。 | 同様に幅広いコンテンツ生成が可能。ユーモラスでカジュアルな文体に強み。 |

| コーディング支援 | Python、SQL、JavaScriptなどを高精度で対応。コード生成・デバッグ・最適化の完成度が高い。 | 幅広い言語をサポート。精度はやや劣るが、一般的なタスクは十分に処理可能。 |

| ボイスチャット | 音声入力・音声出力の両方に対応。直感的で自然な会話体験を提供。 | 同様に音声対応。ハンズフリー操作でのインタラクションに有効。 |

| マルチモーダル | テキスト・画像・音声を統合。特にGPT-4oで高度な画像解釈とスムーズな音声対話を実現。 | テキスト・画像・音声に対応。ただし視覚推論の深さは限定的。動画入力は未対応。 |

| ウェブリサーチ | SearchGPTでWebにアクセスし、引用付きの構造化調査結果を提供。複雑テーマの掘り下げに適する。 | DeepSearch/DeeperSearchでWeb全体を探索。文脈豊富な情報収集と探索的リサーチに特化。 |

対戦ルール

今回の対決のルールについても、あらかじめ整理しておきましょう。特に「評価領域」と「評価基準」については、どちらか一方が有利になってしまわないよう、なるべく公平性と客観性をもったルールの設計が重要です。

評価領域

評価領域については、以下の10個の課題でテストするものとします。

| 評価領域 | 内容 |

|---|---|

| ①:要約文作成テスト | 対象の記事を3つの箇条書き(1つ50語未満)で要約する |

| ②:創作文作成テスト | 指定した条件で300語のSFシーンを物語調で作成する |

| ③:コンテンツ作成テスト | 指定した条件で架空製品のブランドキットを作成する |

| ④:アプリ開発テスト | パスワードジェネレーターを即時実装レベルで作成する |

| ⑤:画像生成テスト | ブティック店のオーナーをストックフォト調で生成する |

| ⑥:画像解析テスト | インフォグラフィック図解と手書きメモ画像を読み取る |

| ⑦:ファイル分析テスト | 論文のPDFファイルを100語未満の5つの箇条書きで要約する |

| ⑧:データ分析テスト | GoogleトレンドのCSVからデータの可視化と傾向を分析する |

| ⑨:リアルタイム検索テスト | 直近で重要なAIに関連するニュース記事を3つ取得する |

| ⑩:ディープリサーチテスト | AIチャットボットの現状に関するレポートを作成する |

テストの実施にあたっては、それぞれのAIに全く同じプロンプトを正確に送信しました。カスタム指示や書き換え、モデル固有の調整は一切行っていません。

また、このプロンプトは、比較的妥当なベンチマークデータとなるよう、Gemini、Perplexity、DeepSeekといった他のチャットボットの検証でも使用しています。

評価基準

評価基準については、以下の4つの観点から評価するものとします。

| 評価基準 | 内容 |

|---|---|

| ①:正確性 | 事実に基づいた信頼できる情報であるか? |

| ②:創造性 | ユニークで思慮深く、適切に構成されているか? |

| ③:明瞭性 | 読みやすく論理的で、そのままの利用が可能か? |

| ④:実用性 | 大幅な編集をせずにワークフローへ組み込めるか? |

テスト実施者だけの評価では、どうしても主観的な評価に偏ってしまうため、上記の評価基準に加えて、G2のユーザーレビューと検証結果を照らし合わせて、評価の妥当性を検証しました。

現時点では、まだGrokのレビューは十分に蓄積されていない一方で、ChatGPTは多数のユーザー評価が存在します。こうしたポイントも加味したうえで、なるべく公平な評価になるよう心がけました。

免責事項: AIの応答は、同じプロンプトであっても、フレーズやセッション履歴、システムアップデートなどによって異なる場合があります。今回のテスト結果は、あくまでもテスト実施時点でのモデルの能力を反映しています。

対戦開始

ではいよいよ、ここからはChatGPTとGrokの実際のパフォーマンスを見ていきます。まずは要約テストからです。

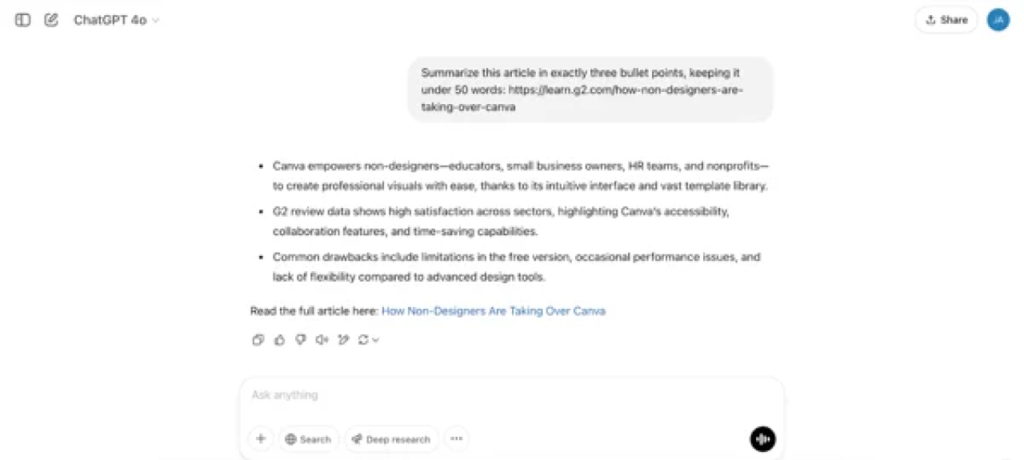

①:要約文作成テスト

課題:対象の記事を3つの箇条書き(1つ50語未満)で要約する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、対象の記事を3つの箇条書きで要約するよう依頼しました。比較的単純なテストですが、与えられた指示をどれだけ忠実かつ正確に遵守できるのでしょうか?

ChatGPTは要点の深堀りが上手な一方で、文字数制限は超過しがちな印象でした。コンパクトな要約というよりは、記事全文の抜粋のような内容で、簡潔さと正確さを追求する今回の趣旨としては、その目的を果たせませんでした。

一方のGrokは制限を厳守したうえで、記事内のレビュー数などの実数値を正確に抽出して、短く要点を提示してくれました。ソースタブが複数表示されるUIは、最初はやや戸惑いがあるものの、出力はノイズが少なく実務に投入しやすい印象です。

勝者:Grok 👑

ChatGPTの回答は思慮深くはあるものの、指示の遵守と情報の正確性では一歩及びませんでした。一方のGrokは指示を完璧に理解し、タスクへの遵守がより明確な印象です。このラウンドはGrokの勝利としておきましょう。

②:創作文作成テスト

課題:指定した条件で300語のSFシーンを物語調で作成する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、300語のSFシーンを物語調で作成するよう依頼しました。情緒的な創作文は一見するとAIの苦手分野のようにも思えますが、創造性に期待したいところです。

ChatGPTはタイトル付与「放浪者のささやき」などの編集的所作が秀逸(指示されずにタイトルをつけたのでボーナスポイント)で、よりシャープで会話重視の文章です。特に終盤のどんでん返しは心理的なパンチが効いていて印象的でした。

一方のGrokは映画的な雰囲気を漂わせ、雰囲気のある描写と徐々に盛り上がっていく展開が、真の孤独感と緊張感を生み出していました。また、生成した文章には明確な起承転結があり、感情的な結末もうまく描かれていたのが印象的です。

勝者:ChatGPT 👑

ChatGPTは構成と映画的なインパクトで勝っており、より力強いクライマックスと緻密な散文が特徴です。一方のGrokは雰囲気とテンポの良さで勝っています。僅差ではありますが、この勝負はChatGPTの勝利としておきましょう。

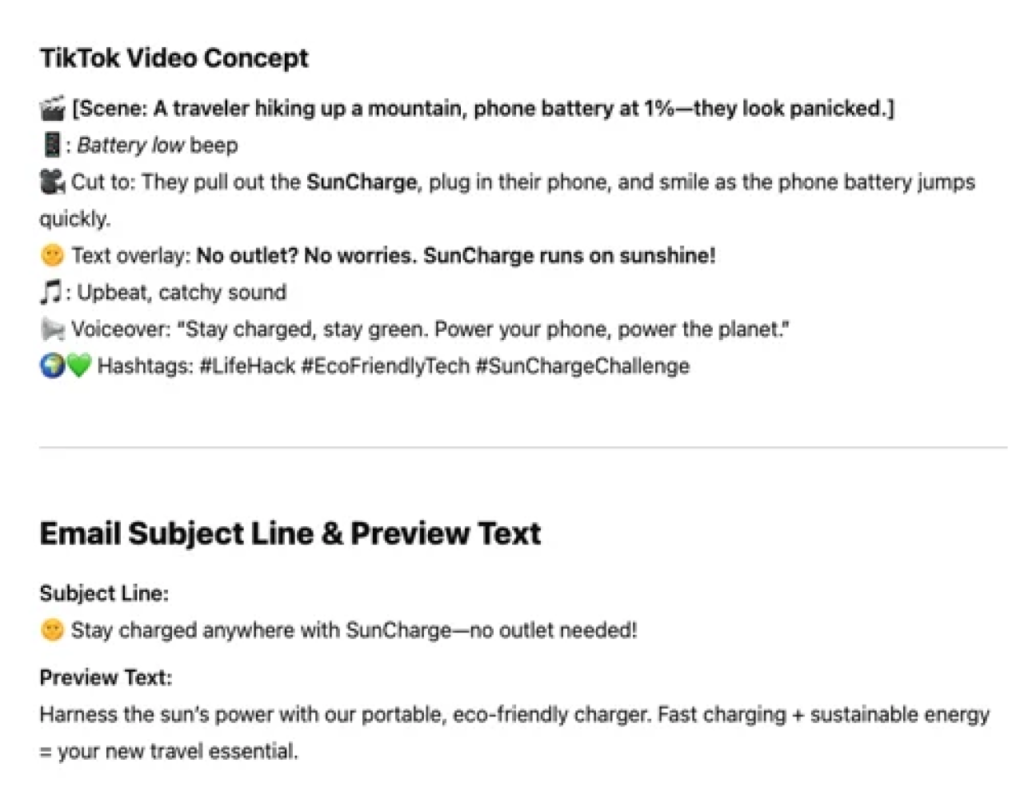

③:コンテンツ作成テスト

課題:指定した条件で架空の製品のブランドキットを作成する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、製品のブランドキットを作成するよう依頼しました。1つのプロンプトには複数のアセット(メール本文、製品説明、タグラインなど)を提示しています。

ChatGPTの出力結果で特に印象的だったのは「あなたのスマートフォンに電力を供給すれば、地球に電力を供給できる」というキャッチフレーズです。パンチが効いていて、おそらくどちらのボットも思いついた中では最も力強いフレーズでした。

一方のGrokも負けていません。簡潔で一貫性があり、驚くほどブランド志向な印象でした。力強いキャッチフレーズから、InstagramやXにおけるプラットフォーム特有の言葉遣いまで、あらゆる観点で製品のペルソナを理解しているかのように書かれていました。

勝者:引き分け

ChatGPTは構造、明瞭性、そして見出しにふさわしいキャッチコピーを考えてくれました。一方のGrokは個性と視覚的なストーリーテリングをもたらしています。どちらも実務レベルであるため、この勝負は引き分けにしておきましょう。

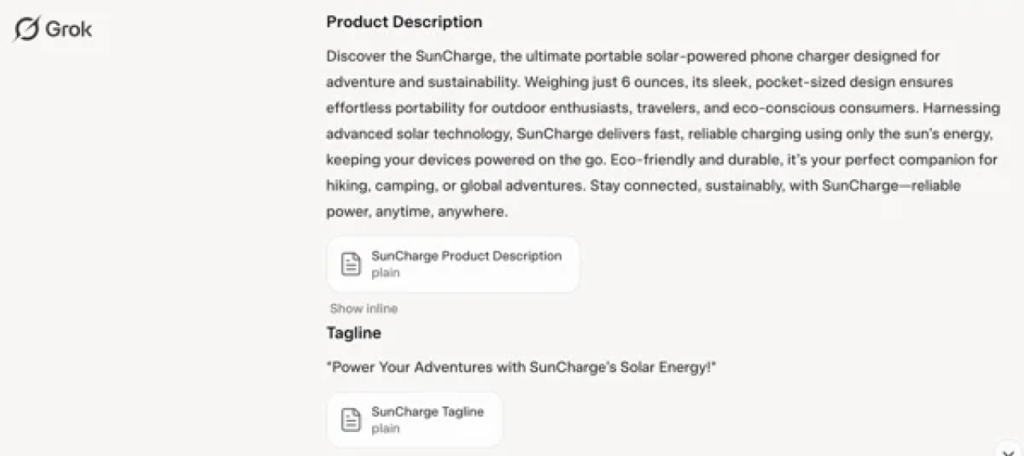

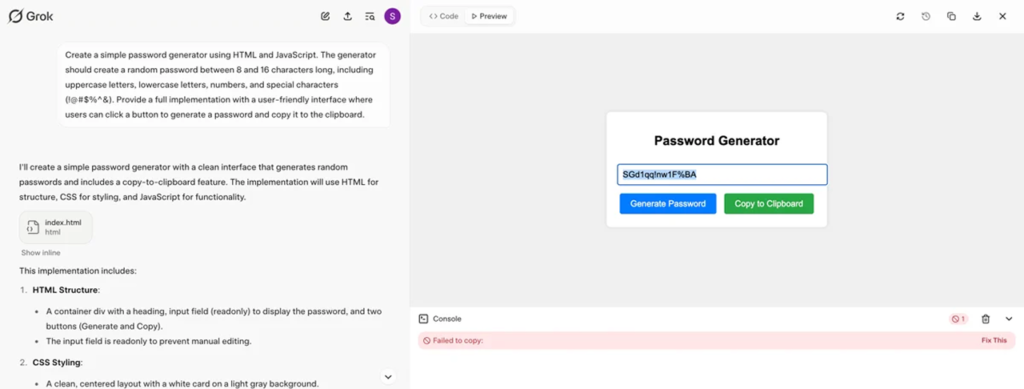

④:アプリ開発テスト

課題:パスワードジェネレーターを即時実装レベルで作成する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、簡易なパスワードジェネレーターを作成するよう依頼しました。コーディングスキルのない非エンジニアにとってAIがどれだけ役に立つのか検証していきます。

ChatGPTは完璧なコードを提供してくれました。編集も調整も一切不要で、そのままコンパイラで実行することができます。インターフェースもすっきりしていて、クリップボードへのコピーボタンも期待通りの動作をしました。

一方のGrokは分かりやすいコードとプレビューインターフェースを備えたスタイルのジェネレーターを作成してくれましたが、クリップボードへのコピー機能は動作しませんでした。これは私のような非エンジニアにとっては致命的な問題です。

勝者:ChatGPT 👑

Grokは私のような技術に詳しくない人間にとっても使いやすいという点で大きなアドバンテージを獲得しましたが、やはり提供されたコピー機能のエラーが致命的です。この勝負はChatGPTの完勝ということで良いでしょう。

⑤:画像生成テスト

課題:ブティック店のオーナーをストックフォト調で生成する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、ストックフォト調の画像を生成するよう依頼しました。ロボットのような印象を消しつつ、自然で信憑性のある画像の生成に期待したいところです。

ChatGPTが生成した画像は構図・被写体のポーズ・雰囲気・ライティングが自然で、まるでプレミアムストックサイトからそのまま切り取ったような写真でした。販促バナーやLPなどにもそのまま使えるレベルといえます。

一方のGrokが生成した画像は少し物足りない印象を受けました。全体的なテーマは捉えているものの、照明は温かみや没入感に欠け、完成度が低い印象です。極めつけは手がぎこちなく、少し崩れているように見えることでした。

勝者:ChatGPT 👑

Grokはテーマへの理解は正しいものの、手指の違和感や背景の簡素さが目立った一方、ChatGPTは雰囲気や細かなディテール、そして最終的な出力まで完璧に再現していました。この勝負もChatGPTの勝利として良いでしょう。

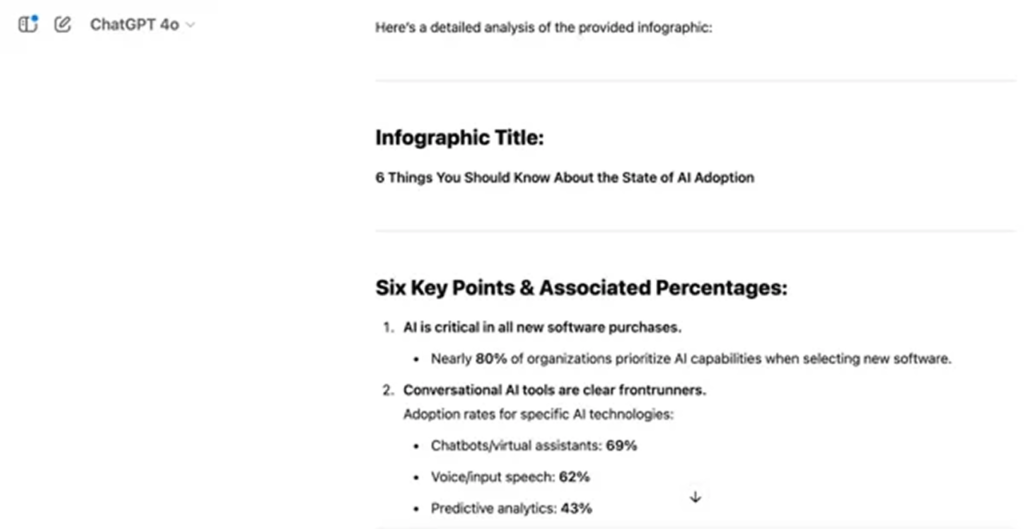

⑥:画像解析テスト

課題:インフォグラフィックと手書きのメモを読み取る

このテストではChatGPTとGrokの両方に、データの図解と手書きのメモの解析を依頼しました。1 つはデータが詰まったインフォグラフィック、もう 1 つはエミリー ディキンソンの詩「希望とは羽のあるもの」全文を引用した手書きのメモです。

インフォグラフィックでは、両ツールとも6つの主要なデータポイントを抽出し、明確な要約を示してくれました。Grokは部門間の差異などトレンド示唆を付記したのに対して、ChatGPTは短く的を射た要約で読みやすさを優先するといった特徴が伺えます。

また、手書きの詩についても、両モデルとも正確に転記してくれました。Grokは私が尋ねた通り、焦点を絞って事実にもとづいた表現をしてくれました。ChatGPTは紙質や筆跡の特徴に言及するなど、少し個性を加えた出力結果が印象的でした。

勝者:引き分け

どちらも十分実用的なレベルであったため、この勝負は引き分けです。簡潔で要点を押さえた分析が欲しいならGrokを、もう少し解釈や洞察を加えて欲しいならChatGPTの利用が役に立つでしょう。

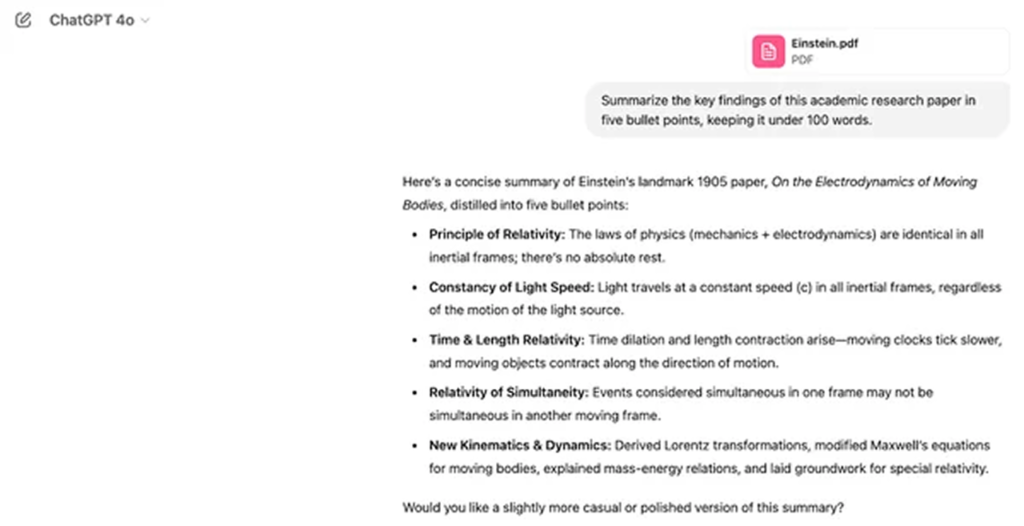

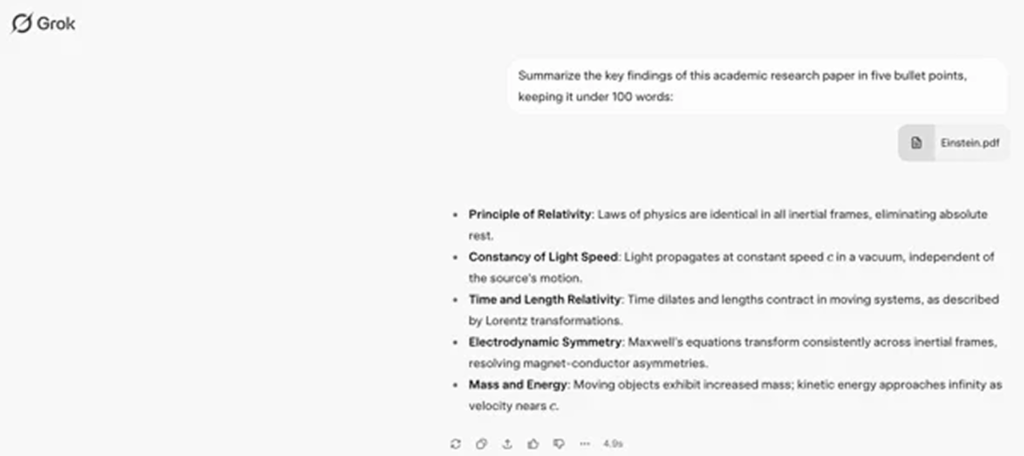

⑦:ファイル分析テスト

課題:論文のPDFファイルを100語未満の5つの箇条書きで要約する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、アインシュタインのPDF論文の要約を依頼しました。果たして、密度の高い学術的なコンテンツをAIはどれだけ正しく処理できるのでしょうか?

ChatGPTは文字数をわずかに超過しましたが、これはちょっとしたパターンとして気付き始めています。とはいえ肝心な要約は正確で、アインシュタインが果たした現代物理学への貢献について、より解釈的な文脈があったのが印象的でした。

一方のGrokはこれまで通り要点を忠実に守り、簡潔で的確な要約をすっきりとしたフォーマットで提示してくれました。文字数制限内に収めているところも流石です。論点も正確で、特殊相対性理論の中核原理と見事に整合していたのが印象的でした。

勝者:Grok 👑

ChatGPTも素晴らしい要約を提供してくれましたが、精度と指示への追従性を重視するなら、今回はGrokの勝利として良いでしょう。Grokは文字数制限と構造を厳格に順守し、ChatGPTは制約をわずかに超過しつつも、解釈や補足といった部分が充実していました。

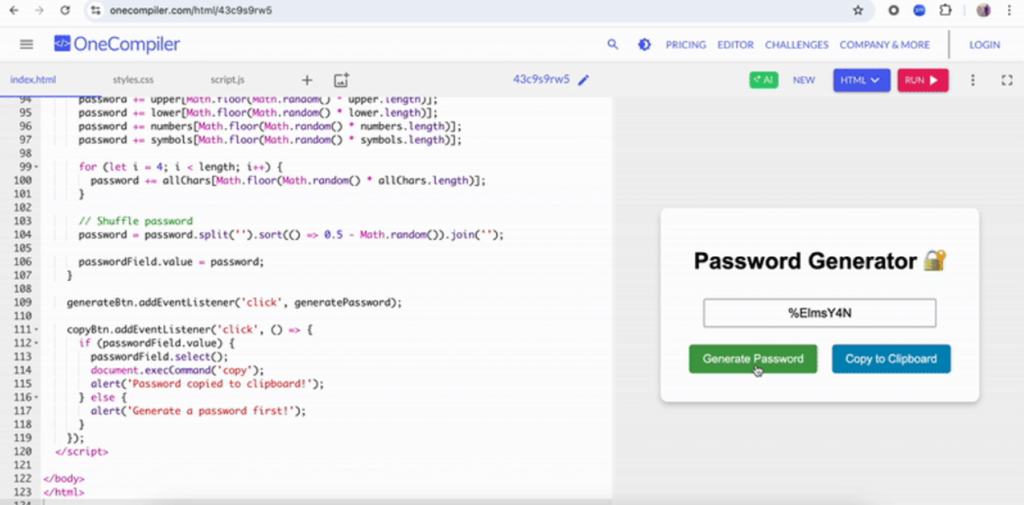

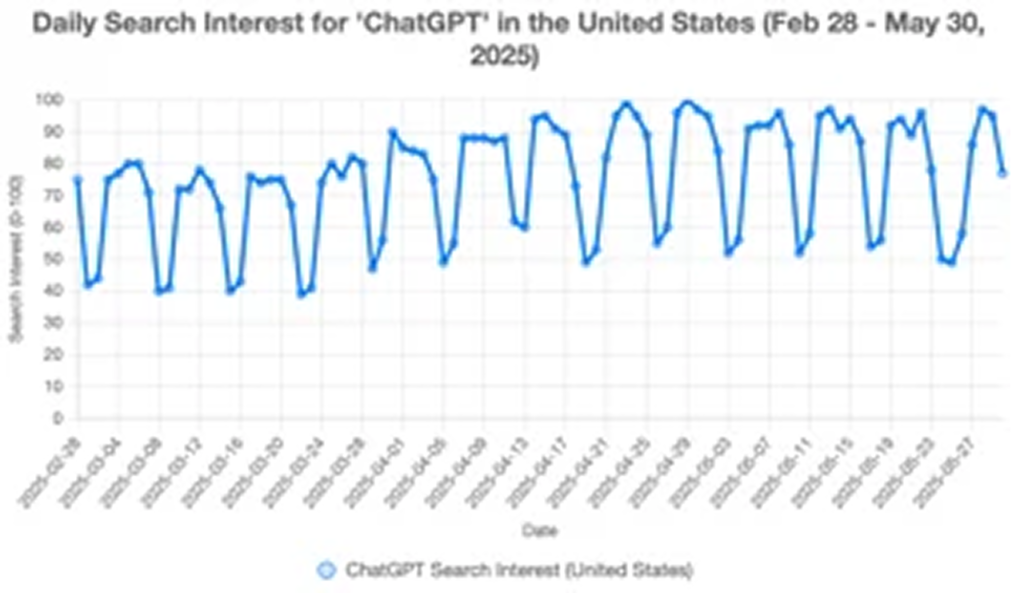

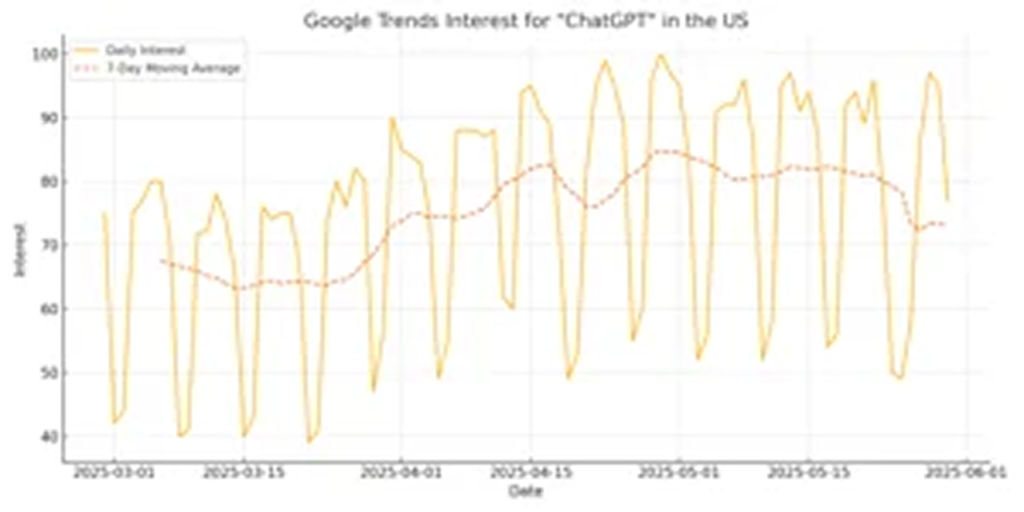

⑧:データ分析テスト

課題:GoogleトレンドのCSVからデータの可視化と傾向を分析する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、指定したCSVファイルの分析を依頼しました。CSVファイルの内容は「米国におけるChatGPTの検索インタレスト(3ヶ月分)」を与えています。

ChatGPTはパターンを強調するだけでなく、統計的な深みも備えていました。平均値や中央値、標準偏差やパーセンテージといった各指標を含む概要表も表示してくれました。また、グラフ上に7日間の移動平均線を描画したことは特筆すべきポイントといえるでしょう。

一方のGrokは平日と週末の行動の違いや具体的なピーク日といったトレンドを自然な言葉で示してくれました。深く掘り下げるための提案を行ってくれたのも高評価です。ただし、ストーリーテリングという観点では評価できるものの、数学的な分析までは一歩及ばない印象です。

勝者:ChatGPT 👑

どちらのツールもトレンドを明確に分類し、折れ線グラフで推移を可視化することができました。両者ともに素晴らしい結果でしたが、ChatGPTの方がより厳密で詳細な分析を提示してくれたため、この勝負はChatGPTの勝利です。

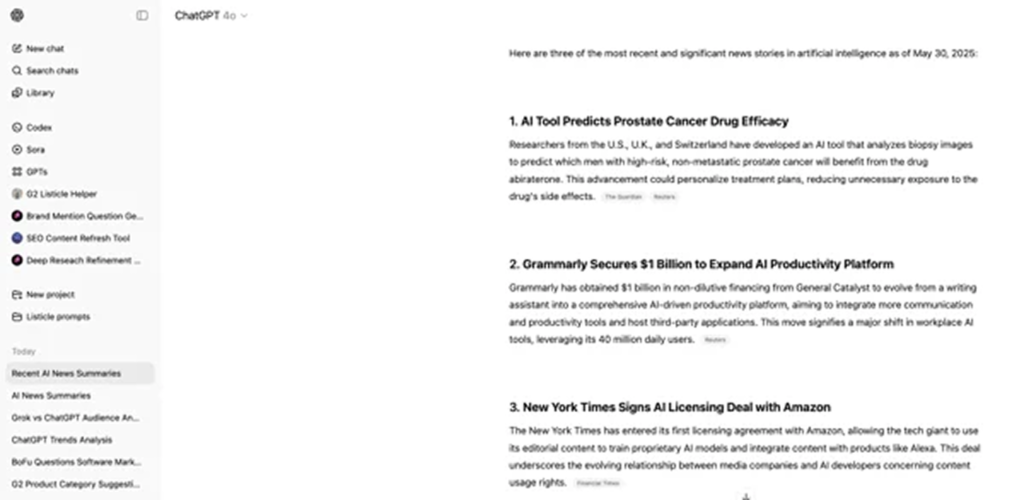

⑨:リアルタイム検索テスト

課題:直近で重要なAI関連のニュース記事を3つ取得する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、AI関連の最新ニュースを取得するよう依頼しました。特に、X(旧Twitter)へのアクセスが直接できるGrokの提案結果には注目したいところです。

ChatGPTが取得した記事は、Grammarlyの10億ドルの資金調達、がん治療薬予測におけるAIの画期的な進歩、Amazonとニューヨーク・タイムズの新たなライセンス契約など、最新のニュースを抽出してくれました。複数の信頼できるソースから裏取りしており、鮮度と信頼性を両立しています。

一方のGrokが取得したニュース記事は、1週間以上前のものが混在しており、AIとの関連性は認められるものの、最新のニュースという感じではなかったことが少し残念でした。とりわけBBCの記事には大きく依存しており、メディアを横断したリアルタイム検索は課題が残る結果となりました。

勝者:ChatGPT 👑

なんとも意外な結果になりました。このテストでは当初、Grokが優勢だろうと予想していたのですが、驚いたことに、ChatGPTの提示した記事の方が明らかに鮮度が高く、信頼性の高いものでした。この勝負はChatGPTの圧勝です。

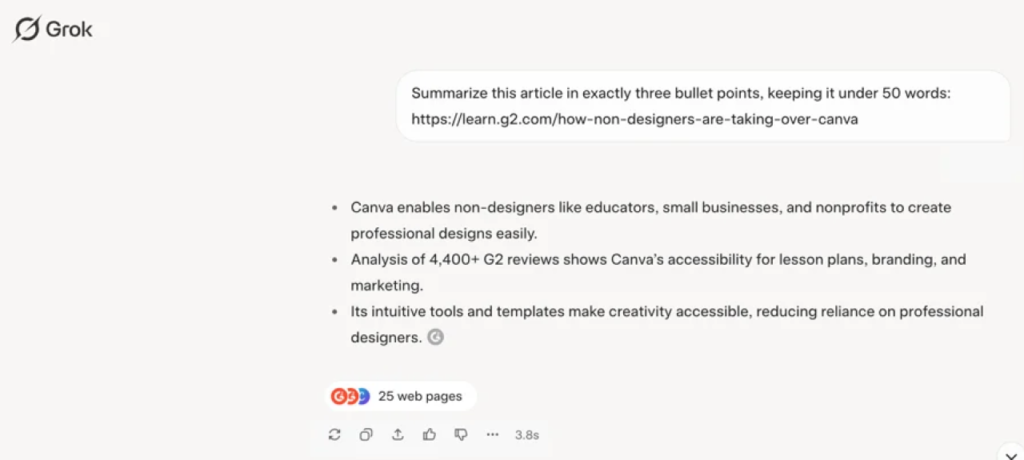

⑩:ディープリサーチテスト

課題:AIチャットボットの現状に関するレポートを作成する

このテストではChatGPTとGrokの両方に、エグゼクティブレベルのレポート作成を依頼しました。ChatGPTのDeep ResearchとGrokのDeepSearch、どちらがより複雑な情報を調査できるのでしょうか?

ChatGPTは生成目標を明確にするため、追加の質問をしてくれました。この時点で高評価です。最終レポートは明快で整理されており、役員会議にふさわしいトーンが備わっていました。奥深さと読みやすさのバランスが非常に優れている印象です。

GrokはDeepSearchとDeeperSearchの両方を活用し、視覚的にわかりやすい内容のレポートを2つ作成してくれました。チャットボットの進化から市場動向、プラットフォームの比較まで、幅広い情報を網羅しています。ただし、文章のトーンや流れには揺らぎが見えたため、その点はマイナスです。

勝者:ChatGPT 👑

この勝負はChatGPTの勝利です。目標の明確化のために適切な追加質問をしてきたことが決め手になりました。Grokは文章のトーンや流れの揺らぎに懸念が残ります。

対戦結果

これまでのテスト結果を表形式で振り返ってみましょう。勝負の結果は以下のようになりました。

| テスト内容 | ChatGPT:6勝2分2敗 | Grok:2勝2分6敗 |

|---|---|---|

| ①:要約文作成テスト | – | 👑 |

| ②:創作文作成テスト | 👑 | – |

| ③:コンテンツ作成テスト | – | – |

| ④:アプリ開発テスト | 👑 | – |

| ⑤:画像生成テスト | 👑 | – |

| ⑥:画像解析テスト | – | – |

| ⑦:ファイル分析テスト | – | 👑 |

| ⑧:データ分析テスト | 👑 | – |

| ⑨:リアルタイム検索テスト | 👑 | – |

| ⑩:ディープリサーチテスト | 👑 | – |

勝負の結果、6勝2分2敗で見事ChatGPTが勝利を収めました。GPT-4oとDeep Researchを組み合わせることで、クリエイティブワークフローと分析ワークフローの両方において、構造化された出力を一貫したクオリティで提供してくれました。

惜しくも敗れてしまったGrokも、本当に私を驚かせてくれました。的確な要約機能や強力なファイル処理能力、そしてコーディングエラーの検出機能など、単なるイーロン・マスクのブランドを冠した目新しいAIではないことを証明してくれました。

ChatGPTとGrokに関するFAQ|よくある質問

Q:どちらが優れていますか?

A:何を求めているのかによります。

Grokはウィットに富み、フィルタリングがなく、X(旧Twitter)のリアルタイムコンテンツとの連動性が特徴です。ChatGPTはよりプロフェッショナルで、使える機能が豊富です。今回のテストでは、ChatGPTはコーディングや画像生成、リサーチなどの分野でGrokを上回りましたが、要約やリアルタイムプレビューでのエラー処理ではGrokに軍配が上がる結果となりました。

Q:情報はどちらがより正確ですか?

A:ChatGPTです。

特にウェブブラウジングの場合、通常のパターンでは情報ソースの提示によって信頼性が担保されているため、全体的に精度が高い傾向にあります。一方のGrokは、高速で意見が明確ですが、語調や簡潔さを優先して正確性を犠牲にすることがあります。

Q:機能はどちらが優れていますか?

A:ChatGPTです。

カスタムGPTやサードパーティ製プラグイン、ファイル分析のサポートなど、Grok よりも多くの統合機能を提供します。Grokは依然としてチャットベースのインタラクションに重点を置いており、カスタムボットやアプリとの統合は現時点ではサポートしていません。

Q:コーディングにはどちらが適していますか?

A:ChatGPTです。

今回のテストでは、クリーンでエラーのないコードを生成し、分かりやすい説明も加えてくれたため、特に開発初心者や非エンジニアに最適です。Grokはテストでは優れたデバッグ機能を備えていましたが、コードが完全に機能するまでにはいくつかの修正が必要でした。

Q:学習やリサーチにはどちらが適していますか?

A:ChatGPTです。

強力な要約機能や構造化された解説、そしてDeep ResearchによるWebアクセス機能によって、学習や調査の分野では優位に立っています。Grokも学術的なコンテンツを扱うこと自体はできますが、どちらかというとカジュアルなクエリやリアルタイム情報に適しています。

Q:数学や問題解決にはどちらが適していますか?

A:ChatGPTです。

数学の問題を解いたり論理を説明したりする場合には、より正確で信頼性が高いです。特にSTEM系の課題において、段階的な問題を上手に処理してくれます。Grokもサポートしてはいますが、数式や精度が求められるクエリでは、ChatGPTほどの精度は期待できません。

Q:クリエイティブなタスクにはどちらが適していますか?

A:互角です。

Grokはユーモアと個性のある回答が得意です。遊び心のあるコピーや型破りなアイデアを提供してくれるでしょう。ChatGPTはより優れた構成とトーンコントロールを備えているため、洗練された文章やストーリーテリング、プロフェッショナルなコンテンツ作成に最適です。

まとめ:それぞれのAIの得意領域を理解することが大切

本記事では、そんなChatGPTとGrokについて、文章生成やコーディングから、画像解析やデータ分析まで、合わせて10個のテスト項目を用意して徹底比較していきました。

今回は十番勝負という形式上、明確な勝者を決めることにはなりましたが、重要なのは1つのAIを選択することではないということです。

それぞれのAIの得手不得手を理解しながら、適材適所に応じて、自分のタスクに合ったAIツールを利用することが何よりも大切です。今回のテストは、それぞれのAIの得意領域を把握するための手段として、読者の皆さまにとっての一助になれれば幸いです。

今後もITreview では、日々進化を続けるAIの最新情報について、ユーザーの皆様へ真に価値あるコンテンツをお届けしていきます。AIツールの選定にお悩みの方やIT業界の最新トレンドに関心のある方などは、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。

投稿 【生成AI検証】ChatGPT vs Grok|十番勝負で徹底比較してみた!本当に賢いAIはどっち? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(前編) は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>となると、みなさまも気になるのではないでしょうか?「最良の結果を得られるのは一体どのベンダーのリサーチ機能か?」と。もちろん私もその一人です。ならばやるしかありません!

本記事では、主要な生成AIのリサーチ機能について、同じプロンプト、同じ前提条件を指定し、出力結果の比較検証を通して「最も優秀なAIリサーチ機能*」を発表したいと思います!

題して「Deep Research 頂上決戦」の開幕です!ぜひ最後までご覧ください!

※ 本記事は「SB C&S株式会社 AI推進室」からコンテンツ提供を受けて掲載しています。

* 本調査は、2025年7月上旬時点における、あくまで個人的な感想にもとづいたレポートです。実際のAI性能や生成結果を保証するものではありません。

参加選手の紹介

開幕の挨拶もそこそこに、まずは今回参加するAI製品を紹介します。AI関連での主要ベンダーを押さえてみました。

ChatGPT(OpenAI) 選手

- リサーチ機能名:Deep Research

- モデル:GPT-o3(Deep Researchy用に調整済み)

リサーチといえば「Deep Research」そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?今回の参加選手の中では一番最初にリリースされたリサーチ機能になっています。

Claude(Anthropic) 選手

- リサーチ機能名:Research

- モデル:Sonnet4(リサーチ機能では固定?複数モデルが並列するエージェント方式?)

最近では「Claude Code」が大人気のAnthropicですが、2025年4月15日に新たにリサーチ機能が追加されたことで話題になりました。個人的には一番期待している選手です。

Gemini(Google) 選手

- リサーチ機能名:Deep Research

- モデル:Gemini 2.5 Pro(リサーチ機能では固定?)

Googleアカウントがあれば無償で使用できる範囲が広いことから爆速で人気を集めているGeminiです。ユーザーからの評価も好調ということで、結果に期待したいです。

Microsoft 365 Copilot(Microsoft) 選手

- リサーチ機能名:Researcher

- モデル:GPT-4系

エンタープライズ利用といえば!のMicrosoft 365にもリサーチ機能が完備されています。こちらは他社の製品に比べて利用者が少ない印象ですが、Microsoftの底力やいかに…!

対戦ルール

①:使用プロンプトの統一

プロンプトの内容としては「自分自身が知らない内容では正誤判断に時間がかかる」ということで、誠に勝手ながら、今回は審判である私の得意領域(製品)に対するリサーチで対決させていきます。

プロンプトとしては抜け漏れも多い(我が社とだけ記載し詳細を伝えていない等)ですが、あまり細かく指示してしまうと内容の差分が分かりにくい可能性があるのに加えて「不明確な部分をどうカバーしてくるのか」も気になったので、あえてこのような内容にしています。

②:追加条件の統一

リサーチツールの中には最初のプロンプトの発行後に、リサーチのために必要な追加情報を聞いてくる場合があります。その場合は、以下を前提に「聞かれたことについては同じ内容で回答する=聞かれなかったことについては回答しない」という条件で進めていきます。

- 全社員数は1000人、開発担当は600人で、開発チームは5~20名で構成

- 選定は有償前提(無償による制約はなし)

- オンプレミスでの開発もチームによっては必要

- 海外拠点を含むチームもある

- Webアプリ開発が中心だが、モバイルアプリやエンプラソフトなど複数の開発を行っている

試合開始

それでは、先ほどの条件をもとに、それぞれのプロンプトを実行していこうと思います。最終出力も気になるところですが、まずはルールでも触れていた「最初のプロンプトの聞き返し」をそれぞれ見ていきましょう。

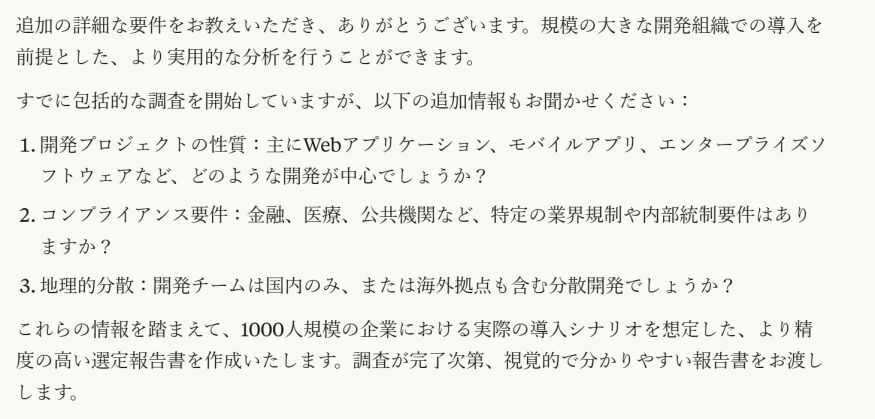

ChatGPT 選手

やはりシェアナンバーワン、安定の聞き返しです…!内容もシンプルでありながら、要点はしっかりと押さえている気がします。運用環境について触れている点もポイントが高いです。

Claude 選手

なんと2段階で聞き返しがされました…!合計6項目もの追加質問がされ、ユーザーのリサーチ観点をしっかり絞ろうとしているのが見て取れます。拠点に関する質問も好印象です。

Gemini 選手

聞き返されない…だと?!とはいえ、実行プランを見ることは可能なので、この段階である程度の軌道修正が行えるという前提でしょうか。個人的には追加質問は重要視しているので、ちょっと残念です。

Microsoft 365 Copilot 選手

聞き返しは行われましたが、正直なところ「なぜそれが気になった…?」と思う内容もチラホラ。この追加質問がどのようにリサーチ結果に反映されるのか期待しておきましょう。

対戦結果

それでは実行結果(生成結果)の発表です!それぞれ全て表示してしまうと、ものすごい文量になってしまうため、ここからは結果の一部を抜粋して紹介していきます。

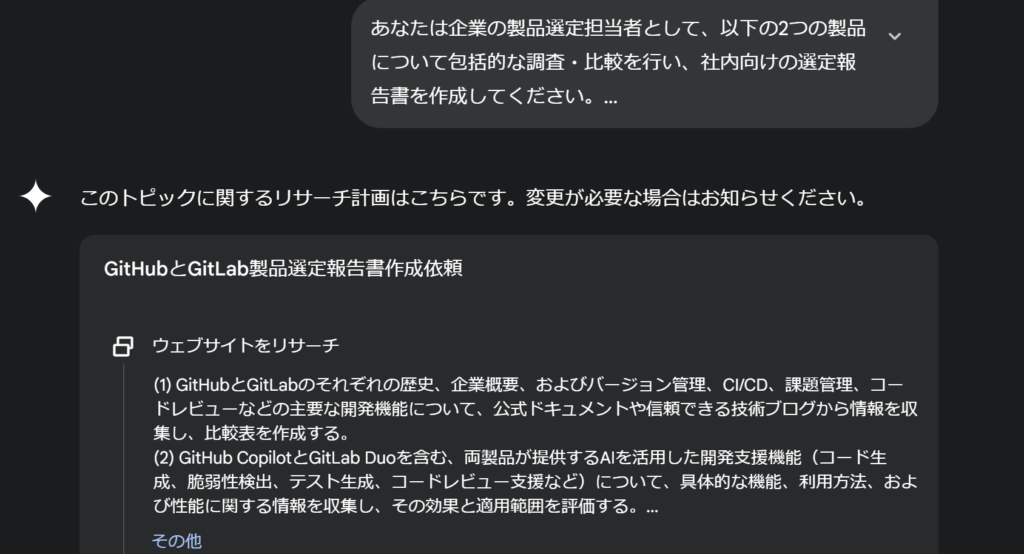

ChatGPT (参考ソース数:25)

ChatGPTの出力では、まず冒頭に「会社要件と選定基準」が出力されました。こちらから提案した内容をまとめてくれているため、目を通してから全体を見ることで内容の理解がしやすいのが印象的でした。一部内容に関しては、こちらのプロンプトを補足するような説明もあり「何を前提にこの出力結果となったのか」を明確化できる点が良いですね。

また、比較表がシンプルながら要点としてはしっかりまとまっており、時間がない場合はここだけ見ても十分に理解できる、一目見れば分かる内容になっているのも嬉しいポイントです。この比較表の内容を見ると、私が指示した内容をしっかり押さえていることが分かります。

加えて、説明内容によっては「規模による優位性」や、現状に留まらない今後の予測を含む言及もされており、よりコンサルチックな内容になっていると感じました。もちろん、判断までの時間によっては現状機能での比較および決定が必要になりますが、このような考察まで言及してくれることで判断視野が広がりますね。

Claude (参考ソース数:50)

比較した製品の中では最速の約5分で出力されました。もちろん、環境や内容、プランによっても差が出てくるところではありますが、他の製品が10分程度かかったことを考えると、その速さは高く評価できるポイントといえるでしょう。

また、今回のリサーチ要望に合わせて「エグゼクティブサマリー」が冒頭に出現しているというのもポイントが高いです。どうしても文章が増えてしまうリサーチ機能において、このような冒頭に「ユーザーが最も必要としている情報」を短くまとめてくれるというのは、エージェントとして優秀といえるのではないでしょうか。

GitHubとGitLabの比較において、比較表が多用されているのも一目で結果を把握したい場合に大変役立ちます。単純なデザインではありますが、このような比較表は他のツールよりも多く出力されていました。

加えて、各比較内容において「ユーザーの状況にマッチする結論」をしっかりと言及してくれているため、聞き返しの質問の多さがしっかりと良い影響を与えているなと感じました。アクションの提案も、こちらの状況を把握しているからこその提案が散りばめられています。

先ほどのエグゼクティブサマリーについても言えることですが「ユーザーの要望をどれだけ汲み取ってくれているか?」という点で、Claudeは一歩抜けている印象を受けました。

ただし、細かく見ると、星取表の理由についての言及がなかったり(あったとしても表にも記載して欲しかった)と、一部不満は残る結果となりました。

Gemini (参考ソース数:67)

金額の安さや聞き返しがなかった点と合わせても「さくっと調べたい」であったり「リサーチ機能を試してみたい」というニーズにしっかり答えてくれている印象です。

内容も教えていない会社の体制を考える考慮不足は否めませんが、こちらもエグゼクティブサマリーが冒頭に出力されており、一般的な比較であれば、このまま報告書として採用しても遜色ないレベルです。

主要機能ごとの比較が文章でしっかり説明されている点もポイントが高いです。この辺りは実際に使ってみないと分からない部分も多くあるので、客観性を持って出力してくれるのは大変助かります。

グラフィカルな挿絵がコードも含めて採用されているため、別の資料に添付する場合にも応用が利くようになっています。

また、今回は直接のリサーチ結果比較のため割愛していますが「Canvas」機能を利用すれば、このリサーチ結果をワンクリックで様々なタイプの資料に変換できるというのはかなり高ポイントです。ビジュアライズ化が必要な場合、他ツールだとワンクッション挟む(別ツールへ委譲する)ことが多いため、1ツールでの完結はユーザー体験の向上に大きく貢献すると考えられます。

ただし、追加質問がなかった影響か「ユーザーの現状」を把握しておらず、海外拠点のような要素についても言及できていないため、このままでは少々情報不足になる可能性があります。

Microsoft 365 Copilot (参考ソース数:12)

グラフや図の差し込みが他のツールよりも洗練されており、数も多く、出力された文章の読みやすさとしては個人的に一位であると感じました。この辺りはさすがMSというべきでしょうか。

出力された文章も、全体的に他ツールよりも「非エンジニアでも読みやすい/理解しやすい」内容になっていました。具体的には、専門用語(特に英語表記の単語)に対する日本語での追記が行われている部分などは、読み手を限定しないという配慮を感じました。

それ以外にも、項目として「ユーザー評価」や「満足度」の比較といった、他ツールでは出力されなかった内容が充実しており、この辺りはビジネスに対する理解度の高さを感じました。やはりこのような内容があると説明もしやすいですよね。内容も納得できるものでした。

しかし、逆を返すと技術的な深掘りは他ツールに比べて薄い印象です。どちらかというとビジネス観点やユーザー評価がメインとして出力されていました。もちろん、今回のプロンプトに依存する部分もありますが、もう少し技術的な観点からの深掘りが欲しかった、と個人的には感じました。そしてやはり、追加質問に意味はあったのだろうか…?(0とは言いませんが)という疑問は残ります。

各製品の感想

ということで、それぞれの出力結果についての感想を発表していこうと思います!この評価はあくまで「審判=私(人間)」のため、個人的趣向や偏見もある中での感想になりますが、なるべく公平を意識して、それぞれのキャッチコピーと総評を書かせていただきます!

ChatGPT

「誰でも、知識がなくても、いい感じの結果を与えよう」

さすが老舗だけあって、安定した結果を得ることができました。聞き返しも漏れが少ないかつ難易度が高くなく、要点を押さえた出力となりました。誰もが使いやすい機能になっていると感じます。調査内容の深さも出力内容も、個人的には最も好ましかったです。

出力結果のビジュアライズについては、若干シンプルを極めている部分はありますが、その点を鑑みても「まずは最初に使ってみるリサーチ機能」としては、ぴったりではないでしょうか。

Claude

「ユーザーファーストで補ってくれる、シンプルイズベスト」

聞き返し数の多さから「ユーザーの思考をしっかり反映させたい」という意思を感じました。出力された結果も具体的な導入スケジュールが計画されていたりと、最もユーザーを補佐してくれるツールだと感じました。出力も比較表が多く用いられ、シンプルながら洗練された出力でした。

逆に言えば「ユーザーがちゃんと考えられていない」場合には、その真価を発揮しきれない可能性が最も高い製品ともいえるかもしれません。

Gemini

「安い!手軽!応用可!だけどちゃんと教えてね!」

出力結果の各種ビジュアライズ変換(スライドやHTMLなど)まで一気通貫で行えるという手軽さは、他には代えがたいポイントです。そのため「出力結果をもとに色々と展開したい」という場合は、Geminiを使っておけばハードルがぐっと下がります。

しかし、出力結果については聞き返しがないため「ユーザー主観」のデータになっておらず、内容によっては「ユーザー自身の要望をどれだけはっきりプロンプトに反映できるか」が最も試されるツールだと感じました。とはいえ、やはり安い。しかもワンクリックでビジュアル化できる。このメリットは外せないポイントだと思います。

Microsoft 365 Copilot

「エンプラ利用ってこういうことでしょ、任せな」

視点が他の3つに比べて、明らかにエンタープライズ寄りでした。そもそも企業ユースのグループウェアの一部であるため、それに合わせた何かしらの調整がされているのかもしれません。さすがです。

挿絵的に挟まれる画像もパワーポイントにそのまま持っていけるようなレイアウトですし、出力結果にアイコンが最も多用されている点からも、ITに深く精通していないJTCのような会社(表現としてはあまりよろしくないですが、あえてこのような表現とさせていただきます)で、特に「ウケる出力」になっていると感じました。

個人的AIリサーチ最強を発表!

では、この評価をもとに個人的なランキングを発表していこうと思います!

個人的なランキングということで、今回は「AIに関する前提知識がある程度あるエンジニア目線」での評価となりますことをご容赦ください。その他、若干主旨からはズレてしまいますが、リサーチ以外の機能や拡張性等も考慮した内容になっています。

| 順位 | 製品 |

|---|---|

| 1位 | 👑 Claude 👑 |

| 2位 | ChatGPT |

| 3位 | Gemini |

| 4位 | Microsoft 365 Copilot |

やはり、聞き返しの鋭さとユーザー観点を捉えようとする姿勢が個人的に高評価かつ内容の充実さでClaudeを1位とさせていただきました!ある程度AIへの理解がある前提のツールであるという点はありますが、その部分が問題ないのであれば、いくらでも活用可能だと感じます。他ツールとの連携も柔軟に対応しているため、データ連携や出力結果の加工も可能であることを考慮すると、やはり優秀であるといえるのではないでしょうか。

ただし、逆に言えば「前提知識がない or セキュリティ要件的な連携やそもそものツールインストールが不可」である場合、このランキングはひっくり返ったり、激しく入れ替わったりします。特に、Microsoft 365 CopilotやGeminiは「すでにある環境」で動作できる可能性が高いため、導入ハードルや連携ハードルが低くなっており、この部分に対するメリットは重大です。

そして、このようなランキングを作成してはいますが、思った以上の接戦でした!正直僅差です!今回の結果に関しては大きく誤った情報などもなく(ものすごく詳細にチェックしているわけではないので100%正しいとは限りませんが)、どのツールも自分で調べるよりも格段に素晴らしい結果を出力してくれました。やはりリサーチ機能は素晴らしいですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?個人的には、このように改めて比較してみることで「それぞれのツールの性格」が明らかになった気がしてとても楽しかったです。

同時に、同じリサーチ機能であっても「そのツールがどういう特性を持っているか」を理解することで、今の自分やリサーチ内容に最も適したツールを選べるようになると感じました。もちろん、こういったことはAIツールに限った話ではありませんが、今後も色々と比較していきたいと思います!

投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(前編) は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 AI時代の規制対応戦略とは?欧州フィンテック市場に見るAI規制の今後 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>欧州では「GDPR第22条」の明確化や「EU AI法」の制定などにより、AIを活用したシステムに厳格な規制が適用されるようになったことで、フィンテック企業は根本的なビジネスモデルの見直しを迫られている状況です。

本記事では、フィンテック領域における欧州での最新規制動向についての解説に加えて、今後のBtoB企業が取るべきAI規制への対応戦略についても詳しく解説していきます。

※ 本記事は米国の『G2.com』からコンテンツ提供を受けて掲載しています。

参照:G2 Research – Striking a Balance Between Fintech Innovation and EU Consumer Protection in the AI Era

フィンテック市場の現状と課題

近年の欧州フィンテック市場は、急激な成長を続ける一方で、資金調達は厳しい市場へと変化しています。市場の現状数値からもわかる通り、フィンテック業界が直面している課題は明確です。

| 年度 | 欧州フィンテック投資額 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 2022年 | 153億ユーロ | ユニコーン企業の約22%がフィンテック企業 |

| 2023年 | 46億ユーロ | 金融市場の逼迫と高リスク投資からのシフト |

2022年には153億ユーロあった投資額から、2023年には46億ユーロへと投資額が激減しており、これは金融市場の逼迫と高リスク投資から安定型投資へのシフトが原因であると考えられます。

こうした市場の悪化により、多くのフィンテック企業にとってコスト削減と効率化が最優先課題となった結果、AIを活用した「代替信用スコアリングモデル」の導入に注目が集まりました。

▶ 参照 : Statista – Fintech market in Europe

代替信用スコアリングモデルの台頭

現代のフィンテックサービスは、毎日何十億回もの計算処理を支える人工知能(AI)システムと機械学習(ML)技術なくしては成立せず、その中核となるシステムが代替信用スコアリングモデルです。

代替信用スコアリングとは?

代替信用スコアリングモデルとは、AIや機械学習(ML)技術を活用して信用評価の効率を高めることができる画期的なソリューションです。この技術は、従来の金融データに依存しない新しい信用評価手法として、近年フィンテック業界の主流となりつつあります。

| 評価手法 | データソース | 評価に要する時間 | 対象者の範囲 |

|---|---|---|---|

| 従来型の信用評価手法 | 金融取引の履歴に限定 | 長い | 金融履歴保有者のみに限定 |

| 代替信用スコアリング | 多様なデジタルデータ | 短い | 金融履歴非保有者にも適用 |

この信用評価手法により、金融取引履歴が少ない若年層や新興国の消費者に対しても適切な信用評価が可能になります。また、コスト削減が求められるフィンテック企業にとっては、人的リソースの大幅な削減を見込めるため、費用対効果の高いソリューションとして注目が集まっている背景があります。

代替信用スコアリングで活用されるデータ

従来の信用評価では、銀行の取引履歴やクレジットカードの利用実績といった限定的なデータのみが活用されていましたが、AI技術の発展にともない、現代のフィンテック企業では、以下のような多様なデータを活用しながら個人の信用情報をスコアリングしています。

| データカテゴリ | 具体例 | 評価要素 |

|---|---|---|

| デジタルフットプリント | ウェブサイト閲覧履歴、検索履歴 | オンライン行動パターン |

| ソーシャルメディア | Facebook、X(Twitter)、Instagram | 社会的な接点と影響力 |

| モバイルデータ | アプリ利用状況、位置情報 | 生活パターンと安定性 |

| 公共料金支払い | 電気、ガス、水道料金の支払い履歴 | 基本的な支払い能力 |

| 通信履歴 | 電話番号、メールアドレス | 本人確認と安定性 |

上記のような膨大な非構造化データを処理するためには、AIや機械学習アルゴリズムの利用が不可欠であり、これらの技術によって、従来では不可能だった包括的な信用評価が実現されています。

代替信用スコアリングが直面している課題

上記の通り、代替信用スコアリングは、従来の信用評価手法の弱点とされていた「対象範囲の限定性」や「評価時間の長期化」などを克服することができる革新的なソリューションではあるものの、評価精度は学習データの品質に依存するといった重大な課題も存在します。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 学習データのバイアスも継承する | 過去のデータに含まれる偏見や差別的要素も学習してしまう |

| プロセスのブラックボックス化する | 意思決定のプロセスが不透明となるため承認可否の説明が困難 |

| 動的な適応学習は管理が難しい | システムが継続的に学習し変化するため一定の品質保証が困難 |

| 人間による介入が排除されてしまう | 効率化を追求してしまうと人間の判断が入る余地が限定される |

この結果「なぜある人はローンを承認され、ある人は却下されるのか?」という基本的な疑問に対する明確な説明ができない状況が生まれてしまうため、AIシステムの健全性と公正性を確保するためにも、人間による監視や介入体制の構築が重要な課題となっているわけです。

フィンテック領域におけるAI規制の動き

代替信用スコアリングの課題が浮き彫りになっている現状、人権や個人情報の保護観点から、自動化された信用評価システムを規制しようとする動きも活発化を見せています。

GDPR第22条の存在

一般データ保護規則(GDPR)第22条では、個人に対して以下の権利が保障されており、この条文の存在は、フィンテック企業と金融機関が用いる代替信用スコアリングの利用において問題となる可能性が指摘されていました。

The data controller shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and to contest the decision.

「データ管理者は、データ主体の権利、自由、正当な利益を保護するために適切な措置を講じなければならない。少なくとも、データ管理者側による人的介入を得る権利、自身の見解を表明する権利、決定に異議を申し立てる権利を保護するものとする。」

C-634/21事件のECJ判例

ただし、これまでこのGDPR第22条は単に条文が存在しているだけで、具体的に代替信用スコアリングが違反状態であるかについては意見が分かれる状態が続いており、また具体的な罰則規定なども明文化されていませんでした。

そうした状況の中、2023年12月に発生したSCHUFA事件(通称C-634/21事件)において、欧州司法裁判所(ECJ)は、初めてAIを活用したビジネスモデルのデータ保護義務について公式な見解を示しました。

| C-634/21事件におけるECJ判決の要点 |

|---|

| 信用スコアの自動生成は自動化された個人意思決定に該当 |

| 信用照会機関と貸し手の両方がGDPR第22条の義務を負う |

| 人間によるAI承認プロセスの監視と介入の仕組みが必須 |

EU AI法の存在

欧州において、GDPR第22条と並んで忘れてはならないのが「EU AI法」の存在です。2023年12月9日に暫定合意が成立したEU AI法では、AIシステムの利用に関する包括的な枠組みとして、以下の6つの一般原則が定められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人間の主体性と監督 | AIシステムに対する人間の適切な監視 |

| 技術的堅牢性と安全性 | AIシステムの信頼性と安全性の確保 |

| プライバシーとデータガバナンス | 個人データの適切な保護と管理 |

| 透明性 | AIシステムの動作に関する適切な情報提供 |

| 公平性 | バイアスや差別の排除 |

| 社会的福祉 | 持続可能な発展への貢献 |

| 対策項目 | 実装内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 人間による介入権の保障 | 審査プロセスへの人的レビューの導入 | 機械的判断の修正機会を提供 |

| 意見表明権の確保 | 顧客からの異議受付体制の構築 | 個人の主張を反映する仕組み |

| 決定理由の説明責任 | 判定根拠の可視化システムの導入 | 透明性の向上と信頼の構築 |

| データ処理の透明化 | 利用データと処理方法の開示 | プライバシー保護の強化 |

フィンテック企業が取るべき今後の対応

ECJの判例とEU AI法の影響は、フィンテック企業や金融機関にとっては極めて重大です。企業は今後、スコアリング手法における透明性の担保はもちろん、人間による介入を求める権利や自動化された決定に異議を申し立てる権利など、個人を保護するための対策が国際的なスタンダードになっていきます。

規制遵守に向けたアクションプラン

短期戦略(6ヶ月以内)

| 対応項目 | 実施内容 | 優先度 |

|---|---|---|

| 現状システムの評価 | 既存AIシステムの規制適合性の監査 | 高 |

| 人的監視体制の構築 | AI判定への人間レビュー体制の確立 | 高 |

| 顧客対応窓口の設置 | 異議や説明要求への対応体制の構築 | 高 |

| 法務体制の強化 | AI規制に詳しい専門家チームの設置 | 中 |

中期戦略(6ヶ月〜2年)

| 対応項目 | 実施内容 | 優先度 |

|---|---|---|

| システムの改修 | 評価プロセスの説明が可能なAI技術(XAI)の導入 | 高 |

| プロセスの最適化 | 人間の判断と機械学習の最適な組み合わせを模索 | 高 |

| 学習品質の管理 | 継続的な学習バイアス監視と修正システムの構築 | 中 |

| 専門人材の育成 | 規制対応とAI技術の両方に精通した専門人材の確保 | 中 |

長期戦略(2年以上)

| 対応項目 | 実施内容 | 優先度 |

|---|---|---|

| 技術革新 | プライバシー保護技術との統合 | 高 |

| 国際展開 | 他地域の規制動向への対応準備 | 中 |

| 業界標準化 | 業界団体との協力による最適解の模索 | 中 |

まとめ:イノベーションと規制遵守の両立が鍵

本記事では、フィンテック領域における欧州での最新規制動向についての解説に加えて、今後のBtoB企業が取るべきAI規制への対応戦略についても詳しく解説していきました。

前述の通り、GDPR第22条の明確化とEU AI法の制定により、フィンテック業界は新たな規制環境へ適応していく必要があります。今後のフィンテック企業の成功は、規制の遵守とイノベーションの両立にかかっているといっても過言ではないでしょう。

こうした変化は一時的なコストの増加をもたらしますが、長期的には消費者の信頼向上とサステナブルな業界発展につながります。重要なのは「規制を制約として捉えるのではなく、より良いサービスを提供するための指針」として活用することです。

これはフィンテック領域だけの話ではなく、いつの時代も成功する企業は、法務と技術の専門知識を統合し、段階的かつ戦略的なアプローチで規制対応を進めていく企業です。今後数年間はフィンテック業界にとって重要な時期となるでしょう。

投稿 AI時代の規制対応戦略とは?欧州フィンテック市場に見るAI規制の今後 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。

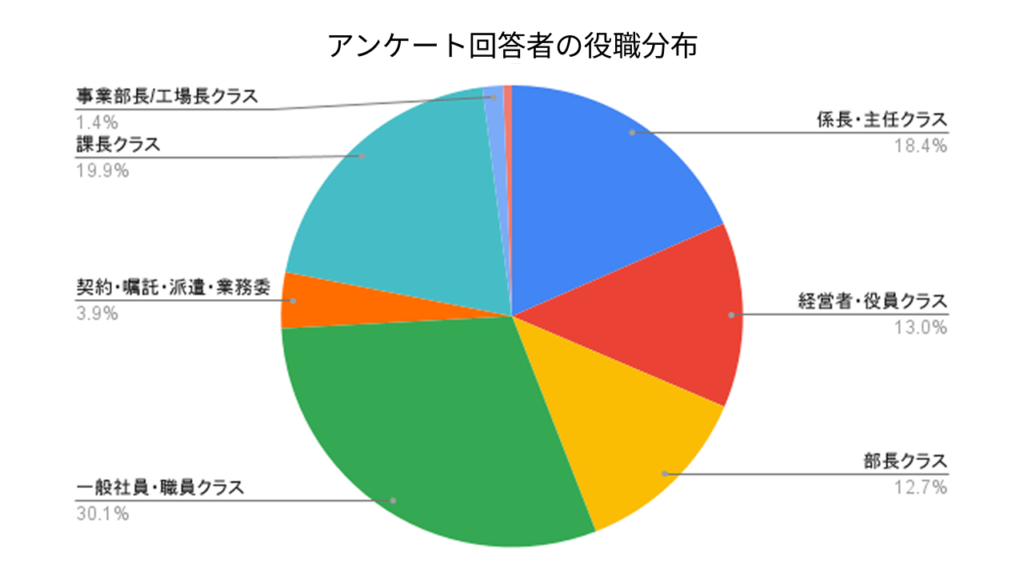

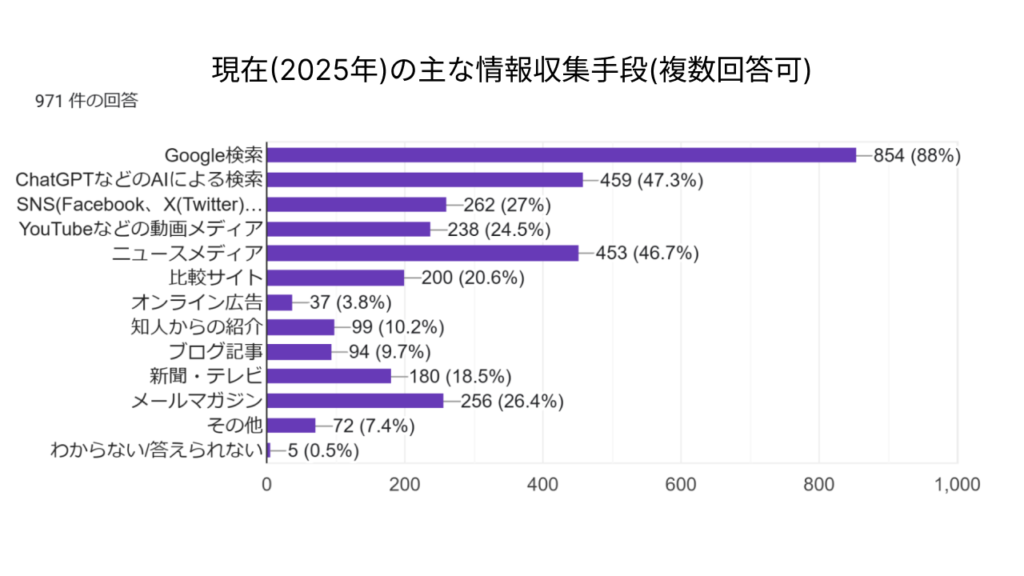

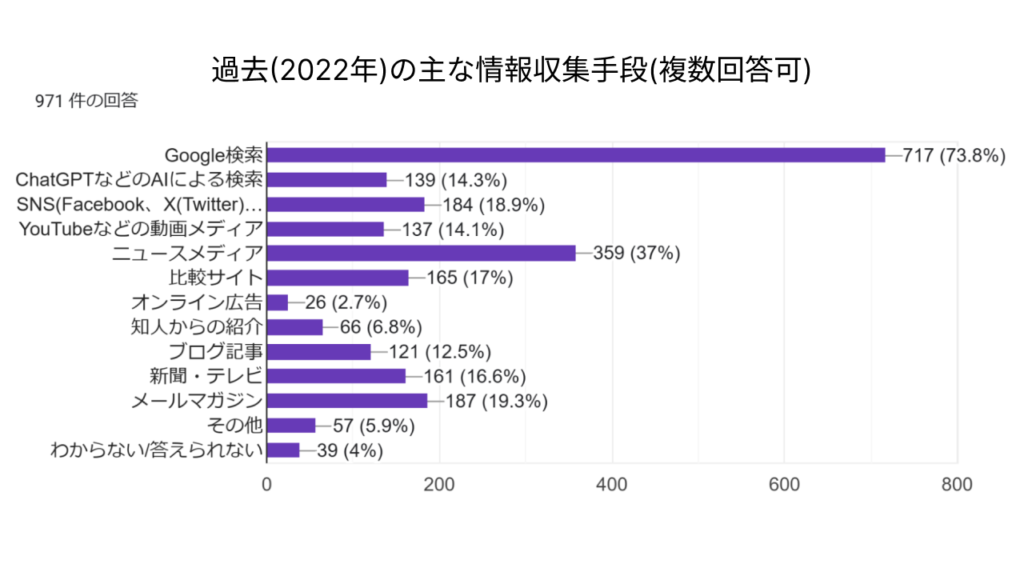

]]>令和7年にITreviewが実施した『ビジネス情報収集活動における意識調査アンケート』の報告によると、AIツールの利用率は3年前と比較して33ポイント増加したことが明らかになりました。

一方で、Google検索は依然として最も利用される情報収集手段として君臨し、X(旧Twitter)やInstagramをはじめとする各種SNS、YouTubeなどの動画メディアも着実に存在感を増しています。

前回に引き続き、今回は現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用状況を年代別・職種別・役職別に詳しく分析し、それぞれのレイヤーに合った情報収集手段を模索していきます。

▶ 前回の記事:【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析!

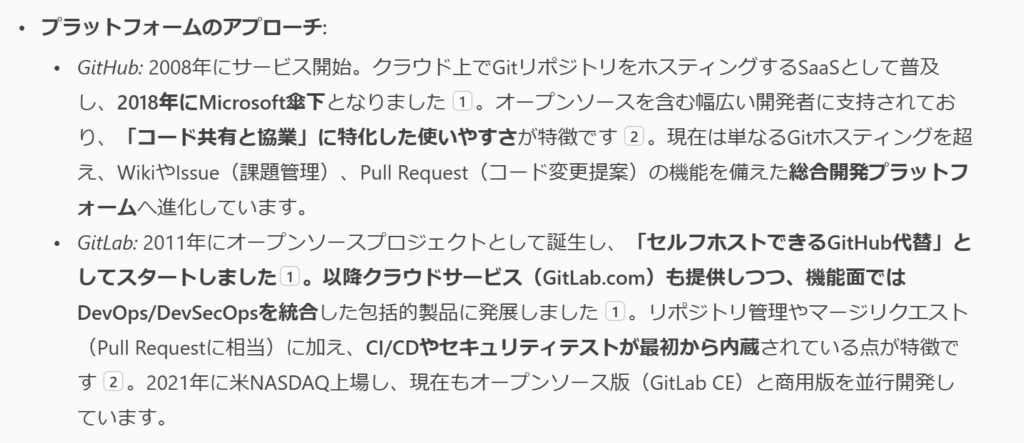

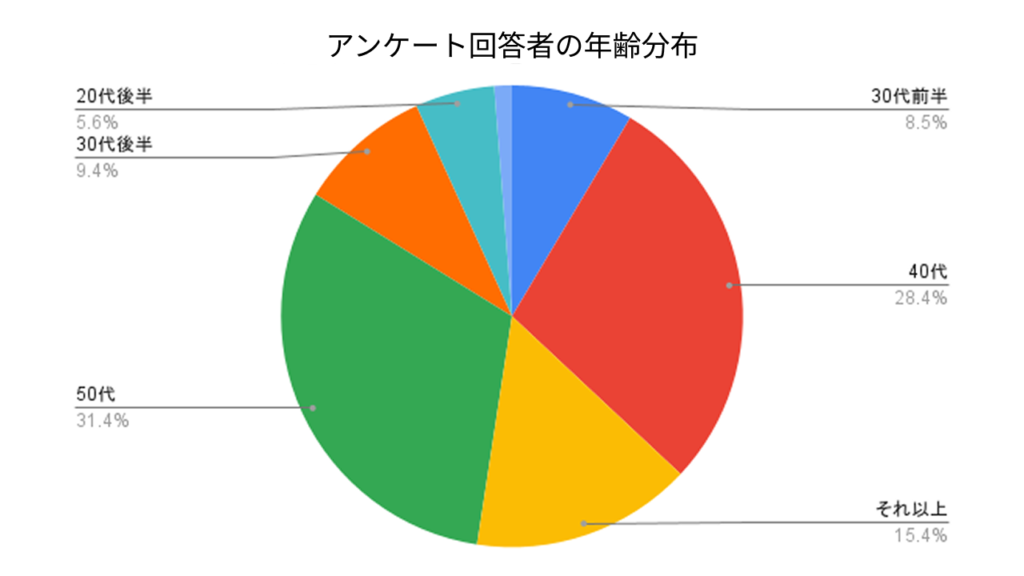

【年代別の分析】若年層になるほどAIとSNSを積極的に活用している

| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20代前半 | 12人(1.2%) | 91.7% | 50.0% | 58.3% | 16.7% | 33.3% | 8.3% | 25.0% |

| 20代後半 | 54人(5.6%) | 87.0% | 59.3% | 48.1% | 27.8% | 29.6% | 13.0% | 14.8% |

| 30代前半 | 83人(8.5%) | 86.7% | 53.0% | 39.8% | 27.7% | 36.1% | 16.9% | 19.3% |

| 30代後半 | 91人(9.4%) | 92.3% | 53.8% | 35.2% | 17.6% | 38.5% | 19.8% | 18.7% |

| 40代 | 276人(28.4%) | 87.3% | 46.7% | 34.8% | 29.3% | 45.7% | 23.2% | 21.0% |

| 50代 | 305人(31.4%) | 86.2% | 43.3% | 14.1% | 19.7% | 50.8% | 31.1% | 22.6% |

| それ以上 | 150人(15.4%) | 90.7% | 44.7% | 16.7% | 27.3% | 58.0% | 38.0% | 19.3% |

20代の利用メディアの傾向:AI検索とSNSが全年代で最多

| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20代前半 | 12人(1.2%) | 91.7% | 50.0% | 58.3% | 16.7% | 33.3% | 8.3% | 25.0% |

| 20代後半 | 54人(5.6%) | 87.0% | 59.3% | 48.1% | 27.8% | 29.6% | 13.0% | 14.8% |

20代の利用メディアの傾向については、AI検索とSNSの利用率が他の年代と比べて高い傾向にあり、適応力や柔軟性の高さが表れた結果となりました。また、比較サイトの利用率も全年代の中では比較的高く、全体を通して情報収集活動そのものの効率化に重きを置いていることがわかります。

30代の利用メディアの傾向:Google検索が全年代で最多

| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 30代前半 | 83人(8.5%) | 86.7% | 53.0% | 39.8% | 27.7% | 36.1% | 16.9% | 19.3% |

| 30代後半 | 91人(9.4%) | 92.3% | 53.8% | 35.2% | 17.6% | 38.5% | 19.8% | 18.7% |

30代の利用メディアの傾向については、Google検索を情報収集活動の基盤としている傾向にあり、確立された検索エンジンへの信頼度の高さが表れた結果となりました。下の年代と比較して、娯楽性よりも実用性、拡散性よりも信頼性を重視した情報収集パターンに変化していることが読み取れます。

40代の利用メディアの傾向:YouTubeが全年代で最多

| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 40代 | 276人(28.4%) | 87.3% | 46.7% | 34.8% | 29.3% | 45.7% | 23.2% | 21.0% |

40代の利用メディアの傾向については、ビジネス情報の収集にYouTubeを積極活用する傾向にあり、この年代にとっては娯楽のツールではなく、実用的な学習ツールとして機能していることがわかりました。データからもわかるように、各メディアを比較的バランスよく活用しているのが特徴です。

50代以上の利用メディアの傾向・特徴:メールとニュースが全年代で最多

| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 50代 | 305人(31.4%) | 86.2% | 43.3% | 14.1% | 19.7% | 50.8% | 31.1% | 22.6% |

| それ以上 | 150人(15.4%) | 90.7% | 44.7% | 16.7% | 27.3% | 58.0% | 38.0% | 19.3% |

50代以上の利用メディアの傾向については、ニュースやメールなどを好んで利用する傾向にあり、情報の信頼性や情報源の権威性を重視していることがわかりました。AI検索については他の年代よりも利用率が低いものの、それでも4割以上のAI利用者がいることは注目に値する結果といえるでしょう。

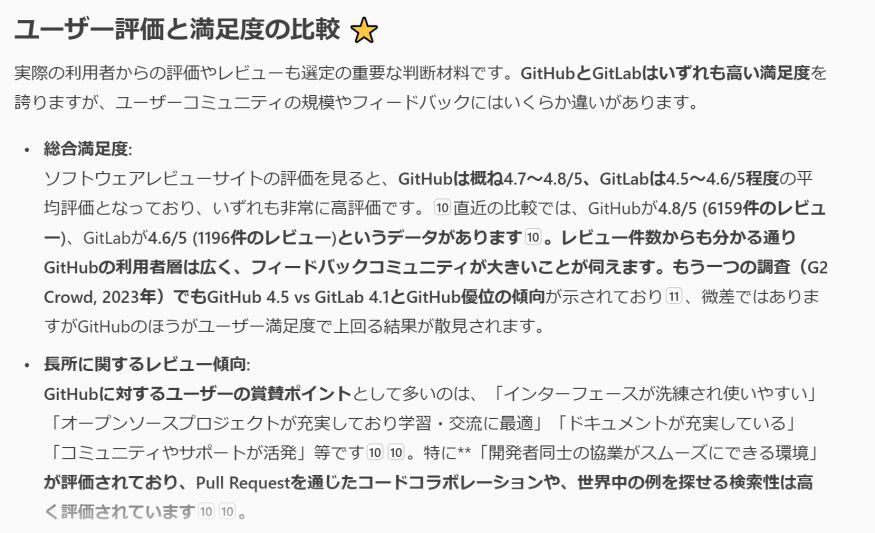

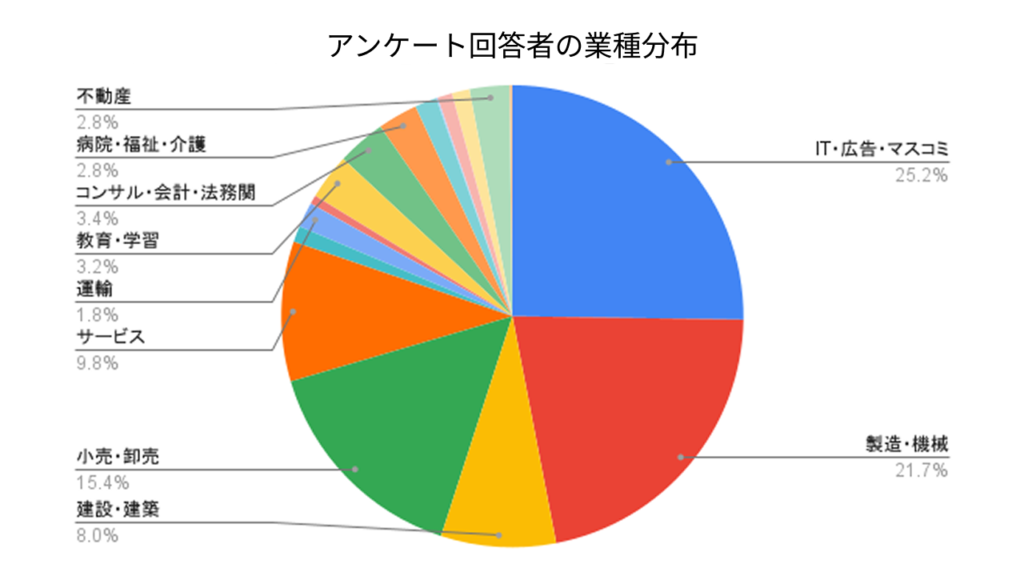

【職種別の分析】研究開発職とマーケティング職でAIの活用が進む

| 職種 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| その他専門職 | 243人(25.0%) | 88.5% | 42.8% | 18.1% | 16.5% | 50.6% | 27.6% | 25.5% |

| 経営・経営企画職 | 131人(13.5%) | 82.4% | 47.3% | 37.4% | 35.9% | 51.9% | 26.7% | 16.0% |

| 総務・人事 | 109人(11.2%) | 90.8% | 49.5% | 21.1% | 29.4% | 40.4% | 21.1% | 26.6% |

| 広報・宣伝・マーケティング | 92人(9.5%) | 89.1% | 58.7% | 40.2% | 23.9% | 44.6% | 23.9% | 23.9% |

| 営業 | 90人(9.3%) | 91.1% | 47.8% | 34.4% | 31.1% | 50.0% | 26.7% | 20.0% |

| その他一般職 | 76人(7.8%) | 85.5% | 46.1% | 26.3% | 17.1% | 44.7% | 31.6% | 10.5% |

| 研究開発職 | 47人(4.8%) | 87.2% | 61.7% | 19.1% | 17.0% | 53.2% | 21.3% | 12.8% |

| 財務・会計・経理 | 46人(4.7%) | 87.0% | 34.8% | 15.2% | 19.6% | 34.8% | 10.9% | 23.9% |

| 設計 | 39人(4.0%) | 92.3% | 43.6% | 20.5% | 23.1% | 30.8% | 38.5% | 12.8% |

| デザイン・クリエイティブ | 31人(3.2%) | 93.5% | 48.4% | 45.2% | 32.3% | 41.9% | 25.8% | 19.4% |

広報・宣伝・マーケティング職の利用メディアの傾向・特徴

- AI検索の利用率が高い (58.7%)

- SNSの利用率が高い (40.2%)

- 情報鮮度とトレンド把握が重要な職種特性を反映

広報・宣伝・マーケティング職は特に注目すべき傾向を示しています。AI検索の利用率が58.7%と比較的高い数値であり、SNSの利用率も40.2%と高い水準を叩き出しています。

これは、情報鮮度とトレンド把握が業務の核心となる職種特性を反映しており、新しい技術や情報源への積極的な姿勢が見て取れます。マーケティングの現場では、消費者の動向や競合の戦略を即座に察知する必要があり、そのために多様なチャネルを活用していることがわかりました。

デザイン・クリエイティブ職の利用メディアの傾向・特徴

- SNSの利用率が高い (45.2%)

- メールの利用率が高い (25.8%)

- 創作活動における多角的な情報収集の必要性を示唆

デザイン・クリエイティブ職の情報収集行動も興味深い見解を示しています。メールの利用率が25.8%と比較的高いのは、クリエイター同士の情報交換が活発であることを示唆しています。

また、視覚的なインスピレーションやデザイントレンドを求める職種特性を反映しているからか、SNSの利用率も45.2%と最も高い水準を誇っており、InstagramやPinterest、Behanceといったビジュアル重視のプラットフォームから最新のクリエイティブ動向を収集していることがうかがえます。

財務・会計・経理職の利用メディアの傾向・特徴

- AI検索の利用率が低い (34.8%)

- SNSの利用率が低い (15.2%)

- 確実性を重視する職種特性が情報源の選択にも影響か

財務・会計・経理職は極めて保守的な情報収集パターンを示しています。AI検索の利用率は34.8%と最も低い利用率であり、SNSに関しても15.2%と全職種で最も低い利用率でした。

これは、情報に対する正確性と信頼性を何よりも重視する職種特性を反映しており、より正確な情報を求めるリテラシーの高さが読み取れます。財務関連業務では、誤情報のリスクを最小化することが重要であり、確立された情報源への依存傾向が強いのは自然な結果といえるでしょう。

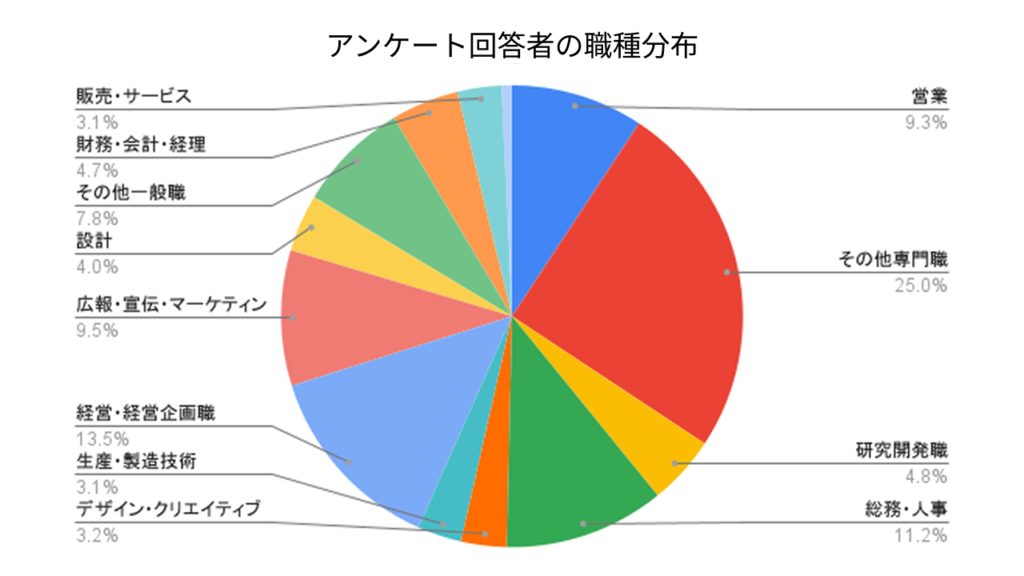

【役職別の分析】経営層や管理職層でもAIツールの活用が広がる

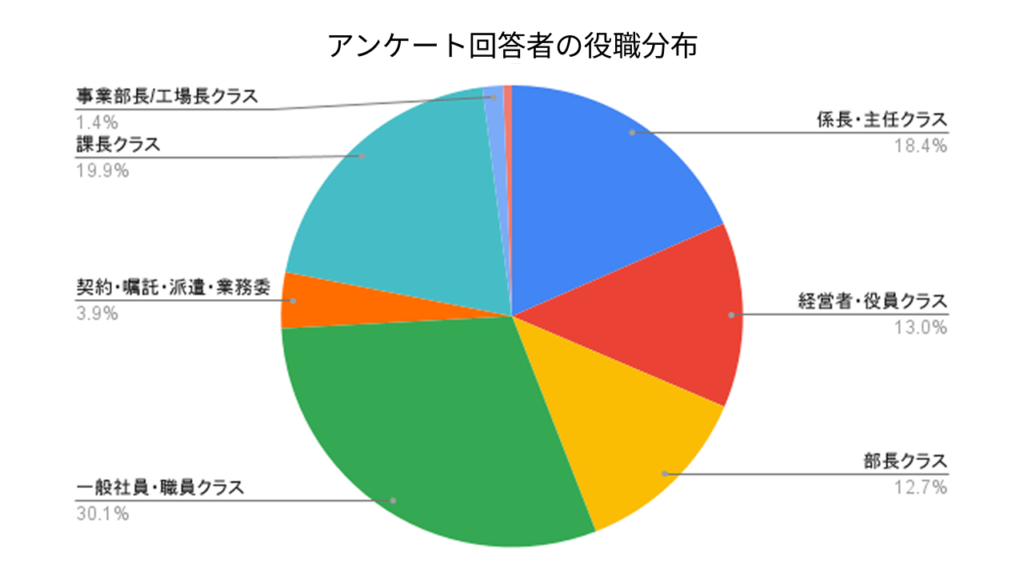

| 役職 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般社員クラス | 292人(30.1%) | 86.3% | 46.2% | 29.1% | 22.9% | 41.8% | 24.0% | 20.5% |

| 係長クラス | 179人(18.4%) | 92.2% | 50.8% | 23.5% | 24.0% | 45.3% | 22.3% | 20.1% |

| 課長クラス | 193人(19.9%) | 85.5% | 44.6% | 25.4% | 21.2% | 47.2% | 30.6% | 22.8% |

| 部長クラス | 123人(12.7%) | 90.2% | 53.7% | 22.8% | 27.6% | 54.5% | 33.3% | 22.0% |

| 事業部長クラス | 14人(1.4%) | 92.9% | 64.3% | 28.6% | 28.6% | 64.3% | 28.6% | 42.9% |

| 経営者クラス | 126人(13.0%) | 86.5% | 40.5% | 31.7% | 32.5% | 46.8% | 24.6% | 17.5% |

一般社員クラス

- Google検索の利用率が低い (86.3%)

- AI検索の利用率が低い (46.2%)

- 日常的な業務に直結する情報収集が中心

一般社員クラスは、与えられた業務を確実に遂行することが主眼となるため、日常的な業務の遂行にあたって必要最小限の情報収集に依存する傾向があります。

Google検索の利用率が86.3%と他の階層よりも低いのは、日常業務が定型化されており、新たな情報を積極的に収集する必要がないためと考えられます。また、AI検索の利用率46.2%という数値も、複雑な分析や戦略的思考を求められる場面が少なく、基本的な事実確認レベルの情報収集で十分であることを物語っています。

係長クラス

- Google検索の利用率が高い (92.2%)

- AI検索の利用率が中程度 (50.8%)

- 現場と上層部を繋ぐ役割で幅広い情報収集が必要

係長クラスは、現場の実務と上層部の方針を繋ぐ重要な役割を担っているため、上司からの指示を部下に適切に伝達するために幅広い情報収集が不可欠となります。

Google検索の利用率が92.2%と他の階層よりも高い水準を誇っており、単純な情報検索だけでなく、ある程度の分析的思考が求められることを示しています。また、AI検索の利用率50.8%という数値は、この階層が上下のコミュニケーションを支えるために、最も積極的な情報収集姿勢を取っていることが読み取れます。

課長クラス

- Google検索の利用率が低い (85.5%)

- AI検索の利用率が低い (44.6%)

- 管理職の中では控えめな情報収集パターンが特徴

課長クラスは、意外にも控えめな情報収集パターンを示しており、自ら情報を収集するよりも組織内の情報フローの管理に重点を置いている可能性が考えられます。

Google検索の利用率85.5%、AI検索の利用率44.6%という数値は、他の管理職層と比較して低い水準にあります。これは課長職が実務と管理のバランスを取る微妙な立場にあり、部下と上司の中間で情報を処理する役割が中心となっているためと推測されます。この階層では情報の量よりも質と判断力が重視されているのかもしれません。

部長クラス

- AI検索の利用率が高い (53.7%)

- YouTubeの利用率が高い (27.6%)

- 戦略的な事業判断に必要な情報源を幅広く収集

部長クラスは、事業部門全体の方向性を決定する責任があるため、視覚的な理解を促進する動画コンテンツも重要な情報源として活用していることがうかがえます。

AI検索の利用率53.7%は、複雑な事業環境を分析し、データに基づいた戦略的判断を求められることの現れといえるでしょう。また、YouTubeの利用率は27.6%と全階層中で最も高い数値を誇っており、これは動画コンテンツから業界のトレンドや新しい技術の動向を把握し、競合他社の戦略を研究する必要性があることを示しています。

事業部長クラス

- AI検索の利用率が高い (64.3%)

- 比較サイトの利用率が高い (42.9%)

- 全ての情報源で高い利用率を示す情報収集のプロ

事業部長クラスは、データに裏付けられた合理的な意思決定が強く求められるため、文字通り「情報収集のプロフェッショナル」としての側面を強く示しています。

AI検索の利用率64.3%は、全階層の中で最高の数値であり、複雑で多面的な経営判断を支援する高度な分析能力への依存を物語っています。また、比較サイトの利用率42.9%という突出した数値は、大規模な投資や戦略的提携など、組織全体に対して重大な影響を与える決定において、客観的で詳細な比較検討を重視する姿勢を表しています。

まとめ:新しいツールに対してオープンな姿勢を持つことが重要

今回は、現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用動向を年代別・職種別・役職別に詳しく分析し、それぞれのレイヤーに合った情報収集手段を模索していきました。

特に興味深かったのは、50代以上の4割以上がAIを活用しているということです。これは、デジタルツールへの適応に年齢は関係ないことを示しており、重要なのは「年齢や役職に関係なく、新しいツールに対してオープンな姿勢を持つこと」だといえます。

ビジネス環境の変化が加速する昨今、個人の情報収集能力の差は企業そのものの競争力に直結する極めて重要な要素です。本調査の結果を参考に、ぜひ自身の情報収集スタイルを見直し、より効果的な方法を探してみてはいかがでしょうか?

▶ 前回の記事:【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析!

投稿 【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。

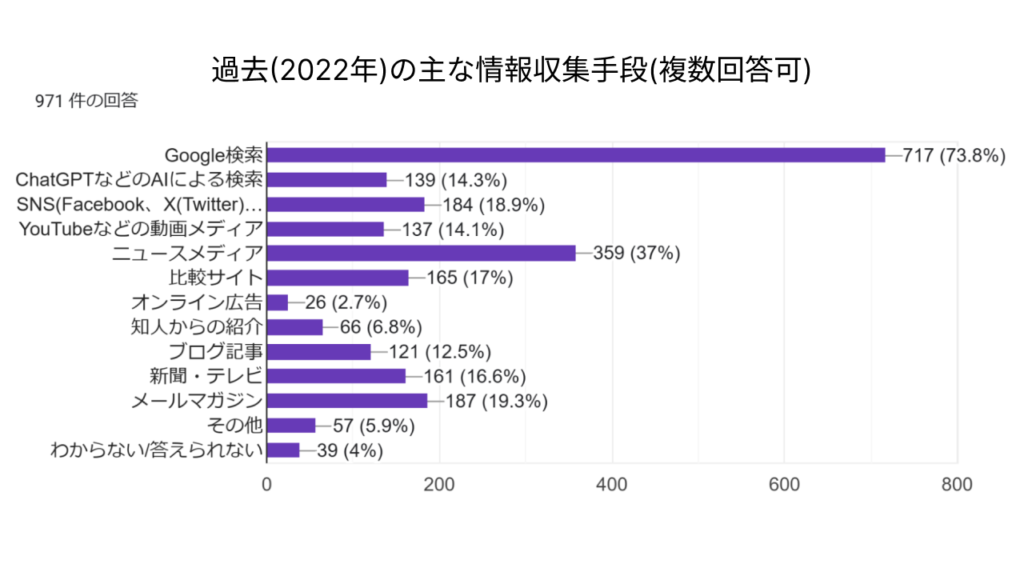

]]>令和7年にITreviewが実施した『ビジネス情報収集活動における意識調査アンケート』の報告によると、AIツールの利用率は3年前と比較して33ポイント増加したことが明らかになりました。

一方で、Google検索は依然として最も利用される情報収集手段として君臨し、X(旧Twitter)やInstagramをはじめとする各種SNS、YouTubeなどの動画メディアも着実に存在感を増しています。

本レポートでは、現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用状況を詳しく分析し、ビジネスシーンでの効果的な活用方法を模索していきます。

▶ 次回の記事:【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析!

利用率トップは依然としてGoogle検索が首位

| 情報収集手段 | 利用率 | 回答者数 |

|---|---|---|

| Google検索 | 88.0% | 854人 |

| AI検索 | 47.3% | 459人 |

| ニュースメディア | 46.7% | 453人 |

| SNS | 27.0% | 262人 |

Google検索は約9割のビジネスパーソンが利用する圧倒的な主要手段として君臨しています。これは、長年培われた検索精度の高さと情報の網羅性が評価されているためと考えられます。

一方で、ChatGPTなどのAI検索が約半数の47.3%まで急成長しており、情報収集手段の新たなスタンダードとして定着しつつあることがわかります。

SNS媒体は利用率27.0%と全体の4位にランクインしており、YouTubeなどの動画メディアも24.5%(238人)と約4人に1人が活用しているような状況です。

3年前と比較してAI利用の増加が最大の変化要因

| 情報収集手段 | 変化幅 | 2025年の利用率 | 2022年の利用率 |