投稿 RPAテクノロジーズのカスタマーサクセス事例――既存顧客の継続率95%超を維持するための策とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する

ホワイトカラーのデスクワーク(主に定型作業)を、ソフトウェア型のロボットが代行し業務を自動化するRPA。働き方改革の追い風もあり、プログラミングの知識がなくても誰でもロボットを作成できるRPAツールの需要がますます高まりを見せている。

そのRPA国内市場において、「BizRobo! Basic」「BizRobo! DXcloud」「BizRobo! mini」といったRPAサービスをいち早く投入し、約1,560社という数多くの導入実績を持つのがRPAテクノロジーズの「BizRobo!」だ。同社 カスタマーサクセス部 Customer Success Executive(カスタマーサクセスマネージャー)である和田 慎也氏は言う。

「現在のRPA市場では、外資のサービスの台頭などもあり、群雄割拠の時代に突入しています。そうなると弊社も新規営業に力を入ざるを得ないフェーズにいると思っています」

そのような状況の中、いわゆる「既存顧客を守る」同社のカスタマーサクセス活動は95%超という高継続率をどのように維持し続けているのか。施策の展開内容を和田氏へ詳しくお伺いした。

RPAは他のSaaSと比べると機能豊富で習得難易度が高め。しかしBizRobo! は誰でも使えることを目指したツール。そこにカスタマーサクセスの重要性が生まれる

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

和田氏: 2018年3月からです。本格的なRPAサービスは、他のITツールと比べて機能が豊富ですので、比較的習得に時間がかかるツールです。新規に取り組まれるお客さまには、自動車免許を取るくらいのイメージですとよくお伝えしています笑。「導入しました、はい使ってください」ということが可能なサービスではありませんので、自走できるまでしっかりとした支援が必要になってきます。

RPAツールは、技術者向けに作られているツールと、現場の誰でも使えることを目指しているツールとに二分されると思うのですが、弊社のツールは後者。ITの知識がなく、プログラミングなどが全くできないような方に、プログラミングに近いことをできるようにするツールです。管理部門やマーケティング、営業部門、CS部門などの現場サイドの方々に使っていただくことが前提になっていますので、どうやってオンボーディングさせるか。これが非常に重要になってきます。

「これらの実現に向け」を会社としても認識し、カスタマーサクセスの専門部隊を立ち上げたという経緯があります。

――現在、カスタマーサクセス部はどのような体制で活動を行っていますか?

和田氏: 既存顧客の支援を行うカスタマーサクセスマネージャーと、既存顧客に対する適正プランの提案を行うアカウントマネージャーと、カスタマーサクセス部には2つのチームで活動しています。カスタマーサクセス側では社内推進を通してロボットの活用度を高め、その活用状況に応じてアカウントセールスが適正なプランを提案し、それが結果アップセルにつながっていく。こういった連携を取り活動を進めています。

パートナー様経由でのお客さまも多いBizRobo!ですが、カスタマーサクセスマネージャーは主に直販のお客さまへハイタッチの支援を担当しています。また、BizRobo!のユーザーコミュニティー運営やコミュニティーイベントとしてのワークショップやセミナー、開発者育成のためのウェビナー運営などのロータッチ支援、メルマガを通して開発に必要なナレッジやラーニングコンテンツを配信するなどのテックタッチ支援を実践しています。こちらのロータッチ、テックタッチの支援は、パートナー顧客も含め全顧客に対し私たちが行っています。

――ハイタッチによる支援とは、具体的にどのような活動をなさっているのでしょうか?

和田氏: RPAの推進担当の方と個別ミーティングでヒアリングを行うと、課題はおおむね推進面と技術面に集約されることが分かります。推進面の課題に対しては、いつまでにこういうアクションをして、このようにロボットの台数を増やしていきましょうというロードマップを引き、それに必要な支援を提案していくことが多いです。施策としてお客さまの社内でRPAの説明会をしたり、部署単位でワークショップをしたりすることもあります。一方、技術面の課題に関しては、弊社のエンジニアや提携しているエンジニアリングパートナーと連携して直接支援に入ることもあり、そのプロジェクト管理などをわれわれが担当することもあります。

推進面の課題に直面するお客さまは多いのですが、その理由としてRPAは業務プロセスを自動化するサービスなので、お客さま自身の業務内容を見直す必要があることが多くあります。例えば、ロボットには得意分野と不得意分野があり、得意分野はロボットに任せ、それ以外を人間がやるというようになると、業務フローが変わってきます。

また、これまでは定型業務を繰り返してきた方が、ロボットが問題なく稼働しているかどうか、問題があればどの部分に不具合がでているのか、よりパフォーマンスを高めるためにはどうすればよいかなどのマネジメント視点での業務にシフトすることもあります。そこでまず、「どんな業務が行われているか可視化していきましょう」「可視化した業務の中でどれをロボットに任せるかを決めましょう」「ロボットに任せた時に人間の業務をどう変えていくかを考えましょう」という提案をし、これらをどう実現させていくかをお客さまと一緒に考えていく、といった活動をしています。

――直販のお客さまへのハイタッチ支援を担当するということは、ハイタッチの支援活動はパートナーと分業している形でしょうか?

和田氏: そうですね。パートナー側が契約したお客さまへのハイタッチ支援は、基本はパートナー様に行っていただきます。

とはいえ、パートナー様のお客さまも含めてどう継続率を高めていくかは弊社の課題ですので、前述のコミュニティー運営やウェビナーなどのロータッチ施策や、メルマガなどのテックタッチ施策での支援を通して、全てのお客さまに継続支援することが求められると考えています。

ここで、弊社が考えるユーザーコミュニティー運営の重要性について補足しておきますね。RPA活用のノウハウは、プログラミングなどと比較してWebに公開されているものも少なく、まだあまりオープンになっていません。そこで、ユーザーコミュニティーに参加していただければ、他のユーザーとの交流を通して、技術面・推進面・運用面のノウハウの共有が積極的に行われるため、これが、ユーザー様にとって貴重な情報源になります。ですので、そういった情報を求めておられるユーザー様のためにも、極力頻度高くイベントを開催することを目指しています。また、このユーザーコミュニティー運営を通して、パートナー様のお客さまも支援ができるため、パートナー様の活動自体の支援もしていきたいと考えています。

お客さまのロボットの稼働状況を自分たちに報告してくれるロボットを入れ、利用状況の把握を自動化

――カスタマーサクセスを実践する上で重要となるのは、顧客の声をどう集めるかだと思います。ハイタッチのお客さまからは直接お伺いすることもできますが、それ以外のお客さまからはどのようにして声を集めていらっしゃるのでしょうか。

和田氏: これに関しても、ユーザーコミュニティーが多くの顧客の声が集まる場になります。先ほど、ユーザーにとって貴重な情報源になるのがユーザーコミュニティーと申し上げましたが、ユーザーの情報源であると同時に、私たちカスタマーサクセスマネージャーにとっても、貴重な情報源になります。お客さまがどのようなことに困っているのか、何が不満なのか、どのような機能を求めていらっしゃるのかなど、率直な生の声がコミュニティーには集まってきます。テクニカルサポートに連絡して言うほどのことではないけれど、もう少しここがこう改善されたらいいのに、といった小さな声も、コミュニティーというユーザー同士の手軽なコミュニケーションの中で垣間見ることもできます。

その他には、「BizRobo! LAND」という年1回のイベントやオフラインのセミナー、オンラインのウェビナーなどのアンケートや定期的な満足度調査などの行い、積極的にユーザー様のご意見を集めています。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

和田氏:使い方が分かりにくい、もっといい使い方はないかといった声にできるだけ対応できるよう、ラーニングコンテンツを増やしていこうとしています。加えて、先ほども簡単にお伝えしましたがオフラインのセミナーに参加できない地方のお客さまもいらっしゃるので、全国のお客さま向けのウェビナーをスタートさせました。プロダクトフィードバックはもちろんですが、お客さまへのサポートコンテンツを充実させています。

――利用状況から顧客の状態を把握するようなことは実施されていますか?

和田氏: はい、まず利用状況の可視化からスタートしています。これは、RPAベンダーらしい取り組みかと思うのですが、お客さまのロボットの稼働状況を私たちに報告してくれるロボットを入れています。「可視化ロボ」と呼んでいるのですが、それをお客さまの承諾を得た上で一部の企業に入れています。

もちろん、「可視化ロボ」は全顧客に入れられるわけではないので、入れられない企業に関しては、電話でのヒアリングなどでお客さまの状況を小まめにウォッチしています。とはいえ、工数に限りもありますので、どう効果的にお客さまの稼働状況を可視化するかは、今後の重要課題だと考えています。

新規顧客獲得が求められる事業運営の中で、カスタマーサクセスの重要性を全社に浸透させるには?

――カスタマーサクセスの実践になくてはならないのは、経営層を含めた全社員がカスタマーサクセスの重要性を理解することだと思います。カスタマーサクセスの概念を社内へ浸透させるために何か取り組んでいらっしゃることはございますか?

和田氏:会社全体へコミュニティーイベントのレポートを配信したり、パートナーセールス部向けにカスタマーサクセスの勉強会を開いたりしています。こういった地道な活動が、会社全体へカスタマーサクセスを浸透させるための取り組みになると考えています。

――パートナーに対しても「既存顧客を守る」ということへの啓蒙が必要になってきますね

和田氏: そうです。おっしゃる通りです。パートナー様への啓蒙活動もすごく重要だと思っています。ユーザーコミュニティー、オフラインイベントを一緒にやりましょうと声をかけてくれ、カスタマーサクセスに理解があるパートナー様もいらっしゃって、コミュニティーイベントを共催することも増えてきました。そういったパートナー様との協働事例をより多く作って、広報活動していくことも今後必要になってくるかと思っています。

今期直販の既存顧客の解約はまだゼロ。95%超の高い継続率を維持し続けるための施策

――カスタマーサクセス部のKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?

和田氏: 直販の既存顧客の継続率です。カスタマーサクセスマネージャーは継続率、アカウントセールス側はアップセルをKPIに置いています。おかげさまで解約率が低く、今期直販の解約は今のところ出ていません。ただ、残念ながら今後解約を予定されているのが1~2社ありますので、現状95%を超えるような継続率になっています。

――経営側にカスタマーサクセスの重要性を理解してもらうには、こういう成果が上がっていますと具体的な数字で示すのが最も説得力があると思います。継続率95%超というのは、成果として誇れる数字なのでは?

和田氏:はい。95%超という継続率はカスタマーサクセスの成果として示せる数字だと思います。ただ、このように高い継続率に至ったロジックがまだ弱いと思っています。コミュニティーは確かに成果に結びついている実感はあるのですが、継続率との相関を示すに至っていません。今は施策をたくさん打ち、そのデータを集めて、施策と継続率の相関を経営側に報告するのが、私たちのミッションだと捉えています。

――RPAツールの導入によって、会社がどんどん変わっていくのを目の当たりにできるというのはやりがいがありますよね

和田氏: RPAツールという商材の特性上どうロボットとの共動を進めていただくか、そしてそこをどう支援していくか。私たちの活動によって、お客さまの業務の進め方が変わり、人の役割もステップアップしていく。そこが面白いですね。

――顧客企業が変わっていくのも面白いでしょうし、カスタマーサクセスがいかに大切かということを自社に分からせることによって、自社が変わっていく。貴社のカスタマーサクセスには2つの楽しみがあるような気がします。

和田氏: そう思います。あと、お客さまから頼られる度合いが大きいと感じます。それらに応えていくことで「解決しました。ありがとう」と言ってもらえることが多いので、RPAのカスタマーサクセスはやりがいを実感できる仕事かなと思います。

取材にご協力いただいた RPAテクノロジーズ株式会社の製品レビューはこら

・ BizRobo!

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 RPAテクノロジーズのカスタマーサクセス事例――既存顧客の継続率95%超を維持するための策とは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Slackのカスタマーサクセス事例――世界1200万人ユーザーの利用状況の把握方法とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する

1日のアクティブユーザー数は、実に1200万人以上。世界150カ国以上で、ビジネスチームの生産性最大化を支援し、組織をまたいだオープンでスピーディーなコミュニケーションを可能にしているビジネスチャット、それが「Slack」だ。Slackなら、業務に必要となるさまざまなツールやサービスを統合できるだけでなく、コミュニケーションまで一元化できると、日本でも今、急速に利用者が増加の一途をたどっている注目のツールだ。

「Slackは、今までなかったような新しい働き方を提供するものであり、今後、企業内で使われているメールを置きかえるようなものになっていくと考えています」 Slack Technologies, Inc VP(ヴァイスプレジデント)兼グローバルカスタマーサクセス&サービス責任者 クリスティーナ コズマウスキー氏は、Slackの未来像を、そう語る。

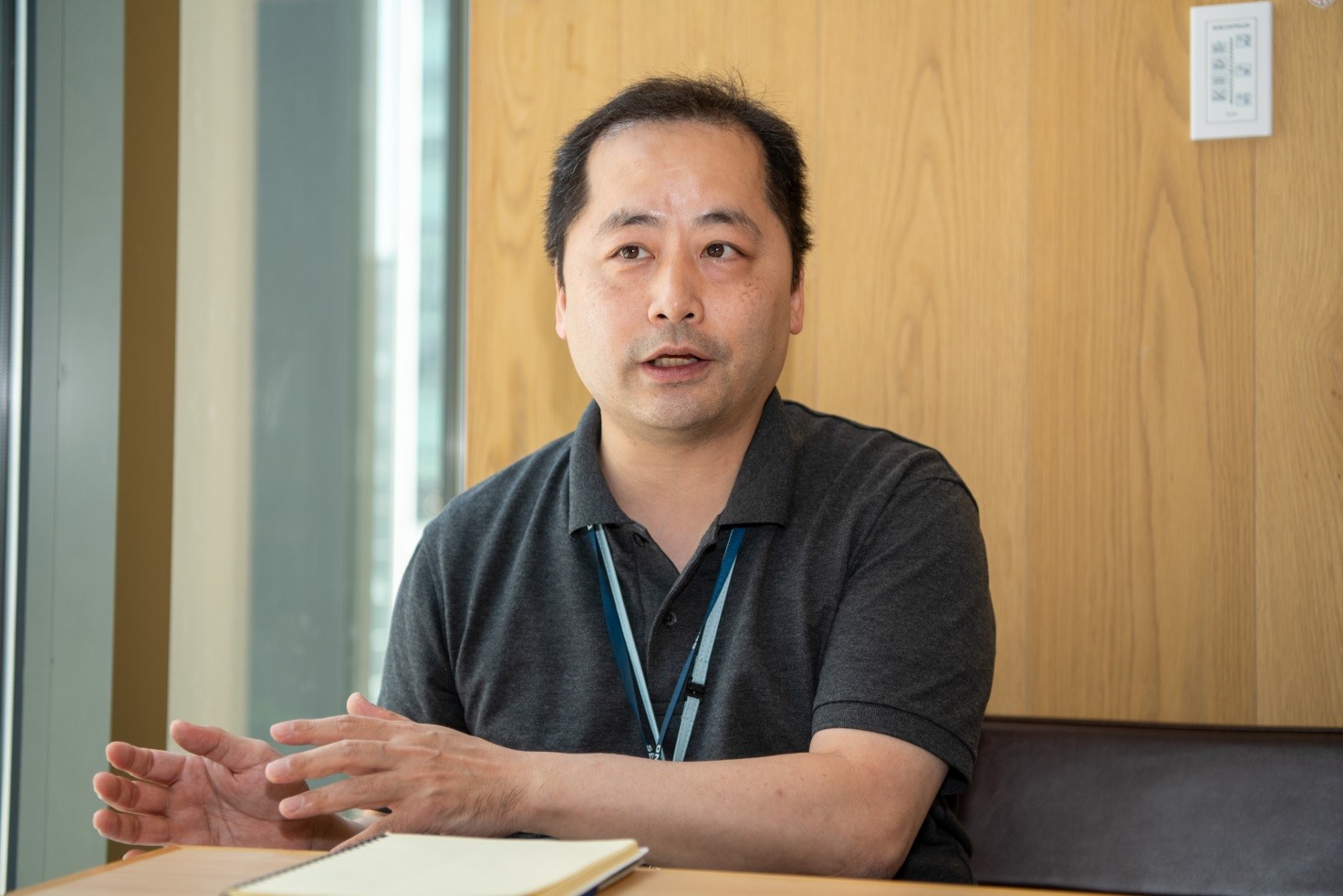

その新しい働き方という、Slackユーザーが享受すべき「価値」を提供していくことこそが、まさにカスタマーサクセスチームの重要な役割であることは言うまでもない。来日したコズマウスキー氏へ直接インタビューし、グローバルで行われているSlackならではのカスタマーサクセスの活動内容や指針、日本市場への期待などを詳しくお伺いした。また、Slack Japanカスタマーサクセス リードエンゲージメントマネージャーの石動 裕康氏には、特に日本独自で実施されているカスタマーサクセス活動や成功事例などを中心にお話をお伺いした。

お客さまがどういったビジネスの価値を重要視しているのか。カスタマーサクセスの実践には「聞く力」と「理解する力」が必要不可欠

――Slackにおけるカスタマーサクセス担当の役割や主な活動をご紹介ください。

コズマウスキー氏:お客さまがSlackをお使いいただいて、ビジネスの価値を享受できるようにしていくということが、私たちカスタマーサクセス担当の役割になります。Slackを使うことによって、お客さまの業務が改善するかどうかということがとても重要なポイントです。

また、お客さまの成功事例を集約しており、イベントなどを開催してお客さまが他社の成功事例を共有できる機会を提供しています。例えば技術的なトレーニングを実施することによって、お客さまが正しくツールを使ってSlackの価値を享受できるような環境を提供するといったことも私たちの役割です。お客さまの満足度が高ければ、そこからさらに機能の追加、契約の更新といったところにもつながっていくと考えております。

VP兼グローバルカスタマーサクセス&サービス責任者

――グローバル共通の活動指針には、どのようなことを掲げていらっしゃるのでしょうか。

コズマウスキー氏: Slackでは、日本、そしてアジア・太平洋地域、オーストラリア、ヨーロッパ、北米といった地域ごとにカスタマーサクセスのチームが組織されていますが、どの国、どの地域であれ、それぞれのお客さまがどういったビジネスの価値を重要視していらっしゃるのかということを、私たちのほうで理解することがまず何よりも重要だと考えております。そのためには、私たちがきちんとした「聞く力」と「理解する力」を持っていることが大切です。

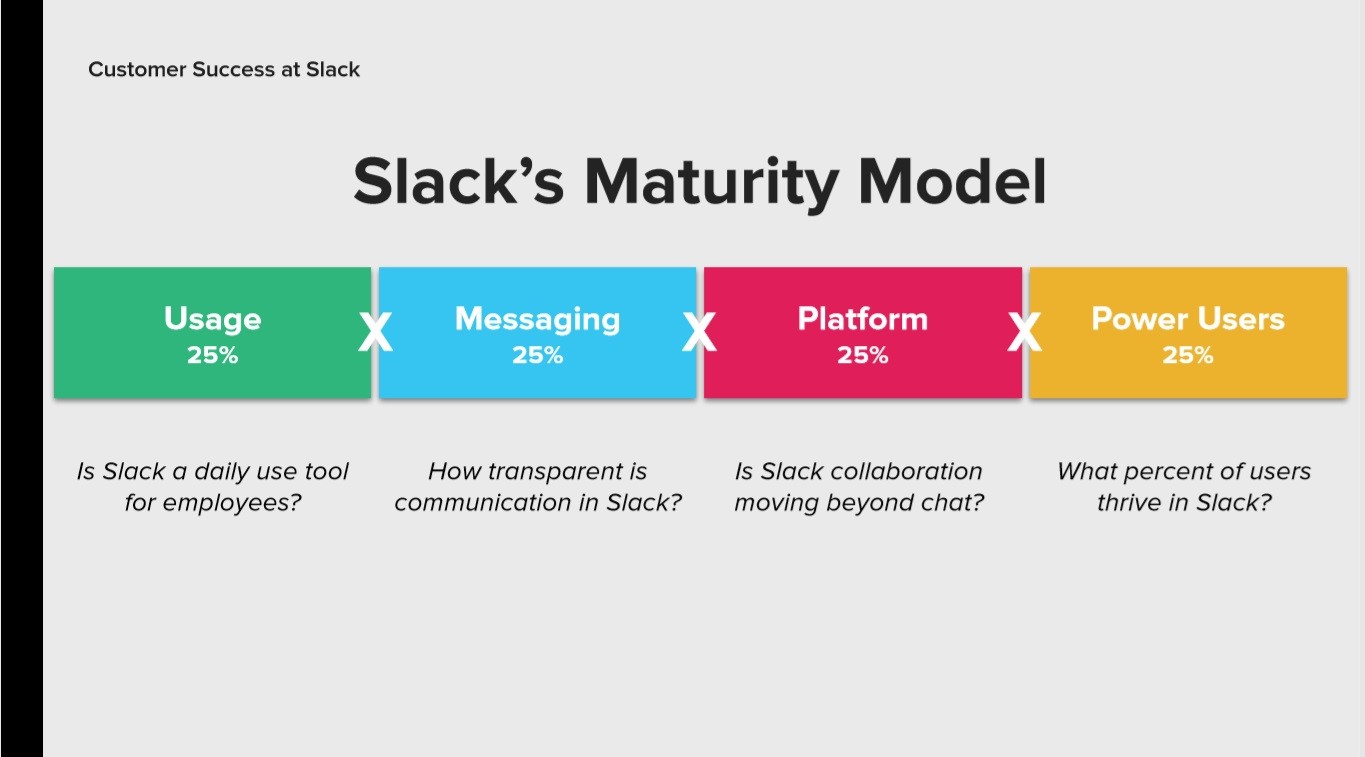

データ分析やAI活用通じてお客さまがどのようにSlackをご活用いただいているのか「成熟度」を測るマチュリティスコアといったものを導入しています。また、他のアプリケーションとの連携状況やメッセージの送信状況などについて、グローバルレベルと市場(地域)レベルでスコアを収集し、比較も行っています。その比較結果をもとに、それぞれの地域で必要となってくるカスタマーサクセス戦略を組み立てています。

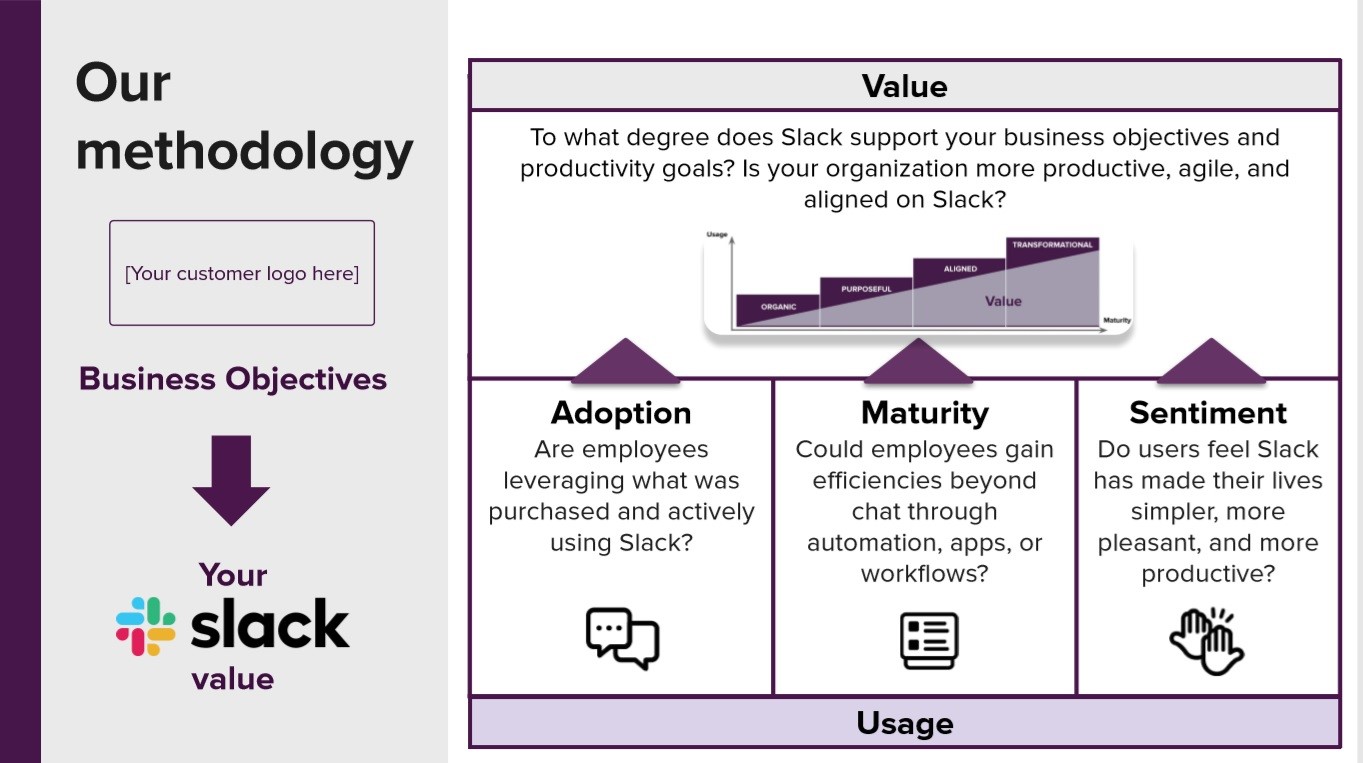

地域を問わず、お客さまが必要としている価値(Value)を提供できているかを測定するには、3つの評価軸を用いております。まず、お客さまがSlackへどれだけログインしているかを測る「導入(Adoption)」、そしてどれだけの機能をチャット以外でも使っているか、どれだけの業務を自動化できているのかといったことを測る「成熟度(Maturity)」、そしてお客さまがSlackのことをどのくらい気に入っていただけているのかという「感情(Sentiment)」。全世界のカスタマーサクセスチームが、この3つの軸でお客さまをスコアリングしています。

日本のお客さまは“Slack愛”が強い。その理由は、2つのチャンピオンズネットワーク

――グローバルの視点から、日本市場の特徴にはどんなことが挙げられますか?

コズマウスキー氏: 日本はSlackにとって2番目に大きなマーケットなのですが、特に日本の特徴として挙げられるのが、「成熟度(Maturity)」のスコアが高いお客さまが多いということです。非常にうまくSlackをお使いになっているお客さまが多くて、例えばSlackを使ってワークフローを構築し、既にお使いのアプリケーションにSlackを連携して、Slackの中でコミュニケーションも取りながら業務を回していく。そのような日本の成功事例は非常に目を見張るものがあると感じています。

また「感情(Sentiment)」の面においても、日本のお客さまの“Slack愛”というが非常に強いと感じています。組織の中で人とつながる、組織の透明性を高めるといった、いわゆる変革の勢いというのをユーザーの方々が感じていらっしゃって、それが“Slack愛”になって表れているのだなと思います。

――日本のユーザーの“Slack愛”が強いのは、日本で特別な活動を行っていらっしゃるからなのでしょうか?

コズマウスキー氏: 日本では“働き方改革”という大きな動きがあり、おそらく働いている方々の中で、業務を効率化したいという機運が高まっているのではないかと思っています。それに、Slackがぴったりと適合しているということはあると思います。

弊社のグローバルレベルでは、Slack愛を持つファン作りの施策として「チャンピオンズネットワーク」を運営しています。Slackを成熟したレベルで日々使っていただいているパワーユーザーの方、あるいはSlackに対して熱い気持ちを持っていただいているユーザーの方たちのネットワークで、実際に顔を合わせたミートアップの機会や、成功事例などを共有していただくフォーラムを開催しています。このチャンピオンズネットワークには、他のどの国よりも日本のパワーユーザーの参加が一番多いのです。

石動氏: チャンピオンズネットワークには、実は2段階あります。導入された企業の中でのチャンピオンズネットワークがまずあります。これを日本では「アンバサダーネットワーク」と呼んでいるのですが、各部門で先導役のリーダーを出していただいて、そのリーダーの方たちを中心にSlackを広げていきましょうという施策になります。

クリスティーナが説明したチャンピオンズネットワークは、各企業から代表の方を選んで、その方たちのネットワークを構築していきましょうというもの。私たち日本のカスタマーサクセスでは、特にお客さま向けのアンバサダーネットワークに力を入れています。私たちカスタマーサクセスマネージャーがユーザーの声を聞きながら、どう企業の中で価値を生み出していくのかを一緒に考えていくというプログラムを組んでいる点が、ユーザー愛が深まる理由の1つなのかと思っています。

例えば、ヤフーさま。アンバサダーネットワークを作ってSlackを社内に浸透させていきました。電通デジタルさまも最初「Slackって何?」というところから、一緒に新しい働き方を作っていきました。また、カクイチさまはアンバサダーネットワークのプログラムを使うことによって、100カ所ある事業所の90%の方が数カ月で使い始めるくらい、Slackの早期定着を実現しています。

お客さまからいただいた声は、カスタマーサクセスチームに向けられた声ではなく、Slack全社に向けられたメッセージ

――あるSaaSベンダーのカスタマーサクセス担当は、ユーザーの声を全部Slackに入れて、エンジニアチームへリレーする情報を仕分けしているという話を聞いたことがあります。カスタマーサクセスをうまく回していくためのエンジンにSlackがなる可能性もありますよね?

コズマウスキー氏: そうですね。私自身も社内でSlackを使うことによって、お客さまからいただいた声などを全社的に共有する時に、非常に効果的なツールであることを日々実感しております。お客さまからいただいたコメントや声は、カスタマーサクセスチームに向けられた声ではなくて、全社に向けられたメッセージであると捉えるべきです。Slackを使うことによって、社内で共有するべき情報を全社へつなげることができるようになり、その情報をもとにさまざまなアクションを起こすことができるようになるというのが非常に大きいと思っています。

――では貴社では、お客さまの声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

コズマウスキー氏: 弊社ではいくつかのアプローチがあります。まず1つ目としては、ユーザーリサーチ。パートナーと組んでお客さまの声を調査し分析を行っています。

また、弊社ではエグゼクティブビジネスレビューを開催しております。実際にSlackをお使いいただいているお客さまと対面式のミーティングを開催し、お客さまが求めている価値を私たちは提供できているのか、お客さまの期待と弊社の製品との間にギャップはないか、満足いただいているのか、といった声をお伺いしています。必要に応じて、製品の改修に関わる情報を開発チームなどへフィードバックしています。

さらに弊社では、レッドアカウントプログラムというものも構築しております。重大な問題を抱えていらっしゃるお客さまがいらっしゃる場合、そのお客さまをレッドアカウントとして認識し、そのお客さまが抱えている問題を解決する手当がないのかを検討する対策チームを構築します。

――レッドアカウントは、どのように判断されるのでしょうか。

コズマウスキー氏: レッドアカウントになるお客さまというのは、Slackから十分に価値を享受できていないと感じていらっしゃるお客さまです。必要な機能があるのに、それがSlackから提供されていない、あるいはきちんとアカウントのケアができていないなどが原因として考えられますが、アカウントマネジメント上の問題があるということであれば、お客さまに価値を理解していただくために必要となる適正な人材を配備します。お客さま側での経済的な課題があって、価値が十分に享受できていないという場合は、どのようにして問題を取り除くことができるのかということを検討します。

――多くのカスタマーサクセス実践企業がヘルススコアを用いて、顧客をカテゴライズする手法を採用していますが、貴社の場合はいかがでしょうか。

お客さまの状況は、4つの観点から把握します。まず「利用状況(Usage)」。お客さまがデーリーでSlackにログインしてくださったのかどうかというスコア。2つ目が「メッセージング機能(Messaging)」で、これはSlackの中のチャンネルを使ってメッセージのやりとりをしているかどうかを測定しています。そして3つ目が「プラットフォームの活用状況(Platform)」。ただのチャット機能としてだけではなくて、他のアプリケーションとどれだけ連携しているか、どれだけワークフローを使っているかというスコアになります。そして最後が「パワーユーザー(Power Users)」で、Slackを大いに活用しているユーザーがどれだけいるかというスコアです。これらを合的に評価し、課題のあるアカウントに対しては、必要なプログラムを実行する形になっています。

一緒に操作をしながらSlackを覚えていく。日本独自のインタラクティブなオンライントレーニングを開催

――カスタマーサクセスチームの評価軸には、どのような項目があるのでしょうか。

コズマウスキー氏: グローバルで、経常利益をもとに評価を行っておりまして、どれだけお客さまが増えているのかということと、増えたお客さまがどれだけSlackを使い続けていらっしゃるかということをもとに評価をしています。あわせて、お客さまがどれだけ気に入っていただいているかというNPS(ネットプロモータースコア・顧客満足度調査)やマチュリティスコアなども、評価軸として参考にさせていただいています。特にアクティブにお使いいただいているユーザー数がどれだけあるのか、ただ登録しているユーザーだけではなくて、積極的かつ定期的に使っていただいているユーザーがどれくらいいるのかというのは重要な数値ですね。

――日本独自の活動や取り組みはございますか?

石動氏: ユーザーに対して、オンライントレーニングを毎月1回開催しているのですが、日本独自のやり方で実施しています。ただ見て覚えるだけではなくて、実際私たちのSlackのインスタントに入っていただいて、一緒に操作をしながら覚えていくという、とてもインタラクティブなトレーニングを開催しています。終わった後にアンケートを取っているのですが、9割以上のお客さまが満足した、もしくは大変満足したという回答をいただき、かなり好評です。

――お話をお伺いしていると、Slackという会社の中で、カスタマーサクセスがとても重要なポジションにあるという印象がします。最後に、カスタマーサクセスに取り組んでいる企業へのメッセージをいただけますか。

コズマウスキー氏: Slackの全業務のまさに中心にカスタマーサクセスが位置していると言っても決して過言ではありません。お客さまがどういった価値を享受なさっているのかというところに重点を置いている、Slack全社でそこに集中して注力しているということは、私たちカスタマーサクセス担当のやりがいでもあります。

企業の中でカスタマーサクセスの文化を構築する、その手伝いができるチームを作っていくということがカスタマーサクセス実践の要であるというふうに私は感じています。こういったチームを構築していくところに投資を早急に行っていくことが成功の秘訣であるというメッセージをカスタマーサクセスに取り組む企業へ贈りたいと思います。

取材にご協力いただいたSlack Japan 株式会社の製品レビューはこちら

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 Slackのカスタマーサクセス事例――世界1200万人ユーザーの利用状況の把握方法とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Dropboxのカスタマーサクセス事例――オンラインストレージからコラボレーションツールへと進化するために掲げるKPIとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

Dropboxとは何かと問われれば、オンラインストレージと答える方が多いだろう。確かに2014年、日本において鮮烈なデビューを飾ったDropboxは、オンラインストレージとして数多くのユーザーに迎え入れられた。しかし、日本上陸から5年、Dropboxはオンラインストレージとしての枠を超え、働き方改革の追い風を受け、今やコラボレーションツールとして進化を遂げているのだ。

「私が入社した2015年頃は、NASの代わりにDropboxという認識で、ファイルサーバと同じ感覚でした。今もそういった認識の方はかなり多いのですが、徐々にコラボレーションのプラットフォームだというところが認知され、お客さま自身もそういうところに問題意識を持たれていて、コラボレーション効率化のツールだという声もよく聞かれるようになりました」と語る同社 カスタマーサクセスチーム テクニカルアーキテクトの岡崎 隆之氏へ、サービスの進化によって、カスタマーサクセスの活動やスタンスはどのように変わったのかを中心にお話をお伺いした。

カスタマーサクセスマネージャーとテクニカルアーキテクトが、要望に応じて効果的に顧客を支援

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

岡崎氏: 日本法人であるDropbox Japanが設立されたのが2014年。それからちょうど1年ぐらいたった2015年10月に、カスタマーサクセスチームを立ち上げて活動をスタートしています。Dropboxのビジネス版が1年で法人のユーザーにも利用されるようになり、大口のお客さまも増え始めて、顧客との関係性をより強くしていこうということで、カスタマーサクセスチームが立ち上がったというわけです。

――カスタマーサクセスチームはどのような体制で活動を行っていますか?

岡崎氏: カスタマーサクセスマネージャーとテクニカルアーキテクトの2つの役割があります。カスタマーサクセスマネージャーは、規模に応じてお客さまを分担しており、1人のカスタマーマネージャーが数10社を担当し、お客さまのサクセスのために活動を行っています。

テクニカルアーキテクトは、カスタマーサクセスマネージャーからエスカレーションを受けて動きます。カスタマーサクセスマネージャーだけで解決できない技術的なサポートが必要な場合に入ることが多いです。例えば技術的なお困り事や、他の製品と組み合わせたい、DropboxのAPIを使って何かを自動化したいなどのご要望があった時に、要件をヒアリングさせていただいて、サポートしていくのが、テクニカルアーキテクトの役割になります。

――テクニカルアーキテクトは、セールスの方が案件を獲りにいきたい時に一緒に活動されることもあるのでしょうか?

岡崎氏: そうですね。案件の受注がほぼ決まって、次のミーティングでご購入いただくというタイミングでテクニカルアーキテクトがお客さまへお話をさせていただくということはよくありますね。やはり私たちカスタマーサクセスのほうがユースケース情報を豊富に持っていて、いろいろなお客さまとお話をしている分、例えば同じ規模のお客さま、同じ業種/業態のお客さまが「このように使われています」といったその会社に適したユースケースを紹介しやすいのです。実際のユースケースをお話しすることで、お客さまもかなり利用するイメージが膨らんできて「どのように使っていこうか」といった具体的な話がしやすくなりますし、ご購入いただいた後も、私たちはご支援しやすくなります。

利用状況をデータサイエンティストが分析。青信号、黄信号、赤信号の表示で、顧客の“声なき声”を把握

――カスタマーサクセスの実践には、多くの顧客の声を集めることが重要かと思います。顧客の声をどのような手段で集めていらっしゃるのでしょうか?

岡崎氏: いろいろな手段を使っています。まずビジネス版だけでなく個人版も含めたDropbox全てのお客さまにアンケートを送り、その回答をもとに実際の声を拾って、分析を行っています。また私たちカスタマーサクセスも顧客を訪問した際に対面でのアンケートを実施し顧客の声を集めており、その対面ミーティングの中で「こういうふうに使っている」といった声もお伺いします。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

岡崎氏: プロダクトの改善につなげていくというのが、最も大切な顧客の声の生かし方かと思います。基本的には、テクニカルアーキテクトが技術的なご要望など顧客の声をまとめて開発チームへリレーし、月1回、定期的にカスタマーサクセスと開発でミーティングの場も設けています。また、大きな機能追加のリリースがあった際には、週に1回程度でリリース後の反応など顧客の声をフィードバックするようにしていますね。

また、カスタマーサクセス側からは、各要望に対し、どのくらいの数のお客さまが影響を受けているか、例えば特定の1社だけとか、複数のお客さまで同じ問題を抱えているといった情報を加えて開発へ伝えます。開発のほうでは、どのくらいの工数がかかるかなど、いろいろな判断をしながら優先順位を決めていきます。

――アンケートや対面ミーティングでは拾い切れない声もあるかと思います。カスタマーサクセス実践企業でよくあるのは、ヘルススコアで利用状況を分析して、いわゆる“声なき声”を集める方法。貴社の場合、声なき声を拾う仕組みはございますか?

岡崎氏: それはあります。Dropboxの利用状況というデータを蓄積しており、その統計をデータサイエンティストチームが分析をしています。カスタマーサクセスとしては分析されたものをダッシュボードで確認し、Dropboxの利用が下がり気味であるとか、あるいは購入されてもなかなか使われていないなどといったケースを把握し、顧客の“声なき声”を探れるようにしています。分析された顧客データは信号の色分けと同じように、青信号、黄信号、赤信号での表示もされており、赤信号のお客さまから順に利用率改善へのアクションを起こしていこうといったことは行っていますね。

単にDropboxを「利用していただく」ではなく、Dropboxにアーカイブされた「データをいかに活用していただくか」にフォーカス

――カスタマーサクセスチームのKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?

岡崎氏: アクティブユーザーの継続率です。ライセンスをご購入いただいたお客さまがどれくらい継続的に使っていただいているかが私たちのKPIになります。1週間で1回でも使えば「1」としてカウントする、WAU(ウイークリーアクティブユーザー)という数字を出しています。例えば、ライセンスを買っていただいて、全く使っていないとゼロカウントになりますし、ちゃんと毎日使っていればKPIであるWAUの数値は上がっていきます。とにかく使っていただくことに焦点を当てたKPIということになります。

Dropboxはオンラインストレージとして認識されているユーザーが多いかと思います。もちろんデータをどんどん保存しておけることに間違いはないのですが、バックアップのように使われるケースもあります。しかし、バックアップ用に利用されると、一度アーカイブされた情報はめったに活用されることはありません。そういう場合は、私たちのKPI達成率は低くなります。一方Dropboxを使って、出先でiPhoneからデータを確認するとか、あるいはDropboxというプラットフォームを使っていろいろなコラボレーションをしていくとか、そういった利用をしていただくと私たちのKPIはどんどん上がっていきます。

――つまり単にDropboxを利用することではなく、Dropboxにアーカイブされたデータをいかに活用していだくかということに、カスタマーサクセスの方々は最もフォーカスされているということでしょうか?

岡崎氏:おっしゃる通りです。アーカイブするだけなら、オンラインストレージを低価格で提供されているベンダーはいくらでもあります。しかし、Dropboxの最大の魅力は、「データの共同活用によりコラボレーションを促進し、チームの生産性を向上させる」ことにあると思っています。そのため、私たちはその魅力を感じていただける利用をしていただけるよう日々の活動をしているということになります。

私たちカスタマーサクセスの活動によって、Dropboxの最大限の魅力を感じていただけるようになり、満足度が上がってファンになっていただける。そうすると、別のお客さまを紹介していただいたり、かなり強力に推奨していただいたりということがあります。私たちカスタマーサクセスの活動が、さらなる製品の利用拡大という成果につながっていくケースも少なくないですね。

――多くの方々はまだ「Dropboxはオンラインストレージ」という認識だと思います。コラボレーションツールとしての使い方ができると周知していくこともカスタマーサクセスの役割ですね。

岡崎氏: はい。おかげさまで、お客さまの認識も徐々に変わってきましたね。2015年頃はNASの代わりにDropboxという認識で、ファイルサーバと同じ感覚でした。当時はシャドーITを無くそうとか、ストレージをオンライン化してBCPに役立てようとか、あるいはコスト削減をしようとか、そういった課題でオンラインストレージを導入しようとする方が多かったのですが、2017年頃から、働き方改革という動きが始まり、これまではIT部門の方だけがお客さまだったのが、人事系の方や現場の営業部門のトップの方や、建設会社だと工事現場の所長などがお客さまに加わって、自分たちの働き方を変えたいとお話されるケースが増えています。

――コラボレーションツールとしてのDropboxは、どのような使い方ができるのでしょうか?

岡崎氏: SaaSのオフィスソフトなどを導入すると、オンラインストレージが無償で付いてくることがありますよね。それを利用しているお客さまでも、Dropboxも使っていただいているというケースが非常に多いです。無償でストレージが付いているのに、わざわざDropboxも使っていただいているのは、Dropboxじゃないと業務が回せないとお客さまが判断されているからだと思います。

Dropboxはアップロードやダウンロードのスピードが非常に早いことはそれら無償のストレージとの大きな違いですが、コラボレーションツールとしては、コメント機能を使って、対象ファイルのここを修正してくださいというようなコメントを書き込んで、メールの代わりに通知が飛ばせます。これまで「15ページ目の3行目のここがおかしい」「この写真を差し替えてください」などをいちいちメールや電話でコミュニケーションされていたのが、Dropbox上の画面やiPadの画面に直接コメントが書けるので、受け手もコメントをクリックすると15ページ目に飛んで…ということができます。このコメント機能があるから、非常にコラボレーションしやすいとお客さまから評価をいただいていますね。Dropboxに保存してあるファイル上でディスカッションもできます。ファイルの管理が一元化でき、メールでのやりとりがないので、どれが最新版だっけ?ということがまずないですね。

お客さまがゴールに到達するには、お客さま自身が変わらなければならない。人にやり方を変えてもらうのはとても難しいが、そこが一番のやりがい

――そのようなDropboxを導入したけど利用していない、その要因で一番多いのは、どんなことでしょうか?

岡崎氏: 担当の方が忙しくて放っておくというのが一番多いですね。とある部門の現場の方が要望を上げ、「じゃあIT部門が代表して全社分のライセンスを買いましょう」となり、その部門までは展開をしても、1000ライセンスあるうちの100ライセンスまでは使ったけど、ITの方がすごく忙しくなり、他の部門へなかなか展開しないということが多いです。それで、更新時期を迎えた時に、100ライセンスしか使っていないから100ライセンスの更新でいい…となってしまうこともあります。

――そういったケースの時、カスタマーサクセスはどういう活動をされるのですか?

岡崎氏: 簡易マニュアルやオンラインマニュアル、オンライントレーニングをご案内したりします。また、社内ポータルで資料がある場所のリンクを載せていただいたりといった活動を行います。忙しいと社内展開をできない人には、「すみませんがこれだけやっておいてください」とポイントを絞ってお願いします。

――今後、ますますユーザー数は増えていき、けれどもカスタマーサクセスの人員は限られているといった状況が訪れるかもしれません。そのあたりはどうカバーしていくお考えでしょうか?

岡崎氏: どうしても1人がカバーできることは限られていますので、お客さまが増えた分、人員を増やしていくというのが1つあると思います。プラスアルファとして、「プロダクトに入れ込んでしまったカスタマーサクセス」というのもあると思います。例えば、ご購入いただいてしばらく何もしないと勝手にメールが飛んで、トレーニングを受けてくださいと案内する仕組みがあります。またDropboxにログインすると、これをやってみませんか?といった情報が出てきます。最初のオンボーディングの手間というのは、自動的に行えるように少しずつ整備しつつあるため、カスタマーサクセスチームの“人員”としては、基本的な使い方より「実際のお客さまの課題とゴールにどれだけDropboxが貢献できるのか」といったところにフォーカスしてお話しできるようにして、カスタマーサクセス自体の生産性が上がるようにしています。

――最後に、お客さまとの接点の中で、岡崎さまご自身がカスタマーサクセスを実践して良かったと感じたエピソードなどをご紹介いただけますか?

岡崎氏: カスタマーサクセスの活動は、業務をもっと効率良くするとか売り上げをもっと上げていくといったゴールに対して貢献していくのが一般的かと思いますが、お客さまがゴールに到達するには、お客さま自身が変わるというプロセスを踏まないといけない。そこがやりがいのあるところなのですが、人にやり方を変えてもらうのは、かなり難しいことです。そこを乗り越えて、Dropboxの活用を通じて、ファンになっていただき、そのお客さまが他のお客さまへDropboxを広めていただいている話を聞いた時が、一番良かったと思える瞬間ですね。現場のA部長が、他の会社のB部長に勧めていた、その場でiPadを使ってデモまでしていたという話を聞いた時には自分たちの活動の成果を肌で感じました。

取材にご協力いただいたDropbox Japan株式会社の製品レビューはこちら

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 Dropboxのカスタマーサクセス事例――オンラインストレージからコラボレーションツールへと進化するために掲げるKPIとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 チャットプラスのカスタマーサクセス事例―毎日5件の製品改善で顧客の声をスピード反映 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

2019年6月現在、契約数は約4,400アカウント。今もなお1カ月に100~150アカウント増のペースで利用ユーザーが増え続けている。そんな快進撃を見せているWeb接客(Webチャット)ツールが「ChatPlus(チャットプラス)」だ。月額1,500円からと低価格、また申込み後わずか1分でID発行、JavaScriptのタグを配置するだけですぐにチャットを始められる利便性の高さが世の中に支持されるゆえんとなっているのだが、「低価格なのに、機能の充実ぶりがスゴイ」という理由から、ChatPlusを選ぶユーザーも少なくない。

Founder and CEOの西田 省人氏は言う。「ChatPlusにもともとあった機能というのは、現在の10分の1ぐらい。9割はお客さまから寄せられた要望で開発し、どんどん追加していった機能です。つまり現在のChatPlusの90%は、お客さまの声でできています」そんな新機能開発の源となるお客さまの声は、カスタマーサクセスチームの3人が中心となって集めているという。同社のカスタマーサクセスチームはどのようにして顧客の声を集めているのか。西田 CEOと、取締役 COOの大江 繭子氏へ「顧客の声の生かし方」について詳しくお伺いした。

自社Webサイトに設置したチャットが、顧客の声の入口。1日50件の声に、カスタマーサクセスチームが対応

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

西田氏: 2016年8月に創業し、ChatPlusをリリースした当初から、カスタマーサクセスに取り組んでいると言っていいと思います。お客さまに提供するチャットツールをやはり自社のWebサイトにも設置していますので、お客さまがChatPlusを使ってみてどんな反応なのかをチャットを通して確認し、使い方が分からないなど、お客さまが抱えた課題に対して丁寧に対応していくということは、リリース直後から始めています。

――カスタマーサクセス担当の方々は、どのようにしてお客さまの声を集めていらっしゃいますか?

西田氏:自社Webサイトに置いているチャットがお客さまの声の入口になっています。もちろん、そこは新規のお客さまがお問い合わせされる窓口なのですが、既存のお客さまもこのWebサイト上のチャットからお問い合わせされるケースが最も多いのです。Chatbot(定形の質問に対しボタン形式で自動回答する機能)で自動回答することも少なくないのですが、チャットには1日50件ぐらい、お客さまからフリーワードでのお問い合わせやご要望が寄せられます。カスタマーサクセス担当は、新規、既存を問わず、そのお問い合わせやご要望へ対応していく役割を担います。

――新規、既存を問わず顧客対応されるということは、カスタマーサクセス担当の方が新規営業のような活動をされることもあるということでしょうか?

大江氏:チャットへのお問い合わせはいったん、カスタマーサクセスチームで受けて、「この機能の使い方は?」「この機能の設定方法は?」といった内容であれば、そのままカスタマーサクセスチームのほうで対応します。新規のお客さまから導入にあたっての相談事があった場合も、担当営業の訪問セッティングは、カスタマーサクセスが行います。カスタマーサクセス担当がお客さまへ訪問することはあまりないですが、顧客と担当営業のWebミーティングにカスタマーサクセス担当が同席することもあります。

西田氏: 営業が商談を行った後のフォローは、カスタマーサクセスチームで担当します。そのフォローがとても重要です。しっかり顧客フォローしているとやはり成約率が高いので、カスタマーサクセス担当のフォローが新規営業のカギを握るといっても過言ではないですね。

毎日、5~6件は新機能などの開発を実施。ChatPlusの機能のほとんどは、顧客の声が源

――顧客の声の中には、「もっとこういう機能がほしい」といったプロダクトへの要望はございますか?

西田氏: ChatPlusは従来のチャットツールと比べても、かなり機能が充実しているツールだと自負していますので、明確に「こういう機能がほしい」というご要望は少ないのですが、「こういうことをやりたいのだが、どの機能を使えばいい?」といったお問い合わせは少なくないですね。既に実装している機能で解決できる件であれば、その方法をカスタマーサクセス担当はお客さまへお伝えしますし、今機能として備わっておらずお客さまの「こうしたい」にお応えできない時は、「仕様外です」とは決して返答せずに、「実装しておらずご不便をかけて申し訳ございません。承ったご意見は開発担当に伝え、機能開発を検討させていただきます」とお返しするようにしています。

そういった機能に関するご要望は、課題管理ツールに蓄積して、私がチェックし開発担当へリクエスト。順次追加機能として実装していきます。実装されたら、意見を寄せてくださったお客さまへ「以前いただいたご意見を参考に追加機能として開発/リリースしましたので、よかったらぜひご利用ください」とフィードバックするようにしています。

――そのように機能拡張されていく際に、開発の優先順位をつけていらっしゃいますか?

大江氏: お客さまから同じ意見が多数挙がっている、汎用性の高いものの優先順位が高いです。LINE連携機能などがそうですね。

西田氏: 分析機能の中で、日付指定だけだったものを時間指定までできるようにしたというのも、複数のお客さまからご意見が寄せられていたためです。すぐに実装できるものであれば、1~2日で追加機能を実装します。大体、1日5~6件は新機能開発やバグ対応などを行っていますね。そのようなスピード感でプロダクト改善を行っていますので、ChatPlusにもともとあった機能というのは、現在の10分の1ぐらい。9割はお客さまから寄せられた要望で開発し追加していった機能です。つまり現在のChatPlusの90%は、お客さまの声でできています。

――なるほど。機能が充実していると評判のChatPlusですが、機能開発の源となっていたのは、顧客の声だったわけですね。チャット以外で、顧客の声を集めるために何か取り組まれていることはございますか?

西田氏: 定期的に開催している運用相談会が、それにあたるかもしれません。

大江氏: 運用相談会は、リアルの場でもWeb上でも開催しており、新規のお客さまも既存のお客さまも、どなたでも参加できます。今、設定をしているけどやり方が分からないというお客さまもいれば、導入を検討していて、こんなこと考えているけど実現できますか?というお客さまもいらっしゃいます。また、導入してしばらくたつけど、いまひとつ効果が上がらないという相談だったり、これまでチャットは単純な対話だけだったけど他のツールと連携したいだったり。さまざまな相談を個別にお伺いするのが、運用相談会です。その場で、直接伺ったお客さまの生の声は、やはりプロダクト改善に生かされていきます。

西田氏: 私たちよりお客さまのほうがチャットツールに対して柔軟な考え方だというケースもよくあり、Chatbotの使い方にしても、よくこんなことを考えつくなというようなアイデアをお持ちです。それをユーザー会などで横展開するだけでも世の中に有益だと思っています。これは、今後取り組んでいきたいテーマですね。

顧客は何を目的としてチャットツールを利用しているかを確認し、目的の達成に伴走する

――カスタマーサクセスチームのKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?

西田氏: 1つあるのは、お客さまの満足度です。セットアップが終わった後に、お客さまの評価をお伺いしていますので、そこの満足度は見ています。現状は、90%以上の満足度をキープしていますので、それを維持していくことが、カスタマーサクセスの目標になります。

おかげさまで1カ月に100~150件の契約が増えていっている伸び盛りのプロダクトなので、今はチャーン(解約)を減らしていくというよりは、どんどん増えていくアカウントに対してどうレスポンスよく対応していくか、お客さまからの要望に対してどう速やかにプロダクトへ反映していくか、カスタマーサクセスの活動も現在はそこに注力しています。

――カスタマーサクセス担当の主務は、顧客の成功にどう貢献していくかということだと思います。ChatPlusというツールを使う顧客の成功とは、どんなことでしょうか?

大江氏: それは、お客さまによってさまざまですね。問い合わせ対応を自動化して工数を削減したいという目的でChatbotがあるChatPlusをご利用されることもあれば、Webサイトに訪問してくれた方をお目当ての情報までガイドするためにチャットをご利用されることもあります。また、Webページから離脱させないために対話形式で簡潔に伝えたいことを伝えられるからとご利用されることもあれば、社内連絡をスムーズに行うためにChatPlusを利用してくださることもあります。

利用する目的がさまざまなので、一概に顧客の成功とはこうだと言うことは難しいですが、あえて言うなら、お客さまの目的が達成されること、イコール、お客さまの成功でしょうか。目的が達成されるように伴走していくのが、カスタマーサクセスチームや営業の重要な役割だと思います。

ChatPlusの場合、Webでお申込みされるお客さまがほとんどなので、契約された時は、どんな目的で導入されたか分からないケースが多くあります。設置したけどあまりチャットが来ないといったお問い合わせや、もうちょっとコンバージョン率を上げたいという相談があった場合、私たちはまず何を目的にしているのかを確認して、もっとチャットを活用できる方法をサポートします。例えば、個人情報を入手するタイミングではないにもかかわらず、わざわざ名前を入力いただいてからチャットを開始していたのを止めていただいたというケースもあります。そういうところを少しずつ改善していって、目的を達成できるように伴走する。実際、問い合わせ数が増えたとか、コンバージョンが4倍になったとか、そういう事例もあります。

――今後、カスタマーサクセスチームで取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

西田氏: 今のところ、たくさん来る問い合わせを丁寧に返すことに注力していますが、もう少しマーケットが落ち着いてくれば、お客さまの利用状況をスコアリングして、チャーンを減らしていく活動をやっていきたいですね。チャーンされてしまうお客さまは、あまり使わずにチャーンされていく傾向があるので、しばらくログインしていないユーザーなどに対するPUSH型のアプローチを強化していきたいと考えています。こちらから設定をし直しに行くといった先回りの活動が、今後必要になってくるかなと思っています。

あと、これは願望に近いのですが、メーカーなど世の中のいろいろな企業に、カスタマーサクセスの概念がもっと広まっていけばいいなと思います。私たちが、ChatPlusで集めたお客さまの声をプロダクト改善に生かしているのと同じように、さまざまなメーカーがカスタマーサクセスの実践によって、集めた顧客の声を商品開発や改良に生かすような潮流が巻き起これば、私たちのビジネスにとっても好影響をもたらすと思います。なぜなら、ChatPlusは、「顧客の声を集める」カスタマーサクセスの実践には、かなり強力なツールになり得ると思うからです。

取材にご対応いただいた チャットプラス株式会社 の製品レビューはこちら

・ChatPlus

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 チャットプラスのカスタマーサクセス事例―毎日5件の製品改善で顧客の声をスピード反映 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ヤプリのカスタマーサクセス事例―1年でカスタマーサクセス組織を再構築、要となる全社の合意形成をどう作り上げたのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

カスタマーサクセスへ本格的に取り組む企業が拡大するにつれ、カスタマーサクセスに取り組む予定である、もしくは必要性を感じているという企業も徐々に増え始めている。しかし、これらの企業が一様に抱えている課題が「何から手をつけたらいいのか分からない」ということであろう。カスタマーサクセス実践の有効性は知りつつも、具体的なスタートアップの方法が分からず、カスタマーサクセス実践への一歩を踏み出せないでいる企業は決して少なくない。

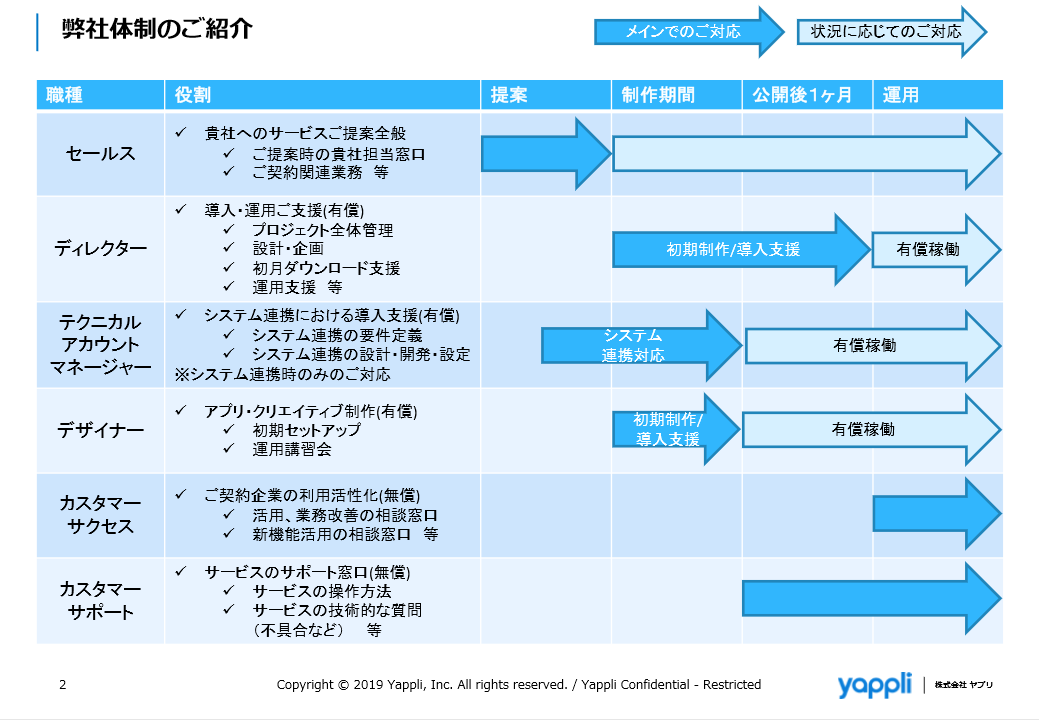

そこで今回ご紹介するのは、クラウド型のアプリ開発・運営プラットフォーム「Yappli」を国内約300社へ提供するヤプリのカスタマーサクセス スタートアップ事例だ。わずか1年で、「アプリ経由のEC売り上げが大幅増」「社内アプリで年間数1000万円の会議コストを削減」など顧客の成功を導き出せるチームを作り、またチャーンレートも1%前後という驚愕の実績を誇る同社取締役カスタマーサクセス本部 本部長の黒田 真澄氏とカスタマーサクセス部 部長の市川 昌志氏へ「カスタマーサクセスの始め方」をお伺いした。

がむしゃらに活動していたカスタマーサクセスチームを再構築。まずは、カスタマーサクセスの重要性を全社で合意形成

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

黒田氏: 2013年の起業当初からカスタマーサクセスに取り組んでいたというわけではありません。アプリ開発プラットフォームのYappliを活用してアプリを量産することに集中していたという時代があります。顧客数が200社を超えた頃、解約が少し目立ち始めたということもあって、やっぱりお客さまにちゃんと向き合わないとダメだよねという気付きがありました。そこで、導入後のお客さまへヒアリングに行くようにしました。お客さまが抱えている課題が少しずつ分かってきて、もっとこういうふうにツールを使いやすくしなきゃいけない、こんなことにお客さまは困っているから、こう支援していく必要があるなど、さまざまな課題が分かってきて、2017年の終わり頃に、私ともう1人でカスタマーサクセスチームを立ち上げました。

立ち上げたのはいいのですが、カスタマーサクセスが進んでいる企業のやり方を見よう見まねで、がむしゃらに活動している感じでした。たった2人で200社全顧客へとにかく訪問するというのを活動指針にし、しかもできるだけ「お客さまのニーズをかなえてあげるのがカスタマーサクセスだ」という思いから、アプリの見た目をカッコ良くしてあげたり、無料の機能を追加して少しバージョンアップして使いやすくしてあげたり、取引額の大きいお客さまも小さいお客さまも関係なく手厚くフォローしていましたね。そんな状況だと疲弊して、半年ぐらいしかもちませんでした(笑)。

――そこで、本格的にカスタマーサクセスを実践する組織体制を再構築するために、市川さんが入社されたということですね?

市川氏: はい。2018年5月に入社しました。前職でカスタマーサクセスという仕事の面白さに触れた私は、自分のキャリアアップを考えて、カスタマーサクセスの組織を作りたいという思いがベースにありました。私のニーズとヤプリのニーズがありがたいことに一致したので入社し、そこからカスタマーサクセスのチームを作るというのを自分なりにトライし始めました。

――市川さんが組織作りで1年間行われてきたことが、これからカスタマーサクセスを始めようとしている多くの企業にとって非常に参考になるかと思います。まず、何から手をつけられたのでしょうか?

市川氏: 私はまず、カスタマーサクセスは会社にとってどういうもの?というのを、主要なメンバーにお話させていただき、立ち位置の合意形成を取るということを行いました。カスタマーサクセスの役割や業務領域はここだというヤプリのカスタマーサクセス像を作成し、担当取締役の黒田や代表の庵原はもちろん、それ以外のセールス&マーケティング、開発の責任者とも話をして理解してもらいました。最初は3人でチームを立ち上げたのですが、実際にどのくらいのお客さまがいて、3人でできる範囲が今はここまで、ただし将来的にはここまでのクオリティーでお客さまをサポートしていきたいという計画を作った上で、共有させてもらいました。

それともう1つ。これはタイミングがとても良かったのですが、社内で「カスタマーサクセス DAY」というイベントをやろうとしていました。そこへ完全に便乗して、カスタマーサクセスのいわゆる“青本”を、社員全員で一部分ずつ読んでもらう輪読会みたいなことを企画して実行させてもらいました。

この2つの活動によって、役員の方たちも、現場の人たちもちゃんとカスタマーサクセスを理解する。現場と経営陣の両方に理解していただく活動をしたというのが、私が最初に手をつけたことです。

――カスタマーサクセスの重要性を、役員を始め営業や開発など現場の隅々まで浸透させるのは、なかなか難しいと思います。ちょうどいいタイミングで「カスタマーサクセス DAY」が開催されましたね。

市川氏: はい。本当にいいタイミングでした。「カスタマーサクセス DAY」という全社員参加型のイベントを実施するくらい、役員のメンバーはカスタマーサクセスに一定の理解を示していたというのが、私の組織作りにおいてとても大きかったと思います。ウチの「Yappli Way」というバリューに、カスタマーサクセスが盛り込まれているように、会社としてカスタマーサクセスというものが重要だと思う風土があったというのが、私としてはありがたかった。カスタマーサクセスは全社で取り組むべきことなので、やっぱり経営層の理解なくては絶対にできないものだと思います。

顧客を3つの階層に分類。やれることを絞って、それをしっかりと実行していく方針へ転換

――全社での合意形成を行った上で、市川さんが実行された次の一手は?

市川氏: それまでがむしゃらに全顧客へ対応していたやり方を変えました。大変恐縮なのですが、お客さまを3つのグループに分類し、あれもこれもと欲張って活動せずに、グループごとにやれることを絞って、しっかりと活動していく方針に変えました。

――カスタマーサクセスの実践には、多くの顧客の声を集めることが必要になりますが、活動を絞られた中で、顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

市川氏: もちろんコミュニケーション頻度の高いお客さまは訪問時に直接ご要望などの声をお伺いします。また、Yappliのサイトには、お客さまからの問い合わせを受け付ける窓口があり、簡易的な使い方などの問い合わせに対してはカスタマーサポートのほうで対応しますが、より踏み込んだ活用の仕方についての質問があった場合、カスタマーサクセスチームへリレーされてきます。そこで、お客さまがどんなことにお困りなのか、課題は何かをお伺いします。

メールマガジンやアナウンスメールなどを全顧客向けに配信しているのですが、そこから返信してもらう場合は、カスタマーサクセス専用のアドレスが用意されています。お客さまのほうから自発的に声を上げていただけるような仕組みを徐々に整え始めているという状況です。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

市川氏: お客さまからのご要望に対して、現存の機能で改善できる場合、打ち合わせの場でやり方をお伝えしています。現存の機能でなかなか実現できないというお客さまのご要望に関しては、私たちカスタマーサクセスマネジャーがお客さまの声を代弁する形で、ヤプリのプロダクト会議の中にある「アイデアボックス」へ機能開発の意見を投稿します。毎月、そのアイデアボックスに寄せられたアイデアをプロダクト開発側へプレゼンする機会があり、開発のロードマップに載ることも少なくありません。

また、ヤプリでは以前から2週間に1回「ヤップデート(ヤプリのアップデート)DAY」と呼んでいる改善の日が決められており、各社員から挙がってきた改善の要望をどんどん実現していくという取り組みをしています。どの改善を優先的に行うかをプロダクト開発部が判断する場にカスタマーサクセスが参加し、そこでもお客さまからの声を伝えます。こんなふうに、お客さまの声をプロダクト開発や機能改善に反映できる仕組みは、少しずつ整えられています。

担当者が変わった時には再度オンボーディングを、解約を防ぐための重要な取り組み

――お客さまの中には「使い方が分からない」と感じていても、声を上げない方もいらっしゃるかと思います。それをそのまま見過ごしてしまうことが解約の一因になるケースもあるかと。そのようなお客さまの“声なき声”を集めるために取り組んでいらっしゃることはございますか?

市川氏: アンケートにかなり力を入れていることが、“声なき声”を集めるための取り組みとして1つ挙げられると思います。アンケートは大枠3パターンあります。半年に1度の全顧客向けのアンケート、これはNPS(Net Promoter Score:顧客満足度調査)をメインに取っているものになります。それと、カスタマーサクセスが訪問後に送るアンケートがあります。そしてもう1つが、お客さまが作成されたアプリのリリース後に送るアンケート。リリース直後、1カ月後、3カ月後、6カ月後でそれぞれアンケートをお送りし、アプリのご利用状況をお伺いするようにしています。これらのアンケートで、ご満足いただけていないお客さまに対しては私たちのほうからアプローチするようにし、カスタマーサクセスの対応についても不満足だった場合に、自分たちの活動を振り返り今後の活動へ生かしていく仕組みになっています。

Yappliを使っていて、「使い方が分からない」とプロダクトのことを理解しきれずに解約されてしまうお客さまは、実はそんなに多くありません。解約の理由で多いのは、もっと自分たちのやりたいことが出てきたのでパッケージ開発ではなく自社開発への切り替えや、そもそも事業譲渡・終了というお客さま側の経営判断が理由です。

私たちカスタマーサクセスマネジャーが本当にしっかりと対応しないといけないのは、お客さま側で担当者変更などが発生してしまった時です。新しい担当者や責任者がちゃんとヤプリというプラットフォームのことが分かっていて使いこなせる状況にする。これが重要だということが、解約の理由を分析した結果見えてきました。お客さまから担当が変わるという連絡をいただいたら、再度オンボーディングということで、プロダクトの再説明とか、操作説明をさせていただきます。

黒田氏: 「使い方が分からないから」と解約するお客さまが少ない理由の1つに、お客さまがYappliで作ったアプリをリリース直後の1カ月間、当社のディレクターがオンボーディング期間としてさまざまな支援を行っていることが挙げられると思います。お客さまのアプリは、まずはダウンロードされないと成功しません。アプリがダウンロードされるよう、例えばレジの横にアプリできましたとPOPを置いたり、チラシなどもお客さまと一緒になって考えたり。ダウンロードしたらクーポンが付いてきて10%割引などの企画も一緒に考えます。1カ月で、Yappliの操作も覚えてもらって、運用も行えるようになっているので、カスタマーサクセスへ引き継がれた時はもうお客さまは自走できる状態になっていますね。

お客さまを「ヤプラ―」に。そのためには、お客さまのビジネスを成功させることが第一

――立ち位置の合意形成から再構築されたカスタマーサクセスチーム。1年たった現在はどのような体制でしょうか?

市川氏: おかげさまで増員されて、現在は9人のチームになりました。カスタマーサクセスマネジャーが私を含めて7人。アプリストアの最適化やアプリ向けの広告配信を支援するアプリマーケティングコンサルタントが2人という体制です。カスタマーサクセスマネジャーは、1人30~50社を担当し、よりよいアプリにしていくようご支援させていただいています。少しずつ活動の成果が出始めているとはいえ、まだまだ部隊としても作っていかなければいけないことがたくさんあります。各人がセミナーを作っていったり、ミートアップと呼ばれるようなユーザー会を一緒に作っていったり、メルマガを作ったり、アンケートを作ったりとか、人数が足りてはおりませんのでメンバー全員でいろいろなことにチャレンジをしている段階です。

――カスタマーサクセスチームのKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?

市川氏: 3つありまして、1つ目はチャーン(解約)レートを1%未満にすることです。現状でも1%前後で、カスタマーサクセスチームの活動によって、1%未満を維持し続けるということ。2つ目は、アンケートの満足度で、3つ目はカスタマーサクセス経由でどれだけアップセルに関与しているかという件数がKPIとして置いている数値です。

黒田氏: 「チャーンレートを1%未満に」というKPIがあるのですが、その先に、「ヤプリのファン“ヤプラ―”になっていただく」という目標があります。お客さまにはどんどん成功していただいて、担当の方にも社内でどんどん有名になっていただき、その都度インタビューなどをして事例として紹介させていただいて、その人をヒーローにしていく。「モバイルマーケティングアップデート」という当社のイベントにも、登壇していただける人をどんどん作っていきたい。そのように、お客さまを「ヤプラ―」になっていただくのが、カスタマーサクセスチームの最終ゴールかなと思っています。

――お客さまを「ヤプラ―」というファンにしていくためには、どういった活動がポイントになりますか?

市川氏: お客さまの成功を導き出すことが第一だと思います。文字通り、カスタマーサクセスとは、顧客の成功を導き出すことですが、私たちは、Yappliで作られたアプリのダウンロード数が増えただけではお客さまが成功しているとは全く考えておらず、アプリによってお客さまのビジネスがどれだけ成功しているかという観点から支援を行っています。例えば、アパレルなどのお客さまの場合、ECの中でどれだけアプリ経由で売り上げが上がっているか、アプリのポイントカードがどれだけ利用されているかなどをお聞きし、改善策や機能追加のご提案させていただきます。カスタマーサクセスマネジャーの活動によって、ビジネスを成功させることが、ファン化の一番の近道だと考えています。

――今後、カスタマーサクセスチームで取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

市川氏: たくさんあります。先ほど私たちが注力すべきは、担当者変更が発生したお客さまだとお話ししましたが、積極的にアプローチできていないお客さまにも、メールなどでコミュニケーションする中で、お客さまの状況を早期に把握できる仕組みが作れないかと検討をしています。

また、今のチームで実際に始めているのが、「ヤプリトレーニング」の作成。概念的にアプリを作成するにはどう考えていったらいいのか、KPI、KGIはどういうふうに置くべきかや、機能の有効的な活用方法というプロダクト周りのことを学べるようなトレーニングコースをどんどん作っていきたいとも考えています。結果的にそういった取り組みが、チャーンを下げていくことに早くつながるのではないかと思います。

また、お客さまの数が急速に増えていますので、カスタマーサクセスチームもやっぱり仕組み化を進めていかなければいけないと考えています。それがヘルススコアで、管理画面に直近でログインしているか、それとお客さまは通常アプリリリース後にプッシュ通知を配信しているで、そのプッシュ通知をどれくらいちゃんと配信しているかという指標でスコアリングを行う予定です。機能的には、管理画面でアプリを使っているか、プッシュを使っているかの2つを見て、それと契約終了日がどのタイミングかを照らし合わせながら、顧客対応を効率的に行っていく仕組みを今まさに構築しています。

取材にご対応いただいた 株式会社ヤプリ の製品レビューはこちら

・yappli (スマホアプリ開発ツール)

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 ヤプリのカスタマーサクセス事例―1年でカスタマーサクセス組織を再構築、要となる全社の合意形成をどう作り上げたのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 カスタマーサクセスの効果を実感中の国内企業、『ヘルススコア』で重視する項目が明らかに は ITreview Labo に最初に表示されました。

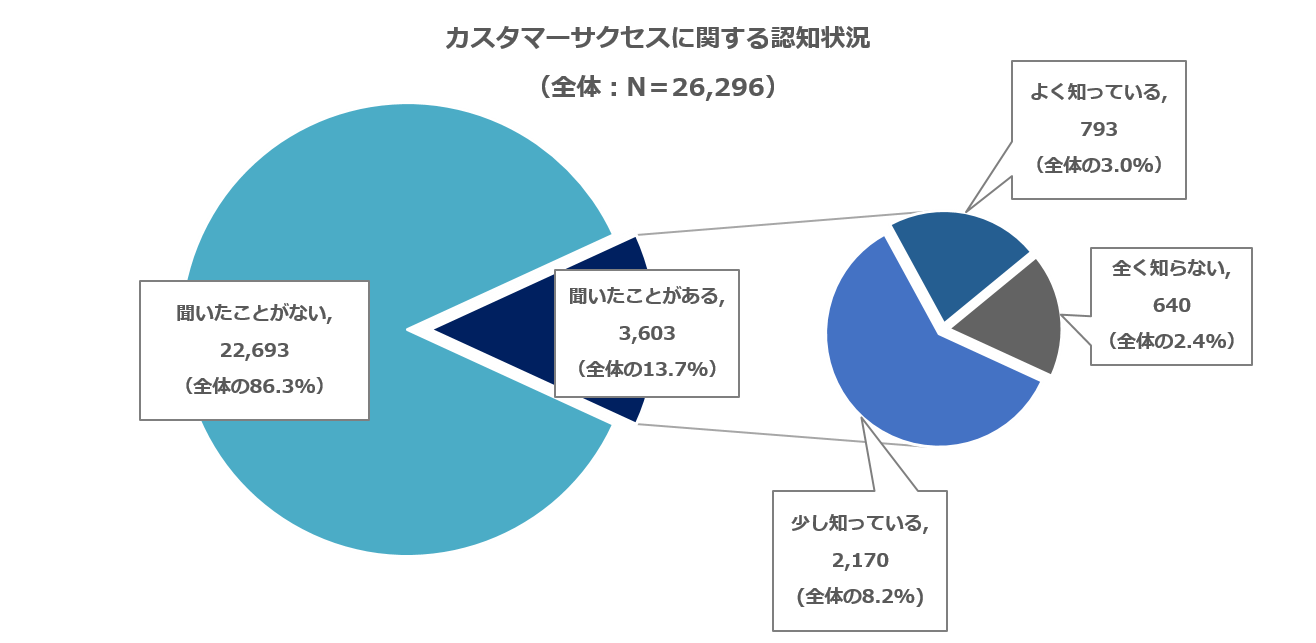

]]>*第一弾調査結果:カスタマーサクセス「聞いたことがない」86.3% “カスタマーサクセス元年”はまだ訪れていなかった!? 国内での普及はいよいよこれから

https://www.itreview.jp/blog/archives/782

*第二弾調査結果:

カスタマーサクセス実践予定企業が抱える課題、トップ3を発表

https://www.itreview.jp/blog/archives/1233

*第三弾調査結果:

カスタマーサクセス取り組み企業、7割超が効果を実感、まず始めるのが成功の鍵か?

https://www.itreview.jp/blog/archives/1431

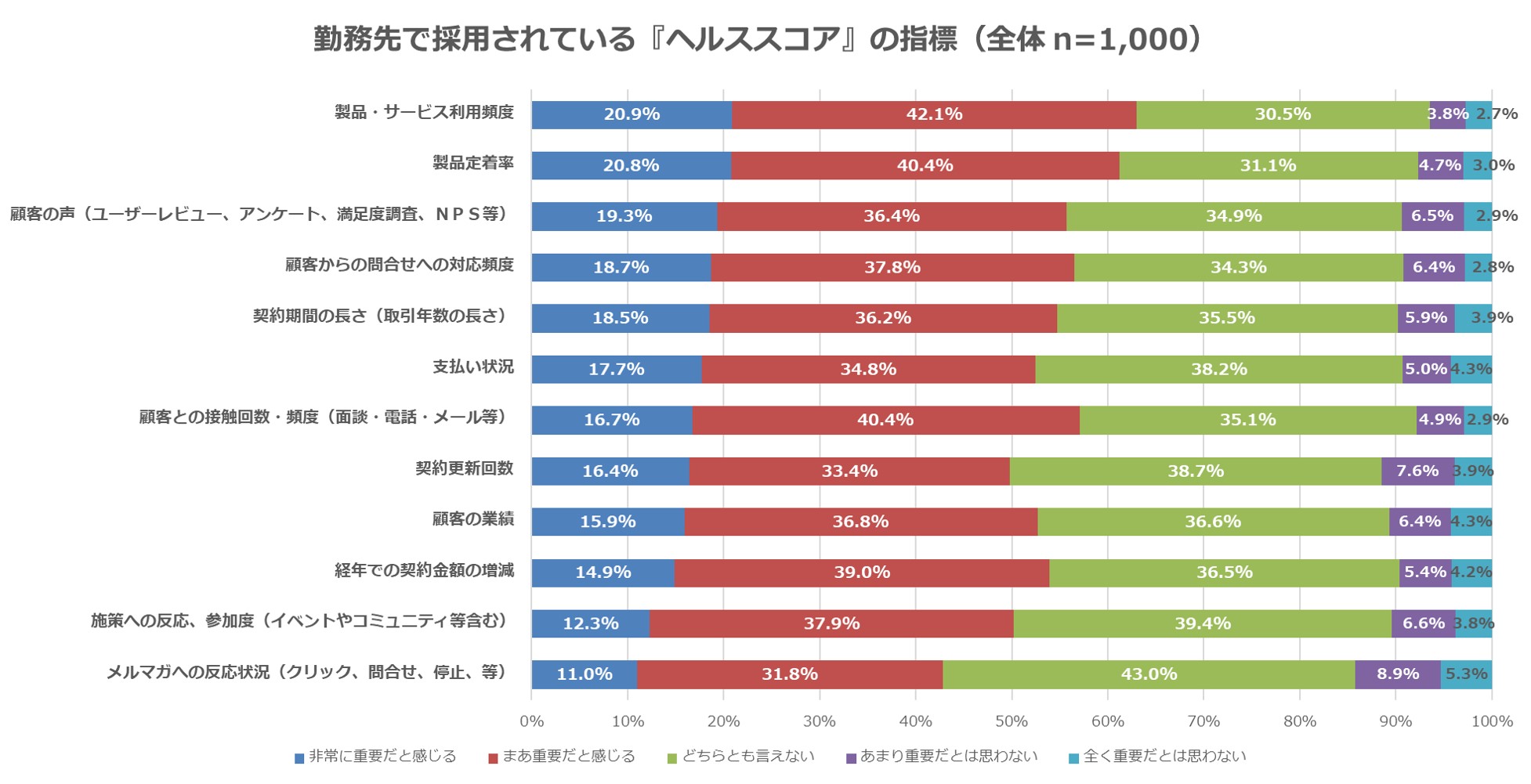

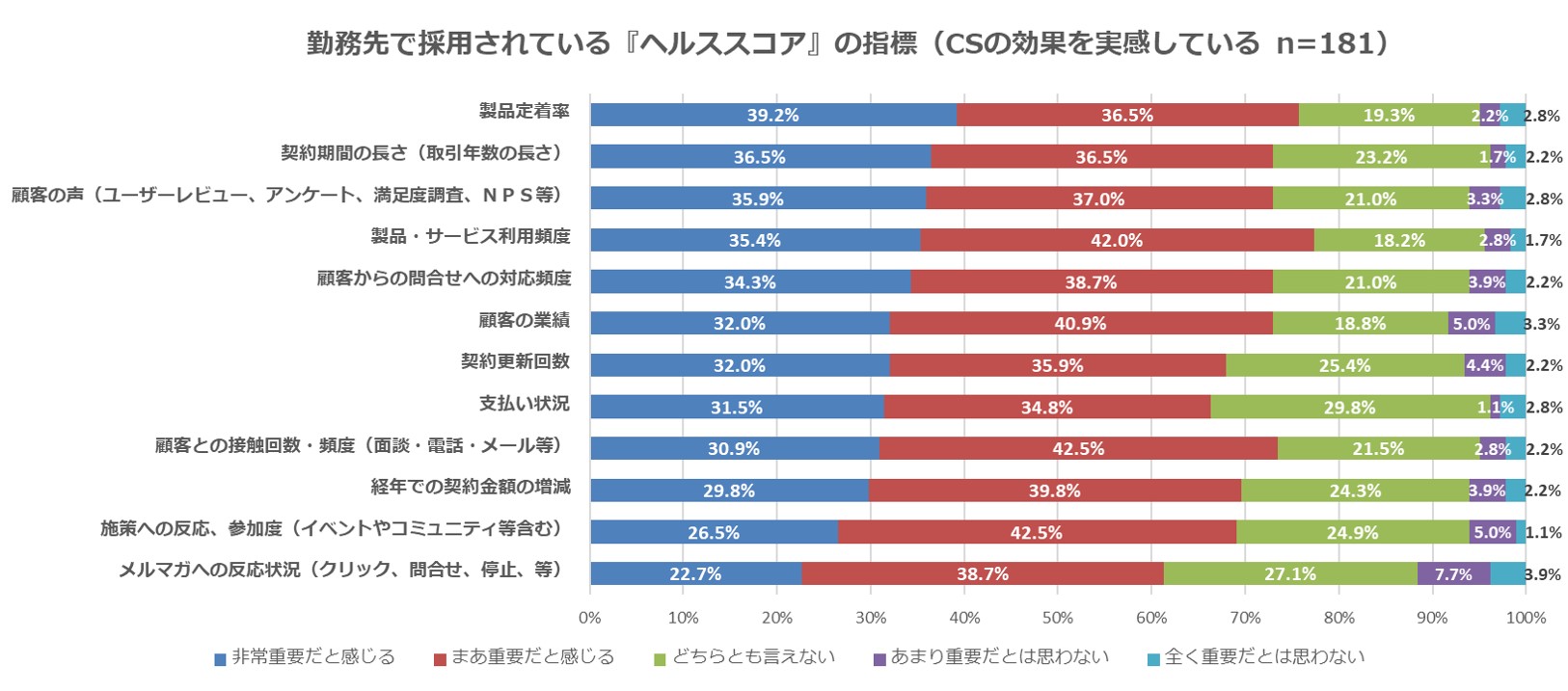

前回までの調査レポートでは、カスタマーサクセスに取り組み中の企業や、取り組む予定がある企業の課題を明らかにしてきましたが、今回は本調査の調査対象全体と、その中でカスタマーサクセスに取り組み既に「効果を感じている」と回答した方にどのような意識の違いがあったかについて分析しています。その結果、「ヘルススコア」の各項目への認識や、顧客の声を収集することに対する重視度に大きく差が出ていたことが明らかとなりました。

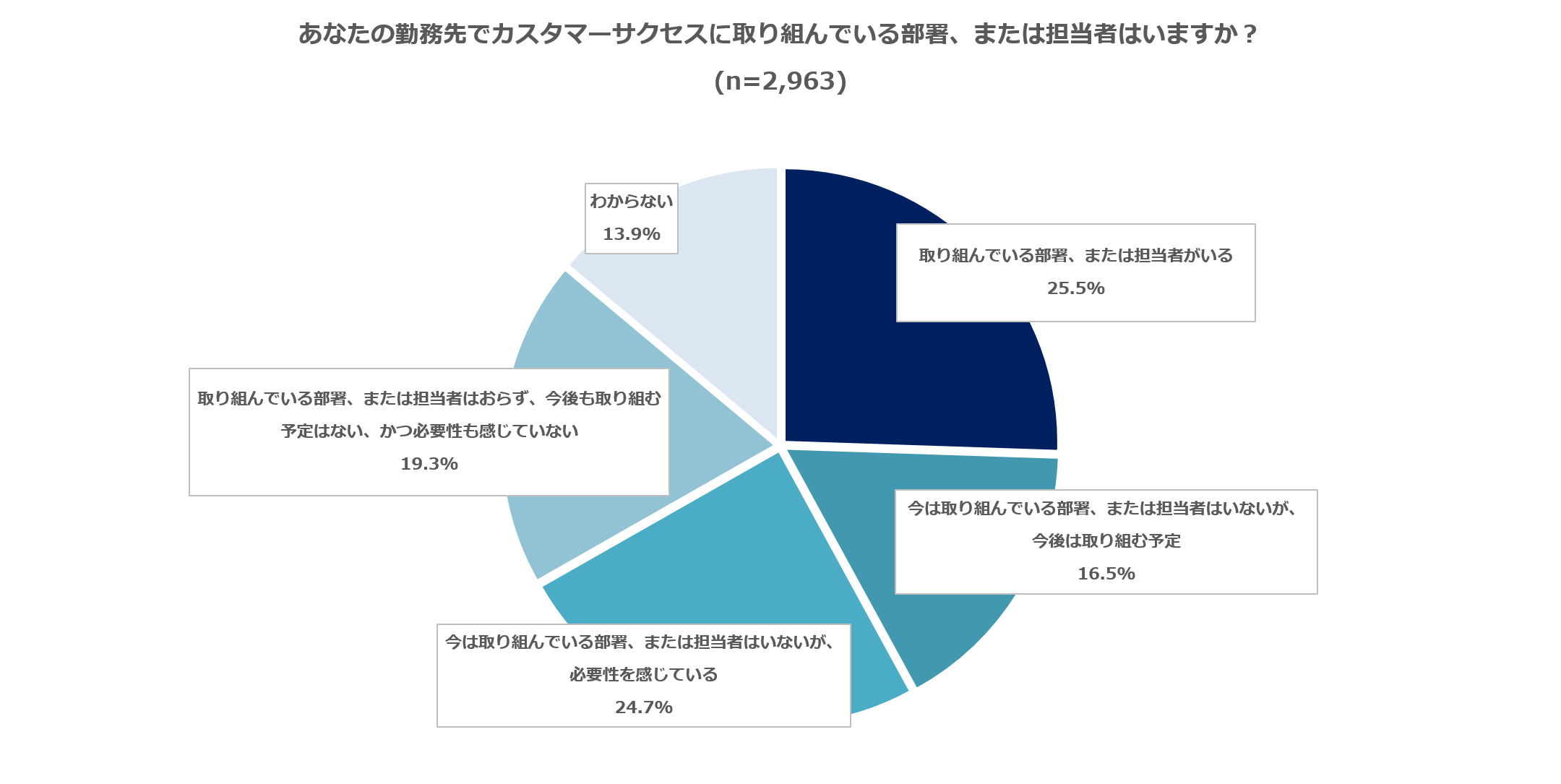

本内容は、第一弾で発表したカスタマーサクセスを「よく知っている」「少し知っている」と回答した2,963人の中で、「勤務先にカスタマーサクセスに取り組んでいる部署・または担当者がいる」「今後取り組む予定がある」「必要性を感じている」のいずれかを回答した1,000人に対して、調査を行っています。

カスタマーサクセスの効果を実感中企業、ヘルススコアで重視する上位3位に「顧客の声」

まず、カスタマーサクセスに取り組むに当たり、顧客の状況をつかむために利用される「ヘルススコア」の代表的な項目について全体に聞いたところ、「非常に重要」だと感じられている項目は、1位「製品・サービス利用頻度」(20.9%)、2位「製品定着率」(20.8%)、3位「顧客の声(ユーザーレビュー、アンケート、満足度調査、NPS等)」(19.3%)となりました(図1)。

一方、カスタマーサクセスに取り組む人のうち、その取り組みに「効果を感じている」と回答した人に絞った回答を見ると、上記12項目のほとんどにおいて、「非常に重要」だと感じている割合が約2倍に高まっていました。これは言い換えると、顧客の状況をしっかりと把握しようとしている企業ほどヘルススコアの構成要素が多岐にわたっており、数多くのヘルススコアをチェックすることがカスタマーサクセスの成功要因となっているともいえるでしょう(図2)。

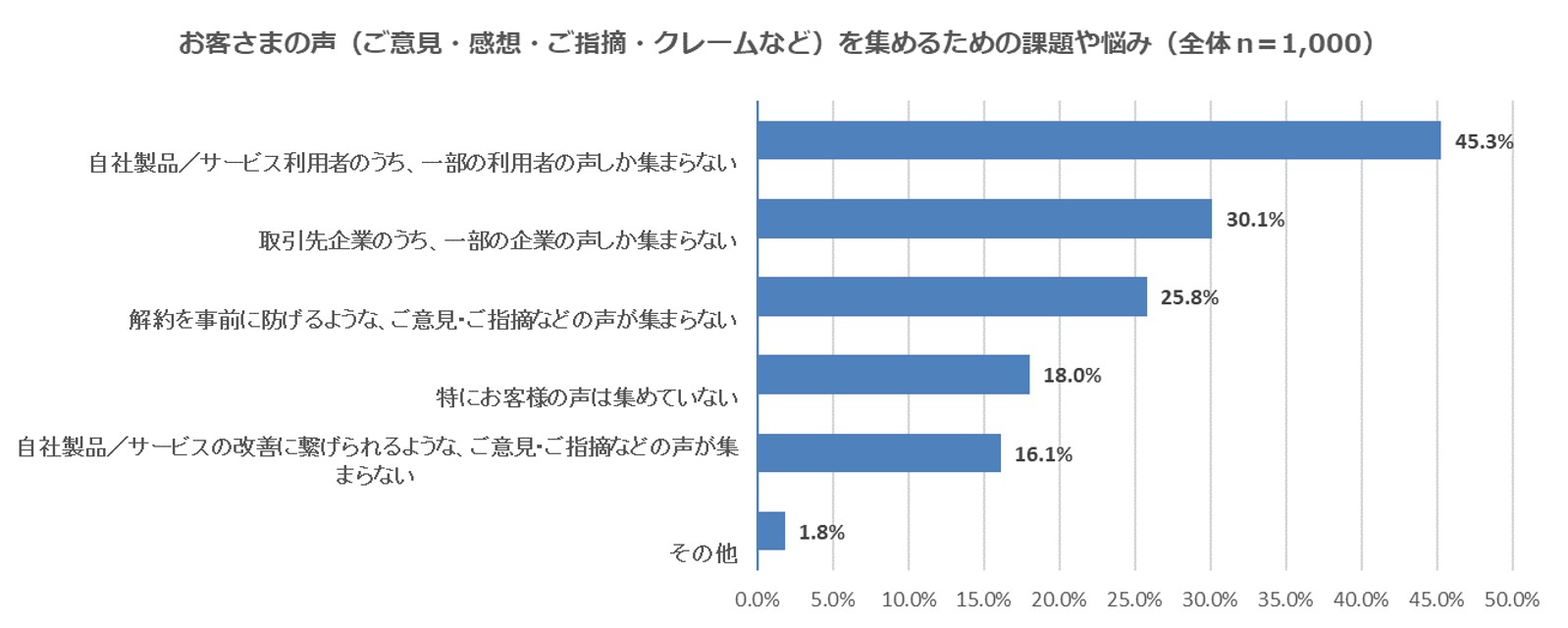

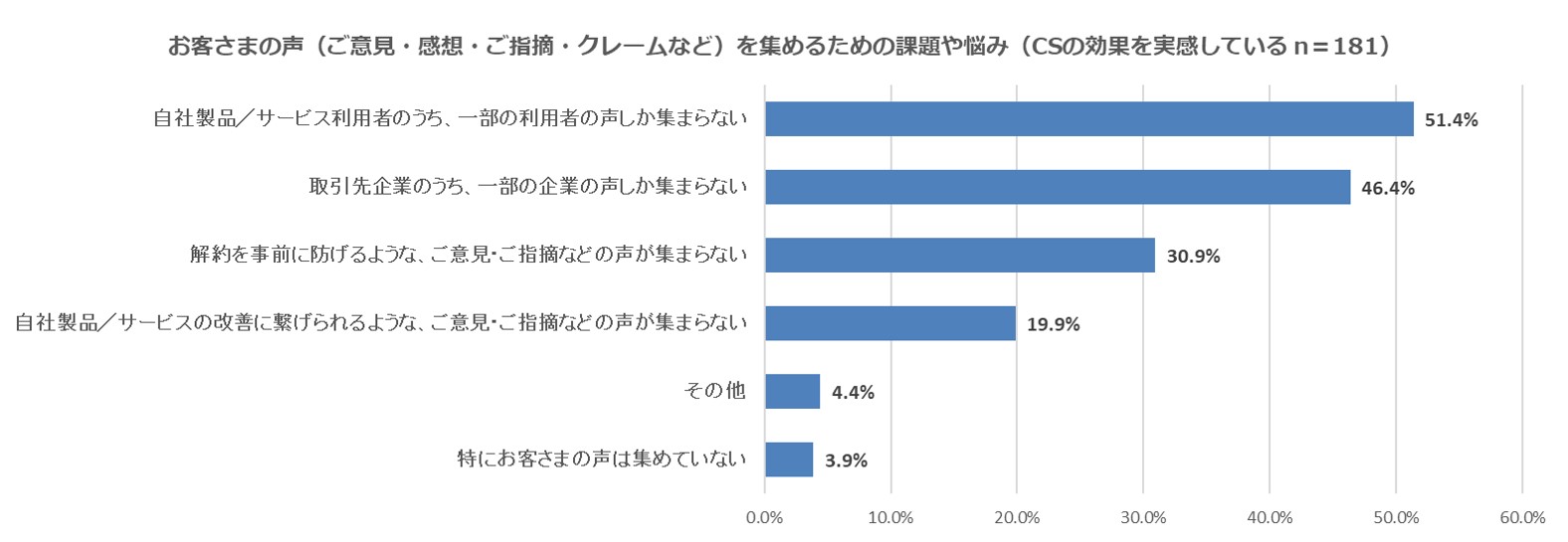

顧客の声を集める上での最も大きな課題は、「一部の声しか集まらない」

次に、ヘルススコアの指標の中でいずれも3位にランクインした「顧客の声」において、カスタマーサクセス実践中企業に課題や悩みを聞いたところ「非常に重要と感じる」と回答された項目は、多い順に「自社製品/サービス利用者のうち、一部の利用者の声しか集まらない」(45.3%)、「取引先企業のうち、一部の企業の声しか集まらない」(30.1%)、「解約を事前に防げるような、ご意見・ご指摘などの声が集まらない」(25.8%)と続きました(図3)。

同様にカスタマーサクセスの取り組みに「効果を感じている」と回答した方に絞った回答を見ると、上位3項目の順位は変わらないものの、各課題への該当率が増加しており、顧客の声の収集における課題感が高まっている状況が見て取れました。また、「特にお客さまの声は集めていない」の項目も18.0%から3.9%にまで下がり最下位となり、効果を感じている企業では、そもそも顧客の声を集めていないケースが少ないことが明らかとなりました(図4)。

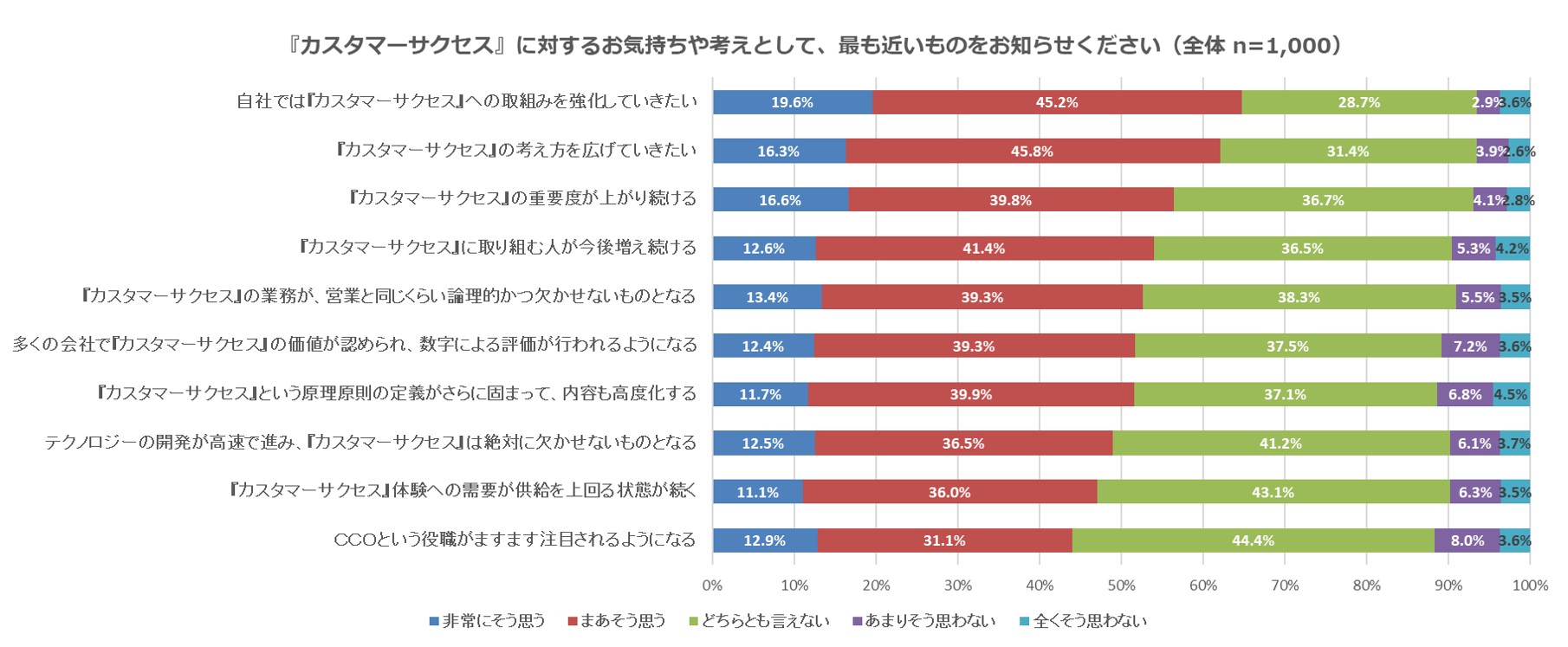

カスタマーサクセスへの期待や重要度は高まるばかり

最後に、カスタマーサクセスに対する気持ちや考え方について全員に伺いました。最も共感が高まった項目は「自社では『カスタマーサクセス』への取組みを強化していきたい」という選択肢で、「非常にそう思う」「まあそう思う」と回答した方が合計で64.8%と最も多い結果となりました。

以降は「『カスタマーサクセス』の考え方を広げていきたい」(62.1%)、「『カスタマーサクセス』の重要度が上がり続ける」(56.4%)、「『カスタマーサクセス』に取り組む人が今後増え続ける」(54.0%)、「『カスタマーサクセス』の業務が、営業と同じくらい論理的かつ欠かせないものとなる」(52.7%)など多くの項目で5割を超え、今後ますますカスタマーサクセスへの期待感や重要度が高まっていくと多くの方が捉えられている点が明らかになりました(図5)。中でも「『カスタマーサクセス』の考え方を広げていきたい」が6割を超えた点については、時代の流れや顧客のニーズに伴い、これまでの営業という概念だけでなく新たな提供価値が必要といった課題感の中から、「カスタマーサクセスが必要」という答えを知り、多くの企業がその解に納得した結果と言えるかもしれません。

ここまで全4回にわたり、カスタマーサクセスに関する実態調査結果をご紹介しましたが、まだ取り組み前の企業や、効果を実感していても課題をもつ企業も多く、日本でのカスタマーサクセスはこれから本格的に広まっていく予兆が見て取れる結果となりました。カスタマーサクセスの成功には米国での成功事例や日本で既に効果を発揮している企業の実態を参考にしながら、自社での実践を検討していく第一歩が必要になると考えます。

そこでアイティクラウドとバーチャレクスでは、日本で最大級のカスタマーサクセスコミュニティである「CS HACK」と共同で、8月5日にセミナーを行います。今回の意識調査や海外カンファレンスの事例から見えてきた”日本でカスタマーサクセスを推進するときに現れる壁”について、登壇とトークセッションを展開し、来場者の皆さまに学びを深めていただける内容をご提供いたします。下記よりぜひお申込みください。

カスタマーサクセスセミナー「CS is eating the world ? – CS HACK #34」

日時:2019年8月5日(月) 19:00~

場所:株式会社ヤプリ 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 41階

登壇:森田智史(バーチャレクス・コンサルティング株式会社 執行役員 ビジネスインキュベーション&コンサルティング部長)

岩熊勇斗(弁護士ドットコム株式会社、クラウドサイン事業部 Head of Customer Success)

小林泰己(ベルフェイス株式会社 インサイドセールス支援事業部 カスタマーサクセスマーケティングチーム マネージャー)

詳細・申込み:下記Compassのページよりお申し込みください

https://cshack.connpass.com/event/138665/

また、アイティクラウドでは、ソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」を展開し、ユーザーレビューを収集することで、ヘルススコアでも3番目に重視された「ユーザーの声を集める」取り組みをサポートしています。さらに、カスタマーサクセスに取り組む企業の具体的な施策や苦労した点、成果といった一連の軌跡を紹介するブログコンテンツを連載中です。ITreviewは無料で利用を開始できますので、ソフトウェア・クラウドサービスを展開中の企業はぜひご利用ください。

レビューから始まる新しいカスタマーサクセス(ITreviewのご紹介)

https://www.itreview.jp/for_vendor/

カスタマーサクセス事例連載「カスタマーサクセスの夜明け」

https://www.itreview.jp/blog/archives/47

【調査実施概要】

「カスタマーサクセスに関する調査」

・調査方法 :インターネットアンケート

・調査実施期間:2019年3月20日~2019年3月21日

・対象地域 :全国

・対象者 :20歳から65歳の有職者(パート・アルバイト、専業主婦・主夫、学生を除く)1,000人

バーチャレクス・コンサルティング株式会社について(http://www.virtualex.co.jp)

バーチャレクス・コンサルティングのビジネスはコンタクトセンターが原点となっており、1999年以来約20年にわたってアウトソーシングサービスを提供しています。現在ではRPAやMAなどのテクノロジーを活用したお客さまへのサービスやコンサルティングにも注力しており、「コンサルティング」「テクノロジー」「アウトソーシング」という3つのコアスキルを融合させ、クライアント様のカスタマーサクセスを目的としたビジネスを展開しています。

アイティクラウド株式会社について (http://www.itcrowd.co.jp/)

アイティクラウドは、IT製品のレビューメディア事業展開を目的とし、SB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として2018年4月に設立されました。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”の集まる場である「ITreview」を同年10月に開設。リアルユーザーの製品レビューを収集・掲載することで、IT選定の透明性を高め、迅速で自信に溢れた意思決定のできる世界の実現を目指しています。現在、1,800製品、1万7,000件超の国内レビューを掲載しており、製品選びを行う企業ユーザー、カスタマーサクセスの実現を目指すベンダーユーザーの双方にご利用いただいております。

※本文に記載の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

投稿 カスタマーサクセスの効果を実感中の国内企業、『ヘルススコア』で重視する項目が明らかに は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 MIERUCAのカスタマーサクセス――ファン化につながるユーザー会の作り方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

カスタマーサクセスの実践において、オンラインでのユーザーコミュニティー運営やオフラインでの定期的なユーザー会開催など、ユーザー同士が交流できる場の提供を重要な施策の1つに挙げる企業が少なくない。本連載の「カスタマーサクセスの夜明け」でも、これまでユーザー間で活発に意見交換を行っているユーザーコミュニティー運営企業をいくつか取り上げさせていただいた。

人工知能も活用しつつ検索ユーザーのニーズを分析し、より有効なSEOやコンテンツマーケティングにつなげるための話題SEOツール・コンテンツマーケティングツール「MIERUCA(以下、ミエルカ)」。この話題のプラットフォームを提供するFaber Companyも、導入企業1,000社を対象としたユーザー会を2カ月に1回程度のペースで開催している、ユーザー会実践企業だ。「セミナーの開催も案内していますが、ユーザー会のほうの参加予約がとても早く埋まっていきますね」と言うカスタマーサクセスチームの渡邊 雅俊氏、大江 奈々子氏へ、ユーザーが我先に参加したくなるユーザー会はどのようにして生み出されているのか、同社のユーザー会運営術を中心にお話を伺った。

顧客のライフサイクルに合わせ、役割を3つに分担した体制に

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

渡邊氏: 私が入社したのが2年前の2017年。その時、既にカスタマーサクセスのチームがありました。「ツール+学習コンテンツ+コンサルティング」この3つの領域に力を入れていくというのが、私たちの会社のスタンス。この3つの中の「ツール」に関して私なりに理解しているのは、今世の中にあるどのツールも、機能だけで見ると負けず劣らず素晴らしいものかなと思いますが、実際それを活用できないと何も役に立たない。お客さまはツールを導入して終わりではなくて、活用してそこから何かしらのアクションを起こさないと、成果にはつながりません。

当社もはじめはツールを導入いただく際に、提案から導入後の支援までフロント担当者が実施していたのですが、導入企業数が増えて専任チームが必要となったため、カスタマーサクセスチームが創設されました。チームの立ち上げ当初は2人でしたが、今では約20人のカスタマーサクセス担当でお客さまのツール活用をはじめとしたSEO・コンテンツ施策を支援しています。

――お二人はカスタマーサクセス担当として、どのような役割を担っていらっしゃいますか?

渡邊氏: 私は担当するお客さまに1対1で向き合いながら、ミエルカというツールをどう活用するのが有効なのかを支援、フォローする役割です。それと合わせて、導入いただいたお客さまがミエルカのファンになっていただけるよう、ユーザーイベントや勉強会などを企画、運営しています。

大江氏: 私も同じくお客さまであるWebマーケターの方々へミエルカの活用支援を行っています。これまでは、導入時の立ち上げ対応から、導入後のお問い合わせ対応などお客さまが自走してくださるまで、1人のカスタマーサクセス担当がお客さまに伴走していました。2019年6月より、グロースチーム、アカウントチーム、サポートチームに大きくチームを分割しました。導入時から運用立ち上げを中心に支援する、いわゆるオンボーディングを担当するのがグロースチームです。立ち上げ後の運用フェーズでミエルカをどのように活用すべきかなどを伴走支援するのがアカウントチーム、お客さまからの機能や契約に関する問合せ対応を行うサポートチーム、この3つのチームに役割が分担された体制になりました。私はグロースチームで、日々お客さまがミエルカを活用しながら施策をどう進めていくかをやりとりしています。

顧客のKPI達成に伴走することが、カスタマーサクセスチームのKPI達成に結び付く

――貴社では顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

渡邊氏: お客さまと1対1の対面でご要望をお伺いすることが多いですね。また2カ月に1回程度、ユーザー会を行っています。そこでのアンケートなども非常に参考になります。今後ユーザー会は、少人数の分科会の開催も実施するなどバリエーションと頻度を増やしていく想定です。そうなれば、ユーザーともっと密な情報交換ができるのではと期待しています。

大江氏: 立ち上げの段階では、お客さまとの打ち合わせの機会が多数あり、コミュニケーションを密に取りながら進めます。そのときのお客さまのご意見は非常に参考になりますね。あとは、ミエルカ管理画面で定期的に、サービスやツールの満足度について聞かせていただくためのNPS(Net Promoter Score)調査を実施しており、そこで入力いただいたフリーアンサー内容も貴重なお客さまからの声になります。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

渡邊氏: イベントに参加してくれたお客さまにも同じようなNPS調査を実施しており、その変動を見て、お客さまがどういう状況なのか、施策に対してどれくらいモチベーション高く取り組めているのか変化を読み取り、こちらからの適時アプローチを行うようにしています。

大江氏:これらのNPS調査のスコアや普段のやりとりから把握している施策状況をもとに、お客さまの活用ステータスごとにラベルをつけ、ネクストアクションはどうしていくのかを管理しています。カスタマーサクセス担当のアクション後にお客さまがどう変わっていったのかもデータで残せるようになっていて、分析できるくらいにデータが蓄積されています。

渡邊氏: また、お客さまからいただいた声をツールの改善にも生かしています。最近の改善例でいうと、「ミエルカヒートマップ」の表示画面の刷新です。機能には3種類のヒートマップデータがあって、それらを1つ1つ別の画面で見せていたのですが、「3つ同時に閲覧できるようにしてほしい」というお客さまからの声がありまして。その数日後には3画面同時表示を新機能としてリリースしました。

他にも多くのご要望をいただいておりますが、優先順位やその他ユーザーへの影響なども加味しながら、順次対応できるようエンジニアチームと連係しているところです。やはり普段活用いただいているユーザーの声が一番参考になると感じています。

――カスタマーサクセスチームのKPIやKGIは、どこに設定していらっしゃいますか?

渡邊氏: KPIはLTVの最大化。ツールの運用を定着させ、いかに長くご活用いただくか。もちろん解約率もみています。KGIというか、カスタマーサクセス担当が目指すのは、最終的にはお客さまのビジネスを成長させることですね。

大江氏: 私たちにKPIがあるように、お客さまにもKPIがあります。今、新体制の立ち上げの段階でカスタマーサクセス担当は、改めて何をしていくべきなのか整理しているところです。お客さまとKPIを一緒に設定して、それを達成していくために、どういうタスクとスケジュールを引けばいいのかを一緒に決めていく。施策効果を計測するために、どんな指標を見ていけばよいかポイントを抽出して、どういうフォーマットで効果計測を行うのか、というところまでお客さまと決めていければよいね、などをチームで議論しています。

直近では、お客さまのKPI達成に伴走する取り組みを複数社でテストさせていただき、「いいね、これだと(施策が)うまくいきそうだね」という声をいくつかいただいています。お客さまによっては「検索流入アップ」をKPIにするケースもあれば、「コンバージョン数アップ」をKPIにするケースもあります。課題もさまざまなので達成までのロードマップは個別に作成していかなければなりません。

私たちの持っているノウハウをもっと集約し、「検索流入アップの場合は……」「コンバージョン数アップの場合は……」と、お客さまの達成したい目標に応じた成功パターンをフォーマットにした上で、展開していく予定です。

課題解決型のユーザー会を企画・運営し、製品のファンを生み出す

――貴社のユーザー会は、とても盛況だとお伺いしています。どのようにユーザー会を運営されているのでしょうか?

渡邊氏:まず、「ツール+学習コンテンツ+コンサルティング」のうち、学習コンテンツとしての「動画マニュアル」や、集合研修の「ミエルカ大学」など、コンテンツ施策やSEOの学びの場を多く提供しています。これに加え、主にユーザー同士の交流と活用状況の共有の場として、2018年から始めたのがユーザー会です。

企業内でWebマーケティングやSEOなどを担当している人数は少ないことが多いんですよ。各種施策の方向性、自分のやっていることは正しいのか、相談する人がいないというお悩みは、お客さまからよく伺っていました。ミエルカユーザーさん同士は、日々同じような課題に向き合っています。そこでユーザーさん同士で交流してもらって、新しい発見や施策の相談ができたら、モチベーションを高めあっていただける。そういう場を私たちが提供しよう、というコンセプトです。その中でミエルカの新しい活用を発見したり、新たな施策を思いついたりする。ひいてはミエルカをより好きになってもらえたらうれしいなと。

ユーザー会のテーマは毎回お客さまの声からヒントを得ています。普段の業務の中で「どんな点が気になりますか?」「どんなことが課題になっていますか?」などを聞いてきていますので、それらを整理して、ユーザーの役立つのではないかという企画のストックを作っています。それぞれのテーマに対し、実際取り組んでいるユーザーさんや知見をもっているユーザーの方に登壇を依頼、施策内容を共有してもらったり、どんなふうに解決してきたのかなどをライトニングトーク形式で発表してもらうのが評価の高いコンテンツです。登壇ユーザーのみなさまが惜しげもなく技を披露してくださる(笑)おかげでもあるのですが、ユーザー会の満足度はいつも高いですね。

https://mieru-ca.com/blog/users-conference3/

――ユーザー会は、ある意味、競合関係にある者同士の集まりという側面があると思います。そのあたりは、交流の場を持つ上で、懸念されませんでしたか?

渡邊氏: そうですね。最初、実は社内からも集まる人の競合性や関係性をとても心配されました。しかし実際参加されたユーザーの生の声を聞いてみると、全然そのようなことはなくて。さきほどもお伝えしたとおり、ユーザーであるWebマーケターは会社の中で孤独なことが多い。そういう状況の中で、同じような役割を担っている方と横のつながりを持ちたいという思いを抱いている方が多いんです。そこには競合がうんぬんという話はそもそも存在していませんでした。

ユーザー会に参加することによって、まだ知り得ていないWebマーケティングのノウハウを手に入れることができ、同じコンテンツマーケティングやSEO担当者ともつながりができる。もちろんミエルカを好きになってくれるとさらに良いのですが、ミエルカというサービスを通じて、多くのWebマーケッターのみなさんのスキルアップやキャリアアップにつながる。そういう世界観を作りたいですね。結果、「ミエルカいいじゃん!」って感じてもらえたらいいかなと。またユーザー会の場では、私たちが考えもしなかったミエルカ活用方法がシェアされたりもしていて、私たち自身も学ばせてもらっています。私たちとユーザーとが一緒になって、業界を盛り上げていきたいなというのがありますね。

https://mieru-ca.com/blog/industry_conference1/

担当者個人の成功支援もファン化に必要――ファン獲得からアップセルを生み出す効果も

――ユーザー会を通して、ユーザーをファン化していくためのコツや秘訣は何かございますか?

渡邊氏: 「ファンになってもらう」は結果だと考えています。私たちが相対するお客さま個人がどう成功するかがカスタマーサクセスに必要な視点です。どうしたらその方が成果を上げられるか。社内外問わず評価され、マーケターとしてキャリアアップやスキルの研さんにつながるのか。私たちカスタマーサクセス担当がサポートできるところは少なからずあるのではないかと思っています。

ライトニングトークに登壇いただくユーザーさんには、プレゼン資料作成をお願いしています。資料を作ると、自分のやってきた施策や成果を再認識される。その資料を自社内で共有し、社内成果報告してもらうのと同時に、「ミエルカを使ってこういう成果が出ました」と自主的に宣伝してくださるユーザーさんまでいます。実際、その会社の他部門の方から「〇〇さんに聞いて…」と問い合わせをいただくことも多いので、既存ユーザーさんからのアップセルも「社内紹介」から増えています。

大江氏: まずはミエルカを使いこなしていただけることが大前提です。その上で渡邊がお話ししたように、「ミエルカを使っていると自分も成長できるし、悩んでいる人がいたら紹介しよう」とお客さま自身に自然に思っていただけるレベルまで徹底的にサポートすることでしょうか。

また、ユーザー会の企画やコンテンツを増やしていって継続することも重要だと思います。ご好評いただいた業種別勉強会は今後、ユーザー会後の分科会として開催する案や、その他ECやメディアだけを集めて開催する案も出ています。さまざまなユーザーニーズをカタチにしていって、「コツをつかんだ」「成果が出た」「仲間ができた」、さらには「ユーザー同士で新しいサービスやコンテンツを始めた」というケースも、今後増えていくことを期待しています。

2019年9月には今までで最大規模のユーザー会を開催する予定があります。コンテンツは徐々に決まってきていますが、たくさんのユーザーさんにお会いできるのが楽しみです。

https://mieru-ca.com/blog/users-conference4/

取材にご対応いただいたFaber Companyの製品レビューはこちら

・ミエルカ

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 MIERUCAのカスタマーサクセス――ファン化につながるユーザー会の作り方 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 カスタマーサクセス取り組み企業、7割超が効果を実感、まず始めるのが成功の鍵か? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>*第一弾調査結果:カスタマーサクセス「聞いたことがない」86.3% “カスタマーサクセス元年”はまだ訪れていなかった!? 国内での普及はいよいよこれから

https://www.itreview.jp/blog/archives/782

*第二弾調査結果:

カスタマーサクセス実践予定企業が抱える課題、トップ3を発表

https://www.itreview.jp/blog/archives/1233

その結果、既にカスタマーサクセスに取り組む専業の部署、または専任担当者がいる企業の7割超が、カスタマーサクセスの取り組み効果を実感していることが明らかとなりました。また、これらの企業の現状課題が判明したとともに、初期フェーズでは「何から手をつけたらいいのかわからない」といった課題を抱えていたことも明らかとなりました。

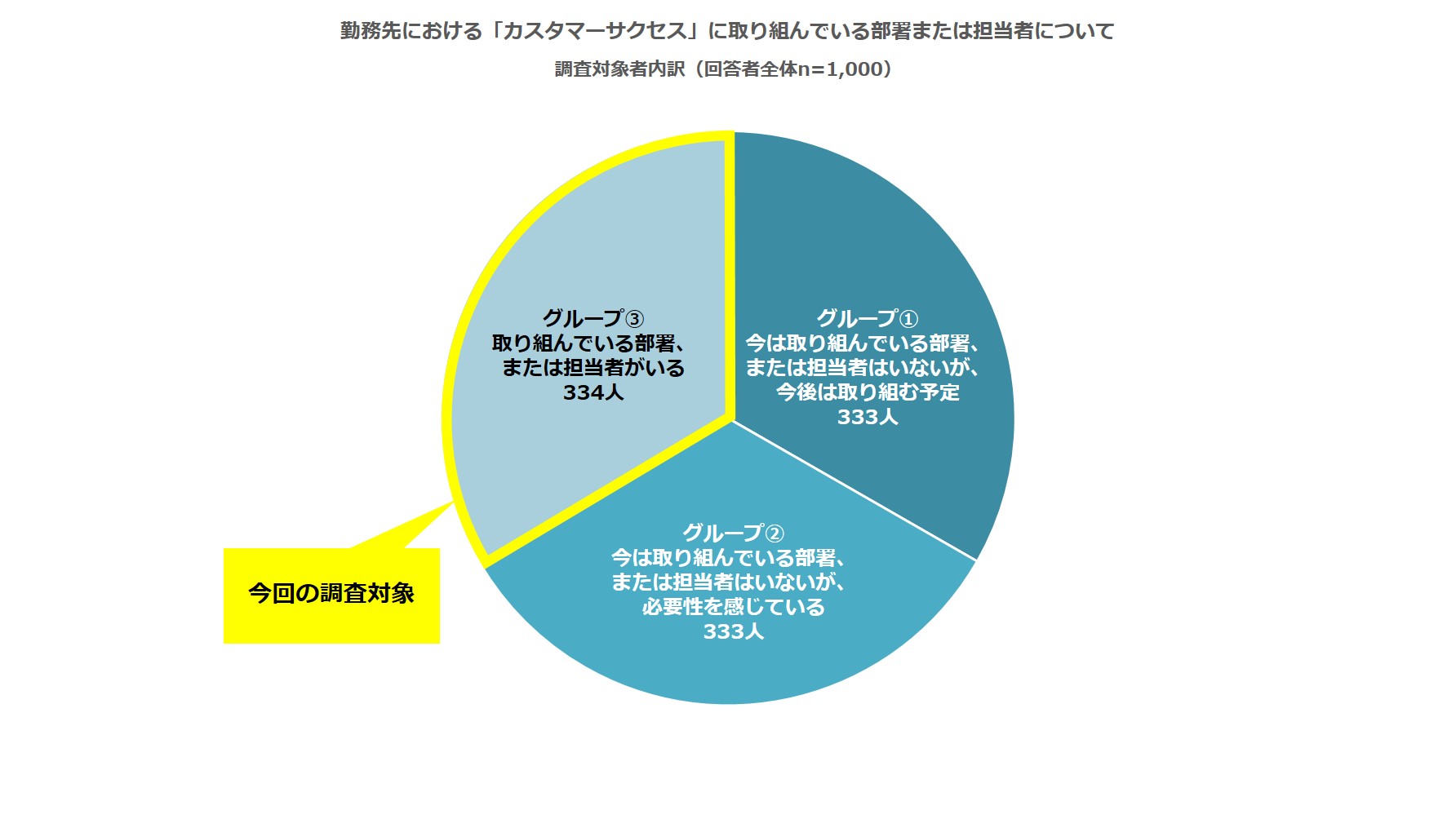

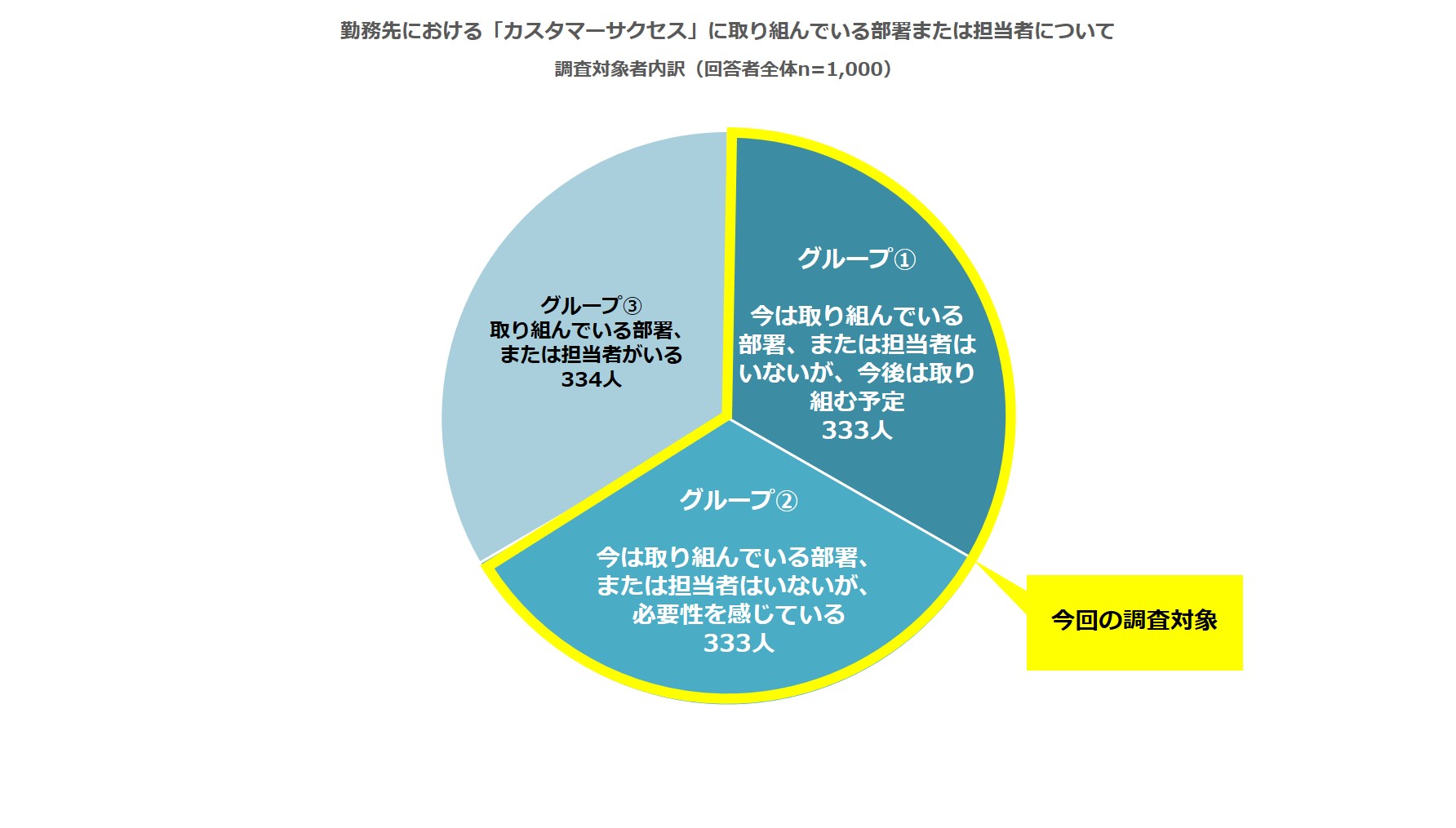

本内容は、第一弾で発表したカスタマーサクセスを「よく知っている」「少し知っている」と回答した2,963人の中で、勤務先の状況が以下に当てはまる1,000人に対して、調査を行っています(図1)。

グループ①、グループ②を対象にした前回の発表内容(https://www.itreview.jp/blog/archives/1233)では、これからカスタマーサクセスの取り組みを始めようとしている企業の不安や課題が浮き彫りになりました。今回はグループ③を対象に、社内のカスタマーサクセスに関する取り組み状況や課題など、既に取り組みが進んでいる企業の実態をお知らせいたします。

カスタマーサクセス実践企業、「専任」と「兼任」が半々、兼任の場合の担当部門は?

まず「勤務先でカスタマーサクセスに取り組んでいる部署、または担当者がいる」に当てはまる人に「勤務先の『カスタマーサクセス』取り組みに向けての体制」について聞いたところ、半数近く(45.2%)が「カスタマーサクセス専業の担当者/部署がいる/ある」と回答しました。また「専業ではないが、カスタマーサクセスの担当者/部署がいる/ある」と回答した人たちも43.8%と、兼業/専業でカスタマーサクセスに取り組んでいる企業はほぼ同比率となりました(図2)。

次に、カスタマーサクセス担当者が専任ではない場合、その担当者はどこの部署に所属しているかを聞くと、下記の通りとなりました(上位4位まで紹介)。

・管理部門(21.0%)

・営業部門(19.7%)

・カスタマーサポート部門(17.3%)

・マーケティング部門(15.9%)

続けて、兼業でカスタマーサクセスに取り組む部署は、どの部署かを聞いたところ、下記の通りとなりました(上位4位まで紹介)。

・カスタマーサポート部門(26.5%)

・営業部(22.0%)

・マーケティング部門(16.7%)

・管理部(13.6%)

企業によってカスタマーサクセスの担当部門が異なることが分かるとともに、カスタマーサクセスとは1つの専門的な要素で完結するのではなく、さまざま部門のナレッジやスキルの必要性を示唆する結果となりました。

カスタマーサクセス、専任者や専業部署がある企業では約7割が効果を実感

カスタマーサクセスを取り組んでいる企業に、その効果を感じているかを聞いたところ、専任者または専業の部署では72.3%と7割超が「効果がある」と回答しました。兼業で取り組んでいる企業でも57.1%と約6割が「効果がある」と回答しており、既に取り組みを開始している企業ではその効果が着実に現れていることが明らかとなりました(図3)。

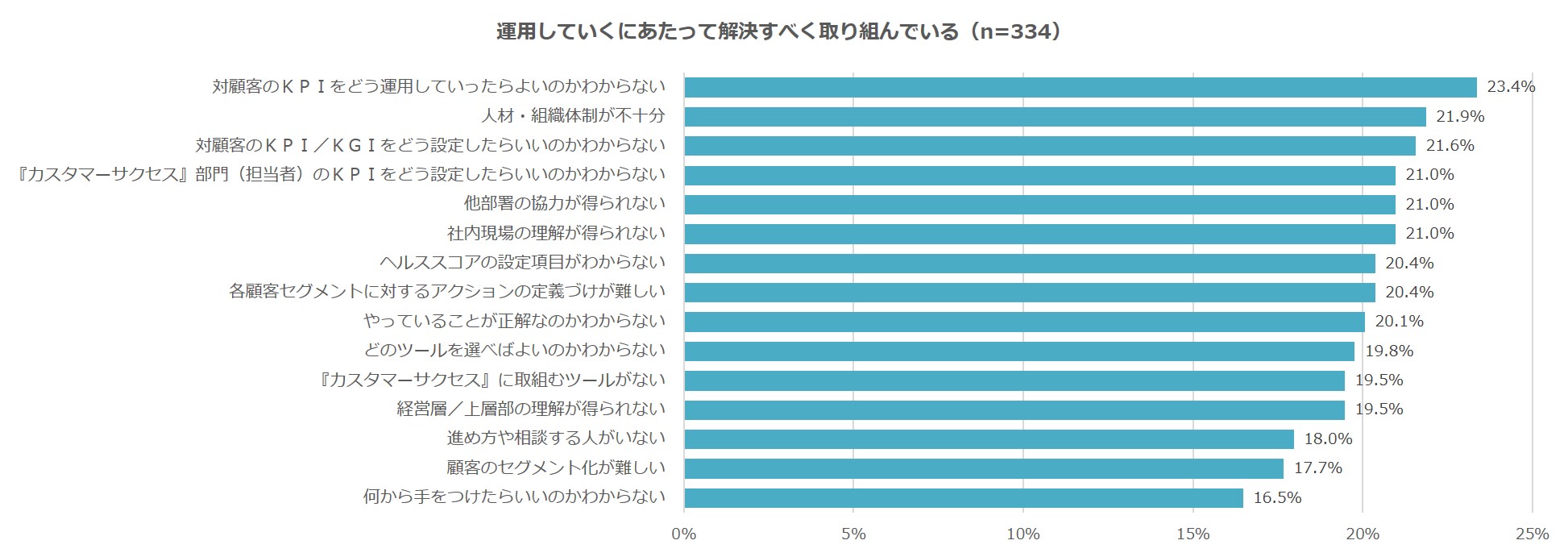

効果を実感するまでに至っているカスタマーサクセスに先進的な企業では、現在どのような取り組みを行い、課題を抱えているのか、まず「運用していくにあたって解決すべく取り組んでいること」を聞くと、「対顧客のKPIをどう運用していったらよいのかわからない(23.4%)」「人材・組織体制が不十分(21.9%)」「対顧客のKPI/KGIをどう設定したらよいのかわからない(21.6%)」といった回答をはじめ、取り組みの指針や成果となる指標、数値の設定・運用に関する課題解決のために取り組んでいる状態の人が多いことが分かりました(図4)。

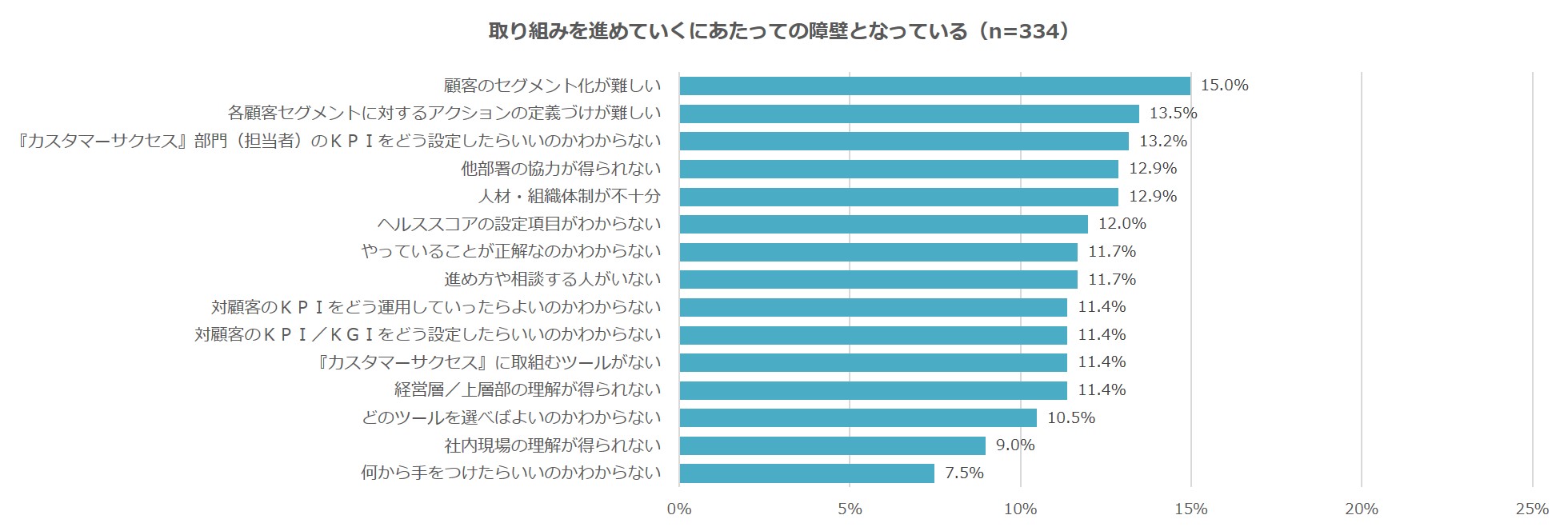

次に「取り組みを進めていくにあたっての障壁となっている」ものとしては「顧客のセグメント化が難しい(15.0%)」「各顧客のセグメントに対するアクションの定義づけが難しい(13.5%)」などが上位に上がりました(図5)。具体的な取り組みが進んだ段階では、継続的にPDCAを回していくにあたっての基準作りのフェーズで悩んでいる担当者が多いようです。

一方、これらの方が「取り組むにあたっての障壁であったが今は解決している」ことは何かを尋ねたところ、最も多かったのは「何から手をつけたらいいのかわからない」(23.1%)という回答でした。

先回発表した「カスタマーサクセスの必要性を感じている企業」へも同様に「取り組みを始めるにあたっての不安や課題」を聞きましたが、「何から手をつけたらいいのかわからない」を回答する方が多く見受けられました。カスタマーサクセスを始めていない企業、始める予定の企業、始めた企業とフェーズが移るごとに現状の課題は変わっていくものの、「何から手をつけたらいいのかわからない」はいずれも初期のフェーズで抱える課題であることが分かりました。取り組みを始めた企業からその課題を乗り越えていることから、最初は兼務でも手探りでも、「スモールスタートで取りあえずやってみる」ことがカスタマーサクセス実践の軌道に乗せるための鍵となっているのかもしれません。

カスタマーサクセス実践企業、セミナーやイベントに積極参加

さらに、カスタマーサクセスを現在取り組み中の企業が「悩みや課題を解決するために取り組んだこと/現在も取り組んでいること」については、「特にない」が36.2%で一番多いものの、「セミナーや勉強会に参加している」「外部専門家に依頼/相談している」が24.6%、次いで「日本の書籍やオンラインの記事を読んで情報を収集している」(23.4%)、「国内のイベントに参加している」(20.4%)となりました(図6)。中でも「外部専門家への依頼/相談」「国内のイベント参加」「他企業の担当者との情報交換」という項目については、まだ取り組みを始めていない層に比べて高い結果となりました。

最後に、全ての対象者(n=1,000)に「カスタマーサクセスが必要だと思う理由」について尋ねたところさまざまな回答が挙がってきましたが、中でも下記の項目を挙げる回答が目立ちました。

・時代・世の中の流れ

・売り上げを伸ばすため、継続した収益を得るため

・顧客の要望・ニーズの変化

・ロイヤルカスタマーの確保と、ブランド価値の向上のため

・顧客とWin-Winになることで自社がより成長できるため

時代流れや顧客のニーズに合わせてビジネスのやり方を変えることが、企業存続のために避けて通れないという認識の上でカスタマーサクセスに取り組んでいる企業が多いという事が分かる結果となりました。しかし、これから取り組もうとしている人たちにとってはまだまだ正解が分かりにくい領域であることは間違いありません。アイティクラウドとバーチャレクスでは、これからカスタマーサクセスの取り組みを始めていく企業の方たちに向けても、セミナーや勉強会、その他情報のご提供ができる場を作り、より多くの企業が「顧客の成功」に取り組める状況を生み出すお手伝いをしていきたいと考えています。

また、アイティクラウドでは、ソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」を展開し、ユーザーレビューを収集することで、カスタマーサクセスの第一歩である「ユーザーの声を集める」取り組みをサポートしています。さらに、カスタマーサクセスに取り組む企業の具体的な施策や苦労した点、成果といった一連の軌跡を紹介するブログコンテンツを連載中です。ITreviewは無料で利用を開始できますので、ソフトウェア・クラウドサービスを展開中の企業はぜひご利用ください。

レビューから始まる新しいカスタマーサクセス(ITreviewのご紹介)

https://www.itreview.jp/for_vendor/

カスタマーサクセス事例連載「カスタマーサクセスの夜明け」

https://www.itreview.jp/blog/archives/47

本調査結果については引き続きバーチャレクスと共同で分析を行い、近日第四弾の調査結果を発表する予定です。

【調査実施概要】

「カスタマーサクセスに関する調査」

・調査方法 :インターネットアンケート

・調査実施期間:2019年3月20日~2019年3月21日

・対象地域 :全国

・対象者 :20歳から65歳の有職者(パート・アルバイト、専業主婦・主夫、学生を除く)1,000人

バーチャレクス・コンサルティング株式会社について(http://www.virtualex.co.jp)

バーチャレクス・コンサルティングのビジネスはコンタクトセンターが原点となっており、1999年以来約20年にわたってアウトソーシングサービスを提供しています。現在ではRPAやMAなどのテクノロジーを活用したお客さまへのサービスやコンサルティングにも注力しており、「コンサルティング」「テクノロジー」「アウトソーシング」という3つのコアスキルを融合させ、クライアント様のカスタマーサクセスを目的としたビジネスを展開しています。

アイティクラウド株式会社について (http://www.itcrowd.co.jp/)

アイティクラウドは、IT製品のレビューメディア事業展開を目的とし、SB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として2018年4月に設立されました。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”の集まる場である「ITreview」を同年10月に開設。リアルユーザーの製品レビューを収集・掲載することで、IT選定の透明性を高め、迅速で自信に溢れた意思決定のできる世界の実現を目指しています。現在、1,700製品、1万6,000件超の国内レビューを掲載しており、製品選びを行う企業ユーザー、カスタマーサクセスの実現を目指すベンダーユーザーの双方にご利用いただいております。

※本文に記載の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

投稿 カスタマーサクセス取り組み企業、7割超が効果を実感、まず始めるのが成功の鍵か? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 マツリカのカスタマーサクセス事例-顧客の売り上げを23.5%向上、その驚きの試みとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

テクノロジーの力で人が夢中になる状態を数多く生み出す――「世界を祭り化する」をミッションに掲げ、その第一弾として、営業パーソンを「祭り化」するために、クラウド営業支援ツール「Senses(センシーズ)」を提供するマツリカ。従来のSFAにある顧客管理、案件管理といった管理機能に加え、蓄積された営業情報からAIアルゴリズムが成功/失敗事例を解析する機能をSensesが有していることに評価が集まり、利用企業は2019年4月で1,000社を超えている。

Senses導入企業に対し、カスタマーサクセスマネジメントを実践しているのが、中谷氏が率いるカスタマーサクセスマネジメントチームだ。「私たちが提供するプロダクトは営業支援ツールなので、カスタマーサクセス実践の目的も、顧客の売り上げ向上になります」と言う中谷氏に、具体的なカスタマーサクセスの成果を伺うと、「ツール利用者である営業担当者1人当たりの売り上げを1年間で23.5%向上させました」という答えが返ってきた。同社のカスタマーサクセスチームは、どのようにして、そのような大きな成功へ顧客を導いているのか。詳しくお話を伺った。

カスタマーサクセスチームには3つの役割。アカウントマネージャーは、セールスコンサルティングのような役割を担う

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

中谷氏: 2015年4月に創業して、Sensesというサービスをローンチした当初から、カスタマーサクセスを実践すべきという概念はありました。創業者がもともとSaaSビジネスの経験があり、カスタマーサクセスの重要性を理解した上で事業をスタートしていましたから、早い段階から営業部門にカスタマーサクセス担当を置いて活動を行っていました。カスタマーサクセスマネジメントチームとして組織化されたのが、2018年11月。最初は3人の部隊でしたが、顧客数が増えるにつれ、現在は10名ほどのチームになりました。

――カスタマーサクセスを担当されるメンバーの方々は、どのように役割分担をされていますか?

中谷氏: メンバーの役割は3つあります。1つは、CX(カスタマーエクスペリエンス)&アナリティクスという役割。CXはチャットに来るお客さまからの問い合わせに対応し、アナリティクスは自社のデータサイエンティストと協力しながら、お客さまの利用状況から傾向を分析する役割を担います。2つ目の役割が、オンボーダー。契約していただいたお客さまへいわゆる導入支援を行います。そして、もう1つの役割が、アカウントマネージャー。導入企業に対してセールスのコンサルティングのような活動を行います。オンボーダーによってツールを使いこなせる状態になったお客さまが、どう成果を出していくか、つまりお客さま自身の売り上げをどうやって向上させるかといったことを担うのが、アカウントマネージャーです。

――カスタマーサクセスチームのKPIはどこに設定されていますか?

中谷氏: KGIに近いところでいうと、アップセルレートとチャーン(解約)レートです。前月のMRR(月間定額収益)に対して、いくら自分たちが積み増したのか、失ったのかを見ています。もう少しブレークダウンした目標としては、月ごとの新規案件の発生数。私たちカスタマーサクセスマネジメントチームも営業の一部であるという考え方があり、既存のお客さまから新しい案件を獲得するという目標も掲げています。あとは、導入開始3カ月のオンボード状況が最もチャーンと相関するということがデータサイエンティストの分析から見えてきているので、3カ月以内のオンボーディング実施率もKPIとして設定しています。早く使いこなしていただくことで、解約率が減りますし、アップセルのチャンスも早く、多く訪れるということになります。

顧客の声は、素早くプロダクト改善に活用。毎週、新たな機能をリリース

――貴社では顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

中谷氏: 大きくは3つの集め方があって、1つ目はお客さまに直接お会いする「ハイタッチ」で声を聞くパターン。2つ目はチャット。お客さまからは、製品サイトに設置されているチャットを通じていつでも問い合わせをいただきます。そこで声を拾い上げています。3つ目は、私たちのほうから声を取りに行くパターンがあります。データサイエンティスト部隊がビッグデータ解析で統計的に、うまく使えているお客さまはどういった使い方をしているのかを導き出しているため、それと照らし合わせて、うまく使えているお客さまはどんな点が気に入っているのか、うまく使えていないお客さまはプロダクトに対してどんな思いを抱いているのか、まだ顕在化していない声を私たちが意識して取りに行くようにしています。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?

中谷氏: プロダクトの改善にお客さまの声を生かすことが1つあると思います。お客さまからのチャットでの問い合わせや、私たちがお客さまから直接聞いたことは、チャットツールの中の専用チャネルへすぐに入力するようにしています。それを一覧化して、プロダクトマネージャーがいったん、プロダクト改善や機能開発の優先順位づけをします。それに対して、この優先順位でいいかどうかのすり合わせをカスタマーサクセスマネジメントチームと毎週行っています。

プロダクトマネージャーは、将来的なプロダクトの価値になるかどうかという視点で優先順位を付けますが、私たちは、その機能がないことによって解約につながってしまうかという点や、単純にその機能を求めているお客さまの社数を見て優先順位を決めたいと思っています。お互い違う軸で見ているので、そこをすり合わせます。このようなフローにしたことで、プロダクト改善のスピードも速くなり、毎週のように、何かしらの機能追加などをリリースしていますね。

カスタマーサクセスの提供価値は、顧客に営業改善のためのインサイトを与えること

――カスタマーサクセス実践企業では、顧客の利用状況をヘルススコアなどで可視化しているケースも少なくありません。貴社の場合は?

中谷氏: ヘルススコアとしては、定量的、定性的な部分でスコアリングしています。定量的にはアクティブ率と各機能の利用率を、定性的には「いかに経営にインパクトを与える使い方をしているか」というポイントを重要視しています。どちらも、売上に直結しているかという軸で見ていることが特徴です。Sensesは単に管理、可視化、効率化をするためだけではなく、「売上を上げること」を目標にしているツールであるからです。

――カスタマーサクセスチームの3つ目の役割、アカウントマネージャーはどのような活動を行っていらっしゃいますか?

中谷氏: 私たちのプロダクトの価値を伝えつつ、このツールをどう使えば、お客さまの売り上げが上がるのかを顧客である営業マネージャーに伴走しながら、コンサルティングしていきます。顧客の成功を導き出すことが、カスタマーサクセスマネジメントの主務。私たちのツールを使うことで、顧客にもたらされる成功とは、業務効率化などではなく、業績の向上、売り上げの向上であると私たちは捉えています。私たちのツールはそれを実現できるツール。だから、アカウントマネージャーの活動も自ずと、まるでセールスコンサルティングのような活動になります。

お客さまはどうやったら売り上げが上がるかという再現性のあるアプローチを知らないケースも少なくないので、どういうアプローチをすればいいのか、どうすれば売り上げが上がるのかということを解明してあげれば、それはお客さまの経営上、とても大事な指標になります。私たちがお客さまへ提供できる最終的な成果は、業績の向上で、そのために必要なのは、お客さまに営業改善のためのインサイト(気付き)を与えること。それこそが私たちの提供価値です。

私自身、お客さまのもとへお伺いすることも少なくないのですが、顧客企業の営業内容に対し、課題を提示し、その上で売り上げ向上のために何をすべきかをプレゼンテーションすることもあります。その時は、例え顧客が大手有名企業であったり、役職者であったりしても正直に課題を提示させていただいています。

カスタマーサクセス実践で、ツール利用者1人当たりの売り上げを年間23.5%向上という驚くべき成果をたたき出した

――そのように活動するカスタマーサクセスチームは、これまでどのくらいの成果を上げられていますか?

中谷氏: 2018年12月に全導入企業を対象に取ったデータによると、私たちの営業支援ツールを使った顧客企業の営業担当者1人(1ID)当たりの売り上げを、年間で23.5%も向上させていました。これは、AIが成功/失敗事例を解析する組織ナレッジ活用型の営業支援ツールであるというプロダクトそのものの良さや、毎週のように新たな機能をリリースし続けていることの成果であると同時に、私たちカスタマーサクセスマネジメント担当が売り上げ向上のためにセールスコンサルティングし、お客さまに伴走し続けたことの成果でもあると自負しています。

――ユーザー1人当たりの売り上げを年間23.5%も向上とは、驚くべき成果ですね。

中谷氏:私たちも、ここまで顧客の成功を導き出せているとは……と驚いた数値でした。メンバーは全員、やればできるとイキイキ働いていますし、カスタマーサクセスマネジメントにも確かなプライドを持って取り組んでくれています。

――貴社自身も、このツールを使っていらっしゃいますよね?

中谷氏:はい。セールスで使うのはもちろんのこと、カスタマーサクセス、採用、広報などの部署でも使っています。営業支援ツールとはいえ、案件の進捗管理機能は幅広い業種・職種において活用できるんです。例えば製造業において、MD(マーチャンダイジング)の企画があって、フィジビリティテストをして、製造して、販売して……というように案件を動かしていくのにも使えます。採用でいえば、母集団形成があって、応募者と連絡を取って、その後一次面接、二次面接と、案件の進捗を管理しながら、どんなアクションが採用につながったか、つながらなかったかをデータとして可視化する。そんなことにも使えます。

取材にご対応いただいたマツリカの製品レビューはこちら

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 マツリカのカスタマーサクセス事例-顧客の売り上げを23.5%向上、その驚きの試みとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 カスタマーサクセス実践予定企業が抱える課題、トップ3を発表 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>*第一弾調査結果:カスタマーサクセス「聞いたことがない」86.3% “カスタマーサクセス元年”はまだ訪れていなかった!? 国内での普及はいよいよこれから

前回調査では、カスタマーサクセスの認知度が13.7%と低いことが明らかになりましたが、今回は、その中でもカスタマーサクセスに取り組んでいる/取り組む予定や必要性を感じている方にそれぞれの状況を調査しました。その結果、今後カスタマーサクセスへの取り組み予定がある企業が抱える課題トップ3が明らかとなりました。

《カスタマーサクセス取組み予定企業が抱える課題トップ3》

1位:「人材・組織が不十分」

2位:「やっていることが正解なのか分からない」

3位:「経営層/上層部の理解が得られない」

(その他の項目や詳細は後ほど記載)

今回は、カスタマーサクセスに取り組んでいる/取り組む予定や必要性を感じている1,000人に対し、これからカスタマーサクセスに取り組もうとしている企業を下記の①、②のグループに分け、それぞれのもつ課題感や、実際の取り組み状況を調査した結果をお知らせいたします。

カスタマーサクセスへの取り組み、まずは顧客との関係性管理から

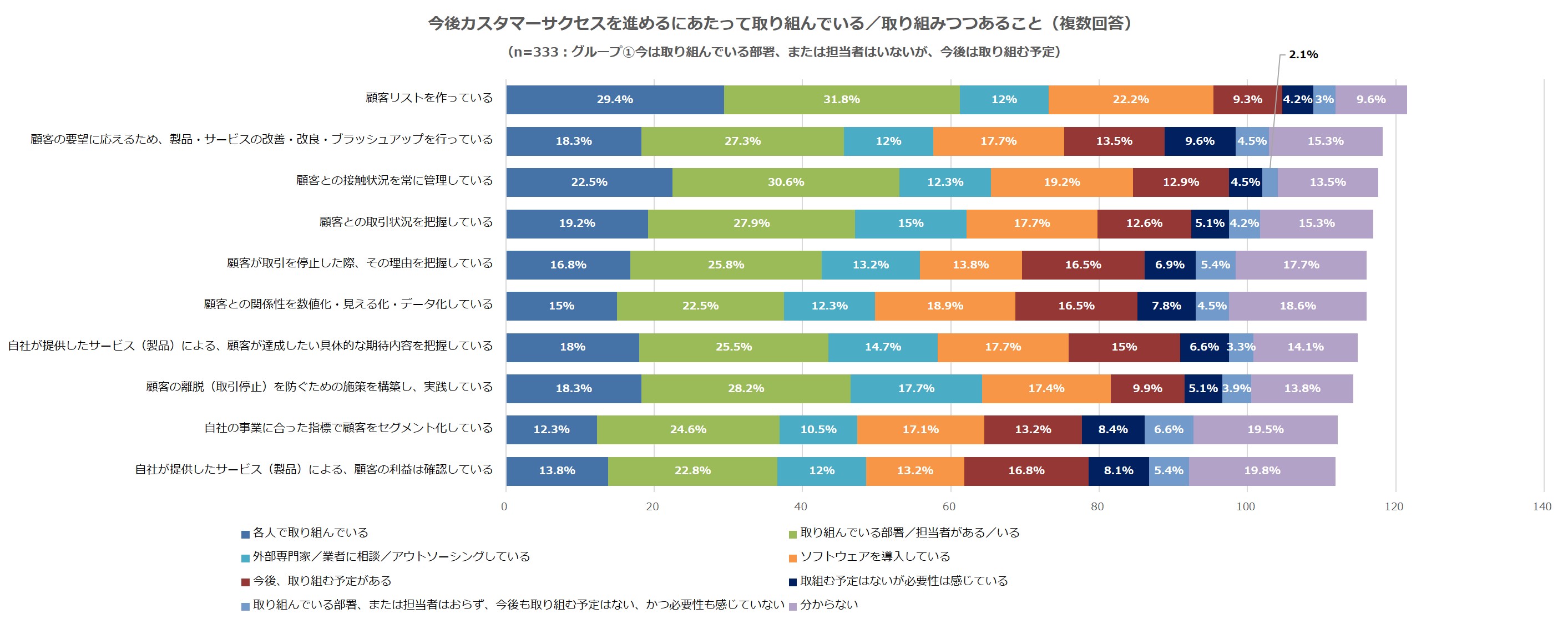

まず、「カスタマーサクセスに取り組む部署、または担当者が居ないが、今後取り組む予定」と回答するグループ①を対象に、「今後カスタマーサクセスを進めるにあたって取り組んでいる/取り組みつつあること」を聞いたところ、図2の結果が得られました。現状、取り組みが多いものは「顧客リストを作っている」「顧客との接触状況を常に管理している」の順に挙げられており、顧客との関係性をしっかり管理することをカスタマーサクセスの第一歩としている企業が多いようです。その他、個々の業務は目新しい物ではありませんが、これらの業務をうまく体系化してカスタマーサクセス担当者が一括で管理・運用していく事が、カスタマーサクセス推進のための大きなカギになってくるといえるでしょう。

カスタマーサクセス取り組み予定企業が抱える課題トップ3、1位は「人材・組織体制が不十分」

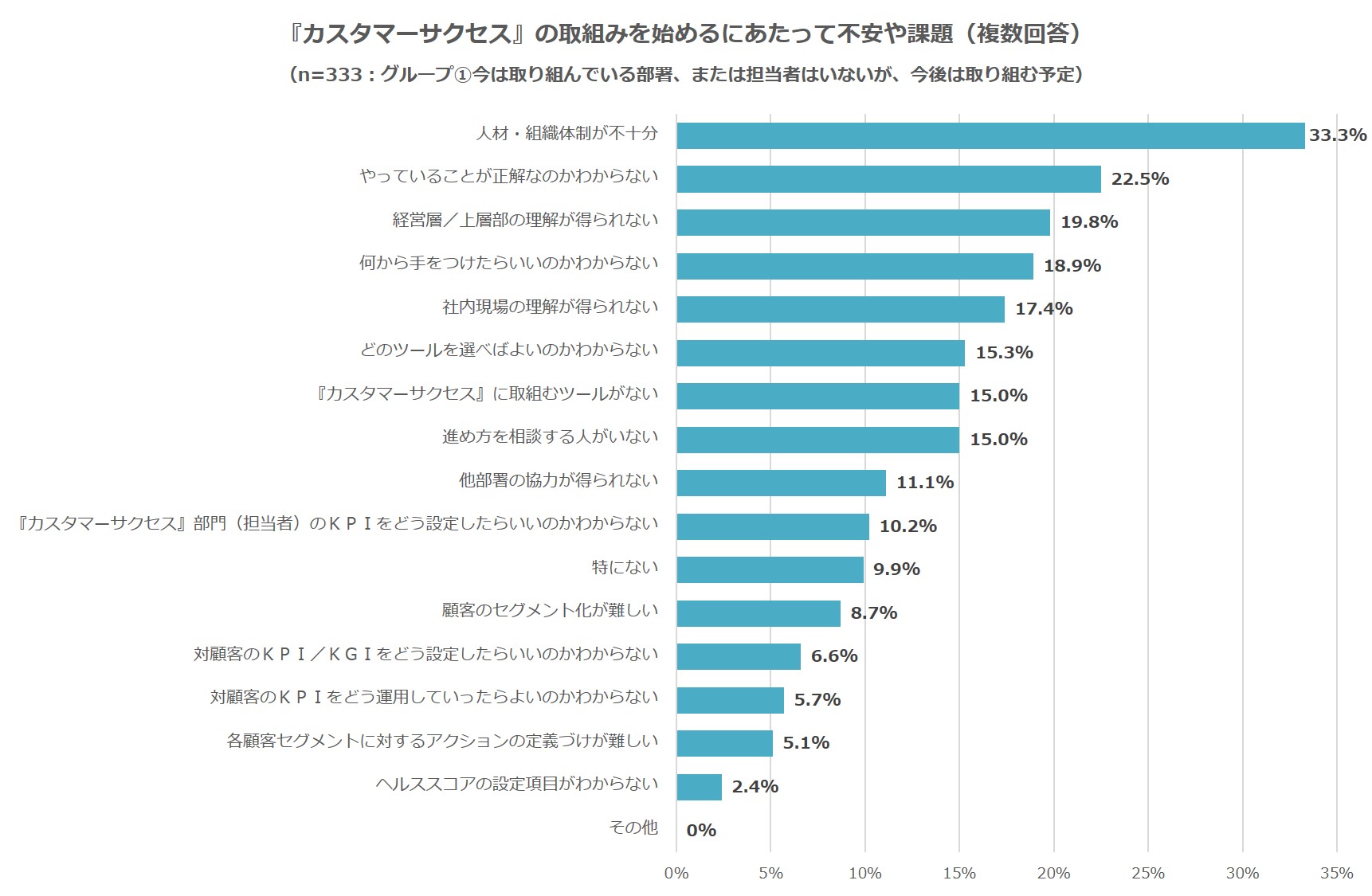

次に、同対象者にカスタマーサクセスの取り組みを始めるにあたっての不安や課題を尋ねたところ、1位が「人材・組織体制が不十分」で33.3%と最も多く、2位は「やっていることが正解なのかわからない」(22.5%)、3位が「経営層/上層部の理解が得られない」(19.8%)という結果になりました(図3)。誰もやったことがない業務を少人数あるいは1人で始めざるを得ない状況となり、相談相手がおらず不安を感じている人が多いことが予想されます。

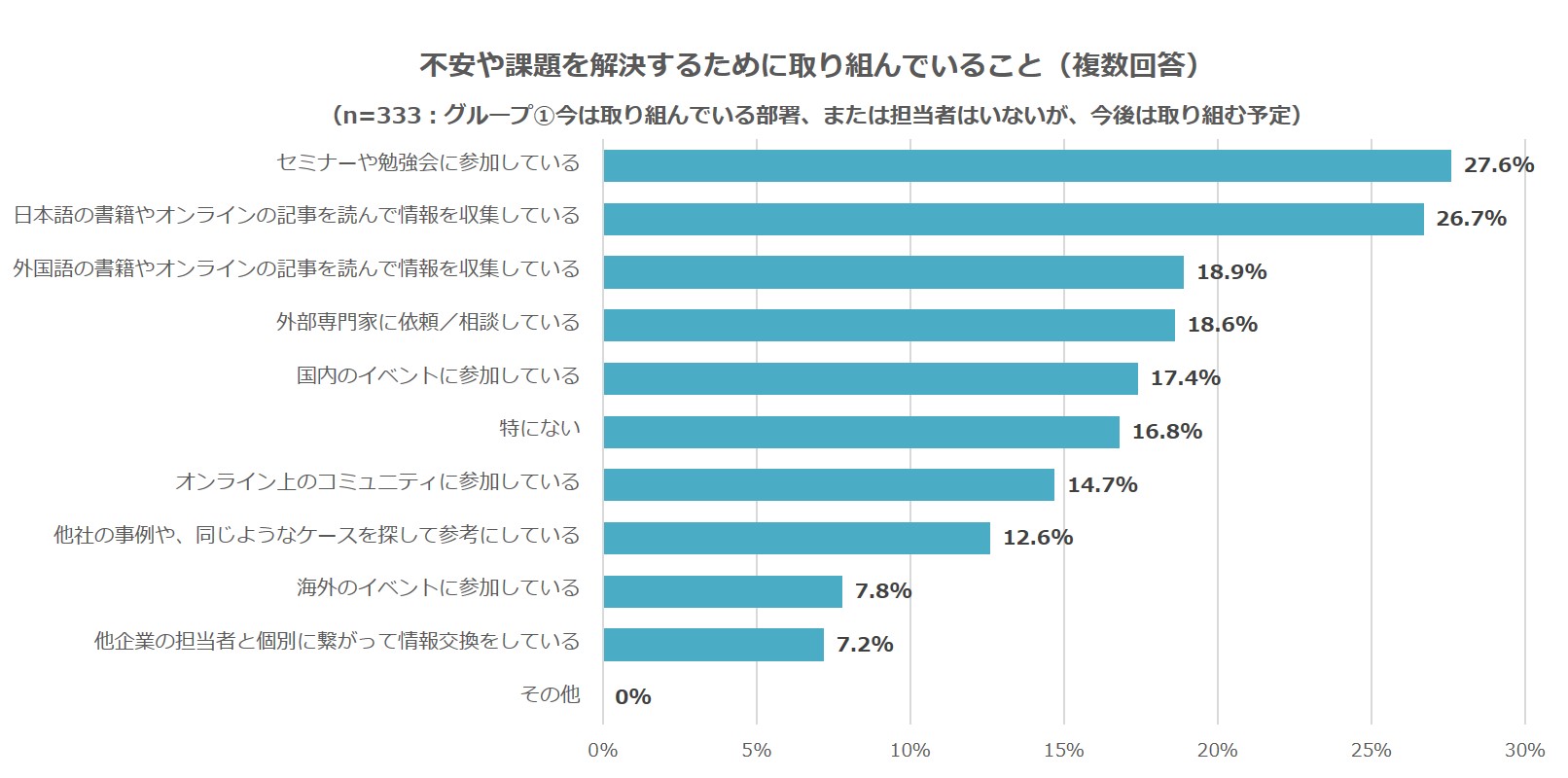

さらに、その不安や課題を解決するために取り組んでいることを聞いたところ、4分の1以上の人が「セミナーや勉強会に参加している」

(27.6%) 、「日本語の書籍やオンラインの記事を読んで情報を収集している」

(26.7%) と答えており、積極的に情報を取りに行く姿勢が見られました。

カスタマーサクセス、必要性を感じている企業の課題トップ3

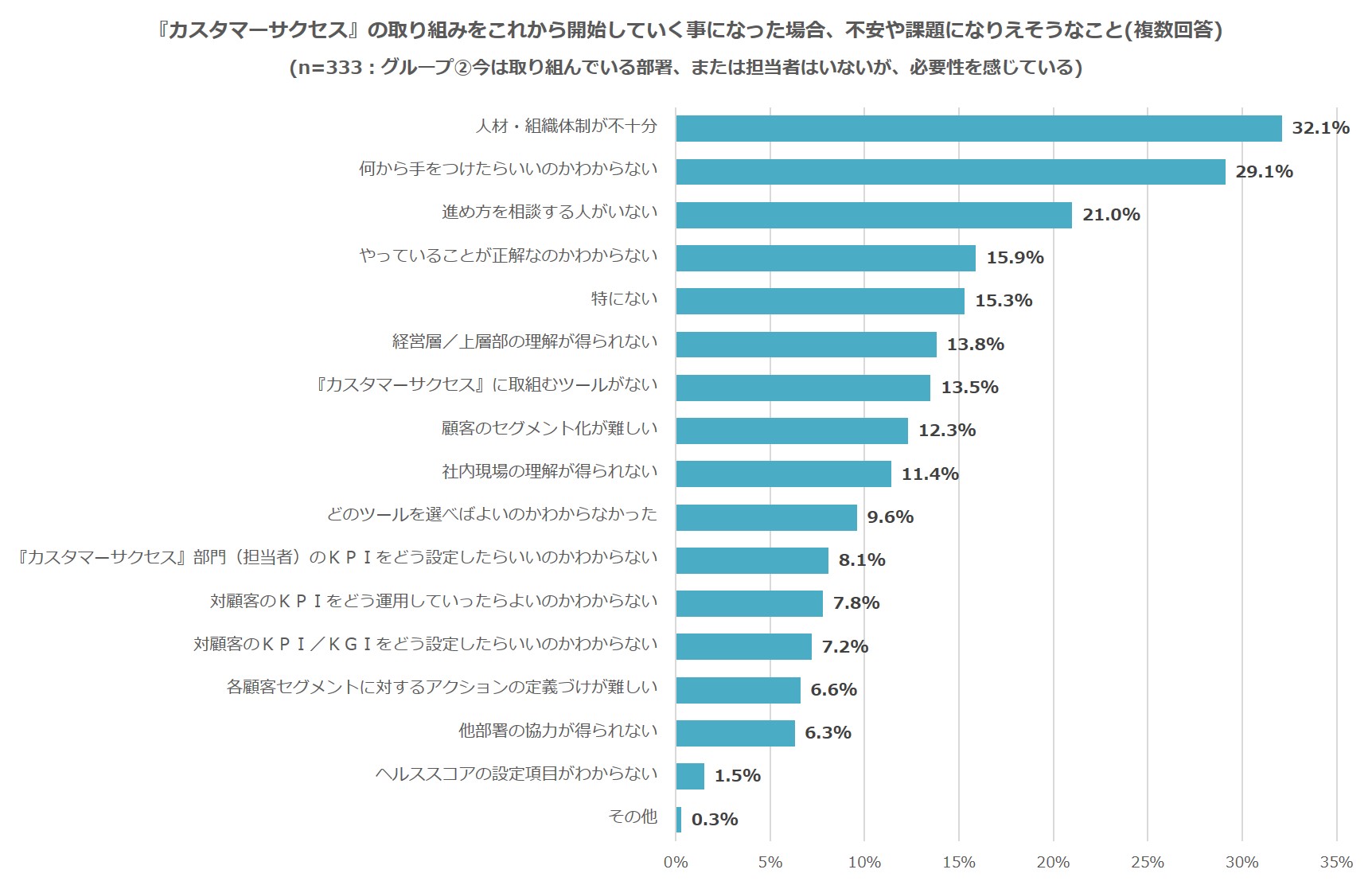

次に、「取り組む部署、または担当者が居ないが、必要性を感じている」と回答したグループ②に対し、今後取り組みを始めていく事になった場合、不安や課題になりえそうなことは何かと聞いたところ、1位は前述の対象者同様「人材・組織体制が不十分」(32.1%)が一番多く、2位は「何から手をつけたらいいのかわからない」(29.1%)、3位が「進め方を相談する人がいない」(21.0%)となりました。具体的な取り組みが始まっていない企業でも、身近な有識者や情報が不足していることが、不安となりえそうだと感じているようです(図5)。

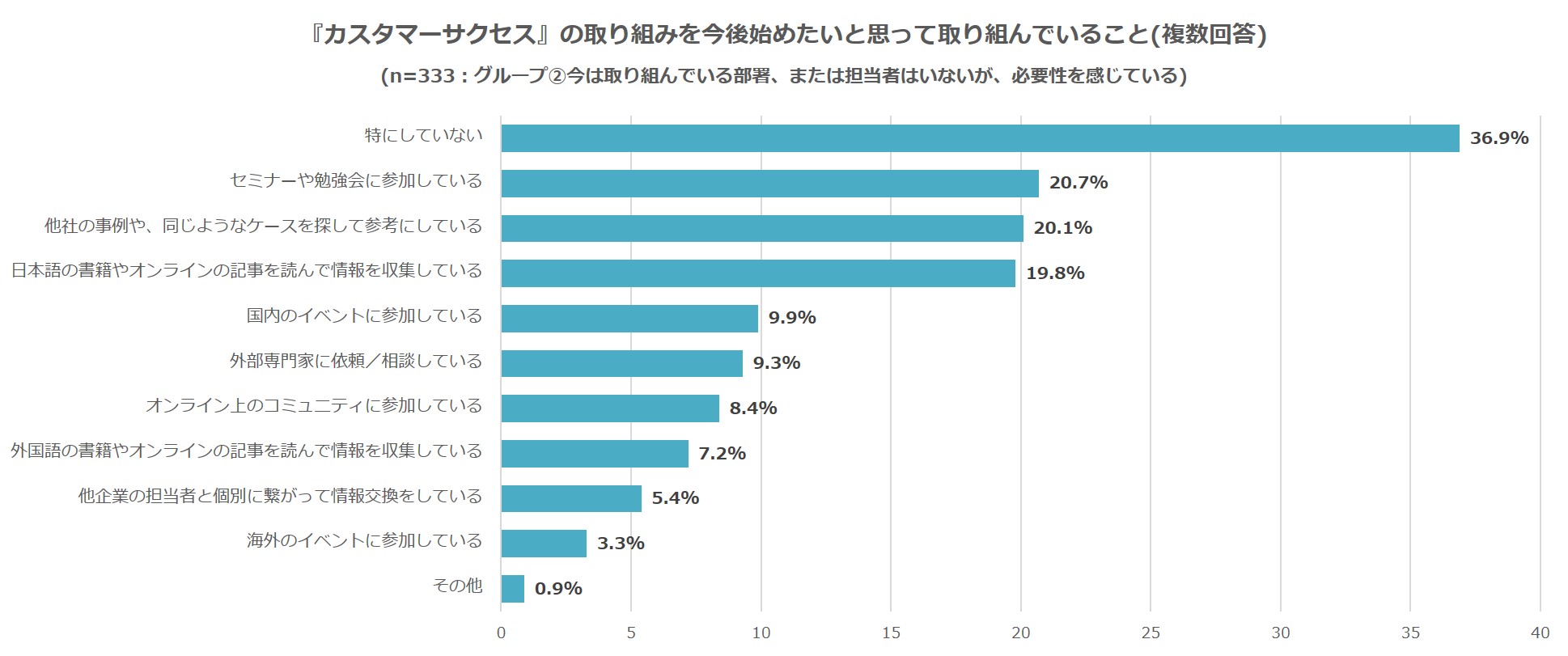

また、同対象者に「カスタマーサクセスの取り組みを今後始めたいと思って取り組んでいること」があるかどうかを聞いたところ、「特に何もしていない」が36.9%と最も多く、実践への第一歩に向けて足踏みしている企業が多いことが分かりました(図6)。

これらの結果から、カスタマーサクセスの必要性を感じているにも関わらず、国内ではまだ実例や知見を持つ担当者、情報収集のソースなどが限られている実態があるため、推進体制や進め方に不安を感じ、推進の障壁になっているケースが大半を占めているということがうかがえます。今後は、まだ取り組みを始められていない層に向けたカスタマーサクセスの基礎情報や取り組み事例などの情報がより求められるようになるでしょう。

アイティクラウドでは、ソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」を展開し、リアルユーザーのレビューを収集することで、カスタマーサクセスの第一歩である「ユーザーの声を集める」取り組みをサポートしています。また、カスタマーサクセスに取り組む企業の具体的な施策や苦労した点、成果といった一連の軌跡を紹介する「カスタマーサクセスの夜明け」というブログコンテンツを連載中です。これらの活動を通じて、今後、日本企業におけるカスタマーサクセスの正しい理解と取り組みが進むよう、さまざまな活動を実施する予定です。ITreviewは無料で利用を開始できますので、ソフトウェア・クラウドサービスを展開中の企業はぜひご利用ください。詳細は下記をご覧ください。

レビューから始まる新しいカスタマーサクセス(ITreviewのご紹介)

https://www.itreview.jp/for_vendor/

カスタマーサクセス事例連載「カスタマーサクセスの夜明け」

https://www.itreview.jp/blog/archives/47

【調査実施概要】

「カスタマーサクセスに関する調査」

・調査方法 :インターネットアンケート

・調査実施期間:2019年3月20日~2019年3月21日

・対象地域 :全国

・対象者 :20歳から65歳の有職者(パート・アルバイト、専業主婦・主夫、学生を除く)1,000人

◆バーチャレクス・コンサルティング株式会社について(http://www.virtualex.co.jp)

バーチャレクス・コンサルティングのビジネスはコンタクトセンターが原点となっており、1999年以来約20年にわたってアウトソーシングサービスを提供しています。現在ではRPAやMAなどのテクノロジーを活用したお客様へのサービスやコンサルティングにも注力しており、「コンサルティング」「テクノロジー」「アウトソーシング」という3つのコアスキルを融合させ、クライアント様のカスタマーサクセスを目的としたビジネスを展開しています。

◆アイティクラウド株式会社について (http://www.itcrowd.co.jp/)

アイティクラウドは、IT製品のレビューメディア事業展開を目的とし、SB C&S株式会社とアイティメディア株式会社の合弁会社として2018年4月に設立されました。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”の集まる場である「ITreview」を同年10月に開設。リアルユーザーの製品レビューを収集・掲載することで、IT選定の透明性を高め、迅速で自信に溢れた意思決定のできる世界の実現を目指しています。現在、1,700製品、1万6,000件超の国内レビューを掲載しており、製品選びを行う企業ユーザー、カスタマーサクセスの実現を目指すベンダーユーザーの双方にご利用いただいております。

※本文に記載の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

投稿 カスタマーサクセス実践予定企業が抱える課題、トップ3を発表 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 イー・エージェンシーの日本流カスタマーサクセス、「おもてなし」の心を込める顧客対応とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

Webサイトの構築やデータ分析・活用にまつわるさまざまな製品を展開するイー・エージェンシー。データドリブンによるWebサイト制作を得意とする同社は、レコメンドエンジンや低価格メール配信システム、多言語変換サービス、カゴ落ち対策ツールなど、マーケティング支援ツールの分野でも国内有数の販売実績を持つ。

そのマーケティング支援ツールを利用する数多くの顧客に対し、カスタマーサクセスを実践しているのが、カスタマーコミュニケーション部CS課の女性7人だ。彼女たちは、自らの活動を「おもてなし」の観点からスコアリングし、それを日々の顧客対応に生かしているという。「おもてなしを科学する」をビジョンに掲げる同社ならではの、「おもてなし」の心を込めたカスタマーサクセスとは? CS課を率いる長沼 彩花 課長と金子 美穂 リーダーにお話を伺った。

「CS」には、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、カスタマーサティスファクションの3つの意味がある

――貴社は、どのような体制で、カスタマーサクセスを実践されているのですか?

長沼氏: メンバーは組織長の私を含めて7人です。私たちがサポートする商品は、レコメンドエンジンの「さぶみっと!レコメンド/コンテンツレコメンド」を始め、「さぶみっと!メール配信 / API Mail」、カゴ落ち対策ツールの「カートリカバリー」、PCサイトをそのままスマホに変換する「shutto(シュット)」、自動翻訳サービスの「shutto翻訳」、LINEメッセージ配信「KANANETO」と6商品あり、2商品をメンバー2人で担当する体制で顧客対応を行っています。

CS課の「CS」には、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、そしてカスタマーサティスファクションと3つの意味があります。あるメンバーはカスタマーサポートだけを行うというような業務分担はしておらず、6人のメンバー全員が、カスタマーサポートもカスタマーサクセスの活動も、カスタマーサティスファクション(顧客満足)を向上させる活動も、全て行います。

――いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

長沼氏: 課の名称にカスタマーサクセスを据えたのは2018年ですが、2015年ぐらいからカスタマーサクセスといえる活動は行っていました。初めはカスタマーサポートといった業務がメインで、お客さまから問い合わせに対して答えていくのが私たちの役割。でもやっぱりその業務だけでは、1年、2年と使っていただいた後に、突然解約されてしまったり、その解約の理由がよく分からなかったり。そういうことが目立つようになってきました。導入前にトライアルをやってみたけど、本契約には至らないケースもあり、こちらがお客さまを十分に把握していないために離脱してしまう。やっぱりお客さまのことをもっと理解しないといけないということに気付きました。お客さまと同じ方向を向く、同じゴールを目指すということがないと、いい関係が作れない。そういうスタンスでやっていこうとしたのが、3年ぐらい前ですね。

――カスタマーサクセスとしての活動には、どのようなものがありますか?

金子氏: トライアルをしてくださっているお客さまへ状況を伺ったり、何か困ったことがないかなどを確認したり。あとは既存のお客さまへ電話や訪問で要望をお伺いして、それを社内に持ち帰って、開発を検討したりしています。また、残念ながら解約になってしまったお客さまへその理由をお伺いし、深く議論することもあります。それらがカスタマーサクセスとして活動していることになります。

長沼氏: 新規でのお問い合わせももちろんあるので、直販だけでなく、代理店の営業担当の方と一緒にお客さまのもとへお伺いしてご説明し、トライアルをしていただいて、そこから本契約まで進めていく。これも私たちの活動の1つです。導入時の設定フォローや、導入後のフォローも私たちが行います。トライアルのお客さまを本契約まで引き上げるのは、私たちの役割です。あとは、1年後、3年後、5年後、解約されずにさらに取引を大きくしていくために、どういうことをしていくべきか、どう改善していくべきかをチームの中で考えて実行していくことも現在行っています。

――既存顧客のフォローだけでなく、新規営業のような活動も行っていらっしゃるのですね。

長沼氏: はい。私たちの商品には基本的に、トライアルの期間が設けられています。ですので、実際にお客さまが導入し、それらのフォローを私たちが行うのは、受注前ということになります。トライアルをしてくださった見込み客のお客さまが、本契約していただけるよう適切なフォロー、つまり新規営業のような活動を私たちが行うのは、ごく自然なことのように思っています。

仕組み化よりも、できるだけ多くのお客さまと触れ合う、手触り感のあるカスタマーサクセスを展開

――貴社では顧客の声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?

金子氏: 電話で対応させていただくことが多いのですが、そこでご要望やお客さまの課題をお伺いします。あとは、お申込みの時にアンケートでご意見を伺ったりしています。どういうところに期待してお申込みされましたか? 何にお悩みですか? などをお聞きし、お客さまの課題を把握できるようにしています。また、お客さまには、弊社の導入事例として取り上げさせていただくお願いもしているので、そこで詳しくお客さまの声をお伺いしたりもします。

長沼氏: お客さまからいただいたご要望は、ツール改善の中に落とし込んでいくことも当然あります。自社開発ツールなので社内にはエンジニアのチームがあり、プロダクトごとにエンジニアと定例ミーティングをしています。そこにお客さまの声を持ち込んで、改善を検討することは毎週行います。あとは、使い方が分かりづらいところは資料に落とし込んだり、FAQにしたり、マニュアルに反映させたり。より使いやすいツールにしていくことに、お客さまからの声を活用させていただいています。

また、販売チャネルを拡大、強化するために各パートナーさんと連携しキャンペーンなどを企画していますが、そこでヒアリングできる内容も大切にしています。弊社のツールは、サイトを構築するためのメイン基盤にオプションでつけていただくことが多いので、代理店になっていただける制作会社さまや広告代理店さま、サイト構築パッケージのベンダーさまなどと密に連携させていただいています。その中で、お客さまが自社サイト構築にあたって、どのような課題感を抱いていらっしゃるのかといった声を把握し、ツール提案に生かしています。

――問い合わせ対応というカスタマーサポートから、既存顧客の継続率を上げるための活動、トライアルから本契約へ引き上げる新規営業、また代理店フォローまで、CS課の方々の活動はかなり幅広いですね。仕組み化して業務を効率的に行っていく方法もあるかと思いますが、そのお考えはございますか?

長沼氏: そうですね。もちろん仕組みやシステム化などは行っております。顧客数は、レコメンドエンジンで1300社ぐらい。カートリカバリーは500サイトにご利用いただいていますが、現在よりも顧客数がかなり増えたり、チームメンバーの数が減ってしまったり、というような状況になれば、よりシステマチックな仕組みで品質を保ち、お客さまに対応していくことも重要なことだと考えています。ただ、システム化することだけでなく、少しでも多くのお客さまと触れ合うことがもっとも重要だと考えています。商品のことはもちろん、営業のこともサポートのことも理解した私たちが、より多くのお客さまと対峙することで、仕組み化するよりもスピード感や一貫性のある顧客貢献ができているのではないかと思っています。

日々の活動に「おもてなし」の心を込めていこうという取り組みを開始

――そんな幅広い活動を行うメンバーの方々が顧客に相対していく中で、貴社なりに工夫されていることは、何かございますか?

長沼氏: より事業貢献できるCS(カスタマーサポート+カスタマーサクセス+カスタマーサティスファクション)を実践するために、日々の私たちの活動に「おもてなし」の心を込めていこうという取り組みを始めています。

東京工業大学の教授がまとめられた「おもてなしを構成する要因の体系化」という論文に、例えば「おもてなしは、相手に『安心感』を与えなくてはいけない」「おもてなしには、相手の状況、ニーズを読み取る観察力/洞察力といった『感受性』が必要である」などの「おもてなし55項目」というのがあるのを見つけまして。その中から、「おもてなしに必須なもの」22項目をピックアップし、私たちが行っている業務の中で大切にしていることは、どの項目に当てはまるだろうか? 逆にできていないことはどれだろうか? 次にこのおもてなしができるようになるためには、具体的にどんなことを行っていけばいいのだろうか? などをチームミーティングで話し合っています。

22項目の中で特に重要だと話していたのは、先ほどの「安心感」「感受性」に加えて、「心(おもてなしには、相手を敬う「心」がなくてはならない)」「立場に立つ(おもてなしを行う上で、相手の立場に立って考えるということは最も重要な考えである)」「目的(おもてなしは、相手の目的を把握しそれに沿って行われなければならない)」です。この5項目について、どういったアクションを起こしていけるか、チームの中で話を進めているところです。チームとメンバー個々で、この項目はできている、これはできていないなどスコアリングして、今後のお客さまへの対応に生かせるようにしています。

――顧客のスコアリングはカスタマーサクセス実践企業でよく行われることですが、自分たちのヘルススコアを「おもてなし」の観点からつけていく取り組みは、とてもユニークですね。

長沼氏: そうですね。そもそも私たちの会社のビジョンが「おもてなしを科学する」というもので、私たちCS課の活動が「おもてなし」なのか、どうすれば「おもてなし」の心が込められた活動ができるのかは、以前からずっと考えていました。

カスタマーサクセスというと、お客さまの利用状況を可視化し、スコアリングをして、それに対するアクションというのが明確にあって、システマチックにお客さまへ対応していくというのがイメージされるのですが、そこで取りこぼしてしまうものや、スコアだけではくみ取れないお客さまの声というものも一方であるだろうと思っています。そういったものをどこまで丁寧に、ちゃんと見つけられるかを考えた時に、私たちの活動に「おもてなし」の心があれば、お客さまの声も拾いやすくなるのではないかと思いました。

スコアリングというのはとても参考になる指標だと思いますが、現時点で私たちは必ずトライアル(受注前)の段階からお客さまに伴走していますので、スコアだけに頼らない、お客さまそれぞれに合った対応ができると思います。その上で、お客さまは本当は何をご要望されているのか、それをちゃんと把握するために始めた活動が、この「おもてなし」なのです。

プロダクトごとに目標シートを作成し、エンジニアとも同じ方向を向く

――CS課のKPIはどこに設定されていますか?

長沼氏: アカウントの件数だったり、継続率だったり、ツールを利用しているサイトのセッション数であったり、担当するプロダクトによって、KPIは変わってきます。例えば、リリースしたばかりの「shutto翻訳」というプロダクトだと、新規の顧客を獲得していこうという活動がメインになるので、新規問い合わせ数やトライアルの申込み数がKPIとして設定されています。一方で、「さぶみっと!レコメンド」というレコメンドエンジンは成熟期に入っているプロダクトなので、解約をどれだけ防止できるかといった継続率がKPIになります。先ほどお話した「おもてなし」の取り組みが成果を上げるようになれば、「おもてなし」のスコアがKPIになることも十分にありえるかと思います。

金子氏: 私が担当する「カートリカバリー」は、これから伸びるか、成熟してしまうか微妙なライン上にあるプロダクトなので、新規獲得と継続率の両方をKPIとして追っている状況です。

長沼氏: 私たちは、期の始まりに、プロダクトごとに目標シートを作っています。大項目として、チャレンジ目標(売り上げ)のクリア/顧客満足度(LTV)のアップなどの方針があり、財務的業績の向上のために、どのように行動すべきか、例えば代理店/子アカウント件数の増、直販アカウント件数の増、単価アップ、生産性の向上などがあります。そしてそのために、私たちはどんな施策を行うべきかまで具体的に落とし込んでいます。この目標シートによって、私たちの活動も明確になり、エンジニアなどほかのチームとも同じ方向を向くことができます。極力マーケットインの、お客さまの声を反映したプロダクトを作っていきたいと思っているのですが、エンジニアのリソースも限りがありますから、優先順位をつけて開発していくことがすごく大事。今なぜその機能を優先して作らなければならないのか、話ができる土台をこうしてきっちり作っておくことがとても大事かなと思っています。

――最後に、顧客の声を集めるのに苦労していることなどはありますか?

長沼氏: 弊社のサービスは導入が簡単で一度導入すると、その後、特に設定を弄っていただかなくても使えてしまうサービスがほとんどです。そのため、導入後に定期的にお客さまとコミュニケーションをとることが難しくなります。現在は、お客さまに役立つ情報を記事やホワイトペーパーにまとめて配信したり、定期的に機能のアップデートのご連絡をしながら、反応していただいたお客さまとコミュニケーションを取り、悩んでいることや要望などの吸い上げを行っています。

また、お客さまの中にはWebの知識があまりないお客さまも多く、何がしたいのか、何を解決したいのかなどをお客さま自身がよく分かっていなかいことも少なくありません。そういった場合でも、「おもてなし」の心で、とにかく話を聞いてあげて、一緒に設定したりしていますね。

金子氏: 以前、お客さまから「ステップメールはできますか?」とお問い合わせいただいたことがあって。「ステップメールは対応していないのですが、予約配信をうまく使ってステップメールに近い配信を行うことならできます」とお答えした時に、そのお客さまから「ちなみにステップメールって何ですか?」とご質問されたことがあって(笑)。お客さまは「まわりでステップメールがいいって言っているから、どんなメールなのかよく分からないけど聞いてみた」とおっしゃっていて、どんなことをしたいのかよくよく聞いてみたら、予約配信で十分だったので、「さぶみっと!メール配信システム」のトライアルをお試しいただいたということがありました。

細かいことかもしれませんが、「ステップメールは対応していません」で終わらずに「予約配信を使ってならできます」とご案内できたのは、「おもてなし」に必須な「相手の状況、ニーズを読み取る観察力/洞察力といった感受性」について日々考える機会があったからかもしれません。たまたまかもしれませんが(笑)これからも意識して「おもてなし」の心を込めて対応していきたいなと思います。

取材にご対応いただいたイー・エージェンシーの製品レビューはこちら

・さぶみっと!レコメンド (レコメンドエンジン)

・コンテンツ レコメンド (レコメンドエンジン)

・さぶみっと!メール配信 (メールマーケティング)

・API Mail (メール配信)

・CART RECOVERY (カゴ落ち対策)

・shutto (スマホ最適化)

・shutto翻訳 (Webサイト翻訳)

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 イー・エージェンシーの日本流カスタマーサクセス、「おもてなし」の心を込める顧客対応とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 経理に携わる全ての人たちを、経営の“主役”に――freeeが挑む、もう1つのカスタマーサクセス は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

「スモールビジネスを、世界の主役に」を事業ミッションに、2018年4月時点で実に100万もの事業所へ「クラウド会計ソフトfreee」を提供しているのが、会計ソフトのfreeeだ。同社では、顧客の従業員数によって、Emerging Small Business(個人事業主/小規模法人)、Small&Medium Business(中小企業)、Mid Market(中規模企業)と事業部を分けており、それぞれに10人前後のカスタマーサクセス担当を配置している。

今回、お話を伺ったのは、SMB(Small&Medium Business)事業部のCustomer success マネージャーである山田健児氏。「100万もの事業所へ、私たちが提供するクラウド会計ソフトを継続的に利用していただけるよう活動するのはもちろんですが、freeeのカスタマーサクセスにはもう1つ、大きなミッションがあると思っています」と語る。それは、経理に携わる全ての人たちを、経営に示唆を与えられるような人材へと変えていくということ。「freeeを利用することが、そのきっかけになれれば」と言う山田氏に、もう1つのカスタマーサクセスに対する使命感を語っていただいた。

カスタマーサクセスは、ユーザーにとって「本質的(マジ)で価値ある」こと

――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?

山田氏: 私たちのクラウドサービスを世の中にリリースした当初からカスタマーサクセスに取り組んでいます。freeeには2015年に制定された「本質的(マジ)で価値ある」という独自の価値基準があり、これは「ユーザーにとって本質的な価値があると自信を持って言えることをする」というもの。この価値基準がfreeeの社員には本当に浸透しているので、お客さまにとって「マジで価値ある」カスタマーサクセスを実践するのは、ごく自然な流れだったように思います。

明確に取り組み始めたといえるのは、2016年に各事業部へカスタマーサクセス担当を配置した時。それまでは、営業担当がカスタマーサクセスまで含めて活動していました。

――事業部によって、カスタマーサクセスの活動は異なりますか?

山田氏: 異なりますね。ユーザーの規模が大きいMid Market事業部では、訪問などでお客さまに対面し1対1で対応する、いわゆる“ハイタッチ”の顧客対応がメインになってきますし、個人事業主対応のEmerging Small Business事業部では顧客数がかなり多いので、メルマガなどで支援を行う“テックタッチ”の活動が中心になります。私が担当するSMB(Small&Medium Business)事業部は、その中間のような存在で、お客さまへ訪問するハイタッチもあれば、ユーザー会やセミナーなどを開催し、複数のユーザーに対面支援を行う“ロータッチ”も行い、メルマガ配信といったテックタッチも展開します。事業部によって活動が異なるので、全社で追うべきKPIはありつつも、事業部ごとのKPIも設定しています。

――SMB事業部のKPIはどこに設定されていますか?

山田氏: 事業貢献度をKPIに設定しています。具体的にはNet Revenue Retention Rate(売上継続率)です。これを最終的なKPIとして追っていて、活動の過程で、お客さまのサクセス度合いを測るようなスコアをつけていたり、利用状況を測るヘルススコアもつけていたり、さらにはお客さまの満足度データも取っています。これらは中間のKPIとして置いています。

メンバーそれぞれの強みを生かしたカスタマーサクセスを展開

――貴社では顧客の声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?

山田氏: カスタマーサポートに、チャットや電話、メールによってお客さまの声が入ってくる仕組みが作られています。そこに集められたお客さまの声は、JIRA(プロジェクト管理ソフト)で管理しており、それをもとに毎週プロダクト側の責任者とカスタマーサクセスの責任者との打ち合わせの機会を設け、その場で改善や機能開発まで進めるかどうかを決めています。MRR(月間定額収益)やARR(年額定額収益)など私たちの事業に与えるインパクトを考慮することはもちろんなのですが、お客さまの業務に与えるインパクトを見て、改善や開発の優先順位を判断しています。つまり、業務が止まってしまうレベルなのか、代替で進めることはできるのか、内部統制上、問題がないかということをしっかりと見て、必要であればプロダクト改善に落としていくという流れです。

SMB事業部としては、訪問、セミナー開催、メルマガ配信といった活動の中で、必ずアンケートを取り、お客さまの声を積極的に取りに行っています。また、お客さまの声だけではどうしても偏りが出てしまうこともありますので、お客さまとコミュニケーションを取ったfreeeのカスタマーサクセス担当の声も同時に集めるようにしています。カスタマーサクセス担当がfreeeの経営層やプロダクトの開発エンジニアを積極的に客先へ連れて行き、お客さまの声を直接“聞かせる”といったことも行っています。

――カスタマーサクセスの活動を仕組み化して効率的に顧客を支援していく方法もあるかと思いますが、貴社の場合はいかがですか?

山田氏: お客さまの利用状況をウォッチして、ヘルススコアによって点数化し、CRMに反映していく、そんな仕組みを作っています。NPS®(Net Promoter Score/顧客ロイヤルティーの指標)など顧客満足度のデータも取っていますが、NPS®とチャーン(解約)の相関や、NPSとアップセル/クロスセルの相関が見られなかったので、参考指標としています。ヘルススコアとチャーンは相関があるということは見えてきているので、ヘルススコアを見て、数値が下がりこのまま放っておくとお客さまはチャーンしてしまう、すぐにタッチしにいく、というサイクルを回しています。

SMB事業部では、ヘルススコアとARRによって、お客さまを4象限に分けており、象限ごとにどういう対応をとるかを決めています。例えば、ヘルススコアが著しく低いお客さまに対しては、架電をしてお客さまのアポを取って、全3~4回のオンボーディング講習を実施するなど、カスタマーサクセスの打ち手はいくつか用意しています。ただ、あまり仕組み化ばかりを進めていくのも、「枠を超えて発想する」ことがモットーのfreeeらしくないなという気がしています。

――とおっしゃいますと?

山田氏: もちろん100万の事業所が利用しているというビジネスのスケールを考えると、経営の視点からは型化して誰でも業務を回せるように、というのは当たり前のことだと思います。一方で、人それぞれが持っている特性は違います。SMB事業部のカスタマーサクセスを担当するメンバーでいうと、IT系に強くて、freeeと他のクラウドサービスをAPIでつないでいくことを積極的に提案できるメンバーがいたり、お客さまの懐に飛び込んで、関係性を構築してファンを作ることを得意としているメンバーもいたり。ある程度汎用的なスキルを持つ必要はあると思いますが、人それぞれが持つ特性までも型化する必要はないと考えています。

ファンを作っていくことはカスタマーサクセスでとても重要です。懐に飛び込んで、思想に共感していただいてファンになってくださるお客さまもいらっしゃいますし、クラウドでいろいろなシステムとつながることを見せることでファンになってくださるお客さまもいらっしゃいます。そのあたりは営業側から、お客さまの担当者や意思決定者の特性を聞いた上で、カスタマーサクセス担当をアサインするようにしています。

――カスタマーサポートに寄せられる声以外に、顧客の中には、まだfreeeへの要望として顕在化していない“声なき声”があると思います。その“声なき声”を集めるために工夫されていることは何かございますか?

山田氏: まだまだこれからだなと思っている部分です。今取り組んでいるのは、チャーンしてしまったお客さまに、なぜ解約するのかをヒアリングをするようにしています。これは、声なき声を集めるということでもありますが、できることなのにできないとの思い込みでチャーンされてしまうお客さまも少なくないので、その誤解を解くという目的もあります。

お客さまのfreeeへの要望や期待を顕在化させるという意味では、半年に1回ぐらいのペースで開催しているユーザー会があると思っています。freeeのユーザー会は、お客さまに登壇していただき、4~50人のお客さまへ向けて、活用事例をプレゼンテーションしていただいています。またパネルディスカッションを通じて、他社ではどういう活用をしているかを知っていただき、聴講しているお客さまに「こんな使い方もあるのか」といった数々の気づきを提供できていると思います。

ユニークなのは、ユーザー会を開いた時に、お客さまが自社の商売として提供しているものをケータリングとしてお出しするということもよくやっています。そうすることでお客さまのビジネスチャンスが広がります。そのようなユーザー間の横のつながりを作っていくこともユーザー会の狙いの1つですね。

経営に示唆を与えられる経理に。経理に携わる全ての人を、経営の舞台へ上げていきたい

――ユーザーは経理部門をはじめとするバックオフィスの方々が中心になるかと思いますが、カスタマーサクセスを実践する上で、難しさみたいなことは感じていらっしゃいますか?

山田氏: 私もfreeeに入社する前の8年半、会計の仕事に就いていましたが、一般的にバックオフィスの方はあまり外に出て情報収集をしない方が多い印象でした。今のやり方で自分なりにできているからいいという方も多いです。その中で、freeeを利用していただくことの価値をどのように理解していただくか、難しさを感じることも正直あります。

会計の世界は職人の世界なので、自分の使い慣れた会計ソフトにとてもこだわりがある方が少なくありません。例えば、突然管理部長が変わり、その方が職人として使ってきた会計ソフトへすぐに切り替えられてしまうこともあります。そういった場合、お客さまの人物相関図を作って対応を行うようにしています。この担当者はどういうマインドの方で、関係者にはどういう方がいて、意志決定者はどなたで、社内ではどういうポジションなのかをしっかりと明確にした上で、正面からぶつかるだけではなく、いろんなチャネルを使ってコミュニケーションを取るよう工夫しています。

バックオフィスの方々は、ちゃんとミスなく業務を行って当たり前で、減点方式で評価されることが多々あります。今、任されている仕事をそつなく行う、でもそれだけだと10年、20年のスパンで見た時に、AIやRPAなどのテクノロジーに仕事が移っていき、任される仕事が減っていってしまうと思うのです。だから私は、経営示唆を与えられる経理人材を作っていきたい。それが、freeeのカスタマーサクセスのミッションにはあると思っています。経理の方々のマインドをどんどん変え、横のつながりにも積極的になっていただけるような、そんなきっかけにfreeeがなれるといい。その使命感はとてもあります。経理に携わる全ての人を、経営の舞台へ上げていく。難しいけど、やりがいは大いにあると思います。

――経理人材を、経営の舞台へ上げていく。カスタマーサクセス実践の先にある、大いなる目標ですね。そのための取り組みは何か始めていらっしゃいますか?

山田氏: はい。今、20人ぐらいのfreeeユーザー向けにAPI体験講座を開催しています。経理の方々を集めてGoogle Apps Script(GAS)を書いてもらう講座で、これによって、加点方式で評価されるスキルを身につけていただこうと考えています。例えば、freeeから毎月自動的にスプレッドシートにはきだす仕組みのプログラムなどを経理の方々に実践形式で学んでいただいています。スプレッドシートにいちいち手入力するなど手作業でやっていることを全部自動化する、そのスキルを経理の方が持っていると、業務も効率化され、経営に対する示唆をタイムリーに発信することができる環境も整います。この講座は、一歩先の経理を目指す上で、本当に価値がある取り組みだと思っています。

――最後に、お客さまからの「このひと言に感動した」という言葉を教えてください。

山田氏: たくさんあります。しいて挙げれば、「定時で帰れるようになりました」という声が今はうれしいです。freeeを利用することで、今まで残業し何時間もかけていた仕事がなくなって定時で帰れるようになりましたと言われた時は、素直にうれしく思います。でもこれからは、経理の方々のマインドが変わる瞬間に立ち会えるのは、もっとうれしいのだろうなと思います。まだまだ道半ばというところですが、例えば「営業利益率を何%改善しました」というような経営に関与した声がお客さまから上がってくる。そのひと言に感動することが目標です。

取材にご対応いただいたfreeeの製品レビューはこちら

・クラウド会計 freee エンタープライズプラン

・クラウド会計 freee ベーシックプラン

・クラウド会計 freee スタータープラン

・クラウド経費精算 freee

・人事労務 freee

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 経理に携わる全ての人たちを、経営の“主役”に――freeeが挑む、もう1つのカスタマーサクセス は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 顧客の状況に合わせて適切なタッチ、ベルフェイスに見るカスタマーサクセスの仕組み化 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。

“インサイドセールスの強化”へと営業のスタイルを転換する企業が増えている。そのインサイドセールスを支援する企業として、営業に特化したオンライン商談システム「bellFace(ベルフェイス)」を提供するのがベルフェイス株式会社だ。

2019年4月時点での有料契約社数は約1,000社。ベルフェイスのサイトに掲載されている事例には「年間で1万件の商談増加」「1人1日14件商談実施」など、顧客の成功の言葉が所せましと並んでいる。そういった顧客の成功を導き出しているのが、カスタマーサクセスを担当する11人の面々だ。彼らはどのようにして顧客の成功を支援しているのか? 1,000社もの顧客に対し、どのように仕組み化して、カスタマーサクセスを実践しているのか? カスタマーサクセスマーケティングチーム/マネージャー 小林泰己氏にお話を伺った。

創業1年目の苦い経験から、方向転換。代表が「カスタマーサクセスを事業の中心に置く」と宣言

――貴社は、どのような経緯でカスタマーサクセスに取り組まれることになったのでしょうか?

小林氏: ベルフェイスの創業は、2015年4月。それから半年ぐらいで今のプロダクト「bellFace」をローンチしています。創業当初は、「いいプロダクトを市場に投入すれば、きっと売れていく」という考えで走り始め、一方でカスタマーサクセスの重要性には気付いていませんでした。当時、売れることは売れるのですが、思いのほか解約があり、せっかく頑張って獲得したお客さまが離れていく。契約後のお客さまが継続して利用いただけるよう支援する、カスタマーサクセスが何よりも大事と身を持って知りました。そこで2016年に方向転換。代表が「カスタマーサクセスを事業の中心に置く」と宣言し、契約継続率が改善。以来ずっとカスタマーサクセスが会社の中心にいます。従業員数64人の会社で、そのうちの11人がカスタマーサクセス担当です。企業全体の従業員数に対してカスタマーサクセスのメンバーが11人というのは、それだけカスタマーサクセスに力を入れているということの表れだと思います。

――カスタマーサクセス担当の方々は、どのように役割を分担されていますか?

小林氏:訪問などでお客さまに対面し1対1で対応する、いわゆる“ハイタッチ”の顧客対応を実践していくのが6人。セミナーやユーザー会などを通じて1対n(複数)の対面支援を行う“ロータッチ”担当と、メルマガなどで非対面の1対nの支援を行う“テックタッチ”担当が同じチームで3人。ハイタッチチーム、ロー&テックタッチチームのほかに、ベルフェイス導入時に立ち上げを行うオンボーディングチームが2人という体制です。オンボーディングチームは、bellFaceの初期設定や、なぜインサイドセールスをやるのかといった目的と、目指すゴールを明確にする2カ月の導入支援プログラムを実施しています。いずれかのチームが欠けても私達のカスタマーサクセスはなりたちません。役割の違う全てのチームがそろってはじめてカスタマーサクセスが実現します。

全社に対して、ハイ、ロー、テック全てのタッチを実践。顧客の状況に合わせて適切なタッチを可能にする仕組みとは?

――例えば、契約金額の大きさなどでハイタッチを行うお客さま、ロータッチを行うお客さま……というふうに顧客を分けてカスタマーサクセスを実践していくケースもあるかと思います。貴社の場合は?

小林氏: 私たちは現在、ハイタッチするのは契約金額の大きいお客さまだけ、といった顧客のすみわけはしていません。契約いただいたお客さま全社にハイタッチしていますし、ロータッチ、テックタッチも全社に対して行っています。つまり、1,000社全社に対して、全てのタッチを実践しています。顧客数が増えて、どこかで変わらなければならない時期が来るとは思っていますが、今の顧客数とメンバーのバランスを見ると、全タッチできる。できるのだったら、やっぱり1対1の対面でハイタッチしたほうがいいと考えています。

――それでもハイタッチ担当の方は、1人150社以上を受け持つことになります。大変ではないでしょうか?

小林氏: はい。確かに、がむしゃらに全てのお客さまと相対していたら、ハイタッチのカスタマーサクセス担当は疲弊するでしょうね。私たちは、全社に対して効率良くハイタッチできるように、そしてどのカスタマーサクセス担当も標準的にお客さまを成功に導ける支援ができるように、「ヘルススコア」と「打ち手フロー」という仕組みを運用しています。

私たちのヘルススコアは、Aスコア、Bスコア、Cスコアと3つのスコアでお客さまの状況を可視化しています。AスコアはApplication。ベルフェイスへの「接続数」「稼働ID数」「発行ID数」の3項目があり、お客さまがベルフェイスをどれだけ使っているかをポイント化しています。BスコアはBaseで、人を見ています。「推進者のやる気」「スタープレイヤーの有無」「複数のスタープレイヤー」の3項目でスコアリングします。CスコアはContentsで、「イベントへの参加数」「コンテンツへの接触」など、私たちが提供するコンテンツにどれだけ継続的に興味を示してくれているかを見ています。

――利用状況を見るAスコアと、イベントへの関心度を見るCスコアは、カスタマーサクセス実践企業において一般的なスコアリング項目かと思いますが、推進者やスタープレイヤーといった「人」を見るBスコアは独特ですね。

小林氏: そうですね。ベルフェイスはインサイドセールスの支援ツール。これまでの訪問というスタイルの営業をインサイドセールスに変えていくというのは、会社の中で大きな動きだと思います。既存の文化を変えると言いますか、かなり力がいることなので、やはり推進者が前のめりになっていただかないと浸透していかないのではないかと思います。そういう意味で、私たちは推進者のやる気というのを重要視しています。

この3つのスコアの合計によって、顧客を「Success」「Growth」「Rescue」「Mogura(土に潜ったら上がってこない)」と4階層に分類しています。例えば、今「Growth」の層に分類されているお客さまのAスコアが下がってきたら、カスタマーサクセス担当はこういう打ち手を行うべき、Bスコアが下がってきたら、この打ち手……という「打ち手フロー」も作成して運用しています。お客さまの階層とスコアに合わせて、Yes/Noで進んでいくと、やるべき打ち手に必ず行きつくというもの。ヘルススコアとこの打ち手フローによって仕組み化できているから、全社へのハイタッチを実現できていると言っても過言ではないと思います。

ヘルススコアによって顧客の“声なき声”を把握し、打ち手フローで先回り対応が可能に

――貴社では顧客の声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?

小林氏: お客さまからの要望の声を、ハイタッチ担当は1対1の対話の中でお伺いします。ロータッチ担当は、セミナーやイベント後のアンケートなどでお客さまの声はある程度集められます。ただ、まだはっきり要望として顕在化していない、顧客の“声なき声”があります。カスタマーサクセス担当は、むしろこの“声なき声”を把握することが重要で、私たちは先ほど申し上げたヘルススコアによって、顧客の中に潜む声をできるだけ明確に把握し、打ち手フローによって先回りした対応を行うようにしているのです。

お客さまとの対話で得られた声はCRMに記録し、プロダクトに対する要望は、チャットツールでプロダクト企画事業部と共有するようにしています。プロダクト企画事業部はそれを見て、改善するのか、新機能として開発するのか、あるいは改善の優先度などを判断し、それをカスタマーサクセスへフィードバックします。カスタマーサクセス担当はそれでお客さまとまたやりとりします。

プロダクト改善や機能追加などの要望以外に、インサイドセールスへの取り組み方についてお問い合わせをいただくことも少なくありません。私たちは、インサイドセールスをうまくやるにはこうやるべきだというノウハウをまとめた「教本」を出版しており、ハイタッチ担当はインサイドセールスについてのご相談に対して、会社ごとに教本の内容をアレンジして伝えています。

――カスタマーサクセスのKPIはどこに設定していますか?

小林氏: まずKGIを継続率とアップセルによる売り上げに設定しています。そのKGIを達成するため、メンバーは日々のTO DOを設定。これまでのKPIはそのTO DOの消化率でした。カスタマーサクセス担当のTO DOはどこにつながっているのかといえば、やはりヘルススコアです。ですからこの4月からは、ヘルススコアの達成率がKPIになる予定です。ヘルススコアを半年間運用してみて、何点以下だとやはり解約率が高い、何点以上キープするとほぼ継続する、何点以上だとアップセルのチャンスがある、そういったラインが明確に見えてきたことを実感しています。そうなるとカスタマーサクセス担当の活動も明確で、解約ゾーンまで行っているお客さまへは点数を落とさないような活動をし、継続するゾーンにいるお客さまに対しては、1つ上のアップセルゾーンにまで上げる行動をします。ヘルススコアによって、カスタマーサクセス担当の活動が数字で語れるようになっていますね。

お客さまの成功事例は、カスタマーサクセス担当が取材し、編集し、配信する

――カスタマーサクセスを実践する企業の多くは、ユーザー会やユーザーコミュニティーを大切に考えていらっしゃいます。貴社の場合は、いかがですか?

小林氏: はい。私たちもユーザー向けイベントには力を入れています。3カ月に1回のペースで開催するようにしており、2017年の夏ぐらいまでは5~60人に参加いただいていました。そこから堅調に右肩上がりし、2019年1月に開催したイベントへの参加者は600人にまで跳ね上がりました。ヘルススコア運用のおかげで、イベントを開催すると顧客にどう影響があるのか? が可視化できます。顧客に良い影響を与えることが分かっていれば、イベントを継続的に開催し、拡大していくことも判断ができます。これも、ヘルススコア運用の効果の1つです。

私たちは成功事例というものをとても大事にしています。B2Bビジネスなので、成功事例が増えるほど、お客さまに提供できる情報・知識が増え、支援につながります。私たちが特長的なのは、お客さまの成功事例をカスタマーサクセス担当が作っているということ。そもそもお客さまがなぜ成功したのかということは、カスタマーサクセス担当がいちばんよく知っていますので、取材も編集もカスタマーサクセス担当が行っています。

――つまり、成功事例作成の目的が、新規のお客さまを獲得することではなく、既存顧客の継続率を上げることになっていると?

小林氏: そうです。インサイドセールスというのは、まだ新しい概念です。ベルフェイスを使ってインサイドセールスをすることに対して、不安を抱いてほしくないという思いがあります。この会社がインサイドセールスで成功しているということをシャワーのように配信し続けることが、既存のお客さまを後押しするという考えから、成功事例の作成をカスタマーサクセス担当が行っています。

成功事例で取り上げたユーザーに、ユーザー向けイベントで登壇していただいたり、また他の企業へ訪問し講演いただいたり、ワークショップをやる際に講師になっていただいたり。成功事例が全ての起点になっていて、質の高い成功事例を話してもらって、お客さまの成功が波及していくようなことを実践しています。

成功事例は毎月3本更新するようにしていますので、カスタマーサクセス担当は1カ月に4~5件、取材を行っています。カスタマーサクセスが真ん中にある会社なので、成功事例の取材にも、最近は、セールスもプロダクト担当もマーケティング担当も同席するようにしています。やっぱりお客さまの声を直接聞くと、取れる情報が多いと感じます。同席することで、マーケティング担当が今後発信していくコンテンツにエッセンスが加わったり、プロダクト担当が新しい機能を開発する際に考えることが増えたり、そういう効果を狙っています。

カスタマーサクセス担当が描く成功のサイクルをマーケティング担当、セールス担当とともに回す

――貴社はカスタマーサクセスが事業の中心にありますが、カスタマーサクセスが大切だと理解していても、なかなかそこまでたどり着けないでいる企業も少なくありません。そのような企業に向けて、カスタマーサクセスの理念を社内へ浸透させるためのヒントになるようなことがあれば、お聞かせください。

小林氏: 私たちが幸せだったのは、代表を始め創業メンバーが2年目に、カスタマーサクセスをやるべきだと旗を振ってくれたことです。経営層がカスタマーサクセスの重要性に気付かないのであれば、解約率などの数字を持って半年、1年、粘り強く会話していくしかありません。大変なことですが、お客さまの声が届かない経営者に、カスタマーサクセスの声を通じてお客さまの声を届けるのだという気概を持って、カスタマーサクセスやりませんかと現場から突き上げていくしかないと思います。

カスタマーサクセスの理念を社内に浸透させる工夫として私たちが行っているのは、カスタマーサクセスが描く成功のサイクルをマーケティング、セールス、カスタマーサクセスでぐるぐる回しているということが挙げられると思います。カスタマーサクセスは、顧客をさまざまなデータから分析し、成功させやすいターゲットと成功させることが難しい非ターゲットに分けています。それをマーケティングへ伝え、マーケティングはターゲットのリードを取ることをKPIの1つとして設定しています。

カスタマーサクセスが推薦するターゲットのリードを取ったほうがいいという力学を働かせておけば、セールスに流れてくるリードは自ずとターゲットが多くなります。セールスが獲得する契約も成功させやすいお客さまが多くなり、それをカスタマーサクセスがどんどん成功させていく。そういった仕組みを回すことで、私たちの会社では、カスタマーサクセスの重要性や理念がより浸透しているのではないかと思います。

取材にご対応いただいたベルフェイスの製品レビューはこちら

・ ベルフェイス

ITreviewとは

ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。

ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?

投稿 顧客の状況に合わせて適切なタッチ、ベルフェイスに見るカスタマーサクセスの仕組み化 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ブイキューブ、カスタマーサクセスグループを業界特化組織へ分散――競合との差別化を図り、新体制へ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>既にカスタマーサクセスを実践する企業は、専門部署を立ち上げるケースが多い。Web会議関連のサービスを提供し5,000社以上の導入実績を誇るブイキューブでも、カスタマーサクセスへの取り組みを本格化した2015年当初より、カスタマーエクスペリエンスセンター(後にカスタマーサクセスグループ)という専任部署を組織化し、既存顧客の契約継続に向けてメンバーは活動を開始してきた。

そうしたカスタマーサクセスの実践が、解約率の低下という目に見えた成果に結び付き始めた2019年、さらなる成果を求めて、ブイキューブは次なる一手に打って出る。それは、カスタマーサクセスグループを解散し、6人のカスタマーサクセス担当を、業界ごとに分割された営業部隊にそれぞれ配置するという戦略。つまり、カスタマーサクセスを“業界特化型”へとモデルチェンジしたのだ。今回は、この新しい試みの“仕掛け人”ともいえる営業推進グループ グループマネージャーの辻村 健悟氏へ「なぜ業界特化戦略へ舵を切ったのか」を中心に、そしてカスタマーサクセスチーム チームリーダーの菊地 あかりさんへ、具体的な活動内容を伺った。

利用状況のスコアリングデータから、お客さまの潜在的な「声」を把握

――貴社では、いつ頃からカスタマーサクセスを実践されているのでしょうか? 企業戦略として、カスタマーサクセスに取り組むことに至った経緯とあわせてお聞かせください。

辻村氏: カスタマーサクセスの活動を行うカスタマーエクスペリエンスチームを2人のメンバーで立ち上げたのは、2013年です。それ以前の営業は、新規契約の獲得に注力するスタイルで、既存顧客へ十分なフォローができていなかったため、解約率が非常に高かった。そこで、契約後のお客さまの継続率を高めることを目的として活動するチームが発足しました。

その後、2015年秋に当社の主力サービスである「V-CUBEミーティング」がVer.5へのバージョンアップを行うのですが、それまでのVer.4時代は、他社から次々と登場する最新型のサービスにどうしても品質面で劣る部分があり、解約をされていくお客さまが非常に多かった。そのようなタイミングで、既存のお客さまの離脱をいかに防ぐかを改めて考え直そうという方針のもと、2015年にメンバーも増員して、カスタマーエクスペリエンスセンター(以下 CXC)を立ち上げました。カスタマーサクセスを本格的に実践するようになったのは、このCXCが立ち上がった2015年ということになります。 Ver.5へのバージョンアップを控えていたので、当時のカスタマーサクセスは、いかにVer.4から離脱させずにVer.5へ切り替えられるかということに重点をおいた活動でした。全てのお客さまへ同じようにご案内できるよう営業フローを整えて対応していました。

先ほども申し上げましたが、2015~16年頃から、競合他社からさまざまなサービスが登場してきました。更に2017年以降は海外のサービスも日本の企業で受け入れられ始め、Web会議という製品特性やスペックだけでは売れない時代へと突入していきました。そこで、2017年に「V-CUBEミーティング Ver.5はもっとこういう使い方ができます」といった提案をしっかりと行っていく方針に転換し、CXCとカスタマーサポート部隊を統合する形で、カスタマーサクセスグループとして再編成しました。

――カスタマーサクセスを実践するには、いかに多くの顧客の声を集めるかということがポイントになると思います。貴社では顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?

菊地氏: カスタマーサクセス担当が受け持つ既存のお客さまは約1,600社あり、それを6人で担当しています。お客さまと接する機会がないと「どういう利用シーンがあるか、どこにお困りなのか」といった声はお伺いできないので、できるかぎり折衝する機会を増やすというのが大前提になります。とはいっても、やはり顧客数が多いので、重点的にフォローするお客さまは自分たちの中でセグメンテーションをして対応しています。このお客さまは定期的なミーティングを実施する、訪問できないお客さまはWeb会議や電話、メールでのフォローを実施するなどの活動を行っています。

株式会社ブイキューブ 営業本部 VCソリューション営業グループ カスタマーサクセスチーム チームリーダー