投稿 バーチャル空間でコミュニケーションを活性化!「仮想オフィス」を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>在宅勤務をしながらチームとコミュニケーションを取れる仮想オフィスは、多くの企業で採用されている新しい働き方です。そこで仮想オフィスの導入を検討している人を対象に、導入メリットについて紹介します。

仮想オフィスのメリット5つ

メリット1:仮想空間にオフィスを持つことで働く場所に囚われなくなる

オフィスと聞くと、次をイメージするのではないでしょうか。

- オフィスビルの自社占有スペース

- 自社ビル

- コワーキングスペース

これらのオフィスは、現実世界で実際に利用する施設です。仮想オフィスは、ネット上のバーチャル空間をオフィスとするため、場所という概念にとらわれません。

2D・3Dの世界を職場として働くことから、PC・スマホがあれば世界中どこからでもオフィスに移動できます。

メリット2:業務状況の見える化

仮想オフィスはWebを通して利用するサービスなので、情報共有の点でメリットがあります。なかでも、リモートワークやオフラインでの仕事で情報共有が難しい「仕事の進捗状況」を数値化することで業務状況の見える化を行い、仕事の効率化を期待できます。

メリット3:自分だけのバーチャルアバターをつくれる

仮想オフィスで働く際には、アバターを必要とするサービスが少なくありません。アバターを自作して完全オリジナルなキャラクターを生み出したり、オシャレなアイテムを身に付けさせたりできるなど、バーチャル空間を楽しむ方法が複数用意されています。

バーチャルアバターを操作して、仕事や仮想空間(メタバース)の世界を観光できるのも魅力です。

メリット4:在宅勤務しながら別空間を感じられる

在宅勤務時に孤独だと感じる人も少なくないでしょう。人と会うのが好きだけれど、やむを得ず在宅勤務している人もいるかもしれません。そこで役立つのが、仮想オフィスです。

仮想オフィスは、ログインするだけで周囲の人たちとコミュニケーションが取れます。また誰かが話しかけてくれたり、自分から話しかけたりすることもできます。仮想オフィスを利用していれば、疑似的にオフラインのオフィスにいる気持ちになれるので、人との会話によって在宅勤務の孤独感を減らせるのも魅力です。

メリット5:新しいコミュニケーションを楽しめる

今までは人同士が対面してコミュニケーションを取ることが当たり前でした。これに対し、仮想オフィスはWebを介してコミュニケーションを取ります。

「画面に必要書類を映して参加者と議論を進める」「アバターを通して会話する」など、新しく新鮮なコミュニケーションを楽しめます。

仮想オフィスの魅力を理解したらサービスを比較しよう

仮想オフィスを利用することによって、孤独な在宅勤務に面白さを生み出すことができます。また、オフラインでは時間のかかる情報共有も仮想オフィスであれば一瞬で参加者に共有できます。このように多くの魅力を持つ仮想オフィスについて興味がある人は、利用できるサービスを比較してみましょう。

oVice(オヴィス)

oViceは、国内6万人以上が利用する仮想オフィスで、2,000社を超える企業が利用しています。2D空間を利用したオフィスなど、初心者でも操作しやすいUIが人気を呼んでいます。作業中に周囲の声が聞こえてくるため、孤独感を感じることなく作業できるのも、oVicceの強みです。

FAMoffice(ファムオフィス)

富士ソフト提供の仮想オフィスです。専用クラウドを用いた効率的な情報共有のほか、共有データに参加者複数人で書き込みできます。アバターに休憩中、食事中、会議中など複数のステータスを設定できるため、通話トラブルを防げます。

roundz(ラウンズ)

2D・3Dではなく、音声コミュニケーションのみを利用した仮想オフィスです。アバターの代わりにアイコンプロフィールで構成されているため、年齢を問わず利用しやすいのが特徴です。

複数ある仮想オフィスサービスですが、それぞれ他とは異なる特徴があります。まずは仮想オフィスを利用する目的を考えて、自身のニーズに当てはまる仮想オフィスを選択しましょう。

投稿 バーチャル空間でコミュニケーションを活性化!「仮想オフィス」を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 アバターを使って会話ができる仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>仮想オフィスは、アバターを利用して仮想空間でコミュニケーションを取れるサービスです。これから仮想オフィスの導入を考えている人を対象に、国内で人気のあるサービス「oVice」「FAMoffice」のメリット・デメリット、料金体系をご紹介します。

仮想オフィスとは

新型コロナウイルスのまん延、テレワーク・リモートワークの導入に合わせて広がり始めたのが「仮想オフィス」という新しい働き方です。これは一体どのようなサービスなのでしょうか。仮想オフィスの概要を3つのポイントで紹介します。

仮想世界がオフィスになる

会社に行って自分の席で仕事をするのが、今までの一般的な働き方でした。一方で、仮想オフィスの職場はネット上の仮想空間(メタバース)にあります。

仮想オフィスは、ネット環境にあるPC・スマホで接続して、ログインしたほかの社員と一緒に働けるサービスです。疑似的に会社をつくり出すことで、テレワーク・リモートワークの孤独感を軽減して自宅にいながら仮想世界を楽しみつつ働けます。

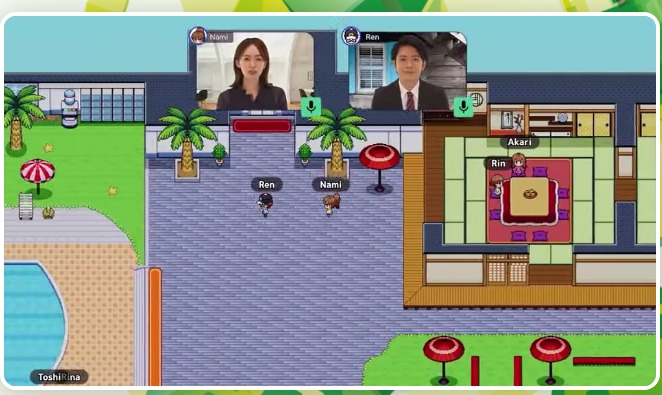

アバターを使ってコミュニケーションできる

仮想オフィスでは、2D・3Dのアバターを操作して仕事します。オフィス内にある複数の施設(会議室・ワークスペース・休憩室)をアバターで移動でき、ログインしたほかのアバターとコミュニケーションを楽しめます。

コミュニケーション方法には、チャット・音声通話など複数の方法が用意されています。まわりの会話が聞こえてくるなど、ほとんど現実と同じようにコミュニケーションを取れるのが魅力です。

国籍を問わず働ける

仮想オフィスはインターネット空間にあることから、ネット環境にある人なら誰とでもつながれます。国内だけでなく国外の人と一緒に働くこともでき、国籍を問わずさまざまなプロジェクトを立ち上げて仮想オフィスで仕事ができます。

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」のサービス概要

国内で人気のある仮想オフィスサービスが、「oVice」「FAMoffice」の2つです。この2つには、それぞれ異なる特徴があります。次に、各サービスの概要についてご紹介します。

oViceのサービス概要

石川県にあるoVice株式会社が提供している仮想オフィスサービスです。2次元のメタバース空間で仕事ができ、アバターにはキャラクターアイコンを使用します。次の有名企業を含む2,000社以上から利用されている有名な仮想オフィスサービスです。

- TOYOTA

- RICOH

- FUJIFILM

FAMofficeのサービス概要

国内ソフトウェア開発力トップレベルの富士ソフト株式会社が提供する仮想オフィスサービスです。3次元のメタバース空間で仕事に参加でき、色のみ変更できるアバターを使用します。

次のような大手企業にも導入されている仮想オフィスサービスで、日々導入会社が増え続けています。

- グリー株式会社

- 株式会社富士経済

- ビーディーシー株式会社

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」のメリット

大手企業の導入が多い「oVice」「FAMoffice」利用時にはどういったメリットがあるでしょうか。次に、各サービスのメリットについてご紹介します。

oViceを利用するメリット

oViceはメタバース空間のレイアウトを自由自在に調整可能です。200個以上のデザインプリセットが用意されているため、快適な仕事環境を簡単に生み出せます。操作性もシンプルで、クリック1つで移動・会話できるなど、ITリテラシーが高くない人でも使いやすいのがメリットです。

FAMofficeを利用するメリット

FAMofficeは動作が軽く、快適にコミュニケーション・情報共有できます。操作や会話にラグが出ないことから円滑なオフィスワークを実現可能です。また次のようなステータスを設定できることから、コミュニケーション齟齬が発生しにくいのもメリットです。

- 会議中

- 取り込み中

- 外出中

- 食事中

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」のデメリット

便利に利用できる「oVice」「FAMoffice」ですが、利用においてデメリットも存在します。各サービスのデメリットについてチェックしてみてください。

oViceを利用するデメリット

oViceは、仮想空間のレイアウトやデザインを自由に変更できる楽しいサービスです。まるでゲームの世界で働くような感覚で仕事ができるため、若い世代から人気を集めています。一方で、年齢層が高い人が多い会社の場合、ゲーム風のレイアウトが好まれないというデメリットがあります。

FAMofficeを利用するデメリット

FAMofficeではプリセットされたシンプルな3Dアバターを利用することから、人の見分けが付きづらいというデメリットがあります。各アバターに名前が表記されていますが、一目で判断しづらいのがネックです。

仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」の金額比較

最後に「oVice」「FAMoffice」の料金について比較します。各サービスの利用料金利用条件を比較して、お得に利用しましょう。

oViceの利用料金

| 料金プラン | 金額 |

| ◆継続利用 | |

| ・Basicプラン(最大接続50名) | 月額¥5,500(税込) |

| ・Standardプラン(最大接続200名) | 月額¥22,000(税込) |

| ・Organizationプラン(最大接続500名) | 月額¥55,000(税込) |

| ◆単発利用 | |

| ・Meetupプラン(最大接続50名) | 月額¥2,750(税込) |

| ・Conferenceプラン(最大接続200名) | 月額¥11,000(税込) |

| ・Exhibitionプラン(最大接続500名) | 月額¥27,500(税込) |

FAMofficeの利用料金

| 料金形態 | 金額 |

| ◆初期費用 | ¥100,000 |

| ◆月額料金 | ¥300/1IDにつき |

| ◆オプション | |

| ・通信料追加(10GB) | ¥1,000 |

| ・フロア追加(1フロア) | ¥10,000 |

| ・資料共有 | 月額¥50/1IDにつき |

予算や機能、デザインなども参考に仮想オフィスを比較していこう

仮想オフィスを利用することで、メタバース空間を利用して疑似的なコミュニケーションが取れるようになります。孤独感のあるテレワーク・リモートワークの問題を改善し、アバターを通して円滑に仕事を進行できるのが魅力です。

今回ご紹介した「oVice」「FAMoffice」2つのサービスでもメリット・デメリット、利用料金に大きな違いがあります。予算や利便性を考慮し、どちらの仮想オフィスが自社に適しているのか比較検討してみてください。

投稿 アバターを使って会話ができる仮想オフィス「oVice」「FAMoffice」をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 メタバースで仕事が変わる?「仮想オフィス」の機能やツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>自分だけのアバターをつくり、WEBを通じて世界中の人と仕事をしたりコミュニケーションを取ったりできる仮想オフィス。その魅力を理解するために、仮想オフィスが持つ4つの機能と満足度の高いサービスをご紹介します。

仮想オフィスとは。代表的な4つの機能を紹介

リモートワークが普及する昨今、会社に集まり仕事をする機会が減りつつあります。また、翻訳ツールの発展によって国籍を問わず世界各国の人が集まりプロジェクトを進行する仕事等も増えています。

仮想オフィスを利用することにより、場所にとらわれない働き方ができたり、情報共有や情報の可視化がスムーズに行えます。

WEB上にある仮想空間を自分の職場として働く。このとき、専用アバターやプロフィール画像を設定し、ネット世界に自身をつくり出して働くことができるのです。まるで映画さながらの世界が普及しつつあります。

また、仮想世界のオフィスも様々で現実世界に似せたオフィス空間もあれば、景色を楽しみながら働ける仮想オフィスもあります。VRゴーグルを着用して仮想オフィスにログインすれば、自宅にいながら別世界を体感できるため、今までにない新しい働き方を楽しめます。

仮想オフィスの機能1:リモートワークで把握しづらい業務状況を可視化

近年、新型コロナウイルスの影響により、テレワークやリモートワークが導入される会社も多くなりましたが、次の問題が生じています。

- 業務進捗状況が自己申告でしか分からない

- 正確な稼働時間を把握できない

この2つの問題点は出社しないと見えづらく、顔が見えないことで勤務時間の虚偽申告が発生する場合もあります。リモートワークの場合、社員の仕事の進捗や量を正しく判断できないことにも改善が求められています。仮想オフィスは、これらの問題点を解決できるのです。

仮想オフィスは、業務に関わるたくさんの情報を数値化したデータとしてチェックできます。たとえば仕事状況や作成資料に合わせて業務進捗状況もオープンに数値化されることから、状況の分析や対応をいち早く行えます。

仮想オフィスの機能2:仮想オフィス内で資料やデータを共有できる

仮想オフィスを利用することによって、簡単に資料やデータを共有できます。たとえば、会議資料や成果資料など、ネット環境があれば誰でも簡単にデータを共有でき、会社まで移動したり別サービスを利用したりする必要がなくなります。

データは仮想オフィスにあるクラウド上で管理されるため、安心安全なセキュリティのなか仕事ができると注目が集まっています。

仮想オフィスの機能3:チャットコミュニケーション

仮想オフィスでのコミュニケーションは、基本的にチャットで行われます。また、リアリティのあるコミュニケーションを行うために、オリジナルアバターを作成してボイスチャットできる仮想オフィスなども多くあります。

オープンスペースにいれば他の人たちの会話が聞こえるなど、リモートワークという孤独感を感じなくなるのも仮想オフィスの良い機能でしょう。

仮想オフィスの機能4:世界中の人と働ける

仮想オフィスは、ネットを通して多くの人とつながれるサービスです。つまり、国籍や言葉を問わず世界中の人と一緒に働けます。

言語の違いについては翻訳ツールなども充実しているため、言葉の壁という大きな障壁もなくなりました。また、すでに現代ではさまざまな国の人たちと活動するプロジェクトなども充実しています。世界をつなげるワールドワイドな仮想オフィスを利用してみてはいかがでしょうか。

仮想オフィスに関連する7製品をピックアップ

仮想オフィスの便利な機能を利用して働きたいと思ったら、複数あるサービスの中から目的にピッタリのサービスを選定することが大切です。最後に仮想オフィスサービスの中でも満足度の高いサービスを3つ紹介します。

oVice

「oVice」は、国内で1日6万人以上が利用している仮想オフィスで、2,000社を超える企業が登録しています。2D空間を利用し、アバターに会話モーションがあるなどリアルな会話が行える仮想オフィスです。周囲の会話状況なども視覚的に把握できることから、リモートワークの孤独感を感じないサービスとなっています。

・oViceの参考価格

Standard:22,000 円 / 1スペース / 月(50名までの利用を推奨)

・oViceのユーザーレビュー

気軽に声をかけたい場合や、全体に一声伝えたい場合など、在宅でも社内環境に近づけることができます。

・oViceへのレビュー「在宅時でも、社内にいるような環境に」より

例えば、少し何か伝えたい場合でも、在宅時ですと、何かしらのテレビ会議ツールで、

事前にMTGURLを発行して、参加を募って、実際に参加してもらった方へのみ口頭で初めて伝えることになりますが、

このoViceであれば事前のMTGセッティングせずとも、相手側の許可を得ずとも、同じフロアの会社にいるように、声かけすることができるので、気軽なコミュニケーションが発生しやすく、ちょっとした声かけが多い職場であれば重宝すると思います。

LIVEWORK

「LIVEWORK」は「リモートワークにオフィスの臨場感とチームの一体感を。」をコンセプトに、コミュニケーションを促進するバーチャルオフィスツールです。オフィスの自席から見える景色をイメージしたUI設計がされています。

・LIVEWORKの参考価格

Standard:5000円/月(ユーザー数10名。ユーザーの追加購入は10名単位)

・LIVEWORKのユーザーレビュー

・アイコンでなく、実写で顔が見えるが静止画を数分おきに撮影なので撮られる側の緊張が少ない

・相手の様子が見えるので気軽に話しかけやすい

・競合製品と比べシンプルでわかりやすく直感的な操作感

・カメラをOFFでの運用も可能など柔軟な設定が可能

・ルームをプロジェクト単位やチーム単位、ユーザー同士で作成できる利用者の監視されているというストレスが少なく

LIVEWORKへのレビュー「ありそうでなかった」より

コミュニケーションの活性化というメリットが大きい

管理側と利用者の利用目的をいいバランスで果たしている

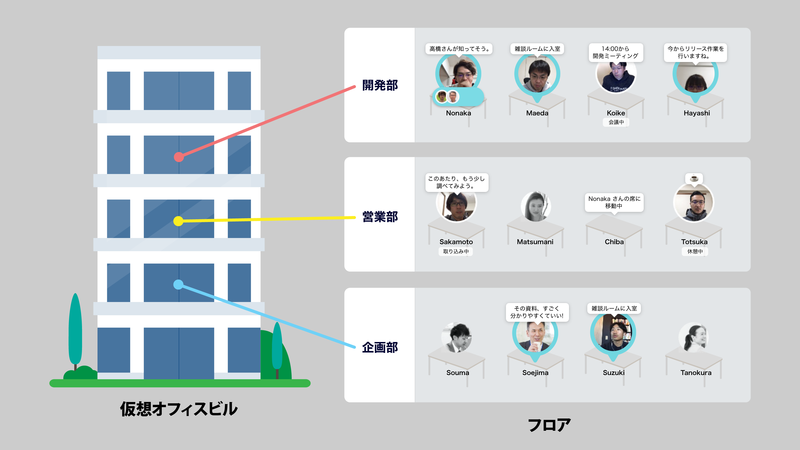

Remotty

Remottyはオフィスにいるときにあった雑談や相談をテレワークで実現するための仮想オフィスツールです。「2分に1回働いている人の顔写真を自動撮影する機能」「カレンダーやテレビ会議、チャットツールとの連携機能」「ワンクリックで話せる機能」といった機能で社内のコミュニケーションをサポートしてくれます。画像のようにフロア別にスタッフや部門を分けてひとつのオフィスを構築するという体験ができます。

・Remottyの参考価格

お問い合わせ

・Remottyのユーザーレビュー

Remotty導入前は、「リモートワークでは顔が見えないことが当たり前」と思っていました。相手が今、席にいるのかいないのか、すぐ反応がありそうかどうか等、相手が見えないという状態がいかに仕事を進めづらいか認識できていませんでした。現在は、相手の状態が見えるようになったため、リモートワーク時でもオフィス出社時と同じように働けるようになりました。

Remottyへのユーザーレビュー「リモートワーク時の必須コミュニケーションツール」より

FAMoffice

富士ソフトが提供する「FAMoffice」は、オフィスにいるみたいにリアルなコミュニケーションが取れる仮想オフィスです。ブラウザからログインして自身のアバターを出勤させると、お互いの出勤状況がひと目で分かります。

「つぶやき機能」を利用して細かな業務状況を共有したり、上司や同僚とビデオ通話したりすることも可能。ブラウザだけで操作できて動作が軽いため、Zoomなどと併用できるのも便利です。

・FAMofficeの参考価格

30,000円/月(100IDまで。別途初期費用100,000円)

・FAMofficeのユーザーレビュー

FAMofficeはアバター同士をぶつけるだけで、会話が開始できます。また画面共有や資料共有機能も用意されており、会議も実現できます。資料共有はお互いがカーソルを使って指示することができ、議論がしやすいです。まるでオフィスに出社しているかのような環境をバーチャル上で実現できています。

FAMofficeへのレビュー「シンプルで直感的に操作しやすい仮想オフィスツール」より

roundz

仮想オフィス「roundz」は、声でのコミュニケーションに特化した仮想オフィスです。監視感を抑えるために、カメラによるビデオ通話機能は搭載していません。バーチャル空間を持たず声のみでコミュニケーションが取れることから、アバター操作などのストレスもなく、スムーズに会話だけを楽しめます。

ゲストスペースをつくってURLを共有すれば、ChromeやEdgeなどを利用して社外の人も参加できます。テレワークだけでなく、オフラインで働きながらのハイブリッドテレワークとしても活用されているサービスです。

・roundzの参考価格

Basic:16,500円(20名まで)

・roundzのユーザーレビュー

・他の社員に質問や相談をするときに、Zoomを発行する手間や文字に起こす手間がなくなった。また、相手の予定もroundz上で確認できるためGoogle カレンダーを開いて予定を見る必要もなくなった。

roundzへのレビュー「リモートでもコミュニケーションがさらに円滑に」より

・導入前は社内チームが同じ人や、同じ案件を担当している人以外と会話する機会が少なかったが、今ではroundz上でコミュニケーションが活発に行われるようになった。

RISA

RISAはOPSION社が運営するアバターを活用したバーチャルオフィスです。オフィスを自由にカスタマイズできる機能が備わっており、エンターテインメント性を感じられるつくりとなっています。

公式サイト:https://www.risa.ne.jp/

MetaLife

MetLifeは遊び心のあるデザインが魅力のバーチャルオフィスです。レトロゲームのような世界観の中に社員それぞれのアバターが存在し、コミュニケーションの活性化に貢献してくれます。Web会議や雑談などもツール内で完結できます。

公式サイト:https://metalife.co.jp/

仮想オフィスを選ぶ際のポイント

仮想オフィスを選ぶ際の注意点について解説します。予算や導入までのスケジュールもさることながら、どのような課題解決をめざすのか、具体的な運用イメージをもって機能や仕様を選ぶことが重要です。

導入目的と機能がマッチしているか

バーチャルオフィスの導入目的によって、必要な機能や適した仕様は異なります。主にオフィスとして利用する場合は、会議室やコミュニケーション機能が充実しているものがおすすめです。1on1ミーティングや個別面談を行いたい場合は、プライバシーが守れる機能があると安心です。

他ツールとの連携ができるか

GoogleカレンダーやOffice365、チャットツールなど、既存のオフィスツールと連携できるか確認しておきましょう。使い慣れたツールを継続できると、大がかりなデータ移行や設定、操作説明などが省けます。ミスが防げることもメリットです。

デザインやレイアウトが使いやすいか

現実のオフィスの部屋割りと同じようにレイアウトを変更できるものや、シンプルで操作性に優れたもの、アバターで楽しさや気軽さを演出できるものなど、さまざまなタイプがあります。組織文化や利用シーンなどに合わせて選びましょう。

合わせて読みたい

投稿 メタバースで仕事が変わる?「仮想オフィス」の機能やツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、DXの推進がIT化やデジタル化と同じ意味で捉えられている例も多く見受けられます。そこで本記事では、DXとデジタル化の違いや、なぜ企業がDXに取り組もうとしているのかについて解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXは「Digital Transformation」の略で、2004年にウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念として、“ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること”と定義されています。「Digital Transformation」の略語としてDTではなくDXが使われているのは、英語圏で「trans」をXと略す習慣があるためです。

現在のDXにはよりビジネス寄りの定義もあります。たとえば経済産業省では以下のように定義しています。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”

(出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」)

また、同省は、IT専門調査会社であるIDC Japanの以下定義も引用しています。

“企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること”

(出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討~ ITシステムに関する課題を中心に~」)

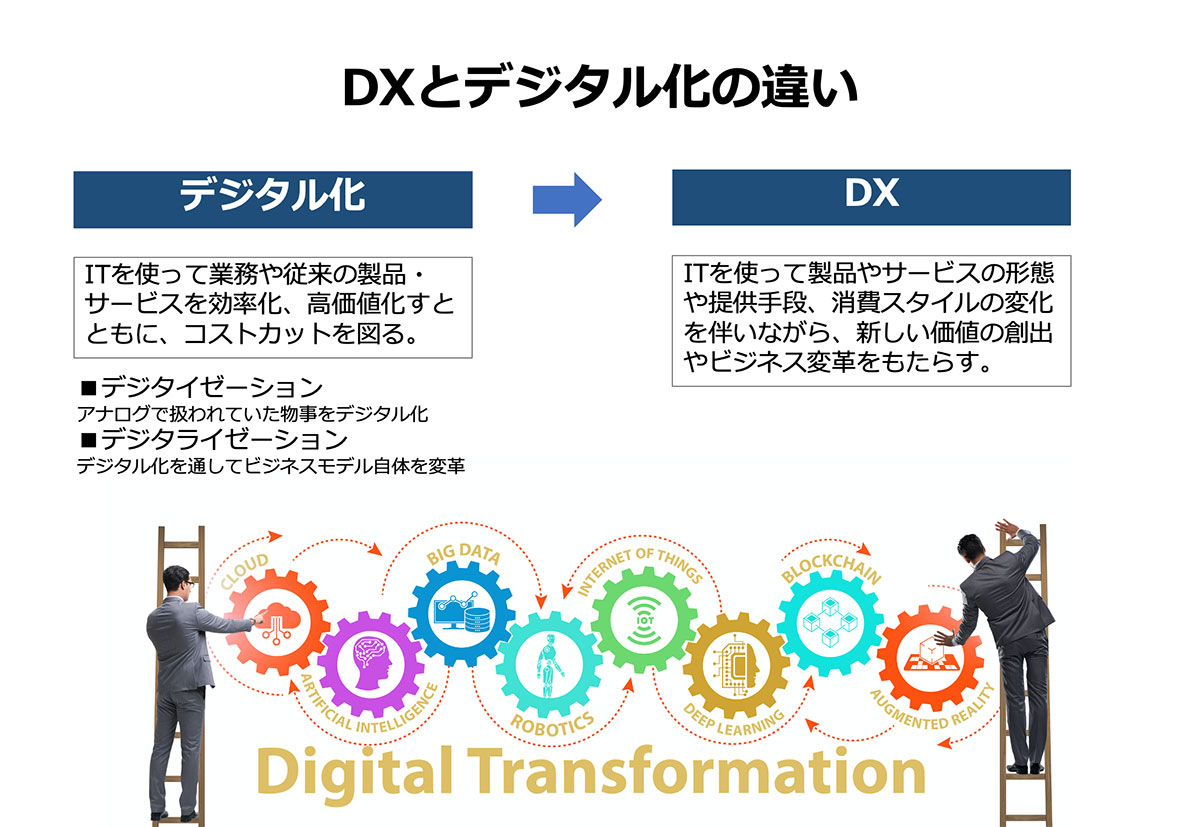

DXとデジタル化との意味の違い

DXと混同して使われている言葉として、デジタイゼーション(Digitization)とデジタライゼーション(Digitalization)が挙げられます。デジタイゼーションとデジタライゼーションはDXと同じデジタル化を意味する言葉として使われています。そこで、これらの言葉の違いを確認しておきます。

デジタイゼーション(digitization)とは?

デジタイゼーションとは、アナログで扱われていた物事をデジタル化する手段を示します。

たとえば紙ベースで管理していた資料や文書、帳簿類をデジタルデータとして保管して作成効率を高め、省スペースと検索性を実現したり、手作業で行っていたデータのコピー&ペースト作業などをRPA(Robotic Process Automation)を活用して自動化したりする手段を指します。つまり、業務プロセスをデジタル化して効率を高めたりコストを削減したりすることをデジタイゼーションと呼びます。

デジタライゼーション(digitalization)とは?

デジタライゼーションはデジタル化を通してビジネスモデル自体を変革することを示します。音楽や映像をCDやDVDといった物理的なメディアで販売したり貸し出したりしていたものをインターネット経由でストリーミング配信にしたり、自動車を販売して顧客に所有させていたものをインターネット上で予約して空いている車を共有するカーシェアリングに変革することなどが挙げられます。

デジタイゼーションが「守りのデジタル化」であれば、デジタライゼーションは「攻めのデジタル化」といえます。そして、このデジタライゼーションが進められた結果として、DXが推進されていると考えられます。

DXでビジネスの何が変わるのか?

DXがビジネスに与える変化について説明します。

業務の効率化

DXは単なるデジタイゼーションではありません。既存の業務プロセスやレガシーシステムを一新し、ビジネスモデルの変革まで起こすことをめざしているためです。

既存の業務プロセスをITにより効率化することは、単に便利なデジタルツールを導入するだけでなく、従来の業務プロセスの見直しを行うことで、無駄なプロセスを洗い出し、業務の改善を行うことも意味しています。DXによって、ツールによる自動化だけでなく、業界全体の根本的な効率化を実現できるのです。

コストの削減

DXを推進することで、老朽化したレガシーシステムの見直しにもつながります。独自にカスタマイズされたレガシーシステムはブラックボックス化しているため、運用と保守のコストが膨らんでいる可能性があります。これを汎用性のある最新のクラウドシステムに乗り換えることで、ブラックボックス化したレガシーシステムの保守費用や運用費用を削減することができます。

業務フロー見直されることで、書類の削減や押印の行程の削除、部署間や支社間でのオンライン化による郵送費や出張費の削除など、多面的なコスト削減が可能です。

働き方の多様化

DXは働き方も変えていきます。テレワークが導入されることで、さまざまなハードやITツールが導入され、業務プロセスや勤怠管理、社内規定の変革につながります。その結果、働き方の多様化を可能にします。

DXについては以下のページで詳しく紹介しています。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8683

企業がDXに取り組むべき理由

企業におけるDXは市場での競争力を高め、場合によってはビジネスモデルの変革によって新しい市場を切り拓く可能性もあります。逆にいえば、たとえ現在市場をリードしている企業でも、DXを怠れば他企業にシェアを奪われる可能性があるということです。

ここでは、企業がDXに取り組むべき主な理由を2つ挙げます。

ビジネスの多様化への対応

GAFAの台頭をはじめとするインターネット企業の台頭だけでなく、現在ではあらゆる産業においてDX化が進み、これまでにない製品やサービス、ビジネスモデルが新たな市場を形成して古い市場を席巻しています。

デジタルディスラプション(デジタルテクノロジーによる破壊的イノベーション)により、既存のビジネスモデルの破壊と再構築が行われる時代には、あらゆる産業においてDXの波に乗った新規参入者によってシェアを奪われてしまい、従来のビジネスモデルの価値が破壊されてしまうこともあります。ビジネスの多様化に対応するためにも、DXへの取り組みは必須といえます。

市場のニーズの変化

近年、消費者の消費行動は「モノの消費」から「コトの消費」にシフトしているといわれます。特にモノを所有することよりも、実際に体験することが重要視されます。たとえば音楽CDや映像DVDを所有することよりもストリーミング配信のサービスの利用を選んだり、自動車を所有するよりもカーシェアリングを選んだりするなどです。このような市場ニーズの変化に対応するためにも、企業はDXを推進する必要があります。

企業がDXを推進する際の課題

企業がDXに取り組む際の4つの課題について解説します。

DXへの理解が不足している

DXを推進する際の課題として、各企業のビジョンと戦略が不明瞭であることが挙げられます。

経済産業省はDXに関するレポート「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」の中でデル株式会社の調査結果を引用して、DX推進の課題の1位として「デジタルに対するビジョンと戦略の不足」を挙げています。

つまり、DXの推進は必要だと認識している企業の多くは、DX推進プロジェクトを立ち上げてはいるものの、企業としてのビジョンと戦略が明確ではないためDXの推進が滞っているというのです。具体的には、経営層が既存システムの問題点を把握しきれていないことや、DXの意義や変革後のイメージを明確にできていないままに、とりあえずDX推進を掲げてしまっていることが課題となっています。

DX推進のための人材が不足している

次にデジタル人材の不足が挙げられます。経済産業省のレポート「IT人材需給に関する調査(概要)」によれば、2030年にはIT人材が45万人以上も不足すると推計されています。IT人材が経営層にも現場にも不足することは、ビジネスをDX化するデザインやイノベーターが不在になってしまうことを意味します。また、システムに精通したプロジェクトマネージャーも不足してしまいます。その結果、場当たり的なデジタル化が優先され、企業の戦略としてのDXを推進することが困難になります。

現在の少子高齢化や理数系離れは、IT人材の不足を深刻化させていく可能性があります。このことは、DX推進にとって、大きな課題となります。

レガシーシステムのブラックボックス化

過度なカスタマイズが行われて肥大化し、老朽化が進んだシステムをレガシーシステムと呼びます。レガシーシステムは保守や運用にコストがかかるだけでなく、開発や保守に携わってきた社内外の人員が現場からいなくなることでブラックボックス化が進みます。

経済産業省のレポート「DXレポート~~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」では、老朽化したシステムを抱えている企業の約7割が、「老朽システムが、DXの足かせになっていると感じている」と答えています。

また、同省のレポート「DXレポート~~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)」では、IT予算の9割以上がレガシーシステムの維持管理費となり、「技術的負債」となっていると指摘しています。技術的負債とは、「短期的な観点でシステムを開発した結果として、長期的に保守費や運用費が高騰している状態」であると、同レポートでは解説しています。さらに、前者のレポートでは日米のIT投資についても言及しており、日本は米国に比べて「守りのIT投資」への偏りが見られることも指摘しています。

以上のことから、企業は戦略的なIT予算を組まなければ、DXの推進が遅れることが懸念されます。

DX推進のビジョンが示されていない

DXを推進するということは、現場単位で業務のデジタル化を進めるのではなく、ビジネスの変革をめざすことを意味します。そのためには、経営者がビジョンを示す必要があります。このことの重要性は、経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)Ver. 1.0」の序文においても以下のように記されています。

“今後、DX を実現していく上では、デジタル技術を活用してビジネスをどのように変革するかについての経営戦略や経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業組織内の仕組みや体制の構築等が不可欠である。”

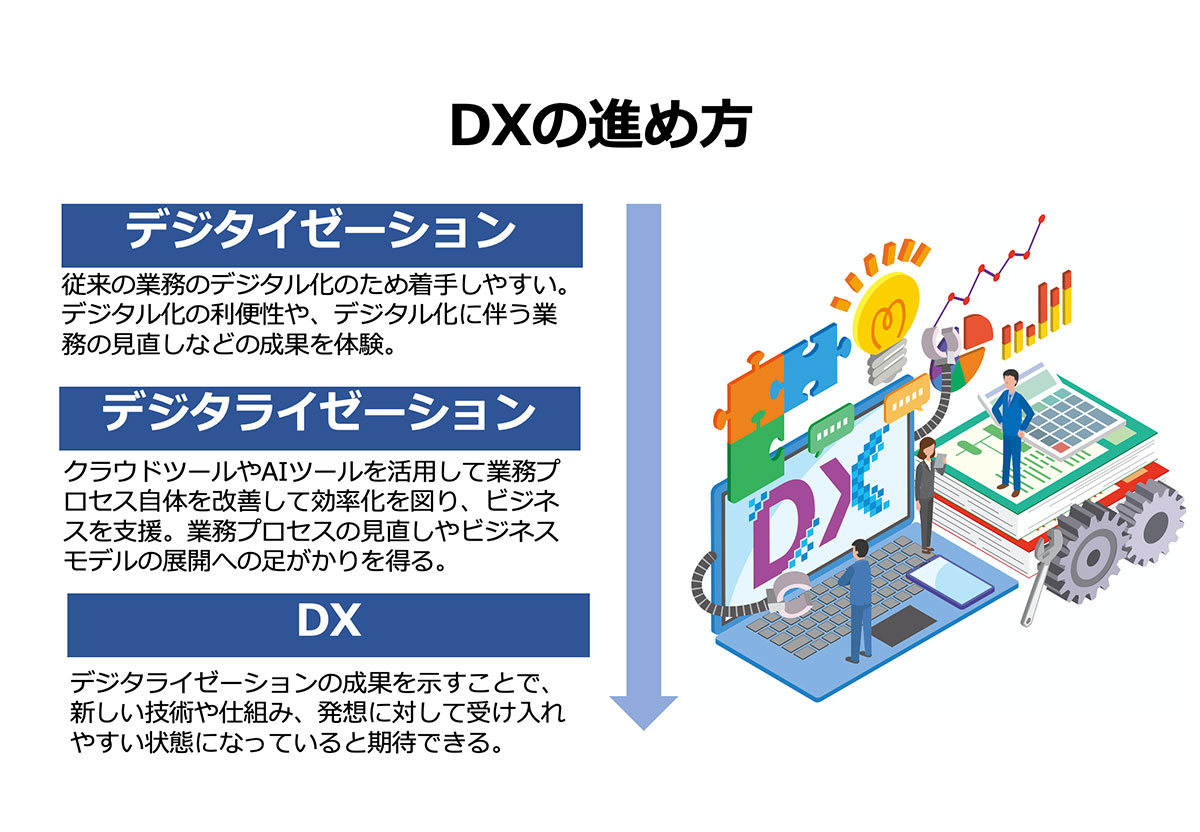

DXの進め方

DXは単なるデジタル化ではありません。そのため、DXを推進するといっても一足飛びにビジネスの変革を行うことは困難な場合があります。そこで、段階を経てDXを推進する方法について解説します。

デジタイゼーションから始めてみる

まず、DXへの手始めとして、デジタイゼーションを進めます。デジタイゼーションは単に従来の業務のデジタル化であるため、着手しやすいと考えられます。たとえば資料や文書はデジタル化して検索性や共有性を高めます。日報や業務報告書、出張報告書、あるいは経費の精算などの手続きにおいてもデジタル化を進めます。このことで、デジタル化の利便性や、デジタル化に伴う業務の見直しなどの成果を体験できるようになります。

デジタライゼーションを進める

次に、デジタライゼーションを進めます。多くの企業がこの段階でDX化は完了したと一息ついてしまっているかもしれません。デジタライゼーションは単なるデジタル化ではなく、クラウドツールやAIツールを活用して業務プロセス自体を改善して効率化を図ったり、ビジネスを支援したりします。この段階で、最新のデジタルツールへの理解や使用体験を得て、業務プロセスの見直しやビジネスモデルの展開への足がかりを得ます。

デジタルトランスフォーメーションを実現する

デジタライゼーションが十分に行われれば、その経験者がDXを推進するためのメンバーとなれますし、デジタライゼーションの成果を示せたことで、DX推進に対する社内の反発を軽減することも期待できます。

DXでは、従来の業務プロセスのデジタル化からビジネスモデルの変革までを一挙に進めてしまうと、従来の業務やビジネスに馴染んだ人たちからの反発を招きやすくなります。しかし、デジタイゼーションからデジタライゼーションのステップを踏んでいれば、新しい技術や仕組み、発想に対して受け入れやすい状態になっていると期待できます。

社内のデジタイゼーションにおすすめツール

ここで、DXへの最初のステップである社内のデジタイゼーションに活用できるおすすめのツールを紹介します。

コミュニケーション

ビジネスチャット

ビジネスチャットはビジネスでの利用に特化したコミュニケーションツールです。メールよりもビジネスライクなメッセージのやりとりを行いやすく、チームやプロジェクト単位でのタイムライン表示ができるなどの工夫がされています。

ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

社内SNS

社内SNSとは、社内の利用に特化されたSNSで、社内の情報共有やコミュニケーションに活用され、アクセスコントロールの行いやすさや、強固なセキュリティによる安全性の高さが評価されています。

Web会議・テレビ会議

Web会議とは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末でインターネットを介して映像と音声を使ったコミュニケーションを行えるツールです。テレビ会議もWeb会議と同様の使い方ができますが、専用設備が必要なため初期コストがかかり、使える部屋が限られるなどの点が異なります。

グループウェア

グループウェア

グループウェアとは、社内のコミュニケーションや情報共有をオンラインで支援するツールです。主な機能としてスケジュール管理やファイル共有、施設予約、連絡などがあります。

グループウェアについての更なる詳細はこちらをご覧ください。

プロジェクト管理

プロジェクト管理ツールとは、プロジェクトの進捗管理をオンライン上で行うツールです。プロジェクトの進捗状況を可視化し、メンバー間での情報共有をリアルタイムで実現します。

プロジェクト管理についての更なる詳細はこちら

タスク管理・工数管理

タスク管理・工数管理とは、プロジェクトを遂行するために、チームメンバー各人に割り当てられた業務を管理することです。

オンラインストレージ

オンラインストレージとは、インターネット上にファイルを保管できるクラウドサービスです。ファイルはクラウド上に保管されているため、どの端末からでも利用できます。

オンラインストレージについての更なる詳細はこちらからご覧ください。

セールス

・名刺管理

名刺管理ツールとは、紙の名刺をデータ化してデータベースに登録し、名刺の情報を社内で共有・活用するためのツールです。社員が個々に持っている人脈を可視化し、主に営業活動に活用します。

名刺管理についての更なる詳細はこちらをご覧ください。

・CRM(顧客管理システム)

CRMとは「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」を意味します。顧客情報を収集・分析することで最適なアプローチを行い、顧客との関係性を良好に保つことで顧客満足度を向上させます。

→CRMの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/labo/archives/8602

・SFA(営業管理システム)

SFAとは「Sales Force Automation」の略で、「営業支援システム」と訳されます。営業が商談を開始してから受注にいたるまでのプロセスを可視化し、営業活動の効率化を支援します。具体的には既存顧客・見込み顧客のデータや、過去の商談記録、現在の営業の進捗状況といったデータを管理します。

→SFAの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8622

マーケティング

・MA(マーケティングオートメーション)

MAとは「Marketing Automation」の略で、マーケティングの各プロセスを自動化することによりマーケティングを効率化するツールです。見込み顧客1人ひとりの興味や関心に合わせたコミュニケーションをとることができ、良好な関係性を築いていきます。

MA(マーケティングオートメーション)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」

→MAの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8693

・BI(ビジネスインテリジェンス)

BIとは「Business Intelligence」の略です。企業内の各部門が収集・蓄積している膨大なデータを統合して分析・加工し可視化することで、経営戦略やチーム戦略における意思決定を支援することを指します。

BI(ビジネスインテリジェンス)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

・CMS(コンテンツマネジメントシステム)

CMSとは「Contents Management System」の略で、Webサイトを構成するテキストや画像、デザイン・レイアウトなどの情報を一元管理・保管するシステムです。CMSを使用することで、HTMLやCSSの知識がなくても、簡単にコンテンツを更新することができます。

→CMSの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8607

・メール配信システム

メール配信システムとはメールを自動的に一斉配信できるツールです。その際、ターゲットのセグメントリストを抽出したり、登録者が配信解除を行う仕組みや自動返信を設定しする機能などが備わっています。

・バックオフィス

バックオフィスとは、企業内で直接利益を生まない後方支援業務を指します。バックオフィスの例としては、経理、会計、総務、庶務、カスタマーサポート、マーケティングなどが挙げられます。

→ERPの詳しい解説はこちらをご覧ください。

「ERP」記事へのリンク(URL未定)

・チャットボット

チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、自動的に会話を行うプログラムのことです。人工知能と自然言語処理技術の発展により、Webサービスにおいてさまざまなチャットボットが登場しています。

→チャットボットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8548

・電子署名

インターネットの普及とシステム化が進み、契約書や請求書といった重要書類を電子文書に変えてやり取りする機会が増えてきています。そこで紙文書の印鑑やサインと同様に正式文書であることの証明を担うものが電子署名です。

電子契約・電子サイン・電子署名の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

・労務管理

労務管理とは、従業員の労働条件や労働環境、福利厚生、休暇、賞与、手当てなど、労働に関する管理を行います。また、従業員の雇用から解雇までの採用、人事考課、異動などの業務も行います。

→労務管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8624

・マイナンバー管理

マイナンバー管理とは、企業が従業員のマイナンバーを収集し、保管、利用、そして破棄までの管理を行うことです。マイナンバー管理システムはクラウドサービスとして提供され、ペーパーレス化を実現し、通信の暗号化や不正アクセスを防ぐセキュリティ対策が施されています。

・勤怠管理

勤怠管理とは、企業が従業員の始業から終業までの時間、時間外労働、有給休暇などの就業状況を把握することです。オフィスワーカーだけでなく、テレワーカーの勤怠も管理します。

→勤怠管理システムの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8700

・会計ソフト

会計ソフトとは、事業におけるお金の動きを全て管理して会計処理を行い、必要な帳簿書類や貸借対照表、損益計算書、決算書などを生成するソフトです。

ネットワークセキュリティ

・ウイルス対策

ウイルス対策とは、コンピュータに侵入するウイルスやマルウェアを検知して除去することです。既知のウイルスプログラムをデータベースと照合して検知する方法と、異常な挙動により未知のウイルスを検知する方法があります。

・仮想デスクトップ

仮想デスクトップとは、サーバ上で稼働させている複数の仮想マシンで利用者ごとのデスクトップ環境を動かすことです。主に、DVI(Virtual Desktop Infrastructure)型とサーバベース型があります。

VDI・DaaS(仮想デスクトップ)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

・WAF(ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール)

WAFとは「Web Application Firewall」の略語でWebアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃からWebサイトを保護するセキュリティ対策です。Webサーバの前段に設置することで、攻撃と判断した通信を遮断します。主にネットバンクやECサイトのクレジット情報のやりとりが発生するWebサービスを保護します。

人材活用

・人材管理

人材管理とは、企業の経営戦略のために必要な人材にいついて、採用から異動、育成を管理することで、人材のモチベーション維持や職務とのマッチングを行います。

・タレントマネジメント

タレントマネジメントとは、人事管理の一部として、従業員の才能やスキル、経験値、学歴などを一元管理し、人員配置や人材開発、昇進、昇格を戦略的に行うことです。

・採用管理

採用管理とは、企業の採用活動や配置、異動などを一元管理することです。求人媒体や人材紹介会社など複数の応募経路により煩雑になっていた採用業務を一元管理することで、採用業務の効率化、採用コストの削減、採用力の強化を実現します。

DXを支えるデジタル技術

DXの推進にはどのようなデジタル技術が活用されているのでしょうか?ここでは主なデジタル技術を4つ紹介します。

IoT

IoTは「Internet of Things」の略で、「モノ」を「インターネット」につなげることを示します。インターネットに接続されたモノの状態や動作をセンサーやカメラ、あるいは人の手によってデータとして集積し、ほかのモノやサーバ、あるいは人に届けることがIoTの基本的な仕組みです。

たとえばウェアラブルデバイスがユーザーの心拍数や睡眠時間のデータをセンサーで取得し、クラウド上の健康管理システムに送信することで、システムが現在の健康状態を分析し、ユーザーに自動的にフィードバックしたり、逆に外出先からスマートフォンで自宅のエアコンを操作したりすることができます。

また、配送物のタグ上のQRコードを各拠点がスキャンすることで、どの配送物が現在どこにあるのかを自動的に追跡するシステムなどにも使われています。

このようにモノから収集したデータはビッグデータとして蓄積され、このデータをさまざまな用途で活用することができる環境はDXの推進に重要なインフラとなります。

AI(人工知能)

AIは「Artificial Intelligence」の略で「人工知能」と呼ばれています。人により取得したデータやIoTなどで取得した膨大なデータから特徴を見つけ出し、自律的にルールや相関関係を見つけ出して判断を行います。たとえばスマートフォンやスマートスピーカーに人が口頭で尋ねた質問に答えたり要望に応えて動作したりすることにもAIの技術が利用されています。あるいはベルトコンベアを流れる製品の中から不良品を検出することや、自動運転に必要な画像認識にもAIの技術が活用されています。DXの推進には今後、AIが活用される機会が増えてくると予想されます。

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングは、インターネット上で提供されるコンピュータサービスを共有することです。サービスにはSaaS、IaaS、PaaSなどの種類があり、グループウェアやビジネスチャット、ファイル共有、SFA、CRMなど、DXを推進する際に必須のインフラです。

モビリティ

ITの分野におけるモビリティとは、外出時や移動時にノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどのモバイル端末により通信サービスを利用できることを示します。

5G

5Gは高速で大容量、低遅延、高信頼性、そして多数同時接続が可能な移動通信システムです。そのため、AR/VR/MRコンテンツや高画質映像のダウンロード、多数のIoTが取得するビッグデータの送受信などが可能になります。また、遠隔医療や自動運転、ロボットの操作などで必要となる信頼性の高い高速通信を支える技術です。したがって、DXの推進には必須の技術となります。

セキュリティ

DXが推進されると、さまざまな場所や端末からインターネットにアクセスする機会が増えます。その際にデータの漏えいや改ざん、ウイルスの侵入、ハッキングなどのリスクが高まります。これらのリスク防ぐための技術がセキュリティです。

「情報セキュリティ」記事へのリンク(URL未定)

AR/VR/MR

AR/VR/MRはそれぞれ拡張現実(Augmented Reality)、仮想現実(Virtual Reality)、複合現実(Mixed Reality)を示し、いずれもデジタル技術によりユーザーに疑似体験を提供する技術です。ゲームやショッピングからエンジニアリング、技能訓練まであらゆる用途へ応用でき、DX推進においては革新的なユーザー体験をもたらす技術です。

HMI

HMIとは「Human Machine Interface」の略で、人が機械に指示を出したり、機械から人に結果を返したりする際に使われる技術を示します。たとえばパソコンに対して指示を出す場合はキーボードやマウスを使い、その結果がディスプレイに表示されたり紙に印字されたりします。また、スマートフォンに指示を出す場合にはディスプレイ上をタップしたり声で話しかけたりすることで、その結果がディスプレイや音声で返されます。これらの技術がHMIで、DXの推進にしたがってより多彩な方式が登場することが予想されます。

まとめ

DXへの取り組みは、あらゆる産業や業界で必須となっています。特に新型コロナウイルスの感染拡大は人々の行動様式から価値観まで変えてしまい、企業のDXは急務になったといえるでしょう。

DXについては経営陣から現場従業員までが本質を理解したうえで取り組まなければ、単なるデジタル化で満足してしまうことになりかねません。全社的な取り組みとして、自社のビジョンを明確にしてDXを推進する必要があります。

投稿 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 テレワークと在宅勤務は違う?ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>在宅勤務とは?

在宅勤務とは、オフィスに出社せずに自宅で勤務する働き方です。ただし、まったく出社せずに勤務するとは限らず、決まった曜日だけに出社したり、必要に応じて出社したりするなど、さまざまなパターンがあります。近年の働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務を導入する企業が増えています。主にパソコンなどの端末で作業できる業務を中心に導入が進められています。

働き方改革についての詳細はこちらからご覧ください。

テレワークと在宅勤務の違い

テレワークはICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を活用した、時間や場所に制約されない働き方を示します。したがって、自宅のみならずカフェやコワーキングスペース、ホテル、あるいは交通機関での移動中に働くことを示します。そのため、テレワークにはモバイルワークやサテライトオフィスワークが含まれます。

在宅勤務も自宅で勤務することを示しているので、モバイルワークと同様にテレワークの一形態であるといえます。そして、テレワークが働き方の概念を示す際に使われる傾向があることに対し、在宅勤務は働き方の形態を示す際に使われる傾向があります。また、テレワークが会社員や個人事業主など、雇用形態は問わないことに比べ、在宅勤務は「勤務」という言葉が含まれているように、企業に雇用されている人の働き方を示すことが一般的です。

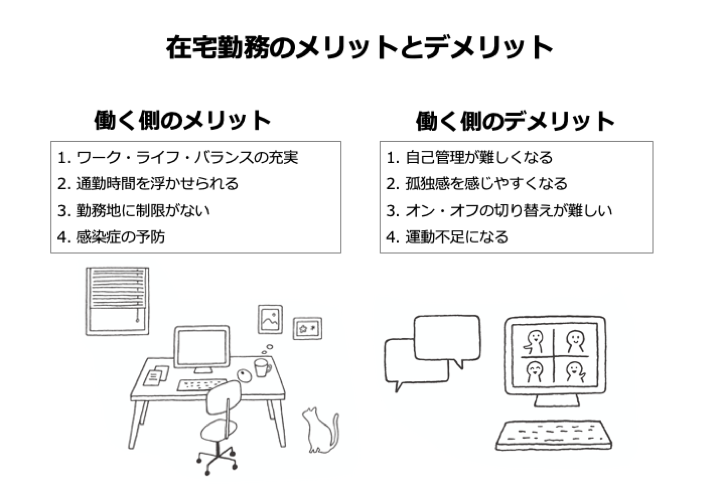

在宅勤務のメリットとデメリット

在宅勤務制度の導入を検討されている企業は増えてきていますが、導入を検討するにあたり、在宅勤務のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

ここでは、働く側と企業側に分けて解説します。

在宅勤務がもたらす従業員のメリット4つ

1.ワーク・ライフ・バランスの充実

在宅勤務制度が導入されていると、育児や介護をしながらでも働きやすくなり、家庭で不測の事態が生じた際にも柔軟に対応できます。その結果、ワーク・ライフ・バランスの充実につながります。

2.通勤時間を浮かせられる

在宅勤務になれば、バスや電車、あるいは自家用車を使用しての通勤がなくなるか、減らすことができます。その結果、通勤に費やしていた時間を節約できるうえ、ストレスも軽減されるため、精神的にも肉体的にも余裕が生まれるでしょう。それにより、趣味や自己啓発などを充実させることができます。

3.勤務地に制限がない

在宅勤務制度が導入されれば、通勤時間や距離の制約がなくなるため、居住地の選択の幅が広がります。子育てや介護などにより適した環境を選んだり、配偶者の転勤に伴って転居しやすくなったります。

4.感染症の予防

在宅勤務により通勤電車やオフィスなど、人と密に接する機会が減ることで、新型コロナウイルスやインフルエンザといった感染症のリスクや不安・ストレスを軽減できます。

在宅勤務による従業員のデメリット4つ

1.自己管理が難しくなる

自宅で作業をしていると集中できる反面、誰からも見られていないため、休憩する頻度が高くなったり業務以外のことに気を取られやすくなったりする可能性があります。自己管理ができなければ生産性が下がってしまいます。

2.孤独感を感じやすくなる

在宅勤務では1人で作業をしており、同僚や上司などがともに働いている姿を見たり気配を感じたりすることがありません。また、同僚や上司と気軽に声をかけ合うこともなくなります。そのため、孤独感を感じる人が出てきます。

3.オンとオフの切り替えが難しい

自宅で作業を行っていると仕事とプライベートの境界が曖昧となり、仕事のオン・オフの切り替えが上手くできずに生産が低下したり、ストレスが増えたりする可能性があります。

4.運動不足になる

通勤やオフィス内での移動がなくなり、自宅で椅子に座ったままの状態で過ごす時間が長くなるため、運動不足になりがちです。

在宅勤務がもたらす企業側のメリット4つ

1.光熱費などのコストを削減できる

在宅勤務を導入することで、オフィスの光熱費や通勤費などのコストを削減することができます。また、スペースの削減も可能になるため、より賃貸料の安いオフィスへの移転も検討できるでしょう。

2.業務を効率化できる

在宅勤務では各人が自宅で作業を行うため、電話への対応や来客への対応、予定外の打ち合わせなどにより業務を中断することが少なく、作業効率が高まり生産性が上がります。

3.人材を確保しやすい

在宅勤務を前提にしていれば、人材を採用する際に居住地の制約がなくなるため、地域に縛られずに広く人材を求めることができます。また、育児や介護などにより休職や退職を検討している社員に在宅勤務を提案することで、離職率を下げることができます。

4.緊急時における事業の継続性

各人が自宅で勤務していることで、自然災害や感染症拡大などの緊急事態発生時に、事業を継続しやすくなります。また、緊急事態時に障害が発生して業務が中断しても、早期に復旧できる可能性が高まります。

在宅勤務による企業側のデメリット4つ

1.勤怠管理を見直す必要がある

従来の勤怠管理方法では、オフィス勤務と在宅勤務という異なる勤務方法で働いている従業員や、同じ従業員でもオフィス勤務の日と在宅勤務の日が混在している状態を管理することはできなくなります。在宅勤務制度を導入する際には、新しい勤怠管理システムを導入する必要があります。

2.生産性が低くなる可能性

在宅勤務ではオフィスに出勤している際の雑務がなくなる分、生産性が高くなることが期待されます。しかし、人によっては自宅で仕事をすることで怠けやすくなったり、家族に干渉されやすくなったり、あるいは家庭の用事に気を散らされたりするなど、生産性が下がる可能性もあります。

3.コミュニケーションが不足する

各人が離れて仕事をしていると、オフィスという空間を共有して仕事をしているときに比べ、チーム内のコミュニケーションが不足します。気軽に相談し合ったり、雑談を交わしたりすることで補われていた情報交換や励まし合いなどが減ってしまいます。そのため、お互いの進捗状況や負担の軽重を確認し合うことが難しくなります。

4.セキュリティリスクが高まる

在宅勤務では社外で端末を使用することになり、情報漏洩やサイバー攻撃、端末の盗難などセキュリティリスクが高まります。

5.従業員の精神面のケアが難しくなる

オフィスで同僚や上司が空間を共有して仕事をしているときには、気軽に相談や励まし合うことができました。また、働いている姿を確認できたため、体調や精神状態の変化に気づきやすい環境でした。しかし在宅勤務では孤立した状態で仕事を行うことになるため、精神面での不調に気づきにくくなり、サポートも難しくなります。

在宅勤務を導入する際の注意点

在宅勤務制度を導入する際には、企業側で注意すべき項目があります。

在宅勤務の相談窓口を用意する

在宅勤務制度を導入する際には、在宅勤務を行う従業員に不安や疑問が生じます。このとき、在宅勤務者用の相談窓口を決めておかないと誰に相談してよいのかわからず、詳しそうな従業員に相談が集中してしまいます。結局不安も疑問も解消できないまま在宅勤務が始まってしまったり、相談されやすい人の業務に支障が生じたります。このような事態を避けるために、在宅勤務の相談窓口を用意しておきます。

全社的なセキュリティ対策を強化する

在宅勤務では社外の端末で作業が行われるためセキュリティリスクが高まります。これに対して個々に対策が行われることを当てにしてしまうと、セキュリティ対策の程度にばらつきが出てしまい、結果的にはリスクが高いままになってしまいます。そのためセキュリティ対策は全社的に対応しなければなりません。ルールを決め、従業員にセキュリティ教育を徹底し、全社的なセキュリティシステムを構築する必要があります。

勤怠に関するルールを整備する

在宅勤務時の勤怠ルールを決めておかないと、従業員によって勤怠に対する解釈や姿勢の差が出て、労働時間の管理が困難になります。また、ルールを決めないでいると、在宅勤務者の勤怠姿勢がゆるく感じられ、オフィス勤務者に不公平感を与えてしまう可能性もあります。

移行期間を設ける

業務内容に関わらず在宅勤務を一斉に導入してしまうと、さまざまなトラブルが同時に発生して、対処が間に合わない状態が続き生産性が下がってしまいます。また、業務上の不備も生じてしまう可能性があります。このような事態を避けるために、比較的在宅勤務に適してる部門から導入を始め、トラブルや課題を解消しつつ順次ほかの部門への導入を進めていきます。

コミュニケーションツールを導入する

在宅勤務を導入して各従業員が離れて仕事をしていても、常に円滑なコミュニケーションが維持できるように、Web会議ツールやチャットツール、グループウェア、あるいはプロジェクトやタスクを管理するツールなどを整備します。

対面でのコミュニケーション機会を設ける

在宅勤務中は、さまざまなツールで円滑なコミュニケーションを維持するように努めますが、それでも各人の負荷の差や精神面での不調などを把握しきれない可能性があります。これを補うために、ある程度は対面で会話できる機会を設けたり、チームが集まれる機会を意識的に設定しておきましょう。

評価制度を見直す

在宅勤務では、オフィス勤務のときのように管理者が部下の業務プロセスや仕事への姿勢などを把握することが難しくなります。そのことでオフィス勤務者との間や在宅勤務者同士の間で評価に対する不公平感が生じやすくなります。そのような状況を防ぐために、あらかじめ在宅勤務者への合理的な評価を行う仕組みを整備しておく必要があります。

出社と在宅のハイブリッド型も検討する

在宅勤務を導入する際、すべての勤務日を在宅勤務にすることで業務に支障が生じることがあります。それを防ぐため、決まった日だけをオフィス勤務とするハイブリッド型の在宅勤務を採用するなど、柔軟な制度導入を検討する必要もあります。

在宅勤務の業務をサポートするITツールを導入しよう

多くの企業が在宅勤務制度を導入し始めています。在宅勤務を導入する際には、メリットとデメリットを理解し、労務関連の規定を見直す必要があります。また、多くのツールを活用することで在宅勤務を効率化するだけでなく、従業員のメンタルヘルスにも注意を払う必要があります。

在宅勤務の導入に成功すれば、人材の確保や維持、生産性の向上、そして企業イメージの向上など、いくつものポジティブな効果が期待できるでしょう。

投稿 テレワークと在宅勤務は違う?ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 リモートワークとは?テレワークとの違いから導入のメリット・ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、リモートワークとテレワークの違いやリモートワークのタイプについて解説したうえで、リモートワークを効率化するツールを紹介します。

テレワークとリモートワークが使われ始めた時期の違い

テレワーク(telework)は、離れた場所を示す「tele」と、「働く」を意味する「work」を合成した造語です。場所や時間の制約を受けずに働くことを示します。この言葉は1970年代にアメリカで生まれ、1980年代になると日本でも使われるようになりました。現在では特に、ICT(Information and Communication Technology)を活用した柔軟な働き方として、日本政府など公的機関でも使用されています。

一方、リモートワーク(remotework)も遠隔を示す「remote」と、「work」を合成した造語です。いつから使われ始めたのかはっきりしませんが、比較的最近になって使われ始めた用語です。拠点となるオフィスから離れた場所で従業員が働くことを示し、主にIT業界で使われる傾向があります。

テレワークとリモートワークはほぼ同義語として使用されています。しかし、テレワークが「テレワークに移行できるかどうか」といった「働き方の変化」に対して使われることが多いのに対し、リモートワークは「遠隔地で働く」といった比較的場所に着目する傾向があります。また、テレワークには後述するようにいくつかの定義があります。

| リモートワーク | テレワーク | |

| 主な業界 | IT企業、クリエイティブ業界、フリーランス | 政府、公的機関、大企業 |

テレワークの定義

テレワークとリモートワークはほぼ同義語であることを紹介しましたが、テレワークには定義があります。厚生労働省では以下のように定義しています。

“テレワークとは「情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと。Tel(離れて)とWork(仕事)を組み合わせた造語です。要するに本拠地のオフィスから離れた場所で、ICTをつかって仕事をすることです。”

「厚生労働省『テレワークとは | テレワーク総合ポータルサイト」

また、厚生労働省の関連組織である一般社団法人日本テレワーク協会は以下のように定義しています。

“テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。”

・関連記事

テレワークとは? テレワーク導入のポイントからのハイブリッドワークという働き方

テレワークの分類

厚生労働省では、テレワークを定義すると同時に、さらに分類しています。まず、自宅で働く「在宅勤務」と移動先で働く「モバイル勤務」。そして本拠地以外の施設を利用する「サテライトオフィス勤務」に分類しています。

| テレワーク | 在宅勤務 | 雇用型テレワーク | 自宅 |

| 自営型テレワーク | |||

| モバイル勤務 | 交通機関、カフェ、ホテルなど | 交通機関、カフェ、ホテルなど | |

| サテライトオフィス勤務 | 専用型 | 企業のサテライトオフィス | |

| 共用型 | シェアオフィス、コワーキングスペースなど |

在宅勤務

「在宅勤務」は就業形態により「雇用型テレワーク」と「自営型テレワーク」に分類されます。

・雇用型テレワーク

企業に雇用されている従業員が自宅で働く場合です。

・自営型テレワーク

自営業として自宅で働いている場合です。

モバイル勤務

モバイル勤務は鉄道などの移動中の交通機関でテレワークを行う場合と、カフェやホテルなどの移動先の施設でテレワークを行う場合があります。常に場所が固定されないテレワークですので、営業の移動途中や出張先でも作業が行える柔軟な働き方です。

サテライトオフィス勤務

サテライトオフィス勤務は、利用施設により「専用型」と「共用型」に分類されます。

・専用型

企業に雇用されている従業員が、その企業の施設であるサテライトオフィスでテレワークを行うスタイルです。営業活動の途中や出張先、あるいは自宅に近いサテライトオフィスを利用します。

・共用型

企業に雇用されている従業員や個人事業主が共有できるシェアオフィスやコワーキングスペースを利用するテレワークのスタイルです。

リモートワークには明確な定義がない

先にリモートワークはテレワークとほぼ同義語であることを説明しましたが、実はリモートワークにはテレワークのような定義がありません。定義がされていないため、リモートワークとして扱う対象範囲は今後広まる可能性があります。離れている場所でこれまでになかった働き方が登場したとき、テレワークの定義に収まらなければリモートワークの一種になるか、まったく新しい用語を使用することになるでしょう。

特にテレワークでは「出社しないで働く」ことや「自宅で働く」ことの意味合いが強い傾向があります。一方、リモートワークは「離れて働く」ことや「遠くで働く」ことの意味合いが強い傾向があります。この意味合いの傾向の相違からも、リモートワークのほうが対象とするワークスタイルの許容範囲が広いと考えられます。

テレワークとリモートワークのニュアンスの違い

また、テレワークとリモートワークには、背景にある目的が異なることによるニュアンスの違いがあります。

テレワークは、「出社の負担を減らす」「感染症リスクを軽減する」「災害時など緊急事態下での事業継続力や復旧力を高めたりする」「育児や介護などとの両立をしやすくする」「企業の光熱費やスペースのコストを削減する」「オフィスを持たない個人事業主でも事業を営める」など、出勤することやオフィスに拘束されるような制約を軽減するための働き方というニュアンスがあります。つまり、暗黙のうちに「オフィス勤務」に対比した働き方としてイメージされているといえます。

一方、リモートワークは「場所」に縛られない働き方という大まかなニュアンスをもつため、これからも模索が継続される働き方を示しているといえそうです。このことから、ほぼ同義語でありながら、使われるシチュエーションに差異が見られます。

テレワークとリモートワークが使い分けられる

ほぼ同義語のテレワークとリモートワークですが、業界によって使い分けられる傾向があります。

まず、テレワークは日本では1980年代から使われるようになり、近年使われ出したリモートワークよりも定着しているため政府や官公庁、自治体などの公的機関や大企業で使われる傾向があります。特に政府や官公庁の政策に関する文書や議論では「テレワーク」が使われます。

一方、リモートワークはまだ新しい言葉であるため、新しい試みを好むIT系企業やベンチャー企業、クリエイティブ系の企業などで使われます。また、これまでの働き方にとらわれない新しいワークスタイルに対してもリモートワークが使われる傾向にあります。

以上のことから、公的な場や大企業が参加している会議やセミナーなどでは「テレワーク」を使うことが多いといえます。一方で、IT系企業やベンチャー企業、クリエイティブ系企業の人たちや、若い人たちが集まるカジュアルな場では、「リモートワーク」を使うほうが新しいワークスタイルの印象を共有できるかもしれません。

このように、「テレワーク」と「リモートワーク」は、意味の違い以上に業界によって使い分ける機会が多いといえます。

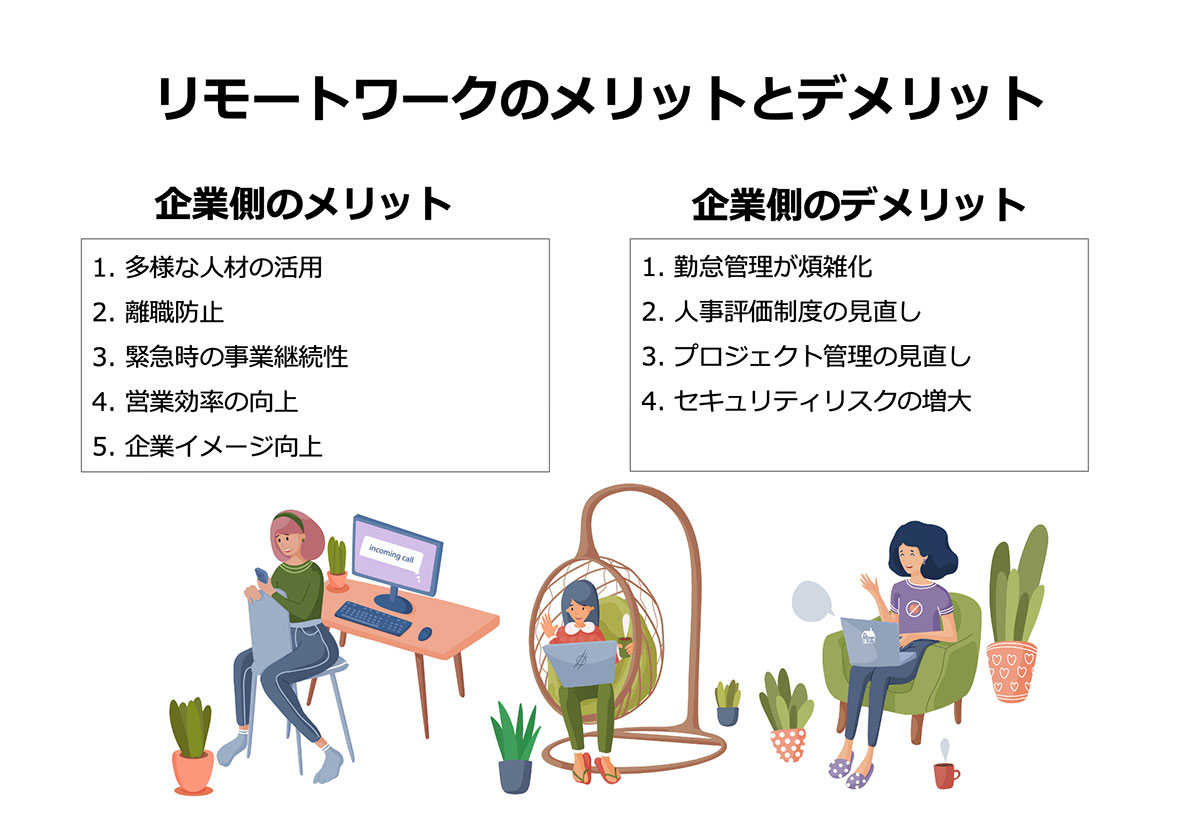

リモートワーク導入のメリットとデメリット

企業と従業員それぞれの立場からリモートワーク導入のメリットとデメリットについて紹介します。

企業側のメリットとデメリット

※図表入る

<企業側のメリット>

・多様な人材の活用

リモートワークでは従業員は勤務場所の制約から解放されるため、従来のフルタイムによる出勤が難しい人材を採用することが可能になります。高いスキルをもちながら、家庭の事情や心身の障がいなどで毎日の出勤が難しい人や、通勤が困難な地域に住んでいる人でも業務を遂行することができます。

・離職防止

出勤を前提としていたときには出産や育児、介護、あるいは配偶者の転勤などにより離職・退職をせざるを得なかった人材が、リモートワークを導入することで仕事を継続できるようになります。このことで人材の流出を防ぐことができます。

・コスト削減

リモートワークを導入することで従業員が出勤する必要がなくなれば、通勤交通費やオフィスの光熱費、コピー用紙などのコストが削減できます。また、オフィス自体もスペースを縮小して地価の安い地域に移転すれば、賃料の大幅な削減にもつながります。

・緊急時の事業継続性

感染症拡大や自然災害による緊急事態が発生した際も、リモートワークにより従業員が分散していれば、事業を停止するリスクを低く抑えることができます。また、事業を停止せざるを得なかった場合でも、早期復旧が見込めます。

・営業効率の向上

営業職にリモートワークを導入すれば、都度オフィスに立ち寄る必要がなくなるため、顧客を訪問する回数を増やしたり滞在時間を延ばしたりすることができます。また、出先や移動中に情報の確認や共有、事務処理を行えば、生産性が高まることでしょう。

・企業イメージ向上

リモートワークを導入することで、企業が働き方改革への意欲をもっていることが対外的に示されます。このことで、従業員への配慮や新しいことに取り組む積極性などが評価され、企業イメージが向上します。

・デジタル化の促進

リモートワークを導入すると、必然的にペーパーレス化やコミュニケーションのオンライン化などが進むため、従来の業務プロセスの見直しが行われるとともに、企業内のデジタル化の加速が期待できます。

<企業側のデメリット>

・勤怠管理が煩雑化

リモートワークを行う従業員は出退社をすることがなくなるため、従来の勤怠管理では対応できなくなります。また、上司や同僚、部下からも働いている様子が見えないため、勤務状況を把握することが難しくなります。

・人事評価制度の見直し

リモートワークを導入すると働いている様子を常に見られる状態ではなくなり、同じ空間で働いていたことで得られた印象などの、成果以外の副次的な要素での人事評価は難しくなります。そのため、新しい人事評価制度を構築する必要があります。

・プロジェクト管理の見直し

チームメンバーがオフィス内で働いていたときには、気軽に声をかけ合ったりお互いの様子を確認したりすることができたため、プロジェクトやタスクの進捗管理が感覚的にも行える面がありました。しかし、リモートワークで各人が離れて業務を遂行することになると、ツールや仕組みづくりを行わなければプロジェクト管理が難しくなります。

・セキュリティリスクの増大

リモートワークでは、従業員が自宅やカフェ、コワーキングスペースなどでノートブックパソコンやモバイル端末で作業を行う機会が増えます。自宅では家族の者がアクセスしてしまったり、外出先では他人が画面を覗き見たり、安全性の低いWi-Fi接続から情報が漏えいしたりするリスクがあります。そのため、リモートワークに対応したセキュリティ対策が必要になります。

従業員側のメリットとデメリット

<従業員側のメリット>

1.ワーク・ライフ・バランスの向上

リモートワークにより通勤に費やしていた時間が削減され、プライベートな時間を増やすことができます。そのため、家族と過ごす時間や趣味、自己研鑽のための時間を増やすことで、ワーク・ライフ・バランスが向上します。

2.ストレスの軽減

出勤しないことで、通勤や社内の人間関係からくるストレスが軽減し、精神的・肉体的な負担が小さくなり、健康上の課題の軽減につながります。

3.育児や介護との両立

リモートワークにより出勤時間をなくし自宅で働くことによって、育児や介護などを両立させるための時間的・物理的・体力的な制約を軽減できます。

4.居住地の選択肢が増える

リモートワークにより働く場所の制約がなくなれば、勤務先の場所にとらわれることなく、より自分にとって好都合な場所で暮らすことができるようになります。

<従業員側のデメリット>

1.コミュニケーション不足

リモートワークでは、オフィス勤務時のように気軽に上司や同僚と話をしたり、その存在を常時感じたりすることができません。そのため、対面で会う機会や日常会話を交わす機会が激減して孤独感や疎外感を持ちやすくなり、メンタル面の問題を抱えやすくなります。

2.自己管理が難しい

自宅で働いていると家族の出す音や声が聞こえたり、近隣の生活音が聞こえたりして集中力の維持が難しくなります。また、自宅だといつでも休める状況にあるため、業務遂行に必要な緊張感を維持しにくくなる可能性があります。逆に、退社時刻がないため、仕事に集中しすぎて長時間労働の自覚を得にくい場合もあります。

3.作業環境の確保

リモートワークをしている従業員全員が作業しやすい環境にあるとは限りません。机や椅子、照明、あるいは通信環境などは変えることができますが、部屋の広さや間取りなどは変えることが容易ではありませんし、家族が家にいる場合は業務に集中できる環境を確保できるとは限りません。

リモートワークのタイプ

リモートワークには、リモートの度合いによって3つのタイプに分けることができます。

ハイブリッド・リモートワーク

完全なリモートワークではなく、オフィス勤務と組み合わせた働き方です。たとえば特定の曜日は出勤したり必要に応じて出勤したりします。コロナ禍の収束に向けて、一度は完全なリモートワークを導入していた企業が、オフィスで共に働くことの価値を再認識して、ハイブリッド・リモートワークを指向することもあり得ます。

フルタイム・リモートワーク

原則としてオフィスへの出勤は行わず、業務をリモートワークのみで完結する働き方です。現在はある程度限られた業種で実施されていますが、今後対象業種は拡大していくと考えられます。

テンポラリー・リモートワーク

テンポラリー・リモートワークはハイブリッド・リモートワークと同様に、リモートワークとオフィスへの出勤を組み合わせた働き方です。ハイブリッド・リモートワークがリモートワークを基本としていたのに対し、テンポラリー・リモートワークはオフィス勤務が基本で、必要に応じて“テンポラリー(一時的)”にリモートワークを行います。

リモートワーク導入のポイント

リモートワークを導入する際には、押さえるべきポイントがあります。

適した職種の確認

プログラマーやデザイナー、ライター、広報、営業、企画などの業務はリモートワークに移行することが容易ですが、人事や経理、法務など機密情報を扱う業務はリモートワークへの移行が遅れるでしょう。また、製造や製薬など特殊な設備を必要とする職種でもリモートワークの導入は困難でしょう。そのため、リモートワークを導入する際には、どの部門から導入すべきか確認が必要です。

段階的な導入

リモートワークを導入する際は、全社的な導入を一気に進めてしまうと、さまざまな課題が一度にもち上がってしまい、解決が間に合わないため混乱が生じて生産性が下がってしまう危険があります。そのため、リモートワークを導入する際には、導入しやすい部門から導入し、課題を洗い出して解決しながら次の部門に導入するというように段階的に進めるべきです。

情報共有とコミュニケーションの仕組みの確保

リモートワークを導入するためには、オフィスで勤務している従業員とリモートで働いている従業員、そしてリモートワーク中の従業員同士の円滑なコミュニケーションが継続できる環境を整備しておく必要があります。そのために、Web会議ツールやビジネスチャットツール、グループウェアなどの導入を進めておきます。

人事労務制度の整備

リモートワークを導入すると、オフィスに勤務している従業員とリモートワークで働いている従業員の間に不公平感が生じることがあります。また、勤怠管理や人事評価においても不公平が生じない制度を整備しておく必要があります。

セキュリティの対策

リモートワークでは、社外でモバイル端末を使用するため、情報漏えいやウイルスの感染、端末の盗難などセキュリティリスクが高まります。そのため、リモートワークを対象にしたセキュリティ対策の強化と、リモートワークを行う従業員へのセキュリティ教育、そしてセ安全なネットワーク環境の整備が必要です。

リモートワークを効率化するツール

実際に、リモートワークを導入されている企業の方々から、レビューが多い製品を中心に、リモートワークにおすすめのツールを紹介します。

(2021年11月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Web会議システム

メールやチャットなどのテキストベースでも連絡は取り合えますが、やはりお互いの顔を見ながら、あるいは資料を共有しながらリアルタイムで会話を交わす機会も必要です。そのときに活躍するのがWeb会議システムです。

Zoom Meetings

Zoomは代表的なWeb会議ツールです。無料版でも最大40分、100人までの会議を行えます。1対1であれば時間は無制限です。通信の安定性に関しても高く評価されています。

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、リモートワークにおけるコミュニケーションに必要な会議、通話、共同作業ツールがすべて備わったWeb会議ツールです。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなどOffice 365でファイルの共同作業が行えます。

Skype for Business

Skype for Businessは「Office 365」に含まれるコミュニケーションツールで、Web会議、インスタントメッセージング、インターネット電話などの機能を提供します。Microsoftが提供する個人向けの無料インターネット電話サービス「Skype」にビジネス向けの機能が加わり、最大250人の同時接続によるウェブ会議が可能です。通信内容の暗号化などのセキュリティ機能も充実しています。

Skype for Businessの製品情報・レビューを見る

その他のWeb会議システムの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

ビジネスチャット

これまでビジネスでテキストベースの連絡を取り合う方法としてはメールが使われてきました。しかし近年では、ビジネスチャットの利用者が増えています。相手やプロジェクトごとにタイムラインを表示させることができ、情報に連続性を持たせて整理されていること、そしてプロジェクト内でのやりとりがほかのメンバーにも確認できることが主な理由です。

Slack

Slackは世界的に普及している代表的なビジネスチャットで、プロジェクトやチームごとにチャンネルを設置して効率よく情報を集約できます。Google DriveやZoomなど、ほかのサービスとの連携機能が豊富なため、特にIT系企業では支持されています。

Chatwork

「Chatwork」は国内利用者数No.1のチャットツールです。サポートが細やかなことに定評があり、チャット機能以外にも音声通話やビデオ通話機能があり、用途の幅が広がります。また、「担当者」「期限」を設定してタスクを登録することで対応忘れを防ぐことができます。

Microsoft Teams

Web会議ツールとしても評価が高い「Microsoft Teams」は、ビジネスチャットとしても評価されています。チャット機能のほかにも会議、ファイルの共有などを行うことができます。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなどOffice 365アプリで共同作業ができるのも大きな特徴です。

その他のビジネスチャットの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

→ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

ビジネスチャットツールを徹底比較! ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選

グループウェア

グループウェアは、組織やチームがお互いの状況やスケジュールを確認できたり、連絡を取り合うことができたりするほか、施設の管理情報の共有、ファイル共有、ナレッジの蓄積など、日々の業務で利用するさまざまな機能がパッケージされたツールです。

サイボウズOffice

「サイボウズOffice」は延べ6万7000社以上のユーザーに利用されているグループウェアで、スケジュールや掲示板、メッセージなどの便利な機能が豊富です。国産ならではのグループウェアとして、日本のビジネスシーンで使いやすいようにインターフェースが工夫されています。

Garoon

「Garoon」はスケジュールや施設予約、掲示板、メール、ファイル管理、タイムカードなど、グループウェアに必要な機能にコミュニケーション機能が追加されているため、オンライン上で仕事を進めるワークプレイスにもなるグループウェアです。

rakumo

「rakumo」はGoogle Workspaceの既存機能を拡張したクラウド型のGoogle Workspaceアドオン製品です。グループカレンダーや掲示板、勤怠管理、ワークフロー、連絡先管理、経費精算などの機能をサポートしています。

その他のグループウェアの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

→グループウェアの詳しい解説はこちらをご覧ください。

グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア比較、活用事例も紹介

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、リモートワークにおいてチーム内のメンバーがどのような作業状況にあるのかわからない、プロジェクトの進捗状況がわからないなどの課題を解決するツールです。

プロジェクト管理とはについてはこちらをご覧ください。

Backlog

「Backlog」は国産のプロジェクト管理ツールです。ファイル共有やバージョン管理など、情報共有を効率化するための機能を備えています。ガントチャート機能は、課題の始まりから完了までの流れを簡単に確認でき、バーンダウンチャート機能でプロジェクトが計画的通りに進んでいるかどうかを確認できます。

Trello

「Trello」はディスプレイ上で付せんを使うように手軽に操作できるタスク管理ツールです。1人でもチームでも登録でき、メンバー間でタスクやプロジェクトの進捗状況を確認できます。「ボード」でプロジェクト単位に情報をまとめ、「カード」でタスクやアイデアを記録します。「リスト」でカードを整理し、「ボードメニュー」で全体を管理できます。

Redmine

「Redmine」はオープンソースのプロジェクト管理ツールです。タスクの記録や管理、共有をすることでプロジェクトの進捗管理が行えます。SubversionやGitなどバージョン管理ツールと連携する機能や、メンバーへの連絡事項を掲載する機能などがあり、システム開発におけるバグ管理や顧客からの問い合わせ対応の記録などにも利用できます。

その他のプロジェクト管理の製品を見たい方はこちらをご覧ください。

オンラインストレージ

リモートワークでは、ファイルを常にチーム内で安全に共有できる環境で保管・管理しなければならないため、クラウド上のオンラインストレージは欠かせないツールです。

オンラインストレージとはについてはこちらをご覧ください。

Google Drive

「Google Drive」はGoogleが提供するオンラインストレージです。特に優れているのが検索機能で、ファイル名だけでなくファイルのコンテンツ、ドライブに保存されている画像やPDFなどのファイルに含まれているアイテムでも検索できます。保存したファイルのバージョンは100個まで保管されるため、間違えて上書きしてしまった文書でも復元できます。また、最大600人のユーザーまたはグループでファイルを共有できます。

Dropbox Business

「Dropbox Business」は世界中で7億人以上のユーザーに利用されるオンラインストレージです。操作性が高く簡単にファイル共有が行えるため、共同作業による生産性が向上します。独自の自社インフラ網と特許技術により、速度や信頼性、高いセキュリティが提供されます。また、ファイルを共有する際にパスワードや期間を設定したり、ユーザー承認を行ったりするなどファイルを保護する機能が多く備わっています。

Box

BoxはNTTコミュニケーションズが提供する「コンテンツ・マネジメント・プラットフォーム」です。ストレージ容量は無制限で、社内や外部の協力先、あるいは取引先とのファイル共有や業務アプリケーションとのシームレス連携を可能にします。コンテンツデータを一元化することにより業務効率の向上を実現します。

その他のオンラインストレージの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

勤怠管理システム

リモートワークではモバイル端末から打刻できるクラウド勤怠管理システムの導入が必要になります。自動的に集計し、残業時間上限管理や有給休暇の取得状況などの勤怠状況も遠隔で確認できるため、労務管理業務を効率化できます。

勤怠管理システムとはについてはこちらをご覧ください。

KING OF TIME

「KING OF TIME」はクラウド型の勤怠管理システムです。打刻データをリアルタイムでブラウザ上に表示して管理でき、スケジュール・シフト管理や残業管理、休暇管理が行えます。また、勤務状況を確認できるなど勤怠管理のために必要な機能が搭載されています。リモートワークや緊急事態下での在宅勤務の管理・集計も行え、打刻方法はICカードや生体認証、スマートフォンのGPS打刻など多彩です。

マネーフォワード クラウド勤怠

「マネーフォワード クラウド勤怠」は、勤怠管理を集計まで一貫して自動化できるクラウド型勤怠管理システムです。集計したデータは現在使っている給与計算サービスに連携、出力できるため、作業にかかる時間を大幅に軽減できます。打刻方法が豊富でExcelを使わなくても簡単に勤怠集計ができます。

kincone

「kincone」は交通系ICカードをカードリーダーに読ませることで打刻や交通費の登録ができ、勤怠管理や交通費精算にかかるコストを大幅に削減できます。リモートワークで働いている従業員や直行直帰する従業員はチャットツールやアプリから打刻できます。打刻漏れがあった場合も、メールでアラート通知されるので申請忘れが防げ、管理者のフォローの手間を削減できます。

その他の勤怠管理システムの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

人事管理・評価システム

リモートワークを導入すると、人事管理や評価のルールや評価作業の工数が増えます。また、デリケートなデータを管理するため、ローカルな端末にデータを保存することは端末の故障やデータの破損、情報漏えい、端末の盗難などによるリスクが高まります。そこで、人事管理と評価を効率化し、データ管理上のリスクを下げることができるクラウド上の人事管理・評価システムの導入が必要になります。

カオナビ

「カオナビ」は顔写真を登録・表示することで人材を管理しやすくした人材管理ツールです。業務の成果や面談による評価結果の確認、そして評価のフィードバックまでのすべての運用を可視化します。また、社員の資格やスキル、性格、モチベーションなども一元管理することで、人材配置や教育、離職予防などに活用できます。

HRBrain

「HRBrain」は2019年にグッドデザイン賞を受賞したクラウド人材管理システムです。人事評価からタレントマネジメントまでの戦略的な人事を簡単でシンプルな操作で実現します。特にわかりやすく軽快な動作のUIや、現行制度のままでも短期間で導入できる点が特徴です。セキュリティもISO27001(ISMS認証)を取得していて安心できます。

タレントパレット

「タレントパレット」は人材データを一元化して分析することで組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステムです。人事業務を効率化するだけではなく、人材データを経営・人事戦略の意思決定に活用でき、次世代人材の育成や適材適所、離職防止、採用強化などの戦略立案を科学的にサポートします。

その他の人事評価・OKRの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

まとめ

リモートワークは、適切に導入することで従業員のワーク・ライフ・バランスを実現し、企業の経費削減や生産性向上に寄与するだけでなく、感染症や災害時のリスクを軽減できるなどのさまざまなメリットが得られます。

自社におけるリモートワークの意義を再確認し、各種ツールをうまく活用することで、従業員と企業がともに納得できるリモートワークを導入することが、これからの企業には求められています。

投稿 リモートワークとは?テレワークとの違いから導入のメリット・ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>