投稿 個人情報保護法と名刺の関係性は?クラウドツールは違法ではない? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、個人情報データベースに該当すると、よく知らない相手の名刺さえも個人情報漏えいのリスクになる可能性もあるのです。本記事では、名刺と個人情報保護法の関係性、また名刺管理ツールは個人情報保護法の違反に当たらないか?について解説します。

個人情報保護法と名刺情報の関係

名刺情報の管理について、個人情報保護法のガイドラインに実例として挙げられています。実際のガイドラインと照らし合わせて内容を確認しましょう。

名刺も個人情報だが1枚であれば管理義務はない

名刺には、「氏名」「所属企業」「部署名」「メールアドレス」などが記載されているため、個人情報に該当することになります。では、飛び込み営業やダイレクトメールなどで渡された相手の名刺を厳格に管理しなければならないのかと言われたら、そういう訳でもありません。

個人情報取扱事業者に該当するのは、「個人情報データベース」を所有している場合であり、データベースとして保管していなければ厳格な管理義務は発生しません。また、個人情報保護法のガイドラインには、複数枚の名刺をバインダで保管している場合でも、個人情報データベースに該当しないケースを実例として挙げています。

【個人情報データベース等に該当しない事例】

事例1)従業者が、自己の名刺入れについて他人が自由に閲覧できる状況に置いていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合

引用:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) |個人情報保護委員会

このように名刺1枚の管理で個人情報取扱事業者の対象になることはなく、個人情報データベースに登録していなければ問題はありません。ただし、バインダで五十音順に紙の名刺を並べていたり索引を付けたりした場合、個人情報取扱事業者として管理する義務が生じてしまいます。

データベース化することによって名刺は管理対象となる

名刺は「個人情報データベース」としてまとめることによって管理対象となります。個人情報データベースは、個人情報保護法に以下の通り定義されています。

第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

引用:個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索

つまり、「Excelデータや電話帳などで簡単に検索できる電子データ」「バインダに索引を付けて紙の名刺を簡単に見つけられるようにしている」などの場合、個人情報取扱事業者としての義務が生じます。

個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理や規律の整備などが求められており、適切な管理を怠ると個人情報保護法に抵触する可能性があります。個人情報データベースが流出すると、個人情報保護委員会への報告義務があるためセキュリティを高めましょう。

法改正によって5,000人以下の小規模データベースも対象となった

2017年に個人情報保護法が改正されたことによって、今までは対象から外れていた小規模事業者でも営利・非営利を問わずに個人情報取扱事業者の対象となりました。

例えば、町内会の自治会や草野球チームの名簿といったわずかな人数であっても、個人情報保護法で保護される個人情報データベースとなります。法人格や権利能力に関係することなく、ほぼすべての団体(行政機関を除く)が個人情報取扱事業者となるのです。

個人情報をデータベースでまとめている組織は、わずかな件数であっても情報漏えいに備えてセキュリティ管理を高めなければなりません。

クラウドツールを用いた名刺管理は違法になる?

名刺をデータベース化する場合には、個人情報保護法に則って正しく管理しなければなりません。それでは、クラウドツールを用いるのは違反になるのでしょうか?

セキュリティ管理が不十分だと違法になる可能性がある

クラウドツールの利点は情報の共有だけでなく、24時間監視と堅牢なセキュリティに守られたデータセンターでのデータ保護にあります。物理的安全措置の観点で言えば、自社オフィスにデータを保管するよりもはるかに優れた安全対策が施されているでしょう。

ただし、GoogleスプレッドシートやMicrosft365などのクラウドツールは、データ共有機能のアクセス制限を誤ると、全体公開で誰でもデータベースにアクセスできる状況を作りかねません。そのため、一般的なクラウドツールでの名刺管理は物理的安全措置を守ることができても、技術的安全措置の面で不安が残ってしまいます。

名刺管理ツールの利用は違法にならない

では、クラウドツールの中でも名刺管理に特化したツールではどうでしょうか?他のクラウドツールと同じように堅牢なセキュリティで保護されているため、物理的安全措置は正しく満たしているでしょう。

また、データの暗号化や二段階認証などの保護されたシステムは、技術的安全措置の精度も高いと言えます。そのため、クラウドツールを用いるならセキュリティ精度の高い名刺管理ツールを利用するのがベターでしょう。ただし、無料の名刺管理ツールについては安全性が保証されるわけではありません。したがって、基本的には有料ツールで管理するほうが安心だと言えます。

名刺管理のポイント

個人情報保護法に抵触しない名刺管理のポイントを紹介します。

正しく運用するには名刺管理ツールを利用する

スマートフォンの電話帳なども個人情報データベースに該当するため、盗難や紛失のリスクが少ない名刺管理ツールソフトでの保管がおすすめです。組織的安全管理措置に則った正しい運用方法の制定こそ必要ですが、名刺管理ソフトを利用することが個人情報保護法に抵触することはありません。

オンプレミスで保管するなら堅牢なセキュリティ体制を整える

名刺管理ソフトを導入しない場合、物理的安全措置、技術的安全措置に則った設備や管理が求められることになります。盗難や盗聴の被害にあった場合であっても、その事実を個人情報保護委員会に報告しなければなりません。

個人情報保護法のガイドラインでは、「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」の4つの安全対策を講じることが求められています。例えるなら、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に準拠するレベルのセキュリティ管理を自社で整備する必要があるでしょう。

個人情報保護法についての社員教育を強化する

名刺管理ツールを用いた場合でも、従業員のパスワード管理や端末管理がずさんであると個人情報は守られません。例えば、従業員が勝手に名刺データベースを作成することも個人情報保護法では管理の対象となります。このような個人情報保護法の理解を社員1人ひとりに浸透させる必要があります。

セキュリティ管理を見直して安全に個人データを管理しよう

改正個人情報保護法では適用範囲が広がり、5000人以下の個人情報データベースであっても法律に則り正しく管理されていなければなりません。他人から推察されない分類方法であれば個人情報データベースには該当しませんが、いつ営業を受けたか覚えていない営業マンの名刺であっても、五十音順で整理していると管理義務が生じてしまいます。

自社で名刺を管理するなら、セキュリティ対策の一環として名刺管理ツールを導入するのがベターでしょう。

投稿 個人情報保護法と名刺の関係性は?クラウドツールは違法ではない? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 法人向け名刺管理ソフトの安全性は?注意すべきセキュリティリスクを確認 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、名刺管理ソフトを利用する際に注意すべきセキュリティリスクや名刺管理ソフトを選ぶ際のポイントについて解説します。セキュリティに優れたおすすめの名刺管理ソフトもご紹介しますので、名刺管理ソフトの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

名刺管理ソフトを使用する際に注意すべきセキュリティリスク

名刺管理ソフトを使用する際は、以下のようなセキュリティリスクに注意が必要です。

リスク1:サイバー攻撃による盗難

現在は、クラウド上に名刺情報を登録するクラウド型の名刺管理ソフトが主流です。クラウド型の名刺管理ソフトは、名刺情報の共有がしやすいといったメリットがある一方で、サイバー攻撃によって、データが盗まれる可能性があります。万が一、サイバー攻撃によって、名刺情報が悪意のある第三者に渡ってしまった場合、情報を悪用されてしまう可能性があります。これにより、企業は社会的信用を失う恐れがあります。

リスク2:SNSとの連携

名刺管理ソフトの中には、SNSと連携可能なソフトもあります。SNS連携機能は注意して使用すれば便利な機能ですが、SNSを通して顧客の名刺情報が流出してしまう恐れがあります。

リスク3:スマホの紛失

スマートフォンやタブレットの紛失、盗難によってセキュリティ事故が発生する可能性もあります。バスや電車などへの置き忘れには、十分注意しましょう。

リスク4:ヒューマンエラー

名刺管理ソフトの運営会社は、名刺のデータ化を外部の会社に委託して管理している場合があります。いくら運営元がセキュリティに注意していたとしても、委託された会社のセキュリティが甘かった場合、情報漏洩を起こす可能性が考えられます。このように、名刺管理ソフトでもヒューマンエラーによる情報漏洩の可能性がゼロではないことを利用者はあらかじめ頭に入れておきましょう。

名刺管理ソフトを利用するメリット

セキュリティに十分注意すれば、名刺管理ソフトは非常に役立つツールです。名刺管理ソフトの利用によって、以下のようなメリットを得られます。

メリット1:社内で名刺情報の共有がしやすくなる

名刺情報をクラウド上にアップすることで、部門・部署間を超えた名刺情報の共有がしやすくなります。アクセス権限を持っている社員であれば、自由にクラウド上の名刺情報を見ることが可能です。また、名刺情報と顧客情報を連携させることで、新規顧客の獲得につながる可能性もあります。

メリット2:名刺情報の検索ができる

紙の名刺を管理する場合、管理が大変な上に、欲しい情報を見つけるのに時間がかかります。一方で、名刺管理ソフトは、名刺情報を一元管理できます。これによって、名前や企業、部署などで細かく分類でき、検索すれば欲しい情報を瞬時に手に入れられます。このように、名刺管理ソフトの導入は、生産性の向上にもつながります。

メリット3:名刺紛失のリスクを軽減できる

紙の名刺は、なくしてしまう危険性があり、なくしたことにすら気が付かない可能性もあります。一方で、名刺管理ソフトの場合は、クラウド上にデータがあり名刺情報が一元管理されるため、名刺を紛失する恐れはありません。

セキュリティ対策万全!おすすめの名刺管理ソフト

最後に、セキュリティ対策が万全な名刺管理ソフトをご紹介します。

1.Sansan

Sansanは、Sansan株式会社が運営している法人向けのクラウド型名刺管理ツールです。紙の名刺をスキャンまたはスマートフォンで撮影するだけで、クラウド上にデータが蓄積されるため、業務の効率化につながります。メールの署名から得た情報も名刺データとして一元管理できるので、オンラインで築いた人脈も正確に蓄積可能です。

・Sansanの利用者レビュー

日本の会社はとにかく部署名が変わる、肩書が変わるのが当たり前で、以前から知っている人で同じ仕事をしていても部署名が変わったりしています。挨拶状などで肩書などが誤ってしまうのは失礼になるので、確認のために使用するのに便利です。

Sansanへのレビュー「日本の名刺文化には必要なアプリです。」より

2.myBridge

myBridgeは、LINE株式会社が提供する名刺管理ツールです。名刺情報の登録や検索などの便利な機能を上限なく全て無料で利用できます。LINEやメールなど、オンライン上で名刺を交換する機会が多い方におすすめの名刺管理ツールです。

・myBridgeの利用者レビュー

共有連絡帳の機能を使用し、同拠点内の社員と情報共有が簡単にできる点や

myBridgeへのレビュー「わずか数秒でハイクオリティな名刺管理ができる」より

登録していない番号からの着信があった際にも名刺に登録のある番号の場合は、

候補として表示されるため認識がしやすく気に入っています。

3.SmartVisca

SmartViscaは、株式会社サンブリッジが運営している名刺管理ソフトです。人数の多い商談でも、参加者の名刺情報を1つのURLにまとめて交換できるのがメリットです。シンプルで使いやすい画面デザインと優れた名刺管理機能から、約9割のユーザーが「使いやすい」と回答しています。

・SmartViscaの利用者レビュー

名刺情報の電子化工数の削減。

SmartViscaへのレビュー「名刺電子化アプリのリニューアル導入」より

名刺情報をSalesforceに手作業で登録していたが、SmartVisca(従量課金版)を導入することで入力工数の削減を図った。

今回のリニューアル版では、前製品の最も改善して欲しいスピードが著しく向上し使い易くなった。

4.Zoho CRM

Zoho CRMは、ゾーホージャパン株式会社が提供している名刺管理ソフトです。初期費用無料で月1,680円から導入できるハードルの低さが魅力です。世界25万社で導入されており、15日間の無料トライアル期間が設けられているため、多くの企業におすすめの名刺管理ソフトだといえるでしょう。

・Zoho CRMの利用者レビュー

不動産会社での利用なのでオーナーさんの訪問時に利用できるようにカスタマイズしています。直近で見込みがありそうな方ごとに項目を作成することができたり、PDFもアップロードできたり、投稿をchatworkなどと連動できるので、その日の進捗状況もZohoを確認しなくてもchatworkの通知で確認できるのも良いです。そのオーナーさんの詳細情報など全てZoho内で解決して作成や閲覧できるので便利です。

Zoho CRMへのレビュー「カスタマイズができる」より

名刺管理ソフトを選ぶ際のポイント

名刺管理ソフトを選ぶ際は、次の4つのポイントを意識しましょう。

ポイント1:プライバシーマークの取得有無

プライバシーマーク(Pマーク)とは、適切に個人情報の管理を行えている企業のみに使用が認められているマークです。厳正な審査の末、適切に個人情報の管理がされていると認められた企業であるため、個人情報が流失する可能性はきわめて低いです。

ポイント2:導入実績

導入実績も、名刺管理ソフトを選ぶ上で重要なポイントです。導入実績が少ないソフトよりも、多いソフトの方が安心して利用できます。実際に名刺管理ソフトを利用しているユーザーの口コミや評判を調べるのも良いでしょう。

ポイント3:2段階認証

ユーザーIDとパスワードだけでログインができてしまう名刺管理ソフトは、セキュリティ的に不十分です。パスワードのほかにSMSからの認証コードやワンタイムパスワードを取得して認証する2段階認証を行える名刺管理ソフトであれば、第三者からの不正なアクセスを防ぐことが可能です。

ポイント4:IPアドレス制限機能の有無

あらかじめIPアドレス制限を行えば、第三者に不正アクセスされる心配はありません。名刺管理ソフトを選ぶ際は、IPアドレス制限機能を搭載している製品を選びましょう。

安全な名刺管理ソフトを選び情報を守ろう

名刺管理ソフトの利用には、セキュリティリスクを伴いますが、上手く使いこなせば非常に便利なソフトです。安全な名刺管理ソフトを選び、業務効率化を図りましょう。

投稿 法人向け名刺管理ソフトの安全性は?注意すべきセキュリティリスクを確認 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 営業DXを進めることのメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、営業DXを推進することで具体的にどんなメリットを得られるのかについて解説します。営業DXの効果を最大化するためにも、DXによるメリットへの理解を深めましょう。

営業DXとは何を指すのか?

営業DXは、営業業務のデジタル化によって業務効率化や負担削減を進める、デジタル施策全般を指す取り組みです。企業のDXは日本全体で求められている喫緊の課題ですが、その中でも営業部門におけるDXをピンポイントで指すものです。

営業業務は対面でのコミュニケーションが多いため、一見するとDXの余地が小さい領域のようにも思えます。しかし実際には、営業業務にはさまざまな効率化の余地が残されていることが多く、極限までデジタル化を推進できるのが理想です。近年は営業DXに適した多くのツールが登場しており、これらの有効活用によって、業務のデジタル化を進めることが求められます。

しかし、いきなり全ての業務をデジタル化する必要はありません。会社によってデジタル化の進捗状況はバラバラなので、進め方も組織ごとにさまざまです。既存業務の中からアナログなものや、非効率で評判の悪い業務を探し、1つずつデジタルにシフトしてくことが必要でしょう。

営業DXが求められる背景

営業DXが必要とされる最大の理由の1つは、やはり人材不足の深刻化です。労働者のスキル不足や専門性の高い業務が偏在していることも理由にはあるものの、大きな要因は労働人口の母数が小さくなっていることにあるでしょう。

少子高齢化により労働人口は減少し、働き手を獲得することが難しくなっているため、例え営業職であっても人材獲得コストは以前よりも大きくなっています。そのため、営業DXによって担当者1人当たりの負担を軽減し、少ない人数でも業務を遂行できる体制を構築する必要があります。

また、そもそもあらゆる業種において国内市場が縮小しており、以前よりも売上を獲得することが難しくなっている点も挙げられます。少子高齢化により消費者の数が減り、不景気も重なって消費意欲が減退しているため、自社の商品を買ってもらえるチャンスが減っています。既存のビジネスモデルを見直し、デジタルを活用した新しい事業のあり方を模索する局面に差し掛かっている企業も少なくないでしょう。

営業DX実現のメリット

営業のDXが進んでいる日本企業ですが、導入によって多くのメリットが期待できます。例えば、人材不足の問題を一気に解決できるのが、営業DXです。余計な作業負担を自動化し、担当者の負担削減で高い生産性を実現できるようになります。人件費を抑えて成果を挙げられるため、スマートな企業の成長を促進可能です。

また、営業DXは従業員の負担削減による働き方改革にも貢献します。これまでは日報作成や情報共有などのために残業や休日出勤などが発生した企業も、これらを自動化できるため、担当者は余暇の時間を確保できます。ワークライフバランスが実現している企業に生まれ変わることができれば、多くの人にとって魅力的な会社となり、優秀な人材を集めることも簡単になるはずです。

地域や国内に留まらないグローバルな市場を獲得するための足がかりを得る上でも、営業DXは有効です。見込み客のデータを俯瞰し、新しい市場としてこれまでアプローチしたことのないユーザーの発見にもつながるからです。

新規見込み客の発見は、新規ビジネスの創出にもつながります。自社の技術やノウハウが、従来の事業形態では思いもよらなかったところで活躍することもあり、成長の可能性を広く見出すこともできるでしょう。

Web会議ツールなどを使ってリモートでの商談が進められるようになったことも、大きな変化だと言えます。新幹線や飛行機に乗って商談相手のところまで足を運ばずとも、気軽に顔を合わせながら話を進めることができます。

業務フローの改革を求められるため、ツールの導入には時間がかかります。とはいえ上手く営業DXを進めることができれば、スマートな企業として生まれ変われるでしょう。

営業DXの進め方

営業DXのメリットを実現するためには、具体的にどのようにしてDXを進めることが必要なのでしょうか。取り組み方は企業によってさまざまですが、一般的には以下の順序で対処することが求められます。

- 自社の課題を見直す

- 課題にあったツールを導入する

まず、自社の課題を見直すステップですが、そもそも営業DXによってどんな課題をクリアしたいのか、考えたりブラッシュアップしたりする必要があります。営業DXはDXツールの導入によって実現しますが、自社の課題解決につながらないツールを導入しても、導入効果は期待できません。自社の課題を言語化し「これが問題だ」という原因究明を進めましょう。

自社の課題が明らかになった後は、課題に適したツール選びが大切です。営業DXに役立つツールは多様であり、自社の課題にあったツールを選ぶだけでも多くの時間を要します。それぞれのツールの差分を理解し、最適な製品を選びましょう。

ツール選びにおいて大切なのは、現状とゴールの間にあるギャップを埋めるような製品を選ぶアプローチです。「ゴールを達成するために足りないものは何か?」という問いに向き合い、その解となる製品が導入すべきサービスだと言えます。

多くの製品は導入の際に無料トライアルを提供しているので、複数の候補が上がった場合には、いろいろと試してみるのも有効です。

自社の課題に合った営業DXを実践しよう

営業部門だけをとっても、現在の国内企業の多くにデジタル化の余地が残されており、さまざまな手段を通じて改善が必要です。

営業のDXを進めることで、業務効率化や人材不足の解消はもちろん、新しい市場の開拓やビジネスモデルの構築にも役立てられるため、事業の成長には欠かせない取り組みだと言えます。集客や売上の獲得に限界を感じている場合、解決の手段として営業DXを進めるというアプローチもあるでしょう。

自社の課題を見直した上で、課題解決に最適なツール選びを進め、営業DXを成功に導きましょう。

投稿 営業DXを進めることのメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 営業部門のDX推進に押さえておきたいカテゴリ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>営業部門のDX化を実現するメリット

営業DXとは営業業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を指す言葉ですが、営業業務のデジタル化が進むことで、企業は多くの恩恵を受けることができます。

例えば、生産性向上や業務削減による人材不足の解消です。近年は多くの企業で人材不足が進んでおり、人件費の高騰に伴って必要な人材の確保が困難になっています。営業DXを実現して業務のデジタル化を進めることで、少ない人数でも従来通りのパフォーマンスを維持したり、飛躍的に生産性を高めたりすることが可能です。

また、新規ビジネスの創出や、さらなる売上向上に向けた施策の投下にも役立ちます。顧客情報を分析できる仕組みづくりを推進し、従来の担当者では気づけなかった市場の存在を認知し、自社の強みを生かして市場を開拓していくことが可能です。

大きなビジネスチャンスを開拓できなかったとしても、人件費や維持管理コストの大幅な削減にも期待が持てます。作業労働の大半を自動化できるので、営業担当者の負担を軽減し、残業や休日出勤のない、ワークライフバランスの実現にも貢献するでしょう。次世代の働き方を実現できれば、労働者にとって魅力的な職場にアップデートでき、優秀な人材を確保しやすくなることも期待できます。

営業DXのカテゴリ1:営業促進

営業DXにはさまざまなアプローチがありますが、その1つとして最もポピュラーなのが、営業活動の促進です。

日々の営業活動を効率化し、小さな負担で最大限のパフォーマンスを発揮できる仕組みを整備することで、営業担当者1人当たりの生産性を底上げできます。例えば日報作成の自動化や進捗共有といった作業労働は、担当者の負担増大につながっている要因だと言えるでしょう。

近年、多くの企業で人材不足が進んでいますが、根本的な問題は煩雑な事務作業が現場担当者を圧迫している点にあります。人の数を増やすのではなく、現場の業務のあり方を見直すことで、効果的な改善が見込めるでしょう。

これらを自動化できるツールを導入すれば、営業担当者は顧客との対話などの本質的な営業活動に集中でき、結果的に高い生産性を期待できる仕組みです。

営業DXのカテゴリ2:カスタマーサポート

カスタマーサポート対応は、営業活動において重要性の高い業務です。顧客との対話内容を文字に起こして記録するシステムや、顧客データを自動で検索してオペレーターの画面にポップアップ表示するシステムが役に立ちます。

カスタマーサポートの効率化は、顧客満足度の向上に役立つのはもちろん、迅速な問題解決によって1件あたりの対応スピードを向上させて、1人当たりの生産性を高める上でも有効です。人の数を増やさずとも、少ない人員で従来以上のサービス提供を行えるようになるでしょう。

近年は従来型のアウトバウンドセールスに対して、顧客や見込み客からのコンタクトを起点とするインバウンドセールスも登場しています。最適なタイミングで顧客に案内を通知したいときにも役立つなど、さまざまなカスタマーサポート向けツールを活用できます。

営業DXのカテゴリ3:解析

解析カテゴリは、営業活動を通じて得られたデータを有効活用するためのデジタル化施策です。顧客行動や聞き取りをもとに、顧客にどのようなニーズがあるのかをAIが分析します。

近年はAI搭載のツールも多数登場しており、営業担当者にデータサイエンスの知見がなくとも、高度な情報解析を実行してくれます。簡単なクリック操作で利用できるツールも多く、少し研修を受けるだけで簡単に高度な情報を扱えるようになるでしょう。

これまでITを積極活用しておらず、新しいツールの導入に抵抗がある組織でも、すぐに使いこなすことができるはずです。

営業DXのカテゴリ4:顧客関係管理(CRM)

顧客関係管理(CRM)は、顧客情報を記録することで顧客満足度の向上やさらなる購買行動を起こすための施策につなげるためのデータベースです。購買履歴やショップ閲覧履歴などをもとに、顧客1人ひとりに有効なアプローチを展開し、リピーター化やさらなる関係構築を推進します。カスタマーセンターやプロモーション部門などと連携することで、よりデータの有効活用が進むでしょう。

営業DXのカテゴリ5:顧客体験(CX)

顧客体験(CX)は、顧客の購買行動の中に感動体験や擬似的な体験を挿入することで、付加価値を与えて売上の最大化を図る施策です。顧客の購買履歴や訪問履歴などをもとに、最適なレコメンデーションやチャットでの案内を提供することで「ここのサービスなら安心できる」と満足度を高めてもらうのが狙いです。

オンラインでも実店舗並み、あるいはそれ以上の体験を得られれば、ヘビーユーザーとなってもらうことができるでしょう。

営業DXのカテゴリ6:コンタクト・コミュニケーション

コンタクト・コミュニケーションは、顧客とのやりとりや対応の最適化を推進するための施策を指します。例えば、コールセンターへの架電元の電話番号から顧客のデータベースを自動で検索するサービスは有効なツールです。顧客データベースを素早くオペレーターのもとに表示することで、最適な案内を確実かつ迅速に提供できます。

社内外のWeb会議におけるツールとしても活躍するため、コミュニケーションに課題を抱えている企業は注目したいカテゴリです。

営業DXのカテゴリ7:人材開発・コーチング

人材開発やコーチングは、ツールを使った営業担当者の能力開発、ノウハウ共有のためのコミュニケーションツール導入を指すカテゴリです。

どれだけ便利になっても、ツールを使うための研修など、基本的な営業担当者としてのスキルには学びが欠かせません。これらの過程を効率化するためのツール導入で、優れた人材育成を実現可能です。

人材開発が進めば、さらなるテクノロジー導入や新規事業の創出で、より高度なDX推進の足がかりも得られます。

カテゴリへの理解を深めて営業DXを促進しよう

営業DXとは一言で言っても、実際にそのアプローチは多様です。どの施策を選ぶべきなのかは、自社の課題に応じて丁寧に検討する必要があります。営業DXの推進を検討している企業は、まず自社の課題分析から進めて、その上で注目すべきカテゴリに合ったツールを選定するとよいでしょう。

投稿 営業部門のDX推進に押さえておきたいカテゴリ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料のSFAツールにある機能とは?有償版との違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、無料SFAツールの機能や有料との違いについて解説します。おすすめのSFAツールや選び方もご紹介しますので、ツール選びの参考にしてください。

無料SFAツールで利用できる機能

すべての機能を利用できる有料版に対して、無料SFAツールには制限が設けられています。無料SFAツールの一般的な機能をご紹介しますので、無料版で自社の課題を解決できるのか確認してください。

管理機能

無料SFAツールは、以下のような管理機能を搭載しています。

- 顧客管理

- 営業担当者管理

- 案件管理

- 売上管理

これらはSFAツールの一般的な機能であり、ほとんどのツールで利用できるのが特徴です。情報を入力して長期保存できることはもちろん、蓄積したビッグデータを分析できます。ただし、ツールによっては次のような制限が設けられています。

- 管理数に上限が設けられている

- 入力できない情報が設定されている

- 保存容量に上限が設けられている

- 分析内容に一部制限が設けられている

制限されている機能は、利用する無料SFAツールによって異なります。自社の課題と見比べながら、利用するツールを選択しましょう。

タスク・スケジュール共有機能

無料SFAツールは、営業担当者の情報を管理して、タスク・スケジュールを共有できる機能を搭載しています。

例えば、1か月間の作業内容を一覧で管理したり、タスクの進捗状況を表示したりできるなど、ブラックボックス化しがちな営業の活動を可視化できるのが特徴です。また、スケジュール機能を活用すれば、ダブルブッキングを防止できるのもメリットでしょう。

ただし、無料版は登録できる人数やタスク管理数に上限が設けられている場合があります。自社の必要人数と上限数を比較してツールを選びましょう。

資料作成機能

SFAツールは、見積書・請求書などの資料作成機能を搭載しており、無料版でも同様の機能を利用できます。

例えば、見積書や請求書のテンプレートを利用して資料作成を効率化できるのが魅力です。ただし、資料作成機能によっては次のような制限が設けられている場合があります。

- 1か月間に作成できる上限数が決まっている

- テンプレートが設定できない

- 設定項目数に上限がある

無料版でも快適に利用したいなら、1か月間の見積書・請求書の作成数や、見積もりの詳細度などと比較してツールを選んでください。

無料SFAツールで使えないことが多い機能

無料SFAツールの多くでは、次の機能が使えません。

- 一部のAI機能

- 詳細な分析機能

AI機能があれば、必要な情報を素早く抽出したり、蓄積した情報から提案を受けたりできます。また、詳細な分析機能があれば、自社の課題や解決策を具体的に整理できることから、新たな営業活動のヒントを見つけだせるでしょう。したがって、業務効率化だけではなく、営業戦略や企業戦略の一環としてSFAツールを導入したいなら有料版の導入がおすすめです。

フリープランのあるSFAツール3選

無料SFAツールはさまざまなメーカーが提供しています。そのため、どのツールを導入すればいいのか分からない担当者も多いでしょう。そこで、営業担当者のニーズに合う3つのSFAツールをご紹介します。特徴や利用できる機能も含めて解説するので、導入時の参考にしてみてください。

GRID AI

GRID AIは、AI機能を活用した新時代のシステムサービスを提供しているBeeVomb Grid株式会社が提供する無料SFAツールです。AI機能を用いることで、タスクやリスト作成を自動化できます。また、組織アカウント管理によって、ユーザーの情報やスケジュールを簡単に管理し、営業活動を効率化できるのが魅力です。

ただし無料版は3名までしか利用できないため、大人数で利用したい企業は注意してください。

PASELLY

PASELLYは、サイト開発やアプリ開発に特化した株式会社エンターシェアが提供する無料SFAツールです。クラウド利用を基本としており、顧客管理・案件進捗管理・書類作成業務に活用できます。完全無料でありながら、有料SFAツールと同等の機能を搭載しているのがメリットです。Slack・Chatworkとの連携機能も備えており、アクションがあったときにチャンネルに通知できるのも魅力でしょう。

問い合わせフォームの回答から情報を自動生成できるなど、営業担当者の課題を解決する機能が充実しています。

HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hubは、企業向けのマーケティングソフトウェア開発を行うHubSpot Japan株式会社が提供するSFAツールです。無料アカウントを作成することで、クラウドを通じてSFAツールを利用できます。資料作成機能や共有機能など、マーケティングや営業活動の効率化に役立つツールをまとめて利用できるのがメリットです。

ただし、無料版は全ての機能に上限が設けられているため、事前に確認した上で利用を検討しましょう。

無料SFAと有料SFAの違い

無料で利用できるSFAツールも多数登場していますが、性能の高さを求めているなら有料SFAツールがおすすめです。では、無料と有料のツールにはどのような違いがあるのでしょうか。結論として、無料版と有料版は利便性が異なります。

無料SFAツールは豊富な機能を利用できる代わり、利用上限が設けられています。一方で有料SFAツールは上限なく利用可能です。制限があると必要なタイミングで利用できず、業務に支障をきたす可能性がある点を押さえておきましょう。

SFAツールの選び方

ツール選びに必要なポイントは3つあります。自社が抱える課題を解決するSFAツールを見つけるときの参考にしてください。

自社の目的を網羅しているか確認する

SFAツールを導入するなら、自社が抱える課題を洗い出しましょう。SFAツールの導入は課題解決が目的のため、必要な機能を備えた製品を選ぶ必要があります。機能をチェックせずに導入すると、課題を解決できないほか、利用頻度が極端に少なくSFAツールが定着せずに終わってしまいます。

選定したツールの違いを表にまとめる

気になるツールが複数見つかったら、それぞれの機能やサポート内容を表で整理しましょう。一見すると似たようなツールであっても、表で視覚的に比較検討すれば、より実用的なSFAツールを選定できます。

また、料金を比較すれば、費用対効果を生み出しやすいツールを選べるでしょう。選ぶツールによって貢献度が大きく変化するため、少なくとも3項目は比較検討してください。

長期的な運用と利益から無料・有料を比較する

無料SFAツールを導入しようと考えているなら、あわせて有料SFAツールと比較してみましょう。有料SFAツールの中には、高性能でありながらリーズナブルな製品も豊富にあります。

長期的に運用した場合、有料ツールのほうが大きな利益を生み出せる可能性もあります。短期的な視点で選ぶのではなく、有料ツールも候補に入れて自社に最適な製品を選定しましょう。

無料SFAでもOK!ただし有料SFAの体験版にも触れてから導入を検討しよう

無料SFAツールの中にも、有料版同等の機能が揃ったツールがあります。しかし、無料SFAツールの多くは一部制限がかけられており、業務効率化を阻害してしまうでしょう。

一方、有料SFAツールの中には、長期的に無料版よりも大きな利益を生み出せる製品があります。SFAツールの導入を検討しているなら、一度有料SFAツールの体験版にも触れてみてはいかがでしょうか。

投稿 無料のSFAツールにある機能とは?有償版との違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 失敗しない名刺管理ツールの選び方|メリットや基本機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで有効活用したいのが、名刺管理ツールです。企業のデータベース拡充はもちろん、業務効率化にも貢献します。本記事では、名刺管理ツール導入のメリットや機能、導入すべきツールの選び方について解説します。

名刺管理ツール導入のメリット

名刺管理ツールは、その名の通り名刺管理業務を自動化・効率化することで、現場負担の改善を促すサービスです。名刺管理ツール導入の最大のメリットは、情報の可視化にあります。これまで、名刺情報は営業担当者が個人で管理しているケースが多く、企業が資産として画一的に管理することは困難でした。管理したいと考えても、担当者がデータベースに登録する場合は手動で打ち込む必要があり、ひどく手間のかかる作業であるという問題があったのです。

そこで登場したのが、名刺管理ツールです。名刺管理ツールを使えば、簡単に名刺情報をデジタル化できます。データ転記の必要もなく、名刺情報を企業のデータベースに登録可能です。情報の可視化とともに、情報の属人化も解消され、顧客情報を企業として有効活用するための土壌を整備できます。

名刺管理ツールの主な機能

名刺管理ツールは、主に名刺情報の取り込み機能、名寄せ機能、検索機能という3つの機能で成立しているサービスです。それぞれの機能をどう活用すればよいのかについて解説します。

名刺情報取り込み機能

名刺情報取り込み機能は、名刺に書かれている印刷情報を取り込んで、企業のデータベースに登録できる機能です。名前や会社名、役職情報など、名刺に書かれているさまざまな情報を読み込んで、データとしての有効活用を推進します。

名刺情報取り込み機能は、サービスによって提供アプローチが異なります。一般的なのはOCRによる情報取り込みで、文字情報を自動でスキャンし、デジタルデータ化してくれる機能です。ただのスキャナーとは違い、画像情報ではなく文字情報として認識・取得ができるため、データ活用の効率化につながります。

もう1つは、サービス提供者が手動で名刺情報をデジタル化するアプローチです。面倒な打ち込み作業を外部委託する形式で依頼でき、こちらも業務効率化に役立ちます。

名寄せ機能

名寄せ機能は、同一人物の名刺を特定し、同じデータとして統合できる機能です。会社名や役職といった情報も活用することで、記録を照合・統合できるのが特徴です。

また、最新の名刺情報をもとにして、既存の情報をアップデートすることもできます。役職や部署が変わっていたにもかかわらず、社内情報が古く担当者と連絡が取れないような問題を解消できます。

検索機能

検索機能は、担当者名や会社名からデータベースを検索し、必要情報を取得できるというものです。アクセス権限に応じて、必要な個人情報を現場で取得できるので、情報共有の精度やスピードを大きく改善することが可能です。データベースの有意性を高め、資産としての有効活用を推進します。

名刺管理ツール選びのポイント

名刺管理ツールを自社の課題に合わせて正しく選ぶ上では、以下のポイントに注目して選定することが大切です。

OCR機能の有無や精度を確認する

まずは、名刺取り込みの要ともいえるOCR機能の有無や精度を確認しましょう。OCR機能は人力での転記作業よりもはるかにスピードで優れており、精度向上や業務効率化に役立ちます。名刺管理ツールを導入する場合、OCR機能が実装されているかを確認して有効活用しましょう。

また、実際のOCRの精度はどれくらいであるかも確認しながら、運用に当たって問題がないかも把握しておくことが大切です。

他のツールとの互換性を確認する

名刺管理ツールは単体の運用でも効果を発揮しますが、関連ソフトとの互換性があれば、より業務の効率化に役立ちます。

営業支援ツールや顧客管理ツールとの互換性を備えているものも多く、すでに導入している、あるいはこれから導入する場合、それらとの相性も確認しておきましょう。互換性がある場合、名刺情報をシームレスにツールへ共有して、高いパフォーマンスを発揮できます。

無料プランで使い勝手を確認する

名刺管理ツールを初めて導入する場合は、最初に無料プランで導入をスタートするとよいでしょう。無料プランはある程度機能制限があるものの、使い勝手や基本機能を確認するのには十分です。

無料プラン使用中はコストもかからないので、導入当初に正しく運用できなくとも、利用料金が無駄になることはありません。期間限定の無料トライアルなどの制度も活用しながら、自社に合った製品かどうかもチェックしましょう。

人気の名刺管理ツール3選

最後に、人気の名刺管理ツールについてご紹介します。

1.sansan

最もポピュラーな名刺管理ツールの1つが、sansanです。AIとオペレーターを併用した名刺の読み込み、および転記作業を実行してくれるので、その精度は脅威の99.9%を実現しています。

専用スキャナーで大量の名刺取り込みにも対応しており、一度に名刺のデータ化を進めたい場合にも役立ちます。スマホからのスキャンにも対応し、出張先で迅速にデータ化を実施したい場合も便利です。

・sansanの参考価格

お問い合わせ

・sansanの参考レビュー

優れている点・好きな機能

sansanへのレビュー「名刺もデータで管理する時代に」より

・紙名刺を画像ファイルとして保持してくれるので、名刺に書き込んだメモもシステム上に保存されるところ。

・名刺交換日をデータで保持できるため、最新の名刺がどれかすぐにわかるところ。

2.Eight

Eightは、名刺情報を撮影するだけで自動的にデジタルのプロフィールを作成し、詳細なデータベース構築を進めることができます。

特徴的なのがデジタルでの名刺交換で、Eightを使っていない相手ともURLやQRコードを使ってデジタル名刺を交換し、人脈の構築や円滑なコミュニケーションに貢献します。

・Eightの参考価格

Eightプレミアム:月額480円または年額4,800円

・Eightの参考レビュー

もらった名刺をスキャンしてデータ化し、デジタル上で閲覧ができる。個人ごとはもちろん、会社ごとや業種ごとに探せるほど検索性に優れているので、非常に便利。パソコンだけでなく、スマホでもデバイスを選ばず利用が可能。また名刺を交換した相手とはSNSでつながることができる上、人事異動などの情報もすぐに反映されるため、紙の名刺を保管する必要がなくなる。

Eightへのレビュー「名刺をデジタル化できる」より

3.myBridge

myBridgeは、スマホでの名刺管理を効率化するためのツールです。専用のスキャナーなどは必要なく、スマホで撮影するだけで、名刺情報を即座にデジタル化してくれます。

登録した名刺情報は、スマホへの保存はもちろんのこと、そのほかの連絡帳サービスと共有したり、エクセルデータとしてダウンロードしたりすることも可能なので、データ活用の可能性を広げられます。

・myBridgeの参考価格

無料

・myBridgeの参考レビュー

これまで煩わしかった名刺管理をカメラで取り込むだけで勝手に名前、役職、部署、住所、電話番号、メールアドレスなどの各項目を勝手に読み込んでくれて、スマホで一元管理することが可能となった。これまで受け取った日付や会社順に並べて手間を掛けてかんりしていたが、その手間と労力、備品の購入や保管場所の問題が一気に解消され、最高に便利なアプリです。

myBridgeのレビュー「スマートな名刺管理を実現」より

自社に合った名刺管理ツールを選ぶことが大切

名刺管理ツールの導入は、顧客情報や取引先情報をデジタル化し、企業資産としてデータを活用する上で有効な取り組みです。近年ますます便利になっており、読み込み精度も極めて正確になりました。名刺のやり取りが多い企業においては、積極的な活用が求められるでしょう。

名刺管理ツール

投稿 失敗しない名刺管理ツールの選び方|メリットや基本機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 営業部がSFA(営業支援システム)を導入するメリット|導入成功のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、SFAが営業部に最適な理由や、利用する目的、要件定義についてご紹介します。また、SFA導入で失敗しないコツも解説しますので、システム導入の参考にしてください。

SFA(営業支援システム)は営業部の業務効率化におすすめ

SFAは別名「営業支援システム」と呼ばれるように、営業部の業務効率化に貢献します。特に営業部は外出して活動するシーンが多く、担当者が独自スケジュールで活動したり、顧客のブラックボックス化が進んだり、情報共有が不足しがちです。SFAは、これらの課題を解決できる以下の機能を搭載しています。

- 営業担当者管理

- 顧客情報管理

- 案件管理

- 行動管理

- 売上管理

- タスクスケジュール管理

SFAがあれば、今まで周囲が把握できなかった情報をPC・スマホで簡単に共有して、顧客ニーズや営業手法の分析に役立てられます。情報を一元管理できるプラットフォームとして利用できるので、営業部の業務効率化に効果を期待できるでしょう。

また、SFAは営業部の利用がメインですが、他部署と情報を共有することによって、受注状況や売上状況のチェックに役立ちます。把握しづらい営業部の活動を「見える化」できることから、近年では導入する企業が増えている状況です。

SFAを導入する目的とは?

次に、SFAを導入する目的を3項目に分けてご紹介します。自社が抱える課題を解決できる項目がないか確認してみてください。

社内の情報を一元管理する

企業が利益を得るためには、営業活動が欠かせません。営業活動を進める上では、顧客情報の取得や受注状況の管理、また売上目標額の達成状況を把握する必要があります。また、業務受注や支払いのためには、営業部が見積書・請求書を準備しなければなりません。

しかし、企業によっては個人プレーに走る営業担当者も多く、誰がどのように営業活動を行っているのか把握できない場合もあります。そこで役立つのがSFAです。

SFAはさまざまな情報を一元管理できるため、営業活動全体の効率化を促進できます。また、今までバラバラだった情報を一元管理できることから、営業部と他部署との情報共有不足を課題に抱える企業にもおすすめです。

情報を分析して売上UPを目指す

SFAは、顧客情報を含めたさまざまな情報を入力してビッグデータとして蓄積可能です。しかも、ただ情報を蓄積するのではなく営業活動の分析に役立てられます。例えば、営業エリアの抜けを見つけたり、新規顧客獲得に必要な営業手法を検討したりと、ビッグデータから分析した情報を使って根拠に基づく営業活動を行えるのがメリットです。

業務の無駄を削減できることはもちろん、効率的な営業活動を実施できるため、売上UPを目指す企業におすすめのツールだといえるでしょう。

業務ノウハウを蓄積する

活動が属人化しやすい営業部ですが、SFAを導入することによって、営業担当者の能力UPにつながります。例えば、SFAに次の情報を蓄積すれば、他の営業担当者とノウハウを共有できるのがメリットです。

- 商談成功事例

- 営業手法

- アプローチの手順

「個人で営業スキルを高めるもの」だと思われがちな営業部ですが、SFAがあれば新人教育や属人化防止に活用できます。よって、営業担当者ごとにスキルの差が激しい企業や新人教育に役立てたいと考える企業で導入するのがおすすめです。

SFA導入の成功に欠かせない要件定義とは?

営業活動を効率化できるSFAですが、利用する営業担当者が正しく利用できなければ、導入後の効果が大きく変化してしまいます。そこで、SFA導入を成功させるためにも、事前に要件定義を行っておきましょう。

ここでは、要件定義の基礎知識と参考例をご紹介します。SFA導入前の準備として参考にしてください。

解決策・目的の明確化

要件定義とは、具体的な運用方法を決めることです。まずは、自社が抱える営業部の課題を抽出しましょう。また、抽出した課題とSFAを比較して、どのような解決策を生み出せるか検討することが大切です。

なかには「なんとなく流行っているから、とりあえず導入しよう」と導入後に運用方法を考える企業もあります。しかし、どんな課題を解決したいのか決まっていないと、使い方が定まらず効果を得られないでしょう。要件定義でどのように運用すべきかを明確化すれば、導入したにもかかわらず使わなくなるといったリスクを回避できます。

要件定義の参考例

SFAの要件定義は、次のポイントをおさえて計画してみてください。

- 解決策・目的の明確化

- KPIの設定

- 定着化

KPIの設定では、導入することによって、どう売上につなげていくかを計画しましょう。どの機能を利用するか、どのように情報共有するかなど、ルール決めできればSFA導入の準備が整っていきます。

また、SFAを利用する営業担当者にSFAを定着させることも大切です。事前にSFAの必要性などを説明し、導入前から社内で周知しておくことをおすすめします。

SFA導入で失敗しない2つのコツ

便利に利用できるSFAですが、導入後にうまく運用できず、利用を止めてしまう企業も少なくありません。そこで最後に、SFA導入で失敗しないコツを2つご紹介します。

SFAの導入を目的にしない

企業によっては「最近SFAが流行っているから」と、導入を先走る場合があります。しかし、システムは導入することが目的ではなく、正しく運用して売上に貢献させるのが目的です。SFAを導入するなら、事前に要件定義を行うほか最終目標を設定し、目標に向かって運用を進めるように注意してください。

社内講習を行ってSFAを定着させる

便利に利用できるSFAですが、うまくシステムが定着せず、導入したけれど誰も使ってくれない状況が生まれる場合があります。SFAが定着しない主な理由は以下の通りです。

- 使い方が分からない

- ルールが定まっておらず何をやればいいのか分からない

- 誰が使うシステムなのか分からない

SFAを社内で定着させるためには、周知、社内講習、ルール決めが欠かせません。システム利用の土台を整備しておくことが導入成功につながるため「どうやったら社内で定着するか」を意識して準備を始めてみましょう。

営業効率化に役立つSFAを導入するなら利用目的や要件を明確化しよう

SFAは、営業活動を効率化する便利なシステムです。しかし、事前に目的や要件を整理しなければ、うまく定着せず、導入に失敗する可能性があります。

そこでまずは、営業課題の抽出に取り組んでみてはいかがでしょうか。営業の問題点が見えてくれば、自然と解決策を導きだせます。SFAの機能と照らし合わせつつ、自社の課題解決に役立つシステムを探していけば、営業担当者が受け入れやすいシステムを探し出せるでしょう。

営業活動の属人化、ブラックボックス化にお悩みなら、ぜひSFAの導入を検討してみてください。

投稿 営業部がSFA(営業支援システム)を導入するメリット|導入成功のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 SFA(営業支援システム)とは?メリット・デメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、SFAの概要や導入するメリット・デメリットについてご紹介します。Excelを用いた管理手法からSFAに変更する魅力も解説しますので、営業活動における課題解決の参考にしてください。

SFA(営業支援システム)とは?

SFA(Sales Force Automation)とは、営業支援システムのことです。社外で独自に動く営業担当者の活動を「見える化」し、営業活動を管理したりデータを蓄積して利用したりします。集めた情報を分析して新たな営業手法を確立するなど、属人化しやすい営業活動を一元管理できるのが特徴です。

PCやスマホなど複数のデバイスで利用できることから、営業担当者の外出時にも情報共有を行えます。クラウドを通じてシステムを利用できるため、テレワークを実施している企業でも気軽に導入可能です。営業活動を支援するために、近年では導入を進める企業が増えています。

SFAツールで利用できる機能

SFAは営業活動を効率化するシステムです。また、営業活動だけに留まらず、情報管理や資料作成、分析といった機能を有しています。まずはSFAツールで利用できる機能についてご紹介しますので、何のために導入すべきツールなのか確認してみてください。

管理機能

SFAには、情報を集約管理する「管理機能」が備わっています。例えば、以下のような機能を使って、営業情報を管理できます。

- 営業担当者管理

- 顧客管理

- 案件管理

- 行動管理

- 売上管理

- タスクスケジュール管理

SFAを利用することによって、営業活動に必要な情報をほとんど集約できます。今までバラバラに管理していた情報の一元化、従業員間のリアルタイムでの情報共有を通して、連携のとれた営業スタイルを確立できるでしょう。

また、SFAを利用すれば、管理者が受注状況や売上状況を素早くチェックできます。どのエリアまで営業をかけたのか把握できるため、営業計画の根拠資料として役立てられるのも魅力です。

資料作成機能

SFAの多くは、営業担当者の見積書、請求書作成を効率化する「資料作成機能」を搭載しています。何度も作成が必要な見積書、請求書のテンプレートを設定できるほか、過去の作成データを管理できるのも魅力です。

日報や報告書も作成・共有できるため、外出時のスキマ時間を有効活用できます。スマホなどの手持ちデバイスを使って資料を作成することで、移動時間が多い営業活動の効率化、残業時間の縮減効果も期待できるでしょう。

集計・分析機能

SFAに入力した情報は「集計・分析機能」を利用して、今後の営業活動に役立てられます。例えば、営業活動で得たデータをすべて蓄積し、ビッグデータとして活用すれば、顧客の行動やニーズの分析に役立つでしょう。また、顧客情報を分析すれば、自社サービスがどのような層から求められているのか判断できます。

情報の集計・分析は、PDCAサイクルを回す上でも欠かせないプロセスです。IT化やDX化が進む現代において特に重要なビッグデータを収集できる点でも、SFAは有効なツールだといえるでしょう。

SFAを導入するメリット

営業活動を支援してくれるSFAを導入するメリットは、大きく3項目に分けられます。営業活動の問題解決に役立つポイントをご紹介するので、自社が抱える課題に当てはめながら確認してみてください。

社員・顧客を一元管理できる

企業によっては、営業活動を各営業担当者に一任し、各自が独自のルートで営業活動を展開している場合があります。しかし、担当者の成績に差が生じたり、顧客に十分な営業をかけられなかったりと、効率的な営業活動が行えません。また、各担当者がそれぞれ顧客を管理しており、営業活動の属人化が進みやすいといえるでしょう。

一方、SFAを導入して社員・顧客の管理を行えば、営業担当者の活動が共有されるため、顧客情報の属人化を防止できます。情報を一元管理すれば、営業に必要となる情報を集約し、営業の抜けや漏れをチェックできるでしょう。

業務を「見える化」できる

担当者が独自に活動している企業だと、営業スケジュールや進捗状況などがブラックボックス化します。なかには、業務時間中のサボりや押しつけといった課題が生まれる場合もあるでしょう。

SFAを導入すれば、営業担当者の行動をすべて「見える化」できます。営業スケジュールはもちろん、進捗状況なども把握できるため、営業活動の慢性的な課題解決に効果を発揮するでしょう。

根拠に基づく営業活動を実施できる

手当たり次第に営業をかけたり、行き当たりばったりの行動を取ったりする担当者もいます。しかし、その活動方法だと失敗するリスクが高く、うまく利益に直結しない可能性もあるでしょう。

SFAを導入して情報収集・分析すれば、根拠に基づく営業活動を展開できます。顧客が求めるニーズや世の中の動向と自社商品・サービスを照らし合わせて、効果的な営業活動を展開できるでしょう。

SFAを導入するデメリット

営業活動を効率化するSFAですが、導入する上で3つのデメリットがあります。運用効果に関わるポイントなので、あわせて確認してみてください。

情報が揃っていないと活用できない

SFAは、自社および顧客の情報を集めて利用できるツールです。よって、情報が揃っていない企業だと、SFAをうまく活用できないことがあると覚えておきましょう。

特に、設立されたばかりの会社などは、顧客情報が少なく正しい分析を行えません。ある程度、営業活動が安定化し、企業規模が大きくなってから利用することをおすすめします。

導入に時間がかかる

SFAは営業全体に関わるシステムであることから、導入によって営業スタイル自体が変化します。また、費用が発生することから、営業利益と導入コストの分析が欠かせません。

稟議承認や運用開始までの設定にも時間を要するため、全体の動きを把握した上でSFAの導入を検討しましょう。

SFAが社員に定着しない場合がある

営業担当者の中には、ITツールが得意な人もいれば苦手な人もいます。また、今までの営業スタイルから切り替えることができず、SFAが定着しない可能性もあるでしょう。

社内研修を実施したり、運用時のルール決めを確実に行ったりすることが解決につながります。SFAは営業スタイルのターニングポイントとなるため、時間をかけて定着させていきましょう。

Excelで管理するのはダメ?SFAの魅力とは

Excelを用いて営業情報を管理・分析している企業も多いでしょう。確かに、表計算ツールがあれば費用をかけずに情報を蓄積・分析できます。ただし、営業担当者全員が使いこなせなかったり、外出時に利用できなかったりするのがネックです。

Excelなどの操作担当者が限られるシステムの場合、営業活動の属人化を解決できません。一方で、クラウドを通じて利用できるSFAは、移動が多い営業担当者でも利用しやすい点が魅力です。

情報管理に手間がかかるのなら「SFA」を導入して業務効率化を目指そう

営業活動の中では、数多くの取引先・顧客とのやり取りが必要です。個人で活動する営業スタイルだと、どうしても属人化してしまいます。SFAを導入すれば、営業活動の属人化を回避して情報管理の手間を解消できます。

またSFAは、資料作成、分析などにも幅広く利用できるシステムです。近年では、IT化・DX化の波を受けて、導入を開始する企業が増えています。営業活動の効率化を実現するために、貴社でもSFAの導入を検討してみてください。

投稿 SFA(営業支援システム)とは?メリット・デメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 エクセルの顧客管理からCRMに移行するメリットとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、顧客関係強化に向けた顧客管理を実現するCRMツールの導入メリットについて、具体的な機能とともに導入のポイントを解説します。

エクセルによる顧客管理のデメリットとは

今やビジネスパーソンは一人ひとりにパソコンが付与され、顧客情報を管理することは当たり前の時代です。しかし、エクセルを使った顧客管理は、ローカルデータでの管理が主となるため、オンラインストレージと組み合わせて使わないと、「複数人での同時編集」「個人端末からの情報漏洩」「検索効率の低下」「収集したデータを活用できない」といった問題が生じ、事業推進において競合他社から遅れをとる可能性が出てきます。

そうした課題解消し、ビジネスを加速するために役立つのがCRMシステムです。

CRMとは

CRMは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」と訳されています。その名の通り顧客関係のマネジメントに注目することで、顧客との関係を深める施策を指しますが、そのような顧客関係強化に役立つのがCRMシステムです。

最近ではCRMシステムそのものを「CRM」と呼ぶケースも一般化しており、顧客と企業が強力に結ばれた状態を実現・維持することで、リピーターの獲得や休眠顧客の掘り起こしを実現しています。

CRMのメリット

CRMのメリットは実に多様で、代表例としては以下が挙げられます。

- 顧客情報の共有が簡単になる

- 顧客満足度を高められる

- 成約率を高められる

- 業務の属人化を回避できる

顧客情報の共有が簡単になる

CRMは、顧客情報を1つのデータベースに統合して管理するシステムであるため、顧客情報の社内共有をスムーズにしてくれます。

顧客情報の管理はこれまで部門ごとに行われていた、あるいは属人化していたという場合、CRMを導入すれば組織の資産として顧客情報をフル活用でき、効率的なマーケティング活動などを推進できます。

顧客満足度を高められる

CRMを使って顧客情報を迅速かつ具体的に参照できると、高い顧客満足度を実現できるサービスの提供につながります。

購入履歴や購入時期を踏まえたカスタマーサポートを提供したり、顧客ニーズを丁寧に把握した上で新商品を知らせたりといった施策が可能です。

成約率を高められる

CRMは顧客に関係するさまざまな情報を蓄積し、活用するためのデータベースとして活躍するので、高い成約率にも貢献します。

Webサイトの閲覧履歴や問い合わせ履歴を参考にしながら、今顧客が必要としているであろうソリューションを提案することで、CRM導入前よりもアプローチ回数に占める成約の割合は高まります。

業務の属人化を回避できる

CRMは、社員が持つ顧客データを会社の共同財産としてデータベースに一元化するので、業務の属人化回避につながります。

営業活動につながる情報の全てを社内全体で共有することで、経験やコネクションの浅い社員でも情報に基づく効果的な営業活動を実現でき、早期から成果を上げられます。

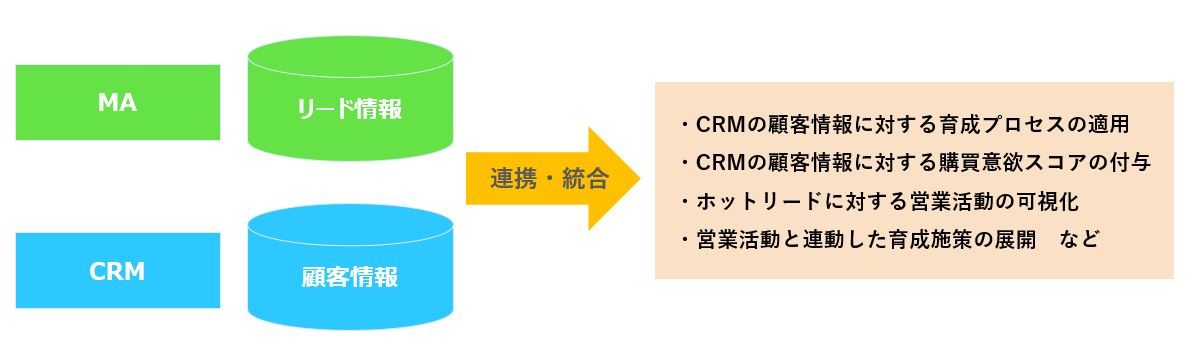

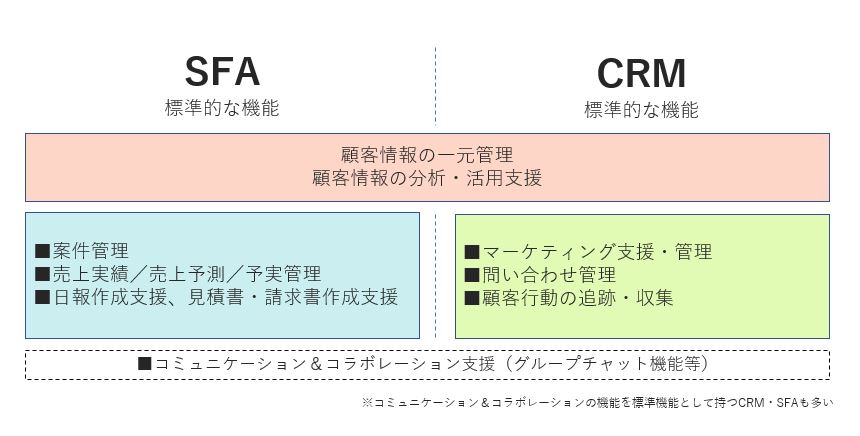

CRMとSFA・MAの違い

CRMと似たような製品として、SFAやMAといったものが挙げられます。

SFAは営業支援ツールとして知られている製品で、顧客や見込み客の情報をデータベースで管理するとともに、購入見込みの高そうなユーザーを数値化できるのが特徴です。営業活動の効率化に特化していますが、用いるデータベースが同じであることから、近年はCRM兼SFAのような製品も登場しています。

MAはマーケティング業務に特化した製品です。見込み客の創出や営業担当者への見込み客の引き継ぎを支援する機能に優れており、CRMとは少し異なる役割を有しています。

CRMの主な機能

顧客との関係を強化するCRMですが、そのための主な機能としては以下が挙げられます。

- 顧客情報の一元管理

- 顧客の購買情報や閲覧情報の記録

- フォーム作成機能

- データ分析機能

CRMの最大の強みが顧客情報の一元管理で、データベースが社内に乱立してしまう事態を防ぎ、データ活用を最大限活かせる環境作りに貢献します。

また、顧客情報は名前や性別、住所やメールアドレスといった基本情報はもちろんのこと、最近の購買情報やサイトの閲覧情報など、細かなアクションについても詳細に記録されるため、より適切なアプローチの検討に役立ちます。

フォーム作成機能は、顧客情報の獲得につながるお問合せフォームやアンケート回答フォームなどの作成を支援する機能です。フォーム作成の負担を抑えてシステムと直接連携できるよう設計されているので、担当者の負担軽減につながります。

データ分析機能も、CRMの代表的な機能の1つです。統合された顧客情報を分析にかけ、フォローアップが必要そうな顧客や休眠顧客の発掘を促し、長期的な顧客関係の強化を促進できます。

CRM導入のポイント

CRMの導入は、以下のポイントを押さえて進めましょう。

- 自社の課題を明らかにする

- 社内システムとの互換性を確認する

- 抜本的な業務の刷新も視野に入れる

自社の課題を明らかにする

CRMを導入する前にまず取り組むべきは、自社の課題を明らかにすることです。CRMを使ってどんな課題を解決すべきなのかが分からなければ、適切なCRM選びができなかったり、機能を有効活用できなかったりという問題につながります。

現在の顧客管理にどんな問題を抱えているのか、顧客関係の強化のために何が不足しているのかを明らかにした上で、CRM導入を推進しましょう。

社内システムとの互換性を確認する

CRMは単体でも活躍はできますが、既存の社内システムとの互換性も確認した上で製品の選定を進めると良いでしょう。

CRMは、さまざまなシステムと連携できます。SFAやMAツールとの互換性、Webサイト運営に活用しているCMSツールとの互換性、あるいはコールセンターシステムとの互換性など、既存システムとの互換性がないと有効活用できない可能性があります。既存のシステムのポテンシャルを引き出す上でも、あらかじめ丁寧に確認しておくことが大切です。

抜本的な業務の刷新も視野に入れる

CRMの導入は、既存の業務を刷新する必要もあるため、場合によっては企業全体で業務フローが変更される可能性があります。

データベースの一本化はこのような大掛かりな作業を行ってでも実施する意義はあるため、CRM導入前は丁寧なスケジュール管理を行い、CRM導入に伴う負担の発生に備えましょう。

CRM導入で面倒な作業を一気に削減しよう

CRMの導入は、社内の顧客管理を効率化するとともに、顧客関係を強化してリピーターを増やす上で大いに役立つ施策です。

CRMは業務の属人化回避や業務効率化などの多くのメリットがあり、社内システムとの連携にも対応しています。これらのCRMのメリットや性質を正しく理解し、有効活用できるよう導入を検討しましょう。

投稿 エクセルの顧客管理からCRMに移行するメリットとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CTIとCRMは何が違う?連携のメリットやシステム導入のポイントを理解しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、CTIとCRMにどんな違いがあるのかを紹介しながら、それぞれのメリットや活用のポイントについて、ご紹介します。

CTIとは

CTIは「Computer Telephony Integration」の略称で、コールセンターに着信があった際、顧客情報を参考にして発信者を特定することができるシステムです。

社内ネットワークと電話回線を接続するインフラとして機能するのはもちろんのこと、データベース情報を読み込んで、コールセンター業務に必要な情報をオペレーターに提供するサポートを行います。コールセンターのオペレーター不足が深刻化しており、業務改善が必要という会社に適した製品です。

CRMとは

CRMは「Customer Relationship Management」の略称で、日本では「顧客関係管理」という訳でも知られています。顧客のデータベースを社内で統合し、リピーターの獲得や顧客満足度の向上に向けた業務を推進します。

新規顧客の獲得よりも既存顧客との関係強化を重視したシステムであり、休眠顧客の掘り起こしなど、顧客との縁が切れてしまわないようにするための業務支援を提供できるのが特徴です。社内で顧客情報が錯綜しており、情報管理を効率化したい、あるいはデータ活用を推進したいという組織に適している製品です。

CTI導入のメリット

CTIの導入メリットは多く、代表的な例としては以下が挙げられます。

- 業務効率化

- 顧客満足度向上

- テレワーク対応

- マーケティング業務の品質向上

CTIはコールセンターのオペレーターを支援するためのシステムで、発信者の顧客情報を瞬時に提供してくれるため、業務スピードの改善に役立ちます。

業務のスピードが上がれば、それだけ問い合わせ顧客は待ち時間が短く、具体的な回答が得られます。ストレスのない問い合わせ対応が受けられるため、顧客満足度の向上にも直結します。

CTIは会社の電話回線とインターネットを接続するシステムなので、業務の遂行はオフィスでなくとも実行できるようになります。自宅などのリモート環境からのオペレーター業務を実現し、テレワーク移行による働き方改革を遂行可能です。

また、問い合わせ内容を社内のデータベースへシームレスに共有できるので、問い合わせ履歴を顧客情報に記録し、さらなるマーケティング施策への応用も可能になるのが強みです。

CRM導入のメリット

CRMは、CTIとは異なりコールセンター業務にとどまらない、より幅広いメリットが期待できます。

例えばCRM導入による顧客データベースの統合は、情報共有を効率化する上で非常に効果的です。社内でバラバラに管理されていた顧客情報を会社の共有財産として統合管理し、リアルタイムで情報を更新できます。

また、丁寧な顧客情報の管理で、顧客に必要な情報を提供したり、最適なタイミングで購買アプローチをかけたりすることで、満足度の高い体験の提供や成約率の向上を促せます。

情報が社内全体で共有されるため業務の属人化を防ぎ、誰でも顧客情報をフル活用した顧客との関係強化を促進できます。

CTIとCRMを連携するメリット

CTIとCRMの相性は非常に良く、連携することでそれぞれのさらなるポテンシャルを引き出すことができます。

例えば、ロイヤルカスタマーのさらなる満足度向上です。自社サービスを好んで使用してもらっている顧客から問い合わせがあったとき、CTIとCRMを連携しておけば、発信者がロイヤルカスタマーであることを把握した上で対応できるので、購入商品や購入時期を踏まえた質の高いサービスの提供を促進します。

また、CRMを通じて顧客の問い合わせ状況を常に最新のステータスで把握できるため、オペレーターが変わっても最新の問い合わせ内容を踏まえた対応を継続して行えます。一人の顧客のために担当者がつきっきりで対応する必要がなくなり、業務の汎用性が高まります。

CTIとCRMを導入する際のポイント

CTIとCRMの導入に際しては、以下3つのポイントに注目する必要があります。

- 必要な機能をあらかじめ確認する

- インバウンド・アウトバウンドの業務によって必要な機能は異なる

- サポートの充実している製品を選ぶ

まず、CTIやCRMは基本的な機能こそどの製品も変わりませんが、自社で抱えている課題によって必要な機能は異なってきます。導入した製品に自社の課題解決に役立つ機能が備わってないとなると、導入効果は大きく削がれてしまいかねません。

CTIやCRMの導入の際には、まず自社の課題を把握した上で、それを解決できる製品はどれか、どのような機能が必要かを具体的にしておきましょう。

また、インバウンド業務かアウトバウンド業務かによっても、必要な機能は異なります。インバウンド業務であれば着信時の機能性に優れた製品を選び、アウトバウンド業務であれば自動発信など、発信業務を効率化できる機能を備えた製品を選びましょう。

はじめてCTI・CRMツールを導入する際には、導入から運用までのサポートが充実している製品を選ぶことも大切です。特にこれまでITを活用してこなかった企業は、ITツール運用ノウハウが蓄積されておらず、現場で混乱が生じる可能性もあります。

こういったトラブルを回避するためにも、製品の検討段階からしっかりとサポートしてもらえる会社や製品選びが必要です。

CTIとCRMの性質を理解して顧客管理を強化しよう

CTIとCRMはどちらも顧客サービスを高めるためのツールではありますが、その役割は大きく異なるため、併用が望ましいと言えます。

CTIはコールセンター業務に特化していますが、CRMは会社の業務全般に活躍する製品であるため、特に導入の重要度が高く、業務の抜本的な改善に役立ちます。また、CTIとCRMは連携して運用することにより、さらにお互いのポテンシャルを引き出せるのが強みです。

それぞれのサービスの強みや活用機会を踏まえた上で、自社の課題解決に適した運用方法を検討しましょう。

投稿 CTIとCRMは何が違う?連携のメリットやシステム導入のポイントを理解しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>SFA(セールス・フォース・オートメーション)とは?

SFAとは英語の「Sales Force Automation」の略称で、「営業の自動化」のこと。さまざまな製品を販売するセールスフォース(営業部隊)に対して営業支援し、効率化するものです。営業プロセスの自動化や、効率的に業務を遂行するためのICTシステムの1つとされています。見込み顧客の獲得から訪問や商談・クロージングまでのフローを可視化することにより、アポイント獲得数や受注率などの営業プロセスを把握できます。これにより、課題の解決に役立てられます。

長引く不況や市場の停滞・縮小によって、従来の売り込みや属人的な営業スタイルが通用しなくなったといわれる昨今、SFAは営業プロセスを最適化しながらコストを削減することが可能なため、注目を集めるようになりました。

SFAとCRM・MAとの違い

SFA(セールス・フォース・オートメーション)、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)、MA(マーケティング・オートメーション)の各ツールは、それぞれ孤立しているのではなく、マーケティングや営業活動の一連の流れの中で各段階での取り組みをサポートしてくれるものです。SFA、CRM、MAは、それぞれ以下のように明確な違いがあります。

・SFA:営業担当者をサポートするためのツール

・MA:マーケティング活動を自動化するためのツール

・CRM:顧客との良好な関係づくりのためのツール

→CRMの詳しい解説はこちらをご覧ください。

SFAの基本機能

SFAには営業支援のための多種多様な機能がありますが、製品によって備えている機能はさまざまです。SFAのメリットを最大限に生かすためにも、導入することで何ができるようになるのか基本的な機能を把握しておきましょう。

案件管理機能

管理者や営業担当者は、SFAに蓄積される情報を見ることで各営業担当者の活動を管理することが可能です。各自で詳細が把握できていなかった営業案件の進捗状況が可視化・共有され、管理しやすくなります。

商談管理機能

商談における情報を管理する機能です。案件管理機能との融合により、受注率を高められます。商談項目は、主に過去の商談履歴や商談目的・商談時間や商談相手・提案額や進歩状況・次回行動予定などとなっています。商談情報は、社内で共有することも可能。たとえば各営業担当者が商談で得た顧客の予算や検討中の競合製品情報、現在どのフェーズにあるかといった情報が一元管理され、管理職はSFAを見ればすべての案件情報を把握できます。

業績管理機能

案件ごとに想定額を入力すると、月間売上などの見通しの共有ができます。たとえば過去の商談結果がデータ化されていれば、チームや個人・製品や月別など幅広い分類から予測が可能。また、過去の成功事例や先輩の行動プロセスを確認できるため、個人の経験や勘に頼るよりも高い精度で、個々人の営業スキルを効率的に伸ばせるでしょう。管理者の場合は、売上状況次第で人員配置の戦略検討や、精度の高いリードソースの分析により、営業施策を構築できます。

活動支援機能

顧客へのアポイント数や訪問数・行動予定をサポートする機能です。活動支援機能の活用により活動記録を分析すれば、作業工数の削減にも寄与します。エリート社員の活動を分析し、行動パターンに落とし込みフィードバックを行えば、企業全体のパフォーマンス向上にも貢献するでしょう。

SFAツールを導入するメリット・デメリット

企業がSFAツールを導入することで得られる最大のメリットは、多彩な機能を活用することで営業業務を効率化し、生産性を向上させられることです。

SFAツールを導入するメリット

1.営業活動を視覚的に理解できる

営業活動の視覚化により、顧客情報や進捗状況などの営業状況をすぐに確認できます。管理者側が顧客情報や提案内容を把握することで、いつでも最適な指示を出せるようになります。

2.組織的に活動できる

いつどこで誰がどこまで営業活動を進められているかが、組織全体で共有できます。共有することにより、顧客への訪問時間が重なってしまった場合にも、ほかの社員に任せるなどの対応が可能です。

3.売上予測が的確になる

SFAを活用することで、集められた過去のデータに基づき算出された正しい売上データを報告できます。その結果、企業の経営方針の精度まで向上させることが可能です。

SFAツールを導入するデメリット

1.入力項目が多い

顧客管理や商談管理をする際に、あらかじめすべての情報を入力する必要があります。煩雑な業務であると感じる社員がいるかもしれませんが、全員が協力して初めて最大限の効果を発揮するため、社内への理解促進に努める必要があります。

SFAツールの活用事例

SFAツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

情報共有のスピードが劇的に改善

「顧客情報とそれに紐付く活動情報や商談情報、契約情報を全てを集約することで、情報共有のスピードが劇的に改善できる。自社のインサイドセールス部門では、新規に流入してきたリードのステータスをSales Cloudのレポートで可視化することで、対応漏れを無くしています。また、Marketoと連携しているので、商談にまで至らなかったリードがメルマガなどでホットとなった状況をSales Cloudのダッシュボードでスコアの高いリストなどを抽出・可視化しているので、新しいリードだけに依存しないインサイドセールス活動が実現できます」

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/36607

▼利用サービス:Salesforce Sales Cloud

▼企業名:株式会社ヤプリ ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:宣伝・マーケティング

マーケティング、セールス、カスタマーサクセスという流れを社内に浸透させやすい

「サーバーサイドの知識が全く無くてもビジネスシーンで利用できるアプリケーションが開発できる。管理画面が直感的にわかるため、キャッチアップしながら進めることができる。salescloud全体として使いやすいことはさることながらsalesforce社のTHE・MODELを踏襲したマーケティング、セールス、カスタマーサクセスという流れを社内に浸透させやすい部分は非常に良い」

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/31623

▼利用サービス:Salesforce Sales Cloud

▼企業名:株式会社ジャックアンドビーンズ ▼従業員規模:120-50人未満 ▼業種:広告・販促

受注状況の把握、コミュニケーションが活発化された。

「teamsとの連携により多営業の商談内容のシェアと受注状況の把握、コミュニケーションが活発化された。そもそもの操作性が良かったため社内での共有が比較的スムーズだった。視覚的に顧客管理、進捗管理が出来るため整理がしやすい。不明なことはチャットでもタイムリーに解決してもらえる。また営業の真摯なフォローがあった」

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/79999

▼利用サービス:Senses

▼企業名:株式会社TomoniSolutions

▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:営業・販売・サービス職

進捗や活動経緯が可視化され、集計工数が減った。

「営業状況を可視化してボトルネック解消し、売上を上げていくためのミニマムな機能が集約されている。SFAはけっきょくデータが入らないと意味がないので、入力しやすさを大事にしていることに共感できる。EXCELで数字の予実管理のみで、案件進捗状況が営業本人にしかわからない状態になっていたが、Senses入力が進み、進捗や活動経緯が可視化された。営業は案件情報さえ入力すれば、あとは自動的にレポート化されるので、集計工数が減った。ヨミ表や、顧客情報など、情報がバラバラに存在していたが、Senses上に集約されつつある。営業が入力してくれた情報をもとに、受注率、案件単価、案件数なども可視化できる。目的ごとに何度も入力依頼や集計作業をしなくていいので、工数削減につながっている」

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/80086

▼利用サービス:Senses

▼企業名:エール株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:経営コンサルティング

SFA導入のポイント

数多くあるビジネスチャットからどんなツールが自社に最適なのか、SFAツールを選ぶポイントについて知っておきましょう。

営業担当者の使いやすさ

営業担当者や管理者が扱いやすいと思うツールの選定が重要です。基本的にはシンプルで扱いやすいシステムの導入が好ましいでしょう。ダッシュボードの使いやすさも導入の際に検討するポイントです。導入前には現場の社員と相談をし、互いに扱えるシステムであるかどうかよく確認してください。

スマートデバイスに対応しているか

スマートフォンやタブレット対応であるかどうかも重要な選定ポイントです。マルチデバイス対応のSFAを選べば、外出先でも活用できます。営業担当者屋管理者は、外出先からの資料確認や情報入力が可能です。

導入後のサポート体制

SFAを活用するうえで、ベンダーのサポートは必要不可欠です。サポートが万全であるかどうかも事前に確認しておく必要があります。どこまで対応してくれて、どういったサポートを受けられるのか、導入前によく確認をしておきましょう。

他ツールとの連携

ほかのツールとの互換性が高いほどデータ収集範囲が拡大し、自社の既存ツールともスムーズに連携できます。連携機能を営業活動に活用できれば、円滑な受注にもつながるでしょう。

SFAツールの業界マップ

SFAツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

SFAおすすめツール5選

実際に、SFAを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心におすすめのビSFAツールを紹介します。

(2021年12月1日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Salesforce Sales Cloud

世界でトップシェアを誇る人気のツールです。顧客情報を一元化し、営業担当者と企業のやり取りを記録し、営業担当者の多くの日常業務を自動化。顧客の増加をサポートするSFAとCRMの融合によって、顧客管理や売上予測など、早期受注実現のための豊富な機能が搭載されています。

Salesforce Sales Cloudの製品レビューを見る

Senses

あらゆる情報を管理・蓄積し、営業活動のサポートを行います。高品質なAIによる受注予測機能(正答率92%)など、成果につなげるための強力な機能を開発。同社調べでは導入された顧客の15カ月で平均39%売上が成長しているとのこと。

Knowledge Suite

営業報告、顧客管理、スケジュール機能などが連動し、すべての情報を一元管理。顧客情報と営業報告の入力だけで営業プロセスを可視化し、PDCAサイクルの高速化を実現するクラウド型SFA/CRMです。初めての方でも使いやすく、自社の業務内容に合った項目カスタマイズができます。

Zoho CRM

「Zia(ジア)」と呼ばれるAIが搭載されたインド発のクラウド型のCRM。さまざまな言語への対応が可能で、グローバル展開をする企業でも活用できます。誰にでも操作しやすく、営業活動における煩雑な作業も自動化。コミュニケーションは一元化されるだけでなく、営業成績も可視化されるため、自社の課題解決にも役立つでしょう。

cyzen

スマートフォン、タブレットで営業の効率化を可能とするモバイルSFA。訪問先や訪問件数・滞在時間をデータ化し、分析を行うことで業務改善を促す支援サービスです。いつでもどこでも顧客データや商談履歴を確認でき、記録も可能。無駄な業務を削減し、組織の見える化を推進します。

ITreviewではその他のSFAも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。

まとめ

SFAは、今や営業部門に必要不可欠なシステムとなっています。SFAの導入によって、営業活動がスムーズになることは間違いないでしょう。しかし、SFAは導入するだけで単純に売上の向上につながるわけではありません。

社内の環境を整えて、初めてその機能が生かされます。そのためには経営陣から現場まで一体となって、SFAによって何が変わり、どのようなメリットが生まれるのかを理解することがもっとも大切です。

投稿 SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CRMとは?基本機能から定番ツールの活用例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>CRMとは顧客情報を管理するツールのこと

今や多くの企業で導入されているCRMツールですが、いざ導入となると実際にどういったメリットがあり、どんなツールを選べばいいのか難しいものです。間違った選択をしないためにも、まずはCRMの基本について理解しておきましょう。

価値観の多様化、商品のコモディティ化、市場の細分化がますます加速する現代において、企業にとって顧客のことを正確に理解し、最適な戦略を打っていくことが必須の取り組みとなっています。

CRMとは、「顧客関係管理」という名のとおり、顧客をメインにビジネス展開を行い、利益の最大化をめざすマネジメント方法のことです。MA、SFAで集めた顧客データをCRMツールに集約することで社内の営業担当者の情報レベルをそろえることができます。

CRMの基本機能

CRMの基本機能には、顧客管理・営業支援・マーケティング支援・カスタマー支援の4つがあります。一般的に、多くのCRMツールがこれらの機能を備えています。

顧客管理

BtoBでは社名・担当部署・担当者名・電話番号・メールアドレスを、BtoCなら顧客氏名・住所・電話番号やメールアドレスなどの情報を管理します。このほかにも、購買履歴や問い合わせ履歴・キャンペーン応募状況やクーポン取得歴など多岐にわたる顧客情報を管理します。

営業支援

商談管理や案件管理、スケジュール管理や予実管理などを行うことができます。予実管理では、予定額を積み上げグラフからドリルダウンして分析することが可能です。また地図機能もあり、ルート営業等を行う企業には便利でしょう。

マーケティング支援

詳細な顧客データベースから多様な分析が可能であり、PDCAサイクルによりマーケティング精度を高められます。蓄積された顧客情報から購買確率のスコア化や、会員ランクのアップダウンも可能です。AIソリューションなどの機能と連携することで、One to Oneマーケティングを実践できます。

カスタマー支援

購買履歴データや顧客からの問い合わせ内容の一元化・蓄積により、高品質なカスタマー支援を行います。製品購入後のアフターケアでは、顧客への対応速度と質の向上は大変重要です。CRMは素早く高品質な対応を実現することで多くの課題の解決に結びつけます。

CRMを導入するメリットとデメリット

デジタル化が急務となった日本のビジネスシーンにおいて、業務の効率化や顧客満足度の向上に直結するため、CRMの導入はさまざまなビジネスシーンで必須になりつつあります。CRMの導入が具体的にどんなメリットとデメリットがあるのか見ていきましょう。

CRMを導入するメリット

1.業務効率化が期待できる

CRMを通し、営業部門や関連部門と連携を強化できれば業務効率化に結びつきます。社内情報を一元管理することで、社員が必要とする情報もすぐに入手可能となります。営業部門とカスタマーサービス部門が情報共有できると、顧客優先の最適な対応が実現できます。属人化をなくして人件費を削減し、営業で得た情報や知識を共有し活用できれば大きなメリットとなります。

2.データ管理の時間を大幅に短縮できる

CRMの導入により、データ管理にかかる時間を大きく削減することができます。たとえば入力とタスク管理の自動化により、CRMの更新に費やす時間を短縮できます。

3.課題の把握から改善までがスムーズ

スケジュールや問い合わせ内容など、CRMで一元化された情報は可視化されます。そのためサポートがしやすく、課題の改善や解決も円滑に進みます。共有された情報は、マーケティングを行う場合に仮想モデルデータにもなり、新しい戦略に結びつけられます。

4.顧客満足度の向上

顧客情報は営業やマーケティングなどとの部門だけにとどまらず、他部門とも共有可能なため、社内の他部門のスタッフとも連携をとることが可能です。もし担当者が変わっても一元化されているため、情報漏れのリスクや引き継ぎなどの負担も軽減できます。

CRMを導入するデメリット

1.導入コストがかかる

CRMには、データ容量次第でいろいろな料金体系が存在し、基本的に高性能で処理能力が高く、データ容量が大きいほどにコストがかかります。クラウド型のシステムサービスは比較的安価なため、需要も多い傾向にあります。

2.効果が実感できるまで時間がかかる

導入後、効果が現れるまでにある程度時間がかかることを認識する必要があります。CRMは顧客満足度の向上や優良顧客の育成・維持を目的としており、定着するまで活用が継続できる体制の構築が必要です。

3.運用が社内で定着しないことがある

慣れないうちは操作がわかりづらい、画面が見づらいなどの理由から、CRM運用が定着しないことがあります。全社員が使いこなせるようにセミナーや研修を開くのもおすすめです。また使い方だけでなく、導入意義も浸透させることが大切です。

CRMを導入する際のポイント

CRM導入の際には、いくつかチェックすべきポイントがあります。目的が曖昧なまま導入して活用しなくなると、かえってデータ利用効率が悪化する可能性もあります。そうした失敗をしないよう、CRM導入の際には次の4点に気をつける必要があります。

1.導入コスト

CRMは、クラウド型でだいたい月額約500円~、オンプレミス型で50万円~となっています。また、これに初期費用も加算されますので、ある程度のコストはかかります。想定外の出費にならないよう事前に確認をしておきましょう。

2.業務データの連携

顧客データがマーケティング活用される時代に、データの連携は必要不可欠です。データの共有を有効に活用し、円滑にできれば時間と手間を大きくカットできます。

3.コスト削減の必要性

CRMを利用すると、入力業務や分析といった手間や時間を無駄に費やすことなく、業務の効率化を図ることができ、人件費削減にも寄与します。また、節約した時間を他業務に回すことで人員やコストの削減にもつながります。

4.自社業務の最適化

自社の目的に合っていて、将来的にも自社にメリットをもたらす可能性の高いツールを選ぶことが必要です。そのため、導入前に各社ツールを比較し、必要となるコストをよく見極めたうえでの選定をおすすめします。

CRMを活用するためのポイント

CRMを上手に活用するために、以下の5つのポイントを意識することが大切です。5つのポイントの中でも「解決する課題を明確にする」ことや「短期的な成果にこだわらない」ことは特に重要です。

1.解決する課題を明確にする

CRMシステムやツールを導入するときには、期待すべき効果や目的の明確化が必要です。顧客満足度の向上や営業活動業務の効率化など、企業によって課題は異なるので自社が抱える課題をきちんと確認しましょう。

2.欲しい情報は取り出しやすくする

顧客情報を一元化することで、求める情報を抽出しやすくなります。その結果として、マーケティング戦略設計に必要不可欠な顧客分析をスムーズに進められます。

3.コミュニケーションのとり方を工夫する

自社サイトへのアクセスや顧客の購買データなどから、顧客とのコミュニケーションのとり方を工夫することも必要です。そのように意識するだけで、顧客が今どのような状況でどういったアプローチができるのか、常に考えられるようになります。ベストなタイミングで顧客を支援することができれば、顧客はサポート体制に安心感をもつので、信頼を得られやすくなります。

4.短期的な成果にこだわらない

CRMを導入したからといってすぐに成果が現れるものではなく、ある程度の時間が必要となります。そのため、より効果的に顧客にアプローチするために効果測定を行うとよいでしょう。PDCAサイクルで時間をかけて顧客にアプローチし、信頼関係を構築することが重要です。

5.関係各所に協力を得るための準備をする

CRMの導入後、成果が期待できる情報やデータが必要ですが、全社に本格的なCRMの導入が厳しければ、小規模ツールから取り入れ、中長期的な成果を可視化し、理解を得ていきましょう。

CRMツールの活用事例5選

CRMを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

1.Salesforce Sales Cloud

スムーズな営業アプロ―チで早期受注を促進させ、顧客増加をサポートするSFAとCRMシステムを導入しています。顧客管理や見込み顧客管理・売上予測や見込み顧客育成等、豊富な機能を備えています。

ユーザーボイス:「営業活動効率化に必要不可欠」

会社で導入されており、営業の進捗管理には欠かせない製品。可視化ツールとの連携で使い勝手の良い運用ができると思います。営業効率が格段に良くなった。他の営業の進捗管理も確認することもでき、案件のバッティングも早期に確認することができるようになった。可視化ツールとの連携することで最大限に利用価値を高められるので、導入の際は一緒に検討されることをお勧めいたします

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/25839

企業名:ウイングアーク1st株式会社 従業員規模:300-1000人未満 業種:ソフトウェア・SI

2.Senses

使いやすいUI/UXと、情報入力の自動化により、営業活動をあらゆる面からサポートするツールです。営業管理や分析などにこだわり、また、高精度のAIエンジンを備えており、すでに多くの企業が導入しています。

ユーザーボイス:「営業案件管理・状況把握に大変便利」

ダッシュボード機能を使うことで、会議前に各員聞き取りを行いアナログでの資料作成を行っていたが導入したことによって画面を開くだけで共有できる点資料として展開できる点が便利なポイントです。営業課員すべての案件進捗状況や問題点の可視化、会議での情報共有の幅が広がりました。出来ている社員、出来てない社員がハッキリするので、チーム全体での案件進捗を図りやすい点は非常に有益

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/75570

企業名:株式会社クラシアン 従業員規模:1000人以上 業種:その他サービス

3.Zendesk

いろいろなチャネルからの問い合わせを一元化することが可能で、FAQやコミュニティページなどを搭載した、クラウド型カスタマーサービスプラットフォームです。大手企業も導入しており、顧客満足度は95%、月額19ドルから利用できます。

ユーザーボイス:「顧客接点が増えれば増えるほど便利に」

顧客とのやり取りを誰がいつどのように行ったか可視化することができます。全体の流入や平均回答速度のデータも見ることができ、オペレーションの平準化にも役立ちます。問い合わせのチーム管理と可視化ができるようになりました。顧客接点が増えれば増えるほど便利になります

https://www.itreview.jp/products/zendesk/reviews/34625

企業名:Sansan株式会社 従業員規模:300-1000人未満 業種:ソフトウェア・SI

4.Knowledge Suite

SFA・顧客管理CRM・グループウェアが連携したクラウド型オールインワンビジネスアプリケーション。PDCAサイクルの高速化を実現し、テレワークにも対応。ユーザー数無制限で利用可能な使いやすいシステムです。

ユーザーボイス:「とても使いやすい」

掲示板の機能を使うことで毎日の売上の進捗など確認でき、自分の売上がどれくらいなのか把握しながら業務に臨むことができた。

所属メンバーのプロフィールなどすぐに確認することができるため、電話番号やメールアドレスなどの一覧表などを引っ張り出して確認する必要がなくなり、業務改善に役立った企業名:株式会社タナカ 従業員規模:300-1000人未満 業種:専門(建設・建築)

https://www.itreview.jp/products/knowledge-suite/reviews/78335

5.Zoho CRM

低価格で利用可能で、初期費用や追加料金もかからないのが魅力です。カスタマイズ・フリーで、インターフェースはわかりやすく快適。営業活動の自動化やコミュニケーションの一元化も実現します。

ユーザーボイス:「格安で使えるCRM」

・スクリプトやワークフローを用いる事で、見積もりや請求書送付の自動化ができた。

・各営業担当の数字の一元管理が簡単に行えるようになった。企業名:株式会社イーエムアイ 従業員規模:50-100人未満 業種:電気

https://www.itreview.jp/products/zoho-crm/reviews/121615

マーケティング最大化のためにCRMを活用しよう

CRMは、現代における顧客メインのマーケティングにおいて必要不可欠なツールです。顧客との関係を円滑にし、売上に寄与するだけでなく、社内業務の効率化にも役立ちます。CRM導入の際には、企業が自社に最適なツールであるかどうか確認をしたうえでの運用が必要です。価値観の多様化やマーケットが細分化された現在のビジネスシーンにおいて、CRMの仕組みと意義を理解することは、顧客を理解し、利益の最大化をめざす一番の近道といえるでしょう。

投稿 CRMとは?基本機能から定番ツールの活用例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 名刺管理ソフトとは? 法人・個人でおすすめの名刺管理ソフトを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>名刺管理ソフトとは?

スマートフォンやスキャナーから名刺を取り込み、データ化することで一元管理するツールのことを「名刺管理ソフト」といいます。散らばりやすい名刺をデータとして1箇所に集約しておくことができるため、社内での共有もしやすいのが特徴です。製品によっては、名刺交換をした取引先で人事異動があった場合に知らせてくれたり、顧客情報管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)などと連携することにより商談管理ができたりします。

名刺管理ソフトの基本機能

名刺管理ツールには主に以下の4つの基本機能があります。

名刺情報を読み取り

カメラやスキャナーを使用して、名刺情報を読み取ることが可能。OCRを使用して読み取った情報が文字データとして保存され、データは会社名や部署、名前や電話番号などの適切な情報に細かく分類されます。

名刺情報をデータ化

読み取った情報は、名刺管理ソフト上でデータとして保管されます。CSV形式やExcelなどのファイルを名刺管理ソフトにインポートすることも可能です。

マルチデバイス対応

クラウド型の名刺管理ソフトであれば、名刺の情報はスマートフォンやパソコンなどで検索し、閲覧することもできるます。いつどこにいても名刺管理ができることも大きなポイントです。

名刺情報の検索

データ化された名刺の情報は、名刺管理ソフト上で簡単に検索できます。また検索条件を指定すると、目的の名刺情報をすぐに探し出すことも可能です。

名刺管理ソフト導入のメリットとデメリット

名刺管理ソフト導入のメリット

・営業活動の効率化

名刺の一元管理とデータベース化が容易にできるため、検索にも手間がかかりません。もちろん名刺を保管する場所も必要ないので、スマートフォンアプリに対応していれば社外にいても閲覧可能。そのため、名刺データを社内で共有することで営業効率を上昇させ、商談の成功率を高めることにもつながります。

・登録データの二次利用が可能

名刺情報を登録すれば、蓄積データをCSV形式などで抽出し、ダイレクトメール(DM)やメールマガジン、年賀状などの配信に活用するなど登録データの二次利用を行うことができます。

・見込み顧客を一元管理

メールやウェブサイトを通して見込み顧客の情報を獲得し、一元管理することで自社に有益とされる見込み顧客を抽出可能。また、名刺管理ソフトによっては、見込み顧客の受注確度を含めリード名簿を制作してくれるツールも存在します。

・顧客情報入力の効率化

名刺管理ソフトの活用で入力の手間が解消されることから、入力ミスも確実に減少させることができます。

名刺管理ソフト導入のデメリット

・導入コストがかかる

活用するソフトにもよりますが、名刺管理ソフトを導入する際にはそれなりのコストが発生します。後で後悔しないためにも、活用したい名刺管理ソフトがある場合には費用の確認もしっかりと行うことが大切です。

・データ化に工数がかかる

名刺管理ソフトは名刺のデータ化に工数を費やしたり、ほかのシステムにデータを転記したりする必要があります。ただし、事前に文字認識(OCR)機能や入力代行を行ったり、連携機能を備えた名刺管理ソフトを利用したりすれば、かかる工数を減らすことができます。

・顧客管理システムとの重複

名刺管理ソフトの選び方を間違えてしまうと、名刺管理ソフトと顧客管理システムとで情報が重複したり、併用によって余計な手間がかかったりすることがあります。名刺管理ソフトを選ぶ際には、事前にソフトの詳細をよく確認しましょう。

名刺管理ソフトの活用事例

名刺管理ソフトを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。

今まで煩雑になっていた名刺管理が簡単に

「1ヶ月で50枚ほど名刺交換をするのですが、今までは社内に持ち帰ってからファイリングして必要になったら確認するというような状況だったが、全ての名刺をクラウドで管理でき、社内外問わず確認も出来る点はセキュリティ面でみても助かっています。新規営業を進めていくにあたって、先方担当がどんな役職で名前が何なのかが事前にわかるので、アプローチがかけやすくなった」

▼利用サービス:Sansan

▼企業名:株式会社ネオキャリア ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材

https://www.itreview.jp/products/sansan/reviews/50919

交換した名刺が未来につながるようになりました

「交換した名刺をスキャンすることで企業名、氏名、連作先などの情報がクラウド上で管理できる。それを会社でシェアできることです。SANSANを導入するまでは、お客様や協力会社様のご連絡先がすぐに取り出せず「A社さんの携帯番号知ってる人いる?」と社内の人に聞きまわっていました。しかし、SANSANを導入してからは、社名を検索するだけで該当の連絡先がすぐに手に入り連絡もすぐできて仕事スピードが上がりました」

https://www.itreview.jp/products/sansan/reviews/32616

▼利用サービス:Sansan

▼企業名:株式会社関通 ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:倉庫

精度の高い名刺管理サービスが無料で使用できるのはありがたい

「企業と企業のつながりというよりもその中の個人と個人のつながりを大切にしていきたい場合に使用したいアプリ。いくつも名刺交換を行い、今まで紙ベースで保管していたものがいつでも持ち歩ける携帯に全てを保管しておけるところはとても強みだと思う。いつどこでも対象の人に連絡することができる。紙ベースで保管していた名刺を全て携帯で持ち運べるようになったところ、また他のサービスと違い読み取り精度が高く修正の頻度が少ないところ」

▼利用サービス:Eight

▼企業名:株式会社エンラボ ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:介護・福祉

https://www.itreview.jp/products/eight/reviews/79844

シンプル、だがそこがいい名刺管理サービス

「運営はLINE。搭載機能はこの分野ですでに先行している大手よりもシンプルで、名刺を両面スキャンして保存、個人用に保管するか他ユーザーと共有するか指定する…程度しかない。とはいえ必要十分。ソーシャル接続機能も最低限で、オプトインしない限りまったく働かない。そこが顧客の個人情報を秘匿できるという安心感につながっていて逆にありがたい」

▼利用サービス:myBridge

▼企業名:株式会社アクセスビルダー ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット

https://www.itreview.jp/products/mybridge/reviews/42717

名刺管理ソフト導入のポイント

名刺管理ソフトを導入・活用する際には、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

1. セキュリティ対策を事前に確認

名刺には企業名や部署名・名前や連絡先などの多くの個人情報が記載されています。外部への情報漏えいといった重大トラブルを決して引き起こさないためにも、名刺管理ソフトのセキュリティ対策は万全である必要があります。事前にセキュリティ対策はきちんとチェックしておきましょう。

2. スマートフォン・パソコン・他サービスとの連携機能を確認

CRMやSFAを導入している場合、それらのシステムとの連携をチェックすることも重要です。システム連携を行うと、顧客情報の獲得やアプローチの履歴、顧客へのサポート内容などの情報を一元管理できます。

3. 名刺情報の登録の正確性とスピードをチェック

名刺管理ソフトを導入する際は、その名刺管理ソフトの読み取り精度が高く、素早く読み込んでくれるソフトであるかどうか、事前にきちんと確認をしておきましょう。読み取り精度が90~95%、読み取り速度が1枚当たり3〜5秒程度の名刺管理ソフトであれば間違いないでしょう。

4. 名刺情報は定期的に入力、メンテナンス

名刺管理ソフトの効果を最大化し営業効率を高めるためにも、名刺情報は定期的に入力を行い、メンテナンスをするよう心がけましょう。名刺管理ソフトの入力とメンテナンスを含む新しい業務工程やルールの確定を実行することにより、現場での浸透率を上昇させることにもつながります。

名刺管理ソフトの業界マップ

名刺管理ソフトのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。

おすすめの名刺管理ソフト

実際に、ビジネスチャット活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのビジネスチャットを紹介します。

実際に名刺管理ソフトを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの名刺管理ソフトを紹介します。

(2021年11月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)

<法人向け名刺管理ツール>

Sansan

法人向けに開発された名刺管理ソフトである「Sansan」は、クラウド型サービスであり、名刺をスキャンあるいはスマートフォンで撮るだけで自動的に人脈データベースを作成します。スキャンされた名刺データは組織全体で共有でき、顧客との関係づくりにも生かすことができます。さまざまな業界で導入されており、大企業から中小企業、官公庁など7000を超える組織に広く導入されています。

Eight企業向けプレミアム

「Eight」の有料プランとなるこのソフトは、名刺情報をデータ化して、ユーザーのもつ名刺情報を共有・一元管理することが可能です。企業資産として活用することもできるため、利用価値が高いといえます。

Knowledge Suite

営業日報の入力のみで商談情報などを一元管理でき、ユーザー数無制限で活用可能なクラウド型オールインワンビジネスアプリケーションです。営業報告と顧客情報のみで営業工程を視覚化し、PDCAサイクルの高速化を図っています。グループウェアとCRM・SFAが連携しており、テレワークにも対応するなど自社の業務内容に見合う項目のカスタマイズもできます。

<個人向け名刺管理ツール>

Eight

スマートフォンで名刺を撮影すると、名刺データを容易に管理できます。AIを活用し、トップレベルの開発技術でデータ化を行い、生産的で正確な名刺管理を支援。名刺交換は紙の名刺に限ることなく、デジタル上でも交換が可能です。いくつもの名刺を同時に撮ることもできるクイックスキャン機能なども搭載されています。基本機能は無料のため、低価格で活用をしたいという企業はもちろん、個人にもうれしい名刺管理ソフトです。

myBridge

OCRとオペレーターによる手入力で、正しい名刺情報のデータ化を行えます。いつどこにいても必要な名刺情報の検索が可能で、スマートフォン着信時には、名刺情報がすぐ表示されます。社内で共有可能な共有名刺帳や無料名刺スキャン代行サービスなどがあり、個人情報の暗号化などセキュリティ対策も万全です。すべての機能が無料で利用可能となっています。

ITreviewではその他の名刺管理ソフトも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。

まとめ

名刺管理ソフトは、名刺を一元管理して企業資産として活用するために必要不可欠のツールです。個人・法人ともにCRMやSFAと連携をして商談管理が可能なソフトなどもあり、営業活動の効率化やマーケティングに生かすことのできる製品が多いのも、名刺管理ソフトの特徴です。

どの名刺管理ソフトを導入するかでお悩みの方や、ほかのソフトとの比較をしてみたいという方は、ぜひ本記事を参考に最適なソフト選びを実現しましょう。

投稿 名刺管理ソフトとは? 法人・個人でおすすめの名刺管理ソフトを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CRM導入で何が変わる?これまでの顧客管理との違いや評価の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>紙での顧客管理は誰でも扱いやすいものの集計には向いておらず、なにより場所を取る。Excelでの顧客管理は根強い人気を保っているが、誤入力による上書き、複数人での同時入力・作業のやりにくさ、データ破損に備えたバージョン違いのファイル管理の煩雑さなど課題もある。また、従来の顧客管理システムは使い勝手が悪く、せっかくの顧客データをうまく活用できていないことが多いようだ。

本記事では、従来の顧客管理と比較をしながら、CRMツール導入によって何が実現できるのかを考察していく。

1. そもそも、CRMツールとは?

CRMはCustomer Relationship Managementの略で、日本語では「顧客関係管理」などと訳される。

「顧客と長期的に良好な関係性を築くことで自社の売上拡大を図る経営手法」が元来の意味だが、現在ではそれを実現するためのツール自体をCRMと指すことが一般的である。

見込み客からリピーターまで全ての顧客情報を管理・分析し、顧客に応じたきめ細かい対応をすることで顧客満足度を高め、「LTV:Life Time Value(顧客生涯価値)」の最大化を目指すことが目的である。

CRMを導入することで、これまで各部門に点在していた顧客情報が一元管理、可視化でき、企業全体での有効な活用につながる。

営業部門では、商談内容を共有することで効果的な営業戦略を立て、営業活動の効率化を図ることができ、マーケティング部門では、蓄積された情報を分析し、戦略的なマーケティングに活用することができる。商品開発部門では、顧客からの問い合わせ履歴を分析し、次の商品開発に役立て、カスタマーサポート部門では、これまでの問い合わせを踏まえた質の高いサポートを提供することで顧客満足度の向上が可能となる。

CRMは、顧客との接点を持つ全ての部門で活用できる、企業活動の中心となるデータベースでもあるともいえる。

2. CRM導入で実現できる顧客管理の効果とは?

現在、CRMを導入していなくとも、何らかの方法で顧客管理を行っている方がCRMを導入することで、どういった課題解決の効果を得られるのかを具体例と共に見ていきたい。

・顧客情報の更新を効率的にミスなく行いたい

Excelで顧客管理を行っている場合、複数人での情報更新に悩まれる方が多い。

Excelは最新の状況を一目で確認する分には優秀だが、複数人が同時入力するには行える操作に制限があり、また、一度データを書き換えてしまうと前回訪問の記録情報や、以前の担当者情報などは消えてしまう。それを防ぐために、「前々回の訪問日時」「以前の担当者」などと情報を追加すると、日に日にリストは巨大なものになってしまい、容量は重く、使い勝手が悪くなる。また、新しい顧客情報を各自が追加していく場合には、重複した情報が蓄積されてしまうこともありうる。一度連絡をしているにも関わらず別の営業担当からも連絡をしてしまい、クレームになることも珍しくはない。

CRMを導入すると、複数人での同時作業ができ、顧客情報の検索や更新がスムーズになる。さらに登録された顧客情報に重複がある場合にも、名寄せ機能により情報を一つに統合することができる。

・蓄積した顧客情報をマーケティングに活用したい

手間暇をかけて顧客情報を蓄積しても、活用されなければ意味がない。

Excelでのリスト化や名刺管理ソフトへの取り込みなどにより顧客情報を有している方は多い。しかし、日々の企業活動の中で積み重なる見込み客について一斉配信メールに利用するなど限定的な活用になっていたり、フォローは営業部門任せで、その後の状況がどのようになっているかマーケティング部門では把握できていなかったりということがあるのではないか。

CRMを導入することで、自社の顧客の傾向をさまざまな角度から容易に分析することができ、その結果をもとに、適切なターゲットに向けたマーケティング活動をCRMの管理画面から直接行う事ができる。顧客情報の獲得方法やその後の購買履歴を記録している場合、どの方法にどのくらいのコストをかけ、結果的にどれだけの売上を生み出すことができたのか、費用対効果を正確に把握し、今後のマーケティング活動への投資に活用することが可能となる。

・営業の日々の情報入力を効率化したい

顧客管理において、正確な情報をリアルタイムに反映されるようにすることは非常に重要である。しかし、Excelや独自の顧客管理システムを利用している場合、入力を社内で行わなければならず、情報が更新されるまでにタイムラグが生じる事が多く見られる。

営業担当が訪問していたにも関わらず、顧客情報を更新していなかったことで、カスタマーサポートに問い合わせがあっても適切な対応がとれず、クレームに繋がるということも珍しくない。

CRMを導入することで、営業担当が訪問直後にスマートフォンから、商談情報や次回の商談予定を入力し、関係者への情報共有をその場で完了することが可能となる。営業の役割はひとつでも多くの商談を行うことにあり、入力の効率化は避けては通れない課題である。課題を解決すれば、営業は今まで以上に多くの顧客先を訪問し商談することができ、売上拡大はもちろん、顧客満足度の向上、リピート率の向上に繋がる。

・報告会議を戦略会議へ変えていきたい

Excelなどで顧客管理を行っている場合、日々の活動管理に必要な情報をあれもこれもと追加しがちなため、気が付くと列が増えてしまっているということはないだろうか。結果的にそのままでは報告資料として使用できないため、会議の前には必要な情報のみを抜き出して加工し印刷する、といった手間がかかってしまう話は珍しくない。

また、せっかく会議が始まっても、初めてその資料を目にする上長に説明するために、ひとりずつ現状と次のアクション、着地予想を発表するだけの場となってしまっていることもある。

CRMを導入すると、膨大な情報から必要な情報だけをレポート化することが容易になる。さらに各自の営業状況はわかりやすくグラフ化され、管理者がリアルタイムで確認でき、会議を待たずに部下に対して適切な指示を行う事が可能となる。

過去の商談履歴もすぐに確認できるため、御用聞き営業になってしまっていないか、今訪問すべきところではなく、訪問しやすいところになってしまっていないか、など営業活動を分析し、効果的な営業会議が行えるようになる。

・お客様からの問い合わせを他部門でも把握したい

CRMを導入していない場合、お客様からの問い合わせは部門ごとに管理され、カスタマーサポート部門だけが把握している、または営業担当だけが把握しているということも珍しくない。営業とカスタマーサポートとの連携がうまくいかずにクレームに繋がるといった、部門を跨いだトラブルは絶えない。

CRMを導入すると、全ての問い合わせは一元管理されるために、どのような問い合わせがあり、今はどのような状況にあるのか、誰がいつ対応を行ったか、全て記録に残すことができる。営業担当は対応情報をいつでも確認できるため、対応状況を確認後にお詫びのご連絡を入れるといった、これまで以上のアクションを取れるようになり、顧客満足に繋げていくことができる。

3. CRMの具体的な機能について

CRMは単なる顧客データベースではありません。「Relationship」と名前が示すとおり、顧客との関係性を深めるためのさまざまな機能を併せ持っている。ここではCRMの主な機能について具体的に見ていく。

・顧客情報管理

CRMの最も基本であり、最も重要な機能が顧客管理機能である。

CRMを導入すると、現在の管理方法にくらべて管理できる情報の幅は大きく広がる。顧客の名前(会社名や担当者名)、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本情報に加えて、これまでの商談履歴や、商談の際に提出した提案書や見積書、契約(購買)履歴、お問い合わせやクレームの履歴など、さまざまな顧客との接点をまとめて管理できる。項目をカスタマイズすることで、自社の戦略に合った独自の情報を記録することも可能だ。

顧客の情報を深く知ったうえで適切な営業活動や問い合わせ対応が行えるだけではなく、蓄積された膨大な情報を分析することで、効率的な営業活動や、効果的なマーケティング、顧客のニーズにあった商品開発など、さまざまな業務に活用することができる。

・見込み客(リード)管理

企業の売上拡大に、新規顧客の開拓は必要不可欠である。ホームページからのお問合せ、代表番号への電話、イベントやセミナーへの参加、展示会での名刺交換など自社製品に興味を持った見込み客情報を入手しても、適切なフォローをしなければ顧客に転換していくことはできない。CRMを導入すると、問い合わせフォーム連携・名刺読み取りなどによって情報を効率的に取り込める他、優先度の高い見込み客の特定、最適な営業担当の割り当て、フォローアップメールの自動送信、その後の商談管理など、さまざまな支援機能を活用し、見込み客の効率的な顧客化を進めていくことができる。

・営業支援

多くのCRMツールは、SFA(Sales Force Automation:営業活動自動化)の機能を併せ持っている。CRMを導入することで、営業活動に関するさまざまな情報共有が可能になるほか、標準的なプロセスを登録し、各フェーズで行うべきタスクの表示や優先順位の判断をしてくれるなど、属人化しがちな営業活動を、スキルの偏りなく効率的に行う事ができるようになる。また、営業担当は外出先からスマートフォンを利用して外出中のすき間時間で活動報告を行えるため、日報入力のために帰社する必要はなくなる。

蓄積された情報はさまざまな角度から確認をする事ができ、書類作成や報告のための時間も削減され、営業担当にとって心強い機能である。

・マーケティング支援

CRMには最新の顧客情報がリアルタイムに蓄積されていくため、そのデータを様々なマーケティング活動に利用することができる。その方法はさまざまであるが、もっとも基本的な活用法としてメール配信が挙げられる。メールを希望する全員に向けて一斉配信するメールマガジン、一定期間購入のない顧客や「製品Aを購入した顧客」などターゲットを絞って配信するターゲティングメール、購入日などの日付を起点としてストーリー性のあるメールを段階的に送るステップメールなど、柔軟で効果的なメール配信を行う事が可能である。

メールの他にも、アンケートを作成し収集した結果を顧客属性や購入情報と掛け合わせた高度な分析を行う、蓄積されたデータをもとに効果的なインターネット広告を配信する、マーケティングの費用対効果を測定するなど、ツールによってさまざまなマーケティング支援機能が用意されている。

・問い合わせ管理

電話、メール、お問い合わせフォームなど、カスタマーサポート部門には顧客からさまざまな方法でお問い合わせが寄せられる。CRMを導入することで、各チャネルからのお問い合わせを一元管理することができる。1つの画面上で全てのお問い合わせをまとめて確認し、それぞれに担当者を割り当てることで、対応漏れや二重対応を予防することができる。また、未対応や優先順位の高いものなどを容易に把握でき、他の担当者への引継ぎやエスカレーション作業をスムーズに行うこともできる。他にも、良くあるお問い合わせをテンプレート化する機能や、自社ホームページ上にチャットによる問い合わせ受付機能を増やすなど、さまざまな支援機能があります。

製品を選定する際は、どのような経営課題を解決したいのかを明確にした上で、各製品で実現することができるのかを十分に検証し、最適な製品を選択してほしい。

4.評価の高いCRMシステムとは?

CRMと称するツールは数多く市場に展開されており、さまざまなタイプの製品がそれぞれの特徴をアピールしながら販売している。大量の製品の中から自社に合ったツールを選定するのは何か選定の基準がないと難しいだろう。ここでおすすめしたいのが、ツールの「顧客満足度」を1つの指標にすることだ。

IT製品を導入する際よく起こる問題の1つが、現場で浸透せず使われなくなってしまう、といったようなことだ。これは現場のユーザーにとって使いづらかったり、現場業務の痒いところに手が届かない、サポートが十分でないといったことが原因となっているケースが多い。

顧客満足度は既に利用中のユーザーからの評価そのものであり、満足度が高い製品はこれらの問題が起きない事が多いといえる。 ITreview では、実際にCRMを利用中のユーザーから高い評価を得ているツールをCRMのLeader製品、High Performer製品として分かりやすくバッジを付けて紹介している。

今回は、多くのCRM製品の中から、上記のLeader製品とHigh Performer製品を紹介していこう。それぞれの製品のレビューも確認できるため、どんな方がそのツールを活用しているのか、ぜひ確認していただきたい。

1.Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、もともと営業支援のSaaSとして市場に投入され、普及と発展を遂げてきた。今日では、SFAとCRMの機能を併せ持つクラウドサービスとして企業に広く浸透しており、日本を含む世界で最もシェアの高い※ ツールとされている。

機能としては、既存顧客管理、見込み客管理、案件管理、売上予測、レポート/ダッシュボード生成などの機能を備え、最近ではマーケティングオートメーション(MA)機能も一部サポートしている。こうした Salesforce Sales Cloud の活用によって、潜在顧客を発掘から見込み客を育成し、案件の早期受注を図るプロセスが効率化できるという。

さらに近年ではAI(人工知能)の機能も組み込まれている。このAIの働きによって、購入確率の高い顧客・案件・正確な売上予測などを簡単に把握することができるという。

Salesforce Sales Cloudのユーザーや活用方法は?レビューをチェックする

※『IDC, Worldwide Semiannual Software Track er, October 2018』調査による

2.Intercom

Intercom(インターコム)は、ビジネスメッセージング(メール/チャット)を通じた顧客とのパーソナルな対話を、営業活動やマーケティング活動、カスタマーサービスの効率化に役立てるタイプのクラウドCRMシステムである。Webサイト/Webサービスを運営する企業に向けた統合型CRMシステムとして提供されており、海外製品のために日本ではそれほど有名ではないが、開発・提供元のインターコム社(2011年設立)のサイトによれば、すでに世界で3万社を超える企業が Intercom を活用しているという。

Intercomを使うことで、例えば、Webサイト来訪者の行動を自動で追跡して見込み客を特定し、最も商談成立の可能性の高い見込み客とリアルタイムにチャットで対話すること可能になる。また、特定の顧客行動をトリガーにしてターゲティングメールを自動的に送信することもできる。

さらに、カスタマーサービス業務の効率化に向けて、チャットボットの機能を使いつつ、顧客からの問い合わせにチャットで、効率的に対応する機能も提供しており、対応時には、問い合わせをしてきた顧客が誰かを瞬時に特定し、その情報を表示させる機能も備えている。さらに、顧客による自己解決を可能にするヘルプデスクの機能も提供している。

Intercomのユーザーや活用方法は?レビューをチェックする

3.Synergy!

Synergy!(シナジー)は、実店舗、Web、メール、スマートフォンアプリ、SNSなど、さまざまな顧客接点からの情報を一元管理し、個別化されたマーケティング施策に活かすための国産クラウドCRMシステムである。CRMの扱いに慣れていない担当者でも短期間で使い方が習得できる高い操作性と、あらゆる業種・業態にも対応できる自由度の高い設計を大きな特徴としている。

Synergy! は、顧客情報の一元管理と分析の機能を提供するデータベース機能と、顧客情報を収集するためのフォーム/アンケートの作成支援機能、さらには顧客の育成や販促のための情報をターゲットに伝える機能(メール配信/LINE配信/広告連携)から構成される。

データベースでは、顧客の基本プロファイルをはじめ、メールマガジンのクリックや実店舗でのクーポン利用、購買履歴といった顧客行動とタッチポイントでのログを一元的に管理することができ、顧客行動をメール配信などのアクションのトリガーとして使うこともできる。また、データベースの項目から「絞り込みリスト」を作成し、ターゲティングメールの施策に活かせるほか、CSVフォーマットを使ったデータのインポート/エクスポートにも対応しており、Excelなどの外部のデータソースからの、必要なデータを簡単に取り込むことができる。

さらに、SNS広告やGoogle広告、DMPとの連携により、CRM活動で獲得した顧客のデータを広告配信の最適化に活用することも可能としている。

Synergy!のユーザーや活用方法などレビューをチェックする

4. Zoho CRM

Zoho CRMは、CRMとSFA、さらにはMAの機能が一体化されたクラウド型のCRMシステムである。業務形態に合わせた柔軟なカスタマイズが可能であるほか、シンプルなインタフェースによる使いやすさ、コストパフォーマンスの良さを特徴としている。ZohoCRMの主な機能としては、下記が挙げられる。

・顧客情報の一元管理と分析

・セールスパイプラインの管理

・メール配信などの業務フローの自動化

・Google AdWordsとの連携によるリスティング広告の効果測定

・統合されているMA機能( Zoho Campaigns )以外のMAツールとの連携機能

このうち顧客情報の管理では、顧客の基本プロファイルや取引実績のほかに、電話やメール、SNS、チャットなど、さまざまな方法で行われる顧客とのコミュニケーションを一元管理することができる。また、メールの開封状況やWebサイトの訪問履歴から、顧客の興味を把握することも可能だ。

さらに、営業チームのKGI(重要目標達成指標:Key Goal Indicator)/KPI(重要業績評価指標:Key Performance Indicator)に沿って、達成度を計測して可視化する機能も備えている。このほか、見込み客の発見や、顧客のメール内容に応じた返信内容の最適化、連絡タイミングの最適化などを自動化するためのAIも組み込まれている。

Zoho CRMのユーザーや活用方法をレビューでチェックする

投稿 CRM導入で何が変わる?これまでの顧客管理との違いや評価の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料で使える日本語対応CRM7選|有料版との違いや注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>CRMツールに乗り換えとなると多くは有料のため、導入にあたって最初の壁になっている方も多いと思います。本記事では、これまでのExcelによる顧客管理方法に限界を感じている方や、年度末の売上達成に向けてCRMを活用したいと考えられている方が、まずCRMを体験できる無料で利用可能なCRMをご紹介します。

導入前にここだけは抑えたい、CRMの機能

いくら無料とはいっても、新しいツールを導入するのは手間や時間がかかるものです。せっかく導入したものの使いたい機能が備わっていなかったということがないよう、本項では無料のCRMツールを試していただくにあたり、抑えておきたい機能を紹介していきます。

顧客管理機能

CRMの基本であり、一番重要な機能です。顧客情報は顧客の名前や住所などの基本情報以外にも、企業によって蓄積したい情報はさまざまです。試行にあたっては、現場目線での「入力のしやすさ」「見やすさ」の他、「項目のカスタマイズはいくつできるか」「操作権限をユーザーによって変えられるか」など管理者としての観点でも確認をしましょう。

分析機能

蓄積された情報を活用するために、重要となるのが分析機能です。

「どんな分析機能を持っているのか」「これまでExcelで出力していた情報と比べて不足はないか」「出力内容をカスタマイズできるか」といった点について確認しましょう。

営業支援機能

CRMに蓄積される情報の多くは営業部門が収集したデータになると思います。そのためCRMツールの多くはSFA(営業支援システム)の機能を併せ持っています。「案件管理」「予実管理」「カレンダー連携」「モバイル対応」など、営業活動の助けになる機能について、機能の多さだけではなく現場から見た使いやすさも合わせて確認することがポイントです。

マーケティング支援機能

蓄積された情報については、マーケティングに活用されたいと考えられる方が多いと思います。これまでMA(マーケティングオートメーション)ツールをすでに利用されている場合には、利用中のMAツールと連係できるかどうか確認してください。また、これまでMAツールを利用されていない場合は、CRMツールでどのようなマーケティング活動を行えるか(メールマーケティングやソーシャル連携など)を確認しましょう。

無料版と有料版の違いとは?機能の充実ぶりやサポート体制にあり

無料版で使えるCRM製品の中には、有償版にすることで機能を拡充できたり、サポート体制が強化されるものがあります。例えばHubSpot CRMでは基本機能が無料となっており、上位機能をプラスする場合は有料プランへのアップグレードが必要になります。しかし、基本機能だけでも十分であれば無料版でも十分事足りるでしょう。有償版との比較は以下のとおりです。

無償版

- コンタクト、取引、タスクの管理

- Eメールのトラッキングとエンゲージメント通知

- Eメールのテンプレート作成とスケジュール設定

- ドキュメント共有

- ミーティングのスケジュール設定

- ウェブチャット

- 見積書の作成

アップグレードにより追加できる機能は以下の通りです。

有償プラン(Starter)

- 無料ツール+各種上限の引き上げ

- フォームの自動化

- Eメールの自動送信

- HubSpotのロゴを削除(フォーム、Eメールマーケティング、ランディングページ、ウェブチャット)

- Eメール、アプリ内のチャットサポート

といった内容です。有償プランはグレードが分かれているため、上位プランを選択すればさらに多くの機能やサービスを享受することができます。このように、無償版でも業務に役立てられますが、多少なりとも利用にあたっての制限がかかることを覚えておきましょう。

日本語対応可能!無料で使えるCRM7製品をピックアップ!

ここでは、無料で利用できるCRMツールを具体的に紹介します。ご紹介する製品は、主に「無料プランがあるもの」「無料トライアル期間があるもの」にわけられます。なお、無料で利用できるCRMツールはさまざまなものがありますが、本項ではクラウド型(インストールすることなくインターネット経由で利用できるサービス)かつ日本語のサービスページがあるツールに絞り紹介していきます。

1.HubSpot CRM:無料でも機能は十分。直感的に使いやすいシンプルUIが魅力

「HubSpot CRM」は使いやすいユーザーインタフェースの評価が高く、無料プランから始めて必要に応じ有料の機能を追加することができるCRMツールです。

無料プランでもユーザー数・利用期限・登録データ数に制限はなく、顧客情報管理や案件管理、レポート作成などCRMとして必要とされる基本的な機能は十分に備えています。ただし、カスタムレポートの作成が行えず、またメールの送信数が2000通/月に制限されるといった制限があり、マーケティング・営業・カスタマーサービスに特化したそれぞれの機能を追加したい場合には、有料の「Marketing Hub」「Sales Hub」「Service Hub」へとアップグレードする必要があります。

このため、「HubSpot CRM」はあまり多くの機能を必要としない中小企業や、スタートアップ企業がまずは無料でCRMを導入したいという場合にお勧めのツールです。有料プランは一部のユーザーのみアップグレードをするといった使い方もできるため、まずは無料プランで利用を始め、段階に応じて徐々に活用する範囲を広げていきたいという使い方も可能です。

管理画面が見やすいため、導入に時間がかかりませんでした。Webマーケに必要なモジュールがすべて入っているため、ワンストップで導入でき、データ連携利用も問題ありません。このおかげで、ワークフローを一元管理することができ、運用負担が軽減されました。

https://www.itreview.jp/products/hubspot-crm/reviews/5855

無料であるにもかかわらず、CRMとしての機能はほぼ全て実装されています。使い方も簡単で、あっという間に覚えられました。

https://www.itreview.jp/products/hubspot-crm/reviews/31758

2.Zoho CRM:有料版もコストパフォーマンスの良い中小企業向けCRMツール

「Zoho CRM」は、有料プランも低価格で利用ができ、そのコストパフォーマンスの高さが魅力のCRMツールです。

無料プランでは利用期限はないものの、利用できるユーザーは3ユーザーまで、かつ登録可能なデータ数も5000件までという制限があります。しかし顧客管理、案件管理、レポート作成など基本的な機能は備えており、ワークフローを設定し一部の処理を自動化するといった機能についても試すことができます。「HubSpot CRM」が無料プランでは機能を潔く制限しているのに対し、「Zoho CRM」はさまざまな機能を少しずつ利用できるという違いがあります。

ユーザー数の制限が大きいことや、既存データのインポートについても1000件/バッチといった制限があるため、スタートアップ企業がこれから顧客情報の蓄積を行いたいという場合や、有料プランも踏まえて製品選定を行いたい企業が、基本機能について時間をかけて確認したいという場合におすすめです。

同種の管理ソフトと比較して非常に安価な位置付けのため、導入しやすかったことが良いポイントでした。かといって機能面で特に劣っているという事もなく、コストパフォーマンスに優れています。

https://www.itreview.jp/products/zoho-crm/reviews/22601

顧客管理を一元管理したい、顧客へのフォローを強化したいという課題に適しています。あらかじめワークフローを設定しておけば、その顧客にやるべき対応が自動的に作成されるので、作業効率がアップします。

https://www.itreview.jp/products/zoho-crm/reviews/28795

3.Salesforce Sales Cloud:大企業も利用する世界シェアナンバーワンCRMツール

「Salesforce Sales Cloud」はCRM導入を検討した際にまずその名前を聞かないことはない、世界シェアナンバーワンのCRMツールです。そんな「Salesforce Sales Cloud」も無料トライアル期間が設けられているため、製品検討の際には一度は利用されることをおすすめします。

無料トライアル期間は30日間で、機能は有料版と同じものを利用することができます。

「Salesforce Sales Cloud」の特徴はなんといってもそのカスタマイズ性の高さです。無料で利用できる期間が長いため、自社の現状に即した環境を構築し、実際に営業担当に触ってもらうところまで試すことをおすすめします。大企業だけではなく、自社にあったシステムをしっかり構築し、長く活用したい全ての企業におすすめのツールです。

豊富な機能で、組織として必要な機能全てをブラウザ上で完結させる。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/38529

顧客情報、商談情報、マーケティング情報、その他もろもろのワークフローなども1つのツールで対応できるので便利。

CRMの王道。長年アップデートされてきた歴史から、やりたいことはほとんどできる、カスタマイズ性が一番の特徴になるかと思う。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/36900

4.Zendesk Support:顧客からのお問い合わせ管理に特化したCRMツール

「Zendesk Support」は顧客からのお問い合わせ管理に特化した、無料トライアル期間のあるCRMツールです。「Zendesk Support」にはさまざまな有料プランがありますが、無料トライアルではそのうちの「Professional」版の機能を14日間体験することができます。

特徴はさまざまな方法で寄せられた顧客からの問い合わせを「チケット」化して、誰がいつどのような対応を行ったのか管理・情報共有をすることができることにあり、レポートもこのチケットを基準とした統計情報を確認することができます。

顧客管理の中でも特にカスタマーサポート部門向けで、顧客との接点を管理し顧客満足度を強化したい企業におすすめのCRMツールです。

顧客からの問い合わせに対する返答のクオリティー向上。返答までの時間が見える化できる、かつ過去の問い合わせをナレッジとして蓄積することができるので、会社の資産としても考えることができる。

https://www.itreview.jp/products/zendesk-support/reviews/29729

以前は別の他のサービスを利用してましたが、お問い合わせの蓄積しか出来なかったため乗り換えました。こちらサービスだとひとつひとつのお問い合わせにタグ付けをすることができ、お問い合わせの種別を分析することができます。

https://www.itreview.jp/products/zendesk-support/reviews/11997

5.FlexCRM:基本機能は全て無料。テンプレートから気軽に始められるCRM

「FlexCRM」は無料プランのあるCRMツールで、目的や業種によってあらかじめテンプレートが用意されているために、自社に合わせたシステムを簡単に構築し利用開始することができます。無料プランでは広告表示がありますが、ユーザー数、利用期間に制限はありません。機能としては顧客管理、案件管理、予実管理、日報作成など、CRMとして必要な基本機能以外にもSFA(営業支援)向けの機能も利用することができます。一方でストレージが1GBまで、無料メールや電話でのサポートも受けられないといった制限があるため、組織全体で利用するには物足りなさを感じるかもしれません。一部の部門内など小規模のチームで利用する場合や、有料版の導入も検討している企業が機能確認のために利用する場合におすすめです。

6.Ambassador Relations Tool(ART): マーケティングに長けたCRMツール

「Ambassador Relations Tool」はマーケティングに特化したCRMツールです。無料プランでは登録可能データ数は10,000件までという制限ありますが、顧客情報管理、MA、マーケティングメール、顧客分析等の機能の他、クーポンを発行する機能も備えています。

利用できるユーザーは1名のため、主にマーケティング担当者が利用することになるでしょう。1回あたりのメール送信可能数は10,000通と十分な数のメールを送信することができ、ECサイト運営業、小売業や飲食業などの店舗業におすすめしたいツールです。

7.フリーウェイ顧客管理 : 簡単に複数のデータベースを作成・共有可能

「フリーウェイ顧客管理」はシンプルな画面デザインで誰でも簡単にデータベースを作成できるCRMツールです。無料プランでは利用期限はありませんが、ユーザー数3名まで、登録可能データ数は1000件までという制限があります。また操作に関するサポートを受けることができません。任意の「データベース」を複数作成し、それぞれで設定したフォーマットに従い、情報を蓄積(既存のExcelデータ等があればアップロードも可能)していくことができるため、顧客情報に限らず、商品情報や在庫情報など、これまで社内でリスト管理していたさまざまな情報をクラウドで共有管理を行うことが可能です。ただしレポート作成や分析機能等は備えていないため、蓄積したデータを活用する場合には各データベースの情報をダウンロードして利用する必要があります。社内に点在するさまざまなリストを、一定のフォーマットでクラウド管理したい場合にはおすすめのツールです。

無料製品利用時の注意点

前項にて無料で利用することができるCRMツールをご紹介しましたが、無料の製品を企業活動で利用するにあたり、気を付けたいポイントがいくつかあります。

機能

無料の製品を利用する場合、利用できるユーザー数や機能に制限があることがほとんどです。無理に制限内で利用しようとして、これまでの管理方法より作業効率が落ちてしまっては本末転倒です。製品選定は、CRMの検討を行うきっかけとなった企業の課題を解決することができるのか、現場にとって使いやすいものかどうかといった視点を忘れずに確認しましょう。

サポート

無料で利用する場合、サポートの制限があることが多いです。サポートサービス自体がない場合、問い合わせ方法や受付時間などに制限がある場合などさまざまです。データに突然アクセスできなくなったなど、利用に際して困った場合にどのようなサポートを受けられるか、事前にしっかり確認しておきましょう。

サービスの信頼性

クラウド型のサービスを利用するにあたって、サービスが突然終了することは何よりも避けたいことです。しかし無料版は収益性がないため、有料版と比べてこのリスクは必然的に高くなります。選定の際には利用規約を必ず確認し、そのサービスが信頼のおけるサービスかどうかを確認しましょう。

データの引継ぎ

当初は無料の製品を利用していても、情報の増加、社員の増加、サービスの追加など、さまざまな理由によって、将来、他の製品や有料版へ移行をすることも考えられます。蓄積したデータを他製品や有料版にそのまま移行することができるのか、ダウンロードはどのような形式で行えるのかについても確認しましょう。

冒頭でも書いた通り、無料版の製品はこれまでCRMツールを利用されたことがない方が体験したり、または全社展開する前にトライアル利用したりするには非常にお勧めです。一方で、有料版は無料版と比較して、機能面はもちろん、信頼性という点でも優れている場合がほとんどです。企業活動の基盤となる重要な情報である顧客情報を、自社の強みとして経営に役立てるために、CRM導入の目的、目的を達成するために必要な機能等を明確にし、最適なツールを選定してください。

当ITreviewのカテゴリーページでは、有料版も含め顧客満足度の高いCRM製品を紹介しています。CRMの導入について興味を持たれた方は、ぜひ一度ご覧ください。

投稿 無料で使える日本語対応CRM7選|有料版との違いや注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Salesforce(セールスフォース)の特徴は? 競合CRMツールとの違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>CRMの導入を考えた際に候補として一度は名前が挙がるのが、世界シェアナンバーワンであるSalesforce(セールスフォース)だ。

本記事では、多くの企業が利用する「Salesforce Sales Cloud」の機能や特徴を、他のCRMとの比較や、当ITreviewに寄せられたレビューなどから解説する。

CRMの成り立ちとSalesforceについて

顧客管理の重要性と、CRM誕生

顧客情報は商売にとって欠かせないものであり、その管理を大切に行うという概念は、近年始まったものではない。

マーケティングについて学ばれた方であれば、「江戸時代の商人は、大福帳(だいふくちょう:当時の顧客台帳)に顧客ごとの取引内容を記録し、顧客ごとに異なるニーズに対応していた。火事になれば大福帳は井戸に投げ込んで守られ、そのために紙は水に漬かっても文字が消えないように特殊なノリで加工されているという徹底ぶりであった。顧客情報さえあれば商売は再開することができるために、大福帳は商人にとって何よりも重要なものとされていた」という話を聞いたことがあるのではないだろうか。

それをコンピュータで実現しようとCRMが生まれたのは1990年代後半、米国でのことだった。消費者の暮らしの変化に伴い、それまでの大量生産・大量消費を前提とした「マスマーケティング」の効果が薄れつつある中、消費者の嗜好の多様化に対応するために「One to Oneマーケティング」の必要性が高まりつつあった時代である。

当時のCRMは「統合型CRM」とも言われ、単なる顧客情報を管理するためだけのものであり、また、システム規模も大きいために導入のハードルは高く、主に大企業を中心に利用されていた。

しかし、その後の時代の移り代わりに合わせてCRMは進化を続け、さまざまな業界の業務プロセスに適したさまざまなツールが、インターネットの爆発的な普及やクラウドサービスの発展により、安価かつ手軽に利用できるようになった。近年ではAIの活用により、これまで以上に顧客一人一人に合わせたコミュニケーションを実現できるようになっている。

Salesforce.com(セールスフォース・ドットコム)はどんな会社?

セールスフォース・ドットコムは、1999年にアメリカのカリフォルニア州に設立された。前項でも簡単に触れたが、当時のCRMは巨大なコストをかけてシステム構築をする必要があった。これに対する企業の不満を解決するために生まれたのがセールスフォース・ドットコムである。

セールスフォース・ドットコムのサービスは全てクラウド型で提供されており、サーバなどの初期費用が不要で、インターネット環境があれば場所を問わず、月額費を払うことで常に最新版のサービスを利用することができる。

セールスフォース・ドットコムはSaaSと呼ばれるこのビジネスモデルのバイオニアで、営業支援・CRMツールの企業としては世界シェアナンバーワンを誇る。

日本においても株式会社セールスフォース・ドットコムが2000年に設立され、大企業から従業員数名の企業まで、さまざまな企業が利用をしている。日本においても株式会社セールスフォース・ドットコムが2000年に設立され、大企業から従業員数名の企業まで、さまざまな企業が利用をしている。

Salesforceの多彩なサービス

セールスフォース・ドットコムはさまざまなサービスを提供しているため、いざ検討をしようと思っても、初めて製品群を目にした際には戸惑われたのではないだろうか。

セールスフォーム・ドットコムのサービスは、主に2つに分かれる。

1つは、アプリケーションだ。

営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、各製品がテーマとする領域における包括的な機能を持ったアプリケーションがあらかじめ用意され提供されている。ユーザーは全てのアプリケーションを利用する必要はないため、自社の課題に合ったものを選択して利用することができる。

もう1つ、セールスフォース・ドットコムでは、アプリケーションを構築するためのプラットフォームそのものも提供している。

自社の業務効率化のための独自アプリケーションや、顧客に提供するためのアプリケーションなど、ニーズにあわせたさまざまなアプリケーションを開発することが可能だ。

| 製品名 | 概要 |

| Sales Cloud | 営業支援に特化したサービスで、組織の営業力を高めるための機能を提供 |

| Service Cloud | カスタマーサービスに特化したサービスで、高いサポートを行うための機能を提供 |

| Marketing Cloud | マーケティングに特化したサービスで、One to Oneマーケティングを実現するための機能を提供 |

| Pardot | BtoB向けのマーケティングオートメーションツール |

| Commerce Cloud | BtoC、BtoBに向けた電子商取引(EC)サイトの運営機能を提供 |

| Heroku | 社外の情報と連携させたアプリケーションの開発 |

| Salesforce Platform | 社内向けの独自アプリケーションの開発 |

| MuleSoft Anypoint Platform | Salesforceをはじめとしたあらゆるシステムを接続して1つに統合 |

| Einstein Analytics | CRMと連携したデータ分析やAIによる拡張分析 |

| Community Cloud | 社内をはじめ、顧客・代理店・パートナーとのオンラインコミュニティの構築 |

| myTrailhead | 自社独自のオンライン学習コンテンツの作成 |

| Quip | 文書やスプレッドシート、スライドなどのドキュメントの共同管理 |

| Chatter | 社内SNSの構築 |

Salesforce Sales Cloudの機能紹介

前項でセールスフォース・ドットコムが提供するさまざまなサービスをご紹介したが、本項からはその中でも営業活動支援に特化した「Salesforce Sales Cloud」について具体的に解説していきたい。

「Salesforce Sales Cloud」は、世界トップシェアを誇るCRM/SFA※サービスである。

世界トップシェアの名はだてではなく、特に評価が高いのは、機能の豊富さとカスタマイズ性の高さである。

営業活動に限らず、社内のさまざまな情報を一元管理することができるため、あらゆる企業活動を効率化させ、売上向上に繋げていくことが可能なサービスだ。

※CRM(Customer Relationship Management):顧客管理システム

SFA(Sales Force Automation):営業支援システム

顧客管理機能

顧客管理機能では、取引先企業の住所、担当者の連絡先といった基本情報から、現在進行中または過去の商談の状況や金額、お問い合わせ履歴、過去に参加いただいたセミナー、社内メモ、提出した提案書・見積書など、顧客に関するあらゆる情報を一元管理することができる。

企業情報には、営業が入力した情報以外にも、株価情報やGoogle Mapなど外部のWebサイトと連携させ情報を表示することも可能だ。担当者情報には、担当者の趣味や組織図上での立ち位置なども記録できるため、企業や担当者をより深く理解した上で商談に臨むことができる。

また、「Salesforce Sales Cloud」では、自社サイトからお問い合わせフォームや資料請求、セミナー申し込みなどがあった場合に、見込み客として自動的に情報を取り込むことができる。受付後すぐに自動返信メールを送信したり、担当営業を自動的に割り振ったりすることもできるため、「誰が担当するのか」といった無駄な手間を減らし、素早く見込み客にコンタクトを取ることができる。

案件管理

案件管理機能では、現在進行中の案件や、過去に完了した案件の情報を全て管理することができる。

案件情報は、案件の規模、種別、確度、完了予定日などの情報のほか、競合相手の情報も記録することが可能だ。

案件に関連した活動予定や履歴も表示され、案件を受注するために誰がどのように商談を進めたのか全ての履歴が残るため、インサイドセールスからフィールドセールスへのスムーズな引継ぎや、二重コンタクトによるクレームを防ぐこともできる。

案件は受注に至ったものだけではなく、失注した案件についても情報が蓄積されるため、営業活動を分析し、今後の戦略策定に役立てることも可能だ。

情報はモバイル端末からも利用することができるため、外出先でスマートフォンから顧客の情報を確認し、商談が終わった後の移動時間に更新を行えるほか、電話会議に参加するなど、会社に戻らずとも外出中の隙間時間を有効活用することができる。

売上予測

担当者別や営業部門全体の売上予測を一目で把握することが可能である。

通常、集計は個々の営業担当が入力した売上予測データを用いて行われるが、この数字は営業担当によって高めであったり、低めであったりする場合がある。このため、担当者や管理者は、売上予測金額を調整し、上書きすることができる。

他のマーケティングツール等との連携

「Salesforce Sales Cloud」で蓄積された顧客情報は、「Salesforce Marketing Cloud」や「Salesforce Service Cloud」、「Salesforce Community Cloud」などと連携させ、社内全体で活用することができる。Salesforceは機能ごとにアプリケーションが分かれているため、最初は必要最低限の構成で始め、段階的にアプリケーションを追加していくといった方法を取ることが可能だ。

また、自社製品以外との連携もさまざまな方法で行う事ができるため、これまで利用していたシステムとの連携なども行うことができる。

前項で「Salesforce Sales Cloud」の機能を紹介したが、他社のCRMサービスでも同様の機能を持っているために、判断に迷われることも多いだろう。

Salesforce Sales Cloudと他社のCRM製品との比較

前項で「Salesforce Sales Cloud」の機能を紹介したが、他社のCRMサービスでも同様の機能を持っているために、判断に迷われることも多いだろう。

本項では、前項で紹介した各機能を軸に、「Salesforce Sales Cloud」と他社のCRMツールとの比較をしたい。

顧客管理機能

| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |

| 企業情報管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 担当者情報管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 名刺取り込み | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 項目カスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 見込み客管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| キャンペーン管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| メール一括送信 | 〇 | △ 最大1000/日 |

「Salesforce Sales Cloud」は顧客との関係性を構築するためのさまざまな機能を備えており、見込み客を顧客に変換するまでの包括的なサービスを提供している。

「eセールス マネージャー Remix Cloud」はCRMツールの中でも営業の現場支援に重きを置いているため、それ以外の機能については若干物足りなさを感じるかもしれない。

「Zoho CRM」は高機能ではあるが、プランによって利用できないものやカスタマイズ可能な数に制限がある。

案件管理

| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |

| 案件管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 活動管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 日報作成 | 〇 | 〇 | ||

| カレンダー共有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ワークフロー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| データ分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| モバイル対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 他通貨対応 | 〇 | 〇 | 〇 |

案件管理機能については各社で大きな機能の差はないが、「Salesforce Sales Cloud」は多くの機能が用意されてる一方で海外製のために使いづらいという声が見られることがある。一方で「eセールス マネージャーRemix Cloud」は日本の営業活動支援に合わせて作られているなど、おもにUIの面で違いを感じることが多いだろう。

売上予測

| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud |

Zoho CRM | |

| 売上目標設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 予実管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 売上予測金額調整 | 〇 | |||

| データ分析・AIによる売上予測 | 〇 拡張機能 |

〇 | 〇 エンタープライズのみ |

どのツールも売上目標に対する予算に対する実績や見込みを一目で確認することができ、担当者別、期間別などさまざまな切り口から分析を行う事ができる。

「Salesforce Sales cloud」は、入力された売上予測を集計するだけではなく、AIによる売上予測も表示することができ、管理者はさまざまな情報を加味した上で売上予想金額に調整を行い、よりシビアな分析を行うことができる。

他のマーケティングツール等との連携

| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |

| 自社マーケティングツール連携 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 他社マーケティングツール連携 (API連携) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 機能拡張 (プラットフォーム) | 〇 AppExchange |

〇 Oracle Cloud Marketplace |

〇 Zoho Marketplace |

「Salesforce Sales Cloud」は「Salesforce Marketing Cloud」などの自社製品との連携の他、他社ツールとの連携や「AppExchange」というアプリケーションプラットフォーム(App Storeのセールスフォース版のようなもの)を利用して、無料・有料のアプリケーションの中から、有用なアプリケーションを自由にダウンロードして機能を拡張することもできるため、実現できないことはまずないといわれるほどである。

蓄積されたデータをマーケティング等で利用する他、これまで利用していたシステムとの連携を行いたい場合や、導入後にもカスタマイズや機能拡張を行っていきたい場合には特に有効だ。

金額

| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |

| 無料プラン | 無料プラン 0 円 / 3ユーザーまで | |||

| 導入プラン | Essentials (10人まで) 3,000 円 /ユーザー/月 Professional 9,000 円 /ユーザー/月 | Professional Edition 7,800 円 / ユーザー/月 | スタンダード 1,440 円 / ユーザー/月※ | |

| 標準プラン | Enterprise 18,000 円 /ユーザー/月 | Standard Edition 12,000 円 / ユーザー/月 | 基本ライセンス 6,000 円 / ユーザー/月 | プロフェッショナル 2,400 円 / ユーザー/月 ※ |

| 上位プラン | 36,000 円 /ユーザー/月 | Enterprise Edition 24,000 円 / ユーザー/月 | エンタープライズ 4,200 円 / ユーザー/月※ |

※年間払い月額換算金額

「Salesforce Sales Cloud」は他のツールに比べると割高に見えるが、カスタマイズ性

が非常に高いため、自社の業務プロセスに合わせて自由に変更を加えることができる。

一方で「eセールス マネージャー Remix Cloud」は利用したい機能によってオプションを

追加する必要があるため最終的に運用コストが高くなる可能性がある。また、「Zoho CRM

」は安価な一方、ストレージの容量や各機能で利用できる数に制限がある。

初期導入費用や運用コストが安価な製品であるかどうかだけではなく、費用対効果に見合

う製品かどうかで判断をする必要があるだろう。

サポート

| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |

| 問い合わせフォーム/メール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 有料プランのみ |

| 電話 | △ ベーシックサポート: 平日9:00~17:00 ※全ユーザに影響を与える重大な問題のみ プレミアサポート: 平日9:00~18:00 |

〇 9:00~19:00 (12:00~13:00及び土日祝日は除く) |

||

| FAQサイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

サポートについては、国産のサービスか海外産のサービスで大きく異なり、純国産の「eセールスマネージャーRemix Cloud」は専任チームが定着までサポートを行ってくれるなど、手厚いサポートは評価が高い。

一方「Salesforce Sales Cloud」は電話の問い合わせは、通常プレミアサポートに限定されてしまっている。しかし問い合わせフォームからの返信は早く、また、ヘルプサイトが充実しており、ドキュメントや動画で不明点を確認する、コミュニティでエキスパートにアドバイスをもらうといったことが可能である。

Salesforce Sales Cloudのレビュー紹介

本項では、「Salesforce Sales Cloud」について当ITreviewに寄せられたユーザーからのレビューをピックアップしてご紹介する。

顧客管理機能

営業管理をExcelから脱することができた。またデータ管理となったため進捗管理の方法も属人化しないようになり生産性も30%以上向上した。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/647

スマートフォン、PCどこからでもリアルタイムで顧客情報や営業メンバーの動きが確認できるため、顧客管理だけに留まらず、社内の情報共有のスピードも格段にアップした。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/1504

多くのクライアント様をシンプルで分かりやすい操作画面で管理する事が出来る。海外拠点と一緒に使用する場合も、その国の言語設定が出来る為、海外拠点と同じデータを活用でき、紐づけることが出来る。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/10863

案件管理機能

価格設定や社内承認など、見積もり・請求に関するプロセスも自動化できて、煩雑な作業が減りました。また、営業部門・営業担当はさらにすばやく商談をまとめられるようになりました。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/1401

営業活動や案件進捗、取引情報や製品資料など多くの情報が集約されており、何か困ったらとりあえずSalesforceで検索してみる、という使い方も出来る便利なアプリ。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/7015

携帯アプリも使いやすく、むしろPCからよりも多く利用している。

営業用CRMとして基本的な機能が全て備わっている。リードからナーチャリング、顧客化等、各フェーズにおいてどのようなステータスなのか一目で把握できるため、夫々のステータスに応じた施策を打てる。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/4788

売上予測

Salesforce Sales Cloudを導入することで、複数でのエクセル管理が無くなりました。一番の課題解決は、月末に向けての売上実績・予測や、月次収支、クライアント別収支等を、レポート機能を活かしてリアルタイムで見れるようになりました。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/4728

年間の受注パイプラインおよび売上パイプラインが見える化するので、着地数字が予想できるのと、現在の状況を透明化することができる

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/27356

他のマーケティングツール等との連携

有名なサービスなのでサードパーティー製品が多いのが一番のポイント。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/978

また、カスタマイズすることで希望のシステムが実現しやすい。

標準オブジェクトの充実度も去ることながら、アプリマーケット「AppExchange」も充実しており、必要な機能はサードパーティーアプリで補完できるように設計されている。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/14366

金額

費用面を改善してほしい。ベンチャー、スタートアップには導入ハードルが高い。また初期設定ハードルが高いため、初期の支援を強化してほしい。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/4852

CRMとしては優れていますので仕方のない部分はありますが、価格について改善がなされるといいと思います。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/21399サポート

サポート

ヘルプが難解なことがあり、独自に学ぶことが難しい(ただし、サポートは即レスで的を射た返事をしてくれるので非常に好感触)

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/10834

サポートが手厚い。

https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/8777

営業は契約期間がある程度たつとメールや電話で使用状況についてヒアリングしてくれる。

レビューの中では、「解決された課題」として、これまでExcelで管理されあちこちに点在していた顧客情報やあらゆるビジネス活動が一元化され、業務改善や管理コスト削減に繋げることができたという声が多く見られた。営業活動で主に活用されているが、コールセンターや購買管理など、営業に限らず広く利用されている。

見える化がされたことで、部門全体のモチベーション向上や、社内の異なる部署でのコミュニケーションが円滑されるなど、得られる効果は営業効率化に限らずさまざまな面で見られた。

一方で「改善してほしいポイント」として見られるのは「価格の高さ」についてであった。

カスタマイズ性に優れ、実現したいことはおよそ全てのことは実現することができるが、反面その環境を構築するために、ライセンス費に加えて構築のためのコストが発生することもある。また、カスタマイズをすればするほど利用開始までにかかる時間は長くなってしまう。

これらのことから、「Salesforce Sales Cloud」は、スタートアップやベンチャー企業よりも、大企業や、大企業でも採用するような信頼性・拡張性の高い製品を長期に渡って利用したい中小企業に向いているといえるだろう。

投稿 Salesforce(セールスフォース)の特徴は? 競合CRMツールとの違い は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CRMの基礎講座|何ができる? SFAとの違いは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>CRM導入を検討する際には、CRM導入によって、現在の営業活動やマーケティング活動にどのような変化をもたらし、業務効率化や売り上げにどのような影響をもたらすのか?をきちんと理解して進めなければならない。

本記事ではCRMの基礎から最新動向、CRM導入企業が受けるメリット等を分かりやすく解説していく。

基礎から解説、CRMとは?なぜ多くの企業が導入しているのか

CRMの正式名称は「Customer Relationship Management」、邦訳は「顧客関係管理」という。この「関係管理」という言葉が理解しづらいことや、CRMシステムの種類が多いことなどから、CRMについては、ついつい曖昧な理解のままで捉えられている場合が多い。ということでまずは、CRMの起源と、それが何を目指したものなのかについて確認してみたい。

CRMの起源