投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>近年、カスタマーサポートの負担軽減や顧客満足度向上を目的に、多くの企業がFAQを導入しています。特に、AIやチャットボットと連携することで、24時間対応や迅速な問題解決が可能になりました。

しかし、FAQの内容が不十分で検索しにくいと、ユーザーの混乱を招き、問い合わせ増加や業務効率の低下を引き起こすリスクがあります。

本記事では、FAQの基本的な仕組みやメリット・デメリットに加えて、効果的なFAQの作成方法や最新のFAQシステムについて詳しく解説します。

FAQとは?

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略称で、特定のサービスや製品に関するよくある質問とその回答をまとめたものです。

顧客対応や社内の情報共有の効率を高めるため、多くの企業がWebサイトや社内システムに導入しています。

FAQの導入により問い合わせ対応の負担を軽減し、顧客の自己解決を促せます。さらに、社内向けFAQは、業務マニュアルや社内ルールの一元管理に役立ち、新入社員の疑問を解消し、業務習得をスムーズに進められる点もメリットです。

FAQとQ&Aの違い

FAQとQ&Aはどちらも質問と回答をまとめたコンテンツですが、それぞれの目的や運用方法に違いがあります。

FAQは、あらかじめ想定される質問とその回答を体系的に整理したものです。企業のWebサイトやサポートページに掲載され、顧客や従業員が自己解決しやすい形で提供されます。

一方、Q&Aはユーザーからのリアルタイムな質問に対して個別に回答する形式を指します。SNSやフォーラム、企業のチャットサポートなどでよく活用され、FAQではカバーしきれない細かな疑問に対応できます。

FAQの種類

- 顧客向けFAQ

- 社内向けFAQ

- コールセンター向けFAQ

顧客向けFAQ

顧客向けFAQは、商品やサービスに関するよくある質問をまとめたものです。主に企業のWebサイトやECサイト、サポートページに設置され、顧客が自己解決できるように情報を提供します。

例えば、「支払い方法の変更」「返品・交換ポリシー」「商品の使い方」など、顧客から頻繁に寄せられる質問をFAQにまとめることで、問い合わせ対応の負担を軽減できます。

さらに、FAQの情報を適切に整理し、検索性やユーザビリティを向上させることで、顧客満足度の向上にも貢献します。特に、ナビゲーションや検索機能を強化し、直感的に情報へアクセスできる設計が重要です。

社内向けFAQ

社内向けFAQは、社員が業務をスムーズに進めるために必要な情報を集約したものです。新入社員向けの研修資料や、社内システムの使い方、福利厚生に関する質問などをまとめ、業務の効率化を促進します。

例えば、「経費精算の手順」「社内ツールのログイン方法」「勤怠管理のルール」といった情報をFAQに整理することで、総務部やIT部門への問い合わせを削減し、業務の負担を軽減できます。

さらに、社内FAQをナレッジ共有ツールと連携させることで、より効率的な情報管理が可能です。従業員が質問を投稿し、管理者が随時更新できる仕組みを整えることで、常に最新の情報を維持できます。

コールセンター向けFAQ

コールセンター向けFAQとは、オペレーターが顧客対応を円滑に行うための情報を集約したものです。顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応するため、FAQが活用されます。

例えば、「トラブルシューティング手順」「製品の仕様」「契約プランの詳細」など、オペレーターが素早く回答できるように情報を整理し、応対品質の均一化や対応時間の短縮を実現します。

さらに、AIを活用したFAQシステムと連携することで、適切な回答を瞬時に検索できる環境を構築できます。これにより、新人オペレーターでもベテランと同等の対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。

FAQの導入メリット

- 問い合わせ件数を削減できる

- 顧客満足度の向上につながる

- SEO対策への効果が見込める

- 顧客のニーズを可視化できる

- サポートの品質を統一できる

問い合わせ件数を削減できる

FAQのメリットの1つ目としては「問い合わせ件数を削減できる」というものが挙げられます。

顧客がFAQを活用することで、カスタマーサポートへの問い合わせ回数が減り、オペレーターの負担が軽減されます。例えば、ECサイトでは「配送状況の確認方法」「返品手続き」などの情報をFAQに掲載することで、問い合わせの大幅な削減が可能です。

また、社内向けFAQを導入すれば、従業員が総務部やIT部門に問い合わせる手間を省き、業務の生産性を向上できます。特に、新入社員の疑問を解決する手段としても有効です。

顧客満足度の向上につながる

FAQのメリットの2つ目としては「顧客満足度の向上につながる」というものが挙げられます。

多くの顧客は、できるだけ早く回答を得たいと考えており、FAQを活用することで問い合わせの待ち時間を短縮できます。特に、チャットボットや検索機能と組み合わせることで、FAQの利便性をさらに高めることが可能です。

また、FAQを充実させることでサポート対応の品質を均一化し、顧客体験の向上につなげられます。

SEO対策への効果が見込める

FAQのメリットの3つ目としては「SEO対策への効果が見込める」というものが挙げられます。

FAQページは、特定の質問に対する明確な回答を提供するため、検索エンジンに評価されやすい特徴があります。特に、「〇〇の使い方」「〇〇の解決方法」といった検索クエリに対応したFAQを作成することで、自然検索からの流入を増やすことが可能です。

さらに、Googleの「強調スニペット」に表示される可能性も高くなり、検索結果の上位を獲得できるチャンスが広がります。

顧客のニーズを可視化できる

FAQのメリットの4つ目としては「顧客のニーズを可視化できる」というものが挙げられます。

FAQの閲覧データを分析することで、どの質問が多いのか、顧客がどこでつまずいているのかを把握できます。例えば、「特定の製品の操作方法に関する質問が多い」と判明した場合、UIの改善やマニュアルの見直しが必要だと判断できます。

さらに、FAQを継続的に改善することで、顧客体験の向上だけでなく、商品やサービスの改良にも活用できます。

サポートの品質を統一できる

FAQのメリットの5つ目としては「サポートの品質を統一できる」というものが挙げられます。

FAQを適切に整備することで、オペレーターごとの回答のバラつきをなくし、一貫したサポート対応が可能になります。特に、コールセンター向けFAQを導入すれば、オペレーターがFAQを活用し、迅速かつ的確な回答を提供できるようになります。

また、新人オペレーターでもFAQを参照することでベテランと同等の対応が可能となり、研修コストの削減にも貢献します。

FAQの導入デメリット

- 適切ではない運用が形骸化を招く

- FAQだけでは解決できない問題がある

- ユーザーが離脱してしまうリスクがある

- 顧客との直接的なコミュニケーションが減る

適切ではない運用が形骸化を招く

FAQのデメリットの1つ目としては「適切ではない運用が形骸化を招く」というものが挙げられます。

FAQは一度作成して終わりではなく、定期的な更新と改善が不可欠です。しかし、多くの企業ではFAQの更新が後回しになり、古い情報が放置されるケースが少なくありません。

これを防ぐためには、FAQの閲覧データや問い合わせ内容を定期的に分析し、必要に応じて内容を見直す仕組みを構築することが重要です。FAQ管理ツールを活用し、適切な運用体制を整えましょう。

FAQだけでは解決できない問題がある

FAQのデメリットの2つ目としては「FAQだけでは解決できない問題がある」というものが挙げられます。

FAQは一般的な質問への対応には有効ですが、個別の契約内容や技術的なトラブルなどの複雑な問題には対応しきれず、十分な回答を提供できない場合があります。

そのため、FAQに加えて、チャットサポートや問い合わせフォームなどの別のサポート手段を併用することが重要です。さらに、FAQを充実させるだけでなく、必要に応じて有人対応ができる体制を整えましょう。

ユーザーが離脱してしまうリスクがある

FAQのデメリットの3つ目としては「ユーザーが離脱してしまうリスクがある」というものが挙げられます。

FAQが整理されておらず検索性が低いと、ユーザーが求める情報にたどり着けず不満を感じてしまいます。特にスマートフォンでは、操作しにくいFAQページがストレスの原因になります。

この問題を防ぐためには、FAQのデザインを最適化し、カテゴリ分けや検索機能を強化することが重要です。UXを意識したFAQページの設計を行い、誰でも簡単に情報を見つけられるようにしましょう。

顧客との直接的なコミュニケーションが減る

FAQのデメリットの4つ目としては「顧客との直接的なコミュニケーションが減る」というものが挙げられます。

FAQが充実すると問い合わせが減り、企業と顧客の接点が少なくなります。その結果、直接的なフィードバックを得る機会が減り、サービス改善のヒントを見逃す可能性があります。

これを防ぐためには、FAQと併せてアンケートやフィードバックフォームを設置し、顧客の意見を収集する仕組みを導入することが重要です。さらに、FAQの利用データを分析し、顧客ニーズを的確に把握することも求められます。

FAQの効果的な作成手順

- ①:FAQを作成する目的を明確にする

- ②:質問内容を分かりやすく整理する

- ③:ユーザーが読みやすい回答にする

- ④:定期的に質問の改善や更新を行う

①:FAQを作成する目的を明確にする

FAQ作成の1つ目のステップは「FAQを作成する目的を明確にする」ことです。

FAQの目的は、問い合わせ件数の削減、顧客満足度の向上、社内業務の効率化など、企業によって異なります。例えば、ECサイトでは「購入や配送に関する問い合わせを減らす」、社内向けFAQでは「従業員が業務をスムーズに進められるようにする」など、具体的な目標を設定しましょう。

目的が明確であれば、掲載すべき質問や適切な提供形式を判断しやすくなります。まずは、FAQを導入することで何を解決したいのかを明確にしましょう。

②:質問内容を分かりやすく整理する

FAQ作成の2つ目のステップは「質問内容を分かりやすく整理する」ことです。

FAQに掲載する質問は、顧客や従業員から頻繁に寄せられるものを中心に選定しましょう。過去の問い合わせ履歴やサポートチームの意見を参考にすることで、実際に役立つ質問を抽出できます。

また、質問をカテゴリごとに整理することで、ユーザーが知りたい情報に素早くアクセスできるようになります。例えば、ECサイトのFAQなら「注文・支払い」「配送・返品」「アカウント管理」など、明確な分類を設けると利便性が向上します。

③:ユーザーが読みやすい回答にする

FAQ作成の3つ目のステップは「ユーザーが読みやすい回答にする」ことです。

専門用語や社内用語を多用すると、ユーザーが内容を理解できず、FAQが十分に機能しなくなります。例えば、「アカウントのリカバリー」ではなく「パスワードを忘れた場合の対処方法」と表現することで、より分かりやすくなります。

また、Q&A形式で簡潔にまとめ、視認性を高めることも重要です。例えば、「〇〇する方法を教えてください。」ではなく「〇〇の方法は以下の手順で行います。」といった形で、質問と回答の形式を統一すると、ユーザーが情報を探しやすくなります。

④:定期的に質問の改善や更新を行う

FAQ作成の4つ目のステップは「定期的に質問の改善や更新を行う」ことです。

FAQは一度作成して終わりではなく、ユーザーのニーズに応じて継続的に更新することが重要です。例えば、新しい商品やサービスを導入した際には、それに関連する質問を追加する必要があります。

また、FAQの閲覧データを分析し、よく閲覧される質問を強調したり、必要な情報を追加することで、より有用なFAQへと改善できます。

FAQページの設置と運用の注意点

- ①:UXを考慮したデザインにする

- ②:CVにつなげる導線を設計する

- ③:質問への検索性を向上させる

①:UXを考慮したデザインにする

FAQページ設置・運用時の1つ目の注意点は「UXを考慮したデザインにする」ことです。

FAQページが使いにくいと、ユーザーが求める情報にたどり着けず、結果的に離脱してしまいます。特に、スマートフォンやタブレットでの閲覧が増えているため、レスポンシブデザインを採用し、デバイスに適したレイアウトを構築することが重要です。

また、アコーディオンメニューの活用やカテゴリーごとの整理、検索機能の導入により、情報を探しやすくする工夫が効果的です。FAQページは、シンプルで直感的に使えるデザインを意識しましょう。

②:CVにつなげる導線を設計する

FAQページ設置・運用時の2つ目の注意点は「CVにつなげる導線を設計する」ことです。

FAQを利用するユーザーは、疑問を解決しようとしているため、問題が解決すれば購入や申し込みへ進む可能性が高くなります。しかし、FAQページの設計が不十分だと、解決後にサイトから離脱してしまうこともあります。

そのため、FAQの各ページに「関連する商品ページ」や「お問い合わせフォーム」へのリンクを設置し、スムーズに次のアクションへ誘導することが重要です。特にECサイトでは、「支払い方法のFAQ」から購入ページへ遷移できる導線を整えることで、CV率の向上が期待できます。

③:質問への検索性を向上させる

FAQページ設置・運用時の3つ目の注意点は「質問への検索性を向上させる」ことです。

FAQがどれだけ充実していても、ユーザーが簡単に検索できなければ意味がありません。特に、質問数が多くなるほど、適切な情報を見つけるのが難しくなります。

また、FAQの質問文をユーザーの検索行動に合わせた形にすることも重要です。例えば、「ログインできない場合の対処法」ではなく、「ログインできないときはどうすればいい?」と自然な質問形式にすることで、検索しやすくなります。

FAQの効果測定・分析・改善方法

- ➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う

- ➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する

- ③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する

➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う

FAQの成果測定・分析の1つ目のステップは「FAQの効果を数値化し、データ分析を行う」ことです。

特に、効果測定のためには、以下の指標をよくチェックするようにしましょう。

- FAQページのPV数・滞在時間(ユーザーがどの程度FAQを閲覧しているか)

- 検索回数や検索キーワード(よく検索される質問やニーズを把握)

- FAQからの離脱率(FAQを見た後にサイトを離れていないか)

- FAQページ経由の問い合わせ率(FAQで解決できなかった割合を分析)

これらのデータを活用し、どの質問がよく見られているか、どの情報が不足しているかを把握することで、適切な改善策を導き出せます。

➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する

FAQの成果測定・分析の2つ目のステップは「FAQのデータを活用し、インサイトを発見する」ことです。

FAQの検索ワードや閲覧ランキングを分析することで、顧客がどのような疑問を持っているのか、どの部分でつまずいているのかを把握できます。

また、FAQの閲覧データをもとに、カスタマーサポートの対応方針を見直したり、製品開発やサービス改善のためのヒントを得ることもできます。データを積極的に活用し、顧客満足度向上につなげましょう。

③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する

FAQの成果測定・分析の3つ目のステップは「分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する」ことです。

具体的な改善策としては、以下のようなアクションが考えられます。

- よく閲覧されるFAQを上位表示する(人気の質問を見つけやすくする)

- 検索キーワードに合わせて質問文を修正する(ユーザーが実際に使う言葉に最適化)

- FAQの回答を簡潔にする(長すぎる説明は、簡潔にわかりやすくまとめる)

- 関連するFAQを表示し、ナビゲーションを強化する(他のFAQへの誘導を工夫する)

こうした改善を繰り返すことで、FAQの利便性を高め、ユーザーの満足度向上につなげられます。

FAQシステムの選び方と比較のポイント

- ①:利用開始までのハードルで選ぶ

- ②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ

- ③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ

- ④:分析機能やレポート機能で選ぶ

- ⑤:導入コストと運用コストで選ぶ

①:利用開始までのハードルで選ぶ

FAQシステムの選び方の1つ目としては「利用開始までのハードルで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型のFAQシステムは、サーバー管理が不要で即時導入が可能なため、社内のITリソースが限られている企業に最適です。特に、ノーコードで設定できるシステムは、専門知識がなくても簡単に導入できるため、多くの企業で採用されています。

オンプレミス型のFAQシステムは、カスタマイズ性が高いものの、導入に時間とコストがかかるため、柔軟な設計を求める場合以外は慎重に選定することが重要です。

②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ

FAQシステムの選び方の2つ目としては「検索性や使い勝手の良さで選ぶ」という方法が挙げられます。

ユーザーが必要な情報をすぐに見つけられるよう、キーワード検索やカテゴリ分類の機能が充実したシステムを選びましょう。特に、カテゴリ別のナビゲーションやサジェスト機能を備えたFAQシステムは、直感的に操作でき、迷うことなく情報へアクセスできます。

FAQの閲覧データを分析し、利用者の行動をもとに検索結果を最適化する機能があるシステムを導入することで、問い合わせ削減とユーザー満足度の向上が期待できます。

③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ

FAQシステムの選び方の3つ目としては「AIや自動応答機能の有無で選ぶ」という方法が挙げられます。

AIを活用したFAQシステムは、ユーザーの質問の意図を理解し、最適な回答を提示できるため、カスタマーサポートの負担を大幅に軽減できます。特に、チャットボットと連携するFAQシステムは、リアルタイムでの対応が可能であり、ユーザー満足度を向上させます。

機械学習機能を備えたFAQシステムでは、ユーザーの利用データを学習し、FAQの精度を自動的に向上させることが可能なため、長期的に運用しやすいのが特徴です。

④:分析機能やレポート機能で選ぶ

FAQシステムの選び方の4つ目としては「分析機能やレポート機能で選ぶ」という方法が挙げられます。

FAQの閲覧状況を可視化することで、利用者のニーズを把握し、適切な改善を行えるシステムを導入することが重要です。特に、未解決の問い合わせ件数や検索ワードの分析機能が充実したシステムは、より効果的なFAQ運用が可能になります。

リアルタイムでデータを収集し、自動でレポートを生成する機能を持つシステムを導入すると、業務の効率化と戦略的な改善がしやすくなります。

⑤:導入コストと運用コストで選ぶ

FAQシステムの選び方の5つ目としては「導入コストと運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。

クラウド型FAQシステムは、初期費用が低く運用コストを抑えやすいのに対し、オンプレミス型は、導入費用が高いものの長期運用でコストを抑えられるのが特徴です。

無料トライアルを提供しているFAQシステムを活用し、導入後のコストパフォーマンスを事前に比較検討しましょう。

FAQシステムのおすすめ製品3選

- PKSHA FAQ

- sAI Search

- Helpfeel

PKSHA FAQ

PKSHA FAQは、株式会社PKSHA Communicationが提供する、AI技術を活用した高精度なFAQシステムです。

PKSHA FAQでは、自然言語処理技術を活用し、ユーザーの質問意図を的確に解析することで、最適な回答を提示できます。

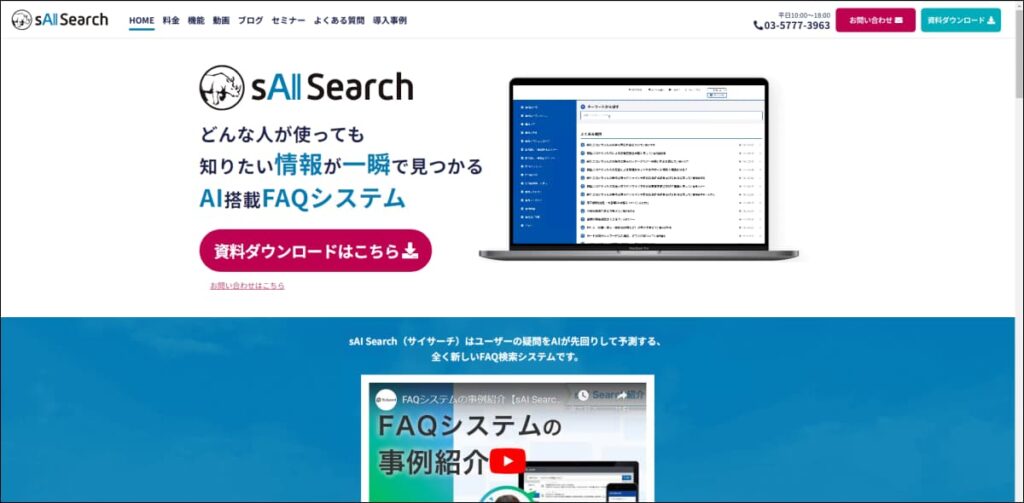

sAI Search

sAI Searchは、株式会社サイシードが提供する、チャットボットと連携可能なFAQシステムです。

sAI Searchでは、質問文の入力途中でも適切な回答をリアルタイムでサジェストする機能を搭載し、ユーザーの自己解決をサポートします。

Helpfeel

Helpfeelは、株式会社Helpfeelが提供する、曖昧なキーワードでも高精度な検索が可能なFAQシステムです。

Helpfeelでは、独自の検索アルゴリズムを採用し、ユーザーの検索意図を推測して適切なFAQを表示します。

まとめ

本記事では、FAQの概要を解説するとともに、FAQの種類や導入によるメリット・デメリット、作成手順、運用のポイント、おすすめのFAQシステムまで詳しく紹介しました。

企業のカスタマーサポートや社内業務の効率化において、FAQの活用は欠かせないものとなっています。特に、AIや検索最適化技術の発展により、FAQの精度や利便性は今後さらに向上していくと考えられます。

今後もITreviewでは、FAQシステムのレビュー収集に加えて、新しいFAQシステムも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【2024最新】コールセンターシステム17選を徹底比較!おすすめサービスと選び方のコツを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「導入規模や用途目的ごとに最適なコールセンターシステムを比較したい」

コールセンターシステムは、コールセンターの運営をスムーズに行うためには、なくてはならない存在であるといっても過言ではないでしょう。

しかし、最適なシステムを選ぶには、料金や機能の比較はもちろん、導入形態や運用方法なども考慮する必要があるため、初心者にはハードルの高い作業です。

本記事では、コールセンターシステムおすすめ17選の徹底比較を通して、システム構成図や選び方のポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。

この記事を読むだけで、コールセンターシステムについての基礎知識からサービス選定のコツまでまるごと理解できるため、担当者の方には必見の内容です!

コールセンターシステムとは?

コールセンターシステムとは、コールセンターで行われる日々の電話業務を効率化するためのシステムのことを指します。

例えば、顧客からの問い合わせに対応するインバウンドテレマの場合には、対応履歴の記録やポップアップによる番号表示機能などを実装しておくことで、対応業務を効率的に行うことができます。

また、顧客への営業活動を担当するアウトバウンドテレマの場合では、架電履歴の記録や見込みレベルによるフィルタリング機能などを実装しておくことで、営業活動を効率的に行うことが可能です。

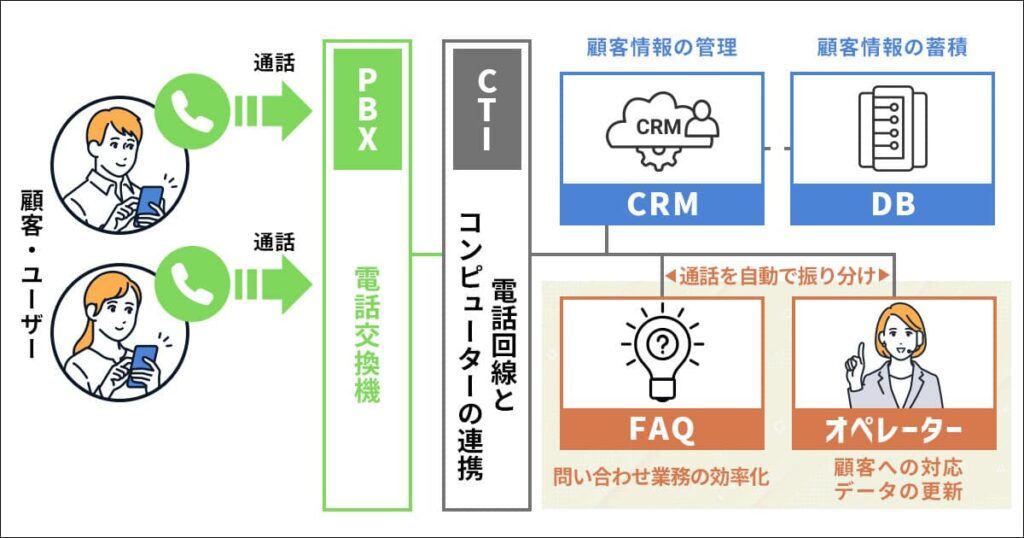

コールセンターシステムの種類と構成図

コールセンターシステムの種類には、主にCTIシステム、PBXシステム、CRMシステム、FAQシステムの4つの種類があり、これらを総称した言葉がコールセンターシステムと呼ばれています。

なかには、これらの機能が一つのシステムに集約されたオールインワン型のコールセンターシステムなどもあるため、規模や予算を考慮しながら、運用スタイルに合ったサービスを選ぶことが重要です。

上記のシステムのほかにも、あらかじめ録音した音声ガイダンスによって電話対応を自動化できる「IVRシステム(自動音声応答)」や、オペレーターの状況に合わせて入電を振り分ける「ACDシステム(着信呼自動分配装置)」などを併用する場合もあります。

CTIシステムについて

コールセンターにおけるCTIシステムとは、英語の「Computer Telephony Integration」の略称で、主にビジネスフォンや電話機、FAXなどの端末をPCと連携するための「業務効率化システム」を指します。

着信した番号を参照して、過去の対応履歴や顧客の個人情報などが担当者の画面上に表示されるようになるため、あらゆる電話対応の業務を、より効率的かつ高品質に遂行することが可能です。

CTIシステムの費用相場:月額4,000円~/1ユーザー

|

クラウド型CTI システムの料金相場 |

オンプレミス型CTI システムの料金相場 |

|---|---|

| 月額料金:約4,000円~10,000円 | 初期費用:約50万円~200万円 |

CTIシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額4,000円前後で利用できる製品が多いです。

オプションで提供されている機能の追加によって金額の幅は異なりますが、安価な製品であれば月額3,000円前後から、中規模向けの製品で月額1万円~2万円前後で利用することができます。

PBXシステムについて

コールセンターにおけるPBXシステムとは、英語の「Private Branch Exchange」の略称で、主に内外線の転送や接続、発着信など、電話番号をコントロールするための「電話交換機システム」を指します。

一つの電話回線を複数のパソコン端末から操作できるようになるため、それぞれのオペレーターに対して個別で電話回線を割り当てるよりも、通信コストを安く抑えることが可能になります。

PBXシステムの料金相場:月額3,000円~/1ユーザー

|

クラウド型PBX システムの料金相場 |

オンプレミス型PBX システムの料金相場 |

|---|---|

| 月額料金:約3,000円~10,000円 | 初期費用:約300万円~1,000万円 |

PBXシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額3,000円前後で利用できる製品が多いです。

通常の電話機能に加えて、自動録音やIVR機能、電話会議サービスなどのオプションを追加した場合には、月額の基本料金に加えて、約2,000円〜3,000円ほどの追加費用が発生します。

CRMシステムについて

コールセンターにおけるCRMシステムとは、英語の「Customer Relationship Management」の略称で、主に顧客の情報や属性、行動の履歴などを管理するための「顧客関係管理システム」を指します。

社内で収集した顧客情報を一元的に管理できるようになるため、案内の重複を回避したり、案件の引き継ぎをスムーズにしたりなど、顧客満足度の向上にも大きく貢献させることができます。

CRMシステムの費用相場:月額5,000円~/1ユーザー

|

クラウド型CRM システムの料金相場 |

オンプレミス型CRM システムの料金相場 |

|---|---|

| 月額料金:約5,000円~10,000円 | 初期費用:約50万円~200万円 |

CRMシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額5,000円前後で利用できる製品が多いです。

ほかにも、自社の業務内容に合わせてカスタマイズする個別開発型のCRMの作成なども可能ですが、開発コストが高額になるため、必要な機能は事前に定義しておくことが重要になります。

FAQシステムについて

コールセンターにおけるFAQシステムとは、英語の「Frequently Asked Questions」の略称で、顧客からの「よくある質問」と「質問への回答」で構成されるナレッジベースのシステムのことを指します。

自社のWebサイトやLPに「よくある質問/お問い合わせ」として製品情報の詳細を公開しておくことによって、顧客満足度の向上や対応の省力化など、問い合わせ数の削減にも役立ちます。

FAQシステムの費用相場:月額8,000円~/1ユーザー

|

クラウド型FAQ システムの料金相場 |

オンプレミス型FAQ システムの料金相場 |

|---|---|

| 月額料金:約8,000円~50,000円 | 初期費用:約200万円~400万円 |

FAQシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額8,000円前後で利用できる製品が多いです。

企業の規模や利用するユーザー人数、必要とされる機能などによっても料金の幅は異なるため、コストパフォーマンスを考慮しながら、最適なシステムを選定することが重要になります。

コールセンターシステムの比較一覧表

スクロールして全体を見る→

大手企業への導入実績なら『Zendesk』がおすすめ

| 製品名 | Zendesk |

| レビュー数 | 99 |

| 満足度 | ★★★☆☆ 3.6 |

| 提供会社 | 株式会社Zendesk |

メリット(良いポイント)

Zendeskの導入により、タグごとの集計ができ傾向のモニタリングか簡易的に可能。対応/未対応のステイタス管理もできるので対応漏れがなくなった。

デメリット(悪いポイント)

カスタマイズの自由度が高くていろいろ設定があるが、視覚的にわかりにくく習得に時間がかかる。問い合わせへの返信機能もあるが、保存中の返信内容がどこにあるのか?下書きの場所は?などがわかりにくい。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/zendesk/reviews/115379

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業種:人材

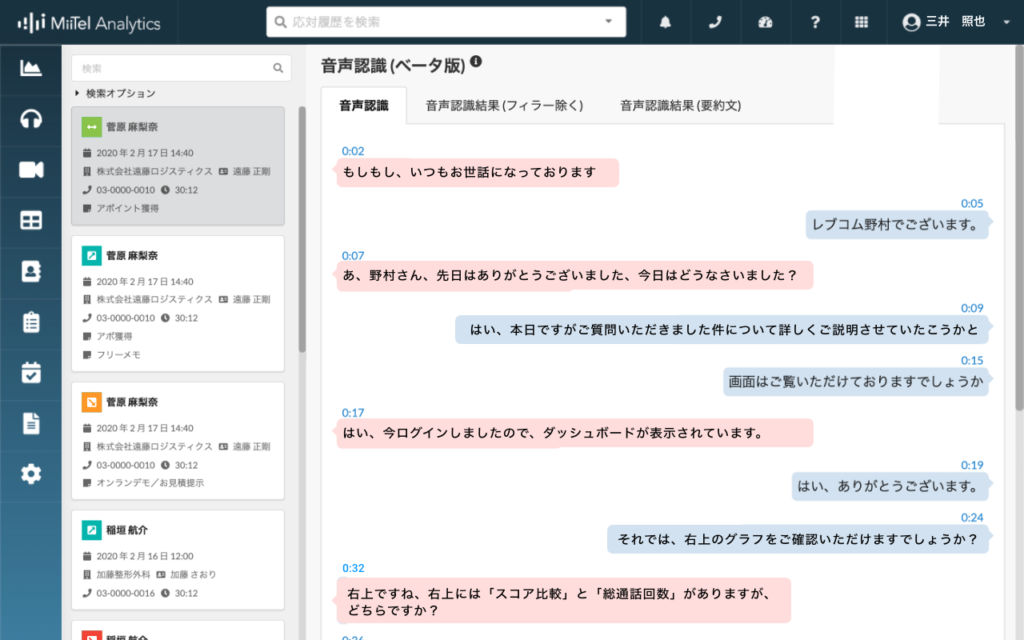

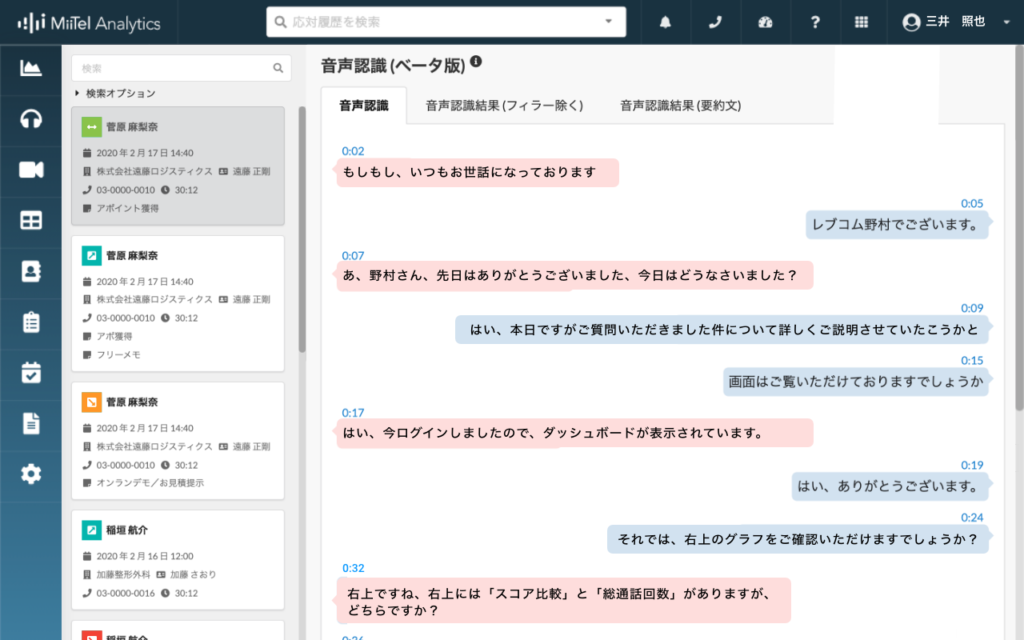

中規模コールセンターへの導入なら『MiiTel』がおすすめ

| 製品名 | MiiTel |

| レビュー数 | 62 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |

| 提供会社 | 株式会社RevComm |

メリット(良いポイント)

架電後に会話内容が文字起こしされているためメモの必要がなく会話に集中できる。入電時も登録されている番号は登録不要で氏名が表示される点も便利。

デメリット(悪いポイント)

スピーカーフォンがなく、ハンズフリーで使いたいときに不便。自分の履歴を絞り込む時がもう少し簡素になると使いやすい。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/miitel/reviews/175290

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:ソフトウェア・SI

小規模コールセンターへの導入なら『りもふぉん』がおすすめ

| 製品名 | りもふぉん |

| レビュー数 | 3 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.5 |

| 提供会社 | 合同会社クラウドエンジン |

メリット(良いポイント)

営業時間外の問い合わせに対する転送先の番号として取得、ガイダンスのアナウンスを導入しました。比較的安価に導入することができること、試用期間があることで決めました。

デメリット(悪いポイント)

アナウンスのAIの声質が、文章によって機械的で早口になります。テキスト作成時にスペース、記号を入れると「間をとれる」「抑揚をつける」などができれば、どのユーザーに対しても聞き取りやすく、高品質となるのではないでしょうか。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/remophone/reviews/169895

▼ 従業員規模:50-100人未満

▼ 業種:介護・福祉

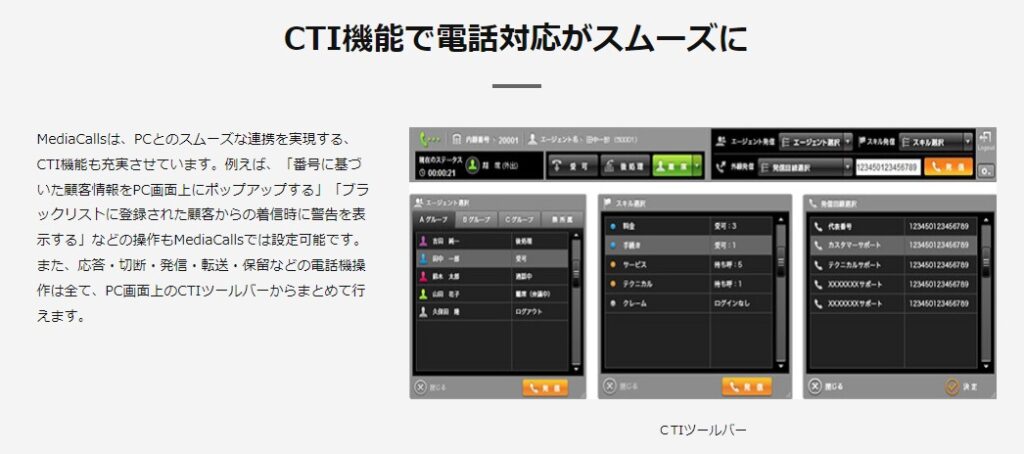

インバウンドテレマへの導入なら『MediaCalls』がおすすめ

| 製品名 | MediaCalls |

| レビュー数 | 23 |

| 満足度 | ★★★☆☆ 3.4 |

| 提供会社 | メディアリンク株式会社 |

メリット(良いポイント)

個別の業務内容と受話状況、個別の受話の習熟度などの指標とすることができた。またお昼休みの時間や会議時間など人員調整もしやすくなった。

デメリット(悪いポイント)

個人別の会社部署ごとのスキルマップと連動出来るようにしてほしい。機能追加などの要望に対する改善レスポンスが遅い。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/mediacalls/reviews/10184

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:その他製造業

アウトバウンドテレマへの導入なら『Mostable』がおすすめ

メリット(良いポイント)

一定期間の録音が確認出来るので、聞き取り内容に不安があっても安心出来る。内線、外線転送が出来るのが便利。架電時にリスト内容の修正が出来る。

デメリット(悪いポイント)

今の所、特に不満があるわけではないが、操作が難しいわけではないが、多機能なので、管理者がしっかりと使い方を理解しておく必要があると思います。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/mostable/reviews/171776

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:情報通信・インターネット

CTIシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選

スクロールして全体を見る→

カイクラ

メリット(良いポイント)

カイクラを導入することで、着信時にオーナーや車種情報もPC画面上ですぐにわかるため、電話対応が効率化した。通話も録音することが出来るため、聞き逃しても後から確認することが可能。

デメリット(悪いポイント)

通話内容をテキスト化において、相手の話し方も悪いのもあるが、精度が悪いときがあるので改善して欲しい。また、テキスト化した文章をビックデータ解析が出来るようになったら良い。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/kaiwacloud/reviews/113400

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業種:自動車・輸送機器

サスケLead

| 製品名 | サスケLead |

| レビュー数 | 15 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.3 |

| 提供会社 | 株式会社インターパーク |

メリット(良いポイント)

シンプルで分かりやすいつくりになっているので、他ツールに比べると社内からの要望をすぐに形にして反映させることができる。

デメリット(悪いポイント)

名刺スキャン時の精度とスピードをもう少し向上してほしい。また、セールスの機能ももう少し自由が利くようになると嬉しいです。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/saaske-lead/reviews/53926

▼ 従業員規模:300-1000人未満

▼ 業種:その他の化学工業

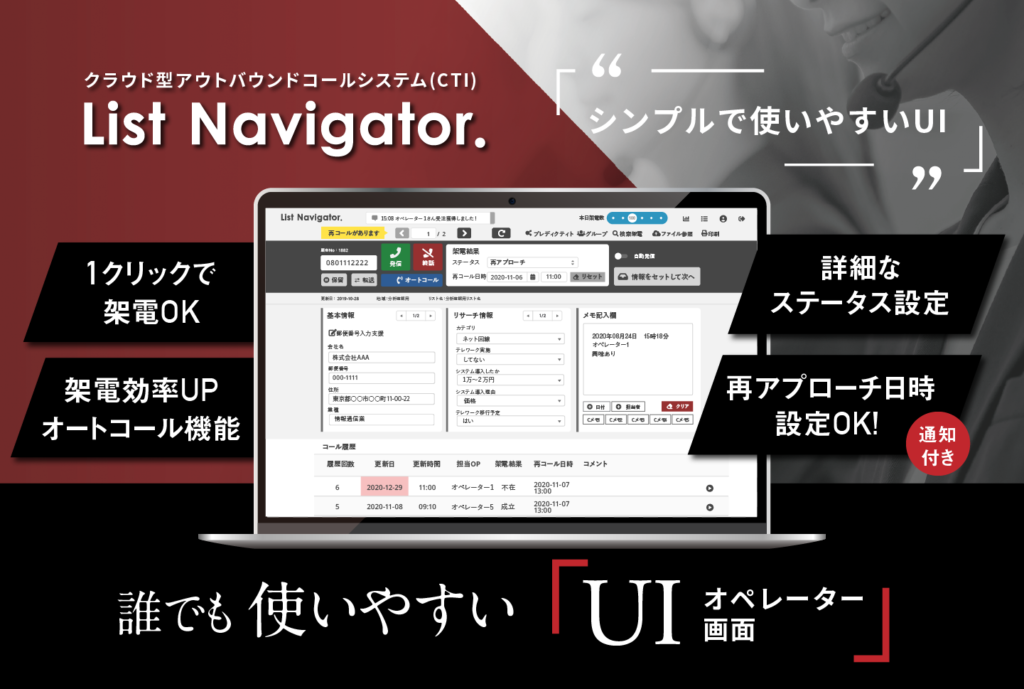

List Navigator.

| 製品名 | List Navigator. |

| レビュー数 | 42 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |

| 提供会社 | 株式会社Scene Live |

メリット(良いポイント)

管理画面よりリスト管理ができる点で、作業工数が半分以下となり、他スタッフへの教育体制を整える等の時間を確保できるようになりました。

デメリット(悪いポイント)

現状のサービス内容で満足はしておりますが、他社システムやサービスとの連携が取れると尚使い勝手が良くなると感じます。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/list-navigator/reviews/177111

▼ 従業員規模:20-50人未満

▼ 業種:情報通信・インターネット

PBXシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選

スクロールして全体を見る→

GoodLine

| 製品名 | GoodLine |

| レビュー数 | 13 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.4 |

| 提供会社 | 株式会社Good Relations |

メリット(良いポイント)

フルリモートワーク化に合わせて、初めてクラウドPBXを導入しましたが、サポートが分かりやすく、質問に対しての回答レスポンスが速くとても助かっています。

デメリット(悪いポイント)

サポートが現在ですと平日のみかと思いますので、土日祝日もサポートがあるとなお利用しやすいと感じました。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/goodline/reviews/164821

▼ 従業員規模:20-50人未満

▼ 業種:電気

トビラフォンCloud

| 製品名 | トビラフォンCloud |

| レビュー数 | 53 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |

| 提供会社 | トビラシステムズ株式会社 |

メリット(良いポイント)

通常であれば出社しなければ電話に応答できない上に、鳴る電話も一つしか紐づけないが、クラウドであるからこそ今の時代にぴったりであると感じています。

デメリット(悪いポイント)

クラウドであるため、有線の電話よりも音質に少し難がある。会話の内容が途中で途切れてしまうこともしばしばあるので、その点は改善いただきたい。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/tobilaphonecloud/reviews/159373

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:旅行・レジャー

Genesys Cloud CX

| 製品名 | Genesys Cloud CX |

| レビュー数 | 24 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |

| 提供会社 | ジェネシスクラウドサービス株式会社 |

メリット(良いポイント)

なんといってもオールインワンという点がとてもいいポイントです。オムニチャネルの一元管理、活用が出来るのはとても素晴らしいです。

デメリット(悪いポイント)

強いて改善してほしいポイントとしては、マーケティングのみならずセールスに繋げるツールを豊富に用意いただけるとよりいいものになると思います。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/purecloud/reviews/43275

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:電気

CRMシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選

スクロールして全体を見る→

アクションリンク

| 製品名 | アクションリンク |

| レビュー数 | 19 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.6 |

| 提供会社 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ |

メリット(良いポイント)

メルマガ配信において予約投稿やセグメントの条件など初心者でもわかりやすく設定でき配信がスムーズにできるようになりました。

デメリット(悪いポイント)

HTMLエディタで作成していますが、初心者なので基本操作マニュアルに各設定の細かな説明などが充実するといいなと思います。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/actionlink/reviews/172945

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業種:その他

Pipedrive

メリット(良いポイント)

企業の運用に合わせて、ステージ分けや一部自動で移動させることやアクティビティ設定、数値管理ができるのが嬉しいです。

デメリット(悪いポイント)

アクティビティで終了をマーク押してもう使わないって時も再設定の画面が出るので、不要な時は邪魔と感じる。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/pipedrive/reviews/167122

▼ 従業員規模:20-50人未満

▼ 業種:人材

Kairos3

| 製品名 | Kairos3 |

| レビュー数 | 96 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.4 |

| 提供会社 | カイロスマーケティング株式会社 |

メリット(良いポイント)

いい意味で余計な機能がついてないため、使い方で迷うことが少ない。また、それぞれの機能は使いやすくわかりやすい。

デメリット(悪いポイント)

メルマガの開封の判断に際し、セキュリティソフトによる自動開封をカウントしてしまうため、正確な開封実績データを取れない場合があるのは非常に残念だと思う。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/kairos3/reviews/174142

▼ 従業員規模:50-100人未満

▼ 業種:その他サービス

FAQシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選

スクロールして全体を見る→

sAI Search

| 製品名 | sAI Search |

| レビュー数 | 39 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.4 |

| 提供会社 | 株式会社サイシード |

メリット(良いポイント)

検索方法がキーワードだけでなく、カテゴリ検索、タグを選ぶだけなど、さまざまな検索方法があり、ユーザーに合った探し方ができる。

デメリット(悪いポイント)

操作マニュアルがドキュメントとしてはなく、動画のみで、細かなマニュアルはないので、利用にあたっては社内でナレッジを蓄積していく必要がある。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/sai-search/reviews/159411

▼ 従業員規模:100-300人未満

▼ 業種:保険

PKSHA FAQ

| 製品名 | PKSHA FAQ |

| レビュー数 | 43 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |

| 提供会社 | 株式会社PKSHA Communication |

メリット(良いポイント)

新規施策リリースに伴い大量のFAQを登録することがありますが、CSVファイルを用いて一括で取り込むことができて便利です。

デメリット(悪いポイント)

一度に大量のFAQを登録する際にCSVファイルを活用して一括登録をしてますが、改行は反映されないため、一括処理後に各FAQの改行作業をしています。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/okbiz-for-faq/reviews/172522

▼ 従業員規模:1000人以上

▼ 業種:貸金業、クレジットカード

Tayori

| 製品名 | Tayori |

| レビュー数 | 23 |

| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |

| 提供会社 | 株式会社PR TIMES |

メリット(良いポイント)

アドレスを共有しなくてもグループの方々とプロジェクトを管理できるのはいい。またステイタスも確認できるのは便利。アンケート/フォーム入力機能も入力しやすく便利だと思います。

デメリット(悪いポイント)

UI、UXがやや不便。知りたい情報を検索したりするのがややわかりにくいため、改善してほしいです。検索窓で調べてもタグがついていないのか、ヒットしないことが多いです。

▼ 企業名:非公開(企業確認済)

https://www.itreview.jp/products/tayori/reviews/138830

▼ 従業員規模:20人未満

▼ 業種:その他サービス

コールセンターシステムの選び方

業務の内容で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の1つ目としては「業務の内容で選ぶ」というものが挙げられます。

コールセンターの業務には、顧客からの電話に対応する「インバウンド型」と、企業から顧客へ発信する「アウトバウンド型」の主に2種類の業務内容に分けられ、それぞれで必要な機能が異なります。

インバウンド型

インバウンド型のコールセンターは、顧客の電話に対応するのが主な業務内容です。

そのため、オペレーターの状況に合わせて着信を自動で振り分けるACD機能や、録音しておいた音声によって無人で電話に対応するIVR機能などが搭載されたシステムを選ぶのが良いでしょう。

アウトバウンド型

アウトバウンド型のコールセンターは、企業から顧客へ発信するのが主な業務内容です。

そのため、任意の番号へワンクリックで発信することができるクリックトゥーコール機能や、自動で架電することができるオートコール機能などが搭載されたシステムを選ぶのが良いでしょう。

導入の形態で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の2つ目としては「導入の形態で選ぶ」というものが挙げられます。

導入形態としては、自社内のサーバーに対してシステムを構築する「オンプレミス型」と、ネット上のサーバーに対してシステムを構築する「クラウド型」の大きく分けて2つの方法があります。

オンプレミス型

オンプレミス型のコールセンターシステムは、自社内のサーバーに対してシステムを構築する形態です。

外部からの干渉や影響に強く、セキュリティの強度も高く保たれている反面、初期費用が数百万円~数千万円と高額になりやすいことから、大規模なコールセンターへの導入に適しています。

クラウド型

クラウド型のコールセンターシステムは、ネット上のサーバーに対してシステムを構築する形態です。

オンプレミス型と比較してセキュリティの強度は高くありませんが、月額料金は数千円~数万円と安価で初期費用も抑えられることから、小中規模のコールセンターへの導入に適しています。

料金や価格で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の3つ目としては「料金や価格で選ぶ」というものが挙げられます。

前述の通り、コールセンターシステムには、主にクラウド型とオンプレミス型の二種類の導入形態があり、それぞれの導入形態によって、初期費用や月額料金は大きく異なってきます。

利用するアカウント数や回線数、オプションの機能などによっても、運用コストは異なるため、自社に必要な要件を整理しておくことで、予算に合ったシステムを選定することが重要です。

必要な機能で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の4つ目としては「必要な機能で選ぶ」というものが挙げられます。

コールセンターシステムの機能としては、主にインバウンド向けとアウトバウンド向けの二種類の機能があり、コールセンターの規模や人数によって、必要な機能の種類や数は異なります。

あらかじめ自社の業務内容を確認しておくことはもちろんのこと、現状の稼働スタイルにおいて障害となっている部分を抜き出し、課題を解決できるような機能を模索することが重要です。

音声の品質で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の5つ目としては「音声の品質で選ぶ」というものが挙げられます。

音声品質が悪い場合、双方の認識相違から言った言わないの水掛け論に発展してしまう可能性があるため、音声の品質についても、なるべく事前に評価しておくことを強くおすすめします。

とくに、コールセンターの運営においては、音声品質がクリアであることは顧客満足度を左右する重要な項目でもあるため、なるべく雑音やノイズの少ない製品を選んでおくことが重要です。

サポートの体制で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の6つ目としては「サポートの体制で選ぶ」というものが挙げられます。

コールセンターシステムのトラブルは、事業そのものに大きな打撃を与えてしまう危険性があるため、価格や機能と同様に、サポート体制による比較も実施しておくことをおすすめします。

24時間でのサポート対応はもちろんのこと、障害が発生したときの連絡手段についても、社内で運用しているコミュニケーションツールに対応しているかも事前に確認することが重要です。

セキュリティの強度で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の7つ目としては「セキュリティの強度で選ぶ」というものが挙げられます。

顧客の個人情報が外部に流出してしまうと、会社や事業そのものが立ち行かなくなってしまう可能性があるため、セキュリティ項目による比較や評価についてもキチンと実施しておきましょう。

IPアドレスによるアクセス制限を設けたり、暗号化通信技術を搭載した製品を選んだりなど、自社に必要なセキュリティ基準を明確にしておくことで安全性の高いサービスを選ぶことが重要です。

外部システムとの連携で選ぶ

コールセンターシステムの選び方の8つ目としては「外部システムとの連携で選ぶ」というものが挙げられます。

コールセンターシステムのなかには、必要に応じて外部のシステムと連携して使用できるサービスも決して珍しくはないため、連携に対応しているサービスの種類は事前に確認しておきましょう。

CRMやCTIなどのメジャーなシステムとの連携はもちろんのこと、現状利用しているシステムがある場合には、導入予定のサービスが使用中のシステムに対応しているかは事前に確認することが重要です。

コールセンターシステムの導入ステップ

①:必要な機能を洗い出す

コールセンターシステムの導入ステップの1つ目としては「必要な機能を洗い出す」というものが挙げられます。

システムのなかには、通話データの分析機能や新人教育のためのモニタリング機能など、スムーズな運営を助けるための便利な機能が搭載されているコールセンターシステムも数多く存在します。

もちろん、多機能なシステムほど料金も高騰していく傾向があるため、必要な機能と予算の兼ね合いを考慮しながらコストパフォーマンスを意識したシステム選定を意識することが重要です。

②:希望の予算を把握する

コールセンターシステムの導入ステップの2つ目としては「希望の予算を把握する」というものが挙げられます。

システムの料金相場は、月額制の場合であれば10,000~50,000円ほど、従量制の場合であれば1,000~6,000円ほどとサービスや導入形態によっても価格帯の上下幅にはバラつきがあります。

料金が高ければ良い、安ければ悪いと一概に言えるものではないため、まずは自社に必要な機能や要件を定義したうえで、なるべく安く維持できるシステムを選ぶことも重要なポイントです。

③:既存のシステムを確認する

コールセンターシステムの導入ステップの3つ目としては「既存のシステムを確認する」というものが挙げられます。

コールセンターシステムには、単体で完結できるパッケージ化されたシステムをありますが、別途CRMやCTIなどの外部のシステムと連携して使用できるサービスなども数多く存在しています。

そのため、すでに導入しているシステムや外部のサービスなどがある場合、既存のシステムと検討しているコールセンターシステムの連携が可能かどうかは事前に確認しておくのがおすすめです。

④:条件にマッチした製品を比較する

コールセンターシステムの導入ステップの4つ目としては「条件にマッチした製品を比較する」というものが挙げられます。

とりわけ、検討の初期段階では、案内された料金が相場に沿った適正な価格かどうかの判断が難しいため、そのままの状態で即決してしまうと業者の言い値で契約が進んでしまうリスクがあります。

他社の料金を交渉材料とすることで、場合によっては特別な割引やディスカウントを受けられる可能性もあるため、一番最初に商談をしたシステムで即決してしまうことは避けておくのが無難です。

⑤:試験導入から社内評価を実施する

コールセンターシステムの導入ステップの5つ目としては「試験導入から社内評価を実施する」というものが挙げられます。

サービスを絞り込んだからといって、すぐに本格的な導入へ移行しまうと、選定の過程では気付かなかった業務上のミスマッチや思いも寄らないトラブルを引き起こしてしまう要因となります。

まずは試験的な導入を通して、システムの使用感や実際に使った担当者のフィードバックを集めながら、そのシステムが自社にとってベストな選択かどうかを社内で評価することが重要です。

コールセンターシステムのメリット

コストの削減につながる

コールセンターシステムを導入するメリットの1つ目としては「コストの削減につながる」というものが挙げられます。

クラウドベースのシステムを利用することで、運営に必要な設備投資や物理的なスペースの確保が不要になるため、初期投資を抑えながら必要に応じたスケールアップが可能になります。

また、システムの導入によって、オペレーターのリモートワークにも対応できるようになるため、従業員の人件費はもちろん、オフィスの電気代や消耗品費などの削減効果も期待できるでしょう。

業務負担の軽減につながる

コールセンターシステムを導入するメリットの2つ目としては「業務負担の軽減につながる」というものが挙げられます。

システムの導入により、顧客情報への即時アクセスはもちろん、自動化された応答機能の使用も可能になるため、顧客からの問い合わせに対しても迅速かつ効率的な対応が可能になります。

また、通話記録の自動化や業務の進捗管理、レポートの作成など、日々の管理業務を効率化する機能なども提供しているため、コア業務への集中と全体的な業務負担の軽減が実現できるでしょう。

対応品質の向上につながる

コールセンターシステムを導入するメリットの3つ目としては「対応品質の向上につながる」というものが挙げられます。

顧客情報や過去の対応履歴をリアルタイムで確認できるようになるため、急な問い合わせに対しても電話を折り返すことなく、それぞれの顧客ニーズに沿った適切な対応が可能になります。

また、AIや機械学習を用いた自動化機能を利用することにより、一般的な問い合わせに対してはAIが回答し、より複雑な問題に対しては人間のオペレーターが対応できる環境を作り出します。

コールセンターシステムのデメリット

月額単位でのランニングコストが発生する

コールセンターシステムのデメリットの1つ目としては「月額単位でのランニングコストが発生する」というものが挙げられます。

とくに、クラウド型のコールセンターシステムの場合は、サブスクリプション制度による月額課金の料金形態で提供されているため、月々のランニングコストが高騰しやすい傾向にあります。

予算に制限がある小規模企業やスタートアップのコールセンターにとっては、財務上の負担となることが予想されるため、長期的なコスト管理と価格と機能のバランスを考慮することが重要です。

システムの定着に向けた研修が必要になる

コールセンターシステムのデメリットの2つ目としては「システムの定着に向けた研修が必要になる」というものが挙げられます。

いざ新しいシステムを導入したからといって、そのシステムをすべてのオペレーターが適切に運用していくためには、定期的なトレーニング研修の提供と習得のための時間が必要になります。

また、システムを導入した直後は、いつでも参照できるマニュアルを用意したり、従業員用のヘルプデスクを設置したりなど、普段よりもサポート体制を強化できるような施策を実施すべきです。

すべての問い合わせに対応できるとは限らない

コールセンターシステムのデメリットの3つ目としては「すべての問い合わせに対応できるとは限らない」というものが挙げられます。

コールセンターシステムのなかには、問い合わせへの対応を自動で行ってくれるIVR機能を搭載した製品などもありますが、あらゆる問い合わせに対して完全に対応できるサービスはないものです。

いくらシステムによる効率化を進めたところで、完全無人での電話対応は難しいため、対応業務そのものをゼロにしたいということであれば、別途電話代行サービスなどの利用を検討すべきです。

まとめ:コールセンターシステムの導入でコスト削減と業務効率化を実現!

今回は、コールセンターシステムおすすめ17選の徹底比較を通して、システムの構成図や選び方のポイントなどについて、わかりやすく解説していきました。

コールセンターシステムを導入することによって、通信コストの削減効果や業務負担の軽減、電話対応品質の向上など、さまざまなメリットを享受することができるようになります。

ただし、製品によって月々の費用や使える機能などは大きく異なるため、システム選びで失敗しないためには、必要な機能と予算のバランスを考慮する必要があるでしょう。

投稿 【2024最新】コールセンターシステム17選を徹底比較!おすすめサービスと選び方のコツを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 長く続くファンコミュニティを構築していくために ー オンラインコミュニティツールを提供する株式会社kazeniwaに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

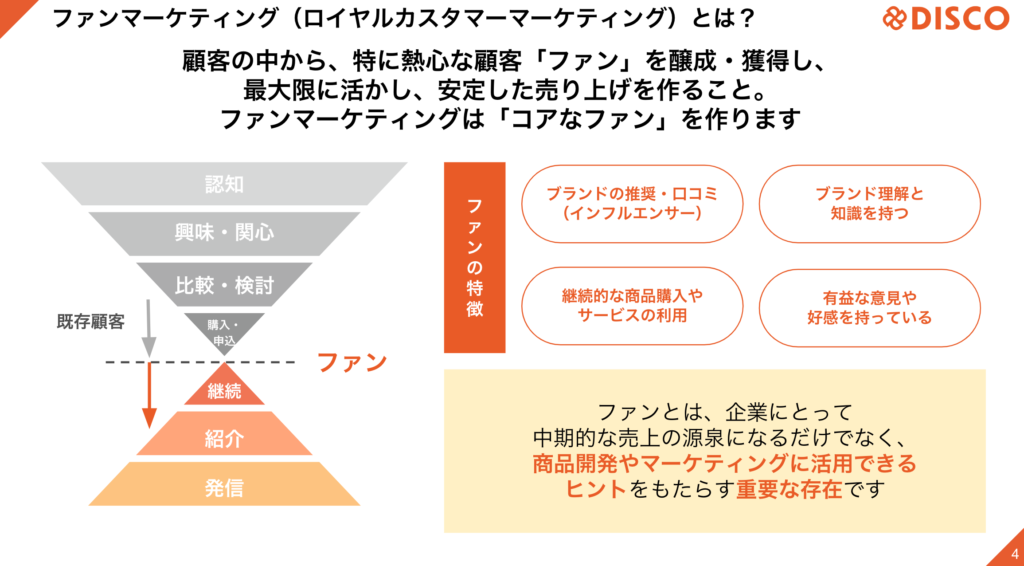

]]>オンラインコミュニティツールを活用することにより、自社の商品やブランドに対して愛着を持ったファンを増やし、中長期的な売上の安定化を図ることができます。

今回は、独自のオンラインコミュニティツールである「DISCO(ディスコ)」を提供している株式会社kazeniwaの福永氏へ、オンラインコミュニティツールの重要性やサービス選びのポイント、長く続くファンコミュニティづくりのコツなどについて、お話を伺いました。

◆お話を伺った方

株式会社kazeniwa

代表取締役 福永 充利 氏

DISCO(ディスコ)とは?

– 御社の提供するオンラインコミュニティツールの「DISCO(ディスコ)」について、簡単にサービスの概要説明をお願いします。

福永氏:はい。簡単に説明しますと、オンラインコミュニティを構築して、ファンマーケティングができるソリューションになります。会員登録や掲示板などでのコミュニケーション機能はもちろん、SNSへの投稿機能、通知機能、居場所としての定着化を図れるバッジ機能、ファンとしての貢献度合いを可視化する称号機能(ゲーミフィケーション)など様々な機能があり、それらを運用するCMSや会員管理、分析機能などを利用することができるので、誰でも簡単にファンマーケティングを行うことができるサービスです。

DISCO(ディスコ)の強み

ー 他社のオンラインコミュニティツールと比較して「DISCO(ディスコ)」の優位性というのは、どういった部分にあるのでしょうか。

福永氏:まず一つ目は価格ですね。簡単かつ安価に始められるということがメリットです。それから二つ目に、当社はSNSマーケティングを長年やってきたという背景があり、顧客のファンマーケティングのゴール設定から、達成するためのツールの使い方まで寄り添い、伴走します。ですので、オンボードだけではなく、ファンマーケティングを成功させるための企画や運用までお手伝いすることができるというのが他社との差別化ポイントですね。

あとは、DISCOは、最先端技術を活用することも念頭においています。例えば、ブロックチェーンを使ったNFTのロイヤリティプログラムなど、当社のツールでしかできないような先進的なファンマーケティングの施策ができるというところも他社との差別化に繋がっていると思います。

オンラインコミュニティツールの重要性

– サービスをローンチした経緯について、オンラインコミュニティツールの重要性や解決したかった社会的な課題などがあれば、お伺いしたいと思います。

福永氏:そうですね。大きく分けて3つの理由が挙げられると思います。

まず一つ目としては「ファンマーケティング領域での実績が豊富である」という点ですね。当社は創業して16年目ですが、Twitter(現、X)やFacebookなどのSNSマーケティングに黎明期からビジネスとして携わってきました。そういった意味では、ファンマーケティングとSNSマーケティングの良いところを連動させることで、CRMとして補完できると考えたのが経緯です。

次に二つ目としては「社会情勢の変化によってCRMの需要が高まった」という点です。最近だとコロナウイルスの流行やインフレ、人口減少など、大きな経済・社会課題が業界を問わず共通認識としてあるなかで、中長期の業績見通しを明確化するためにCRM(顧客関係管理)の需要が高まりました。CRMツールを導入すると、顧客資産や関係管理のなかでカスタマーサクセスまで視野が広がります。当社のファンマーケティングは、CRMの一翼を担う位置付けです。

そして三つ目としては「オンラインコミュニケーションのリテラシーが底上げされた」という点です。これもコロナによる影響が大きいのですが、ユーザーによるオンラインコミュニケーションのリテラシーや環境が整い、底上げされたことで、マーケティングの手段としてのオンラインコミュニティが活用しやすくなりました。弊社のDISCOを利用されている方のなかには、50〜60代のユーザーさんも多く、オンラインでコミュニケーションを取ることに対して抵抗が少なくなったということも、理由の一つとして挙げられるでしょう。

参考までに、以下の5つがファンマーケティングに取り組む企業の重要指標です。

- ファン数:顧客のファン数、クラスター別ファン数、エンゲージメント数の可視化

- マーケティング貢献:インフルエンスやアンバサダーによるUGCや認知拡大

- 商品企画やサービスへの貢献や共創:アイデアや改善意見、共創物

- 収益貢献:LTVやアップセル、指名購入

- 経営課題:ビジネスモデルの補完や改善

参考資料提供:株式会社kazeniwa

ー 企業がマーケティングを実施していくうえで、オンラインコミュニティとSNSでは一体どのような違いがあるのでしょうか?

福永氏:SNSとファンマーケティングの決定的な違いは何かと言うと、SNSはファンか顧客かを明確に区分できないんです。商品の購入経験があったり、ブランドが好みであるとか、すでに無関心になってしまった方でもフォローすることができます。いくらフォロワー数やエンゲージメント数を伸ばしたところで、そのフォロワーの貢献してくれている売上や人数は、正確に算出しにくいんですよね。一方、ファンマーケティングは、あくまでも企業にとっては既存顧客が主なターゲットになります(コミュニティの目的によっては見込顧客も含まれることがあります)。つまり顧客でない限り、ファンコミュニティの入り口には立てません。そこがファンマーケティングとSNSの大きな違いになります。

オンラインコミュニティツールの選定ポイント

ー オンラインコミュニティツールを比較する場合、実際のユーザー様はどういった決め手でサービスを選ぶのでしょうか。

福永氏:理想も含めて申しますと、主に下記の6つがサービス選びの指標になってきます。

- KGI・KPIの設計とそれを実現するために必要な機能が備わっているか

- ファンになる設計段階やファンを見つけられる機能があるか

- ツールの利用が固定費ではなく変動費として利用できるか

- ツールの進化やアップデートの頻度は十分か

- システムの脆弱性対応やセキュリティへの取り組みは十分か

- 販売管理との連携機能は備わっているか

ただし、当社のお客様でいえば、ファンマーケティングやファンコミュニティといったものをなんとなく理解しているけれども、実際どういったことをやっていけばいいのかわからないという方々が多くいらっしゃいます。

ですので、他社のサービスが良くなかったので乗り換えたいというニーズではなく、お問い合わせをいただく7割程度が「ファンマーケティングって何ですか?」という方々で、残りの3割は、ある程度SNSや顧客リストの活用で成功されていらっしゃって、そのなかでも顧客とファンの区分ができない、SNSのフォロワーが会社の資産となっているのかをはっきりさせたいという方々が多い印象です。

オンラインコミュニティを運営していくうえで重要なこと

ー 実際に自分たちでオンラインコミュニティを作ってはみたものの、いまいち盛り上がらず結局やめてしまったという話もよく聞きます。中長期的に続く「良いオンラインコミュニティ」を作るためには、どのような工夫や努力が必要なのでしょうか?

福永氏:まず前提にあるのはエンゲージメントです。熱量という言い方をする場合もありますが、コミュニティの運営側とユーザー側の間のコミュニケーションの価値と濃度は、指標としてはとても重要なものになります。ほかには「コミュニティの目的」が明確になっている必要もあります。これがはっきりしなければ、そもそもコミュニティに関わっていただけるユーザーが集まりません。

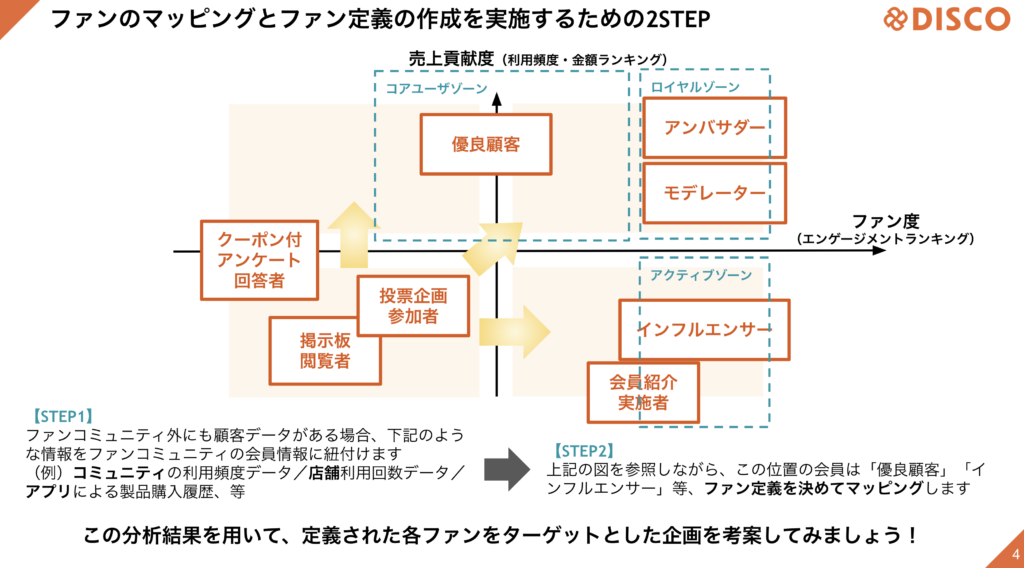

それから、ファンコミュニティで成功体験が伴わない、成果を感じないという方々に多いのは「ファンの行動を把握して、カテゴライズしていない」というケースです。コミュニティを運用すると、ファンの活動には、様々な傾向が生じることに気がつきます。その傾向を活用しないと、単純にコミュニティが盛り上がっていないと誤認することがあります。

例を挙げますと、積極的に活動するファンの活動傾向が生じた場合、それらのファンをグループ化して、別のクローズドコミュニティを作るなどもセグメントを分けることも有効です。逆に一定期間コミュニティでの活動がない場合は休会や退会を促すことも時には良策と考えます。これらはパレートの法則(ニッパチの法則)の観点で、全体を構成する要素のなかでも2割に着目して成果を生み出し、残り8割を含め、全体最適を目指しています。

オンラインコミュニティツールの導入を検討しているユーザー様へ

ー 最後に、これからオンラインコミュニティツールの導入を検討しているユーザー様へ向けて、一言メッセージをお願いします。

福永氏:そうですね。メッセージという意味で言いますと、SNSで1,000人でも100人でもいいんですが、フォロワーがいらっしゃったり、リピーターの存在を重要視し、顧客リストを大切に育てられている企業様には、ぜひファンマーケティングに取り組んでいただき、またDISCOというソリューションを使っていただきたいなと思います。

投稿 長く続くファンコミュニティを構築していくために ー オンラインコミュニティツールを提供する株式会社kazeniwaに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ChatGPTとチャットボットの違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、ChatGPTとチャットボットの違いを詳しく解説します。ChatGPTを利用する魅力や、チャットボットの弱点もご紹介しますので、機能を理解したうえで必要なツール・サービスを検討してみてください。

ChatGPTとチャットボットの3つの違い

chatGPTとチャットボットは似た名称をしたツールです。しかし、実際に利用してみると、機能や使い方、目的などが大きく異なります。まずは各ツールの違いを3項目ご紹介しますので、どちらが自社に合うのか判断するときの参考にしてください。

質問に対して返答ケースの違い

ChatGPTとチャットボットは「返答できる種類」に違いがあります。

ChatGPTは、質問や指示に対して、蓄積されたビッグデータから適切な回答を提案してくれるのが特徴です。インターネット上にある大量の情報をもとに回答が返ってくるため、返答のケースに限界はありません。また、質問や指示に条件を加えることで、見出し付きの分かりやすい回答や、箇条書きの整理された回答が送られてきます。

チャットボットは、事前に決められた質問に対する回答を提案するのが特徴です。事前に質問される内容とそれに合う回答を自身で準備する必要があるため、準備していない回答を表示できません。また、1つの質問に対して1つの回答だけを設定できます。

対応範囲の違い

ChatGPTとチャットボットは、質問・指示に対する「対応範囲」が異なります。

ChatGPTは、幅広いジャンルの質問・指示に対応できるのが特徴です。会話言葉のように質問するだけで、適切な返答がもらえます。同じページで関係のないジャンルの質問ができるほか、同じキーワードであっても、質問のしかたによって、多種多様な返答を提案してくれるのが魅力です。

チャットボットは、あらかじめ決められた質問・回答のみ対応できます。特定のキーワードや、よくある質問などに対して回答を表示するため、対応範囲が限られます。また、同じ質問には同じ回答しか出せないことから、質問者が理解しやすい回答を準備しなければなりません。

精度向上の違い

ChatGPTとチャットボットは、質問に対する回答の「精度向上」に違いがあります。

ChatGPTは、すべての回答をAIが行うため、質問・指示の内容に合わせて適切な答えを導き出してくれるのが特徴です。また、返答内容が読みづらいと感じた場合には「読みやすくしてほしい」「初心者でも分かるように」といった指示を追加することで、返答をブラッシュアップしてくれます。

チャットボットは、事前に質問と回答を準備する必要があるため、人間の手で精度を高めなければなりません。ただし、最近ではAIを導入したチャットボットも登場しています。関連性の高い質問や回答を提案してくれるなど、便利な機能を利用可能です。しかし、質問の精度はまだまだ人間に依存していることも理解しておきましょう。

チャットボットと比較して分かるChatGPTの魅力

前述した内容からも分かるように、ChatGPTとチャットボットには大きな違いがあります。また、チャットボットと比較することで、ChatGPTの魅力が2つあることにお気づきでしょうか。続いて、ChatGPTを利用する魅力について見ていきましょう。

回答の用意が要らない

チャットボットは、あらかじめ質問者の質問を予測して、回答を準備しなければなりません。質問数が多いほど、回答数も増えていくのが特徴であり、準備のために莫大な労力がかかります。

一方、ChatGPTは、インターネット上のデータをビッグデータとして蓄積したAIが対応してくれるのが特徴です。事前に回答を用意せずに利用できるほか、ビッグデータの中から適切な回答を導き出してくれるため、初心者でも気軽に利用できます。

抽象的な質問にも対応してくれる

一般的なチャットボットを利用する場合には、具体的なキーワードの入力が必要です。抽象的な質問をしても、回答を得られない場合があります。

一方、ChatGPTは抽象的な質問であっても、その意図を読み取り、適切な回答を提案してくれるのが特徴です。ChatGPTを導入すればQ&Aのクオリティが高まり、ユーザーニーズに合った魅力的な回答を期待できるでしょう。

従来のチャットボットが持つ弱点

多くの企業に導入されているチャットボットですが、利用において2つの弱点があります。ChatGPTとの違いを理解するために、ぜひ参考にしてみてください。

回答数に上限がある

従来のチャットボットは、回答数に上限が設けられています。

たとえば、このプランなら最大100個の回答を準備できるというようなイメージです。回答数や質問のジャンルを増やしたい場合には、一般的に支払う金額がアップします。したがって、大規模なサービスを展開している際には、高額なプランを利用しなければユーザーの質問を網羅できない可能性があります。

場合によっては、費用対効果を生み出せないこともあるでしょう。導入する場合は、しっかりと効果を出すために、ライフサイクルコストを分析したうえで導入の可否を検討してください。

運用開始までに準備期間がかかる

従来のチャットボットは、準備期間として次の手順を踏む必要があります。

- 対応範囲の検討

- 質問と回答の用意

- パターンの作成

- 精度テスト

利用者のニーズを細かく拾い出すことはもちろん、適切な質問と回答の準備に時間をかけなければなりません。用意した内容がうまく機能するのか精度テストを行ったのち、運用を開始できます。

運用までに3カ月以上かかる場合もあり、準備期間のコストや費用が増えてしまうのが課題です。また、運用開始後も、ユーザーの利用状況を確認しつつ、改良・改善する必要があります。

ChatGPTとチャットボットの違いを理解したら製品を比較検討しよう

自由度の高いChatGPTと、人力で設定・運用が必要なチャットボットには、機能や利便性に大きな違いがあります。また、今まではChatGPTとチャットボットが別々で用いられていましたが、ChatGPTの機能を搭載した最新のAIチャットボットなども登場しています。

ChatGPTを自社サービスに組み込む場合、サービスのユースケースや関連する法律やルールなどを徹底的に学習させる必要があります。自動応答の仕組みをどのように使いたいのかによって、導入するシステムが変わってくるはずです。自社サービスに必要な要件定義を行い、最適なシステムを探しましょう。

投稿 ChatGPTとチャットボットの違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 シナリオ型チャットボットとAI型チャットボットの違いや向いている業務を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>一見、チャットボットは全て同じような仕組みに思えますが、実は大きく分けると「シナリオ型チャットボット」「AI型チャットボット」の2つに分類されます。そこで今回は、この両者の違いと向いている業務について解説します。

シナリオ型チャットボットとAI型チャットボットの違い

シナリオ型とは「ルールベース型」とも呼ばれ、あらかじめ準備されたシナリオに沿って会話を進めるタイプです。表示された選択肢の中から該当するものを選ぶと、選んだ結果によってシナリオが分岐します。それを繰り返していくことで最終的なゴールにたどり着く仕組みです。

特徴としては、あらかじめ用意された答えしか持たないため、最終的な答えが得られない場合があります。その反面、造りがシンプルなためスムーズな導入が可能です。

一方のAI型とは、質問された文章を解析して答えを導くタイプです。シナリオ型のように選択肢を用いるのではなく、自由に質問することができます。質問文を単語に区切り、それらをデータベースと照らし合わせて一致率を見るという仕組みです。

AI型は、利用すればするほどデータが蓄積され回答の精度が上がります。シナリオ型に比べて高機能であることから、一般的に高めのコストが設定されています。

シナリオ型チャットボットとAI型チャットボットのメリット・デメリット

チャットボットはAI型とシナリオ型のどちらかが良いというものではなく、それぞれにメリットとデメリットがあります。それらをまとめたものが以下になります。

| メリット | デメリット | |

| シナリオ型 | ・低コストである ・短期間で導入できる ・早く効果が出る |

・定型的な回答しかできない ・用途が限られる ・場合によってはシナリオ作成に手間がかかる |

| AI型 | ・複雑な回答に対応できる ・質問文の揺らぎにも対応できる ・経験によって精度が上がる |

・コストが高い ・構築までに時間がかかる ・導入前に学習とチューニングが必要である |

シナリオ型のチャットボットは、短い導入期間と低コストが最大のメリットです。ある程度の質問やルールが決まっている場合は、シナリオ作成もそれほど手間がかかりません。ECサイトや不動産業、飲食業のような一般的な業種であれば、あらかじめ用意されたフォーマットを使うのも1つの方法です。

ただし、質問内容やボリュームによっては一からシナリオを構築する必要があります。その際は、「Aと質問されたらAA、AB、ACの選択肢を表示する」「AAが選択されたらAAA、AAB、AACの選択肢を表示する」のように、全てのパターンを網羅した上で検証する必要があるため、膨大な時間と手間を要します。

一方のAI型のチャットボットは、複雑な質問に対して柔軟に対応できるのがメリットです。過去のデータを事例として保持し、質問されるたびにフィードバックを受けて精度を高めていきます。さらにデータが蓄積されれば、表記の揺れも理解できるようになり、オペレーターのような受け答えが可能となります。

ただしAI型の場合、学習データが少ない期間はなかなか精度が上がりません。場合によっては定型的な質問にも答えられないことがあります。ある程度のクオリティで運用を始めたいなら、事前に学習データを準備する必要があります。

シナリオ型チャットボットとAI型チャットボットに向いている業務とは?

シナリオ型チャットボットとAI型チャットボットで、それぞれに向いた業務は以下のようになります。

| 向いている業務 | |

| シナリオ型 | ・ECサイト(よくある質問) ・社内の問い合わせ(社内のルール) |

| AI型 | ・ヘルプデスク・コールセンター ・ECサイト(おすすめの商品) |

シナリオ型が得意とするのは、定型的な質問に対する固定の答えです。たとえばECサイトだと「送料はいくらですか?」「支払い方法は?」「返品・交換はできますか?」といった「よくある質問」になります。会社内であれば、社内ルールや就業規則、各種手続きの方法などの問い合わせにも最適だと言えるでしょう。考えられる全ての質問に対する答えを用意しておけば、正確に回答してくれるのがシナリオ型です。

一方のAI型は、複雑な質問に対して幅広い答えを用意しています。たとえば「注文したはずなのに商品が届かない」「登録の画面でエラーが出ている」「こんな商品が欲しい」などに対して、質問者の状況に応じた対応が可能です。製品やサービスの使い方を説明してくれるヘルプデスクや故障を受け付けるコールセンター、ECサイトでのおすすめ商品の案内など、普段オペレーターが対応する業務に適していると言えるでしょう。

チャットボットを選定する際のポイント

チャットボットを選定する際のポイントは以下の3つです。

目的とペルソナを明確にする

初めに、チャットボットを導入する目的を明確にしましょう。目的がないまま「効率化できそう」という理由だけでは、上手く活用できない可能性があります。「どこに問題があるのか」「どうすれば解決できるのか」などをイメージすることで、チャットボットの利用範囲が定まり目的が見えてきます。

また、ペルソナの設定も重要です。利用者の性別や年齢層など、ターゲットを詳細に決めることで問い合わせをするときの状況がイメージしやすくなります。例えば「40代男性」であっても、職業や趣味、未婚・既婚などを具体的にしたほうがシナリオ型とAI型のどちらが適しているのかがわかり、ニーズに応えられるチャットボットを選べます。

無料トライアルを利用する

導入前に無料トライアルで試せるかどうかは重要なポイントです。チャットボットにかかる導入費用は、高機能でカスタマイズした製品だと総額が200万円に達することがあります。

導入した後で使い勝手や運用イメージが違うことに気づいた場合、大きな問題になってしまいます。場合によってはチャットボットが活用されないまま終わってしまうことも考えられます。無料トライアルやデモなどは、積極的に利用することをおすすめします。

費用対効果を確認する

選定の際は、費用対効果の確認も重要です。チャットボットにかかる費用は、導入費用だけで終わりというわけではありません。月額または年額利用料金、シナリオなどの初期データ作成費用、カスタマイズ費用なども必要です。

さらには、導入前の事前準備や運用した後のメンテナンスに人的コストもかかります。それらを全て踏まえた上で、どれだけ効果があったのかを確認しなければいけません。利用シーンに対して高機能すぎるものを選定すると、想定した費用対効果が得られない可能性があります。

自社に最適なチャットボットを探してみよう!

一見同じに見えるチャットボットですが、シナリオ型とAI型はそれぞれ用途が異なります。

シナリオ型は定型的な受け答えを得意としており、「よくある質問」のようなマニュアル化された業務に最適です。

一方のAI型は、学習データによって回答精度が上がり、オペレーターのような対応が行えます。いずれも自社に合ったチャットボットを上手く活用すれば、業務効率化に役立つことでしょう。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 シナリオ型チャットボットとAI型チャットボットの違いや向いている業務を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 チャットボットを最大限活用するために押さえておきたいポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、全てのチャットボットが万能なわけではなく、なかには導入が失敗に終わるケースもあります。そこで今回は、チャットボットを最大限活用するために押さえておきたいポイントについて解説します。

チャットボットを活用できていない原因

チャットボットを上手く活用できない原因には、以下のようなものがあります。

欲しい回答が得られず利用されない

チャットボットは電話やメールに比べて、スピーディに回答できるのがメリットです。しかし毎回的確な答えが返されるかというと、そうとは言いきれません。同じ質問の繰り返しや一方的な会話の終了などで、相手に不満やストレスを与えることもあります。そして当然、満足できる回答を得られなければ利用者は減ってしまいます。

準備ができていない

チャットボットは、導入すればすぐに使えるというものではありません。ある程度の時間をかけて準備する必要があります。FAQの洗い出しやシナリオの作成、環境構築、テスト運用のスケジュール決め、担当者の割り振りも必要です。導入後も運用状況を細かく分析し、FAQやシナリオのブラッシュアップを続ける必要があります。

チャットボットが使いにくい

チャットボットは、直感的に使えてこそ意味があるものです。チャットのスタート方法や進め方がわからなければ、利用者はストレスを感じてしまいます。初心者であっても、何となくクリックや入力をするだけで会話ができるようなチャットボットが望ましいと言えるでしょう。

また、管理者側の使い勝手も重要なポイントです。チャットボットは細かな設定が多く、ツールの種類によってはプログラミングのような高いスキルが求められることがあります。ツールと担当者のITリテラシーの組み合わせによっては使いにくさを感じるかもしれません。

チャットボットの精度を上げるために必要なこと

チャットボットの精度を上げるためには「教育」が必要です。チャットボットには「シナリオ型」「AI型」の2種類があり、それぞれに合わせた方法で教育を行います。

シナリオ型は、複数の選択肢からユーザーに1つずつ選んでもらいながら会話を進めるチャットボットです。あらかじめ想定される質問と回答を準備し、それらを分岐させシナリオ化することで成立します。チャットボット自体が何かを考えるわけではなく、どれだけ選択肢と答えを網羅できるかがポイントです。選択肢を上手く組み合わせて良いシナリオを設計することが「教育」になります。

一方でAI型は、ユーザーが自由に入力した内容を分析して答えを導くチャットボットです。質問文を単語に分け、あらかじめ用意されたFAQのデータベースと照らし合わせることで答えを導き出します。回答した内容が正解なのか間違いなのか評価を重ね、データが蓄積されることで精度が上がります。つまりAI型の場合、導入直後はあまり「教育」がされていない状態です。早期に精度を上げたいのであれば、長めのテスト期間を設ける必要があります。

チャットボットを最大限活用するために押さえるべきポイント

チャットボットを最大限活用するために、押さえるべきポイントを見ていきましょう。

ターゲットを決める

初めに、チャットボットを利用するターゲットを設定しましょう。年齢層や性別をある程度絞れれば、設置するキャラクターやシナリオを設計しやすくなります。利用者に安心感を与えられると、より積極的にチャットボットが利用されるでしょう。

想定されるFAQを洗い出す

チャットボットで重要なポイントとなるのが、FAQの洗い出しです。どのような質問が多いのか、どのような回答をすれば相手が満足してくれるのかを徹底的にリサーチする必要があります。

ただし、ここで注意すべきなのが「客観的な視点を持つ」ということです。こちらは当然だと思っていることでも、質問する側には理解されていないことがあります。リサーチの際は、過去の問い合わせデータやお客様の声などを反映して、客観的な視点でFAQを準備する必要があります。

シナリオを構成する

シナリオの構成では、利用者の使いやすさを考え、自然な会話の流れになるよう注意が必要です。内容も長くなりすぎず、簡潔な表現を心掛けるようにしましょう。

また、解決できないような問い合わせの際は「オペレータと会話する」といった案内を出すことも利用者が増えるポイントです。

チャットボットの構築を行う

自社サイトへチャットボットを設置して、各設定を行います。チャットボットの製品によってはあらかじめテンプレートが用意されており、初期データとして利用すれば効率良く進められます。

精度の確認とチューニングを行う

稼働した後、精度の確認とチューニングを行いましょう。チャットボットは導入して終わりではなく、一定期間ごとに検証が必要です。思っていたほどの効果が得られていない場合は、問題を特定して対処しなければいけません。場合によっては精度を上げるためのチューニングも必要です。

チャットボットを選定する際のポイント

チャットボットを選定する際のポイントは、以下の通りです。

管理しやすいか

チャットボットの選定において、管理画面の使いやすさとメンテナンスのしやすさは重視すべきポイントです。誰でも簡単に使えて運用しやすいツールでなければ、かえって非効率を招く可能性があります。操作感やメンテナンスコストは事前に確認しておきましょう。

シナリオ設計がしやすいか

シナリオは一から自社で作成することもできますが、製品によってはテンプレートの利用も可能です。社内向けでは総務用、経理用などがあり、社外向けでは不動産用や飲食業用、EC事業用などが用意されています。導入時だけテンプレートを使い、その後独自のシナリオにカスタマイズすれば効率的にシナリオの設計が行えます。

無料トライアルで利用可能か

実績の多いチャットボットであっても、いざ自社で使ってみると合わないケースがあります。管理の難しさやメンテナンスの手間などで運用のしづらさを感じたり、そもそもAI型とシナリオ型の選択を間違ったりしてしまうことです。ミスマッチを防ぐためにも、無料のトライアルや無料デモなどを積極的に活用しましょう。

自社に合ったチャットボットで最大限の活用を!

チャットボットは人の代わりに働いてくれる便利なツールです。上手く活用するには、導入前にスケジュールを立てて準備する必要があります。製品の種類によっては、あらかじめテンプレートが用意されており、チャットボットが初めてでもスムーズな導入が可能です。気になる方はぜひ試してみてください。

投稿 チャットボットを最大限活用するために押さえておきたいポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 個人情報保護とCMPの関係とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、個人情報とCMPの関係するタイミングや導入手順についてご紹介します。個人情報保護法のペナルティについても解説しますので、CMPを利用する際の参考にしてみてください。

同意管理が重要!個人情報保護とCMPが関係するタイミングとは

近年では、Webサイト訪問者の情報を取得し、業務に利用する企業が増えています。ただし、個人情報を好きに利用してよいわけではなく、事前にWebサイト利用者から同意を得ておく必要があります。そこで登場するのがCMPです。

同意管理システムであるCMPを利用すれば、同意を得られたWebサイト利用者の個人情報を業務に活用できます。個人情報保護の観点からも、CMPを活用することで効率よく個人情報の取り扱いを判断できるようになるのです。

そこでまずは、CMPを利用する際に、個人情報保護が関わるタイミングを3つご紹介します。安全に個人情報を利用するための参考にしてください。

サードパーティCookieをマーケティングに利用するとき

Webサイト訪問者に発行するCookieを「サードパーティCookie」にしているなら、事前にCMPで同意を得るようにしましょう。

サードパーティCookieとは、Webサイト運営者ではなく、第三者のサイトが発行するCookie(入力情報などのデータ)のことです。主に、ドメインを超えて広告を出稿したりトラッキングを行ったりするために利用されています。

ユーザーに興味がある広告を表示させるためには、サードパーティCookieが必要です。したがって、多くの企業がマーケティングの一環として利用しています。しかし、個人情報を第三者のサイトに伝えてしまうことにもつながるため、個人情報保護のためにもCMPによる同意管理が必要なのです。

第三者に個人データを提供するとき

業務の中で、個人情報を業務委託業者などの第三者に提供することがあるのなら、事前にCMPを利用して同意を得るようにしましょう。

第三者への個人情報提供の確認・記録義務は「個人情報保護法」でも明言されています。本人の同意を得ずに第三者に提供してしまうと、個人情報保護法違反として罰則が科せられます。安全かつ根拠のある第三者への個人データ提供のためにも、CMPを利用した同意管理が必要不可欠だと理解しておきましょう。

第三者に個人“関連”情報を提供するとき

第三者への個人データ提供とあわせて、次のような個人データに該当しない情報についても、CMPを利用した同意管理が必要です。

- 不当な差別や偏見が生じる情報

- 複数の情報が揃うことで本人を判別できる情報

明確な項目は設けられているものの、個人関連情報に該当する項目は幅広く、一担当者が判別するのが難しい情報です。本人を即座に判断できる個人データのみならず、Cookieを使用する場合には必ずCMPを利用して同意管理を行っておくことをおすすめします。

個人情報保護法の改正によってペナルティが強化されたポイント

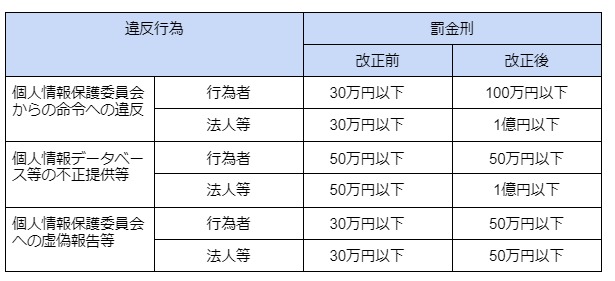

IT化が進む現代の日本において、個人情報保護の整備が毎年のように進められています。その中でも理解しておくべきなのが、改正に伴うペナルティの強化です。改正前と改正後に大きな変化が生まれているため、ペナルティが強化された2つの項目を見ていきましょう。

1億円以下の罰金が発生する

同意を得ずに取得した個人データおよび個人関連情報といった情報を、無断で第三者に提供したり、情報漏洩が発生したりした場合には、措置命令違反として最大1億円以下の罰則が科されます。

改正前までは、30~50万円以下の罰則となっていたため、大幅なペナルティの強化が行われたことになります。

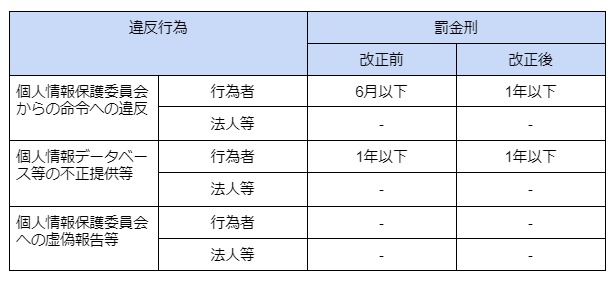

1年以上の懲役

個人情報保護法違反を行う関係者のうち、個人情報保護委員会からの命令違反に該当する情行為者に対して最長1年以下の懲役が設けられています。

改正前までは、命令違反の場合には6か月以下の懲役であったため、2倍近く罰則が強化されている状態です。

個人情報保護を意識したCMPの導入手順

Webサイトの運営にあたって、Cookieを取得したり、個人情報をマーケティングや業務に活用したりする場合には、CMPを使って同意管理するのがおすすめです。

最後に、CMPの導入手順を3STEPでご紹介します。スムーズにシステムを導入する参考にしてください。

STEP1:プライバシーポリシーの策定・Cookieの整理

まずは、自社で提供しているプライバシーポリシーに、改正個人情報保護法に留意した内容を組み込むことが大切です。近年では、毎年のように個人情報保護法が改正されているため、改正により変更された情報を確認しながら変更点を洗い出しましょう。

また、Webサイトを通じて取得しているCookieを整理することも大切です。サードパーティCookieの利用の有無を確認するほか、取得しているタグのうち個人情報に該当する項目を整理しておきましょう。

STEP2:自社の課題を解決するCMPツールの比較検討

自社の個人情報保護の取り組みを把握できたら、課題を抽出し、課題解決に効果的なCMPツールの比較検討を行いましょう。たとえば、次のようなポイントから比較検討を実施してみてください。

- 長期利用を考慮したサイクルコスト

- 課題解決できる項目の数

- 操作性や理解しやすさ

よりよいCMPツールを利用することが、個人情報保護を効率化するポイントです。さまざまな視点から比較検討を実施しましょう。

STEP3:CMPツールの導入検証・本格導入

CMPツールを抽出できたら、まずは導入検証を実施しましょう。お試し期間を利用して機能や使いやすさを確認したり、導入効果を検討したりすることで「本当に役立つツールなのか」を判断できます。

検証の中で有用性を確認できたのなら、有料プランに切り替えて本格導入に移行しましょう。

個人情報保護とCMPの関係性を理解したら課題解決に役立つツールを導入しよう

個人情報保護は、個人の特定や差別などにつなげないためにも重要な対策です。ただし、毎年のように改正されている個人情報保護法を理解し、個人情報保護を実施するのは困難でしょう。

そこで、個人情報保護とCMPの関係性を理解したのなら、自社の課題を解決してくれるCMPツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。個人情報保護法の改正にも対応したツールが豊富に提供されているため、自社の目的に合うツールを探してみてください。

投稿 個人情報保護とCMPの関係とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 無料で使えるFAQシステムは信頼できる?セキュリティ面や機能を調査 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>実は無料版のFAQシステムでも、現在は高性能なセキュリティ・機能が充実しています。本記事では、無料で使えるFAQシステムの機能やシステムの選び方について解説します。無料版と有料版の違いもご紹介しますので、参考にしてみてください。

FAQシステムとは

FAQシステムとは、顧客や従業員が抱える疑問・課題を解決するFAQを作成する製品のことです。従来、必要であった顧客への電話サポートやマニュアルの作成を一括管理できるほか、過去の事例の引き出しとして活用できます。

詳しくは以下の記事で紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

記事:FAQツールの特徴や導入メリット|問い合わせ対応を減らして業務効率を改善

FAQシステムが持つ2つの機能

結論から言えば、無料版のFAQシステムは問題なく利用可能です。FAQに利用できる機能をほとんど網羅しており、よくある質問に対する回答を並べるだけでなく、次の2機能を活用できます。

- 情報の一元管理

- 利用者の悩みを解決

疑問や課題を持つ顧客を対象とするだけではなく、社内の情報管理に活用できるのが特徴です。まずは、FAQシステムの具体的な機能について解説します。

情報の一元管理

FAQシステムには、情報を一元管理できる機能があります。例えば、次のような社内情報の整理に利用できるのが特徴です。

- 顧客情報

- 閲覧・購入履歴

- 問い合わせ対応マニュアル

- 業務マニュアル

今までの顧客対応は、あらかじめ用意されたマニュアルをベースに、各オペレーターが培ってきたノウハウや応用力を活かして動いていく必要がありました。一方、FAQシステムに情報を蓄積していけば、瞬時に過去の情報を参照できるため、オペレーターの経験年数によって変化する知識量・対応力といったギャップを埋められます。

オペレーター業務を効率化できれば、知識不足・対応力不足によるトラブルを回避可能です。また、顧客の悩みを効率よく解決できるため、各オペレーターの負担を減らすことにも効果を発揮します。

利用者の悩みを解決

FAQシステムに蓄積された情報をもとに、顧客が求める質問と答えを整理して公開すれば、顧客に疑問・課題を自己解決してもらえます。

サービスを提供する企業によっては、FAQを用意していても、それが顧客のニーズに合っておらず、問い合わせ数が多くなる場合があるでしょう。一方、FAQシステムに蓄積した情報があれば、根拠ある情報からFAQを再構成できます。

近年では、AIチャットボットを利用したFAQシステムも登場している状況です。顧客にメールや電話での問い合わせを行わせることなく、効率よく疑問・課題を解決できるため、顧客とオペレーター、双方の労力削減に効果を発揮します。

FAQシステムの無料版・有料版の違い

FAQシステムには、無料版・有料版のサービスが提供されています。このとき、無料版であっても安全かつ効率的にFAQシステムを反映可能です。しかし、値段の違いがあるように機能やセキュリティにも違いがあります。

ここでは、無料版と有料版の違いを解説します。まずは無料版を導入するのも1つの方法ですが、有料版も視野に入れて、どちらのFAQシステムを導入すべきか検討してみてください。

FAQの作成数

無料版では、FAQの作成数に制限が設けられていますが、有料版はほとんど無制限に利用できるのが特徴です。

例えば、小規模なFAQを用意するだけなら無料版で対応できます。しかし、莫大な数のFAQに対応する必要がある場合には、大量のデータを蓄積しなければなりません。よって、規模が大きければ大きいほど有料版のシステム導入が有利になります。

セキュリティ強度

無料版と有料版で、セキュリティ強度が変化する場合があります。例えば、無料版だとオンプレミスのFAQシステムが導入できなかったり、利用サポートに制限が設けられたりして、急なトラブルに対応してもらえないこともあるでしょう。

また、パスワード設定やIPアドレス制限に違いがあり、強固なセキュリティが必要な場合には有料版を利用する必要があります。

機能の充実度

無料版と有料版では、機能の充実度が変化するのをご存じでしょうか。有料版ではすべての機能を利用できますが、無料版では一部機能の利用が制限される場合もあります。

なかでも拡張、連携、分析といった便利な機能は制限されやすいので、あらかじめ無料版のサービス範囲をチェックしておくことが大切です。

FAQシステムはクラウド版・オンプレミス版どっちがいい?

FAQシステムは、セキュリティ対策として2つの運用環境を準備できます。

- クラウド版:インターネットで管理されたサーバーを利用する

- オンプレミス版:社内でサーバーを管理して利用する

2つの違いがよく分からず、導入時に悩んでしまう人もいるでしょう。そこで、目的に合わせてどちらの運用方法がおすすめなのか詳しく解説します。

コスト・利便性を求めるならクラウド版がおすすめ

FAQシステムにお得感や使いやすさを重視する人は、クラウド版の利用がおすすめです。

クラウド版は、ベースシステムに構築されたサービスをそのまま利用できるため、オンプレミス版に比べて安く利用できます。外部で管理されているサーバーを利用しており、インターネット環境とアカウントがあれば誰でも利用できるのが特徴です。

提供されているシステムに更新・変更が加わっても自動で反映されるのもメリットです。コスト縮減・使いやすさを重視しているなら、クラウド版を導入してみましょう。

セキュリティを高めたいならオンプレミス版がおすすめ

企業によっては、個人情報の外部流出を防止するため、万全のセキュリティ対策を求める企業も多いでしょう。自社でセキュリティ対策を実施している企業も多いのではないでしょうか。

外部のセキュリティに頼らず自社で完結させたいなら、オンプレミス版の導入がおすすめです。サーバーやOSといったすべての運用環境を自社で管理できるため、ウイルスによる情報の外部流出を防止できます。

無料のFAQシステムを選ぶ前にやるべきこと

FAQシステムは、無料版であっても充実した機能とセキュリティが利用できます。ただし、導入する前にルール決めをしておかなければ、効率的にFAQシステムを導入できません。そこで、最後に無料のFAQシステムを選ぶ前にやるべきことを2つご紹介します。

顧客・社内の目的・認識を調整する

FAQシステムを導入すると、今まで実施していたカスタマーサポートの内容が変化します。その結果、システムの導入が顧客やオペレーターを混乱させるきっかけとなるかもしれません。

顧客および社内のFAQに対する目的や認識を調整するために、あらかじめ変更・導入の告知をしながら段階的に導入するのがおすすめです。特に社内マニュアルの蓄積も含めてシステムを利用するなら、スムーズな機能活用のために丁寧な調整を心がけましょう。

CRMシステムとの連携を検討する

FAQシステムを導入するなら、CRMシステム(顧客管理システム)の導入も検討してみてください。FAQシステムの導入によって顧客と信頼を築くことができれば、そこから成約を生み出せるかもしれません。

CRMシステムの導入によって顧客情報を詳細に分析していけば、社内のコスト縮減にあわせて収益率UPを目指すことも可能です。FAQをただのアフターサポートのシステムと捉えるのではなく、成約の可能性を秘めたツールであることを認識しておきましょう。

無料FAQシステムを導入したいならITreviewで製品を比較しよう

FAQシステムは、無料版・有料版が提供されていますが、無料版であっても本格的なFAQの反映が可能です。ただし、事前に無料版と有料版の違いを理解しておくこと、導入前にやるべきことを把握しておく必要があるので、本記事の内容を参考に導入を検討してみてください。

まずは無料のFAQシステムから導入を検討したいと考えているなら、ITreviewの製品レビューを参考にしてみましょう。製品の基本情報や利用者の感想など、役立つ情報を簡単に確認できます。製品の比較も行えるので、導入前にチェックしてみてください。

投稿 無料で使えるFAQシステムは信頼できる?セキュリティ面や機能を調査 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CTI導入でコールセンター業務を効率化|機能やメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんなときに活用したいのがCTIと呼ばれるシステムで、電話対応の効率を飛躍的に高められます。この記事ではコールセンター業務利用されているCTIについて、具体的な導入メリットや機能を解説します。

CTIとは

CTIは「Computer Telephony Integration」の略称で、発信先の電話番号を自社のネットワークシステムと連携し、顧客情報を検索・表示できるシステムです。電話・FAXがかかってきた際、オペレーターは瞬時に相手の名前や商品の購入履歴などを把握できるため、電話対応業務の効率化が期待できます。

営業活動の一環としての役割を果たす電話対応業務の効率や品質を向上できるため、コールセンターだけでなく一般企業でも導入されはじめています。

CTIとコールセンターシステムの違い

電話対応業務に適用できるシステムにはさまざまあり、CTIと似たような言葉の1つにコールセンターシステムが挙げられます。

コールセンターシステムは、コールセンター業務を支えるシステム全般を指す言葉です。近年はコールセンター業務に複数の製品を導入して業務の効率化が行われており、課題に応じた製品の選定が必要です。

CTIもそんなコールセンターシステムを支える製品の一種で、厳密には電話とコンピュータを接続し、データを連携できるよう促す役割を担っています。CTIを導入してはじめて、電話対応業務のデジタル化が実現すると言っても過言ではありません。

CTIとPBXの違い

コールセンター業務を支えるシステムとして、CTIと並んでPBX(Private Branch eXchange)も代表的です。PBXは構内交換機として活用でき、着信があった際に自動で各オペレーターに電話対応を割り当てたり、自動音声で応答したり、録音したりといった機能を備えています。

CTIをあらかじめ導入した上でPBXを追加することで、コンピュータ経由で多様な便利機能を実装することができます。

CTI導入がコールセンターにもたらすメリット

CTIの導入によって、コールセンターを持つ企業は以下のようなメリットを期待できます。

・問い合わせ対応業務の効率化

CTI導入の最も大きなメリットは、やはり業務の効率化です。顧客や見込み客から問い合わせがあるたびに、名前や購入商品などの基本情報を調べるのは時間がかかり、サービスの提供スピードは低下してしまいます。

CTIを導入すれば、これらの基本情報を全て把握した上で具体的な問い合わせ内容からスタートできます。結果的に対応速度が向上し、少ない人数でも多くの問い合わせに対応できます。

・顧客満足度の向上

CTIの導入によって対応速度が改善するということは、サービス品質の向上にも直結します。問い合わせサービスを提供する上で課題となるのは、問い合わせが殺到して発信者に待ち時間が発生することです。

CTI導入で発信者の待ち時間を少なくできれば、迅速な対応を実現し、顧客満足度改善につながります。

・コールセンターの設置場所を自由に

CTIはインターネットと電話回線を連携させるシステムなので、会社から離れていても電話対応ができるようになります。電話回線が用意されているオフィスでなくとも、専用のサテライト支店を開設することができます。これにより、地方都市での採用活動を進めることもでき、事業活動に幅を持たせることができます。

・CRMと連携したマーケティング業務の品質向上

CTIは顧客管理システム(CRM)と連携して発信者の情報を引き出しますが、CTIを通じて発信履歴や問い合わせ内容をデータベースに記録もできます。

顧客の問い合わせ状況を分析にかけ、より効果的なマーケティング手法の確立に役立てられます。

CTIの主な機能

CTIはさまざまな機能を活用できます。代表的な標準機能は、次の通りです。

- 通話録音

- ポップアップ

- モニタリング

- IVR

発信者との通話内容は自動で録音され、問い合わせ内容の精査やオペレーター業務のフィードバックなど、多用途に活用できます。ポップアップ機能は顧客情報をPCにポップアップで表示し、検索せずともすぐに顧客情報を表示できるため便利です。

モニタリング機能は、コールセンターの管理者がオペレーターの稼働状況をモニタリングできる機能です。誰が対応中で、誰が離席中なのか、どのオペレーターに着信を割り当てれば良いのかを瞬時に把握して実行できます。

IVRは、いわゆる自動音声応答機能です。電話回線が混み合っていて、オペレーターが直接対応できないときに活用することで、問い合わせ内容の詳細を把握してオペレーターへの引き継ぎをサポートします。

上記の他にも、キューイングと呼ばれる問い合わせの順番を管理する機能や、一般的な質問を自動応答で解決できるQ&A機能など、製品によってさまざまな機能を活用できます。

CTI導入のポイント

CTI導入を検討する場合、以下2点は最低限確認しておきたいポイントです。

- クラウド型とオンプレミス型のどちらにするか

- 自社とのシステム互換性に問題はないか

CTIは、オンラインで利用できるクラウド型と、社内システムとしてインストールして利用するオンプレミス型の2種類が存在します。

クラウド型は初期費用がかからず、毎月リーズナブルな利用料金でCTIを利用できる便利なサービスです。導入スピードも速く、迅速かつ初期費用を抑えて導入したい方におすすめの形態です。

オンプレミス型は初期費用がかかるものの、以後の運用コストはほとんどかからず、自社でカスタマイズした製品を運用できる形態です。専門性の高いCTI運用を検討している場合、オンプレミス型のほうが都合の良い形態だと言えるでしょう。

また、CTIはCRMやPBXと連携してより効果的な活動が期待できる製品です。すでに他にシステムを社内で活用している場合、それらとCTIの相性を事前に確認した上で導入を進めましょう。

CTIを導入してコールセンター業務を効率化しよう

CTIは、コールセンター業務のデジタル化と業務効率化を一気に推進してくれるポテンシャルに優れた製品です。サービス改善やテレワーク推進など、効率化以外のメリットも大きく、働き方改革や競合等の差別化を検討している場合には心強い味方となります。製品間の違いに注目しながら、自社に最適なサービスを導入しましょう。

投稿 CTI導入でコールセンター業務を効率化|機能やメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 CTIとCRMは何が違う?連携のメリットやシステム導入のポイントを理解しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、CTIとCRMにどんな違いがあるのかを紹介しながら、それぞれのメリットや活用のポイントについて、ご紹介します。

CTIとは

CTIは「Computer Telephony Integration」の略称で、コールセンターに着信があった際、顧客情報を参考にして発信者を特定することができるシステムです。

社内ネットワークと電話回線を接続するインフラとして機能するのはもちろんのこと、データベース情報を読み込んで、コールセンター業務に必要な情報をオペレーターに提供するサポートを行います。コールセンターのオペレーター不足が深刻化しており、業務改善が必要という会社に適した製品です。

CRMとは

CRMは「Customer Relationship Management」の略称で、日本では「顧客関係管理」という訳でも知られています。顧客のデータベースを社内で統合し、リピーターの獲得や顧客満足度の向上に向けた業務を推進します。

新規顧客の獲得よりも既存顧客との関係強化を重視したシステムであり、休眠顧客の掘り起こしなど、顧客との縁が切れてしまわないようにするための業務支援を提供できるのが特徴です。社内で顧客情報が錯綜しており、情報管理を効率化したい、あるいはデータ活用を推進したいという組織に適している製品です。

CTI導入のメリット

CTIの導入メリットは多く、代表的な例としては以下が挙げられます。

- 業務効率化

- 顧客満足度向上

- テレワーク対応

- マーケティング業務の品質向上

CTIはコールセンターのオペレーターを支援するためのシステムで、発信者の顧客情報を瞬時に提供してくれるため、業務スピードの改善に役立ちます。

業務のスピードが上がれば、それだけ問い合わせ顧客は待ち時間が短く、具体的な回答が得られます。ストレスのない問い合わせ対応が受けられるため、顧客満足度の向上にも直結します。

CTIは会社の電話回線とインターネットを接続するシステムなので、業務の遂行はオフィスでなくとも実行できるようになります。自宅などのリモート環境からのオペレーター業務を実現し、テレワーク移行による働き方改革を遂行可能です。

また、問い合わせ内容を社内のデータベースへシームレスに共有できるので、問い合わせ履歴を顧客情報に記録し、さらなるマーケティング施策への応用も可能になるのが強みです。

CRM導入のメリット

CRMは、CTIとは異なりコールセンター業務にとどまらない、より幅広いメリットが期待できます。

例えばCRM導入による顧客データベースの統合は、情報共有を効率化する上で非常に効果的です。社内でバラバラに管理されていた顧客情報を会社の共有財産として統合管理し、リアルタイムで情報を更新できます。

また、丁寧な顧客情報の管理で、顧客に必要な情報を提供したり、最適なタイミングで購買アプローチをかけたりすることで、満足度の高い体験の提供や成約率の向上を促せます。

情報が社内全体で共有されるため業務の属人化を防ぎ、誰でも顧客情報をフル活用した顧客との関係強化を促進できます。

CTIとCRMを連携するメリット

CTIとCRMの相性は非常に良く、連携することでそれぞれのさらなるポテンシャルを引き出すことができます。

例えば、ロイヤルカスタマーのさらなる満足度向上です。自社サービスを好んで使用してもらっている顧客から問い合わせがあったとき、CTIとCRMを連携しておけば、発信者がロイヤルカスタマーであることを把握した上で対応できるので、購入商品や購入時期を踏まえた質の高いサービスの提供を促進します。

また、CRMを通じて顧客の問い合わせ状況を常に最新のステータスで把握できるため、オペレーターが変わっても最新の問い合わせ内容を踏まえた対応を継続して行えます。一人の顧客のために担当者がつきっきりで対応する必要がなくなり、業務の汎用性が高まります。

CTIとCRMを導入する際のポイント

CTIとCRMの導入に際しては、以下3つのポイントに注目する必要があります。

- 必要な機能をあらかじめ確認する

- インバウンド・アウトバウンドの業務によって必要な機能は異なる

- サポートの充実している製品を選ぶ

まず、CTIやCRMは基本的な機能こそどの製品も変わりませんが、自社で抱えている課題によって必要な機能は異なってきます。導入した製品に自社の課題解決に役立つ機能が備わってないとなると、導入効果は大きく削がれてしまいかねません。

CTIやCRMの導入の際には、まず自社の課題を把握した上で、それを解決できる製品はどれか、どのような機能が必要かを具体的にしておきましょう。

また、インバウンド業務かアウトバウンド業務かによっても、必要な機能は異なります。インバウンド業務であれば着信時の機能性に優れた製品を選び、アウトバウンド業務であれば自動発信など、発信業務を効率化できる機能を備えた製品を選びましょう。

はじめてCTI・CRMツールを導入する際には、導入から運用までのサポートが充実している製品を選ぶことも大切です。特にこれまでITを活用してこなかった企業は、ITツール運用ノウハウが蓄積されておらず、現場で混乱が生じる可能性もあります。

こういったトラブルを回避するためにも、製品の検討段階からしっかりとサポートしてもらえる会社や製品選びが必要です。

CTIとCRMの性質を理解して顧客管理を強化しよう

CTIとCRMはどちらも顧客サービスを高めるためのツールではありますが、その役割は大きく異なるため、併用が望ましいと言えます。

CTIはコールセンター業務に特化していますが、CRMは会社の業務全般に活躍する製品であるため、特に導入の重要度が高く、業務の抜本的な改善に役立ちます。また、CTIとCRMは連携して運用することにより、さらにお互いのポテンシャルを引き出せるのが強みです。

それぞれのサービスの強みや活用機会を踏まえた上で、自社の課題解決に適した運用方法を検討しましょう。

投稿 CTIとCRMは何が違う?連携のメリットやシステム導入のポイントを理解しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ヘルプデスクとテクニカルサポートとの違いとは?業務領域を理解して組織を強くしよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ヘルプデスクとテクニカルサポートの違い

ヘルプデスクは実際にお店を構える小売業に近いイメージであり、テクニカルサポートは専門の商品を取り扱う卸売業に近いイメージです。ヘルプデスクは幅広く軽微な問い合わせに対応し、テクニカルサポートは技術的に深いエラーに対応します。

障害の切り分けは1次切り分けと2次切り分けに分けられ、既知のエラーである1次切り分けはヘルプデスクでも対応できる可能性があります。しかし、根本原因を追求する2次切り分けはテクニカルサポートでなければ技術的に難しいでしょう。

ただし、ヘルプデスクのスキルが劣っているということでは決してなく、ITリテラシーの低い顧客から正しい情報を聴き取り、主観的で曖昧な情報を排除して客観的で正確な情報だけをテクニカルサポートにエスカレーションする必要があります。

ヘルプデスクはコミュニケーション能力に加えて論理的な思考が求められ、テクニカルサポートは技術的に高度なスキルが要求されます。

ヘルプデスクの業務領域

ヘルプデスクとは、製品の基本的な操作方法の説明から故障や不具合による障害対応の受付までを行う職種です。テクニカルサポートより技術的なサポートは浅く、公式サイトのQ&Aでも解決できるような軽微な操作説明まで対応する範囲の広さが特徴です。

ヘルプデスクでも解決できない技術的な問い合わせは、テクニカルサポートにエスカレーションします。販売業で例えるなら、実際に顧客と対面してさまざまな商品を取り扱う小売業に近いイメージです。

ヘルプデスクの必須スキル1:接客スキル

ヘルプデスクで求められるのは、小売店のように好印象を与えるコミュニケーション能力です。既知のエラーやマニュアルで解決できる簡単な操作説明、インシデントの手続きなど対応する範囲は広くなります。

ヘルプデスクで解決できないインシデントはテクニカルサポートにエスカレーションするため、技術的な知識の深さよりも利用者の要望や意見を正しく収集するスキルが必要です。ヘルプデスクには、一般のユーザーともエンジニアとも会話できるコミュニケーション能力が特に求められます。

ヘルプデスクの必須スキル2:パソコンの基本的な操作

ヘルプデスクは、コールセンターと同じように管理システムへアクセスする必要があります。そのため、顧客管理システムやインシデント管理ツールなどにアクセスするコンピュータ操作のスキルは必要です。

問い合わせを受け付けた顧客情報や質問内容の入力、既存案件の検索などをキーボードで操作します。また、個人情報保護などのITサービスマネージメントに関わる最低限の知識は身につけておく必要があるでしょう。ヘルプデスクには、システムを運用するための基本的なパソコンの操作スキルが求められます。

ヘルプデスクの必須スキル3:会話の要点をつかむスキル

ヘルプデスクに連絡を入れるのは、プロのエンジニアからIT知識のない一般のユーザーまでさまざまです。ヘルプデスクは、幅広い相手との会話を成功させなければなりません。製品に対する技術的な知識はもちろん、一般のユーザーにも伝わりやすい説明力が求められます。

また、漠然とした話し言葉であっても専門用語であっても、相手の意図を正しく理解する必要もあります。ヘルプデスクには、テクニカルサポートにエスカレーションする情報を利用者から正しく聴き出すために、会話の要点をつかむスキルが求められます。

テクニカルサポートの業務領域

テクニカルサポートとは、IT関連製品の問い合わせを解決に導く職種です。ヘルプデスクより技術的な知識が必要とされ、公式サイトのQ&Aでは解決できない専門的なサポートを提供します。

テクニカルサポートは、ヘルプデスクで解決できなかった技術的な問い合わせのエスカレーションを受けて解決に導きます。販売業に例えるなら、専門的な商品を取り扱う卸売業に近いイメージです。

テクニカルサポートの必須スキル1:製品に対する深い理解

テクニカルサポートは、ユーザーマニュアルでは解決できない技術的なサポートが業務の中心になります。製品に使われているシステムの理解に優れている必要があり、ハードウェアからソフトウェアに至るまで深い知識が求められます。

また、一般ユーザーだけでなく、ITスキルに知見のある企業のシステム部や社内SEが問い合わせることもあります。ヘルプデスクよりもSEに準ずる高度な知識を求められるのが、テクニカルサポートの特徴です。

テクニカルサポートの必須スキル2:ハードウェア、ソフトウェアに関する知識

システムの技術的な問題を解決するには、ハードウェアやソフトウェアに関する幅広い知識が求められます。クラウドが発展した現代では、システムが単独で動作することは少なく、ほかのシステムと連携して動作することがほとんどです。

そのため、自社のシステムに深い知見を有するだけでなく、顧客のシステム環境も含めたトラブル解決をしなければなりません。ハードウェアやソフトウェアに関する幅広い知識を求められるのが、テクニカルサポートです。

テクニカルサポートの必須スキル3:ログ解析や故障を特定するスキル

ユーザーマニュアルにも載っていないインシデントを解決するには、システムが出力するエラーメッセージや異常ログを検知しなければいけません。エラーメッセージにはエラーコードやシステム情報も含まれるため、トラブル解決の道しるべとして活用できます。

テクニカルサポートでは、これらのログ解析をして問題点を洗い出し、具体的な解決策の提示に役立てます。システムログやエラーログを解析するスキルが、テクニカルサポートには必須です。

ヘルプデスクとテクニカルサポートの業務領域を理解して組織を強化しよう

ヘルプデスクとテクニカルサポートには問い合わせ内容に関わる深さの違いこそありますが、どちらも専門的で論理的なスキルが必要とされます。テクニカルサポートの業務が煩雑になっていたり、ヘルプデスクの業務が技術的に深い知識を求められたりする場合は、それぞれの特徴を理解して組織の再編成が必要になることもあるでしょう。

また、ヘルプデスクとテクニカルサポートのどちらか一方しか設けていない場合は、部署の新設を検討に入れてもよいでしょう。ヘルプデスクとテクニカルサポートの業務領域を正しく理解して、組織の強化を実現してください。

投稿 ヘルプデスクとテクニカルサポートとの違いとは?業務領域を理解して組織を強くしよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ヘルプデスクは辛い?業務の課題と解決するツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、現代ではヘルプデスクの抱える課題を解決するツールも誕生しています。ヘルプデスクツールを確認して、自社の職場環境の改善につなげてみましょう。

ヘルプデスクが辛いといわれる課題を考察

ヘルプデスクは、顧客からの製品に関する問い合わせに対応する業務です。製品の使い方の説明やトラブル発生時の受付などを行います。また、従業員をサポートする「社内ヘルプデスク」という形態もあります。

顧客や従業員からの問い合わせ対応に専念するヘルプデスクがあることによって、期待できるのは企業全体の生産性や顧客満足度の向上です。その一方で、ヘルプデスクは辛い、ヘルプデスクでは成長を感じられないと悩みを抱えている人も多いようです。

ヘルプデスクは社内でも重要な職務の1つですが、なぜこのような評価が出るのか、ヘルプデスクが抱える課題について解説します。

課題1:問い合わせ内容の範囲が広い

ヘルプデスクでは、製品の簡単な使い方や製品の故障や不具合といったトラブルなど製品に関わるすべての問い合わせを受けなければなりません。例えば、システム障害が起こった際にも、各所からの問い合わせをエンジニアの代わりに応対することもあります。エンジニアは障害の復旧に専念して早急な回復を目指し、ヘルプデスクはエンジニアの手を止めさせないため問い合わせに対応する必要があるからです。

一方で、公式サイトのQ&Aでも解決できるような軽微な問い合わせにも同じ部署で対応しなければなりません。ヘルプデスクの辛さの1つが、問い合わせ内容の範囲の広さにあります。専門的な解説を求められたり、一般的な問い合わせに何度も答えたりと、エキスパートと単純労働の両面性を有するのもヘルプデスクの課題だと言えるでしょう。

課題2:業務が属人化しやすい

利用者からの問い合わせが業務を占めるヘルプデスクでは、実務が属人化しやすい点も課題の1つです。経験豊富な担当者が不在になれば、トラブル対応の進捗具合や社外のキーマンとのコミュニケーションなどが不透明になることもありえます。ヘルプデスク担当者の力量によっては、トラブル解決までの時間が長くかかってしまうこともあるでしょう。

利用者に好印象を与えるコミュニケーション能力と専門知識の求められるヘルプデスクでは、担当者1人ひとりのスキルに頼ることが多くなる点も課題です。

課題3:人事評価が見えにくい

大小様々な問い合わせを受け付けるヘルプデスクでは、人事評価につながる成果をあげられないことがほとんどです。そのため、どれだけ丁寧な対応を心がけても顧客と密な関係になる機会は少なく、実際の評価として反映されることはあまり多くありません。

エンジニアと同じように最新の情報を日々アップデートしていても、管理職へのアピールにつながることが少ないでしょう。管理職から人事評価が見えにくく、担当者の成果として表れにくいのもヘルプデスクの課題だと言えます。

ヘルプデスクの業務改善に役立つツール3選

ヘルプデスクにありがちな辛い課題を解決するには、ITツールの導入が考えられます。ITツールの機能によって、範囲の広い問い合わせのサポート、個人の力量に左右されない業務の統一化、顧客との会話を可視化した管理などを実現可能です。数ある製品の中でも、ITreviewで特に評価が高いツールを3つご紹介します。

・世界10万社以上が導入する「Zendesk」

「Zendesk」は、米国に本社を置くZendeskが提供するクラウド型カスタマーサービスプラットフォームです。問い合わせの状況確認、優先順位付け、解決まですべて1つのシステムで対応し、ヘルプデスクの業務を効率的にサポートします。

Webサイト・メール・電話・SNSなどあらゆるチャネルからの問い合わせを一元管理して、進捗の見える化、チーム連携の向上を実現します。月額19ドル〜から利用でき、月額49ドル〜でFAQサイトの構築やチャットボットの導入もサポート可能です。

Zendeskを導入すれば、属人化しやすいヘルプデスクの業務を一元管理して、チームとして取り組むことができるでしょう。ヘルプデスクの業務を一元管理したいならおすすめのツールです。

・利用者レビュー

もし複数名がカスタマーサポートとしてお客様の対応をする場合、ツールがメールだけだと誰が返答したのか、返信もれが無いかどうか、管理するのが非常に難しくなります。Zendeskはお客様から来た問い合わせをタグで分けられたり、誰が返答したかまでスレッドで管理できるので非常に見やすいです。Jiraなどと連携が可能なところも嬉しいです。

引用:https://www.itreview.jp/products/zendesk/reviews/8902

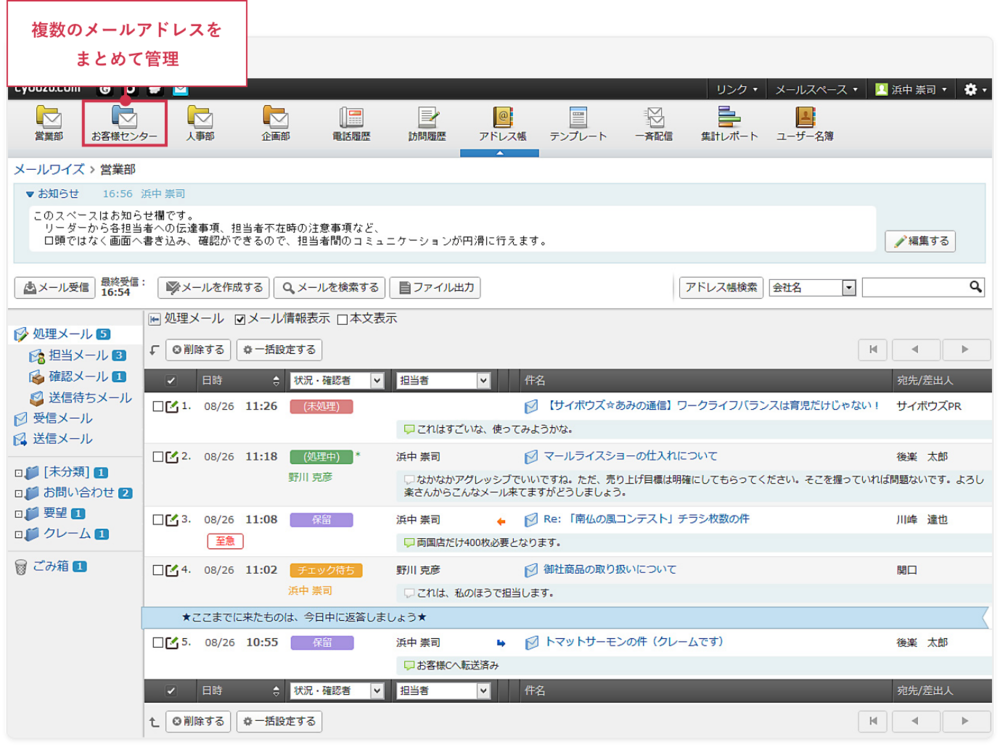

・月額500円でメール対応を一元管理「メールワイズ」

「メールワイズ」はサイボウズが提供するメール配信・管理ツールです。スタンダードコースであれば1人1か月500円(年額5880円)から利用できるというコストパフォーマンスが魅力です。一般のメールソフトと異なり、顧客データの表示や複数のユーザーが過去の履歴を参照することができるため、体制変更に伴う引継ぎ対策や、対応モレの予防などきめ細かいメール対応ができます。大規模なコールセンターを持つのではなく、ローンチから間もないサービスでの利用や、利用者がある程度限定されている会員制サービスなどへの導入がおすすめではないでしょうか。

・利用者レビュー

ECサイトを運営しています。共通のメールアドレスを複数人で使いまわし、お客様対応に当たっていましたが、当時は全員で全てのメールを開き、どのメールが誰宛てなのかを毎回確認するという非常に非効率な状態でした。メールワイズを導入後、特に下記の機能が良いと感じています。①自分で送ったメールに対して返信が来たら自分に返信メールが紐づく所 ②メールに対してコメントを残すことができるので備忘録としても使える ③メールに対してステータスを付与できる(対応中・入金待ち・クレーム、など)

引用:https://www.itreview.jp/products/mailwise/reviews/139733

・コールセンターで大活躍する「MiiTel」

「MiiTel」は、株式会社RevCommが提供するクラウドIP電話です。IP電話と録音・文字起こし・音声解析が1つのツールで可能になり、特にコールセンターで高い成果が期待できます。お客様との通話内容の自動録音・文字起こしが可能であり、作業効率の向上にもつなげられるでしょう。

AIによる音声解析によって話し方の特徴を分析・可視化することにより、担当者1人ひとりのスキルを把握し、評価制度や教育力の向上につなげることもできます。ヘルプデスクの業務を可視化できるので、担当者の評価の見える化にもつながるでしょう。

初期費用0円、月額5,980円〜とリーズナブルな価格で導入できるのも魅力です。

・従来は人間が録音データを聞いて、適切なトークを行っているかモニタリングすることが必要で、大変な労力がかかっていました

引用:https://www.itreview.jp/products/miitel/reviews/128696

・Miitelは、本来人間が行っていたモニタリングの業務を、自動的に可視化してくれるため、本来リソースを割くべきである、実際のフォロー業務や戦略立案業務にリソースを割くことができるようになる

・チャットボット導入実績No.1「Chat Plus」

「Chat Plus」は、チャットプラス株式会社が提供するAIチャットボットツールです。AIによる自動会話プログラム「チャットボット」が、ヘルプデスクが担う処理を担当できるようになります。簡単な製品操作の問い合わせ、製品の不具合やトラブルの受付に自動応対可能です。初期費用0円、月額1,500円〜でお問い合わせの70%をチャットボットに任せることができます。

顧客からよくある基礎的な問い合わせを自動化できるので、より技術的な問い合わせをヘルプデスクで担当できるでしょう。

・利用者レビュー

電話やメールでの問い合わせの7割は「よくある質問」に掲載されているものでした。また、フォームからできる資料請求もメールでの請求が多かったため、チャットボットを導入することにしました。

引用:https://www.itreview.jp/products/chat-plus/reviews/135893

チャットプラスは他社と比べると激安で、手軽に導入できるところが一番よいところだと思っています。

ヘルプデスクの課題はITツールで解決しよう

ヘルプデスクの辛い課題の多くは、ITツールを用いることで解決できます。自動チャットボットや音声解析機能によって、業務改善や評価制度の見直しにもつなげられるでしょう。

将来性に悩むヘルプデスク担当者にとっては、繰り返される簡単な質問を自動化することで深い知識を身につける時間にリソースを割けるのも魅力です。辛いヘルプデスクの課題を解決したい企業は、ITツールの導入を検討してみてください。

投稿 ヘルプデスクは辛い?業務の課題と解決するツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 工事不要で導入が楽!目的別クラウド型PBXをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>工事不要で導入できるクラウド型PBXとは

クラウド型PBXとは、外線と内線をつなぐPBXのなかでもクラウドを用いて提供するサービスのことです。クラウド化することで、ネットワークをつなげる場所であれば、自社にシステムを構築することなく本社の支社のオフィス、さらには自宅の作業机でも利用することができます。

最近では、専用機器を必要とするビジネスホンの代わりにクラウドPBXを導入する企業も増えてきました。

クラウドPBXは、導入コストも安価で設置工事の必要もありません。初期設定が完了すれば、ネット環境ひとつでスマホでもPCでもアクセスできるようになるのです。

アプリでの導入しやすさで選ぶなら「トビラフォンCloud」

「トビラフォンCloud」は、トビラシステムズ株式会社が提供しているサービスです。クラウドPBXだけでなく迷惑電話フィルタ製品も販売しており、その技術力の高さからNTTドコモやau、ソフトバンクにも採用されています。

アプリをインストールすることで、個人のスマホを簡単に内線電話として利用できるのが特徴です。外での活動の多い営業マンやディレクターでも、外出時に電話をオフィスからスマホに転送できます。

また、2ユーザー月額3,300円、初期費用33,000円で始められるコストの安さも人気の秘密です。もちろん、個人事業主がひとりで契約して利用することもできます。小規模事業でもアプリで手軽にクラウドPBXを利用したいなら、1,500万ユーザーに利用されている「トビラフォンCloud」がおすすめです。

・トビラフォンCloudのユーザーレビュー

・少数(1~2名)体制の某士業事務所で,事務所でしか使用できない固定電話だと,拘束される要素が大きかったです。

・トビラフォンCloudへのユーザーレビュー「探していたものがすべて詰まっています。新規開業にオススメ」より

・この点,トビラフォンCloudであれば,外出中も事務所の電話として架電・受電の両方が可能となりました。

・例えば,県外に出張中でも,スマホを持っていれば事務所としての対応が可能です。実際に,使い始めすぐに県外出張があり,仕事の受注がスムーズに活きました。

・導入前に心配していた点(市外局番使用不可,電波の問題)など,いずれも杞憂に過ぎなかった。

オールインワンの機能性で選ぶなら「Genesys Cloud CX」

「Genesys Cloud CX(ジェネシスクラウドCX)」は、米国に本社を置くGenesys Cloud Services, Inc.(ジェネシスクラウドサービス)が提供しているサービスです。

カスタマーエクスペリエンスがサービスの根底にあり、クラウドPBXの機能だけでなく、CTIやIVRの機能も有しています。電話・Eメール・チャット・ソーシャルメディアなど、媒体の種類を問わずに顧客とのつながりを包括的にサポートしているのが特徴です。

また、AIを活用した音声分析やテキスト分析などの機能を持ち、感情分析や文字起こしの機能も活用できます。価格は月9,000円〜利用可能です。

オールインワンの機能でライバル企業の先に行くなら、世界80ヵ国2,700社以上に利用されている「Genesys Cloud CX」がおすすめです。

・Genesys Cloud CX(ジェネシスクラウドCX)のユーザーレビュー

リモート環境下でコールセンター業務をすることができ、コールセンターの代表番号でこちらからの電話番号を表示したりできることで、コールセンター業務が中心でないスタッフも即座にコールセンター業務やお客様とのやり取りができ、設定操作で録音するか、しないか、などが切替できることで、コールセンター業務への参入障壁、コールセンター業兼務をされる方に積極的に使ってもらえ、会社の人材有効活用ができ、人件費削減につながった。

Genesys Cloud CX(ジェネシスクラウドCX)へのレビュー「リモートワークでコールセンター業務を実現可能な新たなツール」より

AIによる音声解析機能で選ぶなら「MiiTel」

「MiiTel(ミーテル)」は、株式会社RevComm(レブコム)が提供しているサービスです。音声解析AIを搭載することで話す速度やラリー回数、被せ率などを定量評価し、電話営業の成果をグラフでスコアリングできるのが特徴です。顧客の感情分析はもちろん、新入社員の顧客対応をAIで解析してフィードバックし、教育にかかるコストを削減することもできるでしょう。

また、CTIやIVRの機能を有しており、PBXだけでなくオールインワンの機能を有しているのも魅力です。音声解析AIを導入したいなら、1,500社40,000ユーザーに利用されている「MiiTel」がおすすめです。

・MiiTel(ミーテル)のユーザーレビュー

・従来は人間が録音データを聞いて、適切なトークを行っているかモニタリングすることが必要で、大変な労力がかかっていました

MiiTel(ミーテル)へのレビュー「国内では競合がほとんどいないレベルになってきてます」より

・Miitelは、本来人間が行っていたモニタリングの業務を、自動的に可視化してくれるため、本来リソースを割くべきである、実際のフォロー業務や戦略立案業務にリソースを割くことができるようになる

アウトバウンド事業向けに選ぶなら「List Navigator.」

「List Navigator.(リストナビゲーター)」は、株式会社Scene Live(シーンライブ)が提供しているサービスです。顧客情報を一括管理したワンクリック発信やターゲットの架電先につながるまで自動で連絡先を変えながら発信を続けるオートコール機能など、アウトバウンドの効率を高める機能が豊富に備わっています。

その導入効果は、驚くべきことに架電数150〜200%UP、通話料63.5%DOWNを実現し、営業効率UPを実感した企業は94.3%に達します。基本料金3,000円+ブース利用率4,500円にて、1名からでも利用できる手頃な価格帯も人気の秘密でしょう。架電の成果を高めるクラウドPBXを選びたいなら、2,000社以上に利用される「List Navigator.」がおすすめです。

・List Navigator.のユーザーレビュー

・オペレーター操作が簡単

今回新規事業としてコールセンターを開始するにあたり導入しました。今までこのようなシステムを使用したことがなく、スムーズに運用開始できるか心配でした。

List Navigator.へのレビュー「操作がカンタン!」より

しかし操作方法が簡単で安心しました。

特にオペレーターの操作に関しては、初期設定の際に共有してくださった動画で説明が完結し、本当に助かりました。

自社の業務に合わせたクラウド型PBXを選ぼう

クラウドPBXは、アプリで手軽に導入できる小規模事業向けのものから大企業向けの機能に優れたものまで様々です。さらには、音声解析やアウトバウンドに特化した専門的なツールもあります。

特にAIを導入したサービスであれば、常に最新の状態で進化し続ける機能を利用できるのもメリットです。クラウドPBXを選ぶには、事業規模や専門性などを考慮して自社に適したサービスを導入するようにしましょう。

投稿 工事不要で導入が楽!目的別クラウド型PBXをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウド型PBXとは?仕組みやビジネスホンとの違いなどを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>クラウド型PBXとは

クラウド型PBXについて、PBXの意味からビジネスホンとの違いまで簡単に説明します。

PBXとは電話交換機のこと

PBXとは「Private Branch eXchange」を略した言葉で、日本語では「構内電話交換機」と訳されます。PBXは、拠点内の内線を外線へと転送する装置として誕生しました。VPN(仮想プライベートネットワーク)の発展によって、企業全体の内線を外線へと転送するIP-PBXへ進化しています。

さらにクラウド化することで、ネットワークがつながる場所であればどこでも使えるクラウドPBXへと進化しました。

このように内線と外線の仕組みを意識することなく、会社の電話機を使って気軽に電話をかけられるようになります。

PBXの種類と仕組み

もともとは拠点内にPBXを設置することで内線を外線へと変換していたのですが、IoTの発展によってIP-PBXやクラウドPBXといった新しいテクノロジーが生まれています。

いずれも内線と外線をつなぐ装置であることは変わりませんが、時代の移り変わりとともに進化してきました。

- PBX:拠点内に設置するアナログな装置。各拠点に1台ずつ装置が必要。

- IP-PBX:企業全体の外線と内線を切り分けるデジタル装置。グループ企業内に最低1台の装置が必要。

- クラウドPBX:ネットワークを介してPBXの機能を利用できるサービス。企業は装置を設置しなくてもよい。

クラウド型PBXとビジネスホンの違い

ビジネスホンとはPBXに似た機能を持つ小規模向けの内線電話装置です。主装置と専用電話機を組み合わせることで利用します。

近年ではクラウドビジネスホンというサービスもありますが、クラウドPBXの機能を利用者に分かりやすく伝えるためにビジネスホンの名称を用いているのだと考えられます。基本的に、クラウドPBXとクラウドビジネスホンは同じ意味だと捉えても問題ありません。

メリット1:ひとつの回線で複数の電話番号を使える

クラウド型PBXのメリットは、ひとつの回線を契約するだけで複数の電話番号を利用できる点です。例えば、外線番号をオフィスの受付だけでなく、担当者直通の新しい番号として設けることもできます。クラウド型PBXの機能によって、内線番号と外線番号を簡単にヒモづけることができるからです。

PBXがなければ、外線電話番号を新たに設ける際には別の回線を契約しなければなりません。ひとつの契約で複数の外線番号を所有できるのはクラウド型PBXのメリットです。

メリット2:テレワーク中の自宅からでも内線を利用できる

クラウド型PBXでは、利用者が専用の装置を設置する必要がありません。そのため、ネット回線のつながる自宅のPCやスマホからでも、会社のオフィスへ内線の電話をつなげることができます。

また、外回り中の担当者へクライアントの入電をそのまま転送できるのもクラウド型PBXのメリットです。

メリット3:専用の装置を社内に置く必要がない

デジタル技術を利用したIP-PBXであっても、今までのPBXは1台の装置を設置する必要がありました。しかし、クラウドPBXではすべての専用装置をプロバイダが所有するため、サービス利用者は機械を設置する必要がありません。

専用機を所有する場合には、機械が安定して稼働できる電源設備や空調の整った施設を用意しなければなりません。また、定期的なメンテナンスや異常時の保守点検まで考える必要があります。プロバイダが専用装置の管理まで請け負っており、利用者の負担がないのもクラウドPBXのメリットです。

メリット4:初期費用を抑えられる

型落ちした中古のIP-PBXでも、クラウド型PBXの初期費用よりも安くなることはありません。クラウド型PBXは利用者が機械を購入する必要がなく、初期設定のサービス料しかかからないからです。

なかには初期費用無料で契約できるプロバイダもあります。月額の利用料だけで使い続けられるのがクラウド型PBXのメリットです。

メリット5:なにもしなくても最新のサービスを受けられる

IP-PBXで最新のサービスを利用するには、自社に設置した専用装置に技術者がアクセスしてアップデートしなければなりません。また、最新システムに適した機能が付いておらず、古いサービスしか受けられない場合もあるでしょう。

クラウド型PBXであれば、プロバイダが保有するデータセンターでシステムのアップデートが行われます。

なかには、AIを導入した最新のテクノロジーがアップデートされる場合もあるでしょう。さらには、電源の管理・空調管理・セキュリティ管理・災害対応など、プロバイダ管理のもとですべて適切に行われます。

さらに、機械トラブルに備えてバックアップ機を用意する必要もありません。月々の利用料だけで、徹底したシステム管理のもと最新のサービスを受けられるのもクラウド型PBXのメリットです。

クラウドPBXでスマートにビジネスホンを導入しよう

クラウド型PBXを導入することで、安価にクラウドビジネスホンを利用することができます。スマホで手軽に内線を導入できるので、在宅ワークでも専用の装置は必要ありません。

専任のエンジニアのいない小規模事業者や個人事業主でも導入しやすいのも特徴です。クラウドPBXでスマートにビジネスホンを導入しましょう。

こちらの記事もチェック:工事不要で導入が楽!目的別クラウド型PBXをピックアップ

投稿 クラウド型PBXとは?仕組みやビジネスホンとの違いなどを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Cookie(クッキー)の同意文はいれてる?導入の注意点と使えるCMPツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、最適なCookieへの同意文を検討するなら押さえておきたいCMPツールを3製品ご紹介します。CMP導入前の注意点も記載しますので、検討している方はぜひ参考にしてください。

CMP導入前の注意点

CMPを導入する前の注意点は下記の通りです。

ゼロクッキーロードに対応しているか

ゼロクッキーロードとは、サイト閲覧者が同意の意思表示を得る前に、Cookieを利用するJavaScriptやピクセルタグを一時停止させる手法です。サイト閲覧者が同意の意思表示をする前にCookieを使用し始めると、閲覧者の同意なしで個人情報を取得してしまう可能性があります。しかし、ゼロクッキーロードに対応していれば、サイト閲覧者の同意なしに個人情報を取得してしまう心配はなくなります。

GDPRやCCPAに対応しているか

GDPRとは「General Data Protection Regulation」の略称で、日本語では「EU一般データ保護規則」と呼ばれます。EUの国で適応される個人情報の取り扱いについて定められた法令です。

一方、CCPAとは「California Consumer Privacy Act」の略称で、日本語では「カリフォルニア州消費者プライバシー法」と呼ばれます。カリフォルニア州民の個人データ保護について定められた法律です。

Webサイトを公開すると、海外で閲覧される可能性もあります。GDPRやCCPAのように海外のプライバシー規制に対応している同意管理ツールであるか事前に確認しましょう。

分かりやすいバナーを制作できるか

同意を求めるバナーは、ただ表示できればよいわけではなく、サイトを訪れたユーザーにとって分かりやすいバナーであるかどうかも大切です。そのため、分かりやすいバナーを制作できる同意管理ツールを選びましょう。

上記のような点を導入前に調べてから、自社に適切なCMPを選びましょう。

ピックアップツール1:Trust360

Priv Tech株式会社が運営するTrust360は、プライバシーの尊重とデジタルマーケティングを両立させる同意管理プラットフォーム(CMP)です。

Trust360には、下記6つの特徴があります。

ゼロクッキーロードに対応

Trust360は、ゼロクッキーロードに対応しているため、ユーザーの同意なしに個人情報を取得してしまう危険性はありません。

分かりやすいダッシュボード

ダッシュボードで、Cookieへの同意の取得率などを確認できます。さらに、期間・デバイスなどの複数メッシュで確認することが可能です。

他社システムとも簡単連携

同意情報の一元管理と、インティメート・マージャー社が提供するIDを用いた他社マーケティングツールへの連携のしやすさを両立させたことが、Trust360の強みです。

シンプルで分かりやすいバナー表示

シンプルな構成でサイト閲覧者に同意の趣旨が伝わりやすく、分かりやすいバナーを作成することが可能です。

GDPR、CCPAに対応

GDPRとCCPAに対応しているため、海外ユーザーにも対処できます。

安心のベンダーサポート

製品の導入時はもちろん、ツールの詳細な仕様に関する質問や運用時のサポートについても、日本人スタッフが迅速丁寧に対応してくれます。

ピックアップツール2:OneTrust

Priv Tech株式会社が運営するOneTrustは、Webやモバイル、OTT、CTVアプリケーション上の同意管理ツールです。導入数は500社を超え、国内のさまざま企業に利用されています。OneTrustの特徴的な機能は、下記の4つです。

Cookieの自動検知・分類

Cookie自動検知・分類を使用することにより、調査時間を大幅に削減することが可能です。

バナーの作成・カスタマイズ

バナーの色や形を自由にカスタマイズして、自社に適したバナーを作成できます。

各国の規制にも対応

100ヵ国以上の言語に対応しています。1つのスクリプトのみでサイト閲覧者の言語設定を自動で検知し、適切な言語で通知を表示します。

自動化による工数削減

バナー実装のためのスクリプトの自動生成やゼロクッキーロードに対応していることから管理工数を削減可能です。

ピックアップツール3:webtru

株式会社DataSignが運営するwebtruは、プライバシー対応を自動化できる同意管理ツールです。「自社サイトをスキャンする」「生成されたタグをページに貼る」の2ステップで導入できる手軽さが魅力です。

webtruには、ローコストで国内向け対応を実現できる「同意管理ライト(月額5,500円~)」とGDPR等の海外プライバシー規制にも対応している「同意管理プロ(月額11,000円~)」の2種類が存在します。また、現状確認ができる「ウェブサイト診断」は無料で使用可能です。30日間の無料トライアルを提供しているため、自社に適した同意管理ツールであるか見極めてみましょう。

公式サイト:https://datasign.jp/

複数の製品を比較して、自社に最適なツールを導入しよう

3製品の特徴について理解できた方は、複数を比較してより自社に適した製品を選定しましょう。ITreviewであれば、視覚的に製品を比較しながら利用ユーザーの口コミも参考にできます。比較・検討をしっかりと行って、自社に適した製品を導入しましょう。

投稿 Cookie(クッキー)の同意文はいれてる?導入の注意点と使えるCMPツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 コールセンターを効率化する統合型システムのメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>クラウド型を導入して在宅ワークでコールセンター業務を行ったりWebチャットボットを導入したりできる製品も増えており、業務効率の向上も狙えることでしょう。今回は、コールセンターのDX化を進める統合型システムの5つのメリットを解説します。

コールセンターのDX化を進める統合型システムとは

統合型システムとは、架電や着信の管理、チャットボットの構築など、コールセンターの機能をまとめたオールインワンのシステムです。PBXやCTI、IVRなどのコールセンターに必要な機能をまとめて1つのシステムで提供できます。

そのため、機能の連携での専門的な設定が必要なくなりスムーズに導入できるほか、契約面でもまとめて1つの契約で済むため、手間が少なくコスト削減にもつながります。

メリット1:PBX機能で内線と外線を用意できる

PBXとは「Private Branch eXchange」を略した言葉で、日本語では「構内交換機」と訳される電話交換機です。たとえば、お問い合わせ電話番号に電話をかけると、PBXを介してオペレーターの待つ内線電話へと着信を転送できます。

また、オペレーターから電話をかける際にも、代表となるお問い合わせ電話番号での着信通知をできます。顧客はどの席に電話をかけなければならないか迷う必要はなく、スムーズな発着信を実現します。

このように、外線と内線の電話交換をスムーズにできるPBXの機能も包括するのが統合型システムのメリットです。

メリット2:CTI機能で顧客情報やオペレーターの管理ができる

CTIとは「Computer Telephony Integration」を略した言葉で、PBXやCRM(顧客関係性マネジメント)などと電話機を連携させるシステムです。たとえば、発着信した電話番号をもとにCRMから顧客情報を抽出して、氏名や住所、過去のやり取りなどを個別にポップアップで表示できます。

オペレーターによる問い合わせ管理の検索時間を省き、初めて話すオペレーターであっても担当者の問い合わせ内容を把握してスムーズに会話できるようになります。また、録音機能による電話対応の改善やオペレーターへの着信の割り振りなども実現します。

他のシステムと連携して1つのシステムとして扱えるようになり、顧客の負担を軽減して顧客満足度を高める効果を狙えます。システムを統合できるCTIの機能を包括するのも統合型システムのメリットです。

メリット3:IVR機能で自動応答システムを導入できる

IVRとは「Interactive Voice Response」を略した言葉で、電話のプッシュボタンの数字で問い合わせ内容を選択して仕分けする自動音声応答システムです。

たとえば、携帯電話会社の契約プランを見直したい場合、顧客は自動応答によって該当の問い合わせ先を選択し、契約を専門とするオペレーターへと少ない工数でつながることができます。窓口で人が電話を受けて担当部署へ回すようなステップを削減して、企業にとっても顧客にとっても無駄な手順を省くことができます。

また、24時間365日電話を受けつけて、業務時間に折り返しの電話を入れるといった使い方もできるでしょう。自動応答を利用して業務効率を改善するIVRの機能も包括するのが統合型システムのメリットです。

メリット4:Webチャットツールでチャットボットを作れる

チャットボットとは、チャットとボット(処理を自動化するプログラム)を組み合わせた言葉で、AIを活用した自動会話プログラムです。公式サイトのFAQのように、Web上での対話を自動化することができます。

たとえば、よくある質問やFAQを設置してWeb上で顧客問い合わせを完結したり、オペレーターと通話しなくても、予約チケットの購入などをWeb上で完結したりすることができます。コールセンターの業務を削減して、顧客に素早くレスポンスを返すチャットボットの機能も包括するのが統合型システムのメリットです。

メリット5:クラウド型では自宅にコールセンターを導入できる

従来のコールセンターでは、オフィスに出社してから建物内にあるシステムを利用して顧客と会話するのが一般的でした。しかし、クラウドが発展したことによって、企業はコールセンターシステムを自前で保有する必要はなくなり、ネットに接続できる環境があればコールセンター業務を自宅で行えるようになりました。

VPN接続によって企業のプライベートネットワークも安価に自宅へ導入できるため、情報漏洩のリスクも低くなっています。コロナ禍で出社が難しい社員や在宅ワークを希望する子育て世代や介護世代社員の要望も実現できるのがクラウド型のコールセンターシステムのメリットです。

DX化を進めるなら統合型システムを導入しよう

コールセンターに統合型システムを導入することで、機能のオールインワン、チャットボットの導入、コールセンターの在宅化など、さまざまなメリットがあります。また、システムのメンテナンスや構築の工数削減にもつながります。コールセンターのDX化を進めたいなら統合型システムの導入を検討してみましょう。

投稿 コールセンターを効率化する統合型システムのメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 コールセンターシステムで何ができる?多目的に使えるシステム5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、目的に合わせた統合型コールセンターシステムを5つご紹介します。どの製品を選べばよいのか迷っている人は、導入時の参考にしてください。

オールインワンで対応できるコールセンターシステムの基本機能

コールセンターの統合型システムは、PBXやCTI、IVRなどの機能を包括したオールインワンのシステムです。ポップアップで表示される顧客情報や過去の問い合わせ管理、オペレーターへの着信分配、FAQの設置などコールセンターのDX化には欠かせません。

個別販売もしている次の3つの機能を包括しているので、導入コストを抑えながらシステムの親和性を高めることができます。

- PBX:内線と外線をつなぐ電話交換機

- CTI:PBXやCRMと電話機を連携するシステム

- IVR:電話のプッシュボタンで操作できる自動応答システム

そのほかにも、チャットボットや電話応答の分析・レポートなど、製品ごとにさまざまな機能を搭載しています。クラウド型であれば、在宅ワークでのコールセンター業務も実現可能です。

新規導入に便利な多機能コールセンターシステム5選

これから新規でコールセンターのDX化を進めるのであれば、多機能なタイプを導入することで業務フローやデータ管理の体制構築を楽にすることができるでしょう。そこで、おすすめのツールを5つピックアップしてみます。

1.世界80ヵ国以上に導入される豊富な機能なら「Genesys Cloud CX」

「Genesys Cloud CX」は、米国に本社を置くGenesys Cloud Services, Inc.が提供している統合型システムです。CTIやIVRはもちろんのこと、チャットボットやデジタルチャネルなど豊富な機能を搭載しています。

80ヵ国以上で2,700を超える企業がシステムを導入しており、SalesforceやMicrosoft、Zoomなど350以上のシステムを統合して利用できます。音声サービスやデジタルチャネルなど機能性でコールセンターシステムを選ぶなら「Genesys Cloud CX」がおすすめです。

・Genesys Cloud CXの参考価格

Genesys Cloud CX 1:9000円/ 月or 82円/ 時間

・Genesys Cloud CX参考レビュー

これまではオンプレミスPBXを利用していたため、電話番号新設のたびにベンダーへの作業依頼と費用が発生していたが、

Genesys Cloud CXへのレビュー「短納期でリリース可能」より

キャリアの電話番号追加工事後は、社内担当者レベルでPBXからコールフローの設定まですべて内製化できるため、費用と工数が大幅に改善された。

2.中規模企業でコストを抑えて導入するなら「MediaCalls」

「MediaCalls」は、メディアリンク株式会社が提供しているオールインワン型コールセンターシステムです。CTIやIVRなどの機能を標準搭載しながら、コストパフォーマンスに優れたサービスを提供しているのが特徴です。

小~大規模のコールセンターに対応しており、事業拡大に伴うエージェント数や席数の増加、拠点増設などに対応できます。

・MediaCallsの参考価格

MediaCalls 基本使用料:55,000円(月額)

MediaCalls シートライセンス:1,650円(月額/1ユーザ(内線)ライセンス)

MediaCalls エージェントライセンス:2,200円(月額/コールセンターユーザライセンス(1ユーザライセンス))

・MediaCallsの参考レビュー

電話がなくても業務ができる。相手と通信ができるところで新しい時代への到来を感じた。発信や着信ができることはもちろん、紙で記載していた内線番号はもう不要、これで全てができる。

MediaCallsへのレビュー「電話が不要になる時代へ」より

3.音声解析AI搭載型のクラウドIP電話なら「MiiTel」

「MiiTel」は、株式会社RevCommが提供するAI搭載型のクラウドIP電話です。IVRなどの機能を搭載しているのはもちろんのこと、電話営業や顧客対応のやりとりをAIによってリアルタイムで分析・可視化できるのが特徴です。営業や接客の向上により成約率を高められることに加えて、解約率や教育コストの低下を期待できます。

また、音声データの文字起こし機能も搭載しており、過去の記録を効率的にテキストで共有することも可能です。音声解析AI搭載型のクラウドIP電話を導入したいなら「MiiTel」がおすすめです。

・MiiTelの参考価格

年次契約:5980円/月額(1ユーザー、税別)

・MiiTelへのレビュー

優れている点・好きな機能

①ワンタッチ、ワンクリックですぐに架電が開始できる。

②録音内容がテキスト化されるので、後から会話の確認がスムーズに行える。その理由

MiiTelへのレビュー「インサイドセールスの業務効率化ができた。」より

①CRM上(弊社はSF)の電話番号をクリック、あるいは電話番号をコピペするだけですぐに発信可能。かなり効率的。

②録音内容を聞くよりもテキストだと確認したい内容が一目散で確認できる。

4.営業電話で成約アップにつなげるなら「List Navigator.」

「List Navigator.」は、株式会社Scene Liveが提供するクラウド型アウトバウンドコールシステムです。CTIなどの機能はもちろんのこと、架電結果を蓄積してアポイント獲得に効果的な時間帯やリストを自動で洗い出せるのが特徴です。

架電のムダな通話時間を減らして、架電数や営業効率を高めることにより、アウトバウンドを効率的に改善できます。初期導入費用0円から、1プロジェクト月額3,000円とリーズナブルに導入できるのも魅力です。架電営業による成約アップを目指したいなら「List Navigator.」をおすすめします。

・List Navigator.の参考価格

月額:5,000円

・List Navigator.の参考レビュー

これまでシステム無しで架電業務を実施していましたが、組織人数も増え、システム導入を検討していました。

List Navigator.へのレビュー「架電効率が劇的にUPしました。とてもおすすめです!」より

他社比較する中でもList Navigator.が一番安価で機能面も充実していたので導入しました。

また、オートコール機能が効率改善にとても大きなインパクトがありました。これまで、架電しない余白時間が一定数存在していたのですが、その時間が全てカットされ、時間帯生産性が大きく向上しました。

5.安く一括購入するなら「InfiniTalk」

「InfiniTalk」は、ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が提供するクラウド型電話システムです。CTIやIVR機能はもちろんのこと、通話やメールから顧客の感情分析、エンティティ分析を行い、オペレーターの品質向上につなげられます。

クラウド版なら、1システム基本プラン月額39,380円(税込)で2回線5席から利用可能です。また、オンプレミス版なら298,000円から一括購入できます。低価格で一括購入できるシステムを選びたいなら「InfiniTalk」がおすすめです。

・InfiniTalkの参考価格

クラウド版:39,380円(税込:同時2回線5席利用)~

・InfiniTalkの参考レビュー

アナログの電話機からこの製品に変更し、出来る機能が沢山備わっており重宝しております。

InfiniTalkへのレビュー「カスタマーサポートもバッチリ」より

具体的に標準で出来ることとして、コールセンター業務に必要な、モニタリング・ウィスパリング・各種レポート(15分ごとから1時間毎で選べる)などなどです。

余計な費用もかからず、また、新規での電話番号取得もすぐに対応してくれます。

また、機能面でわからないことがある場合はzoomなどを用いての詳しいサポートもしてくださるので、他社様からの乗り換えの提案はよく来ますが、多少安くなる程度であれば、弊社はinfiniトーク様で継続していきたいと思っております。

自社の目的に合わせてコールセンターシステムを選ぼう

統合型コールセンターシステムは、販売するメーカーによってそれぞれ特色があります。音声解析などの機能やコスト面での違いはもちろん、アウトバウンド向けの製品などさまざまなので、自社の目的に合わせてシステムを選びましょう。

また、PBX・CTI・IVRを個別に契約している企業であれば、オールインワンでサービスを提供する統合型システムに変更した方がコスト面で優れているケースもあります。クラウドであれば在宅でコールセンター業務を行うこともできるため、この機会に変更を検討してみましょう。

投稿 コールセンターシステムで何ができる?多目的に使えるシステム5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 改正個人情報保護法に伴うCookieへの対応。サイト運営におけるCMPのメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>今や多くの企業で導入されているCMPですが、メリットをしっかり把握している人は少ないのではないでしょうか。そこで本記事では、サイト運営におけるCMP導入のメリットを解説します。CMPの概要や改正個人情報保護法についても紹介しますので、CMPの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

CMPとは?Cookieの利用許可についておさらい

CMPとは、Consent Management Platformの略で、日本語では「同意管理プラットフォーム」と呼ばれています。Webサイトに訪れたユーザーのデータを取得し利用することに対する同意を得るためのツールです。

CMPを解説するうえで欠かせないのがCookieの存在です。Cookieとは、閲覧したWebサイトからユーザーのパソコンやスマホに保存された情報のことです。具体的には、サイトを訪れた日付やアクセス回数などがCookieにあたります。

Cookieの利用を許可することで、下記のようなメリットがあります。

- 一度IDとパスワードを入力すれば、一定期間は再度IDとパスワードを入力する必要がない。

- ショッピングカートに商品を追加した後にサイトを離れ、しばらくしてからサイトを訪れても、商品がカートに保存されたままの状態である。

このように、Cookieの利用を許可することで、快適にサイトを利用できます。そして、Cookieの同意を得るためにCMPは必要とされます。

改正個人情報保護法により強まるCookieへの規制

2022年4月1日より施行された改正個人情報保護法により、Cookieが規制対象になりました。日本で個人情報やプライバシーについて本格的に取り組みだしたのは2000年に入ってからです。2003年に顧客の個人情報を守るために「個人情報保護法」が施行されました。

時代の変化に伴い個人情報保護法は、これまでに何度も見直しがされています。今回の個人情報保護法で、Cookieを活用する企業が押さえておくべきポイントは下記の3点です。

ポイント1:Cookieと個人情報の定義

日本では、個人情報にあたるデータかどうかの判断は、個人が特定できるかが基準となります。つまり、Cookie単体では、個人情報関連となり個人情報には該当しません。しかし、Cookieと個人情報が紐づくと個人情報となり、取り扱いに注意が必要です。また、Cookieと個人情報の紐づけは行っていないが、紐づけが容易な場合に限っては、個人情報として扱われてしまうため、管理には注意が必要です。

ポイント2:個人情報を第三者に渡す場合は本人の同意が必用

個人情報を第三者に提供する場合は、原則として本人の同意が必要となります。これは、改正以前から定められていることですが、改めて注意しておきましょう。

ポイント3:個人情報を第三者に渡す場合、提供先で個人データとして取り扱われることが想定される際は、提供元は提供先から本人の同意がされていることを確認しなくてはいけない

ある企業が個人情報と紐づけをしていないCookieを第三者に提供したとします。Cookieの提供を受けた第三者機関で、提供元の企業では行っていなかったCookieと個人情報の紐づけを行った場合、第三者機関は提供元企業に本人の同意が取れているか確認する必要があるということです。

個人情報保護法に違反すると罰則や罰金が課せられますが、今回の改正により量刑も重くなっています。

自社サイトにCMPを導入すると得られる4つのメリット

1.自社サイトの安全性を確保できる

CMPを導入すれば、ゼロクッキーロードが使用可能です。ゼロクッキーロードとは、サイトに訪れたユーザーが同意の意思表示を示す前に、Cookieを利用するJavaScriptやピクセルタグを一時停止させる手法です。サイトを訪れたユーザーが同意の意思表示を示す前にCookieが利用されると、ユーザーの同意を得ずに個人情報を取得してしまう危険性があります。しかし、ゼロクッキーロードを使用すれば、ユーザーの同意なしに、個人情報を取得してしまう危険性がなくなり、自社サイトの安全性を確保できます。

2.バナーを自由に作成できる

同意を求めるバナーは、ただサイトに表示されればよいわけではありません。サイトに訪れたユーザーが分かりやすく、見やすいように表示する必要があります。CMPを導入すれば、バナーの色や形を自由に作成でき、自社に適したバナーをサイトに表示できます。

3.各国の規制に対応できる

個人情報の保護は、日本だけでなく世界中で強化されています。CMPを導入すれば、GDRPやCCPAなど世界各国の規制に対応が可能です。

4.レポート機能によりデータを可視化できる

CMPを導入すれば、サイトへのアクセス数や同意取得数を視覚的に確認できます。このデータをもとに、バナーのデザインを改良することが可能です。

自社の課題を洗い出して製品を比較してみよう

CMPのメリットを把握できた方は、複数の製品を比較してみましょう。複数の製品を比較することでそれぞれの特徴をより理解でき、自社に最適なCMPを導入できる確率が上がります。

投稿 改正個人情報保護法に伴うCookieへの対応。サイト運営におけるCMPのメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 コールセンター業務に役立つボイスボット5選|特徴やレビューをチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、コールセンターの負担軽減に最適なボイスボット5選をご紹介しますので、この機会にコールセンターの業務効率化などをご検討ください。

コールセンターに導入可能なボイスボット5選

1.高い継続率と満足度/MediaVoice(メディアボイス)

MediaVoiceは2011年の販売開始以来、継続率97%を誇るサービスです。大企業だけでなく中小企業への導入実績も豊富にあり、低コストで導入できるのがメリットです。未払金の督促、本人認証、クレジットカード決済など幅広い分野で利用できる点も、多くの企業に好まれている理由の1つです。

24時間自動応答が可能になる「自動受付IVR」は月額50,000円の基本料金に加えて、受電1件あたり20円とリーズナブルな価格で利用できるため、コールセンターの自動応答コストを最適化できます。月間600万コールに耐える安定性により、サービス停止が生じない稼働率100%を実現できるのも魅力です。

・MediaVoice(メディアボイス)の参考価格

| 初期費用 | 100,000円~ |

| 月額料金 | 基本料:50,000円受電料:20円/1件 |

・MediaVoice(メディアボイス)の参考レビュー

受電の窓口が複数あるときに、自動音声で正しい窓口に繋ぐことができる為、お客様をたらいまわしにしたら、何度も待たせたりすることが無くなりました。

MediaVoice(メディアボイス)へのレビュー「とっても便利!」より

さらに、うけた電話が自分たちの担当商材のことなので、検索もしやすく、効率がいいいです!

2.広範囲のニーズに対応/AI Concierge(AIコンシェルジュ)