投稿 IT企業担当者が選ぶSaaS Best10 2024を発表!数多くのSaaSを使いこなすIT業界で評価されている製品は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ITreviewは、この度「IT企業担当者が選ぶSaaS Best10 2024」を公開しました。

今もなお拡大し続けるIT市場において、SaaS・ソフトウェアの活用が当たり前になりつつあります。

そこでITreviewは「2024年にIT企業の担当者に注目を浴びたSaaS・ソフトウェア」のうち、満足度・認知度が優れた10製品をまとめました。

ITreview Scoreによる評価方法

2024年1月~12月の1年間で、IT企業にお勤めの方によって投稿されたレビューが30件以上獲得した製品を対象に、製品への満足度や使いやすさ、サポート品質といった各種評価のスコア、レビュー件数や市場での検索数などを加味した認知度スコア、2024年の注目度といった指標を掛け合わせITreview Scoreを算出。本Scoreの上位10製品を選出しています。

IT企業担当者が選ぶSaaS Best10 2024年

| 順位 | カテゴリー | 製品名 | 企業名 | ITreview Score |

| TOP1 | ビジネスチャット | Slack | 株式会社セールスフォース・ジャパン | 81.7 |

| TOP2 | Web会議システム | Zoom Meetings | ZVC JAPAN 株式会社 | 76.8 |

| TOP3 | コラボレーションツール | Notion | Notion Labs, Inc. | 76.7 |

| TOP4 | Web会議システム | Microsoft Teams | 日本マイクロソフト株式会社 | 75.0 |

| TOP5 | プロジェクト管理ツール | Backlog | 株式会社ヌーラボ | 74.2 |

| TOP6 | SEOツール | SEARCH WRITE | 株式会社 PLAN-B | 73.7 |

| TOP7 | IT資産管理ツール | SKYSEA Client View | Sky株式会社 | 73.6 |

| TOP8 | 勤怠管理システム | キンコン | 株式会社ソウルウェア | 73.4 |

| TOP9 | ビジネスチャット | Chatwork | 株式会社kubell | 71.0 |

| TOP10 | SEOツール | GMO順位チェッカー | GMOインターネット株式会社 | 67.5 |

評価方法:2024年1月1日~2024年12月31日までに掲載されたレビュー

評価対象レビュー:IT企業にお勤めの方(ITreview会員のうちIT・広告・マスコミに業種登録されている方)

Best10製品紹介

1位 Slack

Slackは株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するITツールで、ITreview上で2,403件のレビューがあり、ITreview Scoreで81.7点の高評価を取得しています。

Slackは、ビジネスチャット/画面共有/ファイル共有などの機能を提供するチームコミュニケーションツールです。業務を進める上で必要なツールを1つにまとめ、無駄なミーティングやメールを減らして業務効率を改善できるITツールです。生産性向上を目指す幅広い業界/業種の企業で導入されています。

掲載カテゴリーとしてはビジネスチャットのカテゴリに属しており、5年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

Slack

https://www.itreview.jp/products/slack/reviews

2位 ZOOM Meetings

Zoom MeetingsはZVC JAPAN 株式会社が提供するITツールで、ITreview上で3,011件のレビューがあり、ITreview Scoreは76.8点の高評価を取得しています。

Zoom Meetingsは、さまざまな規模やニーズに応じたセミナーや会議を実現する拡張性の高いオンラインビデオ会議ツールです。1つのビデオ会議に参加できるのは最大1000人まで、最大49までのビデオ画像をスクリーンに表示できます。クライアント側で暗号化した上でデータを相手に転送するセキュアな通信方法により、安心して利用できます。他社のメールアプリやカレンダーアプリとの連携も可能で、スケジュール管理を効率化します。アンケート機能や質疑応答機能など、活発なコミュニケーションを生み出す多彩な機能も充実しています。教育機関や官公庁、医療業界など幅広い業界/業種で導入されています。

掲載カテゴリーとしてはWeb会議システムのカテゴリに属しており、5年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

Zoom Meeting

https://www.itreview.jp/products/zoom/reviews

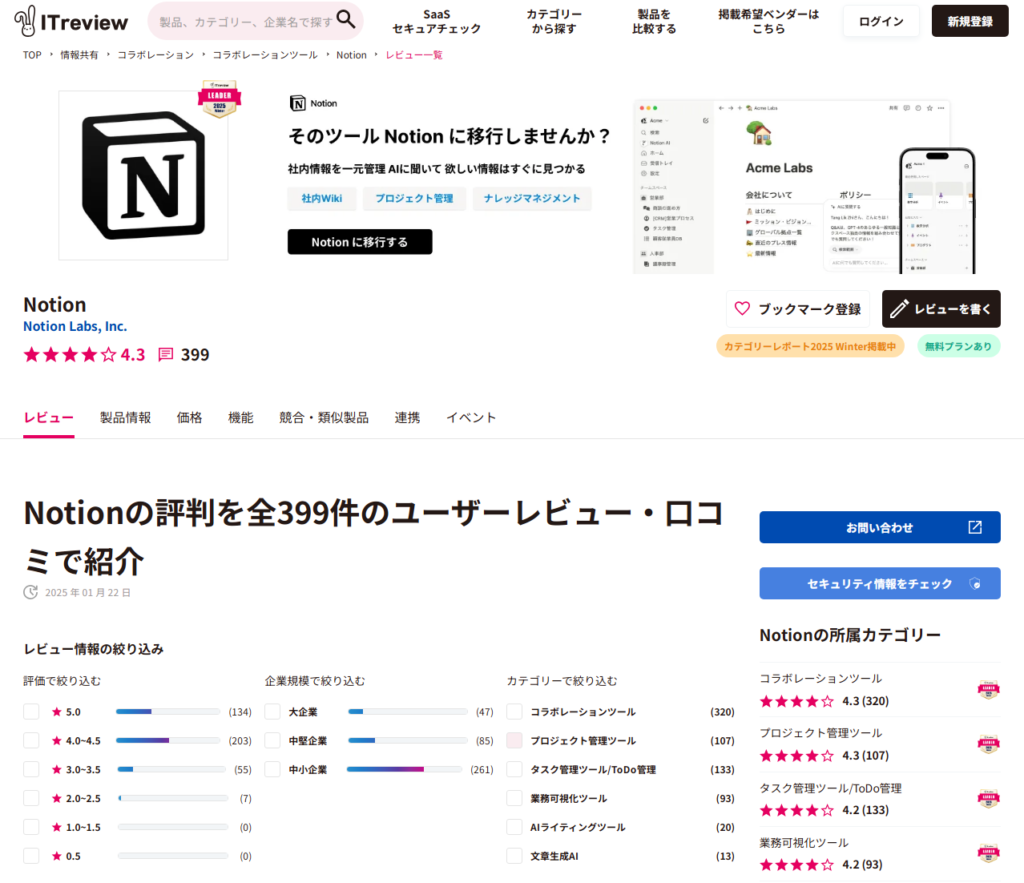

3位 Notion

NotionはNotion Labs, Inc.が提供するITツールで、ITreview上で396件のレビューがあり、ITreview Scoreは76.7点の高評価となりました。

Notionは、メモの作成・保存、データ管理、ドキュメント管理は「Qiita team」や「esa」、表計算は「スプレットシート」、ファイル管理は「Box」や「Drop box」、タスク管理は「Trello」などの機能を兼ね備えた、Notionだけで多くの機能を網羅し情報を一元管理できる、「オールインワン型」の情報共有ツールです。

掲載カテゴリーとしてはコラボレーションツールのカテゴリに属しており、5年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

Notion

https://www.itreview.jp/products/notion/reviews

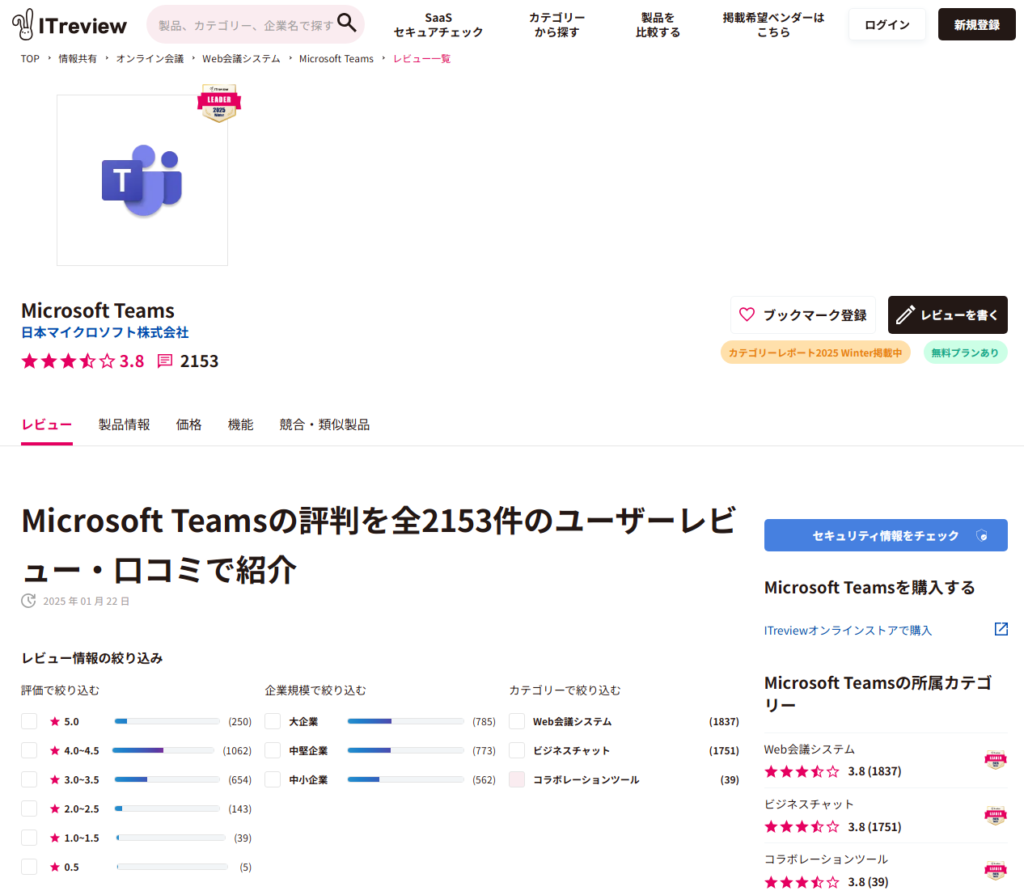

4位 Microsoft Teams

Microsoft Teamsは日本マイクロソフト株式会社が提供するITツールで、ITreview上で2,146件のレビューがあり、ITreview Scoreは75.0点の高評価となりました。

Microsoft Teams(マイクロソフトチームズ)は、チャットや会議、ファイルの共有などを行うことができるビジネスチャットツールです。共有のワークスペースにファイルなどをまとめられるので、場所に制限されず仕事をしたり、チームとチャットしたりできます。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなど組み込みのOffice 365アプリでファイルの共同作業が行える点に特長があります。業界を問わず、さまざまな企業で導入・活用されています。

掲載カテゴリーとしてはWeb会議システムのカテゴリに属しており、5年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

Microsoft Teams

https://www.itreview.jp/products/microsoft-teams/reviews

5位 Backlog

Backlogは株式会社ヌーラボが提供しているITツールで、ITreview上で690件のレビューがあり、ITreview Scoreは74.2点の評価となりました。

Backlogは、幅広い業種・職種で利用されているプロジェクト管理ツールです。コメント通知機能や視覚的なコミュニケーションを進める絵文字・アイコンなどによりチームのコラボレーションを促進。メンバーの作業を1カ所に集約したうえで、担当者・期限を設定でき、優先順位を決めて作業を進めることが可能に。さらにガントチャートで可視化することでスケジュールを明確化し、進捗を把握、作業遅延の早期フォローが可能になります。その他、親子課題、ファイル共有、お知らせ機能(通知)、IPアドレス制限などの機能で作業効率化を支援します。開発・マーケティング・デザイン・製品管理などさまざまな業界で導入されています。

掲載カテゴリーとしてはプロジェクト管理ツールのカテゴリに属しており、3年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

Backlog

https://www.itreview.jp/products/backlog/reviews

6位 SEARCH WRITE

SEARCH WRITEは株式会社 PLAN-Bが提供するITツールで、ITreview上で240件のレビューがあり、ITreview Scoreは73.7点の評価となりました。

SEARCH WRITEは、企業のマーケティング担当者がSEOが分かるだけでなく、「誰でもできる」状態にすることを実現するSEOツールです。ツール利用を通してキーワードや記事を把握することができ、施策ごとに成果をみることができます。またサポート体制も充実しており、累計5,000社を支援したノウハウをもとにした無償サポートを受けることができます。

掲載カテゴリーとしてはSEOツールのカテゴリに属しており、3年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

SEARCH WRITE

https://www.itreview.jp/products/search-write/reviews

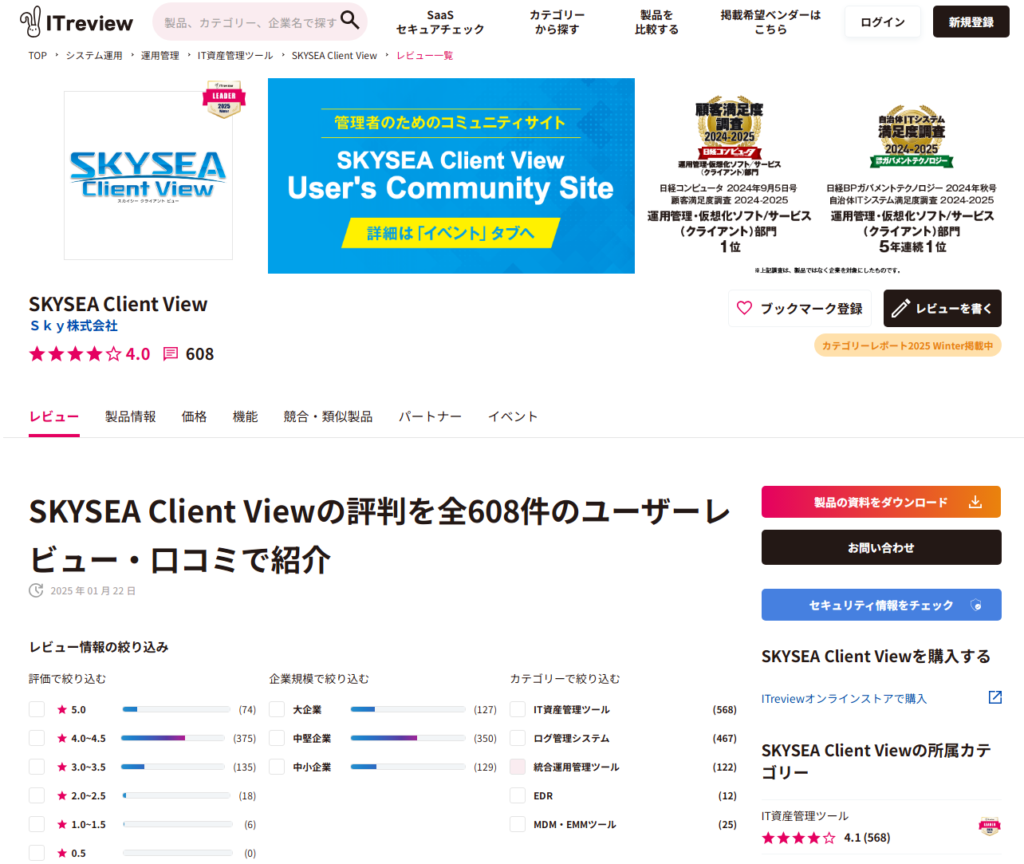

7位 SKYSEA Client View

SKYSEA Client Viewはsky株式会社が提供するITツールです。ITreview上で598件のレビューがあり、ITreview Scoreは73.6点を取得しています。

SKYSEA Client Viewは、継続的なIT資産管理や情報漏えい対策を支援するIT運用管理基盤です。管理画面の使いやすさにこだわり、より使いやすいインタフェースを提供するため、毎年バージョンアップされ進化し続けています。PCやプリンタ、USBデバイスなどさまざまなIT資産を一元管理でき、運用管理業務の効率化を実現します。他社製品との連携ソリューションも充実、ワンランク上のIT運用・管理やセキュリティ対策を実現します。導入企業の業界/業種は多岐にわたります。

掲載カテゴリーとしてはIT資産管理ツールのカテゴリに属しており、5年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

SKYSEA Client View

https://www.itreview.jp/products/skysea-client-view/reviews

8位 キンコン

キンコンは株式会社ソウルウェアが提供するITツールです。ITreview上で263件のレビューがあり、ITreview Scoreは73.4点の評価となりました。

キンコンは簡単な設定とシンプルなUIで、誰でも簡単に勤怠管理・交通費精算ができる勤怠管理システムです。どこでも利用可能なクラウド型で、kintoneなどの外部連携も豊富です。直感的なUIで簡単に操作でき、紙やエクセル管理でクラウドツールに不慣れな方でも簡単にご利用いただけます。スッキリとしたデザインで必要な情報を確認しやすく、勤怠を管理する管理者にも、日々勤怠を記録する従業員にも優しい設計になっています。

掲載カテゴリーとしては勤怠管理システムのカテゴリに属しており、3年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

キンコン

https://www.itreview.jp/products/kincone/reviews

9位 Chatwork

Chatworkは株式会社kubellが提供するITツールです。ITreview上で1,573件のレビューがあり、ITreview Scoreは71.0点の評価となりました。

Chatwork(チャットワーク)は、業務の効率化と会社の成長を目的としてつくられた、メール・電話・会議に代わるビジネスチャットツールです。具体的には、複数人が参加するグループチャットでコミュニケーションが行えたり、コミュニケーションの中で生まれたタスクを管理できたり、ビデオ通話や音声通話ができたりします。Chatworkは社内外で密なコミュニケーションが必要とされる企業で導入され、金融、通信、金属、医療、介護などあらゆる業界で利用されています。

掲載カテゴリーとしてはビジネスチャットのカテゴリに属しており、5年連続でITreview Grid Award Leaderを獲得しています。

Chatwork

https://www.itreview.jp/products/chatwork/reviews

10位 GMO順位チェッカー

GMO順位チェッカーはGMOインターネット株式会社が提供するITツールです。ITreview上で141件のレビューがあり、ITreview Scoreは67.5点の評価となりました。

GMO順位チェッカーはクラウド型の高機能検索順位チェックツールです。グループ機能で競合順位比較ができ、全プランCSVダウンロードが可能な使いやすいSEOツールとなっています。比較的安価なツールのため導入がしやすく業務効率化を可能にする便利な機能が備わっています。

掲載カテゴリーとしてはビジネスチャットのカテゴリに属しており、ITreview Grid Awardで2025 Winter Leaderを獲得しています。

GMO順位チェッカー

https://www.itreview.jp/products/gmo-rank-checker/reviews

ITreviewとは

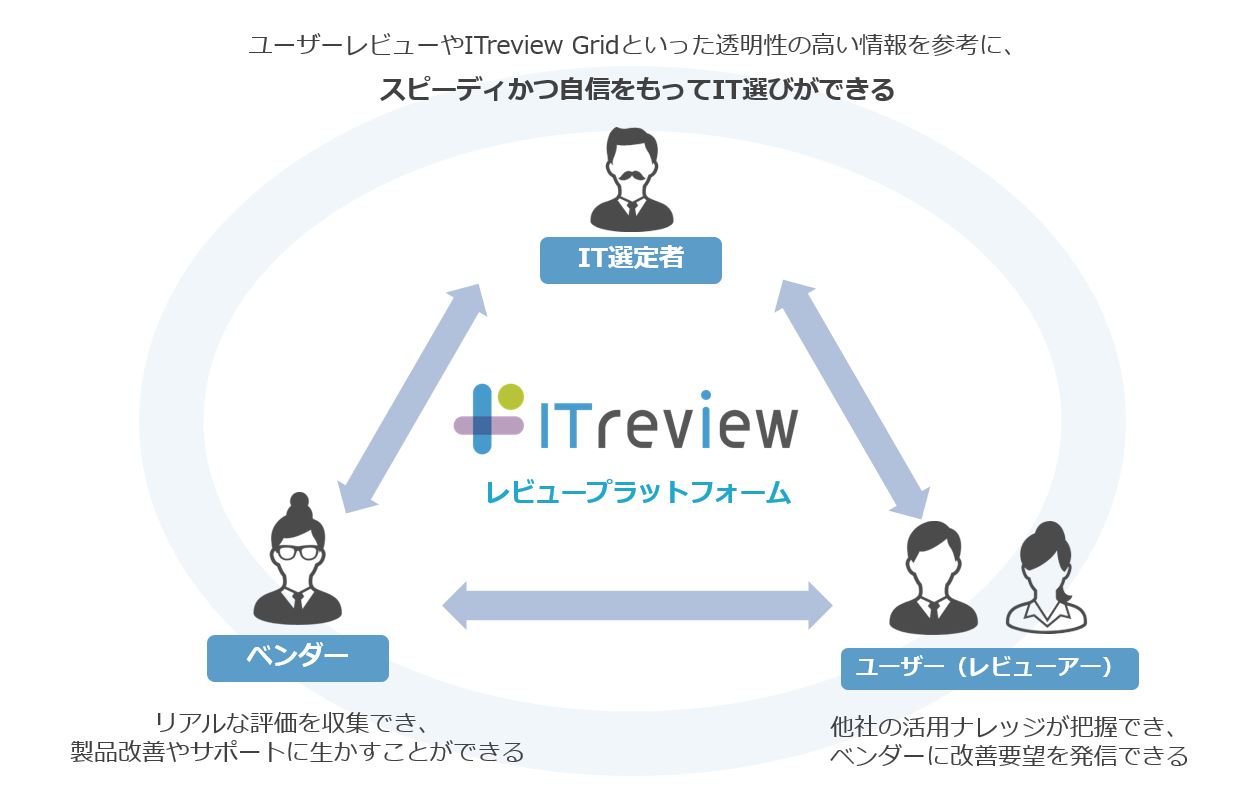

ITreview(アイティレビュー)とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーは自身が活用する製品の評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用に関する知識やナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約810カテゴリーと約10,000の製品・パートナーの情報、またそれらに関するレビューを約12.5万件掲載しています。

まとめ

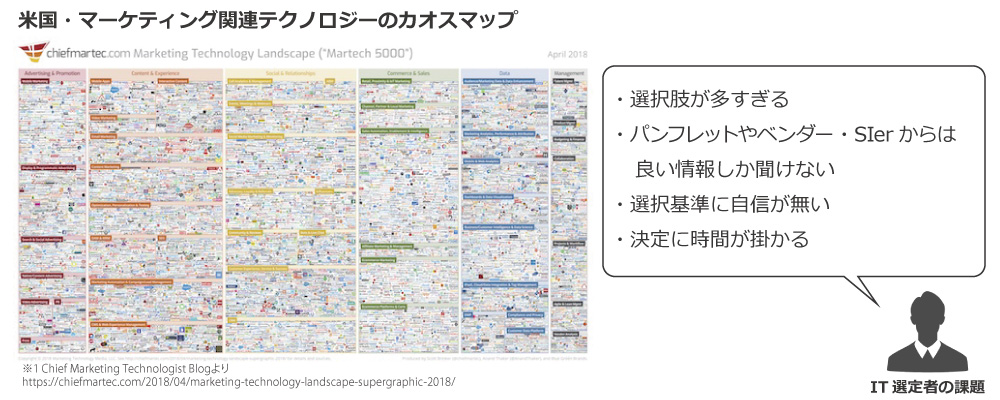

AIや機械学習の統合によってさらなる発展が見込まれているSaaS・ソフトウェア市場。2025年には世界市場規模が2,080億ドルに達すると予測されています。

ITツールが増えることで選択肢が増える反面、ITツールの選定はどんどん複雑化しています。そんな中、ユーザーの声である「レビュー」がたくさん集まっている、高い評価がおおいツールは、優れた製品であると言えるでしょう。

これからもITreviewは「IT選びに、革新と確信を」のミッションのもと、IT製品をお探しの方に向けてはより製品が選びやすいサイトを目指し、IT選定や購買の透明性を高め、迅速で自信に溢れた意思決定のできる世界を実現し、日本企業の発展に貢献します。

投稿 IT企業担当者が選ぶSaaS Best10 2024を発表!数多くのSaaSを使いこなすIT業界で評価されている製品は? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【お知らせ】ITreview Gridや製品の満足度評価が、ユーザーの実際の利用状況に合わせ、より正確に確認できるようになりました は ITreview Labo に最初に表示されました。

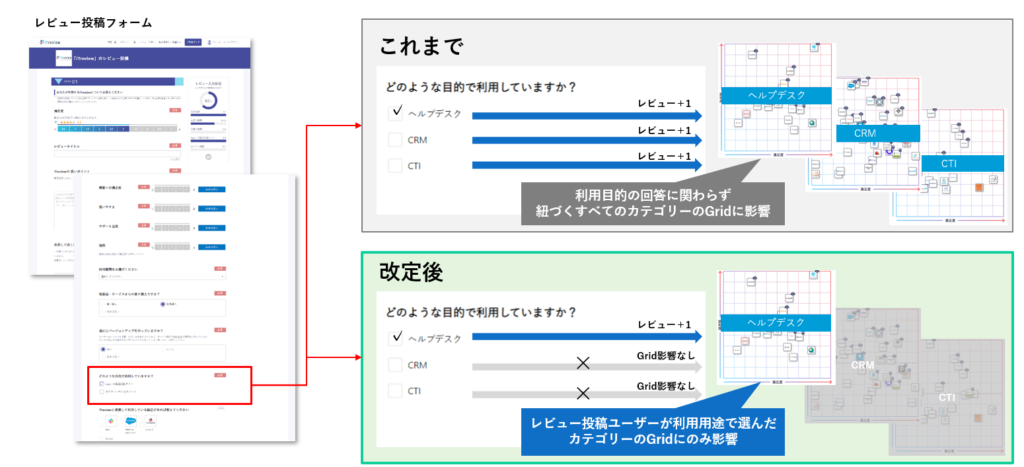

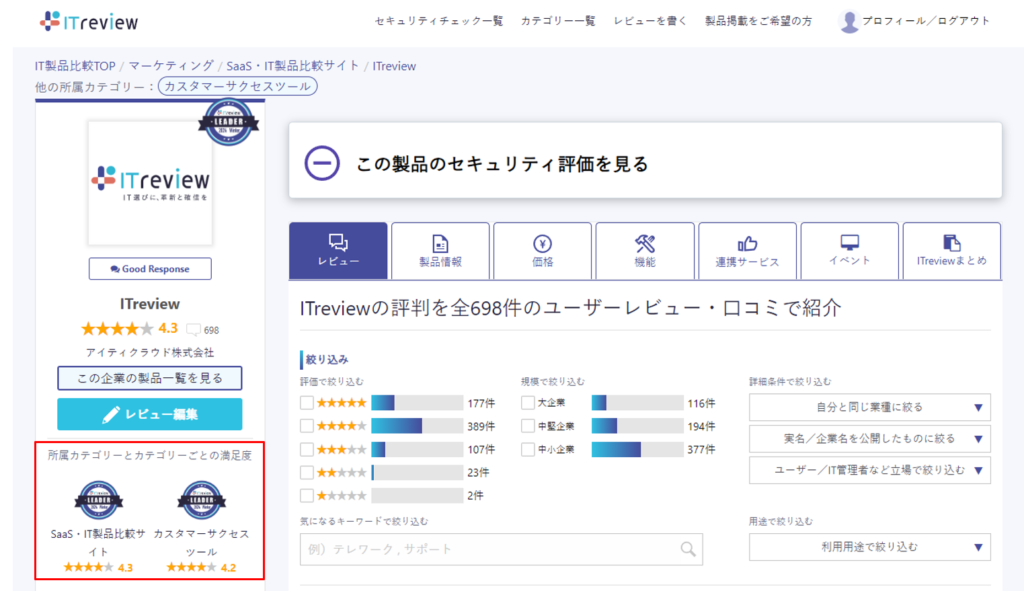

]]>ITreviewでは1つの製品に対し複数のカテゴリーが紐づけられるようになっています。これは多くのIT製品において、1製品が対応できる課題解決の幅が広がり続けていることに起因します。

例えばMicrosoft TeamsはWeb会議機能もビジネスチャット機能も両方備えているので、これら2つのカテゴリーに所属しています。

これまでユーザーの皆さまから投稿いただいたレビューは、該当製品が所属するすべてのカテゴリーに評価を反映していました。そのため、レビューの内容とは直接関係していないカテゴリーへも評価が反映されてしまい、カテゴリーごとの利用実態を一目で把握しにくいケースがありました。

この点を改良し、レビューの投稿時に選択する「その製品をどの目的で利用しているか」といった回答に応じてカテゴリーごとに評価が反映される形にロジックを変更しました。これにより、製品ユーザーの利用実態により近い形でGridのポジショニングや満足度評価を確認できるようになります。

また、製品一覧の表示でも、そのカテゴリーを「目的」に利用しているユーザーのレビュー数をもとに表示順が設定されます。

さらに、複数のカテゴリーに紐づいている製品においては、今回新たにカテゴリーごとの満足度評価を保持することになりました。複数のカテゴリーに紐づく製品がそのカテゴリーの“用途”によってどのような評価を得ているかが分かりやすくなり、よりニーズに合った製品を探しやすくなります。是非一度気になるカテゴリーや製品において、Gridのポジションや満足度評価を確認してみてください。

今後公開されるITreview Grid Awardやカテゴリーレポートでも、新しいロジックで評価対象の製品選出を行ってまいります。今後のITreviewにも是非ご期待ください。

投稿 【お知らせ】ITreview Gridや製品の満足度評価が、ユーザーの実際の利用状況に合わせ、より正確に確認できるようになりました は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「コロナから始まったDX推進も自分の仕事に」ITをゼロから学ぶスポーツインストラクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>コロナ禍でジムを閉鎖。顧客との対面業務のIT化が急務に

―Nさんの業務内容とポジションについて教えてください。

普段は、都内でスポーツジムのインストラクターをしています。現場でお客様に運動指導するのはもちろん、部門の責任者としてインストラクターの派遣業務もしています。

――ITreviewを使い始めたきっかけを教えてください。

2020年にコロナが始まったことで、ジムを閉鎖せざるを得なくなり、業務のオンライン化の必要に迫られました。例えば、お客様が来館して手書きで行っていた入会手続きや、書類を回覧していたスタッフ同士の業務連絡、ジムのレッスンなどが挙げられます。ゼロから業務を構築し直していくにあたり、どんなシステムがあるのかを探し始めた時に、たまたまITreviewを見つけました。

――Nさんはインストラクターとのことですが、以前からIT業界や製品に強かったのでしょうか?

そんなことはありません。弊社は中小企業なのでIT専門の部署がなく、インストラクターとして現場にも立つけれど、業務効率化に向けたIT導入の仕事もやらなくてはいけません。必要に駆られてインターネットで情報を調べて、日々勉強しながら進めている状況です。

LINE WORKSの導入で、業務の効率化と働き方改革が促進

――具体的にどのような流れでIT化を進められたのかを教えてください。

コロナでジムを閉鎖した時に、Web会議ツール「zoom」によるオンライン会議への対応が最初の取り組みです。そこから、書類で報告していた日報をメールで完結できるようにしたり、LINEでスタッフのグループを作り業務連絡をできるようにしたりと、IT化を進めました。

しかし、便利になった一方で若い世代のスタッフからは「プライベートで使っているLINEを仕事で使いたくない。プライベートと仕事の境界線をはっきりさせてほしい」という意見が多く上がるようになってしまいました。そこで、ITreviewでLINE WORKSについて調べていきました。

――LINE WORKS導入の決め手はなんだったんでしょうか?

LINE WORKSの導入に当たっては、ITreviewのレビューを読み込みました。同じような状況にある方の実体験や、導入後のユーザーの「生の声」が非常に参考になりました。

選択肢の中にはChatworkもありましたが、50代、60代のベテラン社員が使うことも考えて、彼らが日常的に使用しているLINEと仕様が近いという理由からLINE WORKSを提案しました。それでも、年配の方には新しいツールはハードルが高く、始めの半年ほどは投稿を見てもらえなかったり、返信が返ってこないこともあり、結局紙に印刷をして確認をしてもらうということもありました。

――ベテラン社員のITリテラシーの向上は難しい問題ですね。

そうですね。それでも導入から3年ほど経って、ペーパーレス化が進んだのはもちろんですが、出社していなくても確認が取れるようになったことで、業務の進行速度がグッと早くなりました。また、月に一度、本社に全社員が一同に集まる会議があったのですが、オンラインでの参加が可能になったことで、働き方改革にも繋がりました。若い世代からは喜ばれていますし、年配の社員からのデジタルに対するアレルギーのようなものも変わってきていると感じています。

――導入後に不便だったこと、困ったことはありましたか?

LINE WORKSには、分からないことやトラブルをすぐに解決してもらえるようなアフターサービスがないので困っています。社内で何かシステム上のトラブルがあると、製品を導入した私に質問がくるんですが、専門家ではないので答えられない場合があります。そのような際、LINE WORKSに問い合わせるのですが、電話対応の窓口がなく、メールやチャットでの対応になるため、即座に問題を解決することが出来ません。同じような境遇の中小企業の担当者も多いと思うので、もっとアフターサービスを充実してもらえると助かります。

自分のレビューが読まれていることを実感。書くことが楽しくなる更なる仕掛けを期待

――普段どんなタイミングでITreviewの閲覧やレビュー投稿をされているんですか?

週に数回、朝の通勤時に電車の中で見ています。まず、日常のニュースをチェックして、会社のSNSアカウントなどを確認した後、「何か面白いITツールはないかな?」とITreviewを閲覧しています。レビューも、その際にスマホで書いています。

――生活の一部に溶け込んでいて嬉しい限りです。

ITreviewには知らないITツールがたくさんあり、ユーザーが実際に使った感想や、どういう使い方をしているのかなど、リアルな声を知る事ができるのが面白く、非常に参考になっています。ページを開くと、まずは星の数とレビュー数をチェックするんですが、両方の数が多いと、導入の決め手になります。

また、新しいツールを探すときは、カテゴリー一覧のページをよく使います。カテゴリーを上から順番に見て、気になるページを片っ端から閲覧していくのも楽しいです。

――レビュアーとしても今まで数多く投稿していただいています。レビュアーの立場からITreviewの使い勝手についてご意見があればお願いします。

レビューを書くことで、同じ立場にいる人の役に立つことができ、しかもインセンティブをもらえるのは嬉しいので、楽しみながら参加をしています。定期的に、ITreviewから投稿したレビューの閲覧数のお知らせが来るんですが、思った以上にたくさんの方に読んでいただける事もあって、また書きたいという気持ちになります。実際に体験してみてよかった事は、「多くの人に知ってほしい」「共有したい」という気持ちになりますよね!

――ポジティブなご意見が聞けて励みになります。機能や掲載情報について改善すべき点があれば教えてください。

改善してほしい点をあえて言うなら、携帯でITreviewを閲覧した時に、星の数やグラフが、大きく表示されたら、もっと見やすくなると思っています。特に、比較表はスマホでは見辛いので、あまり使いません。

また、レビュアーの信頼度がわかる「ステージ制」をがあったら面白いかもしれません。例えば、閲覧数が上位3位に入れば、「トップレビュアー」のバッジがつくみたいなイメージです。インセンティブ以外にも、レビュアーが楽しめる仕掛けがあると継続したくなるし、より盛り上がるのかなと思います。今後の発展を楽しみにしています。

投稿 「コロナから始まったDX推進も自分の仕事に」ITをゼロから学ぶスポーツインストラクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「わかりやすいレビューを書きたい」ポイントから意識が変わった番組制作ディレクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「ポイ活」がきっかけでレビュー投稿をはじめる

――T様の業務内容とポジションについて教えてください。

ケーブルテレビ会社に勤務し、主にディレクターとして番組制作を担当しています。入社してから20年間は番組制作に携わり、その後に営業を数年経験して、現在はまた番組制作の業務に戻っています。ニュースの原稿を書いたり、取材に行って編集したり、といった業務内容です。

――レビュアーとして20件以上のレビューを投稿していただいていますが、業務でIT製品を使う機会はやはり多いのでしょうか。

はい、多いですね。というよりも、IT製品がないと仕事になりません。利用する製品は、基本的には会社主導で導入されますが、現場からも導入製品について意見を言うこともあります。コロナ禍の当初は、すぐにZoomの利用を提案して導入してもらいました。

以前、営業を担当していた頃はお客様からIT製品に関して質問を受けることも多々ありました。業務上、ネット接続やスマホの使い方について説明することが多いのですが、それ以外にもWordやExcelなどの使い方について聞かれることもあり、自分なりに調べてお伝えしていました。そのような業務をしているうちに、IT製品に少し興味を持ち始めました。

――レビューを投稿し始めたきっかけについて教えてください。

22年の夏にいわゆる「ポイ活」を始めたのですが、その流れでレビューを書くとインセンティブがあるITreviewを見つけました。それまでは商品レビューなどを書いたことは一度もなかったのですが、文章をかくことは普段から業務として行っているので試しに挑戦してみようと思いました。

サポート体制の細かさ、他者に見られている実感がモチベーションに

――ITreviewでレビュー投稿を続けられている理由はなんでしょうか。

一番の理由は、アドバイスが丁寧な点です。レビューの審査で差戻しになった場合でも、サポートの方からレビュー内容に対して適切にアドバイスをしてくれますよね。これが非常にありがたいですね。ITreviewと合わせて他のレビューサイトでも投稿してみたのですが、ITreviewほど丁寧なサポートではないと感じて、継続しませんでした。そうやって一件一件しっかりと見られているのは、他のレビューに対しても同じだと思うので信頼がおけますね。

――そういっていただけると励みになります。他にも継続する原動力となっていることはありますか?

自分のレビューが何件見られたかメールが届くのも励みになります。自分の拙いレビューでも参考になっているのかなと思うと、また書きたくなりますね。仕事柄、毎日のように原稿を書いていますので、他の方がレビューでどのようなことを書いているか気になって見ることもあります。こういう書き方もあるのだなと参考になることも多いです。

――どのようなタイミングでレビューを投稿されているのでしょうか。

あまり明確に決めていなくて、時間が空いたときに書けるときは書く、という感じです。投稿するのもスマホから8割、パソコンから2割と、そのときの状況に応じて書いていますね。書く内容についても、次はこの製品のレビューを書こうと、業務の中で考えていて書いたレビューもありますし、どの製品のレビューを書こうかと、時間ができた際にその場で考えることもあります。手が止まってしまうこともありますが、ひとつのレビューにかかる時間は大体20分くらいです。

マニュアル代わりにITreviewで使い方を調べて、業務を効率化

――ITreviewの日頃の使い方についてお伺いします。他のレビュアーによるレビューは、いつも書き方の参考にするために読まれているのでしょうか。

いいえ、業務で利用しているソフトの使い方を調べるときにレビューを読むことも多いです。会社ではDocuWorksを使っているのですが、以前バージョンアップをしたタイミングで使い方がわからなくなったことがありました。その際もITreviewのレビューを見て、こう使えばいいという方法を確認することができました。POWER EGGについても、同じようにレビューを見て業務を効率化したことがあります。

――製品選びではなく使い方の参考にITreviewを見るというのは、新しい使い方ですね。

使い方を調べるのであればマニュアルを見るのが普通だと思いますが、自分がレビューを書いていることもあり、ITreviewを見れば参考になるレビューがあるのではないかと考えました。こういう使い方があるのでは、と想定してITreviewを見て確認するような感じです。もちろん、自分が使っていない製品のレビューを見て、こういうソフトがあるのか、と思うこともあります。

――今後、業務で導入したいと考えている製品はありますか。

やはりAIですね。原稿作成もAIが行うようになれば、業務効率がさらに上がると感じています。放送の世界では、既にAIの音声読み上げソフトがニュースを読んでいるラジオ局がありますし、番組制作でもプロのナレーターの代わりに読み上げソフトを使うこともあります。

仕事で行政の方を取材することもありますが、行政もDXを強く意識して動いているので、やはりITにはある程度強くならないといけないと思っています。ITreviewを使うようになって、いかにIT製品、デジタル機器を使いこなすかが、業務効率化のために重要な時代なのだなとつくづく感じますね。

レビュアーから見たITreviewの改善点

①インセンティブ

――仮にインセンティブが倍の金額になったら、もっと多くのレビューを投稿しようと思いますか

それはまったく思わないですね。無理をして書けるものではないですし、無理に書いたとしても、読んだ方はレビュアーが製品をあまり使っていないと感じると思います。仕事上の習性で、いかにわかりやすく書くかということに気をつけていますので、何よりも自分がしっかり理解した上で書かないと、読んだ方の役に立つレビューにはならないと思います。

②レビューの投稿画面

――レビューを投稿する側から見て、気になる点があれば教えてください。

「ポイ活」をしている関係でアンケートはよく答えるのですが、他のアンケートでは、最初に質問に対する回答の選択肢がいくつかあって、ひとつを選ぶと次にその理由を記載するように促されることがあります。ITreviewで同じような形式ができるかわかりませんが、最初から自由回答で書くよりも、このような流れの方が書きやすいと思うことがあります。

――レビューを書くためのガイドのようなものがあるといいということですね。

そうですね。最初から製品のいい点を書いてくださいと漠然と言われても、パッと思い浮かばないこともありますので、回答を選択した後に、「それはどうしてですか」と聞かれた方が答えやすいです。あと、レビューの投稿欄は、一見すると、ある程度の知識がある人でないと投稿できないという印象を受けます。IT初心者などのユーザーの声も拾いやすくするためには、そのような項目を設けるのも有効だと思います。

――貴重なご意見ありがとうございます。今後もレビュアーの皆様に書きやすい環境づくりに努めていきます。

投稿 「わかりやすいレビューを書きたい」ポイントから意識が変わった番組制作ディレクター は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 病院のDX化を推進!ITが苦手なスタッフにも寄り添えるツール選びに活用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ぜひ今後のIT選定のためにもご一読ください。

3名体制の総務課でシステム周りを担当

――鈴木様の業務内容とポジションについて教えてください。

当院は介護医療院を併設している病院です。総務課に所属し、日中は患者様のご家族の対応や電話の取り次ぎなどをしています。総務課は3名体制で、他の2名がそれぞれ会計と人事労務を担当。私は、病棟からパソコンの操作方法に関する質問が出たら、現場に出向いて対応するといった総務というよりも庶務に近い業務が多いです。

上長に当たる主任が主に会計を担当していますので、病院のシステムなどに関しては、私が直接病院の事務長とやり取りしています。私は2020年の9月に入職しましたが、事務長も同時期に入りまして、それ以来、新しく始める取り組みなどについては、事務長とミーティングを重ねながらコンセンサスを取って進めてきています。

――病院の情シスのような役割も担当されているのですね。

はい。ただ、この領域の業務はやったことがありませんでした。販売職を経て5年ほど保険業界にいましたが、会社が用意したシステムに情報を入力する程度で、Excelなどで文書を作る機会はほとんどなかったので、ITに強いわけではありません。

当院も私が入った当時は会議室の予約を紙で管理していたり、委員会の議事録や毎月更新される組織の配置図を各部署に紙で配っていたりするなど、かなりアナログな部分が残っていました。総務が3人しかいないということもありますが、非効率的な部分を見直していけば、残業も減らせて誰もがハッピーになれると感じ、業務改革を推進するようになったのです。

LINE WORKSの導入で院内の情報共有と効率化を促進

――具体的にどのような業務でIT化を進められているか教えてください。

会議室の予約をGoogleカレンダーで見られるようにしたのが最初の取り組みでした。ITにはアレルギーを感じる方もいらっしゃると思うので、最初は紙でも見られるけどGoogleカレンダーでも予約状況は見られますよ、といった具合に並行稼働させていました。その後にLINE WORKSを導入しまして、今では会議室の予約はLINE WORKSの設備予約を使って管理しています。

他にも、コロナ禍になってからは患者様との面会が完全に禁止になったので、オンライン面会に切り替えたのですが、その予約状況をLINE WORKSのカレンダーで管理しています。以前は各部署分を総務でコピーして配っていた委員会等の議事録や配置図も、今はLINE WORKSの掲示板で共有するなど、配布物をなくせたことが一番効果の大きい効率化だったと思います。

議事録については、掲示板にアップしても気づかないことがありますので、アップしたらトークルームでも案内しています。また、全員が閲覧したかどうかの確認も必要ですので、議事録の書式を統一して閲覧のサイン欄を設け、所属長が全員の閲覧を確認して事務長に提出するという流れにしました。

――IT化にあたってどのような工夫をされたのでしょうか。

病棟のようにシフト制で24時間稼働している部署もありますし、急に運用が変わると混乱することが予想されました。ツールを導入して逆に業務が忙しくなってしまっては意味がないので、まずは事務方が使ってみようということで、半年くらいは総務や医事課など一部の部署だけで利用しました。設備予約もカレンダーも最初は見るだけでいいです、といったように、かなり段階を踏んで導入しています。

――LINE WORKSを導入した院内の反応や効果はどうだったのでしょうか。

デジタルに対するアレルギーのようなものは変わってきていると感じています。操作の質問に関しても導入当初は多かったのですが、時間が経つにつれて質問量は減っていますし、「紙でいいじゃないか」という声も少なくなりました。以前は忙しい業務の中で、配布物をどのクリアファイルに入れたかわからなくなるといったことが現場で起きていたようなのですが、LINE WORKSを利用するようになってからはそのようなことがなくなり、情報共有が非常に楽になりました。

目的は製品探しではなく情報収集。課題一覧から入ってレビューを読む

――ITreviewに最初に投稿していただいたのがLINE WORKSでした。ITreviewを知ったきっかけを教えてください。

当時、LINE WORKSから導入者向けにノウハウや導入事例がメールで送られてきていまして、その中でITreviewへのレビュー投稿が紹介されてて知りました。投稿するとインセンティブがあるということで、どのようなサービスなのかと軽く覗いてみたら、知らない製品がたくさんあるなと感じたのを覚えています。

当時はLINE WORKSを導入したばかりだったのですが、院内では他のサービスも試してみてはどうかという話もあって、類似製品の比較をしたいと思っていました。私はLINE WORKSを推していましたが、理由を説明するためにも根拠が必要でしたので、掲載されているレビューを読んで情報を収集しました。

――最終的にそのままLINE WORKSを使い続けられたのですね。

はい。以前は何でも内線で連絡するのが普通で、メールの利用ですら抵抗感がありました。職員の平均年齢も高いので、どの製品を導入するにしてもハードルは高いと思っていましたが、LINEであれば高齢者でも使っています。事務長ともかなり議論したのですが、LINE WORKSでメッセージを送るのはLINEと変わらないですよ、という切り口であれば浸透しやすいのではないかと考えました。

――ITreviewは製品を探すために使われているのでしょうか。

製品探しというよりも課題一覧から入って、関連する製品のレビューを読んで参考にすることが多いです。普段から院内で業務上の問題に関する声が聞こえてくると、具体的に内容を聞くようにしていまして、こういうことができれば解決できそうだという課題をアイディア備忘録として書き溜めています。時間ができたらITreviewでその課題に関するレビューを見るという感じですね。

ツール10選のようなまとめサイトを見ることもあるのですが、そういったサイトでは情報が偏っていて広告料をもらっていそうな印象を受けることもあります。ITreviewは食べログのようにユーザーの声を拾えるので非常に参考になります。まだITreviewを見て導入した製品はないのですが、関心のある課題のレビューは読み切るくらい読んでいます。

――比較表なども使われていますか。改善点があればぜひご指摘ください。

比較表は視覚的にわかりやすいとは思うのですが、自分はあまり使っていません。ITやDXに明るくないこともあるのですが、私にはまだ使いこなせないなと。課題から入ってレビューを読むのが自分には合っているようです。改善点というほどではないですが、レビュアーの業界や職種など、自分と同じ立場の方のレビューが容易に探せるようになればいいですね。レビューが非常に参考になった場合、そのレビュアーが他にどのような製品を使っているのだろうか、と興味が湧くことが多いです。

――鈴木様にはレビュアーとしても今まで約10件投稿していただいています。レビュアーの立場からITreviewの使い勝手についてご意見をお願いします。

スクロールしながら上から下にレビューを書いていくのは書きやすいですが、無償版なのか有償版なのか選択する位置がもっと上にあった方がいいと感じます。無償版のレビューを書いてきて、最後に改めて聞かれることに違和感があるので。感覚的ですが、最初に選択してからそのレビューを書く順番の方が、自然な流れで記載できてすっきり終われます。あと、レビューに関して最低文字数の制限がありますが、文字数を気にしてレビューを書いている方はほとんどいないと思うので、もっとハードルを上げてもいいと思います。

ITreviewは「学ぶ姿勢を醸成する場」になっている

――現在検討されている課題や導入を考えられている製品はありますか。

シフト作成を何とかしたいと考えています。病棟や栄養科は土日も含めて稼働していますが、シフトの作成は細かい調整が必要になるためノウハウのある人しかできません。これをある程度まで自動化できるようにしたいと考えて、情報を収集しています。中には業務時間中にはできずに持ち帰って作成している、という話も聞いたりしますので、その方たちの負担を少しでも減らすことが当面の課題です。

今のところはExcelで多少自動化できるように進めていますが、まだまだ課題に対して自分の知識やスキルが追いついていません。ITreviewを見ていると、似た立場の方の取り組みを知ることができるのでとても刺激になっていますし、個人としても少しずつステップアップしている実感があります。最近ではITreview Laboの記事も見て、ITに関する学びも得ています。サイト全体に関連する情報がまとまっていると、IT初心者でもなんとかなりそうな気がしてきますね。

投稿 病院のDX化を推進!ITが苦手なスタッフにも寄り添えるツール選びに活用 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 SaaS管理プラットフォーム「ITboard」 無償トライアル+レビュー投稿キャンペーン! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>ITreviewのレビュー数が10万件を突破したことを記念し、

アイティクラウドの新製品、「ITboard(アイティボード)」の無償トライアルを全企業に開放いたします(2か月間)。

さらに今なら、ITboardのレビュー掲載1件につき、Amazonギフト券2000円分をプレゼント!(先着50名様まで)

この機会に、ITboardをトライアルしてみて、レビューを投稿してみませんか?

キャンペーン参加方法

- 下記フォームに必要事項を記入し、送信する。

- ITboardを使ってみる。

アイティクラウドより届くメールに記載のアカウントIDとパスワードでITboardにログインし、トライアルを実施してください。

- レビューを書く。

ITboardを利用した感想をお寄せください。

その際、アイティクラウドより届くメールに記載のキャンペーンコードの入力をお忘れなく!

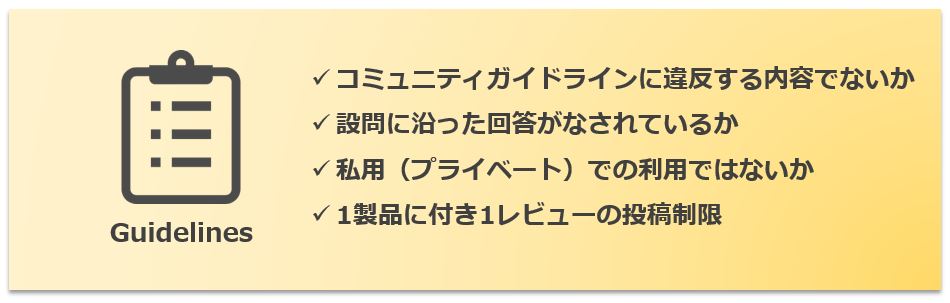

- レビューが審査される。

情報の公正性を保つため、コミュニティガイドラインをもとに掲載前に審査を行っています。

- レビューの掲載でAmazonギフト券をプレゼント!

本キャンペーンによる謝礼のお渡しは先着順となります。

キャンペーン概要

期間

2022年12月2日(金)~2022年12月31日(土)

内容

ITboardの無償トライアル利用+レビュー掲載でAmazonギフト券2000円分をプレゼント!

※先着50名様限定

※申込フォーム送信後に送付されるメールに記載のURLから、キャンペーンコードをご確認ください。

※投稿時には、キャンペーンコードを必ずご入力ください。

注意事項

【他サイト、 他レビューからの引用と思われるレビュー投稿に付きまして】

ITreviewでは該当製品を業務でご利用いただいた際に、 業務内で良いと感じたポイントなどをご自身のお言葉で、 使用体験とともにご記入いただいております。

しかし最近、 他サイトもしくはITreviewの他レビューの内容を引用または一部改変の上で投稿されているレビューが散見されます。

また、製品使用画面のキャプチャの投稿をお願いすることがございますが、 その際に他サイトで掲載されている画像を流用されるケースも把握しております。

このようなレビュー投稿につきましてはご自身の使用体験に基づいていないと判断し、 頂戴しているレビューは過去のもの含め全て不掲載とした上で、 それ以降のITreviewへのレビュー投稿をご遠慮いただいております。

上記ご了承のほど、 何卒よろしくお願い申し上げます。

- レビュー投稿の際には会員登録が必要になります。 会員登録は無料です。

- レビューが掲載された際の公開範囲は、投稿時に 「氏名/所属企業名を公開」 「所属企業名のみ公開」 「非公開」よりご選択いただくことができます。

- 一度承認・掲載されたレビューに関して、 内容や公開設定など投稿時の情報を変更してほしいといったご要望は一切お受けできません。ご了承ください。

- コミュニティガイドラインによる事前審査により掲載されないことがあります。

- 投稿者の関係する自社、 自グループ企業開発製品および、 競合製品へのレビューは掲載されません。

- 事務局による審査判断によりレビューが掲載されない場合はキャンペーン対象外となります。

- 登録・投稿者情報に間違いや偽りがある場合は、 レビューが掲載されてもキャンペーン対象外となります。

- 対象製品は、 法人向けソフトウェア、 クラウドサービス、 ハードウェアに限り、 個人向けは対象外となります。

- ITreview (IT レビュー) にレビューをご投稿いただけるのは、ご登録日からの1年間につき30件までとなります。

- すでにレビューを1年間につき30件以上投稿されている方、 及び本キャンペーンで5件以上投稿されている方は、 キャンペーン対象外となりますのでご了承ください。

- 本キャンペーンはアイティクラウド株式会社による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。 ITreview 事務局(https://www.itreview.jp/inquiry/new) までお願いいたします。

- Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com,Inc. またはその関連会社の商標です。

- 本キャンペーンは、諸事情により予告なく変更・中止する場合があります。

投稿 SaaS管理プラットフォーム「ITboard」 無償トライアル+レビュー投稿キャンペーン! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 【プレゼント企画】このレビューが役に立ちました!思い出のエピソードをお寄せください は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>「このレビューは他製品との比較があり製品選定で役に立った」「意外な使い方が記載されていて、活用のヒントが見つかった」など、これまでに見たレビューの中から以下の2つの観点でそれぞれご投稿ください。票が集まったレビューにはITreviewより表彰をさせていただきます。

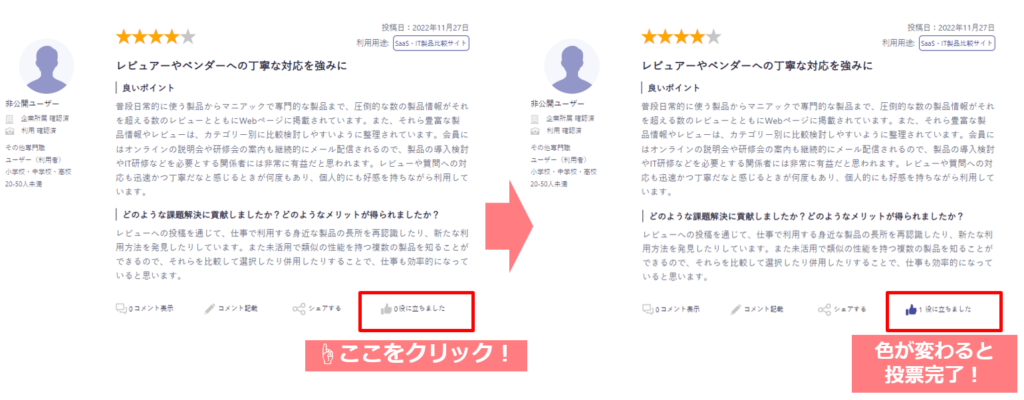

企画その1:あなたのレビューが役に立ちました!総選挙

掲載レビューの中で、あなた自身が「とても参考になった」「レビューがあって助かった!」と思えるレビューに「役に立ちました!」のボタンを押して投票してください!

投票数の多かったレビュー上位10レビューを、ベストレビューとして表彰させていただきます。

投票は何件まででもOK!ボタンはレビューの下部に表示されていますので、そちらをクリックして投票してください。ただし投票にはITreviewへのログインが必要なので、会員登録がまだの方は会員登録からお進みください!

TOP10に入ったレビュアー様へのプレゼント

1位:5,000円分のAmazonギフト券

2位:3,000円分のAmazonギフト券

3位:2,000円分のAmazonギフト券

4~10位:1,000円分のAmazonギフト券

企画その2:思い出レビューエピソード大賞

「このレビューでツールの使い方が劇的に変わった!」「このレビューを読んだきっかけでこの製品に出会うことができた!」など、今年あなたに影響を与えた思い出のレビューを、そのエピソードとともに投稿してください。

集まったエピソードの中から、ITreview運営事務局がピックアップして大賞を選ばせていただきます。

※エピソードをお寄せいただいた方にも抽選20名様にプレゼントを進呈いたします!

また、本企画は製品を提供しているベンダーのご応募もお待ちしております。「自分が開発した機能が評価されていて、製品開発の励みになった」「このレビューにより自社製品の改善ポイントが明確になった」などお待ちしております!

投稿は下記ボタンよりご投稿ください。

大賞受賞者と投稿者へのプレゼント

レビューエピソード大賞:10名 2,000円分のAmazonギフト券

エピソード投稿者: 1,000円分のAmazonギフト券(抽選で20名様)

「役に立ちました!総選挙」「思い出レビューエピソード大賞」キャンペーン概要

①あなたのレビューが役に立ちました!総選挙

これまでに掲載されたレビューの中で「役に立ちました」が押されているレビューの数の合計値が多いものから順に上位10レビューを表彰させていただきます。

募集期間:2022年12月1日(木)~11日(日)

結果発表:2022年12月19日(月)予定

注意点:「役に立ちました」レビューへの投票には無料の会員登録が必要です。役に立ったと思えるレビューであれば、お一人さま何件でも投票いただけます。

②思い出レビュー エピソード大賞

今年、あなたに影響を与えたレビューを具体的なエピソードとともにお寄せください。集まったエピソードの中から10件、思い出レビュー エピソード大賞として表彰させていただきます。

募集期間:2022年12月1日(木)~11日(日)

結果発表:2022年12月19日(月)予定

注意点:投票いただいたエピソードは、結果発表ページにてご紹介させていただきます。投票者名の公開/非公開についてはお選びいただけますのでご安心ください。

皆さまのご応募をお待ちしております!

投稿 【プレゼント企画】このレビューが役に立ちました!思い出のエピソードをお寄せください は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ITreview、レビュー数10万件突破。安心してレビューをご覧いただくための信頼性への取り組み は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>国内のB2B IT製品・サービスのレビューサイトにおいて、ITreviewのレビュー数は最大級に(※自社調べ)。またユーザーの数も増え続けており、時点で毎日100~150件のレビューが投稿され続けています。

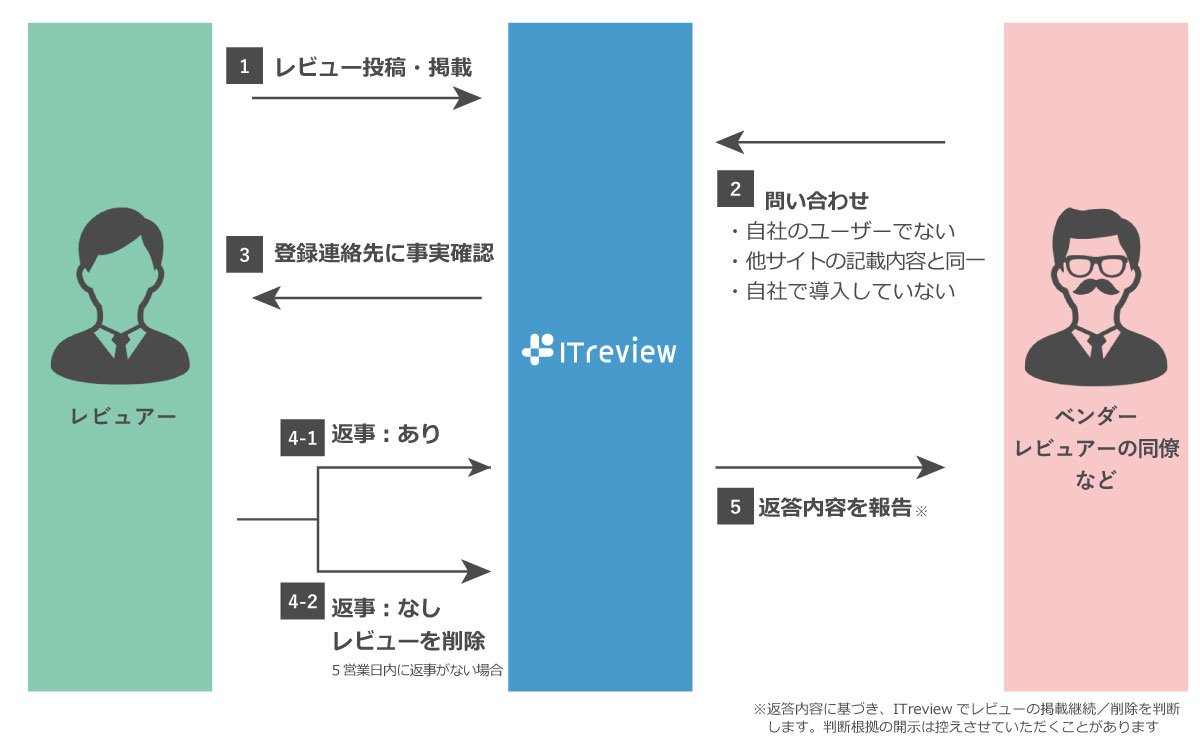

一方、ITreviewではレビューの掲載に必ず審査を行っており、どこよりも厳しいルールを設けて信頼性を高めるための取り組みを徹底しております。

本記事ではITreviewがどのようなポリシーで信頼性を高めるために取り組んできたか、をご紹介いたします。

ITreview、レビューにおける信頼性確保への取り組み

ITreviewでは「IT選びに、革新と確信を」をミッションに、企業のIT導入に関わる意思決定に中立的かつ透明性の高い「レビュー(口コミ)」という情報を提供すべく、2018年より運営を開始しました。

世の中は様々な情報が行き交う時代です。インターネットを通じて個人が自身の意見を多くの人に届けられる時代になりました。しかしその一方で、事実や調査に基づかない誤情報やフェイクニュースまでもが世の中に飛び交うようになりました。

それらを閲覧し参考する側にとってはその見極めが必要で、情報を収集するにも時間や労力がかかります。

B2B IT製品/サービスのレビューサイト「ITreview」では、IT選定がその後のビジネス成長に直結するからこそ、参考情報において誤情報やなりすましによる投稿が混入すべきでないというポリシーをもち、信頼できる情報を安心して御覧いただけるよう、掲載情報の審査を徹底しています。ここでは、ITreviewが行っている、レビューへの信頼性確保への取り組みについてご紹介します。

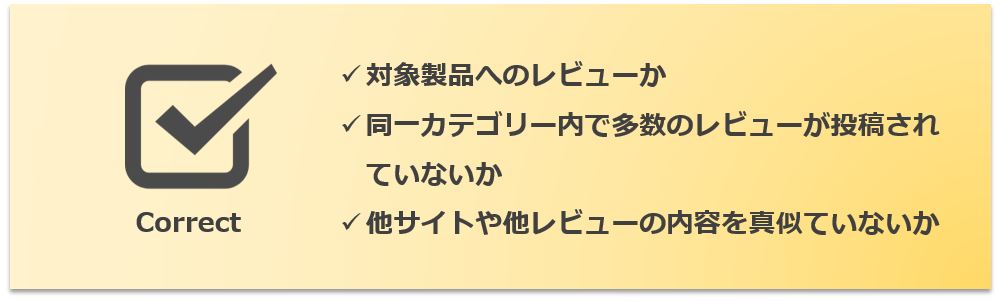

1.掲載レビューはすべて審査済み

所属確認が取れない、根拠のない誹謗中傷の投稿は掲載しません

ITreviewのレビューはビジネスの現場での本音を知るため、1件ずつコミュニティガイドラインに沿って審査をしています。

自由に投稿できないのか、と思われるかもしれません。ですが、ITreviewでは利用者様のレビューが、今現在IT選定に迷っている方を後押しするためのものです。そのため、好き嫌いだけが誇張されていたり、根拠のない誹謗中傷されていたりする場合は、申し訳ないと思いつつも差戻しを行い、その根拠を記載いただくようにご依頼しています。

これまで、ITreviewでは約10万件のレビューを掲載しておりますが、そのうち、約20%は再投稿依頼や非掲載をさせていただいています。この数は決して少なくなく、多くの方にご協力をいただきながら、信頼性の高いレビューのみが掲載されるように審査チームが全力を投球しながら行った結果です。

2.成りすましユーザーゼロへ!

匿名公開のレビューも、全件投稿者の所属確認済み。コピーコンテンツも1件ずつチェックを徹底しています

ITreviewでは投稿者情報の公開設定を「公開/企業名のみ公開/匿名」の3つから選択いただけますが、審査の過程では匿名の方も全て氏名とメールアドレス、企業所属の確認を行っております。

また成りすましによる投稿が起こらないよう、名刺や身分証の提示を求めたり、製品の利用証明を提出いただくケースもあります。

さらに、他サイトや既存レビューからのコピペがないかのチェックを徹底しております。

審査基準が厳しくなるに連れ、投稿のハードルが高くなってしまうのも事実ですが、その反面、審査を経て一定基準を満たしているレビューだからこそ、信頼性が高いとユーザーからも評価をいただいています。

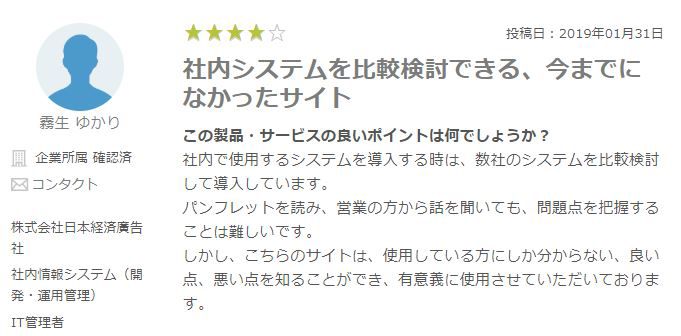

ITreviewのユーザーからいただいているお声を下記にまとめています。ぜひご覧ください。

自分と同じ立場の人のレビューが参考になる!マーケ兼DX推進担当のレビュー活用法

https://www.itreview.jp/blog/archives/10001

3.低評価のレビューもオープンに公開

リアルなネガティブレビューをご覧いただくことで、選定の安心材料にしていただけます

商品を購入する際、評価の低いレビューもチェックするのはもはや当たり前になっているのではないでしょうか?

ITreviewに掲載中のレビューの約2割が、平均満足度より低いレビューです。製品を応援するレビューだけでなく、実際の評価を忖度なく投稿いただくことで「選定者のためになる!」と思ってくれるユーザーが、正直に投稿してくれています。

また、実際にネガティブレビューをもらった製品ベンダーがその声を参考に製品改善に生かしているのも事実。こうやってリアルユーザーによるレビューによるフィードバックが、製品改善につながり、より良い製品・サービスとなり返ってくるのもレビュープラットフォームであるITreviewが果たす役割の1つです。

製品ベンダーが、レビューをどのように製品改善に利用しているかをご紹介している記事もありますので是非ご覧ください。

顧客の成功に徹底コミットする「商品改善」や「カスタマーサポート」は顧客の声なしには成立しない

https://vendor.itreview.jp/archives/7318

4.中立・公平性なロジックによる評価点でどこよりも信頼できるレビューサイトへ

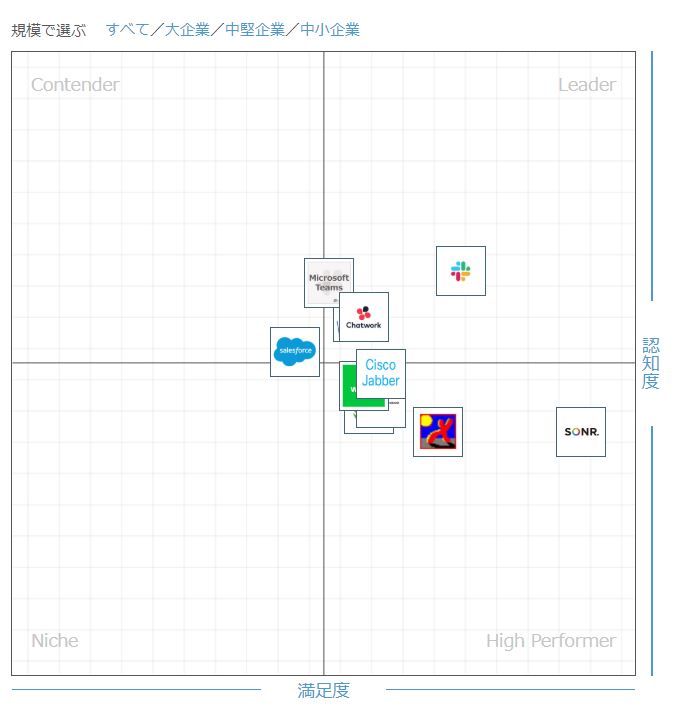

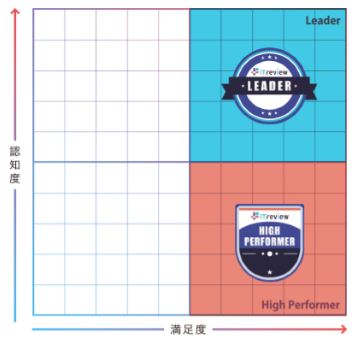

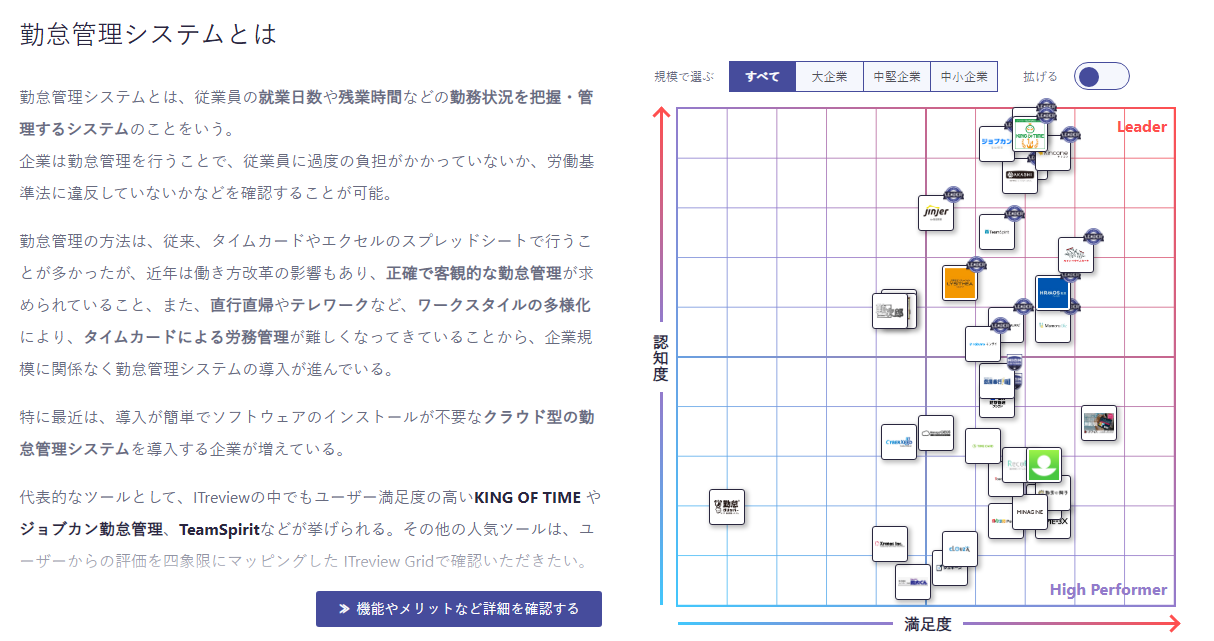

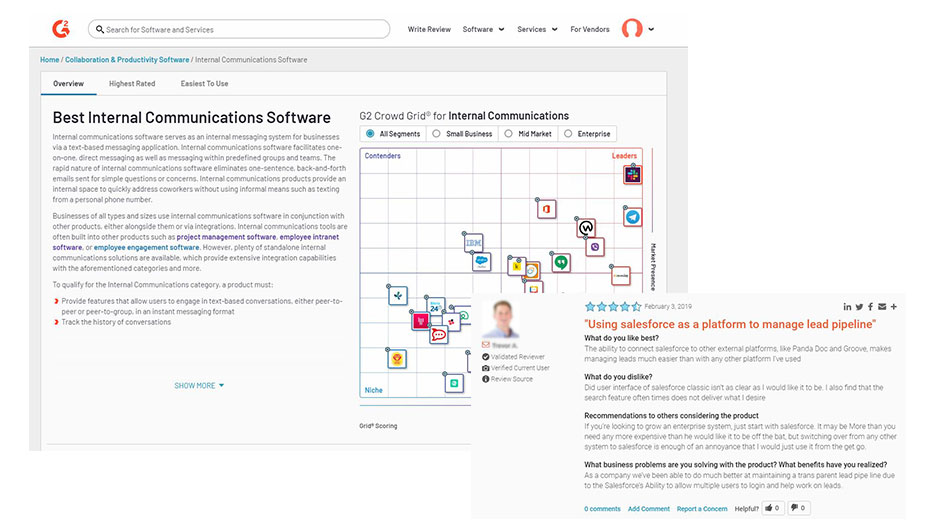

ITreviewでは皆様からのレビューを活用して製品がどのようなポジションにいるのかが一目で分かるITreview Grid(ITレビューグリッド)を公開しています。

掲載している全てのカテゴリー別に公開しており、レビューの評価点から算出した「満足度」と、レビュー数や市場の検索ボリュームを掛け合わせ算出した「認知度」の2軸でマッピングし、企業規模ごとに評価も切り替えて参照いただけます。

本Gridは製品の違いによる特殊な加点等はなく、中立公正的なロジックで全てのカテゴリーに同様に反映。このポジショニングをもとに、満足度の高い製品に「High Performer」を、満足度と認知度双方が高い製品に「Leader」のバッジをそれぞれ付与しています。このように公正で明確な基準による評価やバッジを選定情報の1つとして参考にいただき、IT選びをいただけますと幸いです。

このように、サービスの開始から信頼性への審査を徹底してきた我々ですが、ITreviewを利用して製品選定ができた!投稿のハードルは高いからこそ信頼できる、といった声をもらっているのも事実です。

実際にITreviewというサービスに対してもレビュー投稿をいただけますので、ぜひ我々のサービス運営・改善に向けて率直なご意見をご投稿いただけますと幸いです。

レビュー投稿の際には、ぜひキャンペーンも活用しながらレビュー投稿してみてくださいね。

投稿 ITreview、レビュー数10万件突破。安心してレビューをご覧いただくための信頼性への取り組み は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 レビュアーの企業規模や課題に共通点を探す。ベテランエンジニアのレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>IT製品を導入する際は比較検討の上、必ず自分で使ってみる

―田村様の業務内容とポジションについて教えてください。

当社の事業内容は、いろいろなベンダーから受注した業務システムの設計・開発をメインとしています。私自身はシステムエンジニアでこの業界には30年以上携わっており、今は部門の責任者(部長職)をしています。私自身は設計開発業務を行うことに加えて、ここ5-6年は顧客のシステム部門の現場責任者という立場で参加し、新しいシステム導入のための外部業者との折衝や社内の要件定義などのコンサルティング業務も行っています。

―IT製品を選定する際の流れや重要視していることを教えてください。

システムを導入する際は、まずはネットで情報を検索、収集しています。ベンダーの販売サイトはもちろん見ますが、不足している機能などの記載は当たり障りのないことが多く、また製品のアピールポイントしか書かれていないことが多いので、実際に導入されている企業の評判や使い勝手という生の声を調べて比較検討しています。最近の製品は試用期間のあるものが多いので、必ず自分で使ってみて導入可否の判断をするようにしています。

社内のシステムを導入する際もお客様のシステムを導入する際も選定の過程は変わりません。コンサルティング業務でお客様先にシステムを導入する際も、システムの紹介業者や中間業者ではありませんので、基本的にはまず自分で使ってみてよければお勧めしています。

レビューの使い方は、企業規模別にユーザーの「生の声」を見る

―ITreviewを使い始めた経緯を教えてください。

確か2-3年前に勤怠管理関連のシステムを調べた時だったかなと思います。ITreviewを指名してアクセスしたのではなく、検索サイトで検索した結果から情報を深追いして行き着いた先の1つがITreviewでした。

勤怠管理に関しては、以前は社内で独自に作っていたシステムがありましたが、制度改正が非常に多く社内システムでは対応が追いつかなくなってきたため、外部サービスの利用を検討することになりました。給与計算や勤怠管理のシステムは、機能が一体化されているもの、個別の機能がサービスとなっているものなど様々なので、どれがいいのかを調べるためにITreviewを見たのだと思います。

―具体的にITreviewをどのように使われていますか。

ITreviewは単に製品の情報が掲載されているだけではなく、複数の製品を検討する際に自分が見たい観点で横並びにして比較する際に使用しています。1つのサイトにまとめて載っていることは、ネットであちこち見る必要がないので大きなメリットですね。

会社で利用するシステムには勤怠管理やワークフローのようにサービスとしてパッケージングされた業務システムと、データベースや表計算、エディターのようにツールとして使うものがありますが、前者は企業規模によって導入する対象が変わってくるのでその点を把握するためにレビューを見ています。

たとえば、1万人規模の会社で評価されている製品の情報を見ても、数十人規模の会社にとってはあまり評価できないケースもありますので、実際に使っている会社の規模をベースにして評価を見られるのは実に有意義です。使っている方の「生の声」を見ると導入した際の実感が沸きますので、自分と状況が近いであろう投稿者のレビューはよく読んでいます。

引用:https://www.itreview.jp/categories/attendance-management?company_size=1

ITreviewは、IT製品の本格調査前の「入り口」

―レビューの信頼度についてはどう感じられていますか。

レビューはあくまで投稿者の意見であり、レビューだけで自分たちに合うかどうかはわかりませんので、正直なところ信頼度や正確性はあまり重要視していません。たとえば、求めている用途とは違うことがレビューに書かれていれば検討対象から外すといったように、取捨選択する判断材料としています。最終的には試用期間に自分で使ってみて導入可否を決定していますので、ITreviewはその製品をどこまで本格的に調べるかどうかの入り口として使用しています。

―ご自身でも2年間で30以上のレビューを投稿していただいています。レビューの内容も非常にわかりやすく書かれていますが、投稿のきっかけを教えてください。

レビューキャンペーンの案内メールがきた際に、これまでの経験をテキストに起こすことでインセンティブが貰えると知ったことがきかっけでした。職種柄、これまで多くの製品を利用してきていますし、実際に使った製品について書いているので、それほど時間もかからず投稿できています。

仕事の隙間時間を使って書いているので、あまり気にしていなかったのですが、結構な本数を書いていたんですね。

―「経営層に説明する際にも利用している」とレビューに記載していただきありがたい限りです。

経営層への説明資料に第三者の評価を添えると、私の意見の裏付けとなり客観性を持たせられます。複数の観点、他の会社での導入実績などがあることで説得力が増すことも多いと思います。製品によって機能や費用は当然異なるので、投稿者による評価点自体は気にしていませんが、経営層に説明するためにその製品を導入するメリットは何なのか、自分自身が納得して説明するための材料としてレビューを利用しています。

▽実際に投稿いただいたレビュー

システムと手作業の「境界線」を把握できることが理想

―改めてITreviewで良いと感じる点を教えてください。

製品に対する企業規模に応じた評価があり、それを並べて比較できる点がいいと感じています。用途、金額などのユーザーの要件や企業規模に応じて製品の評価は当然変わってきますが、それらの条件を絞って並べることで評価の傾向が見えてきますので、導入を検討する際の目安にすることができています。

―改善してほしいと感じる点はありますか。また、利用した際、掲載されている情報量は適当でしたでしょうか。

改善してほしい点をあえて言うなら、ページ内で別のタブを開くと毎回画面の先頭に戻ってしまう点です。Webサイトの問題なので改善が難しいことは理解していますが、元のタブに戻ったときに縦の位置も元に戻ればより使いやすいです。また、レビューを投稿する立場で言えば、投稿時に製品画像をアップするように促されますが、画像に利用者情報や設定情報など出しにくい情報が含まれていると、投稿を躊躇する場合もあるのではないかと思います。

情報量に関しては、元々ネットで情報を集める際は、一か所だけですべてを得られるとは考えていませんので不満はないです。ただ、見出しを斜め読みしながら必要な情報を取捨選択していくので、情報量は多い方が好みですね。

―田村様のようにITリテラシーが高いユーザーにとって、こういった機能や情報があればもっといいと考えられるものはありますか。

一般的な製品紹介ではできることしか書かれていませんが、システムを導入する場合、システム単独ではなく手作業を含めて業務が実現するので、たとえば「高額なある製品ではマクロを組めば手作業を減らせる」といったような、システム単独でどこまでできるのか明確にわかる情報があることが望ましいです。抽象的な言い方になりますが、「ここまではシステムでできるがここからは手作業になる」という境界線がどこにあるのか事前に知ることができれば、導入して失敗するケースを減らすことができるのではないでしょうか。

投稿 レビュアーの企業規模や課題に共通点を探す。ベテランエンジニアのレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 自分と同じ立場の人のレビューが参考になる!マーケ兼DX推進担当のレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>IT製品の選定は「社内で使ってもらえるか」が最重要

―渡邊様の業務内容とポジションについて教えてください。

デジタルマーケティングをメインに、社内のDX推進を兼務で担当しています。コロナ禍で世の中の在り方が変わってきたこともあり、この2、3年で本格的に社内全体のDX化を推進しています。3名のチームで対応しており、ツール導入の際は企画、導入、初期設定まですべて自分たちで行っています。責任者として私が役員に対するプレゼンも行っています。

ー以前からIT製品や業界に強かったのでしょうか。

そんなことはありません。当社の従業員は40代後半から50代後半が多く、デジタルに強い人間はいませんでした。私は土木のCAD設計をしていたため、パソコンやシステムに強いだろうと見られてアサインされました。私自身、特にデジタル化に関して知識があったわけではないので、いろいろと勉強しながら進めていますよ。

―IT製品を選定する際の流れや重要視していることを教えてください。

私たちの方から各部門に顕在化している課題についてヒアリングして、ツール導入などを提案しています。その際に、社内の課題に焦点を絞り、使いやすさを重視しています。何でもできる業界トップの製品を入れても、使いこなせずに運用面で失敗しては意味がありません。

最初はデジタルに慣れてもらうためにグループウェアを導入し、社内報をグループウェア上にあげてデジタル化するところから始めました。「デジタルでこういうことができるんだ」、とわかってもらえる状態を作ることに専念しました。

リアルの展示会に行くよりも、ネットで効率的に製品を選定できるかが始まり

―ITreviewを使い始めた経緯を教えてください。

数年前までは展示会に行って情報を得るしかないと思い込んでいて、実際に東京の展示会に何度か行きました。会場でカタログと名刺をもらっては、会社に持ち帰って検討をする。正直なところ、濃い情報を得られるわけではないので、このためだけに出張は結構手間だなと感じていました。

コロナ禍になってからはそうもいかなくなり、ネットを活用して製品選定をすることに注力。「グループウェア」についてネットで調べている際にITreviewを見つけました。展示会に行かなくても導入候補となる製品を容易に比較できると感じて今日まで使っています。

引用:https://www.itreview.jp/categories/groupware/compares/cybozu-office_vs_garoon_vs_notepm_vs_rakumo?sort=cybozu-office,notepm,garoon,rakumo

―グループウェアを導入するに至った課題はどのようなものだったのでしょうか。

当時、社内ではメール以外にGoogleカレンダーやLINE、Chatworkなどを使っていましたが、情報がバラバラになってしまい、「あの会話は何でしてたっけ?」ということがたびたび起きていました。また、この5年くらいで全国に営業所を出し始めており、社内の基幹システムのサーバー上で情報を共有していたので、出先の社員はVPNでつないで情報にアクセスしていました。いろいろなツールを見て情報を探していたので、社内の情報共有をクラウドに一本化したいと考えるようになりました。

―具体的にITreviewをどのように使われましたか。

まずどのような製品があるのかを知るために使いました。当時はMicrosoft 365とサイボウズしか知りませんでしたが、他にどのような製品があるのかをITreviewで確認しました。それまでは展示会に行って、ひとつひとつ話を聞いて、候補を絞って打ち合わせをする、といったことをしていて、それで自社に合わないとわかるとそれまでかけた時間が無駄になっていましたが、ITreviewの比較機能を使って絞り込んだ方が圧倒的に効率がいいと気づきました。

最終的にはサイボウズを導入しましたが、その際もITreviewのユーザーの「生の声」が参考になりました。社内には、海外製品は横文字が使われていてとっつきにくいという声があり、その点、サイボウズは見た目がポップで使いやすさも優れていると感じましたが、その辺りの雰囲気もITreviewのレビューを見て確認できました。結果的に導入もスムーズに進めることができたと思っています。

自分と同じ立場の人の導入体験を知ることができるのが最大のメリット

―グループウェアの導入以降もITreviewを使用されているのでしょうか。

はい。業務に課題を感じたときにはITreviewを見ています。実際に自分でレビューを投稿するようになってからわかったことですが、ITreviewでは投稿する際に使用しているIT製品の画像のアップを求められます。だから、実際に使っている人しか投稿していない、レビューの信頼性が他よりも高いと感じました。他の類似サイトも使用したことがありますが、今はITreviewしか見ていません。ITreviewでIT製品を比較して当たりをつけてから、それぞれのメーカーのページを見に行っています。

―ITreviewでよく使う機能やページはありますか。

ITreviewでは、やはりレビューをよく読みます。製品カタログと違い、製品のデメリットも含めて本当に知りたいことをレビューから得られるからです。自分と同じ立場の人がどのような課題を持っていてどうやってそれを解決できたのか、ITreviewではそれがわかるのが一番ありがたいです。レビューを見る際は、評価を高くつけているものと低くつけているものの両方を見るようにしています。低い評価をつけている方は、その製品の課題について書かれている場合が多いので非常に参考になります。

また、導入を進める際の社内の説得材料として、以前は自分でプレゼン資料を作っていましたが、今ではITreviewの比較表を印刷するだけということもあります。比較表をすべて見たくて会員登録もしました。

―実際に使用されていて改善が望ましいと感じる点はありますか。

基本的に素晴らしいツールだと感じていますが、欲を言えば、課題からツールを探す際にフリーワードで探せるといいと思います。あとは、たとえばCMS、SEO、RPAなど業界用語の知識がない場合には、製品を探す際に毎回調べないといけないので、まったく知識がない人でも利用できるような用語の補助機能があるといいですね。

レビューを書くことで同じ立場の人の力になりたい

―他にITreviewを活用した導入事例があれば教えてください。

MAツールのSATORIを導入した際にITreviewを使用しました。イベントでMAツールの存在を知り、「こんなことができるのか」と衝撃を受けたのですが、他にも同様の製品がないかと思ってITreviewで確認しました。MAツールについては何も知らなかったので、ITreviewの満足度と認知度のグラフ(編注:ITreview Grid)を見て、高いものから順にレビューを見ていきました。SATORIに関しては、国内産ならでは強みについて記載されているレビューがあり、これなら自社でも使えそうだと感じました。

それまではWebサイトのアクセス解析結果を見て、アクセス数と問い合わせ件数を増やすことだけに取り組んでいましたが、顧客数は頭打ちの状態でしたので、さらに顧客を増やすために何かしなければいけないと感じていました。SATORIを運用し始めて、今は見込み客のリストがどのくらいできるのか把握できたところです。次の課題は営業と連携してアプローチしていくことで、来期の年度計画にも組み込まれるなど、社内からの期待も高まっています。

▽実際に投稿いただいたレビュー

―渡邊様には多くのレビューを投稿いただいています。続けられるモチベーションはなんでしょうか。

初めて書いたのはキャンペーンがきっかけでした。最初はインセンティブを目的にしていましたが、今では向き合い方が変わりました。MAツールの導入でもそうだったように、自分がレビューを読んでいて非常にためになったので、今度は同じ立場の人の力になりたいと思って書いています。自分の書いたレビューの表示回数が表示されるので、それも投稿のモチベーションになっていますね。

投稿 自分と同じ立場の人のレビューが参考になる!マーケ兼DX推進担当のレビュー活用法 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ITreview会員向けリサーチサービスをリリース、IT関心度の高いユーザーへマーケットリサーチが可能に は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本サービスのリリースに先駆け、「ワークフロー総研」(運営:株式会社エイトレッド)による「ワークフローシステムの導入」に関する調査を実施しましたので、その内容をお知らせいたします。

◆ITreviewリサーチについて

ITreviewには現在B2B向けSaaS、ソフトウェアおよびハードウェアが約4,800製品、関連レビューが64,000件掲載されており、それらの製品を活用しレビューをご投稿いただく会員や、これら製品の選定に携わるIT製品への関心度の高い会員を有しています。

ITreviewリサーチは、このようなIT感度の高いユーザーに向けアンケート調査を実施することで、マーケットリサーチや商品企画等にご活用いたくことを目的としたサービスです。設問は調査目的に合わせ設計いただけます。

また、本サービスはITreviewに製品をご掲載中の企業様はもちろん、それ以外の企業様にもご利用いただけます。会員の属性やサービスの概要については下記までご連絡ください。

ITreviewリサーチお問合せ

sales-team@itcrowd.co.jp

◆ITreviewリサーチをご利用いただいた株式会社エイトレッド様の取り組みについて

この度、株式会社エイトレッドが運営する「ワークフロー総研」にて「ワークフローシステムの導入」に関する調査をITreview会員に対して実施いたしました。同社は他社のマーケティングリサーチでは得ることが難しい、IT感度の高いユーザーによる回答データの取得を目指されました。以下、本調査の目的と結果について株式会社エイトレッドよりいただいた内容を一部抜粋してご紹介いたします。

◆アンケート調査概要、調査結果(エイトレッド様より)

今回得られた回答者属性は、役職は課長クラス以上が全体の42%を占め、意思決定に関与する担当者の声が十分に集まる結果となりました。職種はITreview会員ということもあり、普段からIT製品の情報収集に関わる「情報システム関連」の割合が多くなりましたが、それ以外の職種についても平均的に回答を集めることができました。

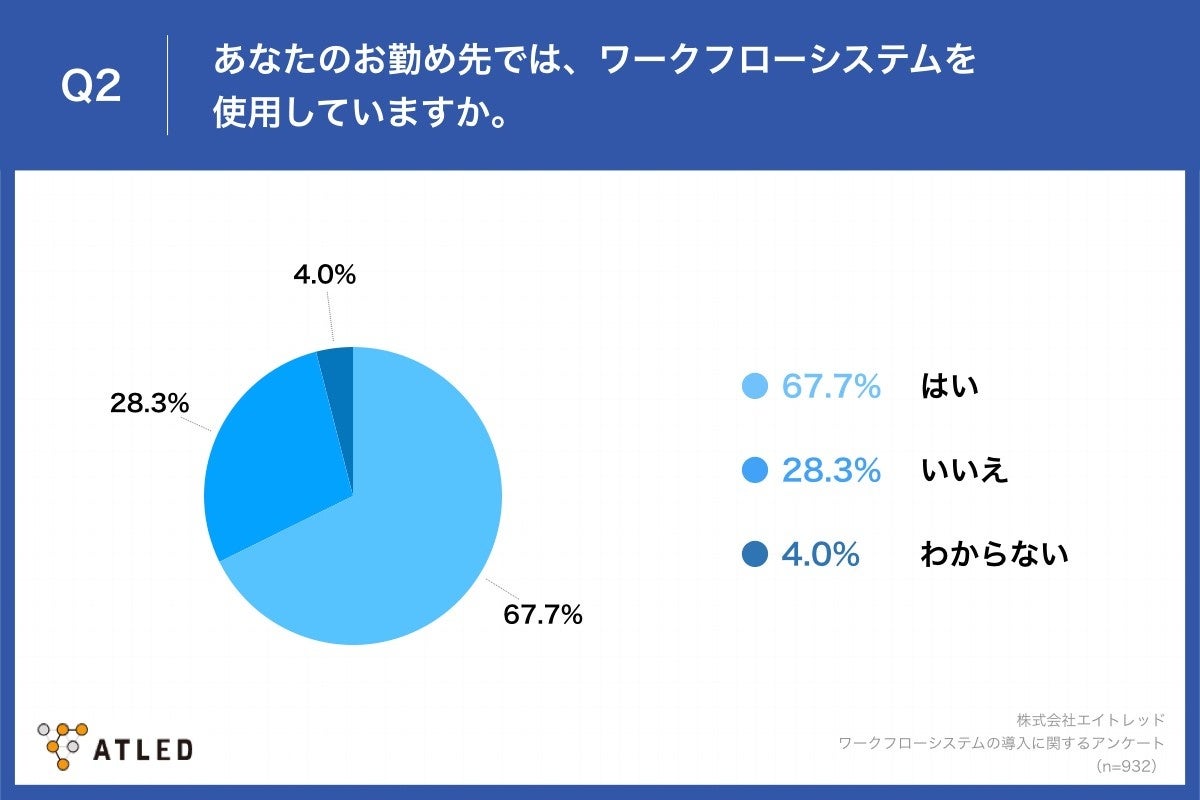

また、今回の調査において「ワークフローシステム」がどのようなものか認知している割合が76.2%、勤め先で実際に使用している割合が67.7%と、業界知見の高いユーザーの声を集めることができ、その他、自由回答欄を設けた設問に対しても具体的な回答が記入される割合が高く、アンケート回答への意識の高さも伺えました。

■約7割の企業が「ワークフローシステム」を導入済み

「Q2.あなたのお勤め先では、ワークフローシステムを使用していますか。」と質問したところ、「はい」が67.7%、「いいえ」が28.3%という回答となりました。

・はい:67.7%

・いいえ:28.3%

・わからない:4.0%

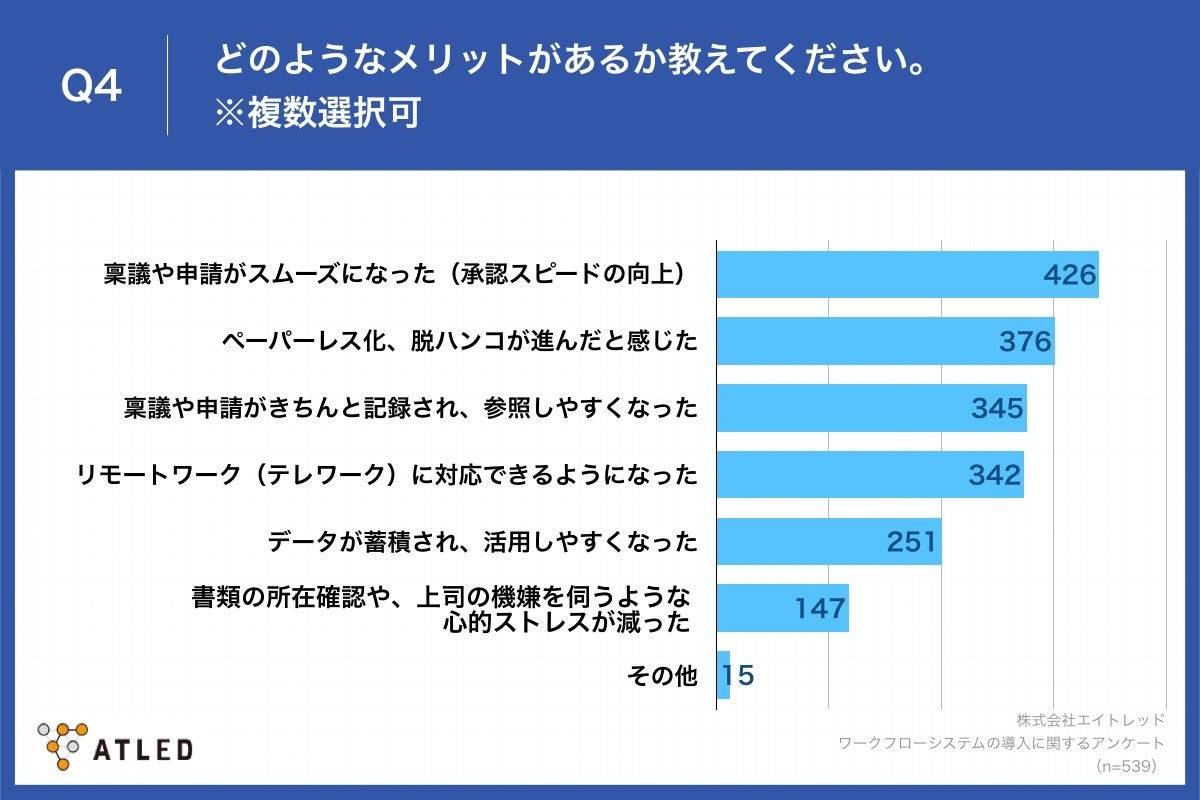

■ワークフローツールのメリットを感じる企業では、具体的な回答として「稟議や申請がスムーズになった(承認スピードの向上)」が426票で最多

「Q4.どのようなメリットがあるか教えてください。※複数選択可」と質問したところ、「稟議や申請がスムーズになった(承認スピードの向上)」が426票、「ペーパーレス化、脱ハンコが進んだと感じた」が376票という回答となりました。

・稟議や申請がスムーズになった(承認スピードの向上):426票

・ペーパーレス化、脱ハンコが進んだと感じた:376票

・稟議や申請がきちんと記録され、参照しやすくなった:345票

・リモートワーク(テレワーク)に対応できるようになった:342票

・データが蓄積され、活用しやすくなった:251票

・書類の所在確認や、上司の機嫌を伺うような心的ストレスが減った:147票

・その他:15票

ー引き継ぎがしやすくなった

ー自動的に進むので次に何をすれば良いのか気にする必要が無くなった

ー集計・管理がしやすい

ー稟議書と見積・関連資料を印刷、ホチキス止めして回覧していた手間が一気に解消された

ーどこに何の申請をしたらよいか、見る場所が一つになったことで便利になった

ー他部署に業務改善を提案するための良い材料になった

ー不正防止に役立った

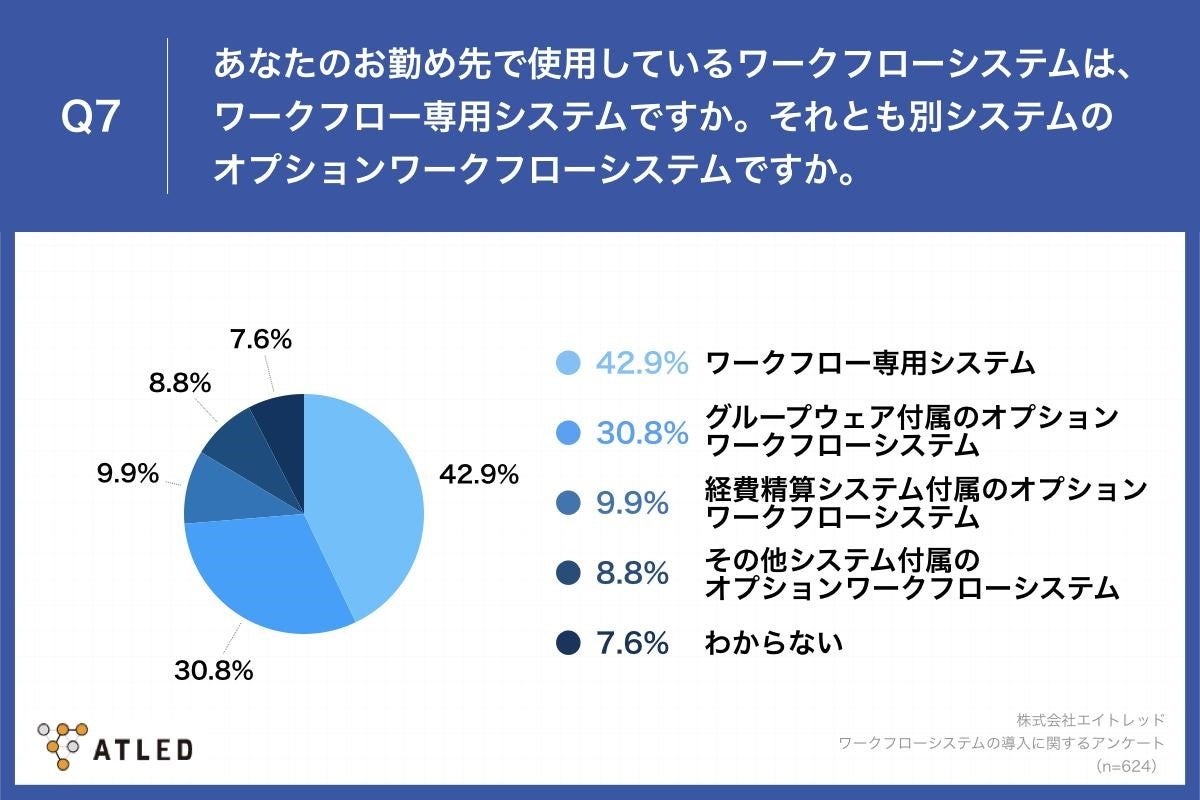

■4割以上が、付属システムではなく「ワークフロー専用システム」を使用

「Q7.あなたのお勤め先で使用しているワークフローシステムは、ワークフロー専用システムですか。それとも別システムのオプションワークフローシステムですか。」と質問したところ、「ワークフロー専用システム」が42.9%、「グループウェア付属のオプションワークフローシステム」が30.8%という回答となりました。

・ワークフロー専用システム:42.9%

・グループウェア付属のオプションワークフローシステム:30.8%

・経費精算システム付属のオプションワークフローシステム:9.9%

・その他システム付属のオプションワークフローシステム:8.8%

・わからない:7.6%

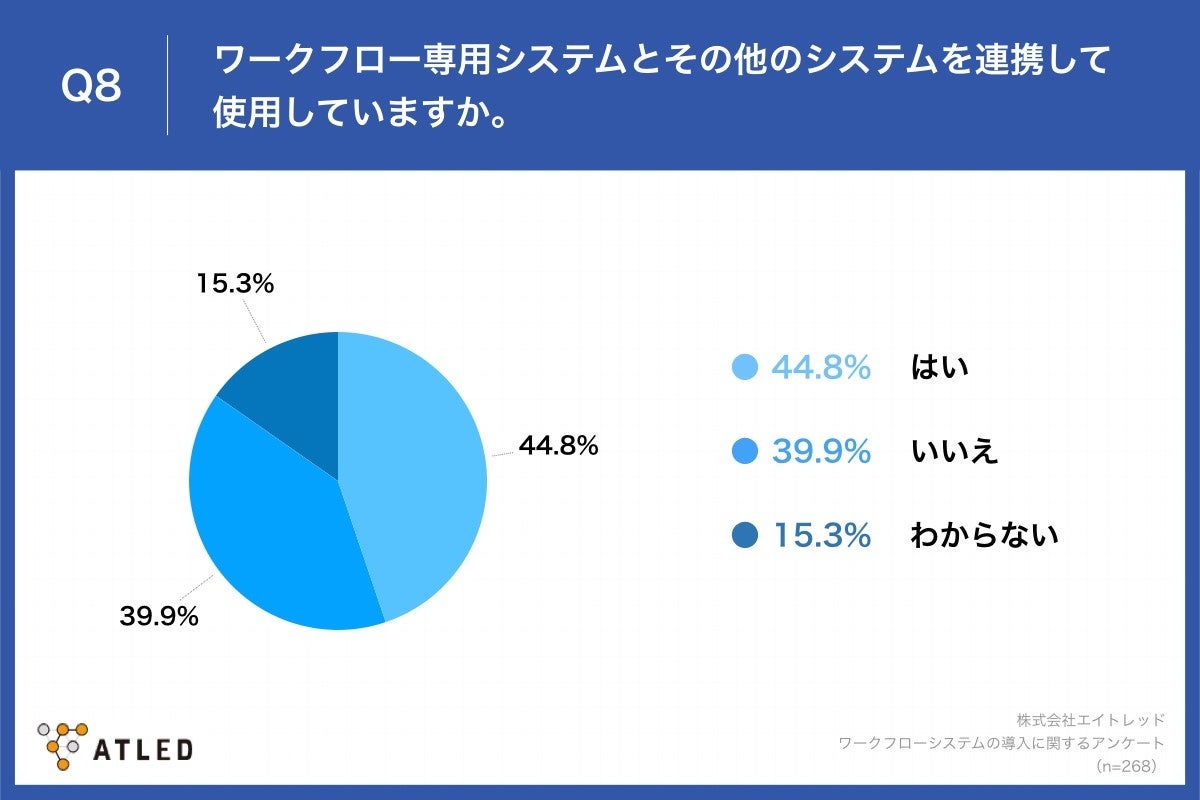

■約5割の企業が「ワークフロー専用システム」を他のシステムと連携して使用

「Q8.ワークフロー専用システムとその他のシステムを連携して使用していますか。」と質問したところ、「はい」が44.8%、「いいえ」が39.9%という回答となりました。

・はい:44.8%

・いいえ:39.9%

・わからない:15.3%

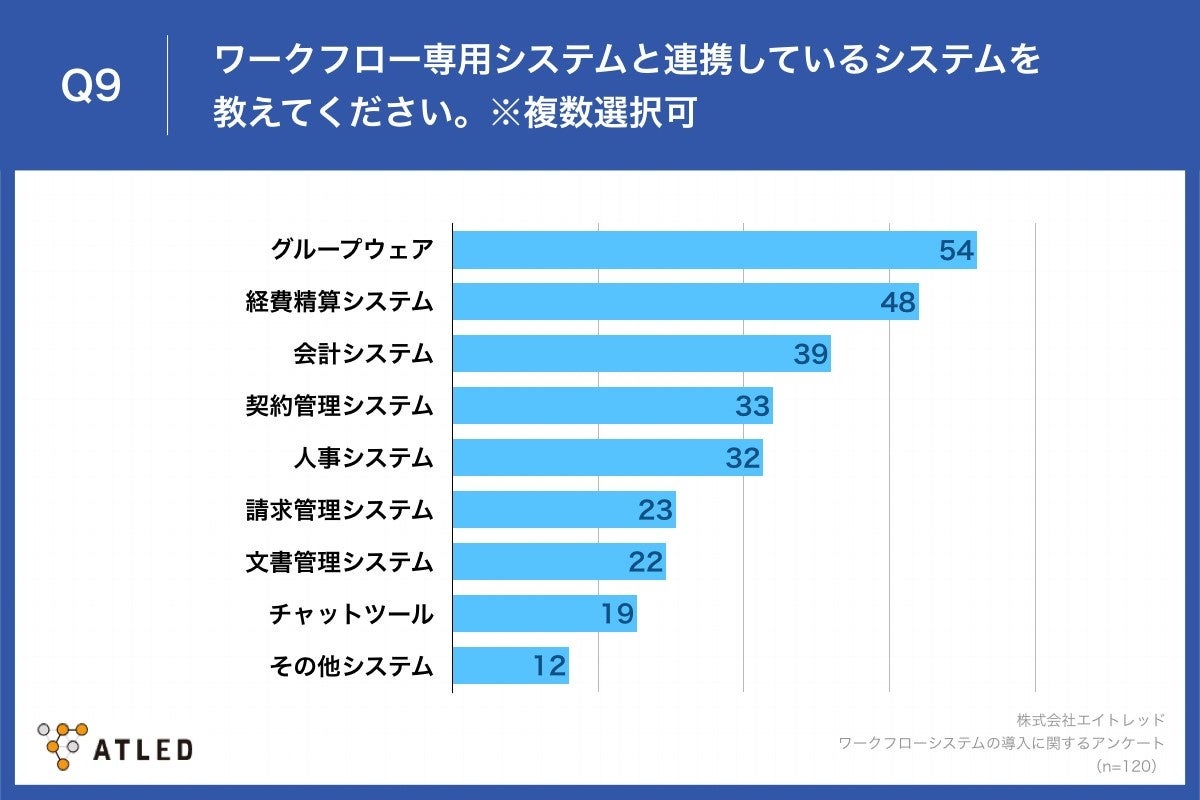

■ワークフロー専用システムと連携しているシステム、第1位「グループウェア」(54票)

「Q9.ワークフロー専用システムと連携しているシステムを教えてください。※複数選択可」と質問したところ、「グループウェア」が54票、「経費精算システム」が48票という回答となりました。

・グループウェア:54票

・経費精算システム:48票

・会計システム:39票

・契約管理システム:33票

・人事システム:32票

・請求管理システム:23票

・文書管理システム:22票

・チャットツール:19票

・その他システム:12票

―基幹システム

―セキュアブラウザ

―給与システム

―ファイルサーバ、メール

―生産管理システム

―発注システム

―顧客管理システム

―自社イントラ

―社内で作成したプログラム など

これ以外にも、ワークフロー総研ではアンケートの詳細データを公開されています。利用中のワークフローシステム活用度合いやその課題、オプションサービス利用の課題、ワークフロー未利用企業の申請方法などがご紹介されております。

ぜひ下記よりご覧ください。

ワークフロー総研 「ワークフローシステムの導入」に関するアンケート

https://www.atled.jp/wfl/article/26409/

【調査概要】

調査概要:「ワークフローシステムの導入」に関するアンケート

調査方法:インターネット調査

調査期間:2021年12月3日~同年12月16日

有効回答:ITreview会員936名

本サービスの活用について詳細を聞きたい企業様は、下記までご連絡ください。

ITreviewリサーチお問合せ

sales-team@itcrowd.co.jp

【株式会社エイトレッドについて】

エイトレッドは、稟議書や総務・人事諸届、経費精算などの社内申請手続きを行うワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」「X-point (エクスポイント)」及び、ワークフロークラウド「X-point Cloud(エクスポイントクラウド)」を開発、全国の販売パートナーを通じて3,500社を超える企業・官公庁・教育機関などに導入されています。

【ITreviewについて】

ITreviewとは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビューサイトです。製品検討者においてはユーザーにより投稿されたレビューや製品情報の閲覧ができ、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーにおいては、自身が活用する製品評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用にまつわるナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約400のカテゴリー、約4,800製品とそれらに関するレビューを約6.4万件掲載しています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

【アイティクラウド株式会社について】

アイティクラウド株式会社は、IT製品のレビューメディア事業展開を目的とし、2018年4月に設立しました。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”の集まる場である「ITreview」を同年10月に開設。リアルユーザーの製品レビューを収集・掲載することで、IT選定の透明性を高め、迅速で自信に溢れた意思決定のできる世界の実現を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/

投稿 ITreview会員向けリサーチサービスをリリース、IT関心度の高いユーザーへマーケットリサーチが可能に は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 最大100万円のチャンス!チームでレビューを書いて追加報酬をもらおう! は ITreview Labo に最初に表示されました。

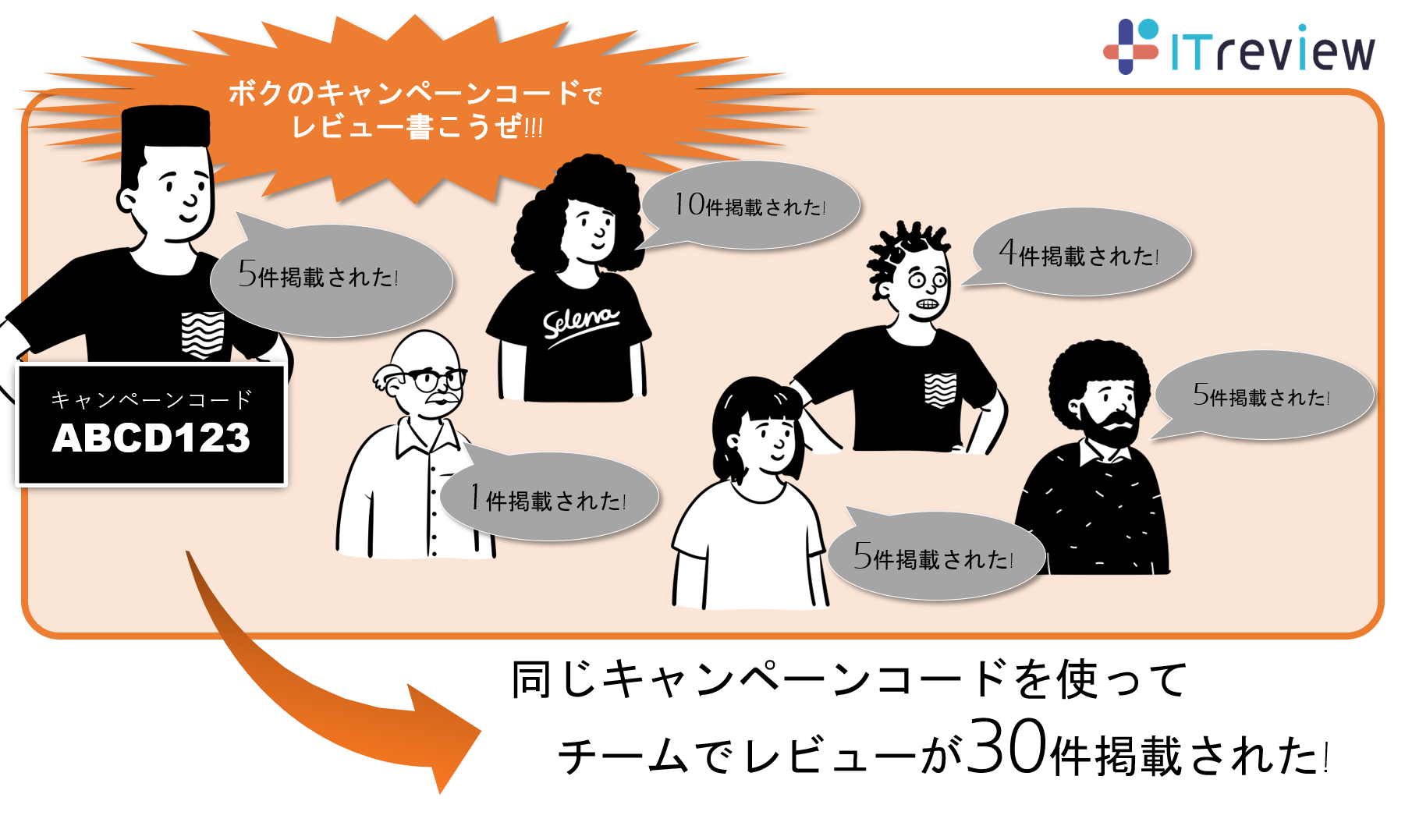

]]>この度、初の取り組みとして、会員様の同僚やご友人をITreviewにご招待いただけるキャンペーンコードをご用意いたしましたのでお知らせいたします。

3月18日(金)に、会員様1人1人に特別なキャンペーンコードをメールでご案内しております。該当のメールに記載されているキャンペーンコードを同僚やご友人の方にご案内いただき、ITreviewでレビュー投稿をご依頼ください。あなたのコードを利用して投稿・掲載された件数の総数に応じ、最大100万円分の追加報酬がゲットできるチャンスです!!

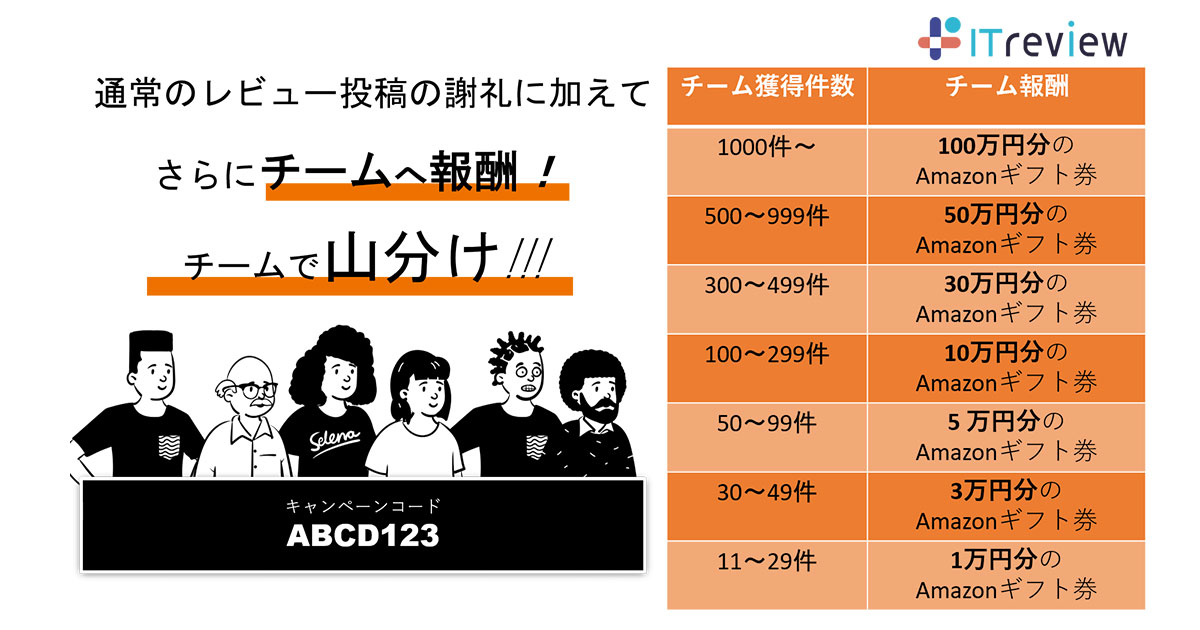

キャンペーン内容

あなたのキャンペーンコードを使ってレビューを投稿し、掲載されたレビュー数の総数に応じ、追加で最大100万円のAmazonギフト券をチームにご提供します。例えば、100件掲載されたチームには、10万円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。

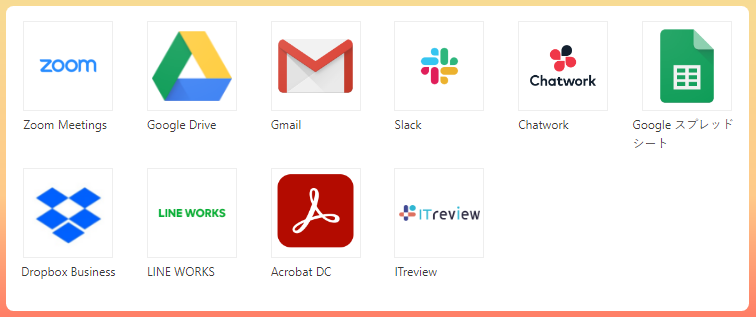

特別対象製品は1,500円のギフト券をプレゼント!

なお、チーム報酬とは別に、レビューは1件掲載されるごとに1,000円分のAmazonギフト券もご提供いたします。この機会に同僚やご友人にぜひITreviewのレビュー投稿をご紹介ください。また、下記の特定製品については、1件当たり1,500円のギフト券を進呈いたします。ぜひ投稿をお待ちしております!

▼対象製品

Zoom Meetings / Google Drive / Gmail / Slack / Chatwork

Google スプレッドシート / Dropbox Business / LINE WORKS

Acrobat DC / ITreview

キャンペーン期間、詳細

キャンペーン期間:2022年3月31日(木)までの投稿が対象

投稿上限:お1人さま最大10件まで

キャンペーンコード:3月18日(金)午前中に送信されたITreviewからのメールをご確認ください(件名:最大100万円のチャンス!チームでレビューを書いて追加報酬をもらおう!)

キャンペーン対象:2022年3月14日(月)までにITreviewに会員登録完了いただいており、かつ当該メールを受信している方

・投稿時には必ずキャンペーンコードをご入力ください

・1件当たり承認されるごとに1,000円分のギフト券を進呈します(製品によっては1,500円)。チーム報酬については、4月末頃のお届けとなります。

・チーム報酬の総額を投稿者数で分割し、メールで各投稿者にお送りいたします。

ご友人にご紹介する文面のサンプル

—ご案内サンプル—

IT製品のレビューサイト「ITreview」に今、レビュー投稿・掲載されると、1,000円分のAmazonギフト券がもらえますのでご紹介します。

さらにこのキャンペーンコードを利用して投稿・掲載されたレビューの総数に応じて追加で最大100万円分のギフト券がもらえるかもしれません。チームで30件書けば3万円分が山分けでもらえます!

ZoomやSlack、Gmailなど普段利用中の製品について良いなと思うポイントを書けばOK、こちらのキャンペーンコードを投稿画面の最後に入力してください!

キャンペーンコード【(メールで配布されたコードをご入力ください)】

キャンペーンの注意点

・レビュー投稿の際には会員登録が必要になります。会員登録は無料です。

・キャンペーンコードの入力がないレビューはキャンペーン対象外になります。お気を付けください。

・キャンペーンメールの再送は対応できかねます。ご了承ください。

・他人へのなりすましや、他のレビューやサイトの情報をコピーしたレビューは掲載対象外となります。なお、チームに1人でもこのようなレビュー投稿をする方がいた場合、そのチームへの追加報酬はお送りできませんのでお気を付けください。

・レビューが掲載された際の公開範囲は、投稿時に「氏名/所属企業名を公開」「所属企業名のみ公開」「非公開」よりご選択いただくことができます。

・コミュニティガイドラインによる事前審査により掲載されないことがあります。

・投稿者の関係する自社、自グループ企業開発製品および、競合製品へのレビューは掲載されません。

・事務局による審査・判断によりレビューが掲載されない場合はキャンペーン対象外となります。

・登録・投稿者情報に間違いや偽りがある場合は、レビューが掲載されてもキャンペーン対象外となります。

・対象製品は、法人向けソフトウェア、クラウドサービス、ハードウェアに限り、個人向けは対象外となります。

・レビュー投稿に対して複数キャンペーン適用条件が重複した場合、より謝礼の高い金額のキャンペーンが適用されます。

・ITreview(ITレビュー)にレビューをご投稿いただけるのは、ご登録日からの1年間につき30件までとなります。

・すでにレビューを1年間につき30件以上投稿されている方、及び本キャンペーンで10件以上投稿されている方は、キャンペーン対象外となりますのでご了承ください。

・本キャンペーンは、諸事情により予告なく変更・中止する場合があります。

他サイト、他レビューからの引用と思われるレビュー投稿に付きまして

ITreviewでは該当製品を業務でご利用いただいた際に、業務内で良いと感じたポイントなどをご自身のお言葉で、使用体験とともにご記入いただいております。

しかし最近、他サイトもしくはITreviewの他レビューの内容を引用または一部改変の上で投稿されているレビューが散見されます。

また、製品使用画面のキャプチャの投稿をお願いすることがございますが、その際に他サイトで掲載されている画像を流用されるケースも把握しております。

このようなレビュー投稿につきましてはご自身の使用体験に基づいていないと判断し、頂戴しているレビューは過去のもの含め全て不掲載とした上で、それ以降のITreviewへのレビュー投稿をご遠慮いただいております。

上記ご了承のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿 最大100万円のチャンス!チームでレビューを書いて追加報酬をもらおう! は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 ITreview顧客の声と向き合う企業限定コミュニティ「VOICE」を始動 は ITreview Labo に最初に表示されました。

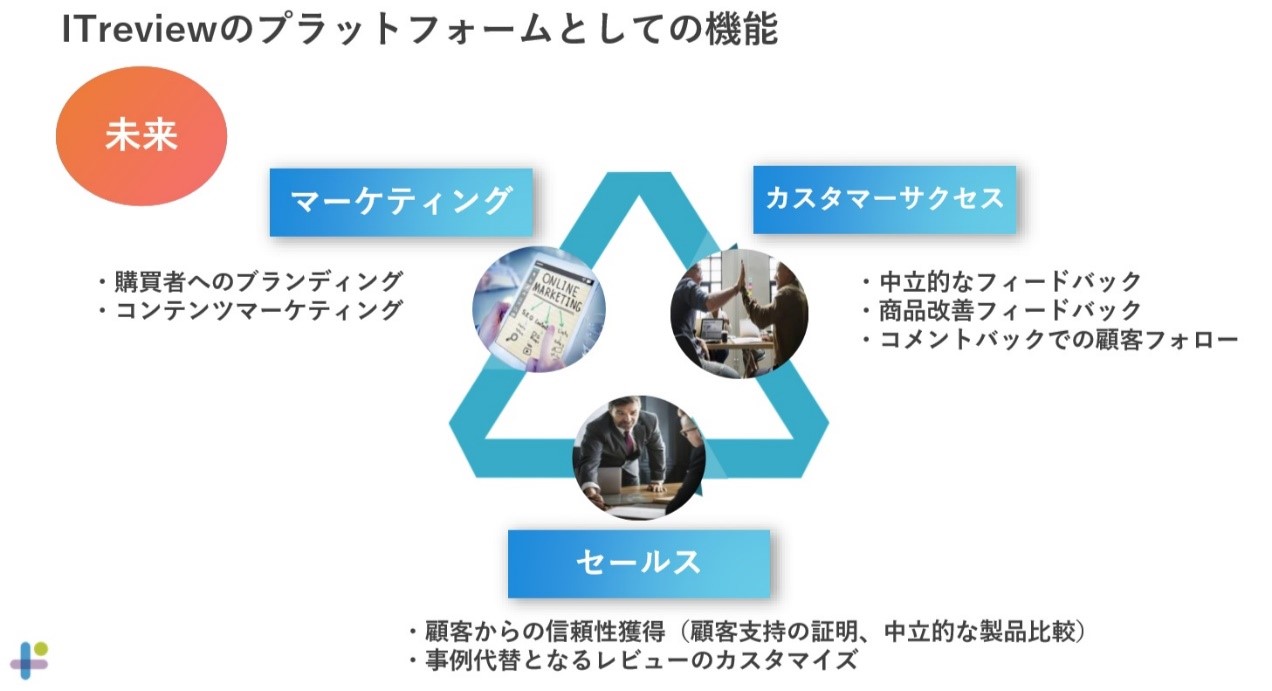

]]>本コミュニティでは、ビジネスを前に進めるために重要な顧客の声との向き合い方や、その先進事例の共有、顧客の声を軸に製品・サービス価値を作り上げていくきっかけと実践のヒントをご提供できる場を目指し、活動を開始いたします。

■ ITreviewユーザーコミュニティ「VOICE」について

「VOICE」は、顧客の声と向き合うことで得られる成果やその重要性を事例を通じて届ける場です。マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、開発、採用、経営にいたる様々な部門で先進的な取り組みを実践されている企業を「Customer Voice Leader」として表彰いたします。

また私たち自身も、ITreviewご利用企業様の声に耳を傾け、共に機能・サービスに関する改善要望をディスカッションする場とすることを予定しております。

■ 第1回目の実施内容について

第1回目「ITreview User Conference 〜VOICE~」を4月21日(木)にオンライン開催することが決定いたしました。主なアジェンダとしては、米国No.1レビュープラットフォーム「G2」のCEO Godard Abelによるレビューマーケティング最新事例、ITreviewを活用し顧客の声に向き合う先進SaaS企業様の事例発表、ITreviewのプロダクトロードマップの発表を予定しております。

■ ITreviewについて

国内初のB2B IT製品/SaaSのレビュープラットフォームとして2018年にローンチ。2020年3月時点で掲載製品数は4,800、レビュー数は6万件を超えました。

IT製品を選定する立場の方はユーザーのレビューや評価をもとに自社に最適な製品を選ぶことができ、またそれを提供するベンダー企業においては、集まったレビューをもとに製品改善やマーケティング、カスタマーサクセスなどにご活用いただけるサービスを提供しています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

■ アイティクラウドについて

アイティクラウド株式会社は、IT製品のレビューメディア事業展開を目的とし、2018年4月に設立しました。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”の集まる場である「ITreview」を同年10月に開設。リアルユーザーの製品レビューを収集・掲載することで、IT選定の透明性を高め、迅速で自信に溢れた意思決定のできる世界の実現を目指しています。

アイティクラウド株式会社

http://www.itcrowd.co.jp/

投稿 ITreview顧客の声と向き合う企業限定コミュニティ「VOICE」を始動 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 SaaSマーケットトップランナーのこれからのマーケ論を語る 超体感型オンラインイベント「SaaS MARKETING FES 2021」Day2レポート は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>私たちが普段実施しているマーケティング活動もテクノロジーの力で飛躍的に効率化したといっても過言ではありません。

しかし、果たしてマーケティングの成功は、テクノロジーの進化だけでは実現出来うるものなのか。 「SaaS MARKETING FES 2021」はSaaSマーケのトップランナーを迎えて、最先端の事例と共に、SaaS系企業のCEOがマーケティングに期待すること、CMOがこれからのマーケティングをどう考えているか、そして現場のマーケターはどう考えているかを発信するイベントとして開催しました。

2021年12月16日に開催され、約900名にご登録をいただき大盛況だった本イベント2日目のレポートをお届けします。

Day2 Keynote登壇者:アルマ・クリエイション株式会社 神田 昌典氏

売れる仕組みを創出するのがマーケティング。というのはあくまで狭義です。

少子高齢化が進み、変化に乗り遅れた現代の日本において、山積された課題を解決していくためには、マーケティングというツールが有益といえます。

それはこの人生100年時代に、変化を乗り越え、あらゆる社会課題を解決し、強く生きていくための基礎的な教養でもあります。

本セッションでは長年最新のマーケティングに携わってきた神田昌典氏に「マーケッターが実現する社会変革- これからの時代の主役はマーケティング人材だ –」と題して講演をしていただきました。

Day2 Session1登壇者:株式会社ユーザベース 酒居 潤平氏

ORCASやSPEEDA、NewsPicksをはじめ、B2Bマーケティングを支援する経済情報サービスを作り出すユーザベース。酒居潤平氏は、そこでB2B領域5事業のマーケティングとブランディングを統括しています。

組織体制、手法の異なるプロダクトチームを統合したマーケティング組織で、数千人規模のオンラインセミナーを開催し続けながら、飛躍的な成長を実現する酒居氏に、「【新たなB2B経済圏を生み出したユーザベース】組織統合によるプロダクト横断マーケティングのハンドリングはどのようにして行われたのか。」と題して、統合型マーケティング組織における具体的な戦略・施策の作り方を解説いただきました。

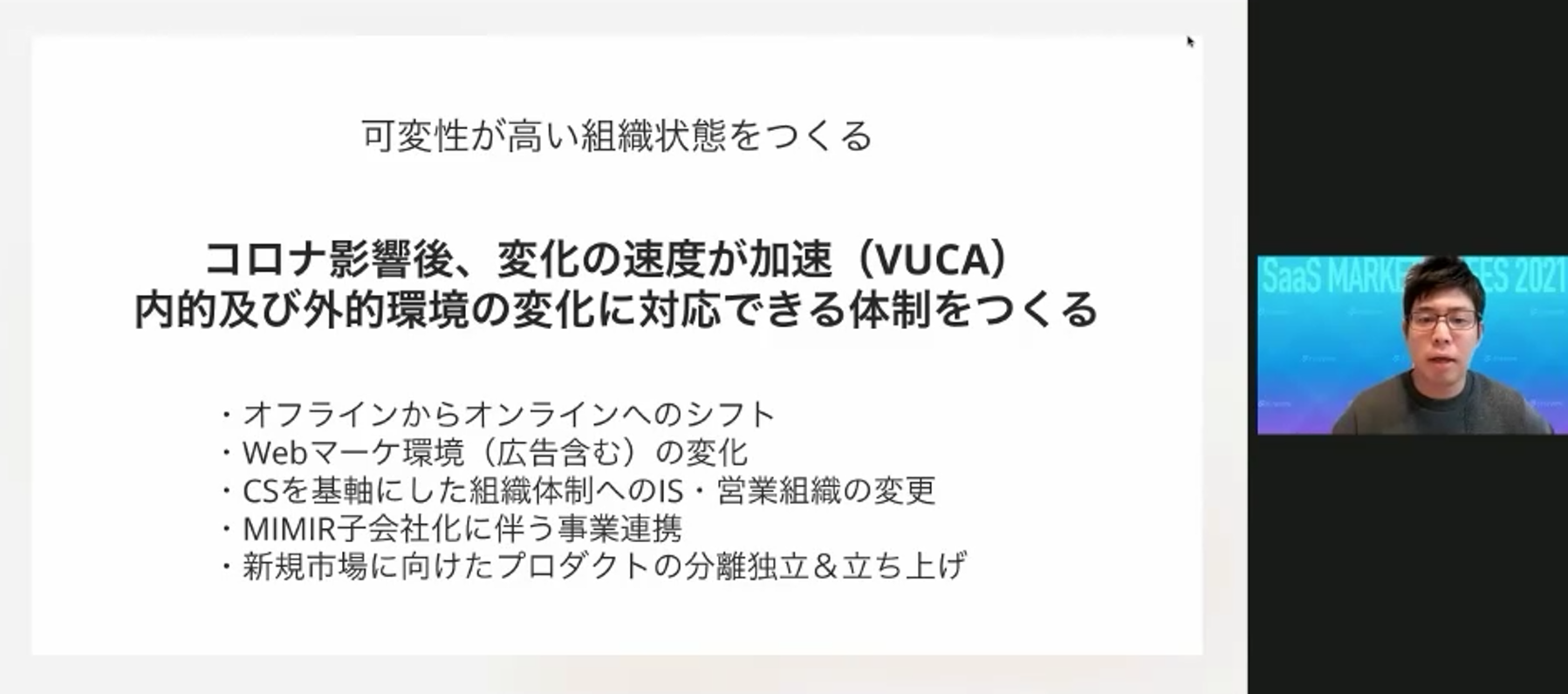

組織体系を作り、コロナ影響後はどのような波が来ても乗りこなせる

組織の構築がいかに大切なのかを説く酒居氏。

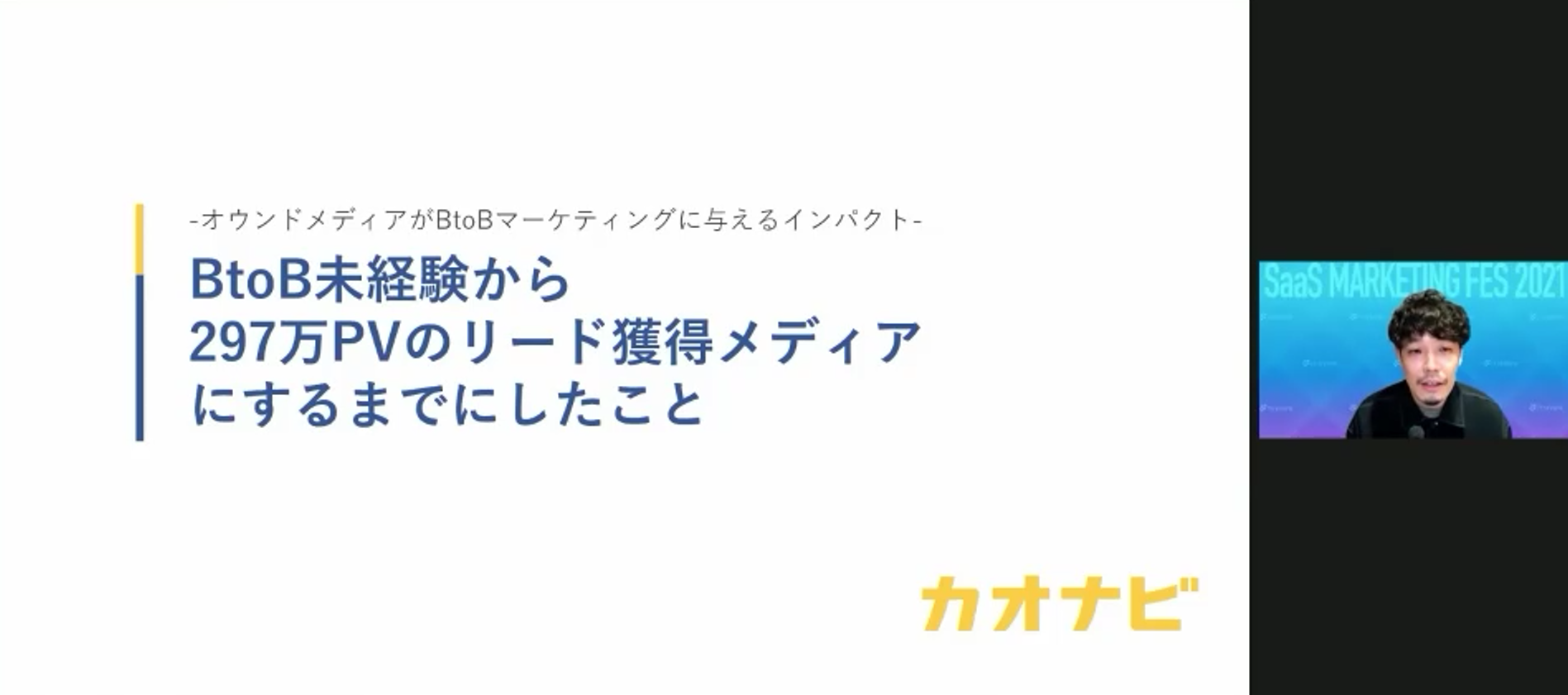

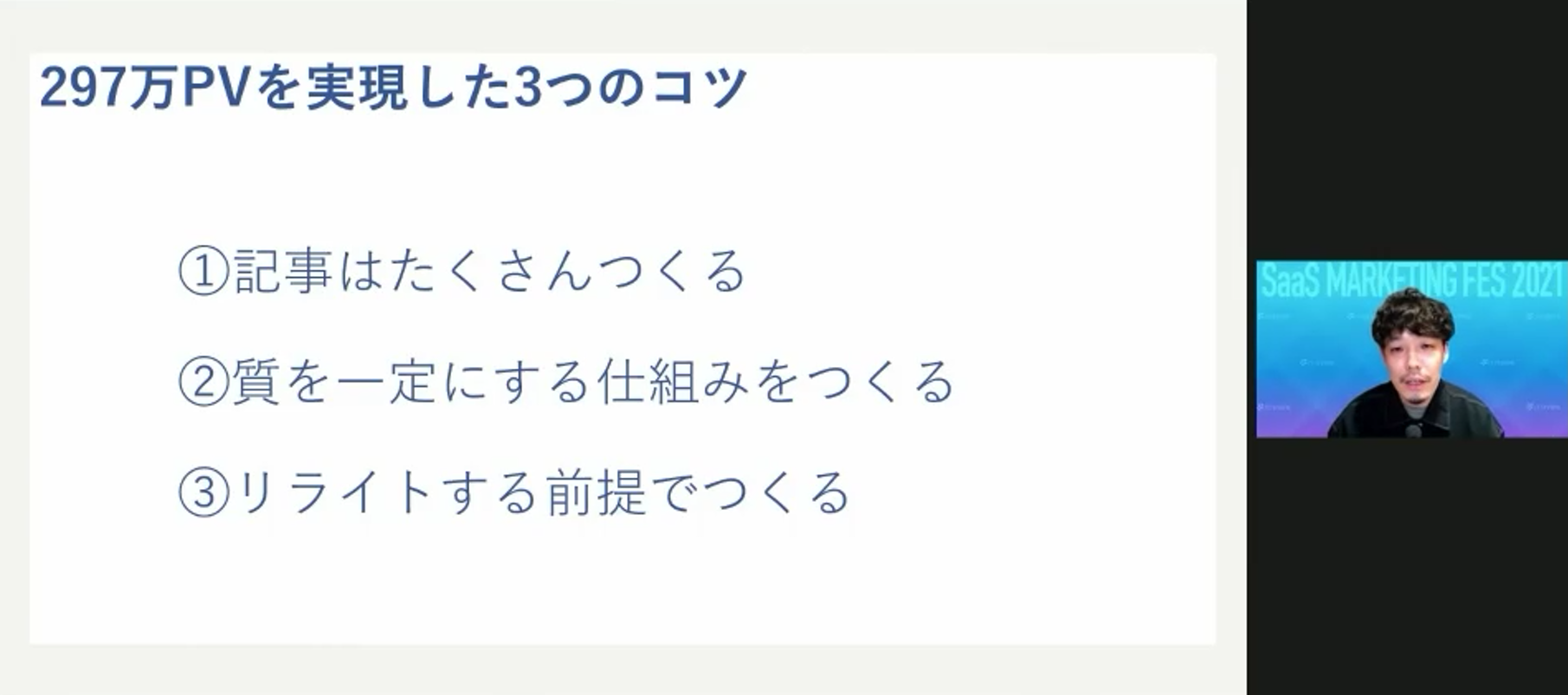

Day2 Session2登壇者:株式会社カオナビ 渡辺 佳彦氏

カオナビのマーケティング施策の中で、いま最もリード獲得数が多い同社の「オウンドメディア」。立ち上げから5年間、そのほとんどは担当者1人で運営してきたといいます。さらに驚くことに、その担当者はそれまでにB2Bのオウンドメディア運営や、メディアからのリード獲得経験はまったくなかったそうです。

未経験でもリード獲得できるメディアにするまでに経験したことについて、

・なぜオウンドメディアに注力するようになったのか?

・セッションやコンバージョンを増やすためにどのようなところを工夫してきたか?

・どのような体制で運営しているか?

「【オウンドメディアがB2Bマーケティングに与えるインパクト】B2B未経験から297万[PVのリード獲得メディアにするまでにしたこと」と題して、株式会社カオナビ 渡辺佳彦氏にお話いただきました。

Day2 Session3登壇者:株式会社マツリカ 黒佐 英司氏

業界最大手Salesforceをはじめ、国内だけでも40を超えるサービスがひしめくSFA/CRM市場。そんな激戦区で株式会社マツリカが提供する「Senses(センシーズ)」は、最後発ながら第三者機関から市場の「Leader」認定を受けるなど、高く評価されています。

本講演では、「【国内最後発のSFA】黒船浮かぶレッドオーシャンに立ち向かうことを決めたマツリカ代表 黒佐英司氏が事業戦略論を語る」と題して、なぜあえてレッドオーシャンを選び、市場をどう攻めたのか、またマツリカの思い描く「これからの営業現場」までを黒佐英司氏とファシリテーターとしてアイティクラウド株式会社 竹内一浩を交えてお話いただきました。

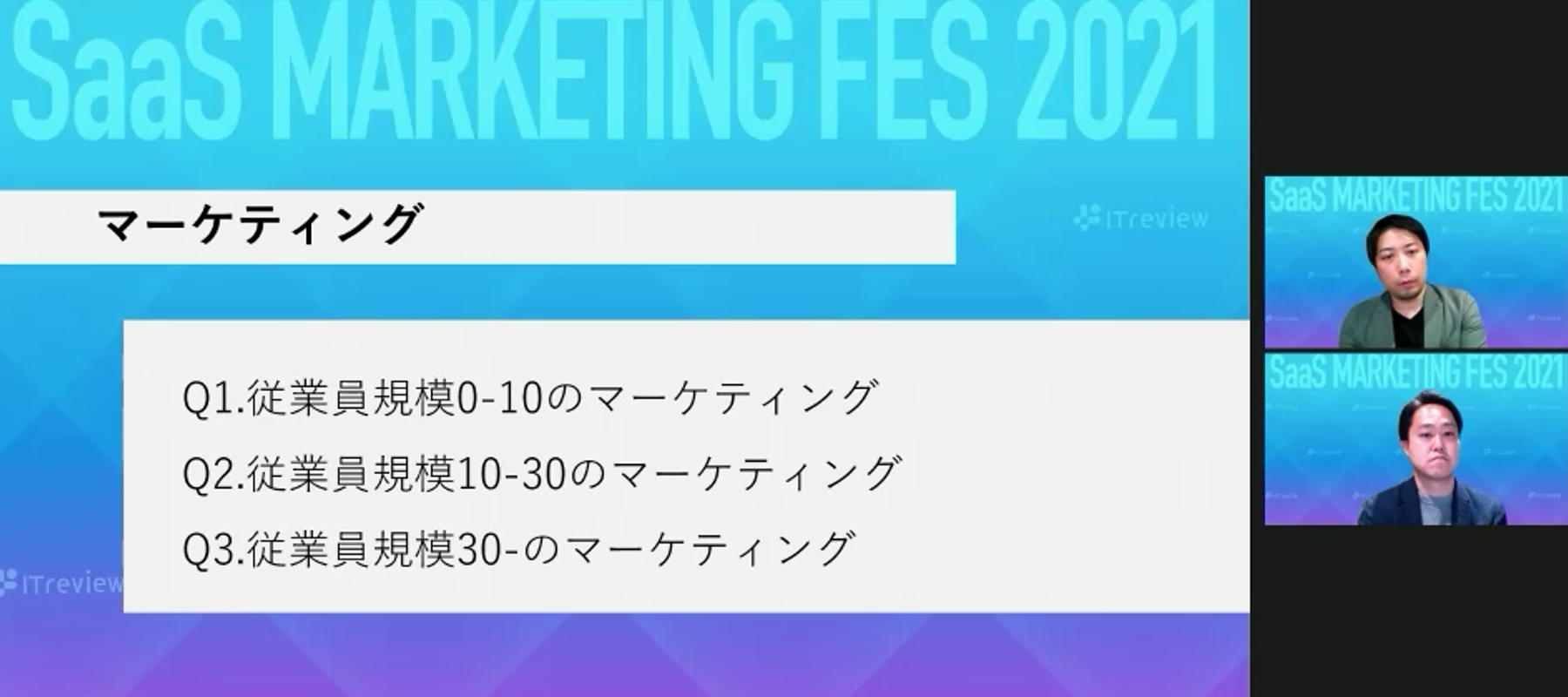

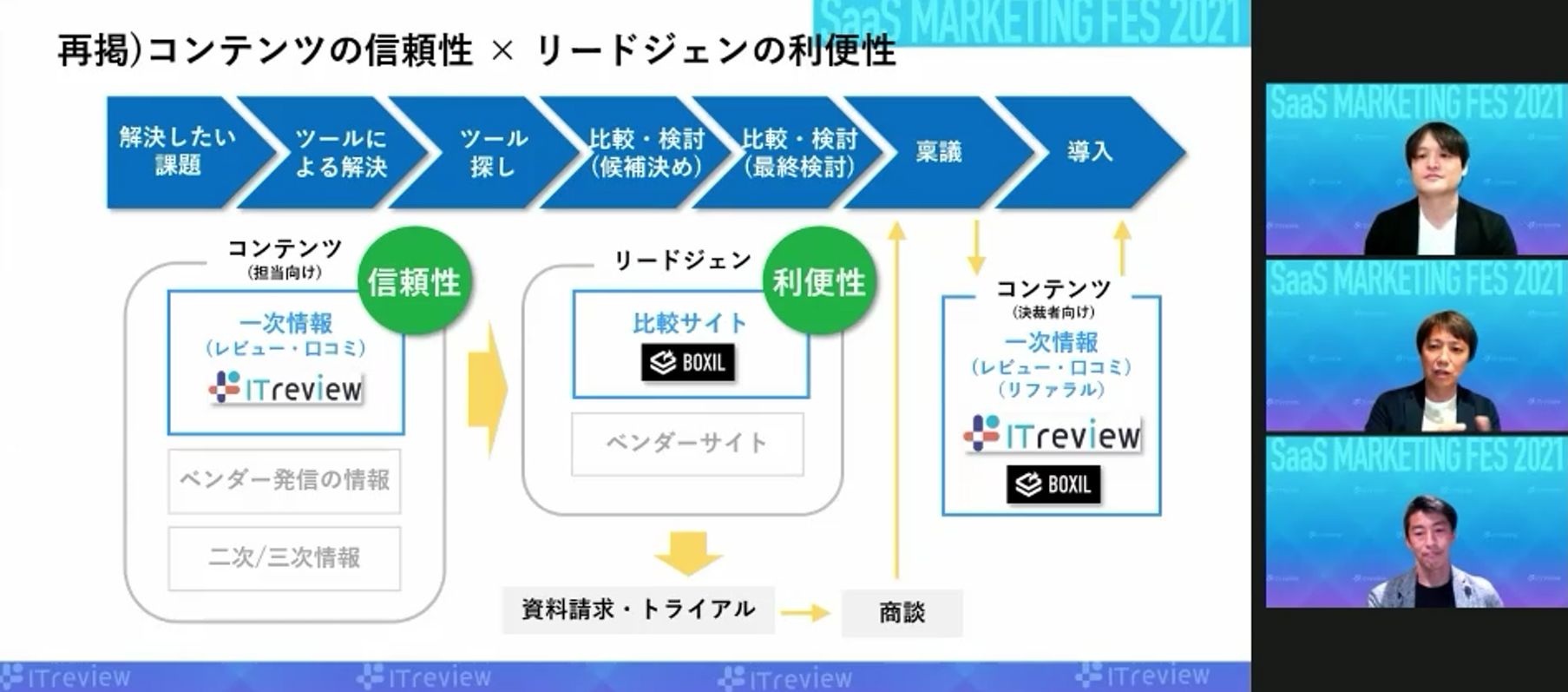

Day2 Session4登壇者:スマートキャンプ株式会社 林 詩音氏/アイティクラウド株式会社 黒野 源太

SaaS企業のマーケティングを取り巻く環境は、常に変化を続けています。すでに一般化されてしまったDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉と、それによって急速に進んだ各種ITツールの導入。

その一方で、海外では弊害であるITロスが大きな社会課題となっているように、SDGsの実現に向けてB2B SaaS業界でも、ビジネス構造の見直しが急務となっています。

変化を繰り返す業界の中でSaaSマーケティングはどう変わっていくべきなのか?

「【2大選定プラットフォーマー代表対談】SaaSマーケティングはどう変わる?ユーザー行動の変容とこれからのSaaS企業に求められること」と題して、「BOXIL SaaS」運営責任者のスマートキャンプ株式会社 林詩音氏と、「ITreview」を運営するアイティクラウド株式会社 黒野源太が見据える未来を、きざしデザイン合同会社の月原直哉氏にファシリテーターをお願いして本音で徹底的に語っていただきました。

16日のイベントは6社の方にご登壇いただき、マーケターの課題からマーケ施策をご紹介いただき大変満足度も高く、2日目の「SaaS MARKETING FES 2021」を終えました。

SaaS MARKETING FES 2021にご来場いただいた方には改めて御礼申し上げます。当日の都合がつかずご視聴頂けなかった方は、下記フォームよりご登録いただけますとアーカイブ配信をご視聴いただけますのでお気軽にご登録ください。

また、これを機にITreviewへの掲載にご興味をお持ちいただいたベンダー様は、下記のリンクよりぜひお申込みください。

配信期間:2022年2月1日~2022年3月31日

URL:https://www.itreview.jp/lp/saas_marketing_fes2021/

B2Bレビュープラットフォーム ITreviewについて詳しく知りたい方は、

セールス担当までご連絡ください。

メール:sales-team@itcrowd.co.jp

以下のページから日時を選んでご相談予約いただくこともできます。

投稿 SaaSマーケットトップランナーのこれからのマーケ論を語る 超体感型オンラインイベント「SaaS MARKETING FES 2021」Day2レポート は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 SaaSマーケットトップランナーがこれからのマーケ論を語る 超体感型オンラインイベント「SaaS MARKETING FES 2021」Day1レポート は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>私たちが普段実施しているマーケティング活動もテクノロジーの力で飛躍的に効率化したといっても過言ではありません。

しかし、果たしてマーケティングの成功は、テクノロジーの進化だけで実現しうるものなのか。 「SaaS MARKETING FES 2021」はSaaSマーケのトップランナーを迎えて、最先端の事例と共に、SaaS系企業のCEOがマーケティングに期待すること、CMOがこれからのマーケティングをどう考えているか、そして現場のマーケターはどう考えているかを発信するイベントとして開催しました。

2021年12月15日に開催され、約900名の登録をいただき大盛況だったイベントのレポートをお届けします。

Day1 Keynote 株式会社ユニコーンファームCEO 田所 雅之氏

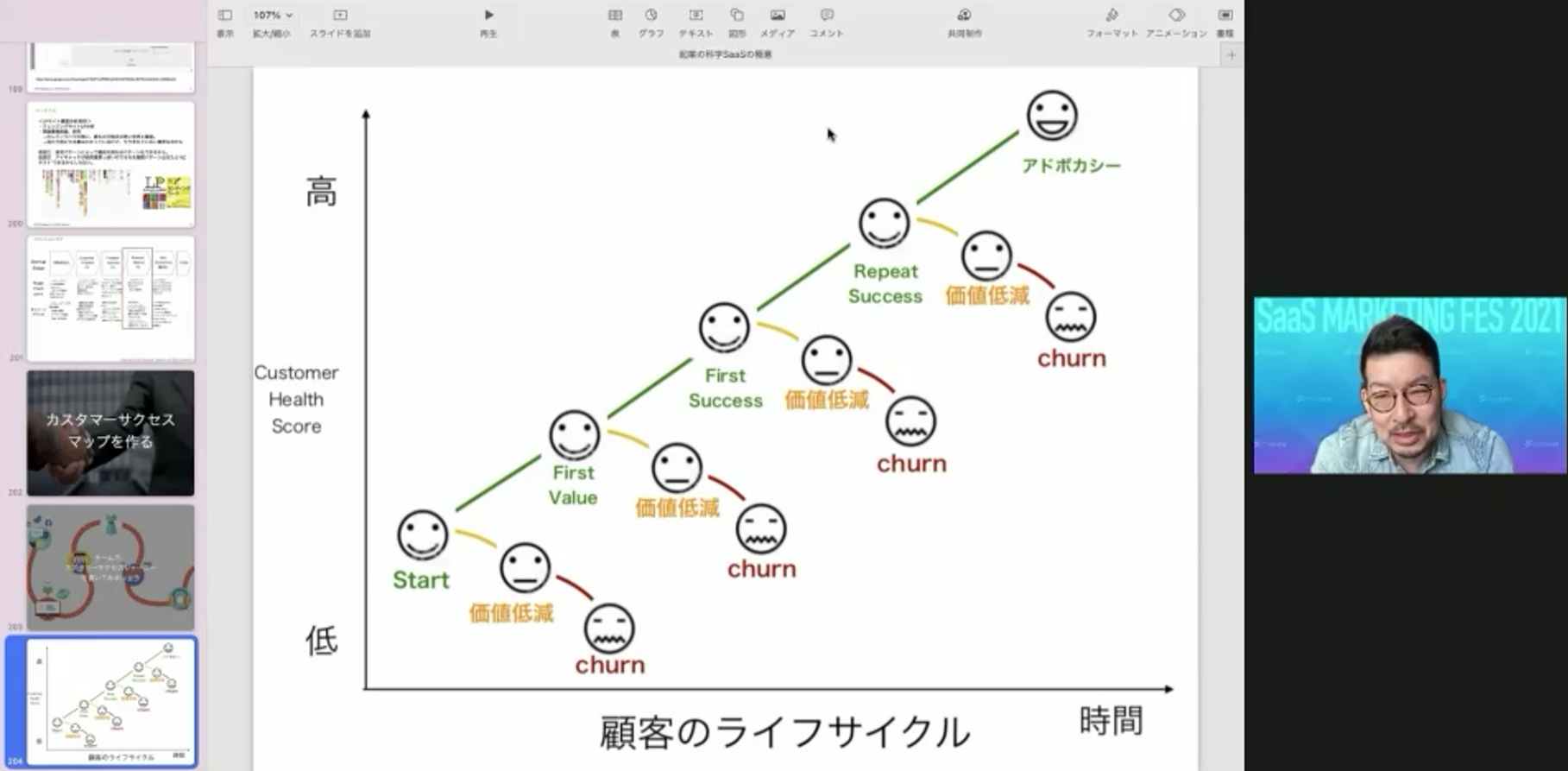

本セッションでは株式会社ユニコーンファームCEO田所様より、「『起業の科学』著者が語る。スタートアップ/新規事業を成長させるためのSaaS概要」と題して講演をしていただきました。

これからも非常に伸びていくことが予想される中、起業の科学メソッドに即したSaaSビジネスのアイデアの出し方、課題やソリューションの見つけ方、事業を立ち上げてからカスタマー・ヘルススコアによりPMFを実現する方法などを具体的な事例をもとに解説していただきました。

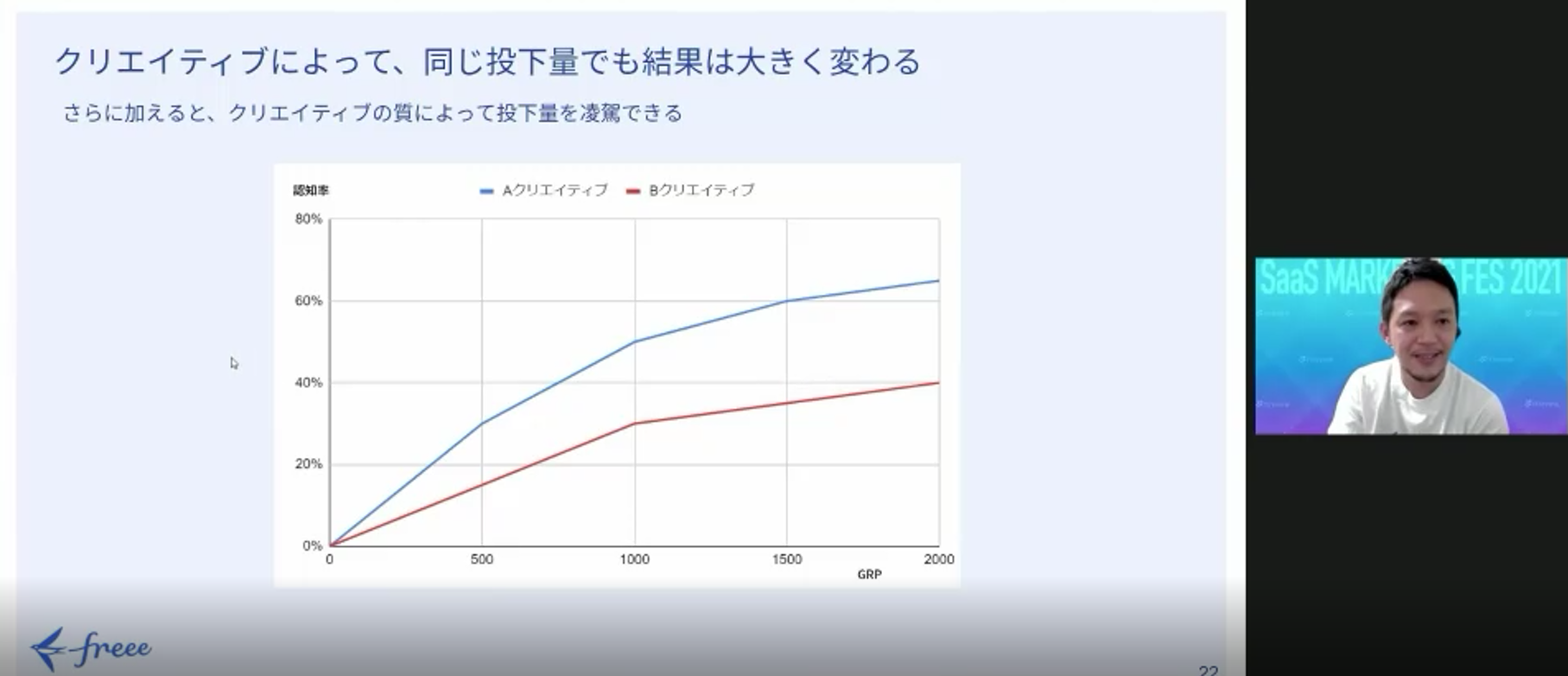

Day1 Session1 freee株式会社 沢村 真治氏

本セッションではfreee株式会社沢村様に、スモールビジネスを対象としたサービスを展開していく場合に、避けて通ることのできないブランディングとマーケティングの共存について、「【freeeが実現してきたスモールビジネス戦略】ブランドを作りながらマーケティング効率を上げる秘訣とは」と題して、目標設計や組織論など現場でどう作ってきたかを解説いただきました。

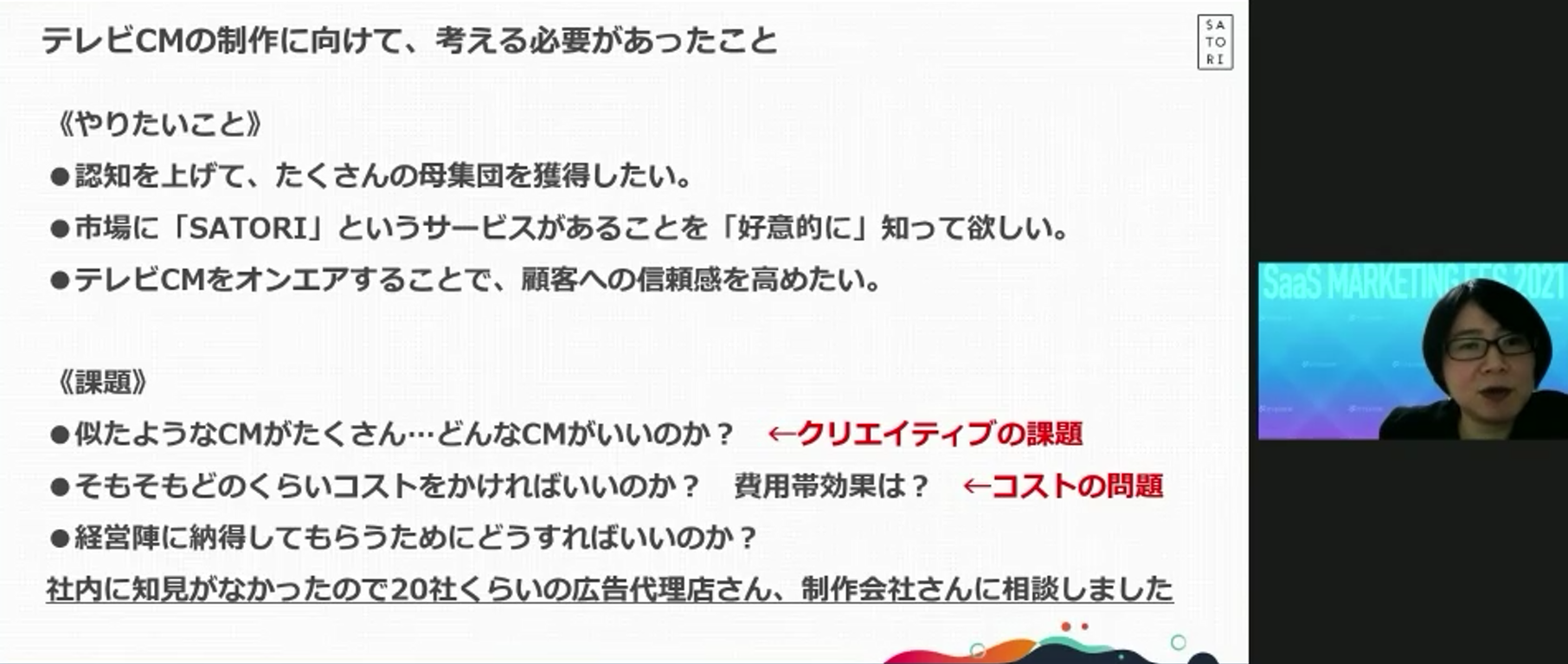

Day1 Session2 SATORI株式会社 相原 美智子氏

B2BのSaaS企業においても、テレビCMやタクシー広告を活用した認知拡大施策の検討をされている企業が増えてきています。一方で、“採算に見合うのか”“どのような目的と位置付けで活用するのが望ましいものなのか”など、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

本セッションでは、「【SATORI流・広告×マーケティング戦略】-認知拡大で終わらない!売上につなげるプロモーション設計」として、テレビCMを実施した背景にあるプロモーションの目的・設計から、その成果を購買行動にどのようにつなげるのかについて、導入1000社を突破したSATORI株式会社様の事例をご紹介いただきました。

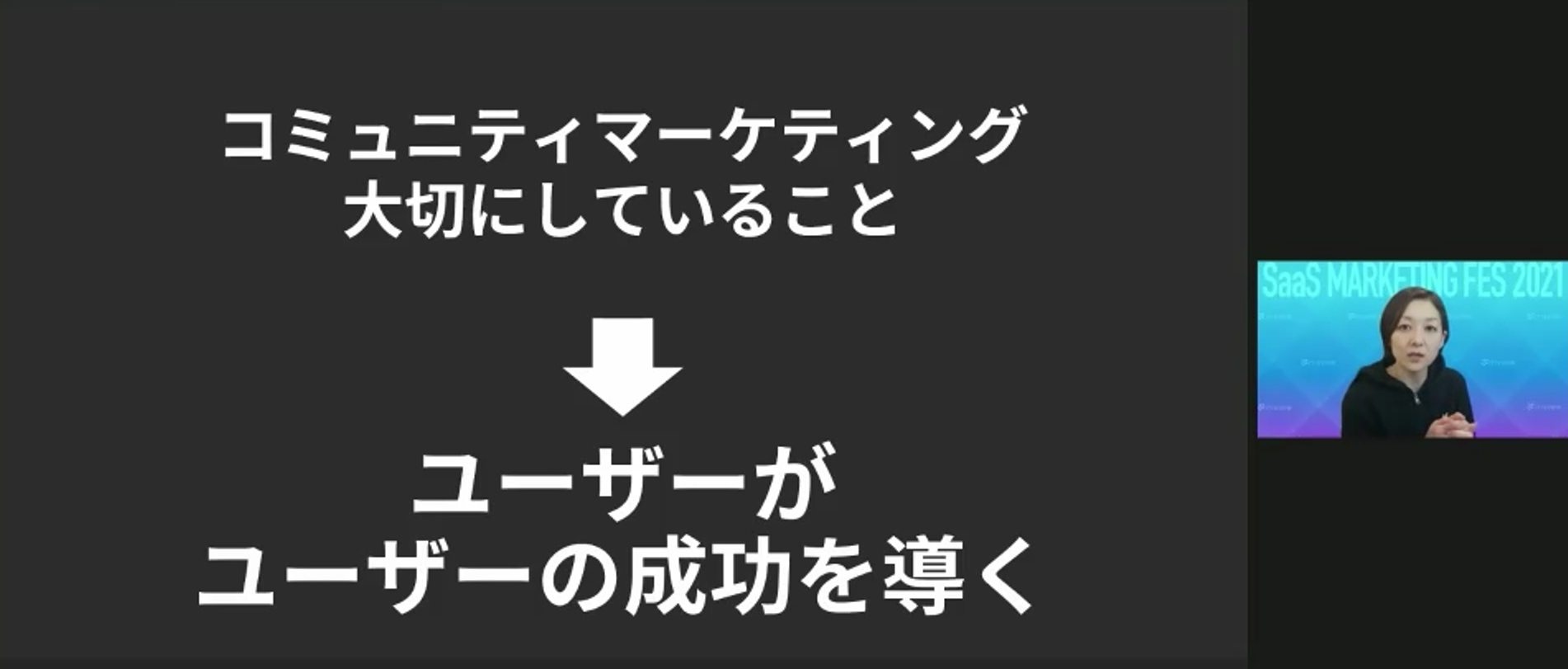

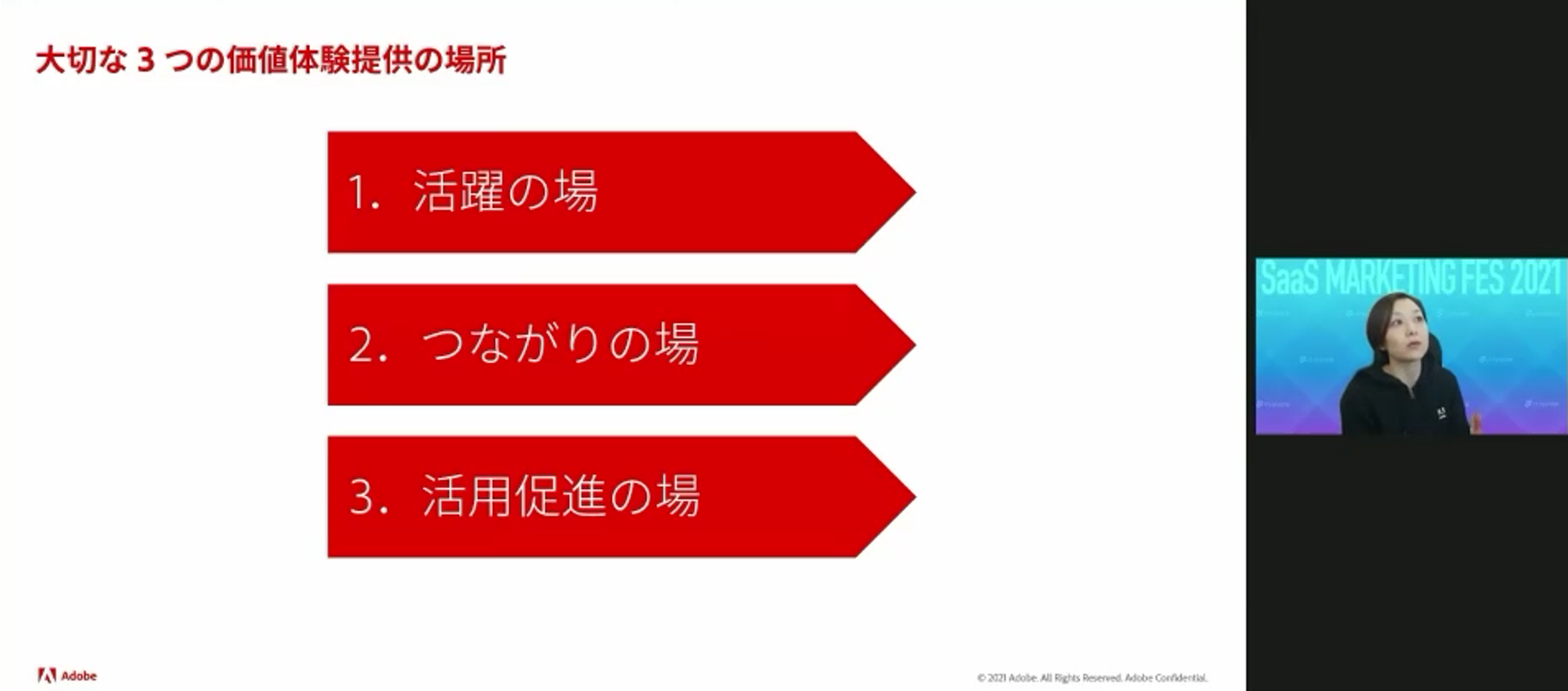

Day1 Session3 アドビ株式会社 松井 真理子氏

マーケターが活用するマーケティングオートメーションAdobe Marketo Engage の日本のコミュニティは世界でみても最大規模。ひとりひとりのユーザーがマーケターとして成功することを支援するため、ユーザー中心に各種活動を実施されています。

本講演では「【顧客の成功がこれからのB2B SaaSを変革する】-コミュニティマーケがユーザーにもたらした真の価値体験 –」と題して、コミュニティを通じたユーザーとの深い関係性作りの秘訣をご紹介いただきました。

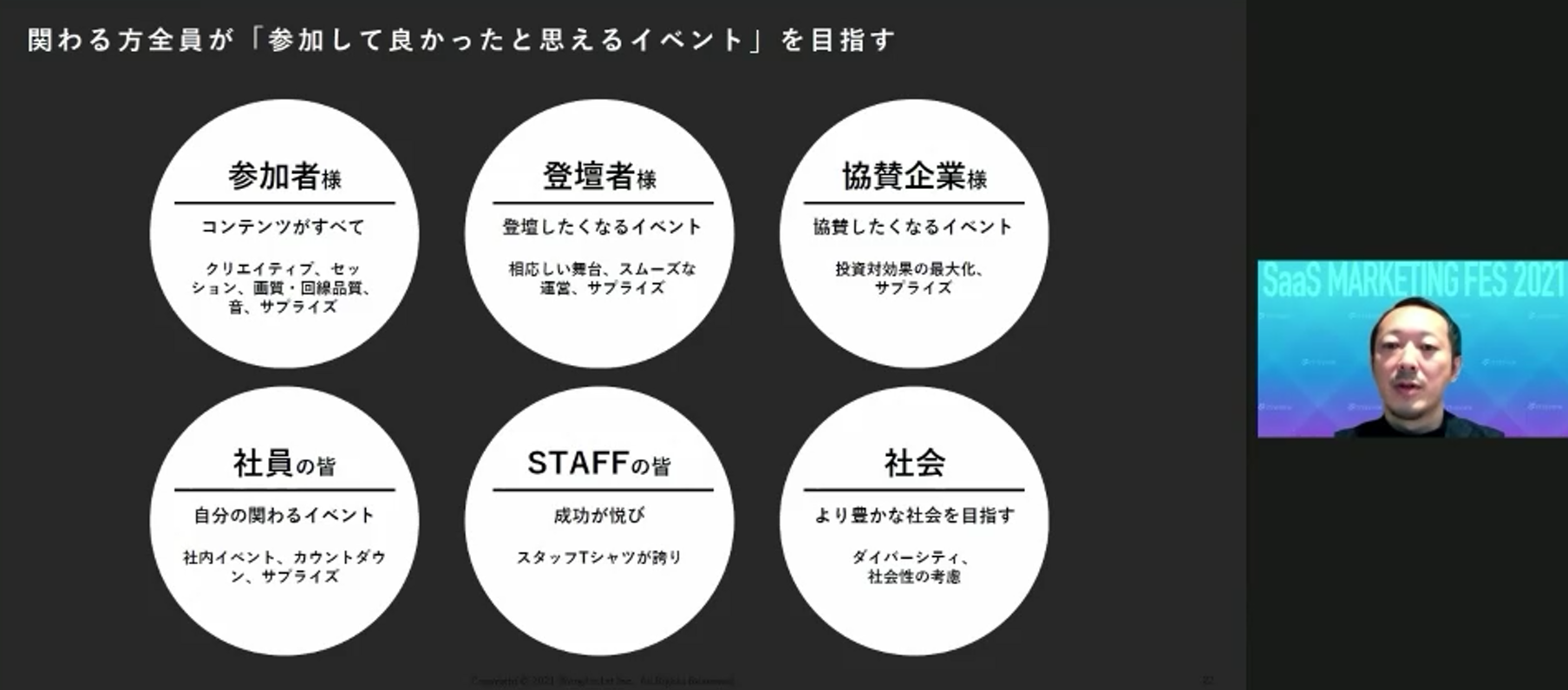

Day1 Session4 ウイングアーク1st株式会社 久我 温紀氏

顧客の購買 プロセスの変化、マーケティング4.0に代表される消費者の変化・コロナ禍によるデジタライゼーションの急速なシフトなど、事業を取り巻く環境は絶えず変化を続けていて、マーケティング組織の変革も急務といえます。

ウイングアーク社1St社では、これらの事業環境の変化を見据え、従来の営業部門配下の販促部隊から脱却し、経営直下の戦略的マーケティング組織への変革に取り組まれているとのこと。

「【国内最大級のオンラインカンファレンス updataNOW】自社イベント開催の戦略的意図とマーケティング組織変革への取り組み」と題して、国内最大級のイベントへと成長した自社カンファレンスの取り組みや、その背景にある組織変革の取り組みについて久我様よりご紹介いただきました。

良かったと思える価値提供が必要だと説く久我氏。

15日のイベントは5社の方にご登壇いただきました。

マーケターの課題から具体的な手法をご紹介いただき、満足度も高く初日の「SaaS MARKETING FES 2021」を終えました。

SaaS MARKETING FES 2021にご来場いただいた方には改めて御礼申し上げます。当日の都合がつかずご視聴頂けなかった方は、下記フォームよりご登録いただけますとアーカイブ配信をご視聴いただけますのでお気軽にご登録ください。

又、これを機にITreviewへの掲載にご興味をお持ちいただいたベンダー様は、下記のリンクよりぜひお申込みください。

本イベントのアーカイブ配信をご視聴希望の方は下記URLよりご登録ください。

配信期間:2022年2月1日~2022年3月31日(予定)

URL:https://www.itreview.jp/lp/saas_marketing_fes2021/

対象:①マーケティング業務に関わっている方

②イベントにお申込みされていたけれど、視聴できなかった方

B2Bレビュープラットフォーム ITreviewについて詳しく知りたい方は、

セールス担当までご連絡ください。

メール:sales-team@itcrowd.co.jp

以下のページから日時を選んでご相談予約いただくこともできます。

投稿 SaaSマーケットトップランナーがこれからのマーケ論を語る 超体感型オンラインイベント「SaaS MARKETING FES 2021」Day1レポート は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>しかし、DXの推進がIT化やデジタル化と同じ意味で捉えられている例も多く見受けられます。そこで本記事では、DXとデジタル化の違いや、なぜ企業がDXに取り組もうとしているのかについて解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXは「Digital Transformation」の略で、2004年にウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念として、“ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること”と定義されています。「Digital Transformation」の略語としてDTではなくDXが使われているのは、英語圏で「trans」をXと略す習慣があるためです。

現在のDXにはよりビジネス寄りの定義もあります。たとえば経済産業省では以下のように定義しています。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”

(出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」)

また、同省は、IT専門調査会社であるIDC Japanの以下定義も引用しています。

“企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること”

(出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討~ ITシステムに関する課題を中心に~」)

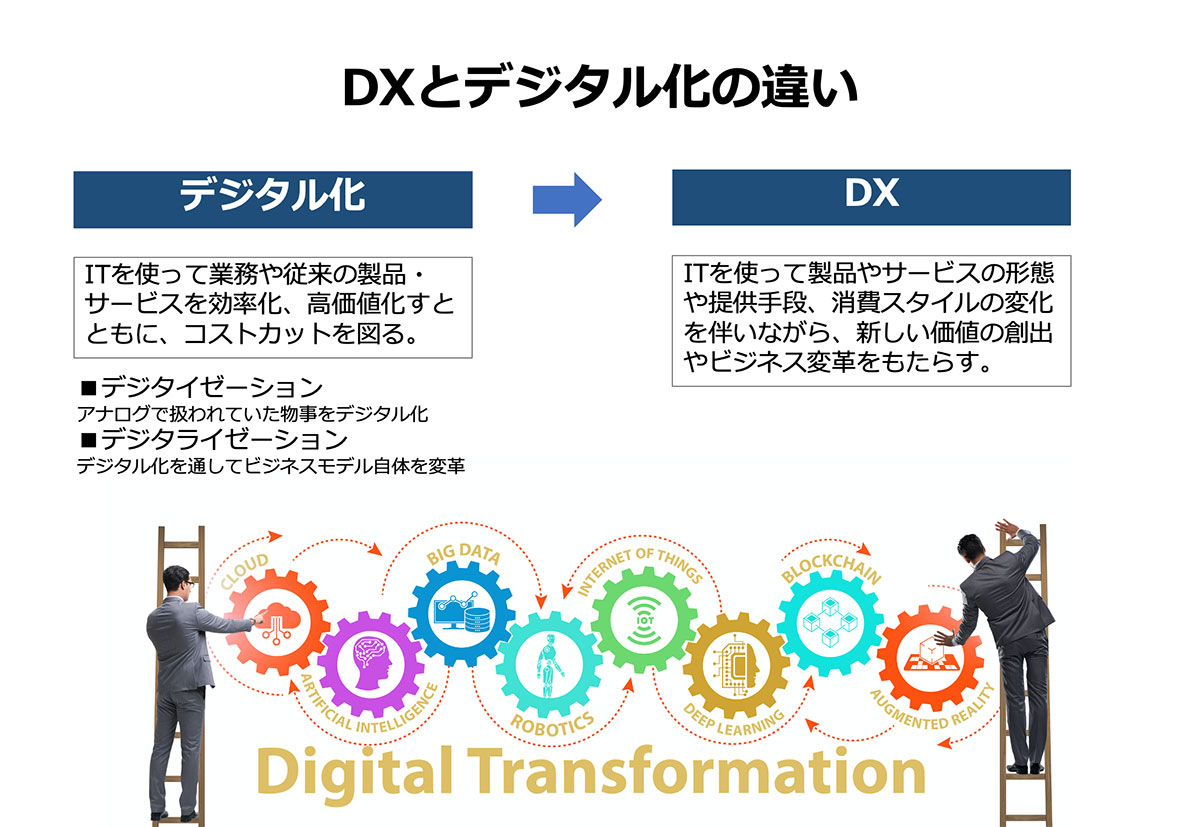

DXとデジタル化との意味の違い

DXと混同して使われている言葉として、デジタイゼーション(Digitization)とデジタライゼーション(Digitalization)が挙げられます。デジタイゼーションとデジタライゼーションはDXと同じデジタル化を意味する言葉として使われています。そこで、これらの言葉の違いを確認しておきます。

デジタイゼーション(digitization)とは?

デジタイゼーションとは、アナログで扱われていた物事をデジタル化する手段を示します。

たとえば紙ベースで管理していた資料や文書、帳簿類をデジタルデータとして保管して作成効率を高め、省スペースと検索性を実現したり、手作業で行っていたデータのコピー&ペースト作業などをRPA(Robotic Process Automation)を活用して自動化したりする手段を指します。つまり、業務プロセスをデジタル化して効率を高めたりコストを削減したりすることをデジタイゼーションと呼びます。

デジタライゼーション(digitalization)とは?

デジタライゼーションはデジタル化を通してビジネスモデル自体を変革することを示します。音楽や映像をCDやDVDといった物理的なメディアで販売したり貸し出したりしていたものをインターネット経由でストリーミング配信にしたり、自動車を販売して顧客に所有させていたものをインターネット上で予約して空いている車を共有するカーシェアリングに変革することなどが挙げられます。

デジタイゼーションが「守りのデジタル化」であれば、デジタライゼーションは「攻めのデジタル化」といえます。そして、このデジタライゼーションが進められた結果として、DXが推進されていると考えられます。

DXでビジネスの何が変わるのか?

DXがビジネスに与える変化について説明します。

業務の効率化

DXは単なるデジタイゼーションではありません。既存の業務プロセスやレガシーシステムを一新し、ビジネスモデルの変革まで起こすことをめざしているためです。

既存の業務プロセスをITにより効率化することは、単に便利なデジタルツールを導入するだけでなく、従来の業務プロセスの見直しを行うことで、無駄なプロセスを洗い出し、業務の改善を行うことも意味しています。DXによって、ツールによる自動化だけでなく、業界全体の根本的な効率化を実現できるのです。

コストの削減

DXを推進することで、老朽化したレガシーシステムの見直しにもつながります。独自にカスタマイズされたレガシーシステムはブラックボックス化しているため、運用と保守のコストが膨らんでいる可能性があります。これを汎用性のある最新のクラウドシステムに乗り換えることで、ブラックボックス化したレガシーシステムの保守費用や運用費用を削減することができます。

業務フロー見直されることで、書類の削減や押印の行程の削除、部署間や支社間でのオンライン化による郵送費や出張費の削除など、多面的なコスト削減が可能です。

働き方の多様化

DXは働き方も変えていきます。テレワークが導入されることで、さまざまなハードやITツールが導入され、業務プロセスや勤怠管理、社内規定の変革につながります。その結果、働き方の多様化を可能にします。

DXについては以下のページで詳しく紹介しています。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8683

企業がDXに取り組むべき理由

企業におけるDXは市場での競争力を高め、場合によってはビジネスモデルの変革によって新しい市場を切り拓く可能性もあります。逆にいえば、たとえ現在市場をリードしている企業でも、DXを怠れば他企業にシェアを奪われる可能性があるということです。

ここでは、企業がDXに取り組むべき主な理由を2つ挙げます。

ビジネスの多様化への対応

GAFAの台頭をはじめとするインターネット企業の台頭だけでなく、現在ではあらゆる産業においてDX化が進み、これまでにない製品やサービス、ビジネスモデルが新たな市場を形成して古い市場を席巻しています。

デジタルディスラプション(デジタルテクノロジーによる破壊的イノベーション)により、既存のビジネスモデルの破壊と再構築が行われる時代には、あらゆる産業においてDXの波に乗った新規参入者によってシェアを奪われてしまい、従来のビジネスモデルの価値が破壊されてしまうこともあります。ビジネスの多様化に対応するためにも、DXへの取り組みは必須といえます。

市場のニーズの変化

近年、消費者の消費行動は「モノの消費」から「コトの消費」にシフトしているといわれます。特にモノを所有することよりも、実際に体験することが重要視されます。たとえば音楽CDや映像DVDを所有することよりもストリーミング配信のサービスの利用を選んだり、自動車を所有するよりもカーシェアリングを選んだりするなどです。このような市場ニーズの変化に対応するためにも、企業はDXを推進する必要があります。

企業がDXを推進する際の課題

企業がDXに取り組む際の4つの課題について解説します。

DXへの理解が不足している

DXを推進する際の課題として、各企業のビジョンと戦略が不明瞭であることが挙げられます。

経済産業省はDXに関するレポート「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」の中でデル株式会社の調査結果を引用して、DX推進の課題の1位として「デジタルに対するビジョンと戦略の不足」を挙げています。

つまり、DXの推進は必要だと認識している企業の多くは、DX推進プロジェクトを立ち上げてはいるものの、企業としてのビジョンと戦略が明確ではないためDXの推進が滞っているというのです。具体的には、経営層が既存システムの問題点を把握しきれていないことや、DXの意義や変革後のイメージを明確にできていないままに、とりあえずDX推進を掲げてしまっていることが課題となっています。

DX推進のための人材が不足している

次にデジタル人材の不足が挙げられます。経済産業省のレポート「IT人材需給に関する調査(概要)」によれば、2030年にはIT人材が45万人以上も不足すると推計されています。IT人材が経営層にも現場にも不足することは、ビジネスをDX化するデザインやイノベーターが不在になってしまうことを意味します。また、システムに精通したプロジェクトマネージャーも不足してしまいます。その結果、場当たり的なデジタル化が優先され、企業の戦略としてのDXを推進することが困難になります。

現在の少子高齢化や理数系離れは、IT人材の不足を深刻化させていく可能性があります。このことは、DX推進にとって、大きな課題となります。

レガシーシステムのブラックボックス化

過度なカスタマイズが行われて肥大化し、老朽化が進んだシステムをレガシーシステムと呼びます。レガシーシステムは保守や運用にコストがかかるだけでなく、開発や保守に携わってきた社内外の人員が現場からいなくなることでブラックボックス化が進みます。

経済産業省のレポート「DXレポート~~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」では、老朽化したシステムを抱えている企業の約7割が、「老朽システムが、DXの足かせになっていると感じている」と答えています。

また、同省のレポート「DXレポート~~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)」では、IT予算の9割以上がレガシーシステムの維持管理費となり、「技術的負債」となっていると指摘しています。技術的負債とは、「短期的な観点でシステムを開発した結果として、長期的に保守費や運用費が高騰している状態」であると、同レポートでは解説しています。さらに、前者のレポートでは日米のIT投資についても言及しており、日本は米国に比べて「守りのIT投資」への偏りが見られることも指摘しています。

以上のことから、企業は戦略的なIT予算を組まなければ、DXの推進が遅れることが懸念されます。

DX推進のビジョンが示されていない

DXを推進するということは、現場単位で業務のデジタル化を進めるのではなく、ビジネスの変革をめざすことを意味します。そのためには、経営者がビジョンを示す必要があります。このことの重要性は、経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)Ver. 1.0」の序文においても以下のように記されています。

“今後、DX を実現していく上では、デジタル技術を活用してビジネスをどのように変革するかについての経営戦略や経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業組織内の仕組みや体制の構築等が不可欠である。”

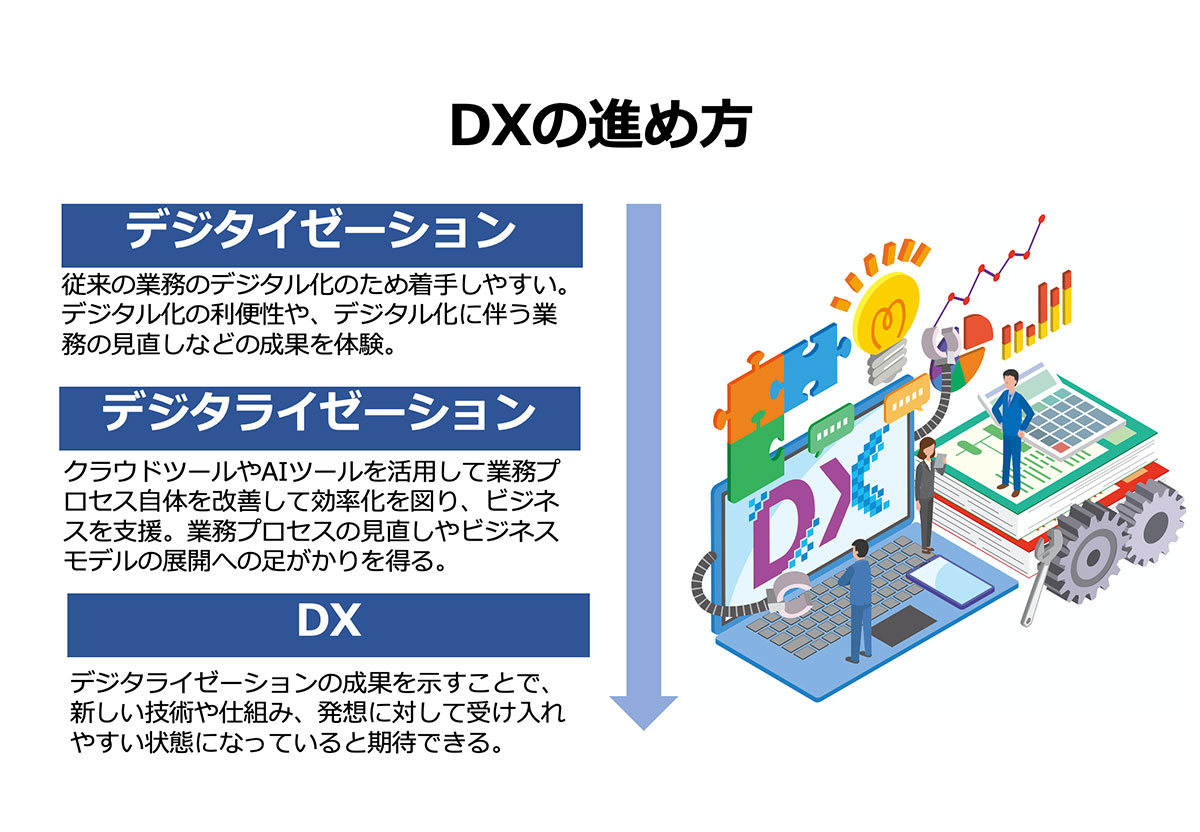

DXの進め方

DXは単なるデジタル化ではありません。そのため、DXを推進するといっても一足飛びにビジネスの変革を行うことは困難な場合があります。そこで、段階を経てDXを推進する方法について解説します。

デジタイゼーションから始めてみる

まず、DXへの手始めとして、デジタイゼーションを進めます。デジタイゼーションは単に従来の業務のデジタル化であるため、着手しやすいと考えられます。たとえば資料や文書はデジタル化して検索性や共有性を高めます。日報や業務報告書、出張報告書、あるいは経費の精算などの手続きにおいてもデジタル化を進めます。このことで、デジタル化の利便性や、デジタル化に伴う業務の見直しなどの成果を体験できるようになります。

デジタライゼーションを進める

次に、デジタライゼーションを進めます。多くの企業がこの段階でDX化は完了したと一息ついてしまっているかもしれません。デジタライゼーションは単なるデジタル化ではなく、クラウドツールやAIツールを活用して業務プロセス自体を改善して効率化を図ったり、ビジネスを支援したりします。この段階で、最新のデジタルツールへの理解や使用体験を得て、業務プロセスの見直しやビジネスモデルの展開への足がかりを得ます。

デジタルトランスフォーメーションを実現する

デジタライゼーションが十分に行われれば、その経験者がDXを推進するためのメンバーとなれますし、デジタライゼーションの成果を示せたことで、DX推進に対する社内の反発を軽減することも期待できます。

DXでは、従来の業務プロセスのデジタル化からビジネスモデルの変革までを一挙に進めてしまうと、従来の業務やビジネスに馴染んだ人たちからの反発を招きやすくなります。しかし、デジタイゼーションからデジタライゼーションのステップを踏んでいれば、新しい技術や仕組み、発想に対して受け入れやすい状態になっていると期待できます。

社内のデジタイゼーションにおすすめツール

ここで、DXへの最初のステップである社内のデジタイゼーションに活用できるおすすめのツールを紹介します。

コミュニケーション

ビジネスチャット

ビジネスチャットはビジネスでの利用に特化したコミュニケーションツールです。メールよりもビジネスライクなメッセージのやりとりを行いやすく、チームやプロジェクト単位でのタイムライン表示ができるなどの工夫がされています。

ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

社内SNS

社内SNSとは、社内の利用に特化されたSNSで、社内の情報共有やコミュニケーションに活用され、アクセスコントロールの行いやすさや、強固なセキュリティによる安全性の高さが評価されています。

Web会議・テレビ会議

Web会議とは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末でインターネットを介して映像と音声を使ったコミュニケーションを行えるツールです。テレビ会議もWeb会議と同様の使い方ができますが、専用設備が必要なため初期コストがかかり、使える部屋が限られるなどの点が異なります。

グループウェア

グループウェア

グループウェアとは、社内のコミュニケーションや情報共有をオンラインで支援するツールです。主な機能としてスケジュール管理やファイル共有、施設予約、連絡などがあります。

グループウェアについての更なる詳細はこちらをご覧ください。

プロジェクト管理

プロジェクト管理ツールとは、プロジェクトの進捗管理をオンライン上で行うツールです。プロジェクトの進捗状況を可視化し、メンバー間での情報共有をリアルタイムで実現します。

プロジェクト管理についての更なる詳細はこちら

タスク管理・工数管理

タスク管理・工数管理とは、プロジェクトを遂行するために、チームメンバー各人に割り当てられた業務を管理することです。

オンラインストレージ

オンラインストレージとは、インターネット上にファイルを保管できるクラウドサービスです。ファイルはクラウド上に保管されているため、どの端末からでも利用できます。

オンラインストレージについての更なる詳細はこちらからご覧ください。

セールス

・名刺管理

名刺管理ツールとは、紙の名刺をデータ化してデータベースに登録し、名刺の情報を社内で共有・活用するためのツールです。社員が個々に持っている人脈を可視化し、主に営業活動に活用します。

名刺管理についての更なる詳細はこちらをご覧ください。

・CRM(顧客管理システム)

CRMとは「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」を意味します。顧客情報を収集・分析することで最適なアプローチを行い、顧客との関係性を良好に保つことで顧客満足度を向上させます。

→CRMの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/labo/archives/8602

・SFA(営業管理システム)

SFAとは「Sales Force Automation」の略で、「営業支援システム」と訳されます。営業が商談を開始してから受注にいたるまでのプロセスを可視化し、営業活動の効率化を支援します。具体的には既存顧客・見込み顧客のデータや、過去の商談記録、現在の営業の進捗状況といったデータを管理します。

→SFAの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8622

マーケティング

・MA(マーケティングオートメーション)

MAとは「Marketing Automation」の略で、マーケティングの各プロセスを自動化することによりマーケティングを効率化するツールです。見込み顧客1人ひとりの興味や関心に合わせたコミュニケーションをとることができ、良好な関係性を築いていきます。

MA(マーケティングオートメーション)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」

→MAの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8693

・BI(ビジネスインテリジェンス)

BIとは「Business Intelligence」の略です。企業内の各部門が収集・蓄積している膨大なデータを統合して分析・加工し可視化することで、経営戦略やチーム戦略における意思決定を支援することを指します。

BI(ビジネスインテリジェンス)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

・CMS(コンテンツマネジメントシステム)

CMSとは「Contents Management System」の略で、Webサイトを構成するテキストや画像、デザイン・レイアウトなどの情報を一元管理・保管するシステムです。CMSを使用することで、HTMLやCSSの知識がなくても、簡単にコンテンツを更新することができます。

→CMSの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8607

・メール配信システム

メール配信システムとはメールを自動的に一斉配信できるツールです。その際、ターゲットのセグメントリストを抽出したり、登録者が配信解除を行う仕組みや自動返信を設定しする機能などが備わっています。

・バックオフィス

バックオフィスとは、企業内で直接利益を生まない後方支援業務を指します。バックオフィスの例としては、経理、会計、総務、庶務、カスタマーサポート、マーケティングなどが挙げられます。

→ERPの詳しい解説はこちらをご覧ください。

「ERP」記事へのリンク(URL未定)

・チャットボット

チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、自動的に会話を行うプログラムのことです。人工知能と自然言語処理技術の発展により、Webサービスにおいてさまざまなチャットボットが登場しています。

→チャットボットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8548

・電子署名

インターネットの普及とシステム化が進み、契約書や請求書といった重要書類を電子文書に変えてやり取りする機会が増えてきています。そこで紙文書の印鑑やサインと同様に正式文書であることの証明を担うものが電子署名です。

電子契約・電子サイン・電子署名の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

・労務管理

労務管理とは、従業員の労働条件や労働環境、福利厚生、休暇、賞与、手当てなど、労働に関する管理を行います。また、従業員の雇用から解雇までの採用、人事考課、異動などの業務も行います。

→労務管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8624

・マイナンバー管理

マイナンバー管理とは、企業が従業員のマイナンバーを収集し、保管、利用、そして破棄までの管理を行うことです。マイナンバー管理システムはクラウドサービスとして提供され、ペーパーレス化を実現し、通信の暗号化や不正アクセスを防ぐセキュリティ対策が施されています。

・勤怠管理

勤怠管理とは、企業が従業員の始業から終業までの時間、時間外労働、有給休暇などの就業状況を把握することです。オフィスワーカーだけでなく、テレワーカーの勤怠も管理します。

→勤怠管理システムの詳しい解説はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/blog/archives/8700

・会計ソフト

会計ソフトとは、事業におけるお金の動きを全て管理して会計処理を行い、必要な帳簿書類や貸借対照表、損益計算書、決算書などを生成するソフトです。

ネットワークセキュリティ

・ウイルス対策

ウイルス対策とは、コンピュータに侵入するウイルスやマルウェアを検知して除去することです。既知のウイルスプログラムをデータベースと照合して検知する方法と、異常な挙動により未知のウイルスを検知する方法があります。

・仮想デスクトップ

仮想デスクトップとは、サーバ上で稼働させている複数の仮想マシンで利用者ごとのデスクトップ環境を動かすことです。主に、DVI(Virtual Desktop Infrastructure)型とサーバベース型があります。

VDI・DaaS(仮想デスクトップ)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧

・WAF(ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール)

WAFとは「Web Application Firewall」の略語でWebアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃からWebサイトを保護するセキュリティ対策です。Webサーバの前段に設置することで、攻撃と判断した通信を遮断します。主にネットバンクやECサイトのクレジット情報のやりとりが発生するWebサービスを保護します。

人材活用

・人材管理

人材管理とは、企業の経営戦略のために必要な人材にいついて、採用から異動、育成を管理することで、人材のモチベーション維持や職務とのマッチングを行います。

・タレントマネジメント

タレントマネジメントとは、人事管理の一部として、従業員の才能やスキル、経験値、学歴などを一元管理し、人員配置や人材開発、昇進、昇格を戦略的に行うことです。

・採用管理

採用管理とは、企業の採用活動や配置、異動などを一元管理することです。求人媒体や人材紹介会社など複数の応募経路により煩雑になっていた採用業務を一元管理することで、採用業務の効率化、採用コストの削減、採用力の強化を実現します。

DXを支えるデジタル技術

DXの推進にはどのようなデジタル技術が活用されているのでしょうか?ここでは主なデジタル技術を4つ紹介します。

IoT

IoTは「Internet of Things」の略で、「モノ」を「インターネット」につなげることを示します。インターネットに接続されたモノの状態や動作をセンサーやカメラ、あるいは人の手によってデータとして集積し、ほかのモノやサーバ、あるいは人に届けることがIoTの基本的な仕組みです。

たとえばウェアラブルデバイスがユーザーの心拍数や睡眠時間のデータをセンサーで取得し、クラウド上の健康管理システムに送信することで、システムが現在の健康状態を分析し、ユーザーに自動的にフィードバックしたり、逆に外出先からスマートフォンで自宅のエアコンを操作したりすることができます。

また、配送物のタグ上のQRコードを各拠点がスキャンすることで、どの配送物が現在どこにあるのかを自動的に追跡するシステムなどにも使われています。

このようにモノから収集したデータはビッグデータとして蓄積され、このデータをさまざまな用途で活用することができる環境はDXの推進に重要なインフラとなります。

AI(人工知能)

AIは「Artificial Intelligence」の略で「人工知能」と呼ばれています。人により取得したデータやIoTなどで取得した膨大なデータから特徴を見つけ出し、自律的にルールや相関関係を見つけ出して判断を行います。たとえばスマートフォンやスマートスピーカーに人が口頭で尋ねた質問に答えたり要望に応えて動作したりすることにもAIの技術が利用されています。あるいはベルトコンベアを流れる製品の中から不良品を検出することや、自動運転に必要な画像認識にもAIの技術が活用されています。DXの推進には今後、AIが活用される機会が増えてくると予想されます。

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングは、インターネット上で提供されるコンピュータサービスを共有することです。サービスにはSaaS、IaaS、PaaSなどの種類があり、グループウェアやビジネスチャット、ファイル共有、SFA、CRMなど、DXを推進する際に必須のインフラです。

モビリティ

ITの分野におけるモビリティとは、外出時や移動時にノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどのモバイル端末により通信サービスを利用できることを示します。

5G

5Gは高速で大容量、低遅延、高信頼性、そして多数同時接続が可能な移動通信システムです。そのため、AR/VR/MRコンテンツや高画質映像のダウンロード、多数のIoTが取得するビッグデータの送受信などが可能になります。また、遠隔医療や自動運転、ロボットの操作などで必要となる信頼性の高い高速通信を支える技術です。したがって、DXの推進には必須の技術となります。

セキュリティ

DXが推進されると、さまざまな場所や端末からインターネットにアクセスする機会が増えます。その際にデータの漏えいや改ざん、ウイルスの侵入、ハッキングなどのリスクが高まります。これらのリスク防ぐための技術がセキュリティです。

「情報セキュリティ」記事へのリンク(URL未定)

AR/VR/MR

AR/VR/MRはそれぞれ拡張現実(Augmented Reality)、仮想現実(Virtual Reality)、複合現実(Mixed Reality)を示し、いずれもデジタル技術によりユーザーに疑似体験を提供する技術です。ゲームやショッピングからエンジニアリング、技能訓練まであらゆる用途へ応用でき、DX推進においては革新的なユーザー体験をもたらす技術です。

HMI

HMIとは「Human Machine Interface」の略で、人が機械に指示を出したり、機械から人に結果を返したりする際に使われる技術を示します。たとえばパソコンに対して指示を出す場合はキーボードやマウスを使い、その結果がディスプレイに表示されたり紙に印字されたりします。また、スマートフォンに指示を出す場合にはディスプレイ上をタップしたり声で話しかけたりすることで、その結果がディスプレイや音声で返されます。これらの技術がHMIで、DXの推進にしたがってより多彩な方式が登場することが予想されます。

まとめ

DXへの取り組みは、あらゆる産業や業界で必須となっています。特に新型コロナウイルスの感染拡大は人々の行動様式から価値観まで変えてしまい、企業のDXは急務になったといえるでしょう。

DXについては経営陣から現場従業員までが本質を理解したうえで取り組まなければ、単なるデジタル化で満足してしまうことになりかねません。全社的な取り組みとして、自社のビジョンを明確にしてDXを推進する必要があります。

投稿 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 テレワークと在宅勤務は違う?ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>在宅勤務とは?

在宅勤務とは、オフィスに出社せずに自宅で勤務する働き方です。ただし、まったく出社せずに勤務するとは限らず、決まった曜日だけに出社したり、必要に応じて出社したりするなど、さまざまなパターンがあります。近年の働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務を導入する企業が増えています。主にパソコンなどの端末で作業できる業務を中心に導入が進められています。

働き方改革についての詳細はこちらからご覧ください。

テレワークと在宅勤務の違い

テレワークはICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を活用した、時間や場所に制約されない働き方を示します。したがって、自宅のみならずカフェやコワーキングスペース、ホテル、あるいは交通機関での移動中に働くことを示します。そのため、テレワークにはモバイルワークやサテライトオフィスワークが含まれます。

在宅勤務も自宅で勤務することを示しているので、モバイルワークと同様にテレワークの一形態であるといえます。そして、テレワークが働き方の概念を示す際に使われる傾向があることに対し、在宅勤務は働き方の形態を示す際に使われる傾向があります。また、テレワークが会社員や個人事業主など、雇用形態は問わないことに比べ、在宅勤務は「勤務」という言葉が含まれているように、企業に雇用されている人の働き方を示すことが一般的です。

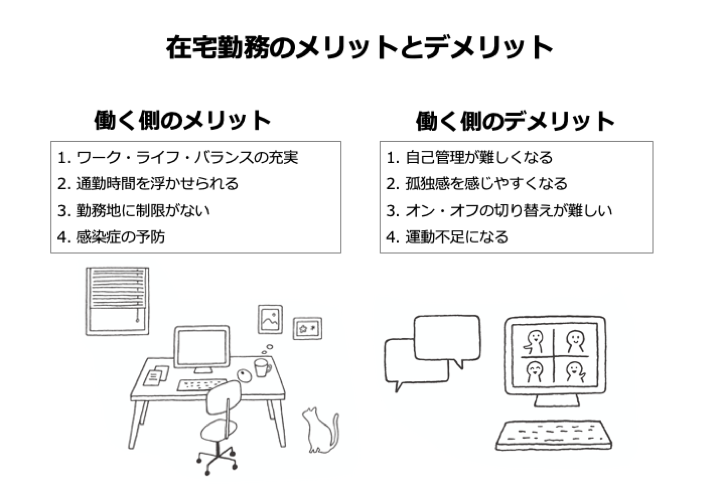

在宅勤務のメリットとデメリット

在宅勤務制度の導入を検討されている企業は増えてきていますが、導入を検討するにあたり、在宅勤務のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

ここでは、働く側と企業側に分けて解説します。

在宅勤務がもたらす従業員のメリット4つ

1.ワーク・ライフ・バランスの充実

在宅勤務制度が導入されていると、育児や介護をしながらでも働きやすくなり、家庭で不測の事態が生じた際にも柔軟に対応できます。その結果、ワーク・ライフ・バランスの充実につながります。

2.通勤時間を浮かせられる

在宅勤務になれば、バスや電車、あるいは自家用車を使用しての通勤がなくなるか、減らすことができます。その結果、通勤に費やしていた時間を節約できるうえ、ストレスも軽減されるため、精神的にも肉体的にも余裕が生まれるでしょう。それにより、趣味や自己啓発などを充実させることができます。

3.勤務地に制限がない

在宅勤務制度が導入されれば、通勤時間や距離の制約がなくなるため、居住地の選択の幅が広がります。子育てや介護などにより適した環境を選んだり、配偶者の転勤に伴って転居しやすくなったります。

4.感染症の予防

在宅勤務により通勤電車やオフィスなど、人と密に接する機会が減ることで、新型コロナウイルスやインフルエンザといった感染症のリスクや不安・ストレスを軽減できます。

在宅勤務による従業員のデメリット4つ

1.自己管理が難しくなる

自宅で作業をしていると集中できる反面、誰からも見られていないため、休憩する頻度が高くなったり業務以外のことに気を取られやすくなったりする可能性があります。自己管理ができなければ生産性が下がってしまいます。

2.孤独感を感じやすくなる

在宅勤務では1人で作業をしており、同僚や上司などがともに働いている姿を見たり気配を感じたりすることがありません。また、同僚や上司と気軽に声をかけ合うこともなくなります。そのため、孤独感を感じる人が出てきます。

3.オンとオフの切り替えが難しい

自宅で作業を行っていると仕事とプライベートの境界が曖昧となり、仕事のオン・オフの切り替えが上手くできずに生産が低下したり、ストレスが増えたりする可能性があります。

4.運動不足になる

通勤やオフィス内での移動がなくなり、自宅で椅子に座ったままの状態で過ごす時間が長くなるため、運動不足になりがちです。

在宅勤務がもたらす企業側のメリット4つ

1.光熱費などのコストを削減できる

在宅勤務を導入することで、オフィスの光熱費や通勤費などのコストを削減することができます。また、スペースの削減も可能になるため、より賃貸料の安いオフィスへの移転も検討できるでしょう。

2.業務を効率化できる

在宅勤務では各人が自宅で作業を行うため、電話への対応や来客への対応、予定外の打ち合わせなどにより業務を中断することが少なく、作業効率が高まり生産性が上がります。

3.人材を確保しやすい

在宅勤務を前提にしていれば、人材を採用する際に居住地の制約がなくなるため、地域に縛られずに広く人材を求めることができます。また、育児や介護などにより休職や退職を検討している社員に在宅勤務を提案することで、離職率を下げることができます。

4.緊急時における事業の継続性

各人が自宅で勤務していることで、自然災害や感染症拡大などの緊急事態発生時に、事業を継続しやすくなります。また、緊急事態時に障害が発生して業務が中断しても、早期に復旧できる可能性が高まります。

在宅勤務による企業側のデメリット4つ

1.勤怠管理を見直す必要がある

従来の勤怠管理方法では、オフィス勤務と在宅勤務という異なる勤務方法で働いている従業員や、同じ従業員でもオフィス勤務の日と在宅勤務の日が混在している状態を管理することはできなくなります。在宅勤務制度を導入する際には、新しい勤怠管理システムを導入する必要があります。

2.生産性が低くなる可能性

在宅勤務ではオフィスに出勤している際の雑務がなくなる分、生産性が高くなることが期待されます。しかし、人によっては自宅で仕事をすることで怠けやすくなったり、家族に干渉されやすくなったり、あるいは家庭の用事に気を散らされたりするなど、生産性が下がる可能性もあります。

3.コミュニケーションが不足する

各人が離れて仕事をしていると、オフィスという空間を共有して仕事をしているときに比べ、チーム内のコミュニケーションが不足します。気軽に相談し合ったり、雑談を交わしたりすることで補われていた情報交換や励まし合いなどが減ってしまいます。そのため、お互いの進捗状況や負担の軽重を確認し合うことが難しくなります。

4.セキュリティリスクが高まる

在宅勤務では社外で端末を使用することになり、情報漏洩やサイバー攻撃、端末の盗難などセキュリティリスクが高まります。

5.従業員の精神面のケアが難しくなる

オフィスで同僚や上司が空間を共有して仕事をしているときには、気軽に相談や励まし合うことができました。また、働いている姿を確認できたため、体調や精神状態の変化に気づきやすい環境でした。しかし在宅勤務では孤立した状態で仕事を行うことになるため、精神面での不調に気づきにくくなり、サポートも難しくなります。

在宅勤務を導入する際の注意点

在宅勤務制度を導入する際には、企業側で注意すべき項目があります。

在宅勤務の相談窓口を用意する

在宅勤務制度を導入する際には、在宅勤務を行う従業員に不安や疑問が生じます。このとき、在宅勤務者用の相談窓口を決めておかないと誰に相談してよいのかわからず、詳しそうな従業員に相談が集中してしまいます。結局不安も疑問も解消できないまま在宅勤務が始まってしまったり、相談されやすい人の業務に支障が生じたります。このような事態を避けるために、在宅勤務の相談窓口を用意しておきます。

全社的なセキュリティ対策を強化する

在宅勤務では社外の端末で作業が行われるためセキュリティリスクが高まります。これに対して個々に対策が行われることを当てにしてしまうと、セキュリティ対策の程度にばらつきが出てしまい、結果的にはリスクが高いままになってしまいます。そのためセキュリティ対策は全社的に対応しなければなりません。ルールを決め、従業員にセキュリティ教育を徹底し、全社的なセキュリティシステムを構築する必要があります。

勤怠に関するルールを整備する

在宅勤務時の勤怠ルールを決めておかないと、従業員によって勤怠に対する解釈や姿勢の差が出て、労働時間の管理が困難になります。また、ルールを決めないでいると、在宅勤務者の勤怠姿勢がゆるく感じられ、オフィス勤務者に不公平感を与えてしまう可能性もあります。

移行期間を設ける

業務内容に関わらず在宅勤務を一斉に導入してしまうと、さまざまなトラブルが同時に発生して、対処が間に合わない状態が続き生産性が下がってしまいます。また、業務上の不備も生じてしまう可能性があります。このような事態を避けるために、比較的在宅勤務に適してる部門から導入を始め、トラブルや課題を解消しつつ順次ほかの部門への導入を進めていきます。

コミュニケーションツールを導入する

在宅勤務を導入して各従業員が離れて仕事をしていても、常に円滑なコミュニケーションが維持できるように、Web会議ツールやチャットツール、グループウェア、あるいはプロジェクトやタスクを管理するツールなどを整備します。

対面でのコミュニケーション機会を設ける

在宅勤務中は、さまざまなツールで円滑なコミュニケーションを維持するように努めますが、それでも各人の負荷の差や精神面での不調などを把握しきれない可能性があります。これを補うために、ある程度は対面で会話できる機会を設けたり、チームが集まれる機会を意識的に設定しておきましょう。

評価制度を見直す

在宅勤務では、オフィス勤務のときのように管理者が部下の業務プロセスや仕事への姿勢などを把握することが難しくなります。そのことでオフィス勤務者との間や在宅勤務者同士の間で評価に対する不公平感が生じやすくなります。そのような状況を防ぐために、あらかじめ在宅勤務者への合理的な評価を行う仕組みを整備しておく必要があります。

出社と在宅のハイブリッド型も検討する

在宅勤務を導入する際、すべての勤務日を在宅勤務にすることで業務に支障が生じることがあります。それを防ぐため、決まった日だけをオフィス勤務とするハイブリッド型の在宅勤務を採用するなど、柔軟な制度導入を検討する必要もあります。

在宅勤務の業務をサポートするITツールを導入しよう

多くの企業が在宅勤務制度を導入し始めています。在宅勤務を導入する際には、メリットとデメリットを理解し、労務関連の規定を見直す必要があります。また、多くのツールを活用することで在宅勤務を効率化するだけでなく、従業員のメンタルヘルスにも注意を払う必要があります。

在宅勤務の導入に成功すれば、人材の確保や維持、生産性の向上、そして企業イメージの向上など、いくつものポジティブな効果が期待できるでしょう。

投稿 テレワークと在宅勤務は違う?ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 リモートワークとは?テレワークとの違いから導入のメリット・ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで今回は、リモートワークとテレワークの違いやリモートワークのタイプについて解説したうえで、リモートワークを効率化するツールを紹介します。

テレワークとリモートワークが使われ始めた時期の違い

テレワーク(telework)は、離れた場所を示す「tele」と、「働く」を意味する「work」を合成した造語です。場所や時間の制約を受けずに働くことを示します。この言葉は1970年代にアメリカで生まれ、1980年代になると日本でも使われるようになりました。現在では特に、ICT(Information and Communication Technology)を活用した柔軟な働き方として、日本政府など公的機関でも使用されています。

一方、リモートワーク(remotework)も遠隔を示す「remote」と、「work」を合成した造語です。いつから使われ始めたのかはっきりしませんが、比較的最近になって使われ始めた用語です。拠点となるオフィスから離れた場所で従業員が働くことを示し、主にIT業界で使われる傾向があります。

テレワークとリモートワークはほぼ同義語として使用されています。しかし、テレワークが「テレワークに移行できるかどうか」といった「働き方の変化」に対して使われることが多いのに対し、リモートワークは「遠隔地で働く」といった比較的場所に着目する傾向があります。また、テレワークには後述するようにいくつかの定義があります。

| リモートワーク | テレワーク | |

| 主な業界 | IT企業、クリエイティブ業界、フリーランス | 政府、公的機関、大企業 |

テレワークの定義

テレワークとリモートワークはほぼ同義語であることを紹介しましたが、テレワークには定義があります。厚生労働省では以下のように定義しています。

“テレワークとは「情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと。Tel(離れて)とWork(仕事)を組み合わせた造語です。要するに本拠地のオフィスから離れた場所で、ICTをつかって仕事をすることです。”

「厚生労働省『テレワークとは | テレワーク総合ポータルサイト」

また、厚生労働省の関連組織である一般社団法人日本テレワーク協会は以下のように定義しています。

“テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。”

・関連記事

テレワークとは? テレワーク導入のポイントからのハイブリッドワークという働き方

テレワークの分類

厚生労働省では、テレワークを定義すると同時に、さらに分類しています。まず、自宅で働く「在宅勤務」と移動先で働く「モバイル勤務」。そして本拠地以外の施設を利用する「サテライトオフィス勤務」に分類しています。

| テレワーク | 在宅勤務 | 雇用型テレワーク | 自宅 |

| 自営型テレワーク | |||

| モバイル勤務 | 交通機関、カフェ、ホテルなど | 交通機関、カフェ、ホテルなど | |

| サテライトオフィス勤務 | 専用型 | 企業のサテライトオフィス | |

| 共用型 | シェアオフィス、コワーキングスペースなど |

在宅勤務

「在宅勤務」は就業形態により「雇用型テレワーク」と「自営型テレワーク」に分類されます。

・雇用型テレワーク

企業に雇用されている従業員が自宅で働く場合です。

・自営型テレワーク

自営業として自宅で働いている場合です。

モバイル勤務

モバイル勤務は鉄道などの移動中の交通機関でテレワークを行う場合と、カフェやホテルなどの移動先の施設でテレワークを行う場合があります。常に場所が固定されないテレワークですので、営業の移動途中や出張先でも作業が行える柔軟な働き方です。

サテライトオフィス勤務

サテライトオフィス勤務は、利用施設により「専用型」と「共用型」に分類されます。

・専用型

企業に雇用されている従業員が、その企業の施設であるサテライトオフィスでテレワークを行うスタイルです。営業活動の途中や出張先、あるいは自宅に近いサテライトオフィスを利用します。

・共用型

企業に雇用されている従業員や個人事業主が共有できるシェアオフィスやコワーキングスペースを利用するテレワークのスタイルです。

リモートワークには明確な定義がない

先にリモートワークはテレワークとほぼ同義語であることを説明しましたが、実はリモートワークにはテレワークのような定義がありません。定義がされていないため、リモートワークとして扱う対象範囲は今後広まる可能性があります。離れている場所でこれまでになかった働き方が登場したとき、テレワークの定義に収まらなければリモートワークの一種になるか、まったく新しい用語を使用することになるでしょう。

特にテレワークでは「出社しないで働く」ことや「自宅で働く」ことの意味合いが強い傾向があります。一方、リモートワークは「離れて働く」ことや「遠くで働く」ことの意味合いが強い傾向があります。この意味合いの傾向の相違からも、リモートワークのほうが対象とするワークスタイルの許容範囲が広いと考えられます。

テレワークとリモートワークのニュアンスの違い

また、テレワークとリモートワークには、背景にある目的が異なることによるニュアンスの違いがあります。

テレワークは、「出社の負担を減らす」「感染症リスクを軽減する」「災害時など緊急事態下での事業継続力や復旧力を高めたりする」「育児や介護などとの両立をしやすくする」「企業の光熱費やスペースのコストを削減する」「オフィスを持たない個人事業主でも事業を営める」など、出勤することやオフィスに拘束されるような制約を軽減するための働き方というニュアンスがあります。つまり、暗黙のうちに「オフィス勤務」に対比した働き方としてイメージされているといえます。

一方、リモートワークは「場所」に縛られない働き方という大まかなニュアンスをもつため、これからも模索が継続される働き方を示しているといえそうです。このことから、ほぼ同義語でありながら、使われるシチュエーションに差異が見られます。

テレワークとリモートワークが使い分けられる

ほぼ同義語のテレワークとリモートワークですが、業界によって使い分けられる傾向があります。

まず、テレワークは日本では1980年代から使われるようになり、近年使われ出したリモートワークよりも定着しているため政府や官公庁、自治体などの公的機関や大企業で使われる傾向があります。特に政府や官公庁の政策に関する文書や議論では「テレワーク」が使われます。

一方、リモートワークはまだ新しい言葉であるため、新しい試みを好むIT系企業やベンチャー企業、クリエイティブ系の企業などで使われます。また、これまでの働き方にとらわれない新しいワークスタイルに対してもリモートワークが使われる傾向にあります。

以上のことから、公的な場や大企業が参加している会議やセミナーなどでは「テレワーク」を使うことが多いといえます。一方で、IT系企業やベンチャー企業、クリエイティブ系企業の人たちや、若い人たちが集まるカジュアルな場では、「リモートワーク」を使うほうが新しいワークスタイルの印象を共有できるかもしれません。

このように、「テレワーク」と「リモートワーク」は、意味の違い以上に業界によって使い分ける機会が多いといえます。

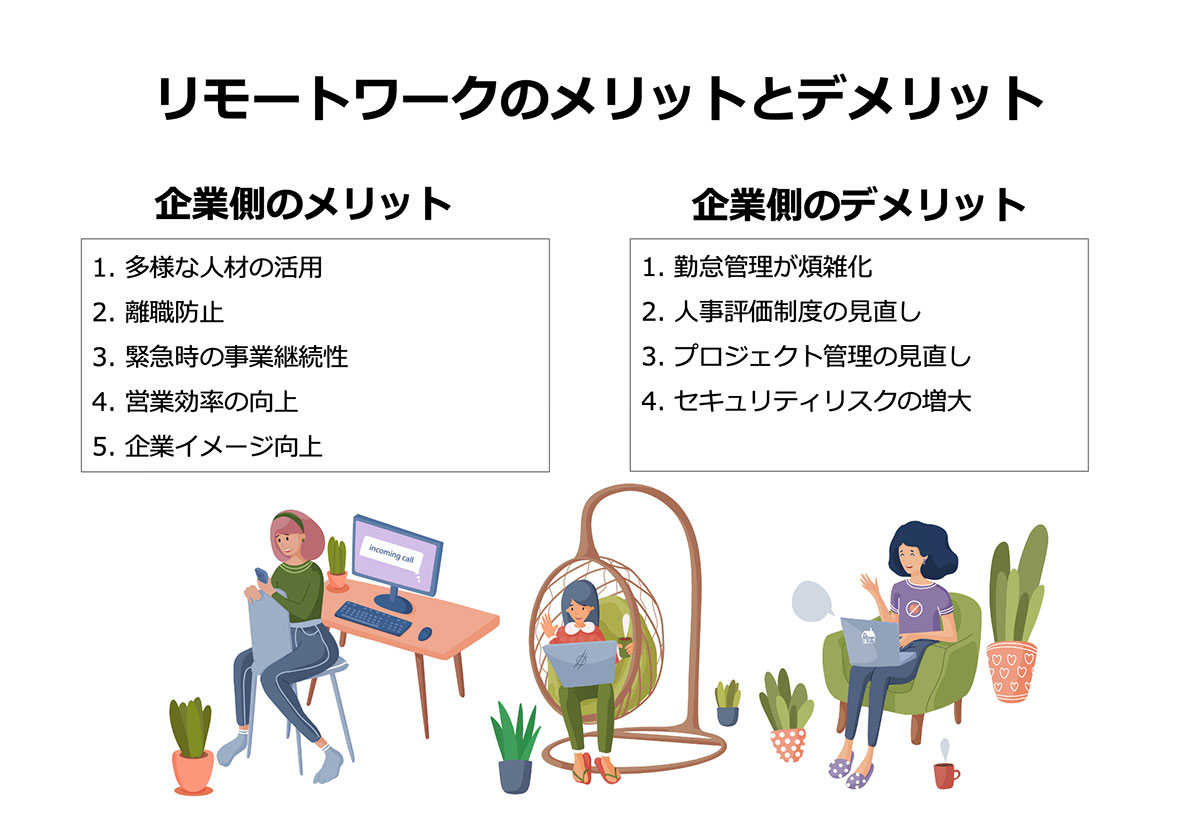

リモートワーク導入のメリットとデメリット

企業と従業員それぞれの立場からリモートワーク導入のメリットとデメリットについて紹介します。

企業側のメリットとデメリット

※図表入る

<企業側のメリット>

・多様な人材の活用

リモートワークでは従業員は勤務場所の制約から解放されるため、従来のフルタイムによる出勤が難しい人材を採用することが可能になります。高いスキルをもちながら、家庭の事情や心身の障がいなどで毎日の出勤が難しい人や、通勤が困難な地域に住んでいる人でも業務を遂行することができます。

・離職防止

出勤を前提としていたときには出産や育児、介護、あるいは配偶者の転勤などにより離職・退職をせざるを得なかった人材が、リモートワークを導入することで仕事を継続できるようになります。このことで人材の流出を防ぐことができます。

・コスト削減

リモートワークを導入することで従業員が出勤する必要がなくなれば、通勤交通費やオフィスの光熱費、コピー用紙などのコストが削減できます。また、オフィス自体もスペースを縮小して地価の安い地域に移転すれば、賃料の大幅な削減にもつながります。

・緊急時の事業継続性

感染症拡大や自然災害による緊急事態が発生した際も、リモートワークにより従業員が分散していれば、事業を停止するリスクを低く抑えることができます。また、事業を停止せざるを得なかった場合でも、早期復旧が見込めます。

・営業効率の向上

営業職にリモートワークを導入すれば、都度オフィスに立ち寄る必要がなくなるため、顧客を訪問する回数を増やしたり滞在時間を延ばしたりすることができます。また、出先や移動中に情報の確認や共有、事務処理を行えば、生産性が高まることでしょう。

・企業イメージ向上

リモートワークを導入することで、企業が働き方改革への意欲をもっていることが対外的に示されます。このことで、従業員への配慮や新しいことに取り組む積極性などが評価され、企業イメージが向上します。

・デジタル化の促進

リモートワークを導入すると、必然的にペーパーレス化やコミュニケーションのオンライン化などが進むため、従来の業務プロセスの見直しが行われるとともに、企業内のデジタル化の加速が期待できます。

<企業側のデメリット>

・勤怠管理が煩雑化

リモートワークを行う従業員は出退社をすることがなくなるため、従来の勤怠管理では対応できなくなります。また、上司や同僚、部下からも働いている様子が見えないため、勤務状況を把握することが難しくなります。

・人事評価制度の見直し

リモートワークを導入すると働いている様子を常に見られる状態ではなくなり、同じ空間で働いていたことで得られた印象などの、成果以外の副次的な要素での人事評価は難しくなります。そのため、新しい人事評価制度を構築する必要があります。

・プロジェクト管理の見直し

チームメンバーがオフィス内で働いていたときには、気軽に声をかけ合ったりお互いの様子を確認したりすることができたため、プロジェクトやタスクの進捗管理が感覚的にも行える面がありました。しかし、リモートワークで各人が離れて業務を遂行することになると、ツールや仕組みづくりを行わなければプロジェクト管理が難しくなります。

・セキュリティリスクの増大

リモートワークでは、従業員が自宅やカフェ、コワーキングスペースなどでノートブックパソコンやモバイル端末で作業を行う機会が増えます。自宅では家族の者がアクセスしてしまったり、外出先では他人が画面を覗き見たり、安全性の低いWi-Fi接続から情報が漏えいしたりするリスクがあります。そのため、リモートワークに対応したセキュリティ対策が必要になります。

従業員側のメリットとデメリット

<従業員側のメリット>

1.ワーク・ライフ・バランスの向上

リモートワークにより通勤に費やしていた時間が削減され、プライベートな時間を増やすことができます。そのため、家族と過ごす時間や趣味、自己研鑽のための時間を増やすことで、ワーク・ライフ・バランスが向上します。

2.ストレスの軽減

出勤しないことで、通勤や社内の人間関係からくるストレスが軽減し、精神的・肉体的な負担が小さくなり、健康上の課題の軽減につながります。

3.育児や介護との両立

リモートワークにより出勤時間をなくし自宅で働くことによって、育児や介護などを両立させるための時間的・物理的・体力的な制約を軽減できます。

4.居住地の選択肢が増える

リモートワークにより働く場所の制約がなくなれば、勤務先の場所にとらわれることなく、より自分にとって好都合な場所で暮らすことができるようになります。

<従業員側のデメリット>

1.コミュニケーション不足

リモートワークでは、オフィス勤務時のように気軽に上司や同僚と話をしたり、その存在を常時感じたりすることができません。そのため、対面で会う機会や日常会話を交わす機会が激減して孤独感や疎外感を持ちやすくなり、メンタル面の問題を抱えやすくなります。

2.自己管理が難しい

自宅で働いていると家族の出す音や声が聞こえたり、近隣の生活音が聞こえたりして集中力の維持が難しくなります。また、自宅だといつでも休める状況にあるため、業務遂行に必要な緊張感を維持しにくくなる可能性があります。逆に、退社時刻がないため、仕事に集中しすぎて長時間労働の自覚を得にくい場合もあります。

3.作業環境の確保

リモートワークをしている従業員全員が作業しやすい環境にあるとは限りません。机や椅子、照明、あるいは通信環境などは変えることができますが、部屋の広さや間取りなどは変えることが容易ではありませんし、家族が家にいる場合は業務に集中できる環境を確保できるとは限りません。

リモートワークのタイプ

リモートワークには、リモートの度合いによって3つのタイプに分けることができます。

ハイブリッド・リモートワーク

完全なリモートワークではなく、オフィス勤務と組み合わせた働き方です。たとえば特定の曜日は出勤したり必要に応じて出勤したりします。コロナ禍の収束に向けて、一度は完全なリモートワークを導入していた企業が、オフィスで共に働くことの価値を再認識して、ハイブリッド・リモートワークを指向することもあり得ます。

フルタイム・リモートワーク

原則としてオフィスへの出勤は行わず、業務をリモートワークのみで完結する働き方です。現在はある程度限られた業種で実施されていますが、今後対象業種は拡大していくと考えられます。

テンポラリー・リモートワーク

テンポラリー・リモートワークはハイブリッド・リモートワークと同様に、リモートワークとオフィスへの出勤を組み合わせた働き方です。ハイブリッド・リモートワークがリモートワークを基本としていたのに対し、テンポラリー・リモートワークはオフィス勤務が基本で、必要に応じて“テンポラリー(一時的)”にリモートワークを行います。

リモートワーク導入のポイント

リモートワークを導入する際には、押さえるべきポイントがあります。

適した職種の確認

プログラマーやデザイナー、ライター、広報、営業、企画などの業務はリモートワークに移行することが容易ですが、人事や経理、法務など機密情報を扱う業務はリモートワークへの移行が遅れるでしょう。また、製造や製薬など特殊な設備を必要とする職種でもリモートワークの導入は困難でしょう。そのため、リモートワークを導入する際には、どの部門から導入すべきか確認が必要です。

段階的な導入

リモートワークを導入する際は、全社的な導入を一気に進めてしまうと、さまざまな課題が一度にもち上がってしまい、解決が間に合わないため混乱が生じて生産性が下がってしまう危険があります。そのため、リモートワークを導入する際には、導入しやすい部門から導入し、課題を洗い出して解決しながら次の部門に導入するというように段階的に進めるべきです。

情報共有とコミュニケーションの仕組みの確保

リモートワークを導入するためには、オフィスで勤務している従業員とリモートで働いている従業員、そしてリモートワーク中の従業員同士の円滑なコミュニケーションが継続できる環境を整備しておく必要があります。そのために、Web会議ツールやビジネスチャットツール、グループウェアなどの導入を進めておきます。

人事労務制度の整備

リモートワークを導入すると、オフィスに勤務している従業員とリモートワークで働いている従業員の間に不公平感が生じることがあります。また、勤怠管理や人事評価においても不公平が生じない制度を整備しておく必要があります。

セキュリティの対策

リモートワークでは、社外でモバイル端末を使用するため、情報漏えいやウイルスの感染、端末の盗難などセキュリティリスクが高まります。そのため、リモートワークを対象にしたセキュリティ対策の強化と、リモートワークを行う従業員へのセキュリティ教育、そしてセ安全なネットワーク環境の整備が必要です。

リモートワークを効率化するツール

実際に、リモートワークを導入されている企業の方々から、レビューが多い製品を中心に、リモートワークにおすすめのツールを紹介します。

(2021年11月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)

Web会議システム

メールやチャットなどのテキストベースでも連絡は取り合えますが、やはりお互いの顔を見ながら、あるいは資料を共有しながらリアルタイムで会話を交わす機会も必要です。そのときに活躍するのがWeb会議システムです。

Zoom Meetings

Zoomは代表的なWeb会議ツールです。無料版でも最大40分、100人までの会議を行えます。1対1であれば時間は無制限です。通信の安定性に関しても高く評価されています。

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、リモートワークにおけるコミュニケーションに必要な会議、通話、共同作業ツールがすべて備わったWeb会議ツールです。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなどOffice 365でファイルの共同作業が行えます。

Skype for Business

Skype for Businessは「Office 365」に含まれるコミュニケーションツールで、Web会議、インスタントメッセージング、インターネット電話などの機能を提供します。Microsoftが提供する個人向けの無料インターネット電話サービス「Skype」にビジネス向けの機能が加わり、最大250人の同時接続によるウェブ会議が可能です。通信内容の暗号化などのセキュリティ機能も充実しています。

Skype for Businessの製品情報・レビューを見る

その他のWeb会議システムの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

ビジネスチャット

これまでビジネスでテキストベースの連絡を取り合う方法としてはメールが使われてきました。しかし近年では、ビジネスチャットの利用者が増えています。相手やプロジェクトごとにタイムラインを表示させることができ、情報に連続性を持たせて整理されていること、そしてプロジェクト内でのやりとりがほかのメンバーにも確認できることが主な理由です。

Slack

Slackは世界的に普及している代表的なビジネスチャットで、プロジェクトやチームごとにチャンネルを設置して効率よく情報を集約できます。Google DriveやZoomなど、ほかのサービスとの連携機能が豊富なため、特にIT系企業では支持されています。

Chatwork

「Chatwork」は国内利用者数No.1のチャットツールです。サポートが細やかなことに定評があり、チャット機能以外にも音声通話やビデオ通話機能があり、用途の幅が広がります。また、「担当者」「期限」を設定してタスクを登録することで対応忘れを防ぐことができます。

Microsoft Teams

Web会議ツールとしても評価が高い「Microsoft Teams」は、ビジネスチャットとしても評価されています。チャット機能のほかにも会議、ファイルの共有などを行うことができます。Word、Excel、PowerPoint、SharePointなどOffice 365アプリで共同作業ができるのも大きな特徴です。

その他のビジネスチャットの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

→ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。

ビジネスチャットツールを徹底比較! ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選

グループウェア

グループウェアは、組織やチームがお互いの状況やスケジュールを確認できたり、連絡を取り合うことができたりするほか、施設の管理情報の共有、ファイル共有、ナレッジの蓄積など、日々の業務で利用するさまざまな機能がパッケージされたツールです。

サイボウズOffice

「サイボウズOffice」は延べ6万7000社以上のユーザーに利用されているグループウェアで、スケジュールや掲示板、メッセージなどの便利な機能が豊富です。国産ならではのグループウェアとして、日本のビジネスシーンで使いやすいようにインターフェースが工夫されています。

Garoon

「Garoon」はスケジュールや施設予約、掲示板、メール、ファイル管理、タイムカードなど、グループウェアに必要な機能にコミュニケーション機能が追加されているため、オンライン上で仕事を進めるワークプレイスにもなるグループウェアです。

rakumo

「rakumo」はGoogle Workspaceの既存機能を拡張したクラウド型のGoogle Workspaceアドオン製品です。グループカレンダーや掲示板、勤怠管理、ワークフロー、連絡先管理、経費精算などの機能をサポートしています。

その他のグループウェアの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

→グループウェアの詳しい解説はこちらをご覧ください。

グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア比較、活用事例も紹介

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、リモートワークにおいてチーム内のメンバーがどのような作業状況にあるのかわからない、プロジェクトの進捗状況がわからないなどの課題を解決するツールです。

プロジェクト管理とはについてはこちらをご覧ください。

Backlog

「Backlog」は国産のプロジェクト管理ツールです。ファイル共有やバージョン管理など、情報共有を効率化するための機能を備えています。ガントチャート機能は、課題の始まりから完了までの流れを簡単に確認でき、バーンダウンチャート機能でプロジェクトが計画的通りに進んでいるかどうかを確認できます。

Trello

「Trello」はディスプレイ上で付せんを使うように手軽に操作できるタスク管理ツールです。1人でもチームでも登録でき、メンバー間でタスクやプロジェクトの進捗状況を確認できます。「ボード」でプロジェクト単位に情報をまとめ、「カード」でタスクやアイデアを記録します。「リスト」でカードを整理し、「ボードメニュー」で全体を管理できます。

Redmine

「Redmine」はオープンソースのプロジェクト管理ツールです。タスクの記録や管理、共有をすることでプロジェクトの進捗管理が行えます。SubversionやGitなどバージョン管理ツールと連携する機能や、メンバーへの連絡事項を掲載する機能などがあり、システム開発におけるバグ管理や顧客からの問い合わせ対応の記録などにも利用できます。

その他のプロジェクト管理の製品を見たい方はこちらをご覧ください。

オンラインストレージ

リモートワークでは、ファイルを常にチーム内で安全に共有できる環境で保管・管理しなければならないため、クラウド上のオンラインストレージは欠かせないツールです。

オンラインストレージとはについてはこちらをご覧ください。

Google Drive

「Google Drive」はGoogleが提供するオンラインストレージです。特に優れているのが検索機能で、ファイル名だけでなくファイルのコンテンツ、ドライブに保存されている画像やPDFなどのファイルに含まれているアイテムでも検索できます。保存したファイルのバージョンは100個まで保管されるため、間違えて上書きしてしまった文書でも復元できます。また、最大600人のユーザーまたはグループでファイルを共有できます。

Dropbox Business

「Dropbox Business」は世界中で7億人以上のユーザーに利用されるオンラインストレージです。操作性が高く簡単にファイル共有が行えるため、共同作業による生産性が向上します。独自の自社インフラ網と特許技術により、速度や信頼性、高いセキュリティが提供されます。また、ファイルを共有する際にパスワードや期間を設定したり、ユーザー承認を行ったりするなどファイルを保護する機能が多く備わっています。

Box

BoxはNTTコミュニケーションズが提供する「コンテンツ・マネジメント・プラットフォーム」です。ストレージ容量は無制限で、社内や外部の協力先、あるいは取引先とのファイル共有や業務アプリケーションとのシームレス連携を可能にします。コンテンツデータを一元化することにより業務効率の向上を実現します。

その他のオンラインストレージの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

勤怠管理システム

リモートワークではモバイル端末から打刻できるクラウド勤怠管理システムの導入が必要になります。自動的に集計し、残業時間上限管理や有給休暇の取得状況などの勤怠状況も遠隔で確認できるため、労務管理業務を効率化できます。

勤怠管理システムとはについてはこちらをご覧ください。

KING OF TIME

「KING OF TIME」はクラウド型の勤怠管理システムです。打刻データをリアルタイムでブラウザ上に表示して管理でき、スケジュール・シフト管理や残業管理、休暇管理が行えます。また、勤務状況を確認できるなど勤怠管理のために必要な機能が搭載されています。リモートワークや緊急事態下での在宅勤務の管理・集計も行え、打刻方法はICカードや生体認証、スマートフォンのGPS打刻など多彩です。

マネーフォワード クラウド勤怠

「マネーフォワード クラウド勤怠」は、勤怠管理を集計まで一貫して自動化できるクラウド型勤怠管理システムです。集計したデータは現在使っている給与計算サービスに連携、出力できるため、作業にかかる時間を大幅に軽減できます。打刻方法が豊富でExcelを使わなくても簡単に勤怠集計ができます。

kincone

「kincone」は交通系ICカードをカードリーダーに読ませることで打刻や交通費の登録ができ、勤怠管理や交通費精算にかかるコストを大幅に削減できます。リモートワークで働いている従業員や直行直帰する従業員はチャットツールやアプリから打刻できます。打刻漏れがあった場合も、メールでアラート通知されるので申請忘れが防げ、管理者のフォローの手間を削減できます。

その他の勤怠管理システムの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

人事管理・評価システム

リモートワークを導入すると、人事管理や評価のルールや評価作業の工数が増えます。また、デリケートなデータを管理するため、ローカルな端末にデータを保存することは端末の故障やデータの破損、情報漏えい、端末の盗難などによるリスクが高まります。そこで、人事管理と評価を効率化し、データ管理上のリスクを下げることができるクラウド上の人事管理・評価システムの導入が必要になります。

カオナビ

「カオナビ」は顔写真を登録・表示することで人材を管理しやすくした人材管理ツールです。業務の成果や面談による評価結果の確認、そして評価のフィードバックまでのすべての運用を可視化します。また、社員の資格やスキル、性格、モチベーションなども一元管理することで、人材配置や教育、離職予防などに活用できます。

HRBrain

「HRBrain」は2019年にグッドデザイン賞を受賞したクラウド人材管理システムです。人事評価からタレントマネジメントまでの戦略的な人事を簡単でシンプルな操作で実現します。特にわかりやすく軽快な動作のUIや、現行制度のままでも短期間で導入できる点が特徴です。セキュリティもISO27001(ISMS認証)を取得していて安心できます。

タレントパレット

「タレントパレット」は人材データを一元化して分析することで組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステムです。人事業務を効率化するだけではなく、人材データを経営・人事戦略の意思決定に活用でき、次世代人材の育成や適材適所、離職防止、採用強化などの戦略立案を科学的にサポートします。

その他の人事評価・OKRの製品を見たい方はこちらをご覧ください。

まとめ

リモートワークは、適切に導入することで従業員のワーク・ライフ・バランスを実現し、企業の経費削減や生産性向上に寄与するだけでなく、感染症や災害時のリスクを軽減できるなどのさまざまなメリットが得られます。

自社におけるリモートワークの意義を再確認し、各種ツールをうまく活用することで、従業員と企業がともに納得できるリモートワークを導入することが、これからの企業には求められています。

投稿 リモートワークとは?テレワークとの違いから導入のメリット・ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 レビューマーケティングのイノベーターたちが一堂に集結、 「ITreview 2019」開催 は ITreview Labo に最初に表示されました。

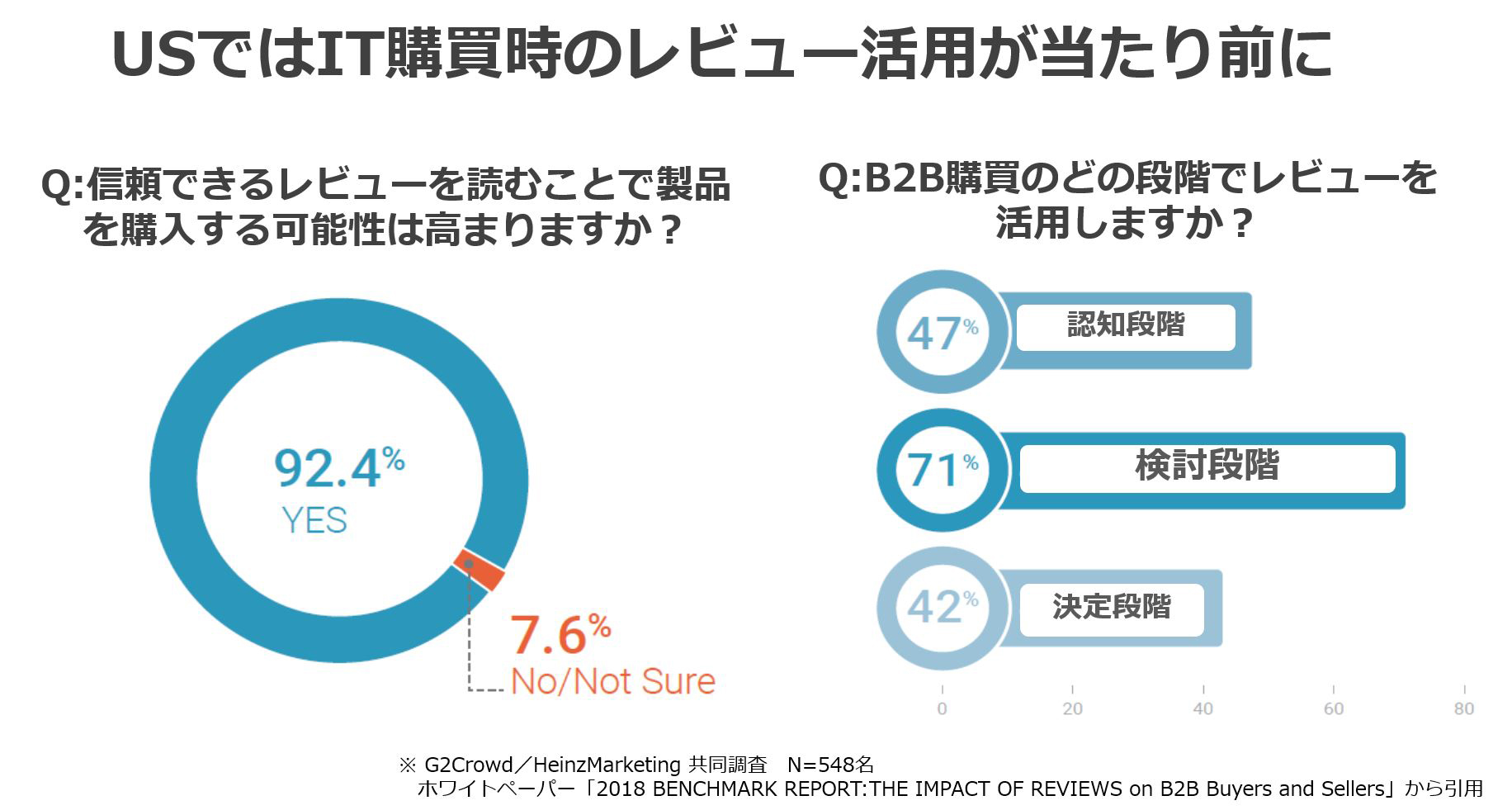

]]>オープニングのステージに立った黒野 源太(アイティクラウド株式会社 代表取締役社長 兼 CEO)は、まず次のように挨拶をさせていただきました。「この1年で、総レビュー数は2万1,000件を突破。レビューのある製品も1,600を数え、PVは100万を超えるレビューサイトにITreviewは成長しました。しかし、90%以上のユーザーがレビューを読んでから製品を購入する米国のB2B市場と比べれば、まだ道半ばです。

日本のレビューマーケティングはまだ始まったばかり。本日お集まりいただいたみなさんと一緒に、日本のレビューマーケティングの未来を創っていけたらと思っています」(黒野)

そして、黒野は、ファーストステージとして、ITreviewの業務提携先である米国最大級のレビュープラットフォーム「G2」のCEO、Godard Abel氏を紹介しました。

カスタマーボイス(=顧客の声)は、米国B2B市場に変革をもたらした

Godard Abel氏は、米国のレビュープラットフォームを取り巻く最新事情を次のように紹介しました。

「G2の最新リサーチでは、実に97%ものユーザーが何かIT製品を買おうとした時にレビューを見ると回答しています。また、85%の方が3カ月以上経ったレビューを信用しない、あるいは無視し、60%の方が2週間以上経ったレビューを信用しない、という結果が出ています。レビューを参照するという購買行動は米国のB2Bマーケットではほぼ定着し、ユーザーがよりフレッシュなレビューを求めるといった、次の段階に入りつつあるといえます。

400兆円ものITビジネスに対する需要が世界中に存在する今、各企業のユーザーが非常に簡素化した方法、すなわちレビュープラットフォームを使って、テクノロジーを買うことができ、売ることができる。しかもその企業がG2を使うことによって大きく成功できる。それを支援するのが、私たちG2のビジョンです。

私がG2を創業した2012年当時、今の日本と同じように、B2Cのマーケットではレビューを見ることが当たり前でも、B2Bのマーケットではまだレビューが定着していませんでした。しかし現在、G2は何百万人ものバイヤーの方々に大きな影響を与えています。テクノロジーのB2BマーケットでG2はなくてはならない存在になっていると言ってもいいと思います。400万人ものバイヤーが毎月G2を訪れ、IT製品のレビューを見ています。100万件以上のレビューがG2のサイトに掲載され、10万件以上のIT製品・サービスがサイトにあります。カスタマーボイスは、米国のB2Bマーケットに変革をもたらしたのです」(Godard Abel氏)

参加者からの質問では「米国において、ITベンダーは新規のマーケティングでG2を活用することが多いのか、それともカスタマーサクセスで既存顧客をサポートするために活用することが多いのか?」という問いが上がりました。これに対しAbel氏は、「ひと言で言うなら、マーケティングとしてG2を使うというケースが多いです。しかし、G2を通して成功を成し遂げている会社というのは、マーケティングでもカスタマーサクセスでも、両方でレビューを活用しているということが少なくありません」と回答しました。

レビューマーケティングのイノベーター10社をCustomer Voice Leaderとして表彰、3社のカスタマーボイス活用事例も