投稿 ITreview会員へ「安否確認システム」の導入実態を調査しました は ITreview Labo に最初に表示されました。

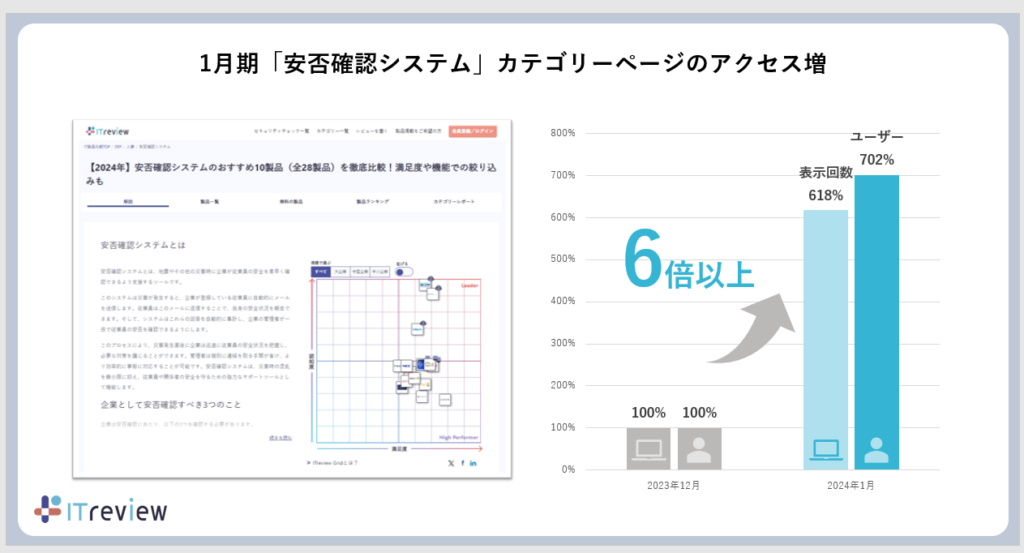

]]>能登半島地震の発生後、ITreviewの「安否確認システム」を集約したカテゴリーページでは、1月期におけるページ表示回数が前月に比べ6倍、閲覧ユーザー数は7倍に増加しました。

このような状況を踏まえ、私たちは国内企業における安否確認システムの導入状況を明らかにし、企業が今後、安否確認システムの選定や導入に役立つ情報を提供したいと考え、本調査を実施しました。

「安否確認システム」とは?

安否確認システムとは、災害や緊急事態などの際に、自社の社員もしくは社員の家族も含めた安否情報を迅速に確認するためのシステムを言います。

安否確認システムの導入によって、被災者や影響を受けた人々の安否情報を素早く収集することができるため、適切な支援を行うことができます。ITreviewでは、安否確認システム28製品を紹介しています。

約55%が勤務先で安否確認システムを導入中と回答

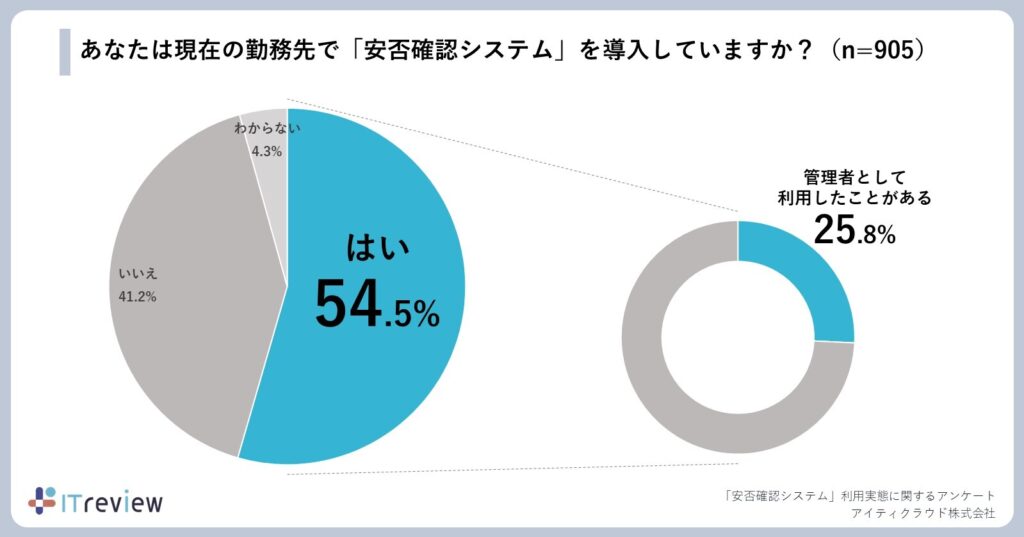

法人向けIT製品のレビューサイトである「ITreview」の会員を対象に、勤務先における安否確認システムの導入状況を調査しました。

結果、導入中であると回答したユーザーは54.5%という結果になりました。また、導入中と回答したユーザーのうち四人に一人が管理者※としてシステムを活用していることがわかりました。

※管理者とは、安否確認メッセージの配信設定や回答結果の収集・閲覧ができる立場を指します。

ここからは実際に、安否確認システムをIT管理者として活用しているユーザーレビューを紹介します。

安否確認システムのユーザーレビュー

安否確認だけでなく社内事故速報ツールとしても利用

利用開始から10年以上経過しており、社内に浸透しています。新入社員へは、入社時の手続き案内を行う際にシステム利用趣旨説明と併せて登録をお願いしています。

製品名:Biz安否確認/一斉通報

企業名:非公開(企業所属確認済)

従業員規模:100-300人未満

業種:総合(建設・建築)

シンプルな安否確認サービスとして

各社員(正・定時・嘱託・派遣・ポスティング業務)で使用している機器が会社貸与から個人物まで様々だが、ガラホからスマホまでシンプルにインターネット(メール)が使用できれば対応できるところが良い。

製品名:セコム安否確認サービス

企業名:非公開(企業所属確認済)

従業員規模:100-300人未満

業種:保険

電話とメールの同時配信が出来、応答も簡単です。

この製品の特長は、電話とメールの同時配信が出来ること。受け取った側の対応が簡単に出来ること。が特徴です。また、配信側は受け取るユーザーの規模を自由に設定することが出来るので、地域やグループを設定することが出来ます。

製品名:エマージェンシーコール

企業名:非公開(企業所属確認済)

従業員規模:300-1000人未満

業種:総合(建設・建築)

実際に使用してみた感想

まず登録のしやすさがこれまで使用した安否システムとは違いスムーズに行えた。使用の実感としても返信のしやすさ、手軽さはスマホ操作が苦手な方でも苦手意識を持たずにできると思いました。

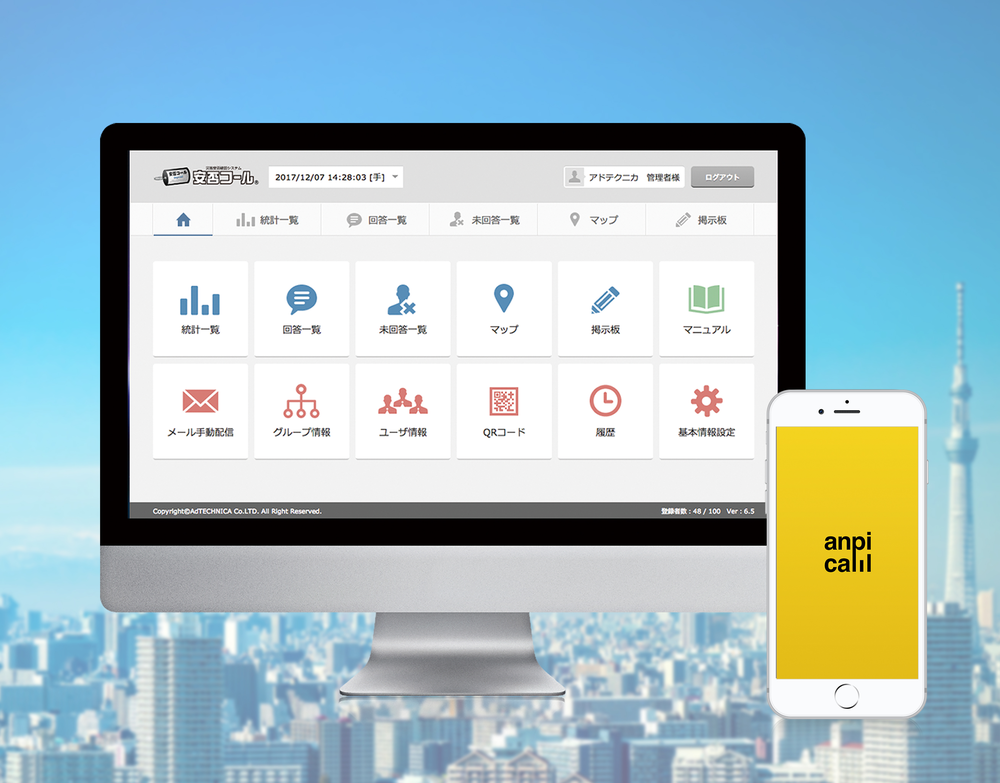

製品名:安否コール

企業名:非公開(企業所属確認済)

従業員規模:300-1000人未満

業種:その他製造業

国内最大級のレビュー掲載数を誇るITreviewでは、すべてのレビューを自由に閲覧いただけます。

レビューは、実際に製品を利用しているユーザーからのみ投稿いただいており、独自のガイドラインに則ってすべての内容を人の目で確認・公開しています。

IT管理者に限らず、導入決定者やユーザーの立場で書かれたレビューも多数掲載しているので、製品利用者が直面する様々な課題や利点に関する洞察を得ることができます。

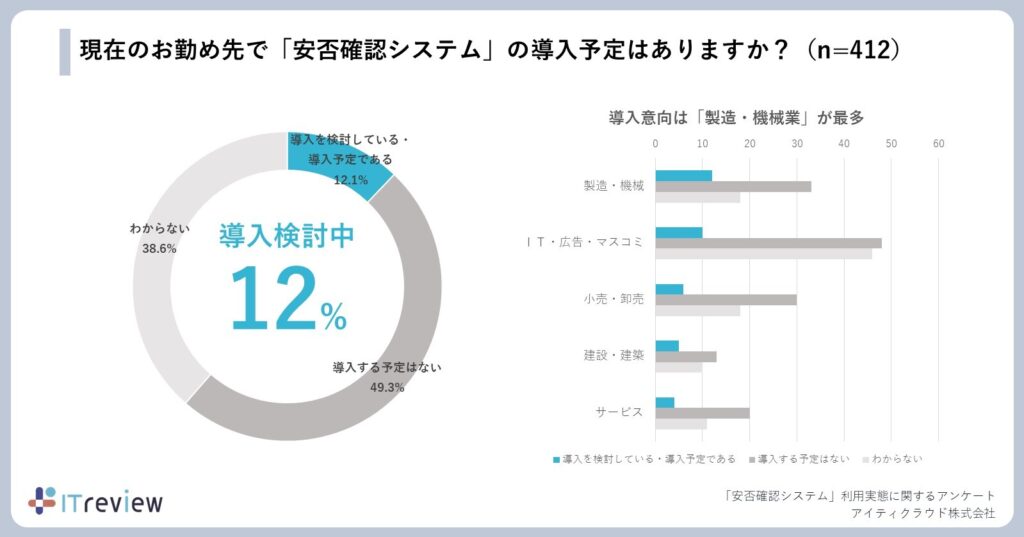

システム導入を検討中との回答は12%

安否確認システムについて、未導入または導入状況がわからないと回答したユーザーへ、安否確認システムの導入予定を伺いました。

結果、導入を検討中との回答は12.1%に留まりました。業種別の集計では、導入検討中との回答が最も多かったのは「製造・機械業」となりました。

調査について

- 実施期間:2024年2月14日~2月20日

- 調査対象:法人向けIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」登録会員

- 調査方法:インターネット調査

- 調査期間:自社調査

- 有効回答数:905

あなたの勤務先では「安否確認システム」を導入中でしょうか?

ITreviewでは、安否確認システムを含む、法人向けIT製品のユーザーレビューを募集しています。

投稿されたレビューは、製品導入を考えているユーザーが参考にするだけでなく、すでに製品を利用しているユーザーにとっては活用のヒントになり、製品を提供するベンダーにとっては、サービスを改良する際の重要な情報源として役立っています。あなたの声が必要です。

【3月1日開始】レビューキャンペーンのお知らせ

ITreviewに掲載中の全製品を対象としたレビューキャンペーンを期間限定で開催しています。

キャンペーンでレビューを投稿いただくと、レビューが1件掲載されるたびにPayPayポイント最大1,000円分をプレゼントします。詳細は以下のバナーをクリックしてキャンペーンページでご確認ください。

社内の業務連絡で使用しているツールや勤怠を記録するためのシステム、社内資料作成のために使っているソフトウェアなど、9,000超の登録製品からあなたが利用中の製品を検索してレビューを投稿してみてください。

投稿 ITreview会員へ「安否確認システム」の導入実態を調査しました は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 企業が安否確認システムを入れるべき3つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、安否確認システムの必要性についてご紹介します。また、利用できる主な機能や導入手順も解説しますので、システム導入の参考にしてみてください。

企業が安否確認ツールを入れるべき3つの理由

大地震や津波といった緊急事態は、日本に住んでいる限り避けては通れない課題です。また、緊急事態が発生すると、企業経営に大きな影響が発生する恐れもあるでしょう。そこで役立つのが、従業員の安否を確認できる安否確認ツールです。

まずは、企業が安否確認ツールを導入すべき理由を3つご紹介します。

1.緊急事態の際に事業を立て直しやすくなる

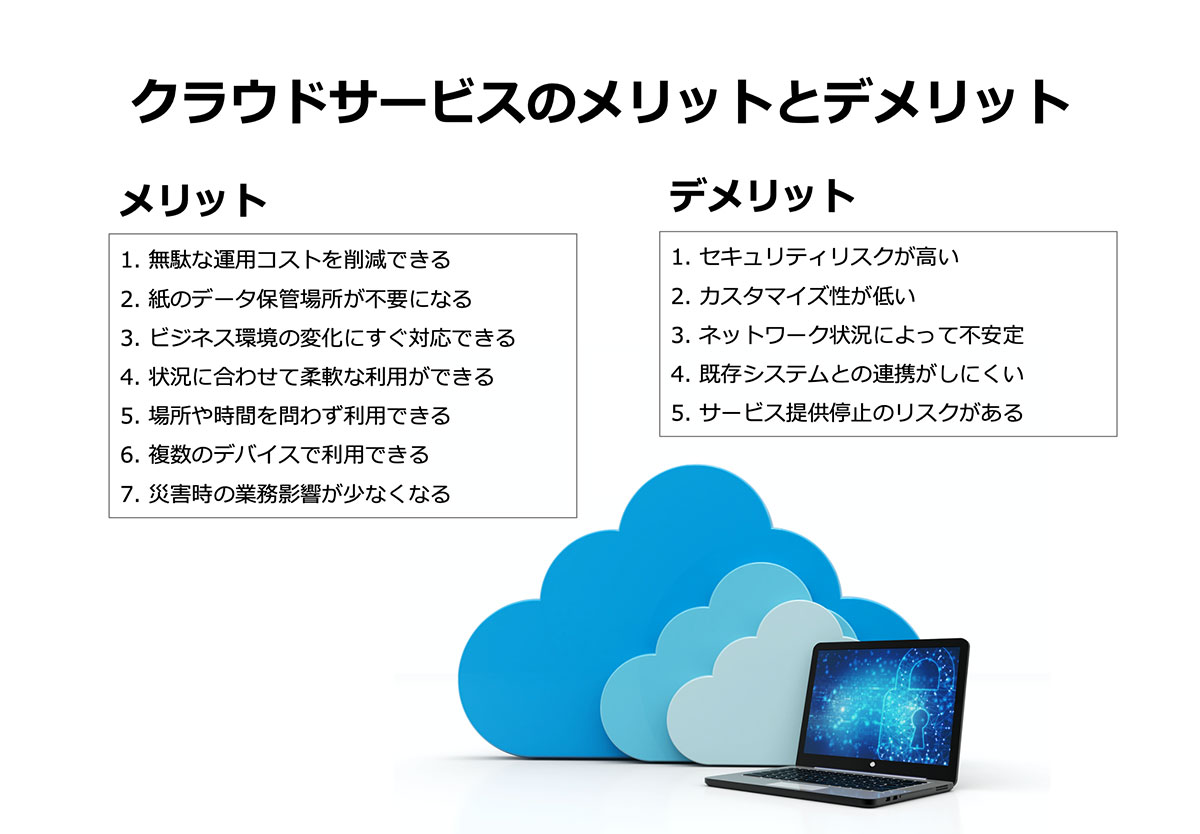

災害による緊急事態が発生すると、従業員にもしものことが起こるかもしれません。なかには災害で動けない人や、ケガをしてしまう人もいるでしょう。このとき、安否確認ツールがあれば、誰が被害に遭ったのか、誰が問題なく動けるのかを把握できます。

安否確認ツールでは、クラウドを通じて従業員の状況が分かるため、緊急時の「事業の立て直し計画」を再構築しやすいのが特徴です。また、緊急事態の影響で、そのまま経営難に陥る企業もあります。早い段階で従業員の状況を把握し、事業の立て直しを検討できれば、企業経営を立て直す可能性を高められるでしょう。

2.従業員の安否状況を自動でリスト化できる

企業は、災害といった緊急事態が発生した際、従業員の安否確認を行わなければなりません。これは、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」にも記載されており、緊急連絡網を回して、従業員一人ひとりの状況を把握する必要があります。このとき、効率的に安否確認を実施できるのが安否確認ツールです。

クラウドを通じて従業員が自主的に安否状況を入力するため、管理ミスや確認漏れを防止できます。報告がない従業員だけに集中して安否状況を確認できるため、ハイスピードな対応が可能です。

3.従業員の家族も含めて安否確認できる

もしかすると、就業時間中に緊急事態が発生するかもしれません。家族のことを心配して、自ら危険に飛び込む従業員もいるでしょう。このとき、安否確認ツールを導入しておけば、その危険性を回避しやすくなります。

安否確認ツールは、従業員の連絡先と一緒に家族の連絡先も管理可能です。従業員のみならず、その家族にも安否確認ツールの利用ルールを整えておけば、電話回線がつながりにくい状況でも素早く安否を確認できます。

安否確認ツールの代表的な機能

安否確認ツールは、企業と従業員、そしてその家族をつなぐ便利な機能を搭載しています。その中でもメインで利用するのが、こちらで紹介する2つの機能です。各機能の特徴を見ていきましょう。

メール送信機能

メール送信機能とは、従業員やその家族宛てに自動でメールを送信する機能です。ワンクリックで登録された人たちにメールが届くので、従業員がメールに返信するだけで、即座に安否状況を把握できます。

また、送信するメールの文章は、自社の目的に合わせて調整可能です。メール内に緊急事態時に役立つ情報のリンクを掲載しておけば、安否確認できるだけでなく、従業員が緊急事態時でも安全に過ごすための情報を提供できます。

データ集計・管理機能

データ集計・管理機能とは、前述したメール送信にリアクションを出してくれた人たちのデータを集計し、一覧表として管理できる機能のことです。管理者が個別の情報を人力で管理する必要がないことはもちろん、従業員の家族の情報も管理できます。

クラウドを通じて情報を管理するツールも豊富にあることから、管理データの紛失やバックアップといったサポートが充実しているのが特徴です。データ集計・管理機能を用いることで、安否確認を行う担当者の負担を削減できます。

安否管理ツールの導入手順

安否確認ツールは簡単に導入できる便利なツールです。しかし、いざ導入したとしても、うまく運用できずに途中で利用を止めてしまう人もいます。これは、導入手順を理解せずに利用していることが原因です。

そこで最後に、スムーズな導入・運用を実現するために、3ステップで導入手順をご紹介します。ツールの準備に必要なポイントや、従業員との連携に必要なポイントを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

利用者・関係者を登録する

安否確認ツールを導入したら、まずは以下に示す利用者・関係者の情報を登録しましょう。

【登録すべき対象者】

- 経営者

- 従業員

- 経営者や従業員と関係する家族

- 取引先

【登録する内容】

- 名前

- 連絡先(メール・電話番号)

- 住所

もともと従業員の情報を管理している企業も多いので、登録準備は簡単です。また、従業員やその家族だけでなく、企業経営を左右する取引先などの情報も登録しておきましょう。経営に影響を及ぼす関係者すべてを登録することで、ハイスピードな事業の立て直しが可能です。

社内教育を実施する

安否確認ツールを導入して、関係者の情報を登録できたら、次に従業員への告知・社内教育を実施しましょう。従業員の中には、安否確認ツールの存在を把握しておらず、緊急事態の際にうまく活用してくれない人もいます。社内に安否確認ツールの導入を告知したり、家族用の資料を準備したりしておくとよいでしょう。

また、ただツールがあることを伝えるのではなく、社内教育を実施して実際に利用してみることが大切です。どのように利用するツールなのか、従業員やその家族がイメージできることが最終的なゴールとなります。

動作テスト・本格運用

前述したすべての準備が整ったら、実際に運用を開始して動作テストを行いましょう。登録した従業員やその家族の抜け・漏れがないか確認しながらテストを実施してください。たとえば、緊急事態になったことを想定し、実際に緊急連絡メールを送信してみるとよいでしょう。

従業員やその家族に、メールを送信するタイミングを伝えておけば、テストの精度を実証できます。定期的に緊急時テストと称して訓練することによって、本格運用が可能です。

安否確認ツールの必要性を理解したら製品を比較してみよう

緊急事態が発生した際には、従業員の安否確認を確認し、企業の経営を安定化させる必要があります。しかし、担当者の人力による安否確認では、確認に抜け・漏れがあることはもちろん、管理の負担が大きくなってしまうでしょう。そこで、安否確認の効率化に役立つのが安否確認ツールです。

しかし、安否確認ツールといっても、さまざまなサービスが提供されています。安否確認ツールの機能などを比較検討して、自社に合ったより良いツールを見つけてください。

投稿 企業が安否確認システムを入れるべき3つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 人事評価にOKRを取り入れるメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、人事評価にOKRが必要とされる理由や導入するメリット・デメリットをご紹介します。目標設定や管理手法の検討に貢献する考え方なので、ぜひ参考にしてください。

OKRが人事評価に必要とされる2つの理由

米国のインテル社で誕生したOKRは、高頻度で設定・追跡・再評価を行う目標管理の手法です。GoogleやFacebookなどの有名企業が取り入れていることもあり、世界中で注目されています。

OKRは、中小企業といった一般企業の人事評価業務でも広く活用されています。まずは、OKRが人事評価に必要とされる理由を2つご紹介します。

急速な市場・消費者ニーズの変化

近年、急速な社会の変化に伴い、数多くの便利なサービスやシステムが登場しています。続々と新たな商品・製品が登場することも関係し、市場はめまぐるしく変化している状況です。

その影響を受けて、顧客となる消費者のニーズも変化しています。毎年のようにブームが発生したり、少し前まで「新しい」といわれていたものが、いつの間にか忘れ去られたりしていることもよくあるでしょう。

そういった急速な市場・消費者ニーズに企業が対応するためには、高頻度で目標設定・管理を行うOKRの考え方が欠かせません。人事評価を効率よく回し、企業全体で新たな取り組みにチャレンジすることが、現代において必要不可欠となっています。

従業員の働き方の変化

世の中の変化は、企業で働く従業員の働き方を変化させます。なかでも、新型コロナウイルスのまん延を皮切りに浸透していった「テレワーク」は、従業員の働き方を大きく変化させました。

働く場所を自由に選択できることはもちろん、顔を合わせずに仕事ができる状況は、一見働きやすいように感じます。しかし、企業の考え方を共有しづらかったり、チームを統率するのが難しかったりと、新たな課題が生まれている状況です。

激動する世の中に対応するためには、OKRを積極的に活用し、従業員全員の考え方や方向性を揃えていくことが必要だといえます。

人事評価にOKRを導入する3つのメリット

人事評価は、OKRを導入しなくても運用できます。しかし、OKRを導入することで得られるメリットが多いことをご存じでしょうか。続いて、OKRを導入する3つのメリットをご紹介します。

従業員のやりがいが生まれる

OKRでは、頻繁に設定・追跡・再評価を実施することから、次の項目を可視化できます。

- 従業員ごとの進捗状況

- 業務ごとの進捗状況

OKRを続けていけば、設定したゴールに向かって少しずつ評価値が高まっていくのが特徴です。またOKRを設定することにより、従業員全員のコミュニケーションが活性化します。目標に向かって一丸となり業務に励むことから、チームの団結力を作りやすいのがメリットです。

一定間隔で目標設定を行えば、状況の変化に対応するため、社内に協力関係が生まれていくでしょう。今まで関わりが薄かった社員間のコミュニケーションが活性化するのも、OKRの魅力だといえます。

人事評価の属人化を防止できる

人事評価は、人事担当者が中心となって実施するのが一般的です。そのため、従来の手法は担当者のバイアスによって、評価が属人化しやすい傾向にあります。

一方、OKRで目標設定や評価のルール決めを行っておけば、属人化の問題を解消できます。OKRを導入して目標設定と管理、ゴールを明確にしておけば、無駄のない効率的な人事評価を通して、正しい采配のもとで業務を実施できるでしょう。

会社で取り組む優先順位を「見える化」できる

OKRを導入すれば、人事評価の実施結果をグラフや表にまとめられます。会社全体の取り組みはもちろん、従業員の動き方まで詳しく分析できるため、世の中の動向に対して会社の「今」を知ることができるでしょう。

また、集計した情報を細かく分析していけば、目標に対して現状で「満足していること」「不足していること」を明確にできます。企業活動の中で改善の余地がある項目をあぶり出すことで、業務に優先順位をつけられます。改善を重ねつつ、品質を高めていけるのもOKRのメリットです。

人事評価にOKRを導入する3つのデメリット

OKRの使い方や導入の考え方を間違えてしまうと、デメリットを生み出してしまうため注意が必要です。最後に、人事評価OKRを導入する3つのデメリットをご紹介します。

導入に時間やコストがかかる

OKRの導入は、人事評価の手法を大きく変更することから、導入に時間やコストがかかってしまいます。しかし、計画・周知・教育などの段階を経ずに導入してしまうと、失敗しやすいため注意しましょう。

人事評価は、従業員と協力して実施することから、事前に導入の周知を行うことが大切です。人事評価のルール決めなどを行い、社内研修などで告知・教育することも必要でしょう。また、OKRの考え方に基づき効率よく運用するために、専用ツールの活用を検討する必要があります。

評価ミスが従業員の信頼に関わってくる

OKRでは、評価の指標を綿密にルール決めしておくことが大切です。もしOKRを導入して評価をミスした場合、従業員全員の評価にもミスが影響します。

その結果、従業員の業績に見合った評価が出ず、モチベーションが低下する要因になるかもしれません。また、従業員によって評価にばらつきがあり、軋轢を生み出してしまう可能性もあるでしょう。

綿密な準備を行わなければ、OKRの信用がなくなり人事評価に参加する従業員が減ってしまう点もデメリットです。

ボトムアップや主体性を育成したい企業には向いていない

OKRは、人事担当者を中心に経営者層と話し合いを行いながら、人事評価の目標設定やルール決めを行います。よって、現場からのボトムアップ(底上げ)や主体性を育成したいと考えている企業に不向きな管理手法です。

OKRは、企業全体が同じ考えを持って同じ方法性の中で動くことを主体とします。内勤と現場というように、働き方に大きな差のある企業だと、OKRの人事評価がうまく機能しません。

もし、ボトムアップや主体性の育成を行いたいのなら、社内全体で実施するOKRではなく、従業員と直属の上司で人事評価を行う「MBO」の導入が望ましいといえます。

メリット・デメリットを理解して効率よく人事評価を行おう

世界的大企業も利用している人事評価の手法であるOKRは、従業員のモチベーション向上やルールの属人化防止に役立つ考え方です。しかし、段階的に導入していかなければ、マイナスの要素を生み出す可能性があります。

今やOKRの考え方は、市場・消費者ニーズが激動する現代において、欠かせない人事評価の手法です。社内全体で一丸となり生産性を高めたいと考えているのなら、メリット・デメリットを理解したうえで導入を検討してみてください。

また上記を実践できる人事評価システム(OKRツール)をお探しの方は下記のページからツールの比較が可能です。ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

投稿 人事評価にOKRを取り入れるメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 クラウド型人事評価システムを選ぶ時に押さえておきたい5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、導入前に押さえておきたいクラウド型人事評価システム(OKR)の魅力や、準備ポイントについてご紹介します。提供されている複数のシステムから1つを選ぶ比較ポイントも解説しますので、人事評価業務を効率化するヒントにしてみてください。

クラウド型人事評価システムを導入する3つの魅力

クラウド型人事評価システムは、人事評価業務の中で発生する目標設定や従業員・入社希望者の情報管理、業務状況評価といった作業をすべて電子化して管理効率を上げるサービスのことです。まず初めに、導入前に理解しておきたいシステムの魅力を3つご紹介します。

人事評価業務を効率化できる

クラウド型人事評価システムを導入すれば、従業員の働きを評価する「人事評価業務」を効率化できます。従来用いられてきた紙による評価手法からクラウドを通じて評価できるほか、登録した従業員のステータスを一元管理できるのが魅力です。

一元管理されている表では、フィルター検索を使うことによって特定の従業員を効率良く検索できます。業務状況や作業状況などをカテゴライズして対象者を抽出できるため、目的に合った検索を行えるのがメリットです。

また、クラウド型人事評価システムは自動集計機能も搭載しています。情報をグラフや表として可視化して、報告資料の作成をスピードアップできるのも魅力です。

最適な人材配置を検討できる

従業員の情報を一元管理すれば、次の項目を「ステータス」として1つのページに集計できます。

- スキル(資格)

- 経歴・実績

- 得意分野

例えば、業務状況とステータスを比較していけば、スキルに合った働きができているのかを確認できます。もしマイナスの働きをしている従業員がいる場合、集計されたデータを人材配置の検討に役立てられるでしょう。

適材適所を見抜くことで、従業員が働きやすい環境を整えられるのがメリットです。モチベーションを向上することによって、企業活動の活発化も期待できるでしょう。

人事評価をルール化できる

従来の人事評価では、人事担当者の経験と知識によって従業員の評価が決まっていました。なかには、バイアスのかかった評価が行われていたのも事実です。

一方、クラウド型人事評価システムを導入すれば、属人化しやすい人事評価にルールを設定できます。システム内で作成した評価シートを用いれば、誰が担当者になっても同じように評価を行えるのが魅力です。

クラウド型人事評価システムを導入する前に準備すべき3つのポイント

クラウド型人事評価システムの導入を検討しているなら、スムーズな移行のために事前準備が欠かせません。続いて、導入前に準備すべきポイントを3つご紹介します。

導入する目的を明確にする

システムを導入する前に、目的を明確にしておきましょう。例えば、次のように人事評価業務の中で発生する課題を抽出してください。自然と目的が見えてきます。

- 【課題】紙での管理に手間がかかっている

- 【目的】作業効率化のためにペーパーレス化を目指す

- 【課題】担当者によってルールがバラバラで困っている

- 【目的】一元管理やルール設定を行う

目的が定まっていれば、複数の中から自社の目的にぴったりのシステムを見つけやすくなります。また、使わない機能が多いのにも関わらず費用が高いシステムを避けるきっかけを生み出せるでしょう。

システムを適用する業務範囲を決める

人事担当者は、莫大な作業に忙殺されやすいため、事前にシステムを適用する業務範囲を決めておきましょう。なかでも人事評価は、作業量が多いのが特徴です。主に次に示す作業を実施します。

- 設定(ルール設定・目標設定)

- 面談(初回・中間・期末・フィードバック)

- 評価(自己評価・一次評価・二次評価)

- 評価結果の反映

- 実際の業務(雑務)

従業員を1人評価するだけでも、長い期間が必要です。また従業員数が増えるほど、人事担当者の負担も増大するでしょう。

システムによっては、対応業務数で利用料金が変化する製品もあります。人事担当者の負担を減らすことはもちろん、予算を考慮しながら適用業務範囲を検討してみてください。

既存システムで対応できないか確認する

なるべく予算をかけずにシステムを利用したいのなら、新規でシステムを導入する前に既存システムで対応できないかチェックしてみてください。企業によっては、データを一元管理したり、評価として利用したりできるシステムを運用している場合があります。

また、利用しているサービスの中に追加で人事評価のシステムを組み込める場合もあるでしょう。連携性のあるシステムなら、企業内の作業をより効率化できます。新しいシステムよりも慣れ親しんだシステムの方がユーザビリティに優れていることから、社内の浸透率を大幅にスピードアップできます。

クラウド型人事評価システムの導入時に抑えるべき5つのポイント

クラウド型人事評価システムは複数のサービスが提供されているため、比較検討を行いながら選びましょう。最後に、比較検討の中でチェックすべきポイントを5つご紹介します。

自社の課題を解決できるか

人事評価業務に課題を感じているのなら、課題解決に役立つシステムを探してみましょう。比較検討の条件に設定するため、抽出する課題は複数用意しておくことをおすすめします。

1つの条件では導入するシステムを絞り切れませんが、複数の条件があれば、システムごとにいくつ当てはまるのかが変わってきます。機能、料金、使いやすさなどいろんな視点から課題を抽出し、自社のニーズにぴったりのシステムを見つけてください。

自社の規模に対応できるシステムか

システムによっては、同時作業人数が決まっているものもあります。人事担当者の人数が多い場合には、システムを操作できない従業員が出てくるため、自社の規模に合ったシステムを探しましょう。

業務時間中に作業できない人員が出た場合、作業効率が下がってしまいます。まずは同時作業が必要な人事担当者数を抽出し、各サービスのプランに記載されている同時作業人数を比較してください。

費用対効果を期待できるか

クラウド型人事評価システムの比較では、費用対効果の検討が大切です。現状からどれくらいの効果を生み出せるのかを分析してみましょう。

費用対効果をチェックするときに役立つのが「作業時間」と「人件費」です。例えば、従来の1か月分の作業を表としてまとめ、トータル作業時間と対応担当者の人件費を集計します。これにより1か月分のランニングコストを抽出できます。次に、導入するシステムで削減・時間短縮できる作業を整理することによって、導入後のランニングコストを抽出可能です。

2つのランニングコストを比較し、システム導入後のコストが安くなっていれば費用対効果を期待できると判断できます。候補に挙げたシステムごとにチェックすれば、自然と導入すべきシステムを選定できるでしょう。

サポート・セキュリティが充実しているか

新規でシステムを導入するのなら、サポート・セキュリティが充実している製品を選びましょう。サポートが充実していれば、導入時に相談したり、ちょっとしたトラブルをすぐに質問したりできます。また、セキュリティが充実していれば、従業員の個人情報を安全に管理可能です。

導入後のトラブルを防止するためにも、自社で対応が難しいサポート・セキュリティはチェックしておくべき条件だといえるでしょう。

既存ツールなどと連携できるか

導入するシステムが、自社で利用している他のツールと連携できるかチェックしてみましょう。連携機能を持つ場合、入力したデータを自動反映できるため、横のつながりを持つシステムすべての効率化に役立ちます。連携機能を駆使することによって、人事評価業務をより楽にできる場合もあるため、サービスサイトの連携機能をチェックしてみてください。

自社のニーズや製品機能をチェックしつつより良いシステムを見つけよう

クラウド型人事評価システムを導入すると、人事評価業務の課題を解決して人事担当者の負担を軽減できます。また、従業員の情報を一元管理し、ルールに則った無駄のない評価を実施できるのがメリットです。

自社の目的や業務範囲、既存システムの状況をチェックすれば、効率良く目的のシステムを見つけられるでしょう。また比較検討のポイントを理解することで、より効果的なシステムを導入できます。クラウド型人事評価システムを探している方は、自社のニーズや製品情報を把握したうえで、より良いシステムを見つけていきましょう。

投稿 クラウド型人事評価システムを選ぶ時に押さえておきたい5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 大企業でも行われるリファラル採用とは?メリットやデメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、リファラル採用の概要や導入するメリット、注意点を解説します。リファラル採用を効率化するおすすめのツールもご紹介しますので、人事採用の参考にしてください。

リファラル採用とは?

リファラル採用とは、企業に従事している社員の交友関係を活用して、友人や知人を紹介してもらう採用手法です。現場のことを理解している社員が人材を探すことから、より現場向きの人材を紹介してもらえる魅力があります。

社員に対して紹介報酬といったインセンティブを設ける企業も多く、社員の参加意欲を高めながら実施するのが一般的です。企業への思い入れを強められるなど、企業・社員にとってWin-Winの関係を作り出せます。

似た採用手法として縁故採用や親族採用がありますが、身内を対象とした人材確保は社内に不公平感を生み出す原因になるでしょう。一方、リファラル採用はスキル等を重視して外部から人材を確保するため、企業へのエンゲージメントを下げることなく活用できます。

リファラル採用を導入するメリット

採用活動の一環としてリファラル採用を導入すると、企業に3つのメリットがあります。まずは、導入を検討するために、各種メリットを参考にしてみてください。

採用コストを削減できる

リファラル採用では、採用活動に必要なコストを抑えられます。一般的な採用活動では、求人サイトを利用することが多いでしょう。しかし、次のようなコストがかかってしまいます。

- 求人サイトへの登録料

- 人材採用時の手数料

- 求人ページ作成の手間

- ミスマッチ人材のフィルタリング

一方、リファラル採用は求人サイトを介さず社員の交友関係から人材を探し出すため、上記コストを削減できます。もちろん、安定した人材確保のためには求人サイトの利用も必要です。また、社内のカルチャーをよく知る人材が事前にチェックしているため、面接コストの削減も期待できます。

人材のマッチング・エンゲージが向上する

一般的な採用方針だけで動いた場合、相手の知識やスキル、現場への適応力を判断するのに時間がかかってしまうでしょう。リファラル採用を導入すると、現場のことを理解した社員に、より実働的な人材を見つけてもらえます。

また、リファラル採用で確保した人材は、あらかじめ社員から企業の風土や勤務状況などを聞いているため、採用後のギャップが起きにくいのが特徴です。確保した人材のエンゲージメントを高められることも含め、企業・社員の双方にメリットがあるといえます。

転職潜在層にアプローチできる

リファラル採用を導入することによって、転職顕在層だけでなく転職潜在層の人材にアプローチできます。転職顕在層であれば求人サイトを通じてリーチできますが、優秀な人材なのか判断するのに時間がかかってしまいます。一方、リファラル採用なら、転職潜在層にアタックできることはもちろん、実働性のある優秀な人材にリーチしてくれる可能性を高められるのが特徴です。

また、優秀な社員であるほど周囲にいる優秀な人材にアプローチしてくれる傾向にあり、転職潜在層の中から優秀な人材を見つけ出してくれます。

リファラル採用を実施する注意点

複数の魅力を持つリファラル採用ですが、実施する際に注意すべき項目があります。次に、リファラル採用で検討すべき注意点を3つご紹介しますので、導入時の参考にしてください。

制度・ルールの設計を行う

リファラル採用では、社員の動きに対するインセンティブやフォロー体制、KPI設計など、事前に制度やルールを決めておくことが大切です。なかには、ルール決めを行わず、社員に採用活動を投げてしまう企業もあります。しかし、動き方が統一されなかったり、業務とのすみわけができなかったりと、採用活動が効率よく進みません。

よって、リファラル採用はPDCAサイクルを用いて、制度やルールを設計することをおすすめします。目標や現状把握ができなければ、リファラル採用が形骸化する場合もあるので注意してください。

事前に社内告知を行う

リファラル採用のメリットを理解し、採用活動に導入を検討している企業も多いでしょう。しかし、事前に社内告知を行わなければ、リファラル採用がうまく進みません。

それは、企業に従事する社員に人材確保を任せることに関係しています。通常業務を行いつつ採用活動も引き受ける必要があるため、リソースの問題で対応が難しい人もいるでしょう。つまり、急に導入しようとしても思ったような成果を上げられない状況を作り出してしまうのです。

業務利益を生み出しつつ人材確保も行う必要があるため、あらかじめ余裕を持ってリファラル採用の社内告知を行ってください。

不採用時の対応を考える

社員の紹介とはいえ、応募者を不採用にすることもあるでしょう。その際に、社員の交友関係に悪影響が出ないようにフォローする必要があります。

社員が紹介する人材だからといってすべての対象者がマッチしているわけではないので、アフターフォローについても検討しておくとよいでしょう。

リファラル採用において意識すべきポイント

今後、リファラル採用を本格始動させていくなら、次に示す採用活動で意識すべきポイントをチェックしておきましょう。

- 既存従業員の協力数を把握する

- 各従業員の紹介数の目標と結果分析を行う

- 採用率の分析を行う

採用活動は運ではなく、計画的に進めていくことが大切です。例えば、協力者が何人いて、各社員で何人の紹介をしてもらうというような現状把握や目標設定を行ってください。

また実施後においてもリファラル採用の精度を高めるために、結果分析や採用率分析が必要です。ツールなどを活用しつつ採用活動を可視化することが重要なので、活動前に注意しておきましょう。

リファラル採用を効率化するツール

リファラル採用の効率を高めつつ管理・検討を行いたいなら、採用ツールの利用がおすすめです。最後に、おすすめのツールをご紹介しますので、導入の参考にしてください。

MyRefer

MyReferは、株式会社MyReferが提供する国内初のリファラル採用活性化プラットフォームです。各社員のプロフィールを登録することによって、リファラル採用の進行度をチェックできるほか、活動者を評価してランキングを作成できます。ダッシュボード上で採用分析を簡単に確認できるなど、人材採用の効率化が期待できるツールです。

Refcome

Refcomeは、株式会社リフカムが提供するリファラル採用活性化ツールです。友人や知人に紹介する資料を簡単に共有できるほか、社員に対してアプリ通知で紹介依頼を行えるため、採用活動を効率化できるのが特徴です。

また、当ツールでは人事経験者や人材業界出身のアドバイザーによるサポートを受けつつリファラル採用の課題解決に取り組めるサービスを提供しています。プロの支援を受けつつ優秀な人材確保をスタートしてみてはいかがでしょうか。

リファラル採用とコネや縁故採用の違い

「従業員が知人・友人を紹介する」と聞くと、コネ採用や縁故採用に近しいと感じられるかもしれません。大きな違いは、採用する人材に対する位置づけです。コネ採用や縁故採用は、空いているポジションに対して戦力として期待される採用ではなく、能力に関係なく政治的な意味合いやプライベートな人間関係を重視して採用するという側面が強い傾向にあります。

リファラル採用は、自社のビジネスの増強のために採用する意味合いが強いのです。成長期にあったGoogleが「優秀な人材の周りには優秀な人が揃う」という考えからリファラル採用を強化したということもあります。ただ仲のいい人材を迎え入れるわけではないので注意しましょう。

リファラル採用を採用活動の武器のひとつに

社員の交友関係を頼りに優秀な人材へリーチするリファラル採用は、採用活動のコスト縮減やより良い人材とのマッチングで効果を発揮します。現場のことを理解している社員が人材を探し出すため、実働性の高い人材を見つけられるなど、即戦力を見つけやすい採用手法ではないでしょうか。

採用活動全体を見直していくなかで、これまでと違ったアプローチをしたいとお考えであればリファラル採用は打ち手の一つとなってくれるでしょう。協力してくれる社員を見ることで、会社に対する評価もわかってきます。

採用に関する以下の記事もご一読ください。

求職者に魅力が伝わるページでよい人材を獲得!採用サイト専門ツールのメリット

中途採用に広がるリファレンスチェックとは?目的やサポートツールを紹介

投稿 大企業でも行われるリファラル採用とは?メリットやデメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 中途採用に広がるリファレンスチェックとは?目的やサポートツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、企業が実施するリファレンスチェックの概要と、実施する目的、質問内容や注意すべきポイントを解説します。リファレンスチェックを効率化するサポートツールもご紹介しますので、中途採用の対策として参考にしてください。

リファレンスチェックとは?

リファレンスチェックとは、転職希望者が以前まで働いていた職場の関係者(上司・同僚)にヒアリングを行い、書類や面接の内容が正しいか確認することを指します。あまりなじみのない事柄ですが、近年では外資系企業を中心に、リファレンスチェックの必要性が広がっている状況です。

前職関係者のヒアリングは、電話で行うこともあれば、オンライン会議ツールを利用する場合もあります。また、リファレンスチェックは個人情報保護法にかかわる対応です。ヒアリングを行う前に、必ず転職希望者の許可を取りましょう。

リファレンスチェックを行う目的

リファレンスチェックは、転職希望者本人が面接を通して提示した内容と、前職関係者にヒアリングした内容の整合性を確認するために実施する企業活動です。では、具体的にどのようなチェックを行うのでしょうか。まずは、リファレンスチェックを行う3つの目的をご紹介します。

目的1.採用した人材のスキル・経験のギャップを防止する

転職希望者と面接するとき、スキルや経験などをヒアリングします。このとき、所持する資格を提示することで理解できる内容なら問題ありませんが、経験や業務中の活躍は証明することができません。

よって、転職希望者本人の話を信じて採用したところ、実際には求めるスキル・経験が不足していたという事態が発生する可能性もあるでしょう。そういったギャップを防止し、企業が求めるスキル・経験を持つ人材を確保するためにリファレンスチェックを行います。

目的2.人材の細かな人柄や働き方をチェックする

近年では、オンライン面接を実施する企業が増えており、短時間で転職希望者の人となりを判断する必要が生じています。しかし、短い面接では抽象的な情報しか集められず、採用の判断に迷う場合もあるでしょう。

そこで役立つのがリファレンスチェックです。実際に働いていた前職の関係者に、応募者本人の人柄や働き方を聞き出せば、第三者視点での評価をチェックできます。

目的3.応募者に対する現職企業の評価を確認できる

応募者との面接で得られる情報は、当然のことながら応募者の主観によって話されています。もしこれまで関わってきたプロジェクトや実績に対して話を膨らませて語っていたとしても、アサインした上司にヒアリングをすれば、会社内での重要性やポジションに対しての理解を深めることができます。

これにより、面接ではスタープレイヤーのような印象を持ったが、実際はそんなことがなかった。反対に小さなプロジェクトでオーナーだったのかと思ったら会社として重要なポジションにいた。などという自己評価とのギャップや理解度を埋めることができるでしょう。

リファレンスチェックで用いられる質問内容

リファレンスチェックを行う際には、あらかじめ質問内容を準備しておくことが大切です。次に、3つのシーンに分けて質問内容を紹介します。チェックする内容を網羅するための参考にしてください。

勤務状況に関する質問

転職希望者の働く姿勢や仕事に対する熱意を知るために、勤務状況について質問しましょう。

- 転職希望者の勤務期間はどのくらいか

- 役職や職務内容はどのようなものか

- 遅刻や欠席等があったか

- 以前に別の会社で働いていたという話を聞いていないか

大切なのは、転職希望者が適切に勤務できていたのかを確認することです。勤務時間中の動きをしっかりイメージできるように、複数の質問を準備してください。

コミュニケーション・人間性に関する質問

転職後に円滑なコミュニケーションが取れるかを確認するため、前職でのコミュニケーションや人間性について質問しましょう。

- 周囲と円滑にコミュニケーションを取れていたか

- 反発や折り合いが悪い状況がなかったか

- 行動が把握できないシーンが多くなかったか

- 転職者はどんな人物だったか

どの企業においても、上司や同僚との連携が欠かせません。できる限り、上司・同僚・部下など複数の前職関係者に質問する準備をしておきましょう。

スキル・職務能力に関する質問

採用後、即戦力で働いてもらう必要があるため、前職で培ってきたスキルや職務能力について質問しましょう。

- 業務実績にはどのようなものがあるか

- どういった役職が向いていると感じたか

- 効率よく仕事を行っていたか

- 連携が必要な仕事を卒なくこなしていたか

- 所持する資格に間違いはないか

新卒採用と違い、中途採用はすぐに即戦力として動いてもらう必要があります。基準を満たす能力があるかを確認するために、働き方やスキルについて詳しく質問してください。

リファレンスチェックで注意すべきポイント

リファレンスチェックは、転職希望者を正しく判断するために効果的な取り組みです。しかし、企業の好き勝手に動いてよいものではありません。なかでも、次の項目については細心の注意を払いながらチェックを行いましょう。

- 個人情報保護法に抵触しない

- 内定取り消しに注意する

リファレンスチェックは転職希望者本人ではなく、前職関係者という第三者に対して実施します。ヒアリングでは、転職希望者の情報を事細かに聞き出したいと思いがちですが、個人情報保護法に抵触するような際どい質問は大きな問題に発展します。したがって、踏み込みすぎた質問には注意してください。

また、リファレンスチェックを行ったからといって、転職希望者を必ず採用するとは限りません。内定取り消しなどが発生する場合もあるため、事前に採用に関する要件を転職希望者に伝えておくことが大切です。

リファレンスチェックを効率化するサポートツールをピックアップ

リファレンスチェックは、企業と転職希望者のミスマッチを防止するために実施します。しかし、企業担当者が独断で動いてしまうとチェック内容が属人化したり、ポイントがズレたりする可能性もあるでしょう。

そこで、リファレンスチェックを効率化するサポートツールを紹介します。ルールに則って正しくリファレンスチェックを行うため、導入の参考にしてください。

ASHIATO

ASHIATOは、エン・ジャパン株式会社が提供するリファレンスチェックのサポートツールです。リファレンスチェックに利用できる質問テンプレート、チェック結果の分析内容を可視化できる機能などを搭載しています。

また、専任担当者によるフォロー体制が整っており、面接のアドバイスをもらったり、定期ミーティングで面接の品質を高めたりと、充実したサポートを受けられるのが魅力です。

ASHIATOの参考価格

チケットプラン:30,000 円 / 人

ASHIATOの参考レビュー

面接者の合否判定がバラバラになってしまった場合の最終判断材料として非常に効果的でした。

ASHIATOへのレビュー「ASIATO使用感レビュー」より

ASIATOを使用し採用した人で問題行動があったり、期待していた人物と違ったという事は今のところなく、導入前よりも質の高い人物を採用できていると感じています。

back check

back checkは、株式会社ROXXが提供しているリファレンスチェックのサポートツールです。リファレンスチェック結果を基に、転職希望者のスキル・実績の確認や性格診断、活躍条件の確認などを数値化して分析できます。

また、面接前のコンプライアンスチェックをお願いしたり、チャットサポートで素早いコミュニケーションを取れたりと、企業が「気になる」と感じるポイントに丁寧な対応を実施してくれるのが魅力です。

back checkの参考価格

お問い合わせ

back checkの参考レビュー

採用をする上で、実際に候補者がどのような働き方をしていたかどうかなどは把握出来ない状況だったが、リファレンスチェックを実施することにより候補者の同僚や上司から直接生の声を聞くことが出来て、採用に大きく影響した。

back checkへのレビュー「ハードルが高そうなリファレンスチェックがとても楽。」より

良さそうな人だと思っていたら、実は勤怠が乱れ気味だったなど、面接では見えないところまで把握出来るようになったのが良いポイント。

Parame Recruit

Parame Recruitは、株式会社Parameが提供するリファレンスチェックのサポートツールです。独自アルゴリズムを使った転職希望者の性格診断を行えるほか、コンサルタントによる面接内容のフィードバックをもらえます。

スマホデバイスを利用し、チャット形式で担当者と内容確認・質問できることも含め、気軽に利用できるサポートツールとして活用できるサービスです。

・Parame Recruitの参考価格

チケットプラン(従量課金):10,000 円 / 回

・Parame Recruitの参考レビュー

業務委託や採用の際のオンボーディングに利用できました。特に候補者(エンジニア)の得意業務や、営業職の方はについては得意業界など、本音でご記入頂けたことが良かったです。実際にリファレンスを書いた方と個別にコミュニケーションをとれることもいい点でした。※Parame以外のサービスでは、誰が書いた推薦か判別できなかったため、追加質問ができて参考になりました。

Parame Recruitへのレビュー「候補者を効率的にアサインできるオンラインリファレンスチェック」より

リファレンスチェックで中途採用を効率化したいならITreviewで製品を比較しよう

優秀な人材を確保するために、中途採用の面接と一緒にリファレンスチェックを実施したいと考える企業も多いでしょう。であれば、まずは注意点や質問内容を理解して導入の準備を始めてみましょう。

また、リファレンスチェックを効率化するサポートツールの導入を検討しているなら、本記事で紹介したツールとあわせてITreviewで製品を比較してください。各ツールに利用者のレビューが掲載されているため、どのツールが自社にマッチしているのか簡単に確認できます。

投稿 中途採用に広がるリファレンスチェックとは?目的やサポートツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 「組織サーベイ」とは?導入する目的や会社へのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>本記事では、組織サーベイの目的や調査の種類、期待できるメリットなどについて解説します。組織のコンディションに悩みを抱えている場合には、ぜひ参考にしてください。

組織サーベイとは

組織サーベイは、現在自社組織がどのような状況であるかを調べるための調査全般を指す言葉です。従業員の仕事へのモチベーションやエンゲージメントの程度、その他どんな課題を従業員が感じているかといったことを調べます。

また、組織サーベイと混同してよく紹介されるのが、社内アンケートです。組織サーベイはより大きな調査活動全般を指す言葉であり、社内アンケートはサーベイを実施する上での手段の1つに過ぎません。

そのため、組織サーベイは社内アンケートも施策の1つとして扱いますが、それだけではない点に注意しましょう。

組織サーベイの目的

組織サーベイを実施する目的は、まず従業員の課題意識を丁寧に探ることが挙げられます。自社で働く従業員は、そもそもどのような組織の姿を理想としているのか、理想の組織と現在の姿には、どんな隔たりがあるのかを深堀りする上で役に立つ取り組みです。

また、組織サーベイによって、組織全体の課題の把握にも貢献できます。従業員個人の意見を複数求めることにより、組織として目指すべき姿や解消すべき問題に対して、優先順位をつけられるようになるでしょう。

組織サーベイの種類

組織サーベイは大きく分けて、以下2つの手法に分けることができます。

- パルスサーベイ

- センサス

パルスサーベイは、従業員のエンゲージメントを把握するための調査方法を指す言葉です。「パルス」という言葉の通り、脈拍のようにテンポが良く短いスパンで簡単な質問を従業員へ投げかける方法です。

毎週、毎月といった期間で調査を行うことで、企業と従業員の関係を正確に測定できることから、有用な手法として取り入れられています。

一方のセンサスは、パルスサーベイとは異なり年に1回のような長いスパンで行われる、重みのある調査手法を指す言葉です。設問の数は100を超えることも珍しくなく、従業員がじっくりと質問に向き合って回答できるため、多角的な課題発見が期待できる手法として採用されてきました。

ただし近年、センサス調査による課題発見と分析は、リアルタイムで現場のニーズに応えづらい調査方法であるとして、短期間で実施するパルスサーベイへの移行が進みつつあります。

パルスサーベイは頻度が高いとはいえ、数分で調査が終わるため従業員への負担を軽減できるのがメリットです。組織サーベイをこれから実施する場合は、パルスサーベイに優先して取り組むと良いでしょう。

組織サーベイのメリット

組織サーベイの第一のメリットは、組織が抱える課題を具体的に数値化できる点にあります。組織が抱えている問題が複数ある場合、まずどの課題から手をつけていくべきなのか、ということは現場の声をなんとなく聞いているだけでは見えづらいものです。

組織サーベイを実施することで、従業員がアンケートを通じて、どの問題を最も重く捉えているかということを5段階評価で表したりできるため、優先的に取り組むべき課題が明らかになります。

また、組織サーベイの実施によって現場課題の発見と改善のスパンを促せるので、迅速に就業環境の改善が実現します。従業員の課題がすぐに解消される環境は居心地が良く、人材の流動性が高まっている今日においても高い定着率を維持する上で役に立ちます。

組織サーベイで見える化できる項目

組織サーベイを通じて見える化できる項目としては、主に以下が挙げられます。

- 企業の経営方針に関する項目

- 職場の人間関係に関する項目

- マネジメントに関する項目

- 待遇に関する項目

企業の経営方針においてどんな課題や不明点を感じているか、人間関係はうまくいっているか、プロジェクト管理において不満はないか、満足のいく待遇が得られているかといった、組織課題に直結する調査を積極的に展開できるのが強みです。

特に待遇に関しては、時代に応じた給与水準をすぐに察知する上でも役に立ち、待遇を理由とした離職の予防には欠かせない取り組みです。

何度も組織サーベイを実行することで、それぞれの項目における課題の具体性も高まってくることが期待できます。

組織サーベイをうまく活用して課題解決につなげよう

事業を軌道に乗せるためには、顧客への理解やビジネスそのものへの理解を深めることも大切ですが、企業活動を支える組織内部の問題にも眼を向ける必要があります。

従業員が不満を抱えている現場のままでは、1人ひとりのポテンシャルが活かせず、生産性の改善や売上の向上は見込めなくなってしまいます。

組織サーベイを定期的に実行することは、組織課題を数値化していち早く察知し改善するきっかけを掴む上で重要です。優先して取り組むべき組織課題を常に把握し、従業員が生き生きと活躍できる職場づくりを目指しましょう。

投稿 「組織サーベイ」とは?導入する目的や会社へのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 タレントマネジメントの効果とは?評価に役立つツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、タレントマネジメントシステムの概要や導入の目的と効果について解説します。また、業務に利用できるおすすめツールを5つご紹介しますので、人材管理や人材開発の参考にしてください。

タレントマネジメントの目的と効果

タレントマネジメントは、次のような目的で導入されています。

- 人材管理の効率化

- 人材のスキルを活かした評価

- 人材の成長戦略

- 離職防止

タレントマネジメントのフレームを利用すれば、従業員の管理が効率化します。従来、不明確であった従業員のスキル・経験の分析ができることはもちろん、収集・分析した情報から根拠のある業務割り振りが可能です。

また、企業に従事する人材を育成することも大切でしょう。業務知識や実戦経験を学ばせることに加えて、取得してほしい資格もあるはずです。タレントマネジメントツールを活用していけば、人材の成長戦略を計画できます。継続的に分析しつつ従業員の成長動向を探っていくことで、求める人材を生み出しやすいのが特徴です。

さらに、従業員が働きやすい環境を構築できれば、社内満足度を高めることにつながり離職防止効果を得られるでしょう。少子高齢化の影響を受け、多くの企業が人材不足に悩んでいます。その課題を事前に解消できる魅力があるため、今タレントマネジメントツールは多くの企業から注目を集めているのです。

タレントマネジメントシステムとは

タレントマネジメントシステムは、従業員の情報を総合的に管理する便利なツールであり、主に次のようなことを実施できます。

- 人材管理

- 人材育成

- 人材開発

- マネジメント

従来の企業では、各個人の抽象的な情報しか把握しておらず、スキルや経験とは関係なく業務が割り振られる場合もありました。その状況を背景として、現在タレントマネジメントツールの導入が進んでいます。このツールを導入して人材と業務の相性を分析していけば、効率的な業務采配を指示できるほか、従業員が働きやすい環境の構築を実現できます。

また、このツールで従業員のスキルや経験・実績を可視化・数値化することによって、適切な業務に人材を配置し、業務効率化と社員満足度を高める2重の効果を得られます。従業員が持つ能力を数値化していくことで、業務の向き不向きを簡単に把握でき、現在の働き方の割り振りが正しいのか分析できます。

タレントマネジメントシステムの選び方

タレントマネジメントツールの導入を検討しているなら、次のポイントを参考にツールを選びましょう。

- 課題を解決できるツールを見つける

- ライフサイクルコストを比較する

- デモ版で使いやすさを比較する

まずは企業が抱える課題を抽出することが大切です。人材不足や人材の能力が把握できていないなど、企業によって課題が異なるでしょう。これに対し、タレントマネジメントツールは利用するツールで機能が異なるため、課題解決できるツール選びが欠かせません。

またタレントマネジメントツールは、メーカーや人気度によって価格が異なります。最近ではサブスクリプション形式の契約が主流となっており、継続的な支払いを必要とするのが一般的です。そのためライフサイクルコストを把握し、機能と料金を比較していくことが長期利用において重要だと言えます。

タレントマネジメントツールの多くは、あらかじめ使いやすさを把握できる「デモ版」を利用できます。デモ版は無料で使うことができ、操作性や機能の確認に役立ちます。比較候補として挙がったツールはそれぞれデモ版を試し、どれが自社ニーズに合うツールなのか検討することをおすすめします。

業務で使えるタレントマネジメントシステム5選

人材管理に役立つタレントマネジメントツールですが、どのようなツールを選択すべきか悩んでいる人もいるでしょう。そこでここではITreviewの評価を参考に、おすすめのツールを5つご紹介します。

人材管理以外でも利用できる多機能なツールも提供されています。ぜひツール選びの参考にしてください。

HRBrain

HRBrainは、組織全体を可視化して、各従業員のデータを事細かに管理できるプラットフォームです。入力項目を埋めることで簡単に人材データを収集・分析し、グラフや表として自動抽出できます。

リアルタイムで人材の動向を探れることから、サポートや今後の対策といった成長戦略を立てやすいのが魅力です。

・利用者レビュー

これまではエクセルファイルでの書類で提出していたが、このHRbrainでの管理となり、提出に関する業務は時間短縮になった。

引用:https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/131535

テーマ事の入力もしやすく、操作もそれほど難しく無いため、部署内で評価表の運用変更による大きな混乱も無かったように思う。

タレントパレット

タレントパレットは、人材データを集約することによりマーケティング思考を取り入れた人材管理を行えるツールです。ただ人材管理を行うのではなく、従業員アンケートによる業務采配やヘルスケア対策にも効果を発揮します。

利用者向けのコンサルティング、オンライン相談会なども実施されているため、利用を続けることで人材管理のノウハウを学べるのもメリットです。

・利用者レビュー

人財の見える化をベースとしてたくさんの項目があるのはどのタレントマネジメントシステムでも同様だが、それを駆使して、マーケティングをするように分析が出来る点。具体的にはダッシュボードは重宝している。今後は、OKR機能は発展途上ではあるものの、バージョンアップも期待できるので、それを駆使してタレントマネジメントに反映していく。

引用:https://www.itreview.jp/products/talentpalette/reviews/72411

カオナビ

カオナビは、社員の活躍をリアルタイムでトレースして評価運用を行うことで、戦略的な人事活動を実現できるツールです。

人材情報の閲覧者設定などセキュリティ面にも優れており、経営者および人事だけが詳細情報を閲覧できる環境を構築できます。またユーザー同士のコミュニケーションプラットフォームも用意しており、業務ノウハウを学べる環境構築にも効果を発揮するのがメリットです。

・これまではExcelで各自の目標設定を記載し、ファイルサーバへ格納していたものが、

引用:https://www.itreview.jp/products/kaonavi/reviews/140519

システムで一元管理できるようになり、記載・提出が容易になり時間削減につながった。

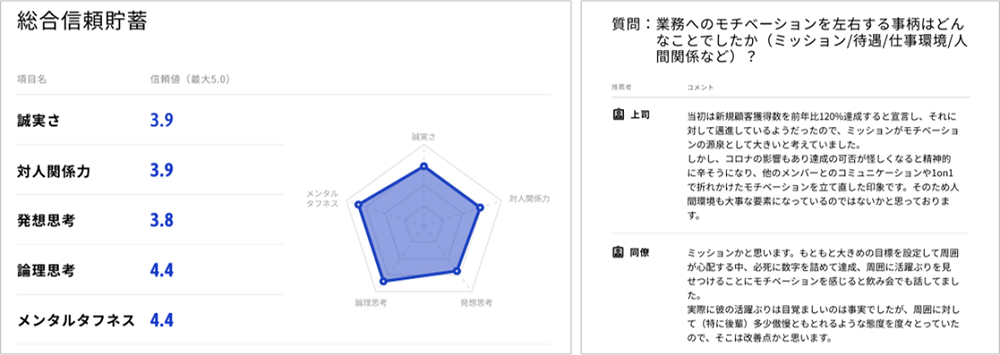

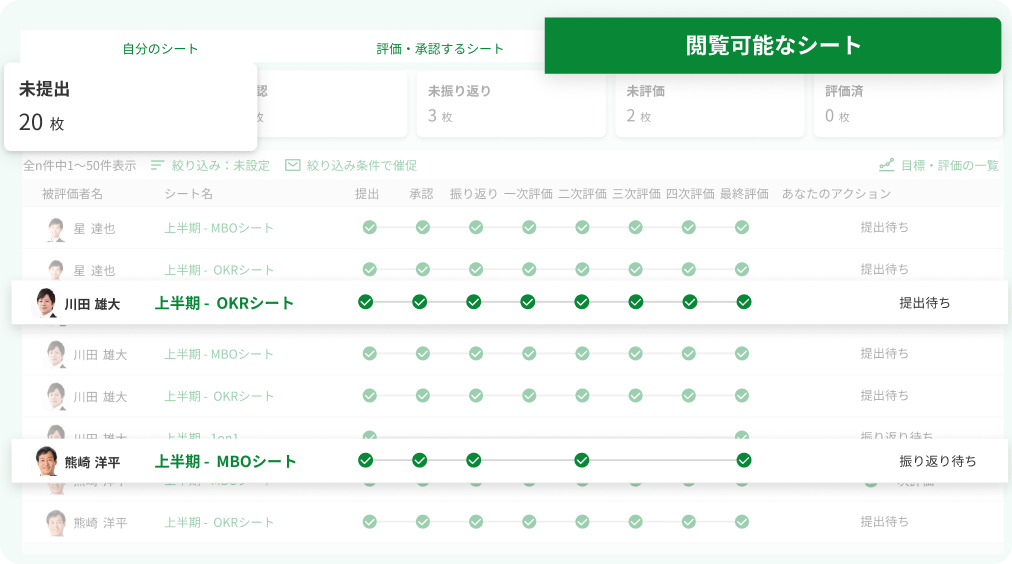

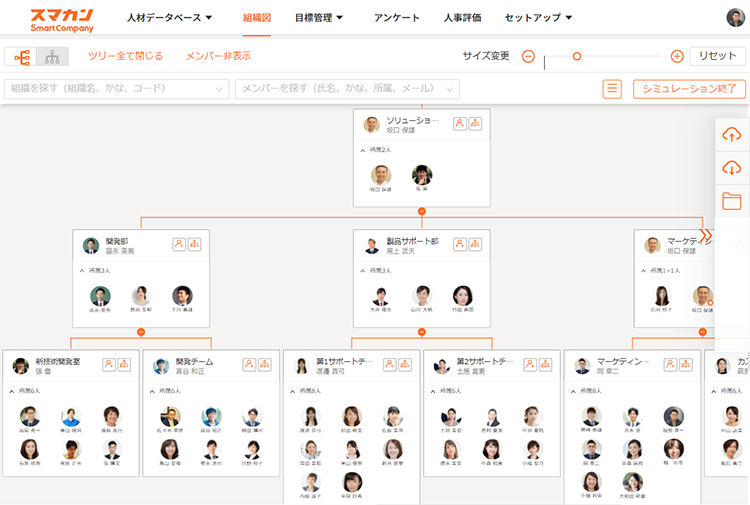

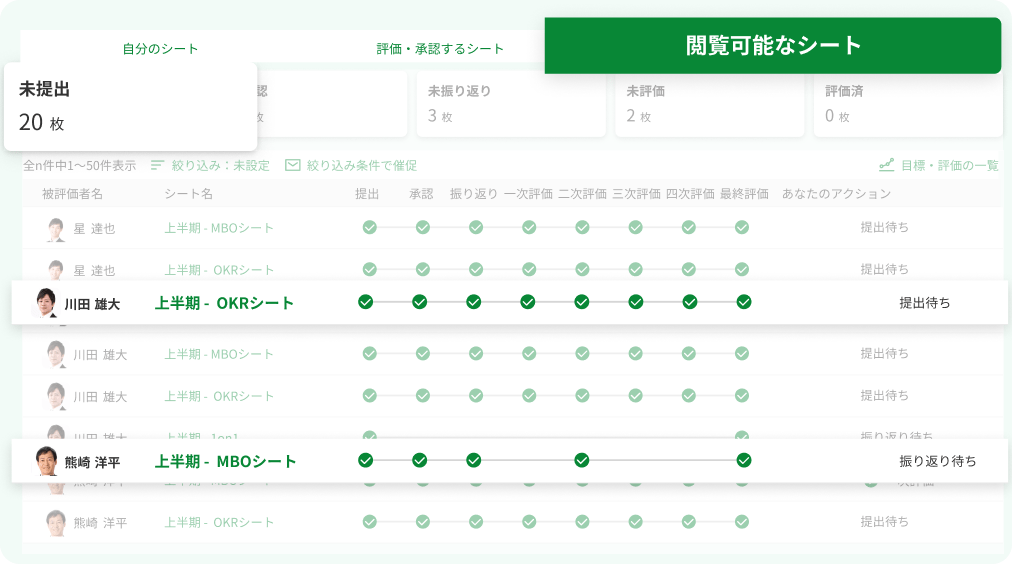

スマカン

スマカンは、人材管理に加えて、人材の目標管理や管理シミュレーションを実施できる分析向けのツールです。

人事業務を大幅に自動化できることはもちろん、煩雑な人材評価シートの入力を簡易化し、数値化されたデータから適任な人材を探し出す機能を搭載しています。企業規模に合わせた機能設定を行えるため、企業ニーズにマッチするサービス利用が可能です。

jinjer人事

jinjer人事は、人材管理のほかにも労務手続きや雇用契約、社内のペーパーレス化にも力を発揮する一元管理型のタレントマネジメントツールです。

jinjer人事を提供する「jinjer」シリーズでは、経理、コミュニケーションなど複数のツールを提供しています。ツール同士の連携性に優れており、効率的に人事業務を遂行できるのが魅力です。

もっとタレントマネジメントツールを見たいならITreviewで比較しよう

タレントマネジメントツールは、人事業務を効率化できる便利なツールです。多くの企業で抽象的に管理されている人材スキル・経験を可視化できることから、戦略的な業務采配や社内満足度の向上による離職防止効果を期待できます。

なかには、もっと詳しく理解したうえでタレントマネジメントツールの導入を検討したい人もいるでしょう。ITreviewではランキング形式でツールを紹介しています。利用者コメントや評価など、自社の目的に合うツールを見つけやすい情報を掲載しているので参考にしてください。

投稿 タレントマネジメントの効果とは?評価に役立つツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 バイリンガルじゃなくても海外の人とビジネスMTGができる?使えるツール6選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>自動翻訳に使えるビジネスツールはAI議事録やAI通訳ツール

海外の担当者とMTGを開くためにリアルタイムで自動翻訳を利用するには、AI議事録または自動翻訳ツールが利用できます。それぞれの特徴について解説します。

AI議事録とは

AI議事録とは、会議や商談の音声を記録して自動でテキストデータへと変換するツールです。本来は議事録を作成するためのツールなので、すべてのツールが自動翻訳に対応しているわけではありませんが、Zoom連携の機能と併用することで対談者の音声を翻訳してテキストデータとして表示できます。

リアルタイム翻訳・AI通訳ツールとは

AI通訳ツールとは、会議や商談の音声を識別して自動で翻訳・通訳するツールです。AI議事録のように記録したテキストデータをまとめる機能は基本的にありませんが、安価で自動翻訳を実現できます。なかには、自動議事録の作成に対応しているツールもあります。

自動翻訳に使えるAI議事録3選

AI議事録に搭載されている機能は、自動翻訳にも使えます。AI議事録のなかでも、自動翻訳に適したツール3選をご紹介します。必要な機能はZoom連携と自動翻訳機能であるため、どちらの機能も有したツールをご紹介します。

知名度で選ぶなら「Webex」

「Webex」は、アメリカに本社を置くCisco Systemsが提供するコミュニケーションツールです。オンライン会議やクラウド電話の機能を有しており、企業向けのツール「Webex Suite」を用いることで自動議事録や自動翻訳ツールとしても利用できます。

日本でも1,000社以上とのパートナーシップを結ぶ同社の知名度は国内でも高く、有名企業のツールを選びたいなら「Webex」がおすすめです。

国内企業の製品で選ぶなら「AIGIJIROKU」

「AIGIJIROKU」は、株式会社オルツが提供する自動議事録ツールです。5,000社以上の導入実績を持ち、30ヶ国語に対応したリアルタイム翻訳機能を有しています。音声認識精度99.8%の高性能なAI機能を有しており、話者を特定して自動的に議事録を作成可能です。

AIに翻訳テキストを発話させることもできるため、自動翻訳ツールとしても利用できます。国内企業の自動翻訳ツールを選びたいなら「AIGIJIROKU」がおすすめです。

公的機関発のツールで選ぶなら「ZMEETING」

「ZMEETING」は、Hmcommが提供するAI議事録自動化システムです。Hmcommは経済産業省所管の公的研究機関「国立研究開発法人産業技術総合研究所」発のベンチャー企業であり、「AI×音声認識」のスペシャリストとして活動しています。

英語・中国語(簡体)・中国語(繁体)・韓国語・ベトナム語・タイ語・ドイツ語に対応したツールで、会議の出席者ごとに言語を設定可能です。議事録データ・通信の暗号化、IPアドレスのアクセス制限などの機能を搭載しており、重要な会議でも安心して利用できます。公的機関発の自動翻訳ツールを選びたいなら「AIGIJIROKU」がおすすめです。

自動翻訳に使えるリアルタイム翻訳・AI通訳ツール3選

AI通訳ツールは、自動翻訳による多言語対応に適したツールです。ここでは、ITreviewの口コミでも評価が高いAI通訳ツールを3つご紹介します。

知名度で選ぶなら「Wordly」

「Wordly」は、米国に本社を置くWordlyが提供するSaaSプラットフォームです。20以上の言語をライブ翻訳することができ、対面でもオンライン会議でも通訳者を介さずにAIによるリアルタイムの同時翻訳を実現します。

ORACLEやsalesforceなどの大企業を含む600社以上の導入実績を持ち、100万ユーザー以上を獲得するほど世界的に有名なツールです。知名度で自動翻訳ツールを選ぶなら「Wordly」をおすすめします。

価格で選ぶなら「Secure Meet」

「Secure Meet」は、チャットプラス株式会社が提供するWeb会議ツールです。96%以上の人口をカバーできるほどの翻訳機能を持ち、95%以上の文字起こし精度を誇ります。

契約プランも、最大10ライセンスまでなら月額1,500円〜と安価に利用できるのも魅力です。40分までの会議であれば、無料で利用できます。価格で自動翻訳ツールを選びたいなら「Secure Meet」がおすすめです。

アプリで導入するなら「ドコツーAI」

「ドコツーAI」は、東京都港区北青山に本社を置く株式会社スマートボックスが提供するAI翻訳アプリです。NICT(情報通信研究機構/総務省所管の国立研究開発法人)の多言語翻訳エンジンを搭載しており、日本語との相性では世界最高峰の性能を誇ります。

ゲスト側は専用機不要でインストールすることなく、QRコードやURLからペアリングして使用できる利便性の高さも魅力です。ゲスト側の言語は、英語・中国語など異なっていても同時に多言語翻訳できます。スマホで手軽に導入できる自動翻訳ツールを選ぶなら「ドコツーAI」がおすすめです。

ZoomやMicrosoft Teamsの翻訳機能を利用する

Web会議システムには、自動翻訳の機能を備えるものが増えてきました。ZoomやMicrosoft Teamsなどは、リアルタイムで音声を識別して、外国語を日本語の字幕として表示する機能を搭載しています。

Zoomは日本語を含む11言語、Microsoft Teamsは日本語を含む25以上の言語に対応可能です。すでにZoomやMicrosoft TeamsをWeb会議に導入している企業なら、これらの翻訳機能を利用することもできます。

自動翻訳ツールで海外の人とのビジネスMTGをスマートにしよう

自動翻訳ツールを用いることで、海外の担当者ともスムーズにコミュニケーションを図れます。すでに利用しているWeb会議システムの中にも、日本語字幕に対応しているツールも存在します。AI議事録などのビジネスツールを用いれば、海外の担当者とのWeb会議も自動で議事録を作成してスムーズに取引を進められるでしょう。

自然言語処理も発展が目まぐるしいため、まるで相手が日本語で話しているかのようにリアルな会話につなげられるほど技術は進歩しています。グローバル展開を目指す企業にとっても有益な自動翻訳ツールを探している方は、本記事を参考にして自社に最適な製品を見つけてください。

投稿 バイリンガルじゃなくても海外の人とビジネスMTGができる?使えるツール6選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 組織サーベイツールの機能とは?導入目的別ピックアップ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>従業員の満足度調査や自社の課題を見つけるために有効なのが、「組織サーベイツール」です。本記事では、おすすめの組織サーベイツールを5つご紹介します。

組織サーベイツールの代表的な機能

組織サーベイツールとは、人材データや従業員へのアンケート調査をもとに、組織の課題を洗い出し、組織改革や人材育成を支援してくれるツールです。

組織サーベイツールの機能例

- 従業員へのアンケート作成機能

- 調査結果の自動集計・データ化

- データをもとにした改善アクションプランの提案

- 他社とのデータ比較

従業員のエンゲージメントや満足度が数値で見える化され、離職につながる兆候を発見することも可能です。解決すべき課題の優先順位が分かり、データにもとづいた効果的なアクションプランを立てられます。他社とのデータ比較を通して、自社に不足している点を発見できるのもメリットです。

機能はツールによって違うため、「組織課題の発見」「離職防止」など自社の課題に合わせて最適なツールを選びましょう。

組織サーベイツールのピックアップ5選

1.データ分析や活用までトータルサポート:HRBrain

HRBrainは、豊富な機能で組織サーベイをトータルサポートしてくれるツールです。アンケート調査の項目や配信対象、調査頻度などを細かくカスタマイズできるのが特徴です。部署・年齢・役職・性別・評価データなど多角的な視点で分析でき、人事や経営、現場などレイヤーごとの施策を立てられます。

課題に対しての改善施策を示唆するアクションレポートを発行し、分析だけでなく課題解決までサポートします。データアナリストや人事コンサルタントなど、専門的な知識を持ったスタッフによるサポート体制も充実しており、組織サーベイを初めて導入する企業や、データの活用方法が分からない企業におすすめです。

2.人材データを一元管理:Talent palette(タレントパレット)

タレントパレットは、組織サーベイ機能を搭載したタレントマネジメントシステムです。従業員の人材データを一元化し分析することで、科学的根拠にもとづいた人事戦略の立案・実行を可能にします。

サーベイ機能では、目的に合わせて自由に設問を設定可能。未入力者への自動催促メールや、定期アンケート機能で効率的に運用できます。アンケート結果を人事評価やスキルなどの人材データと連携できるため、マネジメントサポートや組織体制の変革まで幅広く活用可能です。組織サーベイを「人材マネジメントに活かしたい」という企業に選ばれているツールです。

3.人材の定着をサポート:ハタラクカルテ

ハタラクカルテは、「人材が定着する組織づくり」を支援する組織サーベイツールです。専門家と共同開発した人材定着に影響する15の項目ごとに、従業員の満足度をスコア化できます。従業員が重視する課題が具体的に分かるため、課題の優先度を洗い出して適切なフォローやマネジメント立案に役立てることが可能です。

PC・スマホどちらからでも回答可能なフォームを提供し、組織サーベイで課題になりがちな調査回答の負担が低いのも魅力です。「使いやすさ」「機能」「リーズナブル」などバランスの取れたシステムなので、初めてツールを使用する企業でも導入しやすいでしょう。

4.低コスト・少人数で導入可能:wevox

wevoxは、チーム単位の少人数利用や、「コストを抑えて組織サーベイツールを導入したい」という企業におすすめです。最低利用人数の制限はなく、1人300円/月から利用できます。一部の部署で利用し、結果が出たら全社で活用するなど導入しやすいため、社内稟議も通りやすいでしょう。

自社に合わせたアンケートを作成したり、部署や役職ごとにデータを分析したりと柔軟に使用できるのも魅力です。課題解決に役立つ他社事例やオンライン学習も提供しており、組織の課題発見に加えて改善までサポートしてもらえます。

5.従業員のエンゲージメント向上に特化:THANKS GIFT

THANKS GIFTは、組織のコミュニケーションを活性化させるための機能が充実したツールです。従業員同士で日々の感謝を伝え合う「サンクスカード」、企業理念や行動指針を浸透させる「オリジナル理念コイン」の発行機能により、従業員エンゲージメント向上を促します。

組織サーベイ機能で効果測定ができるため、ツールの活用モチベーションも保ちやすく、組織文化の定着に役立ちます。また、組織サーベイの調査レポートと合わせて施策立案のアドバイスを提供してもらえるのもメリットです。コミュニケーションを中心に組織課題を解決したい企業におすすめのツールだと言えるでしょう。

組織サーベイツールを活用して、組織の課題を解決しよう

組織サーベイツールを活用することで、組織の課題が可視化されます。ツールを選ぶ際には、離職率や生産性の低下など、顕在化している課題に適した製品を比較検討しましょう。従業員規模や組織体制に合うかどうかは、レビューや満足度調査が参考になります。各ツールレビューやの機能比較は以下からご覧ください。

投稿 組織サーベイツールの機能とは?導入目的別ピックアップ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 Googleやメルカリでも採用された「ピアボーナス」とは?言葉の意味や仕組みを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、ピアボーナスが必要とされる理由や導入するメリット・デメリットについて詳しく解説します。従業員エンゲージメントの向上に役立つ取り組みですので、ぜひ参考にしてください。

ピアボーナスとは?

ピアボーナスとは、従業員同士で評価を行い、その評価値に応じて報酬(ボーナス)や特別手当を決定する仕組みのことです。従来の「会社が従業員を評価して報酬を決定する仕組み」とは異なる制度であり、従業員自らが報酬決定に関与できることから、働く側のモチベーションを高められると話題を呼んでいます。

ピアボーナスは、すでにGoogleやメルカリといった大企業で導入されています。たとえば、Googleは1回の評価で175ドルのボーナスを与えるという風に、従業員の評価次第で高額報酬が手に入る仕組みを整えています。

目の前で仲間の活躍を見ている従業員が実施する評価だからこそ、正しい業務評価を通して報酬を決定できます。この取り組みによって従業員エンゲージメントや離職防止につながることから、現在多く企業で導入が進んでいます。

ピアボーナスが求められる理由

今、ピアボーナスが注目される理由として、AIやIoTといった技術発展が関係しています。

従業員は、技術発展に伴う社会環境の変化に対して柔軟な対応が求められています。会社に新たな技術が導入されると、従業員の負担が増加します。しかし多くの会社では評価の見直しが行われることは少なく、給料が低いままであることがほとんどです。

評価が変わらなければ従業員のモチベーションが高まらず、次のようなトラブルが発生する可能性があります。

- 作業量が報酬に見合わず離職者が出る

- 従業員の負担に差がついて社内コミュニケーションが悪化する

これに対してピアボーナスは、従業員の頑張りに応じた評価を付けやすい制度です。社会環境の変化に対応するべく努力している人間を評価することによって、従業員のモチベーション維持を期待できることからピアボーナスが求められているのです。

ピアボーナスを導入するメリット

会社にピアボーナスを導入するメリットは次の通りです。

- 社内コミュニケーションの向上

- 従業員モチベーションの向上

- 離職防止

社会環境の変化が著しい現代において、ピアボーナスの導入が企業を長生きさせるポイントです。ひとつずつ見ていきましょう。

社内コミュニケーションの向上

ピアボーナスで評価を受けるためには、効率よく働くことが重要です。情報伝達や周囲へのアドバイスなど、多くの従業員が評価につながる行動を取ろうと活動します。その結果、チームで働く会社では必然的に社内コミュニケーションが向上します。

社内コミュニケーションが向上すると、会社全体の活気が高まるだけでなく、お互いが感謝を伝え合う「風通しのよい職場」が生まれるきっかけとなります。

従業員モチベーションの向上

ピアボーナスは会社全体だけでなく、各個人のモチベーション向上に役立ちます。「周囲の人間よりも評価されたい」という気持ちを生み出せるだけでなく、年齢や経験を問わず報酬に変化が現れるため、会社に所属する全員のモチベーションを高められます。

離職防止

ピアボーナス導入は、優秀な人材の離職防止につながります。

ピアボーナスを導入していない会社の場合、優秀な人材であっても報酬が少ないことが多く、外部から引き抜かれたり、今の報酬に満足できずに離職したりしてしまう人が発生してしまいます。

ピアボーナスを導入すれば、頑張りに応じた報酬を得られるため、優秀な人材の離職防止につながり、会社で長期的に活躍してくれるでしょう。

ピアボーナスを導入するデメリット

会社にピアボーナスを導入するデメリットは次の通りです。

- システム導入にコストがかかる

- 従業員にプレッシャーを与えてしまう

- 従業員の関係性が崩れやすい

ピアボーナスは、従来の評価基準を大きく変化させるため、デメリットが生まれる場合もあります。重要な項目ですので、デメリットについても確認しておきましょう。

システム導入にコストがかかる

ピアボーナスを導入するためには次のアクションが必要です。

- システム導入

- 従業員への教育・告知

今までの動き方を大きく変える「新たな報酬制度」なので、評価内容を正しく管理するシステムが必要です。また、従業員に詳しく説明しなければ上手く制度を運用できないため、十分な教育も必要です。

管理システムの導入や従業員への教育・告知には、導入費用や人件費が必要となります。初期導入で大きなコストがかかることを把握しておきましょう。

従業員にプレッシャーを与えてしまう

従業員同士が評価を行うため、なかには評価されない従業員が出てきます。評価されないことが従業員のプレッシャーとなり、それがストレスにつながる場合もあります。

ピアボーナスを導入する場合には、0か100かのように極端な報酬体系を採用するのではなく、特別手当というような形でピアボーナスの制度を組み込んでいくと従業員のプレッシャー緩和につながるでしょう。

従業員のトラブルの要因にもなる

評価される従業員と評価されない従業員が出てしまうと、同年齢でも報酬に大きな差が生まれます。その結果、授業員同士の関係性が崩れやすく、トラブル発生の要因にもなるため、評価ルールの整備が重要です。

ピアボーナス管理のためにシステムを導入して、評価値を管理者だけが閲覧できるようにするなど、他人に見えない対策を取るのがおすすめです。

ピアボーナスについて理解したら製品を比較検討しよう

ピアボーナスの導入によって、従業員エンゲージメントの向上や離職防止につながります。また従業員は頑張った結果が報酬に反映されるようになるため、長生きする会社づくりの基盤を整備したり、社内コミュニケーションの向上に役立てたりできます。

ピアボーナスについて詳しく理解してから導入を検討したいのなら、まずはITreviewが提供するシステム紹介ページを参考に、気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 Googleやメルカリでも採用された「ピアボーナス」とは?言葉の意味や仕組みを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 コミュニケーションの活性化に寄与する「ピアボーナス」ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、ピアボーナスの導入効果や製品の比較ポイント、おすすめのピアボーナスツールについて詳しくご紹介します。離職防止や従業員エンゲージメント向上にも効果的な制度ですので、ぜひ導入の参考にしてください。

社内コミュニケーションを活性化するピアボーナスとは?

ピアボーナスとは、従業員間で評価し合った結果が報酬に反映される制度のことです。同じ職場で働く従業員の生の仕事を見ている社員が評価するので、企業が評価を行う従来の報酬制度と比べて、年齢や経験を問わず平等に評価しやすいのが特徴です。

また、ピアボーナスには社内コミュニケーションを活性化する効果があります。従業員による評価は相手への感謝を伝えるきっかけとなります。また評価された側は、自分の貢献を数値で把握できるため、仕事のやりがいにもつながります。

ピアボーナスは、Googleやメルカリを筆頭に多くの企業で導入が進んでいます。管理する製品も多数登場していることから、現在では制度導入の敷居が低くなっています。

ピアボーナスの導入効果

ピアボーナスを導入することによって、次の効果を得られます。

- 従業員のモチベーション向上

- 優秀な人材の離職防止

- テレワークでのコミュニケーション向上

ピアボーナスの効果は、コミュニケーションの面で力を発揮します。従来の「会社が評価する働き方」の場合、従業員同士で「感謝を伝える」「褒める」ということが少なく、従業員のモチベーションが高まりません。一方で、ピアボーナスを導入すると感謝の気持ちを従業員に届けられることはもちろん、それが報酬に反映されるため、各社員のモチベーション向上や離職防止につながります。

また近年では、リモートワークの導入によってひとりで仕事をする機会が増えました。そのため、自分がどれくらい会社に貢献できているか分からず、勤続する不安を感じている従業員もいます。ピアボーナスは顔が見えない従業員に対しても評価できるので、テレワーク時のモチベーション維持にも効果的です。

ピアボーナス導入で比較すべきポイント

ピアボーナスツールの導入を検討しているなら、次に示すポイントで比較検討を行いましょう。

- 導入コスト

- 社員目線での使いやすさ

- デモ版の有無

ピアボーナスの導入は、報酬制度に関わる大きなターニングポイントとなります。きちんと理解するためにひとつずつ見ていきましょう。

導入コスト

ピアボーナスの導入には次のようなコストがかかります。

- ツールの導入コスト

- 報酬制度変更の告知

お金というコストがかかるだけではなく、制度を浸透させる手間といったコストがかかります。選ぶツールによって価格が変化するので、費用対効果が生まれるのか入念に検討するのがおすすめです。

社員目線での使いやすさ

ピアボーナスを導入しても、社員に浸透しなければ意味がありません。このとき、ツール選びで注意したいのが「社員目線」から考える使いやすさです。

ツールの中には多機能である反面、初心者にとって操作が難しいものもあります。ピアボーナスツールを操作する従業員は、年齢や知識量が異なるので、事前に操作性を確認しておきましょう。

デモ版の有無

ツールを選ぶ際には、デモ版が利用できるのか確認しましょう。なかにはデモ版が利用できなかったり、使えたとしても制限が設けられていたりする製品もあります。しかし、デモ版を使えなければ具体的な導入結果をイメージできません。

ピアボーナス導入を成功させるためには、実際にツールに触れてから導入を検討することが重要です。導入候補にデモ版があるか確認し、実際にテスト導入してみてはいかがでしょうか。

ピアボーナスのおすすめツール3選

Googleやメルカリといった大手企業によるピアボーナスの導入を筆頭に、役立つツールが多数登場しています。しかし、種類が多すぎてどれを選べばよいか悩んでいる人もいるでしょう。

ここでは、数あるピアボーナスツールの中でも、ユーザー評価が高いおすすめツールを3つご紹介します。ユーザビリティに優れているツールばかりですので、参考にしてみてください。

THANKS GIFT

株式会社Take Actionが提供する「THANKS GIFT」は、「ITreview Best Software In Japan 2022」においてSaas・ソフトウェアTOP50に選出された実績を持つ人気のピアボーナスツールです。

ピアボーナスに欠かせない評価機能はもちろん、コラムや掲示板、チャット機能が利用できることから、従業員のコミュニケーション向上に役立ちます。

また、クラウドで利用できるため、PCやスマホを通じて従業員同士で評価を行えます。評価されて貯まったポイントは景品と交換できるので、従業員にとっても魅力的なツールだと言えるでしょう。

RECOG

株式会社シンクスマイルが提供する「RECOG」は、充実したプランが特徴のピアボーナスツールです。

一般利用の基本プランに加え、ホメ研修や活用コンサルティング、称賛給プログラム導入を含む追加オプションが充実しているので、プロの意見を取り入れつつピアボーナスを運用できます。

またRECOGは、従業員同士の評価である「レター」をひとりあたり月10通送ると、発展途上国へ食料供給ができるなど、SDGsにも効果を発揮します。従業員だけでなく企業活動の一環としても役立つツールです。

Unipos

Unipos株式会社が提供する「Unipos」は、TOYOTA・JT・ZOZOなど幅広い業種で導入実績のあるピアボーナスツールです。

ピアボーナスツールに必要な機能がすべて揃っていることはもちろん、評価者に対してコメントしたり、チャットツールと連携したりできる機能を備えています。とくに、ビジネスチャットツールを利用している会社にとって導入メリットが大きいでしょう。

Unipos株式会社はピアボーナスというワードを商標登録しています。制度登場当時からサービス展開を行っている老舗ツールなので、安心して導入できるでしょう。

もっと詳しくピアボーナスツールを知りたいならITreviewで比較しよう

ピアボーナスツールは、従業員同士が評価し合う環境をつくれるため、従業員のモチベーション向上につながります。優秀な人材の離職防止やテレワークのコミュニケーション課題の改善を図れることから、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、ツールによって操作性や機能に違いがあるので、まずは無料体験版をダウンロードして使いやすさを確認するのがおすすめです。

ご紹介したツール以外にも製品を比較したい人は、「ITreview」を利用して自社にぴったりのピアボーナスツールを見つけてください。

投稿 コミュニケーションの活性化に寄与する「ピアボーナス」ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 語学を活かした業務をサポート!おすすめAI翻訳ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、和訳、英訳はもちろん、多言語に対応したおすすめのAI翻訳ツールを3つ紹介します。多機能かつクオリティの高い翻訳を行うツールを厳選しましたので、ぜひ導入時の参考にしてください。

AI翻訳ツールとは

AI翻訳ツールとは、ディープラーニングと呼ばれる学習機能を用いて、正しい翻訳結果を導きだす翻訳ツールのことです。従来の文字列を直訳していた機械翻訳に対し、より人間らしい言葉で翻訳できることから、多くの企業が導入を進めています。

またAI翻訳ツールは、継続して学習を続けるのも特徴です。読み込ませる文書が多ければ多いほど間違いの少ない翻訳ができるため、翻訳作業が必要な業務の効率化を図れます。

外国語を使う企業ならAI翻訳ツールの導入がおすすめな理由

グローバルな働き方をしている企業の中には、外国語文書のやり取りが多い会社もあるでしょう。そのような企業には、AI翻訳ツールの導入がおすすめです。ここでは導入をおすすめする理由を3つ紹介します。

- 実績やスキルを問わず翻訳できる

- 翻訳コストの削減

- リアルタイムでのメール翻訳

実績やスキルを問わず翻訳できる

AI翻訳ツールは、誰が利用しても安定した翻訳品質を期待できます。企業に属する社員には語学力に差があり、翻訳にかかる時間が大きく異なります。また翻訳スキルを持たない人材の場合、外国語を理解できないという課題があります。

これに対して、AI翻訳ツールは実績やスキルの差による課題を解決します。AI翻訳ツールは、プロの翻訳者と同等の翻訳能力を有していることから、語学力に差がある企業におすすめです。

翻訳コストの削減

AI翻訳ツールは、翻訳作業のコストを削減できます。従来、人が実施していた翻訳作業には莫大な人件費がかかります。また、文書の量が多いほど翻訳に長い時間を要したり、場合によっては多言語に対応したりする必要があります。

このコストの課題を解決してくれるのがAI翻訳ツールです。大量の文書を一瞬で翻訳できることはもちろん、多言語に対応しているため、ツール導入のコスト以外は必要ありません。翻訳に対するコスト負担が問題となっている企業におすすめです。

リアルタイムでのメール・チャット翻訳

AI翻訳ツールは、外国企業とのメール・チャットの翻訳にも役立ちます。企業によっては直接外国企業とコミュニケーションが必要な会社もあるでしょう。しかし、多言語への対応やスムーズなやり取りを行うためには、語学スキルが必要です。

AI翻訳ツールは、外国語を瞬時に翻訳できることから、メールやチャットといったリアルタイムでのやり取りにも導入できます。外国企業との直接対応を求められる企業におすすめです。

ITreviewで評価の高い翻訳ツール3選

翻訳ツールは昨今の技術の進化により、翻訳精度が飛躍的に高まっています。そこで、ITreviewに掲載の製品より評価の高いツールを3つピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。

おすすめ翻訳ツール1:shutto翻訳

株式会社イー・エージェンシーが提供する「shutto翻訳」は、多言語を最短3分で高品質に翻訳するAI翻訳ツールです。世界100言語以上に対応しており、グローバル企業のコミュニケーションをサポートしてくれます。文書以外にWebサイトの翻訳も可能です。

画像に含まれる文字を翻訳する「画像置換機能」など充実したサービスを利用できます。30日間の無料トライアルを利用できるので、まずは翻訳の精度を確認してみましょう。

・shutto翻訳の参考価格

無料トライアルあり

エントリープラン:6,600 円 / 月(税込)~

・shutto翻訳の参考レビュー

自社サイトを多言語対応する場合、従来はプロの翻訳業者に依頼することになるが、shutto翻訳を使えばかなりの精度で自社サイトを瞬時に翻訳できるので大変便利。より詳細に翻訳したい場合には、プロ翻訳を依頼することもできる。

shutto翻訳へのレビュー「AI翻訳とプロの翻訳のいいところ取り」より

おすすめ翻訳ツール2:DeepL

DeepL SEが提供する「DeepL」は、世界最高レベルの高精度なAI翻訳ツールです。言葉の中に隠れた細かいニュアンスまで翻訳できることから、世界各地20万以上のプロフェッショナルが導入しています。

有料プランにはセキュリティ対策が施されており、テキスト量無制限で翻訳できるため、企業利用に最適なツールだと言えるでしょう。

・DeepLの参考価格

無料版あり

STARTERプラン:1,200 円 / 1ユーザー(月払い)

・DeepLの参考レビュー

今まで使った翻訳ソフトの中でも一番翻訳の精度が良く、自然な日本語の文章に訳してくれるので、とても役に立つ。

DeepLへのレビュー「翻訳の精度が素晴らしい」より

無料のアカウントであってもある程度の長さの文章までは入力、もしくはコピペでき、すぐに翻訳してくれるので便利。

PDFやワードなどの形式でもデータごとアップロードすることができ、文字部分の翻訳をしてくれるので、素晴らしいシステムだと思う。

おすすめ翻訳ツール3:ヤラクゼン

八楽株式会社が提供する「ヤラクゼン」は、Word・Excel・Powerpoint・PDFなどさまざまな形式のファイルに対応したAI翻訳ツールです。全28言語に対応しており、エレクトロニクス・インバウンド・IT企業など業界を問わずさまざまな企業で導入されています。

ユーザー数に応じて月額9,000円から150,000円までのプランを提供しており、自社の利用人数に応じて選択できるのも魅力です。ファイルのドロップもしくはテキストを入力するだけで簡単に翻訳を開始できるため、初心者でもすぐに利用できるのもメリットです。

・ヤラクゼンの参考価格

スターター3:9,000 円 / 月(税別)

・ヤラクゼンの参考レビュー

とにかく翻訳の精度が高いことが一番のメリットだと思います。外資系企業の弊社でも、そのままコピペで問題なくコミュニケーションがとれるため、メールやチャットのやり取り、資料作成など多方面で利用することができます。

ヤラクゼンへのレビュー「精度が高すぎる翻訳ツール」より

特に日本語の資料を全て英訳しなければならないシチュエーションによく遭遇しますが、極端な話ですがそのまま英訳をした資料でも相手はほぼ理解できる資料のクオリティにまで持っていくことが可能です。

翻訳のエンジンとしてDeepLが活用できることが精度を担保できている理由かと思いますが、非常に便利で年間で契約する価値があります。

有料であれば上限などもなく自由に使うことができるため、いざ困った時にブックマークを1クリックするだけでこの機能がいつでも利用できることはシンプルに大幅な業務改善に繋がっている。

もっと詳しくAI翻訳ツールを知りたいならITreviewでツールを比較しよう

AI翻訳ツールは、どのサービスも高性能な翻訳が期待できます。しかし、利用料金やサービス範囲に細かい違いがあるので、事前に料金表やサービス内容を確認して利用しましょう。まだAI翻訳ツールに触れたことがない人は、無料プランや体験期間が設けられたサービスを利用するのがおすすめです。

もっと多くのAI翻訳ツールを比較して自社に合ったツールを探したい方は、ITreviewが提供するサービス紹介ページを参考に気になるサービスを比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 語学を活かした業務をサポート!おすすめAI翻訳ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 AIの自動翻訳のレベルは?無料版と有料版はどう違う は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、急速に進歩を遂げているAI自動翻訳の特徴や仕組み、そして有料版と無料版の違いといった導入検討に役立つ情報を解説します。

AI自動翻訳とは

AI自動翻訳とは、クラウドを通じて利用できるAI学習機能を持つ翻訳のことです。翻訳したい文章をワンクリックで簡単に翻訳できる便利なツールであり、グローバルコミュニケーションが一般化した現代で、次のような人たちから利用されています。

- 外国人とコミュニケーションを取りたい人

- 外国語の文書翻訳をしたい人

- 外国企業と取引を行う人

以前までのロークオリティな機械翻訳に比べて、自然な文章に翻訳できることはもちろん、専門用語にも対応しているため、現在多くの個人・企業が注目しています。

AI自動翻訳の仕組み

AI自動翻訳は「ディープラーニング(深層学習)」という仕組みによってハイクオリティな翻訳を行います。ディープラーニングには、人間の脳の神経回路に似せた数式をプログラミングし「何重にも考える」という仕組みが採用されています。データベースに蓄積されたビッグデータから正しい答えを導きだして翻訳するため、データの量が多いほど正確な翻訳が可能です。

以前までの翻訳は、ただ文字列を認識して機械翻訳していたシンプルなツールでした。一方、AI自動翻訳は世界中から集めた翻訳結果をデータベースに読み込ませてAIに何度も学習させています。正誤情報を振り分けつつ正しい翻訳を導きだしていくことから、プロの翻訳者と同レベルの翻訳が可能です。

また日々学習を続けるのもディープラーニングの仕組みです。翻訳した情報をもとに、さらなる学習を進めていくことから、今後はより精度が高い翻訳を実現できるでしょう。

AI自動翻訳の無償と有償の違い

ハイクオリティな翻訳を実現するAI自動翻訳ですが、インターネットで検索すると無料版と有料版のサービスが見つかります。このとき、どちらのサービスを利用すべきか悩んでいる人もいるでしょう。そこで、無料版と有料版の違いを3つのポイントに分けてご紹介します。サービス導入を検討中なら、ぜひ参考にしてください。

翻訳ファイル数

価格の違いには、翻訳ファイル数が関係しています。読み込める文字数の違いはありませんが、複数ファイルの同時翻訳の数が無料版と有料版で異なります。個人利用といった少数のファイル翻訳であれば無料版で問題ありませんが、大量の翻訳が必要な企業は有償版の導入がおすすめです。

サポート

価格の違いには、サポートの充実度も関係しています。無料版の場合はメール問い合わせ等を利用できますが、回答までに時間がかかる場合が多いです。一方で、有料版ならメール問い合わせはもちろん、電話サポート、AI翻訳ツール運用者向けのコンサルなど、充実したサポートを受けられます。利用するAI翻訳ツールによりサービス内容が異なるため、事前に確認してみましょう。

セキュリティ

価格の違いには、セキュリティも関係しています。無料版の場合は、オンライン上のクラウドサービスを通じて翻訳を行うため、インターネット経由で情報が流出する恐れがあります。一方、有料版の場合は、ローカル環境にインストールできる「オンプレミス」タイプのAI翻訳ツールを利用できるため、ウイルス感染や情報流出を防止できます。

AI自動翻訳の必要性

AI自動翻訳が必要とされる理由は、世の中のグローバル化が関係しています。以前までの日本は、国内だけで仕事が完結する国内完結型の企業ばかりでした。しかし、現代の日本企業のほとんどは、海外企業と関わりを持つことが増えています。

たとえば、取引先の言語でメール文書や書類を受け取ることがあります。特に世界共通言語となっている英語の文書をよく見るようになりました。これに対し、日本人の多くは英語学習が苦手であり、自身で英文を読んだり、ライティングしたりできない人が大勢います。つまり、英文を読もうとしても、かなりの時間を消費してしまうのです。

AI自動翻訳は、それらの課題を簡単に解決する便利なサービスです。英語が苦手な日本人にとって役立つサービスなので、今後益々需要が高まるでしょう。

AI自動翻訳を利用したいならITreviewでツールを比較しよう

ディープラーニングを使ったAI自動翻訳は、すでにプロの翻訳者と同等レベルの翻訳ができます。また、ディープラーニングは今後さらなる発展を遂げていくことが期待されていることから、海外と取引を行っている企業や翻訳関係の仕事をしている人にとって大きな利益を生み出してくれるでしょう。AI自動翻訳は無料版と有料版で機能やサポートに違いがあるため、自社の活動に当てはまるツールを選ぶのがおすすめです。

投稿 AIの自動翻訳のレベルは?無料版と有料版はどう違う は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 採用管理もできる?採用に強いサイト作りに役立つツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこでこの記事では、手間と費用を抑えつつ採用ページ作成をしたい人向けに、おすすめの「採用サイト作成ツール」を3つご紹介します。初心者でも簡単にハイクオリティなページを作れるだけでなく、充実した採用管理機能を利用できるので、ぜひチェックしてみてください。

採用サイト作成ツールを活用して求職者にリーチする

優秀な人材を確保するためには、求人情報の公開が必要です。求人活動において自社採用ページをインターネット上に準備して管理したい人も多いでしょう。

しかし、採用ページを準備するためには多くの手間と費用が必要であり、ページ制作のノウハウがなければ難しいのが実情です。そこで役立つのが「採用サイト作成ツール」です。このツールを利用すれば、ページ制作のノウハウがない初心者でも、簡単に高品質な採用ページを作れます。採用に役立つ機能を整えており、低価格で利用できることから、現在多くの企業がツールを活用しています。

自社にぴったりのツールを探すポイント

採用サイト作成ツールを探してみると、さまざまなサービスが検索にヒットします。どのツールも同じように見えてしまい、どれを利用すればよいか分からない人も多いでしょう。そこで、まずは自社にぴったりなツールを探すために押さえるべき3つのポイントをご紹介します。

予算

採用サイト作成ツールを選ぶときは、まず「予算」をチェックしましょう。提供されているツールはそれぞれ金額が異なります。なかには高額だったり追加オプションに費用がかかったりするツールもあるので、費用を見誤ってしまうと継続利用が難しくなる可能性があります。長期的に利用することを前提としているなら、必ず押さえておくべきポイントです。

使いやすさ

採用サイト作成ツールごとに「使いやすさ」が異なります。たとえば機能の多さやデザインなど、ユーザーが使いやすいと感じるポイントは複数あります。購入後に使いづらいと感じてしまっても後戻りできません。そのため、まずは無料体験期間を利用して試験的に利用するのがおすすめです。

目的

ツール選びは会社の「目的」を意識して選びましょう。会社によって、ただ採用ページとメールフォームがあればよいと考える人もいれば、採用管理や応募者の情報分析まで行いたい人もいます。採用サイト作成ツールは搭載されている機能が異なるので、会社の目的に合わないツールを選ばないように注意しましょう。

おすすめツール1:engage(エンゲージ)

エン・ジャパン株式会社が提供する「engage(エンゲージ)」は、無料で求人掲載できる採用サイト作成ツールです。基本機能が充実しているため、無料プランの利用でハイクオリティな採用ページを準備できます。また、応募者の性格特性が分かる「オンライン適正テスト」、早期離職を回避できる「フォロー機能」といった機能を利用できる有料オプションプランも準備されています。

採用ページは、事前に用意されたフォーマットを埋め込んでいくシンプルなつくりであり、リンクやバナー作成もボタン1つで準備できます。PC版・スマホ版に対応した採用ページを準備できることから、多くの求職者に閲覧してもらえるページを公開できるでしょう。

おすすめツール2:toroo(トルー)

株式会社ダトラが提供している「toroo(トルー)」は、ツール1つでサイト制作から応募管理まで一連の採用マーケティングを実施できます。月額1.65万円(税込)から利用でき、採用ページのほかにも次のようなページを準備できます。

- イベントページ

- ブログページ

また、有料オプションも充実しており、リッチなデザインのページに変更できる機能や、月次レポートに基づいて改善点を提案してもらえる機能など、企業の目的にあったオプションを追加できます。有料での利用が必須のツールなので、まずは無料デモを利用してみるのがおすすめです。

おすすめツール3:採用係長

株式会社ネットオンが提供する「採用係長」は、連携機能に優れた採用サイト作成ツールです。indeed(インディード)や求人ボックスなど、最大6つの求人検索エンジンに作成した採用ページを連携できます。また、初めて利用する方でも安心して採用ページを準備できる電話・メールサポートが充実しているのがメリットです。

採用ノウハウセミナー等が毎月開催されているため、採用に関する情報を集めながら、ハイクオリティな採用ページを準備できるでしょう。「ベーシック」「プロ」「エンタープライズ」など細かく分類された有料プランも用意されていますが、無料で利用できるトライアルプランも提供しています。まずは、無料プランから利用してみてはいかがでしょうか。

もっと詳しくツールを比較したいならITreviewをチェック

多くの企業が人材不足に悩んでいるなか、優秀な人材を集めるためには魅力的な採用ページが必要です。しかし、インターネットを利用した求人募集は、求人サイトや検索エンジン等と連携が必要であり、採用ページ自体も専門知識がなければ作れません。

そこで活躍するのが、採用サイト作成ツールです。基本機能が利用できる無料版はもちろん、高機能な有料版が提供されているため、簡単に採用ページを準備できます。

もっと多くの採用サイト作成ツールを比較して自社に合ったツールを探したい方は、ITreviewが提供するサービス紹介ページを参考にして気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

投稿 採用管理もできる?採用に強いサイト作りに役立つツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 採用サイトは必要?専門ツールを活かしてよい人材を獲得しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>新卒採用や転職者採用を希望する人材に向けて企業の魅力が伝わりやすい採用サイトを効率よく作成できるので、ぜひ採用サイト専門ツールの利用を検討してみてください。

この記事では、採用活動の準備をしている採用担当者向けに、採用サイト専門ツールの特徴、このツールが必要とされる理由、利用する3つのメリットについて詳しく解説します。

採用サイト専門ツールとは

採用サイト専門ツールとは、採用専門のWebサイトをオンライン上で簡単に制作できるツールのことです。あらかじめ用意されたデザインテンプレートや要素ブロックを用いて、自由にサイトページをカスタマイズできます。

また、サービスによっては、次のような採用活動に役立つ機能を利用できます。

- サイト作成機能

- スケジュール管理機能

- サービス連携機能

- 応募者情報管理機能

- CMS機能

ただ採用サイトを作成できるだけではなく、データの見える化ができるのも特徴です。採用活動に役立つ機能が充実しているので、効率よく人材獲得したいときに活用してみてはいかがでしょうか。

採用サイト専門ツールが必要とされる理由

近年、採用サイト専門ツールを用いて採用ページを作る企業が増えています。その理由は次の通りです。

- 1からWeb制作の知識を覚える必要がない

- 機能を準備する手間や費用がかからない

- Web制作の知識がない初心者が始めやすい

1から採用サイトを作る場合には、Web制作の知識が必要です。自社で採用ページを制作するためには、HTMLやCSSといったマークアップ言語を覚えるのに何か月もの勉強期間を要します。ほかにも複数のプログラミング言語を学ぶ必要があり、非効率的です。

そこで役立つのが採用サイト専門ツールです。あらかじめ用意されたデザインテンプレートに必要項目を埋め込んでいくだけで、おしゃれな採用サイトを簡単に作り出せます。公開までに時間がないときや、Web制作の知識がない初心者におすすめのツールだと言えます。

採用サイトの専門ツールを導入することによるメリット3つ

1.UI・UX・SEOに特化した採用サイトを制作できる

採用サイト専用ツールを利用することで、次の要素を意識した採用サイトを制作できます。

- UI

- UX

- SEO

UIとはUser Interface(ユーザーインターフェース)の略称で、Webサイトで言えば見た目や操作性を指します。UXとはUser Experience(ユーザーエクスペリエンス)の略称で、ユーザーがサービスを通して得られる体験のことです。SEOとはSearch Engine Optimization(サーチ エンジン オプティマイゼーション)の略称で、検索エンジン最適化という意味があります。

これらの要素は、ユーザーの使いやすさや検索ツールのサイト評価に大きく関わる項目であり、全く知識がない初心者が準備するのは困難です。一方、採用サイト専門ツールには、経験豊富なツールベンダーのノウハウが蓄積されています。上記3項目を考慮したデザインテンプレートを利用できるので、初心者であっても品質が高いサイトを作り出せるというメリットがあります。

2.簡単におしゃれな採用ページを制作できる

採用サイト専門ツールには、おしゃれなデザインテンプレートが充実しています。企業イメージやカラーを表現したデザインテンプレートを簡単に見つけられるため、求職者に企業のことが伝わりやすいサイトを作り出せます。

また、企業情報や業務紹介といった情報を求職者に知ってほしいときには、すでに完成したページへブロックのように情報を埋め込んで追加することも可能です。カスタマイズ性に優れているのも採用サイト専門ツールのメリットだと言えます。

3.ノーコードで制作できるから開発費用を抑えられる

従来のWeb制作では、マークアップ言語やプログラミング言語を用いた「コーディング」が必要です。一方、採用サイト専門ツールは、コーディングが不要な「ノーコード」で制作できます。

コーディングを行う場合には莫大な費用と制作期間が必要ですが、ノーコードの場合は、費用と期間を抑えることができます。ノーコードには、採用担当者が直感的に採用サイトを作れるというメリットがあるため、Web制作の知識がない企業から重宝されています。

自社に合うツールと出会うためにも、まずは製品を比較しよう

人手不足が叫ばれる昨今の企業は、より多くの求職者に企業のことを知ってもらい、よい人材に就職・転職してほしいと考えています。しかし、ありきたりな採用サイトを作るだけでは見向きもされない可能性があります。

そこで活躍するのが採用サイト専門ツールです。ツールを利用すれば、低予算、短期間でおしゃれかつ求職者に魅力が伝わる採用サイトを準備できます。新卒や転職希望者の多くはオンラインを通じて求人情報を集めるので、多く閲覧してもらうためにも、ぜひ採用サイト専門ツールを導入してみましょう。

投稿 採用サイトは必要?専門ツールを活かしてよい人材を獲得しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 目的別「適性検査」をピックアップ!採用計画やほしい人物像に合わせて導入しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>この記事では、採用計画や求める人物像に合わせて導入できる適性検査サービス5選をご紹介します。まずはサービスごとの特性を知り、導入効果についてイメージを膨らませてみましょう。

1.営業職の採用に特化/SALES SCORE(セールススコア)

SALES SCOREは、営業人材の採用に特化した適性検査サービスです。営業成績に影響する人材特性を分析し、応募者が入社した後のパフォーマンスまで予測できます。離職リスクの分析まで行えるため、採用活動を無駄にしないためのサービスとしても有効です。既存人材の離職リスクを分析すれば、離職率の高い営業職においても優秀な人材を継続的にキープする環境を整えられるでしょう。

さらに、営業組織全体のスキルアップにも活用できます。成績優秀層の分析を行うことで、トップセールスマンの共通特性を可視化し、これを基準とした営業組織を組み立てることが可能です。

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 費用 | 要お問い合わせ |

2.じっくり精度の高い検査/V-CAT(ブイ・キャット)

V-CATは日本能率マネジメントセンターが提供する、人材の「持ち味」と「メンタルヘルス」を把握するための適性検査サービスです。多様なシーンにおいて自分の強みを発揮できる人材かどうか、ストレス耐性の高い人材かどうかを測定でき、採用面接だけでは分かりにくい特性や本質を知ることができます。

実施時間は50分と、じっくり適性検査を行うタイプなので人材の性格的要素などを細かく分析できます。60年以上にわたる累計1,500万人を超える臨床データをもとに開発されているため信憑性が高く、経験豊富な専門家が測定用紙を1枚ずつ確認して解析してくれます。

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 費用 | 要お問い合わせ |

公式:https://www.jmam.co.jp/hrm/course/assess/item_v-cat.html

3.新卒採用でお馴染み/SPI3

SPI3はリクルートが提供する適性検査サービスであり、新卒採用でもお馴染みの検査となっています。利用企業数、受験者数が非常に多いため検査結果に信頼性があります。2021年12月期の実績では14,400社が利用し、215万人が受験しました。

長年の実績だけでなく、分かりやすく実践的な報告書を入手できるのもSPI3のメリットです。また、受験後すぐに結果が分かるため採用面接の直前に実施すれば、採用活動の効率化にもつながります。

SPI3-UEなら性格検査と能力検査に合わせて、英語能力検査まで実施できるため、グローバル人材の積極採用を行っている企業にもおすすめです。

| 初期費用 | 無料 |

| 費用 | 1,500円~/受験者1名 |

公式:https://www.spi.recruit.co.jp/

4.社内活用もできる/CUBIC適性検査

CUBIC適性検査は、e-人事株式会社が提供する適性検査サービスです。SPI3と同じく新卒採用でよく利用されているサービスでもあります。受験者1名からの利用も可能であり、トライアルも実施しているので、気軽に導入できます。

気分性・慎重性などの性格面、協調性・責任感などの社会性などを数値で把握できるため、応募者の性格を客観的データから分析することが可能です。採用面接では知れない深層部分の参考情報を提供してくれるため、新卒採用はもちろん中途採用にも利用できます。

また、適性検査は採用活動での利用イメージが強いものの、CUBIC適性検査は既存社員に対する人材の適材適所やモチベーション管理にも活用できます。

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 通常バージョン:~1,700円/受験者1名ストレス耐性バージョン:~2,200円/受験者1名※受験者数が多いほどお得 |

5.5分でビッグファイブ分析/Jobgram(ジョブグラム)

Jobgramはたった5分の診断により、2,040パターンの中から応募者の性格特性を分析できます。データの根拠となっている「ビッグファイブ」とは、心理学者でありアメリカ・オレゴン大学の名誉教授でもあるルイス・ゴールドバーグが提唱した理論です。

ビッグファイブでは、開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向の5因子によって人の性格を判断します。サービスによってその呼称はさまざまですが、基本的にこの5因子をベースにしています。

Jobgramなら5分程度の診断によって応募者の深層的な性格を把握し、自社環境への適合性や入社後のパフォーマンスなどを判断できます。トライアルプランを提供しているので、10人までなら無料で受験可能です。

| 初期費用 | 無料 |

| 月額 | 半年プラン:30,000円~/月年間プラン:25,000円~/月 |

採用活動効率を上げるために適性検査を活用しよう

適性検査サービスには、それぞれ異なる特徴があります。検査精度を重視するのか、コストパフォーマンスを重視するのか、適性検査サービスを利用する目的をあらかじめ明確にするのがポイントです。

加えて、適性検査サービスを導入するメリットについても理解しておきましょう。『新卒や中途採用のマッチングに使える?適性検査を導入するメリット』ではサービス導入のメリットについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

投稿 目的別「適性検査」をピックアップ!採用計画やほしい人物像に合わせて導入しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 適性検査にはどんな種類がある?適性検査を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>一方で、通年採用には一括採用以上のコストがかかるため、採用のミスマッチを防ぐことが何より重要です。中途採用においても、新卒者よりも採用コストが高いことが基本なので、やはり採用ミスマッチは限りなくゼロにしたいものです。

そこでこの記事では、採用活動に適性検査を導入するメリットについてご紹介します。採用ミスマッチの防止や採用活動効率化など、この機会に適性検査導入の魅力を知りましょう。

2種類の適性検査

適性検査は一般的に「能力検査」と「性格検査」の2種類があります。それぞれの特徴を整理してみましょう。

能力検査

社会的常識、知識、技術を測る検査です。論理的思考能力や判断力などを知ることができ、応募者の「地頭」を判断するのにも利用されます。

性格検査

協調性、思考性、柔軟性、情緒安定性、ストレス耐性など応募者の性格に深く関わる部分の検査です。適性検査サービスによって根拠とする理論が異なるため、サービスごとに違う結果が出ることもあります。

採用活動においては、一次審査において能力検査を用いて応募者をふるいにかけ、審査が終盤に差し掛かると性格検査を用いて採用候補者の性格的要素を判断するというのがベターなやり方です。

適性検査を導入する5つのメリット

それでは、採用活動に適性検査を導入するメリットを紹介していきます。

メリット1.大量募集において採用活動の手間を省ける

大量募集においては1人ひとりにかけられる時間は限られているため、一次審査などで適性検査を行うと採用活動を効率良く進められます。能力検査を実施し、企業が求める水準に達している応募者のみを残すことで、採用活動初期の審査通過判断をスピーディに行えるようになります。

メリット2.事前検査により採用ミスマッチを防げる

採用活動において一番避けたいのは「人材と企業のミスマッチ」です。双方にとって良い結果にはならないため、採用ミスマッチを防げる仕組みづくりが欠かせません。

そのためのツールとして活用できるのが適性検査であり、とりわけ性格検査が有効です。データを用いて応募者の性格を客観的に分析することにより、本人すら知らない深い部分の性格を把握できます。

分析結果をもとに業務や職場環境の適合性を判断すれば、高い精度で採用ミスマッチを防げるようになるでしょう。

メリット3.入社後の配置や人材育成の参考情報になる

組織全体の能力を底上げするには、人材1人ひとりに合った配置や育成方法を考える必要があります。

ある環境で能力をうまく伸ばせていない人材が、別の環境では見違えるほどに能力を伸ばし、ビジネスに大貢献するのはよくある話です。つまり、環境によって人材の成長性は大きく左右されます。そのため、入社後の配置や人材育成を効率よく進めるために適性検査が有効です。

また、新卒者・中途採用者だけでなく既存人材に対しても適性検査を実施することにより、人材の適材適所をかなえることができます。

人材1人ひとりが生き生きと成長できる環境をつくれば、組織全体の能力底上げだけでなく、離職率低下などにもつながるでしょう。

メリット4.社内人材の客観的評価にも活用できる

人事評価において、今まで以上に公正・公平な評価が求められている時代です。完全成果主義の偏った人事評価では不満が生まれ、人材の流動性を高めるリスクがあります。

ビジネスというのは、一部の人材が生み出す成果だけで成り立っているものではありません。数字には表れなくとも、裏方的に努力をしてチームの精神的支柱になる人材などもしっかりとビジネスに貢献しています。問題は、そうした人材の評価基準をつくるのが難しいことです。数値では表れない人事評価については適性検査でカバーできる部分があります。

性格検査を用いて協調性、情緒安定性、ストレス耐性などを把握すれば、ビジネスにおける精神的な貢献度を把握できるようになります。

メリット5.定期的な検査で従業員のコンディションを把握できる

リモートワークの推進、新型コロナウイルスの猛威などにより、多くのビジネスパーソンがかつてないストレスを受けています。この激動の時代において、従業員のコンディションを整えることは身体的・精神的な健康を維持するために欠かせない業務です。

そのためにも、まずは各従業員のコンディションを把握する必要があります。性格検査を定期的に実施すれば、過去との比較によりコンディションの変化を分析できます。従業員の心に何が起きているのかを把握することで、コンディションの悪化やモチベーションの低下などを事前に察知できるのです。

その上でコンディションを改善する取り組みを行えば、従業員の心理的安定性が保たれ仕事にもプライベートにも意欲的に行動できるようになり、最終的には自社ビジネスに貢献する人材として成長していくでしょう。

適性検査は採用活動のためだけにあらず!幅広い活用を

適性検査を導入するメリットは採用活動にとどまりません。既存人材に実施することでさまざまなメリットを得られるため、適性検査は現代社会を生きる企業に欠かせないツールとなっています。

ただし、適性検査はサービスによって根拠となる理論や尺度が異なるため、サービスごとの特徴を知った上での導入検討が大切です。

投稿 適性検査にはどんな種類がある?適性検査を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 安否確認システムを導入するべき3つの理由|緊急事態にも対応できるワークフローをつくろう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>一方で、緊急時の安否確認手段として手動メールを採用している企業は少なくありません。メールはコミュニケーションを図る上で便利なツールではあるものの、緊急時には適さない理由がいくつかあります。

この記事では、緊急時に手動メールではなく安否確認システムを使った方がいい理由についてご紹介するので、この機会に安否確認プロセスについて再考してみてください。

安否確認ツールとは?

安否確認ツールとは、メールやその他の手段によって緊急時の安否確認を行うためのツールです。ツールには主に次のような機能が備わっています。

「安否確認」ツールの代表的な機能

- 緊急事態通知の一斉配信(気象庁連動)

- 安否未回答者への自動再配信

- 特定のグループへの限定配信

- 回答時の位置情報取得

- 回答状況の自動集計

- 回答結果の検索

- デジタル掲示板による情報共有

- 平常時のアンケート

- コロナ禍における健康確認

- スマホアプリによる通知

これだけの機能が揃っている安否確認ツールには、緊急時の安否確認において手動メールよりも優れた点がいくつもあります。また、ツールによっては従業員の家族情報も登録でき、家族の安否確認まで行えます。

安否確認ツールを導入するべき理由とは?

理由1.緊急時でもスムーズかつ確実に安否確認が行える

緊急時の安否確認に手動メールを採用すると、プロセスが計画通りに運ばないケースが想定できます。震度6以上の大地震が発生した場合で考えてみましょう。

激しい横揺れにより家具が倒れ、モノがあちこちに散乱するとメール送信に必要なスマートフォンが紛失する可能性があります。その上パソコンやネットワーク機器まで故障してしまうと、メール送信が完全に行えなくなる可能性があるのです。

一方、安否確認ツールでは気象庁の情報と連動し、大地震などが発生した際は安否確認メッセージが自動的に送信されるため、安否確認の初動を高速化できます。また、ツールが運営されているデータセンターの多くは堅牢性が高められているため、システム障害なども発生しにくいと考えられます。

理由2.メール・電話とは異なる通信手段を確保できる

東日本大震災発生時は、関東一円には「メールが届かない」「電話がつながらない」という問題が発生しました。安否確認を行おうにも、そもそもメールが送信できなければせっかく策定した安否確認プロセスも意味がありません。

安否確認ツールならメールによる安否確認の他に、SMS(ショートメッセージ)やスマホアプリ通知によって通知を自動配信できます。メールや電話が使用できなくなる万が一に備えて、他の通信手段を確保しておくことは重要です。

理由3.BCP(事業継続計画)を策定し、緊急時に事業をどう継続するか意思決定ができる

緊急時において、企業は従業員の安否確認を徹底するのはもちろんのこと、自社ビジネスの継続性についても検討する必要があります。いわゆるBCPの策定です。

東日本大震災では「停電によりパソコンや通信サービスが使えず社内外のやり取りに苦労した」「仕入れ情報がわからなくなった」など、BCP不足によってさまざまな問題が浮上しました。

大地震や台風による水害など、大規模な自然災害が発生した場合でも自社ビジネスの継続性を高めるにはBCPが欠かせません。そして、ビジネスを継続するには人材最優先ということを忘れてはいけません。

安否確認ツール導入の注意点

緊急時に欠かせない安否確認ツールですが、導入の際には以下の3点に注意してください。

- 従業員やその家族の個人情報取り扱い

- 安否確認ツール以外の通信手段を確保

- 定期的な訓練実施により緊急時に備える

特に大切な点は、「定期的な訓練実施により緊急時に備える」ことです。東日本大震災では、安否確認ツールを導入していたものの、実際の緊急時にはツール利用が後回しになってしまったという事例があります。

安否確認ツールを導入するだけでは、いざという時にツールを利用できないケースが想定されます。緊急時に備えて定期的な訓練を実施し、実際に自然災害などが発生した際にスムーズに利用できるようツールを定着させる必要があるのです。

備えあれば憂いなし!安否確認ツールで緊急時対策を

日本は世界の0.25%という少ない国土面積に対して、地震の発生回数の割合は全世界の18.5%となっています。今後は首都直下型地震や南海トラフ地震など、マグニチュード7以上の地震が30年以内に70%程度の確率で発生すると考えられています。企業運営における備えは、常に検討しておくべきです。

『リモートワークでも従業員の安全確認ができる安否確認システム7選』ではおすすめの安否確認ツールをご紹介しています。こちらも合わせて参考にしてみましょう。自社に合ったツールを選定・比較してみてください。

投稿 安否確認システムを導入するべき3つの理由|緊急事態にも対応できるワークフローをつくろう は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 リモートワークでも従業員の安全確認ができる安否確認システム7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>大切な従業員とビジネスを緊急時から守るためにも、この機会に安否確認システムについて検討しておきましょう。そこで今回は、リモートワークでも安全確認ができる安否確認システム7選をご紹介します。

安否確認システムの必要性

地震や台風など、自然災害は予知することができません。仮に起こった際に、会社は従業員の安否を確認する必要があります。安否確認システムが重要とされるのは、「安否確認の漏れがない」「従業員の家族まで安否確認の対象にできる」といった点があげられます。

従業員側の中には会社にプライベートな連絡先を預けることを嫌がる方がいるかと思いますが、緊急時だけの利用であることやシステムからの自動連絡のみが通知されることを説明すればそこまで怪訝にされることもないでしょう。

以下では安否確認システムをピックアップしたので比較検討時にご活用ください。

ITreviewからピックアップ!安否確認システム7選

1.セキュリティ会社大手運営 セコム安否確認サービス

総合セキュリティ会社のセコムが運営する安否確認システムです。災害発生時はセコムが安否確認メールの送信を代行するため、緊急時でも少ない手間で安全確認が行えます。また、安全確認以外の緊急連絡網としても使用できるので、会社の急な予定変更やアクシデント対応なども素早く行えるようになります。

・セコム安否確認サービスの参考価格

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 要お問い合わせ |

・セコム安否確認サービスの参考レビュー

当社では、台風の接近している地域の支店長が早期退社を促したり、警報の出ている地域への外出を禁止したりすることにも使っています。各支店は、ほとんどが営業職で外出していることが多いので、非常に役立っています。

セコム安否確認サービスへのレビュー「台風接近時の連絡にもつかってます」より

2.安全対策指示までサポート トヨクモ安否確認サービス2

トヨクモ安否確認サービス2は、1ユーザー当たり月額がわずか136円で利用できる安否確認システムです(50ユーザー/ライトプランの場合)。年額払いなら5%OFFなので、コストメリットを追求したい企業におすすめです。もちろん、安否確認システムとしての基本機能を網羅しています。

また、登録メールアドレスが存在しているか否か毎月チェックする機能も備わっているため、緊急時の通知漏れも防げます。

・トヨクモ安否確認サービス2の参考価格

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 6,800円~/50ユーザー |

・トヨクモ安否確認サービス2の参考レビュー

トライアル期間が十分に設けられ、じっくりと評価できました。

トヨクモ安否確認サービス2へのレビュー「安価に手軽に始めることができ、UIもマニュアルなしで対応」より

価格が安いので、万が一運用上問題があったとしても、途中で終了することも視野にしていましたが、特に問題は発生していません。

また、UIがとても分かりやすく、マニュアルを参照しないで使うことができています。

3.大規模災害での運用実績あり エマージェンシーコール

エマージェンシーコールはインフォコムが運営する安否確認システムです。東日本大震災、熊本地震が発生した際の稼働実績もあり、災害発生時でも安心して利用できるシステムとなっています。また、アプリ・メール・電話など複数の連絡先を登録できるため、災害発生時に確実な安全確認が行えます。グループトーク機能も提供されているため、緊急時のコミュニケーションツールとしても活躍します。

・エマージェンシーコールの参考価格

| 初期費用 | 要お問い合わせ |

| 月額費用 | 要お問い合わせ |

・エマージェンシーコールの参考レビュー

普段は安否確認訓練で使用しています!万一を想定して本社より通知が届き、迅速に回答・集計・報告をすることを年に数回行っています。その結果、実際の通知が届いた際に多くの従業員がすぐ回答でき、安否確認をすることができました。

エマージェンシーコールへのレビュー「万一の際に備える!使える!」より

4.多機能システムが月額100円以下 安否確認システム 安否コール

安否確認システム 安否コールは最低価格が1ユーザー当たり月額100円と、中小企業にもおすすめの安否確認システムです。震度やエリアごとに設定できる自動メール配信や、アプリによるプッシュ通知で確実な安全確認を実施できます。オプションでGPSマップ機能を追加し、外出先でも誰がどこにいるのかを瞬時に把握できます。

従業員の家族からコメントや位置情報も届くため、社員も安心して緊急時に備えられます。

・安否確認システム 安否コールの参考価格

| 初期費用 | 80,000円または105,000円 |

| 月額費用 | 5,000円~/50ユーザー |

・安否確認システム 安否コールの参考レビュー

今までは全て手動確認だったものが、コール発信から集計までが全自動となったことで大幅な工数削減、また万が一被災し会社が機能しなくなったとしても、このソフトは別システムなのでそういう心配もないことは大きなメリットです。

安否確認システム 安否コールの参考レビュー「緊急連絡網が不要となった」より

5.強力なバックボーンで安定運営 Yahoo!安否確認サービス

Yahoo!JAPANが運営する安否確認システムです。Yahoo!のプラットフォームを利用することにより、1ユーザー当たり月額44円以下という破格のサービスを提供しています(プランAの場合)。他の安否確認システムに比べて機能面はシンプルであり、インターフェースは少し古めですがコストメリットを追求する企業におすすめです。

導入後の各種設定はユーザー企業で行う必要があるため、サポート体制を重視する場合は注意してください。

・Yahoo!安否確認サービスの参考価格

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 4,400円/100ユーザーユーザー数に応じてディスカウント |

・Yahoo!安否確認サービスの参考レビュー

本番の安否確認メールのほか、訓練メール(表題に【訓練】などの文字列が付与される)が送れるのが便利です。

また、グループ管理やユーザ管理もシンプルで使いやすい作りだと思います。受け取るユーザ側はログインなどを特に必要としない、というのも利用時の状況を想定した良い作りだと感じました。

Yahoo!安否確認サービスへのレビュー「シンプルながら必要機能が揃ったサービス」より

6.通信大手NTTの安心感 Biz安否確認/一斉通報

さらに破格のサービスを提供しているのがBiz安否確認/一斉通報です。お手軽導入プランなら月額10,400円で100,000ユーザーまで利用できるため、10,000ユーザーで利用したと仮定して1ユーザー当たり月額1.04円となります。通信大手のNTTコミュニケーションズが提供しているため、震度7にも耐える堅牢性もメリットの1つです。

組織階層ごとの権限管理が可能であり、個人情報の表示/非表示も設定できるためセキュリティを重視したい企業におすすめです。

・Biz安否確認/一斉通報の参考価格

| 初期費用 | 0円~200,000円 |

| 月額費用 | 10,400円~/100,000ユーザーまで |

・Biz安否確認/一斉通報の参考レビュー

勤務地付近で大地震が起こると、勝手に安否確認が発動してくれるので事務局が楽です。集計結果を確認するだけで良いので。また安否確認訓練をしても、特に追加課金されるわけではないので安心です。本来の使い方とは違うのかもしれませんが、台風や雪で交通機関が乱れる際の連絡にも活用できます(今日は電車が止まっているので、無理に出勤しなくてOK等)。

Biz安否確認/一斉通報へのレビュー「慣れると便利で使いやすい」より

7. 緊急時のネットワーク混雑回避 NEC緊急連絡・安否確認システム

NECが運営する安否確認システムです。シンプルな機能を提供し、1ユーザー当たりの月額120円以下という低価格で利用できます。スマートフォン・/携帯電話の空メール返信により安全確認を行うため、災害時のネットワーク混雑に関係なく安全確認ができます。また、システムはNECの堅牢なデータセンターによって運営されています。

事業体制の変更に伴う異動が発生した場合は、システム連携で情報を反映できるのでデータ更新作業の手間がありません。

・NEC緊急連絡・安否確認システムの参考価格

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 12,000円/100ユーザーユーザー数に応じてディスカウント |

・NEC緊急連絡・安否確認システムの参考レビュー

入退場システムや、これまで利用していた在宅時の安否システム等、他システムとの連携が柔軟に行えます。連携方法も、決まったフォーマットのexcelファイルをサーバーに置いておくだけなので、開発もそれほど難易度は高くありませんでした。

NEC緊急連絡・安否確認システムへのレビュー「必要な機能は一通りそろいます」より

社員の安全確保、BPOに安否確認システムは必須!

安否確認システムの導入により、大規模災害時に欠かせない社員の状況把握いち早く行えます。企業にとって人材は宝です。人材を守ることは、ビジネスを守ることにもつながります。まだこうした仕組みを導入していなければ、この機会に自社にピッタリのシステムを探してみてください。

投稿 リモートワークでも従業員の安全確認ができる安否確認システム7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 人事評価システムとは?利用者に人気のツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんな人事評価の悩みを解決し、HR領域のDX化を加速するのが人事評価システム(OKR)です。

この記事では、人事評価システムの概要や特に人気の高い5つのツールの特徴について紹介します。

人事評価システムとは

人事評価システムとは、従業員の評価制度をサポートするツールです。目標達成の評価といった体系的なシステムを提供すると同時に、社員の顔写真や性格などのパーソナルな情報も一元的に管理できます。

かつては管理者の趣向が反映されていた人事評価に対して、客観的なデータ分析を基に評価することで公正な人事評価を実現します。例えば、人材データベースや組織ツリー図、レイアウトされた評価ワークフローなどの機能です。

人事評価システムは、社員数の多い大企業や公的機関、公正な評価を実現したいベンチャー企業などに導入されており、人事評価の工数削減、従業員満足度の向上を実現できます。

このように、正解のないタレントマネジメントに柔軟な課題解決を支援するのが人事評価システムです。今回はITreviewに掲載されている「人事評価・OKR」のカテゴリから、レビュー数の多い5製品をご紹介します。

代表的な人事評価システム5選

ITreviewに掲載されている製品の中からレビューを多く集めている製品TOP5をご紹介。製品選定の参考にしていただけたら幸いです。

社員の顔を一覧表示する人事評価システム『kaonavi(カオナビ)』

カオナビは、社員1人ひとりと向き合うために作られた人事評価システムです。TOYOTAやみずほフィナンシャルグループなど、大手企業を含む2,500社が導入しています。

カオナビの特徴は、まるでタレント図鑑のように社員の顔写真を一覧表示した社員データベース。顔写真と名前がパッと並ぶシンプルなインターフェースです。OKRやMBO、360度評価などの評価用テンプレートを用意しており、特別な知識がなくてもすぐに評価システムを導入できます。

・利用者レビュー

期首、期中、期末と年3回使用しますが、

引用:https://www.itreview.jp/products/kaonavi/reviews/141546

今までEXCELにて提出をしていたため、どの内容が最新かわからない時がありましたが、

非常にわかりやすくなりました。

過去の内容を参照したいときも便利になり、費やす時間が半分ぐらいになりました。

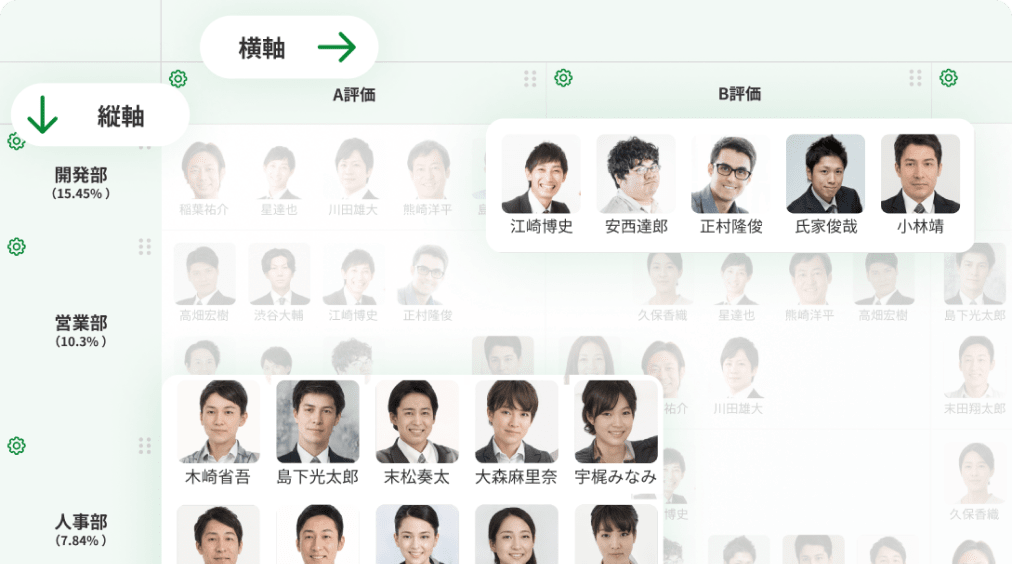

科学的人事戦略を実現する人事評価システム『Talent Palette(タレントパレット)』

タレントパレットは、科学的な根拠を武器にサポートする人事評価システムです。NISSINやSoft Bankなど大手企業の導入実績を持ち、継続率99.6%を誇ります。

タレントパレットの特徴は、マーケティング思想を人事に取り入れ、人事決定を高度化する科学的人事を実現できる点です。人材の最適配置、データ分析、見える化など、経営の意思決定をサポートする機能が揃っています。MBOやコンピテンシー評価など人事業務に必要な評価フローをワンストップで実現し、被評価者にも使いやすいインターフェ-スを搭載しています。

社員情報の見える化、ダッシュボードを利用して、タレントマネジメント視点で経営幹部と議論。つねにタレントパレット画面を横に置きながら、社員情報、分析などを議論する。その後、実際の人事組織異動案を議論する中でも、タレントパレット画面を開きながら、具体的な社員名とその人の個性や思いを軸に議論が進み、約2ヶ月の異動議論を完結。

引用:https://www.itreview.jp/products/talentpalette/reviews/72411

シンプルで洗練されたUI/UXの人事評価システム『HRBrain』

HRBrainは、OKR・MBO・1on1など、豊富なテンプレートを取り揃えており、スマートで利用者がストレスなく操作できる人事評価システムです。Yahoo! JAPANなどの大手企業が導入しています。

HRBrainの特徴は、人材・組織のあらゆる課題をシンプルに解決して人事評価の効率化や人事配置の最適化をサポートする点です。洗練されたシンプルなデザインとスマートな設計で、人材データを可視化することで手軽な分析を実現します。

・利用者レビュー

コロナ禍にあって当社内でもDX化を推し進めているところに良いタイミングで評価システムを導入した為、色々な面で効果を期待しています。現在導入して初めての評価運用をしていますが、リモート体制でも全く問題なく運用できて助かっています。これがエクセルを使ってやっていたかと思うと本当に導入して良かったと思います。

引用:https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/57515

課題解決をサポートする人事評価システム『あしたのクラウドHR』

あしたのクラウドHRは、人事評価の課題解決に強みのある人事評価システムです。KIRINやDeNAなどの大手企業を含む4,000社が導入しています。

あしたのクラウドHRの特徴は、「給与シミュレーション機能」「目標添削機能」「評価者モニタリング機能」などのAI機能を搭載し、人事評価における課題解決をサポートする点です。1on1や360度評価など評価業務フローを改善するさまざまな機能を提供します。利用時には専任のカスタマーサクセスチームが徹底サポートし、相談や質問を無制限に受け付けています。

ビズリーチの人事評価システム『HRMOSタレントマネジメント』

HRMOSタレントマネジメントは、東証マザーズ上場企業が提供する安定した人事評価システムです。NTTドコモやauなど大手企業の導入実績があるハイクラス転職サイト「ビズリーチ」が提供しています。

HRMOSタレントマネジメントの特徴は、ユーザーにとって使いやすいタレントマネジメントシステムを実現する点です。従業員情報の「見える化」や管理・活用により、評価業務を効率化して従業員体験を高められます。採用管理クラウド「HRMOS採用」と連携することで、採用から人事評価まで包括的にサポートします。

自社に最適な人事評価システムを選ぼう

人事評価システムには同じような機能が標準装備されているケースが多いものの、選ぶ製品によってシンプルな構造であったり、科学的根拠を重要視していたり、企業文化を反映したりとさまざまな工夫が加えられています。

導入したシステムを再構築するのも、データ移行や運用手順の見直しなどの多大な工数がかかるものです。基本機能はどのツールも確かな技術がありますので、この記事でまとめた各ツールの特徴を把握して、自社の理念に共通するシステムを見つけてください。

投稿 人事評価システムとは?利用者に人気のツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 HRテックとは?人事評価システムを導入する6つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そんな企業の抱える人事マネジメントを改善し、業務の効率化に活用できるサービスや技術が、HRテックです。

この記事では、HRテックの概要とHRテックを導入するメリットについて紹介します。企業の意思決定スピードを早め、社員満足度向上につながるHRテックについて確認してみましょう。

HRテックとは?期待される6つのメリット

HRテックとは、人材資源を意味する「Human Resources」の略語と「technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語です。ビックデータやAIなどのITテクノロジーを利用して、タレントマネジメントや従業員サーベイなどの人事戦略に関わる課題点を洗い出します。

さらには、マイナンバー管理や給与計算などの事務処理作業を効率化することによって、組織改革とスピード感を持った組織経営をサポートします。テクノロジーを活用してヒューマンリソースを最適化する考え方や技術がHRテックです。

HRテックのメリット1:給与計算の時間を圧縮できる

HRテックの考えは1990年代に誕生したと言われており、主に従業員の勤怠管理や給与計算で使われていました。DX化により技術が進化したこともあり、給与計算に加えて、源泉徴収票や離職証明書の発行手続きなどの事務手続きもスマートに対応できるようになりました。

さらには、マイナンバーカードと連携することによって、税務処理の工数カットを実現するシステムもあります。SmartHRの試算によると、HRテックを導入したWeb給与明細なら作業時間の99%をカットできると算出しています。

HRテックのメリット2:タレントマネジメントとして使える

タレントマネジメントシステムとは、企業のイデオロギーやミッションを達成するために、タレント(人材)の能力やスキルを経営資源としてコントロールする人事戦略です。社員のキャリア希望や業務経験、性格特性、目標設定などの情報を収集し、システムへ一元管理で蓄積します。

社員の入社から退職までのプロセスを振り返り集約することによって、データの分散化を防ぎ、適切な人員配置を実現することで企業の生産性向上にもつながります。HRテックは、社員1人ひとりを会社の財産として、社員のモチベーション管理と正しい評価を行うタレントマネジメントシステムを実現します。

HRテックのメリット3:パフォーマンスを最適化できる人事評価

社員とマネジメント側が相互に納得できる人事評価システムを実現できるのもHRテックのメリットです。従業員ひとりひとりの業務内容と実績を入社から蓄積し、自社の評価軸に合わせた包括的な人事評価を実現します。

キャリア設計をHRテックで共有し、現在のポジションで身につけるべきスキルと将来的なポジションの見通しを立てることもできます。社員のパフォーマンスを最適化できるのもHRテックのメリットです。

HRテックのメリット4:従業員サーベイを活用できる

従業員サーベイとは、社員の満足度を把握するための調査です。職場環境や福利厚生の不満、ハラスメントの発見など、組織として解決すべき課題を従業員の視点から見なおすことができます。子育て世代のための特別なアンケート、ある部署に限定したアンケートなど、対象者を絞りながら調査をすることも可能です。

組織の抱える課題点を洗い出して、社員の意見が反映される風通しの良い職場の実現には従業員サーベイは欠かせません。

HRテックのメリット5:マイナンバーと紐付けられる

税金や社会保障などに利用できる社員のマイナンバーを管理する企業も増えてきました。HRテックの導入により、セキュリティの確保された安全なシステムで、マイナンバーを管理することができます。個人情報を社員が直接入力することもできるため、上司が部下のマイナンバーを把握する必要もなく、安全に管理することができます。

また、HRテック内のデータは暗号化されているため、仮に情報流出の事故が起きたとしても、データの中身までは第三者に解読されません。事務処理の負担を減らすだけでなく、安全なデータ保護にも利用できるのがHRテックのメリットです。

HRテックのメリット6:社員教育の管理に使える

入社後のオリエンテーションや研修などにもHRテックの管理機能が使えます。HRテックへ社員1人ひとりのキャリア希望を登録し、現在所持している資格やスキルから、今後のキャリアに向けて必要となる資格やスキルの助言にも利用できます。

HR領域のDX化を促進する人事評価システムを導入しよう

タレントマネジメントや人事評価にはHRテックを取り入れたツールが活用できます。「SmartHR」や「あしたのクラウドHR」など、HRテックの思考を取り入れた人事評価システム(OKR)も販売されています。

事業拡大に伴い社員数が増えたとしても、HRテックの思考を取り入れた人事評価システムなら、事務処理を効率化しながら確実なタレントマネジメントを実現できます。企業のミッション・ビジョン・バリューを社内へ浸透させながら、社員にとっても満足度の高い組織経営にはHRテックを取り入れた人事評価システムの導入がオススメです。

人事評価システムに興味をもたれたら、こちらの記事も合わせてチェックしてみてください。

投稿 HRテックとは?人事評価システムを導入する6つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 モチベーション管理ツール7選|社員のやる気をデータ化して離職を予防 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>そこで本記事では、社員のデータ活用などマネジメントに使えるサービスを7つご紹介します。人材マネジメントのPDCAを回し、強い組織になるためのツール選びの参考としてぜひ活用してください。

1.HRBrain

HRBrainは人材マネジメントに加えて、人事評価や労務管理などの機能も備えた総合的なサービスです。2019年にはグッドデザイン賞を受賞しており、人事や現場が使いやすいシンプルなUI(ユーザーインターフェース)も人気を呼んでいます。

専任のカスタマーサクセスがツールの初期設定から運用までサポートしてくれるので、初めて人材マネジメントツールを導入する企業にもおすすめです。

・HRBrainの参考価格

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用 | 要問い合わせ |

・HRBrainのユーザーレビュー

「アンケート」の結果を社員名簿に登録することで、「アンケート」のコンディションチェックでコンディションが下がってしまっている社員を一覧で確認し、面談の設定や社員のメンタルケアやフォローを行うことができております。

HRBrainへのレビュー「(現在導入中)慣れれば使いやすく、自由度が高いです!」より

まだ使い始めたばかりですが、定期的に行うことで離職率低下を目指して利用・運用しています。

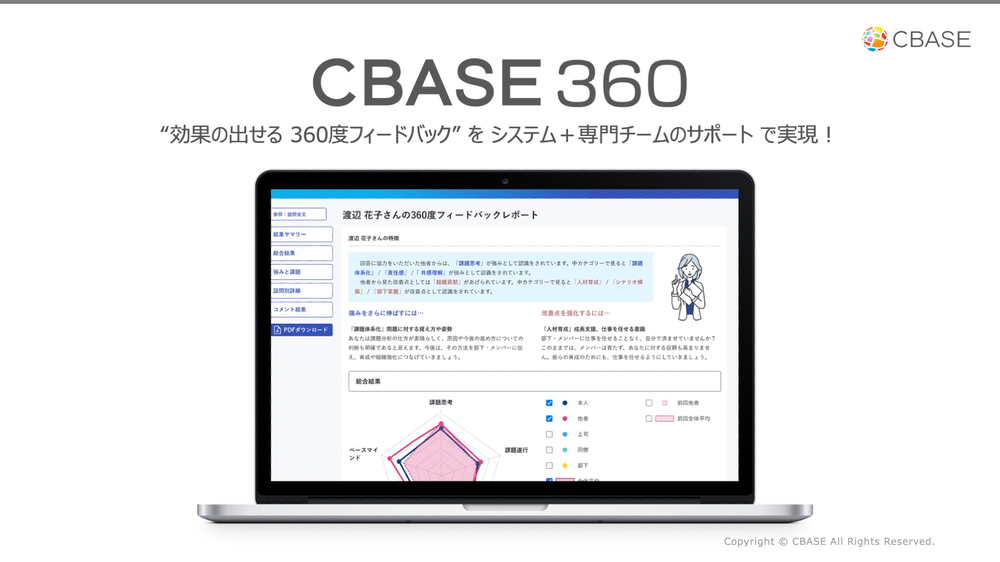

2.CBASE 360(旧名:スマレビfor360°)

CBASE 360は社員の自己評価と、上司・同僚・部下といった周囲の人の評価を収集・分析することで、社員1人ひとりの評価を多角的に実施する360度フィードバックシステムです。

500社以上の導入実績から得たノウハウに基づき、360度フィードバックをすぐに始められる標準設問が備わっています。社員と組織全体の状況を把握し、人材マネジメントのPDCAを正確に回せるようになるシステムです。

・CBASE 360の参考価格

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用 | ライトプラン3,200〜4,000円/1ユーザースタンダードプラン4,000〜5,000円プレミアムプラン3,800円/1ユーザー |

※プランごとに別途年間基本料金がかかります

・CBASE 360のユーザーレビュー

働き方が大きく変わってきている中で、メンバーのモチベーションをいかに高め、チームで成果を出すかはとても重要なテーマだと認識しています。その肝となるのが、管理職のマネジメント。しかし、管理職は日々業務に追われ、なかなか自分のマネジメントについて振り返りをする時間が持つことができておらず、人事担当として支援の在り方に悩んでいました。

CBASE 360へのレビュー「毎年継続して実施したい管理職支援施策」より

このスマレビを使うことで、節目のタイミングで他者からフィードバックをもらい、管理職が日々のマネジメントにおける自分の強みや課題を認識して次の取り組みを考えるきっかけが作れるようになりました。1回だけでこの取り組みを終えるのではなく、毎年の健康診断のように全社でこの施策を取り入れ、今では全社の課題の傾向や個別の状況を把握し、管理職に対してどんな支援をしていくかを社内で議論する材料にもなっています。特にスマレビは結果の帳票がわかりやすく、その後の改善行動につなげやすいので、社員からも好評です。

3.ハタラクカルテ

ハタラクカルテは組織課題の見える化を促し、人材定着を支援するサービスです。主にアンケート機能と結果の集計・分析機能によって、社員個人と組織全体の課題を把握・分析できます。

社員個人のメールアドレスがなくても、パソコン・スマホ両方からアンケートに回答可能。アンケート回答における負担を軽減するよう設計されているので、社員もストレスなく回答できます。

・ハタラクカルテの参考価格

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用 | 167円/1ユーザー(年間契約の場合) |

・ハタラクカルテのユーザーレビュー

人材定着・離職防止に特化しており、専門の先生の監修が入っていることや統計的な分析を元に設問が設計されているので、信頼して利用できる。

そして、無料から利用できるのですが、無料プランでも充分すぎるほどの機能を利用できます。

ハタラクカルテへのレビュー「人材定着・離職防止を実現するならこのツール」より

4.GRATICA

GRATICAは社員同士でサンクスカードを送り合えるサービスで、感謝の気持ちを伝え合う組織文化の醸成に貢献します。同僚や上司などを積極的に助けている社員にはサンクスカードが贈られ、ポイントが溜まります。溜まったポイントをギフトと交換することもできるため、福利厚生の一環としても活用できるサービスです。

普段は目に見えない「ありがとう」の気持ちが届くことにより、仕事に対するモチベーションがアップする可能性があります。人材マネジメントを管理するというよりは「やる気をマネジメントする」イメージのサービスです。

・GRATICAの参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 30,000円~/100ユーザーまで |

※ユーザー数が増えるほど1ユーザー当たりの料金が安くなります

・GRATICAのユーザーレビュー

感謝のメッセージが見えるようになることで自分の知らないところでの社員の動きを見ることができるようになり、関係性の理解が進むようになったり、このツールをきっかけに会話が行われることがあるため社内活性化のメリットを感じています。

GRATICAへのレビュー「他部署の方と交流できるコミュニケーションツール」より

5.wevox

wevoxは、回答・分析・改善というサイクルを回すことに重点を置いたサービスです。社員にとって負荷の少ない3分間アンケートを行い、結果を自動で集計・分析することで組織課題を把握できます。

他社の成功事例に基づいた最適な改善策が提案されるので、モチベーションアップに向けて今何をやるべきなのかをすぐに判断できます。人材マネジメントに向けた支援サービスも行っているので、初めて導入する企業も安心して利用可能です。

・wevoxの参考価格

| 初期費用 | 0円 |

| 月額費用 | 300円~/1ユーザー |

・wevoxのユーザーレビュー

隠れた離職リスクの発見や、チームの問題を客観的に炙り出すことができた。

wevoxへのレビュー「メンバーのエンゲージメント サーベイサービス」より

総数100名ほど、チーム数10の組織に使用し、まずはチームの特色や問題点のリストアップが出来た。

具体的な結果数値は未だ測れないが、10のチームのうち2チームについて固有の問題点を見出し対策にあたっている。

6.Geppo

Geppoは、2018年にグッドデザイン賞を受賞したサービスです。個人の課題と組織の課題を見える化し、働き方改善を個人・組織の両方から支えてくれます。テレワークにおけるストレスマネジメントにも対応しており、社員のコンディションを常に把握できます。

ストレスやメンタル面での不安を解消することで、テレワーク環境下においても従業員の仕事に対するモチベーションをアップさせられるでしょう。

・Geppoの参考価格

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 月額費用 | 20,000円/25ユーザーまで39,800円/50ユーザーまで68,000円/100ユーザーまで |

※ユーザー数が増えるほど1ユーザー当たりの料金が安くなります

・Geppoのユーザーレビュー

モチベーションチェックをする上で、社員が入力をしてくれない

Geppoへのレビュー「超簡単なモチベーションチェックサービス」より

結局ワークしない ということがあるが、このサービスは入力がめちゃくちゃ簡易的だからこそ回答率を非常に高められる。

また、管理画面などでも社員の毎月の状態を可視化出来るので、

月次でのモチベーションの変化を元に1on1などに活かすことができた

7.いっと

「いっと」は在職者だけでなく、退職者の本音を交えて現在の社内にどのような問題があるかを探すことができるツールです。離職者に対して専門インタビュアーがヒアリングを実施し、解決案を作成してくれるため、第三者的な視点で組織課題の発見に貢献します。また、出戻りの採用にも貢献してくれるなど、会社関係者との深いつながりを構築するのにも役立ちます。

・いっとの参考価格

| 初期費用 | 問い合わせ |

| 月額費用 | 20,000円(ミニマムプラン) |

・いっとのユーザーレビュー

●適性テストを用いて行った在籍者インタビュー

「ハイパフォーマー」「ミドルパフォーマー」「ローパフォーマー」の分析の中で、

ミドルパフォーマーのボリュームが多くハイパフォーマーの育成が急務の状態でした。

適性テストを用いて選定頂きながら、合計96名の社員インタビューを実施したところ、

ハイパフォーマーの素質のある社員や、そもそも環境に問題があること、

配置転換が必要そうな社員や、離職の可能性など、有意義なデータを取ることが出来ました。●新入社員のメンターのヒアリング能力の向上

いっとへのレビュー「社員の”本音”を引き出し解決まで伴走してくれる強い味方です!」より

こちらは「いっと」のサービスとは逸れてしまうかもしれませんが、

メンター制度において個々のヒアリング能力に課題があり効果に差が生まれていました。

そこで、ご相談して研修の一環としてメンタリングの同席をお願いしております。

今まで新入社員とメンターの会話の場に人事が介入したことはなく、

報告書については今後活用していきたいと思います。

モチベーション管理ツールでPDCAを高速回転&データ活用促進!

モチベーション管理ツールは、それぞれに機能面やサポート面で違いがあるので、まずはどのような人材マネジメントを行いたいかを考えることが大切です。その上で機能・サポート・コストを比較して、自社にとって最適なサービスを選びましょう。

投稿 モチベーション管理ツール7選|社員のやる気をデータ化して離職を予防 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 モチベーション管理ツールが解決する課題とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>また、モチベーションの把握などだけでなく、社員の評価面談や1on1にも使えるモチベーション管理ツールもあります。そうしたツールの有効性は知りつつも、具体的な利用シーンが思い浮かばない方もいるでしょう。

モチベーション管理ツールが解決する課題6つ

モチベーション管理の主な利用シーンを6つご紹介します。参考にしながら、自社でのツール活用をイメージしてみてください。

1. 業務効率化は進めているが思うように成果が出ない

ほぼ全ての企業が業務効率化に取り組んでいるにもかかわらず、思うように成果が上がらないケースは少なくありません。その原因は業務効率化の取り組み方自体ではなく、「社員のモチベーションに関係があるのでは」と考えたことがあるのではないでしょうか。

組織全体で仕事に対するモチベーションが下がっていると、いくら業務効率化を推進しても成果は上がりません。一方で、モチベーション管理ツールにより組織全体のモチベーションが上がれば、業務効率化が促進され、明確な成果が現れる可能性があります。

2. コロナ禍以降、離職率が急速に高まってしまった

コロナ禍の影響により急ピッチでテレワーク化を進めた企業は多いものの、待遇面の整備が伴わなかったことにより、社員に転職を考えるきっかけを与えることになった企業もまた多いようです。

type転職エージェントが実施した調査によれば、2018年の転職理由ランキングでは「業務内容」が約半数票を獲得して第1位となっていましたが、コロナ禍の2020年1月〜8月に集計した結果では「年収・待遇」が「業務内容」を上回る結果となりました。

出典:【2020年転職理由ランキング】コロナ禍による転職理由の変化と面接での伝え方|type転職エージェント

コロナ禍の影響で転職理由が大きく変化したことにより、今まで安泰と考えられてきた企業で離職率が急速に高まった、というケースも少なくないでしょう。

離職率が高まると、企業の評判が悪くなることで優秀な人材を確保しづらくなり、人材採用コストも多くかかります。悪循環に陥りかねないため、一刻も早くその状況から脱さなければいけません。モチベーション管理ツールを活用し、社員のモチベーションアップを促して「この会社で働き続けたい」と思わせることで、離職率低減にアプローチできます。

3. 社員1人ひとりのキャリア・ライフプランを大切にしたい

人材とは企業にとって最も大切にすべき資源であり、その人材を尊重しながら一緒に成長していきたい企業も多いでしょう。

「社員1人ひとりのキャリア・ライフプランを大切にする」ことは、そこで働く人材にとって大きな幸福の1つです。また「会社に大切にされている」という意識が根付くことにより、仕事に対するモチベーションは当然アップします。

モチベーション管理ツールの中には総合的な人材管理機能を備えたものも多いため、社員1人ひとりのキャリア・ライフプランを管理することも可能です。「社員を大切にする」「仕事に対するモチベーションがアップする」「利益として還元される」という好循環をつくるためにも欠かせないツールと言えるでしょう。

4. 1on1ミーティングでストレスチェックをこまめに行いたい

コロナ禍による環境変化やストレスが多い状況下などにおいて「1on1ミーティングでストレスチェックをこまめに行いたい」という場合にも、モチベーション管理ツールはおすすめです。

1on1ミーティングを頻繁に実施するためには、スケジュール調整や回答管理など細かい作業が多いので決して簡単ではありません。一方、1on1ミーティングに対応した機能を備えているモチベーション管理ツールなら、細かい作業を効率化しながら社員との対話に専念できます。

5. 社員が相互に行う福利厚生環境を整えたい

社員の仕事に対するモチベーションを上げる方法として、「社員同士の奨励制度」も有効な施策です。例えば、自分の仕事をサポートしてくれた同僚に「ありがとう」を送り、送られた社員はそれを確認できる上にポイントが貯まります。

貯まったポイントはギフトカードなどに変換でき、ありがとうの数だけメリットがあるといった福利厚生です。仕事に対するモチベーションがアップするだけでなく、助け合う企業文化が自然と生まれます。

こうした奨励制度を実現できる機能を備えたモチベーション管理ツールもあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

6. 仕事に対するモチベーション課題を発見・改善したい

「人材マネジメントを成功させたい」と願っている企業がまず取り組むべきは、人材マネジメントのスタートラインにしっかりと立つことです。そのスタートラインとは「社員・組織が抱えている問題を発見し、原因を究明すること」となります。

モチベーション管理ツールがあれば、今まで感覚で行っていた社員・組織の問題発見や原因究明を、定量的なデータを用いて把握できます。正確な問題・原因を知ることこそ、人材マネジメントのスタートラインです。

仕事に対するモチベーション課題を発見・改善するためにも、モチベーション管理ツールの活用をおすすめします。

モチベーション管理ツールで人材マネジメントを始めましょう

人材マネジメントの重要性が叫ばれる中、アナログでの管理に限界を感じている企業は多いでしょう。独自にアンケートを実施して結果をExcelなどで管理しても、実施や情報更新の手間が非常に多いことから、挫折する確率はかなり高くなってしまいます。

そこで、モチベーション管理ツールを活用して徹底した人材マネジメントを検討してみましょう。ツール導入にコストはかかりますが、それ以上に効率的な人材マネジメントを実感できるはずです。

投稿 モチベーション管理ツールが解決する課題とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 なぜ退職者が増えるのか|モチベーション管理ツールで組織の状況をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>仕事へのやりがいや評価されているなどの実感がなければ、モチベーションを維持するのが難しく「この会社でもっと働きたい」という意志が湧きません。逆を言えば、仕事に対するモチベーションが上がれば、今後も同じ会社で働く意欲へとつながります。

本記事では、モチベーションを管理するためのツールについてご紹介します。離職率の高さで悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。

離職率の平均はどれくらい?

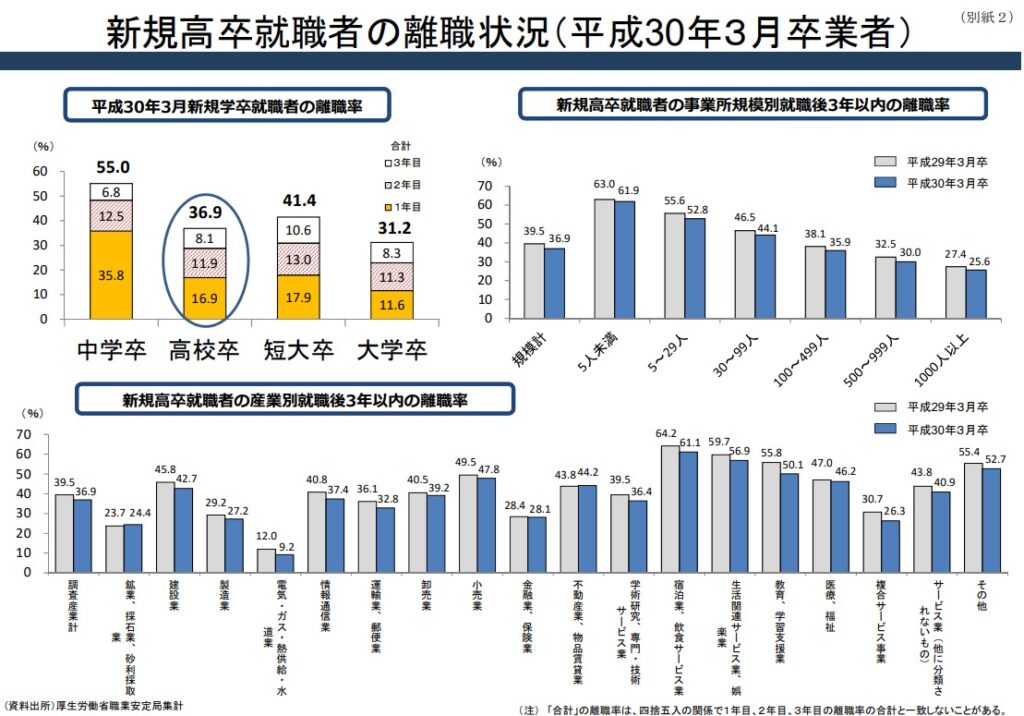

自社の離職率は「退職者数を1月1日の常用労働者数で割る」という単純な計算で知ることができます。多くの企業は、自社の離職率について把握していることでしょう。では、業界の離職率平均についてはご存知でしょうか。厚生労働省が2021年12月に発表した資料によると、産業別の離職率は次のグラフの通りです。

離職率が最も高いのは宿泊業・飲食サービス業で15.6%でした。宿泊業・飲食サービス業に関しては離職率が毎年高い産業なので、退職者数の多さに悩んでいる企業は多いでしょう。そのほかでは、教育・学習支援業、生活関連サービス業・娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)の離職率が10%前後と高めになっています。

自社が属する産業の離職率はいかがでしょうか。自社の離職率が産業ごとの離職率を超えている場合は、改善が必要と考え、行動を起こす必要があるでしょう。

離職率が高いと何がいけないのか?

「退職したらまた雇用すればいい」という考え方の方もいるかもしれませんが、離職率が高いと企業にとっていろいろとデメリットが生じます。

1つ目のデメリットは、「優秀な人材を確保することが難しくなる」点です。厚生労働省は2015年より、大学生・大学院生向けのハローワークの求人票に、離職率を記載するよう求めています。強制ではないものの「離職率の記載がない求人はブラック企業」という考え方が優勢です。また、離職率の高さは業界内で情報が漏れやすいので、引く手の多い優秀な人材が集まりにくくなります。

2つ目のデメリットは、「離職率が高いことで人材コストが上がる」点です。人材にかかるコストは給与を除くと、採用と育成の2点に多くかかります。中途採用の場合、採用コストは平均103.3万円かかるというデータもあります。

中途採用するたびにこれだけ多くのコストがかかれば、企業財政を圧迫しかねません。「OJTだから育成コストはかかってない」と考える方もいるでしょうが、新卒社員・中途社員が一通り仕事を覚えるまで、先輩や上司が指導に掛ける時間や労力は多大なものです。目には見えないコストが必ずかかっているので注意してください。

なお、新規大卒就職者の3年後離職率が平均を超えるとブラック企業というレッテルを貼られる可能性があります。参考までに、2021年10月に発表された離職率は31.2%でした。

ぜひ3年後離職率を算出し、照らし合わせてみてください。

退職が続く組織に欠かせないモチベーション管理ツールとは?

モチベーション管理ツールとは、アンケート機能などを活用して社員の仕事に対するモチベーションや業務状況などを把握し、フォロー施策や環境整備支援などを個別に行うためのツールです。

モチベーション管理ツールが提供している質問テンプレートを使用すれば、社員が抱えている本音を知ることができ、個別のモチベーションチェックが行えます。さらに、集計結果から組織の課題診断や分析などを行い、離職率低下のための具体的な施策を考えることも可能です。

退職者数が多く離職率に悩んでいる企業にとってはもちろん、離職率は平均より低いが先手を打ちたい企業、社員のモチベーションをアップさせて更なる業績向上を目指したい企業にもおすすめのツールです。

モチベーション管理ツールに期待する効果

離職率の高い企業には、必ず何かしらの問題が潜んでいます。それは業務プロセスであったり福利厚生であったり、人間関係であったりと原因はさまざまです。

社員のモチベーションをアップさせるにはまず、企業が抱えている問題とその原因を深く究明しなければいけません。ただし、経営者や役員の感覚と経験で仮説を立てる、あるいは社員を呼び出して直接ヒアリングするなどの方法で行うのは危険です。定性的な情報だけでは物事の本質を捉えるのは難しいため、問題と原因を誤り、より悪い状況へと突き進んでしまう可能性があります。

モチベーション管理ツールに最も期待できる効果は、離職率が高い原因を定量的なデータとして把握できることです。ツールを使ってアンケート結果を集計・分析すれば、感覚やヒアリングだけでは気づけなかった問題や原因まで把握できるようになります。

つまり、「離職率低減に向けた施策のスタートラインに立てる」のが、モチベーション管理ツールに期待できる大きな効果なのです。

モチベーション管理ツールで離職率を低下させましょう

現在、離職率の高さや人材コストの増加に悩んでいる企業は、ぜひともモチベーション管理ツールの導入を検討してみてください。

離職率低減が難しいのは、いまだ当事者意識を持っていない企業が多いからです。そうした課題をモチベーション管理ツールで乗り越えた上で、離職率低減に向けて歩み始めてみましょう。

投稿 なぜ退職者が増えるのか|モチベーション管理ツールで組織の状況をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>投稿 採用管理とは?採用業務の課題を解消する採用管理システムのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。

]]>今さら聞けない採用管理の基本

まずは採用管理の概要について押さえておきましょう。定義や目的など、採用管理に関する基本的な情報について説明します。

採用管理とは?

採用管理とは、企業が外部から人材を雇用するための施策および計画のことです。また、内定後の人員配置や部署間の異動など、バランス調整も採用管理に含まれます。新しい人材を積極的に採り入れ、企業の力を維持していくためには重要な取り組みです。

採用活動を行う目的

採用活動の代表的な目的として「不足している人材の確保」と「新しい人材の追加による企業の活性化・ステップアップ」の2点が挙げられるでしょう。

事業規模の拡大や新事業の開拓などにより、企業の人材が不足してくるケースがあります。近年は労働人口の減少により、新しい人材の獲得が難しくなってきているのが現状です。ITなど特定の業界ではすでに深刻な人材不足が起きており、人材の確保を急いでいる企業は少なくありません。

加えて、国内外の市場で生き残っていくために、企業の活性化・ステップアップを余儀なくされています。これらを実現するための優秀な人材の獲得は、企業にとって急務になっており、多くの業界で人材獲得の競争が激化しています。

採用管理はこれらの目的を踏まえ、効率的で安定した採用活動を行うための取り組みといえます。

採用活動の具体的なステップ

採用活動を無計画に進めると無駄な時間やコストがかかってしまいます。事業計画から逆算して、順序立てて計画していくことが大切です。以下では、採用活動の具体的なステップをご紹介します。

1.採用計画の立案

まず、採用計画を明確にする必要があります。採用計画において決めるべきポイントは、大きく分けて「採用人数」「雇用形態」「採用のタイミング」の3つです。

採用人数については、予算や業務量から算出するのが一般的です。予定している事業の戦略から、概算で必要な人数を割り出すこともあります。

雇用形態として選ばれることが多いのは自社雇用です。ほかに、派遣社員の雇用やアウトソーシングなどを選択肢として加えておくと、計画の幅が広がります。

採用のタイミングについては特に慎重な判断が必要です。新しい人材は企業に参加した直後から力を発揮できるわけではありません。その人材に活躍してほしい時期から逆算して採用のタイミングを決める必要があります。

2.採用戦略の策定

続いて、自社に必要な人材を獲得するための採用戦略を検討します。

まずは必要な人材をイメージし、その人材に対して自社をどのようにアピールできるのか検討しましょう。単に新しい人材に望む知識やスキルをイメージするだけでは十分でありません。悩みやキャリアプランを仮定するなど、具体的な「ペルソナ」まで定義することが大切です。緻密な採用戦略を策定しておくことで、その後の施策に一貫性が生まれます。